ГЛАВА 3. Оценка неизвестных параметров сигнала

Определим элементарный сеанс связи как совокупность следующих операций:

¨ выбор источником одного сообщения из множества возможных и отправление его получателю;

¨ преобразование посланного сигнала под действием помех в реализацию смеси, которая наблюдается получателем;

¨ принятие получателем по наблюдению реализации смеси решения о том, какое сообщение выбрал в данном случае источник, т.е. оценка сообщений.

Применение некоторого правила принятия решения (оценивания) – это установление соответствия между наблюдаемой получателем реализацией смеси и одной из возможных оценок.

Функция двух переменных r(xi, xj*), значение которой (в некотором масштабе) равно стоимости решения xj* при условии, что передавалось сообщение xi , называется функцией потерь (риска, штрафа и т.д.) Если оценка ошибочна, т.е. при истинном передаваемом сообщении xi принято решение xj*≠ xi , то неправильные действия получателя повлекут за собой некоторые потери r, которых бы не было, будь оценка безошибочной.

3.1. Байесовские оценки при различных функциях потерь

Измерение координат и параметров сигналов является задачей статической в силу флюктуационной природы помех в смеси х(t) и в силу случайного (непредсказуемого) изменения параметров сигнала. Задачи оценки параметров сигнала и обнаружения сигнала имеют общую статистическую модель.

Рекомендуемые материалы

Поскольку потери r(xi, xj*) в каждом элементарном сеансе случайны из-за случайности xi, и xj* , построение критерия после задания функции потерь требует определения статистически устойчивого параметра, характеризующего качество системы на множестве сеансов. Чаще всего применяется подход, основанный на использовании математического ожидания потерь, при котором гарантируется минимум суммарных потерь. Математическое ожидание потерь:

называется средним риском, а система, минимизирующая средний риск (при условии, что функция потерь не зависит от правила решения), называется оптимальной байесовой системой.

где

Функцию pz называют условным средним риском при данной реализации смеси, а рх – условным средним риском при данном истинном сообщении. Условный средний риск при данном сообщении рх может служить характеристикой качества системы, а условный средний риск при данной реализации смеси рz используется для определения структуры оптимальной байесовой системы.

3.2. Неравенство Рао – Крамера

Существует неравенство, с помощью которого можно определить нижнюю границу среднеквадратических ошибок при использовании любых оценок параметра. Предположим, что границы области действительной оси, где плотность распределения

Введем новое обозначение

чтобы подчеркнуть зависимость функции правдоподобия от неизвестного параметра

Неотрицательная величина

называется информацией по Фишеру о параметре

Найдем искомую нижнюю границу дисперсии оценок (неравенство

Рао — Крамера)

Правая часть неравенства является также нижней границей среднеквадратических отклонений оценок от оцениваемого параметра.

Для несмещенных оценок

3.3. Оценки максимального правдоподобия, их свойства и связь с байесовскими

Рассмотрим оценку

Функцию правдоподобия можно заменить статистикой отношения правдоподобия

где

Система уравнений максимального правдоподобия

Оценку

Рассмотрим связь байесовых оценок с оценкой максимального правдоподобия на примере нормального распределения амплитуды сигнала.

Байесовская оценка амплитуды а квазидетерминированного сигнала

где

Из (3.11) следует, что байесовская оценка представляет среднее взвешенное двух величин: оценки максимального правдоподобия и априорного среднего а0, причем отношение веса, приписываемого первой величине, к весу второй равно

Если отношение

3.4. Функционал отношения правдоподобия гауссовского процесса

Оптимальный по любому из критериев качества аналоговый алгоритм проверки гипотезы Н0 против альтернативы Н1 предписывает сравнение с порогом логарифма функционала отношения правдоподобия. Поэтому для синтеза оптимального аналогового алгоритма обнаружения сигнала на фоне гауссовской помехи необходимо определить логарифм функционала отношения правдоподобия гауссовского случайного процесса с указанием ограничений, при которых этот функционал существует.

Гипотеза Н0 состоит в том, что наблюдаемая реализация принадлежит гауссовскому процессу с корреляционной функцией В(t,y) и средним значением s0(t), а альтернатива Н1 – в том, что реализация принадлежит гауссовскому процессу с той же корреляционной функцией и средним значением s1(t). Для рассматриваемой здесь задачи обнаружения s0(t) ≡ 0 и s1(t) ≡ s(t).

Запишем логарифм отношения правдоподобия для дискретной выборки х=(х1,…,хn), полученной отбором на интервале (0,Т) через равные промежутки времени из реализации х(t) гауссовского случайного процесса

где Х – вектор с компонентами

Введем вектор V=K-1(s1-s0).

Тогда s1-s0 = KV.

После преобразований логарифм функционала отношения правдоподобия равен

где V(t) – решение интегрального уравнения:

тогда среднее значение логарифма функционала отношения правдоподобия при гипотезе и при альтернативе равен:

где

3.5. Оценка амплитуды детерминированного сигнала

Рассмотрим оценку максимального правдоподобия неизвестной амплитуды а детерминированного сигнала as(t) на фоне аддитивной гауссовской помехи. Эта оценка является частным случаем оценки при m=1 и

V(t) – решение линейного интегрального уравнения

Из анализа оценки максимального правдоподобия векторного параметра линейной модели сигнала следует, что оценка амплитуды сигнала несмещенная и эффективная, т.е.

Доверительный интервал для неизвестной амплитуды сигнала может быть представлен неравенствами

где

Для реализации оптимального аналогового алгоритма оценивания амплитуды сигнала на фоне аддитивной гауссовской помехи необходимо вычислить нормированный корреляционный интеграл. Эту операцию можно осуществить при помощи аналогового коррелометра или физически реализуемого линейного фильтра с импульсной характеристикой

Оптимальная оценка амплитуды получается в конце наблюдения на выходе фильтра, если только импульсная характеристика фильтра нормируется величиной sT (или умножается на дисперсию оценки).

3.6. Оценки амплитуды и фазы гармонического сигнала

Сигнал s(t;

Решая систему двух линейных относительно

где

Полагая ω0Т = 2πk, где k – целое число, находим оценки максимального правдоподобия:

Эти оценки максимального правдоподобия можно использовать для получения оценок амплитуды и фазы сигнала на фоне аддитивного белого гауссовского шума:

3.7. Совместная оценка частоты и фазы гармонического сигнала при аддитивном белом шуме

Рассмотрим пример совместной оценки двух неэнергетических параметров – частоты ω и фазы φ гармонического сигнала, наблюдаемого в аддитивной смеси с белым шумом. Поскольку частота неизвестна, следует условиться, на какой момент времени приходится оценка фазы. Будем считать, что оценивается фаза, приходящаяся на середину интервала наблюдения, а наблюдение проводится, начиная с момента – Т/2 до момента Т/2.

Уравнение, определяющее оценку частоты, запишется так:

Приведенное уравнение не имеет аналитического решения, но можно показать, что оно имеет множество корней. Воспользуемся линеаризацией этой формулы, предположив, что известно опорное значение ω, близкое к искомому решению ω* = ω + Δω*, причем Δω*Т<< π/2. Тогда, считая, что cos Δω*(t1 – t2) ≈ 1 и sin Δω*(t1 – t2) ≈ Δω*(t1 – t2), получаем

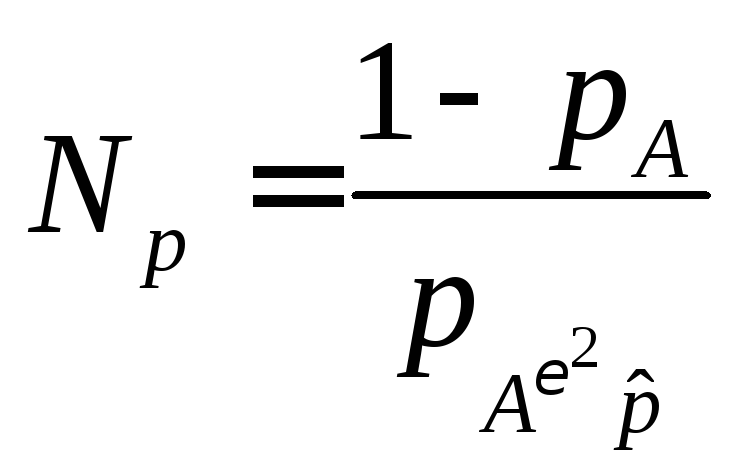

Если частота находится в диапазоне шириной Ω = ωmax — ωmin, то для определения опорного значения частоты ωi требуется число каналов

3.8. Понятие об аномальных ошибках измерения

Ошибки системы, определяющей параметры радиосигнала, обычно принято делить на два вида: малые (нормальные) и большие (аномальные). Такое разделение ошибок имеет смысл потому, что каждый из видов удобнее оценивать различными критериями. При оценке аномальных ошибок величина среднеквадратической ошибки и максимальной ошибки чаще всего не важны, ибо само появление аномальной ошибки означает нарушение работы системы, невыполнение поставленной задачи. Аномальные ошибки наиболее удобно характеризовать вероятностью их появления, и при проектировании следует создавать условия, при которых эта вероятность пренебрежимо мала.

Если речь идет о начальном этапе проектирования, когда система еще не определена и выбирается только радиосигнал, можно считать аномальными все ошибки, лежащие вне главного экстремума функции различия ε (Δх). Область нормальных ошибок обычно располагается симметрично около нуля на оси Δх (или около хи на оси х). Обозначим соответствующие граничные точки хн1 и хн2 (рис. 3.1). Эти точки лежат внутри области априорной неопределенности, границы которой обозначены ха1 и ха2.

Рис. 3.1. К определению аномальных ошибок

Допустим, что причиной является действие аддитивной помехи. Тогда, учитывая, что оценка параметра определяется наименьшим значением измеренной функцией различия, получаем достаточное условие отсутствия аномальных ошибок в виде

Это условие можно записать в виде

или, отбросив одинаковые члены в обеих частях неравенства, получим достаточное условие в виде

причем это условие должно выполняться для всех х, лежащих вне области хн1 – хн2.

3.9. Понятие об оценке (фильтрации) меняющихся параметров сигналов

Задача оценки сообщения сводится к задаче оценки совокупности параметров (при оценке в целом) или одного параметра (при фильтрации).

Предположим, что на интервале наблюдения (0,Т) получена реализация х(t) аддитивной смеси сигнала ξ(t) и помехи η(t), которые представляют центрированные случайные процессы с известными корреляционными функциями Вξ(u,υ) и Вη(u,υ), причем и сигнал, и помеха необязательно гауссовские. Необходимо синтезировать оценку

Определение оценки

Располагая реализацией аддитивной смеси сигнала и помехи, иногда необходимо определить также оценку

3.10. Линейная и нелинейная фильтрация

Линейная фильтрация. Рассмотрим задачу оптимальной линейной фильтрации сигнала на фоне аддитивной помехи, которая формируется следующим образом. В качестве оценки сигнала принимается линейный функционал

т.е. значение процесса на выходе линейного фильтра с импульсной характеристикой h(t,τ), когда на вход действует наблюдаемая реализация смеси сигнала с помехой. Необходимо в классе этих линейных фильтров определить фильтр, оптимальный по критерию минимума среднего квадрата ошибки оценивания

где

Так как по предложению сигнал и помеха – центрированные случайные процессы, то средний квадрат ошибки совпадает с ее дисперсией. Поэтому критерий минимума среднего квадрата ошибки оценивания будем называть критерием минимума дисперсии ошибки. Для определения импульсной характеристики h* (t,τ) такого оптимального фильтра достаточно располагать указанными априорными данными о сигнале и помехе.

Если реализация х(τ) аддитивной смеси сигнала и помехи определена для всех действительных значений τ, тогда линейную оценку сигнала можно представить в виде

Дисперсия ошибки оценивания

Из этой формулы видно, что дисперсия линейной оценки зависит только от корреляционных функций сигнала и помехи и не зависит от распределения вероятностей этих случайных процессов.

Обозначим через h* (t,τ) импульсную характеристику оптимального линейного фильтра, а через ε*(t) ошибку оценивания сигнала при оптимальной линейной фильтрации. Тогда

Это соотношение выражает так называемый принцип ортогонального проецирования, который является достаточным условием минимума дисперсии ошибок оценивания сигнала.

Положительными свойствами линейных методов являются их простота по сравнению с нелинейными методами и для синтеза оптимального линейного фильтра требуются ограниченные статистические данные о сообщениях и смесях, что весьма важно с точки зрения практики.

Нелинейная фильтрация. Если отказаться от условия линейности алгоритма обработки наблюдаемой реализации, то в более широком классе допускаемых оценок можно получить оценки, которые по заданному критерию минимума среднего квадрата ошибки будут лучше линейных оценок. В общем случае оптимальной по критерию минимума среднего квадрата ошибки, оценкой сигнала

За исключением гауссовских процессов

Если Km≡0 для всех m>1, то получаем линейный функционал и K1(u) можно трактовать как импульсную характеристику линейного фильтра. Добавление членов ряда при m>1 означает введение нелинейности. Совокупность функций Km(u1,…um), m=

Если n=2, то для формирования оценки использована простейшая нелинейная система – фильтр второго порядка. Задача состоит в том, чтобы определить характеристику K2(u1,u2) нелинейности так, чтобы средний квадрат ошибки

был минимальным.

После преобразований получим минимальное значение дисперсии ошибки

или

где

— минимальная дисперсия ошибки линейной оценки.

Таким образом, использование оптимального нелинейного корректирующего звена в фильтре второго порядка позволяет дополнительно уменьшить дисперсию ошибки на

3.11. Фильтры Винера и Калмана

Задача фильтрации (на фоне стационарного шума) сообщения, представляющего собой стационарный случайный процесс, при условии, что наблюдение длится бесконечно долго, называют обычно винеровской фильтрацией, а фильтры, структура которых находится при такой постановке задачи, называются винеровскими.

Если и сигнал, и помеха стационарны, а фильтр представляет линейную систему с постоянными во времени параметрами, то при t→∞ импульсная характеристика h*(t) оптимального фильтра определяется решением интегрального уравнения

Фильтр Калмана. Если спектр сигнала представляет рациональную функцию переменной ω2, то сигнал ξ(t) со спектром

Бесплатная лекция: «4.16 Внешняя политика» также доступна.

где

Выражение (3.50) представляет собой оптимальный по критерию минимума дисперсии ошибки алгоритм фильтрации сигнала со спектром на фоне аддитивного белого шума. Соответствующая этому алгоритму структурная схема оптимального фильтра (фильтра Калмана) изображена на рис. 3.2, где, кроме того, показана структурная схема формирующего фильтра, на выходе которого получаем сигнал со спектром. Здесь осталась неизвестной функция k(t), которую называют коэффициентом усиления. Она равна

т.е. коэффициент усиления полностью определяется минимальным значением дисперсии ошибки при линейной фильтрации сигнала.

Рис. 3.2. Схема фильтра Калмана

ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА

Цель работы

Изучение механизмов образования ошибок

измерения временного положения

радиоимпульсного сигнала и способов

обеспечения требуемой точности измерения

Общие сведения

В лабораторной работе, выполняемой на

ПЭВМ, изучаются ошибки измерения

временного положения импульсного

радиосигнала s(t),

поступающего на вход измерительного

приемника в смеси с белым шумомun(t):

,

Входное воздействие y(t)

наблюдается на интервале времениT,

обычно значительно большем, чем

длительность сигналаt0.

Оптимальный приемник (рисунок),

вырабатывающий оценку максимального

правдоподобия, состоит из фильтра СФ,

согласованного с сигналом, амплитудного

детектора АД и устройства, определяющего

координату абсолютного максимума

напряжения на выходе на интервале Т

[1].

Моделирование фильтрации и детектирования,

как правило, выполняют на основе метода

комплексной огибающей [2], поскольку

имитация сигналов на несущей (промежуточной)

частоте f0потребовала

бы порядка 2f0Tотсчетов сигнала равна П, то метод

огибающей позволяет уменьшить число

отсчетов до 2ПТ. Выигрыш в объеме

вычислений определяется отношениемf0/П и достигает

десятков или даже сотен раз.

В работе имитируется сигнал без

внутриимпульсной модуляции с «колокольной»

(гауссовской) огибающей

Сигнал воспроизводится в пределах

,

следовательно параметримеет смысл его полной длительности.

Параметр,

входящий во второе из этих выражений,

является наиболее распространенным

определением длительности «колокольного»

импульса, определяемой по уровню

Если по этому же уровню определить и

ширину амплитудного спектра

этой огибающей, то оказывается

.

Этим и объясняется общепринятость

такого определения.

Естественно параметрыи

связаны

между собой и их связь устанавливается,

как легко видеть, соотношением

Значение огибающей «на границах» сигнала

составляет всего 1% от максимального

значения S0. При

таком достаточно полном воспроизведении

сигнала его параметры (эффективные

длительность и ширина спектра, энергия

и др.) могут вычисляться без учета

ограничения физической длительности.

Например, энергия может быть определена

по формуле

расширение пределов интегрирования в

которой до бесконечных существенно

упрощает результат. Аналогично можно

определить нормированную автокорреляционную

функцию сигнала

,

Откуда легко находится эффективная

ширина спектра

При имитации белого шума, имеющего, как

известно, бесконечную дисперсию,

дискретный эквивалент представляется

[3] последовательностью гауссовских

некоррелированных чисел с дисперсией

,

гдеN0– спектральная

плотность мощности помехиun(t).

Обработка смеси сигнала с шумом приводит

к образованию на выходе АД напряжения,

подчиняющегося обобщенному распределению

Релея. Огибающая нормированной

корреляционной функции шума на выходе

СФ совпадает с корреляционной функцией

сигнала

,

что является следствием согласованной

фильтрации. С помощью приведенных выше

выражений, можно записать

.

Если, по аналогии с определением полной

длительности сигнала

,

пренебречь корреляцией значений шума,

когда,

то интервал корреляции.

При прохождении шума через детектор

происходит некоторое расширение его

спектра и, следовательно, уменьшение

интервала корреляции. Поэтому в качестве

оценки интервала корреляции шума на

выходе АД примем значение.

В работе изучаются ошибки измерения

временного положения сигнала (ИВПС)

трех видов:

– нормальные ошибки, вызванные действием

шума;

-аномальные ошибки;

-ошибки, обусловленные дискретизацией

сигнала.

Соответствующей манипуляцией параметров

модели значения отдельных составляющих

ошибки могут быть сделаны незначительными,

что позволяет изучать влияние оставшихся

компонентов.

Из трех перечисленных типов ошибок

здесь остановимся подробно на аномальных

в силу их особенной специфики, а также

определенной сложности регистрации в

эксперименте. Как известно [1], они

возникают при слабом сигнале, когда

выбросы шума на выходе АД (см.рисунок)

могут превысить значение смеси сигнала

с шумом. В этих случаях результат

измерения

t0

существенно отличается отt0,

что и оправдывает название

таких ошибок. Очевидно, что

– равномерно распределенная на

интервале (0,Т) случайная величина с

математическим ожиданием Т/2 и дисперсией

Т2 /12.

(1)

Выражение (1) определяет условную

дисперсию ошибок- при условии, что

аномальное измерение состоялось.

Безусловная дисперсия ошибок с учетом

альтернативного результата определяется

формулой

(2)

В которой

(3)

— дисперсия нормальных измерений

(потенциальная точность);

—

отношение сигнал/шум (ОСШ);

— вероятность возникновения аномального

результата.

Для ее нахождения разобьем интервал Т

на М=ЕПэ/2,5 подынтервалов длиной,

приближено определяющей длительность

интервала корреляции выходного шума.

Последнее дает возможность рассматривать

отсчеты шума из различных подынтегралов

как независимые, что существенно

облегчает анализ аномальных измерений.

Введем локальную вероятность аномального

измерения

—

вероятность того, что при сравнении

напряжения смеси сигнала с шумом и

произвольного отсчета шума последний

окажется больше. При релеевских

распределениях этих отчетов нетрудно

получить формулу [1]:

Полную вероятность аномального измерения

в силу некоррелированности отчетов

шума, отстоящих на интервал 2,5/Пэ ,

приближенного определим выражением

Представляя (1) и (3) в (2) и переходя к

относительной ошибке

,

получим

Величина

характеризует меру увеличения ошибок

(по отношению к нормальным), вызванного

аномальными измерениями. Непосредственное

измерение дисперсии(или нормированной дисперсии

)

в эксперименте затруднено следующими

обстоятельствами.

Обычно интересуется зависимостью

(или

)

от ОСШ.

Располагая этой зависимостью, можно

определить пороговое значение ОСШ, при

превышении которого обеспечивается

нормальный режим измерения. При уменьшениив процессе получения этой зависимости

вклад второго слагаемого в (2) возрастает

из-за увеличения

.Причем

при достаточно больших значениях(пропорционально, согласно

)

величина этого вклад оказывается

доминирующей в (2) уже при весьма малых

значениях

.

Следовательно, среднее число экспериментов,

в которых наблюдаются аномальные

результаты , оказывается существенно

меньше общего числа экспериментовN.

Для получения статистических достоверных

результатов измерениятребуется, чтобы объем эксперимента

оказывается непосильным даже для ПЭВМ

с высокой производительностью. Как

показывает более тонкий количественный

анализ, зависимости(или

)

от,

при котором в эксперименте измеряется

зависимость

от

,

а с ее помощью зависимостьот

определяется

расчетным путем по формуле (4).

При экспериментальном определении

вероятности аномального измерения

требуется классифицировать результат

обработки каждой реализации в приемнике,

как нормальной или аномальной, если

,

(5)

Что обусловлено следующими соображениями.

Полная длительность полезного сигнала

(“по нулям”) на входе СФ и АД (см. рисунок)

составляет

,

следовательно, его влияние на выходное

напряжение АД проявляется в пределах

этого временного интервала. Поэтому

появление оценкив пределах указанного промежутка не

относятся к числу аномальных результатов.

Следовательно, аномальными признаются

те оценки, которые отвечают условию

(5).

Известно. Что дисперсия статистического

измерения вероятности

определяется формулой

Откуда необходимый объем статистического

эксперимента

Где

—

относительная дисперсия измерения

вероятности.

Соседние файлы в папке Аномальные ош. + (методичка)

- #

27.03.201514.28 Кб3RKEGA.COM

- #

27.03.201534 б3rts.cmd

- #

27.03.20157 б3TELEGR

- #

27.03.20154.1 Кб3VGA.FNT

- #

27.03.20151.02 Кб3Аномаль ошибки.lnk

- #

350 руб

Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №5 за 2023 г.

Статья в номере:

Аномальные ошибки определения несущей частоты сигнала в широкополосных приемниках средств радиомониторинга. Часть 1. Выражения для оценки вероятностей возникновения аномальных ошибок

Тип статьи:

научная статья

DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202305-02

УДК: 621.396.62

Авторы:

А.С. Подстригаев1, А.В. Смоляков2, Д.А. Калинин3

1–3 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация:

Постановка проблемы. Одной из основных функций широкополосных приемников средств радиомониторинга является

измерение несущей частоты сигнала. Ошибки определения параметров сигнала, в том числе несущей частоты, принято разделять на нормальные и аномальные. Эти ошибки имеют различную природу возникновения. Нормальные ошибки обусловлены влиянием различных шумов, поэтому их количественная оценка может быть выполнена с помощью статистических

характеристик. В отличие от нормальных, аномальные ошибки уникальны для каждого типа приемника, поскольку возникают вследствие комбинаций особенностей построения широкополосного приемника и параметров воздействующей на его вход сигнальной обстановки. В публикациях, посвященных данной теме, имеется классификация аномальных ошибок по причинам их возникновения, а также способы их снижения, однако количественная оценка эффекта от применения способов снижения аномальных ошибок измерения несущей частоты сигнала до сих пор не выполнялась.

Цель. Вывести аналитические выражения для оценки вероятности возникновения аномальных ошибок в широкополосных приемниках средств радиомониторинга.

Результаты. Рассмотрены подходы к оценке несущей частоты. Описаны условия возникновения аномальных ошибок в

широкополосных приемниках средств радиомониторинга. Проанализирована возможность вывода выражений для оценки возникновения каждой аномальной ошибки в принятой классификации для шести основных схем приемников. Получены

выражения для последующего математического моделирования.

Практическая значимость. Выражения для оценки вероятности возникновения аномальных ошибок в основных схемах широкополосных приемников средств радиомониторинга могут использоваться на этапе проектирования этих средств для оценки целесообразности и эффективности применения технических решений, снижающих аномальные ошибки.

Страницы: 20-34

Для цитирования

Подстригаев А.С., Смоляков А.В., Калинин Д.А. Аномальные ошибки определения несущей частоты сигнала в широкополосных приемниках средств радиомониторинга. Часть 1. Выражения для оценки вероятностей возникновения аномальных ошибок // Успехи современной радиоэлектроники. 2023. T. 77. № 5. С. 20–34. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202305-02

Список источников

- Перунов Ю.М., Мацукевич В.В., Васильев А.А. Зарубежные радиоэлектронные средства. Кн. 2: Системы радиоэлектронной борьбы. М.: Радиотехника. 2010.

- Леньшин А.В. Бортовые системы и комплексы радиоэлектронного подавления. Воронеж: Научная книга. 2014.

- Tsui J.B.Y. Microwave receivers with electronic warfare applications. New York: SciTech Publishing Inc. 2005.

- Poisel R.A. Electronic warfare receivers and receiving systems. Artech House. 2015.

- Николаев А.Н. Цифровые технологии в широкополосных приемниках СВЧ радио-сигналов // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». 2012. № 35 (294). С. 30–34.

- Tsui J., Cheng Chi-Hao Digital techniques for wideband receivers. 3rd ed. New York: SciTech Publishing Inc. 2015.

- Подстригаев А.С. Методика проектирования сверхширокополосного цифрового приемника с субдискретизацией // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2021. Т. 15. № 10. С. 11–17. DOI: 10.36724/2072-8735-2021-15-10-11-17.

- Смоляков А.В., Подстригаев А.С. Характеристики обнаружения цифрового приемника с субдискретизацией // Радиотехника. 2021. Т. 85. № 9. С. 95–107. DOI: 10.18127/j00338486-202109-09.

- Смоляков А.В., Подстригаев А.С. Экспериментальное исследование коэффициента шума цифрового приемника с субдискретизацией в полосе до 18 ГГц // Труды МАИ. 2022. № 122. DOI: 10.34759/trd-2022-122-13.

- Подстригаев А.С., Смоляков А.В. Исследование точности определения частотно-временных параметров импульса в цифровом приемнике с субдискретизацией при многосигнальном воздействии // Труды МАИ. 2022. № 123. DOI: 10.34759/trd-2022-123-21.

- Куликов Е.И., Трифонов А.П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Сов. радио. 1978.

- Фалькович С.Е. Оценка параметров сигналов. М.: Сов. радио. 1970.

- Хьюбер Дж.П. Робастность в статистике: Пер. с англ. М.: Мир. 1984.

- Куприянов А.И., Сахаров А.В. Радиоэлектронные системы в информационном конфликте. M.: Вузовская книга. 2003.

- Кирсанов Э.А., Сирота А.А. Обработка информации в пространственно-распределенных системах радиомониторинга:

статистический и нейросетевые подходы. M.: Физматлит. 2012. - Подстригаев А.С. Классификация аномальных ошибок измерения частотно-временных параметров в широкополосных приемниках и способы их устранения // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. 2022. № 15(2). С. 223–237.

- Бокк Г.О. Повышение эффективности работы систем связи на основе пространственно-временной обработки и спектрального анализа сигналов: дисс. … д.т.н. М. 2000.

- Трифонов П.А., Гущин И.В., Попова Т.В. Квазиправдоподобная оценка времени прихода сверхширокополосного сигнала неизвестной формы при наличии аномальных ошибок вследствие воздействия узкополосных помех // Радиолокация, навигация, связь: XХI Междунар. науч.-технич. конф. Воронеж. 14–16 апреля 2015 года. Воронеж: НПФ «САКВОЕЕ» ООО. 2015. С. 266–277.

- Ершов А.А. Стабильные методы оценки параметров (обзор) // Автоматизация и телемеханика. 1978. № 8. С. 66–100.

- Перунов Ю.М., Дмитриев В.Г., Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба. Обнаружение и идентификация информационных каналов. М.: Факториал. 2021.

- Радзиевский В.Г., Сирота А.А. Информационное обеспечение радиоэлектронных средств в условиях конфликта. М.: ИПРЖР. 2001.

- Борисов В.И. и др. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. М.: Радио и связь. 2000.

- Вентцель Е С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей. М.: Наука. 1969.

- Self A.G., Smith B.G. Intercept time and its prediction. IEE Proceedings F – Communications, Radar and Signal Processing 1985. V. 132. № 4. P. 215–220. DOI: 10.1049/ip-f-1.1985.0052.

- Подстригаев А.С., Смоляков А.В., Лихачев В.П. Выбор приемника для широкополосного анализа сигнальной обстановки на основе оценки ее сложности // Радиотехника. 2022. Т. 86. № 1. С. 143−153. DOI: 10.18127/j00338486-202201-19.

- Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. М.: Сов. радио. 1968.

- Подстригаев А.С. Классификация неоднозначности определения частоты в цифровом приемнике с субдискретизацией // Радиотехника и электроника. 2022. Т. 67. № 4, С. 369–376. DOI: 10.31857/S0033849422040131.

- Tsui J.B.Y., Schamus J.J., Kaneshiro D.H. Monobit receiver // Proceedings of the IEEE MTT-S International Microwave Symposium. New York: IEEE.1997. № 2. P. 469–471.

Дата поступления: 27.03.2023

Одобрена после рецензирования: 13.04.2023

Принята к публикации: 28.04.2023

Применим закон распределения равновероятности:

(4)

Подставляя (1) и (2) и (4) и вводя обозначения с фазой

Последовательная схема может быть

также реализована на основе СФ.

Нормальные

и аномальные ошибки.

Необходимо рассматривать

,

тогда

если ,

либо соответствует

, то

Эта же задача стоит при

радиоизмерениях. И она может решаться при построении оптимального устройства, с

различными критериями.

Статистические

критерии оценки непрерывных параметров

сигнала.

Cуществуют

следующие критерии:

ü

Критерий максимума функции правдоподобия.

ü

максимальная апостериорная плотность распределения вероятности

параметра .

ü

Критерий минимума средне квадратичной ошибки.

ü

Критерий Баеса.

Распишем каждый критерий более

подробно.

Критерий максимального

правдоподобия.

максимального правдоподобия.

Критерий максимальной

апостериорной вероятности.

Рассмотрим статистическую схему:

Оценивается значение

максимального параметра.

Критерий минимальной средне

квадратичной ошибки.

Ошибки, связанные с фиксацией , не выходящие за пределы

корреляционного пика называются нормальные ошибки (инстр. ошибки,

ошибки шума).

Шумовая составляющая:

Дисперсия:

Шумовая составляющая имеет вид , но её особенность, что

количество сигнальных выбросов тем больше, чем больше шумовой уровень.

При регистрации шумовой выброс

может быть принят за сигнальный выброс. Ошибка может составить , а нормальные ошибки не выходят за

корреляционные пределы. Вероятность появления аномальных ошибок характеризует

неправильность измерения вообще.

При проектировании задают

соотношение сигнал/шум, чтобы избежать аномальных ошибок.

А среднеквадратичная ошибка

параметра .

Расчёт среднеквадратической ошибки.

Рассмотрим формулу исходя из

геометрического происхождения сигнала.