Исправьте предложения; объясните ошибки в употреблении формы падежа имен сущ.

1.Роль Несчастливцева в “Лесу” Островского исполнял молодой талантливый актер.

2.Современная наука творчески освоила многое из того,что было создано Дарвиным.

3.Купите мне пару чулок и две пары носок.

4.Периодически астрономам удается четко наблюдать Марса.

5.Яблоневый сад занимает свыше ста гектар.

6.Собран большой урожай помидор.

7.Разделите все это на несколько равных доль.

8.Мы находились в самом большом цеху завода.

9.Документы нужно представить к первому августу.

10. Помножьте числителя первой дроби на знаменателя второй.

1. Роль Несчастливцева в “Лесе” Островского исполнял молодой талантливый актер.

2. Современная наука творчески освоила многое из того,что было создано Дарвином.

3. Купите мне пару чулок и две пары носков.

4.Периодически астрономам удается четко наблюдать Марс.

5.Яблоневый сад занимает свыше ста гектаров.

6.Собран большой урожай помидоров.

7.Разделите все это на несколько равных долей.

8.Мы находились в самом большом цехе завода.

9.Документы нужно представить к первому августа.

10. Помножьте числитель первой дроби на знаменатель второй.

Источник статьи: http://otvet.ws/questions/3595737-ispravte-predlozheniya-obyasnite-oshibki-v-upotreblenii-formy.html

Русский язык и культура речи (стр. 11 )

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

Принёс с базара несколько (дыня).

Посадил в саду пять (яблоня).

Нужно расклеить десять (афиша).

В наборе шесть (кастрюля).

Исправьте предложения, объясните ошибки в употреблении формы

падежа имен существительных.

Роль Несчастливцева в «Лесу» Островского исполнял молодой талантливый актер. Современная наука творчески освоила многое из того, что было создано Дарвиным. Купите мне пару чулок и две пары носок. Периодически астрономам удается четко наблюдать Марса.

Выберите нужную форму (оба – обе).

По …сторонам улицы, на …берегах реки, у …сестёр, у ….братьев, на …стенах, между …странами, между …государствами, …руками, …ушами, …глазами, у …детей, к …ботинкам, приложит к …ушам, знаком с

…братьями, с …сёстрами.

Спишите, заменяя цифры словами.

К 12 прибавить 17, к 248 прибавить 11, из 57 вычесть 27, от 568 отнять 59,

с 395 сложить 288, 400 разделить на 100.

Найдите случаи неправильного употребления форм глагола.

Солнце выглянуло из-за туч и радостно сияет в небе. Учебные кабинеты

школы оснастятся новым оборудованием. Колледж организовывает курсы по подготовке к вступительным экзаменам. Бельё мокнуло под дождём. Из-за нерадивости руководителей приходится оттянуть сроки объекта. Хозяин дал команду животному: «Ляжь». Это поможет молодёжи расти и проявить свои

способности. Чай, кофе, сосиски и пирожки будут разноситься по трибунам.

Все детали станка быстро собираются.

Исправьте предложения, объясните ошибки.

1) Первый ученик отвечал бойчее, чем второй.

2) Комната низкая для такой мебели.

3) Партия была отложена в более лучшем положении для белых.

4) Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец.

5) Школьная библиотека располагает двумя тысячами четыреста восемьдесят тремя книгами.

6) Папанинцы пробыли на льдине двести семьдесят четыре суток.

7) Город находится в полуторастах километров от областного центра.

Каждому дали по пяти тетрадей.

9) Мальчик теперь сирота; отец умер, когда ему было три года.

10) Сзади его шла нагруженная вещами телега.

11) Серёжа – большая умница.

12) Хозяйка сняла со стола чемодан и отодвинула его в сторону.

13) Семена подсолнуха дробятся, разминаются и отмываются холодной водой от примесей.

14) Надо помогать молодежи расти и проявить свои способности.

Прочитайте (прослушайте) текст. Сколько нарушений грамматических норм в этой стихотворной пародии? Аргументируйте свой ответ.

Вспыхает небо, разбужая ветер,

Проснувший гомон птичьих голосов –

Проклинывая все на белом свете,

Я вновь бежу в нетоптанность лесов.

Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,

Приветливыми лапками маша:

Я среди тут пробуду целый вечер,

Бессмертные творчения пиша.

Но, выползя на миг из тины зыбкой,

Болотная, зеленовая тварь

Совает мне с заботливой улыбкой

Большой Орфографический словарь.

Тема 10. Синтаксис. Употребление в речи синтаксических конструкций. Типичные ошибки в управлении и построении синтаксических конструкций. Способы их исправления

Кто хочет говорить красиво, тому

надлежит сперва говорить чисто и иметь

довольство избранных речений к

изображению своих мыслей.

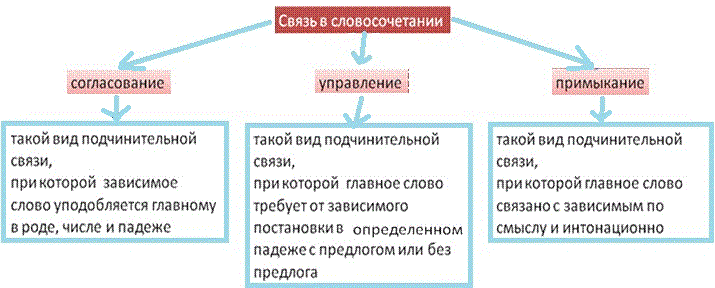

Синтаксис изучает строй связной речи. Единицами синтаксиса являются словосочетание и предложение. О словосочетании говорят, что это «мысль в процессе становления», в предложении же мысль получает своё языковое выражение.

Словосочетание – сочетание двух и более самостоятельных слов, связанных между собой грамматически и по смыслу: любить (кого?) животных; дождь и снег.

Предложение – слово или группа слов, грамматически оформленных и имеющих относительную смысловую и интонационную законченность. Например: Новый год. Между водорослями по песчаному дну перебегают юркие пескари. (И. Соколов-Микитов)

Предложение – основная синтаксическая единица, «средство формирования, выражения и сообщения мысли, передачи эмоций и волеизъявлений»*

К синтаксическим ошибкам относятся следующие:

Следует различать конструкции с близкими по значению словами и словосочетаниями, которые имеют разное управление. Например:

отчитаться в чём-либо – сделать отчёт о чём-либо

превосходство над чем-либо – преимущество перед чем-либо

уверенность в чём-либо – вера во что-либо

оплатить проезд – заплатить за проезд

Синтаксические ошибки допущены в следующих предложениях:

– Убедившись, что ничего больше от (из) выступающих не вытянешь, решили прения закрыть

– В (на) первом этапе соревнований могут состязаться как студенты, так и сотрудники института.

Часто в предложениях при двух или нескольких управляющих словах имеется общее дополнение. Такие конструкции правильны, если управляющие

слова требуют одинакового падежа и предлога: читать и конспектировать книгу, говорить и писать о современной литературе. Но если зависимое слово стоит при словах, требующих разного управления, то возникает ошибка.

Например: Мы любим и гордимся своей Родиной (любим что? гордимся чем?)

Следовательно, правильно будет:

Мы любим свою Родину и гордимся ею.

2. Нарушение согласования.

Например: Молодая врач пришла на приём.

Здесь мы имеем дело с нарушением согласования между подлежащим «врач» и определением «молодая», что является недопустимым. А рассогласование между подлежащим и сказуемым (врач пришла) – допустимый вариант. Правильно будет: Молодой врач пришёл (или пришла) на приём (если речь идёт о женщине).

Колебания в формах согласования

1. Согласование при обозначении женщины и её профессии типа «врач пришёл» и «врач пришла». Если подлежащее является существительным м. р., обозначающим профессию (врач), то сказуемое согласуется в роде – «пришёл». Но в разговорном стиле речи всё больше распространяется смысловое согласование (пришла). Научной речи такое согласование не свойственно. А согласование с прилагательным по смыслу (известная врач) недопустимы.

2. Согласование сказуемого с подлежащим. Выраженным количественно-именным сочетанием типа «несколько человек пришло – пришли». Возросла тенденция к согласованию по смыслу.

А) «несколько» + существительное в Р. п. = сказуемое в ед. ч., если:

– существительное обозначает неодушевлённый предмет, (несколько вагонов доставлено)

– сказуемое выражено краткой формой страдательного причастия (большинство писем доставлено, несколько человек ранено)

– сказуемое предшествует подлежащему (в начале улицы обнаружилось

Б) сказуемое употребляется во мн. ч., если:

– подлежащее обозначает одушевлённый предмет, а сказуемое подчёркивает активность действия (несколько человек кинулись на помощь)

– имеются однородные члены в составе подлежащего и сказуемого (несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы)

– подлежащее оторвано от сказуемого обособленным оборотом (несколько человек, находившихся в толпе, упали в обморок)

Например: Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа.

Деепричастный оборот обозначает добавочное действие к основному. В данном предложении основное действие выражено глаголом «слетела».

Это сказуемое относится к слову «шляпа». Получается, что шляпа подъезжала к станции. Правильно будет: Когда я подъезжал к станции, с меня слетела шляпа или Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

4. Ошибка в употреблении причастного оборота.

Например: Лежащая книга на столе.

Причастный оборот должен стоять или после определяемого слова, или перед ним.

Книга, лежащая на столе – лежащая на столе книга.

5. Нарушение порядка слов.

Например: Мы не только получили учебник, но и сборник упражнений.

Здесь мы имеем дело с нарушением порядка слов при двойном союзе «не только, но и». Правильно будет: Мы получили не только учебник, но и сборник упражнений.

6.Смешение прямой речи и косвенной.

Например: Друг сказал, что я подожду.

7.Нарушение норм в употреблении однородных членов предложения.

Например, В целях повышения мастерства педагогов по прохождению

практики и форм работы.

8.Нарушение координации между подлежащим и сказуемым.

Например, пришли или прошло двое

Незнание особенностей функциональных стилей РЛЯ является основной причиной возникновения синтаксисо-стилистических ошибок. Как правило, синтаксисо-стилистические ошибки бывают связаны с использованием сложного синтаксиса, деепричастных оборотов в разговорном стиле.

Например: Он есть мой брат.

Употребление связки «быть» в настоящем времени характерно для научного стиля, в разговорном же стиле данное употребление является синтаксисо-стилистической ошибкой.

1. Перечислите основные типы синтаксических ошибок.

2. Приведите примеры на каждый тип.

3. Приведите примеры нарушения синтаксисо-стилистических норм.

Задания для самостоятельной работы студентов

Устраните ошибки, связанные с неверным употреблением форм управления.

А) Мать сильно беспокоилась за сына

Б) Всякий специалист видит преимущество новой технологии над старой.

В) Хорошая подготовка спортсменов вселяет в нас уверенность в победу

Г) К концу года эти сотрудники должны будут отчитаться о проделанной

Д) В документальном фильме показывается, как семья эмигранта ищет

Е) Кафедра организовала и руководит производственной практикой

Источник статьи: http://pandia.ru/text/80/390/1201-11.php

Исправьте ошибки в предложениях помогите срочно Мать сильно беспокоилась за сына.

Всякий специалист видит преимущество новой технологии над старой.

Хорошая подготовка спортсменов вселяет в нас уверенность в победу этой команды.

Мальчик бросил камнем в воду.

Успокойтесь, выпейте воду.

В документальном фильме показывается, как семья эмигранта ищет работы.

Вопрос Исправьте ошибки в предложениях помогите срочно Мать сильно беспокоилась за сына?, расположенный на этой странице сайта, относится к

категории Русский язык и соответствует программе для 10 — 11 классов. Если

ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска

похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему.

Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку,

расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей,

оставившими комментарии под вопросом.

Вспомним прекрасное стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева, не потерявшее актуальность в наши дни. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Русский язык – это национальный язык великого русского народа. Значение русского языка в наше время огромно. Современный литературный русский язык — это язык наших газет и журналов, художественной литературы и науки, государственных учреждений и учебных заведений, радио, кино и телевидения. Язык называют одним из самых удивительных орудий в руках человечества. Однако пользоваться им нужно умело, изучив все его особенности и секреты. А может ли любой из вас с уверенностью сказать, что овладел в совершенстве родным языком?

Никто не может заставить человека говорить правильно, ярко, точно, выразительно, если он сам этого не хочет. Но помочь человеку понять, почему он должен стремиться к овладению всеми тонкостями речи, — это долг каждого, кому дорог наш язык. Л. Н. Толстой говорил: «Слово — дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти». Советский писатель А. Н. Толстой справедливо считал, что «обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно». А И. С. Тургенев призывал: «берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние…»

Конечно, есть такие скептики, которые считают: «Как сказал — так и ладно. Все равно поймут»! Но правы ли они? Можно ли утверждать, что небрежную, неточную, неряшливую речь правильно поймут? А какие «неувязки» выходят иной раз из-за неправильного толкования, это каждый испытал на своем собственном опыте. Значит, нельзя руководствоваться нехитрым правилом «все равно поймут». Нет, неправильную речь или трудно понять, или можно понять ошибочно. А неправильно поймешь — неправильно и поступишь. Значит, культура речи не личное дело каждого из нас, а общественная потребность и необходимость.

Что же такое культура речи? В узком лингвистическом смысле — это владение языковыми нормами (в произношении, ударении, словоупотреблении, в построении фраз и т. п.), а также умение пользоваться выразительными средствами языка в разных условиях общения в соответствии с целью и содержанием речи. Но культура речи в более широком смысле — это и культура чтения, и важнейшая часть общей культуры человека.

Чем грамотнее человек, тем более требователен он к своей речи, тем острее он понимает, как важно учиться хорошему слогу у замечательных русских писателей. Они неустанно работали над совершенствованием и обогащением художественной речи и завещали нам бережно относиться к родному языку.

Русский язык всегда был гордостью наших писателей-классиков, он вселял в них веру в могучие силы и великое предназначение русского народа.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» — писал

И. С. Тургенев. Язык — явление совершенно особенное в жизни человека. Важнейшее средство общения — язык — доступно каждому с детства и используется постоянно каждым членом данного общества. Это создает у человека иллюзию, что он полновластный хозяин своей речи: кажется, что «мои» лингвистические вкусы, «мои» взгляды на язык и «мои» объяснения — объективная истина, обязательная для всех других. Здесь и кроется причина появления невежественных с точки зрения науки «открытий» и ходячих мнений.

Очень часто встречаются случаи, когда искаженный язык весьма активно пропагандируется средствами массовой информации, а также высокопоставленными чиновниками, которые допускают в своей речи множество ошибок, не придавая этому абсолютно никакого значения,хотя роль языка в жизни общества огромна и воздействие он имеет очень сильное.

Неграмотностью также отличается современная русская музыка популярного жанра, на которую ориентируются незрелые подрастающие поколения. Со временем, бессмысленный набор слов, присущий многим песням, станет элементом общения молодежи.

Поэтому от нас зависит будущее русского языка.

В современной речи, к сожалению, часто встречаются отклонения от норм литературного языка.

В первую очередь к ним относится употребление бранных слов, что обедняет речь, делает ее грубой и некрасивой.

Цинизм матерных слов в русском языке несовместим с любовью. Но общество привыкает к таким словам, не пытаясь их искоренить, так они становятся обыденным явлением в нашей речи. Мы часто слышим их в автобусе, школе, парке и общественных местах, «вирус» проникает даже в источники массовой информации. Позволяют себе нецензурные выражения и некоторые общественные деятели в прямом эфире.

Следующая проблема — жаргонная лексика. Жаргонная лексика в устах молодежи — явление далеко не новое.

Психологической основой появления молодежных словечек, видимо, служит извечное стремление «детей» хоть в чем то противостоять себя «отцам», желание подчеркнуть свою взрослость, мнимую независимость поведения и суждений.

Возрастные различия в наборе слов были раньше, есть и теперь. Пожилой человек скажет деньги, у юношей это называется зелень, взрослые говорят автомобиль или машина,

подростки — конь или телега, а иногда и тачка.

К жаргонной лексике относятся также слова «прикольно», «цивильно», «потрясно» и др. Некоторые молодые люди не представляют свою речь без таких слов, считая их основой своего общения. Каким же видит подросток современного человека? «шнобель» вместо носа, «лупы» вместо глаз, «грабли» вместо рук, а там, где рот вообще «хлеборезка».

Еще одной проблемой русского языка является неправильное ударение в словах. Сложность и прихотливость русского ударения широко известны. Правильная постановка ударения является необходимым признаком культурной, грамотной речи. Есть немало слов, произношение которых служит как бы лакмусовой бумажкой уровня речевой культуры.

Часто достаточно услышать от незнакомого человека неправильное ударение в слове (например: мо´лодежь, мага´зин, изобре´тение, новоро´жденный, инстру´мент, доку´мент, про´цент, ко´клюш, а´тлет, ко´рысть, до´цент, по´ртфель, до´говор, ба´ловать, закупо´рить,

красив´ее), чтобы составить не слишком лестное мнение об его образовании.

А сколько ошибок в морфологии! Вот некоторые из них:

а) формы имён существительных И.п. мн. ч.; бухгалтерА, договорА, шоферА.

б) формы имен существительных Р.п. мн. ч.; чулкОВ, носОК, гектар, партизанОВ, туфЛЕЙ.

Роль Несчастливцева в «Лесу» Островского исполнял молодой талантливый актер.

Современная наука творчески освоила многое из того, что было создано Дарвиным.

Купите мне пару чулок и две пары носок.

Периодически астрономам удается четко наблюдать Марса.

Яблоневый сад занимает свыше ста гектар.

Собран большой урожай помидор.

Разделите все это на несколько равных доль.

Мы находились в самом большом цеху завода.

Документы нужно представить к первому августу.

Помножьте числителя первой дроби на знаменателя второй.

Ученик был способный к математике.

У мальчика появились и более худшие привычки.

Стихи были удачные и по содержанию и по форме.

Первый ученик отвечал бойчее, чем второй.

Комната низкая для такой мебели.

Небо сегодня голубое и полно удивительной прозрачности.

Партия была отложена в более лучшем положении для белых.

Герой рассказа – маленький гимназист. Он всегда подтянутый, всегда одетый по форме, культурный в обращении.

Очень часто нарушаются синтаксические нормы.

Вот некоторые примеры:

Мать сильно беспокоилась за сына.

Всякий специалист видит преимущество новой технологии над старой.

Хорошая подготовка спортсменов вселяет в нас уверенность в победу этой команды.

Нельзя было смириться с недостатками.

К концу года эти сотрудники должны будут отчитаться о проделанной работе.

Мы наблюдали за солнечным затмением.

Мальчик бросил камнем в воду.

Чем я обязан такому лестному отзыву о моей работе?

Успокойтесь, выпейте воду.

В документальном фильме показывается, как семья эмигранта ищет работы.

Ряд столов стояли посередине аудитории.

Пять учеников подошло к экзаменационному столу.

Двадцать две тетради, проверенные учителем, лежало на столе.

На совещание прибыли пятьдесят один делегат.

Бессмысленными связующими в предложениях нередко являются слова паразиты такие выражения, как «собственно говоря», «так сказать», «стало быть», «в принципе», «в общем то».

Употребляя иностранные слова, надо быть уверенными, что они понятны слушателю. Рекомендуется избегать употребления иностранных слов, если в языке есть русские слова с таким же значением, например: лимитировать-ограничивать, ординарный-обыкновенный, индифферентно-равнодушно, корректив-исправление, игнорировать-не замечать. Иностранные вкрапления в русском тексте губят красоту слов, рожденных в нашей стране.

Владение богатствами русского языка – важный показатель культурного уровня любого человека, независимо от его специальности. Уметь выражать свои мысли чётко и ясно, с соблюдением всех правил произношения, грамматики, лексики означает быть хорошо понятым всеми, кто говорит на русском языке. Есть в этом и эстетическая сторона, так как русский язык – великое чудо культуры, созданное русским народом, его лучшими писателями и публицистами.

Путин отмечал, что русский язык является фундаментальной основой единства страны, формирует общее гражданское, культурное, образовательное пространство.

Одно из высказываний по данной теме на той встрече:

«Знать его, причём на высоком уровне, должен каждый гражданин Российской Федерации. Вместе с тем для того, чтобы люди могли глубоко изучать русский язык, нужно создавать и постоянно улучшать необходимые для этого условия.»

Оригинал работы:

Роль и значение русского литературного языка в современном обществе. Типичные ошибки в употреблении различных частей речи

Тема: «Синтаксис. Употребление в речи синтаксических конструкций. Типичные ошибки в управлении и построении синтаксических конструкций. Способы их исправления»

Актуальность: Синтаксические и синтаксисо-стилистические нормы русского литературного языка являются одними из важнейших, ибо относятся вместе с морфологическими нормами к грамматике русского языка. Нарушения синтаксических норм являются грубейшими ошибками. Кроме того, положение осложняется большим количеством вариантных форм, наблюдающихся на ярусе синтаксиса в области управления и согласования. В связи с этим необходимо очень внимательно относиться к синтаксическим и синтаксисо-стилистическим нормам русского литературного языка и в случае затруднения всегда обращаться к словарю.

Цель занятия: после изучения темы студент должен:

Знать:

основные единицы синтаксиса;

основные типы синтаксических и синтаксисо-стилистических норм русского литературного языка;

причины вариантности в управлении и согласовании;

причины возникновения синтаксических и синтаксисо-стилистических ошибок и способы их устранения.

Уметь:

строить свою речь в соответствии с синтаксическими и синтаксисо-стилистическими нормами устной и письменной речи русского литературного языка:

соблюдать правила согласования и управления в словосочетаниях и предложениях;

употреблять синонимические конструкции для выражения основных смысловых отношений;

учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических средств;

правильно строить предложения с однородными и обособленными членами;

правильно строить сложные предложения.

распознавать и исправлять ошибки и неточности в своей устной и письменной речи в соответствии с синтаксическими и синтаксисо-стилистическими нормами устной и письменной речи русского литературного языка.

Продолжительность занятия: 2 занятия по 90 мин. (180 мин.).

Вид занятия: практическое

Место проведения занятия: кабинет для практических занятий

Материальное обеспечение: ____________________________________________

Литература:

Л.А.Введенская, М.Н.Черкасова, «Русский язык и культура речи», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003 г., стр. 163 –187;

Л.А.Введенская, «Культура речи», Ростов-на-Дону, «Феникс», стр. 375 – 410.

Греков В.Ф. «Русский язык». Пособие, Москва: Просвещение, 2002 г., стр. 31 – 35.

Дополнительная:

А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова, «Русский язык. Учебник-практикум для старших классов», «Вербум-М», 2003 г., стр. 121 – 164.

Обеспечивающие: «Русский язык и культура речи»

Обеспечиваемые: гуманитарные дисциплины

План занятия.

I. Организационный момент — 3 мин.

II. Проверка исходных знаний

Рубежное тестирование — 10 мин.

III. Сообщение преподавателя — 15 мин.

IY. Самостоятельная работа учащихся

с теоретическим материалом — 20 мин.

Y Выполнение практических заданий

с последующей коллективной проверкой — 30 мин.

YI. Итоговая проверка. Текущее тестирование — 10 мин.

YII. Подведение итогов занятия. Домашнее задание — 2 мин.

Методические указания для работы на занятии и выполнения самостоятельной работы.

I. Организационный момент.

1. Проверьте свою готовность к занятию: внешний вид (наличие халата), тетради для теоретического материала и практических заданий.

2. Откройте тетради для теоретического материала, запишите тему занятия.

Ознакомьтесь с актуальностью данной темы.

II. Проверка исходных знаний по теме.

Рубежное тестирование.

Выполните задание теста (Приложение 1) и сдайте на проверку преподавателю.

III. Формирование новых знаний.

Самостоятельная работа с теоретическим материалом (Приложение 2).

Прочитайте материал, представленный в блоке информации, законспектируйте основные положения в форме плана.

III. Выполнение практических заданий с последующей взаимопроверкой проверкой.

Откройте практическую часть (Приложение 3) и выполните задания № __________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

III. Итоговая проверка.

Выполните задание текущего теста (Приложение 4). Сдайте на проверку преподавателю.

Домашнее задание:

Выучите теоретический материал (конспект). Ознакомьтесь с изученным материалом в учебной литературе.

Приложение 1

РУБЕЖНЫЙ ТЕСТ

(морфологические нормы)

Укажите номера примеров, где допущена ошибка в образовании форм слова

1) выше

2) сто граммов

3) согласно их распоряжению

4) весело рассмеялися

1) сожгете улики

2) восемь килограммов

3) лекторы

4) в ста пятидесяти шести случаях

1) без басней

2) высочайший

3) замечательные доктора

4) до сорока градусов

1) около шестисот метров

2) взять у княгиней

3) с краю

4) нет чулок

1) обеих подружек

2) более выше

3) в две тысячи третьем году

4) урожай апельсинов

1) её шляпа

2) с шестидесятью рублями

3) начались праздники

4) двести метров

Приложение 2

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Синтаксис. Синтаксические нормы русского языка.

Синтаксис (от греч. Syntaxis – сцепление, соединение) – это раздел науки о зыке, изучающий законы организации связной речи, способы соединен слов в процессе коммуникации.

Основные единицы синтаксиса – предложение и словосочетание.

Словосочетание не имеет самостоятельного коммуникативного значения; оно является частью предложения и занимает в синтаксисе подчиненное место.

Предложение обладает грамматическим значением.

Для иллюстрации пример академика Л.В.Щербы, который сконструировал такое предложение: Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка.

Русский человек понимает грамматическую структуру этого текста: ясно, что глокая – это прилагательное, связанное с сущ куздра в ж. р. и И.п.

Грамматическая основа предложения (подлежащее и сказуемое) тоже легко выделяется. Мы даже можем выделить однородные сказуемые.

Синтаксические нормы/ошибки.

Порядок слов в предложении

Велосипед разбил трамвай.

Сразу ли вы поняли смысл этого предложения? Необходимо некоторое усилие мысли, чтобы понять, что виновником аварии был не велосипед, а трамвай, велосипед же оказался в роли «пострадавшего».

В русском языке порядок слов (порядок членов предложения) относительно свободный: не существует строго закрепленного место за тем или иным главным или второстепенным членом предложения.

Однако существует принятый, чаще встречаемый порядок следования членов предложения – прямой порядок и отступления от него – обратный порядок (инверсия).

ПРЯМОЙ: Большая туча медленно закрывает лучи солнца. (согласованное определение перед определяемым сущ) – подлежащее – обстоятельство образа действия предшествует сказуемому– сказуемое (после подлежащего) – дополнение (следует за сказуемым) – несогласованное определение (после определяемого сущ).

Чтобы речь не была уныло однообразной писатели используют обратный порядок слов в предложении.

ИНВЕРСИЯ (обратный):

Пример: Чтобы подчеркнуть действие, обозначаемое сказуемым, или выражаемый им признак, нередко сказуемое ставят перед подлежащим.

Кончились мои неприятности (А.Куприн); Хороши зимние вечера (М.Макаренко); Дня через четыре приезжает. Азамат в крепость (М.Ю.Лермонтов).

Для усиления выразительности речи инверсия может касаться и второстепенных членов предложения (последний пример).

Вывод: Расположение слов в предложении зависит от того, какую цель мы ставим перед собой, создавая данное предложение.

Таким образом, в предложении выделяются две части (актуальное членение):

1-я – основа высказывания (тема): это то, что нам известно из предшествующего текста или из самой обстановки речи.

2-я – ядро высказывания (рема): это то, что сообщается нового, то, ради чего строится само предложение.

Нарушение порядка слов

Мы не только получили учебник, но и сборник упражнений.

Здесь мы имеет дело с нарушением порядка слов при двойном союзе «не только, но и». Правильно будет: Мы получили не только учебник, но и сборник упражнений.

Согласование сказуемого

1. В кружке занима…тся пять учеников.

-ет или –ют? Обе формы приемлемы: в первом количество показывается как одно целое, имеется в виду совместное действие, во второй почеркивается раздельное его совершение.

Сравнить: Пять солдат отправилось в разведку (группой)

Пять солдат отправились в разведку (каждый со своим заданием).

2. При числительных два, три, четыре, входящих в состав подлежащего, сказуемое обычно ставится во мн. ч.

Три дома зовут на вечер. За коляской бежали четыре пса.

3. При словах много, мало, немного, немало, сколько, столько сказуемое, как правило, ставится в ед.ч.

Много книг стояло на полках. Немало детей ежегодно отдыхает на даче.

4. Если в составе подлежащего имеется собирательное сущ с количественным значением (большинство, меньшенство, ряд, часть и т.д.), то сказуемое может ставиться в форме ед. ч. и мн. ч.

Большинство делегатов прибыло (прибыли) на съезд.

5. Брат с сестрой уехали в деревню (оба лица равноправны в своих действиях (подлежащее – сочетание брат с сестрой).

Брат с сестрой уехал в деревню ( основное действующее лицо (подлежащее) – брат, а сестра — сопутствующее лицо (дополнение).

Согласование определений

Круглый сирота, круглая сирота

Определение при существительных общего рода ставится в форме м.р. или ж.р. в зависимости от того, какого пола лицо обозначается существительным.

Жуткий забияка, отчаянный задира, страшная обжора, неисправимая растяпа, грязнуля.

Наша семья занимает две большие (больших) комнаты.

Обе формы согласования допустимы, хотя первая встречается реже.

Определение ставится в форме ед. ч., если по смыслу оно относится не только к первому (ближайшему) сущ, но и к остальным.

Дикий гусь и утка прилетели первыми – речь не могла идти о диком гусе и домашней утке.

Её великолепная шуба и шляпка не производили никакого впечатления – по смыслу великолепны и шуба и шляпка

Определение ставится в форме множественного числа, когда может возникнуть неясность, относится ли оно только к ближайшему сущ или ко всему ряду однородных членов.

В комнате стояли коричневые шкаф и диван. Прошли мимо десятилетние мальчик и девочка.

Как бы вы сказали: Я давно не видал моего (или моих) брата и сестру?

Согласование приложений.

В городе Орле, но на станции Орел.

— Названия городов, как правило, согласуются во всех падежах с определяемым словом: в городе Москве, у города Смоленска.

— не согласуются обычно составные названия городов: В городе Минеральные Воды

— Названия рек, как правило, согласуются с определяемым словом: на реке Днепре, между реками Обью и Енисеем, у реки Вислы.

— однако малоизвестные названия рек не согласуются: на реке Рось, приток реки Северский Донец.

Названия озер, заливов, проливов, бухт не согласуются с родовыми наименованиями: на озерах Эльтон и Баскунчак, вблизи залива Аляска, в проливе Босфор, в бухте Золотой Рог.

— Названия островов, полуостровов, гор, горных хребтов, пустынь, как правило, тоже не согласуются: на острове Новая Земля, у острова Мадагаскар, в пустыне Каракумы, близ мыса Челюскин.

— Согласуются хорошо знакомые названия, часто употребляемые в речи: на острове Сахалин – северная половина острова Сахалина. (двоякие варианты)

Названия станций, портов не согласуются: в порту Одесса, на станции Москва-Пассажирская.

Названия улиц в форме ж.р. согласуются, остальные не согласуются: на улице Сретенке, на углу улицы Арбат, близ улицы Олений вал.

Астрономические названия не согласуются: орбита планеты Марс.

Названия зарубежных административно-территориальных единиц не согласуются: в штате Мичиган

Названия зарубежных республик согласуются, если оканчиваются на –ия, остальные названия не согласуются: В Республике Боливии, торговля между Россией и Республикой Индией, в Республике Куба (Кипр).

Нарушение согласования.

Молодая врач пришла на приём.

Здесь ы имеем дело с нарушением согласования между подлежащим «врач» определением «молодая», что является недопустимым. А рассогласование между подлежащим и сказуемым (врач пришла) – допустимый вариант. Правильно будет: Молодой врач пришла (или пришел) на прием (если речь идет о женщине).

Управление

Это связь между членами предложения, которая находит своё выражение в правильном выборе падежной формы 9с предлогом или без предлога).

А) Беспредложная конструкция оплатить (что?) проезд, труд рабочих, расходы по командировке.

Б)Предложная конструкция уплатить (за что?) за проезд.

В) В остальных случаях конструкции равноправны

Ехать трамваем – ехать на трамвае, просить помощь – просить о помощи.

В и НА (предлоги-синонимы, хотя и различны по ЛЗ: «внутри чего-нибудь», «на поверхности чего-нибудь»)

А) В: — с географическими объектами: в городе, в Белоруссии

в закрытых помещениях: в кино, в театре, в цирке (если имеется в виду представление, исполнение, то НА спектакле, на концерте, на опере).

Б) НА: — с названиями гор (в ед. ч) и горных местностей: на горе Арарат, на Кавказе (при названиях гор во мн. ч — В.: в Альпах, в Пиренеях)

При названиях транспортных средств: на поезде, на метро (если внутри транспортного средства – в поезде)

При названиях островов, полуостровов: на Камчатке, на Таймыре

В – ИЗ, НА – С: поехал в Крым – вернулся из Крыма (иногда: поехал в Поволжье – вернулся с Поволжья), отправился на Урал – вернулся с Урала.

НАД и ЗА: «Изучать объект без вмешательства в его «поведение» (наблюдать за звёздами), «изучать явление и регулировать его» (наблюдение над подопытными животными)

ПО: Скучаем по ВАМ или по ВАС:

с местоимением 3 лица ПО управляет Д.п. (по нему, по ним)

с местоимениями 1-го и 2-го лица по сочетается с П..п. (скучаем по вас)

Нарушение управления

Следует различать конструкции с близкими по значению словами и словосочетаниями, которые имеют разное управление.

Отчитаться в чем-либо – сделать отчет о чем-либо;

Превосходство над чем-либо – преимущество перед чем-либо;

Уверенность в чем-либо – вера во что-либо;

Оплатить проезд – заплатить за проезд

Синтаксические ошибки допущены в следующих предложениях:

Убедившись, что ничего больше от (из) выступающих не вытянешь, решили прения закрыть.

В (на) первом этапе соревнований могут состязаться как студенты, так и сотрудники института.

Часто в предложениях при двух или нескольких управляющих словах имеется общее дополнение. Такие конструкции правильны, если управляющие слова требуют одинакового падежа и предлога: читать и конспектировать книгу, говорить и писать о современной литературе. Но если зависимое слово стоит при словах, требующих разного управления, то возникает ошибка: Мы любим и родимся своей Родиной (любим что? Гордимся чем?).Следовательно, правильно будет: Мы любим свою Родину и гордимся ею.

Причастный оборот

Лежащая книга на столе прочитана.

Недостаток заключается в неправильном порядке слов: определяемое сущ книга оказалось в середине причастного оборота, хотя по правилам оно должно находиться или перед всем оборотом, или после него (Книга, лежащая на столе, прочитана; Лежащая на столе книга прочитана).

Имейте в виду: стилистическая особенность причастного и деепричастного оборота состоит в том, что они придают высказыванию книжный характер(!)

Деепричастный оборот

Ошибки в употреблении деепричастного оборота

Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа.

Нарушено правило употребления деепричастного оборота.

Деепричастный оборот обозначает добавочное действие к основному. В данном предложении основное действие выражено глаголом «слетела». Это сказуемое относится к слову «шляпа». Получается, что шляпа подъезжала к станции.

Правильно будет: Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

Предложения с однородными членами.

Пью чай с лимоном и с удовольствием

Слова «с лимоном и с удовольствием» лишь внешне напоминают однородные члены, но они выражают несовместимые понятия, далекие одно от другого, поэтому в роли однородных членов выступать не могут.

То же самое в каламбуре: Шёл дождь и два ученика: один в школу, другой в калошах.

Сложносочиненное предложение.

Петухи давно пропели и играют на рожке.

Вся суть в неправильном пунктуационном оформлении предложения: в нем не поставлена запятая перед союзом А. В результате чего вместо сложносочиненного получилось простое предложение с однородными сказуемыми.

Сложноподчиненные предложения.

Вот пес без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,

Который пугает и ловит синицу,

Которая ловко ворует пшеницу…

Это стихи С.Я.Маршака.

Повторение союзов в данном случае — художественный прием автора.

В письменной речи это является нарушением синтаксической нормы: при последовательном подчинении не должны повторяться одни и те же союзные слова.

Синтаксисо-стилистические нормы/ошибки.

Незнание особенностей функциональных стилей русского литературного языка является основной причиной возникновения синтаксисо-стилистических ошибок. Как правило, синтаксисо-стилистические ошибки бывают связаны с использованием сложного синтаксиса, деепричастных оборотов в разговорном стиле.

Он есть мой брат.

Употребление связки «быть» в настоящем времени характерно для научного стиля, в разговорном же стиле данное употребление является синтаксисо-стилистической ошибкой.

Приложение 3

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1. Исправьте ошибки, определите их тип.

Зачем ему превосходство перед отцом?

Слушая эту волнующую музыку, мне представляется картина урагана.

Он не оплатил за проезд в автобусе.

Делаются выводы по получению различных химических содинений

Лизавета возвращалась. Придя домой, труп Алены Ивановны лежал в луже крови.

По ком будем решать вопрос?

Оратор, который сообщил эти данные и оказавшийся страстным патриотом речного транспорта, привел интересное сравнение.

Художник изобразил, как Петр 1 вдет в бой войска, придерживаясь манеры Сурикова.

В слесарной мастерской мы учим делать наших детей, делать, а не ломать.

Тургенев любил и рассказывал нам о неиссякаемой мощи природы, её неумирающей красоте.

Они-то впоследствии и представят наибольший интерес потомкам.

Иванов сказал, что не засну, но выучу до утра все билеты.

Сегодня мы работали не только в кабинете, а также в лаборатории.

Учебник по сестринскому делу, прочитанный мною, который мне очень понравился.

Он любил музыку и танцевать.

Ночь была дождливая и темна.

Брат был врач.

Все, зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы были приняты.

Согласно распоряжения директора срок предоставления отчета истекает первого мая.

Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящая ханжа.

В сочинении было хорошо описано про окрестность школы.

В своей речи оратор указал об этих недостатках.

В области разработки компьютерных программ долгие годы первой была США.

Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали интересную статью.

Два инфаркта подорвало его здоровье.

Прочитав подобную клевету, у меня задрожали руки.

Промотав все состояние, ему нечего было оставить детям.

Потому что я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему.

Владельцы участков вносят в казну города земельных налог, устанавливающий в соответствии с законодательством.

Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно оформлено.

Лес тянется вдоль реки и очень живописный.

Командир позвал мальчика и сказал, что мы берем тебя в отряд.

Последнюю контрольную работу я написал плохо. Потому что пропустил последние два урока.

Задание 2. Исправьте следующий текст. Определите тип допущенных ошибок, объясните их причины.

«У язвенника, страдающего заболеванием желудка в течение 10 лет, появились признаки внутреннего кровотечения. Больной бледноват. Пульс 106. Живот мягенький. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Какое осложнение излагаемого заболевания развилось? Для подтверждения диагноза какие экстремальные исследования должны проводиться?»

Задание 3. Придумайте несколько связных предложений (4 – 5) с синтаксическими и синтаксисо-стилистическими ошибками не медицинскую тематику. Обменяйтесь с соседом для их нахождения и исправления. Затем оцените его ответ.

ЭТАЛОН К ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Задание 1

Зачем ему превосходство перед отцом? (над отцом)

Слушая эту волнующую музыку, мне представляется картина урагана. (я представляю)

Он не оплатил за проезд в автобусе. ( без ЗА)

Делаются выводы по получению различных химических соединений (после получения …делаются выводы).

Лизавета возвращалась. Придя домой, труп Алены Ивановны лежал в луже крови.

По ком будем решать вопрос? (о ком)

Оратор, который сообщил эти данные и оказавшийся страстным патриотом речного транспорта, привел интересное сравнение.

Художник изобразил, как Петр 1 ведет в бой войска, придерживаясь манеры Сурикова.

В слесарной мастерской мы учим делать наших детей, делать, а не ломать.

Тургенев любил и рассказывал нам о неиссякаемой мощи природы, её неумирающей красоте.

Они-то впоследствии и представят наибольший интерес потомкам.(будут представлять … для потомков)

Иванов сказал, что не засну, но выучу до утра все билеты. (не заснет)

Сегодня мы работали не только в кабинете, а также в лаборатории. (не только …но и)

Учебник по сестринскому делу, прочитанный мною, который мне очень понравился.

Он любил музыку и танцевать.

Ночь была дождливая и темна.

Брат был врач. (без БЫЛ)

Все, зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы были приняты. (Все зависящие от нас меры для предотвращения катастрофы были приняты).

Согласно распоряжения директора срок предоставления отчета истекает первого мая. (Согласно распоряжению директора срок предоставления отчета истекает первого мая (после предлогов согласно, благодаря, вопреки – сущ и мест в Д.п.)).

Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящая ханжа.(Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящий ханжа.(сущ общего рода в значении «человек», поэтому М.Р.)

В сочинении было хорошо описано про окрестность школы. (В сочинении были хорошо описаны окрестности школы.)

В своей речи оратор указал об этих недостатках.(В своей речи оратор указал на эти недостатки).

В области разработки компьютерных программ долгие годы первой была США.(В области разработки компьютерных программ долгие годы первыми были США).

Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали интересную статью.(Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовала интересную статью).

Два инфаркта подорвало его здоровье.(Два инфаркта подорвали его здоровье).

Прочитав подобную клевету, у меня задрожали руки. (Когда я прочитал подбную клевету, у меня задрожали руки).

Промотав все состояние, ему нечего было оставить детям.(Промотав все состояние, он ничего не смог оставить детям).

Потому что я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему.(Так как (поскольку) я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему).

Владельцы участков вносят в казну города земельных налог, устанавливающий в соответствии с законодательством.(Владельцы участков вносят в казну города земельный налог, устанавливаемый в соответствии с законодательством).

Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно оформлено.(Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно оформленным).

Лес тянется вдоль реки и очень живописный.(Лес тянется вдоль реки, и он очень живописен).

Командир позвал мальчика и сказал, что мы берем тебя в отряд. (Командир позвал мальчика и сказал, что они берут его в отряд).

Последнюю контрольную работу я написал плохо. Потому что пропустил последние два урока.(Последнюю контрольную работу я написал плохо, потому что пропустил последние два урока).

Задание 2..

«У язвенника, страдающего заболеванием желудка в течение 10 лет, появились признаки внутреннего кровотечения. Больной бледноват. Пульс 106. Живот мягенький. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Какое осложнение излагаемого заболевания развилось? Для подтверждения диагноза какие экстремальные исследования должны проводиться?»

«У больного, страдающего заболеванием желудочно-кишечного тракта в течение 10 лет, выявлены признаки внутреннего кровотечения. Больной бледен. Пульс 106. Живот мягкий. Симптомы раздражения брюшины не обнаружены. Чем осложнилось заболевание ЖКТ? Какие обследования необходимо провести для подтверждения данного диагноза?

Приложение 4

ТЕКУЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Синтаксические ошибки русского языка могут быть связаны с:

неправильным образованием слов;

нарушением грамматических форм слов;

нарушением управления;

незнанием лексического значения слова;

контаминацией

нарушение порядка слов в предложении;

нарушение согласования;

неправильное построение предложения с причастным оборотом;

неоправданное повторение одинаковых союзов (союзных слов) в сложноподчиненном предложении.

С чем обычно бывают связаны

А. Лексико-стилистические ошибки:

Б. Синтаксисо-стилистические ошибки.

с использованием деепричастных оборотов в разговорном стиле;

с использованием речевых штампов в школьных сочинениях;

с использованием канцеляризмов в чуждом контексте;

с использованием лексики с уменьшительно-ласкательными суффиксами в научном и деловом стилях.

ЭТАЛОН к текущему тесту

(синтаксические нормы/ошибки)

3, 6, 7, 8, 9

А – 2, 3

Б — 1

Государственное медицинское училище г. Братска

Утверждаю: Рассмотрено на заседании ЦМК

Зам.директора по УР: Протокол _______________ ___

Председатель ЦМК:

__________________ __________________________

О.И.Кондратович Е.Н.Локтева

Методическая разработка

практического занятия для учащихся

Тема: «Синтаксис. Употребление в речи синтаксических конструкций. Типичные ошибки в управлении и построении синтаксических конструкций. Способы их исправления»

Дисциплина: «Русский язык и культура речи», Раздел I

Специальности: «ЛД», «СД», «Фармация», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая»

II – курс

3 семестр

Составитель:

преподаватель ГМУБ

М.Г. Пятникова

г.Братск 2006 год

Тема 10. Синтаксис. Употребление в речи синтаксических конструкций. Типичные ошибки в управлении и построении синтаксических конструкций. Способы их исправления

Кто хочет говорить красиво, тому

надлежит сперва говорить чисто и иметь

довольство избранных речений к

изображению своих мыслей.

М.В. Ломоносов

Синтаксис изучает строй связной речи. Единицами синтаксиса являются словосочетание и предложение. О словосочетании говорят, что это «мысль в процессе становления», в предложении же мысль получает своё языковое выражение.

Словосочетание — сочетание двух и более самостоятельных слов, связанных между собой грамматически и по смыслу: любить (кого?) животных; дождь и снег.

Предложение – слово или группа слов, грамматически оформленных и имеющих относительную смысловую и интонационную законченность. Например: Новый год. Между водорослями по песчаному дну перебегают юркие пескари. (И.Соколов-Микитов)

Предложение – основная синтаксическая единица, «средство формирования, выражения и сообщения мысли, передачи эмоций и волеизъявлений»*

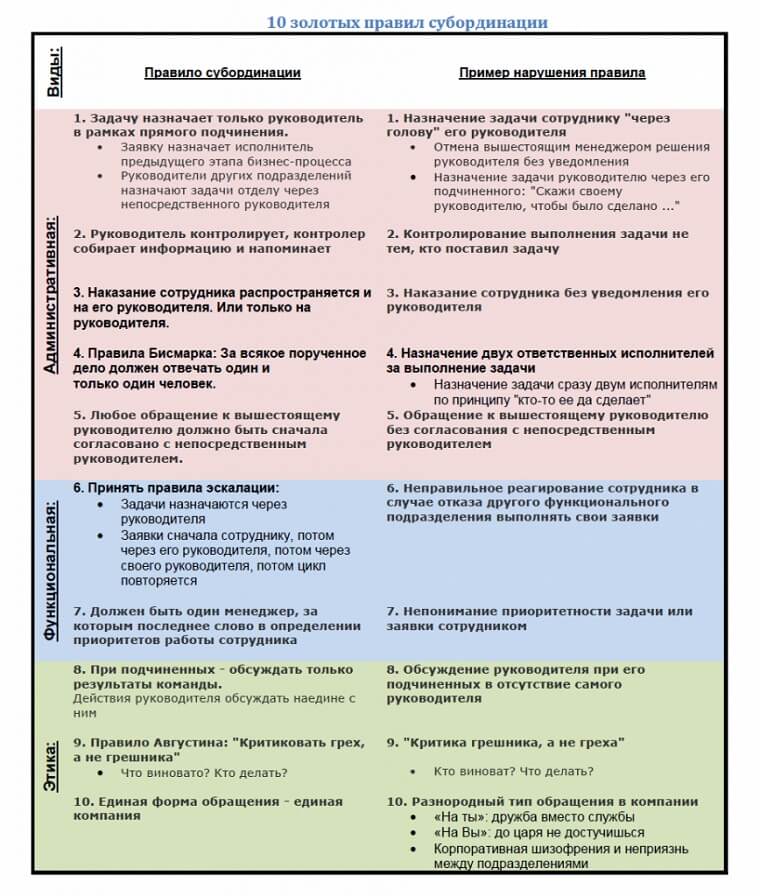

К синтаксическим ошибкам относятся следующие:

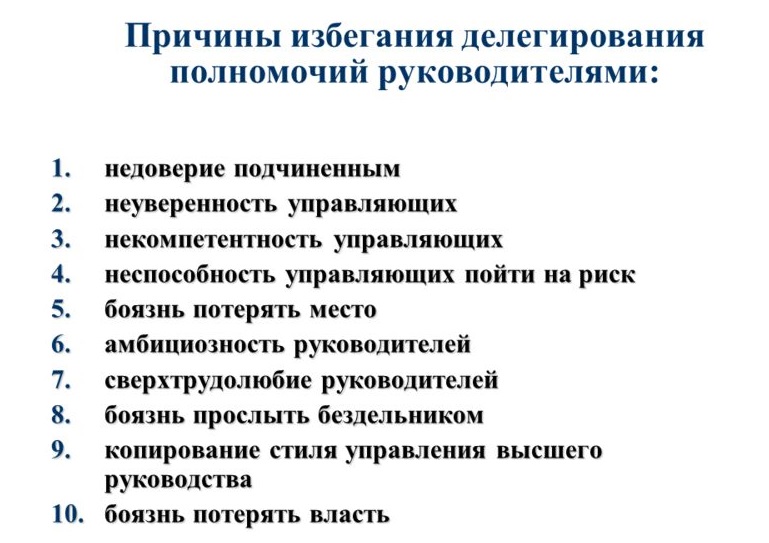

1. Нарушения в управлении.

Следует различать конструкции с близкими по значению словами и словосочетаниями, которые имеют разное управление. Например:

отчитаться в чём-либо – сделать отчёт о чём-либо

превосходство над чем-либо – преимущество перед чем-либо

уверенность в чём-либо – вера во что-либо

оплатить проезд – заплатить за проезд

Синтаксические ошибки допущены в следующих предложениях:

— Убедившись, что ничего больше от (из) выступающих не вытянешь, решили прения закрыть

— В (на) первом этапе соревнований могут состязаться как студенты, так и сотрудники института.

Часто в предложениях при двух или нескольких управляющих словах имеется общее дополнение. Такие конструкции правильны, если управляющие

слова требуют одинакового падежа и предлога: читать и конспектировать книгу, говорить и писать о современной литературе. Но если зависимое слово стоит при словах, требующих разного управления, то возникает ошибка.

Например: Мы любим и гордимся своей Родиной (любим что? гордимся чем?)

Следовательно, правильно будет:

Мы любим свою Родину и гордимся ею.

2. Нарушение согласования.

Например: Молодая врач пришла на приём.

Здесь мы имеем дело с нарушением согласования между подлежащим «врач» и определением «молодая», что является недопустимым. А рассогласование между подлежащим и сказуемым (врач пришла) – допустимый вариант. Правильно будет: Молодой врач пришёл (или пришла) на приём (если речь идёт о женщине).

Колебания в формах согласования

- Согласование при обозначении женщины и её профессии типа «врач пришёл» и «врач пришла». Если подлежащее является существительным м. р., обозначающим профессию (врач), то сказуемое согласуется в роде – «пришёл». Но в разговорном стиле речи всё больше распространяется смысловое согласование (пришла). Научной речи такое согласование не свойственно. А согласование с прилагательным по смыслу (известная врач) недопустимы.

- Согласование сказуемого с подлежащим. Выраженным количественно-именным сочетанием типа «несколько человек пришло – пришли». Возросла тенденция к согласованию по смыслу.

А) «несколько» + существительное в Р.п. = сказуемое в ед.ч., если:

— существительное обозначает неодушевлённый предмет, (несколько вагонов доставлено)

— сказуемое выражено краткой формой страдательного причастия (большинство писем доставлено, несколько человек ранено)

— сказуемое предшествует подлежащему (в начале улицы обнаружилось

несколько теней)

Б) сказуемое употребляется во мн.ч., если:

— подлежащее обозначает одушевлённый предмет, а сказуемое подчёркивает активность действия (несколько человек кинулись на помощь)

— имеются однородные члены в составе подлежащего и сказуемого (несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы)

— подлежащее оторвано от сказуемого обособленным оборотом (несколько человек, находившихся в толпе, упали в обморок)

3. Ошибки в управлении деепричастного оборота.

Например: Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа.

Деепричастный оборот обозначает добавочное действие к основному. В данном предложении основное действие выражено глаголом «слетела».

Это сказуемое относится к слову «шляпа». Получается, что шляпа подъезжала к станции. Правильно будет: Когда я подъезжал к станции, с меня слетела шляпа или Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

4. Ошибка в употреблении причастного оборота.

Например: Лежащая книга на столе.

Причастный оборот должен стоять или после определяемого слова, или перед ним.

Книга, лежащая на столе – лежащая на столе книга.

5. Нарушение порядка слов.

Например: Мы не только получили учебник, но и сборник упражнений.

Здесь мы имеем дело с нарушением порядка слов при двойном союзе «не только, но и». Правильно будет: Мы получили не только учебник, но и сборник упражнений.

6.Смешение прямой речи и косвенной.

Например: Друг сказал, что я подожду.

7.Нарушение норм в употреблении однородных членов предложения.

Например, В целях повышения мастерства педагогов по прохождению

практики и форм работы.

8.Нарушение координации между подлежащим и сказуемым.

Например, пришли или прошло двое

Синтаксисо-стилистические ошибки

Незнание особенностей функциональных стилей РЛЯ является основной причиной возникновения синтаксисо-стилистических ошибок. Как правило, синтаксисо-стилистические ошибки бывают связаны с использованием сложного синтаксиса, деепричастных оборотов в разговорном стиле.

Например: Он есть мой брат.

Употребление связки «быть» в настоящем времени характерно для научного стиля, в разговорном же стиле данное употребление является синтаксисо-стилистической ошибкой.

Вопросы самоконтроля:

1. Перечислите основные типы синтаксических ошибок.

2. Приведите примеры на каждый тип.

3. Приведите примеры нарушения синтаксисо-стилистических норм.

Задания для самостоятельной работы студентов

Задание №1.

Устраните ошибки, связанные с неверным употреблением форм управления.

А) Мать сильно беспокоилась за сына

Б) Всякий специалист видит преимущество новой технологии над старой.

В) Хорошая подготовка спортсменов вселяет в нас уверенность в победу

этой команды

Г) К концу года эти сотрудники должны будут отчитаться о проделанной

работе.

Д) В документальном фильме показывается, как семья эмигранта ищет

работы.

Е) Кафедра организовала и руководит производственной практикой

студентов.

Задание№2.

Есть ли ошибки в предложенных высказываниях? Если есть, то исправьте их.

1. Пациенты очень долго ждали врача, даже пожаловались заведующей, наконец, врач пришла.

2. Медсестра сообщила пациенту, что врач Сидорова уже давно пришёл и ждёт его.

3. Молодая режиссёр поставила очень хорошую картину.

4. Вчера в библиотеку удалось взять три нужные учебника по педиатрии.

5. У нас главврач очень строгая.

6. Четыре красивые игрушки были куплены мною в подарок племянникам.

7. Иванова – очень строгий директор.

8. Доктор Петрова поставил неправильный диагноз.

9. Медсестра рассказала цель своего прихода.

10. Книга представляет из себя результат работы автора.

Задание №3.

Перепишите предложения, выбрав нужный вариант согласования сказуемого с подлежащим из двух предложенных. Какой тенденции Вы будете при этом руководствоваться?

1. Вчера в магазине «Чакона» мною было приобретено / приобретены несколько учебников по анатомии.

2. К сегодняшнему занятию по хирургии большинство учащихся было хорошо подготовлено / были хорошо подготовлены.

3. Увидев тонущего человека, несколько человек кинулось / кинулись на помощь.

4. Несколько десятков парней и девушек ожидало / ожидали прибытия пригородного поезда.

5. Большинство студентов было огорчено / были огорчены отменой занятия.

6. Несколько человек не смогло / не смогли сесть в автобус и осталось / остались ждать следующего.

7. Несколько препаратов, назначенных врачом, в аптеке отсутствовало / отсутствовали.

Задание №4.

Согласуйте сказуемое с подлежащим, допишите окончание.

А) Ряд столов стоял.. посередине аудитории.

Б) Пять учеников подошл.. к экзаменационному столу.

В) Двадцать две тетради, проверенные учителем, лежал.. на столе.

Г) На совещание прибыл.. пятьдесят один делегат.

Д) Тысяча человек отправил..сь в турне.

Е) На экскурсию пошл.. всего десять школьников.

Ж) Пятерка истребителей бросил..сь на вражеские бомбардировщики.

З) Много выпускников нашей школы стал.. работать в новых структурах.

Задание№5.

Исправьте ошибки в употреблении деепричастных и причастных оборотов.

Рассматривая редакционную почту, моё внимание привлекло письмо

школьницы. Возвращаясь с выставки, ему пришлось заглянуть в библиотеку. Прибывающий состав на пятый путь отправляется через полчаса. Подъезжая к дому, собаки встретили нас громким лаем. Не прекращая машина буксировать, вся тряслась и рычала.

Задание№6.

Составьте предложения, используя следующие предлоги:

Благодаря, вопреки, по, в, на.

Задание №7.

Исправьте предложения, объясните ошибки.

А) Больному давали фрукты, крепкий бульон, какао, апельсины.

Б) Чувство Вакулы должно было пройти через испытания, равнодушие и

капризы Оксаны.

В) Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонт.

Г) В турнире участвовали представители многих стран: Австрия, Венгрия,

Россия, Румыния, США и др.

Д) Всем понравилась повесть, опубликованная в последнем номере журнала и

которая рассказывает о неизвестных страницах войны.

Е) Докладчик пытался убедить своих слушателей в том, что будто бы

выдвинутые им положения проверены на практике.

Ж) Человечество охвачено страстным стремлением к тому, чтобы война в

силу своей чудовищности изжила бы самое себя.

З) Иванов сказал, что не засну, но выучу до утра все билеты.

И) Художник изобразил, как Пётр1 ведёт в бой войска, придерживаясь

манеры Сурикова.

ЛИТЕРАТУРА

- Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для студ. вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 14-е изд., — Ростов-н/Д : Феникс, 2005.- 539 с.

2. Гольцова, Н.Г. Русский язык 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 5-е изд., исправ. и доп. – М.: «Русское слово», 2008.-432.

3. Измайлова, Л. В. Русский язык и культура речи для педагогических колледжей : учеб. для студ. среднего проф. образования / Л. В. Измайлова, Н. Н. Демьянова, Н. П. Меньшикова. — Ростов-н /Д : Феникс, 2005. – 413 с. (Среднее профессиональное образование).

4. Пропедевтика внутренних болезней : учеб. для студентов среднего проф. образования / под ред. В. Х. Василенко, А. Л. Гребнева. — М. : Медицина, 1982. – 300 с.

5. Розенталь, Д.Э. Русский язык: сборник упражнений для школьн. старших классов и поступающих в ВУЗы / Д. Э. Розенталь. — М.: Дрофа, 2001. – 367 с.

6. Федосюк, М. Ю. Русский язык для студентов-нефилологов.: учебное пособие. / Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова, Н. А. Николина. – 11-е изд., -Издательства: Флинта, Наука, 2007. — 256 с.

7. Русский язык и культура речи : учеб.-метод. пособие для студ. средних медицинских учебных заведений / составители: Е.В. Мензул, О.В. Петина.- М.: 2003.-198 с.

8. Фразеологизмы русского языка / сост. М.Ф. Худякова.- Екатеринбург: Уральское издательство, 2000. – 208 с. (В помощь учителю и ученику)

СЛОВАРИ

1. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка/ С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — М.: 1992. – 988 с.

2. Орфоэпический словарь русского языка / под редакцией Р. И. Аванесова. — М.: «Русский язык», 1989. – 686 с.

3. Мокиенко, В. М. Почему так говорят? От Авося до Ятя: историко-этимологический справочник по русской фразеологии / В.М. Мокиенко. — Санкт-Петербург: «Норинт», 2006. – 512 с.

4. Панов, В. Т., Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка / В. Т. Панов, А. В. Текучев. — М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

Словарь терминов

Анахронизм – нарушение хронологической точности ошибочным отнесением событий одной эпохи к другой

Архаизм – устарелое слово, оборот речи или грамматическая форма.

Вариативность норм/колебание норм – сосуществование двух различных вариантов произношения или написания языковых элементов, оба из которых являются допустимыми.

Внешняя речь – это такая разновидность речи, при которой речевое общение осуществляется во времени и пространстве, внешняя речь характеризуется развернутостью.

Внутренняя речь – это такая разновидность речи, при которой процесс оформления мысли осуществляется без ее развернутого выражения, устного или письменного.

Графика – начертания письменных или печатных знаков, букв.

Диалектизм – слово или оборот речи из какого – либо диалекта (местной или социальной разновидности языка).

Дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного или нерешенного вопроса с целью установить меру истинности в каждой из выдвигаемых точек зрения и прийти к общему мнению.

Диспут – обмен мнениями по какому либо вопросу, в ходе которого каждая из сторон отстаивает свое понимание и опровергает мнение оппонентов.

Доклад – развернутое сообщение на определенную тему с целью сформировать мнение слушателей по затронутым вопросам, определить характер дальнейших практических действий.

Жанр – вид текста, характеризующийся единством конструктивного принципа, своеобразием композиции и использованием стилистических приемов.

Жаргон – речь какой-нибудь социальной или иной объединенными общими интересами группы, содержащая много слов и выражений, отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда условных.

Канцеляризм – устойчивый оборот речи, присущий официально-деловому стилю русского литературного языка.

Контаминация – возникновение нового выражения, слова, формы путем объединения элементов двух выражений или форм, чем-нибудь сходных.

Культура речи – это учебная дисциплина о функционировании языка в современной речи, оптимальном выборе и организации языковых средств

в зависимости от целей, условий и содержания общения и объективных основах нормализации.

Лексика – словарный состав языка, какого-либо его стиля, сферы, а также чьих-либо художественных произведений.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОЯРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ

на заседании ЦМК зам. директора по УР

________________ Корнева Н. М.

протокол № _____ ________________

«___»___________ «__»_____________

Федулова А.Ю.

______________

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМЫ:

«Синтаксические нормы»

дисциплины «Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности»

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело

Составил:

преподаватель

Федулова А.Ю.

г. Красноярск

1.Формируемые компетенции:

ОК 1-13

ПК 2.1 ПК 2.6

-

С целью овладения ПК в ходе освоения данной темы студент должен:

|

Уметь: |

Знать: |

|

1 |

2 |

|

-соблюдать правила согласования и управления в предложениях; -учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических средств; -правильно строить сложные предложения. |

-словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса; -литературная норма сочетаемости слов; -особенности русского управления; -согласование членов предложения между собой; |

-

Межпредметные связи:

|

№ |

Дисциплина |

Раздел, тема |

|

1 |

Биоэтика |

«Культура общения медицинской сестры», «Особенности отношений среднего медицинского работника и пациента при различных заболеваниях» |

|

2 |

Основы сестринского дела |

«Общение в сестринском деле». Раздел 2, тема №2. |

-

Распределение часов по теме:

|

Вид занятия |

Лекция |

Семинар |

Практическое занятие |

Учебная практика |

|

Кол-во часов |

2 |

— |

— |

— |

|

Методическое обеспечение |

1.Учебно-методическая карта №1 2. ФОС |

5. Информационное обеспечение темы:

-

Воителева Т.М. .Русский язык и культура речи метод. реком. .М.: «Академия» 2008

-

Введенская Л.А. Культура речи. / Введенская Л.А. – Ростов – на – Дону.: Феникс, 2008. – 448 с.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

практического занятия

1. Тема: Синтаксические нормы.

2. Продолжительность занятия: 180 мин

3. Цели занятия:

Уч.цель: способствовать повышению среднего уровня культуры владения современным русским языком, нормами речевого общения.

Воспит.цель: воспитывать речевую культуру, коммуникабельность, грамотность.

Развивающая цель: развивать культуру речи, расширять словарный запас студентов, повышать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; развивать логику мышления, память, способность и готовность к речевому взаимодействию и социальной адаптации, совершенствовать умения по разбору слова по составу.

4. После изучения темы студент должен знать: употребление в речи синтаксических конструкций; типичные ошибки в управлении и построении синтаксических конструкций; способы их исправления

5. Методы обучения: репродуктивный; проблемно-поисковой, игровой.

6. Оснащение:

-

Воителева Т.М. .Русский язык и культура речи метод. реком. .М.: «Академия» 2008

-

Введенская Л.А. Культура речи. / Введенская Л.А. – Ростов – на – Дону.: Феникс, 2008. – 448 с.

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности», календарно-тематический план, мультимедийная презентация.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

-

Записать тему, цели занятия в тетрадь.

-

Ознакомиться с оснащением занятия и литературой.

-

Ознакомиться с теоретическим материалом по теме: «Словообразовательные нормы» (Приложение №1).

-

Законспектировать основные вопросы. (Приложение №1).

-

Используя помощь преподавателя, закрепить изученный материал (Приложение №2).

-

Записать домашнее задание к следующему практическому занятию. Самостоятельная работа студентов.

Преподаватель __________________

Председатель ЦМК ______________

Приложение №1

-

Повторение + объяснение.

Синтаксические нормы регламентируют построение и использование синтаксических конструкций в речи.

Нарушения синтаксических норм можно разделить на две категории: нарушения правил построения словосочетаний и колебания норм в системе предложений.

Часто встречаются нарушения, связанные с управлением. Управление — такой вид подчинительной связи, когда главное слово требует от зависимого определенной падежной (или предложно-падежной) формы. Выбор падежа управляемого существительного зависит от значения главного слова. Например, ошибочными будут словосочетания типа: отзыв на статью (следует — о статье), рецензия о спектакле (следует — на спектакль), характеристика на ученика (следует употребить беспредложную форму родительного падежа).

Необходимо различать конструкции со словами, близкими по значению или однокоренными, но требующими разного управления (разных падежей).

Для предупреждения ошибок в такого рода выражениях важно уметь правильно поставить вопрос, которым предопределяется падежная форма существительного Например, вера в победу (во что?) и уверенность в победе (в чем?) (ошибка порождается общим корнем); беспокоиться о ком-нибудь и тревожиться за кого-нибудь (ошибка возникает потому, что оба глагола имеют значение «волноваться»); обращать внимание на что-либо, уделять внимание чему-либо, уплатить за что-либо и оплатить что-либо (уплатить за проезд, оплатить проезд). Основываться на чем? (на фактах), обосновывать чем? (фактами). Ориентировать кого? (маклера), ориентироваться на что? (на создание филиала) и др.

Большое значение для построения предложений и словосочетаний имеет выбор предлога. Система русских предлогов богата и разнообразна, она позволяет выразить тончайшие оттенки значений. Наиболее распространенными являются ошибки:

1) использование предложного сочетания там, где нужна беспредложная конструкция (говорят: разъяснение о смысле указа. Правильно: разъяснение смысла указа).

2) неправильный выбор предлога. Например: указал о том…(правильно: указал на то…), говорит за то (правильно: говорит о том), чуть не умер с голоду (чуть не умер от голода) и т.д.

3) неверное с точки зрения семантики использование производных предлогов благодаря, вследствие, ввиду. Эти производные предлоги не потеряли полностью своей связи с первоначальным словом, от которого произведены (деепричастие благодаря, существительные следствие и вид). Поэтому предложение «Я не пришел на занятия благодаря болезни» — неправильно. Следует употребить предлог из-за. А вот: «Благодаря помощи родителей я могу учиться» — правильно.

4) предлоги согласно, благодаря, вопреки употребляются с дательным падежом: согласно указу (а не указа), вопреки распоряжению (а не распоряжения).

5) предлоги в/из и на/с в просторечии часто смешиваются, в результате чего образуются ненормативные словосочетания: прийти с института, вернуться с магазина. Следует помнить, что две пары предлогов в/из и на/с не могут пересекаться, т.е. противоположные по смыслу словосочетания (с одним и тем же зависимым словом) образуются только с предлогами одной и той же пары: если мы говорим пошла на работу, то вернулась с работы, пошла в институт, вернулась из института.

Административно-географические наименования обычно употребляются с предлогами в — из: еду в город, в район, в Сибирь, в Москву, в Сковородино, а возвращаюсь из города, из района, из Сибири, из Москвы, из Сковородина (географические названия, заканчивающиеся на — о, склоняются как существительные среднего рода: им. п. — Люблино, Останкино, Кемерово, Албазино, Поярково, Мазаново, предл. п. — в Люблине, в Останкине, в Кемерове, в Албазине, Пояркове, Мазанове и т.д.). Однако некоторые существительные, названия горных областей, употребляются с предлогами на — с: на Урале — с Урала, на Кавказе — с Кавказа, на Алтае — с Алтая, но в Хибины — из Хибин. То же самое происходит с наименованием Украина. Норма употребления — на Украине — с Украины, на Полтавщине — с Полтавщины. Возможно, здесь есть влияние украинского языка, а устойчивость сочетания на Украине поддерживается общностью названия Украина и однокоренных слов край, окраина, образующих сочетания с предлогом на: на краю, на окраине.

Ошибки допускаются и в таких конструкциях, где управляемое слово оказывается в двойном подчинении. Например: Институт организовал и руководил работой студентов в летний период (организовал кого, руководил чем). Подбор и наблюдение над фактами (подбор чего и наблюдение над чем). Обычный способ правки в подобных случаях — добавление ко второму управляющему слову местоимения, заменяющего существительное при первом слове. Например: Организовал студентов и руководил их работой. Подбор фактов и наблюдение над ними .

Часто говорящий стоит перед выбором употребления предлогов в — во, с — со, к — ко, перед — передо, над — надо и т.п. Следует запомнить, что вариант предлога с добавлением гласного предпочтительнее в следующих случаях:

1) перед словами, которые начинаются со стечения согласных (во сне, во рту, изо рта, ко мне передо мной, во время, со страху, со словами, во власти во вторник);

2) в контекстах, имеющих оттенок торжественности (например, у И.С. Тургенева: Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий…);

3) в контекстах официально-делового стиля перед словом, начинающимся с гласного (во избежание столкновения, во имя Родины…);

4) предлоги с гласным на конце часто используются в устойчивых сочетаниях слов (во сто крат, изо всех сил, во главе угла).

В системе предложения следует обратить внимание на распространенную ошибку, связанную с нанизыванием падежей, что затрудняет восприятие и понимание смысла предложения. Например: Для решения задачи повышения квалификации учителей … Как исправить? Нужно отглагольное существительное заменить инфинитивом или изменить конструкцию предложения. Например: Чтобы решить задачу повышения квалификации учителей…

Вызывает затруднение и согласование главных членов предложения. Согласование — это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится в той же форме, в какой находится главное (умный студент — умного студента — умному студенту и т.д.) Главные члены предложения находятся между собою в особых отношениях, однако связь между ними часто называют согласованием.

Если подлежащее представляет собой количественно-именное сочетание типа: двое детей, миллион безработных, двадцать студентов, то сказуемое при таких подлежащих может иметь форму как множественного, так и единственного числа. Форма множественного числа связана с представлением об отдельности предметов, самостоятельности или даже разрозненности их действий, а форма единственного числа сказуемого при таком подлежащем подчеркивает единство предметов, совместность и целостность их общего действия. Сравните: В области стоятся шесть новых школ (действие представлено как расчлененное) — В области строится шесть новых школ (действие представлено как единое, нерасчлененное).

Но в некоторых случаях такого выбора нет:

1) при обозначении меры веса, пространства, времени сказуемое обычно употребляется в единственном числе (Семь часов осталось до вылета. Израсходовано пять килограммов краски).

2) со словами тысяча, миллион, миллиард, которые имеют род и формально изменяются по числам, сказуемое, как правило, согласуется в роде и числе, как с существительными (Миллиард рублей поступил в бюджет области. Тысяча зрителей пришла на встречу с актерами).

3) При наличии в составе подлежащего слов много, мало, несколько, сколько, столько, немного для сказуемого предпочтительна форма единственного числа (Несколько человек записалось (а не записались) в драматический кружок).

4) с подлежащими, в состав которых входят существительные со значением неопределенно большого количества — множество, бездна, масса, уйма, тьма, пропасть — сказуемые согласуются в единственном числе: Масса народу пришла на митинг. Большинство студентов справилось с экзаменом. Дома его ждала уйма дел и т д.

Существительные, которые могут обозначать лиц обоих полов, но грамматически относятся либо к мужскому, либо к женскому роду (мастер, педагог, врач, руководитель, академик, доцент и т.п.), выступая в функции подлежащего, согласуются со сказуемыми по смыслу: В аудиторию вошел педагог Петров. Академик Иванова выступила с докладом. Доцент Крючкова не пришла на работу. Обратите внимание: определения с этими же существительными согласуются только по грамматическому принципу. Неверны такие сочетания: Знаменитая педагог Иванова опубликовала новую работу. Правильно: знаменитый педагог Иванова.

Часто возникают вопросы, как согласовать сказуемое с подлежащим, которое имеет при себе приложение: Женщина-кондуктор сделала / сделал замечание пассажирам автобуса? Правило таково: сказуемое всегда согласуется не с приложением, а с подлежащим, поэтому правильно: Женщина-кондуктор сделала замечание…

При сочетании родового и видового наименования роль подлежащего принадлежит первому, и сказуемое согласуется с ним: Автомашина «Мерседес» была похищена. Газета «Известия» опубликовала новые материалы об освоении космоса. А вот при сочетании нарицательного существительного с личным именем человека роль подлежащего отводится конкретному собственному имени. Дежурный врач Людмила Петровна не спала всю ночь. Дежурный врач Иван Иванович не спал всю ночь.

Часто возникают трудности при согласовании сказуемого с подлежащим, которое представляет собой составной термин, состоящий из несовпадающих в роде существительных (кафе-ресторан, ракета-носитель, плащ-палатка, диван-кровать и т.п.). В таких сочетаниях подлежащим признается: а) слово, обозначающее родовое понятии по отношению к видовому (приложению). Например: Новое кресло-кровать должно стоять у окна (кровать — приложение); б) слово, обозначающее конкретное понятие (предмет), определяемое приложением: Ракета-носитель вывела корабль на заданную орбиту.

Деепричастный оборот не употребляется в следующих случаях:

1) если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относится к разным лицам. Нельзя сказать: «Подъезжая к театру, у меня закружилась голова». Правильно: «Когда я подъехал к театру, у меня закружилась голова».

2) если предложение представляет собой пассивную конструкцию. В этом случае субъект действия пассивной конструкции не совпадает с субъектом действия, обозначенного деепричастием. Нельзя сказать: «Убежав из дома, мальчик был найден родителями». Правильно: Синтаксические нормы русского языка включают в себя такие понятия, как согласование, управление, построение предложения с деепричастным оборотом, с однородными членами, сложноподчинённого предложения, предложения с прямой и косвенной речью.

Примеры нарушений синтаксической нормы:

1. Нарушение согласования в сложноподчинённом предложении с сочетаниями тот, кто…; те, кто…

Те, кто сидели на берегу реки, не раз испытывали ни с чем не сравнимое блаженство.

Норма: Те, кто сидел на берегу реки, не раз испытывали ни с чес не сравнимое блаженство.

2. Нарушение согласования в модели: определяемое слово + причастный оборот:

Одним из традиционных видов прикладного искусства, существующим с древности, является резьба по дереву.

Норма: Одним из традиционных видов прикладного искусства, существующего с древности, является резьба по дереву.

3. Нарушение согласования: главное слово существительное + несогласованное определение: