Проектная деятельность: ошибки и проблемы

Автор: Соснова Валентина Михайловна

Хотелось бы поделиться своим опытом проектной деятельности.

Метод проекта с удовольствием использую как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В прошлом году являлась членом жюри конкурса «Изюминки педагогической работы», периодически веду секцию на городских конференциях по проектной деятельности в г.Москве. К сожалению, могу отметить, что у многих участников конкурсов, выставляющих свои работы, или учителей, представляющих свои уроки на конференциях, весьма приблизительное представление о проектной работе. Поэтому хотелось немножко сказать о принципах проектной деятельности и основных ошибках на примере конкретных работ и уроков, которые я экспертировала. Здесь приведены примеры проектов разных дисциплин, поэтому тема может быть интересна многим.

Большинство участников конкурсов представляют проект таким образом: дал учитель детям творческое задание, дети его выполнили, получили какой-то продукт в итоге — вот и проект или проектный урок. Это ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

Есть определённые критерии, на основании которых урок или работа определяются как проектные. В первую очередь, обязательно наличие проблемы (не гипотезы!), которую дети должны сформулировать из проблемной ситуации. То есть проектная работа обязательно начинается с проблемной ситуации. Свою статью я назвала «Проектная деятельность: сложности и проблемы». Получилась игра слов: проблема – ключевое слово проектной деятельности. Если у детей первый проектный урок, им нужно объяснить, что главное умение, которое от них потребуется – сформулировать проблему. Собственно, наличием проблемы этот вид урока отличается от всех других. А следующие проектные уроки хорошо бы начинать с вопроса: «Какое главное умение потребуется от вас на этом уроке?» Дети сразу включатся, будут очень внимательно слушать проблемную ситуацию, попытаются уловить и сформулировать проблему.

Логика проектного урока в общих чертах такова: проблемная ситуация — проблема — цель — продукт.

Цель – САМОСТОЯТЕЛЬНО (!) найти способ решения проблемы. Учитель может помочь детям сформулировать проблему, но способ её решения дети должны предложить сами. Также не следует путать продукт и результат проекта. Продукт – это может быть как конкретное изделие (макет, настольная игра и пр.), так и предложения ребят по решению проблемы (обычно такой вид продукта бывает на проектных уроках). А результат проекта – это достигли цели или нет. И на это нужно обязательно обращать внимание детей!

Тема сегодняшней моей статьи родилась из наблюдений. Хочу привести несколько примеров.

Основные ошибки при проведении проектного урока:

- Неправильно сформулирована проблема.

- Цепочка Проблемная ситуация – Проблема – Цель не связаны между собой.

- Итог не соответствует поставленной цели.

- Дети выполняют задание учителя.

Рассмотрим эти ситуации на примере конкретных уроков.

1. Неправильно сформулирована проблема. Вот, например, формулировка проблем на двух уроках, заявленных как проектные, по биологии:

- Что такое полезный продукт?

- Сокращения видового разнообразия животных на примере Амурского тигра.

В чём ошибка? На проектном уроке или в проектной работе проблема формулируется со слова «как». Как сделать так, чтобы….Это не прихоть. Как вы считаете, из такой формулировки детям понятно, чем они будут заниматься?

2. Нет логической связи между проблемной ситуацией и проблемой или целью.

Например. Урок музыки. Проблемная ситуация. «Почему так происходит: какие-то песни становятся не просто популярными, они переходят из поколения в поколение, люди их любят и помнят. А какие-то песни становятся хитом на несколько недель, а потом исчезают и забываются также быстро, как и появились». Проблема: как с помощью синквейна доказать, что песня будет жить долго. Связи нет. Если учитель хотел акцентировать внимание детей на синквейне, то это нужно было отразить в проблемной ситуации. Например: Ребята, вы уже знакомы с таким приёмом, как синквейн. С помощью синквейна можно показать своё понимание какого-то предмета или явления, актуализировать знания или обобщить. А может ли синквейн служить доказательством? Можно ли с помощью синквейна доказать, что какая-то песня уйдёт в народ и будет передаваться из поколения в поколение? В таком случае была бы связь между проблемной ситуацией и проблемой.

3. Итог не соответствует поставленной цели.

На том же уроке музыки была цель – с помощью синквейна доказать, что песня будет жить долго. Синквейны были такие: Родина. Любимая, могучая. Ну и т.д. Это синквейн о Родине, а не о песне. Доказательный синквейн звучал бы иначе: Песня. Лиричная, вдохновляющая. Помогает, воодушевляет, настраивает.

4. Дети выполняют задание учителя.

Цель проектного урока – найти способ решения проблемы. Учитель может помочь сформулировать проблему и цель. Но способ решения проблемы дети должны предложить свой, в этом и есть смысл проектного урока.

Вот, например, очень хорошая проблемная ситуация на уроке геометрии. Все мы с вами живем в городе, в многоэтажных домах. Нас окружают магазины, школы, детские сады.

Мы пользуемся водопроводной водой, домашним телефоном, в наших квартирах тепло. Но все равно есть пожелания по улучшению расположения каких-либо объектов, с которыми мы вынуждены соседствовать. Например, близость расположения автодороги или школы.

Прежде чем построить микрорайон, власти города обращаются в проектный институт (возможно, не в один) с просьбой создать план будущего строительства. Надо заметить, что абсолютно все специалисты при составлении плана руководствуются не только пожеланиями заказчика, но и требованиями СНиП. И дальше учитель добавляет: Сегодня мы с вами попробуем составить эскиз плана строительства микрорайона, в котором мы также будем вынуждены учитывать не только требования заказчика, но и ограничения СНиП. – По сути, это уже не проектный урок. Вместо этой фразы можно детям предложить другую: Какую же проблему должны будут решить сотрудники проектного института?

Дети ответят: Как с использованием знаний по геометрии составить эскиз генерального плана строительства жилого микрорайона?- Это та проблема, которую учитель ожидал услышать от детей.

Несколько лет назад в педагогическом словаре появилось понятие «проблемный урок». Проблемный урок подразумевает постановку учителем проблемной задачи, которую дети решают в течение урока. Гости, которые посещали мои мастер-классы, очень часто путали проектный урок именно с проблемным уроком. И там, и там есть проблема – так какая разница? Например, на прошлой конференции, которая проходила в нашей школе, один из гостей рассказал о своём уроке. Дети, работая с текстом «Слова о полку Игореве», должны были ответить на вопрос: «Какие были представления о чести на Руси». Автор уверял, что это проектный урок. В чём же ошибка? Проблема на проблемном уроке подразумевает постановку цели как узнавание чего-либо. Проблема на проектном уроке подразумевает целью нахождение способа решения проблемы.

Не знаю, права ли я, но мне кажется, начиная подготовку проектного урока, нужно понять, какой продукт мы хотим видеть в итоге. То есть, идти от конца урока. Только чёткое понимание продукта позволяет чётко сформулировать цель урока для учащихся, т.е так сформулировать цель, чтобы учащимся было понятно, чем они будут заниматься на уроке. Например, на уроке «НЭП» в качестве продукта от детей мне нужны меры по выводу страны из кризиса. Соответственно, цель будет какая? – Разработать меры по выводу страны из кризиса. И детям достаточно просто будет себя оценить – достигли они цели или нет. Таким образом, двигаясь в обратном направлении (от конца урока к началу), далее легко формулируется проблема: как разработать меры по выводу страны из кризиса. А теперь остаётся расписать проблемную ситуацию, из которой дети могли бы сами сформулировать проблему. Как правило, это и вызывает наибольшие затруднения.

Практикум.

Вот проект по биологии, представленный на прошлой конференции. Работа «Защитим и сохраним Амурского тигра».

Этап 1-й.

Проблема: Сокращения видового разнообразия животных на примере Амурского тигра.

Гипотеза: «Могут ли учащиеся Москвы что-либо сделать для спасения Амурских тигров?

Цель работы: Привлечь внимание учащихся и их родителей к проблеме сокращения видового разнообразия животных на планете на примере сокращения популяции Амурского тигра.

Задачи:

а) Исследовать, что знают учащиеся об Амурском тигре, для этого разработать вопросы для социологического опроса и провести его;

б) Выяснить систематическое положение Амурского тигра в современной классификации животного мира. Анализ литературных источников, поиск информации в Интернете.

в) Выяснить, как содержатся тигры в неволе, в зоопарке.

г) Провести среди учащихся конкурс рисунков, писем, сказок, посвященных Амурскому тигру – животному, занесенному в Красную книгу;

д.) Провести среди учащихся начальной школы уроки, посвященные Амурскому тигру – животному, занесенному в Красную книгу

е) Привлечь внимание к этому животному учащихся из различных регионов, стран с целью сохранения его в природе

ж) По результатам опроса, на основе полученных данных, провести разъяснительную работу среди учащихся школы о том, что Амурского тигра надо защищать; <br /><br /> Этап

2-й — организация творческих групп для работы над проектом.

1 группа — выясняет систематическое положение Амурского тигра в современной классификации животного мира, анализирует литературные источники, осуществляет поиск информации в Интернете.

2 группа — разрабатывает вопросы для социологического опроса и проводит его;

3 группа – проводят конкурс рисунков «Портрет тигра», организуют выставку

4 группа – проводят конкурс писем, сказок «Письмо тигру»

5 группа – создает мультимедийную презентацию и представляет ее на уроке в начальной школе

6 группа – координирование сотрудничества с учащимися школы №1 города Канаш Чувашской Республики и SPORTGYMNASIUM города SCHWERIN (Шверин) Германии по проведению социологических опросов, конкурсов рисунков, сказок в этих школах.

Давайте попробуем преобразовать эту интересную задумку в полноценную проектную работу. Это может быть как проектный урок, так и долгосрочный проект – требования и логика одинаковы. Что учитель хочет видеть в итоге? То, что он прописал детям в задачах. Детей можно к этому подвести.

Итак, какие ошибки мы здесь видим?

- нет проблемной ситуации

- неправильно сформулирована проблема

- гипотеза сформулирована неверно, к тому на проектном уроке она в принципе не нужна

- учитель сам поставил перед детьми задачи

- дети разбились на группы после того, как были поставлены задачи (на проектном уроке дети разбиваются на группы сразу, каждая группа сама формулирует для себя задачи, если они нужны)

Давайте посмотрим исправленный вариант.

Этап 1-й.

Проблемная ситуация (озвучивается педагогом или дети читают какие-то статистические данные и т.п.)

Проблема: как привлечь внимание учащихся и их родителей к проблеме сокращения видового разнообразия животных на планете на примере сокращения популяции Амурского тигра.

Цель: найти способ, как привлечь внимание учащихся и их родителей к проблеме сокращения видового разнообразия животных на планете на примере сокращения популяции Амурского тигра.

Этап 2-й.

Прописанные ранее учителем задачи — это прогнозируемые предложения детей в группах, т.е. их проект.

А если уж очень хочется оставить гипотезу. Её нужно сформулировать правильно. Например, учащиеся Москвы не могут ничего сделать для спасения амурских тигров. И тогда в конце работы последует вывод – подтвердилась гипотеза или нет.

Вывод: В ходе работы над проектом наша гипотеза не подтвердилась. Так как нам удалось привлечь внимание определённой группы людей к проблеме вымирания амурского тигра и тем самым мы внесли свою лепту в дело спасения этого замечательного животного.

Всего комментариев: 1

Порядок вывода комментариев:

В помощь учителю

Уважаемые коллеги! Опубликуйте свою педагогическую статью или сценарий мероприятия на Учительском портале и получите свидетельство о публикации методического материала в международном СМИ.

Для добавления статьи на портал необходимо зарегистрироваться.

Конкурсы

Диплом и справка о публикации каждому участнику!

© 2007 — 2023 Сообщество учителей-предметников «Учительский портал»

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-64383 выдано 31.12.2015 г. Роскомнадзором.

Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.

Учредитель / главный редактор: Никитенко Е.И.

Сайт является информационным посредником и предоставляет возможность пользователям размещать свои материалы на его страницах.

Публикуя материалы на сайте, пользователи берут на себя всю ответственность за содержание этих материалов и разрешение любых спорных вопросов с третьими лицами.

При этом администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта.

Если вы обнаружили, что на сайте незаконно используются материалы, сообщите администратору через форму обратной связи — материалы будут удалены.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы пользователями сайта и представлены исключительно в ознакомительных целях. Использование материалов сайта возможно только с разрешения администрации портала.

Фотографии предоставлены

Проектная и исследовательская деятельность учащихся на базе областной предметной лаборатории «Биология. Экология»

Анализ типичных ошибок в проектных и исследовательских работах учащихся

- Предметная эколого-биологическая лаборатория школы создана как инновационная структура, педагогов, осваивающих новые методы и технологии обучения в 2012 году

Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте — люди, обладающие проектным типом мышления.

Организуй свою жизнь как ПРОЕКТ

перспективный

универсальный метод

легкомысленное прожектерство

Ведущий

≠

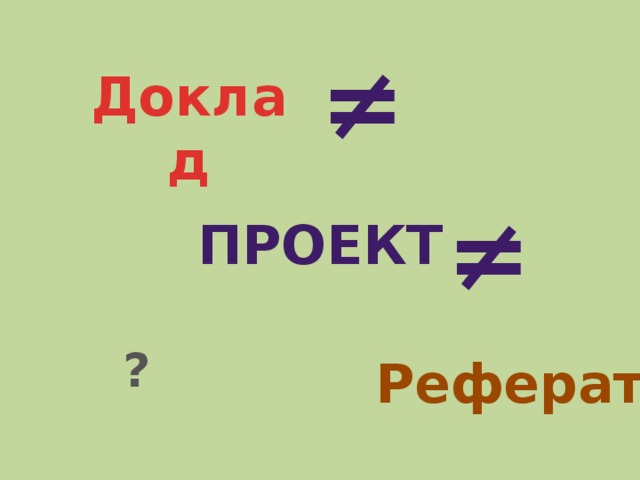

Доклад

≠

Проект

?

Реферат

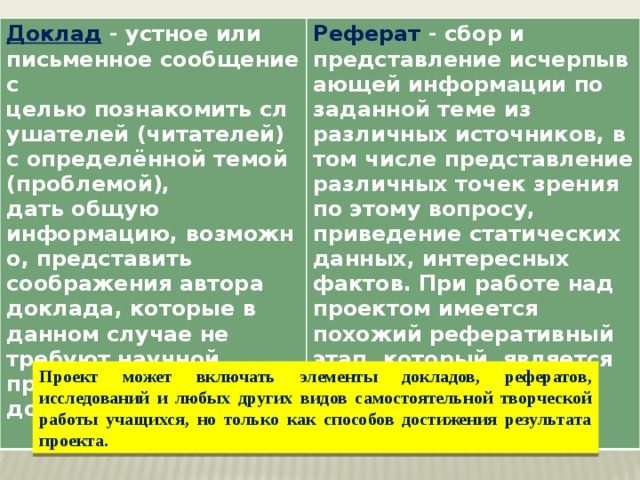

Доклад — устное или письменное сообщение с целью познакомить слушателей (читателей) с определённой темой (проблемой), дать общую информацию, возможно, представить соображения автора доклада, которые в данном случае не требуют научной проверки или доказательств.

Реферат — сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме из различных источников, в том числе представление различных точек зрения по этому вопросу, приведение статических данных, интересных фактов. При работе над проектом имеется похожий реферативный этап, который является лишь частью всего проекта.

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата проекта.

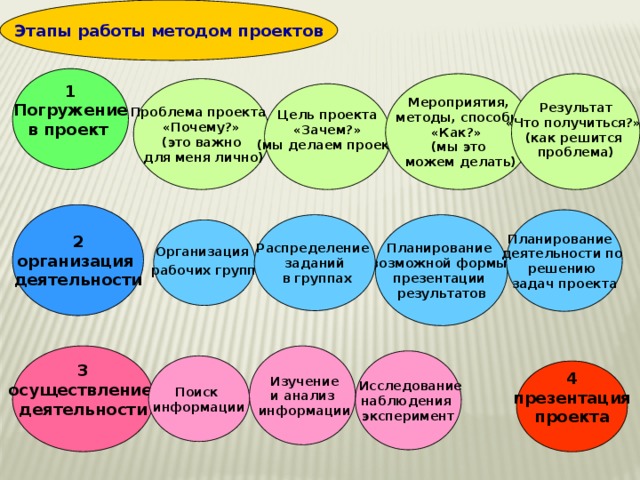

Этапы работы методом проектов

1

Погружение

в проект

Мероприятия,

методы, способы

«Как?»

Результат

«Что получиться?»

(мы это

(как решится

можем делать)

проблема)

Проблема проекта

«Почему?»

(это важно

для меня лично)

Цель проекта

«Зачем?»

(мы делаем проект)

2

организация

деятельности

Планирование

деятельности по

решению

задач проекта

Планирование

Распределение

возможной формы

заданий

презентации

результатов

в группах

Организация

рабочих групп

3

Изучение

осуществление

и анализ

деятельности

информации

Исследование

наблюдения

эксперимент

Поиск

информации

4

презентация

проекта

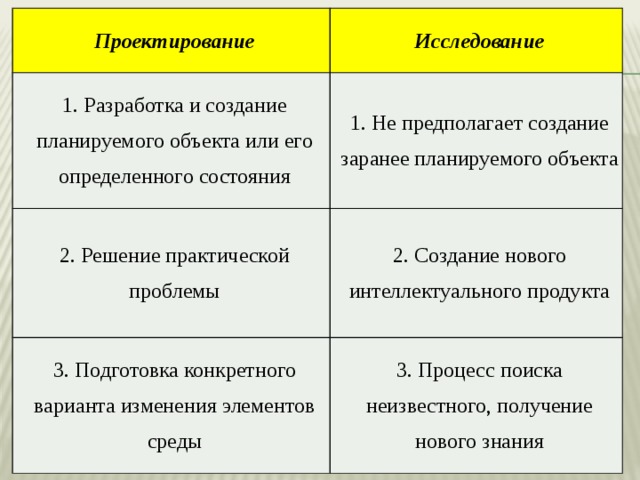

Проектирование

Исследование

1. Разработка и создание планируемого объекта или его определенного состояния

2. Решение практической проблемы

1. Не предполагает создание заранее планируемого объекта

3. Подготовка конкретного варианта изменения элементов среды

2. Создание нового интеллектуального продукта

3. Процесс поиска неизвестного, получение нового знания

Научно-исследовательская деятельность учащихся – это перспективная форма организации детей. Это и учеба, и работа одновременно

Экологическая тропа

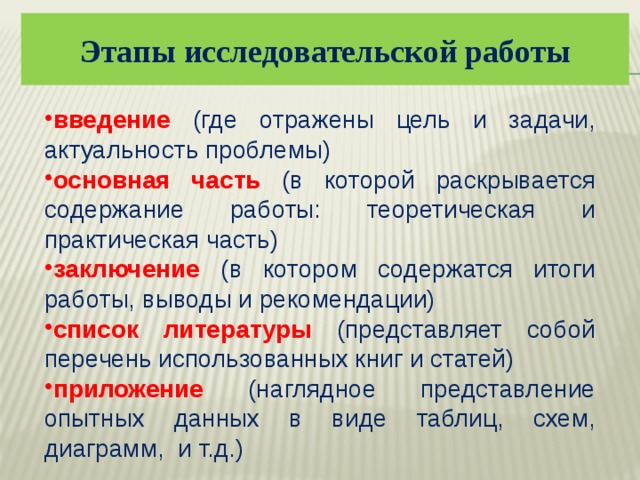

Этапы исследовательской работы

- введение (где отражены цель и задачи, актуальность проблемы)

- основная часть (в которой раскрывается содержание работы: теоретическая и практическая часть)

- заключение (в котором содержатся итоги работы, выводы и рекомендации)

- список литературы (представляет собой перечень использованных книг и статей)

- приложение (наглядное представление опытных данных в виде таблиц, схем, диаграмм, и т.д.)

В педагогической литературе нередко проект и исследования используются как синонимы

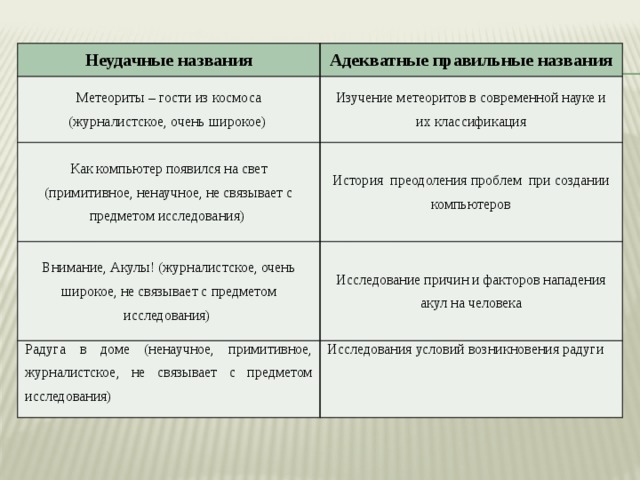

Неудачные названия

Адекватные правильные названия

Метеориты – гости из космоса (журналистское, очень широкое)

Изучение метеоритов в современной науке и их классификация

Как компьютер появился на свет (примитивное, ненаучное, не связывает с предметом исследования)

История преодоления проблем при создании компьютеров

Внимание, Акулы! (журналистское, очень широкое, не связывает с предметом исследования)

Исследование причин и факторов нападения акул на человека

Радуга в доме (ненаучное, примитивное, журналистское, не связывает с предметом исследования)

Исследования условий возникновения радуги

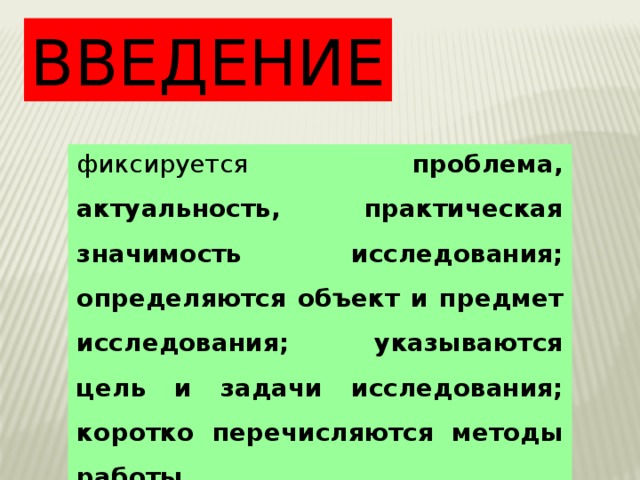

ВВЕДЕНИЕ

фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость исследования; определяются объект и предмет исследования; указываются цель и задачи исследования; коротко перечисляются методы работы .

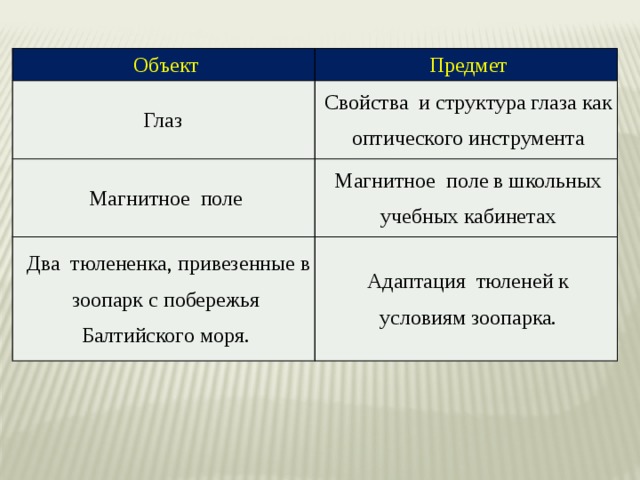

Объект

Предмет

Глаз

Свойства и структура глаза как оптического инструмента

Магнитное поле

Магнитное поле в школьных учебных кабинетах

Два тюлененка, привезенные в зоопарк с побережья Балтийского моря.

Адаптация тюленей к условиям зоопарка.

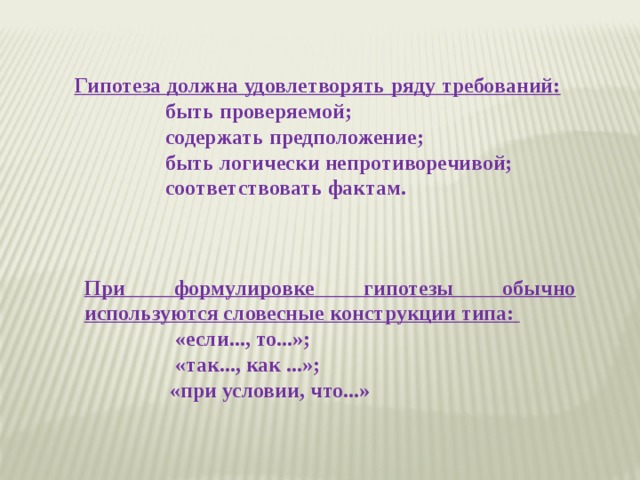

Гипотеза должна удовлетворять ряду требований:

быть проверяемой;

содержать предположение;

быть логически непротиворечивой;

соответствовать фактам.

При формулировке гипотезы обычно используются словесные конструкции типа:

«если…, то…»;

«так…, как …»;

«при условии, что…»

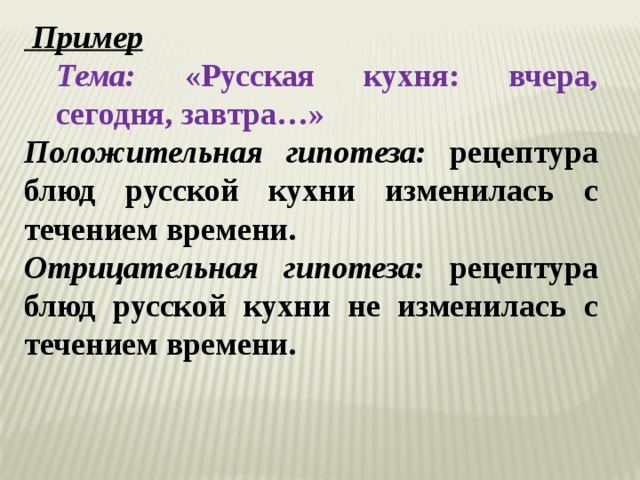

Пример

Тема: «Русская кухня: вчера, сегодня, завтра…»

Положительная гипотеза: рецептура блюд русской кухни изменилась с течением времени.

Отрицательная гипотеза: рецептура блюд русской кухни не изменилась с течением времени.

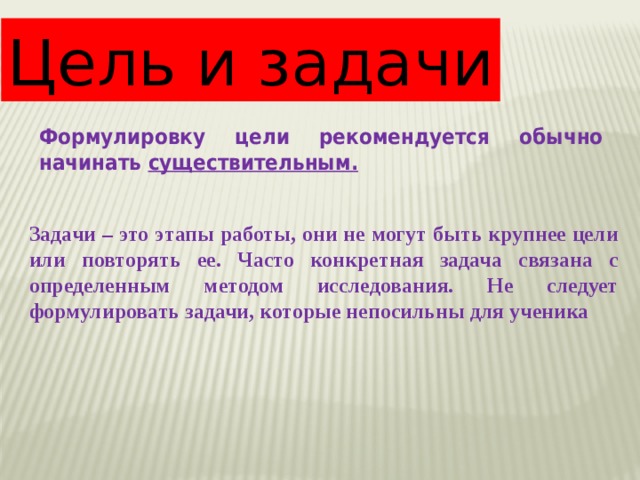

Цель и задачи

Формулировку цели рекомендуется обычно начинать существительным.

Задачи – это этапы работы, они не могут быть крупнее цели или повторять ее. Часто конкретная задача связана с определенным методом исследования. Не следует формулировать задачи, которые непосильны для ученика

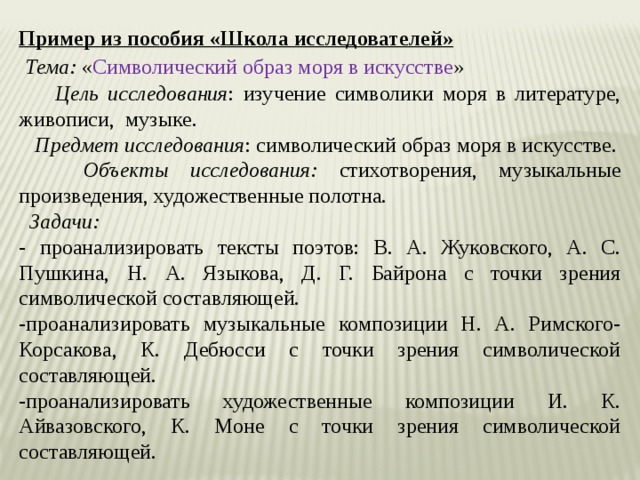

Пример из пособия «Школа исследователей»

Тема: « Символический образ моря в искусстве »

Цель исследования : изучение символики моря в литературе, живописи, музыке.

Предмет исследования : символический образ моря в искусстве.

Объекты исследования: стихотворения, музыкальные произведения, художественные полотна.

Задачи:

— проанализировать тексты поэтов: В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Н. А. Языкова, Д. Г. Байрона с точки зрения символической составляющей.

-проанализировать музыкальные композиции Н. А. Римского- Корсакова, К. Дебюсси с точки зрения символической составляющей.

-проанализировать художественные композиции И. К. Айвазовского, К. Моне с точки зрения символической составляющей.

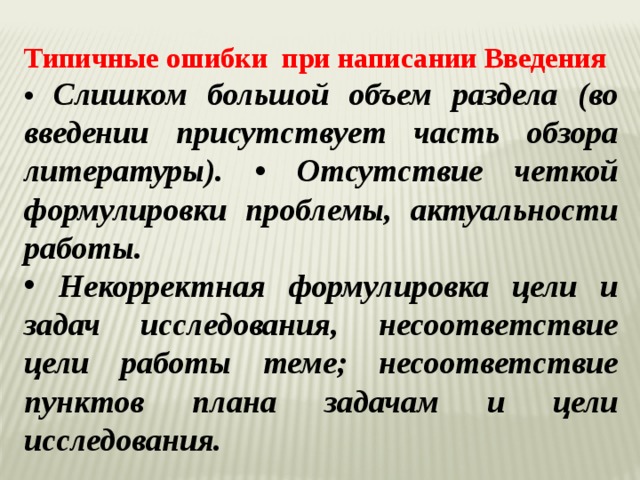

Типичные ошибки при написании Введения

• Слишком большой объем раздела (во введении присутствует часть обзора литературы). • Отсутствие четкой формулировки проблемы, актуальности работы.

- Некорректная формулировка цели и задач исследования, несоответствие цели работы теме; несоответствие пунктов плана задачам и цели исследования.

Содержание основной части должно представлять собой анализ, исследование, сравнение мнений (приветствуется мнение автора-ученика, его согласие и несогласие с учеными). В содержании основной части должны быть сноски на литературу и приложения.

Наиболее типичные ошибки:

содержание представляет собой реферат – копирование текстов из научных трудов, без их анализа и часто без соответствующих сносок; глава представляет собой «Словарь» терминов и понятий или классификацию без логического начала и завершения; или носит характер школьного сочинения на заданную тему, а не исследование.

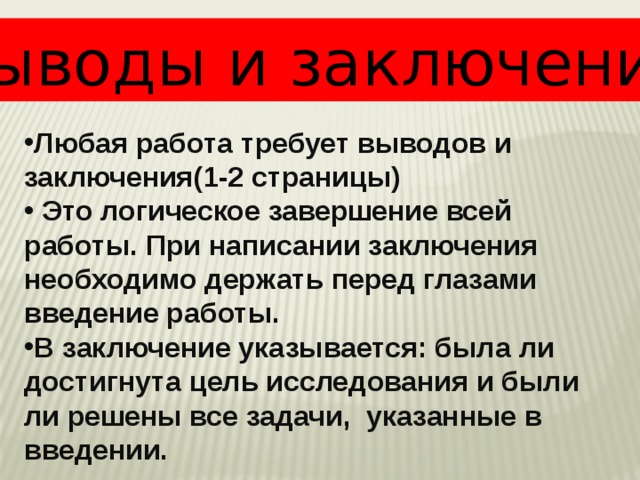

Выводы и заключение

- Любая работа требует выводов и заключения(1-2 страницы)

- Это логическое завершение всей работы. При написании заключения необходимо держать перед глазами введение работы.

- В заключение указывается: была ли достигнута цель исследования и были ли решены все задачи, указанные в введении.

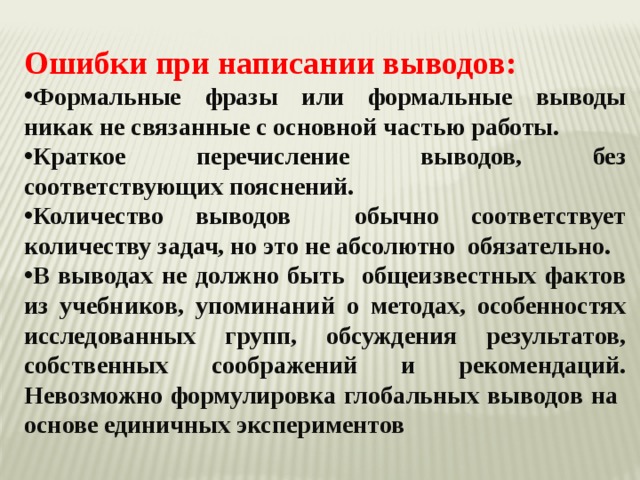

Ошибки при написании выводов:

- Формальные фразы или формальные выводы никак не связанные с основной частью работы.

- Краткое перечисление выводов, без соответствующих пояснений.

- Количество выводов обычно соответствует количеству задач, но это не абсолютно обязательно.

- В выводах не должно быть общеизвестных фактов из учебников, упоминаний о методах, особенностях исследованных групп, обсуждения результатов, собственных соображений и рекомендаций. Невозможно формулировка глобальных выводов на основе единичных экспериментов

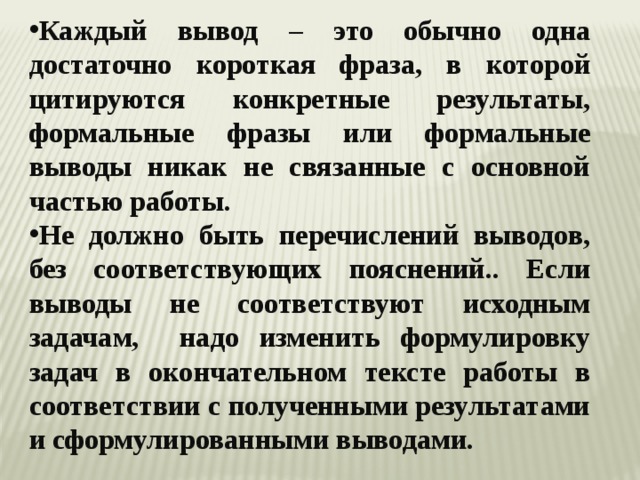

- Каждый вывод – это обычно одна достаточно короткая фраза, в которой цитируются конкретные результаты, формальные фразы или формальные выводы никак не связанные с основной частью работы.

- Не должно быть перечислений выводов, без соответствующих пояснений.. Если выводы не соответствуют исходным задачам, надо изменить формулировку задач в окончательном тексте работы в соответствии с полученными результатами и сформулированными выводами.

Защита работ юных исследователей

Проектный метод: ошибки в применении

Сегодня метод проектов широко известен и активно применяется во многих российских школах. Учителя вполне заслуженно отмечают преимущества данного метода в образовании. Применение проектного метода в качестве педагогической технологии позволяет эффективно решать 4 важнейших образовательных задачи:

1. Осваивать предмет, т.е., получать определенные программой знаний и умения.

2. Развивать универсальные учебные умения.

3. Развивать социальную компетентность (мягкие навыки).

4. Развивать проектные умения.

Однако анализ применения проектного метода в школе показывает, что многие педагоги допускают серьезные ошибки, недооценивая метод и значительно снижая его потенциал. Эти ошибки можно разделить на 2 большие группы:

- ошибки, связанные с применением самого метода проектов

- ошибки, связанные с разработкой и реализацией проекта.

Давайте рассмотрим основные ошибки, встречающиеся в процессе применения проектной деятельности в школе, с тем, чтобы перейти на следующий этап — этап полноценного использования проектирования в образовательном процессе.

Ошибки, связанные с применением самого метода проектов.

1. Непонимание смыла и значения проектной деятельности для образования. Проектная деятельность учащихся воспринимается как нечто самостоятельное, происходящее в стороне от учебно-воспитательного процесса. В основе образовательного процесса сохраняется прежняя традиционная технология обучения, направленная на освоение учащимися заложенной в программе совокупности знаний, умений и навыков. В этом случае отношение к проектированию можно охарактеризовать, скорее, как к кружковой деятельности, а не ключевой педагогической технологии.

2. Имитация проектной деятельности. К сожалению, очень часто идет подмена основной задачи, фактически происходит традиционное изучение тематического материала (с различными вариациями), который затем оформляется в виде «проекта». Таким образом, из проектного метода исключается проектная технология, остается ее имитация. По сути, в данном случае речь идет о традиционном реферате, от прежней формы его нередко отличает только IT-составляющая, да использование групповой работы.

3. Нацеленность на презентацию. Широко распространенная ошибка у начинающих работать с проектным методом. Все акценты в работе расставляются таким образом, чтобы подготовить качественную презентацию по теме проекта. При этом совершенно забывается, что проект нацелен на решение конкретной проблемы, именно решение проблемы является целью проекта, а презентация результатов – это уже подведение итогов сделанной работы. Данная ошибка имеет принципиальное значение, поскольку ориентирует подрастающее поколение не на реальные дела, а на показ.

4. Ограниченное использование проектной деятельности. Учителя активно применяют проектный метод для повышения эффективности обучения. Однако, при этом, недооцениваются другие важные эффекты проектной деятельности, упускаются серьезные возможности для воспитания, развития и социализации обучающихся. Полноценное использование проектной деятельности на уроках и во внеклассной деятельности позволяет помимо учебных целей, успешно достигать другие цели школьного образования.

5. Смешение понятий «проект» и «научное исследование», «проект» и «коллективное мероприятие», «проект» и «социологическое исследование», «проект» и «деловая или ролевая игра» и т.д. Если в образовательном мероприятии используются какие-то элементы проектной деятельности, это отнюдь не дает нам право называть данное мероприятие проектом.

6. Неточное применение проектного метода. Ошибка, связанная с предыдущим случаем. Отсутствие точного понимания целей и содержания проектного метода, других вышеназванных методов приводит к несоответствию используемого метода целям и содержанию образовательного мероприятия, что, помимо прочего, снижает эффективность образовательного процесса и качество образовательных результатов.

7. «Забегание вперед». Понятно, что проектирование – это достаточно сложный процесс, требующий разнообразных знаний и умений, в том числе универсальных учебных умений. Уровень изучаемых проблем, стратегии и механизмы реализации проекта, формы представления итоговых результатов и степень поддержки проектного коллектива учителем должны соответствовать реальным возможностям детей. Начиная знакомить малышей с проектной деятельностью, необходимо соблюдать осторожность, обязательно учитывая уровень их готовности к самостоятельной работе, к сотрудничеству, к анализу и рефлексии, принимать во внимание психофизиологические особенности детей этого возраста и т.д. Учет этих важных моментов позволяет педагогу подобрать соответствующие по формату и уровню сложности проекты для учащихся начальных классов и с успехом использовать метод проектов на различных уроках и во внеклассной деятельности.

8. Сохранение прежних субъект-объектных отношений. Использование проектного метода предполагает принципиальное изменение традиционных отношений между учителем и обучающимися. Значительная доля самостоятельности, личной ответственности учащихся требует от учителя уйти из центра процесса обучения и поставить на это место ребенка. Педагог, при этом, остается в образовательном процессе в качестве консультанта. Заложенный в проектном методе мотивационный потенциал может раскрыться лишь тогда, когда учащийся реально почувствует, что самостоятельно решает личностно или общественно значимую проблему и степень решения этой проблемы прямо зависит от его усилий и усилий его товарищей. В случае, когда самостоятельность учащегося только декларируется, когда словом «проект» прикрывается все та же плотная опека и авторитарное руководство со стороны учителя, достичь высокой познавательной мотивации ребенка очень трудно. На старте освоения учащимися проектной деятельности естественной будет более активная помощь со стороны учителя. По мере закрепления у ребят навыков проектирования, навыков самостоятельной работы, работы в команде, педагог должен постепенно снижать степень поддержки, с тем, чтобы обучающиеся были готовы и хотели абсолютно самостоятельно разрабатывать и реализовывать свои проекты.

9. Применение традиционных методов оценки. По пятибалльной системе можно оценивать степень заучивания материала, но очень сложно оценить уровень воспитанности, развития и социализации. Помимо освоения программных знаний по предметам в процессе проектной деятельности происходит комплексное приобретение учащимся жизненно важных знаний, навыков, качеств, ценностных ориентиров. Они не менее, а, возможно, даже и более необходимы ребенку, подростку для сегодняшней жизни, для продолжения обучения после школы, для успешной профессиональной деятельности. Полноценно применяя проектный метод, учитель уже в процессе проектирования урока должен определиться с системой оценок комплексных достижений обучающегося, с тем, чтобы точно сориентировать его в процессе движения к образовательным целям и сохранить устойчивую мотивацию школьника на заинтересованное и уверенное продолжение движения по образовательной траектории.

Ошибки, связанные с разработкой и реализацией проекта.

1. Недостаточно внимания уделяется поиску и выбору стоящих идей. Проект разрабатывается для решения проблемы. Задача – найти проблему, которая будет по-настоящему значима для ребенка, так, чтобы ее успешное решение было для него действительно важно. В этом случае высокий мотивационный потенциал обеспечит вовлеченность, активность, заинтересованность, ответственность, находчивость, настойчивость в овладении новым материалом, необходимым для эффективного решения проблемы. Не надо жалеть времени на поиск стоящей идеи, это время окупится высокой мотивацией учащихся и результатами проектной деятельности.

2. Формальное целеполагание. Очень часто школьные проекты, минуя анализ проблемного поля, сразу начинаются с готовой формулировки цели, предложенной учителем, реже учащимся. Как правило, в этом случае цель необоснованна, необъективна, имеет нечеткую формулировку. «Когда точно не знаешь куда плыть, ни один ветер не будет попутным» — известная штурманская поговорка как нельзя лучше отражает эффект данной ошибки. Когда цель размыта, для ее достижения требуется больше ресурсов, ниже мотивация команды, сложнее управлять проектом и, самое главное, очень трудно объективно определить – достигнута цель по завершении проекта или нет. Грамотно проведенный анализ проблем и использование инструментария постановки целей позволяет избежать подобной ошибки.

3. Однотипная стратегия проекта. Использование однотипных проблем и привычных решений для учебного процесса ограничивает потенциал проектирования, лишает его творчества, инновационности, открытий, снижает мотивацию учащихся и педагога. Новые проблемы, новые цели, новые решения открывают простор для творчества, для активных действий, для полной вовлеченности ребенка в самостоятельный поиск и движение по новому интересному и важному для него пути к собственным победам. Умение находить различные варианты решения проблем, сравнивать их сильные и слабые стороны и выбирать стратегию успеха позволяет любому человеку уверенно себя чувствовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности.

4. Особенности команды проекта. Проект может разрабатываться и выполняться индивидуально, но, все-таки, проект – это командная игра. Тем более, что для образовательных целей очень важно осуществлять проектирование именно в команде. Учебный проект имеет свою специфику формирования команды. Например, учителю может быть важно, чтобы слабые ученики поработали в команде с сильными, набрались от них уверенности, подтянулись по знаниям и умениям к более развитым сверстникам. Значит, при формировании команды учитель может попросить ребят учесть его обоснованные пожелания. Понятно, что от капитана и участников команды во многом зависит судьба проекта и здесь учителю потребуется все его мастерство и понимание проектной деятельности, чтобы одновременно успешно решить и педагогические задачи и не помешать реализации проекта. Поэтому, на этапе формирования проектного коллектива можно помочь команде с распределением функций участников проекта, тем самым, обезопасив ключевые направления проекта.

5. Формально составленный план проекта. Привычка составлять формальные планы, отписки перешла и на проектное планирование. Принципиальная разница заключается в том, что для формального отчета подойдет формальное планирование, а для реального решения проблемы требуется детально проработанный, обоснованный план действий. Типичные ошибки, встречающиеся при анализе планов школьных проектов следующие: туманная логика достижения целей; слабо прописанные связи между деятельностью, задачами и целями проекта; отсутствие графика выполнения мероприятий и работ по проекту; определение требуемых ресурсов «на глазок»; отсутствие распределения ресурсов по времени и по работам; неиспользование объективных критериев выполнения пунктов плана; отсутствие анализа возможных рисков проекта. При наличии таких упущений в плане проекта сложно рассчитывать на его успешную реализацию.

6. Слабый мониторинг проекта. При разработке проекта и в процессе его реализации необходим текущий контроль и оценка выполняемых действий. Сверка запланированных и реально достигнутых изменений позволяет педагогу и каждому участнику команды все время быть в курсе всех процессов проекта. Движение проекта – это постоянно происходящие изменения. Их надо постоянно отслеживать, оценивать, обсуждать, отмечать каждый успех, визуализируя тем самым движение проекта, проектной команды к цели. Грамотно организованный мониторинг проекта позволяет уверенно управлять процессами подготовки и выполнения проекта. Очень часто в процессе разработки и реализации школьных проектов имеется только итоговый контроль, в лучшем случае промежуточный. Отсутствие полноценного мониторинга приводит к снижению качества результатов проекта, увеличению сроков его выполнения, перерасходу ресурсов и может закончиться неудачей всего проекта.

7. Неэффективные формы презентации проекта. Часто для презентации используются традиционные формы отчетности в виде докладов и рефератов. Формальность таких презентаций, зачастую просто скачанных с интернета, определяет их незначительную ценность как для учащихся, так и для педагога. Качественно подготовленная презентация проекта должна продемонстрировать с одной стороны, объективные доказательства решения проблемы, т.е., успешное достижение командой цели проекта, а, с другой стороны, наглядно показать педагогу и самим учащимся спектр и глубину освоенных знаний и приобретенных в ходе подготовки и выполнений проекта умений. Презентация – это праздник, это завершение большой напряженной работы, поэтому формализм и скука не должны омрачать радость данного события.

9. Традиционная оценка. Ограничение оценки проекта выставлением участникам проекта оценок по пятибалльной системе серьезно снижает эффекты проектного метода. Чтобы завершение проекта прошло с большой пользой как для учащихся, так и для педагога, важно перед оценкой проекта продумать ее цели. Целями оценки проекта могут быть следующие: определить успешность проекта, степень решения проблемы, значение проекта, эффективность выбранной стратегии и использованных методов решения проблемы, вклад каждого участника в успех проекта. Кроме того, при оценке проекта важны рефлексия учащихся, выявление удач и сложных моментов по ходу проекта, обмен опытом между участниками различных проектов, предложения ребят о возможности и вариантах продолжения проекта, рекомендации для будущих проектов. При оценке проекта учителю надо акцентировать обсуждение на этих моментах, а в завершение оценить ЗУНы, приобретенные учащимися в ходе проектной деятельности, а также отметить те важные навыки, которые сформировались (или начали формироваться) у каждого участника команды, и качества, которые проявили ребята в процессе работы над проектом. И конечно, завершающая оценка педагога должна обеспечить мотивацию ребят на продолжение занятий проектной деятельностью.

Выводы

Здесь приведены наиболее часто встречающиеся ошибки, связанные с применением проектного метода. В основе большинства этих ошибок лежит недостаточная подготовка учителя в использовании проектного метода (как дидактического инструмента), с одной стороны, а, с другой — пробелы в знаниях, касающихся непосредственно проектной деятельности. Для эффективного овладения технологией проектного обучения требуется полноценное комплексное изучение проектной деятельности с последующим применением полученных знаний в профессиональной деятельности. В этом случае, помимо реального освоения проектирования, педагог на своем опыте поймет суть применения проектирования в учебном процессе, поймет, почему так важна самостоятельность и ответственность обучающегося в проектном методе, другие важные моменты и в дальнейшем сможет корректно и эффективно планировать и проводить урок по методу проектов.

Проектная деятельность активно содействует развитию у школьников творческих способностей, коммуникативных, исследовательских умений, навыков работы в команде, лидерских качеств, навыков саморазвития и самообразования. Совместная работа над проектом формирует принципы взаимопонимания и взаимоподдержки, толерантности, уважения мнения других, создает сплоченный коллектив и здоровую психологическую обстановку в классе.

Квалифицированное и последовательное внедрение проектной деятельности в образование будет содействовать приобретению обучающимися современных и эффективных знаний, навыков и качеств, владение которыми будет помогать им в школе, при продолжении обучения и в последующей профессиональной, общественной и даже личной жизни!

|

Форма контроля |

Виды |

|

|

Зачет 6 |

Проект № 1. Предпроектный (Приложение 1.Требования к |

Предпроектный

анализ с целью постановки проблемы, подготовки обоснования проекта

Подходы к определению понятия «проект»:

·

Деятельность в ситуации неопределенности.

·

Пошаговая деятельность.

·

Путь преобразования реальности в желаемое (идеальное) состояние.

·

Форма целевого планирования.

·

Способ достижения организацией целей, для которых нет готовых

алгоритмов в функционировании организации (инновационная деятельность,

единовременная специфическая акция и т.п.).

·

Деятельность, направленная на достижение конкретной цели в

условиях ограниченности ресурсов.

Отличительные особенности проекта:

·

Наличие проблемы, для решения которой разрабатывается и

реализуется проект (проектная проблема обычно шире организационных проблем,

которые рождаются внутри организации, она относится скорее к разряду социальных

проблем, как, например, проблемы доступа к информации, обеспечения равных

возможностей, необходимости развития определенных услуг и т.п.);

·

Четко ограниченная группа благополучателей и целевая группа;

·

Планирование от проблемы (целевое планирование);

·

Отсутствие очевидной процедуры достижения результата;

·

Определяемые до начала работ количественные и качественные

результаты.

·

Пошаговое представление (планирование) деятельности;

·

Ограниченность ресурсов, в том числе ресурса времени (срочность);

·

Наличие команды с четким внутренним распределением ролей.

Ограниченность ресурсов проекта приводит к необходимости

устанавливать при его разработке адекватный конкретной ситуации баланс между

ресурсами и качеством результата, а также между отдельными видами ресурсов:

по разработке проекта

|

1. 2. 3. |

Предпроектный |

Проектный |

|

4. 5. 6. 7. |

Аналитический |

|

|

8. 9. |

Организационный |

|

|

10. Подготовка Планирование ресурсов проекта. Составление критического пути проекта. 11. Планирование 12. Составление плана-графика 13. Составление |

Этап |

Логико-структурная схема проекта

|

Текст |

Показатели |

Измерение |

Допущение |

|

|

|

||||

|

|

||||

|

Результаты |

||||

|

Действия |

средства |

Затраты |

||

Текст— описание проекта на каждом из четырех

уровней: общей цели, конкретной цели, задач проекта (через результаты) и

действий.

Показатели— измеримые показатели на

каждом уровне описания проекта.

Измерение— средство регистрации

(фиксации) показателей.

Допущения— факторы риска и

ограничения (-), могущие оказать отрицательное воздействие на ход выполнения и

успех проекта или благоприятные факторы (+), исчезновение (нереализация)

которых может оказать такое же влияние.

Вертикальная логика ()представляет

намерение проекта, выявляет причинно-следственные связи и называет важные

предполагаемые и неопределенные моменты, не подлежащие контролю со стороны

менеджера проекта.

Горизонтальная логика (®)относится к

измерению результатов проекта и используемых проектом ресурсов, что

производится путем определения основных показателей измерения, а также средств

проверки правильности этих измерений.

Предпроектный этап.

Анализ проблемы

Тезаурус

|

Альтернативные |

взаимоисключающие направления изменения |

|

Анализ проблемы |

выявление причин существования проблемы и |

|

Анализ ситуации |

Разделение ситуации на составные части, |

|

Благополучатели |

в широком смысле: субъекты, потребности которых |

|

Влияние |

целенаправленное воздействие тех или иных |

|

Заинтересованные |

люди, группы или организации, заинтересованные |

|

Критерий |

точка зрения, аспект, в котором рассматривается |

|

Проблема |

противоречие между должной (желаемой) и |

|

Противоречие |

такое отношение между явлениями, признаками, |

|

Целевая |

социальные группы или организации, на которых |

Под проблемой

понимается противоречие между желаемым будущим и реальной

ситуацией.Причина существования проблемы – противоречие более низкого уровня,

приводящее к существованию проблемы. Нерешаемая проблема — проблема, все

причины существования которой (или главная причина) являются внешними по

отношению к организации и, следовательно, неустранимыми силами организации. Наиболее

часто встречаются такие ошибки в постановке проблемы, как: подмена проблемы

вопросом, Например, как мотивировать жителей на участие в благоустройстве

территории? подмена проблемы задачей, Например, обеспечить регулярное

транспортное сообщение между пунктами А и В. подмена проблемы трудностью

(проблема не касается благополучателя), Например, большая нагрузка

муниципальных служащих не дает им возможности регулярно выходить на живое

общение с жителями. подмена формулировки проблемы указанием на область

существования проблемы. Например, существует проблема ветхого жилья.При

постановке проблемы автору проекта следует тщательно оценить ее корректность.

Проблема должна быть достаточно детализирована. Нельзя корректно сформулировать

проблему, ограничиваясь самыми общими словами. Любой не посвященный в

размышление над данной проблемой человек должен однозначно понять, в чем видят

противоречие авторы формулировки. Не следует подменять постановку проблемы

оценкой ситуации: в этом случае автор также совершает ошибку слабой детализации

проблемы. Также типичной ошибкой в определении проблемы является

«напрашивающееся решение». Такая ошибка часто встречается, когда автор

проектной разработки сначала ставит (по непонятной причине) перед собой

определенную цель, а затем не столько проводит анализ ситуации, сколько

«подгоняет» его под свой замысел и формулирует проблему на основе цели.

Проблема с напрашивающимся решением – свидетельство серьезного нарушения

технологии проектирования, согласно которой постановке цели должны

предшествовать постановка проблемы и анализ способов ее разрешения. Другими

словами, автор, допустивший такую ошибку, четко решил, что он будет делать

нечто, а зачем, почему именно это, – такие вопросы он игнорировал. Еще одной

ошибкой, допускаемой при работе над проблемой, является подмена противоречия.

То есть, при анализе ситуации выявляется противоречие А и не-А, а в

формулировке проблемы приводится А и В. В рамках анализа проблемы необходимо

обращение к проблемам, с которыми сталкиваются партнеры, получатели, или

благополучатели по проекту. Невозможно должным образом разработать проект,

учитывающий реальные потребности благополучателей, без анализа существующей

ситуации. Однако существующая ситуация воспринимается различными группами

заинтересованных сторон по-разному. Поэтому на этом этапе важно собрать в

обстановке открытой дискуссии представителей всех основных заинтересованных

сторон. На этапе анализа проблемы устанавливаются негативные аспекты

существующей ситуации, а также причинно-следственная связь между существующими

проблемами. Этап анализа проблемы включает в себя три стадии. 1) идентификация,

определение сторон, чьи интересы затрагиваются предлагаемым проектом; 2)

установление основных проблем, стоящих перед благополучателями по проекту; 3)

разработка дерева проблем для установления причинно-следственных связей.

Для того чтобы успешно справиться с первым

этапом, выполните следующие действия: 1. определите субъектов, которые станут

получателями, благополучателями или могут быть заинтересованы в реализации

проекта; 2. изучите потребности благополучателей в тематическом поле проекта,

определите степень их удовлетворенности в настоящее время; а для выполнения

этого шага можно использовать опубликованные данные, данные внутреннего

мониторинга, данные социологических исследований, а также самостоятельно

провести опрос или собеседование с референтными представителями целевых групп. Следует

помнить, что ситуация – это только часть окружающей нас действительности,

которую мы отграничиваем в своих размышлениях от реальности в целом,

рассматривая ее с определенной точки зрения. Например, в действительности с

ребенком, находящимся на уроке, может одновременно происходить образовательный

и пищеварительный процесс. Ребенка в рамках одного из этих процессов мы

рассматриваем, описывая ситуацию, а в рамках другого – игнорируем. Причем, в

рамках какого именно – определяется нашей точкой зрения (скорее всего, учитель

остановится на первом процессе, его не будет волновать происходящее

одновременно с устным счетом расщепление белков, а школьная медсестра – на

втором). Кроме того, все объекты и явления в рамках определенной ситуации

всегда рассматриваются во взаимосвязи. То есть ситуация представляется единым

целым, системой из многих элементов.Проблемы могут быть выявлены на разных

уровнях:

·

уровень социальных эффектов,

·

уровень результатов деятельности органа местного самоуправления,

·

уровень организационных решений и механизмов деятельности

(функционирования),

·

у

(важно помнить, что проблему следует выявлять в отношении качества ресурсов или

способа получения ресурсов: отсутствие ресурсов не может являться проблемой).

|

Социо-культурный |

|

|

Социально-экономический |

|

|

Непосредственный |

|

|

Результат |

|

|

Механизмы |

|

|

Ресурсы |

Рис. 1. Соотношение

уровней выявления проблем.

Понятно, что причины существования проблемы более высокого

уровня следует искать в проблемах более низкого уровня (см. рис. 1). Однако

причинно-следственные связи могут существовать и между проблемами одного уровня.

Например, отсутствие одного результата может быть причиной отсутствия другого

результата. Алгоритм построения дерева проблем выглядит следующим образом:

·

Начните построение дерева проблем с проблемы, которую вы хотели бы

решить в рамках проекта;

·

Если проблема является причиной существования другой проблемы,

поместите ее на один уровень ниже, соединив линией с проблемой-следствием;

·

Если проблема является следствием существования другой проблемы,

поместите ее на один уровень выше, соединив линией с проблемой-причиной;

Следует определить, как соотносятся друг с другом проблемы,

оказавшиеся по результатам проведенного анализа на одном уровне. Здесь

необходимо определить, что влияет на существование проблемы-следствия: каждая

из проблем-причин в отдельности или вся совокупность проблем-причин. Это важно,

поскольку разрешить проблему можно, устранив причины ее существования или

нейтрализовав их воздействие на ситуацию. Если устранение большей части причин

существования проблемы, определенной вами как основной для проекта, лежит вне

вашей компетенции, она является нерешаемой. Это означает, что задуманный вами

проект технически невыполним. В этом случае проанализируйте, насколько

целесообразным является решение средствами проекта проблемы, расположенной на

более низком уровне.

·

Сформулируйте ключевую проблему вашего проекта.

Проверьте себя:

ключевая проблема сформулирована корректно, если в ее основе

лежит противоречие между желаемым и реальным;сформулированная проблема решаема

силами субъекта проекта (при неочевидности это должно быть обосновано); отсутствуют

типичные ошибки в постановке проблемы: слабая детализация, проблема с

напрашивающимся решением, проблема с подменой противоречия). Если устранение

(нейтрализация воздействия) причин существования ключевой проблемы, на

разрешение которой направлен проект, лежит вне компетенции субъекта проекта,

эта проблема является нерешаемой. Это означает, что задуманный проект

технически невыполним и его дальнейшая разработка бессмысленна. Поэтому,

излагая в тексте проектной разработки результаты проведенного анализа проблемы,

следует обратить особое внимание на обоснование решаемо сти проблемы, если она

не является, с точки зрения автора, очевидной.

Предпроектный

этап. Постановка цели

Тезаурус

|

Анализ |

указание степени вероятности и степени влияния |

|

Допущение |

цель, поставленная на основе нерешаемой для |

|

Измерение |

способ документальной фиксации (регистрации) |

|

Задача |

цель следующего за уровнем конкретной цели |

|

Конкретная цель |

указание на непосредственный результат проекта. |

|

Общая цель проекта |

указание на назначение проекта или вероятные |

|

Показатель |

непосредственно наблюдаемые \ фиксируемые |

|

Цель |

идеальная форма результата, указание на то, что |

Цель проекта должна быть:

·

измерима, т.е. должна указывать на измеримый результат

деятельности,

·

адекватна, т.е. результат, отраженный в цели, должен

соответствовать по своему масштабу проблеме,

·

конкретна, т.е. должна указывать на целевую группу, сроки,

качественные и количественные характеристики предполагаемых изменений,

·

достижима, т.е. должна быть поставленной на основании решаемой

проблемы – проблемы, решение которой находится в пределах компетенции субъекта

проекта,

·

прозрачна, т.е. формулировка цели должна быть ясна внешнему по

отношению к проекту человеку,

·

реалистична, т.е. должна быть достижима в рамках существующих

кадровых ресурсов и принципиальных технологий деятельности, а также предусмотренного

периода времени,

·

опредёленна, т.е. должно соблюдаться условие, при котором всякое

продвижение к результату проекта может быть отнесено за счет реализации

проекта, а не за счет какой-либо иной причины.

При разработке проекта важно видеть всю иерархию целей. Для

этого требуется построить дерево целей. Для того, чтобы построить дерево целей,

необходимо предпринять следующие шаги:

·

начните формулировать цели с уровня основной проблемы вашего

проекта, сформулировав цель проекта;

·

сформулируйте цели на основе обозначенных вами решаемых проблем,

двигаясь вниз по дереву проблем;

·

найдите в вашем дереве целей те места, где можно заметить разрывы

в связях «цель-средство», и сформулируйте недостающие цели;

·

поднимитесь на один уровень выше уровня основной проблемы вашего

проекта и сформулируйте общую цель, достижению которой будет способствовать

успешная реализация вашего проекта (миссию проекта).

Относительно нерешаемых проблем должен быть проведен анализ

допущений, если вы имеете основания прогнозировать, что такие проблемы будут

решены другим субъектом. В обратном случае ваш проект технически невыполним

(если допущение сделано на уровне ниже уровня конкретной цели) или не позволяет

продвинуться в получении желаемых эффектов (если допущение сделано на уровне

выше уровня конкретной цели). Порядок анализа допущения показан на рис. 1

|

Важен ли |

||||||||

|

|

||||||||

|

|

НЕТ |

|||||||

|

|

||||||||

|

|

Почти |

Не включать в |

||||||

|

|

||||||||

|

|

Вероятно |

Включать в |

||||||

|

|

Возможно ли |

|||||||

|

|

||||||||

|

|

НЕТ |

|||||||

|

Составить новый |

Проект |

|||||||

Рис. 1 Анализ допущений

Если проблема сформулирована корректно (не содержит

напрашивающегося решения), то может быть, как минимум, два взаимоисключающих

способа ее решения. Цель проекта в своей формулировке должна содержать указание

на то, чтодолжно быть

изменено в реальной ситуации и принципиальнокак(каким образом) это

изменение должно производиться. Поэтому, прежде чем поставить цель проекта,

необходимо провестианализ возможных способов решения проблемы.

Существует множество технологий проведения такого анализа. Общие принципы

показаны на рис. 2.

Рис. 2. Постановка цели

Рассмотрим несколько способов принятия решения Двумерный

список

|

Решение |

Плюсы |

Минусы |

|

1. |

||

|

2. |

||

1. Сформулируйте

плюсы и минусы каждого решения. Они могут быть связаны, например, с тем, что

·

для реализации одного из решений потребуется дополнительно решить

некоторые специфические задачи организации, необходимость в решении которых

давно назрела (+),

·

ресурсы, аккумулированные для реализации одного из решений могут

быть использованы в других целях (+),

·

то или иное решение может предполагать значительное соучастие

внешних по отношению к организации субъектов (-),

·

то или иное решение может оказаться чрезмерно ресурсозатратным

(-).

2. Определите свою

стратегию принятия решений: 1) стремление к максимальному эффекту (+) или 2)

избегание возможных сложностей (-).

3. Примите решение в

соответствии с выбранной стратегией (1: на основании наибольшего числа плюсов;

2: на основании наименьшего числа минусов).

Список

|

Критерии |

% |

Р-1, + \ — |

Р-2, + \ — |

|

1. |

|||

|

2. |

|||

|

… |

|||

|

100 |

1. Сформулируйте

критерии, которым должно удовлетворять решение. Согласуйте данные критерии с

членами проектной команды и, если это необходимо, представителями

заинтересованных сторон.

2. Оцените «удельный

вес» каждого критерия (его значимость для вас) в процентах от всей совокупности

критериев (100 %).

3. Проведите

мозговой штурм, или наберите любым другим способом возможные варианты способов

решения проблемы. При этом вы не сверяете их с критериями. Лучше будет, если

после составления списка критериев уже прошло какое-то время, или люди,

предлагающие решения, не знают данного списка.

4. Впишите решения в

таблицу. Отметьте знаками соответствие \ несоответствие решения каждому

критерию.

5. Подсчитайте в

процентах, насколько Вас устраивает то или иное решение.

Дерево решений

1.

Определите последствия каждого принятого

решения.

2. Определите

последствия последствий.

3. Нарисуйте схему

«решение — последствия» для каждого решения.

4. Посмотрите на

список событий, которым заканчивается каждое дерево, и выберите наиболее

предпочтительный для вас.

После того как конкретная цель определена, необходимо задать показатели, т.е. те наблюдаемые ил

фиксируемые иным способом признаки ситуации, которые убеждают нас в получении

результата (т.е. в достижении цели). При формулировании показателей следует

обратить внимание на то, что показатели могут проявиться исключительно вследствие

достижения вами указанного результата, на их появление не должен влиять никакой

внешний фактор, не связанный с проектом и конкретным его результатом, для

оценки которого выбран данных показатель. Показатели должны свидетельствовать

как о самом факте достижения результата, так и о качестве этого результата.

Иногда требуются показатели эффективности проекта, свидетельствующие о том, что

заданный результат заданного качества был достигнут в рамках заданных ресурсов.

Способы регистрации и источники верификации показателей

принято называть «измерения». Когда формулируются показатели, должен быть

уточнен источник информации и способы ее сбора. Это поможет проверить, может ли

показатель быть реалистично измерен за определенный период времени при

приложении определенных усилий и определенных денежных затрат. Источники

верификации должны уточнять формат, в котором будет представляться информация

(например, доклады о продвижении, счета, официальная статистика), субъекты,

которые так же должен предоставлять информацию, и то, насколько регулярно эта

информация должна быть представлена: помесячно, раз в квартал, ежегодно.

Источники вне проекта должны быть оценены с позиций их

доступности, надежности и реалистичности. Работа по сбору информации, которая

должна быть произведена в ходе проекта, тоже должна быть разбита на отдельные

шаги, показывающие адекватные способы деятельности, и оценена с точки зрения

затрат (стоимости сбора информации). Очень часто существует прямая связь между

сложностью объективно измеряемых показателей и ценой измерения (например, объем

выборки при проведении опросов).

Те показатели, для которых не может быть найдено источников

верификации, должны быть заменены на другие. Если объективно измеряемые

показатели оказываются слишком дорогими и сложными для подбора они должны быть

заменены более простыми и дешевыми.

Следующим шагом является постановка задач по достижению цели. Следует

помнить, что задача:

·

решает частную проблему, часть общей проблемы;

·

служит для обозначения специфических запросов, необходимых для

достижения цели в целом;

·

не описывает процесс (что и как происходит), а фиксирует

промежуточные изменения \ результаты (что);

·

конкретна, измерима с помощью получения объективных данных;

·

ясна любому человеку, не являющемуся участником проекта;

·

может быть решена на промежуточном этапе реализации проекта или в

конце этого процесса.

Не следует путать задачи с этапами реализации проекта,

которые в общих чертах фиксируют последовательность действий (мероприятий) по

проекту, т.е. относятся уже не к планированию содержания деятельности, а к

планированию ресурса времени. Здесь легко проверить себя – если все

поставленные задачи могут быть решены только последовательно, путаница между

задачами и этапами деятельности наверняка произошла.

Для постановки задач следует только обратиться к дереву целей

и отработать цели, находящиеся на один уровень ниже уровня конкретной цели

проекта.

Кроме содержательных задач могут быть поставлены

специфические задачи (задачи обеспечения), решая которые, автор проекта

формирует ресурсную базу для достижения цели заданным способом. При постановке

такого рода задач следует с особым вниманием отнестись к тому, является ли их

решение необходимым условием достижения цели. Если автор проекта не готов

отказаться от решения ни одной специфической задачи, он некорректно поставил

цель.

После того, как вы сформулировали цели и задачи проекта,

можно проверить себя, ответив на следующие вопросы:

·

Обеспечивает ли решение всего набора поставленных задач

автоматически достижение цели?

Если нет, дополните список задач.

·

Может ли цель быть достигнута без решения какой-либо задачи?

Если да, сократите список задач.

·

Можно ли начать решать одновременно хотя бы несколько задач (в

идеале – все задачи)?

Если нет, переформулируйте и перегруппируйте задачи – вы

допустили ошибку, приведя вместо задач действия по проекту.

·

Каждая ли формулировка задачи понятна для непосвященного в суть

проекта человека, каждая ли формулировка позволяет понять, что именно и как

именно должно быть изменено?

Если нет, скорректируйте формулировки задач.

Перенесение дерева целей в логико-структурную

схему (пример).

|

|

Логико-структурная |

||||||

|

|

Вклад в |

Конечные результаты |

Общая цель |

Вклад в реформирование систем высшего |

|||

|

Конкретные цели |

Создание в системе высшего образования |

||||||

|

Конкретные цели |

Создание в |

||||||

|

|

|||||||

|

Результаты |

Курсы |

Центр заочного |

Результаты |

Курсы бакалавров и магистров в университете Х, Центр заочного повышения квалификации |

|||

·

Результаты следует определять как значимые выходные продукты,

произведенные благодаря действиям. Недостаточно

будет определить результат как «завершение кратких курсов» или

«обучение 75 студентов» (при этом, если один студент заболел,

результат не будет достигнут?). На менеджера возложена ответственность за

достижение этого результата. Таким образом, отдельная задача должна ставиться

на реалистичную временную перспективу и соотносится с графиком деятельности.

·

Конкретная и общая цели связывают осуществление (что делается в

рамках проекта) с его направленностью (чего проект стремится достичь). Хотя оба

эти уровня находятся за пределами непосредственного контроля со стороны

менеджмента, их следует определять на таком уровне, который позволяет вести

эффективный мониторинг допущений и факторов риска. Если цели поставлены на чрезмерно

высоком уровне, влияющие на их достижение допущения и факторы риска станут

настолько многочисленными, что проект станеттехнически невыполнимым.

Планирование

деятельности по проекту

Тезаурус

|

Анализ рисков |

указание степени вероятности наступления риска или |

|

План |

последовательность шагов с указанным ресурсом времени. |

|

План нейтрализации рисков |

альтернативный план деятельности, позволяющий получить |

|

Планирование рисков |

включение в план деятельности шагов по избеганию риска и |

|

Продукт |

объект, созданный руками или по замыслу человека и |

|

Ресурсы |

средства, используемые в деятельности по решению конкретной |

|

Риск |

события или явления, внешние по отношению к субъекту |

|

Фандрайзинг |

деятельность по поиску и привлечению финансовых и |

|

Шаг |

действие, которое может быть совершено одним исполнителем в |

Особенностью проекта является пошаговоепланированиедеятельности.

Поэтому составление плана деятельности по проекту предваряется двумя

операциями: составление рабочего пакета и составление критического пути

проекта.

Составление рабочего пакета проекта представляет собой

логическое деление задачи на необходимое количество шагов. Деление задачи на шаги

может быть многоуровневым и ведется до тех пор, пока мы не получаем отдельное

действие, ограниченное коротким временным промежутком и находящееся в сфере

ответственности одного исполнителя. Именно такие шаги заносятся затем в график

проекта (см. рис. 1):

·

Разбейте каждую задачу вашего проекта на подзадачи (задайте себе

вопрос: «Что должно быть сделано, чтобы…»). Нумеруйте каждую подзадачу двумя

цифрами, первая из которых указывает на номер задачи, а вторая произвольна

(например: 1.3.).

·

Проделайте ту же операцию с каждой из подзадач. Теперь вы получите

нумерацию из трех цифр, первая из которых указывает на номер задачи, вторая –

подзадачи (например: 2.1.4.).

·

Повторяйте ту же операцию на каждом следующем уровне до тех пор,

пока не увидите, что дошли до уровня шагов, т.е. отдельных действий, каждое их

которых может быть выполнено одним исполнителем (человеком или коллективом) в

четко ограниченный промежуток времени.

·

Обратите внимание на то, что по каждой из задач \ подзадач вы

можете дойти до формулировки шагов на разных уровнях. Это означает, что уровнем

ниже вам не следует работать с полученным шагом.

|

|

|||||||||||||||

|

|

1.2. |

1.3. |

1.4. |

||||||||||||

|

|

1.1.2. |

1.2.1. |

1.2.2. |

1.2.3. |

1.3.1. |

1.3.2. |

1.4.1. |

|

1.4.3. |

1.4.4. |

|||||

|

|

1.1.2.2. |

1.1.2.3. |

1.4.2.1. |

1.4.2.2. |

1.4.2.3. |

||||||||||

|

1.1.2.2.1. |

1.1.2.2.2. |

||||||||||||||

Рис. 1. Логический пакет

проекта*

*Жирным шрифтом выделены шаги. Именно они

формируют рабочий пакет. Обычным шрифтом помечены события, которые могут быть

подзадачами на различном уровне.

Определение критического пути представляет собой

деятельность по определению логической последовательности шагов и планированию

ресурса времени.

1. Подготовьте

карточки для каждого шага по образцу, заполнив только номер шага.

|

Название (номер) шага |

|

|

Ранний срок начала |

Поздний срок начала |

|

Запланированное время |

Запас по времени |

|

Ранний срок завершения |

Поздний срок начала |

2. Укажите в графе

«запланированное время» каждой карточки, сколько времени потребуется для

выполнения данного шага.

3. Расположите шаги

в хронологической последовательности, проанализировав их взаимозависимость.

Обратите внимание на то, что многие шаги могут выполняться параллельно, другие

же могут быть выполнены только по завершению определенного шага.

4. Выберите единицу

времени, в которой вы будете вести исчисление (для проектов предполагаемой

продолжительностью около года оптимальное время – неделя. Укажите время начала

выполнения 1-го шага (1 – первая неделя) и время его завершения, прибавив

запланированное время. Заполните графы «ранний срок начала деятельности» и

«ранний срок завершения деятельности», двигаясь последовательно по линиям

зависимости шагов.

Например, если вы начинаете выполнять какое-то

действие на 4-й неделе и запланировали 3 недели на его выполнение, ваша

карточка выглядит:

а следующая за ней:

Когда вы дошли до конца вашей схемы, обратите внимание, что

многие шаги могли бы закончиться значительно позже указанного вами времени, поскольку

выполнение последующих шагов зависит не только от их завершенности, но и от

завершенности других шагов, более затратных по времени.

5. Укажите в графе

«поздний срок завершения деятельности» последнего шага (А), стоящего

параллельно более длительному шагу, то время, в которое завершается более

длительный шаг (Б). Отнимите то время, которое вы планируете затратить на

выполнение шага А, от времени, зафиксированного вами, и занесите результат в

графу «поздний срок начала деятельности» шага А. Вычислите разность между

ранним и поздним сроком начала деятельности и зафиксируйте ее в графе «запас по

времени».

Двигаясь последовательно по линиям зависимости шагов в

обратном направлении (от завершения деятельности к началу), заполните правые

столбцы карточек. В том случае, если ранний и поздний срок завершения

деятельности совпадают (линейная зависимость шагов), вы не получаете запаса по

времени.

Таким образом, вы получили информацию, которая позволит более

точно распределить человеческие и материально-технические ресурсы, а также

уточнить график деятельности с учетом запасов по времени.

Например, если вы можете начать выполнение

действия С только на 24-й неделе, поскольку оно зависит от шагов А и В в равной

степени, то запас по времени на шаге А у вас 6 недель, и начинать вы его

можете, когда сочтете нужным: на 18-й неделе, 19-й, 20-й, 21-й, или 22-й.

При этом, чтобы рационально использовать время,

вы можете «сдвигать» начало шага.

Ваши карточки выглядят следующим образом:

6.

Соедините красной линией связи, по которым

нет экономии по времени. Вы получите критический путь и сможете отметить на нем

принципиальные точки контроля за сроками проекта.

Теперь вы можете делать график работ \

мероприятий любым удобным для вас способом.

7. Отметьте на

критическом пути те позиции, выполнение которых вам следует обязательно

проконтролировать.

Наиболее часто при составлении проектной заявки применяются

такие способы оформления

плана работ, как планирование ключевых событий, поэтапное планирование

и составление сетевого графика деятельности.

Планирование ключевых событий строится следующим образом: в

табличной форме фиксируется дата и название ключевого события; в третьем

столбце фиксируются другие события (мероприятия, деятельность), которые являются

обеспечивающими по отношению к ключевому. Позицию ключевого может занять

событие, которое либо является массовым, подразумевает выход непосредственно на

благополучателя; либо событие, после которого будет достигнут один из

результатов (получен один из продуктов) проекта.

Выглядит планирование ключевых событий следующим образом:

|

Дата |

Ключевое событие |

Другие события |

Поэтапное планирование предполагает, что деятельность по

проекту занимает достаточно большой промежуток времени (от 9 месяцев) и хронологически

делится на этапы, связанные с определенными внешними факторами. Здесь

указываются даты всех событий, нередко с указанием ответственного за

мероприятие или деятельность и предполагаемого результата деятельности или

проведения мероприятия.

Выглядит поэтапное планирование следующим образом:

Этап (номер, иногда – название, сроки)

|

Дата (период) |

Мероприятие (деятельность) |

ответственный |

результат |

Этап (номер, иногда – название, сроки)

|

Дата (период) |

Мероприятие (деятельность) |

ответственный |

результат |

Сетевой график деятельности предполагает, что по строкам

таблицы Вы отмечаете действия, которые необходимо совершить по ходу реализации

проекта, а по столбцам — сроки, и делаете отметку на пересечении действий и

сроков. Для компактности таблицы Вы можете сначала перечислить действия,

которые необходимо совершить по ходу реализации проекта, пронумерованные в

соответствии с задачами, к решению которых данные действия относятся (например,

5.3. – действие № 3 по решению задачи № 5), а затем поместить в таблицу их

номера.

Выглядит сетевой график следующим образом:

|

сентябрь |

октябрь |

ноябрь |

декабрь |

январь |

февраль |

март |

апрель |

май |

июнь |

|

|

1.1. |

||||||||||

|

1.2.1. |

||||||||||

|

1.2.2. |

||||||||||

|

1.2.3. |

||||||||||

|

1.3. |

||||||||||

|

2.1. |

||||||||||

|

2.2. |

||||||||||

|

2.3. |

||||||||||

|

3.1.1. |

||||||||||

|

3.1.2. |

||||||||||

|

3.2. |

||||||||||

|

3.3.1. |

||||||||||

|

3.3.2. |

||||||||||

|

3.3.3. |

||||||||||

|

3.3.4. |

||||||||||

|

4.1. |

||||||||||

|

4.2. |

Что

надо помнить про бюджета проекта

1. В реальной

ситуации нет ограничения по ресурсам. Реальное ограничение по ресурсам

появляется, когда конкурируют разные картинки будущего.

2. Проект начинается

с «нулевого уровня»: при планировании нельзя учитывать уже сделанные во что-то

денежные вложения (поскольку их «жалко», хочется продолжать вкладывать туда же,

а это может быть «черная дыра» или деятельность, неэффективная для достижения

результатов данного проекта).

3. Деньги показывают

все (например, оплата специалиста показывает уровень его квалификации,

количество человек на оплате – возможность выполнить запланированную работу,

расходные материалы – остаются ли продукты деятельности).

4. Бюджет – это

описание содержания проекта и графика работ другим (финансовым) языком, которое

не должно противоречить описанию, сделанному русским языком.

5. Бюджет должен

быть выполним в указанные сроки. Экономия средств или их недорасход в

отведенные бюджетом сроки показывают инвестору, что а) исполнитель был честен

при составлении бюджета, б) исполнитель хотел получить именно тот результат,

который указан в проектной заявке, а не реализовать некоторые специфические

цели, в) результаты проекта уже были достигнуты на момент подачи заявки

полностью или частично, г) результаты проекта низкого (ниже запланированного)

качества.

|

Форма контроля |

Виды |

|

|

Зачет 7 |

Проект (Приложение 1.Требования к |

Проект №2. Разработка

концептуального модуля образовательного проекта

ПЛАН

Стр.

1. Базовые понятия и концепты современной

управленческой деятельности. 44 2.Современная

социально-культурная ситуация в России и место образования. 48

2.1. Программа модернизации системы

дополнительного образования Приморского края «Поколение XXI:

развитие Человеческого потенциала». 53

2.2. Концептуальные положения и организационные форматы программы

«Поколение XXI: развитие

Человеческого потенциала». 55

2. 3. Концепции и основные понятия

управленческой деятельности в рамках СМД подхода. 60

2.4. Концептуальные основания

управленческой деятельности. 63

2.5. Содержание управленческой деятельности: организация, руководство,

управление 64

2.6. Новые подходы в сфере управления:

управление социальными изменениями.

71

2.6.1. Понятие «общественного образования» и «социальной организации» 73

2.6.2. Управление социальными изменениями. 74

2.6.3. Технология «Территориальное

стратегическое планирование» 79

2.7. Выводы

83

3. Проект образовательного модуля «Топ

менеджеры будущего: современное управление»

85

3.1. Концепция и логика годовой

образовательной программы «Поколение XXI: Топ менеджеры будущего» 85

3.2. Логика, принципы и схемы организации образовательного модуля «Топ

менеджеры будущего: современное

управление»

87

3.3. Проект образовательного модуля «Топ менеджеры будущего:

современное управление» 89 90

3.4. Организационный проект образовательного модуля «Топ менеджеры будущего:

современное управление» 90

3.5. Базовые технологические единицы 108

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

123

1. Базовые понятия и

концепты современной управленческой деятельности.

В последней четверти ХХ века в мире

происходят кардинальные изменения. Предметом заботы становится не объем

производства товаров и не уровень обеспеченности потребления, но способность

управлять глобальным производством, потреблением и обращением, воплощенная в

качестве самих систем управления. Масштабные и интенсивные Перемены захватили

не только сферы хозяйства, экономики и политики, но и фундаментальные основы

воспроизводства Человека как биологического и антропологического типа, а вместе

с тем — практику образования и мышления. На рубеже нового столетия одним из

наиболее серьезных вопросов, определяющих политику целых государств и их

сообществ, стал вопрос о том, куда идет в своем развитии мир. По мнению

П.Г.Щедровицкого: несмотря на многочисленные разговоры о формировании

постиндустриальной цивилизации, реальный переход России в новую историческую

формацию (отношений) остается вопросом отдаленного будущего. Сегодня все более

ясна та драматическая развилка, в которой находится Россия: либо будет нащупана

новая модель развития, которая станет основой формирования нового народа, либо

территория РФ, не обретя устойчивой политической и государственной формы,

превратится в предмет деятельности мировых субъектов силы, в худшем случае — в

свалку человеческих отходов.

Глубинный механизм происходящих в мире

изменений связан со сменой модели развития. В основе новой модели лежит новое

качество инновационного процесса. Превращение сферы производства нововведений в

ведущий хозяйственно-экономический и социокультурный уклад задает основные