Υι. Канцеляризмы и речевые штампы. Ошибки, связанные с их употреблением

Канцеляризмы

–

слова, применяемые в официально-деловой

речи и неуместные в других речевых

стилях.

Канцеляризмы

снижают качество литературной речи,

влекут за собой появление речевых

штампов, «слов-паразитов», тавтологию

и плеоназмы. Они лишают необходимой

простоты, живости, придают ей «казенный

характер».

Сравним две редакции

предложений:

|

1. |

1. |

|

2. |

2. |

Речевые штампы

–

это бывшие выразительные средства, но

из-за частого употребления потерявшие

выразительность. (Например: «Нацелить

внимание на выполнение задач»; «Охватить

всех сотрудников»; «Рассмотреть под

углом зрения».)

Речевые штампы

часто сопровождаются парными словами:

критика –

резкая; поддержка – горячая; размах –

широкий и

т.п.

Языковые стандарты

–

готовые фразы, используемые для точной

передачи информации. (Например: растущие

духовные потребности; встреча в верхах.)

Шаблонные обороты

–

это речевые штампы, образованные в

результате влияния официально-делового

стиля на нейтральную речь. (Например:

на данном

этапе; на сегодняшний день

и т.п.)

Υιι. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Диалектизмы

Диалектизмы

–

слова местных говоров. Как выразительное

средство языка они могут быть использованы

лишь там, где выход за нормативные

границы литературного языка в народные

говоры стилистически оправдан.

Употребление диалектизмов в публицистической

речи чаще всего становится стилистической

ошибкой, так как трудно в данном случае

соблюсти принцип «соразмерности и

сообразности».

М. Горький решительно

выступал против злоупотребления

диалектными словами: «Если в Дмитровском

уезде употребляется слово «хрындуги»,

так ведь необязательно, чтобы население

остальных восьмисот уездов понимало,

что это значит!»

Профессионализмы. Стилистические ошибки, связанные с их употреблением

Профессионализмы

–

слова, служащие для обозначения различных

производственных процессов, орудий

производства, сырья и т.п. Включение в

текст профессионализмов нередко

становится причиной стилистических

ошибок, среди которых выделяется

употребление узкоспециализированных

профессионализмов в газетной статье.

(Например: «На

руднике очень несвоевременно проводится

ополаживание горизонтов, заоткоска

дорог».)

Только специалист в данном случае может

объяснить, что хотел сказать автор.

В книжных стилях

профессиональная лексика нежелательна

из-за разговорно-просторечной окраски.

В тексте неуместны такие слова, как

ладка станков,

скупка овец

и т.п.

Использование

терминологической лексики в чуждом по

стилю контексте –

распространенное средство создания

комического эффекта. (Например: «Через

несколько дней молодой медик гулял по

сильно пересеченной местности на берегу

моря с девушкой».

И. Ильф и Е. Петров.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Скачать материал

Скачать материал

аудиоформат

- Сейчас обучается 48 человек из 19 регионов

Краткое описание документа:

Классификация ошибок в письменных работах учащихся.

Письменная творческая работа (сочинение, изложение) оценивается по двум параметрам: содержание и грамотность. Соответственно выставляется две оценки. На каждую из них главным образом влияют обнаруженные, отмеченные и классифицированные учителем оценки. Цель данного сообщения — внести ясность в классификацию ошибок. Ошибка вообще — это нарушение требования правильности речи, это то, как нельзя сказать или написать.

На оценку за грамотность непосредственно влияют ошибки грамматические, орфографические, пунктуационные. На оценку за содержание ошибки фактические, логические, речевые. Причём основная сложность состоит в опознавании и различении грамматических и речевых ошибок.

ГРАМОТНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Граммати-ческие

Орфографические

Пунктуационные

Фактические

Логические

Речевые

1) Словообразо-

зовательные;

2) Морфологи-

ческие;

3) Синтакси-

ческие.

Ошибка в написа нии буквы, обозначающей звук в слабой позиции (безудар ная гласная, непроиз носимая согласная и пр.)

1) Искажение имён и фамилий авторов и

персонажей.

2) Ошибка в изложении сюжета, фактов

( не включается неправильная мотивировка поступков

персонажей или неверная

трактовка образов, авторской идеи).

3)Приписывание слов одного персонажа другому.

4) Искажение фактов исторической

действительности (анахронизм).

1) Нарушение логической связи между частями текста.

2) Отсутствие логики в изложении мысли (высказаны противоречивые суждения, вывод противоречит вступлению или аргументации)

3) Отсутствие логики в высказывании.

1) Лексичес-кие;

2) Фразеоло-гические;

3) Стилисти-ческие.

Грамматические ошибки— ошибки вызванные неправильным использованием законов построения речевой единицы. Это ошибки в построении слова, словосочетания, простого и сложного предложений. Существует довольно простой тест для распознавания орфографических и грамматических ошибок: орфографическая ошибка свойственна только письменной речи, а грамматическая и письменной, и устной. При произнесении орфографическая ошибка не будет слышна, в то время как слово с грамматической ошибкой будет звучать неправильно.

Словообразовательные ошибки — неоправданное словосочинительство или видоизменение слов по определённой модели или образцу. Это своеобразное «заполнение пустых клеток», создание собственных слов на основе уже имеющихся моделей. Так если в языке существуют слова «оконный», «рыбный», почему бы не быть слову «телевизорный», «пианинный»? Большинство таких «неологизмов» образуются с помощью суффиксов. Крик — кричание, ковёр — ковёрчик, лимон — лимоновый, костяной — костяно («Она танцевала как-то костяно».) Но нередки случаи создания таких слов с помощью приставки ( стрелять — исстрелять, сухой — несухой ), постфикса -ся ( В окно едва пропускается свет), путём одновременного присоединения приставки и суффикса ( Как же я буду учиться в школе, если я такая бесталантливая. Они все одеты по-одинаковому.), приставки и постфикса (Я так расшилась, что не слышала звонка). Реже встречаются обратные случаи — примеры «отбрасывания» суффиксов, постфиксов, приставок ( Мы прикасаем (от прикасаться) язык к зубам.) или замены одной приставки другой (Его исключили из тренеров, но потом пообещали опять включить.)

Морфологические ошибки — ошибки, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи.

1. Ошибки, связанные с употреблением существительных: а) Употребление неодушевлённых в каестве одушевлённых и наоборот ( Я попросила ветерка, чтобы он дул посильнее. Белка достала боровика из дупла. Ему в провожатые дали два чекиста.). б) Изменение рода существительных (пирожки с повидлой, у моей собачки хохолок, как у свиристеля), не соответствующее норме употребление существительных общего рода (Гаврик рос круглой сиротой.), ошибки в употреблении существительных мужского рода применительно к лицам женского пола (Она замечательная директор.) Прим.: не соответствует норме употребление существительных муж. Рода по отношению к лицам женского пола, когда в нормативном языке имеется соотносительное существительное со значением женского пола (Моя бабушка во время войны была лётчиком.). в) Ошибки, связанные с употреблением числа существительных: образование несуществующих форм ед. или множественного числа (Он пришёл весь в тряпьях. В профессии милиционера много разных рисков. Обрежь мне ножницей нитку.), использование формы числа, неуместной в данном контексте (Вода используется также в хозяйственной цели. Мы с Тамарой приехали с дач в один и тот же день.) г) Ошибки, связанные со склонением существительных: изменение типа склонения (Меня посадили рядом с лысым дядьком.), неправильный выбор падежного окончания (Положите мне сахарка. Сейчас хлебу у нас вдоволь. Листья шелестят на ветре. Мы увидели в траве семь ежов.), склонение несклоняемых существительных (Ю-ю спала, где хотела: на пианине, на нотах.), унификация основ един. и множ. числа (Один татар жил на горе. Мы видели в зоопарке маленьких медвежонков.)

2. Ошибки, связанные с употреблением прилагательных: а) Полная и краткая форма прилагательных (Наш город красивый в любое время года. Он сказал приёмной комиссии, что он способен и они должны его принять. Встреча старых фронтовиков была очень тепла (при употреблении прилагательных в переносном значении краткая форма обычно не используется)). б) Степени сравнения прилагательных — образование несуществующей в языке формы сравнительной степени и образование формы сравнительной степени ненормативным образом (Старушка стала ещё слепее, чем была. Жёлтые сапоги ещё рванее, чем эти. Я никогда не видел книгу толстее этой. От этого Мцыри становится более таинственнее.)

3. Ошибки, связанные с употреблением местоимений: а) Употребление местоимений себя и свой (Я застал сестру у себя в комнате. Замок был построен в честь своих дочерей. Кирила Петрович устраивал разные забавы, которые были интересны только себе.) б) Употребление местоимения он и указательных местоимений. (В доме раздавались крики. Они пытались выломать раму. Я приехал туда впервые. Птица села на ветку, и с неё посыпался стеклянный дождь. Добрыня сидит на своём коне. Грива его развевается по ветру. Он готовится к бою.), в том числе дублирование, в этом случае либо дублируемый член предложения, либо дублирующее его местоимение можно опустить (Кусты, они покрывали берег реки.)

4. Ошибки, связанные с употреблением глагола и его форм: а) Неверное образование глагольной основы (шептает, дремай, жаждает, скакающий). б)несоблюдение чередований в основе настоящего времени (берегёшь, жгём, не зависю, пронзю). в) Ненормативное образование форм повелительного наклонения (почисть, ехай, закончь). г) Неправильное образование видовых пар глагола (Надо усилять звук. Выкопали ямы, чтобы потом можно было проложивать трубы. Вода набегает и тут же отхлынывает.), использование глаголов одного вида вместо другого (Когда мама пришла с работы, мы садились обедать. д) Не соответствующее норме чередование форм наст. и прошед. времени (На другой день приходит сосед и рассказал моему отцу всё.) е) Не соответствующее норме образование и употребление причастий (Васька, больно ушибивший ногу горько плачет. У меня уже давно всё убрато. Ветер срывал оставшие на деревьях листья. Одобряющийся всеми проект. У меня был один выигранный билет.) ж) Не соответствующее норме образование и употребление деепричастий ( Троекуров, ходив по зале большими шагами, выглянул в окно. Вышев на середину комнаты, щёки у него покраснели. Спя, он всё вздрагивал и вздрагивал.)

Синтаксические ошибки — ошибки в построении словосочетаний, простых и сложных предложений.

1. Ошибки в формах согласования и управления (Я делюсь с мамой обо всём, что со мной происходит. Преданность к отчизне. Уля не проронила ни одно слово. ), в том числе отсутствие зависимой формы ( Хомячок спит до вечера, а ночью начинает лазить, грызть (что?), шуршать бумагой. Он эгоист, всего дороже (кому?) собственная персона.).

2. Ошибки в согласовании сказуемого и подлежащего (Молодёжь собрались на митинг. Группа запорожцев хотели написать письмо султану. К нам пришли ещё много людей. Я с отцом поехали на рыбалку. Собака Полкан лаял на прохожих. Мария Петровна, директор школы, тепло поздравил собравшихся. Там нарисовано луг и берёза. На столе лежал горн и барабан.)

3. Однородные члены предложения: а) Объединение сочинительной связью слов, обозначающих логически несопоставимые понятия ( Больше всего я люблю бананы, субботу и гимнастику. У Марины стройная фигура и бодрое настроение. Я увидел, что мама стояла посреди кухни и закрыла лицо руками.) б) Неодинаковое морфологическое оформление однородных членов(Девочка любит чистоту и читать книги. Они шли по улице быстро и разговаривая о чём-то своём. ) в) Нарушение правил сочетаемости при подключении второго компонента (Школа была пуста, не слышно весёлых голосов ребят и ярких стенгазет. Художник восхищается и любит русскую природу.) г) Не соответствующее норме употребление союзов (Этот человек может не только подвести своего друга, но и всех товарищей. Автор говорит не только о внешней красоте, а и о внутренней.) д) Чрезмерное удлинение ряда однородных членов. е) Объединение сочинительной связью разнотипных синтаксических единиц (Я не люблю болеть и когда ругают. Гуляя с утра до вечера и если не заниматься, экзамен не сдашь.)

4. Причастные обороты: а) нарушение согласования причастия с определяемым словом (В поэме рассказывается о судьбе грузинского мальчика, отданного на воспитание монахам и тосковавшем по свободной жизни.) б) нарушение порядка расположения причастного оборота и определяемого слова ( Вошедший был одет в крестьянский армяк, обросший бородой. Солнечный луч освещал падающие листья с деревьев.) в) Включение в состав причастного оборота союзов и союзных слов (Плющ, который вьющийся по стене, украшает комнату. Так как кот удивлённый случившимся, перестал с этого дня красть.)

5. Деепричастные обороты: а) употребление деепричастных оборотов, не соотнесённых по смыслу с подлежащим (Падая, из стакана вылилась вода. Наловив рыбу, у нас кончились червяки. Проехав с километр, открывается чудесный пейзаж.) б) Включение подлежащего в середину деепричастного оборота (Встретившись ребята около школы, все вместе пошли в зоопарк.) в) Включение союзов в состав деепричастного оборота (Когда написав последнюю строчку, я с облегчением вздохнул.)

6. Порядок слов в предложении ( Моряком я хотел бы стать, когда вырасту. Там очень громко ударял один человек в барабан. Особенно на меня сильное впечатление произвёл дневник Тани Савичевой. Я вам расскажу о кленовом красном листе. В углу стоит дубовый старый шкаф.)

7. Сложносочинённое предложение: а) Ошибки в употреблении сочинительных союзов (Ум тогда понимали не только как просвещённость, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве. То озеро становится чёрным, но вот оно тихое, ласковое, нежное.) б) Ошибки в сложносочинённых предложениях усложнённой структуры. (Кай старался отцепить санки, а они точно приросли, а седок поворачивался и качал головой.

8. Сложноподчинённое предложение : а) Объединение сочинения и подчинения (Как только Троекуров велел позвать Шабашкина, и через минуту заседатель уже стоял перед ним. Мурзик зарычал и залаял, что Васька бросился бежать.) б) не соответствующее норме употребление инфинитивного придаточного ( Прежде чем начать писать сочинение, учительница рассказала нам о плане. Он подал прошение генералу, чтобы дать ему роту солдат для освобождения Белгородской крепости.) в) Ошибки в построении предложения с придаточным определительным, например, отрыв придаточного от определяемого слова (Тёплый дождик смочил землю, в котором так нуждались посевы.), неправильное согласование союзных слов (Пьеса «На дне» — это произведение, в которой содержится обвинение капитализму.), нарушение порядка расположения союзного слова (Борис, дядя которого решает отослать в Сибирь, приходит проститься.), пропуск соотносительного слова — указательного местоимения — в главном предложении (Офицер приказал, чтобы к нему пригласили, кто спас ребёнка.) г) Ошибки в построении предложения с придаточным изъяснительным ( О Хлестакове отзывались, что у него светлая голова.(ср. Говорили, что…) Он понял то, что хорошо иметь преданного друга.)

9. Смешение прямой и косвенной речи (Игорь сказал, что хочу свою голову сложить либо напиться шеломом из Дона)

10. Пропуски необходимых слов (Владик прибил доску и побежал в волейбол).

11. Нарушение границ предложения (Охотник положил ружьё, привязал собаку. И пошёл к зверю. Он выбросил ключи в ближайший пруд. Чтобы никогда не возвращаться сюда. Где его так обидели.)

Если, обнаруживая грамматические ошибки, мы оцениваем соответствие речи законам русского языка, её правильность, то, говоря о речевых ошибках, мы оцениваем богатство, выразительность и точность речи.

Речевые ошибки — в отличие от грамматических ошибок, нарушающих структуру языковой единицы, они связаны с неудачным употреблением правильно образованных слов или предложений. Это ошибка функциональная (в употреблении), а не структурная (в образовании). Для обнаружения речевой ошибки необходим контекст, без него невозможно увидеть речевую ошибку, так как сама речевая единица образована правильно. Контекст может быть минимальным. Для слова обычно достаточно словосочетания. Например, « Героем этой повести является Пугачёв, главарь восставшего народа.»Нарушение особенностей функционирования слова «главарь» обнаруживается уже в контексте словосочетания «главарь восставшего народа», где отрицательная эмоционально-оценочная окраска слова «главарь» приходит в противоречие с положительным смыслом зависимых слов. Минимально достаточным контекстом для словосочетания является предложение, для предложения же — текст.

Лексические ошибки: а) Употребление слова в несвойственном ему значении (семантические ошибки) — едва ли не самый распространённый тип речевых ошибок. Это и расширение или сужение объёма значения слова (Пионеры быстро и незаметно удалились из города к партизанам. Я хочу исправить свои пороки.(Автор строчки -третьеклассник.)); изменение значения слова из-за неверного осмысления его морфемной структуры (Лыжный снег, молочные чашки. Перед беженцами — лесная сторожка, ворота открыты.(О лосях) Когда мама не может найти чего-нибудь в комнате, она зовёт меня, потому что я очень находчивый.); путаница с паронимами (В Гринёве он видел оружие для выполнения своих замыслов. В гробнице нашли много золотого орудия. Презренный — презрительный, крепостной — крепостник, дворовый — придворный, смертный — смертельный.); с антонимами (Началась война, и его демобилизовали на фронт.) Придание слову нового значения не всегда может быть расценено как ошибка. Часто не может идти речь о непонимании учеником смысла употребляемого им слова. Напротив, ученик использует хорошо знакомое ему слово с целью усиления выразительности, образности. (Характер у моего котёнка универсальный: он может быть и весёлым, и грустным, и ласковым, и диким. Дунет ветер, и брызнут во все стороны красные и жёлтые листья.) Речевыми недочётами могут считаться лишь те случаи, когда такое метафорическое употребление слова художественно не оправдано (Жизнерадостные лучи освещают лицо девочки. Мцыри — герой с красочной душой.) б) Нарушение лексической сочетаемости ( Я бы изобрела транспорт, который с сильной скоростью доставлял бы людей домой. Ср.: с большой, с высокой скоростью. В саду вполголоса льётся отвесный дождь. Ср.: тихонько льётся. На улице маленький ветер. Белогвардейцы делали заговоры. в) Употребление лишнего слова (плеоназм) (Прилетели пернатые птицы. Он негодовал от возмущения.) г) Тавтологические ошибки и повторы (У него в Михайловском была целая библиотека книг. Парк кажется грустным и печальным. Лучи солнца залили комнату светлым светом. Она служила во дворе служанкой. Особенно часто: патриот своей родины, со мной случился интересный случай. К слугам Фамусов относится грубо, к Чацкому относится враждебно, а к тем, кто имеет власть относится заискивающе.) Встречаются и случаи употребления однокоренных слов в сочетании с тавтологией (Всех солдат выстроили в строй — выстроить и значит «поставить в строй».

Фразеологические ошибки — ошибки в употреблении фразеологизмов: а) Ошибки в усвоении значения фразеологизма (Хлестаков мечет бисер перед свиньями. Я в этой алгебре ни гу-гу.) б) Ошибки в усвоении формы фразеологизма (Не люблю сидеть сложив руки. Пора тебе взяться за свой ум. Ему было впору биться об стену (пропуск слова). Городничий сказал, что он знает, кто в него бросает камешки (замена слова)). в) Образование ненормативных фразеологизмов (Я чуть не лопнул со страху. Играть значение и иметь важную роль.) г) Изменение лексической сочетаемости фразеологизма (Мы с Валей понимаем друг друга до дна. Мы говорили ей, что нельзя бросать на ветер такие хороший краски.)

Стилистические ошибки: а) Употребление слова, выражения иной стилистической окраски (просторечие, канцеляризм, высокий стиль) б) Неудачное употребление экспрессивного, эмоционально-окрашенного слова (У Олега Кошевого были дружки — Иван Земнухов и Сергей Тюленин.) в) Неоправданное употребление профессиональных или диалектных слов и выражений. г) Смешение лексики разных исторических эпох (На богатырях кольчуга, брюки и варежки.)

Логические ошибки .

1) Нарушение логической связи между частями текста проявляется в несоответствии вывода или вступления основной части или друг другу.

2) Отсутствие логики в изложении проявляется а) в пропуске существенных фактов или деталей, нарушающем связность текста; б) в необоснованности вывода; в) бездоказательности утверждений; г) в противоречии промежуточных выводов ранее сказанному; д) в выражении в тексте двух взаимоисключающих точек зрения по одному вопросу.

3) Нарушение логики высказывания проявляется в а) употреблении одного и того же термина в разных значениях; б) нелепых суждениях на основе связывания несопоставимых понятий (кроме оксюморона). Например: Мы пришли в лес, и началась осень.

Однако в вопросе о классификации ошибок остаётся ещё очень много неясностей. Например достаточно трудно классифицировать случаи употребления некоторых просторечных форм слов типа пущать, здеся, тута, одёжа,хужее, скипятить, взади. Возможно отнесение их к речевым ошибкам (просторечия), но возможно, что эти слова представляют собой результат словотворчества ребёнка, то есть самостоятельно образованы им по существующим моделям, а значит, являются грамматической ошибкой. Не так просто обстоит дело и с классификацией ошибок пунктуационных и синтаксических. Например, в предложении «Падает снег пушистый и лёгкий» речь может идти как об ошибке синтаксической (нарушен порядок слов), так и об ошибке пунктуационной (нет запятой перед определениями, стоящими после определяемого слова). Возможны недоразумения и в разграничении логических и грамматических. Например, ученик пишет: «Когда я подбежал к забору, он был высокий.» Думает ли он, что высота забора изменялась по мере его приближения к нему? Конечно, нет. Просто ему не хватило речевых средств выражения для своей мысли. Таким образом, здесь имеет место не логическая ошибка, состоящая, как известно, в нарушении правил логического мышления, а грамматическая, конкретнее — синтаксическая. Подобный случай: «Мой любимый герой — книга Островского «Как закалялась сталь». Понятно, что ученик не относит людей и книги к одному ряду явлений. Это синтаксическая ошибка, явный композиционный сбой. Не проще обстоит дело и с ошибками речевыми и фактическими. «Троекуров назначил Шабашкина владельцем усадьбы». Если ученик не разграничивает значения слов владелец и управляющий и употребляет одно слово вместо другого, то это ошибка речевая, если же он знает значение слова владелец и употребил его сознательно, значит ошибка фактическая и свидетельствует о незнании текста. Особого внимания требует различение лексического и фактического анахронизмов. Фактический анахронизм — смешение реалий разных эпох (Мать работала в колхозе, а сына отдала в учение к сапожнику),

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 203 844 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 12.05.2015

- 4526

- 31

- 12.05.2015

- 2215

- 17

- 12.05.2015

- 447

- 0

- 12.05.2015

- 481

- 0

- 12.05.2015

- 966

- 1

- 12.05.2015

- 2065

- 4

- 12.05.2015

- 1942

- 0

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

11-й класс

ЕГЭ. часть С. Типичные ошибки

Здравствуйте, уважаемая редакция

Отправляя контрольную работу № 3 по одному из

курсов повышения квалификации при Издательском

доме «Первое сентября», я подумала: может быть, ее

содержание будет интересно и кому-то еще. ЕГЭ как

форма проведения итоговой аттестации для многих

коллег – новшество.

Не все представляют, какие работы пишут ученики

на экзамене, поскольку нет возможности их

посмотреть, значит, трудно грамотно организовать

подготовку к экзамену, работу над устранением

ошибок. Знаю это по себе. Страх и сомнения учителя

передаются ученикам. Только после обретения

кое-какого опыта по проверке сочинений (часть С

ЕГЭ) ощутила уверенность в том, что научить детей

прилично писать работы, соответствующие

требованиям ЕГЭ, не так уж и сложно. На мой взгляд

(а стаж работы по специальности у меня не

маленький – 23 года, накоплен кое-какой опыт

работы и в экспертной комиссии по проверке

бланков ответов № 2 ЕГЭ, и в конфликтной комиссии

– 5 лет), картина с ответами на задание части С на

самом деле удручающая.

За все время мне посчастливилось проверить

только одну (одну!) работу, за которую смогла с

удовольствием поставить максимальное

количество баллов, найдя лишь один речевой

недочет.

Поэтому посылаю вам анализ ошибок,

встретившихся в сочинениях. Буду рада, если моя

работа впоследствии поможет кому-то из ребят.

С уважением,

Е.В. ЮМИНОВА,

г. Ижевск

Статья опубликована при поддержке интернет-проекта EXAMER.RU — персонального онлайн курса подготовки к ЕГЭ. Даже если Вы уверены в своих силах и знаниях, дополнительная подготовка и тренинг наверняка будут не лишними, а уж если Вы знаете о своих недочетах и пробелах в отдельных темах и разделах – тем более. Возможности ресурса позволяют автоматически составить индивидуальный план подготовки к ЕГЭ, исходя из текущих знаний, динамики и целей учащегося. Например, если система определит, что особые затруднения вызывает задание 5 ЕГЭ по русскому языку, упор в тренинге будет сделан именно на эту проблемную точку. Не волнуйтесь, даже если до выпускных осталось совсем мало времени, EXAMER постарается помочь Вам наверстать упущенное.

Не теряйте драгоценное время, заходите на сайт examer.ru, находите пробелы в знаниях, устраняйте их и готовьтесь к ЕГЭ по персональному плану, не выходя из дома.

Этические, фактические,речевые,

грамматические, логические ошибки

в ученических работах 2007 года

Проанализировав работы, выполненные во время

ЕГЭ по русскому языку, нетрудно увидеть наиболее

характерные ошибки, недочеты. Если показать их

детям и коллегам, каждому учителю, работающему в

среднем и старшем звене, не составит труда

разработать систему упражнений, помогающую

учить писать сочинения, которые соответствовали

бы требованиям задания С ЕГЭ по русскому языку.

Важно ведь дать ребятам представление не только

о том, как нужно и можно писать, но и о том, как

писать нельзя. С этой целью и было проведено

небольшое исследование, результат которого

перед вами.

Среди проверенных мной в 2007 году работ

оказалось 60 сочинений по одному тексту (вариант

№ 230), именно они и были отобраны и

проанализированы на предмет содержания ошибок

различного вида. Это представляется

принципиально важным: выпускники во время

экзамена находились в одинаковых условиях,

работали с одним и тем же текстом, по нему

создавали свой собственный. Поскольку работы

анонимны, авторы, их место жительства, учебное

заведение эксперту неизвестны, при проверке и

анализе был исключен личный фактор. Вопреки

представлению, сложившемуся у коллег, не

знакомых с работой эксперта, узнать по почерку

произведение знакомого и любимого ученика во

время проверки нельзя.

Представляю вашему вниманию все ошибки,

обнаруженные мной в рассматриваемых работах. Это

тоже принципиально важно, поскольку дает

возможность оценить качество языкового и

речевого оформления сочинений, степень

распространенности и типичность той или иной

ошибки.

В приводимых отрывках из сочинений выпускников

сохранены авторские орфография и пунктуация, что

сделано намеренно (хотя и затрудняет восприятие),

может быть, кому-то из коллег будет полезно

увидеть, как много предстоит работать, чтобы

научить сегодняшних учеников писать достойные

сочинения. Год от года они беднее по

привлекаемому фоновому материалу, по способу

выражения мыслей, размышления становятся все

менее интересными, аргументация примитивнее

(очевидно, уже стал виден результат того, что

литература как предмет с отменой выпускного

сочинения утратила свою значимость: экзамена не

нужно бояться, можно не читать произведения,

включенные в программу).

Ошибки, допущенные детьми при выполнении

задания С, трудно классифицировать: они редко

встречаются «в чистом виде», обычно один недочет

влечет за собой целую вереницу других ошибок.

Приведу одну из работ (без изменений).

Сочинение ученика(цы) 11-го класса

«Одну из проблем, которую затрагивает автор –

это проблема нравственности. Она актуальна во

все времена. А именно любовь к живой природе,

эстетического отношения к ней. Ведь многие не

замечают этой красоты.

Но герой данного текста, повести – человек

способный оценить истинную красоту: “Боже, что я

увидел!”. Он испытывает восторг, его переполняют

чувства. “Впервые в жизни я с упоением наблюдал

за диковинным зрелищем”. Перед ним стоял выбор,

ведь целью его прихода в капустник было подбить

одного-двух зайцев. “Что делать? Что делать? –

думал я тогда. – Стрелять или не стрелять?” Он

не выстрелил, быть может просто не хотел нарушать

идиллию живой природы. Да, он не смог выполнить

свой долг, но ведь он увидел то, что обычно скрыто

от человеческого глаза, – тайную жизнь животного

мира.

Я поддерживаю позицию автора. Не так часто мы

можем полюбоваться прелестями природы и когда

это случается мы просто беЗсильны перед ней.

Текст написан в художественном стиле. Яркость и

экспрессивность ему придают

изобразительно-выразительные средства. Такие

как восклицательные предложения, например:

“Более, что я увидел”, а так же фразеологизм

“затаив дыхание”, метафора “пляшут зайцы”.

А простые безличные предложения и ряды

однородных членов предложения помогают читателю

представить картину происходящего».

В приведенном сочинении можно найти и

фактическую неточность, вызванную непониманием

текста, и неумение выразить свою мысль с помощью

грамотно построенного предложения, и такие

грамматические ошибки, как неправильное

цитирование, нарушение границ предложений,

неверное оформление ряда однородных членов,

отсутствие согласования между членами

предложения. Имеется ряд речевых недочетов:

использование разностилевой лексики,

неоправданные лексические повторы, нарушение

лексической сочетаемости. Легко обнаруживается

отсутствие логической связи как между абзацами,

так и между отдельными предложениями.

Такая картина, к сожалению, типична,

удручает, что в пределах даже одного

предложения порой содержится несколько

разных ошибок, вот почему при анализе работ

приходилось рассматривать неоднократно один и

тот же пример.

Проанализируем и покажем по отдельности

встретившиеся ошибки разных видов.

I. ЭТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Сочинения с нарушением этических норм, к

счастью, стали редкостью (видимо, помогло

введение критерия № 11, в прошлом картина была

более печальной). Из шестидесяти проверенных и

пересмотренных работ внимания заслуживает лишь

одна. Высказывания ученика своей

категоричностью и безапелляционным тоном

вызывают разные чувства, и недоумение, и улыбку,

но в большей степени, пожалуй, жалость, поскольку

демонстрируют не только низкий уровень культуры

экзаменуемого, неумение вести дискуссию,

ограниченность кругозора, но и весьма невысокий

уровень грамотности.

Они наполнены и фактическими ошибками, ведь их

авторы «не видят проблемы» в тексте

(следовательно, не признают их наличия). Приведу

текст подобной работы целиком:

«Прочитав текст, я не увидел никакой проблемы

в нем. Автор просто пересказал один день своей

жизни, при этом так ярко описал увиденное им, что

можно подумать он увидел НЛО. Для него (автора),

возможно, проблема была в том, что он не

подстрелил ни одного из этих зайцев, хотя шел в

капустник именно с этой целью. Ну неподстрелил и

неподстрелил, – ничего страшного в этом нет и

делать из этого проблему не стоит, тем более в

начале текста сказано, что автор далеко “не

охотник на зайцев”. Можно даже сказать, что он их

любит (в принципе, как и любое другое животное

(зверя). Даже его фамилия говорит сама за

себя – П.Зайцев.

Точка зрения автора вообще неясна (т.к. для меня

нет проблемы в тексте). Рассуждать над тем, что

правильно или неправильно поступил П.Зайцев

смешно. Это его дело. Тем более автор, по-видимому,

человек впечатлительный, раз его так тронул

пейзаж капустника, поля ржи и стайки зайцев.

Вобщем, текст, мягко говоря “ниочем”.

Согласиться или не согласиться с точкой зрения

автора я не могу, поскольку не вижу его точки

зрения (вернее, не вижу проблемы). Возможно, я ее

не понял совсем (возможно, но маловероятно)».

Как видим, главная ошибка выпускника,

повлекшая за собой остальные, заключается в том,

что он за «историей про зайцев» не заметил

проблемы отношения человека к миру природы, не

учел, что описанный факт – это лишь способ

пригласить читателя задуматься, как прекрасное в

мире природы, живущей своей, неведомой для

человека жизнью, заставляет настолько забыть о

практическом отношении к ней, что человек

любуется природой и не находит в себе сил и

желания вмешиваться в ее жизнь.

II. ФАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Как известно, фактические ошибки прежде всего

связаны с неправильным пониманием текста, с его

неверным прочтением или толкованием. Ученики,

видимо, обычно рассуждают следующим образом:

если рассказывается о зайцах (таким был один

экзаменационный текст), то автора, конечно же,

волновала тема «Охрана животных», значит, с

негодованием нужно писать о том, что численность

животных с каждым годом уменьшается, отдельные

виды исчезают с лица земли, нарушается пищевая

цепь и т.д. Именно об этом большая часть работ.

Поскольку персонаж имеет отца, посылающего его

проверить капустник, – значит,

повествователь – мальчик; он идет с ружьем,

чтобы подстрелить 1–2 зайцев, – следовательно,

нужно обличать молодое поколение, не

испытывающее жалости ко всему живому…

Фактические ошибки возникают по разным

причинам.

А. Ученик не способен правильно оценить

содержание текста и вычленить одну из основных

проблем. (Вообще не видят в тексте никакой

проблемы, к счастью, единицы; наверно,

срабатывает здравый смысл: если в задании

требуется сформулировать и прокомментировать

проблему – значит, она в нем должна быть).

Примеры.

1. Проблемой в данном рассказе явилось то,

что главный герой живя в лесу очень сильно любил

животных и ему было жаль убивать их. Он видел в

них своих друзей. Ему было интересно

наблюдать за ними, за их образом жизни. Но отец

главного героя может не понимал сына, может

просто хотел привить сыну охотничьи навыки. Но в

конце рассказа видно, что отец смирился с тем что

сын не может и не хочет убивать животных. Хотя они

и могли оставить отца и сына без запасов на зиму.

2. В данном отрывке представлена проблема

истребления животных. В современном мире это

одна из самых актуальных проблем. Но люди и «ума

приложить» не могут, насколько это губит наш

«живой мир».

3. Если в лесах Молого-Шекснинского междуречья

водится много зайцев, это не значит, что их надо

убивать. В одних лесах их много, а в других может и

вообще не быть. Если люди при малейшей

погрешности зверьков, будут убивать их, то милых,

пушистых, беззащитных зайцев просто напросто не

останется. Нельзя убивать животных, даже если

их очень много. Я считаю, что это и есть одна из

главных проблем, которую ставит автор.

4. Автор, сам того не осознавая, предстает

перед нами в образе браконьера. К счастью, от

его рук, в этом произведении, никто не пострадал.

5. Автор заставляет нас переместиться вместе с

ним в леса Молого-Шекснинского междуречья. С

помощью различных художественных оборотов он

пытается донести до нас всю глубину тихой

трагедии нашей природы. Из первого предложения

становится понятно, что речь идет о

постепенном вымирании диких животных (…водились

по большей части крупные звери.). П.Зайцев

помогает нам сравнить экологию настоящего и

описанного времени. Проблема вырубания лесов

приобретает массовый и стихийный характер.

6. Поздняя осень. Первый снег. Автор решает

сходить на охоту: подстрелить парочку зайцев.

Хотя он любит поохотиться на более крупного

зверя, все равно решает идти за зайцем: его

отец приметил их в одном месте довольно много.

7. Одной из главных проблем данного текста

является проблема уничтожения зайцами

капустных посевов в зимнее время. И как

человек пытается с этим бороться. Когда зимой

зайцам не чем питаться, они выходят из леса из-за

нужды, подвергая себя разного рода опасностям,

подходя близко к людям. А люди не думают о них,

беззащитных зверюшках. И могут сделать с ними

все, что угодно.

8. Что такое живая природа? Как к ней относятся

люди? Эти вопросы автор поднимает в тексте.

Б. Фактическая ошибка появляется и в том

случае, когда ученик не способен обнаружить и

грамотно сформулировать авторскую позицию.

Пример.

Авторская позиция текста ярко выражена в

следующем предложении: «Какая неведомая сила

расслабила меня – не знаю. Я не выстрелил».

В. Некоторым трудно сформулировать идею текста.

Дети не всегда осознают, что основная мысль – это

не вопрос, поставленный автором, а ответ на него.

Пример.

Но я думаю, что основная мысль этого

текста – вопрос, который автор задает сам себе

в девятом абзаце. «Стрелять или не

стрелять?» – спрашивал себя автор. И он не

выстрелил.

Г. Выпускники способны домыслить то, о чем в

тексте не упоминается, это неуместное проявление

фантазии тоже становится причиной появления

фактических ошибок.

Примеры.

1. Но мы не должны забывать, что мы часть природы,

что мы существуем лишь за счет природы. Мы должны

беречь ее, беречь еще потому, что она прекрасна. О

красоте природы и ее необычайности нам говорит

П.Зайцев. Он – типичный горожанин, любит охоту

на крупных зверей. Поэтому не всех животных он

считает достойными его ружья: зайцев, например,

автор называет мелким зверьем и говорит, что

у него не было пристрастия ходить на охоту за

зайцами.

2. На мой взгляд, автор неодобрительно

относится к охоте.

3. Зайцев понял всю красоту природы еще в

детстве. Это хорошо! Ведь любовь к живому

нужно прививать с малых лет.

Д. Фактические ошибки при анализе текста

возникают и в результате проявления учеником

излишней категоричности в заявлениях.

Примеры.

1. Мы, люди, живем только техническим прогрессом,

считаем, что главное в жизни – это ядерное

оружие, которое изобретено, или мобильный

телефон, который выполняет множество функций.

2. Автор в данном тексте соблюдал позицию живой

природы. Он пытался написать о том, что зайцы

красивые животные и ими надо любоваться а не

истреблять. И не важно, что они делают, люди

должны просто смотреть, не вмешиваться, а

вмешиваться только если с целью помощи.

3. Автор ставит нас на место мальчика с ружьем и

спрашивает «Что ты сделаешь на его месте?» Он

дает нам право выбора, а сам все-таки хочет чтобы

мы не стреляли.

4. Я солидарна с позицией автора. Природу нужно

охранять! Убить двух зайцев – это не беда. А если

каждый человек будет так думать?! Мы уничтожим

этих животных! Ведь не зря существует Красная

книга, в ней зарегистрировано более тысячи

исчезнувших видов и видов находящихся на грани

вымирания.

E. Фактические ошибки в фоновом материале тоже

могут быть разного происхождения.

а. Они возникают тогда, когда дети не

стремятся написать рассуждение о проблеме,

отраженной в предложенном тексте, а пытаются

механически выполнить условия, оговоренные в

части С: в сочинении должна быть авторская

позиция – отсюда пересказ; необходимы

собственные аргументы – значит, приводятся

примеры, соответствующие затронутой теме или

тому, чего, по мнению выпускника, от него ожидают;

учеников нисколько не смущает, что факты,

привлеченные в качестве доказательств, порой

плохо связаны с ходом размышлений или отражены в

искаженном виде.

Примеры.

1. Если каждый человек за всю жизнь подстрелит

хотя бы одного зайца, то они исчезнут с лица

земли. И будущие поколения будут лишены

возможности наблюдать за ними. Кроме того, зайцы

приносят много пользы.

2. Бескорыстное отношение к окружающему

тебя миру – вот к чему призывает автор.

Понимающие красоту – душевно богатые люди. Их

мы можем увидеть в лице Печорина. Он чувствует

каждый колосок, каждую травинку.

Или же герой произведения Арсеньева Дерсу

Узала, который замечает мельчайшую деталь

природы.

Я соглашусь с мнением автора, что надо любить

природу и беречь ее.

б. Неточное цитирование.

Примеры.

1. Осенняя пора,

Очей очарование!

(А.С. Пушкин)

2. «Не стреляйте в белых лебедей!» – гласит

народная пословица, с которой сложно не

согласиться.

в. Выпускники неверно определяют жанр, так

возникают фактические ошибки, в том числе и в

фоновом материале.

Примеры.

а) Но герой данного текста, повести – человек

способный оценить истинную красоту: «Боже, что я

увидел!».

б) В рассказе «Про дед Мазая и зайцев» автор

тоже затрагивает проблему спасения животных.

г. До сих пор встречается немало работ,

соответствующих требованиям, которые

предъявлялись к работам 2003–2005 годов. То есть

дети выискивают в тексте средства

выразительности, использованные автором, и

неправильно классифицируют их. Так, например, в

тексте были найдены диалектные слова:

«диковинное зрелище» (впрочем, в другой работе

можно прочесть утверждение, что «диковинное

зрелище» – разговорные слова, придающие

«живость тексту»), эпитеты «пляшут зайцы» (в

другой работе это сочетание отнесено к группе

фразеологизмов) и т.п.

Ж. Смысловая и терминологическая путаница

возникает при неумении разграничить понятия

«автор» и «повествователь, рассказчик».

Примеры.

1. В данном тексте П.Зайцев описывает события

случившиеся с ним глубокой осенью, когда отец

отправил его пугнуть зайцев, а заодно

подстрелить одного, или двух.

2. Автор данного текста правильно сделал, что

не убил зайцев.

Незнание типов речи и их особенностей ведет к

нарушению логики в рамках одного предложения:

Текст написанный в повествовательной форме,

форме рассуждения и описания, помогает

читателю погрузиться в него, стать действующим

лицом, стоящим за спиной героя.

III. РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ

Речевых недочетов в проверенных работах

большое количество. Сочинения с 1–2 ошибками –

необыкновенная удача, потому как крайне редки.

Речь большинства учеников, мягко говоря, не

развита, они мало читают, слишком редко видят и

слышат образцы грамотной литературной речи, не

имеют опыта написания сочинения требуемого

жанра (а количество часов литературы в учебной

сетке все уменьшается). В результате детям порой

трудно сформулировать собственную мысль. Ошибок

(самых разных: речевых, грамматических,

логических, стилистических) допущено столько,

что нередко высказывания кажутся лишенными

смысла. Судите сами, насколько несостоятельны

выбранные фразы.

1. Неумение членораздельно

сформулировать собственную мысль

Примеры.

1. Человеческое общество имеет свойство

возвышать себя над другими существами планеты.

2. Проблема главного героя – это любовь к

животным, это не проблема, а его достоинство,

которым не каждый человек может похвастаться.

3. В оригинале этот рассказ очень хорош и

поучителен. Действительно, нет ничего прекраснее

живой природы леса: наблюдать за животными или

просто бродить по бескрайним просторам

«зеленого царства».

4. Красоту данную нам природой мы должны видеть

глазами своими, а неглазами других людей, которые

видят и берегут эту красоту. Они понимают что эта

природная красота наше будущее, если мы будем ее

уничтожать, только останется лишь блеск серого

металла.

5. Мы смотрим на природное великолепие, а видим

проблему которая нам мешает.

6. Мне кажется, что в данном тексте решается

характерная проблема самого автора. Ведь цель

автора «пугнуть ружьем и подбить одного-двух», а

не любоваться происходящим в капустнике.

Увиденным, автор делится снами не только

восторгом и восхищением, но он как будто и

делится как поступать в подобных жизненных

ситуациях…

2. Повтор слов

Недостаточность словарного запаса приводит к

неоправданным лексическим повторам, тавтологии,

употреблению слов в несвойственных им значениях.

Примеры.

1. Он увидел, как зайцы в ночное время, когда

их никто не видит, жуют траву. Такое зрелище он

увидел в первый раз. Он даже забыл, зачем

пришел. Вспомнив, он взял ружье, но не смог

выстрелить, его расслабила какая-то неведомая

сила. – Повтор вызван малым запасом слов.

2. И когда вопрос заходит об их уничтожении

мы не можем не задуматься над вопросом

«стрелять или не стрелять». Именно такой вопрос

поставил автор перед главным героем рассказа.

3. Автор подсознательно сделал выбор не в пользу

оружия. Он говорит, что его расслабила

«неведомая сила». Это говорит о том, что в

душе он не охотник, а человек, глубоко любящий

природу.

4. Я считаю, что одной из проблем, раскрытой в

данном тексте, является проблема

взаимодействия человека с природой. Люди,

оберемененные заботами и проблемами

современной жизни, порой просто забывают о таких

вещах, как отдых на природе или выезд на дачу.

5. Автор в данном рассказе стремится, на мой

взгляд, сказать всем людям: «Любите природу,

оберегайте ее, защищайте».

Автор в свою очередь поддерживает главного

героя. Я тоже согласна с автором, ведь

природа – это наша «мать», которая нас и

кормит, и одевает, и защищает. (Еще и неуместно

использован соединительный союз тоже.)

6. Автор задел тему «Охрана живой природы»,

сказав, что «…ходить на охоту за зайцами у меня

почему-то пристрастия не было». Пожалуй, я с ним

согласен. Но он этим высказыванием упомянул

только мелкое зверье. На мой взгляд охранять

и беречь нужно не только мелких, но и крупных животных,

потому что многие животные уже занесены в

Красную книгу.

7. Любой человек должен стремиться

оставаться самим собой в любой ситуации,

уважая при этом интересы и ценности окружающих.

8. Но мы не должны забывать, что мы часть

природы, что мы существуем лишь за счет

природы. Мы должны беречь ее, беречь еще и

потому, что она прекрасна.

9. Однако автор считает, что живая природа

является не только средством удовлетворения

физических потребностей человека, но и средством

удовлетворения его духовных потребностей.

10. Рассказ написан настолько реалистично, что

читая его неосознанно начинаем представлять всю

картину происходящего. На миг оказываемся на

месте главного героя и начиняем ощущать

все те чувства, что ощущал главный герой.

11. За этой природной красотой наше с вами будущее,

и это будущее мы должны сохранить для нашего будущего

поколения.

12. Позиция автора мне полностью понятна, и я с

ней согласен. Потому что человек уничтожая,

что-нибудь прекрасное из-за своих корыстных

целей не видит этого. Из-за этой

слепоты человек перестал замечать красоту

которая его окружает.

13. Мальчик повернувшись увидел, но он сразу

не поверил что это зайцы он думал что это

привидения. Он забыл про свою цель он тут

же забыл. Он просто любовался живой

природой. Она была просто прелестна.

14. Он назвал это «диковинное зрелище». Этот

маленький мир, где кипит жизнь. Я навсегда

запомню этот текст про «пляшущих зайцев».

15. Узнав, что его сын ничего не сделал и

услышав рассказ сына, отец еще раз убедился в

том что сердце сына доброе и он может видеть

прекрасное.

16. В своем рассказе автор показывает всю

прелесть и красоту природы на примере зайцев,

просто зайцев. Именно зайцы открыли

главному герою все, о чем он раньше и не

подозревал.

3. Неточное словоупотребление

Примеры.

1. Ведь увидев бродячую собаку либо кошку на

улице, мы испытываем чувство презрения.

Нужно уметь переломить это чувство и, как бы это

ни звучало банально, сжалиться.

2. Если люди при малейшей погрешности

зверьков, будут убивать их, то милых, пушистых,

беззащитных зайцев просто-напросто не останется.

3. Необходимость «…подбить одного-двух» и противовесные

терзания по поводу невинности этих прекрасных

созданий. Позиция его остановилась

на понимании этих зверюшек.

4. Свою роль в добивании флоры и фауны играют

и браконьеры.

5. Зайцев задумывается над проблемой убийства

зверей: «Что делать? – думал я тогда. –

Стрелять или не стрелять?»

6. Придя на место, охотник долго ждал, и его уже

начало пробивать ко сну.

7. Увидев такое не каждый охотник выберет

такому зрелищу хлоднокровный точный выстрел.

8. Автор в данном тексте соблюдал позицию

живой природы.

9. Возможно я не прав в своих изречениях, но

я считаю, что мир должен стать немного добрее.

10. Наши сердца полны алчности от которой надо

избавиться. Если это сделать все вокруг

изменится и поменяет свою окраску.

11. Я считаю, что автор прочитанного текста

пытается донести до читателя свое отношение к

природе. Он показывает всю красоту живой природы.

Такие моменты, которые автор описывает в

тексте: пейзаж, обстановка, увидишь не

каждый день.

12. Красота природы приносит вдохновение.

Вот именно это вдохновение и опустило ружье

мальчика.

13. Природа справедлива! Все ее действия по

отношению к человеку оправданны.

Многие работы содержат недочеты несколько

иного плана: они велики по объему, многословны, но

нельзя сказать, что глубоки по содержанию, богаты

и ярки по речевому оформлению; смысл надежно

скрыт за словесной шелухой. Создатели подобных

сочинений, как и авторы ранее процитированных

работ, тоже не научены строить собственное

высказывание.

4. Многословие, неуместное

употребление слова

Примеры.

1. Более того, некоторые недобросовестные и жадные

личности тем и зарабатывают, что медленно, но

верно убивают нашу матушку-природу: занимаются

браконьерством, вырубают леса, захламляют

свалками такие порой замечательные пейзажи.

2. Каждый ребенок знает, что вместо одного

срубленного дерева нужно посадить два, но не

каждый взрослый следует этой морали. (Удачно

использовано противопоставление, но неуместно

использовано выделенное слово.)

3. В оригинале этот рассказ очень хорош и

поучителен.

4. Автор данного текста хотел нам передать свою

любовь к животным, к прелестям природы.

5. Весь текст пронизан восторгом и

одновременно изумлением перед этим событием.

6. Яркую эмоциональную окраску тексту передают

восклицательные предложения («Боже, что я

увидел!» и другие). Эти крики восклицания

вырываются из самой глубины души автора и нет

никаких сомнений в их искренности.

7. В эту чудесную природу он «вписывает»

человека, который и будет наблюдать за

красотой природы.

8. Увидеть любое лесное существо вдали от

цивилизации, будь это крупный зверь или же

маленькое насекомое, для меня всегда чудо, и я с огромным

упоением могу наблюдать за их жизнью,

совершенно забыв о времени.

9. Рассказ Зайцева повествует о его впечатлениях,

пережитых в юности, от «общения» с живой

природой, а именно: увиденного им множества

зайцев. Весь текст пронизан восторгом и

одновременно изумлением перед этим событием.

10. Природа – это наша часть жизни, которая

составляет почти половину земного шара. Где мы

обитаем, дышим чистым воздухом, дающая нам

природа, любуемся ей красотой и живностью. Она

так прекрасна!

11. Представив такие сюжеты описания

появляется какое-то вдохновение и, естественно,

хочется увидеть такое же чудо, этот прекрасный

мир, описываемый в данном тексте. В данном случае,

как мне кажется, автор, показывая нам

матушку-природу, хочет призвать нас, людей, к

тому, что еще существуют такие уголки природы,

где живет то естество, та жизненная красота,

которую мог бы увидеть любой другой человек. Он

призывает нас к тому, чтобы люди относились с

вежливостью и глубоким уважением к естественной

красоте, ценили то, что смогла сохранить для нас

природа, свои прелести.

12. В данном тексте автор рассматривает живую

природу не только как источник пищи,

биологическую среду или полезные ресурсы, автор

пытается показать природу со стороны, на которую

к сожалению в наше время все реже и реже принято

обращать внимание, со стороны настоящего, живого

мира, со своими секретами, чудесами и жителями.

13. Но не смотря на это, я полностью согласен с

автором, ведь невозможно по-существу оценить красоту

другого мира, мира природы, не оказавшись там

самому, не став его частицей.

14. Но вскоре он решается выстрелить, благо два

зайца торчали из озими совсем рядом почти на

одной линии, можно было положить сразу обоих.

15. Через свой рассказ П.Зайцев стремится

передать читателю все свои эмоции, переживания,

желает остаться понятым читателем, чтобы тот в

свою очередь окунулся в безграничную гармонию

природы.

16. Так и главный герой в прочитанном мною

тексте, увидев «заячьи пляски» называет их

«диковинным зрелищем», сравнивает самих зайцев с

«белоснежными привидениями». Именно сейчас

он прочувствовал то, о чем с такими эмоциями нам

повествует.

17. И с ним я полностью согласен, потому что все

животные, живущие на земле, все они браться

наши меньшие.

18. Не будешь беречь природу и животных, тогда не

интересно будет жить на земле.

19. Автор рассматривает проблему на примере

рассказчика, которого отец отправил припугнуть

зайцев, а также пристрелить. Тот отправился с

ружьем и поставленной целью убить живое. Но

выбрал не убиение, а восхищение. От души полюбовавшись

живой природой, он не посмел в нее выстрелить.

Этим и сохранил свое мирное отношение к живой

природе.

4. Нарушение лексической

сочетаемости

Ученик далеко не всегда способен сохранить

стилевое единство текста, тогда сочинение

превращается в размышление разговорно-бытового

типа; или, напротив, автор впадает в ненужную и

ложную патетику, высказывание состоит из

звонких, но малозначимых фраз, грешит нарушением

лексической сочетаемости, наличием лексики

разных стилей.

Примеры.

1. Он не смог выстрелить в зайцев, в нем сыграли

чувства. Чувство безмерной любви к живому. Он

удивляется, любуется, в нем ожили все его чувства.

«Боже, что я увидел!» восклицает он.

2. Я считаю, что это и есть одна из главных проблем,

которую ставит автор.

3. Что может принести большее удовольствие,

чем истинно душевное наслаждение?

4. Автор через этот рассказ дает нам мысль,

что все на земле имеет свою красоту, и наша с вами

задача как можно дольше сохранить эту красоту

данную природой.

5. Автор не допустил ошибки, которая могла бы

произойти. Он сохранил жизнь маленькому

беззащитному зверюшке, зайчику. Сохранил,

во-первых, ту незабываемую красоту, которую

природа показала ему, и, во-вторых, он получил

полное вдохновение, радость от незабываемого

впечатления.

6. Картина мира меняется, и только общечеловеческое

нравственное воспитание остается неизменным.

7. Автор, в своем тексте, пытается показать

читателю свою позицию.

8. И только приготовился, вдруг, какая-то

неведомая сила расслабила его, и он не выстрелил,

а только почему-то закрыл глаза, опустил голову и

медленно, встал во весь рост, глубоко вздохнув

прохладного воздуха, неторопливо побрел домой.

9. В данном тексте П.Зайцев описывает события

случившиеся с ним глубокой осенью, когда отец

отправил его пугнуть зайцев, а заодно и

подстрелить одного, или двух. В результате этого похода

автор стал свидетелем необычайных событий, после

которых он не смог пристрелить зайцев,

потомучто неведомая сила не позволила ему

сделать это.

5. Использование разностилевой

лексики

Неуместное использование слов разговорного

стиля.

Примеры.

1. Полюбовавшись вдоволь, он взялся за ружье,

прицелился, но не смог стрельнуть в эти

пушистые и мягкие комочки.

2. По моему мнению автор отлично изложил свою

мысль, употребляя множество эпитетов – в общем

украшая текст. Так многие, прочитавшие данный

текст, сжалятся над братьями нашими меньшими и,

может быть, на земле воцарит равновесие. Ура!!!

(Еще и нарушение видо-временной соотнесенности,

использование глагола воцарит вместо воцарится.)

рассказе автор нам рассказывает о тайной, ночной

жизни зайцев, о которой мы мало чего знаем.

Автор раскрывает всю красоту жизни ночной,

зайцев.

Иногда ученики не видят различия между устной и

письменной речью, то есть дети пишут, как говорят,

так что в сочинениях находит отражение

произношение.

Примеры.

1. Данный текст, а именно его смысол, на мой

взгляд состоит в том, что автор хотел показать

проблему отношения человека к животному миру и

природе.

2. Увидев маленьких, беленьких, пушистых

зайчиков, охото подойти к ним, погладить их,

но не случае не убивать. (Так в тексте.)

Распространенная ошибка – употребление слов,

нарушающих стилевое единство работы.

Примеры.

1. Дикие животные имеют склонность к

уничтожению домашнего скота.

2. У некоторых людей бывает множество проблем по

поводу решения.

3. На протяжении многих веков человек

существовал, существует и будет существовать за

счет природных ресурсов.

4. Отец, наверное, лучше его понял, что он все

сделал правильно, поэтому и не упрекнул ни разу.

Какой «улов» может сравниться с

чувственным восприятием прекрасного? Что

может принести большее удовольствие, чем истинно

душевное наслаждение?

5. Данная проблема очень актуальна в наше время:

численность животных с каждым годом уменьшается,

отдельные ее виды исчезают с лица Земли, нарушается

пищевая цепь и т.д.

6. Конечно, убив двух зайцев, он бы не истребил

весь их вид, но он бы вторгся в их маленький мир,

принес бессмысленные жертвы.

7. Как мне было жалко ту пару зайцев на которых

автор нацелил ружье, на мгновение мне стало

больно в груди и я перестал скользить

взглядом по строчкам текста. Но когда я

принялся читать дальше и узнал, что у мальчика не

поднялась рука лишить жизни этих красивых и

беззащитных животных, то я вздохнул с облегчением

в спокойствии за жизни прелестных созданий.

8. Через свой рассказ П.Зайцев стремится

передать читателю все свои эмоции, переживания,

желает остаться понятым читателем, чтобы тот

в свою очередь окунулся в безграничную

гармонию природы.

9. С любовью и нежностью описывая зайцев, автор

показывает свое позитивное отношение к

проблеме.

В этой же работе:

Мальчик смотрел на зайцев словно влюбленный

мужчина, который любуется своей музой.

Я с позицией автора полностью согласен. Я

считаю, что миром должна править красота и любовь

к ней.

10. В непрестанной борьбе природы и цивилизации

живой мир терпит страшные последствия этой

борьбы. Человек стремится к прекрасному, и под его

нападками гибнет окружающая его флора и фауна.

6. Использование штампов

Эту ошибку нельзя назвать распространенной, но

и ее можно обнаружить в работах.

1. Но все же он (сын) сумел остаться в этой

сложной ситуации человеком, личностью с

большой буквы. В глазах отца сын был не трусом,

а героем нашего времени, которых, к сожалению,

в наше время практически не осталось.

2. Таким образом, можно сделать следующий вывод.

Любой человек должен стремиться оставаться

самим собой в любой ситуации, уважая при этом

интересы и ценности окружающих. Только тогда

человек сможет стать личностью с большой буквы,

как автор данного текста.

7. Неумение цитировать, грамотно

привести слова из текста

Привлекает к себе внимание и заставляет

задуматься большое количество ошибок, связанных

с неумением привести цитату, пунктуационно

оформить привлеченный авторский текст, и

неумение определить ее место в сочинении.

Выпускники включают фрагменты предложенного для

анализа отрывка без каких-либо комментариев,

никак не оговаривая, ничем, кроме кавычек (в

лучшем случае), не отделяя цитаты от собственного

высказывания, их не смущает даже то, что

повествование велось от первого лица,

следовательно, не могла не нарушиться связь

между предложениями.

Причину появления обнаруженной ошибки можно

объяснить, вероятно, тем, что на уроках

литературы учителя вполне обоснованно и

справедливо требуют от учеников при ответе

опираться на текст изучаемого произведения, но,

видимо, при этом не всегда должное внимание

уделяется форме цитирования. Вследствие этого

работы учеников уместно и неуместно

перебиваются фрагментами из анализируемого

текста, которые, как представляется, должны бы

придать собственным размышлениям бо?льшую

значимость и убедительность, а на деле неумение

грамотно включить в работу цитату приводит к

тому, что нарушается логика рассуждения.

Примеры.

1. Но здесь автор близок к природе. Рассказчик

понимает ее, любуется ей. Пусть даже герой (от

чьего лица излагает автор) и является охотником,

но не убивает тех двух зайчиков, хотя запросто

мог это сделать. «Какая неведомая сила

расслабила меня – не знаю». Против себя не

пойдешь, и охотник не выстрелил.

Главное в любых отношениях – отдача. Если ты не

заришься на природу, не берешь лишнего, не

нарушаешь естественного хода ее развития, –

природа тоже отплатит тебе добром: накормит,

напоит и даст полюбоваться ее великолепными

красотами, порой диковинными вещами, которые не

сможет повторить никто и ничто в этой жизни.

«Я рассказал все. Отец не упрекнул меня за то,

что я не стрельнул в тех двух зайцев».

2. Наблюдая за живой природой, человек получает

массу положительных эмоций. «Я затаил дыхание,

зайцы, да так их много». К примеру как хорошо

сидеть в осеннем лесу и смотреть, как опадают

разноцветные листья.

3. В отрывке рассказа была представлена автором

мысль героя: «Решил стрельнуть, благо два зайца

торчали из озими совсем рядом почти на одной

линии, можно положить сразу обоих», – но автор

вовремя остановился и сделал свой рассказ таким,

каким мы видим его сейчас.

С точкой зрения автора я абсолютно согласен.

Убивать животных можно, даже необходимо для

жизни, но не в таких же количествах, чтобы на

Земле оставалось два-три существа одного вида. А

в наше время так и происходит…

«Вот пара зайцев подскакала совсем близко ко

мне, на десяток шагов. Уткнув морды в стебли

ржаной озими, они чуть слышно чавкали, поводя

рогульками ушей». Скажите, разве это не

прекрасно? Зачем губить эту красоту?

Если смотреть «Новости», то там часто

показывают репортажи, связанные с

браконьерством. На мой взгляд браконьерство –

последнее дело. Им занимаются тогда, когда

хочется заработать на легкой наживе, а чаша

хладнокровия переполняется.

Будем надеяться, что выйдет закон о более

жестком наказании за истребление животных, а

пока простым гражданам не в силах что-либо

предпринять.

4. В этом тексте описано отношение главного

героя к живой природе, а в частности к зайцам. «Я

решил пока не стрелять в зайцев, а любовался

живой природой».

5. Он испытывает восторг, его переполняют

чувства. «Впервые в жизни я с упоением наблюдал

за диковинным зрелищем».

6. Но основная проблема данного произведения:

развитие нравственных чувств человека, а именно

– чувство жалости и человечности. «… Какая

неведомая сила расслабила меня – не знаю. Я не

выстрелил, а только почему-то закрыл глаза,

опустил голову и медленно, натужно возвратил

курок в неударное положение…» Автор максимально

попытался передать красоту природы, ее величие,

простоту, используя для этого сравнительные

обороты, диалектные слова, метафоры,

фразеологизмы, восклицательные предложения.

7. Когда наступает момент «Я решил пока не

стрелять зайцев, а любоваться живой

природой» – я испытываю радость, что

«пушистые и мягкие комочки тел зверьков» будут

продолжать выполнять свои «юркие движения».

8. Ошибки при построении ряда

однородных членов

В целом ряде работ нарушается главное правило

построения предложения с однородными членами,

заключающееся в том, что сочинительной связью

могут объединяться только логически

сопоставимые понятия. Представленные примеры

показывают, что в сочинениях в качестве

однородных членов выступают пересекающиеся

понятия или однородными становятся понятия,

далекие друг от друга по семантике.

Примеры.

1. Данный текст, а именно его смысол, на мой

взгляд состоит в том, что автор хотел показать

проблему отношения человека к животному миру и

природе.

2. Любите, цените и уважайте природу. Не делайте

из нее средство выживания и существования!

3. Даже невозможно представить что такие уголки

еще существуют в нынешнее, жестокое время,

которое окружено всякими выхлопными газами,

мусором, ядами и ежедневной суетой.

4. Для нас природа – это оживление, упоение

души и оздоровление, радость.

5. А ведь как много полезного для себя, для души

упускает городской человек в своей жизни.

6. Мальчик потом пошел домой с радостным и

удивительным зрелищем и настроением.

7. Автор максимально точно передал обстановку,

используя восклицательные предложения,

сравнение, вложив в текст свои эмоции и, наверное,

самого себя, чтобы читателю было легко и

интересно читать.

8. Людям свойственно сомневаться, это вполне

нормально. Автор ярко раскрыл это в своем

рассказе и на своем примере.

9. А это куда лучше, чем слепо выполнять приказы,

при этом помимо своей воли и совести.

9. Неправильное использование

противительных союзов

При проверке работ несложно заметить и то, что

дети не всегда уместно употребляют

противительные союзы (рядом несколько

одинаковых или один сочинительный союз вместо

другого).

Пример.

1. В лесах живут животные, птицы и даже крошечные

насекомые, которые тоже хотят жить, а в реках

плещутся рыбки различных пород. Но со

временем эта красота «утихает». А во всем

виноваты только люди, которые загрязняют реки,

леса, когда отдыхают на природе, оставляя после

себя мусор.

Автор описывает позднюю осень. Он с восторгом и

восхищением передает нам то, что видел своими

глазами. (Между абзацами отсутствует связь,

смешиваются понятия «автор» и «повествователь»;

соединяются пересекающиеся понятия – «животные

и птицы».)

Продолжение следует

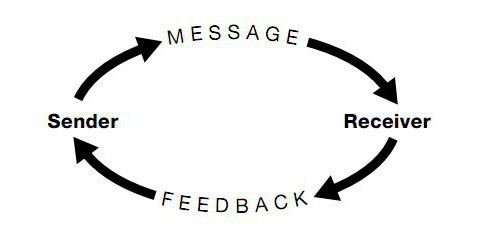

В статье пойдет речь о таком понятии, как канцеляризм. Свойства, особенности, примеры использования канцеляризмов, которые относятся к группе речевые штампы. Но для начала следует разобраться с понятиями.

Речевые штампы: определение понятия

Штампы и канцеляризмы тесно взаимосвязаны, рассматриваемое нами языковое явление является одним из видов речевых штампов.

Штампы – это слова и обороты, которые часто употребляются в речи и не имеют какой-либо конкретности.

Они лишают речь выразительности, индивидуальности, образности, убедительности. К их числу относятся: шаблонные метафоры, перифразы, сравнения, метонимии. Например, свет души моей, их сердца стучали в унисон, в едином порыве и так далее. Когда-то такие выражения обладали образностью, но из-за частого употребления в речи утратили свою выразительность и превратились в шаблоны.

Особенно часто такие языковые формы употребляют журналисты, особенно много таких оборотов в публицистике, например, к штампам относятся выражения: «черное золото», «жидкое золото», «люди в белых халатах» и так далее.

Что такое канцеляризмы в русском языке? Определение понятия и примеры

В нашем языке существует ряд слов, которые уместно употреблять только в определенном стиле речи. К таким словам относят канцеляризмы – это словосочетания и слова, употребление которых допускается только в официально-деловом стиле, но которые используются и в художественном, и в разговорном, и в публицистическом стиле, что ведет к стилистическим ошибкам или смешению стилей. Например, «меня подвергли стрижке на основе бесплатного предоставления услуг».

В словарях приведены такие определения термину «канцеляризм»:

- В словаре Ефремовой Т. Ф. канцеляризм – это слова или языковые обороты, которые употребляются в официально-деловой речи.

- В Большом энциклопедическом словаре это слова, грамматические формы, словосочетания, характерные для делового стиля, например «входящие и исходящие документы», «довожу до вашего сведения» и так далее.

- В Современной энциклопедии русского языка и литературы канцеляризм – это элементы пассивной речи, которые применяются в художественных произведениях для имитации делового стиля. То есть авторы используют такого рода выражения, для того чтобы изобразить чиновничий язык или образ делового документа. Например, их использовал Платонов А. П. в повести «Котлован», где он имитирует деловой стиль при пересказе содержания «увольнительного документа».

- В Энциклопедическом словаре по психологии и педагогике канцеляризм – это обороты речи, которые характерны для стиля деловых документов и бумаг. В устной речи такие выражения вызывают негативное воздействие на собеседника.

Основные признаки и особенности канцеляризмов

Среди основных признаков и особенностей этих слов и словосочетаний можно отметить:

- использование существительных, образованных от глаголов: пошив, угон, отгул, выявление, нахождение, раздутие, взятие;

- замена простого глагольного сказуемого составным именным, например, вместо «желать» — «проявить желание», «помогать» — «оказывать помощь» и так далее;

- использование предлогов, образованных от существительного, например, по линии, в части, за счет, на уровне, в плане;

- чрезмерное употребление слов в родительном падеже, например, «условия, необходимые для реализации задуманного плана»;

- замена активных оборотов речи на пассивные, например, «мы решили (активный) – решение было принято (пассивный)».

Злоупотребление канцеляризмами

Злоупотребление в речи такими выражениями и словами лишает ее выразительности, индивидуальности, образности и приводит к таким языковым недочетам, как:

- смешивание стилей;

- двусмысленность сказанного, например «утверждение профессора» (его кто-то утверждает или он что-то утверждает);

- многословие и потеря смысла сказанного.

Естественно канцеляризмы смотрятся только в деловой речи. Но примеры говорят о том, что они часто употребляются и в других стилях, что является стилистической ошибкой. Чтобы не допускать этого, следует знать, какие именно слова относятся к канцеляризмам.

Они характеризуются:

- торжественностью: податель сего, вышеназванный, истребовать, надлежит, таковой;

- будничной деловитостью: проговорить (обсудить), озадачить, заслушать, наработки, конкретика;

- официальной и деловой окраской имен существительных, образованных от глаголов: взятие, необнаружение, недовыполнение, отгул и так далее.

К канцеляризмам относятся:

- существительные, причастия, наречия, прилагательные, которые употребляются в строго-деловой среде общения: заказчик, доверитель, сторона, лицо, владелец, вакантный, потерпевший, докладная, исходящий, безвозмездно, иметься;

- служебные слова: за счет, в адрес, на основании, согласно уставу, в ходе исследований;

- составные наименования: дипломатические отношения, силовые ведомства, бюджетная сфера.

Использовать такие слова и обороты можно только в том случае, когда они не выделяются на фоне текста, то есть в деловой переписке или в официальных документах.

Применение канцеляризмов в качестве стилистического приема

Но не всегда такие выражения используются только в официально-деловой документации, часто авторы литературных произведений используют их для образной характеристики речи героя или для создания юмористического эффекта. Такими приемами пользовались: Чехов, Ильф и Петров, Салтыков-Щедрин, Зощенко. Например, у Салтыкова-Щедрина: «воспрещается отнятие головы…».

Канцеляризмы в нашей стране достигли максимального распространения во времена застоя, они стали использоваться во всех сферах речи, и в бытовом разговорном языке. Что еще раз подтверждает, что язык отражает все перемены, которые случаются в обществе и стране.

Υι. Канцеляризмы и речевые штампы. Ошибки, связанные с их употреблением

Канцеляризмы

–

слова, применяемые в официально-деловой

речи и неуместные в других речевых

стилях.

Канцеляризмы

снижают качество литературной речи,

влекут за собой появление речевых

штампов, «слов-паразитов», тавтологию

и плеоназмы. Они лишают необходимой

простоты, живости, придают ей «казенный

характер».

Сравним две редакции

предложений:

|

1. |

1. |

|

2. |

2. |

Речевые штампы

–

это бывшие выразительные средства, но

из-за частого употребления потерявшие

выразительность. (Например: «Нацелить

внимание на выполнение задач»; «Охватить

всех сотрудников»; «Рассмотреть под

углом зрения».)

Речевые штампы

часто сопровождаются парными словами:

критика –

резкая; поддержка – горячая; размах –

широкий и

т.п.

Языковые стандарты

–

готовые фразы, используемые для точной

передачи информации. (Например: растущие

духовные потребности; встреча в верхах.)

Шаблонные обороты

–

это речевые штампы, образованные в

результате влияния официально-делового

стиля на нейтральную речь. (Например:

на данном

этапе; на сегодняшний день

и т.п.)

Υιι. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Диалектизмы

Диалектизмы

–

слова местных говоров. Как выразительное

средство языка они могут быть использованы

лишь там, где выход за нормативные

границы литературного языка в народные

говоры стилистически оправдан.

Употребление диалектизмов в публицистической

речи чаще всего становится стилистической

ошибкой, так как трудно в данном случае

соблюсти принцип «соразмерности и

сообразности».

М. Горький решительно

выступал против злоупотребления

диалектными словами: «Если в Дмитровском

уезде употребляется слово «хрындуги»,

так ведь необязательно, чтобы население

остальных восьмисот уездов понимало,