Глава 19. Основные ошибки верификатора

Как показывает опыт, на первом этапе, когда верификатор выходит на проверки самостоятельно, без опытного наставника, возможно совершение ряда ошибок. Ошибки верификатора сродни ошибкам хирурга, поскольку цена ошибки – это судьба человека. Особенно это опасно в ситуации уголовного преследования. Как показывает опыт американского судопроизводства и нашего российского, ложное обвинение заканчивается не только судебным сроком, но иногда и смертной казнью. Мы можем найти массу примеров судебных ошибок в истории судопроизводства. Какие же ошибки могут совершать верификаторы и полиграфологи? Давайте их рассмотрим.

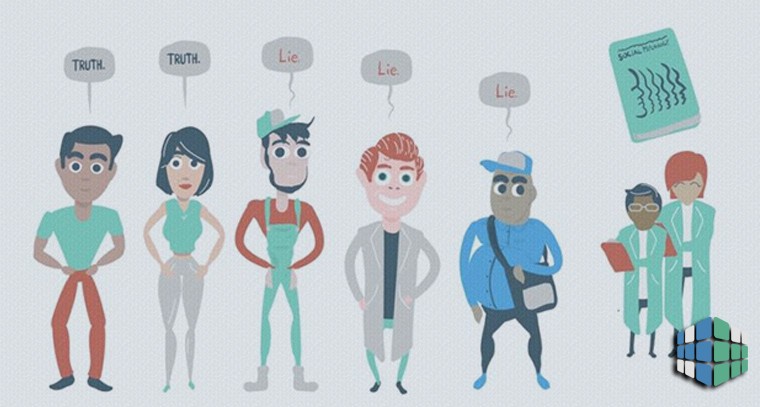

Ошибка первого порядка, или ложное обвинение, – одна из главных ошибок.

Зачастую неуверенное поведение человека и совокупность доказательств, свидетельствующие не в пользу опрашиваемого, приводят к так называемой ошибке первого порядка, ошибке ложного обвинения, или, как называет ее П. Экман, ошибке Отелло.

«Нам нужно избегать ошибки Отелло. Вспомните, как в пьесе Шекспира Отелло обвиняет свою жену Дездемону в любви к Кассио. Он велит ей признаться во всем, так как собирается убить ее за измену. Дездемона просит Отелло позвать Кассио, чтобы тот подтвердил ее невиновность. Но Отелло заявляет, что он уже убил Кассио. Тогда Дездемона понимает, что не сможет доказать свою невиновность и что Отелло ее убьет.

“Дездемона: Беда! Он ложно оклеветан, я погибла.

Отелло: Распутница, как смеешь ты при мне рыдать о нем?

Дездемона: Сошли меня в изгнанье, но жить оставь!

Отелло: Обманщица, умри!”

(перевод Б. Пастернака)

Ошибка Отелло состояла в том, что он не смог понять, что чувствовала Дездемона; он знал лишь, что она испытывала мучения и страх. Он необоснованно уверовал в то, что ее эмоции имели единственный источник: в то, что причиной горя была новость о смерти ее возлюбленного, а причиной страха – угроза разоблачения ее неверности. Он убивает Дездемону, не подумав о том, что источники ее страдания и страха были совсем другие: что ее эмоции были реакцией верной жены на известие о том, что чрезмерно ревнивый муж собирается ее убить и что у нее нет никакого способа доказать свою невиновность.

Если мы хотим избежать ошибки Отелло, мы должны противиться искушению делать быстрые выводы и стремиться рассматривать другие причины, помимо той, которая кажется нам наиболее очевидной причиной появления эмоции. Существует много источников страха. Страх преступника, опасающегося поимки, выглядит точно так же, как страх невиновного человека перед невозможностью доказать свое алиби. Сигналы об эмоциях предоставляют важную информацию о том, что чувствует человек и что он может сделать в следующий момент, но здесь почти всегда имеется более одной возможности. Человек, испытывающий страх, может предпочесть сражаться, а не прятаться или спасаться бегством»[38].

Отелло задушил Дездемону, увидев на ее лице эмоцию страха и приняв ее за страх причастного человека. Для того чтобы не допускать ошибок первого порядка, необходимо в рамках опросной беседы уделить особое внимание исследовательской части. Дабы точно определить базовую линию поведения человека, достаточно точно определить контрольную тему, правильно подобрать контрольные вопросы. Нужно помнить, что все люди разные и подходить шаблонно к личности неправильно. Обязательно нужно учитывать и контекст ситуации, а также возможный психотравмирующий опыт в жизни человека. В ситуации проверки ошибка Отелло может возникнуть тогда, когда верификатор или полиграфолог начинает оценивать поведение человека, исходя из своих поведенческих шаблонов и стереотипов. Нужно помнить, что «судить по себе» не совсем верно, поскольку наше представление о мире реальным миром не является и мир гораздо разнообразнее, нежели мы можем себе представить.

Ошибка второго порядка – пропуск цели, или капкан Брокау (англ. Brokaw hazard), – игнорирование индивидуальных речевых и поведенческих особенностей человека при определении степени его правдивости.

Это понятие П. Экман ввел в 1985 г., отталкиваясь от рассуждений известного американского журналиста, мастера телеинтервью Тома Брокау о том, как тот определяет неискренность собеседника: «Любые проявления, в большинстве случаев явно указывающие на обман, для некоторых людей могут оказаться лишь частью их обычного поведения. Возможность неправильной оценки таких людей я буду называть капканом Брокау. Верификатор всегда может попасть в этот капкан, особенно если незнаком с подозреваемым и не знает его типичного поведения»[39].

Говоря иными словами, недоучет поведенческих особенностей разных людей, незнание их базовой линии поведения, их личностных особенностей могут увести полиграфолога или верификатора от истинного лжеца или преступника.

Обычно эти ошибки совершаются вместе. Если верификатор пропустил цель (капкан Брокау), то можно кого-то ложно обвинить (ошибка Отелло), если под подозрение попадает круг лиц.

Ошибкой третьего прядка мы называем отсутствие безопасности во время проведения исследования – если верификатор ведет себя агрессивно и вместо того, чтобы изучать модель мира человека, исследовать его базовую линию поведения, использует силовые методы давления на опрашиваемого (например, оскорбления и угрозы). В этом случае верификация невозможна, поскольку не очень понятно, что исследовать. Страх разоблачения в виде угрозы наказания за совершенные действия и страх наказания, вызванный угрозой, со стороны личности в невербальном проявлении выглядят одинаково. В этом случае ошибка Отелло неизбежна. Необходимо помнить, что верификатор всегда должен излучать безопасность. Именно поэтому мы стараемся проводить исследования, даже (или особенно) по линии правоохранительных органов, на нейтральной территории, чтобы максимально успокоить человека, показать, что он в безопасности. Еще одним обязательным требованием при проведении проверки является замена негативно окрашенных слов на позитивно окрашенные. Например, не «трудность», а «задача, которую нам с вами следует решить» и т. д.

Ошибка четвертого порядка – помощь опрашиваемому, выдача версий. Как показывает практика наставнического опыта, это первая ошибка, которую совершают начинающие верификаторы. Первая проверка связана с огромным желанием продемонстрировать опрашиваемым лицам весь тот объем знаний, который получил начинающий специалист, и неважно, причастным или непричастным. И вместо того, чтобы наблюдать за человеком, верификатор начинает не просто говорить, а достраивать за опрашиваемым лицом версии события из своей картины мира. Увидев человека, субъективно оценив его, исходя из этой оценочной позиции, он высказывает предположения о ситуации. Иногда вместо того, чтобы слушать и анализировать, начинающий верификатор наслаждается своей сверхролью. В этом случае высок уровень совершения ошибки второго порядка, а именно пропуска цели, поэтому на первом этапе, перед выходом на исследование, мы задаем начинающим верификаторам установку на необходимость максимального слушания и наблюдения.

Однако этой ошибке подвержены не только начинающие, но и опытные верификаторы. Получив многократный опыт, некоторые верификаторы начинают мыслить шаблонно, особенно если преступления, которые они расследуют, носят стабильно повторяющийся характер: только кражи или только скрининг. В таком случае стандартизация действий может приводить к такому стереотипу. Возникает внутреннее ощущение, что и так все ясно и незачем слушать исследуемого.

Мне пришлось принимать участие в ситуации, когда кадровая служба крупного предприятия никак не могла принять на работу практически ни одного сотрудника, поскольку после прохождения тестирования на полиграфе все кандидаты на работу в данной компании оказывались либо наркоманами, либо ворами, либо мошенниками. Специалист-полиграфолог, исходя из своей прошлой работы в оперативном подразделении милиции, во всех видел преступников, и тесты, которые он предъявлял опрашиваемым, носили, как правило, обвинительный характер.

Профессиональный верификатор наблюдает и слушает. Не случайно главным вопросом, который надо задавать, мы считаем «Ой как интересно! А расскажите подробнее». Верификация лжи – это искусство слушать, искусство пауз.

Ошибка пятого порядка – отсутствие утилизации негативных последствий своих действий. Несмотря на то что детекция лжи стоит на страже закона и по большому счету защищает человечество от негатива, эта сфера находится на стыке психофизиологии и психотерапии. И психотерапии в ней больше. Установить факт причастия возможно, иногда это совсем не трудно, сложнее получить признание. Это тоже возможно. Однако сложнее всего расстаться с опрашиваемым человеком позитивно.

Ошибка шестого порядка – субъективизация опыта. Верификатор рассматривает поведение человека из своей поведенческой модели мира, плюс к этому оценивая человека как хорошего или плохого. Люди могут быть по-разному одеты, некоторые могут быть не только другой народности, но и еще другого вероисповедания, некоторые из опрашиваемых крайне редко принимают ванну и совсем не знают о правилах гигиены, однако это не значит, что они преступники и лжецы. Нарушение личностных критериев верификатора не является основанием для вынесения обвинительного приговора. В ситуации субъективизации опыта одинаково вероятностно совершить ошибку как первого порядка (обвинение непричастного), так и второго (пропуск цели). В ситуации субъективизации опыта при наличии круга подозреваемых одна ошибка влечет за собой другую.

Ошибка седьмого порядка – принятие решения по единственному признаку или минимальному их набору. Верификатор должен помнить, что нет ни одного верного признака лжи. Если бы такие были, то распознавать ложь было бы очень просто. Однако таких признаков нет, их не выявили ни американские полиграфологи, основатели и законодатели инструментальной детекции лжи в мире, ни П. Экман, ни мы, советские и российские верификаторы. Детекция лжи – это наблюдение за человеком и набор статистик на контрольные и проверочные вопросы.

Ошибка восьмого порядка – невозможность принятия и совместимости противоречий. Эта ошибка близка к ошибке субъективизации опыта, однако немного отличается от нее. Прежде чем мы рассмотрим эту ошибку верификатора, хочу привести пример. На стройке произошло убийство, обычное бытовое. Есть труп, есть орудие убийства и подозреваемый в нем. И более того, этот подозреваемый согласен с тем, что он и убил своего напарника. Для пущей важности следователь решил закрепить доказательства путем проведения следственного эксперимента с приглашением на место преступления профайлера-верификатора. Однако на следственном эксперименте подозреваемый не смог ответить на вопрос, откуда взялась маленькая, но важная деталь. Версия оперативников стала рассыпаться под вопросами верификатора прямо на следственном эксперименте. Подозреваемый упорно твердил, что это он убил своего подельника и твердо стоял на своем, стремясь получить максимальный срок, полностью отказываясь от помощи верификатора и адвоката. Ситуация выглядела максимально абсурдной! Человек стремился в тюрьму, да еще и на максимальный срок. Однако ее абсурдность закончилась тогда, когда выяснилось, что данный гражданин ранее совершил убийство, но у себя, в своей азиатской стране, где его за это убийство разыскивают. Оказалось, что в российских тюрьмах отбывать срок и находиться более комфортно, нежели у него на родине.

Верификатор всегда должен понимать, что в жизни возможны различные варианты развития событий. Как показывает многолетний личный опыт участия в расследовании многочисленных преступлений, кажется, ты уже все повидал на своем пути, однако очередное событие показывает, что в жизни возможно все.

Ошибка девятого порядка – это скатывание из наблюдательной позиции в любые эмоции или эмоциональные проявления. Верификатор всегда должен находиться в наблюдательной позиции и ставить во главу угла структуру опыта человека, а не его содержание. Говоря иными словами, наблюдать за тем, как это делает человек, а не думать над тем, что он сейчас делает, и давать его словам и поведению оценочное суждение. Особенно на эту ошибку важно обращать внимание начинающим верификаторам. При проведении исследований они могут испытывать симпатию по отношению к опрашиваемому лицу (например, молодому верификатору понравилась девушка модельной внешности, значит, она… в принципе не могла это украсть!). Эмоциональное вовлечение часто не позволяет объективно оценивать поведение человека, поскольку включается субъективизм. Или иное проявление – когда по каким-то причинам человек вызывает у верификатора негативное отношение, например, он грязный, от него плохо пахнет и пр. Отсюда может возникнуть и обвинительный эмоциональный субъективизм. Раз пьяница или бомж, значит, преступник.

Сюда же можно отнести субъективизм, связанный с национальными предрассудками. Такая позиция находит свое отражение в модели этнического профайлинга. Этот подход очень популярен в Израиле, когда каждый представитель арабского этноса у сотрудников полиции или сотрудников служб безопасности рассматривается как террорист.

Для профессионального верификатора такой подход является неприемлемым, поскольку возможно эмоциональное вовлечение в ситуацию, которая вызывает оценочное суждение. И если в обычной жизни эмоциональная вовлеченность создает оценочное суждение на уровне «плохой – хороший», «нравится – не нравится», то в ситуации детекции лжи подобного рода субъективизм всегда будет находиться в парадигме мышления «виновный – невиновный». А значит, ошибка ложного обвинения высоко вероятностна.

Ошибка десятого порядка – отсутствие навыка удержания состояния или отсутствие самоконтроля.

Ошибка десятого порядка свойственна только профессиональным верификаторам, поскольку у непрофессионалов всегда все легко и хорошо.

Верификатор – человек, работающий в высоком уровне неопределенности и достаточном уровне недоверия. В такой ситуации важен высокий уровень адаптивности и самоконтроля, поскольку на специалиста при проведении исследования сразу сваливаются основные трудности. Это трудности организационного порядка. Зачастую работать приходиться «с колес», и иногда просто нет хорошо проветриваемого помещения для проведения исследования. Мне приходилось проводить исследования в мокром полуподвальном помещении, одному из моих наставников, В.В. Коровину, пришлось делать это под минометным обстрелом в Афганистане.

Имеют место трудности недоверия к специалисту и методу со стороны как инициатора проверки, так и испытуемого или испытуемых. Часто заказчик исследования на этапе заказа провоцирует верификатора и требует, чтобы ему продемонстрировали «чудеса» от детекции лжи. В таких ситуациях нужно обладать высоким уровнем удержания состояния, находиться в наблюдательной позиции и не скатываться в эмоциональные всплески. При работе с опрашиваемым лицом важно также не попадаться на провокации, спокойно реагировать на негативную обратную связь, трактуя все поведение опрашиваемого лица как сотрудничество и помощь в расследовании.

На начальном этапе начинающие верификаторы не понимают, что они всегда работают в правовом поле, вне зависимости от инициатора расследования, будь это заказ из бизнес-среды или правоохранительных органов. Фактически отчет верификатора – это всегда психолого-эмоциональная или психолого-лингвистическая экспертиза, даже если это отчет для заказчика из сферы бизнеса. И если в обычной жизни между формой и содержанием, как правило, превалирует содержание, то в правоприменительной практике, в детекции лжи форма первична. Нужно помнить, что подпись, поставленная под неправильно составленным заключением, может обернуться большой проблемой для верификатора или полиграфолога.

К нам часто за помощью обращаются коллеги, специалисты– верификаторы, полиграфологи, которые, например, не используют при проведении проверок видеофиксацию своих действий и которых обвиняют в оскорблениях, незаконных действиях и даже в сексуальных домогательствах. А таких проблем можно легко избежать, представив в качестве правоты своей позиции видеофиксацию исследования.

Все эти трудности способны создать внутри негативные ощущения и состояния. И это, в свою очередь, может привести к эмоциональным всплескам. Поэтому так необходима способность оставаться собранным, спокойным и хладнокровным в самый сложный момент, когда внутри тебя буря.

Пилот Чесли Салленбергер, ставший национальным героем США после посадки неисправного пассажирского авиалайнера на реку Гудзон, рассказал в одном из ток-шоу о своих ощущениях и переживаниях во время авиационной катастрофы.

По словам Чесли, он сразу понял, что с самолетом что-то не так. Он признался, что те минуты, когда отказали оба двигателя лайнера, были самыми худшими в его жизни. «Я испытал тошнотворное ощущение внутри, будто провалился сквозь пол», – сказал он.

По его признанию, в первый момент он испытал чувство обреченности и не знал, как выбраться из сложившейся ужасной ситуации и спасти людей. Однако капитан воздушного судна оставался максимально спокойным. Это состояние передалось и членам экипажа, которые видели, что капитан спокоен, и помогали ему в преодолении сложной ситуации. Это хладнокровие передалось и пассажирам воздушного судна, которые не паниковали, а выполняли указания членов экипажа.

Согласно обнародованной записи переговоров экипажа с диспетчерами, капитан Салленбергер спокойным голосом сообщил, что произошло столкновение с птицами. На вопрос, может ли он вернуть самолет в аэропорт, командир экипажа ответил: «Не могу». Последней фразой, зафиксированной перед посадкой на реку, была сказанная спокойным голосом: «Мы падаем в Гудзон».

Самолет совершил вынужденную посадку на воду на реке Гудзон в Центральном районе Нью-Йорка. Капитан Салленбергер принял такое решение, чтобы избежать падения лайнера на жилые дома и попытаться спасти пассажиров. В результате все 155 человек, находившиеся на борту самолета, остались живы.

«Гудзонское чудо» – это один из примеров того, что даже в сложной ситуации удержание состояния и самоконтроль и при этом выполнение своих профессиональных обязанностей и максимальная реализация профессиональных навыков приводят к успешному результату.

Конечно, можно сказать, что детекция лжи – это не авиакатастрофа и тут нет угрозы жизни и здоровью. Можно с этим как согласиться, так и не согласиться. Навык удержания состояния необходим особенно тогда, когда ты имеешь дело со сложными случаями, например при расследовании педофилии или убийств маленьких детей. Именно этот навык позволил профессору А.О. Бухановскому получить признание от самого страшного маньяка прошлого века Андрея Чикатило тогда, когда сотрудники следственных органов совершили ошибки верификаторов, изложенные выше.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 14. Опросная беседа как основной инструмент верификатора

Глава 14. Опросная беседа как основной инструмент верификатора

У кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, тот может быть уверен, что ни один смертный ничего не скроет от него. Если молчат его губы – проболтаются кончики пальцев; предательские знаки поползут из

88 Воспринимать ошибки как катастрофу или Воспринимать ошибки как ценную обратную связь

88

Воспринимать ошибки как катастрофу

или

Воспринимать ошибки как ценную обратную связь

Свобода не может называться свободой, если она не дает права на ошибку.

Махатма Ганди

Ошибки и заблуждения — неизбежная часть жизни любого человека и чрезвычайно важная часть

Глава 74 Ошибки — ступени на пути к успеху

Глава 74

Ошибки — ступени на пути к успеху

Даже мастера конструктивного влияния совершают ошибки. Конечно, им это не нравится, как и всем остальным. Ошибаться всегда неприятно.Однако если вы сможете признать свою ошибку, взять за нее ответственность и сделать все

Основные ошибки коммуникации

Основные ошибки коммуникации

1. Привычка критиковать. Критика бесполезна, так как ставит человека в позицию обороны, побуждает собеседника искать оправдание. Кроме того, критика опасна, так как ранит чувство достоинства человека, вызывает обиду и

Основные ошибки при задавании вопросов.

Основные ошибки при задавании вопросов.

Слишком открытые вопросы.Мелисса, жена торговца, призналась, что ее жизнь слишком скучна. Почему же? «Потому что день тянется бесконечно, а моя единственная компания – это трехлетний сын и грудной младенец. И когда Боб приходит

Основные ошибки активного слушания

Основные ошибки активного слушания

ПопугайничаниеМногие воспринимают стратегию активного слушания как простой пересказ слов собеседника. Не стоит просто копировать слова собеседника и возвращать ему прямую цитату его высказывания. Настоящее активное слушание

Основные ошибки при задавании вопросов

Основные ошибки при задавании вопросов

Слишком открытые вопросы

Для наглядной иллюстрации подобной ошибки приведем в качестве метафорического примера один из наших любимых внутрикорпоративных анекдотов.Жили-были мыши и все их обижали. Как-то пошли они к мудрому

Глава 9. Признавайте свои ошибки

Глава 9. Признавайте свои ошибки

Психоаналитик Д.У. Уинникот как-то сделал проницательное наблюдение, что разница между хорошими и плохими матерями заключается не в совершении ошибок, но в том, что они с ними делают.Я наблюдал одну пациентку, которая оставила своего

Глава 16 Возможные ошибки

Глава 16

Возможные ошибки

В этой главе мы займемся работой надо ошибками. Они наверняка были, и это нормально. Ошибки будут всегда. Надо относиться к ним не как к жизненному провалу, а как к возможности продолжать работу над собой. В этом – тоже часть игры.Итак, ошибки. Какие

Глава шестая Технические ошибки мужчины при вступлении в мир женщины

Глава шестая

Технические ошибки мужчины при вступлении в мир женщины

1. Мужчина как сообщник женской негативности

Мужчинам, всерьез вставшим на позицию развития, присуща следующая реакция: они исключают женщин из своей жизни. Это объясняется тем фактом,

Глава 6 Ошибки одиноких женщин

Глава 6

Ошибки одиноких женщин

Большинство одиноких женщин с завидным постоянством совершают одни и те же ошибки, мешающие им устроить свою личную

Глава 17 Отчего НЕ работает ваш магнит. Ошибки

Глава 17

Отчего НЕ работает ваш магнит. Ошибки

Порой привычка ущемлять себя становится сильнее, чем привычка быть самой собою. Все начинается с того, как вы себя оцениваете и, естественно, как вы к себе относитесь. Но вначале все истории ущемления себя очень схожи.Вы

Глава 12 Ошибки, или Чего делать не следует

Глава 12

Ошибки, или Чего делать не следует

Человек, который совершил ошибку и не исправил ее, совершил еще одну ошибку.

Конфуций

Мы уже достаточно много говорили о том, что нужно делать и как следует это делать. Теперь давай пройдемся по тем моментам, которые делать

Основные ошибки

Основные ошибки

Уткнувшись лицом в женскую промежность, не пытайтесь быть слишком оригинальным – не надо пытаться щекотать клитор носом, а во влагалище влезть подбородком. Особенно – небритым. Если не представляете, каково это – проведите головкой члена по

Глава 4 Неудачи, ошибки и вредные привычки

Глава 4

Неудачи, ошибки и вредные привычки

Читая о спортсменах-миллионерах, бросающих деньги на ветер и остающихся ни с чем, о знаменитостях, добившихся успеха и славы и променявших все это на наркотики, или о людях, страдающих ожирением и продолжающих переедать, несмотря

3. ОШИБКИ ЛИЧНОСТНОГО

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОФАЙЛ-МЕТОДА

Основной закон кинесики гласит: внутреннее состояние человека, состояние его психики всегда отражаются в его движениях, позе, мимике и т.д. Но применять этот закон нужно с осторожностью. Необходимо помнить, что «знание о человеке — область, в которой никогда нельзя достичь совершенства, и даже опытный человек все снова и снова попадается на ошибках» (Шопенгауэр).

Представление человека о том, как его воспринимают окружающие, в значительной мере определяет его поведение. В ходе процесса общения у каждого из партнеров складывается представление типа: «Я думаю о том, что он думает о том, что я думаю о том, что он думает». Неверное трактование содержания этих многоярусных представлений и ведет к «цепочке недопонимания», которая, кроме того, осложняется следующими моментами:

- Стереотипы первого впечатления — профессионального, этнического, возрастного планов — каждый взрослый человек (в том числе и сотрудник правоохранительных органов) является «интуитивным психологом», т.е. у каждого из нас имеется свое личное понятие (представление) о типологии людей. Это способствует формированию неосознаваемых установок восприятия окружающих людей.

- Эффект ореола — первое впечатление обманчиво, респектабельность может быть обычной маскировкой.

- Эффект снисхождения, который состоит в тенденции давать слишком положительную оценку происходящему.

- Ошибка центральной тенденции, которая заключается в стремлении усреднять оценки наблюдаемых процессов, т. к. крайние признаки поведения встречаются реже.

- Логическая ошибка, основывающаяся на ложности суждения о тесноте связи каких-либо качеств человека («любезность» = «добродушие», «сдержанность» = «холодность», «равнодушие»).

- Ошибка контраста, т.е. подчеркивание черт у наблюдаемого, противоположных имеющимся у наблюдателя.

- Наоборот, партнеру по общению мы склонны приписывать те черты, которыми обладаем сами — эффект проекции. Особенно сильно это развито у людей, отличающихся малой самокритичностью и слабым проникновением в собственную личность.

Кроме того, применимо к профайл-методу, в части, касающейся диагностики лжи и скрываемых обстоятельств, существуют еще две повторяющиеся ошибки, которые может допустить человек при попытке разоблачить обман. Они стоят того, чтобы подробнее на них остановиться. П. Экман [29] назвал их: «ошибка Отелло» и «ошибка индивидуальных особенностей» или «капкан Брокау».

Первая возможная ошибка — это «ошибка Отелло». Как и трагический герой Шекспира, который неверно истолковывает страх и душевные муки своей жены, вызванные осознанием возможности того, что Отелло может убить ее, и считает эти чувства признаком лжи, так и человек, пытаясь выявить ложь, не верит правде, и не принимает во внимание стресс, вызванный его недоверием. Например, опасение человека, что ему не поверят, может быть неверно истолковано как страх быть уличенным. Более того, некоторые испытывают сильное чувство вины всякий раз, когда их в чем-то обвиняют, и эти признаки чувства вины могут быть неверно истолкованы как признаки вины за обман.

Возможна и другая ситуация: когда люди, говоря правду, испытывают или презрение к тем, кто выдвигает ложное обвинение, или радостное возбуждение, если им удается доказать неправоту обвинителя; или радость в предвкушении реабилитации. Эти чувства могут порождать признаки, которые похожи на признаки радости от обмана. Хотя причины различны, но и лжец, и человек, говорящий правду, могут чувствовать удивление, гнев, разочарование, быть расстроенным или испытывать отвращение от подозрений или вопросов обличителя.

Не следует всякое проявление эмоций интерпретировать как свидетельство обмана. Правдивый человек, боясь, что ему не поверят, может вести себя так же как и лжец, боящийся быть уличенным. (Ошибка Отелло)

Вторая — «ошибка индивидуальных особенностей» — происходит вследствие неспособности человека учитывать индивидуальные различия в потенциальном поведении лжеца. Из-за этой ошибки можно как принять правду за ложь, так и наоборот, принять ложь за правду.

Например, многие люди считают, что лжец не может смотреть в глаза собеседнику, хотя исследования показали, что контакт глазами никак не связан с обманом [28]. Так, человек, который никогда не смотрит в глаза собеседнику во время общения, может быть несправедливо принят за обманщика, тогда как это его нормальный индивидуальный стиль общения. Множество ключей, связанных с продумыванием поведения, о которых говорилось ранее, попадает в эту категорию; достаточно большое количество людей всегда говорят многословно, допускают оговорки; делают в речи длинные или короткие паузы. Сколько людей, столько и различных манер поведения, а эти различия могут порождать ошибки в распознавании правды и лжи.

Любые проявления в большинстве случаев явно указывающие на обман, для некоторых людей могут оказаться лишь частью их обычного поведения. (Капкан Брокау)

И, наконец, из всей возможной информации мы неизменно производим отбор, который зависит от нашей направленности и особенностей нашей личности. Мы часто воспринимаем то, что думаем воспринять, и интерпретируем воспринятое так, как нам хочется. То есть проявляется сильное влияние установок и психических состояний наблюдателя — перцептивная готовность (внутренняя установка восприятия) на подтверждение своей гипотезы; это закономерность наблюдения, которую наблюдатель обязан учитывать, чтобы избежать субъективности.

Когда необходимо «понять» сигналы тела окружающих людей, необходимо, прежде всего, проводить контроль своих впечатлений, а не считать, что видишь всех насквозь! [6].

Кроме того, особого внимания заслуживают трудности в диагностике эмоционального состояния человека и его изменений. При распознавании эмоций используется вся доступная информация о поведении наблюдаемого лица и ситуации, в которой он находится.

Понимание языка эмоций требует не только знания общих норм выражения эмоций, типичных для данного общества. Оно требует еще способности и готовности анализировать специфический язык окружающих людей и обучаться ему.

Согласно исследованиям Я. Рейковского [22], далеко не каждый хочет и может осуществить такой анализ и усвоить индивидуальные языки эмоций. Это обусловлено разными причинами. Одни чрезмерно сосредоточены на собственной личности и поэтому неспособны замечать и правильно оценивать состояние других людей. У других невнимание к окружающим связано с чувством собственного превосходства. У третьих такие затруднения в овладении языком эмоций объясняются чувством тревоги. Это может быть тревога, связанная с собственными эмоциями и побуждающая данное лицо избегать всего того, что могло бы вызвать у него отрицательные эмоции; вследствие этого человек не замечает проявления эмоций у других людей. При распознавании истинности эмоций важно знать:

Присутствуют ли на лице опрашиваемого все элементы мимики, характерные для естественной эмоции1.

Присутствуют ли на лице опрашиваемого элементы других эмоций или признаки фальши (например, асимметрия) [18].

Не только понимание, но и само выражение эмоций может вызывать затруднения. Поэтому изучение языка тела необходимо начать с самопознания. Внимательно следить за реакцией собственного тела и испытываемыми при этом эмоциями. Точно анализировать все состояния и переводить их в словесное описание, т.е. при всякой возможности тренироваться в вербализации ощущений. «Бесполезно обращаться к темам прикладных знаний о человеке без одновременного познания себя и собственных сигналов» [6].

Кроме того, психология располагает большим числом исследований, свидетельствующих о том, что мотивационные, интеллектуальные и другие психологические характеристики человека, его жизненный опыт, объем знаний, то, как он воспринимает ситуацию, оценивает свои возможности и т.д., существенным образом влияют на его поведение. Внешняя ситуация опасности способствует лишь выявлению адекватности или неадекватности функциональных, в том числе психических, возможностей человека в процессе выполнения той или иной деятельности.

Учитывая своеобразие психологического облика террориста, его мотивацию, установки, можно предположить, что в целом диагностическая картина скорее всего будет выглядеть бледнее, чем нам бы того хотелось.

Несмотря на это, психологическое напряжение может проявляться в нарушении ритмичности движений, прерванностью на половине, разнообразных запинках, спотыкании. Все это свидетельствует о том, что человек не совсем в «себе», не совсем «здесь», отсюда известная раздвоенность и отсутствие определенной уверенности.

Взволнованность, тревога, страх, радость, злость, растерянность и даже спокойствие могут многое сказать наблюдательному специалисту.

- Наука

- Психология

- Cancel

Теория лжи Пола Экмана

После просмотра сериала Теория лжи (Lie to me/Обмани меня) все кажется таким простым! У того дернулся уголок рта – презрение. Тот почесал руку – манипуляция, то есть ложь.

Знаете, а ведь все не совсем так! На самом деле сигналов лжи как таковой не существует! Используя все эти методы можно определить только скрываемые, подавляемые чувства! Но не ложь!

Что же получается? А выходит, что мало видеть эти самые почесывания, нужно еще и правильно их интерпретировать. Слишком мало данных и слишком много причин, чтобы опростоволоситься.

Какие? Вот они:

1) Капкан Брокау – возможно именно это поведение присуще данному человеку (мыло у него плохое, вот и чешет руки)

2) Ошибка Отелло — вера лжи и/или неверие правде. (Например, Вам кажется, что это презрение, а на самом деле это несмелая усмешка)

3) Прирожденный лжец – и них не бывает проколов (та же ошибка Отелло)

4) Испытуемый действительно верит в то, что говорит (еще раз Отелло)

Для того, чтобы сделать выводы, верификатору нужно не только хорошо разбираться в человеческих эмоциях, эмблемах, культуре… Он должен знать ситуацию… влезть испытуемому под кожу, чтобы определить, что же он чувствует. Более того, ПОЧЕМУ он это чувствует и ПОЧЕМУ он это скрывает. Но даже в этом случае мы не может быть уверенны в своей правоте и результативность выводов все равно останется на уровне простого угадывания. Вы не можете знать ВСЕХ причин, которые влияют на человека. Не можете с абсолютной точностью сказать, чем вызвана та или иная эмоция и почему человек ее скрывает. И все это просто потому, что вы не он, а чужая душа – потемки.

Любопытным:

«Психология лжи» Пол Экман

«Узнай лжеца» Пол Экман

Психология лжи. Глава 3

- Пол Экман

- Психология лжи

- Глава 3

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБМАНА ПО СЛОВАМ, ГОЛОСУ И ПЛАСТИКЕ

– А откуда вам знать, что я солгал?

– Ложь, дорогой мой мальчик, видна сразу,

потому что бывает двух видов.

Бывает с короткими ногами, а бывает с длинным носом.

Твоя, похоже, относится к длинноносым. «Пиноккио», 1892

Люди лгали бы меньше, если бы думали, что существуют верные признаки обмана. Но признаков обмана как таковых не существует —

нет ни одного жеста, выражения лица или непроизвольного сокращения мышц, которые единственно и сами по себе означали бы, что человек лжет. Существуют только признаки, по которым можно заключить, что слова плохо продуманы или испытываемые эмоции не соответствуют словам. Эти признаки обеспечивают утечку информации. Человек, пытающийся выявить ложь, должен знать, каким образом эмоции влияют на речь, голос, тело и лицо, как могут проявляться чувства, которые лжец пытается скрыть, и что именно выдает фальшивость наблюдаемых эмоций. А также необходимо знать, что может выдать неподготовленность линии поведения.

Обнаружить ложь не так-то просто. Одна из проблем – это обвал

информации. Слишком много информации приходится рассматривать сразу. Слишком много ее источников – слова, паузы, звучание голоса, выражение лица, движения головы, жесты, поза, дыхание, испарина, румянец или бледность и так далее. И все эти источники могут передавать информацию попеременно или с наложением, в равной мере претендуя на внимание верификатора. Впрочем, верификатору и не нужно уделять равно пристального внимания всему, что он слышит и видит. Не на всякий источник информации можно положиться в одинаковой степени. Некоторые из них выдают больше, чем другие. Как это ни странно, большинство людей прежде всего обращают внимание на наименее достоверные источники – слова и выражения лица – и таким образом легко ошибаются.

Лжецы обычно отслеживают, контролируют и скрывают не все аспекты своего поведения. Скорее всего, они и не смогли бы этого сделать даже при всем своем желании. Маловероятно, чтобы кто-то мог контролировать все, что может выдать его, – от кончиков пальцев до макушки. Поэтому лжецы скрывают и фальсифицируют только то, за чем, по их мнению, другие будут наблюдать наиболее внимательно. Лжецы склонны особенно тщательно подбирать слова. Взрослея, человек узнает, что большинство людей прислушиваются именно к словам. Очевидно, словам уделяется такое внимание еще и потому, что это наиболее разнообразный и богатый способ общения. Словами можно передать многие сообщения гораздо быстрее, чем мимикой, голосом или телом. Когда лжецы хотят что-то скрыть, они тщательно обдумывают свои слова не только потому, что им известно, какое внимание окружающие уделяют этому источнику информации, но и потому, что за слова скорее придется отвечать, чем за тон, выражение лица или телодвижения. Сердитое выражение лица или грубый тон всегда можно отрицать. Обвиняющего легко поставить в положение, в котором он будет вынужден защищаться: «У меня совершенно нормальный голос. Тебе послышалось». Гораздо труднее отрицать гневные слова. Сказанные слова легко повторить, и от них трудно полностью отречься.

Другая причина, по которой за словами так тщательно следят и так часто пытаются их скорректировать, состоит в том, что словами обмануть легче всего. Речь можно заранее сформулировать наилучшим образом и даже записать. Тщательно подготовить все выражения лица, жесты и интонацию может только профессиональный актер. А выучить наизусть и отрепетировать слова может любой человек. Кроме того, у говорящего есть постоянная обратная связь: он слышит себя и, таким образом, всегда в состоянии подобрать наиболее подходящую манеру изложения. Наблюдать же за выражениями своего лица, пластикой и интонациями гораздо сложнее.

Не меньшее внимание, чем словам, уделяют лицу, постоянно слыша от собеседника реплики типа: «А что это у тебя с лицом?», «Ты бы хоть улыбнулся», «Что ты на меня так смотришь?». Такое внимание лицу уделяется отчасти потому, что оно выражает и символизирует человеческое «Я». Именно благодаря лицу мы отличаем одного человека от другого. Лица – это своего рода иконы, изображения которых вешают на стены, помещают на письменные столы и носят в бумажниках и сумочках [53].

Согласно результатам недавних исследований, существует специальная область мозга, предназначенная для распознавания лиц [54].

Есть множество других причин, по которым люди уделяют лицам столько внимания. Лицо в первую очередь отражает эмоции. Вместе с голосом оно может информировать слушателя о тех чувствах, которые вызывают у говорящего его собственные слова, но не всегда эта информация будет точной, потому что лица могут и лгать. Если шум мешает слышать говорящего, слушатель, следящий за его губами может догадаться, что он говорит. Наблюдение за мимикой собеседника также дает возможность видеть реакции, необходимые для продолжения беседы. И прежде всего говорящие хотят знать, слушают ли их. Предполагается, что человек, глядящий в глаза собеседнику, его слушает, но это не самый надежный признак. Заскучавший, но вежливый слушатель может смотреть говорящему в лицо, мысленно витая в облаках. Слушатели также могут кивать или поддакивать, но, в общем-то, и тут можно смошенничать [55].

В результате внимания, столь щедро уделяемого словам и лицу, на пластику и голос почти не остается. Впрочем, потери информации при этом невелики, ведь обычно тело сообщает гораздо меньше, чем лицо, а голос – гораздо меньше, чем слова. Жесты, правда, могут нести достаточно богатую информацию (как, например, в языке глухонемых), но северные европейцы и американцы североевропейского происхождения не часто используют их, разве что им запретят разговаривать [56].

Голос, как и лицо, может демонстрировать степень чьей-то эмоциональности, но пока еще не известно, дает ли голос столько же информации о характере испытываемых эмоций, сколько и мимика.

Лжец обычно следит за своими словами и мимикой и пытается их контролировать – ему известно, что окружающие обращают гораздо больше внимания на это, чем на голос и тело. К тому же слова контролировать легче, чем лицо. И исказить истину с помощью слов легче, чем с помощью мимики, потому что, как упоминалось ранее, речь можно отрепетировать. Скрыть истину тоже легче с помощью слов. Люди стараются подвергать цензуре все, что может выдать их, а за словами проследить легче, чем за лицом. Знать, что говоришь, легко; знать же, что выражает твое лицо, куда труднее. Ясность обратной связи, когда человек слышит свои слова непосредственно в момент их произнесения, можно сопоставить разве что с зеркалом. Хотя напряжения и движения лицевых мышц и сопровождаются некоторыми ощущениями, мои исследования показали, что большинство людей почти не используют информацию, поступающую от этих ощущений. Редко кто может определить, руководствуясь только ощущениями, выражение своего лица, за исключением разве что экстремальных ситуаций [57].

Существует и еще одна, более важная причина того, что по мимике легче заметить обман, чем по словам. Лицо непосредственно связано с областями мозга, отвечающими за эмоции, а слова – нет. Когда что-то вызывает эмоцию, мышцы лица срабатывают непроизвольно. Люди могут научиться воздействовать на эти выражения и более или менее успешно скрывать их. Но для этого необходимы усилия и постоянная тренировка. Первоначальное выражение лица, появляющееся в момент возникновения эмоции, не выбирается специально. Однако выражение лица может быть намеренным и непроизвольным, лгущим и правдивым – часто одновременно. Вот почему так сложна и пленительна человеческая мимика, вот почему она так часто вводит нас в заблуждение. В следующей главе я более подробно рассмотрю нейрофизиологическую основу различий между намеренными и непроизвольными выражениями лица.

Людям, подозревающим собеседника во лжи, следовало бы обращать больше внимания на голос и тело. Голос, как и лицо, связан с областями мозга, отвечающими за эмоции. Очень трудно скрыть некоторые изменения в голосе, вызванные возникновением эмоции. Лжецу необходимо знать, как звучит его речь, а обратная связь относительно звучания голоса, вероятно, действует хуже, чем относительно смысла слов. Люди бывают удивлены, впервые услышав себя в магнитофонной записи, потому что слышат собственный голос частично через кость, а с изменением проводящей среды изменяется и звучание голоса.

Тело также является хорошим источником утечки информации и прочих признаков обмана. В отличие от лица или голоса, большинство телодвижений непосредственно не связано с областями мозга, отвечающими за эмоции. Контролировать телодвижения не так уж трудно. Человек может чувствовать, а зачастую и видеть свое тело.

Скрыть

телодвижения гораздо легче, чем вызванные какими-либо эмоциями выражения лица или изменения в голосе. Но большинство людей этого не делают. Они привыкли думать, что в этом нет никакой необходимости. Мало кого удавалось уличить на основании пластики. И поскольку телу уделяют так мало внимания, оно дает постоянную утечку информации. Мы слишком заняты тем, что смотрим на лица и вслушиваемся в слова.

Хотя всем известно, что словами можно лгать, мои исследования показывают, что люди обычно воспринимают других, исходя из слов, и часто попадают впросак. Я не хочу сказать, что слова следует полностью игнорировать. Многие совершают вербальные ошибки, которые, являясь признаками обмана, обеспечивают утечку информации. И даже если на словах все гладко, ложь зачастую можно обнаружить благодаря несоответствию между тем, что говорится, и тем, о чем свидетельствуют голос, тело и лицо. Но большинство признаков обмана, которые можно заметить по голосу, лицу или телу, игнорируется или неправильно интерпретируется. Я обнаружил это в результате ряда экспериментов, в ходе которых просил людей дать оценку поведению других по видеозаписи.

Некоторые из смотревших фильм обращали внимание только на лицо, другие только на тело, кое-кто слушал речь, которая была пропущена через специальный фильтр, делавший слова невнятными, но оставлявший в неприкосновенности интонировки, другая же группа слышала только звук. Все видели или слышали одних и тех же людей – студенток-медсестер, описанных в предыдущей главе, часть которых говорила правду, а часть лгала относительно чувств, возникших у них во время просмотра фильма. Вспомните, что студентки, говорящие правду, смотрели приятный фильм и имели указания честно описывать свои чувства. Лгавшие же смотрели фильм, содержавший неприятные медицинские сцены с обилием крови; их задачей было убедить собеседника, что они тоже смотрят приятный фильм. Человек, бравший у студенток интервью, не знал, какой именно фильм смотрели студентки, и они очень старались ввести его в заблуждение, потому что ставки были высокими. Они верили, что наш эксперимент проводится с целью проверки их способности контролировать свои эмоциональные реакции в критических ситуациях или в операционной.

Исследуя, легко ли определить, правду или неправду говорят студентки, мы не только хотели выявить оптимальный источник информации о лжи (лицо, тело, голос или слова), но еще и то, кто лучше выявляет обман – те, кого предупредили об этом, или те, кто не подозревает обмана. Мы разделили людей, которые должны были просмотреть или прослушать видеозапись, на две группы. У одной группы мы возбудили подозрения, рассказав им кое-что о тех, кого они должны были оценивать, у другой же группы мы старались не возбуждать относительно студенток никаких подозрений. Им мы ни слова не сказали об эксперименте и даже не намекали на возможность обмана. Мы просто сказали им, что они увидят или услышат людей, рассказывающих о фильме. А чтобы у них никаких подозрений не возникло, мы поставили перед ними задачу оценить поведение девушек на предмет дружелюбия, экстравагантности, способности убедительно говорить, умения держаться, уравновешенности и так далее и, среди всего прочего, честности, поставленной в длинном списке качеств далеко не на первом месте.

Несмотря на то, что некоторые студентки оказались никуда не годными лжецами, и все с легкостью замечали это, большинству из девушек удалось ввести в заблуждение ничего не подозревающих «судей». Наихудшие результаты показали следившие только за лицом или слышавшие только звукозапись: именно лгавшие студентки показались им более честными. Но и результаты людей, подозревавших обман, были не намного лучше. Этим «судьям» подробно рассказали об инструкциях, полученных студентками, и предупредили, что одни из девушек, которых им предстоит оценивать, лгут, а другие говорят правду. Их просили ответить только на один вопрос – лжет студентка в данный момент или говорит правду. Очень мало кто при этом показал результаты выше случайных. Лучше всего справились те, кто следил только за телом, но даже они дали правильную оценку лишь в 65% случаев, в то время как простое угадывание дает 50% [58].

Небольшое количество испытуемых показали очень хороший результат – 85%. Некоторые из них оказались очень опытными психотерапевтами, известными своей высокой квалификацией. Остальные же были просто чрезвычайно внимательными людьми других профессий [59].

Однако подобные результаты вовсе не обязательны. Распознавать признаки некоторых видов обмана можно вполне научиться. Люди, которым вкратце пересказывали содержание этой и следующей глав, действовали намного успешнее, определяя, лгут или нет студентки, не хуже опытных психотерапевтов. Кроме того, у верификатора гораздо больше шансов выявить обман, если обманывающий эмоционально возбужден, не имеет большого опыта лжи, не прирожденный лжец и не психопат. Основными задачами верификатора являются следующие: замечать ложь, не принимать правду за ложь и, самое главное, отчетливо понимать, когда ни то ни другое определить невозможно.

Слова

Как это ни удивительно, многих лжецов выдают неосторожные высказывания. Не то чтобы они были не в состоянии выразить свою мысль как-то иначе или пытались но не сумели, нет, они просто не сочли нужным тщательно подобрать слова. Глава фирмы, занимающейся подбором руководящих работников, рассказал о человеке, дважды в течение одного года обращавшемся к ним в агентство под двумя различными именами. Когда этого человека спросили, каким именем его называть, он «сначала называвший себя Лесли Д’Эйнтером, а потом – Лестером Дэйнтером, врал без запинки, объясняя, что сменил имя, потому что Лесли слишком похоже на женское, а фамилию – для простоты произношения. Но его выдали отзывы прежних работодателей. Он представил три восторженных рекомендательных письма; и во всех трех было по-разному написано его имя» [60].

Даже осторожного лжеца может подвести то, что Зигмунд Фрейд определил как языковую оговорку. В «Психопатологии обыденной жизни» Фрейд продемонстрировал, что промахи, совершаемые в повседневной жизни, например, оговорки, ошибочные именования и ошибки, совершаемые при чтении и письме, не случайны и свидетельствуют о внутренних психологических конфликтах. Оговорка, говорил он становится своеобразным «орудием… которым выражаешь то, чего не хотелось сказать, которым выдаешь самого себя» [61].

Фрейда не особенно занимал обман, но один из приведенных им примеров описывает оговорку, которая выдавала именно ложь. Он описывает случай с доктором Бриллом, одним из самых первых и хорошо известных последователей Фрейда.

«Как-то вечером я пошел прогуляться с доктором Фринком, и мы обсудили кое-какие дела Нью-Йоркского Психоаналитического общества. Мы встретили коллегу доктора Р., которого я не видел много лет и о чьей личной жизни ничего не знал. Мы были очень рады снова встретиться и пригласили его с собой в кафе, где провели 2 часа за оживленной беседой. Он, казалось, знал некоторые подробности моей жизни, потому что после обычных приветствий спросил о моем маленьком ребенке и рассказал мне, что слышал обо мне время от времени от общего друга, и что моя работа интересует его с тех пор, как он прочел о ней в медицинской прессе. На мой вопрос, женат ли он, доктор ответил отрицательно и добавил: «Зачем такому человеку, как я, жениться?»

Когда мы выходили из кафе, он внезапно повернулся ко мне и сказал: «Я хотел бы знать, как бы вы поступили в следующем случае. Я знаю одну няньку, которая привлекалась в качестве соответчицы по делу о разводе. Жена подала на мужа в суд и назвала ее соответчицей, и он

получил развод». Я перебил его, заметив: «Вы хотели сказать, она

получила развод». Он немедленно поправился: «Ну да, разумеется,

она

получила развод» и продолжал рассказ о том, что бракоразводный процесс и скандал так сильно подействовали на бедную няньку, что та начала пить, стала очень нервной и так далее; а в конце концов попросил совета, как ее лечить.

Как только я исправил его ошибку, я попросил объяснить ее, но получил только обычные удивленные ответы: каждый ведь может оговориться, это произошло случайно, за этим ничего не стоит и так далее. Я ответил, что для каждой оговорки должна быть причина и что, не скажи он мне до этого, что не женат, я мог бы подумать, что он рассказывает о себе; потому что в этом случае оговорка может объясняться именно его желанием получить развод, чтобы (согласно нашему брачному законодательству) не платить алименты и иметь возможность снова жениться в штате Нью-Йорк. Он упорно отрицал справедливость моей догадки, но его отрицания сопровождались преувеличенной эмоциональной реакцией, демонстрировавшей явные признаки возбуждения, которое он пытался прикрыть смехом, только усилившим мои подозрения. На призыв сказать правду в интересах науки он ответил: «Если вы не собираетесь обвинить меня во лжи, то должны мне поверить, что я никогда не был женат, и, следовательно, ваша психоаналитическая интерпретация неверна». И добавил, что человек, обращающий внимание на всякие мелочи, положительно опасен. Затем вдруг вспомнил, что у него назначена встреча, и оставил нас.

Однако мы с доктором Фринком остались при убеждении, что моя интерпретация его оговорки правильна, и я решил подтвердить или опровергнуть ее, проведя дальнейшее расследование. Несколько дней спустя я навестил соседа, старого друга доктора Р., который смог подтвердить мою догадку во всех деталях. Бракоразводный процесс произошел несколько недель назад, и нянька привлекалась в качестве соответчицы [62].

Подавление может быть намеренным, если говорящий лжет сознательно, но Фрейда больше интересовали случаи, когда говорящий не сознает подавления. Оговорившись, он может понять, что было подавлено, но может и не обратить на это какого внимания.

Верификатор должен быть осторожен, так как далеко не каждая оговорка свидетельствует об обмане. Выдает оговорка ложь или нет, обычно можно определить по контексту. Верификатор должен также стараться избегать другой распространенной ошибки и считать каждого, кто не делает оговорок, правдивым. Многие лгут совсем не оговариваясь при этом. Фрейд не объясняет, почему оговорки далеко не всегда сопутствуют лжи. Кроме того, есть соблазн считать, что оговорки происходят тогда, когда лжец подсознательно желает быть пойманным, вероятно, чувствуя себя виноватым за свою ложь. Доктор Р., конечно же, чувствовал за собой вину, обманывая своего почтенного коллегу. Но пока еще не было никаких исследований (и даже почти не высказывалось предположений), которые объясняли бы, почему какая-то ложь выдается оговорками, а какая-то – нет.

Тирады – вот третий способ, которым выдают себя лжецы. Тирада отличается от оговорки. Здесь промахом являются не одно-два слова, а обычно целая фраза. Информация не проскальзывает, а льется потоком. Эмоция «несет» лжеца, и он даже далеко не сразу осознает последствия своих откровений. Оставаясь хладнокровным, лжец не допустил бы такой утечки информации. Именно напор захлестывающей эмоции – бешенства, ужаса, страха или огорчения – заставляет лжеца выдавать себя.

Том Брокау, ведущий программы «Today Show» на телевидении, описал четвертый способ обнаружения обмана по внешним признакам. «Большинство признаков, на которые я обращаю внимание, не физические, а вербальные. Я не ищу в лице человека признаков того, что он лжет. Меня интересуют уклончивые ответы или изощренные увертки» [63].

Отдельные исследования психологии лжи подтверждают подозрения Брокау; согласно им, некоторые люди, когда лгут, не дают прямых ответов, уклончивы или сообщают больше информации, чем требуется. Другие исследования показали прямо противоположное: большинство людей слишком хитры, чтобы быть уклончивыми и избегать прямых ответов [64].

Таких лжецов Том Брокау может и не заметить. А еще большим здесь является риск неправильной оценки правдивого человека, речь которого оказалась уклончивой или полной уверток. Некоторые люди всегда говорят таким образом. В их случае это не является признаком лжи, это просто их обычная манера говорить. Трудность заключается в том, что любые проявления, в большинстве случаев явно указывающие на обман, для некоторых людей могут оказаться лишь частью их обычного поведения. Возможность неправильной оценки таких людей я буду называть

капканом Брокау.

Верификатор всегда может попасть в этот капкан, особенно если незнаком с подозреваемым и не знает его типичного поведения. Способы избежания капкана Брокау будут рассмотрены в главе 5 (Глава 5 ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

До сих пор не обнаружено никаких других источников утечки информации и признаков обмана, проявляющихся в человеческой речи. Подозреваю, что более и не найти. Как я уже говорил выше, скрыть что-то или исказить истину при помощи слов проще всего, хотя при этом и случаются ошибки, в основном из-за беспечности – оговорки, тирады, а также уклончивые ответы или увертки.

Голос

Голос для характеристики человеческой речи даже более важен, чем слова. Здесь наиболее распространенными признаками обмана являются паузы. Паузы могут быть слишком продолжительными или слишком частыми. Заминки перед словами, особенно если это происходит при ответе на вопрос, всегда наводят на подозрения. Подозрительны и короткие паузы в процессе самой речи, если они встречаются слишком часто. Признаками обмана также могут быть и речевые ошибки: междометия, например «гм», «ну» и «э-э»; повторы, например «я, я, я имею в виду, что я…»; лишние слоги, например «мне очень по-понравилось».

Эти голосовые признаки обмана – речевые ошибки и паузы – могут происходить по двум родственным причинам. Лжец не продумал линию поведения заранее. Если он не ожидал, что придется лгать, или был к этому готов, но не предвидел какого-то определенного вопроса, он может колебаться или делать речевые ошибки. Но это может происходить и тогда, когда лжец подготовился хорошо. Сильная боязнь разоблачения может заставить и подготовившегося лжеца запинаться и даже забывать уже продуманную линию поведения. Боязнь разоблачения усугубляет ошибки и у плохо подготовившегося лжеца. Когда он слышит, как неправдоподобно звучит его ложь, он начинает еще больше бояться быть пойманным, в результате чего возрастает количество пауз и речевых ошибок.

Тон голоса также может выдавать обман. В то время как большинство людей считают, что тон голоса отражает испытываемые в данный момент эмоции, научные исследования до сих пор еще не доказали этого. Известно много способов различать приятные и неприятные голоса, но пока не известно, будет ли голос звучать по-разному при разных отрицательных эмоциях: при гневе, страхе, огорчении, отвращении или презрении. Я думаю, со временем такие различия будут обнаружены. Пока же опишу то, что уже известно и может оказаться полезным.

Более всего изученным признаком проявления эмоций в голосе является повышение тона. То, что у расстроенных людей высота голоса возрастает, показали почти 70% экспериментов. Это особенно справедливо, вероятно, в тех случаях, когда люди испытывают гнев или страх. Есть некоторые свидетельства того, что при грусти или печали высота голоса падает, но это еще не доказано. Ученым пока не известно меняется ли высота голоса при волнении, огорчении, отвращении или презрении многообещающими выглядят другие, хотя и не так хорошо изученные признаки эмоций: более громкая и более быстрая речь при гневе или страхе или более тихая и более медленная речь при печали. Вероятно, прорыв в этой области произойдет, когда займутся изучением таких аспектов голосовых характеристик, как тон, изменения, связанные с дыханием, и энергетический спектр в разных частотных диапазонах [65].

Эмоциональные изменения голоса скрыть нелегко. Если лгут главным образом о непосредственно испытываемых в момент произнесения лжи эмоциях, шансы, что произойдет утечка информации, достаточно велики. Если целью лжи является сокрытие страха или гнева, голос будет выше и громче, а речь, возможно, быстрее. Прямо противоположные изменения голоса могут выдать чувство печали, которое пытается скрыть обманщик.

При внезапном возникновении эмоций звук голоса может также выдавать ложь, не направленную на сокрытие эмоционального состояния. Боязнь разоблачения непременно отразится на голосе. Такие же изменения в голосе могут вызвать угрызения совести и печаль, но это пока только догадка. Пока не ясно, может ли быть определен по голосу и измерен восторг надувательства. Вообще мне представляется, что любой вид волнения накладывает характерный отпечаток на звучание голоса, но это еще не установлено научно.

Наш эксперимент со студентками-медсестрами впервые документально зафиксировал изменение высоты голоса лгущего человека [66].

Мы обнаружили, что при обмане высота голоса возрастала. Возможно, это происходило потому, что студентки чувствовали страх. Они испытывали его по двум причинам. Мы сделали все возможное, чтобы создать впечатление, что от успеха зависит очень многое. Это было нужно для того, чтобы усилить боязнь разоблачения. К тому же зрелище неприятных медицинских сцен вызвало у некоторых медсестер эмпатический страх. Мы могли бы и не обнаружить этого, если бы страх был слабее. Предположим, исследования проводили бы среди людей, на чью карьеру они не могли повлиять, для которых это было бы только экспериментом. Мотивация была бы слабой, и испытываемого страха могло оказаться недостаточно для изменения высоты голоса. Или, предположим, мы показали бы студенткам фильм об умирающем ребенке, что вызвало бы скорее печаль, а не страх. Хотя страх быть уличенным во лжи увеличил бы высоту их голоса, эта реакция была бы сведена на нет чувством печали, которое снижает тон.

Повышение тона голоса не является индикатором лжи; это признак страха или гнева и, возможно, возбуждения. В нашем эксперименте наличие этих эмоций, обнаруженное благодаря голосу, помогло уличить во лжи студентку, утверждавшую, что фильм о цветах вызывает у нее восхитительное чувство душевного покоя. Однако не следует всякое проявление эмоций в голосе интерпретировать как свидетельство обмана. Правдивый человек, боясь, что ему не поверят, может из-за этого повышать голос так же, как и лжец, боящийся быть уличенным. Проблема заключается в том, что не только лжецы, но и абсолютно невиновные люди испытывают порой эмоциональное возбуждение. Заблуждение подобного рода, возникающее при интерпретации верификатором потенциальных признаков обмана, я буду называть ошибкой Отелло.

В главе 5 (Глава 5 ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ) я рассмотрю эту ошибку в деталях и укажу, как можно ее избежать. К несчастью, избежать ее нелегко. Кроме того, при интерпретации изменений голоса подстерегает верификатора и капкан Брокау (индивидуальные различия в эмоциональном поведении), упоминавшийся ранее в отношении пауз и речевых ошибок.

Как голосовые признаки эмоций, например высота голоса, не всегда отмечают ложь, так и отсутствие их не всегда доказывает правдивость. Достоверность показаний Джона Дина во время транслируемого по национальному телевидению Уотергейтского процесса частично зависела от того, как будет интерпретировано отсутствие эмоций в его голосе, остававшемся замечательно ровным. Джон Дин, советник президента Никсона, давал показания через двенадцать месяцев после непосредственных событий, связанных с Уотергейтом. Месяцем раньше Никсон признал, что его помощники пытались замять Уотергейтскую историю, но отрицал, что ему самому было об этом известно.

По словам федерального судьи Джона Сайрики: «Мелкие сошки лихо влипли, в основном благодаря показаниям друг друга. Оставалось установить лишь вину или невиновность людей наверху. И показания Дина как раз должны были дать ответ на этот вопрос… Дин признался (в показаниях, данных Сенату), что не раз говорил Никсону о миллионе долларов, необходимом, чтобы заткнуть рты обвиняемым (по Уотергейтскому делу), и Никсон не отрицал возможности выплаты этих денег. Ни шока, ни возмущения, ни малейшей попытки скрыть что-либо. Это было самым сенсационным ходом Дина. Он заявил, что Никсон лично одобрил попытку подкупа обвиняемых» [67].

На следующий день Белый дом оспорил заявления Дина. В своих мемуарах, вышедших пять лет спустя, Никсон писал: «С моей точки зрения, показания Джона Дина по Уотергейтскому делу были искусной смесью правды и лжи, возможного добросовестного заблуждения и явно сознательных искажений истины. Пытаясь преуменьшить собственную роль в этом деле, он приписывал свое личное стремление замять эту историю другим» [68].

В свое время нападки на Дина были гораздо грубее. В прессу просочилась версия (по слухам, из Белого дома) о том, что Дин якобы лгал в своих нападках на президента, опасаясь посягательств гомосексуалистов в случае помещения в тюрьму.

Дин утверждал одно, Никсон – другое, и мало кто знал наверняка, на чьей стороне правда. Судья Сайрика, описывая свои сомнения, говорил: «Должен сказать, что я скептически относился к утверждениям Дина. Он явно сам был ключевой фигурой в попытке замять дело… Он много терял… Мне тогда казалось, что Дин, вполне возможно, не столько стремится сказать правду, сколько выгородить себя за счет президента» [69].

Далее Сайрика описывает, какое впечатление произвел на него голос Дина: «В течение многих дней после того, как он прочел свое заявление, члены комитета набрасывали его провокационными вопросами. Но он твердо стоял на своем. Он вовсе не выглядел расстроенным. Его ровный, бесстрастный голос внушал доверие» [70].

Кому-нибудь другому может показаться, что человек, говорящий ровным голосом, себя контролирует, а это, в свою очередь, предполагает, что ему есть что скрывать. Чтобы не ошибиться в интерпретации бесстрастности тона, нужно знать, характерна ли для Дина такая манера говорить вообще.

Бесстрастный голос не обязательно свидетельствует и о правдивости; некоторые люди никогда не проявляют своих эмоций, по крайней мере, в голосе. И даже эмоциональные люди в определенных случаях могут лгать, не проявляя эмоций. Судья Сайрика попался в капкан Брокау. Вспомните, что телеведущий Том Брокау интерпретировал уклончивость как признак лжи, а я объяснил, что он может ошибаться, поскольку некоторые люди всегда уклончивы. А вот судья Сайрика, похоже, делал прямо противоположную ошибку, заключая о правдивости на основании отсутствия признаков обмана, не понимая, что некоторые люди никогда их не демонстрируют.

Причиной обеих ошибок является то, что эмоциональная выразительность у разных людей различна. Верификатор подвержен таким ошибкам, если не знает, каково обычное эмоциональное поведение подозреваемого. Капкана Брокау не существовало бы, если бы не было вообще

никаких

поведенческих признаков обмана.

Тогда верификатору было бы не от чего отталкиваться. Также не существовало бы капкана Брокау, если бы то, что лжи сопутствуют поведенческие признаки, было абсолютно верно для в

а не только для большинства людей.

Ни один признак обмана не является универсальным,

но порознь и в сочетаниях в большинстве случаев они могут помочь верификатору. Супруга Джона Дина, его друзья и сотрудники должны были знать, проявляются эмоции в его голосе, как это происходит у большинства людей, или он обладает необычной способностью контролировать свой голос. Судья же Сайрика, прежде незнакомый с Дином, не смог избежать капкана Брокау.

Бесстрастные показания Дина преподают еще один урок. Верификатор всегда должен учитывать, что подозреваемый может оказаться необычайно одаренным актером, способным так менять свое поведение, что невозможно понять, лжет он или говорит правду. Джон Дин сам признавался, что был одаренным актером. Он казалось, заранее знал, как Сайрика и другие будут интерпретировать его поведение. По его словам, при планировании своего поведения во время дачи показаний у него возникали следующие мысли: «Тут легко переиграть или показаться слишком болтливым… Я решил, что буду читать ровно, без эмоций, как можно более холодным тоном и так же отвечать на вопросы… Люди склонны думать, что говорящие правду всегда спокойны».

По словам Дина, когда после окончания показаний начался перекрестный допрос, он ощутил сильное эмоциональное возбуждение. «Я задыхался, чувствуя себя одиноким и бессильным перед властью президента. Я сделал глубокий вдох, чтобы показалось, будто я размышляю; на самом же деле я просто боролся с собой… «Тебе нельзя показывать эмоции», – сказал я себе. Пресса сразу же накинется на это: это не по-мужски, это могут расценить как признак слабости».

Тот факт, что выступление Дина было продумано заранее и что он столь талантливо контролировал свое поведение, еще не уличает его во лжи; он говорит лишь том, что его поведение следовало интерпретировать с большей осторожностью. Собственно говоря, как выяснилось впоследствии, показания Дина по большей части были правдивыми, а вот Никсон (не обладавший таким актерским дарованием) лгал.

Последнее, что следует рассмотреть, прежде чем двигаться дальше, – это утверждение, что существуют машины, которые могут с точностью определять ложь по голосу. К ним относятся: Психологический оцениватель стресса (PSE), Анализатор голоса Марк-II, Анализатор стресса по голосу, Анализатор психологического стресса (PSA), Устройство для контроля стресса по голосу. Производители этих устройств утверждают, что их техника способна определять ложь по голосу, в те числе и по телефону. Разумеется, как это, впрочем, видно и из их названий, они выявляют не ложь, а стресс. В голосе не может быть признаков обмана как таковы, а возможны только признаки отрицательных эмоций. Производители этих довольно дорогих приспособлений не напрасно предупреждали пользователя о возможности пропустить лжецов, не испытывающих отрицательных эмоций, и неправильно истолковать поведение правдивых людей, которые чем-то расстроены. Ученые, специализирующиеся на изучении голоса, и специалисты по другим методикам определения лжи обнаружили, что эти машины правильно определяют ложь лишь в половине случаев (простое угадывание) и даже не особенно хорошо определяют, что объект расстроен, хотя это и более легкое задание [73].

Однако это, похоже, никак не отражается на объемах продаж. Возможность обнаруживать ложь наверняка, да еще и неназойливо, слишком привлекательна.

Пластика

Еще во время эксперимента, проведенного больше 25 лет назад, когда я был студентом, я узнал, что телодвижения тоже выдают информацию о скрываемых чувствах. Тогда было мало научных данных о том, являются ли телодвижения точным отражением эмоций или характера человека. Некоторые психотерапевты так считали, но их утверждения отметали бихевиористы, господствовавшие в то время в Академической психологии, как ничем не подтвержденные анекдоты. Множество исследований, проводившихся в период с 1914 по 1954 г., не смогли подтвердить предположение, что невербальное поведение дает точную информацию об эмоциях и характере личности. Академическая психология в какой-то степени гордилась тем, что научные эксперименты разоблачили как миф обывательские представления о том, что по лицу или телу можно определить эмоции или получить информацию о характере личности. Тех немногих социологов или врачей, которые продолжали писать о телодвижениях, ставили в один ряд с людьми, интересующимися экстрасенсорным восприятием или графологией, то есть с людьми наивными, слабоумными или шарлатанами.

Я не мог поверить, что это так. Во время сеансов групповой психотерапии я видел, что могу с полной уверенностью сказать, руководствуясь только телодвижениями, кто чем расстроен. Тогда со всем оптимизмом молодости я решил заставить академическую психологию изменить свое мнение о невербальном поведении. Я придумал эксперимент, должный продемонстрировать, что стресс изменяет ластику. Источником стресса был наш старший преподаватель, который согласился, придерживаясь придуманного мной плана, провести опрос среди моих сокурсников по теме, волновавшей тогда всех нас. Преподаватель расспрашивал начинающих психологов о том, что они собираются делать, закончив обучение, и все происходящее снималось скрытой камерой. На предпочитавших научную работу он набрасывался за то, что они пытаются укрыться в лаборатории от своей обязанности помогать нуждающимся в них больным людям. Тех же, кто собирался заняться психотерапией, он критиковал, обвиняя в стремлении «делать деньги» и уклонении от своей обязанности искать средства от душевных болезней, занимаясь научной работой. Он также спрашивал, не лечился ли студент когда-нибудь у психотерапевта. Сказавших «да» спрашивал, как они собираются помогать другим, если сами больны. На тех же, кто никогда не обращался за помощью к психотерапевтам, нападал, утверждая, что нельзя консультировать других, если сам никогда не консультировался. Выйти победителем из этой ситуации не должен был ни один студент. Чтобы усугубить положение, я попросил преподавателя прерывать студентов, не давать им возможности отвечать до конца ни на одно из его язвительных замечаний.

Студенты вызвались принять участие в этом тяжелом эксперименте, чтобы помочь мне, своему однокурснику. Они знали, что этот эксперимент проводится в научных целях и подразумевает стрессовую ситуацию, но от этого им было не легче. И дело тут не только в эксперименте. Преподаватель, действовавший столь необоснованно, имел над ними огромную власть. Для них, заканчивающих учебное заведение, его оценки были жизненно важными, а энтузиазм его рекомендаций мог повлиять на то, какую работу удастся им получить. В течение нескольких минут студенты вели себя совершенно беспомощно. Не имея возможности ни уйти, ни защищаться, кипя от бессильного гнева, они были вынуждены молчать или неразборчиво мямлить что-то в ответ. Я попросил преподавателя не продолжать экзекуцию более пяти минут, после чего объяснить, что он делал и зачем, и похвалить каждого студента за то, что тот так хорошо перенес стресс.

Я наблюдал за экспериментом сквозь зеркальное окно и направлял камеру так, чтобы вести непрерывную съемку именно телодвижений. Я просто глазам своим не поверил, увидев реакцию на первый же вопрос. После третьей нападки преподавателя одна студентка показала ему палец (см. Рисунок 1)!

Рисунок 1

Она удерживала руку в этом положении почти целую минуту. Однако при этом не выглядела взбешенной, и преподаватель вел себя так, будто ничего не видел. Когда разговор закончился, я ворвался внутрь. Оба они заявили, что это мои выдумки. Девушка призналась, что была рассержена, но отрицала, что хотя бы как-то выразила это. Преподаватель тоже считал, что мне это, наверное, показалось, потому что, сказал он, непристойного жеста он не заметить не мог. После проявления пленки я получил доказательства. Эта оговорка в жесте (выставленный палец) являлась свидетельством не неосознанного чувства. Она знала, что в бешенстве, бессознательным же было только выражение этого чувства. Она не осознавала, что показывает ему палец. Чувства, которые она намеренно пыталась скрыть, сами пробились наружу.

Пятнадцать лет спустя я наблюдал тот же тип невербальной утечки информации, выразившийся другой оговоркой в жесте, в эксперименте со студентками, пытавшимися скрыть свою реакцию на натуралистичные медицинские фильмы. В этот раз промах проявился не в выставлении пальца, а в пожатии плеч. Одна за другой студентки выдавали свою ложь легким пожатием плеч, когда ведущий спрашивал их: «Хотите посмотреть дальше?» или: «Вы бы показали этот фильм маленькому ребёнку?»

Пожатие плечами и выставление пальца представляют собой примеры действий, которые с целью отличия их от всех остальных известных жестов называют

эмблемами.

Эмблемы имеют очень конкретное значение, известное каждому, принадлежащему к определенной культурной группе. Всякий знает, что выставленный средний палец означает «имел я тебя» или «себе засунь» и что пожатие плечами означает «не знаю», «ничего не могу поделать» или «какая разница?». Большинство прочих жестов не имеют такого конкретного значения, и смысл их неясен. Многие жесты мало что значат без сопроводительных слов. Эмблемы же, в отличие от просто жестов, можно использовать вместо слов или там, где слова использовать нельзя. В Соединенных Штатах сегодня повсеместно используется около шестидесяти эмблем. (Свой эмблематический словарь существует для каждой страны, а зачастую и для региональных групп внутри страны.) Примерами других хорошо известных эмблем являются: кивок головой – «да» и горизонтальное движение головой – «нет», движения рукой – «иди сюда» и «привет/пока», палец на палец – «стыдись», приставление руки к уху – просьба говорить погромче, поднятие большого пальца – «остановись» и т. д. [74]

Эмблемы всегда показывают намеренно. Человек, показывающий эмблему, точно знает, что делает. Он принял осознанное решение передать некое сообщение. Бывают, правда, и исключения. Так же как случаются оговорки в речи, бывают промахи и в телодвижениях – это и есть эмблемы, выдающие информацию, которую человек пытается скрыть. Определить, что эмблема является промахом, а не делается намеренно, можно по двум моментам. Один из них – действие выполняется не полностью, а лишь фрагментарно. Пожать плечами можно, подняв оба плеча или повернув руки ладонями вверх, это можно сделать мимикой – поднятием бровей с одновременным опусканием век и приданием рту подковообразной формы – или сочетанием всех этих действий, иногда еще и с наклоном головы вбок. Когда эмблема является ненамеренной утечкой информации, обычно показывается только один элемент, да и тот не полностью. Можно поднять только одно плечо, и к тому же не очень высоко, или выпятить нижнюю губу; или лишь чуть-чуть повернуть руки ладонями вверх. Эмблема с выставленным пальцем включает в себя не только особым образом сложенные пальцы, но и выброс самой руки вперед и вверх, причем часто несколько раз. Когда эмблема с выставленным пальцем демонстрировалась не намеренно, а лишь выдавала подавляемую студенткой ярость, движение проявлялось не полностью, работали только пальцы.

Вторым признаком того, что эмблема является скорее «оговоркой», нежели намеренным действием, является то, что она выполняется не в привычной позиции. Большинство эмблем демонстрируется прямо перед собой, между талией и областью шеи. Эмблему, демонстрируемую в привычной позиции, не заметить невозможно. При «оговорках» же эмблему никогда не выполняют в привычной позиции. Когда студентка показывала преподавателю непристойный жест, палец не выставлялся вперед, а лежал на колене, вне привычной позиции. В эксперименте со студентками-медсестрами пожатия плеч, выдающие их ощущение беспомощности и неспособность скрыть свои чувства, выглядели как небольшой поворот кистей рук, остающихся при этом на коленях. Если бы эмблема выполнялась вся целиком, а не фрагментарно, лжец понял бы, что происходит, и исправил бы ее. Разумеется, эти моменты (фрагментарность и выполнение вне привычной позиции) мешают заметить эмблему и другим. Эти предательские эмблемы могут демонстрироваться снова и снова, но обычно ни сам лжец, ни его жертва не замечают их.

Но нет никаких гарантий, что лжец сделает эмблематическую оговорку. Таких стопроцентно верных признаков обмана просто не существует. Пока проведено недостаточно исследований для оценки частоты эмблематических оговорок, совершаемых лгущими людьми. Общаясь с враждебно настроенным преподавателем, их продемонстрировали двое из пяти студентов. Из студенток-медсестер, когда им пришлось лгать, сделали это более половины. Я не знаю, почему эта форма утечки информации у одних проявляется, а у других нет [75].

Хотя и не каждый лжец демонстрирует эмблематические оговорки, но, когда они случаются, это вполне надежный признак: Эмблематическим оговоркам можно доверять. Они являются подлинными признаками невольно вырвавшейся информации. При их интерпретации опасность попасть в капкан Брокау меньше, чем при интерпретации большинства признаков обмана, меньше и риск совершения ошибки Отелло. Некоторые люди всегда говорят уклончиво, но мало кто регулярно совершает эмблематические оговорки. Речевые ошибки могут говорить о стрессе, а стресс не обязательно связан с ложью. Эмблемы же имеют очень конкретные значения (в этом они подобны словам), поэтому эмблематические оговорки обычно легче интерпретировать. Если у человека проскальзывает сообщение типа «имел я тебя», или «я в бешенстве», или «я не нарочно», или «вон там» – любое из которых можно изобразить посредством эмблемы, – особых проблем с интерпретацией нет.