Статья: «Виды лексических ошибок»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

ВИДЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

В статье описаны виды лексических ошибок, дано понятие Лексики, описаны пути исключения лексических ошибок в речи школьников.

Лексика, лексическая ошибка, типичные ошибки, речь

Лексика — совокупность слов, а также словарный состав какого — либо языка. Лексикология является разделом науки о языке, изучающей словарный состав. Объект изучения лексикологии — слово, засматривающееся с разных сторон, и своя система понятий.

Лексические ошибки характеризуются как лексико-стилистические, которые считаются наиболее частыми среди речевых ошибок (так называемые словарные ошибки) [1; 52].

Умение точно выражать свои мысли, а также правильно доносить информацию — неотъемлемая часть полноценного процесса коммуникации, в результате лексических ошибок речь становится не точной, не чистой, а оппонент может не понять ее основного смысла. В настоящее время существуют потребности в учениках средних образовательных учреждений, которые должны уметь свободно владеть речью как средством по познанию окружающей действительности.

Поэтому в речи лексические ошибки надо предупреждать и анализировать, чему необходимо обучить учащихся, в первую очередь, начальной школы, чтобы их речь стала точной. В процессе преподавания русского языка в школе выявление, описание, классификация лексических речевых ошибок, установление причин их возникновения, приёмов предупреждения приобретает особую актуальность в связи со снижением уровня грамотности школьников по разным причинам.

В разносторонней научно-методической литературе освещаются различные классификации речевых ошибок, в т.ч., лексических (С.Н. Цейтлин, Г.А. Анисимов, Л.О. Бутакова, М.Р. Львов, В.Е. Мамушин, О.В. Рисс, Ю.В. Фоменко, П.Г., Черемисин, Н.Е. Сулименко, В.И. Капинос, А.В. Баринова, Ю.А. Рыженко, Л.С., Потапова и др.).

Далее охарактеризуем наиболее типичные ошибки указанной выше группы.

1. Повторение одних и тех же слов:

Примеры: «К окну подлетела синичка. Бабушка пожалела синичку. Через открытую форточку она впустила синичку в комнату. Всю зиму прожила синичка в квартире.» [2; 24].

2. Употребление слова в неточном либо несвойственном ему значении в результате непонимания его.

Примеры: «Надоел «рыбий» суп. Мы перешли через горный «курган». Охотник «одел» шапку и вышел.»

3. Употребление просторечных, а также диалектных слов / словосочетаний.

Примеры: «Петя шел «взади». «Впереди всех» к реке прибежал Вова. «Обратно» пошел дождь.», «Поклал» вместо положил, «хай» взамен пусть.»

Также существуют иные типы ошибок:

— нарушение границ предложения (неоправданное парцеллирование, т. е. делении предложения на части, объединение нескольких предложений в одно без установления границ);

— неправильное построение предложения с однородными членами;

— нарушение видовременной соотнесенности глаголов.

Также существуют иные типы ошибок:

— нарушение границ предложения (неоправданное парцеллирование, т. е. делении предложения на части, объединение нескольких предложений в одно без установления границ);

— неправильное построение предложения с однородными членами;

— нарушение видовременной соотнесенности глаголов.

Для исключения лексических ошибок в речи, по мнению Львова М.Р., необходимо создание хорошей языковой среды с внимательным языковым анализом читаемых текстов, выяснением значения слов в тексте, причин употребления данного слова, а не другого, с чем нельзя не согласиться.

необходимо развивать речь при помощи методики, включающей в себя несколько следующих направлений: словарная работа, работа над связной речью, работа над письменными формами — изложение, сочинение. [3 ; 248 ] .

Список использованной литературы:

1. Валгина Н. С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией Н.С. Валгиной. — Москва: Логос, 2012. – С. 52.

2. Обучение русскому языку в школе: Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. Е.А. Быстровой. — М.: Дрофа, 2014. — С. 24.

3. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах. — М.: Академия, 2014.- с. 248.

Реферат: Лингвистическое изучение лексических ошибок: итоги и перспективы

Л.О. Бутакова, Омский государственный университет, кафедра русского языка

Лексические ошибки — нарушение лексических норм. Традиционно сюда относят употребление слов в ненормативных с точки зрения языковой системы значениях, нарушения лексической сочетаемости, повторы и тавтологию. Такие типы ошибок представлены в любой из классификаций [1]. Не затрагивая сейчас вопросы правомерности подобного подхода к классификации как таковой, отметим, что в поле нашего зрения находились случаи нарушения норм употребления и лексико-семантической сочетаемости слов русского языка. Были проанализированы десятки тысяч творческих работ (сочинений и изложений) учащихся школ, лицеев, гимназий (5 — 11 классы), абитуриентов вузов, собрана большая картотека ошибок, где нарушения представлены далеко не единичными употреблениями.

Наблюдения над собственным материалом, а также анализ работ указанных авторов позволяют выделить ряд особенностей лексических ошибок, действующих в виде тенденций :

1. Отличаются преобладающим характером по отношению к грамматическим и собственно стилевым. Ведущими типами нарушений в области лексики являются употребление слов в несвойственном значении, неразличение значений синонимов и нарушение лексико-семантической сочетаемости;

2. Обладают возрастной устойчивостью, т.е. одни и те же разновидности встречаются в речи учащихся и младших , и старших классов с незначительными изменениями;

3. Характеризуются «жанровой устойчивостью», т.е. фиксируются в сочинениях и изложениях разных жанров (сочинениях-описаниях, размышлениях, изложениях по художественному тексту, творческих изложениях и т.п.);

4. Обладают «качественной устойчивостью». Это неправильное словоупотребление и сочетаемость. Такие ошибки в письменных работах старшеклассников встречаются реже (что может быть объяснено различными причинами). Как нам представляется, можно говорить, что для данной аудитории подобные лексические нарушения, скорее, «детская болезнь», которая с углублением преподавания и освоения языковой системы может пройти. К тому же следует иметь в виду, что в школах подобного рода в старших классах остаются лишь самые «сильные» учащиеся. А если обратиться к сочинениям учащихся техникумов и технических лицеев, а впоследствии и абитуриентов, то там семантических ошибок обнаружится предостаточно;

5. Неправильному употреблению подвержены в большей степени слова определенных частей речи (в первую очередь глаголы, а среди них обладающие специфическими особенностями лексического значения (ЛЗ) — как правило, наличием дифференциального признака, задающего сочетаемость), слова, находящиеся в определенных системных связях (значительное число синонимов, разветвленная семантическая структура и т.п.). В речи смешиваются не случайные, а наиболее близкие в семантическом отношении слова (в пределах синонимического ряда или лексико-семантической группы). То же самое происходит, когда тому или другому слову в речи приписывается производное значение, отсутствующее у него в нормативном языке.

Тот факт, что превалируют ошибки при употреблении глагола, закономерен в силу его большей грамматической и семантической сложности и не требует развернутого объяснения. Неправильное употребление существительных встречается реже, чем аналогичное употребление глаголов примерно в 1,5 — 2 раза. Еще меньше можно обнаружить неправильное употребление других частей речи. «Отрицательный языковой материал» был проанализирован с точки зрения его семантики (т.е. принадлежности к определенным лексико-семантическим группам и семантическим полям) и представленным в виде структурно-семантических и сочетаемостных схем.

Итак, преобладают ошибки при употреблении глаголов. Более того, значительная (подавляющая) часть ошибок приходится на слова обычные (не экзотизмы, не заимствованные, не сугубо книжные), входящие в активный словарный запас любого носителя русского языка и обладающие высоким коэффициентом частотности (если обратиться к частотному словарю) в различных жанрах речи. Наибольшее количество ошибок обнаружилось при употреблении глаголов действия (особенно выделяются в этом отношении глаголы ЛСГ созидания, изображения, осуществления), психо-физиологической деятельности (ЛСГ речи и чувства), бытийные (ЛСГ возникновения и положения в пространстве). При употреблении глаголов другой семантики (например, глаголов звучания, звукоподражания, отношения, перемещения, прекращения жизни, обладания) ошибок либо меньше, либо лексика такого содержания не попадает в письменные работы в силу ограничений их тематики и жанров в школьном курсе русского языка. Это может быть выявлено экспериментальным путем.

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что и сейчас картотека ошибок пополняется в большей степени за счет глаголов действия и бытийности (особенно глаголов созидания, изображения, осуществления и положения в пространстве).

Если подойти к собранному материалу с точки зрения особенностей лексического значения (ЛЗ) самого глагола и существительного — названия объекта действия (реже — субъекта), то, на наш взгляд, можно говорить о следующем:

1. В зону неправильного употребления попадают глаголы как с полной знаменательностью, так и с неполной (первых все-таки больше).

2. Среди полнознаменательных глаголов — глаголы с широкой (но не безграничной), ограниченной, узкой, реже — закрытой сочетаемостью (если пользоваться терминологией, принятой в кн.: Слово и грамматические законы языка : Глагол /Отв. ред. Н.Ю. Шведова и В.В.Лопатин. М.,1989).

3. Принципиально важным оказывается заполнение позиции объекта или субъекта действия (в зависимости от семантического класса глагола). Большая часть ошибок допускается там, где названиями объекта/субъекта действия служат существительные с абстрактной семантикой, обозначающие действия, процессы, общественные образования и т.д.

4. Значительно чаще неправильному употреблению подвергаются глаголы, обладающие широкими значениями, реже — глаголы с предельно конкретной семантикой и яркой внутренней формой (что вполне понятно).

5. В ряде случаев (это особенно касается глаголов изображения и возникновения) предельная близость семантики, часто синонимичность, создает особые трудности для их употребления. Эта близость настолько велика, что значения глаголов практически но дифференцируются в словарях в силу того, что различия с трудом поддаются описанию и могут быть выявлены только благодаря анализу типовой сочетаемости. К тому же есть такие контексты, где различия нейтрализуются: например: в семантике «изображать» на первый план выходит признак художественности, образности воспроизведения, а в семантике «показывать» — признак наглядности представления. Наименованиями объекта первого глагола могут быть только существительные, в основе значений которых лежат конкретные понятия — человек, его жизнь, события, явления. У второго глагола — еще и существительные, обозначающие абстрактные понятия — свойства, качества, отношения. В живописных произведениях «изображаются» только конкретные лица, явления и вещи, а «показываются» их свойства и качества. Но когда речь идет о словесном произведении, значения глаголов нейтрализуются : Ср: Художник мастерски изобразил русскую природу. Художник показал красоту русской природы. На картине изображены богатыри. На картине показана мощь и сила русских богатырей. Но Писатель верно изобразил (показал) человека и его жизнь в романе.

6. Распространена следующая ситуация : в речи школьников один глагол той или иной группы употребляется вместо ряда других слов этой же группы сходной семантики. Это может быть т.н. «базовый глагол» либо глагол, обладающий достаточно широким лексическим значением (так происходит при употреблении глаголов созидания: «создали экспедицию на дальнюю планету» (организовали), «создавались наблюдательные дежурства» (организовывались), «создана экскурсия на завод» (организована), «раздались взрывы, которые создали боевики». Такая же роль может быть отведена и глаголу с более конкретным, чем у базового глагола, значением (как это происходит при употреблении глаголов возникновения. «В слободке у Павла образовался авторитет», «От этой дрожи образуется звук», (в тексте изложенния — рождается), «Вскоре образуется ощущение, что лучше и быть не может, и некуда мне спешить»(возникает, появляется), «Вот на пути ручья образовался большой камень» (появился), «Болельщики наблюдают за борьбой, которая образовалась в центре поля» (началась, завязалась); или глаголов речи: «Варвара рассказывает ей свои принципы», «Писатель верно рассказал противоречия эпохи», «Мы рассказали слова песни и т.п.).

7. Многозначные глаголы могут подвергаться неправильному употреблению в разных значениях (это происходит с глаголами возникать — возникнуть, появляться — появиться в значениях начала существования и обнаружения; глаголами выражать — выразить, показывать — показать в значениях изображения и передачи, обнаружения информации).

8. При употреблении слов с неполной знаменательностью наибольшее число ошибок встретилось на глаголы делать — сделать (в значении осуществления действия и других значениях, например: делать преобразования, делать решения, делать забастовки, делать поступки, сделать прогулку, сделать подвиг и т.п.) и глаголы чувства (питать в значении: испытывать то, что названо существительным: питать месть к фашистам; получать в значении: испытывать какое-либо состояние . в сочет. с некоторыми существительными, например: получаешь огромное воодушевление, впасть, прийти (в значении: дойти до какого-либо состояния, положения, например: впасть в угнетенное настроение (нормативно : в отчаяние, уныние — только название тяжелого, трудного состояния), мы приходим в радость, когда видим стол поэта»(нормативно: в ярость, в бешенство).

Что касается приведенных словосочетаний с глаголом делать — сделать, хочется заметить, что столь широкое функционирование их в речи людей различного культурного и образовательного уровня и в высказываниях разных жанров, вероятно, может свидетельствовать о тенденции к изменению самой нормы.

С точки зрения механизма речевого нарушения можно с уверенностью говорить о том, что:

1. Глаголам в подавляющем большинстве случаев присуще употребление одного слова вместо другого или в значении другого, проявляющееся в нарушении лексико-семантической сочетаемости; 2. При употреблении полнознаменательных глаголов наиболее распространенной ошибкой является «упрощение» в речи семной структуры значения за счет игнорирования дифференциального признака (признаков), регулирующего сочетаемость, и как следствие этого — расширение последней (обычно в области или объектной, или субъектной сочетаемости, гораздо реже — и той, и другой. Последнее актуально только для глаголов изображения (в контекстах типа «Памятник изображает скульптуру женщины, поддерживающей раненого бойца») и передачи, обнаружения информации(в контекстах типа «Его широкий лоб показал, что Базаров является представителем умных людей», «Лица богатырей показывают приближение врагов»); 3. В ряде случаев на основе близости прямых значений в речи происходит развитие производных значений, не свойственных словам в языковой системе. Это касается только глаголов речи (сказать, рассказывать, гласить). Эти глаголы семантически сближаются в значениях речи со словами говорить, свидетельствовать и т.п. Последние, кроме значений речи, обладают абстрактными производными значениями передачи (или содержания) информации, употребляясь в контекстах с неодушевленным субъектом (Кабинет был убран просто, но все говорило о вкусе хозяина . Никулин), например : «О его смелости рассказали полоски на его тельняшке», «Его руки сказали, что он много в жизни трудился», «Все эти случаи гласят о мужестве нашего народа».

Неправильное употребление имен существительных демонстрирует иные тенденции. Нарушение лексико-семантической сочетаемости наблюдается в основном при употреблении производных отглагольных существительных (зачастую и сами производящие глаголы употребляются неправильно), которые наследуют субъектно-объектные сочетаемостные связи производящих. Например: «Со временем для восстановления памятника собралась достаточная сумма, и тогда началось построение скульптуры», «Тысячи людей отправились в деревни для образования хозяйств» (организации). Ср: «По обеим сторонам улицы построены обелиски», «Петр I образовал Санкт-Петербург в 1708 г.».

Большая часть лексических ошибок при употреблении имен существительных обнаруживает сложности процессов номинации определенных понятий и явлений. Механизм ошибки «задан» неточным представлением в сознании пишущих границ самого ЛЗ, его семного состава. Таким образом, часто в ряду семантически близких слов улавливается только сходство и не дифференцируются различия.

Неправильное употребление имен существительных в большей степени свойственно речи младших и средних школьников, что связано, видимо, с характером значения части речи (существительным в меньшей степени, чем глаголам, например, присущи «неопределенность» значения, необходимость его уточнения за счет семантики распространителей и т.п.).

С семантической точки зрения обнаруживаются области повышенной сложности:

При назывании активной целесообразной деятельности человека (в том числе совместной); самого деятеля по какой-либо деятельности (особенно слов типа «член чего-либо», «участник чего-либо», «представитель чего-либо» и т.п.); психо-физиологической сферы — эмоций, чувств, интеллектуальных процессов, эмоционального отношения (особенно слов «симпатия», «уважение», «почет», «равнодушие»: «Это показывает, с каким почетом относится Пушкин к народу», «Павлик мне нравится своим равнодушием. Он никогда не теряет выдержки»); область свойств и качеств окружающего мира и предметов, область всего, что относится к содержанию художественных и изобразительных произведения и т.п.;

При передаче взаимных военных действий (многократные и разовые) / «бой, битва, побоище; война, мятеж, поход». например: «В те времена во Вьетнаме была битва с американцами» (война), «Во время Курского побоища танк Дремова загорелся» (битвы), «Мой дедушка участвовал в битвах Второй мировой войны» (в боях, сражениях), «Бойцы капитана Остапенко сражались с 6 походами фашистов» (отразили 6 атак (наступлений). Подобные высказывания явно демонстрируют неразличение дифференциальных признаков (многократности — разовости действия; величины и силы, степени, масштаба действия, а в ряде случаев — стилевого компонента значения (как добавочного).

При обознначении каких-либо незаполненных промежутков чего-либо (материального и нематериального), например: «Через единственный пробел в блокаде по знаменитой Дороге жизни шли к городу хлеб и медикаменты» (пробел — незаполненный промежуток в тексте, ср.: брешь — разрыв, нарушение целостности чего-л.), «Потом он бросился к проему в крыше» (До этого говорилось о том, что взорвалась бомба, и в крыше образовалась отверстие») (проем — «отверстие в стене для двери, окна, «От удара на льду появился зернистый проем». «Он обомлел от неожиданности, потом бросился к дыре и спрыгнул вниз».

Все вышеизложенные наблюдения и выводы дают возможность увидеть определенные перспективы не только практического, но и теоретического характера.

1. Высказывания школьников, содержащих лексические и иные речевые ошибки (традиционно называемые стилевыми или логическими и т.п.), на наш взгляд, позволяют пересматривать соответствующие разделы классификаций. Эти классификации отражают чрезмерное стремление их создателей распределить «отрицательный языковой материал» без остатка в соответствии с уровнями языковой системы (сказанное относится также к работам В.И. Капинос, С.Н. Цейтлин и Ю.В.Фоменко). Если границы лексических ошибок более или менее ясны (правда, мы не согласны с отнесением сюда тавтологии и повторов), то понятие «стилистической ошибки» не всегда имеет корректный вид и определяется довольно противоречиво. По нашим наблюдениям, стилистический разнобой в письменных работах школьников встречается не так уж и часто. Гораздо чаще встречаются такие недостатки, которые, например, С.Н. Цейтлин относит к числу композиционных — «смысловая перегруженность текста, неоправданный пропуск важных в смысловом отношении компонентов», а также такие недостатки, которые учителями помечаются как стилистические, а на деле они являются, скорее, нарушениями коммуникативной стороны высказывания. Вероятно, настало время подойти к лексическим и стилистическим ошибкам иначе и рассматривать высказывания школьников с такой точки зрения: связана ли его ошибочность только с семантикой одной лексической единицы (и ее определителей) или с семантикой всего высказывания в целом. Тогда закономерным будет выделение лексических, собственно стилистических и коммуникативных ошибок, недочетов. Представляется, что исследование последних может быть интересным и весьма плодотворным.

2. Дальнейшее накопление собственно лексических ошибок, углубленный анализ отмеченных тенденций, их проверка экспериментальным путем, разработка схем, отражающих семную, семантическую структуры и типовую объектно-субъектную сочетаемость, могут стать основой как для разработки рекомендаций по проведению словарной (лексической)работы, так и для составления учебного словаря, построенного по тематическому, семантическому принципу.

Первое и второе направления, соединяясь воедино, могут быть положены в основу моделирования языковой личности учащегося (и учителя тоже).

К сожалению, эта позиция не предусмотрена в современных учебниках, учебных комплексах и школьных толковых словарях. Лексическая работа в школе пока нацелена лишь на расширение лексикона, далеко не всегда учитывает широкий системный подход и предупреждение конкретных речевых ошибок. Аналогичными чертами характеризуется и сам иллюстративный материал упражнений. Существующие классификации речевых и стилевых ошибок, носящие явно методический, «констатирующе-регистрирующий» характер, также не помогают понять речевую, коммуникативную природу таких нарушений и, следовательно, грамотно их исправлять.

[1] См.: Баранов М.Т. Обогащение словарного запаса учащихся на уроках русского языка в 4-8 классах// Методика русского языка в 4-8 классах. М., 1978; Баринова Е.А. К вопросу о классификации ошибок в творческих работах учащихся //РЯШ. 1966. N 2; Капинос В.И.О критериях оценки речи и об ошибках, грамматических и речевых// Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. М., 1978; Капинос В.И. Сергеева Н.Н. Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика. М., 1994; Фоменко Ю.В. Типы речевых ошибок. Новосибирск, 1994; Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. М., 1982 и др.

Типы лексических ошибок

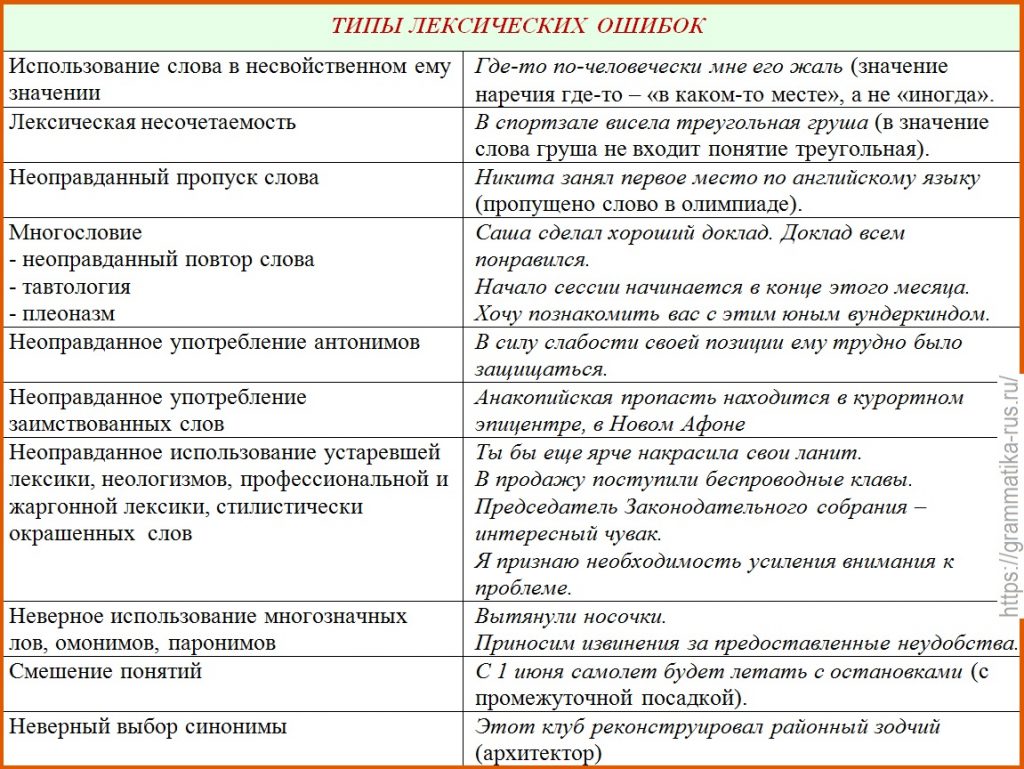

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

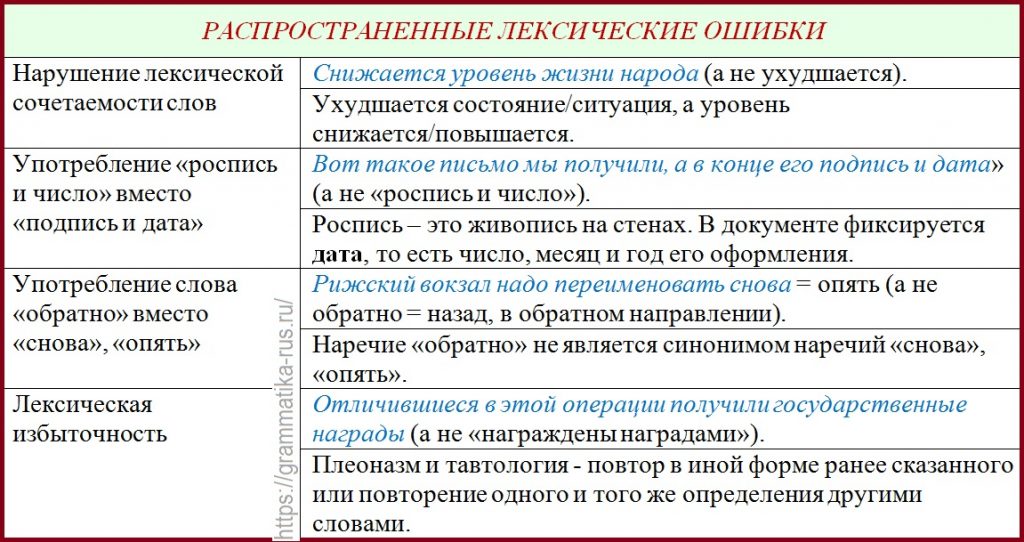

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

источники:

http://www.bestreferat.ru/referat-71531.html

http://grammatika-rus.ru/tipy-leksicheskih-oshibok/

| Название: Лингвистическое изучение лексических ошибок: итоги и перспективы Раздел: Языкознание, филология Тип: реферат Добавлен 01:57:32 09 июня 2006 Похожие работы Просмотров: 5378 Комментариев: 22 Оценило: 7 человек Средний балл: 4.3 Оценка: 4 Скачать |

Тема 2.4. Лексические ошибки и их исправление

Лексическая сочетаемость слов – это способность слова соединяться с другими словами контекста, не нарушая семантических и грамматических закономерностей сочетания слов. Лексическая сочетаемость обусловлена языком возможности сочетания слов в пределах словосочетания или соединения подлежащего со сказуемым. Крайним случаем зависимости слов от такой возможности можно считать фразеологические единицы языка.

Намеренное нарушение семантических или грамматических закономерностей сочетания слов лежит в основе некоторых стилистических фигур и тропов.

Ненамеренное, случайное нарушение лексической сочетаемости приводит к речевой ошибке. Часто встречающимся случаем нарушения лексической сочетаемости является конструкция, в которой ошибочно соединяются части синонимичных словосочетаний: играть значение (играть роль и иметь значение), предпринять меры (предпринять действия и принять меры ).

Лексическая избыточность – это общее название двух стилистических явлений: плеоназма и тавтологии, связанных с присутствием в предложении вместо одного слова двух.

Лексическая избыточность используется как стилистический прием усиления: видеть своими глазами, слышать своими ушами.

Плеоназм – это лексическая избыточность, возникающая из-за дублирования лексического значения одного слова другим, целым или какой-либо его частью: внутренний интерьер (интерьер уже имеет значение внутренний), простаивать без дела.

Различают два вида плеоназмов. Плеоназм обязательный, или структурно обусловленный, который не является стилистической ошибкой и широко представлен в языке: спуститься с горы (дублирование предлога и приставки), никогда не читал.

Плеоназм – стилистическая ошибка, при которой объединяются в словосочетание или в предложение излишние, избыточные слова.

Тавтология – это лексическая избыточность, при которой в пределах словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в предложении повторяются однокоренные слова: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Тавтология с юмором продемонстрирована в передаче “Радионяня” в следующем стихотворении:

Я более всего предпочитаю осень,

Когда плодами все плодоносит,

И в сенокос косою сено косят,

И масло масляное на столе стоит.

Часто тавтологические повторы являются не стилистической ошибкой, а единственно возможной характеристикой предмета (соль соленая, жизнь прожить). Тавтологические сочетания слов встречаются в народно-поэтических произведениях, в пословицах и поговорках: дружба дружбой, а служба службой.

Ненамеренная тавтология свидетельствует о неумении использовать синонимичное богатство языка, то есть является стилистической ошибкой.

Лексические повторы – стилистически неуместное повторение одних и тех же слов: Я учусь в техникуме. Окончив техникум, буду работать на газовом промысле.

Лексическая недостаточность – стилистическая ошибка, состоящая в пропуске необходимого компонента словосочетания: Меня до глубины (души) волнует этот вопрос. Лексическую недостаточность иногда связывают с языковым явлением, которое называется стяжением: он пьет (алкогольные напитки), брат служит (в армии). Но при лексической недостаточности такого семантического стяжения не происходит, и выполнение недостающего компонента словосочетания остается необходимым.

Тавтология, плеоназм, неуместные повторы слов делают текст неблагозвучным и затрудняют его восприятие. Причины таких ошибок общие: бедность речи, неумение использовать синонимы, незнание лексического значения слов, а также неразвитость “речевого слуха”: говорящий не замечает, что он неуместно употребляет близкие по смыслу или однокоренные слова.

Употребление фразеологизмов в речи подчиняется исторически сложившимся, закрепленным традицией правилам. С точки зрения стилистической фразеологические единицы языка неоднородны. Одни из них имеют разговорную или просторечную эмоционально-экспрессивную окраску и поэтому не употребляются в сугубо книжных стилях (официально-деловых и научном). Другие оттенок книжности, относятся к высокой лексике, часто входят в состав поэтизмов.

В качестве языковой игры встречается намеренное разрушение фразеологического оборота, замена одного из компонентов в целях придания иного, часто иронического смысла: Хорошо смеется тот, кто стреляет первым.

Ненамеренное разрушение фразеологического оборота является стилистической ошибкой.

Речевые

ошибки подстерегают нас на каждом шагу,

необходимо их предупреждать, исправлять.

Прежде чем сказать слово, нужно подумать,

тогда наша речь будет красивой и точной,

слова нужно употреблять только правильно

– в соответствии с их значением и

требованиями стиля. Разберем некоторые

из них:

1.

Неточный выбор слова или неправильный

выбор лексического эквивалента.

Эта ошибка объясняется просто: мы берём

слова из определённой тематической

группы, не утруждая себя анализом их

точного значения. Эта небрежность

оборачивается неясностью высказывания,

а иногда и полным абсурдом. При этом нас

нередко подводят различные ассоциации

(наследство

– потомство; противо

поставлена

– противопоказана).

Например, В течение февраля продолжительность

суток

возрастёт

на два часа

(а надо написать: световой

день увеличится

на два часа).

2.

Алогизм –

это сопоставление несопоставимых

понятий. Например, Речь героев Шолохова

отличается от всех других героев

(следовало написать: от

речи героев

других авторов.

3.

Речевая недостаточность

– это пропуск нужного слова. Такие

ошибки чаще всего возникают при написании

объявлений. Абсурдность речи, возникающая

в подобных случаях, не только вызывает

недоумение, но и требует немалых усилий

для исправления такой ошибки. Например,

Пассажиры с

необмотанными рогами к посадке не

допускаются (объявление в небольшом

аэропорту).

4.

Речевая избыточность

– это неоправданное многословие. Ср.:

Мною обнаружен

повесившийся

труп мертвого человека.

Речевая избыточность проявляется

по-разному, в некоторых случаях она

стилистически оправдана, когда автор

сознательно прибегает к всякого рода

повторам. Тавтология

– это употребление однокоренных слов

в близком соседстве: Сегодня

у нас в гостях гость: Я хочу представить

вам представителей.

Обычно тавтология придаёт речи

канцелярскую окраску и часто встречается

в деловых бумагах.

Скрытая

тавтология

– это столкновение иноязычного и

русского слова, дублирующего его

значение: своя

автобиография, ночная серенада, мизерные

мелочи, в конечном итоге.

Плеоназм –

употребление ненужных уточняющих слов:

поступа

тельное

движение

вперёд,

взять

задаток и

аванс;

проводится

приватизация

земли

и передача

её в

частные руки.

Вопросы

для самопроверки:

-

Что

такое лексическое и грамматическое

значение слова? -

Расскажите

об однозначных и многозначных словах,

прямом и переносном значении слова. -

Какие

вы знаете выразительные средства языка,

основанные на переносном значении

слова? Расскажите о них. -

Расскажите

об омонимах и их разновидностях. -

В

чем отличие многозначности слова от

омонимии? -

В

чем различие омонимом и паронимов?

7.

Расскажите о синонимах: лексических,

стилистических, синтаксических.

-

Что

вы знаете об антонимах? Что такое

контекстуальные антонимы? -

Расскажите

о художественно-выразительных средствах

языка, построенных на антонимии. -

Назовите

и охарактеризуйте группы слов русского

языка по их происхождению. -

Что

вы знаете о диалектной и специальной

лексике, сфере ее употребления? Что

входит в понятие «специальная лексика»? -

Объясните

значение слов

историзм и

архаизм?

Какое общее понятие объединяет их? Чем

они различаются? -

Что

вы понимаете под термином «неологизмы»?

Расскажите о них подробнее.

14.Что

такое свободные и несвободные

словосочетания? Каково их отличие.

15.Фразеологический

оборот, фразеологизм, устойчивое

словосочетание, фразеологическое

выражение – одинаково ли их значение?

16.Назовите

группы фразеологизмов по их происхождению.

17.Пополняется

ли в настоящее время словарный состав

русского языка фразеологизмами?

Упражнения

для самоконтроля по разделу 3.

1.

Укажите, в каких словосочетаниях имена

прилагательные употреблены в переносном

значении: стальной

клинок – стальные воды моря – стальной

взгляд – стальная воля.

2.

Установите лексическое значение (прямое

или переносное) слова золото в предложениях,

укажите способ переноса (метафорический

или метонимический):

На

золоте пить-есть будешь, в золото

оденешься, в золото обуешься, золотом

уши завесишь (С. Маршак). Не умеешь шить

золотом, бей молотом. (Пословица). Зажглась

река, как золото (И. Бунин).

3.

Укажите общее лексическое значение

слов каждой их тематических групп:

француз,

араб, болгарин.

санаторий,

пансионат, профилакторий.

4.

Составьте с приведенными словами –

омонимами словосочетания, в которых

обнаружится различие значений

слов-двойников.

Перебить

(прервать речь); перебить (изменить

обивку); перебить (убить, уничтожить).

5.

Употребите слова – паронимы в

словосочетаниях со словами, данными в

скобках.

Обсудить

– осудить (вопрос, предложение, выводы,

обычаи, невиновного, кандидатуру,

поступок, маршрут, пассивность), жилищный

– жилой (квартал, комната, законодательство,

норма, вопрос, сооружение, фонд).

6.

Выделите единицы социально ограниченной

лексики: специальные термины,

профессионализмы, жаргонизмы.

1)

Чеховские корректуры свидетельствуют

наглядно о громадной, терпеливой

обработке стиля (А. Куприн);

2) Ружьё у него было одноствольное,

с кремнем, одарённое притом скверной

привычкой жестоко «отдавать», отчего

у Ермолая правая щека всегда была пухлее

левой. (И. Тургенев).

3)

Мосты, кинотеатры, жилые дома, стадионы,

заводы – всё выполняется в монолитном

железобетоне, с помощью изумительной

по аккуратности опалубки, армирования,

бетономешалок, вибраторов, увлажняющих

брызгалок ( В. Чивилихин).

7.

Укажите общее значение фразеологических

оборотов в каждом ряду.

1)

Вывести на чистую воду – сорвать маску.

2)

Капля в море – кот наплакал – раз-два

и обчёлся.

3)

Ни зги не видно – тьма кромешная – хоть

глаз выколи.

8.

К крылатым словам латинского происхождения

подберите русские поговорки с тем же

значением.

1)

Обсуждать часто – решать однажды.

2)

Кто слишком спешит, позже справляется

с делом.

3)

Жди от друга того, что ты сделал другому.

9.

К пословицам и поговоркам стран Востока

подберите русские с тем же значением.

1)

Своих ресниц глаз не видит.

2)

Остерегайся воды, текущей тихо; берегись

того, кто глаза опускает.

3)

У каждого человека есть хорошая мысль:

пять человек – пять хороших мыслей.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Подготовка

старшеклассников к единому государственному экзамену по русскому языку

является одной из важных задач , стоящих перед учителем-словесником.

Ошибки, которые допускают учащиеся при работе с тестами части А и В, можно

разделить на речевые, грамматические, орфографические, стилистические и т.д.

Работа над разными типами ошибок имеет свои особенности организации по их

предупреждению.

Речевые ошибки и их предупреждение.

Речевое общение — это

важнейший способ контакта, в результате которого мы передаем друг другу свои

мысли. В процессе общения мы узнаем какие-то сведения, спрашиваем, отвечаем на

вопросы, рассказываем о чем-то, выражаем отношение к происходящим событиям и

друг к другу.

В процессе общения обычно участвуют два или несколько собеседников. Язык

— это средство передачи любой информации: бытовой, общественной, научной;

средство обучения; способ эстетического воздействия; основа художественной

литературы. Красота и богатство русского языка связаны с основными его

качествами: звуковой системой, словарем, грамматическими свойствами, стилевым

разнообразием, стилистическими средствами. Для того чтобы уметь пользоваться

всеми этими замечательными свойствами языка, их нужно знать.

Речь — один из важнейших показателей уровня общей культуры человека, его общей

грамотности. Обучение языку имеет перед собой задачу подготовить учащихся,

грамотных в широком смысле слова, вооружить их навыками пользования устной и

письменной речью в такой степени, в какой это будет им необходимо для активной

творческой, производственной и общественной деятельности. Школа должна научить

языку правильному и точному, чистому, свободному от излишних заимствований из

других языков, вульгаризмов и диалектизмов; выразительному, а потому наиболее

действенному, доходчивому. Одновременно необходимо прививать умение свободно,

правильно и логически осмысленно читать, а также связно, последовательно и

логично излагать собственные мысли.

Речевые навыки — это широкий круг навыков, связанных с пользованием устным и

письменным словом, — умение построить односложный и развернутый ответ на

вопрос, устно и письменно изложить прочитанное или прослушанное (в краткой

форме и подробно), написать сочинение (на литературную и нелитературную

«свободную» тему, сочинения-миниатюры и т.д.), вести переписку,

составлять планы, конспекты, рефераты.

Речь непрерывно развивается под влиянием различных условий: языковая среда,

активность или пассивность жизненной позиции, чтение книг и т.п. В связи с этим

работа по развитию речи состоит в том, чтобы сделать этот процесс

организованным и целенаправленным.

Основными компонентами нашей речи являются звук, слово, словосочетание,

предложение и сочетание предложений (связный текст). Методика русского языка

охватывает все эти стороны комплексно.

Слово, словосочетание и предложение — разноколичественные и разнокачественные

компоненты языка, находящиеся между собой в сложных структурно и семантически,

но строго регламентированных, нормированных отношениях и служащие для связной

речи.

Связная речь, как и отдельное словосочетание — это не механически

осуществленное соединение слов, она охватывает все стороны языка. Связной она

является потому, что в ней существует внутренняя, логическая связь между ее частями.

При этом имеется в виду связь между предложениями, не только рядом стоящими, но

и значительно удаленными друг от друга, такими, между которыми связь

устанавливается путем многоступенчатых переходов от одного логического

умозаключения к другому. Эту науку и должны теоретически и практически усвоить

учащиеся.

Связная речь не может быть ни стройной, ни содержательной, ни выразительной,

если она не основывается на достаточно богатом словаре и фразеологии учащихся,

на навыках пользования разнообразными синтаксическими конструкциями, на умении

различать стилистические особенности и оттенки значений разных по построению

словосочетаний и предложений, лексических пластов и словообразовательных

элементов (приставок, суффиксов) и т.д.

Связная речь является такой формой высказывания, которая предполагает

мобилизацию и использование самых разнообразных речевых умений и навыков, ранее

приобретенных учащимися, в том числе таких, как орфографически правильная и

интонационно выразительная речь при устном высказывании, орфографически и

пунктуационно правильно оформленная письменно.

Работа по развитию речи осуществляется в трех направлениях:

1. Обогащение словарного запаса учащихся, которое обеспечивается

словарной работой (на основании различных упражнений, изложений, сочинений).

2. Овладение нормами русского литературного языка: произношение, образование

форм слов, построение словосочетаний и предложений; ознакомление со

стилистическими возможностями частей речи и синтаксических конструкций, лексической

синонимией и синонимией суффиксов и приставок.

3. Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и

письменной форме.

По своему характеру речевые ошибки бывают следующих основных типов:

Лексические и фразеологические;

Грамматико-стилистические (в том числе морфологические и синтаксические);

Ошибки, связанные с построением развернутой связной речи, с ее

логико-конструктивными особенностями;

Орфоэпические (причиной которых может быть как влияние среды, так и

индивидуальные дефекты речи).

Каждый их этих типов ошибок требует особого внимания и организованного

методического подхода к их устранению и предупреждению.

Причины речевых ошибок могут быть сведены к следующим:

1) Влияние среды:

Воздействие на речь конкретного человека местного говора или другого, неродного

языка.

Влияние вульгаризмов (жаргон, сленг).

Влияние неряшливой книжной и газетной речи.

Влияние речи педагогов, плохо владеющих нормами литературного языка.

2) Отсутствие речевых навыков в результате невнимания в вопросам развития речи.

3) Индивидуальные дефекты речи, связанные с патологическими отклонениями от

нормы в органах речи или с дурной привычкой.

Методика развития речи включает в себя несколько направлений: словарная работа,

работа над связной речью, работа над письменными формами — изложение,

сочинение. Каждое направление имеет свои принципиальные положения, цели и

задачи. Словарная

работа.

Словарная работа, совершенствуя навыки владения языком, обязана:

а) максимально, с учетом возрастных возможностей учащихся расширять их активный

словарь;

б) научить использовать слова в их наиболее точном значении, выбирать наиболее

подходящие для конкретной ситуации и в соответствии с различными требованиями

разных жанров и стилей;

в) помогать устранению из речи слова нелитературные, диалектно-просторечные,

архаичные, вышедшие из употребления .

На занятиях грамматики при объяснении нового материала обычно вводится новая

специальная терминология, а в примеры, иллюстрирующие грамматические правила,

вводятся новые слова, обогащающие речь; перед контрольным диктантом учитель

объясняет непонятные для учащихся слова; давая задание на дом по учебнику, он

обязательно все проверяет, все ли понятно, все ли слова, встречающиеся в

тексте, известны учащимся.

Большое место словарная работа должна занимать в системе занятий на уроке

литературы в процессе изучения художественного произведения. Однако при этом

имеется в виду, что на таких занятиях работа ведется в первую очередь над

словами, которые предполагается вводить в активный словарь учащихся.

Диалектизмы, архаизмы, просторечные слова могут являться предметом

характеристики или разбора лишь во вторую очередь.

Словарные ошибки, допускаемые учащимися в употреблении отдельных слов или

сочетаний, очень разнообразны. Заключаются они в нарушении норм, принятых в

литературном языке для различных лексических пластов или отдельных слов.

В литературном языке для каждого слова существуют определенные границы его

употребления, каждое слово, помимо основного, может иметь еще некоторое

количество других значений (в том числе и переносное), наконец, у каждого слова

есть свои возможности (часто довольно ограниченные) сочетаемости с другими

словами.

Употребление слова в несвойственном ему значении или в сочетании со словами, с

которыми оно не сочетается в литературном языке, замена его диалектным,

просторечным или вульгарным, искажение его строения — все это ошибки,

подлежащие устранению, а по возможности и предупреждению.

Часто встречающиеся словарные ошибки: 1)

употребление в качестве равнозначных слов, разных по значению (фрукты и плоды,

жаба и лягушка, кто-то и кто-нибудь). Подобное неразличение слов по значению

часто объясняется отсутствием конкретных представлений, которые обозначаются

такими словами. Для предупреждения подобных ошибок необходимо подробно

рассказать о смысловой нагрузке прямого значения каждого из слов и определить

правильный контекст употребления;

2) смешение пар слов, внешне сходных между собой, но различных по значению. Эта

категория ошибок довольно обширна по количеству и разнообразна по своему

характеру: близкий и ближний, лесник и лесничий, дворник и дворянин, дворецкий

и дворовый, удивленно и удивительно, наказ и наказание, одеть и надеть, смешной

и смешливый;

3) неразличение понятий, сопоставляемых как противоположные: посредственно

(посредством) и непосредственно;

4) незнание подлинного значения слова и в связи с этим произвольное его

истолкование, а иногда и сближение его со знакомыми словами по принципу

народной этимологии;

5) неумелый выбор слов, связанный иногда со смещением исторической перспективы

(например, в сочинении о «Песне про купца Калашникова» пишут:

«Был выходной день» вместо воскресный день или воскресенье);

6) искусственное, не принятое в литературном языке образование слов (по

аналогии с существующими моделями):

а) отглагольных существительных: надутие парусов, отправлятие корабля, топотня

ног, суетня;

б) глаголов: не мог предузнать, сочтил это за грех;

7) диалектно-просторечные слова, как формы слов, и выражения: обратно (в

значении «опять»), чаевничать (чай пить), сиганул (прыгнул),

утопнуть, утоп, утопился (в значении «утонул»);

а какие нет: начали устраивать дуэль, вызывает недоразумение, избежал вопроса о

докладе;

9) лишние в речи слова (слова-паразиты): значит, ну, взять к этому в строку,

так сказать, вот, скажем;

10) штампы речи: в общем и целом, вопрос поставлен ребром, проводить свою

линию;

11) тавтологические сочетания слов: «… следовательно, перед нами стоят

следующие вопросы…», «изображать образы», «десять человек

учеников» .

Многие ошибки словарного характера обнаруживаются самими учащимися и без труда

исправляются, стоит только обратить их внимание на неудачную в стилистическом

отношении фразу и нужное слово для замены может быть найдено ими самими. В

других случаях приходится прибегать к дополнительным разъяснениям значения

слов, указаниям на их принадлежность к тому или иному стилю и сферу их

употребления.

Уяснению значений слов способствуют и такие приемы, как введение их в

предложения, придуманные учащимися, введение в синонимические ряды,

сопоставление слов с противоположным значением, анализ состава слова (в том числе

и этимологический).

Работа над связной

речью.

Грамматика.

Связной речью является только такая речь, которая расчленяется

на более или менее значительные части, которая предполагает наличие

определенной внутренней (смысловой) и внешней (языковой) конструктивной

(структурной) связи ее частей. К таким видам связной речи относятся развернутые

ответы на вопросы, изложения, сочинения и т.д.

Работа над связной речью должна в первую очередь обучать строить предложения,

используя при этом различные конструкции, обучать устным и письменным

изложениям и сочинениям .

Существенно важным условием успешного усвоения речевых навыков является хорошее

знание грамматики. Действительно, нельзя предупредить или исправить ошибку в

речи, если говорящим не различаются грамматические значения родительного и

творительного падежей единственного числа имен собственных существительных

женского рода: «у Нины Павловной», «у Зинаиды Николаевной»;

дательного и родительного падежей: «у Нине Павловне», «к Нины

Павловны»; дательного и творительного падежей: «к Зинаиде

Николаевной».

При незнании грамматических свойств предлогов и того, с какими падежами они

употребляются, оказываются возможными такие ошибки, как «согласно

решения» (родительный падеж вместо дательного); «за меня не

беспокойся» (предлог винительного и творительного падежей «за»

употреблен вместо конструкции с предложным падежом «обо мне»).

Работа по предупреждению речевых ошибок должна быть организованной,

целенаправленной, вестись систематически и по

плану.

При изучении прилагательных необходимо учесть нередкие в речи многих учащихся

случаи:

а) неправильного образования степеней сравнения: слабже, крутее, молодее,

слаже, более крутейший;

б) неправильной постановки ударения в сравнительной степени: красиве(е.

При изучении глагола необходимо иметь в виду:

а) неправильные глагольные образования типа «хочут»,

«бежат», «ехай»;

б) употребление без -ся причастий от возвратных глаголов («сомневающий

человек»);

в) видовые образования типа «ложить» — «положить» (класть —

положить).

Предупреждение речевых ошибок грамматического порядка возможно при

систематическом выполнении следующих упражнений:

конструирование предложений разных типов (при условии реализации самых

разнообразных, но изученных грамматических правил);

распространение (в том числе и дописывание) предложений с соблюдением

определенных условий грамматического и стилистического характера;

вставка пропущенных слов и словосочетаний (в том числе и таких, которые в

конкретном тексте используются как средства изобразительности — эпитетов,

метафор;

подбор ряда предложений (придуманных или из текстов изучаемых художественных

произведений) на предложенную тему или по демонстрируемой картине;

грамматический разбор с анализом значений (смысла) предложений и состава слов

(уяснение значения слова в целом и отдельных его морфем — приставок, суффиксов).

Стилистика речи.

Занятия грамматикой, как и знание грамматических правил и

применение их на практике, дают возможность не только повышать орфографическую

и пунктуационную грамотность, но и совершенствовать устную и письменную речь.

Здесь необходимо определить систему формирования навыков пользования различными

синтаксическими конструкциями в стилистических целях, а также о формировании

стилистических навыков, так как обязательным условием всякой грамотной связной

речи в устной и письменной форме является правильное ее построение с логической

и грамматической точек зрения (как в целом так и ее частей — суждений,

умозаключений, словосочетаний, предложений).

Признаками хорошего стиля принято считать:

наиболее подходящий для данного конкретного случая, наилучший из

ряда возможных вариант отбора слов и синтаксических конструкций для выражения

мыслей и чувств говорящего;

соразмерное с действительными потребностями использование выразительных средств

языка (образность, эмоциональность), способствующих доходчивости речи до

адресата, воздействию на интеллектуальную и эмоциональную сферу восприятия

слушателя;

соответствие месту, цели и времени высказывания, в зависимости от чего

различаются различные стили — деловой, научный, художественный, публицистический,

разговорный.

Вопрос — как лучше говорить и писать (лучше или хуже) — определяется критерием

стилистическим, так как в каждом конкретном случае человек строит речь

по-разному. Он учитывает обстоятельства, в которых произносится речь (или

письменное высказывание), т.е. действует в соответствии с требованиями

обстановки. При нарушении этого положения возникают стилистические ошибки,

которые классифицируются в следующем порядке:

ошибки в нарушении правил управления и согласования;

неправильное использование в определенных стилистических целях различных

синтаксических конструкций и фразеологических оборотов;

неоправданное нарушение порядка слов в предложении (инверсия в формах, не

принятых в русском литературном языке);

штампы речи.

Работа над стилистическими ошибками должна

вестись параллельно на материале одних и тех же письменных работ, в которых

могут встречаться и орфографические, и пунктуационные, и стилистические ошибки.

В речи может быть все правильно с точки зрения грамматической: соблюдены

необходимые правила связи слов в предложении, каждое из них находится на своем

месте, и, тем не менее, речь может оставаться неясной, непонятной или

маловыразительной. Здесь проблема в том, что в языке, кроме грамматических

правил, существуют еще особые правила, которые принято называть стилистическими

и нарушение которых делает нашу речь несовершенной, бледной или даже

двусмысленной. Не следует проводить грамматико-стлистические упражнения,

состоящие в замене деепричастных оборотов придаточными предложениями, если учащиеся

еще не усвоили эти формы. Нецелесообразно также давать упражнения с уточняющими

обстоятельствами, определениями, со сложными конструкциями до перехода в

старшие классы.

С затруднениями улавливают многие учащиеся стилистико-синтаксические особенности

ряда конструкций сложных предложений с многостепенным подчинением. Особенно

часто нарушаются правила построения сложных предложений с повторяющимися

«что» и «который».

Это может найти свое выражение:

а) в рассмотрении синтаксических конструкций с точки зрения их стилистических

возможностей (например, различные случаи замены одних грамматических

конструкций другими, порядок слов в предложении и т.д.);

б) в сопоставлении по признакам сходства и различия параллельных синтаксических

конструкций.

Такого рода анализ может сопровождаться следующими упражнениями: сопоставлением

и синонимической заменой различных времен глаголов; аналогичными упражнениями в

отношении наклонений глаголов; выяснением роли прилагательных как определений

простых и художественных.

Развитию стилистических навыков способствуют:

сопоставление и различение случаев перехода одной части речи в другую;

сравнение двух или нескольких вариантов одного и того же предложения, но с

измененным порядком слов;

сопоставление действительных и страдательных оборотов с указанием на

грамматические и стилистические особенности каждого из них (я написал письмо —

письмо написано мной);

сопоставление членов простого предложения, выраженных простыми грамматическими

средствами. Например: определений, выраженных прилагательным или причастием и

существительным в родительном падеже (плотничий инструмент и инструмент

плотника); дополнений, выраженных неопределенной формой глагола и

существительным в винительном падеже (Коля любил играть во дворе и Коля любил

игры во дворе); подлежащих, выраженных неопределенной формой глагола и

существительным и т.п.;

сопоставление пар предложений с одними и теми же прилагательными-определениями,

когда они бывают то однородными, то неоднородными;

сравнение в грамматическом и стилистическом отношении предложений, например

односоставных и двусоставных;

сравнение конструкций с обособлением и без обособления (имеются в виду также

причастные и деепричастные обороты в сопоставлении их с соответствующими им

придаточными предложениями, членами простого предложения и т.д.;

сравнение конструкций со словами и группами слов, стоящими вне грамматической

связи (обобщениями, вводными словами) с конструкциями и без них. При этом

указывается и на эмоциональность речи, что связано с различными способами обращения,

и на различные способы выражения отношения к тому, что говорится;

сопоставление сложносочиненных предложений с составляющими их простыми

предложениями (1. Тучи разошлись, и выглянуло солнце. 2. А) Тучи разошлись; б)

выглянуло солнце);

упражнения в замене придаточных синонимическими конструкциями, но с разными

союзами и с обязательным указанием на различие в смысловых оттенках таких

конструкций;

определение того, какие изменения в смысле и его оттенках происходят в

предложении при:

а) замене придаточных причастным оборотом, деепричастным оборотом, отдельными

членами предложения (распространенными и нераспространенными);

б) распространении простых предложений в сложные — сложносочиненное или

сложноподчиненное;

в) введении в сложные предложения обособленных оборотов и отдельных слов

(вводных, обращений, уточняющих обстоятельств и т.д.);

г) замене личного предложения безличным;

д) замене (или сопоставлении) союзных или бессоюзных сложных предложений;

сопоставление разных значений падежей, например, родительного и винительного

(«я не ем мясо» и «я не ем мяса»);

придумывание ряда предложений с одним и тем же сочетанием, оборотом, словом;

упражнения в употреблении синонимических оборотов и выражений;

упражнения в замене придаточных предложений одним словом или словосочетанием:

а) замена целого выражения одним словом;

б) замена предложений с причастными оборотами предложениями без них и наоборот.

Цель упражнений этого рода — научить производить замены одних синтаксических

конструкций другими. Такие же упражнения можно провести и на другом материале

(например, замена деепричастных оборотов, замена придаточных предложений

деепричастными и причастными оборотами, употребление настоящего времени

глаголов в значении будущего и т.д., например, в порядке редактирования текстов

сочинений).

Исправление речевых ошибок.

Речевые ошибки в устной и письменной речи отличаются большой

устойчивостью. При анализе письменных работ необходимо оценивать их содержание,

выразительность языка (словарь, стилистические достоинства), правильность с

грамматической точки зрения, грамотность. Удачная композиция письменной речи

предполагает стройность, четкость, логическую последовательность и связь его

частей, правильное их соотношение.). Развитие

устной речи.

При разработке системы упражнений в устной речи необходимо учитывать

специфические особенности этого вида речи по сравнению с другим. Устная речь

требует от говорящего быстроты в подборе нужных слов, в конструировании

предложений и построении речи в целом. Устная речь не допускает поправок,

возвращения назад. Письменная же речь по своей конструкции отличатся от устной

большей многословностью, большей книжностью, не допускает, как правило,

«вольностей» стиля, часто вполне уместных в разговорной речи.

Работа над устной речью должна идти параллельно с работой по развитию

письменной. Для предупреждения ошибок в устной речи необходимы

следующие способы обучения:

развитие обостренного и направленного определенным образом слуха, способного улавливать

различия между разными, но иногда довольно близкими по качеству и по способу

образования звуками;

умение фиксировать внимание на звуках и их сочетаниях, «опасных» с

точки зрения возможности ошибочного их произношения;

способность быстро улавливать звуки и их сочетания в слове (а это связано с

умением быстро производить фонетический анализ слова и быстро выделять в

сознании нужные в каждом данном случае звуки);

умение слышать себя и других, отмечая в своей речи те или иные особенности

произношения отдельных звуков;

умение управлять собой, дисциплинировать внимание, чтобы вовремя затормозить

речь и не допустить ошибки.

Из общих мероприятий, направленных на успешное овладение навыками литературного

произношения, являются следующие:

систематическое ознакомление с нормами литературного произношения;

ознакомление на конкретных примерах живой речи с ее особенностями, отклонениями

в ней (в произношении, грамматических формах, словаре) от того, что принято в

литературном языке;

элементарные занятия по фонетике: фонетический разбор, сопровождающийся

анализом образования звуков, сравнением артикуляций, характеристикой работы

органов речи (при дефектах речи — картавость, сладкоязычие);

анализ текстов с точки зрения их произношения и правописания (соотношения звука

и буквы);

проведение занятий, посвященных обучению произношению (хоровое чтение,

скандирование, чтение со скандированием, повторное чтение в несколько приемов);

постоянное наблюдение за речью во внеучебное время;

устные сочинения и изложения на специально подобранные темы с прямой речью,

речью диалогической и монологической, «устное рисование»;

стимулирование устных выступлений с последующим индивидуальным анализом речи.

Кроме того, необходимо не упустить следующие возможности:

1) при прохождении курса грамматики уделять больше времени тем разделам,

изучение которых может способствовать преодолению ошибок в речи;

2) увеличить количество упражнений, связанных с правильным употреблением

ударения поскольку именно в постановке ударения особенно часто допускаются

ошибки;

3) использовать технические средства обучения — радио, телевидение,

аудиотексты.

Классификация речевых ошибок и способы их

предупреждения.

Анализируя методы подхода к комплексу приемов работы по развитию речи,

предупреждению и исправлению ошибок, можно выделить следующие принципы:

Последовательная отработка отдельных умений.

Формирование осмысленных умений.

Сочетание работы по формированию таких умений, как умение раскрыть тему и

основную мысль высказывания, собирать и систематизировать материал к

высказыванию, совершенствовать написанное с работой над определенными

композиционными формами высказываний.

Проведение высказываний самостоятельного характера на всех этапах обучения.

Реализация связей между отдельными элементами системы.

Реализация этих связей предполагает опору на полученные учениками знания,

умения и навыки их развитие с учетом перспектив в работе по совершенствованию

связной речи.

Введение

Культура человека, наряду со знаниями, начитанностью и умением вести себя, включает как непременное условие и культуру речи — умение правильно произносить и употреблять слова, составлять из них фразы, строить речь в целом. Можно выделить три основные ступени в овладении культурой речи. Первая из них — правильность речи, иначе говоря, соответствие нашей речи строгим правилам и нормам литературного языка.

Нормы литературного мы усваиваем в общении с образованными людьми, при чтении художественной литературы, а закрепляем эти знания на уроках русского языка в школе. Часто нам помогает знакомство с грамматическими правилами, хотя мы обычно этого и не замечаем. Например, если бы мы не знали правила употребления деепричастных оборотов (деепричастие обозначает действие того же лица, что и сказуемое), то вполне могли написать так же, как один из персонажей шуточной «Жалобной книги» А.П. Чехова: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа» (правильно: Когда я подъезжал к станции… с меня слетела шляпа).

Мало знать языковые средства, надо ещё уметь правильно их использовать в речи. Вторая ступень в овладении культурой речи — стилистическая грамотность, умение употреблять слова, формы слов, синтаксические конструкции в соответствии с содержанием и условиями речи. Это требование станет понятным, если сравнить свою речь в различных условиях, например при разговоре с начальником или с товарищем. В первом случае вы следите за своей речью, тщательно подбираете слова, стараетесь строить полные предложения. Зато в разговоре с товарищем вы большей частью совершенно не контролируете себя, говорите не задумываясь короткими репликами: «А ты? — «Я тоже.» (ведь вам обоим отлично известно, о чем идет речь). Обстановка и цель высказывания накладывают отпечаток на вашу речь.

Стилистическая грамотность предполагает, что говорящий (и пишущий) использует каждый раз те слова, которые в наибольшей степени подходят к обстановке речи, принадлежат тому стилю, который наиболее соответствует данному случаю. [4, 15]

Точность как признак культуры речи определяется умением четко и ясно мыслить, знанием предмета речи и законов русского языка. Точность речи чаще всего связывается с точностью словоупотребления, правильным использованием многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов. При отборе лексических средств рекомендуется учитывать следующие факторы:

значение слова;

Нужна помощь в написании реферата?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать реферат

его многозначность;

сочетаемость с другими словами;

эмоционально-экспрессивную окраску;

стилистическую характеристику;

сферу употребления;

грамматическую оформленность, особенность аффиксов.

Несоблюдение основных критериев отбора лексических средств приводит к ошибкам в словоупотреблении. Наиболее типичными из них являются такие: употребление слов в несвойственном им значении; неустраненная контекстом многозначность, порождающая двусмысленность; плеоназмы и тавтология; смещение паронимов; ошибки в стилистической оценке слов; ошибки, связанные с сочетаемостью слов; употребление слов-спутников, слов в универсальном значении и др.

Например, в предложении «Хозяин пристально следит за чистотой в своем офисе», слово пристально употреблено без учета присущего ему в языке значения. Слово пристальный означает «сосредоточенный, напряженный». Сосредоточенно и напряженно, т. е. пристально (пристальным взглядом), обычно смотрят на кого-то. Следить же за чем-то можно только внимательно, делая что-то тщательно, старательно, добросовестно. [1, 81]

Нужна помощь в написании реферата?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Правильность речи — это соблюдение действующих норм русского литературного языка, который является основой культуры речи. Он составляет высшую форму национального языка. Это язык культуры, литературы, образования, средств массовой информации.

«Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия. [ Павлова К.Г. Искусство спора: логико-психологические аспекты. М., 1988. С. 285 ].

1. Языковые ошибки

.1 Неправильный выбор слова

Неправильный выбор слова искажает смысл высказывания, порождая не только лексические, но и логические ошибки в речи. В таких случаях говорят об использовании слова без учета его семантики, что меняет значение высказывания. Например: Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень калорийны. Автор имел ввиду, конечно, что эти добавки полезны. [2, 8]

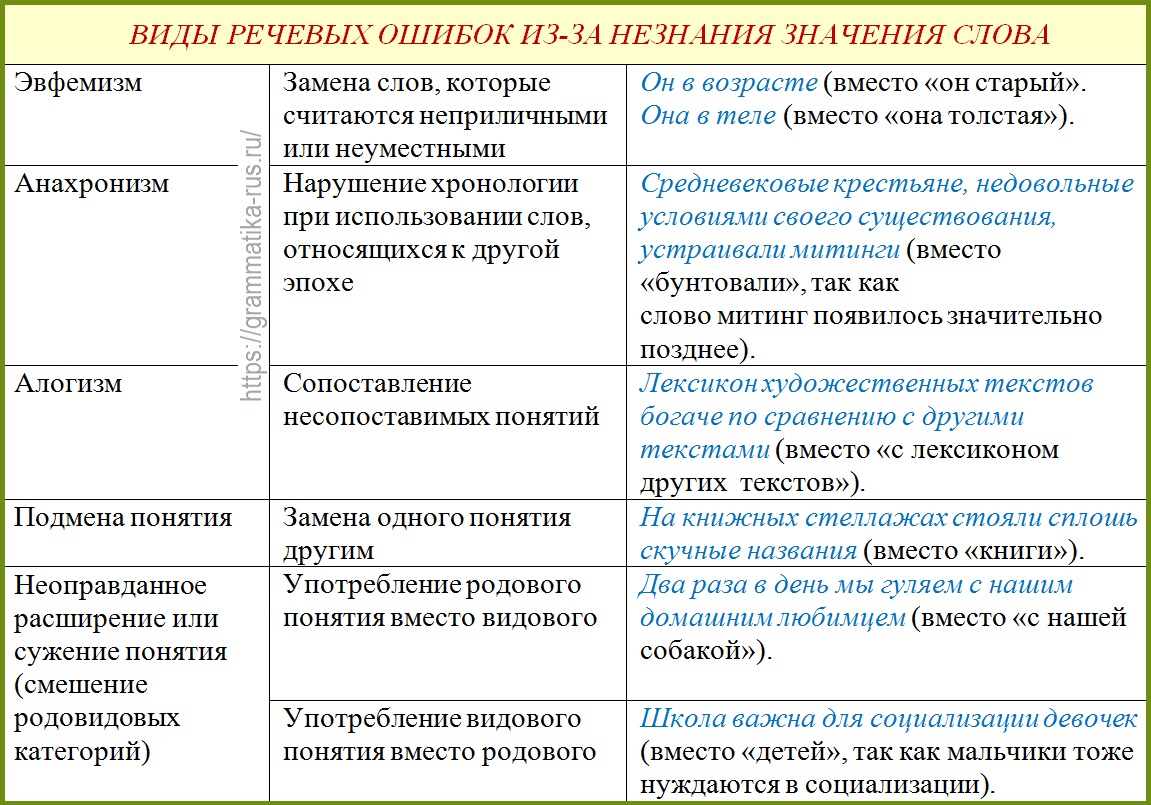

Употребление слов без учета их семантики может стать причиной нелогичности и даже абсурдности высказывания. В одном очерке было написано: «..И стоят наши дальневосточные березки в своем подвенечном саване» (автор перепутал саван и фату).

Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются эвфемизмами (от греч. eu — хорошо, phēmi — говорю). Эвфемистичность речи нередко объясняется стремлением автора притупить критическую остроту высказывания при описании негативных явлений нашей жизни. Например, в местной газете корреспондент сообщал: Правление колхоза уделяло мало внимания охране общественной собственности. В то время как следовало бы признать, что правление колхоза безответственно отнеслось к охране общественной собственности (или закрывало глаза на расхищение общественной собственности). Неточность речи в подобных случаях уводит читателя от истины.

Неправильный выбор слова может стать причиной различных речевых ошибок. Так, из-за неточного словоупотребления может возникнуть анахронизм (нарушение хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической эпохой). Например: В Древнем Риме недовольные законами плебеи устраивали митинги (слово «митинг» появилось значительно позднее, причем в Англии). [2, 9]

Нужна помощь в написании реферата?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать реферат

В числе логических ошибок назовем алогизм — сопоставление несопоставимых понятий, например: Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. Получается, что синтаксис сравнивается с научными статьями. Устраняя алогизм, можно написать: Синтаксис энциклопедических статей имеет ряд особенностей, несвойственных синтаксису других научных статей.

Причиной нелогичности высказывания может стать подмена понятия, которая часто возникает в результате неправильного словоупотребления: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и то же название фильма. Конечно, демонстрируется фильм, а не его название. Можно было написать: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется один и тот же фильм. [2, 10]

Нелогичной нашу речь делает неоправданное расширение и сужение понятия, возникающее вследствие смешения родовых и видовых категорий. Например: При хорошем удое от каждого животного можно надаивать по 12 кг молока (следовало употребить не родовое наименование — животное, а видовое — корова).

Искажение смысла и даже абсурдность высказывания возникают в результате несоответствия посылки и следствия. Например: Быстрота размножения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется борьба с ними. Получается, что чем больше борются с вредителями, тем быстрее они размножаются. В этом случае следовало бы писать не о размножении вредителей, а об уничтожении, тогда мысль была бы сформулирована правильно.

Логические ошибки речи не только порождают неясность высказывания, искажают его смысл, но и ведут к неуместному комизму речи. Пародийное звучание тех или иных утверждений в подобных случаях сводит на нет информативную ценность. Одна реклама, расхваливая таблетки для тех, кто хочет похудеть, утверждает: Фирма гарантирует похудение на сто процентов. [2, 12]

.2 Нарушение логической сочетаемости

Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, необходимо еще учитывать особенности лексической сочетаемости слов, т.е. их способности соединяться друг с другом. [2, 13]

Нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано контаминацией внешне похожих словосочетаний. Например, говорят: удовлетворять современным потребностям, смешивая сочетания удовлетворять требования и отвечать потребностям. (16)

Нужна помощь в написании реферата?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена реферата

Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой недостаточности — случайного пропуска слов, необходимых для точного выражения мысли: Дирекции надо стремиться от этого равнодушия (пропущено: избавиться). (17)

Нередко в результате пропуска слова происходит подмена понятия. Например: Куйбышевский речной порт производит мужчин на постоянную работу портовыми рабочими (пропущено: набор). [2, 18]

Недостаточная информативность предложения, в котором опущены нужные слова и словосочетания, особенно часто приводит к абсурдности высказывания, что можно было наблюдать в «застойные времена», когда наши газеты печатали многочисленные репортажи о «победах и завоеваниях» при выполнении пятилетних планов. Например: В эту смену, между 16 и 20 часами, и был выработан тысячный миллиард советских энергетиков. Из такого сообщения непросто восстановить истину; в действительности речь идет о том, что советские энергетики, работавшие в вечернюю смену, дали стране тысячный миллиард киловатт-часов электроэнергии. [2, 19]

.3 Стилистически неоправданное употребление синонимов, антонимов

Обилие синонимов в русском языке требует особенно внимательного отношения к слову. Не владея синонимическими богатствами родного языка, пишущий не может сделать свою речь выразительной, точной. Бедность словаря приводит к частому повторению слов, к тавтологии, к употреблению слов без оттенков их значения.

Для автора и редактора важно не столько то, что объединяет синонимы, сколько то, что их разъединяет, что позволяет отличать друг от друга соотносительные речевые средства, потому что из многих близких по значению слов необходимо выбрать единственное, которое в данном контексте будет лучшим. Причиной стилистических погрешностей слога часто становится неудачный выбор синонима. Например: Екатерина была поставлена на престол. Лучше было бы сказать: Екатерина была возведена на престол.

Нередко в случае неточного выбора синонима нарушается лексическая сочетаемость. Например: Старый моряк вышел на прогулку в своем нарядном кителе. О кителе лучше сказать парадный. Причиной лексических ошибок в рассмотренных предложениях являются не синонимы как таковые, а неумение использовать выразительные возможности синонимии. [2, 32]

Использование антонимов в речи должно быть стилистически мотивировано. Неуместное употребление антонимов затрудняет восприятие фразы. Например: Ответ Пухова был худшим из худших.

Нужна помощь в написании реферата?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Анализируя употребление антонимов в речи, иногда можно столкнуться с ошибками в построении антитезы, например: Эта книга охватывает все. Это книга о рождении и смерти, о любви и радости, о ненависти, страданиях и горе. Автор нарушил последовательность перечисления, лишив речь стройности. Приём антитезы требует четкости в сопоставлении контрастных понятий: после слова любовь следовало поставить его антоним ненависть, рядом со словом радость — горе, упомянув о страданиях, автору нужно было дать к этому слову антоним или исключить «выпадающие» из антитезы существительное.

Употребление антонимов оправдано в том случае, если оно действительно отражает диалектическое единство противоположностей окружающей жизни. Но иногда игра слов, построенная на антонимах, не отражает реального противопоставления и воспринимается как своего рода трафарет. Например, в заголовках газетных статей «Большие беды малого кино».

Стилистической погрешностью слога могут стать и неудачные оксюмороны. Например: «Теплая метель» — в статье рассказывается о том, как во время стихийного бедствия люди были окружены вниманием и заботой. Автор стремится провести параллель между теплой заботой и…метелью. Нелогичность подобных заголовков очевидна.