Ошибки в употреблении местоимений

Нежелательно

в речи дублирование одного и того же

местоимения: Когда

он получил отпуск, он уехал в деревню

(лучше

Получив

отпуск, он уехал… или

Он получил отпуск и уехал…).

Местоимение

они

не

следует соотносить с собирательными

или отвлеченными существительными,

имеющими форму единственного числа.

Например: Юношество

живо откликнулось на этот призыв, и вон

они уже едут осваивать целинные земли;

Студенческая молодежь отправилась на

каникулы, там они будут отдыхать в

течение двух месяцев.

В таких случаях целесообразно заменить

собирательное или отвлеченное

существительное конкретным (студенты

вместо студенческая

молодежь).

Распространенной

ошибкой в речи является смешение

притяжательных местоимений мой,

твой, его

и других с возвратно-притяжательным

свой:

Я

не находил применения моим рукам

(надо своим);

У

матери всегда находилось доброе слово

для её дочерей и сыновей

(надо своих).

Избыточно

употребление местоимений в случаях,

когда указательные значения, выражаемые

местоимениями, само собой разумеются:

У

неё сложились хорошие отношения со

всеми своими коллегами по работе; Перед

своим уходом на работу мать разбудила

сына.

В

современном русском языке звук н

добавляется

к личным местоимениям, употребленным

после всех простых предлогов (без,

в, для, до, за, из, к, над, о, от, по, под,

перед, при, про, с, у, через): без него,

через нее, а

также ряда наречных предлогов (возле,

вокруг, впереди, мимо, напротив, около,

после, посреди, сзади): после него, мимо

нее.

Не

добавляется начальное н

при

сочетании этих местоимений с наречными

предлогами, требующими дательного

падежа (благодаря,

согласно, наперекор, вслед, навстречу,

соответственно, подобно): благодаря

ему,

ей. Не

требуют после себя вставки н

и

отыменные предлоги (наподобие

его, со стороны его и

др.).

После

сравнительной степени прилагательных

и наречий местоимения 3-го

лица употребляются без начального н

(моложе ее, лучше его, выше их).

Употребление глагольных форм

Глаголы

полоскать,

колыхать, мурлыкать, плескать, рыскать

и некоторые другие образуют двоякие

формы настоящего времени: с чередованием

согласных (полощет,

колышет

и т. д.) и без чередования (полоскает,

колыхает

и т. д.). Первые общелитературные,

вторые свойственны разговорному стилю.

Стилистически

различаются также формы настоящего

времени глаголов мяукать

(мяукает / мяучит), сыпать (сыплет / сыпет),

щипать (щиплет / щипет);

повелительного наклонения глаголов

ехать (поезжай

/ езжай

/ едь), положить (положи

/ положь), класть (клади

/ поклади), лечь (ляг

/ ляжъ), пойти (пойди

/ поди) и др.

Общелитературными являются первые из

них, вторые имеют просторечный характер

и в литературной речи не употребляются.

Ряд

вариантов имеют разговорные формы:

выверь,

выдвинь, вычисть, нянчь, порть, чисть и

др. при литературных: вывери,

выдвини, вычисти, чисти

и

др. Отдельные глаголы не имеют форм

повелительного наклонения: хотеть,

мочь, видеть, слышать, ехать, жаждать,

гнить и

др.

Варианты

форм типа обусловливать

/ обуславливать, сосредоточивать

/ сосредотачивать,

уполномочивать

/ уполномочивать

различаются как книжные (с гласным о

в корне) и разговорные (с гласным а).

Некоторые

глагольные формы не выделяются столь

определенно по своей стилистической

окраске, но все же используются

преимущественно в разговорной речи:

мерять

–

меряю,

меряешь, меряет, меряют; лазать – лазаю,

лазаешь и

т.д., а их варианты – в книжной: мерить

–

мерю,

меришь, мерит, мерят;

лазить –

лажу,

лазишь

и

т. д.

Ряд

непродуктивных глаголов на -еть:

выздороветь, опротиветь, опостылеть –

в разговорной речи употребляются в

форме: выздоровлю,

опостылю, опротивлю, выздоровят и

т. д., хотя более правильны их варианты

выздоровею,

опостылею, опротивею.

От

многих глаголов нельзя образовать форму

1-го лица: победить,

убедить, очутиться, чудить, чудесить,

дудеть, угораздить и

др.

Глаголы,

имеющие в инфинитиве -чь:

жечь, течь, печь,

образуют вариантные формы 3-го лица

единственного числа: наряду с литературными:

жжёт,

течёт, печёт

–

просторечные: жгёт,

текёт, пекёт.

Варьируют

и некоторые глаголы с суффиксами

-изирова-,

-изова-: стандартизировать –

стандартизовать,

колонизировать –

колонизовать.

У

ряда глаголов варианты с суффиксом

-изирова-

архаизовались

и теперь используются только более

короткие: локализовать,

мобилизовать, материализовать,

нормализовать, парализовать.

У

иных же варианты с суффиксом -изова-

устарели:

канонизовать,

конкретизовать. С

суффиксом

-изирова-

закрепились

глаголы: иронизировать,

симпатизировать, гипнотизировать

и

др.

Из

вариантных форм причастий забредший

–

забрёвший,

приобретший

–

приобрёвший,

приплетший

–

приплёвший

в

современном литературном языке

закрепились первые. Из вариантов

деепричастий взяв

–

взявши,

встретив

–

встретивши

формы

на -вши

устарели.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Библиографическое описание:

Миналиева, М. А. Анализ речевых ошибок школьников, связанных с употреблением местоимений / М. А. Миналиева, Н. А. Рачителева, Н. В. Кошенкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 15 (95). — С. 677-679. — URL: https://moluch.ru/archive/95/21511/ (дата обращения: 22.09.2023).

Развитие культуры речи учащихся, развитие навыков свободного, умелого пользования словом — одна из основных задач современной общеобразовательной школы. Однако состояние речевой грамотности учащихся, как видно из практики, не является достаточно высоким. И в устной, и в письменной речи школьников нормы русского литературного языка часто нарушаются. Именно поэтому необходимо продуманная, целенаправленная работа по предупреждению ошибок и по введению в речь правильных, соответствующих литературной норме форм. Но такая работа возможно лишь в тому случае, если у учителя существует четкое представление о характере речевых ошибок и о причинах их возникновения.

Данная статья посвящена типичным ошибкам в использовании местоименных форм в творческих работах учащихся (материалом для наблюдения служили сочинения учащихся).

Ошибки эти связанны с незнанием значений некоторых местоимений, с неправильным образованием грамматических форм местоимений, неправильным употреблением местоимений в тексте. Ошибки в употреблении местоимений часто приводят к логическим погрешностям, мешают точно воспринять значение излагаемого.

Каждый разряд местоимений и каждое местоимение имеют вполне определенное значение, определяющие их употребление. Недостаточно четкое представление об этих качествах местоимений ведет к их смешению, к необоснованной замене одного местоимения другим, к неуместному использованию местоимений в данной речевой ситуации.

Например, притяжательное местоимение свой способно обозначать принадлежность любому из трех лиц. Но в конкретном тексте должна быть четко и определенно выявлена его соотнесенность с одним из названных в тексте слов; если это условие не соблюдено, возникает двусмысленность.

Местоимение свой нередко оказывается лишним в предложении, так как указание на принадлежность не вносит нового в излагаемое. («Основная мысль этого стихотворения в том, что Пушкин и после разгрома восстания декабристов продолжает свое начатое дело».).

Местоимения обычно употребляются вместо какого-то имени, поэтому местоимения не стоит употреблять раньше того слова, которое оно заменяет. Нарушение этого требование ведет к смысловой погрешности, создает алогичная ситуация: местоимение и слово, которое заменено этим местоимением, воспринимаются как обозначающие разные понятия.

Употребление местоимения раньше заменяемого слова вызывает иногда и более сложное нарушение смысловых связей, например: «она смотрела за Софьиной комнатой, а она в это время сидела у себя в комнате с Молчалиным, а Лизе приказала, чтобы та смотрела за ее комнатой и чтобы к ней никто не заходил». Возникает представление не о двух, а о четырех различных лицах, действия которых описаны в изложенном тексте.

Существительные собирательного значения иногда заменяются школьниками местоимениями во множественном числе, то есть учащиеся ориентируются не на форму слова, а на его содержание, например: «Он понимал всю сущность народа и был близок к ним».

Собирательность может быть приписана и употребленному в единственном числе существительному, имеющему однокоренное собирательное. О том, что существительное единственного числа осознается именно как собирательное, свидетельствует замена его местоимением во множественном числе, например: «Крестьянин должен был работать на помещика, их также могли отдавать в аренду».

Неверным восприятием смысловых взаимоотношений имени и заменяющего его местоимения можно объяснить и еще одно нарушение, когда местоимение, которое должно было бы заменять существительное множественного числа, принимает форму неназванного, но мысленно выделенного понятия, обозначенного существительным единственного числа.

Неясно выраженной становится мысль и в том случае, когда в предложении нет слова, вместо которого употреблено местоимение.

Нечеткость изложения усугубляется еще и тем, что обычно в тексте есть слова, как правило, существительные, к которым может быть отнесено местоимение, но которые логически с этим местоимением не связаны, например: «Эту комедию написал А. С. Грибоедов. С момента появления в пьесе он участвует во всех сценах»..

Смысловые погрешности появляются при введении в предложение нескольких местоимений, значения которых и отношение друг к другу в данном тексте не расшифрованы («Катерина хочет вырваться из этого темного царства, но ее связывает то, что куда та пойдет»).

Нечеткость в восприятии высказываемого возникает, если местоимение употребляется вместо неназванного слова, которое только могло бы быть введено в контекст. Так, в приводимом ниже примере местоимение заменяет неназванное в ближайшем контексте существительное мысль (мысли): «Такой человек лучше мыслит и правильно их излагает».

Трудно понять и высказывания, в которых повторяется одно и тоже местоимение, заменяющее разные слова (существительные).

Повторение местоимений довольно часто встречается в творческих работах школьников. Речевая погрешность в таких случаях может быть чисто стилистической: нарушается требование избегать повторение одних их тех же слов в близком контексте. Смысловые же связи при речевой ошибке такого типа остаются достаточно ясными, затруднений в восприятии текста не возникает, например: «Салтыков-Щедрин написал сказку «Премудрый пескарь», в которой зло высмеял обывателей, которые дрожали за свою шкуру».

Однако чаще многократное повторение однотипных местоимений не только нарушает эстетические требования к речи, но и смыкается со смысловой неточностью, мешает отчетливому пониманию повествования.

Типичной речевой ошибкой является введение в текст лишних слов, не вносящих добавочных смысловых оттенков, при этом лишними могут быть местоимения разных разрядов, например: «Судья вместо того, чтобы разбирать дела, он ходит на охоту». Ошибкой является и пропуск местоимения, необходимого в тексте.

Много ошибок в употреблении местоимений, выполняющих функцию союзных слов в придаточных предложениях. Также встречаются ошибки в использовании местоимений в текстах с прямой речью.

Ошибки в употреблении местоимений могут быть связанны с неверным образованием падежной формы, с использованием местоимений просторечного и диалектного характера, например: «Аркадий хотел быть похожим на Базарова, но ихние взгляды на жизнь расходились».

Следует сказать, что в творческих работах учащихся довольно часто наблюдаются сочетание ошибок различного характера. Погрешности в использовании местоимений обнаруживают бедность словарного запаса учащихся, отсутствие четкости в осознании смысловых и грамматических взаимоотношений словесных единиц.

Точное понимание сути ошибок, связанных с употреблением местоимений, помогает целенаправленно работать над вопросами развития речи учащихся, формирования навыков использования литературных форм, помогает определить систему упражнений, цель которых — научить правильно вводить в текст местоименные формы. Поэтому считаем важным подбирать такие упражнения, в которых предлагается не просто исправить ошибку в употреблении местоимения, но и охарактеризовать ее.

Литература:

1. Виноградов, В. В. Русский язык. М., 1992

2. Горшкова, К. В., Шанский Н. М.. Современный русский язык. М., 1993

3. Кузьма, А. Я., Неупокоева О. В. Русский язык. М., 2002

4. Ладыженская, Т. А., Зельманова Л. М. Практическая методика. Русский язык. М., 2003.

Основные термины (генерируются автоматически): местоимение, употребление местоимений, единственное число, использование местоимений, множественное число, ошибка, слово, существительное, текст, четкое представление.

Разговорный стиль речи

Ранее уже говорилось о том, что местоимения – одна их наиболее часто используемых частей речи, причем в разговорном стиле речи местоимения употребляются гораздо чаще, чем в книжных. Это связано с тем, что у говорящих есть много средств, помогающих конкретизировать используемые местоимения. Помогает сама ситуация, интонация, тема и т. д.

— Ну, а он что? Придет?

— А она? Будет нас встречать?

— Все, отправляемся!

В разговоре можно конкретизировать местоимение жестом или мимикой, порядок слов не играет решающей роли, потому что смысл передается интонацией. Поэтому, например, если скажут: «Посмотрите, вон все выбегают на поле и несут какие-то коробки? Вы их видите?» – в устной речи можно понять, о чем идет речь (о тех, кто на поле, или о коробках), ведь на нужное местоимение падает логическое ударение, а в письменной речи необходимо уточнение словом, иначе искажается смысл высказывания.

Только в разговорном стиле возможны конструкции, когда местоимение играет роль связки, заполнения пустоты, для обозначения незавершенности фразы. Это, например, такие реплики:

Вы знаете… я тут.. это.. пытался… это самое…

А она… вы знаете что…

А она такая…

Согласитесь, мы часто слышим подобные фразы в обычной жизни.

В просторечии встречаются случаи, когда одно местоимение заменяет другое, что часто является грамматически неправильным. Встречается также употребление неверной падежной формы местоимений. Например:

— Ванька!

— Кого? (вместо нормативного что?)

— Иди сюда!

Показывая на ромашку, мама спрашивает у ребенка:

— Ты кого видишь? (вместо что?)

— Ромашку!

— Ты чего такой грустный? (вместо почему?)

— Устал.

— До сколька ты работаешь? (вместо до которого часа?)

— До шести.

Да, все эти просторечные «неправильности» используются, причем довольно широко, но мы должны помнить, что это возможно только в разговорном стиле речи, но никак не в литературном, грамотном, красивом языке.

Книжные стили речи

Употребление местоимений в книжных стилях имеет свои особенности. Некоторые местоимения имеют яркую книжную окраску. Например, в официально-деловом и научном стилях часто встречаются такие местоимения: нечто, некий, как, некто, таков, таковой, какой, иной. Эти местоимения если и используются в разговорном стиле, то придают разговору оттенок книжности.

Чаще употребляются в книжных стилях речи неопределенные местоимения с постфиксом —либо (кто-либо, что-либо, какой-либо), тогда как для разговорного стиля выбираются неопределенные местоимения, образованные при помощи постфиксов -то или -нибудь (кто-то, кто-нибудь что-то, что-нибудь, какой-то, какой-нибудь).

В книжной речи частотны относительные местоимения (кто, что, сколько, какой, чей, который), потому что они выполняют функцию союзных слов в сложноподчиненных предложениях, а сложных синтаксических конструкций в художественном, научном, официально-деловом и публицистическом стилях очень много.

Интересно также, что в официально-деловом стиле местоимения 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа (я, мы, ты, вы) употребляются крайне редко.

В научном стиле очень редко можно встретить личное местоимение я, обычно его заменяют множественным числом – мы.

Также в научном стиле есть стремление заменять местоимения причастиями и прилагательными, например вышепоименованный, вышеуказанный, данный, известный, нижеследующий, определенный, следующий, указанный и др.: Определенный интерес представляет следующее (вместо это) доказательство данной (вместо этой) точки зрения…

Ошибки в употреблении местоимений

Приведем наиболее часто встречающиеся ошибки, связанные с использованием местоимений.

1. Искажение смысла сообщения.

Из США на почту пришла посылка. Скоро она закрылась на обеденный перерыв (Почта или посылка?).

Ужасно боясь грозы, собака спрятала голову под коврик и держала ее там до того времени, пока она не перестала. (Кто перестал? Гроза? Собака? Голова?)

Должно быть абсолютно понятно из контекста, о чем идет речь, какое конкретно существительное заменено местоимением.

2. Ввод местоимения в текст, если нет существительного, которое замещается этим местоимением.

У нашей команды всего десять очков, и он решил изменить тактику (Кто он? Тренер? Капитан? Главный игрок?).

3. Несогласованная форма союзного слова.

Здесь представлено очередное поколение, для которых наше дело… Правильный вариант будет: Здесь представлено очередное поколение, для которого наше дело…

4. Неоправданная замена одного местоимения другим.

Они выиграли соревнования без никакой подготовки (Нужно без всякой подготовки).

Собаковод вывел во двор огромного черного пуделя со всеми своими наградами (Нужно с его наградами).

Будьте внимательными при употреблении местоимений, особенно это касается литературной речи.

Удачи Вам и красивого, грамотного русского языка!

Остались вопросы? Не знаете об употреблени русских местоимений?

Чтобы получить помощь репетитора – зарегистрируйтесь.

Первый урок – бесплатно!

Зарегистрироваться

© blog.tutoronline.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

вернуться на стр. «Культура речи» на стр. «Местоимение в табл.«, «Морфологический разбор местоимения»

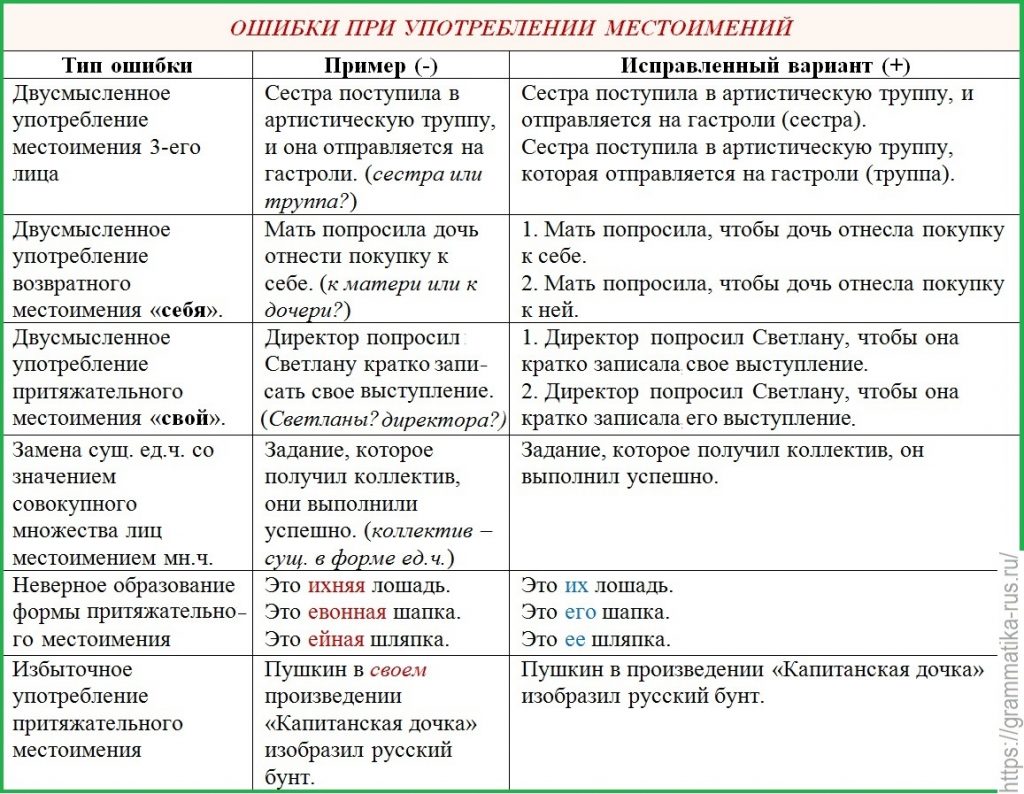

—Двусмысленное употребление местоимения 3-его лица: Сестра поступила в артистическую труппу, и она отправляется на гастроли. (сестра или труппа?) Сестра поступила в артистическую труппу, и отправляется на гастроли (сестра).

Сестра поступила в артистическую труппу, которая отправляется на гастроли (труппа).

—Двусмысленное употребление возвратного местоимения «себя»: Мать попросила дочь отнести покупку к себе. (к матери или к дочери?)

1. Мать попросила, чтобы дочь отнести покупку к себе.

2.Мать попросила, чтобы дочь отнести покупку к ней.

—Двусмысленное употребление притяжательного местоимения «свой»: Директор попросил Светлану кратко записать свое выступление. (Светланы или директора?)

1. Директор попросил Светлану, чтобы она кратко записала свое выступление

2.Директор попросил Светлану, чтобы она кратко записала его выступление

—Замена сущ. ед.ч. со значением совокупного множества лиц местоимением мн.ч.: Задание, которое получил коллектив, они выполнили успешно. (коллектив – сущ. в форме ед.ч.) Задание, которое получил коллектив, он выполнил успешно.

—Неверное образование формы притяжательного местоимения: Это ихняя лошадь.

Это евонная шапка.

Это ейная шляпка. Это их лошадь. Это его шапка. Это ее шляпка.

—Избыточное употребление притяжательного местоимения: Пушкин в своем произведении «Капитанская дочка» изобразил русский бунт. Пушкин в произведении «Капитанская дочка» изобразил русский бунт.

Следует избегать ошибок при употреблении местоимений. Двусмысленность может возникнуть при употреблении местоимения 3 лица, возвратного местоимения «себя», притяжательного «свой» (иногда местоимение «свой» бывает избыточным).

При замене сущ. ед.ч. местоимением мн.ч. возникает грамматическая ошибка.

Распространенной ошибкой является неверное образование формы притяжательного местоимения. (Примеры из текста)

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Ошибки в употреблении местоимений

Тест на тему Правописание и употребление местоимений

Тест на тему Местоимение

Тест на тему Местоимение как часть речи

Тесты на тему Склонение местоимений

Тест на тему Притяжательные местоимения его, ее, их или формы личных в 3 л.

Тест на тему Начальное н в местоимениях 3-его лица

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Культура речи» на стр. «Местоимение в табл.«, «Морфологический разбор местоимения«

Приветствую, друзья! Сегодня расскажу об ошибках в употреблении местоимений в тексте. В устной речи изъяны не так заметны. Но в письменной сразу бросается в глаза, если местоимений слишком много — они загромождают предложения и затрудняет восприятие.

Совсем отказаться от местоимений тоже нельзя – у них своя важная роль в тексте. Поэтому использовать их нужно в соответствии с определенными правилами. Какими – сейчас узнаете.

Когда используют местоимения

Давайте вспомним, для чего нужна эта часть речи. В школьном курсе русского языка нас учили избегать повторений одних и тех же слов. Местоимения помогают в этом. Вот два примера для сравнения:

Наталья спешно собиралась. У Натальи через час была назначена важная встреча.

Наталья спешно собиралась. У нее через час была назначена важная встреча.

Вторая роль местоимений в тексте — уточнять, о ком или о чем идет речь, если в одном предложении говорится о разных действующих лицах. Например:

Она считала, что его график дежурств очень неудобный, а он относился к своей работе вполне лояльно и радовался, что она вообще есть.

Местоимения указывают на конкретные предметы, место действия. Например:

В этом чате обсуждают вопросы, связанные с темой вебрайтинга.

Есть местоимения, которые отрицают предмет. Например:

Никто не имеет права входить сюда в нерабочее время.

Узнайте, где и сколько зарабатывают рерайтеры, на бесплатном интенсиве «Как рерайтеру выйти с нуля на ежемесячный доход 50000-100000 рублей»

Ошибка в употреблении местоимений

Этим грешат не только новички, но и опытные авторы: многократное повторение местоимений в предложении. Обычно в этом нет необходимости, так как в контексте сказанного смысл понятен и без уточнений. Но авторы считают своим долгом довести количество местоимений до абсудрного:

- Даже я со своим десятилетним опытом работы нашла для себя в этом курсе много интересного.

Даже я с десятилетним опытом работы нашла в этом курсе много интересного. - Специальный детский замок для ваших окон позволит обеспечить безопасность вашему ребенку.

Специальный детский замок для окон позволит обеспечить безопасность вашему ребенку. - Мы рассмотрели ваше предложение и мы готовы принять участие в вашем проекте, который вы планируете запустить в следующем месяце.

Мы рассмотрели ваше предложение и готовы принять участие в проекте, который вы планируете запустить в следующем месяце.

Нередко ошибки в употреблении местоимений допускают в официально-деловом стиле.

Есть и другая крайность, в которую впадают авторы – удалять все подряд местоимения, не вникая в смысл. И это тоже не на пользу тексту.

Скачайте бесплатно комплект авторских чек-листов по рерайтингу, которые помогут вам осваивать тонкости профессии

Редактируем без фанатизма…

Текстописание не случайно считается творческой и интеллектуальной работой: для нее не существует шаблонов. Поэтому, когда будете редактировать текст с местоимениями, формулируйте так, чтобы смысл сказанного не терялся. Пример:

Создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить бизнес.

Здесь явно не хватает уточнений:

Мы создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить ваш бизнес.

Теперь Вы знаете, какие встречаются ошибки при употреблении местоимений и как правильно обращаться с этой частью речи. Как всегда, жду Ваших мнений и комментариев.

Инна Копичникова