Виды лексических ошибок

1. Смешение слов,

близких по значению: крайний

и последний,

любить

и уважать,

спать

и отдыхать,

профессия и

специальность,

новорождённый

и именинник,

учитель

и преподаватель,

годовщина

и юбилей.

2. Смешение слов,

близких по звучанию:

индейка – индианка, одинарный –

ординарный, экскаватор – эскалатор,

декрет – кредит, фауна – флора, Австрия

– Австралия,

Швеция – Швейцария, нотариальная

(контора) – натуральная и

т.д.

3. Смешение слов,

близких по значению и по звучанию

(паронимов):

командировочный – командированный,

дипломат – дипломант, одеть – надеть,

представить – предоставить, главный –

заглавный, сытый – сытный, невежа –

невежда, туристский – туристический и

т.д.

4. Словосочинительство

(словотворчество) – замена «законной»

морфемы синонимичной «незаконной»:

грузинец

(грузин),

благородность

(благородство), волнительный

(волнующий), плагиаторство

(плагиат), нервенный

(нервный) и

т.д.

5. Нарушение правил

семантического (смыслового) согласования

слов: Я поднимаю

тост (поднимать

– «перемещать куда-либо наверх», тост

– «застольное пожелание чего-либо,

здравица»); Живописца поразила поза

её лица;

Базаров отрастил

длинные волосы и красные обветренные

руки;

большая

половина и

т.д.

6. Плеоназмы (от

греческого pleonasmos

– переизбыток)

– словосочетания, в которых значение

одного компонента (слова) полностью

входит в значение другого (смысловое

дублирование): март

месяц, лично я (ты, он), период времени,

прейскурант цен, адрес местожительства,

основной костяк, памятные сувениры,

мемориальный памятник, народный фольклор,

свободная вакансия, внутренний интерьер,

продолжай дальше, вдруг неожиданно,

очень сильно

и т.п.

7. Тавтология (от

греческих tauto

– то же самое и logos

– слово) – крайняя форма, разновидность

плеоназма – непреднамеренное употребление

в пределах фразы однокоренных слов;

более грубая ошибка, так как происходит

дублирование и на уровне содержания, и

на уровне формы: проливной

ливень, гостеприимно приняли, соединить

воедино, вновь возобновить, бездонная

бездна, заданное задание

и т.п. Тавтологию не следует смешивать

с повторами. Тавтология

– это

словосочетание, состоящее из двух

однокоренных слов (заданное

задание), а

повторы –

это многократное использование на

небольшом отрезке речи одного и того

же слова, словоформы, фразеологизма: Я

записал задание.

Придя домой, я

стал выполнять

задание. Я

легко справился с этим заданием.

Повторы создают однообразие речи, т.е.

делают ее бедной, следовательно, это не

лексическая, а стилистическая ошибка

– нарушение принципа богатства речи.

Далеко не все плеоназмы и тавтологии

являются нарушением нормы (см.: Аникин,

А.И. Употребление

однокоренных слов в предложении. – М.,

1965).

8. Неустраненная

(неснятая) многозначность, порождающая

двоякое осмысление высказывания: Это

предложение следует оставить

(сохранить или отбросить?); Ты уже

отходишь?

(выздоравливаешь или умираешь?); Студенты

разбирают книги

(перебирают или берут себе?) и т.п.

9. Лексические

анахронизмы – слова, не соответствующие

изображаемой (описываемой) эпохе: Анна

Павловна Шерер часто устраивала в своем

доме дискотеки;

Герасим

уволился по собственному желанию; Чацкий

вернулся из

командировки;

В Древней Руси выходила

газета «Русская

правда» и т.п.

К лексическим

ошибкам следует отнести и употребление

в речи слов-сорняков

(паразитов),

поскольку они не несут никакой смысловой

нагрузки, т.е. семантически опустошенных

слов, засоряющих речь и затрудняющих

ее понимание: как

бы, ну, это, это самое, так сказать, как

говорится

и др.

Соседние файлы в папке Русский

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов

Очень

часто в речи наблюдается

смешение

паронимов,

что приводит к грубым лексическим

ошибкам (Вы

уже ходили вешаться?;

Я проблудилдва

часа).

Иногда не различают паронимы главный

— заглавный, искажая обычно смысл второго

из них — «относящийся к заглавию,

содержащий заглавие, являющийся

заглавием, названием чего-либо».

Использование прилагательного заглавный

возможно, например, в таком

предложении:Заглавную роль

в кинофильме «Анна Каренина» сыграла

Татьяна Самойлова;

но нет заглавной роли в фильмах

«Воскресение», «Война и мир», в них могут

быть лишь главные роли, поэтому неверно

такое словоупотребление: Девочка

будет играть заглавную роль

в фильме «Голубой портрет» (Это

значит, что девочка сыграет роль…

портрета, так как в заглавии указано

это слово).

Стилистическая

правка текстов, в которых замечено

смешение паронимов, требует замены

слова, ставшего причиной лексической

ошибки. Пусть

не блещет картина какими-либо особыми

художественными достоинствами, но

это добротный фильм,

осуждающий зло, несправедливость,

насилие… (Надо: добрый); Книга

— источник познания (надо: знания).

Смещение

паронимов может вызвать

нарушение

лексической сочетаемости [красивая

и практическая обувь (надо: практичная); напрягая

последние усилия (надо: силы); преклонить голову (надо: склонить)].

Особенности лексической сочетаемости

паронимов проясняются в контексте

[ср.: самоотверженные

поступки — мелкие проступки, существо

дело (вопроса) — сущность произведения,

стилистическая помета (в словаре) —

заметка в тетради, типичные особенности

— типические обстоятельства, засеять

участок — посеять пшеницу, провести

репетицию — произвести ремонт].

Следует

упомянуть о неправильном употреблении

в речи однокоренных слов, которые нельзя

назвать паронимами в строгом значении

термина. Например, иногда не различают

слова улыбающийся

— улыбчивый, рекомендованный —

рекомендательный (первые

слова в подобных парах — причастия,

вторые — прилагательные) и т.п. [Арфа

употреблялась для сопровождения голоса

или для аккомпанемента

различным сольныминструментам (надо: солирующим); Близорукость

может продолжать увеличиваться в течение

всей жизни —

это прогрессивная близорукость(надо: прогрессирующая)].

К

смещению паронимов близка лексическая

ошибка, состоящая в замене нужного слова

его искаженным словообразовательным

вариантом. В разговорной речи вместо

прилагательного внеочередной,

употребляется неочередной,

вместо выдающийся

— выдающий,

вместо заимообразно

— взаимообразно.

Такие слова образованы вопреки

литературно-языковой норме, употребление

их свидетельствует о крайне низкой

речевой культуре.

Грубые

лексические ошибки в речи могут быть

вызваны ложными

ассоциациями,

которые часто возникают под влиянием

парономазии. Так, иногда путают

слова статут и статус, апробировать (лат.

approbare), что означает «дать официальное

одобрение на основании испытания,

проверки», и опробовать (родственное

слово проба)

— «подвергнуть испытанию до применения».

Ассоциативные

ошибки нередко делают высказывание

абсурдным (…Обязались

изготовить дополнительно 50 настилов

для экскаваторов столичного

метро)

или комичным (—

Где здесь натуральная контора

— мне с ребенка копию снять. —

«Кр.»; —

Прошу меня поставить на котловое удовольствие. —

«Кр.»). А.П. Чехов обыграл ассоциативные

ошибки, вызванные парономазией: в

шутке: Кавказский

князь в белом щербете ехал

в открытомфельетоне (из

записных книжек).

Современные

авторы не застрахованы от подобной

путаницы; журналист не видит различия

между стезей и стерней и пишет: Если

уж фермер избрал эту стерню…

надо идти по ней до конца.

А в разговоре можно услышать: В

ресторане нам подали эскулап

свиной…

Паронимия

и

парономазия

могут стать причиной комических ситуаций.

Приведем некоторые примеры их жизни: Когда

я зашел к начальнику в кабинет, он

повернулся ко мне пафосом (ускользнуло

слова анфас);

объявления: Врач-некролог вылечит

вас от алкоголизма (следовало:нарколог); Мужчинам

с голым торцом пиво

не отпускается (на

пляже все загорают с

голым торсом); Освежевание головы

не роскошь, а гигиена(реклама

в парикмахерской).

На

юбилейном вечере известного хирурга,

читая поздравительный адрес, кто-то

обмолвился: В

вашем лице мы чествуем славного

ве…ветеринара… А

в недавние времена кадровик сказал

инспектору ЦК КПСС, проверявшему работу

закрытого учреждения:

—

Мы учтем все ваши указания, ведь

вы макулатура такой

высокой организации! (вместо номенклатура).

По

вине переводчика и редактора в сочинении

Фридриха Энгельса «Шеллинг и откровение»

оказалась такая фраза: «Будем

бороться и сражаться до

последнего издыхания» (вместо дыхания).

Вопрос

№ 18

Стилистическое

использование антонимов. Ошибки,

связанные с употреблением антонимов.

Лексическая

антонимия

Антонимия,

отражая существенную сторону системных

связей в лексике, охватывает слова,

противопоставленные по значению: правда

— ложь, добрый — злой, говорить — молчать.

Современная лексикология рассматривает

синонимию и антонимию как крайние,

предельные случаи взаимозаменяемости

и противопоставленности слов по их

содержанию. При этом если для синонимических

отношений характерно семантическое

сходство, то для антонимических —

семантическое различие.

Существование

антонимов в языке обусловлено характером

нашего восприятия действительности во

всей ее противоречивой сложности, в

единстве и борьбе противоположностей.

Поэтому контрастные слова, как и

обозначаемые ими понятия, тесно связаны

между собой. Слово добрыйвызывает

в нашем сознании слово злой, далеко напоминает

о слове близко, ускорить —

о замедлить.

Антонимизируются названия таких явлений

и предметов, которые соотносительны,

принадлежат к одной и той же категории

объективной действительности как

взаимоисключающие понятия. Из этого

следует, что

антонимы

не только взаимно отрицают, но в то же

время и предполагают друг друга.

Антонимы

объединяются в пары по контрасту. Однако

это не значит, что то или иное слово

может иметь лишь один антоним.

Синонимические отношения слов позволяют

выражать противопоставление понятий

и в «незакрытом», многочленном ряду

(ср.: конкретный —

абстрактный — отвлеченный, веселый —

грустный — печальный — унылый — скучный

— кручинный).

Такой подход к изучению антонимов

заставляет пересмотреть распространенное

мнение, что антонимы образуют замкнутые

пары слов.

При

изучении антонимических отношений

между словами необходимо учитывать,

что у многозначных слов в антонимические

отношения иногда могут вступать отдельные

их значения. Например, слово день в

значении «часть суток» имеет антоним ночь,

а в значении «сутки, дата» вовсе не имеет

антонимов. У разных значений одного и

того же слова могут быть разные антонимы.

Например, слово близкий в

значениях «находящийся на не большом

расстоянии» и «отдаленный небольшим

промежутком времени» имеет

антоним далекий (близкое

— далекое расстояние, близкие — далекие

годы).

В значении «кровно связанный» это

прилагательное антонимично

слову чужой (близкие

— чужие люди).

А выступая в значении «сходный,

похожий» близкий образует

антонимическую пару со

словом различный (произведения,

близкие по содержанию, но различные по

форме).

Однако многозначное слово может иметь

и один антоним, который тоже выступает

в нескольких значениях. Например: верхний в

значении «находящийся наверху, выше

прочих» имеет антоним нижний в

значении «расположенный внизу» (верхняя

— нижняя ступенька);

второму значению слова «близкий к

верховью реки» противопоставлено

соответствующее значение его антонима

— «расположенный ближе к устью» (верхнее

течение; нижнее течение);

антонимизируются и специальные значения

этих слов: «относящийся к верхам»

(верхний

регистр)

и «образующий низший предел диапазона

какого-нибудь голоса или инструмента»

(нижний

регистр).

Слова,

у которых широкие границы лексической

сочетаемости, образуют множество

антонимических сочетаний [левый

— правый (рука,

плечо, бок, ухо, глаз, крыло, лапа, сторона,

часть, половина, берег, фланг, партия,

уклон)].

У слов, имеющих узкие границы лексической

сочетаемости, зона антонимии невелика

[свежий

— черствый (батон,

булка, хлеб)].

В

современной науке явление антонимии

рассматривается как особая дополнительная

характеристика лексического значения

слова. Однако в речи могут противопоставляться

любые слова, иногда даже очень близкие

по значению. Например, у

Пушкина: Ученых много, умных мало,знакомых тьма,

а друга нет.

Такое сопоставление слов в контексте

не делает их антонимами. В речи часто

противопоставляются слова, связанные

в сознании говорящих ассоциацией по

смежности понятий

(родители и дети, брат и сестра, луна и солнце, волки и овцы);

можно противопоставить слова, имеющие

словообразовательные связи, сходное

звучание [«Литература и литературщина»,

«Поза или позиция?» (заголовки статей)].

В условиях определенного контекста

противопоставляются даже

синонимы

(У

Ули глаза были большие, темно-карие — не

глаза, а очи, с длинными ресницами. —

Фад.). В таких случаях иногда говорят о

констектуальных антонимах, но этот

термин критикуют, так как антонимия

предполагает регулярность противопоставления

слов с противоположными значениями.

1.4.2.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Тип 5 № 2

i

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Отправляясь на охоту, он надел ветровку БОЛОТНОГО цвета.

Зимой в ЛЕДЯНОМ дворце часто проходят соревнования по фигурному катанию.

Петр — человек мягкий, тонкий, весьма ДИПЛОМАТИЧНЫЙ.

Вон уж в окно смотрит ВЫСОКИЙ месяц.

ЛИЧНОСТНЫЙ рост — это процесс, который позволяет развивать свою личность в направлении самореализации и самопознания.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

2

Тип 5 № 40

i

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Различные ИНФОРМАЦИОННЫЕ источники предлагали весьма противоречивые сведения.

В новом коллективе я ощущал себя достаточно КОМФОРТНО.

До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным.

Эксперты работали с УДВОЕННОЙ энергией, чтобы успеть к сроку.

Участникам соревнования были вручены ПАМЯТНЫЕ значки.

3

Тип 5 № 78

i

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Его ПОПУЛЯРНЫЕ взгляды были хорошо известны и не пользовались поддержкой коллег.

ЗАПЛАТИТЬ за лечение не было возможности.

Со мною в гостинице жил ДИПЛОМАНТ конкурса молодых исполнителей.

ГУМАНИТАРНАЯ помощь была доставлена в районы стихийного бедствия.

Перед комбинатом стояла практически невыполнимая задача — НАРАЩИВАНИЕ мощности при отсутствии материальной базы.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

4

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Усилиями ребят и учителей был организован БЛАГОТВОРНЫЙ концерт.

ВЫГОДНОСТЬ сделки была очевидна.

Сюжет пьесы был ДРАМАТИЧЕН.

Анатолий всегда был ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ сотрудником?

Специальный фонд назвали именно БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ, и он оправдывал своё название.

5

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Воздух и атмосфера действовали на него БЛАГОТВОРНО.

ВРАЖДЕБНАЯ оборона была сломлена, и войска вошли в город.

Необходимо было срочно ПОПОЛНИТЬ запасы питьевой воды.

Материал статьи оказался не таким ИНФОРМАТИВНЫМ, как хотелось.

Между ребятишками было РАЗЛИЧИЕ: один был чуть светлее и чуть голубоглазее.

Пройти тестирование по этим заданиям

6.3. Лексические ошибки, связанные с употреблением паронимов, синонимов и слов, близких по значению

Среди лексических ошибок, вызванных незнанием точного значения слова, наиболее часто встречаются такие, которые связаны с неразграничением паронимов, синонимов и слов, близких по значению.

1. Паронимы – это однокоренные слова, близкие по звучанию, но различные по значению.

Например: адресат – адресант; советник – советчик; болотный – болотистый.

Наличие общего корня может привести к тому, что паронимические пары могут частично совпадать по значению. Это и создает условия для их путаницы.

Например, в паронимической паре представить – предоставить глагол представить имеет значения «вручить для ознакомления, решения; познакомить кого-либо с кем-либо; выдвинуть для поощрения; мысленно воспроизвести, вообразить», тогда как глагол предоставить – «отдать что-либо в чьё-либо распоряжение». Поэтому ошибочными будут фразы: На общем собрании нам предоставили новое руководство комбината; Ивану пообещали представить должность преподавателя литературы.

Но общность в значении паронимов всегда будет лишь частичной. Поэтому обычно члены паронимической пары имеют разную сочетаемость. Например:

а) поворотный рычаг, механизм; пункт, момент – поворотливый человек; судно, повозка;

б) исток реки, ручья; размолвки, распри, легенды – источник минеральный; письменный, надёжный; сырья, доходов, просвещения, слухов;

в) экономика страны, сельского хозяйства; развивающаяся, высокоразвитая – экономия средств, материалов, ресурсов; огромная, незначительная, планируемая.

Одной из самых распространённых в речи ошибок является путаница глаголов надеть – одеть . Глагол надеть сочетается с неодушевлёнными существительными, обозначающими предметы одежды (надеть шляпу, пальто, туфли), тогда как глагол одеть – с одушевлёнными существительными (одеть ребёнка). Именно поэтому некорректной будет фраза: Я одел пальто и вышел на улицу; правильно: Я надел пальто и вышел на улицу.

Не менее часто даже в официальной речи наблюдается смешение паронимов подпись и роспись . Существительное роспись имеет значения – «письменный перечень чего-то» (роспись доходов и расходов); «разнесение записей в разные места» (роспись цифровых данных); «настенная живопись» (роспись старинного храма). Но в просторечии под влиянием значений глагола расписаться и паронима подпись существительное роспись начинает использоваться в значении «собственноручно написанная фамилия» (Вам необходимо поставить роспись на документе). Однако в литературном языке такое словоупотребление недопустимо. Корректной будет фраза: Вам необходимо поставить подпись на документе.

2. Достаточно частотной ошибкой в речи является смешение не только паронимов, но и синонимов. Синонимы – это слова, близкие или тождественные по значению. Однако абсолютных синонимов, то есть слов, полностью совпадающих по значению и по употреблению, в языке очень мало:

языкознание – лингвистика, бегемот – гиппопотам.

Как правило, синонимы различаются либо сферой употребления – глаза, очи (о стилистических синонимах см. п. 5.6), либо оттенками значения – мастер, виртуоз, либо и тем, и другим – миловидный, хорошенький, смазливый.

Синонимы могут в большей или в меньшей степени избирательно сочетаться с теми или иными словами – карие глаза, коричневое платье.

Если не учитывать данные особенности употребления синонимов, то это может привести к речевой ошибке.

Например, во фразе: Вчера мне было печально – неудачно использовано наречие печально. В данном контексте более точным будет использование синонима грустно, но можно: грустно/печально улыбнулся.

3. Лексические ошибки могут возникать и при смешении слов, частично совпадающих по своему значению.

Например, существительные собрание, совещание, форум имеют общий компонент в своих значениях. Все они обозначают совместное присутствие где-нибудь людей, чем-то объединённых. Однако каждое из данных существительных имеет специфику в значении и употреблении.

Собрание – акцентирует внимание именно на совместном присутствии где-то людей, объединённых чем-либо (собрание трудового коллектива).

Совещание – акцентирует внимание на обсуждении какого-либо вопроса (совещание животноводов).

Форум – это широкое представительное собрание, причём данное существительное ограничено по сфере употребления, поскольку относится к высокой книжной лексике (всемирный форум молодёжи). Поэтому как лексическая ошибка будет расценено употребление существительного форум в контексте: На прошлой неделе в нашем районе состоялся форум животноводов. В данном случае более точным будет использование слов – совещание, съезд.

Очень часто в устной речи можно услышать фразы типа: Вы не подскажете , как пройти к театру оперы и балета?; Подскажите , на какой остановке мне следует выйти, чтобы попасть в центр города? Использование в данном случае глагола подсказать приводит к понятийной неточности, поскольку данный глагол имеет значения: прямое – «шепнуть или незаметно сказать кому-либо забытое им или неизвестное ему» (подсказать стихотворение; подсказать ход решения); переносное – «навести на мысль» (опыт подсказывает иное решение). Когда же Вы обращаетесь к кому-то с просьбой сообщить Вам какую-то неизвестную информацию, то не требуете, чтобы это делалось тайно, незаметно, шепотом. Поэтому более точным в таких ситуациях будет употребление таких слов и словосочетаний, как сказать, посоветовать, дать совет.

Ошибки подобного рода возникают в устной речи под влиянием известной тенденции к «вежливости», «смягченности» просьб и обращений. Этим же обусловливается и употребление глагола кушать вместо глагола есть; супруга – вместо жена; подъехать к кому-то вместо приехать к кому-то.

Так, глагол кушать в литературном языке имеет оттенок вежливости и обычно применяется лишь при приглашении кого-нибудь к еде, а также ласково по отношению к детям (кушайте, пожалуйста). Его не употребляют в первом лице (нельзя: я кушаю; надо: я ем). С осторожностью следует использовать этот глагол и в форме вежливости (второе лицо множественного числа) – Вы заливную рыбу кушаете?, поскольку такие фразы звучат слащаво. Поэтому уместнее всё же использовать в таких случаях глагол есть (Вы заливную рыбу едите?). Употребление слова кушать – ложная вежливость, восходящая к лакейскому – кушать подано.

Точно также в устной речи часто воспринимается как более «вежливая» форма фраза: Вы не возражаете, если я подъеду к Вам через час? Однако и она звучит нарочито слащаво. Более точным по значению и ситуативно уместным будет употребление глагола приехать (Вы не возражаете, если я приеду к Вам через час?).

В современном русском языке употребление существительных супруг, супруга ограничено главным образом официальной речью. Поэтому не рекомендуется говорить или писать по отношению к себе: Я и моя супруга любим отдыхать на даче; Мы с супругом прожили пять лет. Лучше употреблять в таких случаях слова – муж, жена.

Достаточно часто речевые ошибки возникают при смешении слов, близких в функциональном отношении, но различающихся значением и временем бытования самих предметов, явлений.

Например: Лиза была домработницей в доме Фамусовых. Лиза – крепостная девушка, прислуживающая в доме своего хозяина. Домработница – это наемная работница, которая прислуживает в доме за определённую плату. Главное же – в данном случае мы имеем дело с явным анахронизмом, то есть с хронологической неточностью, с ошибочным отнесением события, явления одной эпохи к другой, поскольку домработницы появились в России лишь в ХХ веке. Таким образом, в данном случае допущена не только понятийная, но и предметная неточность.

4. Причиной нелогичности высказывания, искажения смысла иногда является смешение неоднородных понятий, например, конкретных и отвлеченных.

Так, в рекламном объявлении: Гарантируем полное излечение алкоголиков и других заболеваний – речь идёт о заболевании, то есть об отвлеченном понятии. Неоднородные понятия не могут быть однородными членами. Поэтому в данном контексте более точным будет употребление не конкретного существительного алкоголик («человек, страдающий алкоголизмом»), а абстрактного – алкоголизм («болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков»): Гарантируем полное излечение алкоголизма и других заболеваний.

В другом примере, отрывке из школьного сочинения: Казачество поддержало Пугачева, и на защиту Белогорской крепости вышло только дворянство и «инвалидная команда» капитана Миронова – напротив, неправомерно употреблены отвлечённые и собирательные существительные казачество, дворянство, тогда как речь идёт о конкретных представителях этих социальных групп. В данном случае более точным будет использование существительных – казаки, дворяне.

Логические ошибки в речи – большое зло. Они не только порождают неточность в изложении мысли, но и ведут к абсурдности, неуместному комизму.

Например, если поверить рекламе чудодейственного средства: Фирма гарантирует уменьшение веса на сто процентов, то клиенты этой фирмы полностью теряют вес и превращаются в «ничто».

Смешение паронимов: что это такое?

В русском языке есть слова, похожие по звучанию, но отличающиеся написанием и лексическим значением. Это слова-паронимы. Слова-близнецы, которые легко перепутать.

Копирайтеры-производители, которые штампуют тексты пачками, регулярно грешат тем, что допускают смешение паронимов – то есть банально используют не то слово, искажая при этом смысл предложения. Поэтому чтобы ваша статья не вернулась на доработку, научитесь различать паронимы и правильно использовать их в работе.

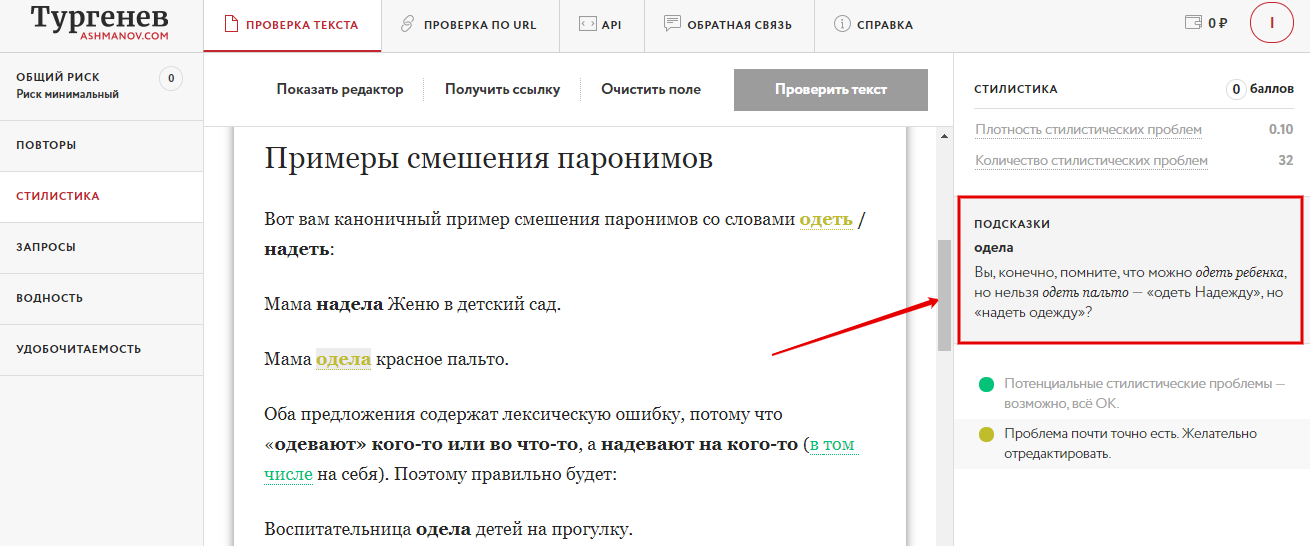

Примеры смешения паронимов

Вот вам каноничный пример смешения паронимов со словами одеть / надеть:

Мама надела Женю в детский сад.

Мама одела красное пальто.

Оба предложения содержат лексическую ошибку, потому что «одевают» кого-то или во что-то, а надевают на кого-то (в том числе на себя). Поэтому правильно будет:

Воспитательница одела детей на прогулку.

Марина надела одноразовую маску.

Смешение паронимов допускают даже ведущие в информационных и образовательных телевизионных передачах:

Кондуктор в автобусе настойчиво требует оплатить за проезд.

Экономист наполнил таблицу статистическими данными за месяц.

Командировочные вынуждены летать с пересадками из-за отмены рейсов.

Финансовые услуги представляются банками в течение трех лет.

Первое напоминание о Москве встречается в 1147 году.

Как правильно употреблять паронимы?

Паронимы имеют одинаковый корень, но разные приставки или суффиксы. Они-то и придают словам – а следом, и целым предложениям – то или иное значение. Поэтому, сочиняя очередной шедевр, нужно четко сформулировать мысль и решить, какую идею хочешь донести до читателей.

А теперь запоминаем:

оплачивают проезд, платят за проезд;

заполняют таблицу, наполняют емкость;

командировочное удостоверение, командированное лицо;

услуги предоставляются, документы представляются (в указанный срок);

упоминание в летописи, напоминание о собрании.

Не допустить смешения паронимов иногда помогает «Тургенев». Но сильно на него надеяться не рекомендую:

Неверно использованные слова придают тексту неуклюжий или даже комичный вид, а вас как автора откровенно выставляют дураком. А чтобы избежать этого, всего-то и нужно сделать финальную вычитку текста – и сделать её обстоятельно и без спешки.

Привести примеры лексических ошибок смешение паронимов

Высокий уровень речевой культуры — неотъемлемая часть современного человека. Неправильное построение предложений приводит к тому, что сказанное может оказаться приблизительным, а нередко и ошибочным. Источником таких ошибок бывают паронимы.

Актуальность: темы исследования обусловлена важностью изучения паронимов для повышения культуры речи учащихся и для показания высокого уровня знаний на ЕГЭ. Паронимы требуют к себе особого внимания, поскольку в речи недопустимо их смешение.

Проблема: анализ методической и учебной литературы показал, что специальных пособий, методических рекомендаций по проведению работы со словами — паронимами нет. В школьную программу Т. Ладыженской по русскому языку в 5-9 классах не включен специально вопрос, предполагающий изучение слов — паронимов и употребление их в речи. В программе же для старшей школы количество часов на изучение темы «Паронимы и их употребление» ограничено, поэтому выпускники испытывают большие трудности на ЕГЭ по русскому языку при выполнении заданий, связанных с употреблением паронимов.

Гипотеза: смешение паронимов — распространенная лексическая ошибка в речи учащихся.

Цель: формировать потребность правильного употребления слов-паронимов, соблюдая нормы русского литературного языка.

1. Изучить исследования, посвященные проблеме паронимии (такие как исследования в области семантики, представленные в трудах С.Д. Кацнельсона, М.В. Никитина, Ф.А. Литвина и др.; лексикологические исследования И.В. Арнольда, О.С. Ахмановой, В.В. Виноградова и др.).

2. Определить место паронимов по отношению к смежным явлениям: омонимам, синонимам и полисемии.

3. Провести тестирование среди учащихся 9-11 классов с целью определения:

-уровня знаний по теме «паронимы»;

— выявления наиболее часто встречающихся ошибок.

4. Проанализировать результаты тестирования.

5. Определить пути повышения культуры речи учащихся по употреблению паронимов.

6. Способствовать активному включению учащихся в изучение норм русского литературного языка, научить правильно употреблять паронимы с учётом их лексического значения и норм лексической сочетаемости.

7. Подобрать материал по данной теме для успешной сдачи ЕГЭ учащимися.

Объект исследования: экзаменационные работы по русскому языку (задание №5 на ЕГЭ) в 11 классе.

Предмет исследования: правильное употребление паронимов в речи учащихся школы п. Юбилейный.

Методы и приемы исследования:

Изучение и обобщение теоретических источников — литературы и Интернет-ресурсов, тестирование, анализ тестов, публичные выступления, составление справочников, а также словариков.

Практическая значимость полученных результатов заключается в следующем:

— определены и проанализированы словарики по теме «Паронимы» за 2015-2019гг от ФИПИ;

— выявлена типология лексических ошибок паронимического характера в речи учащихся;

— определены пути и методы совершенствования речевой подготовки учащихся к ЕГЭ на материале паронимии;

— проведены занятия по увеличению запаса паронимов в словаре учащихся;

— рекомендована система упражнений, основанная на интеграции знаний по лексике и культуре речи при подготовке к ЕГЭ.

Глава 2. Явления паронимии в русском языке

2.1. Из истории паронимов

Во многих языках мира ученые выделяют созвучные, родственные по корню слова, выражающие разные значения. Такого рода слова называются паронимами, а само явление сходства звуковой формы слов – паронимией (греч. para «около», onyma «имя»). Паронимы не изолированы от системы речи, будучи в известной степени фактом звукового языка. Являясь в то же время одним из компонентов лексической системы языка, паронимия со всеми присущими ей формальноязыковыми закономерностями занимает совершенно определенное место в его структуре.

Впервые термин «Пароним» предложил Аристотель (в его труде «Категории»), который назвал так производные слова. Малоизученность проблемы паронимов касается как теоретической, так и практической стороны (не было специального словаря, недостаточна была разработана методика изучения этого раздела лексики русского языка и т.д.). До 60-х годов 20 века в работах наших исследователей (В.В. Виноградов, Ф.П. Филин, и др.) встречались только отдельные мысли и замечания, касающиеся лексической паронимии (иногда очень важные и интересные).

Но в последние годы изучение паронимии движется быстрыми темпами. Возникают новые точки зрения, публикуются новые материалы, и те общие обзоры и очерки, которые еще недавно казались последним достижением в изучении паронимии, становятся пройденным этапом. Недостаточное внимание к паронимии следует считать результатом общего отставания в изучении разговорной речи, звучащего языка и таких вопросов, как антонимия, омонимия и т.д. Хотя в силу звукового подобия такие лексические соответствия представляют теоретический интерес для понимания тождества и вариантности слова, а в практической лексикологии и лексикографии постоянно возникает задача их разграничения во избежание ошибочного словоупотребления. В связи с этим в толковании паронимии немало не только спорного, но противоречивого. Прежде всего, это касается сущности паронимии. Одни считают, что паронимия – явление языковое (О.В.Вишнякова), другие утверждают, что паронимия – явление речи (Л.В.Минаева). В 60-70 гг. 20 века в языкознании сложилось понимание паронимов как однокоренных слов, принадлежащих к одной части речи. Однако некоторые ученые считали паронимами только такие однокорневые слова, тождественные по грамматическим (морфологическим) свойствам, которые имеют созвучные префиксы и одинаковое место ударения. В речи в целях специального сближения или вследствие случайного смешения, как правило, сопоставляются однокорневые слова одного и того же или близких понятийно-предметных планов, а не все члены словопроизводственного гнезда и тождественных морфологических свойств. Всё это придает паронимии системный характер на уровне словообразования и лексической сочетаемости. Так как паронимы могут сближаться с особыми целями (усиление образности речи, эмоционального воздействии текста), то паронимы изучаются и в стилистике. В связи с тем, что паронимы – источник языковых трудностей, паронимы рассматриваются также и в культуре речи.

Итак, паронимы (гр. para — возле + onima — имя) — это однокорневые слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях: подпись — роспись, одеть — надеть, главный — заглавный. Паронимы, как правило, относятся к одной части речи и выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции.

2.2. Признаки и особенности паронимов

Наблюдая над живым словом в повседневном обиходе, на собраниях, лекциях, над речью школьников, особенно в ее письменном выражении (творческие работы), наконец над языком периодической печати, радио и телевидения, можно сказать о том, что в речи встречается немало ошибок и отклонений от современных литературных норм.

Основной причиной появления паронимов служило постоянное стремление человека углубить, расширить, ярче отразить существующие в мире явления. Называя по-новому дополнительный признак, явление или действие, человек использовал вновь образованное с помощью суффиксов или приставок слово. Появление паронимов относится к внутриязыковым процессам, что подтверждает постоянное развитие языка. По сходству произношения слова-паронимы сближаются с омонимами, однако отличаются от последних следующими признаками. Во-первых, паронимы имеют разное написание. Во-вторых, слова-паронимы никогда не имеют полного совпадения в произношении.

При разграничении паронимов и синонимов следует иметь в виду, что расхождение в значениях паронимов обычно настолько значительно, что замена одного из них другим невозможна. Смешение паронимов приводит к грубым лексическим ошибкам. Паронимы выполняют в речи различные стилистические функции, и перед каждым может возникнуть проблема выбора одного из паронимов. Умелое употребление паронимов помогает человеку правильно и точно выразить мысль, потому что именно паронимы раскрывают большие возможности русского языка в передаче тонких смысловых оттенков.

2.3. Классификация паронимов

1. Учитывая особенности словообразования, можно выделить следующие группы паронимов:

— Паронимы, различающиеся приставками: опечатки — отпечатки, уплатить — оплатить.

— Паронимы, различающиеся суффиксами: безответный — безответственный, существо — сущность, командированный — командировочный.

— Паронимы, различающиеся характером основы: один имеет непроизводную основу, другой — производную. При этом в паре могут быть:

— слова с непроизводной основой и приставочные образования: рост — возраст;

— слова с непроизводной основой и бесприставочные слова с суффиксами: тормоз — торможение;

— слова с непроизводной основой и слова с приставкой и суффиксом: груз — нагрузка. 2.

В семантическом отношении среди паронимов выделяют две группы:

1) Паронимы, различающиеся тонкими смысловыми оттенками: длинный — длительный, желанный — желательный, гривастый — гривистый, жизненный — житейский, дипломатичный — дипломатический и под. Таких паронимов большинство, их значения комментируются в лингвистических словарях (толковых, словарях трудностей, словарях однокорневых слов, словарях паронимов). Многие из них характеризуются особенностями в лексической сочетаемости: экономические последствия — экономичное ведение хозяйства, богатое наследство — тяжелое наследие, выполнять задание — исполнять песню.

2) Паронимы, резко различающиеся по смыслу: гнездо — гнездовье, дефектный — дефективный. Таких единиц в языке немного.

3. Особую группу паронимов составляют такие, которые отличаются стилистической окраской: работать (общеупотр.) — сработать (проcт. и спец.), жить (общеупотр.) — проживать (офиц.).

4. Некоторые авторы трактуют явление паронимии расширенно, относя к паронимам любые близкие по звучанию слова (а не только однокорневые). В этом случае паронимами следует признать и такие созвучные формы, как дрель — трель, ланцет — пинцет, фарш — фарс, эскалатор — экскаватор, вираж — витраж и др. Однако их сближение в речи носит случайный характер и не закрепляется всем многообразием системных отношений в языке. К тому же сопоставление разнокорневых созвучных слов нередко носит субъективный характер (одному кажутся похожими слова вираж — витраж, другому — вираж — мираж).

Итак, с учетом особенностей паронимы бывают по структуре:

— Приставочные паронимы – паронимы, имеющие разные приставки. Например: вбежать – взбежать, обсудить – осудить, одеть – надеть и т.д.

— Суффиксальные паронимы – паронимы, имеющие разные суффиксы. Например: грозный – грозовой, белеть – белить, лирический – лиричный и т.д.

Финальные паронимы – паронимы, отличающиеся окончаниями, а также конечными буквами. Например: жар – жара, гарант – гарантия, невежа – невежда, адресат — адресант и т.д.

— Полные (абсолютные) паронимы – паронимы с ударением на одном и том же слоге, выражающие разные смысловые понятия. Например: осуждение – обсуждение, восход – всход и т.д.

-Неполные паронимы – паронимы, в которых наблюдается неполное разделение объёма значений, что вызывает их сближение. Например: аристократический – аристократичный, комический – комичный и т.д.

-Частичные (приблизительные) паронимы – паронимы, различающиеся местом ударения, характеризующиеся общностью смысловых понятий и возможным совпадением сочетаемости. Например: водный напор – водяной напор, героический подвиг – геройский подвиг и т.д.

2.4. Отношение паронимов к омонимам, синонимам, антонимам

При изучении паронимов естественно возникает вопрос об их отношении к другим лексическим категориям — омонимам, синонимам и антонимам. Так, некоторые ученые рассматривают паронимию как некую разновидность омонимии, а паронимы, следовательно, как «псевдоомонимы», указывая на их формальную близость. Паронимы отличаются от омонимов следующими признаками. Во-первых, паронимы имеют разное написание; например: диктат — диктант (паронимы), дача1 — порция, даваемая в один прием, дача2 — загородный дом, обычно для летнего отдыха, дача3 — участок земли под лесом (омонимы). Во-вторых, паронимичные слова никогда не имеют полного совпадения в произношении; например: паронимичные шпиц — шпиль и омонимичные шпилька1 — приспособление для закалывания волос, шпилька2 — тонкий каблук. К тому же семантическая близость паронимов объясняется этимологически: изначально у них был общий корень. А сходство слов-омонимов чисто внешнее, случайное (за исключением тех случаев, когда омонимия развивается в результате распада значений многозначного слова). Смешение разных слов, близких по произношению, наблюдается, как правило, в речи, так как в языковой системе большая часть подобных слов достаточно четко разграничивается друг от друга, хотя в некоторых случаях сходно звучные однокоренные слова оказываются весьма близкими друг другу и трудности их разграничения не всегда легко преодолеваются. Например, лиричный — лирический, комичный — комический, малинный — малиновый современные исследователи называют неполными паронимами. Слова данного типа сближаются с однокоренными синонимами, хотя имеют и явные отличительные черты:

1) паронимичные относятся или только к исконным русским словам (бродяжий — бродячий, остатки — останки, оплатить — уплатить, пометы — пометки), или только к заимствованным (абонент-абонемент, существо — сущность, факт — фактор). А в синонимичном ряду могут быть объединены и те и другие; например: ярмо — ярем, рабство, кабала, где два первые — исконные русские, третье — старославянское заимствование, четвертое — тюркское.

2) синонимы, обозначая одно и то же или близкое понятие, нередко семантически предельно сближаются, тогда, как паронимы обозначают всегда совершенно разные понятия и отличаются друг от друга четкой семантической дифференциацией.

При разграничении паронимов и синонимов следует иметь в виду, что расхождение в значениях паронимов обычно настолько значительно, что замена одного из них другим невозможна. Смешение паронимов приводит к грубым лексическим ошибкам: «Мать одела (надо надела) на ребенка пальто»; «В вестибюле гостиницы сидели командировочные» (надо командированные). Синонимы же очень часто взаимозаменяемы. При всем своеобразии семантических структур они предоставляют автору право широкого выбора наиболее подходящего по значению слова, не исключая вариантов синонимической замены. В то же время известны случаи перехода паронимов в синонимы. Так, сравнительно недавно слово смириться имело значение «стать смирным, покорным, смиренным», употребление его в значении «примириться» считалось недопустимым. Однако в разговорной речи это слово все чаще стало обозначать – «привыкнув, примириться с чем-нибудь»: смириться с бедностью, смириться с недостатками. Современные толковые словари русского языка отмечают это значение как основное. Таким образом, бывшие паронимы, в результате их смешения в речи, могут сблизиться и в конце концов превратиться в синонимы. Однако следует иметь ввиду, что взаимозаменяемость недавних паронимов допустима лишь в том случае, если развившееся у них новое значение закреплено в языке. Смысловое различие паронимов не простирается, как правило, до предельной противоположности, т.е. паронимы не вступают в антонимические отношения. Они могут быть противопоставлены только в контексте: «Долг, а не должность»; «Служение, а не служба» (заголовки газетных статей). И. В. Голуб писала: «Подобное противопоставление паронимов не отражается на их системных связях в лексике» 1 .

2.5. Стилистические функции паронимов

Паронимы требуют к себе особого внимания, поскольку в речи недопустимо их смешение. Неточность употребления паронимов является следствием разных причин. В одном случае их смешение возникает в результате сближения обозначаемых данными словами реалий типа: дно-днище, иголочный — игольный — игольчатый, чара — чарка, чаша — чашка. Характерно, что почти во всех подобных словах звуковое сходство незначительное, а ошибочное их смешение возможно. В другом случае причиной неверного употребления подобозвучных слов оказывается общность сферы применения называемых ими понятий, предметов, процессов, действий, качеств или сходство возникающих ассоциативных связей: брутто — нетто, ланцет — пинцет, лоцман — боцман, варка — варенье, формовой — формовочный, барокко — рококо. Иногда неточность использования паронимов является следствием возможности их синонимического соединения и близости или тождества границ лексической сочетаемости: анекдотический (анекдотичный) поход, апатическое (апатичное) состояние. Тогда как в ряде других случаев такое сближение невозможно, приводит к ошибке: Это был совершенно анекдотичный (вместо анекдотический) рассказ; Он всегда казался каким-то апатическим (вместо апатичным). Возникновение речевой ошибки происходит и в результате не различения стилевой принадлежности слов. Нередко наблюдается сближение книжных, специальных слов с разговорными: антиномия смешивается со словом антимония; слов межстилевых, стилистически нейтральных — с разговорными или просторечными: бессмысленность с разговорным бессмыслица; гнилец — с просторечным гнильца; заржавленный — с разговорным заржавелый и просторечным устаревшим заржавый; зубастый — с разговорным зубатый. Смешению паронимичных слов способствуют также тесные семантические связи словообразовательных суффиксов: -н- и –ск-; -овит-, -ов- и -н-; -ство- и ость- и других (изобретательский — изобретательный, деловитый — деловой — дельный, благоустройство — благоустроенность). Причиной смешения может явиться не различение мало знакомых носителю языка паронимичных слов. Именно этим можно объяснить смешение в речи слов ампир — вампир, дистанция — инстанция, экскаватор — эскалатор. Несмотря на то, что смешение паронимичных слов наблюдается нередко, то само явление паронимии — вполне закономерно. Новые паронимы возникают в русском языке постоянно. Этому способствует активно действующий в языке закон аналогии. А также специфика авторского употребления подобозвучных слов. Правильное употребление паронимов — необходимое условие грамотной, культурной речи, и, напротив, смешение их — признак невысокой речевой культуры. Паронимия как одно из языковых явлений с давних пор используется ораторами, писателями, поэтами, публицистами. Она лежит в основе создания особого рода стилистической фигуры, – так называемой парономазии, сущность которой состоит в намеренном смешении или в нарочитом столкновении паронимов: не туп, а дуб; и глух и глуп. Паронимы могут выполнять различные стилистические функции. Так, намеренное соединение подобозвучных слов является средством создания необычного образа с целью усиления его убедительности. Например, паронимы венец – венок в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта»: И прежний сняв венок, — они венец терновый, увитый лаврами, надели на него… Паронимы используют и для выделения соответствующих понятий: Молодые Тургеневы олицетворяют собой честь и честность; Из дверей сарая… вышла сгорбленная, согнутая прожитым и пережитым старуха. Паронимы нередко сопоставляются в тексте: Служить бы рад, — прислуживаться тошно; возможно и их противопоставление: Я жаждал дел, а не деяний. Роль яркой, запоминающейся гиперболы, играют слова мор – море в стихотворении В. Маяковского «Левый марш»:

Солнечный край непочатый.

Шаг миллионный печатай!

Нередко употребление сходно звучащих слов лежит в основе каламбура и придает речи юмористический оттенок; благодаря совершенно неожиданной игре слов в знакомых и устойчивых выражениях, которые приобретают при этом новую образность и выразительность; например афоризм Э. Короткова: Классиков нужно не только почитать, но и почитывать. Парономазия как одно из средств актуализации нередко используется в заголовках газетных публикаций: «Трубы и трубадуры», «Отходы и доходы». Паронимы наряду с другими лексическими единицами, обладают немалыми потенциальными стилистическими возможностями, умелая реализация которых позволяет создавать запоминающийся образ, придавать речи особые эмоционально – экспрессивные оттенки, служить средством юмора, иронии, сатиры. Однако правильное использование подобных слов, как исконных, так и заимствованных, нередко сопряжено с трудностями. Например, не всегда учитывается различие в значении, а также стилистические функции исконных паронимов: бесплодие – бесплодность, дворовый – придворный, доходы – приходы. Ошибочное употребление более вероятно при использовании паронимичных заимствований типа: антитеза – антитезис, изоляция – изолирование – изолированность, токсический – токсичный.

2.6. Основные ошибки в употреблении паронимов

Говорящий стремится передать свою мысль точно, подбирая подходящие по смыслу слова. Лексические нормы русского языка требуют употреблять слово только в свойственном ему значении, закреплённом в словаре. Паронимы, как правило, относятся к одной части речи, выполняют в предложении аналогичные функции, имеют одинаковое ударение, поэтому говорящему их легко спутать, тем более что они почти всегда близки по значению и отличаются лишь тонкими смысловыми оттенками и лексической сочетаемостью. Нарушение лексической нормы часто происходит при употреблении паронимов. Ошибки заключаются в не различении в речи слов-паронимов. Например, нередко можно услышать: Не забудь одеть шапку! (правильно: надеть). В рекламной листовке парикмахерской можно прочитать: Мы создадим вам эффективную внешность (правильно: эффектную). Подобные ошибки связаны с тем, что говорящие и пишущие не видят различий в значениях паронимов, неправильно понимают значения слов. Как же избежать подобные ошибки? Что нужно делать, чтобы не допускать лексические недочёты в речи? Попытаемся найти ответы на эти важные вопросы.

2.7. Словари паронимов

Специальные словари русских паронимов появились в конце 60 – х годов. До этого времени явление паронимии находили частичное отражение в словарях неправильностей русского языка.

В качестве первого опыта словаря паронимов можно назвать словарь – справочник Ю.А. Бельчикова и М.С. Панюшевой «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка» 1968 года издания. Работа содержит 180 групп однокорневых слов, различающихся свойственными им значениями и употреблениями. Паронимы располагаются в алфавитном порядке. В словарной статье дается толкование паронимов, затем их словесные связи и употребление в современном русском литературном языке; заключает словарную статью раздел «Ошибочно», в котором представлены примеры ошибочного или неточного использования однокоренных слов.

В 1971 г. был издан первый специальный «Словарь паронимов русского языка» Н. П. Колесникова. В нем объяснено 1432 «гнезда» паронимов. Н. П. Колесников термин «паронимия» понимает широко. В словарь включены и однокорневые подобозвучные слова, типа база – базис, деловитый – деловой – дельный и разнокорневые слова типа атлет – отлёт, пагода – погода. В словарной статье дано разъяснение значения каждого из паронимичных слов. Примеры иллюстрации, а также стилистические рекомендации в словарь не внесены, так как это не входило в задачу его составителя.

В 1976 году вышел «Словарь трудностей русского языка» (авторы Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова). В нем отражены трудные случаи употребления паронимов, встречающиеся на всех уровнях языка: орфоэпическом, лексикограмматическом, а также орфографическом, пунктуационном и стилистическом. Словарь включает около 30 тыс. слов, из них почти 10 тыс. сходно звучащие, большая часть которых снабжена стилистическими пометами и примерами контекстуально-различного употребления. К 1985 г. вышло четыре издания словаря.

В 1984 г. издан «Словарь паронимов русского языка» О.В. Вишняковой. В нем раскрыты основные понятия: паронимов; паронимических гнезд; полных и неполных, а также частичных паронимов. Дано толкование значений более тысячи паронимичных пар. Каждое из толкований иллюстрируется примерами употребления в словосочетаниях и в текстах.

В 2010 г. был опубликован «Учебный словарь паронимов русского языка» Л. А. Введенской и Н. П. Колесникова. «Учебный словарь паронимов русского языка» строится как пособие, знакомящее со словами, близкими по звучанию, но различными по значению, в использовании которых говорящие и пишущие нередко ошибаются. Поэтому в пособии дается понятие о паронимах, их стилистических и выразительных возможностях, о смешении паронимов в речи. Сам «Учебный словарь паронимов русского языка» состоит из 357 словарных статей, содержащих 762 паронима и их толкование. В конце пособия идут упражнения, выполнение которых предусматривает работу со словарем и служит проверкой знаний обучающихся.

3. Практическая часть

3.1. Чтобы выполнить практическую работу, а именно: составить тест, я проанализировала учебники русского языка и литератур.За тем я составила сравнительную таблицу для того, чтобы сравнить паронимы, которые входили в задания 2015-2019 годов, и упростить ученикам решение 5 Задания ЕГЭ. ( Приложение 1)

На основе проанализированной информации на уроке русского языка был проведен проверочный тест, состоящий из 2-ух заданий по теме «Паронимы». (Приложение 2)

3.2. Анализ полученных результатов

Целью проведения теста было проверить умение учащихся правильно употреблять слова-паронимы. В тестировании принимали участие 9-ые, 10-ые, 11-ые классы.

источники:

http://kovalev-copyright.ru/russkiy/smeshenie-paronimov.html

http://school-science.ru/8/10/42032

В русском языке есть слова, похожие по звучанию, но отличающиеся написанием и лексическим значением. Это слова-паронимы. Слова-близнецы, которые легко перепутать.

Копирайтеры-производители, которые штампуют тексты пачками, регулярно грешат тем, что допускают смешение паронимов – то есть банально используют не то слово, искажая при этом смысл предложения. Поэтому чтобы ваша статья не вернулась на доработку, научитесь различать паронимы и правильно использовать их в работе.

Примеры смешения паронимов

Вот вам каноничный пример смешения паронимов со словами одеть / надеть:

Примеры как не надо

Мама надела Женю в детский сад.

Мама одела красное пальто.

Оба предложения содержат лексическую ошибку, потому что «одевают» кого-то или во что-то, а надевают на кого-то (в том числе на себя). Поэтому правильно будет:

Примеры как надо

Воспитательница одела детей на прогулку.

Марина надела одноразовую маску.

Смешение паронимов допускают даже ведущие в информационных и образовательных телевизионных передачах:

Кондуктор в автобусе настойчиво требует оплатить за проезд.

Экономист наполнил таблицу статистическими данными за месяц.

Командировочные вынуждены летать с пересадками из-за отмены рейсов.

Финансовые услуги представляются банками в течение трех лет.

Первое напоминание о Москве встречается в 1147 году.

Как правильно употреблять паронимы?

Паронимы имеют одинаковый корень, но разные приставки или суффиксы. Они-то и придают словам – а следом, и целым предложениям – то или иное значение. Поэтому, сочиняя очередной шедевр, нужно четко сформулировать мысль и решить, какую идею хочешь донести до читателей.

А теперь запоминаем:

Правильно вот так!

оплачивают проезд, платят за проезд;

заполняют таблицу, наполняют емкость;

командировочное удостоверение, командированное лицо;

услуги предоставляются, документы представляются (в указанный срок);

упоминание в летописи, напоминание о собрании.

Не допустить смешения паронимов иногда помогает «Тургенев». Но сильно на него надеяться не рекомендую:

Неверно использованные слова придают тексту неуклюжий или даже комичный вид, а вас как автора откровенно выставляют дураком. А чтобы избежать этого, всего-то и нужно сделать финальную вычитку текста – и сделать её обстоятельно и без спешки.