1. Нормы русского литературного языка

1. Исправьте грамматические ошибки в приведенных примерах.

А) Мать любила и гордилась своим сыном.

Б) Свидетель показал о том, что видел обвиняемого именно 24 января.

В) Мемориальный памятник установлен на площади.

Г) С ним произошел неприятный инцидент.

2. Так уж повелось, что, к сожалению, букву ё постоянно в книгах и газетах заменяют буквой е. Немудрено вообще забыть, где пишется Ё, где Е.

Укажите, в каких словах пишется и произносится только Е:

Опека, афера, челн, новорожденный.

3. Кофий, кофь, кохей, кохвай. Это названия известного вам напитка.

Прочитайте приведённые в задании предложения и установите, почему это слово «выпало» из ряда имен существительных нарицательных, неодушевленных, относящихся к среднему роду:

— «Кто чорный кофь пьет – ков на Бога кует».

— «Ани ево за дубовый стол сажали, ани его чаем, кохваем поили»

— «Пойдут чаи, кофеи…»

— «Готов кофий?» («Вишневый сад»)

Определите род этого слова в современном русском языке. Приведите примеры.

4. В каких словах ударение падает на последний слог?

Жалюзи, газопровод, ворожея, позвонит, нефтепровод, каталог.

II. История русского языка

1. Тюркское по происхождению название болгарского кислого молока мы привыкли называть йогуртом. Такое написание слова является неточным. Как правильно надо было бы писать это слово?

Справочный материал:

Англ. – yog(h)urt; франц. – yoghurt, yaghurt; нем. — Jog(h)urt.

Славянские языки: чешское – jogurt; словацкое – jogurt.

2..Сравните в приведенных предложениях употребление слов год и година. Существенно ли различаются эти однокоренные слова в сфере употребления? Какова дальнейшая судьба этих слов? Приведите примеры.

А) «Приде год ея, егда же родить отроча» (Остромирово Евангелие)

Б) «Приде година да прославится Сынъ Человечьскыи» (Остромирово Евангелие).

3. В нашем языке много «парных слов»: сторож-страж, Млечный — молоко, дерево — древо. В корнях этих слов чередуются полногласные и неполногласные сочетания букв. Напишите, что вы знаете об этом фонетическом явлении в русском языке.

Это фонетическое явление лежит в основе названия реки Смородины, знакомой вам по сказкам и былинам. Как вы думаете, существовала ли такая река на самом деле? Что могло означать её название? Свой ответ аргументируйте.

III. Язык художественных произведений

1. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Отрок» (1830) и проведите лингвистический анализ стихотворения (речеведческий, языковой).

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;

Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:

Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

2. Прочитайте слова: течь, поток, восток, наутек.

Являются ли эти слова однокоренными? Докажите свою точку зрения.

Какое из толкований слова «течь» вы считаете более исторически правильным и почему: а) «Размеренно, спокойно двигаться, следовать, проходить, уходить, продолжаться»;

б) «Стремительно двигаться, бежать»?

IV. Современный русский язык

1 .Выдающийся филолог ХХ века В.В. Виноградов в фундаментальном труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947 г.) назвал местоимение особой частью речи в современном русском языке. А великий русский поэт XIX века А.С. Пушкин в стихотворении «Ты и вы» мастерски использовал формы личных местоимений ты и вы.

Как вы думаете, почему учёный так охарактеризовал местоимения? Какие семантические особенности личных местоимений использовал А.С. Пушкин в своём стихотворении?

Ты и вы

Пустое вы сердечным ты

Она, обмолвясь, заменила

И все счастливые мечты

В душе влюбленной возбудила.

Пред ней задумчиво стою,

Свести очей с нее нет силы;

И говорю ей: как вы милы!

И мыслю: как тебя люблю!

(А.С. Пушкин)

2. Распределите языки по четырём языковым семьям:

Индоевропейская семья:

Уральская (финно-угорская) семья:

Тюркская семья:

Кавказская семья:

Татарский, испанский, немецкий, венгерский, литовский, русский, греческий, азербайджанский, грузинский, финский, турецкий, иранский, эстонский

3. Даны польские слова в принятой орфографии и слова в несколько упрощенной русской транскрипции — их русские соответствия:

rybak — [рыбак] рыбак morzyla — [можыла] морила

rzeka — [жэка] река czart — [чарт] чёрт

tarli — [тарли] тёрли orzech — [ожэх] орех

В каком из следующих польских слов буквосочетание читается иначе, чем в остальных?

А) rzepa Б) gorzeli В) burza Г) grzech Д) marzla

4. Найдите пару, в которой слова имеют одинаковые окончания:

А) Столовая – стая

Б) Портной — герой

В) Рыбачий – рабочий

Г) Лекторий – лисий

5. Отличаются ли по составу предложения? Свой ответ аргументируйте.

А) Восхитительный ночлег в пути.

Б) Ночлег в пути из-за непогоды.

6. Расскажите о твердых непарных согласных звуках в русском языке.

7.В современном русском языке известно слово «витать», то есть «двигаться, носиться в вышине».

Витать в облаках (также перен.: предаваться бесплодным мечтам, забывать о действительности).

Витать в мире мечтаний (перен.).

Но, как вы видите, все значения данного слова – переносные. Каково прямое значение слова «витать»?

8. Дайте толкование лингвистическому термину пароним. Приведите примеры.

V. Творческая работа

Напишите сочинение-миниатюру в художественном стиле в жанре рассказа на тему «Книга».

Ответы.

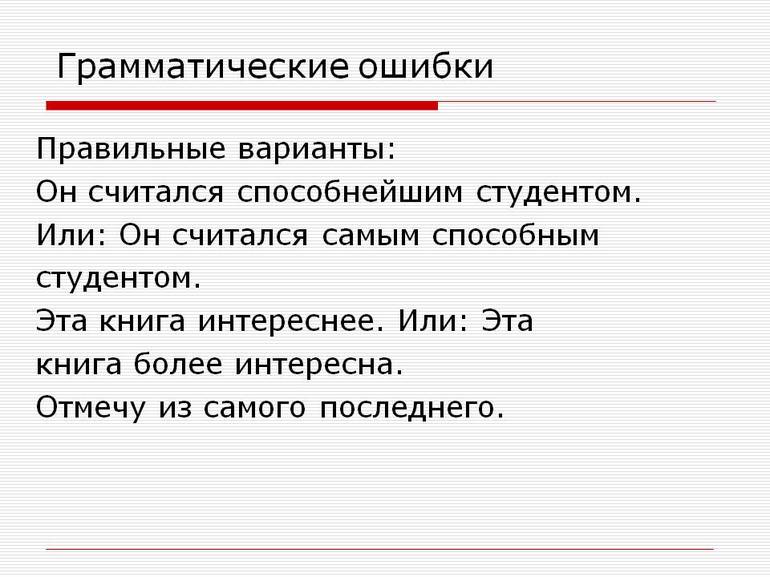

I. Нормы русского литературного языка

1.

А) Мать любила и гордилась своим сыном. — Мать любила своего сына и гордилась им.

Б) Свидетель показал о том, что видел обвиняемого именно 24 января.

Свидетель показал, что видел …

В) Мемориальный памятник установлен на площади. — Памятник установлен на площади.

Г) С ним произошел неприятный инцидент. — С ним произошел инцидент.

2.

В двух словах пишется Е: опека, афера.

3.

1.Слова кофей, кофий и т.п. были мужского рода. Слово кофе тесно связано с этими устаревшими формами. К концу 19 века они стали просторечными. А сохранившаяся форма слова КОФЕ (мужской род) вошла в наш нормированный литературный язык.

2. Слово кофе в современном русском языке мужского рода. Допускается — средний род.

4.

Во всех словах.

ЖалюзИ, газопровОд, ворожеЯ, позвонИт, нефтепровОд, каталОг.

II. История русского языка

1.

Сочетание букв ЙО — нехарактерно для русского языка. Такое сочетание передается буквой Ё. Правильное написание — ёгурт, югурт.

2.

Год – понятие о времени, не отмеченном какими-либо исключительными событиями, то есть о времени как таковом.

Година – производное от «год», слово подчеркивало особый, эмоциональный характер обозначаемого им времени. Это время характеризовалось наиболее знаменательными событиями и явлениями (година спасения, година брачная). Например, в «Слове о полку Игореве» сказано: «Уже бо, братие, невеселая година въстала».

Существительное год со значением время вышло из употребления – было вытеснено заимствованием из старославянского языка «время». Слово относится к нейтральной лексике. Стилистически окрашенное слово година получило возвышенную стилистическую окраску (година бед, невзгод, испытаний…). Этому способствовал суффикс –ин-, подчеркивающий выразительность, эмоциональность значения слова.

3.

1.Слова с неполногласием пришли к нам в русский язык из старославянского. Наличие неполногласия – примета старославянизмов. Они считались словами торжественного высокого стиля.

2.Река Смородина – эпическая, зловещая река. Смородина – смрадная, пахнущая смрадом.

III. Язык художественных произведений

1.

Ответ на вопрос носит творческий характер.

2.

1. Данные слова являются однокоренными, так как у них один корень: -течь- (в слове течь), -ток- (поток), -ток- (восток), — тек- (наутек);

Исторический корень с чередованием гласных Е\О и Щ\Ч\К (тещи — старосл.). Начальное значение глагола ТЕЩИ – «бежать, быстро двигаться».

В современном русском языке только в наречии наутек сохранилась память об изначальном значении слова (двигаться быстро).

2. Исторически верным надо считать значение под номером б).

IV. Современный русский язык

1.

1. Местоимение, по мнению выдающегося филолога В.В. Виноградова, особая часть речи в современном русском языке. Во-первых, местоимение – часть речи, не имеющая собственного значения, а замещающая слова других частей речи. Например, во фразе Вчера мы встретили соседа, он очень постарел местоимение ОН замещает имя существительное сосед. При помощи местоимений говорящий или указывает на лицо, предмет, признак, количество, или обобщает их, но не называет. Например, местоимением такой говорящий указывает на признак, местоимением столько — на количество, а с помощью вопросительного местоимения кто? спрашивает о лице или о лицах. Ни одна другая самостоятельная часть речи такой особенности не имеет. Во- вторых, особенность местоимений ещё и том, что они позволяют в тексте избегать повторений слов, так как являются средством связи между частями предложений и предложений в целом: Вчера мы встретили соседа, он очень постарел. Местоимение ОН в этом предложении – средство связи.

2. Ещё одна интересная особенность местоимений – личные местоимения ты и вы составляют основу речевого этикета: на ТЫ обращаются друг к другу в семье, между родственниками, друзьями; на ВЫ — люди мало знакомые и незнакомые. Местоимение ВЫ принято также в официальной и служебной обстановке.

А.С. Пушкин использует именно эту семантическую особенность личных местоимений. Лирический герой А.С. Пушкина говорит о желании перейти от официальных отношений к близким, отсюда и сердечное ты.

2.

Индоевропейская семья: испанский, немецкий, литовский, русский, греческий, иранский.

Уральская (финно-угорская) семья: венгерский, финский, эстонский.

Тюркская семья: татарский, азербайджанский, турецкий.

Кавказская семья: грузинский.

3.

Д) marzla

Между польскими и русскими словами наблюдаются следующие соответствия произношения: б-b, к-k, х –ch [х], ч – cz [ч], р (твёрдое) — r , р (мягкое) — rz [ж] , л (твёрдое) – l , л (мягкое) – li . Кроме того, польскому [а] может соответствовать русское [j`o]. Такое соответствие имеет место перед двумя согласными. Теперь попробуем записать данные слова в транскрипции и перевести на русский язык:

rzepa – [жэпа] – репа. Всё в порядке.

gorzeli – [гожэли] – горели. Снова всё в порядке.

burza – [бужа] – буря. Никаких проблем.

grzech – [гжэх] – грех. Всё в порядке.

Значит, правильный ответ – Д): marzla – [мажла].

По установленным выше правилам польскому [мажла] должно соответствовать русское мёрьла. Но такого слова в русском нет.

4.

Ответ: Г). В слове лисий и лекторий нулевое окончание.

А) Столовая – стая (в слове столовая окончание – ая, в слове стая – я).

Б) Портной — герой (в слове герой нулевое окончание, в слове портной –ой.)

В) Рыбачий –рабочий (В слове рыбачий – нулевое окончание, в слове рабочий – ий).

5.

Предложения отличаются по составу.

1. Восхитительный ночлег в пути. Односоставное предложение, номинативное, распространено только определениями, согласованным и несогласованным.

2. Ночлег в пути из-за непогоды. Двусоставное предложение, неполное, сказуемое отсутствует, но есть обстоятельство причины, относящееся к сказуемому, распространенное).

6.

В русском языке есть парные и непарные твердые согласные звуки. Например: [Б]- [Б], [Т]- [Т] и др. Всегда твёрдыми непарными являются [ж], [ш], [ц]. Когда-то звуки [ж], [ш], [ц]были мягкими и слова с ними писались так: живот, шило. В XIII в произошло отвердение шипящих [ж], [ш], а XIV- XV веках — [ц]. Слова с этими звуками стали произноситься твердо, но написание сохранились прежним. Буква И после Ж, Ш, Ц напоминает о былой мягкости шипящих звуков и звука [ц]. Окончательное отвердение звука [ц] в XVI — XVII в.в. отразилось и на письме: отцы, улицы, лисицын, круглолицый.

Мы пишем: «Цыган на цыпочках цыпленку цыкнул: «Цыц!»

После отвердения Ц в русском языке после этой буквы стало возможным написание буквы О под ударением, Е – без ударения: сельцо-полотенце.

7.

Витать – жить, пребывать. ОБВитати – утрата корневого В – обитати. Витать – обитать – витальница (комната для жилья) – родственные слова.

8.

Пароним – от греч. para – возле, мимо и onyma – имя. Слова, сходные по звучанию, но разные по значению и строению. Абонемент – абонент, костный – костлявый — косный.

V. Творческая работа

Оценивается

· качество связного текста: полнота и глубина содержания, логика изложения; оригинальность суждений;

· языковое и речевое оформление работы: ясность, точность, простота выражения мысли в речевых конструкциях, стилевое единство, эмоциональность стиля, грамотность;

· эстетический вкус: построение текста в единстве содержания и формы, отсутствие социологизации и вульгаризации в суждениях, бережное отношение к стилю автора при выборочном цитировании художественного текста.

поделиться знаниями или

запомнить страничку

- Все категории

-

экономические

43,679 -

гуманитарные

33,657 -

юридические

17,917 -

школьный раздел

612,466 -

разное

16,911

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

anzormramor

+10

Решено

5 лет назад

Русский язык

Студенческий

Исправьте грамматические ошибки в приведенных примерах. 1) Мемориальный памятник установлен на площади. 2) С ним произошел неприятный инцидент. 3) Мать любила своего сына и гордилась им. 4) Свидетель сказал о том. Что видел обвиняемого именно 24 января.

Смотреть ответ

1

Ответ

0

(0 оценок)

2

turaeva79

5 лет назад

Светило науки — 4 ответа — 0 раз оказано помощи

Памятник установлен на площади. С ним произошел инцидент. Мать любила и гордилась воим сыном.Свидетель сказал,что видел обвиняемого именно 24 января.

(0 оценок)

https://vashotvet.com/task/8700069

Определение термина

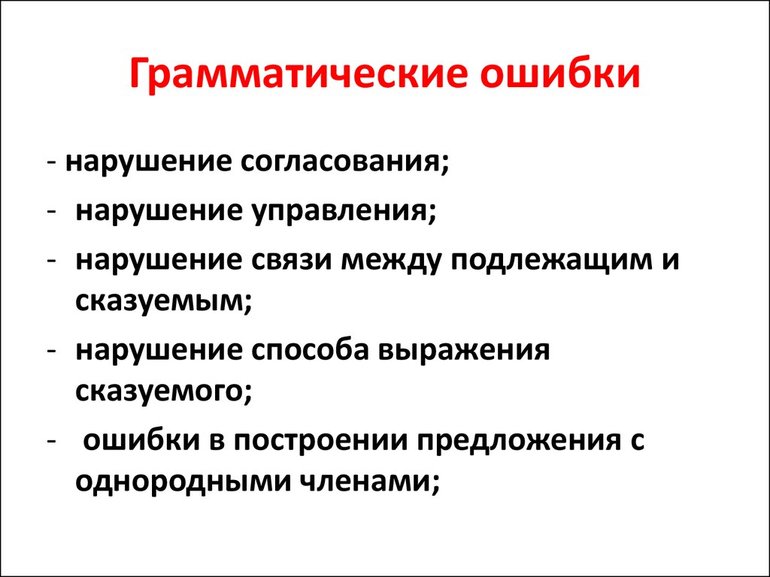

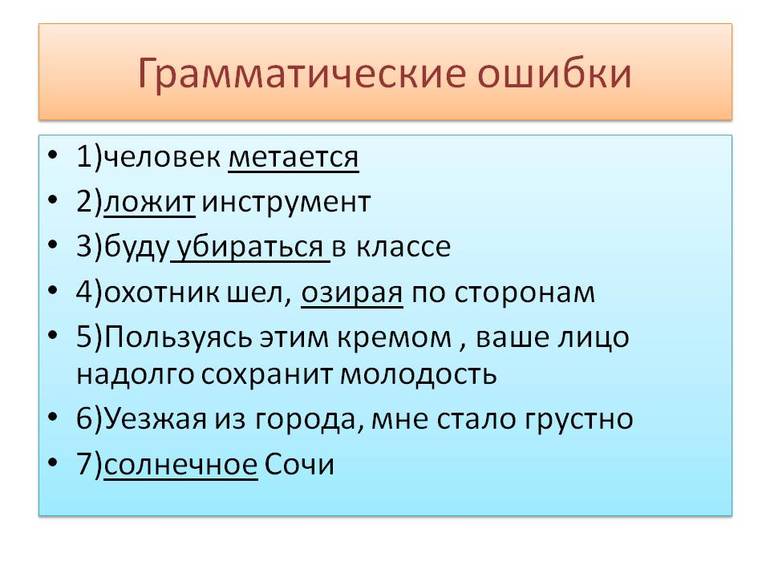

Такая ошибка представляет собой нарушение нормы употребления языковой единицы, входящей в состав словосочетания или предложения, а также неверный выбор формы слова. Отличаются многообразием и могут быть связаны с неправильным использованием словообразовательных, морфологических и синтаксических правил.

Классический пример такой ошибки — неверное употребление деепричастного оборота: «Проезжая под мостом, у него слетела шляпа». Деепричастие не согласовано с определяемым словом, употреблено некорректно, не соответствует нормам русской словесности. Изменить эту конструкцию можно так: «Проезжая под мостом, мужчина заметил, что у него слетела шляпа». Здесь деепричастие является зависимым словом глагола «заметил» (заметил как? — проезжая), поэтому предложение построено правильно.

Подобные ошибки допускаются как в устной, так и в письменной речи, нередко встречаются у иностранцев, для которых русский язык неродной. Они не мешают коммуникации, поскольку слушатель или читатель все равно понимает, о чем ведется речь, однако характеризуют говорящего или пишущего как недостаточно грамотного человека. Вот почему нужно их изучать и искоренять.

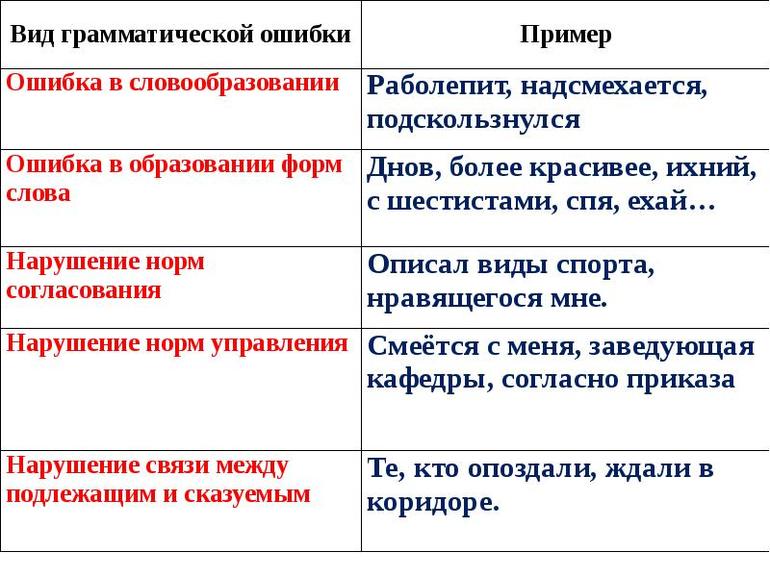

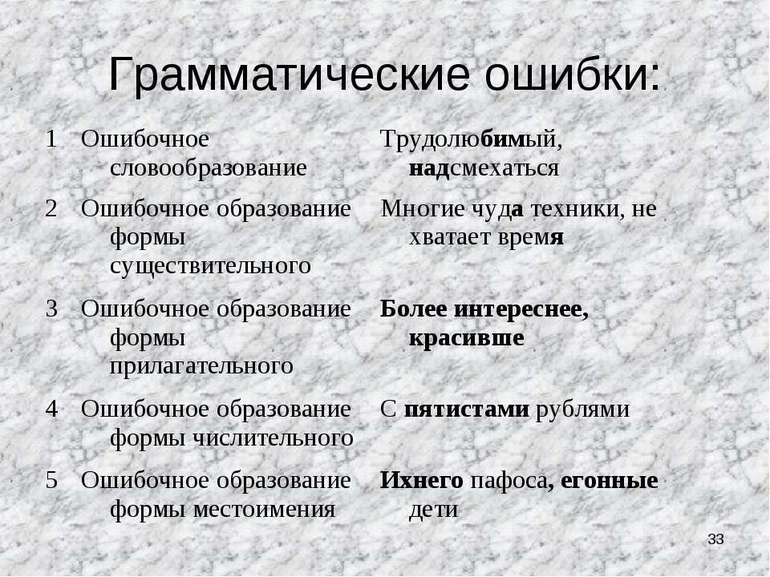

Классификация и разновидности

Виды грамматических ошибок типовые и связаны с основными разделами науки о языке. Если нарушены словообразовательные правила, то в речи могут появиться такие слова, как «подскользнуться», «подчерк», «упорность», «ихние», «беспощадство».

Кроме того, при классификации грамматических ошибок выделяются:

- Морфологические. Булочка с повидлой (или с повидло), не хватит время, оплатить за проезд. В этих примерах нарушены нормы морфологии и неправильно использованы формы слова. Верные варианты: булочка с повидлом, не хватит времени, заплатить за проезд или оплатить проезд.

- Синтаксические. Встречаются чаще всего в письменной речи, связаны с неправильным составлением предложения. Например, нарушение норм управления: «Нужно выполнять свою работу более качественней». Нарушение согласования: «Я нашел себе друзей, действительно любящими искусство». Нарушение границ предложения. «Я вышел на улицы. Чтобы подышать свежим воздухом».

Эта разновидность ошибок может быть как в простых, так и в сложных предложениях и связана чаще всего с тем, что даже те ученики, которые хорошо знакомы с правилами родного языка, не могут быстро применять свои знания на практике. Им сложно научиться использовать теорию, поэтому необходимо выполнять как можно больше практических упражнений, отрабатывая навык грамотного письма.

В словообразовании и морфологии

Даже те, кто любит читать и считает себя грамотным человеком, порой допускают грамматические ошибки. Примеры и исправления представлены в следующей таблице.

| Разновидность | Пример | Правильный вариант |

| Словообразовательные | ||

| Использование несуществующей модели образования слов | Трудолюдимый, нагинаться, завсегдатели (заведения), взятничество | Трудолюбивый, нагибаться (или нагнуться), завсегдатаи, взяточничество. |

| Замена одной из морфем в слове | Отвесить | Такого слова нет, в данном примере использован антоним к слову «повесить». |

| Словотворчество (носитель языка сам «придумывает» новую лексическую единицу) | Канительство, рецензист, эмпиричественный | Канитель, рецензент, эмпирический |

| Морфологические | ||

| Неправильно выбранная модель образования одной из форм существительного | Много собаков | Много собак |

| Форма Винительного падежа неодушевленного имени совпадает по грамматике с одушевленным | Я умоляла ветерка перестать | Я умоляла ветерок перестать |

| Неверный выбор падежного окончания: форма В. п. одушевленного имени совпадает с неодушевленным. | Работать заставили два кота | Работать заставили двух котов |

| Изменение рода при склонении | Булочка с повидлой | Булочка с повидло |

| Склонение несклоняемых имен | Играть на пианине, пить кофей, я видел в зоопарке много фламингов | Играть на пианино, пить кофе, много фламинго. |

| Образование несуществующих форм: множественного числа у тех слов, которые имеют исключительно единственное и наоборот | Облак затянул небо пеленой. На столе стояло много кофеев. Надевай этот штан и пошли гулять. | Облака затянули небо. На столе стояло много чашек с кофе. Надевай эти штаны и пошли. |

| Ошибка в выборе полной и краткой форм имени прилагательного | Ваза была полная воды. Ребенок был очень полон. | Надо наоборот: Ваза полна воды. Ребенок был полный. |

| Некорректное (излишнее) образование степеней сравнения | Более мельче, Маша была послабже Вани, красивше | Более мелкий или мельче. Маша была слабее Вани, красивее. |

| Нарушение правил образования глагольных форм | Арестант метается по камере. Маша игралась с мишкой. Дети хочут сладостей. | Арестант мечется по камере. Маша играла с мишкой. Дети хотят сладостей. |

| Неверное образования числительных, особенно сложных | Он шел с триста рублями в кошельке | Он шел с тремястами рублями |

| Ошибки в образовании причастий и деепричастий | Ехавши в машине; шел, озирая по сторонам. | Ехав в машине; озираясь по сторонам. |

| Ошибочное образование форм местоимений | Ихний, еенный, ейный | Их, ее. |

Такие типы ошибок весьма часты в речи, поэтому на уроках необходимо давать школьникам задания, которые помогут избавиться от них.

Как известно, лучший способ избавиться от ошибок — научиться их находить, поэтому можно использовать форму карточек: распечатать и раздать детям карточки с текстами, составленными таким образом, что в них очень много нарушений норм словообразования и морфологии. Задача ученика — найти все ошибки и предложить правильный вариант.

Более простое задание — тест, который может состоять из нескольких блоков с вопросами:

- Найти правильный вариант.

- Найти, напротив, вариант с грамматической ошибкой.

- Соотнести пример ошибки и ее тип.

Такие задания научат применять свои знания на практике и отработать навык грамотного письма.

Нарушение синтаксических норм

Ошибки при построении словосочетаний и предложений также весьма многообразны. Прежде всего это неверное употребление причастных и деепричастных оборотов. Эти конструкции относятся к разряду сложных, поэтому школьники часто не понимают, как правильно их построить.

Например: Прибывший поезд на перрон (прибывший на перрон поезд). Читая книгу, возникает ощущение несправедливости (при чтении книги).

Кроме того, к числу распространенных нарушений синтаксических норм относятся:

- Ошибки в употреблении однородных членов. Мама любила и гордилась сыном (мама любила сына и гордилась им, неверно употреблены однородные сказуемые).

- Некорректное употребление частиц. У него всего был один порок — лень. Правильный вариант предполагает расположение частицы «всего» после того слова, к которому она относится: «У него был всего один порок», порядок слов в этом случае правильный.

- Неправильный выбор способа выражения сказуемого. Мы поели вкусный борщ и были рады, счастливы и довольные (верный вариант — довольны).

- Неверное употребление способа связи согласование. По обоим сторонам реки сгущался туман. Это пример несогласованного определения, поскольку слово «сторона» женского рода, а с ним употреблено местоимение мужского — «обоим», правильно будет «обеим».

- Нарушение управления. Жажда к славе (жажда славы).

- Ошибки в употреблении приложений. Писать сочинение о романе «Войне и мире» (несогласованное приложение, выраженное именем собственным, не должно изменяться по падежам. Правильный вариант: о романе «Война и мир»).

В сложных предложениях вариантов также множество. Для сложноподчиненного характерны одновременное задействование подчинительной и сочинительной связи (Когда атака прекратилась, но отдельные робкие выстрелы продолжали раздаваться). К числу ошибок также относятся:

- Использование двух подчинительных союзов рядом (Они хотели, чтобы когда наступит лето, поехать к морю).

- Лишнее указательное слово в главной части (Она знала то, что однажды в ее сердце вспыхнет любовь).

- Пропуск части составного союза между частями сложной конструкции. (Она опоздала, потому транспорт ходил очень редко из-за погодных условий).

- Оформление придаточных предложений как самостоятельных единиц. (На полу сидели кошка и собака. Которые ждали момента, когда мать отвернется. Чтобы украсть кусок мяса).

Ошибки в сложносочиненных предложениях связаны с заменой противительного союза соединительным: «Докладчик высказал свое отношение к объекту исследования, но он дал возможность публике согласиться или не согласиться с его тезисами». Не менее распространенная ошибка — тавтология (избыточное употребление союза): «Ничего не могло порадовать его: и солнце казалось тусклым, и ветерок не веселил, и мама и сестра постоянно докучали своей заботой и вниманием и вызывали только раздражение».

Таковы типичные ошибки грамматического характера, которые возникают в письменной и устной речи. В соответствии с правилами русского языка допустить их нельзя, поскольку это выдает безграмотность и незнание норм.

Ответ оставил Гость

А) Ведь только такой человек, как Левитан, может видеть и понимать природу. (Порядок слов) Б) Участники обсуждения подтверждали свои предложения примерами. (Подтверждать чем-то, а не на чем-то). В) Переведенное на другой язык стихотворение теряет свою красоту. (В первоначальном варианте деепричастный оборот не относится к подлежащему, а это неправильно). Г) Здесь каждый может заниматься тем, что ему больше нравиться, что ближе и доступнее. (Тем… что, а не тем… чем). Д) Мать любила своего сына и гордилась им. (Любила кого-то, гордилась кем-то — нужно правильное согласование). Е) Свидетель рассказал о том, что видел обвиняемого именно 24 января. (Рассказать о чем-то, но не показать). Ж) Памятник установлен на площади. Или: Мемориал установлен на площади. (Мемориальный памятник — избыточные слова). З) С ним произошел неприятный случай. Или: С ним произошел инцидент. (Инцидент — это уже вряд ли что-то приятное, так что «неприятный инцидент» — избыточная информация.