МБОУ

Рожковская СОШ

Методическая

разработка

Технология

устранения ошибок в процессе обучения метанию мяча

Выполнил

: учитель физической культуры

Высшей

квалификационной категории

Зудин

А.Ю.

Нижегородская обл.,

Сосновский

р – он,

С.

Рожок

Содержание.

1. Введение

– 3.

2. Теоретические

аспекты деятельности обучения двигательным действиям – 4.

3. Ошибки

и их коррекция в процессе обучения двигательным действиям – 5.

4. Основной

путь исправления ошибки – 6.

5. Методические

рекомендации для исправления ошибок – 9.

6. Возможные

ошибки, причины возникновения и пути устранения – 11.

7. Упражнения,

используемые для обучения и устранения ошибок – 14.

8. Развитие

физических качеств, необходимых для обучения метанию мяча, а также, при

необходимости, для устранения тех или иных ошибок в метании – 17.

9. Выводы

– 28.

10. Список

литературы – 29.

Введение.

К наиболее обобщённым показателям обученности учащихся относятся: выполнение

двигательного действия в рамках допустимых (но не максимальных с позиций

спортивной техники, т. е. не искажающих сущность движений) требований к

пространственным, временным, динамическим и ритмическим характеристикам;

отсутствие ненужных дополнительных элементов движения; исключение излишнего

напряжения и скованности при выполнении движений. Практика показывает, что при

любых методах и методиках обучения избежать ошибок в технике выполнения, прежде

всего сложных двигательных действий, не удаётся. Трудно предполагать, что

освоение двигательных действий (на уровне навыка) возможно после первой попытки

его выполнения и без ошибок. Количество ошибок и их уровень определяют успешность

процесса обучения двигательным действиям. Условно говоря,

процесс обучения можно определить как процесс борьбы с ошибками обучаемых в

осваиваемых двигательных действиях. Поэтому представление о возможных ошибках,

причинах их появления и возможностях их устранения является необходимой

предпосылкой эффективности обучающей деятельности.

В

этой работе попробую выявить основные ошибки, возникающие в процессе метания

мяча и найти способы их устранения.

Теоретические

аспекты деятельности обучения двигательным действиям

Усвоение учебного материала по предмету «Физическая

культура» зависит от влияния базовых факторов: особенностей учащихся

(возрастных, индивидуальных), особенностей содержания информации (объёма,

сложности, личной значимости), особенностей профессиональной деятельности

учителя. Успешность обучения определяется наличием предпосылок, необходимых и

достаточных для образовательной деятельности в процессе физического воспитания.

Такие предпосылки создаются: а) на основе наличия готовности учителя;

б) на основе наличия готовности обучаемого; в) условий, в которых

будет осуществляться обучение.

Готовность учителя – это,

прежде всего, профессиональная готовность. Это, на мой взгляд,

личностное образование на основе потребностей и способностей специалиста.

Исходя из потребностей образовательного процесса в связи с обучением

двигательным действиям, из множества знаний специалиста решающее значение

приобретают прикладные и предметные знания. Прикладные знания —

это знания педагогики, анатомии, физиологии, психологии. Предметные знания — это знания, непосредственно

определяющие содержание и организацию процесса физического воспитания (теория и

методика физического воспитания, биомеханика, теория и методика видов спорта).

Применительно к педагогической и физкультурной профессиональной деятельности

выделяются способы деятельности по функциям управления: организации, проектирования,

регулирования, контроля и учёта. Предлагаемая дифференцировка способов

профессиональной деятельности позволяет выделить не только их базовый состав,

но и (в условиях их различных сочетаний) предполагаемое разнообразие этого

состава.

Готовность обучаемых. Она

характеризуется предпосылками: физической подготовленностью, двигательным

опытом обучаемых, психологической готовностью, теоретической подготовленностью.

1-я предпосылка – физическая

подготовленность обучаемого. Решение двигательной задачи требует от обучаемого

определённого уровня развития физических качеств. Научиться быстро бегать или

играть в баскетбол без утомления, выполнять упражнения на гимнастических

снарядах, лазать по канату, метать мяч на дальность можно только при условии

наличия достаточного для этого уровня развития двигательных качеств —

быстроты, силы, гибкости, выносливости, ловкости. Вот почему перед началом

обучения важно выявить меру физической подготовленности занимающихся. В случае

её недостаточности приступать к обучению конкретному двигательному действию

нецелесообразно. Очевидно, что вначале следует «подтянуть» уровень физической

подготовленности, т. е. добиться необходимого уровня развития подвижности.

Иногда для этого требуется не один урок. Так, для освоения подъёма переворотом

силой на перекладине предварительная физическая подготовка может осуществляться

в течение целой четверти, а иногда и более.

2-я предпосылка – двигательный

опыт обучаемых. Он определяется объёмом двигательных действий, которыми владеет

обучаемый, а также качеством их усвоения и реализации. Быстрота овладения

двигательным действием зависит от быстроты формирования его ориентировочной

основы. Чем богаче двигательный опыт, тем больше вероятность формирования

представлений о новом двигательном действии, необходимом для его освоения. При

недостаточном двигательном опыте обучаемого (по отношению к сложным

двигательным действиям) обучение затруднено, и преподаватель должен

использовать расчленённый способ и облегчённые условия его выполнения —

подводящие упражнения, помощь, замедление, ориентиры и т. п. Такие случаи

следует предполагать на основе анализа двигательного опыта обучаемых по

отношению к особенностям структуры двигательного действия, намеченного к

изучению.

3-я предпосылка — психологическая готовность. Её ядро — мотивация

учебной деятельности. Обучение будет успешным только в том случае, когда

достижение желаемого результата станет доминирующим мотивом учебной

деятельности. Необходимая мотивация формируется при активном участии педагога.

Учитель должен определить структуру интереса обучаемых — негативного,

положительного, индифферентного (равнодушного), вариативного. В организации

обучения, прежде всего, следует определить причины негативного отношения

учащихся и создать педагогические условия их устранения. Учитель должен не

только стимулировать положительные мотивы учебной деятельности, но и заботиться

о ликвидации отрицательных. Это достигается, прежде всего, продуманной

организацией учебно-воспитательного процесса, постоянной системой требований,

оправданной строгостью к обучаемым.

4-я предпосылка — теоретическая подготовленность. Она определяется

уровнем информационного обеспечения обучаемых для ответа на вопросы

процессуального (в связи с процессом физического воспитания) самоопределения:

что будем изучать, для чего это изучается, какова система занятий в связи с

обучением данному двигательному действию, в чём состоит его сущность, каковы

требования к результату обучения, какова связь вновь изучаемого двигательного

действия с ранее изученными и предполагаемыми для изучения двигательными

действиями.

Ошибки и их

коррекция в процессе обучения двигательным действиям

Есть

несколько классификаций типов ошибок. Наибольшее распространение в практике

физического воспитания получила классификация, согласно которой выделяют ошибки

локальные (в отдельных элементах двигательного действия) и комплексные

(в нескольких элементах двигательного действия), неавтоматизированные

(незакреплённые) и автоматизированные (закреплённые), существенные (грубые) и

незначительные (мелкие), типичные и нетипичные, общие (характерные для

большинства) и индивидуальные. Выявление типа ошибки у обучаемых имеет

принципиальное значение в организационно-содержательном обеспечении процесса

физического воспитания, так как определяет приоритеты целей деятельности

обучения, приоритеты выбора средств и форм организации.

К наиболее типичным причинам появления

ошибок следует отнести следующие:

1. Недостаточное понимание учеником

сущности двигательного действия. Устраняется повторным объяснением, повторной

демонстрацией, активизацией учеников в осмыслении задания.

2. Недостаточный уровень развития

физических способностей (силы, быстроты, гибкости, ловкости). Устраняется или

предупреждается направленным их развитием.

3. Психологический настрой (самоустановки

на опасность, сложность, невыполнимость), который вызывает чрезмерное

напряжение и ограничивает точность и амплитуду движений. Устраняется

убеждением, оказанием помощи, надёжностью страховки, облегчением условий выполнения

двигательного действия.

4. Недостаточный уровень самоконтроля в

процессе выполнения двигательных действий. Устраняется использованием методов

активизации восприятия и мыслительной деятельности в процессе выполнения

двигательного действия (как самим учеником, так и другими), а также

использованием разметок, ограничений, ориентиров.

5. Отсутствие со стороны учителя учёта

взаимодействия биомеханических особенностей двигательных действий, находящихся

в отрицательном переносе. Устраняется изменением последовательности изучения

двигательных действий как на отдельном занятии, так и в системе уроков.

6. Утомление учащихся. Сигналом является

ухудшение качества выполнения движений. Устраняется за счёт предоставления пауз

отдыха, переключения на другие виды образовательной деятельности, выполнения

упражнений активного отдыха.

7. Несоответствие мест занятий, спортивного

инвентаря и оборудования врачебным, гигиеническим требованиям и требованиям

теории и методики физического воспитания. Устраняется приведением в

соответствие указанным требованиям.

Основной путь исправления ошибки —

указание на неё обучаемому, показ неправильного и правильного исполнения,

затем — повторные попытки овладеть правильным способом. Есть и другой

путь: применение так называемых корригирующих упражнений. Один из видов таких

упражнений — контрастные упражнения. Например, лыжник-новичок идёт

попеременным ходом на прямых ногах. Затем, в качестве контрастного

корригирующего упражнения, ему предлагается движение на чрезмерно согнутых

ногах. Такое утрированное контрдействие очень эффективно.

Ошибки при выполнении физических упражнений

возникают вследствие четырёх групп причин:

1) биомеханических;

2) физиологических;

3) психолого-педагогических;

4) условий среды действия

(А. А. Тер-Ованесян).

К группе причин ошибок в движениях,

имеющих биомеханическое основание, относятся следующие:

1. Реактивные (отражённые) силы,

возникающие вследствие многозвенности человеческого тела и на первых этапах

обучения сбивающие движения. Они мешают достижению двигательной цели. В

последующем, по мере освоения техники физических упражнений, возникающие

реактивные силы используются двигательным аппаратом человека для решения

поставленных двигательных задач.

2. Последействие неправильного выполнения

предыдущих подсистем движений. Ранее допущенные незначительные неточности в

последующих фазах и частях упражнения могут привести к грубым ошибкам.

3. Недостаточное количество объективных

показателей результатов движений. В отличие от трудовых действий после

выполнения физических упражнений в большинстве случаев не остаётся никаких

следов, по которым можно судить о качестве этих движений. Например, при

обучении письму ученик может сравнивать написанную им букву с буквой, имеющейся

в книге или написанной преподавателем. Результат же бега, гимнастического

упражнения и некоторых других физических упражнений проявляется лишь в

улучшении физического развития и физической подготовленности, укреплении здоровья

и др. Непосредственно после выполнения физических упражнений в ряде случаев не

остается следов (кроме утомления), которые могли бы увидеть и оценить

преподаватель и занимающийся.

4. Несоблюдение оптимального ритма

движений.

К группе причин ошибок в движениях,

имеющих физиологическое основание, относятся следующие:

1. Иррадиация возбудительных и

тормозных процессов, возникающих в центральной нервной системе, ведущая к

напряжению и расслаблению тех групп мышц, участие которых (так же как и

возникновение реактивных сил) мешает решить поставленную двигательную задачу.

2. Смутность, быстротечность

возникающих физических ощущений.

3. Отрицательное влияние прежнего

двигательного опыта на освоение новых движений вследствие отрицательного

переноса двигательных навыков.

4. Утомление, плохое состояние,

болезнь ученика.

К группе причин ошибок, имеющих

психолого-педагогическое основание, относятся:

1. Недостаточное развитие необходимых

двигательных качеств.

2. Непонимание сущности изучаемых

движений, ложное представление об их структуре.

3. Психические факторы (страх,

неуверенность, нерешительность, отсутствие интереса).

4. Излишнее напряжение мышц.

К группе неблагоприятных условий среды,

вызывающих ошибки в движениях, относятся:

1. Несоответствие мест занятий

возможностям выполнения двигательных действий.

2. Несоответствие инвентаря,

оборудования, экипировки содержанию изучаемого двигательного действия.

3. Метеорологические и климатические

условия.

Для установления неточностей движений,

которые сказываются на результатах выполнения физических упражнений,

используются наблюдение, регистрация характеристик движений. Наиболее

распространено в практике физического воспитания наблюдение как самый доступный

и достаточно информативный способ оценивания результата обучения двигательному

действию. В процессе наблюдения преподаватель сравнивает свои зрительные

восприятия с тем идеальным образцом техники физических упражнений, который

запечатлён в его сознании, и на основании этого судит о качестве движений

ученика. Недостатком наблюдения является субъективизм восприятия и образца

представлений. Наблюдение даёт положительные результаты при условии глубокого

знания преподавателем техники изучаемого движения и умения оценивать.

Преподаватель не всегда должен

предупреждать ученика о своих намерениях. Неожиданные для ученика и достаточно

продолжительные наблюдения дают лучшие результаты, чем одноразовый просмотр

действий занимающегося, который предупреждён об этом. В процессе наблюдения за

учеником, как указывалось, важно найти соответствующее расстояние и угол

просмотра. Определив допускаемые неточности движений, необходимо установить

причины, которые вызвали их, и найти главную из них. Таким образом, путь

исправления ошибок в выполнении физических упражнений состоит в том, чтобы

сначала определить неточности движений, затем установить их причину и, наконец,

найти средства и методы их устранения с учётом предмета обучения и особенностей

занимающегося.

Для выявления ошибок учащихся

преподаватель должен проводить регистрацию характеристик движений. Сложность

выявления причин ошибок в движениях состоит в том, что одну и ту же погрешность

могут вызвать различные причины. Каждая из обнаруженных причин ошибок в

движениях диктует выбор соответствующего средства её устранения. Если причиной

допущенной неточности является непонимание сущности изучаемого движения,

неверное представление о нём, то средствами исправления могут быть повторное

объяснение, показ движений, наблюдение за лучшими исполнителями и др. Если

причина недостатков в утомлении занимающегося, то средства её устранения —

увеличение времени отдыха, возбуждение интереса к предмету занятия, изменение

характера выполняемых упражнений и т. д.

Методические рекомендации для

исправления ошибок в выполнении физических упражнений, кроме указанных

выше, сводятся к изложенным ниже положениям.

1. Прежде всего исправлять те ошибки,

которые могут привести к травмам, а также те, которые в наибольшей мере

сказываются на эффективности движений, т. е. главные (основные) ошибки.

2. Повышать интерес к предмету

обучения, проводимым занятиям всеми педагогически оправданными средствами.

3. Делать замечания персонально. Общие

замечания преподавателя, фиксирующего ошибки всех занимающихся, менее

эффективны.

4. Избегать беспрерывных замечаний,

которые подчёркивают только одни недостатки и тем самым подавляют веру

занимающегося в свои возможности. Даже при допущении грубых ошибок следует

вначале подчеркнуть положительные стороны в выполнении упражнения и лишь после

этого разъяснить, в чем состояла ошибка и как её исправить.

5. В случае систематического

повторения ошибок из-за трудностей, возникающих в улавливании необходимых

кинестезических ощущений, следует применять метод

контрастных заданий. Он состоит в том, что обучающемуся предлагается

занять положение или выполнить движение с ошибкой, противоположной допускаемой.

6. При

обучении сложно-координированным движениям на допущенные ошибки следует

указывать после выполнения всего упражнения. В циклических видах спорта ошибки,

допускаемые учеником, нужно исправлять и в процессе самого движения.

Элементарные ошибки можно исправлять таким образом и в ациклических

упражнениях.

7. Повторять движения до первых

признаков утомления, снижения внимания. После 5–6-минутного перерыва, во время

которого выполняется несколько ранее хорошо выученных или простых по

координации движений, следует возвратиться к основному предмету обучения. На

протяжении занятия это можно делать несколько раз. Исправление заученных

ошибок, переделка освоенной техники упражнений требуют больших затрат времени и

упорства по сравнению с «правильным» (без ошибок) обучением. Поэтому детей необходимо

с самого начала обучать наиболее рациональной технике упражнений.

К закреплению первоначально

изученных движений можно приступать после того, как они в достаточной степени

осмыслены, выработана схема движения и усвоен допустимый ритм и темп.

Закрепление способа двигательной деятельности проводится путём многократного

повторения упражнения. Желательно менять условия выполнения способа

двигательной деятельности, постепенно усложняя их. Для прочного усвоения важно,

чтобы количество одновременно изучаемых движений не было слишком большим.

Полезно между обучением двум каким-либо различным способам движения делать

достаточный перерыв, чтобы первый как следует отложился в памяти и не возникло

какой-либо путаницы со следующим.

Что значит научить метать?

Метания

содействуют общему физическому развитию учащихся всех возрастных групп. Но не

все виды метаний можно в равной мере применять при обучении детей.

Необходимо научить владеть метаемым

снарядом, т. е. правильно использовать свои усилия в зависимости от

особенностей метаемого снаряда. Прежде всего учеников надо научить выполнять

заключительное усилие при метании свободно и быстро. Совершенствование умения

владеть снарядом при бросании продолжается во всё время обучения в школе.

Метания мяча на дальность необходимо проводить с места и с разбега.

При метании мяча можно устраивать

соревнования на дальность отскока мяча от стены, заранее определив условия

соревнований.

Обучая метанию мяча, надо научить учащихся

правильно его держать, бросать с места — стоя грудью к направлению броска

(с замахом сверху), стоя боком к направлению броска (с замахом снизу), бросать

с двух шагов с замахом снизу. С первых же бросков необходимо обратить внимание

учеников на хлёстообразное движение кисти в момент броска.

Одна

из основных задач подготовительного периода — развитие специальной «взрывной»

силы. Сочетание бросковых упражнений с силовыми является основным средством

решения этой задачи. Исследования дают основание заключить, что достижения в

метаниях зависят, по меньшей мере, от двух факторов: от степени владения

двигательным навыком, в котором главное — умение использовать биомеханические

преимущества хлестообразного броска, и от уровня развития скоростно-силовых

качеств.

Возможные ошибки, причины

возникновения и пути устранения.

Метание

с места

1. В и. п.

стопы расположены на одной линии. Это не даёт устойчивого положения тела в

финальной части броска.

Причина —

дети

привыкли

ставить ноги таким образом.

Средства для

устранения — начертить

мелом линию на полу и поставить стопы учащегося так, чтобы большой палец левой

стопы был на одной линии с пяткой правой стопы. Выполнить с

учащимися метание мяча из различных и.п.: из основной стойки, из положения стоя

на коленях, из положения лежа на животе, т.о. предоставить учащимся возможность

выявить самый эффективный способ метания, устранить ошибку.

2.Рука с

мячом опущена ниже линии плеч и согнута в локтевом суставе. Это ведёт к тому,

что не будет далёкого броска и возможно получение травмы локтевого сустава.

Причина — недостаточно

укреплен плечевой пояс учащегося. Непривычное положение рук.

Средства для

устранения — использовать

упражнения для укрепления плечевого пояса. Следить за положением руки в и. п.

3.Левая рука

опущена вниз во время выполнения броска. Это ведёт к «раскручиванию» плеч и мяч

будет улетать из сектора метания влево.

Причина — рассеянное

внимание учащихся, больше внимания обращают на руку с мячом.

Средства для

устранения — обращать

внимание учащихся на положение левой руки словами: «Покажи левой рукой куда

будешь метать».

4.Подбородок

опущен и взгляд направлен вниз. Это не даёт возможность контролировать угол

вылета снаряда.

Причина — ученики

смотрят под ноги, боясь потерять равновесие при выполнении броска.

Средства для

устранения — подбородок направить вверх, взгляд направить в точку метания.

При таком положении подбородка мяч полетит по нужной траектории.

5.При

отклонении туловища перед финальным усилием ломается линия: левая нога –

туловище. Метание будет осуществляться только рукой, исключая нижние звенья

туловища.

Причина — движение

сложное по координации выполнения.

Средства для

устранения — использовать

больше имитаций упражнений на месте. Заострить внимание на правильном положении

туловища при показе упражнения.

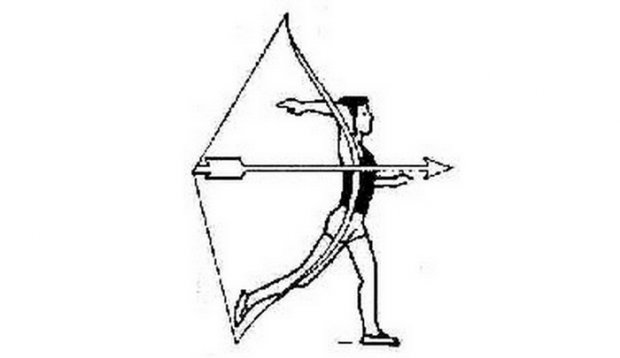

6.Не

выполняется «захват» снаряда, следовательно, не будет выполнено положение

«натянутого лука», не будет резкого броска.

Причина — нет

вращения на правой стопе коленом внутрь. Не разворачивают плечи вперёд,

оставляя правую руку далеко сзади. Преждевременно переносят вес тела на левую

ногу.

Средства для

устранения — использовать

имитацию

вращения на стопе коленом внутрь. Помочь ученику правильно выполнить это

движение медленно,

взяв его за правую кисть. А своей левой рукой помочь развернуть плечи, уперевшись

ей под

правую лопатку.

7.Выполняют

бросок, не разворачивая плечи. Пропускают «захват» снаряда и не выполняют

положение «натянутого лука». Как следствие — нет далёкого броска.

Причина — не

выполняют «захват» снаряда.

Средства для

устранения — учитель

должен помочь почувствовать ученику правильное движение плеч и ног при

выполнении «захвата» снаряда.

8.Рука

медленно работает при выполнении самого броска. Нет хлёсткого движения рукой.

Причина — учитель

должен помочь почувствовать ученику правильное движение плеч и ног при

выполнении «захвата» снаряда.

Средства для

устранения — Объяснить,

что такое «хлёст», используя образные выражения и сравнения, понятные детям

(«кнут», верёвка, «хлестнуть»).

Использовать

больше подвижных игр с элементами броска. Использовать упражнения для развития

«хлёста» (метание на дальность теннисного шарика, или спички).

9.При

выполнении финального усилия сгибают левую ногу в коленном суставе.

Бросок уходит

вниз, нет хорошего положения «натянутого лука», выключаются нижние звенья

туловища, дальность броска существенно снижается.

Причина — торопятся

выполнить бросок, не выдерживают нужную последовательность работы звеньев в

метании.

Недостаточно

укреплены мышцы ног.

Средства для

устранения — медленно

выполнять имитацию броска с места, обращая внимание на то, что левая нога

должна быть выпрямлена в коленном суставе до конца броска и выполнять функцию

жёсткой опоры.

Использовать

упражнения для укрепления мышц ног (много прыжковой работы).

Метание с

двух шагов .

10. Из и.п.,

выполняя шаги, разворачивают туловище в направлении броска.

При таком

положении туловища нет «захвата» снаряда и уменьшается длина рычага,

следовательно, и путь, пройденный снарядом.

Причина — недостаточно

укреплены мышцы ног.

Координационно

сложное выполнение.

Недостаточно

укреплены мышцы спины, брюшного пресса, косые мышцы живота.

Средства для

устранения — укреплять

мышцы

ног («пистолеты», приседания, выпрыгивания из приседа).

Использовать

имитации выполнения броска с одного шага.

Метание

с разбега

11.Шаги перед

скрестным выполняют прыжком.

Плечи «уходят»

вперёд и нет положения «натянутого лука», нет далёкого броска.

Причина — сложное по

координации выполнения упражнение.

Средства для

устранения —

учить

ритму выполнения шагов, используя различные методы, в том числе и звуковые

(удары в ладоши в нужном ритме).

12.Нет опережения

плеч ногами после выполнения скрестного шага.

Причина — не

достаточно активно выполняется скрестный шаг.

Скрестный шаг

выполняется шагом, а не прыжком.

Не соблюдается

правильный ритм бросковых шагов.

Средства для

устранения —

учить

выполнению скрестного шага используя гимнастическую скамейку (из и.п. стоя

левым боком к скамейке толчком левой ногой запрыгнуть на скамейку правой

стопой, вынося правую ногу согнутую в коленном суставе скрестно левой ноге).

Использовать

имитацию выполнения скрестного шага (и.п. – стоя, левая нога впереди, грудью в

направлении броска. Правая нога, согнутая в коленном суставе,

выносится вперёд с одновременным поворотом туловища вправо, после вынесенная

вперёд нога, возвращается в и.п.

Учить ритму

бросковых шагов (первый шаг спокойный, а второй и третий выполняются с

нарастанием скорости).

13.Могут возникнуть

любые из приведённых выше ошибок в метании с места, так как после выполнения

бросковых шагов ученик приходит в и.п. для метания с места боком.

Упражнения,

используемые для обучения и устранения ошибок в держании и выбрасывании

снаряда.

·

ноги на ширине плеч, вес тела

преимущественно на передней части стоп, рука с малым мячом впереди над плечом,

согнута в локтевом суставе, свободная опущена вниз. Имитация броска

последовательным и непрерывным выпрямлением руки вперед-вверх (без перерыва

8-10раз). Затем рука продолжает двигаться вниз, в сторону, назад и до исходного

положения;

·

из того же исходного положения бросить

малый мяч в пол и поймать его после отскока;

·

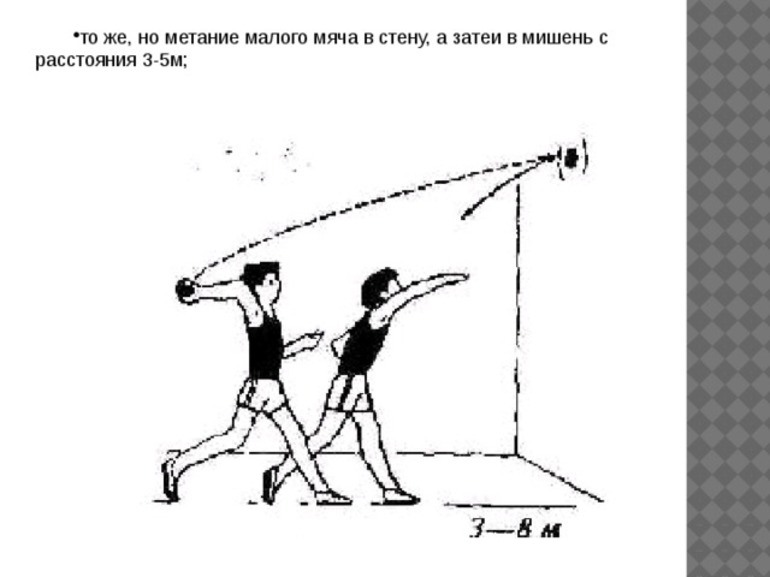

то же, но метание малого мяча в стену, а

затем в мишень с расстояния 3-5м;

·

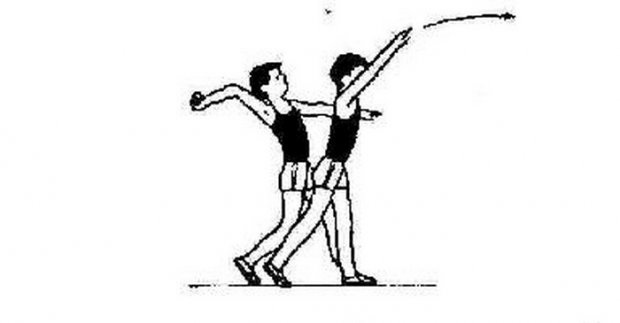

стоя лицом, а потом боком в сторону

метания, левая нога ставится впереди.. Бросок мяча или гранаты за счёт

хлестообразного движения руки

Цель этих упражнений – овладеть движением руки хлестообразным рывком, научиться

расслаблять мышцы руки, точно проносить её над плечом и последовательно

выпрямлять вперед-вверх в направлении броска.

Упражнения,

используемые для обучения и устранения ошибок в метании мяча с места.

* имитация

заключительного усилия при метании снаряда, стоя левым боком в сторону метания,

левая нога находится впереди, держась правой рукой за резиновый жгут,

закрепленный на уровне плеча за гимнастическую стенку;

·

метание малого мяча (набивного мяча) в

стенку из исходного положения, сидя на гимнастической скамейке: двумя руками;

одной рукой с предварительным поворотом туловища вправо;

·

стоя правым боком у гимнастической стенки,

правой рукой хватом снизу взяться за решётку на уровне плеча. Поворачивая и

выпрямляя правую ногу, таз вперед-вверх, повернуться налево;

·

метание снаряда вперед-вверх. Стоя левым

боком в сторону метания, согнуть правую ногу, повернуть туловище направо и

развернуть ось плеч.

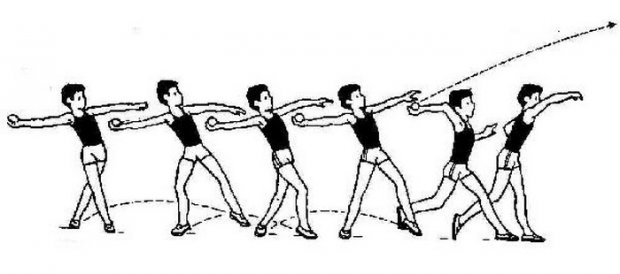

Упражнения,

используемые для обучения и устранения ошибок в метании мяча с бросковых шагов.

* метание мяча с одного шага. Поставить левую ногу в положение шага для

метания с места, с поворотом туловища в направлении броска прийти в положение

«натянутого лука»;

·

имитация выполнения скрестного шага. Стоя

левым боком к направлению броска, выпрямленная правая рука отведена назад и

находится на уровне плеча. Вес тела – на правой согнутой ноге, левая нога

выпрямлена и поставлена на опору на расстоянии 2,5-3 стоп от правой, а левая

рука – перед грудью. Сделать легкий скачок с левой ноги на правую с постановкой

левой ноги на опору;

·

выполнение скрестных шагов правой ногой,

после чего левую ногу поставить в положение шага и выполнить бросок мяча.

Упражнение выполняется под счет преподавателя;

·

метание снарядов с бросковых шагов в цель.

Цель расположена на расстоянии 10-12м от линии броска.

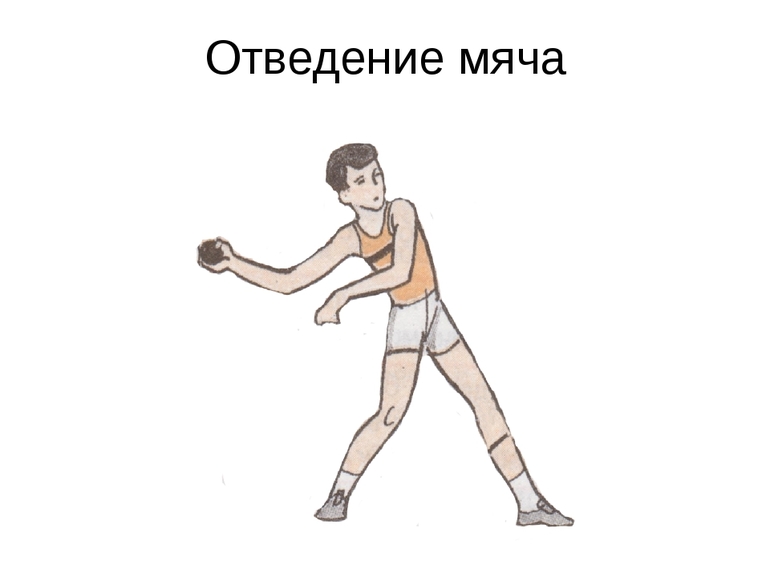

Упражнения,

используемые для обучения и устранения ошибок в технике выполнения разбега и

отведения мяча.

Применяются несколько вариантов выполнения бросковых шагов и способов отведения

бросковых шагов и способов отведения снаряда.

Метание

с 4 бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага способом «прямо-назад»;

Метание

с 4 бросковых шагов с отведением снаряда на 2 шага способом

«вперед-вниз-назад»;

Метание

с 5 бросковых шагов с отведением мяча на 3 шага способом «вперед-вниз-назад»;

Упражнения,

используемые для обучения и устранения ошибок в технике метания мяча с полного

разбега.

*Из

исходного положения, стоя лицом по направлению метания, левая нога находится впереди,

снаряд – над плечом, производятся подход и попадание левой ногой на контрольную

отметку, в сочетании с отведением мяча;

·

То же, но с добавлением выполнения

скрестного шага;

·

То же, но с выполнением бросков,

акцентируя ускорение и ритм бросковых шагов после контрольной отметки и обращая

внимание на согласованность движений ног, туловища, рук в фазе выполнения

финального усилия.

Перечисленные упражнения выполняются с 6-8 шагов разбега, сначала с небольшой

скоростью, а затем, по мере освоения правильных движений.

Совершенствование

техники метания мяча.

Для

совершенствования техники метания мяча необходимо ознакомить занимающихся с

различными вариантами техники. Рост результатов в метании этих снарядов зависит

не только от совершенствования техники, но и от развития физических качеств, в

первую очередь от укрепления связок локтевого и плечевого суставов.

Развитие

физических качеств, необходимых для обучения метанию мяча, а также, при

необходимости, для устранения тех или иных ошибок в метании.

1. Развитие координации:

1.1

— Бег с изменяющимся направлением во время передвижения (по 20

метров):

а)

бег змейкой;

б)

бег с продвижением спиной;

в)

бег с продвижением левым боком;

г)

бег с продвижением правым боком;

д)

бег по диагонали;

е) бег по кривой (обегая кубики).

1.2 — Бег по ограниченной опоре (от 15 –20 метров):

а) бег по скамейке;

б) бег строго по начерченной дорожке;

в) бег по кривой;

г) бег по кочкам;

д) бег по прямой линии;

е) бег по скамейке с мешочками.

1.3 — Пробегание коротких

отрезков из разных исходных положений (от 15 – 20

метров):

а)

И.п. – о.с., руки за голову;

б)

И.п. – о.с., руки за спиной;

в)

И.п. – в упоре присев спиной, руки за голову;

г)

И.п. – выпад правой, руки за спиной;

д)

И.п. – правым боком вперёд, руки на пояс;

е)

И.п. – левым боком вперёд, руки на пояс;

ё)

выполнение высокого старта;

ж)

выполнение низкого старта.

1.4. — Прыжки

через скакалку на месте на одной (10 – 20 раз):

а)

в кругу;

б)

в квадрате;

в)

со сменой ног;

г)

с поворотом;

д)

не сгибая колен;

е)

количество раз;

ё)

чередуя скрестными руками;

1.5 — Прыжки

через скакалку на месте двумя ногами (15 –20 раз):

а)

прыжки на двух с чередованием рук (прямо, скрестно);

б)

с поворотом на 90;

в)

с поворотом на 180;

г)

несгибая колен;

д)

прыжки в парах;

е)

прыжки через длинную скакалку;

ё)

прыжки с изменением темпа.

1.6 — Прыжки

через скакалку на месте поочерёдно на правой и левой ноге (для 1-2 класса 15-20

раз; 3-4 класса 20-30 раз):

а)

с высоким подниманием бедра;

б)

с продвижением вперёд;

в)

поочерёдной сменой ног (скрестный);

г)

с подскоками;

д)

прыжки с продвижением вперёд с изменением темпа.

2. Развитие быстроты:

2.1 — Повторное

выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с низкого старта (от 15

– 20 метров):

а)

бег с неполным подниманием бедра;

б)

бег с высоким подниманием бедра;

в)

бег с захлёстыванием голени;

г)

бег на прямых ногах;

2.2 — Повторное выполнение

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта (от 15 – 20

метров):

а)

перекат с ноги на ногу;

б)

бег с неполным подниманием бедра;

в)

бег с высоким подниманием бедра;

г)

бег с захлёстыванием голени;

д)

бег на прямых ногах;

е)

многоскок;

ё)

семенящий бег.

2.3 — «Челночный

бег»(3*10):

а)

с перенесением мячей (резиновых);

б)

с кубиками деревянными (на технику);

в)

с обеганием мячей;

г)

с касанием линий;

д)

с кубиком на время.

2.4 — Бег с «горки» в

максимальном темпе (до 30 метров):

а)

под команду с высокого старта;

б)

под команду с низкого старта;

в)

под команду в парах;

г)

бег за впереди катившемся мячом;

д)

бег за впереди бегущем.

2.5

— Ускорения из разных положений (по 10 – 15

метров);

а)

И.п. – сидя, ноги на ширине плеч, руки за голову;

б)

И.п. – сидя спиной, руки за голову;

в)

И.п. – сидя, ноги скрестив, руки за спину;

г)

И.п. – упор присев;

д)

И.п. – упор присев спиной;

е)

И.п. – упор лёжа.

2.6. — Броски в стенку и

ловля теннисного мяча в максимальном темпе (от 5 – 10 раз);

а) метание мяча в

цель;

б) метание в

ориентир расположенный на высоте (от 2 – 4

метров);

в) метание на

расстояние (от 4 – 15 метров);

г) метание на

дальность по коридору шириной до 10

метров;

д) метание мяча с

шага;

е) метание мяча с

разбега.

2.7 — Броски в

стенку и ловля теннисного мяча из разных исходных положений (по 5 – 7 раз):

а)

И.п. – ноги на ширине плеч, правая рука назад (с мячом);

б)

И.п. – то же, левая рука назад;

в)

И.п. – правая нога вперёд, левая рука назад (с мячом);

г)

И.п. – левая нога вперёд, правая рука назад.

2.8 — Броски в стенку и

ловля теннисного мяча с поворотом (5 –7 раз):

а)

с поворотом направо, на 45;

б)

с поворотом налево, на 45;

в)

с поворотом направо, на 90;

г)

с поворотом налево, на 90;

д)

с поворотом направо, на 180;

е)

с поворотом налево, на 180.

3.

Развитие силовых способностей

4.1 — Повторное выполнение

«многоскоков»:

а)

многоскоки с ноги на ногу

б)

многоскоки с высокого старта (по 20

метров)

в)

многоскок через шаг на правую ногу (20

метров)

г) многоскок на левую ногу (20 метров)

д) многоскок через три беговых шага на правую ногу (30

метров)

е) многоскок через три беговых шага на левую ногу (30

метров)

ё)

многоскок на время (20 –30 метров)

4.2 — Повторное преодоление препятствий (15-20см):

а)

прыжки двумя ногами через кубики (скамейку)

5 раз по 10 метров, интервал отдыха 20

метров ходьбы

б) прыжки на правой ноге через кубики

5раз по 10 метров, интервал отдыха 20

метров ходьбы

в)

прыжки на левой ноге через кубики

5 раз по 10 метров, интервал отдыха 20

метров ходьбы

г)

прыжки «лягушкой» двумя ногами через кубики

5 раз по 10 метров, интервал отдыха 20

метров ходьбы

д)

многоскок с ноги на ногу через кубики

е) прыжки на прямых ногах через кубики

5 раз по 10 метров, интервал отдыха 20

метров

4.3 — Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе:

а)

мяч перед грудью, бросок мяча от груди с продвижением вперёд (в парах)

б)

бросок двумя руками снизу вперёд (в парах)

в)

бросок двумя руками из-за головы (в парах)

г)

бросок двумя руками через голову назад (в парах)

д)

передача мяча партнёру справа налево и в обратном направлении

4.4 — Передача набивного

мяча (1кг) по кругу:

а)

бросок мяча от груди двумя руками

б)

двумя руками из-за головы

в) с вращением корпуса вправо, бросок мяча вперёд

г) с вращением корпуса налево, бросок мяча вперёд

4.5 — Передача набивного

мяча(1 кг) из разных исходных положений:

а)

И.п. – лёжа на животе, передача мяча от груди

б)

И.п. — лёжа на животе, передача из-за головы

в)

И.п. – лёжа на спине, передача мяча от груди, с подниманием туловища

г) И.п. – лёжа на спине, передача мяча из-за головы, с подниманием туловища

4.6 — Метание набивных мячей

(1-2 кг) одной:

а)

бросок мяча правой рукой от плеча

б)

бросок мяча левой рукой от плеча

в)

бросок мяча правой рукой от плеча с шага

г) бросок мяча от плеча левой рукой с шага

д) бросок мяча от плеча правой рукой с трёх скрестных шагов

е) бросок мяча от плеча левой рукой с трёх скрестных шагов

4.7 –Броски набивного мяча

двумя руками из разных исходных положений и разными способами (сверху, сбоку,

снизу, от груди):

а)

И.п. – ноги ширине плеч, мяч перед грудью. Бросок мяча от груди вперёд. —

б)

И.п. – ноги шире плеч, наклон вперёд мяч между ног. Бросок мяча двумя руками

через голову назад

в)

И.п. – ноги на ширине плеч, мяч внизу прижат к бедру. Активным движением бедра

вытолкнуть мяч

г)

И.п. – партнёры стоят друг к другу спиной на расстоянии 0,5

м, один из них держит мяч. Передача мяча партнёру справа налево и в обратном

направлении

д) И.п. – ноги на ширине плеч, корпус наклонить, мяч внизу между ног.

Выпрямляясь бросить мяч снизу вперёд.

е) И.п. – полуприсед, ноги на ширине плеч, мяч внизу. Бросок мяча двумя руками

через голову назад.

4.8 — Повторное выполнение беговых нагрузок «в горку»:

а)

Многоскок

б) В бегание с высокого старта

в) Бег с высоким подниманием бедра

г) Перекат на стопе

д) Бег с низкого старта

4.9 — Прыжки в высоту на месте с касание рукой подвешенных ориентиров:

а)

прыжки двумя ногами вверх с касанием подвешенного ориентира

б)

прыжки на правой ноге с касанием ориентира

в) прыжки на левой ноге вверх с касанием ориентира

4.10 — Прыжки с продвижением

вперёд (правым и левым боком):

а)

прыжки с продвижением вперёд левым боком, с выталкиванием вверх касанием

ориентира (10-15 метров, интервал отдыха 15-20

метров ходьбы)

б)

прыжки с чередованием правым и левым боком (10- 15

метров, интервал отдыха 15-20 метров ходьбы)

в)

прыжки боком с попаданием в ориентир начерченный (кочки)

4.11 — Прыжки с доставанием

ориентиров, расположенных на разной высоте:

а)

прыжки в длину вверх с касанием ориентиров (5-10

метров)

б)

прыжки на правой ноге с касанием ориентиров (5-10

метров)

в) прыжки на левой ноге с касанием ориентира (5-10

метров)

г)

прыжки с разбега в высоту ножницами с касанием ног подвешенного ориентира

д) прыжки в длину с места, с постоянным продвижением в перёд

4.12 — Прыжки по разметкам в полуприседе и приседе:

а)

«лягушка» с продвижением вперёд (5-10

метров)

б)

«лягушка» с продвижением вверх (5-10

метров)

в) «лягушка» с продвижением в «горку» (по лестнице) (5-10

метров)

г)

«лягушка через обручи, прямо (5-10

метров)

д) «лягушка» через обручи боком (5-10

метров)

4.13 — Напрыгивание и последующее спрыгивание с горки матов:

а)

ступенчатое напрыгивание

б)

многоскок с разной высотой

в)

разножка на стопе

г)

спрыгивание и запрыгивание на стопе

4. Развитие гибкости.

5.1гибкость

позвоночника:

а)

наклоны

б)вращения

г)мосты

5.2гибкость

в тазобедренном суставе:

а)наклон

вперед касаясь из различных стоек

б)тоже

из положения сидя сзади

в)шпагат,

полушпагат

г)упражнения

конькобежца

д)упражнения

на растяжку в парах

5.3гибкость

плечевого пояса:

а)махи

вперед, назад,

б)упражнения

с гимнастической палкой,

в)упражнения

с эспандером,

Г)

упражнения на гимнастических снарядах.

5. Развитие ловкости.

а) мяч бросить вверх,

поймать,

б)

тоже левой рукой,

в)

тоже правой рукой,

г)

из левой в правую вокруг туловища,

д)

тоже между ног восьмеркой,

е)

броски в парах,

ж)

бросить в стену, поймать,

з)

тоже в парах с одним мячом,

и)

тоже, но первый удар в пол,

к)

тоже, но мяч касается пола от стены,

л)

жонглирование мячом для настольного тенниса,

м)

лапта,

н)

регби с мячом для метания,

о)

игра «10 передач» с мячом для метания.

Выводы.

Здоровый

образ жизни (ЗОЖ) — это образ жизни, основанный на принципах нравственности,

рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время,

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до

глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. По

определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоровье — это

состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только

отсутствие болезней и физических дефектов».

Конечно, в поисках наиболее эффективных оздоровительных средств человек будет

открывать для себя новые виды физической активности. И здесь стоит задача в

определении наиболее интересных и эффективных занятий. А это уже ведет к

возникновению мотивов, побуждающих заниматься физической культурой и спортом.

Чем раньше приобщается человек к регулярным занятиям, тем усиленнее будет

результат, тем легче овладеете двигательными навыками и умениями и регулярные

тренировки с целью поддержания здоровья станут жизненной необходимостью.

Полезнее и эффективнее то

двигательное действие, которое выполнено правильно. Правильно т.е. без

существенных ошибок, не нарушая основ техники, желательно, чтобы исполнение

было близкое к идеальному. Такое двигательное действие принесет пользу и

спортивный результат. Правильно выполненное двигательное действие предполагает

большую выполненную работу по подготовке нужных физических качеств, необходимых

для выполнения данного двигательного действия.

Метание — древнейший вид

легкой атлетики, имевший большую популярность еще в Древней Греции. Метание

естественно, имеет большую прикладность. С раннего детства дети метают камешки,

снежки и т.д. При обучении данный вид легкой атлетики легко мотивируется. Во

время военных действий дальний и точный бросок гранаты может спасти жизнь. В

экстремальной ситуации точное попадание в цель может обеспечить пропитание и

т.п.

Задача учителя

физической культуры научить это делать правильно, эффективно. Надеюсь, что

данная методическая разработка поможет в этом.

Список литературы

1.

Баландин Г.А. Урок физкультуры в современной школе: методические

рекомендации для учителей. Выпуск 6: Легкая атлетика. Советский спорт. 2005г.

2.

Евсеев В.И. Коваль В.И, Сечкин В.Л. Организация и судейство соревнований по

л/а. Москва. Советский спорт, 2004г.

3. Матвеев А.П.,

Малыхин М.В. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура 1-4

классы. Москва. «Просвещение» 2002г.

4.

Матвеев А.П., Петрова Т.В. Физическая культура. Программы общеобразовательных

учреждений 1-11 классы. Москва. Дрофа.2002г.

5.

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам движений на

уроках физической культуры в школе. Москва. Владос. 2004г.

6.

Рубакович В.Б. Организация двигательной активности в режиме здорового образа

жизни. Новосибирск, 2004г.

7.

Никитушкин В.Г., Зеличенок В.Б., Чесноков А.В., Прокудин Б.Ф. Лёгкая атлетика.

Бег на короткие дистанции: этапы спортивного совершенствования и высшего

спортивного мастерства. Программа. Москва. Советский спорт. 2004г.

Ошибки, допускаемые при метании:

Держание

мяча слишком крепко или слишком слабо.

Таз

и правая нога слишком вывернуты вправо.

Метающая

рука не полностью выпрямлена.

При

броске метающая рука слишком отводится

в сторону от туловища.

При

броске голова и верхняя часть туловища

отклоняются влево.

Левая

нога «стопорит», в результате чего

метатель сгибается в пояснице.

Правая

нога выставлена вперед, поэтому невозможно

нормальное перенесение усилия.

Некоторые

специальные упражнения, развивающие

силу и гибкость.

Методика

и последовательность обучения

Главными

составляющими основ техники являются

правильное выполнение хлестообразного

движения рукой и последовательность

работы звеньев тела, позволяющие

использовать усилия всего опорно-двигательного

аппарата. Из-за различной физической

подготовленности школьников при обучении

метанию могут возникать некоторые

сложности, которые необходимо учитывать

при планировании работы с классом.

Начинать

обучение лучше всего с метания больших

по размеру, но не тяжелых мячей, позволяющих

правильно выполнить заданное упражнение.

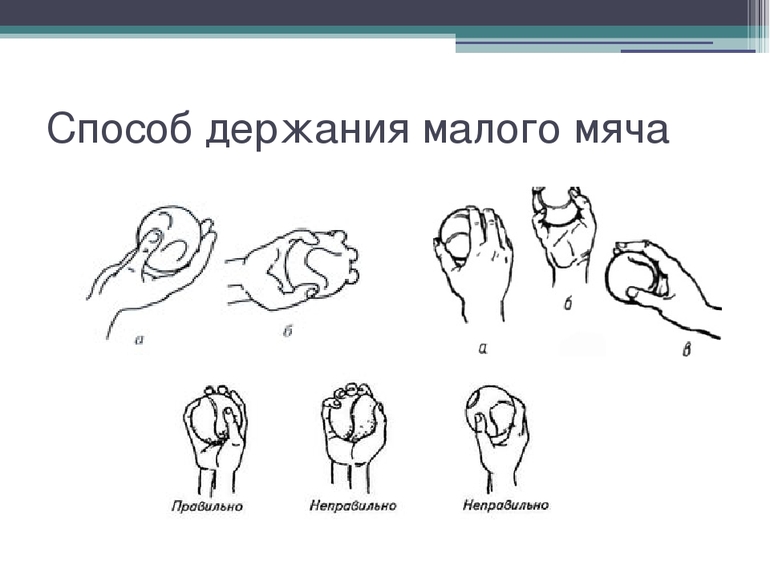

Положение кисти при держании относительно

большого мяча позволяет ребятам лучше

его чувствовать. С первых уроков обращайте

внимание на четкую организацию занятий,

добиваясь необходимой дисциплины. Дети

очень эмоциональны и, испытывая желание

лучше, быстрее, дальше бросить мяч,

поймать его, выбегают со своих мест,

мешают одноклассникам. Учитывайте и

то, что однообразные упражнения детям

быстро надоедают, поэтому дозировку

упражнений ограничивайте до 6–10

повторений. Большинство упражнений в

бросках, ловле мячей лучше всего выполнять

в парах. Это способствует воспитанию

взаимной координации движений, значительно

повышает интерес к занятиям. Следите

за удобным и рациональным размещением

занимающихся на площадке на достаточном

расстоянии друг от друга. После того

как одно упражнение будет освоено,

переходите к изучению следующего,

постоянно совершенствуя предыдущее.

11. Средства, формы и методы обучения плаванию

Методы

обучения — это наиболее рациональные

приемы, посредством которых педагог

воспитывает у занимающихся необходимые

умения и навыки и передает им свои

знания. Известны три основные группы

методов обучения — словесные, наглядные

и практические.

Словесные

методы. С помощью словесных методов

у учащихся создают предварительное

представление об изучаемом движении,

о его форме и характере, способствуют

развитию умения анализировать созданное

педагогом представление о движении,

выявлять, и устранять ошибки. Видами

словесных методов являются объяснение,

рассказ, беседа, замечание, команда и

распоряжение, указание, подсчет и др.

Специфика обучения плаванию предъявляет

к словесным методам свои требования.

Например, подробные объяснения техники

плавания нужно проводить на суше, а в

воде следует напоминать лишь о главных

деталях упражнений, не допуская

переохлаждения детей.

Объяснение

— это изложение сути изучаемого конкретного

понятия, движения, действия. Оно приучает

занимающихся к логическому осмысливанию

основного содержания преподаваемого

материала и помогает выделить из него

основные, наиболее важные детали, факты.

Например, объясняя тему урока, преподаватель

выделяет главные ее моменты и на. них

сосредоточивает внимание учащихся.

Рассказ

— это сжатое повествование, характеризующееся

единым направлением и последовательным

раскрытием содержания. При использовании

рассказа как одного из словесных методов

обучения физическим упражнениям в нем

должны иметь место факты, выражающие

сущность изучаемого понятия (материала).

Беседа

как метод обучения проводится в форме

вопросов и ответов с целью выявления

знаний, проверки степени понимания

сущности изучаемых движений, обсуждения

возникающих ошибок и способов их

устранения. Разновидностью беседы

является анализ, предусматривающий

детальное осмысливание и обсуждение

содержания упражнений, движений,

действий. Вопросы в процессе беседы

активизируют занимающихся и повышают

интерес к ее содержанию. Они концентрируют

внимание собеседников на обсуждаемом

факте. В целях исправления возникающих

при выполнении движений ошибок

преподаватель делает замечания. Они

должны, быть краткими, конкретными и

понятными.

Команды

и распоряжения применяются для правильной

организации и четкого руководства

деятельностью занимающихся в процессе

урока. Они определяют место, время,

направление и продолжительность

выполнения отдельных движений и действий.

Команды должны побуждать учащихся к

немедленному и беспрекословному

выполнению движений или действий.

^Различают команды предварительные,

мобилизующие внимание учащихся, и

исполнительные, после которых они

начинают упражнение. Команды надо

отдавать громко, четко, в повелительном

тоне. На уроке плавания иногда вместо

команд используют распоряжения, например:

«Поставить кисти на колени», «Взяться

руками за желоб» и т. д.

Для

определения темпа и ритма движений, а

также акцентирования внимания на

отдельных деталях упражнений используется

подсчет. Подсчет может вести преподаватель

или вся группа занимающихся одновременно.

Указания

— это объяснения в краткой, сжатой форме.

По мере накопления учащимися двигательного

опыта преподаватель использует указания

для устранения ошибок, оценки выполняемого

упражнения и т. д. Указания, как правило,

даются без остановки движения (по ходу)

голосом и жестами. Если, например,

занимающийся, плывущий брассом, забывает

разворачивать стопу при выполнении

рабочего движения, то преподаватель

подсказывает: «Стопа». Иногда

полезно пользоваться методическим

приемом контрастности: сначала показать

неправильное положение какой-либо части

тела, а затем правильное.

Наглядные

методы обеспечивают создание у

занимающихся конкретного представления

о изучаемом действии, движении или

упражнении. Эти методы включают: показ

упражнений, учебных наглядных пособий,

кинокольцовок, учебных фильмов.

Показ

изучаемого упражнения проводится

квалифицированным исполнителем лучше

всего перед началом занятий в воде.

Демонстратор должен уметь выделить

наиболее характерные детали изучаемого

движения.

Во

время показа группа должна располагаться

так, чтобы особенности техники плавания

были видны всем. Для этого упражнение

показывают в плавании вдоль и поперек

бассейна. Можно наблюдать за техникой

пловца через смотровые окна, расположенные

в стенках бассейна. Показ упражнений

должен сопровождаться краткими

объяснениями основных деталей техники.

Учебные

наглядные пособия -это циклограммы,

кинограммы, плакаты, рисунки, диаграммы

и графики. С помощью их преподаватель

разъясняет учащимся элементы техники,

координационные связки и важнейшие

упражнения для изучения техники плавания.

Кинокольцовки

позволяют рассматривать любые детали

техники многократно. При этом желательно,

чтобы пленка была отснята ускоренно

(«рапидом») тогда на экране движения

будут демонстрироваться в замедленном

темпе. Сложные детали техники можно

рассматривать при остановке кадра.

Учебные

фильмы обычно содержат материал по

обучению какому-то разделу программы

или демонстрируют технику способов

плавания. Такие фильмы лучше всего

демонстрировать перед началом изучения

соответствующего раздела программы

или в процессе изучения, когда нужно

напомнить занимающимся основные детали

техники плавания.

Помимо

перечисленных методов, на занятиях по

плаванию широко применяются звуковые,

зрительные и комбинированные сигналы

(голосом, свистком и жестами). О системе

подачи сигналов преподаватель должен

заранее договориться с учащимися.

Практические

методы. Группу практических методов

составляют метод упражнения,

соревновательный и др. Главным из этих

методов является метод упражнения,

который предусматривает многократное

повторение движений, направленных на

овладение элементами и способом в целом.

Все упражнения, применяемые в процессе

обучения плаванию, объединены в

целостно-раздельную систему. Это значит,

что изучаемый способ плавания вначале

демонстрируется и анализируется (дается

подробное объяснение), затем он

расчленяется на составляющие его

элементы (движения ногами, дыхание,

согласование движений ногами и дыхания

и др.), которые изучаются последовательно

и подводят учащегося к освоению способа

плавания в целом.

При

обучении плаванию широко используются

многочисленные методические приемы,

например облегчение или усложнение

условий выполнения, медленное плавание,

выполнение изучаемых движений в

соревновательной или игровой форме и

др. Рассмотрим некоторые такие приемы.

Облегчение

условий выполнения движений обычно

проводится в мелком бассейне, при

проведении урока поперек бассейна, при

использовании облегченных способов

плавания. Обучение в усложненных

условиях, как правило, является

кратковременным и способствует лучшему

выполнению упражнений в обычных условиях.

Применяются, например, такие приемы:

переход к обучению в глубоком бассейне,

плавание по всей длине бассейна

безостановочно, удержание плавательной

доски в руках в вертикальном положении,

плавание с помощью только рук, ног и т.

д.

Медленное

плавание применяется для оценки степени

овладения навыком согласования движений

и дыхания. Если занимающийся проплывает

определенное расстояние с техническими

ошибками, очень медленно и без остановок,

с правильным дыханием, то это значит,

что условнорефлекторная связь

«движение-дыхание» образована и

преподаватель может приступать к

устранению наиболее серьезных ошибок

в технике движений, , а по мере их

ликвидации увеличивать длину проплываемой

дистанции и темп плавания. Если же по

мере увеличения темпа плавания будет

нарушаться дыхание, то следует вновь

вернуться к медленному плаванию. С

помощью медленного плавания можно

эффективно обучать движениям руками и

ногами.

Выполнение

изучаемых движений в соревновательной

и игровой форме целесообразно по мере

освоения движений в различных положениях

(опорном, безопорном). Во время игры

занимающиеся перестают контролировать

правильность плавательных движений,

поэтому здесь наиболее ярко проявляется

степень освоения этих движений.

Преподаватель контролирует действия

занимающихся и после окончания игры

указывает на допускаемые ими ошибки в

технике плавания.

Выполнение

упражнений в форме простейших

соревнований значительно повышает

эффективность обучения. Однако нужно

помнить, что при использовании этого

приема учащиеся должны обязательно

знать итоговый результат своей

деятельности, иначе такой методический

прием теряет свой смысл. На начальных

этапах обучения в форме соревнования

можно выполнять упражнения на оценку

(в баллах), назвав того, кто сделал

упражнения лучше всех. Применяются

такие соревнования: «Кто дальше

проскользит», «Кто быстрее всплывет»,

«Кто дольше пролежит на воде» и т.

д. По мере освоения техники, кроме оценки

в баллах, применяется плавание на

скорость как по элементам (с помощью

одних ног или рук) в опорном и безопорном

положениях, так и в полной координации

с использованием облегченных и спортивных

способов плавания.

При

обучении плаванию часто используют

различные ориентиры. Они могут

быть постоянными и временными. Постоянными

являются поперечные и продольные линии

на дне бассейна, разные цвета окраски

поплавков на дорожках, квадраты на

поворотных щитах и другие обозначения,

облегчающие условия выполнения заданий.

Временными ориентирами могут быть:

место, занятое преподавателем перед

началом выполнения упражнений, предмет,

установленный на определенном расстоянии

от старта, дорожка, протянутая поперек

или в длину бассейна, и т. д. Ориентиры

помогают преподавателю в организации

деятельности учащихся, облегчают

постановку перед ними конкретных

заданий.

Упражнения

можно выполнять в парах с поддержкой

партнера, предварительно объяснив

способ поддержки, очередность выполнения,

задачи выполняющего движения и

поддерживающего. При использовании

этого методического приема поддерживающий

становится помощником преподавателя.

Он указывает выполняющему на допускаемые

ошибки и помогает их устранить. Как

правило, этот прием применяется после

изучения упражнений у неподвижной

опоры.

В

процессе обучения применяются и так

называемые контрастные приемы. Например,

учащийся выполняет упражнение на

всплывание. Для того чтобы подчеркнуть

необходимость предварительного глубокого

вдоха и последующей задержки дыхания,

ему предлагается не делать глубокого

вдоха, погрузиться в воду и принять

заданное положение (тело не поднимается

на поверхность воды). Сразу после этого

учащийся выполняет упражнение правильно

(делает глубокий вдох, опускается в воду

и задерживает дыхание), и тело всплывает

на поверхность воды.

Для

того чтобы научить правильной технике

плавания, нужно опробовать несколько

ее вариантов, из которых выбрать «свой».

С этой целью в процессе занятий следует

выполнять упражнения с различными

углами сгибания рук и ног, чередовать

их, во время движений применять различные

мышечные усилия при выполнении рабочих

движений, а также плавать с изменением

скорости. Такой методический прием

способствует освоению варианта техники,

отвечающего анатомо-физиологическим

особенностям каждого занимающегося.

При

изучении упражнений и элементов техники

используются образные выражения и

сравнения, облегчающие понимание

сущности задания. Например, «Гуди,

как паровоз», «Задуй горящую свечу»

(при изучении выдоха в воду); «Нырни

как утка», «Вытянись в струнку»,

«Смотри, как убегает дно» (при

обучении всплываниям и скольжениям);

«Работай руками, как мельница»,

«Работай ногами, как лягушка» (при

изучении элементов техники плавания).

Наибольший

эффект достигается при комплексном

использовании различных методов и

методических приемов в зависимости от

задач урока.

Общая

схема обучения плаванию слагается из

следующих этапов:

демонстрация

изучаемого способа плавания и его

элементов;

теоретическое

обоснование (объяснение) техники данного

способа и его элементов;

опробование

способа (попытка плавать изучаемым

способом) ;

практическое

ознакомление с формой движений на суше;

овладение

элементами способа и отдельными

сочетаниями движений в воде;

освоение

способа плавания в целом;

совершенствование

техники способа и его элементов.

При

демонстрации способа плавания в целом

следует рассказать об основных

особенностях техники изучаемого способа

(положение тела, характер дыхания, форма

движений рук и ног, согласование движений

с дыханием и т. д.). Демонстрируя элементы

способа плавания, необходимо четко

указывать положение конечностей,

выделять работу каждого их звена,

объяснять положение основных гребущих

поверхностей, указывать моменты

наибольшего приложения усилий в рабочем

движении, давать характеристику темпа

и ритма движений. Здесь же следует

показывать основные упражнения, с

помощью которых изучаются различные

элементы способа.

После

демонстрации и объяснения техники

изучаемого способа необходимо рассказать

занимающимся о его спортивном, прикладном

и оздоровительном значении, в том числе

о его популярности, скоростных

возможностях, уровне рекордов,

соревновательных дистанциях, об

использовании его при спасании утопающих,

буксировке груза, о значении в развитии

двигательных качеств. Затем занимающиеся

на мелком месте бассейна пытаются

плавать изучаемым способом.

Практическое

ознакомление с формой движений на суше

предусматривает выполнение основных

имитационных упражнений, создающих у

занимающихся представление об амплитуде,

направлении и скорости движений

конечностей, углах сгибания в суставах,

о наиболее целесообразном согласовании

движений в цикле и т. д.

Овладение

элементами способа и отдельными

сочетаниями движений, а также освоение

способа в целом осуществляется в воде.

Для успешного овладения движениями в

воде необходимо прежде ‘всего научиться

принимать правильное исходное положение

для выполнения всех упражнений. С этой

целью в обязательном порядке перед

изучением упражнения проводится

опробование данного исходного положения.

При

обучении различным плавательным

движениям используются многочисленные

упражнения. Они должны выполняться так,

чтобы последовательно расширять

двигательный арсенал обучающихся. Это,

в частности, достигается путем изменения

положения рук при плавании с помощью

одних ног. Однако не следует увлекаться

увеличением числа упражнений. Нужно

применять такие, которые были бы

направлены на решение конкретной задачи,

использовались бы для приобретения

определенного навыка.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Во время элементарного броска рукой теннисного мяча тренируются мышцы не только рук и плеч, но и вся остальная мускулатура. А при бросках снаряда в цель развивается ещё и глазомер. О том, как правильно метать малый мяч несколькими способами, пойдёт речь в статье.

- Техника метания малого мяча на дальность

- С места

- С разбега

- Методика обучения технике метания

- Техника и методика обучения метанию мяча в цель

- Упражнения для овладения техникой метания мяча

- Нормативы на дальность

- Типичные ошибки

- Правила безопасности

Техника метания малого мяча на дальность

Данный снаряд можно бросить, не сходя с места, а можно сделать это после сильного разбега. С этой целью применяются разные метательные техники.

Знаете ли вы? Кроме легкоатлетических метаний копья, молота, диска, гранаты, мяча, а также толкания ядра, существует ещё и спортивное метание ножа. Оказывается, это самостоятельная дисциплина спортивного вида «Универсальный бой».

С места

Этот способ метания характерен таким перемещением руки со спортивным предметом, которое осуществляется поверх плеча из-за головы с вовлечением в процесс (последовательно) мускулатуры ног, а также бросающей спортивный предмет руки и остальных частей туловища.

Чтобы правильно выполнить это скоростно-силовое упражнение, необходимо:

- Расположиться на исходной позиции, направив взгляд в сторону полёта снаряда.

- Вынести вперёд левую ногу, полностью уперев стопу в землю.

- Оставить правую позади, упираясь её передней частью.

- Переместить основной вес тела на левую ногу.

- Руку со спортивным предметом согнуть в локтевом суставе и расположить её при направленном вниз локте вровень с головой.

- Левую руку расположить вдоль туловища.

- Передислоцировать массу тела с левой нижней конечности на согнутую правую.

- Развернуть тело направо и расположить кисть со спортивным предметом сзади.

- Тело, повёрнутое теперь левой своей частью в направление метания, немного отклонить вправо.

- Руку со снарядом расположить ладонью кверху.

- Поднять левую руку на уровень плеча и направить её вперёд и чуть в сторону.

- Взгляд устремить в направлении броска.

- Резко разогнуть правую ногу и перебросить основной вес тела с неё на левую конечность.

- Принять позу «натянутого лука» с помощью полностью выпрямленной левой ноги и правой, несколько согнутой в колене и упирающейся на носок.

- Локоть руки со спортивным предметом расположить вровень с головой и устремить в направление броска.

- Резким движением этой руки осуществить бросок вперёд по углом, максимально приближающемся к 45°.

- Одновременно с вылетом спортивного снаряда из руки распрямить ноги.

- Чтобы предотвратить заступ, расположенную впереди левую ногу согнуть в колене, туловище развернуть влево, а левую руку расположить сзади, перескочив с левой стопы на правую.

Техника метания малого мяча с места: видео

С разбега

Обычно для разбега выделяется дорожка длиной до 20 м. Однако в реальности это расстояние варьируется в зависимости от индивидуальных качеств метателя. Оптимальным же считается разбег, состоящий из 13 шагов, 8 из которых приходятся на предварительную часть, а остальные 5 — на заключительную.

Чтобы суметь с разбега метнуть снаряд как можно дальше, необходимо:

- Захватить мяч пальцами рук, держа его во время разбега перед грудью выше плеча или внизу (на выбор).

- Начать движение с правой ноги.

- Бег ведётся с ускорением, при котором ширина шага на 30 см короче, чем во время бега на спринтерские дистанции.

- При выходе на финишный этап разбега развернуть плечи вправо.

- В зависимости от первоначального расположения руки с мячом опустить её или поднять на уровень плеч и завести слегка назад.

- Осуществить скрестный шаг, во время которого за счёт сохранения положения развёрнутого вправо тела туловище напрягается.

- Затем упереться левой ногою по линии перемещения, разогнуть правую.

- Расположить ось таза под прямым углом к вектору движения.

- С помощью созданной таким образом позы, которая называется «натянутым луком», резким посылом руки отправить мяч вперёд, стараясь приблизиться при этом к траектории в 45°.

- Перескакивая с левой нижней конечности на правую, погасить инерцию разбега.

Знаете ли вы? Лёгкая атлетика зародилась в Древней Греции 2794 года назад, когда в рамках Олимпийских игр там были проведены первые состязания по бегу.

Тезника метания малого мяча: видео

Методика обучения технике метания

Во время изучения техники метания обычно применяют методику последовательного знакомства с сущностью тренировок и их основ.

Для этого применяют:

- ознакомление с упражнениями, предназначенными для развития грамотной техники обращения со снарядом;

- подробное освещение техники метания спортивного предмета с места и с разбега (с описанием этапов движения спортсмена во время метания);

- преподавание оптимального хвата снаряда пальцами и последующего успешного броска;

- знакомство с правилами техники безопасности и условиями проведения соревнований.

Техника и методика обучения метанию мяча в цель

Действия во время метания спортивного предмета в направлении цели аналогичны финишной стадии броска мяча с разбега. Различия заключаются лишь в целеполагании. Во время метания снаряда в цель требуется не максимальная дальность его полёта, а точность попадания в заранее определённую мишень.

Тем не менее способы обучения, выбор обучающих средств и соответствующих методических приёмов практически те же, что и при преподавании техники хвата снаряда и осуществления финальных действий во время броска малого мяча с разбега.

Важно! Все способы метания малого мяча, за исключением бросков с места или с разбега методом «через плечо из-за спины», во время состязаний запрещены.

Упражнения для овладения техникой метания мяча

Чтобы овладеть техниками бросков в цель, на дальность, с места и с разбега, разработаны упражнения, максимально приближающие новичка к наилучшим результатам.

Эти упражнения заключаются в овладении такими навыками и умениями:

- выработка оптимальных движений при бросках снаряда в мишень из фронтальной стойки;

- бросание снаряда с шестиметрового расстояния в щит для достижения максимальной дальности отскока мяча;

- метание спортивного предмета в определённый сектор на дальность разными способами;

- тренировки в парах, во время которых партнёр помогает бросающему сымитировать финальные движения;

- метание снаряда, когда бросающий стоит боком к направлению движения мяча;

- бросание малого мяча внутри десятиметрового коридора, располагаясь боком, и с одного шага в качестве состязания между несколькими участниками.

- метание снаряда с помощью одного шага, когда партнёр располагается на такой дистанции от бросающего, которая позволит им обоим поймать снаряд после отскока его от поверхности.

Нормативы на дальность

Поскольку малые мячи весом до 150 г используются преимущественно детьми подросткового возраста и младше, а старшие школьники и взрослые пользуются более тяжелыми снарядами весом в полкилограмма-килограмм, нормативы на дальность базируются на школьных оценках. Успешно используются также нормы ГТО.

Например, эти нормы для детей по броскам малого мяча весом 150 г в цель и на дальность, чтобы получить золотой, серебряный или бронзовый значок, выглядят так:

| ВОЗРАСТ метателя |

Название дисциплины | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||

| 9-10 лет | Метание на дальность (м) | 24 | 27 | 32 | 13 | 15 | 17 |

| 11-12 лет | Метание на дальность (м) | 25 | 28 | 34 | 14 | 18 | 22 |

| 13-15 лет | Метание на дальность (м) | 30 | 35 | 40 | 18 | 21 | 26 |

Типичные ошибки

При кажущейся простоте метательных движений они чреваты ошибками, которые сказываются на результатах попыток.

К наиболее типичным относятся:

- низкий темп при разгоне на предварительном этапе разбега;

- чрезмерно резвый старт при беге на полусогнутых ногах;

- рваный ритм бега на предварительном отрезке разбега;

- излишняя ширина бросковых шагов;

- чрезмерное отклонение тела назад во время двух первых шагов при броске;

- некоторое торможение во время скрестного шага;

- вместе с изгибом в левом тазобедренном суставе тело уходит влево;

- бросок согнутой рукой;

- боковое метание;

- сгибание левой нижней конечности в коленном суставе непосредственно перед выпусканием предмета из руки.

Правила безопасности

Во время бросков есть травмоопасные моменты, которых можно избежать, используя следующие правила техники безопасности:

- Необходимо размещать занимающихся метанием людей на безопасном расстоянии друг от друга.

- Не допускать бросков снарядов навстречу друг другу.

- Соблюдать строгую очерёдность метания снарядов.

- Броски и собирание снарядов осуществлять только по команде учителя или тренера.

Важно! Отсутствие должных навыков в спортивных бросках, приобретаемых в ходе тренировок, способно привести к вывиху плечевого сустава или растяжению голеностопных связок.

В лёгкой атлетике метание снарядов занимает далеко не последнее место. А такое непритязательное, на первый взгляд, упражнение как метание малого мяча, кроме обладания своими внутренними достоинствами, является ещё и одним из основных видов тренировочных упражнений для копьеметателей, представителей древнейшего вида спорта.

Обновлено: 21.09.2023

Во всех видах метаний участник имеет три попытки в предварительной части соревнований и, если входит в восьмерку сильнейших, – три попытки в финале. Предварительные попытки выполняются поочередно в соответствии с порядком записи в протоколе. После третьей и пятой попыток порядок меняется – участники выполняют попытки в соответствии с рейтингом – от худшего результата к лучшему.

Попытка в метаниях не засчитывается, если:

l участник приступил к выполнению попытки и, после того, как выпустил снаряд из рук, до принятия устойчивого положения коснулся какой-либо частью тела, одеждой или обувью грунта за кольцом (или впереди планки при метании мяча, гранаты, копья) или наступил на них, задел их сверху, выпустил снаряд, который упал за кольцо или планку. Случайное падение снаряда из рук участника за кольцо (планку) до начала выполнения попытки, а также падение снаряда внутри круга или до планки не считается ошибкой;

l какая-либо часть следа от приземления снаряда оказывается вне предела сектора приземления, ограниченного внутренними кромками боковых линий;

l участник покинул круг, не приняв устойчивого положения после выпуска снаряда, или покинул круг (или сектор для разбега) до момента приземления снаряда.

Если соревнования начались, спортсменам не разрешается использовать снаряды, сектор и круг для тренировки.

Спортсмен не должен выходить из круга, а в метании копья поворачиваться спиной к дуге метания, пока снаряд находится в воздухе (не коснулся земли).

Толкание ядра производится из круга. Спортсмен толкает ядро от плеча одной рукой с места или с поворота из статичного положения. Перед началом попытки ядро должно быть зафиксировано у шеи или подбородка. Во время толкания кисть руки не должна опускаться ниже этого положения, а ядро не должно отводиться за линию плеч (замах).