Прием «Лови ошибку!», или Маленькие хитрости для больших успехов

Педагогический прием, выросший из реальных ошибок учителей, благодаря их же находчивости и креативности стал действенным и популярным. В чем суть приема «Лови ошибку!»? Как и зачем его использовать на уроке? Чем он хорош, есть ли недостатки в «ловле ошибок»?

Впервые идея была описана в книге А.А. Гина «Приемы педагогической техники». При объяснении нового материала или желая заострить внимание учащихся на проблемном месте в задании, педагог намеренно допускает ошибку (одну или несколько). Можно заранее оповестить детей о ее наличии. Обнаружив неточность, учащиеся вносят коррективы, оглашают правильный вариант.

Преимущества приема «Лови ошибку»:

- универсален, его применение возможно на уроках практически по всем школьным дисциплинам;

- приводит в тонус внимание, мыслительную деятельность учащихся;

- развивает аналитические способности;

- предоставляет поле для практического применения полученных знаний;

- заставляет взглянуть на получаемую информацию с долей скептицизма, порождает желание проверить надежность источников, сравнить с данными других ресурсов;

- воздействует на эмоциональную сферу учащихся, способствует более прочному усвоению учебного материала.

Недостатки приема «Лови ошибку!»

Их нет, если правила его применения не нарушены. Чтобы дети запомнили верный вариант, а не предложенный в тексте, усвоили «особо опасные места», то есть те, где может быть допущена неточность, необходимо соблюдение некоторых правил.

Инструкция по «Ловле ошибок»

Использовать такую хитрость, как ознакомление ребят с заведомо ложной информацией, содержащей неточности, искаженные факты, можно на любом этапе урока, в любом классе. Подготовка учителя должна быть обязательна. Важно учитывать способности учащихся, имеющиеся знания и опыт, необходимые для обнаружения ошибок, нахождения правильного варианта и аргументации своего выбора. Итак:

- Предупредите детей о наличии ошибок, неточностей, неверной информации в задании.

- Дайте установку найти определенное количество неверных пунктов, внести правки. При высоком уровне знаний у детей и большом опыте работы с подобными заданиями можно не указывать число ошибок в тексте.

- Применяя прием «Лови ошибку!» на уроке с младшими школьниками, намекните им с помощью мимики, жестов на месторасположение неточности.

- Составляя задание, продумайте с позиции ученика, по каким признакам он найдет ошибку, какие аргументы приведет в пользу своей точки зрения.

- Используйте прием в начале урока для активизации имеющихся знаний, в середине урока для повторения изученного материала, на этапе рефлексии с целью подведения итогов.

- Не переусердствуйте. Следуйте принципу «хорошего — понемногу».

- Обязательно после обнаружения ошибки, акцентируйте внимание детей на правильном варианте так, чтобы именно он отложился в сознании.

- Используйте доску, мультимедиа, карточки.

- Организуйте работу в парах, группах по обсуждению информации из текста, по корректировке. Результаты, проведенной работы в группах, оглашают избранные спикеры-представители.

- Индивидуальную форму приема «Лови ошибку» используйте в качестве контроля или работы с одаренными/ отстающими учащимися (здесь требуется индивидуальный подход в выборе степени сложности заданий).

Примеры применения приема «Лови ошибку» на уроках по разным предметам

Русский язык

Ошибки в правописании/ грамматике: «деревяное крыльцо» (деревянное).

Окружающий мир

Рассказ мальчика-фантазера: «И тут на меня налетела пчела, ужалила меня 100 раз, и полетела дальше» (Пчела жалит только однажды, после этого умирает)

Литература

«А.С. Пушкин величайший поэт серебряного века русской литературы» (золотого века)

Английский язык

What he has done? Нарушен порядок слов. (What has he done?)

Математика

10 – 4 × 2 = 12. Так будет, если сначала вычесть, а потом умножить — типичное «ошибкоопасное» место. Сначала умножение, потом вычитание. Правильный ответ: 2.

Фантазия учителя безгранична, разработать собственные дидактические материалы по своему предмету может каждый. А как вы «ловите ошибки»? Поделитесь в комментариях.

Об авторе: Меркулова Светлана Владимировна, учитель английского и немецкого языков.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Порядок вывода комментариев:

Прием «Лови ошибку!»

Для того чтобы вызвать интерес в процессе обучения на уроках

я использую методический приём «Лови ошибку!». В чем суть этого приёма? Как и

зачем его использовать на уроке? Чем он хорош, есть ли недостатки в «ловле

ошибок»?

При объяснении нового материала или желая заострить внимание

учащихся на проблемном месте в задании, я намеренно допускаю ошибку (одну или

несколько). Можно заранее оповестить детей о ее наличии. Обнаружив неточность,

учащиеся вносят коррективы, оглашают правильный вариант.

Преимущества приема «Лови ошибку»:

·

универсален, его применение

возможно на уроках практически по всем школьным дисциплинам;

·

приводит в тонус внимание,

мыслительную деятельность учащихся;

·

развивает аналитические

способности;

·

предоставляет поле для

практического применения полученных знаний;

·

заставляет взглянуть на

получаемую информацию с долей скептицизма, порождает желание проверить

надежность источников, сравнить с данными других ресурсов;

·

воздействует на эмоциональную

сферу учащихся, способствует более прочному усвоению учебного материала.

Этот приём можно использовать

как в начале урока для активизации имеющихся знаний, в середине урока для

повторения изученного материала, на этапе рефлексии с целью подведения итогов.

Примеры применения приема

«Лови ошибку» на уроках русского языка

1)

Учащимся предлагается задание:

Прочитать текст и исправить в нём ошибки. Списать текст в тетрадь.

В диревне санино новая школа. Утром Аня Чяйкина и Витя щюкин идут туда. Их учит

Даря ивановна. После уроков чудов Юра убрал класс. Ребят ждёт сабака пальма.

2) Можно работать индивидуально — у каждого своя карточка-текст, а

можно работать в паре с товарищем.

Очень важно после этого объяснить все найденные ошибки. Какое

правило не знает ученик, допустивший ошибки?

Вьюга.

На улице стаит халодная

зима. Бушует вюга. Сильный ветер всаду кочает деревья. Ветки тополя стучят в

окно. Дарогу замило. Трудно пройти кдому. Хлопья снега бют в лицо.

3)Учитель

даёт установку найти определенное количество ошибок.

Найди ошибки (11 ошибок)

Пруд ожил.

Тёплые лучи солнца согрели прут. Тихо

кочялись камышы. Выплыла утка сутятами. Жаба прыгнула на лист кувшинки, как

на плод. В кустах спрятался уш. Пруд ожыл. Налугу у пруда растут пёстрые цвиты.

Мы любим играт у пруда.

4)Можно не

указывать число ошибок в тексте.

Рибята пришли в лез. У пенка лижал ёш. По

трапинке прополс уж. Вдруг надвинулась тучя. Пошёл дожть. Мы побижали домой.

Экспериментируйте и вы, найдете подходящий для себя способ и

метод писать грамотно и без ошибок.

Технология развития критического мышления на ах истории и обществознания

Сегодня ученик школы XXI века должен:

- уметь самостоятельно приобретать знания;

- применять их на практике для решения проблем;

- работать с различной информацией, анализировать, обобщать, аргументировать;

- искать рациональные пути в решении проблем;

- быть контактным в различных социальных группах.

Проблемы

- Как учить детей без принуждения?

- Как помочь им раскрыть свои возможности?

- Как сделать предмет интересным для всех?

- Как дать стимул к обучению?

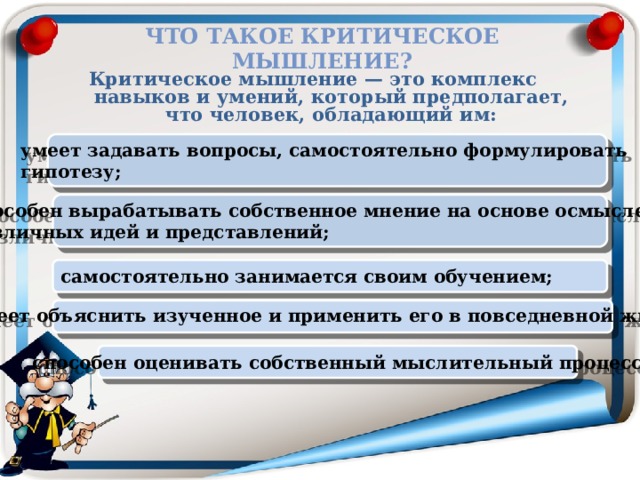

Что такое критическое мышление?

Критическое мышление — это комплекс навыков и умений, который предполагает, что человек, обладающий им:

умеет выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно;

умеет работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся

информационным потоком;

умеет аргументировать свою точку зрения;

способен оценить происхождение знания, его достоверность;

учитывает многообразие точек зрения на проблему ;

Что такое критическое мышление?

Критическое мышление — это комплекс навыков и умений, который предполагает, что человек, обладающий им:

умеет задавать вопросы, самостоятельно формулировать

гипотезу;

способен вырабатывать собственное мнение на основе осмысления

различных идей и представлений;

самостоятельно занимается своим обучением;

умеет объяснить изученное и применить его в повседневной жизни;

способен оценивать собственный мыслительный процесс

Некоторые стратегии технологии развития критического мышления

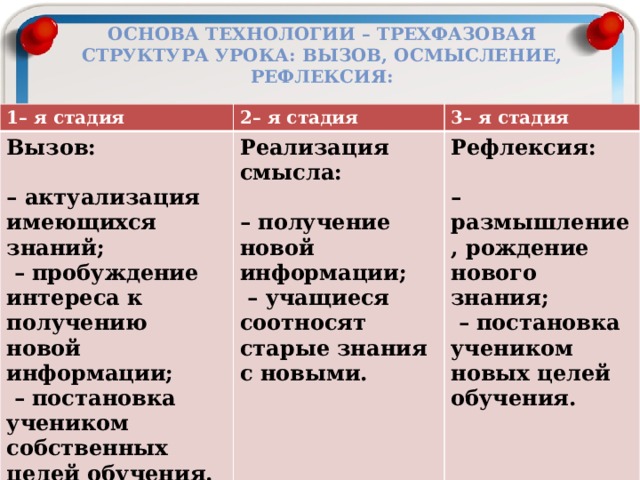

Основа технологии – трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия:

1– я стадия

2– я стадия

Вызов:

3– я стадия

Реализация смысла:

– актуализация имеющихся знаний;

Рефлексия:

– пробуждение интереса к получению новой информации;

– получение новой информации;

– учащиеся соотносят старые знания с новыми.

– постановка учеником собственных целей обучения.

– размышление, рождение нового знания;

– постановка учеником новых целей обучения.

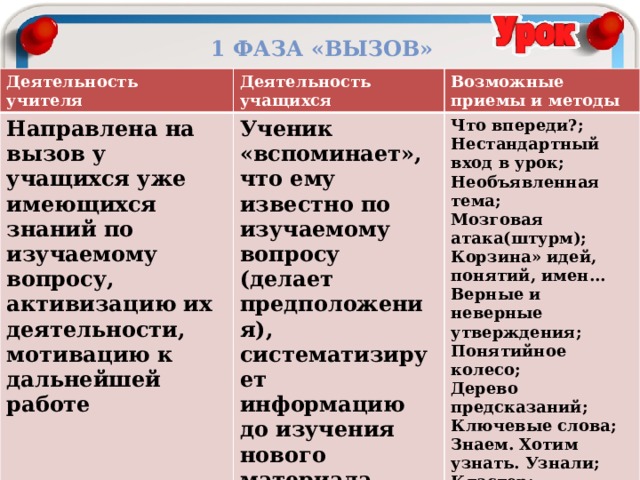

1 фаза «вызов»

Деятельность

учителя

Деятельность

Направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизацию их деятельности, мотивацию к дальнейшей работе

учащихся

Возможные

Ученик «вспоминает», что ему известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует информацию до изучения нового материала, задает вопросы, на которые хочет получить ответы.

приемы и методы

Что впереди?;

Нестандартный вход в урок;

Необъявленная тема;

Мозговая атака(штурм);

Корзина» идей, понятий, имен…

Верные и неверные утверждения;

Понятийное колесо;

Дерево предсказаний;

Ключевые слова;

Знаем. Хотим узнать. Узнали;

Кластер;

Отсроченная отгадка и др

Прием «Что впереди?»

При объявлении темы учащимся предлагается сделать прогноз. Предположить исход войны, события по обозначенной теме.

Прием «Нестандартный вход в урок»

Учитель начинает урок с противоречивого факта, который трудно объяснить на основе имеющихся знаний.

Прием «Необъявленная тема»

Учитель записывает на доске слово «Тема», выдерживает паузу до тех пор, пока все не обратят внимание на руку учителя, которая не хочет выводит саму тему. Тема формулируется в конце урока, при подведении итога работы.

Прием «Учебный мозговой штурм»

Целью мозгового штурма является получение максимально возможного количества идей от каждого из участников группы с тем, чтобы решить какую-то проблему или найти ответ на актуальный вопрос.

По окончанию штурма выбирается лучшая идея для ее реализации.

Заметки к слайду

Участников можно разбить на группы, выдвинув в каждой лидера, либо работать со всем классом. Пример. Урок «Германия и СССР накануне войны» ребята должны сделать предположения о факторах, приведших к войне.

Прием «Корзина» идей, понятий, имен…

идеи

имена

решения

понятия

предположения

Заметки к слайду

Это прием позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи.

На доске рисунок корзины.

В нее можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока

Прием «Верные и неверные утверждения»

Например, перед началом урока истории в 11 классе по теме «Эпоха застоя» могут быть предложены высказывания: *В эпоху застоя была принята новая Конституция, в которой были провозглашены основные права граждан; *была восстановлена система ГУЛАГА; *была ужесточена цензура и т.д. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая.

Идёт настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые моменты.

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) нужно вернуться к данным утверждениям и попросить учащихся оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.

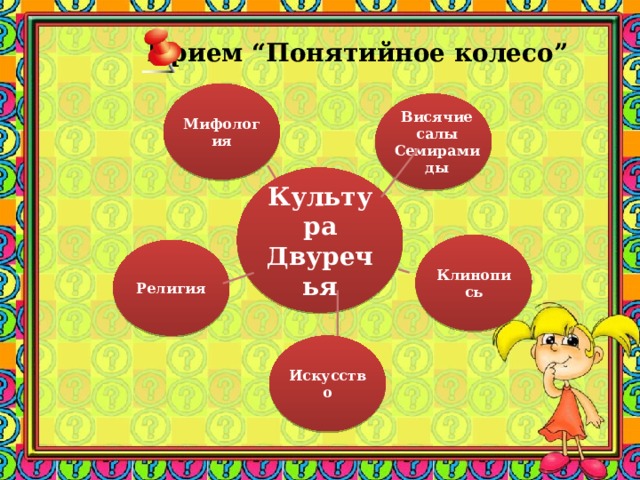

Прием “Понятийное колесо”

Мифология

Висячие салы Семирамиды

Культура Двуречья

Клинопись

Религия

Заметки к слайду

В центре доски пишется ключевое (изучаемое на уроке) понятие (тема), а вокруг него, соединенные лучами слова– ассоциации (словосочетания), которые предлагают дети.

На уроке истории Древнего мира на тему «Культура Двуречья» в центре пишется ключевое «Культура Древнего Двуречья», а вокруг него, соединенные лучами слова-ассоциации (понятия), которые должны быть усвоены учащимися в ходе урока: мифология, религия, клинопись, искусство, Висячие сады Семирамиды.

В дальнейшем работу на уроке можно строить, используя готовое понятийное колесо. Например, дать задание сгруппировать похожие понятия, а затем назвать признаки, по которым проводилось объединение. Так хаотичное, на первый взгляд, “колесо” выстраивается в стройную логическую схему урока.

Искусство

15

обоснование

обоснование

Прием «Дерево предсказаний»

Предположение

Предположение

Правила работы с данным приемом таковы: ствол дерева — тема, ветви — предположения, которые ведутся по двум основным направлениям –

«возможно» и «вероятно» «листья» — обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения.

Аргумент

Аргумент

Тема

Прием «Ключевые слова»

Учащиеся называют ключевые понятия,

по которым придумывают рассказ или расставляют их в определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления ищут подтверждение своим предположениям, расширяя материал.

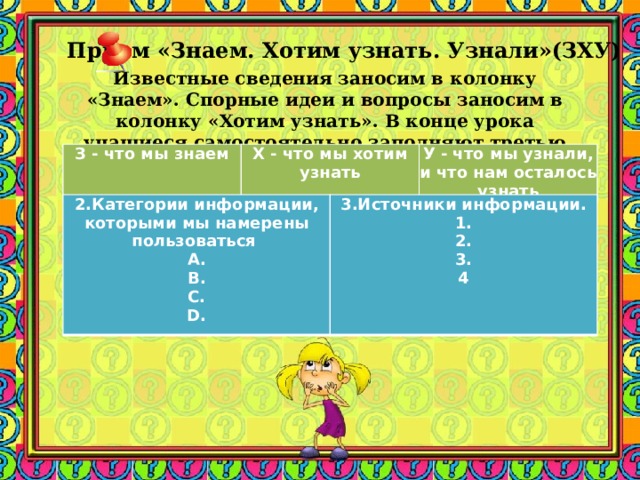

Прием «Знаем. Хотим узнать. Узнали»(ЗХУ)

Известные сведения заносим в колонку «Знаем». Спорные идеи и вопросы заносим в колонку «Хотим узнать». В конце урока учащиеся самостоятельно заполняют третью колонку «Узнали».

З — что мы знаем

Х — что мы хотим узнать

У — что мы узнали, и что нам осталось узнать

2.Категории информации, которыми мы намерены пользоваться A. B. C. D.

3.Источники информации. 1. 2. 3. 4

Заметки к слайду

Для этого делим доску на 3 широкие колонки, озаглавленные: «Знаем», «Хотим узнать», «Узнали». Уже известные сведения заносим в колонку «Знаем». Спорные идеи и вопросы заносим в колонку «Хотим узнать». В конце урока учащиеся самостоятельно заполняют третью колонку «Узнали». Данный прием эффективен и для подведения итога урока, он позволяет осуществить рефлексию.

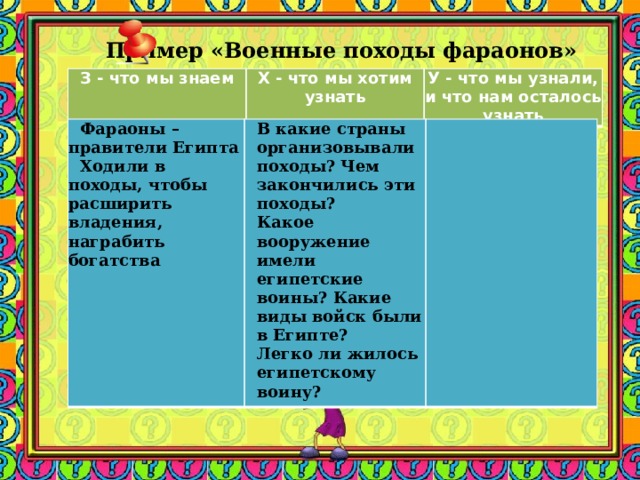

Пример «Военные походы фараонов»

З — что мы знаем

Х — что мы хотим узнать

У — что мы узнали, и что нам осталось узнать

Фараоны – правители Египта

В какие страны организовывали походы? Чем закончились эти походы?

Ходили в походы, чтобы расширить владения, награбить богатства

Какое вооружение имели египетские воины? Какие виды войск были в Египте?

Легко ли жилось египетскому воину?

Заметки к слайду

Прием «Кластер»

Ключевое понятие

Заметки к слайду

Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевоепонятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.

Первый этап урока . Учащиеся в группах читают материал параграфа, обмениваются новой информацией, находят ключевую идею темы и смысловые единицы, связанные с ней.

Второй этап урока . Составление кластера. На каждой парте есть бумага, цветные карандаши и фломастеры. На этом этапе работы ученики проявляют творчество при составлении кластера. Но главное – содержание.

Третий этап урока . Защита кластеров.

Четвертый этап урока . Оценивание работы в группах и подведение итогов.

Кластер «Персидская держава»

Заметки к слайду

Прием «Отсроченная отгадка»

В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.

Заметки к слайду

При изучении темы «Политическое развитите СССР в 30-е годы» учитель может предложить анекдот с вопросом о том, какую сторону жизни он отражал.

На Страстной площади в Москве с пьедестала исчез памятник Пушкину. Москва пришла в ужас. Но через несколько дней Пушкин вновь оказался на прежнем месте. Москвичи бросились к нему:

— Пушкин, Пушкин, где ты был?

— На Лубянке в ОГПУ.

— Зачем ты им понадобился?

— Выпытывали адрес скупого рыцаря .

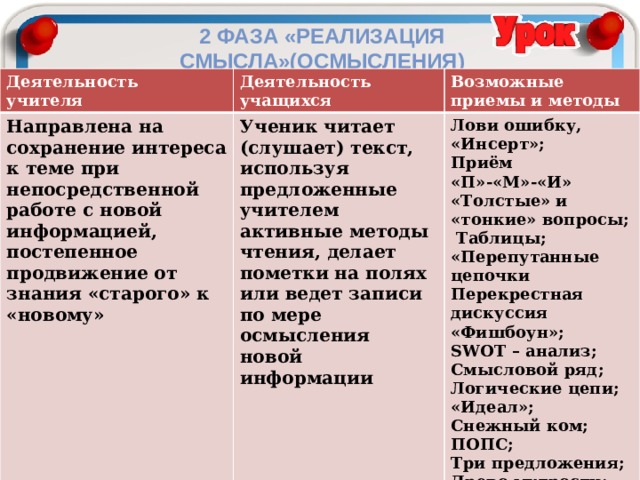

2 фаза «реализация смысла»(осмысления)

Деятельность

учителя

Деятельность

Направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому»

учащихся

Возможные

Ученик читает (слушает) текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации

приемы и методы

Лови ошибку,

«Инсерт»;

Приём «П»-«М»-«И»

«Толстые» и «тонкие» вопросы;

Таблицы;

«Перепутанные цепочки

Перекрестная дискуссия «Фишбоун»;

SWOT – анализ;

Смысловой ряд;

Логические цепи;

«Идеал»;

Снежный ком;

ПОПС;

Три предложения;

Древо мудрости;

6 шляп критического мышления и др.

Приём «Лови ошибку ».

Учитель предлагает учащимся текст со специально допущены ми ошибками и по ходу работы они должны их исправить.

Заметки к слайду

При изучении темы «Политическое развитите СССР в 30-е годы» учитель может предложить анекдот с вопросом о том, какую сторону жизни он отражал.

На Страстной площади в Москве с пьедестала исчез памятник Пушкину. Москва пришла в ужас. Но через несколько дней Пушкин вновь оказался на прежнем месте. Москвичи бросились к нему:

— Пушкин, Пушкин, где ты был?

— На Лубянке в ОГПУ.

— Зачем ты им понадобился?

— Выпытывали адрес скупого рыцаря .

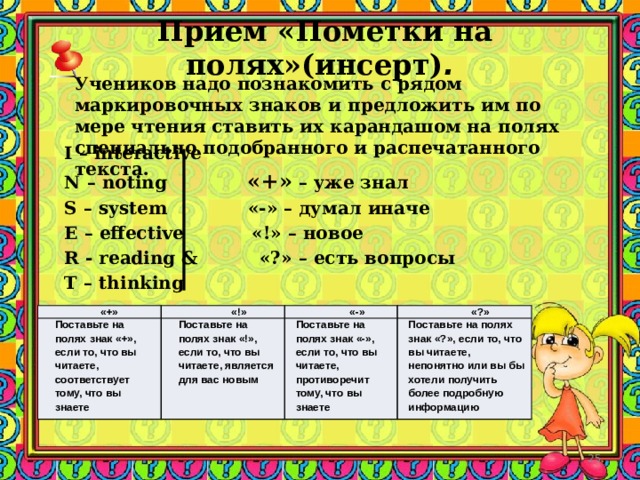

Прием «Пометки на полях»(инсерт) .

Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста.

I – interactive

N – noting «+» – уже знал

S – system «-» – думал иначе

E – effective «!» – новое

R — reading & «?» – есть вопросы

T – thinking

Заметки к слайду

«+»

«!»

Поставьте на полях знак «+», если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете

«-»

Поставьте на полях знак «!», если то, что вы читаете, является для вас новым

«?»

Поставьте на полях знак «-», если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы знаете

Поставьте на полях знак «?», если то, что вы читаете, непонятно или вы бы хотели получить более подробную информацию

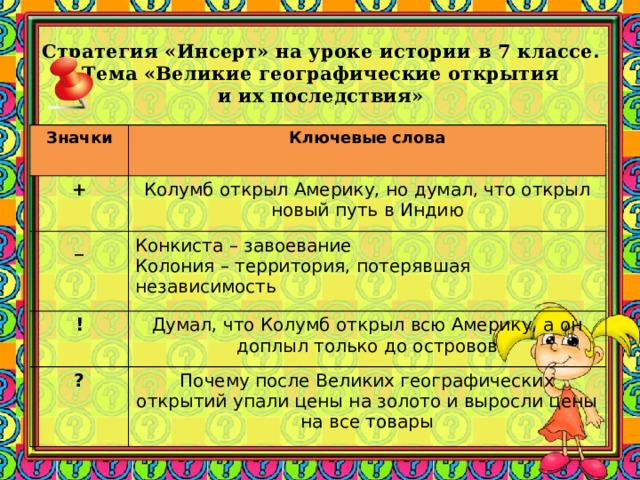

Стратегия «Инсерт» на уроке истории в 7 классе. Тема «Великие географические открытия и их последствия»

Значки

+

Ключевые слова

Колумб открыл Америку, но думал, что открыл новый путь в Индию

_

!

Конкиста – завоевание

Колония – территория, потерявшая независимость

Думал, что Колумб открыл всю Америку, а он доплыл только до островов

?

Почему после Великих географических открытий упали цены на золото и выросли цены на все товары

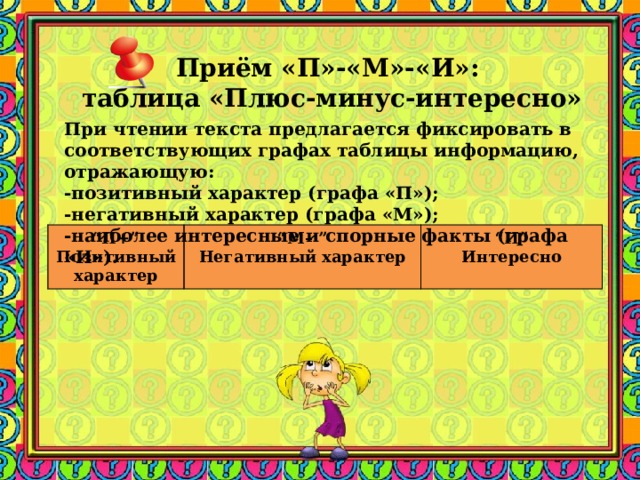

Приём «П»-«М»-«И»:

таблица «Плюс-минус-интересно»

При чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих графах таблицы информацию, отражающую: -позитивный характер (графа «П»); -негативный характер (графа «М»); -наиболее интересные и спорные факты (графа «И»).

“ П+”

Позитивный характер

“ М– ”

“ И”

Негативный характер

Интересно

Заметки к слайду

Если графа «И» заменяется графой «?», то туда записываются факты, которые вызывают вопросы или требуют дополнительного пояснения учителя. Например , на уроке истории в 11 классе по теме «Хрущёвская оттепель в политике и культуре» учащимся можно предложить, используя параграф учебника, заполнить таблицу «Плюсы и минусы хрущёвских реформ». Подобная форма организации работы с материалом позволяет провести обсуждение, дискуссию по спорным вопросам.

Таблица “ПМИ” используется также и для того, чтобы учащиеся высказали свое отношение к уроку: было ли интересно, что понравилось, а что они считают недостатком в уроке.

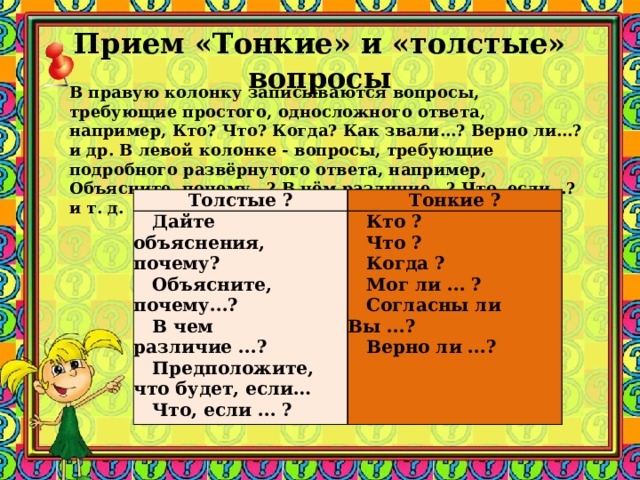

Прием «Тонкие» и «толстые» вопросы

В правую колонку записываются вопросы, требующие простого, односложного ответа, например, Кто? Что? Когда? Как звали…? Верно ли…? и др. В левой колонке — вопросы, требующие подробного развёрнутого ответа, например, Объясните, почему…? В чём различие…? Что, если…? и т. д.

Толстые ?

Тонкие ?

Дайте объяснения, почему? Объясните, почему…? В чем различие …? Предположите, что будет, если… Что, если … ?

Кто ? Что ? Когда ? Мог ли … ? Согласны ли Вы …? Верно ли …?

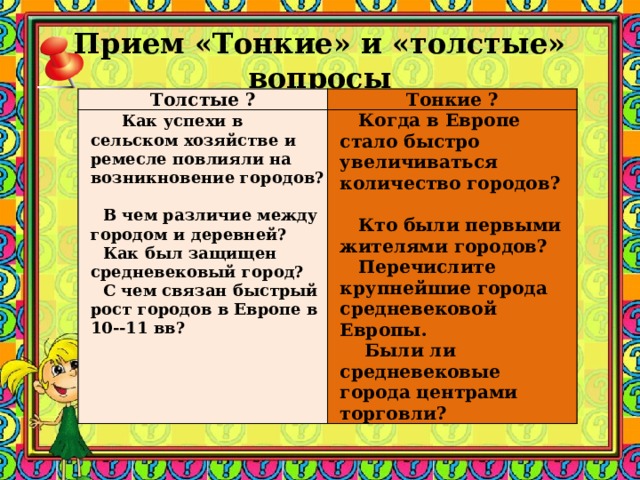

Прием «Тонкие» и «толстые» вопросы

Толстые ?

Тонкие ?

Как успехи в сельском хозяйстве и ремесле повлияли на возникновение городов?

В чем различие между городом и деревней?

Когда в Европе стало быстро увеличиваться количество городов?

Как был защищен средневековый город?

Кто были первыми жителями городов?

С чем связан быстрый рост городов в Европе в 10—11 вв?

Перечислите крупнейшие города средневековой Европы.

Были ли средневековые города центрами торговли?

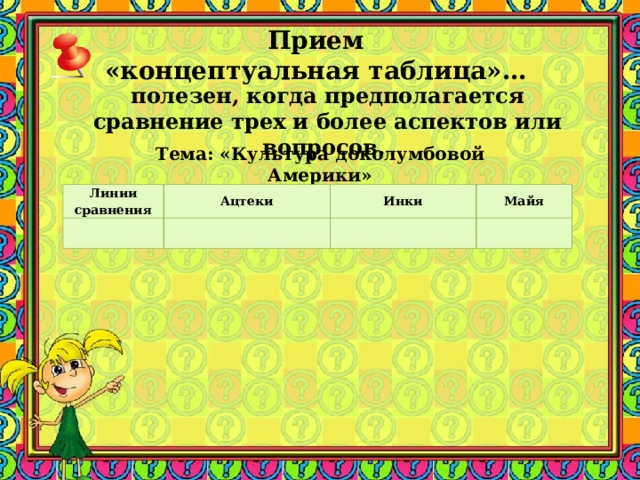

Прием «концептуальная таблица»…

полезен, когда предполагается сравнение трех и более аспектов или вопросов.

Тема: «Культура доколумбовой Америки»

Линии сравнения

Ацтеки

Инки

Майя

Заметки к слайду

Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит

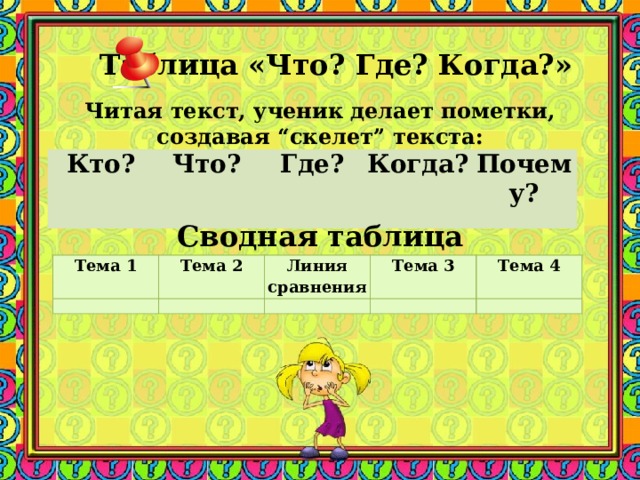

Таблица «Что? Где? Когда?»

Читая текст, ученик делает пометки, создавая “скелет” текста:

Кто?

Что?

Где?

Когда?

Почему?

Сводная таблица

Тема 1

Тема 2

Линия сравнения

Тема 3

Тема 4

Прием «Перепутанные цепочки»

Учитель предлагает учащимся ряд утверждений, среди которых есть верные, а есть и неверные. Учащиеся работают индивидуально, читают текст, отмечают перепутанные цепочки. Обсуждают свои результаты в группе, уточняют, исправляют.

Заметки к слайду

Прием « Перекрестная дискуссия»

Учащиеся заполняют левую и правую колонку таблицы, приведя 3-4 аргумента «за» и «против» тезиса, приведенного в заголовке таблицы, обмениваются мнениями.

Когда аргументы иссякнут, делают вывод.

Заметки к слайду

Проблема:

Выводы:

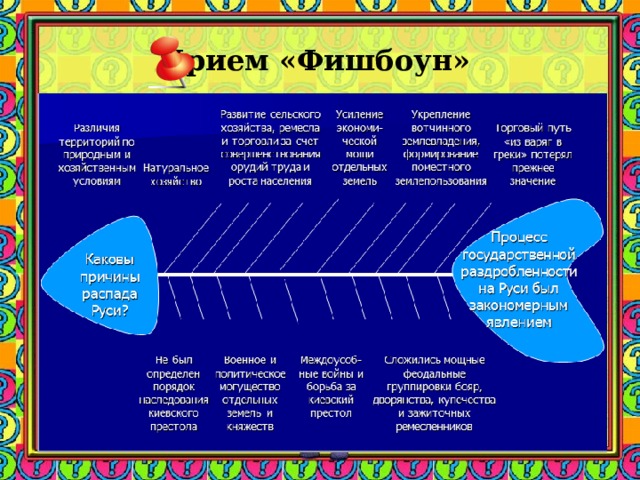

Прием «Фишбоун»

(«Рыбная кость»)

Причина :

Причина:

Заметки к слайду

голова — вопрос темы, верхние косточки — основные понятия темы, нижние косточки — суть понятия, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.

С помощью такой схемы можно в явлении различать составные части, в событиях выделять причины и последствия, аргументировать ответ и подтверждать его примерами и т. д. Основой для выполнения работы по схеме является проблема, содержащаяся в тексте или рассказе учителя. Её записывают в “голове” “фишбоуна”, а вывод, получаемый по ходу работы, записывается в “хвосте”.

Пример: Урок истории в 6 классе по теме “Феодальная раздробленность на Руси”.

Факты:

Факты:

Прием «Фишбоун»

Заметки к слайду

Прием « SWOT – анализ »

Заполнение матрицы, состоящей из четырех блоков, в центре матрицы записываем факт, явление, проблему, требующую исследования, а по блокам матрицы

S – сильные стороны изучаемого явления (англ. strengths – сильный) W – слабые стороны изучаемого явления (англ. weaknesses– слабый) О – возможности применения (англ. opportunities – возможности) T – угрозы применения (англ. threats – угрозы)

Пример: урок экономики в 9 классе по теме “Типы экономических систем”.

Заметки к слайду

Пример: урок экономики в 9 классе по теме “Типы экономических систем”.

Класс делится на группы. Каждая группа готовит анализ одного из основных типов экономических систем (традиционной, плановой, рыночной).

Первый этап урока . Учащиеся в группах читают материал параграфа и дополнительный материал, обмениваются новой информацией, выделяют сильные и слабые стороны основных типов экономических систем, предполагают, какие возможности и угрозы применения этих типов систем существуют в будущем.

Второй этап урока . Заполнение матрицы SWOT– анализа.

Третий этап урока . Выступление групп.

Четвертый этап урока . Оценивание работы в группах и подведение итогов.

Учащиеся сделали вывод о том, что ни один из основных типов экономических систем не является идеальным, и что необходима такая экономическая система, которая сочетала бы в себе элементы и командной и рыночной экономик. Таким образом, вводится понятие смешанной экономики и на следующем уроке организовывается ее изучение.

Прием «Смысловой ряд»

на уроке по теме «Социальный конфликт» (8 кл.). Учащимся (возможна работа в группах) необходимо предложить общее понятие к определённому ряду терминов.

Война, драка, ссора, революция, спор (конфликт).

Закон, норма, порядок действий, этикет (правило).

Принуждение, жестокость, угроза, давление (насилие).

Договор, взаимодействие, совместное решение (соглашение).

Заметки к слайду

Прием «Логические цепи»

Пример: тема «Общественно-политическое и экономическое развитие России в начале XX в.»

I Мировая война — кампания 1914г — истощение созданных до войны запасов, снарядов и патронов — 1915г — тяжёлое положение со снабжением армии боеприпасами — к началу 1916г кризис преодолён — к концу 1916г — вновь ухудшение — нехватка рабочей силы в деревнях упали производство продовольствия, добыча угля и железной руды — кризис на железнодорожном транспорте — 1916г — правительство ввело обязательные нормы продажи крестьянского хлеба государству — недовольство в деревне.

Заметки к слайду

при работе с текстом составляются логические цепочки, тезисы. Эти виды записей помогают быстро записать события в определенной последовательности.

Приём Стратегия “ИДЕАЛ”

И- нтересно в чем проблема? Необходимо сформулировать проблему.

Д- оберитесь до ее сути.

Е- есть варианты решения

Л- логические выводы

Заметки к слайду

Прием «Снежный ком».

Дополняя друг друга по предложению, дети должны составить логический рассказ по изученному материалу.

Заметки к слайду

Это может быть абсолютно любая тема («Средневековый город», «Религия Египта», «Олимпийские игры», «Реформы Петра Ι», «Куликовская битва» и т.д.). Приём универсален и позволяет охватить большую часть класса.

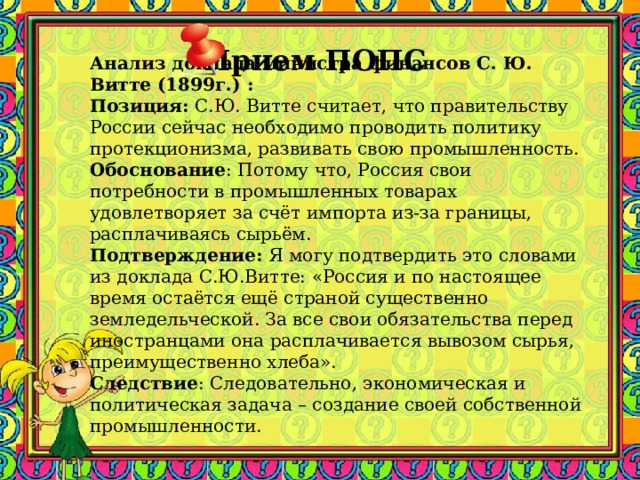

Прием ПОПС

ПОПС — формула используется при выполнении упражнений, в которых нужно занять определенную позицию:

П – позиция (точка зрения) – я считаю…

О – обоснование (доводы) — …потому, что…

П – пример (факты) — …например…

С – следовательно (вывод) – поэтому.

Прием ПОПС

Анализ доклада министра финансов С. Ю. Витте (1899г.) : Позиция: С.Ю. Витте считает, что правительству России сейчас необходимо проводить политику протекционизма, развивать свою промышленность. Обоснование : Потому что, Россия свои потребности в промышленных товарах удовлетворяет за счёт импорта из-за границы, расплачиваясь сырьём. Подтверждение: Я могу подтвердить это словами из доклада С.Ю.Витте: «Россия и по настоящее время остаётся ещё страной существенно земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она расплачивается вывозом сырья, преимущественно хлеба». Следствие : Следовательно, экономическая и политическая задача – создание своей собственной промышленности.

Прием «Три предложения».

В основе – логическая операция по выделению главного.

Условный компонент, делающий изучение нового материала занимательным, достигается посредством правила – изложить это «главное» в трех простых предложениях.

Прием «Древо мудрости».

На уроке ребятам дается задание: по ходу объяснения или работы с текстом записать на трех листочках три разных по уровню сложности вопроса.

После изучения материала вопросы сдаются. Наиболее интересные оцениваются, оформляются в виде «яблок» или «листьев» и прикрепляются к «Дереву мудрости». (красные – на 5, желтые – на 4, зеленые – на 3).

Прием «6 шляп критического мышления»

Красная Шляпа . Интуиция, чувства и предчувствия. . Эмоции

Белая Шляпа . Информация. Вопросы. Какой мы обладаем информацией? Какая нам нужна информация?

Черная Шляпа . Критика. Суждение. Оценка. Правда ли это? Сработает ли это? В чем недостатки? Что здесь неправильно?

Желтая Шляпа . Логика. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества? Почему это можно сделать? Почему это сработает?

Заметки к слайду

1-я шляпа – красная: эмоциональное восприятие текста, чувства, догадки

2-я шляпа – белая: Подробная и необходимая информация. Только факты.

3-я шляпа – черная: критическая, негативная

4-я шляпа – желтая: апологетическая .Исследование положительных сторон.

(обращает внимание на то, что есть положительного, хорошего).

5-я шляпа – синяя: аналитическая, поисковая.

6-я шляпа: зеленая: изобретательская, творческая. возможность выразить новые понятия и концепции

Можно использовать все 6 шляп или некоторые из них. Все зависит от темы урока и содержания текста

Зеленая Шляпа . Творчество. Различные идеи. Новые идеи. Предложения. Каковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы альтернативы?

Синяя Шляпа . Организация мышления. Мышление о мышлении. Чего мы достигли? Что нужно сделать дальше?

45

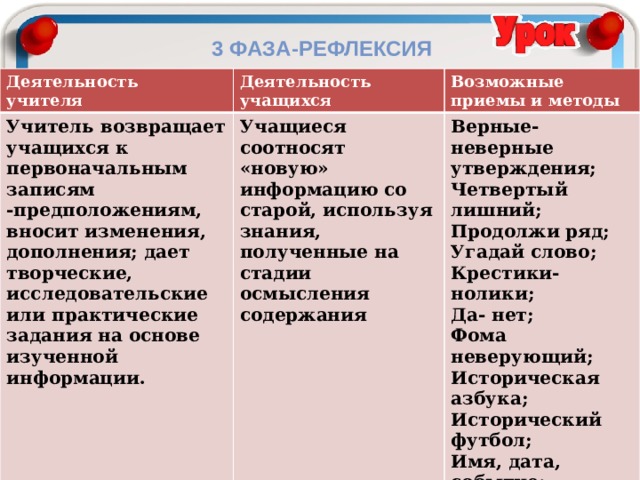

3 фаза-рефлексия

Деятельность

учителя

Деятельность

Учитель возвращает учащихся к первоначальным записям -предположениям, вносит изменения, дополнения; дает творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации.

учащихся

Возможные

Учащиеся соотносят «новую» информацию со старой, используя знания, полученные на стадии осмысления содержания

приемы и методы

Верные- неверные утверждения;

Четвертый лишний;

Продолжи ряд;

Угадай слово;

Крестики-нолики;

Да- нет;

Фома неверующий;

Историческая азбука;

Исторический футбол;

Имя, дата, событие;

Ромашка Блума;

Синквейн

Диаманта

Телеграмма;

Паспорт и др.

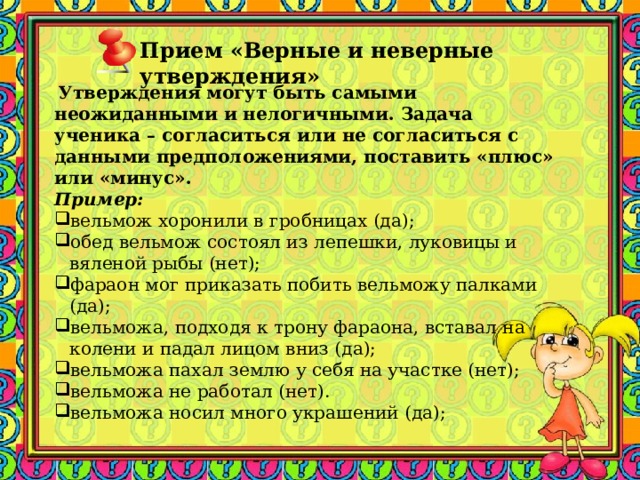

Прием «Верные и неверные утверждения»

Утверждения могут быть самыми неожиданными и нелогичными. Задача ученика – согласиться или не согласиться с данными предположениями, поставить «плюс» или «минус».

Пример:

- вельмож хоронили в гробницах (да);

- обед вельмож состоял из лепешки, луковицы и вяленой рыбы (нет);

- фараон мог приказать побить вельможу палками (да);

- вельможа, подходя к трону фараона, вставал на колени и падал лицом вниз (да);

- вельможа пахал землю у себя на участке (нет);

- вельможа не работал (нет).

- вельможа носил много украшений (да);

Прием «Четвертый лишний»

Учитель предлагает учащимся четыре слова, необходимо исключить одно их них, самостоятельно определив основание, по которому объединены остальные три слова.

Прием «Продолжи ряд»

Учащиеся в цепочке из трех-четырех слов угадывают принцип, основание, по которому они подобраны,

и демонстрируют свое понимание подбором подходящего слова.

Прием «Угадай слово»

К нескольким представленным характеристикам подобрать одно слово (один термин), желательно дать правильный ответ при меньшем количестве характеристик прочитанных учителем.

Прием «Крестики-нолики»

На утверждения учителя предполагаются ответы: «да» или «нет». Ответ «да» обозначается «Х», ответ «нет» — «0». Учащиеся записывают ответы в таблицу, состоящую в данном случае из пронумерованных клеток.

По окончании игры учитель проверяет работы и, при необходимости, проводит работу над ошибками, а также демонстрирует правильно заполненную таблицу.

Желательно заранее оговорить условия (например, в игре обязательно должны быть победители).

Физкультминутка «да/нет»

«Отвечая» на утверждения учителя «да» или «нет», ребята, стоящие рядом с партами, выполняют определённые движения (например, ответ «да» предполагает поднятие рук вверх, а ответ «нет»— приседания).

Пример: устная викторина на уроке «Религия древних греков»

Греки считали, что боги живут в золотых дворцах на вершине горы Олимп. (Да)

Зевс был верховным богом и владыкой подземного царства мертвых. (Нет)

Автором поэм «Илиада» и «Одиссея» ученые считают Гомера. (Да)

Гера, Афина, Афродита не поделили между собой золотую оливку. (Нет.)

Греческие боги назывались олимпийскими, потому что были сильными и быстрыми, как спортсмены. (Нет)

Царствует над всеми греческими богами громовержец Зевс. (Да)

Прием «Фома Неверующий»

Ученик участвует в управлении обучением, исполняя роль недоверчивого ученика.

Как только произносится нечто, что может вызывать сомнения у учеников, Фома поднимает руку.

«Я не верю! Докажите, что…».

Прием «Историческая азбука»

Ребятам предлагается по 1, 2, или 4 человека за определённый временной промежуток написать список из слов, тесно связанных с изучаемой темой.

Заметки к слайду

Важен элемент соревнования: побеждает тот (или те), чей список окажется самым правильным и длинным.

Прием «Исторический футбол»

Класс делится на команды ( по рядам), каждая из которых получает задание составить вопросы по определённому материалу: два простых (со слов кто, что, когда) и один сложный (со слов почему, зачем, в чём различие; что, если; объясните и т.д.).

Работа выполняется индивидуально в тетрадях, а групповая принадлежность необходима при определении очереди вопроса: 1 ряд задаёт вопрос 2, 2-3-му, 3-1-му. Если никто из команды не смог ответить на вопрос, то весь ряд лишается права задавать вопрос в течение 1 тура, а значит- рискует рейтингом.

Прием «Имя, дата, событие»

Описание:

Разгадывание с классом недостающих звеньев в логической цепочке на доске.

Дмитрий Донской → ? → Куликовская битва

? → 1242 → Ледовое побоище

ΙΙ вариант: дети самостоятельно в тетрадях готовят свои задания, а потом предлагают их классу.

Прием «Ромашка Блума»

«Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из

которых содержит определенный тип вопроса. Пример.

Простые вопросы —»Что?», «Когда?», «Где?», «Как?».

Уточняющие вопросы — «То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?».

Интерпретационные (объясняющие) вопросы- «Почему?»

Творческие вопросы- «Что изменилось бы …», «Что будет, если …?»

Оценочные вопросы- «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»

Практические вопросы- «Как можно применить …?», «Где вы в обычной жизни можете наблюдать …?»

Прием Синквейн

Примеры

Тема «Революция в Англии в 1640-1660 гг.»

Революция

Буржуазная, пуританская

Разрушает, уничтожает, устанавливает

Итог – создание парламентской монархии

Великобритания

Тема «Древний Египет»

Египет

Жаркий, плодородный

Занимаются, разливается, роют

Египет – дар Нила

Земледелие

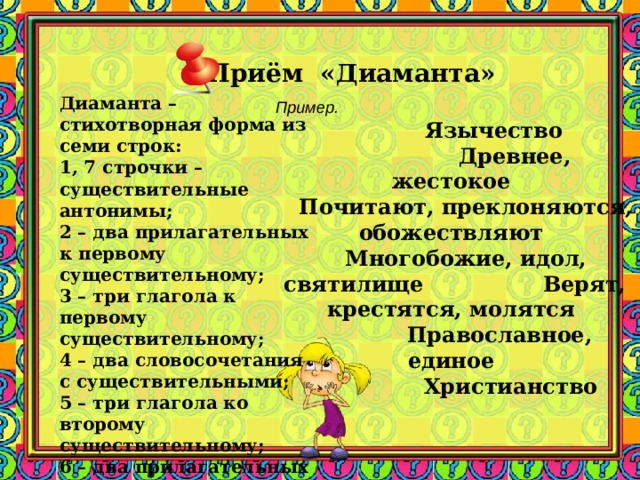

Приём «Диаманта»

Диаманта – стихотворная форма из семи строк:

1, 7 строчки – существительные антонимы;

2 – два прилагательных к первому существительному;

3 – три глагола к первому существительному;

4 – два словосочетания с существительными;

5 – три глагола ко второму существительному;

6 – два прилагательных ко второму существительному.

Пример.

Язычество

Древнее, жестокое

Почитают, преклоняются, обожествляют

Многобожие, идол, святилище Верят, крестятся, молятся

Православное, единое

Христианство

Заметки к слайду

Это может быть абсолютно любая тема («Средневековый город», «Религия Египта», «Олимпийские игры», «Реформы Петра Ι», «Куликовская битва» и т.д.). Приём универсален и позволяет охватить большую часть класса.

Приём «Телеграмма»

Пример . Кратко написать самое важное, что уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте и отправить (обменяться).

Написать пожелание себе с точки зрения изученного на уроке и т.д.

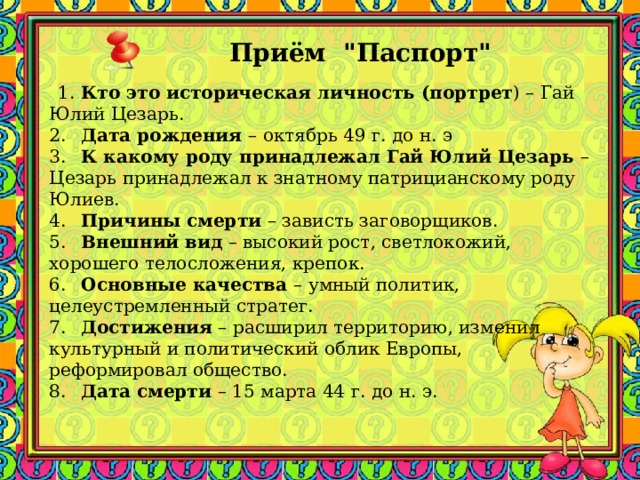

Приём «Паспорт»

1. Кто это историческая личность (портрет ) – Гай Юлий Цезарь.

2. Дата рождения – октябрь 49 г. до н. э

3. К какому роду принадлежал Гай Юлий Цезарь – Цезарь принадлежал к знатному патрицианскому роду Юлиев.

4. Причины смерти – зависть заговорщиков.

5. Внешний вид – высокий рост, светлокожий, хорошего телосложения, крепок.

6. Основные качества – умный политик, целеустремленный стратег.

7. Достижения – расширил территорию, изменил культурный и политический облик Европы, реформировал общество.

8. Дата смерти – 15 марта 44 г. до н. э.

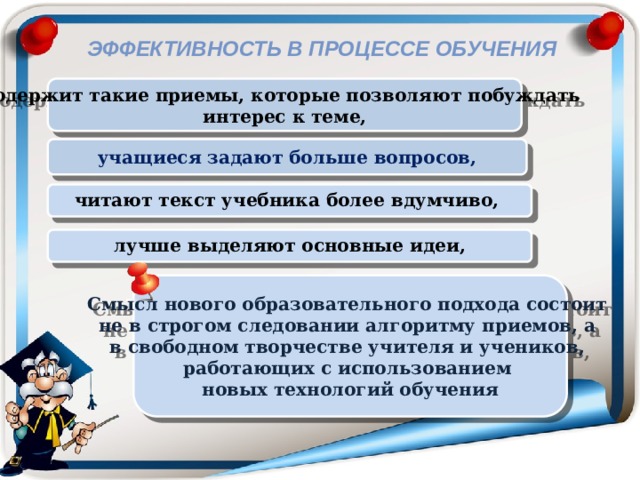

Эффективность в процессе обучения

содержит такие приемы, которые позволяют побуждать

интерес к теме,

учащиеся задают больше вопросов,

читают текст учебника более вдумчиво,

лучше выделяют основные идеи,

Смысл нового образовательного подхода состоит

не в строгом следовании алгоритму приемов, а

в свободном творчестве учителя и учеников,

работающих с использованием

новых технологий обучения

Спасибо

за внимание

Формирование критического мышления

в процессе обучения истории и обществознания

Образовательная технология развития критического мышления.

Для развития критического мышления необходимо создание и применение специальных методических инструментов, одним из которых стала разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом и Ч.Темплом педагогическая технология развития критического мышления посредством чтения и письма. Структура данной технологии стройна и логична, так как ее этапы соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности. Эта структура представлена в виде таблицы, с соответствующими пояснениями.

Технологические этапы

I стадия

II стадия

III стадия

Вызов: Осмысление содержания: Рефлексия:

— актуализация имеющихся

—получение новой

— размышление, рождение знании;

. информации нового знания;

— пробуждение интереса к получению — корректировка

к получению новой учеником поставленных — постановка учеником

информации; целей обучения новых целей обучения

— постановка учеником

собственных целей обучения

Цель: обеспечение максимальной эффективности проведения урока.

Подготовка к уроку:

- предварительный анализ учителем материала изучаемой темы; выделение и формулировка проблемы, которую учащиеся должны решить на уроке;

- диагностика уровня подготовленности класса к выполнению той или иной работы;

- подбор пакета учебных текстов к уроку (при необходимости их адаптация к уровню развития школьников);

- подбор конкретных педагогических приемов с целью использовать на уроке.

Изменения в структуре урока.

Применение методики формирования критического мышления приводит к изменению структуры урока. Выделяются 3 основные стадии: стадия вызова, стадия осмысления, стадия размышления (рефлексии).

Стадия вызова. Основная задача – пробудить интерес, подготовить учащихся к предстоящей работе. На этой стадии происходит озвучивание цели урока, принятие ее учащимися, мотивация их дальнейшей деятельности.

Стадия осмысления – стадия, в которой учащиеся сталкиваются с новой информацией; школьники пытаются решить поставленную проблему, опираясь на сведения, предоставленные учителем, текст учебника или документа.

Стадия размышления (рефлексии) – стадия на которой происходит корректировка взглядов учащихся на основании полученной ими новой информации, происходит присвоение нового знания. Школьники высказывают собственные идеи и аргументируют их.

Правила, которые необходимо соблюдать при проведении уроков по формированию критического мышления.

- В работу должны быть вовлечены в той или иной степени все учащиеся. С этой целью полезно использовать приемы, позволяющие включить всех участников в процесс обсуждения.

- Следует позаботиться о психологической подготовке учащихся. Для этого полезны проведение разминок, постоянное поощрение учеников за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации ученика.

- Учащихся не должно быть много, не более 30 человек. Только при этом условии возможна продуктивная работа в группах. Очень важно, чтобы каждый был услышан, чтобы каждой группе была предоставлена возможность выступить по проблеме.

- Для школьников должен быть создан максимальный физический комфорт. Столы лучше поставить “елочкой”, чтобы каждый ученик сидел вполоборота к ведущему занятие и имел возможность общаться в малой группе.

- Вопросы процедуры и регламента надо обсудить в начале занятия и постараться не нарушать их.

- Деление учащихся на группы лучше построить на основе добровольности, но обязательно добиться того, чтобы группы были примерно равны по силам.

Результативность: повышение качества образовательного процесса.

Прием «Корзина» идей, понятий, имен…

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре:

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме.

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты).

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия.

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи.

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации.

Прием «Составление кластера»

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме. Он связан с приемом «корзина», поскольку систематизации чаще всего подлежит содержание «корзины».

Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока.

На стадии вызова – для стимулирования мыслительной деятельности.

На стадии осмысления – для структурирования учебного материала.

На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили.

Кластер может быть использован также для организации индивидуальной и групповой работы как в классе, так и дома.

Прием «Пометки на полях»

На смысловой стадии учитель организует работу с текстом: «Семья в современном обществе», содержание которого изложено выше. Каждый ученик получает «распечатку» текста. Цель учителя: эффективно организовать работу каждого школьника, чтобы каждый нашел недостающую информацию для заполнения кластера. Для этого автор опыта использует прием «ИНСЕРТ».

ИНСЕРТ

«v» — уже знал

«+» — новое

«- « — думал иначе

« ?» — не понял, есть вопросы

Сформулируем некоторые правила работы с использованием данного приема для учащихся:

1. Делайте пометки. Предлагается два варианта пометок:

А) значки «+» и «v»;

Б) значки «+», «v», «-«, «?».

2. Ставьте значки по ходу чтения текста.

3. Прочитав текст один раз, вернитесь к своим первоначальным предположениям, вспомните, что вы знали или считаете, что знали по данной теме раньше.

4. Прочтите текст еще раз. Возможно, количество значков увеличится.

Каждый ученик читает текст индивидуально в течение 10-15 минут. В ходе чтения на полях карандашом делаются пометки «v», «+», «-«, «?».

Данный прием стимулирует более внимательное чтение.

Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, известный как инсерт. Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные абзацы или предложения в тексте.

Пометки должны быть следующие:

Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он ранее с ней познакомился. При этом источник информации и степень достоверности ее не имеет значения.

Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только в том случае, если он впервые встречается с прочитанным текстом.

Знаком «минус» (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чем он думал иначе.

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее.

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации. На практике ученики просто пропускают то, что не поняли. И в данном случае маркировочный знак «вопрос» обязывает их быть внимательным и отмечать непонятное. Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с имеющимися представлениями.

Использование этого приема требует от учителя, во-первых, предварительно определить текст или его фрагмент для чтения с пометками. Во-вторых, объяснить или напомнить ученикам правила расстановки маркировочных знаков. В-третьих, четко обозначить время, отведенное на эту работу и следить за регламентом. И, наконец, найти форму проверки и оценки проделанной работы.

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с текстом является устное обсуждение. Обычно ученики без труда отмечают, что известное им встретилось в прочитанном, и с особым удовольствием сообщают, что нового и неожиданного для себя они узнали из того или иного текста. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали текст, ссылались на него.

Знак минус (ученик думал иначе) при работе с более старшими детьми работает нечасто. И все-таки от него не следует отказываться.

Весьма интересным в этом приеме является знак «вопрос». Дело в том, что нередко учителя полагают, что, объясняя учебный материал на уроке, они находятся в поиске ответов на вопросы, которые интересны ученикам. Это на самом деле не всегда так. Авторы учебников ставят перед учениками самые разные вопросы, учитель на уроке требует ответов на них, а вот места для вопросов самих учеников ни в учебниках, ни на уроках нет. А результат всего этого хорошо известен: дети не всегда умеют задавать вопросы, а со временем у них вообще появляется боязнь их задавать.

А ведь известно, что в заданном вопросе содержится уже половина ответа. Именно поэтому знак «вопрос» весьма важен во всех отношениях. Вопросы, заданные учениками по той или иной теме, приучают их осознавать что знания, полученные на уроке, не конечны, что многое остается «за кадром». А это стимулирует учеников к поиску ответа на вопрос, обращению к разным источникам информации: можно спросить у родителей, что они думают по этому поводу, можно поискать ответ в дополнительной литературе, можно получить ответ от учителя на следующем уроке.

Приемы «Фишбоун», «Концептуальная таблица»

проблема

факты

причины

Страна

восходящего Солнца

Пути решения

Прием «Фишбоун» описан у Д.Баланка. Он используется при обсуждении проблем, поиске решений. Лучше всего, если проблема рассматривается с разных сторон, а решение опирается на достаточно ясную фактическую базу.

В процессе чтения учащиеся работают со схемой «Фишбоун», что в переводе означает «рыбий скелет». В «голове» этого скелета они обозначают ту проблему, которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних ученики отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. Напротив верхних косточек располагаются нижние, на которых ученики по ходу чтения выписывают факты, подтверждающие наличие сформулированных ими причин. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть, факты.

Учащиеся самостоятельно читают текст учебника. В «голове» записывают тему урока. В процессе чтения записывают причины исторического явления, события над верхними косточками; факты — около нижних косточек. Свой вывод по изучаемому вопросу – в «хвосте». Работают индивидуально. На этапе рефлексии обмениваются мнениями в небольших группах. Затем учитель организует межгрупповое общение, в результате выстраивается «единый» вариант схемы.

Прием «Концептуальная таблица» полезен, когда предполагается сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали – различные черты, свойства, по которым это сравнение происходит.

Использование таблиц при организации самостоятельной работы с текстом

Работа с таблицами широко используется в средней школе. Они используются для систематизации информации, характеристики существенных признаков изучаемых явлений, событий, объектов.

Авторами технологии развития критического мышления предлагается вариант таблицы, нацеленный не только на выявление характеристик изучаемых явлений и объектов, но и на актуализацию эмоциональных отношений в связи с текстом.

Таблица ПМИ (Плюс – Минус — Интересно)

|

«П+» — позитивный характер |

«М-» — негативный характер |

«И» — интересно |

В графу «П» заносится информация, которая носит позитивный характер, «М» — негативный характер, наиболее интересные факты заносятся в графу «И». Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией на стадии осмысления. В ходе чтения текста заполняются соответствующие графы.

Сюжетная таблица

Таблица состоит из пяти вопросов, она поможет при работе с историческими текстами, документами (описание события). Читая текст, ученик делает пометки по пяти вопросам, создавая скелет текста. Таким образом, развивается сюжетное мышление учеников.

|

Кто? |

Что? |

Когда? |

Где? |

Почему? |

Прием составления маркировочной таблицы «ЗУХ»

Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с пометками является составление маркировочной таблицы. В ней три колонки: знаю, узнал новое, хочу узнать подробнее (ЗУХ).

Маркировочная таблица ЗУХ

В каждую из колонок необходимо разнести полученную в ходе чтения информацию. Особое требование – записывать сведения, понятия или факты следует только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. Прием «Маркировочная таблица» позволяет учителю проконтролировать работу каждого ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке. Если позволяет время, таблица заполняется прямо на уроке, а если нет, то можно предложить завершить ее дома, а на данном уроке записать в каждо колонке по одному или два тезиса или положения.

Использование стратегий и приемов технологии развития критического мышления при проведении уроков — семинаров

Существуют различные типы семинарских занятий. На них происходит ознакомление с новой информацией, которая по большей части излагается самим преподавателем или учащимися. Очень редко школьники читают на самих занятиях, обсуждая прочитанное друг с другом. Вместе с тем вдумчивое чтение является действенным инструментом для развития навыков критического мышления.

Стратегия обучения «сообща» в малых группах «Зигзаг»

«Учимся сообща»

Цель: активизация познавательной деятельности учащихся.

Время выполнения: 20-30 минут

Описание работы.

Учащиеся формируются в несколько групп (4-7 человек в каждой группе).

Важно, чтобы количество образованных групп было четным.

Текст, подлежащий изучению, делится на несколько приблизительно равных по объему фрагментов. При этом следует учитывать, что количество групп должно быть в 2 раза больше, чем количество фрагментов текста.

Первая группа получает отрывок текста, читает его, выделяет главное, готовит выступление по данному фрагменту.

Вторая группа подготавливает вопросы к такому же отрывку текста.

Целесообразно заранее обговорить их количество.

Следующие 2 группы выполняют те же задания, но уже с другими фрагментами текста и т.д.

По очереди заслушивается первая группа с объяснением, вторая группа задает вопросы, затем выступают следующие группы учащихся.

Учитель подводит итоги учебной деятельности.

Стратегия разработана Элиотом Аронсоном. В педагогической литературе и практике эта стратегия больше знакома под названием «Пила». Кратко данную стратегию можно охарактеризовать как «изучение фрагментов информации в группах – встреча экспертов – возвращение в группы – обобщение и презентация».

Использование стратегий и приемов технологии на уроках обобщающего повторения

Уроки обобщающего повторения приобретают все большее значение в процессе обучения географии. Основная цель этих уроков – в опоре на имеющиеся знания о фактах, связях выявить общие признаки, принципы, закономерности географических явлений. Реализации этой цели способствует применение стратегий и приемов технологии критического мышления.

Прием «Синквейн»

В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. В чем смысл этого методического приема? Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. Синквейн – стихотворная форма, которая позволяет выразить свои чувства, мысли, эмоции. Это французское слово, обозначающее «5 строк». Это форма свободного творчества, но по определенным правилам. Правила написания синквейна таковы: на первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна; на второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна; на третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна; на четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте с темы. Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть по возможности, эмоциональной.

Синквейн позволяет создать в классе творческую атмосферу, проверить, как ученики запомнили важнейшие понятия темы, особенности обществоведческих и исторических объектов и явлений. Синквейн можно писать индивидуально, в парах, группах.

Прием «Учебный мозговой штурм»

Этот прием хорошо известен учителю и не нуждается в подробном описании. Однако, поскольку он широко используется на уроках, целесообразно уточнить некоторые процедурные аспекты его проведения.

Основная цель «учебного мозгового штурма» — развитие творческого типа мышления. Следовательно, выбор темы для его проведения прямо зависит от числа возможных вариантов решения той или иной проблемы.

«Учебный мозговой штурм» обычно проводится в группах численностью 5-7 человек.

Первый этап – создание банка идей, возможных решений проблемы. Принимаются и фиксируются на доске или плакате любые предложения. Критика и комментирование не допускаются. Регламент – до 15 минут.

Второй этап – коллективное обсуждение идей и предложений. На этом этапе главное – найти рациональное в любом из предложений, попытаться совместить их в целое.

Третий этап – выбор наиболее перспективных решений с точки зрения имеющихся на данный момент ресурсов. Этот этап может быть даже отсрочен во времени и проведен на следующем уроке.

Прием «Написание эссе»

Смысл этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут.

Прием «Лекция со стопами»

Лекция – хорошо знакомый и часто используемый педагогический прием. Особенности ее использования в технологии критического мышления заключается в том, что она читается дозировано. После каждой смысловой части обязательно делается остановка. Во время «стопа» идет обсуждение или проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на основной вопрос темы, или дается какое-то задание, которое выполняется в группах или индивидуально.

Прием “Двойной дневник”

Цель: развитие мыслительных способностей учащихся, выработка школьниками собственной позиции по изучаемой теме.

Время выполнения: в зависимости от объема предложенного текста.

Описание приема.

Учитель предлагает изучить определенный текст.

Учащиеся делят тетрадный лист на 2 части.

В первой из образовавшихся колонок школьники выписывают понятия, даты, взгляды, иную информацию, почерпнутые ими из изученного текста; во второй колонке учащиеся стремятся выразить собственные мысли, исходя из проблемной ситуации, возникшей при изучении текста.

Примеры возможных проблемных ситуаций:

- Ситуация неожиданности – при работе с текстом учащиеся сталкиваются с фактами, идеями, вызывающими удивление, кажущимися парадоксальными, поражающими своей неожиданностью;

- Ситуация конфликта – создается, когда новые факты и выводы вступают в противоречие с известными учащимся научными теориями и представлениями;

- Ситуация несоответствия – создается, когда жизненный опыт учащихся противоречит данным, полученным из текста документа;

- Ситуация неопределенности – возникает в случаях, когда текст не содержит достаточной информации для решения поставленной проблемы, расчет делается на сообразительность, смекалку, интуицию учащихся;

- Ситуация предположения – основана на возможности выдвинуть собственную версию о причинах, характере, последствиях исторических событий;

- Ситуация выбора – основана на возможности выбора одного из вариантов решения поставленной проблемы, наиболее убедительного, по мнению учащихся, обосновывать его.

Результативность: учащиеся вырабатывают навыки критического анализа текста; корректируют имевшиеся у них представления по изучаемой теме в соответствии с полученной новой информацией; определяют собственную позицию.

Приемы, используемые на стадии размышления (рефлексии)

Цель: — формирование у учащихся независимой, взвешенной позиции по отношению к изучаемой теме;

- развитие умения аргументировано отстаивать свою точку зрения.

Прием “Пресс-конференция”( )

Цель: — формирование у учащихся умения грамотно и корректно формулировать вопросы;

- развитие мыслительных способностей школьников;

- диагностика уровня усвоения нового материала.

Время выполнения: 8-12 минут.

Описание приема.

Перед изучением учебного текста, учитель ставит задачу составить к нему список вопросов. Целесообразно оговорить минимальное их число.

Учитель заранее рассказывает ученикам, что вопросы могут быть репродуктивными, расширяющими знания или развивающими его. Репродуктивные вопросы неинтересны. Ответ на них – повторение уже известного.

Расширяющие знания вопросы позволяют узнать новое об изучаемом объекте, уточнить известное, но не претендуют на значительное усложнение знания.

Развивающие вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в себе исследовательское начало.

Всю массу поставленных вопросов учитель разбивает на 3 группы, комментируя свои действия:

1 – вопросы, на которые можно ответить на уроке;

2 – вопросы, требующие отдельного исследования;

3 – вопросы, ответы на которые, возможно не существуют.

Учитель отвечает на вопросы из первой группы. Целесообразно предоставить право ответа более подготовленным ученикам.

Некоторые вопросы из второй группы можно использовать как темы будущих докладов учащихся.

Диагностика:

— преобладание репродуктивных вопросов показывает низкую заинтересованность учащихся в изучении данной темы;

- преобладание вопросов, расширяющих знания, показывает высокую заинтересованность учащихся, но недостаточность предоставленной информации;

- преобладание развивающих вопросов свидетельствует о высоком уровне усвоения нового материала, перенос полученных знаний в новые ситуации.

Пример. Тема “Политические партии о настоящем и будущем России” 11 класс.

Репродуктивный вопрос: — Какую позицию заняла партия кадетов по отношению к вопросу о продолжении участия России в 1 Мировой войне?

Расширяющий вопрос: Почему партия конституционных демократов настаивала на продолжении войны “до полной и окончательной победы над врагом”?

Развивающий вопрос: Какие последствия для партии кадетов и дальнейшего развития России могло иметь продолжение активного участия империи в войне?

Прием «Завершим схему»

Цель: формирование у учащихся навыков составления опорных схем.

Описание приема.

Учитель предлагает учащимся завершить самостоятельно неоконченную схему.

Заполнить пробелы в схеме.

Установить и графически изобразить логические связи между звеньями схемы.

Учащиеся выполняют работу, обсуждают предложенные варианты.

Прием «Шляпы мышления»

Цель: развитие умения формулировать и грамотно аргументировать свою позицию.

Время выполнения: 15-30 минут.

Описание работы.

Вариант 1.

Класс делится на группы. Учащиеся самостоятельно или с помощью учителя выбирают “шляпу мышления”, то есть позицию, которую они будут представлять.

Виды предлагаемых “шляп мышления”:

- Белая шляпа – нейтральная позиция: учащиеся анализируют предложенный текст, извлекают из него новую для себя информацию.

- Черная шляпа – позиция “против”: анализируя текст, учащиеся обращают особое внимание на слабые стороны позиции автора, выявляют ошибки и противоречия в тексте, формируют аргументы, опровергающие выводы, предложенные в источнике.

- Желтая шляпа – позиция “за”: учащиеся защищают позицию автора документа, выявляют потенциал, заложенный в источнике.

- Синяя шляпа – размышление: учащиеся пытаются выявить сущность исследуемого явления, сопоставить его с другими событиями, установить причинно-следственные связи, определить тенденции.

- Красная шляпа – эмоции: учащиеся вырабатывают аксиологическую позицию относительно изучаемого явления или точки зрения автора текста.

- Зеленая шляпа – творческий поиск: учащиеся пытаются использовать полученную новую информацию в иных условиях, прогнозируют дальнейшее возможное развитие событий, пытаются выявить влияние изучаемого явления на исторический процесс.

Учащиеся анализируют предложенный текст, обсуждают его в группах, вырабатывают аргументы в защиту избранной позиции.

Спикер группы докладывает о результатах проведенной работы.

Учащиеся обсуждают выдвинутые в защиту позиции аргументы.

Вариант 2.

Учащиеся анализируют предложенный текст, выбирают “шляпу мышления”, которая для них наиболее благоприятна.

Учащиеся объединяются в группы в зависимости от выбранной “шляпы мышления”, совместно вырабатывают аргументы в подтверждение своей позиции, подготавливают проект выступления.

Школьники представляют и обсуждают предложенные проекты.

При использовании конкретной “шляпы мышления” следует учитывать цели, поставленные перед учащимися, характер предложенного текста, уровень развития мыслительных способностей и навыков у школьников. На уроке не обязательно использовать все предложенные позиции. Кроме того, возможно сочетание “шляп мышления”. Например: сочетание “синей” и “зеленой шляп” позволяет выявить истоки изучаемого явления, а также его возможные последствия. Использование данной формы групповой работы позволяет реализовать на уроке принцип разноуровневого обучения.

Прием «Круги на воде»

Этот прием является универсальным средством активизировать знания учащихся и их речевую активность на стадии вызова. Опорным словом к этому приему может стать изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой теме. По сути, это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь продолжение дома.

Использование приемов критического мышления на уроках истории и обществознания

Прием «Кластер».

Тема: «Япония на пути модернизации» (8 класс).

Выписать на доске ключевое слово «Япония» и предложить учащимся выполнить работу.

Составляется кластер

Страна

восходящего Солнца

Пути решения

Электроника

Каратэ

Островное

государство

Рис

Иена

Япония

Кимоно

Сёгун

Токио

“Сони”

Тихий океан

Харакири

Дальний Восток

Таким образом, из вышеперечисленного можно установить, что Япония – островное дальневосточное государство, расположенное в бассейне Тихого океана, обладающее древними культурными и военными традициями. В настоящее время Япония – высокоразвитое государство, славящееся своей техникой и электроникой. Столица – Токио, национальная валюта – иена. Однако, к началу XIX века, по своему экономическому и политическому развитию Япония значительно отставала от ведущих европейских держав и США. Далее следует объяснение нового материала.

Прием «Решение творческих учебных задач»

Цель: стимуляция творческой мыслительной активности учащихся, пробуждение интереса к изучаемой теме.

Время выполнения: 7-8 минут

Описание приема.

Опираясь на сюжет изучаемого материала, учитель заранее составляет текст задачи и предлагает учащимся найти различные пути ее решения.

Условие задачи должно соответствовать следующим требованиям:

- – наличие проблемы, требующей решения;

- – достаточность условия;

- – корректность вопроса;

- – наличие противоречия (неочевидность ответа).

Учащиеся решают поставленную задачу самостоятельно или в группах, выдвигают варианты решения.

Учитель предлагает школьникам выяснить, как данная ситуация разрешилась в реальности (переход к изучению нового материала).

Тема: «Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.» (11 класс).

Задача: Одной из главных причин экономических кризисов является нарушение баланса между производством и потреблением: предложение на рынке произведенных товаров превышает платежеспособный спрос на них. Во избежание убытков, предприниматели вынуждены сокращать производство, увольнять работников, что, в свою очередь приводит к падению платежеспособности населения и очередному сокращению рынка сбыта. Предложите, в какие отрасли экономики следует перераспределить капиталовложения, чтобы сохранить прибыль, обеспечить занятость населения, но, при этом, не выпускать излишнюю товарную массу?

(Контрольный ответ: выпуск продукции по государственному заказу (допустим вооружение); перераспределение капиталов из сферы производства в сферу обслуживания).

Прием «Лови ошибку»

Цель: актуализация имеющихся у учащихся знаний по изучаемой теме, развитие у школьников критического подхода к получаемой информации.

Время выполнения: 5-6 минут

Заранее подготавить текст, содержащий ошибочную информацию и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки.

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:

А – явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта и знаний;

Б — скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал.

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы.

Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тексту задания и исправить те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.

Тема «Права несовершеннолетних по трудовому законодательству» (10 класс.)

Задание: Предприниматель А. принял на работу 14-ти летнего Б. в качестве грузчика на оптовый склад табачных изделий на следующих условиях:

- 6-ти дневная рабочая неделя, продолжительность рабочего дня 8 часов;

- ежегодный оплачиваемый отпуск – 2 недели;

- испытательный срок при приеме на работу – 3 месяца.

Вопрос: Какие права несовершеннолетнего Б. в сфере трудового законодательства были нарушены?

Результативность. Использование перечисленных приемов на уроке приводит к:

— актуализации уже имеющихся у учащихся знаний по изучаемой теме;

- обеспечению высокого уровня заинтересованности в изучении нового материала;

- созданию ситуации успеха для каждого школьника;

- возможности для учителя диагностировать уровень подготовки учащихся к изучению данной конкретной темы.

Прием “Пометки на полях”

Цель: оптимизация проработки текста с использованием знаковой системы.

Предлагается проработать текст документа или параграфа учебника, используя установленную знаковую систему.

Учащиеся внимательно знакомятся с текстом, делая карандашом соответствующие пометки на полях текста:

V – то, что было известно учащимся ранее;

+ – новая, неожиданная информация;

– – информация, противоречащая взглядам учащихся;

? – информация до конца не выяснена (не вполне понятна).

Количество используемых условных обозначений может изменяться в зависимости от сложности предложенного для анализа текста или уровня развития навыков у учащихся.

Полученные новые сведения можно оформить в виде таблицы:

Прием “Двойной дневник”

Цель: развитие мыслительных способностей учащихся, выработка школьниками собственной позиции по изучаемой теме.

Учитель предлагает изучить определенный текст.

Учащиеся делят тетрадный лист на 2 части.

В первой из образовавшихся колонок школьники выписывают понятия, даты, взгляды, иную информацию, почерпнутые ими из изученного текста; во второй колонке учащиеся стремятся выразить собственные мысли, исходя из проблемной ситуации, возникшей при изучении текста.

Примеры возможных проблемных ситуаций:

Ситуация неожиданности – при работе с текстом учащиеся сталкиваются с фактами, идеями, вызывающими удивление, кажущимися парадоксальными, поражающими своей неожиданностью;

Ситуация конфликта – создается, когда новые факты и выводы вступают в противоречие с известными учащимся научными теориями и представлениями;

Ситуация несоответствия – создается, когда жизненный опыт учащихся противоречит данным, полученным из текста документа;

Ситуация неопределенности – возникает в случаях, когда текст не содержит достаточной информации для решения поставленной проблемы, расчет делается на сообразительность, смекалку, интуицию учащихся;

Ситуация предположения – основана на возможности выдвинуть собственную версию о причинах, характере, последствиях исторических событий;

Ситуация выбора – основана на возможности выбора одного из вариантов решения поставленной проблемы, наиболее убедительного, по мнению учащихся, обосновывать его.

Результативность: учащиеся вырабатывают навыки критического анализа текста; корректируют имевшиеся у них представления по изучаемой теме в соответствии с полученной новой информацией; определяют собственную позицию.

Прием «Составление синквейна»

Цель: развитие творческих способностей учащихся; закрепление новых знаний на уровне ассоциаций.

Синквейн – белый стих, составленный по следующей схеме:

- заголовок – ключевое слово;

- два прилагательных, ассоциирующихся у учащихся с ключевым словом;

- три глагола – по тому же принципу;

- фраза, несущая смысловую нагрузку;

- вывод-резюме.

- Учащиеся пишут и озвучивают свои варианты синквейна.

Пример. Тема “Роль права в жизни общества” 10 класс

Варианты синквейна:

- закон;

- суровый, необходимый;

- регулирует, защищает, карает;

- принимается Федеральным Собранием Российской Федерации;

- справедливость.

Результативность:

— происходит присвоение новых знаний;

- учащиеся приобретают умение грамотно, аргументировано отстаивать свою позицию;

- учитель получает возможность диагностировать уровень усвоения учащимися нового материала.

Прием «Учимся сообща»

Цель: активизация познавательной деятельности учащихся.

Учащиеся формируют в несколько групп (4-7 человек в каждой группе).

Важно, чтобы количество образованных групп было четным.

Текст, подлежащий изучению, делится на несколько приблизительно равных по объему фрагментов. При этом следует учитывать, что количество групп должно быть в 2 раза больше, чем количество фрагментов текста.

Первая группа получает отрывок текста, читает его, выделяет главное, готовит выступление по данному фрагменту.

Вторая группа подготавливает вопросы к такому же отрывку текста.

Целесообразно заранее обговорить их количество.

Следующие 2 группы выполняют те же задания, но уже с другими фрагментами текста и т.д.

По очереди заслушивается первая группа с объяснением, вторая группа задает вопросы, затем выступают следующие группы учащихся.

Учитель подводит итоги учебной деятельности.

Пример. Тема «Виды коммерческих организаций» 10 класс

1 группа готовит выступление на основе пункта параграфа «Хозяйственные товарищества».

2 группа готовит вопросы к данному пункту (не менее 5)

3 и 4 группы аналогичным образом прорабатывают пункт «Хозяйственные общества»

5 и 6 группы – пункт «Производственный кооператив. Унитарное предприятие».

Работа в группах с использованием приема «Шляпы мышления»

Учащиеся анализируют предложенный текст, выбирают «шляпу мышления», которая для них наиболее благоприятна.

Учащиеся объединяются в группы в зависимости от выбранной “шляпы мышления”, совместно вырабатывают аргументы в подтверждение своей позиции, подготавливают проект выступления.

Школьники представляют и обсуждают предложенные проекты.

При использовании конкретной “шляпы мышления” следует учитывать цели, поставленные перед учащимися, характер предложенного текста, уровень развития мыслительных способностей и навыков у школьников. На уроке не обязательно использовать все предложенные позиции. Кроме того, возможно сочетание “шляп мышления”. Например: сочетание “синей” и “зеленой шляп” позволяет выявить истоки изучаемого явления, а также его возможные последствия. Использование данной формы групповой работы позволяет реализовать на уроке принцип разноуровневого обучения.

Пример. Тема «Коллективизация крестьянства» 11 класс

1 группа – «Белая шляпа» — учащиеся докладывают о ходе коллективизации в СССР;

2 группа – «Черная шляпа» — учащиеся критикуют политику коллективизации;

3 группа – «Желтая шляпа» — школьники выдвигают аргументы в пользу необходимости проведения коллективизации;

4 группа – «Красная шляпа» — учащиеся дают нравственную оценку тем методам, с помощью которых проводилась коллективизация;

5 группа – «Синяя шляпа» — учащиеся выявляют причины и истоки политики коллективизации в СССР;

6 группа – «Зеленая шляпа» — учащиеся составляют прогноз дальнейшего развития Советского Союза после проведения коллективизации.

Результативность:

— активизация познавательной деятельности учащихся на творческой основе;

— обеспечение максимального включения школьников в учебную деятельность;

— реализация принципа сотрудничества на уроке.

Автор: Анна Васильевна Белоносова, замдиректора по УВР МБОУ СОШ №8 с.Аур

Введение.

История школы свидетельствует о том, что в разные периоды ее развития цели обучения менялись и дополнялись в соответствии с господствовавшими социальными целями и мировоззрением.

На современном этапе, в наиболее последовательной форме – изучение знаний и применение их на практике дополнены новой целью – целенаправленно и последовательно развивать самостоятельность учащихся, их умения приобретать и творчески применять новые знания.

Сегодня педагог должен не только владеть знаниями о дидактических методах, но уметь их применять в педагогическом процессе. В педагогической практике при их отборе преподаватель сталкивается со значительными затруднениями.

Ситуация в образовании на современном этапе принципиально изменилась в связи с реализацией ФГОС ООО, включающая и организационные преобразования, что дает интеграцию учебных предметов, целевой отбор содержания исторического образования, экспериментальную проверку новых технологий обучения и новых диагностических методик, которые дают возможность получить объективную информацию о различных сторонах педагогического процесса и его результатах.