Екатерина Сергеевна Плугина

Эксперт по предмету «Психология»

Стать автором

Метод средней ошибки

Определение 1

Метод средней ошибки – это метод, который позволяет изменять разнообразные параметры стимула самому испытуемому.

Данный метод исследует пороги ощущения, его разработал Г. Т. Фехнер, он изучал возможность, при которой можно было бы решить психофизическую задачу, состоявшую в том, чтобы соединить психофизический образ испытуемого с физическим воздействием, которое оказывается на него.

Суть метода состоит в том, чтобы два стимула достигли равенства в сознании испытуемого и соединились. В данном случае испытуемый вправе:

- Сам регулировать величину влияния стимула, причем, скорее всего, эта величина будет отличной от стандартной, то есть либо больше, либо меньше ее;

- Сам определять, когда будет достигнута точка равновесия между двумя стимулами.

Замечание 1

С помощью данного метода ученые пытаются определить порог чувствительности, в частности абсолютный порог и дифференциальный.

Абсолютный порог чувствительности возникает в момент появления раздражителя при минимальном его пороговом значении, то есть самая малая доля раздражителя способна вызвать абсолютную чувствительность. Это связано с тем, что при минимальном раздражителе органы чувств способны уловить его более остро.

Дифференциальный порог чувствительности – это величина, которая показывает минимальную разницу между верхним и нижним порогами чувствительности, то есть тот момент, когда разница еще заметна.

Также необходимо дать определение диапазона чувствительности.

Определение 2

Диапазон чувствительности – это величина, показывающая разницу между нижним и верхним порогами чувствительности.

«Метод минимальных изменений и метод средней ошибки» 👇

Особенности метода средней ошибки

Данный метод нельзя назвать совершенным в сравнении с другими пороговыми методами, на это есть много причин:

- Само пороговое значение гораздо ниже, чем в других методах. Это объясняется тем, что происходит слишком долгая стимуляция, а также присутствием сенсомоторного компонента;

- Огромное количество информации в рамках измерения, приводит к более длительному времени обработки данной информации.

Положительным моментом данного метода является то, что он может широко применяться в разных исследованиях, также, важно отметить, что испытуемым может быть человек любого пола и возраста, что расширяет границы исследуемой аудитории.

Также сам метод является достаточно понятным и простым как для исследователей, так и для испытуемых. Например испытуемому предлагают включить звук на телевизоре с помощью пульта. Звук – это раздражитель для испытуемого, громкость является верхним или нижним порогом чувствительности. Если выше определенного порога громкости испытуемый испытывает дискомфорт, то в данном случае – это высший порог, также происходит и с низшим порогом (если испытуемый не слышит звук, значит предел достигнут).

Также этот метод позволяет определить точку субъективного равенства.

Определение 3

Точка субъективного равенства – это момент, при котором два стимула воспринимаются испытуемым как один.

Например, перед испытуемым ставят два телевизора, которые показывают изображения разной яркости. На одном – стимул особой яркости. Участник эксперимента должен настроить второй телевизор согласно особой яркости первого. В момент, когда испытуемому кажется, что оба телевизора показывают одинаково, происходит соединение стимулов, то есть точка субъективного равенства.

Ученые отмечают, что данный метод не идеален тем, что величина средних значений слишком разнится в зависимости от испытуемого, так как порог чувствительности у каждого человека слишком разный, что приводит к большому объему информации для обработки.

Существенным недостатком этого метода ученые считают техническую сторону обеспечения стимуляции – технические средства не могут обеспечить плавную стимуляцию, что значительно усложняет работу с данным методом исследования.

Несмотря на его недостатки, метод средней ошибки активно используется почти во всех экспериментальных вычислениях.

Метод минимальных изменений

Метод минимальных изменений, также как метод средней ошибки, используется для измерения абсолютного и дифференциального порогов чувствительности.

Однако между этими методами есть различия. Метод минимальных изменений направлен на исследование ощущений, которые возникают в процессе монотонного пошагового изменения раздражителя, который действует, в свою очередь, действует на испытуемого.

В данном методе есть понятия ощущаемых и неощущаемых стимулов. При этом метод позволяет непосредственно измерить степень влияния и величину порога непосредственно в момент исследования.

Абсолютный порог ощущений определяется в методе минимальных изменений следующим образом: участник эксперимента внимательно следит за стимулами, в момент появления первого ощущения испытуемый сообщает исследователям, тоже самое он должен сделать и в момент последнего ощущения. Первое ощущение называется порогом появления, а последние порогом исчезновения. Каждое новое испытание начинается с определенного сигнала, например, «Внимание!» или «Начинаем!», при этом испытуемый также должен сообщать об ощущениях достаточно четко и кратко, например, используя слова «Да или нет», «есть или нет» и т.п.

Замечание 2

Надо заметить, что в экспериментах по данной методике все стимулы подаются с одинаковым интервалом, частотой, что является основой этогометода.

В рамках определения дифференциального порога при методе минимальных изменений используется тот же алгоритм действий, что и при определении абсолютного порога. Однако есть различия, так, при измерении дифференциального порога добавляется понятие эталонный стимул. Эталонный стимул должен изначально задать такой уровень начального раздражителя, чтобы относительно него можно было определить величину разностного порога.

Также, в качестве ответов на вопросы в рамках исследования, испытуемый может говорить следующие слова: «ровно», «больше» или «меньше». Итогом исследования дифференциального порога по методу минимальных изменений должно быть обнаружение четырех порогов чувствительности, а не двух, как при определении абсолютных порогов.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

-

Методы классической психофизики. Метод минимальных изменений, метод средней ошибки, постоянных раздражителей.

Психофиз.

— это наука, изучающая отношения между

раздражителями (стимулами) и ощущениями

(сенсорными реакциями) с помощью

количественных методов. Как таковая

она имеет дело со следующими вопросами:

1) Какой уровень стимуляции необходим

для того, чтобы вызвать ощущение или

сенсорную реакцию? 2) Насколько должна

измениться величина раздражителя, чтобы

можно было обнаружить изменение? 3) В

каком отношении (или отношениях) нужно

изменить стимул, чтобы он стал перцептивно

эквивалентным другому стимулу? 4) Как

меняется ощущение или сенсорная реакция

с изменением величины раздражителя?

Так

называемые классические методы — метод

границ, метод установки или средней и

метод постоянных раздражителей —

впервые были сведены вместе и представлены

Фехнером в его фундаментальном труде

«Элементы психофизики», опубликованном

в 1860 г. Они использовались для определения

абсолютных и разностных порогов.

Абсолютный порог определяется как

величина раздражителя, дающего 50% случаев

обнаружения. Аналогично этому

дифференциальный порог — это минимальное

изменение раздражения, обнаруживаемое

в 50% случаев.

Фехнер

предположил, что порог – дискретная и

стабильная величина (дискретная теория).

Попытка эмпирически вычислить эту точку

(порог это точка). Мюллер – теория

непрерывного порога. Значение пороговой

точки – это функция от большого кол-ва

переменных (могут быть + и – влияющими).

При определенном стечении обстоятельств

очень слабое воздействие может вызвать

ощущение (и наоборот). Но это крайне

маловероятно.

Метод

границ (Метод минимальных изменений,

Фехнер)

Основное

содержание метода отражено в его

названии: выбранный континуум стимулов

необходимо предъявлять таким образом,

чтобы дискретные значения этого

континуума отличались друг от друга на

минимально возможную величину.

Предъявление стимулов чередуют то в

возрастающем, то в убывающем порядке.

Для каждой последовательности предъявления

стимулов определяют границу смены

ответов (типа: «да / нет», «вижу / не

вижу»). Обычно измерение порога начинают

с убывающего ряда стимулов, приняв за

исходное значение величину отчетливо

воспринимаемого стимула. Считают, что

порог, т. е. величина стимула, при которой

произошла смена ответов испытуемого,

находится в середине межстимульного

интервала — между тем стимулом, который

еще воспринимается, и тем, который уже

не воспринимается. Аналогично определяют

порог и для возрастающего ряда стимулов.

Границы смены категории ответов в

восходящих и нисходящих рядах стимулов

чаще всего не совпадают. Это происходит

вследствие возникновения у испытуемого

так называемых систематических ошибок

— ошибок привыкания и ошибок ожидания.

Каждую восходящую и каждую нисходящую

последовательность стимулов повторяют

в одном опыте от 6 до 15 раз. За абсолютный

порог чувствительности (RL)

принимают среднее арифметическое

значение величин всех найденных в

процессе исследования порогов появления

и порогов исчезновения. Вариативность

ответов испытуемого оценивают с помощью

среднеквадратичного отклонения ().

Ошибку, которую приходится допускать,

если найденную в опыте оценку абсолютного

порога рассматривать как истинное его

значение, называют стандартной ошибкой

среднего значения.

Использование

метода границ для определения разностных

порогов требует учета не двух, а трех

категорий ответов испытуемого: «больше»,

«меньше» и «равно». При обработке

экспериментальных данных для каждого

стимульного ряда находят границы между

сменой категорий ответов, а именно: от

«меньше» к «равно» и от «равно» к

«больше». Усредняя значения интенсивностей

стимулов, соответствующие интервалам

между этими границами (совместно для

нисходящих и восходящих рядов стимуляции),

получают средние значения «верхнего»

(для ответов «больше») и «нижнего» (для

ответов «меньше») порогов чувствительности.

Разность между ними определяет интервал

неопределенности, т. е. ту зону стимульного

ряда, в которой преобладают ответы

«равно». Величина интервала неопределенности,

разделенная пополам, дает нам искомую

величину разностного порога

чувствительности.

Из

лекций: Предъявляют раздражитель ниже

порогового уровня и постепенно увеличивают

воздействие. Далее предъявляют сильное

воздействие и постепенно ослабляют.

Так меняют несколько раз. Вычисляют

среднее значение. На

результат могут влиять установки.

Используется как подготовительный

метод. Метод

ступеней

– упрощенная разновидность метода

границ. Движение продолжается только

до смены категории, дальше в обратном

порядке.

Метод

постоянных раздражителей

Другим

методом, используемым для определения

абсолютного порога чувствительности,

является метод постоянных раздражителей,

или метод констант. Этот метод требует

проведения предварительного опыта,

цель которого состоит в ориентировочном

определении диапазона пороговой зоны.

Пороговая зона — это такой диапазон

интенсивности раздражителя, на границах

которого испытуемый практически всегда

начинает или перестает ощущать воздействие

стимула. Выявленный в опыте диапазон

пороговой зоны

разделяют

на равное, желательно нечетное, число

интервалов интенсивности (от 5 до 9).

Поэтому все разности между величинами

всех стимулов в пороговой зоне одинаковы.

В течение всего опыта эти выбранные

интенсивности остаются неизменными

(отсюда и название метода: метод констант).

Во время проведения опыта стимулы разной

интенсивности предъявляют в случайном

порядке, причем обязательно стимулы

каждой интенсивности необходимо

предъявлять одинаковое число раз.

Разностный

порог определяется по отношению к

произвольно выбранному стандартному

стимулу сверхпороговой интенсивности.

В процессе измерении можно пользоваться

таким планом эксперимента, согласно

которому от испытуемого требуются две

категории ответов (и «больше», и «меньше»,

чем эталон). Но можно использовать и

другой план, предусматривающий три

категории ответов (аналогично методу

границ). Однако второй вариант методики

используют реже, поскольку наличие в

нем третьей категории ответов («равно

эталону») способствует предпочтению

испытуемыми именно этой категории

ответов, что приводит к снижению точности

полученных результатов измерения.

Лекции.

Предварительно нужно найти околопороговую

область (вероятность правильного ответа

около 0,9). После нахождения точек интервал

делится на 5-7 равных отрезков. Каждое

из воздействий предъявляется много раз

(20-50 проб для каждого воздействия).

Нахождение пороговой точки (50% правильных

ответов 50 неправильных). Наиболее точный

и эффективный метод, устойчив к артефактам.

Ближе к концепции Мюллера.

Метод

средней ошибки (Фехнер)

И

наконец, для определения абсолютного

порога чувствительности используют

метод средней ошибки. Однако применение

его целесообразно только в тех случаях,

когда есть возможность непрерывно

(плавно) изменять предъявляемый стимул.

При измерениях по данной методике

испытуемый сам регулирует величину

стимула. Начиная от первоначально

вызвавшей у него отчетливое ощущение,

он плавно снижает интенсивность стимула

до тех пор, пока не установит такое ее

значение, при котором он впервые

утрачивает ощущение его воздействия.

Если опыт начинается с явно неощущаемой

интенсивности стимула, то испытуемый

должен найти такое ее значение, при

которой ощущение появляется.

При

обработке полученных результатов в

качестве показателей абсолютного порога

чувствительности используют меры

центральной тенденции — медиану (Me)

и среднюю арифметическую величину (М).

При

измерении разностного порога

чувствительности методом средней ошибки

испытуемому предъявляют одновременно

два стимула — эталон и переменный, причем

величину переменного стимула испытуемый

изменяет самостоятельно. Аппаратура

должна позволять плавную регулировку

измеряемого параметра переменного

стимула. Задача испытуемого состоит в

подравнивании переменного стимула к

эталону. Для вычисления разностного

порога испытуемый должен произвести

множество подравниваний, что дает

возможность рассчитать среднюю

арифметическую величину (М)

и среднее квадратичное отклонение ()

точности подравнивания. В эксперименте

с использованием метода средней ошибки

величина разностного порога чувствительности

в значительной степени зависит от

формулировки инструкции, даваемой

испытуемому. Однако этот способ измерения

разностного порога чувствительности

недостаточно точен, поскольку при

расчете оказывается учтенной лишь одна

часть интервала неопределенности, в

котором находится порог чувствительности.

Лекции.

Испытуемый сам может менять интенсивность

воздействия. Прибор устанавливается

на воздействие ниже порога, испытуемый

сам увеличивает воздействие, пока не

ощутит его. Следующая проба в обратном

направлении. Начальные точки движения

не должны быть всегда одинаковыми.

Применяется для измерения диф. Порогов

(нахождения ошибки). Недостаток –

технические проблемы, трудоемкость

процедуры.

Зависимые

переменные:

-

Субъективно

определенная характеристика тождества,

то есть физическая характеристика

стимула, который субъект считает

тождественным стандартном; -

Различие

между субъективной оценкой тождественности

стимулов и реальной количественной

оценкой стандартного стимула, т.е.

постоянная ошибка.

Возможные

сферы применения метода:

-

при

изучении иллюзии Мюллер — Леер; -

во

многих практических сферах деятельности,

связанных с калибровкой аппаратуры (с

целью профессионального отбора ).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Данный метод является единственным среди методов измерения чувствительности, который дает знание величины порога в ходе самого измерения. В процедуре этого метода прямо отразилось понимание порога как барьера, разделяющего стимульный ряд на два класса ощущаемых и неощущаемых стимулов или их разностей.

- Измерение абсолютного порога (RL) методом минимальных изменений.

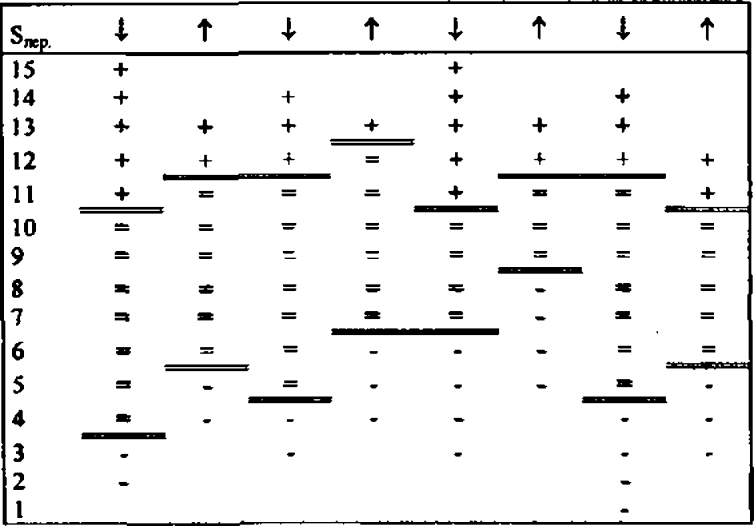

Процедура. Существует несколько вариантов процедуры измерения этим методом. Рассмотрим процедуру Вундта. Каждая проба начинается сигналом “Внимание”, после которого с постоянным интервалом (0,5 — 1,5 секунды) предъявляется стимул, например, пятно света при определении абсолютной световой чувствительности в полной темноте. Как правило, испытуемому разрешается только две категории ответов (“Да”, “Нет”; “Вижу”, “Не вижу” и т.п.), форма которых точно оговаривается в инструкции испытуемому. Испытуемый

отвечает, его ответ регистрируется. Предъявление стимулов осуществляется нисходящими и восходящими рядами. В первом случае степень выраженности определенного параметра стимула, чувствительность к которому измеряется, постепенно уменьшается от максимума до минимума, во втором — наоборот. Обычно измерение абсолютного порога начинается с нисходящего ряда стимулов, т.е. с отчетливо воспринимаемого стимула, изменяемый параметр которого с каждым шагом последовательно уменьшается. За порог в этом ряду принимается значение стимула, находящегося в середине межстимульного интервала между тем стимулом, который еще воспринимается, и тем, который впервые не воспринимается, т.е. середина того интервала, в котором произошла первая смена категории ответа испытуемого. В нисходящем ряду определяется порог исчезновения ощущения — L,,b восходящем — порог появления — Lh (L — от латинского limen — порог). Чаще всего они не совпадают вследствие существования систематической ошибки.

Систематические ошибки бывают двух типов. Это так называемая ошибка привыкания, когда испытуемый продолжает повторять тот же ответ, что и на предыдущем шаге, хотя порог уже пройден и стимул в нисходящем ряду уже не вызывает ощущения, и ошибка ожидания или предвосхищения — ошибка противоположного толка. Для того, чтобы сбалансировать любую из этих ошибок, если они появляются, применяется: 1) уравновешивание числа тех и других рядов путем их чередования — нисходящие и восходящие ряды предъявляются парами, 2) требование от испытуемого ответа на каждый шаг изменения стимула в ряду. Для контроля за тщательностью работы испытуемого используется еще один экспериментальный прием — изменение длины сти- мульных рядов от пары к паре за счет смещения в случайном порядке начального и конечного значения стимулов в ряду. Эта предосторожность служит для предупреждения возможности повторения испытуемым своих ответных реакций на основе простого отсчета от

начала и конца ряда определенного количества шагов изменения стимула[I].

При выборе величины шага изменения стимула надо учитывать следующие моменты. При уменьшении величины шага падает дисперсия ответов (Геррак, 1970), а, следовательно, и порогов в восходящих и нисходящих рядах, что позволяет сократить число пар рядов, ие изменяя заданной точности измерения порога. Однако, уменьшение величины шага приводит к увеличению количества шагов в каждом отдельном ряду, т.е. к удлинению ряда и, следовательно, опыта в целом. Оптимальный размер шага является результатом компромисса между стремлением к большой точности в оценке порога и нежеланием делать опыт очень длинным и утомительным.

Необходимое число измерений (пар рядов) определяется требуемой точностью измерения и степенью разброса получаемых в эксперименте данных. Его можно вычислить по формуле:

6“

где п — число измерений; Up — квантиль нормального распределения, соответствующий заданной доверительной вероятности в определении порога; о — дисперсия пороговых значений; 5 — требуемая точность в определении порога.

Поскольку до начала опытов дисперсия пороговых значений неизвестна, для определения требуемого числа измерений необходимо провести предварительные пробные измерения, чтобы “прикинуть” величину дисперсии.

Обработка результатов. За абсолютный порог принимается среднее арифметическое всех найденных в тече

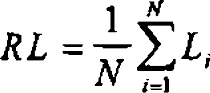

нии опыта порогов появления и исчезновения и рассчитывается как :

(2)

где RL — средний абсолютный порог (обозначение RL — аббревиатура от немецкого “Reiz Limen”); L. — значение единичного порога в каждом стимульном ряду, как в восходящем, так и в нисходящем; N — общее число рядов.

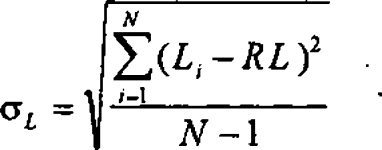

Вариативность работы испытуемого оценивается средним квадратическим (стандартным) отклонением aL:

(3)

(4)

Статистическая ошибка, которая допускается, при вычислении в опыте абсолютного порога, оценивается стандартной ошибкой среднего значения:

л/N-1

- Измерение дифференциального порога (DL) методом минимальных изменений.

В этом случае все особенности метода и

процедура остаются почти теми же, что и при определении абсолютного порога. Единственное изменение процедуры состоит в том, что одновременно с переменным стимулом испытуемому предъявляется эталон или стандартный стимул — Sai который задает тот уровень исходного раздражителя, относительно которого выясняется величина разностного порога. В силу того, что ощущения различия стимулов у испытуемого могут быть различны, естественно разрешить испытуемому давать три катего-

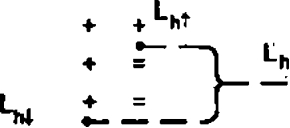

Рис.1. Фрагмент протокола опыта по измерению дифференциального порога:

lt;+gt;, lt;=gt; и lt;-gt; — ответы испытуемого. Точками отмечены пороги в восходящих (?) и нисходящих (4) рядах

і

рии ответов, а именно “больше”, “меньше”, “равно”. Ответ “не знаю”, “сомневаюсь” обычно отождествляется с ответом “равно”. За порог принимается значение стимула, соответствующее середине межстимульного интервала, где впервые произошла смена категории ответа: от “больше” к “равно” и от “равно” к “меньше” в нисходящем ряду, а в восходящем ряду от ответа “меньше” к ответу “равно” и от ответа “равно” к ответу “больше”. Таким образом, при измерении разностного порога определяются четыре значения порога (по два в каждом ряду). Это верхний порог — Lh в восходящем и нисходящем рядах ( Lht и 1^^) и нижний порог — L, в восходящем и нисходящем радах (Llt и L(J). Таким образом, в каждом ряду мы находим две пороговые точки: верхний и нижний разностные пороги. На рис.1 они помечены точками в каждом ряду. Этот рисунок иллюстрирует правило установления пороговой точки в нисходящих и восходящих рядах ответов испытуемого.

2 — [810

Обработка данных. Сначала находим значения верхнего разностного порога путем усреднения всех верхних порогов, в каком бы ряду они не стояли:

ЇХ

i‘=J=LT^— ’ (5)

где Lh_ и LhI — значения верхних порогов в восходящем и нисходящем рядах, ап — число пар рядов.

Аналогичным образом вычисляем нижний разностный порог:

L’=2^Tr,— • lt;6gt;

Верхний и нижний пороги ограничивают интервал неопределенности — IU (от английского “Interval of Uncertainty”), т.е. ту зону стимульного ряда, где преобладают ответы равенства. Иначе говоря, интервал неопределенности — это та зона стимулов, которая сверху ограничена стимулом, в среднем едва заметно отличающимся от эталонного, как больший, а снизу — стимулом, в среднем едва заметно отличающимся от эталонного, как меньший. Понятно поэтому, что IU содержит две различительные ступени или два едва заметных различия, т.е. равен двум дифференциальным порогам DL (от немецкого “Differenz Limen”):

IV =Lh-L, , (7)

DL=!E = bz±L

- 2- (8)

Стимул, находящийся в средней точке интервала неопределенности, всегда оценивается как равный эталону, т.е. является субъективным эквивалентом эталона и пото-

і т

IU « t_PSE

Рис.2. Соотношение основных пороговых показателей, оцениваемых в ситуации измерения дифференциального порога в методе минимальных изменений

му получил название точки субъективного равенства PSE (от английского “Point of Subject Equality”):

IU, как правило, несимметричен, поэтому довольно часто PSE не совпадает со значением эталона. Степень несовпадения эталона PSE характеризуется так называемой константной ошибкой, СЕ (от английского “Constant Error”), которая определяется следующим равенстюм:

(Ю)

СЕ = PSE — Sst

Если константная ошибка больше нуля, то эталон переоценивается, если она меньше нуля, то эталон недооценивается. Таким образом, СЕ характеризует величину и направление смещения зоны субъективного равенства относительно объективного равенства. Соотноше-

2»

35

ние этих основных психофизических понятий, которые используются и в других методах, иллюстрируется схемой, приведенной на рис.2.

- Варианты метода минимальных изменений.

Объединение пары рядов в один ряд. В этом случае восходящий и нисходящий ряды предъявляются без перерыва. Достоинство этого варианта в том, что он обеспечивает некоторое сокращение времени. Его существенным недостатком является увеличение при такой системе подачи стимулов нерегулярности ответов, обусловленной тем, что второй ряд в паре начинается со стимула, вызывающего слабое, неуверенное ощущение различия.

Процедура “вверх-вниз” (метод лестницы). Этот вариант метода границ, предложенный Корнсвитом (1962), предполагает использование двух вариантов ответов. Суть его состоит в том, что как только происходит смена категории ответа, допустим, смена ответа “слышу” на ответ “не слышу”, так сразу же происходит смена направления изменения стимула, т.е. переход от нисходящего ряда к восходящему до следующей смены категории ответа. Этот вариант метода относится к так называемым адаптивным методам пороговых измерений, и, как правило, реализуется на компьютере, который отслеживает ответы испытуемого и соответствующим образом регулирует изменение стимуляции. В этих методах процедура тестирования строится таким образом, что предъявление стимулов подстраивается (“адаптируется”) под ответы испытуемого, и изменение стимуляции происходит в достаточно узком околопороговом диапазоне (рис. 3).

Достоинством этой процедуры является экономичность, вместе с тем она имеет ряд недостатков. Один из них состоит в том, что эта модификация метода применима только к измерению абсолютного порога. Дифференциальный порог может измеряться этим методом только в разных двух сериях, а это плохо из-за временных колебаний чувствительности. Второй недостаток состоит в том, что испытуемый быстро замечает порядок чередования ощущаемых и неощущаемых стимулов, что вызы-

Интен

сивность

стимула

едва заметно отличается от эталона. Существенное отличие метода ЕЗР от метода границ состоит в том, что в методе границ испытуемый определяет два порога — порог появления н исчезновения ощущения различия — ЕЗР и ЕНЗР, т.е. едва незаметного различия. В методе ЕЗР определяется только одна точка — всегда ЕЗР. Эти методы тождественны только тогда, когда изменение стимуляции начинается от равенства переменного и эталонного стимулов. В том случае, когда изменение стимуляции начинается от заметного неравенства к равенству, испытуемый определяет точку исчезновения ощущения различия (ЕНЗР), опираясь на сенсорный эталон, хранящийся в памяти.

Метод минимальных изменений (метод пределов, метод границ) — идущий от В. Вундта метод непосредственного определения порога, заключающийся в монотонном пошаговом изменении величины действующего раздражителя до того момента, когда изменится вызываемое им ощущение.

При определении абсолютного порога с помощью этого метода экспериментатор находит точку возникновения и точку исчезновения ощущения. Первая получила название порога появления, вторая — порога исчезновения. Каждое измерение состоит из двух отдельных рядов предъявлений — восходящего и нисходящего. В восходящем ряду начальной точкой служит нулевое или близкое к нему значение раздражителя (заведомо вызывающее отрицательный ответ испытуемого), а конечной — величина раздражителя, при которой испытуемый впервые отказывается от отрицательного ответа. В нисходящем ряду начальной точкой служит одно из заведомо воспринимаемых значений раздражителя, а конечной — та его величина, при которой испытуемый впервые отказывается от положительного ответа. В качестве порога появления или исчезновения принимается среднее между тем значением раздражителя, который впервые вызвал изменение ответа, и значением ближайшего к нему раздражителя, который такого изменения не вызвал. Как правило, пороги появления и исчезновения не совпадают между собой. Поэтому в большинстве психофизических исследований в качестве абсолютного порога принимается средняя этих величин. Но иногда определение порога появления и исчезновения имеет самостоятельное значение, и тогда исследователь ограничивается использованием одной из этих величин.

При измерении дифференциального порога экспериментатор определяет точку появления впечатления разницы между сравниваемыми раздражителями и точку исчезновения этого впечатления. Поскольку при этом величина постоянного раздражителя (эталона) отлична от нуля, постольку в результате опыта экспериментатор получает значения не двух, а четырех порогов: порогов появления и исчезновения ощущения разницы при изменении величины переменного раздражителя в направлении, во-первых, возрастания, вовторых, убывания. Иными-словами, это пороги появления и исчезновения в интервале от нуля до эталона и те же пороги в интервале от эталона до + ∞.

Указанные пороги носят названия верхнего порога исчезновения, нижнего порога появления, нижнего порога исчезновения, верхнего порога появления. Наиболее употребимой при использовании М. м. и. является процедура, при которой первые два порога определяются в одном нисходящем ряду, а вторые два — в одном восходящем ряду. Реже применяется процедура, при которой каждый из упомянутых порогов определяется в отдельном ряду. В этом случае каждый замер состоит не из двух, а из четырех рядов предъявлений. В зависимости от задач исследования экспериментатор может либо оперировать со всеми четырьмя величинами, либо усреднить попарно две первые и две последние величины (соответствующие средние называют нижним и верхним порогами), либо, наконец, усреднить по абсолютной величине значения верхнего и нижнего порогов. Обычным в экспериментальной практике является использование одного из указанных усреднений.

Похожие материалы в разделе Словари:

- Бабинского—Фромана синдром

- Эмпатия

- Дихотическое слушание

- Монотония

- Социореадаптация

- Психическая регуляция движений

- Акселерация

- Понимающая психология

- Ауберта — Ферстера феномен

- Операционализм