Человечество берет свое начало несколько тысяч лет назад. И на протяжении всего этого времени оно неустанно развивается. Причин на это было всегда много, но без изобретательности человека это просто не представлялось бы возможным. Метод проб и ошибок был и является в настоящее время одним из основных.

Описание способа

Четко зафиксированного в исторических документах применения данного метода мало. Но, несмотря на это, он заслуживает особого внимания.

Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (например, в математике) или приемлемым (при изобретении новых методов в науке).

Человечество всегда пользовалось данным методом. Ориентировочно век назад психологи пытались найти общее между людьми, которые использовали данный способ познания. И им это удалось. Человек, который ищет ответ на поставленную задачу, вынужден подбирать варианты, ставить эксперименты и смотреть на результат. Это продолжается до тех пор, пока не приходит озарение по данному вопросу. Экспериментатор выходит на новую ступень мышления в данном вопросе.

Метод в мировой истории

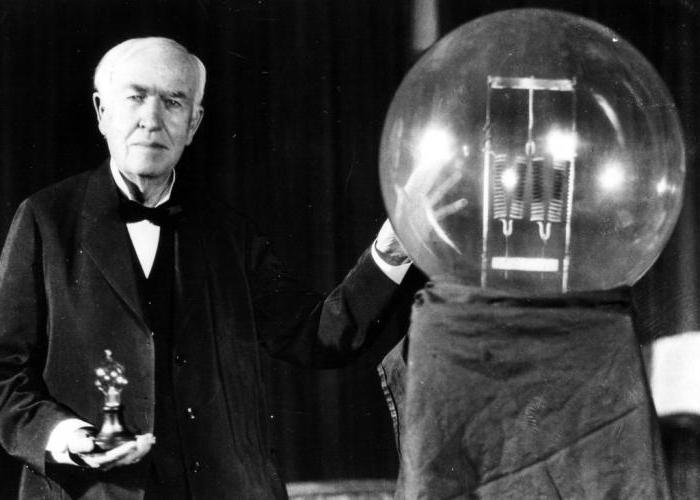

Одним из самых известных людей, кто применял данный способ, был Эдисон. Все знают его историю изобретения лампочки. Он экспериментировал до тех пор, пока не получилось. Но Эдисон усовершенствовал данный метод. При поиске решения он разделял задачи между людьми, которые работали на него. Соответственно материала по теме получалось намного больше, чем при работе одного человека. И на основании полученных данных метод проб и ошибок имел большой успех в деятельности Эдисона. Благодаря этому человеку появились исследовательские институты, которые применяют, в том числе, и этот метод.

Степени трудности

У данного метода есть несколько уровней сложности. Они были так разделены для лучшего усвоения. Задача первого уровня считается легкой, и на поиск ее решения затрачивается немного сил. Но и вариантов ответов она имеет не так много. С повышением степени трудности растет и сложность поставленной задачи. Метод проб и ошибок 5 класса – самый труднорешаемый и затратный по времени.

Необходимо учитывать, что при возрастании уровня сложности растет и объем знаний, которыми обладает человек. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рассмотрим технику. Первый и второй уровни позволяют изобретателям ее усовершенствовать. На последней ступени сложности создается совершенно новый продукт.

Например, известен случай, когда молодые люди темой дипломной работы взяли труднорешаемую задачу из аэронавигации. Студенты не обладали такими же знаниями, как многие ученые, которые работали в данной области, но благодаря широкому спектру знаний ребят у них получилось найти ответ. И причем область решения оказалась в самом далеком от науки кондитерском деле. Казалось бы, что это невозможно, но это факт. Молодым людям было даже выдано авторское свидетельство на их изобретение.

Преимущества метода

Первым достоинством можно по праву считать творческий подход. Задачи методом проб и ошибок решаемые позволяют задействовать оба полушария головного мозга для поиска ответа.

Стоит привести в пример, как строились лодки. Раскопки показывают, как на протяжении столетий деталь за деталью менялась форма. Исследователи постоянно пробовали что-то новое. Если лодка тонула, то эту форму вычеркивали, если оставалась держаться на воде, то принимали это к сведению. Таким образом, в итоге было найдено компромиссное решение.

Если поставленная задача не слишком сложная, то данный метод занимает немного времени. У некоторых возникающих проблем может быть десять вариантов, один или два из которых окажутся правильными. Но если рассматривать, например, робототехнику, то в данном случае без применения других методов исследования могут затянуться на десятки лет и принесут миллионы вариантов.

Разделение задач на несколько уровней позволяет оценить, насколько быстрым и возможным представляется поиск решения. Это сокращает время для принятия решения. И при сложных задачах можно использовать метод проб и ошибок параллельно с другими.

Недостатки метода

С развитием технологий и науки данный метод начал терять свою популярность.

В некоторых областях просто нерационально создавать тысячи образцов, чтобы менять по одному элементу. Поэтому зачастую теперь используют другие методы, основанные на конкретных знаниях. Для этого стали изучаться природа вещей, взаимодействие элементов друг с другом. Стали использоваться математические расчеты, научные обоснования, эксперименты и опыт прошлого.

Метод проб и ошибок все так же отлично используется в творчестве. Но строить автомобиль таким способом уже кажется глупым и неактуальным. Поэтому теперь, при нынешнем уровне развития цивилизации, нужно в точных науках по большей части использовать другие методы.

Часто при рассматриваемом способе задача может описывать много совершенно незначительных вещей и не учитывать априори важные вещи. Например, изобретатель пенициллина (антибиотик) утверждал, что при правильном подходе лекарство могли изобрести лет на двадцать раньше его. Это поспособствовало бы спасению огромного количества жизней.

При сложных задачах часто бывают ситуации, когда сам вопрос лежит в одной области знаний, а его решение — совершенно в другой.

Не всегда исследователь уверен, что ответ вообще будет найден.

Автор метода проб и ошибок

Кто конкретно изобрел это способ познания, мы никогда не узнаем. Точнее мы знаем, что это явно был изобретательный человек, которым, скорее всего, руководило желание улучшить свою жизнь.

В древности люди были достаточно ограничены во многих вещах. Все изобреталось именно этим методом. Тогда еще не было каких-то фундаментальных знаний в области физики, математики, химии и прочих важных наук. Поэтому приходилось действовать наугад. Именно так добыли огонь, чтобы защищаться от хищников, готовить пищу и обогревать жилище. Оружие, чтобы добывать пропитание, лодки — для передвижения по рекам. Все было изобретено при столкновении человека с трудностью. Но каждый раз решаемая проблема приводила к более качественному уровню жизни.

Известно, что многие ученые использовали этот метод в своих трудах.

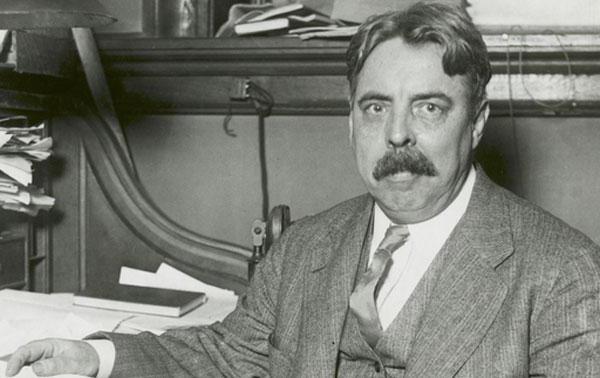

Однако именно описание метода и активное использование мы наблюдаем у физиолога Торндайка в конце девятнадцатого века.

Исследования Торндайка

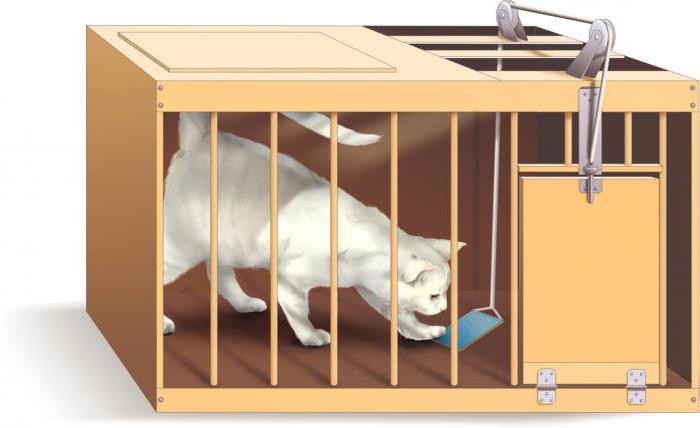

Пример метода проб и ошибок можно рассмотреть в научных трудах ученого-физиолога. Он ставил различные поведенческие эксперименты с животными, помещая их в специальные коробки.

Один из экспериментов выглядел приблизительно следующим образом. Кошка, помещенная в ящик, ищет выход. Сама коробка может иметь 1 вариант открытия: нужно было нажать на пружинку — и дверца распахивалась. Животное применяло много действий (так называемых проб), и большинство из них оказывались неудачными. Кошка так и оставалась в коробке. Но после некоторого набора вариантов животному удавалось нажать на пружинку и выбраться из ящика. Таким образом, кошка, попадая в коробку, с течением времени запоминала варианты развития событий. И выбиралась из ящика за более короткое время.

Торндайк доказал, что метод действителен, и хоть результат не линеен, но со временем, при повторении аналогичных действий, решение приходит практически моментально.

Решение задач методом проб и ошибок

Примеров этого способа великое множество, однако стоит привести один очень интересный.

В начале двадцатого века жил известный конструктор двигателей для авиации Микулин. В то время наблюдалось огромное количество авиакатастроф из-за магнето, то есть искра зажигания через некоторое время полета исчезала. Много было экспериментов и размышлений о причине, но ответ пришел в совершенно неожиданной ситуации.

Александр Александрович встретил на улице мужчину с подбитым глазом. В тот момент к нему и пришло озарение, что человек без одного глаза видит намного хуже. Он поделился этим наблюдением с авиатором Уточкиным. Когда установили в самолеты второе магнето, количество авиакатастроф значительно уменьшилось. А Уточкин некоторое время выплачивал после каждого показательного полета Микулину денежные вознаграждения.

Применение способа в математике

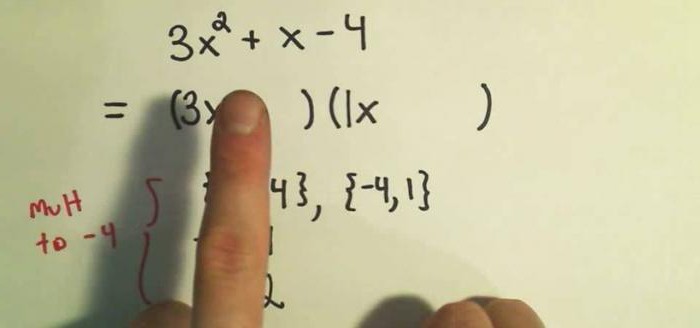

Достаточно часто метод проб и ошибок в математике применяется в школах как способ развития логического мышления и проверки скорости поиска вариантов. Это позволяет разнообразить процесс обучения и внести элементы игры.

Часто можно встретить в школьных учебниках задания с формулировкой «реши уравнение методом проб и ошибок». В данном случае необходимо подбирать варианты ответа. Когда найден правильный ответ, он просто доказывается уже практически, то есть проводятся необходимые расчеты. В итоге мы удостоверяемся, что это единственно верный ответ.

Пример практической задачи

Метод проб и ошибок в математике 5 класса (в последних изданиях) часто фигурирует. Приведем пример.

Необходимо назвать, какие стороны могут быть у прямоугольника. При условии, что площадь (S) = 32 см, а периметр (P) = 24 см.

Решение данной задачи: предположим, что длина одной стороны 4. Значит и длина еще одной стороны такая же.

Получаем следующее уравнение:

24 – 4 – 4 = 16

16 делим на 2 = 8

8 см – это ширина.

Проверяем по формуле площади. S = A*B = 8*4 = 32 сантиметра. Как мы видим, решение верное. Так же можно вычислить и периметр. По формуле получается следующий расчет Р = 2* (А + В) = 2* (4 +

В математике метод проб и ошибок не всегда отлично подходит для поиска решений. Зачастую можно использовать более подходящие способы, при этом затрачивается меньше времени. Но для развития мышления данный метод имеется в арсенале каждого педагога.

Теория решения изобретательских задач

В ТРИЗ метод проб и ошибок считается одним из самых неэффективных. Когда человек попадает в необычную для него затруднительную ситуацию, то действия наугад, скорее всего, будут безрезультатными. Можно потратить много времени и в результате не добиться успеха. Теория решения изобретательских задач основана на уже известных закономерностях, и обычно используются другие методы познания. Часто ТРИЗ используют в воспитании детей, делая этот процесс интересным и увлекательным для ребенка.

Выводы

Рассмотрев данный метод, можно с уверенностью сказать, что он достаточно интересный. Несмотря на недостатки, он часто используется в решении творческих задач.

Однако не всегда он позволяет добиться нужного результата. Никогда исследователь не знает, когда стоит прекратить поиски или, может, стоит сделать еще пару усилий и гениальное изобретение появится на свет. Также непонятно, сколько времени будет затрачено.

Если вы решили использовать данный метод для решения какой-либо проблемы, то должны понимать, что ответ порой может находиться в совершенно неожиданной области. Но это позволяет взглянуть на поиск с разных точек зрения. Возможно, придется набросать несколько десятков вариаций, а может, и тысячи. Но лишь упорство и вера в успех приведут к нужному результату.

Иногда этот метод используют как дополнительный. Например, на начальном этапе для сужения поиска. Либо когда исследование было проведено многими способами и зашло в тупик. В этом случае творческая составляющая метода позволит найти компромиссное решение проблемы.

Метод проб и ошибок часто применяют в педагогической деятельности. Он позволяет детям на собственном опыте находить решения в различных жизненных ситуациях. Это учит их запоминать правильные типы поведения, которые приняты в обществе.

Художники используют данный способ для поиска вдохновения.

Метод стоит опробовать в обыденной жизни при решении проблем. Возможно, какие-то вещи предстанут вам по-другому.

Метод проб и ошибок

– старейший из методов поиска новых

решений.

Впервые метод проб

и ошибок был описан немецким физиологом

Э.Торндайком в 1898г.

Метод проб и ошибок

— форма обучения, описанная, основанная

на закреплении случайно совершенных

двигательных и мыслительных актов, за

счет которых была решена значимая для

животного задача. В следующих пробах

время, которое затрачивается животным

на решение аналогичных задач в аналогичных

условиях, постепенно, хотя и не линейно,

уменьшается, до тех пор, пока не приобретает

форму мгновенного решения. В дальнейшем

более точный анализ поведения методом

проб и ошибок показал, что оно не является

полностью хаотическим и нецелесообразным,

как считал Торндайк, но интегрирует в

себе прошлый опыт и новые условия для

решения задачи.

Сегодня, с развитием

электронно-вычислительной техники,

метод проб и ошибок стал отправной

точкой для создания разнообразных

методов случайного поиска, где используется

не просто перебор всех возможных

вариантов, а сложная система «весовых»

коэффициентов, которая позволяют

отбросить неэффективные варианты уже

на ранних этапах поиска.

Метод проб и ошибок

— способ выработки новых форм поведения

в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко

используемый бихевиоризмом для объяснения

научения как вероятностного процесса,

получил распространение в психологии

после работ Э. Л. Торндайка, согласно

которым слепые пробы, ошибки и случайный

успех, закрепляющий удачные пробы,

определяют путь приобретения

индивидуального опыта у животных и

человека. Тем самым была выделена

согласованность поведения со средой

на вероятностной основе, что позволило

при интерпретации категории действия

выйти за пределы жесткой альтернативы:

либо механистической, либо телеологической

его трактовки. Гештальтпсихология

подвергла М. п. и о. критике, противопоставив

ему решение проблемы путем инсайта.

Непродуктивность и теоретическая

слабость такого противопоставления

была показана И. П. Павловым. Свое значение

М. п. и о. сохранил лишь в узкой сфере

искусственно создаваемых ситуаций; в

частности, он вошел в состав конструктивных

принципов кибернетических устройств.

2. Метод случайного поиска.

Метод случайного

поиска относится к группе итерационных

методов минимизации.

Итерационные

методы минимизации функции F(x) состоят

в построении последовательности

векторов, то есть

точек x0, x1, …, xk, таких, что F(x0) > F(x1)

>…>F(xk)>… Любой такой метод называется

методом спуска. Естественно, должна

быть обеспечена сходимость. Иными

словами, рассматриваются методы,

позволяющие получить точку минимума

за конечное число шагов, или приблизиться

к ней достаточно близко при соответствующем

числе шагов. Дето в том, что теоретически

все сходящиеся методы этим свойством

обладают, но практически близость к

минимуму в задачах большой размерности

ограничивается ошибками вычислений. В

этой связи необходимо вести вычисления

с самой большой возможной точностью.

Для построения итерационной

последовательности необходимо выбрать

начальное приближение x0. В задачах с

ограничениями это должна быть допустимая

точка, а в задачах без ограничений

теоретически любая точка. Однако

целесообразно использовать всю имеющуюся

информацию о поведении целевой функции

F(x), чтобы выбрать x0 поближе к точке

минимума.

После того, как

начальное приближение получено, прежде

чем перейти к следующей точке нужно

принять два решения:

1). Выбрать

направление, по которому пойдем из x0 в

точку с меньшим значением целевой

функции (направление спуска).

2). Определить

величину шага по направлению спуска.

Для задач безусловной

минимизации любое напрвление является

возможным (никакие ограничения не

мешают), но далеко не все направления

приемлемы. Нас могут интересовать только

те направления, которые обеспечивают

убывание целевой функции, хотя бы при

достаточно малом шаге. Предполагая

непрерывность первых частных производных

целевой функции и используя её разложение

в ряд Тэйлора в произвольной точке х,

получим F(x+λp) ~ F(x) + X(g,p). Здесь g — градиент

функции, вычисленный в точке х. Отсюда

следует, что приращение функции F(x+Xp) –

F(x) < 0 при отрицательном скалярном

произведении (g,p). Итак, направление

спуска должно составлять острый угол

с антиградиентом. Этот вывод справедлив

и для задач с ограничениями, но там ещё

дополнительно требуется, чтобы при

достаточно малом шаге не нарушалось ни

одно из ограничений.

Методы

функционально-структурного исследования

объектов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

метод проб и ошибок

- метод проб и ошибок

-

— способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко используемый бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса, получил распространение в психологии после работ Э. Л. Торндайка, согласно к-рым слепые пробы, ошибки и случайный успех, закрепляющий удачные пробы, определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека. Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки. Гештальтпсихология подвергла М. п. и о. критике, противопоставив ему решение проблемы путем инсайта. Непродуктивность и теоретическая слабость такого противопоставления была показана И. П. Павловым. Свое значение М. п. и о. сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.

Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС».

.

1998.

- метод проб и ошибок

-

— вид научения — способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. Широко использовался бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса; распространился в психологии после работ Э.Л. Торндайка (последние годы XIX в.), согласно коим случайно совершенные двигательные и мыслительные акты, за счет коих оказалась решенной значимая задача, и закрепление их при случайном успехе определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека/В следующих пробах время, затрачиваемое на решение аналогичных задач в аналогичных условия, постепенно — хотя не линейно — уменьшается, пока не обретает форму мгновенного решения. Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки.

Последующая разработка проблемы научения — в частности, более точный анализ поведения животных методом проб и ошибок — обнаружила слабость и ограниченность объяснительных возможностей метода, ибо он не учитывает характерную для поведения направленность каждой пробы, ее включенность в определенную психическую структуру. Показано, что поведение при научении не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

Гештальт-психология критиковала метод проб и ошибок, противопоставляя ему решение проблемы путем озарения. Но И. П. Павлов показал непродуктивность и теоретическую слабость такого противопоставления. Свое значение метод проб и ошибок сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест.

С. Ю. Головин.

1998.

- метод проб и ошибок

-

Автор.

Э.Торндайк (1898г.).

Категория.

Форма научения.

Специфика.

Основан на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается животным на решение аналогичных задач в аналогичных условиях, постепенно, хотя и не линейно, уменьшается, до тех пор, пока не приобретает форму мгновенного решения.

Критика.

В дальнейшем более точный анализ поведения методом проб и ошибок показал, что оно не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

Психологический словарь.

И.М. Кондаков.

2000.

- МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК

-

(англ. trial-and-error learning) — форма научения, детально описанная в докторской диссертации Э. Торндайка (1898). Торндайк придавал доминирующее значение навыку, который, согласно его взглядам, образуется путем закрепления случайных двигательных и мыслительных актов, приводящих к достижению необходимых для живого существа результатов. Так, кошка, посаженная в т. н. проблемную клетку и лишенная пищи, начинает метаться по клетке, находит выход, выходит на свободу и получает пищу. При повторении опытов время, затрачиваемое животным на то, чтобы выйти из клетки, постепенно, хотя и с большими колебаниями, уменьшается. В конце концов животное открывает клетку сразу, что м. б. воспринято наблюдателем, не видевшим предшествующих опытов, как «догадка» животного.

Критики М. п. и о. отмечали, что хаотические и нецелесообразные движения во время научения наблюдаются г. о. в ситуациях, когда проблема неадекватна уровню развития обследуемого (как животного, так и человека), чрезмерно трудна. При решении адекватной проблемы испытуемый прежде всего пытается применить прошлый опыт с учетом того нового, что содержится в проблеме. Тем не менее в процессе формирования новых форм поведения возникает экспериментальный поиск с последующей проверкой, предполагающей применение М. п. и о. в ограниченных пределах. (Ср. Теория поэтапного формирования умственных действий.)

Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК.

Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко.

2003.

Полезное

Смотреть что такое «метод проб и ошибок» в других словарях:

-

Метод Проб И Ошибок — форма научения, описанная Э. Торндайком в 1898 г., основанная на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается… … Психологический словарь

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — англ. method, trail and error; нем. Methode von Versuch und Irrtum. 1. Стихийный способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях, когда безуспешные попытки решения проблемы отбрасываются, а успешные закрепляются. 2. По Э. Торндайку… … Энциклопедия социологии

-

метод проб и ошибок — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN trial and error method … Справочник технического переводчика

-

Метод проб и ошибок — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Метод проб … Википедия

-

метод проб и ошибок — bandymų ir klaidų metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. cut and try method; hit and miss method; trial and error method; trial and error approach vok. empirische Erprobung, f; empirisches Ermittlungsverfahren, n; Versuch Irrtum… … Automatikos terminų žodynas

-

метод проб и ошибок Ньютона-Рафсона — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN Newton Raphson technique … Справочник технического переводчика

-

метод проб и ошибок — метод последовательного приближения к оптимальному решению путем отклонения вариантов, не отвечающих определенным критериям выбора. См. также процесс поиска оптимального решения … Толковый переводоведческий словарь

-

Метод проб и ошибок — это метод случайного подбора частных методов и приемов действий в расчете лишь на возможный успех. В обычной жизни его еще называют методом «тыка». Этот метод обеспечивает быструю педагогическую реакцию и быструю отдачу со стороны воспитанника.… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при котором умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок [66, c. 186; 67, c. 208; 80, c. 284; 82, c. 411] … Современный образовательный процесс: основные понятия и термины

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при к ром умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок … Педагогический словарь

Метод проб и ошибок.

Рассмотрение методов мы, конечно, начнем с метода проб и ошибок. Этот метод еще называют методом перебора вариантов. В шутку говорят: «Перебор вариантов еще не самое худшее, хуже, когда предлагается всего один вариант!» Для примера решим задачу. Анаграммами «дорогвон» и «невежа» зашифрованы названия двух известных городов. Что это за города? Проследите, что вы начали делать? Наверняка начали перебирать слоги и буквы. Это и есть МПиО. (Ответ: Новгород и Женева.)

Мышление методом проб и ошибок зарождается в раннем детстве, когда ребенок начинает познавать мир: трогает руками, пробует, смотрит, слушает — накапливает образы и понятия, ищет связи между своими действиями и результатами этих действий. Затем, накопив некоторый опыт (на своих ошибках и победах) и знания, ребенок постепенно переходит от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления к более сложным видам: абстрактно-понятийному и логическому. Тогда полнее начинает работать «здравый смысл» — толковый, рассудительный, трезвый, «взрослый».

Здравый смысл — это наша логичность, умение анализировать. Здравому смыслу, мышлению по аналогии и по ассоциации посвящены специальные разделы книги.

Есть задачи, которые иначе как перебором вариантов не решить.

Например, такая: дано пять стаканов с бесцветной жидкостью, внешне совершенно одинаковых. Известно, что сливание двух каких-то жидкостей дает смесь красного цвета. Как найти эту пару жидкостей? Придется переливать наугад. В этой задаче нет творчества. Единственное, что можно сделать, это исключить повторные сливания: пронумеровав стаканы, определим общее число переливаний без повторов по формуле сочетаний (в данном случае из пяти по два находим, что число таких сочетаний равно десяти) и составим таблицу сочетаний. Может быть, конечно, повезет и понадобится менее десяти переливаний.

Или такая простенькая задачка: приведите примеры, когда количество букв в названии числа равно самому числу. Начали перебирать: один, два, ТРИ! — (годится), четыре… Найдите и другие совпадения.

Решите старинную задачу.

Представьте, что вам дали два кувшина сложной формы емкостью 9 л и 4 л и попросили из большой бочки отлить 6 л дорогого вина, не больше и не меньше. Других сосудов нет. А теперь последите за своим мышлением! Что вы начали делать? По всей вероятности, вы начали мысленно наполнять и переливать из кувшина в кувшин вино — это тоже МПиО. Получить 6 л, вылив в 9-литровый кувшин 4 л и еще 2 л, наполнив 4-литровый кувшин до половины, нельзя по условию задачи — кувшины сложной формы.

Если не решили методом пробных переливаний, воспользуемся здравым смыслом. Он говорит, что самый простой способ получить 6 л — это слить 3 л из наполненного 9-литрового кувшина. Но куда? А это уже другая задача. И более простая! Другого сосуда, кроме 4-литрового кувшина, у нас нет, значит, надо сделать так, чтобы в 4-литровом кувшине был 1 л вина. А это уж совсем простая задачка: надо наполнить 9-литровый кувшин и слить из него два раза по 4 л, а оставшийся литр вылить в 4-литровый кувшин (9-4-4 = 1). Когда в 4-литровом кувшине окажется 1 л, надо вторично наполнить 9-литровый кувшин и слить из него 3 л (9-3 = 6). Задача решена.

Решим еще несколько задачек, чтобы накопить кое-какой опыт, подвести итоги и сделать некоторые обобщения.

1. На столе стоят опрокинутыми пять одинаковых фарфоровых чашек. Известно, что под одной из них — орех. Определите, под какой чашкой орех? Ясно, чтобы надежно определить, под какой чашкой орех, надо поднять 4 чашки. Но, может, и повезет, и орех окажется под первой же поднятой чашкой.

2. Возьмите 12 спичек и выложите из них 4 одинаковых квадрата. Переложите спички так, чтобы получилось три таких же квадрата. Отметьте, с чего вы начали решать? Сразу начали перекладывать (МПиО) или сначала подумали (здравый смысл)? 3. А вот задачка, над которой без здравого смысла придется долго мучиться, перебирая варианты. Расставьте недостающие цифры в квадрате так, чтобы их сумма по всем направлениям была равна 9.

Используем цепное правило: «Операцию, которая приводит к однозначному ответу (без вариантов), надо делать сразу». Без вариантов заполняется второй столбец. В нижнюю строчку вписываем 0, в левый нижний угол 5. А потом? Придется подобрать цифры в оставшиеся четыре пустые клетки. Начать лучше с первой строки, так как вариантов тут меньше (3). 9-6 = 1+2.

Ставим в левый верхний угол 1, а в правый 2. Тогда в пустые клетки среднего ряда надо вписать две тройки. Задача решена. Кстати, она решается, если в левый верхний угол вписать 2.

4. В США имеются монеты достоинством 1, 5, 10, 25 и 50 центов. Как набрать 1 доллар из 13 монет? 1 доллар равен 100 центам. Для этой задачи известны, по крайней мере, три варианта решения. Найдите их.

Перечислим преимущества и недостатки МПиО и подведем некоторые итоги.

Достоинства МПиО:

1. Этому методу не надо учиться.

2. Методическая простота решения («А что, если попробовать сделать так?…»).

3. Удовлетворительно решаются простые задачи (не более 10 проб и ошибок).

4. Учит упорству и терпению, учит не отчаиваться при неудачах.

5. Вообще говоря, с каждым новым решением человек «становится умнее». Не случайно говорят, что на ошибках учатся.

Мы знаем, что учиться надо и на ошибках, и на успехах, и на победах, и на поражениях, своих и чужих.

Перебрать 1000 вариантов решений невозможно, но не надо считать позорным перебор вариантов, если их не много: 4-5-6… до 10.

Недостатки метода проб и ошибок. Обратите особое внимание на приведенные ниже недостатки, далее мы будем рассматривать много методов мышления, и все они будут исключать или уменьшать эти недостатки.

1. Плохо решаются задачи средней сложности (более 20-30 проб и ошибок) и практически не решаются сложные задачи (более 1000 проб и ошибок). Согласитесь, трудно предложить даже более 10 разных решений.

Вспомните, был ли случай в вашей практике, когда, решая какую-нибудь, даже серьезную проблему, вы предложили более 20 различных вариантов решений? Тем более это трудно, если вы думали в одиночку.

Если не верите — предложите 20 способов передачи простейшего сообщения (да — нет) на расстояние в полкилометра.

Я начну: дым костра, трембита, барабан, шест с флагом, забраться на дерево, веревка длиной 0,5 км, выстрел из ружья, почтовый голубь, собака…

А вот дети, у которых специально развивали воображение, предлагали более 20 способов. Почему? Потому что они умели управлять своим мышлением и не боялись фантазировать!

2. Нет никаких помощников мышления — приемов решения задач.

3. Нет алгоритма мышления, мы не управляем процессом думанья. Мы не знаем, как мы думаем. Мы не знаем, как нам в голову приходят новые варианты решений. Идет довольно хаотичный перебор вариантов.

4. Неизвестно, когда придет хорошая идея и придет ли вообще.

5. Отсутствуют критерии оценки силы решения, поэтому не ясно, когда прекращать думать. А вдруг в следующее мгновение придет гениальное решение?

6. Требуются большие волевые усилия и большие затраты времени при решении трудных задач.

7. МПиО часто дает усложненные, неоптимальные решения.

Считается, что для МПиО выполняется правило: «первое пришедшее в голову решение — слабое». Объясняют этот феномен тем, что человек старается поскорее освободиться от неопределенности и «брякает» то, что пришло в голову первым. МПиО сравнивают с ловлей мячика с закрытыми глазами или в темноте. Повезет — не повезет, придет хорошее решение — не придет хорошее решение. Чаще всего мы начинаем решать любые задачи, используя метод проб и ошибок. И только если решить с ходу не удается, мы обращаемся к другим методам, если, конечно, ими владеем. «Чем шкура красивей, тем охотник хитрей».

Вследствие своей врожденности, способ мышления методом проб и ошибок очень консервативен, трудно поддается изменению и переучиванию. Это последнее обстоятельство надо учитывать и сознательно прикладывать волевые усилия (и немалые!), заставляя себя осваивать другие, более эффективные методы мышления. Эффективность МПиО (число вариантов, быстроту и силу решений…) увеличивают использованием рассуждений на основании здравого смысла и напряжением мышления.

Напряжение мышления — это преодоление несоответствия между какой-либо потребностью, желательностью действия и ее удовлетворением, это недовольство ситуацией и желание исправить положение, что заставляет думать и действовать.

Можно составить своеобразную формулу нашего обычного мышления: Перебор вариантов + Здравый Смысл + Напряжение мышления.

Но основной недостаток МПиО заключается в том, что отсутствуют какие-либо более-менее надежные «помощники»: приемы, методики или способы, помогающие решать задачи, помогающие «прорваться» в подкорку и извлечь оттуда сильное решение.

Здравый смысл.

Что такое здравый смысл и чем он отличается от логики? Как отмечалось, здравый смысл — это логические операции в повседневной жизни, интуитивные суждения, это умение делать правильные выводы на основе недостаточно формализованного практического опыта, в условиях нечетких значений слов.

Можно сказать, что здравый смысл — это рационализм, умение принимать обдуманные, рациональные решения, в отличие от иррационального мышления — нелогичного, непонятного, необъяснимого на разумной основе.

Чем отличается строгое научное мышление от обычного, житейского — здравого смысла? Если здравый смысл построен на принципе интуитивной очевидности (это каждому дураку ясно!), то строгое логичное мышление построено на полной доказательности каждого положения, каждого шага, каждого суждения и вывода. Поэтому его называют научным, логическим.

Житейские суждения могут основываться на доверии к человеку, на симпатиях, на догмах, на правдоподобных рассуждениях, на лукавой заинтересованности, на привычках и обычаях, даже на преднамеренной лжи — то есть на основаниях, весьма далеких от достаточных, чтобы быть логически верными.

Отсюда вытекает, так сказать, «совет здравому смыслу» — ищи строгий научный закон, на который можно было бы смело опереться. А это нечто иное, как законы формальной логики.

Поэтому здравый смысл может дать досадные осечки.

1. Ответьте, например, на такой умозрительный вопрос: если земной шар и грецкий орех мысленно обтянуть нерастяжимыми нитями, а потом одну и другую нити удлинить на десять метров и опять обтянуть земной шар и орех, то в каком случае зазор (провисание) будет больше? Здравый смысл говорит, что в случае с грецким орехом. Ибо на такой огромной длине окружности земного шара равной 40 000 000 м удлинение на 10 метров просто не будет заметно (0,000025 %).

А теперь посчитаем. Длина окружности земного шара Lз = 2nRз, откуда Rз = Lз/2n. Длина окружности ореха Lо = 2nRо, откуда Rо = Lо/2n.

Увеличенная на 10 м длина окружности земли равна Lз+10 м = 2nRзу, откуда Rзу = (Lз+10 м)/2n. Увеличенная на 10 м длина окружности ореха Lо+10 м = 2nRоу, откуда Rоу = (Lо+10 м)/2n. Теперь найдем искомые зазоры: Rзу-Rз = (Lз+10 м)/2n-Lз/2n = 10 м/2n = 1,6 м; Rоу-Rо = (Lо+10 м)/2n-Lо/2n = 10 м/2n = 1,6 м!!! Столь странный результат вытекает из постоянства отношения длины окружности к своему радиусу L/R = 2n.

2. Очевидно, что через точку на плоскости можно провести одну и только одну прямую, параллельную заданной. Этому нас учили в школе. Так утверждал еще в III веке до н. э. великий греческий математик Евклид. Через 21 век(!) другой великий математик, Н. И. Лобачевский, совершил переворот в геометрии, доказав, что это не так, что через точку можно провести много прямых, параллельных исходной. Это привело к отличию многих теорем геометрии Лобачевского от аналогичных теорем геометрии Евклида. Например, сумма углов треугольника меньше 180°, подобные треугольники всегда равны между собой…

3. Согласно здравому смыслу, заливать пожар холодной водой эффективней, чем кипятком. Однако это не так. Удельная теплота парообразования много больше удельной теплоты нагревания.

4. Вряд ли на основании здравого смысла можно сказать, что диапазон слышимости человека от едва слышимого звука до невыносимого по своей громкости равен триллиону (числу с 12 нулями).

Несколько примеров правильных поступков, с позиций формальной логики (инструкций), но противоречащих здравому смыслу, что нередко приводит к глупости.

* В одном из павильонов научно-исследовательского института, где размещалась научная аппаратура, возник пожар.

Огнетушителей в павильоне не оказалось, и люди побежали в главный корпус института. Показали свои пропуска на проходной, взяли огнетушители и хотели идти тушить пожар, который, кстати, был хорошо виден из проходной. Однако не тут-то было, охрана потребовала предъявить пропуска на вынос материальных ценностей(!). Начальник охраны горячо поддержал своих бдительных вахтеров и пригрозил оружием. Только вмешательство генерального директора пресекло глупость, но для тушения пожара уже пришлось вызывать специалистов со шлангами, насосами и лестницами.

* Врач прописал больному, страдающему бессонницей, таблетки и попросил медсестру давать таблетки через каждые два часа. Придя к больному в очередной раз, сестра увидела, что больной крепко спит. Сестра его с трудом разбудила и заставила принять таблетку!!!

* Машенька написала в тетради «што» вместо «что».

Мама замечает:

— Ты же знаешь, как надо писать.

— А кого мы обманываем? Говорим «што», а писать надо «что»!

Тренинг здравого смысла.

Прекрасным тренингом здравого смысла является решение задач на смекалку.

1. Мама испекла кулич и дочка испекла кулич, из того же теста и точно совпадающий по форме с маминым, но его размеры в три раза меньше. Мамин кулич весит 1 кг, сколько весит кулич дочери?

2. Чему равна сумма чисел натурального ряда? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + Е = ? Здравый смысл совершенно правильно говорит — бесконечности.

3. А чему равна сумма убывающих правильных дробей? 1/2 +1/3+1/4+1/5+1/6+Е = ?

4. Чему равна сумма убывающих дробей такого ряда? 1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+Е = ? Здравый смысл говорит — надо спросить математиков.

5. Решим такую задачку.

Можно ли написать пять нечетных цифр, таким образом, чтобы в сумме получить 14?

Ответы.

1. Здравый смысл вроде бы говорит — 333 г. Трудно поверить, но он весит менее 40 г. Для проверки посчитаем. Чтобы найти массу, надо объем умножить на плотность. Плотность у обоих куличей одинакова. Пусть кулич дочки имеет размеры 1x*1x*1x = 1x, тогда мамин кулич 3x*3x*3x = 27x. Если 1кг разделить на 27, то получится 37 г.

3. Бесконечности!

4. Математики говорят, что сумма приведенного ряда равна 1!

5. Что мы начинаем делать? Пытаемся подобрать нечетные цифры. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25.

Первая догадка: несколько цифр должны быть одинаковыми. 1 + 3 + 5 + 3 + 1 = 13.

Вторая догадка: сумма нечетного числа нечетных цифр никогда не может быть четным числом. «Спасительная» мысль: эта задача не решается! А если не сдаваться? Вчитаемся в условия задачи. Что они не запрещают? Они не запрещают, как угодно комбинировать, необязательно складывать, пять каких-то нечетных чисел, среди которых могут быть одинаковые. Третья догадка: 11+1+1+1 =

Нам удалось вырваться из стандартной ситуации, когда знания есть, а задачу не решить. В чем дело? Не можем догадаться.

Одним из недостатков здравого смысла является то, что он ставит вне закона фантазию и вообще «дикое мышление».

Институт проблем информатики РАН

Электронный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ» http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/104.pdf 1 2 2 9

Метод «проб и ошибок» и поисковая оптимизация: анализ, классификация, трактовка понятия «естественный отбор»

С.Н. Гринченко (sgrinchenko@ipiran.ru)

1. Введение. Постановка проблемы

В последние десятилетия в научной и научно-популярной литературе, да и в обыденном использовании, все чаще встречается словосочетание метод «проб и ошибок» (для краткости буду далее всюду, даже в цитатах, обозначать его МПиО . С.Г.). На первый взгляд его смысл и основная идея довольно очевидны: использование случайности при поиске некоего полезного результата. Среди многочисленных попыток реализации МПиО как при объяснении (фактически, моделировании) некоторых процессов в природе и обществе, так и при решении практических задач в технике, имеется ряд весьма успешных (правда, на фоне также достаточно представительного ряда неудачных). По-видимому, растущая тенденция его применения и объясняется преобладанием положительных оценок этого метода над отрицательными.

Это находит свое отражение в практически превалирующей в настоящее время не только среди биологов-эволюционистов, но и среди более широкого круга специалистов . философов, прикладных математиков и др. . и даже неспециалистов, точке зрения на эволюцию живой природы именно как на процесс «проб и ошибок». Под ним здесь подразумевают генетическую «изменчивость», приводящую через «наследственность» к «естественному отбору» = «выживанию наиболее приспособленных».

В наиболее яркой форме эту точку зрения выразил в своей монографии «Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции» В.Ф.Турчин: «В процессе эволюции жизни, насколько нам известно, всегда происходило и происходит сейчас увеличение общей массы живого вещества и усложнение его организации. Усложняя организацию биологических образований, природа действует по методу проб и ошибок. Существующие образования воспроизводятся во многих экземплярах, которые, однако, не вполне тождественны оригиналу, а отличаются от него наличием небольших случайных вариаций. Эти экземпляры служат затем материалом для естественного отбора. Они могут выступать и как отдельные живые существа . тогда отбор приводит к закреплению полезных вариаций, и как элементы более сложного образования . тогда отбор направлен также и на структуру нового образования (например, при возникновении многоклеточных организмов). И в том и в другом случае отбор является результатом борьбы за существование, в которой более жизнеспособные образования вытесняют менее жизнеспособные. Этот механизм развития жизни, открытый Чарльзом Дарвином, можно назвать основным законом эволюции. В наши цели не входит обоснование или обсуждение этого закона с точки зрения тех законов природы, которые можно было бы провозгласить более фундаментальными. Будем принимать основной закон эволюции как нечто данное» ([1], стр. 21). Можно констатировать, что позиция ряда авторов, наиболее развернуто представленная В.Ф.Турчиным, состоит в том, что эволюция живой природы адекватно описывается именно в терминах МПиО.

Но действительно ли это так? Достаточен ли МПиО для воспроизведения хотя бы основных свойств биологической эволюции . притом, что необходимость его для этого очевидна? Не определяются ли существующие трудности в развитии ее теории (в частности, связанные с необходимостью отражения имеющихся фактов «направленности» и «канализируемости» эволюции) именно с ограниченностью привлекаемого для ее объяснения механизма МПиО как такового? Моя позиция при ответе на эти вопросы следующая: эволюция живой природы адекватно описывается в терминах другого (хотя и близкого к упомянутому) метода поисковой оптимизации, а именно предложенного Л.А.Растригиным (см., напр., [2-5]) метода «случайного поиска», точнее, его важнейшей разновидности . метода «адаптивного случайного поиска», еще точнее . иерархии алгоритмов «адаптивного случайного поиска», представляющей собой «каркас» модели системы Природы (см., напр., [6-10]). Метод же «проб и ошибок», с моей точки зрения, следует трактовать как слепой поиск . предельно упрощенный, даже вырожденный, вариант алгоритма из класса методов «случайного поиска» (кстати говоря, в основу последнего . при его создании . МПиО и был положен!). А собственно МПиО должен во всех случаях рассматриваться лишь как нулевое приближение к этим своим более сложным аналогам, также базирующимся на использовании случайности как на фундаментальном свойстве оптимизационных алгоритмов этого класса. Необходимость в подобном уточнении терминологии вполне назрела, что будет продемонстрировано ниже на конкретных примерах.

Таким образом, задача настоящей работы . подробный анализ существующей в настоящее время практики употребления в научной литературе понятия (и термина) МПиО, его сходств и различий по сравнению с перечисленными вариантами метода случайного поиска (включая и его предельно вырожденный вариант . слепой поиск). На базе данного анализа будет сформирована объединенная классификация всех перечисленных методов оптимизации, и выработаны проекты таких определений всех этих методов, которые позволили бы избежать в будущем множества недоразумений при их применении на практике. В заключение будут кратко рассмотрены примеры использования как конкретного МПиО, так и методов поисковой оптимизации в целом для интерпретации таких центральных понятий ряда теорий биологической эволюции, как «изменчивость» и «естественный отбор», а также их взаимосвязи в контексте более общих модельных представлениях об эволюционных процессах.

2. Метод «проб и ошибок» (МПиО)

. англ. [.trial-and-error.], русск. сленг: «метод тыка», вариант: «метод научного тыка» . с моей точки зрения может быть определен, как «абсолютно случайный» перебор некоторых «пробных» действий, с проверкой эффективности каждого и выработкой соответствующей реакции («удача» либо «ошибка»).

2.1. Об оценках МПиО

Л.А.Растригин так характеризовал его в ряде своих работ: метод «проб и ошибок» . метод, в котором решение ищется случайно, и при удаче принимается, а при неудаче отвергается с тем, чтобы вновь обратиться к случайности как источнику потенциально неограниченных возможностей. И далее: МПиО «строго говоря, нельзя назвать даже методом, так как трудно определить, в чем же, собственно, он состоит. В действительности его правильней было бы назвать методом случайных проб и исправления ошибок. этот метод опирается на два существенных предположения: нероковой характер ошибок (последствия неудачных результатов легко устранимы, стоимость исправления допущенной ошибки не велика) и отсутствие априорных (предварительных) соображений о том, как и в каком направлении делать пробы. Эти соображения почти неизбежно приводят к случаю. Действительно, случайность в такой ситуации является единственно разумной мерой: случайность почти ничего не стоит и всегда содержит в себе искомое решение. Это значит, что достаточно длительный поиск всегда приведет к решению задачи» (см. [5], стр. 6).

Очень многими принято считать МПиО чуть ли не эталоном неэффективного процесса оптимизации, к которому поэтому можно относиться с иронией. Но это с одной стороны. С другой же стороны, оказывается, что существенная часть касающихся его публикаций содержит весьма положительные оценки его эффективности при решении самых различных задач.

Как же это может иметь место одновременно? Какие его свойства определяют столь противоположные оценки, как теоретиков, так и практиков? Всегда ли имеется в виду одно и то же содержание метода? Прежде, чем отвечать на эти вопросы, приведу в подтверждение разноречивости оценок эффективности МПиО несколько цитат, содержащих такие (иногда эмоциональные) оценки. Большинство источников указанных цитат найдены в Интернете с помощью поисковых машин Google (www.google.com.ru), Яндекс (www.ya.ru), Рамблер (www.rambler.ru) и Апорт (www.aport.ru).

2.1.1. МПиО: оценки негативного характера

Для иллюстрации отрицательного отношения к МПиО приведу несколько цитат различных авторов.

Из области теории изобретательского творчества: «Главный недостаток МПиО — это, во-первых, медленное генерирование новых идей, а во-вторых, отсутствие защиты от психологической инерции (т.е. выдвижение идей тривиальных, обыденных, неоригинальных)… Причина неэффективности подобных методов в том, что они не меняют сути старой технологии перебора вариантов, сам этот перебор. Нужен принципиально новый инструмент творчества, а не «косметический» ремонт старого» [11].

Из той же области: «Стандартный метод решения изобретательских задач — это МПиО. Конечно, изобретатель не перебирает подряд все бесчисленное множество возможных вариантов. Нет, сначала идут пробы привычные, логичные, оправданные. Но когда они не срабатывают, когда труд ушедших месяцев, лет оказывается безрезультатным, в ход идет перебор любых, ненормальных, «диких», случайных проб. И вот тогда «однажды»… МПиО парадоксально неэффективен. Он — главный виновник задержки изобретений. Самый страшный враг человечества . это тот нерациональный метод мышления, который именуется «героикой творческого труда», которому поют дифирамбы и который считается столь же неотъемлемым свойством изобретателя, как борода у попа, как облака на небе, как звезды в космосе, как пятна на солнце, как вода в океане и как еще сто тысяч таких же незыблемых и привычных «как». МПиО считается нормой! Это порочный взгляд, потому что он предписывает обязательным применение порочного метода. Из-за самого существования которого человечество тысячелетиями систематически недосчитывается миллионов жизней. МПиО . своеобразный идол творческого труда… Я не очень-то разбираюсь в вероисповеданиях и не знаю, бывают ли идолы добрыми. Одно я знаю совершенно точно: изо всех самых злых идолов, когда-либо придуманных людьми, МПиО самый кровожадный. Мы привыкли приносить жертвы на алтарь нашей веры. Но ни одному божеству за все долгие тысячелетия преданности люди не платили такой дани, которую ежечасно вручают идолу творчества. МПиО . злейший и ужаснейший враг человечества. И вместе с тем, этот метод загадочен, таинствен и завораживающе привлекателен, как в те далекие времена, когда слова «интуиция» и «озарение» не писались и даже не произносились из-за отсутствия языка и письменности… МПиО романтичен для поэтов. Для изобретателей-практиков он . тяжелейшая драма, обесценивающая годы неудачных поисков» [12].

Обсуждая процесс поиска новых форм организации и управления в СССР в конце 80-х гг. ХХ века, С.П.Никаноров писал: «В настоящее время идут два параллельных, влияющих друг на друга, но не связанных функционально процессов. Первый представляет собой процесс ликвидации не оправдавших себя организационных форм, второй — тщательный поиск и освоение новых. Общая тенденция при этом состоит в том, чтобы усилить самостоятельность низовых звеньев народного хозяйства, что, как предполагается, будет стимулировать процессы их рациональной самоорганизации и приведет к образованию новых, эффективных организационно-экономических форм. Нельзя не видеть, что способ проб и ошибок прямо противоположен другому, который основан на расчете или, шире, — проектировании необходимых форм. МПиО чрезвычайно расточителен, он является медленно, негарантированно и неконтролируемо действующим, допускающим лишь в небольшой степени свое совершенствование. И, что, возможно, хуже всего, он ведет к деинтеллектуализации специалистов и руководителей. Специалисты, указывающие на якобы существующее преимущество рыночных систем во многих странах как на воплощение самоорганизации, упускают из виду не только мощное регулирующее влияние государства, в частности, использование системы типа PPBS, PATTERN и др., но и не придают значения вековому становлению рыночных отношений как конкретно-исторической форме, охватывающей все стороны общества» [13].

Из области банковской деятельности: «Используя печально известный МПиО, банки бредут тернистым путем комплексной или не очень комплексной автоматизации, теряя по дороге людей, деньги, время» [14]. И т.д.

Таким образом, во всех перечисленных цитатах их авторы, не анализируя ни внутреннюю структуру, ни параметры МПиО, прямо или косвенно дают этому методу отрицательную оценку как таковому.

2.1.2. МПиО: оценки нейтрально-критического и нейтрального характера

Часто авторы характеризуют МПиО достаточно нейтрально или неоднозначно, но отмечают при этом его недостаточность при конкретных применениях и необходимость дальнейшего развития. Это демонстрируют следующие цитаты.

Из области педагогики: «Иллюзия же успешности педагогической науки и практики зиждется на неспособности большинства ученых видеть глубинные, сущностные пласты педагогического предмета. Дело в том, что в педагогике, в самой практике в начальных и широких границах можно обходиться так называемым «здравым смыслом», «жизненным опытом», «методом проб и ошибок» без помощи науки в собственном смысле слова. И представители педагогической науки довольствуются данным поверхностным описанием педагогических явлений» [15].

Из области исследования социального поведения: «Весьма важно уяснить социально-правовые аспекты проблемы терроризма, без чего противодействие этому явлению приобретает неакцентированный характер поиска решения по принципу проб и ошибок» [16].

Из области теории компьютерного программирования: «В мире, где строительство и разрушение бесплатны, выбирается метод проб и ошибок, а фундаментальные исследования остаются для простаков. Программное обеспечение разрабатывается именно в таком мире. Программист создает чертеж в виде программы на языке высокого уровня. Затем он позволяет компилятору и компоновщику в мгновение ока и почти без затрат построить программный продукт. Создание чертежа требует значительных усилий, но строительство с помощью компилятора и компоновщика практически бесплатно. Программисту вообще не надо беспокоиться о сносе и уборке обломков . по крайней мере, до тех пор, пока ему достаточно дискового пространства. Неудивительно, что идеология проб и ошибок так глубоко укоренилась в процессе разработки программного обеспечения, а сообщество программистов не удосужилось исследовать основные принципы разработки программного обеспечения. МПиО завел нас достаточно далеко. Но рост сложности современных программных систем подводит нас к жесткому пределу. За пределами определенного уровня сложности создание качественных архитектур методом проб и ошибок становится невозможным» [17].

Из области синергетики, о проблеме коэволюции: «Движение от одного состояния к другому должно происходить по определенной траектории . это задача оптимизации. Однако, это движение (развитие) всегда целенаправленно. Так вот, модели призваны заменить технологии проб и ошибок (что иногда длится недопустимо долго) . технологиями научно обоснованными, и это наиважнейшая задача научной интеллигенции в XXI веке» [18].

Из области методологии науки: «Большинство людей убеждено в существовании «научного метода». В то же время многие считают, что «научный метод» — это миф. Одна из причин такого мнения . понимание метода как совокупности правил, которые гарантированно, или без ошибок, должны давать результаты. Но метод, вообще говоря, — это только метод попыток или проб, или «проб и ошибок». Требование безошибочности часто заменяется требованием, чтобы ошибок было мало или чтобы вероятность ошибки была мала» [19]. И т.д.

Таким образом, перечисленные цитаты демонстрируют, что их авторы, опять-таки не анализируя МПиО и не формулируя для него каких-либо определений, дают этому методу неоднозначную либо нейтрально-критическую, а иногда и просто нейтральную оценку.

2.1.3. МПиО: оценки позитивного характера

Для иллюстрации положительного отношения к МПиО также приведу несколько цитат ряда авторов из самых различных областей деятельности.

Из области исследования социального поведения: «Неплохим примером того, как человек именно методом проб и ошибок добирается до своего истинного призвания, может послужить Жан Жак Руссо» [20].

Из области педагогики: «Трактуя учение как субъектную деятельность ученика, Н.А.Менчинская отстаивала необходимость .проб и ошибок. при усвоении знаний. Ученик

(конечно, под руководством взрослого) сам должен .строить. понятие (знание); отчленять признаки существенные от несущественных (а не получать их в готовом виде), опираться на свой личный опыт познания, соотносить его с тем, что предлагает взрослый, т.е. осуществлять развернутую поисковую деятельность, а не пользоваться готовыми .ориентирами.. Настоящая поисковая деятельность без проб и ошибок невозможна» [21].

Из областей педагогики и программирования: «Итак, каков же наиболее эффективный метод изучения программного обеспечения? Экспериментирование. Да, простой МПиО получил самую высокую оценку среди 30 способов обучения (см. таблицу с оценками)» [22].

Из области программирования: «Использовать картинки в форматах GIF и JPEG нужно с умом. Попробуйте создавать файлы GIF с меньшим числом битов на элемент изображения (пиксель). Например, зачем сохранять изображение с одним байтом данных на каждый пиксель, если можно ограничиться всего одним битом (при условии, что в изображении не использованы 256 цветов). Такая сокращенная версия файла будет в 8 раз меньше, а передаваться в 8 раз быстрее. Методом проб и ошибок можно уточнить, сколько именно бит данных достаточно для получения удовлетворительного качества изображения» [23]; а также: «Эволюция Windows . МПиО, который должен привести, наконец-то, к чему-то стоящему, стабильному, устойчивому» [24] и «Разработка по методу Linux . это МПиО, построенный на интенсивном тестировании» [25].

Из области компьютерного синтеза музыки: «Преимущества пошаговой записи, благодаря которым множество электронщиков использует ее, заключаются не только в возможности записи сложнейших тем, коррекции в них ошибок и добавлении требуемых нюансов. Созданные таким образом фрагменты можно потом с легкостью реаранжировать, пустить наоборот, а также полностью изменить с помощью проб и ошибок» [26].

Из области медицины и фармакологии: «Специалисты знают, что люди по-разному реагируют на гипотензивные препараты. Если лекарство позволяет нормализовать давление одного пациента, это не означает, что оно поможет и другому. Поэтому оптимальный метод поиска лекарства для гипертоника . это МПиО» [27]; «Методом проб и ошибок в той или иной степени пользовались и продолжают пользоваться все естественные науки, однако для таких наук о биологически активных соединениях, как фармакология или токсикология, этот метод является прямо-таки доминирующим» [28].

Из области сравнительного исследования биологической и технической эволюции: «Весь ход технического и научного прогресса, а также изучение природы живых существ и законов их эволюции показывает, что пути развития природы и техники различны. Для своего развития природа использует МПиО путем случайного перебора вариантов и закрепления удачных вариантов в генетическом коде, передаваемом последовательно по наследству. Человек использует МПиО путем целенаправленного (?! . С.Г.) перебора вариантов в информационной среде, способствующей накоплению и быстрому распространению этой информации в обществе. Это позволяет человеку в миллионы раз сократить время и затраты на поиск оптимального варианта, что обеспечивает колоссальный прогресс науки и техники даже в пределах жизни одного поколения» [29]. И т.д.

Таким образом, во всех перечисленных цитатах (кроме последней) их авторы, не анализируя ни внутреннюю структуру, ни параметры МПиО, дают этому методу положительную оценку как таковому.

•••••

Цитирование можно было бы продолжить, но и уже представленных в подразделе 2.1 материалов достаточно для того, чтобы сделать некоторые предварительные выводы.

Первое, что бросается в глаза: большинство как негативных, так и позитивных оценок МПиО используют этот термин как данность и не содержат попыток уточнения его смысла. Но иногда в литературе встречаются высказывания, подобные приведенному в последней цитате из статьи И.А.Азарьева (относительно того, что МПиО «используется путем целенаправленного перебора вариантов»), которые явно расширяют диапазон его свойств, интуитивно предполагаемых большинством авторов и читателей.

Действительно, что подразумевать под «целенаправленным перебором вариантов»? Имеется ли в виду, что такие варианты неравноправны с позиций некоторого целевого алгоритма, и, соответственно, могут выбираться не «абсолютно» случайно, а на основе некоторого имеющегося опыта о ходе предыдущей реализации данного поискового процесса? Похоже на то, что цитированный автор имел в виду именно это. Остается вопрос: может ли подобный гипотетический . модифицированный! . метод продолжать называться методом «проб и ошибок»? И не лучше ли присвоить такому методу собственное оригинальное наименование, более точно отражающее подобное расширение его свойств по отношению к МПиО?

Существование этой и подобных ей расширительных интерпретаций МПиО заставляют более подробно рассмотреть определения этого термина, даваемые ему различными авторами.

2.2. МПиО: вербальные определения в изданиях энциклопедического характера

2.2.1. Определения МПиО, явно характеризующие поиск как «слепой»

Как ни удивительно, но, несмотря на чрезвычайно частое употребление в самых различных областях науки и практики (а зачастую . и в обыденной жизни) термина «метод / принцип / алгоритм / способ «проб и ошибок»», в большинстве ведущих энциклопедий (в частности, БСЭ, Encyclopedia Britannica, Брокгауз и Эфрон, ММЭ и др. . за несколькими исключениями, о которых будет упомянуто ниже) нет специальных статей, посвященных его определению и трактовке. Так, БСЭ дает ему определение в статье «Бихевиоризм»: «Для объяснения того, каким образом выбирается данная реакция (человека . С.Г.) в ответ на данное воздействие, Торндайк выдвинул принцип .проб и ошибок., согласно которому выработка всякой новой реакции начинается со слепых проб, продолжающихся до тех пор, пока одна из них не приведет к положительному эффекту» [30]. То есть в данном крайне лаконичном описании метода все же делается акцент на тот факт, что пробы являются «слепыми», или, в эквивалентной трактовке, «равновероятно» случайными.

Словарь «Психология» также утверждает: «Главным течением американской психологии становится бихевиоризм, согласно которому психология не должна выходить за пределы внешне наблюдаемых телесных реакций на внешние стимулы. Динамика этих реакций мыслилась как слепой поиск, случайно ведущий к успешному действию, закрепляемому повторением {метод проб и ошибок}. Программные установки этого направления выразил Дж.Б.Уотсон (1913)» [31].

Encyclopedia Britannica упоминает об алгоритме «проб и ошибок» (.trial and error.) в статье «Кибернетические системы. Самообучающиеся механизмы» при описании процесса движения мыши в лабиринте: «Вначале мышь использует простой (simple) алгоритм «проб и ошибок», наталкиваясь на стенки до тех пор, пока не найдет выхода. В течение процесса этого типа поиска, она «учится» и запоминает план лабиринта. После однажды достигнутой (случайно) цели, мышь будет использовать полностью отличный, намного больше экономичный и, по-видимому, «интеллектуальный» алгоритм для достижения цели в последующем эксперименте, основанный на «знании» расположения лабиринта» [32]. То есть «первичный» алгоритм, или собственно МПиО, рассматривается как «простой» (надо полагать, что в данном контексте определение «простой» использовано как синоним определения «слепой» . blind). Но здесь автора энциклопедической статьи явно больше интересует механизм самообучения . совсем другой, «интеллектуальный» поисковый алгоритм, который в ходе повторов пробега мыши по лабиринту приходит на смену «простому». Можно ли будет этот последний алгоритм рассматривать как эволюционное развитие первого, из цитируемого текста неясно.

В другой статье «Поведение животных. Пробы и ошибки» (которую можно рассматривать как специальную, т.е. непосредственно определяющую термин, несмотря на то, что в ней речь идет скорее об обучении животного по МПиО, а не о самом методе) Encyclopedia Britannica формулирует: «В обучении по МПиО животное учится, чтобы вести себя специфическим способом путем ассоциирования (associating) всего, что ведет к желаемому эффекту. Если нога собаки поднята экспериментатором и затем дана пища, в дальнейшем собака, после нескольких таких проб, будет спонтанно поднимать свою ногу в предвкушении пищи. Как классическое психологическое кондиционирование (conditioning), так и обучение по МПиО называют ассоциативным обучением, потому что в обоих случаях необусловленный ответ ассоциирован с обусловленным стимулом. В природных ситуациях животное, вероятно, обучается ассоциировать некоторую свою спонтанную деятельность с некоторыми желательными результатами, фиксируя, таким образом, обусловленные стимулы и отклик. Обучение этого типа часто происходит в тех случаях, когда животные модифицируют свое поведение в течение возбуждающих желание последовательностей типа питания и спаривания» [33]. То есть в данном определении вообще отсутствуют какие-либо указания на свойства МПиО как такового, он только именуется . в контексте описания обучения животного . без раскрытия деталей его поведения.

В статье «Мышление. Пробы и ошибки» (которую также будем рассматривать как специальную, хотя и она посвящена обсуждению подходов к «решению проблем», а не анализу МПиО как такового) Encyclopedia Britannica предлагает более обобщенную трактовку данного метода: «Деятельность в области решения проблем (problem-solving) распадается на две категории: первая подчеркивает простые (simple) пробы и ошибки; вторая требует некоторой степени понимания. Путем проб и ошибок индивидуум действует главным образом с помощью исследования и управления элементами проблемной ситуации в усилиях разобраться в своих возможностях и нащупать шаги, которые могли бы привести его ближе к цели. Это поведение наиболее подходит в случае, когда «решатель проблем» испытывает недостаток предварительного знания относительно характера решения, или когда нет единственного правила, лежащего в основе решения. Деятельность путем проб и ошибок не обязательно очевидна (как при попытке приспособить вместе части механической головоломки); она может быть неявной или опосредованной так же, как индивидуальное отражение задачи и символическое тестирование возможностей при их обдумывании» [34]. То есть в данном определении подчеркивается тот факт, что МПиО следует использовать именно при недостатке априорной информации о решаемой с его помощью проблеме, а его собственные свойства опять-таки не рассматриваются.

В свою очередь, база знаний de facto констатирует: «МПиО . способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. МПиО, широко используемый бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса, получил распространение в психологии после работ Э.Л.Торндайка, согласно которым слепые пробы, ошибки и случайный успех, закрепляющий удачные пробы, определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека. Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки. Последующая разработка проблемы научения обнаружила слабость и ограниченность объяснительных возможностей МПиО, поскольку он не учитывает характерную для поведения направленность каждой пробы (! . С.Г.), ее включенность в определенную психическую структуру. Гештальтпсихология подвергла МПиО критике, противопоставив ему решение проблемы путем инсайта. Непродуктивность и теоретическая слабость такого противопоставления была показана И.П.Павловым. Свое значение МПиО сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств» [35]. То есть, акцентируется внимание на несоответствии «слепого» МПиО современному пониманию поведения как направленного. И т.д.

•••••

Обобщая точки зрения, представленные выше в пункте 2.2.1, можно констатировать, что все они:

а) достаточно близки,

б) рассматривают МПиО как «слепой» / «простой» алгоритм, который настолько элементарен, что не нуждается в пояснениях его структуры и параметров,

в) обычно рекомендуют использовать МПиО при недостатке или полном отсутствии априорной информации об объекте его приложения.

2.2.2. Определения МПиО, не разделяющие понятия «слепого» и «направленного» поиска

В отличие от изложенной позиции, психологический словарь (также в специальной статье) дает определение, что «МПиО . форма научения, описанная Э.Торндайком в 1898 г., основанная на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается животным на решение аналогичных задач в аналогичных условиях, постепенно, хотя и не линейно, уменьшается, до тех пор, пока не приобретает форму мгновенного решения. В дальнейшем более точный анализ поведения методом проб и ошибок показал, что оно не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт (курсив мой . С.Г.) и новые условия для решения задачи» [36]. То есть в данном случае автор статьи делает акцент, во-первых, на изменении вероятностных свойств метода в процессе его функционирования, и, во-вторых, на определенную целесообразность такого изменения. Практически это последнее определение кардинально отличается от вышеприведенной трактовки БСЭ и Encyclopedia Britannica. Недостатком данного определения является его неоднозначность: не вполне понятно, с какого момента времени указанная форма научения не должна больше рассматриваться как полностью хаотическая и нецелесообразная, и, главное, все ли специалисты, использующие данный термин в той или иной конкретной ситуации, согласны с тем, что он интегрирует в себе прошлый опыт?

Известный энциклопедический Интернет-сайт www.dictionary.com (со ссылкой на The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition) дает МПиО следующее определение: «Метод достижения корректного решения или удовлетворительного результата с помощью попыток использования различных средств или теорий до тех пор, пока ошибка уменьшится в достаточной степени или будет ликвидирована» [37]. Как видим, здесь алгоритм генерации «попыток» вообще не рассматривается.

Иногда в качестве синонима МПиО используют термин «эвристический метод». Так, в Толковом словаре английского языка Random House «под эвристикой понимается метод дискуссии, а также изучение эвристической процедуры (методики). Термин «эвристический» (heuristically) толкуется там же более вариативно: 1. Служащий для того, чтобы указывать; стимулирующий интерес как средство дальнейшего исследования. 2. Вдохновляющий человека, чтобы изучать, обнаруживать, понимать, или решать проблемы по-своему, как экспериментируя, оценивая возможные ответы или решения, так и методом проб и ошибок: эвристический обучающий метод. 3. Имеющий отношение, или основанный на экспериментировании, оценке, или методах проб и ошибок. 4. Компьютеры, Математика. Имеющий отношение к решению проблемы методом проб и ошибок в том случае, когда алгоритмический подход непрактичен» [38]. И здесь алгоритм генерации «проб» не рассматривается.

Большое внимание данному вопросу уделяется на энциклопедическом Интернет-сайте, представляющем проект Principia Cybernetica. В специальной статье The trial-and-error method Ф.Хейлиген и В.Ф.Турчин вначале определяют его как метод, в котором «генерируются различные возможные конфигурации, после испытания их «приспособленности» хорошие сохраняются, а плохие или «ошибки» устраняются (элиминируются)» [39]. Таким образом, в данном определении авторы вообще не упоминают о способе генерации новых конфигураций и тем более о центральной проблеме . используется ли при этом прошлый опыт или нет?

Но далее в этой же статье они разъясняют это довольно общее определение следующим образом: «Согласно неодарвинистской точке зрения, эволюция происходит путем создания случайных комбинаций (живой) материи, с последующей борьбой за существование, в результате которой некоторые комбинации выживают и размножаются, в то время как другие погибают. Поппер (Popper) описывает это как работу общего метода проб и устранения ошибок. Кэмпбелл (Campbell) использует термин .слепое изменение и выборочное сохранение. (blind variation and selective retention) [40]. Ньюэлл (Newell) и Саймон (Simon) в их теории .решения проблем. (problem solving) назвали этот механизм «генерируй и тестируй» («generate and test»). Здесь мы будем говорить просто о методе .проб и ошибок.. Мы не должны использовать термин «слепой», потому что в культурной эволюции или при .решении проблем. мы часто имеем дело с осознанным и направленным выбором (курсив мой . С.Г.). Но даже по отношению к биологической эволюции мы не можем увериться, а тем более подтвердить фактами, что вариации слепы. Верно, что мы создаем нашу теорию и проверяем ее фактами в предположении, что вариации слепы. Но реально мы не используем факт, что вариация, в действительности, слепа или случайна («случайна» и «слепа» используются как синонимы! . С.Г.), то есть все физически и логически возможные выборы равновероятны. Успех теории (? . если имеется в виду успех теории биоэволюции, то это слишком сильное и, как минимум, спорное утверждение: подробности см. ниже . С.Г.) доказывает, что слепота, в нынешнем состоянии теории, является достаточной, но не доказывает, что она необходима. Основное требование . то, что большое количество возможных состояний или решений исследуется через процесс вариации. Принцип настолько мощен, что любой тип вариации или пробы, управляемый предвидением или нет (курсив мой . С.Г.), сопровождаемый устранением «плохих» или «непригодных» проб, и сохранением или размножением «пригодных» проб, приведет к эволюции. Факт, что успешные шаги сохранены, ведет к необратимому накоплению, «эффекту храповика», который и позволяет движение только в специфическом общем направлении, без движения назад (см. принцип асимметричных переходов)» [там же].

Этот комментарий весьма разноречив. С одной стороны, Ф.Хейлиген и В.Ф.Турчин ссылаются . как на одно из сходных понятий . на введенный Кэмпбеллом термин «слепое изменение и выборочное сохранение» (причем в статье Ф.Хейлигена с этим названием, помещенной на том же сайте, «слепота изменений» не подвергается сомнению [41]). С другой стороны, упоминание Ф.Хейлигена и В.Ф.Турчина, что «реально мы не используем факт, что вариация, в действительности, слепа или случайна», и прямое формулирование того, что «основное требование — то, что большое количество возможных состояний или решений исследуется через процесс вариации», указывают на то, что авторы вообще не различают в МПиО «тип вариации или пробы: управляемый предвидением или нет».

С этой позицией можно было бы согласиться, если бы не одно «но»: она не вполне согласуется с исторически сложившейся традицией употребления термина МПиО преимущественно в смысле использования именно слепых вариаций . хотя, как было показано выше, имеют место и отдельные трактовки их как направленных (целенаправленных). В любом случае практика одновременного использования двух достаточно противоречивых определений одного и того же термина не может быть признана вполне приемлемой.

•••••

Обобщая точки зрения, представленные выше в данном пункте 2.2.2, можно констатировать, что все они:

а) неоднозначны,

б) в части из них МПиО рассматривается как достаточно сложный алгоритм, который обладает возможностью варьировать размер своей памяти от нуля до некоторой заметной величины, что обеспечивает «направленность» поиска, и

в) опять-таки рекомендуют использовать МПиО при недостатке или полном отсутствии априорной информации об объекте его приложения.

Подытоживая же данные, приведенные в подразделе 2.2 в целом, приходится признать, что информационный поиск в изданиях энциклопедического характера не дал результата . однозначного определения сущности МПиО. Следовательно, с этой целью следует обратиться к научным публикациям, в которых он используется.

Продолжение

Алфавитный указатель:

- Гринченко С.Н.

Рубрики:

- Академия