1.Метод

проб и ошибок

— метод, ориентированный на действие

С

точки зрения организации — это самый

простой метод, так как он не требует

специальной организации. Метод

предполагает перечисление всех возможных

вариантов решения проблемы без попытки

упорядочить или строго организовать

этот процесс.

Этот

метод связан с неисследованностью,

высоким уровнем новизны проблемы или

с недостаточным уровнем профессионализма

принимающего решение (небольшой опыт

работы, отсутствие знания экспертных

методов разработки и принятия

управленческих решений).

2. Метод контрольных вопросов

Позволяет

упорядочить процесс отбора вариантов

и состоит в том, что варианты перечисляются

в последовательности, задаваемой рядом

специально подобранных наводящих

вопросов. Эти вопросы составляются с

учетом особенностей мышления.

На

этапе разработки управленческих решений

и на этапе выбора варианта управленческого

решения используются ключевые слова,

построенные в логической последовательности.

Например:

какова

проблема (в чем заключается проблема)?

кто

участвует в ее решении?

кто

ее создает?

где

она возникла?

какие

возможны варианты решения?

Метод

построен на логической структурной

основе, но уровень аргументации часто

бывает не очень высок.

3.Морфологический анализ

Данный

метод, разработанный в 1942 г. американским

астрофизиком Цвики, используется в

целях расширения области поиска различных

вариантов решения проблемы. Он предполагает

углубленную классификацию объектов и

позволяет на основе построения модели

(двух-

или

трехмерной матрицы) получать новые

решения путем составления комбинаций

элементов морфологической модели

(матрицы). Основные этапы анализа:

определение

характеристик объекта или задач;

определение

разновидностей реализации этих задач;

формирование

морфологической модели в виде матрицы,

где

по

вертикали отражается совокупность всех

задач, которые необходимо решить для

достижения поставленной цели. По

горизонтали для каждой задачи дается

вариант (один или несколько) реализации

конкретного решения;

4. Метод «мозгового штурма»

Бывают

ситуации, когда один человек не может

принять окончательное решение. Тогда

применяют метод «мозгового штурма»

(или метод номинальной группы), который

полезен в тех случаях, когда необходимо

выявить и сопоставить индивидуальные

суждения, а затем принять решение. Этот

метод был разработан в 1939 г. американским

ученым А. Осборном.

Методы

мозгового штурма, или мозговой атаки,

основываются на следующем психологическом

эффекте. Если взять группу в 5—8 человек,

каждому из которых независимо предложить

и индивидуально высказать идеи и

предложения по решению поставленной

изобретательской или рационализаторской

задачи, то в сумме можно получить N идей.

Если предложить этой группе коллективно

высказать идеи по той же задаче, то

получится N*к идей. При этом оказывается,

что N*k намного больше N. Во время сеанса

мозгового штурма происходит как бы

цепная реакция идей, приводящая к

интеллектуальному взрыву.

Метод

мозгового штурма предназначен для

активизации поиска различных вариантов

решений и выбора из них наилучшего. Он

широко применяется в управленческой

практике с целью получения максимального

количества оригинальных идей за короткий

промежуток времени (30 мин, максимум 40

мин). Причем экспертами являются как

генераторы идей — специалисты в этой

сфере, так и генераторы идей — дилетанты

(специалисты в другой сфере).

Метод

мозгового штурма предполагает разделение

по времени и по исполнителям этапов

«штурма». Участников разбивают на

«генераторов» и «критиков». Генераторы

высказывают как можно больше идей, а

критики оценивают их идеи. Все высказанные

идеи записывают на бумаге или на

магнитофон.

Правила

проведения мозговой атаки:

краткость

высказывания идеи (менее 1 мин);

отсутствие

критики высказанных предложений;

возможность

развития идеи, высказанной ранее;

возможность

записи идей на магнитофонную пленку.

Существует

несколько

видов

мозговых атак.

Прямая

мозговая атака

(«мозговой штурм»). Постановка задачи

перед творческой группой — участниками

мозговой атаки — может иметь самую

различную форму и содержание. Однако в

ней должны быть четко сформулированы

два момента: что в итоге желательно

получить или иметь и что мешает получению

желаемого. Постановка задачи для

«мозгового штурма» должна отличаться

краткостью изложения. Она может быть

представлена в виде описания проблемной

ситуации. Иногда имеет смысл дать более

детальное изложение постановки, когда

описание проблемной ситуации дополняют

предварительной формулировкой задачи

в соответствии с операцией.

Оптимальное

число участников в творческой группе

для проведения сеанса мозговой атаки

составляет 5—12 человек, хотя допустимо

и меньшее, и большее число участников.

Цель

проведения прямой мозговой атаки состоит

в выработке управленческого решения

путем обсуждения предложенных идей для

решения

данной проблемы.

Обратная

мозговая атака.

В основе обратной мозговой атаки

лежит

закон прогрессивной конструктивной

эволюции. Согласно этому закону переход

к новому происходит через выявление и

устранение дефектов в существующем.

Таким образом, обратная мозговая атака

не генерирует идеи, а целиком направлена

на критику уже имеющихся идей.

Метод

обратной мозговой атаки ориентирован

на решение первой творческой задачи,

то есть цель обратной мозговой атаки

заключается в составлении наиболее

полного списка недостатков рассматриваемого

объекта, который подвергается ничем не

ограниченной критике. Объектом обратной

мозговой атаки может быть конкретное

изделие, процесс, сфера обслуживания и

т. д.

Двойная

мозговая атака.

Суть двойной мозговой атаки заключается

в том, что после проведения прямой

мозговой атаки делается перерыв от двух

часов до двух-трех дней, затем еще раз

повторяется прямая мозговая атака. При

двойной мозговой атаке число участников

может возрасти до 20 и более человек.

Обсуждение задачи идет в непринужденной

обстановке и во время перерыва, при этом

допускается критика высказанных идей,

причем как бы «неофициальная». После

перерыва генерация высказанных идей

продолжается, но уже с учетом высказанных

замечаний.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Trial and error is a fundamental method of problem-solving[1] characterized by repeated, varied attempts which are continued until success,[2] or until the practicer stops trying.

According to W.H. Thorpe, the term was devised by C. Lloyd Morgan (1852–1936) after trying out similar phrases «trial and failure» and «trial and practice».[3] Under Morgan’s Canon, animal behaviour should be explained in the simplest possible way. Where behavior seems to imply higher mental processes, it might be explained by trial-and-error learning. An example is a skillful way in which his terrier Tony opened the garden gate, easily misunderstood as an insightful act by someone seeing the final behavior. Lloyd Morgan, however, had watched and recorded the series of approximations by which the dog had gradually learned the response, and could demonstrate that no insight was required to explain it.

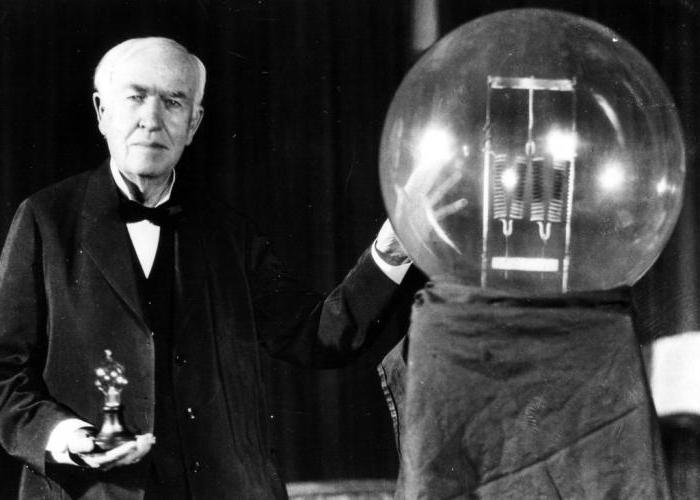

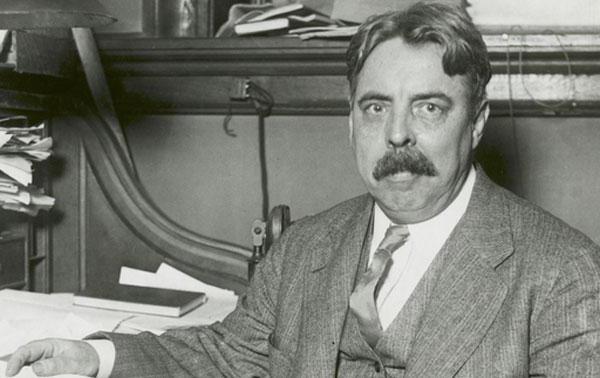

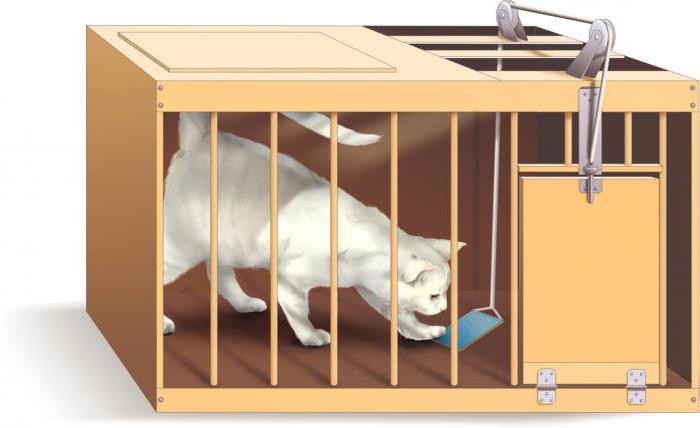

Edward Lee Thorndike was the initiator of the theory of trial and error learning based on the findings he showed how to manage a trial-and-error experiment in the laboratory. In his famous experiment, a cat was placed in a series of puzzle boxes in order to study the law of effect in learning.[4] He plotted to learn curves which recorded the timing for each trial. Thorndike’s key observation was that learning was promoted by positive results, which was later refined and extended by B. F. Skinner’s operant conditioning.

Trial and error is also a method of problem solving, repair, tuning, or obtaining knowledge. In the field of computer science, the method is called generate and test (Brute force). In elementary algebra, when solving equations, it is guess and check.

This approach can be seen as one of the two basic approaches to problem-solving, contrasted with an approach using insight and theory. However, there are intermediate methods which for example, use theory to guide the method, an approach known as guided empiricism.

This way of thinking has become a mainstay of Karl Popper’s critical rationalism.

Methodology[edit]

The trial and error approach is used most successfully with simple problems and in games, and it is often the last resort when no apparent rule applies. This does not mean that the approach is inherently careless, for an individual can be methodical in manipulating the variables in an attempt to sort through possibilities that could result in success. Nevertheless, this method is often used by people who have little knowledge in the problem area. The trial-and-error approach has been studied from its natural computational point of view [5]

Simplest applications[edit]

Ashby (1960, section 11/5) offers three simple strategies for dealing with the same basic exercise-problem, which have very different efficiencies. Suppose a collection of 1000 on/off switches have to be set to a particular combination by random-based testing, where each test is expected to take one second. [This is also discussed in Traill (1978–2006, section C1.2]. The strategies are:

- the perfectionist all-or-nothing method, with no attempt at holding partial successes. This would be expected to take more than 10^301 seconds, [i.e., 2^1000 seconds, or 3·5×(10^291) centuries]

- a serial-test of switches, holding on to the partial successes (assuming that these are manifest), which would take 500 seconds on average

- parallel-but-individual testing of all switches simultaneously, which would take only one second

Note the tacit assumption here that no intelligence or insight is brought to bear on the problem. However, the existence of different available strategies allows us to consider a separate («superior») domain of processing — a «meta-level» above the mechanics of switch handling — where the various available strategies can be randomly chosen. Once again this is «trial and error», but of a different type.

Hierarchies[edit]

Ashby’s book develops this «meta-level» idea, and extends it into a whole recursive sequence of levels, successively above each other in a systematic hierarchy. On this basis, he argues that human intelligence emerges from such organization: relying heavily on trial-and-error (at least initially at each new stage), but emerging with what we would call «intelligence» at the end of it all. Thus presumably the topmost level of the hierarchy (at any stage) will still depend on simple trial-and-error.

Traill (1978–2006) suggests that this Ashby-hierarchy probably coincides with Piaget’s well-known theory of developmental stages. [This work also discusses Ashby’s 1000-switch example; see §C1.2]. After all, it is part of Piagetian doctrine that children learn first by actively doing in a more-or-less random way, and then hopefully learn from the consequences — which all has a certain resemblance to Ashby’s random «trial-and-error».

Application[edit]

Traill (2008, espec. Table «S» on p.31) follows Jerne and Popper in seeing this strategy as probably underlying all knowledge-gathering systems — at least in their initial phase.

Four such systems are identified:

- Natural selection which «educates» the DNA of the species,

- The brain of the individual (just discussed);

- The «brain» of society-as-such (including the publicly held body of science); and

- The adaptive immune system.

Features[edit]

Trial and error has a number of features:

- solution-oriented: trial and error makes no attempt to discover why a solution works, merely that it is a solution.

- problem-specific: trial and error makes no attempt to generalize a solution to other problems.

- non-optimal: trial and error is generally an attempt to find a solution, not all solutions, and not the best solution.

- needs little knowledge: trials and error can proceed where there is little or no knowledge of the subject.

It is possible to use trial and error to find all solutions or the best solution, when a testably finite number of possible solutions exist. To find all solutions, one simply makes a note and continues, rather than ending the process, when a solution is found, until all solutions have been tried. To find the best solution, one finds all solutions by the method just described and then comparatively evaluates them based upon some predefined set of criteria, the existence of which is a condition for the possibility of finding a best solution. (Also, when only one solution can exist, as in assembling a jigsaw puzzle, then any solution found is the only solution and so is necessarily the best.)

Examples[edit]

Trial and error has traditionally been the main method of finding new drugs, such as antibiotics. Chemists simply try chemicals at random until they find one with the desired effect. In a more sophisticated version, chemists select a narrow range of chemicals it is thought may have some effect using a technique called structure–activity relationship. (The latter case can be alternatively considered as a changing of the problem rather than of the solution strategy: instead of «What chemical will work well as an antibiotic?» the problem in the sophisticated approach is «Which, if any, of the chemicals in this narrow range will work well as an antibiotic?») The method is used widely in many disciplines, such as polymer technology to find new polymer types or families.

Trial and error is also commonly seen in player responses to video games — when faced with an obstacle or boss, players often form a number of strategies to surpass the obstacle or defeat the boss, with each strategy being carried out before the player either succeeds or quits the game.

Sports teams also make use of trial and error to qualify for and/or progress through the playoffs and win the championship, attempting different strategies, plays, lineups and formations in hopes of defeating each and every opponent along the way to victory. This is especially crucial in playoff series in which multiple wins are required to advance, where a team that loses a game will have the opportunity to try new tactics to find a way to win, if they are not eliminated yet.

The scientific method can be regarded as containing an element of trial and error in its formulation and testing of hypotheses. Also compare genetic algorithms, simulated annealing and reinforcement learning – all varieties for search which apply the basic idea of trial and error.

Biological evolution can be considered as a form of trial and error.[6] Random mutations and sexual genetic variations can be viewed as trials and poor reproductive fitness, or lack of improved fitness, as the error. Thus after a long time ‘knowledge’ of well-adapted genomes accumulates simply by virtue of them being able to reproduce.

Bogosort, a conceptual sorting algorithm (that is extremely inefficient and impractical), can be viewed as a trial and error approach to sorting a list. However, typical simple examples of bogosort do not track which orders of the list have been tried and may try the same order any number of times, which violates one of the basic principles of trial and error. Trial and error is actually more efficient and practical than bogosort; unlike bogosort, it is guaranteed to halt in finite time on a finite list, and might even be a reasonable way to sort extremely short lists under some conditions.

Jumping spiders of the genus Portia use trial and error to find new tactics against unfamiliar prey or in unusual situations, and remember the new tactics.[7] Tests show that Portia fimbriata and Portia labiata can use trial and error in an artificial environment, where the spider’s objective is to cross a miniature lagoon that is too wide for a simple jump, and must either jump then swim or only swim.[8][9]

See also[edit]

- Ariadne’s thread (logic)

- Brute-force attack

- Brute-force search

- Dictionary attack

- Empiricism

- Genetic algorithm

- Learning curve

- Margin of error

- Regula falsi

References[edit]

- ^ Campbell, Donald T. (November 1960). «Blind variation and selective retention in creative thoughts as in other knowledge processes». Psychological Review. 67 (6): 380–400. doi:10.1037/h0040373. PMID 13690223.

- ^ Concise Oxford Dictionary p1489

- ^ Thorpe W.H. The origins and rise of ethology. Hutchinson, London & Praeger, New York. p26. ISBN 978-0-03-053251-1

- ^ Thorndike E.L. 1898. Animal intelligence: an experimental study of the association processes in animals. Psychological Monographs #8.

- ^ X. Bei, N. Chen, S. Zhang, On the Complexity of Trial and Error, STOC 2013

- ^ Wright, Serwall (1932). «The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution» (PDF). Proceedings of the Sixth International Congress on Genetics. Volume 1. Number 6: 365. Retrieved 17 March 2014.

- ^ Harland, D.P. & Jackson, R.R. (2000). ««Eight-legged cats» and how they see — a review of recent research on jumping spiders (Araneae: Salticidae)» (PDF). Cimbebasia. 16: 231–240. Archived from the original (PDF) on 28 September 2006. Retrieved 5 May 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Fiona R. Cross; Chris M. Carter (2006). «Geographic Variation in a Spider’s Ability to Solve a Confinement Problem by Trial and Error». International Journal of Comparative Psychology. 19 (3): 282–296. doi:10.46867/IJCP.2006.19.03.06. Retrieved 8 June 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Chris M. Carter; Michael S. Tarsitano (2001). «Trial-and-error solving of a confinement problem by a jumping spider, Portia fimbriata«. Behaviour. Leiden: Koninklijke Brill. 138 (10): 1215–1234. doi:10.1163/15685390152822184. ISSN 0005-7959. JSTOR 4535886.

Further reading[edit]

- Ashby, W. R. (1960: Second Edition). Design for a Brain. Chapman & Hall: London.

- Traill, R.R. (1978–2006). Molecular explanation for intelligence…, Brunel University Thesis, HDL.handle.net

- Traill, R.R. (2008). Thinking by Molecule, Synapse, or both? — From Piaget’s Schema, to the Selecting/Editing of ncRNA. Ondwelle: Melbourne. Ondwelle.com — or French version Ondwelle.com.

- Zippelius, R. (1991). Die experimentierende Methode im Recht (Trial and error in Jurisprudence), Academy of Science, Mainz, ISBN 3-515-05901-6

Глава 1. ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Принцип Компетентности по Питеру: чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо делать ошибки.

Содержание главы 1:

1.1. Введение

1.2. Метод проб и ошибок

1.3. Психологическая инерция

1.4. Отсутствие системного мышления

1.1. Введение

Потребность в изобретательстве была у человечества всегда.

Истоки изобретательства уходят своими корнями в глубокую древность. Для добычи пищи и защиты наши далекие предки первоначально пользовались объектами, «изготовленными» природой: камни, палки и т. д. Поэтому первые «изобретения» были ориентированы на применение известных в природе «устройств», веществ и способов. Процесс изобретательства в те далекие времена заключался в наблюдении и удаче (случайности) нашего предка. Кто-то обратил внимание, что острым камнем или рогом можно обрабатывать землю или шкуру животных, можно использовать огонь после лесных пожаров и т. д.

Так, судоходство, скорее всего, началось с момента, когда человек заметил, что бревно, находящееся в воде, может поддерживать его на плаву, а судостроение берет начало с изобретения первого плота. Еще в древности человек использовал водные пути рек и морское пространство для передвижения. Особенно интенсивно морское дело развивалось в рабовладельческом обществе.

Изобретение колеса в корне изменило способы передвижения по суше.

Изобретения характерны для многих областей деятельности: строительство, архитектура, литература, искусство, сельское хозяйство, спорт и т. д. В каждом из этих видов имеются свои нововведения. Так история нововведений в изобразительном искусстве связана с изобретением перспективы, новых видов красок, новых направлений и т. д.

Безусловно, особую роль изобретательство играет в инженерной деятельности.

Инженер происходит от французского «ingénieur» и латинского слова «ingenium» — изобретательность, а также врожденная способность, дарование, ум.

Изобретательские способности необходимы инженеру не только при разработке принципиально новых решений, которые, как правило, оформляются в виде патентов, но и на этапах проектирования, создания опытных образцов, разработки серийных и массовых изделий, эксплуатации и утилизации оборудования. На всех этапах возникают задачи, которые для решения требуют изобретательства.

В связи с этим актуальным становится знание методов изобретательства и умение их использования в различных ситуациях.

1.2. Метод «проб и ошибок»

Выясним, зачем нужна «технология решения задач»?

Вы можете справедливо сказать, что все мы каждый день, решая задачи без всякой технологии, справляемся с ними. Зачем нам какая-то «технология решения задач»?

Действительно, когда специалист решает известный ему тип задачи из области его знаний, то он это делает быстро и на профессиональном уровне. Этот рутинный процесс показан на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Процесс решения известного типа задачи

Другое дело, если перед специалистом стоит задача нового типа — ничего подобного он ни разу в жизни не решал. Он пытается ее решать, но «упирается в стенку», появляется непреодолимый барьер (рис. 1.2). Специалист не может получить решение потому, что ему не хватает знаний и опыта.

Рис. 1.2. Процесс решения неизвестного типа задачи

Давайте разберемся, как в этом случае обычно решают задачи?

Решение любых задач, а тем более, творческих, изобретательских, в нашем представлении связано с перебором большого количества вариантов (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Метод «проб и ошибок»

Попробовали решать задачу, двигаясь в одном направлении, — не вышло, попробовали чуть изменить направление, тоже не вышло. Вернулись в исходную точку и выбрали другое направление. Снова попытались решать задачу, и снова потерпели неудачу. И вот на какой-то пробе получили первое решение. Как правило, это решение достаточно низкого уровня. Оно чаще всего лежит на поверхности.

Обычно используют именно это решение. Реже процесс решения продолжается, и снова совершаются очередные пробы и очередные ошибки.

В науке такой процесс решения задач перебором вариантов называют метод «проб и ошибок».

На решение задач методом «проб и ошибок» уходит слишком много времени и полученные результаты не всегда являются наилучшими.

Условно все решения задач можно разделить на 5 уровней. Первый уровень — самый низкий, а пятый — самый высокий.

Чем выше уровень решения, тем больше проб нужно сделать. Так для решения 1-го уровня необходимо совершить не более 10 проб, а для получения решения 5-го уровня не менее 1 миллиона проб. Подробно уровни решений описаны в параграфе 2.2.

Как правило, используя метод «проб и ошибок» получают решения1-го, реже 2-го уровня.

Попробуем разобраться почему, используя метод «проб и ошибок», получают слабые решения. Решая задачи, специалист, прежде всего, опирается на свои знания и опыт. Это хорошо, когда он решает известные ему типы задач. При решении принципиально новых задач, такой опыт подсказывает уже известные пути, которые в данном случае не помогают, а тормозят процесс. Эти решения, как правило, уже были опробованы, иначе задача была бы решена. Такой опыт оказывает «медвежью услугу». Память подсказывает уже известные решения, навязанные психологической инерцией. Это понятие также называют «инерция мышления» или «психологический барьер» Поэтому вектор психологической инерции всегда направлен в сторону решений низкого уровня (слабых решений) — решений 1-го, реже 2-го уровней.

Решая задачи методом «проб и ошибок», мы тратим много времени и далеко не всегда получаем лучшие результаты, а полученные решения, как правило, являются дорогими.

1.3. Психологическая инерция

Приступая к решению новой задачи, мы невольно пытаемся применить уже известные нам решения, методики или понятия. Эта «услужливая» память подсказывает пути, ранее используемые нами, то есть заставляет идти по «проторенной дорожке». Вот это-то явление и получило название психологическая инерция.

Таким образом, психологическая инерция — явление при котором непроизвольно используют известные решения, методы, действия и т. д., опирающиеся на предыдущий опыт. Это хорошо, когда решаются известные, для специалиста, типы задач — это рутинный процесс. При этом не нужно тратить время на то, что известно. Однако, если решаются задачи новых типов, то психологическая инерция является помехой.

Для устранения психологической инерции имеются специальные методы.

Опишем некоторые из причин появления психологической инерции:

— употребление специальных терминов;

— параметрические представления, например, пространственно-временные представления об объекте;

— система ценностей;

— употребление привычного принципа действия;

— употребление привычной формы;

— традиции (профессиональные, корпоративные, национальные, территориальные, религиозные и т. п.).

1.3.1. Употребление специальных терминов

Одна из причин появления психологической инерции — употребление привычных терминов, приводимых в условиях задачи. Мы мыслим понятиями, и термины незаметно «толкают» нас в направлении уже известных решений.

Пример 1.1. Ледокол

Рассматривая, например, задачу с передвижением ледокола во льдах, мы уже невольно представляем определенную «технологию» передвижения во льдах. «Ледокол» — значит, лед необходимо колоть. Хотя может быть его лучше резать, пилить, взрывать или двигаться подо льдом, надо льдом или сквозь лед?

Преодоление этого вида психологической инерции может осуществляться путем перехода к более общим терминам или функциям, которые выполняют эти объекты. Таким образом, нужно определить в какую систему входит данный объект, определить функцию, которую выполняет данный объект. Этого уже может быть достаточно, чтобы избавиться от психологической инерции. Может быть, придется определить надсистему, в которую входит данная система и определить ее функцию. Эту операцию можно продолжить — выйти в наднадсистему и т. д. Избавление от специальных терминов описывается в АРИЗ (п. 6.10.2).

Пример 1.1. Ледокол (продолжение)

Разберем термин ледокол. Его функция колоть лед. Более общая функция — ломать лед, разрушать лед. Можно выявить все способы разрушения льда. Мы уже упоминали выше: резать, пилить, взрывать. Можно добавить еще, например, плавить, растворять и т. д.

Теперь давайте выясним, зачем нам нужно разрушать лед? Для того, чтобы была возможность проходить судам сквозь лед. Значить необходимо определить другие способы прохода сквозь лед. Как мы отмечали раньше можно двигаться подо льдом, по льду, надо льдом или сквозь лед. Судну необходимо проходить сквозь лед, чтобы преодолеть определенное пространство. Значит, нужно выявить все возможные способы перемещения определенного груза из одного пункта в другой.

Таким образом, мы увидели много других способов преодоления пространства, и психологическая инерция термина не довлеет над нами.

Пример 1.2. Мясорубка

Рассмотрим другой термин мясорубка. Значит, мясо нужно только рубить, а почему его не рвать или не разделять какими-то другими способами. Таким образом, можно говорить о «мясорвалке», «мясовзрывалке», а в общем случае «мясоразделялке». Известно, что если не нарушать структуры волокон мяса, то пища получается более вкусная и полезная.

1.3.2. Параметрические представления

Психологическая инерция появляется с употреблением привычных для данной системы параметров.

Пример 1.3. Сверхзвуковой самолет

В момент перехода самолетом звукового барьера (скорость самолета превышает скорость звука) на передней кромке образуется ударная волна.

На фронте ударной волны скачкообразно происходят кардинальные изменения свойств потока — давление и температура газа скачком возрастают. Все эти изменения тем больше, чем выше скорость сверхзвукового потока. При гиперзвуковых скоростях (число Маха = 5 и выше) температура газа достигает нескольких тысяч градусов. Так, например, шаттл «Колумбия» разрушился 1 февраля 2003 года из-за повреждения термозащитной оболочки, возникшего в ходе полета).

Пример 1.4. Фазовые изменения

Изменяя температуру и давление, вода может превратиться в пар или лед.

Подобные изменения могут проводиться с любыми параметрами системы, при этом желательно выбирать наиболее существенные.

Для преодоления этого вида психологической инерции параметры повышают от заданных до бесконечности и уменьшают до нуля, а в некоторых случаях — до минус бесконечности.

С изменением условий до максимума или минимума зачастую происходят скачкообразные изменения свойств. Подробнее об этом будет описано в п. 8.1.3.

Психологическая инерция появляется с употреблением привычных пространственно-временных представлений, которые связываются с тем или иным объектом или процессом. Размеры объекта и продолжительность его действия либо прямо указаны в условиях задачи, либо подразумеваются сами собой.

Одним из способов преодоления этого вида психологической инерции, связанной с пространственно-временными и стоимостными представлениями, — использование оператора РВС (размер-время-стоимость), который рассматривается ниже (п. 8.1.3).

В общем случае этот вид психологической инерции связан с привычными значениями параметров системы. Для преодоления этого вида психологической инерции используют параметрический оператор — максимальное увеличение и уменьшение параметра и поиск новых решений. Примеры приведены в п. 8.1.3.

1.3.3. Традиция

Большое влияние на стиль нашей жизни, на моду, на способы приготовления пищи, на вид и содержание окружающих нас предметов, на стиль работы и мышления оказывает традиция (профессиональная, корпоративная, национальная, территориальная, религиозная и т. д.).

Покажем некоторые особенности национальной традиции.

Пример 1.5. Двигатель автомобиля

На одной из выставок демонстрировались двигатели для автомобилей, произведенные компаниями из различных стран.

Французы сделали двигатель с красивым внешним видом, на который было очень приятно смотреть. Чтобы разобрать этот двигатель, нужно было использовать, семь различных инструментов.

Корпус немецкого двигателя был тщательно обработан даже с внутренней стороны, где не требовалась обработка. Чтобы его разобрать, нужно было использовать три инструмента.

Американский двигатель был внешне не красив, внутренние стороны корпуса были обработаны только в необходимых местах. Для его разборки требовался только один инструмент.

Пример 1.6. Цветы в Альпах

В Швейцарских Альпах путника призывают не рвать цветы.

Призывы эти сделаны с учетом национальной психологии.

Надпись, сделанная по-французски, гласит: «Наслаждайтесь цветами, но не обрывайте их!».

На английском языке она звучит как вежливая просьба: «Пожалуйста, не рвите цветы!».

Немецкое запрещение категорично — «Цветы не рвать!».

Этот вид психологической инерции можно преодолеть, если рассмотреть, как можно большее количество «решений», предлагаемых другими специальностями, компаниями, странами, национальностями и религиями и т. д. При этом необходимо использовать самые лучшие решения.

1.3.4. Система ценностей

Ценностные представления о вещах и понятиях (система ценностей) накладывают на них свое мировоззрение, которое мешает их увидеть в другом свете.

Пример 1.7. Вода

В странах, где много рек и озер, вода считается даровым ресурсом, а в пустыни каждый глоток воды ценится очень дорого.

Преодоление этого вида психологической инерции требует изменить представление об имеющейся ценности. Представить наиболее ценный объект рассмотрения неценным или наоборот, неценный — ценным и представить для себя следствия этого подхода.

1.3.5. Принцип действия

Пожалуй, с особым упорством психологическая инерция проявляется в сохранении прежнего принципа действия в новых изобретениях. Много таких примеров хранит история техники. Вспомним некоторые из них.

Пример 1.8. Первое паровое судно

Первое паровое судно, построенное в конце XVIII века американским изобретателем Джоном Фитчем (John Fitch), приводилось в движение… веслами. Гребцы были заменены паровым двигателем, в остальном старый принцип действия корабля не изменился (рис. 1.4). А главное, что движитель (весла) были оставлены от старого судна.

Рис. 1.4. Первый пароход

Первый пароход изобретенДжоном Фитчем в декабре 1786 г1.

Пример 1.9. Шагающий паровоз

Паровоз, изобретенный Уильямом Бруном (William Brunton), использовал принцип действия лошади. В качестве движителя использовались не колеса, а ноги (рис. 1.5). С помощью их паровоз отталкивался. Брун получил патент 3 700, выданный 22 мая 1813 г.

Рис. 1.5. Шагающий паровоз2

Преодоление этого вида психологической инерции требует функционального подхода. Принцип действия подбирается, так, чтобы максимально эффективно выполнить функцию.

1.3.6. Форма

Сохранение старой формы в новых изобретениях — один из наиболее рапространенных видов психологической инерции.

Рассмотрим пример из история техники.

Пример 1.10. Первый автомобиль

Первый автомобиль повторял форму привычной коляски. Паровой двигатель этого автомобиля был расположен впереди в специальном кожухе, выполненном в форме… крупа лошади. Интересно, что и управление этой машиной осталось традиционным. Повороты осуществлялись с помощью привычных… вожжей. Посмотрите на карикатуру того времени (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Первый автомобиль3

Преодоление этого вида психологической инерции требует функционального подхода. Форма подбирается так, чтобы максимально эффективно выполнить функцию и принцип действия.

Однако, иногда старая форма может быть следствием психологической инерции потребителей, отдающих предпочтение привычному, традиционному представлению об изделии. Все большее распространение получают изделия в стиле «ретро». Кроме того, старые формы часто повторяются в моде.

Использование методов развития творческого воображения позволяет управлять психологической инерцией.

1.4. Отсутствие системного мышления

Помимо психологической инерции традиционному мышлению свойственно отсутствие системного мышления (системного подхода).

Прежде всего, вспомним притчу.

Пример 1.11. Притча о слепцах

К слепым подвели по очереди слона и просили описать, что это такое (рис. 1.7).

Один из них потрогал ногу и сказал, что это что-то круглое и толстое, похожее на столб.

Другой потрогал хобот и сказал, что это что-то гибкое, похожее на змею.

Третий потрогал хвост и сказал, что это что-то тонкое, похожее на веревку.

Четвертый потрогал бок и сказал, что это похоже на стену.

Рис. 1.7. Слепцы4

Пример 1.12. Миндас

Царь Миндас с почетом принял в своем дворце учителя Диониса Силена, отставшего от Диониса. В награду Дионис предложил Миндасу выбрать себе любой дар.

Миндас воскликнул:

— О, великий бог Дионис, сделай так, чтобы все, к чему прикоснусь, превращалось в чистое, блестящее золото!

Миндас не подумал, что пища и его близкие тоже будут превращаться в золото.

Понятие системного мышления мы рассмотрим ниже (глава 3).

Выводы

Использование традиционного метода проб и ошибок приводит к:

— неоправданно большим затратам времени и средств на проектирование и производство;

— невысокой вероятности получения идей требуемого уровня в выделенные сроки.

Очевидно, что необходима другая более прогрессивная технология получения идей. Такая технология создана русским ученым Г. С. Альтшуллером. Он назвал ее теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).

1.5. Самостоятельная работа

1.5.1. Контрольные вопросы

1. Какое место занимает изобретательство в инженерной деятельности?

2. Что такое метод «проб и ошибок»? Его достоинства и недостатки?

3. Что такое психологическая инерция? Расскажите о природе психологической инерции. Какие виды психологической инерции вы можете привести?

1.5.2. Темы докладов и рефератов

1. Роль метода «проб и ошибок» в изобретательстве.

2. Виды психологической инерции и способы преодоления ее.

1.5.3. Выполните задания

1. Приведите примеры на разные виды психологической инерции. Покажите возможность преодоления каждого из видов психологической инерции.

Человечество берет свое начало несколько тысяч лет назад. И на протяжении всего этого времени оно неустанно развивается. Причин на это было всегда много, но без изобретательности человека это просто не представлялось бы возможным. Метод проб и ошибок был и является в настоящее время одним из основных.

Описание способа

Четко зафиксированного в исторических документах применения данного метода мало. Но, несмотря на это, он заслуживает особого внимания.

Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (например, в математике) или приемлемым (при изобретении новых методов в науке).

Человечество всегда пользовалось данным методом. Ориентировочно век назад психологи пытались найти общее между людьми, которые использовали данный способ познания. И им это удалось. Человек, который ищет ответ на поставленную задачу, вынужден подбирать варианты, ставить эксперименты и смотреть на результат. Это продолжается до тех пор, пока не приходит озарение по данному вопросу. Экспериментатор выходит на новую ступень мышления в данном вопросе.

Метод в мировой истории

Одним из самых известных людей, кто применял данный способ, был Эдисон. Все знают его историю изобретения лампочки. Он экспериментировал до тех пор, пока не получилось. Но Эдисон усовершенствовал данный метод. При поиске решения он разделял задачи между людьми, которые работали на него. Соответственно материала по теме получалось намного больше, чем при работе одного человека. И на основании полученных данных метод проб и ошибок имел большой успех в деятельности Эдисона. Благодаря этому человеку появились исследовательские институты, которые применяют, в том числе, и этот метод.

Степени трудности

У данного метода есть несколько уровней сложности. Они были так разделены для лучшего усвоения. Задача первого уровня считается легкой, и на поиск ее решения затрачивается немного сил. Но и вариантов ответов она имеет не так много. С повышением степени трудности растет и сложность поставленной задачи. Метод проб и ошибок 5 класса – самый труднорешаемый и затратный по времени.

Необходимо учитывать, что при возрастании уровня сложности растет и объем знаний, которыми обладает человек. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рассмотрим технику. Первый и второй уровни позволяют изобретателям ее усовершенствовать. На последней ступени сложности создается совершенно новый продукт.

Например, известен случай, когда молодые люди темой дипломной работы взяли труднорешаемую задачу из аэронавигации. Студенты не обладали такими же знаниями, как многие ученые, которые работали в данной области, но благодаря широкому спектру знаний ребят у них получилось найти ответ. И причем область решения оказалась в самом далеком от науки кондитерском деле. Казалось бы, что это невозможно, но это факт. Молодым людям было даже выдано авторское свидетельство на их изобретение.

Преимущества метода

Первым достоинством можно по праву считать творческий подход. Задачи методом проб и ошибок решаемые позволяют задействовать оба полушария головного мозга для поиска ответа.

Стоит привести в пример, как строились лодки. Раскопки показывают, как на протяжении столетий деталь за деталью менялась форма. Исследователи постоянно пробовали что-то новое. Если лодка тонула, то эту форму вычеркивали, если оставалась держаться на воде, то принимали это к сведению. Таким образом, в итоге было найдено компромиссное решение.

Если поставленная задача не слишком сложная, то данный метод занимает немного времени. У некоторых возникающих проблем может быть десять вариантов, один или два из которых окажутся правильными. Но если рассматривать, например, робототехнику, то в данном случае без применения других методов исследования могут затянуться на десятки лет и принесут миллионы вариантов.

Разделение задач на несколько уровней позволяет оценить, насколько быстрым и возможным представляется поиск решения. Это сокращает время для принятия решения. И при сложных задачах можно использовать метод проб и ошибок параллельно с другими.

Недостатки метода

С развитием технологий и науки данный метод начал терять свою популярность.

В некоторых областях просто нерационально создавать тысячи образцов, чтобы менять по одному элементу. Поэтому зачастую теперь используют другие методы, основанные на конкретных знаниях. Для этого стали изучаться природа вещей, взаимодействие элементов друг с другом. Стали использоваться математические расчеты, научные обоснования, эксперименты и опыт прошлого.

Метод проб и ошибок все так же отлично используется в творчестве. Но строить автомобиль таким способом уже кажется глупым и неактуальным. Поэтому теперь, при нынешнем уровне развития цивилизации, нужно в точных науках по большей части использовать другие методы.

Часто при рассматриваемом способе задача может описывать много совершенно незначительных вещей и не учитывать априори важные вещи. Например, изобретатель пенициллина (антибиотик) утверждал, что при правильном подходе лекарство могли изобрести лет на двадцать раньше его. Это поспособствовало бы спасению огромного количества жизней.

При сложных задачах часто бывают ситуации, когда сам вопрос лежит в одной области знаний, а его решение — совершенно в другой.

Не всегда исследователь уверен, что ответ вообще будет найден.

Автор метода проб и ошибок

Кто конкретно изобрел это способ познания, мы никогда не узнаем. Точнее мы знаем, что это явно был изобретательный человек, которым, скорее всего, руководило желание улучшить свою жизнь.

В древности люди были достаточно ограничены во многих вещах. Все изобреталось именно этим методом. Тогда еще не было каких-то фундаментальных знаний в области физики, математики, химии и прочих важных наук. Поэтому приходилось действовать наугад. Именно так добыли огонь, чтобы защищаться от хищников, готовить пищу и обогревать жилище. Оружие, чтобы добывать пропитание, лодки — для передвижения по рекам. Все было изобретено при столкновении человека с трудностью. Но каждый раз решаемая проблема приводила к более качественному уровню жизни.

Известно, что многие ученые использовали этот метод в своих трудах.

Однако именно описание метода и активное использование мы наблюдаем у физиолога Торндайка в конце девятнадцатого века.

Исследования Торндайка

Пример метода проб и ошибок можно рассмотреть в научных трудах ученого-физиолога. Он ставил различные поведенческие эксперименты с животными, помещая их в специальные коробки.

Один из экспериментов выглядел приблизительно следующим образом. Кошка, помещенная в ящик, ищет выход. Сама коробка может иметь 1 вариант открытия: нужно было нажать на пружинку — и дверца распахивалась. Животное применяло много действий (так называемых проб), и большинство из них оказывались неудачными. Кошка так и оставалась в коробке. Но после некоторого набора вариантов животному удавалось нажать на пружинку и выбраться из ящика. Таким образом, кошка, попадая в коробку, с течением времени запоминала варианты развития событий. И выбиралась из ящика за более короткое время.

Торндайк доказал, что метод действителен, и хоть результат не линеен, но со временем, при повторении аналогичных действий, решение приходит практически моментально.

Решение задач методом проб и ошибок

Примеров этого способа великое множество, однако стоит привести один очень интересный.

В начале двадцатого века жил известный конструктор двигателей для авиации Микулин. В то время наблюдалось огромное количество авиакатастроф из-за магнето, то есть искра зажигания через некоторое время полета исчезала. Много было экспериментов и размышлений о причине, но ответ пришел в совершенно неожиданной ситуации.

Александр Александрович встретил на улице мужчину с подбитым глазом. В тот момент к нему и пришло озарение, что человек без одного глаза видит намного хуже. Он поделился этим наблюдением с авиатором Уточкиным. Когда установили в самолеты второе магнето, количество авиакатастроф значительно уменьшилось. А Уточкин некоторое время выплачивал после каждого показательного полета Микулину денежные вознаграждения.

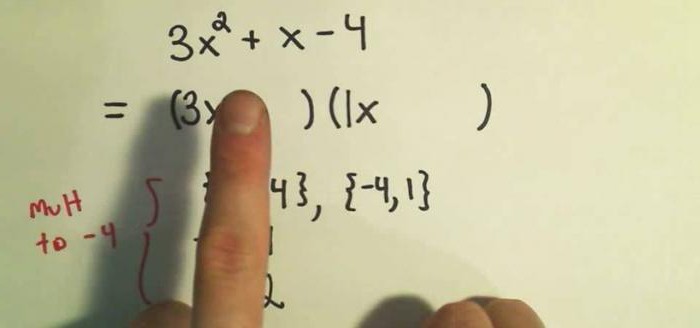

Применение способа в математике

Достаточно часто метод проб и ошибок в математике применяется в школах как способ развития логического мышления и проверки скорости поиска вариантов. Это позволяет разнообразить процесс обучения и внести элементы игры.

Часто можно встретить в школьных учебниках задания с формулировкой «реши уравнение методом проб и ошибок». В данном случае необходимо подбирать варианты ответа. Когда найден правильный ответ, он просто доказывается уже практически, то есть проводятся необходимые расчеты. В итоге мы удостоверяемся, что это единственно верный ответ.

Пример практической задачи

Метод проб и ошибок в математике 5 класса (в последних изданиях) часто фигурирует. Приведем пример.

Необходимо назвать, какие стороны могут быть у прямоугольника. При условии, что площадь (S) = 32 см, а периметр (P) = 24 см.

Решение данной задачи: предположим, что длина одной стороны 4. Значит и длина еще одной стороны такая же.

Получаем следующее уравнение:

24 – 4 – 4 = 16

16 делим на 2 = 8

8 см – это ширина.

Проверяем по формуле площади. S = A*B = 8*4 = 32 сантиметра. Как мы видим, решение верное. Так же можно вычислить и периметр. По формуле получается следующий расчет Р = 2* (А + В) = 2* (4 +

В математике метод проб и ошибок не всегда отлично подходит для поиска решений. Зачастую можно использовать более подходящие способы, при этом затрачивается меньше времени. Но для развития мышления данный метод имеется в арсенале каждого педагога.

Теория решения изобретательских задач

В ТРИЗ метод проб и ошибок считается одним из самых неэффективных. Когда человек попадает в необычную для него затруднительную ситуацию, то действия наугад, скорее всего, будут безрезультатными. Можно потратить много времени и в результате не добиться успеха. Теория решения изобретательских задач основана на уже известных закономерностях, и обычно используются другие методы познания. Часто ТРИЗ используют в воспитании детей, делая этот процесс интересным и увлекательным для ребенка.

Выводы

Рассмотрев данный метод, можно с уверенностью сказать, что он достаточно интересный. Несмотря на недостатки, он часто используется в решении творческих задач.

Однако не всегда он позволяет добиться нужного результата. Никогда исследователь не знает, когда стоит прекратить поиски или, может, стоит сделать еще пару усилий и гениальное изобретение появится на свет. Также непонятно, сколько времени будет затрачено.

Если вы решили использовать данный метод для решения какой-либо проблемы, то должны понимать, что ответ порой может находиться в совершенно неожиданной области. Но это позволяет взглянуть на поиск с разных точек зрения. Возможно, придется набросать несколько десятков вариаций, а может, и тысячи. Но лишь упорство и вера в успех приведут к нужному результату.

Иногда этот метод используют как дополнительный. Например, на начальном этапе для сужения поиска. Либо когда исследование было проведено многими способами и зашло в тупик. В этом случае творческая составляющая метода позволит найти компромиссное решение проблемы.

Метод проб и ошибок часто применяют в педагогической деятельности. Он позволяет детям на собственном опыте находить решения в различных жизненных ситуациях. Это учит их запоминать правильные типы поведения, которые приняты в обществе.

Художники используют данный способ для поиска вдохновения.

Метод стоит опробовать в обыденной жизни при решении проблем. Возможно, какие-то вещи предстанут вам по-другому.