From Wikipedia, the free encyclopedia

Trial and error is a fundamental method of problem-solving[1] characterized by repeated, varied attempts which are continued until success,[2] or until the practicer stops trying.

According to W.H. Thorpe, the term was devised by C. Lloyd Morgan (1852–1936) after trying out similar phrases «trial and failure» and «trial and practice».[3] Under Morgan’s Canon, animal behaviour should be explained in the simplest possible way. Where behavior seems to imply higher mental processes, it might be explained by trial-and-error learning. An example is a skillful way in which his terrier Tony opened the garden gate, easily misunderstood as an insightful act by someone seeing the final behavior. Lloyd Morgan, however, had watched and recorded the series of approximations by which the dog had gradually learned the response, and could demonstrate that no insight was required to explain it.

Edward Lee Thorndike was the initiator of the theory of trial and error learning based on the findings he showed how to manage a trial-and-error experiment in the laboratory. In his famous experiment, a cat was placed in a series of puzzle boxes in order to study the law of effect in learning.[4] He plotted to learn curves which recorded the timing for each trial. Thorndike’s key observation was that learning was promoted by positive results, which was later refined and extended by B. F. Skinner’s operant conditioning.

Trial and error is also a method of problem solving, repair, tuning, or obtaining knowledge. In the field of computer science, the method is called generate and test (Brute force). In elementary algebra, when solving equations, it is guess and check.

This approach can be seen as one of the two basic approaches to problem-solving, contrasted with an approach using insight and theory. However, there are intermediate methods which for example, use theory to guide the method, an approach known as guided empiricism.

This way of thinking has become a mainstay of Karl Popper’s critical rationalism.

Methodology[edit]

The trial and error approach is used most successfully with simple problems and in games, and it is often the last resort when no apparent rule applies. This does not mean that the approach is inherently careless, for an individual can be methodical in manipulating the variables in an attempt to sort through possibilities that could result in success. Nevertheless, this method is often used by people who have little knowledge in the problem area. The trial-and-error approach has been studied from its natural computational point of view [5]

Simplest applications[edit]

Ashby (1960, section 11/5) offers three simple strategies for dealing with the same basic exercise-problem, which have very different efficiencies. Suppose a collection of 1000 on/off switches have to be set to a particular combination by random-based testing, where each test is expected to take one second. [This is also discussed in Traill (1978–2006, section C1.2]. The strategies are:

- the perfectionist all-or-nothing method, with no attempt at holding partial successes. This would be expected to take more than 10^301 seconds, [i.e., 2^1000 seconds, or 3·5×(10^291) centuries]

- a serial-test of switches, holding on to the partial successes (assuming that these are manifest), which would take 500 seconds on average

- parallel-but-individual testing of all switches simultaneously, which would take only one second

Note the tacit assumption here that no intelligence or insight is brought to bear on the problem. However, the existence of different available strategies allows us to consider a separate («superior») domain of processing — a «meta-level» above the mechanics of switch handling — where the various available strategies can be randomly chosen. Once again this is «trial and error», but of a different type.

Hierarchies[edit]

Ashby’s book develops this «meta-level» idea, and extends it into a whole recursive sequence of levels, successively above each other in a systematic hierarchy. On this basis, he argues that human intelligence emerges from such organization: relying heavily on trial-and-error (at least initially at each new stage), but emerging with what we would call «intelligence» at the end of it all. Thus presumably the topmost level of the hierarchy (at any stage) will still depend on simple trial-and-error.

Traill (1978–2006) suggests that this Ashby-hierarchy probably coincides with Piaget’s well-known theory of developmental stages. [This work also discusses Ashby’s 1000-switch example; see §C1.2]. After all, it is part of Piagetian doctrine that children learn first by actively doing in a more-or-less random way, and then hopefully learn from the consequences — which all has a certain resemblance to Ashby’s random «trial-and-error».

Application[edit]

Traill (2008, espec. Table «S» on p.31) follows Jerne and Popper in seeing this strategy as probably underlying all knowledge-gathering systems — at least in their initial phase.

Four such systems are identified:

- Natural selection which «educates» the DNA of the species,

- The brain of the individual (just discussed);

- The «brain» of society-as-such (including the publicly held body of science); and

- The adaptive immune system.

Features[edit]

Trial and error has a number of features:

- solution-oriented: trial and error makes no attempt to discover why a solution works, merely that it is a solution.

- problem-specific: trial and error makes no attempt to generalize a solution to other problems.

- non-optimal: trial and error is generally an attempt to find a solution, not all solutions, and not the best solution.

- needs little knowledge: trials and error can proceed where there is little or no knowledge of the subject.

It is possible to use trial and error to find all solutions or the best solution, when a testably finite number of possible solutions exist. To find all solutions, one simply makes a note and continues, rather than ending the process, when a solution is found, until all solutions have been tried. To find the best solution, one finds all solutions by the method just described and then comparatively evaluates them based upon some predefined set of criteria, the existence of which is a condition for the possibility of finding a best solution. (Also, when only one solution can exist, as in assembling a jigsaw puzzle, then any solution found is the only solution and so is necessarily the best.)

Examples[edit]

Trial and error has traditionally been the main method of finding new drugs, such as antibiotics. Chemists simply try chemicals at random until they find one with the desired effect. In a more sophisticated version, chemists select a narrow range of chemicals it is thought may have some effect using a technique called structure–activity relationship. (The latter case can be alternatively considered as a changing of the problem rather than of the solution strategy: instead of «What chemical will work well as an antibiotic?» the problem in the sophisticated approach is «Which, if any, of the chemicals in this narrow range will work well as an antibiotic?») The method is used widely in many disciplines, such as polymer technology to find new polymer types or families.

Trial and error is also commonly seen in player responses to video games — when faced with an obstacle or boss, players often form a number of strategies to surpass the obstacle or defeat the boss, with each strategy being carried out before the player either succeeds or quits the game.

Sports teams also make use of trial and error to qualify for and/or progress through the playoffs and win the championship, attempting different strategies, plays, lineups and formations in hopes of defeating each and every opponent along the way to victory. This is especially crucial in playoff series in which multiple wins are required to advance, where a team that loses a game will have the opportunity to try new tactics to find a way to win, if they are not eliminated yet.

The scientific method can be regarded as containing an element of trial and error in its formulation and testing of hypotheses. Also compare genetic algorithms, simulated annealing and reinforcement learning – all varieties for search which apply the basic idea of trial and error.

Biological evolution can be considered as a form of trial and error.[6] Random mutations and sexual genetic variations can be viewed as trials and poor reproductive fitness, or lack of improved fitness, as the error. Thus after a long time ‘knowledge’ of well-adapted genomes accumulates simply by virtue of them being able to reproduce.

Bogosort, a conceptual sorting algorithm (that is extremely inefficient and impractical), can be viewed as a trial and error approach to sorting a list. However, typical simple examples of bogosort do not track which orders of the list have been tried and may try the same order any number of times, which violates one of the basic principles of trial and error. Trial and error is actually more efficient and practical than bogosort; unlike bogosort, it is guaranteed to halt in finite time on a finite list, and might even be a reasonable way to sort extremely short lists under some conditions.

Jumping spiders of the genus Portia use trial and error to find new tactics against unfamiliar prey or in unusual situations, and remember the new tactics.[7] Tests show that Portia fimbriata and Portia labiata can use trial and error in an artificial environment, where the spider’s objective is to cross a miniature lagoon that is too wide for a simple jump, and must either jump then swim or only swim.[8][9]

See also[edit]

- Ariadne’s thread (logic)

- Brute-force attack

- Brute-force search

- Dictionary attack

- Empiricism

- Genetic algorithm

- Learning curve

- Margin of error

- Regula falsi

References[edit]

- ^ Campbell, Donald T. (November 1960). «Blind variation and selective retention in creative thoughts as in other knowledge processes». Psychological Review. 67 (6): 380–400. doi:10.1037/h0040373. PMID 13690223.

- ^ Concise Oxford Dictionary p1489

- ^ Thorpe W.H. The origins and rise of ethology. Hutchinson, London & Praeger, New York. p26. ISBN 978-0-03-053251-1

- ^ Thorndike E.L. 1898. Animal intelligence: an experimental study of the association processes in animals. Psychological Monographs #8.

- ^ X. Bei, N. Chen, S. Zhang, On the Complexity of Trial and Error, STOC 2013

- ^ Wright, Serwall (1932). «The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution» (PDF). Proceedings of the Sixth International Congress on Genetics. Volume 1. Number 6: 365. Retrieved 17 March 2014.

- ^ Harland, D.P. & Jackson, R.R. (2000). ««Eight-legged cats» and how they see — a review of recent research on jumping spiders (Araneae: Salticidae)» (PDF). Cimbebasia. 16: 231–240. Archived from the original (PDF) on 28 September 2006. Retrieved 5 May 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Fiona R. Cross; Chris M. Carter (2006). «Geographic Variation in a Spider’s Ability to Solve a Confinement Problem by Trial and Error». International Journal of Comparative Psychology. 19 (3): 282–296. doi:10.46867/IJCP.2006.19.03.06. Retrieved 8 June 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Chris M. Carter; Michael S. Tarsitano (2001). «Trial-and-error solving of a confinement problem by a jumping spider, Portia fimbriata«. Behaviour. Leiden: Koninklijke Brill. 138 (10): 1215–1234. doi:10.1163/15685390152822184. ISSN 0005-7959. JSTOR 4535886.

Further reading[edit]

- Ashby, W. R. (1960: Second Edition). Design for a Brain. Chapman & Hall: London.

- Traill, R.R. (1978–2006). Molecular explanation for intelligence…, Brunel University Thesis, HDL.handle.net

- Traill, R.R. (2008). Thinking by Molecule, Synapse, or both? — From Piaget’s Schema, to the Selecting/Editing of ncRNA. Ondwelle: Melbourne. Ondwelle.com — or French version Ondwelle.com.

- Zippelius, R. (1991). Die experimentierende Methode im Recht (Trial and error in Jurisprudence), Academy of Science, Mainz, ISBN 3-515-05901-6

метод проб и ошибок

- метод проб и ошибок

-

— способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко используемый бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса, получил распространение в психологии после работ Э. Л. Торндайка, согласно к-рым слепые пробы, ошибки и случайный успех, закрепляющий удачные пробы, определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека. Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки. Гештальтпсихология подвергла М. п. и о. критике, противопоставив ему решение проблемы путем инсайта. Непродуктивность и теоретическая слабость такого противопоставления была показана И. П. Павловым. Свое значение М. п. и о. сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.

Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС».

.

1998.

- метод проб и ошибок

-

— вид научения — способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. Широко использовался бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса; распространился в психологии после работ Э.Л. Торндайка (последние годы XIX в.), согласно коим случайно совершенные двигательные и мыслительные акты, за счет коих оказалась решенной значимая задача, и закрепление их при случайном успехе определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека/В следующих пробах время, затрачиваемое на решение аналогичных задач в аналогичных условия, постепенно — хотя не линейно — уменьшается, пока не обретает форму мгновенного решения. Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки.

Последующая разработка проблемы научения — в частности, более точный анализ поведения животных методом проб и ошибок — обнаружила слабость и ограниченность объяснительных возможностей метода, ибо он не учитывает характерную для поведения направленность каждой пробы, ее включенность в определенную психическую структуру. Показано, что поведение при научении не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

Гештальт-психология критиковала метод проб и ошибок, противопоставляя ему решение проблемы путем озарения. Но И. П. Павлов показал непродуктивность и теоретическую слабость такого противопоставления. Свое значение метод проб и ошибок сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест.

С. Ю. Головин.

1998.

- метод проб и ошибок

-

Автор.

Э.Торндайк (1898г.).

Категория.

Форма научения.

Специфика.

Основан на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается животным на решение аналогичных задач в аналогичных условиях, постепенно, хотя и не линейно, уменьшается, до тех пор, пока не приобретает форму мгновенного решения.

Критика.

В дальнейшем более точный анализ поведения методом проб и ошибок показал, что оно не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

Психологический словарь.

И.М. Кондаков.

2000.

- МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК

-

(англ. trial-and-error learning) — форма научения, детально описанная в докторской диссертации Э. Торндайка (1898). Торндайк придавал доминирующее значение навыку, который, согласно его взглядам, образуется путем закрепления случайных двигательных и мыслительных актов, приводящих к достижению необходимых для живого существа результатов. Так, кошка, посаженная в т. н. проблемную клетку и лишенная пищи, начинает метаться по клетке, находит выход, выходит на свободу и получает пищу. При повторении опытов время, затрачиваемое животным на то, чтобы выйти из клетки, постепенно, хотя и с большими колебаниями, уменьшается. В конце концов животное открывает клетку сразу, что м. б. воспринято наблюдателем, не видевшим предшествующих опытов, как «догадка» животного.

Критики М. п. и о. отмечали, что хаотические и нецелесообразные движения во время научения наблюдаются г. о. в ситуациях, когда проблема неадекватна уровню развития обследуемого (как животного, так и человека), чрезмерно трудна. При решении адекватной проблемы испытуемый прежде всего пытается применить прошлый опыт с учетом того нового, что содержится в проблеме. Тем не менее в процессе формирования новых форм поведения возникает экспериментальный поиск с последующей проверкой, предполагающей применение М. п. и о. в ограниченных пределах. (Ср. Теория поэтапного формирования умственных действий.)

Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК.

Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко.

2003.

Полезное

Смотреть что такое «метод проб и ошибок» в других словарях:

-

Метод Проб И Ошибок — форма научения, описанная Э. Торндайком в 1898 г., основанная на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается… … Психологический словарь

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — англ. method, trail and error; нем. Methode von Versuch und Irrtum. 1. Стихийный способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях, когда безуспешные попытки решения проблемы отбрасываются, а успешные закрепляются. 2. По Э. Торндайку… … Энциклопедия социологии

-

метод проб и ошибок — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN trial and error method … Справочник технического переводчика

-

Метод проб и ошибок — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Метод проб … Википедия

-

метод проб и ошибок — bandymų ir klaidų metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. cut and try method; hit and miss method; trial and error method; trial and error approach vok. empirische Erprobung, f; empirisches Ermittlungsverfahren, n; Versuch Irrtum… … Automatikos terminų žodynas

-

метод проб и ошибок Ньютона-Рафсона — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN Newton Raphson technique … Справочник технического переводчика

-

метод проб и ошибок — метод последовательного приближения к оптимальному решению путем отклонения вариантов, не отвечающих определенным критериям выбора. См. также процесс поиска оптимального решения … Толковый переводоведческий словарь

-

Метод проб и ошибок — это метод случайного подбора частных методов и приемов действий в расчете лишь на возможный успех. В обычной жизни его еще называют методом «тыка». Этот метод обеспечивает быструю педагогическую реакцию и быструю отдачу со стороны воспитанника.… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при котором умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок [66, c. 186; 67, c. 208; 80, c. 284; 82, c. 411] … Современный образовательный процесс: основные понятия и термины

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при к ром умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок … Педагогический словарь

Метод проб и ошибок

Сущность

метода

Суть

метода следует из его названия и состоит

в следующем: строится теоретическая

модель (т.е. задаются координаты

атомов ячейки), по которым рассчитываются

структурные амплитуды, или, чаще,

структурные факторы. Расчетные значения

или

сравнивают с соответствующими

экспериментальными значениями. При их

совпадении теоретическая структурная

модель считается соответствующей

структуре кристалла. В противном случае

теоретическая модель отвергается и

строится новая.

При

построении моделей многое зависит от

опыта и изобретательности экспериментатора,

от учета ряда кристаллофизических и

кристаллохимических представлений и

фактов.

Вообще

говоря, для детального описания метода

проб и ошибок необходимо привести

полный курс кристаллохимии в достаточно

большом объеме (например, Бокий

«Кристаллохимия»).

Рассмотрим

наиболее важные положения, которые

необходимо обязательно учитывать при

построении структурных моделей.

Принципы

плотнейшей упаковки

Атомы

моделируются шарами и укладываются

таким образом, чтобы коэффициент

компактности

— отношение занятого шарами объема ко

всему объему объекта — был наибольшим:

,

где

— объем шара;

—

объем объекта;

—

число шаров.

Существуют

плотнейшие упаковки двух типов:

-

Гексагональная

плотнейшая упаковка, которая возникает

в том случае, когда слои атомов чередуются

по закону АВАВАВ… (шары третьего слоя

уложены точно над шарами первого слоя) -

Кубическая

плотнейшая упаковка соответствует

порядку чередования слоев АВСАВС… При

этом третий слой атомов укладывается

над пустотой первого слоя.

Для

ионных кристаллов принцип плотнейшей

упаковки используется с наивысшей

эффективностью. Значительную помощь в

построении структурных моделей кристаллов

с ионным типом связи оказывают правила,

предложенные Полингом, учитывающие

соотношения размеров атомов и характер

их расположения и взаимодействия в

структуре.

Правило

первое

Каждый

атом окружен полиэдром из анионов.

Расстояние катион-анион определяется

суммой, а координационное число –

отношением ионных радиусов.

Для

построения структуры необходимо сначала

создать плотнейшую упаковку из анионов.

Затем катионы размещаются по пустотам

анионной упаковки. В анионной упаковке

могут быть пустоты различного типа.

На

рисунке а

изображена пустота между атомами,

лежащими в одной плоскости. На рисунке

б

атомы (шары) лежащие над плоскостью

чертежа изображены заштрихованными

окружностями. Совершенно ясно, что

размеры пустоты между атомами на рис.

а

меньше, чем на рис.б,

а. эта пустота, в свою очередь, меньше,

чем на рис. в.

Если

катион достаточно мал, то он может войти

в пустоту типа а.

Координационное

число для этого случая равно 3. Если

отношение радиуса катиона (

)

к радиусу аниона (

)

равно 0,22, то катион войдет в тетраэдрическую

пустоту (рис.

б).

Пустота названа тетраэдрической потому,

что если соединить центры анионов

прямыми линиями, то получится тетраэдр.

Аналогичное построение для анионов

упаковки (рис.

в)

позволяет получить октаэдр.

Для

тетраэдров координационное число равно

4, для октаэдров – 6.

Координационное

число связано с отношением радиусов

катионов к радиусам анионов. В таблице

представлены значения координационных

чисел для различных отношений катионных

радиусов к анионным.

Таблица

|

|

0 |

0,15 |

0,22 |

0,41 |

0,73 |

1,0 |

|

К. |

2 |

3 |

4 |

6 |

8 |

12 |

,

— радиусы катионов и анионов соответственно;

к.ч. – координационное число.

Правило

второе

Структура

должна быть электронейтральной.

Все положительные катионные заряды

должны компенсироваться отрицательными

зарядами ближайших анионов. Элементарная

ячейка не может нести электрического

заряда.

Правило

третье.

Наиболее

устойчивая структура будет в том случае,

если структурные полиэдры, т. е.

многогранники, созданные центрами

анионов, имеют наименьшее число общих

элементов.

Если

полиэдры сочленяются вершинами, структура

самая устойчивая. Если общими являются

грани, то структура наименее устойчива.

Правило

четвертое

Если

в кристалле есть катионы нескольких

сортов, то катионы с большей валентностью

и меньшим координационным числом

располагаются так, чтобы окружающие их

анионные полиэдры не имели общих

элементов.

Правило

пятое

Число

кристаллохимически различных единиц

в кристалле должно быть наименьшим,

т.е. каждый катион занимает в структуре

вполне определенное положение.

Принципы

плотнейшей упаковки с большей

эффективностью могут быть использованы

не только для ионных кристаллов. В этом

случае необходимо атомы представлять

не шарами, а другими геометрическими

телами.

Учет

симметрии кристаллов при построении

структурной модели

При

решении задач второго этапа структурного

анализа характеристики симметрии

кристалла должны быть известными, так

же как известны параметры элементарной

ячейки и индексы отражений. Зная параметры

элементарной ячейки, можно определить

ее объем

,

а по данным химического анализа найти

формульную единицу (Ф.Е.). Пусть ее масса

есть

,

тогда число формульных единиц, приходящихся

на ячейку, определится по формуле

,

где

— плотность вещества.

Зная

число формульных единиц, приходящихся

на одну ячейку, и весь набор элементов

симметрии, можно найти некоторые

координаты отдельных атомов. Для того,

чтобы подробно описать этот вопрос,

необходимо рассмотреть понятие правильной

системы точек, которое связано с понятием

Федоровской группы. В качестве примера

рассмотрим Федоровскую группу

,

в которой есть две взаимно перпендикулярные

плоскости отражения, а линия их пересечения

является осью второго порядка. Графически

эта группа изображена на рисунке.

Г

руппа

означает существование плоскостей 1 и

2, но так как рассматривается кристалл,

то на определенном расстоянии по Х и по

У (на трансляции, равной параметру

элементарной ячейки) появятся плоскости

и

тождественные соответственно 1 и 2 ,так

как в кристалле при перемещении на

трансляцию «все должно повторяться»,

т.е. существование плоскости 1 вызывает

появление плоскости

,

а 2 →

.В

таком случае необходимо рассматривать

взаимодействие плоскости отражения и

трансляции, приводящее к возникновению

плоскости отражения на середине

трансляции (

и

).Пусть

начало координат расположено в точке

О.Направление

осей координат на рисунке показано.

Любое положение точек в пределах этой

«элементарной ячейки симметрии»строго

описывается набором координат. Точка,

обозначающая центр атома, может находиться

не на элементе симметрии (допустим в

точке А).

Пусть ее координаты есть (ху).

Но

в таком случае появится точка

(правильнее

А

, так

как

абсолютно

тождественна точке

А,

штрихи

проставлены только для удобства) с

координатами

.

Но

кроме

есть

и

,

это приведет к появлению точек

и

,

абсолютно тождественных точке

.

Набор

координат симметрично-тождественных

точек определяет правильную систему

точек группы.

В данном случае это общая правильная

система точек, так как

не лежит на элементе симметрии, т.е.

находится в общем положении.

Если

бы точка

лежала на элементе симметрии, то возникла

бы частная правильная система точек.

Например, если

лежит

на

,

то

частная

правильная система точек определится

и

,

если

лежит на

→

и

.

Если же

лежит на оси второго порядка, то частная

правильная система точек есть

.

Предположим,

что химическая формула исследуемого

вещества записывается

.

Допустим, что на элементарную ячейку

приходится одна молекула. Тогда, не

проводя еще анализа, можно предположить

две структурные модели с координатами:

1.

;

2.

.

Если

бы не учли Федоровскую группу, то надо

было бы определять девять координат

,

,

.

С учетом группы требуется определить

только три координаты для каждой модели.

Аналогичным

образом можно анализировать модели

любой Федоровской группы. Частные и

общие правильные системы точек для всех

Федоровских групп сведены в специальные

таблицы. Надо только научиться пользоваться

ими, и при достаточной практике

самостоятельно вывести правильные

системы точек совсем не сложно.

Каждая

правильная система точек характеризуется

строго определенным числом тождественных

точек, кратностью, что очень помогает

при построении структурных моделей.

Знание

Федоровской группы помогает строить

структурные модели еще и потому, что

существование тех или иных элементов

симметрии налагает определенные

ограничения на область возможных

расположений центров атомов.

Предположим,

что в кристалле группы

в общем положении необходимо разместить

атом с радиусом

.

Центр атома не может находиться на

расстоянии от плоскости отражения

меньшем, чем

(ибо тогда межатомное расстояние между

ним и его зеркальным аналогом было бы

меньше

,

что невозможно), т.е.появляются области,

запрещенные для расположения атомов

(на рисунке они заштрихованы). Учитывая,

что во многих структурах выполняется

принцип плотнейшей упаковки, можно

ожидать, что разрешенные области будут

иметь достаточно малый объем по сравнению

с объемом всей ячейки.

Использование

физических свойств кристалла при

построении моделей

При построении

структурной модели необходимо

руководствоваться не только свойствами

симметрии решетки, но и физическими

свойствами характеристиками кристалла.

Структура кристаллов является той

основой, которая определяет все его

свойства. От физических характеристик

объекта перейти к его структуре не

всегда представляется возможным, т.к.

различные дефекты структуры могут

оказать очень сильное влияние на его

свойства. Кроме того свойства кристаллов

зависят еще от природы атомов в структуре.

И все же отдельные рекомендации такого

перехода в настоящее время разработаны.

Прежде всего,

необходимо учитывать связь между

структурной и внешней формой (габитусом)

кристалла. Кристалл всегда огранен

такими плоскостями, энергия связи между

атомами по которым является наибольшей.

Например, если молекулы линейной формы

располагаются параллельно друг другу,

то скорость роста будет наибольшей в

направлении перпендикулярном удлиненной

молекуле, что и определит наиболее

развитую грань. Плоские молекулы,

располагаясь параллельно друг другу,

создают кристаллы игольчатого габитуса.

Если линейные или плоские молекулы не

параллельны друг другу в структуре, то

кристалл будет развиваться равномерно

по всем направлениям.

Зная оптические

свойства (показатели преломления для

трех направлений и инфракрасные спектры)

можно решить вопрос об ориентации

отдельных атомных комплексов в структуре.

Существенным

дополнением к выводам из структурного

анализа могут служить сейчас хорошо

известные связи между структурой и

свойствами. Например, пьезоэффекты

наблюдаются только в кристаллах, не

имеющих центра симметрии. Если в кристалле

отсутствует плоскость симметрии, то он

обнаруживает явление круговой поляризации.

Поляризация второго рода является

достаточно надежным критерием того,

что в кристалле есть инверсионные оси.

Существование

кристаллов с одинаковым типом структуры

(изотопы) также может помочь в построении

структурной модели. В этом случае

необходимо только правильно выбрать

изотоп.

Выбор модели

Метод проб и ошибок

по своей сути предполагает существование

нескольких моделей, которые с примерно

одинаковой вероятностью претендуют на

роль искомой. Окончательный выбор должен

быть сделан на основе анализа

рентгеноструктурных исследований. В

идеальном случае та модель соответствует

структуре кристалла, которая имеет

значения структурных амплитуд, равные

экспериментальным, те. вычисленные по

модели

(1)

должны равняться

экспериментальным значениям

.

Но на практике всегда получается

расхождение между ними. В качестве

характеристики совпадения модели со

структурой принимают величину

,

(2)

где

— величина, называемая фактором

достоверности.

Из всех структурных

моделей искомой соответствует та, для

которой

имеет наименьшее значение.

Так как значения

найти довольно трудно (фазовая проблема

должна быть решена), то при расчете

фактора достоверности можно использовать

модуль

,

либо

,

т.е. расчет должен выполняться по

формулам (3), (4):

,

(3)

,

.

(4)

Различные

могут определяться с неодинаковыми

погрешностями, поэтому в формулах (2-4)

часто вводятся «весовые коэффициенты»

,

причем

.

(5)

— ошибка измерения

структурной амплитуды.

С учетом (5) формула

расчета фактора достоверности (например,

аналогичная формуле (2))будет:

.

(6)

Метод проб и ошибок

исторически является первым методом

структурного анализа, но до сих пор он

широко применяется в практике исследования

структур. Например, главным образом на

основе этого метода была раскрыта

структура молекулы дезоксирибонуклеиновой

кислоты (молекулы ДНК).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

120 вопросов

Выполним любые типы работ

- Дипломные работы

- Курсовые работы

- Рефераты

- Контрольные работы

- Отчет по практике

- Эссе

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК

- МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК

- один из видов научения, при котором умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок [66, c. 186; 67, c. 208; 80, c. 284; 82, c. 411].

Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. — М.: Компания Спутник+.

.

2006.

Смотреть что такое «МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК» в других словарях:

-

метод проб и ошибок — способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко используемый бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса, получил распространение в психологии после работ Э. Л. Торндайка, согласно к рым… … Большая психологическая энциклопедия

-

Метод Проб И Ошибок — форма научения, описанная Э. Торндайком в 1898 г., основанная на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается… … Психологический словарь

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — англ. method, trail and error; нем. Methode von Versuch und Irrtum. 1. Стихийный способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях, когда безуспешные попытки решения проблемы отбрасываются, а успешные закрепляются. 2. По Э. Торндайку… … Энциклопедия социологии

-

метод проб и ошибок — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN trial and error method … Справочник технического переводчика

-

Метод проб и ошибок — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Метод проб … Википедия

-

метод проб и ошибок — bandymų ir klaidų metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. cut and try method; hit and miss method; trial and error method; trial and error approach vok. empirische Erprobung, f; empirisches Ermittlungsverfahren, n; Versuch Irrtum… … Automatikos terminų žodynas

-

метод проб и ошибок Ньютона-Рафсона — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN Newton Raphson technique … Справочник технического переводчика

-

метод проб и ошибок — метод последовательного приближения к оптимальному решению путем отклонения вариантов, не отвечающих определенным критериям выбора. См. также процесс поиска оптимального решения … Толковый переводоведческий словарь

-

Метод проб и ошибок — это метод случайного подбора частных методов и приемов действий в расчете лишь на возможный успех. В обычной жизни его еще называют методом «тыка». Этот метод обеспечивает быструю педагогическую реакцию и быструю отдачу со стороны воспитанника.… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при к ром умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок … Педагогический словарь

Подборка по базе: Правила предоставления грантов на реализацию новых(нов).pdf, Задание к теме Адаптация новых работников Камилжанова Эъзоза.do, Базовые компетенции учителя при реализации новых ФООП.pdf, Ключевые особенности новых ФГОС.docx, 1682485315465_25_26-04-2023 МеждународныеОтношения в условиях но, 5 новых инструментов для заработка денег в соцсетях в 2023 году., Бражкина А.И. Практическое задание 10. Анализ новых исследований, ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ.docx, Патриотическое воспитание в условиях введения новых федеральных , применение новых технологий в воспитат процессе.docx

Какой педагог-психолог не занимался разработкой технологии развивающего обучения?

В новых педагогических технологиях

Осознание, возникающее при выполнении практического или теоретического задания, того, что ранее усвоенных знаний оказывается недостаточно, и возникновение субъективной потребности в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной активности, – это

В.В. Фирсов разработал технологию

В каком году метод проектного обучения получил широкое распространение в России?

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях

Направление в педагогической науке, занимающееся конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов, называется

Чем характеризуется проектное обучение?

Педагогическая технология – это

К целевым ориентациям технологии сотрудничества относят

Современные педагогические технологии должны быть результативными, оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения. В этом суть принципа

Проект – это

Чем характеризуется «ученье без принуждения»?

Какие два вида проблемных ситуаций различают в современной теории проблемного обучения?

К слагаемым педагогической технологии относится

Какой этап лишний в построении учебно-воспитательного процесса в

Последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно вербальными средствами в виде монолога преподавателя, – это

Одним из основных видов дифференциации является

Учебное занятие на старшей ступени обучения в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов – это

«Кейс-стади» – это

Какого вида проблемного обучения не существует?

Концептуальная основа технологии традиционного обучения сформулирована

Какую цель ставит перед собой технология развивающего обучения?

«Дифференциация» в переводе с латинского означает

В основу дифференциации положена теория Л.С. Выготского

К целевым ориентациям технологии сотрудничества относится

Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и воспитания называется педагогической(-им)

Какая технология имеет следующие позитивные стороны: систематический характер обучения, организационную четкость, логически правильную подачу материала, оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении?

Целью какой технологии обучения является общее развитие учащихся и овладение способами учебной деятельности?

Технология развивающего обучения какого автора учитывает такой фактор развития, как субъектный опыт жизнедеятельности?

Отчет или портфель достижений, с помощью которого фиксируются, накапливаются и оцениваются индивидуальные достижения обучающегося в определенный период его обучения при определенных условиях, – это

Укажите педагогов французской группы «Новое воспитание», разработавших теоретические основы технологии педагогических мастерских.

Что свойственно ТРИЗ-технологии?

Технология «Педагогическая мастерская» позволяет решить ряд проблем мотивационного характера, а именно

В технологии развивающего обучения для каждого ученика составляется образовательная программа, которая в отличие от учебной имеет

К свойствам педагогической технологии не относится

Кейс-технология опирается на такие дидактические принципы, как

Укажите цель ТРИЗ-технологии.

Подберите синоним к приему критического мышления «кластер».

Важнейшими функциями стадии вызова в технологии развития критического мышления являются

Что отражает принцип интерактивности дистанционного обучения?

Укажите основной метод ТРИЗ-технологии.

Что характерно для технологического этапа технологии проектного обучения?

К специфическим принципам дистанционного обучения можно отнести

Учащийся, используя прием «Дерево предсказаний» в технологии развития критического мышления, научится

Используя прием «кластер», учащийся научится

Выберите один или несколько ответов:

Кто из авторов считал, что развивающее обучение – это обучение, которое идет впереди развития?

Принцип мотивации модульного обучения заключается

Что необходимо для реализации проблемной технологии (по Г.К. Селевко)?

Выберите один или несколько ответов:

Чем характеризуется принцип индивидуализации дистанционного обучения?

Какая среда с самого начала создается для ребенка в развивающем обучении?

Укажите этапы проектной деятельности.

Какие требования необходимо учитывать при разработке кейса?

:

На подготовительном этапе кейс-технологии

Технология от метода отличается

Технология традиционного обучения представляет собой педагогику

Авторами технологии развития критического мышления являются ученые

Эффективность как свойство педагогической технологии

Технология развития критического мышления позволяет учащимся

Приемы и методы технологии «Педагогическая мастерская» складываются

Отчет или портфель достижений, с помощью которого фиксируются, накапливаются и оцениваются индивидуальные достижения обучающегося в определенный период его обучения при определенных условиях, – это

Укажите педагогов французской группы «Новое воспитание», разработавших теоретические основы технологии педагогических мастерских.

Что свойственно ТРИЗ-технологии?

Технология «Педагогическая мастерская» позволяет решить ряд проблем мотивационного характера, а именно

Выберите один или несколько ответов:

В технологии развивающего обучения для каждого ученика составляется образовательная программа, которая в отличие от учебной имеет

К свойствам педагогической технологии не относится

Кейс-технология опирается на такие дидактические принципы, как

Укажите цель ТРИЗ-технологии.

Подберите синоним к приему критического мышления «кластер».

Важнейшими функциями стадии вызова в технологии развития критического мышления являются

Что отражает принцип интерактивности дистанционного обучения?

Выберите один ответ:

Укажите основной метод ТРИЗ-технологии.

рять техническое решение, приходится держать в одной голове. Из-за это го на ранних стадиях проектирования работу ведет всего один человек, чаще всего главный (ведущий) специалист. Только после того, как веду щему специалисту-проектанту удалось сформулировать критические под проблемы данной задачи и найти удовлетворительные их решения, — можно распределить работу между несколькими исполнителями.

Традиционные методы решения сложных задач ориентированы на непосредственное наблюдение объектов проектирования с учетом их специфики. При этом полагают, что исследуемый объект можно выделить, ограничить от окружающей среды, т.е. его можно изучать изолированно.

К традиционным методам можно отнести: методы проб и ошибок, случайного поиска, адаптивного поиска, а также методы инверсии, анало гии, переноса и некоторые другие. Рассмотрим некоторые более подробно.

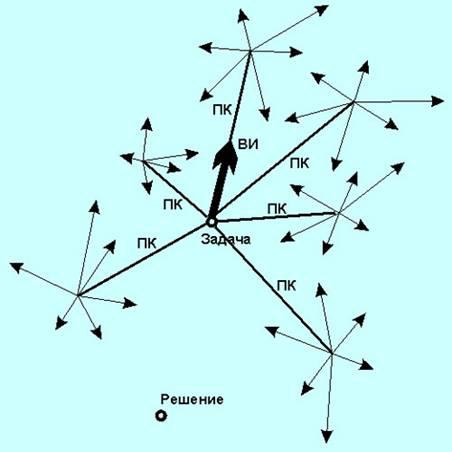

Основным традиционным методом, которым пользуются проектанты в процессе получения технических решений, является метод проб и оши бок. Суть этого метода заключается в том, что на первом этапе формули руется исходное предложение (гипотеза) по разрабатываемому техниче скому решению в виде его схемы или эскиза. Проектант лишь интуитивно предполагает, что данный вариант окажется работоспособным. На втором этапе проверяется (например, с помощью моделирования или эксперимен тальных исследований) качество предложенного варианта. Обычно после первой пробы не удается получить требуемое проектное решение, тогда формируется второе предложение, которое учитывает ошибки, допущен ные в первом предложении, и снова выполняется проверка работоспособ ности конструкции и т.д.

Метод проб и ошибок часто используется следующим образом: за даются каким-либо значением неизвестного конструктивного параметра, а затем в результате вычисления других конструктивных параметров оце нивают приемлемость принятого значения первого параметра. Эту проце дуру повторяют до тех пор, пока не будет найдена совокупность значений конструктивных параметров, соответствующих ограничениям на парамет ры и качественным показателям конструкции.

Основой для формирования проектных гипотез обычно служит базо вая модель, т.е. действующий образец конструкции машины или отдель ного узла. При разработке нового конструктивного образца, отвечающего требованиям ТЗ, используются данные по результатам эксплуатации и ис пытаний базовой модели. Степень переработки узлов определяется отли чием технических требований (ТТ) к параметрам машины или устройства от требований к параметрам действующего образца, изменением условий эксплуатации, введением новых конструктивных и технологических ре шений. Переработке подвергаются те узлы или детали, которые сдержи вают повышение качества проектируемой машины или устройства до тре буемого уровня. Число вариантов конструкции значительно сокращается при наличии унифицированных узлов и деталей.

Эффективность использования метода проб и ошибок в основном определяется интуицией, а в конечном счете опытом проектанта.

12.2. Метод адаптивного поиска

Надежным вариантом адаптивного поиска является стратегия при ращений (рис. 12.1). Эта осторожная стратегия составляет основу тради ционного проектирования. Кроме того, на ней основаны многие методы автоматической оптимизации. При поиске методом приращений имеется риск пропустить хорошие решения, когда приращения слишком велики, и не охватить всего поля поиска, когда они слишком малы.

Рис. 12.1. Ст рат егия приращ ения

12.3. Метод случайного поиска

Случайный поиск, отличающийся абсолютным отсутствием плана (рис. 12.2), в некоторых случаях оказывается наилучшим методом.

Эта на первый взгляд неразумная стратегия пригодна тогда, когда не обходимо найти множество отправных точек для независимого поиска в широком поле неопределенностей. При выборе каждого этапа сознательно

не учитываются исходы остальных этапов, что придает поиску предельно непредубежденный характер. Принцип случайного поиска используется в новаторском проектировании, когда неразумно пренебрегать ни одним из внесенных предложений, пока не будет собрана дополнительная информа ция. Интересно отметить, что в большинстве попыток создания «машинно го интеллекта» важная роль отводится «генератору случайных чисел».

Рис. 12.2. С лучайны й поиск

Обратная сторона применения метода случайного поиска состоит в том, что если выбор идей осуществляется под влиянием настроения, интуиции или эмоций, то новые технические решения обречены на неудачу. Известны случаи, когда предприятия встречали серьезные затруднения со сбытом оборудования, которые были выбраны исходя из субъективных предпочтений (а не на основе критериев отбора) либо в процессе отбора игнорировались некоторые основные правила.

Часть методов, относящихся к традиционным, например методы ин версии, аналогии, адаптации, переноса, более детально будут рассмотрены в следующей главе.

Контрольные вопросы

1.Какие методы называются традиционными?

2.Раскройте суть метода проб и ошибок.

3.Изложите основы метода адаптивного поиска.

4.Поясните суть метода случайного поиска.

5.Какие методы проектирования используются на предприятии, где вы проходили технологическую или производственную практику?

13. П ри н ц и п ы п о и с к а н о в о г о т е х н и ч е с к о г о р е ш е н и я

Черты творческого мышления, рассмотренные в главе 11, могут проявляться в способности устанавливать актуальные задачи; выявлять и формулировать альтернативы; подвергать сомнению на первый взгляд очевидные истины; анализировать альтернативы; избегать необоснован ных и нечетких формулировок; бороться с сомнениями; мыслить само стоятельно, не связывая себя с известными положениями.

Конструкторско-изобретательское творчество — одна из самых слож ных областей человеческой деятельности, и познание его закономерно стей представляет принципиальный интерес. В настоящее время можно говорить о следующих основных этапах его изучения:

♦создание библиотеки всех возможных приемов-эвристик (Пр) ре шения конструкторско-изобретательских задач, а также тех пока зателей (Пк), которые изменяются при использовании Пр; группи ровка, разбиение массивов Пр и Пк на классы (см. главу 18);

♦определение последовательности классов в обоих рядах;

♦формирование эвристического поля поиска, характеризуемого Пр.к, т.е. Пр-П к (в данном случае матрицы поиска);

♦разработка правил индексирования реальных изобретений по Пр.к и массовое (в том числе отраслевое) индексирование изобретений в соответствии с установленным сводом правил;

♦выделение стратегически (статистически) значимых Пр (Пр к) для технического творчества в целом и для разновидностей отрасле вого поиска;

♦формирование модели конструкторско-изобретательского поиска (формализация Пр в увязке с Пк);

♦опытная проверка матрицы и модели как основы стратегии массо вого решения конструкторско-изобретательских задач;

♦использование модели и созданного информационного массива типовых решений задач в диалоге проектант —компьютер.

Основные группы приемов по обоснованию принципов поиска ново

го технического решения были систематизированы Р.П. Повилейко [36].

|

ю |

Десятичная матрица поиска |

Таблица 13.1 |

||||||||

|

Основные |

Основные группы приемов, Пр |

|||||||||

|

группы по |

Неология |

Адаптация |

Мультипли |

Дифферен |

Интеграция |

Инверсия |

Импульса- |

Динамиза |

Аналогия |

Идеализация |

|

казателей |

кация |

циация |

ция |

ция |

||||||

|

1 |

1.1 |

1.2 |

1.3 |

1.4 |

1.5 |

1.6 |

1.7 |

1.8 |

1.9 |

1.10 |

|

Геометриче |

Традицион |

Вертикальная |

Многоэтаж |

Подвесные |

Закрытое |

Некруглые |

Телескопиче |

Гибкий |

Торцевая |

Опсазотме |

|

скиепоказа ныетумбы- |

компоновка |

ныеинстру |

пульты |

исполнение |

валы |

скиетрубы |

проволоч |

рейка- |

ханической |

|

|

тели |

«пьедеста- |

токарного |

ментальные |

управления |

механизмов |

дляпрутков |

ныйвал |

улитка |

обработки |

|

|

лы»в стан |

станка(«поло |

тумбочки |

(кожухи) |

револьвер- |

«исчезнове |

|||||

|

2 |

ках |

жил»набок») |

2.3 |

2.4 |

2.5 |

2.6 |

ныхстанках |

2.8 |

2.9 |

ние»станков |

|

2.1 |

2.2 |

2.7 |

2.10 |

|||||||

|

Физико |

Железобетон |

Масляный |

Алмазная |

Жидкостная |

Фотоэлек |

Гибкие «ре |

Штамповка |

Сплавы, |

Хромопла |

Шлифоваль |

|

механические |

в станко |

тумандля |

обработка |

полировка |

тронноекопи |

зиновые») |

взрывом |

возвращаю |

стовыемо |

наяголовка |

|

показатели |

строении |

охлаждения |

металлов |

рование(ме |

магнитыдля |

щиеформы |

делистан |

навоздушной |

||

|

(станины) |

обработки |

ханическая |

крепления |

деталямпри |

ков(«хаме |

подушке |

||||

|

3 |

3.1 |

деталей |

3.3 |

3.4 |

обработка) |

деталей |

3.7 |

цагреве |

леоны») |

3.10 |

|

3.2 |

3.5 |

3.6 |

3.8 |

3.9 |

||||||

|

Энергетиче |

Пневмопри |

Электроизо |

Использова |

Разделенные |

Единыйпри |

Реверсирова |

Двухскоро- |

Стабилиза |

Оценка |

Авторегуля |

|

скиепоказа |

водигидро |

ляционные |

ниелазера |

приводыв |

водстанка |

ниеэлектро |

сшыедвига |

торыэнер мощности циямощно |

||

|

тели |

приводвстан- |

покрытияиз |

дляметаллов |

станке |

двигателя |

теливстан |

гии |

привода, |

стивстанках |

|

|

4 |

косгроение |

полимеров |

4.3 |

4.4 |

4.5 |

4.6 |

ках |

4.8 |

JLC. |

4.10 |

|

4.1 |

4.2 |

4.7 |

4.9 |

|||||||

|

Конструкци |

Заменамеха |

Заменамеха |

Шариковая |

Раздаточный |

«Свернутые» |

Вращение |

Долбление, |

Волновые |

Автомати |

Гидростати |

|

онно-техно |

нических |

нического |

пайкасходо |

валскулач |

кинематиче |

деталейво |

строгание |

передачи |

ческие «ру |

ческиевоз |

|

логические |

схем встан |

зажимадета |

вымвинтом |

ками |

скиесхемы |

кругинстру |

ки»(мани |

душныеопо |

||

|

показатели |

кахэлектри |

лейгидравли |

ментальных |

пуляторы) |

ры |

|||||

|

5 |

ческими |

ческим |

5.3 |

5.4 |

5.5 |

головок |

5.7 |

5.8 |

5.9 |

5.10 |

|

5.1 |

5.2 |

5.6 |

||||||||

|

Надежность и |

Использова |

Упрочняющая Лабиринтные |

Струйная |

Моноблоч |

Инструмент |

Магнитное |

Зажимзаго |

Самозата |

Предохрани |

|

|

долговеч |

ниенержа |

обработка |

уплотнения |

целенаправ |

ныестанины |

разового |

крепление |

товкисила |

чивающие |

тели(напри |

|

ность |

веющей ста- |

поверхности |

леннаясмаз |

станков |

пользования |

деталейпри |

мирезания сямного- |

мер,предо- |

||

|

ли,титанов, |

шпинделя |

каколес |

ш л и ф о м н и и |

слойные |

хранвггели |

|||||

|

сплавовв |

резцы |

муфты) |

||||||||

|

станкострое |

||||||||||

|

нии |

проектирования теории Основы .II ЧАСТЬ

Око нч а ние табл . 13.1

|

Основные |

Основные группы приемов, Пр |

|||||||||

|

группы по |

Неология |

Адаптация |

Мультипли |

Дифферен |

Интеграция |

Инверсия |

Импульса- |

Динамиза |

Аналогия |

Идеализация |

|

казателей |

||||||||||

|

6 |

6.1 |

6.2 |

кация |

циация |

ция |

ция |

||||

|

6.3 |

6.4 |

6.5 |

6.6 |

6.7 |

6.8 |

6.9 |

6.10 |

|||

|

Эксплуата |

Программ |

Разработка |

Многорезцо |

Разгружен |

Комбиниро |

Вибрацион |

Блокировка |

Бесступен |

Моделиро |

Регулирова |

|

ционные |

ноеуправле |

технологии |

воепродоль |

ныйшпин |

ванныйинст ное стружко- |

поступления |

чатыева |

ваниепро |

ниескорости |

|

|

показатели |

ниедля |

обработки |

ноеточение |

дель |

румент |

ломание |

охлажденной |

риаторы |

цессовре |

взависимо |

|

станков |

деталейна |

жидкости |

зания |

стиотусилий |

||||||

|

7 |

7.1 |

ЭВМ |

7.3 |

7.4 |

7.5 |

7.6 |

7.7 |

7.8 |

7.9 |

резания |

|

7.2 |

7.10 |

|||||||||

|

Экономиче |

Использова |

Капроновые |

Кассетная |

Специализи |

Преселекгив- |

Вихревое |

Устранение |

Корректи |

Упаковка |

Автоматиза |

|

скиепоказа |

ниепласт |

шестернив |

загрузкаде |

рованные |

ноеуправле |

нарезание |

холостых |

ровканорм |

типа«ко |

циямехани |

|

тели |

массвстан- |

коробках |

талей |

(операцион |

ние |

резьбы |

ходов |

пореальной |

кон» (для |

ческойобра |

|

8 |

косгроении |

передач |

8.3 |

ные) станки |

8.5 |

8.6 |

8.7 |

выработке |

станков) |

ботки |

|

8.1 |

8.2 |

8.4 |

8.8 |

8.9 |

8.10 |

|||||

|

Степень |

Использова |

Использова |

Многошпин |

Гидросхема |

Агрегатные |

Отказот |

Текущая |

Опере |

Сотовые |

Тотальная |

|

стандартиза ниесмежных |

ниеобщих |

дельные |

из стандарт |

станки |

стандартных |

заводская |

жающая |

панелив |

(всеобъем |

|

|

циии |

системстан рекомендаций |

станки |

ныхэлемен |

элементов |

нормализа |

(динамиче |

корпусных |

лющая) стан |

||

|

унификации |

дартов |

поэргономи |

тов |

ция |

ская) стан |

деталях |

дартизация |

|||

|

кедляотрас |

дартизация |

|||||||||

|

левогостан |

||||||||||

|

9 |

9.1 |

дарта |

9.3 |

9.4 |

9.5 |

9.6 |

9.7 |

9.8 |

9.9 |

9.10 |

|

9.2 |

||||||||||

|

Удобство |

Использова |

Коррективная |

Многоста |

Комбиниро |

Передача |

Глушение |

Подвижное |

Возраста |

Моделиро |

Биоуправле |

|

обслужива |

ниесмежных |

эргономика |

ночное об |

ванное осве |

наладочных |

шумашумом |

сиденьето |

ниеусилий |

ваниепове |

ниестаноч |

|

нияибезо |

рекоменда |

служивание |

щениестан |

функций |

(фазоинверто |

каря |

приправле |

денияопе |

нымиопера |

|

|

пасность |

цийпоэрго |

ков |

станочнику |

Р) |

ниикрити |

ратора |

циями |

|||

|

номике |

ческиере |

|||||||||

|

10 |

10.1 |

10.2 |

10.3 |

10.4 |

10.5 |

10.6 |

10.7 |

жимы) |

10.9 |

10.10 |

|

10.8 |

||||||||||

|

Художест- |

Использова |

Стилизация |

Модульное |

«Открытые» |

«Закрытые» |

Контрастное |

Сменные |

Динамиче |

Биодизайн |

Комплексное |

|

венно- |

ниеулуч |

формстанка |

проектирова |

формыстан |

формыстан |

решение |

цветныеэк |

скоеискус |

(биоформы |

проектирова |

|

конструктор- |

шенных |

ние форм |

ков |

ков |

панелей |

раны(фон) |

ствона |

узловстан |

ниесреды |

|

|

скиепоказа |

корпусных |

ставков |

управления |

приобработ |

производ |

ка) |

(ансамбль) |

|||

|

тели |

деталей |

кедеталей |

стве |

решения технического нового поиска Принципы .13

Весь массив приемов удалось свести к 10 основным принципам [36]: неология (перенос), адаптация, мультипликация, дифференциация, интеграция, инверсия, импульсация, динамизация, аналогия, идеализация. Это дало возможность в итоге построить особую десятичную систему классификации проектно-изобретательских задач в виде набора матрич ных таблиц (см. табл. 13.1 применительно к станкостроению), в строках которой записаны меняющиеся характеристики объекта — показатели Пк, а в столбцах — основные приемы их изменения Пр.

Таблицы были названы десятичными матрицами поиска (ДМП). Ка ждой из 100 (10x10) ячеек Пр.к матрицы был присвоен двойной индекс, первая цифра которого характеризует группу показателей Пк, а вторая — группу приемов Пр.

Принцип неологии (от латинского «знание нового», «новизна») — это использование разработчиком процессов, конструкций, форм, материалов, их свойств и пр., новых для данной отрасли техники или новых вообще. Предполагается, что уже где-то и кем-то вне данной отрасли запланиро ванная техническая система создана, успешно используется (хотя может быть и для совершенно иных целей) и надо только ее разыскать и прове рить в данных условиях, не изменяя ее, не приспосабливая. Ясно, что принцип неологии требует от проектанта широкой инженерной культуры, незаурядной общетехнической и общенаучной эрудиции, хорошей ин формированности. Не случайно в ряде отраслей техники, по данным Р.П. Повилейко [36], до 80% конструкторских разработок по новой техни ке невозможно патентовать, так как предмет этих разработок был кем-то когда-то изобретен, спроектирован, создан. Вот почему использование принципа неологии сулит высокий экономический эффект.

Перенос технической системы в новую область использования, как правило, смещает или изменяет первоначально заложенные в техническое решение функции. В одних случаях исходная система оказывается полно стью функционально и экономически пригодной к новым условиям рабо ты, в других — лишь частично. Но и в исходном, неизменном виде приме нение ее оказывается нередко экономически оправданным — не случайно столь широкое распространение во всех отраслях техники получили так называемые комплектующие изделия. Общеизвестно, как много дает для самых разных, казалось бы, отраслей техники аппаратура для исследова

ния космоса, авиации и др. К примеру, на основе реактивного двигателя созданы агрегаты для перекачки газа (ГПА). Качественный скачок в под водной навигации произошел лишь с введением так называемых инерци альных систем управления. Судно на воздушной подушке мчится со ско ростью 120 км/ч, поднимаясь над водой на 15 см; работают два авиацион ных мотора: один непосредственно для движения, другой — для создания воздушной подушки.

Обратимся теперь к матрице и расшифруем ее по отношению к неологии.

Чаще всего это заимствование, копирование, сохранение чуждых но вой функции форм, например, коробка передач старого автомобиля с но вым мощным мотором. В основном используются новые материалы и их свойства. Изобретатель Г. Бабат, разработавший идею высокочастотной закалки для нужд одного из видов военной техники, выяснил, что она приложима во многих иных отраслях машиностроения, где необходимо предупредить интенсивный механический износ-истирание контакти рующих поверхностей, — зубчатые колеса, цилиндры двигателей, мери тельный инструмент и др.

Используются также новые виды энергии в традиционных целях и старые источники энергии по-новому (электромобили, паровые автомоби ли). Для станкостроения, например, это замена механических систем элек трическими, оптическими, акустическими, пневматическими, внедрение программного управления.

Принцип адаптации (от латинского «прилаживание», «приноровление») — приспособление разработчиком известных процессов, конструкций, форм, материалов и их свойств для конкретных условий. Первый топор — это, по-видимому, нижняя челюсть пещерного медведя с отбитыми сочле ненным бугорком и венечным отростком. Первая ловушката же яма, только заглубленная, с отвесными стенами и кольями на дне. Первое духо вое ружье — обычная камышовая или бамбуковая трубка, тщательно обра ботанная изнутри. Череп — чаша, шкура — накидка, лопух — зонтик, уголь ный карандаш, гусиное перо — все это классические примеры адаптации. Древним финикийским амфорам, чтобы лучше закрепить их в деревянные стойки на судах, стали придавать заостренную коническую форму. Исход

ная система, оставаясь в целом прежней, лишь слегка видоизменяется, ко личественные характеристики изменяются не более чем вдвое.

Некоторые приемы, относящиеся к принципу адаптации: изменить традиционные величины параметров системы (конструкции или техноло гического процесса); модифицировать, переделать систему с тем, чтобы приспособить ее к иным условиям работы, не затрагивая основной функ циональной схемы; защитить систему (например, для работы в сложных климатических условиях, с различными химически агрессивными агента ми); изменить условия работы, характеристики внешней среды или систе мы, соприкасающиеся с данной; приспособить технический объект к че ловеку (приемы коррективной эргономики).

Для некоторых фирм, трестов, концернов и даже целых стран прин ципы неологии и адаптации стали основой, на которой быстрыми темпами развивался промышленный потенциал. Используются все дозволенные и недозволенные приемы, включая массовую закупку патентов и промыш ленный шпионаж, который столь же древен, сколь и сама техника. Люди крали огонь во многих его разновидностях (в том числе боевой «грече ский огонь»), шелковичных червей (в шляпе под живыми цветами), секре ты голубого китайского фарфора и стали (и получали за это дворянские титулы), таблицы тригонометрических функций (для определения место нахождения кораблей в открытом море), разбирали по бревнышку враже ские корабли (так древние римляне создали собственный флот) и даже охотились за технологией горькой взбитой пены (французские пивовары конца прошлого века «мстили» за поражение 1870 г. распространением высококачественного напитка, названного ими «пивом национального ре ванша», или «французским пивом»).

Принцип мультипликации (от латинского «умножение») заключается в умножении функций и деталей системы, причем умноженные системы остаются подобными друг другу, однотипными. К мультипликации отно сятся не только приемы, связанные с увеличением характеристик (гипербо лизация), но и с их уменьшением (миниатюризация); в любом случае муль типликация характеризует изменение параметров систем в 2 раза и более.

Гиперболизация и миниатюризация как методы мультипликации не осознанно используются с древнейших времен. Пример тому — величест венные храмы Баальбека, гигантские статуи Зевса-громовержца, много

тонные изваяния острова Пасхи, огромные рисунки в пустыне Наска и ба рельефы на скалах Ассирии, Царь-пушка и Царь-колокол, современные телевизионные башни и небоскребы. А рядом с этим миниатюрная мозаи ка, греческие геммы.

Принцип дифференциации (от латинского «различие») — разделение функций и элементов системы: ослабляются функциональные связи меж ду элементами, повышается степень их свободы, разносятся этапы произ водства, конструкции и рабочие процессы в пространстве и во времени.

Это чаще всего дробление формы различными приемами, например, отказ от замкнутых объемных и переход к формам открытым, разделение системы на объемную и необъемную части и вынесение одной из частей за пределы ограничивающей зоны (телевизор с дистанционным управлением).

Чаще всего оперируют с массой системы и со свойствами применяе мых материалов и рабочих процессов: разделяют систему на две части — «тяжелую» и «легкую», передвигают только часть системы; удаляют части, ставшие лишними после разделения (железобетонные шпалы из двух поло винок, связанных стальной трубой, двутавр); составляют систему из заве домо неравнопрочных элементов, создают «местное качество» (пластмас совые крышки, армированные проволокой); дробят технологический про цесс на ряд ступеней; разделяют твердые, жидкие или газообразные тела на части, дезинтегрируют уголь, глины, гипс, соль, формовочные смеси, очи щают газы от пыли и сажи; выделяют единственно нужное качество.

Принцип может быть проиллюстрирован разделением «перегород ками» движущегося потока на два или несколько потоков (энергии воды, информации и др.); разделением системы на части, соединенными гибки ми связями (поезд, цепочки плотов на буксире, высокоэффективные на небольших речках гирляндные продольные и поперечные гидротурбин ные установки); разделением системы на части с тем, чтобы приблизить каждый из разделенных элементов к рабочему месту (автомобиль, каждое колесо которого имеет тяговый электродвигатель); применением «развер нутых» кинематических и силовых схем, обеспечивающих максимальную обозримость и доступность элементов системы; растягиванием системы: удалением друг от друга ее элементов; усложнением систем.

Приемы целиком построены на методах секционирования и агрега тирования. Если при проектировании бытовой аппаратуры, транспорта и

др. методы агрегатирования и унификации рассматриваются разработчи ком как облегчающие производство самих этих устройств, то при проек тировании станков, оборудования те же методы трактуются, прежде всего, в плане облегчения производства других изделий. Вот почему методы аг регатирования в приложении к технологическому металлообрабатываю щему оборудованию следует отнести к принципам интеграции. В прило жении ко всем остальным конструкциям, машинам и механизмам (транс порт, радиоаппаратура и пр.) их относят к способам дифференциации.

Отделение мешающей части; мешающего свойства, локализация «вредного» элемента системы: защита при облучении рентгеновскими лу чами всех частей тела, кроме просвечиваемых; различные мероприятия по звукоизоляции, шумозащите, взрывобезопасности (шахтерская лампа Хемфри Дэви, в которой пламя изолировано от внешней среды сетчатым цилиндром из медной проволоки).

Асимметрию как прием могут характеризовать тиски со смещенны ми губками; неравномерность расположения фар автомобиля, что защи щает шоферов встречных машин от «ослепления».

Принцип интеграции (от латинского «цельный») — в объединении, со вмещении, сокращении и упрощении функций и форм элементов и системы в целом: сближаются элементы производства, конструкции и рабочие про цессы в пространстве и во времени. Принцип интеграции обычно противо поставляют принципу дифференциации, но они имеют много общего. На пример, экранирование, изоляция, локализация части системы относятся к дифференциации. Те же приемы экранирования, изоляции, локализации, отнесенные к системе в целом, характеризуют уже принцип интеграции.

Формы интеграции могут быть различны, диапазон приемов широк — от простейшего механического соединения, сплетения, скрепления, сме шивания (А. Нобель изобрел динамит, смешав жидкий нитроглицерин с пористым пироксилином), встраивания, сплавления до высших форм сра щения, симбиоза технических систем с живыми организмами. Система может объединять 2 , 3,4 и более исходных элементов в различных комби нациях — старое со старым, старое с новым, новое с новым.

Примеры: насос+лампа=примус, паяльная лампа; насос+полая игла=медицинский шприц; насос+сушильный шкаф=вакуум-сушилка; телега+паровой котел=паровая повозка Ж. Кюньо.

Принцип инверсии (от латинского «переворачивание», «перевертыва ние», «перестановка») —в обращении функции, формы и расположения эле ментов и системы в целом. Принцип этот труден в использовании, он требует от исполнителя незаурядного творческого остроумия, но весьма: эффективен по результатам. Этот принцип включает в себя следующие действия и приемы:

♦обращение, «выворачивание» формы наизнанку, отказ от тради ционной формы (некруглые валы);

♦отказ от требуемой, казалось бы, и наращиваемой твердости и жест кости (гибкий тонкий вал паровой турбины взамен утолщенного);

♦преобразование одних физических величин в другие (телефон, ра дио, электроизмерительная аппаратура), выполнение конструкций прозрачными и т.д.;

♦поглощение энергии.

Конструкция перевертывается вверх ногами, выворачивается наиз нанку (швейцарский токарный станок, в котором направляющие располо жены не ниже, а выше обрабатываемой детали, что облегчает отвод стружки), движущиеся элементы конструкции оказываются неподвижны ми, и наоборот (П. Яблочков в своей лампе расположил угольные элек троды рядом и параллельно — отпала необходимость тонкого механизма сближения электродов по прямой, во время горения; аэродинамическая труба, где движется не самолет, а воздух; роликовые стенды для обкатки на месте велосипедов, машин, гусеничных повозок).

«Дорогая» долговечность заменяется «дешевой» недолговечностью, объект изменяется так, чтобы он использовался разово —одноразовые шприцы, посуда, упаковка для молочных продуктов, соков, бумажные салфетки и платья и т.д. (Данный прием при разработке нестандартного оборудования весьма ограничен.)

Перечислим еще ряд приемов инверсии:

♦отказ от высокой точности работы машины и стабильности ее па раметров;

♦изменение направления движения на противоположное (граммо фонные пластинки Э. Берлингера проигрывались от центра к краю, французская фирма братьев Патэ предложила проигрывать от края к центру —появились патефоны);

♦обращение вреда в пользу (использование вредных факторов, от ходов вещества и энергии для получения дополнительного поло жительного эффекта), обратная связь;

♦применение заведомо неудобного инструмента (резиновые шипы на особо ответственных ручках заставят приостановиться и задуматься оператора перед управляющим действием), заведомо неудобной ме бели (твердые стулья сокращают время заседаний на 30-40%);

♦«клин клином» (устранение вредного фактора за счет сложения с другим вредным фактором — глушение шума шумом, сдвинутым по фазе);

♦«перегибание палки» (усиление вредного фактора до такой степе ни, чтобы он перестал быть вредным, — шум ультразвука), допу щение того, что считается недопустимым. Последние два приема могут быть эффективно использованы и для инверсии ряда выше перечисленных групп показателей.

Принцип импульсации (от латинского «толчок», «побуждение к чемулибо», «стремление», «возбуждение») охватывает группу конструкторскоизобретательских методов и приемов, связанных с прерывностью проте кающих процессов. Импульс может повторяться периодически, апериоди чески, но может быть и единичным, например, импульсно нарастает ско рость протекания действия, и в результате вредные силы или опасные ста дии процесса преодолеваются на большой скорости (прием проскока). Вы являются во времени с разной периодичностью разные группы показателей.

Исчезает, выпадает из процесса форма, объем, чтобы затем снова восстановиться, как это и бывает, например, с различными надувными конструкциями. Импульсами возникают или изменяются масса, усилия и другие характеристики материалов (ловушки для зверей, срабатывающие под действием массы животных, различные торговые автоматы — под дей ствием массы забрасываемых монет; закрепление деталей при шлифова нии с помощью электромагнитов или вмораживанием в лед, различные виды дискретного уравновешивания и взвешивания тел).

Примеры импульсации:

♦лук со сдерживаемой тетивой, ручной домкрат, шагомер, после довательное включение в работу ступеней ракетоносителя, выво дящего на орбиту спутник, взрывные работы, стрельба;

♦подъем и опускание кузовов в грузовиках-самосвалах; отброс отра ботанных ступеней ракеты, различные испытательные вибростенды;