Человечество берет свое начало несколько тысяч лет назад. И на протяжении всего этого времени оно неустанно развивается. Причин на это было всегда много, но без изобретательности человека это просто не представлялось бы возможным. Метод проб и ошибок был и является в настоящее время одним из основных.

Описание способа

Четко зафиксированного в исторических документах применения данного метода мало. Но, несмотря на это, он заслуживает особого внимания.

Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (например, в математике) или приемлемым (при изобретении новых методов в науке).

Человечество всегда пользовалось данным методом. Ориентировочно век назад психологи пытались найти общее между людьми, которые использовали данный способ познания. И им это удалось. Человек, который ищет ответ на поставленную задачу, вынужден подбирать варианты, ставить эксперименты и смотреть на результат. Это продолжается до тех пор, пока не приходит озарение по данному вопросу. Экспериментатор выходит на новую ступень мышления в данном вопросе.

Метод в мировой истории

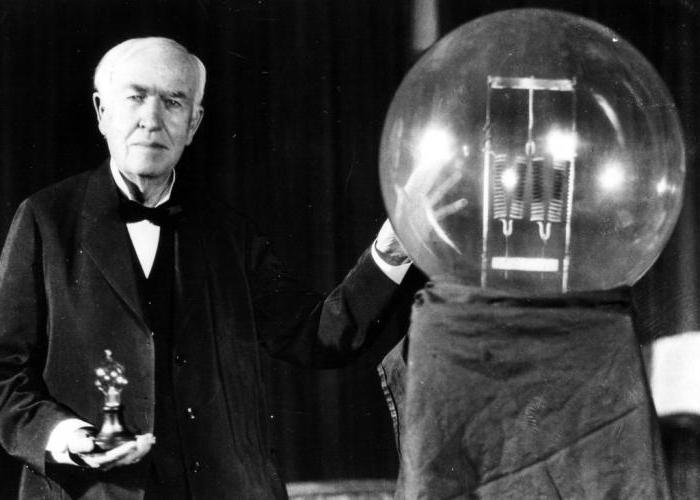

Одним из самых известных людей, кто применял данный способ, был Эдисон. Все знают его историю изобретения лампочки. Он экспериментировал до тех пор, пока не получилось. Но Эдисон усовершенствовал данный метод. При поиске решения он разделял задачи между людьми, которые работали на него. Соответственно материала по теме получалось намного больше, чем при работе одного человека. И на основании полученных данных метод проб и ошибок имел большой успех в деятельности Эдисона. Благодаря этому человеку появились исследовательские институты, которые применяют, в том числе, и этот метод.

Степени трудности

У данного метода есть несколько уровней сложности. Они были так разделены для лучшего усвоения. Задача первого уровня считается легкой, и на поиск ее решения затрачивается немного сил. Но и вариантов ответов она имеет не так много. С повышением степени трудности растет и сложность поставленной задачи. Метод проб и ошибок 5 класса – самый труднорешаемый и затратный по времени.

Необходимо учитывать, что при возрастании уровня сложности растет и объем знаний, которыми обладает человек. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рассмотрим технику. Первый и второй уровни позволяют изобретателям ее усовершенствовать. На последней ступени сложности создается совершенно новый продукт.

Например, известен случай, когда молодые люди темой дипломной работы взяли труднорешаемую задачу из аэронавигации. Студенты не обладали такими же знаниями, как многие ученые, которые работали в данной области, но благодаря широкому спектру знаний ребят у них получилось найти ответ. И причем область решения оказалась в самом далеком от науки кондитерском деле. Казалось бы, что это невозможно, но это факт. Молодым людям было даже выдано авторское свидетельство на их изобретение.

Преимущества метода

Первым достоинством можно по праву считать творческий подход. Задачи методом проб и ошибок решаемые позволяют задействовать оба полушария головного мозга для поиска ответа.

Стоит привести в пример, как строились лодки. Раскопки показывают, как на протяжении столетий деталь за деталью менялась форма. Исследователи постоянно пробовали что-то новое. Если лодка тонула, то эту форму вычеркивали, если оставалась держаться на воде, то принимали это к сведению. Таким образом, в итоге было найдено компромиссное решение.

Если поставленная задача не слишком сложная, то данный метод занимает немного времени. У некоторых возникающих проблем может быть десять вариантов, один или два из которых окажутся правильными. Но если рассматривать, например, робототехнику, то в данном случае без применения других методов исследования могут затянуться на десятки лет и принесут миллионы вариантов.

Разделение задач на несколько уровней позволяет оценить, насколько быстрым и возможным представляется поиск решения. Это сокращает время для принятия решения. И при сложных задачах можно использовать метод проб и ошибок параллельно с другими.

Недостатки метода

С развитием технологий и науки данный метод начал терять свою популярность.

В некоторых областях просто нерационально создавать тысячи образцов, чтобы менять по одному элементу. Поэтому зачастую теперь используют другие методы, основанные на конкретных знаниях. Для этого стали изучаться природа вещей, взаимодействие элементов друг с другом. Стали использоваться математические расчеты, научные обоснования, эксперименты и опыт прошлого.

Метод проб и ошибок все так же отлично используется в творчестве. Но строить автомобиль таким способом уже кажется глупым и неактуальным. Поэтому теперь, при нынешнем уровне развития цивилизации, нужно в точных науках по большей части использовать другие методы.

Часто при рассматриваемом способе задача может описывать много совершенно незначительных вещей и не учитывать априори важные вещи. Например, изобретатель пенициллина (антибиотик) утверждал, что при правильном подходе лекарство могли изобрести лет на двадцать раньше его. Это поспособствовало бы спасению огромного количества жизней.

При сложных задачах часто бывают ситуации, когда сам вопрос лежит в одной области знаний, а его решение — совершенно в другой.

Не всегда исследователь уверен, что ответ вообще будет найден.

Автор метода проб и ошибок

Кто конкретно изобрел это способ познания, мы никогда не узнаем. Точнее мы знаем, что это явно был изобретательный человек, которым, скорее всего, руководило желание улучшить свою жизнь.

В древности люди были достаточно ограничены во многих вещах. Все изобреталось именно этим методом. Тогда еще не было каких-то фундаментальных знаний в области физики, математики, химии и прочих важных наук. Поэтому приходилось действовать наугад. Именно так добыли огонь, чтобы защищаться от хищников, готовить пищу и обогревать жилище. Оружие, чтобы добывать пропитание, лодки — для передвижения по рекам. Все было изобретено при столкновении человека с трудностью. Но каждый раз решаемая проблема приводила к более качественному уровню жизни.

Известно, что многие ученые использовали этот метод в своих трудах.

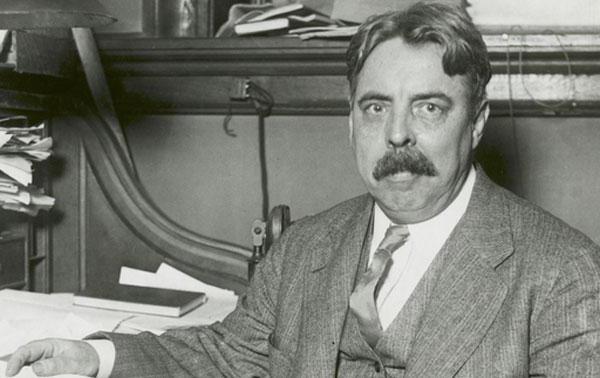

Однако именно описание метода и активное использование мы наблюдаем у физиолога Торндайка в конце девятнадцатого века.

Исследования Торндайка

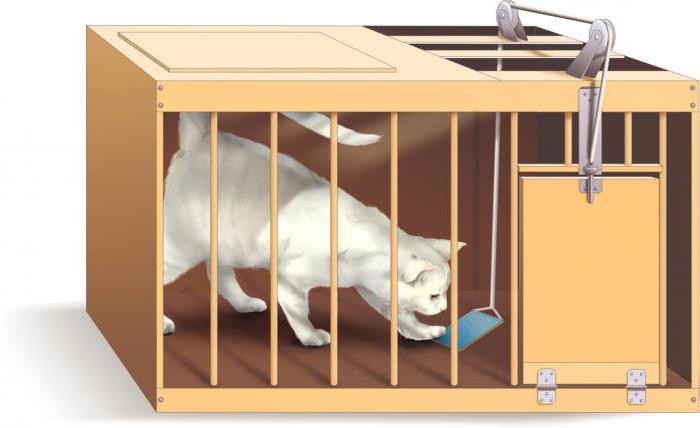

Пример метода проб и ошибок можно рассмотреть в научных трудах ученого-физиолога. Он ставил различные поведенческие эксперименты с животными, помещая их в специальные коробки.

Один из экспериментов выглядел приблизительно следующим образом. Кошка, помещенная в ящик, ищет выход. Сама коробка может иметь 1 вариант открытия: нужно было нажать на пружинку — и дверца распахивалась. Животное применяло много действий (так называемых проб), и большинство из них оказывались неудачными. Кошка так и оставалась в коробке. Но после некоторого набора вариантов животному удавалось нажать на пружинку и выбраться из ящика. Таким образом, кошка, попадая в коробку, с течением времени запоминала варианты развития событий. И выбиралась из ящика за более короткое время.

Торндайк доказал, что метод действителен, и хоть результат не линеен, но со временем, при повторении аналогичных действий, решение приходит практически моментально.

Решение задач методом проб и ошибок

Примеров этого способа великое множество, однако стоит привести один очень интересный.

В начале двадцатого века жил известный конструктор двигателей для авиации Микулин. В то время наблюдалось огромное количество авиакатастроф из-за магнето, то есть искра зажигания через некоторое время полета исчезала. Много было экспериментов и размышлений о причине, но ответ пришел в совершенно неожиданной ситуации.

Александр Александрович встретил на улице мужчину с подбитым глазом. В тот момент к нему и пришло озарение, что человек без одного глаза видит намного хуже. Он поделился этим наблюдением с авиатором Уточкиным. Когда установили в самолеты второе магнето, количество авиакатастроф значительно уменьшилось. А Уточкин некоторое время выплачивал после каждого показательного полета Микулину денежные вознаграждения.

Применение способа в математике

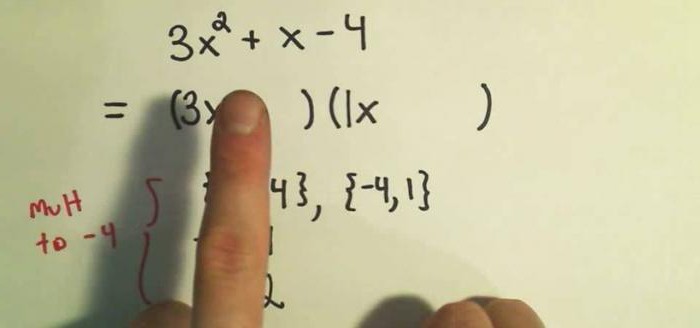

Достаточно часто метод проб и ошибок в математике применяется в школах как способ развития логического мышления и проверки скорости поиска вариантов. Это позволяет разнообразить процесс обучения и внести элементы игры.

Часто можно встретить в школьных учебниках задания с формулировкой «реши уравнение методом проб и ошибок». В данном случае необходимо подбирать варианты ответа. Когда найден правильный ответ, он просто доказывается уже практически, то есть проводятся необходимые расчеты. В итоге мы удостоверяемся, что это единственно верный ответ.

Пример практической задачи

Метод проб и ошибок в математике 5 класса (в последних изданиях) часто фигурирует. Приведем пример.

Необходимо назвать, какие стороны могут быть у прямоугольника. При условии, что площадь (S) = 32 см, а периметр (P) = 24 см.

Решение данной задачи: предположим, что длина одной стороны 4. Значит и длина еще одной стороны такая же.

Получаем следующее уравнение:

24 – 4 – 4 = 16

16 делим на 2 = 8

8 см – это ширина.

Проверяем по формуле площади. S = A*B = 8*4 = 32 сантиметра. Как мы видим, решение верное. Так же можно вычислить и периметр. По формуле получается следующий расчет Р = 2* (А + В) = 2* (4 +

В математике метод проб и ошибок не всегда отлично подходит для поиска решений. Зачастую можно использовать более подходящие способы, при этом затрачивается меньше времени. Но для развития мышления данный метод имеется в арсенале каждого педагога.

Теория решения изобретательских задач

В ТРИЗ метод проб и ошибок считается одним из самых неэффективных. Когда человек попадает в необычную для него затруднительную ситуацию, то действия наугад, скорее всего, будут безрезультатными. Можно потратить много времени и в результате не добиться успеха. Теория решения изобретательских задач основана на уже известных закономерностях, и обычно используются другие методы познания. Часто ТРИЗ используют в воспитании детей, делая этот процесс интересным и увлекательным для ребенка.

Выводы

Рассмотрев данный метод, можно с уверенностью сказать, что он достаточно интересный. Несмотря на недостатки, он часто используется в решении творческих задач.

Однако не всегда он позволяет добиться нужного результата. Никогда исследователь не знает, когда стоит прекратить поиски или, может, стоит сделать еще пару усилий и гениальное изобретение появится на свет. Также непонятно, сколько времени будет затрачено.

Если вы решили использовать данный метод для решения какой-либо проблемы, то должны понимать, что ответ порой может находиться в совершенно неожиданной области. Но это позволяет взглянуть на поиск с разных точек зрения. Возможно, придется набросать несколько десятков вариаций, а может, и тысячи. Но лишь упорство и вера в успех приведут к нужному результату.

Иногда этот метод используют как дополнительный. Например, на начальном этапе для сужения поиска. Либо когда исследование было проведено многими способами и зашло в тупик. В этом случае творческая составляющая метода позволит найти компромиссное решение проблемы.

Метод проб и ошибок часто применяют в педагогической деятельности. Он позволяет детям на собственном опыте находить решения в различных жизненных ситуациях. Это учит их запоминать правильные типы поведения, которые приняты в обществе.

Художники используют данный способ для поиска вдохновения.

Метод стоит опробовать в обыденной жизни при решении проблем. Возможно, какие-то вещи предстанут вам по-другому.

5.1 Метод проб и ошибок

Метод

проб и ошибок (в просторечии также:

метод (научного) тыка

— является врождённым методом мышления

человека. Также этот метод называют

методом перебора

вариантов.

В 1898

годуописанЭ.

Торндайкомкак форманаучения,

основанная на закреплении случайно

совершённых двигательных и мыслительныхактов,

за счет которых была решена значимая

для животногозадача.

В следующих пробах время, которое

затрачивается животным на решение

аналогичных задач в аналогичных условиях,

постепенно, хотя и не линейно, уменьшается,

до тех пор, пока не приобретает форму

мгновенного решения. Последующийанализметодапроб и ошибок показал, что он не является

полностью хаотическим и нецелесообразным,

а интегрирует в себе прошлый опыт с

учетом новых условийрешения

задачи.

Достоинства

и недостатки метода проб и ошибок

Если

рассматривать абсолютно случайный

перебор вариантов, то можно сделать

следующие выводы:

Достоинства

метода:

-

Этому

методу не надо учиться. -

Методическая

простота решения. -

Удовлетворительно

решаются простые задачи (не более 10

проб и ошибок).

Недостатки

метода:

-

Плохо

решаются задачи средней сложности

(более 20—30 проб и ошибок) и практически

не решаются сложные задачи (более 1000

проб и ошибок). -

Нет

приёмов решения. -

Нет

алгоритма мышления, мы не управляем

процессом думанья. Идет почти хаотичный

перебор вариантов. -

Неизвестно,

когда будет решение и будет ли вообще. -

Отсутствуют

критерии оценки силы решения, поэтому

неясно, когда прекращать думать. А вдруг

в следующее мгновение придет гениальное

решение? -

Требуются

большие затраты времени и волевых

усилий при решении трудных задач. -

Иногда

ошибаться нельзя ИЛИ этот метод не

подходит (не будет человек резать на

бомбе провода наугад).

Считается,

что для метода проб и ошибок выполняется

правило — «первое

пришедшее в голову решение — слабое».

Объясняют этот феномен тем, что человек

старается поскорее освободиться от

неприятной неопределённости и делает

то, что пришло в голову первым.

Аббревиатура

МПиО (метод проб и ошибок) часто

встречается в текстах, так или иначе

связанных с Теорией решения

изобретательских задач. В ТРИЗ метод

проб и ошибок рассматривается как эталон

неэффективности. Для оценки какого-либо

другого эвристического метода его

сравнивают с МПиО. Так как МПиО — это

метод перебора вариантов, то можно

количественно определить число вариантов

при использовании МПиО и сравнить с ним

какой-либо другой эвристический

метод. Такое математическое исследование

предполагает, что количество необходимых

вариантов обратно пропорционально

эффективности метода и прямо пропорционально

времени нахождения решения при его

использовании. Однако точные количественные

и статистические исследования проводятся

редко. В ТРИЗ ограничиваются приблизительной

количественной оценкой эффективности

по уровням изобретательских задач (Ю.

П. Саламатов).

Как

точные, так и приблизительные количественные

сравнения с МПиО возможны при допущении

полной случайности перебора вариантов

при использовании МПиО. В рамках ТРИЗ

такая точка зрения служит обоснованием

неэффективности МПиО. Однако с другой

стороны выбор вариантов не может быть

полностью произвольным. Он ограничен

предыдущим опытом, инерцией мышления,

стереотипами и гештальтами.

На этом ставится акцент в рамках другой

теории —метасистематике.

В рамках метасистематики основным

недостатком МПиО считается

фактическая неслучайность перебора

вариантов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

From Wikipedia, the free encyclopedia

Trial and error is a fundamental method of problem-solving[1] characterized by repeated, varied attempts which are continued until success,[2] or until the practicer stops trying.

According to W.H. Thorpe, the term was devised by C. Lloyd Morgan (1852–1936) after trying out similar phrases «trial and failure» and «trial and practice».[3] Under Morgan’s Canon, animal behaviour should be explained in the simplest possible way. Where behavior seems to imply higher mental processes, it might be explained by trial-and-error learning. An example is a skillful way in which his terrier Tony opened the garden gate, easily misunderstood as an insightful act by someone seeing the final behavior. Lloyd Morgan, however, had watched and recorded the series of approximations by which the dog had gradually learned the response, and could demonstrate that no insight was required to explain it.

Edward Lee Thorndike was the initiator of the theory of trial and error learning based on the findings he showed how to manage a trial-and-error experiment in the laboratory. In his famous experiment, a cat was placed in a series of puzzle boxes in order to study the law of effect in learning.[4] He plotted to learn curves which recorded the timing for each trial. Thorndike’s key observation was that learning was promoted by positive results, which was later refined and extended by B. F. Skinner’s operant conditioning.

Trial and error is also a method of problem solving, repair, tuning, or obtaining knowledge. In the field of computer science, the method is called generate and test (Brute force). In elementary algebra, when solving equations, it is guess and check.

This approach can be seen as one of the two basic approaches to problem-solving, contrasted with an approach using insight and theory. However, there are intermediate methods which for example, use theory to guide the method, an approach known as guided empiricism.

This way of thinking has become a mainstay of Karl Popper’s critical rationalism.

Methodology[edit]

The trial and error approach is used most successfully with simple problems and in games, and it is often the last resort when no apparent rule applies. This does not mean that the approach is inherently careless, for an individual can be methodical in manipulating the variables in an attempt to sort through possibilities that could result in success. Nevertheless, this method is often used by people who have little knowledge in the problem area. The trial-and-error approach has been studied from its natural computational point of view [5]

Simplest applications[edit]

Ashby (1960, section 11/5) offers three simple strategies for dealing with the same basic exercise-problem, which have very different efficiencies. Suppose a collection of 1000 on/off switches have to be set to a particular combination by random-based testing, where each test is expected to take one second. [This is also discussed in Traill (1978–2006, section C1.2]. The strategies are:

- the perfectionist all-or-nothing method, with no attempt at holding partial successes. This would be expected to take more than 10^301 seconds, [i.e., 2^1000 seconds, or 3·5×(10^291) centuries]

- a serial-test of switches, holding on to the partial successes (assuming that these are manifest), which would take 500 seconds on average

- parallel-but-individual testing of all switches simultaneously, which would take only one second

Note the tacit assumption here that no intelligence or insight is brought to bear on the problem. However, the existence of different available strategies allows us to consider a separate («superior») domain of processing — a «meta-level» above the mechanics of switch handling — where the various available strategies can be randomly chosen. Once again this is «trial and error», but of a different type.

Hierarchies[edit]

Ashby’s book develops this «meta-level» idea, and extends it into a whole recursive sequence of levels, successively above each other in a systematic hierarchy. On this basis, he argues that human intelligence emerges from such organization: relying heavily on trial-and-error (at least initially at each new stage), but emerging with what we would call «intelligence» at the end of it all. Thus presumably the topmost level of the hierarchy (at any stage) will still depend on simple trial-and-error.

Traill (1978–2006) suggests that this Ashby-hierarchy probably coincides with Piaget’s well-known theory of developmental stages. [This work also discusses Ashby’s 1000-switch example; see §C1.2]. After all, it is part of Piagetian doctrine that children learn first by actively doing in a more-or-less random way, and then hopefully learn from the consequences — which all has a certain resemblance to Ashby’s random «trial-and-error».

Application[edit]

Traill (2008, espec. Table «S» on p.31) follows Jerne and Popper in seeing this strategy as probably underlying all knowledge-gathering systems — at least in their initial phase.

Four such systems are identified:

- Natural selection which «educates» the DNA of the species,

- The brain of the individual (just discussed);

- The «brain» of society-as-such (including the publicly held body of science); and

- The adaptive immune system.

Features[edit]

Trial and error has a number of features:

- solution-oriented: trial and error makes no attempt to discover why a solution works, merely that it is a solution.

- problem-specific: trial and error makes no attempt to generalize a solution to other problems.

- non-optimal: trial and error is generally an attempt to find a solution, not all solutions, and not the best solution.

- needs little knowledge: trials and error can proceed where there is little or no knowledge of the subject.

It is possible to use trial and error to find all solutions or the best solution, when a testably finite number of possible solutions exist. To find all solutions, one simply makes a note and continues, rather than ending the process, when a solution is found, until all solutions have been tried. To find the best solution, one finds all solutions by the method just described and then comparatively evaluates them based upon some predefined set of criteria, the existence of which is a condition for the possibility of finding a best solution. (Also, when only one solution can exist, as in assembling a jigsaw puzzle, then any solution found is the only solution and so is necessarily the best.)

Examples[edit]

Trial and error has traditionally been the main method of finding new drugs, such as antibiotics. Chemists simply try chemicals at random until they find one with the desired effect. In a more sophisticated version, chemists select a narrow range of chemicals it is thought may have some effect using a technique called structure–activity relationship. (The latter case can be alternatively considered as a changing of the problem rather than of the solution strategy: instead of «What chemical will work well as an antibiotic?» the problem in the sophisticated approach is «Which, if any, of the chemicals in this narrow range will work well as an antibiotic?») The method is used widely in many disciplines, such as polymer technology to find new polymer types or families.

Trial and error is also commonly seen in player responses to video games — when faced with an obstacle or boss, players often form a number of strategies to surpass the obstacle or defeat the boss, with each strategy being carried out before the player either succeeds or quits the game.

Sports teams also make use of trial and error to qualify for and/or progress through the playoffs and win the championship, attempting different strategies, plays, lineups and formations in hopes of defeating each and every opponent along the way to victory. This is especially crucial in playoff series in which multiple wins are required to advance, where a team that loses a game will have the opportunity to try new tactics to find a way to win, if they are not eliminated yet.

The scientific method can be regarded as containing an element of trial and error in its formulation and testing of hypotheses. Also compare genetic algorithms, simulated annealing and reinforcement learning – all varieties for search which apply the basic idea of trial and error.

Biological evolution can be considered as a form of trial and error.[6] Random mutations and sexual genetic variations can be viewed as trials and poor reproductive fitness, or lack of improved fitness, as the error. Thus after a long time ‘knowledge’ of well-adapted genomes accumulates simply by virtue of them being able to reproduce.

Bogosort, a conceptual sorting algorithm (that is extremely inefficient and impractical), can be viewed as a trial and error approach to sorting a list. However, typical simple examples of bogosort do not track which orders of the list have been tried and may try the same order any number of times, which violates one of the basic principles of trial and error. Trial and error is actually more efficient and practical than bogosort; unlike bogosort, it is guaranteed to halt in finite time on a finite list, and might even be a reasonable way to sort extremely short lists under some conditions.

Jumping spiders of the genus Portia use trial and error to find new tactics against unfamiliar prey or in unusual situations, and remember the new tactics.[7] Tests show that Portia fimbriata and Portia labiata can use trial and error in an artificial environment, where the spider’s objective is to cross a miniature lagoon that is too wide for a simple jump, and must either jump then swim or only swim.[8][9]

See also[edit]

- Ariadne’s thread (logic)

- Brute-force attack

- Brute-force search

- Dictionary attack

- Empiricism

- Genetic algorithm

- Learning curve

- Margin of error

- Regula falsi

References[edit]

- ^ Campbell, Donald T. (November 1960). «Blind variation and selective retention in creative thoughts as in other knowledge processes». Psychological Review. 67 (6): 380–400. doi:10.1037/h0040373. PMID 13690223.

- ^ Concise Oxford Dictionary p1489

- ^ Thorpe W.H. The origins and rise of ethology. Hutchinson, London & Praeger, New York. p26. ISBN 978-0-03-053251-1

- ^ Thorndike E.L. 1898. Animal intelligence: an experimental study of the association processes in animals. Psychological Monographs #8.

- ^ X. Bei, N. Chen, S. Zhang, On the Complexity of Trial and Error, STOC 2013

- ^ Wright, Serwall (1932). «The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution» (PDF). Proceedings of the Sixth International Congress on Genetics. Volume 1. Number 6: 365. Retrieved 17 March 2014.

- ^ Harland, D.P. & Jackson, R.R. (2000). ««Eight-legged cats» and how they see — a review of recent research on jumping spiders (Araneae: Salticidae)» (PDF). Cimbebasia. 16: 231–240. Archived from the original (PDF) on 28 September 2006. Retrieved 5 May 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Fiona R. Cross; Chris M. Carter (2006). «Geographic Variation in a Spider’s Ability to Solve a Confinement Problem by Trial and Error». International Journal of Comparative Psychology. 19 (3): 282–296. doi:10.46867/IJCP.2006.19.03.06. Retrieved 8 June 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Chris M. Carter; Michael S. Tarsitano (2001). «Trial-and-error solving of a confinement problem by a jumping spider, Portia fimbriata«. Behaviour. Leiden: Koninklijke Brill. 138 (10): 1215–1234. doi:10.1163/15685390152822184. ISSN 0005-7959. JSTOR 4535886.

Further reading[edit]

- Ashby, W. R. (1960: Second Edition). Design for a Brain. Chapman & Hall: London.

- Traill, R.R. (1978–2006). Molecular explanation for intelligence…, Brunel University Thesis, HDL.handle.net

- Traill, R.R. (2008). Thinking by Molecule, Synapse, or both? — From Piaget’s Schema, to the Selecting/Editing of ncRNA. Ondwelle: Melbourne. Ondwelle.com — or French version Ondwelle.com.

- Zippelius, R. (1991). Die experimentierende Methode im Recht (Trial and error in Jurisprudence), Academy of Science, Mainz, ISBN 3-515-05901-6

Как человек решает свои проблемы? В большинстве случаев, он выбирает между возможными альтернативами. Если говорить более научным языком, человек использует метод полного ненаправленного перебора возможных альтернатив. Это предполагает огромное количество вариантов исхода событий. Анализ каждого варианта может занять приличное время, а это один из самых дорогих ресурсов. В любой сфере жизнедеятельности человека может возникнуть ситуация, когда необходимо принять решение в условиях ограниченного времени. Именно тогда, на помощь приходит эвристика.

Что такое эвристика?

Эвристика (от др.греч. «εὑρίσκω» (heuristiko) — находить и открывать) – это научная область, которая изучает и анализирует созидательную деятельность человека, то есть умение приносить подлинную пользу: материальную, моральную, техническую и другое. Эвристика представляет собой симбиоз из элементов психологии, математики, философии, физики, теории об искусственном интеллекте, лингвистики структурного типа и теории информации. Эвристику можно трактовать по-разному, в зависимости от области её применения. В общем понимании слова –

В разных изданиях можно встретить разные трактовки термина «эвристика», вот, к примеру:

- «Словарь терминов и понятий по обществознанию» (Лопухов, 2013) – эвристика здесь объясняется, как искусство изобретать, методология находить всё новое, используя при этом фантазийный образ, наводящие вопросы, гипотезы, метод интуитивно-художественного поиска и другое;

- «Новая философская энциклопедия» (2010) – педагогическая эвристика, как способ обучения через собственный поиск, формирование продуктивно-познавательных качеств мышления. Педагогическая эвристика служит базовой подготовкой для учащихся к реальной деятельности в различных сферах. Эта форма обучения тесно связана с именем философа Сократа, и считается родственной таким приёмам, как «сократическая беседа»;

- «Словарь практического психолога» (Головин, 1998) – в этом издании эвристика имеет сразу два объяснения. В широком понимании, под этим термином подразумевается наука о творчестве. В более современной трактовке, эвристика представляет симбиоз теоретических и практических методов, касающихся устройства избирательного поиска для решения сложных задач. Эвристика содержит мотивационно-эмоциональные процессы, которые способствуют ограниченному поиску в условиях большого количества вариантов.

Для понимания самой сути эвристики можно привести пример из общеобразовательной школьной программы. Например, в случае, когда ученику необходимо объяснить суть теоремы Пифагора, на доске он должен начертить прямоугольный треугольник. Таким образом наглядным становится соотношение между сторонами конкретной геометрической фигуры. Иными словами, чертёж является средством, которое облегчает ученику путь к решению. В это и заключается суть эвристических методов. Если при решении алгебраических задач, ученик будет руководствоваться решениями похожих задач, это так же будет считаться эвристическим методом. Говоря простыми словами, эвристика помогает сократить поиск, отсеяв всю информационную шелуху. Следствием этого, может стать новое видение для решения поставленной задачи.

Методы эвристики

Любой метод – это инструмент для получения каких-либо знаний, или решения каких-либо задач. Эвристика сама по себе уже является «оружием» для расширения рамок сознания. В условиях неполноценной информации и четкого плана для решения проблемы, эвристические методы позволяют использовать различные логические приёмы и методики. Симбиоз научных исследований и изобретательного творчества позволяют достичь поставленной цели.

Учитывая тот факт, что эвристика – это молодая наука, она пока лишена многих фундаментальных понятий. К примеру, это проявляется по отношению определения эвристического метода. Однако, несмотря на некоторые «погрешности», существуют методы, которые во многом могут помочь современному человеку выстроить правильный алгоритм действий при решении личных, или профессиональных проблем. Вот самые яркие примеры эвристических методов:

- Метод коллективного поиска — это довольно распространённая практика в больших компаниях. Иначе этот метод ещё называют «мозговым штурмом». В чём заключается его особенность? Задача поставлена не перед одним конкретным человеком, например, руководителем, а перед всем коллективом. Каждый сотрудник вносит свою лепту, предлагая своё видение ситуации и вариант решения задачи. Метод коллективного поиска подразумевает сбор всей этой информации, её систематизацию, подробный анализ и отбор лучших предложений;

- Метод эвристических вопросов – его иначе можно назвать методом наводящих вопросов по типу кто, что, когда, зачем, почему и так далее. Это помогает упорядочить всю имеющуюся информацию, и отсеять ненужное. Это может помочь увидеть ситуацию под совершенно другим углом;

- Метод проб и ошибок – люди не любят ошибаться, это вызывает у них чувства незначимости собственных предположений. Чаще всего такое мышление формируется со школьной скамьи, где возможность допустить ошибку для многих приравнивается к унижению. Метод проб и ошибок позволяет воспринимать каждый промах, как опыт и возможность увидеть исключение из правил;

- Метод свободных ассоциаций – здесь подразумевается коллективное решение проблемы, где применяются ассоциации и метафоры. Возникающие в ходе обсуждений нестандартные сравнения и образы могут помочь обнаружить не замеченные ранее грани предмета, или явления;

- Метод личной аналогии – при решении проблемы, эмпатический метод позволяет поставить человеку себя на место исследуемого объекта. Это помогает воспринять ситуацию по-другому, с точки зрения именно «наблюдаемого». Один из ярких примеров — это метод следователей «думать, как преступник»;

- Метод функционального анализа – здесь подразумевается, что при исследовании в приоритет ставится не суть объекта, или явления, а его функции и их характеристика. Функции могут приносить пользу, наносить вред, или быть нейтральными. Если отбросить в сторону привычные рамки, в которых ранее применялись эти функции, и попытаться найти им новое применение – это может способствовать оригинальным решениям;

- Метод синектики – чтобы найти самое оптимальное решение проблемы, в первую очередь, выдвигаются различные предложения (иногда откровенно противоречивые). Далее происходит анализ каждого варианта и выделение самых приемлемых. В основе этого метода так же лежит принцип аналогии;

- Метод морфологического анализа – напоминает поиск кода к сейфу. Человеку имеет известные компоненты – цифры, ему необходимо найти неизвестный компонент – последовательность этих цифр. Этот поиск предполагает огромное количество комбинаций, и на то, чтобы найти одну верную, необходимо большое количество времени.

История развития эвристики

Отцом-основателем самой сути эвристики считают Сократа. Он имел особенный подход при обучении своих последователей. Для того, чтобы человек смог познать суть предмета, или явления, великий философ использовал наводящие вопросы. Это позволяло ученику выстроить логическую цепочку, и в правильной последовательности «осознать» суть вещи. Подобные диалоги назывались «сократическими беседами» именно они по мнению многих легли в основу эвристических методов.

Метод Сократа неоднократно был описан и развит в трудах многих известных деятелей. В числе таких: Архимед, Г. Галилей, Ф. Бекон и другие. Эвристику с педагогической точки зрения, рассматривали в своих трудах Ж.-Ж Руссо и Л. Н. Толстой. Оба автора пришли к выводу, что ребёнок должен познавать новое, через призму собственного опыта. При этом, ученик должен иметь свободу выбора при решении поставленных задач. Такой же точки зрения придерживались С. Френе, С. Т. Шацкий, П. Ф. Каптерев и другие.

Новый толчок развития эвристика получила в прошлом столетии, этому способствовало изобретение электронной вычислительной машины. Создание ЭВМ способствовало упрощению и ускорению поиска правильного решения, ведь компьютер, на основе полученных от программиста моделей и алгоритмов, мог подобрать правильный ответ.

Заключение

Эвристика – это древнегреческая философия, призванная познавать каждое явление и предмет, которая упакована в современные технологии и термины. Эвристические методы, несмотря на свою «незрелость» во многом способны облегчить жизнь людям разных возрастов и профессий, меняя при этом привычные рамки их мышления.