Обновлено: 21.09.2023

Анализ на предмет выявления совместимости элементов в полученной комбинации друг с другом. В случае несовместимости, комбинация исключается из рассмотрения. Оставшиеся рассматриваются как варианты, оценивают, сравниваются по критериям, установленным в соответствии с требованиями решения данной проблемы, и выбирается наилучший вариант. Формирование морфологической модели в виде матрицы. где… Читать ещё >

- неформальные (эвристические) методы принятия управленческих решений

Метод проб и ошибок ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Это метод, ориентированный на действие. С точки зрения организации — это самый простой метод, так как он не требует специальной организации. Метод предполагает перечисление всех возможных вариантов решения проблемы без попытки упорядочить или строго организовать этот процесс. Этот метод связан с не исследованностью, высоким уровнем новизны проблемы или с недостаточным уровнем профессионализма принимающего решение (небольшой опыт работы, отсутствие знания экспертных методов разработки и принятия управленческих решений). Принципы обучения, основанные на психологии. Пер. с англ. Е. А. Герье . Со вступит. статьей Л. С. Выготского (с. 5−24). Изд. 3-е. М., Работник просвещения, 1930.

Метод контрольных вопросов

Позволяет упорядочить процесс отбора вариантов и состоит в том. что варианты перечисляются в последовательности, задаваемой рядом специально подобранных наводящих вопросов. Эти вопросы составляются с учетом особенностей мышления. На этапе разработки управленческих решений и на этапе выбора варианта управленческого решения используются ключевые слова, построенные в логической последовательности. Например:

- · какова проблема (в чем заключается проблема)?

- · кто участвует в ее решении?

- · кто ее создает?

- · где она возникла?

- · какие возможны варианты решения?

Метод построен на логической структурной основе, но уровень аргументации часто бывает не очень высок.

Морфологический анализ

Человечество берет свое начало несколько тысяч лет назад. И на протяжении всего этого времени оно неустанно развивается. Причин на это было всегда много, но без изобретательности человека это просто не представлялось бы возможным. Метод проб и ошибок был и является в настоящее время одним из основных.

Описание способа

Четко зафиксированного в исторических документах применения данного метода мало. Но, несмотря на это, он заслуживает особого внимания.

Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (например, в математике) или приемлемым (при изобретении новых методов в науке).

Человечество всегда пользовалось данным методом. Ориентировочно век назад психологи пытались найти общее между людьми, которые использовали данный способ познания. И им это удалось. Человек, который ищет ответ на поставленную задачу, вынужден подбирать варианты, ставить эксперименты и смотреть на результат. Это продолжается до тех пор, пока не приходит озарение по данному вопросу. Экспериментатор выходит на новую ступень мышления в данном вопросе.

Метод в мировой истории

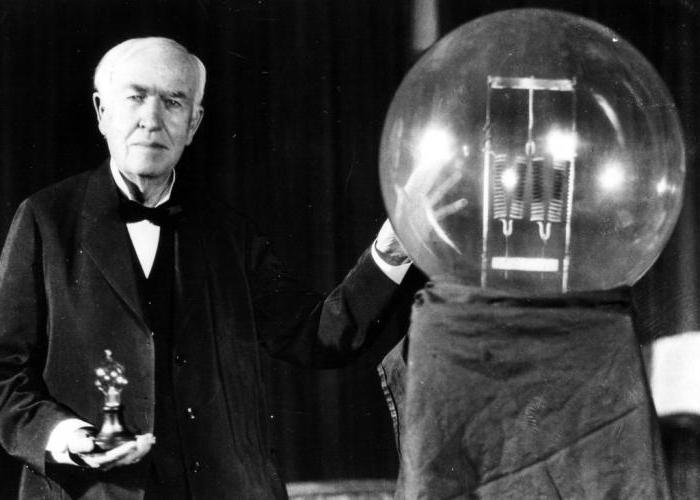

Одним из самых известных людей, кто применял данный способ, был Эдисон. Все знают его историю изобретения лампочки. Он экспериментировал до тех пор, пока не получилось. Но Эдисон усовершенствовал данный метод. При поиске решения он разделял задачи между людьми, которые работали на него. Соответственно материала по теме получалось намного больше, чем при работе одного человека. И на основании полученных данных метод проб и ошибок имел большой успех в деятельности Эдисона. Благодаря этому человеку появились исследовательские институты, которые применяют, в том числе, и этот метод.

Степени трудности

Необходимо учитывать, что при возрастании уровня сложности растет и объем знаний, которыми обладает человек. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рассмотрим технику. Первый и второй уровни позволяют изобретателям ее усовершенствовать. На последней ступени сложности создается совершенно новый продукт.

Например, известен случай, когда молодые люди темой дипломной работы взяли труднорешаемую задачу из аэронавигации. Студенты не обладали такими же знаниями, как многие ученые, которые работали в данной области, но благодаря широкому спектру знаний ребят у них получилось найти ответ. И причем область решения оказалась в самом далеком от науки кондитерском деле. Казалось бы, что это невозможно, но это факт. Молодым людям было даже выдано авторское свидетельство на их изобретение.

Преимущества метода

Первым достоинством можно по праву считать творческий подход. Задачи методом проб и ошибок решаемые позволяют задействовать оба полушария головного мозга для поиска ответа.

Стоит привести в пример, как строились лодки. Раскопки показывают, как на протяжении столетий деталь за деталью менялась форма. Исследователи постоянно пробовали что-то новое. Если лодка тонула, то эту форму вычеркивали, если оставалась держаться на воде, то принимали это к сведению. Таким образом, в итоге было найдено компромиссное решение.

Если поставленная задача не слишком сложная, то данный метод занимает немного времени. У некоторых возникающих проблем может быть десять вариантов, один или два из которых окажутся правильными. Но если рассматривать, например, робототехнику, то в данном случае без применения других методов исследования могут затянуться на десятки лет и принесут миллионы вариантов.

Разделение задач на несколько уровней позволяет оценить, насколько быстрым и возможным представляется поиск решения. Это сокращает время для принятия решения. И при сложных задачах можно использовать метод проб и ошибок параллельно с другими.

Недостатки метода

С развитием технологий и науки данный метод начал терять свою популярность.

В некоторых областях просто нерационально создавать тысячи образцов, чтобы менять по одному элементу. Поэтому зачастую теперь используют другие методы, основанные на конкретных знаниях. Для этого стали изучаться природа вещей, взаимодействие элементов друг с другом. Стали использоваться математические расчеты, научные обоснования, эксперименты и опыт прошлого.

Метод проб и ошибок все так же отлично используется в творчестве. Но строить автомобиль таким способом уже кажется глупым и неактуальным. Поэтому теперь, при нынешнем уровне развития цивилизации, нужно в точных науках по большей части использовать другие методы.

Часто при рассматриваемом способе задача может описывать много совершенно незначительных вещей и не учитывать априори важные вещи. Например, изобретатель пенициллина (антибиотик) утверждал, что при правильном подходе лекарство могли изобрести лет на двадцать раньше его. Это поспособствовало бы спасению огромного количества жизней.

При сложных задачах часто бывают ситуации, когда сам вопрос лежит в одной области знаний, а его решение — совершенно в другой.

Не всегда исследователь уверен, что ответ вообще будет найден.

Автор метода проб и ошибок

Кто конкретно изобрел это способ познания, мы никогда не узнаем. Точнее мы знаем, что это явно был изобретательный человек, которым, скорее всего, руководило желание улучшить свою жизнь.

В древности люди были достаточно ограничены во многих вещах. Все изобреталось именно этим методом. Тогда еще не было каких-то фундаментальных знаний в области физики, математики, химии и прочих важных наук. Поэтому приходилось действовать наугад. Именно так добыли огонь, чтобы защищаться от хищников, готовить пищу и обогревать жилище. Оружие, чтобы добывать пропитание, лодки — для передвижения по рекам. Все было изобретено при столкновении человека с трудностью. Но каждый раз решаемая проблема приводила к более качественному уровню жизни.

Известно, что многие ученые использовали этот метод в своих трудах.

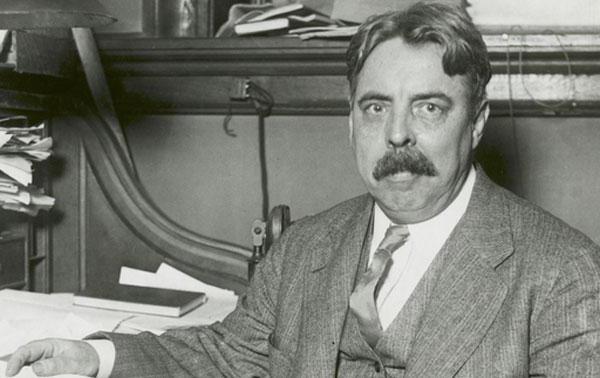

Однако именно описание метода и активное использование мы наблюдаем у физиолога Торндайка в конце девятнадцатого века.

Исследования Торндайка

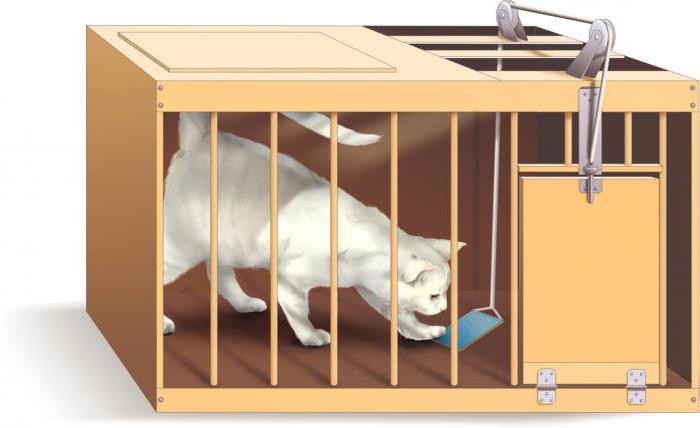

Пример метода проб и ошибок можно рассмотреть в научных трудах ученого-физиолога. Он ставил различные поведенческие эксперименты с животными, помещая их в специальные коробки.

Один из экспериментов выглядел приблизительно следующим образом. Кошка, помещенная в ящик, ищет выход. Сама коробка может иметь 1 вариант открытия: нужно было нажать на пружинку — и дверца распахивалась. Животное применяло много действий (так называемых проб), и большинство из них оказывались неудачными. Кошка так и оставалась в коробке. Но после некоторого набора вариантов животному удавалось нажать на пружинку и выбраться из ящика. Таким образом, кошка, попадая в коробку, с течением времени запоминала варианты развития событий. И выбиралась из ящика за более короткое время.

Торндайк доказал, что метод действителен, и хоть результат не линеен, но со временем, при повторении аналогичных действий, решение приходит практически моментально.

Решение задач методом проб и ошибок

Примеров этого способа великое множество, однако стоит привести один очень интересный.

В начале двадцатого века жил известный конструктор двигателей для авиации Микулин. В то время наблюдалось огромное количество авиакатастроф из-за магнето, то есть искра зажигания через некоторое время полета исчезала. Много было экспериментов и размышлений о причине, но ответ пришел в совершенно неожиданной ситуации.

Александр Александрович встретил на улице мужчину с подбитым глазом. В тот момент к нему и пришло озарение, что человек без одного глаза видит намного хуже. Он поделился этим наблюдением с авиатором Уточкиным. Когда установили в самолеты второе магнето, количество авиакатастроф значительно уменьшилось. А Уточкин некоторое время выплачивал после каждого показательного полета Микулину денежные вознаграждения.

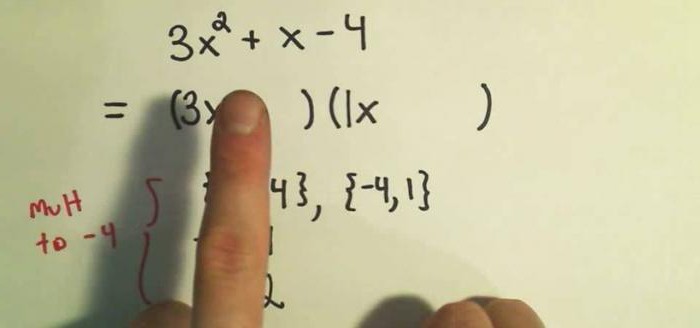

Применение способа в математике

Достаточно часто метод проб и ошибок в математике применяется в школах как способ развития логического мышления и проверки скорости поиска вариантов. Это позволяет разнообразить процесс обучения и внести элементы игры.

Пример практической задачи

Метод проб и ошибок в математике 5 класса (в последних изданиях) часто фигурирует. Приведем пример.

Необходимо назвать, какие стороны могут быть у прямоугольника. При условии, что площадь (S) = 32 см, а периметр (P) = 24 см.

Решение данной задачи: предположим, что длина одной стороны 4. Значит и длина еще одной стороны такая же.

Получаем следующее уравнение:

16 делим на 2 = 8

8 см – это ширина.

Проверяем по формуле площади. S = A*B = 8*4 = 32 сантиметра. Как мы видим, решение верное. Так же можно вычислить и периметр. По формуле получается следующий расчет Р = 2* (А + В) = 2* (4 +

В математике метод проб и ошибок не всегда отлично подходит для поиска решений. Зачастую можно использовать более подходящие способы, при этом затрачивается меньше времени. Но для развития мышления данный метод имеется в арсенале каждого педагога.

Теория решения изобретательских задач

В ТРИЗ метод проб и ошибок считается одним из самых неэффективных. Когда человек попадает в необычную для него затруднительную ситуацию, то действия наугад, скорее всего, будут безрезультатными. Можно потратить много времени и в результате не добиться успеха. Теория решения изобретательских задач основана на уже известных закономерностях, и обычно используются другие методы познания. Часто ТРИЗ используют в воспитании детей, делая этот процесс интересным и увлекательным для ребенка.

Выводы

Рассмотрев данный метод, можно с уверенностью сказать, что он достаточно интересный. Несмотря на недостатки, он часто используется в решении творческих задач.

Однако не всегда он позволяет добиться нужного результата. Никогда исследователь не знает, когда стоит прекратить поиски или, может, стоит сделать еще пару усилий и гениальное изобретение появится на свет. Также непонятно, сколько времени будет затрачено.

Если вы решили использовать данный метод для решения какой-либо проблемы, то должны понимать, что ответ порой может находиться в совершенно неожиданной области. Но это позволяет взглянуть на поиск с разных точек зрения. Возможно, придется набросать несколько десятков вариаций, а может, и тысячи. Но лишь упорство и вера в успех приведут к нужному результату.

Иногда этот метод используют как дополнительный. Например, на начальном этапе для сужения поиска. Либо когда исследование было проведено многими способами и зашло в тупик. В этом случае творческая составляющая метода позволит найти компромиссное решение проблемы.

Метод проб и ошибок часто применяют в педагогической деятельности. Он позволяет детям на собственном опыте находить решения в различных жизненных ситуациях. Это учит их запоминать правильные типы поведения, которые приняты в обществе.

Художники используют данный способ для поиска вдохновения.

Метод стоит опробовать в обыденной жизни при решении проблем. Возможно, какие-то вещи предстанут вам по-другому.

С давних времен перед человеком часто возникала следующая ситуация. Существующие орудие труда, станок, машина или оружие перестали удовлетворять новым требованиям или имели нетерпимые недостатки, которые требовалось исключить. Человек (конструктор) пытался найти улучшенное техническое решение или путем логического анализа недостатков и их устранения, или путем поиска и приспособления аналогичного решения в природе либо в другой области техники, или путем случайных изменений прототипа.

Все эти не очень систематизированные попытки поиска улучшенного решения называют методом «проб и ошибок» (МП и О).

Цель метода заключается в бессистемном последовательном выдвижении и рассмотрении всевозможных вариантов решения (проб) поставленной проблемы.

Решая задачу методом «проб и ошибок», изобретатель опирается на предшествующий опыт: припоминает похожие задачи из своей практики, обращается к патентной информации, пользуется сведениями из научно-технической литературы и производственной практики. Если выдвинутая идея оказывается неудачной (ошибкой), ее отбрасывают, а затем выдвигают новую. Правила выдвижения идеи при этом отсутствуют, может быть выдвинута и нелепая идея. Пробы и ошибки могут быть мысленные или экспериментальные.

Колумб открыл Америку отчасти благодаря ошибке.

При применении метода «проб и ошибок» возможны три случая — в зависимости от уровня, на котором решается задача: на первом и втором уровнях предшествующий опыт помогает изобретателю, на третьем уровне он нейтрален, а на четвертом и пятом он мешает изобретателю, направляя его в сторону от решения.

Рассмотрим ряд примеров решения задач таким методом.

(Задача Микулина). В начале XX века, когда началось активное освоение самолетов с двигателями внутреннего сгорания, большинство катастроф было связано с отказом магнето, «исчезновением искры» зажигания. В связи с этим возникла задача повышения надежности работы магнето, задачу эту после долгих мучительных поисков методом «проб и ошибок» решил юноша А.Микулин, будущий академик, известный конструктор авиационных двигателей. Он шел по улице и увидел огромного мужика с сильно подбитым, заплывшим и ничего не видящим левым глазом, в это время и пришла догадка! Микулин бросился сразу бежать в гостиницу к знаменитому авиатору С. И.Уточкину, и между ними состоялся следующий разговор:

— У людей по два глаза, подбейте левый — правый будет смотреть.

— Я никому не собираюсь подбивать глаза,- сказал Уточкин.

— На Вашей машине одно магнето — поставьте два!

— Прекрасная мысль! — сказал Уточкин. — За каждый благополучный показательный полет я буду платить тебе по 10 рублей».

Показательные полеты тогда были платные. И Уточкин сдержал свое слово, посылая после каждого полета переводы.

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине — только один.

Подхватив эстафету по созданию электрической лампы накаливания от А.Н.Лодыгина (1873г., вакуумная лампа с угольными стерженьками), Т. А. Эдисон приступил в 1878г. к решению этой задачи методом проб и ошибок. В первых опытах нить накала из обугленной бумаги светилась 8 мин, из платины — 10 мин. Затем испытывались нити из сплава титана с иридием, из бора, хрома, молибдена, осмия и никеля, давшие плохие результаты, следует новая серия проб: образцы нитей из 1600 различных материалов, снова неудача. Наконец, обугленная хлопчатобумажная нить светится 13, 5 ч, а через 14 месяцев экспериментов нить из обугленного картона — 170 ч, из обугленного бамбука (от Футляра японского веера) — 1200 ч! Это был 1879г. — позади около 50 тыс. опытов. А уже в 1880г. он создает систему электроосвещения (генераторы тока, провода, выключатели, предохранители, патроны для ламп). Перебор огромного числа вариантов (главный недостаток метода «проб и ошибок») — характерная черта многих из 1093 изобретений Эдисона. Изобретая, например, щелочной аккумулятор, Эдисон получил положительный результат, проделав 50 тыс. опытов! И все это за короткое время — поразительно! Как же удалось ему обменять незнание на время без проигрыша? В этом и состоит главное изобретение Эдисона: он изобрел научно-исследовательский институт. 50 тыс. проб он поделил на 1000 сотрудников.

Изобретение железобетона. Садовник Копье выращивал в теплице пальмы и продавал их. Деревянные бочки были дороги. Он решил сделать опалубку из двух бочек и залить их цементом. Однако корни пальм разрывали цементную бочку и он решил надеть на них обручи. Затем пропустил вертикальные прутья. Они подвергались коррозии и он решил их залить цементом. Цель была достигнута — Мопье получил патент. Впервые русские инженеры И. Пятницкий и А. Барышников построили в г. Николаеве железобетонный маяк в XIX веке.

При решении текстовых задач многие учащиеся испытывают затруднения. Главная задача учителя научить решать ученика различные типы текстовых задач. Процесс решения текстовых задач развивает у учащихся логическое мышление, учат находить выход из проблем реальной жизни, дает почувствовать уверенность в своих силах.

Содержимое разработки

Метод проб и ошибок

в решении текстовых задач.

При решении текстовых задач многие учащиеся испытывают затруднения. Главная задача учителя научить решать ученика различные типы текстовых задач. Процесс решения текстовых задач развивает у учащихся логическое мышление, учат находить выход из проблем реальной жизни, дает почувствовать уверенность в своих силах.

Текстовые задачи можно разбить на два основных класса:

текстовые арифметические задачи;

текстовые задачи на составление уравнений.

Причем это разделение довольно условно. Многие текстовые арифметические задачи можно решить с помощью уравнений, а задачи на составление уравнений (систем уравнений) часто решают по действиям, а если это не получается, то используют метод проб и ошибок или метод перебора.

Мне бы хотелось продемонстрировать решение ряда задач этими методами.

Одна сторона прямоугольного участка земли на 3 м больше другой его стороны. Площадь участка равна 70 м². Найти размеры этого участка.

Пусть x м ширина участка, (x+3) м – длина участка, а площадь x·(x+3) м²,

пусть x=4, т.е. 4·(4+3)=28, 28≠70;

x=6, т.е. 6·(6+3)=54, 54≠70;

x=7, т.е. 7·(7+3)=70, 70=70 верно.

Т.е. мы увидели, что метод проб и ошибок позволяет найти ответ даже в случае, когда математический модель представляет собой новый, не изученный еще объект. Но, решая задачи этим способом, следует помнить, что подбор одного решения не гарантирует полноты решения. Поэтому необходимы обоснования того, что найдены все возможные решения.

В нашей задаче, если бы x было больше 7,то x+310 и x·(x+3)70, если наоборот xx+3 x·(x+3)

Задачи для учащихся.

Переведи условие задачи на математический язык и найди решение методом проб и ошибок.

Площадь прямоугольника равна 68 дм², а длина больше ширины на 13 дм. Каковы стороны этого прямоугольника?

Ширина прямоугольника на 9 см меньше длины, а площадь равна 90 см². Найти стороны прямоугольника.

Найти периметр прямоугольника, площадь которого составляет 18 м², а ширина в 2 раза меньше длины.

Площадь прямоугольника равна 64 дм², а его длина в 4 раза больше ширины. Чему равен периметр прямоугольника?

Длину прямоугольника уменьшили на 3 см, а ширину увеличили на 4 см и получили квадрат. Найти сторону квадрата, если площадь прямоугольника равна 30 см².

После того как ширину прямоугольника увеличили на 1 м, а длину уменьшили на 5 м, получили квадрат. Чему равна площадь квадрата, если площадь прямоугольника 91 м².

Длина прямоугольника на 5 м больше ширины, а площадь составляет 24 м². каковы стороны этого прямоугольника?

Длину прямоугольника уменьшили в 2 раза, а ширину увеличили на 1 дм и получили квадрат. Найти сторону квадрата, если площадь прямоугольника 60 дм².

Найти периметр прямоугольника, у которого ширина на 4 см меньше длины, а площадь составляет 32 см².

10)Одна из сторон прямоугольника на 20 см больше другой. Если

большую сторону уменьшить в 3 раза, а меньшую сторону увеличить

в 2 раза, то площадь нового прямоугольника будет равна 200 см².

Найти стороны данного прямоугольника.

Метод перебора при

нахождении НОД.

Рассмотрим еще один метод – метод перебора. Т.к. предыдущий метод решения задач – метод проб и ошибок не дает уверенности в том, что найдены все искомые значения. Поэтому для обоснования полноты решения требуются дополнительные, иногда очень непростые рассуждения. В этом недостаток метода проб и ошибок. Но он исключен в методе полного перебора.

Задача. На экскурсию едут 252 ученика школы. Для них заказаны

несколько автобусов. Однако выяснилось, что если заказать

автобусы, вмещающие на 6 человек больше, то автобусов

потребуется на один меньше. Сколько больших автобусов надо

Кол-во детей в одном автобусе

Общее кол-во детей

Т.к. по условию в большой автобус вмещается на 6 детей больше, чем в маленький, то разность 252 : x — 252 : (x+1) = 6. Значит решением задачи является число X, удовлетворяющее равенству: 252 : x — 252 : (x+1) = 6.

Но можно получить более простую математическую модель этой задачи, обозначив дополнительно буквой Y число детей, которых можно разместить в большом автобусе.

Кол-во детей в одном автобусе

Общее кол-во детей

Очевидно, что в этом случае математической моделью задачи являются два равенства:

Искомые числа x и y должны удовлетворять как первому, так и

второму равенству. Найдем эти числа x и y.

Из равенства xy = 252 можно заметить, что числа x и y не могут быть

+1

Анализ второго равенства позволяет еще больше сократить число возможных вариантов. Оно означает, что число (x+1) и (y-6) так же являются парными делителями 252. Из таблицы видно, что такими свойствами обладает только пара x=6, y=42.

Ответ: для экскурсии надо заказать 6 больших автобусов.

Задачи для учащихся.

Сумма цифр двузначного числа равна 15. Если эти цифры поменять местами, то получится число, которое на 27 меньше исходного. Найти эти числа.

Сумма цифр двузначного числа равна 12. число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке, составляет 4 /7 исходного числа. Найти эти числа.

Одно из двух натуральных чисел на 4 больше другого. Найди эти числа, если их произведение равно 96.

У причала находилось 6 лодок, часть из которых была двухместными, а часть трехместными. Всего в эти лодки может поместиться 14 человек. Сколько двухместных и трехместных лодок было у причала?

Прямоугольный газон обнесен изгородью, длинна которой 30 м. Площадь газона 56 м². Найди длины газона, если известно, что они выражаются натуральными числами.

В несколько посылок упаковали 36 книг и 54 журнала, распределив их между посылками поровну. В каждой посылке книг на 2 меньше, чем журналов. Сколько получилось посылок?

Произведение двух натуральных чисел равно 72. Найти эти числа, если одно из них больше другого на 6.

На турбазе имеются палатки и домики, общее число которых равно 25. в каждом домике живут 4 человека, а в палатке – 2 человека. Сколько на турбазе палаток и сколько домиков, если всего на этой турбазе отдыхают 70 человек?

Прямоугольный участок земли обнесен забором, длина которого 40 м. Площадь участка 96 м². Найти длины сторон этого участка, если известно, что они выражаются натуральными числами.

Еще один тип задач, которые решаются методом перебора.

Задумано двузначное число, которое на 52 больше произведения своих цифр. Какое число задумано?

Пусть xy – задуманное двузначное число, где x – цифра десятков, а y – цифра единиц. Тогда их произведение равно xy. Само двузначное число можно записать как 10x+y. По условию 10x+y на 52 больше произведения своих цифр xy. Т.е. должно выполняться равенство 10x+y= xy+52, которое является математической моделью данной задачи.

Решается это уравнение методом перебора. Полный перебор можно провести, рассматривая последовательно все значения x от 1 до 9 и подбирая в каждом случае соответствующее значение y от 0 до 9.

Однако этот перебор можно сократить, если заметить, что первая часть данного равенства больше 52. Значит, и первая его часть, т.е. задуманное число, больше 52. Поэтому неизвестное число x не меньше 5, и можно рассматривать только пять значений x – от 5 до 9.

Читайте также:

- Каменный век орудия труда реферат

- Вещества вторичного метаболизма растений реферат

- Профилактика кожных заболеваний реферат

- Реферат современные взгляды на природу старения

- Реферат на тему боль земли

-

Методы случайного

поискаМетод проб и ошибок

Метод проб и ошибок – старейший из

методов поиска новых решений.

Впервые метод проб и ошибок был описан

немецким физиологом Э.Торндайком в

1898г.

Метод проб и ошибок — форма обучения,

описанная, основанная на закреплении

случайно совершенных двигательных и

мыслительных актов, за счет которых

была решена значимая для животного

задача. В следующих пробах время, которое

затрачивается животным на решение

аналогичных задач в аналогичных условиях,

постепенно, хотя и не линейно, уменьшается,

до тех пор, пока не приобретает форму

мгновенного решения. В дальнейшем более

точный анализ поведения методом проб

и ошибок показал, что оно не является

полностью хаотическим и нецелесообразным,

как считал Торндайк, но интегрирует в

себе прошлый опыт и новые условия для

решения задачи.

Сегодня, с развитием электронно-вычислительной

техники, метод проб и ошибок стал

отправной точкой для создания разнообразных

методов случайного поиска, где используется

не просто перебор всех возможных

вариантов, а сложная система «весовых»

коэффициентов, которая позволяют

отбросить неэффективные варианты уже

на ранних этапах поиска.

МЕТОД

ПРОБ И ОШИБОК — Автор. Э.Торндайк (1898г.).

Форма научения. Основан на закреплении

случайно совершенных двигательных и

мыслительных актов, за счет которых

была решена значимая для животного

задача. В следующих пробах время, которое

затрачивается животным на решение

аналогичных задач в аналогичных условиях,

постепенно, хотя и не линейно, уменьшается,

до тех пор, пока не приобретает форму

мгновенного решения. Критика. В дальнейшем

более точный анализ поведения методом

проб и ошибок показал, что оно не является

полностью хаотическим и нецелесообразным,

как считал Торндайк, но интегрирует в

себе прошлый опыт и новые условия для

решения задачи.

Метод проб и

ошибок — способ выработки новых

форм поведения

в проблемных

ситуациях. М. п. и о., широко

используемый бихевиоризмом

для объяснения научения

как вероятностного процесса, получил

распространение в психологии

после работ Э.

Л. Торндайка, согласно к-рым

слепые пробы, ошибки и случайный успех,

закрепляющий удачные пробы, определяют

путь приобретения индивидуального

опыта

у животных и человека.

Тем самым была выделена согласованность

поведения со средой на вероятностной

основе, что позволило при интерпретации

категории действия

выйти за пределы жесткой альтернативы:

либо механистической, либо телеологической

его трактовки. Гештальтпсихология

подвергла М. п. и о. критике, противопоставив

ему решение

проблемы путем инсайта.

Непродуктивность и теоретическая

слабость такого противопоставления

была показана И.

П. Павловым. Свое значение М.

п. и о. сохранил лишь в узкой сфере

искусственно создаваемых ситуаций;

в частности, он вошел в состав конструктивных

принципов кибернетических устройств.

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК— способ выработки

новых форм поведения в

проблемных ситуациях. М. п. и о.,

широко используемый бихевиоризмом

для объяснения научения как

вероятностного процесса, получил

распространение в психологии

после работ Э. Л. Торндайка, согласно

к-рым слепые пробы, ошибки и

случайный успех, закрепляющий удачные

пробы, определяют путь приобретения

индивидуального опыта у животных

и человека. Тем самым была выделена

согласованность поведения со

средой на вероятностной основе,

что позволило при интерпретации

категории действия выйти за

пределы жесткой альтернативы: либо

механистической, либо телеологической

его трактовки. Последующая

разработка проблемы научения

обнаружила слабость и ограниченность

объяснительных возможностей М.

п. и о., поскольку он не учитывает

характерную для поведения

направленность каждой пробы, ее

включенность в определенную

психическую структуру.

Гештальтпсихология подвергла

М. п. и о. критике, противопоставив ему

решение проблемы путем инсайта.

Непродуктивность и теоретическая

слабость такого противопоставления

была показана И. П. Павловым.

Свое значение М. п. и о. сохранил

лишь в узкой сфере искусственно

создаваемых ситуаций; в частности,

он вошел в состав конструктивных

принципов кибернетических

устройств.

4.3.4. Ошибки при использовании метода

проб и ошибок.

Постановка задачи.В адрес экономической

науки направляется много упреков. Все

неудачи экономической политики

государства, экономический кризис,

падение

жизненного уровня населения, — во всем

этом существенная доля вины

перекладывается на экономическую

науку. Особенно негативное отношение

к

экономической науке и теории проявляется

в органах управления народным

хозяйством, где неприязнь к ним приняла

прямо-таки патологический характер.

Слово «теория» превратилось в

бранное слово, равнозначное по значению

слову

«чепуха».

Основой для такого отношения к науке

является известный принцип: «Критерием

истинности теории является практика».

Практика же, которая служит критерием,

пока еще представляет собой черный

ящик, на входе которого находится

экономическая наука, а на выходе — общие

результаты работы народного

хозяйства. Экономическая наука постоянно

генерирует идеи, которые в виде

теорий, концепций, программ, научных

рекомендаций и предложений вводятся в

черный ящик. На выходе из черного ящика

имеются только отрицательные

результаты: негативные явления, спад

производства, падение жизненного уровня

населения, инфляция, кризис и т.п.

На основании этих результатов делаются

выводы о непригодности для практики

использованных идей. Однако если заново

взглянуть на все идеи, забракованные

«черным ящиком» нашего народного

хозяйства, то можно заметить, что среди

них

очень много бесспорно ценных. Примеров

такого действия черного ящика

накопилось столь много, что прослеживается

закономерность: отрицательный

результат дают все идеи, в том числе и

правильные.

Работники экономической науки

практически смирились с такой оценкой

и в

сложившейся ситуации, во первых,

занимаются исследованием негативных

явлений в

народном хозяйстве, во вторых, критикуют

ранее высказанные идеи и, в-третьих,

продолжают генерировать все новые и

новые идеи. Поскольку наиболее

плодотворные идеи и теории уже

забракованы, то наряду с собственными

разработками используются и зарубежные

рецепты.

Однако возникает гипотеза, что вся эта

работа является бесполезной, так как в

механизме черного ящика имеются

существенные дефекты, в результате

воздействия

которых самая гениальная идея получает

отрицательную оценку.

В связи с этим в настоящем исследовании

сделана попытка, выявить дефекты

механизма реализации экономических

идей, которые приводят к получению

отрицательных результатов при

использовании правильных и полезных

идей!

Схема механизма реализации экономических

идей.Если рассмотреть весь путь от

формулирования экономической идеи до

получения ее оценки (т.е. механизм

черного ящика), то выясняется, что этот

путь состоит из нескольких этапов, на

каждом из которых идея претерпевает

существенную трансформацию. Опишем

схематически эти этапы (или узлы

механизма), не рассматривая истинную

ценность

идей.

1-ый этап. Представление идеи для

реализации. Как правило, по команде

органов

государственного управления в связи

с получением отрицательных результатов

от

реализации идей предшествовавшего

цикла начинается очередной цикл

реализации

новых идей. На первом этапе этого цикла

осуществляется сбор идей у

непосредственных разработчиков, их

обобщение в очередную программу и

представление в правительственные

органы.

На этом этапе трансформация заключается

прежде всего в обезличивании идей,

т.е. в исключении имени непосредственного

разработчика.

Идея представляется в обобщенной и

краткой форме, т.е. исключаются все

пояснения и расшифровки, сделанные

разработчиком. При этом идея совмещается

с

массой идей других разработчиков,

возможно даже несовместимых с ней.

Сбор идей осуществляется всегда в

спешке и на субъективной основе. Это

приводит к тому, что некоторые идеи,

прошедшие научную экспертизу, могут

быть

попросту отброшены. И, наоборот, дорогу

получают идеи, которые могут быть

только постановочными для исследований,

не прошедшие надлежащую научную

экспертизу и просто авантюрные.

2-ой этап. Превращение идеи в лозунг.

.Идеи, представленные в органы

государственного управления, прежде

всего попадают на рассмотрение политиков.

Здесь они рассматриваются с целью

выявления наиболее радикальных и

«ррреволюционных» идей, пригодных

для того, чтобы на их основе создать

очередной лозунг. Лозунги нужны

политикам из чисто политических

соображений,

научная сторона вопроса их мало

интересует.

При превращении в лозунг идея

трансформируется еще больше. Лозунг

должен быть

очень кратким, доходчивым и привлекательным

для населения.

«Научность» в лозунге должна

полностью отсутствовать. Иногда в

дополнение к

основному лозунгу разрабатывается

концепция или программа, которые можно

считать совокупностью лозунгов второго

порядка.

3-ий этап. Превращение лозунга в

нормативные документы. Политики передают

идею, превратившуюся в лозунг, работникам

государственного аппарата,

чиновникам, которые превращают его в

нормативные документы: законы,

постановления, положения, указания и

т.п. Все это составляет совокупность

управленческих решений, которые

необходимы, чтобы идея прошла стадию

внедрения

в народное хозяйство. Однако на этой

стадии никто из разработчиков нормативных

документов не вспоминает о формулировке

самой идеи. Цель работы на этом этапе

сводится к обеспечению реализации

лозунга.

Для реализации одного лозунга может

разрабатываться несколько нормативных

документов. и наоборот, в одном

нормативном документе могут отражаться

несколько лозунгов второго порядка.

Многие принятые ранее управленческие

решения при перемене лозунга не

отменяются, а продолжают действовать.

4-ый этап. Влияние на народное хозяйство.

Предприятия и организации, которые

должны испытать в своей хозяйственной

деятельности идею экономической науки,

находятся в чрезвычайно сложных

условиях. Они должны в своей деятельности

руководствоваться множеством нормативных

документов, как новых, так и принятых

ранее. Многие из этих документов

противоречат друг другу, что делает их

невыполнимыми. Руководители предприятий

действуют в соответствии с своими

субъективными возможностями, лавируя

в море нормативных документов. Но в

целом

результаты их деятельности оказываются

плачевными. Кризисные явления в

народном хозяйстве продолжают нарастать.

5-ый этап. Статистическая оценка.

Статистическая оценка результатов

воздействия отдельных предложений

экономической науки на народное хозяйство

практически полностью отсутствует.

Отчеты органов статистики, если не

принимать во внимание их недостаточную

достоверность, позволяют по общим

результатам работы народного хозяйства

судить лишь о результатах реализации

основных лозунгов и отдельных программ

целиком.

6-ой этап. Оценка научных идей. Оценку

научных идей осуществляют политики,

которые по негативным результатам

работы народного хозяйства решают, что

ошибочными являются все научные идеи,

использованные при составлении лозунгов

и программ. Такое решение служит

основанием для команды о сборе научных

идей с

целью выработки нового лозунга и новой

программы.

Начинается новый цикл оценки очередных

идей.

* * *

Даже такое схематическое описание

механизма оценки экономических идей

позволяет заметить его существенные

дефекты.

Обезличивание идей приводит к

невозможности осуществления авторского

контроля

при ее реализации. Экономическая наука,

в отличие от всех других наук,

полностью изолирована от процесса

внедрения. Именно поэтому внедрением

в этой

науке считается опубликование

результатов исследований и пропаганда

своих

предложений в печати и докладах. Все

это исключает возможность борьбы за

ценные идеи при получении ошибочной

их оценки.

Этап превращения идеи в лозунг не

является объективно необходимым и

поэтому

является наиболее вредным. Самые

катастрофические результаты этот этап

приносит в случаях, когда применяются

лозунги типа «Все старое плохо,

необходим крутой поворот (варианты:

перестройка, радикальная реформа,

переход

от социализма к коммунизму, к капитализму,

к первобытно-общинному строю)!».

Как правило, это ввергает народное

хозяйство государства в тяжелейшие

экономические потрясения, так как

осуществляется без достаточной

подготовки.

Введение каждого лозунга требует

коренной переработки множества

нормативных

документов, изменений законодательно-правовой

базы, переобучения работников

всех сфер производства. Вся эта огромная

работа осуществляется наспех,

неодновременно, недостаточно полно,

с множеством ошибок, что приводит к

хаосу

и колоссальным экономическим потерям.

Серьезная трансформация идеи в процессе

превращения ее в нормативный документ

объективно необходима. В процессе

такой трансформации, осуществляемой

при

отсутствии авторского надзора, ошибки

неизбежны. В связи с этим существует и

объективная необходимость использования

метода «проб и ошибок». При осторожном

использовании этого метода несмотря

на появление ошибок возможно обеспечивать

прогресс в развитии народного хозяйства.

Для этого необходимо осуществлять

экономическое руководство по схеме:

принятие управленческого решения —

анализ

результатов — выявление ошибки —

признание ошибки — исправление ошибки.

Однако в рассмотренной схеме отсутствуют

звенья, связанные с выявлением,

признанием и исправлением ошибок. В

результате отрицательное воздействие

на

экономику начинают оказывать ошибки

органов управления, а отрицательную

оценку

получает идея. Кроме того ошибки в

управленческих решениях не исправляются,

а

продолжают оказывать негативное

воздействие на экономику, превращаются

в

постоянно действующие отрицательные

факторы.

Чудовищное наслоение множества

управленческих ошибок, совершенных в

течение

десятилетий, определило крайне тяжелый

характер возникшего в республике

экономического кризиса и отличие его

от кризисов, которые ранее возникали в

капиталистических странах. Именно

поэтому не дают и не могут дать эффекта

антикризисные меры, которые дают

«неизменно превосходный результат»

в развитых

странах. Нам следует не испытывать

вновь и вновь зарубежные рецепты, а

заняться поиском допущенных ранее

собственных ошибок и их устранением.

Можно

показать, что буквально все негативные

явления в нашей экономике являются

следствием неисправленных управленческих

ошибок. Но вместо того, чтобы

признать старые ошибки и заняться их

исправлением, наши органы управления

ищут

новые лозунги, чтобы иметь повод для

новых и новых ошибок.

1. Введение.

Постановка

проблемы В

последние десятилетия в научной и

научно-популярной

литературе,

да

и в обыденном использовании,

все

чаще встречается словосочетание метод

«проб

и ошибок»

(для

краткости буду далее всюду,

даже

в цитатах,

обозначать

его МПиО .

С.Г.).

На

первый взгляд его смысл и основная идея

довольно очевидны:

использование

случайности при поиске некоего полезного

результата.

Среди

многочисленных попыток реализации МПиО

как при объяснении (фактически,

моделировании)

некоторых

процессов в природе и обществе,

так

и при решении практических задач в

технике,

имеется

ряд весьма успешных (правда,

на

фоне также достаточно представительного

ряда неудачных).

По-видимому,

растущая

тенденция его применения и объясняется

преобладанием положительных оценок

этого метода над отрицательными.

Это

находит свое отражение в практически

превалирующей в настоящее время не

только среди биологов-эволюционистов,

но

и среди более широкого круга специалистов

.

философов,

прикладных

математиков и др.

. и

даже неспециалистов,

точке

зрения на эволюцию живой природы именно

как на процесс

«проб

и ошибок».

Под

ним здесь подразумевают генетическую

«изменчивость»,

приводящую

через «наследственность»

к

«естественному

отбору»

= «выживанию

наиболее приспособленных».

В

наиболее яркой форме эту точку зрения

выразил в своей монографии «Феномен

науки.

Кибернетический

подход к эволюции»

В.Ф.Турчин:

«В

процессе эволюции жизни,

насколько

нам известно,

всегда

происходило и происходит сейчас

увеличение общей массы живого вещества

и усложнение его организации.

Усложняя

организацию биологических образований,

природа

действует по методу проб и ошибок.

Существующие

образования воспроизводятся во многих

экземплярах,

которые,

однако,

не

вполне тождественны оригиналу,

а

отличаются от него наличием небольших

случайных вариаций.

Эти

экземпляры служат затем материалом для

естественного отбора.

Они

могут выступать и как отдельные живые

существа .

тогда

отбор приводит к закреплению полезных

вариаций,

и

как элементы более сложного образования

.

тогда

отбор направлен также и на структуру

нового образования (например,

при

возникновении многоклеточных организмов).

И

в том и в другом случае отбор является

результатом борьбы за существование,

в

которой более жизнеспособные образования

вытесняют менее жизнеспособные.

Этот

механизм развития жизни,

открытый

Чарльзом Дарвином,

можно

назвать основным законом эволюции.

В

наши цели не входит обоснование или

обсуждение этого закона с точки зрения

тех законов природы,

которые

можно было бы провозгласить более

фундаментальными.

Будем

принимать основной закон эволюции как

нечто данное»

([1],

стр.

21). Можно

констатировать,

что

позиция ряда авторов,

наиболее

развернуто представленная В.Ф.Турчиным,

состоит

в том,

что

эволюция

живой природы адекватно описывается

именно в терминах МПиО.

Но

действительно ли это так?

Достаточен

ли

МПиО для воспроизведения хотя бы основных

свойств биологической эволюции .

притом,

что

необходимость

его

для этого очевидна?

Не

определяются ли существующие трудности

в развитии ее теории (в

частности,

связанные

с необходимостью отражения имеющихся

фактов «направленности»

и

«канализируемости»

эволюции)

именно

с ограниченностью привлекаемого для

ее объяснения механизма МПиО как

такового?

Моя

позиция при ответе на эти вопросы

следующая:

эволюция

живой природы адекватно описывается в

терминах другого (хотя

и близкого

к

упомянутому)

метода

поисковой оптимизации,

а

именно предложенного Л.А.Растригиным

(см.,

напр.,

[2-5])

метода

«случайного

поиска»,

точнее,

его

важнейшей разновидности .

метода

«адаптивного

случайного

поиска»,

еще

точнее .

иерархии

алгоритмов «адаптивного

случайного поиска»,

представляющей

собой «каркас»

модели

системы Природы (см.,

напр.,

[6-10]).

Метод

же «проб

и ошибок»,

с

моей точки зрения,

следует

трактовать как слепой

поиск

.

предельно

упрощенный,

даже

вырожденный,

вариант

алгоритма из класса методов «случайного

поиска»

(кстати

говоря,

в

основу последнего .

при

__

его создании .

МПиО

и был положен!).

А

собственно МПиО должен во всех случаях

рассматриваться лишь как нулевое

приближение к

этим своим более сложным аналогам,

также

базирующимся на использовании случайности

как

на фундаментальном свойстве оптимизационных

алгоритмов этого класса.

Необходимость

в подобном уточнении терминологии

вполне назрела,

что

будет продемонстрировано ниже на

конкретных примерах.

Таким

образом,

задача

настоящей работы .

подробный

анализ существующей в настоящее время

практики употребления в научной

литературе понятия (и

термина)

МПиО,

его

сходств и различий по сравнению с

перечисленными вариантами метода

случайного поиска (включая

и его предельно вырожденный вариант .

слепой

поиск).

На

базе данного анализа будет сформирована

объединенная классификация

всех

перечисленных методов оптимизации,

и

выработаны проекты таких определений

всех

этих методов,

которые

позволили бы избежать в будущем множества

недоразумений при их применении на

практике.

В

заключение будут кратко рассмотрены

примеры использования как конкретного

МПиО,

так

и методов поисковой оптимизации в целом

для интерпретации

таких

центральных понятий ряда теорий

биологической эволюции,

как

«изменчивость»

и

«естественный

отбор»,

а

также их взаимосвязи в контексте более

общих модельных представлениях об

эволюционных процессах.

2.

Метод «проб

и ошибок»

(МПиО)

.

англ.

[.trial-and-error.], русск.

сленг:

«метод

тыка»,

вариант:

«метод

научного тыка»

. с

моей точки зрения может быть определен,

как

«абсолютно

случайный»

перебор

некоторых «пробных»

действий,

с

проверкой эффективности каждого и

выработкой соответствующей реакции

(«удача»

либо

«ошибка»).

2.1.

Об

оценках МПиО Л.А.Растригин

так характеризовал его в ряде своих

работ:

метод

«проб

и ошибок»

. метод,

в

котором решение ищется случайно,

и

при удаче принимается,

а

при неудаче отвергается с тем,

чтобы

вновь обратиться к случайности как

источнику потенциально неограниченных

возможностей.

И

далее:

МПиО

«строго

говоря,

нельзя

назвать даже методом,

так

как трудно определить,

в

чем же,

собственно,

он

состоит.

В

действительности его правильней было

бы назвать методом случайных проб и

исправления ошибок.

этот

метод опирается на два существенных

предположения:

нероковой

характер ошибок (последствия

неудачных результатов легко устранимы,

стоимость

исправления допущенной ошибки не велика)

и

отсутствие априорных (предварительных)

соображений

о том,

как

и в каком направлении делать пробы.

Эти

соображения почти неизбежно приводят

к случаю.

Действительно,

случайность

в такой ситуации является единственно

разумной мерой:

случайность

почти ничего не стоит и всегда содержит

в себе искомое решение.

Это

значит,

что

достаточно длительный поиск всегда

приведет к решению задачи»

(см.

[5],

стр.

6). Очень

многими принято считать МПиО чуть ли

не эталоном неэффективного процесса

оптимизации,

к

которому поэтому можно относиться с

иронией.

Но

это с одной стороны.

С

другой же стороны,

оказывается,

что

существенная часть касающихся его

публикаций содержит весьма положительные

оценки его эффективности при решении

самых различных задач.

Как

же это может иметь место одновременно?

Какие

его свойства определяют столь

противоположные оценки,

как

теоретиков,

так

и практиков?

Всегда

ли имеется в виду одно и то же содержание

метода?

Прежде,

чем

отвечать на эти вопросы,

приведу

в подтверждение разноречивости оценок

эффективности МПиО несколько цитат,

содержащих

такие (иногда

эмоциональные)

оценки.

Большинство

источников указанных цитат найдены в

Интернете с помощью поисковых машин

Google

(www.google.com.ru), Яндекс

(www.ya.ru),

Рамблер

(www.rambler.ru)

и

Апорт (www.aport.ru).

2.1.1.

МПиО:

оценки

негативного характера

Для

иллюстрации отрицательного отношения

к МПиО приведу несколько цитат различных

авторов.

Из

области теории изобретательского

творчества:

«Главный

недостаток МПиО —

это,

во-первых,

медленное

генерирование новых идей,

а

во-вторых,

отсутствие

защиты от психологической инерции (т.е.

выдвижение

идей тривиальных,

обыденных,

неоригинальных)…

Причина

неэффективности подобных методов в

том,

что

они не меняют сути старой технологии

перебора вариантов,

сам

этот перебор.

Нужен

принципиально новый инструмент

творчества,

а

не «косметический»

ремонт

старого»

[11].

Из

той же области:

«Стандартный

метод решения изобретательских задач

—

это

МПиО.

Конечно,

изобретатель

не перебирает подряд все бесчисленное

множество возможных вариантов.

Нет,

сначала

идут пробы привычные,

логичные,

оправданные.

Но

когда они не срабатывают,

когда

труд ушедших месяцев,

лет

оказывается безрезультатным,

в

ход идет перебор любых,

ненормальных,

«диких»,

случайных

проб.

И

вот тогда «однажды»…

МПиО

парадоксально неэффективен.

Он

—

главный

виновник задержки изобретений.

Самый

страшный враг человечества .

это

тот нерациональный метод мышления,

который

именуется «героикой

творческого труда»,

которому

поют дифирамбы и который считается

столь же неотъемлемым свойством

изобретателя,

как

борода у попа,

как

облака на небе,

как

звезды в космосе,

как

пятна на солнце,

как

вода в океане и как еще сто тысяч таких

же незыблемых и привычных «как».

МПиО

считается нормой!

Это

порочный взгляд,

потому

что он предписывает обязательным

применение порочного метода.

Из-за

самого существования которого человечество

тысячелетиями систематически

недосчитывается миллионов жизней.

МПиО

.

своеобразный

идол творческого труда…

Я

не очень-то

разбираюсь в вероисповеданиях и не

знаю,

бывают

ли идолы добрыми.

Одно

я знаю совершенно точно:

изо

всех самых злых идолов,

когда-либо

придуманных людьми,

МПиО

самый кровожадный.

Мы

привыкли приносить жертвы на алтарь

нашей веры.

Но

ни одному божеству за все долгие

тысячелетия преданностилюди не платили

такой дани,

которую

ежечасно вручают идолу творчества.

МПиО

.

злейший

и ужаснейший враг человечества.

И

вместе с тем,

этот

метод загадочен,

таинствен

и завораживающе привлекателен,

как

в те далекие времена,

когда

слова «интуиция»

и

«озарение»

не

писались и даже не произносились из-за

отсутствия языка и письменности…

МПиО

романтичен для поэтов.

Для

изобретателей-практиков

он .

тяжелейшая

драма,

обесценивающая

годы неудачных поисков»

[12].

Обсуждая

процесс поиска новых форм организации

и управления в СССР в конце 80-х

гг.

ХХ

века,

С.П.Никаноров

писал:

«В

настоящее время идут два параллельных,

влияющих

друг на друга,

но

не связанных функционально процессов.

Первый

представляет собой процесс ликвидации

не оправдавших себя организационных

форм,

второй

—

тщательный

поиск и освоение новых.

Общая

тенденция при этом состоит в том,

чтобы

усилить самостоятельность низовых

звеньев народного хозяйства,

что,

как

предполагается,

будет

стимулировать процессы их рациональной

самоорганизации и приведет к образованию

новых,

эффективных

организационно-экономических

форм.

Нельзя

не видеть,

что

способ проб и ошибок прямо противоположен

другому,

который

основан на расчете или,

шире,

— проектировании

необходимых форм.

МПиО

чрезвычайно расточителен,

он

является медленно,

негарантированно

и неконтролируемо действующим,

допускающим

лишь в небольшой степени свое

совершенствование.

И,

что,

возможно,

хуже

всего,

он

ведет к деинтеллектуализации специалистов

и руководителей.

Специалисты,

указывающие

на якобы существующее преимущество

рыночных систем во многих странах как

на воплощение самоорганизации,

упускают

из виду не только мощное регулирующее

влияние государства,

в

частности,

использование

системы типа PPBS,

PATTERN и

др.,

но

и не придают значения вековому становлению

рыночных отношений как конкретно-исторической

форме,

охватывающей

все стороны общества»

[13].

Из

области банковской деятельности:

«Используя

печально известный МПиО,

банки

бредут тернистым путем комплексной или

не очень комплексной автоматизации,

теряя

по дороге людей,

деньги,

время»

[14].

И

т.д.

Таким

образом,

во

всех перечисленных цитатах их авторы,

не

анализируя ни внутреннюю структуру,

ни

параметры МПиО,

прямо

или косвенно дают этому методу

отрицательную

оценку

как таковому.

Метод проб и ошибок

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Методом проб и ошибок решались структуры, как правило, центросимметричные и с небольшим числом атомов, находящихся в общих положениях. Большое количество вычислений, производимых вручную, делало определение структур очень трудоемким. Для сокращения эксперимента и расчетов структуры определялись чаще всего по проекциям, т. е. с использованием лишь координатных зон отражений типа МО. Метод проб… Читать ещё >

- Выдержка

- Другие работы

- Помощь в написании

Метод проб и ошибок (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Метод проб и ошибок являлся основным в первые десятилетия развития структурного анализа. Для некоторой модели структуры, построенной согласно ее симметрии, химической формуле, кристаллохимическим данным, по координатам атомов г7, можно рассчитать структурные амплитуды ДМ/) (12.2).

Если структура хотя бы приблизительно угадана, то |ДМ/)|ВЫЧ ~ |Е'(Ш)|экст особенно важно здесь совпадение больших по модулю, или, как говорят, сильных. |ДМ/)|. Существенное расхождение между вычисленными и экспериментальными структурными амплитудами показывает, что модель ошибочна, и тогда пробуют другие варианты расположения атомов. По мере приближения к истинному решению наилучшее сближение |ДМ/)|ВЫЧ и |ДМ/)|ЭКСП получают уже небольшими смещениями атомов. Поскольку координаты гу атомов входят в аргумент (12.2) в произведении с индексами /г, к, I, «дальние» отражения, т. е. отражения с большими (М/), всегда более чувствительны к значениям координат.

Методом проб и ошибок решались структуры, как правило, центросимметричные и с небольшим числом атомов, находящихся в общих положениях. Большое количество вычислений, производимых вручную, делало определение структур очень трудоемким. Для сокращения эксперимента и расчетов структуры определялись чаще всего по проекциям, т. е. с использованием лишь координатных зон отражений типа МО.

В настоящее время метод проб и ошибок почти не применяется, однако основная его идея — сравнение и сближение рассчитанных структурных амплитуд с экспериментальными — как критерий правильности структуры и метод ее уточнения продолжает широко использоваться.

Если структура в общих чертах определена верно, т. е., как говорят, найдена ее предварительная модель, то /?-фактор (12.5) по всем или по группе наиболее сильных отражений имеет величину 20−25%. Тогда можно рассчитать /Г(М/)ВЬ1Ч и взяв из этого расчета фазы <�р(ИкГ) и, снабдив ими |/г(/г/:/)|эксп, построить синтез Фурье (12.4). При окончательном уточнении структуры с учетом анизотропного температурного фактора /?-фактор снижается до 2−5%.

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой

метод проб и ошибок — это… Что такое метод проб и ошибок?

- Метод Проб И Ошибок — форма научения, описанная Э. Торндайком в 1898 г., основанная на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается… … Психологический словарь

- МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — англ. method, trail and error; нем. Methode von Versuch und Irrtum. 1. Стихийный способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях, когда безуспешные попытки решения проблемы отбрасываются, а успешные закрепляются. 2. По Э. Торндайку… … Энциклопедия социологии

- метод проб и ошибок — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN trial and error method … Справочник технического переводчика

- Метод проб и ошибок — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Метод проб … Википедия

- метод проб и ошибок — bandymų ir klaidų metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. cut and try method; hit and miss method; trial and error method; trial and error approach vok. empirische Erprobung, f; empirisches Ermittlungsverfahren, n; Versuch Irrtum… … Automatikos terminų žodynas

- метод проб и ошибок — метод последовательного приближения к оптимальному решению путем отклонения вариантов, не отвечающих определенным критериям выбора. См. также процесс поиска оптимального решения … Толковый переводоведческий словарь

- Метод проб и ошибок — это метод случайного подбора частных методов и приемов действий в расчете лишь на возможный успех. В обычной жизни его еще называют методом «тыка». Этот метод обеспечивает быструю педагогическую реакцию и быструю отдачу со стороны воспитанника.… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

- МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при котором умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок [66, c. 186; 67, c. 208; 80, c. 284; 82, c. 411] … Современный образовательный процесс: основные понятия и термины

- МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при к ром умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок … Педагогический словарь

- Метод проб и ошибок — это, по Э. Торндайку, форма научения, в результате которой закрепляются какие либо элементы поискового поведения в специфической ситуации. Торндайк придавал особое значение навыку, который, согласно его взглядам, образуется путем закрепления… … Словарь дрессировщика

Источник: https://psychology.academic.ru/1119/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%B8_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA

Научение животных «методом проб и ошибок» по Эдварду Торндайку

Эдвард Торндайк, изучая поведение животных в проблемных ситуациях в своей докторской диссертации: «Интеллект животных. Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных», сформулировал закон научения «методом проб и ошибок».

Пробы, случайно оказавшиеся удачными, в дальнейшем закрепляются, создавая для внешнего Наблюдателя видимость целесообразного поведения.

Например, кошка, посаженная в специальную клетку и лишённая пищи, начинает метаться по клетке, находит выход, выходит на свободу и: получает пищу.

При повторении опытов время, затрачиваемое животным на то, чтобы выйти из клетки, постепенно, уменьшается…

«Главная цель Торндайка была показать, что животные учатся, не понимая того, чему их учат, и даже после того, как они научатся выполнять новые действия, они выполняют их тоже без понимания. Он поставил три рода опытов с использованием так называемых проблемных клеток.

Эти проблемные клетки применяются в экспериментах по психологии животных до сих пор. Помещённое в такую клетку животное должно было освободиться из клетки, выйти из нее. Для этого надо было открыть запор, который закрывал дверь клетки. Запоры были разные. В первом случае запор был совершенно простым.

Животное видело этот запор и могло понять, при каком положении запора дверь закрыта, а при каком она открывается. Например, в первом случае клетка закрывалась крючком или задвижкой. Если ударить по крючку снизу, то он выйдет из петли и дверь откроется. Здесь всё ясно, всё открыто.

Животное может действовать с пониманием.

Во втором случае механизм запора был скрытым. В клетке помещалась пластина, которая была на пружине. Она поддерживалась в приподнятом состоянии. Если животное вскакивало на эту плоскость, то натягивался шнур и запор открывался. Таким образом, животное, вскакивая на пластину, открывало этот запор. Хотя механизм запора был скрыт, его связь с открыванием клетки тоже представлялась очевидной.

В третьем случае животное помещалось в клетку, и экспериментатор выжидал, когда животное выполнит некое движение, к освобождению из клетки отношения не имеющее (например, почесывание), — тогда он отпирал клетку.

В этом случае, в отличие от двух предыдущих, между действием животного и открыванием клетки никакой разумной связи не было. Это была совершенно условная, произвольно установленная самим экспериментатором связь.

Торндайк дрессировал животных (кошек и собак), чтобы они научились отпирать запоры. Как же вели себя животные в этих трёх разных ситуациях?

Торндайк установил, что животные во всех этих трёх разных ситуациях ведут себя совершенно одинаково.

Сначала они беспорядочно бросаются во все стороны, потом выделяют ближайшее поле деятельности, и постепенно находят то движение, которое нужно выполнить, — это удар лапой по крючку, вскакивание на дощечку, почёсывание. Животное начинает все чаще, все быстрее находить нужное движение и освобождается из клетки.

Если взять животное в конце обучения, т. е. когда оно уже приобретет этот навык, то, находясь в клетке, оно ведёт себя как будто разумно: спокойно подходит к запору и ударяет по нему; подходит к дощечке, вскакивает на неё, ждёт, когда дверь откроется, и выходит из клетки.

Поведение вроде бы весьма разумное и осуществляется без прежней суеты, с чувством собственного достоинства. Интересно тут вот что: противоречие между внешней разумностью поведения в конце обучения и способом решения задачи по освобождению из клетки. Способ явно прост, путём слепых проб.

Он постепенно оттачивается, лишние пробы устраняются, и остаётся только полезное движение. И к концу обучения поведение животного кажется весьма разумным.

Таким образом было доказано, что животное учится не разумно, а только отбирает нужные движения для полезного результата. Задачей Торндайка в этом случае было показать, что животное, научившись этому движению и выполняя его как бы разумно, на самом деле не понимает, что оно делает. И само это поведение разумно лишь внешне, а по сути оно всё равно остаётся неразумным.

Для доказательства этого Торндайк лишь слегка изменял задачу: переносил запор на другое место клетки. Достаточно было, например, несколько задержать открывание двери, как восстанавливалась прежняя картина, и животное начинало прыгать в разные стороны, пытаясь открыть дверь клетки.

Правда, эти попытки скорее оттачиваются, скорее приходит научение. Но сам характер поведения снова обнаруживает непонимание ситуации, тем более что очень часто животные подходят к месту, где раньше был запор, и по этому месту ударяют лапой.

Но здесь уже нет запора, а животное тем не менее подходит и ударяет по тому же месту, где раньше был запор, по пустому теперь месту. Животное некоторое время стоит совсем в растерянности, потом начинаются беспорядочные движения, хотя запор находится рядом.

Эти ошибки очень ясно показывают, что животное научилось выполнять какое-то движение, которое в прошлом приводило к полезному результату, но оно совершенно не учитывает, как воздействуют его движения на механизм запора».

Гальперин П.Я., Лекции по психологии, М., «Университет»; «Высшая школа», 2002 г., с. 88-90.

В противовес гипотезе «проб и ошибок» и последующего научения, в опытах над человекообразными обезьянами выяснилось, что они способны найти выход из проблемной ситуации не путём случайных проб, а мгновенно уловив отношения между предметами – см. эксперименты Вольфганга Кёлера.

Вопреки широко распространённому в литературе мнению, Эдвард Торндайк использовал, но не предложил термин: «пробы и ошибки». Это впервые сделал в середине XIX века английский психолог Александр Бэн / Alexander Bain [1818-1903].

Критика теории научения методом «проб и ошибок» по Роберту Вудвортсу

Источник: http://vikent.ru/enc/2119/

Метод проб и ошибок как средство формирования универсальных учебных действий

Метод проб и ошибок как средство формирования универсальных учебных действий

Семенова Ирина Николаевна

канд. пед. наук, УрГПУ, г. Екатеринбург

E-mail: semenova_i_n@mail.ru

Нигматуллина Елена Нартиковна

студент УрГПУ, г. Екатеринбург

E-mail: nigmatullina_l@mail.ru

Согласно новому образовательному стандарту развитие личности обучающихся происходит на основе формирования универсальных учебных действий [3]. Асмолов А.Г. выделяет следующие виды УУД:

· личностные (самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация);

· познавательные (работа с информацией, работа с учебными моделями, использование знако-символических средств, общих схем решения, выполнение логических операций – сравнения, анализа, обобщения, классификации, подведения под понятие, установления аналогий);

· регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция; инициативность и самостоятельность);

· коммуникативные (речевая деятельность, навыки сотрудничества) [1].

По мнению Марковской Е.А. [4], эти действия могут быть сформированы в процессе урочной деятельности учащихся при выполнении следующей схемы (рис.1):

Рисунок 1. Схема конструирования современного урока с этапами формирования УУД

Вложение указанной схемы в контекст методической системы (например, А.М. Пышкало) показывает, что для ее реализации необходимы специальные средства, специальное содержание, методы и формы организации учебной деятельности обучаемых. Исследования в этом направлении позволили нам выделить значимость метода проб и ошибок как средства формирования УУД на уроках математики.

С целью обоснования сказанного опишем суть метода проб и ошибок.

Метод проб и ошибок (МПиО) или метод перебора вариантов – это наиболее древний и общеизвестный метод решения задач (см., например, задачи Египетских папирусов 1800-1600 г. до н. э. на «аха»). Как отмечает Н.В.

Балезин, этот метод поразительно консервативный: и в наши дни, как и тысячи лет назад, в основе технологии решения многих задач лежит процесс проб и ошибок, суть которого заключается в последовательном выдвижении и рассмотрении всевозможных идей решения задач.

При этом всякий раз неудачная идея отбрасывается, а вместо нее выдвигается новая. Правил поиска нет: ключом к решению может оказаться любая идея, даже самая невероятная.

Нет и определенных правил первоначальной оценки идей: проходит или не проходит идея, заслуживает ли она проверки или нет – об этом приходится судить субъективно [2].

Метод проб и ошибок применяется в следующих областях:

· решение изобретательских задач на первом уровне сложности;

· решение любых исследовательских задач.

В процессе обучения суть использования метода проб и ошибок состоит в том, что учитель формулирует ученику задачу, которая имеет одно единственное решение, а ученик многократно пробует разные варианты решений до тех пор, пока то единственное правильное решение не будет найдено (рис.2) [5]. При этом критериев оценивания идей нет, ученик самостоятельно выбирает путь, средства и методы решения, основываясь на условиях задачи, собственных ассоциациях и опыте предметной деятельности.

Рисунок 2. Схема применения метода проб и ошибок

Проанализируем представленную схему 2 и выделим УУД, которые формируются в процессе применения на уроках математики метода проб и ошибок.

Личностные: смыслообразование.

Регулятивные: планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка.

Познавательные:

· общеучебные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, определение основной и второстепенной информации.

· логические: установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассуждений.

Поясним основания для указанного выделения.

На этапе ознакомления с условиями задачи обучающийся должен установить причинно-следственные связи между понятиями, суметь спланировать свои действия по нахождению верного решения, при этом правильное планирование позволит ускорить данный процесс.

При выборе пути решения (идеи) обучающийся должен уметь находить разные способы решения, сравнивать их и выбирать наиболее эффективные, также построить такую цепочку рассуждений, которая была бы логически верной.

На стадии реализации проверки определенного решения (идеи) обучающийся должен, владея основной и второстепенной информацией, произвести контроль использованного алгоритма решения и оценку полученных результатов в соответствии с условиями задачи.

Далее обучающийся либо приходит к тому, что условия задачи выполнены и задача решена верно, либо к тому, что условия задачи не выполнены.

В этом случае обучающийся должен произвести оценку ошибочности своей идеи и откорректировать ее, основываясь на результате предыдущего пути решения, или сформулировать новую идею и вновь соотнести ее с условиями задания, то есть, по сути, начать поиск решения сначала.

Процесс поиска решения в условиях генерирования, экспертизы и пробы вариантов, при условии связи задачи и методов ее решения со значимыми для учащихся результатами, способствует постановке и формулировке ответа на вопрос «Какое значение имеет для меня учение?».

Систематизация сформулированных положений в контексте процесса формирования УУД позволяет выделить следующее сопоставление (рис.3):

Рисунок 3. Схема соотнесения применения метода проб и ошибок с процессом формирования УУД

Анализ представленного результата показывает, что применение метода проб и ошибок способствует процессу эффективного формирования следующих универсальных учебных действий: смыслообразование, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, определение основной и второстепенной информации, установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений.

Список литературы:

- Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения / А.Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18-22.

- Балезин Н.М. Метод проб и ошибок [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://rusinventor.blogspot.com/2008/04/blog-post_1403.html

- Концепция государственного стандарта общего образования. Проект для обсуждения [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.fgos.isiorao.ru/fgos/conception_fgos/

- Марковская Е.А. Технология развития целостного мышления как инновационная технология современного урока / Е.А. Марковская // Педагогика: традиции и инновации: Материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.) Т. I. Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 12-17.

- Метод проб и ошибок [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://www.psychologos.ru/

Источник: https://sibac.info/conf/pedagog/xvi/28229

Метод проб и ошибок

Что лучше — двадцать раз кряду сказать «горячо, нельзя» или один раз дать обжечься?

Метод проб и ошибок

Когда человек чему-то учится, например, ходить на лыжах, чистить картошку, танцевать танго, он сперва совершает ошибки, и лишь набив должное количество шишек, понимает, как правильно держать нож или переставлять ноги.

Мы, взрослые, уже хорошо усвоили, как опасен мир, какие последствия могут вызвать те или иные поступки, и стремимся уберечь детей от неприятностей. Малыши доверяют родителям, поэтому с наших слов запоминают, что нож острый, а кружка с чаем очень горячая.

А какие последствия вызовет контакт с огнем или ножом – они не знают.

Приведем типичный пример: на улице снег, а ребенок сильно капризничает и не хочет надевать шапку. Мама упрашивает его, стыдит, в конце концов шлепает и силой надевает головной убор. А ребенок ни в чем не виноват.

Ему неприятно и жарко в шерстяной шапке, он не понимает, что может замерзнуть. Чтобы объяснить, достаточно разрешить выйти на улицу с непокрытой головой. Поверьте, за пять минут прошедшие от выхода до осознания «ушкам холодно» он не заболеет.

Зато в следующий раз не будет скандалить и позволит надеть на себя шапку, если не в квартире, то перед выходом из подъезда.

В этом и заключается метод естественных последствий – дать ребенку возможность самому получить нужный опыт, понять, что если сделаешь А, получишь Б. И никакая добрая мама отменить это Б не сможет.