Федорова И.К., Ковалева Д.И.

Частые ошибки у метателей диска, которые мешают росту результатов.

Аннотация. В статье рассматриваются ошибки, тормозящие личностного роста у спортсмена в результатах. Даны методические рекомендации по устранению этих ошибок.

Ключевые слова : ошибки, этапы метания диска, методические рекомендации.

Fedorova I.K., Kovaleva D.I.

Frequent errors in the disc throwers, which hinder the growth of results

Abstract. The article considers errors that inhibit the personal growth of the athlete in the results. Methodical recommendations on elimination of these errors are given.

Keywords: error, stages of throwing a disk, methodical recommendations.

Неизмеримо возросшие требования к уровню и надежности подготовленности высококвалифицированных спортсменов, огромные объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и усиливающаяся борьба с применением этически и валеологически неприемлемых способов повышения уровня спортивной работоспособности в значительной степени обусловили в последние годы потребность поиска новых путей решения этих задач в теории и методике тренировки. При этом с методологических позиций современности возникла насущная необходимость в исследованиях, связанных с комплексной индивидуализацией тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов высокого класса, позволяющей конструктивно повысить эффективность их подготовки. В связи с этим становится очевидным, что в построении и практической реализации программ подготовки спортсменов должна лежать прерогатива получения индивидуально запрограммированных двигательных действий и тренировочных эффектов, а не стремление к выполнению необоснованных (в основном направленных на максимум) параметров задаваемых нагрузок, что во многом характерно для сегодняшнего дня.

Метание, как вид спорта и средство физического развития представляет собой прикладное, координационно-сложное двигательное действие, в процессе выполнения которого участвует большое количество двигательных звеньев тела, необходимы согласованность в их движении и соразмерение усилий в пространстве, во времени и по мышечному усилию.

В связи с участием большого количества двигательных звеньев тела в метании, у спортсмена появляются ряд ошибок, которые зачастую закрепляются и мешают реализации потенциала самого спортсмена и в итоге чего спортсмен не показывает высокие результаты. Так какие же ошибки могут появится при обучении метания диска?

При обучении метанию диска, можно выявить ошибки в нескольких этапах метания. Самих этапов шесть.

- Старт. Замах;

- Вход в поворот;

- Первая одноопорная фаза;

- Безопорная фаза;

- Вторая одноопорная фаза;

- Финальное усилие.

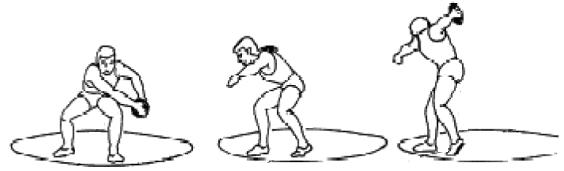

Старт. Замах.

При замахе, зачастую, спортсмен сгибает руку в локтевом суставе и делает малую амплитуду замаха, причем сильно закрепощает руку с диском.

Чтобы такого не было в первом случае нужно создать у занимающегося правильное представление о положении руки. Указать на необходимость метать диск прямой рукой. А во втором случае методические указания будут направлены на объяснии требовании к выполнению замаха. Тяжесть тела переносится на правую ногу, оставляя левую сторону туловища и левую ногу расслабленными, что способствует эффективному входу в поворот. Правая нога прочно фиксируется. Этим достигается высокая степень растяжения мышц туловища и ног.

Вход в поворот.

Во время исполнения поворота у спортсмена могут возникнуть ряд ошибок таких как: поспешное движение плечами и головой влево, вращение на внешней стороне стопы(отсутствие равновесия при вращении), пассивная левая рука и рука с диском недостаточно отстает от правой ноги.

Для того чтобы не было поспешного движения плечами и головой влево, нужно совершить вход в поворот с движения левой стопы и левого колена. Поворот получится более длинным за счет большего сгибания левого коленного сустава. Чтобы вращение было уверенным ,нужно многократно выполнять вращения на внутренней стороне стопы. Совершать имитация с акцентом на удержание равновесия. В третьем случае левая рука должна выполнять динамичное широкое движение, которое помогает более стремительно войти в поворот. Рука должна находиться на уровне плеч. При ошибки с отставанием руки с диском поможет динамичное широкое движение левой рукой, которое помогает более стремительно войти в поворот. Рука должна находиться на уровне плеч.

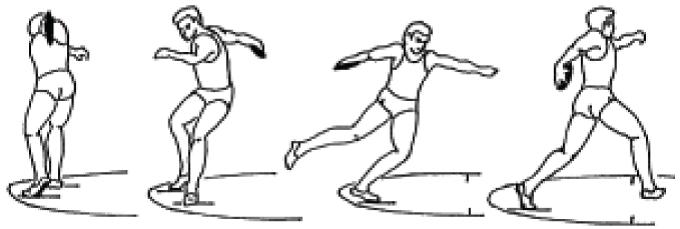

Первая одноопорная фаза.

В этой фазе спортсмены порой пассивно работают правой ногой и преждевременно снимают левую ногу с грунта, из-за чего происходит отсутствие толчка левой ногой. Правильная работа должна выглядеть так: после отталкивания правой стопой правое бедро выносится максимально вперед-вверх, как бы увеличивая проход метателя вперед. Это в первом случае. А во втором ,отрывать правую ногу нужно после поворота левой ноги на 90–100°. Во время выполнения маха правым бедром, спортсмен должен максимально «вырасти» на левой стопе.

Безопорная фаза.

Во время нахождения в этой фазе, спортсмен зачастую совершает большую продолжительность безопорной фазы, что ведет к потере скорости вращения. Чтобы не было такого, Толчок левой ногой направлен сильно вверх, в результате чего происходит перемещение общий центр тяжести не вперед, а вверх.

Вторая одноопорная фаза.

В этой фазе ошибками являются отсутствие «закрытого» положения туловища после прихода на правую ногу. Приземление происходит на прямую правую ногу. «Сползание» с правой ноги.

Сохранение «закрытого» положения туловища достигается за счет активного движения согнутой левой рукой вправо. «Закрываться» левой рукой нужно начинать еще до приземления на правую ногу, тем самым останавливая раскручивание плечевого пояса.

Чтобы приземление происходило на согнутую ногу, угол сгибания в правом коленном суставе должен достигать 100–110°. Малый угол сгибания, получается, из-за неправильно выполненного маха правой ногой при входе в поворот. Мах был выполнен не бедром вперед-вверх, а прямой ногой вперед.

Чтобы избежать «сползание», должно быть своевременное начало вращательного движения правым коленом и правой стопой. Оно должно начинаться сразу же после приземления на правую стопу.

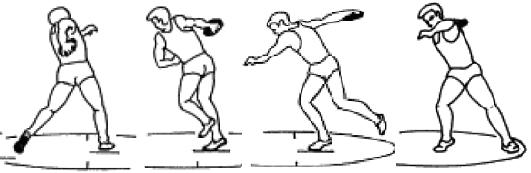

Финальное усилие.

В финальном усилии спортсмен делает большую паузу между постановкой правой и левой ноги. Рано снимает правую стопы с опоры, отсутствие «за- хвата» диска. Поднимает правое плечо, из-за чего укорачивается финаль- ное движение правой рукой.

Решением этих ошибок является: во-первых Пассивная работа правой ноги после приземления ; во-вторых «Захват» диска – это своевременное по- следовательное выведение в сторону метания правого колена и правой стороны таза, создание натяжения в области грудных мышц. Он должен производиться не снимая тяжести тела с правой ноги. К раннему снятию правой стопы с опоры, приводит слишком высокое положение пятки правой ноги после ее вращения в сторону метания; в-третьих Нужно более жестко удерживать левую сторону таза, не отводя ее преждевременно назад. Акцентировать упор на левую ногу и создание жесткой системы левая нога – левая сторона туловища.

Обобщая выше изложенное, во время разучивания или оттачивания техники метания диска, нужно следить за положением тела в пространстве и своевременно предотвращать ошибки. А если обнаружили ошибки, то наши рекомендации помогут вам их устранить.

Список литературы

1. Возняк С.В., Бакаринов Ю.М., Пензиков В.А., Чарыев Р.М., Мосяков О.Б., Ермолаева М.В., Фанталис А.М., Озеров В.К. Современная методика подготовки дискоболов. Управление легкой атлетики, методические рекомендации. — М. 1983.

2. Григалка О.Я. Метание диска. — М.: ФиС, 1966

Методика обучения технике метания диска

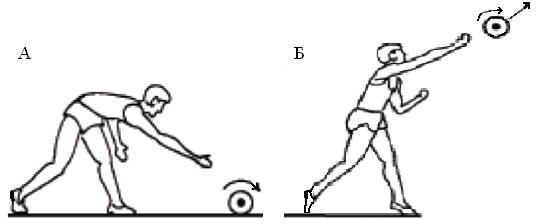

Задача 1. Обучить держанию и выпуску диска

Средства: показ держания диска. И.п. — стойка ноги врозь, ступни ног параллельны, рука с диском прямая, расслабленная. Размахивания рукой с диском в различных плоскостях: маятникообразные, вокруг туловища. Вращение диска по часовой стрелке: а) с опорой на левую руку (метающая правая); б) без опоры на левую руку, подбрасывая диск вверх. Бросок диска в землю в сочетании с вращением: при отведении руки с диском вправо-назад, при движении руки с диском вперед. И.п. — левая нога впереди, правая сзади. Выпуск диска на уровне плеч при движении руки с диском вперед.

Методические указания: показать расположение диска в руке. Кисть несколько согнута, пальцы раздвинуты. Диск верхним краем упирается в предплечье. Маятникообразные размахивания выполнять метающей рукой вперед-назад. Размахивания рукой выполнять ниже уровня плеч. Диск обращен свободной плоскостью вниз, рука сверху. При движении влево диск поддерживать левой рукой. Рассказать о целесообразности вращения диска. Диск расположен на ладони левой руки, правая захватывает его сверху. Слегка подбрасывать диск двумя руками, правой придавать ему вращение. Скорость увеличивать. Диск расположен горизонтально; заканчивая упражнение, ловить диск. Руку с диском отвести вправо-назад (кисть ниже уровня плеч), туловище повернуть вправо. В конечной точке отведения сзади бросить диск на землю, придавая ему вращение. Диск выпускать на 2-3 м с акцентом на вращение. Повернуть туловище вправо-назад в сочетании с отведением руки с диском. Метать за счет поворота туловища и движения руки. Плоскость диска: а) горизонтальная; б) приподнятая справа.

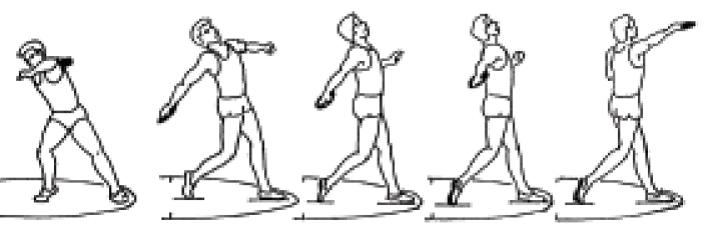

Задача 2. Обучить финальному движению в метании диска

Средства: И.п. — стоя правым боком к опоре, руки разведены в стороны на уровне плеч или ниже, ноги шире плеч (к ширине плеч добавляется длина ступни). Имитация поворотно-разгибающей работы ног в конечной фазе метания. И.п. — стоя левым боком по направлению метания, ноги несколько шире плеч. Поворотно-разгибающая работа ног в сочетании с отведением влево левой руки. И.п. стойка ноги врозь, ноги слегка согнуты, ступни параллельны. Метание диска с места: а) из и.п. стоя лицом вперед к направлению броска; б) из и.п. — стоя боком к направлению броска.

Методические указания: выполнять в парах или у неподвижной опоры. Масса тела на правой ноге. Ноги слегка согнуты в коленных суставах. Поворачивать носки ног вперед, пятки при повороте высоко не поднимать. Одновременно с поворотом носков ног вперед отвести левую руку в сторону на высоте плеч. Туловище повернуть вправо, руку с диском отвести назад. Выпрямляя ноги, повернуть туловище влево, выполнять бросок. Стать левым боком к направлению метания, ноги шире плеч на одну ступню. Левая нога отставлена назад на 10-15 см по отношению к правой. Масса тела на сильно согнутой правой ноге. Выполняя замах рукой с диском, повернуть туловище до отказа при неизменном положении таза и ног; первым начинают движение ноги.

Задача 3. Обучить повороту в метании диска

Средства: И.п. — ноги на ширине плеч, ступни развернуты в стороны. Многократное вращение левой ноги на внутренней части стопы на 180° с возвращением в и.п.; вход в поворот на носке левой ноги, согнутой в коленном суставе; перемещение массы тела с правой ноги на левую, начинающую вращение; отталкивание правой ногой с перемещением массы тела на левую, выполняющую вращение; мах правой ногой в сочетании с вращением на носке левой ноги; перемещение метателя в центр круга за счет отталкивания и маха правой ногой; возвращение в и.п. для финального усилия; поворотно-разгибательная работа ног при выполнении финального движения; выпуск снаряда с акцентом на остановку движения нижних звеньев тела.

Методические указания: туловище прямое, метающая рука со вспомогательным снарядом (палка, гантель, мяч с петлей) отведена за туловище вправо. Вращение выполнять на носке левой, сильно согнутой ноги, выворачивая наружу коленный сустав. Пятка левой ноги поворачивается влево до отказа (на 180° и более). Метающая рука отведена вправо-назад. Голову плавно поворачивать налево. Метающая рука отведена вправо: оттолкнуться правой ногой, перенести тяжесть тела на левую ногу. Голову поворачивать влево вместе с носком левой ноги. Метающая рука и туловище повернуты вправо до отказа, в то время как левая нога, сгибаясь в коленном суставе, начинает вращение влево на 180°. Правая нога, оттолкнувшись, остается отведенной назад. При отталкивании правая нога выполняет круговой мах вперед, изменяющий направление движения с поворотом на левой ноге. Туловище, согнутое на 10-15°, поворачивается в направлении метания. Повернуть носок левой ноги и левую сторону туловища на 180° влево, сохраняя угол сгибания в голеностопном, коленном, тазобедренном суставах, оттолкнуться левой ногой в сочетании с махом правой. Приземлиться в центр круга на правую ногу, носок повернуть вовнутрь. Масса тела на правой ноге. Рука со снарядом отведена за туловище вправо. Оттолкнуться левой ногой, выполнить мах правой с последующим приземлением в центр круга на согнутую правую ногу, повернутую носком вовнутрь. Туловище повернуто вправо. Левая рука вытянута в противоположную от метания сторону. Левая нога кратчайшим путем проносится вперед и ставится на 10-15 см влево от линии диаметра. Голова метателя повернута к задней части круга. Приняв и.п. для финального движения, ноги выполняют два вида движений: поворотное и разгибающее. Правая нога, вращаясь на носке, поворачивает последовательно таз, грудь, перемещая ОЦМТ вперед. Левая нога, до этого уже повернутая на 30° по направлению метания, выпрямляется в коленном суставе, прекращая движение вперед. Остановка вращательно-поступательного движения начинается в момент постановки и последующего выпрямления левой ноги. Левая нога является упором и своеобразным трамплином. Правая нога, повернутая в направлении метания, оставаясь на опоре, способствует увеличению угловой скорости. Сила прикладывается к снаряду вокруг оси, созданной левой ногой и левой стороной туловища.

Задача 4. Обучить технике метания диска с поворотом

Средства: метание диска или вспомогательных снарядов; соединение фаз поворота (вход в поворот, обгон снаряда, приход в и.п. для финального движения, выпуск снаряда); выпуск снаряда с акцентом на фазы, ускоряющие движения метателя и снаряда: отталкивание ногой во входе в поворот таза и приближение левой руки к туловищу в момент постановки правой ноги в центр круга, постановка и выпрямление левой ноги при выпуске.

Методические указания: вращательно-поступательное движение выполнять по линии диаметра. Плавно ускоряющийся переход вращения на носке левой ноги в отталкивание. Правая нога, приземлившись в центр круга, продолжает вращение в направлении броска, в то время как руки и туловище отведены вправо. Левая нога кратчайшим путем проносится вперед с последующим выпрямлением в коленном суставе.

Задача 5. Совершенствовать технику метания с поворотом

Средства: И.п. — стоя лицом вперед к направлению броска, левая нога впереди, правая сзади. Метать диск с постановкой частных задач: акцентировать внимание на вращательное движение и на поступательно-вращательное движение; И.п. — то же. Метать диск с 3-4 поворотами, останавливая систему «метатель-диск» при выпуске снаряда; метание диска с учетом направления ветра (встречного, попутного); метание диска разного веса: соревновательного, утяжеленного, облегченного; метание длинных снарядов с поворотом с акцентом на развивающееся ускорение; метание диска в усложненных условиях (с отягощениями на ногах, с изменением уровня круга на 3-5°); метание на результат.

Методические указания: поворачиваться за счет поочередного отталкивания ногами вперед с последующим поворотом туловища на 180° и с приходом в и.п. для выполнения финального движения. Метать снаряд, упираясь в левую ногу. Повороты выполнять по прямой линии, изменяя их скорость. Выпуск диска в горизонтальной плоскости. Движения метателя в повороте без вертикальных колебаний. Сохранить структуру метания особенно при метании утяжеленного диска. В качестве снарядов можно использовать трубу длиной 50-80 см, массой 800-1000 г, мяч с петлей, гантели. Отягощения (1,0-1,5 кг) укрепляются на голени, плотно прилегают к ногам. Их можно одевать на одну ногу (в зависимости от наличия ошибок или постановки задачи). Для изменения уровня круга для метаний использовать фанерный или резиновый лист. Сохранять техническую целостность двигательного действия. Соблюдать правила соревнований.

Читать далее

«ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

МЕТАТЕЛЕЙ ДИСКА С УЧЕТОМ ТЕХНИКИ МЕТАНИЯ

С МЕСТА И С ПОВОРОТА» 2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………………..3

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ…….5

1.1. Техника метания диска…………………………………………………………………5

1.2. Основы тренировки в метании диска……………………………………….20

Заключение по главе…………………………………………………………………………..24

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ…………………………………………………………31

2.1. Цель, задачи и методы исследования……………………………………….31

2.2. Организация исследования………………………………………………………..33

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ………………………………34

3.1. Особенности техники метания диска с места и с поворота у

квалифицированных метателей………………………………………………..34

3.2. Рекомендации по технической подготовке квалифицированных

метателей в связи с особенностями техники метания диска с

места и с поворота……………………………………………………………………..38

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………………………………40

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..42 3

ВВЕДЕНИЕ

Метание диска является древнейшим видом лёгкой атлетики, успешность

соревновательной деятельности в котором зависит преимущественно и, по

мнению большинства специалистов, равнозначно от двух факторов: физической

и технической подготовленности метателя (О.Я. Григалка, 1966; Л.П. Канакова,

1984; А.Л. Берестовская, 1992 и др.).

Столь относительно большое (относительно других видов лёгкой

атлетики) значение техники, демонстрируемой спортсменом, и сложность

овладения ею позволило отнести метание диска к сложнотехническим видам

спорта (К.И. Буханцов, 1977; О.Я. Григалка, 1982, 1987).

Одним из наиболее широко применяемых средств технической подготовки

дискоболов является непосредственно метание диска с поворота и метание

диска с места (Е.А. Кошевая, 1973; О.Я. Григалка, 1982, 1987; Л.С. Иванова,

1987).

Метание диска с места позволяет, по мнению специалистов, сосредоточить

внимание спортсмена на выполнении финального усилия важнейшего элемента

техники, от выполнения которого непосредственно зависят характеристики,

прямо определяющие дальность полёта диска: скорость и угол вылета, высота

выпуска снаряда, а также положение диска при вылете (К.И. Буханцов, 1977;

О.Я. Григалка, 1982, 1987; В.П. Бизин, 1987; В.В. Матвеев, 2001). Последняя из

названных характеристик имеет особое значение (в отличие, например, от

положения снаряда в толкании ядра) ввиду того, что диск обладает

выраженными аэродинамическими свойствами.

Техника метания диска с поворота изучалась многими специалистами 4

(К.И. Буханцов,1977; О.Я. Григалка, 1982, 1987; В. Пензиков, Е. Денисова, 1992

и др.). Рассмотрены её особенности и ошибки у ведущих атлетов России и мира.

В то же время техника метания диска с места остаётся неизученной, в

большинстве случаев она по умолчанию принимается аналогичной

соответствующей части метания диска с поворота. Это не позволяет научно

обосновать место этого средства технической подготовки в годичном цикле и

многолетней тренировке метателей диска, что и определяет проблему

исследования и актуальность её решения.

Гипотезой исследования являлось предположение, что изучение

особенностей техники метания диска с места и с поворота квалифицированными

дискоболами позволит сделать рекомендации по применению этих средств в

технической подготовке.

Объектом исследования

являлась техническая подготовка

квалифицированных метателей диска.

Предметом исследования особенности техники метания диска с места и

с поворота у квалифицированных метателей диска.

Материалы работы могут быть использованы при оценке объёма метаний с

места в технической подготовке метателей диска на различных этапах роста

спортивного мастерства и в годичном цикле подготовки, что определяет её

практическую значимость. ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

5

1.1. Техника метания диска

При анализе техники метания диска большинство авторов выделяют

следующие действия (О.Я. Григалка, 1966; Н.Г. Озолин, В.И. Вороники, Ю.Н.

Примаков, 1989; А.И. Жилкин, B.C. Кузьмин, Е.В. Сидорчук, 2003 и др.):

1) держание снаряда;

2) исходное положение и предварительные действия;

3) поворот;

4) финальное усилие; торможение.

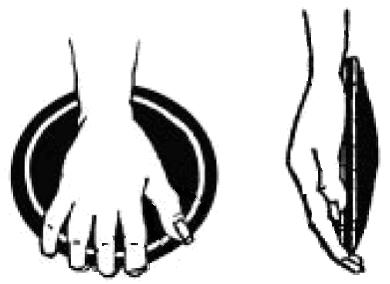

Держание диска. Как отмечают специалисты (Д.А. Семёнов, 1962; Е.Н.

Кайтмазова, 1974), диск в опущенной руке должен опираться на ногтевые

фаланги согнутых пальцев, кроме большого, который лишь касается плоскости

диска. При этом кисть немного согнута в лучезапястном суставе, и верхняя часть

обода касается предплечья. Рекомендуется пальцы ни плотно прижимать друг к

другу, ни напряженно разводить, так как в обоих случаях управление диском

ухудшается.

Подготовка к повороту. Современная техника метания диска

подразумевает исходное положение для поворота у задней части круга: ноги на

ширине плеч или немного шире (О.Я. Григалка, 1987). Некоторые специалисты

отмечают, что положение тела метателя по отношению к направлению метания

может иметь некоторые различия (А.Н. Макаров, 1977). При этом выгоднее

всего становиться спиной к направлению метания.

Подготовительный период тренировки начинается примерно c декабря месяца.

Точной грани между переходным и подготовительным периодом не существует.

Содержание подготовительного периода тренировки, длящегося около пяти 6

месяцев, вытекает из содержания переходного периода и постепенно в течение

зимы меняется, имея вначале более общий характер и принимая к концу

подготовительного периода все более и более специальное направление.

Поэтому нельзя указать один стандартный план тренировки, подходящий для

любой части подготовительного периода. Основные задачи этого периода:

разносторонняя физическая подготовка, особенно развитие силы и быстроты, и

совершенствование спортивной техники. В тренировочные занятия вводится

большое число упражнений, способствующих гармоническому развитию всех

органов и систем человеческого организма (бег, ходьба на лыжах, бег на коньках,

прыжки, упражнения со снарядами и на снарядах, акробатика, баскетбол,

волейбол, борьба за тяжелый мяч, весом в 4—5 кг, работа с грузом на блоках).

Большинство упражнений, способствующих разносторонней физической

подготовке, развивает у атлета и силу. Особое значение для развития силы

имеют упражнения со штангой, с гирями, с мешками с песком и набивными

мячами, многократные прыжки с ноги на ногу и на одной ноге с продвижением

вперед, прыжки с места в длину и в высоту. Для развития силы можно зимой

иногда толкать утяжеленное ядро весом до 12 кг, но надо сочетать это с

толканием нормального и облегченного ядра. При выполнении упражнений,

развивающих силу, всегда надо помнить о специфике движений. Они должны

обладать широкой амплитудой, быстротой выполнения, не напряженностью,

максимальной скоростью к концу движения. Ежедневные упражнения утренней

зарядки, специально подобранные, помогают метателю развивать силу.

Дозировка и направленность этих упражнений определяются «слабым местом» у

атлета. Одному метателю надо больше внимания обратить на силу мышц

предплечья, другому — на силу мышц голени, третьему — на силу мышц живота.

Можно, однако, порекомендовать серию ежедневных утренних упражнений, 7

которые полезны для каждого толкателя ядра: 1. Легкий бег, упражнения для

согревания. 2. Подскоки (можно со скакалкой) 2—3 минуты. 3. Прилегание на

руках с упором на пальцы. 4. Подтягивание на перекладине или дверном косяке.

5. В висе на перекладине подъем прямых ног до положения «угла» и выше. 6.

Отталкивание одной и двумя руками от стены, стоя лицом или боком к стене на

120—180 см от нее. 7. Имитация движений толкания ядра (без ядра). 8. Легкий

бег. Толкателю ядра рекомендуется носить в кармане теннисный мяч и по

нескольку раз в день упражняться, сжимая его рукой. Такие упражнения

укрепляют кисть. Во время зимней тренировки (декабрь — март) закладывается

прочный фундамент будущих спортивных успехов метателя. Тренировочные

занятия, проводимые часто предельно насыщено большой нагрузкой, содержат

разнообразные упражнения, раздающие силу и быстроту метателя. Однако,

надо

несмотря на такую загруженность занятий упражнениями,

совершенствовать и технику толкания ядра. Занятия проходят в спортивном зале

или зимнем стадионе, а при благоприятной погоде — на воздухе. Тренироваться

зимой надо четыре раза в неделю. Каждое занятие должно продолжаться 1,5—2

часа. Первые две недели зимней тренировки нагрузка постепенно увеличивается,

достигнут определенный уровень физической подготовленности, приступают

выполнению задуманной программы тренировки. Приводимые ниже недельные

планы тренировок даются здесь я того, чтобы читателю была понятна основная

направленность работе толкателя ядра в разные периоды времени. Тренеры и

спортсмены могут использовать их как первоначальную схему для тренировки,

творчески изменяя их сообразно своим потребностям.

По мнению О.В. Колодия, Е.М. Лутковского и В.В. Ухова (1985)

выполнять поворот из такого положения труднее, чем стоя боком, однако в этом

случае больше путь движения метателя с диском, а следовательно, и лучше 8

условия для создания большего количества движений при входе в поворот (в

финальной фазе).

Правая нога в исходном положении ставится у дальней части круга, почти

вплотную к обручу (К.И. Буханцов, 1977). Как отмечает автор, при этом левая

нога отставляется в сторону па ширину плеч и более до начала предварительных

размахиваний или одновременно с замахом руки с диском направо. Ноги

располагаются на одинаковом расстоянии от воображаемого метра круга,

совпадающего с направлением метания. Во время подготовки к метанию

туловище почти выпрямлено, ноги слегка согнуты.

Далее, как отмечает большинство специалистов, подготавливаясь к

повороту, метатель делает рукой с диском замах вправоназад, которому

предшествуют предварительные размахивания (О.Я. Григалка, 1987; Н.Г.

Озолин, В.И. Воронкин, Ю.Н. Примаков, 1989; А.И. Жилкин, B.C. Кузьмин, Е.В.

Сидорчук, 2003). При размахивании правая рука с диском сначала отводится

влево одновременно с небольшим поворотом туловища и незначительным

переносом веса тела на левую ногу. Затем рука махом отводится вправо, а вес

тела передаётся на правую ногу. В это время правая нога касается грунта всей

подошвой, а левая переходит на переднюю часть стопы.

По мнению В.Б. Попова, Ф.П. Суслова и Е.И. Ливадо (1984), при

размахивании диск не должен подниматься выше уровня плечевого сустава.

Замах рукой направоназад, по мнению авторов, выполняется одновременно со

свободным поворотом плечевого пояса, в результате чего тело метателя к

окончанию замаха «скручено» и должно сохранять хорошую устойчивость.

Обобщая мнения О.Я. Григалки (1987), Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина,

Ю.Н. Примакова (1989), А.И. Жилкина, B.C. Кузьмина, Е.В. Сидорчука (2003),

можно отметить, что больше других распространены два варианта положения 9

руки с диском при замахе, которые связаны с выполнением последующих

движений в повороте. В первом варианте диск при замахе находится примерно

на уровне плечевого сустава или несколько ниже. Туловище при этом обычно

близко к вертикальному положению, а рука почти на линии плеч или за линией.

Во втором варианте (встречается реже) туловище наклонено и диск находится

ниже плечевого сустава, а рука с диском значительно отводится назад за линию

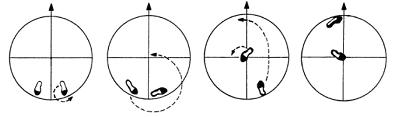

плеч. При таком отведении метатель пронирует руку в момент замаха (рис. 1).

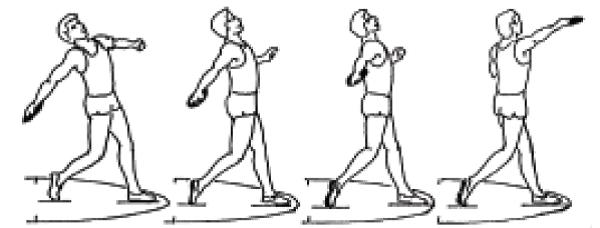

Рис. 1. Техника метания диска (по Н.Г. Озолину, В.И. Воронкину, Ю.Н.

Примакову, 1989)

Каждый из названных вариантов входа в поворот вызывает несколько

различное выполнение поворота.

В то же время, как отмечает О.Я. Григалка (1987), опытные метатели

умеют быстро концентрировать внимание на метании и обычно начинают

поворот с первого же замаха рукой.

Поворот и подготовка к финальному усилию. Среди специалистов,

практиков, тренеров принято считать, что поворот в метании диска необходим

для развития скорости движения метателя на ограниченной плоскости круге

(Б.И. Бутенко, 1962; Л.П. Канакова, 1984; В.П. Бизин, 1987).

По мнению Л.П. Канаковой (1984), перед метателем при выполнении поворота стоят две основные задачи:

10

1) добиться наибольшей скорости движения (точнее, количества

движений), которую можно эффективно использовать в финальном усилии;

2) целесообразно подготовиться к проведению финального усилия.

Е.А. Кошевая (1973) считает, что скорость движения в повороте метатель

может создать еще в опорном положении. По мнению автора, не следует

стремиться резко начинать поворот, чтобы избежать закрепощенности мышц и

нарушения правильного ритма поворота.

Большинство авторов отмечает, что по мере овладения техникой метания

и улучшения физической подготовленности спортсмена может увеличиваться и

скорость поворота (Е.Н. Кайтмазова, 1974; О.Я. Григалка, 1982 и др.).

Б.П. Лазарев (1974) показывает, что для повышения скорости поворота

метатель может использовать поочередное отталкивание ногами и выведение

правой ноги махом вперед в фазе опоры. Автор обращает внимание на то, что,

казалось бы, скорость вращения целесообразно увеличить и махом правой руки с

диском влево вместе с быстрым вращением плечевого пояса при входе в

поворот. Однако при опережающем движении руки в повороте исчезает

натяжение мышц, нарушающее целостность системы «метатель снаряд», и

метатель оказывается в невыгодном для финального усилия положении. Все это,

по мнению учёного, ухудшает управление диском и эффективность выполнения

финального усилия.

Н.Г. Озолин, В.И. Воронкин, Ю.Н. Примаков (1989) считают, что нельзя

стремиться выполнять очень быстрый поворот плечевого пояса независимо от

положения руки с диском. В этой фазе важна не скорость вращения плечевого

пояса, а скорость всей системы «метатель диск».

В исследовании Б.Е. Ламаша (1998) показано, что поворот в метании диска 11

начинается при вращении левой ноги на передней части стопы, сопровождаемом

поворотом всего тела. Как отмечает учёныйбиомеханик, усилием правой ноги

метатель передает вес тела на левую ногу, незначительно поворачивая таз. Далее

ноги метателя оказываются на опоре с несколько развернутыми коленями

наружу с соответствующим натяжением приводящих мышц и пронирующих

правое бедро.

После этого оттолкнувшись, правая согнутая нога махом выносится

вокруг левой вращающейся ноги и далее делает шаг по направлению метания

(В.В. Матвеев, 2001). Автор отмечает, что поворот туловища налево в этой фазе

замедляется. Быстрому выведению ноги способствует предварительное

натяжение мышц сгибателей бедра и приводящих. Устойчивое положение на

левой ноге важное условие для активного выполнения движений в одноопорной

фазе. С выведением правой ноги вперед таз поворачивается. Направление

движения правой ноги и отталкивания левой должно способствовать повороту

метателя с продвижением вперед.

Н.Г. Озолин, В.И. Воронкин, Ю.Н. Примаков (1989) подчёркивают, что

движение бедра вверх в этой фазе может вызывать высокий полет, а

следовательно, и более длительное пребывание в безопорной фазе. К

аналогичным результатам может привести отталкивание левой ногой вверх.

А.Л. Берестовская (1991) и некоторые другие специалисты считают, что во

время поворота правая рука с диском следует за правой ногой. Она сначала

незначительно опускается одновременно со сгибанием левой ноги, а затем снова

поднимается, однако нецелесообразно делать это преднамеренно. Значительное

опускание руки входе в поворот может вызвать ряд дефектов в технике метания.

При повороте с более выпрямленным туловищем рука движется близко к

горизонтальной плоскости. 12

К.И. Буханцов (1977) показывает, что при входе в поворот метатель

должен держать голову прямо и это положение сохранять в течение всего

поворота. Резкий или большой поворот головы налево, по мнению автора,

вызывает излишнее напряжение мышц плечевого пояса и преждевременное его

вращение. Как отмечает известный специалист в области метания диска, это

распространённая ошибка метателей.

По мнению Е.М. Лутковского и А.А. Филиппова (1977), обобщающих

мнения многих авторов, движение левой рукой выполняют поразному. В одном

случае держат перед грудью, стремясь предупредить преждевременный поворот

плечевого пояса налево, вплоть до начала финального усилия. В другом случае

при входе в поворот левую руку отводят немного назад, в сторону метания,

опережая поворот плечевого пояса. После поворота туловища рука приводится в

прежнее положение.

Большинство авторов отмечает, что наиболее пассивна в повороте фаза

полета, которая начинается с момента отрыва левой ноги от опоры и

заканчивается приземлением на правую ногу (К.И. Буханцов, 1977; Н.Г. Озолин,

В.И. Воронкин, Ю.Н. Примаков, 1989; А.И. Жилкин, B.C. Кузьмин, Е.В.

Сидорчук, 2003). В связи с этим, по мнению специалистов, целесообразно

продолжительность безопорной фазы свести до минимума.

Лучшие метатели, как показывают Н.Г. Озолин, В.И. Воронкин, Ю.Н.

Примаков (1989), иногда отрывают левую ногу от грунта непосредственно перед

приземлением на правую.

По данным Е.Н. Кайтмазовой (1974), в конце отталкивания левой ногой

разведение бедер в шаге достигает наибольшей величины (90° и более). Затем

правая согнутая нога становится на грунт с передней части стопы. Это

происходит в момент, когда метатель будет повернут правым боком в сторону броска.

13

Далее, к моменту приземления на правую ногу, метатель находится в

положении шага с отведенной назад левой, его плечевой пояс повернут направо

по отношению к тазу, правая рука с диском находится сзади (примерно на

высоте плечевого сустава), туловище остается слегка наклоненным вперед, левая

рука перед грудью (В. Пензиков, Е. Денисова, 1992).

Примерный недельный план тренировки в декабре — феврале. Понедельник.

Утренняя зарядка. Вторник. 1. Разминка. 2. Толкание ядра с места и с шага (20—

30 толчков). Толкание ядра со скачка (30—40 толчков). Желательно толкать

ядро весом 6,5кг. 3. Прыжки в длину с короткого (12—15 м) разбега. 4.

Спринтерские упражнения («семенящий» бег, бег на месте с упором кистей о

стенку, высоко поднимая колени). 5. Упражнения со штангой. 2—3 подхода для

жима, не до предельного веса. Вырывание штанги среднего веса, в темпе —

несколько рывков подряд. 3—4 толчка штанги с увеличением веса предельного.

6. Баскетбол или «борьба за мяч» (20 мин.). 7. Легкая пробежка. Среда.

Утренняя зарядка. Четверг.1. Разминка. 2. Толкание с места тяжелого (до 10 кг)

ядра, толкание нормального ядра с шага и со скачка — 40—50 раз.3.

Спринтерские упражнения. 4. Упражнения с мешками песка весом 15—20 кг

(кружения, подскоки с мешком на плечах, бег с мешком на плечах, наклоны и

приседания с мешком на плечах).5. Выход на воздух. Легкий бег — 12—15 мин.

Пятница. Утренняя зарядка. Суббота.1. Разминка.2. Совершенствование техники

толкания ядра весом 6,5 кг (30—40 толчков).3. Прыжки в высоту.4.

Спринтерские упражнения.5. Упражнения с набивными мячами.6. Многократные

прыжки. Воскресенье.1. Разминка в закрытом помещении (ходьба, бег, подскоки,

«бой с тенью», упражнения на растягивание) — 20—25 мин. 2. Выход улицу. Бег

с ускорением на 50 и 100 м — 2—3 раза.3. Легкий бег — 10— Мин.4. 14

Возвращение в закрытое помещение. Прыжковые упражнения многократные

прыжки на одной ноге, с ноги на ногу и на двух ногах. Прыжки вверх, стараясь

головой достать, например, гимнастическое кольцо. Примечание. Время от

времени желательно проводить прикидки по самой разнообразной программе.

Например, бег 80 м со старта, тройной прыжок в длину с места, десятерной

прыжок в длину с места, лазание по канату на скорость, метание набивного мяча.

Результаты таких прикидок характеризуют развитие физических качеств

метателя. В течение декабря, января и февраля нагрузка в тренировочных

занятиях постепенно увеличивается. Количество упражнений не уменьшается, и

они становятся более близкими к технике толкания ядра. Утяжеленное ядро

толкают всё реже. Во второй половине зимы можно принять участие и в

соревнованиях в закрытом помещении — в какомнибудь троеборье (бег на 20—

30 м, прыжок в высоту или в длину и толкание ядра). К таким соревнованиям ни

в коем случае не надо специально готовиться: они являются контрольными

прикидками. Примерный недельный план тренировки в марте. Этот месяц

подготовительного периода характеризуется перестройкой занятий, которые

начинают носить более специальный характер. Количество тренировочных дней в

неделю — 6 (в воскресенье — прикидка). Понедельник.1. Разминка.2.

Упражнения: поворот туловищем, приседания, прилегания на руках на полу.3.

Толкание ядра с места (особое внимание обращать на работу ног и

маятникообразное движение тела) — 25— 30 раз.4. Держа ядро на пальцах

вытянутой вверх руки, и придерживая ее локоть другой рукой, производить

толчок ядра силой одной кисти.5. Прыжки в высоту (надо повышать планку

постепенно). 6. Легкий бег. Вторник.1. Разминка.2. Упражнения со скакалкой —

2—3 мин.3. Упражнения: «рубка дров», стойка на кистях, упражнения с

гантелями, метание гири весом 10 кг. 4. Спринтерские упражнения, два старта 15

под команду на расстояние 20 м.5. Из положения, стоя (вес тела на правой

ступне), держа левую ступню в 20—25 см от земли, толкать ядро 15—20 раз.

Обращать внимание на быстроту постановки левой ноги и активную работу

ног.6. Установить деревянный сегмент. Встать правой ступней в центр круга,

левую ногу поставить в 8—10 см от сегмента. Товарищу поручить держать

правую ступню и не давать ей отрываться от земли. Толкнуть ядро с места (не

отрывая от земли правую ногу) 10—12 раз.7. Толкание ядра с места (без помощи

товарища) 20—30 раз. Следить за тем, чтобы ступня отрывалась от земли только

после того, как ядро покинет кисть. 8. Легкий бег — 300—400 м. Среда.1:

Разминка.2. Упражнения: прилегания на руках на полу и стоя в 1 м от стены

(включать в работу пальцы).3. Толкание ядра с места 15—20 раз.4. Толкание

ядра не в полную силу со скачка, обращая внимание на технику, 10—12 раз. 5.

Прыжки в длину с разбега — 5—6 попыток. Пятница.1. Разминка.2. Упражнения

со скакалкой — 2 мин.3. Толкание ядра с места вверх под углом 70—80°,

активно включая силу ног, — 12— 15 раз. Толчки лучше производить через

планку.4. Толкание ядра со скачка с нарастающим усилием — 8—10 раз.

Обращать внимание на технику.5. Толкание ядра в полную силу 6—8 раз («на

результат»). 6. Упражнения для укрепления силы кисти. Суббота. Отдых.

Воскресенье.1. Разминка (как на соревнованиях).2. Толкание ядра с места 8—10

раз.3. Толкание ядра со скачка 4—8 раз.4. Толкание ядра в полную силу — 6

зачетных попыток (с замером результатов, как на соревнованиях). 5. Легкий бег

— 300—400 м (в конце спринт 30—50 м). Примечание. В воскресенье

проверяется разминка, ее объем и содержание, а также, на каком толчке

метатель достигает лучшего результата. Желательно провести киносъемку

зачетных толчков. Примерная программа тренировки в апреле. Апрель —

последний месяц подготовительного периода. В это время желательно выступать 16

на соревнованиях по толканию ядра каждое воскресенье, а если такого

соревнования нет, то проводить вместо него прикидку, приближенную к

условиям соревнования. Организм спортсмена должен настраиваться в течение

многих недель на проявление максимальных усилий в определенные дни недели.

Это сыграет очень важную роль в деле подготовки к соревнованиям основного

периода. В этом периоде уже предполагается два дня отдыха: один в субботу —

до соревнований, другой в понедельник — после них. Понедельник. Отдых.

Вторник.1. Разминка.2. Общеразвивающие упражнения.3. Упражнения со

скакалкой — 2—3 мин.4. Бег на 20 м с максимальной скоростью.5. Толкание

ядра с места (8—10 раз) с возрастающим усилием.6. Толкание ядра со скачка в

полную силу — 5—7 раз. Для определения разминки к соревнованиям заметить,

какой по очереди толчок будет наилучшим.7. Толкание ядра со скачка 20—30

раз («на технику»), 8. Легкий бег — 300—400 м (в конце спринт 20—30 м).

Среда.1. Разминка.2. Упражнения для развития силы пальцев и кисти.3.

Общеразвивающие упражнения.4. Старты и бег на 20 м — 2—3 раза.5. Толкание

ядра с места 6—8 раз.6. Толкание ядра со скачка 15—20 раз. После каждого

толчка разбирать детали исполнения его.7. Прыжки в длину с короткого разбега

и прыжки в высоту с 3 или 5 шагов разбега.8. Легкий бег. Четверг.1. Разминка.2.

Метание диска с места и с поворота — 10— 15 мин.3. Прыжки в высоту — 10—

12 раз. Планку постепенно повышать.4. Общеразвивающие упражнения.5.

Толкание ядра с места 8—10 раз. 6. Толкание ядра со скачка в полную силу 30—

40 раз. Следить за правильной техникой.7. Упражнения для развития силы

пальцев и кисти.8. Легкий бег. Пятница.1. Разминка.2. Игра в мяч. 3.

Общеразвивающие упражнения.4. Толкание ядра с места 5—6 раз.5. Толкание

ядра со скачка с умеренным усилием 10—12 раз.6. Легкий бег. Суббота. Отдых.

Разминка (без ядра) в час предполагаемого соревнования. Воскресенье. 17

Соревнование по толканию ядра. После окончания соревнований толкнуть ядро

в полную силу еще 6—8 раз.

Финальное усилие. Финальное усилие если не полностью определяет

результат в метании диска, то, по мнению большинства специалистов, оказывает

наиболее значимое влияние из всех фаз броска на его эффективность (К.И.

Буханцов, 1977; Н.Г. Озолин, В.И. Воронкин, Ю.Н. Примаков, 1989; А.И.

Жилкин, B.C. Кузьмин, Е.В. Сидорчук, 2003). Это характерно и для других

легкоатлетических метаний (В.Ф. Бабанин, 1973; А.А. Шехтель, 1976; А.П.

Бондарчук, 1985; А.А. Зайцев, С.Н. Кучкин, 1991; В.У. Аванесов, В.И.

Ефремова, 1999 и др.).

В этой фазе энергия, выработанная большими сегментами тела (ноги,

туловище), накопленная упругими компонентами мышечносвязочного аппарата

метатедя передаётся через руку на снаряд (М.П. Кривоносов, А.И. Балтовский,

1977; 0.3. Дмитрусенко, 1979; Л.С. Иванова, 1987; А.В. Левченко, А.Л.

Берестовская, 1991; Н.Г. Озолин, 2003 и др.).

Также важным моментом является выбор угла вылета снаряда. Как

следует из общей теории метаний, угол вылета имеет особенное значение для

снарядов, обладающих выраженными аэродинамическими свойствами, к

которым относятся, в первую очередь, диск и копьё (Г. Карпеева, 1973; В.В.

Козлов, 1973; И.Н. Кравцев, 1974; Л.А. Васильев, 1975; Е. Матвеев, 2001 и др.).

Как показывает С. Станчев (1981), ставя правую ногу на грунт после

поворота из описанного выше положения, метатель переходит к выполнению

финального усилия. В это время левая нога должна быть подготовлена к

приземлению. Желательно ее быстрее ставить на грунт вслед за правой, так как

активная часть финального усилия может начаться лишь в двухопорном 18

положении. К этому времени диск максимально удален от точки вылета.

Соблюдение этих условий позволит лучше приложить силы к диску по

наибольшему; пути.

А.В. Левченко, А.Л. Берестовская (1991) отмечают, что левая нога

ставится на грунт у передней части круга передней частью внутренней стороны

стопы. Следы ног (левой при исходном положении, правой и левой в положении

для финального усилия) находятся почти на одной линии, если правая нога

ставится в центре круга. Авторы показывают, что при отталкивании правая нога

поворачивается до направления метания. В это время метатель напрягая мышцы

живота, не должен прогибать туловище назад. По мнению исследователей,

следует избегать распространенной ошибки, заключающейся в поспешном и

чрезмерном вращении правой ноги в момент опоры на грунт.

В работе О.В. Колодия, Е.М. Лутковского и В.В. Ухова (1985), анализируя

технику метания диска, указывается, что с постановкой левой ноги под

давлением правой начинается вращение тела вокруг оси, наклоненной в

противоположную сторону метания, проходящей через левую ногу,

одновременно с некоторым поступательным движением в сторону метания.

Заметно ускоряется движение руки с диском по дуге. Выполняя бросковое

движение, метатель активным маховым движением поворачивает плечевой пояс.

Линия плеч к моменту выпуска диска выводится на одну плоскость с тазом. В

свою очередь, рука с диском, находящаяся сзади, выводится к этому моменту на

линию плеч. Выпуск же диска совпадает с окончанием поворота плечевого пояса

налево. Левая рука, слегка сгибаясь в локтевом суставе, отводится по дуге влево

согласованно с движением плечевого пояса. Отведением левой руки метатель

создает натяжение мышц с начала финального усилия, способствуя ускорению

поворота плечевого пояса. 19

Ещё О.Я. Григалка (1966) указывал на то, что нужно избегать резкого

поворота головы налево, который обычно приводит к поспешному повороту

плечевого пояса и увеличению отставания правой руки сзади вместо активного

выведения ее в конце финального усилия.

Как отмечается в работе Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина и Ю.Н. Примакова

(1989), путь диска в финальном усилии должен проходить по дуге наибольшего

радиуса. Диск вылетает одновременно с окончанием отталкивания ногами.

Отталкиваясь, правая нога отрывается от опоры непосредственно перед вылетом

диска и выставляется вперед на смену левой. Слегка согнутая левая нога

ставится после поворота на грунт с носка. Сначала она несколько сгибается под

увеличивающимся на нее давлением, а затем быстро выпрямляется согласованно

с правой, поднимая тело вверх. Вследствие активной смены ног, которая имеет

большое значение при быстром отталкивании, левая нога покидает опору почти

одновременно с выпуском диска. При метании правой рукой диск вращается

вокруг своей оси слева вперед направо в связи с изменением направления

действия силы метателя на диск в момент вылета.

Подготовительный период тренировки начинается примерно c декабря месяца.

Точной грани между переходным и подготовительным периодом не существует.

Содержание подготовительного периода тренировки, длящегося около пяти

месяцев, вытекает из содержания переходного периода и постепенно в течение

зимы меняется, имея вначале более общий характер и принимая к концу

подготовительного периода все более и более специальное направление.

Поэтому нельзя указать один стандартный план тренировки, подходящий для

любой части подготовительного периода. Основные задачи этого периода:

разносторонняя физическая подготовка, особенно развитие силы и быстроты, и

совершенствование спортивной техники. В тренировочные занятия вводится 20

большое число упражнений, способствующих гармоническому развитию всех

органов и систем человеческого организма (бег, ходьба на лыжах, бег на коньках,

прыжки, упражнения со снарядами и на снарядах, акробатика, баскетбол,

волейбол, борьба за тяжелый мяч, весом в 4—5 кг, работа с грузом на блоках).

Большинство упражнений, способствующих разносторонней физической

подготовке, развивает у атлета и силу. Особое значение для развития силы

имеют упражнения со штангой, с гирями, с мешками с песком и набивными

мячами, многократные прыжки с ноги на ногу и на одной ноге с продвижением

вперед, прыжки с места в длину и в высоту. Для развития силы можно зимой

иногда толкать утяжеленное ядро весом до 12 кг, но надо сочетать это с

толканием нормального и облегченного ядра. При выполнении упражнений,

развивающих силу, всегда надо помнить о специфике движений. Они должны

обладать широкой амплитудой, быстротой выполнения, не напряженностью,

максимальной скоростью к концу движения. Ежедневные упражнения утренней

зарядки, специально подобранные, помогают метателю развивать силу.

Дозировка и направленность этих упражнений определяются «слабым местом» у

атлета. Одному метателю надо больше внимания обратить на силу мышц

предплечья, другому — на силу мышц голени, третьему — на силу мышц живота.

Можно, однако, порекомендовать серию ежедневных утренних упражнений,

которые полезны для каждого толкателя ядра: 1. Легкий бег, упражнения для

согревания. 2. Подскоки (можно со скакалкой) 2—3 минуты. 3. Прилегание на

руках с упором на пальцы. 4. Подтягивание на перекладине или дверном косяке.

5. В висе на перекладине подъем прямых ног до положения «угла» и выше. 6.

Отталкивание одной и двумя руками от стены, стоя лицом или боком к стене на

120—180 см от нее. 7. Имитация движений толкания ядра (без ядра). 8. Легкий

бег. Толкателю ядра рекомендуется носить в кармане теннисный мяч и по 21

нескольку раз в день упражняться, сжимая его рукой. Такие упражнения

укрепляют кисть. Во время зимней тренировки (декабрь — март) закладывается

прочный фундамент будущих спортивных успехов метателя. Тренировочные

занятия, проводимые часто предельно насыщено большой нагрузкой, содержат

разнообразные упражнения, раздающие силу и быстроту метателя. Однако,

надо

несмотря на такую загруженность занятий упражнениями,

совершенствовать и технику толкания ядра. Занятия проходят в спортивном зале

или зимнем стадионе, а при благоприятной погоде — на воздухе. Тренироваться

зимой надо четыре раза в неделю. Каждое занятие должно продолжаться 1,5—2

часа. Первые две недели зимней тренировки нагрузка постепенно увеличивается,

достигнут определенный уровень физической подготовленности, приступают

выполнению задуманной программы тренировки. Приводимые ниже недельные

планы тренировок даются здесь я того, чтобы читателю была понятна основная

направленность работе толкателя ядра в разные периоды времени. Тренеры и

спортсмены могут использовать их как первоначальную схему для тренировки,

творчески изменяя их сообразно своим потребностям.

1.2. Основы тренировки в метании диска

Многие специалисты учёные и практики считают, что научиться метать

диск простым способом можно быстро, но для достижения высоких результатов

в этом виде спортсмену необходим высокий уровень физических способностей, в

первую очередь, значительная мышечная сила, быстрота движений, а также

рациональная техника метания (О.Я. Григалка, 1966; О.В. Колодий, Е.М.

Лутковский, В.В. Ухова, 1985; Н.Г. Озолин, В.И. Воронкин, Ю.Н. Примаков,

1989 и др.).

Б.В. Валик (1974) считает также, что успехи в соревнованиях в 22

значительной мере будут зависеть не только от подготовленности, но и от

волевых качеств спортсмена.

Н.Г. Озолин, В.И. Воронкин, Ю.Н. Примаков (1989) отмечают, что

результатов III разряда в метании диска многие спортсмены, 18летнего

возраста, добиваются в первый же год занятий. Те из них, которые обладали

хорошими физическими данными, при регулярной тренировке достигали за то же

время даже II и I разрядов. По данным авторов, для выполнения же норматива

мастера спорта обычно требуется 68 лет упорной тренировочной работы.

Авторы отмечают, что многолетняя система подготовки метателя диска во

многом схожа с многолетней подготовкой толкателя ядра (табл. 1).

Модельные характеристики подготовленности спортсменов,

специализирующихся в метании диска

Таблица 1

Показатели

1

Антропометрические

Рост, см

Размах рук, см

Разряд

I

2

KMC

3

МС

4

180194 170

185195 170

187200 175

175

190210 180

200

177

195215 185

200

180

195215 185

200

Продолжение таблицы 1

1

Вес, кг

2

90100 7585 110115 75

3

4

110125 80

Физические качества

85

90 23

13,00

12,00

15,50

13,00

270

240

800

670

120

80

20

10

15

14

17,50

15,00

300

270

910

700

135

90

25

10

15,50

14,50

16,50

16,50

20,00

20,00

310

280

920

750

180

100

25

15

17,00

16,00

Метание ядра вперед 7,257 кг,м

4 кг, м

Метание ядра назад 7,257 кг, м

4 кг, м

Прыжок в длину с места, см

Прыжок тройной с места, см

Приседание со штангой на гру

ди, кг

Стоя поворот туловищем с бли

ном в вытянутых руках вправо и

влево на время (10 раз), кг

Толкание ядра 7,257 кг, м

4 кг, м

Технические

75

Метание диска 1,5 кг, м

70

750 г, м

52

Метание диска 2,5 кг, м

48

1,5 кг, м

53

Метание диска с места 2 кг, м

1 кг, м

52

*Верхняя строка показатели для юношей, нижняя для девушек.

57

55,50

42

40

42

40

65

60

46

43

48

46

13,50

12,50

По мнению О.Я. Григалки (1987), различие подготовки метателей диска и

толкателей ядра заключается, прежде всего, в подборе различных упражнений

специальной физической подготовки и их объеме. При этом, автор отмечает, что

отличие специальных упражнений метателя диска от упражнений толкателя ядра

обусловлено следующими факторами: вопервых, разницей веса снаряда; во

вторых, тем, что в финальном усилии разгон диска осуществляется больше в

горизонтальной плоскости, и поэтому решающую роль в развитии скорости

снаряда производят другие мышечные группы. 24

В.П. Бизин (1987) показывает, что в связи с тем, что скорость вылета диска

достигает 26 м/с, в то время как скорость ядра у толкателей ядра лишь 13 м/с,

специальные упражнения с отягощениями у метателей диска всегда должны

выполняться быстрее.

Как отмечает А.Л. Берестовская (1991), на этапе предварительной

подготовки должна ставиться задача в первую очередь активизировать развитие

физических качеств детей в возрасте 911 лет, и, прежде всего, быстроты, на базе

разносторонней физической подготовки. И только на этапе начальной

специализации главной задачей ставится формирование двигательного навыка

метания диска. Далее, на этапе углубленной специализации, как и в толкании

ядра, главной целью является повышение мощности усилий метателя за счет

увеличения силы мышечных групп, принимающих участие в разгоне снаряда.

И только затем, на этапе спортивного совершенствования, как считают

А.В. Левченко и А.Л. Берестовская (1991), перед метателем ставится задача

повышения собственно спортивного результата, обеспечивающего его включение

в состав сборной команды, и стабильность в показе своего лучшего результата на

ответственных соревнованиях.

О.Я. Григалка (1987), сравнивая подготовку метателей диска и толкателей

ядра, отмечает, что особенности распределения средств по месяцам схожи. В то

же время автор считает, что в подготовке метателей диска имеются и свои

особенности. По мнению автора, это, прежде всего, то, что снижение объема

бросковой работы в период, когда у метателей диска нет ответственных

соревнований, менее выражено.

При этом,

как отмечает известный специалист в области

легкоатлетических метаний О.Я. Григалка (1987), в силовой подготовке

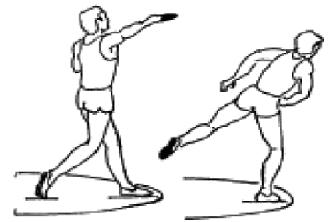

метателей диска возрастает доля упражнений с отягощением сопряженного характера, особенно для мышц тазовой области и туловища (рис. 2).

25

1.3. Заключение по главе

Таким образом, метания диска различного веса с места и с поворота

являются основными средствами технической подготовки дискоболов.

Техника метания диска с поворота детально исследована как на

теоретическом, так и на практическом уровне. Разработаны общие основы

техники метания диска с поворота и изучены особенности техники ведущих

метателей мира, а также квалифицированных метателей.

В то же время, различия техники метания диска с места и с поворота не

рассмотрены. Такой задачи даже не ставится исследователями. Однако метание

диска с места даже при первичном рассмотрении имеет свои ярко выраженные 26

особенности. Несомненно, что изучение специфики метания диска с места

поможет научно обосновать место этого средства подготовки метателей диска в

годичном цикле, многолетней подготовке, даст логические основания для

индивидуализации его использования в тренировке метателей.

Подготовительный период тренировки начинается примерно c декабря месяца.

Точной грани между переходным и подготовительным периодом не существует.

Содержание подготовительного периода тренировки, длящегося около пяти

месяцев, вытекает из содержания переходного периода и постепенно в течение

зимы меняется, имея вначале более общий характер и принимая к концу

подготовительного периода все более и более специальное направление.

Поэтому нельзя указать один стандартный план тренировки, подходящий для

любой части подготовительного периода. Основные задачи этого периода:

разносторонняя физическая подготовка, особенно развитие силы и быстроты, и

совершенствование спортивной техники. В тренировочные занятия вводится

большое число упражнений, способствующих гармоническому развитию всех

органов и систем человеческого организма (бег, ходьба на лыжах, бег на коньках,

прыжки, упражнения со снарядами и на снарядах, акробатика, баскетбол,

волейбол, борьба за тяжелый мяч, весом в 4—5 кг, работа с грузом на блоках).

Большинство упражнений, способствующих разносторонней физической

подготовке, развивает у атлета и силу. Особое значение для развития силы

имеют упражнения со штангой, с гирями, с мешками с песком и набивными

мячами, многократные прыжки с ноги на ногу и на одной ноге с продвижением

вперед, прыжки с места в длину и в высоту. Для развития силы можно зимой

иногда толкать утяжеленное ядро весом до 12 кг, но надо сочетать это с

толканием нормального и облегченного ядра. При выполнении упражнений,

развивающих силу, всегда надо помнить о специфике движений. Они должны 27

обладать широкой амплитудой, быстротой выполнения, не напряженностью,

максимальной скоростью к концу движения. Ежедневные упражнения утренней

зарядки, специально подобранные, помогают метателю развивать силу.

Дозировка и направленность этих упражнений определяются «слабым местом» у

атлета. Одному метателю надо больше внимания обратить на силу мышц

предплечья, другому — на силу мышц голени, третьему — на силу мышц живота.

Можно, однако, порекомендовать серию ежедневных утренних упражнений,

которые полезны для каждого толкателя ядра: 1. Легкий бег, упражнения для

согревания. 2. Подскоки (можно со скакалкой) 2—3 минуты. 3. Прилегание на

руках с упором на пальцы. 4. Подтягивание на перекладине или дверном косяке.

5. В висе на перекладине подъем прямых ног до положения «угла» и выше. 6.

Отталкивание одной и двумя руками от стены, стоя лицом или боком к стене на

120—180 см от нее. 7. Имитация движений толкания ядра (без ядра). 8. Легкий

бег. Толкателю ядра рекомендуется носить в кармане теннисный мяч и по

нескольку раз в день упражняться, сжимая его рукой. Такие упражнения

укрепляют кисть. Во время зимней тренировки (декабрь — март) закладывается

прочный фундамент будущих спортивных успехов метателя. Тренировочные

занятия, проводимые часто предельно насыщено большой нагрузкой, содержат

разнообразные упражнения, раздающие силу и быстроту метателя. Однако,

надо

несмотря на такую загруженность занятий упражнениями,

совершенствовать и технику толкания ядра. Занятия проходят в спортивном зале

или зимнем стадионе, а при благоприятной погоде — на воздухе. Тренироваться

зимой надо четыре раза в неделю. Каждое занятие должно продолжаться 1,5—2

часа. Первые две недели зимней тренировки нагрузка постепенно увеличивается,

достигнут определенный уровень физической подготовленности, приступают

выполнению задуманной программы тренировки. Приводимые ниже недельные 28

планы тренировок даются здесь я того, чтобы читателю была понятна основная

направленность работе толкателя ядра в разные периоды времени. Тренеры и

спортсмены могут использовать их как первоначальную схему для тренировки,

творчески изменяя их сообразно своим потребностям.

Примерный недельный план тренировки в декабре — феврале. Понедельник.

Утренняя зарядка. Вторник. 1. Разминка. 2. Толкание ядра с места и с шага (20—

30 толчков). Толкание ядра со скачка (30—40 толчков). Желательно толкать

ядро весом 6,5кг. 3. Прыжки в длину с короткого (12—15 м) разбега. 4.

Спринтерские упражнения («семенящий» бег, бег на месте с упором кистей о

стенку, высоко поднимая колени). 5. Упражнения со штангой. 2—3 подхода для

жима, не до предельного веса. Вырывание штанги среднего веса, в темпе —

несколько рывков подряд. 3—4 толчка штанги с увеличением веса предельного.

6. Баскетбол или «борьба за мяч» (20 мин.). 7. Легкая пробежка. Среда.

Утренняя зарядка. Четверг.1. Разминка. 2. Толкание с места тяжелого (до 10 кг)

ядра, толкание нормального ядра с шага и со скачка — 40—50 раз.3.

Спринтерские упражнения. 4. Упражнения с мешками песка весом 15—20 кг

(кружения, подскоки с мешком на плечах, бег с мешком на плечах, наклоны и

приседания с мешком на плечах).5. Выход на воздух. Легкий бег — 12—15 мин.

Пятница. Утренняя зарядка. Суббота.1. Разминка.2. Совершенствование техники

толкания ядра весом 6,5 кг (30—40 толчков).3. Прыжки в высоту.4.

Спринтерские упражнения.5. Упражнения с набивными мячами.6. Многократные

прыжки. Воскресенье.1. Разминка в закрытом помещении (ходьба, бег, подскоки,

«бой с тенью», упражнения на растягивание) — 20—25 мин. 2. Выход улицу. Бег

с ускорением на 50 и 100 м — 2—3 раза.3. Легкий бег — 10— Мин.4.

Возвращение в закрытое помещение. Прыжковые упражнения многократные

прыжки на одной ноге, с ноги на ногу и на двух ногах. Прыжки вверх, стараясь 29

головой достать, например, гимнастическое кольцо. Примечание. Время от

времени желательно проводить прикидки по самой разнообразной программе.

Например, бег 80 м со старта, тройной прыжок в длину с места, десятерной

прыжок в длину с места, лазание по канату на скорость, метание набивного мяча.

Результаты таких прикидок характеризуют развитие физических качеств

метателя. В течение декабря, января и февраля нагрузка в тренировочных

занятиях постепенно увеличивается. Количество упражнений не уменьшается, и

они становятся более близкими к технике толкания ядра. Утяжеленное ядро

толкают всё реже. Во второй половине зимы можно принять участие и в

соревнованиях в закрытом помещении — в какомнибудь троеборье (бег на 20—

30 м, прыжок в высоту или в длину и толкание ядра). К таким соревнованиям ни

в коем случае не надо специально готовиться: они являются контрольными

прикидками. Примерный недельный план тренировки в марте. Этот месяц

подготовительного периода характеризуется перестройкой занятий, которые

начинают носить более специальный характер. Количество тренировочных дней в

неделю — 6 (в воскресенье — прикидка). Понедельник.1. Разминка.2.

Упражнения: поворот туловищем, приседания, прилегания на руках на полу.3.

Толкание ядра с места (особое внимание обращать на работу ног и

маятникообразное движение тела) — 25— 30 раз.4. Держа ядро на пальцах

вытянутой вверх руки, и придерживая ее локоть другой рукой, производить

толчок ядра силой одной кисти.5. Прыжки в высоту (надо повышать планку

постепенно). 6. Легкий бег. Вторник.1. Разминка.2. Упражнения со скакалкой —

2—3 мин.3. Упражнения: «рубка дров», стойка на кистях, упражнения с

гантелями, метание гири весом 10 кг. 4. Спринтерские упражнения, два старта

под команду на расстояние 20 м.5. Из положения, стоя (вес тела на правой

ступне), держа левую ступню в 20—25 см от земли, толкать ядро 15—20 раз. 30

Обращать внимание на быстроту постановки левой ноги и активную работу

ног.6. Установить деревянный сегмент. Встать правой ступней в центр круга,

левую ногу поставить в 8—10 см от сегмента. Товарищу поручить держать

правую ступню и не давать ей отрываться от земли. Толкнуть ядро с места (не

отрывая от земли правую ногу) 10—12 раз.7. Толкание ядра с места (без помощи

товарища) 20—30 раз. Следить за тем, чтобы ступня отрывалась от земли только

после того, как ядро покинет кисть. 8. Легкий бег — 300—400 м. Среда.1:

Разминка.2. Упражнения: прилегания на руках на полу и стоя в 1 м от стены

(включать в работу пальцы).3. Толкание ядра с места 15—20 раз.4. Толкание

ядра не в полную силу со скачка, обращая внимание на технику, 10—12 раз. 5.

Прыжки в длину с разбега — 5—6 попыток. Пятница.1. Разминка.2. Упражнения

со скакалкой — 2 мин.3. Толкание ядра с места вверх под углом 70—80°,

активно включая силу ног, — 12— 15 раз. Толчки лучше производить через

планку.4. Толкание ядра со скачка с нарастающим усилием — 8—10 раз.

Обращать внимание на технику.5. Толкание ядра в полную силу 6—8 раз («на

результат»). 6. Упражнения для укрепления силы кисти. Суббота. Отдых.

Воскресенье.1. Разминка (как на соревнованиях).2. Толкание ядра с места 8—10

раз.3. Толкание ядра со скачка 4—8 раз.4. Толкание ядра в полную силу — 6

зачетных попыток (с замером результатов, как на соревнованиях). 5. Легкий бег

— 300—400 м (в конце спринт 30—50 м). Примечание. В воскресенье

проверяется разминка, ее объем и содержание, а также, на каком толчке

метатель достигает лучшего результата. Желательно провести киносъемку

зачетных толчков. Примерная программа тренировки в апреле. Апрель —

последний месяц подготовительного периода. В это время желательно выступать

на соревнованиях по толканию ядра каждое воскресенье, а если такого

соревнования нет, то проводить вместо него прикидку, приближенную к 31

условиям соревнования. Организм спортсмена должен настраиваться в течение

многих недель на проявление максимальных усилий в определенные дни недели.

Это сыграет очень важную роль в деле подготовки к соревнованиям основного

периода. В этом периоде уже предполагается два дня отдыха: один в субботу —

до соревнований, другой в понедельник — после них. Понедельник. Отдых.

Вторник.1. Разминка.2. Общеразвивающие упражнения.3. Упражнения со

скакалкой — 2—3 мин.4. Бег на 20 м с максимальной скоростью.5. Толкание

ядра с места (8—10 раз) с возрастающим усилием.6. Толкание ядра со скачка в

полную силу — 5—7 раз. Для определения разминки к соревнованиям заметить,

какой по очереди толчок будет наилучшим.7. Толкание ядра со скачка 20—30

раз («на технику»), 8. Легкий бег — 300—400 м (в конце спринт 20—30 м).

Среда.1. Разминка.2. Упражнения для развития силы пальцев и кисти.3.

Общеразвивающие упражнения.4. Старты и бег на 20 м — 2—3 раза.5. Толкание

ядра с места 6—8 раз.6. Толкание ядра со скачка 15—20 раз. После каждого

толчка разбирать детали исполнения его.7. Прыжки в длину с короткого разбега

и прыжки в высоту с 3 или 5 шагов разбега.8. Легкий бег. Четверг.1. Разминка.2.

Метание диска с места и с поворота — 10— 15 мин.3. Прыжки в высоту — 10—

12 раз. Планку постепенно повышать.4. Общеразвивающие упражнения.5.

Толкание ядра с места 8—10 раз. 6. Толкание ядра со скачка в полную силу 30—

40 раз. Следить за правильной техникой.7. Упражнения для развития силы

пальцев и кисти.8. Легкий бег. Пятница.1. Разминка.2. Игра в мяч. 3.

Общеразвивающие упражнения.4. Толкание ядра с места 5—6 раз.5. Толкание

ядра со скачка с умеренным усилием 10—12 раз.6. Легкий бег. Суббота. Отдых.

Разминка (без ядра) в час предполагаемого соревнования. Воскресенье.

Соревнование по толканию ядра. После окончания соревнований толкнуть ядро

в полную силу еще 6—8 раз. 32 33

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Цель, задачи и методы исследования

Целью научной работы являлось совершенствование технической

подготовки метателей диска.

Для достижения цели перед исследованием были поставлены следующие

задачи:

1. Сравнить технику метания диска с места и с поворота у

квалифицированных метателей диска.

2. Дать рекомендации по технической подготовке метателей диска.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы

исследования:

1. Анализ научнометодической литературы проводился для выявления

специфики техники метания диска, определения общей направленности

тренировки метателей диска. Результаты этой работы представлены в главе 1.

2. Педагогические наблюдения проводились при тестировании

высококвалифицированных метателей диска для того, чтобы стандартизировать

процедуру тестирования.

3. Пространственный (3D) видеоанализ применялся для выявления

особенностей техники метания диска квалифицированными метателями с места

и с поворота. Для съёмки использовалась система регистрации движения

Qualisys, включающая шесть камер ProReflex с частотой съёмки 120 кадров в

секунду.

Обработка данных камер производилась при помощи программы 34

трёхмерного трекинга Qualisys Track Manager (QTM) версии 1.8.225.

Анализировались следующие характеристики движения маркера,

укреплённого на кисти метателя над центром диска: координата по вертикали

(высота над сектором), скорость (касательная к траектории), ускорение

(касательное к траектории).

В связи с тем, что ускорение маркера, укреплённого на кисти спортсмена,

определяется ускорением, создаваемым силой мышц спортсмена, и ускорением,

создаваемым силой тяжести (если опустить силу сопротивления воздуха), а

вклад силы тяжести меняется при изменении угла наклона движения, измерялся

угол наклона движения (к горизонтали) и вычислялось ускорение, определяемое

силой тяжести.

Вычитание ускорения, определяемого силой тяжести из реального

ускорения маркера, полученного при измерении, давало ускорение маркера,

определяемое действиями спортсмена.

Изучались и сравнивались следующие показатели кинематики метания с

места и с поворота: максимальная скорость в финальном усилии (vmax), высота

над сектором в момент достижения максимальной скорости (hv тах),

минимальная высота над сектором в финальном усилии (hmin).

4. Тестирование. Измерение кинематических характеристик диска

производилось в лаборатории биомеханики ИФК и дзюдо, что не позволяло

выполнить непосредственно метание диска. Поэтому исследовалась кинематика

движения маркера, укреплённого на кисти, при имитации метания диска.

Доказательная база строилась исходя из допущения, что рассматриваемые

параметры техники реального метания диска с места и с поворота будут

изменяться аналогично их изменению при имитации броска.

Была разработана стандартная процедура тестирования. Испытуемому 35

давалась команда: «Приготовиться!». После ответа испытуемого о готовности

начиналось измерение одновременно с командой: «Начали!»

5. Педагогический эксперимент. В эксперименте приняли участие один

метатель и одна метательница диска: оба мастера спорта международного класса

(МСМК).

Каждый испытуемый выполнял по три попытки, имитируя метание диска с

места, и три попытки, имитируя метание диска с поворота.

6. Методы математической статистики. При анализе данных эксперимента

с

применялись методы математической статистики в соответствии

рекомендациями (Ю.Д. Железняк, П.К. Петров, 2001; В.Н. Селуянов, М.П.

Шестаков, И.П. Космина, 2001; М.П. Шестаков, Г.И. Попов, 2002).

Рассчитывались следующие статистические показатели:

среднее

арифметическое ( х ), среднее квадратическое отклонение ( ). Достоверность

различий рассматриваемых показателей определялась при помощи

δ

однофакторного дисперсионного анализа.

2.2. Организация исследования

Исследовательская работа проводилась с января 2014 по февраль 2015

года в несколько этапов. Во время первого этапа был произведён анализ

литературных источников по теме работы, определена проблема и

сформулированы гипотеза исследования, цель и задачи, намечены основные

этапы работы.

На втором этапе были отобраны методы исследования, происходило

ознакомление с аппаратурой в лаборатории биомеханики, отработана процедура

тестирования.

Затем, на третьем этапе был проведён эксперимент по сравнению 36

параметров техники метания диска с места и с поворота.

По завершении экспериментальной части работы был произведён

тщательный анализ полученных результатов. 37

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Особенности техники метания диска с места и с поворота у

квалифицированных метателей

Для определения особенностей техники метания диска с места и с

поворота был проведён эксперимент с участием одного метателя и одной

метательницы, имеющих квалификацию МСМК.

Как видно из таблицы 2, большинство рассматривавшихся показателей

кинематической структуры метания диска с места и с поворота оказались

статистически достоверно различны и у метательницы, и у метателя.

Таблица 2

Показатели кинематики метания диска с места и с поворота

Показатели

Пол

кинематики

испытуемого

Vmax (М/С)

hv max (М)

hmin М

Ж

М

Ж

м

Ж

м

Величины ( х± )δ

Достоверность

с места

17,5±0,31

16,5±2,36

1,35±0,013

1,53±0,023

1,02+0,0,32

1,08±0,019

с поворота

19,8±0,94

19,2±1,09

1,41±0,032

1,69±0,055

0,81±0,031

0,98±0,011

различий

р<0,05

р>0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

Исключение составили лишь показатели максимальной скорости у

обследованного метателя.

Однако следует отметить, что первая попытка с места у него резко

отличалась от двух других (вероятно была «неудачной»), что значительно 38

повысило показатели варьирования и очевидно явилось причиной отсутствия

достоверных различий.

Также значительные различия обнаружены в динамике ускорения,

обусловленного действиями спортсмена, скорости снаряда и его высоты над

сектором при метании диска с места и с поворота (см. рис. 37, на всех рисунках

графики показателей ускорения, высоты над сектором и скорости совмещены по

моменту достижения максимальной скорости маркера в финальном усилии).

При этом, если, например, различия максимальной скорости движения

снаряда в финальном усилии при метании с места и с поворота у

квалифицированных метателей не вызывают удивления (иначе, зачем выполнять

поворот), то из результатов исследования следует (рис. 6 и 7), что при метании

диска с места резкое увеличение скорости собственно начало финального

усилия (между 625 и 667 мс) происходит после менее выраженного, но

повышения скорости снаряда. В метании же с поворота такое повышение

скорости происходит после длительного периода постоянной скорости (рис. 7),

либо после периода её некоторого снижения.

Насколько принципиальна такая динамика скорости диска перед началом

финального усилия остаётся неясным в связи с тем, что, вопервых, не

исследовано, обусловлена ли подобная динамика скорости снаряда

аналогичными же различиями скорости сокращения мышц при метании с места и

с поворота; вовторых, на данном этапе развития биомеханики вопрос о том,

будет ли последующее скоростносиловое сокращение мышцы более

эффективным при выполнении его из статического положения или «с движения»

(при отсутствии изменения направления движения) остаётся в стадии изучения;

вопросы же об эффективности скоростносилового сокращения мышцы при

изменении скорости после её сокращения с разной скоростью только формулируются.

39

Рис. 3. Ускорение снаряда, обусловленное действиями спортсмена, при

метании диска с места и с поворота у метателя МСМК 40

Рис. 4. Высота диска над сектором при метании диска с места и с поворота

у метательницы МСМК

Рис. 5. Высота диска над сектором при метании диска с места и с поворота

у метателя МСМК 41

Рис. 6. Скорость снаряда при метании диска с места и с поворота у

метательницы МСМК

Рис. 7. Скорость снаряда при метании диска с места и с поворота у метателя МСМК

42

Различия периода, предшествующего финальному усилию, по скорости

снаряда, подкрепляются различиями ускорения, обусловленного действиями

спортсмена (рис. 3, 4).

Наконец, очевидно, что выполнение поворота позволяет спортсмену как

осуществить движение диска по более благоприятной траектории (рис. 5 и 6),

так и принять более удобное положение для выполнения финального усилия

(рис. 5 и 6 и табл. 2).

3.2. Рекомендации по технической подготовке квалифицированных

метателей в связи с особенностями техники метания диска с места и с

поворота