Найдите грамматические ошибки в предложениях и определите их тип. Запишите исправленные варианты предложений.

Образец: Страна любила и гордилась поэта. (ошибка в построении предложения с однородными членами).

1. Последние годы были очень тяжелыми и принесли ему разочарования, проведенные им за границей.

2. Между записанными темами на доске разница невелика.

3. Посещая музеи, нам будет очень интересно и познавательно.

4. Большинство голосовали за предложенную резолюцию.

5. В кинофильме «Войне и мире» В. Тихонов блестяще сыграл Андрея

кЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК, ИСПРАВЛЯЕМЫХ И УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ

(по рекомендациям ФИПИ)

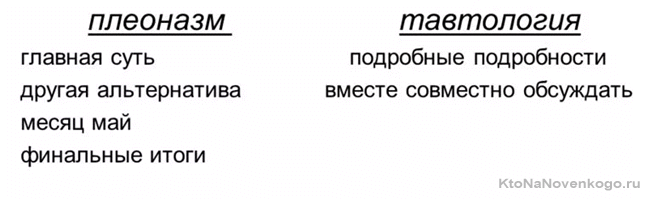

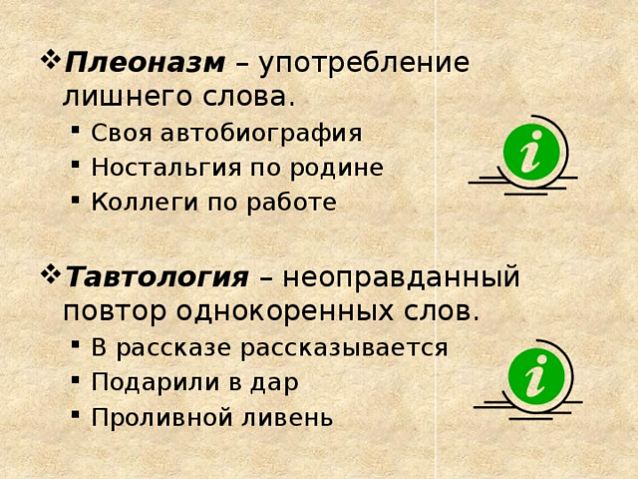

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

логические ошибки (Л) – связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а). Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания).

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

Этические ошибки (Э) – нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Э1 |

Речевая некорректность. |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. |

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий) |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. |

Классификация речевых ошибок.

Синтаксические ошибки:

1. В структуре словосочетания

- Нарушение управления. “Я бы хотел уделить свое внимание на духовную деятельность”. (Уделить внимание чему? Обратить внимание на что?).

- Двойное использование зависимого слова. “ Наташа никак не оценивает и не вдумывается в то, что делает”. (Не оценивает что? Не вдумывается во что?)

- Неправомерное объединение грамматических конструкций. “ XIX век русской литературы ознаменовался исканиями авторов героев нового вида “. (Исканиями кого? – авторов, исканиями кого? – героев).

2. В структуре предложения.

- Ошибки в построении предложения с деепричастием и деепричастным оборотом. “ Видя, как матери ждут домой своих любимых сыновей , которые пропали без вести , сердце кровью обливается”. (Сердце видит?).

- Ошибки в построении предложения с однородными членами. “ Москва – это символ всего русского народа, который пережил больше страданий, чем кто – либо на Земле, и, несмотря на сложную судьбу, сумевший сохранить достоинства, веру и любовь к жизни. ” (Который сумел?)

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. “ В романе Михаила Булгакова показана вся мужественность и храбрость жителей города.”

- Разрыв конструкций. “ Действие повести В. Быкова “Сотников” происходит во время войны, на фронте. Где встречаются два героя, два характера – Сотников и Рыбак”.

- Неудачная замена знаменательного слова местоимением. ” Онегин старается пресечь эту любовь провинциальной девушки, чтобы не позволить ей ( кому? – девушке или любви?) сломать свою ( чью? — ее или его?) жизнь”.

- Пропуск слова. ” После смерти на дуэли Ольга недолго горевала о Владимире”.( Смерти кого?).

- Нарушение порядка слов. “ В “ Белой гвардии” с исторической точки зрения были правдиво изложены все реалии советской жизни в нелегкие годы для нашей страны (… в нелегкие для нашей страны годы).

- Лексические ошибки.

1.Употребление слова в несвойственном ему значении.

2. Нарушение лексической сочетаемости.“ Наш народ выстоял, потому что верил в неминуемую победу”.

3.Стилистические ошибки.

1. Использование слов иной стилевой окраски. ”Представители “ темного царства” взяли под свой контроль город Калинов”.

2. Неоправданный повтор слова.

3. Тавтология. ” Безотрадна цветовая гамма цветов, использованная Ф. М. Достоевским в романе”.

4. Плеоназм. ” Наташа и Соня взаимно любили друг друга”.

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушения норм формального синтаксиса): а) нарушения структурных границ предложения, неоправданная парцелляция]: «Отправился он на охоту. С собаками». «Гляжу. Носятся мои собаки по полю. Гоняют зайца»; б) нарушения в построении однородных рядов: выбор в ряду однородных членов разных форм: «Девушка была румяной (полн. ф.), гладко причесана (крат. ф.)»; в) различное структурное оформление однородных членов, например, как второстепенного члена и как придаточного предложения: «Я хотел рассказать о случае с писателем и почему он так поступил (и о его поступке); д) cмешение прямой и косвенной речи: «Он сказал, что я буду бороться» (имеется в виду один и тот же субъект — «Он сказал, что он будет бороться»); е) нарушение видо-временной соотнесенности однородных членов предложения или сказуемых в главном и придаточном предложениях: «Идет (наст. вр.) и сказал (прош. вр)», «Когда он спал, то видит сон»; ж) oтрыв придаточного от определяющего слова: «Одна из картин висит перед нами, которая называется «Осень».

2. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение норм, регулирующих коммуникативную организацию высказывания:

а) СОБСТВЕННО КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение порядка слов и логического ударения, приводящее к созданию ложных семантических связей): «Кабинет заставлен партами с небольшими проходами» (не у парт проходы). «Девочки сидят на лодке килем вверх»;

б) ЛОГИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушения понятийно-логической стороны высказывания): 1) подмена субъекта действия: «У Лены очертания лица и глаза увлечены фильмом» (сама Лена увлечена); 2) подмена объекта действия: «Мне нравятся стихи Пушкина, особенно тема любви»; 3) нарушение операции приведения к одному основанию: «Дудаев — лидер горной Чечни и молодежи»; 4) нарушение родо-видовых отношений: «Нетрудно спрогнозировать тон предстоящих гневных сходок — гневные речи в адрес режима и призывы сплотить ряды»; 5) нарушение причинно-следственных отношений: «Но он (Базаров) быстро успокоился, т.к. не очень верил в нигилизм»; 6) соединение в одном ряду логически несовместимых понятий: «Он всегда веселый, среднего роста, с редкими веснушками на лице, волосы немного по краям кудрявые, дружелюбный, необидчивый».

С нашей точки зрения, высказывания, содержащие такие нарушения, свидетельствуют, что «сбой» происходит не во внутренней речи, не по причине незнания пишущим логических законов, а при перекодировании, при переводе мыслительных образов в словесную форму из-за неумения точно «расписать» логические роли в высказывании (оформить группы объекта, субъекта, соотнести их друг с другом, с предикатом и т.п.). Раз так, то логические нарушения — свойства речи, ставить их в один ряд с фактическими и выносить за пределы речевых ошибок неправомерно.

в) КОНСТРУКТИВНО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (нарушения правил построения высказываний): 1) отсутствие связи или плохая связь между частями высказывания: «Живут они в деревне, когда я приезжал к нему, то видел его красивые голубые глаза»; 2) употребление деепричастного оборота вне связи с субъектом, к которому он относится: «Жизнь должна быть показана такой, как есть, не приукрашивая и не ухудшая ее»; 3) разрыв причастного оборота: «Между записанными темами на доске разница невелика».

г) ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (или семантико-коммуникативные). Этот тип нарушений сближается с предыдущим, но отличается тем, что ухудшение коммуникативных свойств речи здесь происходит не по причине неудачного, неправильного структурирования высказывания, а по причине отсутствия части информации в нем или ее избытка: 1) неясность первичной интенции высказывания: «Мы неразрывно связаны со страной, у нас с ней главный удар, это удар на мир»; 2) незаконченность всего высказывания: «Я сама люблю растения, а поэтому меня радует, что летом наше село становится таким неузнаваемым» (требуется дальнейшее пояснение, в чем проявляется данный признак села). » Биография его коротка, но за ней очень много»; 3) пропуск необходимых слов и части высказывания: «У Безухова много событий, которые играют отрицательную роль» (пропущен локальный уточнитель «в жизни» и локальный уточнитель второй части высказывания, например, «в его судьбе»); 4) смысловая избыточность (плеоназмы, тавтология, повторы слов и дублирование информации): «Он со всеми своими душевными силами начал работать над этой темой». «Когда он грустит, лицо сморщенное, в лице грусть»;

д) СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушение требований единства функционального стиля, неоправданное употребление эмоционально-окрашенных, стилистически маркированных средств). Данные нарушения могут состоять в неоправданном употреблении слова, но проявляются они только на уровне предложения: 1) употребление разговорно-просторечных слов в нейтральных контекстах: «Корабль наткнулся на скалу и проткнул себе брюхо»; 2) употребление книжных слов в нейтральных и сниженных контекстах: «Первым делом она достает из холодильника все компоненты супа»; 3) неоправданное употребление экспрессивно окрашенной лексики: «На американское посольство напала парочка разбойников и захватила посла»; 4) неудачные метафоры, метонимии, сравнения: «Это — вершина айсберга, на которой плывет в море проблем омская швейная фабрика».

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ТЕКСТА

Все они носят коммуникативный характер.

1. ЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушение логики развертывания мысли: «Мне нравится, что он такой умный, не пытается никому сделать зло. Чацкий даже не думал, что его поставят в такое положение»; б) oтсутствие связей между предложениями: «0на очень хотела выйти замуж за такого, как Онегин, потому что он увлекается литературой, т.к. она тоже любила ее. Потом Пушкин открывает галерею великих русских женщин»; в) нарушение причинно-следственных отношений: «С приездом Чацкого в доме ничего не изменилось. Не было той радушной встречи. А к его приезду отнеслись никак. На протяжении пьесы дня Чацкий много выясняет, и к вечеру пьеса близится к концу, т.е. отъезд Чацкого»; г) oперации с субъектом или объектом: «Всех своих героев автор одарил замечательными качествами. Манилов (доброжелательность), Коробочка (домовитость), Плюшкин (бережливость). Но все эти качества доминируют над ними, заполняют всю их сущность и поэтому мы смеемся над ними»; д) нарушения родо-видовых отношений: «Нестабильность в стране усугубляется попытками оппозиции наступления на власть. Тут и попытки устроить очередной шумный скандал в Госдуме, связанный с постановлением о досрочном прекращении полномочий Президента по состоянию здоровья, и ожидание «судьбоносных» грядущих форумов, и возмущение решениями правительства».

2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушения видо-временной соотнесенности глагольных форм в разных предложениях текста: «Чацкий в готовой программе заявляет все свои требования. Довольно часто он позорил кумовство и угодничество, никогда не смешивает дело с весельем и дурачеством»; б) нарушение согласования в роде и числе субъекта и предиката в разных предложениях текста: «Я считаю, что Родина — это когда каждый уголок напоминает о прошедших днях, которые уже нельзя вернуть. Которое ушло навсегда и остается только помнить о них».

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ: а) информационно-семантическая и конструктивная недостаточность (пропуск части высказывания в тексте): «Oни были величайшими гуманистами. И на этом, по их мнению, нужно строить будущее общество»; б) информационно-семантическая и конструктивная избыточность (нагромождение конструкций и избыток смысла): «В портрете Татьяны Пушкин дает не внешний облик, а скорее внутренний портрет. Она очень страдает, что он не может ей ответить тем же. Но тем не менее она не меняется. Все остается такая же спокойная, добрая, душевная»; в) несоответствие семантики высказываний их конструктивной заданности: «По мне должно быть так: когда ты со своими ведешь речь — одна позиция. А когда вступаешь в контакты с представителями других политических взглядов, то тут все должно быть так же, но только с еще большим вниманием к просьбам и предложениям» (конструктивно задано противопоставление, но высказывания эту конструктивную направленность не отражают); г) неудачное использование местоимений как средства связи в тексте: «Лишь изредка их доставляли со стороны. Остальное выращивалось в усадьбе. Генералиссимус признавал отдых лишь в парковой зоне усадьбы, где был посажен сад с птицами в клетках и выкопан пруд с карпами. Ежедневно во второй половине дня он посвящал несколько минут кормлению птиц и рыб. Там он работал с секретарем. Он готовил всю информацию» (неясно: кто он? Сад, генералиссимус, секретарь?); д) повторы, тавтология, плеоназмы: «Есенин любил природу. Природе он уделял много времени. Много стихов он написал о природе».

Аналогичным образом можно рассматривать и стилевые нарушения на уровне текста. Следует заметить, что к ним мы относим также бедность и однообразие синтаксических конструкций, т.к. тексты типа: «Мальчик был одет просто. Он был одет в подбитую цигейкой куртку. На ногах у него были одеты проеденные молью носки» — свидетельствуют не о синтаксических сбоях, а о неумении пишущего разнообразно изложить свои мысли, придав им стилевое богатство. Речевые нарушения на уровне текста более сложны, чем на уровне высказывания, хотя «изоморфны» последним. Приведенные выше примеры убедительно демонстрируют, что текстовые нарушения, как правило, носят синкретичный характер, т.е. здесь нарушаются логические, лексические, конструктивные стороны организации данной речевой единицы. Это закономерно, т.к. текст (или микротекст) строить труднее. Необходимо удерживать в памяти предыдущие высказывания, общую идею и семантику всего текста, конструируя его продолжение и завершение.

Речевые ошибки на уровне словосочетания

Нарушение

синтаксических связей: а) нарушение

норм согласования: «Я хочу всех научить

теннису — этому очень, на мой взгляд,

хорошим , но в то же время очень тяжелым

спортом» (научить чему? теннису, какому

спорту? хорошему, но очень тяжелому); б)

нарушение норм управления: «удивляюсь

его силой «, «испытываю жажду к

славе «, «избежать от верной гибели

«, «набраться силами «; в) нарушение

связи между подлежащим и сказуемым: «Не

вечно (ед.ч.) ни лето, ни жара (форма ед.ч.

вместо формы мн.ч.).

Речевые ошибки на уровне предложения

1..Синтаксические

ошибки (нарушения норм формального

синтаксиса): а) нарушения структурных

границ предложения, неоправданная

парцелляция]: «Отправился он на охоту.

С собаками». «Гляжу. Носятся мои

собаки по полю. Гоняют зайца»; б)

нарушения в построении однородных

рядов: выбор в ряду однородных членов

разных форм: «Девушка была румяной

(полн. ф.), гладко причесана (крат. ф.)»;

в) различное структурное оформление

однородных членов, например, как

второстепенного члена и как придаточного

предложения: «Я хотел рассказать о

случае с писателем и почему он так

поступил (и о его поступке); д) cмешение

прямой и косвенной речи: «Он сказал,

что я буду бороться» (имеется в виду

один и тот же субъект — «Он сказал, что

он будет бороться»); е) нарушение

видо-временной соотнесенности однородных

членов предложения или сказуемых в

главном и придаточном предложениях:

«Идет (наст. вр.) и сказал (прош. вр)»,

«Когда он спал, то видит сон»; ж)

oтрыв придаточного от определяющего

слова: «Одна из картин висит перед

нами, которая называется «Осень».

2.

Коммуникативные

ошибки, нарушение норм, регулирующих

коммуникативную организацию высказывания:

а)

собственно- коммуникативные ошибки

(нарушение порядка слов и логического

ударения, приводящее к созданию ложных

семантических связей): «Кабинет

заставлен партами с небольшими проходами»

(не у парт проходы). «Девочки сидят на

лодке килем вверх»;

б)

логико-коммуникативные ошибки (нарушения

понятийно-логической стороны высказывания):

1) подмена субъекта действия: «У Лены

очертания лица и глаза увлечены фильмом»

(сама Лена увлечена); 2) подмена объекта

действия: «Мне нравятся стихи Пушкина,

особенно тема любви»; 3) нарушение

операции приведения к одному основанию:

«Дудаев — лидер горной Чечни и молодежи»;

4) нарушение родо-видовых отношений:

«Нетрудно спрогнозировать тон

предстоящих гневных сходок — гневные

речи в адрес режима и призывы сплотить

ряды»; 5) нарушение причинно-следственных

отношений: «Но он (Базаров) быстро

успокоился, т.к. не очень верил в нигилизм»;

6) соединение в одном ряду логически

несовместимых понятий: «Он всегда

веселый, среднего роста, с редкими

веснушками на лице, волосы немного по

краям кудрявые, дружелюбный, необидчивый».

С

нашей точки зрения, высказывания,

содержащие такие нарушения, свидетельствуют,

что «сбой» происходит не во внутренней

речи, не по причине незнания пишущим

логических законов, а при перекодировании,

при переводе мыслительных образов в

словесную форму из-за неумения точно

«расписать» логические роли в

высказывании (оформить группы объекта,

субъекта, соотнести их друг с другом, с

предикатом и т.п.). Раз так, то логические

нарушения — свойства речи, ставить их в

один ряд с фактическими и выносить за

пределы речевых ошибок неправомерно.

в)

конструктивно- коммуникативные ошибки

(нарушения правил построения высказываний):

1) отсутствие связи или плохая связь

между частями высказывания: «Живут

они в деревне, когда я приезжал к нему,

то видел его красивые голубые глаза»;

2) употребление деепричастного оборота

вне связи с субъектом, к которому он

относится: «Жизнь должна быть показана

такой, как есть, не приукрашивая и не

ухудшая ее»; 3) разрыв причастного

оборота: «Между записанными темами

на доске разница невелика».

г)

информационно- коммуникативные ошибки

(или семантико-коммуникативные). Этот

тип нарушений сближается с предыдущим,

но отличается тем, что ухудшение

коммуникативных свойств речи здесь

происходит не по причине неудачного,

неправильного структурирования

высказывания, а по причине отсутствия

части информации в нем или ее избытка:

1) неясность первичной интенции

высказывания: «Мы неразрывно связаны

со страной, у нас с ней главный удар, это

удар на мир»; 2) незаконченность всего

высказывания: «Я сама люблю растения,

а поэтому меня радует, что летом наше

село становится таким неузнаваемым»

(требуется дальнейшее пояснение, в чем

проявляется данный признак села). »

Биография его коротка, но за ней очень

много»; 3) пропуск необходимых слов и

части высказывания: «У Безухова много

событий, которые играют отрицательную

роль» (пропущен локальный уточнитель

«в жизни» и локальный уточнитель

второй части высказывания, например,

«в его судьбе»); 4) смысловая

избыточность (плеоназмы, тавтология,

повторы слов и дублирование информации):

«Он со всеми своими душевными силами

начал работать над этой темой». «Когда

он грустит, лицо сморщенное, в лице

грусть»;

д)

стилистические ошибки (нарушение

требований единства функционального

стиля, неоправданное употребление

эмоционально-окрашенных, стилистически

маркированных средств). Данные нарушения

могут состоять в неоправданном

употреблении слова, но проявляются они

только на уровне предложения: 1)

употребление разговорно-просторечных

слов в нейтральных контекстах: «Корабль

наткнулся на скалу и проткнул себе

брюхо»; 2) употребление книжных слов

в нейтральных и сниженных контекстах:

«Первым делом она достает из холодильника

все компоненты супа»; 3) неоправданное

употребление экспрессивно окрашенной

лексики: «На американское посольство

напала парочка разбойников и захватила

посла»; 4) неудачные метафоры, метонимии,

сравнения: «Это — вершина айсберга,

на которой плывет в море проблем омская

швейная фабрика».

Речевые

ошибки на уровне текста

Все

они носят коммуникативный характер.

1.

Логические

нарушения: а) нарушение логики развертывания

мысли: «Мне нравится, что он такой

умный, не пытается никому сделать зло.

Чацкий даже не думал, что его поставят

в такое положение»; б) oтсутствие

связей между предложениями: «0на очень

хотела выйти замуж за такого, как Онегин,

потому что он увлекается литературой,

т.к. она тоже любила ее. Потом Пушкин

открывает галерею великих русских

женщин»; в) нарушение причинно-следственных

отношений: «С приездом Чацкого в доме

ничего не изменилось. Не было той радушной

встречи. А к его приезду отнеслись никак.

На протяжении пьесы дня Чацкий много

выясняет, и к вечеру пьеса близится к

концу, т.е. отъезд Чацкого»; г) oперации

с субъектом или объектом: «Всех своих

героев автор одарил замечательными

качествами. Манилов (доброжелательность),

Коробочка (домовитость), Плюшкин

(бережливость). Но все эти качества

доминируют над ними, заполняют всю их

сущность и поэтому мы смеемся над ними»;

д) нарушения родо-видовых отношений:

«Нестабильность в стране усугубляется

попытками оппозиции наступления на

власть. Тут и попытки устроить очередной

шумный скандал в Госдуме, связанный с

постановлением о досрочном прекращении

полномочий Президента по состоянию

здоровья, и ожидание «судьбоносных»

грядущих форумов, и возмущение решениями

правительства».

2.

Грамматические

нарушения:

а) нарушения видо-временной соотнесенности

глагольных форм в разных предложениях

текста: «Чацкий в готовой программе

заявляет все свои требования. Довольно

часто он позорил кумовство и угодничество,

никогда не смешивает дело с весельем и

дурачеством»; б) нарушение согласования

в роде и числе субъекта и предиката в

разных предложениях текста: «Я считаю,

что Родина — это когда каждый уголок

напоминает о прошедших днях, которые

уже нельзя вернуть. Которое ушло навсегда

и остается только помнить о них».

3.

Информационно-коммуникативные

нарушения: а) информационно-семантическая

и конструктивная недостаточность

(пропуск части высказывания в тексте):

«Oни были величайшими гуманистами. И

на этом, по их мнению, нужно строить

будущее общество»; б)

информационно-семантическая и

конструктивная избыточность (нагромождение

конструкций и избыток смысла): «В

портрете Татьяны Пушкин дает не внешний

облик, а скорее внутренний портрет. Она

очень страдает, что он не может ей

ответить тем же. Но тем не менее она не

меняется. Все остается такая же спокойная,

добрая, душевная»; в) несоответствие

семантики высказываний их конструктивной

заданности: «По мне должно быть так:

когда ты со своими ведешь речь — одна

позиция. А когда вступаешь в контакты

с представителями других политических

взглядов, то тут все должно быть так же,

но только с еще большим вниманием к

просьбам и предложениям» (конструктивно

задано противопоставление, но высказывания

эту конструктивную направленность не

отражают); г) неудачное использование

местоимений как средства связи в тексте:

«Лишь изредка их доставляли со стороны.

Остальное выращивалось в усадьбе.

Генералиссимус признавал отдых лишь в

парковой зоне усадьбы, где был посажен

сад с птицами в клетках и выкопан пруд

с карпами. Ежедневно во второй половине

дня он посвящал несколько минут кормлению

птиц и рыб. Там он работал с секретарем.

Он готовил всю информацию» (неясно:

кто он? Сад, генералиссимус, секретарь?);

д) повторы, тавтология, плеоназмы: «Есенин

любил природу. Природе он уделял много

времени. Много стихов он написал о

природе».

Аналогичным

образом можно рассматривать и стилевые

нарушения

на уровне текста. Следует заметить, что

к ним мы относим также бедность и

однообразие синтаксических конструкций,

т.к. тексты типа: «Мальчик был одет

просто. Он был одет в подбитую цигейкой

куртку. На ногах у него были одеты

проеденные молью носки» — свидетельствуют

не о синтаксических сбоях, а о неумении

пишущего разнообразно изложить свои

мысли, придав им стилевое богатство.

Речевые нарушения на уровне текста

более сложны, чем на уровне высказывания,

хотя «изоморфны» последним.

Приведенные выше примеры убедительно

демонстрируют, что текстовые нарушения,

как правило, носят синкретичный характер,

т.е. здесь нарушаются логические,

лексические, конструктивные стороны

организации данной речевой единицы.

Это закономерно, т.к. текст (или микротекст)

строить труднее. Необходимо удерживать

в памяти предыдущие высказывания, общую

идею и семантику всего текста, конструируя

его продолжение и завершение.

Итак,

выше была приведена некая классификация

речевых ошибок, показаны примеры,

наиболее часто встречающиеся в нашей

жизни.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Главная

>

Выпуск № 14

>

Ошибка грамматическая или речевая?

Лариса Фоминых

Ошибка грамматическая или речевая?

Необходимость различать грамматические и речевые ошибки в творческих работах учащихся диктуется существующими нормами. Первый тип ошибок входит составной частью в оценку за грамотность, второй (как одна из составляющих) – за содержание. Во время проверки сочинений ЕГЭ (часть С) они также должны быть разграничены. Однако на практике нередко возникают затруднения в их дифференциации. Цель данной заметки – помочь учителю в определении характера названных недочетов.

Грамматическая ошибка – это нарушение структуры языковой единицы: неправильное словообразование (такого слова нет в языке); неверное образование форм слов; ошибки в построении словосочетаний и предложений. Нарушения такого рода составляют около 31% .

Грамматическая ошибка, в зависимости от ее характера, может быть допущена в слове, в словосочетании или в предложении. Для ее обнаружения не требуется контекст. В отличие от орфографической или пунктуационной, грамматическую ошибку можно обнаружить и на слух, а не только в письменном тексте, тогда как ошибку в правописании – только на письме.

Рассмотрим основные типы грамматических ошибок.

I. Ошибочное словообразование: пироженое; пондравилось; жевачка; проявил равнодушество.

II. Ошибки в образовании форм разных частей речи:

1) имен существительных (род; формы именительного и родительного падежей множественного числа; склонение несклоняемых существительных): где второй тапок? мое день рожденье; наши инженера; настоящих дружб мало; катались на понях;

2) имен прилагательных (двойная сравнительная или превосходная степень): менее удачнее; самый красивейший фонтан; более привлекательнее;

3) имен числительных (неправильное образование падежных форм количественных числительных; ошибки в употреблении порядковых и собирательных числительных): свыше восемьсот метров; семеро лыжниц; на странице тридцать восемь;

4) местоимений: до скольки часов занятия? с ихними соседями; евонная книга;

5) глаголов: ложат стены; хочем есть; стеру с доски; чишет пять раз подряд; захлапывать дверь; ехайте прямо; завтра буду прибираться (стираться); сюда же относится нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм в предложении: Когда наступил декабрь, погода резко изменяется.

6) причастий (у них нет формы будущего времени; они не употребляются с частицей бы; нельзя смешивать возвратные и невозвратные формы): каждый, напишущий реферат, получит зачет; тут нет ни одной книги, привлекшей бы наше внимание; изучил всю имеющую информацию; войска, сражающие с неприятелем;

7) деепричастий: шел, озирая по сторонам; приложа мазь к ране; купивши сервиз;

Ш. Синтаксические ошибки – нарушения в построении словосочетаний и предложений:

1) ошибки в управлении: описывает о сражении; жажда к власти; не дождусь до отъезда;

2) в согласовании: молодежь стремятся учиться; народ полагают, что жизнь лучше не станет; с группой туристов, увлекающимися сплавом по горным рекам;

3) двойное подлежащее: Это состояние, оно необходимо для разработки роли;

4) в построении предложений с однородными членами:

а) как однородные употреблены член предложения и придаточная часть: Хочу показать значение спорта и почему я его люблю;

б) при двух глаголах-сказуемых есть общее дополнение, которое не может быть употреблено в такой форме с одним из них: Мы помним и восхищаемся подвигами героев;

в) неточное использование двойного союза: Как старики, а также и дети были эвакуированы первыми (надо: как…, так и…). Я не только готовился самостоятельно, а также посещал факультатив (не только…, но и…);

5) в употреблении причастных оборотов: Между записанными темами на доске разница невелика;

6) деепричастных оборотов: Покатавшись на катке, у меня болят ноги. А затем, готовясь к экзаменам, его словно подменили.

7) в построении сложных предложений (искажение союзов; употребление двух подчинительных союзов одновременно; «нанизывание» однотипных придаточных): Прозвенел звонок, то нужно собираться домой. Все стали хвалить выступающих, что как будто те были настоящими артистами. Он сказал то, что не знал про этот случай. Я слышала, что ты просила передать мне, что скоро приедешь.

нарушение границ предложений: 1.Когда пробегал ветер. И по небу быстро пробегали облака. 2. Я налил ежу молока в блюдце. И положил ежа в коробку.

Однако следует помнить о явлении парцелляции, когда автор намеренно расчленяет предложение для придания ему большей выразительности или выделения мысли: Сама мысль о предательстве мне неприятна. Потому что это претит моим убеждениям.

9) смешение прямой и косвенной речи: А.С. Пушкин пишет, что чувства добрые я лирой пробуждал.

Основные виды речевых ошибок

Речевые ошибки – это ошибки, связанные с нарушением требований правильной речи. Причиной их является бедность словаря учащихся, невыразительность речи, неразличение паронимов, несоблюдение лексической сочетаемости слов, речевые штампы и др. С точки зрения грамматики нарушений нет, все формы слов, синтаксические конструкции соответствуют языковой норме, однако в целом текст работы свидетельствует о бедности речи ученика.

1) Употребление слов в несвойственном им значении: Пафосом его творчества является смех – грозное оружие писателя. Монолог ветра и дерева…

2) тавтология (повторение однокоренных слов в одном предложении): Противник приближался все ближе. По названию улицы был назван молодой район города. Писатель ярко описывает события Великой Отечественной войны.

Следует заметить, что употребление однокоренных слов в одном предложении может быть вполне допустимым. В русском народном языке существует ряд выражений типа: всякая всячина, шутки шутить, делать свое дело, ревмя реветь, воем выть, стоном стонать. Не то стоя простоять, не то сидя просидеть, не то лежа пролежать. (пословица)

Многие из них уже стали фразеологизмами или приближаются к ним. В художественных произведениях автор может сознательно прибегнуть к тавтологии:

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. (А.С. Пушкин)

Дым из трубок в трубу уходит. (А.С. Пушкин)

Я желаю тебе и себе больше гордости, меньше гордыни. (К. Ваншенкин)

3) плеоназм (скрытая тавтология): основной лейтмотив его творчества; приглашаем встретить новогодние праздники вдали от стуж, вьюг и холодов; специфическая особенность творчества; коллеги по работе;

4) смешение паронимов: представители высшего света вели праздничную жизнь; после ссоры между соседями установились вражеские отношения; это блюдо очень сытое;

5) нарушение лексической сочетаемости: кругом злорадствует голод, разруха; ухудшился уровень жизни населения;

6) пропуск нужного слова (или речевая недостаточность): здесь мы нарушаем конкретно; забил уже на третьей минуте;

7) речевые штампы: теперь поговорим по отоплению; в летний период мы любим отдыхать на море; экзамен может проводиться по завершении освоения предмета;

диалектные, просторечные, жаргонные слова: он привык жить на халяву; выглядела она классно; в образе Хлестакова Гоголь показал жуткого нахала, который безбожно врет и хватает взятки;

9) смешение лексики разных исторических эпох: Марья Кирилловна и князь поехали венчаться в загс. Лиза служила домработницей у Фамусова;

10) неоправданный повтор одинаковых слов в рядом стоящих предложениях (обычно это глаголы движения, бытия, говорения): Мальчик был одет в прожженный ватник. Ватник был грубо заштопан. И были на нем поношенные штаны. А солдатские сапоги были почти новые.

Такой недочет следует отличать от повтора как стилистического приема, что активно используют поэты и писатели:

Не бывает напрасным прекрасное.

Не растут даже в черном году

Клен напрасный, и верба напрасная,

И напрасный цветок на пруду. (Ю. Мориц)

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река.

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака. (Ф. Тютчев)

11) неудачное употребление личных и указательных местоимений как средства связи предложений (в результате чего создается двусмысленность): Не давай служебную машину жене. Она может попасть в аварию. — Мы посмотрели фильм в новом кинотеатре. От него у нас осталось хорошее впечатление.

12) неудачный порядок слов: Добролюбов купцов из пьес Островского назвал представителями «темного царства». Прелюдию и ноктюрн для левой руки Скрябина исполнила Маргарита Федорова.

Чтобы удобнее было пользоваться классификацией указанных ошибок, представим их в сокращенном виде на таблице:

| Грамматические ошибки | Речевые ошибки |

| 1) ошибочное словообразование: удовольство жить; бодровство; посигновение на жизнь; | 1) употребление слова в несвойственном ему значении: В аллергической форме Горький рассказывает нам о Буревестнике. |

| 2) ошибки в образовании форм слов: нет местов; более строже; пятиста рублей; подождя; ихний; | 2) нарушение лексической сочетаемости: дешевые цены; он постоянно пополняет свой кругозор; |

| 3) нарушение видовременной соотнесенности глаголов: сидела за столом и не разговаривает со мной; | 3) тавтология: Все были настроены на деловой настрой. Рост преступности вырос на пять процентов. |

| 4) ошибки в согласовании и управлении: из прочитанного мной части романа; | 4) плеоназм: коллеги по работе; пернатые птицы; |

| 5) нарушение согласования подлежащего и сказуемого: Человечество борются за мир. Молодежь в автобусе толкаются и шумят. | 5) неоправданные повторы слова в рядом стоящих предложениях: Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти в лес. Ребята пошли в лес по полевой дороге. |

| 6) ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов: Катаясь на санках, у меня заболела голова. Читая книги, жизнь становилась разнообразнее. | 6) Неудачное употребление личных и указательных местоимений, создающее двусмысленность: На голове у девушки шляпка. Она выглядит кокетливо. |

| 7) ошибки в построении сложных предложений: Перед тем чтобы ехать, мы отправились на реку. | 7) употребление слова иной стилевой окраски: Чтобы травить Ленского, Онегин ухаживает за Ольгой. |

| смешение прямой и косвенной речи: Губернатор сказал нефтяникам, что мы ценим ваш вклад в экономику области. | смешение лексики разных исторических эпох: Герасим вернулся в деревню и стал работать в колхозе. |

Тренировочные задания

1. Найдите в предложениях грамматические ошибки и определите их тип.

1. Бревна были тяжелые, поэтому их ложили на палки и несли.

2. Авария произошла на пятисот одиннадцатом километре от Москвы.

3. Руководство организации надеется, что таким образом они могут остановить рост очереди в детские сады.

4. А у нас во дворе сделали новую качель!

5. Писав отзыв, Искандер употребил риторический вопрос.

6. Эти планы нуждаются и заслуживают всяческой поддержки.

7. Но отец отвечал, что ты еще мал для такой работы. Пылкие речи Чацкого обращены к дворянству, которые не хотят и даже боятся изменений.

8. Теперь способы очистки воды становятся более совершеннее.

9. Ярко светит весеннее солнце, и пели птицы.

10. Поднявшись на свой этаж, у нашей квартиры была открыта дверь.

11. Издали были видны плывущие бревна по воде.

12. Сыновья Тараса слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе.

2. Найдите речевые ошибки, определите их тип.

1. Мы заранее предвидели все трудности похода.

2. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»

3. Л.Н. Толстой все глубже и глубже проникает в глубь своей проблемы.

4. Маша очень любила свою сестру. Она была добрая, заботливая.

5. Брат очень бережный человек.

6. У расточительного хозяина всякой вещи найдется применение.

7. Хватит тебе теребить старые раны.

8. Уровень благосостояния народа увеличивается.

9. Художник изобразил букет сирени. Он хорошо изобразил буйство красок у сирени. Сирень изображена на зеленом фоне.

10. Троекуров был хотя и не глуп, но немного с приветом.

11. Премьер-министра охраняют порядка двухсот стражей порядка.

12. Успех пришел не сразу. Этому сопутствовали долгие годы.

Проверочные задания

3. Укажите номера предложений с грамматическими ошибками.

1. Онегин скучает в светских гостиницах.

2. Когда Онегин ушел, Татьяна пишет ему послание. Которое пышет жаром любви.

3. Пугачев сказал, что я проучу Швабрина.

4. Зеркальный карп разводится в прудах. Если пруд плохой, то его подкармливают.

5. Наш праздник начнется с чтения пасторали «Пастух и пастушка», написанного Астафьевым.

6. Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.

7. Игрок, который играет в команде «Зенита», получил замечание судьи.

8. Когда у него спросили, что какой твой любимый герой, он ответил, что еще не знает.

9. Если весной пойти в лес, то можно даже услышать, как лопаются почки и радостное чириканье птиц.

10. Печорин не раз проявлял бесстрашность.

11. Катерина рассказывает о своей жизни в доме матери Варваре.

12. Профилактика предупреждения преступлений – наша главная задача.

4. Укажите номера предложений с речевыми ошибками.

1. В двухтысячном десятом году лето было засушливым.

2. Пушкин рос и воспитывался няней Ариной Родионовной.

3. Надо устранить все причины, тормозящие подъему производства.

4. Из путешествия мы привезли много памятных сувениров.

5. Прошли те времена, когда капиталисты безнаказанно грабили другие народы, разыгрывали кровавые бойни.

6. Тяжелое впечатление на него оказала карикатура и разговор с Коваленко.

7. За использование этими сервисами не взимается никакой дополнительной платы.

8. Лосиха с лосенком побежали. За ними побежала стая волков. Лоси побежали к сторожке.

9. Когда Дубровский убил медведя, Троекуров не обиделся, а только велел снять с него шкуру.

10. Однако вратарь ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию отказался.

11. Рассевшись по машинам, заработали моторы.

12. Никто из коллег не поддерживает его взглядов.

5. Укажите номера предложений, в которых допущены два разных недочета.

1.Но, встретившись с Наташей, мысли Болконского снова вернулись к жизни.

2.На совещании обсудили, что нужно сделать в ближайшую перспективу.

3. Эта работа ведется не для галочки, а для того, чтобы обеспечить нормальную работу городского транспорта.

4.Старую больную лошадь вела санитарка; она спотыкалась на каждом шагу.

5.Пугачев мне понравился как крутой и хороший возглавитель бунта.

6.В текущем году наша лаборатория успешно работает над выведением новых сортов элитарной пшеницы.

7.Выражаю свою глубокую благодарность библиотекарше, помогшей мне подобрать литературу к реферату.

8.Автор «Слова» упрекает князей в том, что «вы своими крамолами начали наводить поганых на землю русскую».

9.А.П. Чехов, он родился в 1860 году в Таганроге.

10.О фамилии Н. Зимятова с восхищением произносят его друзья, который завоевал три золотые медали.

11.Солнце показалось из-за леса и освещает верхушки деревьев.

12.В этом квартале основное внимание было обращено физической подготовке.

Комментарий к заданию 1.

1. Глагола ложили нет; этот глагол употребляется только с приставками, или надо употребить слово клали.

2. В порядковых числительных склоняется только последнее слово: на пятьсот одиннадцатом.

3. Слово руководство надо заменять местоимением оно, а не они.

4. Слово качели имеет форму только множественного числа.

5. Ошибка в употреблении деепричастия: нет формы писав.

6. У глаголов общее дополнение, но они по-разному управляют существительным; получилось словосочетание нуждаются поддержки.

7. Смешение прямой и косвенной речи.

8. Употреблена двойная сравнительная степень прилагательного; надо сказать: более совершенными или совершеннее.

9. Нарушение видовременной связи: светит и пели; надо: светит и поют.

10. Ошибка в употреблении деепричастного оборота. Надо: Когда мы поднялись на свой этаж…

11. Разорван причастный оборот. Надо: плывущие по воде бревна.

12. Придаточное определительное предложение должно стоять сразу после определяемого слова: Сыновья Тараса, которые учились…

Комментарий к заданию 2.

1. Плеоназм: заранее предвидели; слово заранее – лишнее, так как предвидеть – это предполагать заранее.

2. Во времена Гоголя аэропортов не было.

3. Тавтология: глубже, глубь.

4. Местоимение она может относиться и к Маше, и к сестре; возникает двусмысленность.

5. Вместо бережный надо было употребить слово бережливый.

6. Слово расточительный употреблено неверно; надо – рачительный.

7. Неправильное употребление фразеологизма. Раны можно бередить, а не теребить.

8. Нарушение сочетаемости слов: благосостояние может повышаться, а не увеличиваться.

9. Неоправданный повтор слов изобразил и сирень.

10. Употребление разговорно-просторечного слова с приветом неуместно в данном стиле.

11. Тавтология и канцеляризм (порядка двухсот).

12. Нарушение лексической сочетаемости слов: не сопутствовали, а предшествовали.

Ответы к заданиям:

№3: 2, 3, 5, 8, 9, 10;

№4: 4, 5, 6, 8, 9, 12. 11;

№5: 1, 5, 7, 10.

Литература

1.Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена по русскому языку / И.П.Цыбулько, В.Н.Александров, Ю.Н.Гостева и др. – М.: ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2009.

2.Иванова Т.Б., Баженова Е.А., Дускаева Л.Р. Орфографические, пунктуационные, речевые нормы русского языка в таблицах и тестах: Учебное пособие. Перм. ун-т. – Пермь, 2000.

Рекомендации

по классификации ошибок*

неправильное написание слова; она может быть допущена только на письме, обычно

в слабой фонетической позиции (для гласных – в безударном положении, для

согласных – на конце слова или перед другим согласным) или в

слитно-раздельно-дефисных написаниях. Такую ошибку можно только увидеть,

услышать ее нельзя: на площаде, о синим

карандаше, небыл, кто то, полапельсина.

2. Графические ошибки — разновидность ошибок, связанных с

графикой, т.е. средствами письменности данного языка, фиксирующими отношения

между буквами на письме и звуками устной речи. К графическим средствам помимо

букв относятся: различные приемы сокращения слов, использование пробелов между

словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. Графическими

ошибками становятся различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью

пишущего или поспешностью написания.

3. Орфоэпические (фонетические) ошибки – ошибки

произношения и ударения.

Орфоэпические

|

||

|

№ п/п |

Вид ошибки, недочета |

Примеры ошибок, правка |

|

1 |

Неблагозвучие — несовершенное сочетание |

Вдруг взгрустнулось другу |

|

2 |

Зияние — стечение нескольких гласных. Бывает внутренним |

Радиоузел …у Тани и у Оли… |

|

3 |

Нарушение закона ритмического |

Сад был гол, пуст, стар… |

|

4 |

Неуместное использование |

Письма в Игарку пересылают через Упрглавсевморпуть |

|

5 |

Скопление неблагозвучных причастий с —вш, |

…соединяют регулирующие, |

|

6 |

Неверное употребление предлогов, |

о всем этом, с штатными |

|

7 |

Употребление заимствованных слов, |

оратор впадал в экзальтацию |

|

8 |

Аллитерация — повторение одинаковых или |

как прием: «Еще в полях белеет |

|

9 |

Ассонанс — повторение одинаковых или сходных |

Эту проблему мы обсуждали |

|

10 |

Анафора — повторение начальных букв в словах |

как прием: Задремали звезды |

|

11 |

Эпифора — повторение конечных звуков в словах |

как прием: Вечером синим, |

|

12 |

Вставка лишних звуков в лексеме |

Юрис(т)консульт |

|

13 |

Перестановка звуков в лексеме |

Пу(о)ло(у)вер |

|

14 |

Пропуск звуков в лексеме |

Флюо(-)рография |

|

15 |

Замена звуков в лексеме |

Кон(м)форка |

|

16 |

Несоблюдение закона смягчения твердых |

Библиот[э]ка |

|

17 |

Несоблюдение закона оглушения звонких |

Любо[в’] |

|

18 |

Неверное произнесение сочетания ЧН |

Как ШН произносится -чн- в словах конечно (=да), |

|

19 |

Несоблюдение правила перехода е в о |

По норме: Жёлчь, белёсый, манёвры, |

|

20 |

Неразличение омографов |

Языковая кафедра — языковая |

|

21 |

Несоблюдение правила переноса ударения |

По норме: зАнят — зАнято — зАняты — |

4. Грамматические

ошибки — это ошибки в структуре языковой единицы: в структуре слова,

словосочетания или предложения; нарушение какой-либо грамматической

нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Словообразовательные

|

||

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры ошибок, правка |

|

1 |

Ошибочное словообразование, в том числе словосочинительство (создание |

зайцата (вместо мотовщик, рецензист |

|

2 |

Сравнительная и превосходная степени сравнения — простым: с помощью суффиксов или суффиксов+приставок, — аналитическим: с помощью слов БОЛЕЕ, НАИБОЛЕЕ, САМЫЙ Недопустимо использование этих двух способов |

Красивый – красивее (нейтр.), Более красивый (кн.), самый умный Этот рассказ более интереснее, |

|

3 |

Неправильное образование наречий |

Автор тута был не прав (норма: тут) |

|

4 |

Неверное образование личного местоимения 3 · · |

Кроме его, ради ее (устар. Норма: кроме нее, ради него) Около него; Искл.: внутри их, вне их |

|

5 |

Неверное образование форм от глаголов класть/положить. |

Норма: Шапку на стол (что делай?) не клади. Куда ты мою книгу (что сделал?) положил? Снег (что делает?) ложится на |

|

Морфологические ошибки |

||

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примерыошибок,

|

|

1 |

Ошибочное употребление имен существительных общего |

Ее величество впервые посетило |

|

2 |

Ошибочное употребление существительного для |

И.Иванова принята на должность секретарши |

|

3 |

Ошибочное употребление параллельных форм рода, которые |

Отметка в табели (норма: в |

|

4 |

Определение рода несклоняемых заимствований, — неодушевленные предметы (кроме кофе и родовых — одушевленные предметы (кроме называющих женщин леди, — географические наименования, компании, фирмы, СМИ — аббревиатуры приобретают род по стержневому слову, НО |

Черное кофе (Искл., норма: черный) Одно евро (Искл., норма: один) Последнее пенальти (норма: последний = Жирный иваси (норма: жирная = сельдь) Динго кормил (норма: кормила = Дружественный КНР (норма: дружественная, РОНО приветствовал (совр. |

|

5 |

Ошибочное определение рода сложных существительных. — при первой неизменяемой части род определяется по — при изменении обеих частей род определяется по |

Сложный ион-сетка (норма: Строгий женщина-посол (норма: |

|

6 |

Ошибочное образование формы формы В.п. у |

Опросить двадцать двух учеников (норма: Купить куклы, НО: кормить кукол. Я попросила ветерка (норма: ветерок). Запрягли в сани два медведя |

|

7 |

Изменение рода при образовании |

пирожок с повидлой (норма: с |

|

8 |

Ошибочное склонение несклоняемых существительных |

играть на пианине, ехать на |

|

9 |

Образование форм множественного числа |

поднос чаев (норма: чая); |

|

10 |

Неверное образование падежных форм разносклоняемых |

не хватает время (норма: времени) |

|

11 |

Неверное изменение сложных существительных · · |

Довольны новой диван-кроватью Направился к автомату-закусочной |

|

12 |

Выбор флексии Тв.п. мн.ч. существительных ж.р. 3 скл. |

Контроль осуществляется солдатскими матерьми |

|

13 |

Выбор флексии Пред.п. ед.ч. м.р. без учета · · · · · · |

В дыму (норма: в дыме – На хорошем счете (норма: Скачки происходили на большом кругу В отпуске (кн.) – в отпуску (разг.) В саду у барина в пруде, В прекрасной На берегу – о береге, в |

|

14 |

Выбор вариантов флексий Им.п. мн.ч. м.р. производится · · Иногда окончание мн.ч. служит для различения слов по |

календаря, месяца (норма: календари, месяцы) договоры, инспекторы Пропуски (занятий) — пропуска |

|

15 |

Ошибки в выборе окончаний сущ. Род.п. мн.ч.: м.р. – -ОВ/-ЕВ; ж.р., ср.р. – нулевое. Исключения: • названия некоторых групп людей (армян, солдат, • названия некоторых единиц измерения (ампер). |

Пять килограмм (разг.; кн. норма: |

|

16 |

Выбор флективного варианта сущ. Род.п. ед.ч. без учета: · · · · · · |

Норма: Килограмм Привезли Чаще: Крикнуть Говорить Кваса/ |

|

17 |

Изменение иноязычных фамилий без учета того, что они · · · |

Норма: Черняк Научные труды Головных, Шамбинаго. К гражданину Ремень (вариант: Ременю) Выступление Стаса Пьехи, рассказы написать белорусу Сковороде, но: |

|

18 |

Неверный выбор флексии Тв.п. ед.ч. По норме: иноязычные |

Дарвином, Чаплином Путиным |

|

19 |

Ошибочное употребление местоимения свой: оно |

Профессор попросил студента прочитать |

|

20 |

Неразличение |

Норма: Оба бойца, обе |

|

21 |

Употребление краткой формы прилагательных без учета · терминологичности/относительности/временности · категоричности признака · предикативной функции · синтаксически зависимых · стилистической принадлежности |

Противоположная стена глуха (норма: |

|

22 |

Изменение числительных без учета того, что · · · |

Норма: В две тысячи втором году. Пятьюстами пятьюдесятью пятью. 45,6 кг = сорок пять целых и шесть |

|

23 |

Ошибочное · · · |

Двое студентов, но: две студентки. Две собаки, но: двое щенков. Двое саней, но: две тетради. |

|

24 |

Неверное употребление составных числительных на 2, 3, |

Приобрели оптом 24 ворота |

|

Синтаксические ошибки |

||

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры ошибок, правка |

|

1 |

Нарушение согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися Я хочу всех научить теннису — этому |

|

2 |

Нарушение глагольного и предложного управления: · · |

Нужно сделать свою природу более красивую |

|

3 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым При подлежащем, выраженном собирательным |

Большинство возражали против такой Большинство лампочек перегорело. Большинство депутатов проголосовали. Пятеро рабочих осталось без Четверо рабочих остались на |

|

4 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами 1) разные формы в ряду однородных членов 2) различное структурное оформление однородных членов, 3) различное управление однородными членами при общем |

Идет (наст. вр., несов. вид) и сказал Я хотел рассказать о случае с Страна любила |

|

5 |

Если наряду с названием профессии в мужском роде стоит |

Молодая хирург Бойцова, недавно Молодой врач выписал (неофициальная |

|

6 |

Употребление деепричастного оборота · · |

Читая текст, возникает такое Жизнь должна быть показана такой, как Прослушав запись, мне показалось… |

|

7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом: · · |

Узкая дорожка Между записанными темами на доске |

|

8 |

Ошибки в построении сложного предложения · · · |

Эта книга научила меня ценить и Люди в 188 раз двигались больше. Мы ждали, что нам помогли. |

|

9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Он сказал, что я буду бороться |

|

10 |

Нарушение границ предложения, например, неоправданная |

Когда герой опомнился. Было уже |

|

11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. |

|

12 |

Неудачное употребление местоимений (двойное подчинение: |

Данный текст написал В. Белов. Он относится |

Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические

ошибки:

1) связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если

бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того

компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед

теми членами предложения, которые они должны выделять): В тексте всего

раскрываются две проблемы, ограничительная частица «всего» должна

стоять перед подлежащим: « всего две проблемы».

2) неоправданный пропуск (эллипсис) подлежащего: Его

храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

3) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум

автор текста понимает не только как просвещенность,

интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

4) нарушение согласования в роде и числе субъекта и предиката в

разных предложениях текста: Я считаю, что Родина — это когда каждый

уголок напоминает о прошедших днях, которые уже нельзя вернуть. Которое ушло

навсегда и остается только помнить о них.

5. Речевые ошибки

В отличие от грамматических речевые ошибки – это ошибки

не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще

всего в употреблении слова (лексические, стилистические ошибки). Речевую ошибку

можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической,

для обнаружения которой контекст не нужен.

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм,

тавтология, речевые штампы, немотивированное использование просторечной

лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование

экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов,

ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом

многозначность.

|

Лексико-стилистические ошибки |

||

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры ошибок, правка |

|

1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении · · |

Мысль развивается на продолжении Его натруженные

|

|

2 |

Неразличение синонимичных слов |

Теперь в нашей печати отводится значительное |

|

3 |

Неуместное употребление слов иной стилевой окраски · · · |

Первым делом она достает из Астафьев то и дело прибегает к На американское посольство напала парочка |

|

4 |

Ошибки при употреблении антонимов в построении антитезы |

В третьей части текста не веселый, |

|

5 |

Неуместные эвфемизмы – слова и выражения, смягчающие |

Правление колхоза уделяло мало |

|

6 |

Анахронизм – нарушение хронологической точности |

В Древнем Риме недовольные законами |

|

7 |

Алогизм – сопоставление несопоставимых |

Клюв лесного рябчика по цвету не отличается |

|

8 |

Подмена понятий |

Плохо, когда во всех кинотеатрах города |

|

9 |

Неоправданное расширение или сужение понятий, |

В любое время суток медицина должна |

|

10 |

Нечеткое разграничение конкретных и отвлеченных |

Нам рассказали о писателе и прочитали |

|

12 |

Несоответствие посылки и следствия |

Быстрота размножения вредителей |

|

13 |

Неверное употребление устойчивых · · · · · · · |

Писатель идет в ногу со своим Верность друг другу мы пронесли Мы последние могикане (последний из В научном исследовании допущены Этому, безусловно, талантливому В разговоре он допустил сильную С него взыскали материальный ущерб |

|

14 |

Объединение слов в словосочетание может быть |

Мой – плыть, близко – весёлый. Наш |

|

15 |

Объединению слов могут препятствовать их лексические · · · |

Девичья фамилия моего отца Собакин. Мини-супермаркет, фиолетовый апельсин, Причинять горе, неприятности, но нельзя сказать причинять Играть значение (норма: Иметь значение, |

|

16 |

Речевая недостаточность – случайный пропуск слов, |

Картины маслом помещают в рамы (пропущено: написанные). |

|

17 |

Речевая избыточность — многословие: · · · · · |

Труп был мертв и не скрывал этого. Местные работники леса не Рассказать рассказ; спросить вопрос; Памятные сувениры; необычный феномен; Всегда быть одетой хорошо и по |

|

18 |

Неверное употребление многозначного |

Возле входа вы увидите разбитые |

|

19 |

Неверное употребление паронимов (слов, сходных по звучанию, |

Музыкант одел (норма: надел) |

|

20 |

Неверное употребление заимствований · · · |

На фазендах кипит работа. Резиденты в мехах и бриллиантах читают Быстро покроют фасад металлическим сайдингом. |

|

Ошибочное употребление тропов |

||

|

1 |

Нарушение объективного сходства сближаемых в тропе |

Судья был такой же простой и скромный, |

|

2 |

Обращение к тропам в жанрах, исключающих использование |

Три четверти города занято зелеными |

|

3 |

Употребление тропов может стать причиной неясности · · · · · |

Московским капитанам сухопутных Робин Гуды трубят сбор. Стюардесса посмотрела на меня нежным Больше жизни он полюбил свою профессию землекопа за У тех, кто избрал этот путь, крепкие |

|

4 |

Противоречивые тропы, соединенные автором, разрушают |

Молодая поросль наших |

|

5 |

Слова, используемые в тропах, не сочетаются друг с |

Вернувшись домой, Логачева вместе с |

|

6 |

Разрушение образного значения тропа приводит к |

Подземные богатыри в четвертом |

6. Логические ошибки Логические

ошибки могут быть связаны с нарушением логической правильности речи или с

нарушением законов логики. Они могут быть, допущены как в пределах одного

предложения, суждения, так и в тексте:

1) сопоставление

(противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по

содержанию) понятий в предложении: Дудаев — лидер

горной Чечни и молодежи.

Предметом повествования

являются времена достаточно отдаленные, что позволяет предположить не чересчур

молодой возраст автора. Однако темпераментностью, свежестью страницы привлекают

к себе внимание.

2) в результате нарушения

логического закона тождества происходит

— подмена субъекта

действия У Лены очертания лица и глаза увлечены фильмом

(сама Лена увлечена);

— подмена объекта действия: Мне

нравятся стихи Пушкина, особенно тема любви;

3) нарушение логики развертывания мысли: Мне

нравится, что он такой умный, не пытается никому сделать зло. Чацкий даже не

думал, что его поставят в такое положение;

4)

oтсутствие связей между предложениями: 0на очень хотела выйти замуж за

такого, как Онегин, потому что он увлекается литературой, т.к. она тоже любила

ее. Потом Пушкин открывает галерею великих русских женщин;

нарушение причинно-следственных отношений: С приездом Чацкого в доме ничего

не изменилось. Не было той радушной встречи. А к его приезду отнеслись никак.

На протяжении пьесы дня Чацкий много выясняет, и к вечеру пьеса близится к

концу, т.е. отъезд Чацкого;

6) в

результате нарушения закона противоречия возникает алогизм, смысловая

противоречивость (см. объявление);

7) В отдельную группу

логических ошибок следует выделить композиционно-текстовые ошибки,

связанные с нарушениями требований к последовательности и смысловой связности

изложения. Так, в начале текста может отсутствовать логическая связь с основной

частью изложения или эта связь может быть очень слабо выражена: нагромождены

лишние факты или неуместные абстрактные рассуждения; сделаны неудачные

смысловые переходы между предложениями. В основной части работы могут содержаться

ненужные, не имеющие отношения к теме сведения, загромождающие изложение,

делающие его запутанным и сумбурным (часть выстроена непоследовательно и

хаотично, перегружена лишними и утомительными перечислениями, отвлекающими

внимание от главной мысли, или неоправданно растянута, имеет смысловые

повторы).

Завершение работы (концовка) не служит выводом из сказанного,

не подводит итог, часто совсем не мотивировано исходным текстом.

Ошибки

в построении текста:

Текст представляет собой группу тесно взаимосвязанных по

смыслу и грамматически предложений, раскрывающих одну микротему. Текст имеет,

как правило, следующую композицию: зачин (начало мысли, формулировка темы),

средняя часть (развитие мысли, темы) и концовка (подведение итога). Данная композиция

является характерной, типовой, но не обязательной. В зависимости от структуры

произведения или его фрагментов возможны тексты без какого-либо из этих

компонентов. Текст, в отличие от единичного предложения, имеет гибкую

структуру, поэтому при его построении есть некоторая свобода выбора форм.

Однако она не беспредельна.

А.

Неудачный зачин.

Текст начинается предложением, содержащим указание на

предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует. Напр.: С

особенной силой этот эпизод описан в романе… Наличие

указательных словоформ в данных предложениях отсылает к предшествующему

тексту, таким образом, сами предложения не могут служить началом сочинения.

Это логическая ошибка.

Б.

Ошибки в средней части.

а)

Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении: Большую,

страстную любовь она проявляла к сыну Митрофанушке и исполняла все его прихоти.

Она всячески издевалась над крепостными, как мать она заботилась о его

воспитании и образовании.

б)

Соединение в одном ряду логически несовместимых понятий: Он всегда

веселый, среднего роста, с редкими веснушками на лице, волосы немного по краям

кудрявые, дружелюбный, необидчивый.

в) Отсутствие последовательности в мыслях;

бессвязность и нарушение порядка предложений: Из Митрофанушки Простакова

воспитала невежественного грубияна. Комедия «Недоросль»

имеет большое значение в наши дни. В комедии Простакова

является отрицательным типом. Или: В своем

произведении «Недоросль» Фонвизин показывает помещицу Простакову, ее брата Скотинина

и крепостных. Простакова – властная и жестокая помещица. Ее имение взято

в опеку.

г)

Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению

понимания смысла, бессвязности: Общее поднятие местности над уровнем моря

обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы,

сменяющиеся жарким летом. Весна коротка с быстрым переходом к лету. Правильный

вариант: Общее поднятие местности над уровнем моря обусловливает

суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы сменяются короткой

весной, быстро переходящей в жаркое лето.

В.

Неудачная концовка (дублирование вывода)

– логическая ошибка:

Итак, Простакова горячо и страстно

любит сына, но своей любовью вредит ему. Таким образом, Простакова своей слепой

любовью воспитывает в Митрофанушке лень, распущенность и бессердечие.

7. Этические ошибки

Это

высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и

циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления

речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

Этическая ошибка (исследования Щербининой Ю.,

Филиппова О. И др.) связана

с проявлениями речевой агрессии как внешне выраженными, так и скрытыми.

этическим ошибкам рекламного текста относятся ошибки, связанные и с

вербальным, и с иконическим языком. Так, изобразительно-вербальный ряд,

представленный листовкой «Сибирьтелеком», вполне можно охарактеризовать как

циничный и этически ущербный.

Речевая агрессия – грубое,

оскорбительное, обидное общение; словесное выражение негативных эмоций,

чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме:

оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление

бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго («Этот текст меня бесит»,

» Судя по тому, что говорит автор, он маньяк» и

др.): «Михалков в своём репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и

требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить

людям мозги устаревшими истинами».

8. Фактические ошибки —

факты, противоречащие действительности, напр.: «Столица США — Нью-Йорк»,

«Ленский вернулся в свое имение из Англии». Ошибки могут состоять не

только в полном искажении (подмене) факта, но и в его преувеличении или

преуменьшении, например: «Маяковский — вдохновитель народа в борьбе с

интервенцией»; «Много сил и энергии отдает детям директор школы: построена

школа, которая каждый год выпускает около тысячи учеников».

Ошибки отражают низкий

уровень знаний, поэтому исправление и предупреждение ошибок такого рода связано

с работой над повышением интеллектуального и культурного уровня (фоновые

знания).

9. Коммуникативные ошибки:

Ошибки этого типа связаны с нарушением

норм, регулирующих коммуникативную организацию высказывания. Коммуникативные

ошибки наблюдаются при неверном порядке слов, неверном логическом ударении,

приводящем к созданию ложных семантических связей): Кабинет заставлен

партами с небольшими проходами (не у парт проходы). Девочки сидят на лодке

килем вверх.

Существуют ошибки

информационно-коммуникативного (семантико-коммуникативного) характера. Этот тип

нарушений отличается тем, что ухудшение коммуникативных свойств речи здесь

происходит не по причине неудачного, неправильного структурирования

высказывания, а по причине отсутствия части информации в нем или ее избытка:

1) неясность первичной интенции

высказывания: Мы неразрывно связаны со страной, у нас с ней главный удар,

это удар на мир;

2) незаконченность всего высказывания: Я

сама люблю растения, а поэтому меня радует, что летом наше село становится

таким неузнаваемым (требуется дальнейшее пояснение, в чем проявляется

данный признак села). Биография его коротка, но за ней очень много;

Часто незаконченность существует на уровне

текста: Oни были величайшими гуманистами. И на этом, по их мнению, нужно

строить будущее общество.

3) пропуск необходимых слов и части

высказывания: У Безухова много событий, которые играют отрицательную роль

(пропущен локальный уточнитель «в жизни» и локальный уточнитель

второй части высказывания, например, «в его судьбе»);

4) смысловая избыточность (плеоназмы,

тавтология, повторы слов и дублирование информации): Он со всеми своими

душевными силами начал работать над этой темой; Когда он грустит, лицо

сморщенное, в лице грусть. Избыточность (нагромождение конструкций и

избыток смысла) характерна и на уровне текста: В портрете Татьяны Пушкин

дает не внешний облик, а скорее внутренний портрет. Она очень страдает, что он

не может ей ответить тем же. Но тем не менее она не меняется. Все остается

такая же спокойная, добрая, душевная;

5) несоответствие семантики высказываний

их конструктивной заданности: По мне должно быть так: когда ты со своими

ведешь речь — одна позиция. А когда вступаешь в контакты с представителями

других политических взглядов, то тут все должно быть так же, но только с еще

большим вниманием к просьбам и предложениям (конструктивно задано

противопоставление, но высказывания эту конструктивную направленность не

отражают).

кЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК, ИСПРАВЛЯЕМЫХ И УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ

(по рекомендациям ФИПИ)

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |