Правила

определения

1.

Правило

соразмерности.

Прежде,

чем описать, в чем заключается это

правило, продолжим нашу историю

о

знаменитом платоновском

определении человека. Дело

в том, что Древняя Греция была

родиной

критической традиции, и, как правило,

ни ученым, ни философам ни одно

упущение

не сходило так просто с рук. Сразу же

сбегались коллеги и указывали им

на

ошибку. Так получилось и с данным

Платоном определением человека. На

одно из

заседаний Академии пришел не

менее знаменитый, чем Платон, Диоген

Синопский и со

словами «Платон, вот

твой человек!» бросил к ногам Платона

ощипанного петуха.

Действительно,

ощипанный петух —

существо

двуногое и бесперое. Таким

образом,

по определению Платона выходит, что

это —

человек.

Конечно,

Платон не мог согласиться с таким

истолкованием своего определения

человека.

По-видимому, без особых раздумий он

дополнил свое определение еще

одним

признаком: человек —

существо

двуногое, бесперое, с широкими ногтями.

Действительно,

у ощипанного петуха нет широких ногтей!

Какмва

логическая мораль этого анекдота? Что

продемонстрировал Диоген

изумленной

Академии? Простую вещь: определение

Платона не соответствует

правилу

соразмерности. Так в чем же

заключается правило соразмерности?

В

правильном определении объемы

определяемого и определяющего

понятий

должны совпадать.

Или,

если воспользоваться нашей терминологией

из предыдущего параграфа,

определяемое

и определяющее понятие должны быть

равнозначными.

Следовательно,

для

проверки правильности определений

можно применить процедуру

установления

равнозначности понятий,

описанную в § 2 главы 3.

С

правилом соразмерности связаны две

возможные

ошибки:

а)

С л и ш к о м ш и р о к о е о п р е д е л е н

и е .

Определение

называется слишком

широким,

если объем определяемого

понятия

является частью объема определяющего

понятия.

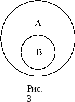

Пусть

А

— определяемое

понятие, B

—

определяющее.

На

кругах Эйлера ошибка «слишком

широкое определение» будет

выглядеть так:

Пример.

Автократия

— это форма правления, при которой

государственная

власть сосредоточена

в руках одного лица.

Здесь

совершена ошибка слишком

широкого определения, ибо

государственная

власть

может быть сосредоточена в руках одного

лица полностью

или частично.

Говорить

о некоторой форме правления, как об

автократии (т.е., по-русски,

самодержавии)

можно только тогда, когда верховная

государственная власть

полностью

сосредоточена

в руках одного лица. Под наше первоначальное

определение

автократии подходят и

другие виды монархии, например,

конституционная

монархия, в

которой

государственная власть частично

смсредоточена

в руках одного лица.

Поэтому, чтобы

выполнить правило соразмерности,

автократию следует определить

как

монархию, при которой государственная

власть полностью

сосредоточена

в руках

одного лица.

Как

мы уже видели, ошибку «слишком широкое

определение» совершил и Платон

в

своем определении человека, действительно,

если А

— «человек»,

а В

— «двуногое

и

бесперое животное», то получим

следующую картинку:

Рис.

2

Множество

В—А

будет

как раз составлять множество ощипанных

петухов. Чтобы

обнаружить ошибку

«слишком широкое определение», следует

задать вопрос: Все

ли

элементы объема определяющего

понятия являются элементами

объема

определяемого понятия?

Если

ответ

на

этот вопрос —

«нет», то

налицо ошибка «слишком

широкое

определение».

б)

С л и ш к о м у з к о е о п р е д е л е н и е

.

Определение

называется слишком

узким,

если объем определяющего понятия

(B)

является

частью объема определяемого понятия

(A).

На

кругах Эйлера это будет выглядеть так:

Пример.

Республика

— это форма правления, при которой все

высшие органы

власти избираются

всеобщим голосованием.

Это

определение неправильно, поскольку мы

знаем такие республики, в которых

не

все высшие органы власти избираются

всеобщим голосованием. Например, Россия

в

1992 г., по этому определению, не была

бы республикой, ибо Верховный Совет

России

избирался Съездом народных

депутатов, а не всеобщим голосованием.

Таким образом,

мы нашли предмет,

который явно входит в объем понятия

«республика», но не входит в

объем

определяющего понятия «форма правления,

при которой все высшие органы

власти

избираются всеобщим голосованием».

Чтобы

обнаружить ошибку «слишком узкое

определение», следует задать вопрос:

Все

ли элементы объема определяемого

понятия являются элементами

объема

определяющего понятия?

Если

ответ

на

этот вопрос будет «нет»,

то

налицо ошибка «слишком

узкое

определение».

2.

Правило

запрета круга.

Определение

не должно порождать круга или тавтологии.

Это

—

отрицательное

правило. Поэтому, чтобы понять его, мы

должны сначала

проанализировать

ошибку «круг в определении».

Пример.

Государство

— организация политической власти,

располагающая

специальным аппаратом

принуждения и придающая своим велениям

обязательную силу

для населения всей

страны.

Это

определение представляется вполне

удовлетворительным. Но оно зависит

от

того, как мы разъясним, что такое

политическая

власть. Если

мы страниц через пять

скажем, что

«политическая

власть — это власть государства», то

мы как раз и

совершим ошибку «круг в

определении». Действительно, здесь

появляется нечто вроде

круга: сначала

одно понятие определяется через другое,

а затем это второе —

через

первое.

Кругом

в

определении

называется логическая ошибка,

заключающаяся в

том, что понятие A

определяется

при помощи понятия B,

а

понятие B,

в

свою очередь,

определяется при помощи

понятия A.

Обратите

внимание, что для ошибки «круг в

определении» необходимо, по

крайней

мере, два

определения. Могут

быть, конечно, и круги, состоящие из

более чем

двух определений, но это

встречается реже.

Однако

похожая ошибка встречается и а тех

ситуациях, когда в наличии только

одно

определение.

Пример.

Если мы скажем: «Государство

— это организация государственной

власти»»,

или

«Светлые

объекты — это объекты, которые светятся»»,

то

мы

столкнемся с ошибкой, называемой

тавтологией.

Тавтология

— логическая ошибка, заключающаяся в

том, что определяемое

понятие

встречается в определяющем понятии.

Ошибка

тавтологии связана с очень невысоким

уровнем логической культуры, но,

тем

не менее, периодически встречается,

когда мы пытаемся дать определение,

не

обдумав его предварительно.

3.

Правило

неотрицательности.

Определение

по возможности не должно содержать в

определяющем понятии

отрицательных

признаков.

Пример.

Если мы скажем «Республика

— это форма правления, не

являющаяся

монархией», то

это будет совершенно правильно, поскольку

существуют только две

формы правления:

республика и монархия, и все, что не

является монархией, является,

тем

самым, республикой. Таким образом,

например, соблюдено правило соразмерности.

А

если мы определим монархию независимо

от республики, то будет соблюдено

и

правило отсутствия круга в определении.

Но хорошее ли это определение? Выполняет

ли

оно вторую задачу определения: сообщить

существенную информацию об

определяемом

понятии? Я думаю, ответ очевиден: нет.

Оно не выполняет этой задачи,

потому

что является отрицательным.

Республика

определяется через отрицательный

признак

«не быть монархией». Но много ли мы из

этого узнаем о самой республике?

Почти

ничего. Поэтому в логике и формулируется

требование, согласно которому

онределение

не должно быть, по возможности,

отрицательным.

Слова

«по возможности» указывают на

эвристический характер этого

требования.

(«Эвристический» —

от

греч. слова —

«нашел!».

«Эврика!» —

восклицание

Архимеда,

открывшего свой знаменитый

закон.) В настоящее время слово

«эвристический»

означает то, что

относится к открытию, а слово «эвристика»

—

теорию,

систематизирующую

правила открытия. Причем эти правила

не гарантируют

истинности получаемых

суждений. Дело в том, что часто нам

трудно или просто

невозможно иебежать

использования отрицательных признаков

в определяющем

понятии.

Пример.

Автократия

— это монархия, в которой отсутствуют

подлинно

представительные учреждения.

В

этом определении используется

отрицательный признак «отсутствие

подлинно

представительных учреждений»,

но я не вижу, как избежать его использования.

Нарушение

этого правила ведет к о ш и б к е

«использование

отрицательного

признака без

необходимости».

Пример

этой ошибки уже обсуждался выше, когда

речь шла об определении

республики

через монархию.

4.

Правило

ясности.

Определение

должно быть как можно более ясным.

Это

—

не

логическое, а скорее, психологическое

требование к определениям.

Однако

оно не становится от этого менее важным.

Дело в том, что встречаются вполне

правильные

по трем первым правилам определения,

которые, тем не менее, невозможно

понять,

не затратив на них значительных усилий.

Это означает, что автор определения

поленился

изобрести правильное определение,

которое удовлетворяло бы к тому же

и

правилу ясности.

Это

правило включает в себя два положения:

а) слова,

встречающиеся в определяющей части,

должны иметь как можно более

ясный

смысл, среди них не должно быть метафор

и прочих образных выражений;

б) понятия,

которые мы используем в определяющей

части, должны быть нам

лучше известны,

чем определяемое понятие.

Нарушение

части а) этого правила ведет к логической

ошибке, которая

называется

«неясное

определение». Если

же мы скажем, что «Дети

— это цветы жизни», а

«Повторение

— это мать учения», то,

возможно, мы пробудим в уме слушающегм

важные

ассоциации, связанные с этими понятиями,

но ничего не скажем об их

содержании.

Если же мы хотим решить задачи, стоящие

перед операцией определения,

то нам

в определяющей части следует использовать

четко мыслимые признаки.

Нарушение

части б) этого правила ведет к логической

ошибке «определение

неизвестного

через еще более неизвестное».

Пример.

Если я скажу вам: «Трансцендентальное

Я — это синтетическое

единство

трансцендентальной апперцепции

субъекта», — то

вряд ли это вам что-либо

разъяснит,

потомс что ни «синтетическое

единство», ни

«апперцепция»

не

являются

для вас понятиями более

близкими, чем понятие «трансцедентального

Я», которое

пробуждает

в нас хоть какие-то ассоциации благодаря

знакомому слову «я».

Таковы

основные правила определения. Соблюдение

этих правил позволит вам

формулировать

ясные, правильные определения, которые

помогут вам уяснить свои

собственные

знания и передать эти знания другим в

ясной и отчетливой форме.

Систематическая

работа с определениями поможет вам

научиться:

1) ответственно

относиться к своим мыслям, поскольку

мысли этого типа

могут быть проверены

на правильность по простым и ясным

правилам,

2) ясно,

кратко и точно выражать свои мысли.

Это

важнейшие составляющие логической

культуры.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Юлия Валерьевна Шульгина

Эксперт по предмету «Логика»

преподавательский стаж — 10 лет

Стать автором

Характеристика определения и сходных с определением приемов

Любое определение состоит из двух основных элементов:

- того, что определяется (определяемого понятия, definiendum);

- того, при помощи чего определяется (определяющего понятия, definiens).

Итак, определение как логическая операция состоит в придании языковому выражению (слову, словосочетанию) точного смысла. Целью определения является уточнение содержания используемых понятий. Задачей определения выступает выделение системы признаков, общей и отличительной для предметов, которые обозначаются рассматриваемым термином.

Иногда дать определение (т.е. однозначно и полностью задать значение термина) невозможно. Тогда прибегают к приемам, сходным с определением:

- указанию (остенсивному определению), т. е. разъяснению выражений путем непосредственного указания на предметы (процессы, явления), ими обозначаемые. Маленькие дети усваивают значения большинства терминов именно таким способом. Также остенсивные определения могут использоваться при изучении иностранного языка;

- описанию, т. е. перечислению некоторых признаков предметов, позволяющих их отличить (обнаружить). Прием описания относится к эмпирическому уровню познания, на котором происходит выявление свойств изучаемых предметов;

- характеристике, т. е. указанию существенных (в том или ином отношении) отличительных признаков. Характеристика близка к настоящему определению, но отличие состоит в том, что у характеристики нет цели отграничить, отличить характеризуемый предмет от всех остальных;

- сравнению, т. е. косвенной характеристике, состоящей в указании общих и отличных черт предметов рассматриваемого класса по сравнению с предметами другого класса.

«Ошибки при определении понятий в логике» 👇

Классификация определений

В зависимости от того, что определяется (сам предмет или просто утверждается новое обозначающее его имя) выделяют два вида определений:

- реальные (касающиеся предметов). Их цель – раскрыть содержание, взаимосвязи и существенные признаки предмета;

- номинальные (касающиеся имен). Их цель – указать, что из перечисленного в определении именуется вводимым термином.

Определение 2

Номинальным определением называют соглашение, касающееся смысла и способа употребления термина (определяемого понятия), объясняющее значение имени (слова, термина), обозначающего конкретное понятие.

Другими словами, в номинальном определении характеризуется термин, обозначающий конкретное понятие.

Пример номинального определения: «Электролиты – это вещества, растворы (расплавы) которых проводят электрический ток».

Определение 3

Реальное определение – это указание на существенные отличительные признаки класса предметов, который обозначается языковым выражением, раскрывающее отличительные особенности или признаки определяемого понятия.

Пример реального определения: «Правосудие – это деятельность суда, заключающаяся в разбирательстве и разрешении гражданских и уголовных дел».

Разница между номинальными и реальными определениями состоит в различении описания и предписания. Описание предполагает указание на присущие предмету признаки. Если описание адекватно предмету, оно является истинным, если не адекватно – ложным. Поэтому реальное определение может быть истинным или ложным. В случае с предписанием ситуация иная. Предписание указывает, каким предмет должен быть, а не какой он уже есть. Поэтому у номинального определения нет истинностного значения.

По форме определения бывают:

- явными (имеющими форму «А есть В» или «А, если и только если В»);

- неявными (в которых нет четкого различия между определяемой и определяющей частями).

Правила определения и типовые ошибки

Ко всем определениям – независимо от их вида и формы – предъявляются определенные требования, сформулированные в виде правил.

Первое правило: определение должно быть соразмерным. В определении объем определяемого термина должен быть равен объему определяющего термина. Если это правило нарушается, могут возникнуть ошибки:

-

Слишком широкое определение (если объем определяющего термина больше, чем объем определяемого термина).

Пример 1

Пример слишком широкого определения: «Море – это часть водной поверхности». Под это определение подходят не только моря, но и озера, и океаны, и даже лужи.

-

Слишком узкое определение (если объем определяющего термина меньше, чем объем определяемого термина).

Пример 2

Пример слишком узкого определения: «Биология – это наука о растениях и животных». На самом деле, этими направлениями занимаются отдельные разделы биологии; биология в целом охватывает более общие и широкие вопросы.

Второе правило: определение не должно порождать круг. Это значит, что должны быть выполнены условия:

- определяющая часть явного определения не должна содержать определяемый термин;

- термины, используемые в определяющей части, не должны определяться через определяемый термин.

Если это правило нарушается, могут возникнуть следующие ошибки:

-

Порочный круг. В этом случае смысл термина из определяющей части раскрывается в другом определении через исходный определяемый термин.

Пример 3

Пример порочного круга: «Материя – это все, не являющееся сознанием; сознание – это все, не являющееся материей».

-

Тавтологическое определение. Тавтология является разновидностью порочного круга, когда определяющий термин выражается повторением определяемого.

Пример 4

Пример тавтологичного определения: «Дождливая погода – это погода, когда идет дождь».

Третье правило: определение должно быть ясным. Если это правило нарушается, формируется неясное определение (с двусмысленным, метафорическим и непонятным определяющим термином).

Пример 5

Пример неясного определения: «Такса – это колбаса с лапами». Если человек не знает, что такса – это порода собаки, по такому определению он даже не сможет разобраться, идет речь о живом существе или о блюде (форме изготовления колбасы).

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

1.10. Правила определения

Существует несколько логических правил определения. Нарушение хотя бы одного из них приводит к тому, что содержание понятия не раскрывается, и определение не достигает своей цели, являясь неверным. Рассмотрим эти правила и ошибки, возникающие при их нарушении.

1. Определение не должно быть широким, т. е. определение не должно превышать своим объемом определяемое понятие. Например, определение: Солнце – это небесное тело является широким: определение – небесное тело – по объему намного больше определяемого понятия – Солнце. Из приведенного в качестве примера определения далеко не вполне понятно, что такое Солнце, ведь небесное тело – это и любая планета, и любая галактика и т. д. и т. п. В данном случае можно также сказать, что пользуясь классическим способом определения, мы подвели определяемое понятие Солнце под родовое понятие небесное тело, но не сделали второй шаг – не указали на его видовое отличие.

2. Определение не должно быть узким, т. е. определение не должно быть по своему объему меньше определяемого понятия. Например, определение: Геометрия – это наука о треугольниках является узким. Геометрия действительно наука о треугольниках, но не только о них, а в нашем примере она сведена только к треугольникам, т. е. определение получилось по объему меньше определяемого понятия, в результате чего из приведенного определения не совсем понятно, что такое геометрия, содержание понятия в данном случае не раскрывается. Как видим, ошибка узкого определения противоположна ошибке широкого определения. Если определение не должно быть широким и не должно быть узким, то каким же тогда оно должно быть? Оно должно быть соразмерным, т. е. определяемое понятие и определение должны быть равны друг другу. Вернемся к определению: Астрономия – это наука о небесных телах, которое является соразмерным. В этом примере определяемое понятие астрономия и определение наука о небесных телах находятся в отношении равнозначности (астрономия – это именно наука о небесных телах, а наука о небесных телах – это только астрономия). Определение является соразмерным тогда, когда между его первой частью (определяемым понятием) и второй (определением) можно поставить знак равенства или тождества. Если же вместо этого между первой и второй частью определения ставится знак «больше» или «меньше», то оно является ошибочным – широким или узким соответственно. В данном случае мы видим проявление одного из основных законов логики – закона тождества, который упоминался во введении к этой книге.

3. В определении не должно быть круга, т. е. в определении нельзя употреблять понятия, которые являются определяемыми. Например, в определении: Клеветник – это человек, который занимается клеветой присутствует круг, поскольку понятие клеветник определяется через понятие клевета, т. е. фактически – через самое себя. (Если бы, выслушав приведенное только что определение, мы спросили бы, что такое клевета, нам вполне могли бы ответить, что клевета – это то, чем занимается клеветник). Присутствующий в определении круг (или, по-гречески, тавтология – повтор) приводит к тому, что содержание понятия не раскрывается, и определение является ошибочным. Только на первый взгляд круг в определении может не показаться ошибкой. Наверняка найдутся люди, которые скажут, что из определения: Клеветник – это человек, который занимается клеветой вполне понятно и кто такой клеветник, и что такое клевета. Однако они могут так утверждать только потому, что им ранее было известно значение терминов клеветник и клевета. Станет ли понятно, что такое экзистенциализм из следующего кругового определения: Экзистенциализм – это философское направление XX века, в котором ставятся и всесторонне рассматриваются различные экзистенциальные вопросы и проблемы? Узнаем ли мы, что такое синергетика, благодаря такому круговому определению: Синергетика – это раздел современного естествознания, который изучает разнообразные синергетические явления и процессы?

4. Определение не должно быть двусмысленным, т. е. в нем нельзя употреблять термины в переносном значении. Вспомним всем хорошо знакомое с детства определение: Лев – это царь зверей. В данном определении термин царь используется в переносном смысле, но кроме этого, у него есть еще и прямой смысл. Получается, что в определении употребляется один термин, а возможных смыслов у него два, т. е. определение является двусмысленным (вновь нарушается логический закон тождества: одно слово, два смысла – 1 = 2). Двусмысленность вполне уместна в качестве художественного приема, но в определении она недопустима, поскольку содержание понятия в данном случае не раскрывается. Так, например, если наша задача заключается не в том, чтобы создать запоминающуюся метафору или удачный афоризм, а в том, чтобы действительно ответить на вопрос, кто такой лев или что такое краткость, то определения: Лев – это царь зверей, Краткость – это сестра таланта являются логически неправильными, т. к. не отвечают на поставленный вопрос.

5. Определение не должно быть сложным и непонятным, или оно должно быть коммуникабельным. Рассмотрим следующее определение: Энтропия – это термодинамическая функция, характеризующая часть внутренней энергии замкнутой системы, которая не может быть преобразована в механическую работу. Это определение взято не из научного доклада и не из докторской диссертации, а из учебника для студентов гуманитарных специальностей (Концепции современного естествознания. Под ред. В. Н. Лавриненко и В. П. Ратникова. М.: ЮНИТИ, 1997. С. 264). Данное определение не широкое и не узкое, в нем нет круга и двусмысленности, оно верно и с научной точки зрения. Это определение кажется безупречным за тем только исключением, что оно является сложным и непонятным для людей, которые не занимаются специально естественными науками, т. е. для большинства людей. Определение должно быть понятным для того, кому оно адресовано, иначе при всей своей формальной правильности оно не будет раскрывать содержание понятия для своего адресата. Непонятные определения также называют некоммуникабельными, т. е. создающими преграды для общения между людьми.

6. Определение не должно быть только отрицательным. Например, определение: Квадрат – это не треугольник является только отрицательным. Квадрат – это действительно не треугольник, но данное определение не раскрывает содержание понятия квадрат, ведь указав на то, чем не является объект, обозначенный определяемым понятием, мы не указали на то, чем он является (окружность, трапеция, пятиугольник и т. п. – это тоже не квадрат). Определение может быть отрицательным в том случае, когда оно дополнено положительной частью. Например, определение: Квадрат – это не треугольник, а прямоугольник, у которого все стороны равны – правильное. Важно, чтобы определение не было только отрицательным.

Приведем еще несколько примеров правильных определений, а также – определений, в которых нарушены рассмотренные правила и допущены различные ошибки.

а) Сутки – это отрезок времени, в течение которого Земля делает полный оборот вокруг своей оси (правильное определение).

б) Жанр – это устойчивая форма какого-либо произведения искусства (правильное определение).

в) Собака – это друг человека (двусмысленное определение).

г) Творческое мышление – это мышление, которое обеспечивает решение творческих задач (круг в определении).

д) Революция – это крупное историческое событие, в результате которого в обществе меняется политическая власть (узкое определение).

е) Бесхозное имущество – это имущество, не имеющее собственника или собственник которого неизвестен (правильное определение).

ж) Лошадь – это млекопитающее позвоночное животное (широкое определение).

з) Суффикс – это выделяющаяся в составе словоформы послекорневая аффиксальная морфема (некоммуникабельное определение).

Итак, основные ошибки, возникающие при нарушении правил определения понятия – это широкое определение, узкое определение, круг в определении, двусмысленное определение, сложное и непонятное определение, только отрицательное определение. Наша задача – не допускать этих ошибок и уметь находить их в различных определениях, которые часто встречаются не только в повседневной жизни и обыденном мышлении, но даже, как то ни удивительно, – в научной и учебной литературе. Последнее обстоятельство зачастую является одним из мотивов негативного отношения учащихся (студентов и школьников) к учебе, которую они нередко воспринимают как скучное, тяжелое и утомительное занятие.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

§ 3. НЕЯВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

§ 3. НЕЯВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Контекстуальные определения. В контекстуальных определениях выясняется смысл контекста, в который входит определяемый термин. Например, «Предложение “р” истинно, если и только если p». Эти контекстуальные определения имеют форму: К(а)? Т, где а —

§ 4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

§ 4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

Ограничимся рассмотрением правил, относящихся к реальным определениям, наиболее употребимым в праве. Второе и третье из этих правил применимы и к номинальным определениям. Другие правила номинальных определений,

Определения

Определения

Может быть, просто порыскать по толковым словарям? Но не хочется с них начинать. Хочется услышать живые голоса тех, кто присматривался к философии по-своему. Что удалось разглядеть тому или другому?…Вот некоторые изречения-определения, выписанные из разных

1.10. Правила определения

1.10. Правила определения

Существует несколько логических правил определения. Нарушение хотя бы одного из них приводит к тому, что содержание понятия не раскрывается, и определение не достигает своей цели, являясь неверным. Рассмотрим эти правила и ошибки, возникающие при

I. Опыт определения

I. Опыт определения

Философ остается философом до тех пор, пока он чувствует насущность вновь и вновь возвращаться к этому исходному — с годами все более трудному и мучительному — вопрошанию (приходится поднимать все больший груз уже выношенных и, казалось бы,

Опыт определения

Опыт определения

1. Сразу — одно жесткое утверждение.Философия есть культура размышления о возможности помыслить[2] начало бытия (в его абсолютной всеобщности). Размышление о возможности (начала?!) бытия.Поверну это утверждение еще раз: философ стремится помыслить начало

§ 2. ЯВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

§ 2. ЯВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения через род и видовое отличие. Пример: “Криминалистическая рекомендация — это научно обоснованный и апробированный практический совет, касающийся выбора и применения технико-криминалистических средств, криминалистических приемов и

§ 4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

§ 4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

Ограничимся рассмотрением правил, относящихся к реальным определениям, наиболее употребимым в праве. Второе и третье из этих правил применимы и к номинальным определениям. Другие правила номинальных определений,

Определения

Определения

В помощь читателю слова, которые с наибольшей вероятностью могут вызвать недопонимание, определены в постраничных сносках при первом их появлении в тексте. Иногда слова имеют по нескольку значений. Определения в сносках относятся только к тем значениям,

АКСИОМЫ КАК ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АКСИОМЫ КАК ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Частым и важным для науки случаем контекстуальных определений являются аксиоматические определения, т. е. определения понятий с помощью аксиом. Аксиомы — это утверждения, принимаемые без доказательства. Совокупность аксиом какой-то теории

ОПРЕДЕЛЕНИЯ-ОПИСАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ-ТРЕБОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ-ОПИСАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ-ТРЕБОВАНИЯ

Лет 200-300 тому назад в большом ходу были разного рода сборники правил хорошего тона. Вот как в одной из к таких книг — «Свойства порядочного человека» — определялся порядочный человек: «Он соединяет благовоспитанность с

19. Правила определения

19. Правила определения

Истинность определения зависит не только от правильности подачи его содержания, но и от того, насколько стройно и последовательно будет выстроена его форма. Если истинность определения зависит от того, точно ли отражает его содержание все

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определить объект — значит определить обозначающее его языковое выражение. Последнее называется понятием. Определить объект и определить понятие об объекте — это одно и то же. Общеизвестны определения путем указания родовых (общих) и видовых (специфических,

Два определения веры

Два определения веры

Слова, которые мы используем, очень важны. Они помогают нам прояснить ситуацию или, наоборот, сделать ее запутанной, неясной и туманной. Я привожу два моих любимых определения веры и затем отделяю веру от надежды.[9]

1. Вера – признание чего-либо

Правила годного определения

Правила годного определения

Повторюсь, идея в том, чтобы указать род понятия, а потом указать отличие, которое позволит отделить понятие от его «братьев». При этом, во время порождения определения, нам следует соблюдать следующие правила:1. Определение должно быть