Дислексия — частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. Ошибки чтения закономерно встречаются у всех детей на начальных этапах обучения чтению. У обычных детей ошибки при чтении даже специфического характера, довольно быстро исчезают. У детей же, страдающих дислексией эти ошибки сохраняются продолжительное время, месяцы и даже годы. По степени выраженности выделяют:

АЛЕКСИЮ (полная невозможность овладения чтением или его полная утрата).

ДИСЛЕКСИЮ

Дислексия может быть врожденной и приобретенной, может быть самостоятельным расстройством или проявляться в синдроме ТНР (тяжелые нарушения речи) — алалия, афазия и т. п. Дислексия может наблюдаться удетей как с нормальным интеллектом, так и с интеллектуальной недостаточностью. В основе дислексиимогут лежать различные этиологические причины:

— биологические причины: недоразвитие или поражение головного мозга в разные периоды развития ребенка (пренатальный, натальный, постнатальный, патологии беременности, травматизация плода, асфиксии, менингоэнцефалиты, тяжелые соматические заболевания и инфекции, истощающие нервную систему ребенка.

В результате страдают отделы головного мозга, обеспечивающие психологические функции, участвующие впроцессе чтения. При наличие органического повреждения головного мозга, дислексии в большинстве случаев предшествует дизартрия, алалия, афазия или она возникает на фоне ДЦП, ЗПР, умственной отсталости, задержки психомоторного развития.

— социально-психологические причины:

к таким причинам относятся недостаточность речевых контактов, педагогическая запущенность, синдром госпитализма и т. По А. Егорову четыре ступени

навыка чтения:

1. Овладение звуко-буквенными обозначениями. Характеризуется формирования зрительного узнавания букв слова и прочтением слога после слияния букв.

2. Слоговое чтение. Слог читается легко, но есть трудности слияния слогов в слова.

3. Становление целостных приёмов восприятия. Слова знакомык простые по структуре, читаются целостно. Трудные по слогам. Ребенок синтезирует слова в предложения и в пределах предложения появляется смысловая догадка.

4. Синтетическое чтение. Целостное чтение словами и группами слов.

Главная задача – осмысление прочитанного. Классификация Р. И. Лалаевой построена на основании учета нарушенных операций процесса чтения.

С учетом несформированности ВПФ и операций процесса чтения выделяют следующие виды дислексии:

— фонематическая;

— оптическая;

— аграмматическую;

— мнестическая;

— семантическая;

— тактильная; Фонематическая дислексия – вызывается нарушением формирования фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза. Выделяют две формы фонематической дислексии.

Первая форма фонематической дислексии связана с недоразвитием фонематического восприятия (различения фонем, которое проявляется в трудностях усвоения букв. Это, в свою очередь, связано с нечеткостью слухопроизносительных представлений, со смешением акустико-артикуляторно близких звуков.

Вторая форма фонематической дислексии

связана с недоразвитием фонематического анализа и синтеза.

В. К. Орфинская выделила следующие виды анализа:

— определение наличия (отсутствия) звука;

— определение первого (последнего) звука;

— определение места звука в слове (начало, середина, конец);

— определение количества звуков

определение последовательности звуков;

— определение места звука в слове по отношению к другим звукам (соседние звуки); При фонематической дислексии наблюдается побуквенное чтение, искажение звукослоговой структуры слов,частые ошибки: пропуски согласных при стечении, перестановки звуков, пропуски и перестановки слогов.

Оптическая дислексия (греч. optikos — относящийся к зрению) — дислексия, проявляющаяся в трудностях усвоения и в смешениях графически сходных букв, а также в их взаимных заменах.

При органическом поражении головного мозга может наблюдаться зеркальное чтение. При фонематической дислексии наблюдается побуквенное чтение, искажение звукослоговой структуры слов,частые ошибки: пропуски согласных при стечении, перестановки звуков, пропуски и перестановки слогов.

Оптическая дислексия (греч. optikos — относящийся к зрению) — дислексия, проявляющаяся в трудностях усвоения и в смешениях графически сходных букв, а также в их взаимных заменах.

При органическом поражении головного мозга может наблюдаться зеркальное чтение.Различные нарушения:

— зрительного гнозиса;

— оптико-пространственного гнозиса и праксиса;

— несформированность пространственных представлений.

Аграмматическая дислексия – проявляется в агроматизмах при чтении. В процессе чтения ребенок не правильно произносит окончания, префиксы, суффиксы, изменяя грамматические формы слов. В процессе чтения у детей с аграмматической дислексиейнаблюдаются следующие ошибки: изменение падежных окончаний существительных,

числа существительных, неправильное согласование в роде, числе, падеже; прилагательных и существительных, изменение числа, родовых окончаний местоимений, изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени, изменение формы, времени и вида глаголов. Мнестическая дислексия (греч. mnesis — смысловой) — дислексия, проявляющаяся в трудностях усвоения всех букв, в их недифференцированных заменах.

Мнестическая дислексия. Обусловлена нарушениями речевой памяти, вследствие чего у ребенка затруднено образование связи между звуком и зрительным образом буквы.

Ребенок не запоминает буквы, смешивает их, заменяет при чтении (не запоминает названия букв). Семантическая дислексия (греч. semantikos — смысловой) — дислексия, проявляющаяся в нарушениях понимания прочитанных слов, предложений, текста при технически правильном чтении.

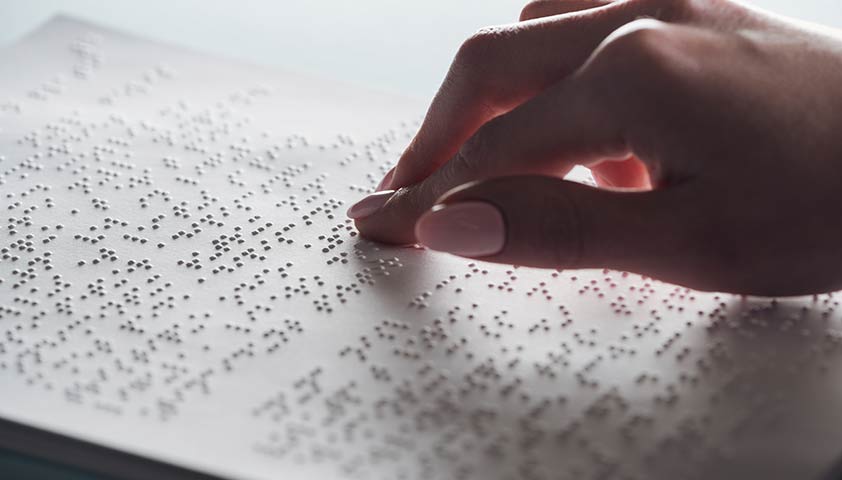

Тактильная дислексия (лат. tactilis — осязательный) — дислексия, которая наблюдается у слепых детей и проявляется в трудностях дифференцирования тактильно воспринимаемых букв азбуки Брайля.

Основное нарушение при тактильной дислексии -нарушение символьного узнавания букв Брайлевского письма. Слепые дети при чтении смешивают буквы, теряют слова, часто наблюдается угадывающий характер чтения (без прочтения последних букв). Характер нарушений движений пальцев у слепых детей с дислексией соответствует характеру нарушений движений глаз у зрячих детей (частые регрессии, хаотичные движения). Р. И. Лалаева выделяет следующие группы ошибок чтения при дислексии:

— замены и смешения букв, обозначающих фонетически близкие звуки, замены графически сходных букв;

— нарушения слияния букв в слоге;

— искажения звуко-слоговой структуры слов (пропуски, перестановки, добавления букв и слогов);

— нарушение понимания прочитанного на уровне слова, предложения, текста при отсутствии расстройства технической стороны чтения;

— аграмматизмы при чтении, иногда зеркальное чтение; Неречевая симптоматика дислексии

1. Наблюдаются трудности ориентировки во всех пространственных направлениях, затруднения в определении левой и правой стороны, верха и низа.

2. Отмечается неточность определения формы, величины. Несформированность оптико-пространственных представлений проявляется в рисовании, при составлении целого из частей при конструировании, в неспособности воспроизведения заданной формы.

3. Выявляется задержка в дифференциации правой и левой части тела, поздняя литерализация или ее нарушение (левшество или смешанная доминанта). Основные методы и приёмы при работе по преодолению дислексии на уроках литературного чтенияОсновные приемы и методы работы с детьми дислексиками:

Массаж

1. Оттянуть уши вперёд. Затем назад. Медленно считая до 10. Начать упражнение с открытыми глазами, затем с закрытыми. Повторить 7 раз.

2. Двумя пальцами правой руки массировать круговыми движениями лоб, а двумя пальцами левой руки – подбородок. Считать до 30.

3. Сжимают пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох спокойно, не торопясь, сжимают кулак с усилием. Затем ослабляя сжатие кулака, делают вдох. Повторить 5 раз. Выполнение с закрытыми глазами удваивает эффект.Упражнения для развития зрительно-моторных координаций у учащихся начальных классов:

1. Предложите ребенку “поймать звук” в слове. Для этого дайте ему три карточки,где цветок обозначает позицию звука: в начале, в середине и в конце слова.

2. Определить, чем отличаются друг от друга изображенные на рисунке домики. Затем попросите его отобрать две одинаковые геометрические фигуры несколько экземпляров которых можно предварительно вырезать из бумаги (фигуры и домики можно сделать из цветного картона) Если ребенок затрудняется в зрительном различении не только букв, но и геометрических фигур, то и коррекционную работу с ним надо начинать не с букв, а с выполнения более простых заданий. Предлагается назвать, что изображено на картинке, обвести предметы пальчиком.

3. Найди в прямоугольниках ту букву,которая отличается от остальных:

4. Добавь недостающую часть,чтобы получилась буква:

5. Буквы играли в путаницу и перемешались. Какие буквы ты видишь?

6. “Глазастики ”Узнай букву пересеченную посторонними линиями :

7. Ребенку предлагается назвать написанные рядом сходные по начертанию буквы (печатные и рукописные):

Модифицированные зрительные диктанты

Федоренко – Пальченко.

Диктант №1

1. Тает снег. (8 букв)

2. Идет дождь. (9)

3. Небо хмурое. (10)

Диктант №22

1. По лесной заросшей тропе осторожно идёт пограничник. (45)

2. Начальник подошёл к окну и увидел за ним строящийся дом. (46)

3. По нашему краю течет красивая полноводная река Енисей. (46) Зеркальное рисование

Цель — развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела, произвольности и самоконтроля.

Положить на стол чистый лист бумаги. Взять в обе руки по карандашу или фломастеру, рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы.

При выполнении этого упражнения расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. — чертить вертикальные, горизонтальные, наклонные линии одинаковой длины, постепенно увеличивать или уменьшать амплитуду движения;

— рисовать то же самое обеими руками вместе;

— рисовать одновременно обеими руками расходящиеся и сходящиеся линии;

— так же рисовать круговыми, синусоидовидными движениями;

— рисовать любое симметричное изображение относительно вертикальной оси;

— рисование несложных орнаментов: совершенствовать от пофрагментарного движения к плавному. Кинезиология — наука о развитии умственных способностей через определенные двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта.

Можно предложить детям следующие упражнения:

1. Кулак — ладонь. Обе руки лежат на столе или на коленях ладонями вниз, одна сжата в кулак. Одновременно кулак разжать, а другую ладонь сжать в кулак, поменять руки. Движения по мере усвоения можно ускорять, но следить за тем, чтобы сжатия- разжатия производились попеременно, не соскальзывая на одновременные.

Вот ладошка, вот кулак.

Всё быстрей делай так.

2. «Оладушки». Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая — на другом колене ладонью вверх.Одновременная смена: теперь правая — ладонью вверх, а левая — ладонью вниз. По мере усвоения — движения ускорять.

Мы играли в ладушки—

Жарили оладушки.

Так пожарим, повернем

И опять играть начнем.

3. «Ищет птичка». Поочередное соединение всех пальцев с большим (перебор пальцев).На каждый ударный слог пальцы одной руки соединяются с большим в следующем порядке: 1—2, 1—3, 1—4, 1—5, 1—5, 1—4, 1—3, 1—2. Затем смена рук.

Ищет птичка и в траве,

И на ветках, и в листве,

Смена рук.

И среди больших лугов

Мух, червей, слепней, жуков!

4. «Лягушка» (кулак — ребро — ладонь).Три положения руки на столе или на колене последовательно сменяют друг друга: кулак (ладонью вниз, ладонь ребром,ладонь вниз:

Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь,

Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь).

5. «Лезгинка». Левая ладонь повернута к себе, пальцы в кулак, а большой — в сторону. Правая рука прямой ладонью вниз прикасается к мизинцу левой. Потом — одновременная смена положений рук.

Вертишейки, вертихвостки

Не хотят носить обноски —

Им бы праздничные блестки

Да высокие прически! Интеллектуально –развивающие словесные игры:

Анаграмма

(греч.) – это перестановка букв в слове, приводящая к новому слову,например: луг – гул, карп – парк, адрес – среда, рост – сорт – торс – трос, клоун – колун – кулон – уклон. Часто анаграммами называют сами слова, составленные из одинаковых букв. Анаграммы дают богатый материал для словесных головоломок, которые также называют анаграммами.

Подберите анаграммы к следующим словам:

верность, водопад, выбор, вход, материк, потеха, слово, стирка, уборка.

(Ответы: ревность, подвода, обрыв, вдох, метрика, пехота, волос, старик, кобура.) Особую разновидность анаграмм представляют собой слова, из букв которых можно составить не одно, а несколько слов Такой вид анаграмм можно назвать словарной арифметикой.

Примеры: карусель = куль + сера, крепость = прок + сеть, сноровка = нора + воск, сторона = сон + рота,

Цепочки слов.

Можно за несколько шагов превратить одно слово в другое, заменяя на каждом шагу одну букву в слове, например,мышка за два шага легко превращается в кошку: мышка — мошка — кошка. Для таких превращений интереснее подбирать слова, имеющие какую-то смысловую связь,Например:

Превратите час в век, час в год, кору в лист, место в парту, зуб в рот, душу в тело, дочь в мать.

(Возможные варианты ответов: час – бас – бес – вес – век;

час – бас – бал – вал – вол – гол – год (час – чан – сан – сон –гонСлова-перевертыши:

молоко — окмоол

игрушка — гришука

кукла — лукка

мама — аамм

каша — аакш

коляска – яклоаск

Ехала деревня

Мимо мужика,

А из-под собаки

Лают ворота: Слова матрешки

Цель этой игры – найти как можно больше слов, вложенных друг в друга,например:

ПОЛ – ПОЛК – ПОЛКА;

АР – ПАР – ПАРИ – ПАРИК;

КОШМАР – КОШМА – КОМА – КОМ – ОМ.

Побеждает игрок, у которого будет больше всего слов-матрешек или самые длинные цепочки

Ребёнку 6-8 лет требуется консультация специалиста,если он:

1) плохо различает и воспроизводит звуки;

2) с трудом учит стихи;

3) путается в порядке следования времён года и дней недели;

4) не может правильно повторить в прямом порядке четыре цифры, а в обратном — три;

5) не может правильно повторить серии ударов по столу (карандашом) с длинными и короткими интервалами;

6) плохо ориентируется в понятиях “право — лево”;

7) никак не научится застёгивать пуговицы и завязывать шнурки;

8)затрудняется в составлении рассказа по серии картинок.

Таким образом, корректировать трудности в чтении нужно, обеспечивая слаженную работу всех отделов мозга, активно подключая тело или т. н. сенсомоторный уровень.

Литература:

Логопедия — Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской

Костромина С. Н., Нагаева Л. Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Дислексия – это избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения при сохранении общей способности к обучению. Ребенок с данным расстройством испытывает сложности с распознаванием отдельных знаков и символов, в результате чего смысл отдельных слов и предложений в целом оказывается сильно искаженным, либо ребенок попросту не понимает смысл прочитанного.

Это нарушение обладает достаточно яркой симптоматикой, но ее развитие совсем не предполагает наличие сразу всех проявлений. Соответственно, симптомы всегда будут зависеть от конкретного вида данного расстройства. Всего выделяется 6 видов, среди которых есть оптическая дислексия, которая вызвана недостаточной сформированностью зрительно-пространственных представлений.

Оптическая дислексия проявляется смешением и заменами буква, которые сходны графически и различаются только отдельными элементами (В-З, Ъ-М), либо пространственным расположением (П-Н-И, Р-Ь, Т-Г).

Эта форма дислексии проявляется по-разному: ребенок может читать слово задом наперед, либо соскальзывать с одной строчки на другую, в результате чего страдает последовательность чтения.

Выделяют 2 вида:

- Литеральная (связана с проблемами усвоения отдельных букв).

- Вербальная (связана с проблемами прочтения слов).

Оптическая дислексия обусловлена нерасчлененностью зрительного восприятия форм, недостаточным развитием оптико-пространственного восприятия и представления, а также нарушением зрительного гнозиса, анализа и синтеза.

Данную форму расстройства, как правило, впервые выявляют в школе на уроках чтения, но предпосылки данного нарушения видны еще в дошкольном возрасте. Диагностика предполагает проведение специальных тестов, диагностику устной и письменной речи (списывание текстов, письмо на слух, самостоятельное письмо).

При дислексиях обязательно проводится нейропсихологическая диагностика, которая предполагает выяснение уровня сформированности зрительного гнозиса, мнезиса, анализа, синтеза, а также оптико-пространственных ориентировок.

На основании полученных результатов, логопед может отправить ребенка на дополнительные обследования:

- консультация детского невролога и офтальмолога;

- электроэнцефалография;

- эхоэнцефалография.

Устранение оптической дислексии предполагает комплексную работу над развитием зрительного восприятия, расширение объема зрительной памяти, анализа и синтеза, а также формирование пространственных представлений.

Коррекционный процесс включает в себя определенные упражнения, которые давно и успешно применяются на практике.

Для примера приведем несколько из них:

- Детям предъявляются схематические изображения букв, предметов, которые перевернуты на 180 градусов. Они должны назвать их.

- Предлагается карточка, на которой написаны слова с определенной ошибкой (к примеру, одна из букв написана зеркально). Ребенок должен найти ошибку и написать слово правильно.

- Предъявляются 2 предметных изображения, которые похожи друг на друга, но у них есть ряд незначительных отличий. Ребенок должен найти их.

- Дается несколько частей цельного изображения. Ребенок должен правильно соединить их, чтобы получился полноценный рисунок.

- Предъявляются фигуры, которые состоят из геометрических фигур или элементов букв. Задача ребенка – найти все «спрятанные» изображения.

- Можно использовать кубики Кооса, из которых нужно составить узор.

Упражнений для развития зрительной памяти достаточно много, поэтому рассмотрим несколько из них.

Упражнение первое: на листе нарисован определенный узор, ребенок изучает его в течение пары минут, затем лист убирается, и ребенок должен нарисовать то, что он запомнил.

Схожее упражнение с сюжетной картинкой. В течение 30 секунд ребенок рассматривает это изображение, затем он должен максимально подробно описать то, что он увидел на картинке.

Коррекционная работа включает в себя следующие упражнения:

- Ребенка просят перечислить предметы, которые находятся справа от него. Затем он поворачивается направо и опять он должен перечислить то, что находится справа. Так можно повторять несколько раз (аналогичны упражнения на то, что находится спереди, слева, сзади).

- Следующее упражнение предполагает работу в паре. Один ребенок с завязанными глазами должен нарисовать на бумаге то, что будет говорить второй ребенок. Инструкция обязательно должна содержать слова: «справа», «слева», «низ», «верх» и т.д.

- Дети должны сесть в круг. Каждому из них ставится задача обозначить свое место («Я сижу слева от Иры, справа от Димы, впереди меня Леша»).

Эффективность коррекционной работы будет выше, если начать заниматься с ребенком как можно раньше. Большую роль играют родители, которые должны в домашних условиях выполнять упражнения, рекомендованные логопедом и нейропсихологом.

Дислексия. Ошибки при чтении.

«Дислексия – частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера».

Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс, в котором участвуют различные анализаторы: зрительный, речедвигательный, речеслуховой.

По своим психофизиологическим механизмам чтение является более сложным процессом, чем устная речь, вместе с тем оно не может рассматриваться вне единства письменной и устной речи.

Процесс чтения начинается со зрительного восприятия, различения и узнавании букв. В дальнейшем происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и осуществляется воспроизведение звукопроизносительного образа слова, его прочитывание. И наконец, вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением осуществляется понимание читаемого. Таким образом, в этом процессе можно выделить две стороны: техническую (соотнесение зрительного образа написанного слова с его произношением) и смысловую, которая является основной целью чтения.

Как всякий навык, чтение в процессе своего формирования проходит ряд этапов, качественно своеобразных ступеней. Т.Г. Егоров выделяет следующие ступени формирования навыка чтения:

1) овладение звукобуквенными обозначениями;

2) послоговое чтение;

3) становление синтетических приемов чтения;

4) синтетическое чтение.

С учетом нарушенных операций процесса чтения Р.И. Лалаева выделяет следующие виды дислексий: фонематическую, семантическую, аграмматическую, мнестическую, оптическую, тактильную.

Она связана с недоразвитием функций фонематической системы, т.е. системы фонем языка, в которой каждая единица характеризуется определенной совокупностью смыслоразличительных признаков. В русском языке этими признаками являются твердость или мягкость, звонкость или глухость, способ образования, место образования, участие нёбной занавески. Каждая фонема отличается от всякой другой либо одним смыслоразличительным признаком, либо несколькими. В тех случаях, когда фонемы отличаются одна от другой несколькими смыслоразличительными признаками, говорят о звуках далеких, не сходных между собой. Например, звуки К и З отличаются рядом признаков: способом, местом образования, участием голосовых складок. Если фонемы отличаются одним признаком, то тогда они являются близкими, оппозиционными. Например, звуки С и З отличаются одним признаком (с – глухой, з – звонкий). В языке выделяются целые группы оппозиционных фонем (твердые и мягкие, звонкие и глухие и т.д.).

В словах условно можно выделить сочетание фонем, следующих друг за другом в определенной последовательности, которое связано с семантикой, смыслом. Изменение одной из фонем в слове (косы – козы) или изменение последовательности (липа – пила) приводит к изменению смысла или разрушению его.

Выделяют следующие функции фонематической системы:

смыслоразличительная функция (изменение одной фонемы приводит к изменению смысла)

слухопроизносительная дифференциация фонем (фонематическое восприятие: каждая фонема отличается от всякой другой фонемы акустически и артикуляционно)

фонематический анализ (разложение слова на составляющие его фонемы)

в процессе формирования устной речи у детей опора на семантику является одним из основных условий развития речевой функции.

У детей в ряде случаев могут быть недоразвиты функции фонематического восприятия, анализа и синтеза.

С учетом несформированности основных функций фонематической системы фонематическую дислексию можно подразделить на две формы.

Первая форма – нарушение чтения, связанное с недоразвитием фонематического восприятия (дифференциации фонем), которое проявляется в трудностях усвоения букв, а также в заменах звуков, сходных акустически и артикуляторно.

Вторая форма – нарушение чтения, обусловленное недоразвитием функции фонематического анализа.

Искажения звуко-слоговой структуры слова проявляются в пропусках согласных при стечении (марка – «мара»); во вставках гласных между согласными при их стечении (пасла – «пасала»); в перестановках звуков (утка – «тука»); в пропусках и вставках звуков при отсутствии стечения согласных в слове; в пропусках, перестановках слогов (лопата – «лата», «лотапа»).

(механическое чтение) проявляется в нарушении понимания прочитанных слов, предложений, текста при технически правильном чтении, т.е. слово, предложение, текст не искажаются в процессе чтения. Эти нарушения могут отмечаться при послоговом чтении. После прочтения слова по слогам дети не могут показать соответствующую картинку, ответить на вопрос, связанный со значением хорошо известного слова. Нарушения понимания читаемых предложений могут наблюдаться и при синтетическом чтении, т.е. целыми словами.

Нарушение понимания прочитанного обусловлено двумя факторами: трудностями звуко-слогового синтеза и нечеткостью , недифференцированностью представлений о синтетических связях внутри предложения.

Разделение слова на слоги в процессе чтения – одна из причин непонимания читаемого. В результате нарушении фонематического и слогового синтеза дети не узнают слова, если они разделены на части в процессе послогового чтения, не способны объединить в единое значимое целое последовательно произнесенные слоги. Они читают механически, без понимания прочитанного. У детей оказывается недостаточно сформированной способность синтезировать, восстанавливать в представлении искусственно разделенную на слоги устную речь.

Дети с СД затрудняются в выполнении следующих заданий: а) слитно произнести слова, предъявленные в виде последовательно произнесенных изолированных звуков с короткой паузой между ними (л, у, ж, а); б) воспроизвести слова и предложения, предъявленные по слогам (де-воч-ка со-би-ра-ет цве-ты).

Нарушение понимания прочитанных предложений обусловлена несформированностью представлений о синтетических связях слов в предложении. При этом в процессе чтения слова воспринимаются изолированно, вне связи с другими словами предложения.

обусловлена недоразвитием грамматического строя речи, морфологических и синтаксических обобщений. При этой форме дислексии наблюдается: изменение падежных окончаний и числа существительных («из-под листьях», «у товарищах», «кошка» — «кошки»); неправильное согласование в роде, числе и падеже существительного и прилагательного («сказка интересное», «детей веселую»); изменение числа местоимения («все» — «весь»); неправильное употребление родовых окончаний местоимений («такая город», «ракета наш»); изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени («это был страна», «ветер промчалась»), а также формы времени и вида («влетел» — «влетал», «видит» — «видел»).

Аграмматическая дислексия чаще всего наблюдается у детей с системным недоразвитием речи разного патогенеза на синтетической ступени формирования навыка чтения.

Она проявляется в трудностях усвоения букв, в их недифференцированных заменах. Она обусловлена нарушением процессов установления связей между звуком и буквой и нарушением речевой памяти. Дети не могут воспроизвести в определенной последовательности ряд из 3-5 звуков или слов, а если и воспроизводят, то нарушают порядок их следования, сокращают количество, пропускают звуки, слова. Нарушение ассоциации между зрительным образом буквы и слухопроизносительным образом звука особенно ярко проявляется на этапе овладения звуко-буквенными обозначениями.

проявляется в трудностях усвоения и в смешениях сходных графически букв и их взаимных заменах. Смешиваются и заменяются буквы, как отличающиеся дополнительными элементами (Л – Д, З – В), так и состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенные в пространстве (Т – Г, Ь – Р, Н – П – И). данная форма дислексии связана с нерасчлененностью зрительного восприятия форм, с недифференцированностью представлений о сходных формах, с недоразвитием оптико-пространственного восприятия и оптико-пространственных представлений, а также с нарушением зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза.

Наблюдается некоторое нарушение оптико-пространственного гнозиса и праксиса на неречевом уровне. Так, рисование по образцу и по памяти знакомых и простых по форме предметов выполняется правильно, а при срисовывании более сложных предметов отмечаются неточности, еще больше ошибок отмечается при срисовывании по памяти.

В процессе рисования и конструирования фигура упрощается, уменьшается количество элементов, неправильно располагаются линии по сравнению с образцом.

Выявляются трудности узнавания букв, написанных одна над другою, дети не могут отличить правильную букву от неправильной, плохо конструируют знакомые буквы, не справляются с добавлением недостающих элементов буквы и преобразованием одной в другую (например, из буквы Р сделать букву В, из буквы П сделать букву Н). выполнение этих заданий требует умения определять различие сходных оптических изображений, анализировать, представлять изображение или букву как целое, состоящее из определенных элементов, по-разному расположенных по отношению друг к другу.

Для некоторых детей с ОД буква является сложным оптическим образованием, анализ которого на составляющие элементы затруднен. Вследствие несформированности оптического анализа представления о сходных графических буквах являются неточными и недифференцированными.

Отмечаются затруднения в определении пространственных соотношений, в их речевом обозначении. В тяжелых случаях нарушена схема тела.

При литеральной ОД наблюдаются нарушения при изолированном узнавании и различении буквы. При вербальной ОД нарушения проявляются при чтении слова.

При органическом поражении головного мозга может наблюдаться зеркальное чтение.

наблюдается у слепых детей. В основе ее лежат трудности дифференциации тактильно воспринимаемых букв азбуки Брайля. В процессе чтения наблюдаются смешения тактильно сходных букв, состоящих из одинакового количества точек, точек, расположенных зеркально (Е – И, Ж – Х), расположенных выше или ниже или отличающихся одной точкой (А – Б, Б – Л, Л – К).

У слепых детей с ТД имеются нарушения схемы тела, временной и пространственной организации, доминантности, задержки в развитии речи.

Читая слово, слепой ребенок с ТД воспринимает каждую букву изолированно от другой. У него наблюдается не глобальное чтение, а аналитическое восприятие букв. Чтение часто замедляется из-за поисков потерянного слова или предложения. Читаемое искажается инверсиями, пропусками букв.

Отмечается прерывистость, скачкообразность движений пальцев, возвращения назад для более точной расшифровки воспринятого знака (точек), колебания, неловкость, лишние движения. Эти особенности являются следствием трудностей в процессе чтения.

Динамика дислексии носит регрессирующий характер с постепенным уменьшением видов и количества ошибок при чтении, степени выраженности.

Нарушения чтения могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка. Так, неудачи при овладении чтением могут вызвать и закрепить у него такие черты характера, как неуверенность в себе, робость, тревожную мнительность или, наоборот, озлобленность, агрессивность, склонность к негативным реакциям. Во избежание подобных проявлений необходимо как можно раньше начать коррекционную работу».

Логопед Ирина Петровна проводит логопедические занятия через интернет для детей и взрослых при дислексии.

Наверх

Что такое дислексия

Дислексия — это особенность восприятия, из-за которой детям сложно научиться читать и писать, а взрослым — делать это быстро и без ошибок. Считается, что дислексия встречается у каждого 20-го жителя планеты. Но из-за того, что о дислексии знают немногие, эту особенность часто принимают за лень и даже глупость.

Во многих европейских странах дислексией называют любые сложности, связанные с чтением, письмом и арифметикой. В России для каждого нарушения используют самостоятельные термины.

Дислексия — трудности с чтением.

Дисграфия — трудности при обучении письму.

Дизорфография — сложности с запоминанием и применением правил орфографии.

Дискалькулия — неспособность к арифметике и математике.

Впервые диагноз «дислексия» поставил офтальмолог Рудольф Берлин в XIX веке пациенту, который не умел читать, несмотря на хорошее зрение и интеллект

Дислексия и другие похожие нарушения не связаны с уровнем интеллекта и воспитанием. Люди с таким диагнозом могут преуспеть в точных науках, добиться высоких результатов в творчестве и спорте. Среди известных дислектиков лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн, промышленник Генри Форд, художник Пабло Пикассо, актриса Дженнифер Энистон и кинорежиссёр Стивен Спилберг.

Большинство людей с дислексией способны читать, но это им даётся с большим трудом.

Главный симптом дислексии — медленное чтение по слогам или буквам. Ребёнок додумывает написанное, меняет слова, путает или переставляет местами буквы в них — такое чтение называется «угадывающим». Если попросить дислектика сформулировать главную мысль или пересказать текст, для него такая задача станет практически непосильной.

Может показаться, что этому описанию соответствуют все дети в начальной школе. Только чаще всего уже к концу второго класса навык автоматизируется и чтение становится беглым, даётся без особых усилий. А людям с дислексией читать сложно всегда.

Причины дислексии

В Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11, в России в настоящее время не вступила в силу), есть диагноз «дислексия» — ему присвоен код MB4B.0. Правда, он касается утраты способности к чтению и пониманию письменной речи у взрослых, которые раньше всё это умели, но потеряли навык из-за инсульта или черепно-мозговой травмы.

Трудности, связанные с обучением чтению и письму, в МКБ-11 выделены в отдельный раздел — «Расстройство развития учебных навыков» (код 6A03). При этом особо оговаривается, что расстройство не связано с нарушением интеллектуального развития, болезнями органов зрения и слуха, недоступностью образования или неадекватным воспитанием.

Таким образом, дислексия — это не психическое заболевание, а нейробиологическая особенность, которая влияет на работу центральной нервной системы. Мозг неправильно воспринимает и расшифровывает зрительную информацию — буквы или цифры — и выбирает сложный и извилистый путь, чтобы распознать напечатанные символы.

Простое слово «молоко» дислектик увидит как набор символов — например, «омлоок». При этом ему сложно следить за строкой.

Точные причины дислексии неизвестны — есть лишь теории, объясняющие учебные трудности даже при высоком уровне интеллекта.

Считается, что до 80% случаев дислексии связаны с наследственностью. В рамках масштабных генетических исследований международной группе учёных удалось обнаружить 42 вариации генов, которые могут приводить к развитию дислексии.

Известно, что король Швеции Карл Густав, его дочь Виктория и сын Карл Филипп не умеют бегло читать из-за дислексии. Для королевской семьи это наследственный диагноз.

В 2020 году шведский принц Карл Филипп записал аудиокнигу «Любимая дислексия». Фото: Frankie Fouganthin

Часто дислексия появляется из-за внутриутробного повреждения центральной нервной системы.

Факторы риска для развития дислексии:

- гипоксия — длительная нехватка кислорода у плода на фоне осложнённой беременности или тяжёлых родов;

- внутриутробное влияние инфекций, которые женщина перенесла во время беременности (корь, герпес, краснуха);

- курение и употребление алкоголя во время беременности.

Из-за особенностей зрительного восприятия дислектики при чтении делают лишние движения глазами: они перепрыгивают с одной буквы на другую, забегают вперёд и возвращаются к прочитанным фрагментам. Такие непоследовательные движения сильно осложняют понимание текста.

У дислектиков может быть снижена вербальная память (она помогает усваивать словесную информацию) и фонематическое восприятие (способность распознавать звуки на слух).

Признаки дислексии у детей и взрослых

Дислексия становится очевидной, когда ребёнок идёт в школу. Российские нейрофизиологи считают, что в каждом классе школы есть хотя бы один ученик с дислексией. На фоне других детей он заметно хуже читает и медленнее остальных осваивает этот навык.

У дислектиков достаточно развита речь, нет проблем со зрением и слухом, они хорошо «схватывают» устную и визуальную информацию — и только чтение даётся им с трудом.

Ранние признаки дислексии

Обычно дислексию дошкольникам не диагностируют. В этом возрасте дети только начинают осваивать чтение, счёт и письмо, поэтому сложно найти объективные признаки нарушения: нельзя однозначно сказать, связаны ошибки с несовершенством навыка или в принципе говорят о неспособности к чтению.

Однако есть ранние признаки — предикторы, по которым можно предположить дислексию с высокой вероятностью.

Признаки, которые говорят о предрасположенности к дислексии у дошкольника:

- Ребёнок начал ползать позже 9–12 месяцев или не ползал вообще, а сразу пошёл. Этот этап критически важен для развития пространственных представлений, чтобы мозг научился понимать положение тела, делать выводы о размере предметов и расстоянии между ними. Этот навык лежит в основе чтения и письма, когда мозг запоминает значение и написание букв.

- Недостаточно развита мелкая моторика: ребёнок не умеет завязывать шнурки, застёгивать пуговицы, а ложку и пишущие принадлежности держит неправильно — захватывает в кулак.

- Не любит играть в мяч, не умеет подбрасывать его и ловить — это может говорить о нарушении зрительного восприятия, когда мозгу сложно проанализировать движение мяча и координировать работу глаз и рук.

- Не умеет стоять на одной ноге, удерживать равновесие, шагая по бордюру. Сложно научиться ездить на самокате или велосипеде.

- Дети с предрасположенностью к дислексии обычно не любят учить короткие детские стишки и потешки, коверкают знакомые слова, не запоминают, как пишется их имя, плохо улавливают рифмы (кошка — мошка, дом — ком).

Признаки дислексии у школьника

Диагноз «дислексия» обычно ставят во 2–3-м классе школы. В этом возрасте у большинства детей чтение постепенно автоматизируется и трудности становятся очевидными, если они есть. Прогресс в обучении медленный.

Признаки, которые указывают на дислексию у детей в 8–12 лет:

- ребёнок читает медленно, не проявляет интереса к внешкольной литературе, не любит читать вслух;

- пропускает слова и фрагменты текста;

- не дочитывает окончания слов и фраз, а додумывает их;

- меняет местами буквы в словах или заменяет некоторые буквы (например, вишня — лишня, молоток — мотолок, шутка — тушка);

- читает или пишет задом наперёд;

- не запоминает новые слова и не узнаёт те, что встречаются часто (например, вход — выход);

- плохо различает парные согласные звуки (б — п, в — ф, г — к);

- не замечает того, что расположено в левой части страницы;

- часто не может подобрать подходящее слово и заменяет его общим понятием (например, свитер называет вещью);

- путает схожие по звучанию слова (июнь — июль, богатыри — богатые);

- неправильно согласует местоимения или прилагательные с существительными (мой пальто, грустный собака);

- не помнит даты, номера телефонов, списки дел.

Существует миф, что отзеркаливание букв — R вместо Я — явный признак дислексии. На самом деле в норме так делают почти все дети до 6–8 лет.

Считается, что дислектики воспринимают текст картинками, образами и спотыкаются на абстрактных словах, к которым мозг не находит иллюстрацию, — предлогах и пространственных понятиях: верх, низ, далеко, близко, высота, глубина и так далее.

Если хотя бы три из перечисленных признака характерны для ребёнка и проявляются постоянно — это повод заподозрить дислексию и обратиться за консультацией к неврологу, нейропсихологу или логопеду.

Признаки дислексии у взрослых

Бывает, что впервые дислексию диагностируют только в подростковом или даже взрослом возрасте, а до этого все трудности обучения списывают на лень или даже умственную отсталость.

Для взрослых характерны такие же признаки дислексии, как и для школьников. С возрастом дислектики адаптируются к своим особенностям — они любыми способами избегают чтения или быстро устают от него.

Дополнительные признаки, по которым можно распознать дислексию:

- сложности с написанием официальных писем и отчётов;

- скудная письменная речь — то, о чём человек может говорить часами, он с трудом опишет в нескольких предложениях;

- трудности с запоминанием паролей, ПИН-кодов, номеров телефона;

- проблемы с правописанием;

- частые ошибки в именах и названиях;

- сложности с подбором нужных слов — ощущение, что слово «вертится на языке», но не удаётся его вспомнить;

- отсутствие желания читать ради удовольствия.

Виды дислексии

В зависимости от того, на каком этапе происходит сбой восприятия в мозге, различают несколько видов дислексии.

Фонематическая (акустическая) дислексия: сложно различать похожие звуки (фонемы). Людям с фонематической дислексией сложно понять, почему в слове «паб» на конце пишется буква «б», а не «п», или запомнить написание слова «здравствуйте».

Семантическая дислексия: возникает «механическое чтение», когда мозг тратит все силы, чтобы прочитать текст правильно, но не успевает понять его суть. Детям с таким типом дислексии сложно уловить главную мысль текста и пересказать прочитанное.

Аграмматическая дислексия: не удаётся правильно построить фразу или предложение. Такую речь ещё называют косноязычной: в ней неправильно согласованы падежи, подобраны окончания («пёс выглядел абсолютно голодный»).

Мнестическая дислексия: сложно понять, как связаны буквы и звуки. Например, в разных формах слова «лес» буква «е» обозначает разные звуки: в форме единственного числа слышится звук [э], а в форме множественного числа — «леса» — звук [и]. Обычно мнестическая дислексия заметна уже на этапе знакомства ребёнка с алфавитом.

Оптическая дислексия: человек может читать зеркально, «перескакивать» между фрагментами текста, путать написание букв.

Тактильная дислексия: нарушение, которое встречается у незрячих людей — они путают буквы при чтении по Брайлю .

Азбука Брайля позволяет слепым людям читать с помощью пальцев рук

Как диагностировать дислексию

Дислексию нельзя диагностировать по субъективным наблюдениям. Есть специальные анкеты — например, тест на сайте «Ассоциации родителей детей с дислексией». Но любые опросники позволяют только заподозрить нарушение.

Точный ответ могут дать лишь специалисты: дефектологи, логопеды и нейропсихологи. Они проведут специальные корректурные пробы, чтобы понять истинные причины учебных трудностей.

Какое слово получится, если заменить звук «т» на «п» в начале слова «торт»? Человек с дислексией вряд ли быстро ответит на этот вопрос.

Что оценивает логопед во время диагностики:

- правильно ли ребёнок произносит звуки;

- умеет ли он различать звуки на слух (можно попросить ребёнка «поймать» звук — для этого нужно загадать любой звук и попросить ребёнка хлопать всякий раз, когда он услышит его в словах, которые взрослый называет в случайном порядке);

- может ли понять, где в слове стоит тот или иной звук (например, нужно подобрать слова, где звук «п» стоит в начале, в середине и конце слова);

- словарный запас;

- грамматический строй речи;

- связность речи.

Нейропсихолог проверит, насколько хорошо развиты высшие психические функции — зрительное и фонематическое восприятие, память, внимание, речь.

Для диагностики дислексии нейропсихолог может предложить выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь». Эту методику предложил в 1982 году клинический психолог и логопатолог Александр Николаевич Корнев.

Сначала взрослый кладёт на стол ладонь и показывает ребёнку последовательность движений: сжать кулак — поставить ладонь на ребро вертикально — опустить руку на стол ладонью вниз. Ребёнку нужно трижды повторить эти движения — желательно быстро и без ошибок.

По тому, как ребёнок справится с этим заданием, нейропсихолог оценит, насколько хорошо развита двигательная и зрительная память, как быстро мозг переключается между задачами.

Это лишь одна проба из ряда тестов. Делать выводы и интерпретировать результаты может только специалист после комплексной диагностики.

Для уточнения диагноза часто назначают электроэнцефалограмму (ЭЭГ) — безопасный и точный метод исследования функционального состояния головного мозга.

Дополнительно может потребоваться консультация офтальмолога и лора, чтобы исключить проблемы с физическим зрением и слухом, и невролога, который поможет выяснить, нет ли у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), для которого также характерны трудности с чтением и письмом.

Способ коррекции дислексии

Дислексию нельзя вылечить или «перерасти» — особенность остаётся с человеком на всю жизнь. Но специалисты научились её корректировать — так, чтобы трудности не мешали учиться и не ограничивали развитие человека. Если дислексию игнорировать, низкая школьная успеваемость ударит по самооценке ребёнка, может стать причиной депрессии. Часто дислексия приводит к развитию СДВГ.

Лаборатории и научные сообщества по всему миру заняты поиском методов коррекции. Исследователи тестируют специальные бифокальные очки с разноцветными линзами, которые должны облегчить чтение. Врачи изучают действие ноотропов — лекарственных препаратов, которые стимулируют мозг.

Но в основе коррекции всё же регулярные занятия с логопедом и нейропсихологом. С помощью специальных упражнений можно натренировать мозг распознавать буквы и автоматизировать чтение, насколько это возможно. Кроме того, специалисты научат ребёнка переключаться между заданиями и расслабляться, что защитит от переутомления.

Самое главное, что взрослые могут сделать для помощи ребёнка с дислексией, — правильно организовать для него процесс обучения. В некоторых странах есть специальные учебники — в них мало текста и много иллюстраций и наглядных графиков.

Обычно дети с дислексией любопытны, у них хорошо развито воображение, а особенности восприятия позволяют им мыслить нестандартно и находить интересные решения. Они могут реализовать свой потенциал, если помочь им адаптироваться к учёбе и не дать чувствовать себя аутсайдерами.

Рекомендации родителям и учителям детей с дислексией:

- Дать ученику больше времени на выполнение заданий.

- Позволить демонстрировать знания через нестандартные проекты: съёмка учебных фильмов, устные доклады, подготовка фотоколлажей по заданной теме, опыты и эксперименты.

- Разрешить вести запись урока на диктофон — так он сможет прослушать урок целиком или некоторые фрагменты и не тратить силы и время на чтение.

- Читать вслух и обсуждать вместе прочитанное — это расширит кругозор и обогатит словарный запас.

- Перечитывать книги несколько раз и возвращаться к старым сюжетам — возможно, не хватило одного прочтения, чтобы понять книгу.

- Выписывать и обсуждать незнакомые и непонятные слова.

Сообщества и сервисы в помощь людям с дислексией

Поскольку дислексия — явление распространённое, в России и других странах много сообществ, объединяющих людей с дислексией и специалистов, которые занимаются изучением этого диагноза. В открытых источниках можно найти интервью с экспертами, научные исследования и рекомендации по обучению и развитию детей с дислексией.

Сообщества на русском языке:

- Ассоциация родителей детей с дислексией — на сайте собрана богатая база знаний о дислексии.

- Сообщество Dyslexia Community — выпускает журнал о дислектиках.

Сообщества на иностранном языке:

- Йельский центр дислексии и творчества — на сайте много информации о европейском опыте помощи людям с дислексией, есть раздел для родителей и педагогов.

- Британская ассоциация дислексии — создана в 1972 году, на сайте собрана подробная информация о дислексии и дискалькулии.

Сервисы и приложения для людей с дислексией:

- Шрифт Adys: специально разработанный шрифт, который облегчает дислектикам чтение — можно бесплатно скачать на кириллице и латинице.

- Расширение Beeline Reader: расширение выделяет цветом текст на страницах в интернет-браузерах Chrome и Firefox — так, чтобы людям с дислексией было удобнее фокусироваться на буквах.

Источники

- Ассоциация родителей детей с дислексией.

- Сообщество людей с дислексией.

- Британская ассоциация людей с дислексией.

- Shaywitz S. Overcoming Dyslexia. Random House Publishing Group, 2008. P. 122–127.

Дислексия

Дислексия – это парциальное расстройство навыков чтения, вызванное недостаточной сформированностью (либо распадом) психических функций, участвующих в осуществлении процесса чтения. Основными признаками дислексии являются стойкость, типичность и повторяемость ошибок при чтении (смешения и замены звуков, побуквенное чтение, искажение слоговой структуры слова, аграмматизмы, нарушение осмысления прочитанного). Диагностика дислексии предполагает оценку уровня сформированности устной речи, письма, чтения, неречевых функций. Для преодоления дислексии необходимо развитие нарушенных сторон устной речи (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического строя, связной речи) и неречевых процессов.

Общие сведения

Дислексия – специфические затруднения в овладении навыками чтения, обусловленные недоразвитием ВПФ, принимающих участие в реализации процесса чтения. Распространенность дислексии среди детей с нормальным интеллектом составляет 4,8%. Дети с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР страдают дислексией в 20-50% случаев. Соотношение частоты случаев дислексии у мальчиков и девочек – 4,5:1.

По степени тяжести нарушения процесса чтения в современной логопедии принято различать дислексию (частичное расстройство навыка) и алексию (полную невозможность овладеть навыком или его утрату). Дислексия (алексия) может наблюдаться изолированно, однако чаще она сопутствует другому нарушению письменной речи – дисграфии.

Дислексия

Причины дислексии

Биологические факторы

Большинство исследователей, изучающих проблему дислексии у детей, отмечает наличие в анамнезе воздействия патологических биологических факторов, вызывающих минимальную мозговую дисфункцию:

- Гипоксическое повреждение головного мозга отмечается при неправильной имплантации плодного яйца, анемии и пороке сердца у матери, врожденных пороках сердца у плода, фетоплацентарной недостаточности, аномалиях развития пуповины, затяжных родах, преждевременной отслойке плаценты, асфиксии в родах и т. д.

- Токсическое поражение ЦНС наблюдается при алкогольной и медикаментозной интоксикации, гемолитической болезни плода, ядерной желтухе новорожденных.

- Инфекционное поражение головного мозга ребенка во внутриутробном периоде могут вызывать заболевания беременной краснухой, корью, герпесом, ветряной оспой, гриппом и т. д.

- Механические повреждения связаны с плодоизгоняющими манипуляциями, узким тазом роженицы, затяжными родами, внутричерепными кровоизлияниями.

В постнатальном периоде задержку созревания и функционирования структур коры головного мозга, приводящих к дислексии, может инициировать:

- черепно-мозговая травма;

- нейроинфекции;

- цепочка детских инфекций (краснуха, корь, ветряная оспа, полиомиелит и др.);

- истощающие заболевания.

Дислексия (алексия) при алалии, дизартрии, афазии связана с органическим поражением определенных зон головного мозга. В зарубежной литературе широко распространена теория наследственной предрасположенности к нарушениям письма и чтения – дисграфии и дислексии у лиц с правополушарным типом мышления. Некоторые авторы указывают на связь дислексии и дисграфии с явным и латентным левшеством.

Социальные факторы

В числе социальных факторов дислексии наибольшее значение играют дефицит речевого общения, синдром «госпитализма», педагогическая запущенность, неблагоприятное речевое окружение, билингвизм, раннее начало обучения грамоте и высокий темп обучения. Ведущей предпосылкой дислексии у детей является несформированность устной речи — ФФН или ОНР.

Патогенез

В контроле и реализации чтения, как психофизиологического процесса, участвуют зрительный, речедвигательный и речеслуховой анализаторы. Процесс чтения включает этапы:

- зрительного восприятия, узнавания и различения букв;

- соотнесение их с соответствующими звуками;

- слияния звуков в слоги; объединения слогов в слово, а слов в предложение;

- понимание, осознание прочитанного.

Нарушение последовательности и единства этих процессов и составляет суть дислексии с точки зрения психолингвистики.

В психологическом аспекте механизм дислексии рассматривается с точки зрения парциальной задержки развития психических функций, в норме обеспечивающих процесс чтения. При дислексии отмечается несформированность зрительного гнозиса, пространственных ориентировок, мнестических процессов, фонематического восприятия, лексико-грамматичского строя речи, зрительно-моторной или слухо-моторной координации, а также внимания и эмоционально-волевой сферы.

Классификация

По ведущим проявлениям различают литеральную (связанную с трудностями усвоения отдельных букв) и вербальную (связанную с трудностями прочтения слов) дислексию.

В соответствии с нарушенными механизмами принято выделять следующие формы нарушения чтения:

- Фонематическую дислексию (вследствие недоразвития фонематического восприятия, анализа и синтеза)

- Семантическую дислексию (вследствие несформированности слогового синтеза, бедности словаря, непонимания синтаксических связей в структуре предложения).

- Аграмматическую дислексию (вследствие недоразвития грамматического строя речи, морфологических и функциональных обобщений)

- Мнестическую дислексию (вследствие нарушения речевой памяти, затруднения соотнесения буквы и звука)

- Оптическую дислексию (вследствие неcформированности зрительно-пространственных представлений)

- Тактильную дислексию (вследствие нечеткости тактильного восприятия у слабовидящих).

Т. о., фонематическая, семантическая и аграмматическая дислексии связаны с несформированностью речевых функций, а мнестическая, оптическая и тактильная дислексии – с несформированностью психических функций.

Симптомы дислексии

В устной речи у детей с дислексией отмечаются дефекты звукопроизношения, бедность словарного запаса, неточность понимания и употребления слов. Речь детей с дислексией отличается неправильным грамматическим оформлением, отсутствием развернутых предложений, несвязностью.

Фонематическая дислексия

При фонематической дислексии на первый план выступают замены и смешения между собой звуков, сходных по артикуляторным или акустическим признакам (звонких-глухих, свистящих-шипящих и т. д.). В других случаях отмечается побуквенное чтение, искажения звуко-слоговой структуры слова (добавления, пропуски, перестановки звуков и слогов).

Семантическая дислексия

Семантическую дислексию также называют «механическим чтением», поскольку при этой форме нарушается понимание прочитанного слова, фразы, текста при правильной технике чтения. Нарушение понимания читаемого может возникать как при послоговом, так и при синтетическом чтении.

Аграмматическая дислексия

В случае аграмматической дислексии отмечается неправильное прочтение падежных окончаний существительных и прилагательных, форм и времен глаголов, нарушение согласования частей речи в числе, роде и падеже и др. Аграмматизмы при чтении соответствуют таковым в устной речи и на письме.

Мнестическая дислексия

При мнестической дислексии нарушается ассоциация между зрительной формой буквы, и ее произносительным и акустическим образом. То есть ребенок не запоминает буквы, что проявляется в их смешении и заменах при чтении. При обследовании слухоречевой памяти у ребенка с мнестической дислексией выявляется невозможность воспроизведения ряда из 3-5 звуков или слов, нарушение порядка их следования, сокращение количества, элизии.

Оптическая дислексия

Оптическая дислексия проявляется смешением и заменами букв, сходных графически и различающихся лишь отдельными элементами или пространственным расположением (б-д, з-в, л-д). При оптической дислексии может отмечаться соскальзывание с одной строчки на другую при чтении. К оптической дислексии относятся также случаи зеркального чтения, осуществляемого справа налево.

Тактильная дислексия

Тактильная дислексия свойственна незрячим людям. Проявляется смешением тактильно схожих букв (близких по количеству или расположению точек) при чтении азбуки Брайля. В процессе чтения у ребенка с тактильной дислексией также может наблюдаться соскальзывание со строк, пропуски букв и слов, искажение смысла прочитанного, хаотичность движений пальцев рук и т. д.

Диагностика

Логопедическое обследование складывается из характеристики уровня сформированности устной речи, письма, чтения, неречевых процессов. На предварительном этапе логопед изучает анамнез жизни и развития ребенка, особенности формирования речи, состояние артикуляционного аппарата, речевой и ручной моторики; выясняет успеваемость ученика по русскому языку.

- Диагностика устной речи. Включает оценку звукопроизношения, фонематического развития, сформированности слоговой структуры слова, лексико-грамматических средств языка, связной речи.

- Диагностика письменной речи. Предполагает выполнение заданий на списывание текстов, письмо на слух, самостоятельное письмо. При обследовании чтения вслух и про себя оцениваются темп и правильность чтения, способ чтения, понимание текста, специфические ошибки.

- Нейропсихологическая диагностика. Важной составляющей логопедического обследования при дислексии служит выяснение уровня сформированности зрительного гнозиса, мнезиса, анализа и синтеза; оптико-пространственных ориентировок.

По показаниям диагностическое обследование речи дополняется медицинским блоком диагностики, который может включать консультацию детского невролога с выполнением ЭЭГ, ЭхоЭГ; консультацию детского офтальмолога с проведением офтальмологических тестов.

Коррекция дислексии

Традиционная система логопедических занятий по коррекции дислексии предполагает дифференцированную работу над всеми нарушенными сторонами устной речи и неречевыми процессами.

- При фонематической дислексии основное внимание уделяется коррекции дефектов звукопроизношения, развитию полноценных фонематических процессов, формированию представлений о звуко-буквенном и звуко-слоговом составе слова.

- Наличие семантической дислексии требует развития слогового синтеза, уточнения и обогащения словаря, усвоения ребенком грамматических норм языка.

- В случае аграмматической дислексии необходимо формировать у ребенка грамматические системы словообразования и словоизменения.

- Мнестическая дислексия требует развития слухоречевой и речезрительной памяти.

- При оптической дислексии ведется работа по развитию зрительно-пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза.

- При тактильной дислексии задачей коррекции является дифференциация тактильно воспринимаемых предметов и схем, развитие пространственных представлений.

Нестандартный подход к коррекции дислексии предлагает методика Рональда Д. Дейвиса, предполагающая придание печатным словам и символам мысленного образного выражения, с помощью которых устраняются пробелы в восприятии.

Прогноз и профилактика

Несмотря на то, что дислексия сегодня часто характеризуется как «проблема гениев», которой в свое время страдали многие знаменитые личности (Г. Христиан Андерсен, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн и др.), она нуждается в целенаправленной коррекции. От этого завит успешность обучения ребенка в школе и ВУЗе, степень его личностной самооценки, взаимоотношения со сверстниками и преподавателями, уровень притязаний и успешность в достижении целей. Результат будет тем эффективнее, чем раньше начата работа по преодолению недостатков устной и письменной речи.

Профилактику дислексии нужно начинать в дошкольном возрасте, развивая у детей зрительно-пространственные функции, память, внимание, аналитико-синтетическую деятельность, мелкую моторику. Важную роль играет преодоление нарушений звукопроизношения, формирование лексико-грамматического строя речи. Необходимо своевременное выявление детей с нарушениями речи, и проведение логопедических занятий по коррекции ФФН и коррекции ОНР, подготовке к освоению грамоты.