Руководитель:

Кокурина Анастасия Сергеевна

Учреждение:

МБОУ «Дальнеконстантиновская средняя школа» р.п. Дальнее Константиново

В процессе написания проекта по русскому языку на тему «Лингвистические ошибки на телевидении» правильно поставленные цели и задачи помогли автору чётко выстроить логическую цепочку отбора материала по заявленной теме и всесторонне изучить предмет исследования.

Подробнее о проекте:

Ученический проект по русскому языку на тему «Лингвистические ошибки на телевидении» написан в научно-публицистическом стиле. Решение поставленных автором задач сопровождалось творческим анализом научной литературы, текстов печатных и электронных СМИ, рекламы, а также других источников.

Данный исследовательский проект вполне соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Выводы и умозаключения, полученные в результате проведённых исследований, наблюдений, опроса, анкетирования логически правильны, обоснованы, доказаны конкретными примерами.

Полученные результаты исследований можно использовать в рамках учебного процесса (на уроках русского языка и факультативах).

Оглавление

Введение

1. Исследования по теме проекта.

2. Лингвистические ошибки и их классификация.

2.1 Речевые ошибки.

2.2 Грамматические ошибки.

2.3 Орфоэпические ошибки.

2.4 Речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологического оборота.

Заключение

Список используемых источников и литературы

Введение

Носителями русского языка являются более 300 миллионов человек в мире, но, к сожалению, степень овладения языковой культурой оставляет желать лучшего.

Актуальность данной темы заключается в том, что во время преобразований общественного устройства неизбежны глубокие изменения и в языковой культуре народа.

Всегда ли они позитивны? К сожалению, не всегда. Социальные сдвиги в результате изменений в структуре общественно-политического строя приводят к расшатыванию традиционных литературных норм произношения и правописания. Это выражается, прежде всего, в увеличении разного рода ошибок и их вариантов, возникающих под влиянием просторечий, территориальных и социальных диалектов, в обилии новых (не всегда оправданных) иностранных слов и терминов.

Русская речь, не соответствующая литературным нормам, звучит в школьных и студенческих аудиториях, на митингах, собраниях партий и общественных движений, в выступлениях политиков, в эфире (причем нередко в прямом эфире, без подготовки, какого-либо редактирования).

Известная «обнаженность» речи, её смысловая, систематическая, грамматическая, орфоэпическая ущербность вызывают резко негативную критику со стороны образованной части общества, делают актуальными вопросы: «Как мы говорим и пишем?», «Правильно ли мы говорим и пишем по-русски?», «Знаем ли мы свой родной язык?».

Тип проекта – информационно-исследовательский.

Цели проекта:

- осветить состояние речевой культуры представителей СМИ;

- провести анализ речи, звучащей в эфире, и выявить её соответствие современным орфоэпическим и акцентологическим нормам;

- определить влияние речи тележурналистов на аудиторию на примере учеников нашей школы;

- формирование коммуникативной, лингвистической компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности;

- совершенствование навыков исследовательской деятельности.

Задачи проекта:

- формировать умения правильного использования научных источников в исследовательской работе;

- совершенствовать навыки обобщения и анализа полученных данных, составления классификации часто встречаемых лингвистических ошибок;

- закрепить знания по овладению нормами русского литературного языка.

Проблемные вопросы исследования:

- Что является причиной речевых ошибок телеведущих, политиков, дикторов телевидения?

- Как влияют на речевую культуру СМИ?

- Является ли телевидение двигателем прогресса в речевой культуре?

Задачи исследования:

- найти ошибки в речи, политиков, телеведущих, дикторов телевидения;

- проанализировать их;

- предложить способы исправления речевых ошибок.

Гипотеза. Речь телеведущих становится менее грамотной, но продолжает активно влиять на формирование речевых норм.

Объект исследования: речь, звучащая на телеэкране.

Предмет данного исследования: речевые ошибки разных уровней.

Предполагаемый результат. Приобретение опыта исследовательской работы в области изучения часто встречаемых ошибок в нарушении речевых норм русского литературного языка.

Методы исследования.

Изучение литературных источников, интернет ресурсов, анкетирование, анализ современной речи телеведущих, классификация выявленных ошибок.

Исследования по теме проекта

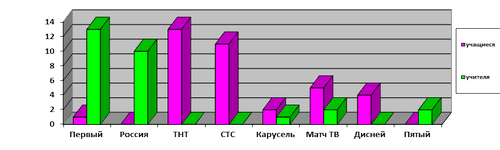

В начале работы мною было проведено анкетирование учащихся и учителей с целью составить рейтинг популярности телевизионных каналов. Было опрошено 40 человек: 13 учителей и 27 учащихся.

| Каналы | Учащиеся | Учителя |

| Первый | 1 | 13 |

| Россия | 0 | 10 |

| НТВ | 0 | 0 |

| ТНТ | 13 | 0 |

| СТС | 11 | 0 |

| Муз ТВ | 2 | |

| Карусель | 2 | 1 |

| Матч ТВ | 5 | 2 |

| Дисней | 4 | |

| Пятница | 1 | |

| Пятый | 2 | |

| Звезда | 1 | |

| Ру ТВ | 1 | |

| ТВ3 | 1 | |

| Россия HD | 1 |

Рейтинг популярности телеканалов

Как я и предполагала, телеканалы «ТНТ» и «СТС» пользуются большой популярностью у юных зрителей, а «Первый» и «Россия» у старшего поколения. Чем старше зритель, тем реже смотрит «ТНТ» и «СТС». Самыми непопулярными каналами оказались «НТВ» и «Россия 24».

Именно на телепередачи популярных каналов я обратила особое внимание при изучении вопроса лингвистических ошибок.

Кроме того мы провели опрос обучающихся 8-9 классов (96 человек). Были предложены 6 вопросов, проанализировав ответы на которые, мы пришли к следующим результатам (в %):

- Смотрите ли вы телевизионные ток-шоу? (Да – 21, нет – 23, иногда 56).

- Обращаете ли вы внимание на речь телеведущих? (Да-18, нет–30, иногда-52).

- Уместны ли просторечия, жаргонизмы в речи телеведущих, политиков? (Да-20, нет-54, все равно — 26).

- Влияют ли на вашу речь ошибки в выступлениях телеведущих, политиков? (Да — 23, нет – 67, не знаю — 10).

- Читаете ли вы программные произведения? (Да – 14, в сокращении – 38, нет времени — 48).

- Пользуетесь ли вы лингвистическими словарями? (Да – 16, время от времени – 6, нет — 78).

В результате анкетирования мы получили следующие данные: большинство учеников смотрит телевизор. При этом учащиеся обращают внимание на телевизионную речь и понимают, что ошибки здесь неуместны.

Лингвистические ошибки и их классификация

Лингвисты отмечают, что последние десятилетия происходит заметное расшатывание литературной нормы на всех ее уровнях. Ошибки наблюдаются в устной и письменной речи носителей языка независимо от возраста, образования, социального положения, и т.д. Возможно, поэтому к вопросу изучения речевой ошибки обращались многие учёные.

Известно, что первые исследования речевых ошибок начинаются в 20-е гг. прошлого века, когда появляются работы А. Н. Гвоздева (1927), К. И. Чуковского (1928) Л. В. Щербы (1930) и др. Лингвист А. Н. Гвоздев на протяжении семи лет вел наблюдения за речевым развитием своего сына. Эти наблюдения легли в основу его научной работы. Писатель и исследователь детской речи К. И. Чуковский собрал коллекцию интересных фактов из речи детей и высказал ряд серьезных лингвистических идей. Лингвист и педагог Л. В. Щерба составил подробную классификацию синтаксических ошибок и объяснил причины возникновения конкретных ошибок при написании сочинений.

Что же включает в себя понятие «речевая ошибка» в понимании современных учёных лингвистов и методистов? Мы проанализируем в своём исследовании точки зрения современных методистов В. И. Капинос (1973), М. Р. Львова (1978–1979), С. Н. Цейтлин (1989). Учёные в зависимости от отношения к двум основным формам речи – устной и письменной – выделяются ошибки: свойственные исключительно устной форме речи; свойственные исключительно письменной форме речи и не зависящие от формы речи. В своих научных работах В. И. Капинос, М. Р. Львов, С. Н. Цейтлин исследуют ошибки последнего типа.

В. И. Капинос делит такие ошибки на грамматические и речевые.

Грамматическая ошибка – это отклонение от различных грамматических норм (словообразовательных, морфологических, синтаксических).

Речевая ошибка – это неправильное (ошибка) или неудачное (недочет) употребление языковых средств в речи (ошибки в словоупотреблении (семантические и стилистические) и в построении текста).

М. Р. Львов к числу речевых ошибок относит не только лексические (словарные), но и морфологические и синтаксические ошибки. К морфологическим ошибкам примыкают случаи ненормативного словотворчества (словообразовательные ошибки), к синтаксическим ошибкам – недочеты в структуре текста. Особую группу составляют стилистические ошибки (морфолого-стилистические, синтаксико-стилистические и лексико-стилистические).

С. Н. Цейтлин термин « речевая ошибка» определяет как нарушение любых языковых норм (в том числе орфоэпических, акцентологических, орфографических и пунктуационных), поэтому ошибки, связанные с нарушением лексических, морфологических и синтаксических норм, предлагает условно называть «собственно речевыми». «Собственно речевые» ошибки в свою очередь подразделяются на словообразовательные, морфологические, синтаксические, лексические, фразеологические, стилистические.

В нашей исследовательской работе в качестве базового определения речевой ошибки мы близки к узкому определению В.И. Капинос, т.к. именно оно взято за основу при оценивании сочинений и изложений учащихся в рамках ГИА.

Речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм. Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Речевые ошибки

Изучение видов речевых ошибок мы начали с анализа письменных работ по русскому языку и литературе учащихся 8 классов.

- Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Мысль развивается на продолжении всего текста.

- Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут).

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

(смешение) паронимов:

В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

Ошибки в выборе синонима:

Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы:

В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова «веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте:

Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Устная речь обслуживает разные сферы общественной жизни, и потому её нормы соблюдаются с различной степенью обязательности. В то же время в сознании граждан публичная речь политиков, государственных деятелей, телеведущих воспринимается как образцовая, служит ориентиром для аудитории, к которой эта речь обращена.

Однако анализ языка электронных СМИ, политиков показывает, что в последние годы широко распространилось такое явление, как закрепление неверных вариантов произношения, выходящих за рамки литературной нормы языка. При этом большинство слушателей и читателей остаются в недоумении: это ошибка или, может быть, уже новая норма, если так говорят в эфире и пишут в СМИ.

В условиях колебания и обновления произносительных норм, размывания границ литературной нормы под влиянием разговорных, просторечных, жаргонных и иноязычных вариантов возникает необходимость классификации существующих ошибок с целью их устранения.

Самые частотные ошибки на телевидении:

1. Использование слова без учета его значения.

«Я стал офицером, потому что у меня отец и дед офицеры, и я хочу продолжить семейную династию…»

2. Смешение паронимов — слов, близких по звучанию, но разных по значению.

«Дети одевают тапочки, заходя в садик…»

3. Плеоназм (лексическая избыточность).

«Он сидел без слов и молчал…»

4. Тавтология — повторение одних и тех же или однокоренных слов в непосредственной близости друг от друга.

«Тренировать команду будет главный тренер…»

5. Нарушение норм лексической сочетаемости.

«Требуется предпринять меры…»

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Грамматические ошибки — это несоблюдение норм слово- и формообразования, норм синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении. Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.

Таким образом, обобщив данные определения, можно сделать вывод: грамматические ошибки – это ошибки в образовании, употреблении словоформ или несоблюдении норм слова на всех языковых уровнях.

Грамматические ошибки подразделяются на морфологические и синтаксические (Цейтлин С.Н.).

Морфологические ошибки заключаются в нарушении норм употребления частей речи.

Типичными ошибками в области существительных являются

- изменение их рода («Гринев жил недорослью»);

- образование ненормативных форм единственного и множественного числа («Я помогаю маме мыть посуды»).

- ошибки в склонении существительных («Без ключов эту дверь не открыть»).

- выравнивания основ единственного и множественного числа существительных, у которых эти основы в нормативном языке различаются («Мы подолгу играли с котенками»).

В области прилагательных и местоимений наиболее распространенной ошибкой является

- неверное образование форм сравнительной степени («Один брат был более богаче другого»).

- ненормативные формы местоимения он в косвенных падежах («Я пошел к ему»).

В области глагола обращает на себя внимание ненормативное образование глагольных форм («Мама всегда радовается гостям).

Ошибки, связанные с ненормативным образованием форм слова. К этому виду относятся:

- ошибки в образовании форм существительных: «облеки», «англичаны», «два знамя», «на мосте», «Гринев жил недорослью», «Он не боялся опасностей и рисков», «Во дворе построили большую качель».

- ошибки в образовании форм прилагательных: «Один брат был богатей другого», «Эта книга более интереснее».

- ошибки в образовании местоимений: «Я пошел к ему», «ихний дом».

- ошибки в образовании глагола: «Он ни разу не ошибился», «Мама всегда радовается гостям», «Вышев на середину комнаты, он заговорил», «В дальнем углу сидел улыбающий ребенок».

- словообразовательные. Нарушена структура слова: «беспощадство», «бессмертность», «заместо», «публицизм».

Самые частотные ошибки на телевидении:

1. Неверное образование и употребление форм рода имен существительных и форм степеней сравнения прилагательных.

«Пятьдесят грамм нужно для приготовления…»

2. Ошибки в склонении числительных и использование составных числительных.

«Более восьмиста авиакомпаний…»

3. Неверное грамматическое согласование и управление.

«обоснованный на фактах инцидент…»

4. Неправильный порядок слов в предложении.

«Главное — подаренные цветы с любовью…»

Орфоэпические ошибки

Произносительные особенности русского литературного языка в основном сложились к середине XVII в. на базе разговорного языка города Москвы. Конечно, с тех пор произошли определённые изменения, но основные черты сохранились до наших дней в качестве орфоэпической нормы. Рассмотрим некоторые из них.

Нормы произношения гласных и согласных

В русском литературном языке в безударном положении не произносится звук [о]. На его месте после твёрдых согласных в начале слова и первом предударном слоге произносится [а], поэтому одинаково произносятся слова поры́ и пары́, старожил и сторожил, хотя пишутся они по-разному.

После мягких согласных на месте гласных, которые обозначаются буквами е, ё, я (т. е. на месте звуков [э], [о], [а]), в безударном положении обычно произносится звук, близкий к [и], например: несёт, слепой, весна. Поэтому одинаково (со звуком, близким к [и]) произносятся, например, слова посвятить — посветить, примерять — примирять.

Парные звонкие согласные, обозначаемые буквами б, в, г, д, ж, з, становятся глухими (оглушаются) на конце слова и перед парными глухими согласными, обозначаемыми буквами п, ф, к, т, ш, с: круг ([к]), бровь ([ф’]), гараж ([ш]), вкус ([ф]), указка ([с]), подскочил ([т]).

Парные глухие согласные звуки перед парными звонкими согласными становятся звонкими (озвончаются): отблески ([д]), просьба ([з‘]).

В некоторых сочетаниях согласных (стн, здн и некоторых других) происходит выпадение звука, хотя буква пишется: поздний, чувствовать.

Сочетание чн, как правило, произносится в соответствии с написанием: отлично, точный, вечно и др. Но в некоторых словах сочетание чн произносится как [шн]: конечно, нарочно, прачечная, яичница, скворечник, пустячный, Никитична и др. В ряде слов допускается двоякое произношение ([чн] и [шн]): булочная, сливочный, яичный, гречневый.

Сочетание чт, как правило, произносится в соответствии с написанием: мечта, ничтожный, почти, учти и др. Но в союзе что и местоимении что, а также в производных от них словах произносится [шт]: что, чтобы, что-либо, что-то, кое-что.

В иноязычных словах часто встречаются двойные согласные; в одних словах они произносятся как двойные (ванна, тонна, масса, гамма), в других как одиночные (аккуратно, компромисс, аккумулятор, грамм).

Во многих иноязычных словах согласные перед е произносятся твёрдо: свитер ([тэ]), кафе ([фэ]), резюме ([мэ]), шедевр ([дэ]), тезис ([тэ]). Но во многих заимствованных словах согласные перед е произносятся мягко: академия, пресса, шинель, компресс, термометр.

В возвратных глаголах на конце пишется -ться или -тся (смеяться, смеётся), а произносится одинаково — [ца].

В начале некоторых слов пишется сч, а произносится [щ’]: счастье, счёт.

Нормы постановки ударения

Орфоэпические нормы также касаются постановки правильного ударения в словах. Следует запоминать слова с правильным ударением, а в случае затруднения обращаться к «Орфоэпическому словарю».

Апартаме́нты, балова́ть, ба́нты, вероиспове́дание, включи́т, газопрово́д, диспансе́р, зави́дно, некроло́г, облегчи́ть, осве́домиться, парте́р, премирова́ть, прину́дить, сре́дства, сиро́ты, столя́р, то́рты, хода́тайствовать, христиани́н, хозя́ева, цыга́н, че́рпать, щаве́ль.

Следует иметь в виду, что в некоторых глаголах прошедшего времени, в кратких прилагательных и причастиях в формах женского рода ударение падает на окончание: брал — бра́ли — брала́, на́нял —на́няли — наняла́, на́чал — на́чали — начала́, но клал — кла́ли — кла́ла; груб — гру́бо — гру́бы — груба́, прав — пра́во — пра́вы — права́; при́нят — при́нято — при́няты — принята́, про́дан — про́дано — про́даны — продана́ и про́дана.

Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в неопределённой форме соответствующего глагола: вложи́в, зада́в, зали́в, заня́в, запи́в, исче́рпав (НЕЛЬЗЯ: исчерпа́в), нача́в, подня́в, пожи́в, поли́в, положи́в, поня́в, преда́в, предприня́в, прибы́в, приня́в, прода́в, прокля́в, проли́в, проня́в, пропи́в, созда́в.

Узнать о том, как произносится то или иное слово, можно в «Школьном орфоэпическом словаре русского языка» П. А. Леканта и В. В. Леденёвой, а также в книге Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение», в орфоэпическом словаре И.Л. Резниченко.

Нормы ударения — одна из самых главных проблем русского языка. Они многочисленны и нелегки для усвоения. Трудности в усвоении русского ударения связаны с двумя его особенностями: разноместностью и подвижностью.

Разноместность — это способность ударения падать на любой слог русского слова.

Подвижность — это свойство ударения перемещаться с одного слога на другой при изменении. В связи с такими сложностями в изучении ударения в русском языке появляются акцентные варианты у слов.

Самое большое количество орфоэпических ошибок на телевидении связано

1. с постановкой ударения:

«Это решение позволило нам облЕгчить…»

2. с произношением е или ё после согласных под ударением:

«Господин ЗелЕнский высказался…»

3. с использованием лишних гласных и согласных при произношении:

«Это беспрецеНдентный случай…»

Речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологического оборота

Как известно, фразеологизмы – это лексически нечленимые, устойчивые в своём составе и структуре, целостные по значению словосочетания, которые не создаются в речи, а воспроизводятся в готовом виде.

При использовании фразеологизмов наиболее частотными являются следующие типы речевых ошибок.

Лексическое видоизменение фразеологизма:

немотивированное введение дополнительного компонента:

Не маленький – пора уж за свой ум браться;

немотивированный пропуск компонента фразеологизма:

Хоть об стенку бейся – опущен компонент – головой;

немотивированная замена одного компонента другим:

Всё возвращается на спирали своя; правильно – на круги своя;

смешение компонентов двух близких по значению или по форме фразеологизмов.

Язык не поднимается говорить об этом (в данном случае произошло смешение компонентов двух фразеологизмов: рука не поднимается, язык не поворачивается).

Изменение грамматической формы фразеологизма:

немотивированное изменение формы числа, падежа и т.д.

Не за горой тот день, когда мы окончим школу; правильно – не за горами;

немотивированное изменение формы времени или наклонения глагола, форм деепричастий и т.д.:

Ругали меня на чём свет стоял – этот фразеологизм может использоваться только в форме настоящего времени: на чём свет стоит;

немотивированное изменение форм прилагательных:

Больше месяца подросток терпел, испытывая танталовые муки; правильно – танталовы муки;

немотивированное изменение устаревшей грамматической формы современной:

Нельзя сидеть сложив руки; правильно – сложа руки.

Немотивированное изменение порядка слов:

Он в таких делах съел собаку; правильно – собаку съел.

В употреблении фразеологизмов на телевидении также нередки ошибки.

1. Неоправданная замена компонента фразеологизма:

«Адов труд и адские муки…» (Фразеологизмы: «адов пламень», «адский труд»).

«Этот вопрос всегда был местом раздора для политических партий…» (Нужно: «яблоком раздора»).

«Не мудрствуя долго, приведу лишь один пример…» (Нужно: «не мудрствуя лукаво»).

2. Изменение грамматической формы слова во фразеологизме:

«Вольно-невольно, а кредиты придется возвращать». (Нужно: «волей-неволей»).

3. Употребление фразеологизма в несвойственном ему значении:

«За давностью лет у нас сложился дружный коллектив единомышленников». («Коллектив» не может сложиться «за давностью лет»).

Заключение

Таким образом, из проведенной в ходе исследования работы можно сделать следующие выводы:

- лингвистические ошибки появляются в эфире, СМИ, речи политиков из-за небрежного отношения к языку, невысокой культуры говорящих, из-за желания говорящих привлечь внимание слушателей, зрителей;

- правильность речи – фундамент языковой культуры: без нее нет и не может быть ни литературного, ни художественного мастерства, ни искусства живого и письменного слова;

- под литературным языком необходимо понимать тот, который имеет четко отработанные нормы. Просторечие подразумевает отклонения от литературной нормы;

- соблюдение норм произношения является необходимым условием для культуры языкового общения. Каждый из нас в ответе за здоровье языковой среды, которую мы должны сохранить для новых поколений;

- высокая культура языка в эфире – действенный инструмент культурного и духовного обустройства всей жизни;

- речь публичных людей (политиков, журналистов, депутатов) должна служить образцом русского литературного языка для слушателей, читателей, зрителей.

Список используемых источников и литературы

- Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. М., 2000г.

- Введенская Л. А. Словарь ударений для дикторов радио и телевидения. М., 2004 г.

- Гвоздев А. Н. От первых слов до первого класса: Дневник научных наблюдений / подгот. к печати и науч. ред. Е. С. Скобликовой. М.: УРСС (КомКнига), 2005.

- Капинос В. И. Об оценке речевых навыков учащихся // Русский язык в школе. 1973. № 6

- Капинос В. И. Развитие речи: теория и практика обучения / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик. 2-е изд. М.: ЛИНКА-пресс, 1994.

- Львов М. Р. Тенденции развития речи учащихся. М., 1978–1979. Вып. 1–2.

- Львов М. Р., В. Г. Горецкий, Сосновская О. В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. М.: Изд. центр «Academia», 2011

- Новинская Н. И. Орфоэпический словарь русского языка. М.,2004 г.

- Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1991г.

- Рыженко Ю.А. К проблеме классификации речевых ошибок. Научные труды КубГТУ, № 6, 2016 г.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение: учеб. пособие. Изд. 3-е, испр. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение: учеб. пособие. Изд. 3-е, испр. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2009

- Цыбулько И.П. Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года. М.: ФИПИ, 2019

- Чуковский К. И. От двух до пяти. М.: Детгиз, 1963

- Щерба Л. В. Трудности синтаксиса русского языка для русских учащихся // Русский язык в советской школе. 1930. № 3.

Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА №4 ГОРОДА ТОРЕЗА»

ПРОЕКТ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ТЕМА:

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

:

Полякова Светлана Борисовна,

учитель русского языка

и

литературы

ТОРЕЗ-2022

Оглавление

Введение

1. Виды ошибок и

их разновидности в СМИ

1.1 Лексические

ошибки

1.2

Фразеологические ошибки

1.3

Морфологические ошибки

1.4 Синтаксические

ошибки

1.5

Орфографические ошибки

1.6 Пунктуационные

ошибки

1.7 Логические

ошибки

2. Влияние средств массовой информации на речевую культуру общества

2.1 Как

некорректная речь с телеэкранов влияет на подрастающие поколение?

2.2 Почему речь

представителей СМИ в наше время не может служить образцом литературного языка?

2.3 Средства

массовой информации и культура речи.

3. Примеры различных речевых ошибок допущенных на теле-, радио-

передачах

3.1 « 7 самых

популярных ошибок на ТВ сегодня »

3.2 Примеры

плеонастических ошибок в СМИ:

3.3 Нарушение

чистоты речи

3.4 Нарушение

акцентологических норм.

3.5 Нарушение

морфологических норм

Заключение:

Используемая литература

Введение

«Филологическая

образованность –

показатель

культуры общества и

человека

в отдельности»

К. Ушинский

Язык – основное средство общения, получения знаний в

разных сферах человеческой деятельности.

Всегда акцентировалось внимание на речь окружающих

людей. Известному академику наук и писателю, Д.С. Лихачеву принадлежат

следующие слова: «Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в

жизни». Ведя беседу с человек, мы с легкостью можем определить его

интеллектуальный уровень развития. Наша речь — это не только показатель

воспитанности, но и показатель души. В век современных технологий сложно

представить жизнь без телевизора, компьютера, телефона и прочих современных

гаджетов. Поэтому огромное влияние на массовое сознание оказывают средства

массовой информации. Но смоли ли они сберечь гордость нашего народа – русский

язык. Опыт работы в данном проекте способствует воспитанию чувства патриотизма

и любви к русскому языку, а также даёт возможность анализировать,

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности

сферы общения. В этом заключается актуальность моей работы. Прежде чем перейти

к рассмотрению проблемы моего исследования, следует сформулировать ряд проблемных

вопросов, на которые мне придется ответить в ходе работы:

·

Как

влияют на речевую культуру СМИ?

·

Какие

теле- и радиопередачи чаще всего слушают подростки?

·

Какие

ошибки допускают политики в своих выступления?

·

Какие

типы речевых ошибок встречаются в речи радио- и телеведущих?

·

Как

сохранить народную гордость – русский язык?

Проблема

Является

ли телевидение двигателем прогресса в речевой культуре и почему речь

представителей СМИ в наше время не является образцом литературного языка?

Цель

исследования

Поскольку

данная тема очень актуальна, то цель данной работы состоит в том, чтобы на

основании изучения специальной литературы и собственных исследований в данной

области выяснить, каким образом влияют на речевую культуру СМИ?

Объект

исследования

Грамотность

речевой культуры СМИ, речь, звучащая на телеэкране.

Предмет

исследования

Исследование

речевой культуры в средствах массовой информации.

Методы

исследования:

—

теоретические: анализ, сравнение, анализ, синтез,

методы формулировки гипотезы

—

экспериментально – практические: опрос.

—

методы сводки и обработки результатов: таблица, график, диаграмма.

Теоретическая

значимость

Заключается

в анализе теоретической литературы по теме, изучении опыта

специалистов-филологов, что поможет в решении проблемы нашего исследования.

Практическая

значимость

Благодаря

проекту мы получим возможность опознавать, анализировать, классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности русского

литературного языка.

1. Виды

ошибок и их разновидности в СМИ

Для начала давайте

разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые

ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без

их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с

другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может

страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно.

А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

1.1 Лексические ошибки

Лексические

ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в

несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового

согласования. Они бывают нескольких видов. Употребление слова в несвойственном ему значении. Это

самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют

четыре подтипа:

1.

Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

2.

Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос

– колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

3.

Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат –

адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для

командировочных» (нужно – командированных).

4.

Нарушение правил

смыслового согласования слов. Смысловое

согласование – это взаимное приспособление слов по линии их

вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит

«перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь

дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта

немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы

и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного

компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут

движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология

– словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание»,

«Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого

творческого долголетия».

1.2 Фразеологические

ошибки

Фразеологические

ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в

несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

·

Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо

«Пока суд да дело»;

·

Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой

об стенку»);

·

Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по

правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

·

Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив

руки». Правильно: «сложа»;

·

Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа

рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

·

Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

·

Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о

фильме от корки до корки».

1.3 Морфологические

ошибки

Морфологические

ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых

ошибок: «плацкарт»,

«туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

1.4 Синтаксические

ошибки

Синтаксические

ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса –

конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень

много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

·

Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

·

Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

·

Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал

Маяковский или читали произведения Маяковского?);

·

Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое,

о чём я вас прошу, – это внимание»;

·

Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды,

которые усеяли всё небо».

1.5 Орфографические

ошибки

Этот

вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения

слов. Характерен для письменной речи.

Например: «сабака

лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм.

ошибка».

1.6 Пунктуационные

ошибки

Пунктуационные

ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

1.7

Логические ошибки

Логические

ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они

возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах

одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

·

сопоставление

(противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по

содержанию) понятий в предложении;

·

в

результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения

другим.

Композиционно-текстовые

ошибки

Неудачный

зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий

контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в

первом предложении, например: В этом тексте автор…

1.

Ошибки

в основной части.

2.

Сближение

относительно далеких мыслей в одном предложении.

3.

Отсутствие

последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

4.

Использование

разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

5.

Неудачная

концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее

мысли.

Примеры:

·

двусмысленность:

На бокале от помады след я оставлю на

пустом столе (И. Аллегрова, «Столик на двоих»)

·

алогизм:

Шепотом

громким мне в ухо крадется луна-не луна, НО настырное солнце (Земфира), Снегири

– не гири, не замолишь, не заплачешь (Иванушки…..»Снегири»).

2. Влияние средств массовой информации на речевую культуру

общества

2.1 Как

некорректная речь с телеэкранов влияет на подрастающие поколение?

В первую

очередь, СМИ влияет на подростков. Подрастающее поколение формирует свои мнения

и вкусы практически на все сто процентов благодаря развлекательному телевидению

и Интернету. Большую часть информации, которая получают школьники из интернета,

они начинают считать собственным мнением.

В

проведенном мной исследовании я постаралась найти ответы на следующие вопросы:

·

Действительно

ли существует проблема снижения уровня культуры речи и грамотности?

·

В

чём её причины? Каковы последствия?

·

Возможно

ли остановить падение уровня грамотности и культуры речи подростков, и как это

сделать?

Исходя из

этого, я провела анкетирование для учащихся 6-11 классов с целью выяснения их

отношения к современным источникам информации.

Вначале я

задала вопрос: «Как вы думаете, влияют ли СМИ на вашу речь?» и получила

следующие результаты. 70% учащихся ответили утвердительно. Это показало, что

ребята сами осознают, что их уровень грамотности сильно зависит от

просматриваемых ими телепередач и видеороликов.

Второй вопрос

был следующим: «Как часто вы сталкиваетесь с объявлениями?». Ответ был таким:

75% учащихся часто сталкиваются с объявлениями.

Далее я

хотела выяснить, влияют ли газеты и журналы на речь школьников. С этой целью я

задала такой вопрос: «Читаете ли вы газеты и журналы?». Получила такие

результаты: 90% опрошенных ответили, что не увлекаются чтением газет и

журналов. Вследствие чего можно сказать, что печатные издания в большей части

не оказывают влияния на школьников.

Следующий

вопрос был таким: «Смотрите ли вы программы, ориентированные на воспитание

правильной культуры речи?». Ответ был удручающим: данные передачи смотрят всего

3%, зато подростки очень любят смотреть мультфильмы. Жаргонные слова из речи

персонажей популярных мультфильмов: «дурдом какой-то», «припёрлись, блин»,

«брякнет по башке», «сопляк» («Смешарики»), «отвалите», «притормози, лохматый»

(«Мадагаскар») и др. Следовательно, мультфильмы также оказывают влияние на

культуру речи школьников. В советских мультфильмах нет жаргонных выражений, но

они не стоят на первых местах по популярности. Из других телепередач подростки

смотрят «Новости» по Первому каналу, телеканалам «Россия» и «НТВ».

Пятый вопрос

был таким: «На кого из блогров (ведущих электронный сетевой дневник) вы

подписаны?». Подписчиками различных блогеров оказались 36 человек из 50. Чаще

всего подростки просматривают видеоролики Мармока, Влада А4, Литвина и

Ивлеевой. Проанализировав речь данных популярных личностей, я выявила следующие

жаргонизмы в речи пранкера (человек, который разыгрывает других) Литвина:

«прикинь», «блин», «братан», «подкатить», «безбашенный», «тёлка», «типо».

Жаргонизмы в речи Мармока: «братан», «в курсе», «блин», «прикинь», «хамло».

Также присутствовали в их речи мат и грубые вульгарные выражения. Такой же

лексикон присутствует и в видеообращениях Насти Ивлеевой. Неудивительно, что

большинство подростков употребляют в разговорах данные слова.

В доказательство

своих слов я хочу привести диаграмму, которая показывает, что большое

количество детей и подростков используют различные средства массовой

информации.

Прослеживается

очевидная тенденция между словами, употребляемыми персонажами мультфильмов,

интернет-блогерами и музыкальными исполнителями, и словами сленга, которые

употребляют школьники в процессе общения. Ошибки, допускаемые телеведущими и

авторами печатных объявлений, влияют на формирование речевых норм

учащимися.

2.2 Почему речь представителей СМИ в наше время не может

служить образцом литературного языка?

Раньше

СМИ служили примером уровня речевой культуры, способствовали его повышению, а в

настоящее время в большой степени способствуют его деградации: речь многих

дикторов развлекательных, а иногда и аналитических программ построена

неправильно, зачастую она загрязнена словами-паразитами, т. е., налицо все

признаки ухудшения уровня речевой культуры. В наше время телевидение, радио и

пресса – уже неотъемлемые спутники большинства людей, то и речь наших

современников тоже стала заметно ухудшаться. Несмотря на положительную динамику

в формировании уважительного отношения к языку в СМИ, по-прежнему в газетах

большое количество ошибок, а с экранов телевизора часто звучит далеко не

образцовый русский язык. А учитывая то, что для многих именно телевидение и

радио – основные источники информации и их просмотр и прослушивание составляет

значительную часть жизни, то средства массовой информации должны бережней

обращаться с русским языком.

На

интернет — ресурсах мы наблюдаем многочисленные отклонения от норм русского

языка, а также нарушения русской литературной интонации. Все чаще

прослеживается влияние стандартов английской и англо-американской речи. В

современной речевой практике также имеют место грамматические и

лексико-грамматические изменения. Под влиянием социально-политических факторов

изменилось морфологическое значение числа у ряда слов социально-политического

обихода, с соответствующим изменением предметного содержания. Слова типа

партия, банк, бюджет, правительство, практически не употреблявшиеся ранее во

множественном числе, ныне перешли к обычному числовому распределению.

На

уровне грамматики наблюдается тенденция к ослаблению падежных функций, что с

точки зрения культуры речи — нарушение нормы русского литературного языка.

Например, стали нередки случаи неправильного выбора падежа: «подтвердил о своем

намерении», «стратегия об уничтожении».

Обновление

языка состоит не только в появлении новых слов, но и в развитии новых значений

слов. Например, в прессе значение таких слов как аналитик – это не только тот,

кто «анализирует, занимается анализом и склонен к нему», но и

«комментатор, обозреватель при властвующих структурах».

В

СМИ мы часто встречаем сленговые, арготические, уголовные слова, что подрывает

стилевую и эмоционально-стилистическую систему русского языка. А так как

устоявшаяся стилистическая система языка служит не только целям эстетики, но и

является наиболее точной передачей информации, то разрушение стилистической

системы невольно способствует понижению информативности общения.

Язык

и общество тесно связаны друг с другом. Их влияние друг на друга взаимное и

непрерывное. Культура речи есть показатель культуры как отдельного человека,

так и всего общества в целом. Чем бережнее будет отношение к культурному

наследию, в том числе и к русскому языку, тем дольше сохранится культура

национальная.

Культура

русской речи в средствах массовой информации – одна из главных характеристик,

определяющих профессиональный уровень телевизионных и радиопередач, их

публицистическую и художественную полноценность. Культура речи – это та точка,

где встречаются наука и жизнь: наука о языке встречается с повседневным

языковым существованием русского человека. Есть все основания полагать, что

именно в наше время, когда языковая раскованность нередко подменяется языковой

распущенностью, разговор о культуре русской речи в печати, на радио и

телевидении особенно необходим.

2.3 Средства массовой информации и культура речи.

Средства

массовой информации подразделяются на:

Визуальные: периодическая

печать;

Аудиальные: радио,

телевидение, документальное кино;

Несмотря на все различия между ними СМИ объединяются в

единую систему массовой коммуникации благодаря общности функций и особой

структуре коммуникативного процесса.

Среди функций СМИ обычно выделяют следующие:

• Информационную (сообщение о

положение дел, разного рода фактах и событиях);

• Комментарийно — оценочную (часто изложение

фактов сопровождается комментарием к ним, их анализом и оценкой);

• Познавательно — просветительную

(передавая многообразную культурную, историческую, научную информацию, СМИ

способствует пополнению фонда знаний своих читателей, слушателей, зрителей);

• Функцию воздействия (СМИ неслучайно

называют «четвёртой властью»: их влияние на взгляды и поведение людей очевидно,

особенно в периоды так называемых инверсионных изменений общества или во время

проведения массовых социально-политических акции, например, в ходе всеобщих

выборов главы государства);

• Гедонистическую (речь здесь идёт не

просто о развлекательной информации, но и о том, что любая информация

воспринимается с большим положительным эффектом, когда сам способ её передачи

вызывает чувство удовольствия, отвечает эстетическим потребностям адресата).

СМИ в значительной степени определяют нормы языка и

общения, и тем более велика их ответственность за то, чтобы эти нормы отвечали

лучшим культурным традициям. Периодические издания и сейчас являются одним из

важнейших способов передачи информации. Перелистывая периодические издания,

читатель часто знакомится с заголовками, поэтому именно содержащие их фразы

графически выделены и читающий замечает их раньше других речевых оборотов.

Существует множество средств речевой выразительности, с помощью которых

журналист пытается привлечь внимание читателя, расставляя логические акценты и

экспериментируя с языком.

Такие процессы как значительные темпы роста СМИ, их

преобразование в условиях перехода страны к рыночной экономике и демократические

процессы в обществе можно рассматривать как факторы, оказывающие влияние на

процесс формирования языка интернет – ресурсов, его деформации.

И хотя имеются некоторые положительные результаты

работы СМИ по формированию уважительного отношения к русскому языку, но в газетах

по-прежнему большое количество ошибок, а с экранов телевизора часто звучит

далеко не образцовый русский язык. Учитывая отношение молодежи к телевидению –

для многих это единственный источник информации в жизни, – СМИ должны бережно

обращаться с русским языком.

Отмена цензуры привела к появлению в прямом эфире

спонтанной устной речи, демократизация – к участию в публичном общении лиц,

имеющих различное образование и уровень речевой культуры. Иногда высказывается

мнение, будто язык – это самоорганизующая система, которая, в конечном итоге,

сама справится с нарушениями норм, отбросит все ненужное, наносное. Другие

утверждают, что развитие языка – стихийный процесс, который не нуждается в

регулировании, так как язык, по их мнению, сам по себе выберет всё лучшее и

отвергнет лишнее, неподходящее. Для того чтобы разобраться в процессах,

происходящих в языке, необходимы научные методы оценки языковых изменений,

которые недостаточно разработаны.

Чтобы начать процесс позитивных изменений в интернет —

ресурсах СМИ, надо начинать с подготовки и переподготовки кадров публицистов,

телеведущих, комментаторов, дикторов – всех, кто выходит в эфир. Высокий

уровень культуры употребления русского языка творческих работников на радио- и

телевещании непосредственно будет влиять на миллионные массы радиослушателей и

телезрителей, что позволит уберечь массы от неизбежной опасности влияния на

слушателей ненормативного языка героев «прямого эфира».

Телевидение – это искусство, которое вобрало в себя

все основные черты других видов искусств. Как и всякое искусство, оно требует

точности исполнения, соблюдения элементарных законов. Это значит, что кроме

техники звучащей речи, дикции, правильного произношения и ударения, кроме

прекрасного знания родной речи нельзя забывать, что основа основ этого

искусства — исполнительское мастерство, умение логично, четко, ясно выразить

свою мысль, умение общаться с невидимым собеседником и конкретным человеком. И

самое главное – владеть навыками и умениями ораторского мастерства.

По нашему мнению, необходимо совершенствовать речевую

культуру представителей СМИ, а для этого следует обеспечить контроль за эфиром

на всех каналах с участием консультантов-специалистов, а также необходимо

организовать систематические занятия по ораторскому искусству и мастерству

исполнения. Нам кажется, что целесообразным было бы создать эталонный канал,

который мог бы служить примером для других.

3. Примеры различных

речевых ошибок допущенных на теле-, радио передачах

3.1 « 7 самых

популярных ошибок на ТВ сегодня »

В последнее время

с экранов телевизора все чаще можно услышать ошибки. Ведущие путают значения

слов, неверно склоняют их по падежам, ставят не туда ударение и даже

придумывают что-то свое. Рассказываем о семи популярных ошибках в речи ведущих,

за которые неловко грамотным людям.

1. ЯзыкОвые

«Какие общие

языкОвые традиции, скажем, в Беларуси и Туркменистане?»

Интересовался

Владимир Познер в эфире своей авторской программы «Познер» на Первом канале от

18 декабря 2017 года.

На самом же деле

слово «языкОвый» в русском языке есть. Но значение у него несколько

иное. «ЯзыкОвый» — имеющий отношение к языку. Но к языку — органу в

полости рта. Так, верно будет сказать:

«Сегодня в магазин

завезли языкОвую колбасу».

А вот «языковОй»

— это тот, что относится к языку в значении «речь, средство общения». Как раз

этот вариант и стоило выбрать Владимиру Владимировичу.

«Они говорили

на разных языках, но уже через несколько часов с легкостью преодолели языковОй

барьер», — корректный контекст употребления слова.

2. ДоскУ

«Лучше всего

мясо перекладывать на деревянную доскУ или разогретую тарелку», —

говорит Юлия Высоцкая в телепрограмме «Едим дома» на НТВ.

Конечно,

можно списать эту ошибку на постоянную спешку, в которой она находится на

съемочной площадке, а не на ее безграмотность. Но все же, в слове «доску»

ставить ударение на второй слог — это грубая ошибка.

Существительное

«доска» — женского рода единственного числа. Юлия Александровна

употребила его в речи в винительном падеже. Вероятно, ударение поставила по

аналогии с именительным, где оно как раз приходится на конец слова — «доскА».

Но согласно языковым нормам, в таких словах при склонении по падежам ударение

смещается. А в винительном приходится как раз на первый слог.

3. ЗавсегдатАйка

«Моя жена — завсегдатАйка

клуба «Сибирь», — рассказывает Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак.

Начнем с

того, что у слова «завсегдатай» нет женской формы. Поэтому где бы ни

поставил ударение ведущий, он все равно совершит ошибку.

Нужно

запомнить, что в слове «завсегдАтай» ударный всегда третий слог, и

никаких «завсегдатаек» нет. Верно говорить только так:

«Тамара

удивительным образом сочетает две вещи — она отличница и завсегдАтай

модных клубов».

4. ИстеблишмЕнт

Отар

Кушанашвили был неоднократно замечен в любви к редким словам. Неудивительно,

что нет-нет, да и мелькают в его речи неправильные ударения. Так, в одном из

выпусков телепередачи «Партийная зона» на ТВ-6, где он ведущий, Отар Шалвович

сообщил:

«Весь истеблишмЕнт

здесь».

На самом же

деле в этом слове ударным должен быть второй слог — «истЕблишмент».

Объясняется это этимологией слова. Оно заимствовано из английского языка. В

родном языке в этом существительном ударение падает на второй слог —

«estAblishment». Такое же произношение сохранил и наш вариант лексемы.

5. пОднялся

«Самолет

вновь пОднялся в воздух», — сообщила ведущая Арина Шарапова на канале

ОРТ в программе «Время».

Вероятно,

ошибка была сделана потому, что в слове «поднял» допустимо ударение как

на первый слог — «пОднял», так и на второй — «поднЯл». Но в

возвратном глаголе ударения на звук «о» нет. Равносильны варианты «поднЯлся»

и «поднялсЯ».

6. УкрАинская

Эта ошибка

очень распространена как в речи дикторов, так и у простых обывателей. Не обошла

она стороной и Юлию Высоцкую. Снова в этом списке фигурирует ее передача «Едим

дома» на НТВ.

«УкрАинская

кухня все-таки очень вкусная. Там столько интересных рецептов!» — прозвучало в

одном из выпусков кулинарного шоу.

А между

тем, единственно верный вариант произношения этого слова — с ударением на «и» —

«украИнская». Причина в названии государства, от которого и произошло

прилагательное. Страна-то «УкраИна», а не «УкрАина».

7. ХристиАнин

«Нельзя

считать христиАнином…», — сказала Инга Юмашева в телепередаче «Утро

России. Вести».

Причина

ошибки в произношении этого существительного кроется в его множественном числе

— «христиАне». Но вот для единственного числа во всех падежах языковая

норма требует ударения на последний слог — «христианИн, христианИна».

3.2 Примеры

плеонастических ошибок в СМИ:

1)

Лариса

Вербицкая, телеведущая: «Эта традиция ВНОВЬ стала ВОЗРОЖДАТЬСЯ»

РТР, «Утро»

2)

Екатерина

Стриженова, ведущая концерта: «ВЫ ЗНАЕТЕ, я даже НЕ ЗНАЮ, как

объявить следующего исполнителя». ОРТ, «Праздничный концерт»

3)

Лиля

Гильдеева, ведущая: «Основываясь на этом, невозможно предотвратить ВСЕМИРНУЮ

ГЛОБАЛИЗАЦИЮ». НТВ, «Сегодня»

4)

Алексей

Пивоваров, ведущий: «Обнаружены и уничтожены НЕЗАКОННые БАНдФОРМИРОВАНИЯ». НТВ,

«Сегодня» (А бывают законные бандформирования?)

5)

Мария

Ситтель, ведущая: «В результате землетрясения город был почти ПОЛНОСТЬЮ

СТЕРТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ». ОРТ, «Время» (Стерт с лица земли – полностью

уничтожен)

3.3 Нарушение чистоты речи

Чистота

речи

– отсутствие в ней лишних слов, слов «паразитов». Часто можно наблюдать в речи

говорящего часто используемые слова типа: так сказать, значит, вот, собственно

говоря, видите ли, понятно, да, так, понимаете или междометие э и т.д.

В

публицистике нормативным является использование разговорных элементов. Но

чрезмерное их употребление засоряет речь. Свидетельство тому – откровенно

грубая лексика: хавать, халява, козлы, облажаться, лезть в штаны и др.

Цитата

из СМИ:

Премьер-министр утвердил поправки к ПДД, разрешающие ментам забирать любую

машину…Источник: КП, «Заголовок».

3.4 Нарушение акцентологических норм.

1. Туда, где

ты носила белые банты… («Банты», гр.Браво) В «Словаре трудностей русского

языка» // под ред. Розенталя Д.Э., Теленковой М.А. зафиксирована норма банты, с

уда-рением на первом слоге.

2.

Волки

уходят в небеса… («Волки», гр. Би – 2) Ударение падает на второй слог, хотя во

множественном числе должно употребляться волки.

(Ударение

на первом слоге)

3. На столе

свеча падает туфля… («От заката до рассвета», гр. Место встречи) Ударение

падает на второй слог – нарушение принятой нормы. Ударение должно падать на

первый слог – туфля.

4. Никотин

заменяет дозой стиморолла… («Стиморолл», гр. НЛО) Ссылаясь на рекламу по

телевидению, ударение в этом слове падает на первый слог — стиморолл.

5. Салют

Вера! («Салют Вера!», В. Меладзе) Ударение падает на второй слог – нарушение

принятой нормы. Ударение должно падать на первый слог – Вера.

3.5 Нарушение морфологических норм

1. Четвертый

год иду с ума…(«Четыре слова», гр. Агата Кристи) Нарушена норма

словоупотребления. Во фразеологическом словаре // под ред. Гурьевой Т.Н.

зафиксирован фразеологизм схожу (сходить) с ума. (1. Становиться сумасшедшим.

2. Не давать себе отчета в поступках. 3. Проявлять чрезмерное восхищение,

восторг).

2.Форель

копченый, пиво холодный…(«Танцы-обниманцы», М.Гребенщиков) Нарушена норма

словоупотребления. Форель слово женского рода, должно быть форель копченая,

пиво слово среднего рода, должно быть пиво холодное.

3. В круги

своя…(«Время», Ю.Михальчик, А.Киреев.) Нарушена норма словоупотребления. Во

фразеологическом словаре // под ред. Гурьевой Т.Н. зафиксирован фразеологизм на

круги своя.

4. И стань

самым лучшим для меня…(«Тебе понравится», Жасмин) Прилагательное лучший имеет

превосходную степень, слово самый в данном контексте неуместно. Нарушена

морфологическая норма.

Употребление

иностранных слов иногда оправданно, но иногда их русские аналоги более уместны,

и слов типа «конфронтация», «раунд», «саммит», «консенсус», «тинейджер», «шоу»,

«мимикрия», «брейн-ринг» можно с успехом избежать. Современные масштабы

заимствования губительны для русского литературного языка.

Заключение:

Исследование показало, что грамотность речи общества неизбежно падает и

способствует этой тенденции множество факторов: образование, друзья, семья, но

наибольшее влияние оказывают СМИ, в том числе интернет. Произошло смещение

акцента с книг и журналов, газет и печатных изданий на интернет и телевидение,

чей язык не соответствует нормам культуры речи: певцы и музыканты,

интернет-блогеры используют жаргонизмы, вульгаризмы, непечатную лексику,

телеведущие также допускают ошибки, хотя и в меньшей степени. Но хуже всего то,

что «сниженные» выражения воспринимается обществом как норма.

Таким образом, на основе практической

части данной работы, я убедилась в том, что СМИ негативно влияют на речь

человека, в частности, подростка. Из-за того, что уровень речевого этикета

людей, работающих в СМИ, неизбежно падает, мы и сами говорим неправильно. А это

означает лишь то, что средства массовой информации манипулируют не только речью

общества, но и его сознанием. А. Н. Толстой, устремляя внимание на проблему

культуры речи человека, писал: «Язык – орудие мышления. Обращаться с

языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно,

неверно». От каждого из нас зависит в той или иной мере здоровье общей

языковой среды, которую мы хотим сохранить для новых поколений в чистоте и

свежести. Мощь, мудрость и красота русского слова открывается во всей своей

широте только перед человеком просвещенным и знающим.

Используемая литература

1.

Влияние телевидения на подрастающие

поколение —https://mobile.studbooks.net/726610/zhurnalistika/vliyanie_televideniya_podrastayuschee_pokolenie

2.

Классификация ошибок на ТВ — https://lektsii.org/11-61870.html

3.

Ошибки в речи теле-, радиоведущих — https://natalibrilenova.ru/oshibki-v-rechi-tele-i-radioveduschih/

4.

Анализ речи на телевидении — https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625b2bd79a5d53a89521206d37_0.html

5.

Влияние СМИ на общество – Средства

Массовой Информации —https://vuzlit.ru/452978/vliyanie_obschestvo

Многие уверены, что дикторы и ТВ-ведущие всегда разговаривают грамотно, ведь они должны быть примером для подражания. Но в последнее время с экранов телевизора все чаще можно услышать ошибки. Ведущие путают значения слов, неверно склоняют их по падежам, ставят не туда ударение и даже придумывают что-то свое. Рассказываем о семи популярных ошибках в речи ведущих, за которые неловко грамотным людям.

Курс по когнитивной психологии

Ты узнаешь, как избавиться от мыслей в голове, которые портят жизнь. Увидишь, как помочь себе при стрессе, тревоге и беспокойстве. Научишься понимать свои эмоции и чувства. Найдешь путь к душевному спокойствию.

ЯзыкОвые

«Какие общие языкОвые традиции, скажем, в Беларуси и Туркменистане?»

Интересовался Владимир Познер в эфире своей авторской программы «Познер» на Первом канале от 18 декабря 2017 года.

На самом же деле слово «языкОвый» в русском языке есть. Но значение у него несколько иное. «ЯзыкОвый» — имеющий отношение к языку. Но к языку — органу в полости рта. Так, верно будет сказать:

«Сегодня в магазин завезли языкОвую колбасу».

А вот «языковОй» — это тот, что относится к языку в значении «речь, средство общения». Как раз этот вариант и стоило выбрать Владимиру Владимировичу.

«Они говорили на разных языках, но уже через несколько часов с легкостью преодолели языковОй барьер», — корректный контекст употребления слова.

ДоскУ

«Лучше всего мясо перекладывать на деревянную доскУ или разогретую тарелку», — говорит Юлия Высоцкая в телепрограмме «Едим дома» на НТВ.

Конечно, можно списать эту ошибку на постоянную спешку, в которой она находится на съемочной площадке, а не на ее безграмотность. Но все же, в слове «доску» ставить ударение на второй слог — это грубая ошибка.

Существительное «доска» — женского рода единственного числа. Юлия Александровна употребила его в речи в винительном падеже. Вероятно, ударение поставила по аналогии с именительным, где оно как раз приходится на конец слова — «доскА». Но согласно языковым нормам, в таких словах при склонении по падежам ударение смещается. А в винительном приходится как раз на первый слог.

ЗавсегдатАйка

«Моя жена — завсегдатАйка клуба «Сибирь», — рассказывает Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак.

Начнем с того, что у слова «завсегдатай» нет женской формы. Поэтому где бы ни поставил ударение ведущий, он все равно совершит ошибку.

Нужно запомнить, что в слове «завсегдАтай» ударный всегда третий слог, и никаких «завсегдатаек» нет. Верно говорить только так:

«Тамара удивительным образом сочетает две вещи — она отличница и завсегдАтай модных клубов».

ИстеблишмЕнт

Отар Кушанашвили был неоднократно замечен в любви к редким словам. Неудивительно, что нет-нет, да и мелькают в его речи неправильные ударения. Так, в одном из выпусков телепередачи «Партийная зона» на ТВ-6, где он ведущий, Отар Шалвович сообщил:

«Весь истеблишмЕнт здесь».

На самом же деле в этом слове ударным должен быть второй слог — «истЕблишмент». Объясняется это этимологией слова. Оно заимствовано из английского языка. В родном языке в этом существительном ударение падает на второй слог — «estAblishment». Такое же произношение сохранил и наш вариант лексемы.

пОднялся

«Самолет вновь пОднялся в воздух», — сообщила ведущая Арина Шарапова на канале ОРТ в программе «Время».

Вероятно, ошибка была сделана потому, что в слове «поднял» допустимо ударение как на первый слог — «пОднял», так и на второй — «поднЯл». Но в возвратном глаголе ударения на звук «о» нет. Равносильны варианты «поднЯлся» и «поднялсЯ».

УкрАинская

Эта ошибка очень распространена как в речи дикторов, так и у простых обывателей. Не обошла она стороной и Юлию Высоцкую. Снова в этом списке фигурирует ее передача «Едим дома» на НТВ.

«УкрАинская кухня все-таки очень вкусная. Там столько интересных рецептов!» — прозвучало в одном из выпусков кулинарного шоу.

А между тем, единственно верный вариант произношения этого слова — с ударением на «и» — «украИнская». Причина в названии государства, от которого и произошло прилагательное. Страна-то «УкраИна», а не «УкрАина».

ХристиАнин

«Нельзя считать христиАнином…», — сказала Инга Юмашева в телепередаче «Утро России. Вести».

Причина ошибки в произношении этого существительного кроется в его множественном числе — «христиАне». Но вот для единственного числа во всех падежах языковая норма требует ударения на последний слог — «христианИн, христианИна».

В недалеком прошлом дикторы на телевидении произносили только тексты, проверенные и одобренные «сверху». Сейчас, во времена прямых эфиров, личных блогов и постоянных импровизаций, ведущие то и дело допускают в речи ошибки, которые зачастую заметны даже школьникам. А чтобы действительно стать эталоном для зрителей, нужно постоянно развиваться и совершенствовать свою речь.

Текст: Елена Кухтенкова/РГ

Фото: vgoroden.ru

Учитель-русист и автор проекта «УчилкаVSТВ» на YouTube Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода в своем последнем выпуске затронула тему дач, пикников и шашлыков, актуальную в разгар лета. Мало того, что она удивила подписчиков нормой литературного произношения знакомых им слов — она еще и

указала на ошибки в ударениях у таких известных журналистов, как Владимир Соловьев, Александр Невзоров и Леонид Парфенов.

Так, Владимир Соловьев до сих пор сохранял репутацию человека очень грамотного, говорит Татьяна, но пришла и его очередь получать «двойки». А попался он на ошибке, которая входит в число самых распространенных: «Я считаю, что мы каждый год минимум должны раздавать два миллиона паспортов, привозить этих людей, они должны быть здесь, надо максимально облЕгчить эту процедуру».

«Не облЕгчить, а облегчИть», — исправила коварная «училка». «В этом глаголе ударение на корень не ставится не только в инфинитиве, но и во всех других формах: облегчИл, облегчИм, облегчИте», — учит Гартман.

Александр Невзоров тоже оказался небезупречным оратором. В эфире он сказал: «Они могут страдать, могут не страдать, сами себе придумали фЕтиш, сами терзаются».

Гартман уверена: терзания обоснованны. Оказывается, правильно говорить «фетИш». «Это слово французского происхождения, и ударение в нем падает на последний слог, как и в языке-источнике», — объясняет она.

«Кстати, слов с таким ударением в русском языке много: например, шассИ, жалюзИ, абажУР», — рассказывает русист.

Еще один авторитетный журналист на этот раз оказался не на высоте: Леонид Парфенов неправильно поставил ударение в причастии: «Русский писатель Иван Алексеевич Бунин, Умерший в Париже в 1953 году…». «Не Умерший, а умЕрший», — говорит педагог. «Несмотря на то, что в глаголе, от которого образовалось это причастие, ударение на корень не ставится. «умерЕть — Умер», тем не менее — «умЕрший» — это литературная норма», — комментирует она.

А сейчас самое время вспомнить, что на дворе лето — время дач, шашлыков, пикников. Именно эта тема была затронута на Первом канале в телепрограмме «Утро», но, утверждает Гартман, корреспондент упорно делала неправильное ударение в слове «шампур» в косвенных падежах. «К нему в комплекте не шли вот эти шампурЫ». «Четыре шампурА по 25 рублей за каждый». «В слове «шампур» ударение неподвижное», — объясняет Татьяна Гартман. И ставится оно всегда на второй слог во всех формах: «шампУра, шампУры, шампУрам, шампУрах».

Продолжая тему вкусной, но нездоровой пищи, слушаем журналиста Алексея Пивоварова и его собеседника: «У вас в онлайне можно посмотреть выручку каждой пиццерИи». «К примеру, мы сейчас открываем пиццерИю в Нигерии». Гартман предлагает поговорить и о слове «пиццерия». «Некоторые справочники дают варианты и «пиццЕрия», и «пиццерИя», но в авторитетных словарях все-таки зафиксирована норма «пиццЕрия», — настаивает учитель русского.

В новом выпуске досталось Малахову и Малышевой

Поделиться

Блогер из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман продолжает бороться с «вопиющей безграмотностью в СМИ». «Училка» посетовала, что телеведущие и артисты не сдаются и продолжают ошибаться. В этот раз она поймала с поличным Елену Малышеву, Андрея Малахова, Марию Ситтель и еще несколько корреспондентов.

Гартман начала очередной выпуск своего блога «Училка vs TV» с ошибки в сериале «Год культуры». Герой просит удовлетворить его «ходата́йство» вместо правильного «хода́тайство».

— Так говорит герой фильма Анатолий Сапрыкин, который работает не кем-нибудь, а преподавателем литературы в вузе. Он как филолог должен знать, как правильно. И я не могу делать скидку на то, что сценарист якобы специально вложил в его уста неграмотный текст для большей реалистичности. Я сама училась на филфаке и знаю, что сотрудники кафедры литературы так ошибаться не могут, — негодует Татьяна.

Гартман просветила своих подписчиков по поводу правил переноса ударения на предлог на примере ошибок ведущих телеканала «РенТВ».

— При употреблении слова «вода» с предлогами «на» и «под» ударными становятся именно предлоги: по́д воду, на́ воду, — пояснила «училка». — Такой перенос ударения чаще всего встречается, когда речь идет о природных объектах, о времени или о частях тела. Например: на́ ногу, по́ ветру, за́ год, по́д гору.

Телеведущая на «России-1» Мария Ситтель не справилась с числительным. «Свои творения представили номинанты из восемьдесят одной страны», — произнесла ведущая.

— Это не самое сложное числительное, и просклонять его довольно просто. Родительный падеж — из восьмидесяти одной страны, — исправила ошибку Гартман.

Елена Малышева тоже допускает ошибки в речи.

— Тональные «крема» вместо правильного — «кремы» произнесла Малышева, даже несмотря на то, что гость в студии за несколько секунд до этого произнес это слово верно, — удивилась «Училка».

Андрей Малахов совершил, как заметила Гартман, распространенную ошибку: он несколько раз произнес «многожёнец», а правильно говорить «многоженец». В этом выпуске шоу неправильное произношение этого слова звучало больше 20 раз от всех участников программы.

Гартман убеждена, что ведущие так и продолжат ошибаться, поэтому пообещала на следующей неделе снова отыскать их ошибки.

Татьяна Гартман начала вести свой блог с разборов ошибок известных телеведущих. В первом выпуске канала «Училка vs ТВ» Татьяна раскритиковала за ошибки Ивана Урганта и ведущих Первого канала Артема Шейнина и Вячеслава Никонова. Во втором досталось — страшно сказать! — самому Владимиру Познеру и Юлии Высоцкой. Владимир Соловьев, речь которого пока не подвергалась проверке на грамотность, посоветовал Татьяне обратиться к «училкам» телеведущих.