Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

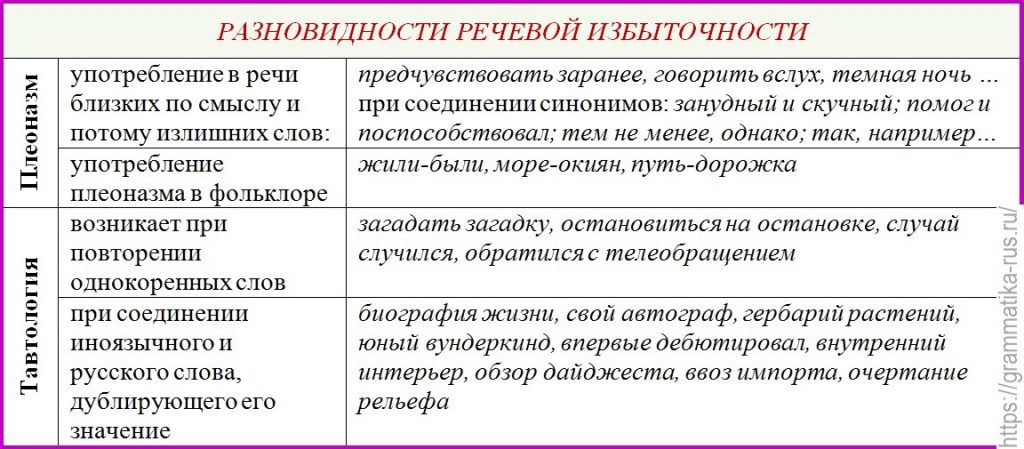

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

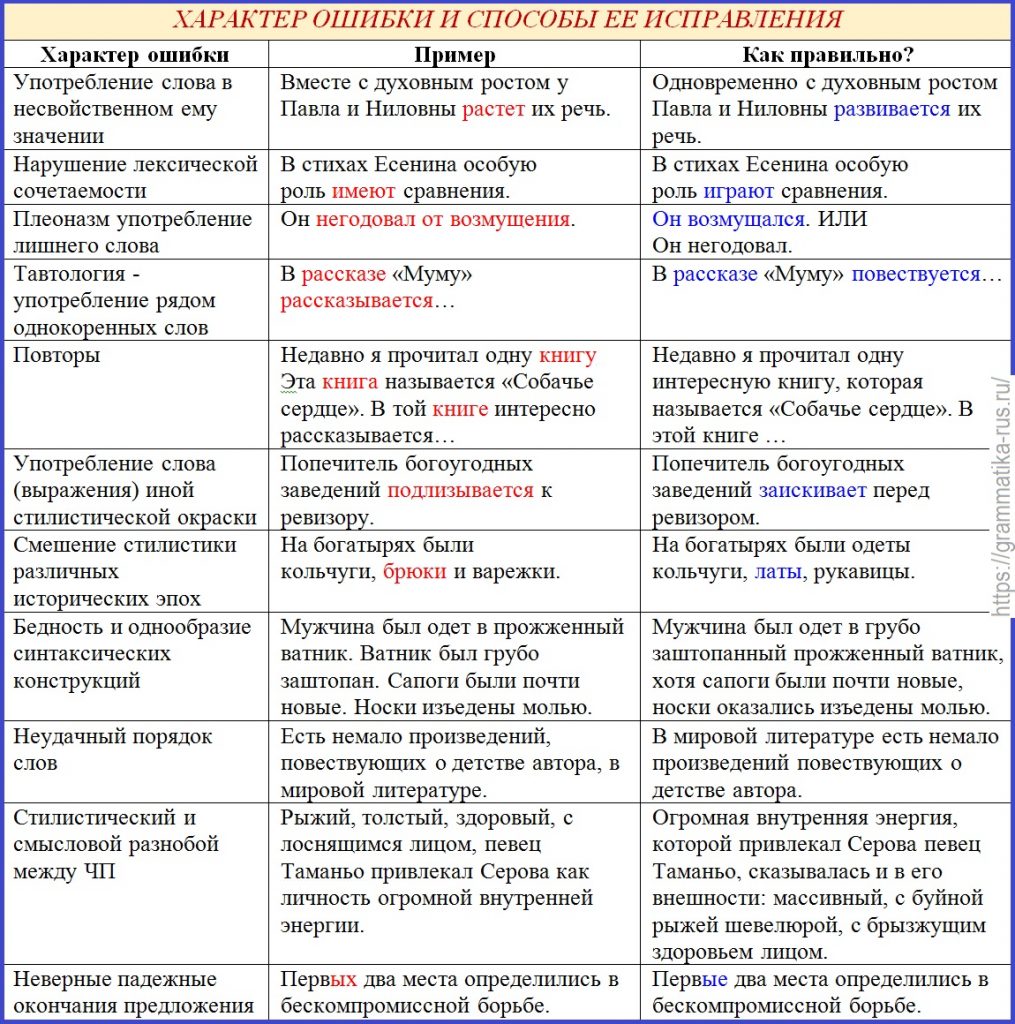

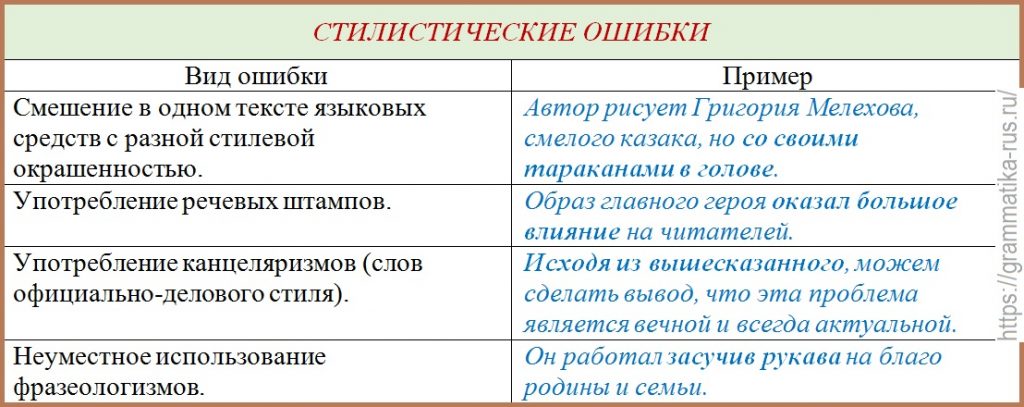

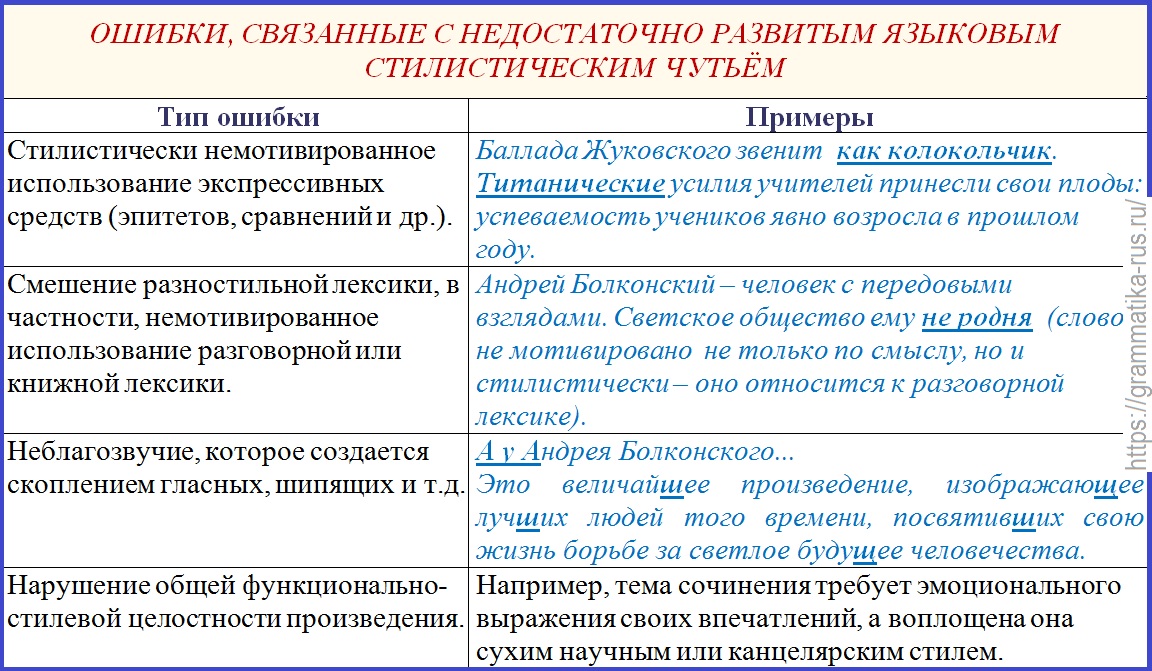

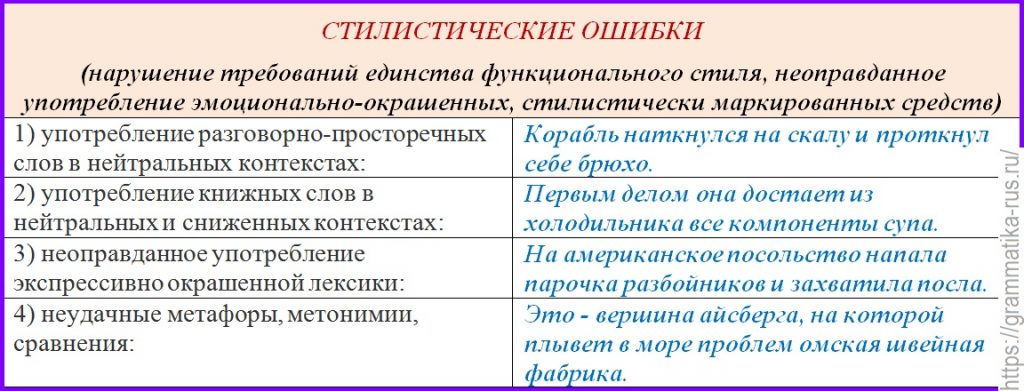

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Наречия, в которых мы часто делаем ошибки

Нормы употребления в речи наречий типичные ошибки. Наречия, в которых мы часто делаем ошибки со значением начала, конца, продолжения действия начать, перестать, кончить, прекратить, продолжить.

Наречия, в которых мы часто делаем ошибки

Те, кто писал Тотальный диктант в 2015 году, наверняка помнят, сколько споров вызвало слово ВПОЛУХА. По статистике организаторов диктанта, 71% участников написали это наречие с ошибками. Наречия вообще коварны тем, что их написание не всегда поддается проверке правилами – нужно чаще заглядывать в словари и усерднее запоминать облик «спорных» слов. В помощь всем совершенствующим собственную грамотность наша подборка наречий, в которых часто делают ошибки при письме.

Нужный-ненужный мягкий знак

Когда в конце наречий пишется Ь, а когда нет? Если слово оканчивается на шипящий согласный (Ж, Ш, Ч, Щ), мягкий знак пишется: НАОТМАШЬ, НАСТЕЖЬ, ВСКАЧЬ, НАВЗНИЧЬ, НЕВМОЧЬ. Необходим Ь (даже два мягких знака!) и в наречии ВСКОЛЬЗЬ, хотя оканчивается оно не шипящим звуком. Исключения из правила запоминаются легко: наречиям УЖ, ЗАМУЖ, НЕВТЕРПЕЖ не нужна мягкая прибавка в конце.

Части тела, части речи

Наречные выражения с повторяющимися внутри них словами: БОК О БОК, С БОКУ НА БОК, РУКА ОБ РУКУ, С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ, ГЛАЗА В ГЛАЗА, СЛЕД В СЛЕД, ОДИН В ОДИН, ТОЧКА В ТОЧКУ, ЧЕСТЬ ЧЕСТЬЮ, ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ, ЧУДАК ЧУДАКОМ, – пишутся раздельно. Исключением является наречие ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, ему нужны сразу два дефиса. Также через дефис пишутся слова с повторением одного и того же корня или основы: КРЕСТ-НАКРЕСТ, ЕЛЕ-ЕЛЕ, ЕДВА-ЕДВА, ТИХО-ТИХО, ДАВНЫМ-ДАВНО и т. д.

Употребление слов НАВЕРНО, НАВЕРНОЕ как наречий в значении “несомненно, верно, точно” встречается в основном в художественной литературе XIX века. В современном русском языке эти слова используются преимущественно как вводные в значении “по всей вероятности” и обособляются

«Смешались в кучу кони, люди…»

Очень-очень часто путают наречия ВПЕРЕМЕШКУ И ВПЕРЕМЕЖКУ. Отличаются они не только одной буквой внутри, но и смыслом: «вперемеШку» означает «беспорядочно перемешиваясь», а «вперемеЖку» – «перемежаясь, чередуясь в определенном порядке». Как видим, в одном случае царит хаос, а в другом – стройная логика: «В ее спальне платья и белье валялись ВПЕРЕМЕШКУ с флаконами духов, чулками и журналами», но «Розы были высажены на клумбе ВПЕРЕМЕЖКУ с георгинами и ирисами».

Нормы употребления в речи наречий типичные ошибки

Синтаксическая функция: в предложении обычно является обстоятельством , реже — определением.

Он пришёл домой затемно (когда? — обстоятельство времени). Чей-то голос донёсся издалека (откуда? — обстоятельство места). Прогулка (к а к а я?) пешком взбодрила меня (определение — наречие зависит от существительного и обозначает признак предмета)

Морфологические признаки наречия: 1) неизменяемость, 2) разряд по значению, 3) степень сравнения.

Наречие обозначает:

- признак действия, если относится к глаголу, причастию или деепричастию (встречаться ( когда? ) вечером, опускаясь ( куда? ) вниз, идущий (как? ) быстро).

- признак предмета, если относится к имени существительному (жаркое ( какое? ) по-русски, яйцо ( какое? ) всмятку).

- признак другого признака, если относится к имени прилагательному, причастию или другому наречию (важный ( в какой степени? ) чрезвычайно, прыгнувший ( как? ) далеко, далеко ( насколько? ) очень).

Разряды наречий:

Особую группу составляют наречия, которые не называют признаки действия, а только указывают на них, а именно:

- указательные (здесь, там, тут, тогда и др.);

- неопределённые (где-то, куда-то, где-нибудь, кое-где и др.);

- вопросительные (где, куда, как, зачем, когда, почему);

- отрицательные (нигде, никуда, негде, никогда).

Они, помимо основного назначения, используются для связи предложений в тексте: Путник увидел в лесу покинутую сторожку. Там он и заночевал .

Степени сравнения наречий

Наречия на о ( е ), образованные от качественных имён прилагательных , могут образовывать степени сравнения — сравнительную и превосходную.

Нужно запомнить!

Образование степеней сравнения у прилагательных и наречий во многом совпадает, поэтому возникают омонимичные формы двух разных частей речи: Эта задача проще. — Я смог решить задачу проще ; Синее платье более красиво. — Оно на тебе сидит более красиво.

Чтобы различать две части речи, надо выяснить: от чего зависит сравнительная степень и каким членом предложения является. Сравнительная степень прилагательного относится к существительному , отвечает на вопрос каков? (какова? каково? каковы?), является сказуемым . Сравнительная степень наречия относится к глаголу , отвечает на вопрос как? и является обстоятельством . Сравним: задача (какова?) проще — прилагательное, смог решить (как?) проще — наречие.

Следует различать омонимы в составе наречий, в составе слов категории состояния (СКС) и в составе имён прилагательных. Например:

- У меня на душе спокойно (категория состояния);

- Река течёт спокойно (наречие);

- Дитя спокойно (имя прилагательное).

Обратите внимание : некоторые наречия образуют форму сравнительной степени от другого корня: хорошо — лучше , плохо — хуже .

Конспект урока по русскому языку «Наречие как часть речи«. Еще конспекты по теме «Наречие это»:

Типичные ошибки в употреблении наречий. Типичные трудности при изучении наречия

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

- подскользнуться вместо поскользнуться , благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай , более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбим ый, над смехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значенииспорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Этакнига научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве.Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замираетна мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Виды речевых ошибок:

- Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось.Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передаетнам с помощью художественных приемов.Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю.У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Типичные грамматические ошибки (К9)

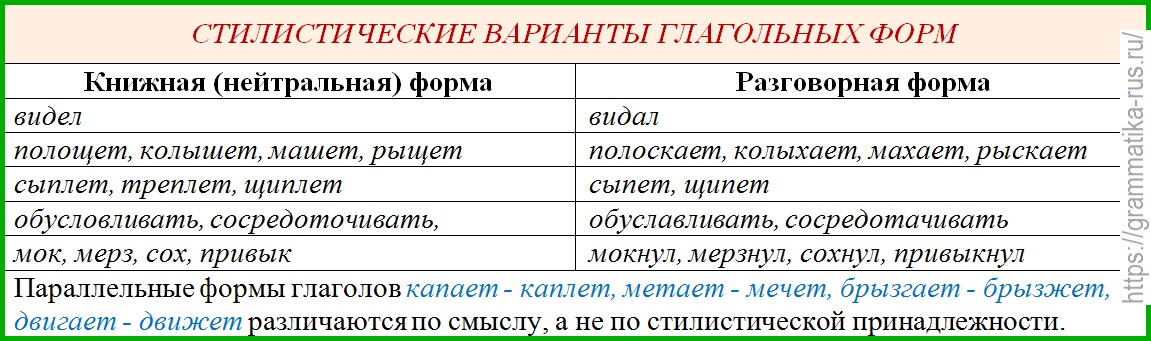

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов : Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов : Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: . даст. научит. или. дает. учит. );

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий : Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий : Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий : Автор тута был не прав (норма: тут);

Анализируя употребление авторами наречий, редактор устраняет ошибки в образовании форм сравнительной степени: Фонды материального поощрения позволяют гибче (следует: более гибко) подходить к различным специалистам; С этим заданием он справился ловчее (ловче, однако возможна и более решительная правка: Это задание он выполнил ловко, не так, как предыдущее).

Встречаются плеонастические сочетания при образовании сравнительной степени наречий плохо, хорошо, свидетельствующие о низкой речевой культуре пишущего: В посткоммунистической России жить стало еще более хуже (следовало: еще хуже); Панадол действует при лечении этих заболеваний более лучше, чем ранее известные лекарства (лучше; или: Панадол оказывает более эффективное воздействие на больного. ).

Приведем несколько примеров стилистической правки предложений, в которых редактор устранил ошибки в употреблении наречий:

1. Несмотря на то, что в этих угодьях земля родит поплоше, фермер собирает хорошие урожаи, каких не знают его нерадивые соседи.

1. Несмотря на то, что в этих угодьях земля родит хуже (или: земли не такие плодородные, как в соседнем колхозе), фермер собирает хорошие урожаи.

2. Современный аграрий. Каков он? Наверняка, человек грамотный.

2. Современный аграрий. Каков он? Несомненно, человек грамотный.

3. Новая агротехника экономичнее и простее, но освоение ее требует более лучше организовать работу.

3. Новая агротехника экономичнее и проще, но освоение ее требует лучше организовать работу.

Как видим, при употреблении наречий нередки такие же ошибки, как и при употреблении имен прилагательных, и прежде всего это — плеонастические сочетания при образовании сравнительной степени.

27. Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении глагола

При стилистический правке рукописи редактор замечает ошибки в образовании личных форм глагола : Когда я в следующий раз очучусь в этих местах, я уже сумею хорошо ориентироваться (я окажусь в этих местах или: мне будет суждено очутиться в этих местах — глагол не имеет формы первого лица); Моль угнездяется моментально (может угнездиться моментально).

Стилистически не оправдано употребление разговорно-просторечных форм «изобилующих» глаголов в авторской речи : В случае раздражения носоглотки ее полоскают (надо: полощут) 2%-м раствором соды или водой. Подлежат правке и ошибки в образовании тех или иных спрягаемых глагольных форм, например : Дерево развешало густые ветки (развесило, от глагола развесить, а не развешать).

Особого внимания требует употребление временных форм глагола. Так, стилистически не мотивировано использование глагола в прошедшем времени в предложении: У носорога всегда имелся запас жира на суровое время года в форме особого нароста на загривке. Следовало использовать форму настоящего времени со значением вневременного действия (имеется запас жира). Впрочем, стилистическая правка в этом случае может быть более радикальной: На загривке у носорога есть огромный нарост, это запас жира, который помогает ему пережить бескормицу.

При переносном употреблении видо-временных форм глагола не должно возникать неясности, двусмысленности в контексте, поэтому в некоторых случаях редактор вносит уточнения, например: Подследственный добивается дополнительного расследования (добился или: требует дополнительного расследования). Подобная же двусмысленность возникает и в такой фразе: Героиня романа полюбила крестьянского парня и бежит с ним из дома свекра, где влачит жалкое существование. Более широкий контекст позволяет редактору уточнить значение глагольного времени (бежала, влачила жалкое существование).

Очевидны ошибки, связанные со случайной заменой форм прошедшего времени глагола формами настоящего времени в таких предложениях: Работы по сооружению гидротехнического комплекса начаты на несколько месяцев раньше, чем намечается (следовало: намечалось) проектом; Традиционной техникой стенных росписей была фреска, на которой краски наносятся (наносились) на сырую штукатурку.

Недопустима и случайная замена видовых форм глагола, например употребление совершенного вида вместо несовершенного: Были знаменательные полеты космических кораблей «Союз», которые прокладывают дорогу созданию долговременной орбитальной станции (следует: проложили), а также — несовершенного вида вместо совершенного: На следующий день дивизия получила задание переправляться на правый берег Волги (следует: переправиться).

Стилистической правки требует также употребление устаревших форм видового образования глагола : Император берет младшего Синявина в поездки по монаршим дворам Европы, удостоивает невиданной чести. (следовало: удостаивает). Довольно часто наблюдается разнобой видо-временных форм глаголов: один может быть выражен формой несовершенного вида настоящего времени, а другой — формой совершенного вида прошедшего времени и т.п. Рассмотрим примеры стилистической правки таких ошибок.

Стилистической правки требует и неоправданное употребление глаголов разных видовых форм.

Редактору приходится заменять разговорно-просторечные формы повелительного наклонения глагола: — Езжай и забудем об инциденте, — хотел я сказать таксисту, но промолчал (поезжай — литературный вариант); исправлять ошибки при употреблении глаголов в сослагательном наклонении: Отказ России от поддержки православных христиан в Турции поколебал бы ее авторитет у порабощенных турками народов, серьезный ущерб был нанесен и российским внешнеполитическим интересам (следует: был бы или: мог бы быть нанесен).

Особого внимания требует употребление возвратных глаголов. Обращение к ним бывает необоснованным : За эти годы уже начал писаться второй дневник. Графитовый стержень затем красился и отправлялся на просушку. Редактор отмечает случаи неудачного употребления возвратных глаголов и, как следствие, замену пассивной конструкцией активного оборота: Там, где войска в 1918 году восторженно встречались населением, теперь бродят шайки. (из рапорта генерала А.Н. Пепеляева командующему Сибирской армией). Лучше было бы написать: Там, где в 1918 году население восторженно встречало войска, теперь бродят шайки. Стилистическая правка подобных конструкций состоит в отказе от страдательного глагола на -ся и замене его глаголом действительного залога или в употреблении именного сказуемого с причастием:

Как видим, редактор исключил глаголы страдательного залога; их заменили страдательные причастия и глагол, указывающий на активное действие. Однако неверно было бы считать, что во всех случаях можно без ущерба переделать пассивную конструкцию в активную, например : Дверь открывается автоматически (нельзя сказать «открывают автоматически»).

При употреблении причастий встречается неправильный выбор их временных, а иногда и видовых форм : Вспоминаю первое выступление нашей фронтовой концертной бригады, состоящей из артистов драматического театра (следует состоявшей); Монтаж турбины был выполнен на три недели раньше намечаемых планом сроков (следует намеченных); Грязь в город несут тракторы и грузовики, въезжающие на асфальт с проселочных дорог, и машины, остановившиеся на обочине (следует останавливающиеся). Как видно из последнего примера стилистической правки, недопустим разнобой видо-временных форм причастий, употребленных в одном предложении и одинаково отражающих темпоральность (въезжающие-значит и останавливающиеся, а не остановившиеся).

В пределах высказывания грамматические категории причастий должны быть также согласованы с аналогичными категориями глаголов. Разнобой видо-временных форм спрягаемых и неспрягаемых глагольных слов, требует стилистической правки : Лесную тишину временами нарушали сорвавшиеся с высоких сосен комья снега. Поскольку глагол нарушали указывает на повторяющееся действие, причастие также должно быть образовано от аналогичного по форме глагола, способного отразить не однократное, а повторяющееся действие: срывавшиеся комья снега.

Иногда ошибки связаны с неправильным образованием причастий : человек, привыкнувший ко всеобщему вниманию (вместо привыкший); размышления об увиденном и наблюденном (нет глагола «наблюсти»); давно мечтаемая должность (глагол мечтать непереходный, поэтому от него нельзя образовать страдательное причастие).

Нельзя согласиться с употреблением действительно причастия вместо страдательного, что нередко становится причиной комизма высказывания : Свиньи, отправляющиеся на убой, нагуляли много жира. В таких случаях происходит смешение субъектно-объектных отношений (получается, что «свиньи сами отправляются на убой»). Исправляя предложение, можно написать: отправляемые на убой, но возможна и более радикальная правка: На убой отправляют только хорошо откормленных (жирных) свиней.

Приведем примеры стилистической правки предложений, в которых причиной ошибок стало неверное употребление причастий.

1. Исторические предпосылки Крымской войны 1853-1856 гг. — противоречия между Россией и Турцией — так и остались не до конца прояснившимися.

1. Исторические противоречия. так до конца и не прояснились (остались не проясненными).

2. Крымская война, часто вспоминаемая, но вместе с тем мало знаемая.

2. Крымская война 1853-1856 гг. . О ней часто вспоминают, но мало знают.

3. Решение Боярской думы от 20 октября 1696 г. «Морским судам быть!» отнюдь не являлось «популистским» жестом. Это был законодательный акт, выражающий объективную необходимость.

3. . Это был законодательный акт, выражавший объективную необходимость.

Нельзя образовать причастия будущего времени от глаголов совершенного вида: пожелающий, расскажующий. Причастия, в отличие от спрягаемых форм глагола, не могут передавать значение сослагательного наклонения. Если автор не учитывает этого, редактору приходится исправлять подобные речевые ошибки:

1.В Доме культуры откроется выставка, отобразящая становление города на Енисее, расскажущая о его старожилах.

1. выставка, в которой будет отображено становление города на Енисее, рассказано о его старожилах.

2.Для участников анкетирования, не захотевших бы на анкете писать свое имя, можно предложить шифры.

2.Для участников эксперимента, которые не захотят указать свое имя, можно предложить шифры.

3.В работе по воспитанию ответственности у подчиненных необходим поиск новых методов, приносивших бы максимальные результаты.

3.В работе. необходим поиск новых методов, которые приносили бы максимальные результаты.

Таким образом, использование причастий требует от автора и редактора особого внимания: обладая большими выразительными способностями, эта глагольная форма несет в себе и «значительную степень риска», так как нередко становится причиной нарушения языковой нормы.

При употреблении деепричастий возможны ошибки в их образовании: Заметя волнение собеседника. (следует: заметив); Присмотрясь внимательно, вы увидите (присмотревшись); Он задумался, чеша затылок (почесывая затылок). Если несколько деепричастий оказываются в одном предложении, не исключены ошибки при сочетании форм разного вида: Определив эти величины и измеряя силу тяжести на различных широтах, мы определим по формуле и сжатие Земли. Редактор устраняет подобные ошибки при стилистической правке: Определив эти величины и измерив силу тяжести.

Нарушает логику речи ошибочное образование деепричастий от глаголов несовершенного (или совершенного) вида, порождающие разнобой видовых форм сказуемого и обстоятельства. Например : Ставший в 1852 году императором Наполеон III решил восстановить утраченное влияние католицизма в Палестине, существенно ограничивая тем самым роль России в ближневосточных делал [следовало: ограничив (от глагола совершенно вида ограничить, а не от глагола ограничивать)].

Сопоставление суффиксального оформления и видовых значений неспрягаемых форм глагола поможет избежать нарушения языковой нормы. Это убеждает в том, что при употреблении деепричастий нельзя не учитывать их грамматических особенностей и стилистических функций в речи.

Если речь идёт о возможности унести что-то, например стакан кофе, с собой, то слово «навынос» пишется слитно. Так говорит Большой толковый словарь. В этом вопросе лучше верить ему, а не интернету: «Яндекс» предлагает 68 миллионов сайтов, на которых встречается неправильно написанное «на вынос», и только 10 миллионов с верным «навынос».

2. Воочию

Наречие «воочию» употребляется в связке с глаголом «увидеть» и означает, что человек наглядно убедился в чём-либо. При современном стремлении к лаконичности редко выходит за пределы книжной речи. Но если вы решили написать роман, пишите это наречие правильно и забудьте про «ваочию».

3. Неспроста

Наречие «неспроста» пишется слитно, так как приставку не- нельзя отделить от слова без изменения его смысла на противоположное. Однако в редких случаях пробел между «не» и «спроста» встретить можно. Например, в предложении «он сделал это не спроста, а по плану». Но в этом случае речь идёт о наречии «спроста» в значении «непредумышленно» с отрицанием.

4. Вполуха

5. Напролом

Есть школьное правило: наречия, образованные соединением предлогов с существительными, пишутся слитно, если между этими частями речи нельзя вставить ещё одно слово. «Напролом» — отличная иллюстрация к этому правилу.

6. Второпях

Никаких «торопей» в современном русском языке нет. Значит, что и существовать отдельно без предлога они не могут. Когда спешите и пишете второпях, не забывайте об этом.

7. В придачу

Ситуация, обратная слову «второпях»: существительное «придача» хоть и устарело, но всё ещё содержится в словарях. И с предлогом оно пишется раздельно, даже если речь идёт о наречии.

8. Воистину

Уже скоро это наречие вам понадобится, чтобы отвечать в соцсетях на анимированные стикеры с куличами и яйцами, поэтому самое время запомнить, что пробел ваш — враг ваш. Как говорят словари, «воистину» может быть и наречием, и вводным словом, но при этом пишется всегда слитно.

9. Наугад

Слова «угад» не существует в природе. Если вы его попробуете отыскать в толковом словаре Ушакова, то узнаете, что «угад» употребляется только с приставкой на-. Значит, нет никаких оснований разделять их пробелом.

10. Исподлобья

«Исподлобья» — совсем не то же самое, что из-под какой-нибудь кровати, потому что слово «кровать» есть, а «лобья» нет. И раз уж наречие пишется слитно, нет причин сохранять букву «з» в начале слова. Из-за соседства с глухой согласной «п» она трансформируется в не менее глухую «с».

11. Наотмашь

Здесь действует всё то же правило: нет слова «отмашь», нет и пробела в «наотмашь».

12. Втихомолку

Слитное написание наречия «втихомолку» считается единственно верным. Это же касается и его синонима «потихоньку».

13. Всмятку

Вкрутую или всмятку — какие бы яйца вы ни любили, оба этих состояния обозначаются наречиями, которые пишутся слитно. Также в наречии «всмятку» нет пробела, если речь идёт об автомобильной аварии или другом происшествии.

14. Начеку

Если речь идёт о наречии «начеку» в значении «настороже», то оно пишется слитно. Пробел потребуется, только если вы рассказываете о гранате, причём не о фрукте.

15. Вничью

Ещё одно слово, которое может пригодиться в этом году во время чемпионата мира по футболу, — «вничью». Если речь идёт об игре, в которой никто не выиграл, пробел здесь не нужен. Наречия, образованные благодаря соединению предлога с местоимением, пишутся слитно.

16. Напоказ

Легко, потому что сочетание употребляется в виде наречия или существительного с предлогом. В первом случае пробел не нужен, а во втором — нужен.

17. Наперегонки

А вот в слове «наперегонки» ошибиться сложно. Во-первых, «перегонков» нет. Во-вторых, даже если бы они существовали, вставить ещё одно слово между ними и предлогом «на» невозможно. Значит, пробел не нужен.

Хорошо писать — это полезный навык, а выработать его не так сложно. Лучший путь — через « », бесплатный и крутой курс писательского мастерства от редакторов Лайфхакера. Вас ждёт теория, много примеров и домашки. Справитесь — будет легче выполнить тестовое задание и стать нашим автором. Подписывайтесь!

Л. В. Дегальцева. Некоторые трудности, связанные с употреблением наречий в прессе

НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРЕЧИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ

Дегальцева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, deganna[email protected]

В статье рассматриваются некоторые трудности, с которыми сталкивается журналист при использовании качественных наречий в текстах современной газеты. Автор анализирует случаи избыточного или неточного употребления наречий. Ключевые слова: современная газета, наречия, качественные наречия, использование наречий.

Some Difficulties Associated with the Usage of Adverbs in Modern Press

Anna V. Degaltseva, ORCID 0000-0003-3791-9777, Saratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russia, [email protected] mail.ru

The article discusses some difficulties that a journalist encounters when he uses qualitative adverbs in the texts of a modern newspaper. The author analyzes the cases of excessive or incorrect usage of adverbs.

Key words: modern newspaper, adverbs, qualitative adverbs, usage of adverbs.

DOI: 10.18500/1817-7115-2018-18-1 -113-116

Изучение языка средств массовой информации является одним из актуальных вопросов современной лингвистики. Рассмотрение деятельности журналиста в аспекте культуры речи (нарушение им орфоэпических, лексических, грамматических, функционально-стилевых, коммуникативных, этических и других норм) и рискогенности массовой коммуникации неоднократно становилось предметом филологических исследований1.

В данной работе хотелось бы обратиться к ошибкам, которые возникают при использовании в языке газет такой части речи, как наречие. Выбор именно этого класса слов связан с нашим интересом к изучению его функционирования в разных сферах общения2. Исследование проводится на материале региональных и центральных изданий газет «Аргументы и факты» (далее -АиФ) и «Московский комсомолец» (далее — МК). Как отмечает О. Б. Сиротинина, в современных СМИ происходит процесс размежевания изданий по содержательной направленности и степени их ангажированности. Это приводит к тому, что

разные газеты отличаются стилистически: по наличию/отсутствию в них фельетонной разнузданности, негативной оценки и разоблачающей информации, количеству речевых ошибок или недочетов3. Издания «МК» и «АиФ» являются полярными в этом отношении. Недостаточно высокий уровень коммуникативной компетентности некоторых журналистов «МК», а также их стремление к созданию эмоционально окрашенного, максимально экспрессивного текста приводит к нарушению ими различных норм (этических, речевых, грамматических и стилистических). Газета «АиФ-Саратов» является в большей степени информационно-аналитическим изданием, в ней сообщаются и аргументируются факты, а значит, степень экспрессии здесь меньше. Согласно проанализированным нами данным, ошибки или неточности в употреблении наречий чаще всего встречаются в выпусках «МК», причем не только региональных, но и центральных.

Одними из самых распространенных трудностей, возникающих при употреблении наречий в языке современных газет, являются нарушения лексических норм, среди которых преобладает речевая избыточность, а именно плеоназм. Плео-настичность текста — одно из довольно типичных видов нарушений лексических норм4. Избыточное употребление языковых единиц свойственно текстам разных жанров и сфер общения. Согласно данным психолингвистического исследования, проведенного А. Н. Бурухиным, большинство плеонастических сочетаний слов уже устоялось в языке и воспринимается многими его носителями как норма5. Явление речевой избыточности присутствует и в современной прессе. Как отмечает Т. Г. Зуева, плеоназмы в речи теле- и радиожурналистов тиражируются в СМИ, превращаются в штампы6.

Анализ тексов современной газеты показал, что случаи плеонастического употребления наречий не гомогенны и определяются рядом факторов. Чаще всего встречаются случаи избыточного употребления одиночного наречия при глаголе-сказуемом, семантическая структура которого не требует употребления адвербиального конкретизатора. Рассмотрим частныеслучаи: Каин и Авель: в поселке Оус старший брат насмерть зарезал младшего (АиФ-Урал 20.03.2013); Однако в ходе конфликта Каут насмерть зарезал мужчину кухонным ножом, а орудие убийства выбросил в лесополосу (МК 06.10.2014); Бешеный бобер насмерть загрыз фотографа-рыбака (МК

© Дегальцева Л. В., 2018

11.04.2013), где зарезать — «убить острым орудием»7; загрызть — «грызя, умертвить»8, насмерть

— «так, что наступает смерть»9, смерть — «прекращение жизнедеятельности организма»10. Таким образом, в семантической структуре наречия и глагола присутствует общая сема «прекращение жизни». Следовательно, употребление наречия насмерть в данных высказываниях является избыточным. По-видимому, его использование при глаголах с семантикой лишения жизни позволяет журналисту быть уверенным в том, что читатель однозначно поймет: описанные действия повлекли за собой смерть. Подобное плеонастичное употребление может быть связано с тем, что журналист не воспринимает смысл многозначной приставки за- как доведение действия до предела11. Из-за этого в значении глагола появляется диффуз-ность, которая ведет к обеднению языковой системы12. Нам встретились и более абсурдные случаи лишнего употребления данного наречия: Разряд молнии насмерть убил 34-летнего мужчину, а также травмировал двух женщин и 3-летнего ребенка (МК 03.07. 2016).

Избыточность наречия обычно встречается при многозначных или употребленных в переносном значении словах. Например, в высказывании К1913 году Люба целиком ушла в личную жизнь и бывала дома все реже и реже (АиФ 20.10.203) используется многозначный глагол уйти, употребленный в переносном значении: «целиком отдаться чему-нибудь»13. Как видим, наречие целиком при этом глаголе является лишним. Ср.: Максим Панфилов в какой-то момент целиком ушел в индийское кино (МК 07.06.2013).

Случаи избыточного употребления наречий при глаголах, имеющих только одно возможное истолкование, встречаются не так часто. Рассмотрим подобные примеры. Только так можно будет сэкономить и даже запастись впрок (МК 18.01.2015); Можно ее запасти впрок, но не в виде варений и джемов (АиФ 13.07.2006), где запасти — «заготовить впрок», запастись

— «запасти для себя чего-нибудь»14. Как видим, сема впрок уже входит в словарное толкование глаголов, следовательно, употребление данного наречия является нецелесообразным. Ср.: Люди напряженно всматриваются: кто в потолок, кто на иконы, кто пытается разглядеть саму кувуклию (МК 15.04.2012), где всмотреться -«напрячь зрение и внимание, чтобы рассмотреть, разобрать»15.

Иноязычное происхождение глагола-предиката может затруднять точное понимание его значения, особенно если такой глагол является многозначным. Значения заимствованных слов вызывают трудности даже у представителей довольно высоких типов речевых культур16. Если журналист понимает смысл такого глагола лишь в общих чертах, он для большей точности стремится пояснить его наречием, которое на самом деле дублирует значение предиката. Фотогра-

фии наглядно демонстрируют нарушителям, к каким последствиям может привести несоблюдение правил дорожного движения (МК-Тюмень 08.02.2012); Он разноплановый игрок, что он сегодня наглядно продемонстрировал (АиФ-Казань 27.09.2015). Демонстрировать здесь имеет значение «показывать что-либо наглядным спо-собом»17. Рассмотрим пример избыточного употребления наречия при глаголе депортировать. В результате чиновникам приходится персон нон грата отлавливать и насильно депортировать (МК 24.07.2014). Обратимся к толкованиям глагола и наречия. Депортировать здесь имеет значение «изгонять удалять из страны (спец.)18, изгонять — «удалять насильственно откуда-нибудь»19. Таким образом, значение «насильно» заключено уже в семантику самого глагола. Оба глагола — демонстрировать и депортировать -образованы от французских слов, в свою очередь восходящих к латинскому языку20, что может затруднять их точное понимание пишущим.

Иноязычный характер может иметь и наречие, семантические особенности которого ясны не всем носителям языка, в том числе и журналистам. Так, употребление наречия эксклюзивно с частицами только и лишь ведет к речевой избыточности: Будут представлены уникальные образцы тканей, которые используются эксклюзивно только лишь этим брендом и только на индивидуальном пошиве (АиФ-Нижний Новгород 12.10.2015); Что действительно обидно, так это то, что кризис существует эксклюзивно только для нашей страны (МК 13.12. 2015). Эксклюзивно имеет значение «для кого-чего-нибудь одного»21, многозначные частицы только и лишь здесь реализуют значение «ограничение, выделение из множества, единственно, исключительно»22.

К проявлениям плеоназма можно отнести употребление при одном глаголе нескольких наречий, одно из которых является избыточным: Непременно следует обязательно посетить вотчину Антона Павловича Чехова, Мелихово (МК 20.07.2005), где непременно — «обязательно, совершенно необходимо»23. Нам также встретились случаи лишнего употребления наречий в составе ряда однородных членов: В том же письмеЖерар Депардье подробно и обстоятельно признается в любви к России и ее культуре (МК 04.01.2013), где обстоятельно — «подробно, содержательно»24.

Иногда избыточность наречия обусловлена тем, что глагол является не нейтральным и общеупотребительным, а стилистически маркированным словом, что может затруднять понимание говорящим всех семантических особенностей такого предиката: Сидящие в них 40 девушек в погонах то и дело снимают трубки телефонов и начинают что-то быстро строчить на компьютерах (МК 29.10.2008). Разговорно-шутливый глагол строчить имеет значение «быстро, наскоро писать», следовательно, сема «быстро» уже присутствует в его толковании25.

Л. В. Дегальцева. Некоторые трудности, связанные с употреблением наречий в прессе

Другой трудностью, связанной с употреблением наречий в современной прессе, является смешение паронимов. Рассмотрим конкретные примеры. В мире футбола, где высока конкуренция и много недоброжелателей, почтенно отзываются о Семаке все те, кто в бескомпромиссной борьбе борется за место под солнцем отечественного футбола (АиФ 20.04.2013); Россия принимала его очень почтенно и тепло (МК 30.08.2016). Прилагательное почтенный — производящая база наречия почтенно — имеет значение «внушающий почтение, заслуживающий его»26. В данном случае следовало бы использовать наречие почтительно, которое выражает смысл «относясь с почтением, выражая почтение»27. Подобные случаи смешения паронимов нередки: Каждый посетитель считает своим долгом подойти к моему собеседнику и благодарственно пожать ему руку (МК 13.05.2005). Вместо благодарственно здесь следует употребить благодарно («выражая признательность»28), благодарственными могут быть письмо, телеграмма, слова29.

Ошибки в употреблении наречий могут являться и следствием нарушения норм лексической сочетаемости. Во время выступления прокурора обвиняемый в удобном спортивном костюме сидел вразвалку, положив ногу на ногу, и казалось, что к происходящему был равнодушен (МК 17.10.13). Наречие вразвалку следует употреблять только по отношению к походке30. В статье с заголовком «Оппозиция пошла врассыпную» (МК 28.06. 2016) говорится о разобщенности и бессистемности российской оппозиции. Наречие врассыпную, согласно данным толкового словаря, необходимо использовать применительно к разбегающимся в разные стороны людям31. Использование с глаголом пойти является не совсем точным и уместным в данном случае. Другим примером нарушения норм лексической сочетаемости является заголовок «Водитель «Ниссана» разбился вдребезги на трассе М-5 под Самарой» (МК в Самаре 11.08. 2016). Наречие вдребезги имеет значения «на мелкие части, осколки», а также «полностью, совершенно (разг.)»32. Многозначный глагол разбиться в данном контексте относится к человеку и имеет значение «сильно пораниться, ушибиться»33. Поскольку человек не мог разбиться ни на осколки, ни полностью, по-видимому, наречие вдребезги следует понимать как относящееся к автомобилю.

Иногда неуместное употребление наречия может привести к нарушению этических норм. Приведем примеры. Гастарбайтер по имени Нур-бек мимоходом изнасиловал пожилую москвичку прямо на ее рабочем месте, когда ходил за пивом для своих собутыльников (МК 30.09.2010). Мимоходом здесь имеет значение «по пути, проходя мимо»34. Создается впечатление, что преступление, которое совершил мужчина, — обыденное и незначительное дело, оно даже не стоит внимания: будто бы он по пути на минутку заскочил к своей давней знакомой. Нарушением этических

норм является также использование иронии по отношению к трагической ситуации35: Неизвестный грабитель разрядил обойму в сотрудников охраны, прикрепленных к отделу компьютерной техники, после чего благополучно скрылся (МК 26.09.2012). Конечно, наречие благополучно в значении «удачно, успешно»36 употреблено журналистом иронически. Если избежание наказания и является удачей, то только с точки зрения нарушителя закона. Однако ирония по отношению к любому незаконному действию, тем более убийству нескольких человек, является прямым нарушением этических принципов журналиста.

Итак, одним из самых частых нарушений, связанных с употреблением наречия в современной газете, является его избыточное употребление. Оно возникает из-за того, что журналист недостаточно точно и полно понимает значение самого наречия или слова, с которым оно грамматически связано. Причинами такого непонимания обычно могут служить иноязычный характер лексемы, ее многозначность или ограниченность в употреблении, а также многозначность некоторых морфем, входящих в ее словообразовательную структуру. Другими видами ошибок, возникающих при употреблении наречий, являются смешение лексем-паронимов и нарушение норм лексической сочетаемости. Иногда употребление наречия в ироническом ключе может быть неоправданным и неэтичным. Ошибки и трудности при выборе наречий свидетельствуют о не очень удачных попытках журналиста сделать свою речь яркой и выразительной, а также говорят о недостаточно высоком уровне его коммуникативной компетентности. Особенно часто это проявляется в текстах сотрудников «МК».

1 См.: Горбачевский М. Об ответственности за слово // Русская речь. М., 2007. Вып. 1. С. 69-72 ; Кормилицы-наМ., Сироттта О. Речевой этикет в СМИ как фактор влияния на речевую культуру российского общества // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2015. Т. 15, вып. 1. С. 5-9 ; Кормилицына М., Сиротинина О. Язык СМИ: учеб. пособие. Саратов, 2011 ; Попова Т. Агрессивные формулы речевого поведения журналистов: вторичные функции или прямое оскорбление? // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М. Кормилицыной, О. Сиротининой. Вып. 8. Саратов, 2008. С. 99-108 ; Рискогенность современной коммуникации и роль коммуникативной компетентности в ее преодолении / под ред. О. Сиротининой, М. Кормилицыной. Саратов, 2015 ; Сиротинина О., Куликова Г. Взаимосвязь языковых компетенций СМИ и их потребителей // Вестн. ННГУ. 2010. № 4-2. С. 723-726 ; Сковородников А. О состоянии речевой культуры в российских средствах массовой информации (опыт описания типичных нарушений литературно-языковых норм) // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: науч.-метод.

бюл. Вып. 6 / под ред. А. Сковородникова. Красноярск; Ачинск, 1998. С. 10-19 ; Этика речевого поведения российского журналиста / ред.-сост. Л. Дускаева. СПб., 2009 ; Язык современной публицистики: сб. ст. / сост. Г. Солганик. 2-е изд., испр. М., 2007 и др.

2 См.: Дегальцева А. Адвербиализация как способ усложнения семантики предложения: дис. . канд. филол. наук. Саратов, 2012.

3 См.: Сиротинина О. Современный публицистический стиль русского языка // Русистика, 1999. № 1-2. С. 5-16.

4 См.: Ковалева Т. К вопросу о типологическом своеобразии плеоназмов в русском языке XXI в. // Изв. ВГПУ. 2014. № 2. С. 98-101 ; Перцева Л. Речевые неправильности как ошибка и как речевой приём (на материале современной газетной публицистики) // Вестн. ВятГГУ 2008. № 4. С. 19-25 ; Сиротинина О. Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски. Саратов, 2013 ; Хакимова Е. Отступления от лексической нормы в современных российских СМИ // МИРС. 2010. № 2. С. 73-77 и др.

5 См.: Бурухин А. Плеоназмы в индивидуальном лексиконе (экспериментальное исследование) // Вестн. ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2012. № 3. С. 167-174.

6 См.: Зуева Т. Формы речевой избыточности в речи теле- и радиожурналистов // Вестн. НовГУ 2010. № 57. С. 42-44.

7 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2011. С. 825.

10 Там же. С. 903.

11 Там же. С. 239.

12 См.: Сиротинина О. Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски.

13 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. С. 1023.

14 Там же. С. 259.

15 Там же. С. 120.

16 См.: Сиротинина О. Русский язык в разных типах речевых культур // Русский язык сегодня: сб. ст. / отв. ред. Л. П. Крысин. Вып. 1. М., 2000. С. 240-251.

17 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. С. 190.

18 Там же. С. 191.

19 Там же. С. 290.

20 Там же. С. 190-191.

21 Там же. С. 1122.

22 Там же. С. 412, 988.

23 Там же. С. 515.

24 Там же. С. 547.

25 Там же. С. 952.

26 Там же. С. 712.

29 См.: Вишнякова О. Словарь паронимов русского языка. М., 1984. С. 32.

30 См.: Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. С. 117.

33 Там же. С. 788.

34 Там же. С. 448.

35 См.: Дегальцева А. Нарушение журналистами этических норм в заголовках газеты «Московский комсомолец» // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М. А. Кормилицыной. Вып. 12. Саратов, 2012. С. 90-99 ; Ее же. Нарушения этических норм в заголовках газет // Рискогенность современной коммуникации и роль коммуникативной компетентности в ее преодолении. С. 69-81 ; УздинскаяЕ. Типичные нарушения норм в газетном тексте и их предупреждение: учеб. пособие. Саратов, 2010.

36 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. С. 47.

Образец для цитирования:

Дегальцева А. В. Некоторые трудности, связанные с употреблением наречий в современной прессе // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2018. Т. 18, вып. 1. С. 113-116. DOI: 10.18500/1817-7115-2018-18-1-113-116.

Cite this article as:

Degaltseva А. V. Some Difficulties Associated with the Usage of Adverbs in Modern Press. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philology. Journalism, 2018, vol. 18, iss. 1, рр. 113-116 (in Russian). DOI: 10.18500/1817-7115-2018-18-1-113-116.

Не потеряйте. Подпишитесь и получите ссылку на статью себе на почту.

Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и , способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в , так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о « », неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение : «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Ударение : «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении . Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный .

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство . Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов . Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост» , поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при .

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный .

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс « ». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

источники:

https://sunmag.me/kultura/08-06-2016-narechiya-v-kotorykh-my-chasto-delaem-oshibki.html

https://uchitel.pro/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8/

https://schkola4kotovo.ru/tipichnye-oshibki-v-upotreblenii-narechii-tipichnye-trudnosti-pri/

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Типы ошибок

К числу речевых ошибок относится неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма. В начальных классах работа над подобными ошибками затруднена почти полным отсутствием теоретической основы: те краткие грамматические сведения, которые предусмотрены программой начальных классов, совершенно недостаточны для исправления и предупреждения речевых ошибок. Для планомерной, систематической работы по совершенствованию речи детей необходимо знать виды наиболее типичных речевых ошибок и недочетов. Изучение таких ошибок, а также исследование причин их возникновения может послужить базой для их исправления и предупреждения.

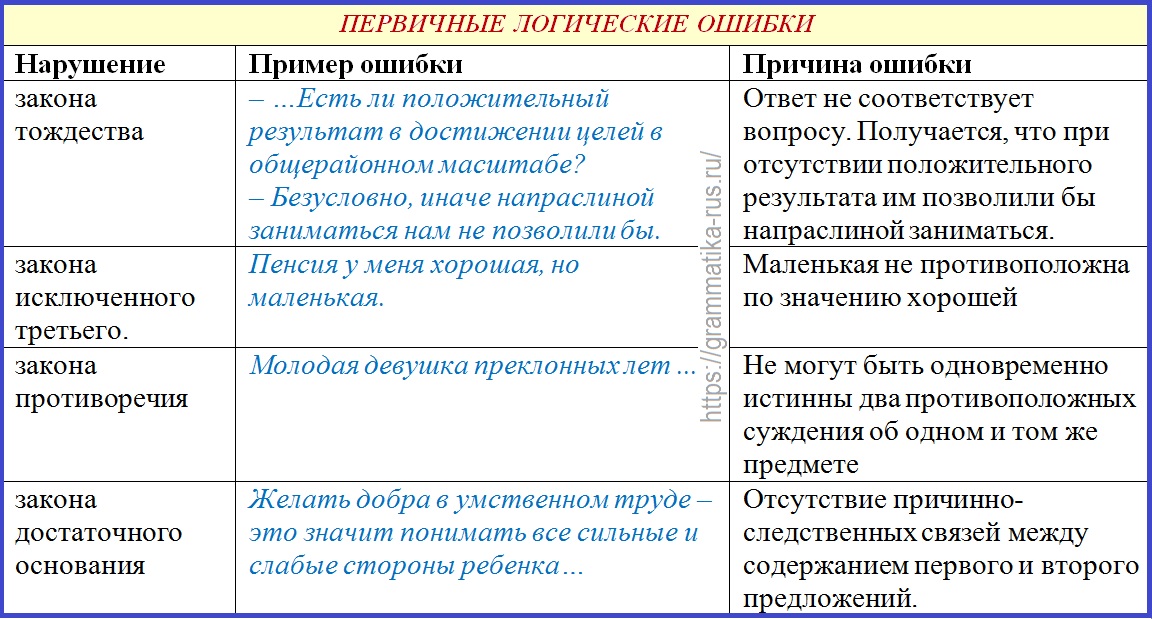

Следует различать наряду с речевыми ошибками также неречевые: композиционные, логические и искажение фактов.

Речевые ошибки делятся на лексико-стилистические, морфолого-стилистические и синтаксико-стилистические.

На первом месте по частоте стоят словарные или, точнее, лексико-стилистические ошибки. Охарактеризуем пять наиболее типичных ошибок этой группы:

1. Повторение одних и тех же слов: У нас есть кошка. Нашу кошку зовут Мурка. Мурка мышей не ловит, мышей у нас нет. Наша Мурка очень ласковая, все время ласкается.

Причины ошибки — во-первых, малый объем внимания учащегося: он забыл, что только что употребил слово, и выбирает его снова. Само же повторение вызывается тем, что это слово уже активизировано, на что указывал И. П. Павлов: «Если вы имеете для определения одного и того же предмета несколько слов, у вас есть тенденция повторять то слово, которое вы только что написали или произнесли. Это происходит потому, что тонус этого слова выше и он индуцирован» (Павловские среды. М.—Л., 1949, т. И, с. 478).

Источник

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

Источник

Речевые ошибки: виды, причины, примеры

Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»