Библиографическое описание:

Закомалдина, Ю. С. Ортология речевого общения. Ошибки в письменной речи современного носителя русского языка / Ю. С. Закомалдина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 48 (443). — С. 582-583. — URL: https://moluch.ru/archive/443/97058/ (дата обращения: 22.09.2023).

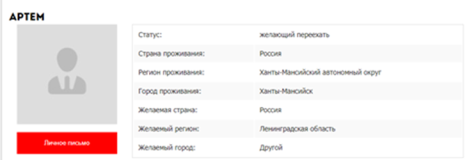

В статье проведено исследование в рамках развивающегося раздела языкознания — ортологии, изучающего нормы языка и отклонения от них. Проанализированы и классифицированы ошибки в письменной речи современного носителя русского языка — пользователя общего форума под ником «Артём» — на материале дисплейной коммуникации. В качестве «текста» был выбран пост пользователя на сайте «НЕ СИДИТСЯ. Клуб желающих переехать».

Ключевые слова:

ортология, речевые ошибки, классификация, Ю. С. Фоменко, ошибки.

Две трети россиян утверждают, что замечают ошибки в речи и письме окружающих. Каждый третий респондент сильно раздражается по этому поводу. Таковы данные одного из социологических опросов, проведенных Фондом «Общественное мнение». Неправильная постановка ударения, орфографические ошибки, отсутствие знаков препинания в переписке, искажение слов и злоупотребление жаргонными и иностранными словами — в топе ошибок, которые вызывают гнев и бурные дискуссии. По мнению социологов, снисходительнее россияне относятся к стилистическим ошибкам, употреблению слов в неверном значении и к бедному словарному запасу собеседника. Конечно, большинство из нас старается следить за своей речью, но контролировать себя все время получается далеко не у всех. Ошибки в разговоре, зачастую, совершают даже те, кто самоуверенно считает свою речь безупречной.

Речевая ошибка представляет собой сложнейшее явление, имеющее собственный лингвистический статус. Одним из главных качеств хорошей речи признается ее правильность, которая оценивается с точки зрения соответствия речи современным языковым нормам и является важнейшим показателем речевой культуры, поэтому нарушения языковых норм рассматриваются как речевые ошибки. Таким образом, речевые ошибки — это немотивированные (неоправданные) отступления от кодифицированных литературно-языковых норм, выделяемых в соответствии с уровнями (ярусами) языка; это различные нарушения правильности литературной речи [2].

Актуальность данного исследованияобусловлена трудностью овладения нормами устной и письменной форм литературного языка, т. е. с изучением нормативного компонента культуры речи. Грамотность письменной речи подвергается нисходящей тенденции. Выявление ошибок в письменной речи поможет обратить внимание на данную проблему и создаст прецедент для её решения.

Языковая норма — это то, как принято говорить и писать в данном обществе в данную эпоху. Иначе: норма — это совокупность правил выбора и употребления языковых средств. Языковые нормы являются обязательными правилами использования языка в речи, а немотивированные отступления от литературной нормы следует рассматривать как речевые ошибки.

Речевые ошибки — это нарушение в речи языковых норм: произносительных, словообразовательных, лексических, морфологических, синтаксических, стилистических, а также специфических норм письменной речи: орфографических и пунктуационных. Речевые ошибки нарушают различные коммуникативные качества речи [1].

В данной работе для классификации речевых ошибок выбрано учебное пособие «Типы речевых ошибок» Фоменко Юрия Викторовича как наиболее подходящее для анализа письменной речи пользователя в дисплейной коммуникации. Данная классификация наиболее ясна, лишена академической вычурности и, как следствие, понятна даже тем, кто не имеет специального образования. А также является наиболее полной.

В качестве материала для выявления ошибок в письменной речи был выбран пост пользователя общего форума «НЕ СИДИТСЯ. Клуб желающих переехать» под ником «Артём».

«НЕ СИДИТСЯ. Клуб желающих переехать» — сайт, созданный в 2011 г., предназначенный для любого, кто когда-либо переезжал, собирается или просто хочет переехать из одного города в другой. Сообщество для тех, кто может помочь советом переезжающим относительно любых аспектов переезда, поделиться сведениями о городах или просто познает просторы Родины» [5].

Автором, выбранного для анализа текста, является пользователь под ником «Артём». Никакой личной информации на форуме найти невозможно. У каждого пользователя есть своя «Личная карточка». Но в случае с выбранным автором карточка пуста.

Рис. 1

Исследование показало, что большинство допущенных ошибок — пунктуационные, орфографические и стилистические. Преобладающей ошибкой являются пропуски знаков пунктуации и чрезмерное использование разговорных слов.

Среди лексических ошибок преобладает речевая избыточность (тавтология, повторы).

Среди синтаксических ошибок преобладает нагромождение придаточных.

Интересным полем для исследования является обильное наличие знаков препинания. Автор использует восклицательный/вопросительный знаки, дефис, скобки, многоточие. Данный «приём» позволяет показать эмоциональную составляющую текста, передать внутренние чувства человека, которого действительно беспокоит то, о чём он говорит.

Ввиду полученных результатов, можно дать следующие рекомендации: необходимо более точное понимание стилистики создаваемого автором текста, нужно работать над совершенствованием навыков в пунктуации, обращаться к словарям и справочникам при затруднениях, а также вычитывать текст несколько раз. Автору стоит ознакомиться с правилом оформления письменной речи. Ведь при частом повторении неправильная форма может перестать восприниматься автором как таковая.

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это — важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации. Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык — важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это — части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Литература:

- Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. — Назрань: Пилигрим, 2005. — 376 с. (около 2500 терминов).

- Рыженко Ю. А. К проблеме классификации речевых ошибок// Научные труды КубГТУ. 2016. № 6. С. 290–298

- Рыженко Ю. А. Русский язык и культура речи. Ортология: учеб. пособие/ Ю. А. Рыженко; Кубан. гос. технол. ун-т. Краснодар: Издательский Дом — Юг, 2009. 184 с.

- Фоменко Ю. В. О типологии речевых ошибок // Русский язык в школе.1987. № 2. С. 50–55.

- Электронный ресурс — официальный сайт форума «НЕ СИДИТСЯ. Клуб желающих переехать» — URL: https://nesiditsa.ru/

Основные термины (генерируются автоматически): ошибка, письменная речь, клуб желающих, выявление ошибок, дисплейная коммуникация, норма, общий форум, пользователь, речевая ошибка, речь.

Ключевые слова

классификация,

ошибки,

ортология,

речевые ошибки,

Ю. С. Фоменко

ортология, речевые ошибки, классификация, Ю. С. Фоменко, ошибки

Похожие статьи

Речевые ошибки и причины их возникновения | Статья в журнале…

К определению «речевая ошибка» ученые подходят по-разному.

Ошибка — это нарушение требований правильности речи, нарушение норм литературного

Высокоорганизованная («хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок.

предупреждению и устранению речевых ошибок — важная составная часть общей работы по развитию речи в школе.

Лингво-коммуникативные и психологические параметры…

…виртуальной сфере (то, что было на экране монитора, становится нормой живого общения).

этой работы было определение основных функциональных параметров IT-коммуникации.

В процессе любого вида коммуникации речь, ее грамотность, стройность, выразительность

безграмотность автора (допущены орфографические, пунктуационные и речевые ошибки).

Анализ типичных ошибок учеников-инофонов | Статья в сборнике…

…на низком уровне, его не всегда достаточно даже для свободной коммуникации в школьном коллективе.

В устной речи они часто допускают такие же ошибки, как и в письменной, а в письменной большинство

Другие примеры типичных ошибок детей-инофонов в письменных работах

Например, Юсуф Б. допустил 11 ошибок на эту орфограмму, а Азизбек Р. 6 ошибок.

Теория ошибки в свете различных подходов | Статья в журнале…

Общее толкование ошибки как нарушения каких-либо законов, правил, схем, норм, логики

предлагает выделять четыре типа ошибок: ошибки мышления, ошибки языка, ошибки речи, ошибки коммуникации.

Красиков Ю. В. Теория речевых ошибок (на материале ошибок наборщика).

Кукушкина О. В. Основные типы речевых неудач в русских письменных текстах.

О некоторых типах этико-речевых ошибок (на примере…)

Растёт внимание к устному слову, навыкам устной публичной речи.

Этико-речевые ошибки мы, вслед за А.П. Сковородниковым, понимаем как «нарушения этических, в частности, этикетных норм при построении устной или письменной речи (монолога или

антиалкогольной кампании, с которой обычное рыночное подорожание водки ничего общего не имеет.

Уровень сформированности неречевых предпосылок у младших…

…своего тела, также отмечались частые ошибки в ориентировки частей тела относительно других предметов

ребенок, речевое развитие, звук речи, речь, нарушение речи, письменная речь

Для изучения навыков письма и для выявления особенностей его нарушений у детей

Анализ современного состояния проблемы общего… общее недоразвитие речи, ребенок…

Нарушение норм речи русского языка в речи школьника

В статье рассматривается проблематика нарушения норм речи русского языка в речи

Ключевые слова: речь, школьник, школа, нарушение, нарушение речи, речевое поведение.

Вопрос классификации ошибок в языке учащихся остается одним из болезненных моментов

При оценке письменной работы в школе учитываются, в основном, орфографические ошибки…

Письменная разговорная речь в онлайн-коммуникации

5. Ошибки, возникающие во время устной речи, не могут быть исправлены.

1. Письменная речь статична и более связана с пространством.

5. Ошибки, возникающие во время письменной речи, обычно исправляются.

Изучая коммуникацию пользователей в Интернете, мы можем сделать вывод, что данный вид общения совмещает в себе признаки как…

Нормы речевого этикета в интернет-коммуникации (на примере…)

Рассмотрим их на примере речевого жанра «разговор в мессенджере».

В данной статье рассматривается развитие норм речевого этикета в электронном диалоге.

Активными интернет-пользователями чаще всего являются молодые люди, и именно они устанавливают правила.

Когда я тебе её исправляю на то, что вообще не ошибка.

Похожие статьи

Речевые ошибки и причины их возникновения | Статья в журнале…

К определению «речевая ошибка» ученые подходят по-разному.

Ошибка — это нарушение требований правильности речи, нарушение норм литературного

Высокоорганизованная («хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок.

предупреждению и устранению речевых ошибок — важная составная часть общей работы по развитию речи в школе.

Лингво-коммуникативные и психологические параметры…

…виртуальной сфере (то, что было на экране монитора, становится нормой живого общения).

этой работы было определение основных функциональных параметров IT-коммуникации.

В процессе любого вида коммуникации речь, ее грамотность, стройность, выразительность

безграмотность автора (допущены орфографические, пунктуационные и речевые ошибки).

Анализ типичных ошибок учеников-инофонов | Статья в сборнике…

…на низком уровне, его не всегда достаточно даже для свободной коммуникации в школьном коллективе.

В устной речи они часто допускают такие же ошибки, как и в письменной, а в письменной большинство

Другие примеры типичных ошибок детей-инофонов в письменных работах

Например, Юсуф Б. допустил 11 ошибок на эту орфограмму, а Азизбек Р. 6 ошибок.

Теория ошибки в свете различных подходов | Статья в журнале…

Общее толкование ошибки как нарушения каких-либо законов, правил, схем, норм, логики

предлагает выделять четыре типа ошибок: ошибки мышления, ошибки языка, ошибки речи, ошибки коммуникации.

Красиков Ю. В. Теория речевых ошибок (на материале ошибок наборщика).

Кукушкина О. В. Основные типы речевых неудач в русских письменных текстах.

О некоторых типах этико-речевых ошибок (на примере…)

Растёт внимание к устному слову, навыкам устной публичной речи.

Этико-речевые ошибки мы, вслед за А.П. Сковородниковым, понимаем как «нарушения этических, в частности, этикетных норм при построении устной или письменной речи (монолога или

антиалкогольной кампании, с которой обычное рыночное подорожание водки ничего общего не имеет.

Уровень сформированности неречевых предпосылок у младших…

…своего тела, также отмечались частые ошибки в ориентировки частей тела относительно других предметов

ребенок, речевое развитие, звук речи, речь, нарушение речи, письменная речь

Для изучения навыков письма и для выявления особенностей его нарушений у детей

Анализ современного состояния проблемы общего… общее недоразвитие речи, ребенок…

Нарушение норм речи русского языка в речи школьника

В статье рассматривается проблематика нарушения норм речи русского языка в речи

Ключевые слова: речь, школьник, школа, нарушение, нарушение речи, речевое поведение.

Вопрос классификации ошибок в языке учащихся остается одним из болезненных моментов

При оценке письменной работы в школе учитываются, в основном, орфографические ошибки…

Письменная разговорная речь в онлайн-коммуникации

5. Ошибки, возникающие во время устной речи, не могут быть исправлены.

1. Письменная речь статична и более связана с пространством.

5. Ошибки, возникающие во время письменной речи, обычно исправляются.

Изучая коммуникацию пользователей в Интернете, мы можем сделать вывод, что данный вид общения совмещает в себе признаки как…

Нормы речевого этикета в интернет-коммуникации (на примере…)

Рассмотрим их на примере речевого жанра «разговор в мессенджере».

В данной статье рассматривается развитие норм речевого этикета в электронном диалоге.

Активными интернет-пользователями чаще всего являются молодые люди, и именно они устанавливают правила.

Когда я тебе её исправляю на то, что вообще не ошибка.

Библиографическое описание:

Закомалдина, Ю. С. Ортология речевого общения. Ошибки в письменной речи современного носителя русского языка / Ю. С. Закомалдина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 48 (443). — С. 582-583. — URL: https://moluch.ru/archive/443/97058/ (дата обращения: 11.02.2023).

В статье проведено исследование в рамках развивающегося раздела языкознания — ортологии, изучающего нормы языка и отклонения от них. Проанализированы и классифицированы ошибки в письменной речи современного носителя русского языка — пользователя общего форума под ником «Артём» — на материале дисплейной коммуникации. В качестве «текста» был выбран пост пользователя на сайте «НЕ СИДИТСЯ. Клуб желающих переехать».

Ключевые слова:

ортология, речевые ошибки, классификация, Ю. С. Фоменко, ошибки.

Две трети россиян утверждают, что замечают ошибки в речи и письме окружающих. Каждый третий респондент сильно раздражается по этому поводу. Таковы данные одного из социологических опросов, проведенных Фондом «Общественное мнение». Неправильная постановка ударения, орфографические ошибки, отсутствие знаков препинания в переписке, искажение слов и злоупотребление жаргонными и иностранными словами — в топе ошибок, которые вызывают гнев и бурные дискуссии. По мнению социологов, снисходительнее россияне относятся к стилистическим ошибкам, употреблению слов в неверном значении и к бедному словарному запасу собеседника. Конечно, большинство из нас старается следить за своей речью, но контролировать себя все время получается далеко не у всех. Ошибки в разговоре, зачастую, совершают даже те, кто самоуверенно считает свою речь безупречной.

Речевая ошибка представляет собой сложнейшее явление, имеющее собственный лингвистический статус. Одним из главных качеств хорошей речи признается ее правильность, которая оценивается с точки зрения соответствия речи современным языковым нормам и является важнейшим показателем речевой культуры, поэтому нарушения языковых норм рассматриваются как речевые ошибки. Таким образом, речевые ошибки — это немотивированные (неоправданные) отступления от кодифицированных литературно-языковых норм, выделяемых в соответствии с уровнями (ярусами) языка; это различные нарушения правильности литературной речи [2].

Актуальность данного исследованияобусловлена трудностью овладения нормами устной и письменной форм литературного языка, т. е. с изучением нормативного компонента культуры речи. Грамотность письменной речи подвергается нисходящей тенденции. Выявление ошибок в письменной речи поможет обратить внимание на данную проблему и создаст прецедент для её решения.

Языковая норма — это то, как принято говорить и писать в данном обществе в данную эпоху. Иначе: норма — это совокупность правил выбора и употребления языковых средств. Языковые нормы являются обязательными правилами использования языка в речи, а немотивированные отступления от литературной нормы следует рассматривать как речевые ошибки.

Речевые ошибки — это нарушение в речи языковых норм: произносительных, словообразовательных, лексических, морфологических, синтаксических, стилистических, а также специфических норм письменной речи: орфографических и пунктуационных. Речевые ошибки нарушают различные коммуникативные качества речи [1].

В данной работе для классификации речевых ошибок выбрано учебное пособие «Типы речевых ошибок» Фоменко Юрия Викторовича как наиболее подходящее для анализа письменной речи пользователя в дисплейной коммуникации. Данная классификация наиболее ясна, лишена академической вычурности и, как следствие, понятна даже тем, кто не имеет специального образования. А также является наиболее полной.

В качестве материала для выявления ошибок в письменной речи был выбран пост пользователя общего форума «НЕ СИДИТСЯ. Клуб желающих переехать» под ником «Артём».

«НЕ СИДИТСЯ. Клуб желающих переехать» — сайт, созданный в 2011 г., предназначенный для любого, кто когда-либо переезжал, собирается или просто хочет переехать из одного города в другой. Сообщество для тех, кто может помочь советом переезжающим относительно любых аспектов переезда, поделиться сведениями о городах или просто познает просторы Родины» [5].

Автором, выбранного для анализа текста, является пользователь под ником «Артём». Никакой личной информации на форуме найти невозможно. У каждого пользователя есть своя «Личная карточка». Но в случае с выбранным автором карточка пуста.

Рис. 1

Исследование показало, что большинство допущенных ошибок — пунктуационные, орфографические и стилистические. Преобладающей ошибкой являются пропуски знаков пунктуации и чрезмерное использование разговорных слов.

Среди лексических ошибок преобладает речевая избыточность (тавтология, повторы).

Среди синтаксических ошибок преобладает нагромождение придаточных.

Интересным полем для исследования является обильное наличие знаков препинания. Автор использует восклицательный/вопросительный знаки, дефис, скобки, многоточие. Данный «приём» позволяет показать эмоциональную составляющую текста, передать внутренние чувства человека, которого действительно беспокоит то, о чём он говорит.

Ввиду полученных результатов, можно дать следующие рекомендации: необходимо более точное понимание стилистики создаваемого автором текста, нужно работать над совершенствованием навыков в пунктуации, обращаться к словарям и справочникам при затруднениях, а также вычитывать текст несколько раз. Автору стоит ознакомиться с правилом оформления письменной речи. Ведь при частом повторении неправильная форма может перестать восприниматься автором как таковая.

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это — важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации. Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык — важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это — части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Литература:

- Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. — Назрань: Пилигрим, 2005. — 376 с. (около 2500 терминов).

- Рыженко Ю. А. К проблеме классификации речевых ошибок// Научные труды КубГТУ. 2016. № 6. С. 290–298

- Рыженко Ю. А. Русский язык и культура речи. Ортология: учеб. пособие/ Ю. А. Рыженко; Кубан. гос. технол. ун-т. Краснодар: Издательский Дом — Юг, 2009. 184 с.

- Фоменко Ю. В. О типологии речевых ошибок // Русский язык в школе.1987. № 2. С. 50–55.

- Электронный ресурс — официальный сайт форума «НЕ СИДИТСЯ. Клуб желающих переехать» — URL: https://nesiditsa.ru/

Основные термины (генерируются автоматически): ошибка, письменная речь, клуб желающих, выявление ошибок, дисплейная коммуникация, норма, общий форум, пользователь, речевая ошибка, речь.

Ключевые слова

классификация,

ошибки,

ортология,

речевые ошибки,

Ю. С. Фоменко

ортология, речевые ошибки, классификация, Ю. С. Фоменко, ошибки

Похожие статьи

Речевые ошибки и причины их возникновения | Статья в журнале…

К определению «речевая ошибка» ученые подходят по-разному.

Ошибка — это нарушение требований правильности речи, нарушение норм литературного

Высокоорганизованная («хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок.

предупреждению и устранению речевых ошибок — важная составная часть общей работы по развитию речи в школе.

Лингво-коммуникативные и психологические параметры…

…виртуальной сфере (то, что было на экране монитора, становится нормой живого общения).

этой работы было определение основных функциональных параметров IT-коммуникации.

В процессе любого вида коммуникации речь, ее грамотность, стройность, выразительность

безграмотность автора (допущены орфографические, пунктуационные и речевые ошибки).

Анализ типичных ошибок учеников-инофонов | Статья в сборнике…

…на низком уровне, его не всегда достаточно даже для свободной коммуникации в школьном коллективе.

В устной речи они часто допускают такие же ошибки, как и в письменной, а в письменной большинство

Другие примеры типичных ошибок детей-инофонов в письменных работах

Например, Юсуф Б. допустил 11 ошибок на эту орфограмму, а Азизбек Р. 6 ошибок.

Теория ошибки в свете различных подходов | Статья в журнале…

Общее толкование ошибки как нарушения каких-либо законов, правил, схем, норм, логики

предлагает выделять четыре типа ошибок: ошибки мышления, ошибки языка, ошибки речи, ошибки коммуникации.

Красиков Ю. В. Теория речевых ошибок (на материале ошибок наборщика).

Кукушкина О. В. Основные типы речевых неудач в русских письменных текстах.

О некоторых типах этико-речевых ошибок (на примере…)

Растёт внимание к устному слову, навыкам устной публичной речи.

Этико-речевые ошибки мы, вслед за А.П. Сковородниковым, понимаем как «нарушения этических, в частности, этикетных норм при построении устной или письменной речи (монолога или

антиалкогольной кампании, с которой обычное рыночное подорожание водки ничего общего не имеет.

Уровень сформированности неречевых предпосылок у младших…

…своего тела, также отмечались частые ошибки в ориентировки частей тела относительно других предметов

ребенок, речевое развитие, звук речи, речь, нарушение речи, письменная речь

Для изучения навыков письма и для выявления особенностей его нарушений у детей

Анализ современного состояния проблемы общего… общее недоразвитие речи, ребенок…

Нарушение норм речи русского языка в речи школьника

В статье рассматривается проблематика нарушения норм речи русского языка в речи

Ключевые слова: речь, школьник, школа, нарушение, нарушение речи, речевое поведение.

Вопрос классификации ошибок в языке учащихся остается одним из болезненных моментов

При оценке письменной работы в школе учитываются, в основном, орфографические ошибки…

Письменная разговорная речь в онлайн-коммуникации

5. Ошибки, возникающие во время устной речи, не могут быть исправлены.

1. Письменная речь статична и более связана с пространством.

5. Ошибки, возникающие во время письменной речи, обычно исправляются.

Изучая коммуникацию пользователей в Интернете, мы можем сделать вывод, что данный вид общения совмещает в себе признаки как…

Нормы речевого этикета в интернет-коммуникации (на примере…)

Рассмотрим их на примере речевого жанра «разговор в мессенджере».

В данной статье рассматривается развитие норм речевого этикета в электронном диалоге.

Активными интернет-пользователями чаще всего являются молодые люди, и именно они устанавливают правила.

Когда я тебе её исправляю на то, что вообще не ошибка.

Похожие статьи

Речевые ошибки и причины их возникновения | Статья в журнале…

К определению «речевая ошибка» ученые подходят по-разному.

Ошибка — это нарушение требований правильности речи, нарушение норм литературного

Высокоорганизованная («хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок.

предупреждению и устранению речевых ошибок — важная составная часть общей работы по развитию речи в школе.

Лингво-коммуникативные и психологические параметры…

…виртуальной сфере (то, что было на экране монитора, становится нормой живого общения).

этой работы было определение основных функциональных параметров IT-коммуникации.

В процессе любого вида коммуникации речь, ее грамотность, стройность, выразительность

безграмотность автора (допущены орфографические, пунктуационные и речевые ошибки).

Анализ типичных ошибок учеников-инофонов | Статья в сборнике…

…на низком уровне, его не всегда достаточно даже для свободной коммуникации в школьном коллективе.

В устной речи они часто допускают такие же ошибки, как и в письменной, а в письменной большинство

Другие примеры типичных ошибок детей-инофонов в письменных работах

Например, Юсуф Б. допустил 11 ошибок на эту орфограмму, а Азизбек Р. 6 ошибок.

Теория ошибки в свете различных подходов | Статья в журнале…

Общее толкование ошибки как нарушения каких-либо законов, правил, схем, норм, логики

предлагает выделять четыре типа ошибок: ошибки мышления, ошибки языка, ошибки речи, ошибки коммуникации.

Красиков Ю. В. Теория речевых ошибок (на материале ошибок наборщика).

Кукушкина О. В. Основные типы речевых неудач в русских письменных текстах.

О некоторых типах этико-речевых ошибок (на примере…)

Растёт внимание к устному слову, навыкам устной публичной речи.

Этико-речевые ошибки мы, вслед за А.П. Сковородниковым, понимаем как «нарушения этических, в частности, этикетных норм при построении устной или письменной речи (монолога или

антиалкогольной кампании, с которой обычное рыночное подорожание водки ничего общего не имеет.

Уровень сформированности неречевых предпосылок у младших…

…своего тела, также отмечались частые ошибки в ориентировки частей тела относительно других предметов

ребенок, речевое развитие, звук речи, речь, нарушение речи, письменная речь

Для изучения навыков письма и для выявления особенностей его нарушений у детей

Анализ современного состояния проблемы общего… общее недоразвитие речи, ребенок…

Нарушение норм речи русского языка в речи школьника

В статье рассматривается проблематика нарушения норм речи русского языка в речи

Ключевые слова: речь, школьник, школа, нарушение, нарушение речи, речевое поведение.

Вопрос классификации ошибок в языке учащихся остается одним из болезненных моментов

При оценке письменной работы в школе учитываются, в основном, орфографические ошибки…

Письменная разговорная речь в онлайн-коммуникации

5. Ошибки, возникающие во время устной речи, не могут быть исправлены.

1. Письменная речь статична и более связана с пространством.

5. Ошибки, возникающие во время письменной речи, обычно исправляются.

Изучая коммуникацию пользователей в Интернете, мы можем сделать вывод, что данный вид общения совмещает в себе признаки как…

Нормы речевого этикета в интернет-коммуникации (на примере…)

Рассмотрим их на примере речевого жанра «разговор в мессенджере».

В данной статье рассматривается развитие норм речевого этикета в электронном диалоге.

Активными интернет-пользователями чаще всего являются молодые люди, и именно они устанавливают правила.

Когда я тебе её исправляю на то, что вообще не ошибка.

§ 1. Ортология речевого общения

Ортология

– еще один

раздел культуры речевого общения,

изучающий нормативность

речи как

один из важнейших компонентов речевой

культуры. Ортологическая проблематика

связана с созданием особого концептуального

подхода к феномену языка – речи. Этот

подход можно обозначить термином

«аксиологический»,

поскольку, раскрывая типологическую

неоднородность используемых в речевой

практике норм речевого общения, составляя

разнообразные классификации этих норм,

вскрывая причины их изменений или

нарушений, учение о нормативности речи

всегда связано с

оценкой

культурного состояния языка и его

функциональных разновидностей.

В

истории языкознания ортология традиционно

соотносится с задачами нормативного

описания особого феномена культуры –

системы литературного языка, поэтому

в качестве центральной категории

выявления некоторого свода правил и

рекомендаций, то есть норм,

отражающих культуру литературного

языка и литературной речи, определяется

понятие языковой

нормы. С

осознанием лингвистической актуальности

данного понятия связано выделение в

середине ХХ века культуры речи как

особой научной дисциплины, призванной

не только обобщить под эгидой нормативного

аспекта

языкознания те достижения, которые уже

были накоплены русской и советской

филологией, но и представить новые

проблемы изучения этого сложного и

многоаспектного явления.

Обсуждая

современную теорию языковой нормы,

нельзя не отметить, что в ней по-прежнему

особой популярностью пользуются те

ортологические версии, которые

рассматривают языковую

норму

как

проблему

речевого общения.

Именно на принципах коммуникативного

подхода к правилам языка основаны

распространенные в лингвистике

ортологических типологии, в основе

которых – важнейшее теоретическое

представление о системообразующих

(синтезирующих) свойствах «норм

языковой коммуникации»,

их

функционально-коммуникативная природе.

«Ортология

(ortos

– правильный, logos

– речь, слово, закон), – пишет Н.Д. Голев,

– наука о правильной речи, поставленная

в современную лингвистическую парадигму

(функциональной, антропоцентристской,

деятельностной лингвистики), существенным

образом изменяется и в качественном, и

количественном плане. Сейчас это уже

не та дисциплина, которая ассоциируется

со списками правильных (подлежащих

выучиванию) и неправильных (подлежащих

запрету) произношений или написаний

отдельных звуков, слов, словосочетаний

в слабых (вариативных) позициях. Это

наука о нормативной речи как системном

объекте со сложной многоуровневой

организацией. При таком подходе критерием

правильности выступает уже не отвлеченный

от речи «образец», однозначно предписываемый

ортологическим меморандумом для

облегчения (однозначного) выбора, а как

коммуникативное задание данного типа

речевых произведений в данных

коммуникативных условиях… Соответствие

коммуникативному заданию – и есть

главная, инвариантная, норма. Таким

образом норма регулирует выбор одного

из возможных вариантов, предоставляемых

языком говорящему. Понятие уместности

выбора приходит на смену запрету и

жесткому предписанию, формируется

понимание толерантного отношения к

стилистическому разнообразию вариантов:

каждый из них потенциально уместен в

определенных коммуникативных ситуациях.

Тем самым ортология предстает наукой,

которая стремится найти свое место в

теории и практике речеведения, риторики,

культуры речи, стилистики на самых

высоких их этажах. В таком понимании

ортологии есть диалектика толерантности

и пуризма, креативности и регламентирующего,

предписательного начала» [Голев 2002].

Как справедливо полагает Н.Д. Голев,

наиболее актуальны следующие

«коммуникативно-деятельностные»

тенденции современной ортологии [там

же]:

1)

Функциональное

расширение нормативности

– а) «ослабление аспекта “запрет” и

усиление разрешающей (креативной)

стороны ортологии»; б) «преодоление

“центризма” литературного языка,

дающего единственно правильный вариант»;

в) «диапазон вариативности становится

все более широк: разные функциональные

разновидности, разные жанры речи, разные

ситуации предполагают свои нормы»; г)

«признание вариативности норм как

естественного и необходимого состояния

языка, их неизбежного перекрещивания

в речи влечет за собой усиление

объективистского подхода»;

2)

Структурное

(уровневое) расширение нормативности

– а) «современная ортология предполагает

раздвижение рамок нормативности,

“повышение” уровня норм и расширение

системы уровней и планов языковых

средств, реализующих коммуникативную

интенцию»; б) «синтез разных уровней

вокруг коммуникативного задания –

преодоление многоуровневости нормативного

плана речевого произведения. Инвариантная,

глубинная норма – соответствие

коммуникативной интенции и способа ее

воплощения. Этому инварианту системно

подчиняются нормы других уровней. Общая

линия подчинения: интенция – содержание

(тема) – внутренняя форма (композиция)

– внешняя форма (устная и письменная)»;

в) «ослабление списочного подхода,

атомизирующего правильную речь.

Преодоление поуровневого подхода.

Выдвижение на первый план алгоритмов

взаимодействия разных уровней в пределах

речевого произведения как непрерывного

и разнонаправленного перехода от одного

к другому»; г) «повышение уровня

разрабатываемых ортологией норм

(включение общетекстовых норм,

прагматических норм, кодекса речевого

поведения)»; д) «некоторое уменьшение

в ортологии удельного веса “поверхностных”

норм, удаленных от ядра коммуникативной

интенции – акцентологических,

орфографических и под.».

Не

менее перспективна, на наш взгляд, и

другая линия ортологии, связанная с

трактовкой языковых норм в свете

философских воззрений на природу

языкового знака и его отражательные

возможности. В частности, выделение

особой теоретической парадигмы

современного языкознания – когнитивной

лингвистики

– уточняет многие постулаты традиционных,

структуральных и коммуникативных

определений языковых норм как

конвенциальных правил реализации

системы языка.

Когнитивная

линия ортологии связана прежде всего

с описанием и моделированием речевой

культуры человека как феномена его

языкового

сознания.

По определению И.А. Стернина, языковое

сознание – это «часть сознания,

обеспечивающая механизмы языковой

(речевой) деятельности: порождение речи,

восприятие речи и хранение языка в

сознании»; это «компонент когнитивного

сознания, “заведующий” механизмами

речевой деятельности человека, это один

из видов когнитивного сознания,

обеспечивающий такой вид деятельности,

как оперирование речью. Оно формируется

у человека в процессе усвоения языка и

совершенствуется всю жизнь, по мере

пополнения им знаний о правилах и нормах

языка, новых словах, значениях, по мере

совершенствования навыков коммуникации

в различных сферах, по мере усвоения

новых языков» [Стернин 2002: 48]. В этом

смысле языковое сознание является

«компонентом более широкого понятия –

коммуникативной деятельности человека»,

его

коммуникативного сознания.

«Коммуникативное сознание – это

совокупность коммуникативных знаний

и коммуникативных механизмов, которые

обеспечивают весь комплекс коммуникативной

деятельности человека. Это коммуникативные

установки сознания, совокупность

ментальных коммуникативных категорий,

а также набор принятых в обществе норм

и правил коммуникации» [там же: 48-49].

Таким

образом, когнитивная

теория норм речевого общения (или

когнитивная ортология), содержанием

которой является культура речемыслительной

деятельности человека, – это не «дань»

популярному направлению, это системно

необходимая сфера нормативного изучения

и описания языка, позволяющая объяснить

уникальность образов языкового и

коммуникативного сознания в их

взаимосвязи.

В

чем же заключается научная значимость

этой новой теории? Во-первых, ключевая

проблема ортологии языка – природа

языковой нормы

– предстает в когнитивной ортологии

как проблема категоризации

знаний человека о языке

в системной когнитивной модели знака.

Во-вторых, тесная связь языковой нормы

со структурой речевого акта, с его

коммуникативными текстовыми,

стилистическими и дискурсивными

свойствами позволяет подойти к определению

языковой нормы как к особой знаковой

категории, организация которой обусловлена

передачей культурной специфики заданных

в аспекте категоризации мира языковых

форм и значений. В этом смысле ортологию

не могут не интересовать определение

языковой нормы как когнитивной категории,

имеющей в языковом сознании индивида

свои прототипические (эталонные)

структуры. В-третьих, языковая норма

как особая ментальная категория языка,

или культурно-знаковая

форма языкового сознания,

должна семиотически выделять особый

класс знаков, структура и форма которых

располагает специфическими преимуществами

по сравнению с другими символами, так

как своими формальными и содержательными

характеристиками единицы данной

категории не могут не представлять

максимально приближенные к культурным

моделям сознания символическые структуры

– национально-культурные

концепты.

Через системы этого рода представлений

о речевой культуре народа осуществляется

аксиологический процесс формирования

нормативно-языковых

концептов,

являющихся наиболее близкими к моделям

концептуальной картины мира

и концептам

коммуникативных категорий.

Следовательно, для того, чтобы решить

вопрос об устройстве когнитивной модели

языковых норм, нужно не просто выделить

структурную доминанту нормативной

интерпретации знака – семантически

или формально «правильную», соответствующую

принятым нормам речевого общения, но в

первую очередь раскрыть психологические

«рефлексы» системы языка, которые

языковая норма учитывает, моделируя

нормативно-языковую

картину мира.

Именно данные стимулы восприятия, оценки

системы языка, или концепты

языковых норм,

интересуют когнитивную ортологию,

доказывающую, что в процессе категоризации

важен весь объем отражательных и знаковых

свойств нормативной системы языка, а

сам характер противоречивых признаков

языковой нормы раскрывает в знаке

выводимость ее культурных прототипов,

логически, психологически, эмоционально

интерпретируемых с опорой на системы

языка и

языкового

сознания.

Такая когнитивно-моделирующая

версия системного подхода к языковой

норме теоретически важна потому, что в

современной теории языкового знака и

его ортологического освещения все еще

остается немало спорных вопросов,

связанных с пониманием различных уровней

представления символической функции.

Системный подход, утверждающий

мотивированность любого измерения

языкового символа, обусловливает прежде

всего поиск оптимальных моделей описания

той системной обусловленности, которая

обнаруживается в структуре и форме

языковых категорий. Так, ортология

языка, нередко оцениваемая в лингвистических

терминах особого рода, оказывается, на

первый взгляд, неконгруэнтной, невыводимой

в контексте ведущих типов языковой

мотивированности. И если при коммуникативном

подходе к системе языка, устанавливаются

хотя бы какие-то мотивационные тенденции,

хотя бы какая-то обусловленность

процессов функционирования коммуникативных

систем, то в противоположении языковой

системы и нормы ортологические свойства

знака осознаются, скорее, как сфера

бессознательного, как неинферентная

область впечатлений, слабо выделяющая

в структуре символа мотивационные

границы выражения осознанного выбора

языковой личности. В некоторых концепциях

(даже в коммуникативно ориентированных)

языковая норма вообще рассматривается

изолированно, вне процессов коммуникации

и проблем когниции. Особенно глубокими

различиями проникнуты единицы так

называемой «ошибочной» реализации

языковой системы. Их «исключительность»

вообще нередко выводится за пределы

нормативного описания языка, что, на

наш взгляд, только усиливает противоречия

ортологического анализа, поскольку

систематизация случаев «как правильно»

и «как неправильно» «говорить», разрушает

ментальность человека, языковая

компетенция которого – этого его

сознательный выбор, его индивидуальная

система ментальных норм, наконец, его

внутренний мир, и чтобы единица все-таки

вошла в этот мир, то есть стала феноменом

сознания, она должна самоосознаваться,

должна закрепиться в системе сознания,

должна стать необходимой единицей этой

системы, а не простым исключением из

принятых кем-то правил. Иначе говоря,

только осознанный выбор той или иной

формы, то есть ее объяснительная

мотивированность, позволяет раскрыть

значимость ортологии для человека,

учитывающего в первую очередь свои

представления о «личной» речи, а уже

потом некоторые рекомендации из «общего»

для всех языка. Следовательно, для того,

чтобы описать природу, структуру и

функции языковой нормы, необходимо

раскрыть не только конвенционализм

знака, безусловно важный в процессах

речевого общения, но и естественную,

ментальную

форму норм,

выражающую ассоциативные связи языковых

знаков с концептами, понятиями,

представлениями о нормативно-культурной

специфике языка в процессе его

функционирования. В противном случае

даже выводимость этноречевых переживаний,

а не одна только символическая абсорбция,

ставит под сомнение саму возможность

ортологических представлений.

Таким

образом, придание нормативной форме

знака статуса повышенно-символической,

условной структуры, незакономерно

соотносимой с типами системной

репрезентации культурных концептов,

вообще лишает ортологический план

выражения когнитивной функции,

провозглашая его особое безразличие к

шкале категоризации и концептуализации.

Поэтому особенно теоретически ценен

тот синтез в видении знаковых функций

языковой нормы как одного из способов

категоризации мира, который достигается

развитием сущностных положений

когнитивной теории по вопросам

семантической мотивированности,

прототипической организации и

концептуальным функциям языковых

категорий, ментальными механизмам их

нормативной категоризации и функционирования

в процессах речевого общения.

Презентацию на тему «Ортология»

можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет

проекта: Русский язык. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам

заинтересовать своих одноклассников или аудиторию.

Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад — нажмите на

соответствующий текст под плеером. Презентация

содержит 18 слайд(ов).

Слайд 1

Презентацию выполнила: Студентка группы СП2П Бондаренко В.В. Презентацию проверила: Бондаренко О.В.

Ортология

Слайд 2

Содержание работы:

Понятие языковой нормы Определение нормы Признаки нормы Причины изменения норм Варианты нормы и речевые ошибки Виды норм Вывод

Слайд 3

Понятие языковой нормы

Русский язык — это национальный язык великого русского народа. Каждый культурный человек должен уметь правильно произносить и писать слова, расставлять знаки препинания, не делать ошибок при образовании форм слова, построении словосочетаний и предложений. С понятием правильности речи тесно связано понятие языковой нормы. Языковая норма – это общепринятое употребление языковых средств: звуков, ударения, интонации, слов, синтаксических конструкций.

Слайд 4

Основные признаки языковой нормы: объективность – норма не придумывается учеными, не предписывается ими; обязательность для всех носителей языка; устойчивость – если бы нормы не были устойчивыми, легко подвергались различным воздействиям, связь между поколениями была бы нарушена; устойчивость норм обеспечивает преемственность культурных традиций народа, развитие национальной литературы; историческая изменчивость – поскольку язык развивается, постепенно изменяются и языковые нормы под влиянием разговорной речи, различных социальных и профессиональных групп населения, заимствований и др.

Слайд 5

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную. Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации. Нормированность речи — это ее соответствие литературно-языковому идеалу.

Слайд 6

Причины изменения норм

Языковые нормы – явление историческое. Изменение литературных норм обусловлено постоянным развитием языка. Изменяются не только лексические, орфографические, акцентологические, но и морфологические нормы. Источники изменения литературных норм различны: живая, разговорная речь; местные говоры; просторечие; профессиональные жаргоны; другие языки. Изменению норм предшествует появление их вариантов, которые реально существуют в языке на определенном этапе его развития, активно используются его носителями. Варианты норм отражаются в словарях современного литературного языка.

Слайд 7

Речевые ошибки

Следует помнить, что наряду с вариантами, допускаемыми диапозитивными нормами литературного языка, существует и множество отклонений от норм, т.е. речевых ошибок. Такие отступления от языковых норм могут объясняться несколькими причинами: плохим знанием самих норм; непоследовательностями и противоречиями во внутренней системе языка; воздействием внешних факторов — территориальных или социальных диалектов, иной языковой системы в условиях билингвизма.

Слайд 8

Еще несколько лет назад все отступления от нормы литературного языка считались «стилистическими ошибками», без всякой дальнейшей их дифференциации. Taкая практика признана порочной. Ошибки необходимо дифференцировать в зависимости от того, на каком речевом уровне они допущены. Хотя единой оптимальной классификации речевых ошибок нет, но большинство исследователей выделяют речевые ошибки на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. Собственно, стилистические ошибки рассматриваются как разновидность речевых.

Слайд 9

Языковая вариантность же определятся как способность языка передавать одни и те же значения разными формами. Языковые варианты — это формальные разновидности одной и той же языковой единицы, которые при тождестве значения различаются частичным несовпадением своего звукового состава. Вариантными языковыми знаками, как правило, бывают две языковые формы, хотя их может быть и более двух.

Слайд 10

Вариантность как языковое явление демонстрирует языковую избыточность, которая вместе с тем необходима языку. Будучи следствием языковой эволюции, вариантность становится почвой для дальнейшего развития языка. Избыточность формы — естественное состояние языка, показатель его жизнеспособности и динамичности. Более того, не всякая вариантность средств языкового выражения «избыточна». Она становится «избыточной» только тогда, когда варианты не имеют никакой особой нагрузки.

Слайд 11

Виды языковых норм

Важнейшее качество хорошей речи – правильность – опирается на соблюдение различных языковых норм. Виды языковых норм отражают иерархическую структуру языка – каждый языковой уровень имеет свой набор языковых норм.

Слайд 12

Орфоэпические нормы

Орфоэпические нормы – это совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение. Орфоэпия в собственном смысле слова указывает, как должны произноситься те или иные звуки в определенных фонетических положениях, в определенных сочетаниях с другими звуками, а также в определенных грамматических формах и группах слов или даже отдельных словах, если эти формы и слова имеют свои произносительные особенности.

Слайд 13

Лексические нормы

Лексические нормы – это правила употребления слов в соответствии с их значениями и возможностями сочетаемости. Можно ли назвать выставку вернисажем? Чайка на занавесе – это талисман Художественного театра или его эмблема? Одинаково ли употребление слов благодаря – из-за, стать – встать, поместить – разместить? Можно ли употреблять выражения кавалькада автобусов, мемориальный памятник, прогноз на будущее?

Слайд 14

Морфологические нормы

Морфологические нормы – это правила образования слов и форм слова. Морфологические нормы многочисленны и касаются употребления форм разных частей речи. Эти нормы отражены в грамматиках и справочниках.

Слайд 15

Синтаксические нормы

Синтаксические нормы – это правила построения словосочетаний и предложений. Например, выбор правильной формы управления едва ли не самое трудное в современной устной и письменной речи. Как следует сказать: отзыв о диссертации или на диссертацию, контроль над производством или за производством, способен на жертвы или к жертвам, памятник Пушкину или Пушкина, вершить судьбами или судьбы?

Слайд 16

Стилистические нормы

Стилистические нормы – этот правила выбора языковых средств в соответствии с ситуацией общения. Многие слова русского языка имеют определенную стилистическую окраску – книжную, разговорную, просторечную, что определяет особенности их использования в речи. Например, слово обитать имеет книжный характер, поэтому его не следует употреблять в сочетании со словами стилистически сниженными, вызывающими представления сниженного характера. Неправильно поэтому: Подошел к сараю, где обитали свиньи…

Слайд 17

Разумеется, не следует забывать и о нормах правописания, которым больше всего внимания уделяется в школьном курсе русского языка. К ним относятся орфографические нормы – правила написания слов и пунктуационные нормы – правила постановки знаков препинания.

Слайд 18

Выводы

1. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность, защищают его от потока диалектной речи, социальных жаргонов, просторечия. 2. Языковые нормы постоянно изменяются. Это объективный процесс, не зависящий от воли и желания отдельных носителей языка. 3. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

ОРТОЛОГИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

В наше время культура речи приобретает все большее значение. Глубокие изменения в социальной, экономической и духовной жизни общества, во всех сферах деятельности социума требуют совершенствования контактов между его членами повышения общей культуры народа, а значит – и речевой.

Поэтому мы считаем необходимым обязательное введение ортологического (культурноречевого) материала в каждый урок русского языка в старших классах. Это позволит расширить лингвистический горизонт школьников, поможет им глубже понять не только систему языка, но и – что особенно важно – правила его социального применения.

Видами ортологической работы могут стать выразительное чтение публицистических, научных и деловых текстов; строгое толкование слов и оценка контекста, в который они вводятся; сочинения-миниатюры, выполненные в разных стилях; редактирование, в котором предусмотрены два этапа: оценка нормативности ненормативности языковых средств, уместности неуместности их функционирования в микроконтексте и т. д.

В предлагаемой статье расскывается об ортологическом тренаже, который используется на уроках. «Ортологический тренаж» — рабочее название, его цель – подчеркнуть, что весь тренировочный материал четко ориентирован либо на анализ распространенных ненормативных языковых средств, либо на «слабые участки системы литературно-языковых норм» (Б.Н.Головин. Основы культуры речи).

Позитивность этого приема состоит в том, что упражнения используются в системе, в едином блоке и имеют общую культурноречевую направленность.

В блок ортологического тренажа входит четыре задания.

Первое – орфографический диктант. Его объем – десять слов, одиночных или в составе словосочетаний (например: исподтишка, беллетристика, обаяние, законнорождённый, встреча с шестьюстами юннатами, количество, мировоззрение, привилегия, приоритет, комментатор, провозглашать декларацию).

В состав диктанта включаются:

1) орфографические трудные слова, написание которых можно подкрепить интересной этимологической справкой (исподтишка – результат сращения сложного предлога из-под с формой род. п. ед. ч. от тишок , родственного словам тишь, тихий; беллетристика – от фр. belles-lettres — «изящная словесность», слово состоит в родстве с баять, басня, баюшки-баю и первоначально значило «очаровывание словами»; приоритет от лат. prior – «первый»);

2) числительные в косвенных падежах (встреча с шестьюстами юннатами). Это делается с определенной целью: в речи многих носителей родного языка числительные теряют способность склоняться, что разрушает национальные языковые традиции, резко снижает качество общения;

3) лексемы, вызывающие затруднения и в написании, и произношении (рассредоточение, законнорожденный, повторённому, не дозвонишься и т.д.);

4) распространенные ошибки учащихся (в нашем случае – слова количество, расчет, рассчитывать, привилегия, декларация и т.п.).

Второе задание тренажа – орфоэпический диктант. Его объем тоже десять слов. Методика проведения такова: учитель произносит одно слово дважды – либо с разным ударением, либо с разной артикуляцией тех или иных звуков. Например: обеспечение – сначала с ударением на третий слог, а затем с ударением на четвёртый слог, газопровод с ударением на слог про и с ударением на слог вод, ску[чн] о – ску[шн]о, [чт]о – [шт]о, тортами с ударением на первый слог и с ударением на второй слог.

Ученики записывают слово, обозначая то произношение, которое считают нормативным. После проверки и необходимой корректировки в тетрадях старшеклассников должна появиться такая запись: обеспечение ( с ударением на третий слог), нефтепровод (с ударением на последний слог), ску[шн]о, [шт]о, тортами (с ударением на первый слог).

Затем школьники по одному несколько раз произносят эти слова, закрепляя акцентологические и орфоэпические нормы.

В данное задание включаются только те слова русского языка, которые не имеют произносительных вариантов ( повторены, балованный, недоговорённость, памятуя, вы правы, сумерничать, щавель, ходатайствовать, [т’]ермин, [тэ]рмос, ширмос, ши[н’]ель).

За основу мы берем «Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы» под ред. Р.И.Аванесова. – М., 1989).

Третье задание ортологического тренажа – комплексный анализ пяти кратких выражений. Учитель их диктует, школьники записывают, а затем комментируют – самостоятельно или с помощью наводящих вопросов.

Например: «ужасно смешной»; « красивый полувер»; «пресное городское солнце».

«Ужасно смешной». Сначала школьники отказывают этому сочетанию слов в праве на существование. Затем, сопоставив с оборотами типа «ужасно весело», «страшно красиво», «жутко интересно», понимают, что в предложенном контексте слова ужасно, жутко теряют свой мрачный, зловещий смысл и служат лишь для усиления экспрессии, заменяя собой такие лексемы, как очень, чрезвычайно, невообразимо и т.д. Значит, делают вывод ученики, это нормативное выражение, но оно – принадлежность разговорного стиля.

«Красивый полувер». Б.Тимофеев в книге «Правильно ли мы говорим?» дал такой комментарий: «Полувер – это человек, который разуверился наполовину. А пуловер – это, по данным словарей, «трикотажная фуфайка без воротника и без застежки, плотно облегающая фигуру».

«Пресное городское солнце» (Т.Толстая). На первых уроках такие необычные сочетания воспринимаются учениками с удивлением. Позже к ним приходит умение размышлять над словом, воспринимать его глубокий смысл, ощущать свежесть соединения логически несовместимых единиц, их образность и емкость.

Приведенные примеры показывают: в задание включаются нормативные, ненормативные и окказиональные выражения. Комплексным его называем потому, что школьники должны оценить в предложенных оборотах всё: произношение, грамматическую форму, словообразовательную модель семантическую и стилистическую сочетаемость, синтаксические связи, цель и условия введения в речь и т.д.

Материалы для третьего задания берутся из словарей правильностей, из художественных, публицистических и научных текстов, из разговорной речи.

Четвертое задание – пунктуационный диктант. Его объем – одно предложение. Оно должно быть по возможности кратким и насыщенным знаками препинания. Например: Книги, дружище, как хороший сад, где всё есть: и приятное, и полезное. (М.Горький).

В дидактический материал включаются и простые неосложнённые предложения, однако, как показывает практика, учащиеся, руководствуясь ложными пунктуационными ассоциациями, ставят в таких предложениях «лишние» знаки.

Постепенно задание усложняется: для пунктуационного диктанта подбираются фразы, в которых содержатся речевые ошибки разных типов. Задача учеников – найти и исправить ошибку, записать предложение, правильно расставить знаки препинания. Например: «Одень джемпер, — напомнила мама, — замерзнешь». Учащиеся исключают паронимию (нужно: надень) и оформляют высказывание с прямой речью. Ещё пример: «Рассевшись по машинам, заревели моторы». Школьники устраняют деепричастный оборот, который делает высказывание алогичным, и расставляют необходимые знаки препинания: Едва все расселись по машинам – заревели моторы.

В рамках ортологического тренажа работа над словом не ограничивается вышеназванными упражнениями. При необходимости учащиеся получают задание образовать нужную грамматическую форму (с обеих сторон, пара чулок, килограмм помидоров), дать толкование слову (генезис, коммюнике, жалюзи), составить синонимический ряд из группы слов, выделив доминанту (колосс, гигант, великан, исполин), составить образное сочетание с определённым словом (сливовый, тигровый).

Ортологический тренаж очень мобилен: в нём всегда может получить отражение конкретная тема любого урока. Например, учащиеся систематизируют знания о сложном предложении. Блок упражнений выглядит следующим образом:

1. Авиапочта, миллиграммовый, тремястами коробками, втридорога, сложносочинённое предложение, из-за дождя, новорожденный.

2. Аэропорта, мусоропровод сорокаведерный, стограммовый, иссиня-черный, школа-интернат, алфавит, гастрономия, некролог.

3. «Две большие разницы», «Однако тем не менее забыл», «Будь здоров, друг!», «Позарастали стежки-дорожки», «Всякая душа, ну… как цветик полевой-духовитый» (И.Шмелёв).

4.Объездчик заметил, что, пожалуй, тоже позвонит столяру.

Выполняя эти задания, школьники глубже представляют процесс сложения в языке, так как будут анализировать сложные по составу и способу образования знаменательные части речи – с соединительными гласными и без них (новорождённый, авиапочта), сложные предлоги (из-за), сложные грамматические формы (будь здоров), сложносоставные слова (школа-интернат), сложноподчинённые предложения и т. п.

Учащиеся пронаблюдают ошибочные сложения (нельзя: «две большие разницы», нужно: две разные вещи или большая разница; нельзя: «однако тем не менее забыл», нужно: однако забыл или тем не менее забыл) и получат возможность объединения внешне разнородных, но вполне гармоничных смыслов.

Тренажем можно начать урок и завершить его. Блок заданий применяется и как тренировочный, и как контрольный. Он уместен при объяснении нового материла и при его закреплении или повторении. Эта «маленькая хитрость» помогает интересно организовать и домашнюю работу старшеклассников: они самостоятельно составляют упражнения для ортологического тренажера (лучшие варианты обязательно используются на уроках).

Опыт свидетельствует, что этот прием, вызывая у школьников интерес, успешно формирует навыки правильной, чистой, логичной, точной, богатой речи.

ЛИТЕРАТУРА

Б. Н. Головин. Основы культуры речи. – Издательство: Высшая школа 1988 г.

Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова – М., 1989.

Б.Тимофеев. «Правильно ли мы говорим?» – Лениздат, 1963 г.

Скачать материал

Скачать материал

Рабочие листы

к вашим урокам

Скачать

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Презентацию выполнила:

Студентка группы СП2П

Бондаренко В.В.

Презентацию проверила:

Бондаренко О.В.

Ортология -

2 слайд

Содержание работы:

Понятие языковой нормы

Определение нормы

Признаки нормы

Причины изменения норм

Варианты нормы и речевые ошибки

Виды норм

Вывод -

3 слайд

Понятие языковой нормы

Русский язык — это национальный язык великого русского народа.

Каждый культурный человек должен уметь правильно произносить и писать слова, расставлять знаки препинания, не делать ошибок при образовании форм слова, построении словосочетаний и предложений.

С понятием правильности речи тесно связано понятие языковой нормы.

Языковая норма – это общепринятое употребление языковых средств: звуков, ударения, интонации, слов, синтаксических конструкций. -

4 слайд

Основные признаки языковой нормы:

объективность – норма не придумывается учеными, не предписывается ими;

обязательность для всех носителей языка;

устойчивость – если бы нормы не были устойчивыми, легко подвергались различным воздействиям, связь между поколениями была бы нарушена; устойчивость норм обеспечивает преемственность культурных традиций народа, развитие национальной литературы;

историческая изменчивость – поскольку язык развивается, постепенно изменяются и языковые нормы под влиянием разговорной речи, различных социальных и профессиональных групп населения, заимствований и др. -

5 слайд

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации.

Нормированность речи — это ее соответствие литературно-языковому идеалу. -

6 слайд

Причины изменения норм

Языковые нормы – явление историческое. Изменение литературных норм обусловлено постоянным развитием языка.

Изменяются не только лексические, орфографические, акцентологические, но и морфологические нормы.

Источники изменения литературных норм различны: живая, разговорная речь; местные говоры; просторечие; профессиональные жаргоны; другие языки. Изменению норм предшествует появление их вариантов, которые реально существуют в языке на определенном этапе его развития, активно используются его носителями. Варианты норм отражаются в словарях современного литературного языка. -

7 слайд

Речевые ошибки

Следует помнить, что наряду с вариантами, допускаемыми диапозитивными нормами литературного языка, существует и множество отклонений от норм, т.е. речевых ошибок. Такие отступления от языковых норм могут объясняться несколькими причинами:

плохим знанием самих норм;

непоследовательностями и противоречиями во внутренней системе языка;

воздействием внешних факторов — территориальных или социальных диалектов, иной языковой системы в условиях билингвизма. -

8 слайд

Еще несколько лет назад все отступления от нормы литературного языка считались «стилистическими ошибками», без всякой дальнейшей их дифференциации. Taкая практика признана порочной. Ошибки необходимо дифференцировать в зависимости от того, на каком речевом уровне они допущены. Хотя единой оптимальной классификации речевых ошибок нет, но большинство исследователей выделяют речевые ошибки на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. Собственно, стилистические ошибки рассматриваются как разновидность речевых.

-

9 слайд

Языковая вариантность же определятся как способность языка передавать одни и те же значения разными формами. Языковые варианты — это формальные разновидности одной и той же языковой единицы, которые при тождестве значения различаются частичным несовпадением своего звукового состава. Вариантными языковыми знаками, как правило, бывают две языковые формы, хотя их может быть и более двух.

-

10 слайд

Вариантность как языковое явление демонстрирует языковую избыточность, которая вместе с тем необходима языку. Будучи следствием языковой эволюции, вариантность становится почвой для дальнейшего развития языка. Избыточность формы — естественное состояние языка, показатель его жизнеспособности и динамичности. Более того, не всякая вариантность средств языкового выражения «избыточна». Она становится «избыточной» только тогда, когда варианты не имеют никакой особой нагрузки.

-

11 слайд

Виды языковых норм

Важнейшее качество хорошей речи – правильность – опирается на соблюдение различных языковых норм. Виды языковых норм отражают иерархическую структуру языка – каждый языковой уровень имеет свой набор языковых норм.

-

12 слайд

Орфоэпические нормы

Орфоэпические нормы – это совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение. Орфоэпия в собственном смысле слова указывает, как должны произноситься те или иные звуки в определенных фонетических положениях, в определенных сочетаниях с другими звуками, а также в определенных грамматических формах и группах слов или даже отдельных словах, если эти формы и слова имеют свои произносительные особенности. -

13 слайд

Лексические нормы

Лексические нормы – это правила употребления слов в соответствии с их значениями и возможностями сочетаемости.

Можно ли назвать выставку вернисажем? Чайка на занавесе – это талисман Художественного театра или его эмблема? Одинаково ли употребление слов благодаря – из-за, стать – встать, поместить – разместить? Можно ли употреблять выражения кавалькада автобусов, мемориальный памятник, прогноз на будущее?

-

14 слайд

Морфологические нормы

Морфологические нормы – это правила образования слов и форм слова.

Морфологические нормы многочисленны и касаются употребления форм разных частей речи. Эти нормы отражены в грамматиках и справочниках.

-

15 слайд

Синтаксические нормы

Синтаксические нормы – это правила построения словосочетаний и предложений.Например, выбор правильной формы управления едва ли не самое трудное в современной устной и письменной речи. Как следует сказать: отзыв о диссертации или на диссертацию, контроль над производством или за производством, способен на жертвы или к жертвам, памятник Пушкину или Пушкина, вершить судьбами или судьбы?

-

16 слайд

Стилистические нормы

Стилистические нормы – этот правила выбора языковых средств в соответствии с ситуацией общения.

Многие слова русского языка имеют определенную стилистическую окраску – книжную, разговорную, просторечную, что определяет особенности их использования в речи.

Например, слово обитать имеет книжный характер, поэтому его не следует употреблять в сочетании со словами стилистически сниженными, вызывающими представления сниженного характера. Неправильно поэтому: Подошел к сараю, где обитали свиньи… -

17 слайд

Разумеется, не следует забывать и о нормах правописания, которым больше всего внимания уделяется в школьном курсе русского языка. К ним относятся орфографические нормы – правила написания слов и пунктуационные нормы – правила постановки знаков препинания.

-

18 слайд

Выводы

1. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность, защищают его от потока диалектной речи, социальных жаргонов, просторечия.

2. Языковые нормы постоянно изменяются. Это объективный процесс, не зависящий от воли и желания отдельных носителей языка.

3. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 363 441 материал в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 12.12.2020

- 145

- 1

- 19.11.2020

- 114

- 0

- 10.11.2020

- 121

- 1

- 17.10.2020

- 243

- 7

- 02.09.2020

- 109

- 2

- 24.08.2020

- 112

- 0

- 21.08.2020

- 137

- 0

- 16.08.2020

- 175

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»

-

Курс повышения квалификации «Основы местного самоуправления и муниципальной службы»

-

Курс повышения квалификации «Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»

-

Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»

-

Курс повышения квалификации «Этика делового общения»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»

-

Курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы управления рисками»

-

Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

-

Настоящий материал опубликован пользователем Дмитриева Ольга Викторовна. Инфоурок является

информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте

методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них

сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Удалить материал

-

- На сайте: 2 года и 8 месяцев

- Подписчики: 0

- Всего просмотров: 73116

-

Всего материалов:

228

§ 1. Ортология речевого общения

Ортология

– еще один

раздел культуры речевого общения,

изучающий нормативность

речи как

один из важнейших компонентов речевой

культуры. Ортологическая проблематика

связана с созданием особого концептуального

подхода к феномену языка – речи. Этот

подход можно обозначить термином

«аксиологический»,

поскольку, раскрывая типологическую

неоднородность используемых в речевой

практике норм речевого общения, составляя

разнообразные классификации этих норм,

вскрывая причины их изменений или

нарушений, учение о нормативности речи

всегда связано с

оценкой

культурного состояния языка и его

функциональных разновидностей.

В

истории языкознания ортология традиционно

соотносится с задачами нормативного

описания особого феномена культуры –

системы литературного языка, поэтому

в качестве центральной категории

выявления некоторого свода правил и

рекомендаций, то есть норм,

отражающих культуру литературного

языка и литературной речи, определяется

понятие языковой

нормы. С

осознанием лингвистической актуальности

данного понятия связано выделение в

середине ХХ века культуры речи как

особой научной дисциплины, призванной

не только обобщить под эгидой нормативного

аспекта

языкознания те достижения, которые уже

были накоплены русской и советской

филологией, но и представить новые

проблемы изучения этого сложного и

многоаспектного явления.

Обсуждая

современную теорию языковой нормы,

нельзя не отметить, что в ней по-прежнему

особой популярностью пользуются те

ортологические версии, которые

рассматривают языковую

норму

как

проблему

речевого общения.

Именно на принципах коммуникативного

подхода к правилам языка основаны

распространенные в лингвистике

ортологических типологии, в основе

которых – важнейшее теоретическое

представление о системообразующих

(синтезирующих) свойствах «норм

языковой коммуникации»,

их

функционально-коммуникативная природе.

«Ортология

(ortos

– правильный, logos

– речь, слово, закон), – пишет Н.Д. Голев,

– наука о правильной речи, поставленная

в современную лингвистическую парадигму

(функциональной, антропоцентристской,

деятельностной лингвистики), существенным

образом изменяется и в качественном, и

количественном плане. Сейчас это уже

не та дисциплина, которая ассоциируется

со списками правильных (подлежащих

выучиванию) и неправильных (подлежащих

запрету) произношений или написаний

отдельных звуков, слов, словосочетаний

в слабых (вариативных) позициях. Это

наука о нормативной речи как системном

объекте со сложной многоуровневой

организацией. При таком подходе критерием

правильности выступает уже не отвлеченный

от речи «образец», однозначно предписываемый

ортологическим меморандумом для

облегчения (однозначного) выбора, а как

коммуникативное задание данного типа

речевых произведений в данных

коммуникативных условиях… Соответствие

коммуникативному заданию – и есть

главная, инвариантная, норма. Таким

образом норма регулирует выбор одного

из возможных вариантов, предоставляемых

языком говорящему. Понятие уместности

выбора приходит на смену запрету и

жесткому предписанию, формируется

понимание толерантного отношения к

стилистическому разнообразию вариантов:

каждый из них потенциально уместен в

определенных коммуникативных ситуациях.

Тем самым ортология предстает наукой,

которая стремится найти свое место в

теории и практике речеведения, риторики,

культуры речи, стилистики на самых

высоких их этажах. В таком понимании

ортологии есть диалектика толерантности