Точность стрельбы

– Ориентир 3–й, вправо 10, больше 100, пулемет под желтым кустом ведет огонь по нашей пехоте, – так была указана цель командиру орудия.

Несколько секунд, – и командир орудия разыскал неприятельский пулемет. Правда, с огневой позиции он был еле виден даже в бинокль – до него было 2 километра, – но огонь этого пулемета мог нанести пехоте большие потери; надо было во что бы то ни стало и как можно скорее заставить его замолчать. Трудная, но почетная для артиллериста задача.

Уверенно подал командир орудия необходимые команды. Он знал свою пушку и свой орудийный расчет, состоявший из солдат–отличников. У него все было тщательно подготовлено и рассчитано. Он недаром основательно учил орудийный расчет работать быстро и точно.

Вот прозвучал первый выстрел. Разрыв не надо было искать – темный фонтан, земли и дыма взметнулся перед кустом. Казалось, что снаряд уничтожил и куст, и спрятавшийся за ним пулемет. Но пулемет продолжал стрелять. Второй снаряд разорвался позади куста. Третий выстрел, – и куст вместе с пулеметом исчезли с поля боя. На этот раз снаряд попал в цель. Наша пехота могла двигаться вперед. Задача была решена артиллеристами быстро и точно.

Все это происходило на учебной стрельбе. «Пулемет» и «пулеметчики» противника были сделаны из досок. Когда стрельба окончилась и солдаты осматривали мишени, они действительно убедились в уничтожении «пулемета». Снаряд в щепки разбил и разбросал щит, обозначавший пулемет, и две мишени – «пулеметчиков»; третья мишень, пробитая десятком осколков, была похожа на решето.

Итак, всего три снаряда потребовалось, чтобы выполнить боевуго задачу – разбить пулемет. Такая точная стрельба свидетельствовала об отличной боевой подготовке артиллеристов. Они стреляли из 76–миллиметровой пушки образца 1943 года.

Но почему мы назвали эту стрельбу точной? Разве не могли артиллеристы попасть в цель первые снарядом? Мы вскоре ответим на этот вопрос. Прежде же спросим себя: что значит слово «точно», какой смысл мы в него вкладываем?

Часто говорят, например: «Мои часы ходят точно». Что подразумевают в этом случае? Рассчитывают ли на абсолютно точное совпадение часов, положим, с астрономическим хронометром? Конечно, нет. Несколько десятых или сотых секунды – маленькая погрешность непременно имеется. Мы знаем, что такая погрешность в житейском обиходе значения не имеет, и мы с ней миримся. «Точно» в этом случае значит: с погрешностью, скажем, не более, чем одна секунда.

Проверяя купленную в магазине материю, мы, вероятно, запротестуем, если ошибка измеряется сантиметрами, но не заметим ошибки в несколько миллиметров.

Другое дело, если при изготовлении орудия будет допущена ошибка на те же несколько миллиметров в диаметре канала ствола. С такой ошибкой уже нельзя не считаться, и мы забракуем орудие как явно негодное. Ошибку же на сотые доли миллиметра мы и тут сочтем нормальной, а орудие с такой ошибкой – вполне точным.

Таких примеров можно привести сколько угодно. Всегда и всюду мы сталкиваемся с пределом точности и вынуждены допускать некоторую погрешность. Порой мы миримся и с малой точностью, когда большая точность не нужна.

Теперь, когда мы выяснили, что понятие «точно» является условным, вернемся к нашему примеру. Какая точность стрельбы требовалась от артиллеристов, чтобы уничтожить пулемет при прямом попадании в него снаряда?

Это рассчитать нетрудно. Щит, изображавший пулемет, занимал площадку размерами 1X1 метр. Снаряд мог попасть в середину площадки, в любой ее край, – все равно «пулемет» был бы уничтожен. Граната стрелявшей пушки дает воронку радиусом около 75 сантиметров, а следовательно, при падении снаряда не далее 75 сантиметров от площадки «пулемет», несомненно, будет поражен. Значит, погрешность в десяток сантиметров здесь, очевидно, не имеет значения. Но на метры уже нельзя ошибиться. В этом случае пулемет может не получить «смертельного поражения». Иными словами, чтобы надежно поразить цель, отклонения снарядов от края площадки при данных условиях стрельбы должны быть примерно менее метра.

Какова должна быть при этом точность положения орудийного ствола при выстреле?

Оказывается при нормальных метеорологических условиях, то есть при температуре воздуха +15°, атмосферном давлении 750 миллиметров и при отсутствии ветра, снаряд стрелявшей пушки должен вылететь под углом 158 «тысячных», чтобы упасть в 2000 метров от орудия. Если же снаряд вылетит под углом 157 или 159 «тысячных», то .он не попадет в цель, а упадет на 11 метров ближе или дальше цели. Отсюда видно, что изменение угла прицеливания на 1/10 «тысячной» вызовет отклонение точки падения снаряда примерно на метр.

Необходима, следовательно, точность до 1/10 «тысячной». А что означает на деле такая точность? Это означает: если изменить угол прицеливания в большую или в меньшую сторону на 1/10 «тысячной», то дуло ствола сместится вверх или вниз от нужного положения примерно на 0,1 миллиметра, то есть на толщину лезвия безопасной бритвы, и снаряд полетит уже не по той траектории, которая нужна.

Отклонение снаряда в самом начале траектории (у дула) на толщину лезвия бритвы превратится в конце траектории (у цели) в отклонение на целые метры.

Конечно, наводчик, придавая орудию нужный угол возвышения, смотрит не на положение ствола, а на показания прицельных приспособлений орудия. Но эти приспособления имеют свой предел точности, и этот предел много больше, чем Vio «тысячной».

Таким образом, самый искусный наводчик, в лучшем случае, не может гарантировать такой точности наводки, при которой все снаряды попадали бы в площадку размерами 1X1 метр, удаленную на 2 километра.

Точность наводки зависит от опытности наводчика. Наводчик–новичок делает ошибки гораздо больше, чем в одну «тысячную», и ошибки эти допускает то в одну, то в другую сторону. При такой грубой работе в цель попасть, конечно, труднее: слишком велики пределы допускаемой погрешности.

Опытный, умелый наводчик тоже не всегда достигает однообразия в наводке при выстрелах и обычно допускает неточность, но самую маленькую, какую только позволяют прицельные приспособления. Такой наводчик гораздо скорее попадет в цель.

Очевидно, все сказанное об угле возвышения орудия касается и направления его в горизонтальной плоскости: если ствол направить чуть правее или левее цели, то снаряд также не попадет в цель.

Но все искусство любого наводчика пропадет даром, если механизмы наводки в плохом состоянии, если они расстроены. Механизмы наводки и прицельные приспособления надо всегда держать в чистоте. Загрязнение их способствует изнашиванию отдельных частей и образованию «мертвых ходов», влияющих на точность наводки. Мертвый ход – это ход впустую одной из частей механизма, которая должна передавать движение другой части этого же механизма.

Чтобы устранить вредное влияние мертвого хода какого–либо механизма, например подъемного механизма прицела, нужно назначенное деление прицела подводить к неподвижному указателю всегда снизу или всегда сверху. Сильно изношенные механизмы необходимо своевременно ремонтировать, чтобы мертвые хода не превзошли допустимых пределов.

При износе механизмов наводки орудие начинает «капризничать»: оно посылает каждый снаряд по–иному. Тогда нечего и думать о том, чтобы попасть в цель с третьего выстрела: можно выпустить сотню снарядов и все же не попасть в цель.

Очевидно, орудие в нашем примере было в хорошем состоянии: о нем тщательно заботились, часто чистили его. Благодаря этому оно не подвело наводчика, когда настал момент стрелять.

Все это касается наводки орудия, придачи орудийному стволу правильного вертикального и горизонтального углов.

Но дело не только в положении ствола, айв скорости полета снаряда. Снаряд, вылетевший из ствола 76–миллиметровой пушки образца 1943 года, должен иметь «нормальную» начальную скорость 262 метра в секунду, лишь в этом случае и при прочих «нормальных» условиях снаряд пролетит назначенное ему расстояние. Во всех остальных случаях он упадет дальше или ближе. Например, если при стрельбе на 2 километра начальная скорость снаряда увеличится всего на 1 метр в секунду, то снаряд упадет дальше на 13 метров.

Имеется много причин, которые могут уменьшить или увеличить начальную скорость на 1 метр в секунду и даже гораздо больше. Начнем хотя бы с того, что чем больше выстрелов будет сделано из орудия, чем чаще они будут следовать один за другим, тем сильнее нагреется, а вместе с тем и расширится ствол. Таким образом, условия горения пороха для каждого выстрела будут неодинаковы (изменяется объем зарядной каморы); изменится и сила трения снарядов о стенки ствола. В результате снаряды получат разные начальные скорости.

При раздельном заряжании, когда снаряд вкладывается в орудие раньше, чем заряд, много значит правильное заряжание орудия. Если снаряды при заряжании не досылаются, то есть вкладываются в ствол недостаточно глубоко, то при выстрелах создаются различные условия для сгорания пороха в зарядной каморе, а это вызывает разнообразие начальных скоростей снарядов. Заряжающий должен так вложить снаряд в орудие, чтобы почувствовать, что ведущий поясок снаряда прочно уперся в начало нарезов.

Очень большое значение имеет при стрельбе и состояние канала ствола орудия. Если на внутренней поверхности ствола есть хотя бы ничтожные царапины или какие–либо другие неровности (например, смяты или стерты поля нарезов), то при выстрелах происходит прорыв газов, и в каждом отдельном случае он может быть больше или меньше. При этом часть полезной энергии пороховых газов будет пропадать даром, и снаряды полетят с разными начальными скоростями. Чтобы орудие меньше изнашивалось, нужно всегда держать канал ствола в исправном состоянии. Надо всегда помнить, что орудие требует тщательного ухода и бережного к себе отношения.

Можно с уверенностью сказать, что артиллеристы, стрелявшие по пулемету, не получили бы таких хороших результатов, если бы они не смазывали своевременно канал ствола, не протирали его аккуратно и насухо перед стрельбой, не вытирали тщательно снаряды и гильзы при заряжании.

Все эти «мелочи» необычайно важны. Ствол орудия не терпит ни грязи, ни песка, ни воды. Достаточно попасть в ствол нескольким песчинкам, чтобы при выстреле на поверхности канала получились царапины. А каждая ничтожная царапина отзывается на скорости снаряда. Сырость в стволе вызывает появление ржавчины, вследствие чего поверхность канала ствола становится неровной. Точная стрельба при этом будет почти невозможной.

На скорость снаряда влияет также качество пороха в заряде. К сожалению, добиться полной однородности пороха невозможно. Заряды не бывают абсолютно одинаковыми, даже если они изготовлены в одно время и на одном заводе. Каждый заряд содержит порох несколько иного качества. Сгорание пороха происходит то чуть быстрее, то чуть медленнее, и это опять–таки приводит к тому, что снаряды вылетают с разными скоростями.

Кроме того, в состав пороха входят. летучие вещества – спирт и эфир. Они легко испаряются, и при неправильном хранении может получиться так, что в одном заряде они испарятся больше, а в другом меньше. В результате появятся большие отклонения от нормальной начальной скорости снарядов.

Особые предосторожности принимают артиллеристы при подготовке зарядов к стрельбе: они выкладывают заряды в тени, покрывают их ветками или брезентом, чтобы они не нагрелись и чтобы температура всех зарядов была одинакова. Иначе при разной температуре зарядов получатся разные начальные скорости снарядов.

Разнобой в полете снарядов вызывается еще и тем, что самые снаряды не бывают в точности одинаковыми: снаряды хотя и очень незначительно, но отличаются один от другого весом. Трудно, даже невозможно, изготовить снаряды в точности одного веса: хоть на грамм, хоть на долю его, но непременно один снаряд окажется тяжелее или легче другого. А при одинаковой силе заряда снаряд меньшего веса вылетит из орудия с несколько большей скоростью, чем снаряд более тяжелый.

Эти даже незначительные различия в начальных скоростях уже сказываются на дальности полета снарядов. Если один снаряд 76–миллиметровой пушки образца 1943 года весит, например, 6200 граммов, а второй 6205, то при стрельбе на 2000 метров и при прочих равных условиях первый снаряд упадет на 1 метр дальше второго.

Уничтожить вполне эти различия практически невозможно. Но и здесь мы обязаны по возможности уменьшать эти различия.

Этого и добиваются артиллеристы для того, чтобы сделать стрельбу более точной. На снарядах имеются отметки, указывающие на номер партии снарядов, на отклонение их веса от нормального. По этим отметкам артиллеристы сортируют снаряды и стреляют подряд только снарядами одной партии и одинакового веса.

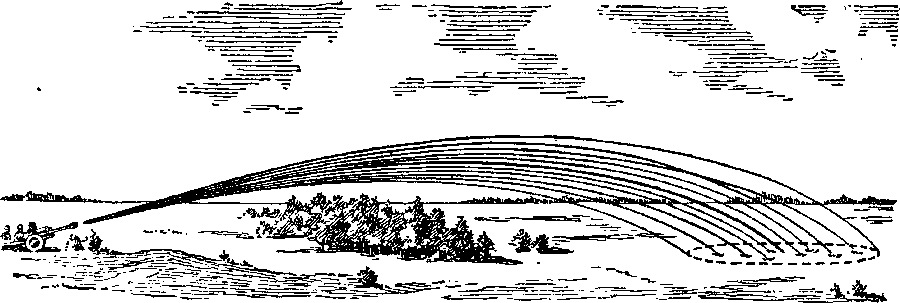

Рис. 237. Пучок траекторий снарядов

Кроме того, даже и по форме – хотя это незаметно на глаз – снаряды слегка отличаются один от другого. Более шероховатый снаряд быстрее теряет скорость и ближе падает. Снаряды с разными очертаниями испытывают различное сопротивление воздуха и падают в разных местах.

Наконец, на полете снарядов отзываются колебания температуры воздуха и ветер, его скорость и направление. Предположим, первый выстрел пришелся на тот момент, когда облако прикрыло солнце и поднялся ветер, дующий навстречу снаряду. А перед вторым выстрелом солнце выглянуло из–за облака и ветер стих. Из–за этого второй снаряд залетит на.несколько метров дальше, чем первый. Тут мы ничего не можем сделать: солнце и ветер не подчиняются нам.

Вывод из всего сказанного: абсолютного единообразия условий стрельбы достичь невозможно. Не существует и не может существовать такое орудие, которое бросало бы все свои снаряды в одну и ту же точку. Как бы тщательно мы ни вели стрельбу, наводя орудие в одну и ту же точку, все равно снаряды упадут в разные места. Один упадет немного дальше, другой ближе, один правее, другой левее. Значит стрельбу наших артиллеристов, уничтоживших пулемет с третьего снаряда, можно считать точной.

На рис. 237 показаны траектории летящих снарядов, выпущенных из одного орудия в возможно одинаковых условиях. Все эти траектории представляются в виде расходящегося пучка.Траектории можно увидеть, если стрелять трассирующими снарядами, оставляющими за собой дымный след.

Разбрасывания снарядов – их рассеивания – избежать невозможно. Но если рассеивание снарядов неизбежно, это еще не означает, что на него надо махнуть рукой. Отнюдь, нет.

Все, что в наших силах, мы должны сделать.

Мы должны, во–первых, до предела уменьшать рассеивание снарядов. Чем это достигается, вы знаете из только что рассказанного.

Мы должны, во–вторых, заранее учитывать рассеивание снарядов, чтобы оно не заставало нас врасплох, не путало наши расчеты, не причиняло нам непоправимого вреда.

Мы должны, в–третьих, выбирать на поле боя цель для стрельбы в соответствии с известным нам рассеиванием снарядов. Иначе, как мы скоро увидим, может получиться «стрельба из пушки по воробьям».

Для того чтобы справиться с этими задачами, надо изучить закон рассеивания снарядов.

Контрбатарейные системы не способны справиться с современными американскими HIMARS

Многие наши читатели слышали истории о невероятной мощи российской артиллерии. В прессу постоянно попадают те или иные данные о способности создать огневой вал, обстреливая позиции потенциального противника в течение суток без перерывов. Какое-то время такой подход казался эффективным, поскольку после подобных упражнений на местности не остаётся и следа от потенциального противника. И всё же, если копать глубже, то можно сделать совершенно иные выводы. Если вы хотите почитать развёрнутый материал на эту тему, то переходите по ссылке. Не все наши читатели согласятся с выводами автора, но любая позиция заслуживает того, чтобы с ней ознакомиться. Ну а для тех, у кого нет 10 минут на чтение мы подготовили краткий анализ.

Прежде всего стоит признать, что основная часть российской артиллерии родом из СССР. На самом деле в последние годы проводилась исключительно модернизация, ну а в результате далеко не все направления получили технику, которую даже с натяжкой можно назвать современной. Простой пример, сегодня идёт активная модернизация советской 2С7 «Пион» с целью превращения её в более современную 2С7М «Малка». Теоретически, на складах находится 250 орудий, а значит можно получить пару сотен стволов 203 мм калибра. Для этого нужно снять старый движок, интегрировать цифровую систему управления, способную не только наводиться на позиции противника, но и рассчитывать дальность стрельбы, а также вести огонь при помощи спутниковой навигации.

В результате огромная болванка весом в 110 килограмм сможет бить с расстояния до 50 километров. И всё бы ничего, вот только высокоточных снарядов как не было, так и нет. Планы выпустить нечто подобное озвучивались ещё в 2020 году, но сегодня «Малка» так и не получила никаких высокоточных снарядов. Выше и ниже вы можете изучить несколько изображений, напоминающих лунный пейзаж. Примерно так выглядят позиции противника после активного многочасового обстрела российской артиллерией. Эффект впечатляет, но результат может быть невысокий, поскольку накрывается огромная площадь, а стратегия напоминает военные действия Второй мировой войны, а ведь с тех пор прошло почти 80 лет. Особенно важна так называемая контрбатарейная стрельба (КБС), с чем у российской артиллерии большие проблемы. Да, можно бросить на врага дорогущую высокоточную ракету или накрыть валом огня, но в ответ прилетает от американского M142 HIMARS.

Назвать чем-то невероятным данный комплекс мы не можем, вот только HIMARS тесно интегрирован с современными цифровыми системами. Наведение осуществляется по спутнику, ракета ложится с минимальным отклонением, а в итоге даже небольшое количество таких орудий способно осложнить жизнь российским артиллеристам. При этом наносить удары по HIMARS сложно ещё и из-за его высокой мобильности, ведь спустя 5 минут после выстрела комплекс растворяется в неизвестном направлении. С гаубицами М777 дела идут немного лучше, но только потому, что данный тип вооружения обладает плохой мобильностью. Вот и получается, что с КБС у России дела идут из рук вон плохо. Теоретически, на помощь должен прийти продвинутый звукотепловой комплекс 1Б75 и 1Б76 «Пенициллин», но количество единиц такой техники на вооружении стремиться к нулю, а значит и эффект нулевой. Есть ещё 1Б33 АЗК-7 «Мезотрон», разработанное в 80-х годах советскими инженерами, а также комплекс Зоопарк-1. Эксперты, знакомые с реальным применением данной системы рассказывают о низкой эффективности, а модернизированный «Зоопарк-1М» не только показал себя плохо в Сирии, но и в Украине.

рекомендации

3060 дешевле 30тр цена — как при курсе 68

3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс

3070 Gigabyte дешевле 50 тр — надо брать

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр

3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам

-19% на 13900KF — цены рухнули

13700K дешевле 40 тр в Регарде

Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

13600K дешевле 30 тр в Регарде

3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

12900K за 40тр с началом в Ситилинке

3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

На самом деле у российской артиллерии, которая основана на советских наработках, есть масса преимуществ, но в данном случае мы говорим о точности, а по этому направлению всё очень плохо. Нужны высокоточные снаряды, а также централизованная работа всех систем. Военкоры пишут, что даже командиры не имеют планшетов в достаточном количестве, а ведь на выборы было выделено огромное количество цифровой техники. Тема очень горячая и вызывает массу споров, но ожидать быстрых изменений по меньшей мере наивно. Даже в современных условиях разработка и запуск в производство высокоточных снарядов и эффективных КБС займёт годы.

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Самоходная гаубица M109A6 принимает участие в боевых стрельбах в Кувейте в феврале 2012 года. Стрельба ведется высокоточными снарядами XM1156 PGK и M982

Доступные в настоящее время технологии значительно повысили точность огня непрямой наводкой. Посмотрим на многолетний процесс поиска высокоточных решений и на варианты управляемых боеприпасов, доступных в настоящее время на рынке.

Артиллерия долгое время была важнейшим и решающим средством на поле боя, став одним из самых опустошающих видов вооружения 20 века.

После 1945 года операторы артиллерии искали повышенную мобильность и скорострельность, большую дальнобойность, более высокую точность и повышенную летальность; в этом же нуждаются орудийные расчеты и сегодня.

Во время Второй мировой войны появилась самоходная артиллерия, но во многих отношениях не так уж много изменилось касательно лежащей в основе технологии. На вооружение американской армии осколочно-фугасный снаряд M107 155-мм поступил в 1959 году. Снаряд наполняется либо тринитротолуолом (ТНТ), либо Composition B. Как все снаряды этого типа он оказывает воздействие взрывной волной и осколками (1950 стальных осколков).

При стрельбе из стандартной буксируемой 155-мм гаубицы M114 со стволом калибра 24,5 дальнобойность может достигать примерно 14,5 км. Схожие характеристики имело самоходное орудие M109, тогда как после 1973 года вариант M109A1 с орудием M185 39 калибра достиг дальнобойности 18 км.

Равная борьба

Конечно, это были эффективные артиллерийские системы, но лучшие системы развертывались армиями, вероятность конфронтации которыми была довольно высока. Показательным примером является советская 130-мм полевая пушка M46, поступившая на вооружение в середине 50-х годов. Это вооружение могло стрелять на 27 км и вызывало большой дискомфорт у американских войск во время вьетнамской войны. Все это заставило начать программы по разработке новых артиллерийских боеприпасов и улучшению артиллерийских систем.

Результатом этой деятельности стало появление снарядов с ракетным ускорителем RAP (rocket-assisted projectile), имеющих увеличенную дальность. Американская армия приняла на вооружение 155-мм осколочно-фугасный снаряд M549 HE-RAP в 70-х годах и его модификацию M549A1 HE-RAP в конце этого же десятилетия, обе имели дальнобойность 30 км. Во время вьетнамской войны улучшенный обычный 155-мм снаряд M449 Improved Conventional Munition (ICM) с 60 субснарядами повысил эффективность борьбы с пехотой на открытой местности.

Эти субснаряды или поражающие элементы покрывали большие площади и обеспечивали более высокую летальность. Анализ Соединенных Штатов боевых операций во Вьетнаме показал, что снаряд M107 HE с наполнением ТНТ обеспечивал потери убитыми и ранеными 4,9%. С взрывчатым веществом Composition B процент поднимался до 7,9%, а у снаряда M449 ICM доля потерь составляла 31,9%. Другие данные показывают, что для потери одного человека в стане противника необходимо 13,6 снарядов M107 и всего 1,7 снарядов ICM.

Работы, проведенные доктором Джеральдом Буллом и компанией Space Research Corporation, привели к разработке артиллерии повышенной дальнобойности в виде системы GC-45 155-мм/45 калибра, и новых боеприпасов в виде калиберных снарядов увеличенной дальности extended-range full bore (ERFB) и снарядов с донным газогенератором base bleed (BB).

Работы Булла были положены в основу создания артиллерийской системы Denel G5, которая поступила на вооружение в 1983 году. С того времени в ЮАР разработали улучшенный дальнобойный артиллерийский снаряд Velocity Enhanced Long Range Artillery Projectile (V-LAP) который достиг дальности 67 км при стрельбе из системы 155-мм/52 калибра.

Что касается снарядов типа ICM, то здесь США разработали кассетный артиллерийский снаряд двойного назначения Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM) в форме 155-мм снаряда M483 с боевой частью состоящей из 88 субснарядов. Он появился в 70-х годах, а затем в 1975 году его сменил M483A1. В конце 80-х годов снаряд M864 DPICM поступил на вооружение. В нем всего 72 субснаряда, но это позволило увеличить дальность до 29 км.

Артиллерийский расчет в Форт-Блиссе устанавливает комплект ATK XM1156 Precision Guidance Kit в 155-мм артиллерийский снаряд. Внизу устройство Precision Guidance Kit

Описание комплекта для высокоточного наведения PGK от компании ATK с русскими субтитрами

КВО – это серьезно

Появление артиллерии 39 калибра, затем 45 и 52 калибров, используемых сегодня, наряду с разработками в сфере боеприпасов способствовало значительному повышению дальнобойности. Но недостаток здесь заключается в том, что рассеивание на увеличенных дистанциях стрельбы значительно снижает точность.

По данным исследований Арсенала Пикатинни Управления научных исследований в области вооружений «ошибки в доставке воздействия повышаются с дальностью». Это подтверждается некоторой интересной статистикой касательно 155-мм снарядов. M795 HE (в американской армии преемник M107) имеет круговое вероятное отклонение (КВО) – показатель точности – 119 метров на дальности 20 км. M864 DPICM имеет КВО 96 метров на 20 км, тогда как вариант M864 с донным газогенератором имеет КВО 186 метров на 20 км. В сравнении M549 RAP имеет КВО 267 метров на дальности 30 км.

Чем больше КВО, тем менее точен снаряд. В прошлом это можно было компенсировать отстрелом большего числа снарядов, но более это не является приемлемым решением. Стрельба несколькими снарядами увеличивает время нахождения на огневой позиции и, следовательно, повышает уязвимость при контрбатарейном огне. Кроме того, подобное «решение», скорее всего, повлечет за собой большой косвенный ущерб, чего стараются избегать в современных асимметричных боевых действиях.

Если снаряд типа DPICM применяется по цели, тогда субснаряды в какой-то степени способствуют компенсации его неточности, но как мы увидели выше, вариант BB снаряда M864 едва ли является самым точным из снарядов. В современном боевом пространстве применение субснарядов имеет свою негативную сторону, а риск косвенных потерь от боеприпасов типа DPICM считается слишком высоким.

Лазерное наведение

То есть все шло к тому, чтобы поставить на вооружение высокоточные артиллерийские боеприпасы. Такие снаряды в прошлом были разработаны и применялись с разной степенью успеха. Американская армия использовала артиллерийский снаряд с лазерным наведением M712 Copperhead, разработанный в 80-х годах, по укрепленным целям во время операций «Буря в пустыне» в 1991 году и «Иракская свобода» в 2003 году. Но он имел ограниченную дальность (16 км максимум), к тому же потребность в подсветке цели повышала риск обнаружения огневой позиции.

Россия имеет свой аналог Copperhead в виде системы Краснополь, созданной тульским КБП. Эта система имеет лазерное наведение и доступна для пушек калибра 152 мм и 155 мм; максимальная дальность полета снаряда составляет 20 км. Предполагается, что Индия и Китай купили систему Краснополь и ее технологические решения послужили основой нескольких китайских разработок в области артиллерии с лазерным наведением.

Хотя метод наведения, используемый в снарядах Copperhead и Краснополь, обеспечивает точное попадание в цель, он имеет существенные недостатки, например ограниченное боевое применение и ограниченную дальность. Тем не менее, потребность в области высокоточного наведения оставалась, что возможно заставило США пойти по пути постановки своей системы на вооружение, хотя и не только их одних.

Удвоение

В этой области у США есть два соперничающих решения: XM1156 Precision Guidance Kit (PGK) от ATK и Excalibur от Raytheon. Первый комплект добавляется к существующим артиллерийским снарядам и повышает их точность и эффективность, тогда как второе решение представляет собой специальный высокоточный снаряд.

Представители компаний ATK и Raytheon на выставке Eurosatory 2014 говорили о том, что на рынке есть место для обеих систем. Комплект PGK повышает точность существующих боеприпасов экономичным способом, но если необходимы очень высокие уровни точности, то Excalibur является лучшим вариантом, хотя такая повышенная точность неизбежно влечет за собой более высокую стоимость. Поэтому ATK и Raytheon рассматривают PGK и Excalibur как дополняющие друг друга возможности.

Корни системы PGK можно найти в демонстрационной программе, предусматривающей разработку 120-мм высокоточного минометного выстрела для американской армии. Эти работы, в конечном счете, никуда не привели, но дали компании ATK опыт, позволивший получить контракт по демонстрации технологии в 2006 году, за которым последовал контракт на разработку и демонстрацию, в результате чего появился вариант XM1156 PGK.

PGK представляет собой комплект GPS-наведения с функцией взрывателя, который вкручивается вместо взрывателей снарядов M107 HE, M795 HE и M549A1 HE-RAP. Изначально стояла задача получить КВО 50 метров, и в конечном итоге добиться КВО 30 метров. По данным американской армии на дистанции 30 км снаряд M549A1 HE-RAP с комплектом PGK будет иметь КВО 50 метров в отличие от стандартного снаряда M549A1 HE-RAP с КВО 267 метров. Точность затем была значительно повышена и в настоящее время PGK позволяет добиться КВО 30 метров. По данным компании ATK, добавление PGK означает, что для успешного поражения цели требуется на 75% меньше снарядов.

Компания получила свой первый серийный контракт для американских армии и корпуса морской пехоты в 2012 году, а в 2013 году в Афганистане система успешно была использована при отстреле из гаубиц M777. В августе того же года XM1156 получил свой первый зарубежный контракт от Австралии на 4002 комплекта. Существует также другие потенциальные возможности реализации нового продукта, система была продемонстрирована в Швеции, а Япония и Сингапур проявили к ней свой интерес.

Первоначально США намеревались разработать вариант PGK для 105–мм артиллерии, например гаубицы M119A3, но после того как в армии решили, что нет надобности в высокоточных характеристиках для этого калибра, а морская пехота отклонила 105–м калибр в пользу 120-мм нарезных минометов, интерес Пентагона пропал. Но в компании ATK сказали, что она рассматривает другие возможности для 105-мм PGK, отметив, что Великобритания заинтересована в этом варианте.

Меч судьбы

M982 Excalibur (экскалибур, меч короля Артура) разработан в рамках совместной шведско-американской программы, в которой подрядчиками являются компании Raytheon и BAE Systems Bofors. Программа разработки этого оперенного снаряда в сборе, имеющего блок GPS-наведения, началась в начале 90-х годов, спустя годы в 2007 году он наконец-то был поставлен на вооружение. Первые снаряды XM982 были отстреляны в бою в Ираке в мае 2007 года, а в последствии новая система была применена в Афганистане. В компании Raytheon рассказали, что на сегодняшний день отстреляно 750 снарядов. В июне 2012 года артиллерия корпуса морской пехоты успешно поразила цель в Афганистане на дальности 36 км снарядом Excalibur из орудия M777.

Первоначально была поставлена задача — добиться для снаряда Excalibur КВО менее 10 метров, но впоследствии этот параметр был превзойден. Во время испытаний на полигоне в Юме немецкая самоходная артиллерийская 155-мм установка PzH2000 52 калибра отстреляла в общей сложности десять снарядов Excalibur на дальности 9-48 км и каждый снаряд упал в радиусе трех метров от своей цели.

В компании Raytheon сообщили, что со времени поступления на вооружение Excalibur постепенно совершенствовался и снаряды новых серий теперь показывают более высокую точность и надежность за меньшую закупочную стоимость. В компании рассматривают Excalibur в качестве снаряда, который имеет огромный потенциал для развития за счет интеграции новых режимов наведения и боевых частей, например суббоеприпасов и специальных противотанковых вариантов.

По сообщениям, кроме США и Швеции снаряд Excalibur купили Австралия и Канада и еще ряд других стран. В Raytheon говорят, что вероятны экспортные поставки на Ближний Восток и Азию; в Европе большой интерес проявляют Германия, Нидерланды, Испания и Великобритания. Потенциальные немецкие требования будут включать конкурс с участием также компании OTO Melara и ее 155-мм управляемого снаряда Vulcano большой дальности. Итальянская компания заключила стратегический альянс с Diehl Defence в 2012 году по разработке Vulcano для наземных и морских приложений.

Также появляются и другие варианты. На выставке Eurosatory дочерняя компания BAE Systems фирма Rokar показала комплект высокоточного наведения Silver Bullet, который вкручивается взамен взрывателя в 155-мм снаряды и позволяет получить КВО менее 20 метров. Программа разработки началась в 2007 году и с 2009 года было отстреляно 120 опытных снарядов.

Французские компании Nexter Munitions, Junghans T2M и Zodiac Data Systems находятся на заключительных стадиях контракта по системной квалификации, выданного управлением по закупкам вооружений для системы коррекции траектории SPACIDO. В этом году ожидается завершение квалификации этой системы, после чего она будет закуплена французской армией.

Управляемые артиллерийские боеприпасы предлагают повышенную точность и минимальные косвенные потери при меньшем количестве снарядов, необходимых для нейтрализации цели. Определяющим фактором, однако, является то, сколько оператор готов платить за точность – чем меньше КВО, тем выше стоимость.

Немецкая армия заинтересована в высокоточной артиллерии. Она будет испытывать снаряды Vulcano от OTO Melara и Excalibur от Raytheon, отстреливая их из гаубицы PzH2000

Источник: http://topwar.ru/65262-pryamo-v-yablochko.html

АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК №1 2023 Г

В. ЛИТВИНЕНКО,

полковник в отставке

После опубликования в девятом номере нашего журнала за 2022 год статьи В. Литвиненко и Д. Цехановича об особенностях организации контрбатарейной борьбы в специальной военной операции, многих читателей заинтересовал процесс управления огнем артиллерии общевойсковым командиром. Следует отметить, что прежде всего читателям интересны вопросы целеуказания при определении цели, пристрелки ее и переход на поражение в условиях динамики боя. Попробуем поэтапно ответить на эти вопросы.

В ходе боя часто общевойсковой командир сам принимает решение на поражение той или иной цели. Хорошо, когда рядом находится офицер — артиллерист, который в состоянии довести дело до конца на основе имеющихся специальных знаний и навыков. Однако, так бывает не всегда. Частенько в ходе боевых действий снайпера выбивают офицеров — корректировщиков артиллерийского огня и тогда, общевойсковой командир, как организатор боя — вынужден сам давать целеуказание, затем осуществлять пристрелку и в дальнейшем переходить к стрельбе на поражение.

Следует отметить, что в настоящее время определяющую роль в разведке противника и корректировке огня стали играть беспилотники (дроны) и это большой прогресс в современных технологиях. Но дроны, как и любая боевая техника, подвергаются воздействию противника, а тактическую задачу выполнять надо офицеру. Будем надеяться, что вот тогда и помогут наши советы.

Одним из важнейших элементов управления огнем артиллерии в бою является целеуказание. Без хорошо организованного целеуказания невозможна своевременная постановка огневых задач, гибкое управление огнем артиллерии, поддержание тесного взаимодействия с обслуживающими подразделениями артиллерийской и воздушной разведки.

Целеуказание — сообщение данных о характере, месте расположения и действиях цели. Осуществляется командирами, штабами, органами разведки и наблюдения. Целеуказание должно содержать сообщение данных о цели, а именно: о сути (группа пехоты, скопление техники, артиллерия на позиции и т.п.), характере действий и месте расположения цели. Все эти данные составляют понятие о целеуказании.

Целеуказание применяют при постановке задач подчиненным на доразведку целей, на подготовку и ведения огня; при докладах и передаче информации о целях и в ходе управления огнем артиллерии.

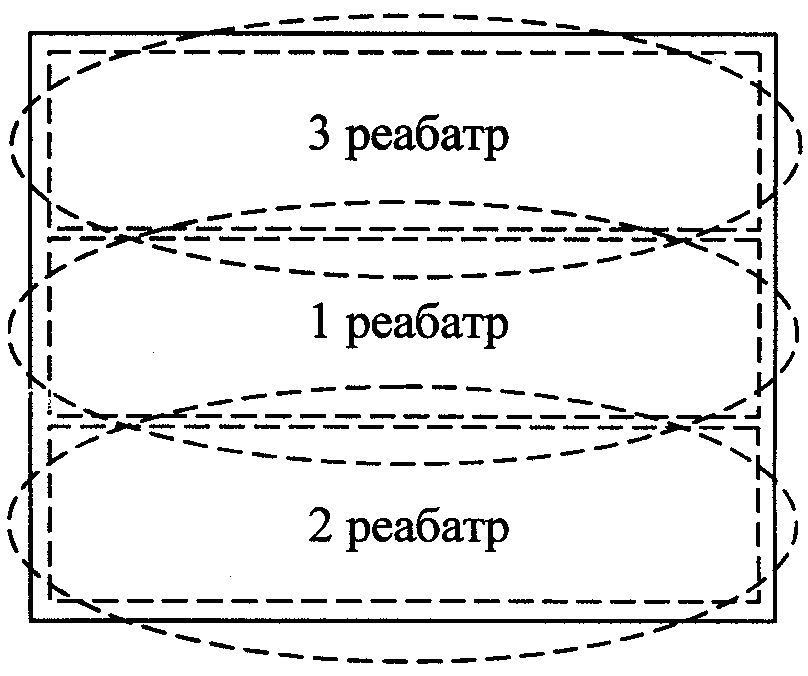

Целеуказание обеспечивается назначением единого ориентирного направления с КНП (НП) для всех КНП (НП); назначением (уяснением) единых ориентиров, положения их на местности и на карте, определением их местоположения наиболее точным способом с последующим нанесением их на карту с использованием приборов и других вспомогательных принадлежностей; установлением единых условных наименований местных предметов; своевременной подготовкой электронной рабочей карты (нанесением на нее своего местоположения и положения КНП (НП) взаимодействующих командиров подразделений, ориентиров, плановых целей и др.); изучением впереди лежащей местности с КНП (НП) при обязательном сличении ее с картой (аэрофотоснимком, фотопанорамой, электронным планшетом), умением ориентироваться на местности и работать с картами (в том числе электронными); изучением расположения противника и непрерывным наблюдением за его действиями. На рисунке 1 схематично показаны требования к обеспечению целеуказания.

Рис. 1. Требования к обеспечению целеуказания

Напомним, что ориентир — хорошо видимый и выделяющийся местный предмет или элемент рельефа, используемый в войсках для определения своего местоположения, направления движения, целеуказания, управления огнем, ударами и подразделениями в бою.

Ориентиры выбирают справа налево, по рубежам от себя к противнику. Количество ориентиров должно быть небольшим, каждому из них присваивается свой номер и условное наименование, указывается дирекционный угол и дальность до него в метрах.

В качестве ориентиров выбирают отдельные, неподвижные, ясно наблюдаемые невооруженным глазом днем и ночью местные предметы, наиболее устойчивые от разрушения и относительно которых легко передавать целеуказание.

Все ориентиры старшего начальника, наблюдаемые с данного наблюдательного (командно-наблюдательного) пункта, являются обязательными для подразделения разведки и за ними сохраняются номера, присвоенные старшим начальником.

В ходе наступления по мере продвижения вперед назначают новые ориентиры. В обороне ориентиры выбирают как перед передним краем, так и в ближайшей глубине обороны своих войск.

Для облегчения отыскания ориентиров (местных предметов) на местности, быстрой и надежной передачи (приема) целеуказания, для определения положения разведданных целей на местности относительно ориентиров, а также для передачи и приема докладов о разведанных целях на наблюдательном (командно-наблюдательном) пункте составляется схема ориентиров (рис. 2).

Рис. 2. Схема ориентиров (вариант)

В ходе афганской войны, а затем войны на Кавказе на схеме ориентиров рядом с дальностью до цели стали записывать и пристрелянный прицел с огневой позиции. Этот прием позволял при нахождения противника вблизи ориентира переходить к стрельбе на поражение, так как ошибки выстрела уже были выбраны в ходе пристрелки ориентиров.

Общевойсковому командиру следует знать, что тот, кто передает данные о положении, называется дающим целеуказание. Тот, кто принимает данные о цели, называется принимающим целеуказание. Совместные действия дающего и принимающего в ходе целеуказания заключаются в выполнении каждым из них конкретных обязанностей.

Задачи дающего целеуказание: выбрать способ целеуказания, используя который, принимающий смог бы быстро и точно определить положение цели на местности, нанести цель на карту (планшет); определить данные для целеуказания; передать целеуказание принимающему; убедиться, что принимающий правильно принял целеуказание и отыскал указанную цель на местности, если она наблюдаемая.

При целеуказании дающий указывает принимающему: кому адресовано целеуказание (если это необходимо); положение цели (данные о положении цели относительно ориентира, прямоугольные или полярные координаты и т.д.); наименование цели и ее признаки (например, «орудие в посадке (окопе), виден ствол»), данные о деятельности цели (например, «ведет огонь»); описание местности и предметов вблизи цели (например, «на темном поле желтый окоп»).

Целеуказание обычно является составной частью распоряжения или команды. В таких случаях, кроме того, указывается задача для принимающего (например, «наблюдать», «засечь», «доложить координаты», «подготовить огонь» и т.п.).

Пример. «Тема» (позывной командира артиллерийской батареи). Ориентир первый, вправо 40, выше 5, в посадке желтый окоп, в окопе орудие, ведет огонь, видны ствол и вспышки выстрелов, подготовить огонь управляемым боеприпасом».

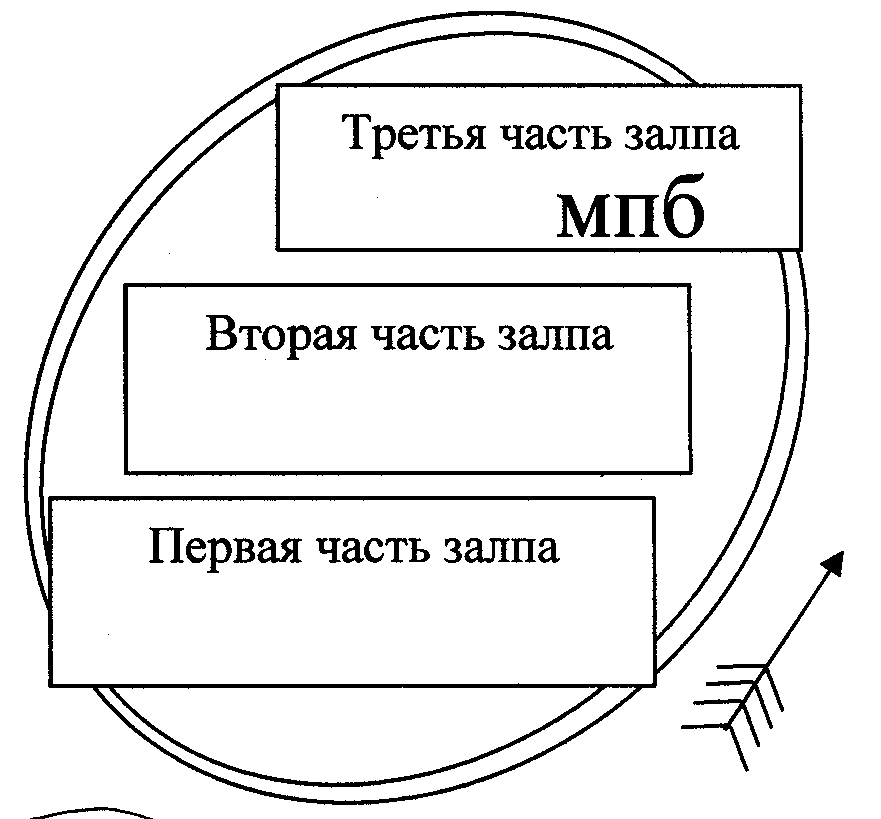

На рисунке 3 представлен процесс, когда принимающий целеуказание отыскивает цель на местности. Степень подробности описания местности, характера и действий цели осуществляется с необходимой детализацией.

Рис. 3. Целеуказание принято. Идет поиск цели на местности

Целеуказание должно быть четким, кратким, понятным и обеспечивать быстроту отыскания цели на местности.

Задачи принимающего целеуказание: принять целеуказание и отыскать цель; доложить дающему целеуказание: «цель вижу», если он нашел цель на местности, «цель не вижу», если он не нашел цель на местности; «цель не понял», если он не понял данные о положении цели.

Для успешной передачи и приема целеуказания помимо твердого знания правил его выполнения и умелого их применения необходимо тщательно изучить с наблюдательных пунктов местность в полосе или секторе разведки, сличая ее с картой или с аэрофотоснимком, хорошо запомнить условные наименования местных предметов, ориентиры в полосе разведки и основное направление, внимательно изучить расположение противника и непрерывно наблюдать за его действиями.

Во время целеуказания дающий и принимающий могут находиться на одном или на разных наблюдательных пунктах (подвижных пунктах управления). В условиях, когда дающий и принимающий находятся на одном пункте, применяют следующие способы целеуказания: наведением прибора на цель; от ориентира (местного предмета); по отсчету прибора.

Когда пункты принимающего и дающего удалены друг от друга не более чем на 100 метров или когда цель находится в непосредственной близости от ориентира, целеуказание допускается производить способами, применяемыми при работе на одном пункте. В условиях, когда пункты удалены друг от друга на большее расстояние, а цель не находится непосредственно у ориентира, горизонтальные углы и угловое превышение цели для каждого из этих пунктов будут обычно разные. Поэтому при нахождении дающего и принимающего на разных пунктах применяют, как правило, следующие способы целеуказания: от ориентира (местного предмета) с пересчетом горизонтального угла; по измененному отсчету.

Кроме того, независимо от места нахождения дающего и принимающего, целеуказание может передаваться: прямоугольными координатами; полярными координатами; по сторонам света; по кодированной карте; разрывами снарядов (мин); сигнальными ракетами, трассирующими пулями, по данным оператора БпЛА.

Рассмотрим эти основные способы целеуказания подробнее.

Целеуказание наведением прибора в цель. Проще всего понять и найти цель в том случае, когда дающий и принимающий целеуказание находятся вместе на одном и том же пункте (местность имеет для обоих один и тот же вид). В этом случае наводят прибор на обнаруженную цель и докладывают (передают), например, так: «Перекрестие прибора наведено в центр цели — бронетранспортер» или «От перекрестия прибора до горки, что влево 30, наступает до взвода пехоты». Принимающий целеуказание, подойдя к прибору, увидит цель (рис. 4).

Рис. 4. Целеуказание наведением прибора в цель

Целеуказание от ориентира или местного предмета. Этот способ применяют, когда дающий и принимающий целеуказания находятся на одном наблюдательном пункте (удаление друг от друга не более 100 м), а также при нахождении цели вблизи ориентира (местного предмета). В этих случаях дающий целеуказание определяет и передает принимающему:

горизонтальный угол между целью и ближайшему к ней ориентиру («вправо или влево столько-то»);

разность дальностей до цели и ориентира в метрах («дальше или ближе столько-то) или, если принимающий находится на том же пункте, угловое превышение цели над ориентиром в делениях угломера («выше или ниже столько-то»).

Например: «Начальнику артиллерии, ориентир второй, вправо 20, ниже 10, развертывается минометный взвод. Засечь» (рис. 5).

Рис. 5. Целеуказание от ориентира (местного предмета)

Целеуказание по отсчету прибора. Целеуказание по отсчету прибора является наиболее быстрым и удобным способом, когда дающий и принимающий целеуказание находятся на одном наблюдательном пункте и используют одинаково ориентированные приборы. Дающий целеуказание наводит перекрестие своего прибора в цель, считывает (снимает) отсчет по цели, определяет угловое превышение цели над наблюдательным пунктом (дальность до цели).

Например: «Отсчет 44-05, ниже 7, у широкого куста орудие, виден ствол». Принимающий ставит на своем приборе указанный отсчет и отыскивает цель по ее признакам (рис. 6).

Рис. 6. Целеуказание по отсчету прибора

Целеуказание по сторонам света. Для целеуказания по сторонам света используют линии в направлениях «север — юг», «запад — восток». Этот способ является наиболее простым, не требующим особого приборного оснащения, и не зависит от взаимного расположения, дающего и принимающего целеуказание.

Обнаружив цель, общевойсковой командир наносит ее на карту, затем определяет местоположение цели от ближайшего ориентира в метрах по сторонам света. Для этого он проецирует точку цели на линии «север — юг», «запад — восток», проходящие через ориентир, от которого дает целеуказание, и определяет расстояние от ориентира до цели по направлениям «север — юг», «запад — восток», которые затем передает артиллерийскому командиру (корректировщику) (рис. 7).

Рис. 7. Целеуказание по сторонам света

Например: «Начальнику артиллерии, ориентир 2, север 100, восток 500, пятиэтажное здание, наблюдательный пункт, цель 20, подавить».

Целеуказание полярными координатами. Целеуказание данным способом может даваться относительно НП дающего целеуказание или относительно НП принимающего целеуказание.

В первом случае целеуказание готовят и передают (принимают) в следующем порядке.

Дающий целеуказание:

определяет дирекционный угол цели и если нужно угол места цели;

определяет дальность до цели в метрах;

передает целеуказание, указывая наименование своего НП, дирекционный угол цели, дальность от своего пункта до цели в метрах, угол места цели (если нужно), наименование цели и ее характерные признаки. При передаче целеуказания слова «дирекционный угол», и «дальность» могут не указываться.

Например, «Батальонный, 48-50, 3400, РЛС в окопе» или «Полковой, 34-40, 4860, угол места плюс 5, БМП в окопе, наблюдать»

Принимающий целеуказание наносит точку цели на карту, определяет для своего НП дирекционный угол цели, дальность до цели в метрах со своего НП, наводит прибор в направлении на цель и на указанной дальности отыскивает цель по ее характерным признакам.

Целеуказание в полярных координатах относительно НП принимающего готовят и передают (принимают) в следующем порядке.

Дающий целеуказание:

определяет положение цели на местности и наносит ее на карту;

определяет по карте для НП принимающего целеуказание дирекционный угол цели, дальность до цели в метрах и передает их принимающему целеуказание.

Например, «25-05, 2600, ПТРК на крыше дома, уничтожить»

Принимающий целеуказание устанавливает прибор по указанному дирекционному углу цели и на указанной дальности отыскивает цель.

Целеуказание по кодированной карте передают трехзначными группами цифр:

первые три цифры — закодированный номер квадрата по координатам икс или по координатам игрек (098 — закодированный номер квадрата по координатам икс, 804 — закодированный номер квадрата по координатам игрек)

вторые три цифры — значение координаты икс или игрек, указываемой точки в закодированном квадрате (500 — значение координаты икс, 100 — значение координаты игрек, указываемой точки в этом квадрате) (рис.

Рис. 8. Целеуказание по кодированной карте

Например, «Волга», я «Ворон» 091-750-800-800, артиллерийская батарея. На опушке урочища ЗУЕВ ЛЕС, подавить»

Иногда не всегда возможно определить точное местоположение цели и нанести ее на карту, а также передать ее точные координаты. В этих случаях квадрат карты дополнительно делят на 9 равных квадратов, которые нумеруют цифрами от 1 до 9 в определенном порядке («улитка»).

Например, «Амур», я «Маяк», наблюдаю диверсионно-разведывательную группу противника на привале, 091 812 6.

В 40 А в ходе боевых действий в Афганистане широко применялся способ передачи своего положения именно по кодированной карте. Перед выходом на «рейдовые действия» (термин, принятый в ДРА) заранее каждый квадрат карты кодировался названиями птиц или животных. У корректировщиков тоже была своя кодировка. Позывной офицера корректировщика в 108 мсд был «Трасса», далее следовали две цифры. К примеру 21. Когда офицер-корректировщик выходил в эфир он докладывал о своем положении старшему артиллерийскому начальнику следующим образом: «Удар 500. Прими мою картинку — СОВА 9. Я «ТРАССА»21» Это обозначало, что докладывает артиллерист -корректировщик, который находится во 2-м батальоне 1-й роты и его положение в закодированном квадрате СОВА по центру. Последняя цифра указывалась « по— улитке», а целеуказание имело следующий вид «Удар 500. Я «Трасса»21. Цель ДШК в пещере. Ведет огонь. Координаты «Беркут -7».

Целеуказание разрывами снарядов или мин дает старший начальник, когда нет возможности быстро и надежно указать цель другими способами, или когда он предполагает сосредоточить огонь нескольких батарей (дивизионов) по цели, пристрелянной одной батареей. Дающий целеуказание указывает район, где следует наблюдать разрывы, признаки цели и подает для привлекаемой к пристрелке батарее команды, по которым она выпускает 2…4 снаряда беглым огнем орудия или батарейный залп при сосредоточенном веере, или дымовой снаряд. Например, «Сокол», наблюдать разрыв дымового, бронированная колонна противника»(рис. 9).

Рис. 9. Целеуказание разрывами снарядов

Дающий целеуказание предупреждает принимающего целеуказание словом «Выстрел».

При необходимости может указываться полетное время снарядов (мин). Если по району цели ведут огонь и другие батареи, то принимающий целеуказание может перепутать разрывы. В этом случае дающий целеуказание может указать цель с помощью воздушных разрывов.

Убедившись, что воздушные разрывы замечены принимающим целеуказание, он подает стреляющей батарее команду опустить разрывы до горизонта цели, после чего указывает цель и 2–4 выстрелами орудия или батарейным залпом осколочно-фугасным снарядом уточняет ее положение для перехода в последующем к ее поражению. Принимающий целеуказание поступает так же, как и при целеуказании разрывами ударных снарядов. Например, дающий целеуказание сообщает «Лощина «Зеленая», наблюдать четыре воздушных разрыва» — и затем предупреждает принимающего целеуказание словом «Выстрел». Принимающий докладывает: «Разрывы вижу» (или «Разрывов не вижу»). Убедившись, что принимающий видит разрывы (или добившись этого путем изменения высоты разрывов), дающий целеуказание передает «Наблюдать четыре наземных разрыва в том же районе, пехота в окопах». Принимающий целеуказание отыскивает разрывы, а по ним и цель и докладывает «Цель вижу».

В афганской войне и войне на Кавказе для передачи целеуказания широко применяли дымовые снаряды, особенно при ведении боевых действий в горной местности.

Целеуказание ракетами или трассирующими пулями. Этот способ целеуказания применяется в общевойсковых подразделениях, взаимодействующих с артиллерией. Эти подразделения, обнаружив цель, дают пулеметную очередь трассирующими пулями или пускают сигнальные ракеты в направлении цели. Наблюдатели артиллерийских подразделений уясняют положение цели и докладывают ее местоположение своему командиру. Например, «КНП по траектории трассы» (рис. 10).

Рис. 10. Целеуказание трассирующими пулями

В нашем примере целеуказание поступает непосредственно исполнителю-начальнику артиллерии.

Целеуказание и корректирование огня с применением беспилотных летательных аппаратов (дронов) нашло в настоящее время широкое применение в ходе СВО с обеих воюющих сторон. На рисунке 11 представлены разведывательные БпЛА «Орлан-10» активно, используемые войсками РФ.

Наши рекомендации: при применении этого средства общевойсковому офицеру.

Во-первых. Целеуказание и даже координаты цели определяет оператор БпЛА. Работая от ориентиров (ориентира), оператор захватывает цель и ориентир (координаты которого известны) в поле видимости камеры, установленной на БпЛА. Оператор наблюдает в свой монитор и оценивает взаимное расположение цели и ориентира. На основании своего наблюдения, и зная координаты ориентира оператор с картинки монитора дает координаты цели. Следует учесть, что чем хуже подготовлен оператор и хуже метеоусловия— тем ниже будет точность координат цели.

Вывод: артиллерия должна обязательно проводить пристрелку цели, К поражению цели на основе полной подготовки эти координаты не годятся. Пристрелка требует времени, а значит нахождение артиллерии на огневых позициях затягивается, что влечет ответное огневое поражение со стороны противника.

Например.

Цель наблюдается оператором БпЛА подразделения Росгвардии, обеспечивающего охрану транспортной гуманитарной колонны, выполняющей логистические задачи. Обнаружена цель — танк в окопе и группа пехоты. Диверсионная группа приготовила засаду. Своими силами подразделение Росгвардии уничтожить танк не может. Значит необходимо немедленно передать целеуказание артиллерийскому подразделению, которое его поддерживает. Таким образом, командир подразделения Росгвардии будет выступать «ретранслятором» передачи целеуказания артиллеристам. В ходе движения вряд ли будут выбираться ориентиры и конечно координаты цели будут даны с искажениями. А это время!

В ходе войны в Афганистане в каждую автомобильную колонну назначался артиллерийский корректировщик, который отвечал за проход колонны к месту назначения. Он имел карту с заранее нанесенными плановыми целями по ходу движения колонны и позывные артиллерийских батарей на маршруте движения. При обнаружении засады, он вызывал огонь ближайшей батареи по плановой цели вблизи засады, а затем корректировал его непосредственно по противнику. Быстрота выполнения огня нарушала планы противника. Противник либо отходил, либо нес потери, отказываясь от выполнения задачи. Главное-атака на колонну успеха не имела.

Во-вторых. Если, оператор БпЛА сможет организовать полет прямо над целью, тогда он получит полные координаты со своего монитора. В этом случае точность будет зависеть от качества навигационной системы беспилотника. Эти данные подходят для артиллерии для выполнения задачи без пристрелки цели. Но, эта задача пересекается с живучестью самого беспилотника и будет, вероятно, выполняться в отдельных случаях. Сложность заключается еще и в том, что целей может быть несколько и над каждой не пролетишь. Вывод: необходимо назначать район разведки и обслуживания стрельбы и в этом районе должны барражировать не один, а несколько дронов-разведчиков.

В-третьих. Один из лучших вариантов, когда на БпЛА установлен бортовой дальномер. При наличии на борту дрона гиростабилизированной оптико-электронной системы и лазерного дальномера, навигационная система отрабатывает прямоугольные координаты и угол прохода дрона, а лазерный дальномер определяет дальность до цели. В этом случае оператор решает в принципе задачу получения полярных координат цели, которые с успехом можно перевести в прямоугольные. При наличии современной навигационной аппаратуры возможно целеуказание и работа по нескольким целям. Вывод: способ рационален и применим на практике.

В-четвертых. Имея современную навигационную аппаратуру, оператор БпЛА снимает в полете дрона несколько азимутов по цели. Зная координаты дрона оператор легко может вычислить с достаточной точностью для артиллерии координаты цели. Работа возможна с несколькими целями в ходе полета БпЛА.

Вывод: способ рационален и применим на практике.

Например.

Обнаружена цель с высокой степенью точности дроном командира мотострелковой роты. Цель — артиллерийская батарея 155-мм гаубиц М 777. Однако средств для поражения артиллерийской батареи в роте нет, но эта цель смело может транспортироваться в верхнюю инстанцию для ее поражения за счет точных координат.

В этой статье мы затронули лишь основные способы целеуказания в интересах взаимодействия общевойскового командира и артиллеристов. Отдельные положения этой статьи взяты из недавно вышедшего учебного пособия «Общевойсковой офицер и управление артиллерией». Учебное пособие доступно. Оно представлено в конце статьи в предлагаемой на эту тему литературе. Теоретические положения в нем сочетаются с разумной практикой. Считаем, что практика боевой деятельности подскажет вам новые рациональные способы ведения вооруженной борьбы, с которыми вы, уважаемый читатель, поделитесь на страницах нашего журнала.

(Продолжение следует)

ЛИТЕРАТУРА:

- Боевой устав Сухопутных войск. — ч. 2. Батальон, рота. — Воениздат, 2019 г.

- Правила стрельбы и управления огнем артиллерии. -ч.1.Дивизион, батарея, взвод, орудие. -Воениздат, 2017 г.

- Макаров А.П, Литвиненко В.И. Руководство корректировщику артиллерийского огня. Учебное пособие. — М.: КноРус, 2018 г.

- Макаров А.П., Мойсеенко Н.П., Литвиненко В.И. Тактика. Учебное пособие, — М.: КноРус, 2019 г.

- Литвиненко В.И. Тактика артиллерии. Учебное пособие. — М.: КноРус, 2020 г..

- Литвиненко В.И. Общевойсковой офицер и управление артиллерией. Учебное пособие. -— М.: КноРус, 2022 г.

1.

2. 1. Показатели эффективности стрельбы ЗУР

3.

Стрельба ЗУР — это процесс боевой работы расчета боевой машины (батареи),

направленный на выполнение поставленной огневой задачи.

Стрельба ЗУР начинается с момента постановки огневой задачи батарее (БМ)

на уничтожение цели и заканчивается окончанием оценки результатов

обстрела и состоит из подготовки обстрела, обстрела цели и оценки

результатов обстрела.

Задачи стрельбы

Поражение

одиночной

цели

Уничтожение

возможно большого

числа самолетов

в составе групповой цели

4.

Задачи стрельбы

Уничтожение возможно

большого числа самолетов

в составе групповой цели

Поражение

одиночной цели

Вероятность поражения

одиночной цели

одной ракетой

R1

Математическое ожидание

числа пораженных целей

Mn

ПЭС

Вероятность поражения

одиночной цели

очередью из n-ракет

Rn

ПЭС

5.

Боевой эффективностью ЗРК называется степень соответствия результатов

боя батареи (БМ), поставленной боевой задаче по отражению конкретного

удара средств воздушного нападения (СВН). Боевая эффективность ЗРК

зависит главным образом от временных характеристик комплекса, размеров

зоны поражения, параметров налета и слаженности боевых расчетов.

Задачи стрельбы

Поражение

одиночной

цели

Выполнить

огневую

задачу

Уничтожение

возможно большого

числа самолетов

в составе

групповой цели

6.

Задачи

стрельбы

Поражение

одиночной

цели

Вероятность

поражения

одиночной цели

одной ракетой

R1

ПБЭ

Вероятность

поражения

одиночной цели

очередью из n-ракет

Rn

Выполнить

огневую

задачу

Уничтожение

возможно большого

числа самолетов

в составе

групповой цели

Вероятность

выполнения

огневой задачи

Pог.з.

Математическое

ожидание числа

пораженных целей

Mn

ПБЭ

ПБЭ

7. 2. Модель поражения цели

8.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

9.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

Подрыв

(ЗСРв)

10.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

Подрыв

(ЗСРв)

Ущерб

(КЗПЦ)

11.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

Подрыв

(ЗСРв)

Ущерб

(КЗПЦ)

Поражение

цели

12.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

Подрыв

(ЗСРв)

Ущерб

(КЗПЦ)

Поражение

цели

13.

Для получения выражения вероятности поражения цели одной ракетой введем

прямоугольную систему координат

Y

Vp

P

dy

dx

Vp

Vо т н

y

P

Vц

OH

OC

x

O

X

z

Z

За начало координат (точка О) принимаем центр масс цели.

Ось ОХ направлена вдоль вектора относительной скорости сближения ракеты и цели.

Оси OY и OZ лежат в плоскости, перпендикулярной вектору скорости ракеты, и образуют

так называемую картинную плоскость.

Такая система координат позволяет рассматривать цель как неподвижный объект,

относительно которого ракета движется со скоростью Vотн.

Координаты точек разрыва x,y,z являются случайными величинами. Они характеризуют

ошибки стрельбы. Если разрыв боевой части ракеты произошел в точке с

координатами x,y,z то существует некоторая вероятность поражения цели, зависящая

от координат x,y,z.

14.

Поражение цели ЗУР можно представить в виде сложного случайного события,

состоящего из двух случайных событий, происходящих последовательно:

• разрыв боевой части ракеты в точке с координатами x,y,z относительно цели;

• поражение цели элементами боевой части ракеты при условии разрыва ее в точке с

координатами x,y,z.

Первое случайное событие характеризуется плотностью распределения координат точек

разрыва ракет относительно цели f(x,y,z), которая называется законом ошибок

стрельбы.

Второе случайное событие характеризует вероятность поражения цели в зависимости от

координат точек разрыва боевой части ракеты, т.е. функцией G(x,y,z), которая

называется координатным законом поражения цели.

Вероятность разрыва ракеты в строго определенной точке пространства практически

равна нулю. Поэтому вероятность первого события будем характеризовать вероятностью

разрыва ракеты в элементарном объеме dxdydz около точки x,y,z, т.е. величиной

f(x,y,z)dxdydz.

Вероятность сложного события dR

dR=f(x,y,z)dxdydz G(x,y,z)

В соответствии с законом ошибок стрельбы разрыв боевой части ракеты может

произойти в любой точке пространства относительно цели. Следовательно, для

определения вероятности поражения одиночной цели одной ракетой необходимо

применить формулу полной вероятности, интегрируя по всему объему пространства в

пределах от минус бесконечности до плюс бесконечности:

R1 =

f ( x , y , z ) G ( x , y , z ) dxdydz

15.

Разрыв боевой части ракеты в точке с координатами x,y,z обеспечивается двумя

событиями:

• наведением ракеты в район цели с ошибками, не превышающих допустимые;

• своевременным разрывом боевой части в расчетной точке на данной траектории

•полета ракеты.

Ошибка

наведения

Возникновение ошибки при стрельбе ЗУР

1 – реальные (случайные) траектории; 2 – кинематическая (расчетная) траектория;

3 – расчетная точка разрыва БЧ; 4 – случайные точки разрыва БЧ.

Отклонение ракеты от траектории требуемого движения называется ошибкой наведения

и определяется координатами y,z, а отклонение точки разрыва от расчетной называется

ошибкой срабатывания радиовзрывателя и определяется координатой x для данных

значений ошибок наведения y,z

16.

Таким образом, закон ошибок стрельбы можно представить в следующем виде:

f(x,y,z) = f(y,z) f(x/y,z)

где

f(y,z) – закон ошибок наведения.

f(x/y,z) – закон срабатывания радиовзрывателя.

В свою очередь закон срабатывания радиовзрывателя f(x/y,z) можно представить в виде:

f(x/y, z) = f1 (х/у, z) Р рв(y, z)

где f1(х/y, z) условная плотность распределения координаты х точек срабатывания

радиовзрывателя при заданных ошибках наведения у, z;

Р рв (y, z) условная вероятность срабатывания радиовзрывателя.

Введем понятие условного координатного закона поражения цели, которое имеет вид:

G(y,z) =G(x,y,z) f1(x/y,z) dx

Функция G(y,z) характеризует вероятность поражения цели в зависимости от ошибок

наведения ракеты на цель при условии согласования радиовзрывателя с боевой частью,

которое обеспечивается в ЗРК применением специальных мер. Эти меры ведут к тому,

что реальный разброс координаты x точек подрыва боевой части вдоль траектории

незначителен. Поэтому вероятность поражения цели одной ракетой можно считать

независимой от координаты x точек разрыва боевой части вдоль траектории.

Учитывая это получим:

R1 = f ( y , z ) G ( y , z ) Pрв ( y , z ) dydz

Таким образом получаем алгоритм преобразования трехмерной функции вероятности

поражения одиночной цели одной ракетой, в двумерную функцию:

17.

Вероятность поражения

цели одной ракетой P(x,y,z)

Закон ошибок стрельбы

f(x,y,z)

Координатный закон

поражения цели G(x,y,z)

Закон срабатывания РВ

f(x /y,z)

Условная плотность

распределения координаты

х точек срабатывания f1(x /

y,z)

Закон ошибок наведения

f(y,z)

Условная вероятность

срабатывания РВ

PРВ (y,z)

Условный

координатный закон

поражение цели

G(y,z)

Вероятность поражение

цели одной ракетой P(y,z)

Алгоритм преобразования вероятности поражения цели одной ракетой

18.

Закон ошибок

стрельбы ЗУР

Закон ошибок

стрельбы

Закон

срабатывания

радиовзрывателя

19. 3. Закон ошибок наведения ЗУР

20.

На ракету во время ее полета воздействует большое число факторов. Под

воздействием этих факторов ракета отклоняется от расчетной траектории. Все факторы

действуют одновременно. Поэтому ошибку, характеризуемую их воздействием, называют

суммарной ошибкой наведения.

Суммарная ошибка

наведения

Систематическая

составляющая

m

Случайная

составляющая

σ

Систематической составляющей суммарной ошибки наведения называют такую

ошибку, которая в процессе наведения остается постоянной или изменяется по вполне

определенному закону.

Случайной составляющей суммарной ошибки наведения называют такую

ошибку, которая от измерения к измерению может принять любое неизвестное заранее

по величине и знаку значение.

21.

По источникам возникновения ошибки наведения делятся на:

Суммарная

ошибка

наведения

Динамическая

Флюктуационная

Инструментальная

Личная

Каждый из источников этих ошибок дает систематическую и случайную

составляющие. Исключение составляет флюктуационная ошибка, которая не имеет

систематической составляющей.

Ошибкой наведения ЗУР называется радиус-вектор, проведенный в проекцию точки

разрыва ракеты на картинную плоскость.

Суммарный закон ошибок наведения может выражаться формулой:

f ( y, z) =

1

2ps ys z

.e

2

( z mz ) 2

1 ( y my )

+

2 s y2

s z2

Такую форму закона принято называть суммарным законом ошибок наведения в

главных осях рассеивания.

В ряде случаев, когда σy σz = σ, для упрощения аналитических выражений

переходят к круговому закону.

f ( y, z) =

1

2ps

.e

2

( y m y ) 2 + ( z mz ) 2

2s 2

Такой вид закона принято называть круговым суммарным законом ошибок

наведения.

22.

Y

Y

sy

my

m

s

Р

Y

sz

r

Z

Z

Z

mz

Промахом r называется случайный вектор между целью и проекцией точки разрыва

ракеты (Р) на картинную плоскость. Он характеризуется величиной промаха r и его

ориентацией в картинной плоскости — углом , т.е. проекция точки разрыва в картинной

плоскости может быть определена полярными координатами r и .

От кругового суммарного закона ошибок наведения выраженного перейдем к закону

распределения промахов ракеты (r). Он может быть описан формулой:

f (r) =

r

s2

r2

e 2s

2

Это выражение называется законом Релея.

Для комплекса «Оса-АКМ» при стрельбе по прямолинейно летящей цели среднее

квадратическое отклонение находится в пределах 3-7 метров.

23.

При стрельбе наибольший интерес представляет вычисление вероятности

наведения ракеты в круг заданного радиуса.

Пусть радиус круга, вероятность наведения в который необходимо определить, равен

r0 (называется радиус надежного срабатывания радиовзрывателя). Тогда при

отсутствии систематической составляющей ошибки наведения (m = 0) вероятность

наведения ЗУР в круг радиуса r0 может быть определена по следующей формуле:

r02

2 s2

=

P( r r0 ) 1 e

При наличии систематической составляющей суммарной ошибки наведения

функция плотности распределения промахов будет зависеть и от аргумента m. И

выражение для вероятности наведения в круг заданного радиуса можно выразить

формулой:

rо

P( r r0 ) =

0

r

s2

e

r 2 + m2

2s 2 I

rm

0 2 dr

s

где r – текущее значение промаха;

m – систематическая составляющая ошибки наведения (математическое ожидание

ошибки наведения);

s – среднее квадратическое отклонение случайной составляющей суммарной

ошибки наведения при круговом рассеивании траекторий;

rm

I0 2 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка от мнимого аргумента.

s

24.

Интеграл в этом выражения в конечном виде не берется и вычисляется методами

численного интегрирования. Поэтому вероятность наведения ЗУР в круг радиуса r0 при

наличии систематической ошибки наведения определяется на практике с помощью

таблиц или графиков функции

m2

r2

r0

2s 2

2s 2

r

F ( r0* ,m* ) = e

s2 e

0

где

r

m

r0* = 0 ; m * = .

s

s

rm

I 0 2 dr

s

25. 4. Закон срабатывания радиовзрывателя

26.

Под областью срабатывания радиовзрывателя понимается пространственная

область около ракеты, определяемая геометрическим местом условных центров цели в

момент срабатывания РВ.

Закон срабатывания радиовзрывателя f(x/y,z) можно представить в виде:

f(x/y, z) = f1 (х/у, z) Р рв(y, z),

где f1(х/y, z) условная плотность распределения координаты х точек срабатывания

радиовзрывателя при заданных ошибках наведения у, z;

Р рв (y, z) условная вероятность срабатывания радиовзрывателя.

Координаты любой точки пространства могут быть выражены в полярной системе

координат r, , . Поэтому:

f ( / r , q ) = f 1 ( / r , q ) P PB ( r , q ),

где угол срабатывания радиовзрывателя. Он образован продольной осью ракеты

и линией ракета цель в момент срабатывания радиовзрывателя;

r случайное значение промаха в плоскости У р О р Z р ;

q – угол, определяющий ориентацию промаха в плоскости Ур Ор Zр

относительно оси О р Z р.

Yp

r

Dрв

Θ

Θ

Xp

Zp

27.

Конструктивно радиовзрыватели выполнены так, что распределение

срабатывания не зависит от ориентации промаха, т. е. от угла q. Поэтому:

их

углов

f( /r) = f1( /r) Р рв(r)

где f1( /r) условная плотность распределения углов срабатывания радиовзрывателя;

Р рв(r) условная вероятность срабатывания радиовзрывателя или вероятность того, что

радиовзрыватель сработает, если ракета пройдет относительно цели с промахом r.

Таким образом, законом срабатывания радиовзрывателя называется произведение

условной плотности распределения углов срабатывания радиовзрывателя на условную

вероятность его срабатывания.

Рассмотрим условную плотность распределения углов срабатывания РВ.

( m )2

1

f1( / r ) =

exp

2

2 s

2p s

где: m — математическое ожидание углов срабатывания РВ при заданных значениях

промаха r (для РВ 9Э316 по цели типа МИГ-19 m =62о);

s — СКО углов срабатывания при заданных r. (для РВ 9Э316 s =1,5о – 8о).

Угол является случайной величиной, принимающий при каждом пуске определенное

значение под действием большого числа случайных и неслучайных факторов,

важнейшими из которых являются:

— угол наклона ДН приемной антенны;

— случайный характер сигналов, отраженных от цели, обусловленный флуктуацией

сигналов и разнообразием ЭПР различных целей (локация в ближней зоне);

— относительной скорости сближения ракеты с целью;

— случайный характер действия радиопомех на частоте РВ.

28.

Вид функции Р РВ(r) зависит от конструкции радиовзрывателя и от соотношения между

ошибками наведения и максимальными значениями дальности Д РВ max и радиуса r РВ max

срабатывания радиовзрывателя.

Между Д РВ max и r РВ max существует следующая зависимость:

rPB max(min) = DPB max sin(m 3s )

Знак «+» соответствует rРВ max , а знак «-» — rРВ min . Под rРВ max здесь понимают такое

максимальное значение промаха, начиная с которого возможно срабатывание

радиовзрывателя для данного фиксированного значения ДРВmax при заданных m и s

29.

Условная вероятность

срабатывания РВ

зависит от

Величина

промаха

Чувствительность

приемника РВ

факторов

Мощность

передатчика

РВ

ЭОП цели

Флюктуация

отраженного

от цели сигнала

30.

Вероятность срабатывания РВ характеризуется случайной величиной промаха r и

хорошо аппроксимируется зависимостью вида:

( r m r )2

PPB ( r ) = 1 Ф̂

где

s r2

— нормальная функция распределения

Ф̂

m и s — математическое ожидание и дисперсия радиуса срабатывания РВ.

r

r

Обычно для характеристики функции РРВ(r) используют математическое ожидание

радиуса срабатывания радиовзрывателя, равное значению промаха, при котором

РРВ(r) = 0,9. Обозначим его через r0 и будем называть радиусом надежного

срабатывания

радиовзрывателя.

Тогда

реальную

функцию

РРВ(r)

можно

аппроксимировать ступенчатой кривой вида:

1 при r ro

Pрв (r ) =

0 при r > r0 .

Радиолокационный взрыватель 9Э316М-1 ракеты 9М33М3 обеспечивает неконтактный

подрыв БЧ вблизи цели в момент, обеспечивающий наиболее эффективное поражение

цели.

Стрельба и управление огнем реактивной артиллерии

К г л а в е XVI.

ПОДГОТОВКА СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ

К ст. 392

Срединные ошибки рассеивания снарядов

реактивной артиллерии существенно

превосходят аналогичные характеристики

для нарезной артиллерии, поэтому

реактивную артиллерию рекомендуется

привлекать прежде всего для поражения

групповых целей больших размеров.

Кроме того, за счет высокой скорострельности

подразделения реактивной артиллерии

способны создать на площади цели высокую

плотность огня, что обеспечивает высокую

эффективность поражения цели и, кроме

того, оказывает сильное морально-психологическое

воздействие на живую силу. Поэтому огонь

реактивной артиллерии наиболее эффективен

при поражении живой силы, расположенной

открыто и в небронированной технике.

Реактивная артиллерия может также

привлекаться для поражения пусковых

установок, радиолокационных станций,

батарей (взводов) РСЗО, самоходных

небронированных и буксируемых орудий.

Подразделения реактивной артиллерии

привлекаются также для поражения колонн,

дистанционного минирования местности

и создания массовых пожаров.

К ст. 393

Подготовка стрельбы и управления огнем

реактивной артиллерии предусматривает

выполнение тех же мероприятий, что и в

подразделениях нарезной артиллерии с

учетом ряда особенностей.

Эти особенности определяются конструкцией

и характером траектории полета реактивных

снарядов, влиянием баллистических и

метеорологических условий на их полет

и рассеивание.

1. Конструкция снаряда.Основное

отличие реактивных снарядов от снарядов

нарезной артиллерии заключается в том,

что в их корпусе размещен реактивный

двигатель (пороховой заряд). Время работы

реактивного двигателя определяется

временем горения порохового заряда и

колеблется в зависимости от калибра и

вида реактивного снаряда от долей

секунды до нескольких секунд.

Другой конструктивной особенностью

реактивных снарядов является наличие

в хвостовой части снаряда стабилизатора,

который обеспечивает устойчивость

снаряда в полете. Кроме того, может

применяться способ стабилизации

реактивного снаряда посредством оперения

и вращения. При этом способе стабилизации

вращение реактивного снаряда вокруг

продольной оси достигается постановкой

стабилизаторов под небольшим углом к

продольной оси снаряда. Снаряд вращается

вокруг оси под действием аэродинамических

сил.

2. Траектория

реактивных снарядов.

Траекторию реактивных снарядов можно

разделить на два участка: активный

участок траектории (АУТ) и пассивный

участок траектории (ПУТ). Активным

называют участок траектории, в пределах

которого работает реактивный двигатель,

то есть от точки схода снаряда с

направляющей до точки, где заканчивается

работа реактивного двигателя.

Пассивным называют участок траектории

от точки прекращения работы двигателя

до точки падения снаряда.

Длина активного участка значительно

меньше пассивного участка. Однако

факторы, влияющие на полет реактивного

снаряда в пределах АУТ, оказывают

существенное влияние на дальнейший

полет снаряда, определяя, в частности,

дальность и точность стрельбы.

Пассивный участок траектории ничем не

отличается от траектории снарядов

нарезной артиллерии, в его пределах

реактивный снаряд (РС) движется как

обычный снаряд.

3. Влияние условий стрельбы на полет

неуправляемых реактивных снарядов.В пределах пассивного участка траектории

на движение РС оказывают такое же влияние

ветер, давление и температура воздуха,

как на обычный артиллерийский снаряд

или мину.

В пределах активного участка траектории

наибольшее влияние на полет снаряда

оказывают сила тяги двигателя и ветер.

Сила тяги двигателя определяет скорость

реактивного снаряда в конце активного

участка и в значительной степени зависит