1.

2. 1. Показатели эффективности стрельбы ЗУР

3.

Стрельба ЗУР — это процесс боевой работы расчета боевой машины (батареи),

направленный на выполнение поставленной огневой задачи.

Стрельба ЗУР начинается с момента постановки огневой задачи батарее (БМ)

на уничтожение цели и заканчивается окончанием оценки результатов

обстрела и состоит из подготовки обстрела, обстрела цели и оценки

результатов обстрела.

Задачи стрельбы

Поражение

одиночной

цели

Уничтожение

возможно большого

числа самолетов

в составе групповой цели

4.

Задачи стрельбы

Уничтожение возможно

большого числа самолетов

в составе групповой цели

Поражение

одиночной цели

Вероятность поражения

одиночной цели

одной ракетой

R1

Математическое ожидание

числа пораженных целей

Mn

ПЭС

Вероятность поражения

одиночной цели

очередью из n-ракет

Rn

ПЭС

5.

Боевой эффективностью ЗРК называется степень соответствия результатов

боя батареи (БМ), поставленной боевой задаче по отражению конкретного

удара средств воздушного нападения (СВН). Боевая эффективность ЗРК

зависит главным образом от временных характеристик комплекса, размеров

зоны поражения, параметров налета и слаженности боевых расчетов.

Задачи стрельбы

Поражение

одиночной

цели

Выполнить

огневую

задачу

Уничтожение

возможно большого

числа самолетов

в составе

групповой цели

6.

Задачи

стрельбы

Поражение

одиночной

цели

Вероятность

поражения

одиночной цели

одной ракетой

R1

ПБЭ

Вероятность

поражения

одиночной цели

очередью из n-ракет

Rn

Выполнить

огневую

задачу

Уничтожение

возможно большого

числа самолетов

в составе

групповой цели

Вероятность

выполнения

огневой задачи

Pог.з.

Математическое

ожидание числа

пораженных целей

Mn

ПБЭ

ПБЭ

7. 2. Модель поражения цели

8.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

9.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

Подрыв

(ЗСРв)

10.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

Подрыв

(ЗСРв)

Ущерб

(КЗПЦ)

11.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

Подрыв

(ЗСРв)

Ущерб

(КЗПЦ)

Поражение

цели

12.

Модель поражения цели

Наведение

(ЗОН)

Подрыв

(ЗСРв)

Ущерб

(КЗПЦ)

Поражение

цели

13.

Для получения выражения вероятности поражения цели одной ракетой введем

прямоугольную систему координат

Y

Vp

P

dy

dx

Vp

Vо т н

y

P

Vц

OH

OC

x

O

X

z

Z

За начало координат (точка О) принимаем центр масс цели.

Ось ОХ направлена вдоль вектора относительной скорости сближения ракеты и цели.

Оси OY и OZ лежат в плоскости, перпендикулярной вектору скорости ракеты, и образуют

так называемую картинную плоскость.

Такая система координат позволяет рассматривать цель как неподвижный объект,

относительно которого ракета движется со скоростью Vотн.

Координаты точек разрыва x,y,z являются случайными величинами. Они характеризуют

ошибки стрельбы. Если разрыв боевой части ракеты произошел в точке с

координатами x,y,z то существует некоторая вероятность поражения цели, зависящая

от координат x,y,z.

14.

Поражение цели ЗУР можно представить в виде сложного случайного события,

состоящего из двух случайных событий, происходящих последовательно:

• разрыв боевой части ракеты в точке с координатами x,y,z относительно цели;

• поражение цели элементами боевой части ракеты при условии разрыва ее в точке с

координатами x,y,z.

Первое случайное событие характеризуется плотностью распределения координат точек

разрыва ракет относительно цели f(x,y,z), которая называется законом ошибок

стрельбы.

Второе случайное событие характеризует вероятность поражения цели в зависимости от

координат точек разрыва боевой части ракеты, т.е. функцией G(x,y,z), которая

называется координатным законом поражения цели.

Вероятность разрыва ракеты в строго определенной точке пространства практически

равна нулю. Поэтому вероятность первого события будем характеризовать вероятностью

разрыва ракеты в элементарном объеме dxdydz около точки x,y,z, т.е. величиной

f(x,y,z)dxdydz.

Вероятность сложного события dR

dR=f(x,y,z)dxdydz G(x,y,z)

В соответствии с законом ошибок стрельбы разрыв боевой части ракеты может

произойти в любой точке пространства относительно цели. Следовательно, для

определения вероятности поражения одиночной цели одной ракетой необходимо

применить формулу полной вероятности, интегрируя по всему объему пространства в

пределах от минус бесконечности до плюс бесконечности:

R1 =

f ( x , y , z ) G ( x , y , z ) dxdydz

15.

Разрыв боевой части ракеты в точке с координатами x,y,z обеспечивается двумя

событиями:

• наведением ракеты в район цели с ошибками, не превышающих допустимые;

• своевременным разрывом боевой части в расчетной точке на данной траектории

•полета ракеты.

Ошибка

наведения

Возникновение ошибки при стрельбе ЗУР

1 – реальные (случайные) траектории; 2 – кинематическая (расчетная) траектория;

3 – расчетная точка разрыва БЧ; 4 – случайные точки разрыва БЧ.

Отклонение ракеты от траектории требуемого движения называется ошибкой наведения

и определяется координатами y,z, а отклонение точки разрыва от расчетной называется

ошибкой срабатывания радиовзрывателя и определяется координатой x для данных

значений ошибок наведения y,z

16.

Таким образом, закон ошибок стрельбы можно представить в следующем виде:

f(x,y,z) = f(y,z) f(x/y,z)

где

f(y,z) – закон ошибок наведения.

f(x/y,z) – закон срабатывания радиовзрывателя.

В свою очередь закон срабатывания радиовзрывателя f(x/y,z) можно представить в виде:

f(x/y, z) = f1 (х/у, z) Р рв(y, z)

где f1(х/y, z) условная плотность распределения координаты х точек срабатывания

радиовзрывателя при заданных ошибках наведения у, z;

Р рв (y, z) условная вероятность срабатывания радиовзрывателя.

Введем понятие условного координатного закона поражения цели, которое имеет вид:

G(y,z) =G(x,y,z) f1(x/y,z) dx

Функция G(y,z) характеризует вероятность поражения цели в зависимости от ошибок

наведения ракеты на цель при условии согласования радиовзрывателя с боевой частью,

которое обеспечивается в ЗРК применением специальных мер. Эти меры ведут к тому,

что реальный разброс координаты x точек подрыва боевой части вдоль траектории

незначителен. Поэтому вероятность поражения цели одной ракетой можно считать

независимой от координаты x точек разрыва боевой части вдоль траектории.

Учитывая это получим:

R1 = f ( y , z ) G ( y , z ) Pрв ( y , z ) dydz

Таким образом получаем алгоритм преобразования трехмерной функции вероятности

поражения одиночной цели одной ракетой, в двумерную функцию:

17.

Вероятность поражения

цели одной ракетой P(x,y,z)

Закон ошибок стрельбы

f(x,y,z)

Координатный закон

поражения цели G(x,y,z)

Закон срабатывания РВ

f(x /y,z)

Условная плотность

распределения координаты

х точек срабатывания f1(x /

y,z)

Закон ошибок наведения

f(y,z)

Условная вероятность

срабатывания РВ

PРВ (y,z)

Условный

координатный закон

поражение цели

G(y,z)

Вероятность поражение

цели одной ракетой P(y,z)

Алгоритм преобразования вероятности поражения цели одной ракетой

18.

Закон ошибок

стрельбы ЗУР

Закон ошибок

стрельбы

Закон

срабатывания

радиовзрывателя

19. 3. Закон ошибок наведения ЗУР

20.

На ракету во время ее полета воздействует большое число факторов. Под

воздействием этих факторов ракета отклоняется от расчетной траектории. Все факторы

действуют одновременно. Поэтому ошибку, характеризуемую их воздействием, называют

суммарной ошибкой наведения.

Суммарная ошибка

наведения

Систематическая

составляющая

m

Случайная

составляющая

σ

Систематической составляющей суммарной ошибки наведения называют такую

ошибку, которая в процессе наведения остается постоянной или изменяется по вполне

определенному закону.

Случайной составляющей суммарной ошибки наведения называют такую

ошибку, которая от измерения к измерению может принять любое неизвестное заранее

по величине и знаку значение.

21.

По источникам возникновения ошибки наведения делятся на:

Суммарная

ошибка

наведения

Динамическая

Флюктуационная

Инструментальная

Личная

Каждый из источников этих ошибок дает систематическую и случайную

составляющие. Исключение составляет флюктуационная ошибка, которая не имеет

систематической составляющей.

Ошибкой наведения ЗУР называется радиус-вектор, проведенный в проекцию точки

разрыва ракеты на картинную плоскость.

Суммарный закон ошибок наведения может выражаться формулой:

f ( y, z) =

1

2ps ys z

.e

2

( z mz ) 2

1 ( y my )

+

2 s y2

s z2

Такую форму закона принято называть суммарным законом ошибок наведения в

главных осях рассеивания.

В ряде случаев, когда σy σz = σ, для упрощения аналитических выражений

переходят к круговому закону.

f ( y, z) =

1

2ps

.e

2

( y m y ) 2 + ( z mz ) 2

2s 2

Такой вид закона принято называть круговым суммарным законом ошибок

наведения.

22.

Y

Y

sy

my

m

s

Р

Y

sz

r

Z

Z

Z

mz

Промахом r называется случайный вектор между целью и проекцией точки разрыва

ракеты (Р) на картинную плоскость. Он характеризуется величиной промаха r и его

ориентацией в картинной плоскости — углом , т.е. проекция точки разрыва в картинной

плоскости может быть определена полярными координатами r и .

От кругового суммарного закона ошибок наведения выраженного перейдем к закону

распределения промахов ракеты (r). Он может быть описан формулой:

f (r) =

r

s2

r2

e 2s

2

Это выражение называется законом Релея.

Для комплекса «Оса-АКМ» при стрельбе по прямолинейно летящей цели среднее

квадратическое отклонение находится в пределах 3-7 метров.

23.

При стрельбе наибольший интерес представляет вычисление вероятности

наведения ракеты в круг заданного радиуса.

Пусть радиус круга, вероятность наведения в который необходимо определить, равен

r0 (называется радиус надежного срабатывания радиовзрывателя). Тогда при

отсутствии систематической составляющей ошибки наведения (m = 0) вероятность

наведения ЗУР в круг радиуса r0 может быть определена по следующей формуле:

r02

2 s2

=

P( r r0 ) 1 e

При наличии систематической составляющей суммарной ошибки наведения

функция плотности распределения промахов будет зависеть и от аргумента m. И

выражение для вероятности наведения в круг заданного радиуса можно выразить

формулой:

rо

P( r r0 ) =

0

r

s2

e

r 2 + m2

2s 2 I

rm

0 2 dr

s

где r – текущее значение промаха;

m – систематическая составляющая ошибки наведения (математическое ожидание

ошибки наведения);

s – среднее квадратическое отклонение случайной составляющей суммарной

ошибки наведения при круговом рассеивании траекторий;

rm

I0 2 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка от мнимого аргумента.

s

24.

Интеграл в этом выражения в конечном виде не берется и вычисляется методами

численного интегрирования. Поэтому вероятность наведения ЗУР в круг радиуса r0 при

наличии систематической ошибки наведения определяется на практике с помощью

таблиц или графиков функции

m2

r2

r0

2s 2

2s 2

r

F ( r0* ,m* ) = e

s2 e

0

где

r

m

r0* = 0 ; m * = .

s

s

rm

I 0 2 dr

s

25. 4. Закон срабатывания радиовзрывателя

26.

Под областью срабатывания радиовзрывателя понимается пространственная

область около ракеты, определяемая геометрическим местом условных центров цели в

момент срабатывания РВ.

Закон срабатывания радиовзрывателя f(x/y,z) можно представить в виде:

f(x/y, z) = f1 (х/у, z) Р рв(y, z),

где f1(х/y, z) условная плотность распределения координаты х точек срабатывания

радиовзрывателя при заданных ошибках наведения у, z;

Р рв (y, z) условная вероятность срабатывания радиовзрывателя.

Координаты любой точки пространства могут быть выражены в полярной системе

координат r, , . Поэтому:

f ( / r , q ) = f 1 ( / r , q ) P PB ( r , q ),

где угол срабатывания радиовзрывателя. Он образован продольной осью ракеты

и линией ракета цель в момент срабатывания радиовзрывателя;

r случайное значение промаха в плоскости У р О р Z р ;

q – угол, определяющий ориентацию промаха в плоскости Ур Ор Zр

относительно оси О р Z р.

Yp

r

Dрв

Θ

Θ

Xp

Zp

27.

Конструктивно радиовзрыватели выполнены так, что распределение

срабатывания не зависит от ориентации промаха, т. е. от угла q. Поэтому:

их

углов

f( /r) = f1( /r) Р рв(r)

где f1( /r) условная плотность распределения углов срабатывания радиовзрывателя;

Р рв(r) условная вероятность срабатывания радиовзрывателя или вероятность того, что

радиовзрыватель сработает, если ракета пройдет относительно цели с промахом r.

Таким образом, законом срабатывания радиовзрывателя называется произведение

условной плотности распределения углов срабатывания радиовзрывателя на условную

вероятность его срабатывания.

Рассмотрим условную плотность распределения углов срабатывания РВ.

( m )2

1

f1( / r ) =

exp

2

2 s

2p s

где: m — математическое ожидание углов срабатывания РВ при заданных значениях

промаха r (для РВ 9Э316 по цели типа МИГ-19 m =62о);

s — СКО углов срабатывания при заданных r. (для РВ 9Э316 s =1,5о – 8о).

Угол является случайной величиной, принимающий при каждом пуске определенное

значение под действием большого числа случайных и неслучайных факторов,

важнейшими из которых являются:

— угол наклона ДН приемной антенны;

— случайный характер сигналов, отраженных от цели, обусловленный флуктуацией

сигналов и разнообразием ЭПР различных целей (локация в ближней зоне);

— относительной скорости сближения ракеты с целью;

— случайный характер действия радиопомех на частоте РВ.

28.

Вид функции Р РВ(r) зависит от конструкции радиовзрывателя и от соотношения между

ошибками наведения и максимальными значениями дальности Д РВ max и радиуса r РВ max

срабатывания радиовзрывателя.

Между Д РВ max и r РВ max существует следующая зависимость:

rPB max(min) = DPB max sin(m 3s )

Знак «+» соответствует rРВ max , а знак «-» — rРВ min . Под rРВ max здесь понимают такое

максимальное значение промаха, начиная с которого возможно срабатывание

радиовзрывателя для данного фиксированного значения ДРВmax при заданных m и s

29.

Условная вероятность

срабатывания РВ

зависит от

Величина

промаха

Чувствительность

приемника РВ

факторов

Мощность

передатчика

РВ

ЭОП цели

Флюктуация

отраженного

от цели сигнала

30.

Вероятность срабатывания РВ характеризуется случайной величиной промаха r и

хорошо аппроксимируется зависимостью вида:

( r m r )2

PPB ( r ) = 1 Ф̂

где

s r2

— нормальная функция распределения

Ф̂

m и s — математическое ожидание и дисперсия радиуса срабатывания РВ.

r

r

Обычно для характеристики функции РРВ(r) используют математическое ожидание

радиуса срабатывания радиовзрывателя, равное значению промаха, при котором

РРВ(r) = 0,9. Обозначим его через r0 и будем называть радиусом надежного

срабатывания

радиовзрывателя.

Тогда

реальную

функцию

РРВ(r)

можно

аппроксимировать ступенчатой кривой вида:

1 при r ro

Pрв (r ) =

0 при r > r0 .

Радиолокационный взрыватель 9Э316М-1 ракеты 9М33М3 обеспечивает неконтактный

подрыв БЧ вблизи цели в момент, обеспечивающий наиболее эффективное поражение

цели.

ы в- огя а- 40 а а- в ~т, 1вэы ся ны а :ов ИОСКВЬ ВОЕННОЕ ИВДЛТЕЛЬСТВО $99! Ф.К.Неупокоев СТРЕЛЬБА ЗЕНИТНЫМИ РАКЕТАМИ ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, НСПРЛПЛЕППОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ и г- гв ь- г- С ии о .й, ов о ~п- ББК 68.64 Н57 УДК 355.58 Редпктор В. Й. Голов Неупокоев Ф. К. Н57 Стрельба зенитными ракетами. — 3-е нзд,, перераб. и доп. — т Е: Воениздат, 1991. — 343 сл ил. 15В(ч 5 — 203 — 00265 — 7 В книге по материалам открытой отечественной и зарубежной печати изложены теоретические основы стрельбы зенитными управляемымн ракетами. В ней рассматринаюгсз методы наведения ракет на цель; дяи анализ факторов, определяющих ошибки навсдевия ракет иа цель н параметры координатного закона поражения цели; изложены методы расчета показателей эффективности стрельбы и оценки простраистнениых и временных возиожиостеа зенитного ракетного комплекса, а также обгцие поло>копая ио подготовке стрельбы и ведению огня.

Книга рассчитана на специалистов, занимающихся вопросами боевого применения зенитных ракетных комплексов, т’т)1зббообб — бтз н йй ‘.— 91 бй зб ББК бз.б4 15ВВ( 5 — 203 — 00265 — 7 © Воениздат, 1980 гс> Оформление, Воениздат, 1991 р изменениями р дополпелцямп ПРЕДИСЛОВИЕ П ервые два издания книги (Воениздат, 1970 г. и 1980 г.) имели большой спрос н получили полотки- тельную оценку читателей. В их письмах и отзывах особоот- мечалось раскрытие физического смысла и глубокий качест- венный анализ иа базе математического аппарата процессов стрельбы, практическая направленность изложения основ теории.

Вместе с этим высказывалнсь пожелания о включе- нии в издание книги общих положений по подготовке стрель- бы зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) и ведению ог- ня по воздушным целям. Поэтому в настоящем, третьем издании книги сохранены структура и основное содержание первых семи разделоввто- рого издания.

Внесенные в ннх дополнения учитывают но- вые аспекты противоборства средств воздушного нападения и противовоздушной обороны, требующие совершенствова- ния теории стрельбы. Содержание раздела 8 изменено полностью и посвящено раскрытию общих положений подготовки стрельбы ЗУР, а также стрельбы на поражение целей, Исключенные из изда- ния материалы читатель прн необходимости может найти в книге автора «Противовоздушный бой» (Мл Воениздат„ 1989) . Таким образом, в настоящем издании в той плп иной ме- ре рассмотрены все вопросы теоретических основ стрельбы ЗУР, а последовательность их изложения представляется следующей.

Разделы 1 — 3 являются как бы подготовительными. С точки зрения рассматриваемых далее основных задач теории стрельбы ЗУР они дают читателю необходимые снсдения о координатах н параметрах движения воздушных целей, прннципах построения зенитных ракетных комплексов (ЗРК), способах управления и наведения ракет на цель, о динамике полета и характеристиках контура систем телеуп- равления и самонаведения ЗУР, Разделы 4 — 6 тесно связаны между собой и посвящены анализу н методам расчета вероятности поражения цели, а также математического ожидания числа сбитых самолетов как основным показателям эффективности стрельбы, определяющим выбор способов и правил ее подготовки и ведения огня. В них раскрыты сущность координатного закона поражения воздушной цели н ошибок наведения ЗУР; показано вчнянне различных факторов на значение их параметров; постанлена в общем виде задача оценки эффективности стрельбы ЗУР, в том числе прн противодействии противника, и приведено ее решение для частных случаев математического представления законов ошибок стрельбы и поражения цели.

В разделе 7 введено понятие зон поражения н пуска ЗРК, определены факторы, обусловливающие положение их границ, дан анализ временных составляющих цикла стрельбы и возможностей комплекса по переносу огня. Описание пространственных н временных характеристик комплекса завершается иллюстрацией методического подхода к оценке возможностей ЗРК по прикрытию объекта до рубежей выполпения задачи. Практическое использование рассмотренных в разделах 1 — 7 аспектов теории стрельбы показано при обосновании необходимого объема, содержания и порядка выполнения мероприятий предварительной и непосредственной подготовки стрельбы, а также ведение огня по целям зенитными подразделениями.

Последний раздел 8, являясь обобщающим, дает лишь основные направления для дальнейшей работы читателей в этой области с учетом особенностей каждой зенитной ракетной системы. Приведенные в книге примеры построены на условных данных и носят иллюстратинный характер. Автор выражает признательность всем лицам, которые высказали пожелания и рекомендации по изданию настоящего труда и этим оказали ему большую помощь. ВВЕЙЕВИЕ И процесс боевой работы зенитного ракетно~о подзразделения, направленный па поражение воздушной цели, принято называть стрельбой. Он начинается с момента получения задачи от вьппестоящсго командного пункта или самостоятельного принятия решения командиром подразделения иа уничтожение цели (целей) и включает непосредственную подготовку стрельбы, ведение огня (стрельбы) на поражение цели и оценку результатов стрельбы. После выполнения мероприятий (операций) непосредственной подготовки стрельбы зенитный ракетный комплекс перевод>пся и такой режим боевой работы по цели, прн котором после пуска зенитных управляемых ракет обеспечивается автоматическое их наведение на цель с требуемой точностью и при сближении с целью подрыв их боевой части.

Непосредственная подготовка заканчивается готовностьк> подразделения к пуску ЗУР. Содержание и порядок ее проведения в данных условиях стрельбы должны обеспечить сво. еврсменный обстрел пели с нанболыпей эффективностью при собл>одепии требований экономичности стрельбы, Ведение огня — процесс боевой работы, связанный с наведением ракет от момента пуска до подрыва их боевой части у цели. Задача боевого расчета иа этом этапе — пе допустить нарушения нормалыюго функционирования ЗРКпо цели, сделать контрмеры воздушного противника неэффективнымн. Оценка результатов стрельбы проводится по совокупности характерных признаков поражения (пепораження) цели.

Под поражением воздушной пслп понимается ее уничтожение или нанесение ей такого ущерба, при котором оиа не в состоянии выполнить поставленну>о боевую задачу, Огонь — основная составляющая противев<>зду>иного боя, который начинается с момента вскрып>я нападения воздушного противника на обороняемый объект (прикрываемые войска) и заканчивается его уничтожением или прекращением огня всеми зенитными подразделениями (из-за певозм»и>ности его даль>п йшего ведения).

Противовоздушный бой нсключпгельио скоротечен, динамичен, ретин>елен. Про. тивннк применяет в бою весь комплекс мер противодействия управлению огнем и стрельбе зенитными управляемыми ракетами, Разведка воздушного противника, радиоэлектронная борьба, являясь важнейшими видами обеспечения боевых действий, определяют специфику и самого содержания противовоздушного боя. Не обнаружив или несвоевременно обнаружив воздушного противника, не имея в реальном масштабе времени данных о его координатах и параметрах движения, нельзя вести по нему стрельбу. Ведение огня в условиях радиоэлектронного подавления со стороны противника, т. е. с выполнением всей совокупности мер радиоэлектронной защиты, стало наиболее характерным вариантом боевой работы зенитного подразделения. В ходе ведения противовоздушного боя органически сливаются действия, направленные на защиту обороняемого объекта (прикрытия войск) и обеспечение собственной живучести подразделений.

В частности, работа радиолокационных средств ЗРК с излучением в эфир позволяет противнику широко применять для их огневого подавления противорадиолокационные ракеты (ПРР). Общевойсковой характер борьбы с современными СВН противника вызвал необходимость непрерывного взаимодействия зенитных подразделений в ходе боя с истребителями ПВО и другими силами. Все это указывает на сложность процесса боевой работы зенитных подразделений, особенности подготовки стрельбы ЗУР и ведения огня по воздушному противнику, сочетание которых определяет тактические приемы выполнения боевой задачи в тех или иных условиях обстановки, главные отличительные черты противовоздушного боя и способ его ведения.

Исключительная скоротечность боя ограниченное время на оценку обстановки, принятие решения, постановку задач и нх выполнение обусловливают предельную напряженность действий командиров и боевых расчетов. Теория стрельбы изучает закономерности, сопровождающие подготовку стрельбы, ведение огня и действие боевой части у цели. Она обеспечивает выработку наиболее целесообразной с точки зрения надежности и экономичности организации стрельбы по целям в тех или иных условиях. Характерными задачами теории стрельбы являются: анализ завнснмости ошибок наведения ракеты на цельот условий и организации стрельбы и определение числовых характеристик их законов распределения; исследование действия ЗУР по цели и разработк м д определения координатного закона поражения цели; пки отка метовыбор показателей эффективности стрельбы н разработка методов нх оценки при заданных характеристиках закона ош бок наведения зенитных управляемых Ракет и коорди.

натного закона поражения цели; исследование досягаемости зенитного ракетного комплек- са (ЗРК) по дальности, высоте и курсовому параметру с уче- том эффективности стрельбы по цели (обоснование границ зоны поражения). определение возможностей комплекса по последователь- ному обстрелу целей и разработка методов такой стрельбы; обоснование норм расхода ракет; разработка и обоснование наивыгоднейших способов об- стрела целей в различных условиях обстановки; определение специфических требований к боевым поряд- кам подразделений, управлению огнем, а также подготовке боевых расчетов.

Первая часть статьи «Дырявый зонтик флота» вызвала бурную реакцию, вплоть до обвинения автора во лжи и в охаивании новых кораблей ВМФ РФ и их вооружения. Собственно, аргументация оппонентов сводилась к тому, что

«ну мишень же сбили»,

тем более, было это

«первый раз»,

«разработчик доработает»

и т.д.

Очевидно, что необходим детальный разбор стрельбы «Гремящего» (и реальной работы ИБМК «Заслон» по обеспечению работы ЗРК «Редут»). Кроме того, целесообразно вскрытие комплексных (в т.ч. застарелых) проблем ПВО кораблей и ВМФ. Ибо ситуация такова, что объективно сделать это сегодня могут только СМИ.

Но сначала – по официальной информации Минобороны (Департамента массовых коммуникаций МО РФ (ДИМК) г. Конашенкова). Из официального ответа на рапорт автора МО РФ по недостоверным публикациям ДИМК, № 203/366 от 06.03.2019 г., подписанного первым заместителем руководителя ДИМК А. Комаровым:

Все материалы и публикации, …касающиеся… развития ВС РФ, опубликованные в СМИ, рассматриваются и оцениваются профильными специалистами и органами военного управления. Только по результатам рассмотрения готовится заключение, используемое в качестве официального комментария для СМИ.

Как говорится, «читайте и наслаждайтесь». И про десантные корабли в роли тральщиков с тралами (как было в официальной информации ДИМК по учениям «Кавказ–2020»), и про «поборение» ракеты-мишени 30-мм автоматами «Гремящего». Все это готовилось «профильными специалистами» и «органами управления» Минобороны (в кавычках) и «главными экспертами» ДИМК (как официально заявил заместитель руководителя ДИМК А.Комаров)…

И не надо задавать автору вопросы о том, почему он отталкивается от официальных комментариев Минобороны.

Ну а теперь – к стрельбам.

Ракетная стрельба «Гремящего»

ЗУРки пошли к цели.

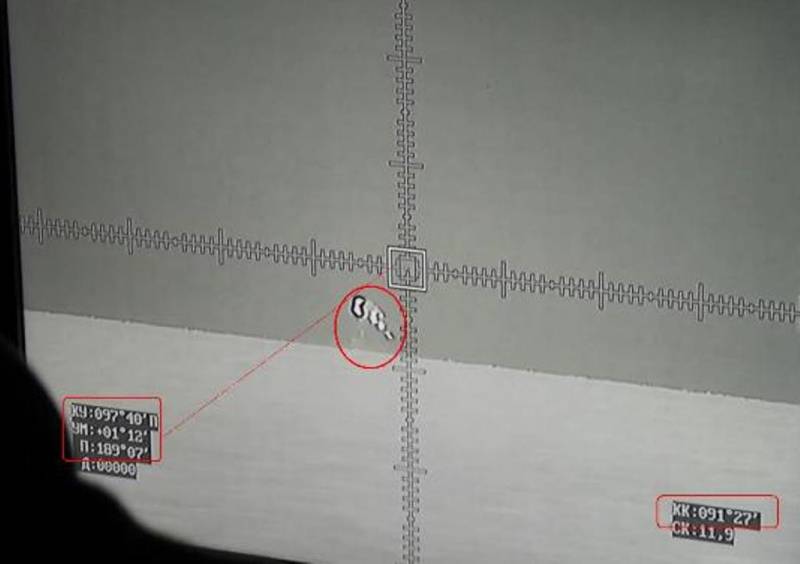

ДИМК было опубликовано видео стрельбы, где в в т.ч. демонстрировался экран оптико-электронной системы в момент поражения ракеты мишени (РМ-15) ЗУР 9М96.

Указанные на информационном поле визира данные однозначно свидетельствуют о высоте полета ракеты-мишени РМ-15 в момент ее поражения (на дистанции 9 км) около… 100 м (70–120, по различным оценкам).

Простите, но ведь реальные противокорабельные ракеты (ПКР) летают совсем на других высотах! При этом на терминальном участке высота их полета может составлять практически 1,5 метра над гребнями волн!

Стрельба по ракете-мишени BQM-74E Chukar ВМС США, «султаны» в воде от попадания 20-мм снарядов.

Наглядная «цена» аферы и подлога с РМ на 100 метрах в стрельбах «Гремящего» видна из воспоминаний («исторических очерков») капитана 1 ранга Печатникова В.К. (офицера УРАВ ВМФ СССР):

«…Прогнозированное до того развитие средств воздушного нападения (возможное снижение высоты полёта) в 1974 году получило достоверное подтверждение (шифровка из Вашингтона, адресованная всем членам Политбюро ЦК КПСС и подписанная «резидент ГРУ») о начале разработки в США крылатых противокорабельных ракет, летящих на предельно малых высотах (3–5 метров над гребнем волны). Конечно, первая реакция: не может быть. Но по мере получения всё новых и новых свидетельств начало нарастать и напряжение.

Окончательно невозможность эффективно бороться с подобными целями, состоящими на вооружении кораблей ЗРК, выявилась в ходе масштабных учений «Проба-77». Было выделено 20 ракет-мишеней РМ-15М, с доработанным радиовысотомером. Практически, из-за разброса аэродинамических характеристик высота полёта мишеней составляла 8–11 метров. Результаты были неутешительными. Комплексы, предназначенные для борьбы с самолётами противника и достаточно уверенно сбивавшие ракеты, летящие на высотах более 100 метров, оказались малоэффективными против низколетящих целей (НЛЦ). Конечно, ведь они разрабатывались как противосамолётные, и нижней границей зоны поражения было 100 метров (для «Осы-М» – 50).

Учения «Проба-77» в полной мере ответили – вероятность сбития ракеты, летящей на предельно малой высоте, для разных комплексов находится в пределах 0,12–0,17.

Называя вещи своими именами, ракетная стрельба «Гремящего» – это стыд и срам. Подобные цели эффективно поражались ЗРК 60-х гг. типа «Волна», – писал А.П.Михайловский в работе «Океанский паритет. Записки командующего флотом»:

«…Две ракеты-мишени РМ-6 и две РМ-15 с расчетом одновременного их подхода с разных направлений к отряду кораблей. Первую РМ-6 единственным пуском свалил «Адмирал Исаченков». Подлетающую следом РМ-15 отправил на дно «Смышленый». А вот со второй РМ-6 пришлось повозиться. Стрелявший по ней «Несокрушимый» промазал.

Повторным пуском «Маршал Тимошенко» поджег мишень, но не сбил. Охваченная пламенем, оставляя за собой шлейф черного дыма, крылатка продолжала нестись прямо на крейсер. Хорошего мало, если эта бочка горящего керосина свалится тебе на палубу!..

Проблему разрешил огонь носовой батареи зенитных автоматов крейсера. Горящая уродина развалилась на части и рухнула в воду всего в двух кабельтовых справа по борту у «Александра Невского».

Последнюю мишень РМ-15, между тем, под шумок добил «Огневой».

То есть, называя вещи своими именами, итог стрельб «Гремящего» был бы совсем не плох для другого «Гремящего» – вот этого.

Тоже «Гремящий», но БПК проекта 57 (1960–1991 гг.) с ЗРК «Волна». РМ-15 на 100 метрах, как раз его цель.

Что касается тезиса «еще будут стрельбы, научатся» (далее цитата инсайдера с одного из специальных ресурсов, активно рекламирующего ИМБК «Заслон»):

«Это уж точно не последние стрельбы, учитывая параметры сбитой РМ и хотелки заказчика в ТТЗ, уж поверьте».

Нужно сказать следующее. Государственные испытания – это в первую очередь подтверждение выполнения заданных требований ТТЗ (тактико-технического задания).

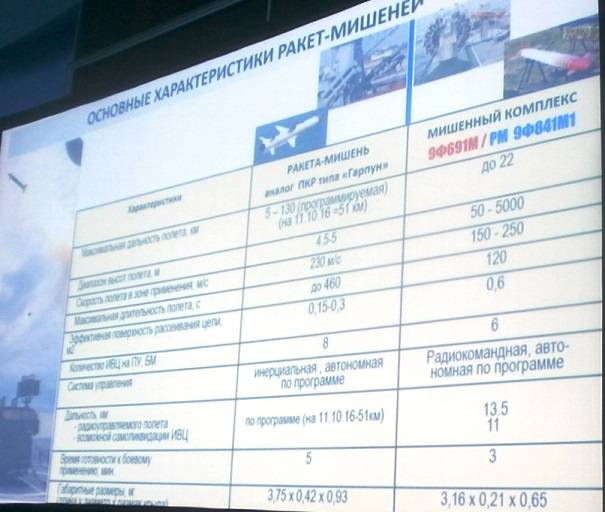

То, как ИБМК их «подтвердил» (в кавычках), ясно говорит, что РМ-15 с РЛ ГСН (и ЭПР более чем на порядок больше ЭПР реальных целей), специально «задранна» на стометровую высоту полета и сбита всего лишь на 9 км! Перед этапом Госов есть этап Предварительных испытаний («испытаний Главного конструктора»), где изделия или комплекс «учат ходить» (обнаруживать, попадать…).

И если то, что «настрелял» «Гремящий» еще пригодно для первых стрельб этапа ПИ (и то, – только первых, с таким «результатом» на Госы допускать нельзя), но никак не приемлемо для Госов. Более того, в цитате инсайдера прямо говорится, что ТТЗ заказчика в ходе этих «испытаний» (в кавычках) подтверждены не были. «Потом, когда-нибудь» (и за очередные большие деньги заказчика).

Безусловно, само ТТЗ – документ закрытый. Однако есть его «открытый вариант» (хоть и весьма урезанный) – это эскортный рекламный паспорт МФРЛС «Заслон»:

Максимальная дальность обнаружения в беспомеховых условиях при нормальной РЛН, км: – высотных целей (ВЦ) (ЭПР более 1 м2) до 75 – низколетящих целей (НЛЦ), надводных целей (НЦ) 0,9–0,95 дальности радиогоризонта.

Первое, что можно отметить – 70 км дальности ИБМК по цели с ЭПР 1 м2, мягко говоря, негусто. Желающие могут сравнить этот параметр с авиационной РЛС «Ирбис», и сравнение будет вполне корректное, ибо ВМФ АО «НИИП» предлагался радиолокационный комплекс для малых кораблей на базе «Ирбиса» (интереса это не вызвало, но об этом ниже).

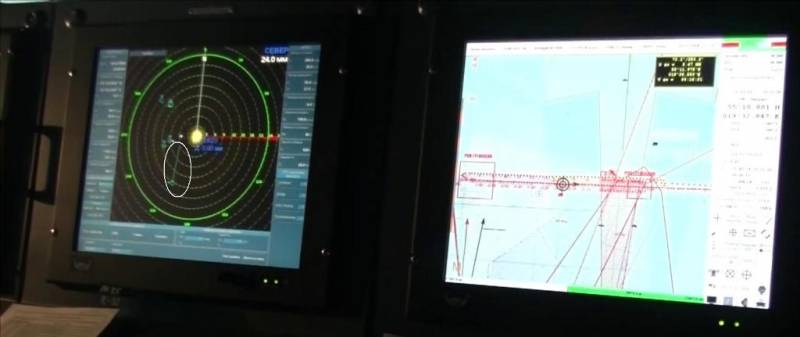

Второе, принимая наихудшие условия – высота РЛС 20 м и высота полета цели в данных испытаниях 70 м, получаем радиогоризонт по РМ-15 в этих испытаниях 48 км (в реальности – больше). Берем заявленные 0,95 для НТЦ получаем 44,5 км, на которых ИБМК просто обязан был обнаружить и вести РМ-15 с ЭПР 1,3 м2 (при этом по ТТЗ очевидно, что эта цифра гораздо больше). Данное значение близко к дальней границе зоны поражения ЗУР 9М96.

Примем время реакции ЗРК за 10 секунд (для корабля в боевой готовности № 1 очень много), тогда на дистанции до цели 40 км будет пуск ЗУР. Допустим, средняя скорость сближения РМ и ЗУР 1 км/с, тогда поражение цели будет через 40 с на дистанции около 26 км.

Фактически же имеем поражение цели на 9 км! Простите, но на таких дальностях работает даже ЗУР «Сосны» (на порядок более дешевая, чем золотая 9М96)!

Более того, такие «результаты» (в кавычках) «перспективного супер-РЛК ВМФ» оказываются довольно бледными даже на фоне стрельбы сухопутным ЗРК «Тор-2МКМ» на фрегате «Адмирал Григорович», несмотря на большое количество недочетов по организации этих стрельб «Тора» и по подготовке к ним техники.

Что (и кто – их создатели) действительно отработали на «5+» на этих стрельбах – ЗУРки 9М96.

При этом наличие у них активной радиолокационной ГСН (АРГСН) позволяло, вообще, так организовать стрельбу, что поражение РМ-15 было бы обеспечено даже без включения ИБМК (по пультовой цели и секундомеру). Причем, по неофициальной информации, вопрос «стрельбы ЗУР по секундомеру» рассматривался, но все-таки решили совсем уж не позориться…

Экран навигационной РЛС корвета «Гремящий» с транслируемой с корабельных средств пультовой «высокоскоростной цели» (на скрине выделена «шпага» вектора скорости) с направления назначенного пуска ракет-мишеней.

ЗУР 9М96 имеют исключительно высокую важность и ценность для нашей ПВО, в первую очередь для увеличения возимого боекомплекта наземных ЗРК С-400. И в этой ситуации стрельба ЗУР 9М96 на поражение цели на дистанции 9 км –

это «топить печь ассигнациями».

У нас имеются очень серьезные бюджетные ограничения по серии 9М96.

(«Денег нет, но вы держитесь»).

До сих пор ни один наш ЗРК С-400 не получил «добавки» к боекомплекту новых ЗУР 9М96. И единственное, куда они пошли массово – турецкие С-400.

Турецкие ЗРК С-400Е с ЗУР 48Н6Е2 и 9М96Е2 (с) twitter.com/UretimYerli

Из статьи А. Храмчихина «Проблемы российской ПВО окружают молчанием»:

То, что одной ЗУР можно сбить не более одной цели, объяснять, видимо, не нужно вообще никому, это арифметика на уровне первого класса. Боевые алгоритмы С-300П и С-400 подразумевают при автоматической боевой работе применение двух ЗУР по одной цели, перейти на вариант «одна ЗУР – одна цель» можно лишь вручную. То есть, если в полку 64 готовых к пуску ЗУР, то он может сбить максимум 64 цели, реально – 32. После чего полк «обнуляется». Норматив перезаряжания одной пусковой установки (ПУ) на оценку «отлично» – 53 минуты. То есть на восстановление боеготовности полка уйдет не менее часа, что в условиях современной войны многовато.

Однако на самом деле полк ни за какой час не восстановится, и за два тоже. Просто потому, что в состав ЗРС не входят заряжающие машины, нет в дивизионах и хотя бы одного запасного боекомплекта. Все это должно привозиться с баз хранения и подготовки ракет. …США имеют вполне реальную возможность «загрузить» российские ЗРС огромным количеством ракет BGM-109 «Томагавк», AGM-86, AGM-158 JASSM-LR ,«и прочая, и прочая». Данная проблема становится все более серьезной, что в малых масштабах мы уже наблюдаем в Сирии. Но у нас она превращена в «фигуру умолчания».

Данная обширная цитата стоит того, чтобы ее привести (интересующимся читателям рекомендуется пройти по ссылке. Там по этой теме есть очень знаковая «переписка» в СМИ. С весьма неуклюжими попытками МО РФ возразить). Т.е. ЗУР 9М96 (и ее модификации большой дальности) очень-очень нужны нашим зенитчикам. И «заколачивать ими гвозди» – это, мягко говоря, «ошибка хуже преступления».

И это не только и столько об «экономика должна быть экономной» (а военная экономика – тем более). Это именно вопрос эффективности военной системы государства, его реальной обороноспособности. Когда деньги на оборону начинают просто транжирить на «мультики» (эффективные только в «презентациях»), то надежной и эффективной обороны просто не будет, ибо никаких средств на нее не хватит: все «съедят» «эффективные менеджеры» и «авторитетные бизнесмены».

Стрельба артиллерии

Данные корабельных визиров показывают, что непосредственно в момент стрельб ЗУР очень удачная и точная 100-мм артустановка А-190 смотрела как раз в направлении подхода РМ (на правый борт).

Реальная же стрельба выполнялась по имитированной цели (как и все предшествующие, по заявлению МО РФ) на левый борт.

Вызывает недоумение желание МО РФ (и ВМФ) принимать корабль (корвет «Гремящий») фактически без реальных испытаний артиллерии – поражения реальных целей из-под радиолокационной системы управления огнем. При этом весьма недешевый боезапас в море «исправно выбрасывался» – по имитированным целям.

Что мешало отработать хотя бы по массовым ракето-мишеням «Саман»? Или подогнать на мыс Таран пусковую установку «Град» и хотя бы раз отстреляться по реальным воздушным целям (хоть и весьма далеким от реальных ПКР противника)?

Здесь в положительном отношении необходимо отметить командование Тихоокеанского флота, где для двух предшествующих корветов проявилась много большая принципиальность и ответственность к испытаниям новой техники, нежели на Балтфлоте. …Например, сбитие РМ-15 на 7 км артиллерией (результат очень и очень хороший) было на испытаниях головного корвета ТОФ. Точность стрельбы тогда обеспечила РЛС «Пума», предназначенная для наведения артиллерии на цель.

Стоит привести цитату из комментариев к предшествующей статье:

В статье упомянута система «Пума», причем неоднократно. Давайте же помянем хотя бы добрым словом Главного конструктора системы «Пума» и директора КБ «Аметист» Николая Андреевича Шунаева, а также идеолога радиолокационной части системы Василия Петровича Зорина. Шунаева уволили в 2000 году. Тогда же ушел и Зорин. Шунаев умер от инфаркта в 2005-м, Зорин в 2006-м…

С большой вероятностью тихоокеанцы не дали бы при испытаниях «Редута» «задирать» мишень на сотню метров, как это «разрешили» на БФ, но по артиллерии они вопрос поставили жестко. В отличие от Балтфлота, на ТОФе пушка стреляла, и, по слухам, мишень шла ниже, чем на Балтике. 17 декабря корвет «Алдар Цыденжапов» проекта 20380, оснащенный упрощенной модификацией ИБМК, успешно сбил ракету-мишень РМ-120, выпущенную МРК «Иней». Правда, «Цыденжапов» не стрелял ракетами…

Необходимо отметить, что, с одной стороны, РМ-120 – это очень живучая мишень (за что ее очень не любят разработчики ЗРК), но с другой – крупноразмерная и достаточно высоколетящая цель (ниже, чем РМ-15 на испытаниях «Гремящего», но выше, чем могут идти на предельно малой высоте доработанные РМ-15М). У флота просто нет адекватных реальным целям мишеней. Стрелять по РМ-24 боятся (попадания тяжелого двигателя или самой ракеты в борт). Кроме того, они дороги. И их крайне мало. Массовые «Саманы» (переделанные старые ЗУР ЗРК «Оса-М») атакующие ПКР реально имитировать не могут).

Фото с круглого стола по тематике ПВО кораблей ВМФ на МВМС–2019.

Здесь нельзя не напомнить и о крайне проблемном «ближнем рубеже» большинства наших новых кораблей (проектов 20380 и 11356) – 30-мм автоматах АК-630-02. Из статьи А.В. Жукова «Об эффективности корабельных артиллерийских установок при отражении противокорабельных ракет»:

«…Ответ на вопрос о низкой эффективности существующего отечественного артиллерийского комплекса АК-630М находится в совершенно другой плоскости. В комплексе АК-630М система измерения качек, артустановка и система управления стрельбой МР-123 МТК 201 выполнены в виде четырех самостоятельных постов и размещены на разных посадочных местах…

Раздельное размещение артустановки и системы управления в АК-630М приводит к большим ошибкам стрельбы из-за невозможности учесть деформации корпуса корабля и неточности коррекции параллакса между постами.

Ошибки стрельбы достигают 6 мрад вместо 2 мрад в комплексе «Голкипер».

…Разнопостовая схема иногда предлагается и в отечественных комплексирующих системах. Очевидно, что эффективность артиллерийской стрельбы в этом случае будет низкой, что будет дискредитировать не только калибр снарядов, но и пользу от артустановок в системе ПВО ближнего действия…»

Особо подчеркну, что это не «частное мнение», а профессиональное заключение Главного конструктора морских комплексов ближнего рубежа АО «КБП».

Делайте выводы об «эффективности» (в кавычках) ближнего рубежа ПВО кораблей ВМФ. (И, соответственно, нежелания ВМФ этот рубеж проверять испытаниями и в ходе боевой подготовки. Слишком скандальными будут последствия).

Золотая башенка «Заслона»

Упомянутый выше инсайдер и лоббист «Заслона»:

«Заслон» – это хорошая система. Концептуально он лучше «Полимента». Как минимум, возможностью практической установки на корабли с меньшим водоизмещением, заявленной модульностью и интеграцией почти всех средств непосредственно в «башенку», что снижает ЭПР корабля. Это все за 10 секунд, навскидку и без чтения документации.

Да, за «миниатюризацию» пришлось заплатить кое-чем. Да, интеграция на корабли с существенно большим водоизмещением и работа ИБМК с новыми ЗУР и типами целей потребует времени и денег…

Суть же в том, что реальных альтернатив доводке МФРЛК я не вижу. «Позитиво-Сигма-Панцирь» от Климова – это не альтернатива, а техническая деградация и (уже в среднесрочной перспективе) путь в никуда. Комплекс надо (и будут) дорабатывать. Как по причине, указанной выше, так и потому, что деньги уже потрачены.

Я вижу у МФРЛК лишь один серьезный и реально неискоренимый недостаток – цена. Все остальное практически решается в ходе доводки.

«Женитьба» «Позитива» с 9М96, 9М100, «Сигмой», «Редутом» и остальным РЭВ на 20380 – это ОКР лет на 3–5, без гарантии положительного итогового результата.

Хотя сам по себе «Позитив-М» действительно вещь хорошая, это правда…

Он же в сентябре этого года:

«Там (у «Заслона» и «Гремящего») вообще никаких серьезных проблем пока нет, тьфу-тьфу. Если для сравнения брать ситуацию с П-Р (подразумевается эпопея со сдачей головного фрегата проекта 22350), там – небо и земля. Хотя сравнивая, как финансировались обе ОКР, и не удивительно».

И это писалось в сентябре, после полуторалетнего срыва сроков сдачи «Гремящего». П-Р – это ЗРК «Полимент-Редут» фрегата проекта 22350 (с «засвеченной» в официальных материалах МО РФ дальней границы зоны поражения в 140 км). При этом вместо него предлагается якобы «новый ЗРК» (на самом деле ничего такого нет), который на Госах смог завалить крупную мишень на сотне метров только на 9 км! Причем признается факт весьма обильного и регулярного финансирования работ по ИБМК (в отличие от П-Р).

Прав лоббист только с ценой. Она у этой неработоспособной поделки «из кружка «Умелые руки» просто чудовищна – почти как головной корвет в серии.

Здесь же уместно будет вспомнить цикл статей на «ВО» по проекту 20386 с «Заслоном» («Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 – ошибка», «Корвет 20386. Продолжение аферы»), который, имея близкую стоимость, фактически «перебегал дорогу» многократно более эффективному фрегату проекта 22350 с «Полимент-Редутом».

Собственно, «логика» (в кавычках) этих лоббистов из промышленности и СМИ (их цитаты с Интернет-ресурса имело смысл привести хотя бы потому, что аналогичная «аргументация» используется и в «высоких кабинетах» для «отмазывания» и «проталкивания» «Заслона») – уровня кота Базилио и лисы Алисы из «Буратино»:

«Гоните деньги!»

При этом имеются (литерные и серийные) средства, где проблема (на которую ушлые господа собираются многие лета «осваивать» огромные бюджетные деньги) решена «еще вчера» (пишет крупный отечественный специалист):

«Позитив» – «Сигма» отработаны на головном 22800. «Позитив» – «Панцирь» протоколы сопряжения отработаны ещё во времена оные для «Кортика». «Панцирь» – «Сигма» – РЛК (от « Панциря») на 253 м заказе проекта 22800.

«Женитьба Позитива и Редута» – это 3 месяца согласования протоколов сопряжения между Варшавской, Сетунью и Калугой.

И комментарий этого же специалиста о желании «Заслона» «когда-нибудь потом» «все-таки» установить средства радиокоррекции на свою «золотую башню» (потратив на это еще … лярдов).

В …[вырезано цензурой, — М.К.] «Заслон». Его близко к этой задаче подпускать нельзя! Если хочется получить результат. Только антеннами радиокоррекции самого «Редута». У «Алмаз-Антея» они есть. КГАИ.464657.

Возникает вопрос: «А что, вообще, происходит?»

А происходит то, что в 2010 году организация, ранее разрабатывавшая аэродромные кондиционеры, берется за разработку «перспективного радиолокационного комплекса» для ВМФ. Причем фирмы с огромным опытом и авторитетом по радиолокационной тематике (конкретно, например, «Фазотрон» и НИИП) от этой (обильно финансируемой) темы сразу отодвинули.

При этом данная организация заявляет готовность делать свои РЛС «на всё»: ведь «инновационное», «модульно», «всё в порядке» с рекламой и админресурсом…

Скрин с рекламного видео АО «Заслон»: «мрии» ИБМК от МРК до тяжелого атомного крейсера.

«Предметом вдохновения» золотой башенки «Заслона» была «башня» фирмы Thales.

При этом наши «рационализаторы» оказались неспособны даже элементарно проанализировать зарубежную разработку. Например, у I-MAST 400 антенны сантиметрового диапазона размещены на «башне» максимально высоко (ибо они фактически решают задачи низковысотного обнаружителя, и за счет высоты достигается большая дальность по таким целям). Соответственно, дециметровые антенны РЛС у I-MAST 400 расположены ниже.

А как у «Заслона»? «Разумеется, наоборот».

Как и положено «не имеющей аналогов инновационной системе». Однако еще «креативнее» оказался подход к вопросу на варианте МФРЛС «Заслон» для проекта 20386, где радиогоризонт (и возможность обнаружения низколетящих целей) максимально «зарезали», разместив антенны на надстройке.

Куда при этом смотрели ВМФ и Минобороны (например, при приемке эскизного и технического проекта)? Неизвестно.

Впрочем, если ориентироваться на неподтверждённые пока мнения «инсайдеров» о том, [/b]как[/b] этот проект проходил согласование, то получается, что ответственные лица увидели его уже с подписями Главкома и ряда других руководителей…

При этом «Заслон» залез не только в корабельные РЛС. Любителям «откинжаливания» и «отцирконивания» американских АУГ стоит обратить внимание на фразу упомянутого выше инсайдера-лоббиста «Заслона»:

Лет через 10 …допилят до работоспособного состояния «Лиану».

Удивляться не надо. «Заслон» забрал себе и тематику корабельных станций связи со спутниками «Лианы». Лет через 10 допилят, может быть. А ВМФ должен будет все это время усиленно «подкармливать процесс осваивания бюджетных средств».

То есть в условиях, когда риск глобальной войны непрерывно растёт, а у нас, возможно, идут последние мирные годы, последние же деньги, которые должны были быть потрачены на оружие, тратятся на набивание карманов буквально нескольких человек – при попустительстве государства.

Но чем мы будем воевать потом, когда время придёт?

Кстати, лоббисты «Заслона» от ответа на этот простой вопрос старательно прикрываются фразой:

«Войны ж не будет…».

Собственно, а что вы хотели? Если непосредственным руководителем организации-разработчика и изготовителя «инновационной суперсистемы» назначается лицо, оставившее свое предыдущее предприятие фактически в «состоянии штопора» (и это в условиях «жирного» экспортного контракта!)? Ирония судьбы (грустная и жесткая): самой рискованной частью заключенного контракта АО «АСЗ» на 6 корветов для ТОФ является именно ИБМК «Заслон» (и там вопрос не только по цене) от организации, управляющим директором которой является бывший гендиректор АСЗ (с длинным шлейфом очень тяжелых «штопоров»).

Чего же ещё ждать? Если другим руководителем этой «инновационной разработки» являлось лицо, лично ответственное за катастрофу с ПВО ранее построенных корветов? Причем об этом специалисты кричали криком еще до принятия роковых решений (то есть те, кто это делал, прекрасно понимали все последствия).

Заключение

1. РЛК «Заслон» обязан пройти полноценные Государственные испытания с полной проверкой всего объема требований ТТЗ. В текущем состоянии оснащение им кораблей нецелесообразно, так как ТТЗ он не соответствует.

2. Самые массовые корабли четвертого поколения – корветы проекта 20380 имеют настолько критические недостатки ПВО, что утопление их возможно грамотной атакой одного–двух самолетов. Технически эти недостатки решения имеют, однако необходимы жесткие организационные меры для экстренной «заделки дыр» их ПВО.

3. АК-630 является самой распространённой системой ПВО на флоте, и вопрос ее массовой модернизации, с размещением на едином фундаменте с артустановкой средств прицеливания (хотя бы оптико-электронных), крайне важен.

4. Лица, отвечающие за техническую политику ВМФ, должны наконец-то понять, что попытки создать сверхоружие из корвета могут привести исключительно к обвалу численности ВМФ и больше ни к чему. В теории хочется получить корвет с мощью фрегата. А на практике имеем за те же деньги: вместо серии боеспособных кораблей (пусть и построенных «не по последнему писку моды») – несколько небоеспособных кораблей с так и не получившимся супероружием. И это так всегда и у всех: американцев, англичан, французов. Мы не можем стать исключением. И по факту им не стали.

5. Правоохранительные органы должны наконец-то обратить внимание на происходящее. Так как (чисто юридически), если «Гремящий» после таких Госов будет принят в боевой состав, то к действиям каждого лица, подписавшего приёмный акт, будут иметься «серьёзные вопросы юридического характера». И с этим пора что-то делать. Личные интересы «уважаемых» людей не просто вошли в противоречие с обороноспособностью страны, они её уже просто уничтожают.

В ближайшем будущем будет сделан анализ возможностей отечественного кораблестроения по массовому и недорогому насыщению кораблями ВМФ с учётом возможностей отечественной промышленности – для контраста.

P. S.

Было бы нечестно не сообщить обо всём в правоохранительные органы.

Презентация на тему «Основы стрельбы ЗУР»

-

Скачать презентацию (2.99 Мб)

-

36 загрузок -

3.5 оценка

Ваша оценка презентации

Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Комментарии

Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Презентация для студентов на тему «Основы стрельбы ЗУР» по ОБЖ. Состоит из 45 слайдов. Размер файла 2.99 Мб. Каталог презентаций в формате powerpoint. Можно бесплатно скачать материал к себе на компьютер или смотреть его онлайн с анимацией.

-

Формат

pptx (powerpoint)

-

Количество слайдов

45

-

Слова

-

Конспект

Отсутствует

Содержание

-

Слайд 1

1

МГТУ им. Н.Э Баумана. Военный институт

Кафедра №1 Военно-воздушных сил

Тема №2:

Основы построения ЗРК

Автор: ВрИО начальника цикла ЗРВ ВВС, старший преподаватель

подполковник Фр олов А.Е. -

Слайд 2

Занятие №3:

Основы стрельбы ЗУР -

Слайд 3

3

Учебные вопросы:1. Системы управления ЗУР

2. Методы наведения ЗУР

3. Зоны поражения и пуска ЗРК

4. Цикл стрельбы и его составляющие

-

Слайд 4

вопрос №1

Системы

управления ЗУР -

Слайд 5

5

5

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУР

Под системой управления ЗУРпонимается совокупность устройств, определяющих положение ракеты и цели, вырабатывающих команды управления и наведения ракеты на цель в течение всего времени полета до встречи с целью. -

Слайд 6

Любая система управления ракетой в общем случае включает в себя:

измеритель текущих координат ракеты и цели (ИК);

счетно-решающий прибор (СРП) – устройство определения параметра и выработки команд управления;

устройство передачи команд (УПК);

автопилот (АП);

ракету – объект регулирования.

Рис. 1.1. Структурная схема системы управления

6

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУРИК

целиСРП

УПК

АП

Ракета

ИК

ракетыДвижение

цели

Движение ракеты

дополнительные сигналы

управления

λ

К

δ -

Слайд 7

7

7

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУР

Классифицировать системы управления можно по разным признакам (целевому назначению, принадлежности к роду войск, конструктивному выполнению и т.д.). Однако основным признаком классификации следует считать место расположения основной аппаратуры системы. -

Слайд 8

Системы самонаведения – этотакие системы, в которых команды управления полетом ракеты вырабатываются на ее борту в результате обработки сигналов, излучаемых или отраженных от цели.

Аппаратурная реализация системы самонаведения предполагает наличие на борту ракеты устройства, обеспечивающего автоматическое сопровождение цели, в результате чего определяется угловое положение цели относительно ракеты. Таким устройством является головка самонаведения, основной элемент которой — координатор цели.

8

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУР

Автономные системы – это такие системы, у которых вся аппаратура, обеспечивающая наведение ракеты на цель, находится на борту ракеты и ее функционирование не зависит от сигналов, поступающих извне. Другими словами, в автономной системе программа полета ракеты заранее (до ее старта) заложена в бортовой аппаратуре и не может корректироваться в процессе полета. -

Слайд 9

9

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУРПо месту расположения источника используемой энергии системы самонаведения подразделяются на

активные, полуактивные и пассивные.

В активных системах самонаведенияракета облучает цель своим источником энергии, которая, отражаясь от цели, принимается бортовым приемником ракеты и используется для формирования команд управления полетом ракетыДостоинством является полная автономность работы системы после пуска ракеты.

Недостатки: сложность бортового оборудования ракеты и сравнительно малая дальность действия. -

Слайд 10

10

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУРполуактивные системы самонаведения

При полуактивном самонаведении передатчик размещается не на борту ракеты, а вне ее, следовательно, может иметь большую мощность и располагаться на большом удалении от цели На борту ракеты устанавливается только приемное устройство. Дальность действия радиолокационных полуактивных систем самонаведения значительно больше, чем активных.РЛС подсвета

-

Слайд 11

11

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУРпассивные системы самонаведения

При пассивном самонаведении ракета наводится на цель, которая является источником излучаемой энергии. На борту ракеты необходимо иметь только приемное устройство для приема излучаемых целью сигналов, а передатчик для облучения цели не требуется.РЛС

Важнейшее преимущество – отсутствие собственных излучений, что способствует скрытности ее работы и обеспечивает маскировку применения. -

Слайд 12

Системы теленаведения — это системы, в которых сигналы управления полетом ракеты формируются на борту ракеты по данным измерения ее отклонения от ориентированных в пространстве лучей, формируемых на пункте наведения.

За ориентированную в пространстве линию принимают РСН, которое получается при коническом сканировании диаграммы направленности.

Рис. 1.5. Двулучевая система теленаведения

12

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУРРЛС

АС целиСРП

РЛС

АС ракетыТВ

-

Слайд 13

Основной ее недостаток — зависимость величины линейной ошибки наведения ракеты на цель от дальности стрельбы.

13

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУР

Командные системы теленаведения– это такие системы, в которых наведение ракеты на цель осуществляется с помощью специальных команд, передаваемых с пункта управления на ракету.

Командная система ТУ-I

РЛС Сц

УОКц

РЛС Ср

УОКр

УВК

УПКПУ

В командной системе ТУ-I (рис.) определение текущих координат цели и ракеты осуществляется с наземной РЛС сопровождения цели и ракеты.

Достоинства: относительная простота бортовой аппаратуры, сильная гибкость по числу и геометрии возможных траекторий ракеты. -

Слайд 14

В командных системах ТУ-II координатор цели располагается на борту ракеты (рис.). Он осуществляет слежение за целью и определение ее текущих координат в подвижной системе координат, связанной с ракетой. Координаты цели по каналу связи передаются на пункт управления на земле(УВК). От РЛС сопровождения ракеты в УВК также поступают текущие координаты ЗУР. УВК определяет параметр рассогласования и формирует команды управления, которые после соответствующих преобразований передаются на борт ракеты.

Основной ее недостаток — возрастание сложности и стоимости бортовой аппаратуры и невозможность ручного сопровождения цели.

14

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУР

Командная система ТУ-II

РЛС Ср

УОКр

УВК

УПКПУ

Достоинства: независимость точности наведения ЗУР от дальности стрельбы и повышение разрешающей способности по мере приближения ракеты к цели.

-

Слайд 15

Вопрос №2

Методы

наведения ЗУР -

Слайд 16

Методом наведенияназывается закон, который на основании координат и параметров движения цели однозначно определяет требуемое движение ракеты в точку встречи с целью.

В процессе полета ракеты под действием большого числа факторов и при изменении положения воздушной цели в пространстве происходит нарушение заданного закона сближения, и ракета сходит с кинематической траектории.

Меру нарушения связей, налагаемых методом наведения на движение ракеты, называют параметром рассогласования.

16

2 Методы наведения ЗУР

Наведение управляемой ракеты на движущуюся цельесть непрерывный процесс автоматического управления ее полетом.

В результате ракета выводится в область встречи с целью и поражает ее.

кривизна кинематической траектории должна обеспечивать выполнение неравенства nрасп > nпотр.

К методам наведения предъявляются следующие требования:

должна обеспечиваться встреча ракеты с целью во всем диапазоне параметров ее движения. -

Слайд 17

17

2 Методы наведения ЗУР

Классификация методов наведения -

Слайд 18

18

2 Методы наведения ЗУР

2.1.1 Двухточечные методы

Двухточечные методы — это такие методы, при реализации которых определяется взаимное положение в пространстве двух точек — ракеты и цели.

Задание метода наведения сводится к определению положения вектора скорости ракеты Vp относительно линии ракета -цель. Угол между вектором Vp и линией РЦ называют углом упреждения. Он может быть задан постоянным или изменяющимся во времени по определенному закону.

Четыре вида уравнения связи, которые определяют двухточечные методы:

метод погони

с нулевым упреждением.

Ɵр-ε=ψ=0

метод погони с

постоянным углом упреждения

Ɵр-ε=ψ=const.метод параллельного сближения

ε=0

.

метод пропорционального сближения.

Ɵр=βε -

Слайд 19

Метод пропорционального сближения (пропорциональной навигации) – такой метод, при котором в процессе всего наведения угловая скорость вращения вектора скорости ракеты Vр пропорциональна угловой скорости вращения линии визирования (линии ракета – цель)

Рис. 2.1.2 Траектории метода пропорционального сближения (пунктирные кривые)

19

2 Методы наведения ЗУР

2.1.1 Двухточечные методыVц

Р0Траектория

метода

погони

β=1

β=∞, Vр/Vц -

Слайд 20

Трехточечными методами наведения называются такие методы, при реализации которых определяется взаимное положение в пространстве трех точек – пункта управления, ракеты и цели. Эти методы используются для наведения телеуправляемых ракет. Уравнения трехточечных методов можно задать следующей структурой:

Рис. 2.1.3 Графическое построение требуемой траектории по методу трех точек

20

2 Методы наведения ЗУР

2.1.2 Трехточечные методы

где Аε и Аβ – параметры метода наведения в соответствующей плоскости управления, вид которого определяет конкретный метод.

Δr=rц-rр – разность наклонных дальностей цели и ракетыЦ0

Ц1

Ц2

Ц3

ТВ1

ТВ2

О1

2

Р1

Р2

Р3

Vц

Vр1/Vц˃ Vр2/Vц -

Слайд 21

Методом трех точекназывается метод наведения, согласно которому ракета в течение всего времени полета к цели должна находиться на прямой, соединяющей пункт управления с целью.

По отношению к наблюдателю, находящемуся на пункте управления, ракета «накрывает» цель, отсюда второе наименование метода.

21

2 Методы наведения ЗУР

2.1.2 Трехточечные методы

Метод трех точек (накрытия цели)

Достоинства метода трех точек: реализация метода не требует информации о дальности до цели, поэтому этим методом возможен обстрел целей – постановщиков активных помех; достаточно высокая эффективность стрельбы по малоскоростным и неманеврирующим целям; простота приборной реализации.

К недостаткам данного метода можно отнести: большую динамическую ошибку из-за высокой кривизны траектории, меньшую дальность стрельбы; сравнительно большую величину потребных перегрузок, особенно вблизи цели, где располагаемые перегрузки уменьшаются; резкое возрастание ошибок наведения при стрельбе по скоростным и маневрирующим целям. -

Слайд 22

Рис. 2.1.4 Графическое построение требуемой траектории по методу половинного спрямления траектории

22

2 Методы наведения ЗУР

2.1.2 Трехточечные методы

При стрельбе по скоростным целям для уменьшения кривизны траектории целесообразно вводить упреждение в угловом положении ракеты относительно цели по направлению вектора Vц. При этом линия визирования ракеты упреждает линию визирования цели на некоторый угол. Наведение ЗУР производится в заранее рассчитанную точку встречи с целью, или в упрежденную точку, положение которой уточняется в зависимости от характера движения цели.Ц0

Ц1

Ц2

В1

В2

ТВ2

ОР1

Р2

Vц

Методы полного и половинного спрямления траектории.Р1

Δεу1

Δεу2 -

Слайд 23

Достоинством метода полного спрямления является минимальная кривизна траектории при обстреле неманеврирующей цели.

К недостаткам можно отнести следующие:

— при высоких скоростях цели Vц угол упреждения будет настолько большим, что при ограниченных размерах сектора обзора окажется невозможным одновременное сопровождение цели и ракеты; — при маневрах цели положение точки встречи в пространстве очень резко изменяется, а траектория ракеты будет иметь резкие изломы, и в этом случае сильно возрастают динамические ошибки наведения.Метод половинного спрямления в сравнении с методом трех точек обладает следующими преимуществами: меньшей (примерно в два раза) кривизной траектории метода, значит, и меньшими значениями динамических ошибок наведения; достаточно эффективной стрельбой по маневрирующим и скоростным целям.

К недостаткам этого метода можно отнести: невозможность его применения в условиях активных помех, когда нельзя определить дальность до цели; более сложную приборную реализацию.

23

2 Методы наведения ЗУР

2.1.2 Трехточечные методы -

Слайд 24

24

Рис. 2.1.5 Требуемые траектории ракеты при ее наведении разными трехточечными методами.

2 Методы наведения ЗУР

2.1.2 Трехточечные методыО

VцМетод

трех точекМетод

полного

спрямленияМетод

половинного

спрямления -

Слайд 25

Вопрос №3

ЗОНЫ

ПОРАЖЕНИЯ И ПУСКА

ЗРК -

Слайд 26

Основными величинами, характеризующими зону поражения ЗРК, являются горизонтальная (наклонная) дальность до дальней dА(DA) и ближней dБ(DБ) границ зоны поражения, минимальная Нмин и максимальная Нмакс высота, максимальный курсовой угол qмакс, предельный курсовой параметр Рпред и максимальный угол места εмакс.

Совокупность зон поражения данного ЗРК при всех возможных направлениях полета цели принято называть зоной обстрела комплекса.

Реализуемая зона поражения – часть зоны поражения ЗРК, в пределах которой обеспечивается уничтожение цели с учетом ограничений, связанных с условиями стрельбы (рельефом местности, помехами и т.д.).

26

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

Зона поражения — это область пространства, в каждой точке которой обеспечивается поражение одной ракетой одиночной цели при фиксированных условиях стрельбы с вероятностью не менее заданной. Размеры зоны поражения характеризуются дальней, ближней, верхней и нижней границами. -

Слайд 27

27

3 Зоны поражения и пуска ЗРК -

Слайд 28

28

3 Зоны поражения и пуска ЗРК -

Слайд 29

Область пространства, при нахождении цели в любой точке которой в момент пуска ракеты обеспечивается встреча ракеты с целью в зоне поражения, называется зоной пуска зенитных ракет.

Рис. 3.2 Вертикальное сечение зон поражения и пуска.

29

3 Зоны поражения и пуска ЗРКа

а’

б

б’

в

в’

г

г’

д

д’

Н

СНР

LЦ

Vцtр(в)

Vцtр(г)

Vц -

Слайд 30

Положение границ зоны пораженияв общем случае определяется большим числом факторов, связанных с характеристиками комплекса, условиями стрельбы и характеристиками воздушной цели. Это, прежде всего:

летно-баллистические и маневренные возможности ракеты;

параметры контура управления и метод наведения ракеты;

характеристики боевого снаряжения ракеты (боевой части и радиовзрывателя) ;

возможности радиолокационных средств по сопровождению целей;

летные характеристики, эффективная отражающая поверхность и уязвимость воздушных шлей;

условия стрельбы (наличие помех, маневра цели) и др.

30

3 Зоны поражения и пуска ЗРК -

Слайд 31

Характер зависимости скорости от времени полета показан на рис., где отмечены три участка: 1 — разгон ракеты, т.е. ее полет со стартовым ускорителем; 2 — полет ракеты с работающим маршевым двигателем, обеспечивающим дальнейшее повышение скорости; 3 — полет ракеты на пассивном участке траектории, на котором скорость под действием лобового сопротивления и силы тяжести падает.

31

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.1 Факторы, определяющие положение верхней и дальней границы зоны поражения

Положение верхней и дальней границ зоны поражения определяется такими значениями высоты и дальности точки встречи, при которых эффективность стрельбы по цели не ниже заданной.1

2

3

t

Vр

Vрмакс

Vрср

Vрст

0 -

Слайд 32

рис. Досягаемость ракеты по соотношению располагаемой и потребной нагрузки.

32

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.1 Факторы, определяющие положение верхней и дальней границы зоны пораженияH

D

O

nпотр

nрасп

Траектория

наведения ЗУРКонец активного

участка траекторииА

Граничная точка

зоны пораженияС

dд -

Слайд 33

где dпотр – потребная горизонтальная дальность действия РЛС сопровождения цели;

dд – горизонтальная дальность до дальней границы зоны поражения;

tpaб – время, необходимое для подготовки стрельбы после обнаружения цели РЛС (работное время ЗРК);

tв– полетное время ракеты до точки встречи.33

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.1 Факторы, определяющие положение верхней и дальней границы зоны поражения

Положение дальней границы зоны поражения предопределяет потребную дальность действия радиолокационной станции сопровождения цели, входящей в состав комплекса: -

Слайд 34

В траектории ЗУР можно выделить три участка:

а) неуправляемого полета ракеты (начальный);

б) вывода ракеты на требуемую траекторию (отработки начального рассогласования);

в) наведения.

От протяженности первых двух участков зависит удаление ближней границы зоны поражения.

34

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.2 Факторы, определяющие положение ближней границы зоны поражения

Для приближения к точке старта ракеты ближней границы зоны поражения необходимо уменьшать начальные ошибки прицеливания и время переходного процесса системы при их отработке -

Слайд 35

Максимальный угол места и курсовой угол зоны поражения

Время отработки начальной ошибки прицеливания определяет не всю поверхность ближней границы зоны поражения, а лишь ее часть, примыкающую к комплексу. На положение других участков этой поверхности, фиксируемых максимальными значениями угла места εмакс и курсового угла qмакс влияют следующие факторы:

соотношение потребных и располагаемых перегрузок ракеты;

согласование неконтактного взрывателя и боевой части при заданных условиях встречи;

ограничение угла сопровождения цели радиолокационной станцией в угломестной плоскости;

ограничение текущего пеленгационного угла цели максимально возможным отклонением антенны головки самонаведения от продольной оси ракеты;

ограничение угла упреждения кинематической траектории относительно линии визирования цели.

35

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.2 Факторы, определяющие положение ближней границы зоны поражения -

Слайд 36

Положение нижней границы зоны поражения в значительной степени определяется конструктивными особенностями комплекса, характеристиками метода наведения и системы управления, параметрами неконтактного взрывателя, возможностью работы радиолокационных средств по низколетящим целям и т.д.

Для поражения воздушной цели на малой высоте необходимо:

обнаружить цель радиолокационной станцией на требуемой дальности;

обеспечить наведение ракеты на цель с достаточной точностью, исключив возможность ее столкновения с землей;

исключить влияние земли на работу неконтактного взрывателя (обеспечить его срабатывание по цели).где h – высота антенны РЛС, м; H – высота полета цели, м.

36

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.3 Факторы, определяющие положение нижней границы зоны поражения

Кривизна земной поверхности ограничивает дальность радиолокации дальностью прямой видимости (рис. 3.1.4). Дальность прямой видимости (в километрах): -

Слайд 37

С учетом нормальной рефракции (отклонения радиолуча от прямолинейного пути в среде с переменным коэффициентом преломления) формула примет вид

Рис. Дальность прямой видимости.

37

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.3 Факторы, определяющие положение нижней границы зоны поражения -

Слайд 38

Зависимость дальности обнаружения от угла закрытия (укрытия) и высоты полета цели определяется из формулы

где εукр — угол закрытия антенны РЛС; Н – высота полета цели, км; D – дальность обнаружения РЛС при данном угле закрытия, км; Rз – радиус земли, равный 6370 км (с учетом нормальной рефракции он принимается равным 8500 км).

Большое влияние на дальность обнаружения низколетящих целей оказывают углы закрытия РЛС. Рельеф местности и местные предметы, создающие положительные углы закрытия, являются экраном электромагнитной энергии. За ними образуется область радиотени, в которой цели не обнаруживаются.

38

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.3 Факторы, определяющие положение нижней границы зоны поражения

Рис. Влияния угла закрытия на дальность прямой видимости -

Слайд 39

Дальность обнаружения в километрах (с учетом нормальной рефракции) для различных углов укрытия и высоты полета цели приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

39

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.3 Факторы, определяющие положение нижней границы зоны поражения -

Слайд 40

На дальность радиолокации при работе по низколетящим целям оказывает влияние не только кривизна земли, но и возникающее при этом явление интерференции радиоволн.

Рис. Интерференция радиоволн, распространяющихся двумя путями

40

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.3 Факторы, определяющие положение нижней границы зоны пораженияРЛС

А

Б

В

Нha

-

Слайд 41

Гарантированной зоной пуска называется область пространства, при нахождении цели в которой в момент пуска ракеты встреча ракеты с маневрирующей целью произойдет в зоне поражения.

Границы этой зоны определяются условием tв = tц.потр, где tв – полетное время ракеты до точки встречи; tц.потр – время, потребное цели для выхода путем резкого маневра за границы зоны поражения.

Для каждой точки гарантированной зоны пуска tв ≤ tц.потр.

41

3 Зоны поражения и пуска ЗРК

3.4 Гарантированная зона пуска -

Слайд 42

Вопрос №4

ЦИКЛ СТРЕЛЬБЫ

и ЕГО

СОСТАВЛЯЮЩИЕ -

Слайд 43

Цикл стрельбы характеризуется временем занятости целевого канала комплекса при выполнении одной стрельбы n ракетами (n — число ракет в очереди при обстреле данной цели одним каналом). Это время включает время подготовки стрельбы и время, необходимое на обстрел цели. Если продолжительность цикла стрельбы фиксировать моментами пуска ракет по первой и второй целям, то

Тц = Тоб + Тп,

где Тц – продолжительность цикла стрельбы; Tоб — время, необходимое на обстрел первой цели; Тп — время переноса огня на вторую цель, равное времени подготовки стрельбы.

43

4 Цикл стрельбы и его составляющие

Возможность ЗРК по последовательному обстрелу целей, входящих в его зону поражения, т.е. пропускная способность комплекса, в общем случае определяется продолжительностью цикла стрельбы и временем перезаряжания пусковых установок и подготовки ракет к старту. -

Слайд 44

Время переноса огня можно определить по формуле

Тп = tцу + tзахв + tподг,

где tцу – время на отработку целеуказания РЛС слежения (подсвета) цели и ее обнаружение; tзахв – время захвата цели на сопровождение РЛС слежения (подсветка); tподг – время подготовки исходных данных для стрельбы, приведения в окончательную готовность ракет и пусковых установок и оценки готовности канала к стрельбе.

44

4 Цикл стрельбы и его составляющие

Время, необходимое на обстрел цели, зависит от боевых свойств комплекса и определяется по формулеТоб = tв + tн + tоц,

где tв – полетное время ракеты до точки встречи; tн – сумма временных интервалов между пусками ракет в очереди; tоц – время оценки результатов стрельбы.

-

Слайд 45

Литература:

А.С. Малыгин «Управление огнем ЗРК»

2. Ф.К. Неупокоев «Стрельба зенитными ракетами»

3. В.П. Демидов, Н.Ш. Кутыев «Управление зенитными ракетами»

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке

Похожие презентации

Спасибо, что оценили презентацию.

Мы будем благодарны если вы поможете сделать сайт лучше и оставите отзыв или предложение по улучшению.

Добавить отзыв о сайте

1

Занятие № 3: Основы стрельбы ЗУР

Учебные вопросы: 1. Системы управления ЗУР 2. Методы наведения ЗУР 3. Зоны поражения и пуска ЗРК 4. Цикл стрельбы и его составляющие 3

5 1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУР Под системой управления ЗУР понимается совокупность устройств, определяющих положение ракеты и цели, вырабатывающих команды управления и наведения ракеты на цель в течение всего времени полета до встречи с целью. К системам управления ЗУР предъявляются следующие требования: — высокая точность наведения; — высокая разрешающая способность; -возможно большие диапазоны стрельбы по дальности, азимуту и углу места; — высокая помехозащищенность; — высокая надежность; — малые масса и габариты; -невысокие сложность и стоимость аппаратуры, 5 в первую очередь той, которая расположена на ракете.

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУР 6 дополнительные сигналы управления ИК цели Движение цели СРП ИК ракеты λ УПК К δ АП Ракета Движение ракеты Рис. 1. 1. Структурная схема системы управления Любая система управления ракетой в общем случае включает в себя: • измеритель текущих координат ракеты и цели (ИК); • счетно-решающий прибор (СРП) – устройство определения параметра и выработки команд управления; • устройство передачи команд (УПК); • автопилот (АП); • ракету – объект регулирования.

1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗУР 7 Классифицировать системы управления можно по разным признакам (целевому назначению, принадлежности к роду войск, конструктивному выполнению и т. д. ). Однако основным признаком классификации следует считать место расположения основной аппаратуры системы. Системы управления автономные ТУ-I Командные ТУ-II Теленаведение Однолучевые Двулучевые Самонаведение активные Комбинированные Полуактивные пассивные 7