26 апреля весь мир в очередной раз вспоминает крупнейшую катастрофу в истории атомной энергетики: ровно 35 лет назад на Чернобыльской АЭС взорвался реактор в четвертом энергоблоке. Ранее на Украине рассекретили очередной пакет документов о работе станции накануне аварии. Изучение их объясняет, почему критическую ситуацию поначалу не восприняли всерьез — всевозможные ЧП были привычным делом на станции. Строительство велось с грубыми нарушениями, не соблюдалась техника безопасности, полноценная охрана отсутствовала. Как следствие, несчастные случаи носили массовый характер, равно как и хищение дорогостоящего оборудования. Не лучшим образом обстояли дела и с бытовыми условиями в городе энергетиков — Припяти. Опубликованные материалы изучила «Лента.ру».

Книга «Чернобыльское досье КГБ» — уже второе издание, подготовленное сотрудниками архива Службы безопасности Украины и Украинского института национальной памяти. В нее вошли 229 документов о строительстве и работе станции, 190 из которых опубликованы впервые. В основном это материалы органов КГБ УССР, которые следили за происходящим на Чернобыльской АЭС через своих агентов и доверенных лиц, завербованных среди работающих на станции. Документы, попавшие в новую книгу, охватывают период с 1971 по 1986 год, до возведения после аварии саркофага «Укрытие» над четвертым энергоблоком.

Сплошной брак

Проблемы на ЧАЭС начались задолго до взрыва. Так, в 1973 году сотрудники КГБ докладывали о неудовлетворительной работе арматурного цеха и проблемах при укладке бетона. Прочность арматуры не соответствовала проектной, но это никого не смущало — чертежи уже потом подчищали под то, что построили по факту.

Фото: из личного архива Сергея Якунина / pripyat-city.ru

В 1976 году на ЧАЭС поступили бракованные трубы. О том, что они непригодны для эксплуатации, знали абсолютно все — и главный инженер строительства, и директор станции Виктор Брюханов, и директор предприятия-изготовителя. Тем не менее трубы приняли и пустили в строительство, продлив контракт на дальнейшие поставки. И даже доклад инспекторов в Киевский обком ничего не изменил.

Не только с трубами была такая история. ЧАЭС делали из некачественной облицовочной плитки и кирпича, а Ижорский завод имени Жданова в Ленинградской области отправил в Чернобыль непригодный для установки напорный коллектор для атомного реактора. В материалах КГБ постоянно отмечается, что начальство знало о тех или иных нарушениях, но ничего не делало, чтобы исправить ситуацию и наказать виновных.

По мнению многих специалистов, работающих на строительстве АЭС, низкое качество производимых работ на отдельных участках является результатом слабого контроля со стороны главного инженера строительства Лукова И.П.

докладная записка первому секретарю Киевского областного комитета КПУ В. Цыбулько, 12 апреля 1973 года

К проблеме некачественного оборудования и стройматериалов и непродуманной логистики прибавлялись и нехватка рабочих рук, и слабая организация труда, и неквалифицированный подбор кадров, так что сроки сдачи первого энергоблока в итоге были сорваны — его запустили в 1977 году, а не в 1974-м. Вероятно, тянули бы и дольше, если бы не попытка Москвы подстегнуть строительство Чернобыльской АЭС.

В одном из опубликованных документов говорится, что в мае 1976 года в Чернобыль прибыла выездная коллегия Министерства энергетики СССР под председательством министра Петра Непорожнего. В состав делегации вошли первый секретарь Киевского обкома и инструктор ЦК КПУ. В их присутствии вопрос о сроках запуска не поднимался.

Однако после отъезда партийного руководства Непорожний собрал всех начальников главков и потребовал закончить работы в 1976 году любой ценой. Радиационное заражение явно пугало чиновников меньше, чем гнев столичных начальников, так что и техника безопасности соблюдалась на соответствующем уровне.

Лишь бы успеть

Многочисленные нарушения, тем более молчаливо одобряемые на высоком уровне, разумеется, приводили к авариям. Причинами становились и некачественное оборудование, и человеческий фактор, ведь дисциплина и технология работ на предприятии откровенно хромали. К примеру, в 1976 году по вине одного из прорабов были повреждены баки хранилища жидких отходов. Случившееся, разумеется, попытались скрыть. Баллоны с хлором на ЧАЭС не имели предохранительных клапанов и заглушек, что было чревато утечкой.

Электрооборудование, в том числе контрольно-измерительные приборы, не соответствовало требованиям. А в одном из документов 1983 года отмечалось, что в ходе эксплуатации трех действующих энергоблоков наблюдается «постоянная недовыработка поступающего на станцию ядерного топлива и отсутствие четкого контроля за его использованием».

27

аварий

случились на Чернобыльской АЭС с января 1978-го по декабрь 1982 года, было зафиксировано еще 87 случаев отказа оборудования

В феврале 1982-го председатель КГБ УССР Виталий Федорчук докладывал в ЦК КПУ об аварийной остановке на третьем энергоблоке мощностью в миллион киловатт. Там внезапно открылся главный предохранительный клапан, что вызвало гидравлический удар и разрыв трубы сбросного коллектора острого пара. Предварительное расследование установило, что стенки у трубы коллектора были тоньше, чем предусмотрено проектом. Но никакого нарушения в этом не нашли: использование непригодных материалов «из-за отсутствия проектных» согласовали в самом Министерстве энергетики СССР.

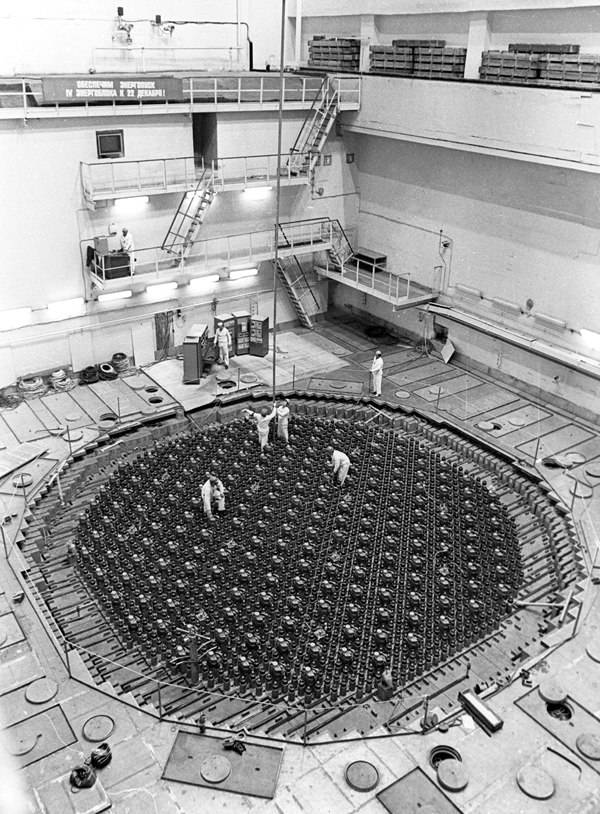

Процедура охлаждения реактора на Чернобыльской атомной электростанции, 1985 год

Фото: Василий Литош / РИА Новости

Самая крупная авария за тот период случилась в сентябре 1982 года на первом энергоблоке во время пробного пуска реактора. При подъеме его мощности произошел разрыв одного из каналов. Простой энергоблока составил три месяца, ущерб — 33 миллиона рублей. В ходе расследования было выявлено 20 грубейших нарушений технологического регламента по эксплуатации I и II очередей станции, а также серьезные недоработки в самом регламенте. Жители Припяти распространяли «искаженные слухи» о случившемся, отмечали в КГБ.

Авария привела к утечке радиации. В нескольких километрах от ЧАЭС было зафиксировано повышение радиоактивности верхнего слоя почвы и растений. На земле в хуторе Чистогаловка обнаружили труднорастворимые, так называемые горячие частицы, которые при попадании в организм человека могли вызвать тяжелые заболевания. При этом, как подчеркивалось в одном из документов, «через официальные и оперативные возможности приняты меры по недопущению утечки результатов работы комиссии».

Имеют место факты, когда отдельные руководители сознательно идут на грубейшие нарушения технологических норм ведения строительства, думая только о том, как быстрее сдать объект, не заботясь о его будущем и возможных трагических последствиях

информация для начальника подразделения УКГБ УССР по Киеву и Киевской области Н. Вакуленко, 19 декабря 1978 года

Судя по рассекреченными материалам, у властей была информация не только о нарушениях и авариях при строительстве и работе ЧАЭС, но и о дефектах самого проекта станции, которые могли привести к опасной ситуации. В одном из документов УКГБ СССР по Москве и Московской области, датированном весной 1983 года — то есть за три года до аварии, — прямо говорилось, что Ленинградская, Курская и Чернобыльская АЭС из-за конструкции реактора РБМК-1000 являются наиболее опасными с точки зрения их дальнейшей эксплуатации, что может иметь «угрожающие последствия».

Заходи кто угодно

Нарушения при строительстве объектов ЧАЭС приводили не только к выходу из строя оборудования и угрозе распространения радиации, но и к несчастным случаям.

В документах описываются происшествия: два сварщика получили тяжелые ожоги из-за грубого нарушения техники безопасности, у одного из них было поражено до 55 процентов тела; слесарь упал в вентиляционную шахту, которая не была огорожена, получил сотрясение мозга и перелом обеих ног. Многие руководители умышленно скрывали несчастные случаи, выборочная проверка выявила 20 таких попыток.

170

человек

получили производственные травмы на Чернобыльской АЭС за три квартала 1978 года

Отдельной проблемой на Чернобыльской АЭС было нарушение пожарной безопасности. Одна из проверок показала, что руководство станции проявляет в этом вопросе «беспечную халатность». Автоматические системы пожаротушения и сигнализации находились в плохом состоянии, подъездные пути к объектам АЭС не расчищались от снега, склады были захламлены и не оборудованы пожарной сигнализацией.

Всего проверяющие обнаружили около 15 грубейших нарушений, которые могли привести к ЧП. О них сообщили в УВД Киевского облисполкома, однако там заявили, что проверка объектов строительства займет много времени, а МВД УССР данной задачи перед ними не ставило.

Передовая бригада слесарей-монтажников турбинного цеха. Чернобыль, 1 мая 1977 года

Фото: В. Лысенко / ТАСС

Чернобыльская АЭС зачастую была беззащитна не только перед возможными пожарами. Серьезную опасность представляла недостаточная охрана. В докладной записке 1976 года начальнику КГБ по Киеву и Киевской области Николаю Вакуленко утверждалось, что на атомных станциях в РСФСР соблюдается «строжайший режим». Это способствует своевременному вводу объектов в строй и дает определенную гарантию от возникновения ЧП. На строительстве же Чернобыльской АЭС какой-либо режим отсутствует, а на замечания по этому поводу директор станции Брюханов и начальник управления строительства Василий Кизима отделываются «одними заверениями».

Штат ВОХР был недоукомплектован. Для охраны важных объектов, в том числе реакторного зала, администрация привлекала военных на договорной основе. В 1977 году из полутора тысяч производственных помещений, необходимых для нормальной работы атомного реактора, охранялись три. Въезд и выезд автомобилей на территорию станции практически не контролировался. При этом Минэнерго и МВД СССР долго не могли решить проблему с выделением милицейской охраны для ЧАЭС.

В 1980-1981 годах разукомплектованием оборудования был нанесен ущерб на 140 тысяч рублей, за полгода 1983-го стоимость украденного оборудования составила 60 тысяч рублей. Некоторые из украденных предметов могли стать источником радиоактивного излучения

Из-за отсутствия нормальной охраны на Чернобыльскую АЭС проникали посторонние лица и воровали ценное оборудование, которое к тому же могло «фонить». В сентябре 1976-го неизвестные пробрались в щитовую системы управления и защиты блока «А» и украли выключатели, резисторы, транзисторы. В январе 1977-го в одном из помещений блока «В» были взломаны двери, исчезло дефицитное электрооборудование — диоды и селеновые выпрямители.

Хищениями занимались и работники АЭС. Ранее судимый начальник склада воровал стройматериалы и спекулировал ими. Один из прорабов нанимал несуществующих рабочих и получал за них деньги. Интересно, что об этих фактах сообщали в милицию, но начальник Чернобыльского РОВД подполковник Чуясов в первом случае не принял никаких мер, а во втором — тормозил расследование возбужденного дела.

Атомный реактор на Чернобыльской АЭС, 1980 год

Фото: Николай Малышев / ТАСС

Характерная история случилась с прудом-охладителем для омывающей реактор воды. В нем разрешили разводить рыбу, но реализовывать ее населению можно было только после проведения необходимого анализа на радиоактивность и получения разрешения санэпидстанции. Однако местный рыбокомбинат игнорировал это требование. Более того, по указанию начальника цеха рыба продавалась за наличный расчет частным лицам, что вызывало недовольство местного населения, которое знало о запрете вылавливать ее из пруда. История с рыбой была не единственным поводом для возмущения среди работников ЧАЭС и жителей Припяти.

Агенты и сектанты

В начале 80-х годов на строительстве Чернобыльской АЭС было занято 16 тысяч рабочих, приехавших из разных городов Советского Союза. На станции работали 5127 человек, их средний возраст составлял 30 лет. В Припяти до аварии 1986 года проживали более 49 тысяч человек. Рассекреченные документы содержат некоторую информацию о настроениях в городе.

Летом 1980 года в Припяти готовились «массовые антиобщественные выступления» из-за плохих условий проживания в общежитиях и частном секторе. Их инициатором был некий рабочий завода «Юпитер» В.Г. Ященко, который напечатал 30 листовок с призывом организовать протестную демонстрацию. Властям удалось сорвать планы недовольных.

Не исключено, что лица (…), вынашивающие враждебные намерения, могут воспользоваться теми неполадками и нарушениями строительных работ, которые имеют место

оперуполномоченный Чернобыльского РО УКГБ УССР по Киеву и Киевской области капитан В.Н. Захаров, 6 февраля 1981 года

В городских магазинах возникали стихийные сборища из-за плохого качества и перебоев в снабжении хлебом, пока работу хлебозавода не удалось наладить. «Нездоровую обстановку» среди жителей вызывали проблемы с водоснабжением. Работники ЧАЭС писали коллективные письма с жалобами на жилищные условия и нехватку мест в детских садах. Письмо в президиум Верховного Совета СССР и ЦК КПСС подписали 160 человек.

Припять до аварии

Фото: из архива городского краеведческого музея Славутича

В задачи органов КГБ в Чернобыле входили поиск агентов-нелегалов, государственных преступников, борьба с украинскими националистами и пресечение деятельности «ревизионистски настроенных лиц из среды молодежи и интеллигенции». Как отмечалось в одном из документов, большая миграция, недостаточно четкая работа паспортного стола и упрощенный прием на работу в строительные организации на ЧАЭС создавали условия для легализации агентов-нелегалов.

Чекисты выявляли среди работающих на строительстве ЧАЭС людей, которые, очевидно, считались подозрительными. Например, тех, кто выезжал за рубеж или переписывался с жителями капиталистических стран, имел судимость за государственные или уголовные преступления. Был обнаружен один реэмигрант из Китая, один бывший участник ОУН-УПА (запрещенная в РФ организация) и восемь психически больных с агрессивными наклонностями. КГБ также сообщал об увеличении численности немцев на ЧАЭС и приверженцев «секты ЕХБ» (очевидно, имелись в виду Евангельские христиане-баптисты), в их среде были завербованы агенты.

Ненормальное положение с охраной АЭС усугубляется еще и тем, что на станции имеется целый ряд производственных помещений, цехов и участков, уязвимых в диверсионном отношении

докладная записка в Комитет государственной безопасности при Совете министров Украинской СССР, 29 июня 1977 года

По данным на весну 1986 года, у органов КГБ было 56 агентов и 67 доверенных лиц, которые передавали им информацию и после случившейся аварии. До сих пор существуют различные версии причин чернобыльской катастрофы. Как правило, указывается на неправильные действия персонала. При этом в первое время после аварии, как следует из документов, проверялась версия о диверсионном умысле.

Фото: Patrick PIEL / Gamma-Rapho via Getty Images

В материалах КГБ после аварии также сообщалось о радиационной обстановке, состоянии пострадавших и ситуации с общественным порядком. К примеру, к 8 мая было зафиксировано пять попыток хищения имущества в населенных пунктах, из которых эвакуировали жителей, один случай хищения продовольствия и спиртных напитков.

В июле первому заместителю КГБ СССР Филиппу Бобкову докладывали о протестных настроениях среди военнослужащих-ликвидаторов, призванных из запаса. Некоторые из них были недовольны увеличением срока службы с двух до шести месяцев. Военные из Прибалтики были готовы объявить голодовку, не подчиняться приказам и бунтовать. Некоторые ликвидаторы в письмах просили близких добыть для них справки о болезни или тяжелом материальном положении семьи, чтобы их демобилизовали раньше. Обстановка в частях была «нормализована» после «разъяснительной работы».

35 лет спустя

Взрыв в четвертом реакторе Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года стал одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Число жертв аварии достигло четырех тысяч человек, включая умерших от последствий облучения. После аварии вокруг ЧАЭС возникла 30-километровая зона отчуждения, куда попали не только территория станции и город Припять, но и десятки сел.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Фото: РИА Новости

Украинское правительство не раз заявляло, что собирается что-то предпринять в отношении этих территорий, но дальше туманных идей дело не заходило. Впрочем, в прошлом году в этом направлении активизировался Владимир Зеленский, который даже посетил Припять и пообещал превратить зону ЧАЭС в туристический и научный кластер. Однако, как показали события весны 2020 года, обещания вряд ли зафиксировали даже на бумаге.

В апреле прошлого года в зоне отчуждения разгорелись масштабные пожары. Очагов было несколько — кто-то явно пытался скрыть следы преступной деятельности по вырубке древесины, а кто-то занимался банальным хулиганством. И это на территории закрытого объекта!

11 000

гектаров

леса уничтожили пожары в Чернобыльской зоне отчуждения весной 2020 года

А вот следов деятельности госструктур там как раз замечено не было. Как призналась и.о. руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, к некоторым местам даже невозможно подогнать технику. Да и не на что, собственно говоря. Власти Украины только на 11-й день пожара осознали проблему и нашли средства: почти 45 миллионов гривен пришлось выделить из резервного фонда, потому что у профильных ведомств средств просто не оказалось.

Огонь дошел и до закрытого военного городка Чернобыль-2, вплотную подошел к городу Припяти, хранилищу ядерных отходов, складу боеприпасов. Пламя полыхало и совсем неподалеку от саркофага четвертого энергоблока, где неизвестно в каком состоянии находятся 180 тонн отработавшего ядерного топлива, которое попросту не смогли извлечь после взрыва. Не пощадил огонь и печально известный Рыжий лес, принявший на себя максимальную дозу радиации после аварии 1986 года.

Фото: SHONE / GAMMA / Gamma-Rapho via Getty Images

В итоге вместе с воздушными массами из Чернобыля в Киев попали частички радиоактивного цезия-137. Правда, власти утверждали, что концентрация радионуклида в воздухе незначительна и не представляет угрозы для здоровья. Саркофаг и хранилища огонь тоже не повредил — специалисты заверили, что они окружены бетоном. Иными словами, очередной катастрофы на этот раз удалось избежать. Но, судя по рассекреченным материалам, традиция наплевательского отношения к опаснейшим объектам мира здесь складывалась десятилетиями.

|

Блог Гадского Папы | Пятница, 22.09.2023, 23:50Приветствую Вас Прохожий | RSS |

|

|

|

| © Блог Гадского Папы 2017 — 2023 |

| Используются технологии uCoz |

Приветствую тебя гость! Что-бы иметь более широкий доступ на сайте и скачивать файлы, советуем вам

зарегистрироваться,

или войти на сайт как пользователь это займет менее двух минут.Авторизация на сайте

Что предшествовало удару, очевидцем которого стали работники атомной станции? И можно ли было его избежать? Кто виноват? – эти вопросы активно дискутировались как сразу после аварии, так и двумя десятилетиями позже.

Существует два лагеря непримиримых оппонентов. Первые утверждают, что главной причиной катастрофы стали конструктивные недоработки самого реактора и несовершенная система защиты. Вторые во всём обвиняют операторов и указывают на непрофессионализм и низкую культуру радиационной безопасности. И у тех, и у других имеются веские аргументы в виде мнения экспертов, заключений всевозможных экспертиз и комиссий. Как правило, версия о »человеческом факторе» выдвигается проектировщиками, защищающими честь мундира. Им оппонируют эксплуатационщики, не менее заинтересованные в сохранении лица. Попробуем разбить между ними третий, независимый лагерь, оценить причины и следствия со стороны.

Реактор, установленный на 4-ом блоке ЧАЭС, разработал в 60-х годах НИКИ энерготехники Минсредмаша СССР, а научное руководство осуществлял Институт ядерной энергетики им. Курчатова. Он получил название РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный на 1000 электрических мегаватт). В качестве замедлителя в нём применяется графит, а теплоносителя — вода. Топливом служит уран, спрессованный в таблетки и помещённый в твэлы, выполненные из двуокиси урана и циркониевой оболочки. Энергия ядерной реакции нагревает воду, пущенную по трубопроводам, вода кипит, пар сепарируется и подаётся на турбину. Та вращается и вырабатывает столь необходимую стране электроэнергию.

ЧАЭС стала третьей станцией, где установили такой тип реактора, до этого им »осчастливили» Курскую и Ленинградскую АЭС. Это было время экономии – раньше в СССР, да и во всём мире, применяли реакторы, заключённые в корпуса из сверхпрочных сплавов. РБМК такой защитой не обладал, что позволило существенно сэкономить на строительстве — увы, за счёт безопасности. К тому же топливо на нём можно было перезагружать без остановки, что тоже сулило немалую выгоду.

Реактор был создан на основе военного, вырабатывавшего оружейный плутоний для оборонных нужд. Он имел врождённый порок в виде тех самых стержней, регулирующих цепную реакцию – они слишком медленно вводятся в активную зону (за 18 секунд вместо 3-х необходимых). В результате реактор получает слишком много времени для саморазгона на мгновенных нейтронах, которых и призваны поглощать стержни. К тому же при строительстве ЧАЭС для экономии бетона на 2 метра уменьшили высоту подреакторного помещения, в результате чего длина стержней тоже уменьшилась – с 7-и до 4-х метров.

Но самым главным несовершенством защиты оказалось полное незнание проектантами воздействия пара на мощность реактора. В его переходных режимах рабочие каналы вместо ‘’плотной’’ воды заполнялись паром. Тогда считалось, что в этом случае мощность должна упасть, а надёжных расчётных программ и возможностей для лабораторных экспериментов не было. Лишь много позже практика показала, что пар даёт такой скачок реактивности, причём за считанные секунды, что мощность увеличивается стократно, а медленные регулирующие стержни так и остаются на полпути в момент, когда атомный джинн уже вырывается из бутылки.

О возможных печальных последствиях тогда практически никто не задумывался – идею абсолютной безопасности атомной энергетики рекламировал сам А.П. Александров, глава Академии Наук СССР. Никто из учёных не решался всерьёз спорить с ним, и лишь в другом ведомстве нашлись люди, поставившие под сомнение компетентность проектировщиков и строителей будущей крупнейшей атомной станции. Речь идёт, конечно же, о Комитете Госбезопасности.

Одновременно со строительством ЧАЭС в Припяти развернулся городской отдел УКГБ. Делами на самом объекте занимался 3-ий Отдел 2-ого Управления контрразведки. В его компетенцию входил сбор данных о строительстве станции, её работе, сотрудниках и возможностях диверсионной и прочей деятельности вражеских разведок. Первым документом Отдела, располагавшего классными аналитиками, стала справка от 19 сентября 1971-ого года, в которой оценивались технические характеристики будущей ЧАЭС. В ней отмечалось отсутствие у Минэнерго Украины опыта эксплуатации подобных сооружений, низкий уровень подбора кадров, недостатки при строительстве. Тогда чекистов никто не стал слушать.

В 1976-ом году киевское УКГБ направило спецсообщение руководству ведомства о ’’систематических нарушениях технологии проведения строительно-монтажных работ на отдельных участках строительства’’. В нём приводятся убийственные данные: несвоевременно поставляется техническая документация от проектировщиков, сварные трубы Кураховского КМЗ полностью непригодны, но приняты руководством станции, бучанский кирпич для строительства помещений имеет прочность в 2 раза ниже нормативной, и т.д. Бетон для бака жидких радиоактивных отходов(!) был уложен с нарушениями, грозившими утечкой, а его обшивка оказалась деформированной. Заканчивалось сообщение, как водится, несовершенством охраны от возможных диверсантов, которую доверили сплошь пенсионерам-ВОХРовцам.

Но ‘’глас вопиющего чекиста» утонул в пустыне бездействия. Первый секретарь Компартии Украины и фактически хозяин республики Владимир Щербицкий на предупреждения Председателя КГБ УССР Виталия Федорчука реагировал весьма вяло, посылая на станцию очередную ‘’дежурную’’ комиссию. Ну, ей-богу, не останавливать же стройку из-за того, что сварное оборудование наших югославских друзей из »Энергоинвеста» и »Джуры Джуровича» оказалось бракованным! А то, что при высоких температурах создаётся угроза аварии – это ж ещё доказать надо…

Тем временем, в 1983-85 годах на ЧАЭС произошло 5 аварий и 63 отказа основного оборудования. А целая группа работников КГБ, предупреждавших о возможных последствиях, получила взыскания за ‘’паникёрство и дезинформацию». Последнее донесение датировано 26-ым февраля 1986-ого года, ровно за 2 месяца до аварии, о недопустимо низком качестве перекрытий 5-ого энергоблока.

Шли предупреждения и со стороны учёных. Профессор Дубовский, один из лучших специалистов СССР по ядерной безопасности, ещё в 70-х предупреждал об опасности эксплуатации реактора такого типа, подтвердившейся во время аварии на Ленинградской АЭС в 1975 году. В тот раз только случайность спасла город от катастрофы. Сотрудник Института Атомной Энергии В.П. Волков забрасывал руководство докладными о ненадёжности защиты реактора РБМК и предлагал меры по её совершенствованию. Руководство бездействовало. Тогда настырный учёный дошёл до директора Института академика Александрова. Тот назначил экстренное совещание по этому вопросу, которое почему-то не состоялось. Больше обращаться Волкову было некуда, поскольку его всесильный начальник возглавлял тогда заодно и Академию Наук, то есть был высшей научной инстанцией. Ещё одна отличная возможность пересмотреть систему безопасности была упущена. Уже позже, после аварии, Волков со своим докладом пробьётся к самому Горбачёву и станет изгоем в своём Институте…

27-ого марта 1986 года в газете ‘’Лiтературна Украiна’’ вышла статья Любови Ковалевской ‘’Не частное дело’’, мало кем замеченная. Это потом она произведёт фурор на Западе и послужит доказательством неслучайности произошедших событий, а пока юная журналистка с пылкостью, свойственной тем перестроечным годам, бичевала нерадивых поставщиков: ‘’326 тонн щелевого покрытия на хранилище отработанного ядерного топлива поступило бракованным с Волжского завода металлоконструкций. Около 220 тонн бракованных колонн выслал на монтаж хранилища Кашинский ЗМК. Но ведь работать так недопустимо!» Основную причину аварии Ковалевская увидела в процветавшей на станции семейственности и круговой поруке, при которой ошибки и халатность сходили начальству с рук. Её, как водится, обвинили в некомпетентности и стремлении сделать себе имя. До проведения авантюрного эксперимента на четвёртом блоке оставались считанные недели…

И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. (Апокалипсис,6)

Его программа, назначенная на 25 апреля, тоже была призвана экономить – речь шла об использовании энергии вращения турбины в момент остановки реактора. Условиями проведения было предусмотрено отключение системы аварийного охлаждения (САОР) и снижение мощности. Вопросы поведения реактора и его защиту на таких режимах создатели до конца так и не проработали, оставив прерогативу принятия решений персоналу станции. Персонал действовал как мог, подчиняясь условиям испытаний, утверждённым наверху, и делая роковые ошибки. Но можно ли ставить в вину простому инженеру последствия, не предусмотренные физиками и академиками-конструкторами? Как бы то ни было, обратный отсчёт был уже пущен, и хроника эксперимента превратилась в хронику необъявленной трагедии:

25 апреля

01ч.06мин. Начало снижения мощности энергоблока

03ч.47мин. Тепловая мощность реактора снижена и застабилизирована на уровне 50 % (1600 МВт).

14ч.00мин. САОР (система автоматического регулирования) отключена от контура циркуляции. Отсрочка выполнения программы испытаний по требованию диспетчера ‘’Киевэнерго’’ (САОР в работу введена не была, реактор продолжал работать на тепловой мощности 1600 МВт).

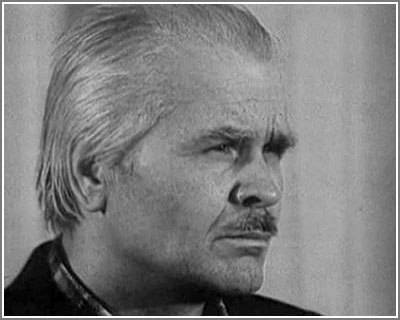

15ч.20мин. – 23ч.10мин. Начата подготовка энергоблока к проведению испытаний. Ими руководит заместитель главного инженера Анатолий Дятлов – жёсткий волевой начальник и один из ведущих в стране специалистов-атомщиков. Он метит на кресло своего босса Николая Фомина — партийного выдвиженца, собирающегося на повышение, и успешный эксперимент может приблизить его к цели.

Биографическая справка

Анатолий Степанович Дятлов (3.03.1931 – 13.12.1995). Уроженец села Атаманово Красноярского края. В 1959г. с отличием окончил МИФИ. Работал в Сибири на установке реакторов атомных подводных лодок, где произошла крупная авария. Получил дозу облучения 200 бэр, а его сын погиб от лейкемии. На Чернобыльской АЭС – с 1973г. Дошёл до ранга заместителя главного инженера и считался одним из сильнейших специалистов станции. Осуждён в 1986 году по статье 220 УК РФ сроком на 10 лет как один из виновников аварии на четвёртом блоке. Получил дозу облучения 550 бэр, но остался в живых. Освобождён через 4 года по состоянию здоровья. Умер от сердечной недостаточности, вызванной лучевой болезнью. Автор книги ‘’Чернобыль. Как это было», где обвинил в аварии конструкторов реактора. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почёта.

26 апреля

00ч.28мин. При тепловой мощности реактора около 500 МВт, в процессе перехода на автоматический регулятор мощности было допущено не предусмотренное программой снижение тепловой мощности приблизительно до 30 МВт. Произошёл конфликт между Дятловым и оператором Леонидом Топтуновым, считавшим, что нельзя продолжать эксперимент при такой малой мощности. Мнение начальника, решившего пойти до конца, победило. Начат подъём мощности. Спор в БЩУ не прекращается. Акимов пытается уговорить Дятлова поднять мощность до 700 безопасных мегаватт. Так зафиксировано в программе, подписанной главным инженером.

00ч.39мин. – 00ч.43мин. Персонал в соответствии с регламентом испытаний заблокировал сигнал аварийной защиты по останову двух теплогенераторов.

01ч.03мин. Тепловая мощность реактора поднята до 200 МВт и застабилизирована. Дятлов всё же решает проводить испытание на низких значениях. Ослабло кипение в котлах и началось ксеноновое отравление активной зоны. Персонал спешно вывел из неё стержни автоматического регулирования.

01ч.03мин-01ч.07мин. В дополнение к шести работающим гидронасосам включены в работу два резервных ГЦН. Поток воды резко увеличился, ослабло парообразование, уровень воды в барабан-сепараторах снизился до аварийной отметки.

01.ч19мин. Персонал заблокировал сигнал аварийной остановки реактора по недостаточному уровню воды, нарушив технический регламент эксплуатации. В их действиях была своя логика: такое происходило довольно часто, и никогда не приводило к негативным последствиям. Оператор Столярчук просто не обратил на сигналы никакого внимания. Эксперимент должен был продолжаться. Из-за большого притока воды в активную зону образование пара почти прекратилось. Мощность резко упала, и оператор в дополнение к стержням автоматического регулирования вывел из активной зоны стержни ручного регулирования, препятствуя снижению реактивности. Высота РБМК — 7 метров, а скорость выведения стержней- 40см/сек. Активная зона осталась без защиты — фактически предоставленной самой себе.

01ч.22мин. Система «Скала» выдала запись параметров, в соответствии с которой нужно было немедленно глушить реактор – реактивность возросла, а стержни просто не успевали вернуться в активную зону для её регулировки. На пульте БЩУ снова разгорелись страсти. Руководитель Акимов не стал глушить реактор, а решил начать испытания. Операторы подчинились – никто не хотел пререкаться с начальством и терять престижную работу.

01ч.23мин. Начало испытаний. Перекрыта подача пара на турбину №8 и начат её выбег. Вопреки регламенту персонал заблокировал сигнал аварийной остановки реактора при отключении обоих турбин. Начался выбег четырёх гидронасосов. Они стали снижать обороты, поток охлаждающей воды резко уменьшился, а температура у входа в реактор возросла. Стержни уже не успевали преодолеть роковые 7 метров и вернуться в активную зону. Далее счёт пошёл уже на секунды.

01ч.23мин. 40сек. Начальник смены нажимает кнопку А3-5 (аварийной защиты реактора), для ускорения введения стержней. Фиксируется резкий рост объёма пара и скачок мощности. Стержни прошли 2-3 метра и остановились. Реактор начал саморазгоняться, его мощность превысила 500 мегаватт и продолжала резко расти. Сработали две системы защиты, но они ничего не изменили.

01ч. 23мин.44сек. Цепная реакция стала неуправляемой. Мощность реактора превысила номинальную в 100 раз, давление в нём многократно возросло и вытеснило воду. Твэлы раскалились и разлетелись вдребезги, залепив ураном графитовый наполнитель. Разрушились трубопроводы, и вода хлынула на графит. Химические реакции взаимодействия образовали ‘’гремучие’’ газы, и раздался первый взрыв. Тысячетонная металлическая крышка реактора »Елена» подскочила, как на кипящем чайнике, и повернулась вокруг оси, срезая трубопроводы и подводящие каналы. В активную зону устремился воздух.

01ч.23мин.46сек. Образовавшаяся ‘’гремучая’’ смесь кислорода, окиси углерода и водорода сдетонировала и повторным взрывом разрушила реактор, выбросив наружу осколки графита, разрушенных ТВЭЛов, частицы ядерного топлива и обломки оборудования. Раскалённые газы поднялись на высоту нескольких километров в виде облака, явив миру новую постъядерную эпоху.

Для Припяти, Чернобыля и сотен деревень вокруг начался новый послеаварийный отсчёт времени…

(с) »Чернобыль, Припять, далее нигде…», А.Шигапов, 2008г.

Также своё мнение я высказал в интервью австрийской государственной телекомпании ORF:

Легенда о чернобыльском «эксперименте»: что на самом деле произошло на АЭС и зачем в СССР соврали о причине катастрофы, предсказанной конструкторами

6 мая 2019 года канал НВО начал показ сериала «Чернобыль». Он рассказывает о крупнейшей атомной катастрофе в Европе, случившейся 26 апреля 1986 года в результате аварии на Чернобыльской АЭС, находившейся на территории Советского Союза. Почему так произошло, зачем СССР сфальсифицировал информацию о трагедии и как конструктор реактора пытался предупредить об опасности — читайте в материале Правила жизни.

В сериале HBO, как и следовало ожидать, полно вымышленных деталей. Например, рассказывается, что городской совет народных депутатов Припяти изолировал город, чтобы не сеять панику, и не дал жителям возможности спастись. На самом деле никакой изоляции не было и эвакуация жителей Припяти случилась уже 27 апреля: объявление припятского городского совета о ней может прослушать каждый.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Это вполне привычное явление: западная киноиндустрия известна забавными ляпами про нашу страну. Куда интереснее то, что «Чернобыль» до сих пор остается плодородной почвой для мифотворчества и в самой России.

Чернобыльская авария случилась вовсе не из-за «эксперимента», как принято думать, и не из-за ошибок персонала АЭС. Причина катастрофы — два конструктивных просчета при проектировании реактора типа РБМК. Причем важнейший из этих просчетов был выявлен его конструктором, и тот даже направил на Чернобыльскую АЭС соответствующее письмо — но на него никто не обратил внимания.

Суть легенды: операторы плохие, советский реактор — хороший

Катастрофа 26 апреля 1986 года с самого начала скрывалась советским государством, по наивности полагавшим, будто любую неприятную для себя информацию можно спрятать. Но уже 28 апреля того же года стало ясно, что научно-технический прогресс не позволяет держать в тайне такое событие. Утром 28 апреля один из работников шведской АЭС Форсмарк прошел через рамку — и ничтожное количество радиоактивной пыли запустило сигнал тревоги. Шведское национальное атомное агентство быстро прикинуло направление ветра — и «стрелка» на карте указала на СССР. Шведы пригрозили Москве обращением в Международное агентство по атомной энергии, и только тогда СССР был вынужден признать факт катастрофы.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Но милая провинциальная привычка не выносить сор из избы не проходит после одного неприятного урока. Именно поэтому официальные советские отчеты в Международное агентство по атомной энергии — как и показания работников атомной отрасли — были, увы, сфальсифицированы. Это легко видеть по тексту доклада INSAG-1 (International Nuclear Safety Group) от 1987 года и русскоязычной официальной публикации, на которых он основывался. Там утверждали: «Конструкция реакторной установки предусматривала защиту от подобного типа аварий […], персонал отключил ряд технических средств защиты и нарушил важнейшие положения регламента эксплуатации в части безопасности». Якобы это и стало причиной аварии.

Именно в этих докладах 1987 года впервые прозвучало слово «эксперимент»: персонал АЭС якобы ставил эксперимент по работе реактора во внештатных условиях. Запустить этот «эксперимент» можно было, только отключив автоматическую защиту — систему стержней, которые должны «глушить» цепную реакцию при проблемах с охлаждением. Из-за отключения этой защиты персоналом якобы и случилась авария.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Простая аналогия: представьте, что водитель автобуса с пассажирами проводит эксперимент, как его автобус будет вести себя без тормозов, и снимает тормоза, а потом выезжает на трассу. Конечно, в таком варианте без жертв обойтись трудно. Доклады 1987 года показали персонал именно таким невменяемым водителем.

Такое простое и логичное объяснение обладало одним существенным недостатком: это ложь.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Суть аварии

Взорвавшийся 26 апреля четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС был на планово-предупредительном ремонте — подвергался регулярной процедуре, обязательной для атомных реакторов. В утвержденной схеме каждого такого ремонта для реакторов типа РБМК (реакторов большой мощности канальных, именно такие стояли на ЧАЭС) есть испытания нештатных режимов работы — как раз чтобы предупредить аварии. На таких испытаниях автоматическую защиту отключали всегда по той простой причине, что иначе многих нештатных режимов работы не добиться. То есть первый отчет INSAG-1 назвал «экспериментом» одну из стандартных проверок, обязательных при планово-предупредительном ремонте.

И снова простая аналогия. При техосмотре из автомобиля сливают моторное масло, для чего нужно выкрутить сливную пробку. Четвертый энергоблок ЧАЭС был автомобилем, на котором персонал по инструкции «скрутил пробку» — остановил защиту реактора. Но если автомобиль при открытой пробке и сливающемся масле вдруг взорвется и убьет немало человек, то никто и никогда не будет обвинять автомеханика. Вопросы возникнут к тому, кто автомобиль делал. Попробуем понять, почему плановое испытательное мероприятие — а вовсе не выдуманный «эксперимент» — привело к аварии.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Из показаний академика Легасова: «Из жерла реактора постоянно истекал такой белый, на несколько сот метров столб продуктов горения, видимо, графита. Внутри реакторного пространства было видно отдельными крупными пятнами мощное малиновое свечение».

Wikipedia

В сердце взорвавшегося чернобыльского реактора цилиндр из двух тысяч тонн графита, пронизанный ~1700 каналами (на фото ниже).

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

По каналам течет вода, замедляющая нейтроны от ядерного топлива до необходимой «рабочей» скорости, потому что на слишком быстрых, незамедленных нейтронах реактор начинает «тормозиться» автоматически. Если же случается авария и реактор начинает перегреваться, по плану вода из каналов испаряется. Водяной пар хуже воды замедляет нейтроны — то есть при перегреве реактор должен сам себя «тормозить», защищаясь от последующего взрыва.

Увы, проектировщики схему рассчитали неточно. Графита в реакторе они заложили слишком много. Поэтому даже без воды графит замедлял нейтроны достаточно — когда вода в каналах закипала от перегрева, разгон реактора продолжался. Продолжим автомобильную аналогию: это как если бы конструкторы автомобиля напутали так, что педаль тормоза на большой скорости работала бы как педаль газа. Это первая и очень большая ошибка создателей РБМК.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Пространство между каналами заполняет две тысячи тонн графита — чистого углерода, который загорелся после взрыва реактора. Использование горючего материала для создания реактора — еще одна, хотя и менее фатальная ошибка проектировщиков.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Но, к сожалению, была еще и вторая ошибка — она-то и привела к катастрофе Чернобыля. При перегреве реактора в него вдвигаются стержни аварийной защиты — из материала, отлично поглощающего нейтроны и за счет этого мгновенно останавливающего цепную реакцию. В РБМК конструкцию стержней продумали плохо. Они вводились в каналы с водой, замедляющей нейтроны, — и вытесняли воду, ускоряя цепную реакцию расщепления урана. Представим, что в вашей машине есть аварийный тормоз, который нажимают, только когда все совсем плохо и речь идет о жизни и смерти. Чернобыльская АЭС была машиной, в которой и аварийный тормоз мог лишь дополнительно поддать газу.

Cхема стержней взорвавшегося реактора из отчета INSAG-7

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Во втором часу ночи 26 апреля персонал ЧАЭС не знал о том, что реактор является саморазгоняющимся, а не самозаглушающимся, — никто не поставил их об этом в известность. Но они умели читать показания приборов. И поэтому увидели, что при снижении количества воды в каналах мощность реактора вдруг начала расти, а не падать. Заметив это, персонал подал команду на ввод аварийных стержней. И первых нескольких секунд их ввода — когда воду уже вытеснило, а «глушащие» части стержней еще не успели войти — хватило, чтобы мощность реактора дополнительно резко подскочила. Возник перегрев, от которого часть каналов реактора деформировалась и заблокировала дальнейшее вдвигание аварийных стержней. Реактор продолжил нагреваться, произошел взрыв, а затем еще один.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Их мощность составляла несколько тонн в тротиловом эквиваленте — значительная часть реактора была разрушена, продукты деления урана взрывом выбросило в атмосферу. Катастрофа свершилась, и главную роль в этом сыграли просчеты тех, кто создавал реактор.

Зачем врали?

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Причины, по которым в СССР решили сделать крайними людей, эксплуатировавших реактор, понять не так сложно. Скажем, ваша промышленность сделала автомобиль, у которого иногда тормоз начинает работать как газ. Водитель на нем об этом не знал и в ходе «торможения» ускорился, отчего въехал в толпу людей. Кого надо за это судить? Можно промышленность, конструкторов и так далее, но это плохой вариант: на бумажках про запуск в серию такого типа реакторов масса начальственных подписей: министры, главные конструкторы — одним словом, большие шишки, люди со связями.

Куда проще обвинить водителя, а в случае ЧАЭС — простых операторов реактора. У них нет связей до самого верха, на них можно списать все что угодно, зато советский атомпром будет на высоте и никому не придется ехать из светлого и просторного московского кабинета на Колыму.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

И все прошло бы как по маслу — в советские побасенки об «эксперименте» безответственных работников АЭС в МАГАТЭ вполне поверили, потому что откуда им было узнать правду, — если бы не развал Союза. Некогда всесильные советские министерства и конструкторские бюро вдруг утратили свои связи в верхах, да и сами верхи радикально изменились.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Тогда-то из бывшего СССР в МАГАТЭ поступила совсем иная информация, на основе которой был выпущен доклад INSAG-7. В его основных выводах признается: «Авария произошла в результате наложения следующих основных факторов: физических характеристик реактора, особенностей конструкции органов регулирования, вывода реактора в нерегламентное состояние». Заметьте: слова о вине персонала пропали полностью. Даже нерегламентное состояние реактора ему не приписывают. Ведь, как показано в том же докладе, приведение реактора в нерегламентное состояние во время планового ремонта не считалось отклонением от требований по его эксплуатации.

Какова роль лжи в Чернобыльской катастрофе?

К чести разработчиков, они раньше других осознали проблему и даже пробовали о ней предупредить.

Как видно из писем (можно почитать полную версию по ссылке), уже за три года до аварии руководство Чернобыльской АЭС было предупреждено о проблемах со стержнями — и о путях их решения. Однако на письмо никто и никак не отреагировал, так велика была вера в «безаварийность» атомной энергетики.

Однако приведенные выше письма — на последней странице видно, что среди их адресатов был и глава Чернобыльской АЭС, — никакого эффекта не имели. Ни один свидетель аварии не помнит, чтобы его знакомили с этим письмом. Такое игнорирование случилось по очень простой причине: в СССР до Чернобыля практически никто ничего не знал о серии аварий в атомной отрасли — например, 1957 года на «Маяке» или 1975 года на Ленинградской АЭС, однотипной с Чернобыльской. Привычка заметать мусор под ковер привела к формированию в стране и мире идеи о том, что атомные реакторы безопасны, что с ними ни делай. Смысл письма конструкторов просто не дошел до директора ЧАЭС: он был уверен, что ничего суперстрашного от описанных в письме проблем быть не может.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Проблема была свойственна не только для СССР: в первой половине 1980-х в международный научный журнал Nature не приняли статью ученых с хорошей репутацией только потому, что она говорила о возможной аварии на АЭС.

Показателен в этом отношении секретный протокол заседания ЦК КПСС от 3.07.1986 года, случайно попавший в открытой доступ из-за перестроечной неразберихи. В нем Горбачев лично выразил недоумение тотальной самоуспокоенностью, царившей в атомной энергетике до Чернобыля:

«Помню и другое: статью в «Правде» к 30-летию первой АЭС. Там: «атомная энергетика может служить эталоном безопасности». И акад. Легасов это подписал. А что на поверку? Грянул Чернобыль, и никто не готов… Директор станции Брюханов был уверен, что ничего не могло произойти… А между тем за 11-ую пятилетку, 104 аварии было на [всех] АЭС, за последние годы было много [более мелких] аварий на Чернобыльской АЭС. Это вас не насторожило?!…

Мы 30 лет слышим от вас [ученых, специалистов, министров. — А. Б.], что все тут [в атомной энергетике. — А. Б.] надежно. И вы рассчитываете, что мы будем смотреть на вас, как на богов. От этого все и пошло. Потому что министерства и все научные центры оказались вне контроля. А кончилось провалом. И сейчас я не вижу, чтобы вы задумывались над выводами. Больше все констатируете факты, а то и стремитесь замазать кое-какие… Во всей системе царил дух угодничества, подхалимажа, групповщины, гонения на инакомыслящих [речь, среди прочих, об академике Доллежале, с 1970-х выступавшем против АЭС в густонаселенных зонах, которого травил атомный мейнстрим. — А. Б.], показуха, личные связи и разные кланы вокруг разных руководителей».

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Можно по-разному относиться к М. С. Горбачеву, но здесь его выводы очень близки к тому, что говорили и специалисты в области «мирного атома». В аудиозаписях академика Легасова (кстати, одного из персонажей сериала НВО) излагается множество неприятных деталей того, как именно борьба кланов и личные связи негативно влияли на безопасность советских реакторов.

Если бы не традиционная советская культура замалчивания неудач и выпячивания достижений, письмо главного конструктора про дефекты в РБМК (и пути их исправления) не прошло бы мимо сознания директора ЧАЭС Брюханова. И катастрофы бы не произошло. Чернобыль случился из-за дефектности не только реактора, но и всей системы втирания очков, замалчивания и искажения реальности, укоренившейся в позднем Советском Союзе.

Был ли усвоен урок?

На сегодня в России работает десять реакторов типа РБМК, и все они имеют нулевые шансы на повторение Чернобыльской катастрофы. Причины очень просты: оба критических недостатка РБМК, взорвавшегося в Чернобыле, были быстро учтены и исправлены (начиная с лета 1986 года). Сейчас концентрация урана в топливе для наших РБМК повышена, за счет чего реактор перестал быть перезамедленным — при перегреве он больше не разгоняется, а, напротив, сам себя тормозит. Исправлена и ошибка в конструкция аварийных стержней: в каналах под ними больше нет воды. Поэтому сейчас аварийный тормоз действительно дает торможение, а не внезапный разгон реактора.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В атомной отрасли урок Чернобыля усвоен, и благодаря просачиванию информации после развала СССР усвоен достаточно широко.

Остатки техники времен катастрофы в сегодяншней зоне отчуждения

К сожалению, это относится к специалистам по атомной энергетике, но не относится к общественному сознанию. В нем этот урок все еще подается как пример небрежности и халатности операторов АЭС.

Чернобыль как тема всплывает только в большие юбилеи катастрофы. Поэтому особенно вникать в эту тему немодно, и старинные россказни про «эксперимент» и злокозненно-халатных работников АЭС все еще вполне в ходу.

В итоге общество не в курсе главного: авария стала следствием привычки сообщать наверх, что все прекрасно и замечательно. И со временем люди, втирающие очки начальству, лишаются даже минимального контроля со стороны этого самого начальства — а при таком раскладе любая система в конечном итоге пойдет вразнос.

В апреле же 1983 года я написал статью о ползучем планировании в атомном энергетическом строительстве и предложил ее в одну из центральных газет. (Ползучее планирование—это когда после срыва одного срока ввода объекта неоднократно назначается новый срок без организационных выводов в отношении работников, проваливших правительственное задание. Сползание по времени вправо идет зачастую много лет с колоссальным превышением сметной стоимости строительства.) Статья принята не была.

Приведу краткую выдержку из этой неопубликованной статьи.

«В чем же причины нереальности планирования в атомостроительной отрасли и стойких, десятилетиями продолжающихся срывов? Их три:

1. Некомпетентность работников, осуществляющих планирование вводов энергомощностей и управление атомостроительной отраслью.

2. Нереальность и как следствие ползучесть планирования, вызванные некомпетентностью оценок.

3. Неготовность машиностроительных министерств к производству в должном количестве и надлежащего качества оборудования для атомных станций.

Разберемся по порядку.

Атомное строительство, как и эксплуатация АЭС, бесспорно требуют глубокой компетентности. Как говорил 2 ноября 1982 года на Сессии Генеральной Ассамблеи ООН тогдашний министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, крупная авария на АЭС с разгерметизацией корпуса реактора равносильна по некоторым последствиям действию от взрыва мегатонной атомной бомбы.

Отсюда ясно, что управлять строительством и эксплуатацией АЭС должны подлинно знающие работники. И если в отношении эксплуатации АЭС это очевидно (хотя и тут мы имеем массу нарушений, приведших к Чернобылю), то в вопросах строительства атомных станций на первый взгляд кажется, что атомная компетентность тут вроде бы ни к чему. Мол, строительная часть, бери больше, кидай дальше, клади бетон, куда как проще… Но это только кажущаяся простота. (Ею были обмануты и Щербина, и Майорец, с такой легкостью ринувшийся в воду, не зная броду.)

Задача возведения атомного энергоблока с первого же куба бетона, уложенного в его основание, осложняется будущей радиоактивностью объекта, и более того — необходимостью своевременного ввода в строй действующих радиоактивных объектов, каковыми являются атомные станции.

Иными словами, компетентность имеет непосредственное отношение как к качеству и реальности плана, так и к безопасности атомных станций. Очевидные истины, но, к сожалению, о них приходится говорить. Ведь многие руководящие должности в атомной отрасли заняты не по праву…»

Так центральный аппарат Минэнерго СССР, включая министра и ряд его заместителей, в канун Чернобыля были некомпетентны в атомной специфике. Атомным направлением в энергетическом строительстве руководил 60-летний заместитель министра А. Н Семенов, три года назад только поставленный на это сложное дело, будучи по образованию и многолетнему опыту работы строителем гидростанций. Только в январе 1987 года он был отстранен от руководства ходом строительства атомных станций по итогам 1986 года за срыв ввода энергомощностей.

Не лучшим образом обстояло дело и в руководстве эксплуатацией действующих атомных электростанций, которое в канун катастрофы осуществляло Всесоюзное промышленное объединение по атомной энергетике (сокращенно — ВПО Союзатомэнерго). Начальником его был Г. А. Веретенников, на эксплуатации АЭС никогда не работавший. Атомной технологии он не знал и после 15-летней работы в Госплане СССР решил пойти на живое дело (по итогам Чернобыля в июле 1986 года он был исключен из партии и снят с работы)…

Уже после Чернобыльской аварии Б. Е. Щербина с трибуны расширенной Коллегии Минэнерго СССР в июле 1986 года заявил, обращаясь к сидящим в зале энергетикам:

— Вы все эти годы шли к Чернобылю! Если это так, то следует добавить, что Щербина и Майорец ускорили шествие к взрыву…

Здесь я считаю необходимым прерваться, чтобы познакомить читателя с выдержкой из любопытной статьи Ф. Олдса «О двух подходах к ядерной энергетике», опубликованной в журнале «Павер Энжиниринг» еще в октябре 1979 года.

«…В то время как страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития (СЭСР) сталкиваются с многочисленными затруднениями в ходе реализации своих ядерных программ, страны — члены СЭВ приступили к выполнению совместного плана, который предусматривает увеличение установленной мощности АЭС к 1990 году на 150000 МВт (это более чем одна треть современной мощности всех АЭС на земном шаре). В Советском Союзе намечено ввести 113 000 МВт.

На 30-й юбилейной Сессии СЭВ в июне 1979 года была разработана совместная программа. Похоже, что за этой решимостью осуществить планы развития атомной энергетики скрываются определенные опасения, вызванные возможной нехваткой нефти в будущем. СССР поставляет нефть странам Восточной Европы и, кроме того, экспортирует ее на Запад в количестве 130 тысяч тонн в сутки. (Тут надо добавить, что по состоянию на 1986 год СССР перекачивает на Запад 336 миллионов тонн условного топлива в год—нефть плюс газ.— Г. М.) Однако в 1978 году объем добычи нефти в СССР не достиг планового уровня. Видимо, это не произойдет в 1979 году. Согласно прогнозам, план добычи нефти едва ли будет выполнен и в 1980 году. Все говорит о том, что освоение гигантских нефтяных месторождений Сибири сопряжено с немалыми трудностями

Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин в своем выступлении на юбилейной Сессии СЭВ отметил, что развитие ядерной энергетики представляет собой ключ к решению энергетической проблемы.

Поступают сведения о том, что между СССР и ФРГ ведутся переговоры об экспорте в СССР оборудования и технологии. Вероятно, это должно будет способствовать скорейшему решению ядерной программы стран СЭВ. (Переговоры были прерваны из-за неприемлемых встречных условий западногерманской стороны.— Г. М.)

В начале 1979 года Румыния заключила с Канадой лицензионное соглашение на сумму 20 миллионов долларов о строительстве четырех ядерных реакторов типа КАНДУ единичной мощностью 600 МВт. Сообщается, что Куба намерена построить одну или несколько АЭС по советскому проекту. Специалисты полагают, что в этом проекте не предусмотрены такие обязательные на Западе элементы конструкции, как защитная оболочка реактора и дополнительная система охлаждения активной зоны. (Тут Ф. Олдс явно ошибся. На кубинских АЭС, строящихся по советским проектам, предусмотрены и защитные оболочки, и дополнительные системы охлаждения активной зоны.— Г. М.)

Академия наук СССР — этого, впрочем, следовало ожидать,— заверяет широкую общественность, что советские ядерные реакторы являются абсолютно надежными и что последствия аварии на АЭС Тримайл Айленд чрезмерно драматизированы в зарубежной печати. Выдающийся советский ученый-атомщик А. П. Александров, президент Академии наук СССР и директор Института атомной энергии имени И. В. Курчатова недавно дал интервью лондонскому корреспонденту газеты «Вашингтон Стар». По его словам, неудача в освоении ядерной энергии может иметь тяжелые последствия для всего человечества.

А. П. Александров сожалеет о том, что США использовали случай на АЭС Тримайл Айленд в качестве предлога для замедления темпов дальнейшего развития ядерной энергетики. Он убежден, что мировые запасы нефти и газа иссякнут через 30—50 лет, поэтому необходимо строить АЭС во всех частях света, иначе неизбежно возникнут военные конфликты из-за обладания остатками минерального топлива. Он считает, что эти вооруженные столкновения произойдут только между капиталистическими странами, так как СССР будет к тому времени в изобилии обеспечен энергией атома.

Организации СЭСР и СЭВ — действуют в противоположных направлениях

В промышленно развитых странах мира созданы две организации СЭСР и СЭВ, располагающие огромными запасами нефти. Любопытно, что они по-разному относятся к проблеме будущего обеспечения энергоресурсами.

СЭВ делает основной упор на развитие атомной энергетики и не придает большого значения перспективам использования солнечной энергии и другим вариантам постепенного перехода к альтернативным источникам энергоснабжения. Так, ГДР рассчитывает в будущем удовлетворять свои потребности в энергии за счет этих источников не более чем на 20 процентов. Вопросам защиты окружающей среды отводится видное место, однако на первом плане — увеличение производительности оборудования и повышение уровня жизни населения.

Страны, входящие в СЭСР, разработали целый ряд собственных программ развития ядерной энергетики. Франция и Япония добились в этом отношении большего, чем все остальные. США и ФРГ пока занимают выжидательную позицию, Канада по многим причинам колеблется, а прочие государства не особенно спешат с выполнением своих программ.

На протяжении многих лет США лидировали среди стран—членов СЭСР и в области практического использования ядерной энергии, и по объему ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Но затем это положение довольно быстро изменилось, и теперь развитие ядерной энергетики рассматривается в США не как приоритетная задача государственной важности, а всего лишь как крайнее средство решения энергетической проблемы. Главное внимание при обсуждении любого законопроекта, относящегося к энергетике, уделяется защите окружающей среды. Таким образом, ведущие страны — члены СЭСР и СЭВ занимают диаметрально противоположные позиции по отношению к развитию ядерной энергетики…»

Позиции, конечно, не диаметрально противоположные, особенно в вопросах, касающихся повышения безопасности АЭС. Ф. Олдс здесь допускает неточность. Обе стороны уделяют максимум внимания этому вопросу. Есть и бесспорные различия в оценках проблемы развития ядерной энергетики.

— чрезмерная критика ик явное завышение опасности атомных станций в США;

— полное отсутствие в течение трех с половиной десятилетий критики и явно занижаемая опасность АЭС для персонала и окружающей среды в СССР.

Удивителен также явно выраженный конформизм советской общественности, безоглядно верившей заверениям академиков и других некомпетентных деятелей.

Не потому ли громом среди ясного неба свалился на нас и так многих перепахал Чернобыль?

Перепахал, да не всех. К сожалению, конформизм и легковерие продолжаются. Что ж, верить легче, чем подвергать трезвому сомнению. Поначалу меньше хлопот…

На состоявшейся 4 ноября 1986 года в Бухаресте 41-й Сессии СЭВ, то есть через семь лет после опубликования статьи Ф. Олдса «О двух подходах к ядерной энергетике», вновь прозвучало уверенное слово участников Сессии о необходимости ускоренного развития атомной энергетики.

Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков в докладе на этой сессии, в частности, сказал:

«Трагедия в Чернобыле не только не перечеркнула перспективы ядерной энергетики в сотрудничестве, но, напротив, поставив в центр внимания вопросы обеспечения большей безопасности, укрепляет ее значение как единственного источника, гарантирующего надежное энергообеспечение на будущее… Социалистические страны еще более активно включаются в международное сотрудничество в этой области, исходя из предложений, внесенных нами в МАГАТЭ. Кроме того, мы будем строить атомные станции теплоснабжения, экономя ценное и дефицитное органическое топливо — газ и мазут».

Здесь следует подчеркнуть, что атомные станции теплоснабжения будут возводиться в пригородной черте крупных городов, и безопасности этих станций необходимо уделять особое внимание.

Энергичная постановка вопроса по развитию атомной энергетики как в СССР, так и в странах СЭВ заставляет еще более пристально постигнуть чернобыльский урок, что возможно только в случае предельно правдивого анализа причин, существа и последствий пережитой всеми нами, всем человечеством катастрофы на ядерной станции в Белорусско-Украинском Полесье. Попробуем это сделать, проследив день за днем, час за часом, как развивались события в предаварийные и аварийные дни и ночи.

2

25 апреля 1986 года

В канун катастрофы я работал заместителем начальника главного производственного управления Минэнерго СССР по строительству атомных электростанций.

18 апреля 1986 года я выехал на строящуюся Крымскую АЭС для инспекции хода строительно-монтажных работ.

25 апреля 1986 года, в 16 часов 50 минут вечера (за 8,5 часов до взрыва) на самолете Ил-86 я вылетел из Симферополя в Москву. Не припомню каких-либо предчувствий или беспокойства по поводу чего-либо. При взлете и посадке, правда, сильно чадило керосином. Это раздражало. В полете же воздух был идеально чистым. И только слегка беспокоило непрерывное тарахтение плохо отрегулированного лифта, возившего вверх — вниз стюардесс и стюардов с прохладительными напитками. В их действиях было много сутолоки, и, казалось, они делали лишнюю работу.

Летели над Украиной, утопающей в цветущих садах. Пройдет каких-нибудь 7—8 часов, и наступит для этой земли, житницы нашей родины, новая эра, эра беды и ядерной грязи.

А пока я смотрел через иллюминатор на землю. В синеватой дымке внизу проплыл Харьков. Помню, пожалел, что Киев остался в стороне. Ведь там, в 130 километрах от столицы Украины, в семидесятые годы я работал заместителем главного инженера на первом энергоблоке Чернобыльской АЭС, жил в городе Припяти на улице Ленина, в первом микрорайоне, наиболее подвергшемся радиоактивному заражению после взрыва.

Чернобыльская АЭС расположена в восточной части большого региона, именуемого Белорусско-Украинским Полесьем, на берегу реки Припять, впадающей в Днепр. Места в основном равнинные, с относительно плоским рельефом, с очень небольшим уклоном поверхности в сторону реки и ее притоков.

Общая длина Припяти до впадения в Днепр — 748 километров, ширина около трехсот метров, скорость течения полтора метра в секунду, средний многолетний расход воды 400 кубометров в секунду. Площадь водосбора у створа атомной станции — 106 тысяч квадратных километров. Именно с этой площади радиоактивность будет уходить в грунт, а также смываться дождями и талыми водами в реки…

Хороша река Припять! Вода в ней коричневатая, видимо, потому, что вытекает из торфяных полесских болот, густо насыщена жирными кислотами, течение мощное, быстрое. Во время купания сильно сносит. Тело и руки непривычно стягивает, при потирании рукой кожа поскрипывает. Много поплавал я в этой воде и погреб на академических лодках. Обычно после работы приходил к эллингу, что на берегу старицы, выносил скиф-одиночку и часа два скользил по водной глади древней, как сама Русь, реки. Берега тихие, песчаные, поросшие молодым сосняком, вдали железнодорожный мост, по которому в восемь вечера громыхал пассажирский поезд «Хмельницкий — Москва».

И ощущение первозданной тишины и чистоты. Перестанешь грести, черпнешь рукой коричневатой воды, и ладонь сразу стянет от жирных болотных кислот, которые впоследствии, после взрыва реактора и радиоактивного выброса, станут хорошими коагулянтами — носителями радиоактивных частиц и осколков деления…

Но вернемся к характеристике местности, на которой расположена Чернобыльская АЭС. Это немаловажно.

Водоносный горизонт, который используется для хозяйственного водоснабжения рассматриваемого региона, залегает на глубине 10—15 метров относительно уровня реки Припять и отделен от четвертичных отложений почти непроницаемыми глинистыми мергелями. Это означало, что радиоактивность, достигнув этой глубины, будет разноситься грунтовыми водами по горизонтали…

В районе Белорусско-Украинского Полесья плотность населения в целом небольшая. До начала строительства .Чернобыльской атомной станции она составляла примерно 70 человек на один квадратный километр. В канун катастрофы в 30-километровой зоне вокруг атомной станции проживало уже около ста десяти тысяч человек, из которых почти половина — в городе Припяти, расположенном к западу от 3-километровой санитарной зоны АЭС, и тринадцать тысяч — в районном центре Чернобыле, в восемнадцати километрах к юго-востоку от атомной станции.

Я часто вспоминал этот славный городок атомных энергетиков. Он при мне строился почти с нуля. Когда я уезжал на работу в Москву, было уже заселено три микрорайона. Городок уютный, удобный для жизни и очень чистый. Часто можно было слышать от приезжих:

«Какая прелесть Припять!» Сюда стремились и приезжали на постоянное место жительства многие отставники. Порою с большим трудом, через правительственные учреждения и даже суд, добивались права жить в этом райском уголке, сочетающем в себе прекрасную природу и удачные градостроительные находки.

Совсем недавно, 25 марта 1986 года, я приезжал в Припять с проверкой хода работ на строящемся 5-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Все та же свежесть чистого пьянящего воздуха, все те же тишина и уют, теперь уже не поселка, а города с пятидесятитысячным населением…

Киев и Чернобыльская АЭС остались северо-западнее трассы полета. Воспоминания отошли, и реальностью стал огромный салон авиалайнера. Два прохода, три ряда полупустых кресел. Почему-то ощущение, что находишься в большущем амбаре. И если крикнуть, то аукнется. Рядом со мной постоянный грохот и тарахтенье снующего туда-сюда лифта. Создается впечатление, что я лечу не в самолете, а еду в огромном пустопорожнем тарантасе по голубой булыжной дороге. И в багажнике гремят бидоны от молока…

Домой из аэропорта «Внуково» добрался к девяти вечера. За пять часов до взрыва…

В этот же день, 25 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС готовились к останову 4-го энергоблока на планово-предупредительный ремонт.

Во время остановки блока на ремонт по утвержденной главным инженером Н. М. Фоминым программе предполагалось провести испытания (с отключенными защитами реактора) в режиме полного обесточивания оборудования АЭС с использованием при этом механической энергии выбега ротора генератора (вращение по инерции) для выработки электроэнергии.

Кстати, проведение подобного опыта предлагалось многим атомным электростанциям, но из-за рискованности эксперимента все отказывались. Руководство Чернобыльской АЭС согласилось…

Зачем понадобился такой эксперимент?

Дело в том, что в случае полного обесточивания оборудования атомной станции, что может произойти в процессе работы, останавливаются все механизмы, в том числе и насосы, прокачивающие охлаждающую воду через активную зону атомного реактора. В результате происходит расплавление активной зоны, что равносильно предельной ядерной аварии.

Использование любых возможных источников электроэнергии в таких случаях и предусматривает эксперимент с выбегом ротора турбогенератора. Ведь пока вращается ротор генератора, вырабатывается электроэнергия. Ее можно и должно использовать в критических случаях.

Подобные испытания, но только с включенными в работу защитами реактора, проводились и раньше на других атомных станциях. И все проходило успешно. Мне также приходилось принимать в них участие.

Обычно программы таких работ готовятся заранее, согласовываются с главным конструктором реактора, генеральным проектировщиком электростанции, Госатом-энергонадзором. Программа обязательно предусматривает в этих случаях резервное электроснабжение ответственных потребителей на время проведения эксперимента. Ибо обесточивание собственных нужд электростанций при выполнении испытаний только подразумевается, а не происходит на самом деле.

В таких случаях обязательно подключается электропитание собственных нужд от энергосистемы через рабочий и пуско-резервный трансформаторы, а также автономное энергоснабжение от двух резервных дизель-генераторов…

Для обеспечения ядерной безопасности в период проведения испытаний должна находиться в работе аварийная защита реактора (аварийное введение поглощающих стержней в активную зону), срабатывающая по превышению проектных уставок, а также система аварийной подачи охлаждающей воды в активную зону.

При надлежащем порядке выполнения работ и принятии дополнительных мер безопасности такие испытания на работающей АЭС не запрещались.

Тут же следует подчеркнуть, что испытания с выбегом ротора генератора следует проводить только после срабатывания аварийной защиты реактора (сокращенно АЗ), то есть с момента нажатия кнопки АЗ. Реактор перед этим должен находиться в стабильном, управляемом режиме, имея регламентный оперативный запас реактивности.

Программа, утвержденная главным инженером Чернобыльской АЭС Н. М. Фоминым, не соответствовала ни одному из перечисленных требований…

Несколько необходимых пояснений для широкого читателя.

Очень упрощенно активная зона реактора РБМК. представляет собой цилиндр диаметром около четырнадцати метров и высотой семь метров. Внутри этот цилиндр плотно заполнен графитовыми колоннами, в каждой из которых имеется трубчатый канал. В эти-то каналы и загружается ядерное топливо. С торцевой стороны цилиндр активной зоны равномерно пронизан сквозными отверстиями (трубами), в которых перемещаются стержни регулирования, поглощающие нейтроны. Если все стержни внизу (то есть в пределах активной зоны), реактор заглушен. По мере извлечения стержней начинается цепная реакция деления ядер, и мощность реактора растет. Чем выше извлечены стержни, тем больше мощность реактора.

Реакторный зал 4-го энергоблока ЧАЭС накануне катастрофы

Когда реактор загружен свежим топливом, его запас реактивности (упрощенно—способность к росту нейтронной мощности) превышает способность поглощающих стержней к заглушению цепной реакции. В этом случае извлекается часть топливных кассет и на их место вставляются неподвижные поглощающие стержни (их называют дополнительными поглотителями—ДП) как бы на помощь подвижным стержням. По мере выгорания урана эти дополнительные поглотители извлекаются и на их место устанавливается ядерное топливо.

Однако остается непреложным правило: по мере выгорания топлива число погруженных в активную зону поглощающих стержней не должно быть менее двадцати восьми-тридцати штук (после Чернобыльской аварии это число увеличено до семидесяти двух), поскольку в любой момент может возникнуть ситуация, когда способность топлива к росту мощности окажется большей, чем поглощающая способность стержней регулирования.

Эти двадцать восемь-тридцать стержней, находящихся в зоне высокой эффективности, и составляют оперативный запас реактивности. Иными словами, на всех этапах эксплуатации реактора его способность к разгону не должна превышать способности поглощающих стержней заглушить цепную реакцию…

Короткая справка о самой станции. 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1983 года. К моменту остановки блока на планово-предупредительный ремонт, которая была запланирована на 25 апреля 1986 года, активная зона атомного реактора содержала 1659 топливных сборок (около двухсот тонн двуокиси урана), один дополнительный поглотитель, загруженный в технологический канал, и один незагруженный технологический канал. Основная часть тепловыделяющих сборок (75 процентов) представляла собой кассеты первой загрузки с глубиной выгорания, близкой к максимальным значениям, что свидетельствует о максимальном количестве долгоживущих радионуклидов в активной зоне…

Испытания, намеченные на 25 апреля 1986 года, ранее уже проводились на этой станции. Тогда было выяснено, что напряжение на шинах генератора падает намного раньше, чем расходуется механическая энергия ротора генератора при выбеге. В планируемых испытаниях предусматривалось использование специального регулятора магнитного поля генератора, который должен был устранить этот недостаток.

Возникает вопрос, почему предыдущие испытания обошлись без ЧП? Ответ простой: реактор находился в стабильном, управляемом состоянии, весь комплекс защиты оставался в работе.

Но вернемся к рабочей программе испытаний турбогенератора № 8 Чернобыльской АЭС. Качество программы, как я уже говорил, оказалось низким, предусмотренный в ней раздел по мерам безопасности был составлен чисто формально. В нем указывалось лишь то, что в процессе испытаний все переключения на оборудовании делаются с разрешения начальника смены блока, а в случае возникновения аварийной ситуации персонал должен действовать в соответствии с местными инструкциями. Перед началом же испытаний руководитель электрической части эксперимента инженер-электрик Геннадий Петрович Метленко, не являющийся работником АЭС и специалистом по реакторным установкам, проводит инструктаж дежурной вахты.

Помимо того, что в программе по существу не были предусмотрены дополнительные меры безопасности, ею предписывалось отключение системы аварийного охлаждения реактора (сокращенно САОР). Это означало, что в течение всего намеченного периода испытаний, то есть около четырех часов, безопасность реактора окажется существенно сниженной.

В силу того, что безопасности этих испытаний в программе не было уделено должного внимания, персонал к испытаниям готов не был, не знал о возможной опасности.

Кроме того, как это будет видно из дальнейшего, персонал АЭС допускал отклонения и от выполнения самой программы, создавая тем самым дополнительные условия для возникновения аварийной ситуации.

Операторы не представляли также в полной мере, что реактор РБМК, обладает серией положительных эффектов реактивности, которые в некоторых случаях срабатывают одновременно, приводя к так называемому «положительному останову», то есть к взрыву. Этот мгновенный мощностной эффект и сыграл свою роковую роль…

Но вернемся к самой программе испытаний. Попытаемся понять, почему она оказалась несогласованной с вышестоящими организациями, несущими, как и руководство атомной станции, ответственность за ядерную безопасность не только самой АЭС, но и государства.

В январе 1986 года эта программа была направлена директором АЭС В. П. Брюхановым Генеральному проектировщику в институт Гидропроект и в Госатомэнергонадзор. Однако ответа не последовало.

Ни дирекцию Чернобыльской АЭС, ни эксплуатационное объединение Союзатомэнерго не обеспокоило подобное развитие ситуации. Не обеспокоило это и Гидропроект, и Госатомэнергонадзор.

Тут же вроде можно позволить себе далеко идущие выводы: безответственность, халатность в указанных государственных учреждениях достигла такой степени, что все они сочли возможным отмолчаться, не применив никаких санкций, хотя и Генеральный проектировщик, и Генеральный заказчик (ВПО Союзатомэнерго), и Госатомэнергонадзор наделены такими правами. Более того—это их прямая обязанность. Но в этих организациях есть конкретные ответственные люди. Кто же они? Соответствуют ли возложенной на них ответственности?

Разберем по порядку.

В Гидропроекте — генпроектанте Чернобыльской АЭС за безопасность атомных станций отвечал В. С. Конвиз. Что это за человек? Опытный проектировщик гидростанций, кандидат технических наук по гидротехническим сооружениям. Он же долгие годы (с 1972 по 1982) руководитель сектора проектирования АЭС, с 1983 года — ответственный за безопасность АЭС. Взявшись в семидесятые годы за проектирование атомных станций, Конвиз едва ли имел понятие о том, что такое атомный реактор, ядерную физику изучал по учебнику средней школы и привлек к работе по атомному проектированию специалистов гидротехников.

Тут, пожалуй, все ясно. Такой человек не мог предвидеть возможности катастрофы, заложенной в программе, да и в самом реакторе.

— Но почему же он взялся не за свое дело? — воскликнет недоумевающий читатель.

— Потому что престижно, денежно, удобно,— отвечу я.— А зачем за это дело взялись Майорец, Щербина? Этот вопрос и перечень имен можно продолжить…

В ВПО Союзатомэнерго—объединении Министерства энергетики и электрификации СССР, эксплуатирующем АЭС и фактически отвечающем за все действия эксплуатационного персонала, руководителем был Г. А. Веретенников, человек, никогда не работавший на эксплуатации атомных станций. С 1970 по 1982 годы он работал в Госплане СССР вначале главным специалистом, а затем начальником подотдела в Отделе энергетики и электрификации. Занимался вопросами планирования поставок оборудования для атомных станций. Дело поставок по разным причинам шло плохо. Из года в год недопоставлялось до 50 процентов запланированного оборудования.

Веретенников часто болел, у него была, как говорили, слабая голова, спазмировали сосуды мозга. Но внутренняя установка на занятие высокой должности была в нем, видимо, сильно развита. В 1982 году, включив все свои связи, он занял освободившуюся совмещенную должность заместителя министра — начальника объединения Союзатомэнерго. Она оказалась ему не по силам даже чисто физически. Снова начались спазмы сосудов мозга, обмороки, длительные лежания в кремлевской больнице.

Один из старых работников Главатомэнерго Ю. А. Измайлов шутил по этому поводу:

— У нас при Веретенникове отыскать атомщика в главке, понимающего толк в реакторах и ядерной физике, почти невозможно. Зато невероятно раздулись бухгалтерия, отдел снабжения и плановый отдел…

В 1984 году должность-приставку «замминистра» сократили, и Веретенников стал просто начальником объединения Союзатомэнерго. Удар этот был для него похлеще Чернобыльского взрыва. У него участились обмороки, и он вновь лег в больницу.

Начальник производственного отдела Союзатомэнерго Е. С. Иванов оправдывал незадолго до Чернобыля участившиеся аварийные ситуации на атомных станциях:

— Ни одна АЭС не выполняет до конца технологический регламент. Да это и невозможно. Практика эксплуатации постоянно вносит свои коррективы…

Только ядерная катастрофа в Чернобыле решила судьбу Веретенникова. Его исключили из партии и освободили от должности начальника Союзатомэнерго. Приходится сожалеть, что наших бюрократов можно извлекать из мягких начальственных кресел лишь с помощью взрывов…