В статье разберем основные ошибки, которые допускают секретари, делопроизводители, а часто и руководство в обращении с документами организации. Рассмотрим эти ошибки, расположив их по процессам управления документами.

УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ

РЕГИСТРИРОВАТЬ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОДНОЙ УЧЕТНОЙ ФОРМЕ

РЕГИСТРИРОВАТЬ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОДНОЙ УЧЕТНОЙ ФОРМЕ

Логика, которой руководствуются секретари, помещая в одну регистрационную форму и входящие, и исходящие документы, понятна: все документы учитываются по видам, значит, все письма будут регистрироваться в одном журнале. Однако такой подход ошибочен.

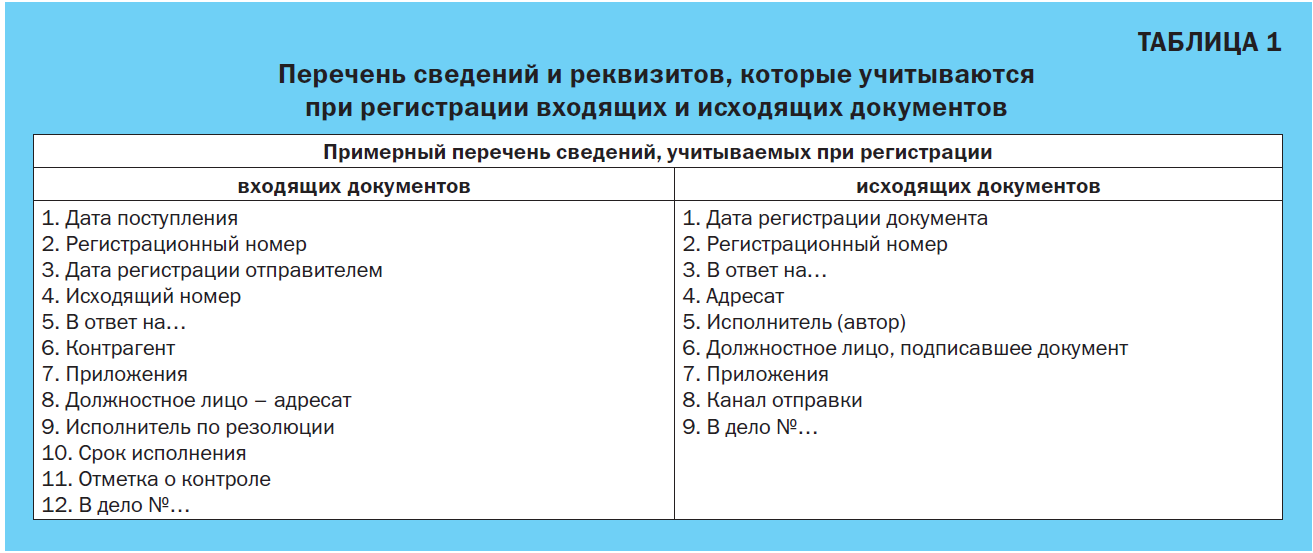

■ Исправляем. Во-первых, при регистрации входящих документов секретарю нужно учитывать одни сведения и реквизиты, а при регистрации исходящих документов – совсем другие (Таблица 1).

Трудно сказать, как удается секретарям, совершающим эту ошибку, помещать два совершенно разных набора сведений о документах в одну и ту же регистрационную форму.

Во-вторых, документы даже одного вида, например поступающая корреспонденция или исходящая корреспонденция, со временем могут быть разведены по разным журналам регистрации (особенно если организация не практикует электронный документооборот). Тогда у секретаря могут появиться отдельно «Журнал регистрации обращений граждан», «Журнал регистрации отправляемых коммерческих предложений», «Журнал регистрации заявок от контрагентов» и т.д. Все это – корреспонденция, но если есть необходимость учитывать документы по отдельности, то нужно это делать. А в первую очередь – создать отдельные регистрационные формы для входящих и исходящих документов.

РЕГИСТРИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ВХОДЯЩИХ НЕ ТОЛЬКО ПИСЬМА, НО И ДОГОВОРЫ, СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

РЕГИСТРИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ВХОДЯЩИХ НЕ ТОЛЬКО ПИСЬМА, НО И ДОГОВОРЫ, СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Совершать такую ошибку могут не только секретари, но и, например, бухгалтеры, юристы, кадровики, если они регистрируют документы в своих подразделениях. Или же под их «давлением» секретарь вносит в журнал учета входящей корреспонденции поступившие без сопроводительных писем первичные документы, оферты договоров, судебные решения и постановления, исполнительные листы и другие документы. Точно так же в регистрационную форму для исходящих документов записывается все то, что коллеги отсылают без сопроводительного письма.

■ Исправляем. Все перечисленные категории документов, конечно, очень важны для структурных подразделений организации, но они не являются корреспонденцией. Следовательно, в журналах регистрации входящих и исходящих им не место.

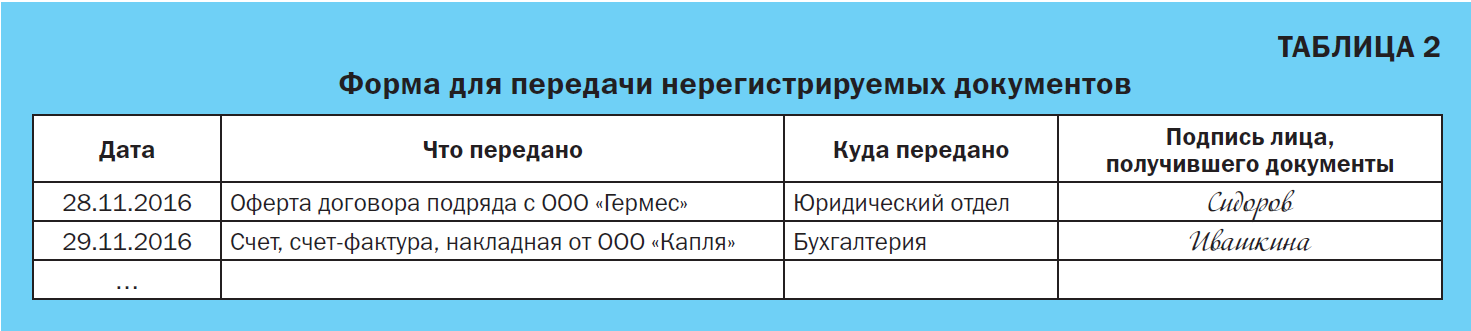

Как работать с входящими нерегистрируемыми документами. Поступающие без сопроводительных писем документы секретарь передает заинтересованным в них подразделениям без регистрации. Некоторые возразят: если коллега потеряет этот документ, то обвинят секретаря. В таком случае передавать документы следует под расписку. В специально заведенной тетради чертится простая таблица, где перечисляется содержимое переданного в подразделение пакета, после чего работник подразделения расписывается в его получении (Таблица 2). После этого обвинить секретаря в потере документов будет трудно.

Если работники подразделения настаивают на, как они иногда выражаются, «официальной» регистрации этих документов, то нужно попросить их донести до коллег из других организаций, что по правилам делопроизводства направлять документы следует с сопроводительным письмом. Тогда и у отправителя, и у получателя не будет возникать никаких вопросов относительно «официальной» регистрации отправки и получения корреспонденции. Поступившее вместе с пакетом документов сопроводительное письмо займет свое законное место в журнале регистрации входящее корреспонденции.

Как работать с исходящими нерегистрируемыми документами. Если коллеги настаивают на регистрации отправляемых ими документов (не являющихся корреспонденцией), то и им тоже следует напомнить о необходимости подготовить сопроводительное письмо.

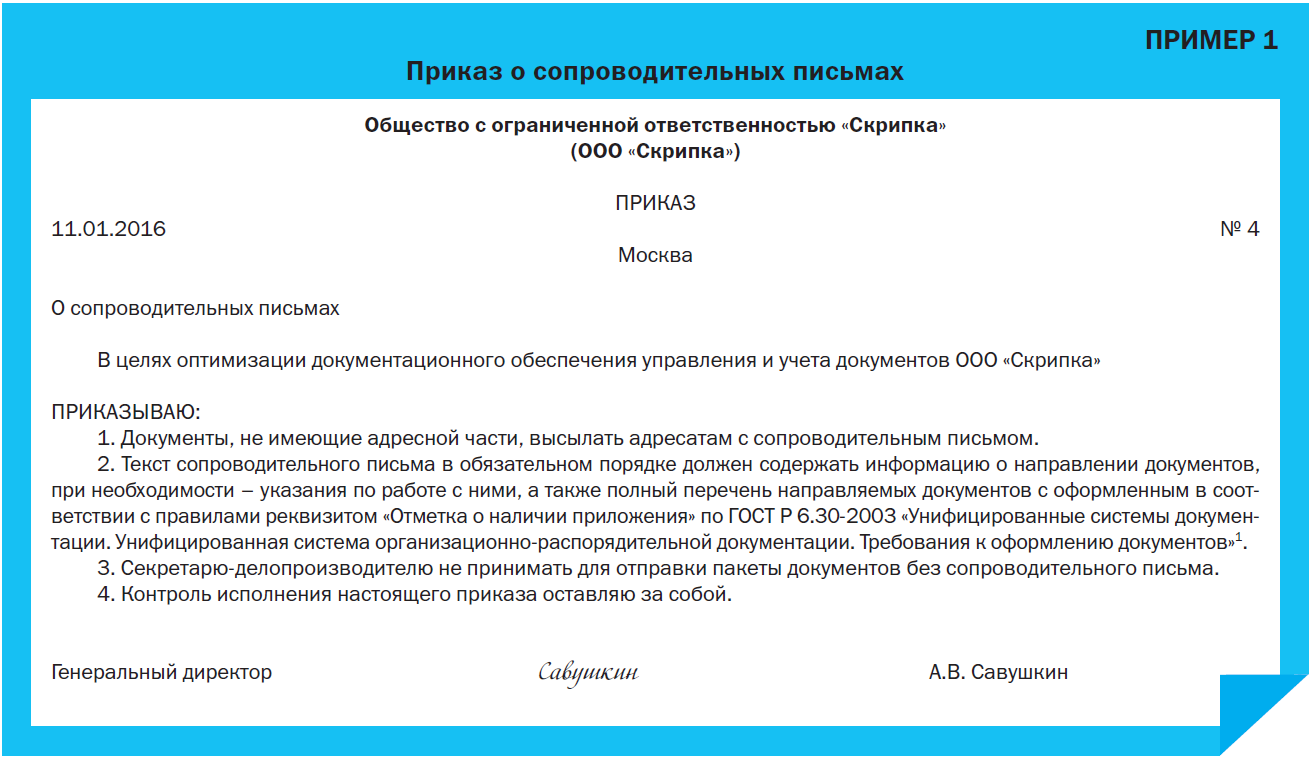

Если работники будут сопротивляться и скандалить, это правило придется зафиксировать в локальном нормативном акте по делопроизводству (обычно это инструкция) или в простом приказе по основной деятельности. Тогда оно превратится в корпоративный закон и станет обязательным для всех.

Приведем пример текстовой части приказа по основной деятельности, устанавливающего обязанность составлять сопроводительное письмо (Пример 1).

1Далее — ГОСТ Р 6.30-2003.

РЕГИСТРИРОВАТЬ ОДНОТИПНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЩЕМ ПОТОКЕ ДОКУМЕНТОВ

РЕГИСТРИРОВАТЬ ОДНОТИПНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЩЕМ ПОТОКЕ ДОКУМЕНТОВ

С ростом организации и ее документооборота в любом из потоков документов может появиться большое количество однотипных документов. Например, если организация оказывает услуги физическим лицам, это будут поступающие заявления от них.

На первых порах секретарь прилежно будет регистрировать их как входящие документы, но со временем они начнут попросту мешать работать с остальными документами: прочие входящие начнут теряться среди них. Такое может произойти не только в потоке поступающих документов, но и с исходящими, и с внутренними документами.

Нельзя назвать «критическое число» однотипных документов относительно общего их количества. Оно определяется интуитивно. Во всяком случае, если они уже мешают работать с журналом регистрации, пора принимать меры.

■ Исправляем. Нужно выделить однотипные документы из общего потока и вести их учет отдельно.

Например, для заявлений от физических лиц создается отдельная регистрационная форма. Она может быть аналогичной журналу регистрации входящих документов, может быть другой. Главное, что все заявления с определенного дня будут учитываться только в ней.

Чтобы не путать общие входящие письма с поступившими заявлениями, номера документов этого отдельного потока получают буквенный или числовой индекс. Например, -ФЗ или /Заяв., или, если в организации существует номенклатура дел, индекс дела по номенклатуре. Тогда входящий номер поступившего заявления от физического лица будет выглядеть так:

1478/01-23, где 1478 – порядковый номер документа по журналу регистрации, а 01-23 – индекс дела по номенклатуре.

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В ОРГАНИЗАЦИИ НЕТ УТВЕРЖДЕННОЙ ФОРМЫ ФИРМЕННОГО БЛАНКА

В ОРГАНИЗАЦИИ НЕТ УТВЕРЖДЕННОЙ ФОРМЫ ФИРМЕННОГО БЛАНКА

Если в организации нет утвержденного бланка для создания документов, скорее всего, она обзаведется огромным количеством бланков неутвержденных, зато составленных с большой фантазией. Практически у каждого работника, ведущего внешнюю переписку или составляющего внутренние документы, в компьютере будет содержаться бланк собственного изготовления. При сравнении нескольких образцов может выясниться, что работники не только не придерживаются хоть какого-нибудь единства в своем творчестве, но и весьма вольно указывают регистрационные коды организации, ее адрес и телефон, а иногда и название.

■ Исправляем. Чтобы избежать этого, секретарь, позвав на помощь специалиста по рекламе и работника IT-отдела, создает несколько корпоративных бланков для документов и утверждает их. Универсальный набор фирменных бланков приведен в ГОСТ Р 6.30-2003 (раздел 4). Это:

• бланк письма;

• бланк конкретного вида документа (приказа, служебной записки и др.);

• общий бланк (для всех остальных документов).

Возможно, со временем этот список пополнится бланком должностного лица, структурного подразделения, локального нормативного акта и др. Но на первом этапе достаточно только этих трех. Работник отдела рекламы поможет оформить бланки в корпоративном стиле, а IT-специалист подберет для них оптимальный формат и поместит в локальную сеть.

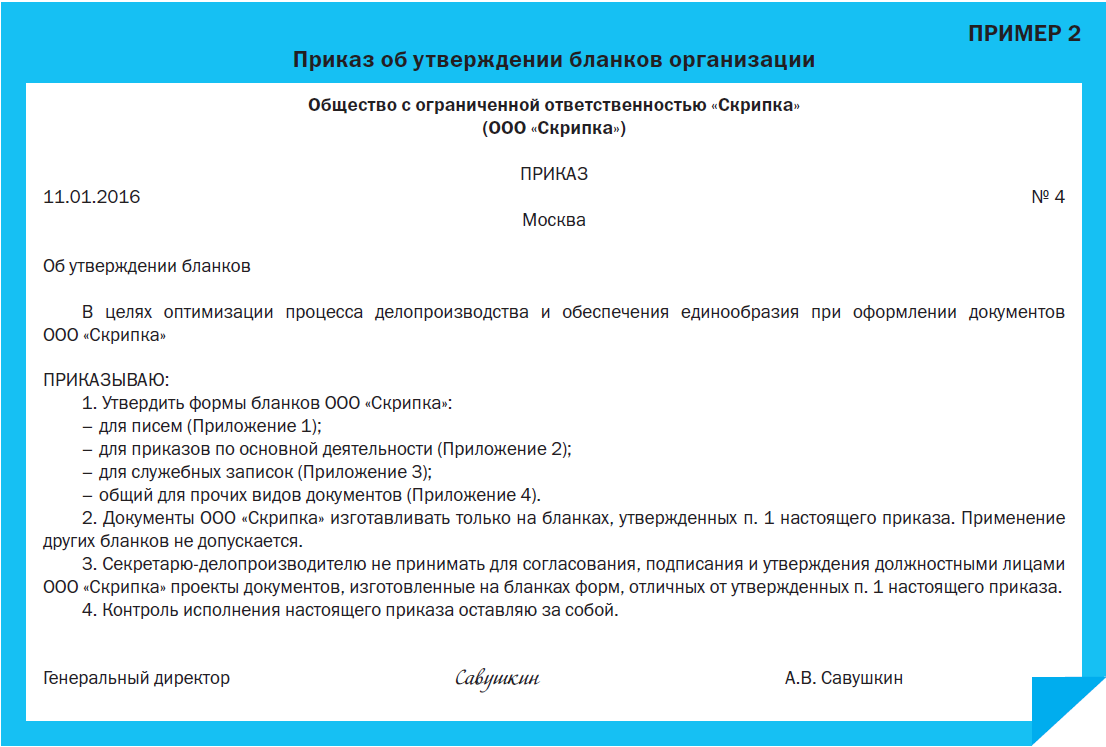

В отсутствие инструкции по делопроизводству формы бланков утверждаются приказом по основной деятельности (Пример 2).

НЕ ОСТАВЛЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗОВОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ИСХОДЯЩЕГО ПИСЬМА

НЕ ОСТАВЛЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗОВОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ИСХОДЯЩЕГО ПИСЬМА

Если организация отправляет кому-то письмо, то в ней должна остаться не бумажная копия этого письма и не скан-копия, а равноценный его экземпляр. Этот экземпляр в делопроизводстве принято называть визовым.

■ Исправляем. Если письмо отправляется по электронной почте или по факсу, то готовить его следует в одном экземпляре: ведь после отправки он в любом случае останется в организации.

Если планируется доставлять письмо по почте или силами курьера, то количество экземпляров письма будет равно количеству получателей, и дополнительно должен быть подготовлен визовый экземпляр: он останется в организации и будет помещен в дело.

ВИЗОВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ПИСЬМА: ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

■ Распечатывать его следует не на фирменном бланке, а на простом листе бумаги.

■ Именно на нем проставляются визы, если письмо должно пройти процедуру согласования (что и дало ему название).

■ Все экземпляры письма представляются на подпись руководителю, который подписывает визовый экземпляр точно так же, как и тот, который будет отправлен.

■ Все экземпляры одного исходящего письма регистрируются под одним номером.

■ Поскольку визовый экземпляр письма оформляется не на бланке, то исходящий номер и дату регистрации на нем пишут от руки или проставляют в специальном штампе, который располагается примерно в той же части листа, где находятся поля для регистрационной информации.

Таким образом, подшивать в дело копию отправленного письма или вовсе не оставлять в организации никаких его следов – это большая ошибка. Должна остаться не копия, а экземпляр, имеющий точно такую же юридическую силу, как и тот, который был выслан адресату.

ПОДШИВАТЬ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ПИСЬМА ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

ПОДШИВАТЬ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ПИСЬМА ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

Подшивать входящие и исходящие письма в разные папки и в последующем хранить их так – это, конечно, самый простой способ хранения корреспонденции. И даже, на первый взгляд, самый удобный: письма расположены в таких делах в строгом порядке, по возрастанию или убыванию нумерации. Только работать с документами при такой форме хранения очень тяжело: если секретарь получит задание собрать историю переписки с контрагентом по какому-либо вопросу, ему придется перелистать тем больше папок, чем обширнее переписка.

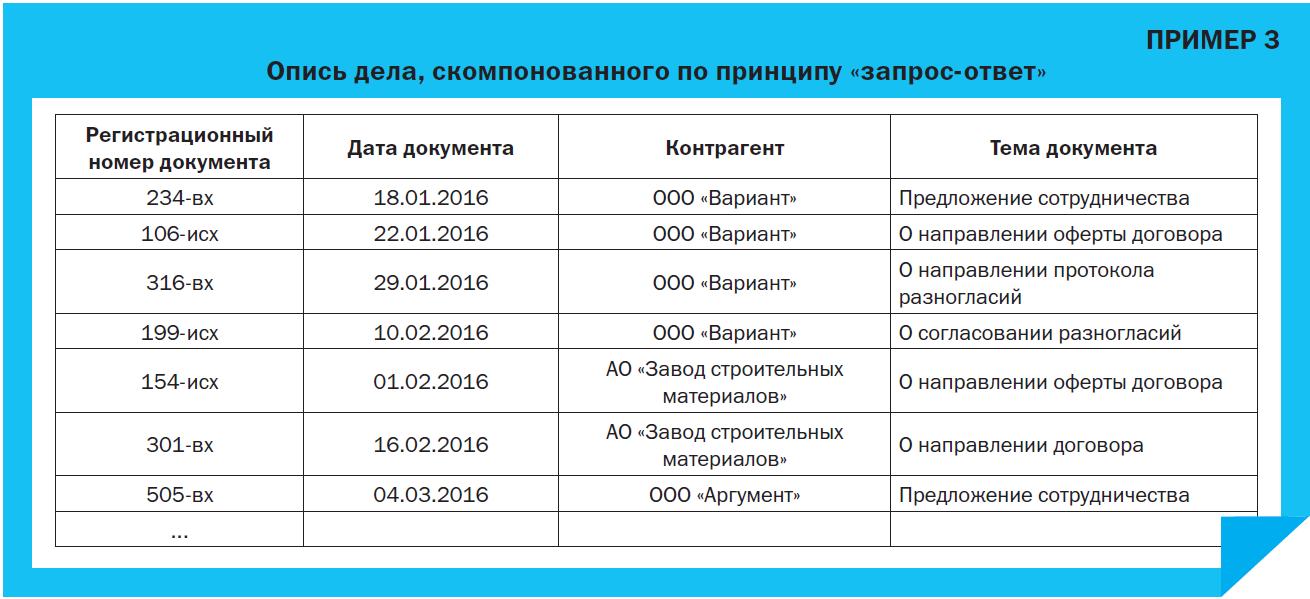

■ Исправляем. При хранении переписки следует руководствоваться правилом «запрос – ответ». Это означает, что за письмом-запросом следует подшить ответ на него. Затем – реакцию на этот ответ, если она будет, и так далее. При этом не имеет значения, входящие это письма или исходящие, а также когда они были написаны или получены.

Приведем в качестве примера опись дела, в которой содержится переписка по вопросам заключения договоров и в которой корреспонденция скомпонована по принципу «запрос-ответ». Пример описи наглядно отображает удобство такого расположения документов (Пример 3).

Очевидно, что держать в голове, на какой запрос пришел вот этот ответ, невозможно. Но для того и существует номенклатура дел, чтобы по теме письма или по его отправителю/адресату определить, в какое дело его следует подшить.

Если необходимо будет найти переписку по определенному вопросу с каким-то контрагентом, достаточно будет взять в руки только одну папку с нужным делом, и вся история переписки немедленно окажется перед глазами.

ДОКУМЕНТООБОРОТ

ХРАНИТЬ ОРИГИНАЛЫ ИСПОЛНЯЕМЫХ И ИСПОЛНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ У РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАДАНИЕ

ХРАНИТЬ ОРИГИНАЛЫ ИСПОЛНЯЕМЫХ И ИСПОЛНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ У РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАДАНИЕ

Иногда кажется, что работники организации участвуют в заговоре: только и делают, что стремятся потерять доверенные им секретарем бумаги. Конечно, это шутка. Но исполнитель действительно может забыть где-то оригинальный и единственный экземпляр документа. А еще может скоропалительно уволиться, уехать в длительную командировку, заболеть… Практика показывает, что если документ не был найден «по горячим следам» в первые минуты после обнаружения пропажи, то вероятность найти его стремится к нулю: в офисе слишком много бумаг.

■ Исправляем. Документы нужно собирать в дела согласно их видам и тематике. Если работник получает задание по документу, оригинал ему не нужен. Вполне достаточно копии, а еще лучше – скан-копии, которую секретарь перешлет коллеге, получившему задание от руководителя. Бумажный экземпляр после этого будет подшит в дело.

Оговоримся: если организация практикует децентрализованный способ ведения делопроизводства, то исполнитель может и должен забрать оригинал документа в свой отдел. Но при этом нужна уверенность, что там документу будет уделено должное внимание, что он будет учтен и после исполнения помещен в дело согласно номенклатуре. Если же мы точно знаем, что после исполнения документ в лучшем случае окажется в ящике стола, то доверять его исполнителю – дело очень рискованное.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В ОРГАНИЗАЦИИ ОДНА НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

В ОРГАНИЗАЦИИ ОДНА НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

Номенклатура дел составляется ежегодно и действует с 1 января по 31 декабря. Исключение – организации и учреждения, работающие сезонно.

■ Исправляем. Номенклатура дел должна отражать актуальный состав дел: если какое-то дело было закрыто еще в 2014 году, то в номенклатуре 2017 года ему не место.

Кроме того, номенклатура дел – это еще и учетный документ. По завершении каждого делопроизводственного года оформляется итоговая запись к ней, отражающая количество дел разных категорий, завершенных и не завершенных именно в прошедшем году, и только в нем.

Таким образом, ежегодно в последнем квартале года действующую номенклатуру дел нужно внимательно просмотреть, внести в нее дела, заведенные в уходящем году, а те дела, которые были закрыты, отметить, чтобы они не попали в будущий год. Проект номенклатуры дел на следующий год должен быть согласован со структурными подразделениями и утвержден генеральным директором. Вступает в действие новая номенклатура дел с 1 января.

ПОМЕЩАТЬ В ОДНО ДЕЛО ДОКУМЕНТЫ С РАЗНЫМИ СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ

ПОМЕЩАТЬ В ОДНО ДЕЛО ДОКУМЕНТЫ С РАЗНЫМИ СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ

Важно разделять документы с разными сроками хранения, и цель такого разделения очень проста. Как известно, уничтожение документов – неотъемлемая и самая любимая для многих собственников бизнеса часть процесса их хранения. И не многие руководители будут рады тому, что в архиве или у секретаря лежат документы, которые давно должны быть уничтожены.

Дело, которое содержит документы с разными сроками хранения, придется пролистывать вручную, удаляя те бумаги, которые подлежат уничтожению. Таким образом, помещая в одно дело документы со сроками хранения 5 и 50 лет, секретарь усложняет жизнь в первую очередь себе.

■ Исправляем. Документы с разными сроками хранения могут быть помещены в одно дело только в том случае, если это дело составное и все эти документы имеют отношение к одному вопросу. Например, дело контрагента: в нем содержится переписка о сотрудничестве, договор, сопроводительные документы к договору, документы об оказании услуг, акты и т.д.

Во всех остальных случаях нельзя помещать в одно дело документы, имеющие разные сроки хранения, даже если это документы одного вида. Например, обычные письма по профильной деятельности хранятся 5 лет, а переписка по вопросам получения электронной подписи – 15 лет (статьи 35, 233 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, далее – Перечень). Даже если писем по поводу получения сертификата ЭЦП всего два, их нужно выделить в отдельное дело.

То же и с приказами по личному составу: большинство из них хранится 50 лет (75, если созданы до 2003 года), но есть и такие, которые хранятся всего 5 лет (по административно-хозяйственным вопросам) (пункт «в» ст. 19 Перечня, Федеральный закон от 02.03.2016 № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об архивном деле в Российской Федерации”»). Они тоже помещаются в отдельные дела.

ПОМЕЩАТЬ В ОДНО ДЕЛО ПРИКАЗЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

ПОМЕЩАТЬ В ОДНО ДЕЛО ПРИКАЗЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Этим часто грешат небольшие организации, в которых секретарь совмещает обязанности делопроизводителя и кадровика. Пока документов немного, секретарь, фиксируя приказом какую-то операцию по управлению персоналом, регистрирует его в общем журнале для приказов и помещает в общую папку, которая так и называется: «Приказы».

■ Исправляем. Приказы по личному составу и по основной деятельности хранятся отдельно. По той простой причине, что они имеют разные сроки хранения: если приказы по личному составу хранятся 50 или 5 лет, то срок хранения приказов по основной деятельности – постоянно (пункт «а» ст. 19 Перечня). Кроме того, при ликвидации организации документы по личному составу должны быть переданы на хранение в государственный или муниципальный архив. Приказы по основной деятельности госархив заинтересуют едва ли.

РЕЗЮМЕ

1. Входящие и исходящие документы должны регистрироваться в разных учетных формах.

2. В журналах регистрации входящей и исходящей корреспонденции регистрируется только корреспонденция, то есть письма. Все остальные документы нужно направлять адресату с сопроводительным письмом.

3. Если внутри документопотока появилось большое количество однотипных документов, которые затрудняют работу со всем потоком, то их следует учитывать отдельно, добавляя к номерам индексы.

4. Бланки для создания документов всех видов нужно разработать и утвердить на уровне руководства организации.

5. Исходящее письмо должно остаться в организации в виде полноценного оригинального экземпляра, а не копии или скан-копии. Если документ отправляется по почте или курьером, создается визовый экземпляр письма, который подшивается в дело.

6. Переписка организации помещается в дела по принципу «запрос-ответ».

7. Исполнители должны получать для работы не оригинальные экземпляры документов, а их копии, за исключением случаев, когда задание связано именно с оригиналом документа.

8. Номенклатура дел ежегодно уточняется и утверждается на следующий год.

9. Документы с разными сроками хранения помещаются в отдельные дела. Исключение – составные дела.

10. Приказы по основной деятельности и приказы по личному составу учитываются и хранятся отдельно.

Статья опубликована в журнале «Секретарь-референт» № 1, 2017.

В какой бы сфере вы ни работали, большинство выполняемых в организации задач, как правило, сводится к нескольким повторяющимся процессам. Именно поэтому документирование процессов (пошаговая подробная запись того, как процесс выполняется) является столь важной задачей. Когда команда лучше понимает правила выполнения регулярных заданий, повышается общая эффективность работы.

Задумайтесь: сколько вы могли бы дополнительно успеть — и насколько повысилось бы качество результатов , — если бы все регулярные процессы были оптимизированы? Сколько времени можно было бы сэкономить, если бы основные процессы смогли выполнять больше сотрудников организации? А если еще вам не придется отвлекаться на то, чтобы научить этим процессам новичков или подрядчиков?! А если вы избавитесь от конфликтов между участниками команды по части «правильных» способов сделать что-то?!

И это лишь некоторые аргументы в пользу того, чтобы выделить время на создание документации процессов. Чтобы ваши усилия в деле документирования приносили максимум результатов, здесь (как вы уже догадались) будут представлены инструкция и инструменты, которые упростят и оптимизируют вашу работу.

Источник: сайт компании «Bizmanualz». Это компания, располагающаяся в городе Сент-Луис, штат Миссури, США. Основное направление деятельности Bizmanualz – создание стратегической и рабочей документации для заказчиков, стремящихся соответствовать положениям стандартов. Организация имеет членство в американской организации ASQ (American Society for Quality, — ред.), ставящей своей задачей продвижение современных методов качества в мире.

Из всех типов несоответствий, которые могут записать аудиторы качества в ходе аудита – самым «популярным» типом являются несоответствия в процессах управления документацией. Сегодня не может быть уважительной причины все еще допускать существование подобных несоответствий в СМК (Система менеджмента качества, – ред.). Почему? Очень просто. Большинство проблем в управлении документами проистекает от того, что в системе полагаются на процессы анализа и управления. Скажите, что в этом вопросе используете вы: просто вспоминаете, ведете записи от руки, используете функционал компьютера, телефона или просите помощника, чтобы он сказал вам, когда нужно обновлять документацию? А вот еще вопрос: приходится ли вам «охотиться» за людьми, от которых вам нужны подписи на документы? Есть ли у вас специальное место, где вы храните утвержденные документы?

Типичные несоответствия, которые обнаруживаются в управлении документами

- Каким методом вы обеспечиваете процедурами тех людей, которым надлежит по ним работать?

- Собираете ли вы при этом у персонала устаревшие копии документа?

- Что если кто-то, кто не входит в список получателей обновлений документов снимает копии с устаревших документов (сколько может в организации обращаться документов, о которых вы даже не знаете)?

- Управляете ли вы пересмотром документов на том же жестком диске, на котором у вас содержатся оригиналы документов?

- Делаете ли вы что-то вручную при подготовке обновленных версий документации?

- Как вы управляетесь с хранением документов, безопасностью, распределением копий?

Политиками и процедурами надо управлять – не только написать и хранить, как это обычно делается. Стоит присовокупить к возможным проблемам с процедурами и политиками потенциальные трудности с записями, и вы получите обычные проблемы бизнеса: недостаток лидерства в управлении, ведущий к ошибкам в управлении документами СМК.

Управление записями и документами имеет критическое значение для соответствия системы

Система ISO 9001 потребует наладить процессы управления документами, процессы управления записями, потребует специальных процедур, в соответствии с которыми вся эта документация будет управляться. HIPAA (Акт о преемственности и подотчетности медицинского страхования, – ред.) содержит требование об управлении доступом. Закон Сарбейнза-Оксли требует управлять доступом и пересмотром документов. Процессы управления документами и записями – в сердце многих схем соответствия, с которыми сталкивается бизнес. Если ваш случай – это малый бизнес, то скорее всего, вы используете для управления процедурами и политиками одно из двух простых решений: система документооборота, основанная на печатных носителях и система, в которой все происходит через сервер. Первая система состоит из нескольких физических хранилищ документов, в которых вы держите политики, принятые в вашей компании, процедуры, документы, жизненно важные записи. Все знакомы с такими старыми и привычными системами. На самом деле, большая часть компаний так до сих пор и работает, даже несмотря на очевидные недостатки: низкий уровень безопасности, высокий риск потери информации, такая система занимает много физического пространства (особенно старые архивные документы, которые должны храниться не на рабочих местах. С подобной системой по мере роста бизнеса актуализация выведенных на хранение важных процедур и записей может быть ночным кошмаром. Несмотря на это, системы бумажного документооборота и учета – это то, с чем нам приходится жить, ведь первоначальные капиталовложения в такие системы кажутся небольшими. Бумажные документы просто использовать, и мы всегда ими пользовались. К сожалению, системы документов немобильны и негибки. Спросите тех, кто у вас в этом разбирается. Они подтвердят. Однако какая альтернатива? Современные предприятия применяют файловые серверы, чтобы хранить и передавать сотрудникам политики, процедуры, документы и записи. Это осуществляется при помощи локальной сети (LAN, – ред.). Диски для обмена данными имеют несколько преимуществ перед «бумажной» системой отчетности. В них можно вести эффективный поиск, они не занимают столько пространства. Кроме того, с ними может быть обеспечен определенный уровень безопасности через регулирование доступа и используя различные алгоритмы получения разрешений на пользование файлами. Есть и минусы. Например, требуется обучение разной сложности, чтобы увести в Сеть свой документооборот. Существуют проблемы с нетекстовыми файлами (изображениями), так как их тяжело обозначить для последующей идентификации и нахождения. Более того, такие документы требуют дополнительных систем предотвращения случайных нежелательных изменений или удаления. И это решение, которое само в себе несет еще одну проблему, потому что система невероятно усложняется от появления таких систем.

Решение наиболее распространенных проблем с управлением документацией

Ваша система управления документами должна решать много задач по менеджменту документов и записей, которые, в свою очередь, обеспечивают более эффективную работу с политиками и процедурами. Если бы ваш процесс управления процедурами поддерживался специальным программным обеспечением (ПО, – ред.), то несоответствий в управлении документами было бы меньше. Или лучше сказать: аудитор менее вероятно обнаружит какие-либо проблемы при наличии такого ПО. Улучшение системы управления документами поможет уменьшить количество дефектов, для устранения которого и задумывалась ваша документация изначально. Давайте познакомимся поближе с несколькими примерами несоответствий, которые порой находят аудиторы:

- Действительно ли процедуры, которые идентифицированы в вашем Руководстве по качеству одобряются до использования?

- Действительно ли документы, формы, общие списки или архивы соответствуют требованиям вашей процедуры управления документами? Другими словами, везде ли стоят нужные даты, подписи и номера, позволяющие иметь свидетельство регулярной актуализации документов?

- Действительно ли самые последние и имеющие отношение к предмету документы и только они присутствуют на рабочих местах?

- Как вы проверяете доступность документов для понимания и использования?

- Есть ли у вас метод для управления внешней документацией?

- Предотвращает ли ваша система нежелательное использование неодобренных или устаревших версий документов?

ПО для управления документами

Откройте для себя программное обеспечение в сфере управления документами. Используя такое ПО, вы не только переведете ваш документооборот в электронную форму. Стоит подумать также вот о чем. DMS (Система управления документами – document management system, – ред.) должна еще и соответствовать любым стандартам, требования которых организации может потребоваться исполнять… При этом она должна обладать дружественным интерфейсом, насколько это возможно. Иначе говоря, вам предстоит получить больше пользы от меньших затрат усилий и уменьшить количество несоответствий в процессах управления документацией. Что касается ПО для управления политикой и процедурами и автоматизации тех дел, которые могут забыться с течением дня.

- Бэкапы / восстановление после ошибок.

- Безопасность / управление доступом.

- Поиск / извлечение документов из хранилища.

- Соответствие / управление записями.

- Пересмотр документов / управление документами.

- Эргономика / простота использования и обучения пользованию.

- Гибкость / масштабируемость под изменения.

- Учет / просмотр записей.

Более крупные компании могут иногда позволить себе содержать специалиста по управлению документацией, но у вас может не быть на это денег в бюджете. И даже если есть… Сегодня, если вы не используете ПО для управления документами, то при решении вопроса о переходе с «бумажного» документооборота на электронный определитесь с приоритетами: что для вас важно, а что не очень. Оглядите офис! Если вокруг вас слишком много сейфов и шкафов для папок, то, возможно, настало время для того, чтобы перейти на электронные документы и войти в 21 век.

Перевод: сотрудник «Единый Стандарт» Валентин Рахманов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту

Об аудите требований по управлению документированной информацией

Версия для печати

Документы к публикации

Об аудите требований по управлению документированной информацией

Журнал «Методы менеджмента качества», 2020, № 6

Доля несоответствий, связанных с невыполнением требований раздела 7.5 «Документированная информация»1

действующих стандартов на системы менеджмента, продолжает оставаться в числе самых «урожайных». Так, среди всех несоответствий, зафиксированных аудиторами ООО «Интерсертифика-ТЮФ» в 2019 г., каждое пятое или шестое относится именно к этому разделу.

О том, как избежать методических ошибок и снизить долю таких несоответствий рассказывает автор данной статьи.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Понятно, что разбираться с причинами появления такого количества несоответствий — задача самих организаций — заявителей аудита. Однако с этим фактом связана и другая проблема.

Сталкиваясь по работе с отчетными материалами о проведенных аудитах (как разных органов по сертификации и их филиалов, так и внутренних аудитов самих организаций), автор обнаружил, что среди несоответствий, отнесенных к разделу 7.5, очень часто встречаются НЕОБОСНОВАННЫЕ. При этом доля таких методических ошибок среди других, вслед за долей самих несоответствий по разделу 7.5, тоже оказалась очень высокой.

Безусловно, нельзя не заметить, что в конечном счете организациями — заказчиками аудита все несоответствия были признаны официально, включая и те, которые были ошибочными. Но это не может служить оправданием отнесения к этому разделу НЕПРАВИЛЬНЫХ несоответствий.

Ниже автор на основе анализа конкретных примеров высказывает предложения по вопросу о том, как избежать методических ошибок и тем самым снизить долю необоснованных несоответствий требованиям стандартов к управлению документированной информацией.

О СУТИ ПРОБЛЕМЫ

Ее хорошо иллюстрируют примеры из материалов аудитов систем менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ISO 9001:20152. В ходе этих аудитов были зафиксированы следующие несоответствия:

1. Эталон… не включен в перечень эталонов, подлежащих метрологическому надзору.

2. В маршрутно-операционной технологической карте №… не указано наименование (тип, модель) оборудования, на котором выполняется операция «Токарная» при изготовлении изделия…

3. В технологической инструкции по сварке ТИ №… приведена ссылка на устаревшую редакцию документа…

Ранее, применительно к ISO 9001:2008, все эти несоответствия были бы без каких-либо сомнений отнесены к разделу по управлению документами, а именно к 4.2.3. Но это был аудит по ISO 9001:2015, и несоответствия были отнесены к следующим пунктам: № 1 — к 7.5.1, № 2 — к 7.5.2, № 3 — к 7.5.3.

В других аудитах были зарегистрированы еще три несоответствия:

3. Журнал авторского надзора по объекту… заполняется не в полном объеме (графы 3 и 4 не заполнены).

4. Запись о проведенном ремонте изделия… не содержит установленную информацию о времени ремонта.

5. Сопроводительный лист на партию плат… не содержит информации о дате формирования партии и ответственном лице, сформировавшем партию.

Ранее, применительно к ISO 9001:2008, все они были бы, как и в предыдущем случае, отнесены к пункту требований по управлению записями — к 4.2.4. Но это был аудит по ISO 9001:2015, и несоответствия были отнесены к следующим пунктам: № 4 — к 7.5.1, Если посмотреть на все эти формулировки с содержательной точки зрения, то обнаружим, что ВСЕ ШЕСТЬ приведенных свидетельств аудита действительно имеют основание для признания их несоответствиями и что оно (а это самое главное) у всех ОДИНАКОВОЕ.

Скажем точнее: основание у всех ОДНО И ТО ЖЕ! А именно при СОЗДАНИИ каждой из перечисленной документированной информации НЕ БЫЛО ОБЕСПЕЧЕНО проведение анализа и утверждение этой документированной информации с точки зрения ее пригодности и адекватности3. А это требование п. 7.5.2.с. Поэтому ВСЕ эти несоответствия при своей регистрации должны были иметь ОДНУ И ТУ ЖЕ для всех ссылку — на п. 7.5.2. Поскольку во всех случаях оказалось невыполненным ОДНО И ТО ЖЕ требование из этого блока.

Итог: из шести приведенных примеров в четырех случаях аудиторы допустили методическую ошибку.

ИСТОЧНИК СОБЫТИЙ

Всплеск таких ошибок не должен удивлять, поскольку предпосылки для этого ожидаемо создали сами новые редакции стандартов ИСО.

В предыдущих изданиях всех стандартов требования к управлению документацией были сконцентрированы в двух тематических блоках. Первый из них включал некие ОБЩИЕ требования к документации системы менеджмента — в ISO 14001:2004, например, это был п. 4.4.4. Во второй блок входили:

а) требования к управлению НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: руководствами, стандартами организации, процедурами, регламентами, правилами, инструкциями, планами и т. п. (в ISO 9001:2008, например, это были пп. 4.2.2 и 4.2.3);

б) требования к управлению ЗАПИСЯМИ (в OHSAS 18001:2007, например, это был п. 4.5.4).

Такая структура фактически исключала ошибки при регистрации несоответствий: невыполнение ЛЮБОГО требования по управлению записями аудиторы АВТОМАТИЧЕСКИ относили к тому разделу стандарта, который отвечал за управление записями. Ровно так же они поступали и с регистрацией невыполнения требований по управлению нормативными документами: автоматически относили такое несоответствие к «своему» хорошо известному разделу.

С 2015 г. структура и состав этих требований в стандартах начали меняться.

Во-первых, понятия «нормативные документы» и «записи» исчезли. Их заменило понятие «документированная информация».

Во-вторых, все требования к управлению документами системы менеджмента были объединены в общий раздел 7.5 «Документированная информация». Но если при этом общие требования к управлению документами по-прежнему остались сконцентрированными в самостоятельных подразделах (пп. 7.5.1 и 7.5.3.1), то содержание второго блока требований претерпело кардинальное изменение.

Ранее это были группы требований (а) к нормативным документам и (б) к записям. Теперь они оказались разделенными на основе принципиально ИНОГО подхода — по границе жизненного цикла документированной информации, образовав при этом:

-

группу требований к деятельности по СОЗДАНИЮ документированной информации (п. 7.5.2);

-

группу требований к деятельности по УПРАВЛЕНИЮ СОЗДАННОЙ документированной информацией (п. 7.5.3.2).

Появившийся после этого всплеск ошибок при оформлении несоответствий этим требованиям показал, что «переварить» осуществленную реструктуризацию оказалось «по зубам» далеко не всем аудиторам. У ряда из них новые требования породили просто «чехарду» во взглядах на то, к какому именно пункту раздела 7.5 относить теперь то или иное свидетельство аудита. Притом даже в тех случаях, которые ранее были очевидны и не вызывали никаких проблем.

Вместе с тем нам нельзя согласиться, что доля подобных ошибок при оформлении такого рода несоответствий никак не приближается к нулю, даже после накопления более чем трехлетнего опыта сертификации на соответствие новым требованиям.

А причина этого, как представляется, в том, что во всех таких случаях аудиторами было нарушено базовое ПРАВИЛО документирования несоответствий.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ

В одной из своих предыдущих статей [1] автор подробно обсуждал упомянутое правило, поэтому здесь приведет лишь его наиболее важные положения.

ЛЮБОЕ свидетельство аудита может быть признано несоответствием ТОЛЬКО тогда, когда четко и однозначно будет указано САМО связанное с ним невыполненное ТРЕБОВАНИЕ. Именно это положение закреплено в нормативных и методических документах ИСО по проведению аудитов систем менеджмента.

Так, в ISO 17021-1:2015 [2] установлено, что выявленное несоответствие должно быть зарегистрировано в сопоставлении с КОНКРЕТНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ [1, п. 9.4.5.3].

Аналогичное положение декларируется в рекомендации на тему «Документирование несоответствий» от 13.01.2016 г. из комплекта рекомендаций Группы по анализу практики проведения аудитов соответствия требованиям ISO 9001 [3]. В нем группа рекомендует исходить из следующего: Хорошо документированное несоответствие содержит три части:

-

свидетельство аудита, чтобы поддерживать полученные аудитором результаты;

-

запись требования, относительно которого обнаружено несоответствие;

-

формулировка несоответствия.

И если свидетельство аудита зафиксировано, то следующий шаг, который нужно будет сделать аудитору, — это идентифицировать и записать КОНКРЕТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, которое не выполняется.

К этому группа сделала не менее важное примечание, имеющее к обсуждаемому вопросу самое непосредственное отношение:

- ISO 9001 содержит разделы, которые включают более одного требования. Важно, чтобы аудитор идентифицировал и записал конкретное требование, четко относящееся к несоответствию, например выписывая из стандарта точный текст требования, которое применимо к свидетельству аудита.

Еще в одном документе, ISO 19011:2018 [4], заявлено:

- Свидетельства аудита следует оценить по отношению к критериям аудита… [4, п. 6.4.8].

Если в этой фразе понятие «критерии аудита» заменить его определением из [4, п. 3.7], включающим совокупность требований… то она будет выглядеть так:

- Свидетельства аудита следует оценить по отношению к ТРЕБОВАНИЯМ…

Обобщая этот обзор, нетрудно заметить, что все изложенное выше действительно логично, понятно и не вызывает никаких вопросов:

ОСНОВАНИЕМ для несоответствия может быть ТОЛЬКО невыполнение КОНКРЕТНОГО ТРЕБОВАНИЯ стандарта. Более того, эксперты подчеркивают: Помните, что несоответствие — это невыполнение требования, поэтому, если аудитор НЕ МОЖЕТ идентифицировать требование, он НЕ МОЖЕТ признать наличие несоответствия [3].

Возвращаясь к приведенным выше примерам несоответствий, становится понятным, ПОЧЕМУ аудиторы НЕ МОГЛИ (а точнее, НЕ ДОЛЖНЫ были) относить свидетельства № 1, 3, 4 и 6 к несоответствиям. Потому что никакие требования из указанных ими ссылочных пунктов ISO 9001:2015 при этом нарушены НЕ БЫЛИ. Просто потому, что в них таких требований НЕТ.

Несоблюдение указанного правила НЕ МОГЛО не привести к описанным ошибкам.

Если на всю их совокупность посмотреть внимательнее, то они делятся на три группы.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

К первой группе автор отнес ошибки4, связанные с тем, что отнесенные к разделу 7.5 свидетельства несоответствия, кроме самого УПОМИНАНИЯ в их текстах какой-то документированной информации, на самом деле ни к одному из его требований никакого отношения НЕ ИМЕЛИ. Как, например, в следующем несоответствии, отнесенном к п. 7.5.3:

- Как отражено в рапорте аппаратчика подготовки сырья от… фактическая температура в хранилище… находилась в диапазоне… в то время как в соответствии с требованиями «Постоянного технологического регламента…» она должна находиться в диапазоне…

К этой же группе автор отнес несоответствия, из текста которых вообще невозможно понять, в чем, собственно говоря, дело. Как, например, в этом несоответствии, которое было отнесено к п. 7.5.2:

- Свидетельства выполнения этапов разработки изделия… в том числе «Акт выполнения пусконаладочных работ», были оформлены без признаков актуальности.

Вместе с тем причины ошибок этой группы очевидны, поскольку здесь налицо чисто методические «проколы» и/или неумение выразить свои мысли. Приятно отметить, что таких грубых ошибок буквально единицы.

Ко второй группе автор отнес ошибки, источником которых было недостаточное понимание аудиторами ДРУГИХ положений стандартов. В результате несоответствие ИЗНАЧАЛЬНО было необоснованным.

В ПРИНЦИПЕ. Например:

- В технологической инструкции № ТИ… не установлен диапазон давления в линии подачи азота (несоответствие отнесено к 7.5.2).

Вопрос: «А почему аудиторы ВМЕСТО организации решили, что данные показатели в этой инструкции должны быть?» Ведь в соответствии с ТРЕМЯ пунктами стандарта (пп. 4.4.2.а, 7.5.1.b, 8.1.е) организация САМА устанавливает документированную информацию, которую она считает необходимой для обеспечения функционирования своих процессов и результативности своей СМК. А ведь какие-либо ссылки на решение организации «установить диапазон» в тексте этого несоответствия отсутствуют.

Да, не исключено, что при этих конкретных обстоятельствах аудиторы могли посчитать, что ТАК будет лучше, но тогда они должны были это ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ, а не фиксировать как несоответствие.

- Не представлено объективных доказательств актуальности ГОСТ 8.611—2013, применяемого в конструкторско-технологическом бюро (несоответствие отнесено к 7.5.3).

А КАКИЕ нужны доказательства? Есть НОМЕР стандарта с указанием ГОДА его принятия, ОДНОЗНАЧНО его идентифицирующие.

Если бы этот стандарт был ОТМЕНЕН или он был ранее актуализирован и в момент аудита действовала бы его ДРУГАЯ редакция, еще можно было хоть как-то понять основания для фиксирования этого несоответствия. Но в тексте нет НИКАКИХ свидетельств его НЕАКТУАЛЬНОСТИ, а значит, несоответствие признать обоснованным нельзя.

Ошибки такого типа указывают на недостаточную методическую подготовку соответствующих аудиторов. К счастью, такие примеры встречаются тоже нечасто.

Наиболее многочисленной является третья группа примеров, в которых само по себе свидетельство аудита объективно ПОКАЗЫВАЕТ невыполнение одного из требований раздела 7.5, а вот сформулированное несоответствие при этом оказывается НЕОБОСНОВАННЫМ, поскольку отнесено НЕ К ТОМУ пункту.

Вот характерные примеры таких ошибок, дополняющие приведенные выше.

Так, к п. 7.5.1 было отнесено несоответствие:

- В протоколах регистрации несоответствий №… отсутствуют подписи лиц, установленные формой этого протокола.

На самом деле это несоответствие должно быть отнесено к п. 7.5.2, ибо свидетельствует о невыполнении требований п. 7.5.2.b о соблюдении установленного ФОРМАТА документированной информации при ее создании.

К п. 7.5.2 были отнесены несоответствия:

- Возможности не оформлены документально (ISO 14001:2015).

Данный факт демонстрирует невыполнение требований совсем не п. 7.5.2, а п. 7.5.1.а. Потому что именно в нем говорится, что организация должна иметь документированную информацию, требуемую ISO 14001:2015, а требование о документировании возможностей — прямое требование п. 6.1.1 этого стандарта (мы сейчас не обсуждаем то, что данное несоответствие было рациональнее отнести сразу к 6.1.1. Об этом см. в [1]).

- В обращении находится неактуализированная версия инструкции № И-…

И опять здесь не выполнены требования совсем не п. 7.5.2, а п. 7.5.3.2.с, требующего обеспечить управление изменениями в документированной информации.

К п. 7.5.3 были отнесены несоответствия:

- В журнале «Анализ конструкторской документации» отсутствуют записи по проекту «Разработка…».

Такие записи организация обязана вести в соответствии с требованиями п. 8.3.4.f, но НЕ ВЕДЕТ, а это невыполнение требований совсем не п. 7.5.3, а п. 7.5.1.а (хотя рациональнее это несоответствие отнести к 8.3.4.f — см. [1]).

- В документе… указаны требования по хранению подшипников по температуре и влажности, не соответствующие требованиям ГОСТ 520—2011, принятого организацией в качестве обязательного для применения.

В данном случае описанный факт никак не относится к требованиям п. 7.5.3, поскольку указывает на невыполнение требования п. 7.5.2.с к обеспечению адекватности утверждаемых документов.

В совокупности ошибки третьего типа являются наиболее распространенными.

Их появление, с точки зрения автора, вызвано совокупностью двух факторов:

-

недостаточным уровнем методической подготовки, не позволяющим аудитору четко провести для себя ГРАНИЦУ между направленностью и содержанием каждого из подразделов требований к управлению документированной информацией;

-

недостаточным опытом проведения аудитов, не позволяющим при появлении отчетливог

о ощущения, что в каком-то объективно наблюдаемом событии или установленном факте «что-то не так», быстро сориентироваться и НАЙТИ то самое требование, которое действительно нарушено и подтверждает появившееся предположение о несоответствии.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК

Что касается ошибок первого и второго типа, то они хотя и в каком-то смысле неизбежны, но встречаются редко. Поэтому автор считает необходимым сосредоточиться на рекомендациях о том, как избежать самых многочисленных ошибок из третьей группы.

С одной стороны, в целом ответ на этот вопрос уже озвучен. Он универсален и приведен выше: для исключения ошибки несоответствие должно быть зарегистрировано в СОПОСТАВЛЕНИИ с КОНКРЕТНЫМ требованием.

Поэтому решение обсуждаемой проблемы, по существу, сводится к тому, как НЕ ОШИБИТЬСЯ с указанием этого самого КОНКРЕТНОГО требования.

Фактически нужна подсказка о том, КАК можно быстро сориентироваться и НАЙТИ соответствующее требование, когда аудиторское чутье генерирует ощущение того, что наблюдаемое действие или выявленный факт, скорее всего, нарушают какое-то из требований стандарта, и это предположение надо обоснованно подтвердить или опровергнуть.

Говоря о невыполнении требований, связанных с управлением документированной информацией, автор предлагает своим коллегам-аудиторам логичный и простой в применении подход к отнесению несоответствий к тому или иному пункту раздела 7.5.

Если говорить укрупненно, то:

-

если какая-то документированная информация ДОЛЖНА быть, а ее В ПРИНЦИПЕ нет, — это несоответствие требованиям п. 7.5.1;

-

если выявленные факты свидетельствуют о том, что в организации не были выполнены требования, касающиеся ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ документированной информации, — это несоответствие требованиям п. 7.5.2;

-

если документированная информация СОЗДАНА в установленном порядке, но нарушаются требования к ее ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, т. е. она после своего создания в дальнейшем существует и ПРИМЕНЯЕТСЯ в том или ином «НЕПРАВИЛЬНОМ» СОСТОЯНИИ, — это несоответствие требованиям п. 7.5.3.2.

Более конкретно рекомендации представлены в приложении 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методическая «чистота» и обоснованность официально регистрируемых несоответствий должны быть законом деятельности любого аудитора.

Это служит залогом не только обоснованного признания несоответствий проверяемой стороной; последние, как показывает опыт, нередко с легкостью признают даже необоснованные несоответствия. Все это крайне важно для понимания организациями сути выявленных несоответствий и установления истинных источников их возникновения, без чего невозможно последующее осознанное, полномерное и результативное реагирование на них.

Автор надеется, что предложенный подход позволит избежать тех методических ошибок, которые все еще свойственны многим несоответствиям, относящимся к невыполнению требований стандартов к управлению документированной информацией.

П р и л о ж е н и е 1

Отнесение несоответствий требованиям к управлению документированной информацией

к конкретным пунктам раздела 7.5 «Документированная информация»

|

Свидетельство аудита |

Ссылочный пункт несоответствия |

Основание (невыполненное требование) |

|

Отсутствие документированной информации, которую требует иметь сам стандарт, например: |

7.5.1 |

7.5.1.а |

|

Отсутствие документированной информации, которую установила сама организация, например: |

7.5.1.b |

|

|

Документированная информация не идентифицирована или идентифицирована не в том объеме, в котором это для нее установлено, например: |

7.5.2 |

7.5.2.а |

|

Документированная информация создана не в соответствии с установленной формой, например: |

7.5.2.b |

|

|

Документированная информация:

б) непригодна для применения, например:

в) используется без санкции на применение, например: |

7.5.2.с |

|

|

Документированная информация:

а) отсутствует в том месте, где ей предписано быть, например:

б) недоступна персоналу, который должен ее применять, например:

в) была изменена с нарушением установленного правила внесения в нее изменений, например: |

7.5.3 |

7.5.3.2.а |

|

Документированная информация:

а) содержит необходимую информацию не в полном объеме, например:

б) неразборчива или нечитаема, например: |

7.5.3.2.b |

|

|

Документированная информация применяется: |

7.5.3.2.с |

|

|

Для документированной информации не установлены сроки ее хранения и порядок уничтожения. |

7.5.3.2.d |

|

|

Используется неактуальная редакция документированной информации внешнего происхождения, которой организация обязана руководствоваться в своей деятельности. |

7.5.3.2, предпоследний абзац |

|

|

Для документированной информации, фиксируемой и сохраняемой как свидетельства соответствия, не установлен или не соблюдается порядок ее защиты от непредумышленных изменений. |

7.5.3.2, последний абзац |

Примечание. У читателей может возникнуть вопрос, почему в правой колонке отсутствует упоминание требований п. 7.5.3.1. Автор сделал это сознательно, поскольку его требования и требования следующего п. 7.5.3.2 являются дублирующими, при этом требования п. 7.5.3.1 являются «требованиями-принципами», а п. 7.5.3.2 — «требованиями-частностями» (объяснение см. в [1]). По этой причине автор посчитал более целесообразным СРАЗУ относить несоответствия к соответствующим «требованиям-частностям».

_________________

СНОСКИ

1 Поскольку все последние редакции стандартов на системы менеджмента построены на основе так называемой общей структуры высокого уровня, номер раздела (7.5), в котором устанавливаются требования к управлению документированной информацией, и содержание этих требований во всех стандартах идентичны. С учетом этого автор при ссылках на номер пункта требований из раздела 7.5 «Документированная информация» не приводит номер стандарта.

2 Во-первых, здесь с таким же успехом можно было привести примеры из аудитов на соответствие требованиям и других известных международных стандартов. Во-вторых, по причине известности при упоминании в тексте таких стандартов ссылку на них в списке литературы автор не делает.

3 Цитируемые положения из стандартов выделены полужирным курсивным шрифтом и приводятся в переводе автора. Выделение в них отдельных слов прописными буквами также сделано автором.

4 Далее, если это не отмечено специально, все примеры ошибочных несоответствий взяты из отчетов об аудитах соответствия требованиям ISO 9001:2015.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Качалов В.А. Об аудите дублирующих требований стандартов // Методы менеджмента качества. — 2020. — № 5. — С. 56—62.

2. ISO/IEC 17021-1:2015. Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 1: Requirements.

3. https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditingpractices-group.html.

4. ISO 19011:2018. Guidelines for auditing management systems.

Автор:

Качалов В.А.

4. Пунктуационно-синтаксические ошибки в документных текстах

Ранее отмечались синтаксические особенности документных текстов, основная из них – общая сложность синтаксических конструкций, большой типологический разброс используемых синтаксических структур. Эти обстоятельства в значительной степени определяют характер ошибок и их количество в ДТ. Сложность и разнообразие синтаксических построений предполагает использование практически всего спектра пунктуационных знаков. Рассмотрим основания и реальные формы ошибок, отмечаемых в ДТ.

Точка. Кроме соблюдения очевидного и тривиального требования – ставить точку в конце повествовательного предложения – необходимо обратить внимание на постановку точек после сокращений, используемых в тексте; чаще всего сокращаются наименования единиц измерения. Однако ряд сокращений не предполагает постановки точек. Впрочем, большая часть таких сокращений известна из курса средней школы.

Многоточие, восклицательный знак. Знаки неактуальные для документных текстов. Это не значит, что их использование исключено, особенно в текстах писем, однако частота их использования и, следовательно, вероятность ошибочных решений в их использовании крайне невелика. Документный текст по своей сути, по своим задачам, прагматике и окраске сводит к минимуму недосказанности и явные, «открытые» проявления эмоциональности, предполагающие применение этих знаков. Правда, обращения, инициирующие некоторые документные тексты и завершающие таковые, дают основания для постановки восклицательных знаков.

Вопросительный знак. Ошибки, связанные с использованием нечастого в документных текстах вопросительного знака, являются производной от сложности синтаксической структуры и от оценки ее типологического характера. Невелика вероятность ошибки в предложениях, которые по синтаксической сложности подобны следующим: Кто включен в список акционеров? Какое время Вы считаете оптимальным для заключения договора? Однако в сложносочиненных и бессоюзных предложениях возможны ошибочные решения:

Мы гарантируем выполнение нашей части проекта, но какова вероятность выполнения задания нашими смежниками? – обязательный вопросительный знак в конце сложносочиненного предложения, хотя первое простое предложение не является вопросительным.

Выполнение правовых требований в этих условиях проблематично: что предлагает представитель прокуратуры, понимая, что ситуация неоднозначная? – обязательный вопросительный знак в бессоюзном сложном предложении при вхождении в него вопросительного простого предложения в любой внутренней позиции.

Запятая. Основная «рабочая лошадка» как документных, так и недокументных текстов. Ошибки отмечаются в следующих обобщенных ситуациях.

1. В простых предложениях при однородных членах предложениях, при повторяющихся, противительных и сложных союзах.

В состав совета входят директор, его заместители, представитель фонда имущества, представитель трудового коллектива и представитель местных органов власти .

Работник представляет оригинал заключения, или его заверенную копию, или пакет документов для получения заключения.

Время явки определяют участники консультации, но не позднее 25 декабря сего года.

Цена определяется не столько производственными издержками, сколько стоимостью перевозки.

2. Пунктуационно-синтаксическая сложность документных текстов в значительной степени определяется высокой частотой вводных конструкций, уточняющих членов предложений, обращений.

Анонимные письма, несмотря на их актуальность, не рассматриваются.

На заключительном этапе работы, при оформлении и передаче пакета документов заказчику, проводится проверка остающихся копий документов.

В связи с изложенными обстоятельствами прошу Вас, господин прокурор, провести проверку фактов и степень их законности.

3. Высока вероятность пунктуационной ошибки в случаях, предусматривающих постановку запятых при обособлении второстепенных членов предложений.

Описи, подготовленные структурными подразделениями, служат основой для подготовки сводной описи организации.

Выплачивая дивиденды по каждой акции типа Б, предусмотреть общий объем выплат в размере 5 % чистой прибыли.

Мы, работники гидролизного цеха, обращаемся со следующей просьбой.

Как показывает анализ, количество ошибок этого вида довольно велико, что связано с многообразием второстепенных членов, с противоречиями в основаниях постановки запятых.

4. Запятая является одним из основных знаков препинания при пунктуационной организации сложных предложений. Сложность предложений, сочетание сочинительных, подчинительных и бессоюзных отношений, наличие различных оснований для постановки знаков препинания при сходных синтаксических отношениях порождают частые ошибки.

К исключительной компетенции собрания акционеров относятся вопросы, решения по которым принимаются, если за него проголосовали владельцы более 505 обыкновенных акций, при условии, что иное не предусмотрено п. 7.5. Устава.

В левом нижнем углу письма ставится слово «Приложение», затем помещаются названия прилагаемых документов, автор письма указывает количество экземпляров и листов каждого приложения.

5. Одна из наиболее частых ошибок связана с постановкой или непостановкой запятой перед союзом как.

Сравнительный оборот в документных текстах редок, поскольку является художественно-образным средством:

После удара он упал, как подстреленная птица.

Если в предложении имеется указательное слово так, запятую перед как ставят:

Во всех случаях необходимо поступать так, как это предусмотрено законом.

Если оборот начинается со слов как и, запятая ставится:

Распоряжение, как и приказ, относится к распорядительным документам.

Сравнительно частые в некоторых видах документных текстов обороты как правило, как исключение требуют постановки запятых:

Копии, как правило, представляются заверенными.

Ошибки, проявляющиеся в постановке запятых, не предусмотренных правилами.

Когда оборот с как имеет значение причины:

Рекомендуемый как человек с большим стажем и хорошей теоретической подготовкой может быть назначен на должность руководителя отдела.

Когда оборот имеет значение обстоятельства:

Он поступил в этой ситуации как непрофессионал.

Если значение оборота с как – приравнивание или отождествление:

Адвокат представил это письмо как единственное, что могло бы служить оправданием поступка.

Если союз как имеет значение «в качестве кого-либо или чего-либо»:

Он принял решение как руководитель регионального представительства компании.

Если союз как используется в обороте-характеристике с одной стороны:

Прошу рассматривать мой поступок как частный, не проявляющий моего отношения к ситуации в целом.

Если оборот с как входит в сказуемое:

Присутствующие относились к принятому решению как к компромиссу.

Если перед оборотом с как находится отрицание или слова совершенно, почти, именно, просто и другие:

Принятие такого решения рассматривается просто как проявление недостаточной квалификации.

Если оборот с как – устойчивое словосочетание:

Строительные материалы нужны нам как воздух.

Приведенные условия и примеры не охватывают всех ситуаций, связанных с ошибками в использовании запятых, однако 80–90 % возможных проблем и неверных решений здесь отражены.

Точка с запятой. Знак препинания, частота использования которого в документных текстах выше, чем в недокументных. Ошибки связаны с игнорированием ситуаций, определенно требующих постановки знака.

1. Потеря или замена точки с запятой иным знаком в сложносочиненных и бессоюзных предложениях, если простые предложения имеют высокий уровень смысловой самостоятельности:

Свидетели преступления оперативно опрошены; место совершения преступления тщательно осмотрено; фотоснимки, сделанные в инфракрасных лучах, приобщены к материалам дела.

2. Отсутствие точки с запятой в позиции между простыми, предложениями, имеющими внутренние знаки препинания (чаще запятую) и входящими в сложносочиненное или бессоюзное предложение:

Оснований для жалобы, высылаемой в Ваш адрес, имеется предостаточно; гражданин Алешин, ведя паразитический образ жизни, и другим нормально жить не дает.

3. Типичное для некоторых видов документных текстов построение сложных предложений, включающих простые предложения назывного типа:

На складе № 6 в/ч 1298 хранятся следующие материальные ценности:

– сапоги кирзовые, б/у, размеры 38–46 – 60 пар;

– портянки байковые, новые, размер стандартный – 200 штук;

…

Использование точки с запятой в синтаксических ситуациях, которые требуют постановки именно этого знака, свидетельствует о высоком уровне пунктуационной и общей грамотности.

Двоеточие. Знак с заметно различающимися основаниями его использования в документных текстах. Относительно простые условия его постановки – при оформлении предложений, включающих прямую речь и в предложениях с обобщающими словами, стоящими перед однородными членами предложений:

Прошу занести в протокол дословно высказывание свидетеля: «Выстрел прозвучал в одиннадцать часов пятнадцать минут».

Прошу приобрести за счет кафедральных средств следующее канцелярские товары: доску пробковую, кнопки канцелярские, маркеры цветные.

Чаще возникают пунктуационные проблемы в сложных предложениях с поясняющими или дополняющими простыми предложениями:

Формирование пакета учредительных документов требует длительных периодов времени: велико количество необходимых документов, продолжительно время их подготовки и оформления.

Завершая обзор программных продуктов, отмечу: практически все они требуют доработки с учетом замечаний использующих их практиков.

Тире. Знак, использование которого связано как с формальными грамматическими основаниями, так и со смысловыми отношениями между синтаксическими компонентами простых и сложных предложений.

1. Тире между подлежащим и сказуемым, если отсутствует глагол-связка:

Ответственность – категория и юридическая, и нравственная.

2. Тире после однородных членов предложения перед обобщающим словом:

Информационное обеспечение управления, организационное проектирование, технические средства управления и архивоведение – специальные дисциплины учебного курса.

3. Два знака тире используются для выделения группы однородных членов в середине предложения. В подобных грамматических ситуациях ошибки довольно часты:

Закупленное периферийное оборудование – принтеры, сканеры, модемы – используется редко и неэффективно.

4. Тире используется для обозначения на письме пространственного, временного, оценочного интервала или колебания числовой характеристики:

Работы по озеленению будут выполнены в марте – апреле текущего года.

На монтажной площадке разрешается одновременное присутствие не более 3–4 сотрудников.

Регистрация билетов на рейс 1614 Москва – Волгоград.

Температура плавления экспериментальных сплавов – 680–690 градусов Цельсия.

5. Тире между частями предложения, если между этими частями присутствуют отношения обусловленности или вторая часть выражает неожиданное, резкое противопоставление по отношению к содержанию первой части:

Представленные в Управление документы не отвечают требованиям – встает вопрос о компетентности тех, кто их готовил.

6. Используется тире в сложных предложениях, когда между частями этих предложений реализуются отношения «если – то» или просматривается сравнение:

Исследовать все факты – исключить неприятные ситуации неопределенности на последующих этапах прохождения следствия.

7. Перед репликами диалога или в составе знаков препинания, оформляющих прямую речь, тире используются на стабильной основе:

– У вас есть возражения против кандидатуры господина Макарова?

– Нет, принципиальных возражений нет.

«Отсутствие порога явки, – высказал свое мнение председатель комиссии, – во многом осложнит избирательный процесс».

Приведенные примеры дают возможность отметить различия в сути оснований для постановки тире и оценить уровни сложности принятия пунктуационных решений; некоторые основания использования тире очевидны, просты, быстро и прочно усваиваются, некоторые основания имеют сложный и неочевидный характер, требуют анализа смысловых особенностей синтаксических конструкций.

Скобки. Сильные выделяющие и изолирующие знаки препинания, активно используемые в документных текстах. Использование скобок определяется следующими грамматико-логическими ситуациями:

1. Выделением дополнительных замечаний, ремарок, вставных предложений:

Разрешить проведение операций по усмотрению сторон (если иное не предусмотрено законодательством) с соответствующим оформлением документов.

Дополнительные поставки флюсов и припоя (с учетом изменения номенклатуры, выпускаемой нашим предприятием) потребуют пролонгации действующего контракта.

2. Рубрикацией текста, оформлением последовательности пунктов:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Отчет председателя правления банка.

2) Назначение региональных представителей банка; обсуждение основных направлений их деятельности.

В некоторых случаях вместо скобок могут использоваться другие знаки препинания, однако такая вариантность является ограниченной и закрепляется продолжительной практической работой, связанной с составлением документных текстов.

Кавычки. Стилевые особенности, характер документных текстов не предполагают широкого использования кавычек. Наиболее вероятные условия их применения – цитирования в составе текста. В этих случаях нет принципиальных отличий от использований знаков в недокументных текстах: реализуется универсальный принцип постановки системы знаков, оформляющих прямую речь и цитирования.

Второй областью применения кавычек, и соответственно, областью принятия ошибочных решений является пунктуация при наименованиях фирм, организаций, издательств, марок машин и устройств, других номенклатурных знаков. В этой области пунктуации стабильность и устойчивость отсутствуют, что заставляет ориентироваться либо на лексикографические регуляторы, либо идти вслед за примером, использовать принцип аналогии: ООО «Вымпел», аэропорт «Гумрак», автомобиль «Калина».

Вариантность знаков препинания. Можно отметить, что, к сожалению, в области пунктуационных решений русский язык имеет систему вариантных форм. Однако усвоению вариантности должно, на наш взгляд, предшествовать усвоение стабильных, классических оснований постановки знаков, регулируемых правилами. Обращение к полным и всесторонним справочникам русского языка дает представление о диапазонах применения вариантных и альтернативных знаков пунктуации в русских письменных текстах.

РЕГИСТРИРОВАТЬ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОДНОЙ УЧЕТНОЙ ФОРМЕ

РЕГИСТРИРОВАТЬ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОДНОЙ УЧЕТНОЙ ФОРМЕ

РЕГИСТРИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ВХОДЯЩИХ НЕ ТОЛЬКО ПИСЬМА, НО И ДОГОВОРЫ, СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

РЕГИСТРИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ВХОДЯЩИХ НЕ ТОЛЬКО ПИСЬМА, НО И ДОГОВОРЫ, СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

РЕГИСТРИРОВАТЬ ОДНОТИПНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЩЕМ ПОТОКЕ ДОКУМЕНТОВ

РЕГИСТРИРОВАТЬ ОДНОТИПНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЩЕМ ПОТОКЕ ДОКУМЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ НЕТ УТВЕРЖДЕННОЙ ФОРМЫ ФИРМЕННОГО БЛАНКА

В ОРГАНИЗАЦИИ НЕТ УТВЕРЖДЕННОЙ ФОРМЫ ФИРМЕННОГО БЛАНКА

НЕ ОСТАВЛЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗОВОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ИСХОДЯЩЕГО ПИСЬМА

НЕ ОСТАВЛЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗОВОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ИСХОДЯЩЕГО ПИСЬМА ПОДШИВАТЬ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ПИСЬМА ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

ПОДШИВАТЬ ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ПИСЬМА ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

ХРАНИТЬ ОРИГИНАЛЫ ИСПОЛНЯЕМЫХ И ИСПОЛНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ У РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАДАНИЕ

ХРАНИТЬ ОРИГИНАЛЫ ИСПОЛНЯЕМЫХ И ИСПОЛНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ У РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАДАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОДНА НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

В ОРГАНИЗАЦИИ ОДНА НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ПОМЕЩАТЬ В ОДНО ДЕЛО ДОКУМЕНТЫ С РАЗНЫМИ СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ

ПОМЕЩАТЬ В ОДНО ДЕЛО ДОКУМЕНТЫ С РАЗНЫМИ СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ ПОМЕЩАТЬ В ОДНО ДЕЛО ПРИКАЗЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

ПОМЕЩАТЬ В ОДНО ДЕЛО ПРИКАЗЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ