Метрологические свойства весов

Весы, независимо

от их конструкции, должны иметь такие

метрологические свойства.

Устойчивость

— способность

весов, выведенных из состояния равновесия,

быстро возвращаться к первоначальному

положению.

Устойчивость весов

достигается при условии, если их коромысло

находится в состоянии устойчивого

равновесия. Устойчивость весов зависит

также от отдаленности центра от точки

опоры, причем, чем ниже размещен центр

весов, тем больше устойчивость и тем

труднее их вывести из состояния

равновесия, а соответственно ниже их

чувствительность.

Проверка устойчивости

проводится следующим образом: весы,

находящиеся в равновесии, необходимо

вывести из положения равновесия, слегка

коснувшись чашки. Подсчитать количество

колебаний стрелки весов до возвращения

ее в положение равновесия. Если стрелка

совершила не более 4—6 колебаний, можно

считать, что весы устойчивы.

Постоянство

показаний

— способность

весов показывать одни и те же результаты

при многоразовых определениях массы

тела, проводимых на этих весах в одних

и тех же условиях.

Проверка постоянства

показаний проводится следующим образом:

весы должны находиться в положении

равновесия. На технических аптечных

весах уравновешивают, например, флакон

с массой гирь. Если все 3 раза масса

взвешиваемого тела одна и та же, то весы

обладают постоянством показаний. Если

результаты не совпадают, то это значит,

что острия призм не вполне параллельны,

смещены. Кроме того, на постоянство

показаний большое влияние оказывает

величина трения в подвижных контактах

весов. Затупленность призм и их

загрязненность приводит к нарушению

постоянства показаний весов. Поэтому

весы в нерабочем состоянии должны

храниться так, чтобы избежать затупленности

призм.

Причиной непостоянства

показаний весов является несовершенство

устройства весов (например, незаметное

смещение отдельных частей при пользовании

ими), а также условия, в которых производится

взвешивание (например, одностороннее

нагревание коромысла (электрическая

лампа, солнечные лучи и пр.), вследствие

чего может произойти удлинение одного

плеча).

Чувствительность

— способность

весов показывать минимальное изменение

нагрузки в момент равновесия.

При этом чем меньше

разница в весе гирь, которую можно

определить этими весами, тем выше их

чувствительность и тем точнее результаты

взвешивания.

Чувствительность

весов прямо пропорциональна длине плеча

коромысла и обратно пропорциональна

массе коромысла, нагрузке весов (массе

чашек, груза, перегруза), величине прогиба

коромысла, расстоянию от точки опоры

до центра тяжести коромысла. Чувствительность

весов определяется формулой:

где

S

—

чувствительность, мм/мг;

L

— длина

плеча коромысла, мм;

Р —

масса чашки с грузом, мг;

р —

масса перегруза, выводящего весы из

состояния равновесия, мг;

h

— расстояние

от точки опоры до линии, соединяющей

острия грузоподъемных

и опорной

призм (величина прогиба коромысла), мм;

R

— масса

коромысла, мг;

т. —

расстояние от точки опоры до центра

тяжести коромысла, мм; Z

— длина

стрелки, мм;

X

— цена деления шкалы, мм.

Из формулы следует,

что величины L,

R,

m,

Z,

X

зависят от

конструкции весов.

В наибольшей

степени на величину чувствительности

весов влияет величина прогиба коромысла

h.

Весы с

прямолинейным коромыслом характеризуются

тем, что острия опорной и грузоприемных

призм находятся на одной прямой линии

(прямолинейность весов). При этом величина

h

= 0, а уравнение

принимает вид:

то есть чувствительность

весов становится независимой от величины

нагрузки весов. Это возможно лишь при

взвешивании минимальных количеств. На

практике даже незначительное определение

массы вызывает прогиб коромысла и влияет

на чувствительность весов. С увеличением

нагрузки весов, как следует из формулы,

их чувствительность уменьшается. Прогиб

коромысла при этом может быть недопустимо

большим, а коромысло необратимо

деформироваться, то есть весы выйдут

из рабочего состояния. Во избежание

этого необходимо во время взвешивания

не превышать величины предельно

допустимой нагрузки, обозначенной на

коромысле весов.

Чувствительность

весов зависит от ряда факторов.

От расположения

центра тяжести коромысла по отношению

к точке его опоры. Весы

будут иметь наибольшую чувствительность

при достаточной устойчивости в том

случае, когда центр тяжести коромысла

лежит как можно ближе к точке опоры, но

во всяком случае ниже этой точки.

От массы коромысла.

Чем меньше

масса коромысла, тем большую чувствительность

при всех прочих условиях будут иметь

весы. Для облегчения коромысла в нем

делаются вырезы круглой или иной формы.

От длины плеч

коромысла. Теоретически,

чем больше длина плеч коромысла, тем

больше его чувствительность. Однако

практически нецелесообразно изготовлять

коромысла с длинными плечами, так как

удлинение коромысла ведет к увеличению

его массы, что вызывает уменьшение

чувствительности. Наряду с увеличением

длины коромысла значительно возрастает

прогиб его от действия груза, вследствие

чего понижается центр тяжести коромысла

и чувствительность весов уменьшается.

Поэтому практически коромысла делают

с как можно более короткими плечами.

На чувствительность

весов оказывает влияние величина

трения между призмами и

подушками: чем больше трение, тем меньше

чувствительность, чем острее призмы,

тем чувствительность больше. Поэтому

призмы делают острыми из закаленной

стали. Износ-затупление призм приводит

к увеличению трения, и, следовательно,

к уменьшению чувствительности весов.

Следует отметить,

что большинство весов, служащих для

взвешивания с

большей

точностью (в том числе тарирные и ручные),

имеют длинные стрелки. Это объясняется

тем, что увеличение длины стрелки весов

позволяет наблюдать и отсчитывать

незначительные угловые отклонения

коромысла, так как чем больше радиус

(длина стрелки), тем больше длина дуги,

соответствующей отклонению коромысла

на один и тот же угол.

Проверка

чувствительности весов

проводится

путем определения минимальной нагрузки

(мг), вызывающей стандартное отклонение

стрелки от положения равновесия. За

стандартное отклонение принимают

отклонение стрелки, равное 5 мм (или трем

делениям шкалы) для тарирных весов и

выход стрелки из обоймицы до половины

своей длины с образованием угла, равного

приблизительно 5°, для ручных весов.

Чувствительность,

выраженную абсолютным значением груза,

вызывающего стандартное отклонение

стрелки, называют абсолютной

чувствительностью (<Sa6c),

или абсолютной

ошибкой взвешивания.

Чувствительность

ручных и тарирных весов определяют в

трех положениях: нагруженных на 1/10

предельной нагрузки, предельно нагруженных

и ненагруженных. Если груз, соответствующий

величине допустимой погрешности

(установленной ГОСТом) для данного типа

весов (табл. 5), помещенный на одну из

чашек таких весов, вызывает стандартное

отклонение стрелки, то весы считаются

чувствительными .

Так весы технические

ВКТ-1000 имеют следующие величины

погрешностей:

— ненагруженных

— 20 мг;

— с 1/10 максимальной

нагрузки — 60 мг;

— максимально

нагруженные — 100 мг.

При определении

величины чувствительности этих весов

при 1/10 нагрузки поступают так: весы

приводят в состояние равновесия, на

каждую чашку помещают гири массой по

100,0 г, уравновешивают весы, затем

постепенно нагружают правую чашу весов

гирьками (от меньшей к большей). Груз,

вызывающий стандартное отклонение

стрелки, показывает абсолютную

чувствительность. Если величина

дополнительной нагрузки больше допустимой

погрешности (60 мг), например 80 мг, весы

считают нечувствительными. Их изымают

из пользования и направляют на проверку

до срока клеймения. Аналогично проводят

определение чувствительности при

ненагруженных и при предельной нагрузке

весов. Чувствительность весов можно

определить и таким образом: при трех

состояниях весов, приведенных в положение

равновесия, на одну из чашек кладут гирю

массой, соответствующей величине

допустимой погрешности.

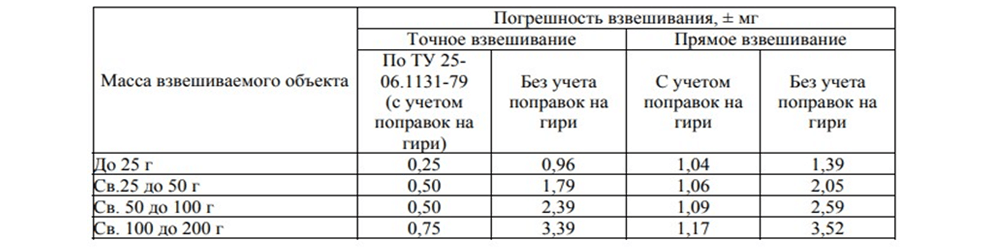

Таблица 5

Метрологическая

характеристика ручных и тарирных весов

|

Типоразмеры |

Нагрузка, г |

Допустимая |

|||

|

Максимальная |

Минимальная |

Ненагруженных |

При 1/10 предельной |

При максимальной |

|

|

ВР-1 |

1 |

0,02 |

2 |

3 |

5 |

|

ВР-5 |

5 |

0,010 |

2 |

4 |

10 |

|

ВР-20 |

20 |

1,00 |

3 |

6 |

20 |

|

ВР-100 |

100 |

5,00 |

5 |

10 |

50 |

|

ВКТ-1000 |

1000 |

50,00 |

20 |

60 |

100 |

|

Т-2-1000 |

1000 |

50,00 |

20 |

50 |

200 |

Если во всех трех

случаях стрелка весов отклонилась на

расстояние 5 мм (или 3 деления по шкале),

то весы обладают достаточной

чувствительностью. Если стрелка

отклонилась на расстояние менее, чем 5

мм, то такие весы недостаточно

чувствительные и ими пользоваться

нельзя.

Что касается

определения чувствительности ручных

весов, то оно осуществляется аналогичным

путем по стандартному отклонению

стрелки. В этих случаях чувствительность

весов выражается числом миллиграммов,

вызывающих необходимое отклонение

стрелки.

На практике большое

значение имеет так называемая относительная

чувствительность, которая может указать

относительную ошибку взвешивания

(точность дозирования).

Относительная

чувствительность весов Sотн

может

быть выражена отношением минимального

груза Р, вызывающего заметное отклонение

стрелки от нулевого положения шкалы, к

нагрузке л,

лежащей на

одной чашке весов, потому что

чувствительность весов может немного

варьировать в зависимости от величины

нагрузки:

или

Если, например,

весы нагрузить гирями по 100,0 г на каждую

чашечку и поместить дополнительный

груз, равный 0,05 г, который дает стандартное

отклонение стрелки, то относительная

чувствительность весов равна:

Значит, на этих

весах можно взвешивать груз, равный

100,0 г, с точностью 0,0005 его настоящей

массы, то есть относительная ошибка не

превышает 0,05 % (0,0005 • 100). Такие весы можно

считать достаточно чувствительными.

Определение

ошибки взвешивания.

На одних и

тех лее весах груз можно взвесить с

различной точностью. Наибольшая точность

может быть получена тогда, когда навеска

близка по значению к наибольшей допустимой

нагрузке весов. Ошибка взвешивания

возрастает, если переходят границу

предельной или минимальной нагрузки,

которая обозначена на коромысле данных

весов.

Чтобы сделать

вывод, насколько правильно выбраны весы

для определения массы вещества, надо

установить точность взвешивания или

относительную ошибку (в %).

Например, необходимо

взвесить массу 0,06 г. Какими весами при

этом следует воспользоваться? Для весов

ВР-100 величина 0,06 г близка к ненагруженным

весам, поэтому Sабс

по табл. 5

равна 0,005 г, а SOTH

— 8%:

Для весов ВР-1

величина массы 0,06 г близка к ненагруженным

весам, поэтому Sа6с

(табл. 5) — 0,002 г, а

S отв

— 3,6 %:

Таким образом, для

взвешивания массы 0,06 г нужно использовать

ручные весы ВР-1.

Расчет относительной

ошибки взвешивания можно осуществить

путем составления соответствующей

пропорции.

Например, рассчитать

относительную ошибку при взвешивании

0,1 г натрия хлорида на ВР-1. По табл. 5

находят ошибку, допустимую при нагрузке

0,1 г. Так как навеска наиболее близка по

значению к 1/10 предельной нагрузки, а не

к предельной нагрузке или к ненагруженным

весам, то допустимая погрешность Soth

равна 0,003

(3 мг). Составив пропорцию, находят ошибку

взвешивания (х),

которая

составляет ±3 %:

0,1 – 0,003

100 — х

При взвешивании

на этих же весах большего количества

натрия хлорида 0,9 г (навеска наиболее

близка по значению к предельной нагрузке

ВР-1) допустимая погрешность равна 0,005

(5 мг). Относительная ошибка в этом случае

составляет ±0,55 %:

0,9 – 0,005

100 — х

Точность или

правильность

— способность

весов показывать правильное соотношение

между массой взвешиваемого вещества

и соответствующими гирями.

Точность или

правильность весов зависит от таких

факторов:

— от равноплечности

коромысла весов;

—от параллельности

острия опорной и грузопринимающих

призм;

— от положения

центра тяжести весов коромысла, который

должен лежать точно на вертикали,

проходящей через точки опоры, которые

находятся ниже нее;

— от равенства

массы чашек.

Если весы отвечают

указанным требованиям, то их коромысло

должно находиться в горизонтальном

положении, а показчик равновесия

(стрелка) — строго вертикальном как

при пустых, так и при нагруженных

одинаковым грузом чашечках. Вследствие

невозможности обеспечить у весов

абсолютно точное равенство плеч и в

связи с трением, создающимся в опорных

деталях коромысла при его колебаниях,

весы всегда имеют ограниченную точность.

В связи с этим для всех весов установлены

максимально допустимые погрешности и

весы считаются правильными (верными),

если их погрешности не превышают

установленных значений.

Проверка

точности весов

проводится

при 1/10 максимальной нагрузки, при полной

нагрузке и ненагруженных весах.

Например, необходимо

определить точность технических весов

с максимальной нагрузкой 1 кг. Для этого

на левую чашку помещают гирю, равную

1/10 максимальной нагрузки, 100,0 г, а на

правую — тарирный стакан с дробью и

добиваются равновесия. Затем при

нерабочем положении арретира гирю и

груз меняют местами и переводят арретир

в рабочее положение. Стрелка весов при

перемене местами гири и груза должна

прийти в положение равновесия. Если

равновесие восстанавливается, то весы

верны (равноплечи). При отсутствии

равновесия на поднявшуюся чашку весов

добавляют груз-допуск (миллиграммовый

разновес), равный величине погрешности

(см. табл. 5). Это должно привести весы в

состояние равновесия или отклонить

стрелку в противоположную сторону не

более чем на 5 мм. Вес добавленных гирь

в этом случае будет являться величиной

неравноплечно-сти весов. Если этого не

произойдет, весы не обладают достаточной

точностью, они неравноплечи. Неравноплечие

весы применять нельзя, так как они не

будут давать точные показатели массы

взвешиваемого вещества.

Гири и разновес.

Разновес представляет собой набор

гирь. Гири

— это

меры определенно установленной массы

(веса), служащие для измерения массы

тела по весу.

Взвешивая тело,

мы сравниваем его массу с величиной,

принятой за единицу по Международной

метрологической системе мер. За единицу

массы принимается килограмм. В

повседневной аптечной практике основной

единицей измерения массы лекарственного

средства является грамм — тысячная

доля килограмма. Названия низших единиц

долей грамма образуются с помощью

латинских приставок «деци» (0,1), «санти»

(0,01), «милли» (0,001). В рецепте слово «грамм»

или его обозначение «г» опускается.

Всякое число в рецепте, обозначенное

десятичными знаками, целыми или дробными,

принимается за выражение количества

вещества в граммах, если нет других

обозначений.

В зависимости от

назначения различают такие гири:

— образцовые,

изготовляемые из золота, платины и

медных сплавов;

— аналитические,

изготовляемые из медных сплавов и стали

с тщательно отполированной поверхностью,

покрытой золотом, платиной, никелем

или хромом;

— технические

1, 2 и 3-го классов.

В аптечной практике

применяются технические гири 2-го класса

в виде специальных наборов (разновесов):

крупного (граммового), содержащего гири

от 1,0 до 500,0 г, и мелкого (миллиграммового),

содержащего гири от 0,01 до 0,500 г. Граммовый

разновес изготавливают из латуни или

углеродистой стали с никелевым или

хромовым покрытием для предохранения

от окисления. Поверхность гирь должна

быть гладкой, без трещин, царапин и т.

п. Гири имеют форму прямых цилиндров с

головками. Миллиграммовые гири

изготавливают из мельхиора или алюминия

в виде разной формы пластинок:

треугольников, квадратов, шестиугольников.

Для защиты от

внешних влияний и повреждений гири

хранят в специальных коробках с гнездами

(рис. 15).

Гири должны

содержаться в чистоте, для чего

периодически их очищают от пыли и жира,

промывая в мыльной теплой воде или в

органических растворителях (спирте,

бензине), после чего тщательно вытирают

насухо

Рис. 15. Разновес:

а —

крупный; б

— набор в

футляре; в

— мелкий

мягкой тканью.

Брать их необходимо только пинцетом,

чистить гири

разными

полирующими средствами категорически

запрещается.

Гири и разновесы

подвергаются проверке и клеймению один

раз в год. Исправность весового хозяйства

аптечных учреждений контролируется

представителями местных отделений

Государственного комитета стандартов,

мер и измерительных приборов. При этом

на коромысло ручных и тарирных весов

наносится клеймо с указанием года

проверки (выбивают две последние цифры,

например, цифра 97 означает, что проверка

весов была проведена в 1997 г.).

Правила взвешивания

на технических и ручных равноплечих

весах. Прежде

чем начать взвешивание, нужно проверить

соответствие весов выше указанным

метрологическим свойствам, то есть

убедиться в их точности, чувствительности,

неизменности показаний и устойчивости.

Необходимо придерживаться предельной

и минимальной нагрузок, установленных

для данных весов.

Перед работой

весы следует осмотреть, протереть

марлевой салфеткой, смоченной

спирто-эфирной смесью, убедиться в их

равновесии в ненагруженном состоянии.

Если весы не уравновешены, то их

уравновешивают при помощи регуляторов,

помещенных на концах коромысла.

Как правило (для

удобства), гири помещают на левую чашечку

весов, а взвешиваемое лекарственное

средство — на правую.

При взвешивании

лекарственных и вспомогательных веществ

их названия ассистент читает трижды:

снимая с вертушки, при отвешивании и

возвращении штангласа на место. Подсчет

массы гирь производится дважды — в

начале взвешивания и по окончании.

Порошкообразные

вещества при взвешивании на ручных

весах помещают непосредственно на

чашку весов, а густые — на кружок

пергаментной или фильтровальной бумаги

(предварительно стари-рованный).

Взвешивать какие-либо вещества

непосредственно на чашечке тарирных

весов недопустимо, нужно применять

соответствующую тару (флаконы, банки,

капсулы и др.). Во избежание ошибок не

рекомендуется для тарирования применять

разновес.

Сыпучие вещества

отвешивают непосредственно из штангласа

путем легкого постукивания по нему

указательным пальцем правой руки.

Прибавляют вещество небольшими порциями

так, чтобы нити весов не загрязнялись.

По мере приближения момента равновесия

порции добавляемого вещества уменьшают,

чтобы исключить возможную передозировку

порошка. В случае необходимости вещество

отбирают при помощи пластмассовой или

целлулоидной пластинки. После взвешивания

с весов сначала снимают разновес (и

второй раз проводят подсчет массы

гирь), а затем лекарственное вещество.

После каждого отвешивания лекарственного

вещества из штангласа шейку и пробку

штангласа, а также чашечки весов

тщательно протирают марлевой салфеткой.

1. Лекция 20 Гравиметрический метод анализа

(гравиметрия).

2. План

1. Сущность гравиметрического анализа. Классификация

методов гравиметрического анализа.

2. Основные этапы гравиметрического определения. Выбор

и расчет массы навески анализируемой пробы.

3. Основные требования, предъявляемые к осадителю.

Расчет объема осадителя.

4. Осаждение (получение осаждаемой формы). Требования к

осаждаемой форме. Условия получения и структура осадков.

5. Загрязнение осадков.

6. Фильтрование и промывание осадков.

7. Получение гравиметрической формы. Требования,

предъявляемые к гравиметрической форме.

8. Расчеты в гравиметрии. Гравиметрический фактор.

9. Применение гравиметрического анализа.

10. Достоинства и недостатки гравиметрии.

3. 1. Сущность гравиметрического анализа. Классификация методов гравиметрического анализа.

• В гравиметрическом анализе используется

прямое определение массы вещества при

помощи взвешивания.

• Определение массы является и начальной, и

конечной стадией анализа.

• Основной прибор – аналитические весы.

4. Гравиметрический метод анализа основан на законах:

сохранения массы вещества при химических

превращениях;

постоянства состава;

законе эквивалентов.

В основе гравиметрического метода анализа лежат

различные химические реакции

• разложения,

• замещения

• обмена

• комплексообразования.

5.

Оборудование

Стаканы.

В

гравиметрическом

методе

анализа

применяют химические стаканы различной вместимости. Для

осаждения кристаллических осадков обычно применяют стаканы с

носиком вместимостью 200-250 мл, для осаждения аморфных

осадков – стаканы вместимостью 100-150 мл.

Воронки,

применяемые для фильтрования, могут быть

различного диаметра, в зависимости от количества отделяемого

осадка: они должны иметь наклон стенок 60° и удлиненный косо

срезанный конец, внутренний диаметр которого в верхней части

меньше, чем в нижней, благодаря этому увеличивается скорость

фильтрования и промывания осадка.

6.

Тигли.

Фарфоровые тигли применяют для высокотемпературного

прокаливания осадков. Фарфоровые тигли можно нагревать до температур не выше

1200°C. Кроме фарфоровых тиглей в гравиметрическом анализе для

высокотемпературного сплавления и прокаливания металлические, кварцевые и

другие тигли. До окончания всех операций тигли нельзя брать руками, а только при

помощи металлических щипцов.

Стеклянные фильтрующие тигли представляют собой стеклянные тигли с

вплавленными фильтрующими пластинками из прессованного пористого стекла. Их

применяют для фильтрования с последующим высушиванием в сушильном шкафу

осадков, которые разлагаются при высоких температурах.

7.

Эксикаторы применяют для охлаждения тиглей при доведении их массы до

постоянного значения, а также для хранения прокаленных тиглей и высушивания. В

качестве осушителя в эксикаторах чаще всего применяют безводный хлорид кальция,

реже – концентрированную H2SO4, P2O5 и др. При работе с эксикатором необходимо

соблюдать следующие правила: 1) необходимо следить, чтобы притертые части всегда

были смазаны; 2) перенося эксикатор, обязательно следует придерживать его крышку; 3)

поместив горячий тигель в эксикатор, крышку эксикатора оставляют приоткрытой в

течение 3-5 минут, пока воздух внутри эксикатора не прогреется; 4) нельзя оставлять

эксикатор открытым; 5) открывая и закрывая эксикатор, крышку следует сдвигать в

сторону, а не поднимать.

Кроме перечисленной посуды применяют также стеклянные палочки обычные и с

резиновыми насадками, часовые стекла для накрывания стаканов с осадками,

промывалки, мерные цилиндры и др.

8.

9.

Гравиметрический (весовой) метод

анализа основан на измерении массы определяeмoгo

компонента после его выделения в виде гравиметрической

формы.

Классическое название метода — весовой анализ.

Аналитическим сигналом в гравиметрии является –

масса.

Гравиметрический анализ основан на законе сохранения массы

вещества при химических превращениях и является наиболее точным из

химических методов анализа: предел обнаружения составляет 0,10 %;

правильность (относительная ошибка метода) ±0,2 %.

10.

В гравиметрическом

анализе используют

следующие методы:

•Осаждения,

•отгонки (прямая и косвенная),

• выделения,

•термогравиметрию,

•электрогравиметрию.

11.

1) В методе осаждения

вступает в химическую реакцию

малорастворимое соединение.

определяемый компонент

с

реагентом,

образуя

После проведения ряда аналитических операций твердый осадок

известного состава взвешивают и проводят необходимые вычисления.

Последовательность аналитических операций в

гравиметрическом методе осаждения:

1.Расчет массы навески анализируемого вещества и ее взвешивание

2. Растворение навески.

3. Создание условий осаждения.

4. Осаждение (получение осажденной формы).

5.Отделение осадка фильтрованием.

6. Промывание осадка.

7. Получение гравиметрической формы (высушивание, прокаливание до

постоянной массы).

8. Взвешивание гравиметрической формы.

9.Расчет результатов анализа.

12.

2) Методы отгонки

основаны на выделении исследуемого

компонента в виде летучего соединения, чаще всего под воздействием

tº или кислоты.

Методы отгонки подразделяют на прямые и косвенные.

В методе прямой отгонки определяемый компонент выделяют

из пробы в виде газообразного продукта, улавливают и затем

определяют его массу.

Так, при определении содержания СО2 в карбонате

кальция СаСО3 методом отгонки анализируемый образец

(навеску) карбоната кальция растворяют в кислоте:

СаСО3 + 2HCl → СО2↑ + CaCl2 + Н2О

Выделяющийся диоксид углерода количественно поглощают

и измеряют его массу по увеличению общей массы

поглотителя.

В методах косвенной отгонки массу газообразного продукта

определяют по разности масс анализируемого компонента до и после

термической обработки.

В практике фармацевтического анализа этот метод широко

применяется при определении влажности лекарственных препаратов,

растительного сырья.

13.

3) Методы выделения

основаны на количественном

выделении определяемого компонента из анализируемого

раствора путем химической реакции с последующим

определением массы выделенного вещества. Этот принцип

положен в основу электрогравиметрического метода анализа,

в котором определяемый компонент выделяется из раствора в

результате электрохимических реакций, протекающих на

электродах.

Методы выделения применимы для количественного

определения элементов, достаточно устойчивых в свободном

состоянии, например, золота, серебра, меди, ртути и т.д.

Выделить элементы из растворов или минералов в свободном

виде

можно

с

помощью

веществ-восстановителей

(окислителей) или электрического тока.

14.

4) В термогравиметрическом анализе

фиксируют

изменение массы вещества в процессе нагревания, что позволяет судить

о происходящих превращениях и установить состав образующихся

промежуточных

продуктов.

Термогравиметрический

анализ

осуществляют при помощи приборов дериватографов. В ходе

эксперимента фиксируют изменение массы анализируемого образца

(ось ординат) в зависимости от времени или температуры (ось абсцисс)

и

представляют

в

виде

термогравиметрической

кривой

термоrравиграммы. Термогравиметрия широко используется для

исследования изменения состава вещества и выбора условий

высушивания или прокаливания осадков.

5) Электрогравиметрический анализ

основанна на

электролитическом выделении металлов и взвешивании полученного на

электроде осадка. Основным физическим условием электpoлитичecкoгo

разделения металлов является определенное напряжение, при котором

осаждаются одни и не выделяются другие металлы.

Среди гравиметрических методов анализа наиболее

широко применяют метод осаждения.

15.

2. ВЫБОР МАССЫ НАВЕСКИ В ГРАВИМЕТРИИ.

Точность анализа зависит как от массы навески, так и от массы

гравиметрической формы, получаемой из нее.

Навеска-масса вещества, необходимая для выполнения анализа.

Должна быть взята такая навеска, чтобы при ее взвешивании и при

взвешивании полученной из нее гравиметрической формы ошибка не

превышала ± 0,2 %.

При расчете оптимальной массы навески анализируемого

вещества учитывают :

• возможную массовую долю определяемого компонента в

анализируемой пробе и в гравиметрической форме,

• массу гравиметрической формы,

• систематическую ошибку взвешивания на аналитических

весах (обычно ±0,0002 г),

• характер получаемого осадка — аморфный, мелкокристаллический, крупнокристаллический.

16.

Относительная ошибка ε взвешивания на аналитических

весах определяется соотношением (1):

ε =∆т ·100% / т,

(1)

где ∆т = 0,0002 г, т — навеска анализируемого вещества в

граммах.

Поскольку

относительная

ошибка

гравиметрического анализа не должна превышать по

абсолютной величине 0,2%, а она определяется относительной погрешностью взвешивания, то ε = 0,2% (не

больше). Тогда, согласно (1),

0,2% = 0,0002 · 100% / т.

Следовательно, оптимальная масса т навески, при которой

допустима относительная ошибка гравиметрического анализа

не более ±0,2%, должна быть не меньше чем

т = 0,0002 ∙100 % / 0,2 = 0,1 г.

• На практике при расчете оптимальной массы исходной навески

исходят из того, чтобы оптимальная масса конечной гравиметрической

формы была бы не меньше 0,1 г.

17.

В результате обобщения многочисленных исследований

было

рекомендовано

задавать

оптимальную

массу

гравиметрической формы следующей:

• для объемистых аморфных осадков — около 0,1 г,

• для кристаллических осадков — от 0,1 до 0,5 г (для легких

осадков от 0,1 до 0,2 г, для тяжелых осадков — от 0,4 до 0,5 г).

Пример 1. Расчет массы исходной навески при гравиметрическом

определении железа(III) в хлориде FеСl3·6Н2О осаждением раствором

аммиака в виде гидроксида железа(III) Fе(ОН)3 (осаждаемая форма) с

последующим прокаливанием осаждаемой формы до Fе2О3 (гравиметрическая форма).

Получение осаждаемой формы:

FеСl3+3NН3∙Н2О → Fе(ОН)3+3NН4Сl

Осаждаемая форма представляет собой аморфный сильно гидратированный осадок гидроксида железа(III), практически нерастворимый в

воде.

Получение гравиметрической формы:

800−9000С

2Fе(ОН)3

Fе2О3 + 3Н2О

18.

• В соответствии с изложенным выше (осадок

аморфный) задаваемую массу гравиметрической формы

примем равной т(Fе2О3) = 0,1 г.

• Число

атомов

железа(III)

в

одном

моле

гравиметрической формы равно двум, а в одном моле

исходного хлорида железа(III) — единице. Следовательно,

число молей хлорида железа(III) в исходной навеске

должно быть в два раза больше числа молей оксида

железа(III) в навеске гравиметрической формы. Тогда

масса исходной навески хлорида железа(III) будет равна:

• m(FеСl3 ·6Н2О) = 2m(Fе2ОЗ)∙М (FеСl3·6Н2О) / M(Fе2О3)

= 2· 0,1· 270,3 /159, 7 = 0,340 г.

• Таким образом, мacca исходной навески хлорида

железа(III) не должна быть меньше ~0,340г.

19. Взвешивание (взятие) навески

• Взвешивание исходной навески анализируемого вещества

проводят на аналитических весах с погрешностью взвешивания, чаще

всего равной ±0,0002 г. Обычно навеску помещают в чистый сухой

стеклянный бюкс, предварительно взвешенный на тех же

аналитических весах. Иногда навеску вначале взвешивают на

технических или аптечных весах и уже после этого — на аналитических

весах. По разности масс бюкса с навеской и пустого бюкса вычисляют

массу навески.

Растворение навески

• Навеску растворяют в подходящем растворителе в

условиях, предусмотренных методикой анализа. Наиболее

часто в качестве растворителя применяют дистиллированную

воду или водные растворы кислот. Если в качестве

растворителя используют дистиллированную воду, то в оптимальном варианте берут 100-150 мл воды.

20.

Взятие навески

1. Берут чистый бюкс, маркируют его графитовым карандашом на пришлифованной

части и помещают в сушильный шкаф с температурой 120-125°C.

2. Через 45-60 мин. Помещают бюкс с помощью тигельных щипцов в эксикатор. Когда

бюкс остынет до температуры аналитических весов, взвешивают его и записывают

результат в лабораторный журнал.

3. Повторяют высушивание бюкса еще 1-2 раза по 30 мин., чтобы довести его до

постоянной массы. Высушивание заканчивают, когда результаты двух последних

взвешиваний будут отличаться не более, чем на 0,0002 г.

4. В подготовленный бюкс помещают 1,5-2,0 г свежеперекристаллизованного

воздушно-сухого хлорида бария BaCl2•H2O и взвешивают на аналитических весах.

Высушивание навески

1. Помещают бюкс в сушильный шкаф. Первое высушивание соли проводится 1,5-2,0

часа, строго следя, чтобы температура находилась в пределах 120-125°C. При более

высокой температуре возможно частичное разложение и улетучивание соли, а при более

низкой – не вся кристаллизационная вода будет удалена.

2. Затем переносят бюкс в эксикатор, оставляют охлаждаться на 15-20 мин., т. е.

доводят бюкс с его содержимым до постоянной массы.

21.

Растворение навески анализируемого вещества

Для растворения навеску анализируемого вещества переносят (т. е.

осторожно пересыпают) в чистый химический стакан нужного объема.

Подходящий растворитель подбирают заранее, делая пробы с отдельными

порциями вещества. Если предварительной пробой было установлено, что

анализируемое вещество растворимо в воде, то навеску растворяют в 100—150

мл дистиллированной воды. При необходимости содержимое стакана нагревают

на асбестированной сетке или на водяной бане, накрыв стакан часовым стеклом

и не допуская кипения раствора.

Если исследуемое вещество не растворимо в воде, то навеску переводят в

раствор действием кислоты (уксусной, соляной, серной, азотной) или царской

водки. Количество той или иной кислоты, необходимое для растворения,

вычисляют (с учетом ее концентрации) по уравнению реакции.

Выбор кислоты для растворения навески определяется, кроме того,

характером происходящей при этом реакции. Например, известняк СаСО3

следует растворять в соляной кислоте, а не в серной, так как при действии

последней

образуется

малорастворимый

сульфат

кальция

CaSO4.

Навеску растворяют в кислоте осторожно, накрыв стакан часовым стеклом,

чтобы избежать потери анализируемого вещества. Потеря возможна потому, что

выделяющиеся газы (CO2, H2, H2S) увлекают с собой капельки раствора.

22.

Разложение

неорганических

малорастворимых

веществ.

Разложение

пробы

малорастворимого неорганического вещества осуществляют «мокрым»

путем (действием кислот) или «сухим» путем (сплавлением с

карбонатом натрия, едкими щелочами и другими плавнями).

Азотная кислота как сильный окислитель растворяет медь, серебро,

ртуть, мышьяк, висмут, бор, кадмий, германий, ванадий, марганец,

молибден

и

некоторые

другие

металлы.

В концентрированной серной кислоте растворяют сплавы олова,

сурьмы, свинца, а также ферротитан. «Нержавеющие» (легированные)

стали растворяют в хлорной кислоте.

Золото и платину растворяют в царской водке (конц. НСl и конц.

НNО3),

которая

действует

и

как

окислитель,

и

как

комплексообразователь; в результате такой обработки получаются

комплексные хлориды этих металлов. Вольфрамовые сплавы, молибден

и ферромолибден, цирконий и тантал рас творяются в смеси азотной и

плавиковой кислоте образованием комплексных фторидов. Наиболее

подходящий метод выбирают исходя из особенностей анализируемого

материала.

23. 4.Требования, предъявляемые к осадителю. Расчет объема осадителя.

1. Осадитель должен быть специфичен, т.е. он

должен осаждать данный ион и не осаждать

другие. Например, Аl3+ нельзя осадить в

присутствии Fe3+, с помощью NH4OH, т.к. в этом

случае получается смешанный осадок Al(OH)3 и

Fe(OH)3. Учитывая амфотерность алюминия,

Аl3+ следует осаждать с помощью Na2S2O3,

который не дает осадка с Fe3+.

2. Осадитель должен быть легко удаляемым

(летучим) для очищения осадка на стадии

высушивания и прокаливания. Пример: Ag+ в

виде AgCl с помощью HCl, а не NaCl; Fe3+ в виде

Fe(OH)3 с помощью NH4OH, а не NaOH.

24. Требования, предъявляемые к осадителю

3. Осадитель должен образовывать осадок с

максимально малой растворимостью, т.е. с

малым значением ПР.

Для однотипных соединений BaSO4 имеет

минимальную величину ПР, следовательно при

определении Ва2+ будут минимальные потери.

Соединение

Ks

BaC2O4

BaCO3

BaCrO4

BaSO4

1.6∙10-4

8∙10-9

2.4∙10-10

1.1∙10-10

min

25. Требования, предъявляемые к осадителю

4. При выборе осадителя нужно точно

рассчитывать необходимый избыток

осадителя, т.к. при его излишнем количестве

возможно:

• проявление амфотерности ( в случае

образования гидроксидов), приводящее к

растворению осадка;

• образование комплексных и кислых солей

26.

• К важнейшим неорганическим осадителям

относятся растворы HCl, H2SО4, Н3РО4,

NaOH, NН3, АgNО3, BaCl2, (NH4)2C2О4,

(NH4)2HPО4 и др.

• В качестве органических осадителей

применяют растворы диметилглиоксима, lнитрозо-2-нафтола,

8-оксихиналина,

щавелевой кислоты и т. д.

27. Преимущества органических осадителей, образующих с катионами металлов устойчивые внутрикомплексные соединения, по сравнению с

неорганическими осадителями.

• l) Внутрикомплексные соединения металлов, как правило,

обладают незначительной растворимостью в воде, что обеспечивает

высокую полноту осаждения определяемого катиона металла.

• 2) Адсорбционная способность осадков внутрикомплексных

соединений, имеющих молекулярную кристаллическую решетку,

ниже адсорбционной способности неорганических осадков с

ионной структурой. Поэтому осадки внутрикомплексных

соединений адсорбируют из раствора меньше примесей и

получаются более чистыми.

• 3) Возможно селективное или даже специфическое осаждение

того или иного катиона металла из pacтвора в присутствии других

катионов.

• 4) Благодаря сравнительно большой молекулярной массе

внутрикомплексных

соединений

относительная

ошибка

определения

понижается

(уменьшается

значение

гравиметрического фактора F) по сравнению с использованием

неорганических осадителей с невысокой молекулярной массой.

28. Расчет объема раствора осадuтеля

• Расчет объема раствора осадuтеля проводят, исходя из

требуемого количества осадителя и его концентрации.

Применяют избыток осадителя, при этом масса осаждаемого

вещества, остающаяся в растворе вследствие некоторой

(пусть и незначительной) его растворимости, не должна, как

правило, превышать 0,0002 г, т. е. ошибки взвешивания на

аналитических весах. В противном случае необходимо

вносить поправки на потери определяемого компонента

вследствие частичного растворения осадка.

• Прuмер.

Рассчитаем

количество

осадителя

и

оптимальный

объем

раствора

осадителя

для

гравиметрического определения серной кислоты в виде

сульфата бария BaSО4 (осаждаемая и гравиметрическая

форма). Ориентировочная масса серной кислоты в растворе

объемом 100 мл около 0,2 г: m(H2SО4) = 0,2 г. Осадитель водный 0,2 моль/л раствор хлорида бария BaCl2.

29.

• При прибавлении раствора осадителя к анализируемому

раствору

серной

кислоты

выделяется

белый

мелкокристаллический осадок сульфата бария (осаждаемая

форма):

BaCl2 +H2SО4 → BaSО4 +2НСl

• Осадок (после его созревания под маточным раствором)

отделяют, промывают, высушивают, прокаливают и

взвешивают.

Решение.

• 1) Рассчитаем приблизительное количество n(H2SO4) серной кислоты в анализируемом растворе:

n(H2S04) = m(H2SO4)/ M(H2SO4) = 0,2 / 98,08 ≈ 0,002 моль.

• 2) Рассчитаем объем V(BaCl2) 0,2 моль/л раствора хлорида

бария, необходимый для стехиометрического превращения

всей серной кислоты в сульфат бария. Количество хлорида

бария, требуемое для связывания 0,002 моля серной кислоты,

также равно 0,002 моля, что следует из стехиометрии

реакции.

30.

В 1000 мл 0,2 моль/л раствора BaCl2 содержится 0,2 моля

BaCl2

В V(BaCI2) мл 0,2 моль/л того же раствора содержится 0,002

моля BaCI2. Следовательно,

V(BaCl2) = 0,002·1000 / 0,2 = 10 мл.

3) Поскольку осадитель — хлорид бария — нелетучее вещество,

то в соответствии с изложенным выше следует брать примерно

полуторакратный его избыток, т. е. оптимальный объем раствора

осадителя равен 1,5·10 мл =15 мл.

В приведенном примере была известна молярная

концентрация раствора осадителя. Если же задается не молярная

концентрация, а массовая доля осадителя в растворе, то для

расчета количества осадителя и объема раствора осадителя

необходимо знать плотность раствора осадителя.

31.

4. ОАЖДЕНИЕ (ПОЛУЧЕНИЕ ОСАЖДАЕМОЙ

ФОРМЫ). ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К

ОСАЖДАЕМОЙ ФОРМЕ.

В гравиметрическом методе осаждения существуют понятия осаждаемой и

гравиметрической форм вещества.

Осаждаемой формой

называют соединение, в виде которого определяемый

компонент осаждается из раствора.

Представим схемы гравиметрического определения ионов SO42- Fe3+, Мg2+ .

S042-

определяемый

ион

Fe3+

+

определяемый

ион

+

Ва2+

осадитель

3OH‾

↔

осадитель

↔

BaS04↓

осаждаемая

форма

→

BaS04↓

гравиметрическая

форма

Fe(OH)3↓

осаждаемая

форма

Mg2+

+ НРО4 2 -+ NH3∙H2O ↔ MgNH4 P04↓ + H2O

определ.

осадитель

осаждаемая

ион

форма

32. Осаждение. Факторы, влияющие на полноту осаждения осадка

1. Количество осадителя

2. Солевой эффект

Наличие посторонних ионов в растворе

повышает растворимость осадков за счет

увеличения ионной силы раствора. Чем больше

концентрация индифферентных ионов в

растворе, тем меньше величины коэффициентов

активности, и тем сильнее отличаются величины

активности ионов от их концентраций

Чем меньше коэффициент активности, тем

больше растворимость соединений

33. Осаждение. Факторы, влияющие на полноту осаждения осадка

3. Температура раствора

При увеличении температуры от 100 до

10000С растворимость BaSO 4

увеличивается в 1,8 раз; растворимость

AgCl увеличивается в 25 раз;

растворимость же СaSO 4 сначала

увеличивается, а потом уменьшается.

34. Осаждение. Факторы, влияющие на полноту осаждения осадка

4. Кислотность раствора

Величина рН раствора сильно влияет на

полноту осаждения осадков, в состав которых

входят анионы слабых кислот или группа ОН -.

Величина рН раствора оказывает влияние на

полноту осаждения осадков, в состав которых

входят анионы сильных кислот. Некоторые соли

растворяются в избытке кислоты-осадителя по

причине

комплексообразования

образования кислых солей

солевого эффекта

35. Осаждение. Факторы, влияющие на полноту осаждения осадка

5. Образование коллоидных систем

Такие осадки, как Al(OH) 3, Fe(OH) 3, AgCl, склонны

образовывать коллоидные растворы, которые легко

переходят в фильтрат, приводя тем самым к большим

потерям. В этом случае необходимо принимать особые меры

по разрушению коллоидов, то есть образованию

устойчивых гелей.-. Осаждение проводят в присутствии

сильных электролитов

6. Размеры частиц образуемого осадка

Полнота осаждения зависит от размеров частиц осадка, т.е. от

дисперсности частиц. Крупные частицы менее растворимы,

чем мелкие, поэтому очень важно получить по возможности

более крупные частицы осадка

36. Кристаллические осадки.

При образовании кристаллических осадков выделение вещества из

раствора идет на поверхности уже образовавшихся зародышей, за

счет их постепенного роста.

Условия образования:

1.Использование разбавленных и нагретых растворов пробы и

осадителя, т.к. более крупные кристаллы образуются в растворе,

содержащем меньшее число зародышей, а также предварительное

подкисление раствора пробы.

2.Медленное добавление осадителя (в первые моменты буквально по

каплям) с целью предотвратить образование большого количества

зародышевых частиц.

3.Постоянное перемешивание раствора, препятствующее

образованию новых зародышей.

4.Использование стадии «старения» осадка. В ходе «старения созревания» мелкие кристаллы растворяются, а крупные

кристаллы – увеличиваются из-за обмена ионов кристаллической

решетки с ионами раствора на поверхности кристалла, при этом

осадок очищается, примеси переходят в раствор.

37. Аморфные осадки

При образовании аморфных осадков в

первый же момент слияния растворов

образуется большое количество

зародышевых кристаллов, впоследствии

соединяющиеся (слипающиеся) в более

крупные агрегаты, которые и оседают на

дно.

Таким образом, аморфные осадки

фактически состоят из мельчайших

кристаллов. Псевдокристаллические

осадки.

38. Аморфные осадки

Процессы, происходящие при образовании

аморфных осадков

1) Коагуляция — слипание мелких частиц в

крупные агрегаты (с определенным

электрическим зарядом), оседающие из

раствора в виде хлопьев (т.наз. Гель).

2) Пептизация – обратный процесс

разрушения (растворения)осадка,

превращение геля в коллоид из-за потери

электрического заряда.

39. Условия образования аморфных осадков :

1.

Обязательное присутствие электролита-коагулятора (соли

аммония и кислоты).

2. Осаждение из концентрированных растворов при

нагревании для разрушения гидратной оболочки

коллоидных частиц и одновременного уменьшения

адсорбции ионов, которые придают коллоидным частицам

заряд и препятствуют процессам слипания.

3. Быстрое приливание осадителя для получения

максимального количества зародышевых кристаллов.

Добавление сразу по окончании осаждения большого

количества горячей воды для вымывания примесей с

поверхности осадка (из-за быстрого добавления осадителя

происходит усиление адсорбции).- Прием Коренмана

Отделение осадка от маточного раствора (фильтрованием)

сразу по окончании осаждения для предотвращения

«созревания» — загрязнения осадка примесями из раствора.

40.

Требования, предъявляемые к осаждаемой

форме (ОсФ):

1. Осадок должен быть не растворим. В растворе после

осаждения может оставаться не более 1·10-4 г (величина

погрешности взвешивания на аналитических весах) массы

аналита, т.е. не более 1·10-6 М

2. Желательно, чтобы осадок был крупнокристаллическим,

т.к. такой осадок проще промывать и отделять.

3. Осадок не должен содержать посторонних примесей.

4. Полученный осадок должен быть чистым и легко

фильтрующимся

(что

определяет

преимущества

кристаллических осадков).

5.

Осаждаемая форма должна легко переходить в

гравиметрическую форму.

6.

Осаждаемая

форма

может

соответствовать

гравиметрической.

41. 6.Загрязнение осадков

1.

Соосаждение — попадание в осадок посторонних

компонентов, содержащихся в растворе, которые

сами по себе в данных условиях осадка не образуют.

Основная причина – адсорбция развитой поверхностью осадка

ионов из маточного раствора.

Правила Панета-Фаянса-Гана преимущественной адсорбции:

‐

собственные ионы осадка;

‐

посторонние ионы, способные к образованию

малодиссоциированных соединений с ионами осадка;

‐

посторонние ионы с большим зарядом и размерами;

‐

ионы с большей концентрацией в растворе.

Предотвращение соосаждения:

1. Получение крупнокристаллических осадков при повышенной

Т°С, 2)

2. Промывание осадка,

3. Перекристаллизация (старение) осадка

42. Загрязнение осадков

Различают

следующие

виды

соосаждения:

адсорбцию, изоморфизм, окклюзию и послеосаждение.

1. Адсорбция — поглощение примесей поверхностью

частиц осадка.

Возможность загрязнения вследствие адсорбции

наиболее вероятна для мелкокристаллических

осадков. Т.к. адсорбция – экзотермический

процесс, то понижение температуры способствует

увеличению сорбции. Нагревание, наоборот,

усиливает десорбцию.

С

повышением

температуры

количество

адсорбированных примесей уменьшается.

43. Загрязнение осадков

2. Окклюзия — механический захват примесей

при образовании осадка. Окклюдированные

вещества находятся внутри частиц осадка, но

не участвуют в построении кристаллической

решетки.

Причина – быстрый рост кристаллов или

агрегатов осадка

Предупреждение окклюзии- медленное

добавление осадителя.

Устранение окклюзии:

1)переосаждение осадка;

2)перекристаллизация (старение) осадка.

44. Загрязнение осадков

Механический захват примесей

маточного раствора и молекул

растворителя характерен для

образования аморфных осадков

45. Загрязнение осадков

3. Образование смешанных (изоморфных)

кристаллов (изоморфное соосаждение)

Причина изоморфизма – близость величин

зарядов и размеров основных ионов осадка и

посторонних ионов.

Пример: розовый цвет осадка BaSO4 в

присутствии KMnO4 или желтый – в

присутствии К2CrO4.

Предотвращение изоморфизма– удаление

посторонних ионов из раствора до начала

осаждения.

46. Загрязнение осадков

4. Последующее осаждение — это процесс

перехода примесей в осадок при длительном

контакте с раствором.

Пример: Осаждение на поверхности CaC2O4 c

Ks =2,310-9 осадка MgC2O4 c Ks =8,510-5.

Предупреждение последовательного

осаждения:

1)отделение осадка от раствора сразу после

осаждения;

2)переосаждение осадка.

47. 7. Фильтрование и промывание осадков

Фильтрование – отделение твердой фазы осадка от маточного

раствора.

Для ускорения фильтрования проводят декантацию.

Декантация – сливание жидкости с отстоявшегося осадка.

Для отделения осадка применяют следующий фильтрующий

(пористый) материал:

бумага (беззольные фильтры разной

плотности – маркировка по цвету упаковки: черная, синяя, красная,

белая и желтая «лента»), вата, ткань, стекло (фильтры пористые

Шотта), фарфор (керамиковые фильтры и тигли фильтрующие Гуча),

асбест.

Материал фильтра определяют:

— свойства и структура осадка;

— размер частиц;

— температура дальнейшей обработки осадка.

Скорость фильтрования определяют:

— величина частиц осадка;

— структура осадка;

— условия фильтрования.

48. Фильтрование и промывание осадков

Промывание – очищение осадка от остатков

маточного раствора и сорбированных

примесей.

Промывная жидкость выбирается по типу

промываемого осадка.

Для аморфных осадков – растворы сильных

электролитов (для предотвращения

пептизации).

Для кристаллических осадков – очищенная

вода, разбавленные растворы осадителей

(для уменьшения растворимости).

49. Высушивание и прокаливание осадков

• Условия выбирают на основании

термогравиметрических исследований

(анализ термограммы).

• Продолжительность устанавливают

экспериментально (до достижения

постоянной массы).

• Термически нестойкие осадки высушивают

на воздухе или в эксикаторах над

осушителями.

• Т.к. возможно промывание осадков не водой

и водными растворами, а спиртом или

эфиром высушивают в эксикаторах и

сушильных шкафах.

50.

8. ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА. ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ.

Гравиметрической (весовой) формой (ГФ) называют

соединение, которое взвешивают. Иначе ее можно определить как осажденную

форму после соответствующей аналитической обработки осадка.

S042+

Ва2+

↔

BaS04↓ →

BaS04↓

определяемый

ион

Fe3+

3OH‾

+

определяемый

ион

Mg2+

определ.

ион

+

осадитель

осадитель

↔

осаждаемая

форма

Fe(OH)3↓

осаждаемая

форма

→

гравиметрическая

форма

Fe2O3↓

гравиметрическая

форма

НРО42 — + NH3∙H2O ↔ MgNH4P04↓ + H2O →

осадитель

осаждаемая

форма

Mg2P2O7

гравиметрич.

форма

51.

Требования, предъявляемые к

гравиметрической форме (ГФ) :

1.

Состав гравиметрической формы должен точно

соответствовать определенной стехиометрической формуле.

2.

Она не должна менять своей массы на воздухе из-за

поглощения паров H2O и CO2 или частичного разложения.

3. Содержание определяемого элемента в гравиметрической

форме должно быть как можно меньше, т. к. в таком случае

погрешности взвешивания в меньшей степени сказываются на

результате.

Обычно рекомендуемая масса ГФ для

кристаллических осадков не превышает > 0,5 г, а

для аморфных > 0,1 г.

52.

9. Расчеты в гравиметрии.

Гравиметрический фактор (F)

В гравиметрии используют фактор пересчета, называемый

гравиметрическим фактором — F.

Фактор пересчета (F) представляет собой отношение атомной (или

молекулярной) массы определяемого вещества к молекулярной массе

вещества, находящегося в осадке:

F =А/М

Гравиметрический фактор F численно равен массе

определяемого компонента в граммах, соответствующей одному грамму

гравиметрической формы.

М(Ва)

137,3

F=

Пример. Определить относительную ошибку взвешивания 100 г хлористого кальция, если в результате взвешивания получено 99,8473 0,0001 г [c.222]

Вычислить относительную ошибку взвешивания осадка ( весовой формы ) при определении 1 г кальция в обоих случаях, если весы позволяют взвешивать с точностью 0,0001 г. [c.67]

Какую наименьшую навеску можно брать на аналитических весах с ценой деления шкалы для стрелки 0,3 мг при допустимой относительной ошибке взвешивания не более 0,3 /о (точку равновесия определяют с точностью 0,5 деления) [c.29]

Взвешивание — это одна из наиболее точных операций анализа. Относительная ошибка взвешивания зависит от взвешиваемой массы. Если взвешивание проводят с точностью до 0,1 мг и взвешивают не менее 100 мг (как это бывает в обычных анализах), то ошибка взвешивания ничтожно мала. [c.299]

Вычислим, с какой точностью определена эта концентрация, если взвешивание проводилось на аналитических весах с точностью до 0,0002 г, а измерение объема раствора содержит ошибку, равную Н-0,5 мл. Относительная ошибка взвешивания в данном случае равна [c.56]

Относительные ошибки взвешивания осадков будут в первом случае [c.176]

Недостатком соды в сравнении с бурой является меньший эквивалентный вес, в связи с чем увеличивается относительная ошибка взвешивания. Кроме того, безводная сода гигроскопична, и перед употреблением ее необходимо прокалить для удаления влаги. [c.330]

Относительными ошибками взвешивания и измерений объемов по бюретке пренебрегаем следовательно, [c.256]

Более точные данные определений получаются с рабочим раствором буры, поскольку эквивалентный вес ее (190,72) в 3,6 раза больше, чем соды (53). При большом эквивалентном весе исходного вещества уменьшается относительная ошибка взвешивания. [c.242]

Например, при повторных взвешиваниях стеклянного фильтра были получены следующие результаты (в г) 10,2375 10,2374 10,2378 10,2375. Определить среднее арифметическое значение, дисперсию, среднюю квадратичную ошибку, среднюю квадратичную ошибку среднего арифметического, коэффициент нормирования отклонений, вероятное квадратичное отклонение среднего арифметического, истинную массу стеклянного фильтра и относительную ошибку взвешивания с надежностью а, равной 0,95. Для удобства вычислений запишем данные в виде таблицы [c.302]

Определение очень малых количеств какого-либо иона выгоднее производить в виде соединения с возможно большим молекулярным весом еще и потому, что здесь будут меньше не только относительные ошибки взвешивания, но и другие ошибки. [c.42]

Из всех условий, обычно предъявляемых к исходным веществам, в микрохимическом анализе особенно желательна работа с веществом, обладающим более высоким грамм-эквивалентом. Чем выше грамм-эквивалент, тем точнее может быть взята его навеска на микровесах. Если необходимо произвести определение с ошибкой до 0,1%, то ошибка в приготовлении раствора исходного вещества, являющаяся частью допустимой ошибки, не должна превышать 0,03%. Если учесть, что на обычных микровесах можно взвешивать со средней ошибкой +0,003 мг, то нетрудно вычислить, что минимальная навеска исходного вещества, при которой относительная ошибка взвешивания не превысит 0,03%, равна 10 мг. На титрование этой навески должно уйти в среднем 4 Л1Л 0,01 н. раствора, т. е. 0,04 мг-экв. Отсюда нетрудно рассчитать, что минимальная величина 1 г-экв должна быть около 250 г [c.162]

В нашей лаборатории применялись ультрамикровесы с нихромовым коромыслом длиною 250 мм и толщиною 0,2 мм для отбора навесок от 20 у ДО 600 т с относительной ошибкой взвешивания не более 3—5%. [c.244]

Иметь достаточно высокую эквивалентную массу. Масса вещества, требующегося для стандартизации или приготовления раствора данной концентрации, тем больше, чем выше его эквивалентная масса. Поскольку прп увеличении массы относительная ошибка взвешивания уменьшается, высокая эквивалентная масса способствует уменьшению ошибок взвешивания. [c.172]

Это означает, что 1 мг 5102 в пробе соответствует более 40 мг осадка крем- немолибденовой соли, что обеспечивает относительную ошибку ( ) взвешивания 1 мг 5Юз не выше 0,5 %, если принять абсолютную погрешность взвешивания на аналитических весах примерно 0,2 мг. [c.26]

Сказанное справедливо, однако, только при условии, если не приходится брать для титрования слишком малых навесок, так как это сильно увеличивает относительную ошибку взвешивания. [c.224]

Относительная ошибка определения мольной доли искусственно введенной примеси не превосходит суммы относительной ошибки взвешивания исследуемого вещества и относительной ошибки взвешивания искусственной примеси. В нашем случае обычно величина навески вещества составляет 1—1,5 г, навеска примеси — 0,01 г, погрешность взвешивания 0,0001 г. Из этого следует, что такой относительной ошибкой взвешивания исследуемого вещества можно пренебречь, так как она будет примерно на два порядка меньше относительной ошибки взвешивания искусственной примеси. Ошибку определения мольной доли искусственной примеси будет определять величина относительной ошибки взвешивания искусственной примеси. Из этого вытекает, что при такой точности взвешивания не следует брать навеску примеси меньше 0,01 г, так как это приведет к значительной ошибке. [c.122]

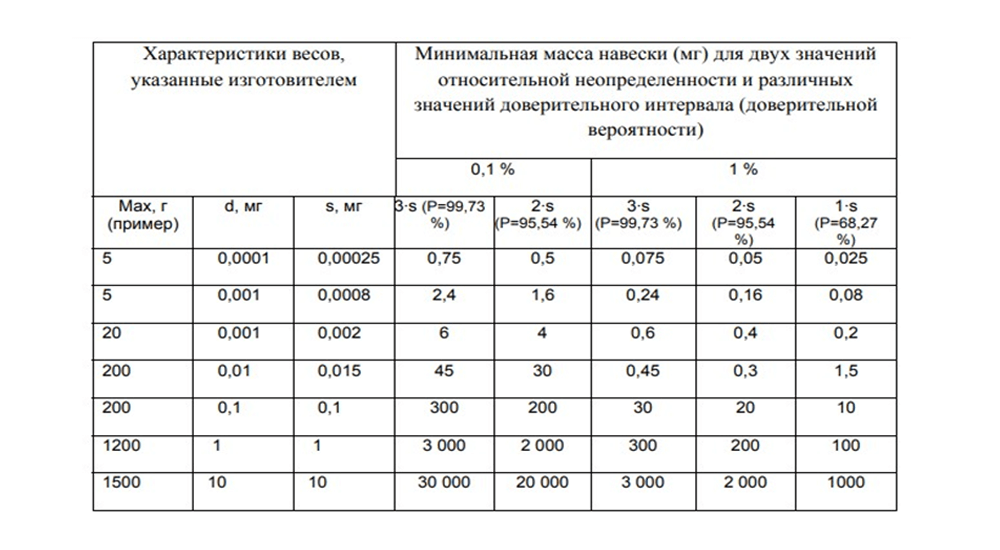

Считая, что максимальная относительная ошибка взвешивания не должна превышать 0,25—0,337о, можно установить следующую зависимость между чувствительностью весов и минимальной навеской [c.23]

Относительная ошибка взвешивания обычно составляет г0,1°/о. т. е. Д у= =+гО,17о- [c.23]

Отсюда можно заключить, что при прочих равных условиях определение кальция в виде СаС204-Н20 (где фактор пересчета меньший) точнее, так как относительная ошибка взвешивания в этом случае меньше. [c.236]

Фактор пересчета для определения кальция в виде СаО равен 0,7147, а для определения в виде СаС204 Н2О равен 0,2743. Вычислить относительную ошибку взвешивания осадка ( весовой формы ) при определении 1 2 кальция в обоих случаях, если весы позволяют взвешивать с точностью + 0,000 1 г. [c.64]

Можно приблизительно вычислить желательную величину коэфициента пересчета для весового микрохимического анализа. Величина весовой формы определяется по разности двух взвешиваний (например, вес пустого тигля и вес тигля с весовой формой). Средняя ошибка каждого взвешивания на микровесах составляет 0,005 мг значит, ошибка определения веса весовой формы около 0,01мг. При навеске в 10 жг относительная ошибка взвешивания равна 0,1 /о, при 1 мг — достигает 1%. Если коэфициент пересчета равен 0,3, то ошибка весового определения достигает в этих случаях 0,03% и 0,3%, а при коэфициенте пересчета 0,1 ошибки соответственно равны 0,01 % и 0,1 %. Для 1—2мг весовой формы желательно, чтобы коэфициент пересчета не превышал 0,2. [c.42]

На практике широко используются два метода конечного определения масла в органическом растворителе 1) весовой, в основе которого лежит определение масла взвешиванием после испарения органического растворителя, 2) различные варианты спектрального метода, в частности люминесцентный, а также по ИК- и УФ-спектрам поглощения. Весовой метод методически прост и надежен. Однако ои оказывается неэффективным при малом содержании масла в техническом продукте, когда относительные ошибки взвешивания стано-., вятся больщими. Основные требования, которые предт.явля-ются к органическому растворителю в весовом методе,— это нерастворимость технического продукта в экстрагенте и по (ВОЗМОЖНОСТИ низкая температура его кипения. В случае мочевины наиболее полно обоим требованиям удовлетворяет четыреххлористый углерод. [c.29]

Практикум по общей химии Издание 4 (1960) — [

c.15

]

Практикум по общей химии Издание 5 (1964) — [

c.15

]

- Добро пожаловать на сайт, Гость

- Цена без НДС

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ (ВЕСОВОЙ) МЕТОД АНАЛИЗА

- Главная

- Каталог статей

- рН-метры, pH-метрия, измерение водородного показателя pH

- ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ (ВЕСОВОЙ) МЕТОД АНАЛИЗА

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ (ВЕСОВОЙ) МЕТОД АНАЛИЗА ТЕМА 7

Гравиметрический анализ. Аналитика строго говоря интересует не вес реагирующих веществв, а их массы. ( поскольку вес это непостоянный показатель и изменяется с изменением расстояния от тела до центра земли, на экваторе меньше, чем на полюсах, в невесомости равен нулю).

Мерой кол-ва материи (в обычных условиях) является масса, за ед. кот-й принят кг, ед-ей веса является ньютон. Т.о. атомный, молекулярный вес — это условные понятия, принятые в химии. Измерение массы при выполнении опред-ий методом весового анализа чаще всего должно быть очень точным и поэтому проводится обычно при помощи весьма точного прибора — аналитических весов.

Дать показатели точности при взвешивании на ан. весах. Выделяются 3-и типа весовых определений.

1 — весовые опред-ия при выполнении кот-ых опред-мую составную часть количественно выделяют из анализ-го в-ва и взвешивают. Количественно выделить — значит выделить составную часть анализируемого в-ва настолько полно, насколько это позволяют сделать лабораторные приемы и св-ва данного вещества.

Так определяют например сод-ие золы в каменном угле (это очень важный анализ, т. к. сод-ся в угле примеси снижают его теплотворные кач-ва и засоряют топку). Для проведения такого анализа берут навеску угля, т.е. точно взвешивают небольшое кол-во пробы угля и сжигают его в муфельной печи в тигле (тигель доведен до постоянного веса) и навеску прокаливают до тех пор, пока масса оставшейся золы не будет уменьшаться, тигель с остывшей в эксикаторе золой точно взвешивают и опред-ют зольность угля в процентах,

исходя из пропорции:

навеска — 100%,

масса золы — х%,

т.е. х= масса золы 100/навеска.

Т.о. методы выделения делятся на выделении в-ва путем сжигания, электролиза (далее стр. 3).

2. определяемую составную часть полностью удаляют, а остаток взвешивают.

Определение содержания влаги в исследуемых веществах.

Таким способом обычно определяют содержание влаги в исследуемых веществах. Привести пример и расчет определения влаги. Условия проведения таких испытаний на стр.3 в методе отгонки. Весовые опред-ия первых 2-х типов выполняются довольно просто, в 3-ем случае метод осаждения, когда невозможно, например выделить и взвесить серу из каменного угля применяется метод осаждения (стр.3).

В данном примере серу выделить в виде малорастворимого соединения ВаSО4. По кол-ву бария сернокислого легко опред-ть сод-ие серы, содержащейся в навеске угля, т. к. каждому атому серы соответствует одна мол-ла сер-го бария. Вычисления могут быть проведены при помощи соответствующих пропорций.

Для гравиметрических определений существует н-ко общих правил:

- Перед определением какой-либо составной части анализируемого в-ва из навески взятого образца должны быть тщательно удалены другие составные части, ведущие себя в процессе данного анализа также, как и определяемая, или приняты соответствующие меры, не допускающие выделения этих сопутствующих составных частей вместе с определяемой (при опред-ии серы вместе с барием могут выделяться сульфаты второй группы катионов).

- Следует использовать реактивы соответствующей степени чистоты: ч.д.а. или х.ч, обычно это указ-ся в методичках).

- Правильно выполнить расчеты, т.к. ошибка в расчете равноценна ошибке в анализе.

Средняя проба анализируемого в-ва — это небольшое кол-во этого в-ва, состав которого одинаков с составом всей партии, от которой взята проба. П

равила отбора средней пробы зависят от физического состояния продукта (твердое, жидкое, газообразное), структуры (крупнокусковое, мелкокусковое, зернистое, порошкообразное и т. п.), упаковки (банки, мешки, бочки, навалом, насыпом), способом перевозки (автомобили, железнод-ые вагоны, цистерны, баржи и т.д.), а также размером партии. Методы отбора проб: первичная большая из различных мест партии, квартование, разделение на 3-и равные части: на анализ, на повтор и на арбитражное хранение.

Все это определяется НТД на данный продукт. Навеска — небольшое, точно взвешенное кол-во анализируемого в-ва, взятое от средней его пробы, кот-ое в процессе анализа количественно подвергается всем необходимым операциям. Обычно это н-ко граммов или десятых грамма. От количества навески зависит точность результата анализа.

Об абсолютной и относительной ошибках мы говорили, ясно что чем больше навеска в-ва тем меньше будет относительная ошибка при одинаковой ошибке взвешивания (после 4-го знака после запятой). Но большая проба требует большего кол-ва реактивов, ее обработка требует большего времени (например сжигание, прокаливание).

При проведении гравиметрических опред-ий ведут предв-ый расчет навески.

Для весовых анализов 1 и 2-го типа навеска должна быть такой величины, чтобы выделяемая и удаляемая из навески определяемая часть составляла от 0,01 до 0,1 г. Следовательно, чтобы правильно рассчитать навеску нужно знать хим-ую формулу анализ-го в-ва или приблизительное сод-ие составной части в пробе.

Например, какую навеску образца каменного угля нужно взять для определения его зольности, если предпол-ая зольность 10%?. Т. к. золы в образце меньшее кол-во, то берем большую норму, т.е. 0,1г, чтобы навеска не получилась слишком маленькой и рассчитываем по пропорции: 0,1 -10%, х(навеска) — 100 %, получ-ся 1г. В третьем виде для образования осадка следует учитывать физические св-ва (структуру и плотность) в-ва, в виде которого осаждается определяемая составная часть, т.н. осаждаемая форма, которая часто отличается от весовой формы.

При определении железа осаждаемая форма Fе(ОН)3, а весовая форма — Fе2О3, в случае ВаSО4 и весовая и осаждаемая форма одинаковы, ионы Са осаждаются в виде СаС2О4Н2О, а взвешиваются после прокаливания осадка в виде СаО. Осаждаемая форма оксалат кальция, а весовая форма — окись кальция. Плотность получаемого осадка влияет на дальнейшие стадии его обработки, особенно на промывку — легко осадка будет много в фильтре и его трудно и долго придется промывать и в этом случае предпочтительнее тяжелый осадок.

Поэтому в осадительных методах величина навески должна рассчитываться исходя из характера осадка:

аморфного (легкого, гидроокиси) — 0,07 — 0,1г; кристаллического легкого (большинство солей) — 0,1 — 0,15г; кристаллического тяжелого — 0,2 — 0,4г; кристаллического очень тяжелого (соли свинца, серебра) до 0,5г.

Взятие навески на аналитических весах требует определенных навыков и выполняется по соответствующим правилам, переносят количественно в стакан или колбу смывая водой и растворяя в воде или к-те при нагревании в водяной или песочной бане и приступают к осаждению. Цель осаждения — количественно перевести определяемую составную часть анал-го в-ва в в опред-ое химич-ое соединение. Зная массу выделенного осадка, можно рассчитать сод-ие опред-ой составной части, если осаждение произойдет не количественно, то масса осадка получится меньшей, а след-но и результат анализа будет меньше.

И тут есть правило: если осаждаемый ион может быть осажден различными ионами, из них следует выбирать в кач-ве осаждающего тот, который образует осадок, обладающий наименьшей растворимостью. Для расчета кол-ва реактива необходимого для осаждения исходят из правила эквивалентности согласно которому 1г-экв осаждаемой составной части реагирует с 1 г-экв осадителя.

На практике осадителя берут в некотором избытке. При осаждении необходимо соблюдать следующие условия: осаждать только из разбавленных р-ов разбавленными растворами осадителя (концентрированные р-ры следует использовать при получении аморфных осадков). Этот прием позволяет медленно и количественно образовываться осадку и и затрудняет все виды соосаждения; осаждать только подогретые р-ры горячими растворами осадителей, что способствует образ-ию крупных кристаллов; осадитель в кол-ве вычисленного объема добавлять медленно, порциями, при постоянном помешивании стекл-ой палочкой; следует добавлять небольшое кол-во коагул-х в-в, желательно улетучив-ся при прокаливании осадка. Дать время для созревания осадка, т.е. для превращения мелких кристаллов в крупные. Аморфные осадки подвергают дальнейшей обработке сразу, без выдержки для созревания, т.к. они ведут себя в р-ре как адсорбенты, т. е. загрязняются.

Проверка полноты осаждения добавлением по стенке стакана н-ких капель осадителя и при появлении мути добавляют н-ко мл раствора осадителя и выдерживают некоторое время на водяной бане. Фильтрование и фильтрование с декантацией — сливание отстоявшейся жидкости по стеклянной палочке, стараясь не взмучить р-р. Используют воронки стеклянные или другие, фильтр складывают, раскрывают, вставляют в воронку, расправляют, смачивают дист-ой водой, между стенками воронки и фильтром не должно оставаться пузырьков воздуха. Затем добавляют 50 мл промывной жидкости взмучивают, дают отстояться и вновь декантируют и так трижды, практически большее количество промывок, что обеспечивает лучшее и быстрое фильтрование и частичную промывку. Следует не отводить палочку от воронки или от стакана с осадком и не класть ее на стол, чтобы не потерять ни капли раствора. При фильтровании важно не потерять осадок и не добавить вес за счет фильтров. Поэтому используют беззольные фильтры, а не обычную фильтровальную бумагу.

Т. е. фильтры предварительно подготовленные из которых удалена значительная часть минеральных в-в. Масса золы такого фильтра настолько мала, что ею обычно пренебрегают. Обычно масса золы указывается на обложке упаковки фильтров, если она составляет более 0,0002 г, то есть находится в пределах чувствительности аналитических весов, ее отнимают от массы прокаленного осадка. Перед началом фильтрации выбирают фильтр нужной плотности и наиболее подходящего размера. Черная или красная лента — наиболее крупнопористые фильтры и соответственно быстро фильтрующие, используются для фильтрации и отделения аморфных осадков, например, гидроксидов железа, алюминия и др. Белая лента — фильтры средней плотности, применяются для отделения кристаллических осадков. Синяя лента — фильтры мелкопористые используются для отделения мелкокристаллических осадков, сульфата бария, оксалата кальция.

Для последующей промывки учитывают не объем фильтруемой жидкости, а массу определяемого осадка. Он должен заполнять не более половины фильтра, чтобы не возникали проблемы с его промывкой. Используются стеклянные фильтрующие тигли с вакуумной системой, для фильтрования кристаллических осадков. Промывка осуществляется порциями промывной жидкости при ее приливании после профильтровывания предыдущей порции, в воду следует добавлять небольшое кол-во осадителя, чтобы избежать потерь. В случае пептизации, в промывную воду добавляют электролиты-коагуляторы, обычно легко летучие в-ва, удаляющиеся при последующем прокаливании осадка — обычно это растворы, содержащие аммоний.

Осадок увлекает с собой посторонние в-ва, находящиеся вр-ре, это наз-ся соосаждением и предтавлен 4-мя видами: окклюзией, изоморфное соосаждение, соосаждение сообразованием химических соединений, образющихсяя между посторонним в-вом и осаждаемым в-вом, соосаждение в р-те поверхностной адсорбции примесей осадком.

- 1-ый тип — это процесс захвата микрокропримесей внутрь растущих кристаллов осадка и наиболее трудно устраняется.

- 2-ой — процесс образования «смешанных кристаллов» ионами основного компонента и микропримеси, имеющими близкие радиусы, например, сульфат бария может увлекать кристаллы перманганата калия, т.к. эти в-ва изоморфны, т. е. образуют совместную пространственную кристаллическую решетку.

- 3 — ий вид происходит между осаждаемым в-вом и присутствующими в р-ре примесями, например, при осаждении ионов бария раствором серной к-ты, то, в присутствии ионов железа образуется комплексная соединения сульвата бария и железа, при этом следует предварительно гидроксидом аммония удалить примеси железа в виде гидроксида железа, отфильтровав последний.

Иногда для удаления примесей используют переосаждение, т. е. осадок, содержащий примесит, например, оксалат кальция и примесь оксалат магния, растворяют в соляной к-те, нейтрализуют и вновь осаждают оксалатом аммония, т.к. концентрация магния становится меньше, то он не влияет на осаждение кальция. 4-ый вид устраняется промывкой и горячей водой, т. к. адсорбция сопровождается десорбцией. Последняя промывка сопровождается обтиранием стеклянной палочки кусочком фильтра и он кладется в в общий фильтр. И затем делают пробу на полноту удаления примесей, из фильтрата берут 2-3 мл р-ра и проводят качественную реакцию, например на хлориды и т.д. Фильтрат затем отбрасывают, если он не содержит основного в-ва и совсем прозрачен. Отделение осадка и прокаливание. После промывки на фильтре остается практически чистый осадок и остается только узнать его массу.