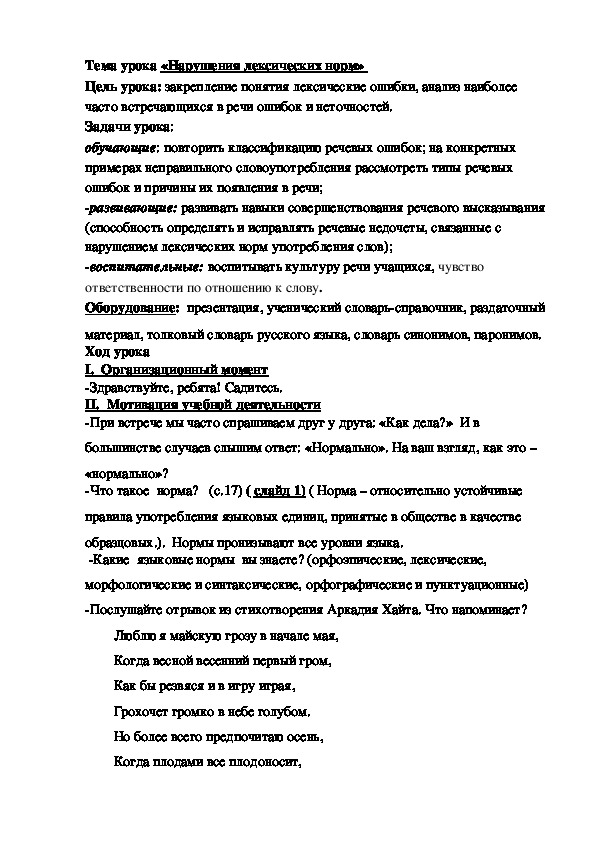

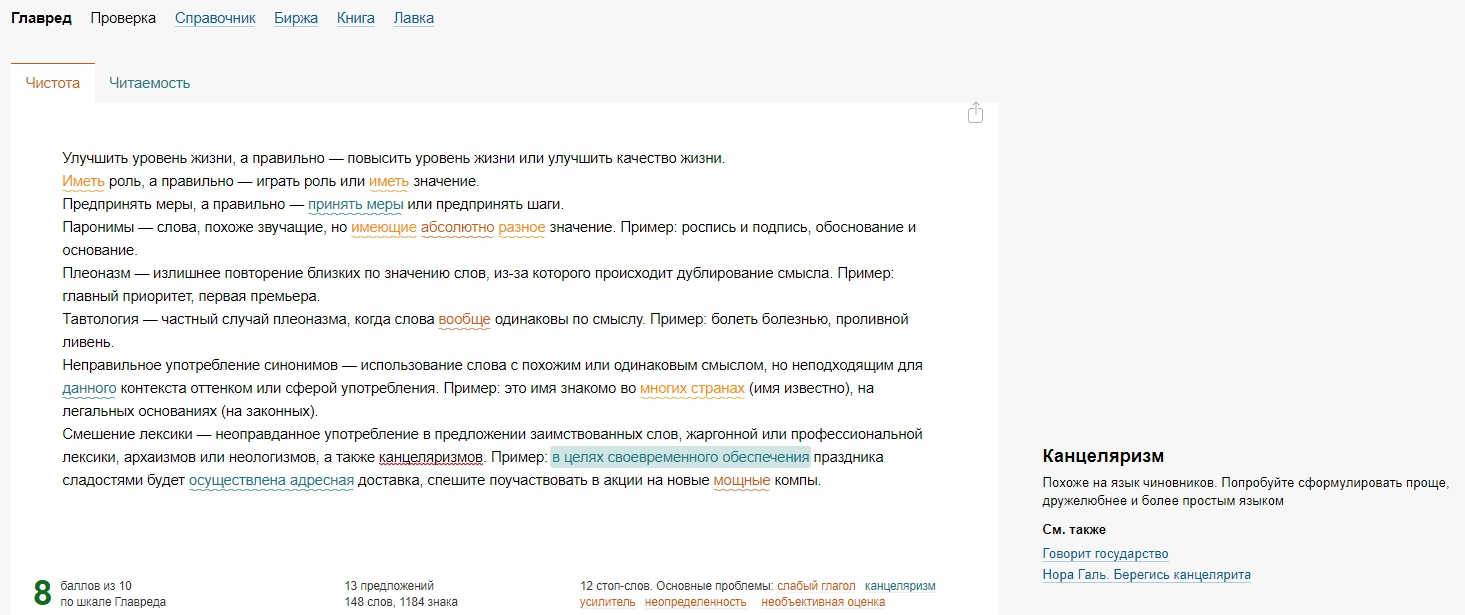

Плеоназмы и ляпалиссиады в вашей жизни

Некоторые лексические ошибки очень трудно поймать: возможно, вы тоже их делаете, сами того не замечая. Прочтите теорию и пройдите небольшую самопроверку в конце статьи.

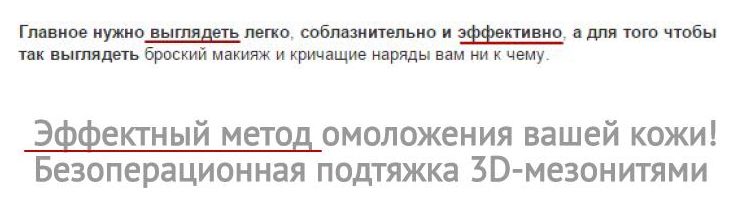

Что общего между новостными роликами, из которых смонтировано видео ниже? Правильно! В каждом из них употребляется одно и то же словосочетание «неприятный инцидент». И в каждом из них редакторский состав пропустил в эфир новостной текст с лексической ошибкой. Разберёмся, в чем же тут дело.

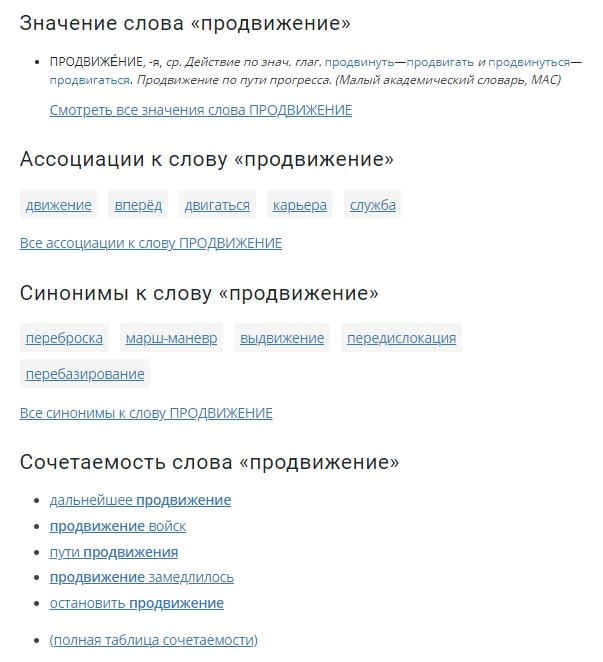

Смотрим в толковом словаре лексическое значение слова «инцидент».

ИНЦИДЕ́НТ -а; м. [от лат. incidens (incidentis) — случающийся] Случай, происшествие неприятного характера; недоразумение. Пограничные инциденты. Возможность инцидентов между кем-л. И. исчерпан (не имеет дурных последствий). Большой толковый словарь русского языка. — 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998.

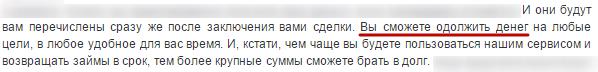

Как мы видим, слово заимствованное. В его значении в русском языке закодирована не только информация о событии, но и его конкретная оценка. В данном случае это какое-то недоразумение, случившееся с кем-либо. Добавляя к слову инцидент прилагательное «неприятный», мы дублируем информацию и, конечно, совершаем лексическую ошибку. Называется такое явление плеоназм.

Дискуссия о тотальных речевых ошибках в наше время становится всё более актуальной. Даже речь работников СМИ, которая должна быть эталонной, пестрит подобными недоразумениями, что уж говорить о простых обывателях. Именно поэтому, видимо, возникают идеи ввести устную часть в ЕГЭ по русскому языку, чтобы разговор о речевых ошибках вёлся на уроках предметно и постоянно. Но никогда не поздно опять стать на время школьником.

Хотя тщательно следить за ними нужно не только работникам средств массовой информации и писателям. Подобные ошибки не украшают никого. Они, как сорняки, способны уродовать нашу речь. Чтобы по возможности навсегда «удалить их с корнем», необходимо «врага знать в лицо».

Это может быть интересно :

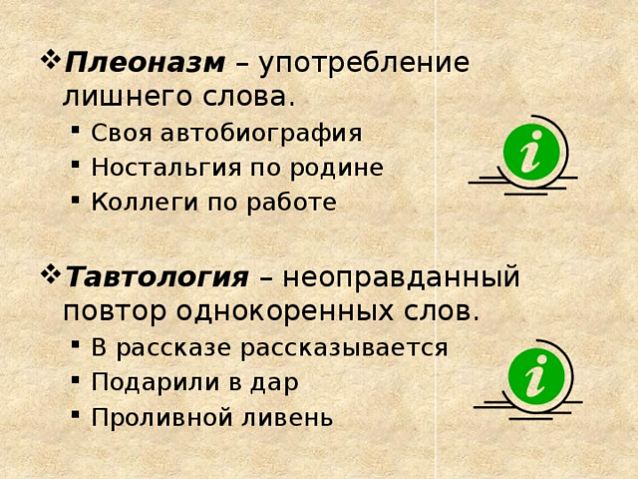

С плеоназмом мы уже познакомились. Это довольно распространенное языковое явление, хотя его название многие могут прочитать впервые. Главная его отличительная черта — избыточность, излишество. По-русски в таких случаях обычно говорят «масло масляное». Кстати, такое повторение однокоренных слов называется тавтологией. Многие лингвисты считают, что тавтология — это разновидность плеоназма.

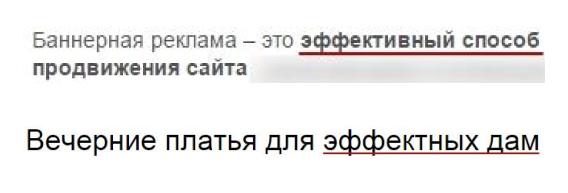

Семантические плеоназмы связаны с семантикой, лексическим значением слова. В состав таких плеоназмов часто входят заимствованные слова. Нетрудно догадаться, в чём причина. Человек не совсем правильно понимает, что это слово обозначает, и добавляет еще одно слово, уже русское, которое дублирует значение первого. Такое явление называется периссология. Вот самые распространенные примеры:

- Прейскурант цен. Прейскурант (нем. Preiskurant, от Preis — цена и фр. courant — текущий) — справочник цен на товары.

- Хронометраж времени. Хронометраж (греч. chronos — время и metreo — измеряю) — метод изучения затрат времени на выполнение циклически повторяющихся ручных и машинно-ручных операций.

- Внутренний интерьер. Интерьер (фр. intérieur :

А вот яркая речевая характеристика одного из персонажей Чехова. «Взять хоть это дело к примеру. Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мёртвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство. » (А.П. Чехов, «Унтер Пришибеев»)

Справедливости ради надо сказать, что плеоназм в лингвистике не считается исключительно речевой ошибкой. Ученые определяют его более широко. Это именно речевой оборот, который при тех или иных обстоятельствах либо выходит за границы нормы, либо считается вполне допустимым. В разговорной речи он может использоваться для усиления эмоциональности или комичности.

Ляпалиссиада: что это за зверь?

Вот интересный пример — английское стихотворение «Морская свинка» (перевод С.Я. Маршака):

Свинка морская

Была

Мала

И, значит, большою свиньей не была.

Работали ножки

У маленькой свинки,

Когда убегала

Она по тропинке.

Но не стояла,

Когда бежала,

И не молчала,

Когда визжала.

Но вдруг почему-то

Она умерла,

И с этой минуты

Живой не была.

Поэт использовал в этом тексте ляпалиссиаду. Это ещё один вид речевой избыточности — утверждение заведомо очевидных фактов, граничащее с абсурдностью. Они обычно создают комический эффект в неуместных, порой даже трагических ситуациях: «он был мёртв и не скрывал этого».

Своё экзотическое название ляпалиссиады получили при очень интересных обстоятельствах. Термин образован от имени французского маршала маркиза Жака де Ля Палиса. По легенде, солдаты сочинили о нём песню, в которой была игра слов: «S’il n’était pas mort, Il ferait encore envie» (если бы он не был мёртв, ему бы завидовали). Фразу можно прочитать иначе: «S’il n’était pas mort, Il serait encore en vie» (если бы он не был мёртв, он был бы жив).

Сегодня авторов этой шутки назвали бы Капитаном Очевидность. Этот интернет-мем очень хорошо сочетается с этой старой легендой XVI века.

Тавтологичные тавтологии

Одной из разновидностей семантических плеоназмов многие учёные признают тавтологию. Этот термин более известен и обычно стойко ассоциируется со словосочетанием «масло масляное», которое мы уже упоминали выше. Это выражения, в состав которых входит повторение одних и тех же (однокоренных) или близких по смыслу слов. Чаще всего этот повтор необоснованный: улыбнулся улыбкой, молодая девушка, вновь возобновить, спросить вопрос.

Это может быть интересно :

Но и здесь бывают исключения. Иногда тавтология является вариантом нормы. Например, в разговорной и поэтической речи используются следующие сочетания: горе горькое, чудо чудное, диво дивное, черная ночь, белый день, студёная вода, смертная тоска. Подобные эпитеты считаются вполне характерным признаком поэтической речи.

В интернете я нашла чудесный пример пародии, отлично объясняющий суть тавтологии. Молдавский комический дуэт «Остап и Бендер» придумали миниатюру под названием «Необычный урок», где почти во все диалоги намеренно включены тавтологические выражения. В конце сценки звучит такое стихотворение:

У Лукоморья лук лукавый,

Цепная цепь на цепи той.

Полдня к полудню,

Где-то в полдень,

Ходун ходульный ходуном.

Пойдет направо, справа – право,

Пойдет налево – лево там.

Там чудеса чудес чудесней,

Чудесней не было чудес.

Там на неведомых дорожках

Следы преследуют, следят.

Там курица на курьих ножках

Курей курирует, куря.

И я там был, бывал, бывало,

Мед с медом пил…

Кроме семантических плеоназмов, существуют ещё и синтаксические. В них избыточность, дублирование информации распространяется не на одно выражение, а на целые синтаксические конструкции. Сравните два предложения: «Она сказала мне о том, что приедет завтра» и «Она сказала мне, что приедет завтра».

Грамматически оба предложения корректны, но слова «о том» рассматриваются в данном случае как плеонастические, то есть избыточные.

Иногда плеоназм может проявляться в изосемии. Здесь встречаются близкие по смыслу предложения, которые, конечно, дублируют друг друга и являются стилистической ошибкой.

Время проверить себя

Давайте теперь закрепим результат и попробуем себя в роли строгого и беспристрастного редактора телевидения. Найдите в предложенных роликах семантические плеоназмы. Кстати, все они уже встречались ранее в данной статье. Заодно проверим и внимание.

Если лично вы нашли все 15 ошибок, то можете считать, что зачёт по теме «Лексические ошибки. Плеоназм» у вас в кармане. Видимо, в конечном итоге вы хорошо усвоили урок.

Отступать назад есть ли лексическая ошибка

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Он мог бы всего этого избежать, если бы только отступил назад, если бы только захотел себя спасти и не завершить того дела, ради которого он пришёл.

Пояснение (см. также Правило ниже).

Приведём верное написание.

Он мог бы всего этого избежать, если бы только отступил, если бы только захотел себя спасти и не завершить того дела, ради которого он пришёл.

В предложении лишним было слово «назад», т.к. оно относилось к слову «отступил». Это плеоназм.

замените разговорное слово стилистически нейтральным синонимом в предложении, запишите это слово;

замените книжное слово стилистически нейтральным синонимом в предложении, запишите это слово;

замените разговорное словосочетание стилистически нейтральным, запишите это словосочетание.

1. Что нужно знать, выполняя данное задание?

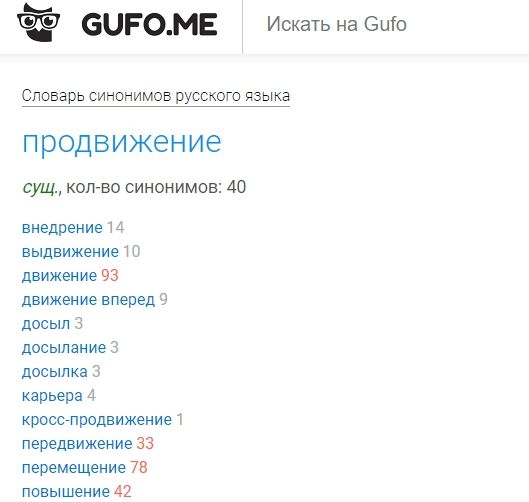

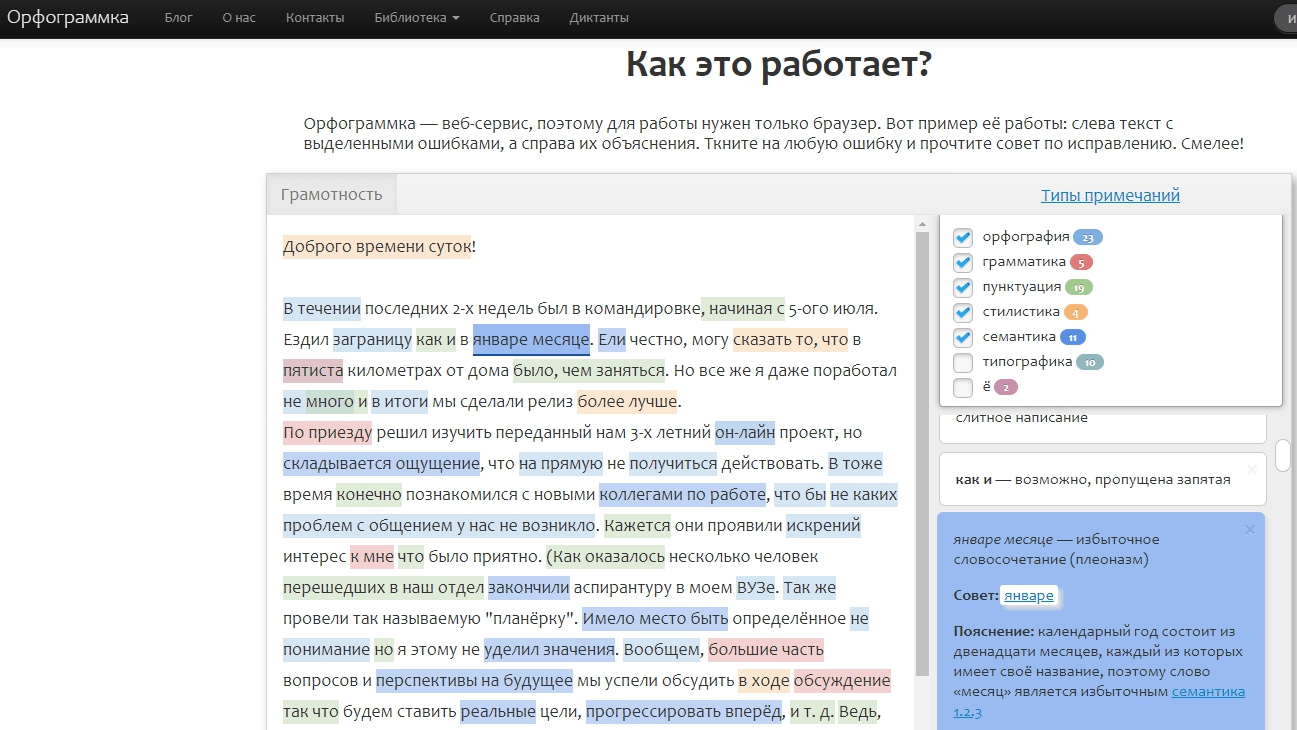

Синонимы — это слова, чаще всего одной части речи, различные по звучанию, но тождественные или близкие по лексическому значению , нередко отличающиеся стилистической окраской: здесь — тут, смотреть — глядеть мыслить — думать, жестокий — безжалостный, окрестность — округа и т.д.

Группа слов, состоящая из нескольких синонимов, называется синонимическим рядом: спать— почивать— дрыхнуть .

Первое слово спать— является стилистически нейтральным, т.к. наиболее употребительное, может быть использовано в любом стиле речи, обладает минимальной экспрессией; в словаре стоит первым в синонимическом ряду. Слово почивать используется в основном в книжном стиле, придает речи архаический характер (так говорили в старину). Дрыхнуть — этот синоним звучит грубо (такие слова называют просторечными) и употребляется в разговорной речи.

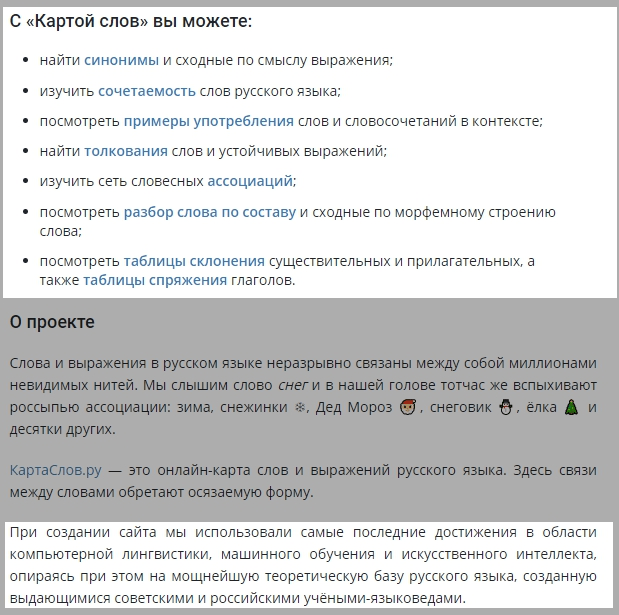

2. Что нужно понимать, выполняя данное задание? Что разговорные слова — это слова, разрешённые в непринуждённой устной речи. И что их можно использовать только в определённых условиях. Чтобы не заменить одно разговорное слово на другое, необходима помощь словарей. Нам помогают толковые словари известных авторов Ожегова, Ефремовой, а также словарь синонимов Александрова.

При поиске слова обращаем внимание на пометки: разг., прост. и слова с такими пометками ни в коем случае не выбираем в качестве ответа.

Рассмотрим пример. Мы замешкались в пути, поэтому пришли к назначенному месту затемно

В словаре Ожегова: ЗАМЕ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; совер. (разг.). Задержаться, пробыть дольше, чем нужно где-н.; замедлить. З. у приятеля. З. с ответом.

Как видно из статьи, нет у этого слова нейтрального значения, поэтому нужно искать другие слова. Как правило, в толковании это слово уже есть, вот оно — «задержаться». Найти больше слов-синонимов нам поможет практический словарь синонимов Александрова. В поисках слова «замешкаться» мы попадаем на статью со словом

ЗАДЕРЖАТЬСЯ и его значениями:

1. застрять (разг.)

/ о человеке: промедлить;

засесть, завязнуть, замешкаться, промешкать, помешкать, закопаться, проканителиться (разг.)

// в гостях или за работой: засидеться (разг.)

// в гостях, загоститься (разг.)

/ о деле: замедлиться, затянуться;

затормозиться, застопориться (разг.)

Обратите внимания, сколько слов имеют пометку разг! Таким образом, мы видим, что слово «замешкаться» заменить нужно нейтральным словом ЗАДЕРЖАЛИСЬ, и это самый точный, самый верный ответ. Нам не подойдут ни «промедлить», ни «замедлиться», ни «затянуться», потому что наше слово в предложении имеет определённое значение.

Итак, алгоритм выполнения задания будет таков:

1. Прочитайте предложение и определите лексическое значение указанного в задании слова.

2. Подберите к этому слову возможные синонимы.

3. Определите, какой из этих синонимов

− не носит оттенка книжности и разговорности;

− обладает минимальной экспрессией ( то есть в нём практически нет эмоций);

− стоит первым в синонимическом ряду, открывая его.

4. Вставьте слово в предложение, при оно должно подходить и по грамматическим признакам, и по значению.

3. Учитывайте особенности внесения ответа в поле «ответ»

1) Впишите в поле ответ ОДНО выбранное слово (или словосочетание).

2) Проверьте, верна ли форма рода, числа, времени, вида. Помните, что мы заменяем одно слово другим, поэтому нельзя вместо вида несовершенного совершенный, вместо настоящего прошедшее время и т.п. Ставьте слово в ТОЙ ЖЕ форме, что и в предложении.

3) Частицы НЕ, БЫ писать в ответ не нужно.

4) Иногда встречаются задания, в которых указанная форма в задании не совпадает с формой в предложении. Например, в условии «Замените слово закидывать. в предложени..», а в предложении «закидывали». В этом случае нужно писать ту форму, что в условии. Если же на экзамене попадётся такое задание, непременно обратите на этот факт внимание ассистентов, вплоть до написания заявления.

5) В связи с тем, что количество синонимов может достигать 5-6 слов, в поле «ответ» редактор вводит НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ слов.

Остальные — возможные, допустимые или невозможные — написаны в пояснению к заданию. Настоятельно рекомендуем не предлагать новые слова, а придерживаться правила: самое верное слово ПЕРВОЕ в ряду синонимов . И тогда балл за это задание вы непременно получите.

Урок русского языка на тему»Синтаксические нормы.Согласование подлежащего и сказуемого»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Открытый урок по теме «Синтаксические нормы русского языка». 11-й класс

Мокина И.В., учитель русского языка и литературы

Тип урока: обобщение и закрепление.

Цели:

Научить видеть в предложении синтаксические ошибки, являющиеся самыми распространенными ошибками в устной и, особенно, письменной речи.

Готовить учащихся к выполнению заданий ЕГЭ, связанных с нахождением грамматических ошибок (нарушение синтаксических норм).

Оборудование: компьютер, проектор, доска, опорный конспект,видеоурок.

Ход урока

I. Организационный момент.

II..Проблемный вопрос. Мотивация учебно- познавательной деятельности.

Задание: прочитайте записанные на доске предложения?

Что объединяет эти предложения?

Верно ли они составлены? Есть ли в них ошибки?

1.Ваня грустно сказал,что я еще пока не готов отвечать.

(смешение прямой и косвенной речи.Нельзя в придаточной части косвенной речи использовать местоимения 1и2 лица. Ваня грустно сказал. что он еще не готов отвечать.)

Вопрос : “Какая норма русского литературного языка нарушена в данном предложении?” Синтаксическая норма. №7

2.Трое волков напали на Василия.

(Три волка напали на Василия. Собирательные числительные не сочетаются с названиями животных.) Морфологическая норма. №6 на ЕГЭ

3.На выпускной вечер Ольга одела длинное серебристое платье.

( одеть можно кого-то,а надеть-только на себя или на что-то) Лексическая норма. №5

4.Слушая любимую музыку,время как будто перестает существовать.

( н арушение в построение предложения с деепричастным оборотом:подлежащее не может выполнять действие,названного с помощью деепричастия.)Синтаксическая норма. №7

5.Они сидели молча,без слов.

(речевая избыточность -плеоназм)Л ексическая норма №5

6.Наш класс принял участие в спортакиаде.№4

(неверная ассоциация со словом спорт,неверное проверочное слово.)Орфографическая норма.

7.Те,кто бывали в Геленджике,не могли не любоваться красотой набережной.

(Т,кто бывал..ошибка в построении с.п. Предложений,придаточная часть которых начинается с союзного слова кто,которое употребляется с глаголами только в форме ед.числа)Синтаксическая норма. №7

8.Она бросилась бежать со всех своих длинных ног.

(Она бросилась бежать со всех ног .Включение лишних слов в фразеологизм.)Фразеологическая норма.

Вывод:Во всех предложениях были нарушены нормы литературного языка.

-Что такое норма литературного языка?

(Норма литературного языка – это социально одобряемое правило, т.е. общепринятое употребление слов, их форм, синтаксических конструкций, закреплённое в словарях и справочниках и рекомендованное ими. )

Что является основными признаками нормы литературного языка ?

(Основными признаками нормы литературного языка является относительная устойчивость, общеупотребительность и обязательность. )

Какие нормы литературного языка вы знаете?

(ЛЕКСИЧЕСКИЕ-(Употребление слов в соответствии с их лексическим значением, возможную сочетаемость слов с другими словами)

Орфоэпические нормы-Нормы произношения слов

Морфологические нормы-Нормы образования частей речи

Синтаксические нормы-Нормы построения словосочетаний, простых и сложных предложений.

Фразеологические нормы-нормы построения ф разеологических оборотов

Орфогр афические нормы-нормы написания слов.

Пунктуационные нормы-нормы постановки знаков препинания.

Словообразовательные-нормы образования слов.

Задание: соотнесите название нормы с определением (задание на карточках и на интерактивной доске)

Нормы образования частей речи

Нормы построения словосочетаний, простых и сложных предложений

Нормы употребления слов в соответствии с их лексическим значением и лексической сочетаемостью

Нормы произношения слов

Для чего нужно знать литературные нормы?

Г оворить и писать правильно должен каждый человек. Хорошее владение речью не только обеспечивает удачное повседневное общение, но и является одним из условий профессионального успеха.

II. Слово учителя по теме урока.

На предыдущих занятиях мы отрабатывали понятия морфологические и лексические нормы, начали работать над синтаксическими нормами и сегодня мы продолжим выясн я ть, что такое синтаксические нормы.

Когда в устной и письменной речи мы сталкиваемся с нарушением синтаксических норм?

С нарушением синтаксических норм чаще всего мы сталкиваемся:

в предложениях с однородными членами;

именах собственных в предложении;

в предложениях с причастным оборотом;

в словосочетаниях при согласовании и управлении;

при выборе формы сказуемого при подлежащем местоимении;

при других формах согласования главных членов предложения;

при употреблении деепричастного оборота;

при замене придаточной определительной части сложноподчинённого предложения причастным оборотом.

Учащиеся называют типичные ошибки в данных сочетаниях.

Сегодня мы с вами вспомним правила согласования подлежащего и сказуемого.Поможет нам в этом видеоурок и опорный конспект вашего пособия.

III. Работа над синтаксическими нормами русского языка с использованием видеоурока

(с 27 минуты видеоурока).

Опорный конспект даётся каждому учащемуся. По ходу видеоурока комментируются задания.

Вопросы по видеоуроку:

Как согласуются подлежащее и сказуемое ,если:

-подлежащее выражено собирательными существительными большинство .меньшинство..

— подлежащее выражено сочетанием количественного числительного или другого счетного слова.

-если подлежащее оканчивается на один.

-при словах тысяча.млн ,млд

-при сушествительных лет,дней..

-при подлежащим со словами много.мало,

-в какой форме ставится сказуемое после однородных подлежащих?

IV.Закрепление.

Коллективный разбор задание по типу ЕГЭ №7

Так как все предложения,которые я составила рассказывают о памятнике М .Горькому,который находится в Нижнем Новгороде,а вы все собираетесь там учиться,поэтому В ероника сделает нам небольшое сообщение ,а мы посмотрим фотографии памятника. ( Ученица рассказывает о памятнике М.Горького, рассказ сопровождается показом слайдов памятников М.Горькому.)

Памятник Максиму Горькому находится на нижегородской площади Горького. Монумент открыли в 1952 году.

Скульптура представляет собой бронзовую фигуру высотой 7 метров, над которой работали скульпторы Мухина, Лебедев и Штеллер. Скульптура была отлита на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Фигура Горького установлена на четырехгранном постаменте и изображает собой молодой образ писателя, жившего в тот период в Нижнем Новгороде. Именно в то время он писал знаменитую «Песню о Буревестнике».

Горький, заложив руки за спину, гордо стоит навстречу всем ветрам. Наброшенный на плечи плащ как будто бы развевается от налетевшего ветра, а его крупные складки создают красивый силуэт монумента и обогащают строгую вертикаль фигуры. Руки, перехватившие одна другую, говорят о внутренней взволнованности писателя, сдержанной волевым усилием.

А) Памятники А.М. Горького можно встретить в различных городах России: Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

Б) Многие из тех, кто бывали в Нижнем Новгороде, восхищались памятником

В). Открытие памятника, созданного скульптором Верой Мухиной,радостно приветствовало большинство горожан.

Г), Установленный памятник на четырехгранном постаменте, поднят высоко над площадью.

Д) Об истории создания памятника можно прочитать в газете «Нижегородской правде»

1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

4) ошибка в построении предложения с однородными членами

5) нарушение в построении сложноподчиненного предложения

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

7) неправильное построение предложения с косвенной речью

IV.Индивидуальная работа с тестами .собранных из заданий ЕГЭ№7 ( приложение №2).с самопроверкой . (объем теста можно изменять ,оценка дана за весь тест)

Кол-во правильных ответов

Оценка

V.Подведение итоговов урока.Рефлексия.

-Что сегодня для вас было главным?

-Что было самым трудным?

-Достигли ли вы поставленных целей?

«Выучить несколько языков-дело одного или двух лет,а чтобы научиться говорить на своем языке как следует,надо полжизни»,-говорил Вольтер.

Вот этому мы и будем с вами продолжать учиться.

6.Домашнее задание: Тест на сайте «РешуЕГЭ» №13.

Найти предложения с грамматическими (синтаксическими) ошибками.

Выписать эти предложения в тетради. Ошибки подчеркнуть.

В бараке стояло пять лошадей.

Но он уже понимал выпавшую на его долю ответственность

Об этом нам рассказал не кто иной, как Светлана.

Забастовки произошли в двухстах восьмидесяти одном городе.

Ответ учащегося показывает о его умении анализировать и обобщать материал.

Компьютеры нового поколения не такие громоздкие, чем прежние.

Приехавшие родственники из Сибири остановились у нас.

Много молодёжи пришли на вечер танцев.

В рассказе Чехова «Злоумышленник» речь идёт совсем не о пустяковых проблемах.

Библиотеку переселили в более худшие помещения.

Отправитель просит ответить сразу по получении письма.

Никто из пришедших не поздоровались с ней.

Копаясь в старых бумагах, я нашёл интереснейшие письма.

Их заслуги велики и бесспорны.

Поколение наших отцов дедов победили фашизм.

О чём мечтал Мцыри, живя в монастыре?

Применяя данное лекарство, состояние здоровья послеоперационных больных нормализуется быстрее, чем обычно.

Никто из сестёр, даже старшая, не знал о случившемся.

Братья зашли к друзьям, пригласивших зайти к ним.

Группы туристов можно встретить на улицах, площадях, скверах.

Охотники уничтожили пятьдесят четыре волков.

За дюнами находится обширная площадь земли, расположенная ниже уровня моря и отдалённая от него дамбами.

Журнал «Наука и жизнь» издавались в течении многих лет.

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера смоченными дождём.

Нельзя не сочувствовать борцам за чистоту языка.

Учитель проэкзаменовал двадцать два ученика

Демонстранты шли с плакатами и радостными лицами.

Идя домой через липовую аллею, Григорий медленно вдыхал и наслаждался волшебными ароматами.

Группы туристов можно встретить на улицах, площадях, скверах.

На самом берегу моря раскинулся Батуми.

Утром в трёх километрах от города приземлился пассажирский самолёт.

Никогда не забудут ужасов войны те, кто её пережил.

Кресло-качалка отремонтирована и торжественно выставлено на середину террасы.

Из-за сильных дождей возможно наводнение.

Посёлок расположен в четырёхстах километрах от железной дороги.

Большинство студентов успешно защитило курсовой проект.

Для переселенцев построено три новых дома.

Потери составили более сорока трёх килограммов.

В вольере содержались обезьяны и шимпанзе.

На свободу русского народа пытались посягнуть множество опасных врагов.

Библиотеку переселили в более худшее помещение.

Ответ учащегося показывает о его умении анализировать и обобщать материал.

Компьютеры нового поколения не такие громоздкие, чем прежние.

Приехавшие родственники из Сибири остановились у нас.

Много молодёжи пришли на вечер танцев.

Никто из пришедших не поздоровались с ней.

Поколение наших отцов и дедов победили фашизм

Применяя данное лекарство, состояние здоровья послеоперационных больных нормализуется быстрее, чем обычно..

Братья зашли к друзьям, пригласивших зайти к ним.

Группы туристов можно встретить на улицах, площадях, скверах.

Охотники уничтожили пятьдесят четыре волков.

Журнал «Наука и жизнь» издавались в течение многих лет.

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера смоченными дождём.

Демонстранты шли с плакатами и радостными лицами.

Идя домой через липовую аллею, Григорий медленно вдыхал и наслаждался волшебными ароматами.

Кресло-качалка отремонтирована и торжественно выставлено на середину террасы.

Большинство студентов успешно защитило курсовой проект.

Для переселенцев построено три новых дома.

В вольере содержались шимпанзе и обезьяны.

На свободу русского народа пытались посягнуть множество опасных врагов.

Цель задания: выяснить, воспринимают ли учащиеся визуально и на слух грамматические ошибки.

Работа над синтаксическими нормами русского языка с использованием видеоурока

Опорный конспект даётся каждому учащемуся.

V. Закрепление изученного.

1. Комментированное письмо (все выполняют в тетрадях). Записать предложения, под диктовку, найти синтаксические ошибки, объяснить их, записать предложения в исправленном виде.

1). Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, открылся путь к внутренней свободе. (Причастие ищущим относится не к существительному героев, а к числительному, поэтому оно должно согласовываться с числительным в ед. числе и дательном падеже). Верный вариант предложения: Одному из героев романа, ищущему смысл жизни…

2). Благодаря искусства Микеланджело современные художники и скульпторы умеют выражать в масштабных формах свои мысли и чувства. (В этом предложении производный предлог благодаря употреблён не с дательным падежом, а с родительным.) Верный вариант: Благодаря искусству Микеланджело.

3). Давыдов хотел вникнуть и познать все тайны Гремячего Лога. (Нарушены нормы управления: хотел вникнуть куда? познать что). Правильный вариант: Давыдов хотел вникнуть во все тайны Гремячего Лога и познать их.

4). Я обратился и получил консультацию у специалиста по реставрации картин. (Обратился к кому? не хватает зависимого слова при управлении. Получил у кого?). Правильный вариант: Я обратился к специалисту и получил у него…

5). Мы оплатили за турпутевку и отправились на экскурсию. (В литературном языке принята беспредложная конструкция: оплатили турпутёвку и предложная уплатить за турпутёвку). Правильный вариант: Мы оплатили турпутёвку и отправились на экскурсию.

2. Упражнение. Выполнение в группах. (Приложение слайд №4).

Укажите номера предложений с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). Обвести в кружок.

После выполнения ученики сверяют свои варианты с доской, где записаны правильные ответы: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Оценивается работа каждой из 4 групп по формуле: количество правильных ответов умножается на 5 и делится на общее количество правильных ответов.

VI. Самостоятельная работа учащихся с последующей самопроверкой. (Приложение слайд №5).

Укажите номера предложений, в которых придаточную часть нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом.

Номера правильных ответов (2, 3, 5, 6, 9, 10 записаны на доске. После самопроверки учащиеся получают оценки. Объясняем предложения, вызвавшие особенные затруднения.

Кол-во правильных ответов

Оценка

VII. Итоговый тест I-II вариант. (Приложение, слайд №6).

Варианты правильных ответов:

Вариант 1: 1 — 1); 2 — 1); 3 — 3); 4 — 3),

Вариант 2: 1 – 4); 2 — 4); 3 — 2); 4 — 3).

VIII. Домашнее задание.

Определить тип синтаксических ошибок в карточках (вариант №1-4)

Подобрать самостоятельно задания с нарушениями синтаксических норм (12-15 заданий) (для использования на компьютере) или выполнить тестовые задания ЕГЭ 2008 г. (Вариант 1 — 10 части I задания А6). Пособие Пучковой Л.И. Русский язык 2013 г.

Запомнить теоретический материал “Синтаксические нормы русского языка”. (Опорный конспект).

IX. Выводы по уроку.

Перечислить основные синтаксические нормы русского языка.

Привести примеры предложений с нарушениями синтаксических норм.

источники:

http://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=13798

http://infourok.ru/urok__russkogo_yazyka_na_temu-469719.htm

Обновлено: 28.01.2023

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Родной (русский) язык, 9Б класс

Дата: 19.12.20г.

Тема: Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.

Добрый день, учащиеся 9Б!

Задание 1. Орфографический и пунктуационный практикум.

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.

Кла(с/сс)ическое произведение — то которое выд..ржало испытание временем. С ним вы (не)потеряете своего времени. Но кла(с/сс)ика (не)может ответить на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и совреме(н/нн)ую литературу. (Не)бросайтесь только на каждую модную книгу. (Не)будьте суетны. Суетность заст..вляет человека безра(с/сс)удно тратить самый большой и самый драгоце(н/нн)ый капитал каким он обл..дает — своё время.

Задание 2. Вспомним! (Устно)

— Что такое лексика?

Проверь себя: словарный состав языка.

— Как называется наука, которая изучает словарный состав языка? Проверь себя: лексикология.

— Что такое лексические нормы?

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе.

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых, его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых, чтобы слово правильно выражало наше отношение, то есть было выразительным.

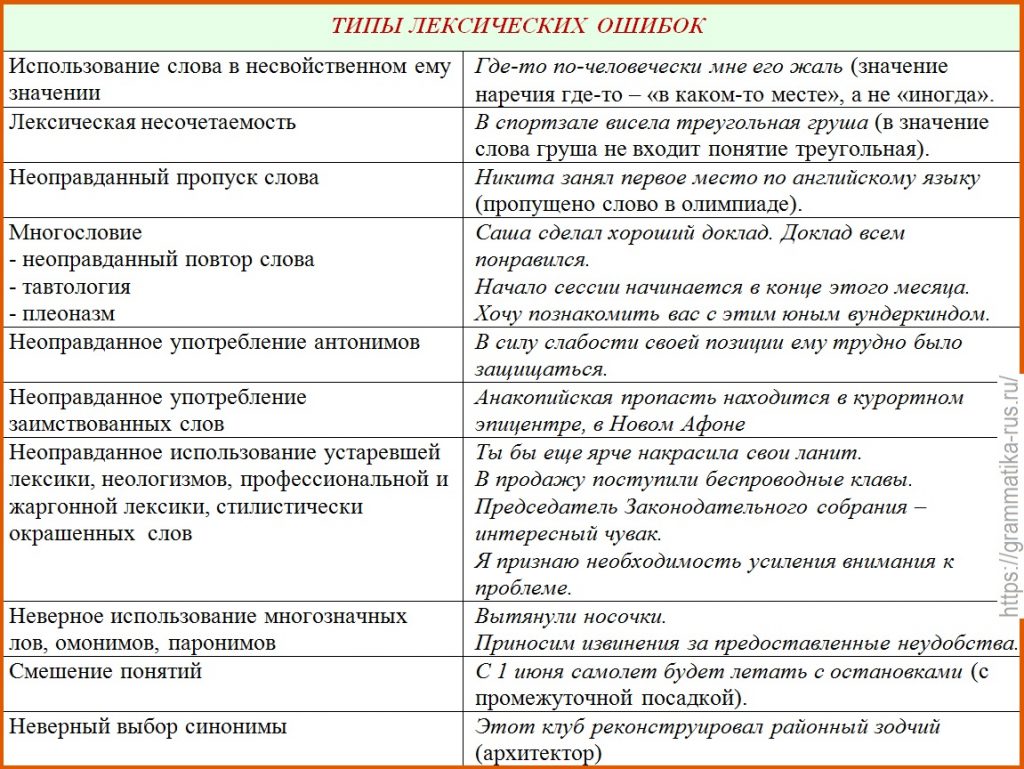

— Назовите виды нарушений лексических норм.

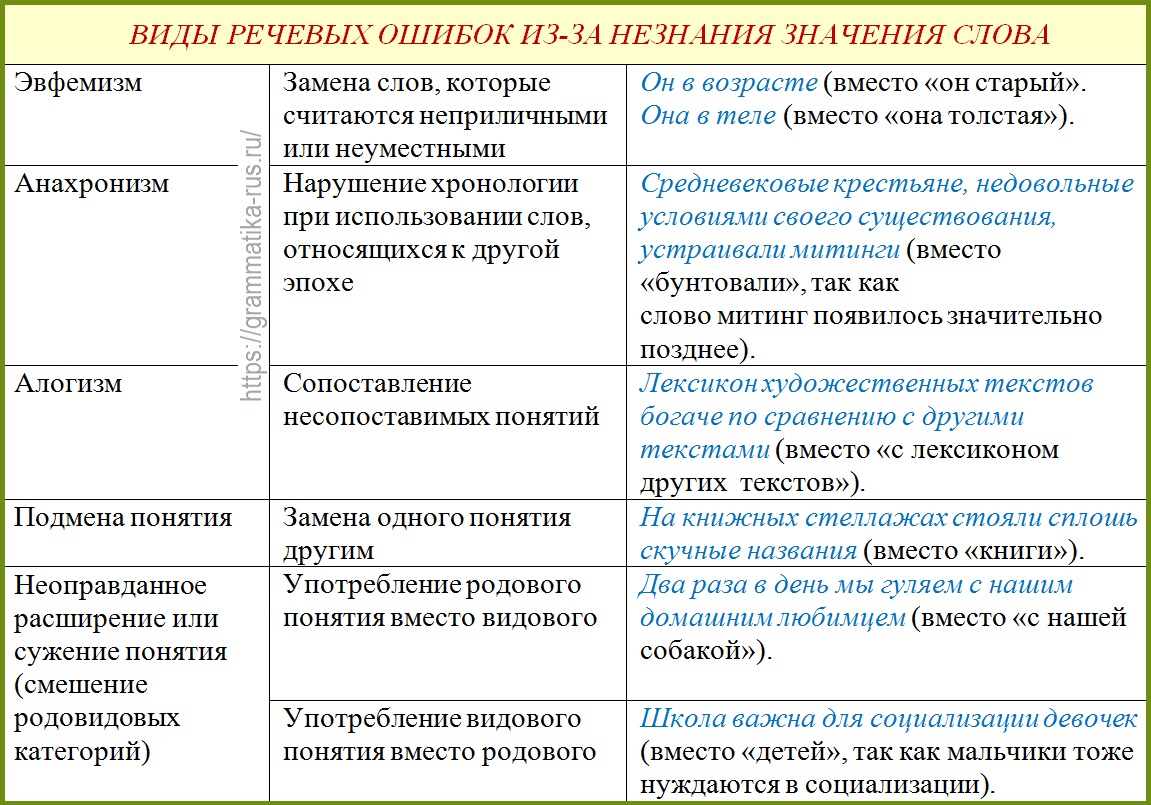

1) Неточное употребление слова; 2) Употребление просторечных форм слов вместо литературных; 3) Смешение слов – паронимов; 4) Нарушение лексической сочетаемости; 5) Неоправданное употребление просторечных и диалектных слов; 6) Смешение лексики разных исторических эпох; 7) Неправильное употребление иностранных слов; Избыточные слова в тексте — речевое излишество (тавтология, плеоназм); 9) Речевая недостаточность; 10) Алогизм – сопоставление несопоставимых понятий.

Задание 3. Теоретический материал.

Задание 4. Закрепление. Спишите предложения, исправляя ошибки, связанные с речевой избыточностью (тавтология и плеоназм).

1. Выехать нам не удалось, потому что начался проливной ливень.

2. У него сразу вспотели ладони рук.

3. Следует сначала посоветоваться с коллегами по работе.

4. Прейскурант цен вывешен на витрине.

5. Гость попытался собрать осколки сломанной вазы.

6. В заключение рассказчик рассказал еще одну забавную историю.

8. Между природой и человеком уже не существует существенной разницы.

9. Работа была выполнена небрежно и неряшливо.

10. Даже при неблагоприятных условиях процесс развития растений продолжается.

Упражнения на закрепление материала

Задание 1. Предложенные словосочетания сгруппируйте в 2 столбика (правильные и неправильные)

Народный фольклор, изображаемый образ, коллеги по труду, добродушный человек, бесчисленное множество, ветреный день, резьба по дереву, негодовал от возмущения, броский эффект, кисть винограда, сильнейшие асы, памятный сувенир, рассказанный в рассказе.

Задание 2. Исправьте ошибки в предложениях

Опустив голову вниз, он увидел примятую траву.

Наступил август месяц – пора собирать урожай.

Оставалось только негодовать от возмущения.

Собравшиеся встречали гостя долгими и продолжительными аплодисментами.

Упражнение 1. Тест (раздаточные карточки, взаимокнтроль )

Выберите правильный вариант написания:

1. а) инцедент, б) инцендент, в) инцидент, г) инциндент.

2. а) перспектива, б) переспектива, в) преспектива, г) периспектива.

3. а) компроментировать, б) компраметировать, в) компрометировать, г) компрометтировать.

4. а) безпрецендентный, б) беспренцендентный, в) беспрецедентный, г) беспрецендентный.

Данный урок по развитию речи способствует развитию грамотной и правильной речи учащихся, соответствующей нормам русского языка, активизирует их мыслительную деятельность, знакомит с языковыми явлениями такими, как тавтология, плеоназм, литературные нормы, обогащает устную речь и словарный запас подростков, воспитывает общую культуру учащихся, воспитывать интерес к изучению русского языка, к изучению различных языковых явлений.

ТЕМА: Урок развития речи. Исправление речевых ошибок. (2 часа)

Урок составила: Л.А.Жукова

— учить правильной грамотной речи, соответствующей нормам русского литературного языка, учить находить в речевые ошибки и исправлять их, повторить понятия фразеологизмы, антонимы, синонимы, иноязычные слова.

-активизировать мыслительную деятельность учащихся, познакомить с языковыми явлениями (тавтология, плеоназм, литературные нормы), обогащать устную речь, ее словарный запас

— воспитывать общую культуру учащихся, воспитывать интерес к изучению русского языка, к изучению различных языковых явлений

Тип урока: комбинированный

Оборудование: раздаточный дидактический материал (тесты)

1.Организационный момент.

2. Проверка домашнего задания. Назовите стили речи русского литературного языка. Поясните их значение. Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое фразеологизмы?

3 Постановка задач. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению нового материала.

— Вступительное слово учителя.

Правильность и грамотность речи – необходимое условие общей культуры каждого человека. Отношение к русскому языку в нашей стране за последние 2-3 года очень сильно изменилось. Даже чиновники высших государственных структур нашего региона сдают тесты на знание русского языка. А анализ заданий ЕГЭ специалистами УИПК показал, что из них только 20% заданий на знание орфографических правил написания, а 80%- это задания на правильность речи, на умение выразить свои мысли, знание лексики. Это говорит о том, что сейчас требования изменились. Можно грамотно писать отдельные слова, но можно безграмотно говорить и не уметь выражать свои мысли. Сегодня мы с вами займемся исправлением этих речевых ошибок через различного вида упражнения.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

План урока (записан на доске)

Непонимание лексического значения слова.

Употребление синонимов, антонимов.

Слова иноязычного происхождения.

Фактические и логические ошибки.

4.Этапы усвоения новых знаний, формирование практических умений и навыков.

Типичные речевые ошибки.

1.Непонимание значения слова.

А. Употребление слова в несвойственном ему значении.

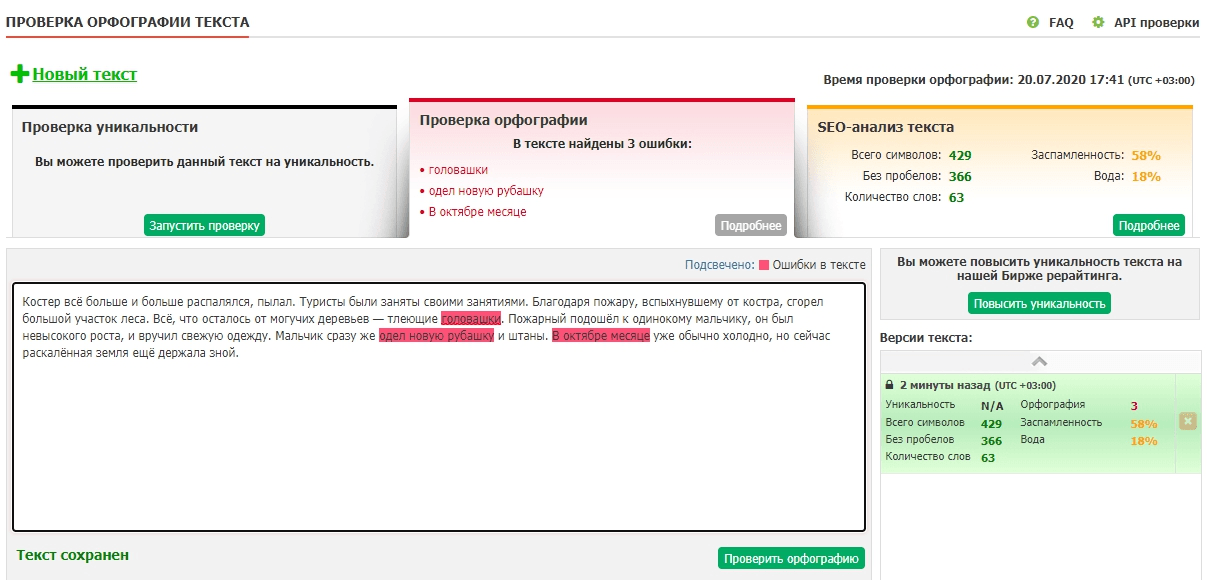

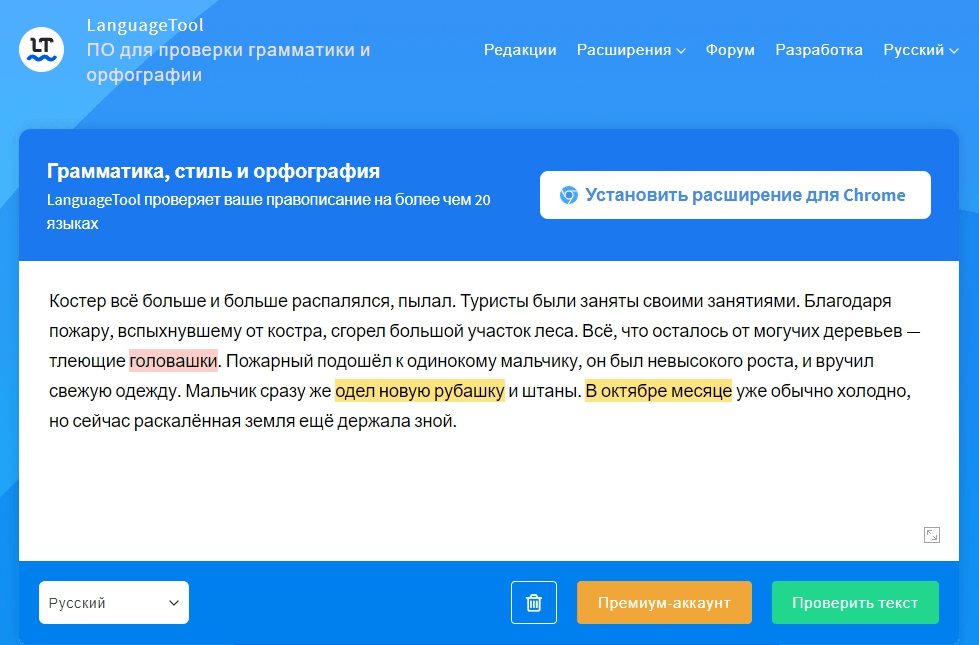

Пример:

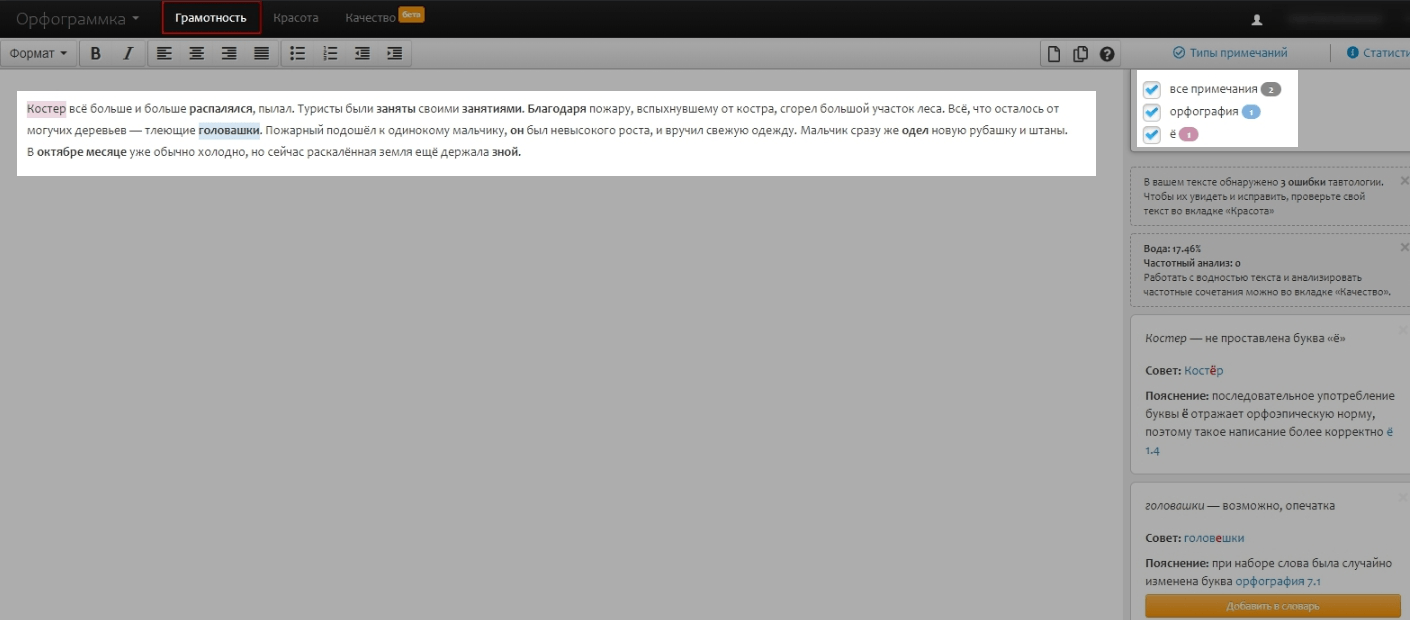

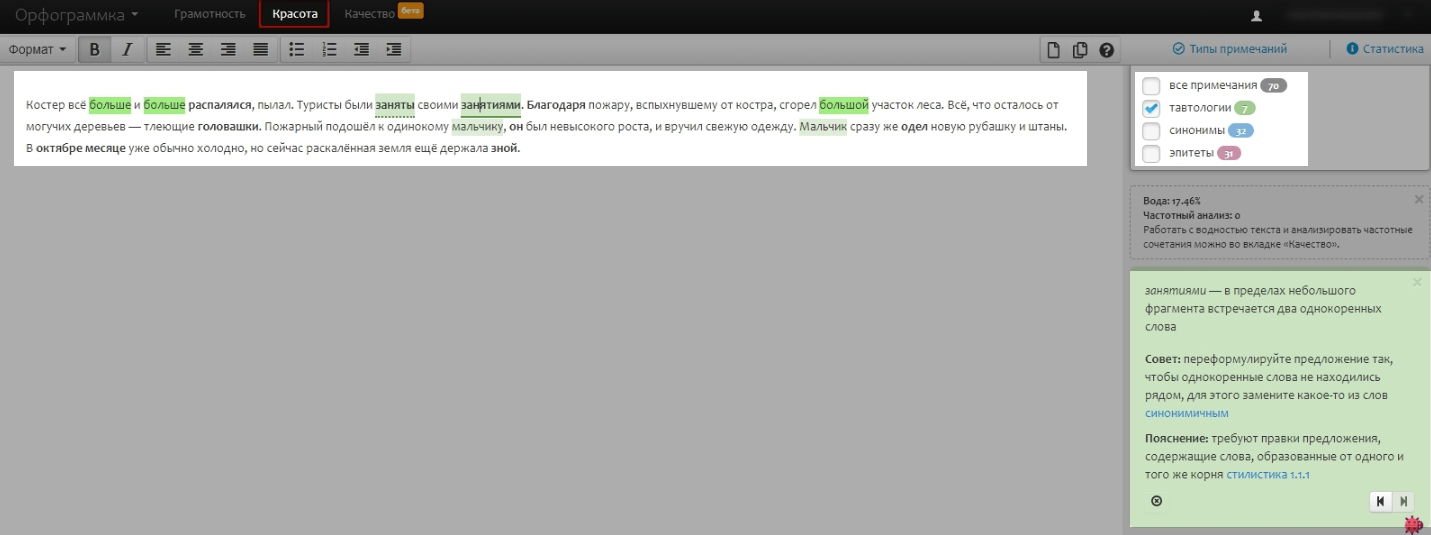

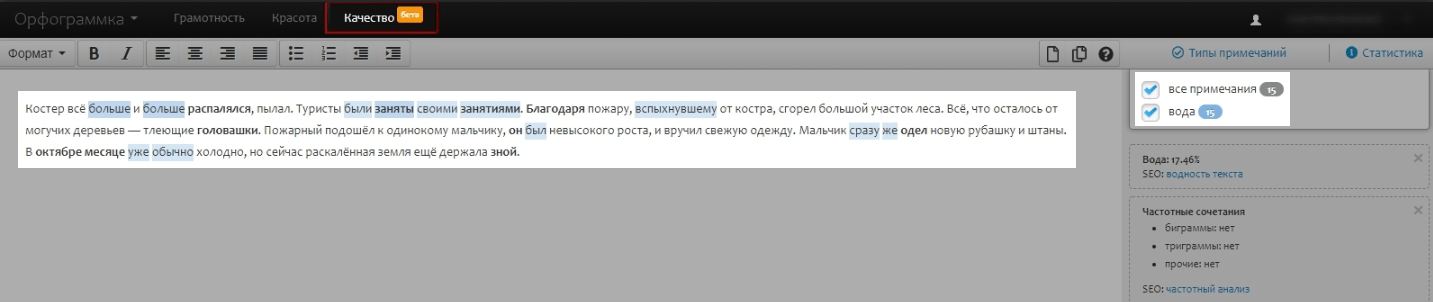

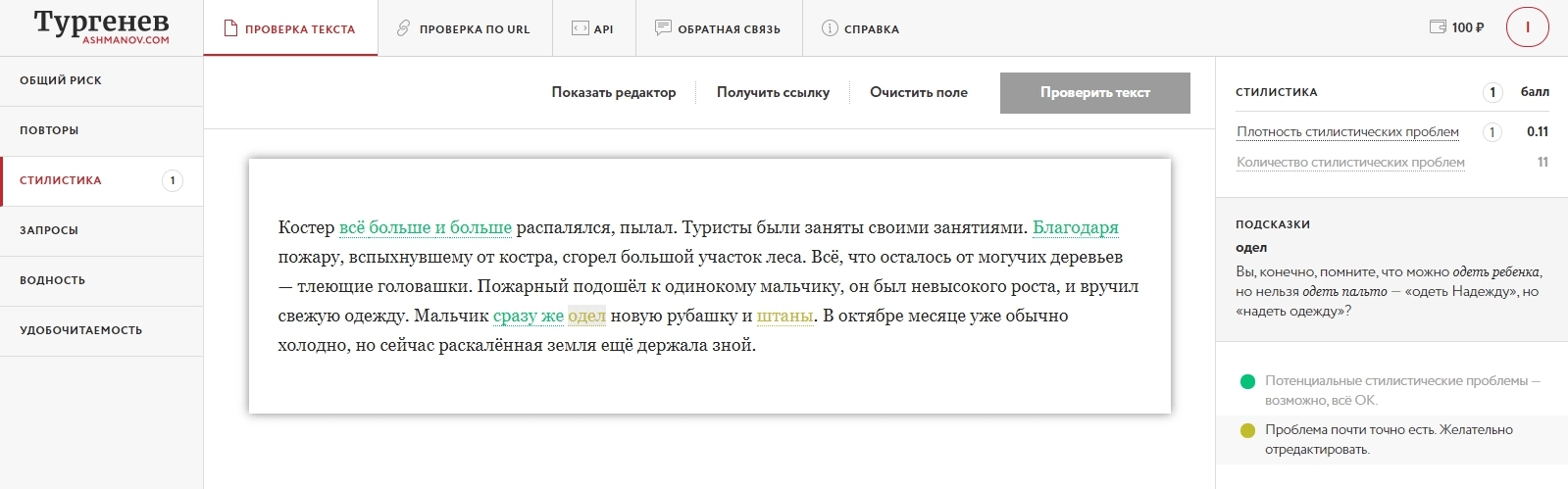

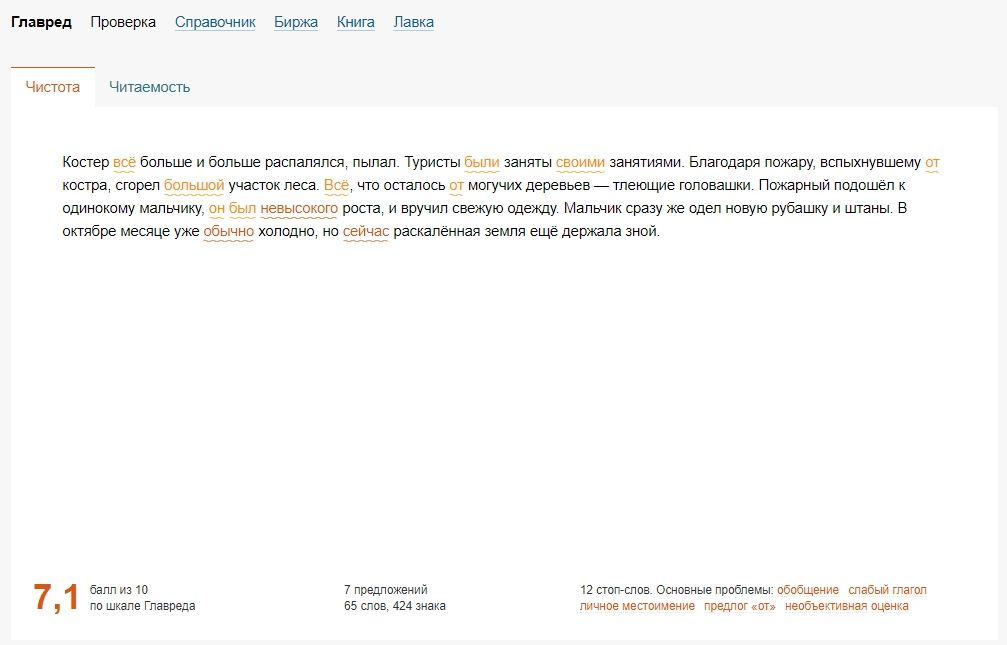

Костер все больше и больше распалялся, пылал

Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться — 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться — начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

Б. Употребление служебных слов без учета их семантики.

Пример:

Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

Предлог благодаря сохраняет связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о положительных фактах: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. При неправильном понимании и употреблении предлога возникает речевая ошибка. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

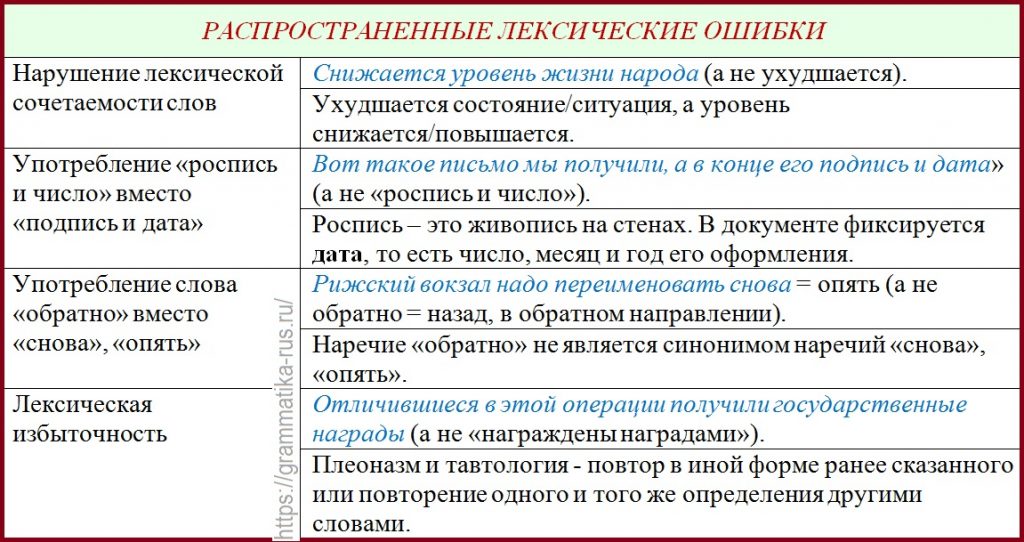

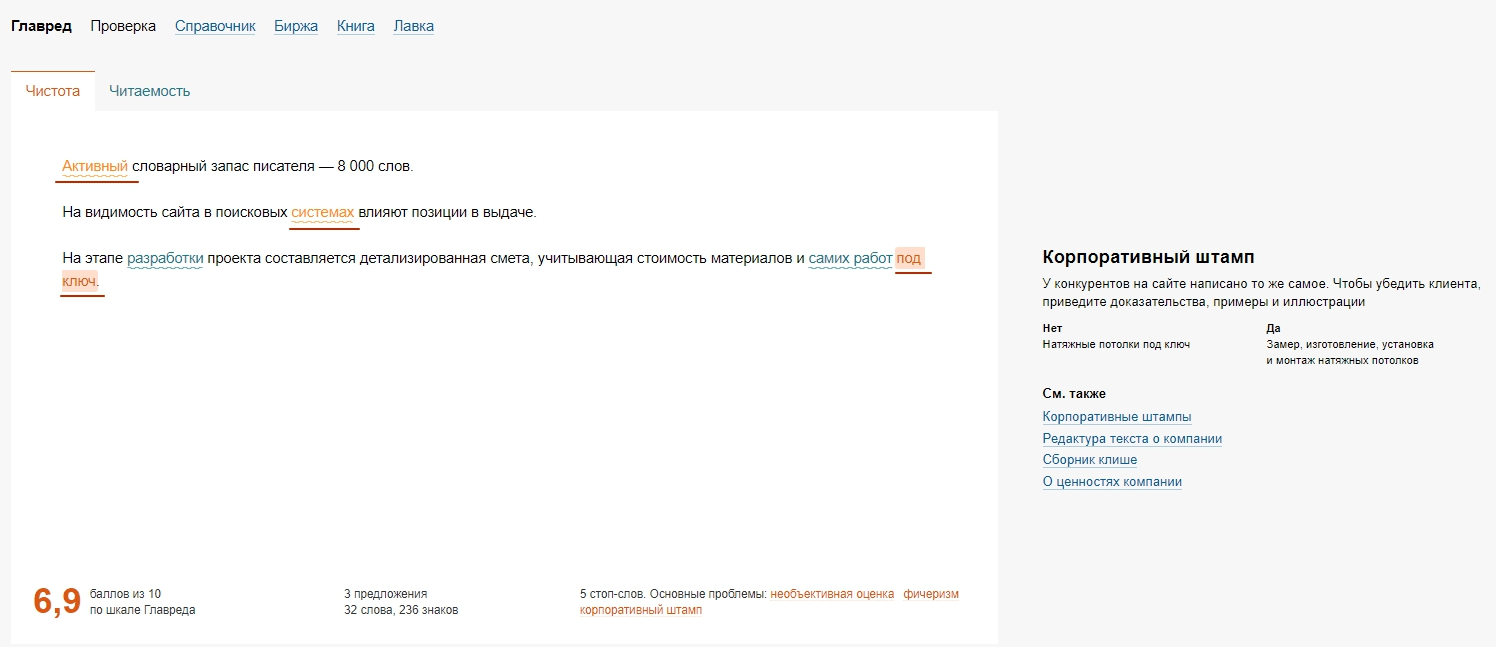

В. Лексическая несочетаемость.

Пример: Их сильная, закаленная дружба у многих вызывала восхищение.

Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая — крепкая дружба.

2.Употребление синонимов, паронимов

А.Неправильное употребление синонимов

Упражнение: (слова записаны на доске)

Подобрать подходящие по смыслу слова к следующей группе синонимов:

Старый- человек, (был молодой, новый)

Давний — друг ( много времени прошло)

Старинный — сундук (имеющие свою историю старины каких-то далеких времен)

Ветхий — домишко ( дряхлый, истлевший)

Древний — замок ( в отдаленных веках)

В чем смысловая разница между этими синонимами?( объяснение дано в скобках)

Вывод: Перед нами синонимы, но все они имеют свои смысловые стилистические оттенки.

Упражнение. Устно, подберите подходящие по смыслу слова.

-Какое общее значение имеют эти слова- синонимы? ( Они обозначают признак, качество человека, умеющего преодолеть страх, не поддающегося ему)

В чем различия оттенков значений?

Расставьте 3 от 1 до 5 по силе выразительности признака, качества.

Б.Неправильное употребление паронимов.

Иногда мы путаем слова, похожие по звучанию, но разные по смыслу. Это часто приводит к ошибкам в употреблении из- за непонимания точного смысла этих слов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный — очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный — прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный— не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Поэтому, как мы должны сказать: праздничный настроение, праздная жизнь

Упражнение. Письменно. Подобрать подходящие по смыслу слова к каждой паре слов (записаны на доске), составив словосочетания.(устно):

провести (газ, время, человека до чего-то) – произвести (впечатление, обработку от насекомых)

Вывод: Как вы видите перед нами не синонимы, а слова с одним корнем, это паронимы. (Запись) Паронимы — похожие по звучанию, но разные по значению слова.

3.Употребление антонимов

Неправильное употребление антонимов

Упражнение. Устно. Развиваем мыслительную активность, активизируем знания языка. Подобрать антонимы к следующим словам. Опрос фронтальный.

Быстро, потерять, мокрый, конный, временный, смех, нельзя, тишина, румяный, громко, скучно, весело, храбрость, уважение, счастье, пропажа, поражение, обвинять, погаснуть, причина, висеть,, взлетать, миловать, опрятный, усталость, второпях.

Упражнение. Письменно. Подберите различные антонимы к многозначным словам. Работа по вариантам.

Свежий- хлеб, журнал, ветер, взгляд

Бледный- луч, краски, рассказ, лицо

Легкий – вопрос, аромат, ноша, походка, содержание, характер

Глубокий- сон, озеро, знания, обморок, след

Сейчас вы еще раз убедились насколько богат наш язык многообразием оттенков, значений.

4. Слова иноязычного происхождения

Какие слова называют иноязычными? Иноязычные слова прочно входят в нашу речь, (с чем это связано?) поэтому мы должны владеть ими, правильно и уместно употреблять их в речи.

Упражнение. Устно. Назовите одним словом синоним к следующим иноязычным словам

Ланч- завтрак второй

Упражнение. Тест (раздаточные карточки, взаимокнтроль )

Выберите правильный вариант написания:

1. а) инцедент, б) инцендент, в) инцидент, г) инциндент.

2. а) перспектива, б) переспектива, в) преспектива, г) периспектива.

3. а) компроментировать, б) компраметировать, в) компрометировать, г) компрометтировать.

4. а) безпрецендентный, б) беспренцендентный, в) беспрецедентный, г) беспрецендентный.

5. а) претедент, б) претендент, в) прентендент, г) притендент.

5.Многословие.

А. Слова- паразиты.

Б. Плеоназмы.

Пример: Все гости получили памятные сувениры. Сувенир — подарок на память, поэтому памятные в этом предложении — лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

Прослушайте выражения, какие слова в них лишние:

отступить назад на два шага, впервые знакомиться, мы дорожим каждой минутой времени, вернуться в апреле месяце, десять рублей денег, написал свою автобиографию, своя родная семья, посидим молча, без слов, для приготовления яичницы надо иметь хотя бы одно яйцо.

В.Тавтология

Все население объединилось воедино ( все население сплотилось или просто объединилось.

В поэме автор запечатлел свои впечатления ( ….. выразил….)

Все мысли и стремления героя были устремлены…. (…желания….)

В романе показаны черты характера, характерные для …( присущие..)

Иногда тавтология оправдана, но это бывает в художественных произведениях, например, А. Твардовский писал:

Сила силе доказала!

Сила силе — не родня

Есть металл прочней металла,

Есть огонь страшней огня.

Искореняя из своей речи слова- паразиты, плеоназмы, тавтологию мы добьемся того, что наша речь станет точной, ясной, лаконичной, т.е. краткой.

Голосом пирата, старенькой-старенькой бабушки, президента страны, маленького стеснительного ребенка, учителя, кашляющего человека, веселого человека, очень грустного человека.

Вывод: любая фраза не только несет в себе значение, но и настроение говорящего, надо следить за своей интонацией.

6.Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример:

Достоинство Лермонтова в том, что ничего лишнего.

Чего здесь не хватает?

У Л.может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже ни одного) слова.

Пример:». не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь вражду«.

Так получается — «страница телевидения», а надо добавить на экраны или в передачи телевидения

7. Фразеологизмы.

Упражнение. Исправьте фразеологизмы (записаны на доске)

две большие разницы

играет большое значение

взял львиную часть

Упражнение. Подберите к словам фразеологизмы. Письменно.

один на один- с глазу на глаз, тет-а тет

очень быстро — в два счета, одна нога там, другая- здесь

некстати- ни к селу ни к городу

вдоволь- от всей души

работать усердно- работать засучив рукава

быть в чем- то большим знатоком- собаку съесть

перекусить- заморить червячка

бездельничать- бить баклуши

Знакомство с новыми иноязычными устойчивыми выражениями.

A priori- наперед, заранее, например, априорная ценность

Post skriptum- приписка к письму

Salte mortale- рискованный шаг, неожиданный переход

Status guo- существующее положение

Persona non grate- нежелательное лицо

Игра (на развитие мышления) Разгадай аббревиатуру из 3 букв. КГБ (кто готовит бомбу), ПИТ, ВВС, УУХ, ПИЦ, БББ, РВС

8. Грамматические ошибки.

А.Словообразовательные.

Ошибка происходит не в значении, а в произношении, неправильном построении слова:

«беспощадство», «бессмертность», «заместо», «публицизм, два знамя ( нет, бессмертие, вместо, публицистика, два знамени)

Чулок, но носков. (рисунок)

Б.Морфологические.

К этому виду ошибок относятся:

а) ошибки в образовании форм существительных: «англичаны», «на мосте», «Во дворе построили большую качель».

б) ошибки в образовании форм прилагательных: «Один брат был богатей другого».

Запомните (запись): надеть одежду – одеть Надежду!

Слова записаны на доске.

Упражнение. Образуйте от глаголов формы прошедшего времени. Устно.

Зябнуть (озяб), меркнуть (померк), исчезнуть (исчез), остыть (остыл), заворожить (заворожил), завораживать (завораживал), увести (увел), кивнуть (кивнул), прыгнуть (прыгнул), сохнуть (сох), закипать (закипал), закипеть (закипел).

Упражнение. Записать глаголы. Образуйте формы глагола 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени от глаголов:

Победить, чудить, убедить, ощутить, дерзить

Вывод: от некоторых глаголов нельзя образовать формы или настоящего или будущего времени. В таком случае используют описательные обороты, т.е. к ним добавляют подходящие по смыслу слова.

Могу победить, хочу победить, обязательно получится победить, хочу убедить, смогу убедить и буду чудить, попытаюсь ощутить и др.

Упражнение. Устно. Исправьте ошибки:

Базаров- молодой человек с захудалым лицом.

Сатин первым раскусывает Луку.

Ученик сказал, что я еще не подготовился к уроку

Через несколько времени мы узнаем, кто победил в этом матче.

При необходимости мы будем брать адекватные меры.

Этот проект занимает большое и важное значение в нашей работе.

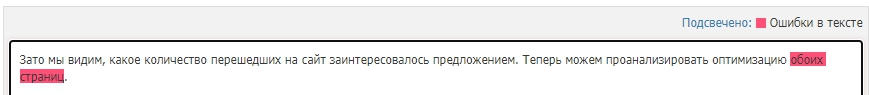

Я поговорил и с начальником цеха, и с инженером, обои согласны с моим предложением.

9. Фактические ошибки. Логические ошибки.

Фактические ошибки представляют собой искажение изображаемой в высказывании ситуации или отдельных ее деталей, например: «В зимнем лесу звонко куковала кукушка«.

-В чем причина фактических ошибок?

-Причина фактических ошибок — недостаточное знание описываемых событий, бедность жизненного опыта, неверная оценка поступков.

Кутузов участвовал в сражениях 1861 года.

Толстой был князем.

Симбирск основан в 1748 году.

Логические ошибки

— В чем они заключаются? (Нарушение последовательности (логики) изложения приводит к появлению логических ошибок. )

К этому типу ошибок относятся следующие недочеты в содержании сочинений:

1) нарушения последовательности высказывания;

2) отсутствие связи между частями и предложениями;

3) неоправданное повторение высказанной ранее мысли;

4) отсутствие необходимых частей;

5) перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);

неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица).

10. Синтаксические ошибки.

Самые распространенные ошибки- это синтаксические ошибки в построении словосочетания, а следовательно, предложения.

Неправильное составление словосочетаний :

«Нынешнее летом я был в степном Заволжье«.

«Если в жаркий день дотронешься к березе, то…

«Жажда к славе«.

Неправильное составление предложений:

«В комнату проникли сноп лучей солнца«.

«Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей«.

«Гринев видит, как Пугачев садился в карету«.

«Многие книги их можно читать несколько раз«.

«Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая«.

«Я учу уроки на столе» (за столом).

«Мальчик был лобастый, но серьезный«.

Более подробно над синтаксическими ошибками мы будем работать после

Профессионализмы.

А сейчас поговорим о словах, связанных с вашей профессией, с практическими занятиями. Слова записаны на доске.

Сверло – в Род. падеже? (сверел)

Пассатижи, тиски – в Род.падеже? –

резьба- классификация резьб…?

штанге(н, ль) ц_ркуль?

Слесари и слесаря- обе формы стали равноправными.

Зубило- сущ. Ср. рода, нет зубила.

Договоры (книжная лексика) – договора (разговорная лексика)

Пассатижей, тисков, но не тисок

Упражнение. Составьте 5 предложений со словами, связанными с вашей будущей профессией.

5. Итог урока. Слово учителя.

6.Самостоятельная работа учащихся. Упражнения на закрепление темы.

7. Домашнее задание.

Повторить все ключевые моменты урока, а именно, какие бывают речевые ошибки, их виды? Составить синонимические ряды к следующим словам: синий, большой, сообщать, наказание, прекрасно.

Составьте предложения с 10 словами- профессионализмами, связанными с вашей будущей профессией.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Лексические нормы. Речевая избыточность»

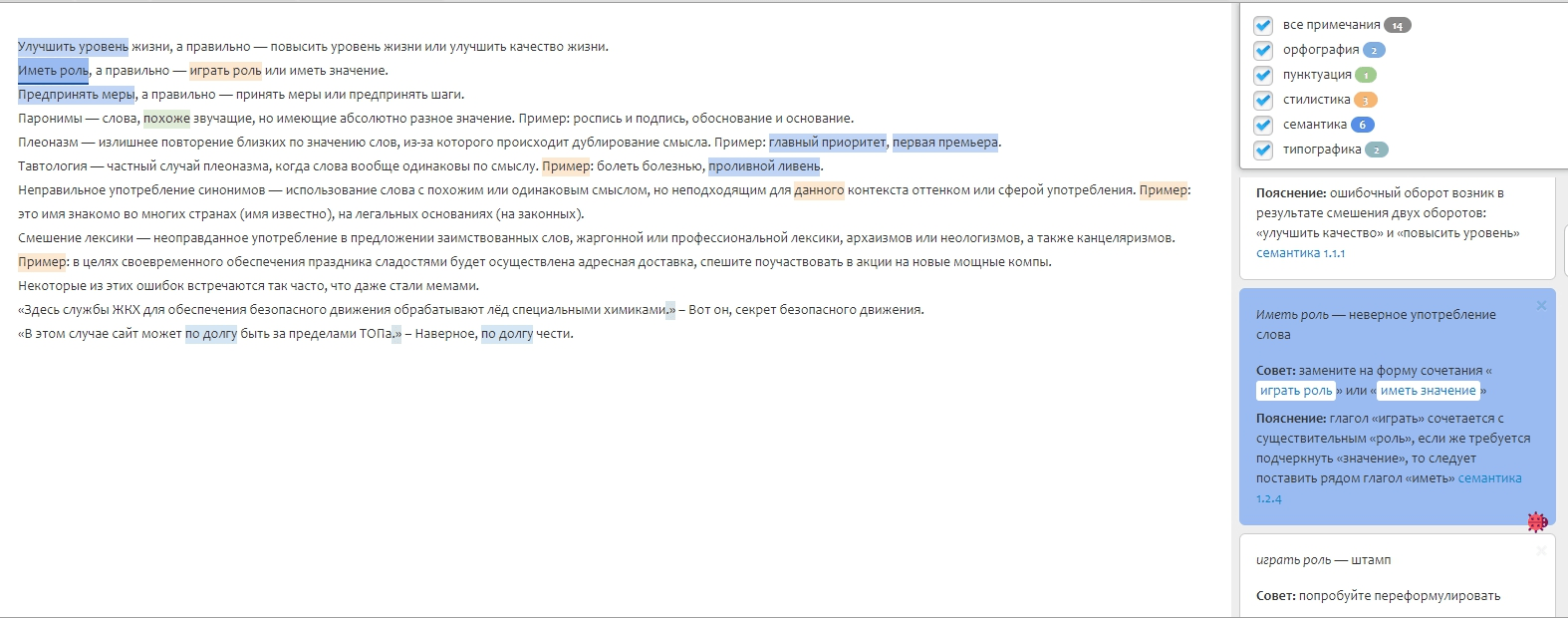

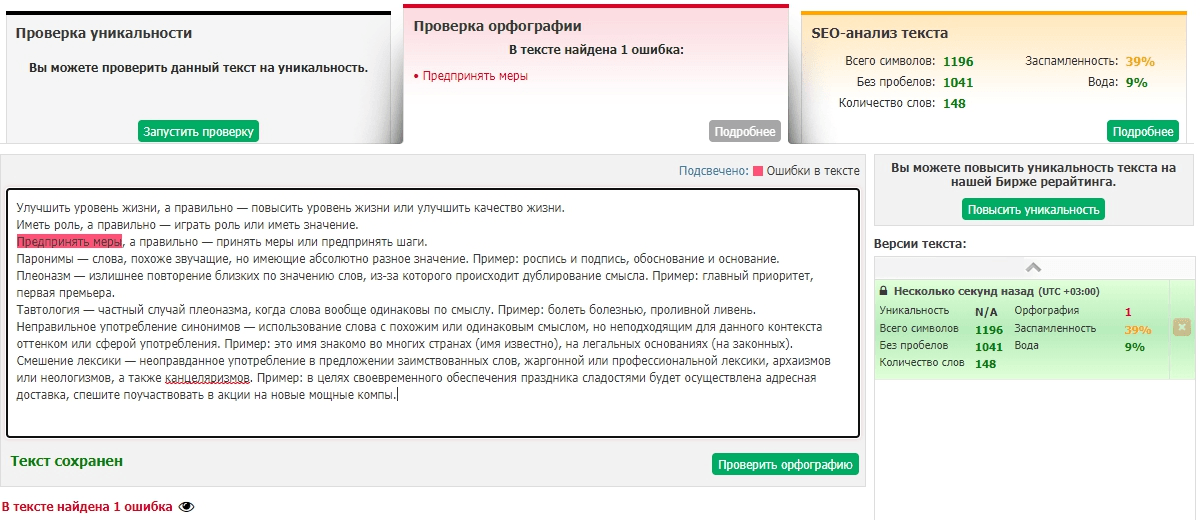

· Продолжим разговор о лексических нормах.

· Узнаем, как подготовиться к решению такого задания на ЕГЭ по русскому языку.

И перед нами – шестое задание. И вот как оно звучит:

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

У этого задания может быть и вариант. Иногда нам нужно заменить неверно употреблённое слово. Но к этому варианту мы обратимся позже.

Проанализируем это задание.

И в чём состоит суть этого задания?

Во-первых, мы должны продемонстрировать своё умение определять лексическое значение слова. Во-вторых, мы должны учитывать особенности сочетаемости слова. Наконец, мы тренируемся видеть лексические ошибки!

Обратимся к теоретической части этого задания.

Лексические нормы – это нормы, которые определяю правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или по форме. А также употребления слова в тех значениях, которое оно имеет в литературном языке.

Иногда мы неверно понимаем значение слов, и тогда могут возникать лексические ошибки.

К таким ошибкам относится так называемая речевая избыточность. То есть многословие, повторение одних и тех же слов и мыслей.

Речевая избыточность может проявляться в нескольких формах. Основные – это плеоназм и тавтология.

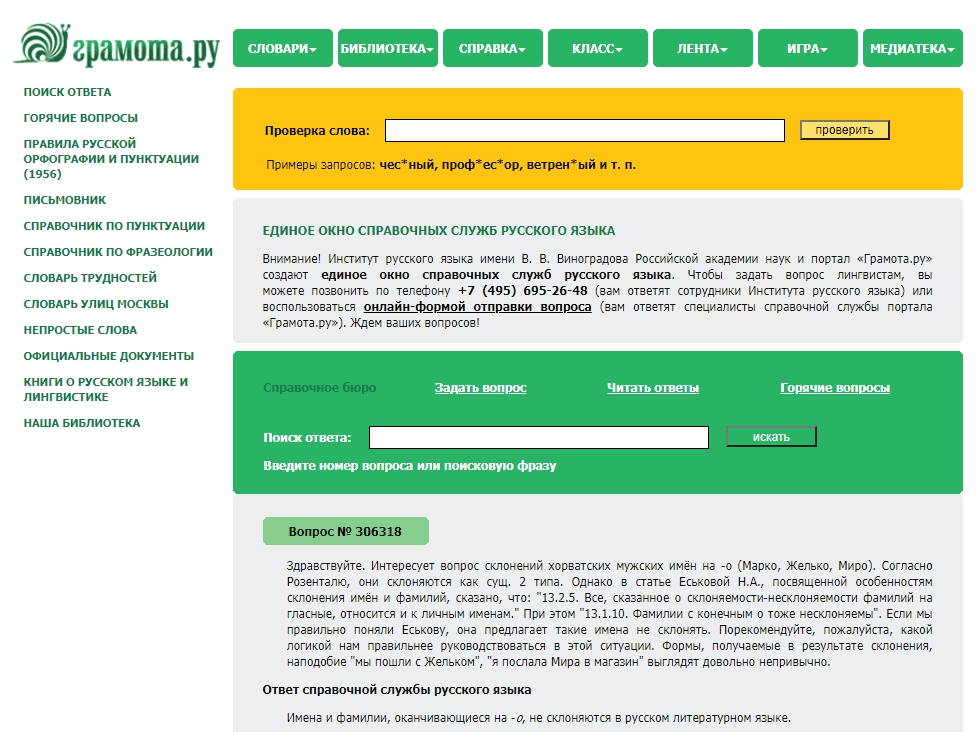

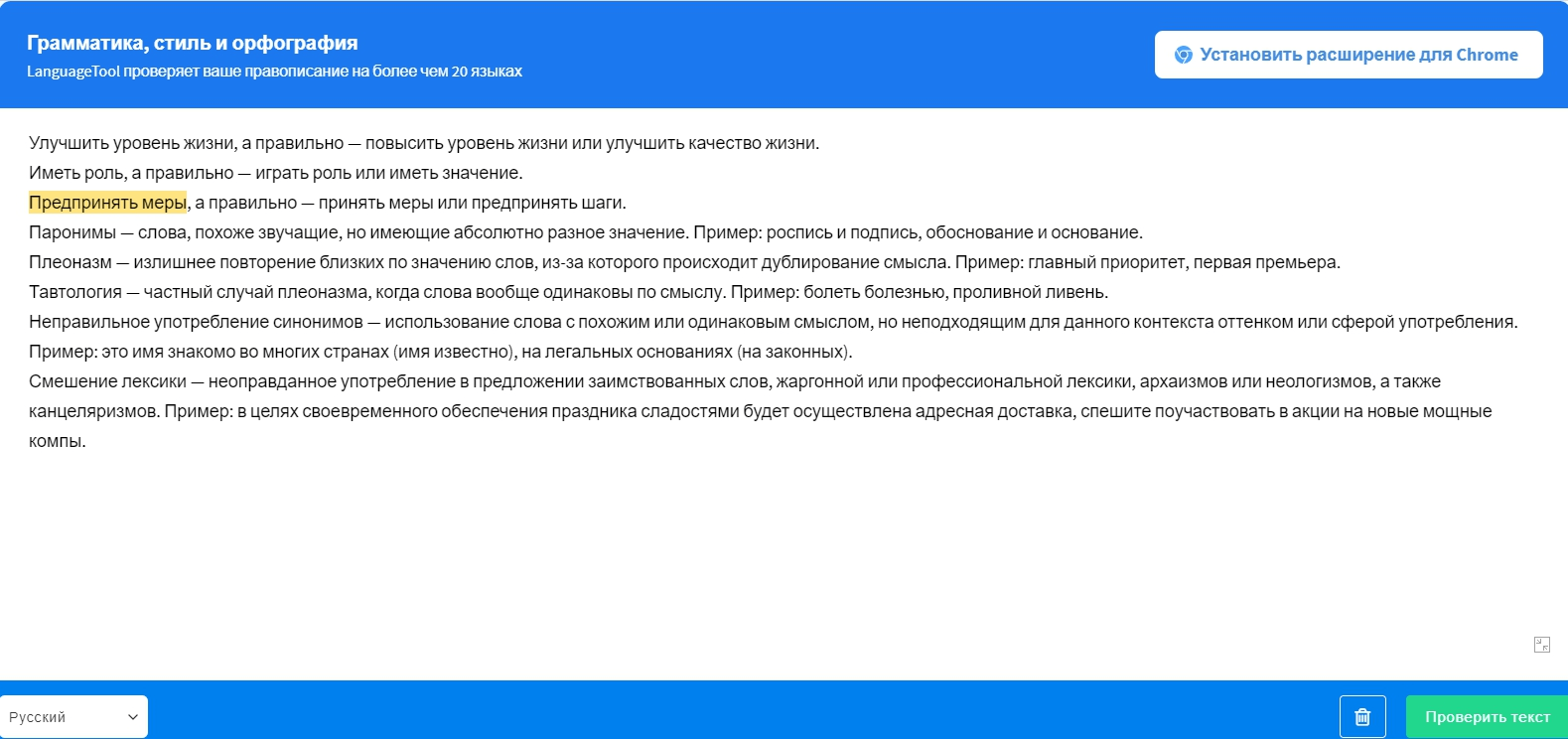

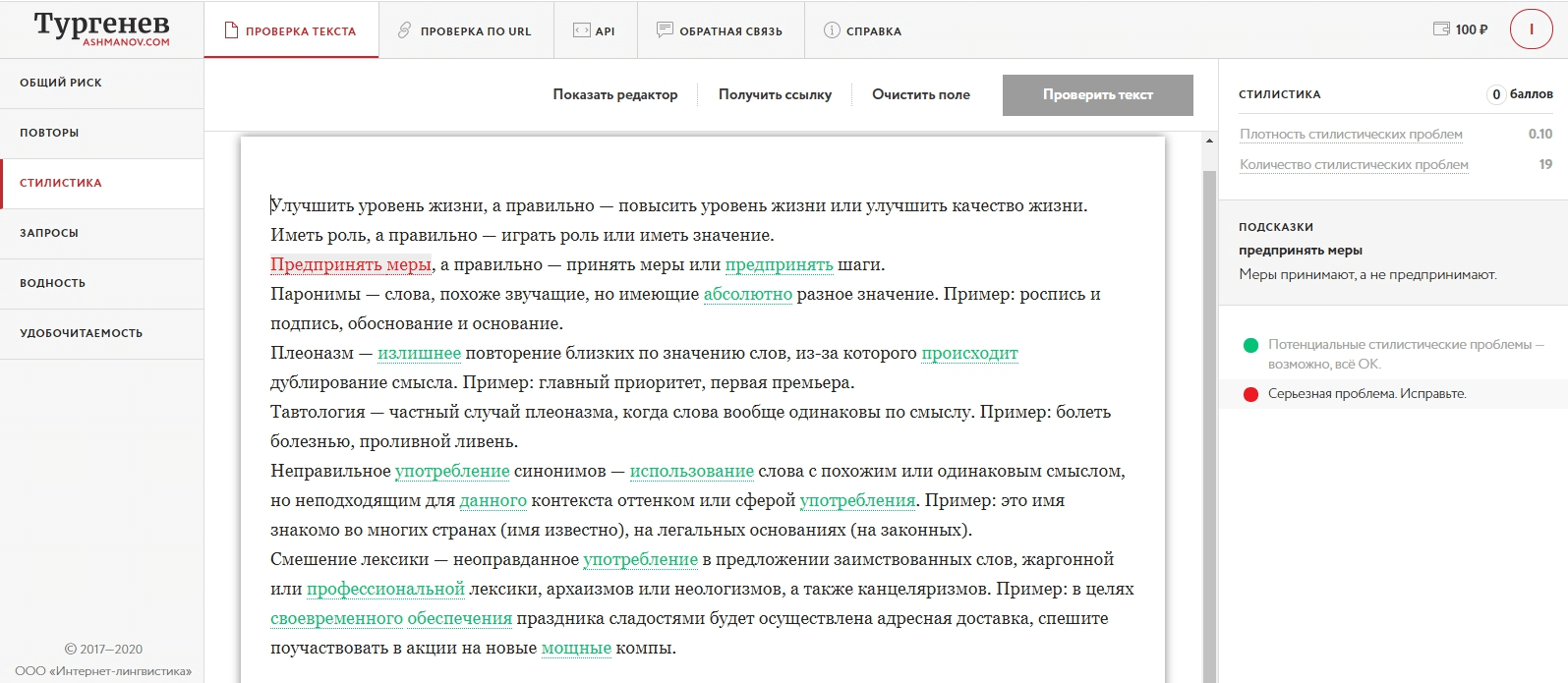

Плеоназм – это употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов.

При плеоназме одно из слов лишнее, потому что его значение совпадает со значением слова, которое стоит рядом. Например, местный абориген, спускаться вниз.

Плеоназмы часто появляются при соединении синонимов.

Например, мужественный и смелый.

Но очень часто плеоназмы – это словосочетания, и это может помочь нам при выполнении задания.

А тавтология – это повторение однокоренных или одинаковых слов.

При тавтологии одно слово становится лишним, потому что повторяет корень слова, которое стоит рядом.

Иногда тавтология может появляться при соединении иноязычного слова и русского, которое дублирует его значение.

Например, рассказать рассказ, возобновить вновь, памятный сувенир.

И в чём же трудности этого задания?

В том, что мы чаще сталкиваемся в нём с плеоназмами, а это – не однокоренные слова. Так что нам нужно проявить языковое чутьё. А столько слов в разных сочетаниях запомнить просто невозможно.

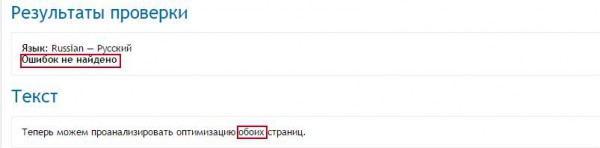

Давайте возьмём для примера такое задание ЕГЭ.

Нужно исключить лишнее слово вот в таком предложении.

С чего мы начнём? Конечно же, с чтения предложения. Мы внимательно и вдумчиво читаем наш пример.

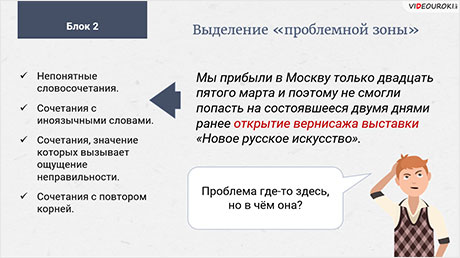

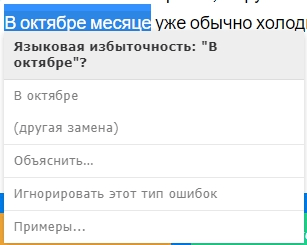

И мы видим, что в тексте имеется такое место, где может находиться эта ошибка.

Эту проблемную зону мы выделяем. Три слова – открытие вернисажа выставки.

А что вообще может быть проблемной зоной?

Словосочетания, значение которых нам непонятно.

Словосочетания с иноязычными словами.

Сочетания слов, значение которых вызывает у нас ощущение неправильности.

И сочетания слов, где повторяется один и тот же корень.

Итак, мы обозначили участок предложения, где есть проблема. Но в каком слове она заключена?

Теперь нам нужно определить тип ошибки. Для этого мы определяем лексическое значение каждого слова в данном контексте, то есть в этом предложении.

Открытие здесь – это начало какого-то мероприятия.

Слово вернисаж обозначает торжественное открытие художественной выставки.

А выставка – это собрание каких-то предметов, которые предназначены для обзора, а также мероприятие, связанное с просмотром этих предметов.

И мы видим, что в значении слова вернисаж заключаются два других слова – открытие выставки. Но эти слова в тексте уже есть! Получается, что слово вернисаж просто дублирует те значения, которые уже есть в предложении. И значит, перед нами плеоназм. И слово вернисажа в предложении является лишним.

И теперь, когда работа закончена, мы можем записать ответ. Слово мы указываем либо в начальной форме, или в форме, в которой слово стоит в самом предложении.

Нам подходит как вариант вернисаж, так и вариант вернисажа.

И теперь мы можем построить алгоритм работы над этим заданием.

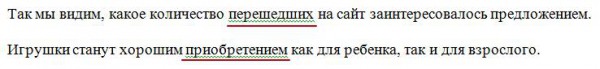

· Сначала мы внимательно читаем предложение.

· Определяем лексическое значение слов проблемной зоны.

· И находим лишнее слово.

Осталось записать его в графу ответа.

Но ведь мы можем учесть ещё и подсказку!

Мы говорили о том, что очень часто лексические ошибки проявляются именно в словосочетаниях.

Может быть, мы можем построить решение на анализе словосочетаний в предложении?

Попробуем. Возьмём для примера вот такое предложение:

Живя в веках, произведения народного фольклора обогащались чертами нового мировоззрения, меняющегося быта.

И начнём мы всё с того же – внимательно прочитаем предложение.

А потом займёмся выделением словосочетаний. Мы выписываем из предложения все словосочетания.

Живя в веках,

Произведения фольклора,

Народного фольклора,

Обогащались чертами,

Чертами мировоззрения,

Нового мировоззрения.

Следующий наш шаг – мы анализируем словосочетания. Какие из них могут существовать, а какое содержит ошибку?

Жить в веках вполне можно. И с произведениями фольклора мы нередко встречались.

А вот может ли быть фольклор народным? Выделим это сочетание слов и двинемся дальше.

Можно обогащаться какими-то чертами.

Особенно чертами мировоззрение.

Мировоззрение может быть новым.

И быт может меняться.

И у нас осталось одно словосочетание под вопросом. Проанализируем его более подробно.

Народный фольклор.

Теперь нам осталось только записать наш ответ.

И опять мы можем вписать слово фольклор – в начальной форме. Или фольклора – в форме, в которой слово употребляется в предложении.

И теперь мы можем создать второй алгоритм для этого задания!

· Сначала мы внимательно читаем предложение.

· Потом выписываем из него все словосочетания.

· Анализируем каждое словосочетание, выбирая те, которые кажутся ошибочными.

· Анализируем словосочетание, которое содержит ошибку. Находим при этом лишнее в словосочетании слово.

Готово! Задание выполнено.

Так о чём же нам нужно помнить при работе с лексическими ошибками?

· В этом задании лексическая избыточность может проявляться в нескольких формах. Чаще всего это плеоназм – употребление рядом близких по смыслу слов.

· Особенное внимание при анализе предложения нужно уделать иноязычным словам, потому что лексическая ошибка очень часто связана именно с ними.

· Часто речевая избыточность связана со словосочетаниями, поэтому нам может помочь анализ словосочетаний в предложении.

Читайте также:

- Начало 20 века ожидания тревоги и надежды мастеров культуры конспект

- Конспект урока по немецкому языку 10 класс бим дружба любовь

- Опорный конспект способы выражения сказуемого

- Обманные движения в футболе план конспект

- Общее представление о строении тела человека 3 класс конспект урока

А как лучше сказать?

Наш первый урок был посвящён вопросам культуры речи. В дополнение к письменному домашнему заданию представляю фрагменты книги замечательного лингвиста, тонкого знатока русского языка Дитмара Ильяшевича Розенталя «А как лучше сказать?» Книга помогает читателю повысить речевую культуру и грамотность в широком смысле этого слова.

«СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ»

Подобные сочетания встречаются довольно часто в разных текстах, дополняя собой примеры стилистически неполноценных предложений. Их недостаток, не всегда замечаемый пишущим или говорящим, заключается в так называемой ТАВТОЛОГИИ – повторении одних и тех же или однокоренных слов.

Примеры из ученических работ: «Изображаемый образ наглядно показывает…»; «В борьбе против фашистских оккупантов население объединилось воедино»; «В поэме „Мертвые души“ Гоголь запечатлел свои впечатления…»; «Все мысли и стремления Павла Власова устремлены на революцию»; «В романе „Молодая гвардия“ показаны черты характеров, характерные для врагов»; «Ясность цели позволяет Павлу Корчагину целеустремленно добиваться намеченного».

По этому поводу М. Горький писал: «Надо избегать частого повторения однообразных слов в близком соседстве одного от другого… Частое повторение одного и того же слова, как бы оно ни было приятно лично вам – читателю должно наскучить».

Вместе с тем повторение одних и тех же или однокоренных слов нередко используется писателями как особый стилистический прием для подчеркивания каких-либо деталей в описании, для создания выразительности и т. д. Так, у Л. Н. Толстого в романе «Воскресение» читаем: Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повез его [Нехлюдова] мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых, по прекрасной, чисто политой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов к тому дому на канаве, в котором жила Mariette.

Можно привести и такой пример:

Сила силе доказала!

Сила силе – не ровня.

Есть металл прочней металла,

Есть огонь страшней огня.

(А. Твардовский.)

Языковые средства следует расходовать экономно. Если «краткость – сестра таланта» (А. П. Чехов), то многословие – враг ясности.

Нередко встречаются сочетания слов, настолько близких по выражаемому ими понятию, что некоторые из данных слов становятся совершенно лишними. Например, «впервые знакомиться» (знакомиться «во второй раз» уже нельзя; оборот возник, вероятно, под влиянием словосочетания впервые встретиться); «мы дорожим каждой минутой времени» (лишнее слово времени; допустимы сочетания каждая минута рабочего времени, каждая минута учебного времени и т. п.); «вернуться в апреле месяце» (лишнее слово месяце); «десять рублей денег» (лишнее слово денег); «написал свою автобиографию» (в слове автобиография уже заключено понятие своя); «отступить назад на два шага» (лишнее слово назад, так как вперед не отступают) и т. п. Языковеды называют такое явление ПЛЕОНАЗМОМ (излишеством).

М. Горький в советах начинающим писателям неоднократно приводил примеры того, как можно одну и ту же мысль выразить короче, экономнее. Так, рассматривая предложение «Не суй своего носа, куда не следует», он на полях рукописи замечает: «А разве можно совать чужой нос?» В сочетаниях «своя родная семья», «молча, без слов», «слизывая капельки с волос усов» М. Горький отмечает удвоение понятия: своя – это и есть «родная»; молча – значит «без слов»; усы – это «волосы на верхней губе». Исправляя присланную ему рукопись, М. Горький заключает лишние слова в скобки: «Пролетали (мимо) дни, недели…»; «Все было продумано до (самых) мельчайших подробностей». «Если пишет многословно, – это тоже значит, что он сам плохо понимает то, о чем говорит», – утверждал Горький.

Многословие легко переходит в пустословие. Возьмем такой пример: «Наш командир еще за 15 минут до своей смерти был жив» (предложение взято из шуточной песни французских солдат начала XVI в.). Подобные примеры характеризуются не только комической нелепостью и выражением самоочевидной истины, но и присущим им многословием: ведь ясно, что человек жив до своей (а не чужой) смерти.

Сравните другие такие же «глубокомысленные» фразы: «Для приготовления яичницы нужно иметь по крайней мере одно яйцо»; «Он скончался в среду; проживи он еще один день, то умер бы в четверг». О творцах подобных истин А. С. Пушкин писал: «Наши критики говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно; а это дурно, потому что скверно».

Итак, побольше мыслей, поменьше слов. «Искусство писать – это искусство сокращать», – говорил А. П. Чехов.

Лишние слова свидетельствуют не только о стилистической небрежности, они указывают также па нечеткость представлений автора о предмете высказывания.

Так вот, значит, так сказать…

Здесь речь идет о словах-сорняках, словах-паразитах. К приведенным выше можно добавить и такие, как ну, вообще, того и др. В устной речи такие слова, возможно, используются для того, чтобы сделать мыслительную паузу, передышку, выиграть время для дальнейшего формулирования мысли. И все же их употребление неоправданно: они засоряют речь, как и другие внелитературные элементы. Если вы страдаете этим недостатком, старайтесь избавиться от него. О том, что это возможно, говорит писатель Л. Успенский в книге «Культура речи». В одиннадцатилетнем возрасте он «через два слова на третье вставлял в разговоре словцо „стал-быть“ (стало быть). Когда новый учитель обратил внимание на этот недостаток речи, мальчик в довольно короткий срок совершенно избавился от него.

Некоторые из слов-сорняков относятся к вводным словам, но, в излишестве или не к месту употребленные, они теряют свое значение, лишаются прежней смысловой нагрузки. Эту особенность нелитературной речи удачно использовали писатели для речевой характеристики персонажей своих произведений. Возьмем для примера отрывок из «Повести о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (I том), из рассказа малокультурного почтмейстера:

Ну, можете представить себе, эдакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире. Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми! или там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения – словом, Семирамида, судырь, да и полно!

Сравните также одну из реплик Епиходова в пьесе Л. П. Чехова «Вишневый сад»: Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим…

Лексическое значение слова

отступить

отступи́ть, -ступлю́. -сту́пишь; деепр. отступи́в и отступя́; сов. (несов. отступать). 1. Шагнув назад, отойти, отодвинуться. Отступить на два шага. □ Я отворил дверь и отступил в изумлении. Тургенев, Первая любовь. [Матвей] шагнул к ней —. Его напряженное лицо напугало Тоню. Она молча отступила. С. Антонов, Дело было в Пенькове. || перен. Стать менее важным, менее значительным для кого-л. И все, все — все обиды, все тяжелые переживания последних дней, — ярость, ожесточение, — все отступило в сторону. Абрамов, Пути-перепутья. 2. перен. Отодвинуться, стать расположенным на более далеком расстоянии от чего-л. Море отступило. □ Отступили от городов и новых заводов непроходимые, дремучие леса. Соколов-Микитов, Над синей тайгой. Европа и Сибирь пережили сильное оледенение. В то время леса отступили далеко на юг. А. Кожевников, Живая вода. 3. Отойти назад под напором наступающего неприятеля. [Пугачев] отступил, потерпев значительный урон. Пушкин, История Пугачева. Железная дивизия Шелеста отступила по единственной еще свободной дороге. А. Н. Толстой, Восемнадцатый год. || перен.; перед чем. Отказаться от своих намерений, планов и т. п., встретившись с какими-л. трудностями, опасностью и т. п. Отступить перед опасностью. □ Такой человек, который умеет умирать спокойно и твердо, не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью. Писарев, Базаров. 4. от чего. Перестать придерживаться чего-л., изменить чему-л., нарушить что-л. Отступить от своих взглядов. □ — [Наденька] все почти делала с ведома матери! отступила ли для меня хоть раз от условий света, от долга? — никогда! И. Гончаров, Обыкновенная история. Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков. Достоевский, Братья Карамазовы. 5. Сделать отступ.

Значение слова отступить в толковом онлайн-словаре Евгеньевой А. П.

отступить сов. неперех.

см. отступать.

Значение слова отступить в толковом онлайн-словаре Ефремовой Т. Ф.

отступи́ть, -уплю, -упишь; сов. 1. Шагнув, отойти, отодвинуться назад, в сторону. О. от дверей. О. на шаг. Леса отступит на север (перен.). 2. Отойти назад под напором наступающего неприятеля. О. с боями. О. перед трудностями (перен.). 3. от чего. Отказаться от своих намерений, планов. От своего не отступит. Не отступлю, пока не добьюсь своего. 4. от чего. Перестать придерживаться чего-н. О. от своего мнения. О. от обычая. 5. от чего. Перенести внимание с основного на второстепенное. О. от темы. 6. (1 и 2 л. не употр.), перен. В некоторых сочетаниях: стать слабее, приблизиться к концу. Болезнь отступила. Огонь отступил. Стихия отступила. 7. от чего. Сделать отступ. О. немного от края листа. || несов. отступать, -аю, -аешь. || сущ. отступление, -я, ср. (ко 2, 4 и 5 знач.). || прил. отступательный, -ая, -ое (ко 2 знач.).

Значение слова отступить в толковом онлайн-словаре Ожегова C. И.

отступи́ть, уплю́, у́пишь, сов. (к отступать). 1. от кого-чего. Отдалиться, пятясь назад, отодвинуться, отойти. Она, не оборачиваясь, отступила шага два в направлении фортепиано. Тргнв. Он снял шляпу, отступил на шаг и поклонился. А. Н. Тлстй. || перен., с отриц. Отойти, оставить в покое. Не отступлю от тебя, пока не скажешь. 2. перед кем-чем. Отойти, удалиться назад от наступающего противника, покинув свои прежние позиции. О. перед превосходными силами противника. Он отступил, отбитый сильной пальбою. Пшкн. О. на противоположный берег реки. 3. Временно задержаться в проведении чего-н. с целью накопления сил для продвижения вперед. — Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики… чтобы после отступления начать упорнейшее наступление вперед. Лнн (Пленум Моск. Совета, 1922 г.). 4. Уклониться, отказаться от борьбы. О. перед опасностью. О. перед трудностями. 5. от чего. Отказаться (от своих мнений, убеждений, решений, требований и т. п.). Не мог о. в вопросе, касающемся убеждений. О. от своих требований. О. от своих взглядов. 6. от чего. Нарушить что-н. установленное, уклониться от чего-н., не выполняя в точности что-н. О. от правила. О. от общепринятых привычек. 7. от чего. Перенести внимание с основного на постороннее. О. от темы. О. от нити разговора. 8. от чего. Сделать отступ, начать писать не с самого края. Новый абзац начинают, отступив немного от края листа.

Значение слова отступить в толковом онлайн-словаре Ушакова Д. Н.

NB! Лексическое значение слова отступить и есть собственно определение, толкование этого слова в словарной статье.

См. также:

- синонимический словарь: синонимы слова отступить

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись:

Типичные случаи нарушения синтаксических норм письменной речи и задачи корректора и редактора по их устранению. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//168/tipichnye-sluchai-narusheniya-sintaksicheskix-norm-pismennoj-rechi-i-zadachi-korrektora-i-redaktora-po-ix-ustraneniyu/ (дата обращения: 29.01.2023)

Синтаксические нормы определяют правила построения основных синтаксических единиц, словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов и синтаксического управления, соотнесения частей предложения друг с другом с помощью грамматических форм слов для того, чтобы предложение было грамотным и осмысленным.

Случаи нарушения синтаксических норм

- неправильное согласование (Группа запорожцев написали письмо султану);

- неправильное управление (Мы действуем согласно распоряжения),

- местоименное дублирование подлежащего (Мама она хорошо готовит);

- ошибки в конструировании сказуемого (Я предан Родине и беспощадный к её врагам);

- отсутствие видо-временной соотносительности глаголов-сказуемых (Я читаю книгу и представила её персонажей);

- морфологическая неоднородность однородных членов (Книги помогают нам хорошо учиться и в выборе профессии);

- неправильный порядок слов (Большие и красивые на окраине города здания вырастали быстро);

- двойная синтаксическая связь (Жильцы требовали устранения неполадок и ремонта);

- синтаксическая двузначность (Воровство детей);

- «свободный» деепричастный оборот (Играя на улице, развязался шнурок);

- установление отношений однородности между членами простого предложения и частями сложного (Он ждал темноты и когда все уснут);

- смещение конструкции (Первое, о чем я вас прошу, это о внимании);

- смешение прямой и косвенной речи (Базаров говорил, что мой дед землю пахал);

- неправильный выбор союза (Я прочитал статью, где говорится о достижениях современной медицины);

- одновременное использование подчинительного и сочинительного союзов (Когда Дубровского посадили в клетку с медведем, и он не побоялся и убил медведя);

- дублирование союзов (Ты сказал, что будто бы видел этот фильм);

- неправильная расстановка частей составного союза (Мы собрали не только много грибов, но и поймали белку);

- разноструктурность однородных частей бессоюзного сложного предложения (Об ответе Петрова можно сказать следующее: ответ не соответствует плану;

Можно отдельно выделить синтаксические ошибки на уровне словосочетания (например, неправильное согласование, неправильное управление и др.), на уровне простого предложения (например, отсутствие видо-временной соотнесенности глаголов-сказуемых и др.) и на уровне сложного предложения (например, разноструктурность однородных частей бессоюзного сложного предложения и др.).

Задачи корректора и редактора по устранению синтаксических ошибок

Редактор должен представлять, как происходит понимание текста, как влияет на этот процесс выбор слова или синтаксической конструкции. Нужно хорошо знать все тонкости значений слов, чтобы подобрать нужный синоним. Следует понимать, какие словосочетания и конструкции тяжелы для восприятия. Но главное — необходимо владеть нормами литературного языка, а это непростая задача, хотя на помощь постоянно приходят справочники.

Русский язык отличается удивительным разнообразием синтаксических конструкций. В зависимости от жанра, темы, характера материала журналист и редактор всегда могут выбрать нужную синтаксическую конструкцию. И не следует думать, что экспрессивная окраска речи свойственна лишь разговорному синтаксису и возможна только в сниженной речи. Известно немало приемов усиления выразительности той или иной формулировки синтаксическими средствами. Подтвердим эту мысль еще несколькими примерами синтаксической синонимии: Я читаю книгу с удовольствием. — Читаю книгу с удовольствием. — Книга! Ее нельзя читать без удовольствия. — Читая книгу, получаешь удовольствие. — Книга читается с удовольствием. — Книгу читают с удовольствием. — Мне сегодня читается: книга интересная. — Я не могу читать книгу, не получая удовольствия и т.д.

Для автора и редактора изучение синтаксической синонимии не менее важно, чем освоение синонимических богатств лексики. Но если в работе над лексикой можно обратиться к синонимическим словарям, то при исправлении синтаксических конструкций приходится ориентироваться лишь на собственное знание грамматики родного языка. Поэтому стилистическая характеристика синтаксической синонимии представляет особый интерес для тех, кто работает над стилем рукописи.

Нередко синонимичны и разные типы односоставных предложений, например определенно-личные — безличные: Дыши последней свободой (A.A. Ахматова). — Надо дышать последней свободой, неопределенно-личные — безличные: Близким говорят правду. — Близким принято говорить правду, обобщенно-личные — безличные: Говори, да не заговаривайся (пословица). — Говорить можно, да не надо заговариваться; номинативные — безличные: Тишина. — Тихо; Озноб, лихорадка. — Знобит, лихорадит; инфинитивные — безличные: Не нагнать тебе бешеной тройки (H.A. Некрасов). — Невозможно нагнать тебе бешеную тройку.

В неопределенно-личных предложениях подчеркивается действие: Подсудимых куда-то выводили и только что ввели назад (Л.Н. Толстой); Сейчас за вами придут (K.M. Симонов). Употребление таких предложений позволяет акцентировать внимание на глаголе-сказуемом, в то время как субъект действия отодвигается на задний план независимо от того, известен он говорящим или нет.

Безличные предложения нередко трансформируются в двусоставные или односоставные неопределенно- или определенно-личные. Ср.: Сегодня тает. — Снег тает; Следы засыпало снегом. — Следы засыпал снег; Метет. — Метет пурга; Хочется есть. — Я хочу есть; Где тебя носило? — Где ты был?; Следует уступать место старшим. — Уступайте место старшим; Полагается принимать лекарство. — Принимайте лекарство; Меня там не было. — Я там не был.

При возможности двоякого выражения мысли следует учитывать, что личные конструкции содержат элемент активности, проявления воли действующего лица, уверенности в совершении действия, тогда как безличным оборотам присущ оттенок пассивности, инертности.

Инфинитивные предложения предоставляют значительные возможности для эмоционального и афористического выражения мысли: Чему быть, того не миновать (пословица); Кого любить, кому же верить? (М.Ю. Лермонтов); Так держать/ От судьбы не уйти. Они используются в пословицах, в художественной речи; эта конструкция приемлема для лозунгов: Работать без брака! Однако основная сфера их функционирования — разговорная речь: Сказать бы об этом сразу! А не вернуться ли нам? Берега не видать. Последняя конструкция, распространенная дополнением, имеет просторечную окраску. Экспрессивность препятствует использованию инфинитивных конструкций в книжных стилях.

Номинативные предложения по сути своей как бы созданы для описания: в них заложены большие изобразительные возможности. Называя предметы, расцвечивая их определениями, литераторы рисуют картины природы, обстановку, описывают состояние героя, дают оценку окружающему миру: Открытое пространство большого аэродрома, залитого солнцем. Грандиозная перспектива самолетов, выстроенных к параду. Оживленные группы военных летников. Эту картину нужно видеть собственными глазами… (Из газет) Однако подобные описания указывают лишь на бытие и не способны нарисовать развитие действия. Даже если номинативы — отглагольные существительные и с помощью их рисуется живая картина, то и в этом случае они позволяют запечатлеть одно мгновение, один кадр: Бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон… (A.C. Пушкин); Смятенье! обморок! поспешность! гнев! испуга!.. (A.C. Грибоедов) Линейное описание событий номинативными предложениями невозможно: они фиксируют только настоящее время.

Стилистические возможности русского синтаксиса расширяются и благодаря тому, что с полными предложениями могут успешно конкурировать предложения неполные, имеющие яркую экспрессивную окраску. Их стилистическое использование в речи определяет грамматическая природа этих предложений.

Неполные предложения, образующие диалогические единства, создаются непосредственно в процессе живого общения: — Когда ты придешь? — Завтра. — Одна или с Виктором? — Конечно, с Виктором. Из разговорной речи они проникают в художественную и публицистическую как характерная особенность диалога: — Прекрасный вечер, — начал он, — так тепло!Вы давно гуляете?— Нет, недавно (И.С. Тургенев).

Иными мотивами обусловлено предпочтение эллиптически м предложениям (от греч. ellipsis — выпадение, опущение), т.е. таким, в которых опущен какой-либо член предложения, легко восстанавливаемый из контекста. Они выступают как сильное средство эмоциональности речи. Сфера их применения — разговорная речь, они нужны писателям и журналистам для построения диалога, передачи прямой речи. Эллиптические конструкции придают фразе особый динамизм: Я к ней, а он в меня раз из пистолета (А.Н. Островский); К барьеру! (А.П. Чехов); Назад, домой, на родину… (А.Н. Толстой). Как видим, русский синтаксис предоставляет в наше распоряжение самые различные конструкции. Их нужно умело и уместно использовать в речи. И тогда она будет яркой, богатой.

Стилистическая оценка параллельных синтаксических конструкций

Проиллюстрируем синтаксический параллелизм простыми примерами.

- 1. Редактор прочитал рукопись и написал рабочую рецензию.

- 2. Редактор, прочитав рукопись, написал рабочую рецензию.

- 3. Редактор, прочитавший рукопись, написал рабочую рецензию.

- 4. Редактор закончил чтение рукописи и приступил к написанию рабочей рецензии.

- 5. Когда редактор прочитал рукопись, он смог написать рабочую рецензию.

- 6. После прочтения рукописи редактор написал рабочую рецензию.

- 7. Написание рабочей рецензии редактором стало возможным после прочтения рукописи.

Как видим, эти конструкции отличаются главным образом способами обозначения действия, которые в русском языке различны. Чаще всего действие обозначает спрягаемая форма глагола (пример 1), но то же значение передает и деепричастие (пример 2), причастие (пример 3), отглагольное существительное в составе расщепленного сказуемого (пример 4), инфинитив (как часть составного глагольного сказуемого — пример 5), наконец, отглагольные существительные (примеры 6, 7). Все эти конструкции отличаются оттенками значения и стилистической окраской. Наиболее удобны нейтральные, спрягаемые формы глагола; причастия и деепричастия имеют книжную окраску; отглагольные существительные выделяются канцелярским звучанием, которое еще усиливается пассивной синтаксической конструкцией (пример 7). Наблюдаемое при этом «убывание глагольности» от примера к примеру сказывается на эстетической стороне речи: ее не украшают отглагольные существительные, они придают высказыванию тяжеловесность.