В материале акцентируем внимание читателей на существенных ошибках, допускаемых при ведении бухгалтерского учета, которые могут повлечь искажение отчетности и, как следствие, – наложение на должностное лицо штрафных санкций.

Кратко о достоверности учета и отчетности

В соответствии с п. 18 СГС «Концептуальные основы» при ведении бухгалтерского учета субъект учета должен обеспечить формирование достоверной информации о наличии государственного (муниципального) имущества, его использовании, о принятых им обязательствах, полученных финансовых результатах, иной информации, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности, осуществляющим полномочия по внутреннему и внешнему финансовому контролю.

Исходя из п. 17, п. 68 данного документа достоверность предполагает отсутствие в информации существенных ошибок и искажений, а также ее полноту и нейтральность.

Отсутствие ошибок означает, что формирование данных бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществлены в соответствии с названным стандартом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также учетной политикой, сформированной субъектом учета.

Однако ошибки при ведении бухгалтерского учета встречаются довольно часто. Об этом свидетельствует арбитражная практика. Предлагаем рассмотреть спор, изложенный в Решении Барышского городского суда Ульяновской области от 18.02.2022 по делу № 12-4/2022. Но вначале обратимся к нормам КоАП РФ.

Ответственность за искажение отчетности

Отметим, что величина административных штрафов для должностных лиц, ответственных за ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, зависит от самого факта представления отчетности, степени ее искажения (значительное или незначительное), а также от квалификации правонарушения в качестве грубого. Статья 15.15.6 КоАП РФ включает 7 частей, а также довольно значительные по объему примечания, содержащие расшифровки и пояснения упоминаемых терминов. Приведем только положения ч. 3 и ч. 4, поскольку в решении суда акцент сделан именно на них.

Частью 3 ст. 15.15.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность:

- за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей значительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- либо за нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее значительное искажение показателей этой отчетности.

Под значительным искажением показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимается:

1. Искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате:

- не менее чем на 1%, но не более чем на 10% и на сумму, превышающую 100 000 руб., но не более 1 000 000 руб.;

- не более чем на 1% и на сумму, превышающую 1 000 000 руб.;

2. Занижение сумм налогов и сборов, страховых взносов на сумму, превышающую 100 000 руб., но не более 1 000 000 руб., вследствие нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности.

К сведению: за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 000 до 15 000 руб.

К сведению: за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 000 до 15 000 руб.

Частью 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Под грубым нарушением требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубым нарушением порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается:

1. Искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате:

- более чем на 10%;

- не менее чем на 1%, но не более чем на 10% и на сумму, превышающую 1 000 000 руб.;

2. Искажение показателя бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению показателя результата исполнения бюджета.

3. Занижение сумм налогов и сборов, страховых взносов на сумму, превышающую 1 000 000 руб., вследствие нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Включение в бюджетную или бухгалтерскую (финансовую) отчетность показателей, характеризующих объекты бухгалтерского учета и не подтвержденных соответствующими регистрами бухгалтерского учета и (или) первичными учетными документами.

5. Регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта бухгалтерского учета.

6. Ведение счетов бюджетного (бухгалтерского) учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета.

7. Отсутствие первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов.

К сведению: данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от 15 000 до 30 000 руб.

К сведению: данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от 15 000 до 30 000 руб.

Если у вас остались нерешенные вопросы, ответы на них вы можете найти в КонсультантПлюс.

Суть судебного спора

Итак, перейдем к спору, вынесенному на рассмотрение суда.

В ходе проверки муниципального бюджетного учреждения были выявлены нарушения требований к ведению бухгалтерского учета, повлекшие значительное искажение показателей бухгалтерской отчетности, а также грубые нарушения требований по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета за 2020 год.

1. На основании постановления администрации в оперативное управление учреждения был передан мусоровоз балансовой стоимостью 900 000 руб. Однако по данным бухгалтерского учета балансовая стоимость данного транспортного средства числилась в сумме 90 000 руб.

Занижение стоимости основного средства на 810 000 руб. привело к искажению данных годовой бухгалтерской отчетности, а именно баланса формы 0503730 за 2020 год по строке 010 «Основные средства» на сумму 810 000 руб. или на 6%, что является нарушением требований ст. 13 Закона № 402-ФЗ. Данное нарушение классифицируется как значительное искажение показателей бухгалтерской отчетности.

При проверке правильности начисления амортизации по основным средствам было установлено, что в апреле 2020 года неверно начислена амортизация по учету транспортных средств, в частности по мусоровозу. По данным учета остаточная стоимость равна 0 руб. Разница составила 809 999,43 руб.

Таким образом, амортизация была занижена. Это привело к искажению бухгалтерской отчетности, а именно баланса формы 0503730 за 2020 год по строке 020 «Уменьшение стоимости основных средств» на сумму 809 999,43 руб. или на 7,2%, что также является нарушением требований ст. 13 Закона № 402-ФЗ и классифицируется как значительное искажение показателей бухгалтерской отчетности.

2. Учреждением совершена сделка по продаже автокрана без согласования с учредителем. Рыночная стоимость автокрана 1990 года выпуска определена в размере 51 000 руб. Продажа машины за 51 000 руб. была произведена в июне 2022 года, что подтверждает договор купли-продажи транспортных средств. Однако по данным бухгалтерского учета балансовая стоимость данного транспортного средства была списана с баланса учреждения в сумме 102 308,50 руб. уже в октябре 2020 года и учтена переоценка в сумме 51 000 руб.

Акт о списании автотранспортного средства не оформлялся. Таким образом, в регистрах бухгалтерского учета зарегистрировано несуществующее обязательство, не имеющий места факт хозяйственной жизни на сумму 51 000 руб., что является нарушением ст. 9 Закона № 402-ФЗ и классифицируется как грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету.

По итогам проверки директор учреждения был привлечен к административной ответственности. В связи с этим он обратился в суд об отмене административного наказания в виде штрафа, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ. В обоснование жалобы, ссылаясь на положения Закона № 402-ФЗ, он указал, что он как руководитель МБУ заключил трудовой договор с главным бухгалтером, в обязанности которой входило соблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, в том числе к составлению бухгалтерской отчетности. Несмотря на то что он подписывал составленные главным бухгалтером отчеты и учетные документы, именно главный бухгалтер является надлежащим субъектом правонарушений в сфере бухгалтерского учета. Именно главным бухгалтером были допущены ошибки при составлении отчетной документации, которая была им подписана. В связи с этим истец просил отменить постановление мирового судьи.

Решение суда

Суд, вынося решение, руководствовался следующим.

В силу ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии с ч. 8 ст. 13 Закона № 402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее руководителем экономического субъекта.

При этом согласно ст. 3 Закона № 402-ФЗ руководитель экономического субъекта – лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Единые требования к составлению отчетности государственными (муниципальными) бюджетными (автономными) учреждениями установлены Инструкцией № 33н. Согласно п. 5 Инструкции № 33н бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения.

Исходя из положений ч. 8 ст. 7 Закона № 402-ФЗ руководитель экономического субъекта единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

Согласно уставу учреждение на принципе единоначалия возглавляет директор, который в том числе подписывает финансовые документы, обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности учреждения.

Таким образом, вывод суда о наличии в действиях директора составов административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

Доводы поданной по делу жалобы о том, что директор не является субъектом вменяемых ему административных правонарушений, отклонены как несостоятельные.

Перед тем как

говорить о методе выбора допустимой

ошибки (уровня существенности), следует

рассмотреть, какие вообще бывают ошибки,

связанные с ведением учета и составлением

отчетности.

Вспомним, что

аудитор в своём заключении должен

выразить мнение о достоверности

бухгалтерской отчётности проверяемой

организации и о соответствии порядка

ведения бухгалтерского учёта требованиям

законодательных и нормативных актов.

Достоверность

при этом определяется законом № 307-ФЗ,

как степень точности данных бухгалтерской

отчётности, которая в свою очередь

зависит от наличия или отсутствия в ней

существенных ошибок (искажений).

Соответствие

порядка ведения бухгалтерского учёта

требованиям законодательных и нормативных

актов, в свою очередь, зависит от наличия

или отсутствия существенных нарушений

указанных требований.

Отметим, что

нарушения действующих правил организации

и ведения бухгалтерского учета, как

правило, проявляются в виде ошибок в

учете и отчетности. Например, отсутствие

первичного документа (нарушение статьи

9 Федерального Закона № 129 – ФЗ «О

бухгалтерском учете») приводит к

неправомерности (ошибочности)

соответствующей суммы, отраженной на

счетах расходов. Вместе с тем, в ряде

случаев нарушения действующих правил

организации и ведения бухгалтерского

учета могут не приводить к непосредственному

искажению бухгалтерской отчетности.

Например, отсутствие акта инвентаризации

(нарушение статьи 12 Федерального Закона

№ 129 – ФЗ) не свидетельствует о факте

искажения бухгалтерской отчетности,

но является существенным моментом для

аудитора, поскольку не позволяет

подтвердить достоверность ее.

Исходя из

изложенного, в дальнейшем под ошибкой

(искажением)

будем

понимать неверное формирование информации

работниками проверяемого экономического

субъекта. Под нарушением

будем понимать несоблюдение действующего

в РФ порядка ведения бухгалтерского

учета и подготовки отчетности. При этом

будем иметь в виду, что нарушение не

всегда может проявляться в виде ошибки

в бухгалтерской отчетности.

Поскольку в

конечном итоге задачей аудитора является

установление фактов наличия или

отсутствия в бухгалтерской отчетности

существенных ошибок (искажений), а также

фактов наличия или отсутствия существенных

нарушений установленного порядка

ведения бухгалтерского учета, то для

практического аудита весьма важными

являются такие вопросы, как виды возможных

ошибок и нарушений, причины их

возникновения, возможные последствия.

От ответов на эти вопросы будет зависеть

выбор вида, объема, способа осуществления

аудиторских процедур, формирование

программы аудиторской проверки.

В связи с

изложенным с целью получения рекомендаций,

позволяющих осуществлять выбор конкретных

аудиторских процедур, рассмотрим

возможные классификации ошибок и

нарушений.

Практический

интерес для аудиторов представляют

классификации, как минимум, по следующим

семи признакам (рис. 3.1):

-

по причинам

возникновения, -

по распределению

в бухгалтерской информации, -

по месту

возникновения, -

по содержанию,

-

по характеру,

-

по возможным

последствиям, -

по связи со

стоимостью документа, содержащего

ошибку.

Рис. 3.1.

Возможные классификации ошибок и

нарушений

Рассмотрим

первую классификацию. По причине их

возникновения ошибки и нарушения можно

разделить на:

— непреднамеренные;

— преднамеренные.

Причинами

возникновения непреднамеренных ошибок

и нарушений могут быть (рис. 3.2):

— утомление,

— небрежность

(невнимательность, рассеянность,

забывчивость и т.д.),

— недостаточная

квалификация (некомпетентность)

работников бухгалтерии,

— незнание или

неправильное понимание законодательных

и нормативных актов по бухгалтерскому

учету, налогообложению, хозяйственному

праву,

— несовершенство

организации бухгалтерского учета,

— несовершенство

законодательных и нормативных актов

по бухгалтерскому учету и налогообложению,

— сбои в работе

компьютерной техники,

— прочие.

Рис. 3.2.

Классификация ошибок и нарушений по

причине

возникновения

Преднамеренные

ошибки (их чаще называют искажениями)

являются результатом действия (или

бездействия) работников бухгалтерии,

направленного на достижение какой-либо

цели. Цель может быть корыстной (например,

получение бухгалтером премии, зависящей

от финансового показателя предприятия),

либо не содержащей личной корысти, а

совершаемой под давлением руководства

(например, изменение в лучшую сторону

финансовых показателей предприятия

для получения кредита в банке). Следует

отметить, что правовую оценку совершенных

ошибок (преднамеренность, наличие

корысти) вправе давать только уполномоченный

на то орган (ведущий дело следователь,

прокурор, суд). Аудитор, анализируя

учетные и отчетные документы предприятия,

обнаружив ошибки, не вправе квалифицировать

их как преднамеренные или корыстные.

Вместе с тем, если у аудитора возникает

сомнение в непреднамеренности обнаруженных

им ошибок, то аудитору следует поставить

об этом в известность руководство

(собственников) проверяемого субъекта.

По распределению

в бухгалтерской информации ошибки и

нарушения могут быть:

— случайными,

— систематическими.

Распределение

ошибок в бухгалтерской информации

связано с предыдущей классификацией

(с причинами возникновения ошибок).

Причинами

возникновения случайных ошибок, как

правило, являются:

— утомление,

— небрежность

(невнимательность, рассеянность,

забывчивость и т.д.).

Систематические

ошибки в первую очередь обусловлены

следующими причинами:

— незнание или

неправильное понимание законодательных

и нормативных актов (непреднамеренные

ошибки и нарушения),

— давление со

стороны руководства (преднамеренные

искажения и нарушения).

Причинами

возникновения как случайных, так и

систематических ошибок и нарушений

могут быть:

— недостаточная

квалификация (некомпетентность),

— несовершенство

организации бухгалтерского учета,

— несовершенство

законодательных и нормативных актов,

— сбои в работе

компьютерной техники,

— прочие причины.

Рассматриваемая

классификация приведена на рис. 3.3.

Случайные

ошибки вследствие отсутствия закономерности

в причинах своего появления проявляются

случайным образом. Систематические

ошибки распределены в бухгалтерской

информации определенным образом,

вытекающим из причины их появления.

Например,

бухгалтер не знает, что при списании

испорченных товаров за счет собственных

источников предприятия следует вернуть

бюджету предъявленный ранее НДС. Тогда

он будет систематически повторять эту

ошибку при каждом списании товаров.

Рис. 3.3.

Классификация ошибок и нарушений по

распределению в

бухгалтерской

информации

Другой причиной

систематических ошибок может быть, как

указано выше, давление на работников

бухгалтерии со стороны руководства.

Например, при заполнении декларации по

НДС руководство из желания уменьшить

платежи ежеквартально требует от

бухгалтера предъявлять бюджету НДС по

неоприходованным товарам. В этом случае

систематическая ошибка (искажение)

будет присутствовать в каждой налоговой

декларации по НДС в соответствующей

графе.

Разделение

ошибок на случайные и систематические,

анализ причин их появления позволит в

дальнейшем обоснованно применять

выборочные аудиторские процедуры: либо

основанные на вероятностно-статистических

методах (при преобладании случайных

ошибок), либо основанных на содержательных

методах (при преобладании систематических

ошибок). Если аудитор убежден в отсутствии

причин, обуславливающих систематические

ошибки, то оправдано применение

вероятностно-статистических выборочных

методов. Если у аудитора имеются

доказательства присутствия таких

причин, то оправдано применение

содержательных методов выборочных

проверок.

Для рассмотрения

классификаций ошибок по месту возникновения

и по содержанию рассмотрим порядок

формирования бухгалтерской информации

(рис. 3.4).

Рис. 3.4.

Порядок формирования бухгалтерской

информации

Как следует их

схемы, изображенной на рис. 3.4, в

бухгалтерскую отчетность информация

попадает из регистров бухгалтерского

учета (накопителей бухгалтерской

информации). Напомним, что требования

к регистрам бухгалтерского учета

установлены статьей 10 Федерального

Закона № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете».

В свою очередь в регистры бухгалтерского

учета информация попадает из первичных

учетных документов (статья 9 Федерального

Закона № 129 – ФЗ «О бухгалтерском

учете»), составляемых в момент совершения

хозяйственной операции, либо непосредственно

после ее окончания. Хозяйственные же

операции совершаются на основании

документов (приказов руководства,

договоров, положений и т.д.), которые

будем называть системными, поскольку

они являются системной основой для

совершения хозяйственных операций.

Поясним рассмотренный порядок на

примере.

Пример.

Работник должен получить в кассе

организации наличные деньги для

приобретения в магазине хозяйственного

инвентаря. Согласно установленному

Порядку ведения кассовых операций с

банкнотами и монетой Банка России на

территории РФ (Положение ЦБ РФ № 373-П от

12.10.2011 г.) выдача наличных денег под отчет

оформляется согласно письменному

заявлению работника, составленному в

произвольной форме и содержащему

собственноручную надпись руководителя

о сумме наличных денег и о сроке, на

который выдаются наличные деньги,

подпись руководителя и дату. Указанное

заявление работника с надписью

руководителя является системным

документом, установленным ЦБ РФ. На

основании данного системного документа

бухгалтерия организации составляет

первичный документ (расходный кассовый

ордер), по которому кассир организации

совершает хозяйственную операцию –

выдает работнику (подотчетному лицу)

наличные деньги из кассы. Далее первичный

документ (расходный кассовый ордер)

поступает к бухгалтеру, который заносит

отраженную в ордере денежную сумму в

соответствующий учетный регистр

проводкой Д 71 – К 50. Признанная в учете

сумма участвует в формировании сальдо

счетов 50 и 71, подлежащих представлению

и раскрытию в отчетности – бухгалтерском

балансе и пояснениях к нему.

Из рассмотренного

примера становится очевидным, что ошибка

(искажение) может возникнуть в любом

месте цепочки, приведенной на рис. 3.4,

но независимо от места возникновения

она в конечном итоге приводит к искажению

информации, представленной в бухгалтерской

отчетности.

Итак, по месту

возникновения ошибки можно подразделить

на ошибки, возникающие в:

— бухгалтерской

отчетности,

— учетных регистрах,

— первичных

бухгалтерских документах,

— системных

документах,

но в конечном итоге

они все искажают информацию, представленную

в бухгалтерской отчетности.

По содержанию

ошибки и нарушения классифицируются в

зависимости от того, какой критерий

достоверности оказывается в результате

действия ошибки невыполненным.

Содержание

возможных ошибок, искажений в бухгалтерской

отчетности и регистрах бухгалтерского

учета представлено в табл. 3.1.

Таблица

3.1

Содержание

возможных ошибок в бухгалтерской

отчетности

и

регистрах бухгалтерского учета

|

№ п/п |

Содержание |

Какой критерий |

Примеры |

|

1 |

Отсутствие |

Существование |

Недостача |

|

2 |

Неотражение |

Полнота |

Не |

|

3 |

Отражение |

Возникновение |

В |

|

4 |

Отраженные |

Точность |

Данные |

|

5 |

Отражение |

Классификация |

Товар, |

|

6 |

Отражение операций |

Периодизация |

Расходы |

|

7 |

Отражение |

Права и обязательства |

В |

|

8 |

Представление |

Оценка |

Финансовые |

|

9 |

Представление |

Представление |

Отсутствие |

Как

следует из таблицы 3.1, критерий точности

может быть нарушен вследствие ошибок

(искажений) в первичных документах.

Содержание возможных ошибок в первичных

документах представлено в табл. 3.2.

Таблица

3.2

Содержание

возможных ошибок в первичных документах

|

№ п/п |

Содержание |

Примеры |

|

1 |

Формальные |

Несоответствие |

|

2 |

Расчетные |

Неправильный |

|

3 |

Хронологические |

Несоответствие |

|

4 |

Промахи |

Описка, запись |

Ошибки и

нарушения в системных документах, как

следует из табл. 3.1, могут приводить к

невыполнению критерия точности, а также

критерия прав и обязательств. Содержание

возможных ошибок и нарушений в системных

документах представлено в табл. 3.3.

Таблица

3.3

Содержание

возможных ошибок и нарушений в системных

документах

|

№ п/п |

Содержание |

Примеры |

|

1 |

Отсутствие |

Совершение |

|

2 |

Недействительность |

Заключение |

|

3 |

Несоответствие |

Отсутствие |

Рассмотрим на

примерах, как ошибка или нарушение в

первичном и системном документах может

вызвать искажение в бухгалтерской

отчетности.

Пример.

Организация оприходовала товар и

получила от поставщика счет-фактуру с

указанным в нем НДС в сумме 100 тысяч

рублей. В счете-фактуре неправильно

заполнены обязательные реквизиты –

наименование и адрес покупателя.

Бухгалтер организации не заметил эти

нарушения и отразил сумму НДС в регистрах

учета: Д 19 – К 60 – 100 тысяч рублей; Д 68 –

К 19 – 100 тысяч рублей. Соответственно,

сальдо расчетов с бюджетом в отчетности

оказалось заниженным на 100 тысяч рублей.

Не выполняется критерий точности.

Пример.

Организация приобрела товарный знак

по договору об отчуждении исключительного

права, который не был зарегистрирован

надлежащим образом. Бухгалтер, не обратив

внимание на данное нарушение, отразил

нематериальный актив в бухгалтерском

учете и отчетности. В результате этого

не выполняется критерий прав и

обязательств.

Содержание

ошибок и нарушений коррелирует с их

распределением в бухгалтерской

информации. Как показывают результаты

экспериментальных исследований, эта

связь проявляется следующим образом:

ошибки и нарушения всех содержаний

проявляют себя и как случайные, и как

систематические, но некоторые ошибки

проявляют себя гораздо чаще систематически,

чем случайно. К таким ошибкам относятся,

например, ошибки, связанные с нарушением

критерия полноты – неотражение в учете

и отчетности фактически имевших место

операций; ошибки, связанные с нарушением

критерия классификации – отражение

операций не на тех счетах, и некоторые

другие. Очевидно, что объяснение этому

кроется в том, что причинами указанных

выше ошибок являются незнание нормативных

актов, несовершенство организации учета

и документооборота, которые и обуславливают

их систематичность.

Знание возможного

содержания ошибок и нарушений и связи

содержания с их возможным распределением

в бухгалтерской отчетности позволит

аудитору обоснованно выбирать вид,

объем, метод применения аудиторских

процедур.

По своему

характеру ошибки и нарушения могут быть

(рис. 3.5):

— количественными,

— качественными.

Рис. 3.5.

Классификация ошибок и нарушений по их

характеру

Количественные

ошибки и нарушения имеют стоимостное

выражение (в рублях) и непосредственно

искажают бухгалтерскую отчетность.

Качественные

ошибки и нарушения не имеют стоимостного

выражения и проявляются в отклонении

от требований действующих законодательных

и нормативных актов.

Например,

занижение себестоимости продукции в

отчете о прибылях и убытках – количественная

ошибка, а нераскрытие информации о

связанных сторонах в пояснительной

записке – ошибка качественная.

В некоторых

случаях качественные ошибки и нарушения

в первичных или системных документах

могут вызывать количественные искажения

в учете и отчетности. Например, в

приведенном выше примере формальная

ошибка в обязательном реквизите

счета-фактуры (качественная ошибка)

приводит к количественным ошибкам в

регистре учета и балансе.

Качественные

ошибки и нарушения могут непосредственно

и не искажать бухгалтерскую отчетность.

Но они должны находиться в поле внимания

аудитора, поскольку наличие качественных

нарушений может:

— лишить

аудитора доказательств достоверности

бухгалтерской отчетности (например,

отсутствие акта инвентаризации),

— явиться

причиной нежелательных событий после

отчетной даты (например, возможного

штрафа за валютную операцию, совершенную

с нарушением установленного порядка).

Разделение

ошибок и нарушений на количественные

и качественные необходимо потому, что

наличие или отсутствие количественных

ошибок устанавливается с помощью

аудиторских процедур «по существу»,

качественных – с помощью процедур «на

соответствие», осуществляемых иными

методами, чем процедуры «по существу».

По возможным

последствиям ошибки и нарушения могут

быть классифицированы следующим образом

(рис. 3.6) – ошибки и нарушения, вызывающие:

— искажение

бухгалтерской отчетности,

— лишение бухгалтерской

отчетности доказательств ее достоверности,

— санкции, штрафы,

пени, предусмотренные Налоговым Кодексом

РФ (НК РФ),

Рис 3.6.

Классификация ошибок и нарушений по

возможным

последствиям

— санкции (штрафы),

предусмотренные Кодексом РФ об

административных правонарушениях (КоАП

РФ), иными законодательными актами,

— санкции (штрафы,

пени, неустойки), предусмотренные

условиями хозяйственных договоров,

— возмещение

убытков, предусмотренное Гражданским

Кодексом РФ

(ГК РФ)

Искажение

бухгалтерской отчетности вызывают

количественные ошибки, в частности,

такие, которые являются причиной

невыполнения критериев существования,

полноты, возникновения, точности,

классификации, периодизации, оценки.

Лишение

бухгалтерской отчетности доказательств

ее достоверности вызывают такие

качественные нарушения, которые являются

причиной нвыполнения критериев прав и

обязательств, представления и раскрытия.

Штрафы и пени,

предусмотренные НК РФ, могут быть

последствиями таких ошибок и нарушений,

как:

— грубое нарушение

правил учета объектов налогообложения,

— неуплата (неполная

уплата) налога,

— непредставление

налоговой декларации,

— нарушение срока

постановки на учет в налоговом органе,

— нарушение срока

уведомления налогового органа об

открытии или закрытии счета в банке.

Штрафы,

предусмотренные КоАП РФ, могут быть

последствиями следующих нарушений:

— нарушение порядка

совершения валютных операций,

— нарушение порядка

совершения операций с ценными бумагами,

— нарушение порядка

совершения кассовых операций,

— нарушение прав

работников, установленных Трудовым

Кодексом РФ,

— нарушение авторских

и патентных прав,

— нарушение

установленного порядка осуществления

лицензируемой предпринимательской

деятельности,

— нарушение правил,

установленных Таможенным Кодексом РФ.

При нарушении

хозяйственных договоров последствиями

могут быть санкции, предусмотренные

условиями договора (неустойка, штраф,

пени).

При причинении

убытков другому лицу на организацию в

соответствии с ГК РФ возлагается

обязанность по возмещению причиненных

убытков (реального ущерба, расходов по

восстановлению нарушенного права,

упущенной выгоды).

Последствия,

которые могут возникнуть в силу требований

НК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, хозяйственных

договоров должны анализироваться

аудитором, так как могут стать событиями

после отчетной даты, которые аудитор

должен принимать во внимание, поскольку

таково требование федерального

аудиторского стандарта № 10 «События

после отчетной даты».

По связи со

стоимостью документа количественные

ошибки могут быть разделены на две

группы (рис. 3.7):

— ошибки, размер

которых связан со стоимостью документа,

содержащего ошибку,

— ошибки, размер

которых не связан со стоимостью документа.

К ошибкам первой

группы относятся такие, наличие которых

в документе делает ошибочной всю сумму,

проведенную по документу. Подобными

ошибками могут быть, например, формальные

ошибки в обязательных реквизитах

счетов-фактур, неотражение операций,

отражение операций без оснований.

Рис. 3.7.

Классификация ошибок по связи со

стоимостью

документа

Размер ошибок

второй группы не связан со стоимостью

документа. Такими ошибками могут быть,

например, расчетные ошибки в первичных

документах.

Указанная

классификация имеет практическое

значение, поскольку для обоснованного

применения вероятностно-статистических

методов выборочных проверок следует

знать, к какой группе по указанной

классификации относится ожидаемая

ошибка.

Иногда бухгалтер затрудняется какая перед ним ошибка: существенная или не существенная? Давайте разбираться с классификацией ошибок, т.к. от этого зависит порядок их исправления.

Содержание

- Как отличить существенную ошибку от несущественной

- Степень существенности влияет на экономические решения пользователей

- Степень существенности определяется исходя из рациональности

- Фактор существенности необходимо учитывать по совокупности ошибок

- Существенность ошибки может варьироваться от отчетного периода

- Примеры формулировок учетных политик в части исправления ошибок

- Как исправить существенные ошибки

- Существенная ошибка выявлена в течение года

- Существенная ошибка выявлена до утверждения отчетности

- Существенная ошибка выявлена после утверждения отчетности

- Исправление существенных ошибок при упрощенных способах ведения бухгалтерского учета

Как отличить существенную ошибку от несущественной

Согласно п. 3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»:

«Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период».

Степень существенности влияет на экономические решения пользователей

Степень существенности ошибки поставлена в зависимость от ценности верной информации для пользователя отчетности, а именно – для принимаемых им экономических решений.

Следовательно, подходить к определению существенности ошибок в учете и отчетности нужно экономически (качественно), а не лишь формально, математически (количественно).

Нужно также иметь в виду, что исправление существенной ошибки прошлых лет, выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности за год, по общему правилу требует ретроспективного пересчета показателей бухгалтерской отчетности и отражается на сальдо счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (п. 9 ПБУ 22/2010) в периоде ее выявления.

Исправление несущественной ошибки не предполагает ретроспективного пересчета, а результат корректировки отражается в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода (п. 14 ПБУ 22/2010).

Таким образом, главные различия между существенной и несущественной ошибками прошлых лет следующие:

- влияние / отсутствие влияния на сравнительные показатели бухгалтерской отчетности;

- влияние / отсутствие влияния на показатель прибыли (убытка) прошлых лет.

Получается, что факт исправления существенной ошибки заставляет пользователя пересмотреть свое представление о прошлом организации, динамике ее финансовых показателей, что не может не отразиться на оценке перспектив.

Этот вывод позволяет обозначить стандартные показатели, которые характеризуют финансовое положение организации: коэффициенты ликвидности, рентабельности, оборачиваемости активов и рыночной стоимости.

Стоит узнать на какие именно коэффициенты ориентируются внутренние пользователи (руководитель, финансово-экономическая служба, участники (акционеры) организации) отчетности Вашей организации, принимая экономические решения. Ошибки в сведениях, которые используются в таких расчетах, и будут наиболее существенными.

Степень существенности определяется исходя из рациональности

Учитывая информационные потребности пользователей отчетности, но также — и принцип рациональности, стоит определить не только качественные, но и количественные критерии существенности ошибки, чтобы избежать излишних трудозатрат бухгалтерии на исправление и раскрытие существенных ошибок в пояснениях к отчетности.

Оговоримся, что в случае, когда даже незначительная по сумме ошибка будет иметь судьбоносное значение, бухгалтер всегда сможет отойти от канона и описать ее в пояснениях.

Традиционно принято за уровень существенности принимать 5 % от базовой величины показателя, который был искажен. Некоторые организации выбирают процент дифференцированно для различных показателей, ошибки в которых считаются существенными (для одних показателей 5 %, для других — 7 % и т. п.).

Существенность ошибки в процентном выражении может сосуществовать с существенностью в абсолютном (суммовом) выражении. Например, в учетной политике может быть решено закрепить, что «ошибка существенна, если превышает 5 % от базового показателя, но при этом не менее 100 000 руб.» или «ошибка существенна, если она больше или равна 5 % от базового показателя или превышает 1 000 000 руб.» и т.п. Все зависит от масштабов деятельности организации и запросов ее управленческих служб, собственников.

Можно подойти к решению этого вопроса несколько иначе и взять за ориентир «карательное» законодательство. Так, ст. 15.11 КоАП РФ под грубым нарушением требований к бухгалтерской отчетности понимает искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 %. Этот – куда более формальный — вариант больше подходит тем организациям, которые не практикуют финансовый анализ по данным бухгалтерской отчетности и, как им представляется, больше составляют бухгалтерскую отчетность для контролирующих органов, нежели для использования ее показателей для принятия экономических решений.

Никаких четких формулировок для закрепления в учетной политике по рассматриваемому вопросу нормативно-правовые акты (НПА) по бухучету не дают. В п. 3 ПБУ 22/2010 отмечается лишь, что существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Фактор существенности необходимо учитывать по совокупности ошибок

Ошибка, не существенная сама по себе, может оказаться существенной вкупе с другими ошибками, совершенными в том же отчетном периоде. По этой причине следует определять существенность не только каждой ошибки в отдельности, но и их совокупности, если они могут оказывать солидарное влияние на экономические решения.

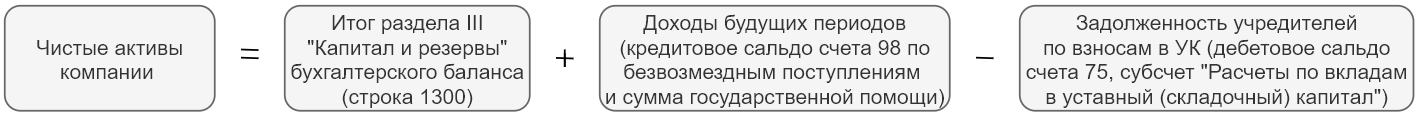

Например, стоимость чистых активов организации определяется по формуле:

Предположим, были допущены ошибки в статьях баланса «Переоценка внеоборотных активов» (строка 1340) и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (строка 1370). Они обе учитываются в сумме Итога Раздела III Баланса. Каждая ошибка в отдельности ниже уровня существенности, но в совокупности они существенны. Их общее влияние привело бы к искажению такого важнейшего показателя как стоимость чистых активов.

Таким образом, определив круг важнейших финансовых показателей, следует позаботиться о том, чтоб ошибки в участвующих в их расчете параметрах оценивались на предмет существенности как по отдельности, так и совместно.

Существенность ошибки может варьироваться от отчетного периода

Существенность той или иной ошибки может варьироваться в зависимости от избранного отчетного периода.

Так, годовая отчетность используется широким кругом внутренних и внешних пользователей для принятия, в том числе, стратегических решений (относительно распределения прибыли, структуры бизнеса, оценки финансовой устойчивости контрагента).

Однако руководство организации может принять решение составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность по итогам каждого месяца или каждого квартала, или на конкретную отчетную дату текущего года.

Цели составления промежуточной отчетности могут быть различными. В частности, ее данные могут использоваться для разработки и корректировки бизнес-планов, оценки стоимости доли участников. Такая отчетность может предоставляться контрагентам, инвесторам или банкам и т.п.

Для промежуточной отчетности с учетом целей ее составления могут иметь существенное значение иные ошибки, нежели для годовой.

Например, она может быть призвана давать пищу для размышления о платежеспособности организации на краткосрочном этапе. Для ее оценки используется показатель т.н. быстрой ликвидности, рассчитываемый по формуле:

Ошибки в указанных строках баланса (даже не очень значительные в абсолютной величине) могут серьезно исказить этот показатель, что повлечет неверные оперативные оценки платежеспособности организации и негативные последствия. При анализе же только годовой отчетности коэффициент быстрой ликвидности имеет куда меньшее значение, т.к. отражает положение дел исключительно на отчетную дату и почвы для выводов на долгосрочную перспективу сам по себе не дает. Получается, что применительно к промежуточной отчетности (в зависимости от целей ее формирования) могут быть определены свои критерии существенности ошибок. Их также можно закрепить в учетной политике, если организация считает это целесообразным.

Примеры формулировок учетных политик в части исправления ошибок

В заключение приведем примеры формулировок из реальных учетных политик нескольких крупнейших российских компаний. Это может дать Вам пищу для размышления о собственной учетной политике по этому вопросу:

Вариант 1

«Уровень существенности для целей исправления ошибки

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Уровень существенности для целей раскрытия отдельных показателей в отчетности

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Уровень существенности ошибки определяется как 5% от величины базовых показателей отчетности».

Вариант 2

«Ошибка считается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Ошибка считается существенной, если составляет 5 и более процентов от валюты баланса или 5 и более процентов от прибыли до налогообложения».

Вариант 3

«Общество раскрывает в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде. Существенной признается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период».

Вариант 4

«Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится выявленная ошибка, составляет более 5 процентов от показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса или от показателя чистой прибыли (чистого убытка) отчета о финансовых результатах в случае, если ошибка или совокупность ошибок оказывает влияние на финансовые результаты.

Расчет уровня существенности производится на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, к которому относится выявленная ошибка.

Решение об уровне существенности принимается по окончании текущего отчетного года на основании информации о выявленных ошибках или их совокупности, представленной в бухгалтерской справке.

Если Компанией ранее был осуществлен перерасчет сравнительных показателей (ретроспективный перерасчет), то расчет уровня существенности осуществляется на основании пересчитанных данных».

Как видим, формулировки варьируются от простого цитирования ПБУ 22/2010 до куда более развернутых положений, отвечающих представлениям и потребностям компании.

Так же текстовку для учетной политики вы можете выбрать с помощью нашего Конструктора учетной политики

Как исправить существенные ошибки

В зависимости от того, когда бухгалтер обнаружил существенную ошибку, порядок ее исправления будет варьироваться:

| Принцип исправления | Момент обнаружения | Порядок исправления | пункт ПБУ 22/2010 |

| В учете | В году совершения – выявлена до окончания года | Исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка | 5 |

| Ошибка отчетного года – выявлена после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год* | Исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года | 6 | |

| В учете и отчетности за год совершения ошибки | Ошибка предшествующего отчетного года — выявлена после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления отчетности собственникам |

Исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. Если отчетность была представлена кому-либо до исправления ошибки, она заменяется на исправленную. |

7 |

| Ошибка предшествующего отчетного года — выявлена после представления бухгалтерской отчетности за этот год собственникам, но до даты утверждения ими |

Исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. В исправленной отчетности раскрывается информация о том, что она заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления исправленной отчетности. Исправленная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная. |

8 | |

| В учете и отчетности за год выявления ошибки | Ошибка предшествующего отчетного года – выявлена после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год |

Исправляется:

Ретроспективный пересчет производится в отношении показателей начиная с того отчетного периода, в котором была допущена ошибка **. Утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит исправлению и повторному представлению пользователям |

9, 10 |

* Бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания ее руководителем экономического субъекта (п. 8 ст. 13 Федерального закона N 402-ФЗ).

** В случае если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из представленных в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год предшествующих отчетных периодов, корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из представленных отчетных периодов (п. 11 ПБУ 22/2010).

В случае если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, организация должна скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из периодов, пересчет за который возможен (п. 12 ПБУ 22/2010).

Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный период определить невозможно, если требуются сложные и (или) многочисленные расчеты, при выполнении которых невозможно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения ошибки, либо необходимо использовать информацию, полученную после даты утверждения бухгалтерской отчетности за такой предшествующий отчетный период (п. 13 ПБУ 22/2010).

Как видим, ПБУ 22/2010 предусматривает три подхода к исправлению существенных ошибок. Они предлагаются не на выбор, а с учетом момента выявления ошибки.

Существенная ошибка выявлена в течение года

Организация в апреле 2019 начислила и уплатила авансовый платеж по налогу на имущество организаций в размере 1 000 000 руб.

В июне 2019 выяснилось, что по ошибке сумма платежа завышена на 200 000 руб. (ошибка существенная).

Сумма переплаты зачтена в счет будущих платежей.

Операции отражаются в учете следующими проводками:

| Содержание операций | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |

| В апреле 2019 | |||

| Начислен авансовый платеж по налогу на имущество | 26 | 68 | 1 000 000 |

| Перечислен в бюджет авансовый платеж по налогу на имущество | 68 | 51 | 1 000 000 |

| В июне 2019 | |||

|

СТОРНО |

26 | 68 | 200 000 |

Существенная ошибка выявлена до утверждения отчетности

В марте 2020 выявлено, что в 2019 ошибочно не отражено списание расходов на рекламу на сумму 3 500 000 руб. (ошибка существенная).

Ошибка выявлена после подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год, после ее представления в налоговый орган и участникам Организации, но до даты утверждения собственниками.

Операции отражаются в учете следующими проводками:

| Содержание операций | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |

| Записями за декабрь 2019 | |||

| Сумма расходов на рекламу включена в расходы на продажу | 44 | 60 | 3 500 000 |

| Увеличена себестоимость продаж (в части ошибочно не учтенных расходов) | 90.02 | 44 | 3 500 000 |

| Закрыт счет 90.02 (в части увеличения себестоимости продаж на сумму ошибочно не учтенных расходов) | 90.09 | 90.02 | 3 500 000 |

| Уменьшен финансовый результат на сумму ошибочно не учтенных расходов | 99 | 90.09 | 3 500 000 |

| Отражена корректировка нераспределенной прибыли в части ошибочно не учтенных расходов (с учетом влияния пересчитанного налога на прибыль) (3 500 000 – 3 500 000 x 20%) *** | 84 | 99 | 2 800 000 |

*** Бухгалтерские записи по корректировке налога на прибыль не приводятся.

Составляется новый экземпляр исправленной отчетности, где показатели заменяются на верные.

В пояснениях к исправленной отчетности раскрывается информация о том, что она заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления исправленной отчетности.

Исправленная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная. При этом экземпляр бухгалтерской отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган по месту нахождения организации не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения отчетности (п. 5 ст. 18 Федерального закона N 402-ФЗ).

Практикум в 1С по исправлению существенной ошибки, выявленной до утверждения отчетности

Существенная ошибка выявлена после утверждения отчетности

В декабре 2020 Организация выявила существенную ошибку, допущенную в 2019: при оценке введенного в декабре 2019 в эксплуатацию объекта капитального строительства часть капитализируемых расходов (1 000 000 руб.) была ошибочно отражена на счете 97, вместо счета 08. В итоге сумма не вошла в первоначальную стоимость объекта, а так и осталась учтена в дебетовом сальдо счета 97.

Ошибка является существенной.

Аналогичная ошибка допущена в налоговом учете. Организация приняла решение исправить ее в налоговом периоде 2020 с учетом возможности, предоставленной ст. 54 НК РФ. По состоянию на отчетную дату (31.12.2020) по данной ситуации временных разниц нет (активы оценены одинаково в БУ и НУ, амортизационные отчисления также совпали).

Для исправления ошибки прошлых лет в декабре 2020 совершаются проводки:

| Содержание операций | Дебет | Кредит | Сумма, тыс. руб. |

| Увеличение первоначальной стоимости объекта ОС | 01 | 84 | 1 000 |

| Уменьшена сумма расходов будущих периодов | 84 | 97 | 1 000 |

Записью за декабрь 2020 доначисляется сумма амортизационных отчислений по объекту за период 2020 (бухгалтер начислял амортизацию за январь – декабрь 2020 в заниженной сумме, поэтому в этой части исправлена ошибка отчетного года). Условно примем сумму доначисления годовой амортизации – 20 000 руб.

| Содержание операций | Дебет | Кредит | Сумма, тыс. руб. |

|

Начисление амортизации за 12 месяцев 2020 г. |

25 | 02 | 20 |

Допущенная ошибка привела к неверному отражению в балансе стоимости основных средств и суммы запасов по состоянию на 31.12.2019.

В годовой бухгалтерской отчетности организации за 2019 г. были указаны следующие данные (в тыс. руб.):

| Форма отчетности | Строка, графа | Сумма, тыс. руб. |

|

в разд. I Бухгалтерского баланса в графе «На 31 декабря 2019 г.» |

1150 «Основные средства» | 10 800 |

|

в разд. II Бухгалтерского баланса в графе «На 31 декабря 2019 г.» |

1210 «Запасы» | 1 030 |

После корректировки:

| Форма отчетности | Строка, графа | Сумма, тыс. руб. |

|

в разд. I Бухгалтерского баланса в графе «На 31 декабря 2019 г.» |

1150 «Основные средства» | 11 800 |

|

в разд. II Бухгалтерского баланса в графе «На 31 декабря 2019 г.» |

1210 «Запасы» | 30 |

Практикум в 1С по исправлению существенной ошибки, выявленной после утверждения отчетности

Исправление существенных ошибок при упрощенных способах ведения бухгалтерского учета

Отметим также, что в силу п. 9, 14 ПБУ 22/2010 организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут исправлять такую существенную ошибку без ретроспективного пересчета записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

В пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности организация должна раскрыть в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, следующую информацию (п. 15, 16 ПБУ 22/2010):

- характер ошибки;

- сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности — по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;

- сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);

- сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

Если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, то в пояснениях раскрываются причины этого, а также приводится описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации и указывается период, начиная с которого внесены исправления.

См. также:

- Исправление ошибок в учете

- Исправление ошибок в НУ

- Исправление ошибок по НДС

- Порядок исправления ошибок в 1С

- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности

- Искажена первоначальная стоимость основного средства. Исправление существенной ошибки после утверждения отчетности

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить

важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

В теории и практике аудита понятие «существенность» является ключевым. В том или ином контексте существенность упоминается практически в каждом стандарте аудиторской деятельности, а также в нормативных документах по бухгалтерскому учету. Это говорит о том, что на всех этапах аудиторской проверки аудитор должен постоянно оценивать достоверность данных бухгалтерской отчетности в аспекте их существенности.

Вид аудиторского заключения в значительной мере зависит от уверенности аудитора в том, содержит или нет бухгалтерская отчетность организации существенные ошибки и искажения. Поэтому очень важно уяснить, какие неточности, ошибки и искажения, допущенные проверяемым субъектом, являются существенными, а какие – нет.

Под уровнем существенности в аудите понимается то предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности не в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения [1].

Аудитор обязан принимать во внимание две стороны существенности: качественную (характер искажения) и количественную (значение ошибки).

С качественной точки зрения аудитор должен использовать свое профессиональное суждение для того, чтобы определить, носят или не носят существенный характер отмеченные в ходе проверки отклонения порядка совершенных экономическим субъектом финансовых и хозяйственных операций от требований нормативных актов, действующих в Российской Федерации.

Аудитору необходимо рассмотреть возможность искажений в отношении сравнительно небольших величин, которые в совокупности могут оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность [2].

С количественной точки зрения аудитор должен оценить, превосходят ли по отдельности и в сумме обнаруженные отклонения (с учетом прогнозируемой величины неотмеченных отклонений) количественный критерий – уровень существенности.

Существенность является величиной относительной и зависит от масштабов деятельности организации и конкретных условий ее хозяйствования [3].

Поскольку существенность является величиной относительной, расчет абсолютного значения существенности (предельной ошибки) производится аудитором применительно к каждой проверяемой организации в отдельности. При нахождении абсолютного значения существенности аудитор принимает за основу наиболее важные показатели, характеризующие достоверность отчетности экономического субъекта, подлежащего аудиту.

В соответствии с правилом (стандартом) № 4 «Существенность в аудите», аудитор оценивает то, что является существенным, по своему профессиональному суждению [2].

В настоящее время в литературе представлен способ, исходя из которого, общая абсолютная величина существенности рассчитывается как процент от основного базового показателя бухгалтерской отчетности – сальдо баланса по состоянию на конец отчетного периода. Обычно, существенной является общая погрешность в бухгалтерской отчетности, превышающая 4-8 % сальдо баланса, в зависимости от объемов хозяйственной деятельности в отчетном периоде.

Далее, после определения общего значения уровня существенности, его распределяют по показателям бухгалтерского баланса с целью определения уровня существенности по каждой статье. Для этого, необходимо определить долю актива или обязательства в итоге баланса, которую применяют к общему значению уровня существенности.

Описанный выше способ имеет ряд недостатков, во-первых, учитывает только остатки активов и обязательств по итогам отчетного периода, которые являются моментными показателями. Во-вторых, не учитывают обороты активов и обязательств, т.е. их движение за отчетный период. Например, готовая продукция или товары на конец отчетного периода, в общем случае, имеют незначительные остатки, в то время как обороты за период могут являться существенными. Поэтому определение значения уровня существенности по подобным активом не рационально только с учетом их остатков. И наоборот, основные средства, имеющие существенные остатки на отчетную дату, кроме начисленной амортизации могут не иметь оборотов.

Поскольку уровень существенности зависит от объемов финансово-хозяйственной деятельности организации, единый для всех случаев процент уровня существенности от сальдо баланса не будет отражать реальное положение дел в части достоверности ведения учета в организации.

Таким образом, значение уровня существенности зависит от следующих факторов:

1) итог баланса на конец отчетного периода;

2) денежный оборот за период как сумма оборотов по всем счетам бухгалтерского учета.

Таким образом, уровень существенности в целом по предприятию предлагается рассчитывается по следующей формуле:

,

где УС – уровень существенности, в рублях;

ИБ – итог баланса на конец отчетного периода, в рублях;

Об – денежный оборот за период как сумма оборотов по всем счетам бухгалтерского учета, в рублях;

– процент существенности для конкретного экономического субъекта, в %.

Показатель денежного оборота по счетам бухгалтерского учета (Об) берется из итоговой строки оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период.

Таким образом, минимальный процент существенности получится при проверке организации, которая не вела деятельность в отчетном периоде.

Определив значение уровня существенности (УС), аудитор распределяет общую сумму существенности по счетам учета следующим образом:

,

где – величина существенности, приходящаяся на счет n, в рублях;

– дебетовый оборот за отчетный период по счету n, в рублях;

– кредитовый оборот за отчетный период по счету n, в рублях;

– сальдо на конец периода по счету n, в рублях;

C – сальдо за отчетный период по всем счетам, в рублях.

Показатели Оби С берутся аудитором из оборотно-сальдовой ведомости на конец отчетного периода.

Показатель берется для каждого счета, а если оборотно-сальдовая ведомость содержит данные по субсчетам, то распределение существенности происходит по субсчетам.

Если в оборотно-сальдовой ведомости у какого-либо счета остаток имеется и по дебету, и по кредиту, показатель берется как сумма остатков по дебету и кредиту счета (субсчета).

Получив величину существенности по счетам, аудитор может определить существенность по конкретным показателям бухгалтерского баланса, состоящим из остатков определенных счетов.

Расчет значения существенности производится с целью сравнения ее с величиной обнаруженных в процессе аудиторской проверки ошибок и искажений, а также выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. Следовательно, числовой показатель существенности должен быть сопоставим с числовым показателем обнаруженных ошибок. То есть, аудитор должен так учитывать выявленные на счетах отклонения в сторону занижения и в сторону завышения, чтобы полученная ими величина ошибки учитывала существующие взаимосвязи счетов в рамках балансовых статей. Например, аудитор выявил ошибки по двум счетам бухгалтерского учета, входящим в одну статью баланса «прочие кредиторы»: по одному счету выявлено завышение остатка, по другому такая же сумма, но занижение остатка. Обе ошибки должны быть отражены в отчете аудитора, однако эти две ошибки не влекут изменение суммы по статье «прочие кредиторы», так как компенсируют друг друга, а следовательно они не повлияют на решение пользователя отчетности. В данном случае аудитор должен принимать эти ошибки для сравнения с уровнем существенности как качественный показатель введения учета, а их суммовая величина не будет участвовать в расчете общей величины ошибки для сравнения ее с уровнем существенности.

При проведении выборочной проверки сумма ошибки не является полной, поскольку по выявленным систематическим или методологическим нарушениям в отчете приведены частные примеры. Поэтому аудитор должен использовать свое профессиональное суждение для того, чтобы определить, носят или не носят существенный характер отмеченные в ходе проверки отклонения порядка совершенных экономическим субъектом финансовых и хозяйственных операций от требований нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и необходимо рассмотреть возможность искажений в отношении сравнительно небольших величин, которые в совокупности могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность.

Аудит призван обеспечить разумную уверенность в том, что рассматриваемая в целом финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Понятие разумной уверенности – это общий подход, относящийся к процессу накопления аудиторских доказательств, необходимых и достаточных для того, чтобы аудитор сделал вывод об отсутствии существенных ошибок и искажений в отчетности, рассматриваемой как единое целое. Понятие разумной уверенности применяется ко всему процессу аудита [1].

Ограничения, присущие аудиту и влияющие на возможность обнаружения аудитором существенных искажений показателей финансовой отчетности, имеют место в силу следующих причин:

а) в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование;

б) любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля не являются совершенными и надежными на 100% (например, не могут гарантировать отсутствие сговора);

в) преобладающая часть аудиторских доказательств лишь предоставляет доводы в подтверждение определенного вывода, а не носит исчерпывающего характера.

Дополнительным фактором, ограничивающим надежность в аудите, является то, что работа, выполняемая аудитором для формирования своего мнения, основывается на его профессиональном суждении, в частности в отношении:

а) определения уровня существенности и аудиторского риска;

б) сбора аудиторских доказательств, в том числе при определении характера, временных рамок и объема аудиторских процедур;

в) подготовки выводов, сделанных на основе аудиторских доказательств.

Таким образом, рассмотренная в данной работе технология определения уровня существенности позволяет учесть не только остатки, но и обороты всех активов и обязательств экономического субъекта. Данные предложения могут быть использованы при разработке внутрифирменного стандарта аудиторскими фирмами и применяться на практике при проведении проверки.

Список используемой литературы

-

Аудит: учебник / Под ред. Т.М. Рогуленко. – М.: Издательство Юрайт, 2013 – 540 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.

-

Стандарты аудиторской деятельности : по состоянию на 2011 год. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с.

-

Федоренко И.В. Аудит: учебник. – М.: Инфра-М, 2012 – 272 с. – Серия: Высшее образование: Бакалавриат.

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 7 марта 2012 г.

Существенная ошибка — ошибка, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухотчетности этого периодапп. 3, 5—11, 14 ПБУ 22/2010.

Критерий существенности ошибки вы определяете и устанавливаете сами, прописав его в учетной политикеп. 3 ПБУ 22/2010; п. 4 ПБУ 1/2008. Он должен быть обоснованным.

ВАРИАНТ 1. Можно ориентироваться на те же правила определения существенности показателя, что содержатся в ПБУ 9/99 о доходах и ПБУ 10/99 о расходах. Напомним, там сказано, что доход (расход) по определенному виду деятельности показывается в отчетности отдельно, если он составляет 5% и более от общей суммы доходов (расходов) за отчетный периодп. 18.1 ПБУ 9/99; п. 21.1 ПБУ 10/99. По аналогии можно закрепить в учетной политике, что ошибка является существенной, если она искажает показатель за отчетный период более чем на 5%.

ВАРИАНТ 2. Можно оценивать существенность ошибки исходя из удельного веса статьи баланса, при отражении которой допущена ошибка, в валюте баланса. К примеру, неправильно определен срок полезного использования ОС. Его цена не превышает сотни тысяч рублей. А стоимость всех активов компании исчисляется миллионами. Понятно, что допущенная ошибка не повлияет на принятие собственниками компании решений по этой бухотчетности. Другое дело, если компания купила недвижимость, но несвоевременно отразила ее стоимость на балансе, а других ОС у компании нет. Такую ошибку уже нужно признать существенной.

ВАРИАНТ 3. Может быть использован такой качественный показатель, как вид деятельности. Например, ваш основной вид деятельности — торговля, неосновной — аренда. Можно установить, что ошибки, допущенные в учете по аренде, всегда несущественны.

ВАРИАНТ 4. Можно прописать, что существенность ошибки будет оцениваться по каждому конкретному случаю отдельно исходя из влияния этой ошибки на финансовый результат и имущественное положение организации. То есть какой-либо единый критерий не устанавливать.

ВАРИАНТ 5. Если вы составляете отчетность исключительно для сдачи в инспекцию (собственники ею не интересуются), то можно ориентироваться на норму КоАП: если показатель какой-либо статьи (строки) бухотчетности искажен в результате ошибки на 10% и более, то это грубое нарушение правил бухучета, за которое руководителю грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб.ст. 15.11 КоАП РФ То есть можно установить, что существенной будет ошибка, искажающая показатель строки бухотчетности не менее чем на 10%.

Пример. Определение вида допущенной ошибки

/ условие / Организация за декабрь 2011 г. ошибочно начислила амортизацию в размере 200 000 руб. вместо 250 000 руб.

При этом до выявления ошибки показатели, на которые влияет эта ошибка, были следующие:

- остаточная стоимость основных средств (из баланса) — 900 000 руб.;

- прибыль от продаж (из отчета о прибылях и убытках) — 1 000 000 руб.;

- прибыль до налогообложения (из отчета о прибылях и убытках) — 270 000 руб.;

- чистая прибыль (из отчета о прибылях и убытках) — 216 000 руб.;

- себестоимость продаж (из отчета о прибылях и убытках) — 700 000 руб.;

- сумма налога на прибыль (из отчета о прибылях и убытках) — 54 000 руб.

В налоговом учете допущена такая же ошибка — разниц нет.

В учетной политике организация установила, что существенной является ошибка, приводящая к искажению любой строки бухотчетности не менее чем на 10%.

/ решение / Посмотрим, является ли ошибка существенной.

ШАГ 1. Рассчитаем сумму ошибки: 250 000 руб. – 200 000 руб. = 50 000 руб.

ШАГ 2. Рассчитаем процент искажения каждой строки бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, на которые влияет отражение амортизации.

ШАГ 3. Сравним максимальный процент искажения с критерием существенности ошибки: 22,73% > 10%.

Таким образом, допущенная ошибка является существенной.

Основная сложность при исправлении ошибок состоит в необходимости делать ретроспективный пересчет при обнаружении существенной ошибки уже после утверждения отчетности участникамиподп. 2 п. 9 ПБУ 22/2010. И только малые предприятия могут закрепить в учетной политике, что они все свои ошибки будут исправлять текущим периодом.