«Герой нашего времени», Печорин: характеристика. Почему Печорин — «герой времени»?

«Герой нашего времени» — последнее большое произведение Михаила Юрьевича Лермонтова, которое было опубликовано полностью уже в год его смерти. Однако, принимая во внимание всю логику развития гения писателя, можно предположить, что, не оборвись его жизнь так рано, это было бы только началом. Лермонтов обещал вырасти в крупнейшего русского прозаика, поскольку ничего равного этому произведению тогда в русской литературе не существовало.

Предисловие, изменившее восприятие произведения

Лермонтов стал думать о прозе в конце тридцатых годов. В сороковом вышло первое издание романа «Герой нашего времени», а год спустя — второе. Они отличались предисловием, которое Михаил Юрьевич добавил во втором варианте. В нем он высказал несколько важных мыслей. Прежде всего, здесь отметаются все подозрения насчет отождествления автора с персонажем произведения, которое написал Лермонтов, – «Герой нашего времени». «Печорин – это не я!» – говорит Михаил Юрьевич. Он подчеркивает, что пишет роман не о себе, а о герое своего времени.

Второй комментарий, содержащийся в предисловии, тоже сместил многие акценты восприятия произведения. Лермонтов упоминает о наивности публики, которая всегда ждет прямых выводов или морали. Кто «герой нашего времени»? Печорин или кто-то другой? Здесь Михаил Юрьевич открыто насмехается над теми, кто в конце произведения надеется увидеть ответы на свои вопросы.

«Герой нашего времени». Анализ Печорина и его понимание смысла жизни

В этом произведении Лермонтов предпринимает попытку — последовательную, ясную и очень масштабную — ответить на вопрос о том, какой именно тип личности, характера является носителем ключевых свойств времени. И каким образом такие качества мотивированы внешними условиями? Почему Печорин — «герой нашего времени» и почему он живет именно в этот период?

Произведение содержит в себе очень сложный смысл. Дело в том, что «герой нашего времени» Печорин не столько мотивирован внешними условиями, сколько, наоборот, им противостоит. В романе минимум фактов, отсылок к истории, к большому государственному масштабу событий.

Персонаж как будто существует отдельно от событий, происходящих в это время. И живет он очень непонятной жизнью. Не ясно, к чему он стремится. Делает ли он карьеру, хочет ли получить очередной чин, встретить настоящую любовь. На эти вопросы нет ответов.

Образ главного персонажа, созданный окружающими

Чем отличается от других образов произведения «Герой нашего времени» Печорин? Характеристика личности этого персонажа показывает его как человека постоянно противоречащего самому себе. И тем не менее, читателю все равно понятна его логика, да и то, что он за человек, в принципе. Трудности характера главного персонажа, этого неуловимого «героя времени», соответствуют всей сложности взгляда на него.

Михаил Юрьевич создает весьма непростую систему, сочетающую разных рассказчиков и свидетелей, которые описывают события. В результате читатель не приближается к ответам на свои вопросы, а как будто, наоборот, отдаляется от них.

Присутствуют описания событий, увиденных Максимом Максимовичем, офицером достаточно простодушным. Он живет рядом с Печориным и относится к нему с глубокой симпатией, но видит в нем не того человека, которым он на самом деле является. Сложный противоречивый образ главного персонажа представлен на протяжении всего романа глазами разных героев, включая его самого.

Личность одинокая и углубленная в себя

Не только главный, но и довольно сложный персонаж произведения «Герой нашего времени» — Печорин. Характеристика его личности создается при помощи окружающих его людей. И когда они анализируют этого человека со стороны, порой их мнения не совпадают с его собственной точкой зрения. Так как, например, Максим замечает в нем гораздо больше, чем он сам. Наблюдает те свойства, которые ему самому не видны.

И так происходит с каждым человеком, который, как персонаж романа «Герой нашего времени» Печорин, углублен в самого себя. У него почти нет друзей, за исключением доктора Вернера. И очень важно, что увидеть главное в этой личности, ее лучшие качества может как раз сторонний наблюдатель.

Загадка характера главного персонажа

Чем же занят постоянно главный персонаж произведения «Герой нашего времени» Печорин? Он поглощен постоянными поисками себя. И в большинстве случаев они оказываются поисками любви, страсти, подлинно близких, сердечных, дружеских отношений с женщиной.

Наедине с самим собой это очень странный человек. Любое его действие рождает противодействие. Любой поступок оборачивается не тем результатом, которого он ожидал. Он как будто режиссер, который строит свою жизнь и видит себя постоянно со стороны. И все это для личности мучительно и разрушительно. Ведь неестественно непрерывно думать о себе.

Особый замысел автора в произведении

Михаил Юрьевич абсолютно оригинален. Опираясь на привычные литературные схемы, он предлагает читателю нечто совершенно необычное. Каждое событие в романе увидено с разных точек зрения, и ни одна не является доминирующей.

Чтобы понять произведение Лермонтова, необходимо расположить повести, вошедшие в роман «Герой нашего времени», в последовательности реальных событий. Михаил Юрьевич выстраивает собственную авторскую хронологию, отличную от реальности происходящего. Это задает особую художественную логику развития замысла изображения «героя нашего времени» — человека, который воплощает в себе суть того периода.

Что еще характерно для произведения «Герой нашего времени»? Цитаты Печорина, присутствующие на протяжении всего романа, наполнены глубоким смыслом и раскрывают суть характера персонажа. Не будучи в силах применить свою энергию и талант вовне, направить свои стремления на какой-то внешний объект, он их замыкает на себе. И всякий раз выступает палачом тех людей, которых любит.

Ключ к характеру главного героя

То, почему Печорин — «герой нашего времени», читатель анализирует на протяжении всего произведения, а вот философский ключ к его образу находится именно в повести «Фаталист». Неслучайно она заключает собой весь роман. Здесь заключается уверенность в том, что судьбе нельзя противоречить, все заранее предопределено. И предсказания в повести странным образом сбываются. И вместе с тем Печорин всякий раз, будучи уверенным в фатальности происходящих событий, им противостоит.

Это человек, который вмешивается в события, пытается их изменить, будучи в то же время убежден, что это абсолютно бесполезное занятие. Совершенно непонятная личность, каждый поступок которой гарантирует противоположный результат, а стремление к активности содержит в итоге бессилие.

Незримое присутствие автора в романе

Современники могли переосмыслить благодаря роману ситуации, факты, детали быта. Например, дуэль с Грушницким, которая имеет большое значение в контексте произведения. Подобный поединок для девятнадцатого столетия – это значимый атрибут дворянской жизни. И очень важно переосмысление дуэльного кодекса, которое дано в романе «Герой нашего времени».

Это замечательное произведение было написано за год до гибели поэта, но невольно кажется, что в нем описывается история грядущей дуэли. Сам автор незримо присутствует в образе героя, но и Грушницкого он наделил чертами характера и внешности Николая Соломоновича Мартынова.

Роман «Герой нашего времени» стал началом целой литературной традиции. Без этого произведения и тех художественных открытий, к которым пришел Михаил Юрьевич Лермонтов, возможно, не было бы лучших романов Тургенева, Толстого. Именно это произведение начинает собою новую эпоху в русской литературе, где доминирует проза и в особенности жанр романа.

Печорин

Печорин – главный герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Один из самых известных персонажей русской классики, чье имя стало нарицательным. В статье приведена информация о персонаже из произведения, цитатная характеристика.

Полное имя

Григорий Александрович Печорин.

Его звали… Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый

Возраст

На момент первой встречи с Максимом Максимычем около 25.

Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти

Отношение к другим персонажам

Печорин почти ко всем окружающим относился пренебрежительно. Исключение составляют только доктор Вернер, которого Печорин считал равным себе, и женские персонажи, которые вызывали в нем какие-нибудь чувства.

Внешность Печорина

Молодой человек лет двадцати пяти. Яркая особенность — никогда не смеющиеся глаза.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость: он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные – признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. У него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском. То был блеск стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Вообще он был очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Социальный статус

Офицер, сосланный на Кавказ за какую-то нехорошую историю, возможно дуэль.

Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер

Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности

Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру

я сказал ваше имя… Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума…

При этом Печорин обеспеченный аристократ из Петербурга.

крепкое сложение … не побежденное ни развратом столичной жизни

да притом у меня есть лакеи и деньги!

они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение

Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете…

пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток.

Дальнейшая судьба

Умер, возвращаясь из Персии.

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер.

Личность Печорина

Сказать, что Печорин — необычный человек — это ничего не сказать. В нем переплетаются ум, знание людей, предельная честность к себе и неумение найти цель в жизни и низкая нравственность. Из-за этих качеств он постоянно попадает в трагичные ситуации. Его дневник поражает искренностью оценки своих поступков и желаний.

Печорин о себе

Сам Печорин отзывается о себе как о несчастном человеке, который не может уйти от скуки.

у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение – только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто… Я стал читать, учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно… Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимание на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою… Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, – только мне с нею скучно… Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь – только не в Европу, избави боже! – поеду в Америку, в Аравию, в Индию, – авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог».

О своем воспитании

Печорин винит своем поведении неправильное воспитание в детстве, непризнание его истинных добродетельных начал.

Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали – и они родились. Я был скромен – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, – меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние – не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна – пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

О страсти и удовольствии

Печорин часто философствует, в частности, о мотивах поступков, страстях и истинных ценностях.

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара. Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

О роковом предназначении

Печорин знает, что приносит людям несчастья. Даже считает себя палачом:

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший свет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия: я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их радости и страданья – и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся – мечта исчезает… остается удвоенный голод и отчаяние!

Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

О женщинах

Не обходит нелестной стороной Печорин и женщин, их логику и чувства. Становится ясно, что женщин с сильным характером он сторонится в угоду своим слабостям, ведь такие не способны простить ему равнодушие и душевную скупость, понять и полюбить его.

Как быть? у меня есть предчувствие… Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет….

Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу! Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума; женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предупреждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики.

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело. Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить… Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе…

О страхе жениться

При этом Печорин честно признается себе, что боится жениться. Даже находит причину этого — в детстве гадалка предсказала ему смерть от злой жены

Я иногда себя презираю… не оттого ли я презираю и других. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune; но надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, – прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту… но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие… Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей… Признаться ли. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она мне предсказала мне смерть от злой жены; это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе… Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

О врагах

Врагов Печорин не боится и даже радуется, когда они есть.

Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, – вот что я называю жизнью.

о дружбе

По признанию самого Печорина, дружить он не может:

я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги!

О неполноценных людях

Плохо Печорин отзывается об инвалидах, видя в них неполноценность души.

Но что делать? я часто склонен к предубеждениям… Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет какое-нибудь чувство.

О фатализме

Сложно точно сказать, верит ли Печорин в судьбу. Скорее всего не верит и даже спорил об этом с Вуличем. Однако, в тот же вечер решил сам испытать судьбу и чуть не погиб. Печорин азартен и готов проститься с жизнью, он проверяет себя на прочность. Его решимость и непоколебимость даже перед лицом смертельной опасности поражают.

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет

О смерти

Печорин не боится смерти. По словам героя, все возможное в этой жизни он уже видел и испытывал в мечтах и грезах, а теперь скитается бесцельно, потратив на фантазии самые лучшие качества своей души.

Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова… прощайте.

И, может быть, я завтра умру. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь – из любопытства: ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!

У Печорина страсть к быстрой езде

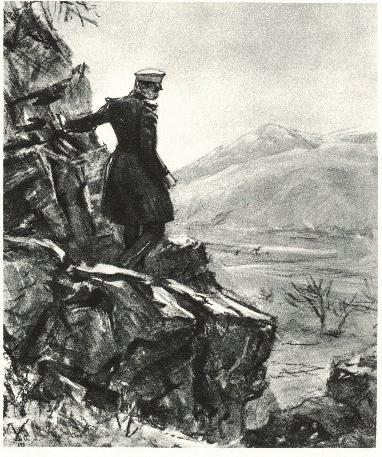

Несмотря на все внутренние противоречия и странности характера, Печорин способен по-настоящему наслаждаться природой и силой стихии, он, как и М.Ю. Лермонтов влюблен в горные пейзажи и ищет в них спасения от своего беспокойного ума

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Статьи в тему:

Пожалуйста, поддержите этот проект, расказав о нем друзьям:

Печорин главный герой героя нашего времени лексическая ошибка

Как Лермонтов определяет свою главную художественную задачу в романе «Герой нашего времени»?

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне, — я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу.

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый

— Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

К какому роду литературы принадлежит «Герой нашего времени»?

«Герой нашего времени» относится к эпосу. Дадим определение.

1) народно-поэтическая разновидность повествовательных произведений в прозе и стихах (народный эпос). Как образец устного творчества эпос связан с сопровождающей мелодией (напевом) и искусством исполнителя.

2) один из трех родов художественной литературы (наряду с лирикой и драмой) — повествовательный.

3) литературный род, в котором объектом изображения могут быть любые явления внешнего мира (люди, события, предметы) в их сложных отношениях и взаимосвязях, а также внутренний мир людей. Основа эпоса — повествование, в принципе не имеющее ограничений во времени и пространстве. Возможности изображения предметного мира, психологии людей, идей и настроений самих писателей тоже практически безграничны. Основные эпические жанры: роман, повесть, рассказ, новелла, поэма.

источники:

http://geroy-nashego-vremeni.ru/glavnye-geroi/pechorin/

http://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=712

Печорин – «герой нашего времени»?

Как автор объясняет название романа

Центральным образом романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» является Григорий Александрович Печорин. По отзывам другого героя, Максима Максимыча, знавшего его лично, он «с большими был странностями». Так почему Печорин – «герой нашего времени»? Какие выдающиеся заслуги сподвигли автора наградить его столь высоким званием? Лермонтов объясняет своё решение в предисловии.

Оказывается, это название не стоит воспринимать буквально. Печорин – это не пример для подражания, не тот, на кого нужно равняться. Это портрет, но не одного человека. Он составлен из пороков «всего… поколения, в полном их развитии». И цель автора – просто нарисовать его, чтобы читатели, посмотрев на это явление со стороны и ужаснувшись, смогли предпринять что-либо для оздоровления общества, в котором стало возможно появление таких уродливых характеров.

Печорин – типичный представитель своего поколения

Общественная обстановка

Роман писался во времена так называемой «николаевской реакции». Царь Николай I, чьё восхождение на трон могло сорвать восстание декабристов, в последующем пресекал любые проявления свободомыслия и держал под строгим контролем все стороны общественной, культурной и частной жизни. Его эпоха характеризовалась застоем в экономике и просвещении. Проявить себя как личность в это время было невозможно, что мы и наблюдаем в романе на примере Печорина.

Невозможность реализовать себя

Он мечется, не находя своего места, своего призвания: «Зачем я жил? для какой цели я родился?..

А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных».

Изучение наук принесло ему одно разочарование: он увидел, что только умение приспосабливаться приносит успех, а не знания и способности. Не нашёл он себя и в однообразной военной службе. Семейная жизнь его не привлекает. Ему остаётся одно – искать всё новых развлечений, часто очень опасных и для себя, и для других, чтобы не скучать.

Скука как характерное состояние представителей высшего общества

Скука – это привычное состояние Печорина. «…что поделывали?» – спрашивает его Максим Максимыч, когда им довелось свидеться вновь спустя много времени. «Скучал!» – отвечает Печорин. Но не он один пребывает в таком состоянии. И это одна из причин, почему Лермонтов назвал Печорина «героем нашего времени». «Вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужели тамошняя молодежь вся такова?» – недоумевает Максим Максимыч, обращаясь к своему попутчику (в его роли выступает автор). И тот подтверждает: «…много есть людей, говорящих то же самое… есть, вероятно, и такие, которые говорят правду… нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок».

Можно ли считать Печорина героем своего времени?

Можно ли назвать Печорина «героем нашего времени»? Даже учитывая карикатурный смысл, который вложил в данное определение Лермонтов, сделать это нелегко. Неблаговидные поступки Печорина, то, как он поступил с Бэлой, княжной Мери, несчастной старухой и слепым мальчиком из главы «Тамань», вызывают вопрос: неужели во времена Лермонтова было много таких людей, и Печорин – лишь отражение общей тенденции?

Возможно, что до такой степени изменение характера доходило далеко не у всех. Но в том-то и дело, что в Печорине этот процесс проявился наиболее ярко, он взял понемногу ото всех, и оттого это звание (но только с ироническим оттенком) вполне заслужил.

Михаил Лермонтов и сам из того поколения «лишних людей». Это ему принадлежат строки, отражающие душевное состояние его современников:

«И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят, всё лучшие годы»

А потому он хорошо знает, о чём говорит.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Игнатий Загородников

14/16

-

Наталья Садовская

11/16

-

Sacred Air

14/16

-

Людмила Федорова

16/16

-

Курбанов Шамиль

9/16

-

Никита Морозов

9/16

-

Ильин Максим

8/16

-

Соня Зубарева

16/16

-

Максим Пан

7/16

-

Дарья Сметанина

14/16

Как Лермонтов определяет свою главную художественную задачу в романе «Герой нашего времени»?

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне, — я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок… Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже…

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый

вид:

— Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

Сочинение по роману М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени»: в чем проблема Печорина?

10.01.2020

В статье вы найдете школьное сочинение на тему «В чем главная проблема Печорина?», по роману Лермонтова «Герой нашего времени».

Григорий Александрович Печорин – главный персонаж известного романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Он – богатый молодой дворянин лет двадцати пяти. Печорин – офицер, его военное звание – прапорщик. Он вырос в высшем свете в Петербурге, блестяще образован, хорош собой. Кроме того, он умен, храбр, проницателен и поэтому нравится женщинам. Однако при всех этих достоинствах герой никак не может найти себе места в жизни: он холоден, рассеян и, судя по всему, не видит смысла в своем существовании. В чем же причина, что молодой человек, который имел много возможностей реализовать себя, не только не принес пользы обществу, но и причинил немало вреда окружающим?

Для этого нужно проанализировать объяснения, которые по этому поводу дают сам Печорин и другие действующие лица истории. В первой части романа «Бэла» штабс-капитан Максим Максимыч, который был начальником героя во время его службы в кавказской крепости, в разговоре с рассказчиком назвал его «немножко странным». Однако читатель так и не получает обстоятельного объяснения, в чем же именно заключались «странности» Печорина. Простодушный штабс-капитан таковыми считает резкие перепады настроения, чрезмерную храбрость на охоте и преувеличенный страх перед посторонними звуками. Но все эти качества никак не могут ни объяснить, ни оправдать предательство Печорина по отношению к Бэле.

Затем он сам объяснил Максиму Максимычу свое поведение. Однако его рассуждения не разрешают проблему и оставляют много вопросов относительно внутреннего мира Печорина. Герой уверяет, что он испорчен светом, однако никто не заставлял его «наслаждаться… всеми удовольствиями», чтобы они ему потом «опротивели». Разочарование в науках, разумеется, тоже не оправдание его дерзкого поведения. Печорин утверждает, что его «воображение беспокойное, сердце ненасытное» и ему «все мало». Но к сожалению, герой даже не пытается ввести в свою неуемную жажду жизни и в погоню за впечатлениями хотя бы какие-нибудь рамки. Похищение Бэлы он объясняет тем, что она ему нравится. Нельзя не признать, что это слова избалованного ребенка, который не считается с правилами и элементарными приличиями. Сиюминутный каприз привел к разрушенным судьбам.

В повести «Княжна Мери» Печорин снова говорит о своих нравственных проблемах. Во всех своих бедах он обвиняет общество. По его словам, он стал «нравственным калекой» под влиянием окружающих людей, которые видели в нем лишь одни дурные наклонности. Печорин сказал княжне, что из-за холодности и равнодушия света он сам подавил в себе все хорошие качества. В этих словах нет ничего определенного. Это лишь общие рассуждения о морали и проблемах великосветского воспитания. Печорин не привел ни одного конкретного жизненного примера, который бы объяснил его равнодушие, холодность и пренебрежение к тем, кто его любил. Рассказчик не зря заметил, что среди молодых дворян развилась мода на «скуку», привнесенная англичанами. Именно поэтому все попытки Печорина объяснить свои «несчастья» выглядят натянутыми и неубедительными.

Я считаю, что источник проблем Печорина – слишком легкая жизнь, то есть, отсутствие тех проблем и трудностей, которые закаляют характер. Все достается ему слишком легко, на его долю совсем не выпало ни страданий, ни душевной боли. Даже любовные драмы обошли его стороной – он нравится женщинам и может завоевать любую. «Я ничем не жертвовал для тех, кого любил», — говорит он сам. А ведь перенесенное страдание развивает «сострадание» — способность понимать и чувствовать боль других людей, потому что когда-то что-то подобное происходило и с тобой. Сострадание не позволяет совершать плохие поступки по отношению к другим. Вот это и есть главная проблема Печорина – отсутствие сострадания.

Другие сочинения по роману «Герой нашего времени»:

Душа, испорченная светом

Действительно ли Печорин — герой своего времени?

Не жадничаем, делимся в соцсетях, если статья оказалась полезной::

Апр19

Автор Юлия Владимировна Терякова. Опубликовано Эссе и сочинения

“Герой нашего времени”, — говорит Лермонтов в предисловии к роману, — это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии”. Лермонтов высказал “едкие истины” о жизни своего поколения, о его бездействии, растрате сил на пустые занятия. Автор показал в романе молодого человека того времени — Печорина, это собирательный образ. Рассмотрим, почему Лермонтов называет Печорина «героем времени».

Судьба главного героя трагична. Он много пережил сам и повлиял на жизнь других людей. Григорий Александрович тратит свои силы на действия его недостойное. Он разоблачает “мирных” контрабандистов, похищает Бэлу, добивается любви Мери, а потом отказывается от нее, убивает на дуэли Грушницкого… Печорин не считается с чувствами других людей. Можно сказать, что его поступки глубоко эгоистичны. Однако, объясняясь с Мери, Печорин рассказывает, почему он стал таким: “…такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились… я стал скрытен… я стал злопамятен… я сделался завистлив… я выучился ненавидеть… я начал обманывать… я сделался нравственным калекой…”

Главный герой несчастен, он постоянно ищет что-то новое, наверное, сам не понимает чего. Ему скучно, хотя Печорина можно назвать умным человеком, у него широкий кругозор, он образован, быстро и верно судит о людях и о жизни в целом. Кроме того, его отличает постоянное стремление к действию. Печорин не может удержаться на одном месте, в окружении одних и тех же людей. Но нельзя обвинять только Печорина в его пороках. Общество играет важную роль в жизни каждого человека. В данном случае «герой» не понят, не принят обществом. Печорин выучился ненавидеть, лгать, стал скрытен, он “хоронил лучшие свои чувства в глубине сердца, там они и умерли”.

Однако герой способен любить. Его любовь к Вере все-таки больше, чем просто интрига. Когда он получил ее последнее письмо, то “как безумный, выскочил на крыльцо, прыгнул на своего коня и пустился во весь дух догонять ее”. Любимую он не догнал. Лишь в степи, где нет посторонних глаз, Печорин даёт волю чувствам, он плачет. Ведь Вера была единственной женщиной, которую Григорий Александрович любил, но не смог сделать счастливой. “Я бы тебя должна ненавидеть… Ты ничего не дал мне, кроме страданий”, — говорит она Печорину. Такова была участь людей, с которыми близко сходился Печорин… Григорий Александрович задумывается над смыслом жизни: “Зачем я жил, для какой цели я родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому, что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал своего назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагородных”. Он не смог найти себя в жизни, поэтому он в поиске и поэтому несчастен. Печорин — это и “злой гений”, но в то же время жертва общества. Это герой своего времени, потому что в трагедии его жизни отразилась трагедия целого поколения молодых талантливых людей, не нашедших себе достойного применения. Возможно, родись этот человек в другое время, он смог бы реализовать свои таланты и принести пользу окружающим.

Как автор объясняет название романа

Центральным образом романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» является Григорий Александрович Печорин. По отзывам другого героя, Максима Максимыча, знавшего его лично, он «с большими был странностями». Так почему Печорин – «герой нашего времени»? Какие выдающиеся заслуги сподвигли автора наградить его столь высоким званием? Лермонтов объясняет своё решение в предисловии.

Оказывается, это название не стоит воспринимать буквально. Печорин – это не пример для подражания, не тот, на кого нужно равняться. Это портрет, но не одного человека. Он составлен из пороков «всего… поколения, в полном их развитии». И цель автора – просто нарисовать его, чтобы читатели, посмотрев на это явление со стороны и ужаснувшись, смогли предпринять что-либо для оздоровления общества, в котором стало возможно появление таких уродливых характеров.

Печорин – типичный представитель своего поколения

Общественная обстановка

Роман писался во времена так называемой «николаевской реакции».

Царь Николай I, чьё восхождение на трон могло сорвать восстание декабристов, в последующем пресекал любые проявления свободомыслия и держал под строгим контролем все стороны общественной, культурной и частной жизни. Его эпоха характеризовалась застоем в экономике и просвещении. Проявить себя как личность в это время было невозможно, что мы и наблюдаем в романе на примере Печорина.

Невозможность реализовать себя

Он мечется, не находя своего места, своего призвания: «Зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных».

Изучение наук принесло ему одно разочарование: он увидел, что только умение приспосабливаться приносит успех, а не знания и способности. Не нашёл он себя и в однообразной военной службе. Семейная жизнь его не привлекает. Ему остаётся одно – искать всё новых развлечений, часто очень опасных и для себя, и для других, чтобы не скучать.

Скука как характерное состояние представителей высшего общества

Скука – это привычное состояние Печорина. «…что поделывали?» – спрашивает его Максим Максимыч, когда им довелось свидеться вновь спустя много времени. «Скучал!» – отвечает Печорин. Но не он один пребывает в таком состоянии. И это одна из причин, почему Лермонтов назвал Печорина «героем нашего времени». «Вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужели тамошняя молодежь вся такова?

» – недоумевает Максим Максимыч, обращаясь к своему попутчику (в его роли выступает автор). И тот подтверждает: «…много есть людей, говорящих то же самое… есть, вероятно, и такие, которые говорят правду… нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок».

Сочинения

Печорин — главный персонаж романа Герой нашего времени, который обращает на себя внимание своей неоднозначностью и противоречивостью, поэтому поработаем подробно над образом Печорина и характеристикой героя в нашем сочинении, чтобы понять мотивы его поведения.

Прочтя роман, читатель видит образ Печорина, сотканного из противоречий, где положительные черты характера героя, убивают его поступки. Так кто же он — Григорий Печорин? Давайте в сочинении по литературе, кратко остановимся на образе Печорина, рассмотрим его характер, и попробуем раскрыть загадки образа Печорина, и дадим характеристику героя, тем самым отвечая на вопрос, почему именно Печорина автор называет героем своего времени.

Образ Григория Печорина

Прочтя роман Лермонтова, у меня сразу сложился образ Григория Печорина, как образ лишнего человека. Именно такое ощущение возникает после прочтения произведения. Именно лишним в обществе кажется персонаж, который не может найти применение своим силам и талантам. Печорин жил во времена николаевской реакции, которые наступили после восстания декабристов. В это время молодые люди не понимали, куда направить свои силы, и каким образом можно принести пользу своей стране.

Во всем ощущалась скука. Это чувство постоянно присутствовало и у нашего героя Печорина, который находился в поисках новых ощущений, что могли бы развеять скуку, и помогли найти свое место. Порой, ему удается найти новое для себя, но это чувство быстро проходит, поэтому он вновь и вновь стремиться испытать судьбу. Он отправляется на войну, пытается найти убежище в любви, участвует в дуэли, и выслеживает контрабандистов. При этом страдают другие люди. Он неосознанно разбивает судьбы людей, из-за него страдают женщины, лишается жизни Грушницкий, рушатся семьи, погибают влюбленные в Печорина женщины.

Характер Печорина

Продолжая работу над характеристикой образа Печорина, невозможно пройти мимо характера героя. И здесь мы видим не только отрицательные, но и его положительные стороны. Это и умение понимать психологию людей, любознательность, которая заставляет Григория всегда докапываться до истины. Он галантен, умеет себя вести в обществе, знает этикет, поэтому всегда учтив и вежлив. Печорин умеет со вкусом одеваться, всегда внимателен и ласков с женщинами, он щедрый, умный, решительный, и настойчивый. А еще Печорин обладал небывалой смелостью. Имея такие качества характера, можно было творить добро, проявлять себя с лучших сторон, но эти черты характера были невостребованы обществом.

Как говорит Печорин: он скромен, но его обвиняют в лукавстве, и он становится скрытным. Печорин различает добро и зло, но из-за оскорблений он становится злопамятным. Печорин готов любить мир, но его никто не понимает, поэтому приходится этот мир ненавидеть. И Григорий играет с чувствами людей, наблюдая за их смятением. В нем начинает проявляться лицемерие, бесчестность и эгоизм. Сам себя Печорин называет нравственным калекой. А все потому, что находится он на сломе двух нравственных эпох, когда старые традиции себя уже изжили, а новое время еще не наступило, и что должно прийти на смену былому, он не знает. Отсюда и противоречивость характера Печорина, которого сложно осуждать, и невозможно восхищаться.

Внешность Печорина

Между тем, Григорий Печорин сразу привлекает своей внешностью. Он аккуратен, симпатичен, подтянут. Его возраст был чуть больше двадцати лет. Он любит пользоваться дорогими духами, имеет ленивую небрежную походку, немного вздернутый нос, карие глаза и белокурые волосы. С первого взгляда Григорий производит благоприятное впечатление, вызывает доверие и симпатию. Однако наиболее точное описание дает Печорину его знакомый Максим Максимыч. Он и говорит о противоречивости облика героя. Так, на первый взгляд кажется, что ему не более двадцати трех лет, но спустя миг мы видим перед собой человека, которому можно дать и тридцать. Это человек с проницательным, тяжелым, равнодушно спокойным взглядом. Его лицо никогда не выражает эмоции, и даже в тяжелые минуты оно остается спокойным. А главное, его глаза никогда не смеются, даже когда он смеется сам.

Характеристика Печорина

Давайте теперь в сочинении дадим характеристику Печорина с цитатами из произведения. Кто он, герой лермонтовского времени? Этот накопительный портрет отразил целое поколение людей с поломанными судьбами. Из-за необходимости подстраиваться под условности, личность молодого поколения делилась на две части: природную и искусственную. И вот какую характеристику мы дадим нашему герою.

Григорий Печорин — офицер 25-ти лет, богатый дворянин из Петербурга, имеет привлекательную внешность, и считается завидным женихом. Он вырос в высшем свете, получил хорошее образование, и был разбалован роскошью и богатством. Однако его окружение ему надоело. Печорину противны балы, и он устал от светской жизни. Григория ничто не радует, и он живет в постоянной скуке. Единственное желание, найти себя, но это ему не удается.

Это дерзкий человек, безнравственный, и немного странный. При этом это сильная личность, он настойчив и смел. Печорин всегда добивается своего. Он властный и любит подчинять себе окружающих.

Печорин не боится смерти и даже ищет ее. Это человек, чей язык острее меча. Живет не чувствами, а разумом.

У героя всегда есть свое мнение, он хорошо разбирается в людях, но при этом он не имеет друзей и любит иметь врагов.

Как видим, в нашем сочинении по роману Герой нашего времени характеристика Печорина неоднозначная и противоречивая. Его есть за что любить, и есть за что ненавидеть.

Образ жизни Печорина

Рассматривая образ жизни Печорина, мы понимаем, что перед нами жизнь лишнего человека, который потерялся в мире, и не может найти своего предназначения. Его жизнь проходит в обществе, где нет ни бескорыстной любви, ни истинной дружбы, нет справедливых отношений между людьми. Да он богат, и может пользоваться всеми благами, легко покоряет женщин, но не наслаждается жизнью. Он живет и чувствует, что может большее. Понимает, что его энергии хватило бы на что-то важное и особенное, но этого всего никому не нужно. Вот и нависает постоянная скука, и чтобы себя развлечь, Печорин придумывает себе развлечения, играя человеческими судьбами.

Смысл и актуальность образа Печорина

В чем смысл образа Печорина? Почему автор называет его героем? Не потому ли, что хочет, чтобы все на него равнялись. А Лермонтов просто показывает своего современника, молодого человека из тридцатых годов девятнадцатого века, где царила николаевская тирания. Автор желал обнажить откровенные и неприкрытые пороки своего времени, закладывая все в один образ — в образ Григория Печорина, по которому мы пишем сочинение.

Актуален ли образ Печорина в наши дни? Как по мне, даже спустя столько времени, образ Печорина остается актуальным. Ведь и мы, современные люди, порой имеем противоречивые чувства, да и сама жизнь независимо от временных ограничений, полна двоякости. Несмотря на то, что наступил двадцать первый век, мы все также пытаемся найти себя среди толпы, и свое место на земле. Мы хотим понять, для чего мы живем и какая от нас польза. А если углубиться, то и в нашем обществе многие играют на чувствах других, а большинство из нас стали черствыми, меркантильными эгоистами. В этом и заключается актуальность образа главного героя.

Описание характеристики и образа Печорина подойдет для сочинения в 9 классе.

Можно ли считать Печорина героем своего времени?

Можно ли назвать Печорина «героем нашего времени»? Даже учитывая карикатурный смысл, который вложил в данное определение Лермонтов, сделать это нелегко. Неблаговидные поступки Печорина, то, как он поступил с Бэлой, княжной Мери, несчастной старухой и слепым мальчиком из главы «Тамань», вызывают вопрос: неужели во времена Лермонтова было много таких людей, и Печорин – лишь отражение общей тенденции? Возможно, что до такой степени изменение характера доходило далеко не у всех. Но в том-то и дело, что в Печорине этот процесс проявился наиболее ярко, он взял понемногу ото всех, и оттого это звание (но только с ироническим оттенком) вполне заслужил.

Михаил Лермонтов и сам из того поколения «лишних людей». Это ему принадлежат строки, отражающие душевное состояние его современников:

«И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят, всё лучшие годы»

А потому он хорошо знает, о чём говорит.

Тест по произведению

- Вопрос 1 из 16

Характеристика главного героя

Печорин Григорий Александрович — молодой человек, проживающий в XIX веке. Герой обладает воинским званием прапорщика, сначала служил в Санкт-Петербурге, но из-за участия в дуэли его переводят на Кавказ. Богатый дворянин, который хорошо знает французский язык и правила поведения в обществе. Окружающие люди считают его странным и противоречивым человеком из-за особенностей поведения и необычного мировоззрения.

В Печорине, как в герое своего времени, проявляются такие черты, как презрительное отношение к светскому обществу и глубокая неудовлетворённость самим собой, вызванная ощущением высокого предназначения, потребностью в ярко насыщенной жизни и неспособностью найти своё место в окружающем мире.

Отчужденность от людей порождает в нём эгоцентризм, поэтому он хладнокровно относится к чувствам людей, которые его окружают.

Причинами страдания героя являются:

- Чувство одиночества.

- Многоликость.

- Рефлексия.

Печорин постоянно хотел защитить свою личность от вмешательства власти, но из-за своего стремления портил жизнь людям, которых встречал. У него не получилось уберечь свои лучшие качества от плохих сил, которые опустошали его душу.

Он оправдывал своё поведение временем и нелёгкой судьбой, в конце смирился с реальностью и стал изменяться в лучшую сторону. Печорин всегда сомневался перед своими поступками, поэтому не смог найти истинное предназначение.

В главе «Фаталист» Печорин произносит прекрасную фразу смелого мужчины: «Я люблю сомневаться во всем: расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!»

Но своим поведением он опровергает собственные слова, надевая маску и играя роли.

- Сочинения

- По литературе

- Лермонтов

- Действительно ли Печорин — герой своего времени?

Печорин – фигура неоднозначная, очень противоречивая. Симпатичный молодой человек дворянского происхождения, воспитанный, получивший приличное образование. Умный и талантливый, отличный манипулятор. Но эти качества он использует совсем не во благо себе, а, наоборот, во вред. Он холодный, расчётливый циник, полный сарказма по отношению к другим людям.

Почему? Потому, что он хотел быть первым, он был уверен, что превосходит остальных. Но они его не оценили по достоинству. Поэтому, он становится жестоким и расчётливым циником. Свой аналитический ум и наблюдательность он использует, чтобы причинить другим людям боль. Он даже способен на предательство.

Создаётся такое ощущение, что он либо мстит своим друзьям и любимым. Но за что? Возможно, за то, что они не оценили его. Поэтому, у него нет цели и потерян смысл жизни. Поэтому, он ощущает себя лишним человеком.

Печорин вроде делает какие-то попытки изменить свою жизнь, но результат получается отрицательным. Он нуждается в друзьях, но сам насмехается над ними и цинично предаёт их. Даже такое высокое чувство, как любовь, он втаптывает в грязь. Почему он никого не любит? Точнее, не разрешает себе любить кого-нибудь.

Почему он не разрешает себе быть счастливым? Он просто боится быть счастливым, обнажить перед другим человеком свою душу, раскрыть сердце. И прикрывает всё покрывалом скуки и цинизма. Ему так спокойнее, потому что, у него, возможно, был отрицательный любовный опыт.

Лермонтов утверждает, что таким Печорина сделало время. Для того времени была типична такая модель поведения в обществе. Лицемерие, пустая болтовня, бездействие, трата сил впустую, праздное прожигание жизни. Но как бы там ни было, но каждый человек волен сам выбирать свои идеалы. Как, например, это сделали декабристы. Они боролись за свои идеалы.

Слово «герой» в названии несёт, какую смысловую нагрузку? Можно ли назвать героем человека, который пошёл по пути наименьшего сопротивления? Герои не обижают любимых, друзей, знакомых. Печорин действительно «моральный урод».

Если рассматривать слово герой, как типичный представитель своего времени, то действительно Печорин является таковым. И он, скорей всего, не одинок в разочарованности в моральных ценностях жизни, которую прикрывает скукой и цинизмом. Действительно Печорин относится к потерянному поколению, которою не нашло в себе силы и желание кардинально изменить свою жизнь. А не писал ли Лермонтов Печорина с себя?

Почему автор называет Печорина героем времени?

При создании романа «Герой нашего времени» Лермонтов хотел показать особенности людей своего времени. Главным персонажем он поставил Печорина. Его мы относим к «лишним» людям. Подобный прием использовали и Пушкин, и Грибоедов. Но Герой Лермонтова стал уникальным.

Печорин явно выделяется из толпы. Он много думает и анализирует. Герой вспоминает прошлые времена. Его вдохновляют прошлые победы подвиги.

И теперь он скитается, так как чувствует обреченность. Он говорит о современниках, как о людях, которые больше не способны на великие дела.

Главный герой восхищается декабристами. Он видит в них идеал людей, которые ради великой цели идут на жертвы. О своем поколении он подобного не может сказать. Много Печорин говорит и об эгоизме. Он утверждает, что современные люди стали заботиться о своем благе, а не об общем.

Почему Печорин так размышлял? Дело в том, что жил в эпоху нравственного распада. Люди стали трусливыми и пошлыми. И это мы говорим о высшем обществе, а не о каких-то низах. Печорин убивается тем, что исчезает чистота и скромность. Поступаете в 2021 году? Наша команда поможет с экономить Ваше время и нервы: подберем направления и вузы (по Вашим предпочтениям и рекомендациям экспертов);оформим заявления (Вам останется только подписать);подадим заявления в вузы России (онлайн, электронной почтой, курьером);мониторим конкурсные списки (автоматизируем отслеживание и анализ Ваших позиций);подскажем когда и куда подать оригинал (оценим шансы и определим оптимальный вариант).Доверьте рутину профессионалам – подробнее.

Вокруг лишь лукавство, разврат, недоверие и насмешки. Герой не верит ни в любовь, ни в дружбу. Так как теперь он видит в этом лишь эгоизм. Один человек пользуется другим, пока не станет скучно.

И хоть Печорин часто думает о плохом, он идеалист. Он размышляет о добре и зле, о высоком, возвышенном. Герой полностью отрицает высшее общество, ставит себя выше. Лемонтов называет Печорина героем времени, так как выделяет его и целый круг людей, которые в сложную эпоху смогли устоять в развращенном обществе. Они жаждали подвигов, но не могли делать то, к чему их влекла душа.

Печорин, в голове автора, это не один человек – это часть общества того времени, которая думала совершенно по-другому. И мысли их были прекрасными.

Полезный материал по теме:

- Почему Лермонтов назвал Печорина «героем своего времени?»

- Почему рассказ об истории любви Печорина и Бэлы автор вложил в уста Максима Максимыча; почему сцена встречи Печорина с Максимом Максимычем заставляет сочувствовать и Печорину?

- Можно ли назвать Печорина героем?

- Почему Печорин называет себя нравственным калекой и прав ли он?

- Образ Печорина «Герой нашего времени»

«Герой нашего времени». Анализ Печорина и его понимание смысла жизни

В этом произведении Лермонтов предпринимает попытку — последовательную, ясную и очень масштабную — ответить на вопрос о том, какой именно тип личности, характера является носителем ключевых свойств времени. И каким образом такие качества мотивированы внешними условиями? Почему Печорин — «герой нашего времени» и почему он живет именно в этот период?

Произведение содержит в себе очень сложный смысл. Дело в том, что «герой нашего времени» Печорин не столько мотивирован внешними условиями, сколько, наоборот, им противостоит. В романе минимум фактов, отсылок к истории, к большому государственному масштабу событий.

Персонаж как будто существует отдельно от событий, происходящих в это время. И живет он очень непонятной жизнью. Не ясно, к чему он стремится. Делает ли он карьеру, хочет ли получить очередной чин, встретить настоящую любовь. На эти вопросы нет ответов.

Почему автор называет Печорина «героем времени»? (по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)

Вершиной творчества Лермонтова является роман «Герой нашего времени». В своих романтических произведениях писатель поднимает проблему сильной личности, столь не похожей на дворянское общество 30-х годов и противопоставленной ему.

Основная задача, стоящая перед Лермонтовым при создании романа, — показать портрет современного ему человека. Сам поэт говорил, что ему не доставляло трудностей создавать образ главного героя таким, какими были многие молодые люди его времени. Печорин относится к так называемым «лишним людям». Эту «галерею образов» открыли Грибоедов и Пушкин, Лермонтов же – продолжил. Автор ощущал связь между Чацким, Онегиным и Печориным, что выразилось в цитировании «Евгения Онегина». Но Лермонтов рисовал героя своего времени, эпохи, наступившей после подавления декабристского восстания.

Печорин — выразитель общественной мысли своего времени. Раздумывая о людях предшествующих поколений, пламенных, полных веры, главный герой причислял себя к людям, которые скитаются по земле без убеждений и гордости: «Мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья». Однако Печорин потерял веру в возможность осуществления великих идей. Декабристы шли на подвиги, подвергали себя опасности, не боялись ссылок в Сибирь, смотрели в лицо смерти. Про свое же поколение Печорин говорит так: «Мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя». Его неверие, скепсис и несомненный эгоизм – результат эпохи, наступившей после 14 декабря 1825, эпохи нравственного распада, трусости и пошлости светского общества, в котором вращался Печорин. Он даже Максиму Максимычу говорил, что его душа «испорчена светом». В исповеди главного героя перед Мери отразилась скорбная история увядания человеческой души, горькое раздумье об исчезновении чистоты, скромности, искренней любви к людям под влиянием лукавства, обид, недоверия и насмешек окружающих. Лучшие чувства осмеяны светом, их приходится хоронить «в глубине сердца». Удивительно ли, что там они и умерли? «Печорины» не верят друзьям, которые легко насплетничают «бог знает какие небылицы», не верят возлюбленным, которые, «обнимая, будут смеяться» над ними. Дружба, уверяет Печорин, это «рабство одного и владычество другого», любовь — это «наслаждение сорванным цветком». Надышавшись, следует бросить этот цветок на дороге — «авось кто-нибудь поднимет». Но, в то же время, Печорин – человек высокой культуры, склонный к философии, литературе и истории. Он задумывается над основными проблемами бытия: о добре и зле, о предназначении человека, о свободе воли, о смерти, о религии, о любви и дружбе. Герой обладает даром понимания сущности человеческих характеров, в особенности же — человеческих слабостей. Печорин говорит, что хочет понимать жизнь, как Александр Великий или Байрон, вспоминает о великих людях. Главный герой жаждет подвигов, совершать которые не хватает простора во времена царствования Николая 1.

Печорин является нравственным отрицанием светского общества: он на голову выше и презирает его, но «несёт на себе и многие его родимые пятна». Истинным героем лермонтовской поры был не Печорин, а люди его круга, но их были единицы. Это поколение как бы заранее, мысленно, прожило отведенное им время, даже ещё не начав жить. Светская среда ломала человека. Однако характер Печорина нельзя объяснить исключительно обстоятельствами, тем самым оправдывая свойственные ему и всему его поколению отрицательные черты, ведь герой является представителем «лучшего» слоя общества – в руках таких людей находилась в то время судьба России.

С помощью гения Лермонтова перед читателем предстал «обнаженный» характер, душа без прикрас самооправдания. Тем не менее, в Печорине не исчезает определённое обаяние, которое должно было исчезнуть после слишком откровенных исповедей героя о своем несовершенстве. Мы оправдываем героя внутри себя. И оправдываем потому, что в себе самих видим подобные черты, боимся в них признаться и завидуем смелости Печорина, открывшего нам свою душу. Хоть его это и не спасло…

Сам Лермонтов указывал в предисловии к роману на жизненность и типичность своего героя. Белинский отмечал, что автор в своём произведении «объектировал современное общество и его представителей». Теперь мы видим, что Печорин – это определённый тип, сформировавшийся в определенное время и в определённой среде. Именно поэтому Лермонтов называет Печорина героем времени, причём — «героем нашего времени».

Почему глава «Фаталист» завершает историю души человеческой? (по роману Ю. М. Лермонтова «Герой нашего времени»)

Основная проблема романа Лермонтова «Герой нашего времени» чётко определена автором в предисловии: он рисует «современного человека, каким он его понимает». Его герой – «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения». Внутренний мир персонажа раскрывается в его непосредтвенном развитии, во всей последовательности происходящих в жизни героя событий. «История души человеческой…» — способ раскрытия внутреннего мира героя. Произведение интересно в композиционном плане. Структура «Героя нашего времени» — тонкий художественный приём, который, наряду с системой образов героев, особенностями языка, подчинён раскрытию образа Григория Александровича Печорина – героя своего времени.. Роман составляют пять самостоятельных глав, объединённых фигурой Печорина, авторской идеей. Лермонтов не случайно нарушает хронологическую последовательность повествования. Подчёркнутая «разорванность» повествования и смена рассказчика (автор – Максим Максимыч — Печорин) постепенно открывают героя читателю, постепенно переходя от внешнего к внутреннему. По какой же причине автор завершает произведение новеллой «Фаталист»? Название определяет главную мысль заключительной части: речь пойдёт о вере в судьбу. Фатализм (в словаре Даля) — судьба, рок в смысле предопределенья, неизбежной, предназначенной провиденьем будущности.Фатали?сты отрицают свободу воли человека и ответ его за дела. Повествование в этой главе ведётся от лица главного героя. Печорин, размышляя о предопределении, вспоминая юношеские мечты или принимая решение в момент опасности, обнажает перед читателем свою душу, раскрывает свой сложный и противоречивый внутренний мир. Кто может точнее описать сокровенные мысли человека, кроме него самого? Оставаясь наедине с собой, нет необходимости лгать, маскировать чувства, играть роль. Новеллу условно можно разделить на две основные части. Первая посвящена игре в русскую рулетку. «Может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута» — вот главный вопрос спора. Основное внимание здесь уделено поручику Вуличу. В поступках и высказываниях Печорина, как и в предыдущих главах, есть то, что кажется жестоким и эгоистичным. Так, он предлагает пари, ставкой которого становится жизнь поручика Вулича. Ощущая печать смерти на лице Вулича, Печорин с хладнокровной уверенностью делится своей мыслью: «Вы ненче умрёте!» Во второй части главным героем выступает Печорин. Он с тем же присущим его характеру хладнокровием, смелостью сам решает бросить вызов судьбе и, рискуя жизнью, обезвреживает разъярившегося казака. Смерть Вулича предначертана. То есть рок отрицать нельзя Но как бы ни была сильна вера в судьбу, нужно всегда пытаться действовать. Человек способен вмешаться в ход задуманного свыше. Иначе не будет развития. То же касается всего общества. Именно в этой главе мы отчётливо слышим голос автора, отражающийся в мыслях героя. Печорин, размышляя о своей жизни, находит в ней много общего с судьбой целого поколения: «мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению». Печорин, как нигде более, предстаёт здесь глубоко мыслящим человеком, ищущим в своей душе ответы на вопросы. Не случайно повесть «Фаталист» завершает роман. Она более остальных наполнена глубочайшими философским смыслом.

Почему М. Лермонтов назвал Печорина «героем времени»

Роман «Герой нашего времени» является одним из шедевров русской литературы. Он продолжает оставаться современным и в наши дни, хотя с момента его написания прошло уже более ста шестидесяти лет. Но особенно велика роль этого произведения была в лермонтовскую эпоху. И чтобы лучше понять это, нужно хорошо представлять себе социально-политическую обстановку России в тридцатые годы девятнадцатого века.

Восстание декабристов как бы разделило жизнь тогдашней России на «до» и «после» него. Время, последовавшее за 1825 годом, было мрачное и жестокое, и это связано было с усилением реакции со стороны царского правительства. Сложившийся в стране казарменный распорядок жизни отнимал всякую надежду большей части молодых образованных людей на возможность каких-либо перемен к лучшему, рушил веру в необходимость служения добру, в обязательное его торжество. Россия словно оцепенела, живая мысль беспощадно преследовалась. Именно поэтому рассматриваемая нами эпоха стала временем глубоких сомнений во всех нравственных ценностях. Неудивительно, что судьбы большинства мыслящих людей государства оказались чрезвычайно сходными. Каждое время рождает свой господствующий тип личности. Отличительной чертой эпох безвременья, особенно таких, которые длились долго и отличались тяжелой мрачностью, всегда был тип человеческой личности, получивший в истории русской общественной мысли грустное название «лишний человек».

Григорий Александрович Печорин является ярким представителем этой категории людей. Перед нами — молодой двадцатипятилетний человек, дворянин по происхождению. Но он вовсе не гордится своим родовым именем и принадлежностью к высшему свету, его мало привлекает привилегированное положение в обществе, свойственное аристократии. Печорин — «человек, ставший на путь откола от своей социальной среды. Для его судьбы и жизненного положения характерно расхождение между тем, что он представляет собою по признакам формальным, и тем, что он есть на самом деле»,— отмечает литературовед Е. Михайлова. Он богат, щедр и расточителен, разменивает бесцельно свою жизнь в «страстях пустых и неблагородных», задающий себе один мучительный вопрос: «…зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья…»

Лермонтов отправляет своего героя на Кавказ. Это был типичный путь для неуживчивой дворянской молодежи того времени. Е. Михайлова в критической статье, посвященной данному роману, о. И наоборот, сам герой, лишённый романтического грима, кем окажется он в сопоставлении с «детьми природы», какие стороны личности выступят яснее в нем от этого соседства? ».

Печорин всегда остается верен сам себе. Он офицер, служит, но не выслуживается. Скромный чин прапорщика вовсе не тяготит его и свидетельствует об отношении нашего героя к военной службе. Да и на Кавказ то он попал в надежде, что «скука не живет под чеченскими пулями».

«Лишние» люди не смогли найти достойного применения своим силам, своим способностям. М. Ю. Лермонтов поставил перед собой задачу — показать в романе современного ему человека таким, каким он является на самом деле, не скрывая его пороки и недостатки. При этом автор сам и себя причисляет к числу тех, кого собирается подвергнуть тщательному анализу и обсуждению: «Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте… чтоб автор этой книги имел… мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и… слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!»

Печорин истинный сын своей эпохи — времени сомнений и поисков, напряженной работы мысли, подвергающей все тщательному анализу, пытающейся проникнуть в истоки добра и зла. Он постоянно находится в состоянии раздвоенности духа, каждый его шаг сопровождается тщательным самоанализом: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его…».

Печорин всегда отдает отчет в своих поступках, и сам формулирует программу своего жизненного поведения: «…я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы». Он вполне сознательно идет по этому пути лишь ради того, чтобы хоть на время забыть об одолевающей его скуке, о гнетущей пустоте своего существования. Печорин «ничем не жертвует» ради других людей, даже для тех, кого любит, потому что любит-то он тоже для себя, для собственного удовольствия. Наш герой смеется над всем на свете, для него не существует никаких святынь, нет веры, нет идеала. Но не будем забывать о том, что Печорин сам страдает от этого. И как ни безнравственны его поступки, в них нельзя не заметить последовательности избранного им принципа. Он не станет прятать ни от себя, ни от других истинный характер своих поступков, не станет унижать себя лицемерием, не свалит своей вины на кого-то или на неудачно сложившиеся обстоятельства. В этом есть что-то действительно героическое, заставляющее испытывать к герою уважение.

Почему же М. Ю. Лермонтов называет Печорина «героем нашего времени»? Ответ на этот вопрос дает сам автор романа: «Эта книга испытала на себе… несчастную доверчивость некоторых читателей… к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись… что им ставят в пример такого безнравственного человека… другие же… замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет…

Герой Нашего Времени… портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

Таким образом, автор сам нас приводит к истинному пониманию «героизма» своего персонажа: Печорин — вовсе не образец для подражания, он только яркий представитель своей непростой эпохи, в этом смысле, пожалуй, он и является настоящим героем своего времени.

Предисловие, изменившее восприятие произведения

Лермонтов стал думать о прозе в конце тридцатых годов. В сороковом вышло первое издание романа «Герой нашего времени», а год спустя — второе. Они отличались предисловием, которое Михаил Юрьевич добавил во втором варианте. В нем он высказал несколько важных мыслей. Прежде всего, здесь отметаются все подозрения насчет отождествления автора с персонажем произведения, которое написал Лермонтов, – «Герой нашего времени». «Печорин – это не я!» – говорит Михаил Юрьевич. Он подчеркивает, что пишет роман не о себе, а о герое своего времени.