МЕТОД В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ

РАЗЛИЧИЯ

в развитии зрительно-вербальных

функций у дошкольников

При оценке готовности детей к школе и

при исследовании их трудностей обучения не

всегда уделяют достаточно внимания анализу

развития зрительно-вербальных функций. Нередко

можно услышать или прочитать, что зрительные

функции развиваются в раннем детстве и их

недоразвитие встречается редко. Насколько

оправданно такое мнение?

Исследование детей старшей группы детского сада

и первоклассников с использованием

нейропсихологических методик позволило

обнаружить у 15–20% детей трудности в развитии и

обучении. Наличие таких трудностей необходимо

учитывать при обучении в школе.

Работая над развитием речи детей, учителя и

логопеды немало внимания обращают на их

способность к словесным обобщениям. Так, в теме

«Растения» отрабатываются понятия «деревья —

кустарники — цветы — травы». Наш опыт

показывает, что эти слова являются наиболее

освоенными. В то же время большинству детей

неизвестны отличия дуба от березы, осины, липы.

Образы растений у детей аморфны,

недифференцированны. Словарь беден или

выхолощен, за конкретным словом не стоит

конкретный образ. Все это является проявлением

слабости развития зрительно-вербальных или,

иными словами, вербально-перцептивных функций.

Обычно в ответ на это утверждение следуют

вопросы: «А почему вы думаете, что дело в развитии

функции? Может быть, ребенку не показывали березу

и дуб или не обращали внимания на их различия?»

Несформированность функции отличается от

случайной неосведомленности в какой-то

конкретной области системностью — связью

обнаруженного факта (симптома) с другими фактами.

В нейропсихологии разработан системный анализ

состояния высших психических функций (ВПФ). В

нашей работе применялись нейропсихологические

методы исследования состояния

зрительно-вербальных функций.

УСЛОЖНЕНИЕ КАРТИНЫ РАЗВИТИЯ

Нейропсихологический подход к

диагностике развития познавательных

(когнитивных) функций имеет много общего с

традиционными исследованиями в рамках

возрастной и педагогической психологии, но дает

психологу ряд преимуществ. Разработанная

нейропсихологическая теория системного

строения ВПФ дает возможность выявить:

— во-первых, из каких компонентов состоит

функция;

— во-вторых, какие функции пострадают (окажутся в

зоне риска при выпадении (недоразвитии) того или

иного компонента (Лурия, 1969, 1973).

Зрительное восприятие — это сложная

функциональная система, состоящая из многих

компонентов. Так, зрительное восприятие

предметов или предметных изображений

(зрительный предметный гнозис) зависит от

состояния собственно зрительных функций, от

активности ориентировки в задании и выдвижении

гипотез, от уровня бодрствования, то есть от

различных звеньев всех трех блоков мозга (по А.Р.

Лурия, 1973).

Однако насколько оправданно применение

нейропсихологических методик для исследования

детей в норме и в пограничных к норме состояниях?

В традиционной психологии, в частности в

возрастной психологии, развитие рассматривается

прежде всего как стадиальное. Соответственно

индивидуальные различия понимаются как

отражение скорости продвижения по стадиям.

Согласно нейропсихологии, индивидуальные

различия отражают не только общее опережение или

отставание, но и неравномерность развития

отдельных компонентов систем ВПФ,

формирующихся относительно независимо. Такая

относительная независимость и соответственно

неравномерность развития компонентов может быть

выгодна для популяции в целом. В нормальном

онтогенезе неравномерность развития

компонентов ВПФ определяется индивидуальной

генетической программой и средовыми (прежде

всего социальными) воздействиями (Егорова,

Марютина, 1992).

Наличие индивидуальных различий, связанных с

неравномерностью развития отдельных

компонентов ВПФ, не отменяет общих

закономерностей формирования ВПФ, но делает

картину развития принципиально более сложной и

многообразной.

На выявление неравномерности развития

компонентов ВПФ как раз и направлен

нейропсихологический анализ нормы, как взрослых

(Хомская и др., 1997, Москвин, Москвина,

1998), так и детей (Ахутина, 1998). Рассмотрим

результаты одного из таких исследований.

НЕОБХОДИМОЕ СРАВНЕНИЕ

Прежде чем перейти к изложению

собственно экспериментальных данных, кратко

остановимся на результатах исследования больных

с поражениями мозга и здоровых испытуемых.

Подобное сравнение позволило обнаружить

различия у больных и здоровых людей в механизмах переработки

зрительной информации в правом и левом

полушарии.

Клинические данные показывают, что при поражении

задних отделов правого полушария характерной

чертой восприятия предметных изображений

является его фрагментарность: больной дополняет

фрагмент до целого по догадке, как бы не видя

целого, например, ножницы воспринимаются как

очки. Фрагментарность отчетливо видна и в

рисунках больных: отдельные детали могут быть

переданы верно, но из-за своей

диспропорциональности и разрозненности они не

составляют целого, — например, рисуя дом, больной

изображает отдельно крышу, стены, дверь (Кок,

1967, 1968; Warrington et al, 1966).

По мнению Е.П. Кок (1968), внимание к деталям в

ущерб целому связано с активным участием левого

полушария без дополняющего и корригирующего

участия пострадавшего правого. Той же причиной,

по ее мнению, может объясняться избыточно

обобщенное восприятие. Красивый пример приводит Я.А.

Меерсон (1986). Больной с поражением правой

затылочной области при тахистоскопическом

предъявлении кастрюли последовательно

говорил: хозяйственная принадлежность, кухонная

утварь, посуда, сосуд для воды, ваза, кувшин, миска

и, наконец, кастрюля (1986, с. 75). В этом примере

отчетливо видна склонность больных к

вербально-перцептивным заменам при

недостаточности входящей перцептивной

информации.

При поражении задних отделов левого полушария

преимущественно страдает обобщенное

категориальное восприятие, оценка иерархии

признаков предмета — больной может упустить

существенную, критическую для опознания деталь (Кок,

1967, 1968; Меерсон, 1986). Рисунки больных обычно

упрощены, в них могут отсутствовать или

смешиваться существенные детали, но общий вид и

строение изображаемого объекта передаются

верно, например, петух, курица и цыпленок

различаются только размером; у птички четыре

ножки, топор с зазубринами, как у пилы (Калита,

1964; Warrington et al, 1966; Кок, 1967). В последнем

примере отчетливо виден функциональный, а не

собственно перцептивный характер замены,

смешение зрительных образов близких понятий

топора и пилы. Таким образом, здесь страдает

использование зрительных эталонов, формирование

которых шло под влиянием речи (Кок, 1968; Меерсон,

1986).

Принципиально сходные данные были получены на

больных с комиссуротомией. Они привели

исследователей к заключению, что левое полушарие

анализирует изображение, разлагая его на

составляющие элементы, а правое, схватывая его

целиком (см. Невская, 1985). Таким образом были

разделены аналитическая (локальная)

стратегия левого полушария и холистическая (глобальная)

— правого.

Что касается вопроса о наличии холистической и

аналитической стратегии восприятия у детей, то

здесь имеются разногласия. Ряд исследователей

предполагает, что межполушарные различия в

способах переработки информации являются

врожденными и отчетливо проявляются уже в

дошкольном возрасте (Невская, 1985). Именно

латеральными различиями в стратегиях

переработки объясняют разное выполнение детьми

с локальными поражениями мозга заданий на

иерархические фигуры (буквы или буквоподобные

знаки большого размера состоят из букв малого

размера).

По данным Stiles & Thal (1993), дети с правополушарными

поражениями мозга усиленно используют сохранный

аналитический (локальный) способ и потому

преимущественно запоминают и воспроизводят

маленькие буквы, искажая большие, тогда как дети

с левополушарными поражениями воспроизводят

преимущественно большие буквы. Аналогичная

диссоциация наблюдается у детей с синдромами

Вильямса и Дауна, первые рисуют маленькие буквы,

вторые — большие (Bihrle et al., 1989).

В работах Д.А. Фарбер и сотрудников (Фарбер,

Бетелева, 1985, Дубровинская, Фарбер, Безруких,

2000) высказывается мнение, что правополушарной

стратегией дети владеют от рождения, тогда как

левополушарной овладевают к 16–17 годам, когда

увеличивается роль лобных областей (особенно

левой) в реализации заключительных этапов

восприятия. Можно согласиться с авторами, что

левополушарная стратегия имеет более длительный

период созревания, но их утверждение, что в

возрасте 6–7 лет левое полушарие функционирует

подобно правому (2000, с. 93), противоречит их же

экспериментальным данным.

Уже у дошкольников, а еще больше у детей 11–13 лет

предъявление стимулов в правое поле зрения

(левое полушарие) ведет к значительному

увеличению числа симметричных, то есть

внутрикатегориальных замен, отражающих учет

иерархии признаков (Фарбер, Бетелева, 1985).

Именно эти ошибки доминируют у взрослых при

предъявлении стимулов левому полушарию (Леушина

и др., 1985).

Можно предположить, что зрительные категории,

как и вербальные, проходят длительный путь

развития и что левое, более локальное полушарие

анатомически лучше приспособлено для

категориальной переработки стимулов и исходно

работает несколько иначе, чем правое полушарие.

НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование было посвящено выявлению

индивидуально-типологических различий в

развитии зрительно-вербальных функций у обычных

дошкольников. Экспериментальная часть была

проведена в рамках дипломной работы А.А.

Ксензенко, выполненной в 1998 году под

руководством авторов статьи и В.П. Сохиной.

Полученные данные многократно проверялись при

динамическом наблюдении за детьми в ходе

коррекционно-развивающего обучения в начальных

классах и группах подготовки к школе.

В основе работы лежала гипотеза о том, что

индивидуально-типологические особенности в

развитии зрительно-вербальных функций у

дошкольников обусловлены наличием разных

стратегий переработки зрительной и

зрительно-пространственной информации и их

взаимосвязью с вербальными процессами.

Испытуемые и методика

В эксперименте приняли участие 30 детей

в возрасте 6–7 лет (средний возраст 6,1 года),

посещавшие обычную подготовительную группу

детского сада.

В группе было 19 мальчиков и 11 девочек.

В исследование невербальных процессов входили

пробы на анализ зрительно-пространственных и

зрительных функций:

— копирование домика и дерева;

— опознание наложенных изображений;

— опознание перечеркнутых изображений;

— опознание незаконченных изображений;

— свободные и направленные зрительные

ассоциации.

Первые четыре пробы широко известны.

Для эксперимента были взяты варианты проб из

альбома «Нейропсихология детского возраста»

(Под ред. А.В. Семенович, 1998): домик; два набора

наложенных изображений; шесть перечеркнутых

изображений (бабочка, лампа, ландыш, молоток,

балалайка и кувшин); двенадцать незаконченных

изображений. Методика «Свободные и направленные

зрительные ассоциации» подробно описана нами в

статье (см. Ахутина Т., Пылаева Н. «Диагностика

зрительно-вербальных функций у детей 5–7 лет».

Школьный психолог, № 15, 2001).

Для оценки номинативной функции речи были

использованы изображения растений из «Букваря» В.Г.

Горецкого и др. (1995) и из «Русской речи в

картинках» И.В. Баранникова и Л.А.

Варковицкой (1993).

На основании нейропсихологического

анализа дети были разделены на три группы:

— с преимущественной слабостью

левополушарных функций, в том числе со слабостью

аналитической стратегии переработки информации;

— с относительным отставанием в развитии

правополушарных функций (со слабостью

холистической стратегии);

— со слабостью функций обоих полушарий, то есть

обеих стратегий.

Для того чтобы сделать вывод о

слабости стратегий, мы опирались на данные

зрительно-пространственных проб, в частности на

копирование рисунка дома, изображенного в

перспективе. В этой пробе все дети проявили ту

или иную слабость, поскольку копирование

изображения трехмерного объекта — сложное

задание для 6–7-летних детей.

На основании проб на серийную организацию и на

переработку слуховой информации дети первых

двух названных групп были разделены на подгруппы

с большей функциональной слабостью передних или

задних отделов. Результаты, которые показывали

дети с дефицитарностью левополушарных функций

передних и задних отделов, более регулярно и

отчетливо различались между собой, чем

результаты детей двух подгрупп со слабостью

правополушарных функций, где различия

отмечались в отдельных пробах и по отдельным

параметрам. На этих различиях мы еще специально

остановимся, а в основном, как и в предыдущих

исследованиях (Ахутина, 1998б), мы будем

рассматривать результаты четырех групп детей:

— первая группа — дети с

преимущественным отставанием функций программирования

и контроля (7 человек);

— вторая группа — дети с преимущественным

отставанием функций переработки слуховой и

зрительной информации по левополушарному типу

(4 человека);

— третья группа — дети с преимущественным

отставанием функций переработки

зрительно-пространственной информации по

правополушарному типу (11 человек, в передней и

задней подгруппах соответственно 7 и 4 человека);

— четвертая группа — дети с комплексной двусторонней

функциональной слабостью (8 детей). В этой

группе 1 ребенок отличался диссоциативным

развитием с отчетливыми

эмоционально-личностными проблемами, поэтому в

групповой анализ взяты данные по 7 детям.

Рассмотрим теперь групповые

результаты проб.

Пробы на зрительный гнозис

В таблице 1 представлены данные по

количеству правильно опознанных изображений

(самостоятельно или со стимулирующей помощью). В

двух первых пробах детям предъявлялось по 6

изображений, в третьей — 12 изображений.

Таблица 1. Продуктивность выполнения заданий

на зрительный гнозис группами дошкольников 6—7

лет

|

Задания |

Группы детей |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Наложенные изображения |

5,1 (85%) |

4,0 (67%) |

4,4 (73%) |

4,6 (77%) |

Как видно из таблицы 1, задания на

зрительный гнозис имеют нарастающую сложность,

при этом третье задание более чем вдвое труднее

предыдущих. Обнаруженные групповые различия

совпадают по общей направленности с

результатами детей, имеющих левосторонние и

правосторонние поражения мозга (Красовская,

1980, Симерницкая, 1985), а именно два первых

задания сложнее для детей с проблемами

переработки информации по левополушарному типу,

а третье — для детей с правополушарными и

двусторонними трудностями.

Однако наиболее отчетливо групповые различия

проявились при анализе ошибок, позволяющем

учесть характер и качество затруднений.

Качественный анализ ошибок показал, что их

разнообразие и частота зависят от сложности

задания и принадлежности детей к той или иной

группе (см. таблицы 2 и 3).

Таблица 2. Виды ошибок (средние данные в

абсолютных числах) в заданиях на зрительное

восприятие

В задании на опознание наложенных

изображений дети первой группы со слабостью

программирования и контроля делают всего два

вида ошибок: перцептивно-вербальные и

перцептивно-близкие, а именно: дети называют туфлю

ботинком или башмаком, а в часах опознают

кольцо или круг.

Дети второй группы с относительной слабостью

процессов переработки информации по

левополушарному типу допускают еще вербальные и

далекие ошибки. Например, при опознании тарелки

мальчик сказал: «Это которое ловит рыбу и еще как

ловить бабочек» (подразумевая сачок). Другая

девочка опознала в туфле веревку.

Дети третьей группы с правополушарными

проблемами делают также и ошибки по типу

фрагментарности. Например, один мальчик увидел в тарелке

пингвина (далекая замена), потом шляпу

(вербально-перцептивная замена), другой — змею.

Другие два опознали елку как корягу или воду

и нож (ошибки по типу фрагментарности).

Дети четвертой группы с двусторонними

проблемами допускают три типа ошибок при

сравнительно большом количестве ошибок по типу

фрагментарности.

В пробе на опознание перечеркнутых изображений

количество ошибок возрастает, хотя в целом

первые две пробы близки между собой по набору

ошибок. Небольшое отличие состоит в том, что в

этой пробе у детей всех групп появляются

вербальные ошибки, свидетельствующие о

трудностях подбора искомого слова. Три раза дети

из первой и второй групп назвали лампу (со шнуром

и вилкой) розеткой: мы посчитали эту ошибку

вербальной, хотя ее природа не совсем понятна.

Кстати, отметим, что замена «лампа — гриб»,

типичная, по мнению Э.Г. Симерницкой (1985),

только для детей с левосторонними поражениями,

встретилась по три раза у детей первой и второй

групп и два раза у детей третьей группы.

При опознании незавершенных изображений

ошибки детей наиболее разнообразны. Если

суммировать все перцептивные ошибки, включая

персеверации, то от первой к четвертой группе

число ошибок постоянно возрастает

(соответственно 7; 8,25; 8,3 и 9 ошибок).

Число ошибок у второй и третьей групп

практически одинаково, однако у второй группы

больше сравнительно легких ошибок —

перцептивно-вербальных и перцептивно-близких,

тогда как у третьей группы больше грубых ошибок

по типу фрагментарности и далеких замен. Это еще

более очевидно при сравнении суммарного числа

ошибок по трем пробам.

Типичные перцептивно-вербальные ошибки —

это замены «клещи — ножницы», «булавка —

заколка», «сабля — нож».

К перцептивно-близким мы относили замены «ключ

— ружье, машина, лестница, пылесос» или «лейка

— буква А, труба, каблучок, пылесос, рояль,

пианино». В последнем случае дети, по-видимому,

сделали две ошибки — перцептивно-близкую и

перцептивно-вербальную, опознав лейку как

открытый рояль и заменив рояль на пианино. Такие

случаи нередки особенно у детей второй группы,

например, они делают замену «чайник — шляпа».

Мы расценили эту ошибку как далекую, но, возможно,

здесь тоже была цепочка: чайник — шапочка с

помпоном — шляпа.

Специально необходимо остановиться на выделении

ошибок по типу фрагментарности и их отличии

от перцептивно-близких замен. В ошибках по типу

фрагментарности выделяется один или два

фрагмента и по ним опознается целое. Типичные

замены: «ножницы — ложка, лопатка, ключик (про

верхнюю часть) и иголка (про нижнюю)»; «якорь

— стрелка, ключ, круг, шар»; «весы — самолет и

кораблик, парус»; «булавка — иголка»; «чайник

— рыбка, птица (носик — голова птицы)»; «очки

— ножницы».

Все эти замены похожи друг на друга и

повторяются. В перцептивно-близких заменах дети

обращают внимание на общее сходство или

выхватывают случайный фрагмент, не проверяя свою

перцептивную гипотезу (это особенно характерно

для детей со слабостью программирования и

контроля). Таким образом, если дети ошибочно

опознают предмет по отдельной детали, за этим

могут стоять различные механизмы — либо

слабость холистической стратегии переработки

информации, либо слабость программирования и

контроля. Мы отличали эти ошибки по устойчивости,

повторяемости первых и случайности, необычности

вторых. Надо отметить, однако, что сказанное

относится к различиям двух типов ошибок только в

этой пробе.

В пробах на опознание наложенных и перечеркнутых

изображений перцептивно-близкие ошибки по типу

псевдогнозий повторяются. Например, дети с

трудностями программирования и контроля часто

выделяют верхнюю часть молотка и называют ее

более-менее одинаково: коробка, кубик, мел,

машинка, автобус.

Наконец, мы можем обратиться к перцептивно-далеким

заменам. Эти ошибки всегда случайны и

непонятны. Приведем примеры. Дети первой группы

увидели в весах карасика, в ведре иголку.

Дети второй группы приняли изображение чайника

за лампу, торт и пушку. Дети третьей группы узнали

в ведре решетку и пилу, в чайнике — мешок,

а в лампе — рыбу. Дети четвертой группы

давали самые причудливые замены, они увидели в

изображении клещей замок, а в очках —

гитару и дверь.

Теперь мы перейдем к анализу суммарных

данных по ошибкам зрительного восприятия (см.

таблицу 3).

Таблица 3. Виды ошибок зрительного восприятия

в группах детей дошкольников

(средние данные по группам в абсолютных числах)

|

Ошибки |

Группы детей |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Перцептивно-вербальные |

3,7 |

4,5 |

4,1 |

4,3 |

По данным таблицы 3, у детей первой

группы меньше всего ошибок всех типов. У детей

второй группы чаще, чем у других, встречаются

перцептивно-близкие, перцептивно-вербальные и

вербальные ошибки. Эти ошибки внутри категорий

легко объяснимы у детей с дефицитом переработки

информации по левостороннему типу. У детей

третьей и четвертой группы чаще всего появляются

ошибки по типу фрагментарности и далекие замены,

что может свидетельствовать о дефиците более

ранних процессов холистической обработки

информации. Наличие большого числа грубых

перцептивных и вербальных ошибок у детей

четвертой группы объяснимо проблемами в

развитии обоих полушарий.

Таким образом, полученные в этом исследовании

данные не расходятся с данными других авторов.

Единственно заметное отличие результатов нашего

исследований от предыдущих — это практически

полное отсутствие ошибок по типу замены фигуры и

фона. Это отличие, вероятнее всего, связано со

спецификой использованного стимульного

материала в задании на опознание перечеркнутых

изображений (именно в этом задании чаще всего

наблюдаются такие ошибки). В других

исследованиях мы использовали картинки из

классического «лурьевского» набора, где толщина

линии контура и перечеркивающей линии одинакова.

В данном же исследовании были использованы

картинки из альбома «Детская нейропсихология»

под редакцией А.В. Семенович (1998), где

зачеркивающая линия значительно толще линии

контура, что делает пробу менее чувствительной.

Это различие следует учитывать при отборе

изображений.

Татьяна АХУТИНА,

доктор психологических наук,

заведующая лабораторией нейропсихологии

факультета психологии МГУ

Наталия ПЫЛАЕВА,

Комплекс социальной помощи детям и подросткам

Московского комитета образования

Продолжение в №44

Функции правого полушария

13. Вплетение деталей, малореалистичных в описываемой ситуации, искажение деталей, в том числе связанное с нарушением порядка событий:

0 — отсутствие вплетений;

1 — единичное вплетение или искажение;

2 — множественные вплетения.

14. Понимание намерения главного персонажа:

0 — правильное понимание;

1 — неверное понимание, неверная эмоциональная оценка.

Переработка зрительной информации

19. Опознание наложенных изображений (проба Поппельрейтера).

1. Продуктивность: (количество правильно названных картинок с первого раза х 1) + (после самокоррекции или стимулирующей помощи психолога х 0,5).

2. Ошибки:

— количество вербальных ошибок (правильный ответ заменяется функциональным описанием изображения);

— количество вербально-перцептивных ошибок (вместо правильного предмета называется предмет похожий на него и из той же семантической категории, например, тарелка —> миска);

— количество перцептивно близких ошибок (ребенок называет похожий предмет из другой семантической категории, например, тарелка —> обруч);

— количество ошибок по типу фрагментарности восприятия (выделяется только фрагмент изображения, на его основе производится ошибочное опознание целого, оценка целого оказывается недоступной, например, ёлка —> сосульки, вода);

— количество перцептивно далеких ошибок.

Перцептивно далекие ошибки и ошибки по типу фрагментарности восприятия могут свидетельствовать о слабости функций правого полушария (Ахутина, Пылаева, 2003).

20. Опознание перечеркнутых изображений.

1. Продуктивность: (количество правильно названных картинок с первого раза х 1) + (после самокоррекции или стимулирующей помощи х 0,5).

2. Ошибки:

— количество вербальных ошибок (лампа —> розетка);

— количество вербально-перцептивных ошибок (кувшин —> ваза);

— количество перцептивно близких ошибок (лампа —> гриб; молоток —>кубик);

— количество ошибок смешения фигуры и фона (кувшин —> сердечко, имеется в виду пространство между ручкой и кувшином; молоток —> молния, так называется зачеркивающая линия);

— количество перцептивно далеких ошибок (кувшин —> гусь, ракета).

В этой пробе ошибки по типу фрагментарности не выделяются, поскольку на материале этой пробы трудно расчленить ошибки, связанные с недостаточной активностью в проверке перцептивных гипотез (слабость функций III блока), например, молоток —> кубик, и собственно фрагментарные ошибки, связанные с трудностями в опознании и проверке целого (слабость функций правого полушария). Подробнее об этом см. Ахутина, Пылаева, 2003.

21 .Опознание незаконченных изображений.

1. Продуктивность, (количество правильно названных картинок с первого раза х 1) + (после самокоррекции или стимулирующей помощи х 0,5).

2. Ошибки:

— количество вербальных ошибок;

— количество вербально-перцептивных ошибок;

— количество перцептивно близких ошибок;

— количество ошибок по типу фрагментарности восприятия;

— количество перцептивно далеких ошибок;

— количество персевераторных ответов.

Сформированность правополушарной холистической стратегии восприятия оценивается по общей продуктивности и, особенно, по ошибкам по типу фрагментарности восприятия и перцептивно далеким ошибкам (подробнее см. Ахутина, Пылаева, 2003).

22. Зрительные ассоциации. Оба задания этой пробы, свободные и направленные ассоциации, оцениваются различно (подробное описание пробы и примеры различных вариантов детских работ см. в Ахутина, Пылаева, 2003).

Свободные ассоциации:

1. Продуктивность — общее количество разных рисунков.

2. Количество предметных рисунков.

3. Количество непредметных рисунков (геометрических фигур, букв и т.п.).

4. Качество изображений:

— количество хорошо узнаваемых рисунков;

— количество малоузнаваемых рисунков;

— количество неузнаваемых рисунков.

Большое количество непредметных рисунков и низкое качество изображений свидетельствуют о слабости правополушарных зрительных функций.

Направленные ассоциации (растения):

1. Продуктивность (без неадекватных рисунков и повторов).

2. Количество конкретных рисунков.

3. Количество обобщенных рисунков (без специфических признаков названного растения).

4. Количество неадекватных заданию рисунков.

5. Качество изображений:

— количество хорошо узнаваемых рисунков;

— количество малоузнаваемых рисунков;

— количество неузнаваемых рисунков.

Низкая продуктивность, преобладание обобщенных рисунков, низкое качество изображений являются признаками слабости право-полушарных зрительных функций. Наличие неадекватных заданию рисунков может быть проявлением слабости функций III блока.

Оценка называния в направленных ассоциациях:

1. Количество вербальных ошибок (например, описание растения вместо названия).

2. Количество вербально-перцептивных ошибок.

3. Количество обобщенных названий.

4. Количество конкретных названий.

Вербальные ошибки, большое количество обобщенных названий могут свидетельствовать о трудностях номинации, характерных для слабости переработки слуховой информации по левополушарному типу.

Оценка повторов в обеих частях пробы:

1. Количество повторов рисунка и названия.

2. Количество повторов деталей.

3. Количество повторов одного названия для разных рисунков.

4. Количество повторов одного рисунка с разными названиями.

Повторы первого и второго вида характерны для слабости функций III блока. Повторы третьего вида встречаются при сочетании трудностей номинации (II блок левое полушарие) и слабости функций III блока. Наконец, повторы одного рисунка с разными названиями свидетельствуют о слабости зрительных представлений, перцептивной основы значения слова, типичных для отставания в развитии правополушарных зрительных функций.

Факультативно может оцениваться порядок рисования:

0 — сверху, вниз, слева направо;

1 — игнорирование верхней половины листа, начало рисования снизу;

2 — игнорирование левой части листа и рисование справа налево;

3 — хаотичное рисование.

Эти особенности могут быть следствием как пространственных, так и регуляторных трудностей, но у дошкольника могут быть связаны с педагогическим упущением.

Целесообразно обращать внимание на особенности рисунков, отражающих специфику эмоционально-личностной сферы ребенка, например, изображение животных с острыми зубами или «злое растение» (см. анализ графических проективных методик, например, Вагнер). При наличии таких рисунков рекомендуется профессиональное исследование патопсихолога.

Пересказ текста – предыдущая | следующая – Сомато-топические ошибки

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников

Консультация психолога при нейропсихологических проблемах

9 — 2011

Увидеть и не обмануться

Зрительное восприятие — совокупность процессов построения зрительного образа окружающего мира, способность осмысливать то, что видишь. Эти процессы обеспечивают восприятие цвета, пространства, направления и формы объектов. Осматривая предмет, человек всегда пытается понять, что он видит. Но не всегда увиденное им соответствует действительности.

Существуют объективные закономерности зрительного восприятия, которые дизайнер должен знать и использовать в своей работе. Ведь успех его конечного продукта прежде всего зависит от того, как его воспримет потребитель.

Особенности

зрительного восприятия

Последовательность

и избирательность

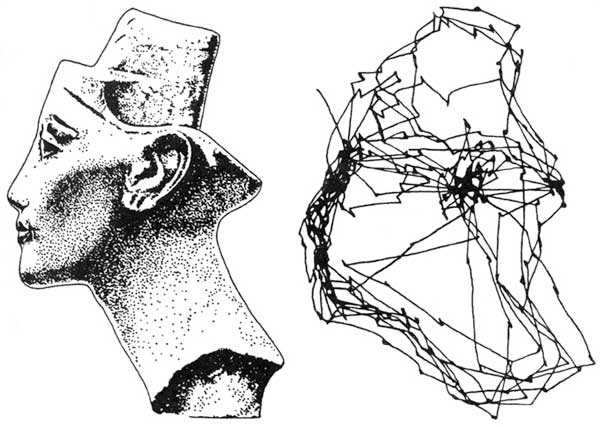

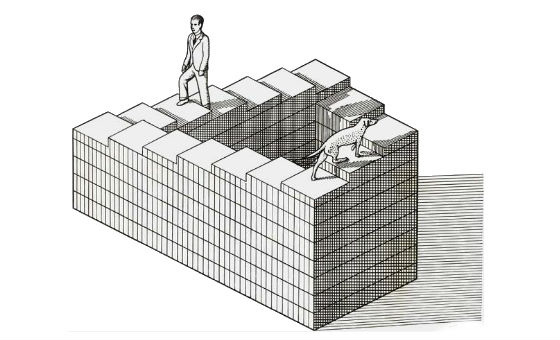

При рассматривании любых предметов глаза двигаются, причем одновременно и согласованно. Глаза устроены так, что за один раз позволяют распознать только один образ, затем переходят к следующему и т.д. Получается, что человек смотрит последовательно. Взгляд перемещается от одной части изображения к другой, несколько раз повторяя один и тот же путь. Фрагменты изображения, на которые человек смотрит чаще всего, являются смысловыми центрами. На рис. 1 приведен пример траектории движения глаз при рассматривании профиля Нефертити.

Как видно из траектории, главные элементы на лице, приковывающие внимание, — глаза, нос и губы. А из множества предметов в большинстве случаев выбор падет на изображение человека или животного.

Рис. 1. Пример траектории движения глаз при рассматривании профиля Нефертити

Точки, в которых при рассматривании изображения глаза останавливаются и меняют направление, называются точками максимальной кривизны данного участка контура. Такие точки наиболее важны для опознания фигуры. Резкие изломы линий применяются при вышивке крестом, в ковровых рисунках, часто используются художниками для достижения большей выразительности и стилизации изображений (рис. 2).

Рис. 2. «Крестьянка» Ивана Горюшкина-Сорокопудова как пример рисунка с резкими изломами линий

Реакция на движение

Зрительный аппарат устроен так, что при появлении в поле зрения движущегося объекта, взгляд почти мгновенно переводится на него, а затем отслеживает движение. Это свойство глаз широко используется профессиональными дизайнерами для привлечения внимания к рекламным роликам, анимационным презентациям, бегущей текстовой строке и т.п.

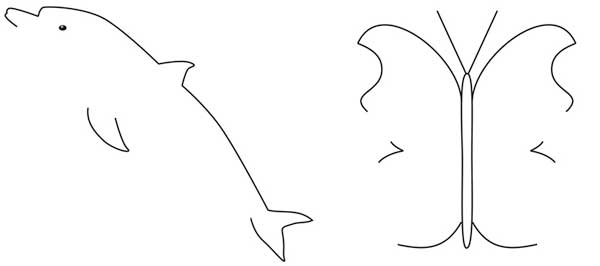

Целостность восприятия

Человек способен представить и увидеть изображение в целом, рассматривая отдельные его части. Несколько произвольных кривых линий, воспринимаемых как целое, могут создать новое неожиданное изображение. Человек подсознательно пытается объединить элементы изображения. Примеры подобных простых картинок приведены на рис. 3.

Рис. 3. Примеры целостного восприятия линий

Запоминаемость

Из множества элементов рассматриваемого изображения или объекта человек может за короткое время одновременно воспринять и запомнить не более 7-9. Посмотрите в течение нескольких секунд на картину (рис. 4), закройте глаза и попробуйте вспомнить увиденные фрагменты. Скорее всего, их будет не больше девяти. При создании сложных композиционных произведений, плакатов и экспозиций не забывайте это свойство восприятия, не перегружайте свою работу.

Рис. 4. Рембрандт. Музыкальная партия

Константность

Константность зрительного восприятия — относительное постоянство величины, формы, цвета предметов, которые воспринимаются при изменении расстояния, ракурса, освещенности. Таким образом, константность — это способность узнавать предметы с разных точек зрения, в разных проекциях. Константность восприятия обеспечивается опытом, который приобретается в процессе индивидуального развития личности. Если бы восприятие не было константным, то при каждом шаге, повороте, движении, изменении освещенности мы не могли бы распознавать то, что было известно ранее. Благодаря константности мы можем приобщить к нужному классу увиденный предмет, например все мыслимые изображения кошек объединить в одно понятие «кошка» (рис. 5).

Рис. 5. Пример константности восприятия

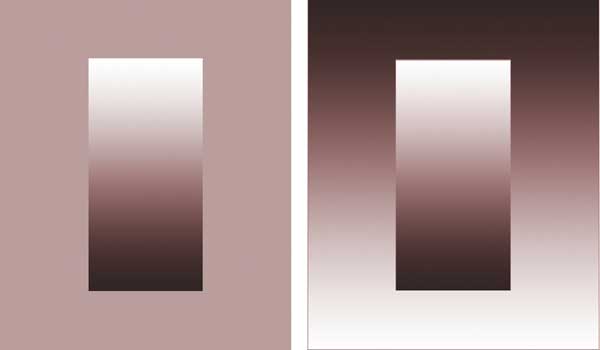

Соотносительность

Соотносительность — способность восприятия, выражающаяся в том, что все свойства одних предметов воспринимаются в сравнении с теми же свойствами других предметов. Если на картинке изображен только один предмет, вы наверняка не сможете сказать, большой он или маленький. Следует поместить его в какуюто среду, окружить другими предметами, сопоставить его размеры с известными размерами других предметов (рис. 6).

Рис. 6. Пример восприятия объекта в зависимости от его окружения

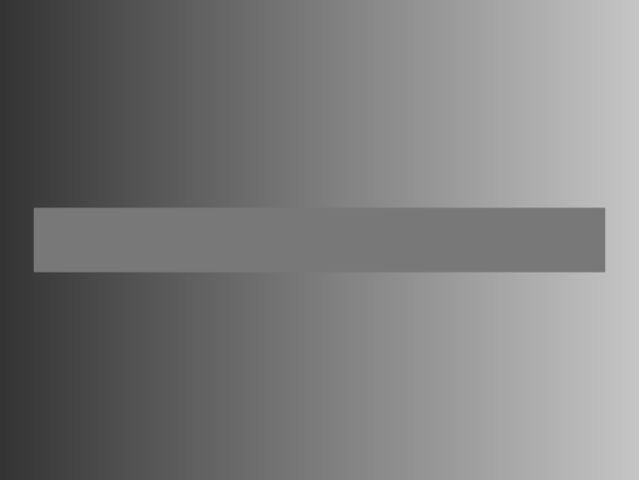

Соотносительность позволяет усилить впечатление многоцветности изображения при использовании ограниченного числа красок: темное на светлом фоне кажется более темным, и наоборот (рис. 7).

Подсознательное стремление человека сравнивать объекты иногда приводит к глазомерным ошибкам и иллюзиям.

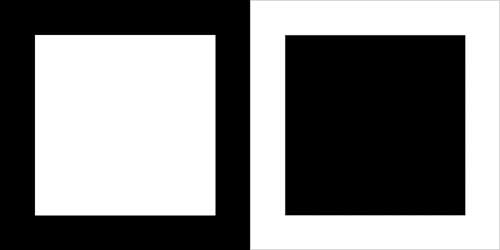

Рис. 7. Зависимость восприятия цвета от контраста: верхняя (нижняя) часть внутреннего прямоугольника, находящегося справа, кажется значительно светлее (темнее) такой же части прямоугольника, расположенного слева

Иллюзорность

Иллюзорность — ошибки в зрительном восприятии, обман зрения. Существует несколько причин зрительных иллюзий:

- Иногда иллюзии появляются вследствие специально созданных, особых условий наблюдения, например наблюдение одним глазом, при неподвижных осях глаз, через щель и т.п. Такие иллюзии исчезают при устранении необычных условий наблюдения.

- Подавляющее большинство иллюзий зрения возникает не изза оптического совершенства глаза, а изза ложного суждения о видимом, поэтому можно считать, что обман здесь возникает при осмысливании зрительного образа. Такие иллюзии исчезают при изменении условий наблюдения, при выполнении простейших сравнительных измерений, при исключении некоторых факторов, мешающих правильному восприятию.

- Известен ряд иллюзий, обусловленных и оптическим несовершенством глаза, некоторыми особыми свойствами различных анализаторов, участвующих в зрительном процессе (сетчатка, рефлексы нервов).

Рассмотрим в качестве примеров графические иллюзии на изображениях.

Иллюзии, связанные

с особенностями строения глаза

Слепое пятно

Наличие слепого пятна на сетчатке глаза впервые открыл в 1668 году известный французский физик Э. Мариотт. Дело в том, что сетчатая оболочка глаза в том месте, где в глаз входит зрительный нерв, не имеет светочувствительных окончаний нервных волокон. Поэтому изображения предметов, приходящихся на это место сетчатки, не передаются в мозг, а следовательно, не воспринимаются. Слепое пятно, казалось бы, должно мешать нам видеть весь предмет, но в обычных условиях мы этого не замечаем. На рис. 8 исчезающая фигура заменяется белым фоном. Закройте левый глаз и посмотрите правым на крест, изображенный слева, держа рисунок на расстоянии 1520 см от глаза. При некотором положении рисунка относительно глаза изображение овала перестает быть видимым.

Рис. 8. Иллюзия исчезновения фигуры

Иррадиация

Многие иллюзии основаны на эффекте иррадиации (от лат. irradio — сиять, испускать лучи), который возникает при наблюдении светлых фигур и объектов на черном фоне и наоборот. Вглядитесь в черный квадрат на белом фоне и белый квадрат на черном фоне (рис. 9). Белый квадрат кажется больше, чем черный. Это оптическая иллюзия. На самом деле квадраты абсолютно одинаковы.

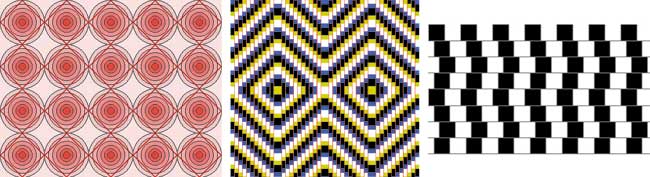

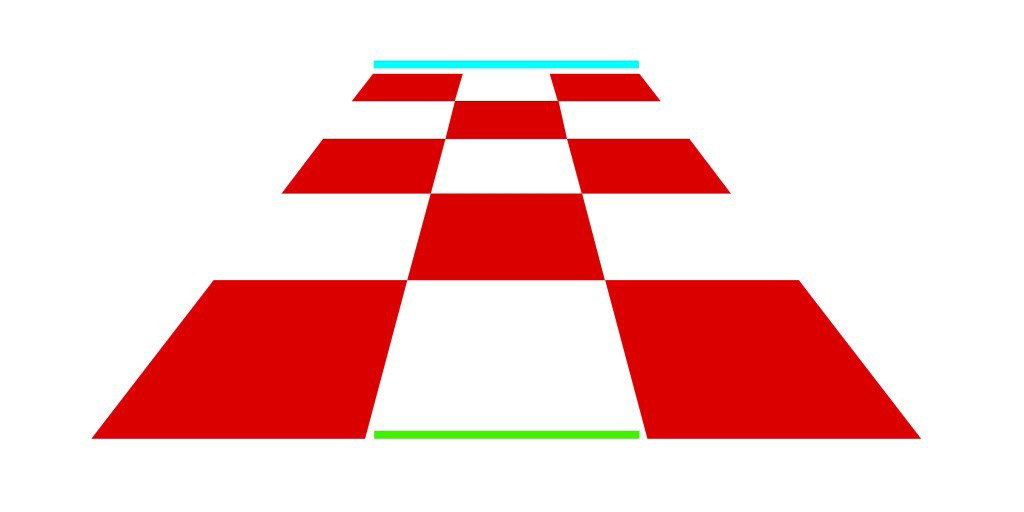

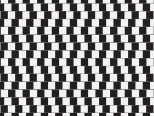

На эффекте иррадиации основаны и примеры иллюзий непараллельности параллельных линий (рис. 10).

Рис. 9. Белый квадрат на черном фоне кажется больше черного квадрата на белом фоне

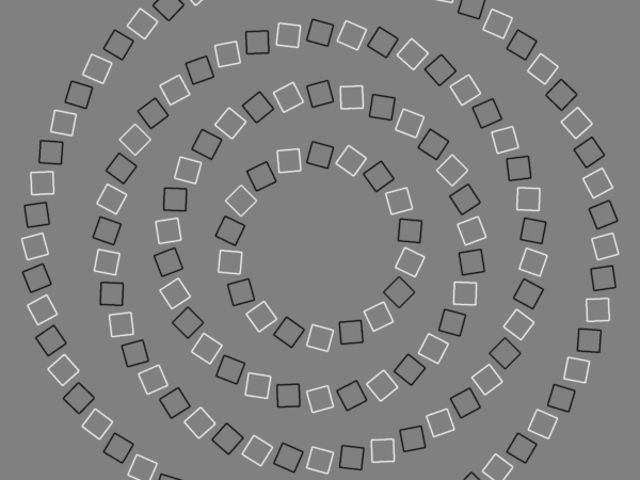

Рис. 10. Специально подобранная комбинация различных элементов рисунка создает иллюзию искажения параллельных линий

Иллюзия движения

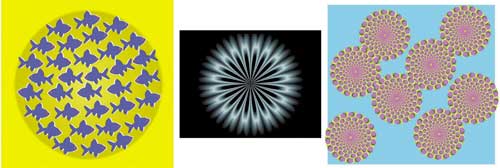

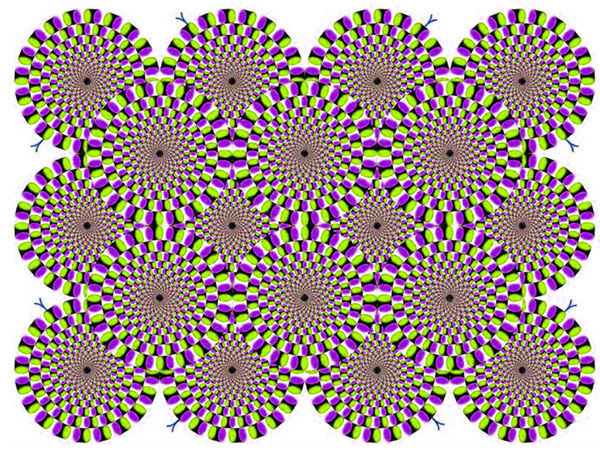

Присмотритесь внимательно к изображениям на рис. 11. Вы увидите, что рыбки плавают, звезда пульсирует, а круги вращаются.

Рис. 11. Иллюзия движения объектов

Иллюзия целого и части

Многие ошибочные зрительные впечатления обусловлены тем, что мы воспринимаем фигуры и их части не отдельно, а всегда в некотором соотношении с окружающими их другими фигурами, некоторым фоном или обстановкой. К этому разделу относится, пожалуй, самое большое количество зрительных иллюзий, встречающихся на практике.

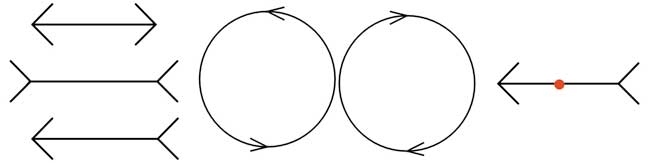

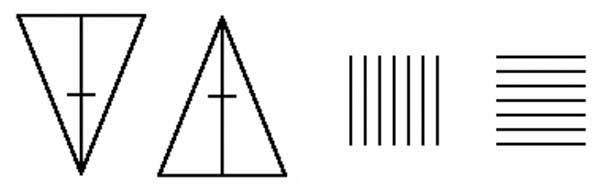

Иллюзии стрелок

Мюллера-Лиера

На рис. 12 приведены три иллюзии стрелок известного немецкого социолога МюллераЛиера. Иллюзия слева заключается в том, что самая верхняя горизонтальная стрелка кажется короче нижних, а на самом деле все три равны. На рисунке посередине условные линии, соединяющие концы стрелок, кажутся наклонными, хотя на самом деле они вертикальные. На рисунке справа красная точка находится точно в центре горизонтального отрезка, хотя кажется, что левый отрезок меньше.

Рис. 12. Примеры стрелок Мюллера-Лиера

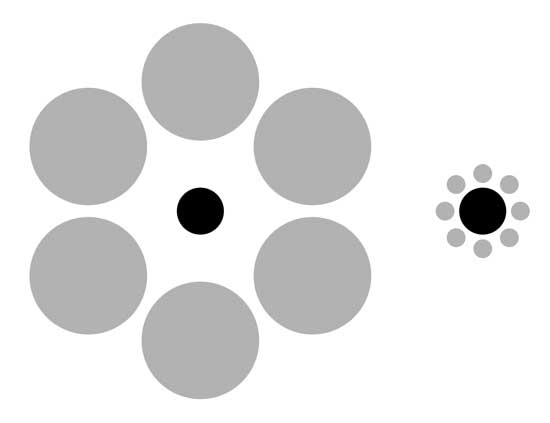

Иллюзия Эббингауза

Иллюзия Эббингауза, или круги Титченера, — оптическая иллюзия восприятия относительных размеров. На рис. 13 приведены две серии кругов. Кажется, что черный правый круг больше левого, хотя на самом деле они одинакового размера.

Рис. 13. Классическая иллюзия искажения размера объекта: внутренние круги в обоих случаях одинаковы

Переоценка

вертикальных линий

Человек точнее определяет на глаз горизонтальные расстояния, чем высоту предметов. Поэтому большинство людей преувеличивает вертикальную протяженность по сравнению с горизонтальной, и это тоже приводит к иллюзиям зрения. Если предложить ряду лиц начертить вертикальную и горизонтальную линии одинаковой длины, то в большинстве случаев начерченные вертикальные линии будут короче горизонтальных. При делении на глаз вертикальной линии пополам середина обычно оказывается слишком высоко (рис. 14а).

Рис. 14. Иллюзия вертикальных и горизонтальных линий: а — кажется, что высота треугольника поделена не на равные части; б — фигура из горизонтальных линий кажется уже и выше

На рис. 14б нам кажется, что правая фигура уже и выше (взгляд скользит по вертикали) левой фигуры. На самом деле обе эти фигуры — заштрихованные квадраты с равными сторонами.

Преувеличение

острых углов

Многие иллюзии объясняются способностью нашего зрения преувеличивать видимые нами на плоских фигурах острые углы. Возможно, такого рода иллюзии возникают изза явления иррадиации, так как расширяется видимое нами светлое пространство около темных линий, ограничивающих острый угол. Большое значение для этих иллюзий имеет направление движения глаз и их подвижность вообще. Если имеется излом линий, то наш взгляд в первую очередь падает на острый угол.

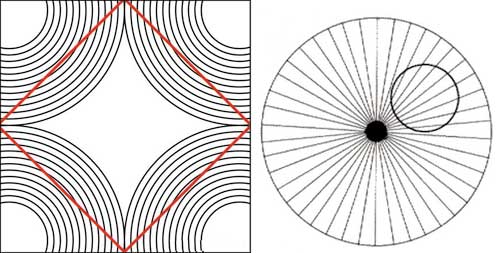

Острые углы всегда кажутся больше, чем есть на самом деле, поэтому появляются определенные искажения в соотношении частей видимой фигуры. На рис. 15 параллельные прямые линии, вследствие влияния фона, кажутся непараллельными и изогнутыми.

Рис. 15. Иллюзии непараллельности параллельных линий

Иллюзия искажения прямого угла и окружности

Иногда изменение направления линий и искажение формы фигуры происходит изза того, что глаз следит за направлениями других линий, находящихся в поле зрения. На рис. 16а стороны квадрата на фоне концентрических окружностей выглядят немного выпуклыми, а на рис. 16б окружность на фоне расходящихся лучей кажется несколько искаженной.

Рис. 16. Иллюзии искажения прямого угла и окружности

Ассоциативность

Ассоциативность устанавливает связи между отдельными представлениями, вследствие чего одно из них вызывает второе, третье и т.д. Приведем в качестве простейшего примера эмоциональное зрительное восприятие линии. При разглядывании различных линий возникают разные чувства и эмоции. Разные формы линий, их направление — это элементы выразительности:

- толстые, жирные линии утяжеляют форму, создавая впечатление веса, массы;

- вертикальные линии вызывают ощущение устойчивости, передают стремление вверх, рост, торжественность;

- горизонтальные — символизируют основательность, покой, тишину;

- спиральные — характеризуют вращательное движение, развитие;

- ломаные — ассоциируются с агрессивностью, неуравновешенностью;

- волнообразные — выражают движение различной скорости;

диагональные и наклонные — символизируют динамику:

— восходящие линии ассоциируются с надеждой, взлетом, подъемом,

— нисходящие — вызывают чувство нестабильности, грусть, тоску, бессилие.

Образность

Образность — основанная на ассоциативности способность возбуждать в сознании художественные образы. Например, вид морской раковины вызывает в воображении океан, пучину моря. Порой объект, никогда не виданный ранее, способствует возникновению какоголибо близкого, давно знакомого образа.

В психодиагностике для оценки эмоционального отношения к окружающему миру используется тест Роршаха, который состоит из десяти стандартных таблиц с чернобелыми и цветными симметричными аморфными изображениями («пятна» Роршаха). Обследуемому предлагается ответить на вопрос о том, что изображено или на что похоже то, что изображено (рис. 17). Отношение к цвету — показатель эмоционального состояния, а степень оригинальности ответов характеризует интеллект.

Рис. 17. Примеры «пятен» Роршаха

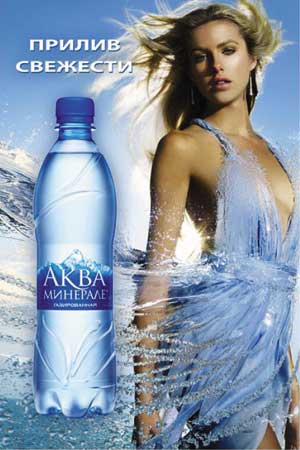

Использование особенностей восприятия в рекламе

Цель рекламы — привлечь к себе внимание потребителя. И многие производители обращаются для этого к особенностям зрительного восприятия человека.

В рекламе минеральной воды (рис. 18) используется свойство избирательности зрительного восприятия: изображение женщины служит «приманкой» для нашего внимания к рекламируемому товару.

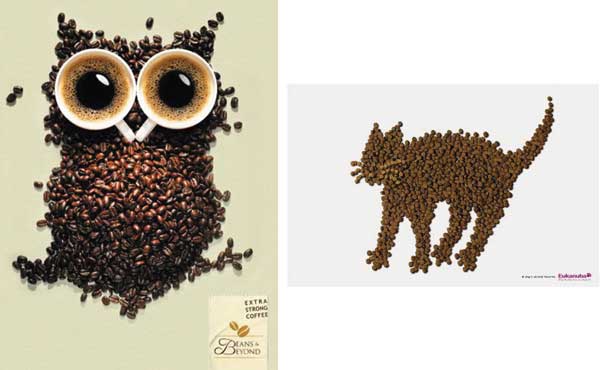

Рис. 18. Пример рекламы, использующей избирательность восприятия

Рис. 19. Примеры рекламы, в которых учитывается константность и образность восприятия

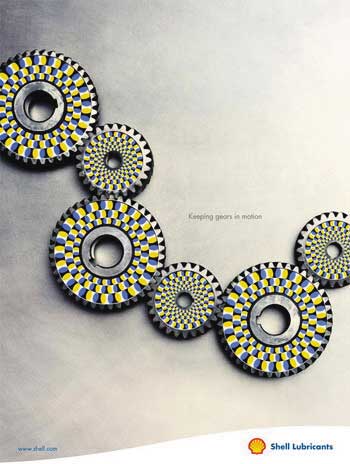

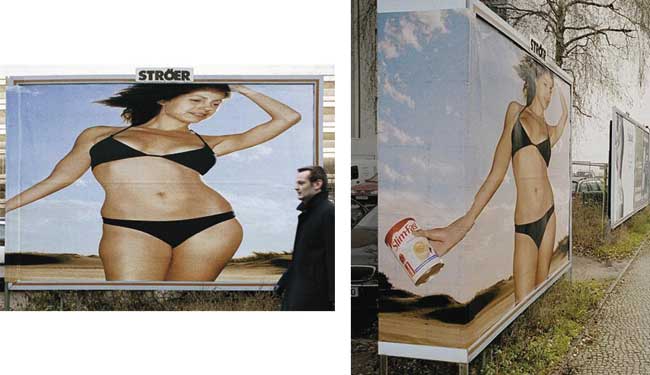

Рис. 20. Примеры рекламы, в которых задействована иллюзорность восприятия: а — реклама фирмы Shell; б — реклама средства для похудения

Реклама кофе и кошачьего корма на рис. 19 заставляет нас задуматься, на что сие похоже, играя на константности и образности нашего восприятия.

На рис. 20 приведены примеры оптических иллюзий, беспроигрышно привлекающих внимание потребителя. На рис. 20а используется иллюзия вращения колес. На рис. 20б стройность женской фигуры меняется в зависимости от угла зрения на рекламный щит: с фронтальной стороны девушка кажется полной (слева), а если подойти к щиту сбоку, то будет видно, что девушка уже похудела и держит в руке рекламируемый товар (справа).

Учитывая особенности восприятия и соблюдая определенные правила, в первую очередь дизайнер всё же должен руководствоваться творческими критериями — тогда его проекты будут привлекать и радовать потребителя.

Статья подготовлена по материалам книги «Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама» Ольги Яцук и Эльзы Романычевой и сайта http://log-in.ru/articles/202.

КомпьюАрт 9’2011

двойственная

природа образов восприятия.

Предметность

восприятия

Предметность –

свойство воспринимать не отдельные

сенсорные качества, а означенные предметы

внешнего мира.

Основные

характеристики предметности восприятия.

-

РЕАЛЬНОСТЬ

воспринимаемого объекта – переживания

существования объектов независимо от

субъекта. -

ОБЪЕКТИВИРОВАННОСТЬ

– вынесенность объекта восприятия вне

воспринимающего субъекта. -

ОЗНАЧЕННОСТЬ

– переживание образа как предмета,

имеющего определенное значение. -

ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ

— восприятие объекта на основе

всех чувственных впечатлений. -

КОНСТАНТНОСТЬ

– восприятие свойств объектов независимо

от условий наблюдения.

Проблема

исследования предметности восприятия:

· Соотношение

чувственного и знаемого в образе

восприятия различно. Как исследовать

это соотношение.

· Необходимо

найти способы исказить чувственные

параметрам таким образом, чтобы нарушить

систему значений воспринимаемых

объектов.

Перевернутые

изображения:

-

эксперименты,

в которых изменялись положения или

ориентация на сетчатке -

эксперименты,

в которых намеренно искажались

изображения.

Способы

искажения сетчаточного изображения:

-

ИНВЕРСИЯ изображения –

переворачивание проксимального стимула

сверху вниз, переворачивания изображения

по вертикали. -

РЕВЕРСИЯ

изображения – переворачивание

проксимального стимула справа налево,

переворачивание изображение по

горизонтали. Пфистер надевал на глаза

кур призмы, переворачивающие изображение

справа налево, изучал их способность

клевать зерна. Этот навык у куриц

нарушался и заметного улучшения не

наблюдалось даже через 3 месяца. -

ИНВЕРСИЯ

и РЕВЕРСИЯ одновременно. К.У. Смит

использовал камеру и монитор,

смонтированные так, что испытуемый

наблюдает за своей соственной рукой

на экране монитора. Сама рука скрыта

за занавеской. Изображение можно

переворачивать справа налево, и сверху

вниз. Опыты Смита показали, что в целом

переворачивание изображения сверху

вниз, дает большие нарушения чем справа

налево. При чем комбинированная инверсия

вызывает меньшие затруднения, чем

каждая по отдельности. -

ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАКА ДИСПАРАТНОСТИ приводящее

к восприятию «выпуклого как вогнутого». -

СМЕЩЕНИЕ в

пространстве и во времени (нарушение

сенсомоторной координации «глаз

-рука» с помощью введения временной

задержки и видеоизображения на экране).

Смещение

в пространстве: Хесс надевал на

цыплят призмы, смещающие изображения

на 7 гр. Вправо или влево. Хесс обнаружил,

что такие цыплята всегда клюют в стороне

от зерна и никогда не адаптируются к

смещению изображений.

К.Харрис

проводил эксперимент из трех серий: в

первой (без призм) испытуемый выполнял

задачи на точность координаций движения

руки, во второй серии испытуемый с

надетыми линзами, смещающими изображение

на 11 гр, выполнял задачу на попадания

рукой в цель, в третьей серии линзы

снимались и он выполнял те же задачи,

что и в первой серии. Эффект адаптации

оценивался как разность в точности

выполнения тестовых задач в первой и

третьих сериях, и составила 55 % от величины

бокового смещения изображения.

Эксперимент

Хелда.

Экспериментаторы

воспитывали котят с момента рождения

в темноте. Они могли получать зрительные

впечатления только в ходе эксперимента.

Два котенка помещались в карзинки,

которые могли вращаться на карусели.

Один котенок сидел неподвижно, а другой

котенок мог передвигать был себя и

другого котенка. Результаты показали,

что нормальное зрительное восприятие

сформировалось только у активного

котенка. А пассивный котенок так и

остался слепым. Авторы сделали вывод о

том, что активное осязание является

необходимым условием для развития

восприятия.

Структурное

последействие:

Перед глазами

испытуемого помещали клиновидную

призму, которая искривляла сетчаточное

изображение прямой-линии стимула. Если

в течение нескольких минут он смотрел

на вертикальную линию, то ее видимвя

кривизна исчезала, и испытуемый опять

воспринимал прямую линию. После устранения

клиновидной призмы наблюдателю в течение

реадаптации линия казалась искривленной

в противоположную сторону.

-

изменение

ЦВЕТНОСТИ проксимального стимула.

Иво Колер

носил очки, не искажающие сетчаточные

изображения, а окрашивающие их наполовину

в красный, наполовину в зеленый цвет,

так что выглядело красным, если смотреть

налево, и зеленым – если смотреть

направо. Влияние красного и зеленого

цвета на восприятие постепенно

уменьшалось, при снятие очков вещи

казались красными при взгляде направо,

и зелеными при взгляде налево.

Инвертированное

зрение.

Английский

психолог ДЖ.М. Стрэттон был первым

человеком, который имел правильные, а

не перевернутые сетчаточные изображения.

Он носил приспособление, переворачивающее

сетчаточного изображение, только на

одном глазу, другой глаз был закрыт. Его

системы линз переворачивали изображение

как в вертикальном, так и в горизонтальном

направлении.

Прежде всего

он обнаружил, что перевернутые изображения

были отчетливыми, но предметы казались

иллюзорными и нереальными.

Первый

эксперимент Стрэттона продолжался три

дня. Во время эксперимента предметы

лишь иногда выглядели нормальными, и

Стрэттон провел второй эксперимент,

который длился 8 дней.

1 день:

-

Видимые

предметы иллюзорны и нереальны -

Видимые

предметы выглядят перевернутыми -

Отсутствует

стабильность видимого мира. -

Предметы

и части своего тела (руки, ноги) неверно

ориентированы, их движения не соответствуют

прежним представления о движении

собственных конечностей.

3 день.

Легче стало

передвигаться, особенно в узких проходах:

между мебелью. При писании наблюдение

за руками не вызывало неприятных

ощущений.

4 день.

Восстановление

правильной ориентации собственных

конечностей. Восстановление стабильности

видимого мира.

5 день.

Нормализация

моторной адаптации. Прогулки вокруг

дома, езда на велосипеде. Предметы

кажутся нормально ориентированными,

если не приглядываться.

7 день.

Многие

предметы выглядят почти нормально. Он

впервые на прогулке получил удовольствие

от красоты местности.

8 день.

Снятие

инвертоскопа. Процесс реадаптации.

Результаты

эксперимента Стрэтона. (8 дней).

-

адаптация

к оптическим искажениям возможна, она

происходит в течение 6-9 дней. -

формируется

полная моторная адаптация. -

перцептивная

адаптация происходит частично -

необходимым

условием достижение адаптации являются

активные действия наблюдателя.

Эксперимент

Стрэттона.

Он сконструировал

систему зеркал, вмонтированных в

специальное устройство, которое

укреплялось на человеке. Это приспособление

вызывало смещение зрительного изображения

своего собственного тела, что ему

казалось, что тело расположено

горизонтально впереди него, на уровне

его собственных глаз. Он носил его в

течение 3-ех дней: он испытывал иллюзорность

нахождения своего тела, исчезала

реальность состояния, действия

сопровождались своего рода призраками

действия.

Другие

эксперименты:

Эверт,

повторивший эксперимент Стрэттона, но

используя не одну, а две переворачивающие

изображение линзы, пришел к выводу, что

Стрэттон несколько преувеличивал

размеры адаптации, которая наблюдается

в подобных условиях.

Дж. и Дж. К.

Паттерсоны провели эксперимент с

инвертированным зрением 14 дней и пришли

к выводу, что полная адаптация к ситуации

так и не произошла. Проведя 8 месяцев

спустя повторный эксперимент с этим же

испытуемым, авторы нашли, что испытуемый

проявляет признаки адаптации такие же,

как и 8 месяцев назад. Обучение в подобных

условиях представляет собой скорее ряд

специфических адаптаций, надстраивающихся

над исходными формами восприятия, чем

коренную перестройку перцептивной

системы.

Эксперимент

Колера.

Колер и его

испытуемые носили очки, искажающие

изображение, длительное время. Однако

из словесных отчетов мало можно почерпнуть

информации, так как и все гешьтальтпсихологи

Колер обращал внимания на внутренние

аспекты восприятия, а не на внешние.

Осязание оказывало существенное влияние

на зрение: на первых стадиях адаптации

предметы неожиданно начинали восприниматься

как нормальные , когда испытуемый к ним

прикасался: они выглядели нормальными

и тогда, когда их перевернутое изображение

было невозможно физически.

Результаты

эксперимента Колера. (124).

-

адаптация

к оптическим искажениям возможна, она

происходит в течение 6-9 дней. -

моторная

адаптация происходит быстро и успешно. -

возможна

частичная перцептивная адаптация. -

Важность

предметности для процесса адаптации

Перцептивные

феномены инвертированного зрения,

непосредственно связанных с нарушением

предметности восприятия:

-

это потеря

константности видимого положения

объектов в виду нарушения привычных

координаций в системах «глаз-голова»

и «глаз — сетчатка»: испытуемые

всегда отмечают, что при ходьбе земля

«колышется». При чем константность

теряется -

Как

следствие потери константности положения

исчезает константность формы. -

все

исследователи инвертированного

восприятия отмечали картинность,

нереальность, иллюзорность зрительного

пространства, его отчужденность от

испытуемого: «В нормальных условиях

мы видим предметы, а при инверсии

переживаем наличие образов».

Логвиненко

пришел к выводу, что при инвертированном

зрении зрительное пространство

воспринимается человеком как «картинка»,

отображающая оптические свойства

объектов и их отношения в видимом поле,

но происходить разрушение видимого

мира как осознаваемой предметной

субъективной реальности, соответствующая

прошлому опыту человека. И адаптация

должна происходит либо путем изменения

ориентации видимого поля (а следовательно

и зрительного пространства), либо в виде

построения нового видимого мира. Как

утверждал Логвиненко, последние положение

правильное.

3 стратегии

адаптации:

1. Вначале

испытуемый игнорирует свое перевернутое

зрительное пространство и старается

вести себя так, словно находится в

темноте. Сначала эта стратегия

действует, особенно среди знакомых

предметов, но к концу дня образы памяти

тускнеют и испытуемого приходиться

отказаться от этой стратегии.

2. потом

испытуемый начинает строить свои

движения так, чтобы они выглядели

правильно в их зрительном поле. Для

нормального наблюдателя его движения

выглядят вычурно и странно, лишенными

смысла.

3. Третья

стратегия связана с транспозицией

визуальной позиции наблюдения.

Результаты

эксперимента А.Д. Логвиненко.

-

адаптация

к оптическим искажениям есть процесс

построения нового видимого вира. Новый

образ видимого мира создается наряду

с тем, который был сформирован до ношения

инвертоскопа. -

возможно

формирование константности размера. -

Возможна

моторная адаптация, при чем перцептивная

адаптация ведет за собой моторную. -

возможно

исследовать процесс адаптации в условиях

прерывистого ношения инвертоскопа.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Будут описаны нарушения константности восприятия, расщепление восприятия, аллестезия, иллюзии, галлюцинации, нарушения сенсорного синтеза, обманы ориентации в пространстве, а также нарушения восприятия времени и пространства.

Нарушение константности восприятия

Это искажение структуры наглядных образов, обусловленное изменением условий восприятия, какими-то внешними помехами. Крайне редко упоминаемое в специальной литературе расстройство. Находясь в покое, например, или в какой-то одной позе, пациент все воспринимает адекватно. Стоит ему, однако, изменить позу, начать, ускорить или замедлить движение, как восприятие тотчас нарушается. При ходьбе, например, пациент видит, что «дома качаются, подпрыгивают», здания вдруг «увеличиваются» в размерах или неожиданно делаются «маленькими», они «уезжают» куда-то в сторону, «поворачиваются» в сторону, обратную вращению его тела. Линия горизонта то «поднимается», то «опускается», поверхность почвы «наклоняется». Дверной проем «приближается», а не пациент движется ему навстречу. Лежащие вдоль линии наблюдения объекты воспринимаются искаженными, как на фотографии — ноги загорающего на пляже человека кажутся непропорционально большими, а голова — маленькой.

Иногда при повороте тела возникает ощущение, будто смещается источник звука. При остановке поезда некоторое время кажется, что он все еще движется, а во время его ускорения возникает ощущение, будто неподвижные объекты перемещаются в обратном направлении. Нарушение возникает, по-видимому, потому, что мышечное и статическое чувства оказались вне когнитивных структур, обеспечивающих устойчивость восприятия. Узнавание объектов при этом не нарушается, пациенты, как правило, осознают факт расстройства восприятия.

Расщепление образов восприятия

Расстройство характеризуется утратой способности интегрировать ощущения в целостный наглядный образ. Известно несколько его вариантов.

1) Авторство в описании данного феномена К.Ясперс отдает Ф.Фишеру, Майер-Гроссу и Штайнеру. По мнению К.Ясперса, расщепление восприятия наблюдается при шизофрении и отравлении ядовитыми веществами. Так, пациент с шизофренией сообщает: «В саду щебечет птичка. Я слышу это и знаю, что то, что она птица, и то, что она щебечет, — это вещи, чрезвычайно далекие друг от друга. Между ними лежит пропасть, и я боюсь, что не смогу совместить их друг с другом. Кажется, что между птицей и щебетом нет ничего общего». В случае отравления мескалином пациент рассказывает: «Открыв глаза, я посмотрел в сторону окна, но не понял, что это окно; я увидел множество красок, зеленых и голубых пятен, и я знал, что это листья на дереве и небо, которое видно сквозь них, но не мог связать это восприятие разнообразных вещей с каким-либо определенным местом в пространстве». Судя по этим иллюстрациям, в первом случае имеет место утрата осознавания связи вещей, во втором — собственно распад восприятия.

2) Нарушение синтеза ощущений разной модальности при старческой деменции описал А.В.Снежневский (1970). Так, пациент воспринимает человека и звуки его речи отдельно одно от другого и в разных точках пространства. Пациент может видеть радиоприемник и слышать идущие от него звуки, но звуки для него доносятся с другого места.

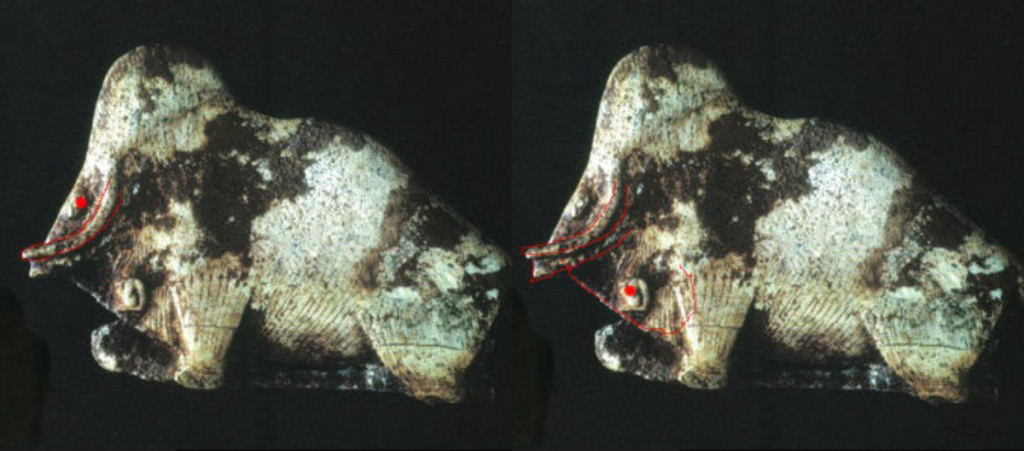

3) Феномен раздвоения перцепции выявляется у пациентов при разглядывании ими реверсивных фигур, т. е. совмещенных изображений разных объектов. В известной фигуре Боринга, например, совмещаются изображения молодой женщины и старухи. Обычно люди видят одну из этих фигур, но никогда обе одновременно. Между тем встречаются пациенты, утверждающие, что они способны воспринимать обе фигуры сразу. Похоже на то, что они воспринимают и фигуру, и структурированный в соответствующую фигуру фон воспринимаемого. Трудно утверждать, что данный феномен является расстройством восприятия, но, по нашим наблюдениям, встречается он только у пациентов.

4) Симультанная агнозия проявляется тем, что из ряда визуально представленных предметов или их изображений пациент воспринимает в данный момент только один предмет или одно изображение. При повторных экспозициях пациент способен определить, какие объекты или изображения он перед тем видел и даже сколько всего их было. И все же он не может увидеть их все сразу, он всякий раз воспринимает что-то одно. Едва ли он сумеет расположить и картинки в той последовательности, в какой они составляют некий законченный сюжет. Расстройство наблюдается при поражении передней области затылочной доли доминантного полушария (Poppelreiter, 1923; Wolpert, 1924). Точно так же может быть нарушено восприятие мелодии: слышатся отдельные звуки, и они не объединяются в одно целое.

5) Апперцептивная агнозия характеризуется неспособностью воспринимать структуру изображения, вследствие чего отдельные его элементы представлены в сознании порознь друг от друга. При ассоциативной агнозии структура изображения воспринимается правильно, но пациенты не могут назвать соответствующий предмет и не понимают его назначения. Оба эти расстройства вместе называют душевной слепотой Шарко-Винбрандта, при этом все только что увиденное пациенты не могут представить, узнать и вспомнить.

Аллестезия

Проявляется нарушением локализации в пространстве источников сенсорной информации. Особенно часто это касается зрения, слуха, осязания. Так, предмет, который находится впереди пациента, видится им сбоку, сверху или даже сзади. Звук, доносящийся спереди, также воспринимается в другом месте: сзади, сбоку или внутри себя и наоборот. Прикосновение пациент ощущает совсем в другой точке, например на другой половине тела. Иногда и внутренние ощущения локализуются необычным образом, например тошнота ощущается в голове. С этим может быть связана необычная локализация тоски, тревоги, страха, точнее физических ощущений, сопровождающих такие эмоции. Иллюстрации и частные варианты расстройства приведены в других разделах текста.

Иллюзии

Это нарушение, при котором вместо одного объекта воспринимается какой-нибудь другой. В данное понятие вкладывают разный смысл, поэтому описывают множество иллюзий разного типа. В настоящем контексте важно разграничение нормальных и патологических иллюзий.

Нормальными являются иллюзии, встречающиеся в одинаковом виде как у здоровых лиц, так и у пациентов. Различаются следующие их виды:

-

физические иллюзии — ошибки восприятия, обусловленные физическими свойствами объектов. Например, это раздельное восприятие вспышки молнии и грома во время грозы;

-

физиологические иллюзии — ошибки восприятия, обусловленные особенностями нейродинамики, например инертностью нервных процессов. Так, после вращения собственного тела вокруг вертикальной оси и сразу же после остановки вращения кажется, что окружающие предметы некоторое время продолжают кружиться в обратную сторону. Достаточно опасной является иллюзия уменьшения скорости движения автомобиля по мере привыкания к ней;

-

психологические иллюзии — ошибки восприятия, обусловленные включением какого-то объекта в другую эмоциональную или когнитивную структуру. Такие иллюзии называют также ассимиляционными. Так, в темное время суток боязливый индивид силуэт куста или пня может принять за фигуру притаившегося человека. Таким же образом возникает иллюзия линий Мюллера-Лайера: одна линия с нарисованными не ней стрелками, своим острием обращенными наружу, кажется короче другой, стрелки на которой обращены внутрь.

Иллюзии могут возникать под влиянием внушения. Такова, например, иллюзия Аша. Из двух одинаковых по длине линий одна кажется внушаемому индивиду длиннее, если в этом его убеждают несколько людей. Появление иллюзии может быть связано с особенностями освещения. Описан случай, когда при въезде в тоннель на Триумфальной площади в Москве водители нередко выруливали на встречную полосу движения. Виною этому, как выяснилось, был свет рекламы на соседнем здании, искажавший восприятие перспективы пространства. Нередко причиной иллюзии бывает нетерпеливое ожидание. В таких ситуациях случайного прохожего можно принять за знакомого человека, который почему-то задерживается и не дает о себе знать.

Описан ряд других иллюзий. Иллюзия Аристотеля состоит в удвоении восприятия. Если кончиками двух переплетенных пальцев дотрагиваться до предмета из мрамора, возникает ощущение двух объектов вместо одного. Источником иллюзии является пустое пространство вокруг каждого их работающих пальцев. Иллюзия водопада порождает ощущение движения вниз некоего потока при восприятии ряда горизонтальных линий или полос, опускающихся сверху вниз. При из остановке некоторое время кажется, будто поток движется снизу вверх.

Иллюзия Понзо — одинаковые по длине шпалы на фоне сужающегося просвета идущих вдаль рельсов кажутся увеличивающимися в размерах. Иллюзия зебры — ощущение увеличения скорости движения машины при езде через пешеходную разметку, если промежутки между ее линиями сокращаются по ходу движения. Иллюзии невнимательности Ясперса — в текст «вставляются» пропущенные буквы или даже целые слова, иногда способные исказить смысл прочитанного.

Иллюзии Узнадзе — из двух шаров более тяжелым кажется тот, который больше по размерам. Шарпантье описал такую иллюзию у олигофренов; эти пациенты обычно не способны осознавать ошибку восприятия. Иллюзия Делоффа — металлический шар кажется более тяжелым, нежели пластмассовый одинакового веса. Особенно типична такая иллюзия для детей в силу того, что у них не сформировано понятие о весе. Иллюзия Луны — ощущение движения луны, а не летящих по небу облаков. Другая иллюзия Луны состоит в том, что над линией горизонта она кажется значительно большей по размерам, нежели в зените. И это при том что величина отпечатков ее изображения на сетчатке глаза в обоих случаях абсолютно одинакова.

Иллюзия Маха — слабо освещенная полоса на фоне более светлой кажется более освещенной. Кроме того, по краям ее появляются две полосы: светлая и яркая. Некоторые исследователи выделяют известную всем пишущим людям иллюзию корректора. Последняя состоит в том, что концентрация внимания на поиске грамматических ошибок в тексте приводит к тому, что не замечаются смысловые неточности. И наоборот. По-видимому, в данном случае правильнее было бы говорить о снижении способности распределять внимание и т. д. Во всех упомянутых здесь иллюзиях, следует это подчеркнуть, способность идентифицировать объекты не нарушается, ошибки восприятия касаются лишь отдельных свойств этих объектов.

Патологические иллюзии отличаются следующими особенностями:

- индивидуализированным характером: такие иллюзии не воспроизводятся в таком же точно виде у других людей;

- эксклюзивностью — исключительной уникальностью, у одного и того же пациенты они никогда не повторяются в точно таком же виде;

- тотальностью — мнимый образ целиком поглощает наглядный, последний как бы не воспринимается вовсе;

- психологической непонятностью — болезненные, иллюзорные образы совершенно выпадают из контекста данной ситуации;

- анормальным содержанием — в болезненных иллюзиях находят выражение другие психические расстройства, например бред, изменения аффекта;

- сочетанием с другими болезненными переживаниями; одновременно у пациента могут быть выявлены нарушения в сфере чувствительности, эмоциональные расстройства и др.;

- отсутствием критического отношения, непониманием пациентом того, что у него имеется нарушение восприятия;

- тенденцией к переходу иллюзорных восприятий в галлюцинации;

- нарушениями поведения, поскольку патологическая мотивация поведения может быть непосредственно связана с иллюзиями.

Существующие ныне классификации иллюзий основаны на психологическом подходе. К.Ясперс, например, различает иллюзии, обусловленные недостатком внимания; иллюзии, обусловленные аффектом, и парейдолии. А.В.Снежневский выделяет аффективные, вербальные и парейдолические иллюзии. Последняя систематика принята большинством отечественных исследователей.

1. Аффективные иллюзии возникают под влиянием аффекта, в первую очередь страха, тревоги, депрессии. «Больной-меланхолик, который боится, что его убьют, может принять висящую на вешалке одежду за труп, а какой-нибудь повседневный шум может потрясти его, будучи принятым за звон тюремных цепей», — поясняет К.Ясперс, подчеркивая, что такие иллюзии «обычно мимолетны и всегда понятны с точки зрения аффекта, преобладающего в данный момент времени». Точно так же пациент под влиянием страха вместо горшка с цветком может увидеть голову влезающего в окно грабителя, а висящее пальто приять за притаившегося убийцу. Очевидно, что в таких иллюзиях нередко обнаруживаются не только нарушения аффекта, но и бредовые ожидания либо бредовые идеи преследования. Иллюзии могут возникать в состоянии физиологического и патологического аффектов. Известной является, например, иллюзия Лютера, который в горячем богословском споре увидел в складках одежды своего оппонента фигуру притаившегося дьявола.

2. Вербальные иллюзии — нарушение, при котором пациент воспринимает другие слова или фразы вместо звуков реальной речи окружающих. Это не бред, когда пациент неверно толкует чьи-то высказывания, он именно слышит совсем другие слова. В иллюзиях такого рода также можно видеть влияние бреда, пусть неоформленного или даже не вполне осознаваемого на восприятие речи окружающих.

3. Парейдолические иллюзии — нарушение восприятия, связанное с болезненным воображением. Живая способность к воображению может порождать причудливые образы фантазии в игре света, при виде пятен, облаков, узоров. Индивид с интересом воспринимает при этом какие-то лица, фигуры, понимая в то же время, что это игра воображения. Стоит вниманию сосредоточиться на них, как они обычно исчезают. Парейдолии пациентов, напротив, возникают невольно, с привлечением внимания к ним лишь усиливаются, понимание же их болезненности отсутствует. Иллюзии также возникают, если пациенты рассматривают некую сложную, прихотливую текстуру (разводы краски, орнамент ковра, трещины на потолке или стене, рисунки слоев древесины, ветви деревьев и др.).

Пациент К.Ясперса рассказывает: «На всех деревьях и кустарниках я видел вместо обычных сорок смутные очертания каких-то глядевших на меня карикатурных фигур, пузатых человечков с тонкими кривыми ножками и длинными толстыми носами, а иногда и слоников с длинными шевелящимися хоботами. Земля, казалось, кишела ящерицами, лягушками и жабами, иногда внушительных размеров. Меня окружала самая разнообразная живность, самые разнообразные порождения ада. Деревья и кусты приобретали зловещий, пугающий вид. Бывало, на каждом кустарнике, на деревьях и стеблях камыша сидело по девичьей фигурке. Девичьи лица обольстительно улыбались мне с облаков, а когда ветер шевелил ветви, они манили меня к себе. Шум ветра был их шепотом». В этой иллюстрации среди прочего заметен феномен, который А.В.Снежневский определил как олицетворенное восприятие — «…кусты приобретали зловещий, пугающий вид»; это расстройство, при котором наблюдается отчуждение собственных эмоций, последние воспринимаются пациентом как бы в стороне от него.

К.Ясперс указывает, что иллюзии не следует смешивать с неверными, в том числе и бредовыми толкованиями. «Если блестящий металл, — говорит он, — принимается за золото, а врач — за прокурора, это не связано с искажением чувственного восприятия». Иллюзии, продолжает он, надо отличать и от функциональных галлюцинаций, когда наглядные образы дополняются, а не замещаются ложными, болезненными. Отметим, что парейдолии фантастического содержания могут предвещать развитие онейроидного помрачения сознания. Парейдолии некоторые авторы называют функциональными иллюзиями и сенсорными иллюзиями дополнения. Это не очень удачные названия, поскольку в настоящих иллюзиях всегда содержится реальный чувственный материал, только последний, во-первых, чем-то дополняется, а во-вторых, и это главное, иначе структурируется.

Степень различия между иллюзорным и наглядным образом может сильно варьировать, но в любом случае в содержательном плане это будут совершенно разные образы. Иллюзии следует отличать также от ложных, бредовых узнаваний. В последнем случае восприятие чувственного материала существенно не нарушается, нарушение в первую очередь затрагивает мышление, вследствие чего незначительные детали наглядных образов приобретают несоразмерное значение.

Приведенные систематики иллюзий весьма неполны, а также внутренне противоречивы, так как включают иллюзии как по своим проявлениям, так и иллюзии по предполагаемой природе развития. Приведем более детальное описание иллюзий.

1. Зрительные иллюзии

Здесь имеются в виду не простые зрительные иллюзии, т. е. оптические дизестезии, когда неверно воспринимаются субмодальные зрительные ощущения. Сложные оптические иллюзии характеризуются предметным содержанием: «Видела раз вместо игрушки, как моется хомячок… Видела в стиральной машинке, как в ней крутится чья-то седая голова… В замерзшем окне показалось какое-то лицо… Вместо цветка в горшке показалась голова, я подумала, что это вор лезет в окно… После смерти свекрови, когда я видела ее одежду, мне казалось, что это стоит или лежит она. Когда я раздала эту одежду, свекровь стала мне сниться. Видела ее во сне как живую и думала, что же мне теперь делать, одежду-то ее я отдала».

Для сравнения приведем иллюстрации ложных узнаваний: «В прохожем человеке увидела убитого мужа сестры. Сильно испугалась и поняла: убьют и меня… Выглянула в окно и на миг мне показалось, что идет моя умершая бабушка. Стало очень страшно. Потом одумалась, поняла, что шла совсем другая женщина». Отметим, что ложные узнавания не являются иллюзиями зрения или слуха, если такая ошибка основана на акустическом впечатлении. Как правило, при ложном узнавании во внимание принимается некое частичное, скорее символическое совпадение наглядного и иллюзорного образов. При этом замещения одного чувственного материала совсем другим, т. е. нарушения собственно сенсорной идентификации не наблюдается. Иными словами, ложные узнавания суть патология мышления, при которой некая часть целого принимается тождественной самому целому. Такие ошибки восприятия выступают проявлением бреда восприятия. К.Ясперс же указывал на бред толкования.

Зрительные парейдолии нередко возникают не только при разглядывании бесформенных объектов, но и при восприятии картин с представлением людей, других живых существ: их изображения «оживают», начинают двигаться, улыбаться, подмигивать, строить рожи, высовываться из рамок или даже выходить в реальное пространство, чем ясно демонстрируют постепенный переход иллюзий в галлюцинации. Так, пациент увидел, как изображение К.Маркса «ожило», задвигалось, улыбнулось и выдвинулось вперед из плоскости портрета.

Другой пациент увидел несколько «гурий» вместо узоров ковра. Гурии зашевелились, затем выступили за поверхность ковра, отделились от него и прошли, танцуя, по комнате. Однажды он же в складках одеяла увидел обнаженную женщину. Бывают иллюзии, в которых распускаются вдруг бутоны цветов либо цветы «чахнут, засыхают, осыпаются». Встречаются зрительные иллюзии, которые тождественны функциональным зрительным галлюцинациям. Например, пациент видит свое пальто, а в нем — повесившегося мужчину. Мальчику 10 лет кажется, что за головой его отца кто-то прячется, а потом оттуда ненадолго выглядывает чье-то лицо. Оглядываясь назад, ребенок замечает, как из-за угла дома кто-то посмотрел на него и тут же спрятался. В подобных иллюзиях реальный образ дополняется какими-то деталями другого наглядного образа.

Описаны также диплопические и полиопические иллюзии — восприятие объекта удвоенным или представленным многочисленными копиями реального наглядного образа.

2. Акустические иллюзии

Простые слуховые иллюзии или акустические дизестезии здесь не рассматриваются. Существует несколько разновидностей слуховых иллюзий:

— неречевые иллюзии — вместо обычных, знакомых бытовых звуков слышатся другие, например выстрелы, крик животных, лай собаки и др. Так, пациент с бредом ревности вместо ночных звуков слышит шаги крадущегося по комнате любовника жены. Другой пациент на берегу реки слышит, как кто-то свистит или кричит, в лесу ему слышатся лай собаки, мяуканье кошки, фырканье лошади;