- Авторы

- Файлы

Гайнуллина Ю.И., Елисеева Е.В., Солодовников В.В., Лозинский Е.Ю.

Цель работы: Изучить типичные ошибки фармакотерапии при назначении лекарственных препаратов врачами первичного звена.

Материал и методы: в течение 2006 года ГУ ТФОМС ПК организована экспертиза качества оказываемой лекарственной помощи и рациональности назначений с привлечением внештатных экспертов. Для «унифицирования» экспертной оценки, программистом ГУ ТФОМС ПК была написана программа, позволяющая «выбирать» из базы препараты, стоимость которых превышала определенный пороговый уровень или пороговое количество назначенных препаратов за 1 месяц. В качестве экспертных карт использовались стандартные протоколы экспертиз.

Для участия в экспертизе привлекались врачи клинические фармакологи, имеющие стаж, первую или высшую врачебную категорию и/или ученую степень.

Результаты: при проведении экспертиз проанализировано 938 амбулаторных карт, в которых выявлено 1138 дефекта оформления выписки лекарственных средств.

Так, триметазидин назначался при: уремической кардиомиопатии, врожденных пороках развития сердца у детей, стенокардии III-IV функционального класса, в том числе и в комбинации с другими кардиометаболиками, что является расширением показаний к применению препарата. В одном случае респеридон назначен пациентке с диагнозом «сенильный склероз».

Другими отмеченными дефектами были: назначение лекарственных средств без дополнительных методов обследования, предусмотренных стандартом медицинской помощи, назначение лекарственных средств к заболеванию, не указанному в клиническом диагнозе, полипрагмазия, необоснованное назначение лекарственных средств.

Среди типичных ошибок фармакотерапии можно отметить.

1. Назначение лекарственного средства без записи осмотра врача в амбулаторной карте (симвастатин, триметазидин, альфакальцидол, милдронат, азитромицин, индапамид и др.).

2. Назначение лекарственного средства без указания способа приема/дозы (например, эналаприл 3 раза в сутки, тиоктацид «по схеме» и.т.д.).

3. Назначение лекарственных средств без проведения дополнительных методов обследования, предусмотренных стандартом медицинской помощи (например, назначение антибактериальных препаратов длительное время без определения чувствительности микрофлоры, назначение альфакальцидола без мониторинга кальций фосфорного обмена).

4. Отсутствие записи консультации узких специалистов, подтверждающих целесообразность выбора лекарственного препарата (нейролептики, иммуномодуляторы, альфакальцидол, селективные альфа-адреноблокаторы).

5. Назначение лекарственных средств при наличии противопоказаний.

6. Назначение лекарственных средств синонимов и аналогов по фармакотерапевтическому действию: одновременное применение НПВС в двух лекарственных формах (системно и местно), одновременно применение м-холинолитиков — атровент (ипратропия бромид)+спирива (тиотропия бромид) и др.

Указанные случаи являлись высокозатратными.

Вывод: работа врачей клиническиx фармакологов при проведении целенаправленной экспертизы фармакотерапии в рамках реализации программы ДЛО позволяет своевременно выявлять типичные ошибки фармакотерапии и предупреждать избыточное применение препаратов.

Библиографическая ссылка

Гайнуллина Ю.И., Елисеева Е.В., Солодовников В.В., Лозинский Е.Ю. ТИПИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 12-1.

– С. 98-98;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=3964 (дата обращения: 23.09.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Врачебные ошибки как причина осложнений лекарственной терапии

Статьи

Опубликовано в журнале:

Качественная клиническая практика »» 1 / 2002 В.К. Лепахин*, А.В. Астахова, Е.А. Овчинникова, Л.К. Овчинникова

*Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)

Кафедра общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, Москва

Проблема осложнений лекарственной терапии становится все более актуальной во всем мире. Это связано прежде всего с внедрением в медицинскую практику большого числа фармакологических препаратов, обладающих высокой биологической активностью, сенсибилизацией населения к биологическим и химическим веществам, нерациональным использованием лекарств, медицинскими ошибками и применением не качественных и фальсифицированных препаратов.

Результаты проведенных за последние годы фармакоэпидемиологических исследований позволяют говорить о том, что недооценка и запоздалое решение этой проблемы чреваты развитием самых серьезных последствий [1, 2].

Масштаб проблемы

В специально проведенных исследованиях было показано, что тяжелые, подчас необратимые осложнения в результате лекарственной терапии развиваются у миллионов людей. Количество летальных исходов, связанных с применением лекарств, исчисляется сотнями тысяч. Только в США ежегодно госпитализируется от 3,5 до 8,8 млн. больных и погибает 100-200 тыс. пациентов вследствие развития неблагоприятных побочных реакций, связанных с применением лекарств [3]. Как вы думаете, в России эта цифра меньше?

Результаты мета-анализа 39 перспективных исследований, проведенных в США в период с 1966 по 1996 гг., показали, что серьезные неблагоприятные побочные реакции возникали в среднем в 6,7% случаев, а летальные осложнения имели место у 0,32% всех госпитализированных больных. Осложнения лекарственной терапии заняли 4-6-е место среди причин смертности после сердечно-сосудистых, онкологических, бронхо-легочных заболеваний и травм [2].

Подобное положение отмечается и в других развитых странах. Так, во Франции в 1997 г. около 10% всех госпитализированных составляли больные с побочными реакциями. Осложнения лекарственной терапии возникли у 1317650 пациентов, из них в 33% случаев — серьезные и в 1,4% — летальные [4]. Неблагоприятные побочные реакции явились причиной госпитализации 5,8% больных в Германии [5].

Согласно данным Pirmohamed и et аl. [6], 5% госпитализаций связаны с лекарственными осложнениями, неблагоприятные побочные реакции возникают у 10-20% госпитализированных больных, осложнения лекарственного генеза стали причиной летальных исходов в 0,1% случаев (для сравнения: летальные исходы в результате хирургических вмешательств наблюдаются в 0,01% случаев).

Неблагоприятные побочные реакции — это не только серьезная медицинская, социальная, но и экономическая проблема.

Экономические затраты, связанные с лекарственными осложнениями, составляют в США около 76,6 млрд. долл. в год [3]. Общие годовые затраты только на лечение предотвратимых осложнений фармакотерапии в США колеблются от 17 до 29 млн. долл.

В Великобритании ежегодно расходуется около 4 млрд. долл. в связи с увеличением продолжительности пребывания в стационарах больных из-за возникших неблагоприятных побочных эффектов лекарств [7].

По данным исследования Moore et аl. (1998), затраты, связанные с побочными реакциями, составляют в разных странах от 5,5 до 17% общего бюджета больниц 181.

Зарубежный опыт изучения проблемы побочного действия лекарств свидетельствует о том, что многие лекарственные осложнения являются следствием медицинских ошибок.

Современное состояние проблемы медицинских ошибок

Неблагоприятные побочные реакции лекарственных препаратов вследствие нерационального применения и врачебных ошибок — это только один из наиболее часто встречающихся видов медицинских ошибок. К медицинским ошибкам относят также:

- неправильную постановку диагноза, приведшую к неверному выбору препарата для лечения

- неиспользование предписанного диагностического обследования;

- неверную интерпретацию результатов обследования;

- непринятие мер после получения результатов, отклоняющихся от нормы;

- использование неисправного медицинского оборудования;

- осложнения при переливании крови;

- невыполнение других медицинских предписаний.

Проблема медицинских ошибок не нова, однако в прошлом на нее не обращали должного внимания. Первые работы, посвященные описанию и изучению проблемы медицинских ошибок, стали появляться в 90-е гг. [9]. Одно из первых значимых исследований этого вопроса было организовано в США Агентством по исследованиям и качеству в здравоохранении и проведено Институтом медицины [10].

По завершении данного исследования в ноябре 1999 г. был составлен отчет, озаглавленный: «Человеку свойственно ошибаться: повышение безопасности в здравоохранении» [11]. В отчете отмечалось, что в результате медицинских ошибок в больницах США ежегодно умирает от 44 000 до 98 000 человек. Это больше, чем смертность в результате автомобильных аварий (43 458), рака молочной железы (42297) или СПИДа (16516).

Согласно полученным данным, только от ошибок, связанных с неправильным применением лекарств, ежегодно погибает 7000 человек; это на 16% больше, чем смертность в результате производственного травматизма [11].

С медицинскими ошибками связаны огромные финансовые издержки. В отчете Института медицины отмечается, что медицинские ошибки обходятся США примерно в 37,7 млрд. долл. в год, причем из них около 17 млрд. долл. связаны с расходами, которые можно было предотвратить. Приблизительно половины этих средств расходуется на лечение последствий предотвратимых медицинских ошибок [11].

Реакция на полученные Институтом медицины данные последовала со стороны руководства страны на самом высоком уровне уже в декабре 1999 г. Президент США Билл Клинтон Исполнительным распоряжением создал Межведомственную рабочую группу по координации качества в здравоохранении и потребовал от нее представить ему в течение 60 дней рекомендации, направленные на повышение степени безопасности больных. Разработанные Президентской комиссией рекомендации были выпущены Белым Домом 22 февраля 2000 г. [12].

Вслед за этим многие страны, включая Канаду, Нидерланды, Новую Зеландию, Швецию и другие, начали специальные национальные программы по исследованию качества оказания медицинской помощи и безопасности пациентов.

Департамент здравоохранения Великобритании в докладе за 2000 г. отметил, что неблагоприятные последствия медицинских вмешательств составили 850 тыс. случаев и явились причиной 10% всех госпитализаций [7].

Исследование качества медицинской помощи в Австралии в 1995 г. показало, что неблагоприятные побочные эффекты имели место у 16,6% госпитализированных больных [13].

Учитывая глобальный характер проблемы медицинских ошибок. Исполнительный комитет Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в январе 2002 г. рассмотрел специальную резолюцию «Качество здравоохранения и безопасность больных» и утвердил Стратегию по повышению безопасности больных, в которой наметил основные меры по улучшению качества оказания медицинской помощи населению [14].

В резолюции Исполнительного комитета ВОЗ отмечается, что, «несмотря на возрастающий интерес к проблеме безопасности больных, в мире еще нет осознания чрезвычайной важности проблемы неблагоприятных побочных реакций». В основном это связано с недостаточностью специальных исследований и фактических данных поданному вопросу.

ВОЗ призывает страны к более активному международному сотрудничеству в этой области.

Ошибки врачей при фармакотерапии

Проблема медицинских ошибок вообще и врачебных ошибок при лекарственной терапии в частности до настоящего времени в России практически не изучалась. Медицинские работники и руководители лечебно-профилактических учреждений стараются избегать обсуждения данной темы; она редко находит отражение на страницах медицинской печати. Между тем, врядли будет преувеличением сказать, что эта проблема актуальна и для нашей страны.

К числу врачебных ошибок, как составляющей медицинских ошибок относят все случаи, связанные с использованием лекарственных препаратов с нарушениями инструкции по медицинскому применению [15].

По данным Classen et аl. [1], полученным при активном мониторинге использования лекарств в стационаре, среди типов врачебных ошибок в медицинской практике лидирующими являются ошибки выбора врачом лекарственного препарата и его дозы. Такого типа ошибки составили 56%. Второе место заняли врачебные ошибки, связанные с некорректным изменением дозы и длительностью применения лекарственных средств — 34%. Наделю неблагоприятных побочных эффектов из-за ошибок, допущенных средним медицинским персоналом и фармацевтическими работниками больничной аптеки, приходилось 10% неблагоприятных побочных эффектов.

Неблагоприятные побочные реакции, возникающие в результате врачебных ошибок, являются потенциально предотвратимыми, поскольку их можно избежать при рациональном использовании лекарственных средств.

Основу профилактики неблагоприятных побочных эффектов лекарственных препаратов, в том числе связанных с врачебными ошибками, составляет их выявление, последующий анализ и разработка предложений по решению проблемы. Решения указанных задач возложено на организованные в большинстве стран мира специальные службы контроля безопасности лекарств (фармаконадзора).

Службы контроля безопасности лекарств.

После «талидомидовой трагедии» в 60-е гг. в разных странах стали создаваться специальные службы фармаконадзора с целью выявления и профилактики осложнений лекарственной терапии. Основу этих служб составляли национальные центры по изучению побочного действия лекарств. В 1969 г. в Советском Союзе был организован Всесоюзный центр по изучению побочного действия лекарств Минздрава СССР, выполняющий весьма важные функции по выявлению, анализу и систематизации сообщений о побочных реакциях, подготовке предложений для Минздрава СССР об ограничении или запрещении применения отдельных препаратов, а также по предоставлению медицинским и фармацевтическим работникам информации по вопросам безопасности лекарственных средств и профилактики возникновения лекарственных осложнений.

После распада СССР в течение 6 лет в России не было национального центра по контролю безопасности лекарств. Часть функций центра в течение указанного времени выполнял Фонд по изучению эффективности и безопасности лекарств, организованный на базе кафедры общей и клинической фармакологии Российского Университета дружбы народов, основным научным направлением которой является изучение вопросов безопасности лекарств и их рационального применения.

В 1997 г., благодаря усилиям сотрудников кафедры общей и клинической фармакологии РУДН, Минздрав России создал на ее базе Федеральный центр по изучению побочных действий лекарств. Центр организовал и возглавил работу по созданию в России службы фармаконадзора, основными задачами которой являются выявление неблагоприятных побочных реакций, разработка предложений по их профилактике и обеспечение медицинской общественности соответствующей информацией [16].

За короткий срок на территории Российской Федерации было создано несколько региональных центров по изучению побочных действий лекарств. Эти центры являются первичным звеном в процессе сбора и оценки сообщений о побочных реакциях лекарств, а также распространения информации о возможных осложнениях лекарственной терапии. В настоящее время в различных регионах России действует 29 таких центров.

Работа Федерального центра получила высокую оценку Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и в конце 1997 г. Россия была принята в качестве полноправного члена в Программу ВОЗ по международному мониторингу лекарств.

В результате последующей реорганизации с 1999 г. функции Федерального центра выполняет отдел токсикологии и изучения побочных действий лекарств Института доклинической и клинической экспертизы лекарств Научного центра экспертизы и государственного контроля лекарственных средств Минздрава РФ.

Юридические основы контроля безопасности лекарств в нашей стране были заложены в «Законе о лекарственных средствах», принятом в 1998 г. В ст. 41 Закона указывается, что «субъекты обращения лекарственных средств обязаны сообщать федеральному органу исполнительной власти в сфере здравоохранения, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, федеральному органу контроля качества лекарственных средств и территориальным органам контроля качества лекарственных средств обо всех случаях побочных действий и об особенностях взаимодействия лекарств с другими лекарственными препаратами, которые не соответствуют сведениям о лекарственных средствах, содержащимся в инструкциях по их применению».

Сообщения, поступающие в виде заполненных индивидуальных карт учета НПР, подвергаются всестороннему анализу и заносятся в специальную базу данных [17].

Результаты анализа сообщений о НПР в России

С целью выяснения роли врачебных ошибок в возникновении неблагоприятных побочных реакций был проведен анализ спонтанных сообщений, поступивших в Центр за 1997-2000 гг.

В результате анализа 565 сообщений было установлено, что на долю сведений о лекарственных осложнениях вследствие врачебных ошибок приходилось 27,4%.

Выявлены следующие типы врачебных ошибок (рис. 1):

- непереносимость лекарственного препарата в прошлом;

- неоправданный выбор лекарственного средства, в том числе в результате их назначения при наличии противопоказаний к применению;

- ошибки дозирования препарата, включающие передозировку в случае назначения одного и того же препарата под разными названиями, либо превышения суточной дозы в условиях монотерапии;

- одновременное применение двух и более препаратов одной группы;

- одновременное применение двух и более препаратов разных групп без учета их взаимодействия.

Рисунок 1. Распределение сообщений по группам в зависимости от типа врачебных ошибок

Неоправданный выбор лекарственных средств, связанный с игнорированием противопоказаний к применению, — второй по частоте тип врачебных ошибок.

Меньшая часть ошибок-связана с передозировкоП при назначении одного и того же препарата под разными фирменными наименованиями.

Максимальное число ошибок (73,6%) былодопуще но врачами при комбинированной терапии. Это подтверждают данные литературы, согласно которым риск лекарственных осложнений возрастает пропорционально увеличению числа одновременно назначаемых препаратов. Например, при одновременном применении 2-4 лекарств риск развития побочных реакций увеличивается до 4%, 15-20 лекарственных препаратов — до 54% [18].

Анализ сообщений в данном исследовании показал, что 20% из них содержали сведения о том, что больные получали 12 лекарственных препаратов одномоментно, 40,9% — 8 лекарственных средств.

В условиях монотерапии чаще всего причиной возникновения неблагоприятных побочных эффектов в результате ошибок врачей были противомикробные (в основном антибиотики разных групп), нестероидные противовоспалительные, сердечно-сосудистые и местно-анестезирующие лекарственные средства.

Наиболее частыми нерациональными комбинациями лекарственных средств являлись:

- применение двух и более нестероидных противовоспалительных средств на фоне гастрита и язвенной болезни, что приводило к обострению хронической патологии и/или развитию желудочно-кишечных кровотечений;

- комбинации антибиотиков группы аминогликозидов и других нефротоксических средств (например, цефалоспоринов) с развитием острой почечной недостаточности;

- назначение комбинации ЛС, обладающих раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта (например, аспирина, агапурина и эскузана);

- использование комбинации препаратов, способных вызывать агранулоцитоз (например, левомицетин и фенилбутазон).

Из числа спонтанных сообщений с информацией о развитии неблагоприятных побочных реакций вследствие ошибок врачей 78,7% составили сообщения о серьезных лекарственных осложнениях, из которых 4,2% закончились летально.

Сравнительный анализ числа серьезных побочных реакций, возникших в связи с врачебными ошибками, и в остальных случаях (в которых ошибок врачей не было) выявил большую встречаемость их в прецедентах несоблюдения рекомендаций инструкций по медицинскому использованию лекарств (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение сообщений о серьезных побочных реакциях лекарств, возникших в результате врачебных ошибок и в других случаях

К категории серьезных неблагоприятных реакций, согласно принятой ВОЗ терминологии, относятся реакции, которые приводят к летальным исходам, представляют угрозу для жизни, приводят к госпитализации больных или удлиняют ее сроки, тератогенные и канцерогенные эффекты лекарственных средств.

Выявленные серьезные лекарственные осложнения вследствие ошибок врачей клинически проявлялись:

- аллергическими реакциями (22,4% числа врачебных ошибок), включавшими анафилактические шоки, синдромы Стивенса-Джонсона и Лайелла, отеки Квинке, бронхоспазмы и различные виды сыпи;

- сердечно-сосудистыми реакциями (12,0% от чиcла сообщений с врачебными ошибками) в виде коллапса, преходящей ишемии и инфаркта миокарда, аритмий, асистолий, изменений артериального давления, тромбофлебитов, и острого отека мозга;

- нарушениями деятельности ЦНС (2,7% числа сообщений с ошибками врачей) — судороги, галлюцинации, острый психоз, дискоординация движений;

- поражениями желудочно-кишечного тракта (7,7% числа сообщений с врачебными ошибками) в виде обострения хронического гастрита, желудочно-кишечных кровотечений, обострений язвенной болезни желудка, и профузной диареи;

- нарушениями системы кроветворения и гемостаза (7,1% числа сообщений с ошибками врачей): геморрагический синдром, гипохромная анемия и внутренние кровотечения, панцитопения и агранулоцитоз, гипохромная анемия;

- поражениями почек (2,2% числа сообщений с врачебными ошибками) в виде острой почечной недостаточности;

- снижением слуха и остроты зрения (1,1 и 0,6% случаев количества сообщений с ошибками врачей соответственно);

- поражениями печени (4,4% числа сообщений с врачебными ошибками), проявлявшимися гепатотоксическими реакциями и гепатитами;

- прочими осложнениями (18,6% случаев количества сообщений с ошибками врачей), например маточными кровотечениями, некрозом слизистой ротовой полости, синдромом Рея, иммуноденрессантными реакциями, которые явились причиной развития сепсиса, рецидивирующего фурункулеза и абсцесса корня языка и др.

Среди лекарств, вызвавших анафилактический шок. были препараты разных групп, однако на долю местно-анестезирующих средств приходилось большее число сообщений, затем следовали антибактериальные, НПВС и комбинированные препараты.

Обращает на себя внимание нерациональное использование антибиотиков и прежде всего аминогликозидной группы (гентамицина, канамицина, амикацина), которые применялись у больных с наличием противопоказаний, без учета неблагоприятных последствий взаимодействия. В результате у больных развивались острая почечная недостаточность и нефриты.

Приведем некоторые клинические примеры врачебных ошибок.

Случай 1. Больная Ш., 71 года, находясь в стационаре с диагнозом «пневмония», получала комбинированную лекарственную терапию, включающую гентамицин в разовой дозе 80 мг 3 раза в сутки по поводу пневмонии, эуфиллин по 200 мг трижды в сутки, фуросемид по 40 мг в день для коррекции артериального давления (страдает гипертонической болезнью). Через 10 дней после начала терапии развилась острая почечная недостаточность с летальным исходом. В анамнезе — хронический пиелонефрит, гипертоническая болезнь.

В данном случае имеет место врачебная ошибка, так как не был принят во внимание факт повышения нефротоксичности гентамицина при одновременном применении этого препарата с фуросемидом у больной с факторами риска — старческий возраст и хронический пиелонефрит в анамнезе. Информация о взаимодействии препаратов содержится в соответствующих разделах инструкции по их применению.

Случай 2. Больному С., 57 лет, в плановом порядке была проведена эндоскопическая холецистэктомия. В послеоперационном периоде назначена комбинированная лекарственная терапия, включающая: гепарин по 5000 ЕД 4 раза в сутки, фраксипарин (надропарин кальций) по 300 ЕД один раз в сутки подкожно, ципрофлоксацин по 200 мг дважды в сутки, цефантрал (цефотаксим) по 1 г 2 раза в сутки, рибоксин (инозин) по 10 мг 3 раза в день внутривенно. Спустя двое суток состояние больного осложнилось кровотечением из ложа желчного пузыря (тромбоциты — 68 х 109/л, время свертывания цельной крови — 44 мин). Проведена релапаротомия. После операции больной находился в коме в течение недели с признаками прогрессирующей пневмонии и отека мозга. Смерть наступила спустя 15 сут после проведенной плановой операции. Из анамнеза известно, что 6 лет назад пациенту была произведена операция по поводу сложного порока сердца и в течение последних 6 лет он постоянно получал терапию антикоагулянтом непрямого действия — фенилином (фениндоин) по 0,03 2 раза в сутки.

В данном случае возникшее у больного кровотечение с последующим летальным исходом могло быть результатом того, что не было принято во внимание несколько факторов риска развития кровотечения:

- не учтен прием пациентом в течение длительного времени антикоагулянтного препарата длительного действия, способного вызывать кровотечение; на фоне терапии фенилином больному в послеоперационном периоде назначена терапия прямыми антикоагулянтами гепарином и фраксипарином;

- не учтено, что все цефалоспорины могут вызывать гипопрoтромбинемию за счет влияния на протромбиновое время и торможения синтеза витамина К, что может приводить к кровотечениям и кровоизлияниям. Именно с этим связаны рекомендации проводить определение протромбинового времени у больных, получающих препараты данной группы, и назначать витамин К для коррекции гипопротромбинемии. Пожилые и ослабленные пациенты, а также больные с дефицитом витамина К составляют особую группу риска;

- не учтено взаимодействие цефотаксима с гепарином. В результате одновременное применение нескольких препаратов, влияющих на свертывающую систему крови, привело к фатальному исходу.

Случай 3. Ребенку 2-месячного возраста назначен фуразолидон (по 1/4 таблетки — доза не указана — 3 раза в день) для лечения дисбактериоза, который, как отмечал педиатр, проявлялся жидким стулом (без патологических примесей). Через 5 дней от начала лечения препаратом у ребенка выявлены желтушность кожных покровов, повышение уровня ферментов печени.

Ребенок поступил в стационар для исключения врожденного гепатита. При УЗИ обнаружено увеличение печени (в динамике +1 см; +1,5 см; +2 см). Эхоструктура однородна. Показатели функции печени: в 2 раза повышение содержания АЛТ, диспротеинемия, билирубин — 25,1 мкмоль/л (за счет непрямого билирубина).

Из анамнеза известно, что в течение 1 мес после рождения у ребенка отмечалась желтушность кожных покровов, ему были назначены активированный уголь и сульфат магния перорально. Затем в связи с появлением жидкого стула участковый врач назначил фуразолидон для коррекции кишечных нарушений.

В результате отмены препарата и проведенного лечения липоевой кислотой, витамином Е, сорбитом, димедролом состояние ребенка нормализовалось, и показатели функции печени пришли к норме. Диагноз врожденного гепатита был отвергнут.

Анализ данного случая позволяет предположить, что поражение печени было вызвано фуразолидоном. В пользу лекарственного происхождения осложнения свидетельствовали улучшение состояния и регресс симптомов после отмены препарата. Известно, что фуразолидон является высокотоксичным препаратом, способным поражать многие органы, в том числе и печень. Обращает на себя внимание то, что препарат назначен для лечения дисбактериоза — заболевания, которого нег в перечне показаний к назначению фуразолидона.

У ребенка появился жидкий стул без патологических примесей. Нельзя исключить, что причиной его возникновения был сульфат магния, который обладает слабительными свойствами. Остается неясным, на каком основании поставлен диагноз «дисбактериоз» и почему для его коррекции выбран фуразолидон.

В данном случае не было учтено и то, что фуразолидон не рекомендуется применять у детей до 1 месяца из-за риска развития гемолитической анемии вследствие недостаточного развития ферментных систем у таких детей.

И хотя препарат был назначен ребенку двух месяцев, нельзя исключить наличия у него ферментной недостаточности, так как у больного отмечались признаки отягощенного анамнеза, что могло способствовать развитию данного осложнения.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуютотом, что проблема НПР в результате ошибок врачей весьма актуальна для практического здравоохранения России. Примерно треть всех лекарственных осложнений можно считать ятрогенными, причем большинство из них является серьезными, требующими госпитализации или ее продления, приводящими к стойкой потере или снижению трудоспособности (инвалидности), представляющие угрозу для жизни и даже приведшие к смерти больных.

Если учесть тот факт, что сообщаемость о случаях возникновения НПРв нашей стране чрезвычайно мала и значительно уступает таковой в странах с развитой системой контроля безопасности лекарств (число сообщений на численность населения), то правомерно предположить, что мы имеем гораздо большее количество лекарственных осложнений, в том числе и связанных с ошибками врачей.

Основные направления в решении проблемы профилактики осложнений лекарственной терапии, связанных с врачебными ошибками

Анализ специальных исследований, посвященных вопросу изучения медицинских ошибок вообще и ошибок врачей в назначении лекарственных средств в частности, свидетельствует о том, что в их основе лежат недостатки системы подготовки и усовершенствования медицинских кадров в области фармакотерапии, несвоевременное и недостаточное предоставление медицинским и фармацевтическим работникам необходимой информации о возможных неблагоприятных побочных эффектах медикаментов, а также недостатки в организации и функционировании систем контроля безопасности лекарств [14, 15, 19].

Результаты проведенной нами работы позволяют предположить, что в основном те же причины определяют осложнения фармакотерапии и в нашей стране.

Для решения проблемы осложнений фармакотерапии вследствие врачебных ошибок нам представляется целесообразным предложить следующие три основные направления:

1. Совершенствование преподавания фармакологии и клинической фармакологии в медицинских институтах (академиях, университетах) и институтах (академиях) усовершенствования врачей. При этом необходимо не только совершенствование соответствующих программ, но и методических приемов обучения. Студент и врач должны не только получить определенные знания. но и научиться ориентироваться в огромном числе поступающих на фармацевтический рыноклекарственных препаратов с тем, чтобы уметь рационально выбрать и грамотно назначать лекарство конкре гному больному.

2. Предоставление медицинским и фармацевтическим работникам здравоохранения объективной независимой информации о возможных неблагоприятных реакциях на лекарственные средства, включая сведения о взаимодействии лекарств друг с другом и с биологически активными веществами.

3. Совершенствование системы контроля безопасности лекарств как на федеральном и региональном уровнях, так и непосредственно влечебно-профилактических учреждениях. При этом весьма важным является наряду с использованием метода спонтанных сообщений внедрение в практику таких современных методов выявления неблагоприятных побочных эффектов лекарственных средств, как активный мониторинг, анализ реестров и баз данных, содержащих сведения о заболеваемости и смертности, анализ зависимости осложнений фармакотерапии от потребления лекарств.

В заключение необходимо отметить, что в изучении ятрогенных осложнений лекарственной терапии и их профилактике ведущую роль должны играть медицинские и фармацевтические работники практического здравоохранения. Ни в коем случае нельзя «загонять» проблему ошибок при фармакотерапии вглубь и прятать ее.

Практика и отдельные исследования показали, что именно боязнь обвинения в некомпетентности и возможного наказания больше всего препятствуют активному участию в этой работе большинства специалистов [20]. В связи с этим на всех уровнях системы здравоохранения должна быть создана деловая доброжелательная атмосфера экспертизы сообщений об осложнениях лекарственной терапии с целью выявления наиболее типичных ошибок, причин их возникновения и разработки мер их предотвращения, а не с целью наказания за прошлые ошибки.

Участие врачей, медицинских сестер, провизоров и фармацевтов в этой работе является их гражданским и профессиональным долгом и в конечном итоге может спасти жизнь и сохранить здоровье тысячам людей. Не случайно в «Этическом кодексе врача», одобренном на II Пироговском съезде, сказано, что сообщение о побочных действиях лекарств является профессиональным долгом медицинского работника.

Abstract

The problem of adverse drug events is very actual problem I at present. Its prevalence causes deep concernment in practitioners and patients. The popularization of spontaneous messages method is the first attempt in this course. Besides that it is impossible to solve the problem of medical mistakes without medical society involvement. That is why this problem requires a big attention and the specialist’s employment. One of the main factors is the practitioner’s activity in the accounts of adverse drug effects and medical mistakes. Only such information might be the base of recommendations for medical workers and can prevent ialrogenic drug complications.

Литература:

1. Quality of Health Care in America Committee. The Institute of Medicine Report on Medical Errors: Misunderstanding Can Do Harm. Med. Gen. Med., September 19, 2000.

2. Seeger J.D., Kong S.X., Schumock G. T. Characteristics associated with ability to prevent adverse-drug reactions in hospitalized patients. Pharmacotherapy, 1998, Nov-Dec, 18(6), 1284-1289.

3. Johnson J.A., Bootman J.L. Drug-related morbidity and mortality. A cost-of-illness model // J. Arch. Intern. Med., 1995, Oct. 9; 155 (18), 1949-1956.

4. Imbs J.L., Pouyanne P., Haramburu F. et al. Jatrogenic medication: estimation of its prevalence in French public hospitals. Regional Centers ol Pharmacuvigiaincc. Therapie 1999; 54 (1), 21-27.

5. Muehlberger N., Schneeweis S., Hasford J. ADRs Monitoringt Pharmacoepidemiology and drug safety, 1997, 6, Suppl.3, 71-77.

6. Pirmohamed U., Breskenridge A.M., Kiteringham N.R. et al. Adverse drug reactions. BMJ, 1998, 316, 1295-1298.

7. UK Department of Health. An organization with a memory. 2000, December.

8. Moore N.D., Lecaintre D., Noblet C. et al. Frequency and cost of serious adverse drug reactions in a department of general medicine. Br. J. Clin. Pharmacol. 1998, 45 (3), 301-308.

9. Leape L., Brennan Т., Laird N. etal. The nature of adverse events in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study. New Engl. // J. Med., 1991, 324, 377-384.

10. Billings С. Incident reporting systems in medicine and experience with the aviation safety reporting systems. A Tale of Two Stories: (contrasting Views of Patient Safety. National Patient Safety Foundation, American Medical Association, Chicago Illinois, 1998.

11. Olsen P.M., Lorentzen H., Thomsen K., Fogtmann A. Medication errors in a pediatric department. Ugeskr. Laeger. 1997, Apr 14, 159 (16), 2392-2395.

12. Adverse Drug Events. Substantial problem but magnitude uncertain. US General Accounting Office. 2000, February, 1-12.

13. Wllson R., Runciman W., Gibberd R. et al. The quality in Australian health care study. Med. J. Aust., 1995, 163, 458-471.

14. Quality of Care Patient Safety. WHO, 2002, Resolution EB, 109, 16.

15. Thomas P., Lombardi D. Closing the Loop — Implementing Quality Improvement Processes and Advances in Technology to Decrease Medication Errors. FASHP.

16. Астахова A.B., Лепахин В.К. Проблемы безопасности лекарственных средств в России // Фармацевтический мир, 1997, №2, 10-12.

17. V Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» // Безопасность лекарств. 1998, № 2, с. 14-15.

18. Истратов С.Ю., Брайцева Е.В., Вартанян И.Р. Взаимодействие лекарственных средств // Новая аптека, 2000, № 9, с. 34-38.

19. Vincent С., Knox E. Clinical risk modification, quality, and patient safety: interrelationships, problems, and future potential. Best. Pract. Benchmarking. Healthc. 1997, Nov-Dec, 2(6), 221-226.

20. Williams D., Kelly A., Feely J. Drug interactions avoided a useful indicator of good prescribing practice. Br. J. Clin. Pharmacol. 2000, Apr. 49(4), 369-372.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Ошибки при назначении лекарственных средств способствуют увеличению заболеваемости и смертности. По приблизительным оценкам эти ошибки обходятся системе здравоохранения США примерно в 177 миллиардов долларов (в зависимости от определения) в год. Ошибки при назначении лекарственных средств могут включать:

-

Неправильный выбор лекарственного средства, назначение его в неадекватной дозе, неверный режим дозирования и/или длительность курса терапии

-

Ошибочное прочтение рецепта сотрудником аптеки, в результате чего отпускается неправильный препарат либо его дозировка

-

Ошибочное прочтение упаковки сотрудником аптеки, в результате чего отпускается неправильный препарат либо его дозировка

-

Неверные указания пациенту

-

Неправильное введение препарата медицинским работником или пациентом

-

Неправильное хранение препарата сотрудником аптеки или пациентом, что приводит к снижению его активности

-

Использование лекарственного средства с истекшим сроком годности, что приводит к снижению его активности

-

Неправильный прием лекарственного средства пациентом

-

Неточная передача информации, указанной в рецепте, между различными поставщиками

Ошибки в назначении лекарственных средств весьма часты, особенно у определенных категорий пациентов. Этому риску особенно подвержены лица пожилого возраста, женщины детородного возраста и дети. Лекарственные взаимодействия особенно часто встречаются у пациентов, принимающих несколько препаратов. Для снижения риска необходимо знать все принимаемые пациентом препараты (включая назначенные другими врачами и отпускаемые без рецепта) и поддерживать их список актуальным. Пациентов следует поощрять составлять и обновлять список принимаемых ими на данный момент препаратов и дозировок и брать список с собой на каждый врачебный прием или при обращении в отделение неотложной помощи. Если есть какие-либо сомнения относительно препаратов, принимаемых пациентами, им нужно разъяснить необходимость принести все свои препараты на врачебный прием для пересмотра.

Назначения должны быть написаны максимально четко. Названия некоторых препаратов похожи, что может вызвать путаницу, если они будут написаны неразборчиво. Изменение некоторых традиционных сокращений, которые легко перепутать, также может способствовать уменьшению количества ошибок. Например, «qd» (1 раз в день) можно перепутать с «qid» (4 раза в день). Написание «1 раз/день» или «один раз в день» является предпочтительным. Рецепты, переданные в электронном виде или распечатанные на принтере, могут исключить проблемы с неразборчивым почерком или несоответствующими сокращениями. Тем не менее, электронные системы назначения лекарств, в которых используются поля для галочки или прокручиваемые списки, могут увеличить риск непреднамеренно ошибочного выбора лекарства или дозы.

Ошибки при назначении лекарственных средств возможны и в лечебных учреждениях. В частности, препарат может быть выдан не тому больному, не в то время, либо ошибочно назначен не тот способ его введения. Некоторые препараты должны вводиться внутривенно медленно; некоторые – нельзя вводить параллельно. При выявлении подобных ошибок необходимо немедленно информировать врача и получить консультацию у провизора. Электронные системы отпуска препаратов снижают вероятность таких ошибок.

Фармацевт должен хранить лекарственные препараты таким образом, что обеспечить их активность. Аптеки, продающие лекарства по почте, должны следовать регламенту, чтобы обеспечить надлежащую перевозку. Зачастую пациенты хранят препараты неправильно. Шкафчик в ванной комнате не является идеальным местом для хранения лекарственных препаратов из-за повышенной температуры и влажности. Если препараты хранятся неправильно, скорее всего их активность снизится задолго до указанной даты истечения срока годности.

На упаковке должно быть четко указано, следует ли хранить препарат в холодильнике или в прохладном месте, оберегая от воздействия высоких температур или солнечных лучей, либо соблюдая специальные условия хранения. С другой стороны, ненужные меры предосторожности снижают вероятность соблюдения предписанного режима терапии и приводят к ненужному расходу времени пациента. Например, инсулин в запечатанной упаковке должен храниться в холодильнике; однако открытый флакон можно хранить длительное время вне холодильника, в месте, исключающем воздействие чрезмерно высоких температур или прямых солнечных лучей.

Использование лекарственных средств с истекшим сроком годности довольно распространено. Просроченные препараты могут быть неэффективными, а некоторые из них (например, ацетилсалициловая кислота или тетрациклин) могут представлять опасность по истечении срока годности.

Ошибки при назначении лекарственных средств часто возникают из-за отсутствия у пациентов информации о том, как правильно принимать препарат. В результате они могут ошибочно принять не тот препарат, либо неправильную дозу препарата. Инструкции по дозировке каждого препарата, в том числе причины, по которым препарат был назначен, должны быть полностью объяснены пациентам и, по возможности, представлены в письменном виде. Им следует посоветовать обратится к фармацевтическому работнику за дополнительной консультацией по поводу приема прописанного лекарства. Упаковка должна быть удобной, но безопасной. Если у детей не будет доступа к препарату, и у пациентов могут возникнуть проблемы с открыванием контейнера, лекарства не следует предоставлять в контейнерах с защитой от детей.

Другой распространенной причиной ошибок является неточная передача информации, указанной в рецепте, при переводе пациента из одного учреждения в другое или передаче от одного врача другому (например, из больницы в реабилитационный центр, из дома престарелых в больницу или от врача-специалиста – медработнику, оказывающему первичную медицинскую помощь). Связь между разными поставщиками медицинских услуг, загруженными работой, как правило, требует активного усилия, и при переводе пациента изменения в схеме назначений являются распространенным явлением. Повышенное внимание к средствам связи может помочь уменьшить риск таких ошибок. Риск был сокращен с помощью различных программ формального согласования лекарств, таких как подготовка полного списка текущих лекарств каждый раз при переводе пациента из одного учреждения в другое.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Это — Профессиональная версия.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Просмотреть пользовательскую версию

Авторское право © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Врачебные ошибки как причина осложнений лекарственной терапии

Статьи

Опубликовано в журнале:

Качественная клиническая практика »» 1 / 2002 В.К. Лепахин*, А.В. Астахова, Е.А. Овчинникова, Л.К. Овчинникова

*Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)

Кафедра общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, Москва

Проблема осложнений лекарственной терапии становится все более актуальной во всем мире. Это связано прежде всего с внедрением в медицинскую практику большого числа фармакологических препаратов, обладающих высокой биологической активностью, сенсибилизацией населения к биологическим и химическим веществам, нерациональным использованием лекарств, медицинскими ошибками и применением не качественных и фальсифицированных препаратов.

Результаты проведенных за последние годы фармакоэпидемиологических исследований позволяют говорить о том, что недооценка и запоздалое решение этой проблемы чреваты развитием самых серьезных последствий [1, 2].

Масштаб проблемы

В специально проведенных исследованиях было показано, что тяжелые, подчас необратимые осложнения в результате лекарственной терапии развиваются у миллионов людей. Количество летальных исходов, связанных с применением лекарств, исчисляется сотнями тысяч. Только в США ежегодно госпитализируется от 3,5 до 8,8 млн. больных и погибает 100-200 тыс. пациентов вследствие развития неблагоприятных побочных реакций, связанных с применением лекарств [3]. Как вы думаете, в России эта цифра меньше?

Результаты мета-анализа 39 перспективных исследований, проведенных в США в период с 1966 по 1996 гг., показали, что серьезные неблагоприятные побочные реакции возникали в среднем в 6,7% случаев, а летальные осложнения имели место у 0,32% всех госпитализированных больных. Осложнения лекарственной терапии заняли 4-6-е место среди причин смертности после сердечно-сосудистых, онкологических, бронхо-легочных заболеваний и травм [2].

Подобное положение отмечается и в других развитых странах. Так, во Франции в 1997 г. около 10% всех госпитализированных составляли больные с побочными реакциями. Осложнения лекарственной терапии возникли у 1317650 пациентов, из них в 33% случаев — серьезные и в 1,4% — летальные [4]. Неблагоприятные побочные реакции явились причиной госпитализации 5,8% больных в Германии [5].

Согласно данным Pirmohamed и et аl. [6], 5% госпитализаций связаны с лекарственными осложнениями, неблагоприятные побочные реакции возникают у 10-20% госпитализированных больных, осложнения лекарственного генеза стали причиной летальных исходов в 0,1% случаев (для сравнения: летальные исходы в результате хирургических вмешательств наблюдаются в 0,01% случаев).

Неблагоприятные побочные реакции — это не только серьезная медицинская, социальная, но и экономическая проблема.

Экономические затраты, связанные с лекарственными осложнениями, составляют в США около 76,6 млрд. долл. в год [3]. Общие годовые затраты только на лечение предотвратимых осложнений фармакотерапии в США колеблются от 17 до 29 млн. долл.

В Великобритании ежегодно расходуется около 4 млрд. долл. в связи с увеличением продолжительности пребывания в стационарах больных из-за возникших неблагоприятных побочных эффектов лекарств [7].

По данным исследования Moore et аl. (1998), затраты, связанные с побочными реакциями, составляют в разных странах от 5,5 до 17% общего бюджета больниц 181.

Зарубежный опыт изучения проблемы побочного действия лекарств свидетельствует о том, что многие лекарственные осложнения являются следствием медицинских ошибок.

Современное состояние проблемы медицинских ошибок

Неблагоприятные побочные реакции лекарственных препаратов вследствие нерационального применения и врачебных ошибок — это только один из наиболее часто встречающихся видов медицинских ошибок. К медицинским ошибкам относят также:

- неправильную постановку диагноза, приведшую к неверному выбору препарата для лечения

- неиспользование предписанного диагностического обследования;

- неверную интерпретацию результатов обследования;

- непринятие мер после получения результатов, отклоняющихся от нормы;

- использование неисправного медицинского оборудования;

- осложнения при переливании крови;

- невыполнение других медицинских предписаний.

Проблема медицинских ошибок не нова, однако в прошлом на нее не обращали должного внимания. Первые работы, посвященные описанию и изучению проблемы медицинских ошибок, стали появляться в 90-е гг. [9]. Одно из первых значимых исследований этого вопроса было организовано в США Агентством по исследованиям и качеству в здравоохранении и проведено Институтом медицины [10].

По завершении данного исследования в ноябре 1999 г. был составлен отчет, озаглавленный: «Человеку свойственно ошибаться: повышение безопасности в здравоохранении» [11]. В отчете отмечалось, что в результате медицинских ошибок в больницах США ежегодно умирает от 44 000 до 98 000 человек. Это больше, чем смертность в результате автомобильных аварий (43 458), рака молочной железы (42297) или СПИДа (16516).

Согласно полученным данным, только от ошибок, связанных с неправильным применением лекарств, ежегодно погибает 7000 человек; это на 16% больше, чем смертность в результате производственного травматизма [11].

С медицинскими ошибками связаны огромные финансовые издержки. В отчете Института медицины отмечается, что медицинские ошибки обходятся США примерно в 37,7 млрд. долл. в год, причем из них около 17 млрд. долл. связаны с расходами, которые можно было предотвратить. Приблизительно половины этих средств расходуется на лечение последствий предотвратимых медицинских ошибок [11].

Реакция на полученные Институтом медицины данные последовала со стороны руководства страны на самом высоком уровне уже в декабре 1999 г. Президент США Билл Клинтон Исполнительным распоряжением создал Межведомственную рабочую группу по координации качества в здравоохранении и потребовал от нее представить ему в течение 60 дней рекомендации, направленные на повышение степени безопасности больных. Разработанные Президентской комиссией рекомендации были выпущены Белым Домом 22 февраля 2000 г. [12].

Вслед за этим многие страны, включая Канаду, Нидерланды, Новую Зеландию, Швецию и другие, начали специальные национальные программы по исследованию качества оказания медицинской помощи и безопасности пациентов.

Департамент здравоохранения Великобритании в докладе за 2000 г. отметил, что неблагоприятные последствия медицинских вмешательств составили 850 тыс. случаев и явились причиной 10% всех госпитализаций [7].

Исследование качества медицинской помощи в Австралии в 1995 г. показало, что неблагоприятные побочные эффекты имели место у 16,6% госпитализированных больных [13].

Учитывая глобальный характер проблемы медицинских ошибок. Исполнительный комитет Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в январе 2002 г. рассмотрел специальную резолюцию «Качество здравоохранения и безопасность больных» и утвердил Стратегию по повышению безопасности больных, в которой наметил основные меры по улучшению качества оказания медицинской помощи населению [14].

В резолюции Исполнительного комитета ВОЗ отмечается, что, «несмотря на возрастающий интерес к проблеме безопасности больных, в мире еще нет осознания чрезвычайной важности проблемы неблагоприятных побочных реакций». В основном это связано с недостаточностью специальных исследований и фактических данных поданному вопросу.

ВОЗ призывает страны к более активному международному сотрудничеству в этой области.

Ошибки врачей при фармакотерапии

Проблема медицинских ошибок вообще и врачебных ошибок при лекарственной терапии в частности до настоящего времени в России практически не изучалась. Медицинские работники и руководители лечебно-профилактических учреждений стараются избегать обсуждения данной темы; она редко находит отражение на страницах медицинской печати. Между тем, врядли будет преувеличением сказать, что эта проблема актуальна и для нашей страны.

К числу врачебных ошибок, как составляющей медицинских ошибок относят все случаи, связанные с использованием лекарственных препаратов с нарушениями инструкции по медицинскому применению [15].

По данным Classen et аl. [1], полученным при активном мониторинге использования лекарств в стационаре, среди типов врачебных ошибок в медицинской практике лидирующими являются ошибки выбора врачом лекарственного препарата и его дозы. Такого типа ошибки составили 56%. Второе место заняли врачебные ошибки, связанные с некорректным изменением дозы и длительностью применения лекарственных средств — 34%. Наделю неблагоприятных побочных эффектов из-за ошибок, допущенных средним медицинским персоналом и фармацевтическими работниками больничной аптеки, приходилось 10% неблагоприятных побочных эффектов.

Неблагоприятные побочные реакции, возникающие в результате врачебных ошибок, являются потенциально предотвратимыми, поскольку их можно избежать при рациональном использовании лекарственных средств.

Основу профилактики неблагоприятных побочных эффектов лекарственных препаратов, в том числе связанных с врачебными ошибками, составляет их выявление, последующий анализ и разработка предложений по решению проблемы. Решения указанных задач возложено на организованные в большинстве стран мира специальные службы контроля безопасности лекарств (фармаконадзора).

Службы контроля безопасности лекарств.

После «талидомидовой трагедии» в 60-е гг. в разных странах стали создаваться специальные службы фармаконадзора с целью выявления и профилактики осложнений лекарственной терапии. Основу этих служб составляли национальные центры по изучению побочного действия лекарств. В 1969 г. в Советском Союзе был организован Всесоюзный центр по изучению побочного действия лекарств Минздрава СССР, выполняющий весьма важные функции по выявлению, анализу и систематизации сообщений о побочных реакциях, подготовке предложений для Минздрава СССР об ограничении или запрещении применения отдельных препаратов, а также по предоставлению медицинским и фармацевтическим работникам информации по вопросам безопасности лекарственных средств и профилактики возникновения лекарственных осложнений.

После распада СССР в течение 6 лет в России не было национального центра по контролю безопасности лекарств. Часть функций центра в течение указанного времени выполнял Фонд по изучению эффективности и безопасности лекарств, организованный на базе кафедры общей и клинической фармакологии Российского Университета дружбы народов, основным научным направлением которой является изучение вопросов безопасности лекарств и их рационального применения.

В 1997 г., благодаря усилиям сотрудников кафедры общей и клинической фармакологии РУДН, Минздрав России создал на ее базе Федеральный центр по изучению побочных действий лекарств. Центр организовал и возглавил работу по созданию в России службы фармаконадзора, основными задачами которой являются выявление неблагоприятных побочных реакций, разработка предложений по их профилактике и обеспечение медицинской общественности соответствующей информацией [16].

За короткий срок на территории Российской Федерации было создано несколько региональных центров по изучению побочных действий лекарств. Эти центры являются первичным звеном в процессе сбора и оценки сообщений о побочных реакциях лекарств, а также распространения информации о возможных осложнениях лекарственной терапии. В настоящее время в различных регионах России действует 29 таких центров.

Работа Федерального центра получила высокую оценку Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и в конце 1997 г. Россия была принята в качестве полноправного члена в Программу ВОЗ по международному мониторингу лекарств.

В результате последующей реорганизации с 1999 г. функции Федерального центра выполняет отдел токсикологии и изучения побочных действий лекарств Института доклинической и клинической экспертизы лекарств Научного центра экспертизы и государственного контроля лекарственных средств Минздрава РФ.

Юридические основы контроля безопасности лекарств в нашей стране были заложены в «Законе о лекарственных средствах», принятом в 1998 г. В ст. 41 Закона указывается, что «субъекты обращения лекарственных средств обязаны сообщать федеральному органу исполнительной власти в сфере здравоохранения, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, федеральному органу контроля качества лекарственных средств и территориальным органам контроля качества лекарственных средств обо всех случаях побочных действий и об особенностях взаимодействия лекарств с другими лекарственными препаратами, которые не соответствуют сведениям о лекарственных средствах, содержащимся в инструкциях по их применению».

Сообщения, поступающие в виде заполненных индивидуальных карт учета НПР, подвергаются всестороннему анализу и заносятся в специальную базу данных [17].

Результаты анализа сообщений о НПР в России

С целью выяснения роли врачебных ошибок в возникновении неблагоприятных побочных реакций был проведен анализ спонтанных сообщений, поступивших в Центр за 1997-2000 гг.

В результате анализа 565 сообщений было установлено, что на долю сведений о лекарственных осложнениях вследствие врачебных ошибок приходилось 27,4%.

Выявлены следующие типы врачебных ошибок (рис. 1):

- непереносимость лекарственного препарата в прошлом;

- неоправданный выбор лекарственного средства, в том числе в результате их назначения при наличии противопоказаний к применению;

- ошибки дозирования препарата, включающие передозировку в случае назначения одного и того же препарата под разными названиями, либо превышения суточной дозы в условиях монотерапии;

- одновременное применение двух и более препаратов одной группы;

- одновременное применение двух и более препаратов разных групп без учета их взаимодействия.

Рисунок 1. Распределение сообщений по группам в зависимости от типа врачебных ошибок

Неоправданный выбор лекарственных средств, связанный с игнорированием противопоказаний к применению, — второй по частоте тип врачебных ошибок.

Меньшая часть ошибок-связана с передозировкоП при назначении одного и того же препарата под разными фирменными наименованиями.

Максимальное число ошибок (73,6%) былодопуще но врачами при комбинированной терапии. Это подтверждают данные литературы, согласно которым риск лекарственных осложнений возрастает пропорционально увеличению числа одновременно назначаемых препаратов. Например, при одновременном применении 2-4 лекарств риск развития побочных реакций увеличивается до 4%, 15-20 лекарственных препаратов — до 54% [18].

Анализ сообщений в данном исследовании показал, что 20% из них содержали сведения о том, что больные получали 12 лекарственных препаратов одномоментно, 40,9% — 8 лекарственных средств.

В условиях монотерапии чаще всего причиной возникновения неблагоприятных побочных эффектов в результате ошибок врачей были противомикробные (в основном антибиотики разных групп), нестероидные противовоспалительные, сердечно-сосудистые и местно-анестезирующие лекарственные средства.

Наиболее частыми нерациональными комбинациями лекарственных средств являлись:

- применение двух и более нестероидных противовоспалительных средств на фоне гастрита и язвенной болезни, что приводило к обострению хронической патологии и/или развитию желудочно-кишечных кровотечений;

- комбинации антибиотиков группы аминогликозидов и других нефротоксических средств (например, цефалоспоринов) с развитием острой почечной недостаточности;

- назначение комбинации ЛС, обладающих раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта (например, аспирина, агапурина и эскузана);

- использование комбинации препаратов, способных вызывать агранулоцитоз (например, левомицетин и фенилбутазон).

Из числа спонтанных сообщений с информацией о развитии неблагоприятных побочных реакций вследствие ошибок врачей 78,7% составили сообщения о серьезных лекарственных осложнениях, из которых 4,2% закончились летально.

Сравнительный анализ числа серьезных побочных реакций, возникших в связи с врачебными ошибками, и в остальных случаях (в которых ошибок врачей не было) выявил большую встречаемость их в прецедентах несоблюдения рекомендаций инструкций по медицинскому использованию лекарств (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение сообщений о серьезных побочных реакциях лекарств, возникших в результате врачебных ошибок и в других случаях

К категории серьезных неблагоприятных реакций, согласно принятой ВОЗ терминологии, относятся реакции, которые приводят к летальным исходам, представляют угрозу для жизни, приводят к госпитализации больных или удлиняют ее сроки, тератогенные и канцерогенные эффекты лекарственных средств.

Выявленные серьезные лекарственные осложнения вследствие ошибок врачей клинически проявлялись:

- аллергическими реакциями (22,4% числа врачебных ошибок), включавшими анафилактические шоки, синдромы Стивенса-Джонсона и Лайелла, отеки Квинке, бронхоспазмы и различные виды сыпи;

- сердечно-сосудистыми реакциями (12,0% от чиcла сообщений с врачебными ошибками) в виде коллапса, преходящей ишемии и инфаркта миокарда, аритмий, асистолий, изменений артериального давления, тромбофлебитов, и острого отека мозга;

- нарушениями деятельности ЦНС (2,7% числа сообщений с ошибками врачей) — судороги, галлюцинации, острый психоз, дискоординация движений;

- поражениями желудочно-кишечного тракта (7,7% числа сообщений с врачебными ошибками) в виде обострения хронического гастрита, желудочно-кишечных кровотечений, обострений язвенной болезни желудка, и профузной диареи;

- нарушениями системы кроветворения и гемостаза (7,1% числа сообщений с ошибками врачей): геморрагический синдром, гипохромная анемия и внутренние кровотечения, панцитопения и агранулоцитоз, гипохромная анемия;

- поражениями почек (2,2% числа сообщений с врачебными ошибками) в виде острой почечной недостаточности;

- снижением слуха и остроты зрения (1,1 и 0,6% случаев количества сообщений с ошибками врачей соответственно);

- поражениями печени (4,4% числа сообщений с врачебными ошибками), проявлявшимися гепатотоксическими реакциями и гепатитами;

- прочими осложнениями (18,6% случаев количества сообщений с ошибками врачей), например маточными кровотечениями, некрозом слизистой ротовой полости, синдромом Рея, иммуноденрессантными реакциями, которые явились причиной развития сепсиса, рецидивирующего фурункулеза и абсцесса корня языка и др.

Среди лекарств, вызвавших анафилактический шок. были препараты разных групп, однако на долю местно-анестезирующих средств приходилось большее число сообщений, затем следовали антибактериальные, НПВС и комбинированные препараты.

Обращает на себя внимание нерациональное использование антибиотиков и прежде всего аминогликозидной группы (гентамицина, канамицина, амикацина), которые применялись у больных с наличием противопоказаний, без учета неблагоприятных последствий взаимодействия. В результате у больных развивались острая почечная недостаточность и нефриты.

Приведем некоторые клинические примеры врачебных ошибок.

Случай 1. Больная Ш., 71 года, находясь в стационаре с диагнозом «пневмония», получала комбинированную лекарственную терапию, включающую гентамицин в разовой дозе 80 мг 3 раза в сутки по поводу пневмонии, эуфиллин по 200 мг трижды в сутки, фуросемид по 40 мг в день для коррекции артериального давления (страдает гипертонической болезнью). Через 10 дней после начала терапии развилась острая почечная недостаточность с летальным исходом. В анамнезе — хронический пиелонефрит, гипертоническая болезнь.

В данном случае имеет место врачебная ошибка, так как не был принят во внимание факт повышения нефротоксичности гентамицина при одновременном применении этого препарата с фуросемидом у больной с факторами риска — старческий возраст и хронический пиелонефрит в анамнезе. Информация о взаимодействии препаратов содержится в соответствующих разделах инструкции по их применению.

Случай 2. Больному С., 57 лет, в плановом порядке была проведена эндоскопическая холецистэктомия. В послеоперационном периоде назначена комбинированная лекарственная терапия, включающая: гепарин по 5000 ЕД 4 раза в сутки, фраксипарин (надропарин кальций) по 300 ЕД один раз в сутки подкожно, ципрофлоксацин по 200 мг дважды в сутки, цефантрал (цефотаксим) по 1 г 2 раза в сутки, рибоксин (инозин) по 10 мг 3 раза в день внутривенно. Спустя двое суток состояние больного осложнилось кровотечением из ложа желчного пузыря (тромбоциты — 68 х 109/л, время свертывания цельной крови — 44 мин). Проведена релапаротомия. После операции больной находился в коме в течение недели с признаками прогрессирующей пневмонии и отека мозга. Смерть наступила спустя 15 сут после проведенной плановой операции. Из анамнеза известно, что 6 лет назад пациенту была произведена операция по поводу сложного порока сердца и в течение последних 6 лет он постоянно получал терапию антикоагулянтом непрямого действия — фенилином (фениндоин) по 0,03 2 раза в сутки.

В данном случае возникшее у больного кровотечение с последующим летальным исходом могло быть результатом того, что не было принято во внимание несколько факторов риска развития кровотечения:

- не учтен прием пациентом в течение длительного времени антикоагулянтного препарата длительного действия, способного вызывать кровотечение; на фоне терапии фенилином больному в послеоперационном периоде назначена терапия прямыми антикоагулянтами гепарином и фраксипарином;

- не учтено, что все цефалоспорины могут вызывать гипопрoтромбинемию за счет влияния на протромбиновое время и торможения синтеза витамина К, что может приводить к кровотечениям и кровоизлияниям. Именно с этим связаны рекомендации проводить определение протромбинового времени у больных, получающих препараты данной группы, и назначать витамин К для коррекции гипопротромбинемии. Пожилые и ослабленные пациенты, а также больные с дефицитом витамина К составляют особую группу риска;

- не учтено взаимодействие цефотаксима с гепарином. В результате одновременное применение нескольких препаратов, влияющих на свертывающую систему крови, привело к фатальному исходу.

Случай 3. Ребенку 2-месячного возраста назначен фуразолидон (по 1/4 таблетки — доза не указана — 3 раза в день) для лечения дисбактериоза, который, как отмечал педиатр, проявлялся жидким стулом (без патологических примесей). Через 5 дней от начала лечения препаратом у ребенка выявлены желтушность кожных покровов, повышение уровня ферментов печени.

Ребенок поступил в стационар для исключения врожденного гепатита. При УЗИ обнаружено увеличение печени (в динамике +1 см; +1,5 см; +2 см). Эхоструктура однородна. Показатели функции печени: в 2 раза повышение содержания АЛТ, диспротеинемия, билирубин — 25,1 мкмоль/л (за счет непрямого билирубина).

Из анамнеза известно, что в течение 1 мес после рождения у ребенка отмечалась желтушность кожных покровов, ему были назначены активированный уголь и сульфат магния перорально. Затем в связи с появлением жидкого стула участковый врач назначил фуразолидон для коррекции кишечных нарушений.

В результате отмены препарата и проведенного лечения липоевой кислотой, витамином Е, сорбитом, димедролом состояние ребенка нормализовалось, и показатели функции печени пришли к норме. Диагноз врожденного гепатита был отвергнут.

Анализ данного случая позволяет предположить, что поражение печени было вызвано фуразолидоном. В пользу лекарственного происхождения осложнения свидетельствовали улучшение состояния и регресс симптомов после отмены препарата. Известно, что фуразолидон является высокотоксичным препаратом, способным поражать многие органы, в том числе и печень. Обращает на себя внимание то, что препарат назначен для лечения дисбактериоза — заболевания, которого нег в перечне показаний к назначению фуразолидона.

У ребенка появился жидкий стул без патологических примесей. Нельзя исключить, что причиной его возникновения был сульфат магния, который обладает слабительными свойствами. Остается неясным, на каком основании поставлен диагноз «дисбактериоз» и почему для его коррекции выбран фуразолидон.

В данном случае не было учтено и то, что фуразолидон не рекомендуется применять у детей до 1 месяца из-за риска развития гемолитической анемии вследствие недостаточного развития ферментных систем у таких детей.

И хотя препарат был назначен ребенку двух месяцев, нельзя исключить наличия у него ферментной недостаточности, так как у больного отмечались признаки отягощенного анамнеза, что могло способствовать развитию данного осложнения.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуютотом, что проблема НПР в результате ошибок врачей весьма актуальна для практического здравоохранения России. Примерно треть всех лекарственных осложнений можно считать ятрогенными, причем большинство из них является серьезными, требующими госпитализации или ее продления, приводящими к стойкой потере или снижению трудоспособности (инвалидности), представляющие угрозу для жизни и даже приведшие к смерти больных.

Если учесть тот факт, что сообщаемость о случаях возникновения НПРв нашей стране чрезвычайно мала и значительно уступает таковой в странах с развитой системой контроля безопасности лекарств (число сообщений на численность населения), то правомерно предположить, что мы имеем гораздо большее количество лекарственных осложнений, в том числе и связанных с ошибками врачей.

Основные направления в решении проблемы профилактики осложнений лекарственной терапии, связанных с врачебными ошибками

Анализ специальных исследований, посвященных вопросу изучения медицинских ошибок вообще и ошибок врачей в назначении лекарственных средств в частности, свидетельствует о том, что в их основе лежат недостатки системы подготовки и усовершенствования медицинских кадров в области фармакотерапии, несвоевременное и недостаточное предоставление медицинским и фармацевтическим работникам необходимой информации о возможных неблагоприятных побочных эффектах медикаментов, а также недостатки в организации и функционировании систем контроля безопасности лекарств [14, 15, 19].

Результаты проведенной нами работы позволяют предположить, что в основном те же причины определяют осложнения фармакотерапии и в нашей стране.

Для решения проблемы осложнений фармакотерапии вследствие врачебных ошибок нам представляется целесообразным предложить следующие три основные направления:

1. Совершенствование преподавания фармакологии и клинической фармакологии в медицинских институтах (академиях, университетах) и институтах (академиях) усовершенствования врачей. При этом необходимо не только совершенствование соответствующих программ, но и методических приемов обучения. Студент и врач должны не только получить определенные знания. но и научиться ориентироваться в огромном числе поступающих на фармацевтический рыноклекарственных препаратов с тем, чтобы уметь рационально выбрать и грамотно назначать лекарство конкре гному больному.

2. Предоставление медицинским и фармацевтическим работникам здравоохранения объективной независимой информации о возможных неблагоприятных реакциях на лекарственные средства, включая сведения о взаимодействии лекарств друг с другом и с биологически активными веществами.

3. Совершенствование системы контроля безопасности лекарств как на федеральном и региональном уровнях, так и непосредственно влечебно-профилактических учреждениях. При этом весьма важным является наряду с использованием метода спонтанных сообщений внедрение в практику таких современных методов выявления неблагоприятных побочных эффектов лекарственных средств, как активный мониторинг, анализ реестров и баз данных, содержащих сведения о заболеваемости и смертности, анализ зависимости осложнений фармакотерапии от потребления лекарств.

В заключение необходимо отметить, что в изучении ятрогенных осложнений лекарственной терапии и их профилактике ведущую роль должны играть медицинские и фармацевтические работники практического здравоохранения. Ни в коем случае нельзя «загонять» проблему ошибок при фармакотерапии вглубь и прятать ее.

Практика и отдельные исследования показали, что именно боязнь обвинения в некомпетентности и возможного наказания больше всего препятствуют активному участию в этой работе большинства специалистов [20]. В связи с этим на всех уровнях системы здравоохранения должна быть создана деловая доброжелательная атмосфера экспертизы сообщений об осложнениях лекарственной терапии с целью выявления наиболее типичных ошибок, причин их возникновения и разработки мер их предотвращения, а не с целью наказания за прошлые ошибки.

Участие врачей, медицинских сестер, провизоров и фармацевтов в этой работе является их гражданским и профессиональным долгом и в конечном итоге может спасти жизнь и сохранить здоровье тысячам людей. Не случайно в «Этическом кодексе врача», одобренном на II Пироговском съезде, сказано, что сообщение о побочных действиях лекарств является профессиональным долгом медицинского работника.

Abstract

The problem of adverse drug events is very actual problem I at present. Its prevalence causes deep concernment in practitioners and patients. The popularization of spontaneous messages method is the first attempt in this course. Besides that it is impossible to solve the problem of medical mistakes without medical society involvement. That is why this problem requires a big attention and the specialist’s employment. One of the main factors is the practitioner’s activity in the accounts of adverse drug effects and medical mistakes. Only such information might be the base of recommendations for medical workers and can prevent ialrogenic drug complications.

Литература:

1. Quality of Health Care in America Committee. The Institute of Medicine Report on Medical Errors: Misunderstanding Can Do Harm. Med. Gen. Med., September 19, 2000.

2. Seeger J.D., Kong S.X., Schumock G. T. Characteristics associated with ability to prevent adverse-drug reactions in hospitalized patients. Pharmacotherapy, 1998, Nov-Dec, 18(6), 1284-1289.

3. Johnson J.A., Bootman J.L. Drug-related morbidity and mortality. A cost-of-illness model // J. Arch. Intern. Med., 1995, Oct. 9; 155 (18), 1949-1956.

4. Imbs J.L., Pouyanne P., Haramburu F. et al. Jatrogenic medication: estimation of its prevalence in French public hospitals. Regional Centers ol Pharmacuvigiaincc. Therapie 1999; 54 (1), 21-27.

5. Muehlberger N., Schneeweis S., Hasford J. ADRs Monitoringt Pharmacoepidemiology and drug safety, 1997, 6, Suppl.3, 71-77.

6. Pirmohamed U., Breskenridge A.M., Kiteringham N.R. et al. Adverse drug reactions. BMJ, 1998, 316, 1295-1298.

7. UK Department of Health. An organization with a memory. 2000, December.

8. Moore N.D., Lecaintre D., Noblet C. et al. Frequency and cost of serious adverse drug reactions in a department of general medicine. Br. J. Clin. Pharmacol. 1998, 45 (3), 301-308.

9. Leape L., Brennan Т., Laird N. etal. The nature of adverse events in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study. New Engl. // J. Med., 1991, 324, 377-384.

10. Billings С. Incident reporting systems in medicine and experience with the aviation safety reporting systems. A Tale of Two Stories: (contrasting Views of Patient Safety. National Patient Safety Foundation, American Medical Association, Chicago Illinois, 1998.

11. Olsen P.M., Lorentzen H., Thomsen K., Fogtmann A. Medication errors in a pediatric department. Ugeskr. Laeger. 1997, Apr 14, 159 (16), 2392-2395.

12. Adverse Drug Events. Substantial problem but magnitude uncertain. US General Accounting Office. 2000, February, 1-12.

13. Wllson R., Runciman W., Gibberd R. et al. The quality in Australian health care study. Med. J. Aust., 1995, 163, 458-471.

14. Quality of Care Patient Safety. WHO, 2002, Resolution EB, 109, 16.

15. Thomas P., Lombardi D. Closing the Loop — Implementing Quality Improvement Processes and Advances in Technology to Decrease Medication Errors. FASHP.

16. Астахова A.B., Лепахин В.К. Проблемы безопасности лекарственных средств в России // Фармацевтический мир, 1997, №2, 10-12.

17. V Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» // Безопасность лекарств. 1998, № 2, с. 14-15.

18. Истратов С.Ю., Брайцева Е.В., Вартанян И.Р. Взаимодействие лекарственных средств // Новая аптека, 2000, № 9, с. 34-38.

19. Vincent С., Knox E. Clinical risk modification, quality, and patient safety: interrelationships, problems, and future potential. Best. Pract. Benchmarking. Healthc. 1997, Nov-Dec, 2(6), 221-226.

20. Williams D., Kelly A., Feely J. Drug interactions avoided a useful indicator of good prescribing practice. Br. J. Clin. Pharmacol. 2000, Apr. 49(4), 369-372.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Аннотация

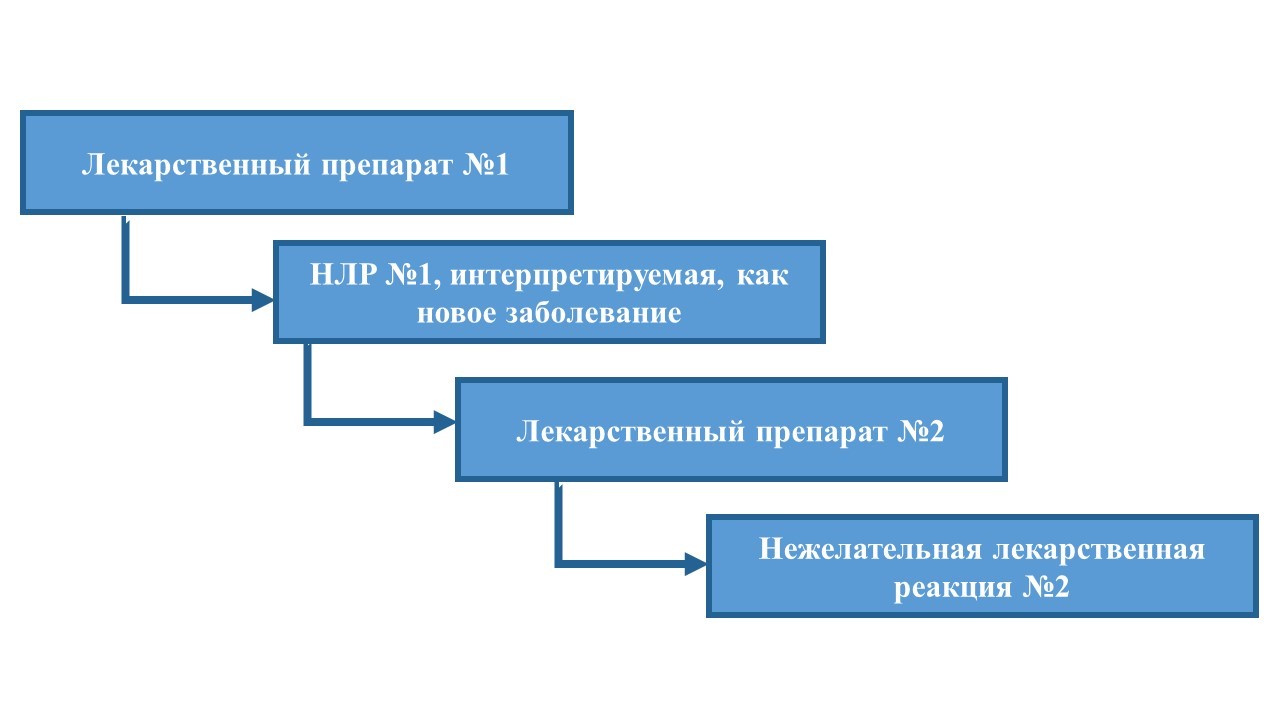

Высокий риск развития нежелательных лекарственных реакций среди пациентов пожилого и старческого возраста обусловлен несколькими причинами. Во‑первых, возраст‑ассоциированные изменения органов и систем приводят к соответствующим изменениям фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств и, как следствие, к атипичному течению нежелательных лекарственных реакций. Во‑вторых, полиморбидность, зачастую имеющаяся у данной категории пациентов, обусловливает явление полипрагмазии, тем самым обостряя аспект межлекарственных взаимодействий – одного из факторов риска развития нежелательных лекарственных реакций. Наконец, низкая осведомленность представителей практического здравоохранения в этом вопросе становится причиной развития «фармакологических каскадов». При активном внедрении гериатрической фармакологии в практическое здравоохранение улучшится не только прогноз для данной когорты пациентов, но и качество их жизни.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сафроненко А.В., Ганцгорн Е.В., Сафроненко В.А., Кузнецов И.И., Сухорукова Н.В., Криштопа А.В., Осипова А.В. Особенности фармакотерапии пациентов пожилого и старческого возраста. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2021;2(4):6-15. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2021-2-4-6-15

For citation:

Safronenko A.V., Gantsgorn E.V., Safronenko V.A., Kuznetsov I.I., Sukhorukova N.V., Krishtopa A.V., Osipova A.A. Features of pharmacotherapy at elderly and senile patients. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2021;2(4):6-15.

(In Russ.)

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2021-2-4-6-15

Введение

Социально-экономические процессы в современном обществе обусловливают увеличение продолжительности жизни. Это ведет к «демографическому старению» населения и увеличению доли пожилых людей в нём. Так, согласно прогнозам, доля лиц пожилого возраста к 2050 г. в глобальной популяции будет составлять 21% [1][2].

Наряду с этим популяционный рост количества пожилых людей предопределяет соответствующие требования к качеству их жизни. В данном аспекте особое место, безусловно, занимает качество оказания медицинской помощи и, в частности, фармакотерапия [3][4]. На сегодняшний день в лекарственной терапии лиц пожилого и старческого возраста можно выделить следующие проблемы:

- Изменения фармакокинетики и фармакодинамики, обусловленные анатомо-физиологическими инволютивными изменениями в организме возрастных пациентов.

- Высокий риск не всегда оправданной полипрагмазии среди коморбидных пациентов при ограниченной профилактике нежелательных лекарственных реакций (НЛР).

- Снижение когнитивной сферы и, как следствие, отсутствие равноценного диалога между врачом и пациентом.

- Низкий коплаенс на фоне чрезмерно частого самолечения высокоактивными лекарственными средствами (ЛС).

- Асоциальность лиц пожилого и старческого возраста (одиночество, беспомощность, бедность), а также другие факторы [2-7].