Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань, Россия

Андреева Ю.Ю.

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России

- SPIN РИНЦ: 6504-2551

- ORCID:

0000-0003-4749-6608

Новикова Е.Г.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена

Шевчук А.С.

ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава России

Завалишина Л.Э.

ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России

Франк Г.А.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена Росмедтехнологий, Москва

Клинико-морфологические факторы прогноза при пограничных опухолях яичников

Авторы:

Виноградов И.И., Андреева Ю.Ю., Новикова Е.Г., Шевчук А.С., Завалишина Л.Э., Франк Г.А.

Как цитировать:

Виноградов И.И., Андреева Ю.Ю., Новикова Е.Г., Шевчук А.С., Завалишина Л.Э., Франк Г.А. Клинико-морфологические факторы прогноза при пограничных опухолях яичников. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена.

2014;3(3):22‑25.

Vinogradov II, Andreeva YuYu, Novikova EG, Shevchuk AS, Zavalishina LÉ, Frank GA. Clinical and morphological predictors in borderline ovarian tumors. P.A. Herzen Journal of Oncology. 2014;3(3):22‑25. (In Russ.)

История изучения пограничных опухолей яичников (ПОЯ) насчитывает уже около 100 лет, однако многие вопросы до настоящего времени не находят своего ответа. Впервые ПОЯ были описаны в 1929 г. гинекологом из США Говардом Тэйлором [1]. Он назвал эти опухоли «полузлокачественными», подчеркивая тем самым особенности их клинического течения, существенно отличающегося как от классического рака яичников, так и от доброкачественных образований.

В структуре неоплазий яичников доля пограничных опухолей составляет около 10—15%, показатели заболеваемости варьируют в различных странах от 1,8 до 4,8‰. ПОЯ развиваются из поверхностного эпителия яичников и кист-включений. С морфологических позиций эти новообразования характеризуются умеренно выраженными пролиферативной и митотической активностью, стратификацией эпителия, ядерной и клеточной атипией. Принципиальным отличием пограничных опухолей от рака яичников является отсутствие стромальной инвазии и характерного для аденокарцином инфильтративного деструктивного роста. Именно эти морфологические характеристики ПОЯ предопределяют их особенное положение в спектре биологической агрессивности опухолей яичников [2, 3].

Соответственно различным видам эпителия, представленного в женской половой системе, выделяют следующие гистологические типы пограничных опухолей: серозные, муцинозные, эндометриоидные, опухоли Бреннера, светлоклеточные и смешанные. Наиболее часто встречаются серозная (50—55%) и муцинозная формы (40—45%), на долю остальных типов ПОЯ приходится 4—5% наблюдений [4, 5]. Характерной особенностью серозных ПОЯ является высокая частота двустороннего поражения яичников, варьирующая от 28 до 66%. Билатеральные муцинозные опухоли наблюдаются не более чем в 10% наблюдений [6, 7].

Экстраовариальные очаги пограничных опухолей на брюшине получили название «имплантов», которые классифицируют на неинвазивные и инвазивные. Чаще выявляют неинвазивные импланты (75%), характеризующиеся торпидным доброкачественным течением. К особенностям этих имплантов следует отнести возможность злокачественной трансформации, способность формировать обширные очаги фиброза в брюшной полости в результате десмоплазии, нередко приводящие к развитию кишечной непроходимости и, как это ни парадоксально, возможность спонтанной регрессии после удаления первичного очага. Инвазивные импланты обнаруживаются в 25% наблюдений и только при серозном варианте ПОЯ. Клинические и морфологические особенности инвазивных имплантов аналогичны таковым при метастазах рака яичников. Учитывая эти обстоятельства, многие патоморфологи предлагают рассматривать серозные пограничные опухоли с инвазивными имплантами как высокодифференцированные серозные аденокарциномы. В целом, перитонеальная диссеминация на момент установки диагноза определяется у 35—38% пациенток с серозными ПОЯ и у 10—15% с муцинозными [8].

Благодаря длительному торпидному течению, ПОЯ в большинстве случаев (60—85%) диагностируют в I стадии процесса. Частота выявления III стадии заболевания составляет 10—35%, при раке яичников — 60—70%. Особенности биологии ПОЯ и преобладание начальных форм заболевания предопределяют хороший прогноз для больных. Если в течение последних десятилетий в результате применения новейших схем лечения удалось приблизить показатели общей 5-летней выживаемости пациенток с раком яичников к 50%, то выживаемость больных с пограничными опухолями остается достаточно стабильной и превышает 90% [7].

Поскольку удельный вес женщин репродуктивного возраста в структуре заболеваемости ПОЯ достаточно высок (более 30%), вопросы сохранения фертильности занимают центральное место в лечении этой категории больных. Благоприятный прогноз, низкая частота рецидивирования и впечатляющие показатели выживаемости, безусловно, создают предпосылки для более широкого применения органосохраняющих и репродуктивных технологий при ПОЯ, чем при раке яичников [9].

Несмотря на высокие показатели выживаемости, поиск новых и оценка существующих прогностических факторов при ПОЯ имеют существенное значение, особенно при планировании органосохраняющего лечения у молодых пациенток.

Как и при раке яичников, при ПОЯ стадия опухолевого процесса является наиболее важным прогностическим фактором. Известно, что у больных с начальными формами болезни рецидивы развиваются в среднем у 5%, при распространенных стадиях — в 25% случаев, а 5-летняя выживаемость при I—II и III—IV стадиях составляет 98 и 82—90% соответственно [7].

Наличие перитонеальных имплантов, особенно инвазивных, является вторым по значимости фактором прогноза. По своему строению и клиническому течению инвазивные импланты очень схожи с метастазами рака яичников и могут служить маркером злокачественной трансформации пограничной опухоли. По данным P. Morice [10], рецидивы при инвазивных имплантах наблюдаются в 2 (45% против 24%) раза чаще, чем при неинвазивных. Десятилетняя выживаемость пациенток с неинвазивными имплантами пограничных опухолей составляет 90—95%, с инвазивными — 60—70%.

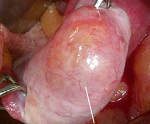

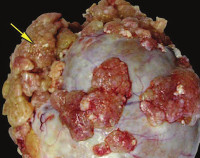

В настоящее время в литературе активно обсуждается прогностическая значимость некоторых морфологических особенностей пограничных опухолей. Так, в серозных пограничных опухолях могут быть обнаружены очаги хрупкой микропапиллярной архитектуры (рис. 1, 2,). Результаты проведенных исследований показали, что рост по поверхности яичника и наличие имплантов больше характерны для микрососочковых серозных пограничных опухолей, чем для типичных [11, 12]. Помимо этого, имеются данные об увеличении частоты рецидивов (до 36%) при микрососочковой структуре пограничной опухоли, выявляемой у 12—18% больных [7].

Много споров ведется вокруг присутствия в ПОЯ кальцификатов, именуемых псаммомными тельцами. Предпринятые попытки определить их возможное прогностическое значение пока не принесли конкретных результатов. Ряд авторов [13] предполагают, что наличие псаммомных телец в высокодифференцированных аденокарциномах обусловлено хорошим прогнозом, объясняя этот факт тем, что их образование связано с повышенным апоптозом в опухоли. Другие [14] считают, что псаммомные тельца не имеют прогностической значимости.

Некоторые авторы [6, 15] связывают высокую частоту рецидивов с наличием микроинвазии, имеющей место у 10—13% больных, и рассматривают фокусы микроинвазии в качестве мелких очагов инвазивного серозного рака, развивающегося на фоне пограничной опухоли. Считается, что это обстоятельство должно служить поводом к изменению диагноза в пользу рака яичников с применением более агрессивной лечебной тактики.

Определенное прогностическое значение при ПОЯ может иметь ДНК-плоидность опухоли. Так, в работах J. Kaern (1993, 2009) было показано, что при анеуплоидии риск умереть от пограничной опухоли в 19 раз выше, чем при диплоидных образованиях [8].

Убедительных данных о том, что гистологический тип опухоли или вовлечение в опухолевый процесс лимфатических узлов является независимым прогностическим фактором, получено не было. Так, проведенный метаанализ 97 исследований, включавший более 4000 больных с ПОЯ, показал, что 6-летняя выживаемость больных с поражением лимфатических узлов составила 98% [16].

Цель настоящего ретроспективного исследования — оценка влияния на развитие рецидива таких морфологических факторов, как гистологический тип, наличие имплантов, псаммомных телец и микрососочковых структур в пограничной опухоли яичников.

Материал и методы

Материалом для исследования служили гистологические препараты пациенток, проходивших лечение или консультированных в МНИОИ им. П.А. Герцена с диагнозом: пограничная опухоль яичников. Исследованы образцы опухолей 101 женщины в возрасте от 18 до 63 лет (средний возраст 32,14 года).

Пациентки были разделены на две группы: 1-я — больные без рецидивов ПОЯ (83 человека — 82,2%); 2-я — больные с рецидивами ПОЯ (18 человек — 17,8%).

Материал фиксировали в 10% забуференном формалине в течение 24 ч, обрабатывали по стандартной методике с использованием ксилола и заливали в парафин. Из блоков изготавливали срезы толщиной 4 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином.

Препараты изучали при помощи светового микроскопа Axioskop «OPTON» со стандартным набором оптики. Анализ результатов проводили при помощи пакета программ Statistica 6.0, используя метод процентилей описательной статистики, U-тест Манна—Уитни. Уровень значимости (р) принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Нами было выявлено, что подавляющее большинство (78,2%) исследованных ПОЯ были представлены серозным типом. Муцинозные опухоли имели место в 13,8% случаев, смешанные — в 5%, эндометриоидные — в 3%. Однако при изучении распределения типов ПОЯ в исследуемых группах статистически значимых различий обнаружено не было (р>0,05).

Неинвазивные импланты в группе больных без рецидивов отмечены в 15,7% случаев, а в группе с рецидивами — в 77,8%. При этом были выявлены статистически значимые различия по частоте встречаемости имплантов в исследуемых группах (р<0,05). Случаи с наличием инвазивных имплантов в исследование не включали, так как, по данным некоторых авторов [6, 17], при тщательном исследовании первичного очага обнаруживаются структуры инвазивной высокодифференцированной аденокарциномы.

Было установлено увеличение частоты обнаружения имплантов у пациенток с наличием рецидивов ПОЯ. Возможно, это обусловлено тем, что при наличии перитонеальных имплантов в брюшной полости могут оставаться не выявленные при ревизии микроскопические очаги ПОЯ, которые и являются субстратом развития рецидива.

Известно, что импланты встречаются гораздо чаще при серозном типе ПОЯ, что предопределяет более благоприятное течение других пограничных опухолей и сниженный риск рецидивов. Однако в нашем исследовании не выявлено значимых различий при развитии рецидива в зависимости от гистологического типа опухоли.

Псаммомные тельца обнаружены у 30 (29,7%) из 101 больной. У пациенток с рецидивами они были выявлены в 50% случаев, а у пациенток без рецидивов — в 25,3%. При этом зафиксированы статистически значимые различия между исследуемыми группами (р<0,05).

Микрососочковая архитектура в опухоли отмечена в 8 (7,9%) случаях. При этом все наблюдения были представлены рецидивными ПОЯ. В пограничных опухолях без рецидива микрососочковые структуры не выявляли. Статистические различия между исследуемыми группами оказались значимыми (р<0,05).

Таким образом, хрупкая микрососочковая архитектура чаще ассоциирована с наличием перитонеальных имплантов и с развитием рецидивов ПОЯ, что подтверждается результатами проведенного исследования.

Наличие псаммомных телец в опухолях яичника связывают с усиленным апоптозом в опухолевых клетках. Имеются данные о повышенном содержании коллагена IV типа в псаммомных тельцах, что может послужить причиной активизации металлопротеиназ, задействованных в процессах миграции, и инвазии опухолевых клеток. В результате проведенного исследования мы выявили, что псаммомные тельца чаще встречаются в рецидивных опухолях (50% против 25,3%).

Существенно изменившиеся за последние 20 лет представления о природе ПОЯ, их течении и прогнозе позволили в значительной степени расширить показания к применению органосохраняющих хирургических технологий при этих заболеваниях. Эффективность стандартных органосохраняющих операций при начальных стадиях опухолевого процесса высока как с онкологических позиций, так и в аспекте сохранения репродуктивной функции и качества жизни. Показатели 5-летней выживаемости больных приближаются к 100%. Однако рецидивы после органосохраняющего лечения ПОЯ наблюдаются в 2—4 раза чаще, чем после радикальных операций (10—20% против 5%), при этом наиболее характерная локализация рецидива (75%) — сохраненный яичник. Большинство рецидивов имеют неинвазивный характер, риск злокачественной трансформации опухоли при возникновении рецидива составляет 3—20%, и лечение в этих ситуациях должно соответствовать таковому при раке яичников [8, 9].

Проблема консервативного лечения больных с ПОЯ является одной из наиболее актуальных и дискутируемых в вопросах определения границ и возможностей реализации органосохраняющих технологий и обеспечения их онкологической безопасности для пациенток. Планирование органосохраняющего лечения у больных с ПОЯ в каждом конкретном случае требует от клиницистов и патоморфологов совместной и тщательной оценки прогностических факторов. Особое значение последнее обстоятельство приобретает при выполнении ультраконсервативных операций у пациенток с билатеральным поражением яичников, суть которых состоит в сохранении неизмененной части яичника, пораженного пограничной опухолью, путем выполнения его резекции или цистэктомии. В различных публикациях частота рецидивов после цистэктомий варьирует от 12 до 64% (в среднем 30—35%), что существенно превышает аналогичные показатели после типичных органосохраняющих операций, заключающихся в выполнении аднексэктомии с проведением хирургического стадирования. В качестве основных причин продолженного роста рассматриваются мультицентричность опухолевых зачатков, разрыв капсулы кистозных образований с имплантацией опухолевых клеток на поверхности сохраняемого яичника и наличие элементов опухоли в крае резекции [6]. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, что микрососочковая структура опухоли и обилие псаммомных телец при морфологическом исследовании могут быть дополнительными факторами риска развития рецидива и должны быть учтены при принятии решения о выполнении органосохраняющей операции, особенно ультраконсервативной.

Мировой опыт консервативных операций при ПОЯ с наличием перитонеальных имплантов в целом невелик, количество проведенных исследований и общее число наблюдений малы. Однако у данных больных авторы отмечают увеличение частоты рецидивов, в том числе в случаях полного удаления имплантов, по сравнению с органосохраняющими операциями у пациенток при I стадии заболевания [18]. Эти данные согласуются с полученными нами результатами в отношении прогностической ценности имплантов и развития рецидива болезни. Тем не менее характер имплантов (инвазивные или неинвазивные) в этих случаях имеет ведущее значение.

В настоящее время проводятся многочисленные исследования, направленные на изучение молекулярно-биологических факторов, влияющих на прогноз ПОЯ. Большое внимание уделяется изучению мутации важных регуляторных генов B-Raf, K-ras, р53, PTEN и исследованию микросателлитной нестабильности. Исследуется экспрессия белка р53, так как сейчас доказана широкая вовлеченность р53 в развитие разных типов опухолей, поскольку выполнение этим белком ряда функций ведет к предотвращению и/или ингибированию опухолевого роста. В то же время прогностическая роль р53 для различных опухолей неравнозначна [19]. Так же изучается прогностическая значимость экспрессии белков р21 и р27 (ингибиторы циклинзависимых киназ), являющихся важнейшими медиаторами ингибирующего эффекта р53 на клеточный цикл. В качестве прогностических критериев проводится исследование экспрессии белков, участвующих в регуляции пролиферации (Ki-67, циклины и др.) и апоптоза (bcl-2, bcl-x, bak, bax, сурвивин). Важными прогностическими факторами для ПОЯ, возможно, могут быть некоторые металлопротеиназы (протеазы, участвующие в ремоделировании внеклеточного матрикса и определяющие инвазивный и метастатический потенциал неопластических клеток) и их тканевые ингибиторы. Необходимо изучение мутаций гена β-катенина (CTNNB1), играющего ключевую роль в особом Wnt-пути сигнальной трансдукции, а также ядерной экспрессии белка β-катенина, связанного с биологической агрессивностью различных опухолей [20]. Таким образом, требуется дальнейшее исследование молекулярно-биологических характеристик пограничных опухолей на большом количестве материала с тщательным сопоставлением полученных результатов и клинических данных. Возможно, полученные результаты позволят выделить совокупность факторов, определяющих биологическую агрессивность этих опухолей, и окажут существенную помощь клиницистам в принятии решений.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования: Ю.Ю.А., Л.Э.З.

Сбор и обработка материала: А.С.Ш.

Написание текста: И.И.В., А.С.Ш.

Статистическая обработка материала: И.И.В.

Редактирование: Е.Г.Н., Г. А.Ф.

Мы используем файлы cооkies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями

использования файлов cооkies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании

файлов cookie, нажмите здесь.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пограничные опухоли яичников

Давыдова И.Ю., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр

Кузнецов В В онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, Россия

Карселадзе А.И., Мещерякова Л.А.

В данной статье рассматриваются вопросы клинического течения, морфологии, диагностики и лечения серозных пограничных опухолей яичников. Представлены результаты собственного исследования, даны клинические рекомендации по лечению больных серозными пограничными опухолями яичников.

Ключевые слова:

пограничные опухоли яичников, атипически пролиферирующие опухоли, серозные пограничные опухоли, неинвазивная микропапиллярная low grade серозная карцинома, карцинома яичника низкой степени злокачественности, муцинозная пограничная опухоль, эндометриоидная пограничная опухоль

Для цитирования: Давыдова И.Ю., Кузнецов В.В., Карселадзе А.И., Мещерякова Л.А. Пограничные опухоли яичников // Акушерство и гинекология: новости мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 1. С. 92-104. doi: 10.24411/2303-9698-2019-11013.

Статья поступила в редакцию 01.12.2018. Принята в печать 14.01.2019.

Borderline ovarian tumors

DavydovaI.Yu., Kuznetsov V.V., National Medical Research Center of Oncology named after

Karseladze A.I., Meshcheryakova L.A. N.N. Blokhin, Moscow, Russia

The article deals with the problems of clinical course, morphology, diagnostics and management of serous borderline ovarian tumors. The data of the results of investigations are presented. Clinical recommendations on the treatment of the patients with serous borderline tumors are given.

Keywords:

borderline ovarian tumors, atypically proliferating tumors, serous borderline non-invasive micropapil-lary tumors, low grade serous carcinoma, testicular carcinoma nickname of low degree of malignancy, mucinous borderline tumor, endometrioid borderline tumor

For citation: Davydova I.Yu., Kuznetsov V.V., Karseladze A.I., Meshcheryakova L.A. Borderline ovarian tumors. Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2019; 7 (1): 92-104. doi: 10.24411/2303-9698-2019-11013. (in Russian) Received 01.12.2018. Accepted for publication 14.01.2019.

Эпидемиология

Пограничные опухоли (код по МКБ 10: С56), или атипически пролиферирующие опухоли яичников (ПОЯ), составляют 15-20% всех эпителиальных новообразований яичников. Пограничные опухоли характеризуются благоприятным прогнозом для большинства больных, причиной

тому является отсутствие стромальной инвазии (за исключением случаев микроинвазии) — основного отличительного признака ПОЯ от злокачественных эпителиальных опухолей.

К наиболее распространенным разновидностям ПОЯ относятся серозные (53%) и муцинозные (43%) варианты. По-

граничные эндометриоидные, светлоклеточные и опухоли Бреннера встречаются в общей сложности в 4% наблюдений. В отличие от рака яичников пограничные опухоли, как правило, определяются на ранних стадиях заболевания и чаще обнаруживаются у женщин пременопаузального возраста. Больные ПОЯ в целом на 10 лет моложе пациенток, страдающих раком яичников (45 и 55 лет). Одним из факторов риска развития ПОЯ является бесплодие, в то время как беременность и лактация, напротив, обладают протективным действием [1-9]. Установление диагноза ПОЯ является прерогативой исключительно морфологического исследования, хотя и для него является непростой задачей.

Общая характеристика

ПОЯ не имеют специфической клинической симптоматики. Больные могут предъявлять жалобы на увеличение живота, боли различной интенсивности, ациклические кровянистые выделения. Иногда опухоли могут проявляться бессимтомными образованиями в малом тазу, самостоятельно обнаруживаемыми пациентками. Довольно часто ПОЯ обнаруживаются при хирургических вмешательствах, связанных с иными причинами [1, 10-13].

Специфических серологических критериев для ПОЯ не существует. Тем не менее, если сравнить уровень СА-125 у здоровых женщин и пациенток с ПОЯ, у последних значения превышают норму в 2 раза [14].

Ультразвуковое исследование (УЗИ) с большей долей вероятности позволяет заподозрить ПОЯ, так как по его результатам можно дать объективную оценку о строении опухоли и визуализировать папиллярные разрастания до 0,2 см. Метод является высокоинформативным, позволяющим выявить пре-допухолевые изменения в яичнике и ранние формы злокачественного процесса [15]. Несмотря на выраженную схожесть изображений с серозным раком яичников, компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) играют важную роль в дифференциальной диагностике ПОЯ [16].

У 1/3 больных с ПОЯ моложе 40 лет возможно выполнение органосохраняющих операций [17-20].

В большинстве исследований, посвященных изучению ПОЯ, установлено отсутствие эффективности химиотерапии [17, 19-21].

Серозные пограничные опухоли яичников

Серозные пограничные опухоли яичников (СПОЯ) более чем в 38% наблюдений являются билатеральными. Морфологический диагноз СПОЯ устанавливается в случаях, когда присутствует комплекс необходимых для этого диагноза гистологических характеристик. К ним относятся гиперплазия эпителия и сосочки, имеющие упорядоченное, иерархическое ветвление, несколько слоев эпителия, крупное ядро с легкой или умеренной атипией, отсутствие микроинвазии (3 мм по протяженности или на площади 5 мм2), перитоне-альные импланты, отсутствие деструктивной инвазии [2230]. У беременных женщин микроинвазивный рост наблюдается в 80% наблюдений [31, 32]. В настоящее время случаи со стромальной микроинвазией ПОЯ классифицируются как аденокарцинома низкой степени злокачественности (Low grade serous carcinomas). Они отличаются благоприятным

течением, микроинвазия в данном случае не ухудшает прогноза особенно при I стадии заболевания [33]. При микроинвазии СПОЯ консервативные объемы хирургических вмешательств вполне приемлемы [7, 9].

Экстраовариальное распространение характерно для СПОЯ. Импланты встречаются у 30% больных СПОЯ. Вопрос о делении имплантов на инвазивные и неинвазивные в настоящее время трактуются более детально с привлечением большого количества сугубо морфологических признаков. Наличие большого количества инвазивных имплантов на сегодняшний день рассматривается как рак Low grade [34].

У 27% больных клетки серозной пограничной опухоли можно обнаружить в лимфоузлах, однако, в отличие от злокачественных опухолей, на прогноз это не влияет [35].

При СПОЯ мутации KRAS наблюдаются более чем в 50% случаев, а мутации BRAF встречаются более чем у У3 больных [36-38].

СПОЯ микропапиллярного варианта (неинвазивная микропапиллярная Low grade серозная карцинома) составляет 6-26% всех СПОЯ. Микропапиллярный компонент при микропапиллярном варианте СПОЯ занимает площадь не более 5 мм в длину. Если площадь больше и наблюдается увеличение ядерной атипии, опухоль классифицируется как Low grade серозная карцинома [39, 40]. Микропапиллярные СПОЯ чаще встречаются при распространенных стадиях заболевания. При микропапиллярном варианте СПОЯ инвазивные и неинвазивные импланты (как они ранее классифицировались) встречаются с одинаковой частотой — 40%, а у 20% больных микропапиллярными СПОЯ наблюдаются смешанные инвазивные и неинвазивные импланты [39]. При микропапиллярном варианте СПОЯ отмечается большая частота рецидивов по сравнению с типичным вариантом СПОЯ и менее благоприятный прогноз.

Прогноз СПОЯ зависит от стадии заболевания, так как при начальных стадиях болезни рецидивы развиваются в среднем у 5% больных, при распространенных — у 25%. 5-летняя выживаемость при I-II стадиях соответствует 98%, а при III-IV — 82-90% [41, 42].

Широкое внедрение органосохраняющих операций позволяет сохранить менструальную функцию у 95-100% больных, а способность к спонтанным беременностям у 40-72% пациенток. Влияние беременности на прогрес-сирование заболевания не установлено, поэтому вопрос о предстоящей беременности можно решать спустя 3-6 мес после органосохраняющего лечения [43, 44].

ПОЯ несерозных гистотипов (муцинозные, эндометриоидные, Бреннера, светлоклеточные) — это, как правило, односторонние образования, для которых не характерны пе-ритонеальные импланты.

Муцинозные пограничные опухоли яичников

Муцинозные пограничные опухоли яичников (МПОЯ) составляют 35-45% всех ПОЯ, занимают 2-е место после СПОЯ. Дифференциальная диагностика МПОЯ с инвазивным муцинозным раком яичника и метастазами в яичнике крайне затруднительна. Нередко метастазы злокачественной опухоли аппендикса в яичнике принимают за МПОЯ, в связи с чем аппендэктомия ранее являлась этапом хирургического

лечения МПОЯ. В настоящее время аппендэктомия рекомендована только тем больным, у которых при внимательном осмотре аппендикса определяется патология. Обычно МПОЯ представлены односторонними опухолями крупных размеров. Тем не менее встречаются и двусторонние опухоли (5% при интестинальном типе МПОЯ и 30-40% при эндоцервикальном типе). Импланты для МПОЯ не характерны. В случаях обнаружения имплантов при муцинозных опухолях в первую очередь необходимо исключить злокачественную природу первичной опухоли яичника или его метастатическое поражение.

Одним из характерных осложнений МПОЯ является псев-домиксома брюшины. 10-летняя выживаемость при МПОЯ составляет 95% [24, 45, 46].

Классификация и определение стадии

В соответствии с гистологической классификацией (ВОЗ, 2014 г.) выделяют следующие варианты пограничных опухолей:

Серозные опухоли:

Серозная пограничная/атипически пролиферирующая опухоль.

Серозная пограничная опухоль — микропапиллярный ва-риант/неинвазивная Low grade серозная карцинома.

Муцинозные опухоли:

Муцинозная пограничная/атипически пролиферирующая муцинозная опухоль.

Эндометриоидные опухоли:

Эндометриоидная пограничная/атипически пролиферирующая эндометриоидная опухоль.

Светлоклеточные опухоли:

Светлоклеточная пограничная/атипически пролиферирующая светлоклеточная опухоль.

Опухоли Бреннера:

Пограничная опухоль/атипически пролиферирующая опухоль Бреннера.

Серозно-муцинозные опухоли:

Серозно-муцинозная/атипически пролиферирующая се-розно-муцинозная опухоль.

Пограничные опухоли яичников стадируют согласно классификациям TNM и FIGO рака яичников (8-е издание, 2014 г.).

Материал и методы

Проведен ретроспективный и проспективный анализ 405 больных с СПОЯ за 1970-2013 гг., проходивших обследование и лечение в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва) (далее — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина). Настоящее исследование включало 2 этапа:

Таблица 1. Уровень СА-125 у первичных больных с серозными пограничными опухолями яичников

СА-125, Количество больных,

Е/мл абс. (%)

< 380 148 (80,4)

400-700 15 (8,2)

700-6554 21 (11,4)

Всего 184 (100)

1 — ретроспективный анализ 245 историй болезней больных с СПОЯ, подвергшихся лечению в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с 1970 по 2013 г. В историях болезней изучены статус на момент обращения, течение болезни, частота рецидивов и выживаемость;

2 — проспективное исследование, в которое были включены 105 пациенток, проходивших лечение в стационаре НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, и 55 пациенток, оперированных в других лечебных учреждениях в органосохраня-ющих объемах.

Все 160 пациенток проспективной группы подверглись динамическому наблюдению, сроки которого варьировали от 5 до 10 лет. Данным больным проводили УЗИ брюшной полости как на дооперационном этапе, так и при динамическом контроле после органосохраняющих хирургических вмешательств. Морфологический материал больных, оперированных в других лечебных учреждениях, повторно пересматривали в лаборатории патологической анатомии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Результаты

В нашем исследовании возраст больных варьировал в широком диапазоне, минимальный возраст составлял 15 лет, максимальный — 78 лет (медиана — 38 лет).

Более 1/3 больных (37,2%) жалоб не предъявляли. Основные жалобы: боли внизу живота (32,2%), увеличение живота в объеме (15,1%), острые боли в животе (7,9%) и др. Причины, по которым больные попадали в гинекологический стационар: жалобы (42,7%), профосмотр или обследование в связи с интеркуррентными заболеваниями (40,3%), симптом «острого живота» (6,8%), бесплодие (6,4%) и др.

Уровень маркера СА-125 на дооперационном этапе определялся у 184 больных (табл. 1). У большинства пациенток с СПОЯ (80,4%) уровень СА-125 не превышал 148 Е/мл.

В нашей работе медиана СА-125 до первой операции была равна 98,5 Е/мл. Отчетливо определялась корреляция показателей СА-125 со стадией заболевания, поскольку при IIIC стадии мы наблюдали очень высокие уровни маркера — от 1500 до 6554 Е/мл. Минимальный уровень составил 1 Е/мл, а средний — 420 Е/мл.

Таким образом, можно утверждать, что высокий уровень СА-125 (от 700 до 6500 Е/мл) характерен для распространенных ПВ-ШС стадий заболевания. Однако в редких случаях очень высоких показателей маркера (13,3%) стадия может оказаться ранней — 1В, а СА-125 может изменяться в пределах от 2266 до 6554 Е/мл.

Репродуктивная функция больных СПОЯ была следующей: нормальные беременности и роды наблюдались у 61,5% больных, у 25,4% беременностей не было, у 57 (14,1%) пациенток установлено первичное бесплодие (вторичное — у 1%). У 37,3% в анамнезе были артифициальные аборты, у 0,5% — выкидыши, у 19 (4,7%) пациенток СПОЯ в анамнезе отмечена внематочная беременность, из них у 5 (1,2%) отмечалось несколько внематочных беременностей. В 4,2% наблюдений больные СПОЯ — virgo. У 15 (3,7%) пациенток заболевание выявлено на фоне беременности и после родоразрешения больные подверглись хирургическому лечению в различных объемах.

Морфологическая оценка опухоли яичников — наиболее важный и довольно сложный этап диагностики, требующий участия квалифицированного морфолога. Так, мы наблюдали высокую долю диагностических ошибок на этапах первичной диагностики послеоперационного материала. Из всех 191 (47,1%) пациенток с СПОЯ, оперированных в других лечебных учреждениях и включенных в нашу работу, только у 92 (48%) больных был установлен правильный диагноз. Иначе говоря, более чем в половине случаев наблюдались ошибки морфологической диагностики чаще в сторону гипердиагностики. Так, у 2/3 больных СПОЯ ошибочно трактовалась как рак яичников, а у 1/3 как доброкачественная опухоль.

Асцит — нечасто встречающийся симптом при СПОЯ. Так, в нашем исследовании выпот в брюшной полости, или асцит, наблюдался у 14,3% пациенток. У 85,7% больных с СПОЯ асцита не наблюдалось. Среднее количество асци-тической жидкости составило 300 мл, минимальный объем был в виде выпота — 20-50 мл, максимальный — 15 л. Несмотря на то что объем асцитической жидкости мог быть выраженным от 5 до 15 л, в 5 наблюдениях у больных с выраженным асцитом встречалась IA стадия заболевания. Наличие асцита не влияло на выживаемость без прогресси-рования (ВБП) (рис. 1).

Цитологическое исследование асцитической жидкости не всегда соответствовало морфологическому диагнозу. При цитологическом исследовании у 5 (25%) пациенток в асците обнаружены клетки СПОЯ, у 12 (60%) больных найденные клетки интерпретированы как клетки рака. При гистологическом исследовании диагноз рака был подтвержден только у 1 (5%) больной, у остальных — 11 (55%) больных — опухоль соответствовала серозной пограничной цистаденоме. Наличие клеток опухоли в смывах при I стадии не влияло на выживаемость без прогрессирования (табл. 2).

СПОЯ почти у 60% больных встречалась в начальной стадии заболевания (табл. 3).

При статистическом анализе было установлено, что ВБП при III стадии была статистически значимо меньше, чем при I или II стадии заболевания (р=0,001) (табл. 4).

Одномоментное двустороннее поражение яичников отмечено у 36,5% больных. В большинстве это касалось случаев больных с макроскопическими и ультразвуковыми признаками двустороннего опухолевого поражения. В дальнейшем у 19% пациенток, перенесших одностороннюю ад-нексэктомию по поводу СПОЯ, во втором яичнике de novo

Функции дожития

0 24 48 72

Асцит

96 120 144 168 192 216 240 Рецидив 1

■ 0 — цензурированные 1 — цензурированные

Рис. 1. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от наличия асцита (0 — асцита нет, 1 — асцит есть)

возникала СПОЯ в сроки от 6 мес до 20 лет, т.е. с течением времени количество больных с поражением двух яичников возрастало с 38,7 до 43,2%.

Хирургическое лечение больных с серозными пограничными опухолями яичников

Сроки хирургического вмешательства от появления первых симптомов или выявления кисты яичника до первой операции варьировали от 2 нед до 192 мес (медиана -1 мес). При статистическом исследовании мы не выявили влияния сроков выполнения операции на выживаемость больных СПОЯ.

Временной диапазон изучаемой проблемы превысил 40 лет и включал период с 1970 по 2013 г. Ниже представлена гистограмма распределения объемов хирургических вмешательств в разные периоды времени (рис. 2).

Таблица 2. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от наличия клеток в смывах при I стадии

I Наличие опухолевых клеток в смывах I 5-летняя выживаемость, % 1 10-летняя выживаемость, % 1 Р

Нет (л=34) 95,2 95,2 0,358

Есть (n=28) 92,6 81

Таблица 3. Распределение больных с серозными пограничными опухолями яичников по стадиям

Абс. (%) A В C

I стадия 241 (59,5%) 56 (23,2%) 65 (27%) 120 (49,8%)

II стадия 62 (15,3%) 11 (17,7%) 22 (35,5%) 29 (46,8%)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

III стадия 102 (25,2%) 48 (47%) 35 (34,3%) 19 (18,6%)

Таблица 4. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от стадии заболевания

Стадия I 5-летняя выживаемость, % I 10-летняя выживаемость, % 1 Р 1

I (n=241) 93,8 86,8

II (n=62) 96,3 86,7 0,001

III (n=102) 82,7 63,7

Троакарные рецидивы мы встречали только в 3 наблюдениях, все 3 пациентки были оперированы, сейчас наблюдаются, без признаков прогрессирования заболевания. Срок наблюдения — более 20 лет.

При статистической оценке влияния объема хирургического вмешательства на выживаемость было установлено, что объем операции не оказывал статистически значимого влияния на ВБП (р=0,230) (табл. 5).

Консервативные и ультраконсервативные операции при серозных пограничных опухолях яичников

Повторные операции после первичных нерадикальных операций были выполнены у 153 (82,7%) из 185 пациенток с СПОЯ, перенесших консервативные и ультраконсервативные операции.

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что в группе больных, у которых обнаруживали СПОЯ в контрала-теральном яичнике, важным признаком стал интервал между первой и второй операцией и ультразвуковые признаки пограничной опухоли в оставшемся яичнике.

Операции, выполняемые профилактически сразу после первой операции без клинических признаков опухолевой патологии другого яичника, в 91% случаев не оправданы (табл. 6).

100

100-

90 /

80

70

60-

50- /

40- /

30-

20

10 00

0

19501980 гг.

19801990 гг.

19902000 гг.

20002010 гг.

20102017 гг.

□ Ультраконсервативные

□ Консервативные

□ Радикальные

Рис. 2. Распределение пациенток в зависимости от объема операции в разные периоды времени (ультраконсервативные — резекции яичника, консервативные — аднексэктомия, радикальные — экстирпация/надвлагалищная ампутация матки с придатками)

Повторные операции, которые выполняли больным после лапароскопических резекций яичника, позволили гистологически выявить остаточную опухоль в 25 (71,4%) случаев.

Противоположная ситуация наблюдалась при резекциях яичника путем лапаротомии. Из 16 пациенток, которым выполнялась ультраконсервативная операция открытым доступом, у 13 (81,3%) пациенток в резецированном яичнике СПОЯ не обнаружено. Остаточная опухоль обнаружена всего у 3 (18,7%) больных, причем обращает на себя внимание тот факт, что повторные операции у этих больных были выполнены не сразу после первой операции, а через 3, 4 и 1,5 года при появлении в яичнике солидно-кистозного компонента при УЗИ (табл. 7).

Удаление неизмененного яичника или яичника с гладкой тонкостенной кистой приводило к тому, что в 24,5% случаев придатки удаляли без достаточных оснований.

Резекция контралатерального яичника выполнена 108 больным. У 54 (50%) пациенток патологии в резецированном яичнике не обнаружено.

При выявлении ультразвуковых признаков рецидива СПОЯ в 90,5% наблюдений можно ожидать морфологически доказанный рецидив опухоли. УЗИ можно считать важным методом инструментальной диагностики при мониторинге рецидива СПОЯ.

Эти данные свидетельствуют об отсутствии экстренности при повторном планировании хирургического вмешательства.

Интервал от первой до второй операции является важным фактором в выявлении рецидива СПОЯ. Интервал от 1 года и более, присутствие ультразвуковых признаков солидно-кистозного образования в резецированном яичнике с большей долей вероятности будет говорить в пользу рецидива в нем.

У 7 (9,2%) больных в результате первой ререзекции опухоли не обнаружено, а в результате второй ререзекции была обнаружена СПОЯ. 3 больным выполнено 3 ререзекции, в результате при первой ререзекции опухоли не обнаружено, а при второй и третьей ререзекции обнаружена СПОЯ.

В группе больных, которым выполнялись консервативные операции (185 пациенток) наблюдались не только I стадии заболевания: II стадии СПОЯ (IIB и НС) были у 15 (8,2%) больных, III стадии — у 31 (16,8%) больной (IIIA и IIIB стадии).

Соответственно в этой группе были пациентки с дис-семинацией в малом тазу [26 (14,1%) больных] и даже в брюшной полости у 3 пациенток. При повторных операциях у 16 больных с диссеминацией в малом тазу наблюдалась регрессия имплантов, химиотерапия данным больным не проводилась.

После органосохраняющих объемов хирургических вмешательств менструальная функция восстановилась у всех пациенток, у 35 (21%) больных возникли самостоятельные бе-

Таблица 5. Сравнительный анализ выживания без прогрессирования в зависимости от типа операции

1 Тип операции 1 5-летняя выживаемость, % 1 10-летняя выживаемость, % 1 Р 1

Ультраконсервативные (п=51) 100 100

Консервативные (п=113) 93,7 89,5 0,230

Радикальные (п=208) 94 82,8

Таблица 6. Факторы, влияющие на целесообразность повторной операции

1 Время между 1-й и 2-й операцией 1 УЗ-признаки 1 1-я операция лапароскопическая 1

90% — 1-2 мес (не оправданы) 84% — солидно-кистозное образование с папилляр- Есть опухоль в единственном

85% — более года (оправданы) ными разрастаниями и перегородками — серозные по- оставшемся яичнике — 27,3%

граничные опухоли в яичнике Нет опухоли — 31,8%

91% — без патологии или киста — не серозные

пограничные опухоли в яичнике

ременности, 27 (16,5%) пациентки родили здоровых детей, из них 9 (5,5%) женщин забеременели и родили в промежутке между операциями по поводу СПО оставшегося яичника. Одна из них забеременела и родила в межрецидивный период (троакарный рецидив).

Также в нашем исследовании было 11 пациенток, которые забеременели и родили здоровых детей после удаления СПОЯ. У всех этих больных стоял диагноз первичного бесплодия.

В целом повторные операции были оправданы у 87 (73,1%) больных, причем у тех 83,3%, у которых по данным УЗИ в яичнике определялись признаки опухоли (кисты с папиллярными разрастаниями и/или перегородками). Соответственно, у 26,9% пациенток повторные операции были нецелесообразны.

Тем не менее повторные операции не влияли на выживаемость, поскольку, как уже говорилось, ультраконсервативные и консервативные операции отличались наиболее высокой безрецидивной и общей выживаемостью.

Таким образом, 2/3 больных с СПОЯ, подвергшихся консервативным операциям на I этапе, нуждаются в первой повторной операции, каждая 10-я больная — во второй и в крайне редких случаях необходима третья повторная операция.

Лишь в половине наблюдений повторные операции оправданы (табл. 8).

Объемы повторных операций в зависимости от технических возможностей также могут быть органосохраняющими.

Макроскопические особенности серозных пограничных опухолей яичников

Размеры СПОЯ варьировали от 4-5 до 40 см в диаметре. Было отмечено, что при размере опухоли <10 см I стадия заболевания встречалась на 10,5% чаще по сравнению с опухолями >10 см. Количество экстрагонадных рецидивов в группе больных с опухолью размерами >10 см было незначительно выше (на 1,8%).

При изучении разрыва капсулы опухоли, который мы наблюдали у 16 больных, было установлено, что этот процесс при I стадии СПОЯ достоверно не влиял на выживаемость без прогрессирования (табл. 9).

Микроскопические особенности серозных пограничных опухолей яичников

Микроскопическое строение СПОЯ в целом характеризовалось однотипностью в отличие от других, например, муци-нозных вариантов пограничных новообразований. Исходная бластемная ткань всегда имела однослойную структуру. В тех случаях, когда в срез попадали участки прилежащей ткани яичника, были четко видны переходы от выстилки кистозно-сосочковой опухоли к активированному покрову яичника. Очень часто переход осуществлялся через структуры грубо-сосочкового папилломатоза. Последние макроскопически могут создавать ложное впечатление массивности опухоли. Подобная особенность еще раз подчеркивает важность количественного учета удельного веса пограничных структур в серозных опухолях с разными стадиями морфогенеза.

Таблица 7. Соотношение ультразвуковой картины и гистологического заключения у больных с подозрением на рецидив серозных пограничных опухолей в яичнике (СПОЯ), которым первоначально была выполнена резекция яичника

1 Яичник нормальной структуры (п=14) 1 Солидно-кистозный яичник (п=21) 1 Макрокиста (п=15) 1

3 (21%) — СПОЯ 19 (90,5%) — СПОЯ 6 (40%) — СПОЯ

11 (79%) — норма/киста желтого тела 2 (9,5%) — норма/киста желтого тела 9 (60%) — норма

Таблица 8. Результаты ререзекции яичника после консервативных операций по поводу серозных пограничных опухолей яичников

Серозная Серозная Опухоли Общее количество

пограничная опухоль цистаденома не обнаружено ререзекций

оставшегося яичника

Общее количество консервативных операций

31 (40,8%)

8 (10,5%)

24 (31,6%)

76 (18,8%)

185 (45,7%)

Таблица 9. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от нарушения целостности капсулы опухоли при I стадии серозных пограничных опухолей яичников

I Разрыв капсулы I 5-летняя выживаемость, % I 10-летняя выживаемость, % I Р 1

Нет (п=183) 94,6 88,6 0,747

Да (л=16) 100 100

Таблица 10. Сравнительный анализ выживаемости без прогрессирования в зависимости от резекции большого сальника

Резекция большого сальника 5-летняя выживаемость, % 10-летняя выживаемость, % Р

Выполнена резекция большого сальника на первом этапе (п=234) 93,3 88,9

Не выполнена резекция большого сальника (п=66) 96 87,3 0,012

Отсроченное удаление большого сальника (п=102) 98 94,5

В самом деле, очажки, соответствующие описанным клеточным элементам, мы находили в <5% СПОЯ, однако никакой связи с прогнозом или с особенностями клинического течения мы не уловили. Однако там же, в разделе микроинвазии классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) акцентирует наше внимание на другие структуры — однозначного микрососочкового рака, с признаками инвазии, т.е. переход в инвазивный микропапиллярный рак.

Большой сальник

Важным вопросом в изучении СПОЯ является роль большого сальника. Нередко больным первоначально большой сальник не удаляли, поскольку пациентки были оперированы по поводу кисты яичника без подозрений на возможный пограничный характер опухоли. Больные поступали в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, где им выполнялись повторные, стадирующие операции. Мы изучили влияние резекции большого сальника на безрецидивную выживаемость и разделили больных на 3 группы: 1-я — пациентки, которым первоначально выполняли резекцию большого сальника; 2-я — больные, которым не выполняли резекцию большого сальника; 3-я — пациентки, которым выполняли резекцию большого сальника при повторных стадирующих операциях, по факту получения гистологического заключения СПОЯ.

Из табл. 10 следует, что 5-летняя ВБП была несколько выше в группе больных, которым на первом этапе резекцию большого сальника не выполняли. Лучшие цифры 10-летней ВБП получены в группе пациенток, которым сальник удален позже (94,5%). Различия между этими тремя группами статистически значимы (р=0,012).

По нашему мнению, подобные результаты были получены в связи с тем, что большой сальник у многих больных удаляли на первом этапе при видимом распространении опухоли за пределы яичников, т.е. при видимой распространенной стадии

заболевания. У всех пациенток, у которых большой сальник не удаляли или удаляли позже (при рецидиве в яичнике или профилактически, после установления диагноза СПОЯ), стадия не превышала ША, а в большинстве случаев была I.

Таким образом, не следует стремиться к резекции большого сальника, если он не был удален на первом этапе лечения. Достаточно наблюдения с помощью УЗИ, при рецидиве СПОЯ всегда остается возможность резецировать большой сальник позже.

Экстраовариальное распространение серозной пограничной опухоли яичника

Экстраовариальное распространение наблюдали у 143 (35%) больных СПОЯ (табл. 11). Это были мелкие белесоватые налеты по брюшине малого таза, называемые им-плантами, и опухолевая диссеминация в различных отделах брюшной полости.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Импланты по брюшине морфологически были установлены у 93 (23%) больных СПОЯ, из них инвазивные импланты выявлены у 15 (16,1%) пациенток, импланты в большом сальнике у 27% больных СПОЯ. При повторном пересмотре стеклопрепаратов выявлено, что практически у всех больных импланты располагались под мезотелиальным покровом брюшины, т.е. были инвазивными.

Мы провели статистический анализ влияния имплантов на безрецидивную выживаемость. Оказалось, что наличие имплантов по брюшине ассоциировалось со статистически значимой меньшей ВБП (р=0,002) (табл. 12).

Как и присутствие имплантов, наличие опухолевой дис-семинации статистически значимо влияло на ВБП (р<0,001). При наличии диссеминации в брюшной полости (по париетальной и висцеральной брюшине) прогноз был наихудшим: 5- и 10-летняя ВБП составляла 80,6 и 63,8% соответственно (табл. 13).

Таблица 11. Характеристика распространенности серозной пограничной опухоли яичника по брюшной полости

1 Локализация диссеминатов I Количество больных, абс. (%) I Остаточная опухоль I

Малый таз 84 (23,2)

Брюшная полость 17 (9,4) 49 (12,1%) — малый таз

Тотальная диссеминация по всей брюшной полости 21 (5,2) 21 (5,2%) — брюшная полость

по типу канцероматоза 6 (1,5%) — локализация не уточнена

Всего 122 (35)

Таблица 12. Сравнительный анализ выживаемости без прогрессирования в зависимости от наличия имплантов по брюшине

I Наличие имплантов по брюшине I 5-летняя выживаемость, % I 10-летняя выживаемость, % 1 Р 1

Нет (n=59) 100 100 0,002

Да (n=93) 82,3 67,3

Микропапиллярный вариант серозных пограничных опухолей яичников и инвазивный рак low grade на их фоне

У 14 пациенток на фоне СПОЯ был установлен рак Low grade. Прогрессирование и летальный исход произошел у 71% больных распространенными стадиями рака Low grade яичников на фоне СПОЯ. Появление метастазов рака Low grade по брюшине приводило к неблагоприятному течению заболевания. При раке Low grade была отмечена временная эффективность проводимой химиотерапии, оцененная данными КТ и МРТ. Однако химиотерапия не способна излечить больных с диссеминацией рака Low grade. Во всех наблюдениях прогрессирование возникало вновь, чаще всего в течение 4 лет. Начальные стадии заболевания (n=3) — IA, IB, IIA, IIB стадии — протекали благоприятно, без прогрессирования. При этом необходимо отметить, что при IIB стадии выполняли полную циторедуктивную операцию без остаточной опухоли. Прослеженность составила 5 лет.

Микропапиллярный вариант СПОЯ наблюдали у 10 больных. Для микропапиллярного варианта СПОЯ характерно первичное бесплодие (70%) и двустороннее поражение яичников (90%), чаще синхронное. Если изменений во втором яичнике не наблюдается, контралатеральный яичник может быть вовлечен спустя 1-2 года после первой операции. Микропапиллярные СПОЯ могут протекать по двум вариантам: доброкачественно (если нет инвазии) или злокачественно (если опухоль представлена инвазивным раком Low grade). Основным критерием, позволяющим прогнозировать течение заболевания, согласно новой классификации, является точная морфологическая оценка опухоли.

Внегонадные рецидивы СПОЯ развились у 37 (9,1%) больных. При анализе полученных данных мы пришли к заключению, что причинами развития локальных рецидивов, мультифокальных опухолей и диссеминации могут быть несколько факторов. Локальные рецидивы (n=23) развивались в месте удаленного яичника, мультифокальные рецидивы (n=7) — из очагов множественных имплантов, которые развивались в СПОЯ. Источником солитарных рецидивных опухолей, возникающих по брюшине или жировой клетчатке, также являлись очаги имплантов, в редких случаях это могли быть троакарные рецидивы (n=3). Второй причиной мультифокальных рецидивов и диссеминации являлись муль-тицентрические зачатки эндосальпингоза, которые транс-

формировались в СПОЯ. Отдельно необходимо выделить случаи выявления в рецидивной опухоли и диссеминатах рака, возможно, не распознанного в первичной опухоли, которая трактовалась как серозная пограничная цистаденома. Можно также предположить, что в диссеминатах происходила дедифференцировка опухоли с появлением структур рака Low grade.

Химиотерапия серозных пограничных опухолей яичников

Большинство авторов утверждают, что химиотерапия неэффективна при лечении пограничных опухолей яичников. Тем не менее в мировой и отечественной литературе, в том числе в ряде рекомендаций, можно встретить публикации, в которых авторы рекомендуют проведение химиотерапии при II-III стадиях заболевания. Чтобы ответить на вопрос, эффективна ли химиотерапия при лечении СПОЯ, мы провели статистический анализ в зависимости от стадии заболевания.

В нашем исследовании химиотерапию после операции проводили 140 (34,6%) больным СПОЯ в различных режимах. Режимы без производных платины проводили 61 (43,6%) больным, платиносодержащие режимы — 74 (52,9%) пациенткам, у 5 (3,6%) больных данные о режимах химиотерапии отсутствовали.

Как ни странно, мы получили результаты, при которых отмечалось негативное влияние химиотерапии на выживаемость (табл. 14).

Из анализа следовало, что назначение химиотерапии ассоциировалось со статистически значимо меньшей продолжительностью ВБП (р<0,001).

Из статистического анализа очевидно, что химиотерапия в лечении СПОЯ неэффективна, а назначалась она в большинстве случаев у больных с распространенной стадией заболевания — фактора, влияющего на ВБП.

Общая выживаемость (ОВ) больных СПОЯ соответствовала 98,9% (5-летняя) и 94,9% (10-летняя) (рис. 3).

Таким образом, принимая во внимание полученные данные, мы выявили ряд факторов, влияющих на ВБП. К ним относятся: стадия (III стадия vs I—II стадии), наличие имплантов по брюшине, эндосальпингоза, остаточной опухоли в малом тазу или в брюшной полости, степень диссеминации опухоли до операции, прове-

Таблица 13. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от диссеминации

Диссеминация 5-летняя выживаемость, % 10-летняя выживаемость, % Р

Нет (п=291) 97,7 95,2

Малый таз (п=65) 94,6 90,2 <0,001

Брюшная полость, париетальная и висцеральная брюшина (п=29) 80,6 63,8

Таблица 14. Сравнительный анализ выживаемости без прогрессирования в зависимости от назначения химиотерапии

I Химиотерапия I 5-летняя выживаемость, % I 10-летняя выживаемость, % 1 Р 1

Не проводилась (n=256) 95,2 89,1 <0,001

Проводилась (n=149) 83,1 67,8

дение химиотерапии. Для того чтобы определить, какие факторы имеют независимое прогностическое значение, был выполнен многофакторный регрессионный анализ Кокса. Из данного анализа следует, что наличие остаточной опухоли по париетальной и висцеральной брюшине (не малый таз, а вся брюшная полость) является единственным независимым негативным прогностическим фактором в отношении ВБП, увеличивая риск прогрессирования в 12,6 раза (HR=12,6, 95% доверительный интервал 1,5-102,9; р=0,018).

Практические рекомендации по диагностике и лечению больных с пограничными опухолями яичников

Установление диагноза СПОЯ требует тщательного морфологического исследования как на этапе подготовки стеклопрепаратов, так и на этапе интерпретации гистологической картины. Гипердиагностика влечет за собой необоснованно завышенные объемы хирургических вмешательств и, как следствие, хирургической кастрации, проведение неэффективной химиотерапии, тяжелых социальных проблем. Гиподиагностика, не обнаруживающая фокусов рака Low grade на фоне СПОЯ, напротив, может приводить к драмати-

Функция дожития

ОБ

—гл Функция дожития —I— Цензурированные

Рис. 3. Общая выживаемость больных серозными пограничными опухолями яичников

ческому исходу больных, которым проводятся ультраконсервативные операции. Поэтому основным условием успеха при лечении СПОЯ является присутствие квалифицированных морфологов, специализирующихся в области опухолей яичников.

Диагностика

У 16-37% больных заболевание протекает бессимптомно.

Диагностика включает:

■ сбор анамнеза, изучение клинических симптомов

(боли внизу живота, увеличение живота, пальпируемая опухоль в брюшной полости, нарушение менструального цикла, бесплодие);

■ физикальное, в том числе гинекологическое исследование;

■ биохимический и общеклинический анализы крови, анализ мочи;

■ определение уровня опухолевых маркеров: СА-125, НЕ-4, РЭА, СА-19,9;

■ рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

■ УЗИ (абдоминальное и трансвагинальное);

■ обследование желудочно-кишечного тракта (эзо-фагогастродуоденоскопия, колоноскопия или ир-ригоскопия).

Лечение

Стандартный метод лечения больных с ПОЯ — хирургический. В настоящее время доказано, что химиотерапия при лечении ПОЯ неэффективна, поэтому не рекомендуется ее проведение ни при одной стадии заболевания.

Основным требованием к лечению больных с ПОЯ является высокая квалификация морфолога, специализирующегося на опухолях яичников.

1.1. Пациенткам репродуктивного периода, заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника

!А и К стадии (в том числе микропапиллярный вариант)

Рекомендованы органосохраняющие операции в объеме резекции опухолево измененного яичника (в пределах здоровых тканей) или односторонней аднексэктомии (если опухоль заполняет большую часть яичника). Интраопера-ционное исследование краев резекции поможет определить радикальность операции.

Доступ: лапаротомия, лапароскопия.

!В стадия

Допустимо выполнение резекции опухолево измененных яичников в пределах здоровых тканей. При резекции яичника/яичников целесообразно интраоперационное гистологическое исследование краев резекции.

Доступ: лапаротомия, лапароскопия.

Пограничная опухоль единственного яичника

Допустимо выполнение резекции опухолево измененного яичника в пределах здоровых тканей. При резекции яичника/яичников целесообразно интраоперационное гистологическое исследование краев резекции.

Биопсия/клиновидная резекция контралатерального яичника при отсутствии в нем видимой патологии не показана. При отсутствии здоровой ткани в яичнике/яичниках показана одно-/двусторонняя аднексэктомия, экстирпация матки с придатками.

Хирургический доступ: лапаротомия, лапароскопия. Лапароскопические операции должны выполняться квалифицированными лапароскопическими хирургами.

Хирургическое стадирование подразумевает резекцию большого сальника, биопсию брюшины, взятие смывов с брюшной полости. Подвздошная и парааор-тальная лимфодиссекция не показана. Хирургическое стадирование выполняют всем больным.

Несерозные типы пограничных опухолей яичников являются преимущественно односторонними и встречаются при I стадии заболевания. Больным с муцинозными, эндо-метриоидными и другими ПОЯ выполняют аднексэктомию на стороне поражения, хирургическое стадирование без лимфодиссекции. При двустороннем поражении — резекция яичников/аднексэктомия/экстирпация матки с придатками.

При МПОЯ рекомендовано внимательно осмотреть аппендикс. При макроскопически определяемой патологии аппендикса рекомендовано выполнить аппендэктомию.

ПА-ША стадии серозные пограничные опухоли

яичников

Больным, заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника, можно выполнять органосохраняющие операции в объеме резекции яичника/ яичников, аднексэктомии, при невозможности сохранения ткани яичников рекомендована одно-/двусторонняя аднексэктомия, экстирпация матки с придатками. Удаление большого сальника, биопсию брюшины, взятие смывов с брюшной полости выполняют всем больным.

Больным, не заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника, рекомендована экстирпация матки с придатками.

ШВ-ШС стадии (за исключением случаев диссеми-нации опухоли по париетальной и висцеральной брюшине брюшной полости)

Больным, не заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника, рекомендована экстирпация матки с придатками, хирургическое стадирование без лимфодиссекции.

Больным, заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника: при видимом распространенном опухолевом процессе рекомендовано направить пациентку в профильную клинику, онкологический институт, онкологический центр, где возможно выполнение органосохраняющих операций с удалением видимых узлов с брюшины (мелкие импланты в малом тазу и диафрагме не требуют обязательного иссечения).

Экстирпацию большого сальника, биопсия брюшины, взятие смывов с брюшной полости выполняют всем больным.

1.2. Пациенткам, достигшим менопаузы

IA-IIIA стадии: стандартным объемом хирургического лечения является экстирпация матки с придатками или двусторонняя аднексэктомия, хирургическое стадирование без лимфодиссекции. Однако, если больной была выполнена односторонняя аднексэктомия или резекция яичника и при плановом гистологическом исследовании установлена пограничная опухоль, можно не выполнять повторную операцию для экстирпации матки с оставшимися придатками, если при УЗИ или КТ/МРТ отсутствуют данные об остаточной опухоли в брюшной полости, малом тазу или оставшемся яичнике.

Доступ: лапаротомия, лапароскопия.

IIIB-IIIC стадии: экстирпация матки с придатками, удаление видимых узлов с брюшины (мелкие импланты в малом тазу и диафрагме не требуют обязательного иссечения).

Экстирпация большого сальника, биопсия брюшины, взятие смывов с брюшной полости показаны всем больным.

Если первичное хирургическое лечение проведено без удаления неизмененного большого сальника, рекомендовано наблюдение (УЗИ брюшной полости, малого таза, СА-125, НЕ-4).

При отсутствии признаков опухоли в большом сальнике, брюшной полости, яичнике/яичниках рекомендовано динамическое наблюдение.

При наличии признаков опухоли в яичнике, опухолевых узлов по брюшине, в большом сальнике — хирургическое лечение в объеме резекции/аднексэктомии/ экстирпации матки с придатками (в зависимости от степени поражения яичников), удаление большого сальника, удаление видимых узлов брюшной полости.

Если операция была неоптимальной с остаточной опухолью и после планового гистологического исследования определен инвазивный тип имплантов, возможен один из следующих вариантов лечения:

■ наблюдение;

■ релапаротомия, перитонэктомия.

2. Микропапиллярный вариант серозной пограничной опухоли яичника

В связи с высокой вероятностью инвазивных имплантов, если первая операция выполнена без стадирования, целесообразны релапаротомия, удаление большого сальника, биопсия брюшины, взятие смывов с брюшной полости.

3. Инвазивный рак low grade в диссеминатах

Показана оптимальная циторедуктивная операция

с дальнейшей химиотерапией в соответствии с рекомендациями по лечению рака яичников.

4. Лечение рецидивов серозных пограничных опухолей яичников

4.1. Рецидив в яичнике/яичниках

Рецидив в яичнике/яичниках возникает в 35-50% наблюдений. Повторные операции не ухудшают показатели общей выживаемости.

У больных репродуктивного возраста (при желании сохранить фертильность) рекомендуется ререзекция яичника/яичников с интраоперационным гистологическим исследованием краев резекции; при отсутствии здоровой ткани яичника: аднексэктомия, экстирпация матки с придатками.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

У больных менопаузального периода рекомендуется ад-нексэктомия/экстирпация матки с придатками.

Доступ

В случае выполнения ререзекции оптимальным доступом является лапаротомия. Лапароскопический доступ может применяться высококвалифицированным лапароскопическим хирургом.

Аднексэктомия, экстирпация матки с придатками могут быть выполнены с помощью лапароскопии, лапаротомии.

Если первоначально большой сальник не был удален, следует удалить большой сальник, выполнить биопсию брюшины.

4.2. Рецидив экстрагонадный/экстрагенитальный

Рецидив за пределами яичника/яичников (экстрагонадный, экстрагенитальный) встречается в 8-15% наблюдений и может быть локальным, мультифокальным.

Показано хирургическое лечение в объеме удаления рецидивных опухолевых узлов. У больных с изолированным

экстрагонадным рецидивом (без опухолевого поражения яичника/яичников) после органосохраняющего хирургического лечения на первом этапе резекция яичника/яичников, аднексэктомия, экстирпация матки с придатками не показаны.

Повторные рецидивы требуют повторных хирургических вмешательств в объеме оптимальной циторедукции.

5. Наблюдение

■ Наблюдение гинеколога, сбор анамнеза и жалоб, маркеры в соответствии с вариантом опухоли (СА-125, НЕ-4, СА-19,9, РЭА) 1 раз в 4 мес в течение первых 5 лет, далее 1 раз в 6 мес в течение 25 лет.

■ УЗИ органов малого таза — каждые 3-6 мес в течение первых 5 лет, далее 1 раз в 6-12 мес в течение 25 лет.

■ КТ, МРТ органов малого таза и брюшной полости по показаниям.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, Россия: Давыдова Ирина Юрьевна (Davydova Irina Yu.) — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения комбинированных и лучевых методов лечения онкогинекологических заболеваний E-mail: davydova06@maiL.ru

Кузнецов Виктор Васильевич (Kuznetsov Victor V.) — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отделения комбинированных и лучевых методов лечения онкогинекологических заболеваний E-mail: oncogyn@ronc.ru

Карселадзе Аполлон Иродионович (Karseladze Apollon I.) — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела патологической анатомии опухолей человека

Мещерякова Людмила Александровна (Meshcheryakova Lyudmila A.) — доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения комбинированных и лучевых методов лечения онкогинекологических заболеваний E-mail: 2010am@mail.ru

ЛИТЕРАТУРА

1. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекодогии. СПб. : Фолиант, 2002. 542 с.

2. Acs G. Serous and mucinous borderline (low malignant potential) tumors of the ovary // Am. J. Clin. Pathol. 2005. Vol. 123, suppl. P. 13-57.

3. Gotlieb W.H., Chetrit A., Menczer J. et al. Demographic and genetic characteristics of patients with borderline ovarian tumors as compared to early stage invasive ovarian cancer // Gynecol. Oncol. 2005. Vol. 97, N 3. Р. 780-783.

4. Lodhi S., Najam S., Pervez S. DNA ploidy analysis of borderline epithelial ovarian tumours // J. Pak. Med. Assoc. 2000. Vol. 50, N 10. P. 349-351.

5. Lu K.H., Cramer D.W., Muto M.G. et al. A population-based study of BRCA1 and BRCA2mutations in Jewish women with epithelial ovarian cancer // Obstet. Gynecol. 1999. Vol. 93, N 1. Р. 34-37.

6. Riman T., Dickman P.W., Nilsson S. et al. Risk factors for epithelial borderline ovarian tumors: result of a Swedish case — control study // Gynecol. Oncol. 2001. Vol. 83, N 3. P. 575-585.

7. Scully R.E., Young R.H., Clement P.B. Tumor like lesions // Tumors of the Ovary and Maldeveloped Gonads, Fallopian Tube and Broad Ligament. Washington : Armed Forces Institute of Pathology, 1998. P. 443-444.

8. Shim S.H., Kim S.N., Jung P.S. et al. Impact of surgical staging on prognosis in patients with borderline ovarian tumours: a meta-analysis // Eur. J. Cancer. 2016. Vol. 54. P. 84-95.

9. Silva E.G., Kurman R.J., Russell P., Scully R.E. Symposium: ovarian tumors of borderline malignancy // Int. J. Gynecol. Pathol. 1996. Vol. 15, N 4. P. 281-302.

10. Губина О.В. Особенности клинического течения и лечения пограничных опухолей яичников : дис. … канд. мед. наук. М., 1995. 78 с.

11. Ayhan A., Akarin R., Develioglu O. et al. Borderline epithelial ovarian tumors // Aust. N. Z. J. Obstet. Gynecol. 1991. Vol. 31, N 2. P. 174-176.

12. Goldman T.L., Chalas E., Chumas J. et al. Management of borderline tumors of the ovary // South. Med. J. 1993. Vol. 86, N 4. P. 423-425.

13. Jimenez A.M., Miralles Pi R.M., Sanchez A.E. et al. Ovarian tumors of low malignant potential (borderline). A retrospective study of 31 cases // Eur. J. Gynaecol. Oncol. 1994. Vol. 15, N 4. P. 300-304.

14. Welander C.E. What do CA-125 and other antigens tell us about ovarian cancer biology? // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1992. Vol. 155, suppl. P. 85-93.

15. Гус А.И. Ультразвуковая диагностика предраковых состояний и ранних форм серозного рака яичников // Материалы Российского симпозиума с международным участием «Скрининг и новые подходы к лечению начального гинекологического рака» (Новгород, 23-24 июня 1994 г.). СПб., 1994. С. 33-34.

16. de Souza N.M., O’Neill R., Mclndoe G.A. et al. Borderline tumors of the ovary: CT and MRI features and tumor markers in differentiation from stage I disease // AJR Am. J. Roentgenol. 2005. Vol. 184, N 3. P. 999-1003.

17. Давыдова И.Ю., Кузнецов В.В., Карселадзе А.И., Мещерякова Л.А. Пограничные опухоли яичников: вопросы химиотерапии и прогноза // Опухоли женской репродукт. системы. 2015. Т. 11, № 3. С. 72-75.

18. Новикова Е.Г., Шевчук А.С., Завалишина Л.Э. Некоторые аспекты органосохраняющего лечения пограничных опухолей яичников // Рос. онкол. журн. 2010. № 4. С. 15-20.

19. Heintz A.P., Odicino F., Maisonneuve P. et al. Carcinoma of the ovary. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer // Int. J. Gynaecol. Obstet. 2006. Vol. 95, suppl. 1. P. 161-192.

20. Vasconcelos I. Management of borderline ovarian tumors -state of the art // Uterus Ovary. 2015. Vol. 2. P. 1-6. doi: 10.14800/ uo.885.

21. Vasconcelos I., de Sousa Mendes M. Conservative surgery in ovarian borderline tumours: a meta-analysis with emphasis on recurrence risk // Eur. J. Cancer. 2015. Vol. 51, N 5. P. 620-631.

22. Глазунов М.Ф. Опухоли яичников (морфология, гистогенез, вопросы патогенеза). Л. : Медгиз, 1961. 336 с.

23. Железнов Б.И. Вопросы дифференциальной гистологической диагностики доброкачественных, пролиферирующих (пограничных) опухолей и ранних формах злокачественных опухолей яичников. М., 1984. С. 50-53.

24. Карселадзе А.И. К морфологии муцинозных пограничных опухолей яичников // Арх. пат. 1989. Т. 51, № 5. С. 40-46.

25. Hogg R., Scurry J., Kim S.N. et al. Microinvasion links ovarian serous borderline tumor and grade 1 invasive carcinoma // Gynecol. Oncol. 2007. Vol. 106, N 1. P. 44-51.

26. Leitao M.M. Micropapillary pattern in newly diagnosed borderline tumors of the ovary: what’s in a name? // Oncologist. 2011. Vol. 16, N 2. P. 133-135.

27. Longacre T.A., Kempson R.L., Hendrickson M.R. Well-differentiated serous neoplasms of the ovary // Pathology (Phila.). 1993. Vol. 1, N 2. P. 255-306.

28. Morice P., Camatte S., Wicart-Poque F. et al. Results of conservative management of epithelial malignant and borderline ovarian tumours // Hum. Reprod. Update. 2003. Vol. 9, N 2. P. 185-192.

29. Morice P., Uzan C., Fauvet R. et al. Borderline ovarian tumour: pathological diagnostic dilemma and risk factor for invasive or lethal recurrence // Lancet Oncol. 2012. Vol. 13, N 3. P. 103-115.

30. Silva E.G., Gershenson D.M., Malpica A., Deavers M. The recurrence and the overall survival rates of ovarian serous border line neoplasms with noninvasive implants is time dependent // Am. J. Surg. Pathol. 2006. Vol. 30, N 11. P. 1367-1371.

31. McKenney J.K., Balzer B.L., Longacre T.A. Patterns of stromal invasion in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors): a reevaluation of the concept of stromal microinvasion // Am. J. Surg. Pathol. 2006. Vol. 30, N 10. P. 1209-1221.

32. Mooney J., Silva E., Tornos C., Gershenson D. et al. Unusual features of serous neoplasms of low malignant potential during pregnancy // Gynecol. Oncol. 1997. Vol. 65, N 1. P. 30-35.

33. Katzenstein A.L., Mazur M.T., Morgan T.E., Kao M.S. Proliferative serous tumors of the ovary. Histologic features and prognosis // Am. J. Surg. Pathol. 1978. Vol. 2, N 4. P. 339-355.

34. Kurman R.J., Carcanqiu M.L., Herrington C.S., Young R.H. WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. 4th ed. Lyon : IARS, 2014. 307 p.

35. Fadare O. Recent developments on the significance and pathogenesis of lymph node involvement in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors) // Int. J. Gynecol. Cancer. 2009. Vol. 19, N 1. P. 103-108.

36. Kempson R.L., Hendrickson M.R. Ovarian serous borderline tumors: the citadel defended // Hum. Pathol. 2000. Vol. 31, N 5. P. 525-526.

37. Shih le M., Kurman R.J. Ovarian tumorigenesis: a proposed model based on morphological and molecular genetic analysis // Am. J. Pathol.

2004. Vol. 164, N 5. P. 1511-1518.

38. Shih le M., Kurman R.J. Molecular pathogenesis of ovarian borderline tumors: new insights and old challenges // Clin. Cancer Res.

2005. Vol. 11, N 20. P. 7273-7279.

39. Burks R.T., Sherman M.E., Kurman R.J. Micropapillary serous carcinoma of the ovary. A distinctive low-grade carcinoma related to serous borderline tumors // Am. J. Surg. Pathol. 1996. Vol. 20, N 11. P. 13191330.

40. Seidman J.D., Kurman R.J. Ovarian serous borderline tumors: a critical review of the literature with emphasis on prognostic indicators // Hum. Pathol. 2000. Vol. 31, N 5. P. 539-557.

41. Du Bois A., Ewald-Riegler N., du Bois O., Harter P. Borderline tumors of the ovary — a systematic review // Geburtsh. Frauenheilk. 2009. Vol. 69. P. 807-833.

42. Trope C., Davidson B., Paulsen T. et al. Diagnosis and treatment of borderline ovarian neoplasms «the state of the art» // Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2009. Vol. 30, N 5. P. 471-482.

43. Fauvet R., Poncelet C., Boccara J. et al. Fertility after conservative treatment for borderline ovarian tumors: a French multicenter study // Fertil. Steril. 2005. Vol. 83, N 2. P. 284-290.

44. Tinelli F., Tinelli R., La Grotta F. et al. Pregnancy outcome and recurrence after conservative laparoscopic surgery for borderline ovarian tumors // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2007. Vol. 86, N 1. P. 81-87.

45. Hauptmann S., Friedrich K., Redline R., Avril S. Ovarian borderline tumors in the 2014 WHO classification: evolving concepts and diagnostic criteria // Virchows Arch. 2017. Vol. 470, N 2. P. 125-142.

46. Kleppe M., Bruls J., van Gorp T., Massuger L. et al. Mucinous borderline tumours of the ovary and the appendix: a retrospective study and overview of the literature // Gynecol. Oncol. 2014. Vol. 133, N 2. P. 155-158.

REFERENCES

1. Bokhman Ya.V. Guide oncogynecology. Saint Petersburg: Foliant, 2002: 542 p. (in Russian)

2. Acs G. Serous and mucinous borderline (low malignant potential) tumors of the ovary. Am J Clin Pathol. 2005; 123 (suppl): 13-57.

3. Gotlieb W.H., Chetrit A., Menczer J., et al. Demographic and genetic characteristics of patients with borderline ovarian tumors as compared to early stage invasive ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2005; 97 (3): 780-3.

4. Lodhi S., Najam S., Pervez S. DNA ploidy analysis of borderline epithelial ovarian tumours. J Pak Med Assoc. 2000; 50 (10): 349-51.

5. Lu K.H., Cramer D.W., Muto M.G., et al. A population-based study of BRCA1 and BRCA2mutations in Jewish women with epithelial ovarian cancer. Obstet Gynecol. 1999; 93 (1): 34-7.

6. Riman T., Dickman P.W., Nilsson S., et al. Risk factors for epithelial borderline ovarian tumors: result of a Swedish case — control study. Gynecol Oncol. 2001; 83 (3): 575-85.

7. Scully R.E., Young R.H., Clement P.B. Tumor like lesions. In: Tumors of the Ovary and Maldeveloped Gonads, Fallopian Tube and Broad Ligament. Washington: Armed Forces Institute of Pathology, 1998: 443-4.

8. Shim S.H., Kim S.N., Jung P.S., et al. Impact of surgical staging on prognosis in patients with borderline ovarian tumours: a meta-analysis. Eur J Cancer. 2016; 54: 84-95.

9. Silva E.G., Kurman R.J., Russell P., Scully R.E. Symposium: ovarian tumors of borderline malignancy. Int J Gynecol Pathol. 1996; 15 (4): 281302.

10. Gubina O.V. Features of clinical course and treatment of borderline ovarian tumors. Diss. Moscow, 1995. 78 p. (in Russian)

11. Ayhan A., Akarin R., Develioglu O., et al. Borderline epithelial ovarian tumors. Aust N Z J Obstet. Gynecol. 1991; 31 (2): 174-6.

12. Goldman T.L., Chalas E., Chumas J., et al. Management of borderline tumors of the ovary. South Med J. 1993; 86 (4): 423-5.

13. Jimenez A.M., Miralles Pi R.M., Sanchez A.E., et al. Ovarian tumors of low malignant potential (borderline). A retrospective study of 31 cases. Eur J Gynaecol Oncol. 1994; 15 (4): 300-4.

14. Welander C.E. What do CA-125 and other antigens tell us about ovarian cancer biology? Acta Obstet Gynecol. Scand. 1992; 155 (suppl): 85-93.

15. Gus A.I. Ultrasonic diagnosis of precancerous conditions and early forms of serous ovarian cancer. Materials of the Russian Symposium with international participation «Screening and new approaches to the treatment of initial gynecological cancer» (Novgorod, June 23-24, 1994). St. Petersburg., 1994: 33-34. (in Russian)

16. de Souza N.M., O’Neill R., Mclndoe G.A., et al. Borderline tumors of the ovary: CT and MRI features and tumor markers in differentiation from stage I disease. AJR Am J Roentgenol. 2005; 184 (3): 999-1003.

17. Davydova I.Yu., Kuznetsov V.V., Karseladze A.I., Meshcheryakova L.A. Borderline ovarian tumors: the issues of chemotherapy and prognosis. Opukholi zhenskoy reproduktivnoy sistemy [Tumors of Female Reproductive System]. 2015; 11 (3): 72-5. (in Russian)

18. Novikova E.G., Shevchuk A.S., Zavalishina L.E. Some aspects of borderline ovarian tumors organ-preserving treatment. Rossiyskiy onko-logicheskiy zhurnal [Russian Oncology Journal]. 2010 (4): 15-20. (in Russian)

19. Heintz A.P., Odicino F., Maisonneuve P., et al. Carcinoma of the ovary. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol. Obstet. 2006; 95 (suppl 1): 161-92.

20. Vasconcelos I. Management of borderline ovarian tumors — state of the art. Uterus Ovary. 2015; 2: 1-6. doi: 10.14800/uo.885.

21. Vasconcelos I., de Sousa Mendes M. Conservative surgery in ovarian borderline tumours: a meta-analysis with emphasis on recurrence risk. Eur J Cancer. 2015; 51 (5): 620-31.

22. Glazunov M.F. Ovarian tumors (morphology, histogenesis, pathogenesis issues). Leningrad: Medgiz, 1961: 336 p. (in Russian)

23. Zheleznov B.I. Issues of differential histological diagnosis of benign, proliferating (borderline) tumors and early forms of ovarian malignant tumors. Moscow, 1984: 50-3. (in Russian)

24. Karseladze A.I. To the morphology of mucinous borderline ovarian tumors Arkhiv patologii [Archive of Pathology]. 1989; 51 (5): 40-6. (in Russian)

25. Hogg R., Scurry J., Kim S.N., et al. Microinvasion links ovarian serous borderline tumor and grade 1 invasive carcinoma. Gynecol Oncol. 2007; 106 (1): 44-51.

26. Leitao M.M. Micropapillary pattern in newly diagnosed borderline tumors of the ovary: what’s in a name? Oncologist. 2011; 16 (2): 133-5.

27. Longacre T.A., Kempson R.L., Hendrickson M.R. Well-differentiated serous neoplasms of the ovary. Pathology (Phila). 1993; 1 (2): 255-306.

28. Morice P., Camatte S., Wicart-Poque F., et al. Results of conservative management of epithelial malignant and borderline ovarian tumours. Hum Reprod Update. 2003; 9 (2): 185-92.

29. Morice P., Uzan C., Fauvet R., et al. Borderline ovarian tumour: pathological diagnostic dilemma and risk factor for invasive or lethal recurrence. Lancet Oncol. 2012; 13 (3): 103-15.