Специфические ошибки письма

(Консультация для учителей начальных классов)

Для того, чтобы разбираться в специфике работы логопеда, а также чтобы отграничить ошибки, не требующие логопедической помощи, разберемся, что же такое дисграфия, и какие именно (специфические) ошибки на письме у учащихся называются дисграфическими.

Определение дисграфии

«Дис» — расстройство, «графо» — пишу, буквально — расстройство письма. Проявляется в специфических ошибках (не связанных с применением орфографических правил), которые носят стойкий характер (т.е. повторяющиеся, устойчивые). Эти ошибки сами по себе не исчезают, а требуют специальной помощи.

Некоторые учителя считают дисграфические ошибки нелепыми и объясняют их личностными качествами учеников: неумением слушать объяснение учителя, невнимательностью на письме, небрежным отношением к работе и др.

На самом деле в основе этих ошибок лежат более серьезные причины: несформированность фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи.

Все специфические ошибки принято заносить в следующую таблицу (см. Приложение) для удобства их систематизации. Рассмотрим подробнее.

1.Отграничение речевых единиц.

Данные ошибки объясняются несовпадением норм устной и письменной речи: в устной речи слова произносятся слитно, на одном выдохе, а в письменной речи — обособленно. Если ребенок не сумел уловить и вычленить в речевом потоке устойчивые речевые единицы и их элементы, то это ведет к раздельному или слитному написанию слов.

Раздельное написание частей слова чаще всего, если:

1) приставка или начальная буква или слог напоминают предлог, союз, местоимение (и дут, я сный, с мотри);

2) при стечении согласных (б рат, поп росил, п челы).

Слитно обычно пишутся служебные слова — предлоги, союзы (ветки елии сосны, кдому, надерево). Но бывает и два самостоятельных слова (быличудные дни, кругомтихо).

2.Ошибки звукового анализа.

Несформированность действия звукового анализа проявляется в письме в виде следующих типов специфических ошибок: пропуск, перестановка, вставка букв либо слогов.

Пропуск свидетельствует о том, что ученик не вычленяет в составе слова всех его звуковых компонентов, напр. «снки»(санки), «кичат»(кричат). Пропуск нескольких букв в слове — следствие более грубого нарушения звукового анализа, приводящего к искажению и упрощению структуры слова, напр. «дорве»(здоровье), «бт»(брат).

Перестановки букв и слогов являются выражением трудностей анализа последовательности звуков в слове, напр. «корвом» (ковром), «плюшегово» (плюшевого), «он» (но), «зиам» (зима), «довр» (двор).

Вставки гласных букв наблюдаются обычно при стечении согласных (декабарь, Александар). Иногда обнаруживаются ошибки, которые нельзя назвать вставками букв в словах, начинающихся с прописной (заглавной) буквы: первая буква воспроизводится дважды, но второй раз уже в виде строчной (Аавгуст, Оосень). Эти ошибки — результат механического закрепления графо — моторных навыков. Давайте не будем провоцировать детей на ошибки, отрабатывая такое написание букв на уроках!

Случаи грубого нарушения звукового анализа находят выражение в контаминациях (слепление) слов («блзм» — была зима, «лептбау» — лепят бабу).

3.Обозначение мягкости согласных.

Нередко дети не различают твердое и мягкое звучание согласных. Ошибки типа: «патка» (пятка), «клуква» (клюква), «клон» (клен). Но не путать с ошибками типа: «кльон», «мьата». Они свидетельствуют о том, что ребенок мягкость слышит, но не научился правильно её обозначать.

4.Смешения букв.

В устной речи мы говорим о заменах и смешениях звуков, в письменной — о смешении букв, но не о замене, что означало бы полное исключение из письма одной из смешиваемых букв, чего не происходит.

Смешение букв указывает на то, что пишущий выделил в составе слова определенный звук, но для его обозначения выбрал несоответствующую букву. Это происходит при нестойкости соотнесения фонемы с графемой (не упрочилась связь между значением и зрительным образом буквы) и (или) нечетком различении звуков, имеющих акустико — артикуляционное сходство.

а) По акустико — артикуляционному сходству смешиваются обычно:

1) звонкие и глухие парные согласные в четкой позиции (исключаются случаи оглушения и озвончения звуков)

Т-Д тавно, долстый, ситит

С-З вазилек, позуда, саснуть

П-Б бодарил, балатка, пельё, польшие

Ш-Ж вержина, ужибла, шдёт, шук

К-Г клавный, досга, собага

Ф-В картовель, фьюга, ковта, ворточка

2) лабиализованные гласные

О-У рочей, голобь, дедошка

Ё-Ю клёква, утюнок, лёбит

3) заднеязычные

Г-К-Х черемуха, гороговый, за голмом

4) сонорные

Р-Л хородный, смерый, лабота

Й-Л тут бывалет и солька (тут бывает и сойка)

5) свистящие-шипящие

С-Ш пушиштый, шушим, гнёздыско

З-Ж жажги, скажал, зелезо

С-Щ сенок, сётка, нещёт

6) аффрикаты

Ч-Щ роча, пича, щасто, стущал

Ч-Ц граци, птичи, синича

Ч-Т учичель (утитель), черчит

Ц-Т цвецёт, цюльпан, пцицы, заняция

Ц-С куриса, улиса, рельцы

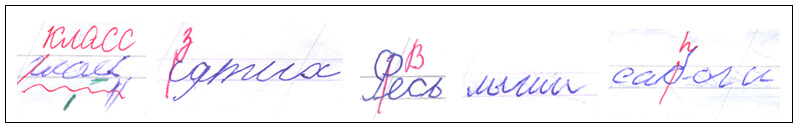

б) Смешения букв по оптическому (кинетическому) сходству не связаны с особенностями произношения или неразличением звуков:

О-А (под ударением) бонт, журовль, клоссная, ураки, страйка

Б-Д людит, убача, дольшой, ядлоки

И-У прурода, криглый, дедишка, кист

П-Т стасли, стисывать, пемнеет, тётлая

Х-Ж можнатые, вехливый, дорохки

Г-Р (заглавные) Гечка, Габота, Ролод

и др.

В указанных заменах обращает на себя внимание совпадение начертания первого элемента взаимозаменяемых букв. Написав первый элемент, ребенок не сумел далее дифференцировать тонкие движения руки с замыслом: либо неправильно передал количество однородных элементов (л-м, п-т, и-ш), либо ошибочно выбрал последующий элемент (и-у, б-д).

Подобные ошибки не следует воспринимать как безобидные «описки», ведь они могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения, хотя шрифт рукописный и печатный различен (размываются» неокрепшие ещё связи между звуком и буквой).

5. Персеверации (застревание) и антиципации (упреждение, предвосхищение): согласный, а реже — гласный, заменяет вытесненную букву в слове.

Персеверации:

а) в пределах слова: магазим, за зашиной

б) в пределах словосочетания: у деда Модоза

в) в пределах предложения: Девочка кормила петуха и курм.

Антиципации:

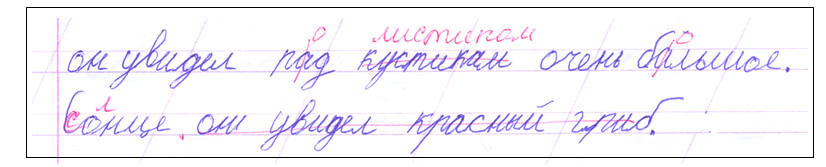

а) в пределах слова: на девевьях, дод крышей

б) в пределах словосочетания, предложения: Жукчат ручейки. У насть (нас) дома есть.

Возможна персеверация, антиципация слога (слова): стутупали (ступали), мелго (много) мелкой рыбы.

6. Аграмматизмы.

Словообразования (морфемный аграмматизм) — отражение на письме трудностей анализа и синтеза частей слов: написание вопреки правилам грамматики (лёд — лёдик , рука — рукища, растущий в поле — поленой, вьюгный день…) Дети не осознают обобщенного значения фонем, ошибочно их используют.

Основная масса ошибок — в нарушении связи слов — согласования (род, число) и управления (падежи) (5 оленев, под кровати, на деревьев). Наиболее отчетливо проявляются аграмматизмы при самостоятельном письме, но бывают и в диктовках, при списывании, читают тоже аграмматично.

Значительные трудности связаны с употреблением предлогов (могут заменять , пропускать, удваивать и т.п.).

В заключение хотелось бы отметить, что специфические ошибки — стойкие, повторяющиеся.

Логопед — не дублер учителя и не репетитор. Он должен создать базу для понимания и правильного применения грамматических правил (профилактика, предупреждение ошибок) и закрепить учебный материал, связанный с коррекционным процессом, который даст учитель.

(По Садовниковой И.Н.)

Выступление составлено

учителем — логопедом

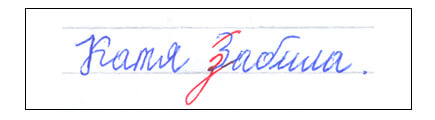

Мироновой Л.А.

Типология и механизмы

специфических ошибок письма

Специфические ошибки письма –

это такие ошибки, которые не регламентируются применением орфографических

правил, носят стойкий характер, и возникновение которых не связано ни с

нарушениями интеллектуального или сенсорного развития ребенка, ни с нерегулярностью

его школьного обучения.

Выделяют три группы

специфических ошибок.

Ошибки на уровне буквы и

слога

Это наиболее многочисленная и

разнообразная по типам группа ошибок. В первую очередь к ним можно отнести ошибки

звукового анализа. Д.Б.Эльконин определял звуковой анализ как действие

по установлению последовательности и количества звуков в составе слова.

Несформированность действия звукового анализа проявляется на письме в виде

следующих типов специфических ошибок:

·

Пропуск одной или нескольких букв в

слове. Это свидетельствует о том, что ученик не вычленяет в составе слова всех

его звуковых

компонентов.

Например, «снки» — санки, «кичат» — кричат, «дорве» — здоровье.

Пропуску буквы или слога способствуют и некоторые позиционные

условия: встреча

двух одноименных букв на стыке слов (стал лакать,

прилетает только

зимой); и соседство слогов, включающих одинаковые

буквы, обычно

гласные (настала, карандаши).

·

Перестановки

букв и

слогов являются следствием трудностей анализа последовательности звуков в

слове. Слоговая структура слов при этом может сохраняться без искажений.

Например, «чунал» — чулан, «зверошился» — взъерошился.

Более

многочисленны перестановки, искажающие слоговую

структуру слова. Обратный слог

заменяется прямым. Например, «деит»-

дети, «зи берегов» — из берегов,

« довр» — двор.

·

Вставки

гласных букв

наблюдаются обычно при стечении согласных. Например, «шекола», «ноябарь»,

«дружено». Эти вставки можно

объяснить

призвуком, который неизбежно появляется при медленном проговаривании слова в

ходе письма и напоминает гласный звук.

Кроме того,

у младших школьников встречаются ошибки вида «Аавгуст», «Рручей», «Оосень».

Это – результат механического закрепления графо-моторных навыков, к которому

привели первоклассников письменные упражнения в прописях, где учителя часто

дают для отработки начертания сразу заглавную и строчную буквы.

К ошибкам на уровне буквы и

слога можно также отнести ошибки фонематического восприятия. В

основе таких ошибок лежат трудности дифференциации фонем, имеющих

акустико-артикуляционное сходство. В письменной речи это приводит к смешению

букв.

Смешение букв указывает на

то, что пишущий выделил в составе слова определенный звук, но для его обозначения

выбрал не соответствующую ему букву. Это может быть при:

— нестойкости соотнесения

фонемы с графемой, когда не упрочилась связь между значением и зрительным

образом буквы;

— нечетком различении звуков,

имеющих акустико-артикуляционное сходство.

По акустико-артикуляционному

сходству смешиваются обычно следующие фонемы:

·

Лабиализованные

гласные:

о – у: «рочей», «дедошка», «голобь»;

ё – ю: «клёква», «лёбит», «самолют».

·

Звонкие

и глухие парные согласные:

д – т: «деди», «итут домой»,

«ситит»;

з – с: «кослик», «как в зказке»,

«саснуть»;

б – п: «попеда»,

«бодарил», «польшие»;

ж – ш: «шдёт», «ложадь», «кружился

снешок»;

г – к: «долко», «кокда», «клавный»;

в – ф: «портвель», «ковта»,

«фьюга».

·

Заднеязычные:

г – к – х: «черёмука», «колгоз», «за

голмом», «гороговый».

·

Сонорные:

р – л: «хородный», «крюч», «лабота»;

й – л,:

«тут бывалет

и солька» (тут бывает и сойка).

·

Свистящие

и шипящие:

с – ш: «шиски», «шажали»,

«гнёздыско»;

з — ж: «скажал», «зелезо»,

«жажгли»;

с,

— щ: «нещёт»,

«сётка», «сенок».

·

Аффрикаты:

ч – щ: «роча», «щасто», «хичный»;

ч – ц: «сквореч»,

«чапля», «процитал»;

ч – т,: «черчит», «утитель»,

«девотька»;

ц – т: «пцицы», «цвецёт»,

«Пеця»;

ц – с: «рельцы»,

«куриса», «улиса».

Еще один вид ошибок на уровне

буквы и слова – смешение букв по кинетическому сходству.

Буквы рукописного шрифта – это

различные комбинации определенных элементов, принятых в графической системе

русского языка. Поэтому было бы неправильно не учитывать качественную

перестройку, которая происходит в ассоциативной цепи слухо-речедвигательных и

зрительно-двигательных представлений, обеспечивающих процесс письма.

Примеры смешения букв по

кинетическому сходству:

о

– а (в ударной позиции): «бонт», «лондыш»,

«тетродь»;

б

– д: «людит», «убача», «вородей»;

и

– у: «прурода», «криглый», «дедишка»;

т

– п: «стешил», «пемнеет», «шатка»;

х

– ж: «поймал еха», «дорохки», «можнатые»;

л

– я: «кяюч», «февраяь», «весеяо»;

Г

– Р: «Гечка», «Габота над ошибками», «Ролод».

Такие ошибки могут повлечь за

собой снижение качества не только письма, но и чтения, так как у школьников при

указанных смешениях «размываются» неокрепшие еще связи между звуком и буквой.

Кроме того, данные смешения имеют выраженную тенденцию к росту и при отсутствии

профилактических и коррекционных мер тормозят развитие речемыслительной

деятельности школьников.

Своеобразное искажение

фонетического наполнения слов возникает при появлении в устной и письменной

речи таких явлений как персеверации (застревание) и антиципации

(упреждение, предвосхищение). В этих случаях согласный, а реже – гласный,

заменяет вытесненную букву в слове.

Примеры персевераций в

письме:

— в пределах слова: «магазим»,

«колхозниз», «за зашиной»;

— в пределах словосочетания: «у

деда Модоза»;

— в пределах предложения:

«Отнеси книгу отварищу».

Примеры антиципаций в письме:

— в пределах слова: «на

девевьях», «дод крышей», «с родмыми местами»;

— в пределах словосочетания,

предложения: «Жукчат ручейки», «У насть дома есть…».

В основе этих ошибок лежит

слабость дифференцировочного торможения.

Ошибки на уровне слова

В устной речи слова произносятся

слитно, на одном выдохе, а в письменной речи слова предстают обособленно.

Ребенок не всегда может уловить и вычленить в речевом потоке устойчивые речевые

единицы и их элементы. Это ведет к слитному написанию смежных слов либо к

раздельному написанию частей слова.

Раздельное написание частей

слова наблюдается чаще всего в следующих случаях:

1) когда приставка (а в

бесприставочных словах начальная буква или слог) напоминает предлог, союз,

местоимение: «и дут», «на чалось», «я сный», «с мотри». Здесь, вероятно, имеет

место генерализация правила о раздельном написании служебных частей речи.

2) при стечении согласных из-за

их меньшей артикуляторной слитности происходит разрыв слова: «б рат», « п

челы», «поп росил».

Своеобразны ошибки смещения

границ слов, включающие одновременно слияние смежных слов и разрыв одного из

них: «удедмо Рза» — у деда Мороза, «врекепе тя» — в реке Петя поймал… .

В некоторых случаях слияние слов

как бы провоцируется наличием одноименной буквы в составе смежных слов – иначе

говоря, ребенок «сбивается» с замысла написания, проговаривая при письме слова:

на «общем» звуке переходит на следующее слово. При этом, как правило,

пропускается часть первого слова: «каждень» — каждый день,

«былето» — было лето, «куршид» — куст шуршит.

Случаи грубого нарушения

звукового анализа находят выражение в контаминации слов: «лептбау» —

лепят бабу, «блзм» — была зима.

Несформированность

морфологических обобщений приводит к тому, что дети ощущают себя в стихии

родного языка как иностранцы. Морфемный аграмматизм становиться отражением в

письме трудностей анализа и синтеза частей слов. Ошибки ярко обнаруживаются в

операции словообразования:

1) при попытке подбора

проверочных слов создаются не свойственные языку образования: «лёдик», «мёдик»;

2) не учитываются чередования

согласных в корне при образовании существительных посредством суффикса –ищ-:

«рукища», «ногища»;

3) при образовании

прилагательного от существительного: «поленой цветок», « медведин хвост»,

«ветерный день»;

4) ошибочное использование

приставки или суффикса:

«Пожарный

поливает пожар» (заливает);

«Лосиха

присторожилась» (насторожилась).

Ошибки на уровне предложения

На начальном этапе обучения

дети с трудом усваивают членимость текста на речевые единицы. Это отражается в

отсутствии обозначения границ предложений: заглавных букв и точек. Например: «Гуси

вышли изадвора пошли на пруд встали на берик посмотрели на пруд на пруду

водынету».

В определенной мере подобное

написание объясняется тем, что поначалу внимание ребенка не может продуктивно

распределяться между многими задачами письма: техническими, логическими,

орфографическими. Имеет значение и несформированность умения воспринимать

интонационное оформление фраз, соотносить его с основными правилами пунктуации.

Основная масса специфических

ошибок на уровне словосочетания и предложения выражается в так называемом

аграмматизме, то есть в нарушении связи слов: согласования и управления.

Изменение слов по категориям числа, рода, падежа, времени образует сложную

систему кодов, позволяющую упорядочить обозначаемые явления, выделить признаки

и отнести их к определенным категориям. Недостаточный уровень языковых

обобщений не позволяет порой

школьникам уловить категориальные различия частей речи.

При составлении сообщения из

слов необходимо умение удерживать исходные элементы в кратковременной памяти –

для их синтеза, а не хранить в долговременной памяти комбинации полных слов.

Сужение объема

оперативной памяти приводит к ошибкам

согласования и управления в операции составления сообщений из слов. Например:

1) ошибки согласования в

самостоятельном сообщении: « большая белая пятно», «ворона перезимовало», «уже

зеленеет всходы»;

2) ошибки согласования при

письме под диктовку из-за неумения выделить ведущее слово в словосочетании:

«Засыпанным снегом лес…»;

3) ошибки при оперировании

однородными членами: « Девушка была румяной, гладко причесана»;

4) ошибки в употреблении норм

управления: «на ветки деревьях», «по дорожках сада», «упал с санкох».

Все вышеперечисленные ошибки

могут встречаться в письменных

работах детей, как в чистом виде, так

и во всевозможных их комбинациях. Для правильной трактовки специфических ошибок

логопед должен представлять все возможные трудности, которые приходиться

преодолевать ребенку при овладении письмом, и которые не всегда явственны.

Ошибки в письме фиксируются

рукой самого ученика. Как ошибки, так и их исправления, выполненные ребенком,

имеют диагностическую ценность. Они свидетельствуют о сомнениях, перешедших из

скрытого плана в явный. Важное значение приобретают исправления в ходе письма,

которые могут говорить также о формировании операций контроля в процессе

выполнения письменных заданий. О колебаниях в выборе буквы при письме

свидетельствуют многочисленные исправления самих детей, выполняемые не всегда

должным образом.

Список рекомендуемой литературы:

1.

Ефименкова

Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. — М.:

Владос, 2001.

2. Лалаева Р.И. Диагностика и

коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников. — СПб.: 2001.

3. Парамонова Л.Г.

Предупреждение и устранение дисграфии у детей. — СПб.: 2001.

4.

Садовникова

И.К. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. — М.:

Владос, 1995.

К вопросу о соотношении видов специфических ошибок в письменных работах младших школьников

Специфические нарушения письма являются наиболее распространённой формой речевой патологии у младших школьников и, по данным разных авторов, выявляются у 10-30 % учащихся начальных классов (А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева, Л.Г.Парамонова, И.Н.Садовникова и др.).

Согласно существующей логопедической практике, заключение о наличии у школьника нарушения письма ставится на основании нескольких критериев. Первым критерием является наличие в письменных работах учащегося специфических ошибок, связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа правописания, в основе которого лежит звуковой (фонематический) анализ речи. Вторым важным критерием диагностики нарушений письма следует считать частотность специфических ошибок. Третьим критерием служит стойкость ошибок – наличие их практически во всех письменных работах в течение длительного времени.

В настоящей статье приведены результаты изучения состояния письма младших школьников с дисграфией. Проанализирована типология специфических ошибок и произведено их ранжирование в письменных работах учащихся.

Исследование проводилось в течение учебного года с учащимися вторых классов средних общеобразовательных школ №1971 и №1176 г. Москвы. Мы изучили с разной степенью полноты 142 учащихся, среди которых было выявлено 43 школьника с нарушениями письма. Учащиеся не имели нарушений устной речи, за исключением шести детей, имевших фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Согласно медицинским данным, слух, зрение и интеллект у детей были нормальными.

Изучение специфических нарушений письма проводилось на основе анализа рабочих и контрольных тетрадей учащихся по русскому языку за учебный год, итоговый подсчёт количества ошибок производился в конце учебного года. Изучены дисграфические ошибки в разных видах письменных работ: списывании, диктанте, изложении, сочинении.

Для анализа ошибок письма использовалась адаптированная схема Р.И.Лалаевой:

- Ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (смешение согласных по глухости-звонкости и твёрдости-мягкости, аффрикат и их компонентов, гласных под ударением, лабиализованных гласных, заднеязычных, сонорных согласных, свистящих — шипящих согласных).

- Ошибки письма, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (пропуск гласных и согласных букв, перестановка и вставка букв, пропуск слога в слове).

- Ошибки письма, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (слитное написание предлога со словом, разрыв слова, слитное написание слов, раздельное написание приставки со словом, контаминации).

- Ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста (отсутствие заглавной буквы, отсутствие точки в конце предложения, неуместное употребление заглавной буквы или точки в середине предложения).

- Ошибки в написании графически сходных букв (смешение букв по оптическому и кинетическому сходству, зеркальное написание букв).

Аграмматизмы, наблюдавшиеся в письменных работах учащихся, нами не анализировались в связи с трактовкой этих ошибок как нарушений письменной речи, поскольку они возникают при порождении высказывания самим пишущим. При исследовании ошибок в письме под диктовку и списывании у данной группы учащихся аграмматизмов не обнаружено. Эти ошибки отмечались в таких школьных письменных работах как изложение или сочинение.

Дополнительно фиксировалось несколько типов нарушений письма моторного характера в соответствии с анализом по методике, предлагаемой Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой:

- неточность графической передачи букв;

- ошибки графического поиска буквы;

- недописывание элемента буквы при наличии такого же у соседней.

Анализ письменных работ учащихся выявил наличие у них специфических и орфографических ошибок. Наше внимание было сосредоточено на изучении специфических ошибок, связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа письма.

Работы учащихся отличались разнообразными специфическими ошибками, количество которых варьировало у разных детей, однако, несмотря на различную степень тяжести нарушений, в работах большинства учащихся наблюдались все основные типы ошибок.

Количественные результаты исследования письма учащихся представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ошибки в письме учащихся

|

Ошибки письма |

среднее количество ошибок |

|

1. Ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия: |

9, 7 |

|

2. Ошибки письма, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза: |

17, 8 |

|

3. Ошибки письма, связанные с несформированностью анализа структуры предложения: |

5, 6 |

|

4. Ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста: |

12, 8 |

|

5. Ошибки в написании графически сходных букв: |

14 |

|

Итого |

59, 9 |

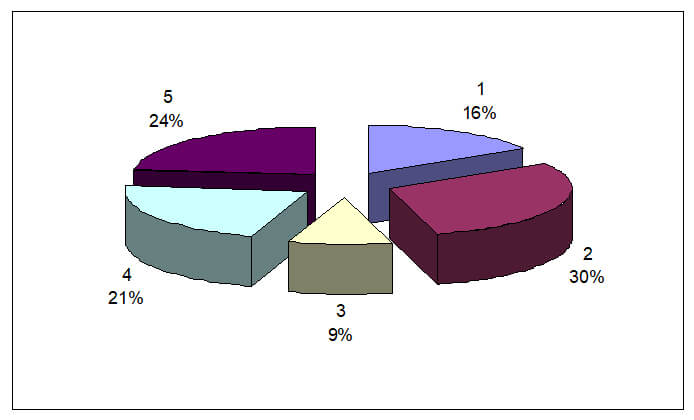

Исследование показало, что среднее количество специфических ошибок в письменных работах одного объёма у учащихся составило 59,9. Выделенные типы ошибок мы ранжировали по их частотности: ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (30 %); ошибки в написании графически сходных букв (24 %); ошибки, связанные с неумением выделять предложение из текста (21%); ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (16 %); ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (9 %).

Количественное распределение ошибок письма учащихся по пяти выделенным типам приведено в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Количество ошибок учащихся с нарушениями письма

1 – ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия; 2 – ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза; 3 – ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения; 4 – ошибки, связанные с неумением выделять предложение из текста; 5 – ошибки в написании графически сходных букв.

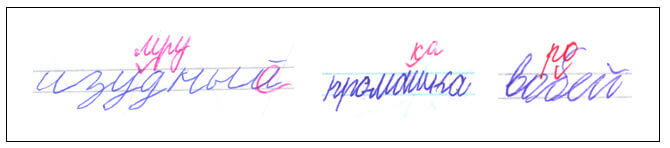

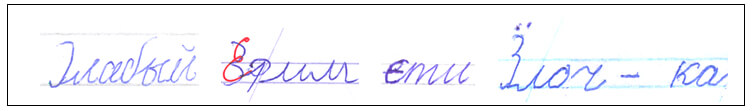

Наиболее многочисленными явились ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (30 %), среди которых преобладали пропуски гласных букв (14,3 %). Дети допускали пропуски как безударных гласных, подвергавшихся сильной редукции («ворбья» — воробья, «гражи» — гаражи, «крандаш» — карандаш, «в комнту» — в комнату), так и ударных гласных («снки» — санки, «хдят» — ходят, «ошбками» — ошибками, «двочки» — девочки, «снжный» — снежный). Гласные буквы пропускались в разных частях слова: начале («вца» — овца), середине («пля» — поля, «цпь» — цепь, «двра» — двора, «повр» — повар) и конце («посуд» — посуда, «рыжа» — рыжая, «летучи» — летучие). В ряде случаев в слове отсутствовали несколько гласных, что значительно затрудняло понимание написанного («всмндцтое» — восемнадцатое, «нмло» — намело, «агрде» — огороде, «стршнш» — не страшен). Примером может служить диктант Вити К. (рис. 1).

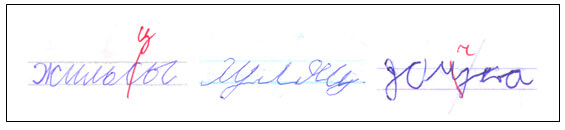

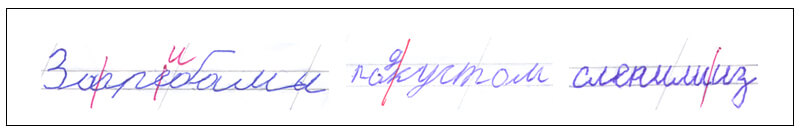

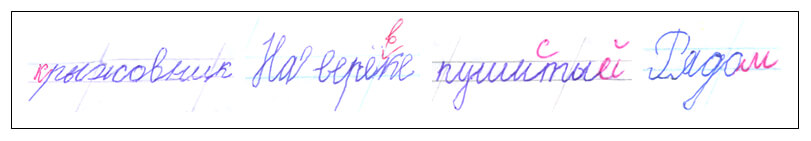

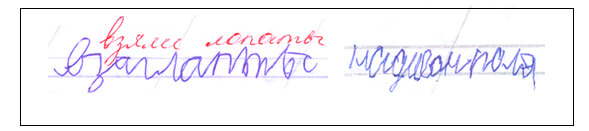

Рис. 1. Диктант Вити К. (8 лет, 2 класс)

Пропуски согласных букв (9,5 %) преобладали в словах со стечением согласных, так как это положение наиболее сложно для анализа («в заке» — в замке, «Моска» — Москва, «диженьем» — движеньем, «меведь» — медведь, «стоил» — строил), однако встречались и при отсутствии стечений («рыаки» — рыбаки, «вореье» — варенье, «по дорое» — по дороге). Согласные буквы пропускались в разных частях слова: начале («лутище» — плутище, «ека» — река, «в есу» — в лесу), середине («зели» — земли, «соварь» — словарь, «хвотик» — хвостик, «девоча» — девочка) и конце («дру» — друг, плотни» — плотник, «белы» — белый, «мураве» — муравей, «зимо» — зимой, «хвосто» — хвостом, «к ребята» — к ребятам, «шурши» — шуршит). В некоторых случаях пропуску буквы способствовала встреча двух одноимённых букв на стыке слов: «стои дуб» — стоит дуб, «играю дети» — играют дети (в данных примерах по нормам орфоэпии произносится соответственно «стоид дуб», «играюд дети»).

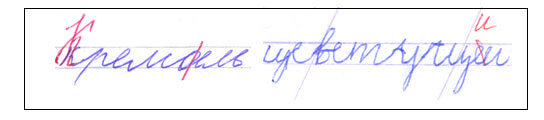

Рис. 2. Пропуски согласных букв

Вставки (3,1 %) гласных букв наблюдались обычно при стечении согласных («Пётар» — Пётр, «октябарь» — октябрь), что объяснялось призвуком, появлявшимся при медленном проговаривании слова в процессе письма и напоминавшим редуцированный гласный. Внешне с этими вставками были сходны следующие примеры, в которых «вставленной» оказывалась гласная, уже имевшаяся в составе слова («цеветок» — цветок, «сипит» — спит, «сотоит» — стоит, «набухунут» — набухнут, «цеветоной» — цветной, «медеведи» — медведи, «с товоей» — с твоей, «всегада» — всегда). В некоторых случаях подобное повторение происходило с согласной буквой («в сдаду» — в саду, «в маме» — в мае, «харатктер» — характер). Подобные вставки расценивались как отражение колебаний детей при передаче последовательности звуков в слове, когда в письме отражались одновременно ошибочное и правильное написания.

Рис. 3. Вставки букв

Пропуск слога в слове составил 2,2 % всех ошибок. До некоторой степени пропуску способствовало соседство слогов, включавших одинаковые буквы: гласные («пти» — птичьи, «наста» — настала, «кузнечи» — кузнечики, «ходи» — ходили, «земляки» — земляники, «стожи» — сторожа, «на деве» — на дереве), реже — согласные («чуло» — чучело, «нестный» — ненастный). Причину этих ошибок мы видим в том, что дети, сопровождая письмо проговариванием, не согласующимся с темпом письма, сбивались с замысла (рис.4).

Рис. 4. Пропуск слога в слове

Перестановки букв составили всего 0,9 % от общего количества ошибок («корвом» — ковром, «зверошился» — взъерошился, «соловиь» — соловьи, «нижнйи» — нижний). Перестановки букв, по нашему мнению, являлись следствием нарушения операции последовательного (позиционного) анализа: испытуемый не смог установить порядка следования звуков в слове.

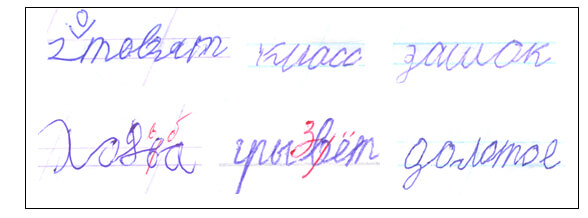

Рис. 5. Перестановка букв

К группе ошибок в написании графически сходных букв были отнесены смешения букв, имеющих сходную форму и написание. Смешения графически сходных букв составили 24 % от общего числа специфических ошибок, сделанных учащимися с нарушениями письма. В данной группе ошибок преобладали смешения букв по кинетическому сходству (16,6 %), представляющие ошибочные написания букв, в которых совпадает начертание первого элемента. Написав его, дети далее неправильно передавали количество однородных элементов («мопата» — лопата, «апремя» — апреля, «идёл» — идём, «долашняя» — домашняя; «Тальма» — Пальма, «Претье» — Третье, «затели» — запели, «спучат» — стучат; «жодит» — ходит, «упрахнение» — упражнение; «или» — шли, «лшцо» — лицо, «ииеснадцатое» — шестнадцатое; «во дворще» — во дворце), либо ошибочно выбирали последующий элемент («Гябята» — Ребята, «Рвоздь» — Гвоздь; «бидит» — будут, «хвостук» — хвостик; «убача» — удача, «продную» — пробную; «щумно» — шумно, «дошечка» — дощечка; «Ч домов» — У домов, «Уайник» — Чайник; «Кадо» — Надо; «поворчая» — поворчал, «Садовал» — Садовая; «урак» — урок, «печко» — печка; «У Апдрюши» — У Андрюши, «на рисупке» — на рисунке; «потята» — котята, «козний» — поздний; «детй» — дети, «большои» — большой; «клен» — клён, «песёнку» — песенку). В обоих случаях имело место проявление трудностей серийной организации движений, инертности в переключении с одной двигательной формулы на другую, что совпадает с толкованием таких ошибок как «кинетических».

Природа кинетических ошибок кроется в зрительно-двигательном звене процесса письма. Они объясняются неумением ребёнка дифференцировать буквенные знаки по графическим признакам: форме, количеству и пространственному положению составляющих элементов.

Мы разделяем мнение А.Н.Корнева и И.Н.Садовниковой о механизмах возникновения таких ошибок: у детей крайне медленно вырабатывается стабильная двигательная формула буквы (кинема), написание каждой буквы происходит неавтоматизированно и требует сознательного контроля. Наличие подобных ошибок зачастую совпадало с низким в каллиграфическом отношении качеством письма, что свидетельствовало о несформированности праксиса и нарушении зрительно-моторной координации у детей.

Рис. 6. Смешения букв по кинетическому сходству

Реже наблюдались смешения букв по оптическому сходству (6,7 %), состоящих из одинаковых или сходных элементов, по-разному расположенных в пространстве («дсе» — все, «овни» — одни; «машири» — матери; «гдляли» — гуляли, «ид снега» — из снега; «дпал» — упал; «доврый» — добрый, «янбаря» — января, «тбёрдый» — твёрдый, «набоднение» — наводнение; «на месте» — на шесте, «бушагу» — бумагу, «ушный» — умный; «сиоварь» — словарь, «воробел» — воробей; «ревсла» — ревела; «гвсздь» — гвоздь; «енучата» — внучата, «тавт» — тает; «Оль2а» — Ольга). Наличие в работах учащихся замен букв по оптическому сходству связано с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, зрительно-пространственного восприятия.

Рис. 7. Смешения букв по оптическому сходству

Зеркальное написание букв оказалось в целом не характерным для учащихся вторых классов и составило лишь 0,7 % от общего числа ошибок. Тенденция к зеркальности наблюдалась у незначительного числа детей при написании строчных букв э, с, г и прописных букв З, Е, Ё, С, Э («Зсли» — Если, «Зго» — Его, «Еаречная» — Заречная; «Сльбрус» — Эльбрус; «Эаша» — Саша).

Рис. 8. Зеркальное написание букв

Основной причиной таких ошибок являлась неправильная дифференцировка пространственного расположения буквы, связанная с понятиями «правое – левое».

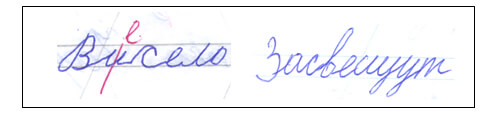

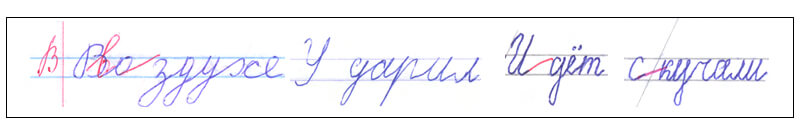

Следующей группой являлись ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста. К данным ошибкам относили отсутствие в предложении точки или заглавной буквы, неуместное написание заглавной буквы или точки в середине предложения. Они составили 21 % от общего числа специфических ошибок. Мы разделяем мнение Р.И.Лалаевой и Р.Д.Тригер о том, что причиной данных ошибок является синкретичность, нерасчленённость мышления учащихся.

Среди этих ошибок отсутствие заглавной буквы составило в среднем 7,5 %, отсутствие точки в конце предложения – 11,8 %.

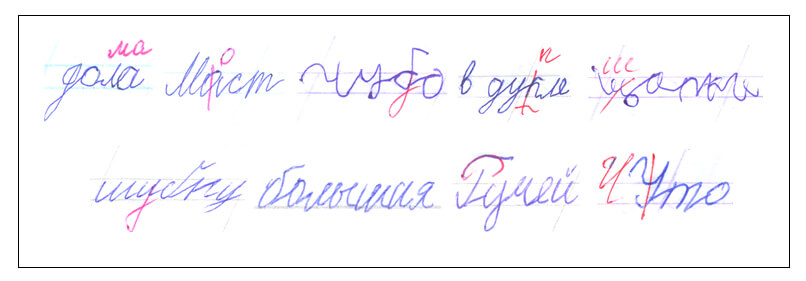

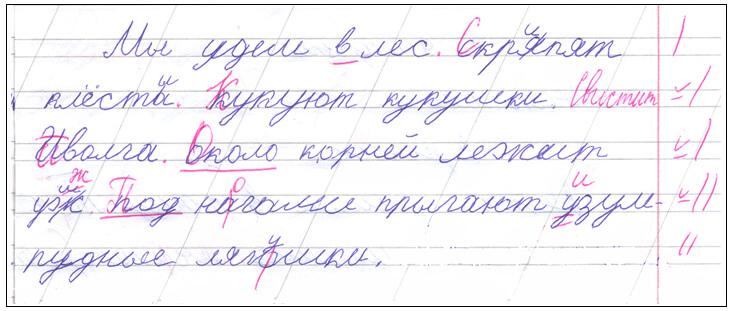

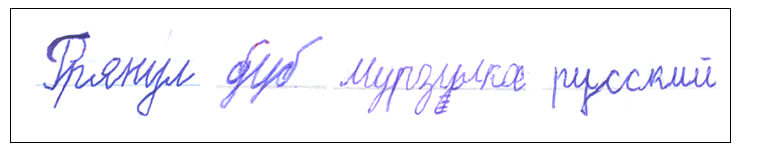

Зачастую границы предложения в письменных работах не обозначались, несколько предложений объединялись в одно. В качестве примера приводим диктант Егора П. (рис. 9).

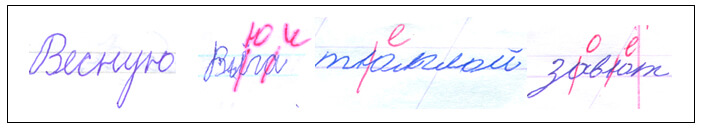

Рис. 9. Диктант Егора П. (9 лет, 2 класс)

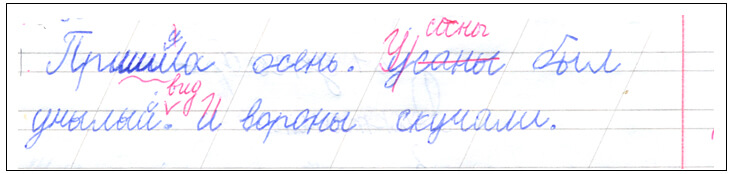

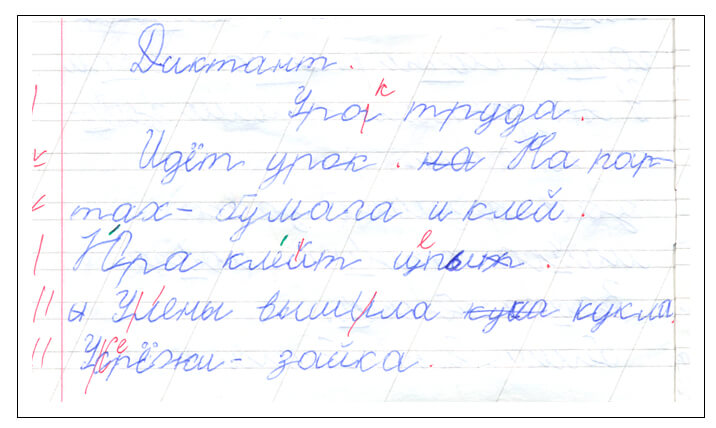

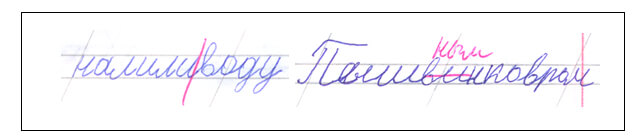

В ряде случаев дети использовали одно из средств выделения границ предложения, пропуская заглавную букву в его начале (рис. 10) или точку в конце (рис. 11).

Рис. 10. Диктант Даниила П. (9 лет, 2 класс)

Рис. 11. Диктант Максима К. (8 лет, 2 класс)

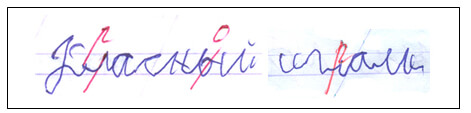

Неуместное написание детьми заглавной буквы (рис. 12) или точки в середине предложения (рис. 13) встречались гораздо реже, чем отсутствие прописной буквы в начале и точки в конце предложения, и составило соответственно 1 % и 0,7% от общего числа специфических ошибок.

Рис. 12. Неуместное употребление заглавной буквы

Рис. 13. Неуместное употребление точки

Следующую по частотности группу составили ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (16 %).

Ошибки обозначения на письме твёрдости или мягкости согласных звуков составили 6,3 % от всех специфических ошибок, допущенных учащимися исследуемой группы. В эту группу включены ошибки, связанные с неправильным употреблением гласных первого и второго ряда («индук» — индюк, «Андруша» — Андрюша, «заблюдились» — заблудились, «шипат» — шипят, «следи» — следы) и мягкого знака («силная» — сильная, «сосулка» — сосулька, «белчата» — бельчата, «осен» — осень, «камен» — камень, «песеньку» — песенку) как показателей мягкости согласных. Значительно чаще учащиеся допускали ошибки при обозначении мягкости согласных, т.е. пропускали мягкий знак или заменяли гласную второго ряда парной ей гласной первого ряда (рис. 14).

Рис. 14. Смешения согласных по твёрдости-мягкости

Что касается замен гласных при обозначении мягкости предшествующих согласных, то чаще других дети писали «у» вместо «ю», «а» вместо «я», «о» вместо «ё». Значительно реже встречались смешения букв «и – ы» и замены «е» на «э».

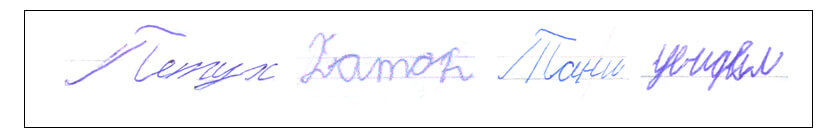

Частота смешений парных глухих и звонких согласных в сильной позиции в слове оказалась равной 3,5 % от общего числа специфических ошибок («зветят» — светят, «цывры» — цифры, «кабуста» — капуста, «живодное» — животное, «дянястся» — тянется, «тавно» — давно, «петужок» — петушок, «тяшесть» — тяжесть, «грыжовник» — крыжовник, «дорока» — дорога, «у берека» — у берега). Анализ смешений парных согласных не выявил у исследуемых учащихся в целом тенденции к озвончению или оглушению согласных звуков (рис. 15).

Рис. 15. Смешения согласных по глухости-звонкости

Смешения гласных под ударением составили 2,3 % от общего числа специфических ошибок («норед» — наряд, «жимчуг» — жемчуг).

Рис. 16. Смешения гласных под ударением

Смешения аффрикат и их компонентов не являлись частотной ошибкой: они составили 1,6 % от всех специфических ошибок учащихся («чапля» — цапля, «граци» — грачи, «птицка» — птичка, «щцка» — щучка, «пальсы» — пальцы).

Рис. 17. Смешения аффрикат и их компонентов

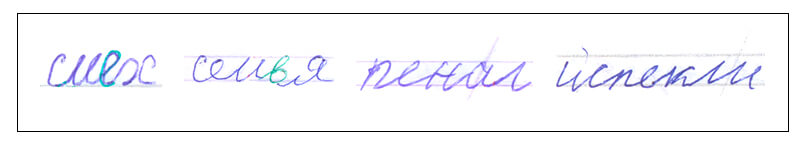

Смешения лабиализованных гласных отмечались в 1,3 % случаев («рочей» — ручей, «дедошка» — дедушка, «лягошки» — лягушки, «на берего» — на берегу, «трещино» — трещину, «овущи» — овощи, «к жельё» — к жилью, «ночьё» — ночью).

Рис. 18. Смешения лабиализованных гласных

Смешения сонорных согласных составили 0,7 % от общего количества специфических ошибок («смерый» — смелый, «хородный» — холодный, «прщди» — площади, «лабота» — работа).

Рис. 19. Смешения сонорных согласных

Частота смешений свистящих-шипящих согласных не превышала 0,2 % от общего числа специфических ошибок («скажал» — сказал, «привежли» — привезли, «прузына» — пружина, «восли» — вошли, «гнёздыско» — гнёздышко).

Рис. 20. Смешения свистящих-шипящих согласных

Смешения заднеязычных согласных составили 0,1 % от общего числа специфических ошибок («горок» — горох, «черёмука» — черёмуха, «у ник» — у них, «за голмом» — за холмом).

Рис. 21. Смешения заднеязычных согласных

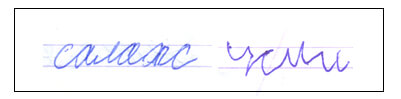

Самую малочисленную группу составили ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (9 %): дети затруднялись в членении слов на морфемы, слоги и фонемы в письме. Трудности языкового анализа и синтеза приводили к неправильному определению границ слова. При этом подавляющее большинство ошибок составили слитное написание предлогов со словами и раздельное написание приставок и слов. Гораздо реже у детей встречались слитное написание двух знаменательных слов или раздельное написание слова.

Слитное написание предлога с последующим или предыдущим словом составило 3,7 % всех ошибок («накраю» — на краю, «крибята» — к ребятам, «влапах» — в лапах, «смячиком» — с мячиком, «садс» — сад с, «подошлик» — подошли к). Подобные ошибки можно увидеть на рисунке 22.

Рис. 22. Слитное написание предлога со словом

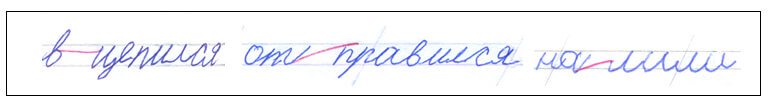

Раздельное написание приставки со словом (2,6 %) происходило в случаях, когда приставка напоминала предлог («по обедать» — пообедать, «на ступила» — наступила, «в бежать» — вбежать, «в цыпилась» — вцепилась, «от крылась» — открылась, «за зеленело» — зазеленело, «под снежник» — подснежник). В приведённых примерах не имел места перенос с одной строки на другую. По нашему мнению, здесь имела место генерализация правила о раздельном написании служебных частей речи.

Рис. 23. Раздельное написание приставки со словом

Слитное написание слов (1,2 %) в некоторых случаях провоцировалось наличием одноимённой буквы в составе смежных слов («вотак» — вот так), однако возникало и при её отсутствии «нашлабелый гриб» — нашла белый гриб, «на прудловить рыбку» — на пруд ловить рыбку, «девочкалепят» — девочка лепит, «вотхвостик» — вот хвостик, «вышлизайка и слон» — вышли зайка и слон).

Рис. 24. Слитное написание слов

Разрыв слова (1 %) обычно наблюдался в случаях, когда начальная буква или слог в бесприставочных словах напоминала предлог, союз, местоимение («с тоит» — стоит, «с лиды» — следы, «по дошол» — подошёл, «в зял» — взял, «у добная» — удобная, «на чалось» — началось, «о брадавлся» — обрадовался, «и грают» — играют, «я сный» — ясный), реже – при стечении согласных в слове («б рат» — брат, «поп росил» — попросил).

Рис. 25. Разрыв слова на части

Наиболее грубое нарушение слогового анализа и синтеза проявлялось в контаминациях (0,5 %) – слитном написании искажённых частей слов, стоящих рядом («взаглапты» — взяли лопаты, «надиванполя» — надевают поля).

Рис. 26. Контаминации

Дополнительно мы фиксировали несколько типов нарушений письма моторного характера в соответствии с анализом по методике, предлагаемой Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой.

Один из таких типов нарушений письма – неточность графической передачи букв – выражался в нарушении высоты букв, несоразмерности и неправильной пространственной ориентации их элементов. Такие ошибки у учащихся с нарушениями письма составили в среднем 3,8. Образцы подобных нарушений письма представлены на рис. 27.

Рис. 27. Неточность графической передачи букв

Следующим типом нарушений письма моторного характера явились ошибки графического поиска буквы, связанные с колебаниями в выборе графического знака и составившие в среднем 3,5. Данный тип ошибок иллюстрирует рис. 28.

Рис. 28. Ошибки графического поиска буквы

Третьим типом нарушений письма моторного характера являлось недописывание элемента буквы при наличии такого же у соседней. Эти ошибки у учащихся с нарушениями письма составили в среднем 2,9. Образцы данных ошибок представлены на рис. 29.

Рис. 29. Недописывание элемента при соединении букв

Итак, при анализе письменных работ учащихся было отмечено наличие многочисленных и разнообразных специфических ошибок, являвшихся следствием несформированности ряда высших психических функций, обеспечивающих становление навыка письма.

Также по теме:

В помощь учителю начальной школы:

характеристика специфических ошибок письма

и рекомендации по их преодолению

Конференция: Современные педагогические технологии

Автор: Кшимовская Людмила Петровна

Организация: ГБОУ Школа № 998

Населенный пункт: г. Москва

Современные школьные программы по обучению грамоте, программы по русскому языку и литературному чтению, составленные с учётом новых образовательных стандартов, ориентированы на обучение детей с достаточно сформированными психологическими предпосылками учебной деятельности и нормальным уровнем речевого развития.

Однако реальная школьная практика свидетельствует о том, что учителю приходится работать с очень разноуровневым и разнообразным составом детей в классе, как с точки зрения здоровья, эмоциональных и энергетически возможностей ребёнка, так и уровня его интеллектуального и речевого развития. Данные реалии отражены и во ФГОС: «Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

Именно для удовлетворения этих особых образовательных потребностей, для предупреждения и преодоления неуспешности в учении достаточного большого количества детей направлена коррекционная деятельность школьных логопедов и психологов. Но, как показывает практика, наблюдается стойкая тенденция к сокращению количества таких специалистов в массовой школе…

Поэтому в создающихся условиях школьному учителю часто приходится брать на себя решение учебных проблем детей с ОВЗ. Для этого, естественно, нужно вооружиться некоторыми специальными знаниями, овладеть специальными методами и приёмами, направленными, в частности, на коррекцию нарушений письма и чтения.

По разным данным, от 25% до 35% детей в начальной школе неблагополучны по письму и чтению, по данным же признанного авторитета в логопедии Л.Г. Парамоновой количество младших школьников с дисграфией достигает 30%. В таких условиях современный учитель просто обязан знать некоторые базовые логопедические понятия, как то: «Дисграфия — это это стойкие, повторяющиеся специфические ошибки письма, не обусловленные недостаточным знанием грамматических правил». Причины таких ошибок разнообразны и неоднозначны, они связаны и с наличием нарушений определённых компонентов в речевой системе ребёнка, и с недостаточностью уровня сформированности зрительно-пространственных функций, и с проблемами познавательной сферы. Имея представление о таких понятиях, учитель не будет списывать «глупые», «нелогичные» ошибки ребёнка на его невнимательность или недостаточное усердие и решительно снижать оценки за письменные работы, тем самым наказывая ребёнка за то, в чём он не виноват…Помогать такому ребёнку прежде всего должен логопед, но для реализации принципа индивидуального и дифференцированного подхода к учащимсяcОВЗ, учитель должен взять на вооружение элементарные знания о характере специфических нарушений письма и способах работы с ними.

Характеристика специфических ошибок письма

1. Ошибки, обусловленные несформированностью действий языкового анализа и синтеза на уровне звука, слова, предложения.• Искажение звуко-слоговой структуры слов:

— пропуски, вставки лишних букв, перестановка букв:

«лто» вместо «лето», «стлол» вместо « стол», «вебра» вместо «верба»;

— пропуски слогов в словах, вставка лишних слогов, перестановки слогов:

«гова» или «гололова» вместо «голова», «мотолок» вместо «молоток»;

— разделение одного слова на части, смещение границ слов: «у тюг»,

«о кно» «на ступил», «кдому», «по дстолом», «моякошка».

• Слияние нескольких слов в одно слово в предложении, отсутствие обозначений границпредложения: «детиигралиналугу»; «начался дождик ребята побежали домой»

• Персеверация — застревание на одной букве или одном слоге):

«магазим», «стутупали», «у Деда Модоза»

• Антиципации — предвосхищение последующих букв и слогов:

«на девевьях», «с родмыми местами»

2. Ошибки фонематического восприятия(смешения по акустико-артикуляционному сходству):

• Замена букв по принципу сходства соответствующих им звуков:

— замена звонких согласных парными глухими и наоборот по причине сходства как звучания, так и артикуляции этих звуков: б-п, в-ф, д-т, з-с, г-к, ж-ш; ребёнок может писать «торога» вместо «дорога», «дубло» вместо «дупло»; «кокда» вместо «когда»;

— замена мягких согласных соответствующими твёрдыми согласными и наоборот: «ден» вместо «день», «малчик» вместо «мальчик», «клон» вместо «клён» и т.д.

— разнообразные замены в группах свистящих( с, з ) и шипящих( ш, ж, ч, щ) звуков: «сапка» вместо «шапка», «прузына» вместо «пружина», «сенок» вместо «щенок»;

— замены аффрикат ч-щ, ч-ц, ч-ть, ц-с: «чепки» вместо «щепки», «черчит» вместо «чертит», «пцицы», «куриса»;

— буквенные замены в группе сонорных согласных (р, рь, л, ль) и й: «глачи» вместо «грачи», «чалька» вместо «чайка» и др.

— замены лабиализованных(губных) гласных о-у, ё-ю: «голоби», «укуни», «тюплый».

Если же подобные замены и смешения происходят и в устной речи ребёнка, то ему безусловно необходима логопедическая помощь.

3. Аграмматизмы на письме, т.е. написание как бы вопреки правилам грамматики:

— ошибки в согласовании: «красноя яблоко», «белые медведь»;

— ошибки в управлении: «два дерево», «лечить дети»;

— неправильное употребление предлогов: «выпал с(из) гнезда», «идёт на(по) дороге»:

— ошибки в формообразовании и словообразовании: «окны», «утёнки», «грибовый суп», «ветерный день», и др.

Если у ребёнка встречаются аграмматизмы на письме, то они заметны и в устной речи ребёнка, и в таких случаях обращение к логопеду обязательно.

4. Замена букв по принципу оптического и кинетического сходства и искажённое их написание:

В — д, у – д – з, и – п, с – е, г – р, п – р, З – Е – оптически сходные рукописные буквы. Ошибки в их написании обусловлены прежде всего несформированностью навыка зрительно-пространственного ориентирования, трудностями оптико-пространственного анализа, неточностью зрительного восприятия.

Кинетически сходные рукописные буквы – буквы: о – а, п – т, л – м, и – ш, ц – щ, П – Т, б – д, и – у, х – ж, ш – щ, У – Ч, Г – Р — сходные по движениям руки при написании их элементов, но отличающиеся количеством этих элементов или их расположением.

Также характерные ошибки при написании букв:

— недописание элементов букв;

— добавление лишних элементов;

— написание вместо нужного элемента сходного с ним;

— неправильное расположение букв в пространстве по отношению друг к другу;

— «зеркальное» письмо.

В письменных работах детей могут встречаться специфические ошибки как одного вида, например, только смешениебукв по оптико-кинетическому сходству, так комбинации специфических ошибок.

При организации работы с ребёнком, имеющим специфические нарушения письма, учителю следует помнить, что на первыхэтапах работа с ребёнком должна преимущественно проходить в устном плане: упражнения на развитие слухового, фонематического восприятия, слухового и зрительного внимания, звуковой анализ слов.

Также важно понимать, что подход «больше писать» — списывать или писать диктанты, успеха не принесёт. В больших текстах неизбежно будут ошибки, что в очередной раз зафиксируется в сознании ребёнка как неуспех. Оптимальные формы работы – вставить, дописать, подчеркнуть, выделить, найти и т.д. Игровые упражнения и задания также способствуют достижению положительных результатов в работе, так как помогают создать необходимый режим благоприятствования для ребёнка.

Рекомендации по предупреждению и преодолению ошибок письма, обусловленныхнесформированностью действий звукового анализа

Наиболее распространёнными специфическими ошибками письма являются пропуски букв в словах. Пропуски в словах гласных и согласных, недописания последних букв, перестановки букв в словах свидетельствуют о неумении ребёнка установить последовательность звуков в слове, определить место звука в слове. Ребёнок не слышит и не выделяет те или иные звуки в речевом потоке, соответственно не соотносит их с буквами и не пишет эти буквы.

Причинами пропусков букв являются также слабая концентрация внимания, несформированность приёмов самоконтроля.

Для устранения ошибок подобного рода необходимо формирование полноценных навыков звуко-буквенного анализа. Также следует практиковать письмо с проговариванием, когда произнесение звука и написание его буквы происходит одновременно, синхронно.

1. Упражнения на развитие концентрации внимания:

1) выполнение (повторение) узора по образцу;

2) распутывание перепутанных линий;

3) переписывание без ошибок строчек произвольно подобранных букв;

4) игры с описанием предмета по памяти: внимательно рассмотри в течение 1-2 минут предмет на картинке или в жизни (вазу, чашку, портфель и др.) , затем опиши по памяти(величина, форма, цвет, материал и т.д.)

2. Устные упражнения на развитие звуко-буквенного анализа и синтеза:

1) определить количество звуков или букв в слове с помощью цифрового ряда на звуковой линейке: звуки или буквы (не путать!) слова называются последовательно, по цифровому ряду определяются их место и количество (показать чертой, точкой ); слова не записываются;

|

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 12 |

с а х а р — 5 букв

2) показать на звуковой линейке место гласных или согласных в слове с помощью красных (гласные), синих (твёрдые согласные), зелёных (мягкие согласные) фишек:

р а б о т а

3) придумать слова, где заданный звук (буква) был бы на указанном месте: звук «У» второй в слове: сумка, луна, музыка, путь и др.;

4) подобрать или показать на картинке, «найти» на кухне, среди игрушек, на улице слова с определённым количеством звуков;

5) игра «Цепочка слов»: последний звук (или последний слог) одного слова является первым звуком(слогом) другого слова:

боль – лес – спорт – танец и т.д.; гу-ба – ба-ран – ран-ка – ка-пи-тан – тан-ки и т.д.

В игре можно перекидываться мячом.

3. Письменные упражнения на развитие звуко-буквенного анализа:

1) запись под диктовку слов или предложений только гласными буквами или только согласными буквами, на месте других букв ставить прочерк:

дом — о -, читаю — и – аю, клюква — — ю — — а

слон сл – н, карман к – рм – н

Юля любит мороженое. – л — — ю – и — — о – о – е – о

2) составление словарных лесенок с постепенным увеличением количества букв в слове , основание лесенки – исходное слово

оон

ссон

ллицо

и искра

к картон

3) образование из букв данного слова возможно большего количества новых слов: крапива (ива, парк, пар, рак, Ира, икра, арка)

4) «ремонт» слов – вставить в слова пропущенные гласные буквы(указать какие):

А, О, У: з – б – р , кл – б — к , кр – п -; схркрпккшк

5) собрать из рассыпавшихся букв слово: а к ш а (каша) с о в о л (слово)

4. Упражнения на развитие слогового анализа и синтеза слов:

1) определить количество слогов в слове и их последовательность: сколько слогов в слове «молоток»? Какой слог слог первый , третий?

2) придумать слово, состоящее из определённого количества слогов;

3) составить слова из слогов, которые «потеряли» своё место:ро, го, док – городок

4) образовать новое слово путём добавления слога:

Кар, кар-та, кар-лик, кар-ман, кар-тош-ка, кар-ти-на

5) из односложного слова образовать двусложное, трёхсложное, четырёхсложное:

тигр, тиг-ры, тиг-рё-нок

6) получить новое слово, переставив слоги местами:бан-ка – ка-бан пи-ла – ли-па

7) составляем «цепочку» слов: последний слог одного слова является первым слогом другого:нора – работа – тапочки – кино и т.д.

9) дописывать в слове недостающий слог;

10) выписывать из слов только ударные слоги, составить из них слова, из слов предложения.

Список литературы

1. Барсукова Л.А., Румега Н.А.,. Земская Н.Е. Логопедия для учителей, родителей, психологов. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010

2. Костромина С.Н.. Учиться на пятёрки по русскому языку. Как? М:, «Еврознак», 2008

3. Лукашенко М.Л., Свободина Н.Г. Дисграфия. Исправление ошибок при письме. М: «Эксмо», 2004

4. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. М: «Парадигма», 2012

5. Хотылёва Т.Ю., Галактионова О.Г., АхутинаТ.В. Профилактика и преодоление трудностей в обучении на раннем этапе.М: В. Секачев, 2014

Опубликовано: 16.08.2015

Основными симптомами дисграфии являются

специфические (т.е. не связанные с

применением орфографических правил)

ошибки, которые носят стойкий характер,

и возникновение которых не связано с

нарушениями интеллектуального или

сенсорного развития ребенка или с

нерегулярностью его школьного обучения.

Мы применили принцип поуровневого

анализа специфических ошибок — для

удобства их систематизации как в целях

их детального исследования, так и в

целях лучшей организации коррекционного

воздействия. Это позволило-выделить

три группы специфических ошибок:

§ ошибки на уровне буквы и слога;

§ ошибки на уровне слова;

§ ошибки на уровне предложения

(словосочетания).

Ошибки на уровне буквы и слога

Это наиболее многочисленная и разнообразная

по типам группа ошибок. Рассмотрим в

первую очередь ошибки, отражающие

трудности формирования фонематического

(звукового) анализа; затем — ошибки

фонематического восприятия (т.е.

дифференциации фонем), а далее — ошибки

иной природы.

Ошибки звукового анализа

Д.Б.Эльконин определял звуковой анализ

как действие по установлению

последовательности и количества звуков

в составе слова. В.К.Орфинская выделяла

простые и сложные формы фонематического

анализа, среди которых — узнавание

звука среди других фонем и вычленение

его из слова в начальной позиции, а также

полный звуковой анализ слов. Простые

формы анализа формируются в норме

спонтанно — до поступления ребенка в

школу, а сложные — уже в процессе обучения

грамоте. Несформированность действия

звукового анализа проявляется в письме

в виде следующих типов специфических

ошибок: пропуск, перестановка, вставка

букв либо слогов.

Пропуск свидетельствует о том, что

ученик не вычленяет в составе слова

всех его звуковых компонентов, например

«снки» — санки, «кичат» — кричат. Пропуск

нескольких букв в слове есть следствие

более грубого нарушения звукового

анализа, приводящего к искажению и

упрощению структуры слова: здоровье —

«дорве», брат — «бт», девочка — «девча»,

колокольчики — «калкочи».

По нашим наблюдениям, пропуску буквы и

слога до некоторой степени способствуют

следующие позиционные условия:

а) встреча двух одноименных букв на

стыке слов: «ста(л) лакать, прилетае(т)

только зимой, живу(т) дружно». В последнем

случае по нормам орфоэпии произносится

«живуд дружно», т.е. имеет место

регрессивная ассимиляция;

б) соседство слогов, включающих

одинаковые буквы, обычно гласные, реже

согласные: наста(ла), кузнечи(ки),

ка{ра)ндаши, си(ди)т, ходи(ли), хрустит) и

т.д. Можно предполагать, что дети,

сопровождая письмо проговариванием,

не согласующимся с темпом письма,

сбиваются с замысла, встретив в составе

слова повторяющийся звук.

Перестановки букв и слогов являются

выражением трудностей анализа

последовательности звуков в слове.

Слоговая структура слов при этом может

сохраняться без искажений, например:

чулан — «чунал», плюшевого — «плюшегово»,

ковром — «корвом», на лугах — «нагалух»,

взъерошился — «зверошился» и др. Более

многочисленны перестановки, искажающие

слоговую структуру слов. Так, односложные

слова, состоящие из обратного слога,

заменяются прямым слогом: он — «но», от

школы — «то школы», из берегов — «зи

берегов». В двусложных словах, состоящих

из прямых слогов, один из них заменяется

обратным: зима — «зиам», дети — «дейт».

Наиболее часты перестановки в словах,

имеющих стечение согласных: двор —

«довр», стёр — «сёрт», брат — «барт» и

т.д.

Вставки гласных букв наблюдаются обычно

при стечении согласных (особенно, когда

один из них взрывной): «шекола», «девочика»,

«душиный», «ноябарь», «дружено»,

«Александар». Эти вставки можно объяснить

призвуком, который неизбежно появляется

при медленном проговаривании слова в

ходе письма и который напоминает

редуцированный гласный.

Внешне с этими вставками сходны

нижеследующие примеры, однако в них

отмечается одна особенность: «вставленной»

оказывается гласная, уже имеющаяся в

составе слова, например: «дуружно», «в

лесоко», «на речуку», «в укуклы». В

отдельных случаях подобное повторение

происходит с согласной: «гулямем»,

«сахахрный» и др. Подобная «вставка»

есть, по нашему мнению, отражение

колебаний школьника при передаче

последовательности звуков в слове,

когда в письме отразились одновременно

и не замеченная ребенком ошибка, и

правильное написание. На это указывает

всегда симметричное расположение

вставленной буквы: ярече, на речуку,

сахахрный, деверь. Диктуемое слово

звучит доли секунды, ребенку сложно

уловить мгновенное чередование фонем,

их точную последовательность. Сравним

аналогичное написание с последующим

исправлением ошибки самим пишущим —

когда включена операция контроля:

В последние годы у младших школьников

стали обнаруживаться ошибки, которые

нельзя отнести ни к одному из известных

типов, а именно: в словах, начинающихся

с прописной буквы, первая буква

воспроизводится дважды, но во второй

раз уже в виде строчной — Аавгуст,

Рручей, Сскоро, Ггрибы,, Оосень, Рребята.

Эти ошибки — результат механического

закрепления графо-моторных навыков, к

которому привели первоклассников

письменные упражнения в «Прописях»,

где предлагаются для письма образцы

букв в следующем виде: Вв, Лл, Сс, Ии, Ёё,

Хх, Ээ.

Нередко учителя проводят по этому

принципу написание всех остальных букв

алфавита, Сдвоенное написание закрепляется

в двигательной памяти детей и сохраняется

в их письме в последующие годы.

Если сравнить ошибки типа «Аавгуст»,

«дружено» и «дуружно», можно убедиться,

что, хотя все они формально подпадают

под категорию «вставки», природа этих

ошибок различна, а потому они требуют

разных методов искоренения. Последний

пример должен быть отнесен к разряду

перестановок, и тогда школьника следует

тренировать в анализе последовательности

звуков в постепенно усложняющихся

комплексах (слогах, словах). В первом

случае нужно устранить саму возможность

механической тренировки в написании

сдвоенных букв, а во втором случае —

уточнять в проговаривании звуковой

состав слова.

Таким образом, при выборе наиболее

целесообразных приемов коррекции

логопед не может ограничиться формальной

классификацией ошибок. Необходимо

установить истоки ошибок с учетом всей

совокупности специфических ошибок,

характерных для каждого ученика.

Ошибки фонематического восприятия

В основе таких ошибок лежат трудности

дифференциации фонем, имеющих

акустико-артикуляционное сходство. В

устной речи недифференцированность

фонем ведет к заменам и смешениям звуков.

Применительно к письму мы в подобных

случаях обнаруживаем смешение букв, но

не замену, что означало бы полное

исключение из письма одной из смешиваемых

букв, чего не происходит. Смешение букв

указывает на то, что пишущий выделил в

составе слова определенный звук, но для

его обозначения выбрал несоответствующую

букву. Это может иметь место при:

§ нестойкости соотнесения фонемы

с графемой, когда не упрочилась связь

между значением и зрительным образом

буквы;

§ нечетком различении звуков,

имеющих акустико-артикуляционное

сходство.

По акустико-артикуляционному сходству

смешиваются обычно следующие фонемы:

парные звонкие и глухие согласные;

лабиализованные гласные; сонорные;

свистящие и шипящие; аффрикаты смешиваются

как между собой, так и с любым из своих

компонентов. Приводим примеры смещений

в письме школьников.

Звонкие и глухие парные согласные в

четкой позиции (т.е. исключаются случаи

оглушения звонких и озвончения глухих

в соответствии с орфоэпическими нормами):

Д — Т — «тавно», «сыдый», «деди», «дрещат»,

«медёт вьюга», «втрук», «ситит», «блетный»,

«допетое бревно», «итут домой».

3 — С — «кослик», «вазилёк», «привосит»,

«река узнула, как в зказке», «звою сумку»,

«саснуть».

Б — П — «попеда», «бодарил», «просают»,

«пельё», «балатка», «польшие».

Ж — Ш — «шдёт», «ужибла», «кружился

снешок», «жумно», «жишки», «ложадь»,

«весело шушшали шуки…».

Г — К — «долко», «клавный», «досга»,

«кокда», «собага», «груглый», «уколок».

В — Ф — «портвель», «ворточка»,

«картовель», «вавли», «фьюга», «ковта».

Лабиализованные гласные:

О — У — «звенит рочей», «по хрупкумульду»,

«сизый голобь», «дедошка».

Ё — Ю — «клёква», «лёбит», «замюрзли»,

«тюплый», «салёт», «самолют», «перелютные

птицы», «висело ружью».

Заднеязычные:

Г — К — X — «черёмука», «колгоз»,

«гороговый», «за голмом». Сонорные:

Р — Л — «хородный», «смерый», «провеляр»,

«крюч», «лабота».

Й — Л’ — «тут бывалети солька» — тут

бывает и сойка…

Свистящие и шипящие:

С — Ш — «шиски», «восли», «шушим»,

«шажали», «пушиштый», «гнёздыско».

3— Ж — «жажгли», «скажал», «излозение»,

«привежли», «зелезо», «прузына».

С — Щ — «нещёт», «сенок», «сетка».

Аффрикаты:

Ч — Щ — «стущал», «роча», «хичный»,

«чепки», «пича», «щасто». ц _ Ч-Ц — «сквореч»,

«граци», «чапля», «процитал», «цястый».

Ч — Т — «черчит», «утитель», «Жутька»,

«вместе играч»,

Ц – Т — девотька». «пцицы», «цвецет»,

«Пеця»…

Ц-С — «рельцы», «куриса», «улиса»…

Смешение букв по кинетическому сходству

Исследователи традиционно объясняют

любые смешения либо акустико-артикуляционным

сходством фонем, либо оптическим

сходством букв — равно для чтения и

письма. Включение в акт письма еще одного

анализатора — двигательного —

расценивается лишь как необходимое

средство обеспечения технической

стороны письма. Между тем, было бы

неправильно не учитывать качественную

перестройку, которая происходит в

ассоциативной цепи слухо-речедвигательных

и зрительно-двигательных представлений,

обеспечивающих процесс письма. Нам

удалось установить новый тип специфических

ошибок — смешение букв по кинетическому

сходству.

Буквы рукописного шрифта — это различные

комбинации определенных элементов,

принятых в графической системе данного

языка. Мы выделили группу оптически

сходных букв славянской графики (их

сходство особенно усиливается в условиях

скорописи). Затем мы сопоставили пары

оптически сходных букв с наиболее часто

смешиваемыми (попарно же) буквами в

письме школьников; эти последние пары

смешиваемых букв не связаны с особенностями

произношения и не подпадают ни под одну

из известных категорий ошибок. При этом

выявлена большая распространенность

смешения букв, представленных в правой

части таблицы Nil, в то время как смешения

оптически сходных букв в письме учащихся

массовой школы не обнаруживается.

Рассмотрим примеры смешения в письме

букв по кинетическому сходству:

о — а (в ударной позиции) — «бонт»,

«куполся», «ураки», «глозки», «страйка»,

«лондыш», «сенокас», «тетродь», «журовль»,

«на гарку» и мн. др.

б — д — «людит», «рыдоловы», «угача»,

«дольшой», «мебведь», «ядлоки»,

«вородей»…»

и — у — «прyрода», «села мuха», «на береги»,

«кукишка», «криглый», «дедuшка», «мы

всталу рано», «зелёный кист» (куст)…

т — л — «стасли», «спанция», «стешил»,

«стисывать», «пемнеет», «вытнал снеток»,

«шатка», «настал атрель».

х — ж — «поймал еха», «можнатые», «дорохки»,

«нажодка», «ледожод», «вехливый»,

л — я — «февраЯь», «кяюч», «весеяо», «из

серых ская».

Г — P- Габота над ошибками, Ролова, Ролод,

Гаки, Гастаял, Ролодный…

В указанных заменах обращает на себя

внимание совпадение начертания первого

элемента взаимозаменяемых букв. Написав

первый элемент, ребенок не сумел далее

дифференцировать тонкие движения руки

в соответствии с замыслом: он либо

неправильно передал количество однородных

элементов (л — м, п — т, и — ш…), либо

ошибочно выбрал последующий элемент

(у — и, Г-Р, б-д..)

По-видимому, решающую роль играет

тождество графо-моторных движений «на

старте» каждой из смешиваемых букв. А

буквы оптически сходные имеют разные

отправные точки при их начертании и в

письме школьников не смешиваются (эти

точки выделены в таблице №1).

Нам довелось наблюдать стойкие смешения

по кинетическому сходству у учеников

старших классов общеобразовательной

школы и у студентов педагогического

вуза (б — д, и-у, п-т…).

Таблица №1

|

Буквы рукописного шрифта, имеющие |

|

|

оптическое |

кинетическое |

|

c – e o – c y – д – з л – и м– в – д |

o – a б – д u- y У – Ч п – т П- Т л x – ж ч – ъ Г – P н – и — ш л – я H – K a – д |

Контроль за ходом двигательных актов

во время письма осуществляется благодаря

зрительному восприятию и костно-мышечным

ощущениям (кинестезиям). Умение оценивать

правильность начертания букв на основе

кинестезии позволяет пишущему вносить

поправки в движения еще до совершения

ошибок. При несформированности

кинетической и динамической стороны

двигательного акта у младших школьников

кинестезии не могут иметь направляющего

значения, и тогда происходит смешение

букв, начертание первого элемента

которых требует тождественных движений.

С переходом на стадию связного письма

отмечается значительный рост числа

таких ошибок, что связано с убыстрением

темпа письма и увеличением объема

письменных работ. В широкой распространенности

подобных смешений играет отрицательную

роль также неправомерное методическое

требование «безотрывного» написания

слов с первых недель обучения детей в

1-ом классе. Стадия поэлементного

написания букв практически отсутствует.

Умение вносить предварительные поправки

по ходу письма (до совершения ошибки)

может быть выработано лишь при четкой

разработке системы графических упражнений

в букварном периоде.

Смешение букв по кинетическому сходству

не следует воспринимать как безобидные

«описки» на том основании, что они не

связаны ни с произносительной стороной

речи, ни с правилами орфографии. Такие

ошибки могут повлечь за собой снижение

качества не только письма, но и чтения,

хотя конфигурация букв рукописного и

печатного шрифта различна. Этот феномен

имеет под собой то основание, что у

школьников при указанных смешениях

«размываются» неокрепшие еще связи

между звуком и буквой: между фонемой и

артикулемой — с одной стороны, и графемой

и кинемой — с другой. Вот примеры ошибок

чтения учеников 2-3 кл.: «жолодная зима»,

«поле хелтеет», «и давай Машу обнумать»,

«тяжелая радота», «дни столи короче» и

т.д. (на материале печатных текстов).

Таким образом, смешения букв по

кинетическому сходству носят закономерный

и стойкий характер, снижают в целом

качество письма и чтения, имеют выраженную

тенденцию к росту и при отсутствии

профилактических и коррекционных мер

тормозят развитие речемыслительной

деятельности школьников.

Персеверации, антиципации.

Своеобразное искажение фонетического

наполнения слов возникает в устной и

письменной речи по типу явлений

прогрессивной и регрессивной ассимиляции

и носит соответственно названия:

персеверации (застревание) и антиципации

(упреждение, предвосхищение): согласный,

а реже — гласный — заменяет вытесненную

букву в слове.

Примеры персевераций в письме:

а) в пределах слова: «магазим»,

«колхозниз», «за зашиной» (колхозник,

машиной);

б) в пределах словосочетания: «у деда

Модоза»;

в) в пределах предложения: «Девочка

кормила петуха и курм»: Примеры антиципации

в письме:

а) в пределах слова: «на девевьях», «дод

крышей», «с родмыми местами».

б) в пределах словосочетания, предложения:

«Жукчат ручейки». «У нас дома есть» — «У

насть…». «Жалобко замяукал котенок» —

жалобно…».

Возможна персеверация и антиципация

слога (и даже слова): «стутупали» —

ступали, «спуспуклись» — спускались;

«мелго мелкой рыбы» — много мелкой

рыбы. В основе ошибок указанных двух

видов лежит слабость дифференцировочного

торможения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #