ФГОС вводит новые ориентиры в понимании учебных результатов и соответствующих им подходов к оцениванию. Новая оценочная система демонстрирует рост ученика, т.к. направлена на формирование УУД: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Всё это можно реализовать, используя в работе технологию формирующего оценивания.

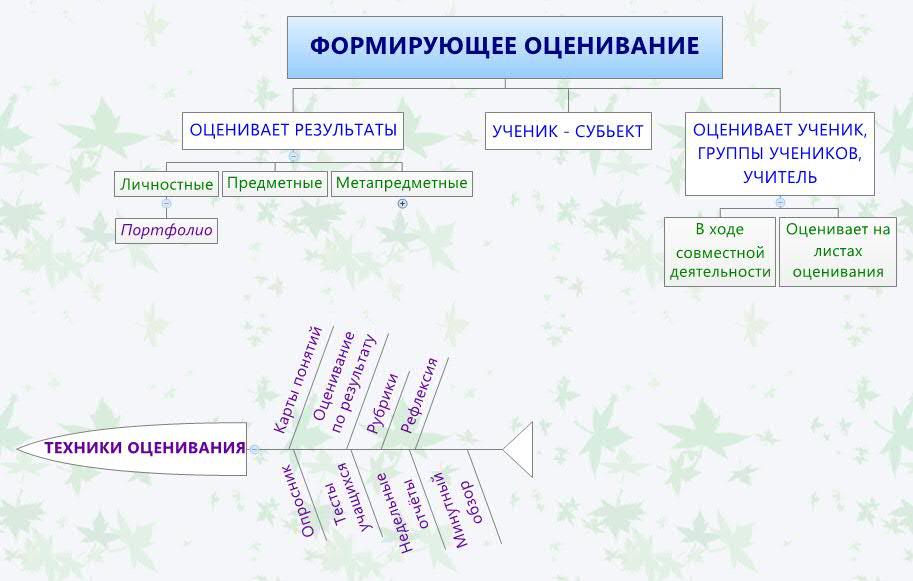

Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь учитель – ученик. Данный вид оценивания необходим для диагностики процесса обучения на всех стадиях и позволяет выявить пробелы в освоении учащимися элементов содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью.

Формирующее оценивание отличается от традиционного оценивания рядом характеристик:

- центрировано на индивидуальных достижениях учащихся;

- направляется учителем;

- разносторонне – результативно;

- формирует учебный процесс;

- определяется контекстом;

- непрерывно;

- коренится в качественном преподавании.

Формирующее оценивание является наиболее эффективным способом повысить образовательные достижения каждого ученика и сократить разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьёзные затруднения в обучении.

По цели применения методы и приемы формирующего оценивания могут быть следующие:

- оценивающие результат образовательного процесса;

- оценивающие метапознавательный процесс.

По времени проведения методы и приемы формирующего оценивания могут быть:

- регулярно используемые в течение образовательного процесса (урока);

- используемые после изучения определённого блока (темы, правила, и т.д.).

По возможности использования:

- универсальные (оценивающие предметные и метапредметные результаты);

- предметные (оценивающие только предметные результаты).

Рассмотрим приёмы и методы, которые можно применять на уроках предметов естественно-научного цикла.

Приём «Знаю. Хочу узнать. Узнал»

Цель – определение уровня собственных знаний.

Приём, направленный на развитие обратной связи в познавательном процессе. Это удобный способ структурирования и систематизации изучаемого материала в виде таблицы, которую учащиеся заполняют на всех стадиях урока.

Приём «Двойная рефлексия»

Цель — определение степени выполнения поставленных на уроке задач.

Ученики в начале урока отвечают на заранее сформулированные учителем вопросы, определяя, что они знают или умеют делать в рамках заявленной цели урока. Повторное проведение рефлексии по тем же вопросам в конце урока позволит учителю определить степень выполнения поставленных задач.

Приём «Поиск ошибки»

Цель — анализ понимания учащимися основных идей, принципов, логики выполненного задания.

Учащимся раздают тексты, содержащие ошибки (также текст может быть представлен на слайде). Необходимо исправить ошибки и объяснить свою точку зрения. Данный вид работы может быть выполнен в устной или письменной форме.

Приём «Рассуждение по алгоритму»

Цель — высказывание ученика по алгоритму позволит учителю немедленно выявить, в каком месте алгоритма произошла ошибка, и объяснить учащемуся причины её возникновения.

На первом этапе работы учитель совместно с учащимися разрабатывает алгоритм выполнения задания. Разработанный алгоритм распечатывается и раздаётся учащимся. На втором этапе учащиеся выполняют задание самостоятельно. На третьем этапе, используя алгоритм, учащиеся рассказывают о результатах работы, объясняя вслух логику своего рассуждения.

Приём «Если бы я был учителем»

Цель — выявить ошибки, трудности, неточности объяснения учащегося и откорректировать их.

Учащимся (на групповом занятии) предлагается поставить себя на место учителя и объяснить своим одноклассникам определенный раздел темы, используя информацию учебника, интернет — ресурса, раздаточного материала.

Приём «Перевод информации»

Цель — анализ понимания материала и умения переводить один вид информации в другой.

Учащимся предлагается преобразовать один вид информации в другой, например текст в таблицу, таблицу в текст, текст в картинку, график в текст и т.д. Данный вид работы выполняется в письменной форме.

Приём «Одноминутное эссе»

Цель — анализ трудностей, которые возникли у обучающихся в результате изучения темы; повторение материала, необходимого для дополнительного объяснения, закрепления.

Варианты: двухминутное, пятиминутное эссе. Учащиеся пишут эссе по вопросам:

– Что самое главное я узнал сегодня на уроке?

– Какой материал я так и не понял?

Приём «Цепочка заметок»

Цель — анализ ответов обучающихся и вывод о возможных трудностях, возникающих у них на уроке.

Обучающиеся передают друг другу листок, на котором учитель написал один вопрос по поводу происходящего на уроке. Получив листок, ученик находит момент, пишет ответ и кладет его в конверт.

Приём «Упрощение»

Цель — понять причины непонимания и ошибок учащихся в пересказе.

Учащемуся необходимо пересказать изученный материал языком, доступным для учащихся младших классов.

Приём «Самооценивание»

Процесс, в ходе которого учащиеся собирают информацию о своем учении, анализируют ее и делают выводы о своем прогрессе. Обязательное условие проведения самооценивания – наличие критериев оценивания работы, с которыми учащиеся должны быть ознакомлены в начале изучения темы и до начала выполнения работы.

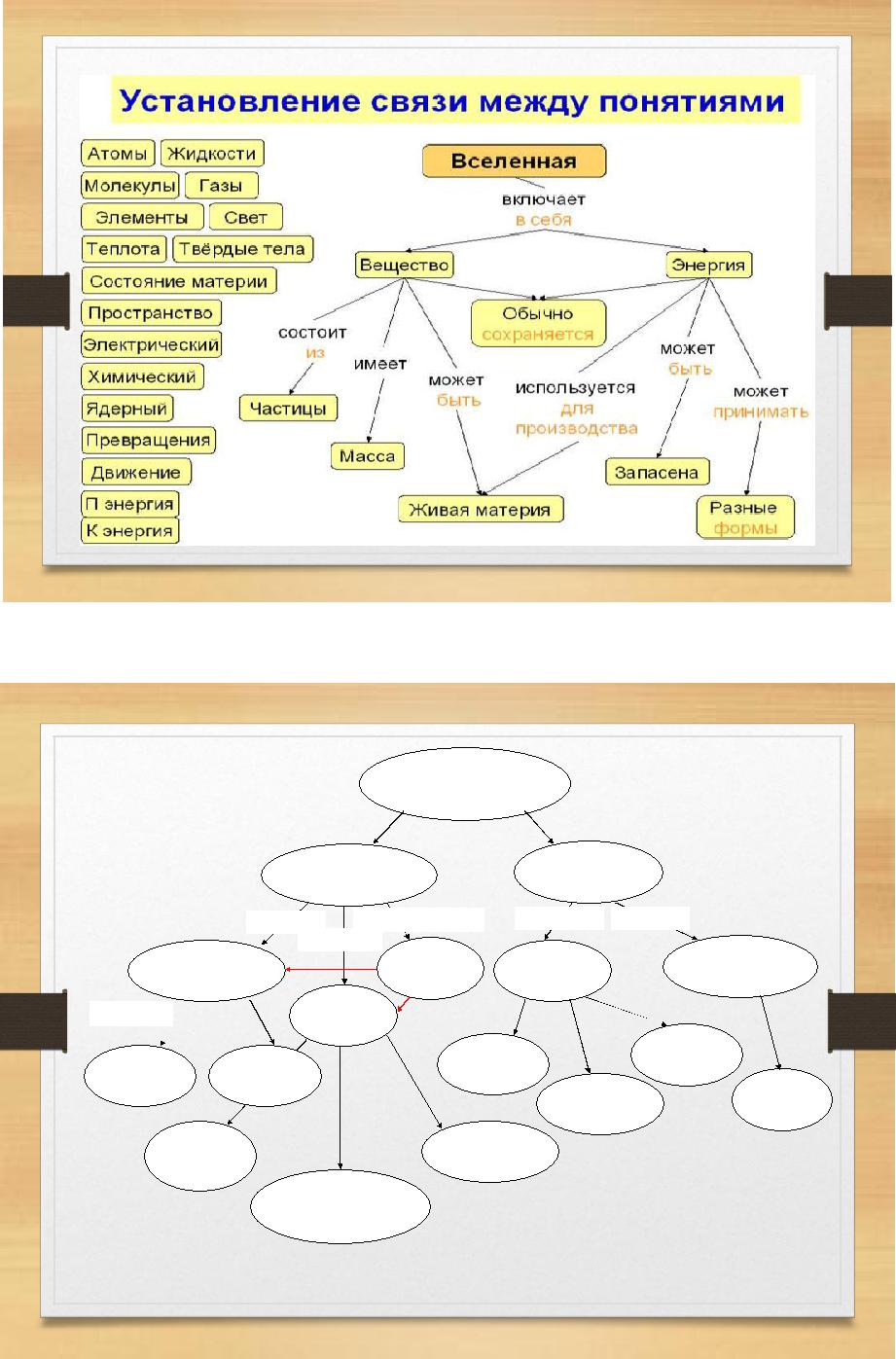

Метод «Карта Понятий»

Цель — обобщение, систематизация понятий, знаний

Учителю позволяет определить, насколько хорошо учащиеся видят общую картину всего предмета или отдельной темы, удалось ли им построить связи между отдельными элементами темы и систематизировать пройденный материал. При составлении карты понятий можно выбрать достаточно узкую или широкую часть темы, а так же материал целого учебного предмета.

Метод «Составление тестов»

Цель — вовлечение ученика в индивидуальную творческую работу, которая проявляет не только его знания, подготовленность, но и мотивацию.

Суть приёма состоит в том, что учащиеся самостоятельно формулируют вопросы по теме. В ходе данной работы учащиеся смогут повысить качество своих знаний, а учитель — выявить уровень понимания учащимися материала и разобрать моменты, вызвавшие затруднение.

Таким образом, использование технологии формирующего оценивания на уроках предметов естественно-научного цикла позволяет поддерживать благоприятный психологический микроклимат в классном коллективе. Ошибки расцениваются как важность для обучения. Обратная связь помогает учащимся усвоить характеристики качественной работы путём самооценивания и взаимооценивания. Эти навыки позволяют учащимся развивать собственные качества и умения. Учителю формирующее оценивание помогает чётко сформулировать образовательный результат и организовать в соответствии с этим свою работу.

ФГОС вводит новые ориентиры в понимании учебных результатов и соответствующих им подходов к оцениванию. Новая оценочная система демонстрирует рост ученика, т.к. направлена на формирование УУД: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Всё это можно реализовать, используя в работе технологию формирующего оценивания.

Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь учитель – ученик. Данный вид оценивания необходим для диагностики процесса обучения на всех стадиях и позволяет выявить пробелы в освоении учащимися элементов содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью.

Формирующее оценивание отличается от традиционного оценивания рядом характеристик:

- центрировано на индивидуальных достижениях учащихся;

- направляется учителем;

- разносторонне – результативно;

- формирует учебный процесс;

- определяется контекстом;

- непрерывно;

- коренится в качественном преподавании.

Формирующее оценивание является наиболее эффективным способом повысить образовательные достижения каждого ученика и сократить разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьёзные затруднения в обучении.

По цели применения методы и приемы формирующего оценивания могут быть следующие:

- оценивающие результат образовательного процесса;

- оценивающие метапознавательный процесс.

По времени проведения методы и приемы формирующего оценивания могут быть:

- регулярно используемые в течение образовательного процесса (урока);

- используемые после изучения определённого блока (темы, правила, и т.д.).

По возможности использования:

- универсальные (оценивающие предметные и метапредметные результаты);

- предметные (оценивающие только предметные результаты).

Рассмотрим приёмы и методы, которые можно применять на уроках предметов естественно-научного цикла.

Приём «Знаю. Хочу узнать. Узнал»

Цель – определение уровня собственных знаний.

Приём, направленный на развитие обратной связи в познавательном процессе. Это удобный способ структурирования и систематизации изучаемого материала в виде таблицы, которую учащиеся заполняют на всех стадиях урока.

Приём «Двойная рефлексия»

Цель — определение степени выполнения поставленных на уроке задач.

Ученики в начале урока отвечают на заранее сформулированные учителем вопросы, определяя, что они знают или умеют делать в рамках заявленной цели урока. Повторное проведение рефлексии по тем же вопросам в конце урока позволит учителю определить степень выполнения поставленных задач.

Приём «Поиск ошибки»

Цель — анализ понимания учащимися основных идей, принципов, логики выполненного задания.

Учащимся раздают тексты, содержащие ошибки (также текст может быть представлен на слайде). Необходимо исправить ошибки и объяснить свою точку зрения. Данный вид работы может быть выполнен в устной или письменной форме.

Приём «Рассуждение по алгоритму»

Цель — высказывание ученика по алгоритму позволит учителю немедленно выявить, в каком месте алгоритма произошла ошибка, и объяснить учащемуся причины её возникновения.

На первом этапе работы учитель совместно с учащимися разрабатывает алгоритм выполнения задания. Разработанный алгоритм распечатывается и раздаётся учащимся. На втором этапе учащиеся выполняют задание самостоятельно. На третьем этапе, используя алгоритм, учащиеся рассказывают о результатах работы, объясняя вслух логику своего рассуждения.

Приём «Если бы я был учителем»

Цель — выявить ошибки, трудности, неточности объяснения учащегося и откорректировать их.

Учащимся (на групповом занятии) предлагается поставить себя на место учителя и объяснить своим одноклассникам определенный раздел темы, используя информацию учебника, интернет — ресурса, раздаточного материала.

Приём «Перевод информации»

Цель — анализ понимания материала и умения переводить один вид информации в другой.

Учащимся предлагается преобразовать один вид информации в другой, например текст в таблицу, таблицу в текст, текст в картинку, график в текст и т.д. Данный вид работы выполняется в письменной форме.

Приём «Одноминутное эссе»

Цель — анализ трудностей, которые возникли у обучающихся в результате изучения темы; повторение материала, необходимого для дополнительного объяснения, закрепления.

Варианты: двухминутное, пятиминутное эссе. Учащиеся пишут эссе по вопросам:

– Что самое главное я узнал сегодня на уроке?

– Какой материал я так и не понял?

Приём «Цепочка заметок»

Цель — анализ ответов обучающихся и вывод о возможных трудностях, возникающих у них на уроке.

Обучающиеся передают друг другу листок, на котором учитель написал один вопрос по поводу происходящего на уроке. Получив листок, ученик находит момент, пишет ответ и кладет его в конверт.

Приём «Упрощение»

Цель — понять причины непонимания и ошибок учащихся в пересказе.

Учащемуся необходимо пересказать изученный материал языком, доступным для учащихся младших классов.

Приём «Самооценивание»

Процесс, в ходе которого учащиеся собирают информацию о своем учении, анализируют ее и делают выводы о своем прогрессе. Обязательное условие проведения самооценивания – наличие критериев оценивания работы, с которыми учащиеся должны быть ознакомлены в начале изучения темы и до начала выполнения работы.

Метод «Карта Понятий»

Цель — обобщение, систематизация понятий, знаний

Учителю позволяет определить, насколько хорошо учащиеся видят общую картину всего предмета или отдельной темы, удалось ли им построить связи между отдельными элементами темы и систематизировать пройденный материал. При составлении карты понятий можно выбрать достаточно узкую или широкую часть темы, а так же материал целого учебного предмета.

Метод «Составление тестов»

Цель — вовлечение ученика в индивидуальную творческую работу, которая проявляет не только его знания, подготовленность, но и мотивацию.

Суть приёма состоит в том, что учащиеся самостоятельно формулируют вопросы по теме. В ходе данной работы учащиеся смогут повысить качество своих знаний, а учитель — выявить уровень понимания учащимися материала и разобрать моменты, вызвавшие затруднение.

Таким образом, использование технологии формирующего оценивания на уроках предметов естественно-научного цикла позволяет поддерживать благоприятный психологический микроклимат в классном коллективе. Ошибки расцениваются как важность для обучения. Обратная связь помогает учащимся усвоить характеристики качественной работы путём самооценивания и взаимооценивания. Эти навыки позволяют учащимся развивать собственные качества и умения. Учителю формирующее оценивание помогает чётко сформулировать образовательный результат и организовать в соответствии с этим свою работу.

«Формирующее оценивание

как основа современного урока»

Данная статья адресована

учителям-предметникам разных учебных циклов. Содержит:

ü

теоретический материал о формирующем

оценивании как об одном из современных эффективных инструментов в работе

педагога;

ü

описание методических приемов ТРКМЧП:

·

Синквейн

·

Фишбоун

·

Верные неверные утверждения

·

Тонкие и толстые вопросы

·

Мудрые совы

В современное время в перспективе новой

модели образования, которая соответствует требованиям информационного общества,

функция оценивания стала приобретать новый смысл, изменяются цели оценивания. В

новых условиях оценивание направлено не только на выявление недостатков. Оно призвано

стать механизмом, который бы обеспечивал непрерывность процесса повышения

качества образования, и должно обеспечивать конструктивную обратную связь всех

субъектов образовательного процесса.

ФГОС

предъявляет к процессу оценивания следующие требования:

·

оценивание

достигаемых образовательных результатов;

·

оценивание

процесса их формирования;

·

оценивание

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного

процесса обучения.

Базовыми

принципами оценивания в стандартах нового поколения являются:

·

оценивание

является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в

образовательную практику;

·

оценивание

может быть только критериальным, основными критериями оценивания

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;

·

критерии

оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам,

и учащимся, они могут разрабатываться ими совместно;

·

система

оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

Оценивание не просто должно подводить итоги

достигнутых результатов, оно должно стать отправной точкой, за которой будет следовать

новый виток развития, новый уровень качества образования. И речь идет скорее не

об изменении средств оценивания (хотя инструменты и процедуры оценивания тоже

могут меняться), а об изменении целей оценивания и философии оценки. Как

организовать процедуру оценивания, которая бы соответствовала этим требованиям?

Прежде необходимо вспомнить несколько понятий.

Оценка – определение ценности или значимости

чего-нибудь. (Большой толковый психологический словарь).

Оценивание – это любой процесс, формализированный или

экспертный, который завершается оценкой.

Оценивание представляет собой комплексный процесс:

·

по сбору информации о качестве и динамике результатов

обучения и воспитания;

·

по обработке и контекстуальной интерпретации данных в

принятии некоторых важных решений конечного обучения и целей.

Основные задачи оценивания:

·

спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации

методических приёмов;

·

обеспечить обратную связь;

·

оценить степень достижения намеченных целей;

·

оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с

проведенными методическими мероприятиями;

·

предоставить доказательную информацию для дальнейшего

внедрения методических приёмов.

Функции оценивания:

·

стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством

переживания успеха или неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков

и отношений;

·

диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний

учащихся, измерение уровня знаний на различных этапах обучения, выявление

причин отклонения от заданных целей и своевременная корректировка учебной

деятельности;

·

проверка эффективности обучающей деятельности самого учителя

(контроль и оценка позволяют учителю получить информацию о качестве учебного

процесса, с учетом которой он вносит коррективы в свою работу);

·

формирование у обучающихся адекватной

самооценки как личностного образования (адекватная самооценка школьников

формируется под воздействием отметок и оценочных суждений учителя; если эти

воздействия носят негативный характер, то они ведут к формированию низкой

самооценки, вселяя в ученика неуверенность в своих силах, следствием чего может

явиться снижение мотивации учения и потеря интереса к учебе);

·

мощная мотивация учебной деятельности

обучающихся;

·

изменения межличностных отношений в

классном коллективе, содействие в повышении статуса обучающихся. Положительное

или отрицательное отношение одноклассников к отдельному ученику зависит от меры

применения к нему положительных или отрицательных педагогических воздействий и

оценок.

Всем вышеназванным требованиям удовлетворяет так называемое формирующее

оценивание (formative assessment). Этот термин «…относится к любым формам

деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим

информацию, которая может служить обратной связью и позволяет модифицировать

процесс преподавания и учения».

Цель формирующего оценивания – улучшать качество учения, а не

обеспечивать основание для выставления отметок. Оно почти никогда не является

балльным и часто анонимно.

Ключевые характеристики формирующего оценивания:

·

оценивание

вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и рефлексии данных

оценивания.

·

оценивание

встроено в процесс преподавания и учения;

·

предполагается

обсуждение учебных целей с учениками;

·

оценивание

должно помочь ученикам осознавать учебные стандарты;

·

ученик

вовлекается в процесс самооценки или партнѐрское оценивание;

·

обеспечивается

обратная связь: оценивание помогает ученикам наметить следующие шаги в учении;

·

укрепляется

уверенность в том, что каждый ученик может добиться улучшений в учении;

Формирующей данная оценка называется потому, что она ориентирована на конкретного

ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимися элемента

содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной

эффективностью. Описать образно суть формирующего (внутреннего) оценивания

можно так: «Если представить учеников в образе растений, то внешнее

(суммирующее) оценивание растений есть процесс простого измерения их роста.

Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и анализа, но сами по

себе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) оценивание,

наоборот, сродни подкормке и поливу растений, являя собой то, что напрямую

влияет на их рост».

Какими способами учитель может вводить формирующее оценивание

на уроке? Прежде всего, нужно следовать алгоритму создания системы формирующего

оценивания:

·

выявить

планируемые результаты;

·

организовать

деятельность ученика по планированию и достижению субъективно значимых

результатов;

·

сопровождать

достижение учащимся результатов с помощью организованной обратной связи.

Формирующая оценка – «обратная связь» для учащихся, позволяющая им выяснить,

какие шаги необходимо предпринять для улучшения своих результатов.

Цель формирующей оценки – способствовать улучшению результатов

каждого отдельно взятого ученика.

Формирующая

оценка – оценка, способствующая обучению:

·

элемент

эффективного планирования;

·

в центре

внимания то, как ученики приобретают знания;

·

является

ключевым профессиональным навыком педагога;

·

обеспечивает

мотивацию, способствует уяснению целей и критериев;

·

помогает

ученикам понять, как можно улучшить свои результаты;

·

развивает

способность к самооценке и взаимооценке;

·

отражает все образовательные достижения;

·

должна быть постоянным элементом урока.

Формирующее

оценивание позволяет учителю:

·

четко

сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в

каждом конкретном случае, и организовать в соответствии с этим свою работу;

·

сделать

учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности.

В то

время как ученику:

·

может

помогать учиться на ошибках;

·

может

помогать понять, что важно;

·

может

помогать понять, что у него получается;

·

может

помогать обнаруживать, что они не знают;

·

может

помогать обнаруживать, что они не умеют делать.

II. Пять главных принципов формирующего

оценивания

1.

Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя обучающимся

комментарии и замечания по поводу их деятельности.

2.

Учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного

обучения.

3.

Учитель меняет приёмы и технологии обучения в зависимости от изменения

результатов обучения обучающихся.

4.

Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и

самооценку обучающихся.

5.

Учитель осознает необходимость научить обучающихся принципам самооценки и

способам улучшения собственных результатов.

Формирующее оценивание основывается на критериях и эталонах.

Система

критериального оценивания должна давать возможность:

·

определить,

насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал;

·

определить,

сформирован ли тот или иной практический навык;

·

сверить

достигнутый обучающимся уровень, заложенный в учебную задачу (комплекс учебных

задач).

Этапы технологии формирующего

оценивания.

Шаг 1.

Планирование достижения образовательных результатов обучающихся по темам.

Шаг 2.

Формулировка цели урока как условия достижения образовательных результатов

деятельности обучающихся.

Шаг

3. Формулировка задач урока как последовательности шагов деятельности учащихся.

Шаг

4. Определение конкретных критериев оценивания деятельности обучающихся на

уроке.

Шаг

5. Оценивание деятельности обучающихся в соответствии с критериями.

Шаг

6. Осуществление обратной связи (от учителя к ученику, от ученика к ученику, от

ученика к учителю).

Шаг

7. Сравнение результатов обучающихся с предыдущим уровнем их достижений.

Шаг

8. Определение места обучающегося на пути достижения поставленной цели.

Шаг

9. Корректировка образовательного маршрута обучающегося.

III.

Приемы

формирующего оценивания

Под

формирующим оцениванием понимается оценивание прогресса ученика в

достижении образовательных результатов в процессе обучения, проводимое совместно

учителем и учеником, с целью определения текущего состояния обученности

школьника, путей его перспективного развития, мотивирования его на дальнейшее

обучение, совместное планирование учителем и учеником новых образовательных

целей и путей их достижения.

|

Характеристика |

Процесс изучения нового материала |

Понимание изученного материала |

Процесс размышления |

Результаты суммативного тестирования |

|

Что оценивается? |

процесс понимания обучающимися нового материала в процессе его |

понимание изученного материала |

процесс размышления, который привел обучающегося к определенному |

результат выполнения тестов, контрольных заданий и других работ, |

|

С какой целью проводится оценивание? |

определить трудности, которые возникли у обучающихся в ходе объяснения |

определить трудности, которые возникли у обучающихся в освоении темы |

избежать случайных правильных ответов (полученных угадыванием, |

проанализировать задания суммативного тестирования с целью определения |

|

Когда проводится оценивание? |

в течение всего урока, по мере объяснения нового материала |

по итогам прохождения темы, как правило, перед проведением суммативного |

в любое время, когда необходимо оценить процесс достижения результата |

после получения результатов суммативного оценивания |

Примеры использования на

уроке приемов формирующего оценивания

Формирующее оценивание призвано вовлечь учащегося в

осмысление своего процесса обучения. С этой целью можно предложить учащимся

ответить на вопросы по результатам изучения темы:

·

Добился

ли я улучшения результатов в изучении темы?

·

Почему

это произошло? (не произошло?)

·

Что

мне осталось непонятным?

·

Предпринял

ли я какие-либо действия для ликвидации того, что осталось для меня непонятным?

Или:

·

Что ты

главное узнал сегодня на уроке?

·

Какой

материал остался для тебя непонятным?

Это

может быть одноминутное эссе или отчет, выполненный в конце урока или

изучения темы.

Интервью

Или интервью, которое он может дать учителю после проведения

урока. В рамках реализации деятельности КОУЧа такие интервью целесообразно

брать у 3 типов учащихся – разного уровня способностей.

Рубрики

Рубрики обеспечивают приемлемый путь для взаимодействия с

учениками и совместной выработки учебных целей и критериев их достижения.

Рубрики – это способ описания оценочных критериев, которые опираются

на ожидаемые учебные результаты и достижения учеников. Обычно их используют при

письменном оценивании и устных презентациях.

Но

они могут применяться для оценивания любых форм учебных достижений. Каждая

рубрика содержит набор оценочных критериев и соответствующих им баллов.

При использовании в классе рубрики обеспечивают объективный внешний стандарт, с

которым сравниваются различные достижения разных учеников.

Цели

оценивания в данном случае:

·

Повысить

достоверность количественного оценивания письменных заданий и устных

презентаций.

·

Представить

цели и ожидаемые достижения в четком однозначном виде.

·

Представить

стандарты оценивания или балльные оценки и соотнести их с достижением учебных

целей.

·

Вовлечь учеников в критическое оценивание

собственных работ.

Рубрики применимы к различным формам оценивания:

короткие письменные пробы, эссе, выставка плакатов, устные презентации, листы

исследований, недельные домашние задания, карты понятий. Шкала может быть

пяти-, трех-, однобалльной, когда средний адекватный уровень оценивается в 3

балла, или пяти, четырех-, трехбалльной.

Главное, чтобы критерии для оценки были ясными и

понятными.

Роль

учеников:

·

Полезно

включить учеников в диалог по поводу критериев, используемых в рубрике.

·

Ученикам можно предложить выработать

критерии для определенного оценивания.

1. Синквейн

Синквейн является одним из приёмов технологии

критического мышления, которая активирует умственную деятельность школьников,

через чтение и письмо. Это методический прием, который представляет собой

написание стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом составление каждой из

них подчинено определенным правилам. При работе происходит краткое

резюмирование, подведение итогов по изученному учебному материалу. Синквейн

может научить ученика найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные

элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать,

основываясь на основных принципах написания стихотворения.

Модель

·

Первая строчка стихотворения — тема. Представлена она всего одним

словом и обязательно существительным.

·

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему,

описывающих ее. Это должны быть прилагательные. Допускается использование

причастий.

·

В третьей строчке,

при помощи глаголов или деепричастий, описываются действия, относящиеся к

слову, являющемуся темой синквейна. В третьей строке три слова.

·

Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи

которой составляющий высказывает свое отношение к теме. В данном случае это

может быть как предложение, составленное учеником самостоятельно, так и

крылатое выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в

контексте раскрываемой темы.

·

Пятая строчка — одно слово, которое представляет собой некий итог,

резюме. Чаще всего это может быть синоним к теме.

В качестве примера

приведу стихотворение, составленное детьми про сам приём обучения:

·

Синквейн

Образный, точный

Обобщает, развивает, обучает

«Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах»

Творчество.

Синквейн — это

особое стихотворение, которое является результатом анализа и синтеза уже имеющихся

или только что полученных данных. Его можно использовать на стадии вызова,

когда дети, еще до ознакомления с новой темой, составляют стихотворение, исходя

из той информации, которая им известна на данный момент. Это позволяет учителю

понять, что уже знают ребята по данному вопросу и даст возможность

подкорректировать ту информацию, которую необходимо донести до детей для

правильного усвоения ими материала. На стадии осмысления написание синквейна

позволяет учителю оценить, как учащиеся понимают изучаемую тему, разнообразит

учебный процесс, делает его более интересным, ведь синквейн — это и

игровая деятельность. В данном случае методика является сменой деятельности,

способствующей некоторой эмоциональной разгрузке школьников. Можно также использовать

на стадии рефлексии. Мысль, переведенная в

образ, позволяет учителю оценить уровень понимания изученного материала

учащимися. Синквейн относят к быстрому, но очень мощному инструменту рефлексии.

2.Фишбоун

Фишбоун является одним из приёмов технологии критического мышления,

которая активизирует умственную деятельность школьников, через чтение и письмо.

Это методический прием, который представляет собой удобный инструмент для

анализа и синтеза, для обработки практически любой информации.

Модель

Фишбоун

представляет собой схему, традиционно изображаемую в виде рыбной кости. В

«голове» главный вопрос, на который учащиеся будут искать ответ. В «хвосте»

соответственно ответ на этот вопрос. Чтобы максимально точно и полно ответить

на вопрос, проанализировать информацию и выделить ключевые моменты, на

«косточках» предлагается дополнять информацию. Это могут быть плюсы и минусы,

вопросы и ответы, положительные и отрицательные качества героя.

Данный приём

можно использовать также на разных этапах урока: как на стадии осмысления, так

и в качестве рефлексии. Что интересно, практика применения этого приёма

показывает, что учащиеся довольно активно и продуктивно работают с ним. Кроме

того, нелишне будет отметить, что приём «фишбоун» помогает ребятам

активизировать речемыслительную деятельность и, как следствие, способствует

развитию устной речи учащихся.

|

Могу сформулировать проблему |

Выдвижение гипотез/ могу предложить способы |

Могу проанализировать подходы |

Могу выбрать из всех |

Могу аргументировать этот |

Баллы 15 9 5 |

|

|

Да |

||||||

|

Нет |

||||||

|

Испытываю трудности |

||||||

|

Итого |

ü |

3.Прием

«Верные —

неверные утверждения»

Прием «Верно — Не верно» давно знаком учителям. Его

концепция и алгоритм работы настолько удачно вписались в технологию развития

критического мышления, что методисты теперь рекомендуют его проводить именно в

рамках уроков по ТРКМ, удобнее всего применять на стадии вызова. То есть в начале урока, когда идет повторение пройденного материала и подготовка

учащихся к восприятию новой информации.

На этом этапе важно не только активизировать учащихся,

подготовить, помочь им освежить в памяти все, что им известно по данной теме и

те знания, умения и навыки, что пригодятся сегодня на уроке. Нужно и

заинтересовать их, мотивировать.

В то же время, с помощью вопросов и предположений ограничивается

круг вопросов, которые будут обсуждаться на уроке. Учащиеся уже в начале

занятия могут наглядно увидеть, что им предстоит узнать, что из этого они уже

знали или предполагали, а что является неожиданным, что противоречит их

знаниям.

Очень важно обратить на этот момент внимание, чтобы каждый из учеников

получил в ходе урока ответы на те вопросы, которые у него возникли в самом

начале — после работы с приемом «Верно — Не верно».

Алгоритм

работы приема ТРКМЧП «Верно — Не верно»

·

Объявляется тема урока.

·

Учитель зачитывает вопросы и

предположения по теме — не более 10-12.

·

Учащиеся в тетрадях или на

отдельных листочках фиксируют ответы с помощью значков «+» и

«-«.

·

На стадии рефлексии снова учитель возвращается к составленным таблицам. Учитель

вновь зачитывает вопросы, и учащиеся отмечают, какие из их убеждений оказались

верными, а какие изменились в ходе урока, в связи с новой полученной

информацией.

Нюансы

использования приема «Верно — Не верно»

·

Вопросы можно не только

зачитывать, но и вывести их на экране, активизируя и слуховое, и зрительное

восприятие.

·

Прием «Верно- Не

верно» подходит и при изучении художественных текстов, позволяя учащимся

додумывать развитие событий. Так достигается одна из целей урока по ФГОС —

развитие творческого восприятия.

·

Прием работает и на стадии

осмысления, когда нужно в быстрой форме проверить: насколько точно усвоена

новая информация.

При этом учащиеся сначала читают текст, а потом отвечают на

поставленные вопросы, отмечая верные и неверные утверждения. Особенно часто

такой прием предлагается на уроках английского языка, русского языка или

литературы, когда требуется привлечь внимание учащихся к отдельным аспектам

текста, выяснить, насколько правильно понят текст.

В этом случае обсуждение ответов не откладывается на конец урока,

а составленная учащимися таблица анализируется сразу.

·

Прием «Верно — Не верно»

можно использовать и в качестве домашнего задания. Попросите учащихся дома

составить вопросы и предположения по теме, которая только будет изучаться на

следующем уроке. Не нужно заранее изучать тему самостоятельно. Важнее чтобы

учащиеся высказали предположения, не заглядывая в текст нового параграфа.

Предположения должны строиться только на основе уже изученного. Таким образом,

развивается умение строить логические цепочки, наглядно увидеть взаимосвязь

известного и нового.

Хотелось бы отметить, что приемы ТРКМЧП — это не просто новые технологии, призванные разнообразить

урок или «украсить» его. Это целая система, использовать которую

нужно постоянно и целенаправленно, а не от случая к случаю.

Таблица «Верные —

неверные утверждения» — универсальный прием технологии развития критического

мышления, позволяющий работать с любыми видами текста.

Предлагаю

фрагмент урока литературы в 4 классе по произведению А.С. Пушкина «Песнь о

вещем Олеге».

Верные-неверные

утверждения

1. Вещий

Олег собирался отомстить печенегам.

2. Вдохновенный

кудесник вышел из леса.

3. «Ты

примешь смерть от злого врага».

4. Олег

приказал отвести коня на луг.

5. Кости

коня лежат на берегу Волги.

6. Князь

Олег погиб от укуса змеи.

Составь

и заполни в тетради таблицу

|

Вопрос |

Утверждение |

Утверждение |

|

1 |

||

|

2 |

||

|

3 |

||

|

4 |

||

|

5 |

||

|

6 |

Лист

самооценки «Верные-неверные утверждения» ____________________ Класс______

|

Ответ |

Понимаю |

Знаю |

Могу |

Могу |

Оценка 8б=5 5-7б=4 3-4б=3 |

|

ДА по |

|||||

|

НЕТ по |

|||||

|

Затрудняюсь по |

4.Прием

«Тонкие и толстые вопросы»

«Умеющие мыслить, умеют задавать вопросы», — писал американский

психолог Элисон Кинг.

Большое значение в технологии развития

критического мышления отводится приемам, формирующим умение работать с

вопросами. Технология развития критического мышления ориентирована на вопросы

как основную движущую силу мышления. Учащихся необходимо обращать к их

собственной интеллектуальной энергии. Мысль остается живой только при условии,

что ответы стимулируют дальнейшие вопросы. Только ученики, которые задаются

вопросами или задают их, по-настоящему думают и стремятся к знаниям. Уровень

задаваемых вопросов определяет уровень нашего мышления.

«Толстые и тонкие вопросы» — это способ

организации взаимоопроса учащихся по теме, при котором «тонкий» вопрос

предполагает репродуктивный однозначный ответ (чаще это

«да» или «нет»), а «толстый» (проблемный) требует глубокого

осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска дополнительных знаний и

анализ информации.

«Хороший вопрос» — это тот, который допускает достаточно большое

пространство возможных альтернатив», —

приходит к выводу русский психолог В.М. Снетков.

Он также указывает на несколько функций вопросов:

·

С помощью вопроса можно

получить новую информацию.

·

Правильно задав вопрос, можно

уточнить уже имеющуюся информацию.

·

Можно использовать вопрос для

перевода разговора в другое русло.

·

Задавая вопрос, можно

продемонстрировать свое мнение, обозначить свою позицию.

·

Правильно заданный вопрос

может подсказать ответ.

·

С помощью вопросов можно

настроить собеседника на нужный вам темп, лад речи.

«Жить — значит иметь проблемы, а решать их — значит расти

интеллектуально», — писал американский исследователь интеллекта Джой Пол

Гилфорд. С этим трудно не согласиться, жизнь перед всеми ставит свои вопросы.

Но именно вопрос ведет нашу познавательную деятельность к решению проблем.

Многие педагоги определяют уровень мыслительной деятельности

учащихся по тому, как и какие вопросы они задают. Большинство людей

ограничивается примитивными вопросами, умению задавать продуманные вопросы —

это тот навык, которому следует уделять больше внимания в процессе обучения.

Умеющий задавать вопросы будет лучше ориентироваться в окружающем пространстве,

чем тот, кто не умеет.

Новые стандарты в обучении направлены на формирование универсальных видов учебной деятельности, так необходимых для развития личности, готовой к постоянному

самообразованию, способной ставить цели и искать пути их достижения.

Приём направлен на реализацию сразу трёх целей, которые ставятся

на любом уроке:

- обучает ребёнка на практике применять новые знания и

соотносить их с уже полученными; - отрабатывает умение формулировать вопросы;

- воспитывает уважение к различным мнениям и взглядам на одну и

ту же проблему.

Сформулированный ребёнком вопрос позволяет сделать вывод об уровне

развития:

- умения погружаться в текст;

- способности анализировать информацию в контексте личного

опыта; - навыка работать в малых и больших группах, выслушивать

оппонента и доказательно высказывать свою точку зрения.

Таблица

вопросов

|

Тонкие |

Толстые вопросы |

|

Дайте объяснение, Почему вы думаете… Почему вы считаете… В чём разница… Предположите, что Что, если… |

Сформулированные вопросы школьникам необходимо вписать в таблицу.

После составления таблицы ученики работают в парах, микрогруппах,

задавая вопросы друг другу, выбирают самые интересные, которые можно задать

всему классу.

Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может

быть использована на любой из трех стадий урока:

- на стадии вызова – это вопросы до изучения темы (вопросы, на

которые учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы); - на стадии осмысления – способ активной фиксации

вопросов по ходу чтения, слушания; - при рефлексии – для демонстрации понимания пройденного.

- 1 этап –

учащиеся учатся по таблице задавать вопросы, записывая в таблице

продолжение каждого вопроса. Сначала ребята сами придумывают

«тонкие» вопросы, потом «толстые».

2 этап – учащиеся учатся записывать уже вопросы по тексту:

сначала –»тонкие», а потом «толстые».

3 этап – при работе с текстом дети к каждой части записывают в

каждую колонку таблицы по одному вопросу, которые после чтения задают

своим товарищам.( Для того чтобы дети успевали записывать вопросы,

необходимо при чтении учителю останавливаться.)

Рекомендации по использованию толстых и тонких вопросов.

- После того как дети заполнят таблицу, необходимо сразу же

обсудить ее содержание. Чтобы работа с данным приемом принесла плоды,

нужно осуществлять обратную связь – ребенок должен знать, как выполняют

это задание его сверстники. - При обсуждении таблицы необходимо акцентировать внимание

детей на том факте, что на толстые вопросы возможно несколько ответов, а

на тонкие – только один. - В начале обучения этому приему рекомендуется использовать его

в соревновательной манере. Например, те, кто придумают наибольшее

количество вопросов, или те, кто придумают самый смешной вопрос, получают

жетон. - Окончанием работы с этим приемом должна стать таблица ответов

на толстые и тонкие вопросы. Эту таблицу ребята могут использовать при

подготовке к сочинениям, проверочным работам. - Не все ученики одинаково легко заполняют таблицу. Не стоит

настаивать – необходимо поощрять даже незначительные успехи. - При чтении текста можно разделить учеников на специалистов по

тонким и толстым вопросам. Однако следует помнить, что тонкие вопросы

задавать гораздо легче, поэтому нужно грамотно детей разделить на группы.

Данная

работа способствует развитию мышления и вниманию учащихся, а также развивается

умение задавать »умные» вопросы. Классификация вопросов помогает в поиске

ответов, заставляет вдумываться в текст и помогает лучше усвоить содержание

текста.

Лист самооценки «Тонкие-толстые вопросы»

_________________ класс ______

|

Умею составлять тонкие вопросы |

Умею составлять толстые вопросы |

Могу сформулировать тонкие и толстые |

Могу помочь в составлении тонких и |

Почерк аккуратный, разборчивый |

Оценка 10б=5 7-9б=4 5-6б=3 |

|

|

Да по 2б |

||||||

|

Нет по 0б |

||||||

|

Затрудняюсь по 1 б |

5.Приём

«Мудрые совы»

Назначение учителя –

помочь родиться мысли ученика

(Сократ)

Цель:

обучение анализу информации в тексте с позиций логики и личностно

– ориентированного подхода.

Данный приём позволяет учителю выстроить

работу с учётом индивидуальных способностей ученика.

Ученику помогает выстроить порядок детального анализа любого текста,

выразить свою точку зрения и аргументировать её.

Данную стратегию удобно применять для

развития у обучающихся следующих умений: делать комплексный анализ текста

совместно с товарищами; проводить детальное исследование текста в групповой

работе, формулировать суждения и делиться ими; выбирать путь в изучении

какого-либо предмета с учётом мнений всех представителей группы.

Алгоритм приёма «Мудрые совы»

1. Найдите

в тексте основные новые понятия и запишите их в

алфавитном порядке.

2. Чего

не ждали? Выберите из текста такую информацию,

которая является для вас неожиданной или противоречит вашим ожиданиям.

3. Ты

уже знаешь последние новости? Запишите то, что для вас

в тексте является новым.

4. Главная

жизненная мудрость. Задание: постарайтесь выразить

главную мысль текста одной фразой. Вариант: выберите в тексте ключевую фразу.

5. Известное

и неизвестное. Разделить информацию на две части:

известное и неизвестное.

6. Иллюстративное

изображение. Рисуем схемы, кластеры (гроздья).

Вариант: проиллюстрировать основную мысль текста рисунком, схемой, кластером.

7. Поучительный

вывод. Задание: можно ли сделать из текста такие

выводы, которые были бы значимы для будущей жизни и деятельности.

Оценочный

лист обучающегося

|

Критерий |

Умею |

Умею, но делаю неуверенно |

Не умею |

|

1.Нахожу ключевые |

|||

|

2.Умею выделять главное |

|||

|

3.Определяю тему |

|||

|

4.Выделяю известное и |

|||

|

5.Делаю выводы по |

Технология формирующего оценивания позволяет соотнести

оценочную деятельность педагога и ученика. Учитель и ученик в таком случае

выступают как равнозначные субъекты оценочной деятельности, что делает

оценивание формирующим.

Что это значит? Формирующее оценивание в первую очередь

формирует рефлексивную составляющую личности, как ученика, так и учителя.

Рефлексивность – качество личности ученика, позволяющее понимать границы своего

незнания и определять средства для его восполнения, понимать себя как

инициатора учения. Рефлексивность педагога позволяет ему осознавать собственные

личностные и профессиональные ресурсы сопровождения и организации учебной

деятельности детей и подростков.

Формирующее оценивание – это эффективная инновационная

технология, которая позволяет, применив широкий ассортимент простых приёмов,

получить от учеников оперативную обратную связь относительно того, как они

учатся. И этот процесс должен быть обязательно положительным, потому что наша

цель – воспитать успешную личность!

Примеры приемов формирующего оценивания

1.Знаковая символика (« ! » — отлично выполнил, «+» — хорошо, «?» — есть затруднения, «-» — не справился с работой

2. «Солнышко» (В тетрадях 3 «лица»: одно улыбается, второе нейтральное, третье грустное. После выполнения задания и сравнения с образцом ребенок закрашивает то лицо, которое соответствует выполненной работе. При проверке учитель «зажигает лучики» и превращает в «солнышко» то «лицо», которому, по его мнению, соответствует работа).

3. «Радуга» (У детей полоски или жетоны цвета радуги (маркеры или фломастеры) с соответствующим значением: К – выполнил работу отлично О – выполнил работу хорошо (незначительные недочёты) Ж – выполнил работу, есть ошибки З – выполнил половину работы Г – выполнил меньше половины работы С – выполнил незначительную часть работы Ф – не справился с работой).

4. «Светофорик» (оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: зеленый – я умею сам; жёлтый – я умею, но не уверен; красный — нужна помощь);

(Оценивание в 1-м классе при помощи цветных сигналов: зеленый цвет – не допустил ни одной ошибки и доволен своей работой; желтый цвет – в работе допущены неточности, но работой своей удовлетворен; красный цвет – допущено много ошибок, работой не доволен)

5. «Волшебная линеечка» ( на полях тетрадей обучающиеся чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа (внизу – не справился, посередине – выполнил, но допустил ошибку, вверху – справился без ошибок).

При проверке учитель, если согласен с оценкой ребенка, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше).

6. «Сигналы рукой» (использовании условных сигналов. Возможны варианты:

1. «Я понимаю и могу объяснить» – большой палец направлен вверх.

2. «Я все еще не понимаю» – большой палец направлен вниз.

3. «Я не совсем уверен, у меня есть сомнения в правильности моего понимания, вопросы» – большой палец направлен в сторону)

7. Минутный обзор – Лестница самооценки. (предлагается обучающимся отметить уровень владения информацией в начале урока и в конце урока.

8. «Недельные отчёты» (позволяет обеспечивать быструю обратную связь, с помощью которой обучающиеся сообщают, чему они научились за неделю и какие трудности у них возникли).

9. «Cоставление тестов» (эффективная форма самостоятельной работы, которая улучшает успеваемость по предмету, способствует формированию у обучающихся общих компетенций: понимать и анализировать процессы; способствуют развитию мышления школьников, овладению умениями применять знания в стандартных и нестандартных ситуациях).

10. «Опросник» (могут быть разнообразными по форме, но, как правило, они состоят из ряда утверждений, которые обучающийся должен рассмотреть и определить степень своего согласия или несогласия с ними по определенной шкале).

11. «Карты понятий» (позволяют оценить, как хорошо обучающиеся могут видеть «общую картину» предмета или отдельной темы, то есть удалось ли им построить связи между отдельными элементами темы и систематизировать пройденный материал.

Отдельный вид карт понятий – это кластерные карты и карты причин и следствий).

12. Портфолио (является формой оценивания образовательных результатов по продукту, созданному обучающимися в ходе учебной, творческой, социальной и других видов деятельности).

13. Организация рефлексии (метод неоконченных предложений)

- Я почувствовал, что…

- Было интересно…

- Меня удивило…

- Свей работой сегодня я… потому что…

- Мне захотелось…

- Мне больше всего удалось…

- Задания для меня показались… потому, что…

- Для меня было открытием то, что…

- Мне показалось важным…., потому что…

- Заставил задуматься…

- Навёл на размышления…

- Сегодня я узнал…

- Было трудно…, потому что…

- Я выполнял задания…

- Я понял, что…

- Теперь я могу… потому, что…

- Я приобрёл….

- Я научился….

14. Критериальное самооценивание (Важно: критерии разрабатывать вместе с обучающимися, а не давать их в готовом виде. Обучающийся заранее знает критерии, по которым будет оцениваться его работа, поэтому в процессе работы может оценить уровень её выполнения и вовремя скорректировать. Учитель может проследить продвижение обучающихся, обеспечивается обратная связь)

15..Критериальное взаимооценивание (чаще всего проводится при оценке командной работы, например группового выступления, инсценировки, презентации проекта. В ходе взаимооценивания обучающиеся расширяют представления о своих достижениях, формируют способности к диалогу и коммуникации, учатся аргументировано высказывать свои суждения, планировать свою деятельность по улучшению своей работы).

16. «Матрица запоминания» (обучающимся предлагается заполнить таблицу в соответствии с заголовками столбцов и строк (заголовок строки дается в первом столбце).

Анализ количества правильных и неправильных ответов для каждой ячейки таблицы (в каждой ячейке только один ответ – он либо правильные, либо нет; анализируется количество правильных/неправильных ответов во всей таблице) позволит выделить образцы ошибочных ответов и подумать о возможной их причине и путях исправления).

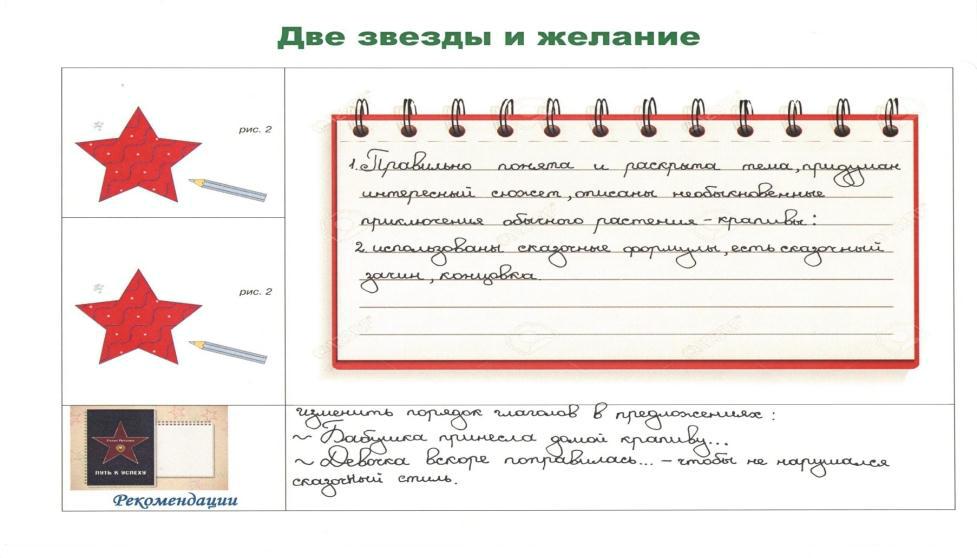

17. «Две звезды и желание» (учитель предлагает обучающимся проверить работы одноклассников и не оценить работы, а определить в них два положительных момента – «две звезды», кроме того, выделить один момент, который заслуживает доработки, – «желание». Данный вид оценивания может проводиться в письменной или устной форме. Анализ результатов проверки позволит определить уровень владения материалом, выявить ошибки в понимании темы, способность обучающихся их обобщать).

18. «Поиск ошибок» (учитель намеренно дает обучающимся письменные задания с ошибками или устные высказывания, о каких-либо идеях, принципах или процессах, содержащие ошибки. Затем он предлагает обучающимся найти и исправить ошибки или высказать свое согласие/несогласие с высказыванием и объяснить свою точку зрения. Данный вид работы может быть выполнен в устной или письменной форме.Анализ понимания обучающимися основных идей, принципов, логики выполнения задания).

19. Лист самооценки (заполняется в конце четверти, в конце изучения темы)

Методический совет

«Формирующее оценивание как современный подход к оценке

учебных достижений обучающихся»

Цель: повышение компетентности педагогов по вопросам формирования и развития положительной мотивации школьников к учебной деятельности, средствами технологии формирующего оценивания.

Задачи:

1. Актуализация знаний педагогов по теме «Мотивация, ее виды, факторы влияния»

2. Обоснование выбора в качестве основного средства повышения учебной мотивации школьников, технологии формирующего оценивания.

3. Формирование навыков коллективной творческой и поисковой деятельности педагогов.

Ход методсовета:

Организационный момент

1 Доклад «Формирующее оценивание как современный подход к оценке учебных достижений обучающихся».

2. Выступления педагогов.

Слушали:

-

Доклад руководителя методсовета.

В настоящее время в условиях перехода к новой модели образования, соответствующей требованиям информационного общества, функция оценивания приобретает новый смысл, меняются цели оценивания.

Теперь оценивание должно быть направлено не просто на выявление недостатков, оно должно стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества образования, должно обеспечить конструктивную обратную связь для всех субъектов образовательного процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги достигнутого, оно должно стать отправной точкой, за которой следует новый виток развития, выход на новый уровень качества образования. И речь идет не столько об изменении средств оценивания (хотя инструменты и процедуры оценивания тоже могут меняться), сколько об изменении целей оценивания и философии оценки. Как же организовать процедуру оценивания, соответствующую этим требованиям?

Презентация

Оценка – определение ценности или значимости чего-нибудь. (Большой толковый психологический словарь)

Оценивание – это любой процесс, формализованный или экспертный, который завершается оценкой.

Оценивание представляет собой комплексный процесс:

-

по сбору информации о качестве и динамике результатов обучения и воспитания,

-

по обработке и контекстуальной интерпретации данных в принятии некоторых важных решений конечного обучения и целей.

Основные задачи оценивания:

-

Спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации методических подходов;

-

Обеспечить обратную связь;

-

Оценить степень достижения намеченных целей;

-

Оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с проведенными методическими мероприятиями;

-

Предоставить доказательную информацию для дальнейшего внедрения методических подходов.

Функции оценивания:

-

стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством переживания успеха или неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и отношений;

-

диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний учащихся, измерение уровня знаний на различных этапах обучения, выявление причин отклонения от заданных целей и своевременная корректировка учебной деятельности;

-

проверка эффективности обучающей деятельности самого учителя; контроль и оценка позволяют учителю получить информацию о качестве учебного процесса, с учетом которой он вносит коррективы в сою работу формирование у обучающихся адекватной самооценки как личностного образования. Адекватная самооценка школьников формируется под воздействием отметок и оценочных суждений учителя. Если эти воздействия носят негативный характер, то они ведут к формированию низкой самооценки, вселяют в ученика неуверенность в своих силах, следствием чего является снижение мотивации учения и потеря интереса к учебе;

-

мощный мотив учебной деятельности обучающихся;

-

изменения межличностных отношений в классном коллективе, содействие в повышении статуса обучающихся. Положительное или отрицательное отношение одноклассников к отдельному ученику зависит от меры применения к нему положительных или отрицательных педагогических воздействий и оценок.

ФГОС предъявляют к процессу оценивания следующие требования:

-

оценивание достигаемых образовательных результатов;

-

оценивание процесса их формирования;

-

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его

-

собственного процесса обучения.

Базовыми принципами оценивания в стандартах нового поколения являются следующие

принципы:

-

оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику;

-

оценивание может быть только критериальным, основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;

-

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся, они могут вырабатываться ими совместно;

-

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет формирующее оценивание (formative

assessment).

Этот термин «относится к любым формам деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим информацию, которая может служить обратной связью и позволяет модифицировать процесс преподавания и учения» (Black, P. and Wiliam, D. 1998).

Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно почти никогда не является балльным и часто анонимно.

Ключевыми характеристиками формирующего оценивания являются следующие:

-

оценивание встроено в процесс преподавания и учения;

-

предполагается обсуждение учебных целей с учениками;

-

оценивание должно помочь ученикам осознавать учебные стандарты;

-

ученик вовлекается в процесс самооценки или партнёрское оценивание;

-

обеспечивается обратная связь: оценивание помогает ученикам наметить следующие шаги в учении;

-

укрепляется уверенность в том, что каждый ученик может добиться улучшений в учении;

-

оценивание вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и рефлексии данных оценивания.

Формирующей данная оценка называется потому, что она ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью.

Описать суть формирующего (внутреннего) оценивания можно следующей метафорой: «Если представить учеников в образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание растений есть процесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и анализа, но сами по себе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни подкормке и поливу растений, являя собой то, что напрямую влияет на их рост».

Как ими способами можно вводить формирующее оценивание на уроке? Прежде всего, учитель должен следовать алгоритму создания системы формирующего оценивания:

-

выявить планируемые результаты;

-

организовать деятельность ученика по планированию и достижению субъективно значимых результатов;

-

сопровождать достижение учащимся результатов с помощью организованной обратной связи.

Формирующая оценка – «обратная связь» для учащихся, позволяющая им уяснить, какие шаги им необходимо предпринять для улучшения своих результатов.

Цель формирующей оценки – способствовать улучшению результатов каждого отдельно взятого

ученика.

Формирующая оценка – оценка способствующая обучению:

-

элемент эффективного планирования, в центре внимания то, как ученики приобретают знания;

-

является ключевым профессиональным навыком педагога обеспечивает мотивацию, способствует уяснению целей и критериев;

-

помогает ученикам понять, как можно улучшить свои результаты, развивает способность к самооценке и взаимооценке;

-

отражает все образовательные достижения;

-

должна быть постоянным элементом урока.

Формирующее оценивание позволяет учителю:

-

четко сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию оценке в каждом конкретном случае, и организовать в соответствии с этим свою работу;

-

сделать учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности;

-

может помогать учиться на ошибках;

-

может помогать понять, что важно;

-

может помогать понять, что у них получается;

-

может помогать обнаруживать, что они не знают;

-

может помогать обнаруживать, что они не умеют делать.

Пять принципов формирующего оценивания

-

Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя обучающимся комментарии, замечания и т.п. по поводу их деятельности.

-

Учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения.

-

Учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения результатов обучения обучающихся.

-

Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку обучающихся.

-

Учитель осознает необходимость научить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов.

Формирующее оценивание основывается на критериях и эталонах.

Система критериального оценивания должна давать возможность:

-

определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал,

-

определить, сформирован ли тот или иной практический навык,

-

сверить достигнутый обучающимся уровень, заложенный в учебную задачу (комплекс учебных задач).

Этапы технологии формирующего оценивания

Шаг 1. Планирование достижения образовательных результатов обучающихся по темам.

Шаг 2. Формулировка цели урока как условия достижения образовательных результатов деятельности обучающихся.

Шаг 3. Формулировка задач урока как последовательности шагов деятельности учащихся.

Шаг 4. Определение конкретных критериев оценивания деятельности обучающихся на уроке.

Шаг 5. Оценивание деятельности обучающихся в соответствии с критериями.

Шаг 6. Осуществление обратной связи (от учителя к ученику, от ученика к ученику, от ученика к ученику).

Шаг 7. Сравнение результатов обучающихся с предыдущим уровнем их достижений.

Шаг 8. Определение места обучающегося на пути достижения поставленной цели.

Шаг 9. Корректировка образовательного маршрута обучающегося.

Приемы формирующего оценивания

Под формирующим оцениванием понимается оценивание прогресса ученика в достижении образовательных результатов в процессе обучения, проводимое совместно учителем и учеником, с целью определения текущего состояния обученности школьника, путей его перспективного развития, мотивирования его на дальнейшее обучение, совместное планирование учителем и учеником новых образовательных целей и путей их достижения.

|

группа приемов |

прием |

описание |

|||||||||||

|

Сочинение. |

Эссе. |

Одноминутное эссе |

Написание |

различных |

видов |

письменных работ, |

|||||||

|

Заметка |

отражающих |

процесс |

понимания |

обучающимися |

|||||||||

|

Карты приложения |

изученного материала. Проводится по итогам изучения |

||||||||||||

|

тем, разделов, блоков и т.д. Форма работы – |

письменная, |

||||||||||||

|

Недельный отчет |

Индивидуальная |

||||||||||||

|

Высказывания |

Индекс- карточки |

Составление высказываний, рассуждений обучающимися, |

|||||||||||

|

построенных таким образом, чтобы выявить проблемы в |

|||||||||||||

|

Квадраты |

освоении материала. Проводится по итогам изучения |

||||||||||||

|

материала, выполнения упражнений, тестов и т.д. Форма |

|||||||||||||

|

Речевые образцы |

работы устная, индивидуальная |

||||||||||||

|

Измерение температуры |

|||||||||||||

|

Метапознавательное интервью |

|||||||||||||

|

Топ -3 |

|||||||||||||

|

Правильные вопросы |

|||||||||||||

|

Ученик — репортер |

|||||||||||||

|

Матрицы. |

Матрица запоминания |

Заполнение |

обучающимися таблиц, карт понятий, |

||||||||||

|

Алгоритмы. |

составление алгоритмов по итогам освоения материала. |

||||||||||||

|

Рассуждение по алгоритму |

Форма работы письменная, индивидуальнаяили |

||||||||||||

|

Карты |

групповая |

||||||||||||

|

Таблица |

Аффективный |

опросник |

Заполнение |

учителем |

таблиц |

оценивания |

различных |

||||||

|

оценивания |

( опросник отношений) |

предметных и метапредметных результатов обучающихся, |

|||||||||||

|

выполняемое в ходе работы учащихся над проектом, |

|||||||||||||

|

Матрица наблюдений |

исследовательской работой и т.д. Форма работы |

||||||||||||

|

письменная, выполняется учителем |

|||||||||||||

|

Сигналы |

Сигналы рукой |

Светофо |

Подача |

обучающимися |

различных |

сигналов, |

|||||||

|

свидетельствующих об уровне понимания объясняемого |

|||||||||||||

|

Карточки Умная зарядка |

материала. Форма работы устная, групповая |

||||||||||||

|

Ученик в |

Роли |

Вопросы |

Для |

тестов |

Выполнение учениками роли учителя – объяснение |

||||||||

|

Учителя |

Две |

звезды |

И |

желание |

материала, помощь одноклассникам, проверка работ, |

||||||||

|

Поиск |

ошибки |

составление |

тестов. Форма работы устная и письменная, |

||||||||||

|

Упрощение |

индивидуальная или групповая. |

||||||||||||

|

Если бы я был учителем |

|||||||||||||

|

Классификация ошибок |

|||||||||||||

|

Сравнение с образцом |

|||||||||||||

|

Перевод |

Перевод информации |

Перевод одного вида информации в другой |

( таблицы, |

||||||||||

|

информации |

схемы, тексты, графики, рисунки и т.д.) Форма работы |

||||||||||||

|

устная или письменная, индивидуальная или групповая |

Классификация приемов формирующего оценивания по объекту оценивания

|

Характеристика |

процесс изучения нового |

понимание изученного материала |

процесс размышления |

результаты суммативного |

|

|

Материала |

тестирования |

||||

|

Что |

процесс понимания |

понимание изученного материала |

процесс размышления, |

результат выполнения тестов, |

|

|

оценивается? |

обучающимися нового материала |

который привел |

контрольных заданий и других |

||

|

в процессе его преподавания |

обучающегося к |

работ, проводимых с целью |

|||

|

Учителем |

определенному результату |

суммативного тестирования |

|||

|

С какой целью |

определить трудности, которые |

определить трудности, которые |

избежать случайных |

проанализировать задания |

|

|

Проводится |

возникли у обучающихся в ходе |

возникли у обучающихся в освоении |

правильных ответов |

суммативного тестирования с |

|

|

оценивание? |

объяснения учителем нового |

темы (блока, раздела, параграфа и |

(полученных угадыванием, |

целью определения их сложности |

|

|

материала. По итогам оценивания |

т.д.). По итогам оценивания учитель |

списыванием) с целью поиска |

для обучающихся, |

||

|

учитель может принять решение |

может принять решение о |

ошибок в рассуждениях |

проанализировать ошибки и |

||

|

об изменении скорости урока, |

дополнительном повторении, |

учащихся, которые привели к |

определить пути их исправления |

||

|

повторном объяснении нового |

отработке, тренировочных |

неправильным ответам, и их |

|||

|

материала, дополнительной его |

упражнениях, работе учащихся в |

исправления |

|||

|

отработке и т.д. |

парах и т.д. |

||||

|

Когда |

в течение всего урока, по мере |

по итогам прохождения темы, как |

в любое время, когда |

после получения результатов |

|

|

Проводится |

объяснения нового материала |

правило, перед проведением |

необходимо оценить процесс |

суммативного оценивания |

|

|

оценивание? |

суммативного оценивания |

достижения результата |

|||

|

«Светофор» |

«Одноминутное эссе» |

«Рассуждение по алгоритму» |

«Топ-3» |

||

|

«Сигналы рукой» |

«Цепочка заметок» |

«Метапознавательное |

«Вопросы для тестов» |

||

|

интервью» |

|||||

|

«Речевые образцы» |

«Карты приложений» |

«Классификация ошибок» |

|||

|

«Измерение температуры» |

«Недельный отчет» |

«Правильные вопросы» |

«Сравнение с образцом» |

||

|

«Карточки» |

«Индекс карточки» |

«Поиск ошибки» |

«Доска помощи» |

||

|

«Умная зарядка» |

«Квадраты» |

«Упрощение» |

|||

|

«Речевые образцы» |

«Если бы я был учителем» |

||||

|

«Ученик- репортер» |

«Речевые образцы» |

||||

|

«Матрица запоминания» |

«Матрица наблюдений» |

||||

|

«Аффективный опросник» |

«Уточнение с помощью |

||||

|

вопроса «Почему?» |

|||||

|

«Две звезды и желание» |

|||||

|

«Вопросы для тестов» |

|||||

|

«Поиск ошибки» |

|||||

|

«Упрощение» |

|||||

|

«Если бы я был учителем» |

|||||

|

«Перевод информации» |

|||||

|

«Матрица наблюдений» |

|||||

|

«Доска помощи» |

|||||

7

Примеры использования на уроке приемов формирующего оценивания

Формирующее оценивание призвано вовлечь учащегося в осмысление своего процесса обучения. С этой целью можно предложить учащимся ответить на вопросы по результатам изучения темы:

-добился ли я улучшения результатов в изучении темы?

-почему это произошло? (не произошло?)

-что мне осталось непонятным?

-предпринял ли я какие-либо действия для ликвидации того, что осталось для меня непонятным?

Или:

Что ты главное узнал сегодня на уроке?

Какой материал остался для тебя непонятным?

Это может быть одноминутное эссе или отчет, выполненный в конце урока или изучения темы.

Интервью

Рубрики

Рубрики обеспечивают приемлемый путь для взаимодействия с учениками и совместной выработки учебных целей и критериев их достижения.

Рубрики – это способ описания оценочных критериев, которые опираются на ожидаемые учебные результаты и достижения учеников. Обычно их используют при письменном оценивании и устных презентациях.

Но они могут применяться для оценивания любых форм учебных достижений. Каждая рубрика содержит набор оценочных критериев и соответствующих им баллов. При использовании в классе рубрики обеспечивают объективный внешний стандарт, с которым сравниваются различные достижения разных учеников.

Цели оценивания

·Повысить достоверность количественного оценивания письменных заданий и устных презентаций.

·Представить цели и ожидаемые достижения в четком однозначном виде.

·Представить стандарты оценивания или балльные оценки и соотнести их с достижением учебных целей.

·Вовлечь учеников в критическое оценивание собственных работ

Рубрики применимы к различным формам оценивания:

-

короткие письменные пробы, эссе,

-

выставка плакатов, устные презентации, листы исследований,

-

недельные домашние задания, карты понятий.

Шкала может быть пяти-, трех-, однобалльной, когда средний адекватный уровень оценивается в 3 балла, или пяти, четырех-, трехбалльной. Главное, чтобы критерии для оценки были ясными и понятными.

Варианты

Роль учеников:

·Полезно включить учеников в диалог по поводу критериев, используемых в рубрике.

·Ученикам можно предложить выработать критерии для определенного оценивания. Когда они описывают критерии, определяющие их собственные достижения, то часто увереннее достигают установленных стандартов.

Ученики используют рубрики, выполняя различные проверочные задания, такие, как экзаменационные и классные письменные работы, выполнение исследования, подготовка листа исследования. Рубрики позволяют оценить в баллах различные задания и тесты. Эти баллы аккумулируются и определяют рейтинг ученика на определенном этапе.

Ключевой стратегией, обеспечивающей улучшение для всех учеников, является рассмотрение работ парами, входящими в группы сотрудничества.

Значение формирующего оценивания, которое обеспечивают рубрики, весьма велико. Классные письменные работы служат обратной связью, которая дает информацию о природе заданий и вопросов, поставленных перед учениками. На основе рубрик выде-ляются такие компоненты вопросов и заданий, которые делают возможным инсайт, открывающий сильные и слабые стороны учеников.

Рубрики ученика по теме «Главные члены предложений»

|

критерий успеха |

высокий |

выше среднего |

средний |

ниже среднего |

низкий |

|

уровень |

уровень |

уровень |

|||

|

Умение определять, чем |

Я безошибочно |

Я определил, |

Я определил, |

Я определил, |

Я определил, |

|

выражено подлежащее |

определил, чем |

чем выражены |

чем выражены |

чем выражены |

чем выражены |

|

выражены |

подлежащие, |

подлежащие, |

подлежащие, |

подлежащие, но |

|

|

подлежащие |

но допустил 1 |

но допустил 2 |

но допустил 3 |

допустил более |

|

|

ошибку |

ошибки |

Ошибки |

3 ошибок |

||

|

Умение различать типы |

Я безошибочно |

Я допустил 1 |

Я допустил 2 |

Я допустил 3 |

Я допустил |

|

Сказуемых |

определил типы |

ошибку в |

ошибки в |

ошибки в |

более 3 ошибок |

|

сказуемых |

определении |

определении |

определении |

в определении |

|

|

типов |

типов |

Типов |

типов |

||

|

сказуемого |

сказуемого |

сказуемого |

сказуемого |

||