Материал для “Банка успешного опыта”

Учитель математики: Сальникова Л.А

Класс: 5-10

Метод/Технология/Развивающее обучение/ Технология развития критического мышления / Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)

Прием: Найди/лови ошибку

Универсальные учебные действия:

Виды УУД

Личностные УУД: личностное самоопределение, смыслообразовани;

Регулятивные УУД : целеполагание, прогнозирование, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него, коррекция, оценка;

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

Коммуникативные УУД : планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,

Форма: фронтальная / групповая

Аннотация: прием «Найди ошибку» используют на этапе повторения, обобщения и систематизации знаний, это универсальный приём, активизирующий внимание учащихся. Формирует умение анализировать, критически оценивать полученную информацию; применять знания в нестандартной ситуации.

Прием «Лови ошибку» может использоваться в работе по группам, по парам и в индивидуальной работе на разных этапах урока:

-

в начале – при устных упражнениях или при повторении;

-

в середине урока – при закреплении материала, на стадии осмысления;

-

в конце урока – при подведении итогов, на стадии рефлексии.

Нравится ребятам задания на исправление преднамеренно-сделанных ошибок в решениях, в доказательствах, на восстановление частично стертых записей. Такие задания используются в любых классах и по самым разнообразным темам. Таким образом, можно проверить знание и теории и практики. Использование на уроках геометрии игровых технологий обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Во время игры происходит одновременно игровая, учебная и трудовая деятельность, расширяются возможности для решения воспитательных задач.

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку, спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определяется на него время.

Другой вариант. Выдается текст, предлагается найти ошибки, не получается. Тогда изучают новый материал, после чего возвращаемся к тексту и исправляем те ошибки,

которые не удалось выявить в начале урока.

Оценивание: группа получает определенное количество баллов

Пример: 5 класс. Тема: «Перевод единиц измерения площади»

|

92 см2 = 920 мм2 30 000 м2 = 3 га 8 дм2 = 80 см2 100 м2 = 1 а 6 га = 6000 м2 |

5 га 3 а = 503 а 19 дм2 = 190 см2 100 мм2 = 10 см2 200 мм2 = 20 см2 16 км2 = 1600 га |

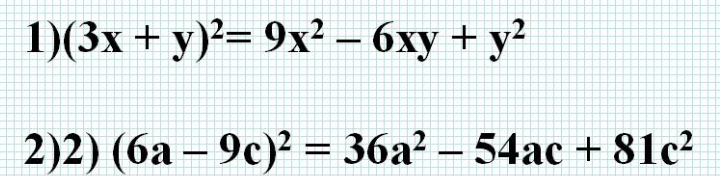

7 класс ТЕМА: ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ

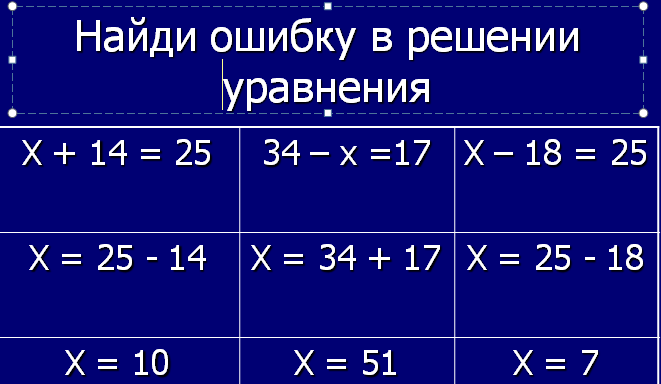

6 класс. Тема: «Решение уравнений»»

Прием «Лови ошибку!»

Для того чтобы вызвать интерес в процессе обучения на уроках

я использую методический приём «Лови ошибку!». В чем суть этого приёма? Как и

зачем его использовать на уроке? Чем он хорош, есть ли недостатки в «ловле

ошибок»?

При объяснении нового материала или желая заострить внимание

учащихся на проблемном месте в задании, я намеренно допускаю ошибку (одну или

несколько). Можно заранее оповестить детей о ее наличии. Обнаружив неточность,

учащиеся вносят коррективы, оглашают правильный вариант.

Преимущества приема «Лови ошибку»:

·

универсален, его применение

возможно на уроках практически по всем школьным дисциплинам;

·

приводит в тонус внимание,

мыслительную деятельность учащихся;

·

развивает аналитические

способности;

·

предоставляет поле для

практического применения полученных знаний;

·

заставляет взглянуть на

получаемую информацию с долей скептицизма, порождает желание проверить

надежность источников, сравнить с данными других ресурсов;

·

воздействует на эмоциональную

сферу учащихся, способствует более прочному усвоению учебного материала.

Этот приём можно использовать

как в начале урока для активизации имеющихся знаний, в середине урока для

повторения изученного материала, на этапе рефлексии с целью подведения итогов.

Примеры применения приема

«Лови ошибку» на уроках русского языка

1)

Учащимся предлагается задание:

Прочитать текст и исправить в нём ошибки. Списать текст в тетрадь.

В диревне санино новая школа. Утром Аня Чяйкина и Витя щюкин идут туда. Их учит

Даря ивановна. После уроков чудов Юра убрал класс. Ребят ждёт сабака пальма.

2) Можно работать индивидуально — у каждого своя карточка-текст, а

можно работать в паре с товарищем.

Очень важно после этого объяснить все найденные ошибки. Какое

правило не знает ученик, допустивший ошибки?

Вьюга.

На улице стаит халодная

зима. Бушует вюга. Сильный ветер всаду кочает деревья. Ветки тополя стучят в

окно. Дарогу замило. Трудно пройти кдому. Хлопья снега бют в лицо.

3)Учитель

даёт установку найти определенное количество ошибок.

Найди ошибки (11 ошибок)

Пруд ожил.

Тёплые лучи солнца согрели прут. Тихо

кочялись камышы. Выплыла утка сутятами. Жаба прыгнула на лист кувшинки, как

на плод. В кустах спрятался уш. Пруд ожыл. Налугу у пруда растут пёстрые цвиты.

Мы любим играт у пруда.

4)Можно не

указывать число ошибок в тексте.

Рибята пришли в лез. У пенка лижал ёш. По

трапинке прополс уж. Вдруг надвинулась тучя. Пошёл дожть. Мы побижали домой.

Экспериментируйте и вы, найдете подходящий для себя способ и

метод писать грамотно и без ошибок.

Прием «Лови ошибку!», или Маленькие хитрости для больших успехов

Педагогический прием, выросший из реальных ошибок учителей, благодаря их же находчивости и креативности стал действенным и популярным. В чем суть приема «Лови ошибку!»? Как и зачем его использовать на уроке? Чем он хорош, есть ли недостатки в «ловле ошибок»?

Впервые идея была описана в книге А.А. Гина «Приемы педагогической техники». При объяснении нового материала или желая заострить внимание учащихся на проблемном месте в задании, педагог намеренно допускает ошибку (одну или несколько). Можно заранее оповестить детей о ее наличии. Обнаружив неточность, учащиеся вносят коррективы, оглашают правильный вариант.

Преимущества приема «Лови ошибку»:

- универсален, его применение возможно на уроках практически по всем школьным дисциплинам;

- приводит в тонус внимание, мыслительную деятельность учащихся;

- развивает аналитические способности;

- предоставляет поле для практического применения полученных знаний;

- заставляет взглянуть на получаемую информацию с долей скептицизма, порождает желание проверить надежность источников, сравнить с данными других ресурсов;

- воздействует на эмоциональную сферу учащихся, способствует более прочному усвоению учебного материала.

Недостатки приема «Лови ошибку!»

Их нет, если правила его применения не нарушены. Чтобы дети запомнили верный вариант, а не предложенный в тексте, усвоили «особо опасные места», то есть те, где может быть допущена неточность, необходимо соблюдение некоторых правил.

Инструкция по «Ловле ошибок»

Использовать такую хитрость, как ознакомление ребят с заведомо ложной информацией, содержащей неточности, искаженные факты, можно на любом этапе урока, в любом классе. Подготовка учителя должна быть обязательна. Важно учитывать способности учащихся, имеющиеся знания и опыт, необходимые для обнаружения ошибок, нахождения правильного варианта и аргументации своего выбора. Итак:

- Предупредите детей о наличии ошибок, неточностей, неверной информации в задании.

- Дайте установку найти определенное количество неверных пунктов, внести правки. При высоком уровне знаний у детей и большом опыте работы с подобными заданиями можно не указывать число ошибок в тексте.

- Применяя прием «Лови ошибку!» на уроке с младшими школьниками, намекните им с помощью мимики, жестов на месторасположение неточности.

- Составляя задание, продумайте с позиции ученика, по каким признакам он найдет ошибку, какие аргументы приведет в пользу своей точки зрения.

- Используйте прием в начале урока для активизации имеющихся знаний, в середине урока для повторения изученного материала, на этапе рефлексии с целью подведения итогов.

- Не переусердствуйте. Следуйте принципу «хорошего — понемногу».

- Обязательно после обнаружения ошибки, акцентируйте внимание детей на правильном варианте так, чтобы именно он отложился в сознании.

- Используйте доску, мультимедиа, карточки.

- Организуйте работу в парах, группах по обсуждению информации из текста, по корректировке. Результаты, проведенной работы в группах, оглашают избранные спикеры-представители.

- Индивидуальную форму приема «Лови ошибку» используйте в качестве контроля или работы с одаренными/ отстающими учащимися (здесь требуется индивидуальный подход в выборе степени сложности заданий).

Примеры применения приема «Лови ошибку» на уроках по разным предметам

Русский язык

Ошибки в правописании/ грамматике: «деревяное крыльцо» (деревянное).

Окружающий мир

Рассказ мальчика-фантазера: «И тут на меня налетела пчела, ужалила меня 100 раз, и полетела дальше» (Пчела жалит только однажды, после этого умирает)

Литература

«А.С. Пушкин величайший поэт серебряного века русской литературы» (золотого века)

Английский язык

What he has done? Нарушен порядок слов. (What has he done?)

Математика

10 – 4 × 2 = 12. Так будет, если сначала вычесть, а потом умножить — типичное «ошибкоопасное» место. Сначала умножение, потом вычитание. Правильный ответ: 2.

Фантазия учителя безгранична, разработать собственные дидактические материалы по своему предмету может каждый. А как вы «ловите ошибки»? Поделитесь в комментариях.

Об авторе: Меркулова Светлана Владимировна, учитель английского и немецкого языков.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Порядок вывода комментариев:

Прием «Лови ошибку!»

Для того чтобы вызвать интерес в процессе обучения на уроках я использую методический приём «Лови ошибку!». В чем суть этого приёма? Как и зачем его использовать на уроке? Чем он хорош, есть ли недостатки в «ловле ошибок»?

При объяснении нового материала или желая заострить внимание учащихся на проблемном месте в задании, я намеренно допускаю ошибку (одну или несколько). Можно заранее оповестить детей о ее наличии. Обнаружив неточность, учащиеся вносят коррективы, оглашают правильный вариант.

Преимущества приема «Лови ошибку»:

универсален, его применение возможно на уроках практически по всем школьным дисциплинам;

приводит в тонус внимание, мыслительную деятельность учащихся;

развивает аналитические способности;

предоставляет поле для практического применения полученных знаний;

заставляет взглянуть на получаемую информацию с долей скептицизма, порождает желание проверить надежность источников, сравнить с данными других ресурсов;

воздействует на эмоциональную сферу учащихся, способствует более прочному усвоению учебного материала.

Этот приём можно использовать как в начале урока для активизации имеющихся знаний, в середине урока для повторения изученного материала, на этапе рефлексии с целью подведения итогов.

Примеры применения приема «Лови ошибку» на уроках русского языка

Учащимся предлагается задание:

Прочитать текст и исправить в нём ошибки. Списать текст в тетрадь.

В диревне санино новая школа. Утром Аня Чяйкина и Витя щюкин идут туда. Их учит Даря ивановна. После уроков чудов Юра убрал класс. Ребят ждёт сабака пальма.

2) Можно работать индивидуально — у каждого своя карточка-текст, а можно работать в паре с товарищем.

Очень важно после этого объяснить все найденные ошибки. Какое правило не знает ученик, допустивший ошибки?

Вьюга.

На улице стаит халодная зима. Бушует вюга. Сильный ветер всаду кочает деревья. Ветки тополя стучят в окно. Дарогу замило. Трудно пройти кдому. Хлопья снега бют в лицо.

3)Учитель даёт установку найти определенное количество ошибок.

Найди ошибки (11 ошибок)

Пруд ожил.

Тёплые лучи солнца согрели прут. Тихо кочялись камышы. Выплыла утка сутятами. Жаба прыгнула на лист кувшинки, как на плод. В кустах спрятался уш. Пруд ожыл. Налугу у пруда растут пёстрые цвиты. Мы любим играт у пруда.

4)Можно не указывать число ошибок в тексте.

Рибята пришли в лез. У пенка лижал ёш. По трапинке прополс уж. Вдруг надвинулась тучя. Пошёл дожть. Мы побижали домой.

Экспериментируйте и вы, найдете подходящий для себя способ и метод писать грамотно и без ошибок.

Формирование читательской грамотности

на уроке математики через прием «Лови ошибку»

Путинцева Юлия Павловна

МБОУ СШ 156 г. Красноярск

В Федеральном государственном образовательном стандартеначального общего образования второго поколения в качестве приоритетной цели называется «…формированиечитательской компетентностимладшего школьника, осознание себя какграмотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования».

Чтение-качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения.

Грамотность – способность человека понимать и использовать письмен-

ные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной

жизни.

«Читательскаяграмотность–способность понимать использовать письменную речь во всём разнообразии её форм для целей, требуемых обществом и/или ценных для индивида. На основе разнообразных текстов читатели конструируют собственные значения. Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в школьных и вне школьных читательских сообществах и для удовольствия». PIRLS(международноесравнительноеисследованиекачествачтенияипониманиятекстаучащимисяначальнойшколы)

«Читательскаяграмотность— совокупность умений и навыков, отражающих:

Потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего образования, саморазвития;

Готовность ксмысловому чтению: восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации обобщению представленной в них информации;

Способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях».Н.Ф.Виноградова

У развитого читателя должны быть сформированы обе группы умений:

умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста информацию

и строить на ее основании простейшие суждения;

умения находить информацию и формулировать простые непосредствен-

ные выводы;

найти в тексте информацию, представленную в явном виде;

основываясь на тексте, сделать простые выводы;

умения, основанные на собственных размышления о прочитанном: интег-

рировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте

собственных знаний читателя»;

устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую;

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;

реконструировать авторский замысел, опираясь не только на содержа-

щуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста

(жанр, структуру, язык).

Уровни читательской грамотности связаны с качественной характери-

стикой читательской самостоятельности выпускников начальной школы.

Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности учаще-

гося к дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. Такие

ученики уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить сообще-

ния художественных и информационных текстов, не выходящих далеко за пре-

делы их речевого и житейского опыта и знаний. Читатели высокого уровня го-

товы осваивать те составляющие чтения, которые позволят им расширять и

преобразовывать собственный опыт и знания с помощью новых сведений, мыс-

лей, переживаний, сообщаемых в письменной форме.

Средний уровень понимания текстов характерен для читателей, еще не

полностью освоивших основы чтения. Для того чтобы вычитывать сообщения

текста и строить на его основе собственные значения, они все нуждаются в по-

мощи. Это помощь в понимании тех сообщений текста, которые не противоре-

чат их собственному опыту и помощь в освоении письменного общения и со-

трудничества с собеседниками, чей жизненный опыт и взгляды на мир расхо-

дятся с их опытом.

Низкий уровень понимания текстов делает невозможным принятие уча-

щимися помощи педагога в использовании письменных форм сообщения о че-

ловеческих чувствах, мыслях и знаниях для самообразования.

Прием «Лови ошибку!», или маленькие хитрости

для больших успехов

Педагогический прием, выросший из реальных ошибок учителей, благодаря их же находчивости и креативности стал действенным и популярным. В чем суть приема «Лови ошибку!»? Как и зачем его использовать на уроке? Чем он хорош, есть ли недостатки в «ловле ошибок»?

Технологический прием заимствован из описанных А.А. Гином приемов педагогической техники, но, естественно, в новой редакции с учетом использования мультимедиа. При объяснении нового материала или желая заострить внимание учащихся на проблемном месте в задании, педагог намеренно допускает ошибку (одну или несколько). Можно заранее оповестить детей о ее наличии. Обнаружив неточность, учащиеся вносят коррективы, оглашают правильный вариант.

Описание: универсальный приём, активизирующий внимание учащихся.

Формирует:

-

умение анализировать информацию;

-

умение применять знания в нестандартной ситуации;

-

умение критически оценивать полученную информацию.

Преимущества приема «Лови ошибку»:

-

универсален, его применение возможно на уроках практически по всем дисциплинам;

-

приводит в тонус внимание, мыслительную деятельность учащихся;

-

развивает аналитические способности;

-

предоставляет поле для практического применения полученных знаний;

-

заставляет взглянуть на получаемую информацию с долей скептицизма, порождает желание проверить надежность источников, сравнить с данными других ресурсов;

-

воздействует на эмоциональную сферу учащихся, способствует более прочному усвоению учебного материала.

Недостатки приема «Лови ошибку!»

Их нет, если правила его применения не нарушены. Чтобы дети запомнили верный вариант, а не предложенный в тексте, усвоили «особо опасные места», то есть те, где может быть допущена неточность, необходимо соблюдение некоторых правил.

Инструкция по «Ловле ошибок»

Использовать такую хитрость, как ознакомление ребят с заведомо ложной информацией, содержащей неточности, искаженные факты, можно на любом этапе урока, в любом возрасте.

Подготовка учителя должна быть обязательна. Важно учитывать способности учащихся, имеющиеся знания и опыт, необходимые для обнаружения ошибок, нахождения правильного варианта и аргументации своего выбора.

Предупредите детей о наличии ошибок, неточностей, неверной информации в задании.

Дайте установку найти определенное количество неверных пунктов, внести правки.

При высоком уровне знаний у детей и большом опыте работы с подобными заданиями можно не указывать число ошибок в тексте.

Применяя прием «Лови ошибку!» на уроке с младшими школьниками, намекните им с помощью мимики, жестов на месторасположение неточности.

Составляя задание, продумайте с позиции ученика, по каким признакам он найдет ошибку, какие аргументы приведет в пользу своей точки зрения.

Используйте прием в начале урока для активизации имеющихся знаний, в середине урока для повторения изученного материала, на этапе рефлексии с целью подведения итогов.

Не переусердствуйте. Следуйте принципу «хорошего — понемногу».

Организуйте работу в парах, группах по обсуждению информации из текста, по корректировке. Результаты, проведенной работы в группах, оглашают избранные спикеры-представители.

Индивидуальную форму приема «Лови ошибку» используйте в качестве контроля или работы с одаренными/ отстающими учащимися (здесь требуется индивидуальный подход в выборе степени сложности заданий).

И еще одно важное условие использования данного приема.

После ответов учеников обязательно на экране должна появиться информация с правильными вариантами. Причем необходимо добиться акцентированного внимания учеников изменением цвета, размера шрифтов, объектов, эффектами анимации (мигание, мерцание), «зачеркиванием», а лучше даже исчезновением ошибок и т.д.

-

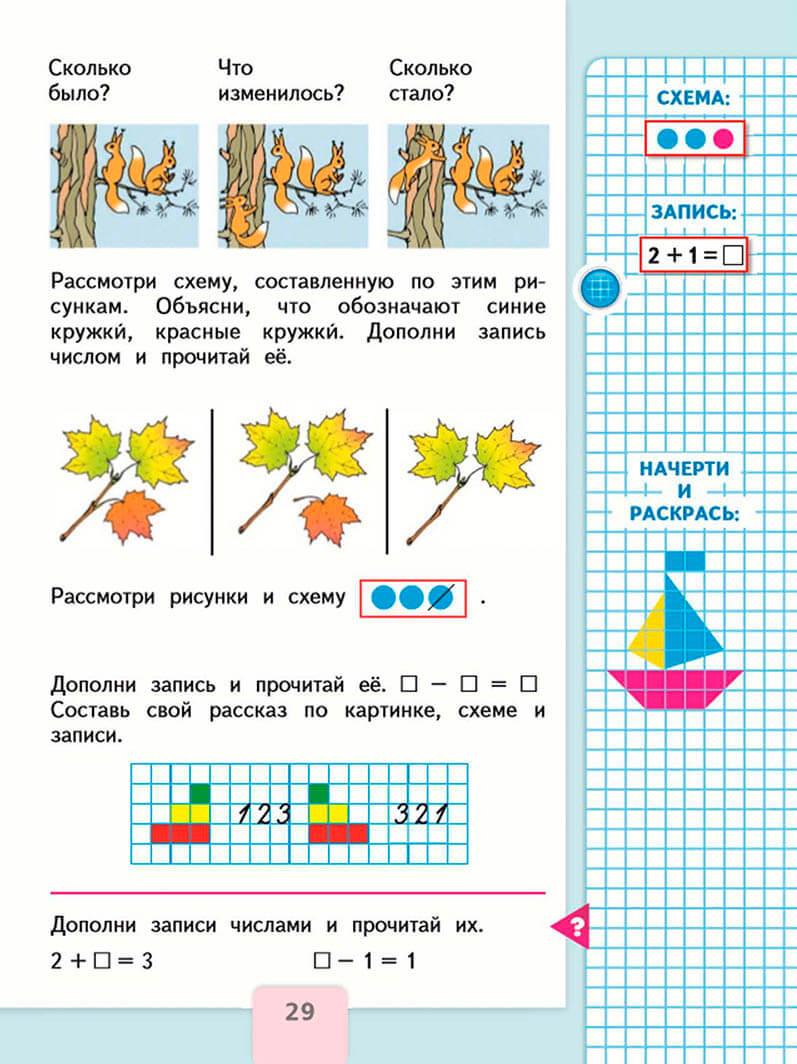

Дана задача в которой есть ошибка: Сидели 2 воробья, прилетели еще 2. Сколько всего ворон?

Задание: Прочитай здачу.

Можешь ли ты решить эту задачу?

Измени задачу так, чтобы ее можно было решить.

Реши задчу.

-

На доске даны записи неравенств равенств и выражений.

Задание: Найди в каждом столбце ошибку.

|

равенства |

неравенства |

выражения |

|

2+5=7 3+12 4-1=3 |

3-28 6+3=9 8+15 |

5+3 1+7 5-1=4 |

Какая запись лишняя в первом столбце_________. Почему? (После ответов детей, их высказывания сверятся с правилом в учебнике)

Какая запись лишняя во втором столбце_________. Почему? (После ответов детей, их высказывания сверятся с правилом в учебнике)

Какая запись лишняя в трерьем столбце_________. Почему? (После ответов детей, их высказывания сверятся с правилом в учебнике)

Обращение правилу в тексте учебника или справочника обяательно.

3. Определи, где верно составлен математический рассказ по рисунку:

-

Было 3 кленовых листочка. Один листочек оторвался.

-

Были на веточке кленовые листочки. Один листочек оторвался. Сколько листочков осталось?

-

Было 3 кленовых листочка. Один листочек оторвался. Сколько листочков осталось?

Верна 3 запись, но и 2 записьммы можем решить, если будем опираться на рисунок.

Путем применения таких заданий на уроке математики будут сформирован ряд метапредметных умений и навыков:

-

Осмыслять цели чтения

-

Извлекать необходимую информацию из текстов

-

Формулировать проблемы текста

-

Формировать систему аргументов

-

Анализировать тексты

-

Понимать текст и ориентация в нем

-

Глубоко и детально понимать содержания и формы текста

-

Использовать информации из текста для различных целей

-

Искать и находить очевидную и неочевидную информацию (ориентироваться в тексте)

-

Формулировать выводы и делать заключения с опорой на факты поданные в тексте

-

Сравнивать и противопоставлять информацию из разных частей текста

-

Находить практическое применение информации полученной из текста

«Приемы на уроках математики»

Алексеева

Галина Петровна, учитель математики ГБОУ СОШ №257

Пушкинского

района

Санкт

–Петербурга.

2019

год

Жизнь не стоит на месте. Меняются дети, меняется

школа. Учитель в постоянном поиске: как научить ученика мыслить и действовать

самостоятельно? Ведь в современном мире умение мыслить самостоятельно, опираясь

на знания и опыт, ценится гораздо выше, чем просто эрудиция, владение большим

объемом знаний без умения применять эти знания для решения жизненных проблем.

Общество XXI

века нуждается в умной, конкурентоспособной, достойно мыслящей личности,

управляющей собственной интеллектуальной деятельностью в социальном

взаимодействии с членами этого общества. Этот социальный заказ отражается в

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего

образования. Поэтому цели обучения математике определяются этим документом, в

котором особое место отводится задаче формирования у учащихся универсальных

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а

развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели,

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения,

иначе говоря – формирование умения учиться.

Еще в 19 веке выдающийся педагог Адольф Дистервег сказал: «Плохой

учитель преподносит истину, хороший учит находить ее». Поэтому главный работник

на уроке в новой школе – это ученик. Учитель же, должен стараться заменять методы

«объяснения» нового построением способов самостоятельного «открытия» новых

знаний.

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над

тем, как поддержать интерес ученика к изучаемому материалу и его познавательную

активность на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся поиски новых

эффективных методов обучения и таких методических приемов, которые

активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы развитие общей активности,

самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся разного возраста.

Приведу слова Д. Пойа о том, что «обучение – это ремесло, использующее бесчисленное количество

маленьких трюков». Остановлюсь на некоторых приемах, которые

способствуют успешному усвоению учебного материала, развитию познавательной

активности школьников.

1. Этап мотивации

«Оратор»

За одну

минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто

необходимо.

«Профи»

Исходя из будущей

профессии, зачем нужно изучение этой темы?

На этапе мотивации можно предлагать задачи,

разрешение которых и приводит к формированию определения. Рассмотрим на примере

введения понятия “параллелограмм”.

В начале урока ученикам

можно предложить для решения одну из следующих задач:

В четырехугольнике

известны длины a и b двух смежных сторон. Какой должна быть форма

четырехугольника, чтобы по этим данным можно было определить его периметр?

В каких случаях для

нахождения всех элементов четырехугольника достаточно знать две его смежные

стороны и угол между ними?

“Пары слов”

Читаются по блокам пары

слов, предварительно нацелив детей на запоминание. Затем повторно читается блок

учителем. Первое слово в паре, а ученики записывают в своих тетрадях второе

слово.

“Блок”

Буквенное выражение.

Корень уравнения.

Подставить число.

Верное равенство.

Площадь квадрата.

“Логический каркас”

Путем логических приёмов

требуется выявить из нескольких утверждений одно (несколько) верное (неверное)

утверждение.

“Восстановление”

По части какого либо

математического объекта требуется восстановить весь объект.

«Коллективная

разминка»

Например

(6 класс):

1.

Число не являющееся ни

положительным, ни отрицательным.

2.

Самое маленькое целое

положительное число.

3.

Самое большое целое

отрицательное число.

4.

Дробь, равная 50%.

5.

Числа, имеющие не более двух

делителей.

6.

Одна сотая часть числа.

7.

Назовите дробь 3/4 в

процентах.

8.

Наименьшее положительное

двузначное число.

9.

Число, не являющееся делителем

ни одного из чисел.

10. Треть от трети.

11. Половина четверти.

12. Сумма противоположных чисел.

13. Набольшее отрицательное двузначное число…

«Найди лишнее по смыслу

слово»

метр сложение

сантиметр умножение

килограмм раздробление

километр деление

дециметр умножение

«Баллы

и образы»

Учащиеся оценивают

свое отношение к перечисленным предметам и действиям:

1 балл – совсем не

нравится,

2 балла – не

нравится,

3 балла – так

себе,

4 балла –

нравится,

5 баллов – очень

нравится.

Кроме того,

желательно к каждой оценке подобрать соответствующий символ (цвет или предмет,

т.е. ассоциацию).

«Побуждение»

Этап вызывания

исходной мотивации. На начальном этапе урока учитель может учитывать

несколько видов побуждений учащихся:

— актуализировать

мотивы предыдущих достижений («мы хорошо поработали над

предыдущей темой»);

— вызывать мотивы

относительной неудовлетворенности («но не усвоили еще одну важную сторону

этой темы»);

— усилить мотивы

ориентации на предстоящую работу («а между тем для вашей будущей жизни это

будет необходимо: например в таких-то ситуациях»);

— усилить

непроизвольные мотивы удивления, любознательности.

«Да-нетка»

Описание:

универсальный приём технологии ТРИЗ: способен увлечь и маленьких, и взрослых;

ставит учащихся в активную позицию. Формирует следующие универсальные учебные

действия:

- умение

связывать разрозненные факты в единую картину; - умение

систематизировать уже имеющуюся информацию; - умение

слушать и слышать друг друга.

Учитель загадывает

нечто . Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель

может ответить только словами: «да», «нет», «и да и

нет».

«Интеллектуальная

разминка»

Начиная

урок, поднимаю молча карточку (на ней рисунок, фигура, символ и т.д., с

исходными несколькими данными или вовсе без них).

Дети

знают, что вопросов не последует, они сами должны придумать задачу или

поставить вопрос.

«Фантастическая

добавка»

Описание:

универсальный приём, направленный на привлечение интереса к теме урока.

Прием

предусматривает перенос учебной ситуации в необычные условия или среду. Можно

перенестись на фантастическую планету; изменить значение какого-то параметра,

который обычно остается неизменным; придумать фантастическое животное или

растение; рассмотреть привычную ситуацию с необычной точки зрения.

«Фантазёр»

На доске записана

тема урока.

– Назовите 5

способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни.

– Вот видите, как

важно…..

Очень важно

не только записать на доске тему урока, но и вызвать у детей эмоциональный

отклик, отношение к этой теме. Я это делаю через признание личности подростка,

опираюсь на его жизненный опыт.

– Что вы уже

знаете об этой теме?

– Подберите слова

об этом или на эту тему…….

–Вот видите! В

вашей памяти уже это хранится! Значит, это нужно!

(Не правда ли,

звучит, как открытие!)

«Удивляй!»

Описание:

универсальный приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности и

привлечение интереса к теме урока.

Формирует:

•

умение анализировать;

•

умение выделять и формулировать противоречие.

Учитель находит

такой угол зрения, при котором даже хорошо известные факты становятся загадкой.

«Решение

анаграмм»

ЕИЕИЛТЛД и КРТНЕЫА

«Решение

ребусов»

«Слепая

таблица»

Повторение

материала в форме математического диктанта. Заполнить таблицу

|

Неравенство |

Рисунок |

Промежуток |

|

|

||

|

х≤9 |

||

|

(7;9] |

«Отсроченная

отгадка»

Описание:

универсальный приём ТРИЗ, направленный на активизацию мыслительной деятельности

учащихся на уроке.

Формирует:

- умение

анализировать и сопоставлять факты; - умение

определять противоречие; - умение

находить решение имеющимися ресурсами.

1 вариант приема.

В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой

(ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.

2 вариант приема Загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с

нее следующее занятие.

«Начало

урока с пословицы, поговорки, высказывания…»

— Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять. Р.Декарт.

— Грамоте учится – всегда пригодиться.

— Красна птица пеньем, а человек – ученьем.

— Делу время, потехе час.

— Больше знай, меньше болтай.

— Кто говорит, тот сеет; кто слушает – собирает.

— Умную речь хорошо и слушать.

— Ученье – свет, а неученье – тьма.

— Ученье лучше богатства

«Использование

исторического материала»

—

Разгадал загадку круга.

Метод

площадей нам дал.

Знаем

мы, как в Сиракузах

Родину

он защищал.

Свой народ спасал

от бед.

Его имя _________(

Архимед)

Тема “Последовательности” приобретает совершенно другое качество

после лекции, в которую включен материал о завещании Франклина потомкам, о

легенде о шахматах, о глупом купце и, конечно же, “о пирамидах”, которые рано

или поздно рушатся.

«Пресс

– конференция»

Учитель неполно раскрывает

тему, предложив школьникам задать, дораскрывающие ее, вопросы. Чтобы

легче было учащимся, нужно поставить цель темы, которую они должны достичь.

2.

Этап актуализации и

фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном действии.

«Ассоциативный

ряд»

«Лови

ошибку»

1)Объясняя

материал, учитель допускает ошибку

2) Ученикам

показывается текст со специально допущенными ошибками. (Ошибки можно

брать из работ учащихся)

Следующим приемом является

выполнение нестандартных

заданий по

математике. Известному французскому ученому Паскалю принадлежат

слова: «Предмет

математики столь серьезен, что не следует упускать ни одной возможности сделать

его более занимательным». Занимательность – необходимое средство

возбуждать и поддерживать внимание и интерес к предмету.

Эффективным и

занимательным приемом является математический софизм. Софизм — это

доказательство заведомо ложного утверждения.

Ученикам

7-8-х классов уже можно привести софизм об Ахиллесе и черепахе, или

доказательство утверждения 1=2 и т. д

«Видеосюжет»

1) без задания

2) с заданием до

просмотра

3) с заданием

после просмотра

«Игры

в случайность»

Учитель вводит в

урок элементы случайного выбора. Например, рулетка, игральные кости,

лотерея, морской бой. Проверка терминов, понятий, процессов.

«Проблемная ситуация»

Создаётся ситуация

противоречия между известным и неизвестным на этапе актуализации. Одновременно

повторяются знания, необходимые для изучения нового материала. Последовательность

применения данного приема такова:

– Самостоятельное

решение

– Коллективная

проверка результатов

– Выявление причин

разногласий результатов или затруднений выполнения

– Постановка

задачи урока.

«Задай соседу вопрос»

Ученик

при выполнении домашней работы встретился с каким–то затруднением, тогда он

готовит конкретный вопрос соседу, который задает на следующем уроке. Если сосед

по парте не может ответить на вопрос, затрудняется ему помочь, в таком случае

этот вопрос адресуется классу или учителю

«Объединяй по общему признаку»

«Найди ошибку»

«Найди лишнее и аргументируй»

«Найди недостающий факт

для достоверности»

«Прием работы с учебником»

«Читать — это ещё ничего не значит; что читать и как понимать

читаемое — вот в чём главное дело» (К. Ушинский).

Работу по формированию

умений и навыков самостоятельного чтения и понимания.. Использовать на уроке

(если есть время) и дома следующие задания:

· найти

в тексте то, о чём не говорилось на уроке;

· прошу

объяснить значение тех или иных слов;

·

сколько раз в тексте встречается слово (например, дробь, сложение), всегда ли в

одном и том же значении, что еще оно может обозначать;

· найти

определение некоторых терминов, правил;

·

конкурс на самое точное и краткое определение.

3. Этап включения изученного в систему знаний .

«Практическая работа «

Тема: «Обыкновенные

дроби»

У каждого учащегося цветные карандаши и раздаточный материал.

Задание:

1. Начертите квадрат со стороной 3 см. Разделите его пополам.

Закрасьте часть квадрата.

2. Начертите отрезок длиной 4 см. Обведите цветным карандашом

4/4 отрезка.

3. На рисунке изображена 1/3 часть веточки с одинаковыми

листочками. Дорисуйте всю веточку.

«Самостоятельная

работа Лабиринт»

«Кластер»

Кластер (англ. Cluster – пучок, гроздь) – объединение нескольких

однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная

единица, обладающая определенными свойствами.

В методике кластер – это карта понятий, которая позволяет ученикам

свободно размышлять над какой-либо темой, дает возможность оценить свои знания

и представления об изучаемом объекте, помогает развивать память.

Например: Квадратное уравнение. Представьте себе, то вы ученики 8

класса. Какие ассоциации, связанные с квадратным уравнением, возникают у вас?

4.

Этап

закрепления

«Закрепление»

Ученики выполняют

задание по изученной теме.

«Синквейн»

Описание: Это

стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к

проблеме:

1 строка – одно

ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 2 строка – два

прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – три глагола,

показывающие действия понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором

отражено авторское отношение к понятию; 5 строка – резюме: одно слово, обычно

существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации,

связанные с понятием.

Составление

синквейна – индивидуальная работа, но для начала нужно составить его всем

классом. Можно включить синквейн и в домашнее задание, тогда при проверке

учитель оценит, насколько верно поняли учащиеся смысл изученного материала.

Конечно,

на уроках математики синквейны получаются не такие изящные, как на уроках

литературы, но от этого они не менее ценны.

Примеры синквейнов:

1. Теорема Пифагора

2. Строгая, логичная.

3. Строим, доказываем, вычисляем.

4. Квадрат, построенный на гипотенузе, равен сумме квадратов, построенных

на катетах.

5. Прямоугольный треугольник.

1.

Прямые.

2.

Пересекающиеся, параллельные.

3.

Строим, проектируем,

совмещаем.

4.

Все прямые не имеют ни начала,

ни конца.

5.

Это бесконечность!

1.

Квадратное уравнение

2.

Полное, неполное

3.

Записываем, вычисляем, находим

4.

С помощью квадратного

уравнения можно решить сложную задачу.

5.

Ответ.

Синквейн – это не

способ проверки знаний ученика, у него другая задача, причем, более

универсальная. Синквейн – это способ на любом этапе урока, изучения темы,

проверить, что находится у школьников на уровне ассоциаций.

Приступает учитель

к изучению новой темы и в начале урока дает синквейн: «А что вы уже знаете об

этом? Что думаете?» Проанализировав полученные результаты, можно корректировать

представления ученика о данном понятии в ходе изучения темы. Ученики устали.

Предложите им синквейн по какому-то разделу изучаемой темы, и вы узнаете, как

идет восприятие школьниками нового материала. Быстрый способ сменить вид

деятельности, не уходя от изучения темы. Изучение темы завершено. Качество,

глубину и прочность знаний покажут опрос, итоговый контрольный срез. А сейчас,

в завершении урока – синквейн. Достойный итог изучения нового материала,

который продемонстрирует не столько знания, сколько понимание, оценочные

суждения, ценностные ориентации подростков. В конечном итоге, при детальном

анализе синквейнов, учитель увидит, насколько ему удалось достичь

прогнозируемого ранее результата.

«Фишбоун

(рыбный скелет)»

Описание: голова —

вопрос темы, верхние косточки — основные понятия темы, нижние косточки — суть

понятии, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять

собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.

«Своя

опора»

Описание:

универсальный приём, сворачивающий информацию. Автор приема преподаватель и разработчик

ТРИЗ-методик из Ростова-на-Дону Сергей Сычев.

Формирует:

- умение

выделять главную мысль; - умение

устанавливать связи между объектами; - умение

представлять информацию в «свернутом виде».

Ученик составляет собственный опорный конспект по новому материалу. Конечно,

этот прием уместен в тех случаях, когда учитель сам применяет подобные

конспекты и учит пользоваться ими учеников. Как ослабленный вариант приема

можно рекомендовать составление развернутого плана ответа (как на экзамене).

Замечательно, если ученики успеют объяснить друг другу свои опорные конспекты,

хотя бы частично. И не беда, если их опорные конспекты почти не отличаются друг

от друга.

Пример.

Ученики

обмениваются опорными конспектами и проговаривают тему по соседскому опорному

конспекту.

«Пазл»

Пример.

Тема “Параллельные прямые”, 7 класс.

а)

После изучения трех признаков параллельности прямых и трех теорем об углах,

образованных при пересечении двух параллельных прямых третьей прямой, учащимся

предоставляется набор из 24 карточек. Каждая теорема в этом комплекте

представлена так:

- 1-я

карточка – словесная формулировка, - 2-я

карточка – чертеж к теореме, - 3-я

карточка – краткая запись условия и заключения теоремы, - 4-я

карточка – математическая запись доказательства.

Ученику

надо полностью собрать указанную ему теорему. В случае необходимости можно

задать ученику несколько вопросов по собранной теореме.

б)

Возможна модификация этого задания. Все 24 карточки нумеруются так, чтобы сумма

чисел карточек одной теоремы отличалась от суммы чисел другой теоремы. Когда

ученик соберет все карточки указанной теоремы, он складывает номера карточек и

полученную сумму сообщает учителю. Учитель знает код (сумму номеров карточек)

каждой теоремы, поэтому может быстро оценить результат работы ученика.

«Цепочка»

Анализируют шаг за шагом с опорой на знаковую запись и

проговаривают вслух, что и как они делали

По цепочке проговаривание последовательных шагов

по применению правила, нового знания. (Алгоритм)

«Релли Робин» обучающая структура, в которой два участника поочередно

обмениваются короткими ответами в виде списка.

Проговаривание алгоритма, правила соседу по

парте.

«Сингл Раунд Робин»

«однократный раунд робин» — обучающая структура,

в которой учащиеся проговаривают ответы на данный вопрос по кругу один раз.

«Вопрос

к тексту»

Описание:

универсальный приём, работающий на повышение интереса к учебному материалу.

Формирует:

- умение

содержательно формулировать вопросы; - умение

оценивать границы своих знаний.

Перед изучением

учебного текста ставится задача: составить к тексту список вопросов. Список

можно ограничить. Например, 3 репродуктивных вопроса и 3 расширяющих или

развивающих.

Совет

Пусть на уроках

найдется место открытым вопросам: вот это мы изучили; вот это осталось за

пределами программы; вот это я не знаю сам; вот это пока не знает никто…

Пример

Тема урока

«Параллельные прямые». Сформулируйте три репродуктивных и три творческих

вопроса.

Границы знаний.

Теперь мы знаем,

что параллельные прямые не пересекаются.

Однако в школе не изучают геометрию Лобачевского, который доказал, что

параллельные прямые в пространстве пересекаются.

Я, к сожалению, не

знаю, пересекаются ли параллельные прямые в четырехмерном пространстве.

А вот о поведении

параллельных прямых в параллельном мире пока не знает никто

Прием «Повторяем с контролем»

Учитель предлагает в своей группе или

индивидуально составить контрольные вопросы к изученному на уроке материалу.

Слушает

составленные вопросы и ответы

«Свои

примеры»

Ученики подготавливают

свои примеры к новому материалу. Класс может быть разбит на группы и каждой

свое задание

«Решение

или составление кроссворда»

Ученики составляют

или решают составленный кроссворд по теме.

«Тест»

Ученики решают

тест по теме.

«З-Х-У»

Описание: Стратегия

З-Х-У была разработана профессором из Чикаго Донной Огл в 1986 г. Она

используется как в работе с печатным текстом, так и для лекционного материала.

Ее графическая форма отображает те три фазы, по которым строится процесс в

технологии развития критического мышления: вызов, осмысление, рефлексия.

Формирует:

- умение определять

уровень собственных знаний; - умение анализировать

информацию; - умение соотносить

новую информацию со своими установившимися представлениями.

Работа с таблицей ведется на

всех трех стадиях урока.

На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся

составляют список того, что они знают или думают, что знают, о данной теме.

Через эту первичную деятельность ученик определяет уровень собственных знаний,

к которым постепенно добавляются новые знания.

Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что

дети хотят узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии

осмысления» учащиеся строят новые представления на основании имеющихся знаний.

Работа с использованием стратегии «Инсерт» помогает осветить неточное

понимание, путаницу или ошибки в знаниях, выявить новую для них информацию,

увязать новую информацию с известной.

Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать

базой для усвоения новых знаний. После обсуждения учащиеся заполняют третью

графу таблицы «Узнал».

«Создай

паспорт»

Описание: для систематизации, обобщения полученных знаний; для

выделения существенных и несущественных признаков изучаемого явления; создания

краткой характеристики изучаемого понятия, сравнения его с другими сходными

понятиями (русский язык, математика, окружающий мир, литература).Это

универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по

определенному плану

Пример.

Может быть использован для создания характеристик:

- на математике –

геометрических фигур, математических величин;

«Развивающий канон»

Описание: Прием на развитие

логического мышления. Даны три слова, первые два находятся в определенных

отношениях. Найди четвертое слово, чтобы оно с третьим было в таких же

отношениях.

Пример.

Слагаемое – сумма = множители

— ? Круг – окружность = шар -? Береза – дерево = стихотворение — ? Песня –

композитор = самолет — ? Прямоугольник – плоскость = куб —

5.Этап

Рефлексии

«Опрос

– итог»

В конце урока

учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии урока Можно скомбинировать

опрос – итог с интересным фактом, при этом дети учатся отличать главное и

второстепенное.

«Светофор»

Красный – Я не справился

с заданиями так, как хотел. Мне надо ещё поучиться.

Жёлтый — Я

справился с заданиями хорошо, но мне помогали.

Зелёный — Я

полностью справлялся с заданиями самостоятельно.

«Пантомима»

Загадать понятие и

показать его пантомимой (нельзя указывать на объект, нельзя показывать по

буквам).

«Незаконченные

предложения»

Учащимся

предлагается закончить ряд предложений.

На уроке

математики я испытываю такие чувства, как…..

Я думаю, что уроки

математики проходят……

Больше всего на

уроках математики я люблю….

Мне не очень

нравится……

Если бы я был

учителем математики, я бы …..

«Плюс-минус-интересно»

В графу «П» —

«плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и формы работы,

которые вызвали положительные эмоции.

В графу «М» —

«минус» записывается все, что не понравилось на уроке, показалось скучным,

вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению

ученика, оказалась для него не нужной, бесполезной с точки зрения решения

жизненных ситуаций.

В графу «И» —

«интересно» учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке

и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю.

«Лестница

успеха»

«Мой

выбор»

1)Данная тема мне

понятна ДА НЕТ.

2)Я хорошо понял

правило округления чисел ДА НЕТ

3)Я активно

работал в группе ДА НЕТ

4)Я понял правило

округления чисел, но в графическом

диктанте допустил

ошибки при вычислении ДА НЕТ

5)Я доволен своей

работой на уроке ДА НЕТ

6) Я оцениваю себя

на оценку « »

Самооценка и оценка в группах.

«До-После»

Описание: прием из технологии развития критического мышления. Он может

быть использован на 1 этапе урока, как прием, актуализирующий знания учащихся.

А также на этапе рефлексии.

Формирует:

- умение

прогнозировать события; - умение соотносить

известные и неизвестные факты; - умение выражать свои

мысли; - умение сравнивать и

делать вывод.

В таблице из двух столбцов

заполянется часть «До», в которой учащийся записывает свои

предположения о теме урока, о решении задачи, может записать гипотезу.

Часть «После» заполняется в конце урока, когда изучен новый материал,

проведен эксперимент, прочитан текст и т.д.

Далее ученик сравнивает содержание «До» и «После» и делает

вывод.

«Райтинг»

Описание: приём оценивания деятельности учащихся на уроке. Название

приема в переводе звучит как «правильно». Прием вводится на время согласования

оценки с учеником.

Формирует:

- умение объективно и

регулярно оценивать свой труд.

Завершив работу, ученик ставит

себе оценку. За ту же работу ставит оценку учитель. Записывается дробь. Оценка

выставляется в дневник, тетрадь. Райтинг можно использовать для оценивания

докладов, индивидуальных домашних заданий, заданий творческого характера.

Пример 1.

Ученик ставит оценку 4, учитель – 5. Результат – дробь 4/5.

«Символ»

Описание: прием рефлексии, используется чаще всего на уроках после

изучения большого раздела. Суть- найти личный символ, который олицетворяет полученный

опыт, возможно построение и преобразование коллективного символа опыта.

Пример. Карта перехода от «Не могу» к

«Могу» при изучении темы ……………..

«Рюкзак»

Описание: прием рефлексии. Используется чаще всего на уроках после

изучения большого раздела. Суть — зафиксировать свои продвижения в учебе, а

также в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от одного ученика к другому.

Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный пример. Если нужно

собраться с мыслями, можно сказать «пропускаю ход.

Пример.

- я научился ……………..

- я разобрался в

такой-то теме - я наконец-то

запомнил, что…..

«Цветные

поля»

Описание: приём интерактивного обучения. Используется с целью создания

психологически комфортной обстановки на уроке. Ученик, выполняя письменную

работу, отчёркивает поля цветными карандашами. Эти цвета имеют смысловую

нагрузку:

красный – «Проверьте, пожалуйста, всё и исправьте все ошибки», – обращается он

к учителю,

зелёный – «Отметьте, пожалуйста, все ошибки, я сам исправлю»,

синий – «Укажите количество ошибок, я их сам найду и исправлю»,

чёрный – «Не относитесь, пожалуйста, серьёзно к этой работе, я её делал в

спешке» и так далее.

Пример. Применим на уроках математики, таких как

самостоятельная работа и работой над ошибками.

«Телеграмма»

Описание: приём актуализации субъективного опыта. Очень краткая

запись.

‘Пример. Кратко написать самое важное, что уяснил с урока

с пожеланиями соседу по парте и отправить (обменяться). Написать

пожелание себе с точки зрения изученного на уроке и т.д.

И

учебник, и урок должны быть увлекательными. Интерес школьников к учению надо

рассматривать как один из самых мощных факторов обучения. Математику надо

рассматривать не как систему истин, которые надо заучивать, а как систему

рассуждений, требующую творческого мышления. Умение заинтересовать математикой

– дело непростое. Многое зависит от того, как поставить даже очевидный вопрос,

и от того, как вовлечь всех учащихся в обсуждение сложившейся ситуации.

Творческая активность учащихся, успех урока целиком зависит от методических

приемов, которые выбирает учитель.

Обучение

математике в школе вполне можно и нужно строить так, чтобы оно представлялось

для учащегося серией маленьких открытий, чтобы этим обеспечить переход к более

высокому типу внутренних мотивов, управляющих жизнью личности.

Результат обучения оценивается не

количеством сообщенной информации,

а качеством усвоения и развития

способностей к обучению и самообразованию.

Кудрявцев Л.Д.

Цель смыслового чтения: максимально точное

и полное понимание содержания текста, всех

деталей и практического осмысления извлеченной

информации.

Задачи: научить современных школьников

вдумчиво читать, извлекать из прочитанного

нужную информацию, соотносить ее с имеющимися

знаниями, интерпретировать и оценивать.

Рассмотрим некоторые методических приемы,

которые работают наиболее успешно на уроках

математики.

В начале урока можно использовать прием

“Корзина идей”, когда ученики высказывают

свои предположения о том, что будет изучаться на

уроке. Учитель “складывает” все идеи в корзину.

Прием “Верите ли Вы?”

Целью этого приема является пробуждение

интереса к самостоятельному изучению текста.

Например, будем говорить о прямоугольниках.

Верите ли вы, что…

1. Любой квадрат-прямоугольник

2. Некоторые прямоугольник являются квадратами

3. Если периметры прямоугольников равны, то

равны и их площади.

Затем просим учеников установить, верны ли

данные утверждения, после знакомства с текстом

учебника.

Прием “Автор”

Если бы вы были автором учебника, как бы вы

объяснили ученикам необходимость изучения

данной темы. После прочтения текста.

Прием “Мозговой штурм”

Проводится на начальных этапах урока, когда за

короткий промежуток времени важно получить как

можно больше ответов, идей, а затем после работы с

текстом подтвердить или опровергнуть их.

Например, при изучении различных единиц

измерения (величина) можно использовать прием

“Инсерт”. Учитель предлагает записать

какие единицы измерения дети знают. Затем ставит

вопрос – что бы вы хотели узнать о единицах,

например, площади? Затем учитель предлагает

учащимся прочитать текст. При работе с текстом

следует использовать маркировочные значки:

“V” – то, что знаю

“+” – новая информация

“–” – думал иначе

“?” – есть вопросы

После прочтения детям предлагается заполнить

таблицу и дополнить ее информацией.

На стадии осмысления происходит

непосредственно работа с текстом учебника, на

уроках математики, работа по решению текстовых

задач.

Развитие способностей решения задач

напрямую связано с развитием навыков

смыслового и функционального чтения. Ведь чтобы

справиться с решением задачи, учащиеся должны:

— осмысленно читать и воспринимать на слух

текст задания;

— уметь извлекать и анализировать информацию,

полученную из текста;

— уметь критически оценивать данную информацию;

— уметь читать таблицы, диаграммы, схемы,

условные обозначения.

На уроках мы с детьми проводим анализ задачи,

устанавливаем связь между данным и искомым,

прежде чем выбрать то или иное действие для ее

решения. Перевод текстовой задачи в таблицу,

схему, графическую модель и наоборот. Работе над

текстом задачи придается также творческий

характер: изменить вопрос или условие, поставить

дополнительные вопросы. Что позволяет расширить

кругозор ребенка, установить связь с окружающей

действительностью. В контексте смыслового

чтения при решении задач роль учителя состоит в

том, чтобы организовать и направить детей на

решение задачи с помощью наводящих вопросов,

научить выделять и находить “главные” слова.

Это возможно при помощи диалога.

Прием “Составление краткой записи задачи”

Формируется умение целенаправленно читать

учебный текст, задавать проблемные вопросы,

вести обсуждение в группе.

Прием “Составление вопросов к задаче”

Анализ информации, представленной в объемном

тексте математической задачи, формулировка

вопросов к задаче, для ответа на которые нужно

использовать все имеющиеся данные; останутся не

использованные данные; нужны дополнительные

данные.

Прием “Лови ошибку”

Можно предложить детям задачи с ошибками, с

неверной информацией.

Для этого заранее подготовить текст задачи,

содержащий ошибочную информацию, и предложить

учащимся выявить допущенные ошибки.

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки не

только явные ошибки, но скрытые, которые можно

установить, только изучив новый материал.

При изучении темы “Задачи на

движение” можно предложить ученикам

составить кластер – способ графической

организации материала, позволяющий сделать

наглядными мыслительные процессы.

На стадии рефлексии ученики должны обязательно

выразить свои мысли, отношения к изучаемому

материалу. На этом этапе используем прием

“Портфель знаний”. Каждый ученик

высказывается о том, какие знания получил на

уроке, что осталось не ясным, какие вопросы еще

остались. Затем мы складываем все в воображаемый

портфель. Если остались вопросы можем обратиться

к ним на следующем уроки.

Прием “Карусель”

Обучающиеся делятся две равные группы, одна из

которых является внутренним кругом, а другая –

внешним. При этом ребята стоят лицом к членам

другого круга, образуя с ними пары. Внешний круг

детей – слушатели, которые могут задавать

уточняющие вопросы, а внутренний круг –

рассказчики, отвечающие на вопросы. Через 1

минуту учитель дает команду, и внешний круг

сдвигается на одного человека в сторону, тем

самым меняя пары, при этом члены кругов между

собой меняют и роли.

Прием “Синквейн”

Использование данного приема дает возможность

проверить усвоение основных моментов изученного

материала, творчески переработать ключевые

понятия темы, способствует умственной

активности учащихся, поддерживает высокий

уровень познавательного интереса и формирование

учебной мотивации.

Правила написания синквейна:

1 строка – тема (одно существительное);

2 строка – описание предмета (два

прилагательных);

3 строка – описание действия предмета (три

глагола);

4 строка – фраза из четырех слов, выражающая

отношение к предмету;

5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий

смысл темы (одно слово).

Примеры синквейнов, используемых

на уроках математики

1) Задача.

Текстовая, логическая.

Анализируем, сравниваем, рассуждаем.

Решать задачи очень интересно.

Ответ.

2) Дробь.

Обыкновенная, десятичная.

Складываем, вычитаем, умножаем.

Дроби любят математики и танцоры.

Число.

Таким образом, на уроках математики можно

организовать целенаправленную систематическую

работу по развитию приемов смыслового чтения,

что будет способствовать реализации

системно-деятельностного подхода в обучении и

формированию универсальных учебных действий.

Литература

1. Граник Г.Г. Как учить работать с книгой. М.: 2007

г.

2. Соболева О.В. Беседы о чтении, или как научить

детей понимать текст. М.: 2012 г.

3. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В.

Учим детей мыслить критически. Санкт-Петербург. “Речь”,

2003 г.