СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….3

ГЛАВА 1 Теоретические аспекты коррекции нарушений письменной речи

- Нарушения письменной речи……………………………………4

- Общая характеристика основных этапов коррекции дизорфографии у учащихся 5 – 6 классов…………………….10

- Профилактика нарушений письменной речи…………………14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………..16

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время увеличивается число детей, испытывающих трудности при усвоении школьной программы. Одной из причин школьной дезадаптации является нарушение письменной речи (дислексия, дисграфия и дизорфография). Нарушения письма и чтения являются достаточно распространенными среди учащихся как коррекционных, так и массовых школ, они препятствуют полноценному ос воению школьных знаний, поэтому проблема коррекции письменной речи актуальна не только для специалистов (логопедов, психо логов, лингвистов), но и для учителей начальных классов и русского язы ка.

Нарушения письменной речи сложны по своей структуре, в их симптоматике могут наблюдаться: нарушения устной речи; недоразвитие фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов; оптико-пространственной организации деятельности письма; рассогласование в работе слухового, зрительного анализаторов и артикуляции; отставание в развитии психических процессов (памяти, внима ния, мышления).

Поэтому без специально организованной, систематической помо щи специалистов, знающих причины и механизмы речевой патоло гии, эти нарушения не могут быть скомпенсированы.

В настоящее время проблемами коррекции нарушений письма занимаются И.Н. Садовникова, Л.Н. Ефименкова, Г. Мисаренко, Е.В. Юрова, Л.Г. Па рамонова, А.В. Ястребова, С.Б. Яковлев; проблемами коррекции нарушений чтения — Р.И. Лалаева, Л.М. Ко зырева, С.Н. Костромина, Л.Г. Нагаева,

В.И. Городилова. Логопедическую работу в коррекционных классах рассмат ривает Р. И. Лалаева; нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития— Р.И. Ла лаева, Н.В. Серебрякова, СВ. Зорина.

Проблемами дизорфографии занимаются А.Н. Корнев, И.В. Прищепова,

Г.М. Сумченко, В.В. Комарова, Э.Г. Крути кова, М.Г. Храковская. Однако, направления работы по преодо лению дизорфографии разработаны недостаточно. Наиболее пол но коррекция дизорфографии раскрыта в методике И.В. Прищеповой (1997).

ГЛАВА 1 Теоретические аспекты коррекции письменной речи

1.1 Нарушения письменной речи

Нарушения письменной речи принято обозначать термина ми «дислексия», «дисграфия» и «дизорфография».

При дислексии дети с трудом овладевают навыками чтения, оно изобилует многочисленными повторяющимися ошибками стойкого характера, обус ловленными «несформированностью психических функций, уча ствующих в процессе овладения чтением» (Р.И. Лалаева, 1998). С учетом нарушения процесса чтения выделяют дислексии, систематизированные Р.И. Лалаевой.

Фонематическая дислексия. Первая форма — нарушение чте ния, связанное с недоразвитием фонематического восприятия. Вто рая форма — нарушение чтения, обусловленное недоразвитием функции фонематического анализа (побуквенное чтение, иска жение звукослоговой структуры слова (пропуски, перестановки).

Аграмматическая дислексия. Недоразвитие грамматического строя речи, морфологических и синтаксических обобщений (словоизменение, словообразование, связь слов в предложе нии).

Мнестическая дислексия. У детей появляются трудности в ус воении всех букв, их недифференцированные замены (наруше ны процессы памяти), нарушаются ассоциации между зритель ным образом буквы и произносимым звуком.

Семантическая дислексия. Нарушение понимания прочитан ных слов. После прочтения слов по слогам дети затрудняются показать соответствующие карточки. Такое нарушение пони мания обусловлено двумя факторами: трудностями звукослогового синтеза и нечеткостью представлений о синтаксических связях внутри предложения. Учащиеся затрудняются слитно произнести слова, предъявленные в виде изолированно произ несенных звуков, воспроизвести слова и предложе ния, предъявленные по слогам.

Оптическая дислексия проявляется в сложности усвоения оп тически (графически) сходных букв и в их недифференциро ванных заменах: литеральные — нарушения при изолирован ном узнавании и различении буквы, вербальные — нарушения при чтении слов.

Дисграфия характеризуется стойкими специфическими ошибками при письме, которые могут быть обусловлены как несформированностью устной речи, так и значимых для обес печения процесса письма высших психических функций в силу различных причин (от социально-психологических до органи ческой патологии). В настоящее время наиболее обоснованной считают класси фикацию дисграфии с учетом несформированности определен ных операций письма, разработанную сотрудниками кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена.

Артикуляторно-акустическая дисграфия. При этом виде дис графии на письме возникают ошибки, обусловленные непра вильным произношением звуков речи (ребенок пишет слова так, как он их произносит) или несформированностью кинестети ческих образов звуков (при внутреннем проговаривании не про исходит опоры на правильную артикуляцию звуков). Артику ляторно-акустическая дисграфия проявляется в смешениях, заменах, пропусках букв.

Акустическая дисграфия (на основе нарушений фонемного распознавания фонем). Ошибки при этом виде дисграфии обусловлены неточностью слуховой дифферен циации звуков при их правильном произношении; проявляют ся они в заменах букв, обозначающих фонетически близкие зву ки. Чаще смешиваются буквы, обозначающие свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, аффрикаты и компо ненты, входящие в их состав.

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Механизмом этого вида дисграфии является

• нарушение анализа — членения предложений на слова (слитное написание слов, особенно предлогов с различ ными частями речи; раздельное написание слов (пристав ки, корень);

•слогового и фонематического анализа и синтеза (искажение звукобуквенной, слоговой структуры слова, пропуски со гласных при их стечении, пропуски гласных, пере становки букв, добавление букв, сло гов .

Аграмматическая дисграфия проявляется в аграмматизмах на письме и обусловлена несформированностью лексико-грамматического строя речи. Характерные ошибки:

•глагольное управление;

•неправильное употребление падежных окончаний, един ственного и множественного числа существительных (деревы, ручков);

•неправильное употребление прилагательных (лисячий хвост, лисина шуба, медведевая берлога);

•согласование различных частей речи в словосочетании (семь конев, два кони, красная платья, дождь пошла и др.)

•неправильное употребление предложно-падежных конст рукций (Цветы стоят в ваза. Собака вылезает с будки);

•пропуски членов предложения, чаще всего сказуемых (Мальчик песочнице); пропуски подлежащего и до статочно часто — определения (Пошел в лес. Собирает гри бы. Зимой у зайца шуба. Его не видно);

•нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это случается в результате пропуска какого-либо эпи зода (Заяц бегал, бегал по лесу. И вдруг увидел. У него быст рые ноги. Лиса злится);

•неправильное членение текста на предложения.

При агграматической дисграфии не сформированы языко вое чутье, просодические компоненты речи, ритм и, в первую очередь, интонационные компоненты речи.

Кроме того, дети допускают большое количество ошибок при самостоятельном письме и списывании.

Оптическая дисграфия обусловлена несформированностью зрительно-пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного анализа и синтеза, простран ственных представлений. При оптической дисграфии наблю даются искаженное воспроизведение букв на письме:

•неправильное воспроизведение пространственного соот ношения буквенных элементов, зеркальное написание букв, недописывание элементов, лишние элементы;

•замены и смешения графически сходных букв (п — т, л — м, и — ш} в — д).

Литеральная оптическая дисграфия проявляется в трудностях воспроизведения изолированных букв. При вербальной оптичес кой дисграфии отмечаются искажения букв в слове (замены и смешения графически сходных букв, контекстуальные влияния соседних букв на воспроизведение зрительного образа буквы в заданном слове).

Как правило, дисграфия в чистом виде встречается крайне ред ко, чаще всего это сочетание различных видов дисграфии; артикуляторно-акустическая и дисграфия на почве нарушения языково го анализа и синтеза; аграмматическая и оптическая, а иногда и сочетании трех видов дисграфии. Часто дисграфия переплетается с дизорфографией или дислексией. В таких случаях определить направления, систему коррекционно-логопедической работы зна чительно сложнее, особенно начинающим логопедам.

Дизорфография — специфическое нарушение орфографичес кого навыка письма на фоне сохранного интеллекта и устной ре чи. Для дизорфографии характерны стойкие ошибки, связанные с трудностью усвоения учащимися орфографических умений и навыков и применения их на письме, при несформированности морфологического анализа или стойкой неспособности ов ладеть правилами пунктуации.

Для дифференциальной диагностики дисграфии и дизорфо графии основным критерием является принцип правописания, который преимущественно нарушается. В русской орфографии выделяются следующие основные принципы: фонетический (фонематический), морфо логический, традиционный, морфолого-графических аналогий.

В основе фонетического (фонематического) принципа правописа ния лежит звуковой анализ речи. Слова записы ваются так, как слышатся и произносятся: кот, лапа и т. д. Пишу щий анализирует звуковой состав слова и обозначает звуки определенными буквами. Таким образом, условиями для реализа ции фонематического принципа письма являются четкое, правиль ное произнесение всех звуков речи, сформированность фонемати ческого восприятия, фонематического анализа, знание графического образа буквы и соотнесение его с конкретным звуком.

Морфологический принцип состоит в том, что при различном про изношении морфемы слова в сильной и слабой позиции сохраняется ее графическое единообразие. Морфоло гический принцип предполагает владение морфологическим анализом слова (четкое представление о структуре слова, уме ние выделять морфемы с одинаковым значением, произноше ние которых может отличаться в различных фонетических ус ловиях). Уровень развития морфологического анализа тесно свя зан с развитием лексико-грамматического строя речи.

При традиционном принципе письма выбор буквы для обо значения фонемы, находящейся в слабой позиции, осуществ ляется на основе этимологии и традиции (заяц, корова).

Принцип морфолого-графических аналогий объясняет написа ние буквы ь как графического уравнителя парадигм склонения существительных женского рода (ночь — ночью); одинаковую гра фическую парадигму слов мужского рода (врач — врачом); гра фическим уравнителем морфологической категории повелитель ного наклонения глагола (брось) и инфинитива (стеречь).

С учетом принципов орфографии можно сделать вывод, что дисграфия преимущественно обусловлена нарушением реали зации фонетического принципа, а при дизорфографии наруша ется использование морфологического и традиционного прин ципов правописания.

Отсутствие специально организованной коррекционной рабо ты вызывает закрепление и усложнение симптоматики дизорфографии. Стойкие и специфические нарушения в овладении орфографическими знаниями, умениями и навыками отмечают ся не только в начальный период обучения детей с различными нарушениями речи, но и в средних и старших классах. Наиболее частыми дизорфографическими проявлениями являются ошиб ки на правила начальной школы. При этом данные орфограммы не усваиваются именно в тот временной период, который поло жен по программе. Нарушение усвоения правописания у школь ников часто сочетается с дислексией, дисграфией, фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

В средних и старших классах общеобразовательной школы дизорфография возникает у детей, имеющих в анамнезе:

— общее недоразвитие речи;

— фонетическое недоразвитие и фонетико-фонематическое недоразвитие;

— дисграфию и дислексию (в период обучения в начальной школе);

— различную неврологическую симптоматику: минимальную мозговую дисфункцию, энцефалопатию;

— пренатальную и постнатальную патологию.

У большинства учащихся, имеющих данное нарушение, отме чаются:

1) снижение слухоречевой памяти;

2) нарушение буквенного гнозиса;

3) нарушение динамического праксиса руки;

4) затрудненность восприятия ритмической структуры слова;

5) нечеткая дикция, плохая артикуляция;

6) нарушение лексико-грамматического строя речи.

Подробнее остановимся на проблемах учащихся, возникаю щих при переходе из начальной школы в среднюю. Коррекционная работа ведется с дошкольниками, с младшими школьниками, имеющими на рушения звукопроизношения и письменной речи. В 5-6 классах проблема не исчезает, но в этой области недостаточно ни методических рекомендаций, ни практических материалов, ни теоретических исследований, позволяющих ра ботать с такими детьми (а также с подростками и взрослыми с нарушениями письменной речи).

Дети с дизорфографией принадлежат к той категории уча щихся, которые особенно нуждаются в логопедической помощи. Без нее они не только испытывают затруднения в процессе обу чения, но и зачастую оказываются в числе неуспевающих по всем предметам. Своевременная и систематическая помощь поз воляет преодолеть данное нарушение и в определенной мере предотвратить обусловленные ими отрицательные последствия.

1.2 Общая характеристика основных этапов коррекции дизорфографии у учащихся 5-6 классов

Коррекционная работа по преодолению дизорфографии про водится в четыре этапа.

1 -й этап — диагностический.

• Проводится анализ письменных работ, процесса чтения.

• Определяется состояние звукопроизношения, языкового анализа и синтеза, языковых представлений; фонематического восприятия (дифференциация фонем).

• Проверяется состояние лексико-грамматического строя, со стояние связной речи.

• Выявляются индивидуальные особенности таких психичес ких процессов, как мышление, внимание, память.

• Выявляется наличие мотивации к коррекционной работе по устранению дефекта.

На данном этапе при проведении диагностики следует (при возможности) подключать школьного психолога.

Общая характеристика коррекционной работы.

1.Проведение фронтальных диктантов с помощью учителей русского языка; проверка и анализ ошибок.

2.Повторная письменная работа с группой детей, допустив ших специфические ошибки в диктантах, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов; уст ный рассказ или сочинение по опорным словам, по серии сюжет ных картинок.

3.Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи с использованием групповой тестовой методики (письменно).

4. Обследование связной речи. Проводится индивидуально с каждым учеником в форме беседы.

5. Анализ результатов обследования. Комплектование групп.

2-й этап — подготовительный.

• Уточняются созданные в процессе обучения в начальной школе простые предпосылки овладения орфографией (зри тельный гнозис, мнезис, оптико-пространственные представ ления).

• Проводится работа:

— по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление;

— по развитию внимания, памяти;

— по коррекции почерка (с возможным использованием адап тированных для данного возраста упражнений, направленных на развитие мелкой ручной моторики).

• При возможности параллельного ведения ребенка психоло гом часть заданий и упражнений направляется на снятие «стра ха письма», неуверенности, тревожности, склонности к негатив ным реакциям.

Общая характеристика коррекционной работы.

1. Развитие общей и мелкой ручной моторики.

2. Развитие и уточнение пространственно-временных пред ставлений.

3.Развитие внимания. Важно для нахождения «ошибкоопасных» мест в слове, нахождения собственных ошибок .

4.Развитие памяти. Запоминание при помощи ассоциативных рядов, эмоциональной близости запоминаемого, графической за шифровки объекта запоминания.

5.Развитие мышления.

3-й этап — коррекционный.

Осуществляется работа по преодолению дизорфографических нарушений. Она проводится на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по направлениям, соответствующим основным видам ошибок. Комплексный подход данной методики по коррекции дизорфографии предполагает при необходимости параллельную работу, направленную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и письма.

Общая характеристика коррекционной работы.

1. Уточнение и развитие следующих понятий: алфавит, глас ные и согласные буквы и звуки. Написание заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных.

2. Работа над ударением. Однокоренные слова. Безударные гласные.

3. Уточнение и повторение трудных слов; работа со словарем. Правописание непроизносимых согласных, звонких и глухих согласных в конце слова и в словах со стечением согласных. Уточ нение употребления правил переноса.

4. Написание гласных после шипящих. Работа по коррекции употребления мягкого знака в середине и конце слова для смяг чения согласного. Употребление разделительных твердого и мягкого знаков.

5. Коррекционная работа по употреблению в устной и пись менной речи омонимов, синонимов, антонимов. Многозначные слова. Устойчивые словосочетания. Фразеологические обороты.

6. Рассмотрение тем: словоизменение и словообразование; со став слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа.

7. Уточнение понятий: части речи, имя существительное. Упо требление мягкого знака после шипящих.

8. Рассмотрение и уточнение понятий: глагол, начальная фор ма глагола.

9. Работа над дифференциацией прилагательных и причастий.

10. Работа над дифференциацией приставок и предлогов.

11. Работа над просодическим компонентом речи. Интонация. Темп. Ритм. Логическое ударение. Фонетическая ритмика. Логоритмика.

12.Рассмотрение и уточнение понятий: причастие и дееприча стие, деепричастный оборот.

13. Работа над развитием связной речи. Диалог. Монолог. Рас сказ. Пересказ.

4-й этап — оценочный.

• Оценивается эффективность коррекционной работы.

• Проводится повторная проверка навыков письма.

• Анализируются различные виды письменных работ детей.

Общая характеристика коррекционной работы.

Проводится в виде контрольной работы, включающей в себя:

1. диктант с грамматическим заданием;

2.тестовое задание, по которому оцениваются усвоение учеб ной терминологии и состояние лексико-грамматической стороны речи;

3.изложения и сочинения для оценки состояния речевого вни мания и памяти;

4. устный опрос, позволяющий оценить состояние связной ре чи и наличие в ней аграмматизмов.

При наличии у учеников нарушений звукопроизношения проводится индивидуальная и подгрупповая работа по обще принятой схеме на адаптированном для данного возраста ре чевом материале. В случае выявления у дизорфографиков ошибок дисграфического характера коррекционная работа ве дется параллельно.

1.3. Профилактика нарушений чтения и письма

Профилактика нарушений письменной речи должна проводиться с дошкольного возраста, особенно у детей с речевыми нарушениями, с задержкой психического развития и других категорий аномальных детей.

Необходимо проводить работу, направленную на формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза слов, расширение словарного запаса и формирование связной речи (научить детей разным видам пересказа, составлению рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке, по предложенному плану, по заданному началу или концу и т.д.).

Работа также должна включать следующие направления: развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания; совершенствование пространственно – временных ориентировок на себе, на листе бумаги; развитие мелкой моторики с использованием массажа, пальчиковых игр, обводки, штриховки, работы с ножницами, пластилином; развитие тактильных ощущений и конструктивного праксиса; подготовку к обучению грамоте: знакомство с понятиями предложение, слово, слог, буква, звук. Это поможет сформировать базу для овладения школьными знаниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время многие специалисты серьёзно озабочены проблемой школьной неуспеваемости у детей вследствие нарушения формирования навыков письменной речи. Повышенный интерес у логопедов, учителей, психологов к коррекции речевых нарушений учащихся общеобразовательной школы объясняется широкой распространённостью ошибок на письме, затруднений при прочтении и понимании текстов, которые не могут быть устранены без помощи специалистов.

Речевые нарушения в сочетании с отрицательными особенностями личностных и коммуникативных качеств ученика, отклонений в поведении, обусловливают общее отставание в усвоении школьной программы. Устранение нарушений письменной речи является комплексной проблемой. Эффективность её решения связана с умением разумно сочетать логопедическую помощь с психологической коррекцией познавательных процессов, формированием у учащихся графомоторных навыков и пространственно – временных представлений.

Профилактика нарушений письменной речи должна проводиться с дошкольного возраста.

Список литературы

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Логопедическая помощь школьникам с нарушениями письменной речи: Формирование представлений о пространстве и времени : Методическое пособие / Научн. ред. О.В. Защиринская. – СПб.: Издательство «Речь», 2006.

2. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Коррекция дизорфографии у учащихся 5 – 6 классов: Методичекие рекомендации и упражнения. – М.: Школьная пресса, 2003.

3.Коррекция нарушений письменной речи: Учебно – методическое пособие/ Под ред. Н.Н. Яковлевой. – СПб.: КАРО, 2007.

4. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: Гуманит . изд. Центр ВЛАДОС, 1999.

5. Прищепова И.В. Дизорфография младших школьников: Учебно – методическое пособие – СПб.: КАРО, 2006.

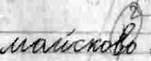

Учитель-логопед

МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная

школа» Синотова Елена Николаевна

Дисграфия – частичное

специфическое нарушение процесса письма, которое проявляется в стойких и

повторяющихся ошибках, которое обусловлено несформированностью высших психических

функций, участвующих в процессе письма. Дисграфия представляет собой нарушение фонематического

принципа правописания.

Число детей с дисграфией по результатам обследования

1.Замены и смешения букв, обусловленные акустико-артикуляционным

сходством звуков:

а) звонких и глухих согласных, включая их мягкие пары — звонкий

согласный на глухой согласный

(«кладкой» вместо «гладкой»);

-глухой согласный на звонкий согласный

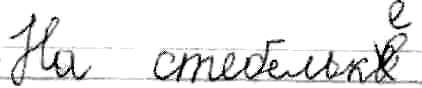

(«сдебельке» вместо

«стебельке»).

б) твердых и мягких согласных, отражающихся в смешениях

гласных букв (по вертикали) между собой:

гласные буквы 1 ряда А О У Э

Ы; гласные буквы 2 ряда Я Ё Ю Е И.

—

гласная буква 2 ряда на гласную 1 ряда («стебелок» вместо

«стебелёк», «радом» вместо «рядом»);

—

гласная буква 1 ряда на гласную 2 ряда («високие» вместо

«высокие», «фёне» вместо «фоне», «списивание» вместо «списывание»).

не относятся к дисграфическим:

—

замена гласной буквы 2 ряда на Ь («льбовались» вместо

«любовались», «зельными» вместо «зелёными);

—

замена гласной буквы 2 ряда на Ь + гласная буква

(«льюбовались» вместо «любовались»);

Ошибки

Ошибки

обозначения мягкости согласных

—

замена гласной буквы 2 ряда на Й + гласная

(«землйа» вместо «земля»);

—

замена гласной буквы 2 ряда на Й в конце слова («цаплй» вместо

«цапля», «воробьй» вместо «воробьи»);

Ошибки

Ошибки

обозначения мягкости согласных

—

замена Ь на гласную букву («листиев» вместо «листьев»,

«любовалиси» вместо «любовались»,

«веси» вместо «весь», «тене» вместо «тень»);

—

пропуск Ь («стебелке» вместо «стебельке»,);

—

замена разделительного Ь на Й, Й + или Ъ

в)

свистящих и шипящих согласных:

—

свистящий согласный на шипящий согласный («чудешный» вместо

«чудесный», «окажалось» вместо «оказалось»);

—

шипящий согласный на свистящий согласный («подснезники» вместо

«подснежники», «слысны» вместо «слышны»);

г)

аффрикатов и их компонентов:

—

согласный звук Ц на согласный Ч («расчвели» вместо «расцвели»);

—

согласный звук Ч на согласный звук Ц («цудесные» вместо

«чудесные»);

—

аффрикаты на компоненты аффрикатов («светок» вместо «цветок»);

—

компоненты аффрикатов на аффрикаты

(«чёмный» вместо «тёмный»);

д) заднеязычных согласных (к-х, г-х, включая их мягкие

пары):

—

смычных согласных (К, Г) на щелевой (X)

(«холоса» вместо «голоса»);

—

щелевой (X) на смычные (К, Г) («шороки» вместо «шорохи»,

«черёмука» вместо «черёмуха»);

е)

сонорных согласных (включая мягкие пары):

—вибрант Р на

смычно-проходной согласный Л («класив» вместо «красив», «озела» вместо

«озера»);

— —

смычно-проходной согласный Л на вибрант Р («корабрики» вместо «кораблики»,

«стеберёк» вместо «стебелёк», «тёпрым» вместо «тёплым»);

ж)

гласных букв, проявляющихся в смешениях

гласных букв между собой (по

горизонтали).

А— О— У— Э— Ы

Я —Ё —Ю —Е —И

-гласная буква 1 ряда на

гласную букву 1 ряда («цветоми» вместо «цветами», «глодкой» вместо

— гласная буква 2 ряда на гласную

букву 2 ряда («тарилками» вместо «тарелками»);

з) согласных сходных по способу

образования: п-к, с-х, т-к и т.д («хобачка» вместо «собачка», «кам» вместо

«там»);

и)

согласных сходных по месту образования: п-м; т-н, н-л и т.д. («то» вместо

«но»; «лад» вместо «над»).

2. Моторные ошибки:

ошибки двигательного запуска («поднял» вместо «поднят»);

б) графический поиск при написании букв;

в) лишние

элементы при написании букв (И — Й, И

— Ш: «цветамш» вместо

«цветами»);

г) недописывание отдельных элементов букв (Е — Ё) («темной»

вместо «тёмной, «ис» вместо «их»,

«стебелек» вместо «стебелёк» );

д) персеверации — повтор предыдущей буквы (слога): — согласных

букв («стебелёл» вместо

«стебелёк», «корарблики» вместо «кораблики»);

—

гласных букв («шариик» вместо «шарик»,

«кувшиинки» вместо «кувшинки»);

—

слогов и слогослияний («словновно» вместо

«словно», «списысывание» вместо

«списывание»);

—

неоднократные правильные обводки букв.

3.

Зрительно-моторные ошибки:

а) смешения оптически

сходных букв («очи» вместо «они», «дветам» вместо «цветам»,

вместо «разные»);

б) неточность передачи

графического образа

в)

неадекватное начертание букв;

4.

Зрительно-пространственные ошибки:

а) зеркальность букв («спи)ывание»

вместо «списывание»);

б) неточность оформления

рабочей строки :

-неудержание строки во время письма;

-колебания высоты букв;

-колебания наклона букв;

-несоизмеримость элементов одной из букв.

5.

Ошибки звукового анализа и синтеза:

а) пропуски букв: согласных:

—

парных звонких согласных, парных глухих согласных («понят» вместо

«поднят», «тебельке» вместо «стебельке», «высоие» вместо «высокие»);

—

непарных звонких, непарных глухих согласных («касивыми» вместо

«красивыми», «кувшики» вместо «кувшинки»);

гласных:

—

А, О, У, Э, Ы, Я, Ё, Ю, Е, И («стебльке» вместо «стебельке»,

«лстьев» вместо «листьев», «выско» вместо «высоко»);

знаков:

—

Ъ («подъём» — «подём»).

б) вставки букв: согласных:

-парных

звонких согласных, парных глухих согласных («расцветли» вместо «расцвели»

вместо «бутоны»);

-непарных звонких, непарных

глухих согласных («повеляло» вместо «повеяло», «разцвернулся» вместо

«развернулся», «лёхгкие» вместо «лёгкие»);

гласных:

—

А, О, У, Э, Ы, Я, Ё, Ю, Е, И («пылывут» вместо «плывут»,

«расцевели» вместо «расцвели», «было» вместо «был», «тумано» вместо «туман»);

знаков:

—

Ь и Ъ («лесьном» вместо «лесном», «проехал» —

«пъроехал»);

в) перестановки букв:

—

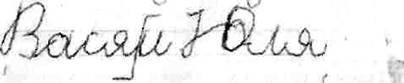

хаотичные перестановки («отцевли» вместо «отцвели», «Люя»

вместо «Юля»);

-реверсия (зеркальная

перестановка) букв в слоге («чуседные» вместо «чудесные», «поевяло» вместо «повеяло»);

—

реверсия букв в слове («ему» вместо «уме», «то» вместо «от»).

г) антиципация букв:

-согласных («с лесной» вместо

«к лесной», «из звонкие» вместо «их звонкие», «кравив» вместо «красив»);

—

гласных («чедесные» вместо «чудесные», «плувут» вместо «плывут»).

Дизорфография – это

стойкое и специфическое нарушение в усвоении и использовании морфологического и

традиционного принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных и

многочисленных морфологических ошибках; специфическая неспособность учащихся к

усвоению орфографических правил; нарушение письма, в основе которого лежит

несформированность морфологического анализа.

Ошибки,

обусловленные нарушением формирования морфологического принципа письма:

а) ошибки

написания безударной гласной («вады»

вместо «воды», «молютка» вместо

«малютка»);

б) ошибки

написания в слове проверяемых парных согласных («шупке» вместо «шубки»,

«грутке» вместо «грудке»);

в)

ошибки написания в слове непроизносимых

согласных («сонце»

вместо «солнце»);

г) ошибки написания

приставок («аказалась» вместо «оказалась», «праснулась» вместо

«проснулась»);

д) ошибки написания

суффиксов («шалашок»

вместо «шалашик»);

е) ошибки, отражающие единообразное написание окончаний («далёкам»

вместо «далёком»,

«хлопочат» вместо «хлопочут», «летния ночь»).

2. Ошибки,

обусловленные нарушением формирования традиционного принципа письма: а)

неправильное написание традиционных сочетаний: жи -ши, ча — ща, чу — щу («шалашык»

вместо «шалашик» «чюдесное» вместо «чудесное», «ёжык» вместо «ёжик»);

б) неправильное написание традиционных сочетании: ЧК—ЧН, РЩ,

ЩН, НЩ, СТ, ЗН («жизьнь» вместо «жизнь», «бабочьки» вместо

«бабочки», «лисьтья» вместо

«листья»);

в) неправильное написание слов, имеющих орфоэпическое традиционное

произношение, которое на письме отражается устоявшимися сочетаниями («скушно»

вместо «скучно»,

«реннева» вместо «раннего»);

написания словарных слов («легушка» вместо «лягушка», «жураваль»,

«жураволь» вместо «журавль»);

д) ошибки

написания удвоенных согласных в слове;

е)

неправильное написание предлогов («ис»

вместо «из»,«пот», «пат»

вместо «под»);

ж) правописание наречий («ловка»

вместо «ловко», «несколька» вместо «несколько»);

3. Ошибки,

обусловленные нарушением формирования грамматического принципа (принципа

морфолого-графических аналогий) письма:

а) Ь-знак, как графический уравнитель, для обозначения категории

повелительного наклонения и инфинитива («проч» вместо

«прочь»);

Ь-знак в конце

существительных, оканчивающихся на шипящий согласный («рож» вместо

«рожь», «мыш» вместо «мышь», «лучь» вместо «луч»).

4. Ошибки,

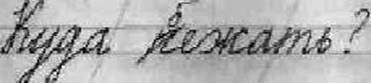

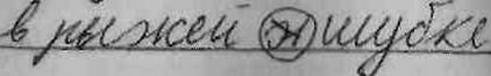

обусловленные нарушением слого-морфемного принципа письма:

неправильный перенос слов («сп-рятался»,

«бежать», «старой»).

Ошибки, обусловленные нарушением формирования

лексикологического принципа письма:

а)

слитное написание слова и стоящей перед ним служебной части речи (предлога,

союза, частицы) («понебу» вместо «по небу», «наземлю» вместо «на землю»,

«надалёком» вместо «на далёком»);

б) слитное написание слова и следующей за ним

служебной части речи (предлога, союза, частицы);

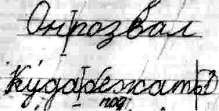

в) слитное

написание двух слов («онпозвал»

г) раздельное написание слова

(«о краска» вместо «окраска», «в сюду» вместо «всюду», «по лил» вместо

«полил);

д) пропуск дефиса («жила была» вместо

«жила-

была»);

Ошибки, обусловленные нарушением формирования

семантического принципа письма:

отсутствие

заглавной буквы в именах собственных («вася» вместо «Вася»).

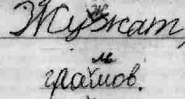

Учитель-логопед МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа»

Дисграфия представляет собой нарушение фонематического принципа правописания

Замены и смешения букв, обусловленные акустико-артикуляционным сходством звуков : а) звонких и глухих согласных, включая их мягкие пары — звонкий согласный на глухой согласный («кладкой»…

А О У Э

Ь («льбовались» вместо «любовались», «зельными» вместо «зелёными); — замена гласной буквы 2 ряда на

Й в конце слова («цаплй» вместо «цапля», «воробьй» вместо «воробьи»);

Ь («стебелке» вместо «стебельке»,); — замена разделительного

— свистящий согласный на шипящий согласный («чудешный» вместо «чудесный», «окажалось» вместо «оказалось»); — шипящий согласный на свистящий согласный («подснезники» вместо «подснежники», «слысны» вместо «слышны»);

Ц на согласный Ч («расчвели» вместо «расцвели»); — согласный звук

— аффрикаты на компоненты аффрикатов («светок» вместо «цветок»); — компоненты аффрикатов на аффрикаты («чёмный» вместо «тёмный»);

К, Г) на щелевой (X) («холоса» вместо «голоса»); — щелевой (X) на смычные (К,

Р на смычно-проходной согласный

А— О— У— Э— Ы Я —Ё —Ю —Е —И -гласная буква 1 ряда на гласную букву 1 ряда («цветоми» вместо «цветами», «глодкой» вместо «гладкой»);…

з) согласных сходных по способу образования: п-к, с-х, т-к и т.д («хобачка» вместо «собачка», «кам» вместо «там»); и) согласных сходных по месту образования: п-м; т-н,…

Моторные ошибки: а) ошибки двигательного запуска («поднял» вместо «поднят»); б) графический поиск при написании букв; в) лишние элементы при написании букв (И —

Е — Ё) («темной» вместо «тёмной, «ис» вместо «их», «стебелек» вместо «стебелёк» ); д) персеверации — повтор предыдущей буквы (слога): — согласных букв («стебелёл» вместо…

— гласных букв («шариик» вместо «шарик», «кувшиинки» вместо «кувшинки»); — слогов и слогослияний («словновно» вместо «словно», «списысывание» вместо «списывание»); — неоднократные правильные обводки букв.

Зрительно-моторные ошибки: а) смешения оптически сходных букв («очи» вместо «они», «дветам» вместо «цветам», «радные» вместо «разные»); б) неточность передачи графического образа буквы; в) неадекватное начертание…

Зрительно-пространственные ошибки: а) зеркальность букв («спи)ывание» вместо «списывание»); б) неточность оформления рабочей строки : -неудержание строки во время письма; -колебания высоты букв; -колебания наклона букв;…

Ошибки звукового анализа и синтеза: а) пропуски букв : согласных: — парных звонких согласных, парных глухих согласных («понят» вместо «поднят», «тебельке» вместо «стебельке», «высоие» вместо…

А, О, У, Э, Ы, Я, Ё, Ю, Е, И («стебльке» вместо «стебельке», «лстьев» вместо «листьев», «выско» вместо «высоко»); знаков: —

А, О, У, Э, Ы, Я, Ё, Ю, Е, И («пылывут» вместо «плывут», «расцевели» вместо «расцвели», «было» вместо «был», «тумано» вместо «туман»); знаков: —

Люя» вместо «Юля»); -реверсия (зеркальная перестановка) букв в слоге («чуседные» вместо «чудесные», «поевяло» вместо «повеяло»);

— реверсия букв в слове («ему» вместо «уме», «то» вместо «от»). г) антиципация букв: -согласных («с лесной» вместо «к лесной», «из звонкие» вместо «их звонкие»,…

Дизорфография – это стойкое и специфическое нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных и многочисленных морфологических ошибках; специфическая…

Ошибки, обусловленные нарушением формирования морфологического принципа письма: а) ошибки написания безударной гласной («вады» вместо «воды», «молютка» вместо «малютка»); б) ошибки написания в слове проверяемых парных…

в) ошибки написания в слове непроизносимых согласных («сонце» вместо «солнце»); г) ошибки написания приставок («аказалась» вместо «оказалась», «праснулась» вместо «проснулась»); д) ошибки написания суффиксов («шалашок»…

Ошибки, обусловленные нарушением формирования традиционного принципа письма: а) неправильное написание традиционных сочетаний: жи -ши, ча — ща, чу — щу («шалашык» вместо «шалашик» «чюдесное» вместо…

ЧК — ЧН, РЩ, ЩН, НЩ, СТ, ЗН («жизьнь» вместо «жизнь», «бабочьки» вместо «бабочки», «лисьтья» вместо «листья»);

в) неправильное написание слов, имеющих орфоэпическое традиционное произношение, которое на письме отражается устоявшимися сочетаниями («скушно» вместо «скучно», «реннева» вместо «раннего»); г) ошибки написания словарных слов…

Ошибки, обусловленные нарушением формирования грамматического принципа

Ь-знак, как графический уравнитель, для обозначения категории повелительного наклонения и инфинитива («проч» вместо «прочь»);

Ошибки, обусловленные нарушением слого-морфемного принципа письма: неправильный перенос слов («сп-рятался», «бежать», «старой»)

а) слитное написание слова и стоящей перед ним служебной части речи (предлога, союза, частицы) («понебу» вместо «по небу», «наземлю» вместо «на землю», «надалёком» вместо «на…

вместо «он позвал»); г) раздельное написание слова («о краска» вместо «окраска», «в сюду» вместо «всюду», «по лил» вместо «полил); д) пропуск дефиса («жила была» вместо…

Ошибки, обусловленные нарушением формирования семантического принципа письма: отсутствие заглавной буквы в именах собственных («вася» вместо «Вася»)

Государственное

бюджетное общеобразовательное учреждение

Республики

Крым

«Чеботарская

специальная школа-интернат»

Использование

логопедических приёмов на уроках в начальной школе с целью предупреждения и

коррекции письма, обусловленных несформированностью фонематического восприятия.

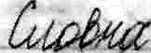

Выполнила:

учитель-логопед

Великолуг

И.И.

с.Чеботарка,

2017 г.

С

каждым годом в начальных классах увеличивается число детей с различными

отклонениями в речевом развитии, а также с недостаточной сформированностью

высших психических функций (ВПФ, которая может проявляться как изолированно,

так и в комплексе, что ведет к значительному снижению обучаемости и усвоения

материала). Трудности, возникшие в процессе школьного обучения, без

своевременной квалифицированной коррекционно-развивающей работы, как правило,

перерастают в хроническую неуспеваемость. Известно, что длительная

неуспеваемость или отвержение новой социальной позиции способствуют

формированию девиантных форм поведения, социальной дезадаптации детей, угасанию

интереса к учебной деятельности.

Научить

детей читать и писать – задача не из лёгких. И не всем детям легко и просто

даются эти, по мнению взрослых, элементарные вещи. Проблема нарушений письма —

одна из самых актуальных для школьного обучения.

Письмо

является сложным психическим процессом, включающим совместную деятельность

восприятия разной модальности (слуховой, зрительной, тактильной и др.),

предметных действие, сформированность произвольных поведенческих реакций.

Чтобы

написать слово, ребенку необходимо:

·

определить его звуковую структуру,

последовательность и место каждого звука;

·

соотнести выделенный звук с определенным

образом буквы;

·

воспроизвести с помощью движений руки

букву.

Чтобы

написать предложение, необходимо мысленно его выстроить, проговорить, сохранить

нужный порядок написания, разбить предложение на составляющие его слова,

обозначить границы каждого слова.

Если

у ребенка имеются нарушения хотя бы в одной их этих функций: слуховой

дифференциации звуков, правильного их произношения, звуковом анализе и синтезе,

лексико-грамматической стороне речи, зрительном анализе и синтезе,

пространственных представлениях, то может возникнуть нарушение процесса

овладения письмом – дисграфия (от греческого «графо» — письмо).

Выделяют

5 форм дисграфии:

1.

Артикуляторно-акустическая дисграфия.

Ребенок,

имеющий нарушение звукопроизношения, опираясь на свое неправильное

произношение, фиксирует его на письме. Иными словами, пишет так, как

произносит.

2.

Акустическая диcгрaфия

Эта

форма дисграфии проявляется в заменах букв, соответствующих, фонетически

близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. На письме

чаще всего смешиваются буквы, обозначающие звонкие – глухие, свистящие —

шипящие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (Ч-Щ; Ч-Т’; Ц-Т; Ц-С и

т.д.).

Также

проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме: «писмо»,

«лубит», «больит» и т.д.

3.

Дисграфия на почве нарушения языкового

анализа и синтеза

Для

этой формы дисграфии наиболее характерны следующие ошибки: пропуски букв и

слогов, перестановка букв и (или) слогов, недописывание слов, написание лишних

букв в слове (бывает, когда ребенок, проговаривая при письме, очень долго «поет

звук»), повторение букв и (или) слогов, контаминация — в одном слове слоги

разных слов, слитное написание предлогов, раздельное написание приставок

(«настоле», «на ступила»);

4.

Аграмматическая дисграфия

Связана

с недоразвитием грамматического строя речи. Ребенок пишет аграмматично, т.е.

как бы вопреки правилам грамматики («красивый сумка»). Аграмматизмы на письме

отмечаются на уровне слова, словосочетания, предложения и текста.

5.

Оптическая дисграфия

В

основе оптической дисграфии лежит недостаточная сформированность

зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза.

Ошибки,

наиболее часто встречающиеся на письме: недописывание элементов букв (связано с

недоучетом их количества): Л вместо М; Х вместо Ж и т.д., добавление лишних

элементов, пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих

одинаковый элемент; зеркальное написание букв.

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза наиболее часто

встречающаяся форма дисграфии у детей, страдающих нарушениями письменной речи.

Не

во всех школах есть логопеды, которые могут оказать необходимую помощь

учащимся. Что же может сделать рядовой учитель без помощи специалистов? С чего

начать?

В

первую очередь необходимо определить уровень нарушения письма; распространяется

ли он лишь на звуко-буквенный анализ записываемых слов, обусловленных

недоразвитием фонематической стороны речи, или связан с более сложным уровнем

организации речи, с нарушением средств языка.

Приемы

обследования письма:

·

Слуховой диктант букв, слогов, слов

различной слоговой структуры. Оговаривается условие: если ученик забыл букву,

он обозначает её точкой.

·

Списывание слов и предложения с

рукописного текста.

·

Списывание слов и предложения с печатного

текста.

·

Зрительный диктант букв и слогов, когда

ребенку предъявляется печатный вариант, а он должен перешифровать его в

рукописный.

·

Зрительный диктант, при котором ребенок

должен сначала причитать слово или предложение, а затем записать по памяти.

·

Складывание слогов, слов из букв разрезной

азбуки (проба подходит для детей с недостаточно сформированным навыком письма).

В этих случаях трудности, связанные с двигательным актом письма, снижаются, а

затруднения в анализе и синтезе звукового комплекса остаются и проявляются

более наглядно.

Путем

сравнительного анализа можно оценить отдельные нарушения письма, выделить общие

признаки для группы нарушения письма и тем самым установить качественные

особенности нарушения письма. Таблица 1.

Анализ

ошибок письма. Таблица 1.

|

Типы ошибок |

Виды ошибок |

|

Ошибки звукового состава слова |

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добавления 8. |

|

Лексико-грамматические ошибки |

1.Нарушения 2. 3. 4. 5. 6. Слитное |

|

Графические ошибки |

1.Замена 2.Замена 3. 4. Общее |

|

Ошибки на правила правописания |

1.Правописание 2.Большая 3. 4. |

Трудности,

с которыми сталкиваются при обучении письму младшие школьники, имеют самый

разнообразный характер.

Поэтому

наиболее эффективным является комплексный подход к коррекционной работе по

устранению трудностей обучения грамоте.

В

рамках этого комплексного подхода хотелось бы выделить следующие основные

направления коррекционной работы с младшими школьниками:

—

развитие речевых функций;

—

развитие моторных функций;

—

развитие зрительных и зрительно-пространственных функций;

—

развитие регуляторных функций.

Развитие

речевых функций.

Развитие фонетико-фонематической

стороны речи.

При

реализации этого направления решаются следующие задачи:

А.

Совершенствование звукопроизношения и звукового анализа и синтеза.

Б.

Развитие фонематического восприятия (слуховой дифференциации звонких и глухих,

твердых и мягких согласных, аффрикат и их компонентов, определение позиционных

чередований).

Совершенствование

звукопроизношения и звукового анализа и синтеза

проводится по принципу от простого к сложному: сначала на материале отдельных

звуков и букв, затем слогов типа СГ или ГС, затем односложных слов без стечения

согласных, потом – двусложных слов без стечения согласных, и только после этого

многосложных слов и слов со стечением согласных.

Упражнения:

1)

Определите место заданного звука: на каком месте стоит? после какого звука?

перед каким звуком? между какими звуками?

2)

Из ряда букв выпиши только гласные буквы: б, д, е, а, р, о, с, ш, й, л, э, н,

у, м, к, е, н.

3)

Прочитай слова. Из ряда слов выпиши только те, где есть звук «д»:

Душ,

дым, бык, рак, сад, шум, ода…

4)

Рассмотри картинки. Подумай и скажи, какое ведро подойдет к какому колодцу?

«Опусти» ведра в колодца. Прочитай и напиши получившиеся слова. Подчеркни

гласные красной ручкой.

5) Замени в слове первый

звук для получения нового слова: зайка — майка — чайка — гайка — шайка —

сайка — лайка — Райка.

6) Придумай слово на

заданное количество звуков или подходящее под схему. Например: . а..а,

.у..о.

7) Игра

«Слово рассыпалось». Соберите слово из букв (записаны на доске):

Н О Т

Е К Ж Ё И Т С Ь О Г Ь О Т С К

О М Т

С Я М Е З П Ц Т И А Я Л Т Е Д

названия картинок. По первым буквам составь слова и запиши.

Картинки: корова, осел,

шапка, курица, автобус;

свинья, арбуз, морковь,

огурец, лимон, ёжик, тарелка;

шкаф, кастрюля, осленок,

лиса, ананас.

9) Отгадайте

загадки. Определите

наличие и место звука А в каждом слове. Запишите слова в три столбика, соответственно схемам (а в

начале слова, в середине, в конце):

Полосатая лошадка –

Вся как детская тетрадка.

Нет ни кляксы, ни пятна.

В Африке живет она. (Зебра)

Не поедет без бензина

Ни автобус, ни … (машина).

На одной ноге стоит,

В воду пристально глядит.

На носу повисла капля.

Ну конечно, это … (цапля).

Рыжий хвост торчит с верхушки.

Что за странная зверюшка?

Щелкает орехи мелко.

Ну, конечно, это … (белка).

Лежит пузан на сельской грядке,

Сверху зелено, а внутри сладко.

(Арбуз)

10) Вставить пропущенные

буквы в слова: пл.щ, з.нт, вдр.г, л.сь, стр.ж, гр.м, п.рк, р.бак…

11)

Кроссворды. Ослик принёс необычную лесенку. Помогите ему вписать в ее ступеньки слова с буквой О. (Например:

ох, осы, окна, окунь, остров.)

12)

Придумать как можно больше слов из букв слова гастроном, апельсин,

мороженое…

Развитие

фонематического восприятия.

1)

Хлопни в ладоши, если услышишь заданный звук.

2)

Запиши только те слоги, в которых есть заданный звук.

3)

Разложи картинки на три стопки: звук в начале слова, в середине, в конце. (Или

запиши слова в три столбика).

4)

Послушай рифмовку, найди «неправильное» слово и замени его похожим по звуковому

составу и подходящим по смыслу словом.

|

В И Хоть Небольшая |

Когда То Уверенный, Коричневую жидкость – МЁД. |

|

Посмотрите С Проплывает Серый, скользкий, длинный ДОМ. (СОМ) |

Много Едут |

|

Пес Но |

Не С ФАНТИКАМИ две косички. |

|

Отругала Не |

Хулиганам Если Рекс в собачьей ДУДКЕ. |

5)

Прослушай предложение, назови слова со звуком «р»:

Рома

и Рая ходили по грибы, и нашли грузди, рыжики, подберёзовики.

6)

Прочитай каждый столбик слов. Назови пропущенные буквы.

|

.русника |

.воздика |

.катулка |

|

б.усника |

г.оздика |

ш.атулка |

|

бру.ника |

гво.дика |

шка.улка |

|

брус.ика |

гвоз.ика |

шкату.ка |

7)

Внимательно прочитай текст. Найди ошибки.

Май

– месяц зелёного наряда. Зеленым корвом сочных трав оделись поля и рощи. В

изумруд листвы наряжаются берзки, пахучие тополя. Иргают ветры молдой листвой.

Развитие языкового анализа и синтеза.

1) Формирование языкового анализа и синтеза на уровне текста.

Могут быть предложены следующие виды работ:

·

Выделение слов и предложений в

слитном тексте. ПАДАЮТЛИСТЬЯДУЕТВЕТЕРЛЬЮТДОЖДИ

·

Соединение частей разорванных предложений:

Падает липкий. Снег

громко лает. Шарик.

Падает липкий снег.

Громко лает Шарик.

·

Исправьте ошибки в тексте на доске.

Дети выходят к доске,

стирают ошибку, пишут правильно.

На доске написано:

Ярко светит, солнце поют,

птицы дует, весенний ветер.

Надо исправить:

Ярко светит солнце. Поют

птицы. Дует весенний ветер.

2) Формирование языкового анализа и синтеза на уровне предложения.

На этапе коррекционной

работы на синтаксическом уровне можно предложить следующие упражнения:

1. Придумать предложение

по сюжетной картинке и определить в нем количество слов.

2. Придумать предложение

с определенным количеством слов.

3. Увеличить количество

слов в предложении.

4. Определить место слов

в предложении (какое по счету указанное слово).

5. Выделить предложение

из текста с определенным количеством слов.

6. Поднять цифру,

соответствующую количеству слов предъявленного предложения.

7. Составление

предложений по схемам:

Дается также и обратное

задание: составление схем к данным предложениям.

8.

Составление предложений по интонационной схеме:

Затем предлагается одно и

то же предложение произнести с разной интонацией, учитывая конечный знак, либо

подобрать несколько предложений к одной схеме.

9. Составить

предложение из слов, данных в нужной грамматической

форме. Юли, красивая, кукла, у.

10. Составить предложение

из слов, данных в начальной форме:

Лариса, читать, бабушка,

интересная, книга.

Дождь, на, листва, капли,

с падать, опавшая, шум.

Расположить, на, берег,

ночлег, лесной, на, туристы, озеро.

11. Исправьте

ошибку, вставив пропущенное слово.

а) Пропуск предлогов:

Мы гуляли … лесу. Кошка

сидит … окне.

б) Пропуск

существительных:

Яблоки растут на … Мама

положила книгу в …

… играет с куклой. …

вяжет носки.

в) Пропуск

прилагательных:

Летом листья клена

зеленые, а осенью ..

Дай, пожалуйста, ленту не

короткую, а …

У белочки зимой шкурка

серая, а летом …

г) Пропуск наречий (Легче

всего такой вид заданий давать на материале антонимов):

Скажу я слово высоко, а

ты ответишь … (низко).

Скажу я слово далеко, а

ты ответишь … (близко).

д) Пропуск глаголов:

Саша … машину. Папа…

из машины. Дети … конфеты.

12. Закончите логически

фразы:

Врач — это человек,

который … (лечит).

Ткачиха — это человек, который

… (ткет).

Портниха — это человек,

который … (шьет).

Чтобы волосы на голове

были аккуратными, их надо … (мыть, причесывать, заплетать, стричь).

Чтобы книга не портилась,

ее необходимо … (беречь).

Развитие

слогового анализа и синтеза.

В процессе развития

слогового анализа в речевом плане делается акцент на умении выделять гласные

звуки в слове, усвоить основное правило слогового деления: в слове столько

слогов, сколько гласных звуков. Опора на гласные звуки при слоговом делении

позволяет устранить и предупредить такие ошибки письма, как пропуски гласных

звуков, добавления гласных.

Упражнения:

1) Отхлопать или

отстучать слово по слогам и назвать их количество.

2) Игра «Зашифрованное слово»: учитель на доске записывает ряд

слов. Например: аромат, капелька, керосин. Детям предлагают из первого слова

взять первый слог, из 2-го — второй, из 3-го — третий и образовать из них слово

(апельсин).

3) Придумывание слов на

заданный слог в определенной позиции.

Например, СА: Сани,

Сахар, Салют; поСАдка, уСАдьба, расСАда; лиСА, коСА, полоСА.

4) Составление

схем слогов с использованием цветных фишек: для гласного звука — красный цвет,

для твердого согласного — синий цвет, для мягкого согласного — зеленый цвет. А

также обратное задание: по данной схеме назвать слог.

5) Чтение слогов

по слоговым таблицам.

6) Составление слога по

картинкам с выделением первых звуков, последних, вторых от начала слова, вторых

от конца и т.д.

Например: даны картинки,

на которых изображены улитка, муравей. Составим слог по первым звукам: УМ.

Придумаем слова с данным

слогом: УМный, УМник, УМница.

Поменяем картинки местами

и выясним, какой теперь получился слог?

Увидели — МУ. Вспомним

слова с этим слогом: МУка, МУха, МУзей, МУсор — в

начале слова; эМУ, почеМУ, панаМУ, (взял) — в конце слова; заМУтить,

заМУчить, приМУла — в середине слова.

7) Подбор

слов к слоговым схемам: _ _ˈ

_; _ _ _ˈ _; _ˈ

_ и т.д.

заданному ритмическому рисунку:

та — дом, рак, лифт,

пень, …

тА-та — осень, кошка,

санки, …

та-тА — вода, коньки,

лицо, …

тА-та-та — Ванечка,

девочка, улица, …

та-тА-та — корова,

подушка, малина, …

та-та-тА — бегемот,

телефон, пироги, …

9) Подбор слов к заданным

схемам с гласными буквами.

Например:

Дается

также обратное задание: необходимо выделить только гласные звуки (буквы) из

приведенных слов. Желательно подбирать такие слова, в которых написание звука и

буквы не различается.

·

10) Прочитай

подписи под ними. Подумай, какую букву нужно убрать из первого слова, чтобы

получилось второе. Рис. 9

Рис. 9 Рис. 10

·

Рассмотри картинки. Прочитай подписи к

ним. Назови пропущенные буквы в каждом слове. Напиши по порядку пропущенные

буквы. Прочитай получившиеся слова. Рис. 10

·

«Шифровальщики»

1)

Выделить устно из слов первый слог.

Записать получившееся слово.

Хорёк,

рокот, шорох. (Хорошо)

2)

Выделить в ловах первые слоги, записать.

Составить из них предложение.

Улей,

домик, машина, луна, жаба. (У дома лужа.)

3)

Выделить в словах ударные слоги

(письменно) и составить из них предложение.

Горы,

пилоты, сова, без, удочка, зима, капуста, красота, яма, рисунок, маленький. (Голова

без ума – путая сума.)

11)Составление

слова из данных слогов (вначале слоги даны по порядку, затем врассыпную): мо,

ряк; ста, рик; ти, ши, на; бро, та, до; лон, со,ка; ро, во, на.

12)

Разделение слова на слоги, а затем их перестановка.

Например: на-вес (весна), мон-ли (лимон).

13) Игра «Зашифрованное слово»: учитель на доске записывает ряд

слов. Например: аромат, капелька, керосин. Детям предлагают из первого слова

взять первый слог, из 2-го — второй, из 3-го — третий и образовать из них слово

(апельсин).

Развитие

словаря в системе коррекционной работы в школе

неразрывно связано с развитием грамматического строя речи.

Содержанием занятий по развитию лексико-грамматических средств

языка является:

— уточнение значений слов, имеющихся в словарном запасе детей;

— дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления

новых слов, так и в процессе развития умения активно пользоваться различными

способами словообразования;

— уточнение значений используемых детьми синтаксических

конструкций;

— дальнейшее развитие и совершенствование грамматического

оформления связной речи путем овладения словосочетаниями. Связью слов в

предложении, моделями различных синтаксических конструкций.

Для

работы над развитием словарного запаса и языкового чутья учащимся могут быть

предложены лексические упражнения, которые побуждают детей вдумываться в

значение слов.

· Ответьте на вопросы: С каким деревом

«дружит» гриб подберезовик? Как поет кукушка? Почему растение назвали

шиповником?

· Подумай и подбери в каждое

предложение подходящее по смыслу слово (из стоящих в скобках).

Три дня мы прожили в …

. Хозяева встречали гостей в … . (гостиная, гостиница)

В … доме открылась

детская библиотека. Петр ходил смотреть футбол с … мальчиком. (соседний,

соседский)

… голодного не

разумеет. Завтрак был очень … .(сытный, сытый)

· Подумай, правильно ли подобраны слова

в предложениях. При необходимости исправь ошибки и докажи правильность своего

выбора.

В саду росли пожилые

березы. Артисты выступали с пожилой программой. В нашей школе много старых

учителей.

На поляне рос полный дуб.

Теплоход шёл толстым ходом. Нам повстречался толстый человек.

Отец отправился в

иностранную командировку. Наш город посещает много заграничных туристов.

· Прочитай. Выбери из ряда

слов-синонимов подходящие по смыслу и впиши их в предложения (Слова для

справок: идти, ковылять, шагать, плестись, возвращаться, мчаться, ходить,

скакать, двигаться, переступать).

Ребята бодро … по

дороге. Им нравилось … в поход вместе. Они … и весело пели песню. Ребята интересно

провели время. Вечером они … домой. Валера натер ногу и … по обочине. Оля с

Леной устали и еле … .

· Изменить окончания (в скобках) так,

чтобы слова в словосочетании были связаны: сочн(ый) груша, грустн(ый)

музыка, остр(ый) ножи, морозн(ый) дымка, глубок(ий) озёра. Выделить

окончание.

· Составить предложения из данных слов,

изменяя, если нужно, окончания. Выделить окончания:

Ваня, обед, делает,

уроки, после.

Вечер, мы, пили, чай,

самовар, из.

Мохнатый, шмели, над,

кружились, цветок.

· Записать слова с предлогами, изменив

окончание: над( цветы), по (дорога), из-за (туча), из-под (стол), в

(болото), с (Нина), за (пригорок).

· Игра «Один – много». Образовать форму

множественного числа слов: стул – стулья, кол — …, перо — …, крыло — …; лев

– львы, пень — …, сон — …, день — …, лоб — …. Записать пары слов, выделить

окончание.

Назовите

ласково: Оля – Олечка, Наташа – Наташенька, Саша — …, Алеша — …, Юра — …, Таня

— …, Боря — …

Логопедические

приёмы на уроках математики

На

счётном материале отрабатываем:

—

сочетания именительного падежа числительных один, одна, два, две с

существительными с параллельным отрабатыванием одушевлённости предметов, и все

падежные формы числительных один, одна (один карандаш, одна девочка, два

карандаша , две девочки, одного карандаша, одной девочки и тд

—

сочетания наречий много, мало и числительных от5 до 10 с родительным падежом

существительных;

—

родительный падеж сочетаний числительных от 2 до 10 с существительными: от двух

карандашей, девочек;

—

дательный падеж данных сочетаний6 к двум карандашам, девочкам.

—

винительный падеж данных сочетаний с неодушевлёнными, а потом — с одушевлёнными

существительными, например, вижу два карандаша, двух бабочек, пять бабочек,

карандашей;

—

творительный падеж, с тремя детьми, вспомогательный вопрос со сколькими?

Дидактические

игры:

-‘’Доскажи

словечко’’ – Около болота много лягу (шеек)

-‘’Чего

не стало?’’ ‘’Чего не стало?”” С указанием предметов (2-10).

-“Нет

или много?’’ – В раздевалке есть варежки? — В раздевалке много варежек.

-“В

кухне есть подушки?” – В кухне нет подушек.

-“Сложи

сам”. – Я сложил машину из 4 квадратов и из двух кружков.

-Аналогично

с пирамидкой , с мозаикой из геометрических форм.

-С

добавлением прилагательных . Я сложил машину из 4 синих квадратов и из 2

красных кружков.

-“Чего

не хватает на рисунке?”

-Составление

предложений по демонстрации – к двум бабочкам прилетела ещё одна бабочка. (с

использованием слов прилетел, приплыл, прискакал, прибежал)

-Лото

Один-два

К

двум книгам я прибавил ещё одну книгу. У меня стало три книги.

-Лото

“С кем?” – У меня зайчиха с четырьмя зайчатами.

-»Запомни

с чем?»

Упражнения

не займут много времени, но зато позволят разнообразить деятельность учащихся

на уроке, во много раз увеличить частотность упражнений в закреплении навыка

письма. Приступая к работе, взрослые должны помнить о том, что каждый ребенок,

любит и хочет работать в тетради. И надо позволить ему сделать это так, чтобы

результаты выполнения даже самого маленького задания радовали его. Необходимо

хвалить ребенка за достижения, помня о том, что только положительные эмоции,

радость от работы, будут создавать дальнейшую мотивацию овладения письменной

речью.

Описанные

игровые упражнения весьма эффективны. Они способствуют, как сокращению

количества специфических ошибок, так и развитию операций анализа, синтеза,

сравнения, сопоставления, обобщения, положительно сказываются на

интеллектуальном развитии ребенка и усвоении им учебного материала.

Уважаемые коллеги!

Выражаю надежду, что вышеописанные приёмы будут вам полезны и помогут в работе

с детьми по профилактике и коррекции нарушений письменной речи!

Литература:

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Логопедическая помощь школьникам с

нарушениями письменной речи: Формирование представлений о пространстве и

времени: Методическое пособие. – СПб.: Речь, 2006. – 180 с.

2. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: Учебно-методическое пособие.

– СПб.: ИД МиМ, 1997. – 286 с.

3. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших

школьников: Уч. пособие. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 256 с.

4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической

системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб. – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. – 56 с.

5. Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам: Пособие

для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 47 с.

К традиционным направлениям (Р.И. Лалаева, 1999; Л.Г. Парамонова, 2001) логопедической работы по преодолению дисграфии у детей младшего школьного возраста относится, прежде всего, устранение недостатков и недоразвития устной речи детей (совершенствование фонематического восприятия, коррекция нарушений звукопроизношения и закрепление правильных звукобуквенных связей; развитие лексики и совершенствование грамматического оформления речи; формирование у детей представлений о слове, звуке, слоге, предложении и формирование навыков языкового анализа и синтеза, а также работа по развитию у детей зрительных гнозиса, памяти, анализа и синтеза). Организация логопедической работы по преодолению дисграфии у детей школьного возраста может осуществляться в нескольких методологических подходах. Первый подход соответствует современной теории логопедии и базируется на результатах логопедической диагностики детей с проблемами письма. В основу этого подхода положен принцип преимущественного воздействия на «слабое» звено или звенья системы письма, формирование их с учетом зоны ближайшего развития ребенка и нормативных возрастных эталонов. Представим несколько ведущих (и традиционных) направлений работы:

-

совершенствование фонематической дифференциации звуков речи и усвоение их правильного буквенного обозначения на письме – коррекции дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания (или акустической);

-

коррекция дефектов звукопроизношения и совершенствование фонематической дифференциации звуков, усвоение их правильного буквенного обозначения на письме – при коррекции акустико-артикуляторной дисграфии;

-

совершенствование навыка произвольного языкового анализа и синтеза, способности воспроизводить на письме звукослоговую структуру слов и структуру предложений – при коррекции дисграфии на почве несформированности языкового анализа и синтеза;

-

совершенствование синтаксических и морфологических обобщений, морфологического анализа состава слова – при коррекции аграмматической дисграфии;

-

совершенствование зрительного восприятия, памяти; пространственных представлений; зрительного анализа и синтеза; уточнение речевого обозначения пространственных соотношений – при коррекции оптической дисграфии.

Второй подход к преодолению дисграфии может осуществляться в русле широкомасштабной коррекционно-развивающей работы школьного логопеда, которая построена в соответствии с методическими рекомендациями А.В. Ястребовой (1996). Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность и позволяет школьному логопеду охватить большое количество учащихся. Работа строится одновременно над всеми компонентами речевой системы – звуковой стороной речи на первом этапе, лексико-грамматическим строем – на втором этапе и третий этап – восполнение пробелов в формировании связной речи. В данном направлении автор выделяет следующие задачи: развитие речемыслительной активности и самостоятельности, формирование полноценных учебных умений и рациональных приемов организации учебной работы, формирование коммуникативных умений, предупреждение или устранение дисграфии.

Можно выделить и третий подход выделенный И.Н. Садовниковой (1997). Данный подход, как и первый, базируется на результатах логопедического обследования детей с дисграфией, позволяющего выявить неполноценные звенья функциональной системы письма, изучить виды и характер специфических ошибок в письме и на основании этого определить ведущие направления логопедической коррекции.

Однако, в отличие от первого, данный подход к коррекции не предусматривает соотнесения выявленных нарушений с тем или иным видом дисграфии, не предполагает жесткого следования какому-либо определенному алгоритму в процессе логопедической работы. Так, среди ведущих И. Н. Садовникова (1997) выделяет следующие направления работы по коррекции дисграфии: развитие пространственных и временных представлений; развитие фонематического восприятия и звукового анализа слов; количественное и качественное обогащение словаря; совершенствование слогового и морфемного анализа и синтеза слов; усвоение сочетаемости слов и осознанное построение предложений; обогащение фразовой речи учащихся путем ознакомления их с явлениями многозначности, синонимии, антонимии, омонимии синтаксических конструкций и др.

Исследователь Е.А. Логинова считает, что возможен и упрощенный вариант симптоматического подхода – когда логопед объединяет школьников (не обязательно с выраженной дисграфией) на основании общности того или иного вида допускаемых на письме ошибок. С этими детьми проводится определенное количество занятий, посвященных преодолению ошибок данного вида.

Все охарактеризованные выше подходы к коррекции дисграфии у младших школьников направлены, прежде всего, на совершенствование устной речи и языковых способностей детей, формирование операционально-технологических средств, составляющих базовый уровень организации специфического вида деятельности – письма. Это соответствует традиционному в логопедии пониманию дисграфии как отражения в письме неполноценности лингвистического развития младших школьников.

Исследователь Л.С. Цветкова (2005) предложила такой подход к формированию письма, «от целого к части и от смысла к значению», или «анализ через синтез», который предполагает обучение письму в направлении от замысла к тексту, к фразе и т.д., а затем (или одновременно) формирование средств письменного выражения мысли (операций в структуре письма). Говоря об обучении письму, она рекомендует после усвоения детьми первых навыков письма букв и ряда слов развивать у них психологический уровень письма: формирование мотива (зачем писать?), оживление интереса к написанию определенного содержания (замысел), обдумывание, осмысление содержания письма. Это означает, что сначала надо актуализировать смысл слова, а потом проводить анализ составляющих его частей. Слово прочно хранится в памяти лишь в том случае, если усвоено и эмпирическое и категориальное его значение. Такой подход к обучению повышает общую и интеллектуальную активность детей, способствует актуализации образов целых слов и отдельных букв и оживляет работу соответствующих групп анализаторных систем. Принцип смыслового обучения и обучение письму от целого к части основан на современных научных концепциях психологии, лингвистики, физиологии.

Коррекционное воздействие в устранении дисграфии осуществляется различными методами. Выбор и использование того или иного метода определяется характером нарушения письма, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребёнка и др.

Рассматривая методы коррекции письма, мы опираемся на психофизиологический уровень организации письменной речи. Методы психофизиологического развития

Метод узнавания звуко-буквы. Нахождение буквы, которая соответствуетопределенному звуку:

среди большого количества букв; запись буквы втетради; подчеркивание слов с данным звуком и их запись в тетрадь; зачеркивание искомой буквы в слове, предложении, тексте; выбор соответствующей картинки, в названии которой встречается отрабатываемый звук.

Метод схемы слова. Ребёнку даётся картинка с изображением предмета и готовая схема слова. Он называет предмет, изображенный на картинке, а затем звуки слова по порядку. Далее необходимо соотнести каждый звук с буквой и записать слово.

Метод соотнесения начальной буквы со словом и картинкой. Ребёнку предлагается подобрать слово (слова) или картинку (картинки) на заданный звук и обозначить звук буквой.

Метод Эббингауза. (Слова с пропущенными буквами). Даютсяотработанные слова, но уже с пропущенными буквами. Нужно вставитьпропущенные буквы, прочитать слово, записать его.

Метод исправления ошибок (зрительный). Даются слова написанные сошибками. Написанные слова соотносятся со звучащей моделью слова. Необходимо найти и исправить ошибку, записать слово правильно.

Метод звуко-буквенного анализа. Ребёнку предлагается картинка. Необходимо назвать предмет и записать слово. Поставить в слове ударение. Определить количество слогов и назвать их, отделить каждый слог в слове чёрточкой. Далее назвать звуки слова по порядку и обозначить соответствующим цветом. Подчеркнуть согласные буквы в слове. Если буква обозначает звонкий звук, подчеркнуть её одной чертой, если – глухой звук, то – двумя чертами. Сравнить количество букв и звуков в слове.

Структурный метод. Ученику предлагается слово, в котором нужно последовательно определить количество согласных и гласных. Далее ребенок составляет схему к слову: согласный – заштрихованный кружок, гласный – контурный. Сначала работа ведётся на односложных словах без стечения согласных, затем задача усложняется.

Правильно проведенная работа позволит сформировать у ребенка процесс звукоразличения, фонематический слух, слухоречевое внимание, понимание тесной взаимосвязи значения слова с составляющими его звуко-буквами, умение писать слова произвольно, осознанно, аналитически. После этого можно переходить к формированию письма слов, предложений и текстов.

Для каждого вида дисграфии установлен определённый порядоккоррекции нарушения письма: либо это психолингвистический уровень, либо психофизиологический уровень. Но методы работы психофизиологического уровня остаются неизменными – это представления о звуке и связь звука и буквы. При этом обязательно должен присутствовать психологический уровень развития письма – это мотив и желание писать.

Помимо использования различных методов работы с младшими школьниками с дисграфией, в коррекционную работу должны быть включены задания разных уровней, где отрабатываются следующее приемы:

Так на этапе работы с буквами, можно предложить детям следующие задания:

-

назвать буквы, написанные на карточках правильно и зеркально;

-

выкладывание букв из палочек с фиксацией внимания детей на том, как расположены их элементы;

-

ощупывание букв из картона или наждачной бумаги с закрытыми глазами, их узнавание, правильное расположение на столе, придумывание с ними слов;

-

«На что похожа буква?» Рисование букв по ассоциации, например, «П» — ворота, перекладина, «Г» — вешалка, «Ч» — стул;

-

Дермалексия — узнавание буквы, «написанной» на спине, на ладони, в воздухе, на столе;

-

обведение букв по трафарету;

-

придумывание слов, содержащих заданную букву в определенной позиции.

На уровне слога учащиеся:

-

придумывают слова, содержащие заданный слог в определенной позиции (начало, середина, конец слова);

-

составляют слоговые схемы;

-

составляют слоги по картинкам (например, при изображении кота и облачка слог образуется из первых звуков этих слов «ко»);

-

составляют слоги из букв разрезной азбуки;

-

изменяют порядок звуков в слоге (записывали получившийся слог);

-

выбирают из слогового ряда только тех слоги, которые начинаются на гласный звук или заканчивающих гласным звуком и т.д.

Работа со словами предполагает выполнение детьми следующих упражнений:

-

отгадывание ребусов и кроссвордов;

-

подбор слов в смысловой ряд (назвать признак предмета, обобщающее слово);

-

деление слов на слоги с выделением ударного слога;

-

подбор слов к звуко-слоговым схемам;

-

подбор слов отличающихся только одним звуком к заданному слову (например, укор – укол, шутки – сутки), обращали внимание детей на смысловую сторону слов;

-

составление слова по начальным звукам других слов («овощи, черепаха, кит, игрушки» — «очки») или – по последним звукам («сом, осы, стол, окно» — «мыло»);

-

чтение и записывание слов в обратном порядке («сон — нос»);

-

составление из двух слов одного («пар и воз — паровоз»);

-

образование новых слов при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса (ик; ок; очек; ёнок и т.д. Например, лес – лесок – лесочек);

-

подбор синонимов и антонимов к заданному слову и т.д.

Работа со словосочетаниями строится таким образом:

-

дети подбирают прилагательные (признак предмета) к заданному слову (зебра полосатая); существительные к прилагательным (хитрая лиса);

-

проводят работу по согласованию прилагательных с существительными в роде и числе;

-

подбирают глаголы к заданному существительному («Что можно сделать с морковью?» – «Съесть, посадить, порезать, потереть, сварить, и т.д.);

-

изменяют глаголы по лицам (я ношу – ты носишь);

-

подбирают существительное к заданному глаголу с предлогом («прийти к …», «уйти от …»);

-

подбирают нужный глагол в зависимости от рода и числа существительного («Женя нарисовал», «Женя нарисовала») и т.д.

Работа с предложением:

-

дети составляли предложения по схемам;

-

выделяют границы предложений в тексте;

-

соединяют разорванные части предложений;

-

составляют предложения с заданным количеством слов и т.д.

На этапе работы с текстами:

-

дети работают с деформированными текстами, в которых предложения с существительными заменены картинками или текст с «кляксами»;

-

с текстом, в котором нарушена последовательность изложения;

-

составляют два текста из набора предложений;

-

составляют и записывали рассказ по сюжетной картинке, по серии рисунков, по началу или концу текста, по опорным словам и т.д.

Весь речевой материал, предлагаемый детям на занятиях, должен быть насыщен изучаемыми звуками и буквами согласно перспективному планированию.

Необходимо подчеркнуть, что использование данных методов и приёмов в устранении нарушения письма в процессе коррекционной работы должно осуществляться в системе логопедических занятий, которая в свою очередь позволит более эффективно оказывать помощь детям с дисграфией.