Ошибки базовых постулатов радио-углеродного и аргон-аргонового датирования

ООО «Научно-производственное предприятие «Проект-Д» г. Москва

Введение.

Состояние, в котором оказалась в начале 21 века отечественная наука, только совершенно бессердечный или совершенно безграмотный человек может не признать удручающим. И суть постигшего науку несчастья, как теперь видно, не сводится к одной лишь финансовой проблематике. Пропал спрос на продукцию науки – даже если ее отдавать даром. Наука потеряла свое место в системе управления обществом. Перестала рассматриваться как важнейшая часть центральной нервной системы общественного организма. Его зрение, слух, осязание, сознание, перерабатывающее информацию и вырабатывающее импульсы управления. Науке перестали доверять функцию мышления.

Почему? – В немалой степени потому, что наука сама перестала предлагать адекватные модели и идеи, которыми можно было бы руководствоваться. Прежде всего, эта беда затронула гуманитарную часть науки. Ту часть, которая вырабатывает знание, помогающее ориентироваться в политической жизни, руководить людьми, делать эффективным управление.

Это зачастую не имеет отношения собственно к ученым. Которые честно получают результаты, пишут статьи и книги. Но… все это оказывается не имеющим общественной ценности. Оказывается либо ни на что не влияющим мелкотемьем, либо – не носит характера прорывного, качественного перелома в понимании общественных процессов. За последнее время только Новая хронология акад. Фоменко А.Т. сколько-нибудь всерьез зацепила общественное сознание. Но опять-таки, теперь уже в силу избыточной сенсационности, – не была принята никем в качестве руководства. А вызвала реакцию отторжения.

Тем не менее, она все-таки заявила, что комплекс наук, связанных с историей, – ориентируется на ошибочные представления о прошлом, о его хронологии и социальных причинно-следственных связях. Слишком много парадоксов. И в последнее время ученые-историки начинают явочным порядком преодолевать табу, наложенные сложившейся исторической схемой. Искать нетрадиционные объяснения событиям. Либо хотя бы фиксируют и делают достоянием общественности факты, которые противоречат сложившимся историческим образам и схемам.

Критический подход к истории существенно тормозится тем, что попытки предлагать новые модели причинно-следственных связей между событиями прошлого автоматически требуют пересмотра общей хронологии базовых исторических событий. А правильность основных хронологических реперов вроде бы подтверждают естественные науки – своими методами. Но и помимо уверенности в естественно-научных средствах, есть психологический барьер, мешающий усомниться в правильности общей исторической схемы, базирующейся на якобы согласующихся между собой источниках, на множестве архитектурных памятников и на материальных археологических артефактах.

В данной работе я постараюсь дать ответы на ряд такого рода методических вопросов. Возможно, что это позволит читателям в последующем легче маневрировать в пространстве попадающихся им фактов.

1. Аргон-аргоновый метод и датировка гибели Помпей.

а) Аргон, унаследованный из магмы.

В 1997 г. Американский исследователь Ренне и др. выполнил работу, которую назвал калибровкой аргон-аргонового метода по Плинию Младшему. Калибровки как таковой не было. А была проверка возможности получения исторической даты методом, который изначально был разработан для датировки вулканических горных пород с возрастами масштаба миллионов, десятков и сотен миллионов лет. При том, что к 1997 году дата извержения в 79 г. н.э. отстояла от измерения на 1918 лет, полученный Ренне результат 1925±94 года является просто великолепным попаданием. Казалось бы: проблемы нет. Что и почему может быть не так?

Апелляции к вероятной недобросовестности результата – это самое последнее, к чему принято прибегать. Но можно проверить справедливость физических оснований методики.

Вкратце, в чем она заключается. Магматические горные породы содержат в своем составе калий. Помимо основного природного изотопа с атомным весом 39, они содержат стабильный изотоп калий-41 и слабо радиоактивный изотоп калий-40. Этот радиоактивный изотоп медленно распадается. И в результате распада образуется изотоп инертного газа аргона с атомным весом 40. Если предположить, что в расплавленной магме аргон не задерживается, т.е. что аргона в момент извержения в магме просто нет, то по накоплению указанного изотопа в породе можно судить о возрасте. Измерив количество накопленного т.н. радиогенного аргона-40 и сопоставив его с имеющимся в образце содержанием калия и, соответственно, его радиоактивного изотопа К-40. Для того, чтобы повысить точность за счет использования единой методики измерения на масс-спектрометре, в настоящее время сравнивают не количество 40

Ar с содержанием калия, а облучают образец в атомном реакторе нейтронами. В результате ядерной реакции какая-то часть основного в природной смеси изотопа калия-39 превращается в изотоп аргон-39. И теперь уже на атомном масс-спектрометре сопоставляют количества двух изотопов одного и того же элемента, по единой методике, в одном аппарате.

В первоначальном варианте метода при возрастах горных пород масштаба многих миллионов лет, речь шла о вполне разумном допущении практически полной дегазации магмы. Но когда происходит переход к масштабам исторических возрастов, оказывается, что общее количество аргона, наработанного в образце весьма мало.

Т.е. перенос метода, разработанного для геологического датирования на времена масштаба исторических приводит к необходимости предполагать, что в вулканической магме происходит очистка вещества от аргона до уровня, едва ли достижимого изощренными методами получения сверхчистых веществ.

Единственное, что оправдывает такое предположение, – это инертность аргона. Который, в отличие от других примесей, как бы не образует прочных химических связей с атомами расплава, а потому должен уходить из него. Но здесь возникает следующая сложность. Расплав содержит внушительное количество калия. Электронная конфигурация атома калия представляет собой полностью заполненные электронные оболочки, как у аргона и плюс один слабо связанный т.н. s-электрон начинающей выстраиваться следующей оболочки. В окислах этот электрон уходит к кислороду. И оставшийся ион по массе и размерам идентичен нейтральному атому аргона. Но в твердом состоянии хотя бы зафиксировано положение этого заряженного иона. Он привязан к какой-то кристаллической позиции в ионной решетке. А в расплаве? В расплаве атомы щелочных металлов отдают свой единственный электрон внешней оболочки в общую зону проводимости материала, что обеспечивает высокую электропроводность расплава. А сам остается в виде весьма подвижного иона в симметричном поле других ионов и электронов проводимости. По диффузионным характеристикам этот ион калия не отличим от нейтрального атома аргона. В массе расплава у атома аргона нет оснований для предпочтительного по сравнению с множественными ионами калия движения в каком-либо направлении. Аргон и калий в любых направлениях перемещаются одинаковым образом. И только на границах, например, газовых пузырьков возможно разделение имеющего больше возможностей покинуть расплав нейтрального аргона и ионов калия. Но, поскольку кристаллизация магматических пород начинается еще на значительной глубине, аргон может консервироваться во вновь образующихся кристаллах. Ниже приводится таблица результатов аргон-аргонового датирования кристаллов куполов вулкана Сент-Хеленс (St. Helens), штат Вашингтон (северо-запад США), образовавшихся в 1986 году. Аргоновый «возраст» свежих пород получается на уровнях от 300 до 3 млн. лет. Предложенный результат – далеко не единичный. Повышенная концентрация аргона в породах недавних извержений отмечается повсеместно. В цитируемой статье обсуждаются также экспериментальные работы, в которых определена высокая растворимость аргона в расплавленном в расплавах типичных вулканических минералов. Исследователи просто пропускали аргон над расплавами разных пород, находящимися при 1300 градусах Цельсия. А после охлаждения и кристаллизации выясняли, сколько его осталось в образце.

Полученные концентрации аргона, законсервированного в минералах при кристаллизации как раз и соответствуют миллионно-летним возрастам.

Т.е. консервирование остаточного аргона в минералах еще в глубине вулкана, таким образом, может приводить к существенному завышению кажущихся возрастов пород – вплоть до миллионов лет. Получение исторических возрастов при наличии столь серьезного источника погрешностей, – делает метод необоснованным, ненадежным. Результат измерения, дающий великолепное попадание в традиционно-историческую датировку, – может рассматриваться в лучшем случае как курьез. Или – как прямое экспериментальное подтверждение существенно более молодого возраста погибших Помпей. – Поскольку источник ошибок в виде унаследованного из магмы аргона может только удревнить кажущийся возраст. Впрочем, культурологические, технологические и иные основания для вывода о заметно более молодом, чем считается, возрасте погибших Помпей – есть.

б) Влияние реакторного облучения.

Но даже в случае, если магма оказалась поразительным образом полностью лишена аргона-40, доставшегося от прошлой жизни в глубинах земной коры, аргон-аргоновый метод имеет еще один врожденный недостаток, пока, кстати, неизвестный широкому научному сообществу.

Для работоспособности метода принципиально важно, чтобы образующийся в процессе реакторного облучения аргон-39 не уходил из образца. Либо уходил в крайне незначительных количествах. При захвате быстрого нейтрона с энергией масштаба 1 МэВ образующееся ядро аргона отлетает приблизительно с такой же энергией. Длина пробега этого высокоэнергичного ядра фиксируется по треку – по зоне серьезных разрушений решетки вдоль траектории отлета ядра. Эта длина оказывается небольшой – масштаба 1000 межатомных расстояний ~ 100 нм. Потерями аргона с таких расстояний до поверхности образца при размерах образцов масштаба единиц миллиметров – пренебрежимы. Но вот случаи усиленной диффузии при сильном реакторном облучении с возникновением радиационного распухания, учитывать приходится.

Но разработчики метода, судя по всему, до сих пор не владеют информацией о т.н. аномальной диффузии, возникающей под облучением. Эти результаты, преимущественно советского происхождения, полученные в 1980-е годы, ввиду известных обстоятельств – не получили развития и соответственно мало известны мировому научному сообществу. Но сама аномальная диффузия отмечается постоянно в работах по ионному, электронному, нейтронному, лазерному облучению материалов. При этом собственно коэффициент диффузии оценивается из экспериментальных данных приблизительно на 1-2 порядка выше, чем даже в расплавленной вулканической магме. А расстояния, на которых в кристаллических материалах происходят изменения, вызванные бомбардировкой, например теми же атомами аргона, – на 2-3 порядка превосходят длину пробега, т.е. достигают 10-100 мкм. А это и есть типичное расстояние до границ зерен в поликристаллических материалах. Т.е. за счет аномальной диффузии буквально каждый вновь образовавшийся или уже находившийся в решетке атом аргона – имеет возможность быть вынесенным на границу кристаллита и удалиться из образца. – Это чисто теоретически.

Но в нашем случае мы можем опереться и на конкретный экспериментальный результат работах по исследованию воздействия реакторного облучения на прочность портландцементного камня(содержащего в числе малых составляющих и калий) исследовалось газовыделение под облучением. И, по счастливой случайности, в числе контролируемых газовых продуктов оказался аргон-41, получающийся из калия-41, присутствующего в природной смеси по реакции. Образующийся аргон-41 имеет сравнительно малый период полураспада 2 часа. Поэтому при отборе газовых проб из герметичной ампулы, в которую были заключены образцы, через много часов после начала облучения про состав газовой смеси по аргону-41 можно было сказать, что в ампуле поддерживается детальное равновесие между поступлением из образцов радиоактивного газа и его распадом. В условиях эксперимента поступление аргона-41 в газовую ампулу, оцененное по измеренной активности, составило около 0.4% от числа вновь образующихся атомов. Которое оценивалось по химическому составу цементного клинкера и измеренным для условий облучения потокам нейтронов. Но выход короткоживущего аргона на поверхность контролируется движением аргона через сантиметровую толщу материала образцов, при котором аргон-41 прямо в материале распадается. Детальное равновесие между новообразующимся аргоном и его распадом существует и в образцах И может быть оценено по постоянной распада. Равновесие в образцах устанавливается на уровне приблизительно 1% от числа образовавшихся атомов аргона-41 за все время эксперимента(около 30 часов). И именно этот запас атомов определяет необходимые для диффузии градиенты концентрации аргона. Иными словами, в ампулу выходит до 40% того аргона, который в принципе мог бы успеть выбраться из образцов до своего распада.

При уменьшении длины диффузии в несколько раз на образцах для аргон-аргонового датирования(имеющих в эксперименте Ренне габарит ~3.5 мм против 2 см в наших образцах) позволяет допускать до 80-90% и более потери вновь образующегося аргона. Поскольку специалисты аргон-аргонового датирования не уделяют внимания этому эффекту и контролю диффузионного подобия образцов сравнения и исследуемого образца, результат измерений может оказываться в разы отличающимся от того, что должен был бы предъявить образец. Учитывая определенные стереотипы подхода к построению экспериментальных методик, выбора габаритов образцов и т.д., можно с высокой вероятностью предполагать, что влияние реакторного облучения тоже работает на кажущееся удревление.

Резюмируя, можно сказать, что результаты аргон-аргонового метода датирования исторических объектов не могут служить причиной для ограничения хронологических рамок, в которые исследователи должны размещать артефакты.

2. Радиоуглеродный метод.

Претензии к радиоуглеродному методу выдвигаются давно. Но глубоких системных претензий пока еще не было. Казусы с живыми организмами, которые по радиоуглероду либо до 20-25 тысяч лет назад умерли, либо через пару тысячелетий только родятся, – так и остаются казусами. Поскольку – бессистемны.

Нами проанализированы два центральных, негласно действующих(как само собой разумеющиеся) постулата радиоуглеродного метода.

Постулат 1.

Этот постулат основан исключительно на простейших экспериментах, проделанных в 19 веке. Когда в земле из кадки вырастили растение. Взвесили землю до и после. И определили, что изменения массы грунта не произошло.

Тем не менее, американский исследователь, занимавшийся изучением усвоения растениями удобрений в 1923 году, определил, что поступающий в растение через корни растворенный углекислый газ – влияет на количество образующихся в золе карбонатов. Радиоуглеродные исследования с введением в почву радиоуглерода С-14 в составе бенз(а)пирена или фенола показывают, что меченые атомы углерода, попавшие через корни, оказываются в составе аминокислот и белков растения.

Вопрос, получается, о масштабе возможного корневого потребления растением углерода через корневую систему. В агротехнике выработалось правило, что урожай обедняет гумус почвы приблизительно на 20% от массы углерода, вывезенного с урожаем. Это ориентир.

Но мы провели и эксперимент. Растения сажались корнями в гидропонный питательный раствор через отверстие в стеклянной пластине. Верхняя часть растения уплотнялась от контакта с атмосферой и водой под пластиной – по стеблю. И эта верхняя часть изолировалась от атмосферы уплотненным на контакте со стеклянной пластиной стеклянным колпаком определенного объема, в котором можно было учесть количество углекислого газа.

Под колпаком же располагалась и емкость с небольшим количеством поваренной соли для аккумуляции транспирационной влаги.

Растение взвешивалось перед посадкой и через 10 дней. На аналогичных растениях определялся коэффициент пересчета мокрого веса на сухой. Количество углерода в сухом весе растений полагалось 55%.

На нескольких растениях разных видов было показано, что они активно развиваются – не хуже контрольных образцов в атмосфере. Масса же аккумулированного за 10 дней углерода может на порядок превышать его первоначальное содержание в атмосфере под колпаком.

Тем самым было показано, что сухопутные растения могут полностью переключаться на корневое углеродное питание. Этот вывод был проанализирован с точки зрения соотношения с практикой радиоуглеродных измерений, обычно нормально согласующихся с возрастом современной растительности.

Важнейшим фактом является то, что корни потребляют выработанные растением сахара и дышат. Т.е. насыщают землю вокруг себя углекислым газом, возникшим из свежепереработанного атмосферного углекислого газа. Кроме этого, почва обогащается углеродом от постоянно отмирающих и перегнивающих мелких корневых образований также содержащих молодой углерод. В зоне интенсивного земледелия и лесопользования хозяйственная деятельность человека уже привела к существенному омоложению собственно почвенного гумуса. Тем самым в большинстве случаев корневое питание, включающееся в дни, когда устьица листвы закрываются(в случае жары, например), не приводит к существенному изменению радиоуглеродного возраста его тканей. Но такое изменение возможно. Например, в местах, где из-под почвы идет поток древнего углерода в виде углекислого газа вулканического происхождения, в виде углекислого газа разложения карбонатов под действием кислот, в виде продуктов разложения древних торфов и бурых углей. В этом случае в районе корневой системы возможна замена свежего углерода дыхания корней на древний углерод – с соответствующим изменением радиоуглеродного возраста.

Вывод: при разбросе радиоуглеродных дат какого-либо объекта желательно использование наиболее молодой даты. При отсутствии грубых ошибок обращения с отобранными образцами естественных причин сколько-нибудь серьезного обогащения образцов молодым углеродом нет. Наоборот, любые разломы выделяющие глубинный углерод, наличие под деревом линзы бурого угля, подстилающих карбонатов, в которые просачивается кислая болотная вода, – могут резко увеличивать кажущийся радиоуглеродный возраст. Образцы такого удревления неоднократно возникают у археологов. Так при проведении РУ-датирования приамурских городищ бревна рамы одного строения отличались по возрасту на 500-800 лет. Цитирую:

Случай с датой для жилища 2 памятника Букинский Ключ–1 более сложен и не лишен сомнений. Всего для жилища 2 известны три даты, две из которых получены по углю от плах № 3 и 4 рамы-основы и относятся к раннему средневековью (СОАН–3735, СОАН–3743). Радиоуглеродный анализ угля от плахи № 2 этой же рамы-основы (CОАН–3744) показал более древний возраст. Вполне возможно, что эта датировка дает определение возраста для нижнего горизонта культурного слоя, тем более что на этом памятнике есть отдельные находки талаканской керамики, но не исключена и ошибка.

Постулат 2. На изотопный углеродный состав органических остатков оказывает влияние только радиоактивный распад.

В отличие от предыдущего постулата, являвшегося как бы недоработкой автора радиоуглеродного метода и его последователей, постулат 2 был совершенно естественным в рамках представлений о физико-химии веществ до возникнвения того прорыва в понимании природы, который возник с созданием квантовой механики, физики твердого тела, с созданием множественных средств экспериментального исследования веществ.

Твердые тела во второй половине 20-го века перестали быть монументами, а зажили своей полноценной и интересной жизнью.

Итак. Целлюлоза, используемая как основной материал для проведения РУ-датирования – органический кристалл. И, как и все кристаллы, он подчиняется общим их закономерностям. В кристаллах равновесно присутствует определенное количество дефектов. Разных: точечных, линейных, двумерных, трехмерных. Точечные дефекты – это 1) вакансии, т.е. места, в которых должен быть какой-то атом, но его нет – по каким-то причинам исчез со своего места, и 2) междоузельные атомы – блуждающие между прочими атомами и не вписанные в законные места в структуре твердого тела, для кристаллических твердых тел – в позициях решетки. Эти дефекты – абсолютно нормальное явление в каждом твердом теле. Не разрушающие его. Постоянно какие-то атомы покидают свои места, наоборот другие, блуждавшие, – занимают освободившееся место. Чем выше температура, тем больше таких дефектов. Чем выше приложенные механические напряжения – тем больше таких дефектов, чем больше приложенное электрическое, магнитное поле – тем больше таких дефектов. Но до определенных порогов воздействия нарастание количества дефектов(а это – разрывы химических связей) фиксируется экспериментально, но не приводит к разрушению вещества, к изменению его состава, структуры. Поваренная соль остается поваренной солью, целлюлоза остается целлюлозой. Разрывы химических связей – залечиваются. Вакансию от исчезнувшего атома углерода занимает именно углерод, вакансию в позиции кислорода – кислород.

А как это связано с радиоуглеродным датированием? Представим себе структуру целлюлозы, в которой в соседних позициях находятся два атома углерода. Они могут находиться в электронном состоянии связанности между собой, могут находится в электронном состоянии разорванной связи между ними. И в каждом из этих состояний они могут иметь тот или иной уровень энергии колебаний этой пары – как будто они связаны пружинкой, вращений относительно разных осей. Когда эти два атома неотличимы друг от друга, анализ показывает, что они не могут в одном электронном состоянии перескакивать к другому уровню энергии колебаний. Т.е. малую порцию энергии, увеличивающую энергию колебаний, они приобретать не могут. Только сразу существенную порцию – переводящую их в разорванное – диссоциированное состояние. При этом может меняться и колебательная часть энергии. А вот если атомы отличаются друг от друга, то нарушение симметрии уже начинает позволять с какой-то вероятностью менять колебательные уровни, набирая размах колебаний порционно. Если откуда-то пришла порция энергии, то такая пара асимметричных атомов сможет ее захватить и увеличить размах своих колебаний. А соседние пары одинаковых атомов – не могут. И передать им эту колебательную энергию асимметричная пара не сможет – они не имеют права ее принять. Это т.н. запрещенный переход.

Ну и что? Вакансии же равновесные. Что ушло, то и пришло. Изотопный состав при этом не меняется. – Совершенно верно! Но если блуждающие, сорванные со своих мест атомы углерода имеют возможность встретиться с кислородом или водой, – они же имеют возможность вступить с ними в химическую связь. С образованием углекислого газа, метана… А если этот углекислый газ или метан не задерживается в структуре целлюлозы, то радиоактивный углерод С-14 с вероятностью большей, чем это соответствовало бы его содержанию в веществе – удаляется в виде метана и углекислого газа. Если органическое вещество пронизывается медленными потоками углекислого газа известняковых пород, то в порах возникают обменные реакции между газом и блуждающими атомами углерода. И углерод целлюлозы, угля – уходит из образца вместе с этим углекислым газом. А углерод углекислого газа окружающего известняка – занимает со временем вакантные позиции в структуре целлюлозы или угля. И происходит обеднение органики радиоуглеродом С-14 – который при этом не распадается. Т.е. это добавочное обеднение вещества, дополнительное к распаду. Делающее кажущийся радиоуглеродный возраст больше. Насколько?

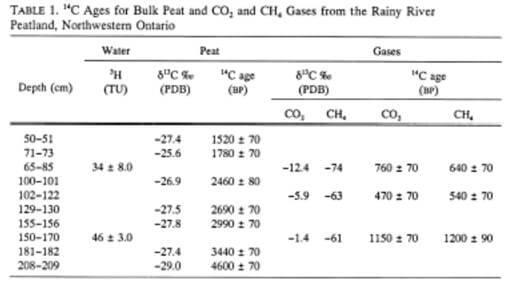

При измерении возраста метана, выходящего из древних торфов озер провинции Онтарио(Канада) было обнаружено, что РУ-возраст метана на 1000 и более лет «моложе», чем возраст слоев, из которых он получен:

Сейчас для радиоуглеродного сообщества это острейшая проблема. Наш же ответ прост: преимущественный выход из вещества радиоуглерода. Уходящие газы «моложе»(т.е. содержат больше радиоуглерода), остающийся торф «стареет», т.е., кроме как по каналу распада, он обедняется радиоуглеродом еще и за счет выноса его метаном и углекислым газом.

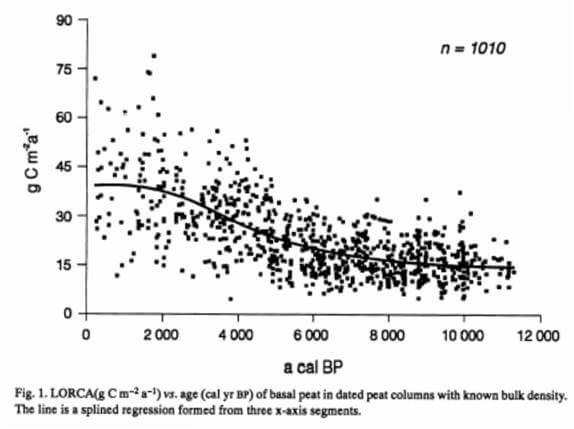

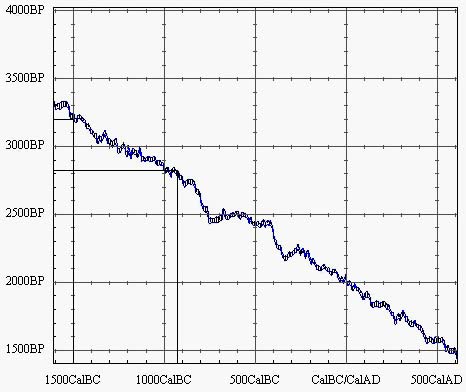

Как это влияет на возраст оставшегося торфа? Еще одна картинка:

Как видим, с удревлением торфа, среднегодичное аккумулирование углерода уменьшается. Частично это, конечно, объясняется удалением части углерода в форме газов: метана, угелекислого газа, – в процессе естественной деструкции органики. Тем не менее, математические модели, созданные для объяснения такого, существенного на самом деле, падения аккумуляции углерода с возрастом, – не в состоянии справится с проблемой. В аннотации последней ссылки так и говорится: «Эти результаты сильно противоречат концепции постоянного поступления и постоянного распада…»

В рамках нашего объяснения ситуации – все естественно. Торф, которому приписан РУ-возраст 12 тыс. лет в реальности имеет 6000-летний возраст. Вторую половину кажущегося возраста он приобрел за счет ускоренного выноса радиоуглерода образующимися метаном и углекислым газом. Сам по себе факт уменьшения аккумуляции углерода торфяными слоями – вполне может претендовать на объяснения с точки зрения динамики распада органики и частичного ее выноса газами. Но вкупе с «молодыми» по радиоуглероду газами из болот Онтарио – это уже слишком серьезный вопрос к радиоуглеродному методу.

Теперь важно пояснить, в каких условиях удревление будет существенным, а в каких нет. Как это согласуется с великолепным следованием кривой распада углерода колец древних остистых сосен из Калифорнии?

Как было сказано, кажущееся старение образцов связано не только с более энергичным выбрасыванием радиоуглерода из структуры целлюлозы, но еще и с возможностью его выноса из окрестностей матричной молекулы. В природных органических тканях целлюлоза очень плотный материал. По образному выражению одного из авторов работ по химии целлюлозы, через структуру целлюлозы не может проскочить даже протон водорода. Но когда целлюлоза попадает в воду, линейные молекулы целлюлозных волокон расходятся. И получается, что каждая молекула, имеющая в поперечнике размеры масштаба 2-4 атомных расстояний – окружена водой. Вода, в которой идет обычный диффузионный перенос вещества, – способна выносить из тканей вырвавшиеся атомы углерода. Волокна целлюлозы отмирающих годичных приростов сфагнума, формирующих торфяники, – в этом смысле пребывают в идеальных условиях потери радиоуглерода. Чуть хуже, но принципиально подобны условия выноса радиоуглерода из свалившихся в болота ирландских дубов или дубов с побережья Рейна и Майнца, упавших в реку и занесенных глинистыми отложениями. Все они тысячелетиями пребывают в разбухшем от воды состоянии. И из них медленно, но непрерывно диффузией в капиллярных водных трубках между волокнами целлюлозы – выносится радиоуглерод. То же – для деревянных останков затонувших кораблей. А вот тонкая и пористая рисовая шелуха из археологических находок Древнего Китая – освобождалась от выдающего ее возраст радиоуглерода – посредством воздушного выноса. В ходе медленного окисления.

А в остистой сосне из Калифорнии? В остистой сосне – живом дереве – мертвые клетки внутренних колец не омываются влагой – вся влага проходит по молодым кольцам текущего года. И структура живого дерева препятствует проникновению кислорода воздуха к внутренним кольцам. Здесь, понятно, идеальные условия консервации радиоуглерода. Ему просто некуда уходить. Он только мигрирует от одной молекулярной позиции к другой. Может, даже в слой предыдущего года, но это мало влияет на результаты датирования. Поскольку разница в концентрациях радиоуглерода между слоями минимальна. Приблизительно 1/60 процента на слой. Что, конечно же, мало влияет на датировку.

Но приравнивать остистую сосну к вымачивавшимся веками в болотах ирландским дубам можно только очень и очень осторожно. Пока же это делается так, как будто различий в условиях сохранения С-14 не существует.

Выводы.

Нами проанализированы базовые постулаты двух наиболее существенных для археологии и подтверждения исторической хронологии естественно-научных методов. Выявлено, что базовые постулаты обоих методов содержат допущения, опровергаемые как современной теорией, так и экспериментальным материалом. Причем ошибки, вносимые применением этих базовых постулатов, имеют общую тенденцию – они удревляют кажущийся возраст исследуемых объектов.

Получение некоторыми авторами естественно-исторических датировок результатов, прекрасно согласующихся с общепринятыми датами, при учете несомненно существующих удревляющих методических ошибок, – ставит под сомнение либо личную научную честность авторов, либо общепринятые исторические датировки. В основном автор данной работы склоняется к сомнениям в отношении именно датировок.

Из проведенного анализа следует важная рекомендация к использованию радиоуглеродного и аргон-аргонового датирования: из набора дат, полученных экспериментально по образцам одного объекта, – использовать самую молодую, как менее всего подвергшуюся воздействию удревляющих факторов.

Собственно роль и значение удревляющих факторов для объектов разной природы: фрагментов жилищ, погребальных артефактов, продуктов земледелия и ремесел, углей, – требует разработки методик и проведения экспериментально-теоретических исследований на предмет оценки необходимых поправок к результатам датирования по уже существующим методикам, – но в зависимости от объекта, его условий сохранения в природе, его состояния и т.п.

Изобретенный в 1940-х радиоуглеродный анализ — стандартный метод определения возраста археологических находок и материалов биологического происхождения. Однако, его точность необходимо пересмотреть, если мы хотим получить верную датировку исторических событий.

Самые интересные технологические и научные новости выходят в нашем телеграм-канале Хайтек+. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.

Радиоуглеродный анализ измеряет распад углерода-14, нестабильного изотопа углерода, который образуется в верхних слоях атмосферы в ходе столкновения азота с нейтронами космических лучей. Однако космическое излучение — не константа. Поэтому для уточнения результатов проводится тщательная калибровка, в том числе — по годичным кольцам древесины.

«Единая калибровочная кривая Северного полушария сформировала базис радиоуглеродного анализа в Европе и Средиземноморье на пять десятилетий вперед, заложив основу доисторической датировки, — пишет профессор классической археологии Стерт Маннинг Корнеллского университета. — Однако, с ростом точности измерений накапливаются свидетельства небольших, но существенных региональных отклонений (зачастую в вегетационный период) в уровнях радиоактивных углеродов одного и того же года».

Профессор Манниг и его коллеги поставили под сомнение точность единой калибровочной кривой Северного полушария. Взяв данные, собранные одной лабораторией, они сравнили данные из северной Европы со средиземноморскими за II и I тысячелетия до н. э. Они обнаружили, что существуют небольшие, но важные периоды колебаний уровней изотопов углерода-14 в Средиземноморье. Данные, собранные другой лабораторией, подтвердили результаты, пишет Phys.org.

Ученые пришли к выводу, что важную роль играют периоды роста растений: зимой уровень радиоактивных углеродов ниже, летом — выше. Углерод в годичных кольцах отражает период, когда дерево активно использует фотосинтез и, следовательно, впитывает углерод из атмосферы. В северной Европе или Америке это время с апреля по сентябрь. А в Иордании или Израиле — с октября по апрель.

Такие отклонения кажутся незначительными, но на самом деле могут изменить датировку событий на несколько десятков лет. Так, например, уточненные данные позволяют устранить неувязку со временем извержения вулкана Санторини. Согласно археологическим свидетельствам, его следует датировать 1500 годом до н. э., а радиоуглеродный анализ утверждает, что катаклизм произошел много позже, от 1630 до 1600 до н. э. Корректировка Маннинга исключает первую версию, но также вносит изменения во вторую: извержение могло произойти между 1600 и 1550 годами до н. э.

С сомнением научное сообщество отнеслось к исследованию, проведенному австралийскими антропологами. Исследователи провели масштабный анализ митохондриальной ДНК, и установили, что последний общий предок всех людей жил в Южной Африке. Однако другие ученые считают, что эта работа не может претендовать на полноту.

15.2. Критика применения метода

Радиоуглеродные даты внесли, как пишет Л. С. Клейн, «растерянность в ряды археологов. Одни с характерным преклонением… приняли указания физиков… Эти археологи поспешили перестроить хронологические схемы (которые, следовательно, не настолько прочно установлены? — Авт.)… Первым из археологов против радиоуглеродного метода выступил Владимир Милойчич… который… не только обрушился на практическое применение радиоуглеродных датировок, но и… подверг жестокой критике сами теоретические предпосылки физического метода… Сопоставляя индивидуальные измерения современных образцов со средней цифрой — эталоном, Милойчич обосновывает свой скепсис серией блестящих парадоксов.

Раковина ЖИВУЩЕГО американского моллюска с радиоактивностью 13,8, если сравнивать ее со средней цифрой как абсолютной нормой (15,3), оказывается, уже сегодня (переводя на годы) в солидном возрасте — ей около 1200 лет! ЦВЕТУЩАЯ дикая роза из Северной Африки (радиоактивность 14,7) для физиков „мертва“ уже 360 лет… а австралийский эвкалипт, чья радиоактивность 16,31, для них еще „не существует“ — он только БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ через 600 лет. Раковина из Флориды, у которой зафиксировано 17,4 распада в минуту на грамм углерода, „возникнет“ лишь через 1080 лет… Но так как и в прошлом радиоактивность не была распространена равномернее, чем сейчас, то аналогичные колебания и ошибки следует признать возможными и для древних объектов. И вот вам наглядные факты: радиоуглеродная датировка в Гейдельберге образца от средневекового алтаря… показала, что дерево, употребленное для починки алтаря, еще вовсе не росло. В пещере Вельт (Иран) нижележащие слои датированы 6054 (плюс-минус 415) и 6595 (плюс-минус 500) гг. до н. э, а вышележащий — 8610 (плюс-минус 610) гг. до н. э. Таким образом… получается обратная последовательность слоев, и вышележащий оказывается на 2556 лет старше нижележащего. И подобным примерам нет числа…» [391], с. 94–95.

Итак, радиоуглеродный метод датирования применим для грубой датировки лишь тех предметов, возраст которых coставляет несколько десятков тысяч лет. Его ошибки при датировании образцов возраста в одну или две тысячи лет СРАВНИМЫ С САМИМ ЭТИМ ВОЗРАСТОМ. То есть иногда достигают ОДНОЙ-ДВУХ ТЫСЯЧ и более лет.

ЖИВЫХ моллюсков «датировали», используя радиоуглеродный метод. Результаты анализа показали их «возраст»: якобы 2300 лет. Нелепость. Эти данные опубликованы в журнале «Science» (1959. № 130. 11 декабря). Ошибка радиоуглеродного датирования составляет здесь ДВЕ ТЫСЯЧИ ТРИСТА лет.

Вот еще несколько ярких примеров из сравнительно не давнего применения радиоуглеродного датирования, а именно около 1970–1971 годов.

1) В журнале «Nature» (1970. № 225, 7 марта) сообщается, что исследование на содержание углерода–14 было проведено для органического материала из строительного раствора английского замка. Известно, что замок был построен 738 лет назад. Однако радиоуглеродное «датирование» дало «возраст» якобы 7370 лет. Ошибка «радиоуглеродного метода» ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЛЕТ. Стоило ли приводить дату с точностью до 10 лет?

2) ТОЛЬКО ЧТО отстрелянных тюленей «датировали» содержанию углерода–14. Их «возраст» определили в 1300 лете Ошибка «метода» в ТЫСЯЧУ ТРИСТА ЛЕТ. А мумифицированные трупы тюленей, умерших всего 30 лет тому назад, были «датированы» как имеющие возраст якобы 4600 лет. Ошибка в ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ ЛЕТ. Эти peзультаты были опубликованы в «Antarctic Journal of the United States» (1971, № 6).

В этих примерах радиоуглеродное «датирование» УВЕЛИИ ЧИВАЕТ ВОЗРАСТ образцов на ТЫСЯЧИ ЛЕТ. Как мы видели есть и противоположные примеры, когда радиоуглеродное датирование не только УМЕНЬШАЕТ возраст, но даже «переносит» образец В ДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ.

Поэтому нет ничего удивительного, что во многих случаях радиоуглеродное «датирование» искусственно отодвигает средневековые предметы в глубокую древность.

Вернемся к обзору Л. С. Клейна. Он пишет: «Милойчич призывает отказаться наконец от „критического“ РЕДАКТИРОВАНИЯ результатов радиоуглеродных измерений физиками и их „заказчиками“ — археологами, отменить „критическую“ ЦЕНЗУРУ при издании результатов. Физиков Милойчич просит НЕ ОТСЕИВАТЬ ДАТЫ, которые почему-то кажутся невероятными археологам, публиковать все результаты, все измерения, без отбора

Археологов Милойчич уговаривает покончить с традицией ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ФИЗИКОВ с примерным возрастом находки (перед ее радиоуглеродным определением) — не давать им никаких сведений о находке, пока они не опубликуют своих цифр! Иначе невозможно установить, сколько же радиоуглеродных дат совпадает с достоверными историческими, то есть невозможно определить степень достоверности метода. Кроме того, при таком „редактировании“ на самих итогах датировки — на облике полученной хронологической схемы — сказываются субъективные взгляды исследователей.

Так, например, в Гронингене, где археолог Беккер давно придерживался короткой хронологии (Европы — Авт.), и радиоуглеродные даты „почему-то“ получаются низкими, тогда как в Шлезвиге и Гейдельберге, где Швабдиссен и другие издавна склонялись к длинной хронологии, и радиоуглеродные даты аналогичных материалов получаются гораздо более высокими» [391], с. 94–95.

По нашему мнению, какие-либо комментарии здесь излишни. Картина абсолютно ясна.

Нам могут сказать, что, вероятно, в последнее время радиоуглеродный метод сильно усовершенствовали и теперь он, по-видимому, «стал точным». Может быть, это справедливо в его теоретической и измерительной части. Но весь вопрос в том, применяется ли эта усовершенствованная методика годна в археологической практике для датировки «античных образцов» и что же получается в результате? Согласуются ли вновь получаемые радиоуглеродные датировки со скалигеровской хронологией? Приведём сравнительно свежий пример.

Читайте также

8. 1. Идея метода

8. 1. Идея метода

Невооруженным глазом на небе видны пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Средневековые астрономы добавляли к ним Солнце и Луну. При движении по эклиптике они попадают в те или иные созвездия зодиакального пояса. Зодиак условно разделен на 12

2. 11. Чувствительность метода

2. 11. Чувствительность метода

Метод гистограмм частот разнесений связанных имен оказывается исключительно чувствительным к наличию в списке структуры дубликатов.Выше было показано, что для списков, в которых такой структуры нет, гистограммы вида f2 (x), f3 (x) с большой

1. Идея метода

1. Идея метода

Здесь описан результат, полученный Г. В. Носовским и А. Г. Фоменко.Можно попытаться датировать некоторые старинные памятники, пронизанные астрономической символикой, следующим естественным образом. Встречая в тексте астрономический фрагмент, будем

5.1. Идея метода

5.1. Идея метода

Попытаемся датировать древние памятники с астрономической или астрологической символикой следующим естественным образом. Встречая в том или ином документе астрономический фрагмент, будем читать его, следуя известной нам средневековой системе

Сложности метода

Сложности метода

Каждая наука, получая новые факты и методы исследований, развивается и изменяется, причем иногда самым радикальным образом. Примеров не счесть. За последние столетия изменили свой «облик» математика и химия, физика и астрономия, развивались ботаника,

АНАЛИЗ ВЕЙСГАУПТИАНСКОГО МЕТОДА

АНАЛИЗ ВЕЙСГАУПТИАНСКОГО МЕТОДА

Мы уже говорили об образце, которым вдохновляется основатель иллюминатов. Он регулирует внутренние процессы (обязанности, доносы и т. п.) в соответствии с политикой ордена. В то же время он заимствует некоторые самые общие вещи в иных

Сложности метода

Сложности метода

Каждая наука, получая новые факты и методы исследований, развивается и изменяется, причем иногда самым радикальным образом.Примеров не счесть.За последние столетия изменили свой «облик» математика и химия, физика и астрономия, развивались ботаника,

Платон: тесты и применения

Платон: тесты и применения

Начиная с эпохи Возрождения и до XIX века все высоко оценивали Платона как абстрактного теоретика и недооценивали Платона как аналитика. Мы в XX веке начинаем понимать, сколько тонкости и изящества в том анализе, который Платон за последние

Проблема метода

Проблема метода

За последние годы в нашей стране стали необычайно популярны оккультные «науки», прежде всего астрология, а также магия, колдовство, хиромантия, всякого рода суеверия. Неоднократно переиздавались «Тайная доктрина» и другие теософские сочинения Е.П.

1. Идея метода

1. Идея метода

Попытаемся датировать древние памятники с астрономической символикой следующим естественным образом. Встречая в том или ином документе астрономический фрагмент, будем читать его, следуя известной нам средневековой системе астрономических символов.

1.2. Критика понятия «критика исторического источника»

1.2. Критика понятия «критика исторического источника»

В исторической литературе и еще чаще в устных выступлениях историков мы по сию пору встречаем словосочетание «критика исторического источника». Это понятие, по сути дела, выступает дискурсивным маркером

Применения ислама

Применения ислама

Мировоззрение, которое естественным образом существует в человеческом сознании, материализуется и получает свое развитие в целом комплексе жизненных моделей и самой культуре. Проще говоря, термин «ислам» связан с внутренним духовным миром

Практические применения

Практические применения

Весной 1897 г. А. С. Попов с большими трудностями получил под отчёт всего лишь 300 рублей на производство опытов «по электрической сигнализации между судами эскадры». Программа этих опытов, составленная изобретателем, намечала следующие

Эля Зазовская в «Родине слонов»

Как Пор-Бажын стал одним из первых в мире памятников, датированных с точностью до сезона? Почему в 80-х-90-х годах радиоуглеродный метод не давал правильную дату для останков эскимосов и голландских святых? И каким образом радиоуглеродным методом можно датировать керамику?

Говорим об одном из самых обсуждаемых методов датирования с кандидатом географических наук, заведующей Лабораторией радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии РАН Элей Павловной Зазовской.

Стенограмма эфира программы «Родина слонов» с кандидатом географических наук, заведующей Лабораторией радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии РАН Элей Павловной Зазовской.

М. Родин: Сегодня мы будем говорить об одном из самых обсуждаемых, проблемных для лженауки методов в истории, причём методов естественнонаучных. Сегодня мы будем говорить о радиоуглеродном датировании и о проблемах этого метода. О том, можно ли ему доверять, насколько специалисты могут ошибиться и насколько сильно меняет наше представление об истории использование этого метода.

На чём построен этот метод? Мы все слышали, что углерод что-то там испускает и благодаря этому мы можем определить дату. Как это работает?

Э. Зазовская: В природе существует три изотопа углерода: С-12, С-13 и С-14. С-12 и С-13 являются стабильными изотопами, а С-14 – радиоактивный изотоп. С-14 образуется в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей. И количество, сколько его образуется, зависит в том числе от солнечной активности. Потом этот изотоп С-14 через фотосинтез, т.е. растения поглощают углерод, попадает в обменный цикл. После того, как растения отмирают, этот углерод через растения попадает к животным, к человеку, в почвы, в грунты. И в данный момент у меня, у наших слушателей, у вашей кошки, собаки, у дерева, которое растёт за окном концентрация С-14 в организме одинаковая. Но если это дерево срубить, новые порции С-14 перестанут поступать в это дерево. А так как он радиоактивный, он начнёт распадаться по закону радиоактивного распада. Период полураспада С-14 известен: 5730 лет. Допустим, через 100-200 лет дерево, которое упало, археологи раскопают, на специальных физических приборах измерят остаточную концентрацию С-14. И можно посчитать, сколько времени прошло после того, как это дерево упало или было срублено. Точно так же с человеком, с животными. Немножко сложнее с осадками. Но тем не менее общий принцип такой.

М. Родин: Как был изобретён этот метод? Неужели его придумали специально для археологов, чтобы проверять какие-то даты?

Э. Зазовская: Метод этот придумали не специально для археологов. Он был открыт в 1949 г. Вернее, открыт он был чуть раньше. В 1949 г. вышла первая статья, описывающая, как это происходит. Был он открыт группой американских радиохимиков под руководством Либби. Они экспериментировали с искусственной меткой, с созданием изотопов в искусственных условиях и заметили такой эффект. И сразу поняли, что его можно использовать для датирования объектов, в которых есть углерод. В 1949 г. вышла первая статья, описывающая этот метод. И Либби в 1960 г. получил за метод радиоуглеродного датирования Нобелевскую премию.

М. Родин: Как его восприняли представители других наук? Насколько я знаю, было много противников. Потому что археологам очень часто этот метод ломает концепции. Я знаю, что японцы очень сильно возмущались, что у них там какое-то удревнение каких-то слоёв произошло.

Э. Зазовская: Я хочу отметить, что в 1949 г. был изобретён метод, и в Советском Союзе первая радиоуглеродная лаборатория появилась в 1956 г. Она появилась в Институте истории материальной культуры в Ленинграде. Её создали не археологи, а специалисты Радиевого института имени Хлопонина. Но всё равно она появилась именно в ИИМКе. Т.е. это был заказ советской исторической науки для внедрения, как тогда говорили, абсолютных методов датирования в археологию.

Как это восприняли специалисты? Знаете, мне кажется (не хотелось бы обидеть коллег), что историческая наука и археологическая – она консервативна. На самом деле, вообще очень много учёных – люди консервативные. Конечно, когда ты очень долго, кропотливо собираешь факты, строишь концепции, и вдруг появляется какой-то метод, который иногда подтверждает твои концепции, а иногда – разрушает, в первую очередь человеку становится обидно. Ещё, конечно же, любой новый инструментальный метод должен набрать доказательной базы. Нужно показать на многих примерах, что он работает.

Поэтому история взаимодействия радиоуглеродчиков, историков и археологов – достаточно сложная до сих пор. Известный археолог, историк, член британского парламента Колин Ренфрю, сейчас ему, по-моему, уже к 90-м годам, когда-то в 1999 г. в своей книге написал, что радиоуглеродное датирование произвело революцию в умах археологов. С моей точки зрения, эта революция происходит до сих пор.

Тем не менее сейчас ни одно уважаемое археологическое исследование невозможно без радиоуглеродного датирования. Это не истина в последней инстанции, но если вы посмотрите публикации последних лет, особенно англоязычные, всегда увидите, что если речь идёт о восстановлении возраста, каких-то спорных моментах датирования памятников, привлекают методы не только радиоуглеродного датирования, есть и другие методы инструментального датирования. Но в основном, конечно, пользуются радиоуглеродным.

М. Родин: Тут мы переходим к проблемам. Потому что, как мне кажется, этот метод самый полезный для бесписьменных обществ: неолита, палеолита и т.д. А насколько глубоко может этот метод забраться? Где нижняя граница по датировкам, которую он может показать?

Э. Зазовская: Возможность метода обусловлена периодом полураспада. В настоящий момент пользовательская возможность метода (то, что разумно мерить) – это примерно до 55 тысяч лет. Причём это дата, которая должна быть получена с помощью ускорительной масс-спектрометрии. Вы можете в литературе кое-где встретить такие сенсации, что радиоуглерод позволяет мерить до 70-80 тысяч лет. Здесь не надо путать.

Что происходит с радиоуглеродом? С каждым периодом полураспада его становится меньше. Его концентрация вообще очень мала, в отличие от С-12, С-13. Основная задача инструментальщика, человека, который работает в лаборатории, найти способ измерить это малое количество. Сейчас существуют такие высокоточные приборы, которые позволяют детектировать очень маленькое количество. И таким образом мы можем поймать ничтожное количество радиоуглерода и померить на машине эти 70 тысяч лет.

Но для пользователя, для археолога, это практически невозможно. Потому что вы должны найти образец хорошей сохранности. Из него должна выделиться датирующая фракция. Если это кость, то это коллаген. За 70 тысяч лет большинство коллагена просто всё разрушается. Поэтому в принципе радиоуглерод работает до 55 тысяч лет.

М. Родин: То есть, грубо говоря, верхний палеолит.

Э. Зазовская: Да. Есть достаточно много археологов, и даже представителей естественных наук, которые считают, что после 20 тысяч лет радиоуглероду верить нельзя. Мне кажется, это немного связано с недопониманием тех современных инструментов, которые сейчас существуют в руках лабораторий, современных ускорительных масс-спектрометров, систем очистки образцов. Мы просто можем маленькое количество вещества хорошо подготовить и измерить. Я не вижу проблем с датами старше 20-ти тысяч лет.

М. Родин: По современны данным вроде бы как период полураспада – 5730 лет. Но мерить мы можем до 55 тысяч лет.

Э. Зазовская: У нас с каждым периодом полураспада просто уменьшается количество вещества. Через 55 тысяч лет вещества становится столько, сколько мы померить не можем. А потом оно вообще исчезает.

М. Родин: То есть это несколько периодов.

Э. Зазовская: Да. Примерно семнадцать периодов полураспада.

М. Родин: Ещё проблема точности датировок. Насколько точно мы можем померить? Условно, мы можем сказать, сколько месяцев, дней назад? Или всё таки сколько лет, сотен лет, и т.д.?

Э. Зазовская: Вы задали очень интересный вопрос. И я не удержусь рассказать историю последней публикации, которая вышла у моих коллег. Но сначала про точность метода. Дело в том, что мы измеряем не календарный возраст, а радиоуглеродный возраст. Дата, которая получается в лаборатории, называется «радиоуглеродный возраст». И для того, чтобы она стала календарной, а археологов интересует календарный возраст, её нужно откалибровать.

М. Родин: А в чём разница? Там годы по разному идут?

Э. Зазовская: Нет. Когда только Либби открыл метод, он считал, что концентрация С-14 в обменном резервуаре Земли была всегда постоянной. Т.е. сейчас она такая, сто лет назад она была такая, десять тысяч лет назад – тоже. Но достаточно быстро учёные установили, что концентрация С-14 в обменном резервуаре Земли менялась. Менялась она в связи с тем, что менялись циклы солнечной активности и по многим другим причинам. Тогда получается, что если количество С-14 в историческое время менялось, то прямой расчёт не работает. Потому что у нас в какой-то момент времени было столько С-14, а через тысячу лет – другое количество. То как нам посчитать?

М. Родин: То есть мы считаем остатки, а начальное количество всегда разное.

Э. Зазовская: Да. И стали думать, как решить эту проблему. Решили её таким образом, что построили калибровочные шкалы. Их построили по архивам, которые не зависят от радиоуглерода. Первым таким архивом был дендрохронологический архив. У деревьев есть годовые кольца. Все знают, что один год – одно кольцо. На самом деле, иногда не так. Но тем не менее, если можно построить дендрохронологическую хронологию от сегодняшнего дня и дальше вглубь, и когда появилась ускорительная масс-спектрометрия, появилась возможность продатировать каждое кольцо ещё радиоуглеродом, то мы для каждого кольца имеем дендрохронологическую дату и радиоуглеродную дату.

М. Родин: То есть два независимых метода.

Э. Зазовская: Да. Получается, если концентрация С-14 менялась, то у нас может, например, для одной и той же концентрации С-14 быть два разных кольца. Таким образом построили графики. Вот мы получаем радиоуглеродную дату 1000 +-30, мы её накладываем на этот график, и видим, что у нас одному и тому же радиоуглеродному возрасту может соответствовать некий достаточно длинный период календарного возраста. Потом это всё обратили в компьютерные программы. И таким образом у нас сейчас непрерывная калибровочная кривая по дендродатам построена на 13900 лет.

Дальше её продлили. Нет у нас сейчас таких деревьев, по которым непрерывную дендрохронологическую шкалу можно было бы дальше продлить. Эту кривую продлили по морским архивам, по раковинам-фораминиферам, которые водятся в мировом океане. Они точно так же, как и деревья, наращивают свои раковины ежегодно. И, например, сейчас часть калибровочной кривой сделана по слоистым глинам из Японии.

Таким образом, сейчас калибровочная кривая покрывает 50 тысяч лет. То есть мы можем калибровать даты практически за весь период, на который работает радиоуглерод.

Это делается очень централизовано. Над этим работает огромный международный коллектив. Последняя калибровочная кривая вышла в 2013 г. Сейчас мы все ждём с нетерпением, когда в августе 2020 г. выйдет новая калибровочная кривая. Она уже анонсирована. Обновлённая, куда вошло больше данных. У нас, допустим, примерно до 10 тысяч лет очень детальная насыщенность информации в этой калибровочной шкале. Чем дальше вглубь – тем она меньше. Меньше данных. Когда ты калибруешь палеолитические даты, например, интервал калиброванного возраста может получиться 500-2000 лет. А чем больше данных появляется – тем сильнее его можно сузить.

Таким образом, у нас появилась возможность переводить радиоуглеродный возраст шкал, который получен на приборе, в калиброванный, календарный возраст.

Это, конечно, сразу вызвало бурю возмущения у многих археологов, что вот только привыкли к радиоуглеродным датам, а теперь ещё даты надо калибровать, и они получаются совершенно другими. Слом устоявшихся вещей. Не везде так получилось.

А по поводу точности. Конечно, все мечтают, чтобы можно было археологическое событие продатировать с точностью до года, сезона. И мы всегда отвечали на этот вопрос, что это невозможно. А вот сейчас такая возможность появилась. Она, конечно, не для всех культур и времён существует. Но тем не менее она появилась. И вот с чем она связана. В 2012 г. японская аспирантка, дендрохронолог по фамилии Мияке, которая изучала древесные керны японского кедра, которому было 1800 лет, вдруг обнаружила, что в одном кольце какая-то просто зашкаливающая концентрация С-14, которую никто никогда не мерил. Ей не поверили, перепроверили. Оказалось, что в 775 г. была огромная концентрация С-14. Дальше эту детективную историю раскрутили, и оказалось, что на настоящий момент это сильнейшая вспышка на Солнце, которая известна исследователям. Проверили, и оказалось, что этот сигнал отразился не только в этом японском кедре. Он отразился практически для всей Земли. И в Южном, и в Северном полушарии дендрохронологи, международный коллектив провёл большую работу, проверили много-много деревьев. Более того, этот сигнал воспроизводится в ледовых кернах по другому изотопу, не по С-14, а по бериллию. Т.е. это была глобальная история.

М. Родин: Это всё назвали «событие Мияке».

Э. Зазовская: Да. По имени этой девушки. Это открытие изменило её жизнь. Она, может быть, и не собиралась быть серьёзным учёным. Она писала магистерскую диссертацию. А несколько лет назад мы виделись с ней на конференции. Конечно, это дало толчок её развитию. Так случайное событие может изменить карьеру учёного.

В России пару месяцев назад вышла первая публикация международного коллектива. Первый автор там – Margot Kuitems из Гронингенского университета, защитила сейчас, наверное, уже свою диссертацию. Там участвовали три русских исследователя: Андрей Валерьевич Панин, зам. директора Института географии, известный палеогеограф, сотрудник этого же Отдела палеогеографии Юрий Кононов и известный российский археолог Ирина Аркадьевна Аржанцева, которые изучали памятник Пор-Бажын, известную крепость в Туве. Когда его ещё в 50-е гг. ещё Вайнштейн раскапывал, он по каким-то косвенным данным сказал, что это 750 г. В этой крепости очень хорошо сохранились лиственницы. Когда в 2001 г. начались там по новой раскопки, эти лиственницы достали. И вот из этих лиственниц они взяли годичные кольца, продатировали их радиоуглеродом, провели т.н. wiggle matching, статистическую обработку. И получили данные, что всё таки это не 750 г., а лет на 20-30 моложе. Но точнее они ничего не могут сказать. А это очень принципиально: 750 г. – это один правитель, а 770 г. – это совершенно другой правитель. И когда появилась эта история с событием Мияки, стало понятно, что если на лиственнице найти этот 775 г., то это можно точно датировать. И в 2018 г. стартовала международная программа по датированию исторических событий астрономическими методами, и мы с Гронингенским университетом достаточно давно сотрудничаем. Нужны были такие примеры. Они взяли эти образцы. Это очень трудоёмкая работа. Нужно подобрать эти кольца. Нужны деревья с сохранившейся корой. И да, нашли в этих лиственницах кольцо 775 г. Таким образом было посчитано, что эта лиственница была спилена в 777 г. По клеточным данным, эта лиственница была спилена летом 777 г.

Таким образом, Пор-Бажын – это первый российский памятник, и один из немногих в мире, который датирован с точностью до сезона.

М. Родин: Но, я так понимаю, вокруг мы не можем с точностью до года датировать. +-30 всегда.

Э. Зазовская: Как раз это кольцо 775 г. мы можем датировать с точностью до года. Потому что это такая концентрация, что мы точно знаем. Если мы достали из археологического раскопа деревяшку (это не очень просто, я не говорю, что это инструмент, который заработает завтра), нашли там в середине кольцо 775 г., от этого мы можем точно посчитать.

М. Родин: Я имею в виду, что это всё равно +-100 лет.

Э. Зазовская: Ну, нет.

М. Родин: Я имею в виду дерево вокруг, которое жило в этот период.

Э. Зазовская: Имеется в виду, что не каждый археологический памятник так можно датировать?

М. Родин: Да.

Э. Зазовская: Конечно. Но такое же событие, чуть меньшей интенсивности, обнаружили в 994 г. н.э. Такое же событие, которое хорошо ловится, обнаружили в 660 г. до н.э., и в 3372-71 гг. до н.э. То есть уже у нас четыре периода, которые в ближайшем будущем с использованием ускорительной масс-спектрометрии мы сможем датировать с точностью путь не до года, но до нескольких лет.

Это к вопросу о том, как развивается наука. Если бы 15 лет назад у меня спросили, сможет ли радиоуглерод датировать с точностью до года, я бы покрутила пальцем у виска.

М. Родин: Насколько сильно всё изменилось с 1949 г. до современности? Как часто археологам приходится возмущаться и переписывать историю?

Э. Зазовская: В принципе, методы конечно же не изменились. Но, во-первых, изменились наши инструментальные возможности. Мы значительно лучше и больше сейчас можем мерить, чем это было в 50-х гг. В первую очередь революцией в радиоуглеродном датировании было внедрение ускорительной масс-спектрометрии, которая, во-первых, позволила мерить очень небольшие количества вещества. Мы работаем с миллиграммом углерода.

М. Родин: Я помню, раньше надо было полдерева сдать.

Э. Зазовская: Не полдерева, но килограмм, или 500 г. кости. Теперь мы можем работать с образцами весом от нескольких миллиграмм до нескольких грамм.

И второе – мы научились интерпретировать эти данные. Мы узнали очень много всего нового о том, что происходит с радиоуглеродом, например, после того, как образец попал в землю.

Мы узнали, как накапливается радиоуглерод при жизни человека и животных. И здесь есть интересный сюжет, который связан с эффектом резервуара. Я говорила, что у меня, у кошки, у дерева одинаковая концентрация С-14 в организме. Это всё правда, но эта установка относится к организмам наземного происхождения. Потому что мы все участники одинакового цикла углерода. А в морских резервуарах, как потом выяснилось, в речных, углеродный цикл немного другой. Связано это и с температурой мирового океана, и с циркуляцией в нём воды, и с тем, что у нас на дне мирового океана огромное количество карбонатных образований.

М. Родин: Что такое резервуар?

Э. Зазовская: Обменный резервуар Земли: атмосфера, биосфера. Мы все участники этого резервуара.

М. Родин: А вода – отдельный резервуар?

Э. Зазовская: Получается, что отдельный, да. Дело в том, что этот цикл углерода в океане отличается от цикла углерода в наземных экосистемах.

М. Родин: Реки входят в это?

Э. Зазовская: Да, но про океан стало известно чуть раньше. Потому что большое количество растворённого СО2 есть в океанической воде. Этот СО2 поднимается снизу, растворяется в верхних слоях океанической воды и включается в цикл углерода. Рыбы едят водоросли. Всё включается в этот цикл. И так как на дне мирового океана лежит много древнего углерода, в нём нет С-14. Эти залежи образовались так давно, что С-14, который там когда-то был, весь уже распался. У нас это называется «мёртвый углерод». Когда он включается в цикл, он как бы разбавляет С-14, который есть в организмах. Это и есть эффект резервуара.

Это было замечено, когда продатировали животных и (если я не ошибаюсь) эскимосов в Арктике. Это были ещё 1980-е гг. Это были животные с известными датами смерти: 1815 г., тысяча семьсот какого-то. Скелеты людей тоже были взяты из археологических раскопок. Было примерно известно время их смерти. И обнаружили, что даты, полученные по костям морских животных (моржа, тюленя) и эскимосов, которые питаются этой пищей, сильно удревнены, на 300-400 лет. Такой мнимый возраст назвали «эффектом резервуара».

Про океан было известно, но вдруг случайно где-то в 90-х гг. была проведена очень большая работа по датированию голландских графов и святых с известной датой смерти. Это были монастыри, монастырские кладбища, где лежали плиты, на которых написано, когда скончался сей человек. И оказалось, что дата, полученная радиоуглеродом, существенно отличается от даты, написанной на могильной плите.

Эту детективную историю стали раскручивать. И оказалось, что все эти графы и святые жили около рек, питались преимущественно речной рыбой, это было принято в той среде. И это и есть влияние речного резервуара. Т.е. если мы будем всё время есть рыбу, а через 300 лет нас продатируют, то окажется, что наш возраст отличается от даты нашей смерти, причём достаточно заметно. Всё зависит от того, сколько морепродуктов или речных продуктов мы потребляли.

Вы сейчас спросите: а как вы узнали, что они ели рыбу? А есть другое направление исследований: изотопная геохимия, которая изучает палеодиеты. Стабильные изотопы углерода и азота, С-13 и N-15, являются маркерами палеодиеты. По соотношению стабильных изотопов углерода и азота в костях человека или животных мы можем сказать, какая пища преобладала: морская, речная или он ел только кукурузу. Потому что изотопный состав углерода и азота морской рыбы, речной рыбы, растений группы С4, к которым относится кукуруза, или у яблок, которые растут у нас, отличается. Это измерено. Мы можем померить это сейчас во всех тех растениях и продуктах, которые нас окружают. Соответственно, мы то, что мы едим. То, продукты с каким изотопным составом мы потребляем, формирует изотопный состав наших костей и других тканей.

Таким образом, у нас есть даты, полученные по костям человека, который ел морские или речные продукты, и дата из письменного источника, в данном случае из могильной плиты. И данные изотопного состава.

Как ещё можно проверить, что радиоуглерод работает, а что-то не то с человеком? Из этих же могил датировали древесину гроба.

М. Родин: Которая точно не ела рыбу.

Э. Зазовская: Да. Это называется параллельное датирование в радиоуглероде. Датируют образцы точно наземного происхождения и кости человека, который мог употреблять морепродукты. Если мы получаем две близких даты, мы понимаем, что эффекта резервуара нет. Плюс эти изотопы. А если кости человека получаются древнее, чем древесина – мы видим эффект резервуара. К сожалению, каких-то региональных поправок мы в это ввести не можем. Пока мы этого не умеем, и очень сложно предположить, как это будет. Можно, в принципе, посчитать процент. И есть работы, где пытались посчитать процент рыбной диеты.

М. Родин: Один человек может есть раз в неделю рыбу, а другой – только рыбой питаться.

Э. Зазовская: Есть классическая работа по поселению Лепенски-Вир. Это мезолитический памятник на Дунае. Там массово проводилось радиоуглеродное датирование. Они всё время там воевали, и у них много костей воинов. И вот есть лопатка человека, а в ней – деревянный остаток стрелы. Вряд ли эту стрелу делали из тысячелетнего дуба. Это редкий случай: парная датировка, которая показывает эффект резервуара. Они жили вдоль Дуная и, конечно же, использовали в своей диете рыбу.

Мы исследуем памятники бронзового века в Калмыкии. Какой здесь резервуарный эффект? Где кочевники брали рыбу? Там нет никаких водоёмов. С моей коллегой Натальей Ивановной Шишкиной, археологом из Исторического музея и мной, когда мы начинали исследовать резервуарный эффект, такая история случилась. Очень большая база данных по этим кочевникам бронзового века, очень много дат. И вдруг для каких-то памятников начали получаться даты на 500-600 лет древнее. Катастрофа: надо проверять. Делала своя лаборатория, делала лаборатория Гронингена. И вот известный радиоуглеродчик Ханс ван дер Плихт, который очень много писал, этих самых голландских князей датировал, говорит: «Да у вас тут эффект резервуара». А когда стали раскручивать эту историю, поняли, что и климат в тот момент был немного помягче, и было очень много на этой территории сезонных озёр, где водилась рыба. Сразу же повнимательнее посмотрели материалы старых раскопок, обнаружили, что там в могильниках находятся и крючки для ловли рыбы.

То есть когда ты концептуально смотришь на историю одним образом, то очень сложно перевернуть и увидеть.

М. Родин: В слепое пятно попадает.

Э. Зазовская: Да. Вдруг стали внимательно смотреть и оказалось, что и рыбья чешуя находится в могильниках. Теперь уже никто не спорит. А первый раз, когда мы с Натальей Шишкиной делали доклад в Институте археологии, нас практически тухлыми помидорами закидали за эффект резервуара.

М. Родин: Насколько сильно от периода зависит погрешность? Вокруг события Мияке и ему подобных мы можем до года датировать. А если мы говорим про пятисотлетнюю давность? Вот Туринская плащаница – самый известный пример.

Э. Зазовская: Погрешность бывает разная. Бывает погрешность приборная. Как мы измеряем? Давайте разберёмся на примере кости. К нам поступает образец. Мы должны в первую очередь очистить его от посторонних примесей, от постороннего углерода и выделить какую-то такую часть из этой кости, которая с точки зрения современной науки не может обмениваться углеродом после смерти. Для кости таким веществом является коллаген. Мы выделяем из кости коллаген. Есть общепринятая методика, как это делается. Есть способ проверить, чистый ли коллаген мы выделили или нет, по соотношению углерода и азота в нём мы измеряем. Дальше, например, в случае ускорительной масс-спектрометрии мы делаем с этим коллагеном график.

М. Родин: У генетиков большая проблема, что загрязняют им образцы. Когда руками современный археолог что-то потрогал, мы можем взять генетический анализ у современного археолога, а не у фараона какого-нибудь. А ваши образцы можно так загрязнить?

Э. Зазовская: Нет, наши образцы так загрязнить нельзя. Потому что та химическая обработка, которая в лаборатории предусмотрена, убирает всё, что вы руками потрогали. Мы, конечно же, просим аккуратно и бережно относиться к нашим образцам. Но отбирать их стерильно, как микробиологические образцы, не надо. Мы очень жёстко химически удаляем всё и выделяем тот самый коллаген, который вы не можете привнести свой. Только если вы, сдавая волосы из археологического раскопа, не положите туда свои волосы. В этом случае мы не сможем отделить ваши волосы от волос, которые вы откопали из могильника. Точно так же, если вы к кости, которую взяли в раскопе, приложите кость котёнка. А так руками загрязнить невозможно.

М. Родин: Хорошо, вы сделали графит.

Э. Зазовская: Дальше в этом графите на ускорительном масс-спектрометре меряют радиоуглеродный возраст. И мы получаем с прибора (или с ускорительного масс-спектрометра, или, если традиционным методом, из жидкосцинтилляционного альфа-, бета-спектрометра) дату 1000 +-30, допустим. Это «30» – собственно говоря, приборная ошибка. Мы можем в современных условиях, на современных счётчиках, получить 1000 +-20. Можем получить 1000 +-10. Но в среднем сейчас на возрастах до 10000 лет эти приборные ошибки идут примерно +-20-30-40 лет. Это ещё зависит от количества образца. Стандартно на ускорительной масс-спектрометрии мы работаем с 1 мг графита. В принципе, мы можем померить и в 0,4 мг графита. Но уже этот +- будет больше. От сохранности и массы образца это тоже зависит. Потому что если вы принесёте нам очень маленькую косточку, в которой совсем не осталось коллагена, мы его мало выделим, получим мало графита. И это зависит от возраста. До 10000 лет примерно +- от десяти лет до, допустим, пятидесяти. От 10000 до 20000 лет это от +-30 до +-100. И уже ближе к пределу метода, к 45000-50000 лет, это может быть +-200, +-300. +-100 иногда бывает при хорошем раскладе. Т.е. никаких +-1000, о чём мы часто видим в художественной литературе или в каких-то статьях, уже речь не идёт.

Другой вопрос, мы возвращаемся опять к калибровке, эта 1000 +-20 – это радиоуглеродный возраст, приборный возраст. Для того, чтобы его перевести в календарный, его нужно откалибровать. И здесь у вас уже может получиться большой интервал калиброванного возраста. От 950 до 1020 г. тому назад. Сейчас существует большое количество статистических возможностей, как я их называю, игр разума, если у тебя большие массивы данных, посчитать вероятности, медианы, средние. Т.е. обработать данные так, чтобы сузить этот интервал датирования. Если речь идёт о дендрохронологических датах, то есть метод согласованных вариаций. Но +-1000, +-2000 – об этом у нас уже разговора не идёт.

М. Родин: Но есть ещё одна проблема, которую, как вы сказали до эфира, часто упускают археологи. Что ты датируешь не само событие, когда положили гроб в землю, а датируешь, когда умерло это дерево.

Но с деревом достаточно просто. Мы понимаем, сколько этот вид дерева может жить. Но, насколько я знаю, сейчас можно датировать даже керамику по каким-то органическим остаткам. В керамику, мне кажется, может попасть органика +-1000 лет, например.

Э. Зазовская: Да, вы правильно заметили, что иногда существует непонимание. Приятно говорить, что те археологи, с которыми мы работаем, очень продвинутые. Они много знают о методе, а если не знают, стараются узнать. Но тем не менее бытует мысль, что мы продатировали какой-то предмет – это событие. Но это наука. Тут мало получить результат, нужно его ещё интерпретировать, осмыслить.

Тут много зависит от того, какой ты материал используешь. Что касается древесины, есть такое понятие: «эффект старого дерева». Если ты датируешь какой-нибудь чёлн, который выдолблен из пятисотлетнего дуба, то, конечно, ты должен понимать, что если ты внутренние кольца датируешь, то у тебя получится дата не времени, когда чёлн сдолбили, а времени, когда это дерево начало расти. Есть ещё в археологии такая штука, как вторичное использование. Древесины в том числе. Потому что люди жили тяжело, и если они видели старый сломанный дом, то разбирали и собирали заново. Это тоже стоит учитывать.

Что касается керамики, это целая детективная история. Конечно, датировать керамику каким-либо способом кроме археологического – это очень интересно. По керамике построено много хронологий. Поэтому очень хотелось. Кстати, керамику датируют не только радиоуглеродом. Керамику датируют другим естественнонаучным методом, термолюминесценцией, которая, кстати, начиналась с датирования керамики. Но это уже отдельная история.

Что касается радиоуглерода, мы можем датировать только какие-то органические остатки. В керамике обычно датируют пищу, которая пригорела, если вдруг такое осталось. Не в каждом же горшке готовили, не везде археологу повезло найти такой пригар. Нагары – это с внешней стороны. Если этот горшок ставили в печь, на огонь, то там горели дрова и получался нагар.

М. Родин: То есть дерево, которым топили.

Э. Зазовская: Да. И примеси, которые существуют в самом тесте керамики. В разных культурных общностях разное добавляли. Где-то ракушки, где-то какую-то траву, где-то – навоз. И эти органические примеси (если ракушки — неорганические) тоже можно датировать.

И здесь мы должны понимать, что за материал мы датируем. С пригарами тоже была интересная очень история, связанная с эффектом резервуара. Это были работы в начале 2000-х гг., исследовательницы Бенте Филиппсен из Орхусского университета, которая работала в Голландии, на севере Германии. И они там обнаружили, что у них существует эффект резервуара, по костям человека и животных, которые они датировали из этих памятников, поселений небольших. В том числе они датировали нагары и пригары на керамике. И они обнаружили, что эффект резервуара есть и в тех пригарах в тех горшках, в которых готовили рыбные продукты. Они проверили эти пригары по стабильным изотопам углерода и азота и обнаружили, что эти пригары подвержены эффекту резервуара.

Более того, они провели прекрасный археологический эксперимент, очень интересно он описан, опубликован. Они рядом со своим памятником, с которым они в те годы работали, нашли глину, из которой местное население лепило горшки. Пригласили реконструкторов. Они слепили по эти горшки по технологиям, которые были в те времена. Это были, по-моему, мезолитические памятники, но могу ошибиться. Они слепили горшки, устроили очаг, как они реконструировали со своих раскопок. Дальше они в этой реке поймали рыбу, а в соседнем лесу убили кабанчика. И сварили суп из кабанчика и суп из рыбы. И то, и другое у них подгорело. Они собрали эти нагары и продатировали. И нагар от рыбной ухи дал возраст 700 лет, а кабанчик – ноль. Т.е. они показали, что в современном мире это тоже существует.

М. Родин: А то, что внутри керамики?

Э. Зазовская: Если человек, когда месил керамическое тесто, добавлял туда, например, сено с соседнего лужка, то всё прекрасно: мы уголёк этого сена достали и продатировали. Мы получим, в принципе, дату создания этой керамики. А если он туда крошил ракушки из соседнего пруда, то какую дату мы получим – совершенно непонятно. Поэтому датировать ракушки из теста керамики не надо. Если он туда добавлял навоз, то, если у нас остались уголёчки, то, в принципе, куда ни шло.

Это исследовательская работа. Ты всегда должен критично относиться к той информации, которую получаешь. Более того, никогда нельзя делать выводы по одной дате. Даже по парочке дат. Например, когда мы сейчас датируем керамику у себя в лаборатории, мы предварительно смотрим её под оптическим микроскопом. У нас есть специалисты, чтобы посмотреть, а что это вообще такое. Что это за корочка? Не могла ли она образоваться потом, во время хранения? Потом, есть гифы современных грибов, которые проникают. Их очень сложно отделить. Это очень тонкая исследовательская работа. И конечно никогда не нужно датировать керамику, просто смешав всё это керамическое тесто. В тесте тоже есть углерод. И если потолочь в ступке черепок, в принципе, его тоже можно продатировать. Но какую дату вы тогда получите – даже сложно представить.

Вообще считается, что наиболее точную дату по керамике даёт углерод, который включился в тесто керамики во время обжига. СО2, который циркулировал вокруг горшка, когда его обжигали. Но очень сложно, на самом деле. Технологии такие существуют. И массово пока никто не делает. Очень сложно этот СО2, который включился при обжиге в тесто керамики, отделить от всего остального углерода, который в этом керамическом тесте существует.

М. Родин: Я делаю вывод, что моя мечта, что когда-нибудь появится, условно, «пистолет», который ты прикладываешь к керамическому горшку и точно датируешь вплоть до года, не исполнится. Это всегда нужно очень тонко исследовать и учитывать огромное количество факторов. Не будет такого простого прибора, который сможет датировать.

Э. Зазовская: Наверное, я бы не была так пессимистична. Потому что, например, открытие события Мияке говорит нам совсем о другом. Давайте поживём – увидим.

Поделиться новостью в соцсетях

4. Погрешность калибровочной кривой

Вот еще одна выдержка из работ Левченко:

«…форма кривой также вносит существенную погрешность в конечный результат. А вот тут четкого ответа быть не может… Для каких-то образцов это может быть и 20-30 лет, а для каких-то и до 300 лет. Добавим также и «неидеальность» кривой, т.е. возможные отклонения. Максимальные обнаруженные отклонения достигали 70 лет… А в среднем значительно меньше».

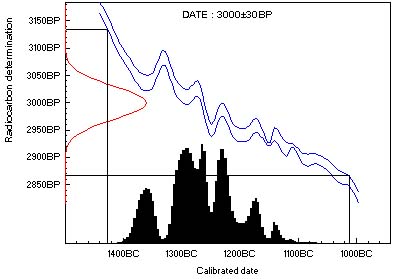

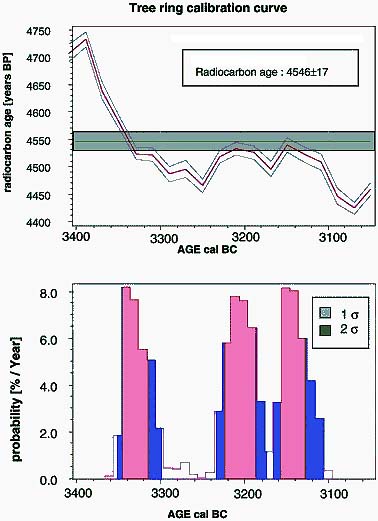

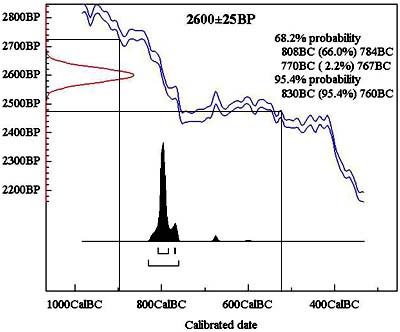

К чести современных лабораторий проводящих радиоуглеродные измерения, они не ограничиваются расплывчато-приглаженными формулировками в стиле Левченко, а проводят процедуру калибровки достаточно дотошно. Пример на рис.3. ниже:

Несколько пояснений к рис.3:

1. Вертикальная ось: радиоуглеродный возраст образца (т.е. возраст, рассчитанный по измерениям концентрации 14С и скорректированный по 13С) от настоящего времени — ВР (before present). Горизонтальная ось: калиброванная дата.

2. Калибровочная «кривая» помимо временных флуктуаций атмосферного радиоуглерода отражает и погрешности в ее определении, превращаясь в итоге в извивающуюся полосу, ограниченную на рис.3 двумя кривыми.

3. Поскольку концентрация радиоуглерода в образце измеряется посредством подсчета количества распадающихся атомов 14С в единицу времени, а распад — процесс вероятностный, постольку измеренное значение радиоуглеродного возраста приводится в виде гауссовой кривой у вертикальной оси.

4. Большинство лабораторий указывают датировку с т.н. одним стандартным отклонением (± 1 sigma), означающем, что истинный радиоуглеродный (!) возраст образца попадает в заявленный диапазон с вероятностью 67%. Гораздо меньше лабораторий указывают 2-sigma отклонение, подразумевающее уже 95%-ую вероятность попадания истинного радиоуглеродного (!) возраста в заявленный диапазон.

5. Для определения датировки образца на базе радиоуглеродной гауссовой кривой и калибровочной кривой рассчитывается гистограмма, отражающая вероятность той или иной датировки образца. В данном случае авторы рисунка утверждают, что с вероятностью в 95% образец датируется диапазоном 1390-1130 гг. до н.э.

6. Прямые линии добавлены мной — см. далее.

Итак, в данном конкретном случае речь идет о диапазоне в 260 лет, что дает ошибку почти в ±4%.

Результаты еще трех исследований (они нам далее понадобятся) приведены ниже на рис.4, рис.5 и в Табл.2.

Таблица 2

| Code | Wk | dC13 | % Modern | Result BP | Calibrated |