Насколько опасно описание ЭЭГ?

Узнайте, насколько опасно описание результатов ЭЭГ и что делать, если вы получили страшный диагноз. Статья расскажет о возможных ошибочных интерпретациях результатов и необходимости консультации специалиста для правильной диагностики и лечения.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это метод измерения электрической активности мозга, который используется для диагностики различных патологий. Однако, при описании ЭЭГ-данных, необходимо соблюдать осторожность в силу того, что неверная интерпретация данных может привести к неправильной диагностике и обследованию пациента.

В данной статье мы рассмотрим потенциальные риски, которые могут возникнуть при описании ЭЭГ-данных. Мы также обсудим возможные последствия, которые могут возникнуть в случае некорректной интерпретации данных, и предложим рекомендации по осторожному подходу к описанию ЭЭГ-данных.

Несомненно, любой медицинский специалист, работающий с данными ЭЭГ, должен быть полностью готов к описанию этих данных. Однако, важно помнить, что описание ЭЭГ-данных — это не только описание графиков и цифр, но и интерпретация сигналов, которые могут быть связаны со специфическими клиническими нарушениями.

В связи с этим, мы призываем все медицинских специалистов, работающих с ЭЭГ-данными, подходить с осторожностью к описанию сигналов мозга, учитывая все возможные риски.

Что такое электроэнцефалография?

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это метод диагностики, который использует запись электрической активности головного мозга. С помощью ЭЭГ исследуют функциональную активность головного мозга, позволяя определить наличие различных патологий и заболеваний.

При проведении ЭЭГ пациенту надевают электроды на голову, которые регистрируют электрическую активность мозга. Полученная запись может быть использована для определения наличия патологий, таких как эпилепсия, сонные нарушения, травмы и опухоли головного мозга.

ЭЭГ является безопасной и неинвазивной процедурой. Она не вызывает никакой боли и не требует использования радиации или других вредных веществ. ЭЭГ может выполняться как у взрослых, так и у детей.

Электроэнцефалография очень важна для диагностики некоторых поражений головного мозга и заболеваний, и может применяться вместе с другими методами диагностики. Важно понимать, что электроэнцефалография не может проводить комплексную диагностику и является лишь одним из инструментов в арсенале медицинских специалистов.

Что может быть неправильно переведено?

При переводе описания электроэнцефалографии может возникнуть некоторая трудность, так как данная процедура содержит специфические термины и сокращения, которые могут быть неправильно истолкованы. Например, сокращение EEG может быть переведено как «экстренная электрография» вместо «электроэнцефалография».

Также неправильный перевод может привести к недопониманию процедуры и образованию ошибок в дальнейшем лечении пациента. Например, термин «артефакт» может быть неправильно переведен как «искусственный материал», вместо «искажение сигнала в результате движения пациента или электротехнических помех».

Кроме того, переводы могут быть различными в разных языках и странах, что может привести к дополнительным трудностям при обмене медицинской информацией. Например, термин «волна» может быть переведен как «wave» на английском языке, но как «волной» на русском языке.

Поэтому при описании электроэнцефалографии важно быть внимательным к терминологии и профессиональным названиям, а также использовать проверенные и правильные переводы.

Могут ли переводчики обладать знаниями в области медицины?

Перевод медицинских текстов является сложным и ответственным делом. Для перевода необходимо обладать знаниями как в языковой области, так и в медицине.

Переводчик, который занимается медицинским переводом, должен иметь хотя бы базовые знания медицины, чтобы правильно понимать профессиональную терминологию и избегать ошибок в переводе. Он должен понимать, что одно и тоже понятие могут называть по-разному в разных странах.

Кроме того, переводчик должен постоянно повышать свою квалификацию и изучать новые термины, чтобы быть в курсе последних достижений в медицине. Он должен посещать семинары, конференции и мыслить глобально, для того чтобы грамотно переводить медицинские тексты.

Языковые навыки и медицинские знания в равной мере важны для профессионального медицинского переводчика. Он должен точно передавать содержание текста на другой язык, сохраняя при этом его медицинскую сущность и профессиональную терминологию.

В целом, переводчик, который занимается медицинским переводом, должен обладать высокой профессиональной квалификацией и глубокими знаниями медицины. Только таким образом можно гарантировать точность и качество перевода медицинских текстов.

Допускаю ли английские термины перевод на русский язык?

В настоящее время английский язык широко используется в научном, техническом и медицинском контексте. В связи с этим, многие термины переводятся на русский язык, чтобы сделать информацию более доступной для русскоговорящих читателей и пациентов. Однако, перевод некоторых терминов может привести к потере точности и ясности их значения.

В некоторых случаях, перевод английских терминов может привести к созданию новых терминов, которые затем могут быть использованы вместо стандартных английских терминов. Например, термин «электроэнцефалограмма» может быть переведен как «электроэнцефалография», но последнее слово является новым термином, не найденным в английском словаре.

В общем, желательно, чтобы медицинские и научные термины использовались на родном языке, чтобы избежать путаницы и неточностей, связанных с переводом терминов. Если необходим перевод термина, то должна проводиться онлайн-проверка и обязательно нужно употреблять термины только из проверенных источников.

Таким образом, использование английских терминов в их оригинальном виде может быть предпочтительнее, особенно в случаях, когда это требуется для точности и ясности коммуникации между специалистами.

В любом случае, перевод терминов на русский язык должен быть осуществлен с осторожностью и только по необходимости.

Как обеспечить точность перевода?

Перевод текстов на другие языки – сложный процесс, требующий определенных знаний и умений. Для обеспечения точности перевода важно учитывать несколько факторов.

1. Знание языка

Переводчик должен иметь хорошее знание языка, на который он переводит текст. Он должен уметь не только переводить слова, но и понимать их контекст и нюансы. Для этого необходимо иметь определенные лингвистические знания и опыт работы.

2. Использование специализированных программ

Для обеспечения точности перевода можно использовать специализированные программы, которые помогают автоматически переводить тексты. Однако, необходимо помнить, что такие программы не всегда могут правильно понимать контекст и не учитывают особенности языка.

3. Проверка качества перевода

Переводчик должен проверять качество своего перевода, чтобы убедиться, что текст переведен точно и без ошибок. Для этого можно использовать различные инструменты, например, грамматические проверки и программы проверки написания.

Точный перевод текста – это важный аспект в обмене информацией между разными языковыми группами. Если перевод сделан правильно, то это поможет избежать неприятных ситуаций и улучшить общение между людьми.

Вероятность воздействия неправильного перевода на диагностику

Перевод электроэнцефалографических данных необходим для того, чтобы результаты были доступны для анализа в международной научной общественности. Однако, неверный перевод может иметь серьезные последствия для диагностики пациента.

Неправильный перевод может привести к неверному интерпретированию данных, что может затруднить определение болезни, ее формы и стадии. Это может привести к ошибочной диагностике и назначению неэффективного лечения.

Дополнительно, неправильный перевод может снизить достоверность исследования. При передаче результатов на другие языки могут потеряться некоторые нюансы и подробности, которые важны для точности диагностики.

Поэтому, при переводе электроэнцефалографических данных необходимо использовать специально обученных переводчиков, которые понимают значимость каждого термина и могут обеспечить точный перевод. Также важно придерживаться международных стандартов перевода, чтобы избежать неверного применения терминов, что может исказить результаты исследований.

Удобоиспользуемость перевода в повседневной практике

Перевод является неотъемлемой частью мировой коммуникации и пригоден в повседневной практике для различных целей: от деловых встреч до интернет-переписки. Переводческие услуги помогают складывать действительно прочные взаимоотношения между клиентами, производителями и продавцами по всему миру.

Одной из главных причин, почему переводческие услуги настолько удобны, является то, что они позволяют заниматься бизнесом и общаться с людьми на международном уровне, не обладая свободным знанием языка. Отсутствие языкового барьера становится реальностью.

Однако, удобоиспользуемость перевода находится не только в сфере деловых контактов, он также позволяет путешествовать за границу и общаться со своими друзьями и близкими, не зная национального языка. Без переводческих услуг, наш мир бы был гораздо более раздробленным и недоступным к пониманию.

В конце концов, удобоиспользуемость перевода проявляется во многих сферах жизни – от покупки иностранной косметики до чтения книг на иностранных языках. Он выступает как некий мост между различными культурами и раскрытием новых горизонтов.

Должны ли медицинские работники проверять переводы?

Переводы медицинских документов, включая результаты исследований, могут играть важную роль в диагностике и лечении пациента. Однако, недостаточное знание языка или неправильный перевод могут привести к существенным ошибкам и неблагоприятным последствиям для здоровья.

В связи с этим, медицинские работники должны проверять переводы, особенно если они получены от ненадежных источников, например, из интернета или у переводчиков, не имеющих соответствующей квалификации и опыта в медицинской сфере.

Хотя проверка переводов может занять дополнительное время, это может помочь избежать ошибок и улучшить общую безопасность пациента.

Помимо того, медицинский переводчик, зарекомендовавший себя как надежный профессионал, может стать ценным сотрудником для поддержки медицинского учреждения. Он может помочь переводить медицинские материалы, обучать персонала медицинской терминологии на иностранном языке и содействовать в обслуживании иностранных пациентов.

Следовательно, проверка перевода медицинских документов должна быть обязательной процедурой для медицинских работников, если они хотят обеспечить высокое качество медицинского обслуживания и гарантировать безопасность пациентов.

Как медицинские работники могут предотвратить неправильный перевод?

Как мы знаем, электроэнцефалограмма является важным инструментом для диагностики нейрологических заболеваний. Однако, неправильный перевод этих данных может привести к серьезным последствиям. Чтобы предотвратить такую ситуации, медицинские работники могут сделать следующее:

- Обучиться правильному толкованию: Понимание значений и колебаний частот в электроэнцефалограмме может быть сложно для новичков, поэтому важно получить обучение и опытный наставник, который может помочь расшифровать данные.

- Сохранять точность записей: Важно, чтобы данные были записаны точно и точность была проверена. Медицинские работники должны убедиться в том, что записи соответствуют реальным данным.

- Использовать контекст: Значения, полученные из электроэнцефалографии, нельзя рассматривать отдельно. Они должны быть проанализированы в контексте пациента и его истории болезни. Это поможет избежать неправильного толкования данных.

- Не пренебрегать корректировкой: Корректировка может быть необходимой, если данные неправильно интерпретированы. Медицинские работники должны быть готовы к корректировке и быть готовыми к пересмотру своих решений.

- Передача информации: Если возникают сомнения относительно идентификации и расшифровки, необходимо общаться с коллегами, описывать свои ощущения и прислушиваться к мнению других экспертов.

Эти меры могут помочь предотвратить неправильный перевод электроэнцефалограммы и сохранить точность и надежность диагноза.

Существуют ли проблемы с переводами других медицинских терминов?

Перевод медицинских терминов может представлять определенные сложности, как и любой другой терминологический перевод. В медицине используются термины, специфичные для определенных областей знаний, таких как анатомия, фармакология, нейрология и т.д. Неверный перевод может привести к неправильному пониманию и трактовке понятий, что может повлечь за собой последствия, включая ошибочную диагностику и подбор лечения.

Большинство медицинских терминов имеют латинскую или греческую основу и могут обладать множеством значений в зависимости от контекста. Важно правильно перевести термин в соответствии с контекстом, чтобы избежать возможных ошибок.

Еще одной проблемой является отсутствие единой терминологии в различных странах, что может также привести к неверному переводу. Например, в США термин «психотерапия» может означать несколько различных подходов к лечению психических расстройств, в то время как в России этот термин относится только к психологической помощи.

Следует отметить, что в медицине существует специальное правило, согласно которому важнее не точный перевод термина, а его устоявшееся употребление в определенном контексте. Таким образом, перевод медицинских терминов требует осторожности и компетентности переводчика.

Влияет ли происхождение переводчика на качество перевода?

Качество перевода может быть значительно повышено, если перевод производится носителем исходного языка, а не теми, кто изучил его как второй язык. Это связано с тем, что носитель языка более чувствителен к нюансам языка, таким как диалекты, неправильное употребление выражений и т.д.

Однако, знание исходного языка одного человека не гарантирует высокого качества переводов. Подобно другим профессиям, качество перевода зависит от профессионализма переводчика, его опыта и мотивации. Опыт в переводе специализированного материала, например в медицинской сфере, может привести к более точному и грамотному переводу.

Также следует принимать во внимание культурные различия между языками и регионами. Необходимо убедиться, что переводчик имеет глубокое понимание культуры и контекста исходного языка, чтобы избежать недоразумений и неправильных толкований.

В целом, носитель языка может иметь преимущество при переводе, но это не гарантирует высокое качество перевода. Важно уделить внимание профессионализму переводчика и его/ее специализации в конкретной области.

Другие осторожности, связанные с описанием патологий мозга и нервной системы

При описании патологий мозга и нервной системы необходимо учитывать не только результаты электроэнцефалографии, но и другие факторы. Например, при описании эпилептических судорог необходимо учитывать возможность наличия других заболеваний, которые могут привести к похожим симптомам. Кроме того, при описании мозговых опухолей необходимо учитывать возможность их злокачественной природы, что может потребовать более тщательной диагностики и лечения.

Также необходимо учитывать возможность наличия сопутствующих заболеваний, которые могут оказать влияние на результаты электроэнцефалографии. Например, при описании нарушений внимания необходимо учитывать возможность наличия других психических и физических заболеваний, которые могут влиять на результаты тестирования.

Также важно учитывать возраст пациента и его общее состояние здоровья, так как это может оказать влияние на результаты тестирования. Например, у пожилых людей может наблюдаться снижение активности мозга, что может повлиять на результаты электроэнцефалографии.

В целом, описание патологий мозга и нервной системы требует тщательного анализа различных факторов, чтобы дать точный и правильный диагноз. При описании необходимо учитывать все доступные данные и проводить дополнительные исследования, если это необходимо.

Существуют ли альтернативные способы минимизировать риски с неправильными переводами?

Для уменьшения рисков неправильных переводов при описании электроэнцефалографии можно использовать несколько альтернативных методов:

- Комбинированный подход. Результаты экспертной оценки могут быть проанализированы с помощью нескольких специалистов, что позволит уменьшить возможные ошибки в переводе.

- Использование стандартизированных алгоритмов. Применение стандартизированных алгоритмов при описании электроэнцефалограммы позволяет снизить вероятность неправильного перевода.

- Тщательный отбор переводчиков. Переводчики должны быть подобраны с учетом их профессиональных навыков и опыта в этой области.

Также, важно тщательно проверять переводы перед их использованием в медицинских целях, а также консультироваться с другими специалистами в случае необходимости.

Рекомендации для медицинских работников по работе с переводчиками

1. Выбирайте профессиональных переводчиков

Для эффективной работы с переводчиком выбирайте студентов, обладающих хорошим уровнем владения языком. Перед началом работы убедитесь, что он имеет опыт работы в медицинской сфере и необходимые знания в этой области.

2. Обеспечьте конфиденциальность

Гарантия конфиденциальности между пациентом и медицинским работником является важным условием. Перед началом работы убедитесь, что переводчик готов соблюдать правила конфиденциальности и не раскрывать личную информацию пациента.

3. Обеспечьте понимание пациентом

Переводчик является не только переводчиком, но и инструментом общения между медицинским работником и пациентом. Для обеспечения понимания необходимо убедиться, что переводчик правильно и точно переводит информацию между сторонами.

4. Следите за временем

Не забывайте, что время перевода может занимать некоторое количество времени. Постарайтесь учесть это время в расписании и не затягивать процесс общения.

5. Проверяйте качество работы

Проверка качества работы переводчика является важным условием для успешной работы. Важно не только проверить качество перевода, но и соблюдение конфиденциальности.

6. Используйте специализированный медицинский терминологию

Перед началом работы определите терминологию, используемую в медицине и проверьте, что переводчик правильно знает ее. Использование специализированной терминологии обеспечивает точность и четкость коммуникации между медицинским работником и пациентом.

7. Будьте терпеливы

Следует помнить, что процесс коммуникации может занять время и требовать терпения со стороны медицинского работника. Важно понимать, что тщательность и точность перевода компенсируют время.

Что могут сделать пациенты, чтобы убедиться в правильности перевода?

Пациенты могут предпринять несколько действий, чтобы убедиться в правильности перевода электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

- Спросить у специалиста-переводчика о его опыте работы в данной области.

- Уточнить детали перевода, такие как контекст и особые технические термины.

- Попросить рассказать о ключевых находках в ЭЭГ и объяснить их значения.

- Проконсультироваться со специалистом-неврологом относительно правильности перевода.

- При необходимости, запросить второе мнение со стороны другого специалиста-переводчика или невролога.

Обращение к переводчику, специализирующемуся на медицинских терминах, и проведение изучения основных терминов в области неврологии так же может помочь убедиться в правильности перевода.

Важно помнить, что ЭЭГ представляет собой самостоятельную науку и требует глубокого понимания от специалиста-переводчика. Делая все возможное, чтобы выявить ошибки в переводе, можно повысить достоверность и точность результатов анализа ЭЭГ.

Нужно ли контролировать качество перевода заключительных отчетов?

Перевод заключительных отчетов является важным этапом работы в области медицины и науки. Некачественный перевод может привести к серьезным последствиям, включая ошибки в лечении и неправильное понимание результатов исследований. По этой причине контроль качества перевода заключительных отчетов является ключевым фактором в обеспечении высокого уровня точности и надежности информации.

Кроме того, перевод заключительных отчетов тщательно изучается и используется многими специалистами в области медицины и науки. Недостаточно точный или неправильно понятый перевод может привести к сбою во всей цепочке работы и привести к множеству проблем для пациентов и исследователей.

Чтобы обеспечить высокий уровень качества перевода заключительных отчетов, необходимо контролировать качество переводчика и использовать специальные инструменты для проверки точности. Это может быть грамматический контроль, контроль профессионального словаря и другие методы, чтобы убедиться в высоком качестве работы.

В целом, контроль качества перевода заключительных отчетов необходим для обеспечения точности и надежности информации в области медицины и науки. Это позволяет избежать серьезных проблем и ошибок, которые могут повлечь непредсказуемые последствия.

Вопрос-ответ:

Для чего нужна электроэнцефалография?

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это метод диагностики, которым изучают электрическую активность мозга. Она используется для выявления расстройств функционирования мозга, таких как эпилепсия, инсульт и другие заболевания. Кроме того, ЭЭГ может быть полезна в изучении мозговой активности при выполнении задач, включая расслабление и концентрацию.

Как проводится электроэнцефалография?

При проведении электроэнцефалографии специальные электроды располагаются на голове пациента, а затем записывается электрическая активность мозга. Во время процедуры пациент должен быть в покое, возможно проявление активности мозга при выполнении задач.

Может ли описание ЭЭГ быть неправильным?

Да, описание ЭЭГ может быть ошибочным, если неопытный специалист осуществлял процедуру или не отмечал значимых деталей. Кроме того, описание может быть подвержено субъективным интерпретациям, и было бы небезопасно делать тип ЭЭГ в целом на основе единичного случая.

Можно ли недооценить риск проблем при проведении ЭЭГ на ранней стадии исследования?

Да, ошибки могут возникнуть на ранней стадии исследования, когда мало опыта в экспериментах и невозможно предсказать возможные случайные данные.

Какие риски есть связанными с описанием электроэнцефалографии?

Риски, связанные с описанием электроэнцефалограммы, могут включать ложноположительные и ложноотрицательные результаты, которые отрицательно влияют на здоровье пациента и качество диагностики. Кроме того, некорректное описание мозговой активности может привести к неверным выводам и неэффективному лечению заболевания.

Может быть риск, связанный с защитой данных пациента?

Да, защита данных пациента является ключевой составляющей электроэнцефалографии. Необходимо убедиться, что информация о пациенте хранится в безопасности и не будет доступна третьим лицам без разрешения пациента.

Что можно сделать, чтобы уменьшить риски, связанные с описанием ЭЭГ?

Для минимизации рисков, связанных с описанием ЭЭГ, необходимо проводить исследование только с опытными специалистами, которые используют современное оборудование и процессы. Кроме того, желательно использование стандартизированных методов и протоколов и убедиться, что защита данных пациентов придерживается высоких стандартов.

Итоги описанной проблемы и рекомендации

Итак, мы рассмотрели потенциальные риски описания электроэнцефалографии и пришли к следующим выводам:

- Описание ЭЭГ может содержать конфиденциальную информацию о пациенте, поэтому следует обеспечивать надлежащую конфиденциальность при ее описании и хранении.

- Неправильно описанное ЭЭГ может привести к диагностическим ошибкам или неправильной терапии. Поэтому важно, чтобы описание было точным и достоверным.

- Описание ЭЭГ может быть важным инструментом для исследования мозговой деятельности, но его интерпретация должна осуществляться только соответствующими специалистами в области нейрофизиологии и других близких областей.

Для того, чтобы избежать этих рисков, мы рекомендуем:

- Обучать медицинский персонал правильности описания ЭЭГ и обеспечивать надлежащее обращение с конфиденциальными данными.

- Проверять корректность описания ЭЭГ перед использованием его в диагностике и терапии.

- Работать только со специалистами, владеющими навыками интерпретации и описания ЭЭГ.

Все эти меры смогут минимизировать риски при описании ЭЭГ и помогут достичь наилучших результатов при диагностике и терапии пациентов.

Видео по теме:

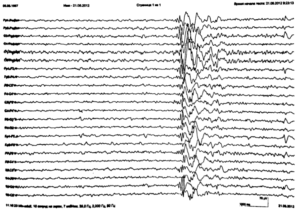

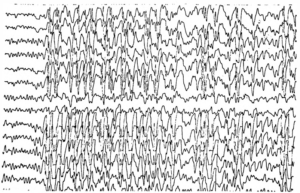

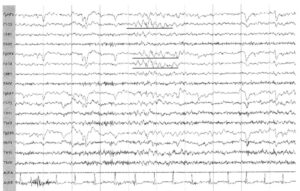

Около 30 % пациентов, поступающих в эпилептологические центры с диагнозом «эпилепсия», в реальности не болеют эпилепсией – эти данные получены в ведущих мировых клиниках. Формула, приводящая к диагностическим ошибкам, чаще всего выглядит так:

Неспецифические симптомы + нормальная ЭЭГ, расцененная, как патологическая = ошибочный диагноз «эпилепсия»

Последствием этого является ненужное и опасное лечение, которое пациент получает долгие годы, причем повторные нормальные ЭЭГ не отменяют диагноз. «ЭЭГ как биопсия, а диагноз эпилепсия как рак», — такие сравнения приводятся врачами: будучи однажды поставленными, подобные диагнозы уже не снимаются. Только повторный пересмотр первой ЭЭГ, по которой был выставлен диагноз, может выявить ошибку, а в остальных случаях пациент будет нести за собой диагноз «эпилепсия» всю жизнь, он будет долгие годы принимать препараты, имеющие значительные побочные эффекты, страдать от социальной стигмы и ограничений, которые накладывает диагноз эпилепсия. Человек не сможет водить машину, для него будут закрыты некоторые виды работ и должностей.

Врачи-эпилептологи всего мира сходятся в одном (и надо отметить, что это, пожалуй, единственное, в чем они действительно согласны!): лучше поставить диагноз эпилепсии позже, чем поставить его «профилактически».

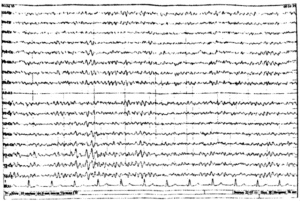

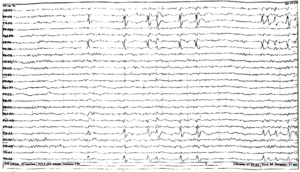

В чем же причина подобной гипердиагностики, если, по данным большинства исследований, только 1-2 % ЭЭГ могут быть расценены как ложноположительные? По мнению специалистов, первая причина в «человеческом факторе»: в отсутствие должного уровня знаний и опыта. Зачастую неверный диагноз бывает поставлен по одной единственной ЭЭГ, на которой известные доброкачественные эпилептиформные паттерны и варианты нормальной ЭЭГ были расценены как патологические. К таким паттернам относятся: микроспайки, ритмическая тета-активность в височных отведениях, возникающая при дремоте, 14 и 6 Гц позитивные острые волны, 6 Гц фантомные спайк-волны, ритмическая дельта-активность при гипервентиляции и т.д. Большинство этих паттернов были описаны еще в пятидесятых годах XX века, и их выявление не представляет трудности для специалистов, работающих с ЭЭГ.

Однако, на практике данные паттерны встречаются достаточно редко, в подавляющем большинстве случаев ошибочно интерпретируются артефакты, брешь-ритм (breach-rhythm), или «безымянные варианты», которые являются вариациями нормальной ритмики, в результате чего возникают колебания заостренной конфигурации или фрагменты альфа-активности, которые не вписываются в легко узнаваемые ЭЭГ-феномены. Эти безымянные колебания нормального фона были описаны под разными названиями и их можно найти в большинстве ЭЭГ. Дифференцировать нормальные варианты из значимых спайков и острых волн иногда бывает сложно, но существуют определенные рекомендации, которым надо следовать. Избежать этих ошибок могут только обученные опытные врачи эпилептологи/нейрофизиологи, в противном случае пишутся расплывчатые трактовки и нормальная ЭЭГ описывается как патологическая. Здесь складывается ситуация, типичная для человеческой психики: чем меньше знания и опыт, тем с большим вниманием человек относится к незначительным изменениям на ЭЭГ (что в зарубежной литературе называется «Overriding EEG» и «Looking too hard syndrome»). «Снисходительность приходит с опытом», как и понимание того, насколько вариабельна норма на ЭЭГ. Точно так же, как терапевт найдет больше изменений на ЭКГ, чем кардиолог, так же и неопытный врач нейрофизиолог скорее опишет больше патологической активности на ЭЭГ, чем опытный эпилептолог.

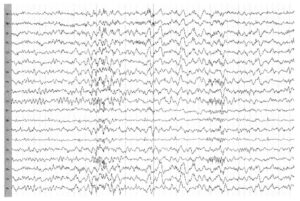

Как мы можем исправить существующее положение вещей и уменьшить частоту ошибок, связанных с анализом ЭЭГ?

Здесь необходимо отметить, что в Америке и странах Европы чтением ЭЭГ занимаются неврологи, которые обучаются этому в рамках прохождения резидентуры (аналог российской ординатуры, только длительностью 4-7 лет). В связи с этим, за рубежом проблема неверного анализа ЭЭГ связывается с низким уровнем знаний врачей об ЭЭГ и умением ее интерпретировать. С учетом данной особенности, одно из предложений зарубежных коллег — оценка ЭЭГ не неврологом, а опытным нейрофизиологом. В России ЭЭГ в большинстве клиник описывается специалистами функциональной диагностики, которые в части случаев вообще имеют не медицинское образование, тогда как врач невролог зачастую не знаком даже с основами ЭЭГ. И, надо сказать, данный путь также порочен: процент диагностических ошибок в нашей стране не меньше, если не больше, так как в этом случае отсутствует интерпретация ЭЭГ в контексте клинических данных.

Неверный анализ ЭЭГ врачом-неврологом за рубежом и отсутствие анализа результатов ЭЭГ с позиции клиники — обе ситуации одинаково плохи.

Наверное, наиболее оптимальным вариантом является другое решение, которое также обсуждено в статье Benbadis S.R.:

так как в повседневной практике невролог и психиатр сталкивается с пароксизмальными состояниями и, в частности, с эпилепсией достаточно часто, то трудно представить, чтобы врач не умел читать ЭЭГ и не умел анализировать данные, с которыми работает. Но если мы считаем, что описание ЭЭГ — прерогатива врачей, то система обучения должна быть в корне изменена. ЭЭГ в рамках последипломной подготовки неврологов и психиатров должно уделяться больше времени и внимания. Нужен курс, обучающий врачей анализу ЭЭГ, затем должна быть практика под руководством опытных специалистов, а после — возможность в ходе самостоятельной работы обращаться к специалисту для разбора сложных случаев.

По мнению авторов, к описанию ЭЭГ должна быть применена система, используемая при описании ЭКГ или рентгенографии грудной клетки. Они могут быть оценены экстренно врачами скорой помощи, терапевтами, реаниматологами, но затем должны быть повторно проанализированы специалистами — кардиологами или рентгенологами, для того, чтобы избежать ошибок и неверных диагнозов.

Другой важный методологический прием — первичный анализ ЭЭГ «вслепую», то есть без клинических данных о пациенте (при этом, безусловно, клиническая трактовка в последующем дается с учетом всей информации о заболевании. Так предлагают описывать ЭЭГ многие ведущие эпилептологи мира, чтобы избежать синдрома «слишком тщательного анализа» (“looking too hard” syndrome).

Улучшить ситуацию может:

1. улучшение качества анализа ЭЭГ путем более высокого уровня обучения неврологов и психиатров а, главное, введением контроля уровня знаний

2. обучение «консервативному» чтению ЭЭГ, при котором должна быть описана только четкая эпилептиформная активность, а сомнительные вопросы должны решаться в пользу нормы или дообследования с изменением дизайна исследования

3. обязательная клиническая интерпретация ЭЭГ-данных в тех случаях, когда это возможно

4. создание более четких рекомендаций и руководств по описанию ЭЭГ

5. повторная оценка ЭЭГ специалистом-нейрофизиологом или эпилептологом.

Итак, вернемся к формуле:

Неспецифические симптомы + неверно интерпретированная нормальная ЭЭГ = ошибочный диагноз «эпилепсия»

Надо понимать, что четкая клиническая картина приступов при нормальной ЭЭГ скорее подтверждает диагноз эпилепсии, чем неспецифические симптомы и острые волны на ЭЭГ. Неспецифические симптомы и неубедительная патологическая активность на ЭЭГ (как например, «заостренные двухфазные потенциалы» или «ирритативные знаки») ни в коем случае не должны приводить к диагнозу «эпилепсия».

Материал подготовлен Фоминых В.В., Гриненко О.А., Троицким А.А. на основе следующих статей:

1. Benbadis SR. «Just like EKGs!» Should EEGs undergo a confirmatory interpretation by a clinical neurophysiologist? Neurology. 2013;80(1 Suppl 1):S47-51.

2. Benbadis SR. Errors in EEGs and the misdiagnosis of epilepsy: importance, causes, consequences, and proposed remedies. Epilepsy Behav. 2007;11(3):257-62.

3. Markand ON. Pearls, perils, and pitfalls in the use of the electroencephalogram. Semin Neurol. 2003;23(1):7-46.

Расшифруйте заключение ЭЭГ

Содержимое

- 1 Расшифруйте заключение ЭЭГ

- 1.1 Что такое ЭЭГ?

- 1.2 Как проводят ЭЭГ и на что нужно обратить внимание?

- 1.3 Шифры и сокращения в заключении ЭЭГ

- 1.4 Что означает амплитуда в заключении ЭЭГ?

- 1.5 Как расшифровать частоту в заключении ЭЭГ?

- 1.6 Выявление эпилептических разрядов в заключении ЭЭГ

- 1.7 Как интерпретировать результаты функциональных проб в заключении ЭЭГ?

- 1.8 Особенности заключения ЭЭГ у детей

- 1.9 Необходимость консультации специалиста при расшифровке ЭЭГ

- 1.10 Как сделать выводы из заключения ЭЭГ и что дальше делать?

- 1.11 Видео по теме:

Узнайте, как расшифровать заключение ЭЭГ и определить наличие отклонений или патологий в работе мозга. Получите подробную информацию о методах и интерпретации результатов ЭЭГ и избавьтесь от ненужных тревог и опасений!

Многие пациенты, которые проходят электроэнцефалограмму (ЭЭГ), задаются вопросом о том, как понять заключение врача и что оно означает. Ведь заключение может содержать множество технических терминов и аббревиатур, которые не всегда понятны обычному человеку.

В данной статье мы постараемся разобраться в том, как читать заключение ЭЭГ и как понять, какие результаты считаются нормальными, а какие свидетельствуют о наличии патологии в работе мозга. Мы также расскажем о том, какие факторы могут повлиять на результаты ЭЭГ и как подготовиться к исследованию.

Обращаем ваше внимание, что данная статья имеет исключительно информационный характер и не заменяет консультацию и назначение лечения со стороны врача-невролога.

Что такое ЭЭГ?

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – это метод исследования, позволяющий оценить электрическую активность мозга. Она используется как в клинической медицине, так и в научных исследованиях.

В процессе ЭЭГ исследования на голову пациента надевают электроды. Эти электроды фиксируют электрические импульсы, передаваемые мозгом. Информация затем обрабатывается компьютером, и результаты отображаются на электроэнцефалограмме – графическом изображении электрической активности мозга.

ЭЭГ часто используется для диагностики различных заболеваний центральной нервной системы, таких как эпилепсия, нарушения сна и др. Она может помочь выявить необычную электрическую активность мозга, которая может указывать на наличие болезней или других состояний.

Этот метод недорогой, быстрый и неинвазивный, что делает его пожалуй самым удобным способом изучения мозга для многих пациентов и исследователей.

Как проводят ЭЭГ и на что нужно обратить внимание?

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это метод исследования электрической активности мозга, который позволяет диагностировать различные патологии. Проведение ЭЭГ процедуры несложно, но есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание.

Подготовка к исследованию: перед процедурой необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, за 24 часа до проведения ЭЭГ нужно отказаться от употребления алкоголя, кофе, чая и других стимуляторов, которые могут повлиять на электроактивность мозга. Во-вторых, на день исследования необходимо принять душ и не использовать никаких косметических средств, которые могут повлиять на качество контакта электродов с кожей.

Проведение процедуры: ЭЭГ проводится с помощью электродов, которые накладываются на голову пациента. За несколько минут до начала процедуры врач-нейрофизиолог очистит заклинившиеся зоны кожи с помощью изопропилового спирта и помажет кремом для максимального качественного контакта. Электроды соединяются с устройством, регистрирующим электрические сигналы, и пациент начинает выполнять заранее оговоренные условные рефлексы и задания, которые позволяют получить информацию о работе различных областей мозга.

Что нельзя делать во время процедуры: во время проведения ЭЭГ важно не двигать головой и не шуметь, так как любое движение может повлиять на качество записи электрических сигналов. Также нужно быть готовым, что процедура может продлиться до 40 минут, поэтому важно заранее снять усталость и подготовиться к длительному сидению в неподвижном состоянии.

Вывод: проведение ЭЭГ — это несложная процедура, которая позволяет получить много полезной информации о работе мозга. Главное, соблюдать все рекомендации врача и не нарушать правила во время процедуры, чтобы получить наилучший результат.

Шифры и сокращения в заключении ЭЭГ

В заключении ЭЭГ могут встретиться шифры и сокращения, которые могут быть непонятны для пациента. Однако, если вы знаете значение этих сокращений, то вы сможете лучше понять своё здоровье.

Одним из самых частых сокращений в заключении ЭЭГ является ВПР (волны повышенной ритмичности). Это указывает на то, что активность мозга усиленная, что может быть связано с повышенной возбудимостью нервной системы.

Ещё один распространённый термин — рассинхронизация, сокращенно РСХ. Это означает, что активность мозга разнонаправленная, это может характеризоваться при болезнях мозга, мигрени, эпилепсии и т. д.

Также в заключении ЭЭГ может встретиться термин «сверхфронтальные ритмы», что означает, что электрическая активность сосредоточена в области лба. Это может свидетельствовать о повышенной возбудимости лобной части мозга.

Существует множество других сокращений и терминов, которые могут быть указаны в заключении ЭЭГ. Поэтому очень важно, чтобы ваш невролог объяснил значение этих понятий, чтобы вы могли лучше понимать своё здоровье.

Что означает амплитуда в заключении ЭЭГ?

Амплитуда – это величина, которая показывает силу и направление электрического потенциала, записываемого при проведении ЭЭГ и выраженную в микровольтах.

В заключении ЭЭГ амплитуда может быть выше или ниже нормы. Повышенная амплитуда может указывать на наличие патологических изменений в работе мозга, связанных, например, с эпилепсией, инсультом и другими заболеваниями. Пониженная амплитуда может свидетельствовать о различных процессах, например, уменьшении активности мозга при гипоксии или утомлении.

Однако, высокая амплитуда может также свидетельствовать о наличии артефактов – искажений данных, вызванных внешними факторами, такими как движение глаз, мускульное напряжение лица и шеи или электрическими помехами. Поэтому, понимание амплитуды всегда должно осуществляться в контексте других параметров ЭЭГ и медицинских симптомов пациента.

Значение амплитуды является одним из важных показателей при оценке состояния мозга и позволяет оценить эффективность лечения некоторых неврологических заболеваний.

Как расшифровать частоту в заключении ЭЭГ?

ЭЭГ (электроэнцефалография) — это метод диагностики, позволяющий на основе регистрации электрических потенциалов мозга выявить некоторые заболевания и нарушения его функционирования. Одним из ключевых показателей в заключении ЭЭГ является частота.

Частота в заключении ЭЭГ указывает на то, как быстро изменяется электрическая активность мозга в определенном диапазоне частот. Обычно, этот параметр выражается в герцах (Гц) и может варьироваться от 0,5 до 70 Гц.

Частота разделяется на несколько диапазонов:

- Дельта-волны (0-4 Гц) — характеризуют глубокий сон и наркоз.

- Тэта-волны (4-8 Гц) — обычно наблюдаются у детей, медитирующих людей и пациентов с некоторыми психическими заболеваниями.

- Альфа-волны (8-12 Гц) — часто возникают при расслабленном состоянии и закрытых глазах человека.

- Бета-волны (12-30 Гц) — характеризуют активность мозга в бодрствующем состоянии.

- Гамма-волны (30-70 Гц) — связаны с высшей нервной деятельностью и рассматриваются в научных исследованиях.

Значения частоты в заключении ЭЭГ могут иметь различные интерпретации в зависимости от симптомов и жалоб пациента. Например, увеличенная дельта-активность может быть связана с эпилепсией или другими неврологическими заболеваниями, а повышенная бета-активность может указывать на тревогу или нарушения концентрации внимания.

Важно отметить, что расшифровку заключения ЭЭГ должен проводить врач-невролог или другой квалифицированный специалист, который сможет оценить все сопутствующие факторы и предоставить правильную интерпретацию результатов и рекомендации по лечению, если они требуются.

Выявление эпилептических разрядов в заключении ЭЭГ

Одной из важных задач ЭЭГ является выявление признаков эпилептической активности в мозге. Наиболее характерным признаком являются эпилептические разряды, которые отображаются в заключении ЭЭГ.

Эпилептические разряды выглядят как короткие (обычно не более 1 секунды) изменения активности в мозге, которые проявляются в виде резких изменений амплитуд, частот и форм волн ЭЭГ. Количество и интенсивность эпилептических разрядов может использоваться для оценки тяжести эпилепсии и выбора соответствующего лечения.

В заключении ЭЭГ обычно указывается количество эпилептических разрядов, их тип (глубокие или поверхностные), а также их распределение в мозге. Наличие эпилептических разрядов может свидетельствовать о присутствии эпилептических очагов в мозге, что требует дальнейшего обследования и лечения.

Важно понимать, что эпилептические разряды могут проявляться не только в процессе проведения ЭЭГ, но и в повседневной жизни человека. Это может проявляться в виде приступов, судорог и других симптомов.

Таким образом, выявление эпилептических разрядов в заключении ЭЭГ очень важно для диагностики и оценки эпилепсии, а также для выбора наиболее эффективного лечения. Если вы обнаружили у себя признаки эпилептической активности, то обратитесь к врачу-неврологу для консультации и дальнейшего обследования.

Как интерпретировать результаты функциональных проб в заключении ЭЭГ?

Функциональные пробы – это особый вид исследования мозговой активности, проводимый в рамках ЭЭГ. Пробы позволяют оценить работу мозга в различных условиях, например, при физической нагрузке или изменении положения тела.

В заключении ЭЭГ результаты функциональных проб обычно указываются отдельно. Их интерпретация может быть несколько сложнее, чем простая оценка базовой активности мозга.

Перед тем как начинать анализировать результаты функциональных проб, необходимо убедиться, что они были проведены правильно. В идеале, пробы проводятся в специальном кабинете с определенными условиями, чтобы исключить влияние внешних факторов.

Если результаты функциональных проб выглядят необычно или вызывают какие-то вопросы, лучше всего обратиться к врачу-неврологу. Он сможет проанализировать заключение ЭЭГ и дать дополнительные рекомендации по дальнейшему лечению.

В целом, интерпретация результатов функциональных проб в заключении ЭЭГ может быть сложной задачей. Однако, правильная оценка этих данных может помочь обнаружить нарушения мозговой активности и принять меры для их коррекции.

Особенности заключения ЭЭГ у детей

ЭЭГ является одним из основных методов диагностики нервной системы у детей. В отличие от взрослых, детские показатели могут отличаться и требуют особого внимания. Заключение ЭЭГ у детей имеет несколько особенностей, которые следует учитывать:

- Детский мозг находится в стадии развития, поэтому некоторые показатели могут быть нормой для детей, но аномальными для взрослых.

- Дети могут быть более подвержены стрессовым ситуациям, поэтому результаты ЭЭГ могут быть искажены в случае страха или беспокойства.

- В связи с этим, проведение процедуры ЭЭГ у детей может потребовать значительной доли терпения и понимания со стороны родителей и медицинского персонала.

Важно помнить, что детские заключения ЭЭГ требуют особого внимания и интерпретации со стороны опытного специалиста. Для правильной диагностики необходимо учитывать возраст и особенности всего организма ребенка. В случае непонятных результатов, следует обратиться к более опытному специалисту или повторить процедуру, объяснив ребенку ее необходимость для его здоровья.

В целом, заключение ЭЭГ для детей требует более тщательного анализа и терпения, чем для взрослых. Понимание особенностей детского мозга и правильное использование методики помогут добиться наиболее точной и полезной информации для диагностики и лечения.

Необходимость консультации специалиста при расшифровке ЭЭГ

Результаты ЭЭГ — это всего лишь бумажка с графиками, которые могут показаться пациенту сложными и непонятными. Для того чтобы полностью расшифровать заключение ЭЭГ, необходимо обратиться к врачу-неврологу, который владеет достаточными знаниями и опытом в этой области.

Консультация специалиста необходима для уточнения диагноза и проведения дальнейшего лечения. Не следует делать собственных выводов и самолечения на основе интернет-статей и общей информации. Это может привести к неправильному лечению и ухудшению состояния пациента.

Врач-невролог, расшифровывающий ЭЭГ, учитывает множество факторов, которые могут повлиять на результаты и помочь в постановке диагноза, такие как возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний, принимаемых лекарств. В некоторых случаях для дополнительной диагностики потребуется проведение других исследований.

Таким образом, консультация специалиста при расшифровке ЭЭГ — это необходимый шаг для точной диагностики и определения правильного лечения. Не стоит откладывать визит к врачу-неврологу, если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу результатов ЭЭГ.

Как сделать выводы из заключения ЭЭГ и что дальше делать?

Для того чтобы понять, что значит ваше заключение ЭЭГ, нужно обратить внимание на определенные показатели.

В первую очередь следует оценить характер электрической активности головного мозга (АЭГ). Нормальный трассат ЭЭГ должен быть ритмичным и симметричным, при этом различают следующие виды ритмов:

- альфа-ритмы (8-12 Гц) — связаны с отдыхом и снастью

- бета-ритмы (14-30 Гц) — связаны с мышечной активностью и психической и мыслительной деятельностью

- ти-ритмы (4-7 Гц) — связаны с глубоким сном и психической депрессией

- дельта-ритмы (менее 4 Гц) — связаны с глубоким сном и патологиями головного мозга

Если в вашем заключении ЭЭГ обнаружены отклонения от нормы, то необходимо обратиться к неврологу, который сможет провести дополнительное обследование и назначить соответствующее лечение. Важно помнить, что только квалифицированный специалист может сделать точный диагноз и назначить эффективную терапию.

В заключение стоит отметить, что при необходимости можно обратиться к другим специалистам, таким как психиатр, психолог или нейрофизиолог, которые смогут дать рекомендации и помощь в решении проблем со здоровьем головного мозга.

Видео по теме:

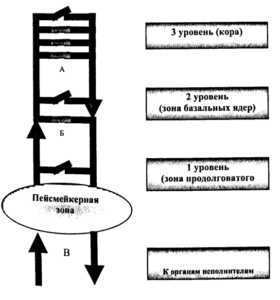

1. Введение

Электроэнцефалографический мониторинг (ЭГГ-мониторинг) — сегодня это основной метод исследования, цель которого регистрация пароксизмального события с целью проведения дифференциального диагноза между эпилептическими и неэпилептическими состояниями, например, такими как парасомнии, синкопальные состояния, стереотипии и другие.

Широкое распространение метода ЭЭГ-мониторинга в первой половине 90-х гг. произвело буквально революционные изменения в диагностике эпилепсии, позволило распознавать сложные в клиническом отношении судорожные припадки. Стало ясно, что многие виды судорожных приступов не укладываются в классическую картину, описанную в медицинских учебниках, что привело к пересмотру взглядов на диагностику и тактику лечения пациентов.

Проведение ЭЭГ назначается для получения ответов на следующие вопросы:

- Какова природа судорожных приступов — эпилептическая или неэпилептическая? (какую болезнь лечить)

- Какая форма эпилепсии? (как правильно лечить, какие препараты)

- Какая локализация приступа? (постановка вопроса о целесообразности хирургического лечения при неэффективности медикаментозного)

- Как протекает лечение? (изменять, отменять препараты)

Прежде чем приступить к ответу на эти вопросы необходимо понять происхождение этого метода, а потом прийти к плодам, результатам многолетних исследований, которые в изобилии разрослись на этом мощном стволе.

2. Понятия, определяющие ВЭЭГ

2.1. ЭЭГ и эпилепсия

Основные понятия, которые можно выделить, разбирая понятие видео-ЭЭГ-мониторинг — ЭЭГ и эпилепсия.

Вспомним определение эпилепсии: эпилепсия является одним из распространенных хронических заболеваний головного мозга. Согласно определению, эпилепсия — это хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными непровоцируемыми приступами нарушения двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций, возникающих вследствие чрезмерных нейронных разрядов (ILAE, 1989).

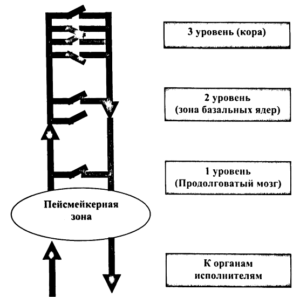

Электроэнцефалография — метод исследования биоэлектрической активности головного мозга, основанный на определении разности электрических потенциалов, генерируемых нейронами в процессе их жизнедеятельности. Регистрирующие электроды располагают так чтобы на записи были представлены все основные отделы мозга. Получаемая запись — ЭЭГ — суммарная электрическая активность миллионов нейронов, представленной преимущественно потенциалами дендритов и тел нервных клеток: возбудительными и тормозными постсинаптическими потенциалами и частично — потенциалами дендритов и тел нервных клеток. То есть ЭЭГ — как бы визуализированный результат функциональной активности головного мозга.

Здесь наверное стоило бы уделить долю внимания анатомии нейрона и его физиологии.

Нейрон является главной клеткой центральной нервной системы. Формы нейронов чрезвычайно многообразны, но основные части неизменны у всех типов нейронов: тело и многочисленных разветвленных отростков. У каждого нейрона есть два типа отростков: аксон, по которому возбуждение передается от нейрона к другому нейрону, и многочисленные дендриты (от греч. дерево), на которых заканчиваются синапсами (от греч. контакт) аксоны от других нейронов. Нейрон проводит возбуждение только от дендрита к аксону.

Основным свойством нейрона является способность возбуждаться (генерировать электрический импульс) и передавать (проводить) это возбуждение к другим нейронам, мышечным, железистым и другим клеткам.

Нейроны разных отделов мозга выполняют очень разнообразную работу, и в соответствии с этим форма нейронов из разных частей головного мозга также многообразна.

Многолетние исследования в области нейрофизиологии привели к выводам, что следующие электрические события присущи нейронам и могут вносить в вклад в суммарную биоэлектрическую активность мозга (ЭЭГ): постсинаптические возбуждающие и тормозные потенциалы (ВПСП, ТПСП), и распространяющиеся потенциалы действия (ПД). ВПСП и ТПСП возникают либо в дендритах, либо на теле нейрона. ПД генерируются в зоне аксонного «холмика» и далее распространяются по аксону.

Нейрон. Возбуждающие и тормозные ПСП, потенциал действия.

Обычная спонтанная ЭЭГ, ее основные ритмы возникают в результате пространственной и временной суммации постсинаптических потенциалов (ПСП) большого количества корковых нейронов. Временные характеристики процесса суммации достаточны медленны по сравнению с длительностью ПД.

Потенциалы действия корковых нейронов не играют существенной роли в генерации основных ритмов ЭЭГ, поскольку являются очень короткими. Определяющая роль ПД в формировании паттернов ЭЭГ возникает в ситуациях, когда значительное количество нейронов синхронизируется и одновременно выдает пачки или «вспышки» ПД. Такой режим характерен для пароксизмальных событий, например, для эпилептических приступов и тогда морфология волн ЭЭГ в существенной степени определяется потенциалами действия. При этом острые компоненты ЭЭГ (спайки, острые волны) отражают не отдельные ПД, а скорее всю «пачку» потенциалов действия. Именно таким образом формируются многие эпилептиформные паттерны ЭЭГ, наиболее известным из которых является комплекс спайк-волна. Следует отметить, что подобная модель применима также в объяснении генеза физиологических острых компонентов ЭЭГ.

Таким образом, в генерации ЭЭГ принимают участие и постсинаптические потенциалы и потенциалы действия. Основная ритмика ЭЭГ определяется градуальными изменениями постсинаптических потенциалов благодаря пространственной и временной суммации отдельных ПСП в больших популяциях нейронов, которые относительно синхронизированы и находятся под воздействием подкоркового водителя ритма. Пароксизмальные же события, синхронизирующие значительное количество нейронов, которые продуцируют вспышки потенциалов действия, отвечают за формирование многих эпилептиформных феноменов ЭЭГ, в частности комплексов спайк-волна.

Собственно изучением всего этого процесса и занимается электроэнцефалография.

2.2. История изучения ЭЭГ

Начало изучению электрических процессов мозга было положено Д. Реймоном (Du Bois Reymond) в 1849 году, который показал, что мозг, также как нерв и мышца, обладает электрогенными свойствами.

Начало электроэнцефалографическим исследованиям положил В.В.Правдич-Неминский, опубликовав 1913 году первую электроэнцефалограмму записанную с мозга собаки. В своих исследованиях он использовал струнный гальванометр. Так же Правдич-Неминский вводит термин электроцереброграмма.

Первая запись ЭЭГ человека получена австрийским психиатром Гансом Бергером в 1928 году. Он же предложил запись биотоков мозга называть «электроэнцефалограмма».

По мере совершенствования компьютерной техники в 1996 году осуществлена методика амбулаторной полиграфической записи посредством 17-канального электроэнцефалографа (16 каналов ЭЭГ и 1 канал ЭКГ) с использованием переносного персонального компьютера (ноутбука) [Ebersole J. S. et al, 1996].

И наконец к концу 20 века у в арсенале эпилетологических и нейрофизиологических служб получается несколько видов методики ЭЭГ: рутинная ЭЭГ, холтеровское ЭЭГ и ВЭЭГ.

ЭЭГ стал «лезвием бритвы», наиболее качественным и информативным методом диагностики формы эпилепсии и позволяет регистрировать клинико-электроэнцефалографический коррелят эпилептического приступа, что дает возможность установить более точный диагноз и назначить рациональную схему антиэпилептической терапии.

3. Проведение ЭЭГ. Взгляд с 3 позиций

ЭЭГ мониторинг можно рассмотреть с 3 позиций: пациента, врача который проводит исследование в данный момент и со стороны врача, который расшифровывает видео-ЭЭГ-мониторинг постфактум.

Как предисловие стоит просто назвать показания и противопоказания к проведению этого исследования (Авакян)

Показания:

- Диагностика эпилепсий и эпилептических синдромов.

- Пароксизмальные состояния неясного генеза, вызывающие подозрение на наличие эпилепсии.

- Фармакорезистентные приступы (с целью выявления псевдоэпилептических пароксизмов или уточнения формы эпилепсии).

- Контроль эффективности лечения.

- Медикаментозная ремиссия (объективная констатация ремиссии).

- Подготовка к отмене антиконвульсантной терапии.

- Прехирургическое обследование.

- Субклиническая эпилептическая активность.

- Прогрессирующие когнитивные и поведенческие расстройства у детей.

- Первый судорожный приступ.

Противопоказания:

Противопоказаний к проведению ЭЭГ нет.

3.1. Устройство ВЭЭГ-лаборатории

Сутью метода ВЭЭГ является непрерывная запись ЭЭГ сигнала и видеоизображения пациента в течение длительного времени. Минимальная продолжительность исследования 15 минут, максимальная не лимитирована (до 7-14 суток). Обязательным условием является идеальная синхронизация видеоизображения и ЭЭГ во времени.

Основой системы ЭЭГ-мониторинга является многоканальный усилитель сигналов, имеющий возможность записи 19-32-64-128-канальной ЭЭГ, ЭКГ-канала, датчика дыхания, электромиографических и электроокулографических каналов.

К усилителю подключаются соответствующие регистрирующие датчики. Крепление ЭЭГ-электродов для длительной регистрации производится с помощью специальной шапочки или клеящей пасты. Конструкция электродной системы позволяет пациенту перемещаться по палате, не доставляет неудобств и делает проведение исследования комфортным.

Сигналы с усилителя посредством проводной или беспроводной связи направляются на рабочую компьютерную станцию.

Видеоизображение записывается посредством цифровых видеокамер, количество их может быть произвольным, в большинстве систем предусмотрена возможность использования 1-2 камер.

Обработка результатов производится изучением синхронного изображения ЭЭГ и видеоизображения, скорость прокрутки изображения выбирается произвольно. Программа обработки ЭЭГ включает возможности спектрального и когерентного анализа, программ трехмерной локализации диполя, и других вариантов компьютерного анализа.

Отделение видео-ЭЭГ-мониторинга должно включать в себя 3 основных звена:

- палата пациента, оборудованная видеокамерами, микрофоном, кнопкой пациента для регистрации событий;

- помещение для записывающих станций и персонала, осуществляющего слежение и контроль за пациентом.

- помещение для врачей (ординаторская), где располагаются станции просмотра и анализа записанных данных. Важным требованием к ВЭЭГ оборудованию является возможность просмотра и обработки ранее записанных исследований или текущего, не прерывая текущее исследование.

3.2. Схемы монтажа, подготовка пациента и начало исследования

Врач, проводящий исследование накладывает электроды либо встроенные в шапочку либо поочередно наклеивает каждый электрод соответственно своему месту. В обычной практике ЭЭГ-регистрирующие электроды располагают согласно международной системе «10-20».

В соответствии с системой «10–20» у испытуемого делают три измерения черепа:

- продольный размер черепа — измеряют расстояние по черепу между точкой перехода лобной кости в переносицу (назион) и затылочным бугром;

- поперечный размер черепа — измеряют расстояние по черепу через макушку (вертекс) между наружными слуховыми проходами обоих ушей;

- длину окружности головы, измеренной по этим же точкам.

Электроды, расположенные по средней линии, отмечаются индексом Z; отведения на левой половине головы имеют нечетные индексы, на правой — четные.

Отведения в системе «10–20»:

- фронтальные (F1, F2., F3 F4, Fz);

- лобные полюса (Fp1, Fp2);

- центральные (С1, С2, С3,С4, Сz);

- париетальные (Р1, Р2 Р3 Р4, Рz);

- темпоральные (T1, Т2, Т3, Т4, Т5, Тz);

- окципитальные (О1,О2, 0z).

Крепление и наложение электродов осуществляется в следующем порядке:

- Электроды подсоединяются к усилителю. Для этого штеккеры электродов вставляются в электродные гнезда усилителя.

- Ватным тампоном, смоченным в спирте обезжириваются места, предназначенные для постановки электродов.

- Непосредственно перед постановкой каждого электрода электродный гель наносится на контактирующую с кожным покровом поверхность. Необходимо помнить, что гель, применяемый в качестве проводника, должен быть предназначен для электродиагностики.

- На пациента надевается шлем/шапка со встроенными поверхностными электродами или каждый поврхностный электрод по отдельности с креплением его при помощи специального клея — коллодия. От практики игольчатых электродов ныне отходят согласно последним исследованиям ученых США и Великобритании. Места расположения электродов определяются соответственно системе расположения электродов. Необходимо помнить, что наложенные электроды не должны вызывать у пациента неприятные ощущения.

- Соответственно обозначениям, указанным на панели усилителя, устанавливаются электроды на предусмотренных системой местах, парные электроды располагаются симметрично.

После правильной установки и калибровки начинается само ВЭЭГ-исследование. В сегодняшней практике используются ВЭЭГ исследования длиной 4-5 часов (утренние/дневные/вечерние), длиной 9-10 часов (ночные), длиной 24 часа и более (холтеровские ВЭЭГ-мониторинги). Наиболее распространенными сегодня, являются короткие ВЭЭГ-исследования (60%), далее ночные — 36%, холтеровские — 4-5%

Премедикация перед исследованием, как правило, не проводится, поскольку введение препаратов, не входящих в схему лечения, может менять картину ЭЭГ, что не позволит оценить истинные параметры биоэлектрической активности мозга.

Не рекомендуется отмена или изменение схемы лечения в день исследования, что не позволит оценить эффекты терапии.

Принципиальное значение в диагностике эпилепсии имеет ЭЭГ сна. По мнению ведущих специалистов».. регистрация ЭЭГ в течение одной минуты поверхностного сна дает больше информации для диагностики эпилепсии, чем час исследования в состоянии бодрствования».

4. Понятия нормы и патологии в ВЭЭГ

4.1. Стандарты ВЭЭГ

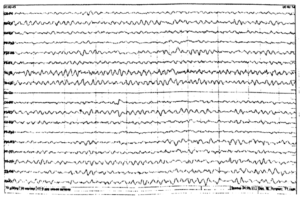

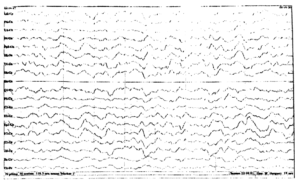

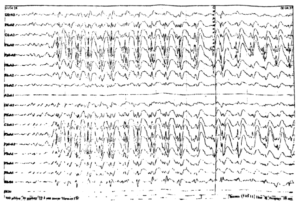

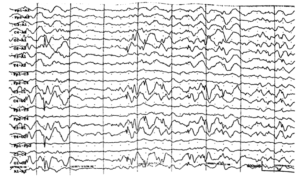

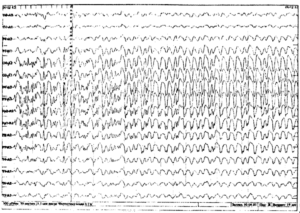

Альфа ритм. Ритм частотой 8-13 Гц средней амплитуды 50 мкВ (15-100 мкВ), максимально выражен в задних (затылочных) отведениях при закрытых глазах. Возможно появление модуляций альфа ритма ( «веретен»), заключающихся в периодическом нарастании и снижении амплитуды волн. Выраженность альфа ритма зависит от многих условий, что необходимо учитывать при анализе ЭЭГ. Представленность альфа ритма на ЭЭГ и его регулярность уменьшаются при открывании глаз, записи в состоянии беспокойства, при активной умственной деятельности (решение задач), а также во время сна. У женщин во время менструации может быть увеличение его частоты. Установлено, что у здорового взрослого человека частота альфа ритма довольно стабильна и является генетически детерминированной.

Мю (роландический, аркообразный) ритм. Ритм аркообразной формы, частоты альфа (обычно, 8-10 Гц). По амплитуде не превышает альфа ритм (обычно, несколько ниже); регистрируется в центральных отделах у 20% здоровых взрослых. У детей данный ритм начинает хорошо определяться с 3-месячного возраста, лучше у девочек. Он не реагирует на открывание глаз, но блокируется с одной стороны при выполнении движений в контралатеральной конечности. Имеет малое диагностическое значение, даже при значительном его усилении или выраженной асимметрии.

Бета ритм. Ритм частотой более 13 Гц, средней амплитуды 10 мкВ; максимально выражен в передних отделах. Типичная частота бета ритма в норме составляет 18-25 Гц, менее распространен ритм частоты 14-17 Гц и крайне редко — свыше 30 Гц, У 70% здоровых людей амплитуда бета ритма не превышает 10 мкВ; и лишь у 3% — превышает 20мкВ. Бета ритм имеет максимальную выраженность в лобно-центральных отведениях. Бета активность несколько усиливается в период сонливости, при засыпании (I стадия сна), во время ФБС и иногда при пробуждении. В период глубокого сна (III, IV стадии фазы медленного сна) амплитуда и выраженность ее существенно снижаются.

Стойкое увеличение амплитуды бета активности свыше 25 мкВ, особенно с распространением её на задние отведения — признак патологии, однако, нозологически не специфичной. Традиционно усиление бета активности ( «excessive fast») связывалось с текущим эпилептическим процессом.

Тета ритм. Ритм частотой 4-7 Гц, по амплитуде, обычно превышающий основную активность фоновой записи. Встречается различной степени выраженности на ЭЭГ у всех здоровых детей. Тета активность начинает регистрироваться в центральных отделах уже с 3-недельного возраста, постепенно нарастая с возрастом и достигая максимума в 4-6 лет. В этом возрасте тета ритм является доминирующим на ЭЭГ у детей. Большинство исследователей считают, что у подростков и молодых взрослых при бодрствовании с закрытыми глазами низкоамплитудная тета активность (не превышающая амплитуды фона) частоты 6-7 Гц с бифронтальным преобладанием является нормальной, если она не превышает 35% фоновой записи.

4.2. Запись во сне

Сон является мощным активатором эпилептиформной активности. Неврологу, а тем более эпилептологу, важно уметь идентифицировать фазы и стадии сна. Известно, что эпилептиформная активность отмечается преимущественно в I и II стадии медленного сна, тогда как во время «дельта сна» и в периоде ФБС она чаще всего подавляется.

В настоящее время для дифференциации стадий сна применяется классификация Dement & Kleitman в модификаций Recbtshaffen & Kales (1968), Согласно этой классификации выделяются 2 фазы сна: фаза медленного сна (ФМС) и фаза быстрого сна (ФБС),

ФМС (в англоязычной литературе — non-REM sleep) развивается на фоне ослабления влияния активизирующей коры, восходящей ретикулярной формации и усиления активности синхронизирующих тормозящих структур.

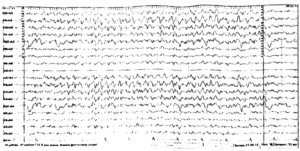

В ФМС выделяют 4 стадии.

I стадия сна (дремота) характеризуется умеренным замедлением основной активности на ЭЭГ. Проявляется постепенным исчезновением альфа ритма и появлением ритмичной тета активности в центральной и лобно-центральной области, Может появляться периодическая ритмическая высокоамплитудная медленная активность частотой 4-6 Гц в лобных отведениях. Длительность I стадии сна у здорового человека составляет не более 10-15 минут.

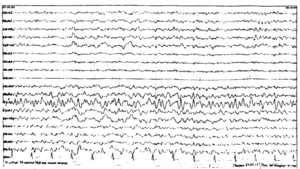

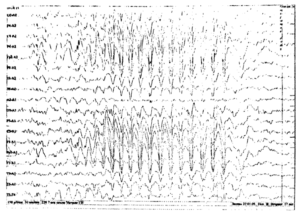

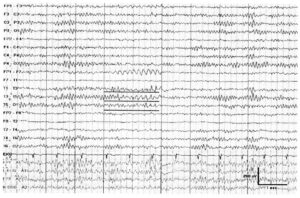

II стадия сна (стадия «сонных веретен»). Наблюдаются следующие феномены. 1. Характерный признак II стадии сна — появление «сонных веретен» или сигма-ритма. Этот феномен представляет собой ритмические веретенообразно нарастающие и снижающиеся по амплитуде вспышки с частотой 12-16 Гц и амплитудой 20-40 мкВ, преимущественно в центрально-париетальных отделах. Длительность «сонных веретен» колеблется от 0 до 2 сек. Высокоамплитудные и продолжительные (около 3 сек) сонные веретена с преобладанием в лобных отведениях — обычно признак патологии.

III стадия сна характеризуется нарастанием амплитуды и количества медленных волн, преимущественно, дельта диапазона. Регистрируются К-комплексы и «сонные веретена». Дельта волны на эпохе анализа ЭЭГ занимают до 50% записи. Отмечается снижение индекса бета активности.

IV стадия сна характеризуется исчезновением «сонных веретен» и К-комплексов, появлением высокоамплитудных (не менее 50 мкВ} дельта волн, которые на эпохе анализа ЭЭГ составляют более 50% записи. III и IV стадии сна являются наиболее глубоким сном. Они объединены под общим названием «дельта сон».

В фазе быстрого сна (парадоксальный сон, REM-сон) отмечается ослабление влияния тормозящей ретикулярной формации и усиление десинхронизирующих активизирующих механизмов. При входе в ФБС нарастает бета активность. Данная фаза сна характеризуется появлением на ЭЭГ картины десинхронизации в виде нерегулярной активности с одиночными низкоамплитудными тета волнами, редкими группами замедленного альфа ритма и острыми «пилообразными» волнами. ФБС сопровождается быстрыми движениями глазных яблок и диффузным снижением мышечного тонуса. Именно в эту фазу сна у здоровых людей происходят сновидения. Начало сна с фазы быстрого сна или возникновение ее менее, чем через 15 минут после засыпания — признак патологии.

Нормальный сон взрослых и детей состоит из чередования серии циклов ФМС и ФБС. ФМС наиболее выражена в первую половину ночи и занимает 75% всего сна. Во второй половине ночи наиболее представлена ФБС (фаза сновидений), которая занимает около 25% ночного сна. Продолжительность одного цикла сна у детей младшего возраста составляет 45-55 минут; у взрослых 75-100 минут. За ночь у здорового человека возникает от 4 до 6 циклов сна.

4.3. Медленноволновая активность.

Медленноволновая активность. Этот термин включает в себя активность на ЭЭГ в форме замедления ритма по сравнению с возрастной нормой. Согласно международной классификации выделяют следующие варианты медленноволновой активности:

- замедление основной активности;

- периодическое замедление;

- продолженное замедление.

Замедление основной активности констатируется, когда основные ритмы имеют более медленные частотные характеристики по сравнению с возрастной нормой: в 1 год — частота менее 5Гц, в 4 года — менее 6 Гц, в 5 лет — менее 7Гц, в 8 лет и старше — менее 8 Гц.

Периодическое замедление. Периодическое замедление может быть нерегулярным и ритмическим, генерализованным и региональным. Выраженное периодическое ритмическое генерализованное замедление (обычно с преобладанием в лобных отведениях) иногда наблюдается при генерализованных формах эпилепсии. Нерегулярное региональное замедление (чаще в височных отведениях) может быть косвенным ЭЭГ признаком парциальной эпилепсии или локального органического поражения головного мозга.

Продолженное замедление констатируют в случае если данный паттерн занимает около 90% записи, и нет реакции на внешние стимулы. Всегда является патологическим признаком и свидетельствует об прогрессирующем очагово-деструктивном поражении мозга. В этом случае медленно-волновая активность отражает изменение коркового электрогенеза, вызванного анатомическим дефектом неирональных сетей. Она может сочетаться с нормальным или замедленным основным ритмом; возникает по одному из отведений (например, левому височному) или по всей гемисфере. Как правило, представлено тета (реже дельта) активностью низкой амплитуды, не реагирующей на экзогенные стимулы.

4.4. Провоцирующие пробы

Провоцирующие пробы. Фоновая запись биоэлектрической активности головного мозга осуществляется в состоянии пассивного бодрствования пациента с закрытыми глазами. С целью выявления нарушений ЭЭГ применяются провоцирующие пробы, Наиболее значимые из них следующие:

- Открывание-закрывание глаз.

- Гипервентиляция.

- Ритмическая фотостимуляция.

- Фоностимуляция.

- Депривация сна.

- Стимуляция умственной активности.

- Стимуляция мануальной активности.

Подробно остановимся на первых.

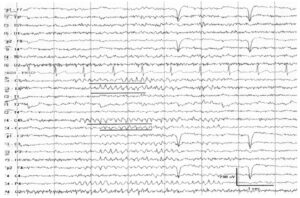

Проба на открывание-закрывание глаз служит для установления контакта с пациентом. При этом медицинский работник убеждается, что пациент находится в сознании и выполняет инструкции. Данная проба позволяет выявить реактивность альфа-ритма и других видов активности на открывание глаз. В норме при открывании глаза блокируется альфа ритм, нормальная и условно нормальная медленноволновая активность. Наоборот, отсугсгвие реакции паттернов на открывание глаз — как правило, признак патологической активности. Блокирование при открывании глаз затылочной пик-волновой активности у пациентов с доброкачественной затылочной эпилепсией Гасто является важным дифференциальным признаком с симптоматической затылочной эпилепсией. Следует помнить, что при некоторых формах фотосенситивной эпилепсии, эпилепти-формная активность на ЭЭГ возникает в момент закрывания глаз. Это может быть связано с исчезновением фиксации взора при закрытых глазах. Данный феномен был описан Panayiotopoulos (1998) и назван им «fixation off» или фотосенситивностью.

Гипервентиляция реально проводима у детей после 3-х лет. Продолжительность от 3 мин у детей до 5 мин у взрослых. Гипервентиляцию нельзя проводить в самом конце записи ЭЭГ, так как патологическая активность нередко появляется спустя некоторое время после окончания пробы. Основное назначение гипервентиляции — выявление генерализованной пик-волновой активности, а иногда и визуализация самого приступа (обычно абсанса). Реже появляется региональная эпилептиформная активность. Согласно наблюдениям Благо-склоновой Н.К. и Новиковой Л. А. (1994), появление пароксизмальных вспышек медленных волн при гипервентиляции свойственно здоровым детям и подросткам и является вариантом нормы. По мнению Daly & Pediey (1997), патологическая реакция на гипервентиляцию включает только появление на ЭЭГ пик-волновой активности или выраженной асимметрии паттернов. Принципиально важно, что любая другая реакция, в том числе и появление дельта активности, — индивидуальный вариант нормы. Таким образом, согласно современным воззрениям, оценка пароксизмальной генерализованной (нередко с бифронтальным преобладанием) ритмической тета-дельта активности при гипервентиляции как гипотетической «дисфункции мезо-диэнцефальных структур» несостоятельна. Подобная оценка нормальных, по своей сути, паттернов не имеет никакого значения для клиники, приводит к терминологической путанице и напрасному беспокойству, как врачей неврологов, так и самих пациентов.

Ритмическая фотостимуляция (РФС) является важнейшей пробой для выявления патологической активности при фотосенситивных формах эпилепсии. Используется классическая методика Jeavons & Harding (1975). Лампа стробоскопа должна находиться на расстоянии 30 см от закрытых глаз пациента. Необходимо использование широкого спектра частот, начиная от 1 вспышки в сек и, заканчивая частотой 50 Гц. Наиболее эффективна в выявлении эпилептиформной активности стандартная РФС с частотой 16 Гц. Возможны следующие реакции на РФС:

- Отсутствие очевидной реакции.

- Усвоение ритма: появление колебаний на ЭЭГ синхронно со вспышками при РФС.

- Фотомиоклонический ответ: при РФС возникает «трепетание» век и подергивание псриокулярной мускулатуры (миоклонический гиперкинез) синхронно со вспышками света. Это отражается на ЭЭГ отчетливым «ритмическим миографическим артефактом» в передних отведениях.

- Фотопароксизмалъный ответ: появление при РФС эпилептиформной активности, чаще возникают короткие разряды генерализованной быстрой (4 Гц и выше) полипик-волновой активности. По классификации фотосенситивных эпилепсии (Binnie и соавторы, 1992), выделяют форму фотосенситивной эпилепсии, при которой приступы возникают исключительно в лабораторных условиях во время РФС при ЭЭГ исследовании. Наиболее типично возникновение миоклонических пароксизмов, вовлекающих мышцы лица, плечевого пояса и рук, синхронно со вспышками света. В повседневной жизни приступы отсутствуют, даже при воздействии бытовых факторов РФС (мелькание света). Как правило, данная форма эпилепсии выявляется случайно при направлении больных на ЭЭГ исследование по причинам, не имеющим отношения к эпилепсии. Большинство авторов не рекомендуют назначение АЭП при этой форме, да и само отнесение таких случаев к эпилепсии вызывает сомнение. Фотопароксизмалъный ответ с высокой достоверностью коррелирует с наличием фотосенситивной эпилепсии.

4.5. Артефакты

Артефакты представляют собой любые графоэлементы на ЭЭГ, не являющиеся отражением электрической активности головного мозга. Подразделяются на механические и биоэлектрические. Механические артефакты бывают инструментальные, электродные и от электросети. Наиболее распространен артефакт вследствие «наводки» от сети переменного тока (отсутствие заземления, использование рядом различной медицинской аппаратуры) в виде появления синусоидальных колебаний частоты 50 Гц.

Биоэлектрические артефакты подразделяются на следующие:

- Миогенные артефакты. Наиболее частый вид артефактов. Регистрируются высокочастотные колебания миограммы, обычно преобладающие в височных отведениях. Они чаще вызваны напряжением жевательной мускулатуры, мимических мышц, мышц шеи. Артефакт от фасцикуляторного тремора напоминает аркообразный мю-ритм и наблюдается максимально в лобно-височных отведениях. Глоссокинетический артефакт возникает при ритмичных движениях языка, например, во время разговора или сосания (кормление младенцев во время ЭЭГ исследования).

- Сердечные и дыхательные артефакты. Электрод, находящийся на крупном сосуде, может вызывать артефакт, напоминающий графоэлемент реоэнцефалограммы. На ЭЭГ могут быть зарегистрированы электрокардиографические потенциалы, которые необходимо отличать от доброкачественных эпилептиформных нарушений детства. Данные потенциалы преобладают на электроэнцефалограмме при электроцеребральной инактивации (гибель мозга). Также встречаются артефакты, обусловленные экскурсией грудной клетки (часто во время проведения гипервентиляции).

- Окулографичесше артефакты. Связаны с активностью m. orbicularis oculi и регистрируются обычно в лобных отведениях. Возникают при ритмическом моргании (тикоидный гиперкинез), нистагме.

- Артефакты, вызванные изменением сопротивления кожи. Изменение сопротивления кожных покровов может быть обусловлено различными биохимическими процессами в организме. Наиболее часто данный тип артефактов возникает при волнении пациентов во время ЭЭГ исследования, что сопровождается выраженной потливостью.

При этом врач осуществляющий мониторинг должен уметь дифференцировать эти артефакты. Если, например, артефакт не уходит с течением времени, необходимо проверить электрод на полноценность соединения с усилителем, с пациентом и в случае необходимости заменить его/настроить.

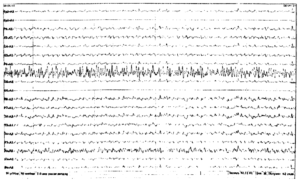

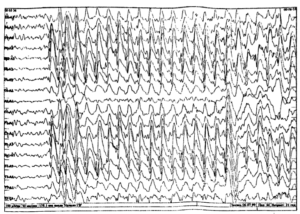

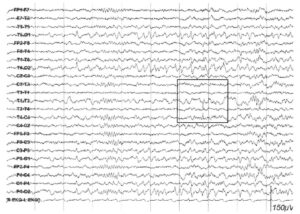

5. Эпилептиформная активность

Эпилептиформная активность характеризуется появлением на ЭЭГ острых волн или пиков, которые резко отличаются от основной активности фона и возникают преимущественно у лиц, страдающих эпилепсией. Классификация нарушений ЭЭГ, принятая Американской ассоциацией нейрофизиологов [Daly & Pedley, 1997], придерживается строгой терминологии в обозначении патологических феноменов. В классификации общепринят термин «эпилептиформная активность», в связи с его исключительным применением к электроэнцефалографическим феноменам.

Согласно классификации нарушений ЭЭГ различают 9 межприступных (интериктальных) и два приступных (иктальных) эпилептиформных паттерна.

Межприступные эпилептиформные изменения:

- пики (спайки);

- острые волны;

- доброкачественные эпилептиформные нарушения детства (ДЭНД, «роландические» комплексы);

- комплексы пик-медленная волна;

- комплексы пик-медленная волна 3 Гц;

- медленные комплексы пик-медленная волна;

- множественные пики (полиспайки);

- гипсаритмия;

- фотопароксизмальный ответ (фотопароксизмальная реакция).

Иктальные эпилептиформные изменения:

- ЭЭГ приступа;

- ЭЭГ статуса.

Рассмотрим все указанные варианты эпилептиформных нарушений на ЭЭГ:

1. Пики (спайки) — эпилептиформный феномен, отличный от основной активности и имеющий пикообразную форму. Период пика составляет от 40 до 80 мсек. Это специфичный эпилептиформный паттерн, который наблюдается в рамках различных форм эпилепсии (генерализованных и парциальных). Одиночные пики встречаются исключительно редко; обычно они предшествуют появлению волн. Согласно базисным принципам электрофизиологии, появление спайков на ЭЭГ отражает процессы возбуждения корковых нейронов, а медленных волн — процессы торможения.