Время на прочтение

14 мин

Количество просмотров 9.5K

Привет, уважаемые хабровчане!

Меня зовут Вячеслав Архаров и я много лет работаю в области стратегического менеджмента. Многим кажется, что это такая суровая и тяжелая штука, необходимая только крупным корпорациям. Но это популярное заблуждение. Правильная стратегия нужна и маленькому стартапу, разрабатывающему приложение для редактирования фоток, и среднего размера веб-студии с двумя сотнями заказов в год, и крупному системному интегратору с миллиардными оборотами. Разумеется, стратегия для каждого из них будет различаться по масштабам и детализации — но тем не менее, основные подходы, методы и результаты будут одинаковыми для всех. И ошибки тоже будут схожими — т.к. вопреки общественному мнению, владельцы и руководители крупных компаний отнюдь не всегда обладают навыками стратегического управления или просто даже аналитического мышления.

В этой статье, на примере достаточно типового бизнес-кейса, я постараюсь показать несколько типовых ошибок в разработке долгосрочной стратегии и способов того, как с ними можно бороться. Надеюсь, это будет полезно и начинающим и продвинутым бизнесменам для улучшения работы их бизнеса, каким бы простым или сложным он не был.

Потому что, несмотря на кажущуюся простоту, корректное формулирование бизнес-стратегии для компании является очень непростой задачей. Проблема в том, что обычному человеку трудно спрогнозировать, чем он будет заниматься даже в ближайшие два-три месяца. Руководитель компании, как правило, может спрогнозировать развитие компании до конца финансового года и примерно представить развитие событий в будущем году. Но даже опытному руководителю, обычно, сложно представить, что же будет с его компанией через 3, 5 или даже 10 лет.

И дело даже не в том, что ему трудно придумать, чем же занять своих сотрудников в ближайшие годы. Проблема в том, что на длительном промежутке времени, цели становятся очень расплывчатыми — а ожидания становится всё более завышенными. Как правило, обладающие позитивным и энергичным мышлением, руководители, через 5 лет видят себя во роскошном Роллс-ройсе, усыпанным бриллиантами, на собственном острове — поэтому легко ставят себе сказочные и нереалистичные цели, которые, однако, им кажутся вполне достижимыми. Однако, без специальных навыков работы со стратегией, как правило, очень сложно понять, насколько выполнима и реалистична та задача, которая воспринимается вполне логичной и правильной.

Итак, поехали!

Ошибка №1: Абстрактные формулировки

С одним из моих клиентов, владельцем компании-разработчика интеграционных проектов в области ИТ с оборотом порядка 300 млн. рублей в год, мы как-то прорабатывали задачу создания бизнес-стратегии на 5 лет вперёд. На самом деле, клиент всегда считал, что у него уже есть понятная и четкая бизнес-стратегия. Сформулирована она была просто: «надо больше зарабатывать и выходить на новых клиентов». Клиент был уверен, что этого вполне достаточно и не уделял стратегии какого-то особого внимания. Собственно и меня он привлек не для того, чтобы её сформулировать — а для того, чтобы понять, как же именно «надо больше зарабатывать и выходить на новых клиентов».

Тут-то и крылась первая ошибка. Классическая проблема разработки стратегий заключается в том, что не имея возможности качественно спрогнозировать активности на несколько лет вперед, люди ограничиваются абстрактными формулировками, типа «активнее развиваться», «увеличивать продажи» или «стать лидером рынка», которые они ошибочно принимают за стратегию.

Однако стратегия «увеличивать продажи» это как обещание «похудеть к лету» — все любители сладкого отлично знают, что такое обещание ни к чему не приводит, кроме покупки новых кроссовок и абонемента в спортзал. В свою очередь, люди, которые формулируют задачу похудения в виде «3 раза в неделю ходить в спортзал, стоять в планке по 5 минут в день и делать 100 приседаний» добиваются гораздо лучших и заметных результатов, чем те, кто просто абстрактно хочет похудеть. Поэтому всем известный критерий SMART – что задача должна быть простой, измеримой, достижимой, ориентированной на результат и ограниченной во времени – это самый первый и важный критерий в формулировании любой стратегии, от спортзала до инвестирования.

Поэтому я спросил своего клиента: «А что же для тебя означает ‘больше зарабатывать’?». Как и следовало ожидать, внятного ответа он мне дать не смог. Разные члены Совета Директоров видели задачу «больше зарабатывать» как заработок от 400 млн до 1.5 миллиардов в год. Поэтому, для начала, я предложил владельцу компании поставить четкую задачу в виде конкретной цифры, которую обосновать расчётами.

Ошибка №2: Взятые с потолка показатели

Вскоре владелец компании представил мне свое конкретное видение: «к концу года мы заработаем 300 млн — поэтому через год компания должна выйти на оборот в 500 млн, через два года на 800 млн и через три года зарабатывать 1 миллиард». Обоснованием этой цифры служило то, что за прошлый год компании удалось вырастить свой оборот практически на треть — и клиент был уверен, что продавцы вполне могут поднапрячься и за три года дорастить компанию до миллиарда. Эту цифру он и предложил поставить как стратегическую цель на три года.

Вот тут и кроется вторая классическая ошибка. Очаровавшись простым и логичным критерием SMART, руководители часто проводят время в глубоких расчетах какой-нибудь цифры и потом радостно показывают ее со словами: «Вот, всё по SMART’у – я рассчитал четкую и измеримую цифру и ее надо сделать за три года, задача понятна, побежали работать!». Однако важнейшим шагом, при появлении в вашей стратегии любой цифры, является её валидация. То есть цифру мало рассчитать каким-то хитроумным способом. Важно понять – а это вообще правильная цифра? Не ошиблись ли вы в расчетах? Не ошиблись ли вы в оценках? Не ошиблись ли вы в изначальных предпосылках? Вариантов где ошибиться очень много – поэтому все показатели в стратегии нужно строго валидировать.

Как это сделать? Для этого нужен бенчмарк – аналогичный или похожий показатель, который априори известен и с которым можно адекватно сравнить вашу цифру. Адекватно – это значит сравнение должно проводиться для примерно одинаковых показателей в примерно одинаковых единицах. Нельзя напрямую сравнивать продажи в проектном ИТ-бизнесе и FMCG-рознице – это принципиально разные модели. Нельзя сравнивать бизнес с ним же самим — рост в 25% в этом году вовсе не означает такой же рост в следующем. Зато всегда можно сравнить темпы роста бизнеса со среднеотраслевыми и среднерыночными показателями — они, по крайней мере, могут служить ориентиром или помочь обозначить допустимые границы.

Что же мы видим из отраслевых показателей? Ключевой показатель рынка — ВВП нашей страны, если и растет, то на 3-4 процента в год. ИТ-рынок в России растет на единицы процентов, в редкие годы на 10-12 процентов. Мировой ИТ-рынок тоже растет на 8-9 процентов в год. Все эти данные можно найти в различных публичных отчетах с любым уровнем детализации.

Что это означает для нашей стратегии, в которой, по желанию клиента, каждый следующий год бизнес должен расти на 150%?

Во-первых, при росте рынка в 10% никакой бизнес не способен расти на 150%. Да, какие-то венчурные бизнесы и стартапы способны расти в два раза за год (но как правило, это рост с одной продажи в год до двух :-). Но бизнес нашего клиента было абсолютно стандартным — не венчурный, а обычный проектный бизнес в области ИТ, который никаким образом не давал поводов для такого безумного роста. И, собственно, весь опыт компании за прошлые годы показывал, что до 300 млн она доросла не за один год, а за десять лет.

Во-вторых, если посмотреть в среднем по ИТ-рынку, то стандартные компании не растут больше чем на 10-15% в год. Это и так чуть выше рынка, и это та цифра, которую может выдать нормальный отдел продаж при нормальной работе на небольшое повышение плана. Конечно, встречается информация, что какие-то отдельные области — например онлайн-ритейл — растут по 30-40% в год, но, как правило, эти цифры узкоспецифичны и их нужно перепроверять и очень глубоко смотреть на причины такого роста. В нашем случае же никаких предпосылок для такого роста не было.

То есть в целом можно сказать, что при планировании роста продаж стоит ориентироваться на цифры в 10-15% в год как некую реалистичную среднестатистическую benchmark’у — которая, в самом деле, обычно коррелирует с ростом рынка в той или иной области. То есть рынок, саморазвиваясь, растёт примерно такой процент — и покупатели покупают больше на такой же процент. И если кто-то ставит себе целью вырасти за год в разы — то есть вырасти серьезно выше рынка – то нужно очень детально и очень четко смотреть, за счёт чего он собирается этот рост выдавать. Для такого роста либо должны быть какие безумные инвестиции в продажи и маркетинг, должны запускаться какие-то новые продукты или внедряться радикально новые подходы в производстве и т.д.

Ошибка №3: Галлюцинации быстрого роста

Но в данной компании никаких специальных активностей для роста и развития не делалось. То есть владелец просто предполагал некий органический рост, который должен был привести к утроению бизнеса через три года. Разумеется, это была иллюзия — вернее даже галлюцинация – потому что, в отличие от иллюзий, галлюцинации очень часто воспринимаются как объективная реальность. Так как если каких-то специальных активностей не планируется — то и каким-то специальным образом бизнес расти не будет.

Однако в этой ситуации у владельца была достаточно распространенная галлюцинация такого роста. Дело в том, что он вращался в среде своих клиентов, которые постоянно заявляли о том, что у них есть какие-то более крупные и более интересные задачи. Наш бизнесмен воспринимал это, если не как готовое коммерческое предложение — то как очень лёгкий способ заработать, как низковисящие фрукты, которые можно сорвать, ничего для этого не делая.

Но, по факту, несмотря на то, что клиенты уже много лет говорили такие вещи, никаких низковисящих фруктов компания особо не срывала. Конечно, у нее были отдельные контракты, которые доставались достаточно легко и были достаточно крупными. Но это, скорее, была единичная история — и её ни в коем случае нельзя было рассматривать как системную. Это тоже одна из таких классических галлюцинаций — путать случайные разовые контракты с системным бизнесом. Контракты, которые на самом деле достались случайно, не имели шанса повториться, и скорее были нетипичными для отрасли.

И действительно, когда потом мы позже стали проверять сделки, то оказалось, что этих крупных контрактов всего 2-3 на всю компанию – и это они дали небольшой прирос выручки, а остальной профиль бизнеса не поменялся. То есть это было абсолютно ситуативная история, которую владелец бизнеса принимал за системную. Но это тема уже для отдельной статьи.

Вывод простой: очень важно не обманывать себя и не думать, что даже если вокруг тебя есть огромное количество крутых проектов и контрактов, то завтра ты сможешь запросто прийти и забрать их все. Даже если ты знаешь, как это сделать. На самом деле, рынок существует вокруг тебя всегда — но это вовсе не означает, что захотев его забрать, ты завтра придёшь и заберёшь его. Многие клиенты думают: «Вот завтра мы возьмемся и захватим весь рынок, просто сказав нашим продавцам, что пора бы захватить весь рынок!». Но это галлюцинация. Для этого должны, как минимум делаться специальные активности: специальный маркетинг, усиление продаж, разработка новых продуктов и т.п. Должна усиливаться команда, должны делаться адресные инвестиции. Без всего этого не будет и мощного роста.

Ошибка №4: Переоценка емкости ресурсов

Разумеется, на данном этапе мне владелец компании не поверил. Он сказал: «Ты всё это придумываешь – а ведь на самом деле мы круто растем! У нас сильная команда, мы инвестируем в развитие — и нормально продадим сколько нужно, быстро вырастем и легко заработаем этот миллиард. Давай, не нагнетай нам своих страшилок. Я не знаю, откуда ты взял цифру в 10%, как бенчмарк — но нас нельзя сравнивать с рынком, у нас свой путь, свой бизнес и мы нормально вырастим в три раза за три года».

В общем-то это было ожидаемо — поэтому в ответ я предложил посчитать эту цифру в обратную сторону, а именно — исходя из емкости ресурсов. Это тоже достаточно распространенный метод валидации стратегических расчетов, когда предлагается посчитать не сам объем продаж, а емкость какой-то ключевой точки, через которую будет проходить этот объем — емкость канала сбыта для продажи такого объема или емкость производства для производства такого объема.

Тут на самом деле всё очень просто и достаточно даже базовой прикидки.

Итак. Сейчас компания зарабатывает около 300 млн в год и в ней работает около 200 человек. То есть 200 человек осваивают эти 300 млн. — и логично предположить, что с ростом количества заказов линейно будет расти и количество людей в штате. То есть будут нужны дополнительные люди для освоения этих денег и проектов — просто для того, чтобы выполнить те заказы, которая компания себе возьмёт.

Таким образом, если через 3 года предполагается сделать оборот в 3 раза больше — то, наверное, и людей для этого потребуется тоже примерно в 3 раза больше. Понятно, что это очень примерная цифра и тут можно много чего оптимизировать с точки зрения производительности труда, нагрузки на персонал и даже аутсорсинга — но для приблизительной оценки ее вполне достаточно. То есть в данной ситуации, вместо 200 человек потребуется уже 600 человек, как минимум. У нас в году 250 рабочих дней, соответственно 3 года — это 750 дней. И за эти три года нам нужно будет до набрать недостающих 400 человек. А если мы разделим 750 на 400, то мы получим 1.75 дня на человека — то есть примерно раз в два дня нам нужно будет нанимать нового человека в штат.

Еще раз — начиная с сегодняшнего дня, нам нужно нанимать по одному человеку в штат каждые два дня просто для того, чтобы концу трех лет суметь освоить миллиард рублей. Учитывая то, что компания уже два месяца не могла нанять себе одного нового продавца и двух новых разработчиков, которые уже очень сильно были нужны, я задал простой вопрос: «А как мы собираемся банально эти проекты делать, если у нас тупо нет людей и тупо нет возможности их нанять — да и все текущие показатели по найму показывают, что мы и за два месяца-то не можем нанять себе человека — не то что уж за два дня?

Во-вторых — будет ли, банально, такое количество людей на рынке, чтобы мы могли их себе нанять — учитывая то, что у компании очень серьезный подход найму и к квалификации персонала и довольно серьезный отсев с точки зрения требований к тем же разработчикам — когда из несколько десятков приходящих людей нанимались единицы? Плюс к этому, часть разработки у этой компании вынесена в регионы — где попросту нет подходящего количества специалистов, и все подходящие люди уже работают или в этой компании, или в паре компаний-конкурентов? Где мы будем тупо брать людей, для того чтобы хотя бы эти проекты сделать? Не говоря о том же, что их нужно продавать и делать пресейл – и что эти люди должны уже быть в штате до того момента, как проект будет продан!»

Этот вопрос очень сильно озадачил владельца компании. Аутсорсинг проектов в этом бизнесе был невозможен — и вопрос найма людей для него был всегда очень явным и болезненным. На рынке действительно мало хороших специалистов и подбор персонала в этой компании всегда сопровождался большими трудностями и головной болью.

Это сработало. Руководитель снова удалился на пару дней, чтобы подумать над более реалистичными цифрами. И вернулся с уже с цифрой не в миллиард, а в порядка 600 млн через три года. То есть на следующий год он готов был вырасти до 420, потом через год до 530 и потом до 600. Хоть это конечно и был двукратный рост за три года — но это уже была цифра более похожая на реальность и под нее даже сразу стал понятен аккаунт-план.

В итоге под эту цифру быстро подписался коммерческий директор, т.к. под нее уже можно было каким-то образом планировать и штат, и активности, и загрузку продавцов — потому что он в принципе понимал, где он возьмет эти деньги и людей за такой промежуток времени. Стратегия показала свою жизнеспособность!

Ошибка №5: Фокус не на том, что действительно нужно

Следующей была задача сделать так, чтобы бизнес круто развивался. Когда же мы решили более четко сформулировать задачу, то сразу возникло большое количество различных предложений насчёт того, что же такое означает «круто развивать бизнес». Владельцы хотели и выходить на новые рынки, и увеличивать объем контрактов от текущих клиентов, хотели разрабатывать новые продукты и выходить в смежные сегменты, хотели адресно инвестировать в венчурные направления, полагая, что эти направления принесут им краткосрочные деньги, хотели разрабатывать проекты из других отраслей, в которые они верили как в денежные — и идти в реальный сектор и т.д. и т.п. То есть была огромная куча вариантов, которые обсуждали под разными углами, под разными перспективами.

И как-то, когда у нас была очередная встреча по обсуждению того, как же таки развиваться бизнесу, владелец внезапно попросил закончить встречу пораньше — потому что он сильно устал и ему нужно было уходить. И когда я спросил в чём дело, то он с тяжестью в голосе сказал, что сейчас у него какой-то капитальный завал — потому что он набрал на себя огромное количество разных задач по управлению компанией, начал выстраивать несколько параллельных новых бизнесов, плюс у него в текущем бизнесе возникли юридические проблемы с нерадивыми подрядчиками и токсичными клиентами — и он ездил по юристам и адвокатам, пытаясь эти вопросы решить… Кроме всего этого, у него была молодая семья, которой совсем не уделял внимание, работая по 12 часов в сутки, и очень сильно уставая — и всё равно не справляясь со всеми задачами.

И тогда я его спросил: «А ты точно уверен, что твоей целью, с точки зрения развития бизнеса, является какой-то экстенсивный рост, тем более в какую-то новую сторону? А может быть лучше — с точки зрения стратегии — предусмотреть именно стабилизацию текущего бизнеса, снижение нагрузки и рисков на тебя самого и постепенный вывод тебя из оперативной работы над этим бизнесом? Для этого просто нужно стабилизировать бизнес именно как процесс — чтобы ты мог наконец-то оставить свою работу, начать получать удовольствие от жизни и заниматься новыми проектами — а бизнес пусть работает сам по себе и приносит тебе деньги».

Я помню, что это идея его очень сильно поразила — потому что за полтора десятилетия работы в этом бизнесе он даже никогда и не предполагал, что может из него выйти и отдать его кому-то другому. В общем-то для него всегда было нормально то, что он в этом бизнесе работает и работает много — но сейчас сложились обстоятельства так, что у него очень сильно возросла нагрузка, плюс на него очень сильно возросла ответственность — потому что компания стала работать с более серьезными и более ответственными контрактами и появлялись уже первые кейсы недобросовестных подрядчиков и клиентов, когда дело доходило от до юридического разбирательства. При этом многие проколы были совершены не по вине нашего владельца — а по вине продавцов или директоров, которые брали в компанию плохие контракты — но поскольку компания всегда работала, скорее, как семья, нежели как бизнес, то наш владелец всегда был один за всех и отстаивал честь компании на переднем фронте. И когда я предложил ему вместо развития бизнеса задуматься о стабилизации бизнеса, то для него шоком была сама идея того, что так можно сделать.

Но ситуация, когда на него всё это навалилось, выступила правильным и своевременным драйвером того, что он смог эту идею правильно воспринять. Потому что все мои попытки донести до него это раньше заканчивались тем, что он говорил: «У меня и так бизнес стабильный, у него всё хорошо». В общем он снова удалился на закрытое совещание с совладельцами и вернулся ко мне с радикально новой стратегией.

Он сказал: «Мы не хотим — решительно не хотим! — двигаться в новые сегменты и новые отрасли, мы не хотим экстенсивно развивать бизнес и удваивать его за 3 года — а на самом деле, мы хотим максимально стабилизировать этот бизнес в рамках текущих клиентов и существующей команды! Хотим сделать его максимально оптимальным и производительным на том уровне, на котором он сейчас есть — чтобы обезопасить владельцев этого бизнеса от возможных проблем, минимизировать их участие в этом бизнесе и сделать бизнес максимально самостоятельным, безопасным, и надежным».

Для меня это было потрясающим прорывом — потому что владельцы наконец-то сами сформулировали действительно ту важную задачу, которую должна была решать их бизнес-стратегия, задачу — которая действительно была им нужна и которая не была продиктована популистскими лозунгами, типа: «Надо расти, надо развиваться, надо двигаться вверх» и т.д. – а исходила из реальных и настоящих потребностей владельцев бизнеса.

Результаты и выводы

После этого вся стратегическая машина компании закрутилась очень сильно — потому что владельцы, поняв, что им действительно нужно, начали пересобирать бизнес вообще под другим углом. Первым делом они сделали очень мощный юридический проект по обвязке всего своего бизнеса. То есть они серьёзно поработали всякие юридические нюансы того, как строятся контракты — чтобы не возникало эксцессов с нерадивыми поставщиками и клиентами, правильно разделили ответственность между директорами и всеми сотрудниками, ответственными за ключевые бизнес решения — чтобы максимально обезопасить непосредственно владельца бизнеса и снять с него максимум ответственности, переложив ее на тех, кто действительно занимается исполнением что этих задач. Под эту задачу была, в дальнейшем пересобрана команда топ-менеджеров: кто-то был уволен, кто-то нанят снаружи, кто-то был переназначен на более ответственные должности, чтобы соответствовать серьезности задач. Затем компания решительно отказалась от всех проектов по экстенсивному развитию: от ненужного маркетинга и PR, от инвестиций в новые неподтвержденные продукты, от движения в новые и непонятные бизнес-направления — и сфокусировалась на работе с существующими клиентами, с которыми уже были выстроены отношения, чтобы максимально оптимизировать денежный поток с существущей структуры.

Но самым главным достижением всей этой стратегии стало то, что они решили полностью перевести бизнес на белую схему работы. Как и многие российские бизнесы, этот бизнес раньше работал по серой схеме: некоторые сотрудники получали зарплату в конвертах. Но это всё давало очень сильные риски в ведении контрактов — и компания приняла эпохальное решение перейти на полностью белую схему налогообложения. Это решение увеличило в полтора раза их ежемесячные расходы абсолютно на ровном месте – и, по сути, разорило бы компанию, будь оно принято еще полгода назад. Но теперь они были к этому готовы, потому что их стратегия была теперь сфокусирована на оптимизацию расходов, а не на на том, чтобы бросаться в новые области в верить в какие-то нереальные цифры роста. И они успешно с этим справились!

То есть мораль этой истории такова — правильный подход к валидации стратегии и правильный подход к формулированию того, что на самом деле требуется бизнесу, может перевернуть и стратегию компании и видение бизнеса в целом — и изменить их до неузнаваемости практически одномоментно! И работа над стратегией это задача гораздо более глубокая, чем просто поставить светлую и недостижимую цель и радостно идти к ней и никогда не прийти. Может показаться, что описанные в этой статье расчеты и методики абсолютно просты — настолько, что они безусловно будут учтены любым руководителем при разработке стратегии. Однако на практике подавляющее число бизнесменов ими не пользуются — при этом даже создавая колоссально сложные расчеты и модели целевых показателей, которые затем рассыпаются в пыль при самом простом расчето того, сколько для этого нужно будет нанять людей.

Но это всё очень правильно — потому что бизнесу гораздо важнее работать над тем, что действительно сработает и что ему действительно важно — нежели над тем, что ему навешивают галлюцинации основателей, их стереотипы, ограниченность опыта — или тренинги по развитию, которые кричат, что нужно обязательно развиваться, расти бешеными темпами и ставить безумные цели. В конце концов, обьективную реальность никто не отменял. И вовсе не факт, что рост, развитие и какие-то безумные цифры для данного конкретного бизнеса важнее, чем стабильность безопасность, надежность – или и любые другие цели и задачи, которые могут потребоваться владельцу бизнеса на самом деле. В конце концов, его личная жизнь владельца не менее важна, чем какая-то погоня за мифическими цифрами и несбыточными планами. И правильная стратегия ему в этом поможет.

Наличие правильной стратегии повышает эффективность развития бизнеса. Но тех, кто действительно использует этот инструмент управления, мало. Существует миф, что это сложная штука, которая нужна лишь крупным корпорациям.

Даже если бизнес большой, стратегию не всегда продумывают. Почти 40 % руководителей считают, что у компании ее нет. Около 29 % называют стратегией ежегодный бюджет, который формирует финансовый отдел.

Но правильная стратегия важна и для маленького стартапа, и для средней компании с двумя сотнями заказов в год, и для большой компании с миллиардными оборотами. Разница – в масштабах и детализации. Но основные подходы, методы, результаты – одинаковые для всех.

Бизнес-стратегия объединяет две составляющие:

- основную цель;

- план действий по ее достижению.

Распространенные ошибки: как исправить

Ошибка № 1. Цели вместо стратегии, размытая формулировка

Классическая ошибка – абстрактная формулировка бизнес-стратегии. Например, «активное развитие», «повышение продаж», «лидерство на рынке». Эти и другие подобные фразы ошибочно принимают за стратегию. Но это как цель «похудеть к лету» – почти недостижима. Если же прописываются конкретные шаги, вероятность достижения повышается. «Посещение спортзала три раза в неделю», «ходить пешком на работу», «заменить сладкое на фрукты» – более конкретные формулировки, приближающие к результату.

Как исправить

Нужно проверить бизнес-стратегию по критерию SMART. Задача должна быть простой, измеримой, достижимой, ориентированной на результат, ограниченной по времени. Это ключевой критерий для формулирования любой стратегии (вне зависимости от сферы). Срабатывает подход и в бизнесе.

Нужно учитывать три момента:

- текущее состояние дел (кто мы сегодня);

- представление уровня, к которому компания стремится (куда мы направляемся);

- стратегию достижения целей (кто мы в будущем и как к этому прийти).

Ошибка № 2. Недостижимые показатели

Даже если стратегия опирается на конкретные цифры, она не всегда сработает. Легко ошибиться в расчетах, оценках, изначальных предпосылках. К примеру, если рост рынка – около 10 %, бизнес не сможет вырасти на 150 % даже при больших усилиях.

Как исправить

Нужно ориентироваться на бенчмарк (аналогичный или схожий показатель, с которым можно сравнить цифру). Важно, чтобы показатели были примерно одинаковые, как и измеряемые единицы. Также бизнес не сравнивают с ним же самим. Если за год произошел рост на 25 %, это не означает, что подобный скачок возможен в новом году. Но можно оценить темпы роста бизнеса и показатели по отрасли или рынку (средние значения). Это будет ориентир или возможность очертить границы.

Ошибка № 3. Много стратегий

Стратегия предполагает общий план деятельности. Ее продумывают, чтобы сфокусировать на чем-то внимание, указать главное направление развития. Если же в компании, например, пять стратегий, то никакой стратегии нет. Возможно, бизнес ориентирован на пять тактических планов. Даже в компаниях национального масштаба иногда прописано сразу несколько «стратегий» вроде «улучшить персонал», «поднять продажи», «изменить качество производства».

Как исправить

Определить, что самое главное. Если ответа на этот вопрос нет, то и стратегия компании не прописана.

Ошибка № 4. Слишком удобная стратегия

Если стратегия направлена на преодоление барьеров, которые удобно преодолевать, она не сработает. К примеру, если во главе компании – хороший продавец, он ориентируется на область улучшения сбыта. Производственник будет решать проблемы через улучшение продукта и внедрение новых технологий. Но это как с врачом, который для любого диагноза подбирает один и тот же вариант лечения.

Как исправить

Нужно определять, что именно препятствует развитию компании. Исходя из этого, определяется стратегия и шаги достижения цели.

Ошибка № 5. Отказ от стратегии из-за нестабильного рынка

Есть тип руководителей, которые боятся выбрать неправильную стратегию и поэтому обходятся без нее. Но вероятность ошибки есть всегда. Чем руководитель умнее и более информированный, тем риски ниже.

Как исправить

Нужно учитывать, что бесконечные раздумья и расчеты в надежде создать идеальный план проигрывают стратегии, которую уже стремятся реализовать. Причина проста – получить уточненные данные в процессе гораздо проще, чем на этапе планирования. Многие компании в начале своей деятельности ориентировались на стратегию, не опираясь на определенные данные. Это была мечта, слабо подкрепленная расчетами. Тем не менее, она была реализована. Поэтому лучше реализовывать хоть какую-то стратегию, чем стоять на месте из-за нехватки данных.

Ошибка № 6. Оценка результатов через год

Одна из серьезных ошибок – собираться через год, чтобы оценить результаты стратегического планирования. В результате сотрудники выполняют часть запланированного, но общая цель не достигается.

Как исправить

Учитывать, что реализация стратегии – ежедневный труд. Руководство должно получать еженедельные отчеты, чтобы отслеживать продвижение по этому пути. Лишь в этом случае можно обнаружить отклонения и что-то изменить. Это позволяет откорректировать отдельные задачи и в целом понять, верный ли стратегический план.

Ошибка № 7. Секретная стратегия

Чтобы избежать утечки, стратегические решения могут держать в секрете. В этом случае стратегией занимается группа лиц, но им сложно охватить всю работу компании. Кроме того, остальные сотрудники будут заниматься, чем угодно, но только не достижением цели.

Как исправить

Конечно, рассылать всей компании планы по разработке инновационного продукта не нужно. Но если, например, приоритет на ближайшие несколько лет – улучшение качества обслуживания, в курсе должны быть те, кто занимается сервисом. Если стратегическая ставка сделана на низкие цены, об этом нужно известить отдел закупок.

Среди других ошибок – пренебрежение исследованиями, неправильный выбор каналов (инструментов продвижения), игнорирование зарубежного опыта.

Признаки ошибочной стратегии

- Недовольство сотрудников стратегией компании. Иногда это результат неумелых действий топ-менеджеров, отсутствие грамотной коммуникации. Но нередко недовольство – предупредительный сигнал, ведь именно сотрудники непосредственно контактируют с потребителями, и поэтому могут первыми уловить, что стратегия неверная. Например, сложнодостижимая.

- Прорывы конкурентов, которые казались невозможными. Вероятно, компания не оценивает рыночные перспективы или игнорирует существующие возможности, расценивая их как слишком слабые.

- Упущенные возможности. На рынке появляется продукт, который оказывается неожиданным. Или реализовывается решение, оказавшееся прорывом – в компании об этом задумывались, но откладывали на потом.

- Сложности в поиске возможностей. Нужно понять, в чем причины затруднений (в сотрудниках, технологиях, условиях рынка).

- Выход на рынок раньше времени, из-за чего происходит провал продукта.

- Среди особо серьезных сигналов – снижение коэффициента цена/прибыль, ухудшение финансовых показателей. Обычно это уже последствия совершенных действий. К тому времени как в компании замечают проблемы, они становятся уже слишком серьезными.

На что опираться при построении бизнес-стратегии

Стратегию сравнивают с дорожной картой. Если отправиться в путешествие и бесцельно блуждать, то неизвестно, где будет конечная точка. Поэтому нужно проложить маршрут. Стратегия подразумевает наиболее эффективный маршрут из точки А в точку В.

Важна дисциплина при построении стратегии – понимание, что придется испытывать определенную тревогу. Нужно следовать трем базовым правилам. Это нелегко, ведь хочется остаться в зоне комфорта.

Три опоры для бизнес-стратегии:

- Простая формулировка. Энергию нужно направить на ключевые решения, влияющие на компанию. Выигрышный вариант – сфокусировать внимание на клиентах. Нужно сделать два выбора: «где играть» (на каких клиентов нацеливаться) и решение «как выиграть» (создание ценности продукта или услуги для клиентов).

- Не ослаблять стратегию поиском идеального подхода.

- Проверить логику рассуждений. Чтобы решения имели смысл, нужно зафиксировать на бумаге информацию о клиентах, эволюции в отрасли, конкуренции, ресурсах компании. Мозг склонен «переписывать» историю. В итоге руководство может заявить, что мир сильно изменился, не учитывая, какие ставки были сделаны и почему. Если же соотносить записанные показатели с результатами, будет ясно, когда и где стратегия не дает результатов и почему.

Используя эти правила, можно уменьшить страх принятия стратегических решений. Это хорошо до момента, пока выбор стратегии не становится комфортным для компании. Значит, есть риск, что во внешнем окружении что-то упущено.

Если у компании несколько бизнесов, то чаще стратегия нужна для каждого из них. Но это зависит от подхода. Если каждый – отдельная единица (с рынком, группой клиентов, набором продуктов, сервисом), то нужны отдельные стратегические решения. Если же компания монолитна, а направления связаны, тогда требуется единая цель.

Стратегия должна пересматриваться каждый год при планировании работы компании. Структура документа, где изложены шаги стратегического развития, обычно также включают видение, миссию, цели компании с учетом ключевых бизнес-процессов.

Разработка стратегии уже стала неотъемлемой частью инструментария бизнеса. Все руководители знают о важности стратегии. В то же время почти все считают ее пугающей, так как это заставляет их столкнуться лицом к лицу с будущим, о котором они могут лишь гадать. Хуже того, реальный выбор стратегии влечет за собой принятие решений, отсекающих возможности и варианты. Руководитель может также испытывать страх, что в результате таких решений его карьера будет разрушена.

Естественная реакция – сделать такой вызов менее устрашающим, трансформировав его в проблему, которая может быть решена проверенными инструментами. Это почти всегда означает потратить несколько недель, или даже месяцев, на подготовку обстоятельного всеобъемлющего плана того, как компания будет инвестировать в сегодняшние и будущие активы и ресурсы для достижения цели – скажем, увеличении доли существующего или нового рынка. Такой план типично подкрепляется детальнейшими таблицами, которые проецируют затраты и выручку довольно далеко в будущее. К моменту окончания такого процесса каждый ощущает себя существенно менее напуганным.

Это действительно ужасный способ разработки стратегии. Возможно, это прекрасный способ справиться со страхом неизвестного, но страх и дискомфорт – существенная часть создания стратегии. На поверку, если вас полностью устраивает ваша стратегия, есть довольно большая вероятность что она не слишком хороша. Возможно, вы попали в одну или несколько ловушек, рассмотренных далее. Вам необходимо испытывать дискомфорт и настороженные опасения: делать ставки и осуществлять сложный выбор – вот что такое настоящая стратегия. Цель – не устранить риск, а увеличить вероятность успеха.

В таком мировоззрении руководители соглашаются, что хорошая стратегия – это не продукт многочасовых дотошных расчетов и моделирования, ведущих к неминуемым и почти совершенным выводам. Вместо этого стратегия – результат простого, подчас довольно грубого, «на скорую руку» проведенного процесса обдумывания того, что нужно предпринять для достижения желаемого и, затем, тщательной оценки насколько это реалистично. Это не означает отказ от исследований и анализа. Тщательный анализ статистических данных, как внутри компании, так и из вне – лучшее горючее для такого процесса. Если руководители примут такое определение, тогда, возможно, – лишь возможно, – они смогут поместить стратегию там, где она должна быть – вне зоны комфорта.

«Комфортные» ловушки при разработке стратегии

1-я ловушка: Стратегическое планирование

Буквально каждый раз, когда используют слово «стратегия», к нему в той или иной форме добавляют «план», как процесс «стратегического планирования» или как результат «стратегический план». Едва уловимое смещение от стратегии к планированию происходит вследствие того, что планирование – это тщательно выполняемое и довольно комфортное упражнение.

Все стратегические планы, как правило, выглядят довольно похожими друг на друга. Обычно в каждом три больших раздела. В первом обычно содержаться видение или миссия, устанавливающие относительно возвышенные и вдохновляющие цели. Во втором – список инициатив (например, запуск новых продуктов, географической экспансии, строительных программ и т.п.), которые организация будет выполнять, преследуя цели. Этот раздел стратегического плана имеет тенденцию быть хорошо организованным, но также и очень длинным. Длина списка обычно ограничена лишь финансовыми возможностями компании.

Третий раздел, как правило, – перевод инициатив в финансовые параметры. План замечательно связывается с годовым бюджетом. Стратегический план становится описательным, наглядным внешним интерфейсом бюджета, часто отражая пять лет финансовых параметров, для того, чтобы выглядеть «стратегическим». Но руководство обычно принимает на себя обязательства лишь на год. Применительно к годам со второго по пятый «стратегический» фактически означает «импрессионистский», т.е. основанный на несистематических субъективных переживаниях и впечатлениях.

Такое упражнение можно, хотя и весьма спорно, применять для более продуманного и досконального рассчитанного бюджета. Однако, не стоит путать его со стратегией. Типично планирование четко не определяет что организация не будет делать и почему. Оно не исследует допущения. И господствующая в нем логика – возможности компании, т.е. план наполнен любыми инициативами, подходящими под имеющиеся у компании ресурсы.

Неверное восприятие планирования как стратегии – распространенная ловушка. В нее нередко попадают даже члены советов директоров и акционеры (чаще миноритарные), которые должны поддерживать стратегический процесс максимально эффективным. Это не удивительно, т.к. в основном они руководители (прошлые или в настоящее время), которые считают более безопасным присматривать за планированием, чем поддерживать и поощрять принятие стратегических решений.

2-я ловушка: «Затратное» мышление

Концентрация на планировании легко ведет к мышлению, основанном на затратах. Затраты чудесно поддаются планированию, так как, в общем и целом, они контролируются компанией. Для подавляющего большинства затрат компания играет роль заказчика. Она решает сколько сотрудников нанять, сколько площадей арендовать, сколько оборудования закупить, сколько рекламы разместить и т.д. В определенных случаях компания может, как любой заказчик, решить прекратить закупку конкретных товаров и услуг, так что даже затраты на сокращение сотрудников или остановку производства могут быть контролируемы. Конечно, есть исключения. Чиновники могут изменить налоговые ставки и обязать лицензировать деятельность. Но пресловутые исключения подтверждают правило: затраты, контролируемые другими, составляют лишь малую долю в общей структуре затрат, и большинство их производно от затрат, контролируемых компанией.

Затраты комфортны, так как могут быть рассчитаны с довольно высокой точностью. Это важное и полезное упражнение. Многие компании пострадали или даже прекратили существовать, когда позволили затратам выйти из-под контроля. Трудности начинаются тогда, когда ориентированные на планирование руководители начинают применять знакомый и комфортный подход, основанный на затратах, к выручке. Когда как и к планированию затрат, буквально идентично, они начинают относиться к планированию выручки. Слишком часто результатом является усердная работа по наращиванию планов по выручке последовательно, продавец за продавцом, продукт за продуктом, канал за каналом, регион за регионом.

Когда запланированной выручки не оказывается, руководители выглядят смущенными и даже несколько обиженными. Они удивляются: «Что мы еще могли сделать? Мы потратили тысячи человеко-часов на стратегическое планирование.»

Есть одна простая причина, по которой планирование выручки не приводит к тому же желаемому результату, что и планирование затрат. Решение по затратам принимает компания. Но за принятие решения о выручке (т.е. заплатить или нет) главные ответственные – заказчики. За исключением редких случаев монополий, заказчики могут решать самостоятельно, заплатить деньги вашей компании, вашим конкурентам, или никому вовсе. Компания может пребывать в иллюзии, что выручка под контролем, но поскольку ни знать, ни контролировать это невозможно, планирование, бюджетирование и прогнозирование – упражнение в импрессионизме.

Конечно, краткосрочное планирование выручки гораздо проще для компаний, имеющих долгосрочные контракты с заказчиками. Например, металлургическая компания, заключившая договор на поставку труб для строительства трубопровода будет получать выручку несколько лет. Или у оператора кабельной или спутниковой сети вещания масса выручки поступает от подписки на годы. Единственная переменная составляющая в плане выручке – разница между продажами новых подписок и окончанием (отменой) существующих. Похожая ситуация, если компания имеет длительную историю заказов, как, например, Боинг, что позволяет предсказать выручку точнее. В то же время несчастья с Дримлайнером или Суперджетом Сухого демонстрируют, что даже «твердые заказы» автоматически не переводятся в будущую выручку. В долгосрочной перспективе вся выручка контролируется заказчиками.

Подводя итог: предсказуемость затрат фундаментально отличается от предсказуемости выручки. Планирование не может предсказывать выручку и не сделает ее реальностью. Усилия, потраченные на создание планов по выручке отвлекает более трудной задачи стратега: найти способы привлечь и удержать заказчиков.

3-я ловушка: Ссылающаяся сама на себя структура стратегии

Эта ловушка, возможно, самая коварная, поскольку в нее попадаются руководители, которые пробуют построить настоящую стратегию, и успешно избежали ловушек планирования и затратного мышления. При поиске и транслировании стратегии большинство генеральных директоров применяют один из нескольких стандартных подходов. Увы, два наиболее популярных из них могут увести неосторожного руководителя к созданию стратегии в сторону от того, что может контролировать компания.

В 1978 году Генри Минцберг опубликовал важную и знаковую статью в научном журнале «Наука управления», которая вводила новое понятие «возникающая» стратегия, концепцию, которую позже автор популяризовал для более широкой не академической аудитории в известной книге «Взлет и падение стратегического планирования» (1994). Идеи Минцберга были простыми, но весьма мощными. Он провел различие между «надуманной» стратегией, которая являлась результатом исключительно амбиций и размышлений об их воплощении, и новой, «возникающей» стратегией, которая основывается не только на предположениях и намерениях, но вместо этого полностью состоит из ответа компании на разнообразие непредвиденных событий.

Мысль Минцберга была основана на его наблюдении, что руководители переоценивают возможности предсказывать будущее, и планировать в нем (будущем) точным и технократическим способом. Проводя различие между «надуманной» и «возникающей» стратегиями, он стремился подтолкнуть руководителей внимательно наблюдать за изменениями во внешнем окружении и корректировать курс в их «надуманных» стратегиях соответственно. В дополнение, он предупреждал об опасности придерживаться фиксированной стратегии перед лицо существенных изменений в конкурентной среде.

Все это – в высшей степени разумный совет которому каждому руководителю было бы разумно следовать. Увы, большинство руководителей игнорируют его. Вместо этого большинство придерживается идеи что стратегия «возникает» по мере развития событий как оправдание для объявления будущего таким непредсказуемым и волатильным, что не имеет смысла принимать стратегические решения до момента, пока будущее не станет достаточно понятным. Заметьте, насколько утешительна такая интерпретация: не нужно больше принимать тревожные решения по поводу неизвестных и неконтролируемых вещей.

Неглубоко покопавшись в такой логике, можно наглядно увидеть в ней определенные бреши. Если для принятия стратегических решений будущее столь неопределенно и волатильно, что заставляет руководителя верить в то, что оно станет существенно менее таковым позднее? И как руководитель определить момент, когда предсказуемость достаточно высока, а волатильность достаточно низка, чтобы сделать стратегический выбор? Конечно же предпосылка неверная: момент, когда любой может быть уверен, что будущее предсказуемо, не наступит никогда.

Как видим, концепция «возникающей» стратегии просто стала удобным оправданием, чтобы избежать принятия стратегических решений, или для повторения решений других, как «самый быстрый последователь», которые, по всей видимости, работают на успех других, или для отклонения любой критики за бездействия в смелом направлении. Просто следуя решениям конкурентов никогда не создать уникальных или ценных преимуществ. Ничего из этого Минцберг не желал, но это стало общим итогом предложенного им подхода, так как это позволяет находится руководителям в комфортной зоне.

В 1990 два автора, академик и практик менеджмента, опубликовали одну из самых читаемых статей всех времен по вопросам управления. Статья называлась «Ключевые компетенции корпорации», в которой был популяризирован взгляд на компанию, как совокупность ресурсов, известный в России как «ресурсный подход» (РП).

РП включает утверждение, что ключ к конкурентному преимуществу компании – обладание ценными, редкими, неподражаемыми и не заменимыми возможностями – ресурсами, мощностями и т.п. Такая концепция стала чрезвычайно привлекательной для директоров, так как казалось бы предполагала, что стратегия – это идентификация и построение «ключевых компетенций» или «стратегических возможностей». Заметьте, что такой взгляд удобен для нахождения в царстве известного и контролируемого. Любая компания способна нанять армию продавцов, или открыть департамент по разработке и внедрению софта, или построить распределенную сеть продаж, и объявить ее ключевой компетенцией. Директора способны спокойно инвестировать в такие возможности и контролировать весь процесс. В пределах разумного они могут гарантировать успех.

Конечно, проблема в том, что такие созданные возможности сами по себе не заставляют клиентов покупать. Только те, кто производит совокупность ценностей для конкретной группы заказчиков могут это делать. Но заказчики и окружение непостижимы и неконтролируемы. Многие директора предпочитают сфокусироваться на возможностях, которые могут быть построены – с уверенностью. Если же это не приносит успеха, можно обвинить капризных заказчиков и иррациональных конкурентов.

Как избежать ловушек при разработке стратегии?

Довольно легко выявить компании, которые попадают в ловушки. В таких компаниях директора, как правило, весьма комфортно проводят массу время с теми, кто планирует, проверяя и утверждая их работу. Основным в обсуждениях (с менеджментом, руководителями, директорами) чаще становится получение больше прибыли из существующей выручке, чем поиск способов генерирования новой выручки. Главные показатели компании отражают финансы и ее ресурсы; те же, которые работают над удовлетворением клиентов или долей рынка (особенно свеженанятые) сидят на совещаниях в дальнем углу.

Как компании избежать подобных ловушек? Поскольку корень проблемы в естественной человеческой антипатии к дискомфорту и страху, единственное средство – дисциплинировать себя при создании стратегии: примириться с тем, что придется испытывать определенную тревогу. Это включает в себя обязательство, что процесс создания стратегии соответствует трем базовым правилам. Следовать им не легко – зона комфорта всегда обольстительна – и они не обязательно приведут в итоге к успешной стратегии. Но если вы будете следовать им, вы будете как минимум уверены, что ваша стратегия не из плохих.

Правила разработки стратегии

№1: Формулируйте положения стратегии просто

Направьте свою энергию на ключевые решения, которые влияют на лицо, принимающее решение о выручке – это клиенты. Они решат потратить свои деньги с вашей компанией, если ваше ценностное предложение превосходит конкурентов. Два выбора определяют успех: решение «где играть» (на каких конкретно клиентов нацелиться) и решение «как выиграть» (как создать неотразимое ценностное предложение для этих клиентов). Если клиент не в сегменте или не на территории, где компания решила играть, он, возможно, даже не узнает о существовании и природе такого предложения. Если компания установила контакт с таким клиентом, решение «как выиграть»определит, согласится ли клиент с тем, что целевое ценностное уравнение убедительно.

Если стратегия будет лишь о двух таких решениях, ей не потребуются включать в себя подготовку длинных и нудных документов с планами. Не существует причины, по которой стратегические решения компании не могут быть изложены на одной странице простыми словами и идеями. Характеризуя ключевые решения как «где играть» и «как выиграть», вы удержите дискуссию в фокусе и с большей вероятностью вовлечете менеджмент в стратегические вызовы, перед которые стоит компания, – иначе они скорее отступят в комфортную зону планирования.

№2: Осознайте, что стратегия – не упражнение в безупречности

Как отмечал ранее, руководители бессознательно ощущают, что стратегия должна достичь точности и пророческой силы планирования затрат. Другими словами, она должна быть близка к совершенству. Но при условии, что главное в стратегии выручка, а не затраты, совершенство – стандарт, которого невозможно достичь. Следовательно, в самом лучшем случае, стратегия уменьшит вероятности ставок, которые делает компания. Руководители должны усвоить этот факт, если не хотят быть напуганы процессом создания стратегии.

Для того, чтобы это произошло, акционерам, советам директоров следует не разрушать, а поддерживать точку зрения, что стратегия предполагает ставки. Каждый раз, когда акционеры или совет директоров спрашивают руководителей, уверены ли они в своей стратегии, заставляют их ручаться за тщательность и проработанность стратегических планов, – они фактически ослабляют создание стратегии. Как бы ни хотели акционеры и советы директоров видеть мир предсказуемым и контролируемым, он просто не такой. Пока они не согласятся с этим, они будут получать планирование вместо стратегии. А также, в конечном итоге, множество оправданий почему не появилась выручка.

№3: Логика должна быть прозрачной

Единственный надежный способ улучшить вероятность выигрыша ваших стратегических решений – проверить логику ваших рассуждений. Чтобы ваши решения имели смысл, в чем вы должны с уверенностью знать о клиентах, об эволюции в отрасли, о конкуренции, о ресурсах компании? Зафиксировать на бумаге ответы на такие вопросы критично. Мозг человека по природе склонен переписывать историю, и в дальнейшем будет скорее заявлять, что мир изменился гораздо сильнее, чем предполагали, а не вспоминать какие стратегические ставки были на самом деле сделаны и почему. Если логика записана и затем соотнесена с наступившей реальностью, руководители смогут быстро увидеть когда и где стратегия не дает желаемых результатов, и у них будет возможность сделать необходимые корректировки – как раз так, как представлял себе Минцберг. В дополнении, наблюдая с определенной строгостью за тем, что работает, а что нет, руководители смогут улучшать свои стратегические решения со временем.

Применяя эти правила руководители уменьшат страх принятия стратегических решений. Это хорошо, но до определенного момента. Если принятые решения полностью комфортны для компании, есть серьезный риск, что во внешнем окружении что-то пропущено.

Я утверждал, что планирование, управление затратами и концентрация на ресурсах компании опасные ловушки для создателя стратегии. В то же время такие функции необходимы и существенны, пренебречь ими не может ни одна компания. Так, если стратегия убеждает клиентов дать компании выручку, то планирование, управление затратами, ресурсы определяют будет ли эта выручка получена по прибыльной для компании цене. Природа человека такая, как есть, так что, планирование и другие функции будут скорее доминировать над стратегией, чем служить ей. Если только не предотвратить это осознанными усилиями. Пока вам комфортно с вашей стратегией, высоки шансы, что вы не прикладываете таких усилий.

Для компании, желающей роста на рынке и достижения выбранной миссии и целей, необходима стратегия. Без этого бизнес лишится путеводной звезды и вряд ли достигнет поистине больших финансовых высот.

Стратегия деятельности компании может включать задачу освоить новый рынок, пробить потолок чистой прибыли, закрепиться в нише в качестве лидера, выкупить фирму-конкурента и т. д. При этом важно постоянно анализировать сделанные шаги и вносить корректировки, опираясь на приходящие данные. О том, как правильно составить стратегию и воспользоваться ею, расскажем далее.

Что такое стратегия компании

Стратегия компании — это план действий, разработанный и реализуемый руководством компании для достижения поставленных целей и успеха на рынке. Включает в себя определение направлений развития, установление приоритетов, выявление конкурентных преимуществ, а также выработку планов действий для достижения поставленных целей.

Стратегия компании взаимосвязана с её целями и ценностями, учитывает внешнюю среду, конкурентов, потребителей, а также внутренние ресурсы и возможности организации. Выбор и анализ стратегии компании определяется на стратегической сессии. О том, что это, рассказали в статье «Стратегическое развитие — как определить цели компании на стратегической сессии».

Зачем нужна бизнес-стратегия компании

Бытует заблуждение, что стратегическое планирование — удел и необходимость только крупных организаций, которые занимают лидирующие позиции в нише и ставят перед собой глобальные цели. Рассмотрим два довода, опровергающих это мнение.

- Каждая компания выполняет конкретную функцию для клиентов, то есть имеет цель. И строит хотя бы общие планы на будущее. Это — компоненты стратегического планирования, без которого развитие фирмы затрудняется.

- Даже новички в бизнесе анализируют рынок, в который входят. Предприниматели исследуют особенности конкурентов и уровень собственных ресурсов, возможностей. Следовательно, начинающие бизнесмены, сами того не зная, уже применяют стратегическое планирование.

Таким образом, малые и средние бизнесы тоже прибегают к стратегическому планированию. Просто занимаются этим не регулярно и по наитию, не так полно, как это делают большие компании. А ведь такой подход способен увеличить их прибыль, помогая принимать корректные решения.

Из чего состоит стратегия развития компании на любом рынке

1. Цель и миссия компании. Они определяют ценности и ожидания от деятельности компании.

2. Анализ внешней среды и рынка. Определяются возможности и угрозы для компании, а также прогнозируются тенденции на рынке.

3. Анализ внутренних ресурсов компании. Помогает определить сильные и слабые стороны организации, а также потенциал для роста и развития.

4. Определение конкурентных преимуществ и стратегических позиций. Указывает, как компания будет конкурировать на рынке и какие преимущества будет использовать.

5. Формулирование стратегических целей и приоритетов. Определяет, какие конкретные цели компания хочет достичь и какие приоритеты устанавливает.

6. Разрабатывание плана действий по реализации стратегии. Включает в себя конкретные шаги и меры для достижения поставленных целей.

Это — основные компоненты стратегии, но в неё могут входить и другие этапы. Главное, чтобы они развивали компанию в долгосрочной перспективе и определяли конкурентное преимущество.

Виды маркетинговой стратегии компании

Маркетинговая стратегия компании определяет позиционирование бренда, способ привлечения клиентов, принципиальные конкурентные преимущества продукта и УТП на которые делается ставка, увеличение доли или захвата рынка и т. п. Маркетинговая стратегия — важная составляющая бизнес-стратегии компании.

Как правило, организации пользуются следующими стратегиями:

- Ускоренный, стандартный либо локальный рост.

- Уменьшение штата сотрудников.

- Подавление компании-конкурента.

- Объединённые.

- Касающиеся конкретных направлений продукции.

- Осуществляющиеся в отношении подразделения или отрасли.

В больших компаниях, которые открывают филиалы в городах, создаются стратегии, ориентированные для каждого отделения. Эти стратегии могут быть непохожи на центральную (генеральную) стратегию компании, а иногда даже идти с ней вразрез. Это привычная практика для крупных предприятий.

Рассмотрим ещё одну классификацию стратегий:

- Сосредоточение внимания — фирмой организуются события для привлечения внимания аудитории к определённым товарам.

- Новый продукт — организация выпускает товар, который до этого ни разу не создавала.

- Акция — предприятие выпускает на рынок продукт с низкой ценой по сравнению с другими похожими товарами. Таким способом обыгрывают конкурентов на новой территории. Заниженная цена достигается уменьшением издержек, что возможно благодаря автоматизации процессов.

Также компании прибегают к смешанным стратегиям. Рассмотрим три примера подобных объединений:

- Прогрессивная стратегия — выстраивается система, включающая в себя этапы, начиная с самого производства продукции и завершая доставкой товара к клиенту. В согласии с этой стратегией регулярно появляются новые магазины, строятся или выкупаются склады неподалёку от торговых точек, доставляется продукция до потребителя.

- Регрессивная стратегия — собственники компаний выстраивают сотрудничество с большим числом поставщиков, закупают новые материалы и сырьё.

- Горизонтальная стратегия — конкурент интегрируется в пространство компании посредством слияния или поглощения.

Для каждой компании выбирается схема стратегического развития, зависящая от целей, определяемых руководством.

Инструкция и примеры разработки стратегии компании

Создается стратегия на стратегической сессии следующим образом:

Шаг 1. Определите миссию, цель и задачи

Выявляются первостепенные цели и задачи для организации. Происходит это благодаря опоре на миссию предприятия. Рассмотрим примеры миссий популярных компаний: цели стратегии компании.

Стратегия отражает миссию предприятия и ни в коем случае не отступает от её сути. Так компания не растратит ресурсы на шаги, которые не приближают организацию к исполнению главного назначения.

Поэтому, создавая стратегию компании, важно серьёзно и скрупулёзно подходить к её согласованности с обозначенной миссией. И по этой причине важен вклад каждого филиала предприятия. «Дроблёние» общей стратегии развитии компании на стратегии для подразделений способствует формированию чётких показателей реализации исходной стратегии.

Обратите внимание: когда в подразделениях установлен один целевой показатель, сложно определить, какое из них приложило необходимое усилие для достижения результата, а какое отнеслось к задачам спустя рукава.

На первом шаге участники стратегической сессии ставят задачи и определяют цели стратегии компании. Они, как уже сообщалось, связаны с увеличением прибыли, ассортимента, доли на рынке и др. При этом ставятся такие цели, которые легко измеряются.

Шаг 2. Проанализируйте внешнюю среду

На этом этапе детально изучается среда, в которой функционирует организация. Участники анализируют рыночные условия, конкурентную обстановку, экономические тенденции и законодательства, а также выявляют ряд иных значимых для коммерческой деятельности особенностей.

Смысл второго шага заключается в выявлении возможностей и рисков, способных возникнуть позже.

Шаг 3. Проведите анализ внутренней среды компании

После изучения внешней обстановки тщательно разбираются сильные и слабые стороны предприятия.

Учитываются:

- текущие ресурсы и финансовая обстановка;

- профессиональные компетенции;

- коллективная атмосфера и иные факторы, сказывающиеся на способности компании расти на рынке.

Шаг 4. Расставьте стратегические приоритеты

Опираясь на полученные данные в ходе внешнего и внутреннего исследования, компания понимает свои главные ценности. Стратегическим приоритетом может быть:

- освоение нового рынка;

- повышение качества операционных процессов;

- создание нового продукта и др.

Делайте акцент на нескольких приоритетах, если благодаря им достигаются цели предприятия.

Шаг 5. Разработайте чёткие стратегические инициативы — стратегический план

Здесь создаются понятные планы для осуществления приоритетов, обозначенных на предыдущем шаге. В инициативы могут входить: корректировка бизнес-модели, выпуск нового товара, вложения в маркетинг и др.

Стратегический план — это сводный документ на одной или двух страницах, в котором указан список необходимых действий. Не стоит путать его с перечнем задач, однако он должен включать понятные ответы на ключевые вопросы начальства, которому будет предложен для ознакомления данный план.

Стратегический план должен содержать перечень программ для своего осуществления, однако не само их описание. Этот документ разрабатывается топ-менеджерами после того, как вместе с владельцем компании было достигнуто первичное видение плана. Только затем босс предприятия даёт или не даёт добро на его реализацию.

Шаг 6. Составьте программу осуществления плана

Программа представляет собой перечень задач, которые необходимо выполнить. За каждой задачей закрепляется её исполнитель, а также указывается срок её выполнения. Такая структура позволяет видеть чёткую последовательность небольших действий. За каждой программой стоит ответственный человек.

План — неотъемлемая составляющая реализации стратегии. Без него всё развалится на отдельные программы и задачи, которые невозможно контролировать в рамках длительного периода.

Владелец компании знакомится и даёт согласие на ту или иную программу. Благодаря этому шагу мгновенно выявляются противоречия в плане и компетенции руководства в его осуществлении.

Программы — это мост, соединяющий привычные процессы компании со стратегическими замыслами. Когда нет программ, неизбежны ошибки, которые в свою очередь либо отразятся на повседневных операционных процессах, либо помешают реализации обозначенной стратегии.

Шаг 7. Определите и отслеживайте показатели успеха

Необходимый этап в формировании стратегии предприятия — анализ показателей успешности, демонстрирующие действенность выбранного подхода. Показателем может являться уменьшение издержек, увеличение прибыли и др.

Важно: показатели должны быть конкретными и измеримыми.

Вдобавок необходимо регулярно контролировать процесс реализации стратегии и вносить изменения, когда в этом возникает потребность.

ТОП-5 рекомендаций по реализации стратегии компании

Теперь, когда мы выяснили, как разрабатывается стратегия, разберем, что может помочь в её осуществлении. Без совершения конкретных действий план — просто идея. Только шаги трансформируют идею в нечто материальное и ощутимое. Чтобы добиться этого, следуйте следующим советам.

Совет 1: Контролируйте исполнение программ

В случае отсутствия регулярного мониторинга руководителем нарушается выполнение задач из прописанных программ, а значит — и реализация стратегии. Собственнику компании необходимо постоянно контролировать процесс осуществления программ. Только так задуманное станет реальностью.

Совет 2: Выделите необходимое количество ресурсов

Для реализации плана потребуются финансы, человеческие ресурсы, наличие техники. Регулярно проверяйте, обладаете ли вы необходимым количеством ресурсов, чтобы задачи выполнялись в срок и без задержек.

Совет 3: Обеспечьте полную вовлечённость

Позаботьтесь, чтобы стратегию осуществляли все подразделения и сотрудники компании. Для этого обеспечьте постоянное и бесперебойное взаимодействие работников между собой. Регулярно информируйте сотрудников о новостях, связанных со стратегией, получайте обратную связь, вносите на основе этого корректировки в план.

Совет 4: Будьте пластичными

Этот пункт вытекает из предыдущего — будьте готовы изменить стратегию и подставить паруса попутному ветру. Рынок и происходящее в мире способны трансформироваться. Если вы не готовы к изменениям, то упустите шансы для роста, оказавшись в новых условиях.

Совет 5: Постоянно совершенствуйтесь

Не прекращайте оценивать стратегию и стремиться к развитию. Делайте выводы из сделанных шагов, каждый раз действуя лучше, чем в прошлый раз.

Также изучайте примеры других компаний, интегрируя в предприятие подходы, зарекомендовавшие себя на практике. Coca Cola — пример стратегии компании, которая привела к большим результатам. Именитое предприятие регулярно расширяется и не довольствуется малым. Пока осваивался российский рынок, компания столкнулась с давлением не менее знаменитого конкурента — компанией Pepsi. В 90-е Coca Cola не сдала назад. Вместо этого компания принялась усиленно работать и в последующем запустила в России собственный завод. Так уменьшились затраты на транспортировку продукции, и предприятие расширилось до регионов государства.

Таким образом, когда будете реализовывать стратегию, оставайтесь открытыми, внимательными и последовательными в действиях, чтобы добиться успеха.

3 ошибки, допускаемые при разработке стратегии управления компанией

- Уделять мало времени, относиться несерьёзно к стратегическому плану.

- Беспрестанно скитаться от одной стратегии к другой, без должного анализа, теста и оценки выбранного подхода.

- Не уделять должного внимания тому, чтобы реализовать стратегию — пускать процесс на самотёк.

Однако ещё одно упущение — не разрабатывать стратегию вовсе. При таком раскладе нельзя рассчитывать на рост предприятия на рынке.

Разработанная стратегии — фундамент успеха компании. Только благодаря стратегическому планированию можно грамотно обращаться с ресурсами, но главное — реализовать миссию компании.

Управление репутацией в интернете – теперь на 20% дешевле!

Закажите управление репутацией ORM/SERM со скидкой 20%. Вернем репутацию вашей компании!

Автор: Александр Михайлов, MBA по стратегическому управлению,

Генеральный директор компании «Консалтинг по управлению ИТ».

Текст этой статьи выставлен в октябре 2020 года как дискуссия «12 основных ошибок при разработке ИТ-стратегии» на портале ИТ-директоров России

(см. https://globalcio.ru/discussion/9147/ )

Материал статьи построен на базе лучшего международного опыта разработки ИТ-стратегий и практического опыта автора:

|

|

Опыт нескольких сотен российских компаний позволил выявить 12 основных (и много-много прочих) ошибок при разработке ИТ-стратегий.

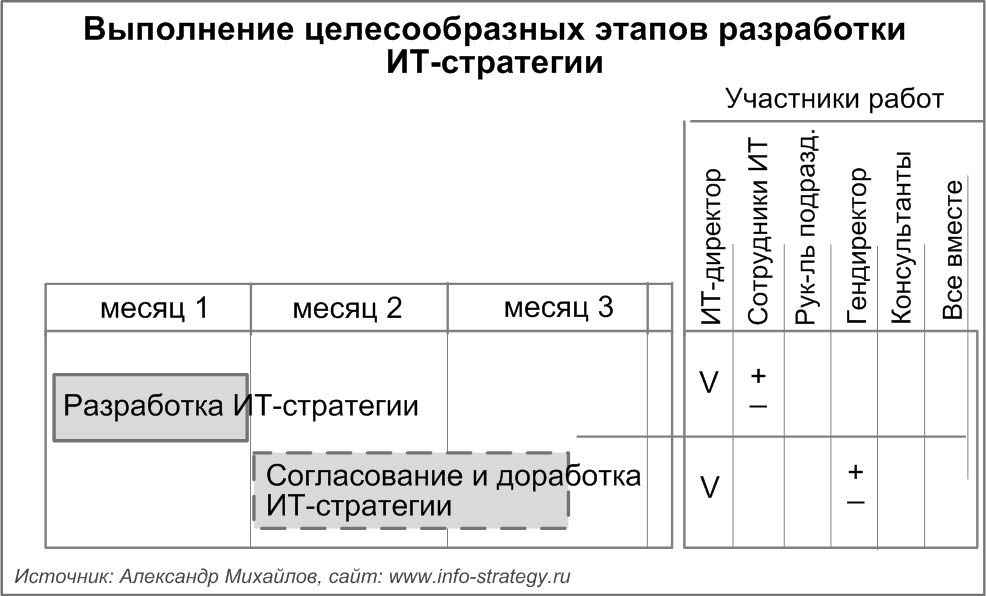

Есть множество подходов (минимум три широко распространённых) к планированию проектов по ИТ-стратегиям, большинство из которых не ведут к успеху. Есть немного, например, три подхода к успешной разработке уместной для вашей компании ИТ-стратегии.

Оглавление

Введение

1. Стратегия – это что?

2. Двенадцать основных ошибок при разработке ИТ-стратегии (по форме ИТ-стратегии, разработчикам, этапам разработки)

Ошибка 1. Незнание методик разработки ИТ-стратегий

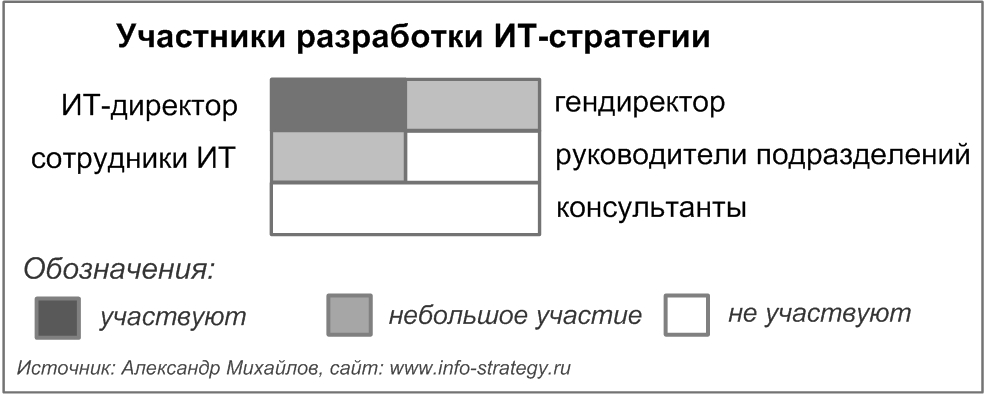

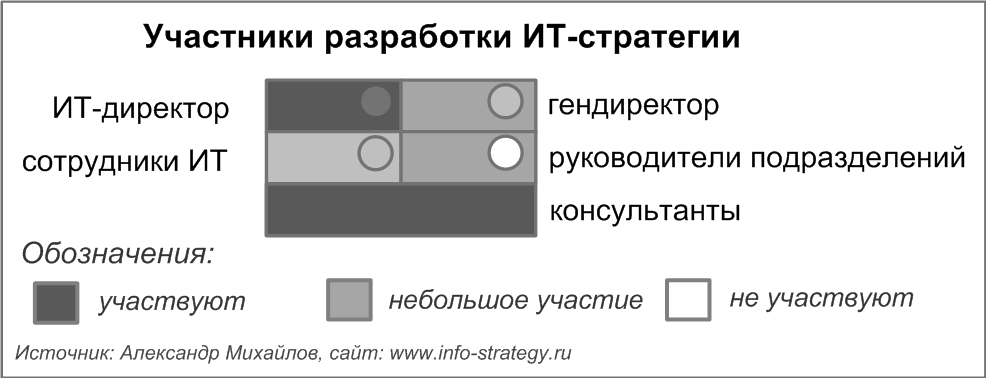

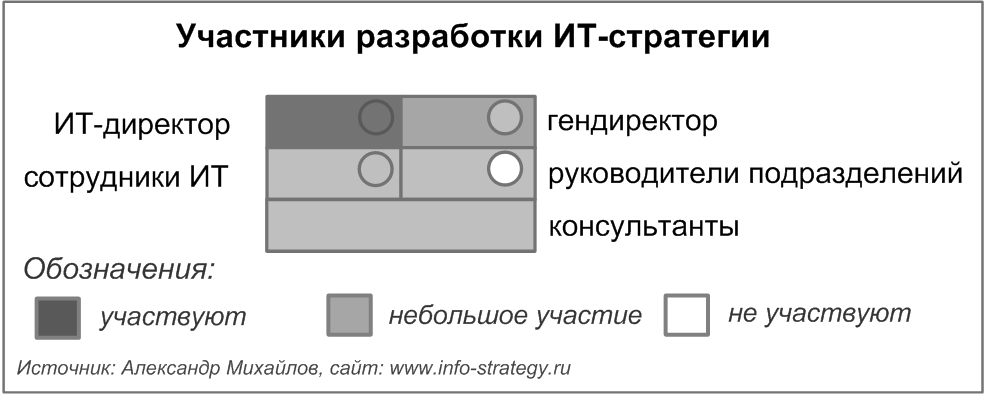

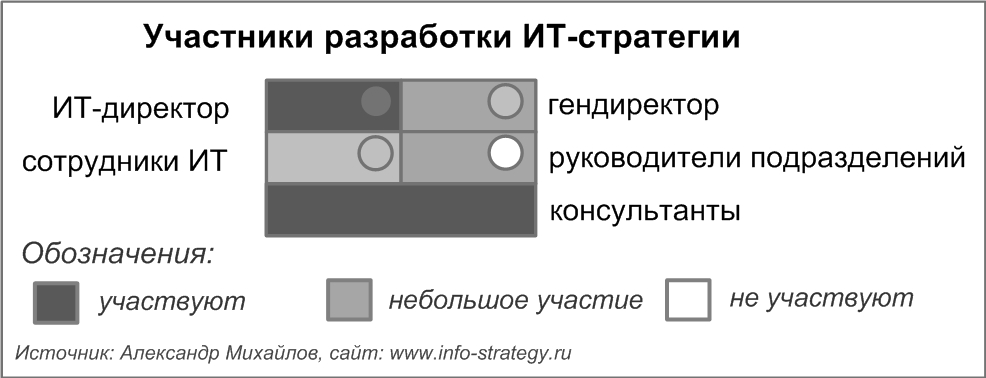

Ошибка 2. В разработке ИТ-стратегии не участвуют все основные заинтересованные лица (ИТ-директор, гендиректор, руководители подразделений). Недостаточная поддержка гендиректора

Ошибка 3. Не выяснены реальные требования бизнеса к ИТ (неверные исходные данные для разработки ИТ-стратегии)

Ошибка 4. Несоответствие разработанной ИТ-стратегии ожиданиям заинтересованных сторон

Ошибка 5. Отсутствие ресурсов на разработку ИТ-стратегии

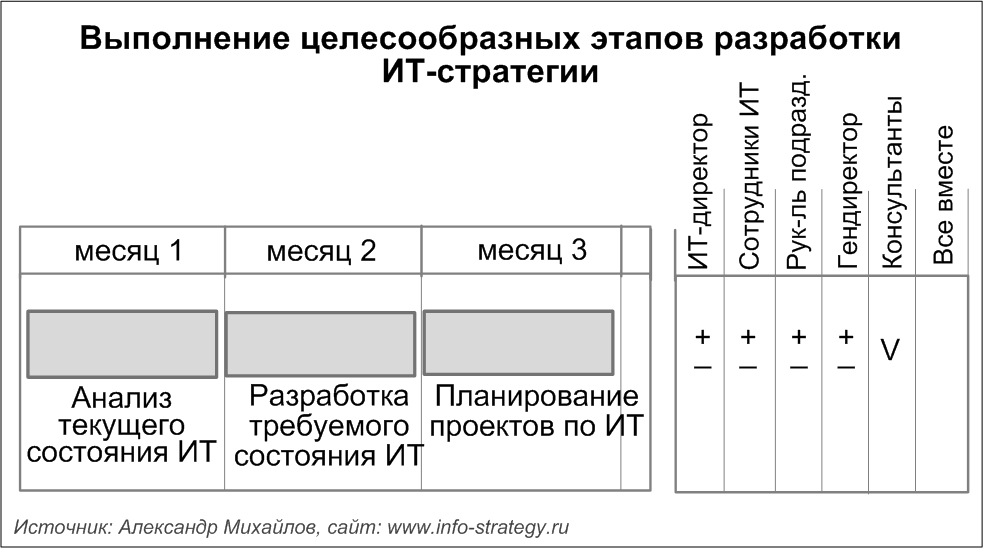

Ошибка 6. Пропущены этапы разработки ИТ-стратегии (например, аудит)

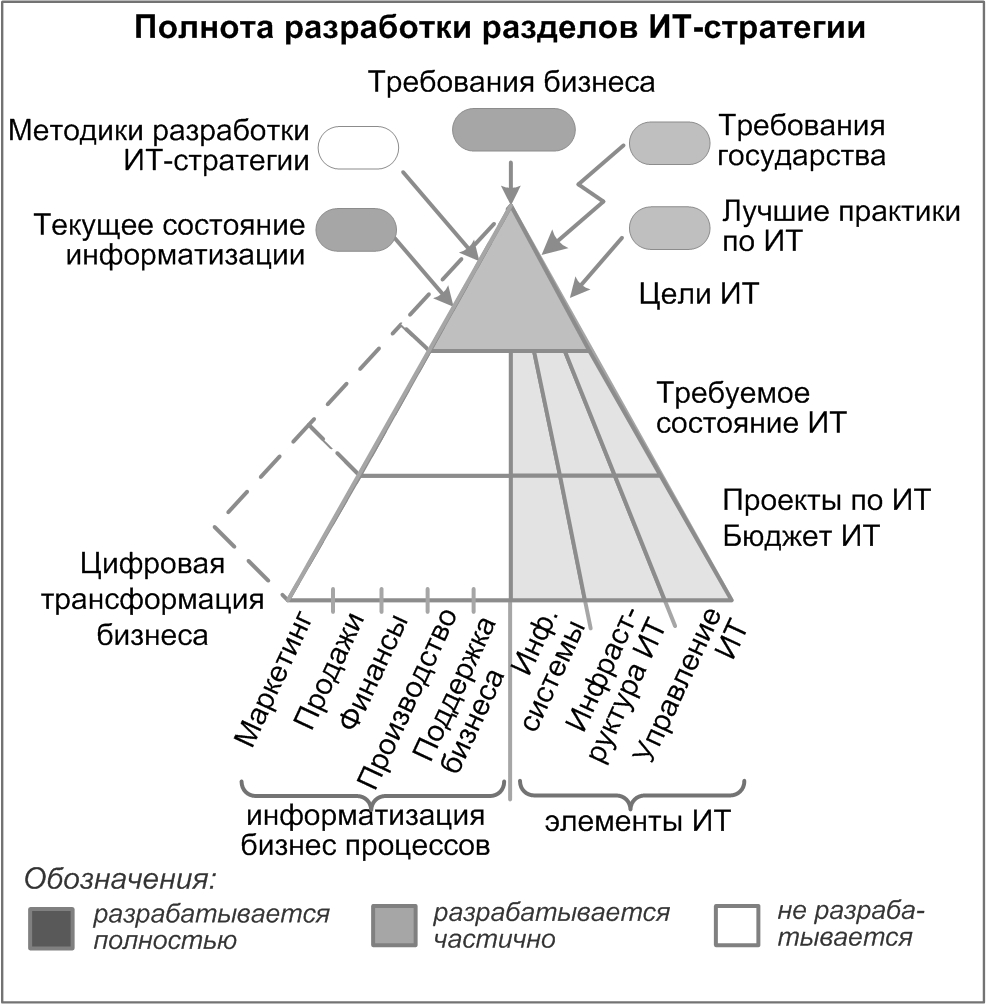

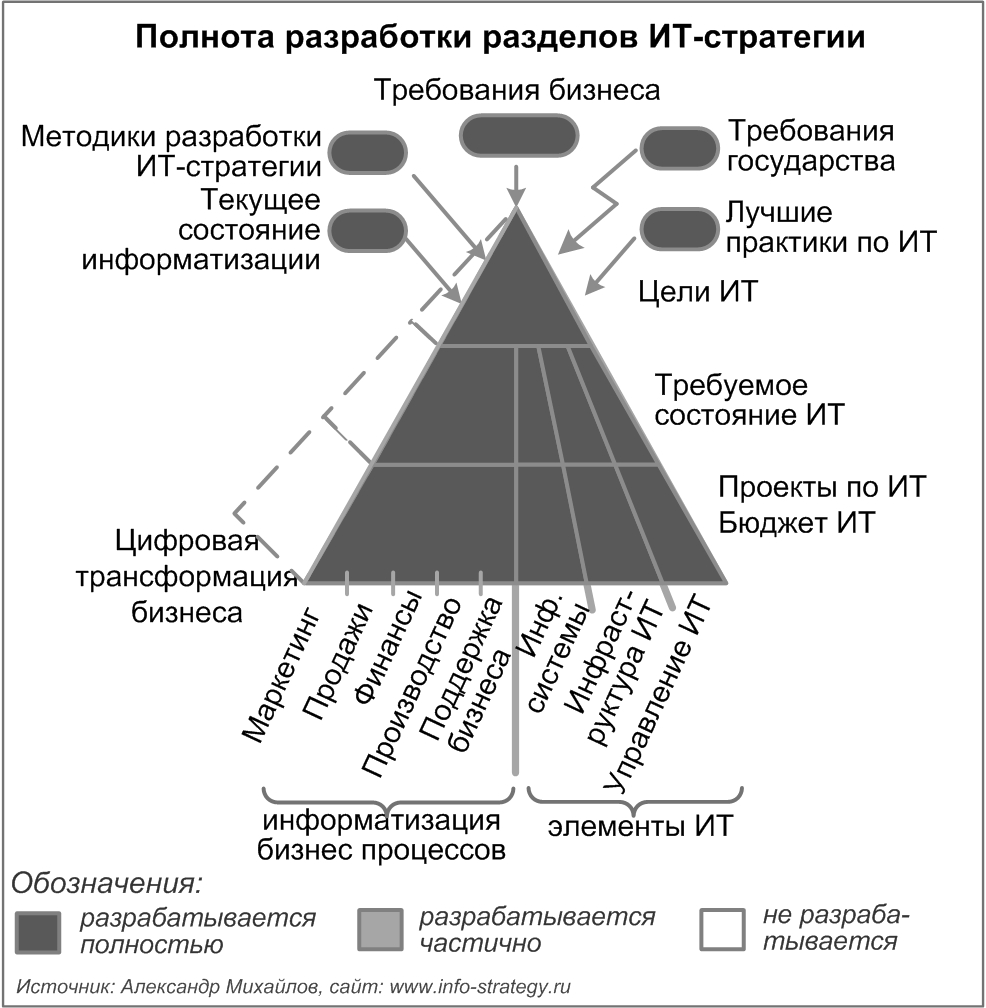

Ошибка 7. Разрабатывается только часть ИТ-стратегии, а не полная ИТ-стратегия (например, планируется инфраструктура ИТ, без учета информационных систем)

Ошибка 8. Разработка ИТ-стратегии растягивается на неопределенное время [и умирает]

Ошибка 9. Несоответствие размера ИТ-стратегии и компании

Ошибка 10. Не учитывается необходимость дальнейших доработок ИТ-стратегии

Ошибка 11. Нет понятных целей и критериев успешности проекта по разработке и выполнению ИТ-стратегии

Ошибка 12. Прочие ошибки

Сравнение типовых ошибок

Структура «идеальной» ИТ-стратегии, ее разработчики и этапы разработки

3. Типовые варианты разработки ИТ-стратегии

3.1. Обзор типовых вариантов.

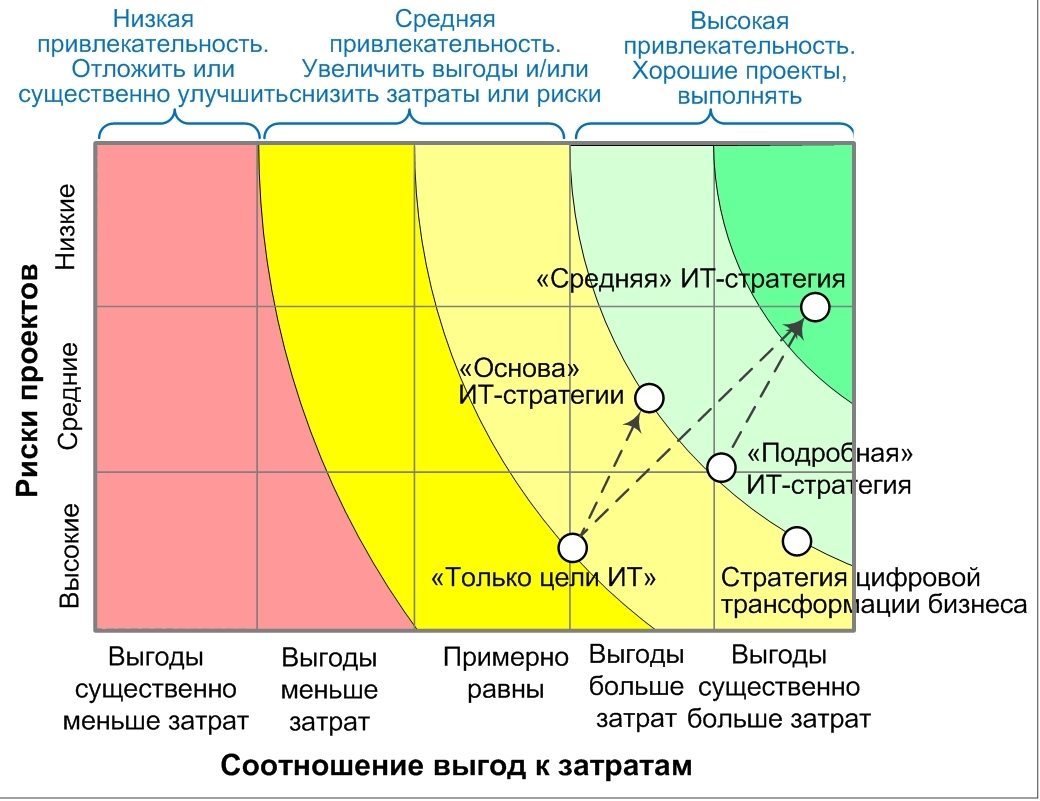

3.2. Вариант «Только цели ИТ»: ИТ-директор сам разрабатывает ИТ-стратегию на несколько слайдов. Это ИТ-стратегия или как?

3.3. Вариант «Подробная» ИТ-стратегия: традиционный консалтинг по разработке ИТ-стратегия на 100-300 страниц.

3.4. Вариант «Основа» ИТ-стратегии: ИТ-директор разрабатывает ИТ-стратегию на 15 слайдов параллельно с обучением.

3.5. Вариант «Средняя» ИТ-стратегия: совместная с консультантами разработка ИТ-стратегии на 50-150 страниц.

3.6. Вариант «Стратегия цифровая трансформация бизнеса»: разработка ИТ-стратегии с элементами цифровой трансформации бизнеса.

Введение

В 2020 году в обсуждении основных ошибок при разработке ИТ-стратегий, участвовали следующие ИТ-директора и ответственные за цифровую трансформацию бизнеса:

- Бутаков Алексей, Директор по цифровой трансформации и эффективности продаж, Softline;

- Головатый Артем, директор по ИТ, компания «UCL Holding», ранее ИТ-директор «КАМАЗ»;

- Гордиенко Ростислав, Директор по информационным технологиям, фабрика «ПОБЕДА»;

- Король Артур, Директор по ИТ, ФГУП «Космическая связь»;

- Литвинов Виталий, Начальник управления по ИС, ООО «Хевел»;

- Островский Сергей, начальник ТО, ПАО «Татнефть»;

- Третьяков Александр, ИТ-директор, компания «АЛАН ИТ»;

- Ценёв Виктор, Начальник отдела ИТ, ПАО «Пигмент».

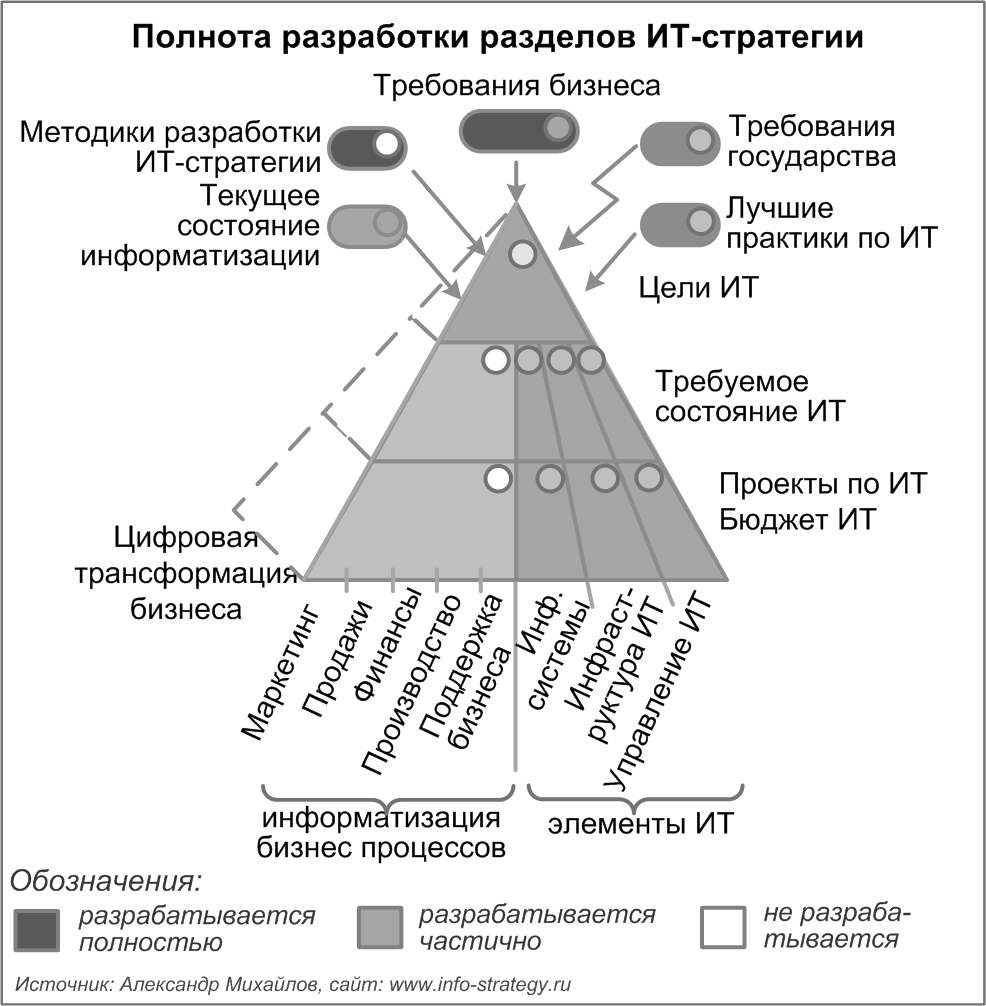

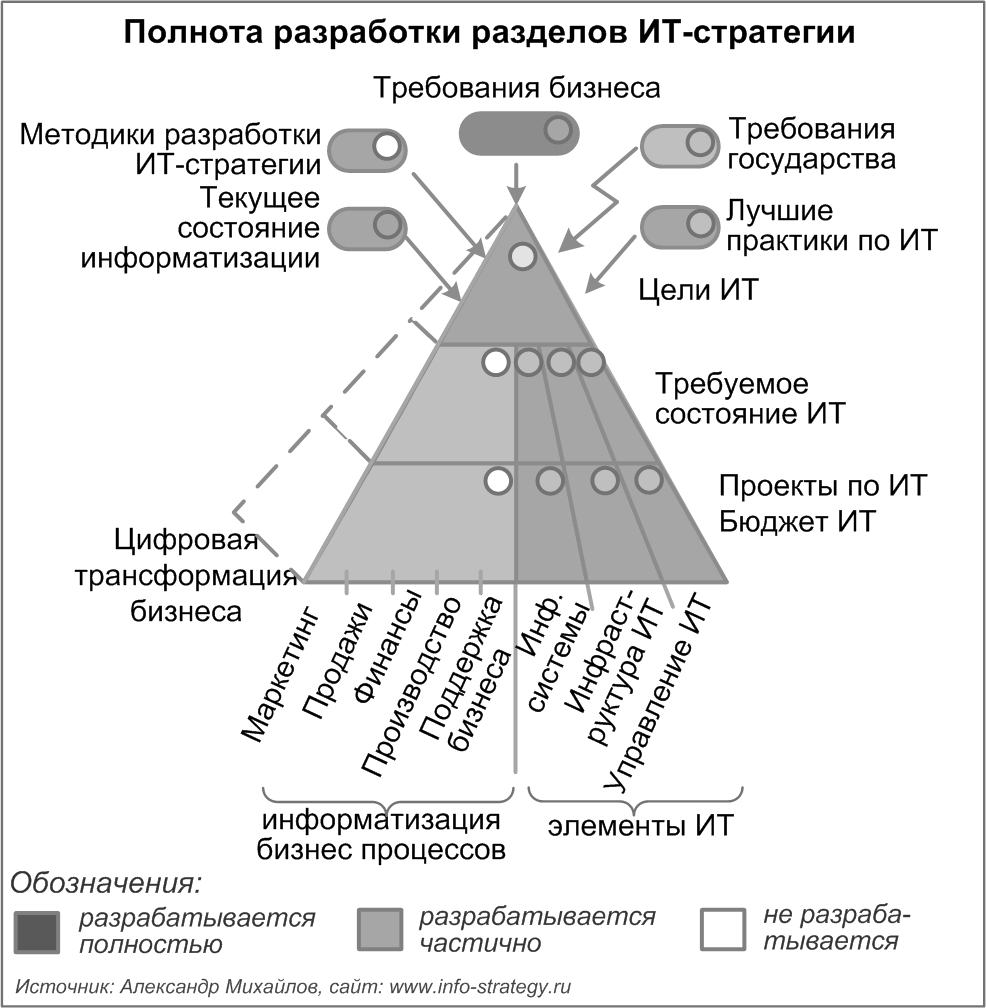

В данном тексте не рассмотрены типовые ошибки по содержанию ИТ-стратегии, классификация таких ошибок приведена во врезке ниже.

Типовые ошибки по содержанию ИТ-стратегии

Конечно, можно выделить одну, но слишком не конкретную ошибку: несоответствие разработанной ИТ-стратегии компании, для которой ИТ-стратегия разработана. Но если уточнять, что конкретно не соответствует, то можно выделить десятки и сотни ошибок, которые можно сгруппировать по направлениям:

а) несоответствие ИТ-стратегии реальным потребностям бизнеса (учитывая, возможно, сильно разные точки зрения гендиректора и каждого из руководителей подразделений компании;

б) недостаточный учет требований государства (а эти требования часто являются непростыми и учет их ведет к существенным затратам со стороны компании. Единственной, но большой выгодой является то, что компанию не закроют после невыполнения одного из требований, возникшего в голове какого-то из бюрократов одного из министерств и ведомств;

в) недостаточный учет методик разработки ИТ-стратегий;

г) недостаточный анализ текущего состояния ИТ;

д) недостаточный учет трендов развития ИТ, лучших практик по информатизации компании вашей отрасли и размерам, конкретных ИТ-технологий;

е) недостаточный учет подразделений компаний и партнеров по бизнесу;

ж) недостаточный учет ИТ-компаний, услугами которых пользуется ваша компания (это разработчики ПО, поставщики технических средств, услуг связи и т.д.);

з) недостаточный учет текущего состояния и неправильное планирование бизнес-процессов вашей компании. Конкретных ошибок может быть очень много и их можно поделить по основам подразделений (бизнес-процессам) компаний:

• маркетинг

• продажи

• финансы

• производство

• поддержка бизнеса.

и) недостаточный учет текущего состояния и неправильное планирование основных элементов ИТ. Здесь также может быть много ошибок, которые можно поделить по направлениям:

• информационные системы

• инфраструктура ИТ

• управление ИТ

• информационная безопасность.

к) неправильное планирование плана проектов по ИТ и бюджета ИТ. Ошибок здесь может быть огромное количество;

л) ошибки при выполнении ИТ-стратегии.

Избежать грубых ошибок при разработке ИТ-стратегии возможно, если в разработке будут участвовать люди, которые много лет этим профессионально занимаются, а также гендиректор (который лучше других понимает что компании нужно от ИТ и сколько она готова платить за ИТ).

Ошибок при выполнении ИТ-стратегии избежать непросто, потому что ситуация каждый раз уникальная.

Варианты уменьшения числа ошибок при выполнении ИТ-стратегии есть, например, привлекая внешних экспертов, что-то вроде «советника ИТ-директора». Однако, мало кто этим пользуется.

Стратегия – это что?

Что такое ИТ-стратегии, а также чем стратегии отличаются от планов, подробно рассмотрено в моей книге на 450 страниц («ИТ-стратегии, лучший международный и российский опыт»), а также на сайте по ИТ-стратегиям (www.info-strategy.ru ).

Если совсем кратко, то вот чем стратегии отличаются от планов:

- планы разрабатываются на базе постепенных эволюционных изменений текущей ситуации;

- стратегии – это существенные изменения, часто вопреки имеющимся тенденциям развития. Стратегии разрабатываются исходя из состояния, куда предполагается попасть, а не путем небольших улучшений в рамках имеющихся тенденций развития.

То есть стратегии — это планирование существенных изменений на достаточно длительное время, обычно год и более. Также стратегии предполагают комплексное планирование всех основных элементов, а в планах часто рассматривается только небольшой кусочек работ, например, конкретный проект на месяц-другой. Стратегии также предполагают менее жесткое планирование (чем при разработке конкретных планов и проектов) и учет возможных изменений ситуации.

Далее приведена предложенная автором данного текста, надеюсь, интересная иллюстрация разработки стратегии на базе имеющейся данных и информации. Надо отметить, что это не четко научные определения данных, информации и стратегии (эти определения могут быть не слишком понятны), а иллюстрации:

|

Например, с точки зрения инфраструктуры ИТ, исходные данные – это конфигурации имеющихся серверов и компьютеров, возможно с данными по загрузке их процессоров и памяти, возможно даже за пару месяцев. Только вот эти данные не позволят сразу сделать вывод, что конкретно улучшать и в каких конкретных серверах и компьютерах. |

|

С точки зрения инфраструктуры ИТ, осмысленная информация — это схема связей серверов и компьютеров, с выделением критичных компонентов, со значениями для каждого критичного компонента его загрузки, не превышает ли она максимальные рекомендуемые производителем уровни. |

|

С точки зрения инфраструктуры ИТ, стратегия это решения о том, надо ли (и как конкретно) развивать свою инфраструктуру, или же постепенно отказаться от нее, перейдя на аренду вычислительных мощностей у одной из ИТ-компаний. Если вы строите дачу, то стратегия — это то, как построить дом вашей мечты, уложившись в имеющиеся деньги, время, ваш опыт. |

|

С точки зрения инфраструктуры ИТ, примером (для многих компаний, но не для всех) будет покупка своего суперкомпьютера. Но фейковой такая стратегия, скорее всего, будет для малых компаний, но для крупных научных центров и корпораций это может быть уместным. С точки зрения недвижимости, фейком может быть решение типа вложить все ресурсы в аренду замка где-нибудь в Северной Ирландии, или покупки прав на участок поверхности Марса. Стоит отметить, что стратегии сильно зависят от того для кого они разрабатываются. Одни и те же стратегии могут быть и уместными и фейковыми, в зависимости от конкретных людей и ситуации. |

12 основных ошибок при разработке ИТ-стратегии (по форме ИТ-стратегии, разработчикам, этапам разработки)

Двадцатилетний опыт разработки ИТ-стратегий, включая опыт разработки ИТ-стратегий около 100 российских компаний, позволяет выделить следующие ошибки при разработке ИТ-стратегии (по форме ИТ-стратегии, ее разработчикам, этапам разработки. Ошибки во время выполнения ИТ-стратегии не рассмотрены в данном тексте. Такие ошибки конечно очень важны, но их и много и они могут относиться к специфике конкретных компаний и людей).

Итого, вот перечень типовых ошибок при разработке ИТ-стратегии:

- Незнание методик разработки ИТ-стратегий;

- В разработке ИТ-стратегии не участвуют все основные заинтересованные лица (ИТ-директор, гендиректор, руководители подразделений). Недостаточная поддержка гендиректора

- Не выяснены реальные требования бизнеса к ИТ (неверные исходные данные для разработки ИТ-стратегии);

- Несоответствие результата ожиданиям заинтересованных сторон

- Отсутствие ресурсов на разработку ИТ-стратегии;

- Пропущены этапы разработки ИТ-стратегии (например, аудит)

- Разрабатывается только часть ИТ-стратегии, а не полная ИТ-стратегия (например, планируется инфраструктура ИТ, без учета информационных систем)

- Разработка ИТ-стратегии растягивается на неопределенное время [и умирает]

- Несоответствие размера ИТ-стратегии и компании (слишком короткая или слишком подробная)

- Не учитывается необходимость дальнейших доработок ИТ-стратегии

- Нет понятных целей и критериев успешности проекта по разработке и выполнению ИТ-стратегии

- Другие ошибки

Ошибки отсортированы в порядке их критичности для ИТ и бизнеса, ошибки 1 и 2 самые опасные.

Ошибка 1. Незнание методик разработки ИТ-стратегий

Это очень часто встречающаяся и серьезная ошибка. Вероятность ее возникновения весьма велика, последствия для разработки ИТ-стратегии (да и для всего развития ИТ) могут быть высокими. Очень желательно предотвратить эту ошибку. Остальные встречающиеся часто ошибки прямо или косвенно возникают из-за незнания методик разработки ИТ-стратегий, или неумения адекватно применить для своей компании.

Эта ошибка свойственна ИТ-директорам, которые сами разрабатывают ИТ-стратегию, а также гендиректорам (или кураторам ИТ), если они вдруг собираются написать пару строк со своими мыслями как конкретно должны развиваться ИТ в их компании.