К какому типу ошибки относится слитное и раздельное написание союзов и предлогов?

Например (предложения с ошибкой!):

Что бы сделать самокат, нужно два колеса и рама.

Чтобы мне такого сделать! А?

Серж

28.2k3 золотых знака24 серебряных знака60 бронзовых знаков

задан 13 окт 2015 в 10:13

Ivan GerasimenkoIvan Gerasimenko

1851 золотой знак3 серебряных знака12 бронзовых знаков

Такое написание относятся к типу орфографических ошибок, впрочем, как и любое неправильно написанное слово: будь то знаменательное или служебное слово.

ответ дан 13 окт 2015 в 10:21

Войдите, чтобы ответить на этот вопрос.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками

.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками

.

Оглавление

- 1 Классификация грамматических ошибок

- 1.1 Ошибки, отражающие нарушения норм образования и употребления форм слова, а также грамматическую сочетаемость с другими словами

- 1.2 Ошибки в употреблении предлогов

- 1.3 Ошибки, связанные с нарушением порядка слов в простом предложении

- 1.4 Ошибки в построении предложений с однородными членами

- 1.5 Ошибки в построении предложений с причастными оборотами

- 1.6 Ошибка в построении предложений с деепричастными оборотами

- 1.7 Ошибки в построении сложносочинённых предложений

- 1.8 Ошибки в построении сложноподчинённых предложений

- 1.9 Стилистические ошибки

Классификация грамматических ошибок

Ошибки, отражающие нарушения норм образования и употребления форм слова, а также грамматическую сочетаемость с другими словами

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | В употреблении рода и числа существительных. | Он ударился о край бордюры. Начались подготовки к выпускным экзаменам. |

| б) | В образовании форм прилагательных. | Ещё более интереснее обратиться к примерам из истории. |

| в) | В употреблении формы местоимения. | В автобиографических воспоминаниях Горький писал о его тяжёлом детстве. |

| г) | В употреблении форм числительных. | На обоих сторонах листа был напечатан текст. |

| д) | В употреблении форм глаголов. | Девочка игралась с плюшевым с плюшевым медведем. Он залазит на крышу дома. |

| е) | В употреблении причастий и отглагольных прилагательных. | С детства будущий учёный отличался выдающими способностями. Закатившее солнце оставило на небе алый след. |

| ж) | В употреблении деепричастий. | На деревьях сидели птички, весело поя песни. |

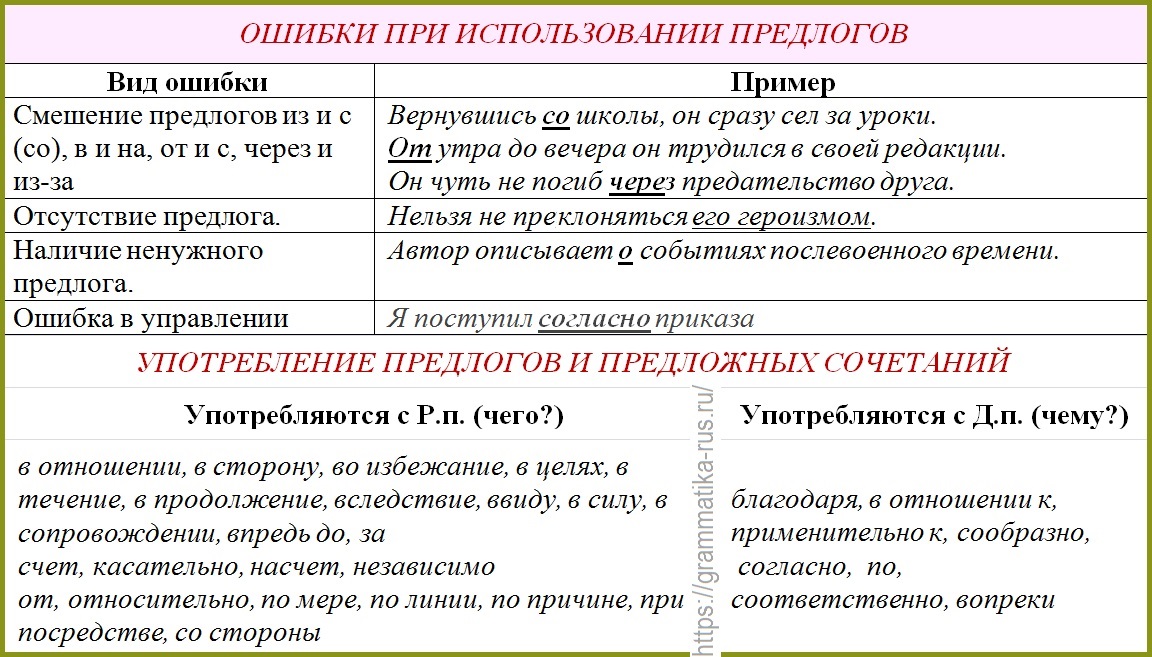

Ошибки в употреблении предлогов

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Смешение предлогов из и с (со) в и на от и с через и из-за |

Когда он приехал с деревни в город, то многому удивился. Вернувшись со школы, он сразу сел за уроки. Солдаты, принимавшие участие на войне, вернулись к мирной жизни. Настоящий героизм проявился при боях за Москву. От утра до вечера он трудился в своей редакции. Он чуть не погиб через предательство друга. |

| б) | Отсутствие предлога. | Нельзя не приклоняться его героизмом. |

| в) | Наличие ненужного предлога. | Автор описывает о событиях послевоенного времени. |

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Падежная форма управляемого существительного. | Ветераны выступали перед нами с воспоминаниями событий Великой Отечественной войны. |

| б) | Общее зависимое слово при однородных сказуемых. | Как коренной москвич он любил и гордился столицей. |

| в) | При одном главном в роли управляемых слова разных частей речи. | Автор призывает к гуманности и не мириться с равнодушием и чёрствостью. |

Ошибки, связанные с нарушением порядка слов в простом предложении

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Подлежащее занимает место, не соответствующее закреплённому общепринятому порядку. | О проблемах гуманизма и милосердия в своей статье рассуждает автор. |

| б) | Дополнение находится в отрыве от слова, которое им управляет. | Мы не можем согласиться в его отношении к проблеме с автором. |

| в) | Определение находится в отрыве от определяемого слова. | Величественное и красивое его поразило здание театра, расположенного справа. |

| г) | Обстоятельство занимает место, не соответствующее общепринятому порядку. | В Ленинград он возвратился позже, после войны, из госпиталя. |

| д) | Ошибочное местоположение предлога. | Через часа два спор закончился (часа через два) |

| е) | Ошибочное местоположение составного союза. | Так как вчера и сегодня эта проблема остаётся важной. |

| ж) | Ошибочное местоположение частицы бы. | Он хотел полететь бы в космос или бы стать путешественником. |

Ошибки в построении предложений с однородными членами

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Однородные именные части составного сказуемого употребляются в разных падежных формах. | Этот человек был добрый, скромный, но в то же время смешным и нелепым. |

| б) | Сочетание полной и краткой форм прилагательных в именной части составного сказуемого. | Поступок этот был жестоким и необъясним с точки зрения свидетелей. |

| в) | Сочетание различных видовременных форм однородных глаголов – сказуемых. | Статья вскрывает пороки современного общества и вызвала живой отклик у читателей. |

| г) | Употребление при одном подлежащем двух типов сказуемых – глагольного и именного. | Защитники Москвы любили свою родину и были мужественны, сражаясь с врагом. |

| д) | Установление отношений однородности между членами простого предложения и частями сложного. | Все с нетерпением ждали Победы и когда прогонят врага с родной земли. |

| е) | Наличие нескольких рядов однородных членов в одном предложении. | Мужчины, женщины и дети сидели и лежали на лавках и на полу, разговаривали, ссорились, плакали, смеялись, ели, спали и ожидали прибытия эшелона. |

| ж) | Смешение родовидовых понятий в ряду однородных членов. | В красивой упаковке ему принесли в подарок шоколад, конфеты, бананы, фрукты, ананасы! |

Ошибки в построении предложений с причастными оборотами

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Смешение действительных и страдательных причастий. | Это рассказ о человеке, возвращённом после войны в родной город.Возвратившиеся экспонаты выставлены в музеи. |

| б) | Употребление причастного оборота вместо придаточного определительного. | Из книг и фильмов мы узнаём о тем ужасах, пережитых нашим народом в годы войны и сталинских репрессий. |

| в) | Причастный оборот находится в отрыве от определяемого слова. | Эти люди сделали очень много для своей страны, отдавши жизнь во имя свободы. |

| г) | Нагромождение причастных конструкций. | Лица, ходящие по траве, произрастающей за отделяющей решёткой, ограждающей газон, являются штрафуемыми. |

Ошибка в построении предложений с деепричастными оборотами

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Основное и добавочное действия относятся к разным действующим лицам. | Прочитав очерк, его герои стали для меня примером. |

| б) | Деепричастный оборот употребляется при безличном предложении. | Закончив приготовления, ему пришлось проверить всё заново. |

| в) | Деепричастие несовершенного вида обозначает добавочное действие, совершившееся раньше основного. | Проявляя хорошие знания и острый ум, мальчик стал победителем игры «Самый умный». |

| г) | Соединение глагола-сказуемого и деепричастия в однородный ряд. | Он, оставшись один, отказавшись от личного счастья и всего себя посвятил науке. |

| д) | Нагромождение деепричастных конструкций. | Став взрослыми, вырастив собственных детей, они всё поймут, осознав ошибочность своего прежнего поведения. |

Ошибки в построении сложносочинённых предложений

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Смысловая несочетаемость простых предложений в составе сложносочиненного. | Мы поднялись на вершину горы, а внизу было жарко. |

| б) | Употребление противительного союза вместо соединительного. | Автор выражает своё отношение к проблеме, но он даёт возможность читателю согласиться или не согласиться с ним. |

| в) | Тавтология, (повторение) при употреблении союзов. | Родители и дети часто не могут найти общего языка, и они обижаются друг на друга, и в этом состоит главная проблема. |

Ошибки в построении сложноподчинённых предложений

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Одновременное употребление сочинительного и подчинительного союзов в сложноподчиненном предложении. | Когда тяжёлый бой уже закончился, но кое-где ещё слышны были отдельные выстрелы. |

| б) | Неоправданное соседство двух подчинительных союзов. | Они мечтали, чтобы когда наступит весна, вновь расцвела старая черёмуха. |

| в) | Употребление лишнего указательного слова в главном предложении. | Она говорила то, что в жизни есть не только полезное, но и прекрасное. |

| г) | Отсутствие в главном предложении указательного слова. | Мы благодарны им, что живём под мирным небом. |

| д) | Пропуск части составного союза. | Он опаздывал на лекции, потому транспорт из-за гололёда почти не ходил. |

| е) | Неоправданное повторение союза или союзного слова (тавтология). | Он увидел черёмуху, которая росла во дворе дома, который не уцелел во время войны. |

| ж) | Употребление разных видовременных форм глагола в главном и придаточном предложениях. | Когда их сын очень изменился, родители страдают. |

| з) | Соединение в одном предложении придаточного определительного и причастного оборота. | Галилей показан как человек, который жертвует честью и продолжающий заниматься наукой. |

| и) | Придаточное предложение оформляется как самостоятельное. | Автор показал разных людей. Которые каждый по своему проявляли красоту и богатство внутреннего мира. |

Стилистические ошибки

| Вид ошибки | Пример | |

| а) | Смешение в одном тексте языковых средств с разной стилевой окрашенностью. | Автор рисует Григория Мелехова, смелого казака, но со своими тараканами в голове. |

| б) | Употребление речевых штампов. | Образ главного героя оказал большое влияние на читателей. |

| в) | Употребление канцеляризмов (слов официально-делового стиля). | Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что эта проблема является вечной и всегда актуальной. |

| г) | Неуместное использование фразеологизмов. | Он работал засучив рукава на благо родины и семьи. |

В качестве практических заданий предлагаем вам фрагменты из работ учащихся.

Найдите ошибки и постарайтесь исправить их.

Упражнение № 1

Найдите ошибки, связанные с нарушением порядка слов. Постарайтесь объяснить их и исправить.

- В предложенном очерке для анализа автор обратился к теме, важной всегда.

- Я считаю, что каждый родитель обязан воспитать добрым и честным своего ребёнка.

- В подобной в очерке описанной В. Тендряковым ситуации оказываются многие семьи.

- Через дня четыре он добрался до своей деревни,

- Вечером вчера часов около десяти его видели на улице.

Упражнение № 2

Определите вид ошибки. Исправьте предложение.

- Можно восхищаться перед его мужеством и героизмом.

- Вернувшись с отпуска, он узнал о последствиях новостях.

- Через подобные ситуации порой гибнут люди.

- Каждому человеку необходимо внимание и понимать его проблемы.

- Они перестают понимать и доверять друг другу.

Упражнение № 3

Определите вид ошибки. Постарайтесь перестроить предложение так, чтобы избежать нарушения речевой нормы.

- Он не стеснялся своего внешнего вида, и что над ним насмеются односельчане.

- С досадой вздохнув и совершенно расстроенный, очередной посетитель вышел из кабинета.

- Необходимо не только помогать старикам, но и молодым семьям.

- Граждане, вошедшие в автобус, просят рассчитаться за проезд.

- Прочитав очерк, мне показалось, что автору близка его проблема.

Упражнение № 4

В предложенном отрывке из сочинения учащегося найдите все случаи нарушения норм речи. Отредактируйте текст.

Проблема патриотизма и национализма волнуют автора. Одно понятие довольно часто видоизменятся другим. Если патриотизм отражает силу нации, то национализм другое. Аж волосы порой дыбом встают, когда читаешь газетные материалы на тему межнациональных конфликтов.

В добавление к вышесказанному хочу добавить, что все люди на земле – братья и должны с уважением относиться к друг другу.

Упражнение № 5

Распределите предложения со стилистическими ошибками в три группы: 1) смешение лексики разных стилей; 2) употребление канцеляризмов; 3) речевые штампы. Постарайтесь перестроить конструкции в соответствии с нормой.

1. В деревенском очаге культуры был настоящий дубак. 2. Иногда бывает так: человек сам много читает и знает, но не проводит среди населения разъяснительную работу. 3. Автор доводит до сведения читателей свои мысли по этому поводу. 4. Наташа Ростова любила одного парня, а руку и сердце хотела отдать другому. 5. Любой человек может попасть в трудную жизненную ситуацию, и нечего корчить из себя неуязвимого. 6. В водной среде водились щуки, караси, а также мелкие пескари. 7. Образ Андрея Болконского – типичный пример для подражания. 8. Беззаветный патриотизм и сила духа характеризуют героя этого очерка.

вернуться на стр. «Культура речи» на главную, на стр. “Служебные ЧР“, «Игры для детей«, “Морфология в таблицах“, “Разбор служебных ЧР”

Смешение предлогов из и с (со), в и на, от и с, через и из-за. Вернувшись со школы, он сразу сел за уроки. От утра до вечера он трудился в своей редакции. Он чуть не погиб через предательство друга.

Отсутствие предлога. Нельзя не преклоняться его героизмом.

Наличие ненужного предлога. Автор описывает о событиях послевоенного времени.

Ошибка в управлении. Я поступил согласно приказа.

Употребление предлогов и предложных сочетаний

Употребляются с Р.п. (чего?)

в отношении, в сторону, во избежание, в целях, в течение, в продолжение, вследствие, ввиду, в силу, в сопровождении, впредь до, за счет, касательно, насчет, независимо от, относительно, по мере, по линии, по причине, при посредстве, со стороны

Употребляются с Д.п. (чему?)

благодаря, в отношении к, применительно к, сообразно, согласно, по, соответственно, вопреки

Ошибочным является употребление одного предлога вместо другого (т.н. экспансия предлога). Так, в современной речи наблюдается экспансия предлогов О, С (О чем смеетесь? Я не с тебя смеюсь).

Распространены ошибки при использовании предлогов в синонимических конструкциях. Например, предлоги с и из синонимичны при указании на место, откуда направлено действие. Однако между ними есть и различие.

Предлог с употребляется в том случае, когда действие направлено с поверхности чего-либо: спуститься с горы, сойти с лестницы, снять со стола.

Предлог из используется тогда, когда действие направлено изнутри наружу: из комнаты, из ямы, из школы.

Особенно важно учитывать закрепленность производных предлогов за определенной падежной формой. Как правило, они используются либо с родительным, либо с дательным падежом.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Употребление предложных сочетаний

Тест на тему Предлоги

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Культура речи» на главную, на стр. “Служебные ЧР“, «Игры для детей«, “Морфология в таблицах“, “Разбор служебных ЧР”

Грамматические ошибки

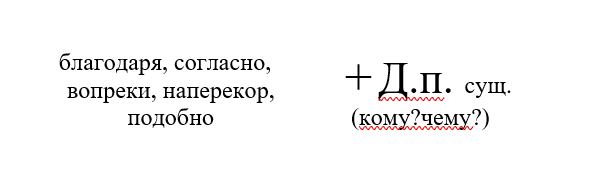

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

-

Предлоги благодаря, согласно, вопреки, наперекор, подобно употребляются только с существительными в дательном падеже:

Например: согласно законУ, воопреки непогодЕ

-

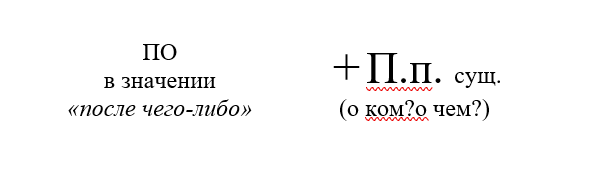

Предлог ПО в значении «после чего-либо» употребляется только с существительными в предложном падеже:

Например: по приездЕ, по прилетЕ, по возвращении.

-

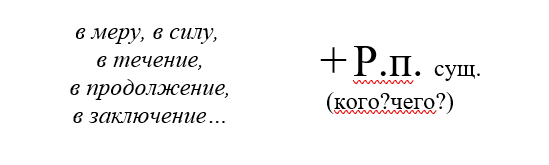

Предлоги в меру, в силу, в течение, в продолжение, в заключение, по причине, по завершении, наподобие, посредством употребляются только с существительными в родительном падеже:

Например: в силу обстоятельств, в течение недели, по причине отсутствия

-

После глаголов, обозначающих эмоции (скучать, горевать, плакать, тосковать), предлог ПО требует предложного падежа, если после него стоят местоимения МЫ и ВЫ:

Скучаем по вас (П. п)

Тоскуют по нас (П. п)

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Подлежащее и сказуемое должны быть в форме либо единственного, либо множественного числа. Сказуемое не может употребляться в единственном числе, если подлежащее стоит во множественном, и наоборот.

Сказуемое должно стоять в той же форме, что и подлежащее:

либо в форме единственного числа: кто (ед.ч.) + читает (ед.ч.),

либо в форме множественного числа: те (мн.ч.) + знают (мн.ч.).

Например: На встречу с писателем пришли мн.ч. те, кто ед.ч. любит современный детектив.

Сказуемое при однородных подлежащих:

-

При прямом порядке слов (сказуемое следует за однородными подлежащими) обычно употребляется форма множественного числа: Жара и засуха стояли более трёх недель.

-

При обратном порядке (сказуемое перед однородными подлежащими) — форма единственного числа: Хорошо работала связь и комендантские службы.

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением.

Несогласованные приложения – названия предприятий, организаций, печатных органов, художественных произведений в кавычках: «Орел и решка», «Щелкунчик»

Если в предложении есть определяемое слово, то несогласованное приложение всегда стоит в именительном падеже: Сын прочитал сказку (определяемое слово) «ЗолушкА».

Если в предложении нет определяемого слова, то несогласованное приложение изменяется по падежам: Сын прочитал «ЗолушкУ».

Ошибка в построении предложения с однородными членами.

-

Объединять можно только те глаголы, которые требуют одного и того же падежа после себя:

Она ждала (кого?) его и звонила (кому?) ему весь вечер. – Правильно

Она ждала и звонила ему весь вечер. – Неправильно

Родительного падежа требуют глаголы:

Достигать, добиваться, желать, жаждать, хотеть, ожидать, наделать, опасаться, остерегаться, бояться, избегать, лишаться, пугаться, стыдиться, сторониться, стоить, искать, просить, требовать и др. (кого? чего?).

Глаголы с отрицанием: не видеть, не замечать, не слышать и др. (кого? чего?).

Дательного падежа требуют глаголы:

Давать, верить, доверять, угрожать, потакать, учиться, радоваться, улыбаться, говорить, отвечать, грозить, угрожать, возражать, кланяться, кивать, махать, сигналить, звонить, писать, говорить, рассказывать, объявлять, отвечать, объяснять, сообщать, нравиться, казаться, мешать, вредить, мстить, изменять, вредить, мстить, надоедать, опротиветь, дарить, покупать, приносить, посылать, показывать, помогать, обещать, сниться и др. (кому? чему?).

Винительного падежа требуют все переходные глаголы:

Давать, дарить, продавать, покупать, посылать, показывать, обещать, строить, шить, убирать, мыть, стирать, брать, класть, ставить, вешать, видеть, смотреть, слышать, слушать, чувствовать, испытывать, замечать, любить, ненавидеть, презирать, уважать, ценить, помнить, понимать, изучать, решать, учить, рассказывать, объяснять, сообщать, говорить, благодарить, поздравлять, вспоминать, встречать, ругать, ждать и др. (кого? что?).

Творительного падежа требуют глаголы:

Править, руководить, распоряжаться, командовать, управлять, верховодить, заведовать, увлекаться, интересоваться, заниматься, любоваться, восхищаться, восторгаться, наслаждаться, гордиться, восторгаться, восхищаться, пленяться, дорожить, владеть, пользоваться, обладать, овладевать, хвалиться, гордиться, хвастаться, клясться, торговать, жертвовать, рисковать, быть, стать, становиться, явиться, оказаться, остаться, считаться, слыть, называться и др. (кем? чем?).

-

Полные и краткие формы прилагательных не употребляются в качестве однородных членов предложения.

Объединять можно только прилагательные в одной форме.

На небосклоне звезды были бледны и неярки

На небосклоне звезды были бледные и неяркие

Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

-

Первое и самое главное правило: основное действие, выраженное глаголом, и добавочное, выраженное деепричастным оборотом, должны совершаться одним лицом.

Пример: Испугавшись шума, стая улетела.

Стая → улетела → испугалась.

-

Если нарушается основное правило ― основное и добавочное действие относятся к разным лицам.

Пример: Спрыгнув с трамвая, у меня улетела шляпа.

Шляпа → улетела -/-> спрыгнула.

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Определение, выраженное причастным оборотом должно стоять в том же падеже, что и определяемое слово. Нужно правильно найти определяемое слово и задать от него вопрос:

Я бродил по улицам — определяемое слово,(каким?) заросшИМ одуванчиками и цветущей травой

Причиной ошибки может быть неверный порядок слов в предложении: определяемое слово не должно находиться внутри определения

Неправильно: Опубликованная статья в газете вызвала большой интерес

Правильно: Статья, опубликованная в газете, вызвала большой интерес

Неправильное построение предложения с косвенной речью

При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме первого лица следует заменить местоимениями и глаголами в форме третьего лица.

Местоимения 1-го и 2-го лица в косвенной речи не используются, если они не относятся к говорящему.

Пример: П.И. Багратион о себе говорил, что последнюю каплю крови пожертвует он России.- косвенная речь, все глаголы и местоимения в форме 3го лица

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

Совершенный вид глагола — это действие законченное, совершённое (вопрос: что Сделать?). Несовершенный — это действие продолжительное (вопрос: что Делать?).

Все глаголы в предложении должны стоять в одном времени и виде.

Неправильно: Надо помогать молодежи расти-несов.вид и проявить-сов.вид свои способности.

Правильно: Надо помогать-несов.вид молодежи расти-несов.вид и проявлять-несов.вид свои способности.

или

Надо помочь-сов.вид молодежи вырасти-сов.вид и проявить-сов.вид свои способности.

Ошибки в построении сложного предложения

-

Один из вариантов ошибки — употребление нескольких союзов с одним значением, что приводит к избыточности.

Лучше переоценить риск, чем нежели не заметить его.

-

Распространённая ошибка — избыточное употребление частицы бы.

Я хочу, чтобы вы напомнили бы секретарю о вечерней встрече.

-

Еще одна ошибка — неоправданное употребление соотносительного слова то.

Я понимаю о том, что встречу перенесли из-за разногласий участников.

Я понимаю то, что встречу перенесли из-за разногласий участников.

-

Если в сложноподчинённом предложении имеется несколько придаточных, которые находятся в последовательном подчинении, то повторное употребление одного и того же союза является ошибкой.

Я хотел, чтобы вы напомнили секретарю, чтобы она уточнили время встречи. =>

Я бы хотел, чтобы вы напомнили секретарю следующее: пусть она уточнит время встречи.

-

Определительное придаточное предложение не может быть однородным с причастным оборотом.

Доктор, назначивший лечение и к которому я должен был прийти на этой неделе, внезапно заболел. => Доктор, который назначил мне лечение и к которому я должен был прийти на этой неделе, внезапно заболел

-

Если в сложноподчинённом предложении есть придаточное определительное, то важно обратить внимание на то, к какому слову в главном предложении относится который, иначе может возникнуть двусмысленность.

Я показал гостям автограф писателя, который мне очень дорог. (Кто дорог — автограф или писатель?).

-

В сложных предложениях внимательно проверяем форму слова который (род, число, падеж): форма определяется его ролью в предложении (если оно является подлежащим, то именительный падеж, если дополнением, то форму диктует управляющее слово).

Это был тот самый аргумент, который нам так не хватало. => Это был тот самый аргумент, которого нам так не хватало (чего?).

Ошибки в образовании форм числительного

Образование падежных форм числительных: у порядковых числительных изменяется только последнее слово: студенты перешли из двести пятой аудитории в триста одиннадцатую; контракт продлен до две тысячи десятого года.

Употребление собирательных числительных: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро допустимо только в следующих случаях: с существительными, обозначающими лиц мужского пола: двое друзей, трое братьев; обозначающими детенышей животных: пятеро котят, семеро козлят; обозначающими парные или составные предметы и имеющими форму только мн. ч.: двое ножниц, четверо суток.

Собирательные числительные НЕ употребляются с существительными, обозначающими лиц женского пола: две дочери, три сестры.

І – орфографическая ошибка

Это ошибки в словах (буквенные, постановка дефиса, слитное и раздельное написание) (Орфография)

Как (-) то рас пашол снег. Прелители грачи. Учиникам пара здавать икзамены. Он неуспел ра(с)строит(ь)ся.

V – пунктуационная ошибка

Это ошибки в постановке знаков препинания (запятая, точка, тире, двоеточие, вопросительный и восклицательный знаки, точка с запятой, кавычки, скобки, троеточие) (Синтаксис)

Когда солнце встало(,) он увидел свою ошибку. Многие писатели(,) художники(,) певцы с радостью откликнулись на приглашение. Билет(,) купленный дядей на прошлой неделе(,) оказался недействительным. Каждый день (–) это возможность изменить мир к лучшему. Все(:) деревья, кусты, листва на земле (–) трепетало от порывистого ветра. Инспектор ответил(: «)Я не согласен(»).

Г – грамматическая ошибка

Это ошибки в образовании и употреблении формы слова, т.е. сочетаемости в грамматических формах (Морфология)

бессмертность, заместо, англичаны, на мосте, Гринев жил недорослью, Он не боялся опасностей и рисков, Во дворе построили большую качель, Один брат был богатей другого, Эта книга более интереснее, Я пошел к ему, ихний дом, Он ни разу не ошибился, Мама всегда радовается гостям, Вышев на середину комнаты, он заговорил, В дальнем углу сидел улыбающий ребенок, Мы ставим елку на середину комнаты и украшиваем ее. Первых два места определились в бескомпромиссной борьбе.

Р – речевая ошибка

Это употребление не соответвующих смыслу слов или форм слова (Лексика) Здесь и непонимание значения слова, тавтология, неправильное употребление синонимов, омонимов, паронимов и т.д.

С – стилистическая ошибка

Это ошибки в употреблении стилистически окрашенных слов в инородном стиле. Единство стиля – важная компонента любой работы. (Лексика и Развитие речи). Как правило, ученики используют сниженную лексику: разговорные, жаргонные слова, просторечную лексику.

Попечитель богоугодных заведений подлизывается к ревизору (Попечитель богоугодных заведений заискивает перед ревизором). В этом эпизоде главный герой накосячил. (В этом эпизоде главный герой допустил просчет / совершил ошибку).

Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения:

Рыжий, толстый, здоровый, с лоснящимся лицом, певец Таманьо привлекал Серова как личность огромной внутренней энергии. – Огромная внутренняя энергия, которой привлекал Серова певец Таманьо, сказывалась и в его внешности: массивный, с буйной рыжей шевелюрой, с брызжущим здоровьем лицом.

Л – логическая ошибка

Это ошибки логического построения текста. Среди них наиболее часто встечающаяся – отсутствие причинно-следственной связи:

Обломов воспитывался в деревне, поэтому ничего не умел делать сам.

К логическим ошибкам также следует отнести порядок слов в предложении, ведущий к искажению смысла:

Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в мировой литературе. – В мировой литературе есть немало произведений, повествующих о детстве автора.

Ф – фактическая ошибка

Это ошибки смысловые, искажение исходного содержания текста (в сочинении и изложении) (Развитие речи)

Z – нарушение абзацного членения

Текст неверно разделен на микротемы, абзацы (Синтаксис и Развитие речи)

Отдельным видом ошибок следует, пожалуй, выделить бедность и однообразие используемых синтаксических конструкций.

Мужчина был одет в прожженный ватник. Он был грубо заштопан. Сапоги были почти новые. Носки изъедены молью. – Мужчина был одет в грубо заштопанный прожженный ватник, хотя сапоги были почти новые, носки оказались изъедены молью.

Это очень серьезный недостаток ученических работ. И очень распространенный.

Просмотр содержимого документа

«Классификация ошибок по русскому языку.»

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Например:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбимый, надсмехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

- Типичные грамматические ошибки (К9)Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

- Ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

- Неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

- Неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

- Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

- Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

- Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

- сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;

- в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Композиционно-текстовые ошибки

- Неудачный зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

- Ошибки в основной части.

- Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

- Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

- Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

- Неудачная концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

Фактические ошибки — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

- Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров.

- Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

- Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

- Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- На изученные правила;

- Негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

- выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

- Однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная): ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Важно!!!

- Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

- Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения

- Повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов)

| Орфографические ошибки |

|

| Пунктуационные ошибки |

|

| Графические ошибки |

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Распространенные графические ошибки:

|

Смотри также:

- Критерии оценивания сочинения

- Решай задания и варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами.

Классификация ошибок

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – ошибка в структуре языковой единицы: словосочетания или предложения; нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической и др.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Ошибочное словообразование |

Трудолюбимый, надсмехаться |

|

2 |

Ошибочное образование формы существительного |

Многие чуда техники, не хватает время |

|

3 |

Ошибочное образование формы прилагательного |

Более интереснее |

|

4 |

Ошибочное образование формы числительного |

С пятистами рублями |

|

5 |

Ошибочное образование формы местоимения |

Ихнего пафоса |

|

6 |

Ошибочное образование формы глагола |

Они хочут, пиша о жизни |

|

7 |

Нарушение согласования |

Я знаком с группой ребят, увлекающимися джазом |

|

8 |

Нарушение управления |

Повествует читателей. Нужно сделать свою природу более красивую. |

|

9 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

|

|

10 |

Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях |

Он написал книгу, которая эпопея. Мы были рады, счастливы и веселые. |

|

11 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. |

|

12 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство … |

|

13 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

14 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочла еще в детстве. |

|

15 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

16 |

Нарушение границ предложения |

Когда герой опомнился. Было уже поздно. |

|

17 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

18 |

Неудачное употребление местоимений |

Данный текст написал В.Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

Речевые ошибки

Речевая ошибка – ошибка в использовании языковых единиц, чаще всего в употреблении слова. Речевую ошибку можно обнаружить только в контексте.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Мысль развивается на продолжении всего текста. |

|

2 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры. |

|

3 |

Неразличение синонимичных слов |

В конечном предложении автор употребляет градацию. |

|

4 |

Употребление слов иной стилевой окраски |

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею. |

|

5 |

Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов |

Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. |

|

6 |

Неоправданное употребление просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. |

|

7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные особенности. |

|

8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша, очень прекрасный |

|

9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается под своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного. |

|

11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

Орфографические и пунктуационные ошибки

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках (см. Нормы оценки знаний, умений, навыков по русскому языку).

Среди ошибок выделяются негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым ошибкам относятся:

— в исключениях из правил

— в написании большой буквы в составных собственных наименованиях

— в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого

— в написании И и Ы после приставок

— в трудных случаях различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался! Никто иной не… Не кто иной, как Не что иное, как и др)

— в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой

— в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, грустить – грусть)

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная считается за самостоятельную. Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

Ошибки графические (не учитывается при проверке) – разновидность ошибок, связанных с графикой, описки.

К числу наиболее распространенных относятся:

— пропуски букв

— перестановки букв

— замены одних буквенных знаков другими

— добавление лишних букв

Орфографические и пунктуационные ошибки,

не влияющие на оценку работы

Орфография

— в переносе слов

— буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта)

— прописная /строчная буквы в названиях, связанных с религией (М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог)

— прописная /строчная буквы в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, Ван, сент .. (дон Педро и Дон Кихот)

— слитное/раздельное/дефисное написание сложных существительных без соединительной гласной (чаще всего заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, ноу-хау, папье-маше, пресс-папье, перекати-поле, гуляй-город, но портшез, метрдотель)

— на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой / предлогом, например, в разлив, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, на ощупь,на подхвате)

Пунктуация

— тире в неполном предложении

— обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным

— запятые при ограничительно-выделительных оборотов

— различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение и выделение их запятыми

— в передаче авторской пунктуации

Этические ошибки

Соблюдение этических норм

Этическая ошибка выносится в случаях, когда в работе содержатся высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие циничное отношение к человеческой личности, проявления речевой агрессии (речевая агрессия может быть внешне выражена, может быть скрытой).

Речевая агрессия связана с словесным выражением негативных эмоций, чувств, намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов, жаргонизмов и др.

Например: «Этот текст меня бесит», «Судя по тому, что говорит автор, он маньяк», «Михалков в своем репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги устаревшими истинами»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

М.Х. ЭБЗЕЕВ,

г. Анапа

Предлоги:

проблемы изучения и обучения

В данной работе предлоги

рассматриваются с различных точек зрения.

Во-первых, с собственно лингвистической: в ней

обобщаются и систематизируются данные

языкознания о классе предлогов. Во-вторых, с

учебно-методической: предлагается система

работы по изучению раздела в средней школе

(пропедевтика, собственно изучение и углубление,

расширение знаний школьников при изучении

синтаксиса). При этом класс предлогов трактуется

не только как предмет морфологии, но и с точки

зрения синтаксиса и стилистики.

Работа адресована

учителям-словесникам, а также старшеклассникам и

студентам языковых факультетов.

Причины ошибок

Класс предлогов в современном русском

языке сравнительно небольшой (около 150 слов), хотя

и открытый для новообразований. Предлоги весьма

частотны, и, к сожалению, их употребление в речи

сопровождается своеобразными, причем достаточно

устойчивыми, ошибками.

Наиболее типичные ошибки – это:

– ошибки в написании самих предлогов,

особенно производных (случаи смешения их с

приставками здесь не рассматриваются);

– неразличение предлогов и омонимичных им

знаменательных слов;

– неправильная падежная форма имен, с которыми

они употребляются;

– смешение предлогов-синонимов, различающихся

сферой употребления;

– стилистические ошибки в употреблении

предложных сочетаний.

Ошибки вызваны объективной сложностью

материала и тем, что недостаточно четко

разработаны методы изучения этой части речи.

Материал сложен, во-первых, из-за

многозначности предлогов, особенно

первообразных (непроизводных), являющейся базой

для синонимии (а последняя так или иначе

смыкается со стилистикой); во-вторых, из-за

неоднородности предлогов самих по себе – и по

семантике (значению), и по происхождению, и по

стилистической окраске, и по употреблению;

наконец, из-за трудности разграничения предлогов

и имен, наречий, глагольных форм, омонимичных

образованным от них предлогам.

Несоответствие между сложившейся

практикой изучения предлогов и сложностью

самого материала выражается в следующем:

– предлоги изучаются, как, впрочем, и

другие части речи, сугубо локально, как вещь в

себе, что противоречит природе предлогов – их

«растворенности» в нашей речи;

– система работы над предлогами не строится на

синтаксической основе: такой подход к изучению

морфологии пока что не получил развития;

– таким образом, у нас нет ни целостной системы

пропедевтического изучения предлогов, ни

практики их осмысления на синтаксическом уровне.

Работа по этой теме должна включать в

себя не только изучение производных предлогов

как очередного раздела морфологии, но и

закрепление материала при изучении

соответствующих тем синтаксиса.

Осмысление роли предлогов в речи

должно начинаться при изучении таких разделов

морфологии, как «Имя существительное», «Глагол»

(деепричастие), «Наречие», когда освещается

вопрос – а освещать его надо широко – о

переходе слов из одной части речи в другую,

точнее – об их бытовании в языке в роли двух и

более частей речи. На синтаксическом же уровне к

предлогам обязательно нужно вернуться при

изучении словосочетаний и обособленных членов

предложения. А в разделе «Предлог» основное

внимание можно уделить непроизводным предлогам.

Предлог и существительное

«Имя существительное» – первый

большой раздел морфологии, именно здесь уместно

не только рассказать ученикам о подвижности,

«размытости» границ между частями речи, но и

показать на конкретных примерах переход слов из

одной части речи в другую, способность их

выступать в роли разных частей речи.

В качестве примеров можно дать

(желательно в таблице) такие ряды слов:

-

в дали голубой

(существительное даль с предлогом в) – вдали

сверкнула молния (вдали – наречие) – жить

вдали от гор (вдали (от) – предлог); -

возлагать надежду на встречу (существительное

с предлогом на) – идти навстречу

(наречие навстречу) – идти навстречу

другу (предлог навстречу); -

он сказал это в шутку (в

шутку – наречие) – никто не поверил в шутку

(существительное шутку с предлогом в).

Детей на этом этапе изучения

грамматики нужно научить задавать вопросы при

определении частеречной принадлежности того или

иного слова, ибо это едва ли не универсальный

инструмент разграничения омонимичных слов.

Следующий этап – постепенное введение

наиболее употребительных отыменных предлогов: в

виду, в деле, в области, в силу, в смысле, в

сравнении (с), в отличие (от), в течение, в целях, за

исключением, наподобие, насчет, за счет, по линии,

по мере, по отношению (к), по поводу, по причине, по

случаю, посредством, путем, по части, со стороны, в

противовес, в адрес, по адресу, в связи (с), в

продолжение, вследствие. Этот список можно

уменьшить или, наоборот, увеличить – в

зависимости от целей.

Так как все эти и другие слова

употребляются и в своем исходном значении, то

есть как имена существительные, возникает очень

сложная проблема – разграничение имен

существительных и предлогов, которые от них

образовались. К тому же правильное разграничение

важно и с точки зрения орфографической:

в следствие, на подобие, в роде, на

счет – существительные, но: вследствие,

наподобие, вроде, насчет – предлоги.

Еще важнее это разграничение с точки

зрения стилистической: отыменные предлоги, как и

другие группы производных, – принадлежность

преимущественно книжных стилей речи, в то время

как омонимичные им существительные

стилистически нейтральны.

Отсюда вытекает триединая задача:

– выработать у учеников навыки

разграничения существительных и омонимичных им

предлогов;

– научить их сознательно дифференцировать

(орфографически) написания существительных и

образованных от них предлогов;

– дать первоначальное представление о

стилистических ресурсах предлогов.

Эту работу целесообразно начать с

вооружения учеников надежным инструментарием

«сортировки» языкового материала. Самый

надежный инструмент – выявление синтаксической

роли слова, но как раз это и представляет для них

особую трудность. Поэтому привлекаются и другие

отличительные особенности существительных и

предлогов, среди них главные:

-

абсолютное большинство производных

предлогов синонимично первообразным

(непроизводным); -

знаменательное слово имеет (или в

принципе может иметь) определяющее его слово,

чего не могут иметь предлоги; -

лексико-грамматическая

недостаточность предлогов в сравнении с

существительными – важнейший

разграничительный признак: устранение (или

замена) предлога не ведет к деформации

предложения (или словосочетания), в то время как

аналогичная операция с существительными всегда

сопряжена с искажением содержания высказывания.

Сравните:

-

Уже в течение часа он всматривался в

причудливые очертания гор. -

Он всматривался в (плавное) течение

реки.

Устраним в обоих предложениях

существительное и предлог в течение.

-

Уже час он всматривался в

причудливые очертания гор. -

Он долго всматривался (во что?..

непонятно)…? реки.

Отыменные предлоги обычно

употребляются в книжной речи (некоторые из них –

в официально-деловой речи); омонимичные же им

существительные стилистически нейтральны.

Эти и другие отличительные признаки

существительных и образованных от них предлогов

можно представить в виде таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1.

|

Выделенное слово |

Это же слово является |

||

|

Отличительные свойства |

Примеры |

Отличительные свойства |

Примеры |

|

1. Является членом |

В (этом) деле |

1. Не может |

В деле повышения |

|

2. Имеет (может иметь) при |

За (внезапным) |

2. Не имеет (и не может |

Все, за исключением |

|

3. Не может быть опущено |

3. Может быть опущен или |

Все, кроме Володи, |

|

|

4. Всегда является |

4. Не изменяется по |

||

|

5. Стилистически |

5. Обычно употребляется в |

Не всегда легко будет выявить

все пять различных показателей, но вполне

достаточно двух-трех, а иногда даже одного из них,

чтобы решить вопрос о частеречной

принадлежности того или иного слова.

Особого внимания требуют предлоги,

правописание которых отличается от правописания

омонимичных им существительных: ввиду, вроде,

наподобие, вместо, вследствие, вплоть, насчет и

т.д. Их нужно как можно чаще включать в самые

различные упражнения.

I этап

На первом этапе усвоения материала

должны преобладать упражнения для коллективного

выполнения, например, такие:

Определите, чем – существительным или

предлогом – является выделенное слово:

(В)виду (из-за) плохой погоды

экскурсию отменили. Имейте это, пожалуйста, (в)виду.

Вникните в причину – и тогда поверите

(в)следствие. (В)следствие ранних

заморозков быстро пожелтела трава.

Обратите внимание (на)счет. Мы

долго говорили (на)счет экзаменов.

(В)следствие включились

молодые юристы. (В)следствие снежных заносов

дороги стали труднопроходимыми.

Кружились снежинки (в)роде пушинок.

(В)роде имен существительных нелегко

разобраться.

(На)подобие этих фигур указывают не

размеры, а формы. Перед путниками высилась скала

(на)подобие стены.

Вода моментально устремилась (в)место

прорыва. (В)место меня сегодня дежурит мой

товарищ.

(В)отношении его к людям

чувствуется доброта. (В)отношении вас

вопрос еще не решен.

(В)плоть дерева он безжалостно

вонзил топор. (В)плоть до вечера отец был на

работе.

(В)продолжение рассказа ребятам

очень хотелось верить. (В)продолжение

разговора он несколько раз говорил по телефону.

(В)области много памятников

культуры. (В)области освоения космоса много

сложностей и нерешенных проблем.

(В)целях нет конкретности. (В)целях

отдыха ездим на море.

Объем и характер таких заданий могут

быть разными.

II этап

Теперь выполняются упражнения,

требующие большей самостоятельности. Тип

задания: в данных предложениях (на карточках)

подчеркнуть карандашом имена существительные

как члены предложения, а образованные от них

предлоги пометить буквой п.

Предложения на карточках могут быть

подобными приведенным выше.

III этап

Из любого текста ученики выписывают

имена существительные, которые могут – в

принципе – выступать в роли предлогов.

И, наконец, предлагаются задания,

выполняя которые дети сами придумывают

предложения, употребляя эти слова (достаточно

будет 4–5 примеров) в значении существительных и

отыменных предлогов. Эти задания, как и

предыдущие, могут выполняться в классе и дома.

При организации такой

пропедевтической работы по изучению производных

предлогов ученики сравнительно легко усваивают

материал, но постепенно его забывают, особенно в

первые недели после изучения. Поэтому время от

времени при изучении других тем, не

перегруженных сложным материалом, в самые

различные упражнения нужно включать задания по

разграничению существительных и предлогов.

Предлог и деепричастие

Аналогичная работа проводится при

изучении темы «Деепричастие». Прежде всего

обращаем внимание учеников на то, что

отглагольных предлогов очень мало: благодаря,

начиная, кончая, включая, исключая, считая, не

считая, несмотря (на), спустя, невзирая. И тем не

менее эти предлоги доставляют много хлопот: дети

не отличают их от деепричастий, от которых они

образованы. Следовательно, необходимо

актуализировать отличительные свойства.

-

Форма не взирая в современном

русском языке в роли деепричастия не

употребляется, а в качестве предлога

употребляется в живой речи во фразеологических

оборотах (невзирая на лица). -

Слово спустя как

деепричастие-наречие используется только во

фразеологических оборотах (работает спустя

рукава, то есть плохо), а как предлог оно

синонимично непроизводному предлогу через

(сравн.: спустя год – через год). -

Деепричастие управляет зависимым

словом так же, как и исходный глагол, а

образованный от него предлог – не обязательно: благодарить

(глагол) Зою (в.п.) – благодаря (деепричастие)

Зою (в.п.) – благодаря (предлог) Зое

(д.п.). -

Деепричастие играет роль добавочного

сказуемого, в предложении выступает в функции

обстоятельства, примыкает обычно к

глаголу-сказуемому, имеет при себе (может в

принципе иметь) зависимое слово – дополнение или

обстоятельство; предлог вообще употребляется

при имени и только вместе с ним образует единый

член предложения. -

Отглагольные предлоги могут быть

заменены непроизводными:

благодаря (с положительным

результатом) – из-за;

исключая, не считая – без, кроме;

включая, считая – с;

начиная – от;

кончая – до;

спустя – через.

Эти отличительные признаки

деепричастий и образованных от них предлогов

можно оформить в виде таблицы, аналогичной

приведенной выше. В качестве примеров можно

использовать предложения:

Спутник долго тряс мою руку, (горячо)

благодаря меня за оказанную помощь. Благодаря

другу я быстро подтянулся в учебе.

Исключая Иванова из бригады, совет

выражал ему свое недоверие. Исключая Иванова, все

пришли вовремя.

Включая Максима в состав команды,

ребята надеялись на его исправление. Вся команда,

включая Максима, поддержала Сашу.

Начиная (кончая) работу, внимательно

осмотри рабочее место. Все, начиная с Пети и

кончая Костей, успешно справились с заданием.

Прочти стихотворение, не смотря в

книгу, то есть наизусть. Несмотря на

неблагоприятные климатические условия, юннаты

вырастили хороший урожай капусты.

Хозяин загнал овец в хлев, не считая их.

Нас оказалось двенадцать человек, не считая

руководителя.

Спустя рукава работал наш прежний

председатель. Спустя пять месяцев мы вновь

поехали в город.

Этапы работы над отглагольными

предлогами здесь не рассматриваются: они

аналогичны этапам работы над отыменными

предлогами.

Предлог и наречие

Наречные предлоги – самая большая

группа среди производных предлогов, к тому же

открытая для новообразований. Наиболее

распространенные из них: вблизи, вдали, вдаль,

вдоль, взамен, в меру, вне, внизу, внутри, внутрь,

возле, вокруг, впереди, вслед, касательно, мимо,

наперекор, около, поверх, вопреки, кроме, подле,

позади, поперек, после, посреди, посередине,

прежде, сбоку, сверх, сверху, свыше, сзади, сквозь,

согласно, соразмерно, сообразно, соответственно,

против, напротив, навстречу, рядом, кругом,

вдалеке, невдалеке, неподалеку.

Ниже приводятся данные для сводной

таблицы:

– из приведенного списка слов уже не

употребляются в качестве наречий следующие из

них: кроме, поверх, сверх, свыше, вне, вопреки,

сквозь;– почти все наречные предлоги

синонимичны непроизводным: около, вблизи,

возле, вокруг, против, напротив, мимо, сбоку,

недалеко, неподалеку, рядом, подле, кругом, внизу,

внутри – у, при, над, под, в;– наречия в предложении выступают

самостоятельно в роли обстоятельства, а наречные

предлоги, как и все остальные, только в сочетании

со знаменательным словом образуют единый член

предложения (обычно дополнение или

обстоятельство);– предлог связан только с именем, а

наречие обычно примыкает к глаголу.

Наречные предлоги и исходные наречия

дифференцируются и стилистически: первые

употребляются преимущественно в книжной речи (вопреки,

согласно, соразмерно, соответственно, сообразно

и т.д.) или придают речи выраженный разговорный

оттенок (касательно, возле, подле и другие), а

соответствующие им наречия лишены

стилистической окраски.

Работа по изучению наречных предлогов

может быть организована примерно так же, как и

изучение отыменных. Важная часть ее –

организация самостоятельной работы учеников.

Для этого можно использовать карточки. Приведем

примерное содержание карточек, используемых для

этой цели.

Карточка № 1

Подчеркните наречия как члены

предложения, а омонимичные им предлоги надпишите

буквой п.

Мы вдоль и поперек исходили это поле.

Стол стоял поперек комнаты, а диван – вдоль.

И вдали, и вблизи дорога ты нам, наша Россия.

И вдали, и вблизи от отчего дома мы помним всегда

о родной стороне.

Напротив устроились на ночлег туристы.

Напротив школы разбили парк.

В ответ на вопрос он согласно кивнул головой.

Поезд прибыл на станцию согласно расписанию, то

есть вовремя.

Карточка № 2

Наречия надпишите буквой н, а

наречные предлоги – нп.

Впереди шел незнакомый человек.

Впереди экскурсантов шел незнакомый человек.

Выполняй пока это задание, об остальном

поговорим после.

Только после уроков я могу поговорить с тобой.

Карточка № 3 (для сильных учащихся)

Употребите эти слова в качестве

наречий и предлогов: посреди, посередине,

позади, внизу, вслед, соразмерно, сообразно,

соответственно.

Многозначность предлогов

Таким образом, еще до изучения темы

«Предлог» ученики в достаточной мере поймут

своеобразие и функции этого класса слов,

приобретут навыки активного употребления их в

речи, научатся отличать их (в том числе и

орфографически) от исходных знаменательных слов.

Поэтому в процессе изучения темы

«Предлог» основное внимание сосредоточивается

на первообразных (непроизводных) предлогах.

Общая целевая установка – выработать у

школьников навыки правильного их употребления.

Дело в том, что эти предлоги многозначны, что

проявляется прежде всего в их способности

употребляться с несколькими падежами. Некоторое

представление об этом даст сводная таблица

употребительности предлогов (см. табл. 2).

Таблица 2.

|

РОДИТЕЛЬНЫЙ |

ДАТЕЛЬНЫЙ |

ВИНИТЕЛЬНЫЙ |

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ |

ПРЕДЛОЖНЫЙ |

|

без (безо), для, из (изо), |

к, по |

в (во), за, на, о (об, обо), |

за, между, над (надо), |

в (во), на, о (об, обо), по, |

|

без руля |

к зиме |

в комнату |

за рекой |

в отпуске |

Однако эта таблица дает лишь

общее, первоначальное представление о семантике

предлогов. К примеру, судя по ней, у предлога на

всего два грамматических значения: он

употребляется лишь с винительным и предложным

падежами, между тем как этот предлог в

современном русском языке имеет 25

грамматических значений, из которых 12 связаны с

предложным падежом, остальные – с винительным.

То есть речь должна идти о многозначности

предложно-падежных сочетаний слов: если бы

каждому из них соответствовал «свой» падеж, то в

русском языке было бы 60–70 падежей (сравните: в

современном табасаранском языке 46 падежей).

Таким образом, предлоги выражают

многообразные грамматические отношения между

компонентами словосочетания: если выделить даже

лишь основные их них, то все равно их будет около

двадцати. Из них ученикам на первых порах можно

показать (на примерах) лишь доступные пониманию и

усвоению. Лучше всего здесь начать со сводной

таблицы семантики непроизводных предлогов.

Требовать заучивания и запоминания этой (и

вообще любой) таблицы не следует: это очень

сложно и, главное, не нужно, ибо здесь

принципиальное значение имеет понимание сути

проблемы. Наконец, желательно предлоги в таблице

дать в алфавитном порядке: это поможет

проследить за тем, какие отношения между

знаменательными словами может выражать каждый

из непроизводных предлогов.

Таблица 3. Отношения между

знаменательными словами, выражаемые предлогами

|

Пространственные |

Объектные |

Причинные |

Целевые |

Временные |

Определительно- |

|

– |

без |

– |

– |

– |

без |

Так как предлоги выражают

указанные в таблице (и другие) значения в

основном не сами по себе, а вместе с теми

знаменательными словами, с которыми они

употребляются, то их классификация («временные»,

«объектные», «причинные» и др.) во многом условна

и, следовательно, нецелесообразна. Напротив,

здесь следует акцентировать внимание на

многозначности предлогов.

В качестве иллюстрации к таблице можно

использовать следующие (или подобные)

предложно-падежные сочетания:

отправиться в лес, добраться до

опушки, огни за городом, вернуться из школы,

перейти реку через мост, шум над рекой, показался

из-за угла, проехать от Урала (до Карпат), с

пристани палят – пространственные и

пространственно-обстоятельственные значения –

четкой грани тут нет);

спорить с товарищем, споткнуться о

камень, подготовиться к уроку, остаться без

обеда, сидеть на стуле, заботиться о матери,

тосковать по родным местам, мечтать о счастье,

многие из ребят, зависеть от обстоятельств,

стоять у доски (объектные отношения);

уехать на рассвете, трудиться с весны

до осени, ждать до утра, работать по вечерам,

проснуться перед завтраком, вернуться через час,

далеко за полдень, успеть при жизни, не забывать

при радостях (друзей), отдыхать в перерывах между

занятиями (временные отношения);

побелеть от страха, отстать из-за

усталости, пропустить занятия по уважительной

причине, похвалить за аккуратность, нагрубить с

досады, уклониться из опасения (конфликта)

(причинные);

мазь от простуды, работать для блага

родины, сделать (что-то) ради шутки, сберечь к

празднику, подарить на память, сказать в

отместку, копить про запас (целевые отношения);

жизнь в городе, платье в горошек,

пальто на вате, сарай для дров, рыба из пруда,

пижама в полоску, уйти под шумок, гореть над

горизонтом, заявить без страха и колебаний, удар

о землю, кусты у реки, прыжок за черту (определительные,

обстоятельственные,

определительно-обстоятельственные).

Из приведенного материала нужно

использовать хотя бы некоторые из тех

словосочетаний, которые выражают несколько

значений – синкретичных (то есть нерасчлененных)

и промежуточных. К примеру, словосочетания типа побелеть

от страха, упасть от удара, растеряться от

неожиданной похвалы выражают прежде всего

обстоятельственные значения (если конкретнее –

причинные):

потому что было страшно’;

‘упал, потому что ударили’;

‘растерялся, потому что неожиданно похвалили’.

В то же время здесь налицо и объектные

(«предметные») отношения:

‘избавиться от (чего?) страха’;

‘уклониться от (чего?) удара’;

‘отмахнуться от (чего?) похвалы’.

Другой ряд примеров:

Работа (какая?) на стройке, жизнь

(какая?) в городе, сарай (какой?) для дров –

определительные отношения (ср.: строительная

работа, городская жизнь, дровяной сарай).

Но очевидно и обстоятельственное

значение приведенных примеров:

работать (где?) на стройке;

жить (где?) в городе;

сарай (для чего?) для дров.

Здесь возникает вопрос о

правомерности вторжения в область собственно

синтаксиса. Но это оправдывается следующими

соображениями:

а) идея (до сих пор не реализованная)

школьной программы – изучение морфологии на

синтаксической основе – должна предопределять

содержание и характер работы над темой;б) предлоги (как и союзы) – категория не

столько морфологическая, сколько

синтаксическая: их главная функция –

«обслуживание» тех синтаксических отношений,

которые возникают между знаменательными словами

только в составе словосочетаний и предложений;в) предварительное ознакомление

учеников с трудными случаями разграничения

определений и обстоятельств поможет им узнать

«неэталонные», «неядерные» определения и

обстоятельства, выраженные предложно-падежными

формами имен;г) при изучении любого материала

следует вырабатывать у детей представление о

переходности, промежуточности, синкретичности

многих языковых явлений, тем более что такая

работа усилит практическую направленность

занятий по предмету.

Продолжение следует

Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное

Содержание:

Предлог и другие части речи

Служебные части речи: частицы, союзы, предлоги. Они употребляются в предложении только с самостоятельными частями речи.

Предлог—служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других, а также указывает на различные отношения между словами в словосочетании и предложении.

Как отличить предлог от другой части речи?

- не является членом предложения;

- к нему нельзя задать вопрос;

- служит для связи слов в словосочетании и предложении;

- не изменяется;

- согласуется с существительным и местоимением. Никогда не согласуется с глаголом, так как основное грамматическое значение предлога—выражать падежные отношения.

Правописание предлогов

Непроизводные и сложные предлоги

1. Предлоги без(безо), в(во), за, из(изо), к(ко) на, над(надо), о(об, обо), по, под(подо), про, с(со), у, через(чрез), которые не образованы от других частей речи, называются непроизводными, или первообразными, первичными: остановиться у магазина, прибыть для переговоров, остаться на корабле, выйти к школе, встать до рассвета и т.п.

1. Предлог по при глаголах чувства употребляется с существительным в дательном падеже, например: страдать по любимому.

Но личные местоимения 1-го и 2-го лица при указанных глаголах употребляются в предложном падеже: плачет по вас, скучает по нас (но: по ним)

Неправильно употреблять после вышеуказанных глаголов предлог за: он скучает за тобой.

2. Предлог по в значении «после чего-либо» употребляется с предложным падежом: по завершении, по приезде, по прилете, по возвращении, по прибытии.

- Домашние проблемы мы решим по приезде (то есть после приезда).

- По возвращении в село, мы пошли на озеро купаться (после возвращения).

- По прибытии автобуса, пассажиры торопились отправиться домой(после прибытия).

Предлоги, как известно, пишутся раздельно с теми словами, к которым они относятся.

2. Из сочетания двух первичных предлогов образуются сложные: из-за, из-под, по-за, по-над. Они пишутся через дефис.

- Из-под молодой ветки выглядывали набухшие бутоны цветов.

- Из-за поворота выбежала маленькая девочка.

- По-за тыном что-то зашевелилось.

- По-над городом заря встает.

Производные предлоги