ошибки словообразовательные

- ошибки словообразовательные

-

Вид речевых ошибок, нарушающих нормы словообразования. Проявляются в неоправданном словосочинительстве, смешении суффиксов, приставок, видоизменении слов нормативного языка: орлиха, луковенок, пластмасло. О.с. нарушают правильность, точность речи, уместность и чистоту.

Словарь лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-е и дополн. — Назрань: Изд-во «Пилигрим».

.

2010.

Смотреть что такое «ошибки словообразовательные» в других словарях:

-

ошибки, не зависящие от форм речи — Словообразовательные, морфологические, синтаксические, лексические, фразеологические, стилистические ошибки. Они могут появляться в обеих формах речи: письменной и устной. О., не з. от ф.р., нарушают различные коммуникативные качества речи … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

-

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ — РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ. Нарушение норм языка в устных и письменных сообщениях. Р. о. связаны с отступлениями от норм литературного языка и нарушениями правильности речи. Традиционно классифицируются в соответствии с уровнями языка и подразделяются на… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

-

Русское личное имя — Святцы (Печатный двор, 1646 год) … Википедия

-

информационная модель точности речи — I. Значение: одно из главных коммуникативных качеств речи, заключающееся в точности словоупотребления и в точности выражения мысли; II. формы точности речи: 1) точность словоупотребления; 2) смысловая точность; III. языковые уровни: 1) фонетика;… … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

Словообразовательные ошибки.

Со словообразованием связаны две большие проблемы:

а) соблюдение норм или правил образования слов и

б) выбор того или иного слова, в составе которого есть оценочные морфемы, в конкретной ситуации общения. Первая проблема относится к области культуры речи, вторая – в большей степени к стилистике. Неправильно образованные слова называются окказионализмами.

Словообразовательно-стилистические ошибки, как правило, связаны с использованием в официально-деловом и научном стилях экспрессивно-окрашенной, разговорной лексики с уменьшительно-ласкательными суффиксами (Мастерская производит окраску в зелёненький цвет).

Самыми распространёнными словообразовательными ошибками, которые влияют на написание слов, являются следующие:

-неправильный выбор приставки (под-черк вместо по-черк);

-неверный выбор суффикса (уклон-ств-о вместо уклон-ени-е);

-ошибка в корне слова (при-урач-ива-ть вместо при-уроч-ива-ть)

Среди всех морфем самые большие словообразовательные возможности у суффиксов. С помощью суффиксов слова могут выражать оценочно-ласкательное значение (девч-оночка, хорош-еньк-ий ), презрение (журнал-юг-а, хил-як), иронию (грязн — еньк-ий), усиление какого-либо признака (жадн-ющ-ий, рук-аст-ый) и т.д. Все приведённые примеры относятся к разговорной речи, однако это не означает, что в этой сфере слова не подчиняются правилам. Речь портит неоправданное использование ласковых словечек (В этом магазине продаётся симпатичненький ситчик, просто загляденьице!)

Типичными книжными суффиксами, которые встречаются в абстрактных словах-понятиях являются –ени/-ни (гор-ени-е. стар-а-ни-е), -ость (повторяем-ость, сжигаем-ость), -изн- (отч-изн-а, крут-изн-а), -изм (нигил-изм) и др.

Немотивированное использование книжной лексики в разговорной речи выглядит смешно и считается стилистической ошибкой (В центре села наконец-то воздвигли столовую), однако оно может быть оправдано, если фраза произносится иронично (Не соблаговолите ли, любезнейший, наконец-то починить кран?)

Таким образом, употребляя то или иное слово, нужно быть внимательнее к составу слова, который подскажет, где и как уместно его использовать.

Большинство профессионализмов и терминов имеет иноязычное происхождение, восходит к латинскому и английскому языкам. Многие специальные слова образованы с помощью иноязычных корней, суффиксов и приставок, чаще всего латинского происхождения, и носят интернациональный характер: авиа, авто, библио, гео, граф, лог, теле, скоп, фон, фото (автономия, геология).

Вопросы для самоконтроля.

1. Каковы основные способы словообразования?

2. Какой способ является наиболее продуктивным?

3. Какие способы образования слов входят в состав морфологического способа?

4. Охарактеризуйте каждый из способов словообразования и приведите примеры слов, которые относятся к вашей будущей профессии.

5. Чем отличаются словообразовательный анализ и разбор слова по составу? Укажите порядок выполнения того и другого, приведя в качестве примеров слова, свойственные вашей профессии.

Домашнее задание

1) Составить конспект по теоретической части.

2) Выполнить тест.

3) Срок выполнения-26.03.2020 до 18.00

Тест

1. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?

А) приехать,

Б) читатель,

В) неизбежный,

Г) виднеться.

2. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?

А) восход

Б) заповедник

В) выполнение

Г) насухо

3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?

А) по-хорошему,

Б) новизна,

В) охотник,

Г) отнести.

4. Какое слово образовано суффиксальным способом?

А) прочитать,

Б) преодолеть,

В) походка,

Г) разрушение.

5. Какое слово образовано суффиксальным способом?

А) сторожка,

Б) нерешительный,

В) по-зимнему,

Г) полив.

6. Какое слово образовано приставочным способом?

А) купленный,

Б) где-нибудь,

В) доверху,

Г) размешать.

7. Какое слово образовано приставочным способом?

А) синь,

Б) управляемый,

В) распланировать,

Г) семилетка.

8. Какое слово образовано бессуффиксным способом?

А) кожаный,

Б) отлет,

В) водолаз,

Г) напольный.

9. Какое слово образовано бессуффиксным способом

А) синеть,

Б) наладчик,

В) лесоруб,

Г) подъезд.

10. Какое слово образовано способом сложения?

А) международный

Б) обороноспособный

В) перекресток

Г) сверхъестественный

11. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова?

А) пересчитать – приставочный,

Б) разбег – бессуффиксный,

В) лесоруб – бессуффиксный,

Г) зевота – суффиксальный.

12. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова?

А) усиленно – приставочный,

Б) пробежать – приставочный,

В) выход – бессуффиксный,

Г) горение – суффиксальный.

13. Укажите способ образования слова ПРИЗЫВ

А) приставочный,

Б) суффиксальный,

В) бессуффиксный,

Г) переход

14. Укажите способ образования слова ВОСХОД

А) приставочный,

Б) бессуффиксный,

В) суффиксальный,

Г) переход

15. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из одной части речи в другую?

А) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист.

Б) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину.

В) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши.

Г) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей накануне телеграммы.

Опыт классификации ошибок, свойственной письменной речи

Л.О. Бутакова

Омский государственный университет, кафедра русского языка,

644077, Омск, пр. Мира, 55-А

Получена 23 июня 1997 г.

The article deals with the problem of the schoolchildren’s mistakes classification. The autor suggests own classification, the basis of it is unit of language level.

Проблема создания удобной практически, всеохватной с точки зрения негативного речевого материала классификации основных речевых ошибок остается открытой [1]. Ю.В. Фоменко справедливо отмечает, что «вопрос о классификации ошибок в речи школьников продолжает оставаться одной из болевых точек преподавания русского языка в школе» [2]. Данная проблема является болезненной не только для учителей, методистов, специалистов по культуре речи, она актуальна и для всех людей, пишущих и читающих по-русски.

Возвращаться к попыткам классификации речевых нарушений заставляет ряд причин. Во-первых, нечеткое разграничение основных видов ошибок в существующих классификациях (это касается разделов грамматических, лексических, синтаксических ошибок); во-вторых, выведение из классификаций логических ошибок (традиционно они считаются неречевыми); в-третьих, отсутствие в классификациях целого ряда коммуникативно значимых нарушений, существенно ухудшающих восприятие и понимание речи или отдельного высказывания; в-четвертых, осознание необходимости создания классификации, отвечающей современному пониманию теории коммуникации [3].

Было бы логичным, с нашей точки зрения, основополагающим принципом классификации считать единицу языкового яруса, нормы образования, написания, функционирования которой нарушаются. Предлагаемая классификация ошибок имеет следующий вид:

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ СЛОВА

1. ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушение существующих в русском языке орфограмм).

Перечень таких нарушений известен.

2. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ (нарушение норм русского литературного словообразования ): а) неправильное прямое словообразование, например, зайцата (вместо зайчата), раздумчивый взгляд (вместо задумчивый взгляд) и т.п.; б) неправильное обратное словообразование: кудряха (от кудряшка), лога (от ложка) и т.п. Такого рода словообразование присуще детям дошкольного и младшего школьного возраста; в) заменительное словообразование, проявляющееся в замене какой-либо морфемы: укидываться (вместо раскидываться), отвесить (от повесить); г) словосочинительство (создание несуществующей производной единицы, которую нельзя рассматривать как окказиональную): мотовщик, рецензист.

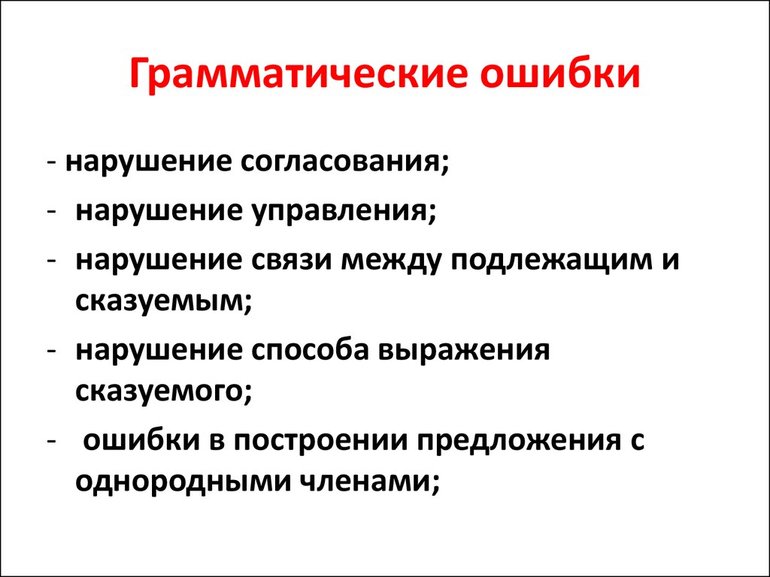

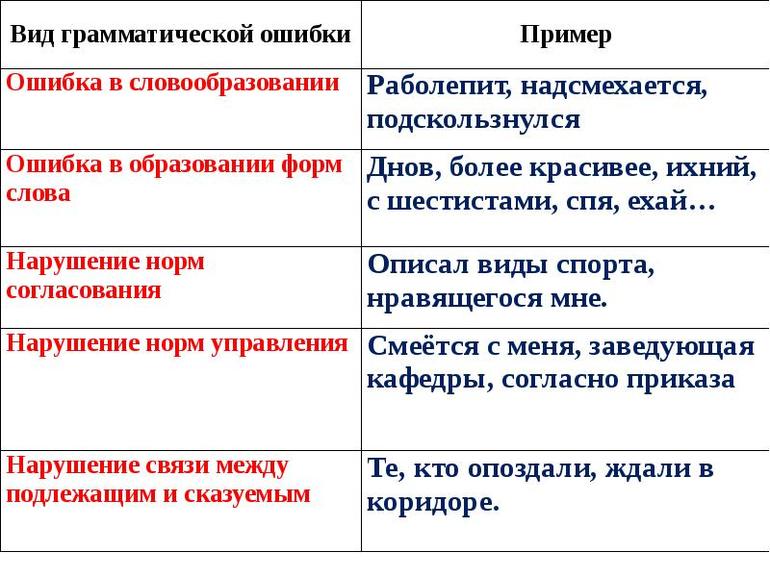

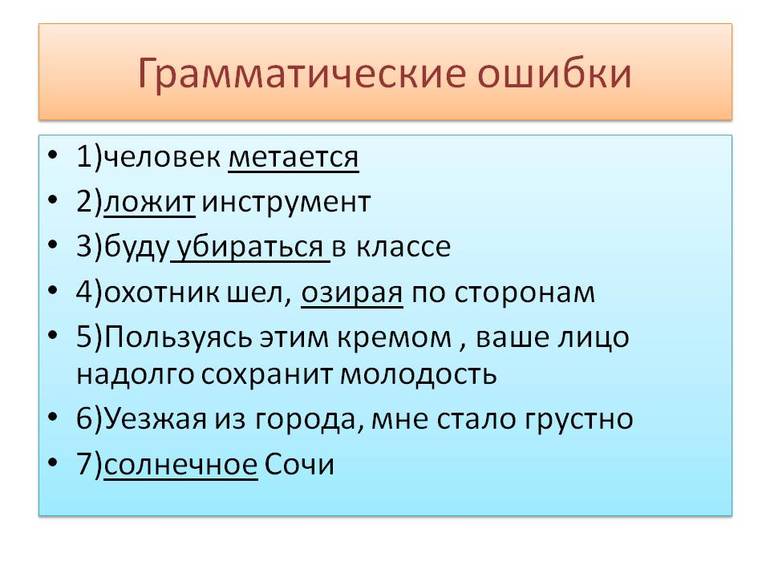

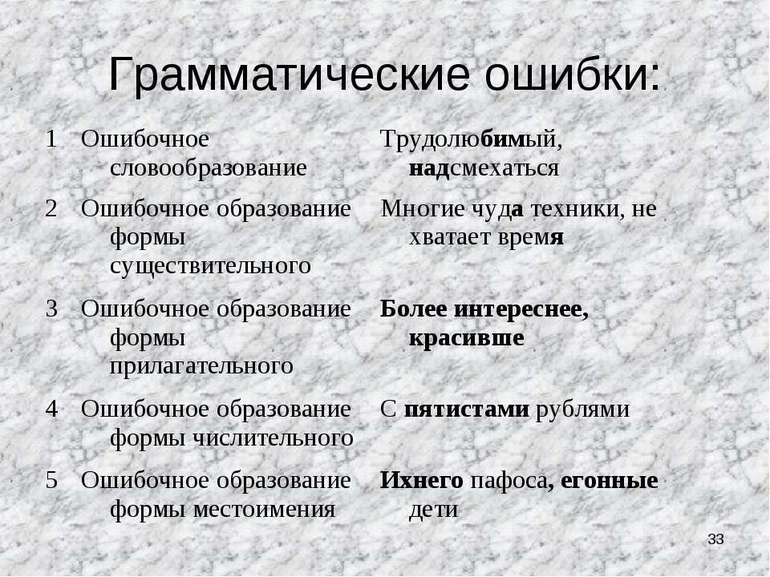

3. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (неправильное формообразование, нарушение системных свойств формообразовательной системы у разных частей речи ): а) нарушение норм формообразования имен существительных : 1) образование формы В.п. неодушевленного существительного, как у одушевленного — «Я попросила ветерка» (вместо: ветерок); 2) образование формы В.п. одушевленного существительного, как у неодушевленного — «Запрягли в сани два медведя» (вместо: двух медведей); 3) изменение рода при образовании падежных форм: «пирожок с повидлой», «февральский лазурь»; 4) склонение несклоняемых существительных: «играть на пианине», «ехать на метре»; 5) образование форм множественного числа у существительных, имеющих только единственное, и наоборот: «поднос чаев», «Небо затянулось облаком»; б) нарушение норм формообразования имен прилагательных : 1) неправильный выбор полной и краткой форм: «Шляпка была полная воды», «Мальчик был очень полон»; 2) неправильное образование форм степеней сравнения: «Новенькие становятся боевее», «Она была послабже Пети»; 3) нарушение норм формообразования глагола: «Человек метается по комнате»; 4) нарушение образования деепричастий и причастий: «Ехавши в автобусе», «Охотник шел, озирая по сторонам»; 5) нарушение норм образования форм местоимений: «Ихний вклад в победу», «Не хотелось от ее (книги) оторваться» и т.п.

4. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушение лексических норм, т.е. норм словоупотребления и лексико-семантической сочетаемости слова). Лексические ошибки проявляются в нарушении сочетаемости (т.е. на уровне семантики словосочетания, реже — предложения): а) употребление слова в несвойственном ему значении: «Все стены класса были покрыты панелями». «Троекуров был роскошный (т.е. живущий в роскоши) помещик»; б) нарушение лексико-семантической сочетаемости слова: «Небо стояло светлое» («стоять» в зн. «иметь место» может только погода, жара), «На поляне лежали лучи солнца» ( лучи солнца освещали поляну). Данный тип ошибок затрагивает в первую очередь глагол, поэтому частотным оказывается нарушение субъектных и объектных лексико-семантических сочетаемостных связей (другие семантические связи глагола, например локативные, нарушаются крайне редко); в) приписывание переносного значения слову, не имеющего его в системе литературного языка: «Его натруженные руки утверждают, что он много работал в жизни», «Полоски на его тельняшке сказали, что Федя — храбрый человек»; г) неразличение оттенков значений синонимов: «Маяковский в своем творчестве применяет (вместо: использует) сатиру», «Мальчик, широко расставив ноги, смотрит на поле, где бьются игроки» (вместо: борются); д) смешение значений паронимов: «Брови его удивительно поднялись» (вместо: удивленно), «Этот роман является типичным образом детективного жанра» (вместо: образцом); е) не снимаемая в предложении многозначность: «Эти озера живут всего несколько дней в году».

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

(нарушение синтаксических связей): а) нарушение норм согласования: «Я хочу всех научить теннису — этому очень, на мой взгляд, хорошим, но в то же время очень тяжелым спортом» (научить чему? теннису, какому спорту? хорошему, но очень тяжелому); б) нарушение норм управления: «удивляюсь его силой«, «испытываю жажду к славе«, «избежать от верной гибели«, «набраться силами«; в) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: «Не вечно (ед.ч.) ни лето, ни жара (форма ед.ч. вместо формы мн.ч.).

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушения норм формального синтаксиса): а) нарушения структурных границ предложения, неоправданная парцелляция]: «Отправился он на охоту. С собаками». «Гляжу. Носятся мои собаки по полю. Гоняют зайца»; б) нарушения в построении однородных рядов: выбор в ряду однородных членов разных форм: «Девушка была румяной (полн. ф.), гладко причесана (крат. ф.)»; в) различное структурное оформление однородных членов, например, как второстепенного члена и как придаточного предложения: «Я хотел рассказать о случае с писателем и почему он так поступил (и о его поступке); д) cмешение прямой и косвенной речи: «Он сказал, что я буду бороться» (имеется в виду один и тот же субъект — «Он сказал, что он будет бороться»); е) нарушение видо-временной соотнесенности однородных членов предложения или сказуемых в главном и придаточном предложениях: «Идет (наст. вр.) и сказал (прош. вр)», «Когда он спал, то видит сон»; ж) oтрыв придаточного от определяющего слова: «Одна из картин висит перед нами, которая называется «Осень».

2. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение норм, регулирующих коммуникативную организацию высказывания:

а) СОБСТВЕННО КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение порядка слов и логического ударения, приводящее к созданию ложных семантических связей): «Кабинет заставлен партами с небольшими проходами» (не у парт проходы). «Девочки сидят на лодке килем вверх»;

б) ЛОГИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушения понятийно-логической стороны высказывания): 1) подмена субъекта действия: «У Лены очертания лица и глаза увлечены фильмом» (сама Лена увлечена); 2) подмена объекта действия: «Мне нравятся стихи Пушкина, особенно тема любви»; 3) нарушение операции приведения к одному основанию: «Дудаев — лидер горной Чечни и молодежи»; 4) нарушение родо-видовых отношений: «Нетрудно спрогнозировать тон предстоящих гневных сходок — гневные речи в адрес режима и призывы сплотить ряды»; 5) нарушение причинно-следственных отношений: «Но он (Базаров) быстро успокоился, т.к. не очень верил в нигилизм»; 6) соединение в одном ряду логически несовместимых понятий: «Он всегда веселый, среднего роста, с редкими веснушками на лице, волосы немного по краям кудрявые, дружелюбный, необидчивый».

С нашей точки зрения, высказывания, содержащие такие нарушения, свидетельствуют, что «сбой» происходит не во внутренней речи, не по причине незнания пишущим логических законов, а при перекодировании, при переводе мыслительных образов в словесную форму из-за неумения точно «расписать» логические роли в высказывании (оформить группы объекта, субъекта, соотнести их друг с другом, с предикатом и т.п.). Раз так, то логические нарушения — свойства речи, ставить их в один ряд с фактическими и выносить за пределы речевых ошибок неправомерно.

в) КОНСТРУКТИВНО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (нарушения правил построения высказываний): 1) отсутствие связи или плохая связь между частями высказывания: «Живут они в деревне, когда я приезжал к нему, то видел его красивые голубые глаза»; 2) употребление деепричастного оборота вне связи с субъектом, к которому он относится: «Жизнь должна быть показана такой, как есть, не приукрашивая и не ухудшая ее»; 3) разрыв причастного оборота: «Между записанными темами на доске разница невелика».

г) ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (или семантико-коммуникативные). Этот тип нарушений сближается с предыдущим, но отличается тем, что ухудшение коммуникативных свойств речи здесь происходит не по причине неудачного, неправильного структурирования высказывания, а по причине отсутствия части информации в нем или ее избытка: 1) неясность первичной интенции высказывания: «Мы неразрывно связаны со страной, у нас с ней главный удар, это удар на мир»; 2) незаконченность всего высказывания: «Я сама люблю растения, а поэтому меня радует, что летом наше село становится таким неузнаваемым» (требуется дальнейшее пояснение, в чем проявляется данный признак села). » Биография его коротка, но за ней очень много»; 3) пропуск необходимых слов и части высказывания: «У Безухова много событий, которые играют отрицательную роль» (пропущен локальный уточнитель «в жизни» и локальный уточнитель второй части высказывания, например, «в его судьбе»); 4) смысловая избыточность (плеоназмы, тавтология, повторы слов и дублирование информации): «Он со всеми своими душевными силами начал работать над этой темой». «Когда он грустит, лицо сморщенное, в лице грусть»;

д) СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушение требований единства функционального стиля, неоправданное употребление эмоционально-окрашенных, стилистически маркированных средств). Данные нарушения могут состоять в неоправданном употреблении слова, но проявляются они только на уровне предложения: 1) употребление разговорно-просторечных слов в нейтральных контекстах: «Корабль наткнулся на скалу и проткнул себе брюхо»; 2) употребление книжных слов в нейтральных и сниженных контекстах: «Первым делом она достает из холодильника все компоненты супа»; 3) неоправданное употребление экспрессивно окрашенной лексики: «На американское посольство напала парочка разбойников и захватила посла»; 4) неудачные метафоры, метонимии, сравнения: «Это — вершина айсберга, на которой плывет в море проблем омская швейная фабрика».

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ТЕКСТА

Все они носят коммуникативный характер.

1. ЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушение логики развертывания мысли: «Мне нравится, что он такой умный, не пытается никому сделать зло. Чацкий даже не думал, что его поставят в такое положение»; б) oтсутствие связей между предложениями: «0на очень хотела выйти замуж за такого, как Онегин, потому что он увлекается литературой, т.к. она тоже любила ее. Потом Пушкин открывает галерею великих русских женщин»; в) нарушение причинно-следственных отношений: «С приездом Чацкого в доме ничего не изменилось. Не было той радушной встречи. А к его приезду отнеслись никак. На протяжении пьесы дня Чацкий много выясняет, и к вечеру пьеса близится к концу, т.е. отъезд Чацкого»; г) oперации с субъектом или объектом: «Всех своих героев автор одарил замечательными качествами. Манилов (доброжелательность), Коробочка (домовитость), Плюшкин (бережливость). Но все эти качества доминируют над ними, заполняют всю их сущность и поэтому мы смеемся над ними»; д) нарушения родо-видовых отношений: «Нестабильность в стране усугубляется попытками оппозиции наступления на власть. Тут и попытки устроить очередной шумный скандал в Госдуме, связанный с постановлением о досрочном прекращении полномочий Президента по состоянию здоровья, и ожидание «судьбоносных» грядущих форумов, и возмущение решениями правительства».

2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушения видо-временной соотнесенности глагольных форм в разных предложениях текста: «Чацкий в готовой программе заявляет все свои требования. Довольно часто он позорил кумовство и угодничество, никогда не смешивает дело с весельем и дурачеством»; б) нарушение согласования в роде и числе субъекта и предиката в разных предложениях текста: «Я считаю, что Родина — это когда каждый уголок напоминает о прошедших днях, которые уже нельзя вернуть. Которое ушло навсегда и остается только помнить о них».

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ: а) информационно-семантическая и конструктивная недостаточность (пропуск части высказывания в тексте): «Oни были величайшими гуманистами. И на этом, по их мнению, нужно строить будущее общество»; б) информационно-семантическая и конструктивная избыточность (нагромождение конструкций и избыток смысла): «В портрете Татьяны Пушкин дает не внешний облик, а скорее внутренний портрет. Она очень страдает, что он не может ей ответить тем же. Но тем не менее она не меняется. Все остается такая же спокойная, добрая, душевная»; в) несоответствие семантики высказываний их конструктивной заданности: «По мне должно быть так: когда ты со своими ведешь речь — одна позиция. А когда вступаешь в контакты с представителями других политических взглядов, то тут все должно быть так же, но только с еще большим вниманием к просьбам и предложениям» (конструктивно задано противопоставление, но высказывания эту конструктивную направленность не отражают); г) неудачное использование местоимений как средства связи в тексте: «Лишь изредка их доставляли со стороны. Остальное выращивалось в усадьбе. Генералиссимус признавал отдых лишь в парковой зоне усадьбы, где был посажен сад с птицами в клетках и выкопан пруд с карпами. Ежедневно во второй половине дня он посвящал несколько минут кормлению птиц и рыб. Там он работал с секретарем. Он готовил всю информацию» (неясно: кто он? Сад, генералиссимус, секретарь?); д) повторы, тавтология, плеоназмы: «Есенин любил природу. Природе он уделял много времени. Много стихов он написал о природе».

Аналогичным образом можно рассматривать и стилевые нарушения на уровне текста. Следует заметить, что к ним мы относим также бедность и однообразие синтаксических конструкций, т.к. тексты типа: «Мальчик был одет просто. Он был одет в подбитую цигейкой куртку. На ногах у него были одеты проеденные молью носки» — свидетельствуют не о синтаксических сбоях, а о неумении пишущего разнообразно изложить свои мысли, придав им стилевое богатство. Речевые нарушения на уровне текста более сложны, чем на уровне высказывания, хотя «изоморфны» последним. Приведенные выше примеры убедительно демонстрируют, что текстовые нарушения, как правило, носят синкретичный характер, т.е. здесь нарушаются логические, лексические, конструктивные стороны организации данной речевой единицы. Это закономерно, т.к. текст (или микротекст) строить труднее. Необходимо удерживать в памяти предыдущие высказывания, общую идею и семантику всего текста, конструируя его продолжение и завершение.

Наша классификация не носит глобального характера и не претендует на законченность. Мы попытались найти в ней место всем типичным речевым нарушениям, проанализировав их с коммуникативной точки зрения.

Лекция 25. Грамматические ошибки. Словообразование

Лекция 25. Грамматические ошибки. Словообразование

Литературный язык – образцовый язык, которому присущи определенные нормы.

Нормы литературного языка – это общие правила произношения и написания слов, их изменения и соединения друг с другом.

Нормы литературного языка многочисленны. Они определяют его устную и письменную формы.

Особо выделим те нормы, которые часто нарушаются в речи.

Словарь авторов и показывает, как пишутся разные формы слова, соотносит правописание слов с конкретными правилами и помогает различать орфограммы, которые легко перепутать.

(регулируются толковыми словарями)

Стилистические пометы в толковых словарях служат для характеристики той части словарного состава современного литературного языка, которая по тем или иным причинам ограничена в своем употреблении.

(определяют правила изменения слов и образования форм слов)

Словарь авторов и представляют собой лингвистическое описание сложных явлений русской морфологии.

(Правила соединения слов в грамматике в разделе «Синтаксис»)

(употребление языковых средств, уместных в определенной ситуации)

Похитить (книжн.) – украсть (нейтр.) – утащить, стянуть (разг.)

Норма, как и язык, может измениться со временем. Изменение норм начинается в речи. Изменения считаются литературными, если они оцениваются учеными-лингвистами как соответствующие тенденциям развития языка, его закономерностям. Фиксация новых явлений в словарях и грамматиках придает им статус литературных. Иногда в словарях указывают обе нормы (старую и новую). Становление одного варианта нормы требует времени.

Известный лингвист писал: «Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее у разных авторов».

Грамматическая система, как известно, обладает относительно большой устойчивостью и слабой восприимчивостью к влиянию социальных факторов. Литературные нормы на грамматическом уровне, по сравнению с нормами на других уровнях языковой системы, легче поддаются регламентации; они обстоятельно изучены и кодифицированы. Однако и грамматические категории подвержены историческим изменениям, которые приводят к сдвигам в нормах, их неустойчивости, возникновению разнообразных грамматических вариантов. Таковыми являются равноценные нормативные варианты: ставень ¾ ставня, цехи ¾ цеха; нормативные варианты, стилистически неравноценные: пять ¾ пять грамм, подытоживать ¾ подытоживать (первые ¾ книжные, вторые ¾ разговорные); нормативные, семантически неравноценные варианты: до дома ¾ до дому, (поезд) двигается ¾ движется; современный и устаревший (или устаревающий): санаторий ¾ санатория, профессоры ¾ профессора, ТАСС сообщил ¾ ТАСС сообщило; литературный и просторечный или диалектный: мурлычет ¾ мурлыкает, ляг ¾ ляжь, шоферы ¾ шофера

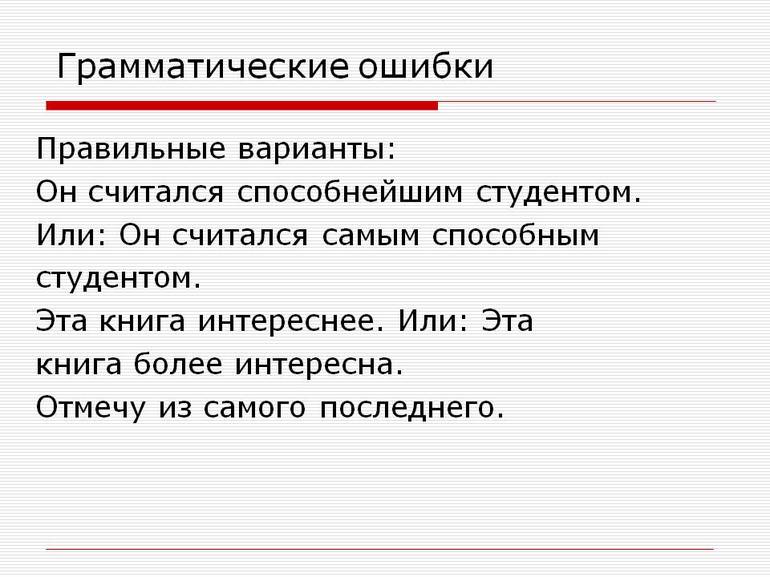

Следует различать грамматические и речевые ошибки.

Грамматическая ошибка — это ошибка в структуре языковой единицы, в структуре слова, словосочетания, предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы — словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например:

· раздумчивый (взгляд) вместо задумчивый, благородность вместо благородство (ошибка в словообразовательной структуре слова, использование не той приставки, не того суффикса);

· без комментарий, более правильнее (неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма);

· удивляюсь его силой, жажда к славе (нарушена структура словосочетания — не соблюдаются нормы управления);

· Покатавшись на катке, болят ноги. В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю (неправильно построены предложения с деепричастным оборотом и однородными членами, т. е. нарушены синтаксические нормы).

В отличие от грамматических ошибок речевые недочёты — это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в её использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушение лексических норм. Например:

· Штольц — один из главных героев одноимённого романа Гончарова «Обломов». Само по себе слово одноимённый (или единственный) ошибки не содержит, оно лишь неудачно употреблено, не «вписывается» в контекст, не сочетается по смыслу со своим ближайшим окружением.

· Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Разновидностью речевых недочётов являются стилистические ошибки. Это необоснованное смешение слов различной стилистической окраски, неудачное употребление экспрессивных, эмоционально окрашенных слов и выражений, немотивированное использование диалектных и просторечных слов и выражений, устаревшей лексики.

К речевым недочётам относятся также ошибки, вызванные нарушением порядка слов, необоснованные повторы слов, словосочетаний и предложений, ошибки в построении текста.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом её отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Не следует также смешивать ошибки грамматические и орфографические.

Орфографическая ошибка — это неправильное написание слова; орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, обычно в слабой фонетической позиции (для гласных — в безударном положении, для согласных — на конце слова или перед другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных написаниях. Такую ошибку можно только увидеть, услышать её нельзя: на площаде, о синим карандаше, небыл, кто то, полапельсина.

В отличие от орфографической грамматическая ошибка может быть допущена как в письменной, так и в устной речи, она не только видима, но и слышима: ляжь; бежат; иду по тропинке, ведущую в парк; уверенность в победу.

Перечень наиболее распространённых в письменной речи учащихся грамматических и речевых ошибок приводится в таблицах.

Речевые ошибки и недочёты

Употребление слова в несвойственном ему значении

Мы были шокированы прекрасной игрой актёров.

Мысль развивается на продолжении всего рассказа.

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой или суффиксом

Моё отношение к этой проблеме не поменялось.

Были приняты эффектные меры.

Неразличение синонимичных слов

В конечном предложении автор применяет градацию.

Употребление слов иной стилевой окраски

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

Неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и фразеологизмов

Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений

Неоправданное употребление просторечных слов

Таким людям всегда удаётся объегорить других.

Нарушение лексической сочетаемости

Автор увеличивает впечатление.

Автор использует художественные особенности (вместо средства).

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм

Красоту пейзажа автор передаёт нам с помощью художественных приёмов.

Употребление рядом или близко однокоренных слов

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

Неоправданное повторение слова

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой не понимает всей глубины содеянного.

Бедность и однообразие синтаксических конструкций

Когда писатель пришёл в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю.

У меня сразу же возникла картина в своём воображении.

Далее автор углубляется в литературный материал.

Такая гиперболизация свойств характера человека причисляет Гоголя к великим реалистам, что и отличает статью Залыгина от других исследователей.

Разновидности грамматических ошибок

· Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка: слова образуются по не существующим в литературном языке моделям или не учитывается, что совокупность реально существующих лексем не полностью совпадает с системой слов, которые могли быть в языке, но в речи они не употребляются:

Например, Стесняемость, стыдьба, стыдство за бедный вид матери. Взятничество – бич нашего времени. Оплошки героев. Основная проблема – робкость молодого преподавателя. Бороться с нахальностью трудно. Просторечивые слова. Общественный устрой. По асфальтной дорожке. С детства у нее были приклонности к музыке. Воины проявляли упорность и отвагу. Надо понять, что все это не зазря делалось. Вызывает уважение неколебимость характера героев. Л. Толстой назвал народ толкателями истории. Известно, что Гумилев обсмеивал талант Ахматовой.

Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.

· Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи.

· Синтаксические, связанные с нарушением синтаксических норм.

источники:

http://omsu.ru/vestnik/articles/y1998-i2/a072/article.html

http://pandia.ru/text/80/109/28474.php

ОШИБКИ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ

неоправданное авторской задачей употребление в письменной или устной речи производных слов, образованных по несуществующим в литературном языке моделям, представляющим своего рода синонимическую замену уже имеющихся структур, принятых обществом; разновидность Грамматических ошибок (см.)

Сегодня весьма актуальным считается вопрос, связанный с нарушением языковых норм, а именно с тем, правомерно ли трактовать эти нарушения как ошибки. Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим два текста: (1) Вот потенциальные призывники и смекнули, что лучше сейчас «по-шустрому» сходить в армию, чем защищать родное Отечество без малого три года. В кругу работников военкоматов вошли в обиход термины «пошустризм» и «пошустристы» (КП. 07.07.2008) и (2) Воины проявляли упорность и отвагу.

В первом тексте «нарушителями» нормы являются единицы пошустризм (ср. также разг. пофигизм) и пошустристы, каждое из которых мотивировано наречием по-шустрому, что прослеживается в тексте газеты. В русском языке модели образования сущ. от наречий единичны, более того, отсутствуют дериваты, отнаречные субстантивы, с формантами -изм и -ист (ср. примеры слов, приведённые в [Русская грамматика 1980: 219]). Во втором тексте сталкиваемся с единицей упорность, которой нет в языке в силу наличия нормативного слова .упорство.

Как видим, все рассмотренные единицы нарушают норму, т.е. не являются фактами литературного языка. Разница заключается в том, что первые две — пошустризм и пошустристы — не воспринимаются как ошибка, т.к. они в тексте раскрывают авторскую цель, неся на себе эмоциональную окраску, называют новое для общества явление: во-первых, состояние определённой группы людей (пошустризм), во-вторых, самих людей, охваченных этим состоянием (пошустристы). Это даёт основание рассматривать отмеченные единицы как Окказионализмы (см.). Иначе обстоит дело со словом упорность. Здесь налицо речевая ошибка, связанная с неправильным выбором суффиксального форманта -ость вместо — ств(о).Сравните в этой связи также С детства у неё были приклонности к музыке, где в приклонности ошибочно использована приставка при- вместо нормативной с-. В данном случае также имеет место словообразовательная ошибка, связанная с неправильным выбором словообразовательного средства.

Текстовые примеры дают нам право говорить, что далеко не каждое нарушение словообразовательной нормы может быть признано ошибкой. Речевая практика может способствовать не только проникновению в нормированный язык новых для литературного языка единиц, но и укреплению в нём новых моделей. Как отмечает Л.П. Крысин, «взаимоотношения языковой нормы и речевого узуса не всегда антиномичны, т.е. не всегда имеют форму конфликта, разрешаемого непременно в пользу какой-то одной из сторон. Вариативность, сосуществование, с одной стороны, языковых средств, освящённых традицией и закреплённых в норме путём её кодификации, и, с другой, языковых средств новых, идущих из речевой практики, также представляет собой форму взаимоотношений нормы и узуса» [Крысин 2008: 195]. Все факты речетворчества, когда налицо использование креативных наименований, вряд ли можно считать речевой ошибкой. Разные виды норм неодинаково влияют на успешность общения. Порой «этические и коммуникативные нормы, т.е. нормы, которые поддерживают конструктивное неконфронтационное общение, более значимы. Главное в конструктивном общении — гармония» [Ипполитова и др. 2006: 105]. Иногда человек идёт на намеренное, осознанное нарушение правил языка с целью привлечь внимание к своей речи как игре с формой и смыслом. Такая языковая игра обладает ещё одним очень важным свойством: она ориентирована на адресата и должна быть понятна ему.

Часто в лингвистической литературе факты словотворчества детской речи (ср.: Это обычайное дело; Вон пошёл фотоаппаратчик и др.) квалифицируются как словообразовательные ошибки. Считаем это нецелесообразным, т.к. детское словотворчество (словосочинительство) — это процесс познания ребёнком норм языка. Ребенок (как правило, дошкольник) так говорит, потому что именно так видит и понимает, именно так чувствует внутреннюю форму слова и его потенциал.

Творческое нарушение норм возможно только с «высоты» прекрасного владения речью и при условии, что эти отступления от нормы квалифицируются слушающими не только как намеренные, но и как оправданные. При восприятии устной или письменной речи человек, имеющий законченное среднее образование вполне может определить, в каком случае использовано нормативное слово, а в каком — нет.

Лит.: Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 2001; Евсеева И.В. Детское слово-сочинительство и языковая игра // Игра как приём текстопорождения: коллективная монография. Красноярск, 2010; Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992; Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи в вопросах и ответах. М., 2006; Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях: Очерки о русской лексике и лексикографии. М., 2008; КРРЭСС. М., 2003; Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной речи. URL: www.gramma.ru; Учебный словарь стилистических терминов. URL: www.sigieja.narod.ru/Stilslovar2.htm.

И.В. Евсеева

Источник: Словарь по риторике языкознанию и эффективному общению.

Словообразовательная ошибка, также известная как ошибка словообразования или ошибка словообразования, представляет собой орфографическое или грамматическое нарушение, связанное с образованием новых слов или изменением форм существующих слов. Она может проявляться в неверном использовании аффиксов (префиксов и суффиксов), орфограмм (правил написания) и других морфологических элементов.

Словообразовательные ошибки могут возникать в разных ситуациях: при написании слова с приставкой или суффиксом, при образовании слова от корня или при изменении формы слова (склонение или спряжение). Такие ошибки могут быть вызваны незнанием правил словообразования, неправильной интерпретацией задачи или закреплением неправильных форм.

Например, одной из распространенных словообразовательных ошибок является неправильное образование сложных форм прилагательного от имени существительного. Вместо правильного образования с помощью суффиксов «-ский» или «-ный» (например, российский или российный), люди иногда используют другие варианты, такие как «российский» или «российный». Это может произойти из-за путаницы с другими закономерностями образования прилагательных или из-за незнания правил.

Содержание

- Понятие и сущность словообразовательной ошибки

- Примеры словообразовательных ошибок в русском языке

- Последствия словообразовательных ошибок

- Как избежать словообразовательных ошибок

Понятие и сущность словообразовательной ошибки

Словообразовательная ошибка — это ошибка, которая возникает при образовании новых слов путем присоединения морфем к основе или при изменении основы слова в процессе словообразования. Такие ошибки часто являются следствием неправильного использования аффиксов или изменения смысла и грамматических значений слова.

Сущность словообразовательной ошибки заключается в нарушении правил словообразования и несоответствии получившегося слова общепринятым нормам русского языка. Ошибка может проявляться во множестве форм, таких как приставки, суффиксы, окончания или изменение корня слова.

Например, в словообразовательной ошибке может быть примером неправильное добавление суффикса, что приводит к образованию слова без значения или слова с некорректным значением. Также ошибка может проявиться в неправильном образовании прошедшего времени глагола или изменении основы слова без необходимости.

Словообразовательные ошибки являются одной из наиболее распространенных грамматических ошибок на русском языке. Правильное использование словообразовательных правил помогает избежать недопониманий и улучшить понимание и коммуникацию среди носителей языка.

Примеры словообразовательных ошибок в русском языке

В русском языке существует множество словообразовательных ошибок, которые могут возникнуть при образовании новых слов. Некоторые из них приведены ниже:

- Некорректное образование женского рода. Например, слово «профессор» имеет женский род «профессорша» (а не «профессорка»).

- Использование неправильных приставок. Например, слово «неподъемный» (невозможный к подъему) часто заменяется на «неподъемлемый».

- Неправильное образование причастий. Например, причастие прошедшего времени от глагола «ловить» — «ловленный», а не «ловимый».

- Ошибки при образовании отглагольных существительных. Например, слово «визирование» (от глагола «визировать») является неправильным, правильное слово — «визитация».

Словообразовательные ошибки могут привести к неправильному использованию слов и искажению их значения. Поэтому важно обращать внимание на правильное образование новых слов и исправлять ошибки, чтобы говорить и писать на русском языке безупречно.

Последствия словообразовательных ошибок

Словообразовательные ошибки могут иметь различные последствия и влиять на понимание текста, коммуникацию и впечатление о говорящем. Вот некоторые из них:

-

Неправильное понимание — При наличии словообразовательных ошибок, сообщение может быть неправильно понято прочитавшими или слушающими, так как они могут использовать неправильный корень или неузнаваемую форму слова.

-

Потеря эффективности — Используя неправильные словообразовательные формы, говорящий может потерять эффективность своего выражения. Например, если он использует неправильное существительное, эмоции и сообщение могут быть неправильно переданы, что приводит к недостаточной коммуникации.

-

Восприятие невежества — Частое использование словообразовательных ошибок может привести к восприятию говорящего как невежественного или непрофессионального. Ошибки могут быть интерпретированы как знак низкого уровня образования или небрежности в использовании языка.

-

Упущение возможности — Словообразовательные ошибки могут привести к упущению возможности получить работу или продвинуться в карьере. Работодатели часто обращают внимание на грамматику и правильное использование слов в резюме и на собеседовании.

Чтобы избежать этих последствий, важно обращать внимание на правильное образование слов и проконсультироваться с профессиональными редакторами или носителями языка, чтобы улучшить свои навыки словообразования.

Как избежать словообразовательных ошибок

1. Внимательно изучайте правила словообразования:

Ознакомьтесь с основными правилами формирования слов в русском языке. Изучайте закономерности образования приставочных и суффиксальных слов, а также особенности образования слов с помощью суффиксов и приставок. Это поможет вам более грамотно строить слова в своей речи и избегать ошибок.

2. Читайте и пишите:

Чем больше вы читаете и пишете, тем больше вы ознакомитесь с различными словообразовательными конструкциями и поймете, какие слова корректны, а какие являются ошибочными. Занимайтесь письменной речью, чтобы закрепить правила словообразования в практике.

3. Обращайте внимание на окончания и приставки:

Особое внимание уделяйте окончаниям и приставкам при образовании слов. Изучайте, как меняются окончания при изменении частей речи и падежей. Обращайте внимание на правила написания приставок и основ, чтобы избежать ошибок при создании сложных слов.

4. Пользуйтесь ресурсами:

Используйте словари, грамматические справочники и онлайн-ресурсы, чтобы проверить правильность образования слов. Если у вас возникли сомнения относительно правильности слова, всегда лучше проверить его написание в словаре.

5. Консультируйтесь с носителями языка:

Если у вас остаются вопросы или неуверенность относительно правильности словообразования, обратитесь за помощью к носителям языка. Они смогут объяснить вам правила и дать рекомендации по правильному использованию слов в речи.

Заключение

Избегать словообразовательных ошибок можно, применяя эти стратегии и последовательно изучая правила образования слов. Чем больше вы практикуетесь и наблюдаете за словообразованием в речи других людей, тем легче будет вам избегать ошибок и строить грамотные слова.

1.

Тема занятия

«Ошибки в словообразовании»

2.

Изучите внимательно материал лекции.

Перепишите теорию в тетрадь по родному языку

или подготовьте файл в формате Word,

распечатайте материал.

Выполните письменно домашнее задание в тетради

по родному языку.

3.

Словообразовательные нормы —

это нормы образования и

употребления производных слов.

4.

Словообразовательные

ошибки – это результат

словосочинительства с

нарушением

словообразовательных норм.

5.

Словообразовательные

ошибки относятся к ГРАММАТИЧЕСКИМ

ошибкам.

Грамматические ошибки (Г) – это нарушение

какой-либо грамматической нормы –

словообразовательной, морфологической,

синтаксической.

6. ВИДЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК (это деление условно)

— неправильное прямое

словообразование (ошибки в корне):

зайцата (вместо зайчата),

пинжак (пиджак),

приурачивать (приурочивать) и т.п.

7. ВИДЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК

— заместительное словообразование,

т.е. замена какой-либо морфемы

(приставки, суффикса):

подчерк — почерк,

раздумчивый взгляд — задумчивый,

уклонство — уклонение

8. ВИДЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК

— образование несуществующих

форм слова:

НЕПРАВИЛЬНО

пылесосю

победю

хочут

жгет

ихний

ПРАВИЛЬНО

использую пылесос

одержу победу

хотят

жжет

их

9. ВИДЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК

— словосочинительство, ошибочное

словообразование, искажение слов,

т.е. создание несуществующего

слова:

НЕПРАВИЛЬНО

мотовщик

рецензист

неоглядаемая

ПРАВИЛЬНО

мот

рецензент

—

10.

Срезают лазером сосули,

В лицо впиваются снежины.

До остановы добегу ли,

В снегу не утопив ботины?

А дома ждет меня тарела,

Тарела гречи с белой булой;

В ногах – резиновая грела,

И тапы мягкие под стулом.

СосульКи!

Надевайте шапКи и

ботинКи

В железной бане – две селеды,

Торчат оттуда ложа с вилой.

Есть рюма и бутыла с водой,

Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,

Раскрою «Кобзаря» Шевчены –

Поэта уровня Петрары

И Валентины Матвиены.

Павел ШАПЧИЦ

11.

12.

13. Создание несуществующего слова

14. ихний, евошный, евонный — только ИХ, ЕГО

15.

16.

17.

18.

19.

20. Домашнее задание

1. Исправьте словообразовательные ошибки

РАЗНОЧИНСКАЯ интеллигенция,

ПОЛНОСТЬ изображения,

БЛАГОРОДНОСТЬ души,

ВЗЯТНИЧЕСТВО, УПОРНОСТЬ,

НАДСМЕШКА, СКУЧАНИЕ,

ИХНИЕ слова, ЕВОЙНЫЕ родители

ЗАВСЕГДАТЕЛИ трактира,

ЖАЖДАЕТ, ПОКЛАДИ, СФОТКАЙ.

21. 2. Найдите два слова, в которых допущены словообразовательные ошибки

Домашнее задание

2. Найдите два слова, в которых допущены

словообразовательные ошибки

22.

Когда частица НЕ и

НИ становятся

приставкой, а слово

без «не» и «ни» не

употребляется!

3. Выпишите слова, которые

без «не» и «ни»

не употребляются.

Проверьте их правописание

по орфографическому

словарю

Шёл по улице удачник,

Весь в глиже, одетый брежно,

И на вид он очень взрачный,

Сразу видно, что годяй!

Он людимый, он имущий,

Удивительный дотёпа,

Он доумок и доучка,

И доразвитый вполне.

А ему идёт навстречу

Врастеничная Смеяна,

Языком вполне цензурным

Говорит ему взначай:

Я уклюжая такая,

И природная поседа,

Я радивая ужасно,

Очень ряшество люблю!

А давай-ка мы с тобою

Будем жить в законном браке,

Ведь такой кудышной пары

Сыщут вряд ли кто и где!

23. 4. Повтори правило правописания

24. 5. Выполните упражнение. Спишите предложения, напишите слитно или раздельно «не» и «ни»

(н…)как

(н…)запомнить

(н…)(с)кем погулять

(н…)кого нет дома

(н…)(у )кого спросить

(н…)кто (н…)виноват

(н…)зачем просить

(н…)когда (н…)встретимся

(н…)куда (н…)пойду

(н…)как (н…)запомнить

(н…)кто в очках

(н…)кто (н…)пришел

ОШИБКИ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Словообразование —раздел, изучающий процессы образования слов; он тесно связан и с лексикой, и с грамматикой. Поэтому словообразовательные ошибки можно было бы рассматривать с точки зрения употребления слов или частей речи. Но мы считаем полезным сказать о них отдельно.

Словообразовательные ресурсы русского языка очень богаты. Они позволяют придавать словам разнообразную экспрессивную окраску. Однако надо помнить, что зачастую такие слова имеют просторечный характер: фотка, сфоткаться, кошмарить, бабло, препод, компра, конса, общага

и т.п.Их употребление недопустимо в большинстве ситуаций общения.

Невсегда бывают удачными и словообразовательные новации: Средство удалит пятна, неподсильные порошку; Дарю тебе хорошую идею – заромань её; Можно охудожествить и нехудожественный материал; У неё было чёрное кожпальто; Производим закуп волос длиной не менее 30 см.Возможно: Средство удалит пятна, которые не под силу порошку; Дарю тебе хорошую идею для романа; Можно сделать художественным и нехудожественный материал; У неё было чёрное кожаное пальто; Покупаем волосы длиной не менее 30 см.

Встречаются случаи

неправильного использования аффиксов, в частности, приставок: У деда были густые, надвисающие над глазами брови

(

надо: нависающие

);

От этого удорожает себестоимость ремонта

(

надо: подорожает

);

занизится прибыль предприятия

(

надо: снизится

);

Милицейская машина стала уже достигать преступников

(

надо: настигать

)

.

Некоторые ошибки в словообразовании связаны с неверным употреблением частей речи. Не всегда оправдано, например, употребление формы женского рода личных существительных: Выступала лауреатка третьей премии конкурса имени Чайковского

(

надо: лауреат

);

Мария Кюри – учёная с мировым именем

(

надо: ученый

);

Я хочу поговорить с директоршей лично!

(

надо: с директором

). Стоит напомнить, что часто просторечная женская форма личного имени мужского рода используется в значении «супруга»:

капитанша, банкирша, министерша.

Бывает неоправданным и конструирование отвлечённых и собирательных имён существительных: За каждой строкой – огромная начитанность, насмотренность; Он производит сильное впечатление своей высокоинтеллектуальностью; Это не для юношества, а для старчества.

Лучше сказать, например, так: За каждой строкой – огромный жизненный опыт; Он производит сильное впечатление своим интеллектом; Это не для юношей, а для людей зрелых.

Словообразовательные ошибки нередко встречаются при образовании формы совершенного вида глагола, например: Мой отец поженился на маме через три дня знакомства

(

надо: женился

);

На корабле засбоила система энергоснабжения

(

надо: стала давать сбой

);

В старом деле о коррупции зафигурировал губернатор края

(

надо: оказался замешанным

);

Мне сымпонировало его умение слушать собеседника

(

надо: понравилось

)

.

Как мы видим, не всегда достаточно при исправлении ошибки поменять форму слова (как мы это сделали в первом предложении:

поженился – женился,

т.к.

жениться

– двувидовой глагол), часто необходима его замена, как в остальных примерах.

.

Речевые ошибки и причины их возникновения

Библиографическое описание:

Никогосян, Л. Г. Речевые ошибки и причины их возникновения / Л. Г. Никогосян. — Текст : непосредственный // Образование и воспитание. — 2020. — № 2 (12). — С. 7-9. — URL: https://moluch.ru/th/4/archive/56/2019/ (дата обращения: 17.08.2020).

Тема: речевые ошибки и причины их возникновения очень актуальна в моей педагогической практике, именно из моих наблюдений и возник вопрос: «Какие бывают виды ошибок и в чем причины их возникновения?». Этот вопрос возникает в моей работе с детьми младшего школьного возраста. В своей статье я попытаюсь найти ответы и пути решения ошибок речи. В устной и письменной речи младших школьников встречается много ошибок, которые в методике обучения русскому языку называют речевыми. К определению «речевая ошибка» ученые подходят по-разному.

В работах М. Р. Львова под речевой ошибкой понимается «неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма». [19, 152]

Наиболее полное определение речевых ошибок и недочетов дано в работах Т. А. Ладыженской. По ее мнению, «весь отрицательный языковой материал делится на ошибки и недочеты. Ошибка — это нарушение требований правильности речи, нарушение норм литературного языка… Недочет — это нарушение требований правильности речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, т. е. богатой, точной и выразительной». [24, 30]

Высокоорганизованная («хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок. Поэтому работа по предупреждению и устранению речевых ошибок — важная составная часть общей работы по развитию речи в школе. И в моей практике я уделяю большое значение этой проблеме. Ученики в моём классе разноуровневые и развитие речи у многих детей не на должном уровне. Моя задача, как педагога, на раннем этапе выявить и помочь их устранить. В своей практике для того чтобы эффективнее организовать работу по предупреждению речевых ошибок, мне необходимо знать их лингвистическую и психологическую природу.

Цейтлин С. Н. выделяет три основные причины нарушений языковых норм в речи детей.

Главной причиной является «давление языковой системы». [46, 6] Для того, чтобы оценить воздействие этого фактора на речь детей, необходимо рассмотреть, как вообще происходит овладение речью, обратившись к противопоставлениям «язык — речь», «система — норма». «Язык понимают, как абстрактную сущность, недоступную для непосредственного восприятия. Речь представляет собой реализацию языка, его конкретное воплощение в совокупности речевых актов». [49, 35] Нельзя овладеть речью, не постигая языка, как особого рода устройства, ее порождающего. Ребенок вынужден добывать язык из речи, т. к. другого пути овладения языком не существует.

«Однако язык, добываемый детьми из речи (детский язык), не вполне адекватен тому языку, который управляет речевой деятельностью взрослых людей (нормативный язык)». [46, 6] Детский язык представляет собой обобщенный и упрощенный вариант нормативного языка. Грамматические и лексические явления в нем унифицированы. Это связано с тем, что в детском языке первоначально отсутствует членение на систему и норму. Известно, что норма усваивается гораздо позднее, чем система. На это указывал Э. Косериу: «Система заучивается гораздо раньше, чем норма: прежде чем узнать традиционные реализации для каждого частного случая, ребенок узнает всю систему возможностей, чем объясняются его частные «системные» образования, противоречащие норме и постоянно поправляемые взрослыми». [14, 237]

Другой фактор, обусловливающий возникновение речевых ошибок у детей — влияние речи окружающих. На родительских собраниях я уделяю внимание этой проблеме. И выстраиваю работу так, чтобы и родители были в курсе проблемы, которая есть у их детей, для того чтобы сообща помочь в решении этой проблемы. Если в ней встречаются случаи нарушения норм литературного языка, то они могут воспроизводиться детьми. Эти нарушения могут касаться лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики и представляют собой элементы особой разновидности языка, обычно называемой просторечием. Просторечие является мощным отрицательным фактором, воздействующим на формирование детской речи и обусловливающим значительное число разнообразных ошибок.

Помимо этого, в качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи.

В сознании производителя речи происходит несколько сложных процессов: отбор синтаксической модели из числа хранящихся в долговременной памяти, выбор лексики для заполнения синтаксической модели, выбор нужных форм слов, расстановка их в определенном порядке. Все эти процессы протекают параллельно. Каждый раз происходит сложная, многоаспектная работа по оформлению речевого произведения. При этом огромную роль играет оперативная память, «главная функция которой «удержание» уже произнесенных фрагментов текста и «упреждение» еще не произнесенных». Именно недостаточным развитием оперативной памяти детей объясняются многие речевые ошибки, которые мешают в овладение навыками красивого говорения и правильного письма.

Таким образом, согласно анализу методической, лингвистической литературы речевая ошибка— это отклонение от нормы литературного языка. Влияние на развитие речи детей оказывает как речь окружающих, так и специально организованная работа в моём классе. Благодаря тому, что проблема выявлена на раннем этапе, мне в своём классе легче её исправить.

«Системные ошибки — нарушение языковой нормы вследствие слишком прямолинейного следования системе языка». [46, 7] С. Н. Цейтлин выделяет следующие типы системных ошибок. [46, 7–12]

Ошибки типа «заполнение пустых клеток». Дети, руководствуясь требованиями системы, и, не зная о существовании каких-либо ограничений, заполняют «пустые клетки». Известно, что у ряда существительных, прилагательных, глаголов не образуются те или иные формы. В этих случаях возникают ненормативные детские образования: «Никогда не забуду этих своих мечт». «Пруд был синь, как небо над головой».

Ошибки типа «выбор ненормативного варианта из числа предлагаемыхязыковой системой». Если в речи избирается вариант, отвергнутый языковой нормой, в этом случае фиксируется речевая ошибка: На мокром полу отражается все, что происходит в террасе». (ошибка в выборе предлога).

Ошибки типа «устранение фактов, чуждых языковой системе». Явление, противоречащее современной системе или в какой бы то ни было степени не согласующееся с нею, дети часто меняют, подстраивают под более системные: «ехали метром», «одна качель».

Ошибки типа «устранение идиоматичности» «Идиоматичные слова — слова, имеющие индивидуальное наращение смысла, наличие которого не может быть предсказано по их морфемной структуре». [46, 9] «Когда я вырасту, буду спасателем: буду всех от войны спасать».

Следующая группа ошибок по С. Н. Цейтлин — просторечные ошибки. Эти ошибки могут касаться лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики.

Просторечными могут быть:

1) значения некоторых слов: «Я вчера обратно двойку получил»;

2) формы слов: «Кто послабже в учебе, тому ребята все объясняют».;

3) синтаксические сочетания: «Когда я прихожу со школы, то сразу же иду гулять с собакой».

Последняя группа ошибок в классификации С. Н. Цейтлин названа автором «композиционные ошибки». К их разряду относят случаи местоименного дублирования одного из членов предложения, чаще всего подлежащего: «Петя, он всегда опаздывал в школу».

Недочетами в технике речи объясняются и многие тавтологии («соединить воедино»).

К композиционным ошибкам относится неоправданный пропуск компонентов предложения, словосочетаний и даже простых предложений: «У меня вчера был день рождения, но Костя даже не поздравил».

Композиционной считается и одна из самых распространенных ошибок детской речи — лексический повтор: «У меня есть котенок Мурзик. Мурзика мне подарили на день рождения. Я очень люблю Мурзика».

«Если системные ошибки можно назвать собственно детскими, то композиционные и просторечные не являются принадлежностью исключительно детской речи».

Из практики и углубления в проблемы развития речи младших школьников, из выявления причин, я могу сказать следующее: Мне как наставнику, классному руководителю очень интересна эта проблема, но больше меня интересуют пути её решения и исправления. В свою очередь я провожу работу с детьми, родителями, изучаю литературу, чтобы узнать больше и научиться применять приёмы по коррекции речи. Моя цель требует больших усилий, но результат оправдает все сложности на моём пути, и пути моих учащихся.

Литература:

- Архипова Е. В. О теории и практике развития речи учащихся. Памяти профессора Л. П. Федоренко// Начальная школа. — 1997. — № 6. — С. 6–10.

- Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка. — Л.: Просвещение, 1971. — 264с.

- Гужва Ф. К. Основы развития речи: Пособие для учителя. — Киев: Рад. шк., 1989. — 156с.

- Детская речь и пути ее совершенствования: межвуз. сб. науч. тр. — Свердловск, 1989. — 145с.

- Корепина Л. Ф. Развитие речи учащихся// Начальная школа. — 1981. — № 1. — С. 27–31.

- Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников. — М.: Просвещение, 1985. — 176с.

- Львов М. Р. Речь младших школьников и пути ее развития. — М.: Просвещение, 1975. — 170с.

- Львов М. Р. Основы развития младших школьников// Начальная школа. — 1981. — № 7. — С. 8–13.

- Методика развития речи на уроках русского языка: Кн. для учителя/ Н. Е. Богуславская, В. И. Капинос, А. Ю. Купалова и др.; Под ред. Т. А. Ладыженской. — М.: Просвещение, 1991–240с.

- Новоторцева Н. В. Развитие речи детей 3. Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1997–240с.

- Педагогическая энциклопедия. — М., 1968 — Т.4.

- Политова Н. И. Развитие речи учащихся начальных классов. — М.: Просвещение, 1984. –191с.

Основные термины

(генерируются автоматически)

: ошибка, ошибка типа, ребенок, детский язык, литературный язык, речевая ошибка, детская речь, мой класс, нормативный язык, ранний этап.

Логопедические речевые нарушения. Нарушения речи

В России сейчас:

В 2020 г. о проблеме увеличения количества речевой патологии заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она призвала регионы увеличить количество ставок школьных психологов и логопедов. По словам министра, на сегодняшний день 58% детей имеют логопедические проблемы. При этом на одного школьного педагога-психолога приходится 850 учащихся, а в детских садах — 420 детей. 2020год

В 2000х г более подробные исследования проводились в Санкт-Петербурге психолого-педагогическим . Обследовали 580 детей подготовительных групп (дети шести лет) из 44 обычных районных детских садов по единой схеме (состояние звукопроизношения, словарный запас, сформированность грамматики и словоизменения, простейший звуковой анализ слов).

«Результаты исследования показали, что дефекты звукопроизношения имелись у 52,5% детей, причем 16,7% из этого числа приходилось на полные звуковые замены, свидетельствующие о неисчезновении «возрастного косноязычия» и являющиеся несомненной предпосылкой артикуляторно-акустической дисграфии. Остальные 35,8% составили в основном стертые и выраженные дизартрии.

В отношении состояния звукопроизношения тревожным фактом является и то, что даже в младших группах детских садов теперь не о, поскольку почти у каждого третьего ребенка имеют место и патологические формы нарушений звукопроизношения. Так из 145 обследованных детей в возрасте от 3 до 4 лет у 20% отмечалась стертая форма дизартрии у 10,3% механическая дислалия, что в общей сложности составляет 30,3%.

Наряду с этим было выявлено, что у 21,5% детей подготовительных групп отставал от нормы словарный запас, у 25% отмечалась несформированность функции словоизменения (в норме она должна быть сформирована примерно к 4 годам) и 61,6% — функция словообразования (в норме основными способами словообразования ребенок овладевает к началу школьного обучения). Кроме того, даже простейшие формы фонематического анализа слов оказались недоступны 25% обследованных» (Логопедия : учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Заведений / под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. )

2000 г. Исследования Филичевой Т.Б.: Недоразвитие речи у дошкольников – 40-50% (из 5128дошкольников 948 детей с ОНР, 1794 ребенка с ФФНР и другой патологией).

Итого: 58 – 61% всех нарушений.

В США и в Европе сейчас.

2006 г. По данным американского Национального института по изучению глухоты и других коммуникационных расстройств: у более 5 % американских детей в возрасте 6-7 лет были выявлены различные речевые нарушения, а примерно у 2,5 % детей до 5 лет — заикание.

Сюда следует добавить специфическое языковое расстройство (у нас называется моторной алалией) 8 – 10% детей.

Итого: 15 – 18% всех речевых нарушений.

Сравнение с тем, как было раньше в СССР.

Статистика 50х годов 20го века в СССР. Нарушения звукопроизношения – около 17% (дошкольники и младшие школьники). Дисграфия (младшие школьники) – 6%.

Статистика 2000-2010х годов РФ (Москва и область, Санкт-Петербург и область). Нарушения звукопроизношения 52,5%. Дисграфия (младшие школьники) – 37%.

Также из учебника «Логопедия» Волковой – с ссылкой на Хватцева.

Итого: количество нарушений выросло в 3 – 6 раз.

Анализ статистики

— «в последние десятилетия(…) произошли глубокие социально-экономические, экологические и другие изменения в нашей действительности, приведшие к резкому к резкому увеличению разного рода патологий у детей и взрослых, в том числе и речевых. (…) ситуация такова, что необходимо во многих случаях принимать самые неотложные меры по выравниванию весьма тяжелого и сложного положения».

(Логопедия : учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Заведений / под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. )

Многие родители рассуждают так: ну и что, что мой ребенок непонятно («мало», «плохо» – вставьте своё) говорит, ведь все дети вокруг так же говорят. Как написала в своем блоге одна мама: «Мы так привыкаем жить среди не нормы, что перестаем осознавать, что это не норма!».

Что является причиной выросшего количества Речевых расстройств по мнению рядовых логопедов:

- зарплата 11тыс руб. в мес. отличается от зарплаты в СССР – когда логопеды получали как инженеры. Многие хорошие специалисты ушли;

- Сокращение ставок логопедов в детских садах, школах, поликлиниках;

- Сокращение детских садов и школ ТНР;

- Прием в поликлиниках к логопедам вместо 2лет в 5 лет;

- Сокращение логопедического занятия в госучреждениях с 1 академического часа до 15 мин;

- Увеличение количества детей в логогруппе ОНР с 12 до 18 детей (без увеличения рабочего времени логопеда). Ранее в 30х – 50х годах было всего 5 человек в логогруппе;

- Появление комбинированных (интегрированных) логогрупп – где все речевые нарушения находятся вместе;

3.1. Коммуникативные качества речи. Точность речи

Одно из значений слова коммуникация – «сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц, общение», поскольку в акте общения принимают участие адресант (создатель информации) и адресат/адресаты (воспринимающие информацию), то важно определить, какими коммуникативными качествами должна обладать речь говорящего, чтобы адресат правильно декодировал ее, адекватно воспринимал и был заинтересован в получении информации.

Коммуникативная целесообразность – важнейшая категория культуры речи. К коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с поставленными целями и задачами, относятся: точность, понятность, богатство и разнообразие речи, ее чистота, выразительность. В. Г. Белинский в статье о произведении М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» писал: «Какая точность и определенность в каждом слове, как на месте и как незаменимо другим каждое слово».

Точность речи – это умение четко и ясно выражать свои мысли. Чтобы речь была точной, необходимо, прежде всего, хорошо знать то, о чем хочешь сказать. Если говорящий плохо знает предмет разговора, то он может ошибаться, путать факты, искажать события, нарушать логику повествования.

Есть и другая причина, которая также делает речь неточной. Это – плохое и недостаточное знание русского языка, его особенностей.

Точность речи – строгое соответствие слов обозначаемым предметам, явлениям действительности.

Все, что нас окружает, что познано или изобретено, все, о чем хотят спросить или рассказать, имеет название. Поэтому, чем больше человек знает слов, чем богаче его язык, тем точнее он выражает свои мысли. И наоборот, чем ограниченнее словарный запас говорящего, чем беднее его язык, тем чаще он допускает неточности в речи, употребляет слова в несвойственном им значении, смешивает омонимы, омофоны, паронимы.

Определим, что значит использовать слова в несвойственном им значении. Каждое знаменательное слово выполняет номинативную функцию, т. е. называет предмет или его качество, действие, состояние, а это обязывает говорящего учитывать значение слов, правильно их использовать. Так, глагол занять имеет значение «взять взаймы», а не «дать взаймы». Поэтому, если необходимо у кого-то на время попросить какую-то сумму денег, то следует сказать: «Дай мне в долг», «Дай взаймы», «Одолжи мне», но не «Займи мне».

Иногда неправильное использование слова, приводящее к неточности речи, получает распространение, часто повторяется, встречается в речи выступающих по радио, телевидению. Например, среди географической терминологии есть ново «эпицентр». Оно образовано от греч. «ерi» в значении «над», «сверх» + центр. Его значение – «область на поверхности Земли, расположенная непосредственно над очагом, или гипоцентром, землетрясения». Следовательно, и центр соотносится, зависит от гипо образовано от греч. «hiро» – «снизу», «под» + . Так правильно ли говорить, «эпицентр событий находился…», «в эпи? События, стихийное бедствие, восстания имеют центр, а не эпицентр.

Точность речи определяется: знанием предмета; логикой мышления; умением выбирать нужные слова.

Точность речи требует внимательного отношения к омонимам, омофонам, паронимам. Что они собой представляют?

Омонимы

– слова, одинаковые по написанию, произношению, но разные по значению. Например: наряд – «направление на работу» и наряд – «одежда», ключ – «источник» и ключ – «отмычка». Омофоны отличаются от омонимов тем, что у них одинаково только звучание, например: леса и лиса. Паронимами называются слова, разные по значению, но близкие по написанию и звучанию, например: кворум – форум, экскаватор – эскалатор.

Паронимами

могут быть как слова одного корня (описка и отписка), так и разнокорневые (зубр, крупный дикий лесной бык, и изюбр, крупный восточносибирский олень). Неразличение таких слов делает речь неточной.

Что изобразят школьники, если учительница скажет им: «Нарисуйте луг»? Слово луг в значении «участок земли, покрытый травой, цветами» совпадает по звучанию с омонимами лук – «огородное растение» и лук – «оружие». Поэтому одни могут нарисовать человека, стреляющего из лука, другие луковицу, третьи – луг, покрытый ромашками.

Предложения «играя, он забывал об очках» и «послали за гранатами» также двусмысленны. Это объясняется тем, что слова очки и гранаты имеют в русском языке омонимы. Неточность предложений «ни один укол, который делает медицинская сестра Наташа, не бывает больным» и «он был смешной парень, как начнет смеяться, так не остановишь» объясняется тем, что говорящий не различает паронимы боль ной и болезненный, смешной и смешливый.

О необходимости следить за точностью выражения своих мыслей хорошо сказал Л. Н. Толстой: «Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия».

Словообразование у детей с ОНР

Дети, страдающие ОНР по разному умеют работать со словообразованием. Условно можно выделить два уровня, свойственных этим детям.

- уровень средний. Это уровень, при котором ребенок набирает от 2,4 до 2,6 баллов. Работа с противоположными глаголами набирает 2,4 балла. А создание совершенных глаголов набирает 2,6 баллов.

- уровень меньше среднего. Это уровень, при котором набирается от 2,1 до 2,3 баллов. Работа с уменьшительно-ласкательными суффиксами набирает 2,2 балла. Работа со словообраозванием прилагательных набирает 2,1 баллов.

- низкий уровень. Этот уровень набирает от 1,4 балла до 2,0. Испытываются проблемы с наименованием детенышей зверей и домашних животных (всего 1,9 баллов). Также есть трудности при работе с суффиксом –ниц- при образовании существительных (всего 1,7 балла). Ошибки при образовании наименований профессий (всего 1,5 баллов). Работа с прилагательными, образованными от существительных (всего 1,6 баллов).

Проведенный эксперимент продемонстрировал, что дошкольники чаще всего допускали ошибки при работе существительными, обозначающих детенышей зверей и домашних животных. Например, дети не умеют использовать супплетивизм, плохо справляются с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов, не понимают, как применить окказиональное словообразование.

Также наблюдаются проблемы с применением суффикса –ниц-, когда нужно образовать существительное, обозначающее вместилище чего-либо. Непросто дается словообразование у детей в части наименований профессий или людей, которые совершают то или иное действие. Эти трудности возникают из за сложной семантики. Дети часто даже не пытались придумать свой вариант, а просто отказывались от выполнения задания.

Также непросто дается детям задание по изменению суффикса –щик- на суффикс –ник-. Неправильно образуют слова при замене суффикса –ец- на суффикс –тель-. Это свидетельствует о несформированном лексическом запасе. Работая с глаголами, дети допускают множество ошибок.

Например, дети склонны неправильно использовать приставки, не способны выделять те глаголы, которые имеют более продуктивные приставки. Часто заменяют глаголы, имеющие приставки бесприставочными вариантами тех же глаголов.

Анализ результатов работы с прилагательными выявил, что дети гораздо лучше справляются со словообразованием относительных прилагательных от существительных. Но хуже им дается работа с притяжательными прилагательными.

При работе с прилагательными чаще всего дети совершают следующие ошибки: они заменяют имеющиеся суффиксы более продуктивными вариантами, вместо образования прилагательного от существительного просто повторяют заданное существительное.

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что существует 4 отличительные группы детей.

Группа 1. В нее входит один ребенок, который продемонстрировал высокий уровень развитости. Он получил от 2,7 до 2,9 баллов. Даже он допустил определенное количество ошибок:

- ошибки в изменении существительных для приведение их во множественное или единственное числа;

- трудности в словоизменении существительных для их совместного использования с числительными «2» или «5»;

- ошибки при совместном употреблении прилагательных с существительными, в которых трудно определить их род (пальто, кофе);

- проблемы при словоизменениях для приведения конструкции к предложному падежу.

Группа 2. В эту группу вошло 2 человека. Они продемонстрировали средний уровень развитости словоизменения и набрали от 2,4 баллов до 2,6.

Эти дети допускали следующие типы ошибок:

словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с родительским падежом во множественном или единственном числе;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности с согласованием прилагательных, употребляемых вместе с существительными по роду;

- ошибки в использовании в словесных конструкциях предложного падежа в единственном числе.

Группа 3. В эту группу вошло 4 ребенка. Они продемонстрировали степень развитости словоизменения на уровне ниже среднего и получили от 2,1 до 2,3 баллов.

Эти дети часто допускали множество ошибок следующих типов:

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности в том, чтобы отличить глаголы во множественном или единственном числе в третьем лице;

- детям трудно дается совместное использование прилагательных и существительных. Часто для прилагательного подбирается неправильны род;

- также дети с трудом справляются или совсем не справляются с тем, чтобы составить речевую конструкцию в предложном падеже в единственном числе.

Группа 4. В эту группу вошло три дошкольника. Они продемонстрировали низкий уровень развитости способности к словоизменению и набрали от 1,4 до 2,0 баллов.

Эти дети были склонны к следующим ошибкам:

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- словоизменения существительных для приведения их к множественному или единственному числу;

- работа с творительным падежом для существительных в единственном числе;

- приведение существительного к подходящему для числительных «2» или «5» виду;

- трудности в том, чтобы отличить глаголы во множественном или единственном числе в третьем лице;

- детям трудно дается совместное использование прилагательных и существительных. Часто для прилагательного подбирается неправильны род;

- также дети с трудом справляются или совсем не справляются с тем, чтобы составить речевую конструкцию в предложном падеже в единственном числе.

Также каждый ребенок принимал участие в исследования степени сформированности способностей к словоизменению.

Ни один ребенок, к сожалению, не смог набрать 3,0 баллов и показать высокий уровень сформированности этого навыка.

Те дети, которые обладали уровнем сформированности функции выше среднего и набрали от 2,7 баллов до 2,9 баллов, способны приводить к дательному падежу имена существительные в ед. числе, что дает им 2,8 баллов. Также они способны определять глаголы в третьем лице в единственном числе, а также во множественном числе, что дает им 2,9 баллов.

Те дети, которые обладали средним уровнем сформированности функции, набрали от 2,4 баллов до 2,6 баллов. Они хорошо справлялись с задачей изменения существительных в им. падеже в единственное или множественное число, что соответствует 2,4 баллам.