Оценка

эффективности и безопасности

профилактических и лекарственных

препаратов

Цель

занятия: освоение

основных подходов к оценке эффективности

и безопасности лекарственных и

профилактических препаратов. В

результате изучения темы студенты

должны знать:

• определение

экспериментальных аналитических

эпидемиологических исследований,

их предназначение;

• определение

РКИ (рандомизированное клиническое

исследование);

• цели,

фазы, принципы организации РКП;

• случайные

и систематические ошибки РКИ;

• основные

стандарты проведения РКИ;

• основные

показатели оценки эффективности и

безопасности лекарственных и

профилактических препаратов.

В

результате изучения темы студенты

должны уметь:

• оценивать

правильность организации и проведения

РКИ;

• выявлять

источники ошибок проведенных РКИ;

• проводить

оценку статистической и клинической

значимости результатов РКИ.

САМОПОДГОТОВКА

К ЗАНЯТИЮ

Готовясь

к занятию, студенты самостоятельно

изучают рекомендованную литературу

и приведенный в главе информационный

материал.

Вопросы

для самоподготовки

1.

Определение РКИ.

2.

Цели РКИ.

3.

Фазы РКИ, их особенности.

4.

Случайные и систематические ошибки.

5.

Основные этапы, особенности и трудности

организации РКИ.

6.

Основные показатели для оценки результатов

исследования.

7.

Критерии оценки клинической значимости

результатов.

8.

Основные показатели для оценки побочных

эффектов вмешательства.

9.

Международные и Российские стандарты

организации РКИ.

10.

Принципы качественных клинических

испытаний.

11.

Основные документы для проведения РКИ.

12.

Этический аспект проведения РКИ.

Контроль

самоподготовки

Выполните

предложенные задания.

Задача

1. Пациенты с тяжелым хроническим зудом

участвовали в испытании лекарственных

средств (ЛС), купирующих зуд. В течение

каждой из трех недель в случайной

последовательности 48 пациентов получали

либо ципрогептадин, либо тримепразин,

либо плацебо. Кроме того, в графике

приема препаратов и плацебо был сделан

(также в случайном порядке) однонедельный

перерыв. Пациенты не знали? г какой

группе они принадлежат. Результаты

оценивали и представляли в баллах

выраженности зуда: чем выше балл, тем

сильнее зуд. Полученные средние значения

были следующими: ципрогептадин —

28

баллов, три-мепразина —

35

баллов, плацебо —

30

баллов, отсутствие лечения — 50 баллов.

• Сделайте

предварительный вывод об эффективности

каждого вмешательства.

• Укажите

причины, повлиявшие на результат.

Задача

2. Чтобы выяснить, предотвращает ли прием

пропранолола повторный инфаркт

миокарда, провели двойное слепое

рандомизированное испытание. После его

окончания, но до раскрытия кодов,

пациентов и медицинский персонал

попросили отгадать, какой препарат был

применен. Среди пациентов 79,9% правильно

отгадали пропранолол и 57,2% —

плацебо.

Врачи и медицинские сестры показали

аналогичный результат.

• Оцените,

каким образом данная ситуация может

повлиять на полученный результат.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

МАТЕРИАЛ

Значительные

успехи в выяснении причин возникновения

и распространения болезней послужили

основой разработки новых способов

их диагностики, лечения и профилактики,

многие из них обеспечили снижение

заболеваемости, прежде всего, инфекционной.

Все это способствовало укреплению

эмпирического подхода в медицине.

Особенность подхода — ориентация

на непосредственное изучение явлений.

В качестве методов используют реальное

наблюдение. Только такой подход, по

мнению большинства ученых, в значительной

степени гарантировал эффективность

применяемых способов диагностики,

лечения и профилактики болезней.

Преобладание в медицине эмпирического

подхода привело к тому, что практически

до середины XX в. суждение об эффективности

методов диагностики и способов лечения

больных было основано главным образом

наличном опыте, опыте данного коллектива

и мнении авторитета.

Вместе

с тем, еще в XV—XVI вв. некоторые ученые

полагали, что потенциальная

эффективность способов лечения и

профилактики болезней, хотя и

соответствующих эмпирическим

представлениям, должна быть обязательно

оценена в эксперименте. Эксперимент

(опыт)

— общенаучный метод проверки

причинно-следственных гипотез с помощью

контролируемого вмешательства в

естественное течение изучаемого явления.

Цель эпидемиологических экспериментальных

исследований — оценка потенциальной

и реальной эффективности и безопасности

профилактических и лекарственных

средств, способов и схем лечения,

диагностики и профилактики болезней.

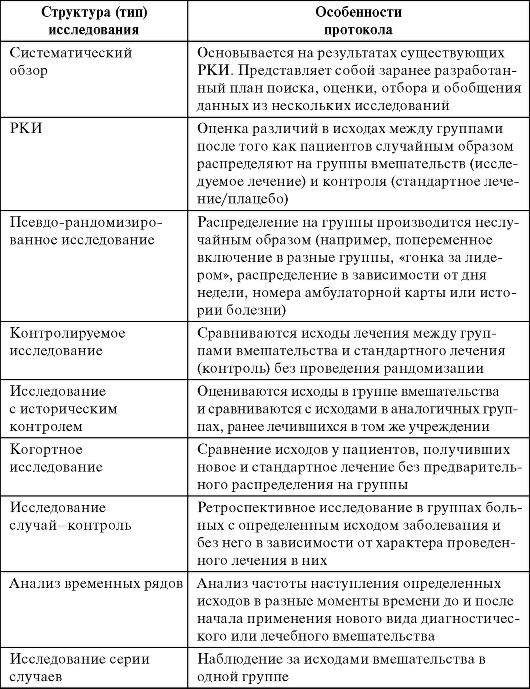

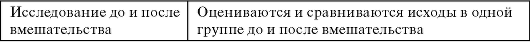

Классификация

экспериментальных эпидемиологических

исследований.

•

Рандомизированноеклиническоеисследование(РКИ):о1хенкап<утен1хпшьной

эффективности

и безопасности иммунобиологических

препаратов и ЛС.

• Рандомизированное

полевое исследование: оценка

потенциальной эффективности и

безопасности иммунобиологических

препаратов.

• Сплошное

полевое исследование: оценка

реальной эффективности и безопасности

иммунобиологических препаратов и ЛС.

До

появления на аптечных полках

фармацевтический продукт проходит

серьезные испытания. В мире принята

следующая практика: сначала эти испытания

проводят в рамках доклинической стадии

(preclinical

phase),

подразумевающей

разработку препарата в научных центрах

и лабораториях. Обычно организации,

разрабатывающие новые препараты,

называют организациями исследования

и развития (Research

and

Development).

В

крупных фармацевтических компаниях

существуют отделы исследований и

развития (Research

and

Development

Departments).

Однако

немало и мелких компаний, разрабатывающих

3—4 новых препарата или даже всего один

препарат. Часто финансирование таких

компаний обеспечено выпуском акций,

под которые мобилизуют средства для

проведения исследований. По завершении

доклинической фазы такие Research

and

Development

компании

могут продать свою формулу крупным

фармацевтическим фирмам или начать

проведение клинических исследований

(КИ) самостоятельно. Как правило, у них

нет ни опыта, ни возможности вести КИ,

тогда они начинают сотрудничество с

контрактными исследовательскими

организациями {Contract

Research

Organizations).

Стадии

разработки препарата

• Разработка

формулы (Development

of

a

Compound).

В

исследовательских лабораториях

разрабатывают концепцию нового продукта.

Характеристики продукта должны быть

направлены на положительное воздействие

на нежелательные патологические

состояния пациента или на замедление

/предотвращение их развития.

• Доклинические

испытания (Preclinical

Testing).

Для

того чтобы доказать отсутствие у

продукта каких-либо побочных эффектов

и его эффективность в заявленной

области медицины, проводят испытание

на животных (мышах, крысах, собаках и

обезьянах). Это доклинический этап

исследования. Цель этапа — доказать,

что продукт не обладает канцерогенным,

мутагенным, тератогенным действием.

Также доклиническое исследование

позволяет понять взаимодействие

продукта с организмом. Как только

фармацевтическая компания доказывает

безопасность продукта и возможную

эффективность в испытании на животных,

она передает эту информацию регулирующим

органам государства (в России это

Государственный фармакологический

комитет Минздрава РФ). Результат этого

обращения — официальное разрешение

на начало КИ.

• Клиническое

исследование (Clinical

Trials/Studies

in

Humans).

Его

проводят уже на людях. КИ лекарственного

средства — процесс длительный, он

может занять несколько лет. В каждую

последующую фазу вовлекают все больше

и больше испытуемых. Выделяют три фазы

исследования. Существует и четвертая,

постмаркетинговая (пострегистрационная),

фаза, когда за действием продукта

наблюдают уже после его выхода на

рынок лекарственных (профилактических)

средств. Чтобы обеспечить безопасность

и эффективность продукта,

компания-производитель обязана

анализировать результаты каждой

фазы.

Фазы

испытаний иммунобиологических препаратов

• /фаза.

Лабораторные

испытания вакцин — доклиническое

изучение на лабораторных животных

токсичности и безопасности, физических

свойств, химического состава препарата.

Изучение иммуногенности на лабораторных

животных. Определение концентрации

антигена.

•//

фаза. Ограниченные

исследования на иммуногенность и

безопасность. Определение правильной

концентрации антигена, числа компонентов

вакцины, техники изготовления, эффекта

последующих доз и основных побочных

реакций. Окончательный выбор типа

вакцины для проведения третьей фазы

(РКИ). Исследование проводят только

после положительного заключения

этического комитета, национального

органа контроля медико-биологических

препаратов на добровольцах.

•III

фаза. Широкомасштабные

испытания вакцин на здоровых пациентах

(тысячи добровольцев). Определение

эффективности вакцины и побочных

реакций; длительности наблюдения (обычно

1—2 года, но не менее 6 мес). Измерение

эффективности, установление частоты и

типов побочных реакций (рандомизированное

полевое исследование).

• VIфаза.

Постлицензионный

контроль качества вакцин. Продолжение

исследования частоты и силы побочных

реакций, реальной эффективности в

полевом опыте (сплошное полевое

исследование).

Фазы

клинических испытаний лекарственных

средств

• 1фаза.

Новый

продукт впервые испытывают на людях.

Цели этой фазы исследования связаны с

безопасностью продукта. Обычно привлекают

от 20 до 100 здоровых волонтеров (добровольцев)

и госпитализируют в специальный

центр. Если испытание на здоровых

добровольцах невозможно (ЛС для

лечения онкологических заболеваний,

СПИДа и др.) или бессмысленно, то можно

получить разрешение на проведение

первой фазы исследования на пациентах

с определенным патологическим

состоянием. Как правило, здоровые

волонтеры получают вознаграждение.

Чаще всего добровольцы — мужчины и

женщины 25—30 лет (женщины не беременные

и не кормящие); если препарат рассчитан

на применение в педиатрии, то на более

поздних стадиях могут участвовать

дети (нерандомизированное КИ). //

фаза. Оценивают

эффективность и безопасность препарата

у пациентов с заболеванием, для

лечения которого он и был разработан.

Часто это плацебо-контролируемые

исследования. Иногда эту фазу КИ разделяют

еще на две фазы. Цель первой из них —

оценка краткосрочной безопасности ЛС.

Второй — доказательство клини-

ческой

эффективности ЛС и определение

терапевтического уровня дозирования

при испытании на группе пациентов. Число

пациентов на этом этапе варьирует от

40 до 300 и зависит от размера ожидаемого

эффекта. Если планируемый эффект

значителен, достаточно небольшого числа

пациентов, чтобы доказать статистическую

значимость эксперимента. С другой

стороны, если эффект выражен в

недостаточной степени, пациентов

необходимо гораздо больше (рандомизированное

или нерандомизированное КИ).

•///

фаза. Л

С испытывают на больших группах пациентов

(сотни человек) разного возраста, с

различной сопутствующей патологией, в

многочисленных научно-исследовательских

центрах различных стран. Исследования

этой фазы часто бывают рандомизированными

контролируемыми. В них изучают все

аспекты лечения, включая оценку показателя

«риск/польза». На основании результатов

КИ Государственный фармакологический

комитет Минздрава РФ принимает решение

о регистрации или отказе в регистрации

ЛС (РКИ).

• VI

фаза. Наступает

после того, как Л С получил разрешение

к применению. Эту фазу часто называют

постмаркетинговой (пострегистрационной).

Цель исследований — выявление отличий

нового ЛС от других препаратов в

данной фармакологической группе,

сравнение его эффективности с аналогами,

уже реализуемыми на рынке, демонстрация

пользы сточки зрения экономики

здравоохранения, а также выявление и

определение ранее неизвестных или

неправильно определенных побочных

эффектов и факторов риска. В результате

безопасность и эффективность ЛС

могут быть периодически пересмотрены

в соответствии с новыми клиническими

данными по его применению

(сплошное/рандомизированное

клиническое/полевое исследование).

Критерии

включения и исключения

• Критерии

включения пациентов

(обследуемых). Необходимы для описания

популяции (генеральной совокупности),

которой соответствуют включенные в

исследование пациенты.

• Критерии

исключения. Необходимы

для создания однородной выборки,

т.е. меньшей вариабельности переменных

в исходном состоянии и в оценке

величины эффекта вмешательства. Из

числа участников КИ исключаютлица

с тяжелыми сопутствующими болезнями,

состоянием, угрожающим жизни или мешающим

выполнять условия эксперимента (например,

с деменцией). Таким образом статистическая

чувствительность эксперимента растет.

Согласие

участников

В

идеале все пациенты, подходящие под

критерии включения, должны участвовать

в испытании. На практике же не все

пациенты дают согласие. Одни могут

предпочесть какой-либо из испытываемых

методов лечения и не желают предоставлять

его выбор случаю. Другие в принципе

не хотят быть объектом исследования

или избирают иной способ лечения. Таких

пациентов в исследование не включают.

Необходимо, чтобы отклик (response

rate),

т.е.

доля людей, откликнувшихся на просьбу

участвовать в исследовании, был достаточно

высок, не менее 80%. Пациенты будут

следовать рекомендациям в зависимости

от приемлемости исследования.

Результаты лечения таких пациентов

выше и не зависимы от лечения.

Испытуемые, активно выбирающие некоторый

метод лечения, лечатся старательнее,

правильнее выполняют назначения. Это

свойство людей называют аккуратностью

или исполнительностью, но чаще —

комплайенс.

Планирование

количества участников

Количество

включенных в эксперимент пациентов

(размер выборки) должно быть обосновано,

при этом исходят из:

• предполагаемого

уровня эффективности;

• структуры

исследования;

• заранее

установленного порога статистической

значимости обнаружения эффекта.

• распространенности

заболевания.

При

планировании исследования рассчитывают,

чтобы количество пациентов было

достаточным для обнаружения предполагаемого

эффекта. Вычисления довольно сложны,

их выполняют с помощью статистических

программ.

Рандомизация

—

случайное

распределение пациентов по группам. Ее

цель — минимальные различия между

группами, по всем признакам носящим

случайный, а не преднамеренный характер.

Из принципа случайного комплектования

групп исходит методология статистического

анализа данных: различия групп по

определению случайны.

Рандомизацию

проводят разными способами: использование

таблиц случайных чисел, компьютерных

программ. Иногда рандомизацию подменяют

псевдорандомизацией (распределение в

группы по первой букве имени, дате

рождения, номеру медицинской карты, дню

недели поступления в клинику и т.д.).

Ее применение может повлиять на

правильность формирования выборки и,

соответственно, на оценку результатов.

Самое

неблагоприятное

следствие псевдорандомизации — будет

известна принадлежность каждого

пациента к конкретной группе (основной

или контрольной). Таким образом, не

будет выполнено главное условие

рандомизации — сокрытие ее результатов;

не будет реализована важнейшая ее

функция — обеспечение слепого характера

исследования. В исследованиях, где

не были приняты меры по сокрытию

результатов рандомизации или сокрытие

было недостаточным, оценка эффективности

вмешательства оказалась завышена

примерно на 25 %. Для обеспечения сокрытия

принимают надежные технические меры

(например, после регистрации пациента,

давшего согласие на испытание, информацию

о нем заносят в БД организатора

исследования).

Плацебо

При

оценке эффективности нового препарата

возникает вопрос о его действенности,

т. е. способности уменьшить вероятность

развития неблагоприятных исходов

по сравнению с отсутствием вмешательства.

В контрольной группе отсутствие

вмешательства может быть психологически

неприемлемо для пациентов, приводя к

неисполнению ими режима испытания.

Больные, оставшиеся без лечения, переходят

на самолечение. Именно поэтому пациентам

контрольной группы дают вещество

(проводят процедуры), неотличимое от

активного вмешательства. Обычно плацебо

— это лекарственная форма, лишенная

активного компонента, например

таблетированная форма, идентичная

активной по цвету, форме, но содержащая

только индифферентное вещество —

каолин, крахмал, для инъекционных форм

— изотонический раствор хлорида натрия.

Применение плацебо не всегда возможно,

а иногда и неэтично, например, когда

больных недопустимо лишать эффективного

лечения. Тогда контрольной группе

назначают стандартное лечение и плацебо,

а основной группе — стандартное лечение

и исследуемый препарат. Действенность

нового ЛС легче показать в сравнении с

плацебо, при сравнении с уже существующим

ЛС надо доказать больший или такой же

эффект нового препарата.

Полагают,

что применение плацебо дает положительный

эффект, «эффект плацебо». Благоприятный

эффект плацебо связан с его психологическим

действием на больного. Плацебо оказывает

незначительное влияние только на исходы,

отражающие субъективное состояние

больного (качество сна, интенсивность

боли). На клинически важные исходы прием

плацебо не влияет (продолжительность

жизни, длительность ремиссии,

функциональный дефект и т.д.).

Слепой

метод

Главное

условие правильности организации

испытания — «ослепление» участников,

т. е. сокрытие принадлежности каждого

из них к контрольной или основной

группе. Это необходимо для предотвращения

систематических ошибок. Иногда вместо

«ослепление» применяют термин

«маскирование».

• «Слепое

испытание» — если лечение известно

исследователю, но неизвестно пациенту.

• «Двойное

слепое испытание» — если о принадлежности

каждого пациента к конкретной группе

не известно ни пациенту, ни исследователю.

• «Тройные

слепые испытания» — если результат

рандомизации скрыт не только от пациента

и исследователя, но и от статистика,

анализирующего данные.

• «Четверное

испытание» — если привлекают второго

исследователя для оценки эффективности

ЛС у пациентов при сокрытии от него

результатов рандомизации.

• Открытые

РКИ — если результат рандомизации не

скрывают.

Особенности

организации и проведения экспериментальных

исследований

Неконтролируемый

эксперимент

Неконтролируемый

эксперимент в виде наблюдения за

результатами вмешательства — самый

простой вид эксперимента. Он дает

достаточные основания для оценки

вмешательства только если размер эффекта

огромен. Так, хинин при малярии и

нитроглицерин при стенокардии

демонстрируют замечательный эффект,

не требующий дальнейшей проверки. За

редкими исключениями медицинские

вмешательства незначительно влияют на

исход болезни. Поэтому эффект легко не

заметить, если проводить неконтролируемый

эксперимент и так же легко обнаружить

эффект там, где его нет.

Испытание

в параллельных группах

Простейший

случай КИ — сравнение результатов

вмешательства в двух группах, контрольной

и основной. Пациенты основной группы

получают исследуемый препарат, а

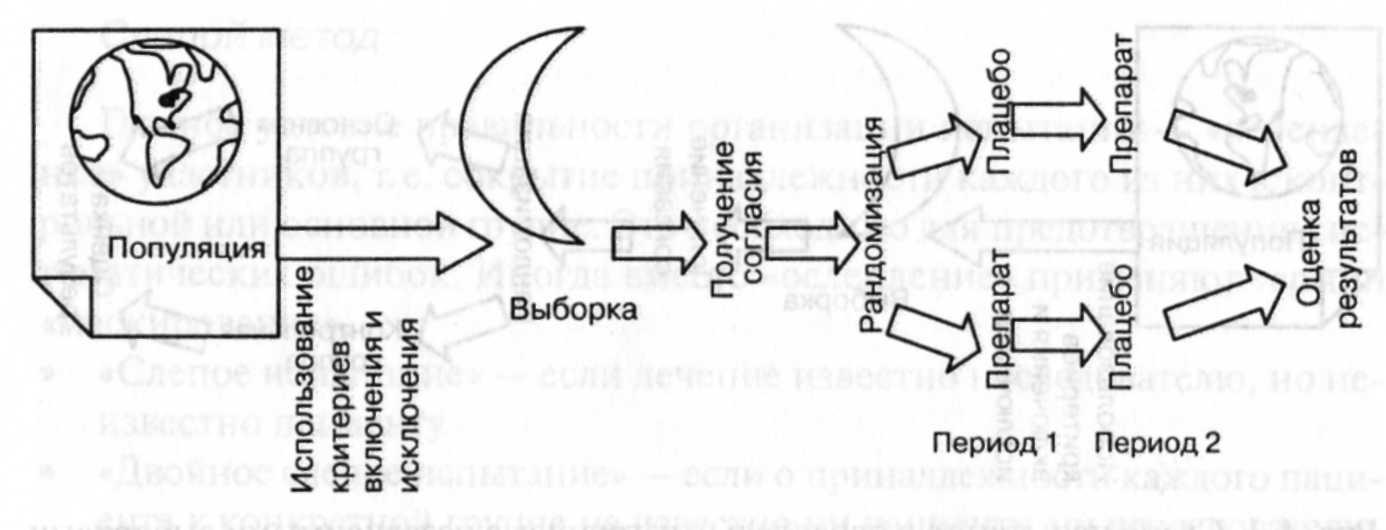

контрольной — плацебо (рис. 4-1). Такую

методику обозначают как проспективное

исследование с вмешательством и с

параллельным контролем.

Рис.

4-1. Схема

испытания в параллельных группах с

независимыми выборками

Это

схема испытания (рис. 4-2), при которой

каждому пациенту в одной группе

соответствует парный пациент в другой.

Парой может быть пациент, подобранный,

к примеру, по полу и равному возрасту.

После подбора пары проводят рандомизацию:

один пациент из пары получает изучаемое

лечение, второй — плацебо.

Рис.

4-2. Схема

испытания в параллельных группах с

подбором пар

Перекрестное

испытание

Чтобы

максимально устранить неизбежную

межиндивидуальную вариабельность,

применяют перекрестную организацию

(рис. 4-3). При этом между основной и

контрольной группами почти нет отличий:

обе группы по очереди получают изучаемый

препарат и плацебо (или референц

препарат). Таким образом, обе группы

одновременно основные и контрольные.

Главное достоинство такой схемы —

экономичность. Статистически значимый

результат можно получить при числе

пациентов в 2 раза меньшем, чем при

параллельном контроле.

Рис.

4-3. Проведение исследования по схеме

«перекрестное испытание» Факторная

структура эксперимента

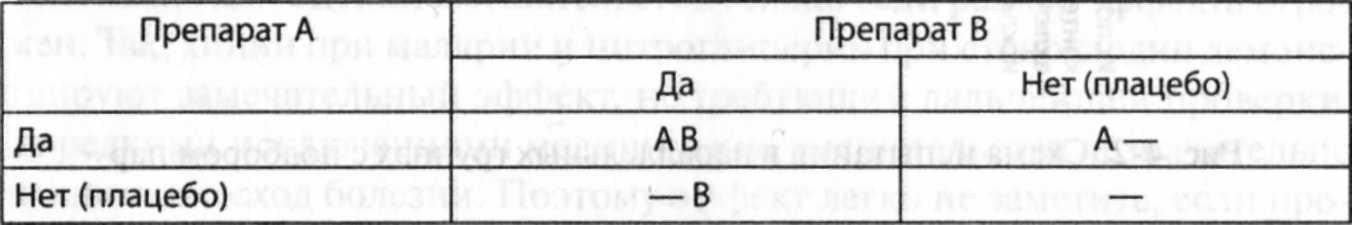

В

случае факторной структуры эксперимента

можно сравнить более двух вмешательств

на одной группе пациентов (табл. 4-1). Для

этого сначала рандомизируют пациентов

для препарата 1 и плацебо, а затем — для

препарата 2 и плацебо. Как результат:

• пациенты,

получающие препарат А и В;

• пациенты,

получающие препарат В и плацебо;

• пациенты,

получающие препарат А и плацебо;

• пациенты,

получающие только плацебо.

Такая

структура эксперимента экономически

выгодна по сравнению с проведением двух

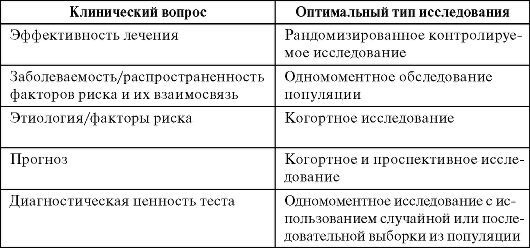

самостоятельных испытаний. Таблица

4-1. Пример факторной структуры эксперимента

Трудности

назначения препарата

Независимо

от характера вмешательства (лечебное,

диагностическое, профилактическое)

оно должно быть ясно описано и

стандартизировано.

При

назначении некоторых вмешательств

подбор дозы не вызывает трудностей:

парентеральное введение препарата по

схеме обеспечивает поступление в

организм известного количества активного

вещества. Применение пероральных

форм препаратов уже приводит к трудностям

в дозировке. В зависимости от

комплайенса пациенты могут не принять

суточную дозу, а в случае выраженных

побочных эффектов — и вовсе ее уменьшить.

Есть вмешательства, дозировать которые

трудно. К ним относят оперативные

вмешательства, мануальную терапию,

иглорефлексотерапию.

В

ходе КИ обычно прекращают лечение, ранее

назначенное пациенту. Срок после

прекращения прошлого лечения и до начала

КИ устанавливают таким образом, чтобы

упала концентрация активного вещества.

Если пациенты основной группы принимают

дополнительные препараты (коинтервенция),

то может возникнуть смещение результатов

в сторону более высокой эффективности.

Если пациенты контрольной группы

используют те же препараты, что и в

основной группе (контаминация,

загрязнение), то результат может быть

сдвинут в сторону неэффективности

препарата.

В

испытании принимают меры по предотвращению

контаминации и коинтервенции и по

повышению комплайенса пациентов и

персонала в выполнении предписанных

протоколом действий. Один из способов

— проведение вводного этапа до испытания.

На этом этапе не соблюдающих режим

пациентов выявляют, например, путем

определения в моче веществ, введенных

в препарат в качестве метки. Затем в

испытание включают только исполнительных

пациентов. Коинтервенция и контаминация

почти неизбежны, их необходимо учитывать

при анализе данных.

Исходы

(«целевые» признаки) — события, по

которым будут оценивать эффективность

лечения или других вмешательств. Виды

исходов:

• клинически

важные исходы (летальность, продолжительность

жизни, частота обострений, сохранение

работоспособности);

• промежуточные;

• косвенные;

• суррогатные

исходы.

Качество

жизни

При

оценке эффективности вмешательства не

следует забывать об оценке качества

жизни. Иногда небольшого увеличения

продолжительности жизни можно достичь

неприемлемыми страданиями в процессе

лечения, например, в онкологии. Для

оценки качества жизни применяют сложные

шкалы, итоговую оценку на которых

получают в результате суммирования

разнообразных сведений (об интенсивности

боли, настроении, состоянии дыхания,

способности мыться самостоятельно,

обслуживать себя).

Прекращение

испытания

Длительность

КИ планируют исходя из количества

участников, ожидаемой частоты исходов

и различия между вмешательствами

(размера эффекта), из планируемой

статистической значимости результата.

Проводить испытания до того момента,

когда его результат станет статистически

значимым, неправильно, поскольку рано

или поздно можно достичь статистически

значимые различия. Именно поэтому

длительность КИ устанавливают заранее.

В

длительных испытаниях правила прекращения

КИ устанавливают в связи с необходимостью

обеспечения безопасности участников

и с возможным получением убедительных

результатов в пользу одного из изучаемых

вмешательств.

Испытания

с анализом данных в зависимости от

назначенного или полученного лечения

Результаты

контролируемых рандомизированных

испытаний можно анализировать и

представлять двумя способами: либо на

основании факта назначения того или

иного лечения при рандомизации, либо

на основании лечения, полученного

пациентом фактически. Правильное

представление результатов зависит

от постановки вопроса.

• Если

вопрос в том, какая тактика лечения

более предпочтительна для принятия

клинического решения, то следует

применять анализ, исходящий из лечения,

назначенного при рандомизации, независимо

оттого, всели пациенты на самом деле

получали это лечение. Этот подход

называют анализом в зависимости от

назначенного лечения (intention

to

treat

analysis).

Достоинства

такого подхода: поставленный вопрос

соответствует тому, который обычно

интересует клинициста при назначении

лечения, а сравниваемые пациенты

действительно распределены по группам

случайным образом. Недостаток: если

многие пациенты не получали

предписанного лечения, то различия

между экспериментальной и контрольной

группами исчезают, вероятность

отрицательного результата исследования

растет. В таком случае отсутствие

различия между группами может быть

трактовано по-разному: то ли

экспериментальное вмешательство на

самом деле неэффективно, то ли оно

просто не было применено.

• Если

нас интересует, действительно ли

экспериментальное лечение лучше

контрольного. В этом случае для ответа

больше подходит анализ, исходящий

из полученного лечения, т.е. оценка

эффекта того лечения, которое каждый

больной получал в действительности и

вне

зависимости

от того, какое лечение ему было назначено

при рандомизации. При этом выясняют

механизм изучаемого эффекта. Недостаток

этого подхода: если большинство пациентов

не получали предписанного лечения,

испытание перестает быть рандомизированным

и становится обычным когортным

исследованием. Это значит, что все

различия между группами, исключая способ

лечения, должны быть каким-то образом

нивелированы (путем введения ограничений,

подбора пар, разделения на подгруппы

или стандартизации) для достижения

полной сопоставимости, как это происходит

при неэкспериментальных исследованиях.

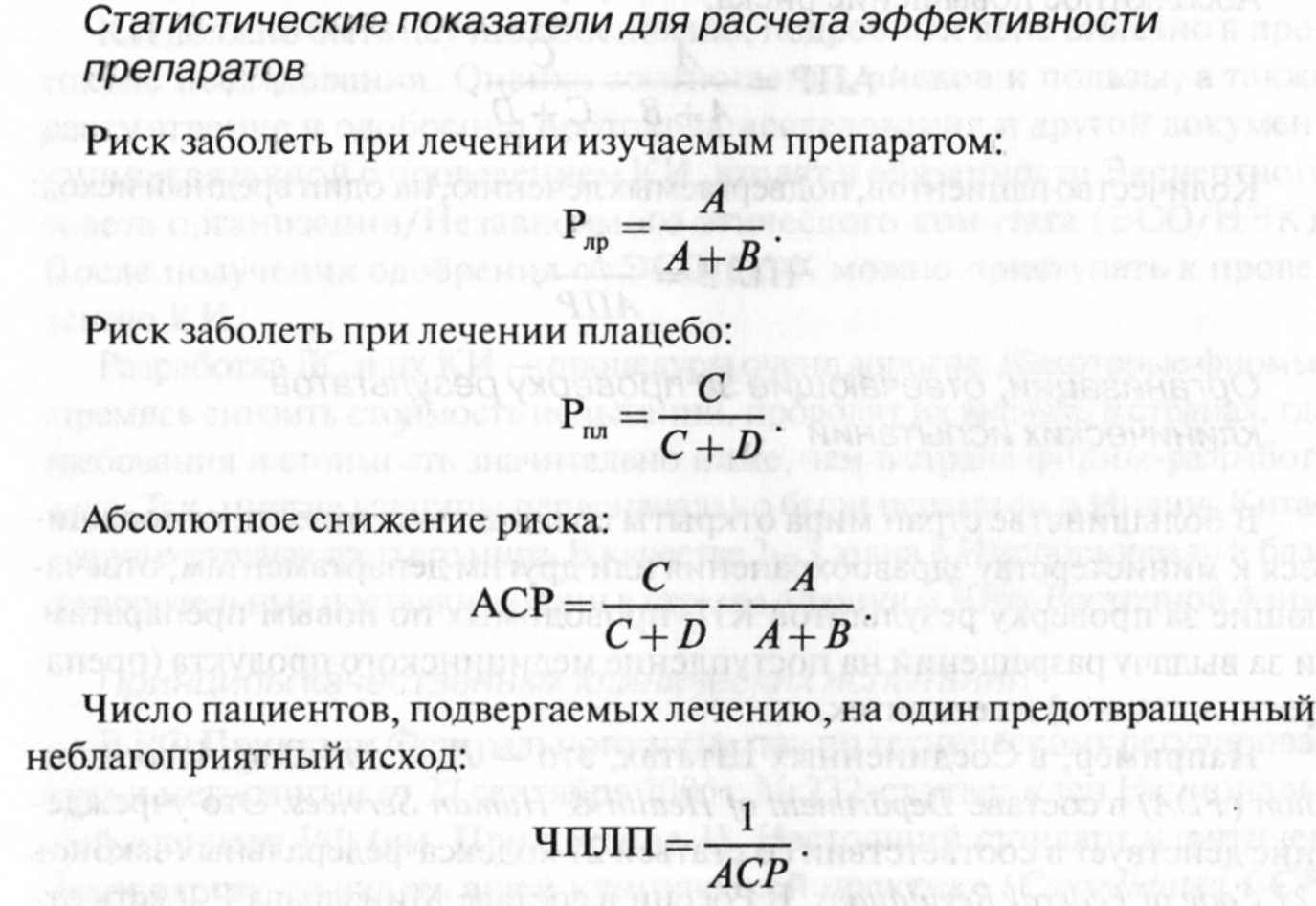

Статистическая

оценка результатов испытания Таблица

4-2. Таблица для расчета показателей

эффективности

Организации,

отвечающие за проверку результатов

клинических испытаний

В

большинстве стран мира открыты специальные

отделы, относящиеся к министерству

здравоохранения или другим департаментам,

отвечающие за проверку результатов

КИ, проводимых по новым препаратам, и

за выдачу разрешений на поступление

медицинского продукта (препарата,

аппарата) в сеть аптек.

Например,

в

Соединенных

Штатах,

это

— Food

and Drug Administration (FDA) в

составе

Department

of Health & Human Services. Это

учреждение действует в соответствии

со статьей 21 кодекса федеральных законов

21

Code

of

Federal

Regulations.

В

России в составе Минздрава РФ есть

отдел, действующий на основании

приказа № 266 «Об утверждении Правил

клинической практики в РФ» от 19 июля

2003 г.

Международные

требования

Основа

проведения КИ — документ международной

организации «Международной Конференции

по Гармонизации» (ICH).

Этот документ называют «Guidelinefor

Good

Clinical

Practice

(GCP)»

(«Описание

стандарта GCP>,

GCPчасто

переводят как «Надлежащая (качественная)

клиническая практика»).

Кроме

врачей, в области КИ работают и другие

специалисты по КИ.

КИ

необходимо проводить в соответствии с

основополагающими этическими принципами

Хельсинкской Декларации, стандарта GCP

и

действующими нормативными требованиями.

До начала КИ необходимо оценивать

соотношения предвидимого риска с

ожидаемой пользой для испытуемого и

общества. Во главе угла — принцип

приоритета прав, безопасности и здоровья

испытуемого над интересами науки и

общества. Испытуемый может быть включен

в исследование только на основании

добровольного информированного согласия,

полученного после детального

ознакомления с материалами исследования.

Это согласие заверяют подписью пациента

(волонтера).

КИ

должно быть научно обосновано, подробно

и ясно описано в протоколе исследования.

Оценка соотношения рисков и пользы, а

также рассмотрение и одобрение протокола

исследования и другой документации,

связанной с проведением КИ, входят в

обязанности Экспертного совета

организации/Независимого этического

комитета (ЭСО/НЭК). После получения

одобрения от ЭСО/НЭК можно приступать

к проведению КИ.

Разработка

Л С и их КИ — процедуры очень дорогие.

Некоторые фирмы, стремясь снизить

стоимость испытаний, проводят их вначале

в странах, где требования и стоимость

значительно ниже, чем в стране

фирмы-разработчика. Так, многие

вакцины первоначально были испытаны в

Индии, Китае и других странах третьего

мира. В качестве 2—3 этапа КИ использовали

и благотворительные поставки вакцин

в страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Принципы

качественных клинических испытаний

В

РФ Приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и

метрологии от 27 сентября 2005 г. № 232-ст

утвержден Национальный стандарт РФ

(см. Приложение 1). Настоящий стандарт

идентичен Руководству по надлежащей

клинической практике {Consolidated

GCP)

Международной

конференции по гармонизации технических

требований к регистрации фармацевтических

продуктов, предназначенных для применения

человеком (International

Conference

on

Harmonization

of

Technical

Requirements

for

Registration

of

Pharmaceuticals

for

Human

Use;

ICH).

Он

подготовлен Ассоциацией международных

фармацевтических производителей,

Международной конфедерацией обществ

потребителей (КонфОП), РАМН. Надлежащая

клиническая практика: международный

этический и научный стандарт планирования

и проведения исследований с участием

человека в качестве субъекта, а также

документального оформления и представления

результатов таких исследований.

Соблюдение

указанного стандарта служит для общества

гарантией того, что права, безопасность

и благополучие субъектов исследования

защищены, согласованы с принципами,

заложенными Хельсинкской декларацией

(см. Приложение 2) Всемирной медицинской

ассоциации, и что данные КИ достоверны.

Цель

настоящего национального стандарта —

установление единых со странами

Европейского Союза, США и Японией правил,

способствующих взаимному признанию

данных КИ уполномоченными органами

названных стран.

Принципы

качественных КИ (GCP).

• КИ

необходимо проводить в соответствии с

основополагающими этическими принципами

Хельсинской декларации, Правилами GCP

и

действующими нормативными требованиями.

• До

начала КИ должна быть проведена оценка

соотношения предвидимого риска с

ожидаемой пользой для испытуемого и

общества. КИ может быть начато и продолжено

только в случае преобладания ожидаемой

пользы над риском.

• Права,

безопасность и здоровье испытуемого

важнее интересов науки и общества.

• Обоснованием

планируемого КИ должны служить данные

доклинического и клинического

изучения исследуемого препарата.

• КИ

должно быть научно обосновано, подробно

и ясно описано в протоколе исследования.

• КИ

проводят в соответствии с протоколом,

заблаговременно утвержденным/одобренным

Экспертным Советом/Комитетом по этике.

• Ответственность

за оказание медицинской помощи испытуемому

может взять только квалифицированный

врач.

• Вселица,

участвующие в проведении КИ, должны

получить профессиональное образование

и опыт, соответствующий поставленным

задачам.

• Испытуемый

может быть включен в испытание только

на основании добровольного информированного

согласия, полученного после детального

ознакомления с материалами исследования.

• Сбор,

обработка и хранение информации,

полученной входе КИ, должны обеспечивать

точное и правильное представление,

объяснение и подтверждение данных.

• Документы,

позволяющие установить личность

испытуемого, необходимо сохранять

в тайне от неуполномоченных лиц.

• Производство

и хранение исследуемого препарата, а

также обращение с ним осуществляют

в соответствии с Правилами организации

производства и контроля качества ЛС,

или Good

Manufacturing

Practice

(GMP).

Препарат

используют в соответствии с утвержденным

протоколом исследования.

Документы,

необходимые для проведения рандомизированного

клинического испытания

• Протокол

исследования и поправки к нему.

• Форма

письменного информированного согласия,

ее последующие редакции.

• Материалы

для привлечения испытуемых в исследование

(например, рекламные объявления).

• Брошюра

исследователя.

• Информация

по безопасности исследуемого препарата.

• Информация

о выплатах и компенсациях испытуемым.

• Curriculum

vitae

исследователя на настоящий момент и/или

другие материалы, подтверждающие

его квалификацию.

• Любые

другие документы, которые могут быть

необходимы Экспертному совету/Комитету

по этике для исполнения своих обязанностей.

Экспертный

совет/Комитет по этике

Согласно

Указу Минздрава РФ от 19 августа 1999 г. №

891-У функции Комитета по этике при

Федеральном органе контроля качества,

эффективности и безопасности Л С

возложены на Национальный этический

комитет.

Основная

задача Экспертного совета/Комитета по

этике — защита прав и здоровья испытуемых,

а также гарантия их безопасности. Особое

внимание уделено исследованиям,

участниками которых могут стать уязвимые

испытуемые. Экспертный совет/Комитет

по этике получает на рассмотрение

документы, указанные выше (документы,

необходимые для проведения РКИ).

Экспертный

совет/Комитет по этике рассматривает

вопрос о проведении КИ в установленные

сроки и дает письменное заключение,

указывая название исследования,

рассмотренные документы и дату одного

из следующих возможных решений:

• разрешения/одобрения

на проведение исследования;

• требования

о внесении изменений в предоставленную

документацию для получения

разрешения/одобрения на проведение

испытания;

• отказа

в разрешении/одобрении на проведение

исследования;

• отмены/приостановления

данных ранее разрешения/одобрения на

проведение исследования.

Экспертный

совет/Комитет по этике оценивает

квалификацию исследователя на

основании его curriculum

vitae

на

настоящий момент и/или другой необходимой

документации, полученной по запросу

Экспертного совета/Комитета по этике.

В

процессе исследования Экспертный

совет/Комитет по этике рассматривает

документацию с частотой, зависящей от

степени риска испытуемых, но не реже

одного раза в год.

Если

протокол указывает на невозможность

получения согласия испытуемого или

его законного представителя до момента

включения в исследование (например,

при терапии неотложных состояний),

Экспертный совет/Комитет по этике должен

убедиться в том, что в предоставленном

протоколе и/или другой документации

полноценно отражены этические аспекты

этого исследования.

Во

избежание необоснованной заинтересованности

или принуждения испытуемых Экспертный

совет/Комитет по этике рассматривает

порядок и суммы выплат испытуемым.

В

состав Экспертного совета/Комитета по

этике должно входить достаточное

количество лиц, обладающих необходимым

опытом и квалификацией для экспертной

оценки научных, медицинских и этических

аспектов планируемого исследования.

В

состав Экспертного совета/Комитета по

этике рекомендовано включение:

• не

менее пяти членов; среди них:

• одного

члена и более не научного работника;

• одного

члена и более не сотрудника медицинского

учреждения/исследовательского

центра, в котором проводят испытание.

Только

члены Экспертного совета/Комитета по

этике, не являющиеся сотрудниками

исследователя или спонсора, могут

участвовать в голосовании по вопросу

разрешения/одобрения исследования.

Эксперт-

ный

совет/Комитет по этике оформляет список

своих членов с указанием их квалификации.

Экспертный совет/Комитет по этике

действует в соответствии с утвержденными

стандартными процедурами, ведет

необходимую документацию и протоколирует

заседания. Его деятельность должна

соответствовать Правилам ССР и действующим

нормативным требованиям. На официальных

заседаниях Экспертный совет/Комитет

по этике принимает решения при наличии

кворума, определенного соответствующим

положением. Только члены Экспертного

Совета/Комитета по этике, непосредственно

участвующие в рассмотрении документации

по исследованию и его обсуждении,

могут голосовать и давать рекомендации

по вопросу разрешения/одобрения

испытания. Исследователь предоставляет

информацию Экспертному совету/Комитету

по этике по любым аспектам исследования,

однако не участвует в прениях или в

голосовании по вопросу разрешения/одобрения

испытания.

Информированное

согласие

Доктрина

информированного согласия (см. Приложение

2 п. 4.8 и Приложение 3) означает, что врач,

прежде чем попросить у пациента согласие

на проведение курса лечения или отдельной

процедуры, связанных с риском и

имеющих альтернативы (особенно если

шансы достичь успеха невысоки), должен

предоставить пациенту следующую

информацию:

• суть

предлагаемого лечения (процедуры);

• риски

и выгоды рекомендуемых мер, степень

опасности самых неблагоприятных

исходов (гибели или тяжелой инвалидности);

• альтернативные

методы лечения (процедуры), риски,

опасность неблагоприятных исходов;

• последствия

отложенного или не начатого лечения;

• вероятность

успешного исхода, проявление этого

успеха;

• вероятные

трудности и длительность периода

реабилитации и возврата пациента к

нормальному для него объему деятельности;

• прочие

сопутствующие сведения в форме ответов

на вопросы, изложение аналогичных

случаев из своего опыта, опыта бригады

и т. п. Информация должна быть предоставлена

в доступной для пациента

форме,

на понятном для него языке. Вопрос о

компетентности решения часто возникает

при заведомой неправоспособности

пациента (дети, лица, признанные

недееспособными в силу психических

нарушений, дебильности, старческого

слабоумия и т.д.). Здесь решения принимают

по тем же схемам, с участием опекунов

или попечителей. Относительно

бездомных

людей решения принимают социальные

работники, специально на это

уполномоченные. Если в семье или в

органах опеки нет единого мнения, то

вопрос о единственном опекуне решает

суд. Добровольность — отсутствие

какого-либо внешнего давления (угроза,

подкуп, кабальные финансовые условия)

на пациента при принятии решения,

особенно при подписании письменных

согласий или отказов.

Эталоны

ответов к заданиям для самоподготовки

К

задаче 1. Различные ЛС могут обладать

специфическим действием (например,

антибактериальные препараты), смешанным

действием (например, наркотические

препараты) и неспецифическим действием

(например, противозудные препараты).

При этом препараты с неспецифическим

действием оказывают влияние за счет

психологического эффекта. Также следует

обратить внимание на «эффект плацебо».

Оба

активных препарата и плацебо давали

примерно одинаковое снижение

выраженности зуда в отличие от отсутствия

вмешательства.

Причина

эффективности плацебо — «эффект

плацебо», причина эффективности

препаратов — неспецифическое действие

противозудных препаратов.

К

задаче 2. Пациенты и медицинский персонал

могли отгадать принадлежность

испытуемого к контрольной или основной

группе по уре-жению частоты сердечных

сокращений.

Пациенты

контрольной группы, узнав, что они

получают плацебо, могут начать прием

активного препарата, таким образом,

возможно смещение результата в сторону

занижения эффективности испытуемого

препарата.

РАБОТА

НА ЗАНЯТИИ

Вопросы

для отработки на практическом занятии

1.

РКИ — «золотой» стандарт экспериментальных

исследований по оценке потенциальной

эффективности лечебных и профилактических

препаратов (Задачи № 1—9).

2.

Цели РКИ. Оценка безопасности и

эффективности (действенность и собственно

эффективность). Внутренняя и внешняя

достоверность РКИ (Задачи № 1-9).

3.

Фазы РКИ.

4.

Случайные и систематические ошибки

(Задачи № 1—9).

5.

Организация РКИ:

о

Планирование

числа участников.

о

Критерии

включения/исключения. Согласие участников.

Комп-

лайенс.

о

Формирование

выборки.

о

Рандомизация:

цели, методы, ошибки. Псевдорандомизация

(Задача 1).

о

Плацебо:

цели применения плацебо (Задача 6).

о

Ослепление

(маскирование) исследования: слепое,

двойное тройное и четверное слепое

испытание (Задачи 2, 3, 5).

о

Распределение

и применение вмешательств. Испытания

в параллельных группах (независимые

и связанные выборки), перекрестное

испытание, факторная структура

эксперимента, исторический и внешний

контроль.

о

Трудности

назначения препарата (Задача 7).

о

Исходы

исследования: методы оценки. Клинически

важные исходы, промежуточные,

косвенные, суррогатные исходы. Качество

жизни (Задача 4).

о

Прекращение

испытания: планирование длительности

эксперимента.

6.

Статистическая и клиническая значимость

результатов. Показатели величины

эффекта. Оценка клинической значимости

(Задачи 8, 9).

7.

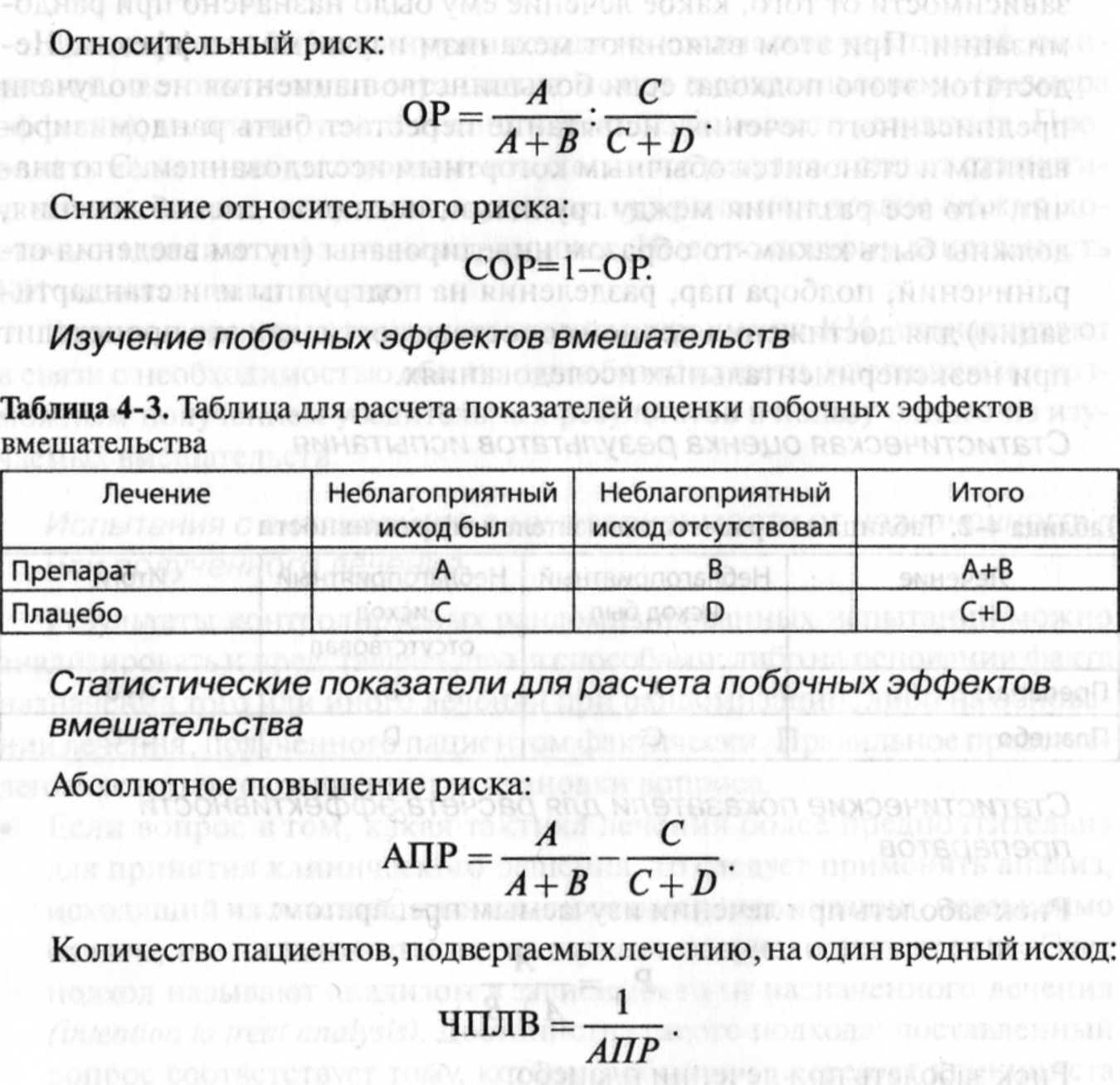

Изучение побочных эффектов вмешательства.

8.

Стандарт отрасли ОСТ 42-511-99 «Правила

проведения качественных КИ в Российской

Федерации». Область применения.

9.

Принципы качественных КИ (GCP).

10.

Основные документы, необходимые для

проведения исследования.

11.

Этические аспекты проведения РКИ.

Указанные

вопросы отрабатывают при решении

ситуационных задач.

Ситуационные

задачи

Задача

1.

При проведении КИ двух ЛС пациентов

делили на группы разными способами. В

первом случае пациентов делили по

четности номера карты (четные номера

— основная группа, нечетные —

контрольная). Во втором случае — по

дню недели поступления в стационар

(понедельник, среда, пятница, воскресенье

— основная группа, вторник, четверг,

суббота — контрольная).

• Оцените

правильность организации первого и

второго исследования.

• Дайте

рекомендации по проведению рандомизации.

Задача

2.

1)

В КИ нового препарата для снижения

уровня триглицеридов крови пациенты

были поделены на две группы. Пациенты

первой группы получали препарат, второй

группы — плацебо. Пациенты знали свою

принадлежность к группе.

2)

В КИ антибиотика у пациентов с пневмонией

результат оценивали по изменению

рентгенологической картины. Врач,

проводивший испытание, знал

принадлежность пациентов к контрольной

или основной группе. При этом улучшение

рентгенологической картины врач быстрее

выявлял у пациентов экспериментальной

группы.

3)

Было проведено КИ нового дорогостоящего

препарата класса статинов. Статистик,

оценивающий результаты, знал принадлежность

пациентов к контрольной или основной

группе. По совместительству статистик

работал в фармацевтической компании,

заказавшей это исследование.

• Оцените

правильность организации исследований

в указанных случаях.

• Объясните,

каким образом такая организация

исследования могла повлиять на

полученные результаты.

Задача

3.

В исследовании первичной профилактики

сердечно-сосудистых заболеваний

было использовано практически идеальное

плацебо. Одни участники получали

колестирамин (экспериментальная группа),

другие — плацебо (контрольная группа).

Однако побочные эффекты были отмечены

существенно чаще в экспериментальной

группе. В конце первого года испытания

у пациентов экспериментальной группы

чаще, чем контрольной, были запоры

(39% против 10%), изжога (27% против 10%), отрыжка

и метеоризм (27% против 16%), а также тошнота

(16% против 8%).

• Оцените,

каким образом данная ситуация может

повлиять на полученные результаты.

Задача

4.

В крупном исследовании изучали влияния

нескольких ги-полипидемических препаратов

на развитие стенокардии 1103 мужчинам

был назначен клофибрат и 2789 мужчинам —

плацебо. Летальность за последние 5 лет

составила в среднем 20,0% в группе

принимавших клофибрат и 20,9% в группе

принимавших плацебо, что указывает на

неэффективность препарата. В то же время

было обнаружено, что не все пациенты

принимали ЛС. Был ли клофибрат эффективен

утех, кто действительно принимал

препарат? Ответ был утвердительным. В

экспериментальной группе летальность

за последние 5 лет среди пациентов,

действительно принимавших клофибрат,

составила 11,0 % по сравнению

с

26,4% у пациентов, не соблюдавших схему

лечения (р< 0,05). Летальность среди

больных, строго выполнявших назначения

и принимавших плацебо, также снизилась.

В данном случае летальность за последние

5 лет у пациентов, действительно

принимавших препарат, составила 19,3%

против 25,3% среди тех, кто не принимал

его (р< 0,05 ).

• Оцените

полученные результаты.

• Укажите

причины, повлиявшие на результаты

исследования.

• Сделайте

предварительный вывод об эффективности

препарата.

Задача

5.

Проанализируйте перечисленные методы

медицинского вмешательства. 0 Внутривенные

инъекции. 0 Пероральная форма ЛС. 0

Мануальная терапия. 0 Иглорефлексотерапия.

0 Оперативное вмешательство.

• Определите

возможные трудности стандартизации и

дозиметрии указанных методов.

• Дайте

обоснование принятого решения.

Задача

6.

При отсутствии адекватного лечения

больные СПИДом погибают в течение

нескольких лет после появления симптомов.

Изучению эффективности методов

лечения больных СПИДом препятствует

нарушение обычных процедур рандомизированных

испытаний, поскольку пациенты хотят

увеличить свои шансы на выживание. В

ходе рандомизированных испытаний

пациенты иногда обмениваются препаратами

или получают через «лекарственные

клубы» препараты, не используемые в

испытании. О таких поступках они не

сообщают исследователям, поэтому

эти факторы невозможно учесть при

подведении итогов испытания.

• Определите,

каким образом такое вмешательство в

исследование оказывает влияние на

получаемые результаты.

Задача

7.

При проведении КИ нового антибиотика

была произведена выборка больных

пневмонией легкой формы течения.

Случайным образом были сформированы

четыре группы пациентов. В первой

группе вмешательство не проводили,

наблюдение за состоянием пациента не

было установлено; за пациентами второй

группы было установлено наблюдение;

в третьей группе пациенты получали

плацебо;

в

четвертой — исследуемый препарат. Через

неделю была проведена оценка эффективности

лечения. Критерий эффективности —

клиническое улучшение состояния. В

первой группе улучшение состояния

отмечено у 15 % пациентов, во второй —

у 23 %, в третьей — у 35 %, в четвертой —

у 85 %.

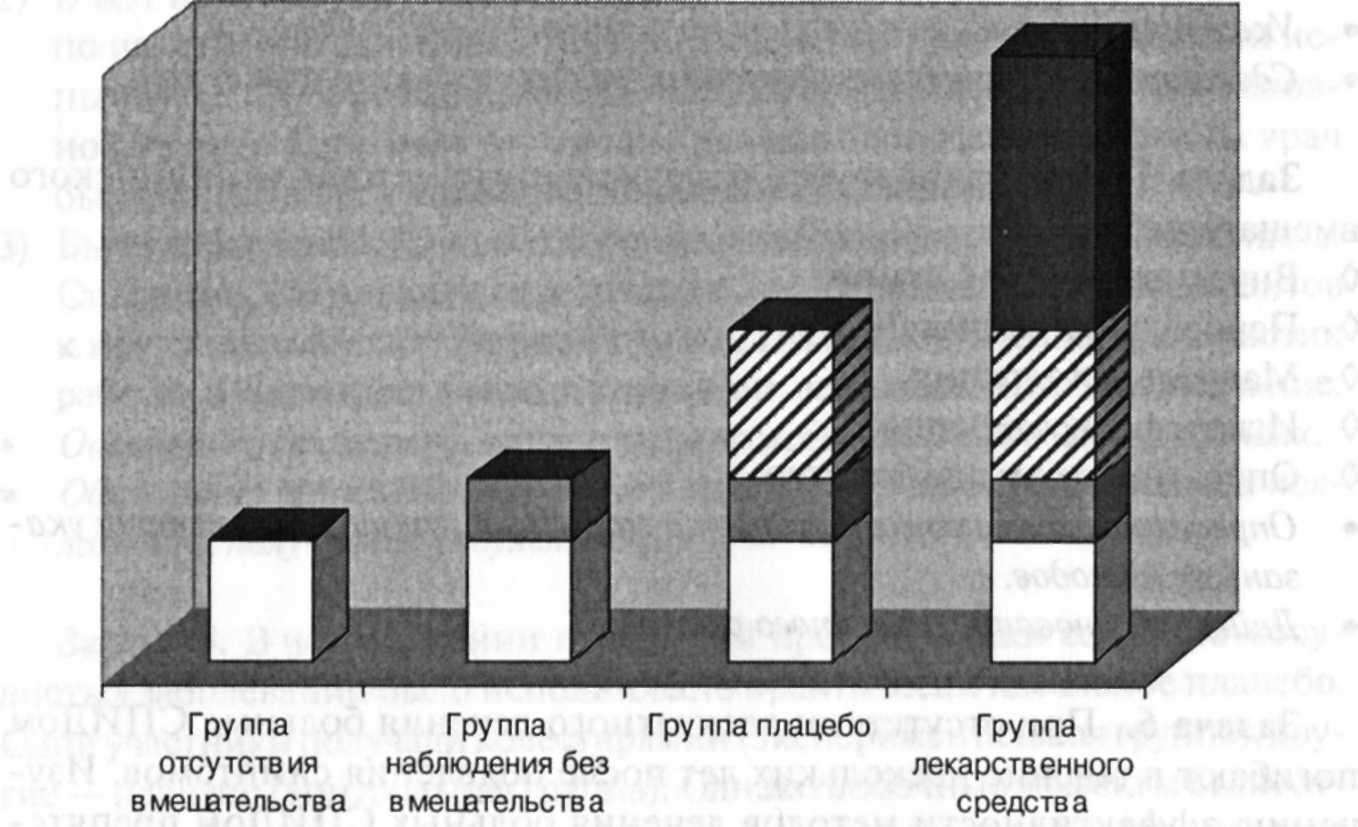

Рис.

4-4. Вклад различных причин в суммарный

лечебный эффект

• Оцените

полученные результаты.

• Проанализируйте

представленный материал (рис. 4-4) и

оцените вклад различных причин в

суммарный лечебный эффект, дайте

объяснение полученным результатам.

• Укажите

причины, повлиявшие на результаты.

Задача

8. При проведении РКИ эффективности

препарата арбидол среди детей в возрасте

от 2 до 6 лет было сформировано две группы:

основная (экспериментальная) группа

численностью 143 пациента и контрольная

— 151 пациент. Пациенты основной группы

получали арбидол в дозе 0,05 в течение 6

дней, пациенты контрольной группы

получали плацебо. Исследование шло в

течение 3-х мес, после чего оценивали

результаты по числу заболевших гриппом

и ОРВИ, а также число случаев осложнений

гриппа и ОРВИ. В опытной группе заболели

66 пациентов, при этом

осложнения

были у 7 из них, в контрольной группе

заболели 95 пациентов, осложнения

были у 20.

• Оцените

эффективность препарата Арбидол по

предотвращению развития заболевания

гриппом, ОРВИ и осложнений.

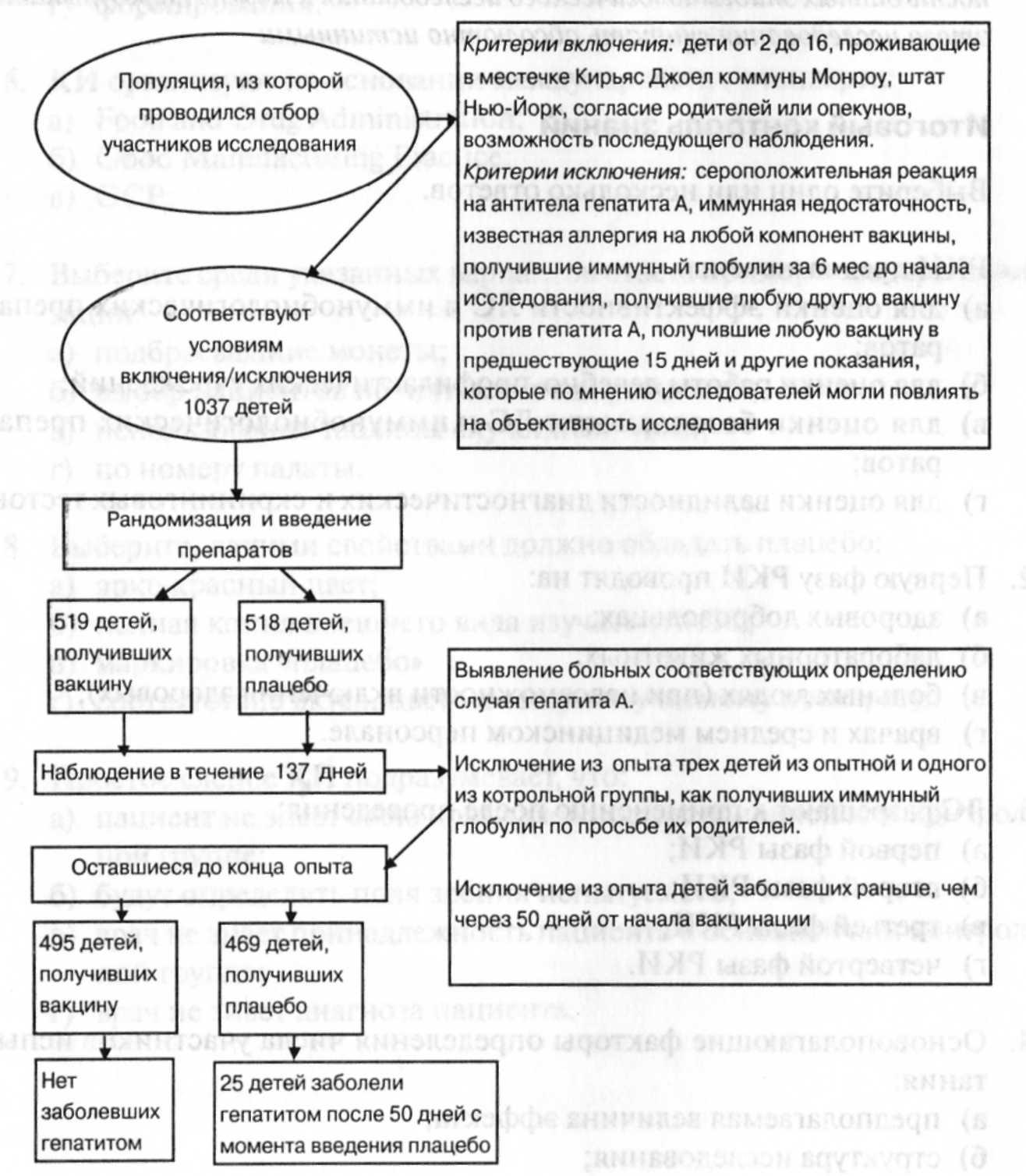

Задача

9. Схема составлена на основании данных,

изложенных в публикации

«Формалин-инактивированная вакцина

гепатита А, Приложение 1. А. Верзбергер

и др.New

England Jornal of Medicine.

327 (7), 1992).

• Изучите

представленную схему и составьте ее

заголовок.

• Укажите,

какими терминами следует обозначить

дизайн данного исследования и

объясните основные его этапы.

• Определите

цель этого исследования.

• Укажите,

какой или какие показатели (величины,

коэффициенты) рассчитываются при

такой организации исследования и

расшифруйте их эпидемиологический

смысл.

• Объясните,

что означают термины внутренняя и

внешняя достоверность данных

эпидемиологического исследования и

можно ли результаты этого исследования

считать абсолютно истинными

Итоговый

контроль знаний

Выберите

один или несколько ответов

1.

РКИ предназначены:

а)

для оценки эффективности ЛС и

иммунобиологических препаратов;

б)

для оценки работы лечебно-профилактических

учреждений;

в)

для оценки безопасности ЛС и

иммунобиологических препаратов;

г)

для оценки валидности диагностических

и скрининговых тестов.

2.

Первую фазу РКИ проводят на:

а)

здоровых добровольцах;

б)

лабораторных животных;

в)

больных людях (при невозможности

включения здоровых);

г)

врачах и среднем медицинском персонале.

3.

ЛС разрешают к применению после

проведения:

а)

первой фазы РКИ;

б)

второй фазы РКИ;

в)

третьей фазы РКИ;

г)

четвертой фазы РКИ.

4.

Основополагающие факторы определения

числа участников испытания:

а)

предполагаемая величина эффекта;

б)

структура исследования;

в)

бюджет планируемого исследования;

г)

заранее установленный порог статистической

значимости обнаружения эффекта.

5.

Формирование выборки основано на

критериях:

а)

включения;

б)

обоснования;

в)

исключения;

г)

формирования.

6.

КИ организуют на основании международного

стандарта:

а)

Food and Drug Administration;

б)

Good Manufacturing Practice;

в)

GCP;

7.

Выберите среди указанных вариантов

ответа пример псевдорандомизации:

а)

подбрасывание монеты;

б)

выбор пациентов по четности года

рождения;

в)

использование таблицы случайных чисел;

г)

по номеру палаты.

8.

Выберите, какими свойствами должно

обладать плацебо:

а)

ярко красный цвет;

б)

полная копия внешнего вида изучаемого

ЛС;

в)

маркировка «плацебо»

г)

соответствие вкуса, цвета и запаха

изучаемому препарату.

9.

Простое слепое К И подразумевает, что:

а)

пациент не знает свою принадлежность

к основной или контрольной группе;

б)

будут определять поля зрения испытуемого;

в)

врач не знает принадлежность пациента

к основной или контрольной группе;

г)

врач не знает диагноза пациента.

Ответьте

на следующие вопросы

1.

Укажите основные варианты распределения

вмешательств, используемые при РКИ.

2.

Перечислите основные особенности

проведения второй, третьей, четвертой

фазы РКИ.

3.

Укажите основные особенности проведения

двойного, тройного и четверного КИ.

4.

Перечислите основные статистические

показатели для измерения эффективности

ЛС.

5.

Перечислите случайные и систематические

ошибки при проведении РКИ.

6.

Укажите, какой стандарт при проведении

КИ используют в РФ.

7.

Перечислите основные документы,

используемые при проведении КИ.

8.

Перечислите основные показатели оценки

эффективности и безопасности

лекарственных и профилактических

препаратов;

9.

Перечислите основные показатели оценки

побочных эффектов вмешательства.

Первый слайд презентации: Систематическая ошибка. Оценка риска систематической ошибки в рандомизированном контролируемом клиническом исследовании

Горбатенко В.С

к.м.н. доцент кафедры клинической фармакологии ВолгГМУ

Изображение слайда

Слайд 2: Два вопроса после прочтения статьи

Могу ли я доверять выводам и результатам полученным в публикации?

Могу ли я применить эти данные в своей практике и помочь своим пациентам?

Изображение слайда

Слайд 3: Выбор больных

Критерии включения в исследование

Критерии исключения из исследования

Информированное согласие на участие в исследовании

Изображение слайда

Слайд 4: Внешняя валидность и случайные ошибки

Случайная ошибка (random error) исследования – это исключительно случайное расхождение между результатами измерения, какого-либо явления в конкретном выборочном исследовании и истинной величиной этого явления. Случайная ошибка в отдельном исследовании может отклонить результат от истины с одинаковой вероятностью в сторону заниженной или завышенной оценки. В отличие от случайной ошибки, систематическая ошибка (см. следующий раздел) смещает результат исследования обязательно либо в одну, либо другую сторону от истинного значения.

Если бы существовали только случайные ошибки, то, несмотря на возможное различие результатов, полученных на небольших выборках, среднее значение серии исследований достаточно надежно соответствовало бы истинному значению измеряемого явления

В более масштабных исследованиях возможно погашение случайных ошибок, и его результат приближаются к наиболее оптимальному

Изображение слайда

Слайд 5: Предотвращение случайных ошибок

Основной способ уменьшения случайной ошибки – составление репрезентативной выборки, как по объему, так и по признакам популяции. Полностью исключить случайную ошибку невозможно, но следует ее минимизировать, тщательно продумывая всю организацию предстоящего исследования, не изменяя «на ходу», установленные правила его проведения.

Изображение слайда

Слайд 6: Могу ли я доверять выводам и результатам полученным в публикации?

Систематическая ошибка, или смешение (systematic error, bias) – это непреднамеренное, но регулярное, неслучайное, однонаправленное отклонение результатов измерения от истинного значения.

Истинное значение измеряемого явления

Смещенный результат выборочного исследования

Изучаемая популяция

Изображение слайда

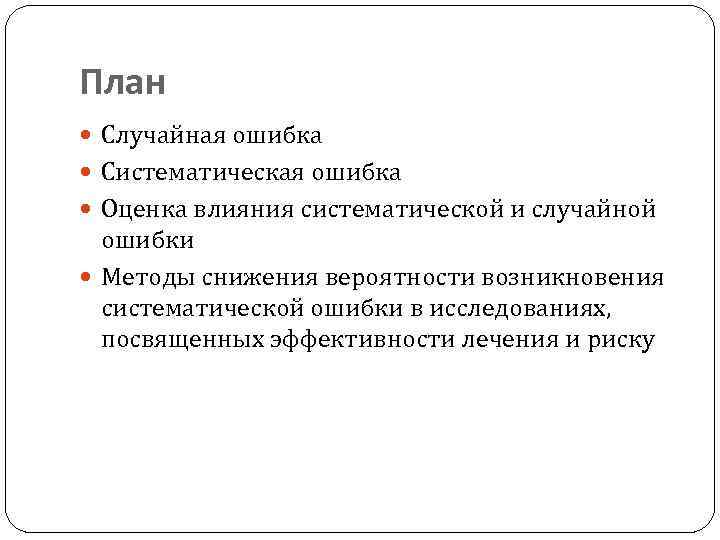

Слайд 7: Виды систематических ошибок (СО) в РКИ

смещение, обусловленное отбором ( selection bias )

смещение, обусловленное вниманием ( performance bias )

смещение, обусловленное неправильной оценкой ( detection bias )

смещение, обусловленное выбыванием участников (attrition bias)

смещение, обусловленное выборочным представлением результатов ( reporting bias )

Смещение, обусловленное влиянием вмешивающихся факторов и модификатов эффекта ( Confounding bias vs Effect modification)

Изображение слайда

Слайд 8: Возникновение систематической ошибки в исследовании

Пациенты

Исследуемая группа

Контрольная группа

Оценка исхода

Публикация

Систематические ошибки

СО, обусловленная отбором

СО, обусловленная вниманием

СО, обусловленная неправильной оценкой

СО, обусловленная выбыванием участников

СО, обусловленная выборочным представлением результатов

Возникновение систематической ошибки в исследовании

Изображение слайда

Слайд 9: Смещение, обусловленное отбором

Участники включаются или не включаются в исследование на основании характеристик, связанных с фактором риска :

Не включаются пациенты оперированные экстренно

Не включаются пожилые пациенты (проблемы согласия)

Смещение, обусловленное отбором подразумевает отличие пациентов в выборке от пациентов целевой популяции.

Худшим примером такой СО является использование разных принципов отбора для пациентов исследуемой и контрольной группы.

Качественно проведенная рандомизация и сокрытие рандомизации предотвращают появление такого вида СО. Однако такой вид СО достаточно часто встречается в обсервационных исследованиях.

Изображение слайда

Слайд 10: Смещение, обусловленное отбором

Смещение, обусловленное отбором

Метод рандомизации

Сокрытие рандомизационной последовательности

Изображение слайда

Слайд 11: Метод рандомизации

Низкий риск

Высокий риск

таблицы случайных чисел

даты рождения или даты включения в испытание или номера медицинской карты

случайной последовательности чисел, генерируемой компьютером

мнения клинического врача

тасования карт или конвертов

предпочтения пациента

выбрасывания жребия или монеты

результатов лабораторных и других тестов

бросания игральных костей

доступности медицинского воздействия

принцип минимизации

Изображение слайда

Слайд 12: Метод рандомизации

Неопределенный риск выставляется в следующих ситуациях

Рандомизация заявлена, нет описания процесса

Недостаточно полное описание процесса

Заявлена блоковая рандомизация, однако нет данных как проводился выбор блока (таблица случайных чисел, компьютерная рандомизация)

Изображение слайда

Слайд 13: Сокрытие рандомизационной последовательности

Низкий риск

Высокий риск

централизованное распределение (по телефону, через интернет или выполняемое независимой

исследовательской организацией)

общедоступную рандомизационную последовательность (например, легкодоступный список случайных

чисел);

идентичные контейнеры для всех сравниваемых веществ

непронумерованные, незапечатанные или прозрачные конверты;

запечатанные конверты

другой метод, который с очевидностью не позволяет скрыть последовательность распределения

Изображение слайда

Слайд 14: Смещение, обусловленное вниманием

Данная систематическая ошибка возникает в связи с повышенным вниманием к исследуемой группе по сравнению с контрольной.

Механизм возникновения данной СО связан с Хоторнским эффектом.

Пациенты из экспериментальной группы и лечащий персонал знают, и в связи с этим меняют свое поведение. Врачи чаще осматривают пациентов и уделяют больше внимания на визитах. Пациенты обращают внимания на самые незначительные изменения в своем состоянии.

Изображение слайда

Слайд 15: Кого ослепляют?

Вероятное ослепление

Вероятно ослепление отсутствует

Плацебо-контролируемое исследование

Активный контроль сравнение двух препаратов.

Нет указания на то, что пациент получает 2 препарата. No mention double dummy.

Активный контроль сравнение двух препаратов. Пациент получает сразу два препарата одновременно. Double dummy design.

Исследование нелекарственных методов лечения

В публикации отсутствуют четко сформулированное описания ослепления пациентов, персонала, лиц оценивающих исходы

Изображение слайда

Слайд 16: Ослепление с помощью плацебо ( double dummy)

Основная группа

Группа контроля

Пациент получает таблетку тофацитиниба + плацебо в форме метотрексата

Пациент получает таблетку метотрексата + плацебо в форме тофацитиниба

Таблетки приходят централизовано в контейнерах ( таблетницах ) персонально для каждого пациента

Тофацитиниб + плацебо в форме Метотрексата

Плацебо в форме + Метотрексат

тофацитиниба

Изображение слайда

Слайд 17: Виды ослепления

Кто знает о лечении

Пациент

Врач

Статистика

Открытое

Да

Да

Да

Простой слепой дизайн

Нет

Да

Да

Двойной слепой дизайн

Нет

Нет

Да

Тройной слепой дизайн

Нет

Нет

Нет

Изображение слайда

Слайд 18: Смещение, обусловленное неправильной оценкой

Кто оценивает исход?

Пациент

Медик

Другие лица

Есть ли ослепление при оценке исхода?

Процедура ослепления эффективна?

Сам исход является объективным или субъективным?

Изображение слайда

Слайд 19: Смещение, обусловленное неправильной оценкой

Низкий риск

Высокий риск

Ослепление было заявлено, нет оснований предполагать, что оно могло быть нарушено

Отсутствие ослепления, исход субъективный

Отсутствие ослепление не могло повлиять на оценку исхода (изучаемый исход объективный)

ослепление» было заявлено, но есть основания предполагать, что оно могло быть нарушено (например, исследователи не предупредили пациентов, знающих о проводимом им вмешательстве, о неразглашении этой информации лицам, оценивающим эффект; лечение и оценка эффекта проводились одним и тем же врачом, который мог догадаться о производимом пациенту вмешательстве в процессе лечения

Изображение слайда

Слайд 20: Смещение, обусловленное неправильной оценкой

Изображение слайда

Слайд 21: Смещение, обусловленное неправильной оценкой

Изображение слайда

Слайд 22: Смещение, обусловленное выбыванием участников

Сколько пропусков данных об исходах в каждой группе?

Какие причины выбывания пациентов из исследования в каждой группе?

Как восполнялась потеря данных?

Изображение слайда

Слайд 23: Смещение, обусловленное выбыванием участников

Низкий риск

Высокий риск

Отсутствуют потерянные данные

доля пропусков в данных об исходах составляет более 20%;

Возникновение пропусков в данных об исходах скорее всего не связано с эффектом вмешательства

доля пропусков в данных об исходах не превышает 20%, но был использован неадекватный метод

восстановления пропущенных данных

Доля пропусков в данных об исходах не превышает 20%, и при этом пропуски равномерно

распределены между группами сравнения

пропуски в данных об исходах скорее всего связаны с эффектом вмешательства, которое привело к

неравномерному распределению пропусков данных

Адекватный метод восстановления пропущенных данных (использование информации, полученной при

последнем визите пациента)

Изображение слайда

Слайд 24: Смещение, обусловленное выбыванием участников

Изображение слайда

Слайд 25: Смещение, обусловленное выбыванием участников

Изображение слайда

Слайд 26: Смещение, обусловленное выборочным представлением результатов

Низкий риск

Высокий риск

есть информация о том, какие исходы были запланированы для изучения в исследовании (например, в протоколе исследования, в регистрах клинических исследований, в предварительных публикациях и т. п.), и результаты по всем заявленным исходам были представлены в отчетах об исследовании

представлены результаты дополнительных основных исходов, которые не были заявлены до начала

исследования (исключая случаи, когда их включение в исследование было обоснованным, например

при появлении непредвиденного побочного эффекта);

нет информации о том, какие исходы были запланированы для изучения в исследовании, но в отчетах об исследовании ясно указано, что были приведены результаты по всем заявленным в протоколе

исходам

результаты по основным исходам получены на основании незаявленных методов измерения и анализа

данных (например, на основании лишь части оценочной шкалы и т. п.);

представлены результаты не по всем основным исходам заявленным до начала исследования

Изображение слайда

Слайд 27: Смещение, обусловленное влиянием вмешивающихся факторов

Другие возможные источники систематических ошибок, например:

конфликт интересов

сложный дизайн исследования (более двух групп сравнения, перекрестный план, последовательный план и т. д.);

отклонение от протокола исследования, противоречащее стандартам надлежащей клинической практики (GCP – good clinical practice);

недостаточная длительность исследования для оценки заявленных в протоколе клинических исходов;

малый размер выборки (менее 20 наблюдений хотя бы в одной из групп).

Изображение слайда

Слайд 28: Инструменты для контроля систематических ошибок

СО, обусловленная отбором

СО, обусловленная вниманием

СО, обусловленная неправильной оценкой

СО, обусловленная выбыванием участников

СО, обусловленная влиянием вмешивающихся факторов

Рандомизация

Другие источники СО

Соответствие заявленным данным в протоколе

Ослепление лиц, оценивающих вмешательство

Ослепление участников и персонала

СО, обусловленная выборочным представлением результатов

Сокрытие рандомизации

Оценка полноты данных об исходах

Изображение слайда

Слайд 29: Валидированный опросник Cochrane

Изображение слайда

Слайд 30: Оценка риска систематической ошибки в РКИ тофацитиниба

Изображение слайда

Слайд 31: Метод рандомизация и сокрытие последовательности

Изображение слайда

Слайд 32: Ослепление в рамках исследования

Изображение слайда

Слайд 33: Выбывание пациентов

Изображение слайда

Слайд 34: Интерпретация результатов

Высокий риск систематической ошибки, хотя бы в одном домене говорит о высоком риске СО во всем исследовании.

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Систематическая ошибка. Оценка риска систематической ошибки в рандомизированном: Выводы

Систематическая ошибка может изменить эффект вмешательства и окажет влияние на итоговые результаты.

Кокрановский опросник – это лишь инструмент для оценки риска систематической ошибки. Он используется кокрановским сотрудничеством для оценки РКИ перед включением в мета-анализ.

Высокий риск систематической ошибки не означает, что препарат плохой или совсем не работает. Однако, эффективность и безопасность в реальной клинической практике могут быть иными.

Перед началом своего исследования стоит ознакомится с лучшими и худшими практиками в своем направлении и не совершать ошибок.

Изображение слайда

15 Mar 2013

УДК 614 (072).

А.М. Раушанова

Казахский Национальный медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

Обязательным условием хорошо спланированного экспериментального исследования является проведение рандомизации. Дословный перевод с английского «random» означает «сделанный или выбранный наугад, случайный, беспорядочный». Эталонным дизайном клинических исследований является рандомизированное контролируемое исследование.

Ключевые слова: рандомизированное контролируемое исследование, рандомизация, «золотой стандарт».

Рандомизированное контролируемое исследование – наиболее точный способ выявления причинно-следственных связей между лечением и исходом заболевания, а также определения экономической эффективности лечения. По некоторым данным, на сегодняшний день около 20% статей, публикуемых в ведущих медицинских журналах мира, содержат результаты рандомизированных исследований [1]. Под рандомизацией понимают процедуру, обеспечивающую случайное распределение больных в экспериментальную и контрольную группы. Следует особо подчеркнуть, что рандомизацию проводят уже после того, как больной включен в испытание в соответствии с протоколом клинического исследования. Специалисты, занимающиеся этой проблемой, подчеркивают, что случайное, или рандомизированное, разделение не является синонимом беспорядочного, при котором процесс разделения не поддается математическому описанию [2]. Рандомизация считается плохо организованной при разделении больных на группы по номеру истории болезни, страхового полиса или дате рождения. Лучше всего пользоваться таблицей случайных чисел, методом конвертов или путем централизованного компьютерного распределения вариантов лечения [3]. К сожалению, упоминание о процессе рандомизации не означает правильного ее проведения. Очень часто в статьях не указывается способ рандомизации, что ставит под сомнение хорошую организацию исследования [4].

Некоторые исследователи предпочитают перед началом испытания распределить пациентов по подгруппам с одинаковым прогнозом и только потом рандомизировать их отдельно в каждой подгруппе (стратификационная рандомизация). Корректность стратификационной рандомизации признается далеко не всеми.

В рандомизированных контролируемых испытаниях (РКИ) участников случайным образом распределяют по группам с помощью процесса, аналогичного подбрасыванию монеты. Одни пациенты попадают в опытную группу (например, лечебную), а другие — в контрольную (например, в группу получающих плацебо). За обеими группами ведут наблюдение в течение определенного времени и проводят анализ исходов, формулируемых в начале исследования (например, летальный исход, инфаркт миокарда, концентрация холестерина в сыворотке и т.д.). Поскольку в среднем группы идентичны (за исключением проводимого вмешательства), теоретически любые изменения в исходах должны обусловливаться изучаемым вмешательством. Тем не менее на практике все не так гладко.

Исследования могут быть одноцентровыми или многоцентровыми. В одном лечебном учреждении за короткий срок очень трудно сформировать выборку, однородную по всем прогностическим признакам (одноцентровой), поэтому в испытания часто включаются несколько учреждений (многоцентровые исследования) многоцентровые РКИ, когда исследования по одному и тому же протоколу производятся сразу в нескольких медицинских центрах. Вместе с тем, проведение крупных многоцентровых клинических испытаний необходимо в следующих ситуациях [5]:

- Когда польза лечения не большая или трудно ее выделить из спонтанной естественной вариабельности эволюции заболевания.

- Когда группы подвергнутых фармакотерапии пациентов гетерогенны и только для относительно небольшой части из них фармакотерапия будет эффективной.

Рандомизированные исследования могут быть открытыми и “слепыми” (маскированными). Открытым рандомизированное испытание считается в том случае, если и пациент, и врач сразу после проведения рандомизации узнают о том, какой вид лечения будет применен у данного больного. При слепом исследовании больному не сообщается о виде применяемого лечения, и этот момент обговаривается с пациентом заранее при получении информированного согласия на исследование. Врач узнает, какой вариант лечения получит больной, после процедуры рандомизации. При выполнении двойного слепого исследования ни врач, ни пациент не знают, какое из вмешательств применяется у конкретного пациента. В тройном слепом исследовании о типе вмешательства не знают больной, врач и исследователь (статистик), обрабатывающий результаты исследования [6].