Классификация ошибок измерения

Любая

физическая величина может быть измерена

путем сравнения её с однородной величиной,

принятой за единицу (эталоном).

Измерения

бывают прямые и косвенные. В результате

прямых измерений определяемая физическая

величина получается сразу, непосредственно.

Примерами прямых измерений служат

определения длины (линейкой,

штангенциркулем), силы электрического

тока (амперметром). При косвенных

измерениях искомая величина вычисляется

по результатам прямых измерений других

величин, связанных с искомой некоторой

формулой.

Любое

измерение не может быть абсолютно

точным. Между истинным ХИСТ

и измеренным значением физической

величины Х

существует некоторая разность

ΔХ

= ½Х

– ХИСТ½,

(1.1)

которая

называется абсолютной ошибкой результата

измерения.

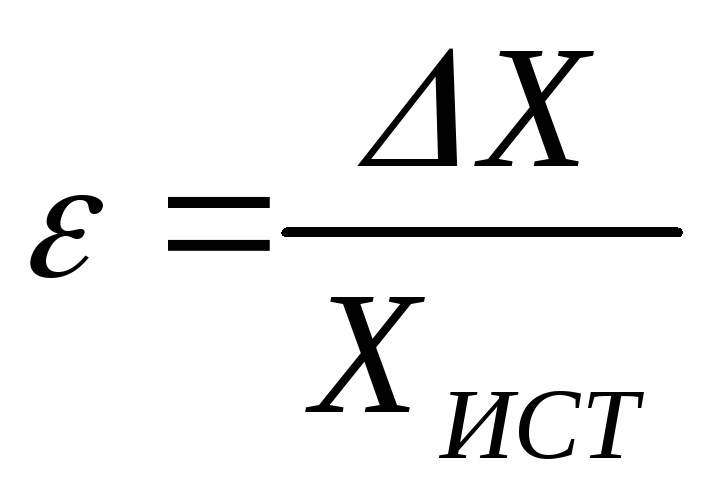

Чтобы

охарактеризовать качество измерения

и иметь возможность сравнить результаты

измерений различных физических величин,

вводится понятие относительной

погрешности, под которым подразумевают

отношение абсолютной ошибки измерения

к истинному значению измеряемой величины.

Чем

меньше относительная погрешность, тем

выше точность измерения. Погрешности,

или ошибки измерения, можно разделить

на три класса: грубые ошибки, или промахи;

систематические ошибки; случайные

ошибки.

Грубые

ошибки появляются в результате

небрежности, невнимательности

экспериментатора (неправильные отсчеты

по прибору, неправильная запись результата

и т.п.). В большинстве случаев промахи

хорошо заметны, так как резко отличаются

от результатов других измерений.

Систематические

ошибки могут быть вызваны методикой

постановки эксперимента, ограниченной

точностью измерительных приборов,

дефектами самого объекта исследования

и т.д. Величина и знак систематической

погрешности могут оставаться неизменными

при многократном повторении одних и

тех же измерений. В некоторых случаях

влияние систематических погрешностей

на результат измерения можно учесть,

если ввести соответствующие поправки.

Случайные

ошибки обусловлены действием самых

разнообразных и неконтролируемых

причин. Поэтому результаты повторных

измерений одной и той же физической

величины могут не совпадать даже при

том, что они проводятся в неизменных

условиях одним и тем же методом (такие

измерения называют равноточными).

Случайные

ошибки могут иметь любую величину,

положительный или отрицательный знак.

Ошибки, противоположные по знаку, но

равные по абсолютной величине, встречаются

в среднем одинаково часто. Закономерности,

которым подчиняются случайные ошибки,

и способы их оценки изучают в разделе

математики «Теория ошибок», основанном

на законах теории вероятности и

математической статистики.

Методика расчета случайных ошибок прямых измерений

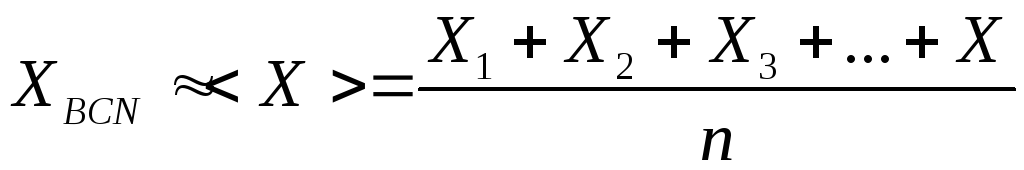

Пусть

измеряется n

раз некоторая физическая величина Х.

Из-за случайных погрешностей, возникающих

в процессе измерения, мы получаем набор

значений Х1,

Х2,

Х3,

…, Хn.

Наиболее близким к истинному значению

ХИСТ

будет среднее арифметическое

Чем

больше измерений, тем ближе < X

> и ХИСТ,

а при

.

В

реальном эксперименте число измерений

всегда ограничено, поэтому истинное

значение измеряемой величины остается

неизвестным. Результаты отдельных

измерений Хi

и среднее арифметическое < X

> всегда содержат ошибку, поэтому

вместе с результатом измерений нужно

указать возможную величину ошибки, т.е.

представить результат в виде

.

Эта запись

равнозначна неравенству

.

(1.4)

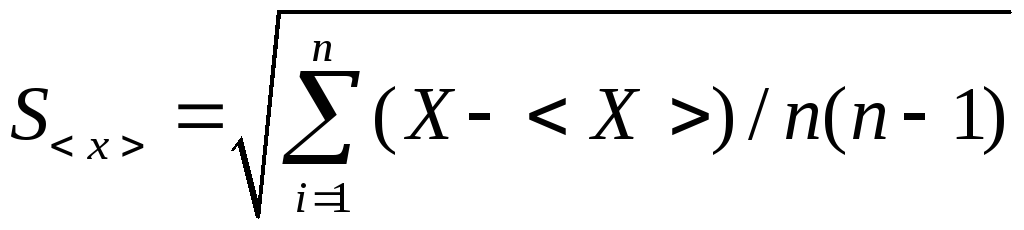

Существует

несколько способов оценки случайной

ошибки DХ.

Мы рассмотрим один из них, наиболее

часто используемый при обработке

результатов эксперимента. По результатам

измерений рассчитывают так называемую

среднюю квадратическую ошибку среднего

арифметического:

(1.5)

Так

как результаты отдельных измерений Хi

и среднее арифметическое – случайные

величины, то и S<

Х >

тоже

случайная величина. Поэтому мы не можем

утверждать, например, что возможная

ошибка DХ

не превышает величины S<

Х >.

Следовательно, нужно не только рассчитать

возможную величину ошибки, но и указать

вероятность того, что среднее арифметическое

отличается от ХИСТ

не более чем на величину DХ,

т.е. вероятность, с которой выполняется

неравенство (1.4).

Область

значений

называется доверительным интервалом,

а соответствующая вероятность –

доверительнойα.

Доверительная вероятность является

весьма важной характеристикой измерений,

так как позволяет судить о надежности

полученного результата.

Для

нахождения доверительной вероятности

необходимо знать закон распределения

случайной величины (Хi;

< Х >; S<

Х >).

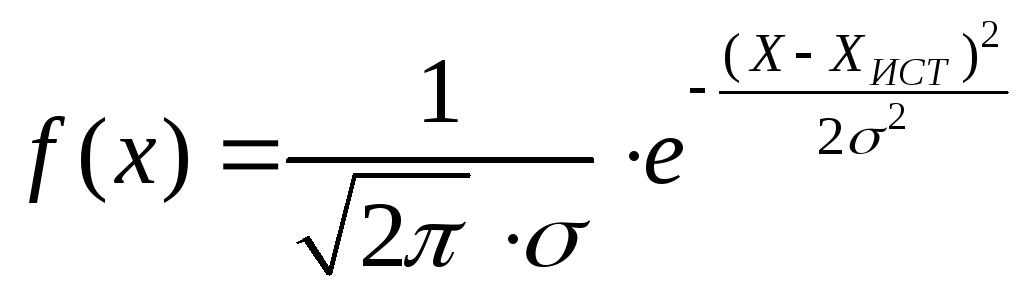

Наиболее часто встречается на практике

распределение Гаусса (нормальное

распределение):

Здесь

f(х) –

функция распределения случайной величины

Х.

Произведение f(х)

· dх равно

вероятности того, что случайная величина

примет значение, заключенное между Х

и Х

+ DХ.

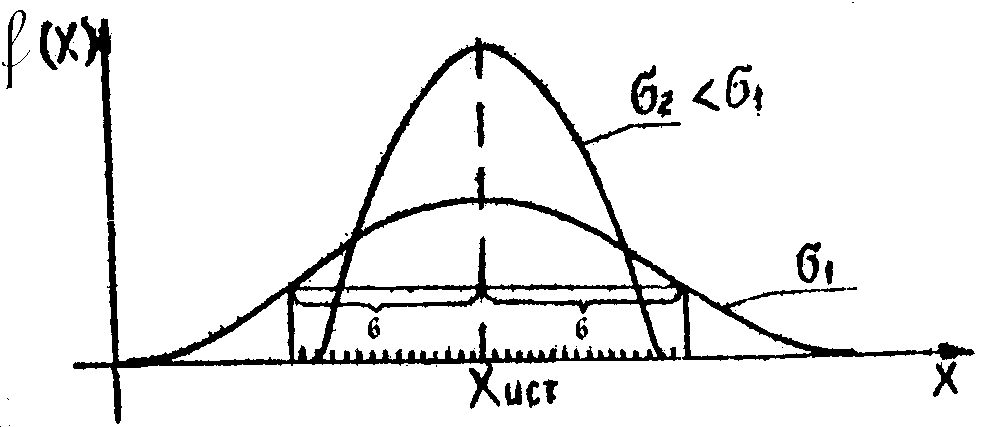

Графически закон

Гаусса представлен на рис. 1.5.

Рис.

1.5

Кривая

Гаусса характеризуется двумя параметрами:

ХИСТ

и σ.

ХИСТ

определяет положение вершины, а σ

– ширину кривой (2

σ – расстояние

между точками перегиба). Параметр σ

называют стандартным отклонением или

средним квадратическим. Он определяет

разброс результатов измерений около

ХИСТ,

т.е. характеризует степень влияния

случайных погрешностей на результаты

измерений. На

рис. 1.5 показаны две гауссовы кривые для

разных значений стандартного отклонения

(σ

1 и σ

2). В

законе Гаусса σ

2 носит

название дисперсии случайной величины

(дисперсия – разброс).

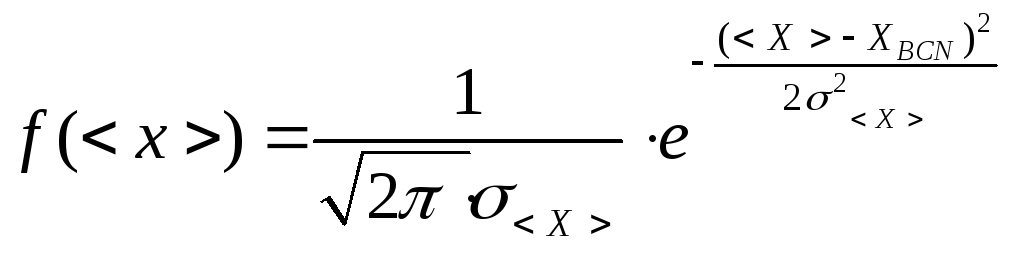

Среднее

арифметическое, как случайная величина,

тоже описывается законом Гаусса с

параметрами

,

Среднее

значение является лучшей оценкой для

ХИСТ,

чем результат

отдельного измерения, так как кривая f

(< х >) в n

раз уже.

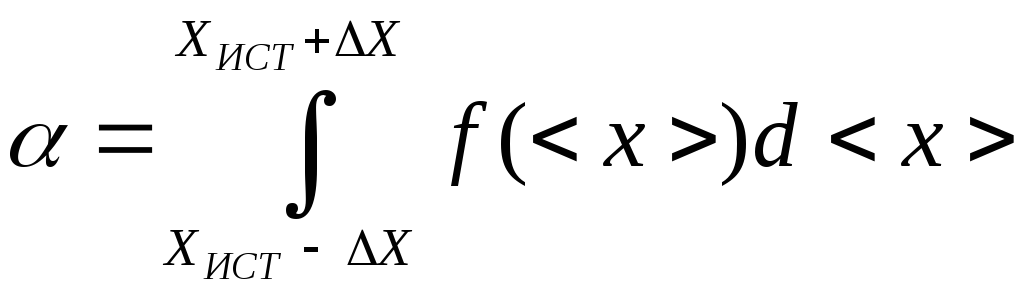

При

известном параметре σ

< Х >

доверительная вероятность:

Если

задать доверительный интервал

,

то

= 0,682; если

,

то,

то.

Указанные

значения доверительной вероятности

относятся к бесконечно большому числу

измерений. В практике физического

эксперимента N

часто не превышает 10, а параметр

неизвестен.

Если запринять

,

то доверительная вероятность, рассчитанная

на основе закон Гаусса, оказывается

завышенной.

Существует

другой,

более строгий метод определения

доверительной вероятности, основанный

на распределении Стьюдента,

которое учитывает случайный характер

величины

.

Распределение Стьюдента не содержит

неизвестных параметровХИСТ,

и

существенно отличается от гауссового

при малом числе измерений (N

< 30).

В физическом лабораторном практикуме

обычно ставится такая задача: по заданной

доверительной вероятности нужно оценить

величину доверительного интервала.

На основе распределения Стьюдента

доверительный интервал

,

где

– коэффициент

Стьюдента.

Существуют

таблицы, в которых даны значения

коэффициента Стьюдента

для разных

значений доверительной вероятности и

различного числа измерений (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

1. Лекция 2

Случайные величины.

Классификация ошибок измерений.

Абсолютная и относительная погрешность.

Прямые и косвенные измерения.

Оценка погрешностей функций

приближенных аргументов.

2. Случайные величины

Под случайной величиной понимают величину,

принимающую в результате испытания значение,

которое принципиально нельзя предсказать, исходя

из условий опыта.

Случайная величина обладает целым набором

допустимых значений, но в результате каждого

отдельного опыта принимает лишь какое-то одно из

них.

В отличие от неслучайных величин,

изменяющих свое значение только при изменении

условий опыта, случайная величина может принимать

различные значения даже при неизменном комплексе

основных факторов.

3.

Различают дискретные и непрерывные случайные

величины.

Возможные значения дискретных величин можно заранее

перечислить.

Значения непрерывной случайной величины не могут

быть заранее перечислены, они заполняют собой некоторый

интервал. Набор допустимых значений сам по себе слабо

характеризует случайную величину. Чтобы ее полностью

охарактеризовать, необходимо не только указать, какие значения

она может принимать, но и как часто. Каждый результат

измерения — случайная величина. Отклонение результата

реального измерения от истинного значения величины

называется ошибкой измерения.

Ни одну физическую величину (длину, время, температуру

и т.д.) невозможно измерить с полной определенностью.

Лучшее, на что можно рассчитывать, — это свести ошибки к

возможному минимуму и надежно рассчитать их величины.

4.

Погрешностью измерения называется отклонение

результата измерения от истинного значения измеряемой

величины. Так как истинное значение измеряемой величины

неизвестно, то при количественной оценке погрешности

пользуются действительным значениям физической

величины. Это значение находится экспериментальным путем

и настолько близко к истинному значению, что для

поставленной измерительной задачи может использоваться

вместо него.

Погрешность средств измерения определяется

разностью между показаниями средства измерения и

истинным (действительным) значением измеряемой

физической величины. Она характеризует точность

результатов измерений, проводимым используемым

средством.

5.

Погрешность результата измерений можно оценивать с разной

точностью на основании различной исходной информации. В

соответствии с этим различают измерения с точной, приближенной и

предварительной оценкой погрешностей.

При измерении с точной оценкой погрешности учитывают

индивидуальные метрологические свойства и характеристики каждого

из применяемых средств измерения, анализируют метод измерений,

контролируют условия измерений с целью учета их влияния на

результаты измерения.

Если измерения ведутся с приближенной оценкой

погрешности, то учитывают лишь метрологические характеристики

средств измерения и оценивают влияние на их результат только

отклонение условий измерений от нормальных.

Измерения с предварительной оценкой погрешности

выполняются по типовым методикам, регламентированным

нормативными документами, в которых указаны методы и условия

измерений, типы и погрешности используемых средств измерений и на

основе этих данных заранее оценена возможная погрешность

результата.

6. Классификация погрешности измерений

7.

По форме количественного выражения погрешность

можно записать в виде абсолютной, относительной и

приведенной

Под абсолютной ошибкой (или погрешностью)

измеряемой величины называют отклонение результата

измерения

Измерения. Классификация ошибок измерений

В физике и в других науках весьма часто приходится производить измерения различных величин (например, длины, массы, времени, температуры, электрического сопротивления и т. д.).

Измерение – процесс нахождения значения физической величины с помощью специальных технических средств – измерительных приборов.

Измерительным прибором называют устройство, с помощью которого осуществляется сравнение измеряемой величины с физической величиной того же рода, принятой за единицу измерения.

Различают прямые и косвенные методы измерений.

Прямые методы измерений – методы, при которых значения определяемых величин находятся непосредственным сравнением измеряемого объекта с единицей измерения (эталоном). Например, измеряемая линейкой длина какого-либо тела сравнивается с единицей длины – метром, измеряемая весами масса тела сравнивается с единицей массы – килограммом и т. д. Таким образом, в результате прямого измерения определяемая величина получается сразу, непосредственно.

Косвенные методы измерений – методы, при которых значения определяемых величин вычисляются по результатам прямых измерений других величин, с которыми они связаны известной функциональной зависимостью. Например, определение длины окружности по результатам измерения диаметра или определение объема тела по результатам измерения его линейных размеров.

Ввиду несовершенства измерительных приборов, наших органов чувств, влияния внешних воздействий на измерительную аппаратуру и объект измерения, а также прочих факторов все измерения можно производить только с известной степенью точности; поэтому результаты измерений дают не истинное значение измеряемой величины, а лишь приближенное. Если, например, вес тела определен с точностью до 0,1 мг, то это значит, что найденный вес отличается от истинного веса тела менее чем на 0,1 мг.

Точность измерений – характеристика качества измерений, отражающая близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины.

Чем меньше погрешности измерений, тем больше точность измерений. Точность измерений зависит от используемых при измерениях прибо- ров и от общих методов измерений. Совершенно бесполезно стремиться при измерениях в данных условиях перейти за этот предел точности. Можно свести к минимуму воздействие причин, уменьшающих точность измерений, но полностью избавиться от них невозможно, то есть при измерениях всегда совершаются более или менее значительные ошибки (погрешности). Для увеличения точности окончательного результата всякое физическое измерение необходимо делать не один, а несколько раз при одинаковых условиях опыта.

В результате i-го измерения (i – номер измерения) величины «Х”, получается приближенное число Хi, отличающееся от истинного значения Хист на некоторую величину ∆Хi = |Хi – Х|, которая является допущенной ошибкой или, другими словами, погрешностью. Истинная погрешность нам не известна, так как мы не знаем истинного значения измеряемой величины. Истинное значение измеряемой физической величины лежит в интервале

Хi – ∆Х < Хi – ∆Х < Хi + ∆Х

где Хi – значение величины Х, полученное при измерении (то есть измеренное значение); ∆Х – абсолютная погрешность определения величины Х.

Абсолютная ошибка (погрешность) измерения ∆Х – это абсолютная величина разности между истинным значением измеряемой величины Хист и результатом измерения Xi: ∆Х = |Хист – Xi|.

Относительная ошибка (погрешность) измерения δ (характеризующая точность измерения) численно равна отношению абсолютной погрешности измерения ∆Х к истинному значению измеряемой величины Хист (часто выражается в процентах): δ = (∆Х / Хист) • 100% .

Погрешности или ошибки измерений можно разделить на три класса: систематические, случайные и грубые (промахи).

Систематической называют такую погрешность, которая остается постоянной или закономерно (согласно некоторой функциональной зависимости) изменяется при повторных измерениях одной и той же величины. Такие погрешности возникают в результате конструктивных особенностей измерительных приборов, недостатков принятого метода измерений, каких-либо упущений экспериментатора, влияния внешних условий или дефекта самого объекта измерения.

В любом измерительном приборе заложена та или иная систематическая погрешность, которую невозможно устранить, но порядок которой можно учесть. Систематические погрешности либо увеличивают, либо уменьшают результаты измерения, то есть эти погрешности характеризуются постоянным знаком. Например, если при взвешивании одна из гирь имеет массу на 0,01 г большую, чем указано на ней, то найденное значение массы тела будет завышенным на эту величину, сколько бы измерений ни производилось. Иногда систематические ошибки можно учесть или устранить, иногда этого сделать нельзя. Например, к неустранимым ошибкам относятся ошибки приборов, о которых мы можем лишь сказать, что они не превышают определенной величины.

Случайными ошибками называют ошибки, которые непредсказуемым образом изменяют свою величину и знак от опыта к опыту. Появление случайных ошибок обусловлено действием многих разнообразных и неконтролируемых причин.

Например, при взвешивании весами этими причинами могут быть колебания воздуха, осевшие пылинки, разное трение в левом и правом подвесе чашек и др. Случайные ошибки проявляются в том, что, произведя измерения одной и той же величины Х в одинаковых условиях опыта, мы получаем несколько различающихся значений: Х1, Х2, Х3,…, Хi,…, Хn, где Хi – результат i-го измерения. Установить какую-либо закономерность между результатами не удается, поэтому результат i — го измерения Х считается случайной величиной. Случайные ошибки могут оказать определенное влияние на отдельное измерение, но при многократных измерениях они подчиняются статистическим законам и их влияние на результаты измерений можно учесть или значительно уменьшить.

Промахи и грубые погрешности – чрезмерно большие ошибки, явно искажающие результат измерения. Этот класс погрешностей вызван чаще всего неправильными действиями экспериментатора (например, из-за невнимательности вместо показания прибора «212» записывается совершенно другое число – «221»). Измерения, содержащие промахи и грубые погрешности, следует отбрасывать.

Измерения могут быть проведены с точки зрения их точности техническим и лабораторным методами.

При использовании технических методов измерение проводится один раз. В этом случае удовлетворяются такой точностью, при которой погрешность не превышает некоторого определенного, заранее заданного значения, определяемого погрешностью примененной измерительной аппаратурой.

При лабораторных методах измерений требуется более точно указать значение измеряемой величины, чем это допускает ее однократное измерение техническим методом. В этом случае делают несколько измерений и вычисляют среднее арифметическое полученных значений, которое принимают за наиболее достоверное (истинное) значение измеряемой величины. Затем производят оценку точности результата измерений (учет случайных погрешностей).

Из возможности проведения измерений двумя методами вытекает и существование двух методов оценки точности измерений: технического и лабораторного.

Добавил: Basilio (28.08.2010) | Категория: Механика

Просмотров: 42093 | Загрузок: 0

| Рейтинг: 5.0/3 |

Теги: эксперимент, измерение, ошибка, классификация

Полученное из опыта значение измеряемой величины может

отличаться от ее действительного (истинного) значения.

Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой

величины.

Это может быть обусловлено конструктивными недостатками прибора, несовершенством технологии его

изготовления, а также влиянием различных внешних факторов.

Таким образом, погрешности классифицируют:

-

По источнику возникновения (метод, инструмент, субъект)

-Методические (зависят от метода измерения и способа включения приборов в электрическую цепь)

-Инструментальные (зависят от средства измерения)

-Субъективные (зависят от измерителя)

-

По условиям проведения измерений (температура, давление, влажность)

-Основные (измерения проводятся в нормальных условиях — при нормальной температуре, давлении,

влажности)-Дополнительные (условия отличны от нормальных)

-

По характеру проявления (систематические, случайные, промахи)

Систематические – погрешности, остающиеся постоянными или закономерно изменяющимися при повторных

измерениях тем же способом и средствами. Т.е. они заранее известны и их легко исключить.Случайные – погрешности, изменяющиеся случайным образом при повторных измерениях одной и той же

величины. Обычно выявляются в результате многократных измерений (не менее 10).Промах – грубая ошибка, обусловленная неправильным отсчетом или расчетом, небрежностью измеряющего,

поломки прибора, неправильно собранной схемы, невнимательности и т.д. Такие данные необходимо исключать. -

По временному поведению измеряемой величины (статическая, динамическая)

Статическая – когда измеряемая величина не меняется за время измерения

Динамическая – когда прибор не успевает реагировать на изменения измеряемой величины.

-

По способу выражения измеряемой величины

-

абсолютная;

-

относительная;

-

приведенная.

Абсолютной погрешностью

DХ называется разность между измеренным и действительным значениями.– измеренное значение;

– действительное значение измеряемой величины.

Выражается

DХ в единицах измеряемой величины.Относительная погрешность

– отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины.

Выражается в процентах или относительных единицах. Относительная погрешность характеризует

точность измерений.Приведенная погрешность

gпр – отношение абсолютной погрешности к номинальному (нормированному) значению – верхнему пределу диапазона

или поддиапазона измерения прибора.Пределом измерения прибора называется наибольшая величина, на которую рассчитан данный

прибор.Прибор может иметь несколько пределов измерений (например, вольтметр).

Чем меньшую погрешность дает прибор, тем он точнее.

-

Выражается в процентах.

Максимальная приведенная погрешность определяет класс точности прибора.

-

Электроизмерительные приборы изготавливаются нескольких классов точности

-

|

0,01 |

||

|

0,02 |

0,2 |

1,5 |

|

0,05 |

0,5 |

2,5 |

|

0,1 |

1,0 |

4 |

Эти числа определяют максимальную погрешность прибора при полном отклонении указателя (стрелки).

Определяют также среднеквадратическую погрешность результата измерения по формуле:

Выражается в единицах измеряемой величины.

За действительное значение измеряемой величины принимается обычно среднее арифметическое из ряда

измерений.

Хд = ХСР = (Х1 + Х2 +

Х3 + … + Хn)/n,

где Х1, Х2,… , Хn – результаты измерений

n – количество измерений

В зависимости от обстоятельств, при которых проводились измерения, а также в зависимости от целей измерения, выбирается та или иная классификация погрешностей. Иногда используют одновременно несколько взаимно пересекающихся классификаций, желая по нескольким признакам точно охарактеризовать влияющие на результат измерения физические величины. В таком случае рассматривают, например, инструментальную составляющую неисключённой систематической погрешности. При выборе классификаций важно учитывать наиболее весомые или динамично меняющиеся или поддающиеся регулировке влияющие величины. Ниже приведены общепринятые классификации согласно типовым признакам и влияющим величинам.

По виду представления, различают абсолютную, относительную и приведённую погрешности.

Абсолютная погрешность это разница между результатом измерения X и истинным значением Q измеряемой величины. Абсолютная погрешность находится как D = X — Q и выражается в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность это отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины: d = D / Q = (X – Q) / Q .

Приведённая погрешность это относительная погрешность, в которой абсолютная погрешность средства измерения отнесена к условно принятому нормирующему значению QN , постоянному во всём диапазоне измерений или его части. Относительная и приведённая погрешности – безразмерные величины.

В зависимости от источника возникновения, различают субъективную, инструментальную и методическую погрешности.

Субъективная погрешность обусловлена погрешностью отсчёта оператором показаний средства измерения.

Инструментальная погрешность обусловлена несовершенством применяемого средства измерения. Иногда эту погрешность называют аппаратурной. Метрологические характеристики средств измерений нормируются согласно ГОСТ 8.009 – 84, при этом различают четыре составляющие инструментальной погрешности: основная, дополнительная, динамическая, интегральная. Согласно этой классификации, инструментальная погрешность зависит от условий и режима работы, а также от параметров сигнала и объекта измерения.

Методическая погрешность обусловлена следующими основными причинами:

– отличие принятой модели объекта измерения от модели, адекватно описывающей его метрологические свойства;

– влияние средства измерения на объект измерения;

– неточность применяемых при вычислениях физических констант и математических соотношений.

В зависимости от измеряемой величины, различают погрешность аддитивную и мультипликативную. Аддитивная погрешность не зависит от измеряемой величины. Мультипликативная погрешность меняется пропорционально измеряемой величине.

В зависимости от режима работы средства измерений, различают статическую и динамическую погрешности.

Динамическая погрешность обусловлена реакцией средства измерения на изменение параметров измеряемого сигнала (динамический режим).

Статическая погрешность средства измерения определяется при параметрах измеряемого сигнала, принимаемых за неизменные на протяжении времени измерения (статический режим).

По характеру проявления во времени, различают случайную и систематическую погрешности.

Систематической погрешностью измерения называют погрешность, которая при повторных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях остаётся постоянной или закономерно меняется.

Случайной погрешностью измерения называют погрешность, которая при повторных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях изменяется случайным образом.