Особенности употребления однородных членов

Прочитайте, какие ошибки бывают при использовании однородных членов предложения.

1) Нельзя делать однородными членами неоднородные по смыслу слова.

Пример:

Неправильно: К тому времени у него уже была молодая жена и большая библиотека.

2) Нельзя делать однородными членами слова с родовым и видовым значением (только: род → вид!).

Пример:

Неправильно: Выпуск аппаратуры (родовое понятие), устройств и приборов (видовое понятие).

3) Нельзя делать однородными членами глаголы и существительные, требующие разного управления.

Пример:

Неправильно: Высказаны пожелания и выводы (только: Высказаны пожелания и сделаны выводы).

Контролировать и руководить работами (только: Контролировать работы и руководить ими).

4) Нельзя делать однородными членами грамматически и синтаксически разные слова (разные части речи, слово и часть сложного предложения).

Пример:

Неправильно: Книги помогают нам в учёбе и вообще узнавать много нового (только: Книги помогают нам в учёбе, дают возможность узнавать много нового).

Неправильно: Декан говорил об успеваемости и что скоро начинаются экзамены (только: Декан говорил об успеваемости и об экзаменах, которые скоро будут).

5) Если перед однородными членами есть предлог, его следует повторять перед каждым однородным членом.

Пример:

Сведения получены как из официальных, так и из неофициальных источников.

6) При однородных членах могут использоваться двойные союзы не только, но и, а также как, так и.

В этих случаях между 1 и 2 частями союзов не должен стоять глагол. Части таких союзов должны стоять непосредственно рядом с однородными членами!

Нельзя также менять вторую часть союза.

Пример:

Неправильно: Я люблю как солнечное лето, а также дождливую осень.

Правильно: Я люблю как солнечное лето, так и дождливую осень.

Неправильно: И.С. Тургенев не только писал прозу, но и стихи.

Правильно: И.С. Тургенев писал не только прозу, но и стихи.

Отредактируйте предложения. Предложения пишите только в исправленном виде.

1. Родители заботятся и переживают даже за взрослых детей.

2. Везде: на улицах, площадях, парках и садах – ощущается близость весны.

3. А.С. Грибоедов не только был выдающимся драматургом, но и блестящим дипломатом.

4. Атмосферу эпохи в комедии создают как действующие лица, а также внесценические персонажи.

5. Маяковский всю жизнь не любил и брезговал мещанством.

6. По этому роману созданы не только кинофильмы, но и поставлены замечательные спектакли.

7. Москва – город, который был родиной Пушкина и подробно описанный им.

8. Эта пьеса современна и злободневная

9. Софья, чтобы досадить и оскорбить Чацкого, распускает о нём сплетни.

10. В стихах Пушкина звучит уверенность и любовь к будущему России.

Ошибки в образовании деепричастий и употреблении деепричастных оборотов

7.8.УПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ. ОШИБКИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ

Деепричастный оборот — это деепричастие с зависимыми словами.

Деепричастие всегда обозначает добавочное действие, которое происходит параллельно с основным, например: мужчина шёл (основное действие), размахивая руками (добавочное, что при этом делая); кошка заснула (основное действие), поджав лапки (добавочное действие, что при этом сделав ?)

Деепричастия отвечают на вопрос что делая? (несовершенный вид) и что сделав? (совершенный вид). Одновременно с этим вопросом можно спросить и вопросами как? каким образом? с какой целью? и подобными. Деепричастие всегда обозначает признак действия, то есть описывает, как происходит основное действие.

Классифицируем все типы возможных грамматических ошибок при употреблении деепричастного оборота.

7.8.1 Деепричастный оборот в предложении с подлежащим

Общее правило употребления деепричастного оборота звучит так: деепричастие и сказуемое должны обозначать действия одного и того же лица, то есть подлежащего. Это лицо выполняет два действия: одно основное, второе добавочное. Деепричастие легко должно заменяться на второй глагол: сел, разложив учебники — сел и разложил; смотрел, улыбаясь — смотрел и улыбался.

ТИП 1. Деепричастие и глагольное сказуемое, выраженное глаголом без постфикса -ся

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой .

Поскользнувшись на льду , меня подхватил оказавшийся рядом парень .

Проходя под домом , на меня чуть не свалилась сосулька .

В каждом из предложений действующих лиц было два: в первом кто-то поскользнулся и кто-то подхватил; во втором: кто-то проходил и кто-то чуть не свалился. Но из-за ошибки в построении получается, что парень подхватил , поскользнувшис ь; сосулька чуть не свалилась , проходя .

При таком построении деепричастие ошибочно отнесено к одному действующему лицу, а сказуемое — к другому, что нарушает основное правило. Чтобы избежать ошибки, нужно следить за тем,чтобы деепричастие и сказуемое относились к одному лицу.

Приведём варианты исправленных предложений:

Когда я поскользнулась на льду, меня подхватил оказавшийся рядом парень.

Когда я проходил(а) под домом, на меня чуть не свалилась сосулька.

ТИП 2. Деепричастие относится к сказуемому в форме краткого страдательного причастия

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой.

Написав стихотворение «Смерть поэта» , судьба Лермонтова была определена .

Проанализировав стихотворный текст , мной был совершенно верно определён его размер .

Как и в типе 1, деепричастие и сказуемое относятся к разным лицам. Из-за ошибки в построении получается, что судьба была определена , написав ; размер определён , проанализировав . Сказуемое представляет собой краткое страдательное причастие.

Если сказуемое выражено кратким причастием, значит, подлежащее само не выполняет действие, с ним что-то делают. При такой форме сказуемого деепричастия не может быть .

Приведём варианты исправленных предложений:

Когда Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта», судьба его была определена .

Когда я проанализировал стихотворный текст, мною был совершенно верно определён его размер .

ТИП 3. Деепричастный оборот прикреплён к сказуемому- возвратному глаголу в страдательном значении, имеющему постфикс ся

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой.

Обыкновенно, создавая своё произведение , в нём выражается авторское отношение к жизни и людям.

Получив образование , студенты направляются старшим мастером на практику.

Как и в типе 2, подлежащее в таком предложении само фактически действия не выполняет: отношение выражается (кем-то); отображается (кем-то); направляются (кем-то). Но а если нет действия, то не может быть и дополнительного, добавочного, выраженного деепричастием . Заменяем деепричастный оборот на придаточное предложение.

Приведём варианты исправленных предложений:

Обыкновенно, когда создаётся произведение , в нём выражается авторское отношение к жизни и людям. Или: Создавая произведение , автор всегда выражает своё отношение к жизни и людям.

Когда студенты получают образование, они направляются старшим мастером на практику.

7.8.2. Деепричастный оборот в предложении без подлежащего

Очень часто бывает так , что субъект, выполняющий оба действия, может быть формально не выражен, то есть в предложении подлежащего нет. Речь в данном случае идет об односоставных предложениях. Именно эти типы вызывают наибольшие затруднения при нахождении ошибки.

ТИП 4. Деепричастный оборот в безличном предложении (кроме типа 7)

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой .

Отправляя довольно важную телеграмму , мне не хватило денег.

Отказываясь от проведения эксперимента , ему было грустно .

Подлежащего нет, действующего лица выражено местоимением мне (это дательный падеж). Использование деепричастного оборота в безличных предложениях недопустимо . Можно: или сделать из деепричастного придаточное предложение, или из безличного сделать обычное, с подлежащим.

Исключение составляют предложения с глаголом -инфинитивом, см. тип 7 .

Приведём варианты исправленных предложений:

Когда я отправлял довольно важную телеграмму, мне не хватило денег.

Отказываясь от проведения эксперимента , он испытал грусть.

ТИП 5. Деепричастный оборот в неопределённо-личном предложении

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой.

Получив хорошее образование , Грибоедова направили секретарём дипломатической миссии в Персию.

Не закончив отчёт , начальнику отдела предложили уехать в командировку.

Не может быть деепричастного оборота при подлежащем, если оно не определено . Такая ситуация возникает в неопределённо-личных предложениях с глаголом в форме прошедшего времени множественного числа.

Кто направил? кто получил? кто предложил? кто отчёт не закончил? Непонятно. Заменяем оборот на придаточное предложение или перестраиваем так, чтобы было понятно, кто получил образование, а кто закончил отчёт.

Приведём варианты исправленных предложений:

Когда Грибоедов получил хорошее образование, его направили секретарём дипломатической миссии в Персию.

Не закончив отчёт, начальник отдела получил предложение уехать в командировку.

7.8.3. Деепричастный оборот в предложении без подлежащего. Разрешённые приёмы.

В связи с тем, что в заданиях могут быть и правильные предложения с деепричастным оборотом, считаем важным разместить таблицу с такими примерами и на такие правила, что не встречаются в ошибочных. Всё, что в этой таблице разрешено.

ТИП 6. Деепричастный оборот относится к глаголу в повелительном наклонении

Рассмотрим предложения без ошибок.

Переходя улицу, внимательно следите за движением транспорта.

Получив задание на деепричастный оборот , проверьте , есть ли в нём просьба, приказ или совет.

В предложениях подлежащего нет. Но разрешается употреблять деепричастные обороты в таких предложениях, где используется глагол в повелительном наклонении : следите, идите, пиши, ищи и так далее. Получается, что и оборот, и сказуемое относится с одному лицу, которому мы что-то советуем сделать. Легко подставить местоимение вы: вы следите, переходя; вы проверьте, получив.

ТИП 7. Деепричастный оборот относится к инфинитиву

Рассмотрим предложения без ошибок .

Гуляя по осеннему лесу , приятно вдыхать дурманящий аромат опавшей листвы.

Сдавая работу , следует её тщательно проверить .

При том, что подлежащего нет (безличное предложение) допустимо употреблять деепричастный оборот, если он относится к инфинитиву : гуляя, вдыхать; читая, сидеть; мечтая, дремать; дремая, мечтать.

Не все пособия допускают это правило: в некоторых из них к инфинитиву обязательно требуются надо, можно, нужно, следует и другие (так называемые модальные слова ). В любом случае предложения типа: переписывая, следует отмечать; начав, надо закончить; получив, необходимо сделать, будут БЕЗОШИБОЧНЫМИ.

ТИП 8. Деепричастный оборот в определённо-личном или обобщенно-личном предложении

Рассмотрим предложения без ошибок.

Собираясь за семейным столом в доме у родителей , всегда вспоминаем бабушкины пироги и чай с калиной и мятой.

Планируя предстоящий отпуск , тщательно рассчитываем семейный бюджет.

Подлежащего нет, но предложение определённо-личное , легко подставить местоимение мы. Можно оборот! Он относится к подразумеваемому лицу: мы вспоминаем, собираясь; мы рассчитываем, планируя.

3.6. Предложения с деепричастными оборотами

Деепричастия и деепричастные обороты, как и причастные обороты, – характерная примета письменной речи, прежде всего – официально-делового и научного стиля. В устной речи они встречаются редко. Более того, не рекомендуется использовать деепричастия в устной речи вообще!

Но поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

При употреблении деепричастий и деепричастных оборотов в речи следует обращать внимание на комплекс факторов.

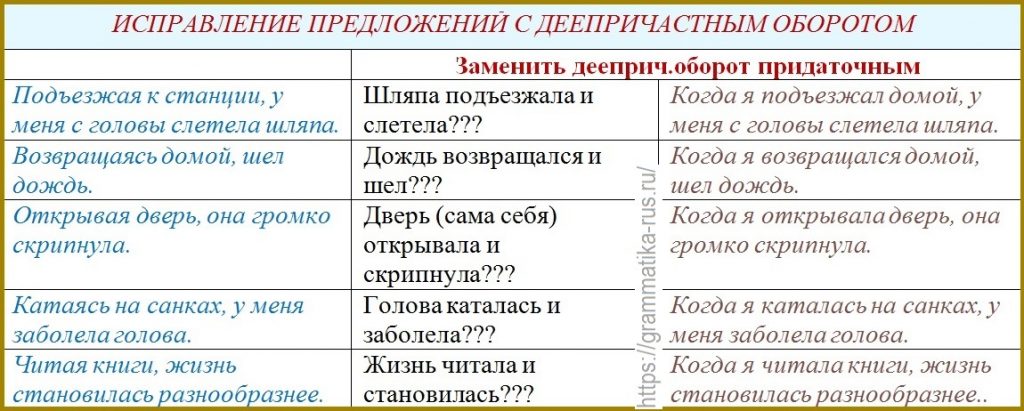

1. Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему.

Например, в одном из своих рассказов А.П. Чехов приводит запись в жалобной книге чиновника Ярмонкина: Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. Помимо других речевых и грамматических ошибок, данное высказывание содержит и ошибку в употреблении деепричастий. Подлежащим в этом предложении является существительное шляпа. В соответствии с грамматическими правилами получается, что именно шляпа подъезжала к станции и любовалась красотами природы за окном.

Для того чтобы исправить предложение в соответствии с нормами, необходимо изменить конструкцию: преобразовать дополнение у меня (именно оно является субъектом действия) в подлежащее: Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

Исключение из этого правила составляют деепричастия, которые относятся к инфинитиву, выражающему действие другого лица:

Дом его был полон гостями , готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения (Пушкин).

В данном случае действие деепричастия разделяя относится к дополнению гостями и грамматически зависит от инфинитива тешить.

Может не относиться к подлежащему и оборот со словами исходя из , поскольку форма исходя уже не воспринимается как деепричастие:

Расчёт составляется исходя из средних норм выработки продукции.

2. Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа.

Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно. Такое высказывание будет грамматически некорректным, поскольку действие деепричастия возвращаясь относится к дополнению мне. Чтобы исправить предложение, необходимо либо преобразовать его так, чтобы дополнение стало подлежащим (ср.: Возвращаясь домой, я загрустил), либо заменить деепричастие на глагол-сказуемое или на придаточное предложение (ср.: Когда я возвращался домой, мне было грустно).

Допускается, хотя и не приветствуется (!), использование деепричастий в тех безличных предложениях, которые включают инфинитив (Возвращаясь домой, нужно зайти по дороге в булочную).

3. По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия.

Сказуемое в таких предложениях обычно выражается либо страдательным причастием (ср.: Боец ранен в голову осколком гранаты), либо возвратным глаголом с суффиксом -ся (ср.: Дом строится рабочими ). Грамматически неправильными будут предложения типа:

Выходя из окружения, боец был ранен в голову; Изыскав необходимые средства , дом строится рабочими нашего треста.

Чтобы сделать такие предложения корректным, надо либо заменить деепричастный оборот на синонимичную конструкцию, либо преобразовать пассивную конструкцию в активную:

При выходе из окружения боец был ранен осколком в голову; Когда боец выходил из окружения , он был ранен; Изыскав необходимые средства , рабочие нашего треста начали строительство дома.

4. Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени.

Ср.: Приехав в город своего детства, я обязательно встречусь со школьными друзьями и моей первой учительницей.

5. Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века:

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался пробраться к дверям (Лермонтов); Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

Исключения составляют деепричастия (чаще всего в форме совершенного вида со значением состояния как результата предшествующего действия), которые начинают приобретать признаки наречия. Обычно это обстоятельства образа действия. Но однородными они могут быть только с обстоятельствами, выполняющими ту же функцию в предложении!

Дама усаживалась в кресло то боком, то поджав ноги (А.Н. Толстой).

6. Место деепричастного оборота в предложении относительно свободное. Вместе с тем есть определённые тенденции в постановке деепричастия перед сказуемым или после него.

Перед глаголом-сказуемым обычно ставится деепричастие, которое обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Достав платок, Сергей протянул его мне (Сергей сначала достал платок, а затем протянул его мне).

Перед глаголом-сказуемым обычно стоит и деепричастие, указывающее на причину или условие действия, поскольку причина или условие всегда предшествуют следствию:

Испугавшись, Тоня вскрикнула (Тоня вскрикнула потому, что испугалась, причём она сначала испугалась, а потом уже вскрикнула).

После глагола-сказуемого обычно ставится деепричастие со значением последующего действия:

Лошадь упала, придавив мне ногу (Сначала лошадь упала, а затем придавила мне ногу).

7. При употреблении деепричастия совершенного или несовершенного вида необходимо учитывать его смысловые отношения с глаголом-сказуемым и форму, в которой стоит глагол.

Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым:

Улыбаясь, она протянула мне руку; Улыбаясь, она тянула ко мне обе руки.

Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Улыбнувшись, она протянула мне руку.

При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Кроме того, необходимо обращать внимание на то, какое из действий выражено деепричастием и какое – глаголом-сказуемым. В противном случае предложение может стать некорректным или неточным с точки зрения выражаемого им смысла.

Так, в предложении: Подъезжая к реке, всадники остановили лошадей – есть смысловая неточность. Деепричастие несовершенного вида указывает на совпадение по времени двух действий, выраженных глаголом и деепричастием, а в действительности всадники сначала подъехали к реке, а затем остановили лошадей. Поэтому уместнее использовать деепричастие совершенного вида: Подъехав к реке, всадники остановили лошадей.

Приведём ещё один пример: Газеты сообщают, что Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа. В данном случае следовало бы заменить глагол деепричастием, а деепричастие – глаголом ( Сойдя с ума, Кент выбросился из окна). Иначе ситуация, выраженная в предложении, будет диаметрально противоположной той, которая была в действительности. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, которое предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым. Следовательно, если оставить первоначальную конструкцию (Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа), то можно решить, что Кент сначала выбросился из окна и лишь затем (в полёте) сошёл с ума. А это бессмыслица!

Упражнение к теме «3.6. Предложения с деепричастными оборотами»

► Перейти к оглавлению книги «Русский язык и культура общения»

Неправильное употребление причастного и деепричастного оборота

Деепричие и причастие – довольно сложные части речи, при употреблении которых допускается немало ошибок. В статье подробно описаны наиболее распространенные ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов с примерами, приведены способы определения причастного или деепричастного оборота в предложении.

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает обособленным обстоятельством и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в предложении относятся:

- Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, относятся к разным субъектам действия.

Неправильное употребление причастных оборотов

Причастный оборот – речевая конструкция, выраженная причастием с зависимыми словами, которая называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы – Какой? Какая? Какое? Какие? В предложении выступает обособленным определением и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам при употреблении причастных оборотов относятся:

которые читают вместе с этой

- Неверное согласование причастия с определяемым словом.

Определяемое слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри.

Как определить, какой оборот употребляется в предложении?

Случаи неправильного употребления причастных и деепричастных оборотов в русском языке обычно связаны с тем, что школьники путают эти речевые конструкции. Чтобы определить, используется в предложении деепричастный или причастный оборот, необходимо выделить его грамматические и синтаксические признаки:

- Найти причастие или деепричастие;

- Поставить к обороту вопрос ( Что делая? Что сделав? или Какой? Какая? Какое? Какие?);

- Определить лексическое значение оборота (действие или признак);

- Определить синтаксическую роль оборота (обстоятельство или определение).

источники:

http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/786-36_predlozheniya_s_deeprichastnymi_oborotami.html

http://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/oshibki-v-upotreblenii-deeprichastnyh-oborotov

Неправильное употребление причастного и деепричастного оборота

Деепричие и причастие – довольно сложные части речи, при употреблении которых допускается немало ошибок. В статье подробно описаны наиболее распространенные ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов с примерами, приведены способы определения причастного или деепричастного оборота в предложении.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает обособленным обстоятельством и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в предложении относятся:

- Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, относятся к разным субъектам действия.

Примеры ошибок:

Заваривая чай

, у него упала чашка.

Убирая в комнате

, у них сломался пылесос.

- Деепричастный оборот в безличном предложении.

Примеры ошибок:

Наблюдая за облаками

, мне было спокойно.

Выйдя на улицу

, ему стало жарко.

- Деепричастный оборот в предложении с глаголом-сказуемым в будущем времени.

Примеры ошибок:

Решив задачу

, я буду отдыхать.

Посещая выставки

, он напишет статью о современном искусстве.

- Деепричастный оборот не может быть однородным членом предложения с причастным оборотом, сказуемым либо другим членом предложения (кроме обособленных обстоятельств и некоторых наречий).

Примеры ошибок: Небольшой городок, сияющий огнями и

удивляя туристов

, был его любимым местом отдыха. Высокие пальмы, поднимающиеся к небу и

шелестя листьями

, укрывали путников от солнца.

Неправильное употребление причастных оборотов

Причастный оборот – речевая конструкция, выраженная причастием с зависимыми словами, которая называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы – Какой? Какая? Какое? Какие? В предложении выступает обособленным определением и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам при употреблении причастных оборотов относятся:

ТОП-4 статьи

которые читают вместе с этой

- Неверное согласование причастия с определяемым словом.

Примеры ошибок: Вчера прошла выставка древних книг,

собранные в нашей библиотеке

(правильно:

собранных

).

- Смешение действительных и страдательных причастий

Примеры ошибок: Игрушки,

украшаемые новогоднюю елку

, красиво переливались (правильно:

украшавшие

).

- Определяемое слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри.

Примеры ошибок:

Обласканное

поле

солнцем

зеленело (правильно: поле,

обласканное солнцем

, зеленело).

Скрытые

беседки

от посторонних глаз

были построены в липовой рощице (правильно:

скрытые от посторонних глаз

беседки были построены в липовой рощице).

- В причастном обороте не может употребляться частица бы.

Примеры ошибок: Нам бы мебель,

сделанную бы на заказ

. Мы хотим остановиться у озера,

расположенного бы недалеко от леса

.

Как определить, какой оборот употребляется в предложении?

Случаи неправильного употребления причастных и деепричастных оборотов в русском языке обычно связаны с тем, что школьники путают эти речевые конструкции. Чтобы определить, используется в предложении деепричастный или причастный оборот, необходимо выделить его грамматические и синтаксические признаки:

- Найти причастие или деепричастие;

- Поставить к обороту вопрос (Что делая? Что сделав? или Какой? Какая? Какое? Какие?);

- Определить лексическое значение оборота (действие или признак);

- Определить синтаксическую роль оборота (обстоятельство или определение).

Примеры:

Роман Достоевского,

читаемый во многих странах

, был переведен на иностранные языки (читаемый во многих странах – причастный оборот, отвечает на вопрос – какой?, согласуется с существительным роман, в предложении является обособленным определением).

Заваривая чай

, она всегда добавляет немного сахара (заваривая чай – деепричастный оборот, отвечает на вопрос – что делая?, зависит от глагола-сказуемого добавляет, в предложении является обособленным обстоятельством).

Оценка статьи

А какая ваша оценка?

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

ЕГЭ Русский язык.

Экспресс-подготовка.

Задание № 8.

Синтаксические нормы. Употребление деепричастного оборота.

Задание № 8. Синтаксические нормы.

Предложения с деепричастными оборотами.

Начнём повторение теории.

Деепричастие- это самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие по отношению к основному, выраженному глаголом.

Деепричастие не изменяется, в предложении бывает обстоятельством.

Суффиксы деепричастия: -Я, — В, -А, -ВШИ, — ШИ

Итак, деепричастие обозначает ДОБАВОЧНОЕ действие. Это значит, что в предложении должно быть лицо ( предмет), выполняющее ОСНОВНОЕ действие.

Рассмотрим пример.

Готовясь к экзамену, он повторял весь теоретический материал.

Сказуемое «повторял»- основное действе,

«готовясь» — добавочное.

Он что делал? – повторял. Он одновременно что делал? — готовился.

( Деепричастие всегда можно заменить глаголом.)

Помните: оба действия (и основное, и добавочное) выполняет одно и то же лицо ( или предмет)

Делаем вывод: в предложении должно быть подлежащее, выражающее лицо (или предмет), которое ОДНОВРЕМЕННО выполняет ОБА действия— и основное , и добавочное.

Таким образом, в предложении должно быть подлежащее.

Однако есть случаи, когда можно употреблять деепричастный оборот, хотя в нём НЕТ подлежащего.

Случаи употребления деепричастного оборота в предложениях БЕЗ подлежащего.

- Определённо- личные предложения (в них нет подлежащего, но легко подставить слова: я, мы, ты, вы).

Приехав в Москву, обязательно сходим на Красную площадь. (Мы приедем, мы сходим)

- Неопределённо-личные предложения (в них нет подлежащего, но легко подставить слова: он, оно, оно, они. Если глагол в прошедшем времени, то можно подставить любое личное местоимение).

Приехав в Москву, решили пойти на Красную площадь.( Они (мы, вы) приехали и решили пойти).

- Запомните: в безличном предложении (где нет и не может быть подлежащего) деепричастный оборот может употребляться только в тех случаях, когда в нём есть слова : нужно, можно, нельзя, возможно, следует и пр. + ИНФИНИТИВ.

Готовясь к экзаменам, нужно обязательно повторять теоретический материал.

Итак, ребята, мы разобрались, в каких случаях МОЖНО использовать в речи деепричастный оборот.

В задании № 8 будут даны предложения с ОШИБКОЙ в употреблении деепричастного оборота. Разберём их.

Типичные ошибки в построении предложений с деепричастными оборотами.

- Если действие, которое выражено глаголом, и действие, выраженное деепричастием, выполняют РАЗНЫЕ лица (или предмет).

Пример.

Подъезжая к городу, начался сильный дождь.

(К городу подъезжали люди, а не дождь, который начался).

Верно.

Когда мы подъезжали к городу, начался дождь.

- Если в безличном предложении НЕТ инфинитива.

Пример.

Приехав в город, мне стало грустно.

Верно.

Когда я приехала в город, мне стало грустно.

Алгоритм выполнения задания № 8.

Предложения с причастными оборотами.

- Найдите грамматическую основу предложения.

- Найдите деепричастный оборот.

- Посмотрите, чем выражено сказуемое.

- Если сказуемое- это глагол, то замените деепричастие глаголом. Если оба действия выполняет лицо (предмет), выраженное подлежащим, то это верный ответ. Если нет- неверный.

- Если НЕТ подлежащего, то посмотрите, какое это предложение. Если безличное и в нём есть ИНФИНИТИВ, то это верный ответ. Если нет инфинитива — неверный.

- Если это односоставное предложение определённо-личное и неопределённо-личное и оба действия выполняет лицо, которое легко восстановить в тексте, то это верный ответ.

Рассмотрим примеры.

- Выполняя упражнение, ученик сначала изучает его задание.

(Верно. Он выполняет, и он изучает)

- Выполняя упражнение, вдумываемся в его задание.

(Верно. Легко подставит слово «мы». Мы вдумываемся, мы выполняем)

- Выполняя упреждение, нужно внимательно изучать задание к нему.

(Верно. Есть инфинитив «изучать»).

- Взобравшись на курган, ему стало видно всю панораму боя.

(Неверно. Это безличное предложение, в нём нет инфинитива.

Верно. Когда он взобрался на курган, то увидел всю панораму боя).

- Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

(Неверно. Действие глагола и деепричастия выполняет не одно лицо. Шляпа слетала, но она не может подъезжать к станции.

Верно. Когда я подъезжал к станции, у меня слетела шляпа.)

Таков алгоритм выполнения задания № 8, если в нём есть предложение с ошибкой, связанной с употреблением деепричастного оборота.

Желаю удачи в подготовке к ЕГЭ!

Вера Александровна.

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, на главную

Поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему. Действующее лицо должно быть одно и то же – и для глагола, и для деепричастия; оба действия должны происходить в одно время.

Попрощавшись с друзьями, один из них сообщает мне важную новость (я прощался, а сообщает кто-то другой; попрощавшись — деепричастие СВ, то есть действие от глагола СВ «попрощался» в прош. вр., друг «сообщает» — глагол в наст. вр.). Исправление: Когда я прощался с друзьями, один из них сообщил мне важную новость.

— Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа. Ошибка: Выпив крепкого кофе, мне не спалось. Исправление: Из-за выпитого крепкого кофе мне не спалось.

— По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия. Ошибка: Предупреждая образование пробки из-за снегопада, дорога очищается спецтехникой. Исправление: Предупреждая образование пробки из-за снегопада, спецтехника очищает дорогу.

— При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым: Пример: Поставив укол, медсестра дезинфицирует место инъекции. (Порядок действий не соответствует фактическому). Исправление: Ставя укол, медсестра дезинфицирует место инъекции. Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым.

Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени. Ошибка: Увидев расставленные по полкам книги, читатель быстро найдет нужную. Исправление: Когда читатель увидит расставленные по полкам книги, он быстро найдет нужную.

— Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века: Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Ошибки при использовании причастного и деепричастного оборотов

Тест на тему Культура речи

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, на главную

Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом – ошибка, которую часто требуется определить в задании 7 из ЕГЭ по русскому языку для 11 класса.

Чтобы найти ошибку, нужно уметь находить в предложении деепричастный оборот, а также знать что деепричастие и глагол должны относиться к одному и тому же лицу.

Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом: примеры предложений

Рассмотрим несколько предложений, содержащих ошибку «Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом», и исправим их.

Пример 1

Предложение:

Находясь в пути, всегда вспоминается дом.

Деепричастный оборот: находясь в пути. Основа предложения: дом вспоминается. Сказуемое «вспоминается» относится к подлежащему «дом». Деепричастие «находясь» тоже должно относиться к слову «дом». Но в этом случае получается, что дом находится в пути, а это неверно. В пути находится рассказчик, то есть «я».

Верный вариант:

Находясь в пути, я всегда вспоминаю дом.

Пример 2

Предложение:

Уходя со смены, рабочими проверяется оборудование фабрики.

Деепричастный оборот: уходя со смены. Основа предложения: оборудование проверяется. Сказуемое «проверяется» относится к подлежащему «оборудование». Деепричастие «уходя» тоже должно относиться к слову «оборудование». Но в этом случае получается, что оборудование уходит со смены, а это неверно, так как со смены уходят рабочие.

Верный вариант:

Уходя со смены, рабочие проверяют оборудование фабрики.

Пример 3

Предложение:

Наслаждаясь вкусным ужином, беседа наша протекала безмятежно.

Деепричастный оборот: наслаждаясь вкусным ужином. Основа предложения: беседа протекала. Сказуемое «протекала» относится к подлежащему «беседа». Деепричастие «наслаждаясь» тоже должно относиться к слову «беседа». Но в этом случае получается, что беседа наслаждалась вкусным ужином, а это неверно, так как ужином наслаждались «мы».

Верный вариант:

Наслаждаясь вкусным ужином, мы безмятежно беседовали.

Другие виды ошибок можно изучить в задании 7 из ЕГЭ по русскому языку для 11 класса. Больше разобранных примеров по 7 заданию можно найти в разделе Как решать задание 7 ЕГЭ по русскому языку.

Вернувшись

домой, мне вспомнилась эта история

(действие,

обозначаемое деепричастием, должно

относиться к подлежащему: Вернувшись

домой, я вспомнил эту историю).

Возможно употребление

деепричастного оборота в безличном

предложении при инфинитиве: Заполняя

бланк ответов, следует использовать

гелевую ручку.

8. Ошибки

в построении предложения с причастным

оборотом.

Поставленная

проблема автором

очень актуальна (определяемое

слово должно

находиться перед причастным оборотом

или после него: проблема,

поставленная автором или

поставленная

автором проблема)-

9. Ошибки

при построении сложного предложения,

например:

Текст

принадлежит перу Лихачёва,

в котором поднимается важная проблема...

(Правильно:

В тексте

Лихачёва поднимается важная проблема…)

10. Смешение прямой и косвенной речи.

Не случайно герой

говорит, что я

никогда не прячусь за чужими спинами.

При переводе

прямой речи в косвенную местоимения и

глаголы в форме первого лица следует

заменить местоимениями и глаголами

в форме третьего лица: Не

случайно герой говорит, что он никогда

не прячется за чужими спинами. Можно

было использовать конструкцию с

прямой речью: Не

случайно герой говорит: «Я никогда не

прячусь за чужими спинами».

11. Нарушение

границ предложения. В сочинениях

часто неоправдан

но используется

парцелляция — разрыв предложения:

Автор,

наверное,

очень добрый человек. Потому

что видит в людях только хорошие

ка

чества (высказывание

должно быть оформлено как единое

сложнопод

чинённое предложение).

Если в исходных

текстах парцелляция — это осознанный

художественный приём авторов, то в

ученических сочинениях такое построение

предложений, как правило, ничем не

оправдано и представляет собой типичную

грамматическую ошибку.

Речевые ошибки

Речевые ошибки

(речевые

недочёты) — это ошибки в использовании

слова или фразеологизма. Чаще всего это

нарушение лексических норм. Рассмотрим

основные типы речевых ошибок.

1. Употребление

слова в несвойственном ему

значении.

Эта

ошибка

связана с непониманием значения

слова.

Если мы обратимся

к творчеству Толстого, то и там можно

найти происки патриотизма (вместо

слова происки

(«интриги»)

следовало использовать существительное

примеры).

2. Нарушение

лексической сочетаемости слов.

Сочетаемость

опреде

ляется смысловыми признаками,

лексическими значениями слов, а так

же

традицией их употребления.

Книги занимают

очень важную роль в жизни человека

(правильно:

играют важную

роль или

занимают

важное место).

3. Употребление слова сниженной стилистической окраски (просто речного или жаргонного).

Помните, что в

сочинении недопустимы грубые,

оскорбительные слова а также слова и

выражения, использующиеся в просторечии

или жаргонной речи: телек,

видак, разборки, зациклиться и

т. п.:

Не следует слишком

зацикливаться

на своих проблемах; Многие

поначитаются

дешёвых

женских романов, а потом ищут себе

принца.

4. Плеоназм

— сочетание

сходных по значению слов, одно из

которых

дублирует смысл другого:

Коллеги по

работе поздравили

учёного с получением премии (коллеги

и есть товарищи

по работе).

Сегодня прейскурант

цен можно

увидеть в любом кафе (слово

прейскурант

означает

«справочник цен»).

5. Тавтология

— стечение

в одной фразе однокоренных слов:

Писатель

мастерски

описывает

своего

героя; В своём рассказе

автор

рассказывает

о событиях

войны.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ

Здравствуйте,

уважаемая редакция!

Пишет вам учитель из Дубны (Московская область)

Охлопкова Марина Юрьевна. Я работаю в старших

классах средней общеобразовательной школы № 4

и на подготовительных курсах при Международном

университете природы, общества и человека

«Дубна». Приходится много анализировать и

письменных работ старшеклассников, и тестов

абитуриентов. Хотелось бы рассказать об одном

виде речевых ошибок и о том, как я вместе с

ребятами работаю над тем, чтобы их не было.

М.Ю. ОХЛОПКОВА,

школа № 4,

г. Дубна,

Московская обл.

Об одной распространенной ошибке –

неправильном употреблении деепричастных

оборотов

Где можно допустить такую ошибку?

1) В сочинении;

2) в изложении;

3) в тесте (в тестах часто есть задания по культуре

речи).

Для начала нужно ошибку «осознать»,

т.е. понять, почему так сказать нельзя. Я объясняю

это следующим образом. Разберем пример (см.

схему).

Пояснения к схеме

Деепричастие – это особая форма

глагола, которая обозначает добавочное действие.

А если есть добавочное действие – значит, должно

быть слово, которое обозначает основное

действие. Чаще всего таким словом оказывается

сказуемое. Кроме того, подлежащее должно

называть производителя двух действий – и

основного, и добавочного. Если это требование не

соблюдается, то получается ошибочное выражение.

Разберем основные типы ошибок при

употреблении деепричастных оборотов.

1. *Подходя к этой комнате, за

дверью раздались странные звуки.

Основное действие совершают звуки (звуки

раздались). Добавочное действие совершает

другой субъект (например, он или я).

Значит, ошибочность предложения в том, что у двух

действий (основного и добавочного) разные

производители. Исправить можно приблизительно

так: Когда я подходил к этой комнате, то услышал,

что за дверью раздались странные звуки.

2. *Выйдя на улицу, мне стало

холодно.

Данное предложение безличное, в нем не

может быть подлежащего. А значит, нет и субъекта

действия (на субъект действия указывает

дополнение мне). В таких предложениях нельзя

употреблять деепричастный оборот. Исправить

можно так: Когда я вышел на улицу, мне стало

холодно.

-

В безличных предложениях можно

употребить деепричастный оборот в том случае,

если главный член выражен инфинитивом: Устраиваясь

на ночлег, следует выбрать место посуше. В

данном предложении подлежащего нет. Но у

основного и добавочного действий («выбрать» и

«устраиваясь») один и тот же субъект действия («вы

выбираете» и «вы устраиваетесь»).

3. *Приехав в Москву, машина будет

разгружена.

Данное предложение – страдательная

конструкция. Значит, производитель действия,

выраженного сказуемым, и производитель действия,

выраженного деепричастием, не совпадают.

Подлежащее называет объект основного

действия и субъект действия, названного

деепричастием. Проще говоря, приедет в Москву

машина, а разгружать ее будет кто-то, а не она сама

себя. Исправить можно так: Когда машина приедет

в Москву, она будет разгружена.

Деепричастный оборот чаще всего

относится к сказуемому. Но иногда может также

относиться и к другим членам предложения,

выраженным инфинитивом, причастием или другим

деепричастием. Главное условие правильности

построения предложений все то же: основное

действие и дополнительное действие должны иметь

все тот же субъект.

Она просила договориться о встрече,

предварительно позвонив Андрею.

(Договариваться и звонить будет тот, кого она

просила,– одно и то же лицо.)

Лежа на диване, широко раскинув руки,

он тихонько напевал.

(Он лежал на диване, и он раскинул руки.)

Говорившая все это время, не повышая

голоса, она вдруг начинала курить.

(Она говорила, и она не повышала голоса.)

Тренировочные упражнения

Задание 1. Закончите предложение,

выбрав правильное продолжение. Объясните свой

выбор.

А. Сдав экзамены, …

1) …нас направили сразу же на практику.

2) …нам сразу стало легко.

3) …мы уехали отдыхать.

Б. Увидев этого страшного зверя так

близко, …

1) …мне стало страшно.

2) …я испугался.

3) …раздался ее пронзительный крик.

(Задания подобного типа можно найти в

сборниках для подготовки к ЕГЭ, например:

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к

Единому государственному экзамену. Русский язык

/ В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. М.: Интеллект-Центр, 2003.)

Задание 2. Выберите из данных

предложений те, в которых допущены ошибки в

употреблении деепричастных оборотов. Объясните,

почему так нельзя сказать.

1. Мы долго не виделись с Павлом, но,

побывав в Москве, я решился ему позвонить.2. Затем он назначается директором,

работая в этой должности полтора года.3. Не пройдя и километра, он обнаружил,

что тропинка заросла травой.4. Подходя к дому, мне стало страшно от

мысли, что там могло что-то случиться.5. Перенеся серьезную операцию, солдат

был спасен.6. Имея хороший аттестат, хорошую

физическую подготовку, проблем с поступлением в

вуз не было.7. Приходилось работать в трудных

условиях, не имея в течение долгих недель ни

одного дня свободного отдыха.8. Читая газетную заметку, у нее

появилось желание написать автору рубрики.9. Прочитав рукопись, редактору

показалось, что она нуждается в серьезной

доработке.

Задание 3. Отредактируйте данные

предложения.

1. Познакомившись со стихотворением, в

моем сердце осталась печаль, но в то же время и

надежда.2. В настоящее время, читая стихи

современных поэтов, в каждом из них есть свой

лирический герой.3. Самое главное, ребята поняли:

занимаясь обустройством общественной жизни в

своих школах, нам нужны активные и

жизнерадостные лидеры.4. Лавина чувств захватила ее, не успев

разобраться в своем избраннике.5. Но, увидев иную Татьяну, в нем

вспыхивают чувства.6. Возвращаясь из мира стихов, ему нужно

было время, чтобы заново привыкнуть к реальному

миру.

Ответы к заданию 3

1. Подлежащее не называет субъекта

добавочного действия, выраженного деепричастием

(печаль и надежда не знакомились со

стихотворением).

Это стихотворение оставило в моем

сердце печаль, но в то же время и надежду.

2. Подлежащее не называет субъекта

добавочного действия (лирический герой не читал

стихи современных поэтов). Кроме того,

предложение неудачное, даже если деепричастный

оборот будет употреблен правильно, т.к. то, что «в

каждом стихотворении есть свой лирический

герой», и так очевидно.

3. Известно, что от расстановки знаков

препинания зависит смысл предложения

(классический пример: Казнить нельзя

помиловать). В данном случае с точки зрения

пунктуации все знаки препинания стоят правильно,

но именно такая расстановка знаков приводит к

речевой ошибке: деепричастный оборот употреблен

в безличном предложении. Чтобы исправить ошибку,

достаточно по-другому расставить знаки:

Самое главное, ребята поняли,

занимаясь обустройством общественной жизни в

своих школах: нам нужны активные и

жизнерадостные лидеры.

4. У основного и добавочного действий

разные субъекты.

Она еще не успела разобраться в своем

избраннике, как лавина чувств захватила ее.

5. То же самое, что и в предложении № 4.

Он увидел Татьяну. В нем вспыхивают

чувства к ней.

6. Деепричастный оборот в безличном

предложении не употребляется.

Нужно было время, чтобы он вернулся

из мира стихов в реальность.

Помощь в отработке данной темы могут

оказать следующие книги:

1. Голуб И.Б. Упражнения по

стилистике русского языка. М.: Рольф, 1999.

2. Миловидова И. Проверяем свою

грамотность. Тесты. М.: Айрис, 1995. (Даны примеры

ошибочных предложений, их исправленные варианты,

краткое объяснение.)

3. Штейнберг Л.Я. 1000 вопросов и

ответов. Русский язык: Учебное пособие для

поступающих в вузы. М.: Книжный дом «Университет»,

1999. (Даны примеры ошибочных предложений,

комментарий к ним.)

Синтаксические нормы русского литературного языка

1. Понятие синтаксической нормы

Синтаксические нормы – это нормы, которые регулируют правила построения словосочетаний и предложений. Наряду с морфологическими нормами формируют грамматические нормы.

Синтаксические нормы регулируют как посторенние отдельных словосочетаний (присоединение определений, приложений, дополнений к главному слову), так и построение целых предложений (порядок слов в предложении, согласование подлежащего и сказуемого, употребление однородных членов, причастного и деепричастного оборотов, связь между частями сложного предложения).

2. Порядок слов в предложении

В русском языке порядок слов в предложении относительно свободный. Основным является принятый в нейтральном стиле прямой порядок слов: подлежащие + сказуемое:

Пример:

Студенты пишут лекцию.

Изменения в порядке слов зависят от актуального членения предложения – движения мысли от известного (темы) к новому (реме).

Пример:

Сравним: Редактор прочитал рукопись. – Рукопись прочитал редактор.

Изменения в порядке слов называется инверсией.

Инверсия – стилистический приём выделения отдельных членов предложения путём их перестановки.

Обычно инверсия используется в художественных произведениях:

Пример:

Судьбы свершился приговор (М.Ю. Лермонтов), Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням (А.С. Пушкин).

Возможна и так называемая неоправданная инверсия – нарушение порядка слов в ущерб содержанию:

Пример:

Он отказался со всеми студентами участвовать в мероприятии (только: Он отказался участвовать в мероприятии со всеми студентами).

Неоправданную инверсию следует устранять путём использования прямого порядка слов.

3. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого

Связь между подлежащим и сказуемым носит название координации и выражается в том, что подлежащее и сказуемое согласуются по своим общим категориям: роду, числу. Однако существуют и трудные случаи координации. Обычно в таких случаях подлежащее имеет сложную структуру – в него входит несколько слов.

1. Счётный оборот + существительное (двое студентов, пять часов и т.д.) Единств. число (подчеркивает общность, а также для числительных на 1). Множественное число (указывает на отдельность предметов).

Пример:

В Олимпиаде участвуют / участвует двадцать пять студентов.

2. Слова: больше / меньше, много / мало / большинство / меньшинство, несколько (приблизительное количество) Единств. число

(подчеркивает общность, также для числительных на 1, также часто вместе с одушевленными сущ., также если есть слова только, лишь, всего).

Множественное число (указывает на отдельность предметов).

Пример:

Большинство студентов уже сдали экзамен.

На экскурсию записалось только восемь отдыхающих.

3. Однородные подлежащие. Единственное число (однородные подлежащие соединяются предлогом С). Множественное число (однородные подлежащие соединяются союзом И).

Пример:

Спортсмен и тренер отправились на соревнования.

Директор с сотрудниками института подготовил этот проект.

4. Существительное + приложение. Согласуется с главным словом (то есть с существительным).

Пример:

Журнал «Наука и жизнь» опубликовал серию материалов.

Студентка-химик проводила эксперимент.

4. Согласование определений с определяемым словом

Определение выражает характеристику предмета, чаще всего является прилагательным или причастием. Определение согласуется с главным словом по категориям рода, числа и падежа.

1) Определение + счётный оборот (= числительное + существительное).

Важна позиция, которую занимает определение!

• Определение впереди счётного оборота: в форме Именительного падежа.

Пример:

последние два года, новые пять писем, молодые три девушки

• Определение внутри счётного оборота: в Родительном падеже для существительных мужского и среднего рода, а для существительных женского рода – в Именительном падеже:

Пример:

два последних года, пять новых писем, три молодые девушки

2) Однородные определения + существительное (обозначает похожие, но раздельные объекты):

• существительное в единственном числе, если предметы и явления тесно связаны по смыслу или имеют терминологический характер:

Пример:

В правой и левой половине дома. Промышленный и аграрный кризис.

• существительное во множественном числе, если нужно подчеркнуть различность предметов и явлений:

Пример:

Биологический и химический факультеты.

Любительский и профессиональный турниры.

3) Определение + однородные существительные: определение стоит в единственном числе или во множественном числе в зависимости от того, относится оно по смыслу к ближайшему слову или ко всему словосочетанию:

Пример:

Русская литература и искусство.

Способные ученик и ученица.

4) Определение + существительное с приложением: определение согласуется главным словом (то есть с существительным):

Пример:

новый вагон-лаборатория

5. Согласование приложений с определяемым словом.

Приложения имеет добавочное значение по отношению к существительному (профессия, статус, род занятий, возраст, национальность). По этой причине оно воспринимается как единое целое с существительным:

1) приложение, которое пишется через дефис, согласуется с определяемым словом: на новом диване-кровати.

2) приложения, которые пишутся отдельно от определяемого слова, не согласуются с определяем словом:

Пример:

в газете «Рабочий край».

Изменяется норма, связанная с согласованием географических названий.

Можно согласовывать с определяемым словом русские географические названия и названия на –ия:

Пример:

В городе Смоленске, в селе Горюхине, на реке Волге, в Республике Индии.

Однако нет такого согласования в случае с иноязычными географическими названиями и астрономическими названиями:

Пример:

В штате Техас, на горе Эльбрус, на планете Венера.

6. Особенности употребления однородных членов

1) Нельзя делать однородными членами неоднородные по смыслу слова.

Пример:

Неправильно: К тому времени у него уже была молодая жена и большая библиотека.

2) Нельзя делать однородными членами слова с родовым и видовым значением (только: род → вид!).

Пример:

Неправильно: Выпуск аппаратуры (родовое понятие), устройств и приборов (видовое понятие).

3) Нельзя делать однородными членами лексически и грамматически несочетаемые слова.

Пример:

Неправильно: Высказаны пожелания и выводы (только: Высказаны пожелания и сделаны выводы).

Контролировать и руководить работами (только: Контролировать работы и руководить ими).

4) Нельзя делать однородными членами грамматически и синтаксически разные слова (разные части речи, слово и часть сложного предложения).

Пример:

Неправильно: Книги помогают нам в учёбе и вообще узнавать много нового (только: Книги помогают нам в учёбе, дают возможность узнавать много нового).

Неправильно: Декан говорил об успеваемости и что скоро начинаются экзамены (только: Декан говорил об успеваемости и об экзаменах, которые скоро будут).

5) Если перед однородными членами есть предлог, его следует повторять перед каждым однородным членом.

Пример:

Сведения получены как из официальных, так и из неофициальных источников.

7. Употребления причастного и деепричастного оборотов

Необходимо соблюдать правила построения предложений с причастным и деепричастным оборотом:

1) Причастный оборот не должен включать в себя определяемое слово.

Пример:

Неправильно: Выполненный план заводом (только: план, выполненный заводом или выполненный заводом план).

2) Причастия согласуются с определяемым словом в форме рода, числа и падежа, а со сказуемым – в форме времени.

Пример:

Неправильно: Он пошёл по пути, проложенным его отцом (только: проложенному).

Неправильно: Выступающий с заключительным словом докладчик ответил на вопросы (только: выступивший).

3) Причастия не могут иметь формы будущего времени и не сочетаются с частицей бы.

Пример:

Неправильно: Студент, сумеющий скоро получить диплом.

Неправильно: Планы, нашедшие бы поддержку руководства.

В случае затруднения в коррекции предложения с причастным оборотом, предложение можно перестроить в СПП с придаточным определительным (с союзным словом который).

1) Действия сказуемого и деепричастного оборота выполняются одним субъектом.

Пример:

Неправильно: Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа (только: когда я подъезжал к станции, у меня слетела шляпа).

2) Деепричастный оборот не должен присоединяться к безличным и страдательным конструкциям.

Пример:

Неправильно: Открыв окно, мне стало холодно (только: открыв окно, я замерз).

В случае затруднения в коррекции предложения с деепричастным оборотом, предложение можно перестроить в СПП с придаточным обстоятельственного значения (с союзами когда, если, потому что).

Невнимание к лексико-грамматической сочетаемости слов нередко служит источником речевых ошибок. Такие ошибки возникают и при использовании однородных членов предложения. Отметим следующие случаи:

1. Речевые ошибки могут быть вызваны лексической несочетаемостыо одного из однородных членов со словом, которому эти однородные члены подчиняются. Не правильно, например: В адрес бюро были высказаны по желания и выводы по улучшению культурно-массовой работы в цехе (неправильно: высказать выводы; выводы обычно делаются). Примерно ту же ошибку можно наблюдать и при употреблении синонимичных предлогов: На заводах, фабриках, совхозах и колхозах — всюду трудится молодёжь (трудиться можно на заводе или фабрике, но: в совхозе или колхозе).

2. Ошибка может быть вызвана лексической или грамматической несочетаемостью с одним из однородных членов какого-то слова предложения, по смыслу связанного со всеми однородными членами. Например: Изучать, знать и руководить кадрами — долг профсоюз ной организации на каждом предприятии (глаголы изучать и знать, с одной стороны, и руководить, с другой, по-разному управляют существительными: знать что-либо, кого-либо; изучать что-либо, кого-либо, но: руководить чем-либо или кем-либо).

3. Грамматическая неоднородность слов, употребляемых в качестве однородных членов, не является нарушением литературной нормы. Однако в некоторых контекстах подобное объединение разнородных форм становится нежелательным. Неправильно, например: Группа слесарей-сборщиков была весьма квалифицированной, но в то же время очень малочисленна (сочетание в роли сказуемых полной и краткой форм прилагательных является стилистической ошибкой, свойственной просторечию).

Упражнение 102.

Отметьте случаи неправильного или стилистически не оправданного использования однородных членов. Укажите причины речевых ошибок. Устраните замеченные речевые погрешности.

1. Работа умельцев-палешан получила признание и успех на многих союзных и международных форумах.

2. Руководство поблагодарило и премировало лучших ценными подарками.

3. Внимание и контроль за ходом социалистического соревнования — повседневный долг актива предприятия.

4. Т. Соловьёв зарекомендовал себя как вдумчивый, отзывчивый товарищ и много помогает молодым рабочим.

5. На конкурсе были отмечены дипломами и зарекомендовали себя в числе лучших коллективы Мытищинского завода и наш, хотя и не заняли первого места.

6. На сегодняшний день бригадирами учтены и влажность, и температурные условия зерно-хранения, а также производился ремонт зернохранилищ.

7. Агитаторами организованы красные уголки и наглядная агитация, кроме того, систематически были проведены семинары, лекции, беседы.

8. Механизаторы совхоза поддерживают и голосуют за кандидатуры, предложенные вниманию собрания.

9. Сессия приняла решение и рекомендовала о быстрейшем завершении сроков ремонта.

10. Члены народного контроля не раз говорили и советовали о неблагополучном положении дел на ферме.

11. Заготовленный урожай будет сдан в сроки и уже отмечался в сводках района.

12. Из газет, радио и передач голубого экрана мы узнаем о надеждах и свершениях наших дел и будней.

Синтаксические нормы. Согласование

1. Понятие синтаксической нормы

Итак, на предыдущих лекциях мы познакомились с четырьмя видами литературных норм: нормами ударения и произношения, лексическими и морфологическими нормами. На сегодняшней нашей лекции мы будем говорить о синтаксических нормах.

Синтаксические нормы – это нормы, которые регулируют правила построения словосочетаний и предложений. Наряду с морфологическими нормами формируют грамматические нормы.

Синтаксические нормы регулируют как посторенние отдельных словосочетаний (присоединение определений, приложений, дополнений к главному слову), так и построение целых предложений (порядок слов в предложении, согласование подлежащего и сказуемого, употребление однородных членов, причастного и деепричастного оборотов, связь между частями сложного предложения).

2. Порядок слов в предложении

В русском языке порядок слов в предложении относительно свободный. Основным является принятый в нейтральном стиле прямой порядок слов: подлежащие + сказуемое: Студенты пишут лекцию.

Изменения в порядке слов зависят от актуального членения предложения – движения мысли от известного (темы) к новому (реме). Сравним: Редактор прочитал рукопись. – Рукопись прочитал редактор.

Изменения в порядке слов называется инверсией. Инверсия – стилистический приём выделения отдельных членов предложения путём их перестановки. Обычно инверсия используется в художественных произведениях: Судьбы свершился приговор (М.Ю. Лермонтов), Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням (А.С. Пушкин). Возможна и так называемая неоправданная инверсия – нарушение порядка слов в ущерб содержанию: Он отказался со всеми студентами участвовать в мероприятии (только: Он отказался участвовать в мероприятии со всеми студентами). Неоправданную инверсию следует устранять путём использования прямого порядка слов.

3. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого

Связь между подлежащим и сказуемым носит название координации и выражается в том, что подлежащее и сказуемое согласуются по своим общим категориям: роду, числу. Однако существуют и трудные случаи координации. Обычно в таких случаях подлежащее имеет сложную структуру – в него входит несколько слов. Рассмотрим основные трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого (в форме таблицы).

|

1. Счётный оборот + существительное (двое студентов, пять часов и т.д.) |

Единств. число (подчеркивает общность, а также для числительных на 1). Множ. число (указывает на отдельность предметов). |

В Олимпиаде участвуют / участвует двадцать пять студентов. |

|

2. Слова: больше / меньше, много / мало / большинство / меньшинство, несколько (приблизительное количество) |

Единств. число (подчеркивает общность, также для числительных на 1, такжечасто вместе с одушевленными сущ., также если есть слова только, лишь, всего). Множ. число (указывает на отдельность предметов). |

Большинство студентов уже сдали экзамен. На экскурсию записалось только восемь отдыхающих. |

|

3. Однородные подлежащие |

Единств. число (однородные подлежащие соединяются предлогом С). Множ. число (однородные подлежащие соединяются союзом И). |

Спортсмен и тренер отправились на соревнования. Директор с сотрудниками института подготовил этот проект. |

|

4. Существительное + приложение |

Согласуется с главным словом (то есть с существительным). |

Журнал «Наука и жизнь» опубликовал серию материалов. Студентка-химик проводила эксперимент. |

4. Согласование определений с определяемым словом

Как мы помним, определение выражает характеристику предмета, чаще всего является прилагательным или причастием. Определение согласуется с главным словом по категориям рода, числа и падежа. Мы обратимся к трудным случаям такого согласования.

1) Определение + счётный оборот (=числительное + существительное). Важна позиция, которую занимает определение!

- Определение впереди счётного оборота: в форме Именительного падежа: последние два года, новые пять писем, молодые три девушки .

- Определение внутри счётного оборота: в Родительном падеже для существительных мужского и среднего рода, а для существительных женского рода – в Именительном падеже: два последних года, пять новых писем, три молодые девушки.

2) Однородные определения + существительное (обозначает похожие, но раздельные объекты):

- существительное в единственном числе, если предметы и явления тесно связаны по смыслу или имеют терминологический характер: В правой и левой половине дома. Промышленный и аграрный кризис.

- существительное во множественном числе, если нужно подчеркнуть различность предметов и явлений: Биологический и химический факультеты. Любительский и профессиональный турниры.

3) Определение + однородные существительные: определение стоит в единственном числе или во множественном числе в зависимости от того, относится оно по смыслу к ближайшему слову или ко всему словосочетанию: Русская литература и искусство. Способные ученик и ученица.

4). Определение + существительное с приложением: определение согласуется главным словом (то есть с существительным): новый вагон-лаборатория.

5. Согласование приложений с определяемым словом

Приложения имеет добавочное значение по отношению к существительному (профессия, статус, род занятий, возраст, национальность). По этой причине оно воспринимается как единое целое с существительным:

1) приложение, которое пишется через дефис, согласуется с определяемым словом: на новом диване-кровати.

2) приложения, которые пишутся отдельно от определяемого слова, не согласуются с определяем словом: в газете «Рабочий край».

þ Изменяется норма, связанная с согласованием географических названий. Сегодня можно согласовывать с определяемым словом русские географические названия и названия на –ия: В городе Смоленске, в селе Горюхине, на реке Волге, в Республике Индии.

Однако нет такого согласования в случае с иноязычными географическими названиями и астрономическими названиями: В штате Техас, на горе Эльбрус, на планете Венера.

6. Особенности употребления однородных членов

Есть свои правила в построении предложений с однородными членами:

1) Нельзя делать однородными членами неоднородные по смыслу слова. Не правильно: К тому времени у него уже была молодая жена и большая библиотека.

2) Нельзя делать однородными членами слова с родовым и видовым значением (только: род → вид!). Не правильно: Выпуск аппаратуры (родовое понятие), устройств и приборов (видовое понятие).

3) Нельзя делать однородными членами лексически и грамматически несочетаемые слова. Не правильно: Высказаны пожелания и выводы (только: Высказаны пожелания и сделаны выводы). Контролировать и руководить работами (только: Контролировать работы и руководить ими).

4) Нельзя делать однородными членами грамматически и синтаксически разные слова (разные части речи, слово и часть сложного предложения). Не правильно: Книги помогают нам в учёбе и вообще узнавать много нового (только: Книги помогают нам в учёбе, дают возможность узнавать много нового). Не правильно: Декан говорил об успеваемости и что скоро начинаются экзамены (только: Декан говорил об успеваемости и об экзаменах, которые скоро будут).

5) Если перед однородными членами есть предлог, его следует повторять перед каждым однородным членом: Сведения получены как из официальных, так и из неофициальных источников.

7. Употребления причастного и деепричастного оборотов

Необходимо соблюдать правила построения предложений с причастным и деепричастным оборотом:

1) Причастный оборот не должен включать в себя определяемое слово. Не правильно: Выполненный план заводом (только: план, выполненный заводом или выполненный заводом план).

2) Причастия согласуются с определяемым словом в форме рода, числа и падежа, а со сказуемым – в форме времени. Не правильно: Он пошёл по пути, проложенным его отцом (только: проложенному). Не правильно: Выступающий с заключительным словом докладчик ответил на вопросы (только: выступивший).

3) Причастия не могут иметь формы будущего времени и не сочетаются с частицей бы. Не правильно: Студент, сумеющий скоро получить диплом. Не правильно: Планы, нашедшие бы поддержку руководства.

þ В случае затруднения в коррекции предложения с причастным оборотом, предложение можно перестроить в СПП с придаточным определительным (с союзным словом который).

1) Действия сказуемого и деепричастного оборота выполняются одним субъектом. Не правильно: Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа (только: когда я подъезжал к станции, у меня слетела шляпа).

2) Деепричастный оборот не должен присоединяться к безличным и страдательным конструкциям. Не правильно: Открыв окно, мне стало холодно (только: открыв окно, я замерз).

þ В случае затруднения в коррекции предложения с деепричастным оборотом, предложение можно перестроить в СПП с придаточным обстоятельственного значения (с союзами когда

Задания. Укажите предложение без грамматической ошибки (без нарушения синтаксической нормы).

1) Следует уделять большое внимание на развитие образного мышления.

2) Успех в соревновании зависит не только от сноровки, а от знания технологии.

3) Когда мать спросила у сына, зачем он читает запрещенные книги, Павел ответил, что хочет все знать.

4) Он уважает и заботится о своих фронтовых товарищах.

Вариант № 1. В этом предложении нарушены нормы управления: вместо уделять большое внимание (чему?) развитию используется уделять большое внимание на развитие. Вариант № 2. Нарушены правила употребления двойного союза: вместо не только…но и употребляется не только… а Вариант № 3. Предложение построено с учетом всех грамматических правил. Вариант №4. Нарушены нормы при употреблении однородных членов предложения: глагол уважает требует зависимое слово в винительном падеже (кого? что?), а глагол заботится – в предложном (о ком? о чем?). При этом у них одно общее дополнение свои фронтовые товарищи. Таким образом, правильный ответ – вариант № 3.

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).

1) Большинство зданий, определяющих исторический центр города, было построено еще в 17 веке.

2) Те, кто регулярно занимается различными видами спорта, редко болеют простудными заболеваниями.

3) Встречи с выдающимися деятелями искусства и литературы стали традиционными на канале «Культуре».

4) Изменение климата на планете прогнозируют крупнейшие ученые-физики как в нашей стране, так и в странах Европы и Америки.

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 1) Благодаря современных технологий ученые исследовали глубины озера Самотлор и нашли под илистым дном богатейшие залежи нефти.

2) В один из осенних дней, освеженных холодным воздухом, лес как будто помолодел, заблистал золотом и красноватой сетью березовых ветвей.

3) О жизни и творчестве художника, о его загубленном таланте можно прочитать в повести К.Паустовского «Орест Кипренский».

4) Многие, кто бывал в Переяславле-Залесском, знают, что этот город моложе Ростова, но его история тоже уходит корнями в далекое прошлое.

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 1) Она ничего не знала о том, что произошло на даче.

2) Жители города ожидали и надеялись на мирное разрешение конфликта.

3) Шаляпин был гениален не только на драматической, но и на оперной сцене.

4) Вследствие использования минеральных удобрений удалось собрать рекордный урожай.

Ответы: 3, 1, 2.

Здравствуйте,

Здравствуйте,