Итоговая КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

(ТЕСТ)

Инструкция для студентов

Контрольная

работа состоит из частей А и В. На её выполнение отводится 90 минут.

Задания

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу,

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

ВАРИАНТ 1

Часть А

В каждом

задании может быть 1, 2 и более правильных ответов.

А1. Однокоренными

являются все слова в ряду

1)лесопилка,

копилка, опилки

2)земляной,

позёмка, озимый

3)горе,

горевать, пригорюнился

А2. Суффиксальным

способом образовано слово

1)привкус 4)подземелье

2)крючок 5)весенний

3)нахлебник

А3. Слова глядеть и

смотреть – это

1)синонимы

2)антонимы

3)разные

значения многозначного слова

4)омонимы

А4. Буква –А- пишется

1)изл…гать 4)ум…лкать

2)з…рница

5)п…лисадник

3)исп…рение

А5. Буква –О- пишется

1)парч…вый 4)стож…к

2)ноч…вка 5)печ…

3)трущ…бы

А6. Буква,

обозначающая звонкий согласный на письме, пишется

1)сторо…ка 4)…бить

2)о…тащить 5)во…созданный

3)…десь

А7. Согласная пишется

1)пакос…ный 4)крос…

2)киргиз…кий 5)програм…ка

3)наперс…ник

А8. – Ь — пишется

1)горяч… 4)спряч…ся

2)барабан…щик 5)занимаеш…ся

3)пят…десят

А9. – И – пишется 4)жемчуж…нка

1)пр…забавный

случай 5)вермешел…вый суп

2)пр…остановиться

3)пр…вратник

А10. – Ы – пишется

1)марц…пан 4)меж…нститутский

2)ц…ган 5)лисиц…н

след

3)из…мать

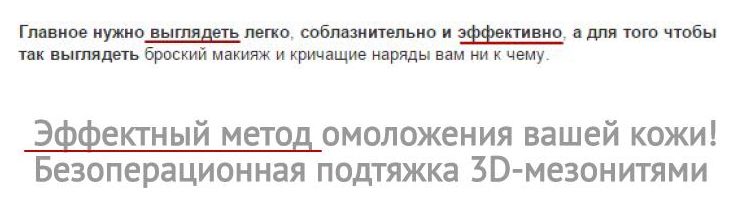

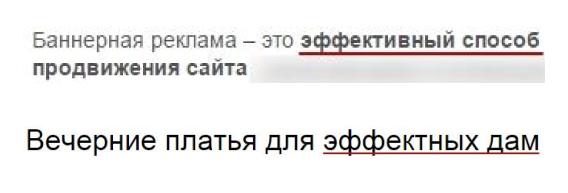

А11. Речевая ошибка

допущена в словосочетании

1)динамичный

темп

2)более

симпатичнее

3)дипломатичное

поведение

4)злостный

человек

А12.Речевая ошибка

допущена в предложении

1)Дети,

интересующиеся биологией, заинтересовались ею ещё больше

после того,

как пришёл новый учитель.

2)Трёхсот

пятидесяти шести рублей, оставленных на подоконнике, он так

и не нашёл.

3)Говоря о

вечном, мной были неправильно расставлены акценты.

А13.Слово употреблено

в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении

1)Чтец

декларировал и декламировал новые стихотворения известного

поэта.

2)Ареал

божественности точно исходил от него.

3)Позитивные

изменения чувствовались во всём.

4)Пётр дал

ему деньги взаймы на длинный срок.

5)Он обладал

недюжинными способностями и удивительным даром

ясновидения.

А14. Неправильно

поставлено ударение в слове

1)ката΄лог 4)приняла΄

2)христиани΄н 5)поло΄жил

3)раскупо΄рить

А15.Укажите (цифрами)

количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же порядке, в котором

написаны слова).

Юла, тень, селение, праздник.

А16. Укажите, каким

членом предложения является подчёркнутое слово?

Белая ночь

простиралась вокруг.

А17. Укажите(цифрой)

количество грамматических основ в следующем

предложении

Ветер дул всё порывистее, сыпля брызги с ярко – зелёных деревьев, за

садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно – голубые сполохи

озаряли аллею, и повсюду пели соловьи.

А18. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Внизу, как

зеркало стальное, синеют озера струи.

2)И закипела

работа по этому мосту, как по коре.

3)Нижняя

часть окна была, как будто подёрнута ровным морозом.

А19. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у

меня хотя бы даже в виде Мефистофеля.

2)Меня вероятно, принимая за кого – то другого, она расцеловала трижды.

3)Стало быть я заболел.

А20. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Темнея как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну.

2)Меня пригласили на совет директоров, как юриста.

3)Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский

болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой.

А21. Чужая речь

оформлена неправильно в предложении

1) «Что я пугаюсь?- подумала она,- Ему просто весело, он проснулся в

хорошем настроении».

2)Пушкин писал, что «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья

убежит».

3)По словам Салтыкова – Щедрина, «литература изъята из законов тления».

Часть В

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5

І. В мире есть

не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек стал

человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту.

ІI. Красота –

это глубоко человеческое. Красота существует независимо от нашего сознания и

воли, ‹…› она открывается человеком или постигается, живёт в его душе; не было

бы нашего сознания, не было бы и красоты. Мы приходим в мир для того, чтобы

постигнуть красоту, утвердить, создать её.

IІІ. 1. Красота

– это радость нашей жизни. 2. Человек стал Человеком потому, что увидел глубину

лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную дымку

степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева над

горизонтом, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом

небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в

пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой

колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая новую

красоту. 3. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце

расцветёт благородство.

4. Перед человеком

открылась радость жизни потому, что он услышал шёпот листьев и песню кузнечика,

журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков жаворонка в

горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое плесканье волны

и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи

лет чудесную музыку жизни. 5. Умей и ты слушать эту музыку. 6. Дорожи красотой,

береги её.

В.Сухомлинский

В1. Наиболее полно

основную мысль текста выражает следующая фраза

1)Красота

существует независимо от нашего сознания и воли.

2)Мы приходим в

мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать

её.

3)Благородство

может расцвести в каждом сердце.

4)В мире

существует много нужного и полезного.

В2. Какое слово можно

поставить на месте многоточия в угловых скобках во II

абзаце?

1)потому что

2)если

3)но

4)когда

В3. Какое средство

выразительности использовано в 4 предложении ІІІ абзаца?

1)гипербола

2)риторический

вопрос

3)антитеза

4)олицетворение

В4. Определите стиль

приведённого выше текста

1)научный

2)художественный

3)разговорный

4)официально –

деловой

В5. Напишите

небольшое сочинение – рассуждение (объём 50 – 70 слов) на тему: «Зачем человеку

нужно беречь красоту?».

Инструкция для студентов

Контрольная

работа состоит из частей А и В. На её выполнение 90 минут.

Задания

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу,

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

ВАРИАНТ 2

Часть А

В каждом задании может быть 1,2 и более

правильных ответов.

А1. Однокоренными

являются все слова в ряду

1)болтик,

проболтался, болтушка

2)носильщик,

переносной, переносица

3)больница,

болезненный, больно

А2. Суффиксальным

способом образовано слово

1)морозоустойчивый 4)садовый

2)стажёр 5)заречный

3)повсюду

А3 Слова заяц

(зверёк) и заяц (безбилетник) – это

1)синонимы

2)антонимы

3)разные

значения многозначного слова

4)омонимы

А4. Буква –А –

пишется

1)скл…ниться 4)д…лина

2)з…ря 5)б…люстрада

3)погл…щать

А5. Буква – О –

пишется

1)печ…ный 4)реч…нка

2)размеж…вка 5)влеч…

3)ш…рник

А6. Буква,

обозначающая звонкий согласный на письме, пишется

1)вприпры…ку 4)э…калипт

2)брю…жать 5)и…тратить

3)…десь

А7. Согласная пишется

1)блес…нуть 4)цел…офан

2)сколь…кий

5)ман…ка

3)пас…бище

А8. –Ь – пишется

1)хорош 4)отреж…те

2)гониш…ся

5)много туч…

3)девят…сот

А9. – И – пишется

1)непр…ходящие

ценности

2)пр…мерный

показ

3)пр…дел

в храме

4)завистл…вый

человек

5)пугов…чка

А10. – Ы – пишется

1)ц..клоп 4)сверх…мпульсивный

2)без…нвентарный 5)купц…

3)ц…кнуть

А11. Речевая ошибка

допущена в словосочетании

1)достойный

высокой награды

2)крепкая

дружба

3)воспитательская

система

4)запасливый

человек

А12. Речевая ошибка

допущена в предложении

1)Размышляя

о будущем, не забывайте о прошлом.

2)Хочу

поблагодарить Вас и чтобы всё было хорошо.

3)Не

менее полчаса я провёл в ожидании товарища.

А13. Слово

употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении

1)Чтец

декларировал и декламировал новые стихотворения известного

поэта.

2)Ареал

божественности точно исходил от него.

3)Позитивные

изменения чувствовались во всём.

4)Пётр дал

ему деньги взаймы на длинный срок.

5)Он обладал

недюжинными способностями и удивительным даром

ясновидения.

А14. Неправильно

поставлено ударение в слове

1)со΄зыв 4)хода΄тайство

2)зна΄харь

5)цеме΄нт

3)хвоя΄

А15. Укажите (цифрами)

количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же порядке, в котором

написаны слова).

Моль,

съел, акация, ведущий

А16. Укажите, каким

членом предложения является подчёркнутое слово?

Нет

солнца, но светлы пуды.

А17. Укажите (цифрой)

количество грамматических основ в следующем предложении

А когда

Кузьма, причесавшись и переменив пиджак, оделся и вышел на

побелевшее

от падающего снега крыльцо, у освещённых окон людской

уже

чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор.

А18. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Я

убеждён, например, что настоящая воспитанность проявляется

прежде

всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими

родными.

2)Погода,

между тем, разгуливалась.

3)Процесс

всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их.

А19. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Лужин

неуклюжим движением плеча сшибал дом, как великий

кусок

декорации, испускающий вздох пыли.

2)Было

совершенно непонятно как всё это произошло.

3)Со

временем он прославился как наилучший психоаналитик.

А20. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Должно

быть, у каждого человека случается своё счастливое время

открытий.

2)И, до

сих пор, наша литература ещё не изжила Пушкина.

3)По

указанию календаря, наступит в марте весна, побегут грязные

ручьи с

холмов, оттает земля и задымится тёплым паром.

А21. Чужая речь

оформлена неправильно в предложении

1)Ю.Олеша

вспоминал, что: «я познакомился с Вертинским в редакции

какого –

то одесского журнальчика».

2)По

словам Ю.Олеши, Вертинский был «образцом личности,

действующей

в истории».

3) «Не

может же быть, в самом деле, — рассуждал я сам с собою, — чтобы

он

говорил так зря?».

Часть В

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5

I. Будь щедрым и

бескорыстным. Скупость обедняет человека, превращает его в эгоиста и

приобретателя. Вещи существуют для того, чтобы служить человеку, а не

порабощать его. Вещи и блага – воплощение труда, поэтому по отношению к вещам

судят о твоём отношении к человеку. Скупость – эгоистическая боязнь отдать

частицу своей души другому человеку, ‹…› ему было лучше. Скупость постепенно

вырождается в жадность, уродующую личность, её духовный мир, потребности,

интересы. Жадность порождает бесчеловечность, человеконенавистничество.

Противоядие, профилактика от скупости и жадности – щедрость души в годы

детства, отрочества, ранней юности. Трудись так, чтобы созданное тобой для

людей становилось частицей твоей души, но, отдавая творение своей души людям,

ты не должен чувствовать, что отрываешь что – то от сердца с болью. Щедрость

души – дитя того соучастия, без которого немыслимо человеческое благородство.

По-настоящему щедрым может быть лишь тот, кто умеет любить людей и жалеть их.

Но и любовь к людям немыслима без первичной искры щедрости.

II. Умей видеть

вокруг себя щедрость и скупость, подлинное богатство души и безобразную

убогость и наготу. Скупость и жадность – пусть эти пороки всегда вызывают у

тебя гнев, осуждение, презрение.

В. Сухомлинский

В1 Наиболее полно

основную мысль текста выражает следующая фраза

1)Скупость

постепенно вырождается в жадность.

2)Вещи

должны служить человеку, а не порабощать его.

3)Вещи и

блага – воплощение нашего труда.

4)Необходимо

быть щедрым и бескорыстным.

В2. Какое слово можно

поставить на месте многоточия в угловых скобках

в I абзаце?

1)и

2)чтобы

3)но

4)так

как

В3. Какое средство

выразительности использовано в последнем предложении

I абзаца?

1)антитеза

2)метафора

3)гипербола

4)сравнение

В4. Определите стиль

приведённого выше текста

1)художественный,

с элементами публицистического

2)разговорный

3)публицистический,

с элементами научного

4)официально

– деловой

В5. Напишите небольшое

сочинение – рассуждение (объём 50 – 70 слов) на тему: «Зачем нужно быть щедрым

и бескорыстным?».

Инструкция для студентов

Контрольная

работа состоит из частей А и В. На её выполнение 90 минут.

Задания

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу,

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

ВАРИАНТ 3

Часть А

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных

ответов

А1. Однокоренными

являются все слова в ряду

1)вожак,

заводной, воевода

2)косилка,

косогор, накосить

3)сделка,

отделка, сиделка

А2. Способом сложения

образовано слово

1)перекати-поле 4)вечнозелёный

2)кое-где 5)пол-Европы

3)отлёт

А3. Слова шашки

(игра) и шашки (холодное оружие) – это

1)синонимы

2)антонимы

3)разные

значения многозначного слова

4)омонимы

А4. Буква – А –

пишется

1)оз…рённый 4)упл…тить

2)переел…жить 5)б…ррикада

3)ум…лкать

А5. Буква – О –

пишется

1)суш…ный 4)верблюж…нок

2)свеж… 5)чертеж…м

3)ч..порный

А6. Буква,

обозначающая звонкий согласный на письме, пишется

1)ни…кий 4)всколь…ь

2)на…бавка 5)бе…перспективный

3)ра…чёт

А7. Согласная пишется

1)лес…ница 4)француз…кий

2)дерз…кий 5)ак…ордеон

3)я…ственный

А8. – Ь – знак

пишется

1)настеж… 4)готовиш… 2)детский

плач… 5)исправ…ся

3)лос…он

А9. – И – пишется

1)непр…ложная

истина 4)сирен…вый

2)Пр…уралье 5)кресл…це

3)пр…тормозить

А10. – Ы – пишется

1)дез…нфекция 4)из…мать

2)ц…клон 5)круглолиц…й

3)ц…ганка

А11. Речевая ошибка

допущена в словосочетании

1)самый

наилучший

2)высокая

глубина осушки

3)менее

ужаснее

4)крепкий

духом человек

А12. Речевая ошибка

допущена в предложении

1)Разговаривая

с ним, у нас завязался оживлённый спор.

2)Двумстам

шестидесяти выпускникам вуза был посвящён этот

праздник.

3)Хочу

посоветовать вам всегда быть приветливым и чтобы хорошо

относиться

к людям.

А13. Слово

употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении

1)Чтец

декларировал и декламировал новые стихотворения известного

поэта.

2)Ареал

божественности точно исходил от него.

3)Позитивные

изменения чувствовались во всём.

4)Пётр дал

ему деньги взаймы на длинный срок.

5)Он обладал

недюжинными способностями и удивительным даром

ясновидения.

А14. Неправильно

поставлено ударение в слове

1)полуве΄р 4)преми΄ровать

2)аристокра΄тия 5)ста΄туя

3)свекла΄

А15. Укажите

(цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в том же порядке, в

котором написаны слова).

Мышь,

ель, мнение, солнце

А16. Укажите, каким

членом предложения является подчёркнутое слово?

Все

грустно думали о минувшем.

А17. Укажите (цифрой)

количество грамматических основ в следующем предложении

А в

полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду

рдели

клёны и липы, тихо роняя разноцветные листья.

А18. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Однако

мною овладел соблазн, и выправив первых шесть страниц,

я

вернулся к людям.

2)Из

первой рамы на нас глянула писанная маслом, женщина лет

тридцати.

3)На

стене, затянутой тиснёным золотом сафьяном, висел большой

портрет

человека с аристократической шевелюрой, прищуренными

глазами,

подкрученными усами и с лорнетом в руках.

4)Внизу,

в тёмной тесноте вешалок переодевались.

А19. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)И, тем

не менее, я этот роман у вас беру.

2)Агапенов

оказывается успел выпустить книжку рассказов за время,

которое

прошло после вечеринки.

3)Таким

образом, некоторая материальная база намечалась.

А20. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Я

отнёсся к этому как к тяжёлой шутке.

2)Сын

шёл за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину,

как

старичок.

3)Как

челокек здравомыслящий он не верил в существование всякой

нечисти.

А21. Чужая речь

оформлена неправильно в предложении

1)К.Паустовский

писал, что: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на

вкус, на

запах – много слов, бывших до той поры хотя и известными

мне, но

далёкими и непережитыми.

2)По

словам Паустовского, в каждом таком слове «заложена бездна

живых

образов».

3)

«Скажите Вешняковой – прочитала Торопецкая, — что я решил

загадку

роли Ксении».

Часть В

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5

I. Искусство

освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно делает

его добрее, а следовательно, счастливее.

II. Но понимать

произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться-

Учиться долго, всю

жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства не может быть.

Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь искусство

сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная

щедрость искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черёд открытия

другим.

III. Как же

научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это понимание? Какими

качествами нужно для этого обладать?

IV. Я не берусь

давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то качество,

которое мне всё же представляется наиболее важным в настоящем понимании

искусства, — это искренность, честность, открытость к восприятию искусства.

V. Пониманию

искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей искренности.

VI. Часто говорят

про кого – нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет!

‹…› вы

приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают вкусом, то

заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей

восприимчивости. У неё – то они многому и научились.

Д.

Лихачёв

В1. Наиболее полно

основную мысль текста выражает следующая фраза

1)Искусство

сталкивает нас всё время с новыми и новыми явлениями.

2)Пониманию

искусства следует учиться прежде всего у самого себя –

у своей

искренности.

3)Часто

говорят про кого – нибудь: у него врождённый вкус.

4)Ценность

искусства заключена и в красоте.

В2. Какое слово можно

поставить на месте многоточия в угловых скобках в VI

абзаце?

1)а

2)но

3)если

4)когда

В3. Какое средство

выразительности использовано в III абзаце?

1)антитеза

2)риторический

вопрос

3)анафора

4)гипербола

В4. Определите стиль

приведенного веше текста

1)официально

– деловой

2)публицистический,

с элементами научного

3)разговорный

4)художественный,

с элементами публицистического

В5. Напишите

небольшое сочинение – рассуждение (объём 50 – 70 слов) на тему: «Согласны ли вы

с мнением Д. Лихачева, что «пониманию искусства следует учиться прежде всего у

самого себя – у своей искренности».

Инструкция для студентов

Контрольная

работа состоит из частей А и В. На её выполнение 90 минут.

Задания

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу,

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

ВАРИАНТ 4

Часть А

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных

ответов

А1. Однокоренными

являются все слова в ряду

1)подстилка,

пастилка, расстилка

2)оливка,

подливка, заливка

3)сделка,

отделка, самоделка

А2. Приставочным

способом образовано слово

1)подзаголовок 4)разъехаться

2)бесполезный 5)кое

— как

3)заготовка

А3. Слова крепкий

(лёд) – крепкий (организм) – это

1)синонимы

2)антонимы

3)разные

значения многозначного слова

4)омонимы

А4. Буква – А –

пишется

1)к…саться 4)перес…лить

2)р…стовщик 5)экск…ватор

3)препод…вание

А5. Буква – О –

пишется

1)кумач…вый 4)воротнич…к

2)корч…вка 5)теч..т

3)изж…га

А6. Буква, обозначающая

звонкий согласный на письме, пишется

1)деревя…ка 4)…дать

2)по…деть 5)пря…ка

3)…дание

А7. Согласная пишется

1)доблес…ный 4)матро…ский

2)профе…сор 5)искус…ный

3)гнус…ный

А8. – Ь – пишется

1)утеш…ся 4)помощ…ник

2)невтерпёж… 5)еш…те

3)в…юга

А9. – И – пишется

1)пр…сытиться

властью 4)заманч…вое предложение

2)пр…менить

знания 5)мешоч…к

3)пр…оритетное

право

А10. – Ы – пишется

1)ц…нк 4)ц…ган

2)вз…мать 5)под…мать

3)Серёж…н

брат

А11. Речевая ошибка

допущена в словосочетании

1)доверять

тайны своему другу

2)будничная

работа

3)проливной

ливень

4)более

умнее

А12. Речевая ошибка

допущена в предложении

1)Размышляя

над прочитанным, мною были сделаны следующие

выводы.

2)Я

часто задумываюсь о случившемся и как надо было поступить.

3)Речь

шла о трёхстах пятидесяти рублях, которые он занял вчера

вечером.

А13. Слово

употреблено в НЕСВОЙСТВЕННОМ ему значении

1)Чтец

декларировал и декламировал новые стихотворения известного

поэта.

2)Ареал

божественности точно исходил от него.

3)Позитивные

изменения чувствовались во всём.

4)Пётр дал

ему деньги взаймы на длинный срок.

5)Он обладал

недюжинными способностями и удивительным даром

ясновидения.

А14. Неправильно

поставлено ударение в слове

1)ката΄лог 4)приняла΄

2)христиани΄н 5)поло΄жил

3)раскупо΄рить

А15. Укажите

(цифрами) количество звуков в словах (Цифры записывайте в порядке, в котором

написаны слова).

Пень,

берёза, въезд, костный

А16. Укажите, каким

членом предложения является подчёркнутое слово?

Всё говорит

о счастье и весне.

А17. Укажите (цифрой)

количество грамматических основ в следующем предложении Вагоны,

раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь,

плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже – зелёные опушки

орешника.

А18. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Да, эта

глава будет пожалуй самой короткой.

2)По-видимому

в голове была каша, в которую к тому же впутывался и

зря

украденный револьвер.

3)Из

напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого.

А19. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Не спорю,

я может быть и заслужил это печальное название.

2)Тут на

лице моём выразилось, очевидно, полное отчаяние.

3)Я

помнится шёл по мягкому ковру солдатскогосукна.

А20. Пунктуационная

ошибка допущена в предложении

1)Люстра с

матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно

знакомым

дрожанием.

2)Как

истинный поэт он не терпел фальши в искусстве.

3)Пётр

рассматривал это как личное оскорбление.

А21. Чужая речь

оформлена неправильно в предложении

1)По словам

А.Блока, «не родина оставит человека, а человек родину».

2)Д.Лихачёв

писал, что: «я убеждён, например, что настоящая воспитан-

ность

проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях

со своими

родными».

3)

«Передайте Елагину, — читала Торопецкая, что он более всего должен

бояться

сыграть результат, к чему его всегда тянет».

Часть В

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5

I. 1.С самим

именем Пушкина у нас связывается вздох облегчения, улыбка.

2.Какое лёгкое имя

вошло над тяжёлой и неуклюжей Российской империей!

3.Для читающей

России Пушкин своими солнечными стихами утеплил её климат. У пушкинского очага

мы греемся и сегодня, ‹…› ничего теплее Пушкина не было в русской культуре, не

говоря об её истории. И уже мистически знаем, что ничего теплее пушкинского

очага у нас и через тысячу лет не будет. Почему? После Пушкина у нас были

величайшие гении: Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей их

гениальности никто из них не достигал пушкинской гармоничности и теплоты…

II. Пушкин не

только навсегда останется лучшим поэтом России, но он и создатель первых лучших

образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли грядущих эпох.

ІІІ. Пушкинская

улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его обузданная

вольность, плодоносная грусть не вооружают ли нас мужеством и надеждой, что

печальную историю нашей страны в конце концов пробьёт пушкинская гармония?

Можно ли поверить, что явление Пушкина – случайная

игра генов? Некий

коктель природы из горячей Африки и холодной России? Такое скопление великих

талантов в одном человеке не могло быть случайным, а могло быть только

путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека вообще и

разумность Пушкина в особенности.

Ф.Искандер

В1. Наиболее полно

основную мысль текста выражает следующая фраза

1)А.С.Пушкин

– лучший поэт России, сумевший предугадать многие

великие

мысли грядущих эпох.

2)После

Пушкина были величайшие гении: Гоголь, Толстой,

Достоевский

и другие.

3)При

всей своей гениальности никто из русских писателей не достигал

пушкинской

гармоничности и теплоты.

4)История

нашей страны печальна.

В2. Какое слово можно

поставить на месте многоточия в угловых скобках в I

абзаце?

1)если

2)потому

что

3)но

4)или

В3. Какое средство

выразительности использовано в 3 предложении I абзаца?

1)метафора

2)антитеза

3)литота

4)риторический

вопрос

В4. Определите стиль

приведённого выше текста

1)художественный,

с элементами публицистического

2)разговорный

3)публицистический,

с элементами научного

4)официально

– деловой

В5. Напишите

небольшое сочинение – рассуждение (объём 50 – 70 слов) на тему: «Пушкин –

лучший поэт России».

Ответы к контрольной работе по русскому языку

(тест)

Часть А

|

№ вар. |

А 1 |

А 2 |

А 3 |

А 4 |

А 5 |

А 6 |

А 7 |

А 8 |

А 9 |

А 10 |

А 11 |

А 12 |

А 13 |

А 14 |

А 15 |

А 16 |

А 17 |

А 18 |

А 19 |

А 20 |

А 21 |

|

1 |

3 |

2 5 |

1 |

1 2 3 5 |

1 3 4 |

1 3 |

1 2 4 5 |

3 4 5 |

2 3 4 |

2 3 5 |

2 4 |

1 3 |

1 2 4 |

1 3 5 |

4 3 8 7 |

Об- сто- ят. |

4 |

3 |

2 3 |

1 2 |

1 2 |

|

2 |

3 |

2 4 |

4 |

2 5 |

3 4 |

1 2 3 4 |

2 3 4 |

2 3 4 |

2 3 4 5 |

2 3 5 |

3 |

2 3 |

1 2 4 |

1 3 |

3 4 6 7 |

Ска- зу- ем. |

3 |

2 |

2 |

2 3 |

1 |

|

3 |

1 |

1 4 5 |

4 |

1 4 5 |

2 3 4 5 |

1 2 4 |

1 3 4 5 |

1 3 4 5 |

2 3 5 |

3 4 5 |

1 2 3 |

1 3 |

1 2 4 |

1 3 4 |

3 3 7 5 |

До- пол- нен. |

3 |

1 2 4 |

1 |

1 3 |

1 3 |

|

4 |

3 |

1 2 5 |

3 |

1 3 5 |

1 3 4 |

2 3 5 |

1 2 4 |

1 3 5 |

2 3 4 |

4 5 |

2 |

1 2 |

1 2 4 |

1 3 5 |

3 6 5 6 |

Под- леж. |

3 |

1 2 |

1 3 |

2 |

2 3 |

Часть В

|

№ вар. |

В 1 |

В 2 |

В 3 |

В 4 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

2 |

|

2 |

4 |

2 |

2 |

1 |

|

3 |

2 |

3 4 |

2 3 |

4 |

|

4 |

1 |

2 |

1 |

1 |

От 0 до 7 баллов –

«2»

От 8 до 15 баллов –

«3»

От 16 до 22 баллов –

«4»

Более 22 баллов – «5»

Отметка «3»

ставится в следующих случаях:

·

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные

для дальнейшего усвоения программного материала;

·

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,

использовании лингвистической терминологии, , исправленные после наводящих

вопросов преподавателя;

·

студент не справился с применением теории в новой ситуации при

выполнении практического задания, но выполнил задание обязательного уровня

сложности по данной теме;

·

при знании теоретического материала выявлена недостаточная

сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2»

ставиться в следующих случаях:

·

не раскрыто основное содержание учебного материала;

·

обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее

·

важной части учебного материала;

·

допущены ошибки в определении понятий, при использовании

лингвистической терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов

преподавателя.

Отметка «1»

ставится, если:

·

студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по

изучаемому материалу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Введение.

1.Русский язык в

современном мире. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.

1.Функциональные

стили речи и их особенности.

2.Текст как

произведение речи. Признаки, структура текста.

Раздел 2. Лексика и фразеология.

1.Прямое и переносное

значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы,

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.

2.Лексика с точки

зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас. Фразеологизмы.

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.

1.Гласные и согласные

звуки русского языка, их сильная и слабая позиция.

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.

1. Способы

словообразования. Особенности словообразования профессиональной лексики и

терминов.

2.Правописание

чередующихся гласных в корнях слов.

3.Правописание

приставок ПРИ-/ПРЕ-.

4.Правописание

сложных слов.

Раздел 5. Морфология и орфография.

1.Правописание

окончаний имён существительных.

2.Правописание сложных

имён существительных.

3.Правописание

суффиксов и окончаний имён прилагательных.

4.Правописание

сложных имён прилагательных.

5.Правописание имён

числительных.

6.Правописание

местоимений.

7.Правописание

суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами.

8.Правописание

суффиксов и окончаний причастий.

9.Правописание НЕ с

причастиями.

10.Правописание –н- и

–нн- в причастиях и отглагольных прилагательных.

11.Правописание

наречий.

Раздел 6. Служебные части речи.

1.Правописание

предлогов.

2.Правописание

союзов.

3.Правописание

частиц.

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.

1.Знаки препинания в

простом предложении.

2.Знаки препинания в

сложном предложении.

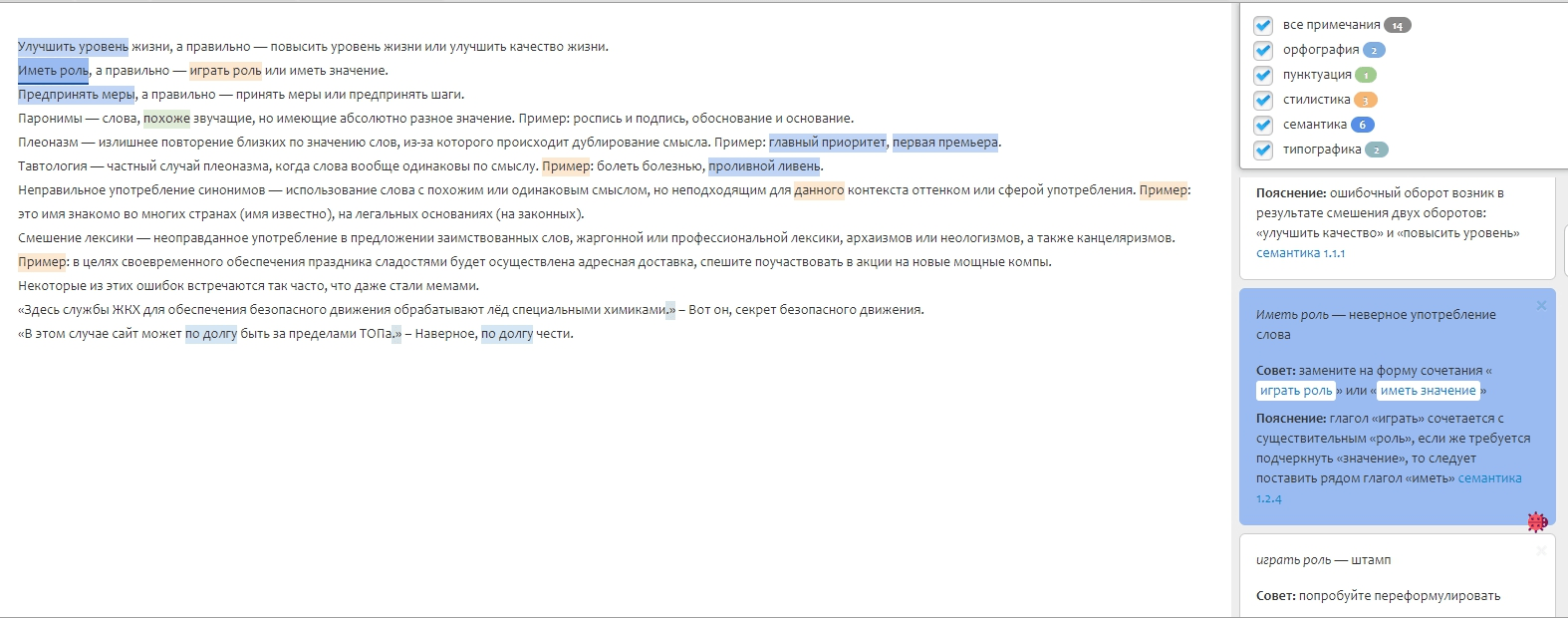

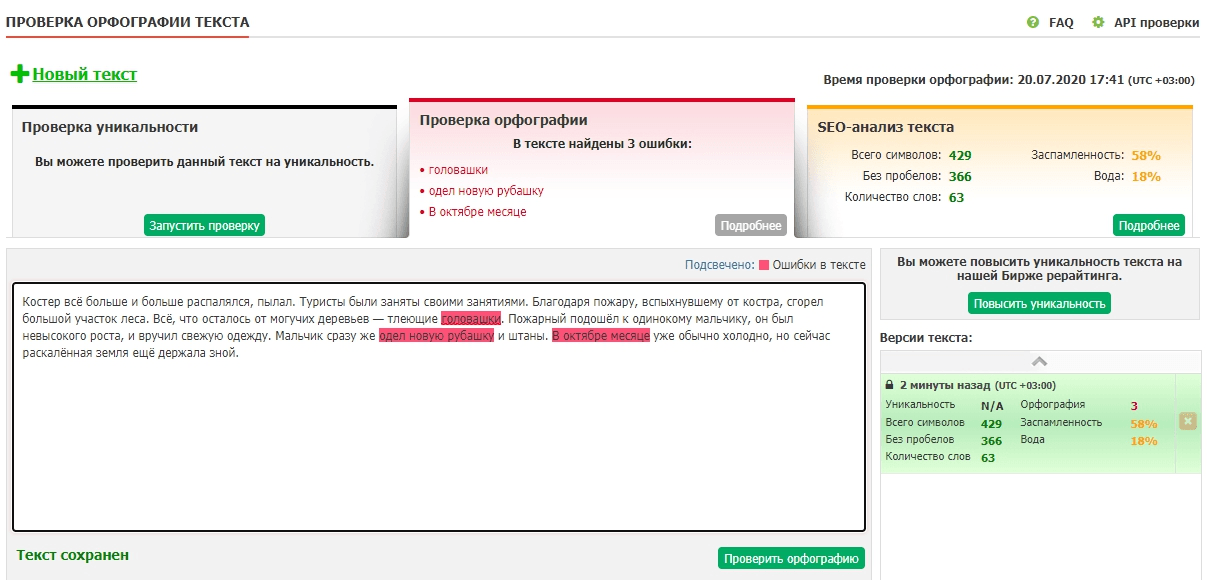

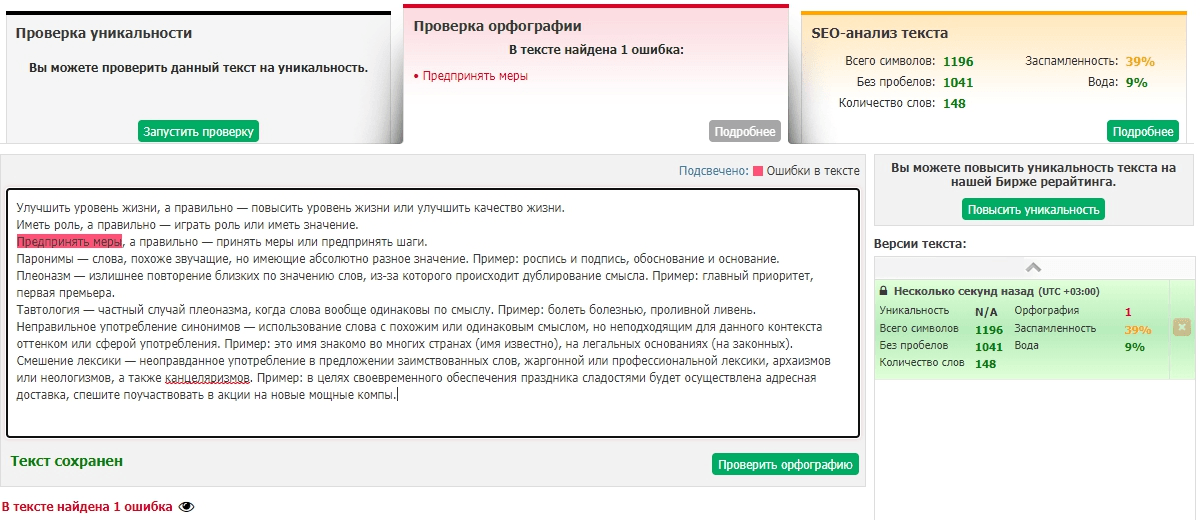

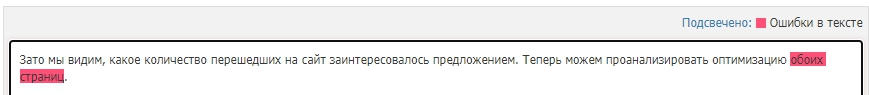

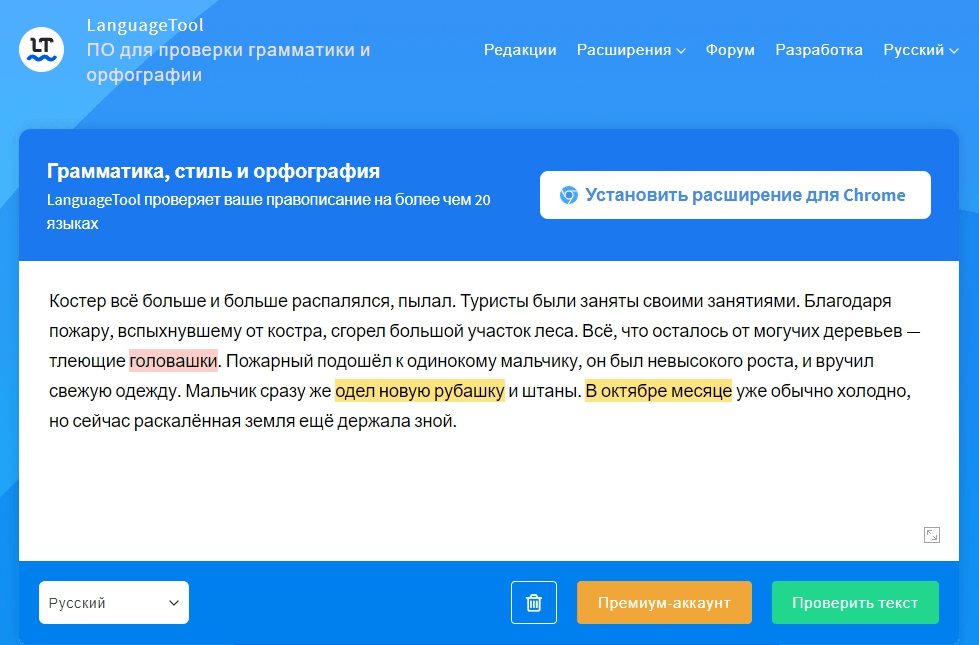

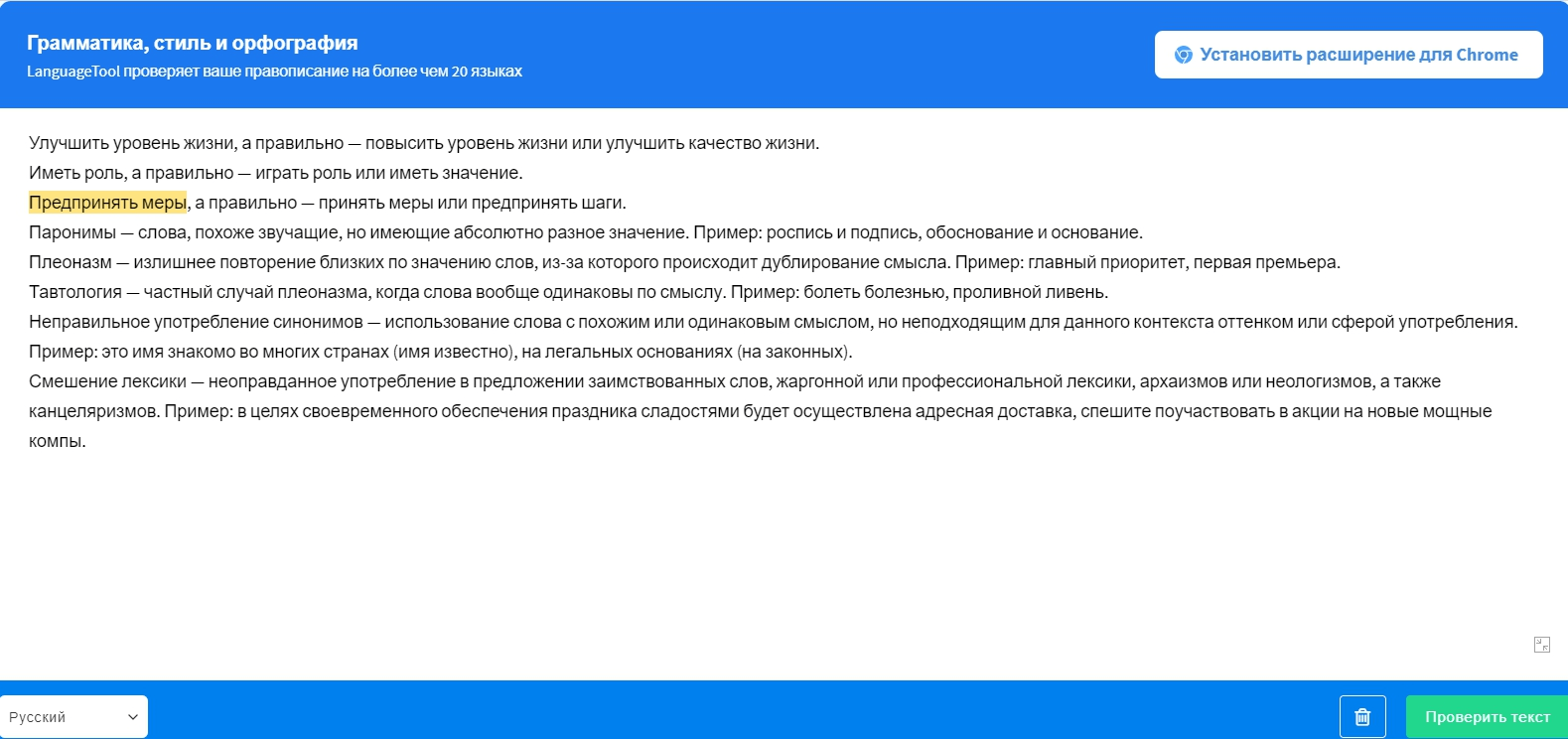

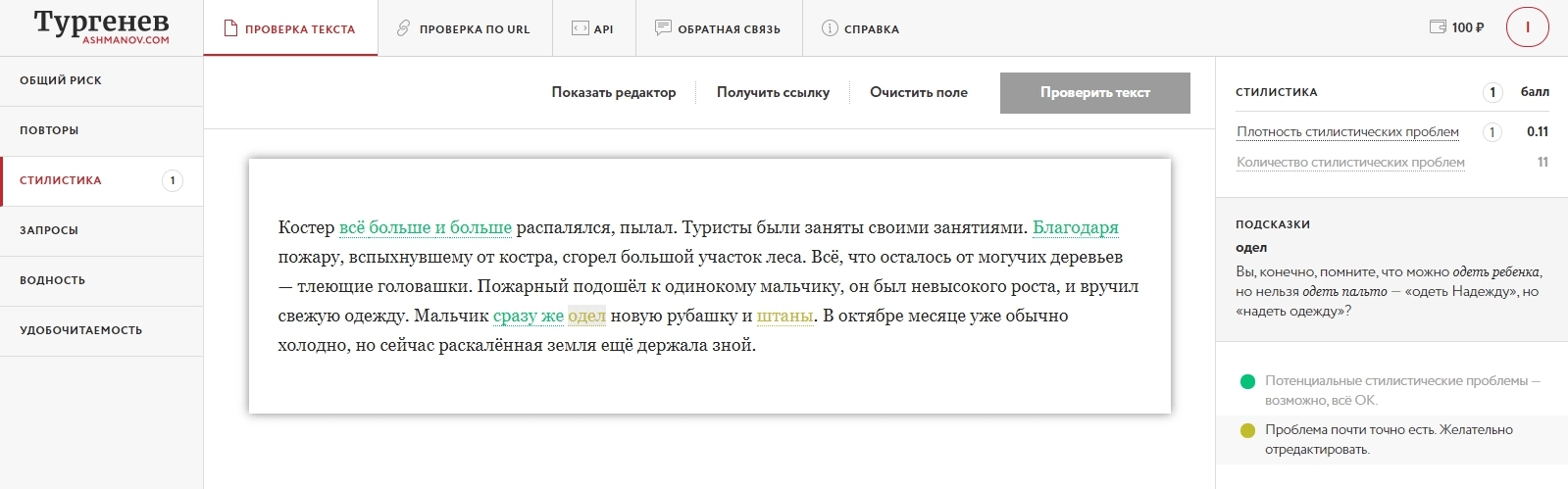

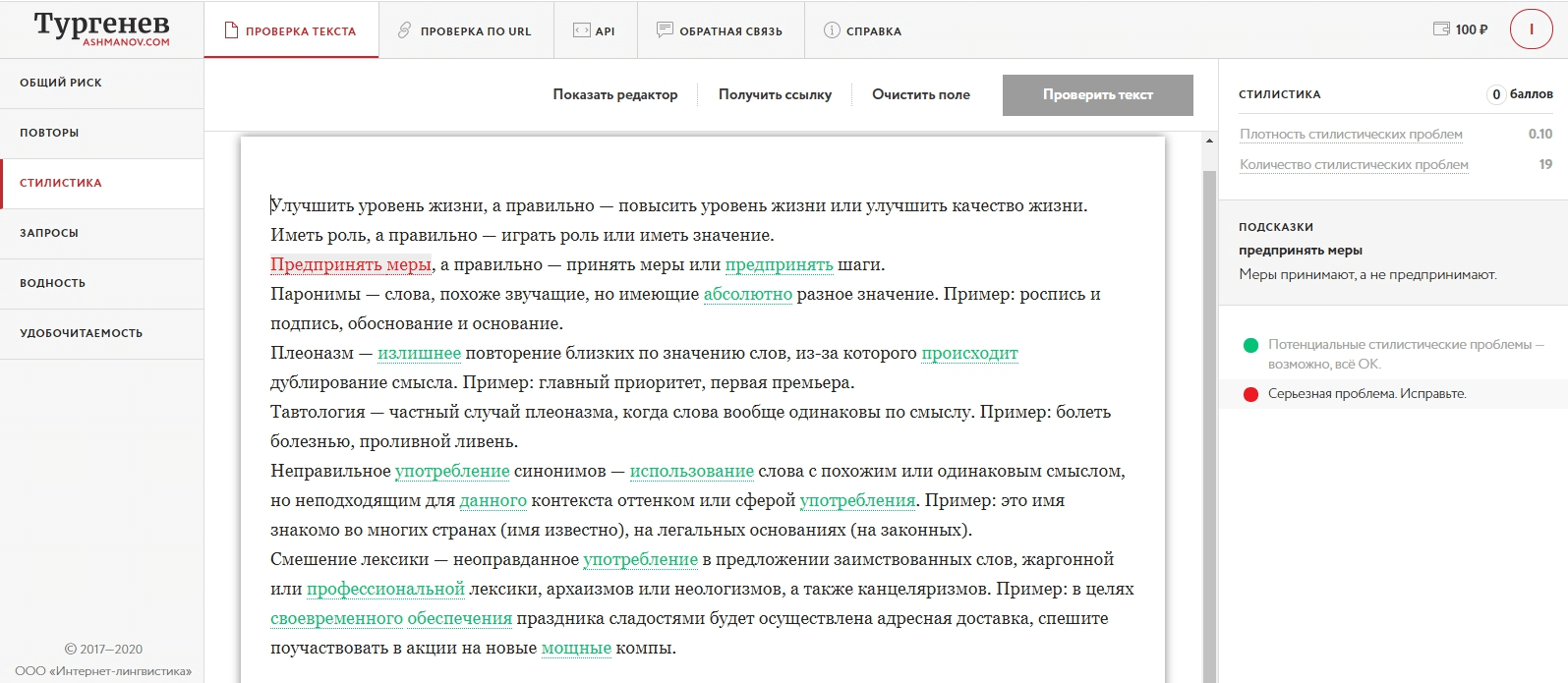

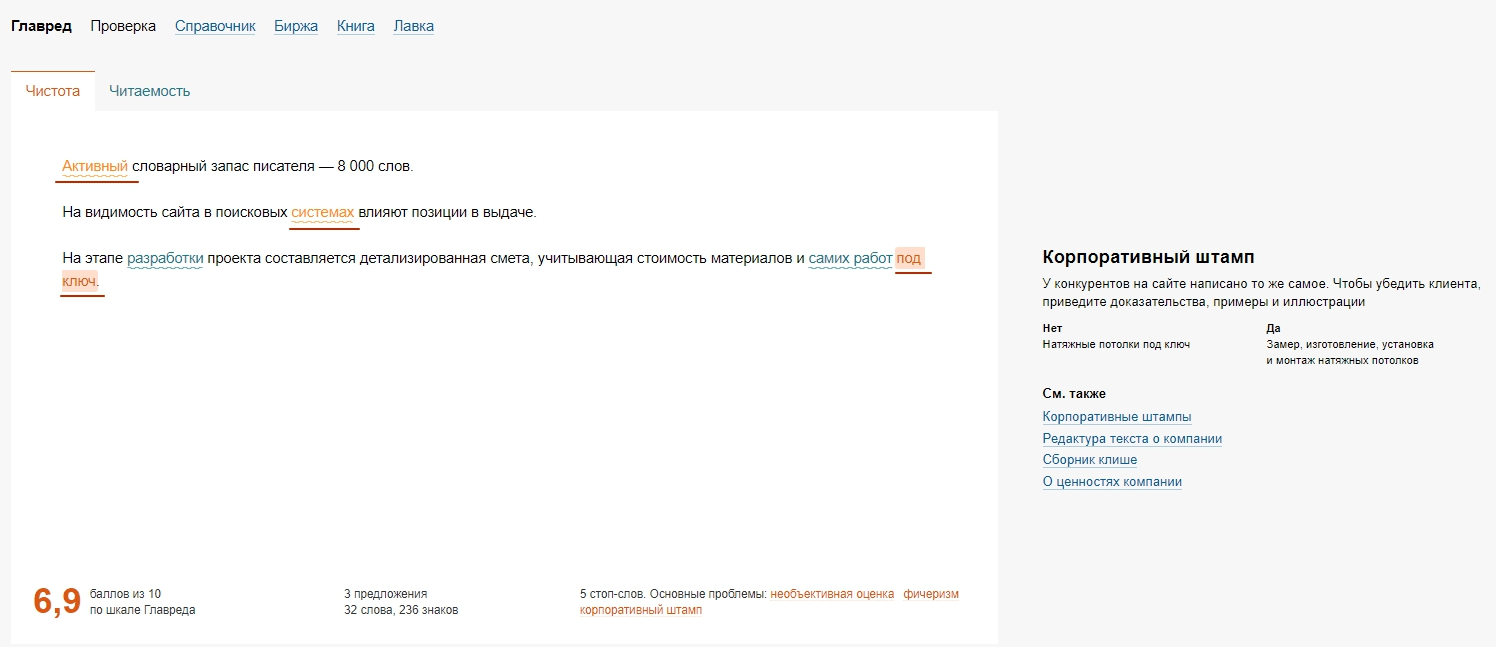

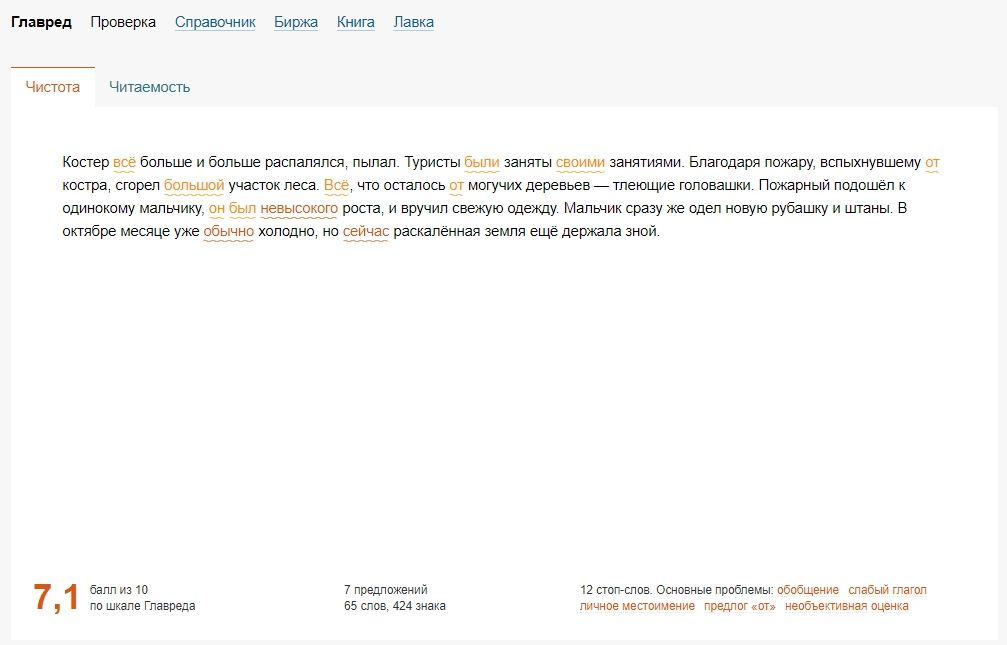

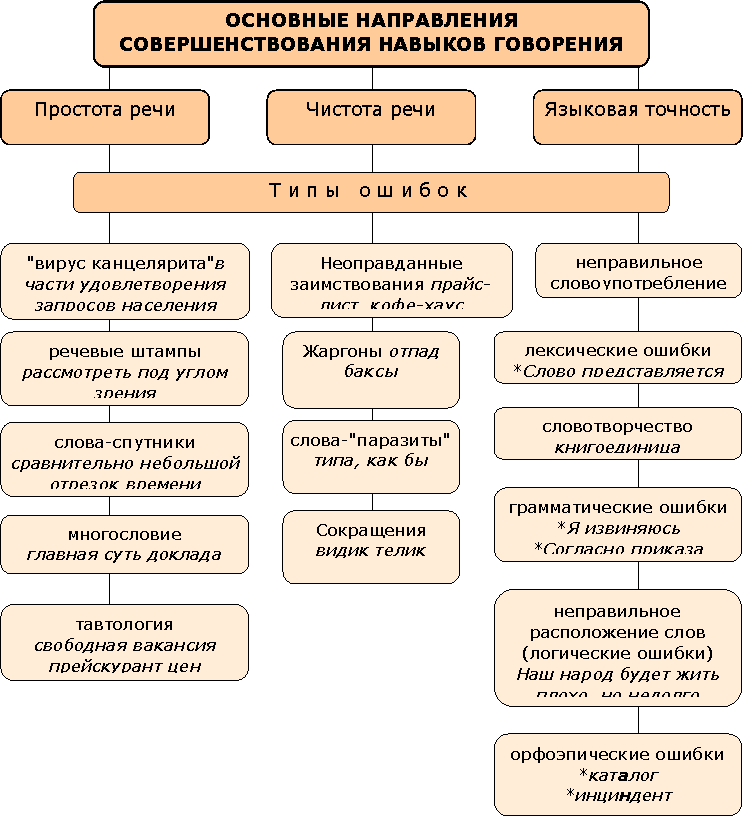

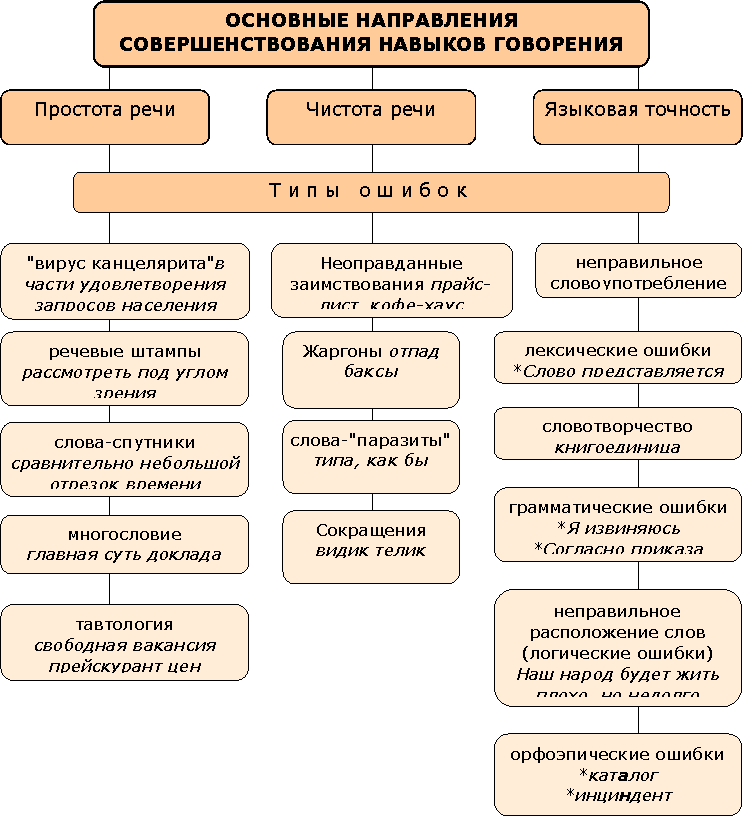

ЕГЭ 6. Лексические нормы. Теория.

Нарушение лексической сочетаемости слов. Лексическая сочетаемость

слов – это способность слов соединяться друг с другом. Если не учитывать

лексическое значение слов, а также традиции соединения слов в словосочетании

возникает лексическая несочетаемость. Например, есть слова,

сочетаемость которых в русском языке фразеологически связана: черствый

хлеб, черствый человек, но не черствый торт

или черствый друг. Мы можем сказать глубокая ночь или глубокая

старость, но не можем говорить глубокий день или глубокая

юность. В некоторых других случаях мы невнимательны к лексическому значению

слов, которые мы соединяем в словосочетание. Например, беседа прочитана (это

же устный жанр!), беседа может быть проведена, а прочитана книга или лекция.

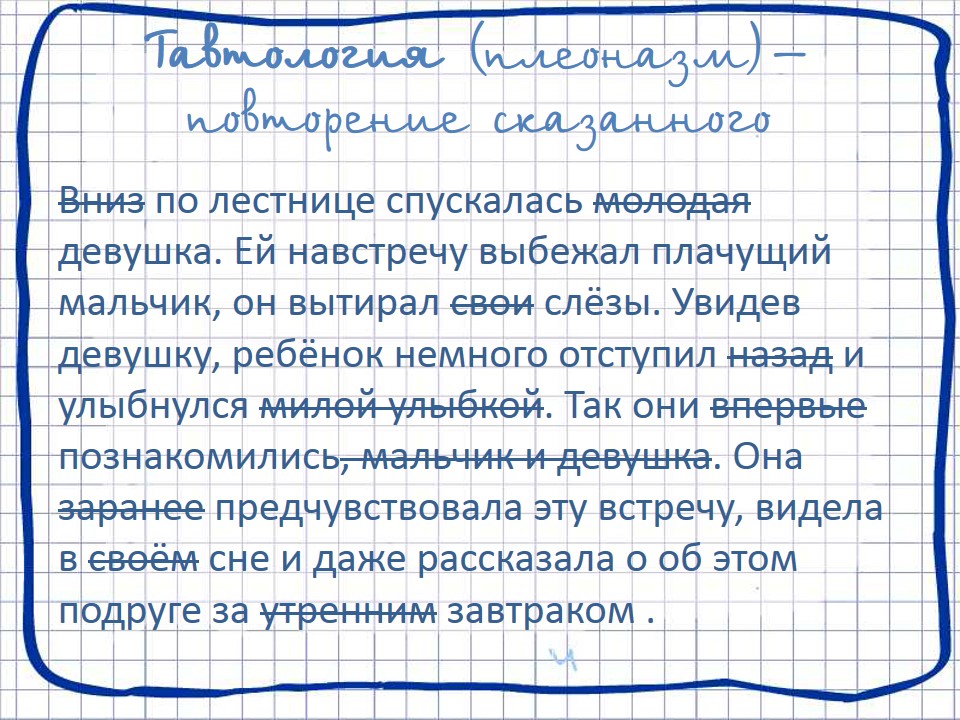

Плеоназм – слова,

близкие по смыслу и поэтому логически лишние (речевое излишество), употребление

слов, ненужных со смысловой точки зрения. Для того, чтобы избежать плеоназма

необходимо сделать следующее:

— слово заменить однокоренным, например, монументальный памятник –

монумент;

— убрать слово из словосочетания, например, главная суть – суть, ценные

сокровища – сокровища;

— убрать слово из текста без снижения качества. Например, «Операция – это

способ, которым выполняется действие» – «Операция – способ выполнения действия»;

«Построение модели в соответствии с известными правилами» – «Построение модели

по правилам».(Смелый и храбрый человек – явный,

открытый плеоназм. Свободная вакансия, главная суть – скрытый,

неявный плеоназм).

Тавтология – употребление

однокоренных слов в границах одного предложения. Например, «Рассказать

рассказ»; «Спросить вопрос». Способами исправления тавтологий являются,организовать

организацию, изобразить образ

— заменить одного из слов синонимом. Например, «Проливной ливень не

прекращался целый день» – «Проливной дождь не прекращался целый день»;

-убрать одно из слов. Например, «Наряду с этими признаками имеется и ряд

других» – «Наряду с этими признаками имеются и другие».

Тавтология легко обнаруживается при чтении текста вслух. К непомерно часто

употребляемым словам обычно относятся который, чтобы и можно.

Лексические

повторы в тексте. Например, «Для того, чтобы хорошо учиться, ученики должны уделять

больше внимания учению». Слова, которые повторяются, необходимо заменять

синонимами, существительные можно заменить местоимениями или вообще убрать

повторяющееся слово, если это возможно – «Для достижения успеха, ученики должны

уделять больше внимания занятиям».

Подмена

понятия. Это ошибка случается в результате пропуска слова. Например, «Больные,

не посетившие амбулаторию в течение трех лет, выкладываются в архив» (речь идет

о карточках больных, а из текста предложения следует, что самих больных сдали в

амбулаторию).

Речевая недостаточность – немотивированный пропуск слов в ущерб

содержанию высказывания (В кабинете висели <портреты>русские

писатели).

Все эти речевые нарушения лексической

языковой нормы появляются не только в результате плохого знания языка, но и в

результате небрежного отношения к слову, невнимательности.

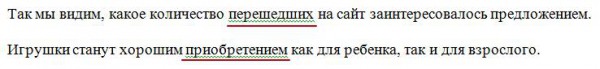

Типичной речевой ошибкой является путаница слов-паронимов представить и

предоставить. Справка о болезни ребенка представляется в школу, новый

учитель представляется классу, а вот возможность совершить учебную экскурсию

предоставляется.

Устаревшие слова используются в

литературе, для различных стилизаций. Читать русскую классическую литературу

без знания устаревших слов достаточно трудно.

Новая лексика – неологизмы – новые слова, ещё не занявшие

место в активной лексике. Если слово нужно для языка, оно «приживается» и начинает

активно использоваться, через некоторое время переходит в активный словарь.

Неологизмы появляются в языке вместе с обозначаемыми реалиями (комбайн,

космонавт, сникерснуть).

Иноязычные / заимствованные слова – слова, пришедшие в

язык из других языков. Заимствованная лексика всегда была отражением нашей

истории. Приходила она в русский язык по разным причинам: 1) неязыковая причина

– вместе с предметом (тетрадь, чай, хоккей, зонт, кафе), 2)

языковая причина – стремление устранить расплывчатость, объёмность,

многозначность русского слова (пирожное – кекс как особый вид пирожного; бег

на короткие дистанции – спринт). Бывает и так, что русское слово и

иноязычное «соперничают»: водитель – шофёр, стагнация – застой, коррумпированный

– продажный.

Лексические нормы предписывают не злоупотреблять неологизмами или

заимствованными словами, по возможности использовать русский литературный

аналог

Паронимы бывают: приставочными; суффиксальными;

различающиеся конечными буквами.

Приставочные паронимы:

адресант (отправитель) — адресат

(получатель);

эмигрант (выезжающий из страны) —

иммигрант (въезжающий).

Паронимами являются слова дипломатический и дипломатичный.

Дипломатическим может быть то, что относится к дипломатии (дипломатическая

почта); дипломатичным — что-то корректное, соответствующее этикету

(дипломатичное поведение сторон).

Другие примеры:

уплатить — отдать, внести (деньги) в возмещение чего-либо (чаще всего

речь идет крупной сумме

денег)

оплатить — заплатить за что-нибудь

одеть кого-либо-надеть на себя

представить — предъявить, сообщить что-либо кому-либо.

познакомить с кем-либо, дать возможность ознакомиться с чем-либо.

признав достойным чего-либо, ходатайствовать о

чём-либо

предоставить — отдать кого-что-либо в распоряжение, пользование

кому-чему-либо.

дать возможность кому-либо сказать, сделать что-либо,

чем-либо распорядиться. встряхнуть — приподняв, потрясти с

силой.

стряхнуть — тряхнув, скинуть, сбросить.

поверка — сверка в точности.

перекличка с целью проверить наличный состав людей

(спец.).

проверка — установление правильности чего-либо, соответствия чего-либо

чему-либо. обсудить — разобрать, обдумать, всесторонне рассмотреть,

высказывая свои соображения по поводу чего-либо или о

ком-либо.

осудить — выразить неодобрение кому-чему-либо, признать

дурным.

описка — ошибка в написании чего-н. по рассеянности.

отписка — формальный ответ, не затрагивающий сущности дела.

Суффиксальные паронимы.

Правило. Большая часть паронимов связана с различием однокоренных

прилагательного и причастия. Помни!

Суффиксы –УЩ-/-ЮЩ-, -АЩ-/-ЯЩ- относятся к суффиксам причастия и обозначают

производителя действия.

КРАСОЧНЫЙ. Отличающийся яркими красками.

КРАСЯЩИЙ. Служащий для окрашивания чего-н., содержащий в себе краску (спец).

Использование фразеологизмов требует точности их воспроизведения. Это условие часто

нарушается. Типичными ошибками являются:

сокращение выражения: и гроша не стоит вместо и

гроша ломаного не стоит;

замена слова: львиная часть вместо львиная доля;

совмещение двух оборотов: играет большое значение вместо играет

роль или имеет большое значение.

Однако умелое варьирование фразеологизмов может придать речи остроту,

например у Чехова: «Взглянул на мир с высоты своей подлости» вместо с

высоты своего величия.

Неуместное употребление слов без учета их лексического значения или без

учета их лексической

сочетаемости.

Частым нарушением лексических норм является употребление слов без учёта их

лексического значения в речи тех носителей языка, которые не знают содержания

слов, которые они используют, например:

|

Неправильно |

Правильно |

|

Эти |

Эти |

|

Он одел |

Он надел |

|

Необходимо |

Необходимо |

|

Бoльшая |

Более |

Различные примеры нарушения лексических норм

|

Лексическая ошибка |

Лексическая норма |

|

1. За истекший |

1. За истекший |

|

2. Выступление |

2. Выступление |

|

3. Необходимо увеличить |

3. Необходимо повысить |

Плеоназм – речевое излишество,

употребление слов, ненужных со смысловой точки зрения. Для того, чтобы избежать

плеоназма необходимо сделать следующее:

— слово заменить однокоренным, например, монументальный памятник –

монумент;

— убрать слово из словосочетания, например, главная суть – суть, ценные

сокровища – сокровища;

— убрать слово из текста без снижения качества. Например, «Операция – это

способ, которым выполняется действие» – «Операция – способ выполнения

действия»; «Построение модели в соответствии с известными правилами» –

«Построение модели по правилам».

Тавтология – употребление

однокоренных слов в границах одного предложения. Например, «Рассказать

рассказ»; «Спросить вопрос». Способами исправления тавтологий являются:

— заменить одного из слов синонимом. Например, «Проливной ливень не

прекращался целый день» – «Проливной дождь не прекращался целый день»;

-убрать одно из слов. Например, «Наряду с этими признаками имеется и ряд

других» – «Наряду с этими признаками имеются и другие».

Тавтология легко обнаруживается при чтении текста вслух. К непомерно часто

употребляемым словам обычно относятся который, чтобы и можно.

Лексические

повторы в тексте. Например, «Для того, чтобы хорошо учиться, ученики должны уделять

больше внимания учению». Слова, которые повторяются, необходимо заменять

синонимами, существительные можно заменить местоимениями или вообще убрать

повторяющееся слово, если это возможно – «Для достижения успеха, ученики должны

уделять больше внимания занятиям».

10. Подмена понятия. Это ошибка случается в результате пропуска слова.

Например, «Больные, не посетившие амбулаторию в течение трех лет, выкладываются

в архив» (речь идет о карточках больных, а из текста предложения следует, что

самих больных сдали в амбулаторию).

Вот что в нём будет.

|

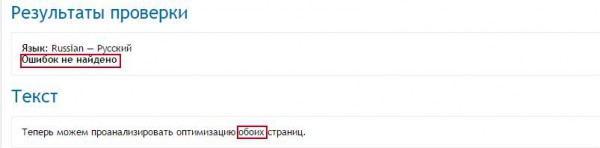

Тавтология. Исключение |

Нарушение лексической сочетаемости. Замена |

|

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. В районе южного полюса Юпитера астроном заметил тёмное пятно и вначале принял его за погодный необычный феномен, ведь на этой планете часто бушуют бури. Ответ: __________________________ (Ответ: необычный) |

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. В конце XVII столетия сторонники царевны Софии одержали поражение в битве с войсками молодого преобразователя России Петра Великого. Ответ: __________________________ (Ответ: потерпели) |

Исключение лишнего слова

Если вам попадётся задание 20 в первой формулировке — вам повезло, потому что исключить лишнее слово намного проще, чем подобрать слово на замену.

Исключение слова связано с избыточностью речи (повторением сказанного), которую научно называют тавтологией или плеоназмом. Разные учебники по-разному толкуют понятия «тавтология» и «плеоназм», не думайте об этом. Для выполнения задания в ЕГЭ достаточно понимать суть явления.

Вы легко поймёте, почему надо было вычеркнуть слова в этом тексте.

Такие ошибки однотипны, они часто встречаются в речи, некоторые плеоназмы даже являются устойчивыми оборотами, поэтому можно составить небольшой словарик плеоназмов и выучить фразы, на которые необходимо обратить внимание на экзамене.

Краткий словарик плеоназмов

- молодая девушка (все девушки молодые, старых не бывает)

- пожилой старик (все старики пожилые)

- спускаться вниз (спускаться можно только вниз)

- подниматься вверх (аналогично)

- развитие прогресса (прогресс и есть развитие)

- моя автобиография (автобиография всегда пишется самим человеком)

- утренний завтрак (завтрак всегда утром)

- впервые дебютировать (дебют — первое выступление)

- скриншот экрана (скрин — снимок экрана)

- прейскурант цен (прейскурант и есть цены)

- выставочный экспонат (экспонат — выставляемый предмет)

- антагонистическая борьба (в значении слова «борьба» уже есть значение «антагонизм»)

- постоянная константа (константа — постоянная)

- транспортные перевозки (других перевозок не бывает, перевозят всегда каким-то транспортом, даже телега — транспорт)

- свободная вакансия (вакансия — свободное место)

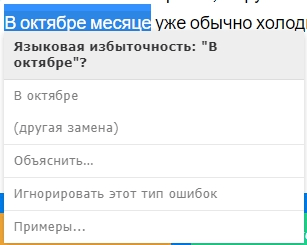

- в течение марта месяца (март — это месяц)

- возобновиться вновь (это понятно)

- самый лучший (см. об образовании формы степени сравнения прилагательных и наречий)

- самая максимальная скидка (скидка максимальна — дальше некуда)

- он лично встречался к ним (если встречался, мог сделать это только лично)

Скачать словарик плеоназмов

Этих знаний вам должно быть достаточно, чтобы выполнить задание 20 в первом варианте (исключите слово).

Попробуйте выполнить несколько тестовых заданий самостоятельно с проверкой. Для проверки нажимайте +

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

|

Результаты успеваемости в нашем классе здорово выросли вверх. |

|---|

|

name=»Я понравилась работодателю, но в настоящий момент на фирме нет свободных вакансий.» |

|---|

|

Из школьной программы убрали уроки НВП, которые давали первые азы воинской службы. |

|---|

|

name=»Она плакала и не спешила вытирать свои слезы.» |

|---|

В записи вебинара (см. ниже) больше таких примеров.

Значительно сложнее найти и исправить ошибку, связанную с нарушением лексической сочетаемости.

Замена неверно употреблённого слова

Чтобы найти слово, которое необходимо заменить, надо прежде всего выделить пару слов, которые не могут быть связаны друг с другом по смыслу или не звучат вместе. Про такие словосочетания говорят: «Звучит как-то коряво», «Сказано не по-русски».

Итак, мы находим два слова, которые по какой-то причине не сочетаются по смыслу и не звучат вместе.

Примеры нарушения лексической сочетаемости

- это не играет никакого значения (сыграло большое значение)

- это несёт (играет) определённую функцию

- благодаря сильным морозам (наступлению противника, страшному наводнению, болезни…)

- скоропостижный отъезд, вывод (скоропостижное увольнение)

- одержать поражение

- увеличить (уменьшить) уровень

Нарушение традиции

- ответ на проблему

- карие волосы

- стая лошадей

- рой рыбы

Изменение фразеологизма

- заклятые друзья

- выбросить слова на ветер

Неоправданный оксюморон

- тупиковый выход

- чудовищно красива

- отъявленные отличники

- вопиющие достижения

- достигнутые недостатки

- добиться ухудшений

- преследует удача

- кричать шёпотом

Стилистический разнобой

- воздвигли сарай

- прекрасные морды преступников

Одно из этих слов необходимо заменить схожим по звучанию, написанию, может быть, по значению, но подходящим ко второму слову. В реальных текстах такая замена не всегда возможна, но для ЕГЭ подберут варианты проще.

Попробуйте выполнить несколько заданий 20 самостоятельно. Нажмите +, чтобы увидеть верный ответ. Если не будет получаться, смотрите запись вебинара. Там всё объяснялось.

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

|

Основные тезисы изложены правильно, но как-то беспристрастно. |

|---|

|

Пообедали за неприхотливой беседой. |

|---|

|

Многим студентам нашей группы представили возможность принять участие в экспедиции. |

|---|

|

Указал я адрес и правильное имя свое не по наивности, а для большей правдивости. |

|---|

|

Хочется высказать благодарность генеральному директору предприятия. |

|---|

|

Себестоимость проекта была удешевлена в результате применения новой технологии. |

|---|

За правильное выполненное задание сможешь получить 1 балл.

|

Лишнее слово в словарике осталось невыделенным |

|

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П простаивать без дела Р С Т У Ф Х Ц Ч Э В роли плеоназма может выступать местоимение свой Просторечные выражения зазря и напополам следует произносить ЗРЯ и ПОПОЛАМ. |

Теория к заданию 6 по русскому языку: Лексические нормы.

Задание 6 ЕГЭ по русскому языку 2018 проверяет экзаменующих на знание лексических норм (кроме паронимов). Формулировка задания 6 допустима в двух вариантах: исключение слова или замена слова. Например:

- Исключение : «Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны.» - Замена: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

В конце XVII столетия сторонники царевны Софии одержали поражение в битве с войсками молодого преобразователя России Петра Великого.

Для правильного решения задания 6 необходимо:

- понимать лексическое значение слова и употреблять его в соответствии с данным значением;

- учитывать особенности сочетаемости слов;

- правильно употреблять синонимы, антонимы и омонимы;

- избегать речевой избыточности;

- не допускать речевой недостаточности;

- учитывать сферу употребления лексики и стилистическую окраску.

1

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

В этом пейзаже не было

ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые

озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть

воды больше, чем все моря и океаны.

Ответ______________________

2

Отредактируйте предложение:

исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите

это слово.

Холодный снег набился в

морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными

нитями.

Ответ______________________

3

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Когда канонада утихла и

они вошли, наконец, в дом, на полу обнаружили совершенно мёртвого человека.

Ответ______________________

4

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Скрывать истинную правду

было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать.

Ответ______________________

5

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

То степь открывалась

далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а то и люди, и

паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте.

Ответ______________________

6

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Новенький, вероятно,

плохо сходился с людьми: в общих чаепитиях не участвовал, работал всегда молча,

без слов.

Ответ______________________

7

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Орешник почти отпылил, а

берёза еще робеет зеленеть, не доверяя наступившей теплыни, а лес совсем

прозрачный, без теней, словно после сна щурится спросонья.

Ответ______________________

8

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Они казались спокойны и

смелы; однако ж при моем приближении обе потупили опущенные головы и закрылись

своими изодранными чадрами.

Ответ______________________

9

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Нередко художественные

произведения бывают автобиографичны. Известно, что, создавая повесть «Бегство в

Америку», Александр Грин писал свою автобиографию.

Ответ______________________

10

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Спектакль по-прежнему

имеет большой успех, несмотря на то, что в репертуаре уже не один год: первая

премьера спектакля состоялась осенью двухтысячного года.

Ответ______________________

11

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово

/ сочетание слов. Выпишите это слово.

Сроки сдачи военного объекта

нарушены, потому что многие агрегаты для комплекса импортировались из-за рубежа,

а из-за санкций срочно пришлось решать проблему импортозамещения.

Ответ______________________

12

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Поддерживает эти

процессы и необычный феномен избирательного запоминания, когда индивиды лучше

запоминают те сообщения, которые соответствуют их представлениям.

Ответ______________________

13

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Сквайр Трелони, доктор

Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об «Острове

сокровищ». Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с начала до конца.

Ответ______________________

14

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Не существует

существенной разницы в нравственных приоритетах мировых религий.

Ответ______________________

15

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

К ужину Марья Сергеевна

испекла яблочную шарлотку из яблок и пригласила на чай соседей.

Ответ______________________

16

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Вот какими речевыми

шедеврами изобилуют даже очень популярные газеты: «На этот сегодняшний день

уборка риса завершена во всех рисоводческих хозяйствах района».

Ответ______________________

17

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Наконец мы видим лес,

хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна чернеющая

чернота.

Ответ______________________

18

Отредактируйте предложение:

исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите

это слово.

Сквозь желтоватую мокрую воду

проглядывало песчаное дно, которое уходило глубже, и озерная вода становилась

черной.

Ответ______________________

19

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

В воздухе уже начинал

чувствоваться наливавшийся жаркий зной, а в глухом ельнике было так прохладно.

Ответ______________________

20

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Богатая роскошь природы

не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые.

Ответ______________________

21

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Командир был убит

насмерть, и командование взял на себя молодой лейтенант, который прибыл в часть

неделю назад.

Ответ______________________

22

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Маленькие малыши сидели

за столом, склонив головы, и, произнося шепотом слова, обсуждали, по-видимому,

какую-то важную, на их взгляд, проблему, поэтому я старался им не мешать.

Ответ______________________

23

Отредактируйте предложение:

исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите

это слово.

Шёл проливной ливень,

так что на крыльцо нельзя было выйти.

Ответ______________________

24

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Стол напоминал сад: на

нём было расставлено так много цветущих цветов, что блюда с закусками терялись

в их таинственной чаще.

Ответ______________________

25

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Стало ясно, что мы

неверно определили основную суть эксперимента — теперь нам придётся проводить

исследование сначала.

Ответ______________________

26

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

В прейскуранте цен мы не

обнаружили товара, который был нам необходим для завершения ремонта.

Ответ______________________

27

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

В крупной фирме по

продаже офисного оборудования имеется свободная вакансия менеджера.

Ответ______________________

28

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Когда совершаешь

поступок, за который потом может быть стыдно, нужно помнить о том, что

когда-нибудь вы получите эффект обратного бумеранга.

Ответ______________________

29

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Экспедиция проходила успешно,

пока ледяной айсберг не преградил путь кораблю.

Ответ______________________

30

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Мнение о том, что ангина

случается из-за холодного мороженого, ошибочно — это доказали датские учёные.

Ответ______________________

31

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Светловолосая блондинка

подошла к мужчине, и они заговорили, как будто были давно знакомы.

Ответ_____________________

32

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

И даже когда из-за

череды неудач, которые произошли в последние несколько месяцев, Лариса ушла на

предприятие, где неожиданно появилась свободная вакансия, девушка ещё некоторое

время продолжала дежурить в клинике.

Ответ______________________

33

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Режиссёр нашёл и отразил

грань между эпохами, отчего, как мне кажется, фильм смотрится на одном дыхании,

несмотря на его немалый хронометраж времени.

Ответ______________________

34

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

С бодрыми восклицаниями

вперемешку с неуместной робостью мы вошли в двери театра и стали подниматься

вверх по лестнице с медными прутьями и красовавшейся на ней красной ковровой

дорожкой.

Ответ______________________

35

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Можно говорить о разных

типах молодёжных театров, среди них – традиционный реалистический театр

(тяготеющий к психологической драме), театр на основе народного фольклора,

игровой праздничный театр, театр абсурда.

Ответ______________________

36

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

На экзамене по биологии

ответы отвечающих были сбивчивы — больше тройки никто не получил.

Ответ______________________

37

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Вниз по лестнице

спускаться было ещё сложнее: мышцы напрягались, ноги не слушались.

Ответ______________________

38

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Температура атмосферного воздуха

в феврале была выше нормы, поэтому первоцветы распустились раньше обычного.

Ответ______________________

39

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Я увлекаюсь лингвистикой

и языкознанием, поэтому хочу поступать на филфак.

Ответ______________________

40

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

В своей диссертации

молодой учёный привёл результаты проведённых им исследований новой вакцины.

Ответ______________________

41

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Чтобы написать

недописанное сочинение, учитель дал нам время на уроке литературы.

Ответ______________________

42

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

«Дальнейшее совместное сотрудничество

наших стран будет развиваться», ─ сказал на встрече президент.

Ответ______________________

43

Отредактируйте предложение:

исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите

это слово.

Он хорошо разбирался в

тонких нюансах промышленного строительства.

Ответ______________________

44

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Маршрут движения автобуса с тех

пор не менялся.

Ответ______________________

45

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Промышленная индустрия

развивается всё стремительнее — наш город превращается в крупный экономический

центр.

Ответ_____________________

46

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

На собрание товарищества

собственников квартир собралось тридцать человек жителей ближайших многоэтажек.

Ответ______________________

47

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

В такой благоприятной

среде могли возникать различные всевозможные микроорганизмы.

Ответ______________________

48

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Петька стал бойко рассказывать

вслух, как ему удалось поймать щуку размером с него самого.

Ответ______________________

49

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Максим заранее

предчувствовал, что встреча не сулит ему ничего хорошего: очень уж агрессивно

выглядел его собеседник.

Ответ______________________

50

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

Профессор помог,

поспособствовал в продвижении его разработки.

Ответ______________________

|

Пояснение. |

Ответ: |

|

|

1 |

В этом В |

главную |

|

2 |

Снег В |

холодный |

|

3 |

Когда канонада утихла и они вошли, наконец, в дом, В предложении лишним было слово «совершенно», |

совершенно |

|

4 |

В предложении лишним было слово «истинную», |

истинную |

|

5 |

То степь Неуместно сочетание «чернеющая темнота». |

чернеющая| чернеющей |

|

6 |

Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в ИЛИ: Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в Избыточно уточнение «без слов», т.к. «молча» подразумевает |

безслов или молча |

|

7 |

Орешник почти отпылил, а берёза еще робеет зеленеть, ИЛИ: Орешник почти отпылил, а берёза еще робеет зеленеть, «После |

спросонья или послесна |

|

8 |

Они казались спокойны и смелы; однако ж при моем В предложении лишним было слово «опущенные», т. к. |

опущенные |

|

9 |

Нередко художественные произведения бывают Значение слова «автобиография» -своя личная |

свою |

|

10 |

Спектакль В предложении лишним было |

первая |

|

11 |

Сроки сдачи военного объекта нарушены, потому что Значение Примечание. Отметим также, что предпочтительно не использовать |

из-зарубежа |

|

12 |

Поддерживает эти процессы и феномен избирательного Значение слова «феномен» — необычный, нестандартный, |

необычный |

|

13 |

Сквайр «Всю» и «с |

всю |

|

14 |

Не существует разницы в нравственных приоритетах Рядом в предложении оказались два однокоренных слова |

существенной |

|

15 |

К ужину Марья Сергеевна испекла яблочную шарлотку и Шарлотка — это яблочный пирог, поэтому |

яблочную| изяблок |

|

16 |

Вот какими речевыми шедеврами изобилуют даже очень Сегодняшний – сего (этого) дня, поэтому Может быть ошибка и иначе: Вот какими |

сегодняшний| этот |

|

17 |

Наконец мы видим лес, хмурое небо в мохнатых тучах, |

чернеющая |

|

18 |

Сквозь желтоватую воду проглядывало песчаное дно, «Мокрая |

мокрую| мокрая |

|

19 |

В воздухе |

жаркий |

|

20 |

Роскошь |

богатая |

|

21 |

Командир был убит, и командование взял на себя |

насмерть |

|

22 |

Малыши сидели за столом, склонив головы, и, |

маленькие |

|

23 |

Шёл ливень, так что на крыльцо нельзя было выйти. |

проливной |

|

24 |

Стол напоминал сад: на нём было расставлено так |

цветущих |

|

25 |

Стало ясно, что мы неверно определили суть |

основную |

|

26 |

В прейскуранте мы не обнаружили товара, который был В предложении лишним было слово «цен», |

цен |

|

27 |

В крупной фирме по продаже офисного оборудования |

свободная |

|

28 |

Когда совершаешь поступок, за который потом может «Обратный бумеранг» — это тавтология, ведь бумеранг – это то, что возвращается, т.е. имеет |

обратного |

|

29 |

Экспедиция проходила успешно, пока айсберг не «Ледяной айсберг» — это тавтология, ведь айсберг, разумеется, состоит изо льда. |

ледяной |

|

30 |

Мнение о том, что ангина случается из-за мороженого, |

холодного |

|

31 |

Блондинка подошла к мужчине, и они заговорили, как «Светловолосая |

светловолосая |

|

32 |

И даже когда из-за череды неудач, которые произошли В предложении лишним было слово «свободная», т.к. оно |

свободная |

|

33 |

Режиссёр нашёл и отразил грань между эпохами, В предложении лишним было слово «времени», т.к. оно |

времени |

|

34 |

С бодрыми восклицаниями вперемешку с неуместной В предложении лишним было слово «вверх», т.к. оно |

вверх |

|

35 |

Можно говорить о разных типах молодёжных театров, В предложении лишним было слово «народного», т.к. |

народного |

|

36 |

На экзамене по биологии ответы были сбивчивы — В предложении лишним было слово «отвечающих», т. к. |

отвечающих |

|

37 |

По лестнице спускаться было ещё сложнее: мышцы В предложении лишним было слово «вниз». «Вниз |

вниз |

|

38 |

Температура воздуха в феврале была выше нормы, В предложении лишним является |

атмосфер-ного |

|

39 |

Я увлекаюсь лингвистикой, поэтому хочу поступать на ИЛИ Я увлекаюсь языкознанием, поэтому хочу поступать на В предложении лишним является слово |

лингвистикой языкознанием |

|

40 |

В диссертации молодой учёный привёл результаты В предложении лишним является |

своей |

|

41 |

Чтобы дописать сочинение, учитель дал нам время на ИЛИ Чтобы написать сочинение, учитель дал нам время на В предложении лишним является слово «недописанное», |

недописанное |

|

42 |

«Дальнейшее сотрудничество наших стран будет В предложении лишним является |

совместное |

|

43 |

Он хорошо разбирался в нюансах промышленного Существительное «нюанс» образовано от фр. |

тонких |

|

44 |

Маршрут Слово «маршрут» означает «направление движения», |

движения |

|

45 |

Индустрия развивается всё стремительнее — наш город В |

промышленная |

|

46 |

На собрание товарищества собственников квартир В предложении лишним является |

человек |

|

47 |

В такой благоприятной среде могли возникать В такой В предложении слова: «различные» и «всевозможные» ─ |

всевозможные| различные |

|

48 |

Петька стал бойко рассказывать, как ему удалось В |

вслух |

|

49 |

Максим предчувствовал, что встреча не сулит ему В предложении сочетание «заранее предчувствовал» |

заранее |

|

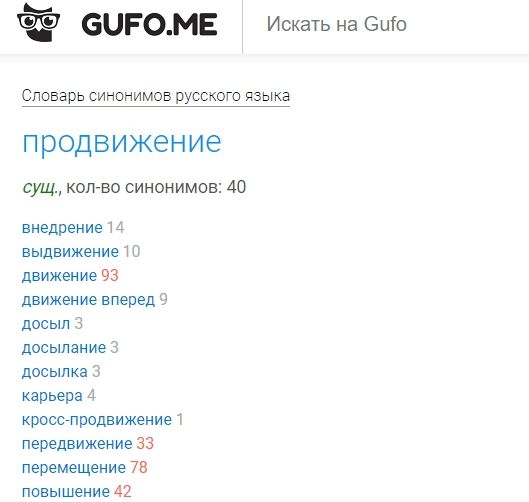

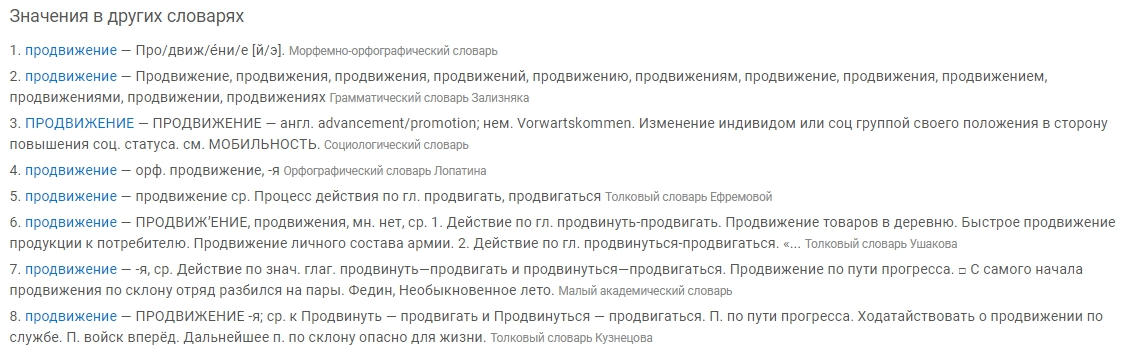

50 |

Приведём верное написание. Профессор помог в продвижении его разработки. ИЛИ Профессор поспособствовал в продвижении его В предложении лишним является слово «помог» или |

помог| поспособствовал |

Ошибки

связанные с нарушением лексической сочетаемости

Нарушение лексической сочетаемости

Смысловые ошибки

Нарушение лексической сочетаемости вызывается смысловыми ошибками двух

типов – логическими и лингвистическими.

Логические

ошибки связаны с не различением близких в каком-либо отношении обозначаемых

понятий. Нередко люди не различают сферы деятельности, причину и следствие,

часть и целое, смежные явления.

Так, в предложении «Жители приморского города стали свидетелями большого

театрализованного представления» обнаруживается ошибка в словосочетании

«свидетелями представления». Слово «свидетель» имеет значение «очевидец» – так

называют человека, оказавшегося на месте какого-либо происшествия. Это слово

связано со сферой судебно-правовой деятельности. В сфере театрально-концертной

деятельности, о которой идет речь в предложении, используется слово «зритель».

Данная ошибка связана с не различением сфер деятельности.

Ошибочное сочетание «подорожали цены» связано с не различением смежных понятий

«цены» и «товары»: товары дорожают, а цены растут. Можно привести примеры

аналогичных ошибок в предложениях: «Вызывает опасение своевременный пуск

комбината»; «В парке заложено 52 дерева»; «В результате эпидемии чумы люди

покинули город». Все эти ошибки объясняются не различением смежных явлений:

опасаются не того, что комбинат будет пущен, а того, что в намеченный срок он

не будет пущен; закладывают не деревья, а парк; люди покидают город не в

результате, а по причине чумы. Возможные исправления в этих случаях: «Вызывает

опасение, что в намеченный срок комбинат не будет пущен»; «В парке посажено 52

дерева»; «В результате чумы город опустел».

Лингвистические

ошибки связаны с не различением обозначающих слов, находящихся в каких-либо

смысловых отношениях. Это главным образом синонимы и паронимы.

Не различение синонимов, близких или совпадающих по значению слов,

приводит к ошибкам в употреблении. Например, слова «роль» и «функция» в

значении «работа, круг деятельности» синонимичны, но генетически они связаны с

разными обозначаемыми: роль – со сферой театра и кино, а функция – с логикой.

Отсюда и установившаяся лексическая сочетаемость: роль играется

(играют), а функция выполняется (выполняют). Слова «храбрый» и «смелый» –

синонимы, но «храбрый» связано с внешним проявлением называемого качества, а

«смелый» – как с внешним, так и внутренним, поэтому мысль, решение, идея могут

быть только смелыми, но не храбрыми.

Не различение паронимов, т.е. частично совпадающих по звучанию слов, также

ведет к ошибкам в употреблении; большая часть паронимов – это однокоренные

слова, отличающиеся суффиксами или префиксами и, как следствие, оттенками

значения, а также стилистической окраской. Например, проступок (провинность) –

поступок (действие, совершенное кем-либо); виновен (совершивший преступление) –

виноват (провинившийся в чём-либо, нарушивший правила морали, вежливости и

т.п.); уплатить (за что-либо) – оплатить (что-либо).

Паронимы могут быть связаны с разными вариантами общего корня. Например,

короткий (небольшой по размеру, противоположное длинный) – краткий (изложенный

коротко, в немногих словах). Поэтому говорят короткий текст, но краткий

пересказ текста.

В паронимических отношениях могут оказаться и заимствованные слова: паритет

(равенство) – приоритет (первенство, преимущество), деквалификация (потеря

квалификации) – дисквалификация (лишение квалификации) и др. Для различения

паронимов иностранного происхождения необходимо обращаться к словарям

иностранных слов.

Ниже приведены частотные пары паронимов:

— выполнить – исполнить имеют общее значение «осуществить, претворить в

жизнь», например, выполнить (исполнить) заказ, но у второго глагола книжный

характер;

— длинный – длительный совпадают в значении «продолжающийся,

продолжительный», например, длинный (длительный) разговор, длинная (длительная)