Работа над ошибками- что это???

1. Работа над ошибками — это работа учеников, направленная на анализ и исправление допущенных ошибок, недочетов. Основной целью ее является разбор и проработка ошибок и неточностей, сделанных при выполнении проверяемого задания.

2. Работа над ошибками- это работа учеников и учителя, направленная……каждый может написать продолжение этого предложения и у каждого получится правильно т. к каждый преследует свою цель.

Но у каждого участника этой деятельности будет формироваться умение систематизировать и обобщать, закреплять полученные знания. Да, да и для педагога тоже, как преподнести материал, чтобы мой партнёр(ученик) захотел правило запомнить, выучить, избежать ошибок.

Думаю, что при творческом подходе учителя к данной деятельности у ученика можно развить правильное отношение к ошибкам, умение работать с ними. Проведение работы над ошибками способствует тому, что итоговая оценка отражает действительный уровень подготовленности.

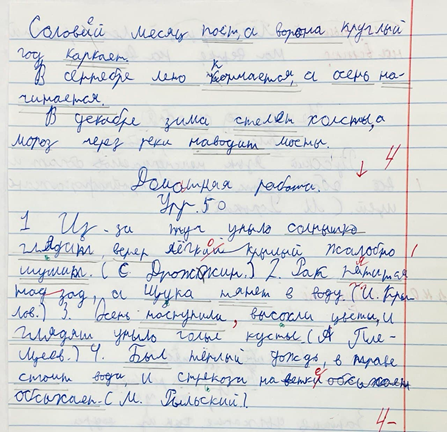

В начале своей педагогической деятельности я формально к этому относилась: раздала детям памятки , объяснила как делать, они и выполняли, то , что я требовала. Но ошибок не становилось меньше, а те дети, которые также как и я формально к этому отнеслись, продолжали в этих же словах и примерах делать ошибки. Возник вопрос: что делать или не делать?

Поэтому сначала я поменяла к этому виду деятельности отношение сама, а дети гораздо быстрее к этому поменяли отношение.

Работа над ошибками может проводиться в классе, совместно с учителем, или дома, возможно, под контролем родителей. Если учитель определяет работу над ошибками в качестве домашнего задания, он должен быть уверен в том, что все ученики знают и помнят основной алгоритм работы. Возможно, для этого понадобится каждому ребенку выдать памятку с порядком выполнения действий.

Работу над ошибками проводят, как правило, после контрольных, самостоятельных или творческих работ. Я начала проводить работу над ошибками после очередной классной работы. Я начала делать эту работу в классе на примере самых распространённых ошибках и всё это делала в игровой форме, иногда сама намеренно делала описку на доске и просила сделать работу над моими ошибками.

В настоящее время я эту работу продолжаю, но уже меньше, т.к ошибок стало в разы меньше.

Ребёнок должен видеть переживания за него учителя и свои переживания и стараться не повести себя и учителя. Работе над ошибками, проводимой на уроке, под контролем учителя может быть посвящено занятие полностью или его часть. Это решает учитель в зависимости от объема работы и способностей коллектива. В практике каждого учителя может присутствовать своя индивидуальная организация данной деятельности. Приведу несколько примеров, встречающихся наиболее часто в обучающем процессе.

Учитель просит поднять руку тех учеников, которые допустили ошибки в первом предложении (задании, вопросе). По желанию или по решению педагога к доске выходит один из школьников и выполняет работу на доске. Все учащиеся делают то же самое у себя в тетрадях. Таким образом, дети прорабатывают ошибки, допущенные не только ими самими, но и всем классом, что может быть как плюсом, так и минусом данного способа.

Использование данной формы организации возможно после проверочных работ (контрольных, самостоятельных, срезов).

При данной форме организации урока один ученик выполняет работу над своими ошибками у доски, остальные учащиеся исправляют свои недочеты в тетрадях. С одной стороны, этот метод позволяет экономить время, затрачиваемое на данную деятельность, с другой — учитель теряет контроль над коллективом. Для того, чтобы этого избежать, нужно, чтобы каждый ребенок мог обратиться к педагогу за помощью, не отвлекая при этом остальных детей.

При такой организации работы возникает необходимость чем-то занять учеников, которые выполнили работу на «отлично», не допустив в ней ошибок. Лучше всего, если это будет творческая деятельность. Данные учащиеся могут проверять или консультировать других ребят, решать задачи повышенной сложности, писать сочинение, составлять свои задания, наиболее интересные из которых потом можно выполнить всем классом.

Иногда учителя, в целях экономии времени на уроке, выделяют для себя только типичные ошибки, допущенные учащимися при выполнении задания, и проводят работу только над ними. В этом случае анализ и исправление наиболее распространенных недочетов выполняет весь класс вместе. Для этого к доске вызываются школьники по желанию, по очереди или по решению преподавателя, в зависимости от того, кто какие ошибки допустил в своей работе.

У каждого моего ученика есть памятка.

Работа над ошибками

|

Ошибки в написании |

Алгоритм работы над ошибками |

|

|

1 |

Пропуск, перестановка, замена, употребление лишней буквы или неизученная орфограмма. |

Запиши слово. Подчеркни место, где была допущена ошибка. |

|

2 |

Заглавная буква в начале предложения. Дети ждали приезда отца |

Запиши предложение правильно. |

|

3 |

Заглавная буква в именах собственных, Россия, Рубцовск, Алей, Ирина, Барсик. |

Запиши слово правильно, приведи пример. |

|

4 |

Перенос слова. Предпочтителен такой перенос, при котором части слова не разбиваются (подо-ждать по-гулять) |

Запиши слово, раздели его на слоги и раздели для переноса. Сос|на .Приведи пример. |

|

5 |

Непроверяемые безударные гласные в корне слова: квартира (по словарю) |

Найди слово в словаре, запиши верно, выдели корень, поставь ударение, подчеркни орфограмму, приведи пример. |

|

6 |

Непроверяемые согласные в корне слова: вокзал (по словарю) |

Найди слово в словаре, запиши верно, выдели корень, подчеркни орфограмму, приведи пример. |

|

7 |

Гласные –и, — а,-у после шипящих согласных: мыши, чаща, щука. |

Запиши слово, подчеркни орфограмму, приведи пример. |

|

8 |

Проверяемые безударные гласные в корне слова: трава — травы |

Подбери проверочное слово, запиши слово верно, поставь ударение, выдели корень, подчеркни орфограмму, приведи пример |

|

9 |

Парные согласные в корне слова: завод – заводы, берёзка- берёзы |

Подбери проверочное слово, запиши слово верно, выдели корень, подчеркни орфограмму, приведи пример |

|

10 |

Непроизносимые согласные в корне слова: устный – уста, честный – честь, опасный — опасен |

Подбери проверочное слово, запиши слово верно, выдели корень, подчеркни орфограмму, приведи пример |

|

11 |

Сочетание –чк,- чн , щн, рщ пишется без мягкого знака: дочка, ночка, сливочный, овощной. |

Запиши слово. Подчеркни сочетание, приведи пример. |

|

12 |

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных: конь, вольно, ходьба |

Запиши слово правильно, приведи пример. |

|

13 |

Буквы ь и ъ разделительные въезд, объявление, бьёт, полью |

Определи часть слова. Запиши слово правильно, приведи пример. |

|

14 |

Безударные гласные – е- -и— в окончаниях имён существительных узнал (о чём)?)о газете ( 1-е скл., пр.п.) рассказал (о чём?) о журнале, ( 2-е скл., пр. п.), написал (о чём?) о повести ( 3-е скл., пр.п.) |

Выпиши словосочетание с вопросом. Определи склонение и падеж имён существительных. Вспомни правило, запиши слово верно. Выдели окончание, приведи пример. |

|

15 |

Мягкий знак на конце существительных в именительном падеже единственного числа после шипящих речь (ж.р.); ключ (м.р..) |

Определи род и склонение имени существительного. Вспомни правило. Запиши слово правильно, приведи пример. |

|

16 |

Удвоенные согласные в корне слова Пассажир ( по словарю) |

Найди слово в словаре, запиши верно, выдели корень, подчеркни орфограмму, приведи пример |

|

17 |

Удвоенные согласные на стыке частей длинный, рассвет |

Напиши слово. Выдели части слова. Подчеркни удвоенную согласную, приведи пример |

|

18 |

Правописание приставок заехал, приехал |

Если слово с предлогом, запиши его, обозначь орфограмму-пробел, поставь между предлогом и словом вопрос или другое слово. Если слово с приставкой, запиши его и выдели приставку, приведи пример. |

|

19 |

Гласные – о, — е- в окончаниях имён существительных творительного падежа после шипящих и Ц. ключом, полотенцем, ершом |

Определи падеж существительного. Запиши слово правильно. Выдели окончание, приведи пример. |

|

20 |

Правописание предлогов с существительными и местоимениями: по_небу (какому?) по_темному небу разговаривал (с кем?) со мной |

Если слово с предлогом, запиши его, обозначь орфограмму-пробел, поставь между предлогом и словом вопрос или другое слово. Запиши правильно, приведи пример |

|

21 |

Гласные ё – о после шипящих в корне слова: Жёлтый – желтеть, шёпот – шептать. Запомни: шорох, шорты, крыжовник, обжора, изжога, шов, шок. |

Запиши слово правильно. Подбери родственное слово так, чтобы в нем была буква -е- напиши его, приведи пример. |

|

22 |

Буквы и –ы после ц: Цифра, лекция (на ция) Птицы, синицын Запомни: ЦЫган на цЫпочки привстал, и он цЫплёнку цЫц сказал. |

Определи часть слова. Запиши правильно. Выдели часть слова, приведи пример. |

|

23 |

Соединительные гласные о и е Луноход, землетрясение |

Определи корни сложного слова. Запиши слово правильно. Выдели корни. Подчерни соединительную гласную, приведи пример. |

|

24 |

Безударные гласные в окончаниях прилагательных: летом — (каким?) ранним |

От существительного задай вопрос к прилагательному, запиши. Выдели окончание у вопроса и у прилагательного, приведи пример. |

|

25 |

Безударная гласная в личном окончании глагола: Знает (знать1спр.), бреет(брить1спр.искл.) Пилит(пилить 2спр.) Слышит ( слышать, 2 спр искл) ЗАПОМНИ! Окончания глаголов можно определить по неопределённой форме. Ко II спряжению относятся глаголы на -ить (кроме брить, стелить). Глаголы исключения: смотреть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, гнать, держать, дышать, вертеть и зависеть, и терпеть. Остальные глаголы I спряжения. |

Определи время глагола. Поставь глагол в неопределённую форму, определи спряжение. Запиши слово правильно, выдели окончание, приведи пример. |

|

26 |

Гласная в окончании глагола прошедшего времени: сосна(ж.р.) скрипела(ж.р.) дерево(ср.р.) скрипело(ср.р.) |

Определи время, род глагола. Запиши слово правильно. Выдели окончание, приведи пример. |

|

27 |

Мягкий знак после шипящих в окончании глагола 2-го лица единственного числа: стучишь ( 2-е л. ед.ч.) |

Определи лицо, число глагола. Вспомни правило. Напиши слово правильно, выдели окончание, приведи пример. |

|

28 |

Мягкий знак после шипящих в неопределённой форме глагола (что делать?) беречь |

Поставь вопрос к глаголу. Определи форму глагола. Напиши слово правильно, подчеркни орфограмму, приведи пример. |

|

29 |

Раздельное написание частицы НЕ с глаголами: Не печалься |

Найди частицу. Определи часть речи. Запиши верно, подчеркни орфограмму, приведи пример. |

|

30 |

Глаголы с — тся, -ться: он (что делает?) учится ( 3-е л.); хочет ( что делать?) учиться ( неопр.ф.) |

Поставь вопрос к глаголу. Определи форму глагола. Запиши слово правильно, приведи пример. |

|

31 |

Гласные и согласные в изученных приставках суффиксах. полетели, забежали, пошли, отвозить; учитель, водитель, строитель |

Запиши слово правильно, выдели приставку (суффикс), приведи пример. |

|

32 |

Звонкие и глухие согласные в приставках сделать, подпрыгнуть, разболтать, раскатать, сбегать, склевать. |

Запиши слово правильно, выдели приставку, приведи пример |

Важно, чтобы учащиеся могли обратиться за помощью к учителю в случае возникающих затруднений.

В конце работы над ошибками необходимо подвести итог. Дети отчитываются за проделанную работу, анализируют свои ошибки, отмечают моменты, которые до сих пор не понятны, говорят о том, что вызвало трудности и высказывают свои предложения. Таким образом, проводится рефлексия на уроке.

Работа над ошибками должна проводиться систематически, после каждой контрольной и проверочной работы. При организации необходимо учитывать все ошибки, допущенные учащимися, их навыки самостоятельной и групповой работы, тщательно подбирать примеры для закрепления пройденного материала.

Чтобы грамотно писать, орфограммы нужно знать

Работа над ошибками – важная составляющая учебного процесса.

Каждому учителю русского языка важно научить своего ученика грамотно писать, на практике использовать изученные правила и правильно применять их на письме. В то же время каждый учитель знает, как сложно сформировать навыки грамотного письма у школьников. Поэтому необходимо развивать у учащихся орфографическую зоркость – умение находить нужную орфограмму. Определение характера орфограмм помогает воспринимать изучаемый материал целиком и соотносить с нужным правилом, которое в свою очередь надо уметь соотносить с правильным написанием слова.

Понятие орфографической грамотности должно отражать способность учащихся писать самостоятельно или под диктовку в соответствии с программными требованиями

при условии возможности проверить написанное любым способом: использовать правила из учебника или алгоритмы, словари или справочники, обращаться за помощью к одноклассникам или учителю. Формирование орфографических умений следует рассматривать не только через заучивание и осмысление правил, но и через выполнение упражнений, классных и домашних заданий, работу над ошибками.

Из своего педагогического опыта могу отметить, что при системной работе количество ошибок уменьшается и учащиеся осознанно находят ошибки в общей орфографической системе, что ведёт к освоению правописания. Недаром Л.В. Щерба справедливо заметил: «Если мы не привьем детям грамотности, то мы не создадим общественно полезных работников и не исполним того, что ожидают от нас жизнь и общество»

В первую очередь я бы хотела остановиться на последнем виде работы – работе над ошибками. Конечно же, эту работу следует начинать с учащимися, пришедшими в 5 класс, и проводить последовательно и постоянно. Работа над ошибками ведётся поначалу только над теми ошибками в словах, правила написания которых известны детям. Если же правило не изучалось, то учитель сам даёт необходимые пояснения, например: советОВАть – советую; ночЁвка, корчЁвка – отглагольное существительное. Не стоит бояться объяснять ещё не изученное правило, так как многие ученики способны анализировать или запоминать новую информацию.

Изучая тему «Словообразование. Морфемика.», учащиеся могут определить, в какой морфеме находится орфограмма, применяя поморфемный принцип работы: ошибка в приставке, корне, суффиксе или окончании.

Для того чтобы учащимся было понятно и легко выполнять работу над ошибками, нужно дать план выполнения работы над ошибками, который ученики могут быстро освоить:

- Выписать слово, в котором сделаны ошибки.

- Указать морфему, в которой допущена ошибка.

- Подчеркнуть орфограмму и объяснить её.

- Привести пример на данное правило.

Например: бежишЬ – глагол во 2 л., ед.ч., учишЬ, смотришЬ, читаешЬ;

месТность – место, непроизн.согл. в корне слова, яросТный – ярость;

цЫган – искл., цЫплёнок, цЫц, на цЫпочках;

ОБсудил – неизм.приставка, Сбросил, наДписал, поДсказал.

Конечно, большая часть учащихся не любит выполнять работу над ошибками. Поэтому с учениками заранее обговаривается, что такую работу надо выполнять ежедневно после получения тетради с проверенной работой и до выполнения домашнего задания. Если же ученик затрудняется объяснить или подобрать проверочное слово, то он может карандашом поставить вопрос на полях, и учитель на следующем уроке поставит перед классом проблемный вопрос: «Как бы вы объяснили написание данного слова», или ученик в начале урока перед сдачей тетради обращается за помощью объяснения орфограммы к учителю или к классу. Такой вид работы на уроке помогает не только одному ученику, но и всему классу анализировать свои ошибки, находить пути решения как самостоятельно, так и коллективно. Только при ответственном и серьёзном подходе к получению знаний работа над ошибками помогает усвоению норм русской орфографии, ведь с переходом в следующий класс добавляются новые правила, закреплению которых в том числе помогает и работа над ошибками.

Нельзя отрицать большое значение самостоятельной работы при выполнении задания учеником, что развивает навык путём закрепления и повторения материала изо дня в день.

Нельзя не согласиться с высказыванием Л.Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли…». Дать установку на самостоятельную работу над ошибками помогает:

- самостоятельное исправление учащимися ошибок, отмеченных учителем;

- взаимопроверка работ учащимися или самопроверка;

- разбор слова по составу;

- фонетический разбор слова, его звуко-буквенный анализ, несоответствие написания и произношения;

- нахождение в изучаемом художественном произведении слов с определёнными орфограммами;

- составление словосочетания со словами из работы над ошибками;

- орфографический диктант «Трудные слова для одноклассников» или «По следам ошибок»;

- работа с тестом-тренажёром на определённое правило.

Выполнение работы над ошибками в словах продолжается даже после того, как в 7 классе изучены все орфограммы. Это не даёт ученикам забыть правила написания орфограммы, позволяет анализировать, понимать допущенные ошибки и исправлять их. Если в 5 классе на уроке «Анализ контрольной работы» учитель классифицирует ошибки, руководит и помогает классу при выполнении работы над ошибками, то 8-11 классах ученики могут уже самостоятельно выполнять данную работу, что говорит об их умении использовать и отбирать нужный материал для подтверждения своей правоты.

Положительный результат не заставит себя долго ждать и обязательно будет, если и учитель, и ученик работают совместно: учитель контролирует и помогает своим ученикам, а ученики в свою очередь добросовестно выполняют задания и серьёзно относятся к требованиям учителя. И только такая серьёзная систематическая работа принесёт соответствующий результат, как писал К.Д. Ушинский: «Только система…даёт нам полную власть над нашими знаниями».

Работа над ошибками — это необходимая составная часть дифференцированного обучения, один из эффективных способов формирования грамотности на уроках русского языка.

Санкт-Петербург. ГБОУ № 630

03.12.2021

Работа над ошибками – неотъемлемая часть учебного школьного процесса, ведь её цель – помочь детям разобрать и проработать ошибки, чтобы не допускать их в будущем.

Считается, что если ученик будет правильно выполнять работу над ошибками, то это позволит ему быстро ликвидировать пробелы в знаниях, поможет ему научиться систематизировать и закреплять полученные знания. Кроме того, данный метод должен обеспечивать дифференцированный подход к ученикам, так как каждый будет прорабатывать свои собственные слабые места.

В чём проблема метода?

Как выполняется работа над ошибками в тетради? Классический порядок действий выглядит следующим образом:

- Ребёнок выписывает слово из письменной работы, где совершил ошибку.

- Ставит ударение, выделяет орфограммы.

- Подчеркивает место, где была совершена ошибка.

- Подбирает несколько слов или словосочетаний, аналогичных проверяемым.

Проблема метода в том, что он не учит видеть «ошибкоопасные места». Ученик закрепляет правильное написание слово только в конкретной грамматической ситуации. В дальнейшем, когда это слово уже встречается в другой форме (добавляется суффикс, приставка), то ребёнок не узнаёт его и опять совершает ошибку.

Почему возникает такая ситуация и как правильно делать работу над ошибками?

Конечно, в большинстве случаев базовая причина – незнание конкретного правила русского языка и неумение его применять на практике. Но многие дети, даже если знают правило «на зубок», всё равно совершают ошибки, а работа над ними не приносит желаемого результата.

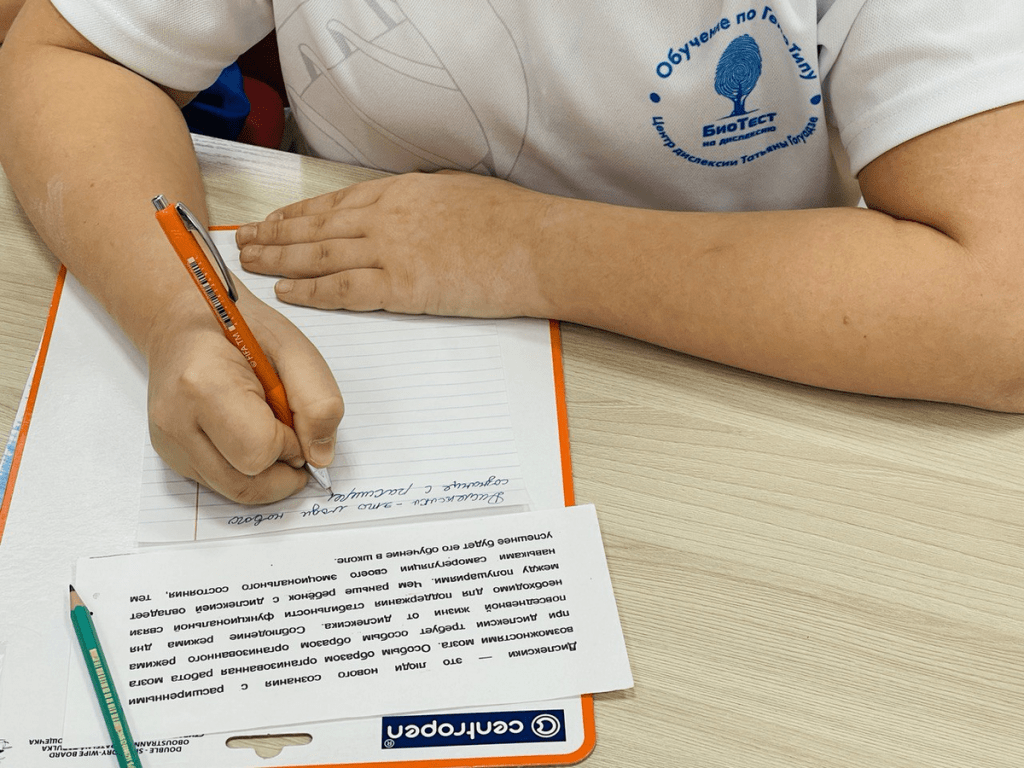

Почему так происходит? Опыт работы специалистов Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе с детьми с трудностями в обучении показывает, что истинными причинами появления ошибок на письме часто являются:

- Выраженные моторные трудности, которые проявляются в том, что ребёнку изначально трудно писать. Сегодня всё чаще встречаются дети, которым даже правильно ручку держать трудно и даже больно.

- Именно моторные трудности определяют неумение видеть ошибкоопасные места, то есть у ребёнка просто не хватает внимания и сил следить ещё за тем, что он пишет. Все силы забирает сам процесс написания.

- Всё вышеизложенное определяет низкий уровень мотивации к выполнению письменных работ и тем более работы над ошибками, так как ребёнок просто не видит в них смысла. Ведь он знает, что как бы он не старался и сколько бы не выполнял работу над ошибками, всё равно он их допускает.

- В основе всех этих проблем лежит рассогласованность в работе полушарий мозга и неправильно сформированная нейродинамика. При низкой нейродинамике мозгу требуется прикладывать колоссальные усилия для контроля движений глаз и руки. В итоге ему просто не хватает ресурса, чтобы одновременно ещё видеть слова, где существует высокая вероятность совершения ошибки.

- Слабый навык чтения вслух. Это одна из причин высокой безграмотности современных детей, а также скудного их словарного запаса. Ведь в основе грамотности лежит понимание значения слов и словообразований, а понять это можно только за счёт самостоятельного чтения.

Более подробно узнать о том, почему для грамотного письма и быстрого осознанного чтения в первую очередь требуется сформировать у ребёнка умение видеть ошибкоопасные места, изложено в книге учителя-дефектолога Татьяны Гогуадзе «Дислексия мозга. За гранью известного».

А если ребёнок ещё страдает дислексией, дисграфией, то к обычным пунктуационным и орфографическим добавляются ещё и дислексические ошибки: замена/смешение букв, пропуски слогов и букв, нарушение согласования слов в предложении и т.д.

Более того, работа над ошибками при дисграфии и дислексии детям причиняет физическую боль и эмоциональные страдания.

Также стоит отметить, что у многих современных школьников и без наличия дислексии в тетрадях часто встречаются дислексические ошибки. И причина здесь всё та же – несогласованная работа полушарий мозга.

Другими словами, чтобы работа над ошибками действительно приносила пользу, нужно научить мозг видеть эти ошибки, то есть предупреждать их, а не исправлять!

Значительного улучшения результатов в учёбе на программах в Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе получается добиваться в короткие сроки только за счет стимуляции левого полушария мозга и общего повышения уровня согласованности в работе двух полушарий.

Как помочь ребёнку правильно делать работу над ошибками?

Для этого в Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе применяются авторские техники и методики, цель которых – обеспечить согласованную работу полушарий мозга и сформировать правильную нейродинамику чтения и письма.

Особенность программ коррекции по методу Татьяны Гогуадзе состоит в том, что дети повышают свой уровень грамотности без выполнения работ над ошибками. Более того, они вообще не выполняют каких-либо письменных работ! Потому что…

Мозг не прощает нам ошибки, он их фиксирует.

Учитель-дефектолог Гогуадзе Татьяна Валерьевна

Вот почему в программах Татьяны Гогуадзе преодоление безграмотности на письме и в чтении достигается при полном исключении работы над ошибками и за счёт:

- Применения методики графокоррекции. Данная методика лежит в основе всех коррекционных занятий с детьми школьного и дошкольного возраста, но прежде всего отлично подходит тем детям, которым нужно в краткие сроки выйти из кризиса обучения, научиться быстро читать и грамотно писать.

- Регулярного орфографического чтения. Это уникальное и простое упражнение, которое можно включать в активную практику уже с первого класса. Благодаря ему повышается чёткость артикуляции, обостряется фонематический слух, развивается орфографическая зоркость, а это всё положительно влияет на уровень грамотности как письменной речи, так и устной.

- Выполнения специальных физических упражнений, которые направлены на стимуляцию работы левого полушария мозга. Ведь именно оно отвечает за контроль грамотности, да и порядок в тетради.

Более того, включение в ежедневный распорядок ребёнка физической активности позволит ему не только лучше себя чувствовать, но и решить многие проблемы с учёбой.

Благодаря согласованной работе мозга, глаз и рук ребёнок научится видеть ошибкоопасные места. В результате повысится уровень его грамотности, а выполнять работу над ошибками по диктанту и даже математике ему больше не придётся!

Внимание!

Прежде чем начать тренировки по графокоррекции, обязательно проконсультируйтесь с автором методики, не принесёт ли предложенный способ коррекции нейродинамики вреда здоровью вашего ребёнка.

Записывайтесь на приём в Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе – и мы поможем каждому ребёнку справиться с трудностями в обучении.

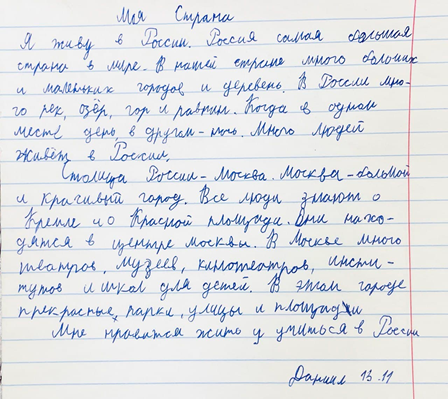

О работе над ошибками

Грамотность

в старших классах во многом определяется тем, какие знания, умения и навыки

учащиеся приобрели в начальной школе, насколько прочны эти знания. Прочность же

знаний зависит, прежде всего, от того, как был подан материал, в какой мере

впечатляющим был сам процесс восприятия, то есть насколько наглядно давались

учащимся те или иные факты языка.

Начиная

занятия во втором классе, с первых же учебных дней я обнаружила, что учащиеся

делают много ошибок не только в диктантах, но и при списывании. Никакие беседы,

уговоры и наказание «двойками» не меняли дела. Надо было искать какие-то

другие меры. Пробовала многое: пыталась ставить палочки на полях, отмечая

количество ошибок на строчке, но учащиеся не видели своих ошибок и часто

исправляли не то, что нужно; зачеркивала ошибки, не исправляя и не ставя оценок,

но учащиеся часто забывали исправлять ошибки, кроме того, мне приходилось

одновременно и проверять новые работы и просматривать старые, что отнимала

очень много времени.

Наконец

я использовала такие приемы. С группой самых слабых учащихся после уроков

повторила правила списывания с книги, этим дети занимались в течение сентября,

я учила их списывать.

Затем

составила памятку по выполнению домашнего задания, одним из пунктов этой

памятке было: «выполни работу над ошибками”. Учащиеся должны были прежде всего

выписать все слова, в которых они допустили ошибки, объяснить написание слов,

используя правила, и только после этого они начинали выполнять упражнения.

Закончив упражнения, учащиеся выписали из словаря ещё пять слов, правописание

которых определялась этим же правилам, в данном случае слова с непроверяемыми

гласными.

И

опять работу надо ошибками сначала пришлось проводить с учащимися после уроков,

так как дети или забывали её выполнять, или не умели. Я составила ещё одну

памятку – “как работать над ошибками “, в которую включила все правила,

изучаемые во втором классе: пропуск, замена, перестановка букв, все случае

переноса, мягкий знак и так далее. Причём каждому правилу давались обязательно

примеры.

На

родительском собрании я рассказала, как пользоваться ею. Только после этого

ученики стали выполнять работу над ошибками дома. Но все же несколько учеников

ещё нуждались в моей помощи. С этой группы детей я продолжала делать это

задание в классе.

Постепенно

ученики убеждались в том, что если внимательно списывать, то ошибок, как

правило, не бывает.

Это

был первый этап моей работы по обучению учащихся грамотному письму.

Теперь

я переключила внимание на предупреждение ошибок при выполнении учащимися

самостоятельных работ.

В

этом мне помогла статья Губской «сборник правил», напечатанная в

журнале «начальная школа». Я решила использовать опыт учительницы, но несколько

изменила, взяла другую форму ведения «сборника правил»: номера по

порядку, страница учебника, правила и примеры.

Такой

сборник мы начали вести со второго триместра, когда некоторые правила уже были

изучены. В один из дней записали в «сборник» изученные правила, а затем

заполняли его по мере прохождения учебного материала.

Предварительно

я научила детей пользоваться сборником: уметь находить нужные правила в

учебнике с помощью сборника, вспоминать правила по примером.

Работа

по этому сборнику проходит так. Например, изучается тема “твёрдый

разделительный знак». Правописание слов с твёрдым знаком дается в сравнении с

правописанием слов с разделительным мягким знаком.

Накануне

в домашнем задании я предложила ученикам повторить соответствующее правило. На

следующий день, объясняя новую тему, я опиралась на него.

Начиная

изучать части речи, ученики дома вспоминали правила о предмете, действий и

признаки предметов.

Проверяя

письменные работы, я вижу, на какие правила чаще всего ученик делает ошибки, в

тетради пишу, какой номер правила надо повторить и сколько Примеров записать.

При

изучении темы «имя прилагательное «встречается много слов сомнительной

согласной в середине ( низкий, сладкий, крепкий), с непроизносимой гласной

(счастливый, радостный) и так далее. Сразу на уроке с помощью «сборника правил»

повторяется нужное правило.

Работу

надо ошибками в диктанте я провожу по-разному; остановлюсь на этих приемах.

- Заранее

выписываю на доске слова, в которых сделаны ошибки, выбирая наиболее

типичные, группируя их по разделам, например:

Д.вно

К.нец

К.вер

Тр.щит

Охр.няет

Дож.ливая

Мес.ность

Ненас.ная

Пр.шла

По.ходит

Н.рушит

Учащиеся

устно объясняют правописание этих слов, а затем записывают в тетрадь, вставляя

буквы и подписывая проверочные слова, где нужно.

- Иногда

не выписываю слова на доске, а предлагаю учащимся самим найти ошибки на

безударные гласную, мягкий разделительный и другие орфограммы, над употреблением

которых я наметила поупражнять учащихся. Эта работа проходит труднее, так

как слабые ученики плохо разбираются виды ошибок, а у сильных учеников

этих ошибок нет. Но я предлагаю сильным ученикам подумать и найти слова,

наиболее трудные для написания. Как правило, ученики обязательно назовут

слова, в которых допустили ошибки не успевающие второклассники.

Такой

прием тренирует орфографическую зоркость детей.

- Использую

при работе над ошибками и другие занимательные задания. Например, ученики

часто делают ошибки в словах сочетанием чк. Разбираю такие ошибки я с

помощью игры «перекрёсток»:

Р

Е

Чк

А

И

по моему заданию учащиеся ещё дополнительно записывают несколько слов

сочетанием чк. Обращаю внимание на сочетание чк, Ученики прочитывает слова,

Записывают. Это упражнение помогло закрепить умение писать слова с чк.

- Самостоятельностью

выполняет учащиеся и такое задание: на доске записаны слова с пропущенными

буквами без распределение по группам. Дети по такой схеме должны

определить на какие правила эти слова.

|

Слово |

Проверяю |

Пишу |

|

Пл.сали |

||

|

Ни.кий |

||

|

Опас.ый |

При

проверке задания вызванные ученики

Выписывают

слова, Объясняют, остальные проверяют правильность выполнения своей работы.

Игра

“поднимитесь по лестнице “удобна тем, что ей можно пользоваться часто, только

изменяя условия. Суть этой работой – исправление и объяснение ошибок в

диктанте. На “ступеньки лестницы “ставится слова с пропущенными буквами, в

кассе- набор букв, необходимых этих слов. Ученики вставляет нужную букву и

таким образом “Поднимаются по лестнице “. Остальные походу объяснения

записывают эти слова в тетрадях, подчёркивает нужные орфограммы.

Картинный

диктант я использую в том случае, если в тексте встречаются словарные слова.

Показываю картинку, один из учащихся проговаривает эти слова по слогам, все

записывают в тетради. Проверку провожу так: или ставлю слова с выделенной

буквой на наборном полотне, или открываю записанные заранее на доске слова, в

которых орфограммы выделены цветным мелом.

Иногда

использую сигнальные карточки. Прошу учащихся поднять нужную букву, а я

поднимаю слово. Учащиеся зрительно ещё раз воспринимают написание этого

трудного для них слова.

После

проведения диктанта «Весна пришла», где очень много слов с безударными

гласными, на урок работа над ошибками принесла картинку о весне. Предложила

детям назвать слово с безударной гласной, Обозначающие предметы, действия,

изображённые на картинке. По ходу работы записываю названные слова на доске.

Предлагаю сделать обобщение: сказать правильно проверки безударной гласной

корня. После этого дети составляют предложения с этими словами, так, чтобы

получился небольшой рассказ.

Разбор

ошибок провожу после каждой письменные работы. Урок начинаю с сообщения о

результатах. Здесь важен настрой самого учителя, его выдержка. Как правило,

упрёки мало действуют на детей, привыкших к «двойкам», а вот добросовестные

ученики затаивают обиду, так как они-то не виноваты, у них ошибок нет; есть и

такая группа учащихся, которые и хотят хорошо написать, но ещё не сумели

усвоить материал, они нуждаются в дополнительной работе с ними.

Сообщить

результаты надо так, чтобы у учащихся появилось желание исправить свои ошибки и

постараться написать следующую работу как можно лучше.

Хочется

поделиться ещё такими наблюдениями. На таком уроке в тетрадях мы предлагаем

писать заглавие: «Работа над ошибками«. Обязательно раздается чей-нибудь голос:

«У меня нет ошибок». Ученикам, которые не сделали ошибок, не хочется писать

слова ошибки. Не лучше ли записать так: «Пишу правильно». Это подходит для тех,

кто сделал ошибки, и для тех, у кого их нет.

Помимо

специальных уроков по разбору ошибок я предусматриваю работу над типичными

ошибками на каждом уроке, включаю слова с нужными орфограммами в разные виды

упражнений и на разных этапах урока, в содержании предложений, намеченных для

грамматического разбора, при проверке домашних заданий, при опросе. Ошибки,

характерные для данного ученика, записываю в особые тетради.

В

системе использую перфокарты, которые экономят время и моё и ученика, позволяют

объективно проверить знания ученика.

В

третьем триместре я применяла так называемую «кассу ошибок». На большом листке

картона прикреплены кармашки по числу учащихся, на каждом написаны фамилии и

имя ученика. Заготовлены карточки из плотной бумаге одного формата, на них дети

записывают слова, в которых сделаны ошибки при выполнении проверочных и

контрольных работ. Эти карточки ученик вкладывает в свой кармашек. На

последующих уроках при опросе я проверяю, научился ли ученик писать правильно

записанные на карточках слова. Если ученик дал правильный ответ, то он вынимает

из кассы карточку и сдаёт мне. Каждый стремится, чтобы его кармашек

стал пустым. Опыт показывает, что ученик упражняется по “кассе ошибок “и в

свободное время.

Систематическая

работа по исправлению и предупреждению ошибок, как правило, дает положительные

результаты.

Работа над ошибками — это работа учеников, направленная на анализ и исправление допущенных недочетов. Основной целью ее является разбор и проработка ошибок и неточностей, сделанных при выполнении проверяемого задания. Она обеспечивает дифференцированный подход к ученикам, позволяет своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и навыках детей, формирует умение систематизировать и обобщать, закреплять полученные знания.

При творческом подходе учителя к данной деятельности у ребенка можно развить правильное отношение к ошибкам, умение работать с ними. Проведение работы над ошибками способствует тому, что итоговая оценка отражает действительный уровень подготовленности. Некоторые учителя практикуют выставление оценок за каждую подобную работу, причем они должны быть хотя бы на балл выше, чем отметка за основное задание.

Когда и где выполняется работа над ошибками?

Работа над ошибками может проводиться в классе, совместно с учителем, или дома, возможно, под контролем родителей. Если учитель определяет работу над ошибками в качестве домашнего задания, он должен быть уверен в том, что все ученики знают и помнят основной алгоритм работы. Возможно, для этого понадобится каждому ребенку выдать памятку с порядком выполнения действий.

Работу над ошибками проводят, как правило, после контрольных, самостоятельных или творческих работ. В практике отдельных учителей встречается планомерная деятельность по анализу и исправлению ошибок, допущенных в каждой классной или домашней работе.

Основные этапы и формы организации работы над ошибками на уроке

При работе на уроке можно выделить несколько основных этапов:

- консультация,

- коррекция знаний и умений,

- диагностика результатов,

- оценочная деятельность.

Работе над ошибками, проводимой на уроке, под контролем учителя может быть посвящено занятие полностью или его часть. Это решает учитель в зависимости от объема работы и способностей коллектива. В практике каждого учителя может присутствовать своя индивидуальная организация данной деятельности. Приведем несколько примеров, встречающихся наиболее часто в обучающем процессе.

- Учитель просит поднять руку тех учеников, которые допустили ошибки в первом предложении (задании, вопросе). По желанию или по решению педагога к доске выходит один из школьников и выполняет работу на доске. Все учащиеся делают то же самое у себя в тетрадях. Таким образом, дети прорабатывают ошибки, допущенные не только ими самими, но и всем классом, что может быть как плюсом, так и минусом данного способа.

Использование данной формы организации возможно после проверочных работ (контрольных, самостоятельных, срезов).

- При данной форме организации урока один ученик выполняет работу над своими ошибками у доски, остальные учащиеся исправляют свои недочеты в тетрадях. С одной стороны, этот метод позволяет экономить время, затрачиваемое на данную деятельность, с другой — учитель теряет контроль над коллективом. Для того, чтобы этого избежать, нужно, чтобы каждый ребенок мог обратиться к педагогу за помощью, не отвлекая при этом остальных детей.

При такой организации работы возникает необходимость чем-то занять учеников, которые выполнили работу на «отлично», не допустив в ней ошибок. Лучше всего, если это будет творческая деятельность. Данные учащиеся могут проверять или консультировать других ребят, решать задачи повышенной сложности, писать сочинение, составлять свои задания, наиболее интересные из которых потом можно выполнить всем классом.

- Иногда учителя, в целях экономии времени на уроке, выделяют для себя только типичные ошибки, допущенные учащимися при выполнении задания, и проводят работу только над ними. В этом случае анализ и исправление наиболее распространенных недочетов выполняет весь класс вместе. Для этого к доске вызываются школьники по желанию, по очереди или по решению преподавателя, в зависимости от того, кто какие ошибки допустил в своей работе.

Алгоритм действий

Работа над ошибками выполняется по определенному алгоритму, определенному учителем. В начальной школе рекомендуется, чтобы у каждого ученика была памятка о порядке выполнения действий.

Например, на уроках русского языка алгоритм выглядит следующим образом:

- Просмотреть всю работу, обратить внимание на исправления учителя.

- Найти ошибку, верно выписать слово, вспомнив правило по данной теме.

- Поставить ударение, выделить орфограммы.

- Подчеркнуть то место, где была допущена ошибка.

- Подобрать одно или несколько слов/словосочетаний, аналогичных проверяемым.

Подобным же образом происходит работа над синтаксическими ошибками. Нужно выписать предложение, в котором допущена ошибка, выделить члены предложения (все или основные — по усмотрению учителя, в зависимости от задания), вспомнить правило по данной теме. Далее рекомендуется написать свое предложение так, чтобы его схема соответствовала проверяемой конструкции.

После творческих работ, например, сочинения или изложения, может потребоваться работа над стилистическими, речевыми ошибками. К основным их группам относят синтаксико-лексические, морфолого-стилистические и лексико-стилистические.

Памятка-помощник

Некоторые учителя в своей практике используют карточки — памятки. Их может изготовить преподаватель и раздать всем ученикам класса, а можно выполнить вместе с ребятами под контролем педагога. В них пронумерованы и записаны основные группы ошибок в виде:

- Тема.

- Примеры.

При проверке работы на полях тетради ставится номер, соответствующий номеру на памятке. Это облегчает работу учащихся, но и совершенствует систему знаний, благодаря наглядности, использованию зрительной памяти. Учащийся неоднократно обращается к данной карточке, что способствует лучшему запоминанию материала.

Проверка и подведение итогов

Важно, чтобы учащиеся могли обратиться за помощью к учителю в случае возникающих затруднений.

В конце работы над ошибками необходимо подвести итог. Дети отчитываются за проделанную работу, анализируют свои ошибки, отмечают моменты, которые до сих пор не понятны, говорят о том, что вызвало трудности и высказывают свои предложения. Таким образом, проводится рефлексия.

Работа над ошибками должна проводиться систематически, после каждой контрольной и проверочной работы. При организации необходимо учитывать все ошибки, допущенные учащимися, их навыки самостоятельной и групповой работы, тщательно подбирать примеры для закрепления пройденного материала.