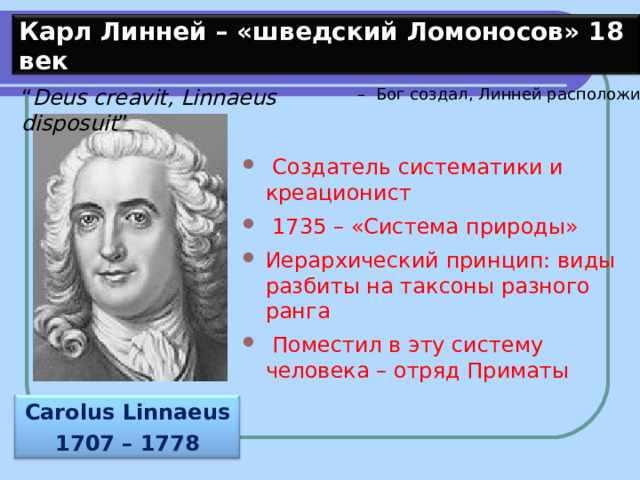

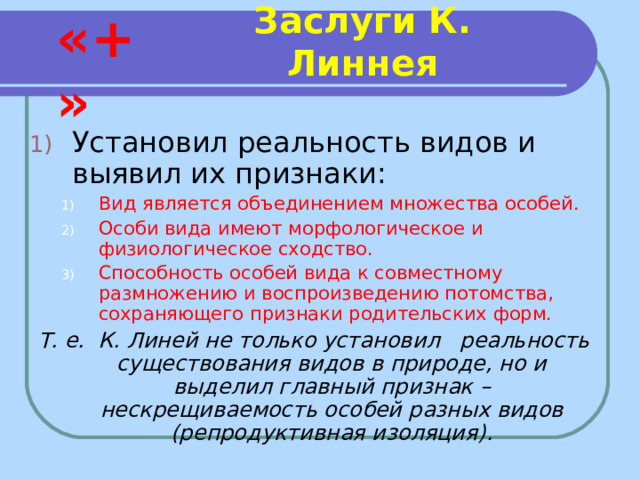

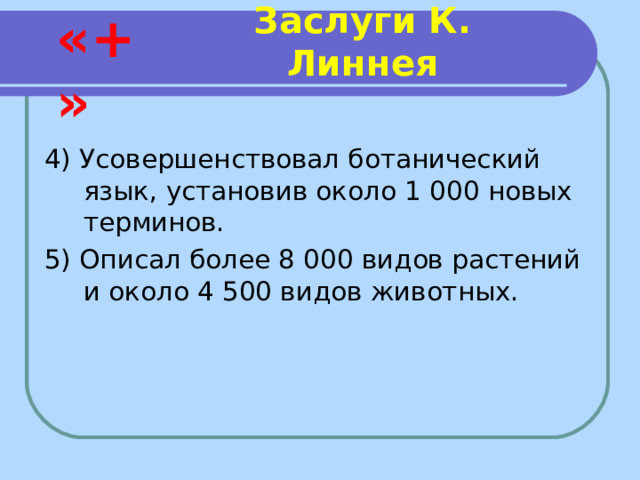

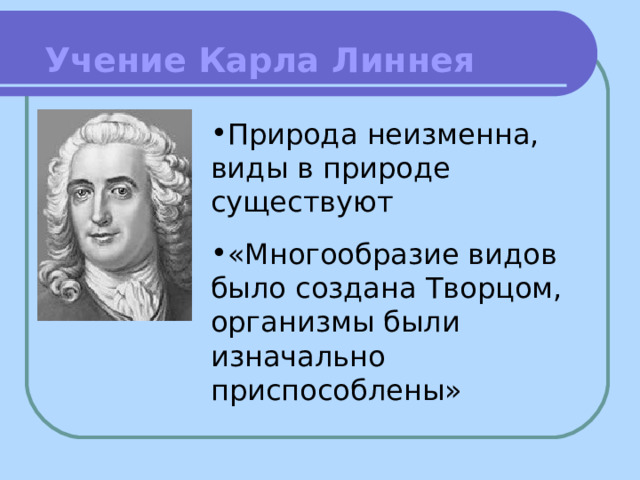

Заслуги

Карла Линнея:

—

заложил основы искусственной систематики;

-в

основу систематики заложил принцип иерархичности;

—

единицей систематики предложил считать вид;

—

предложил использовать латинский язык для названия организмов;

—

создал бинарную номенклатуру;

—

объединял организмы по сходству строения и органов размножения.

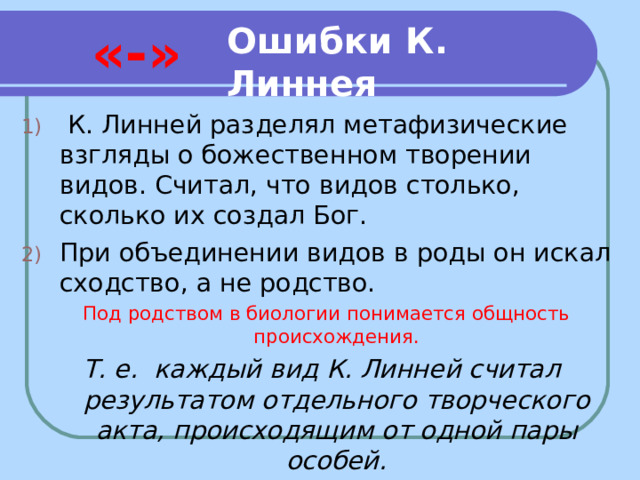

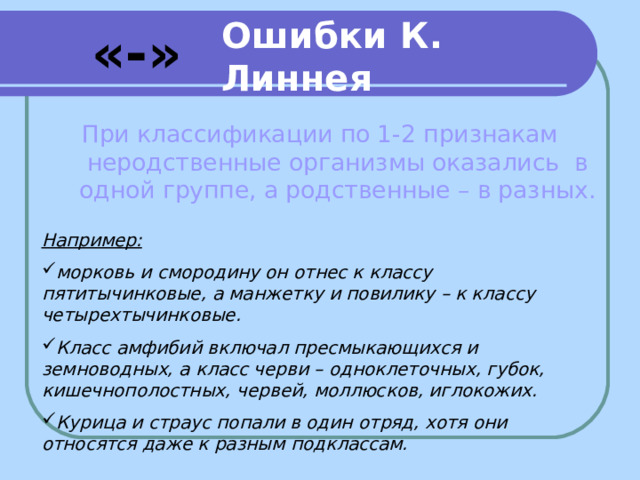

Заблуждения

Карла Линнея:

— не

признавал эволюцию, поддерживал идеи трансформизма, признавал постоянство

органического мира;

—

видимые им изменения в природе считал случайностью

Заслуги

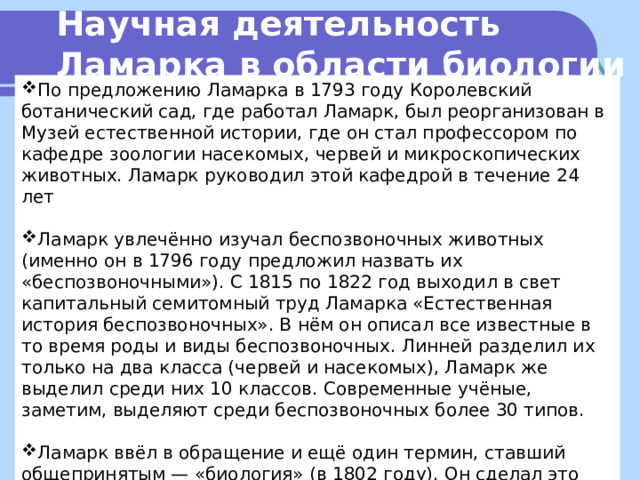

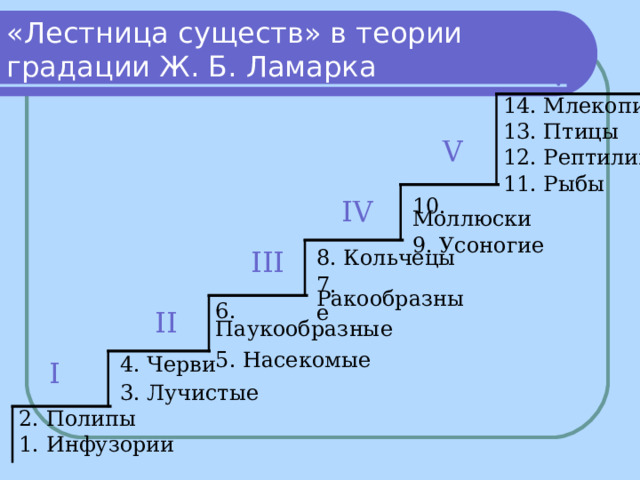

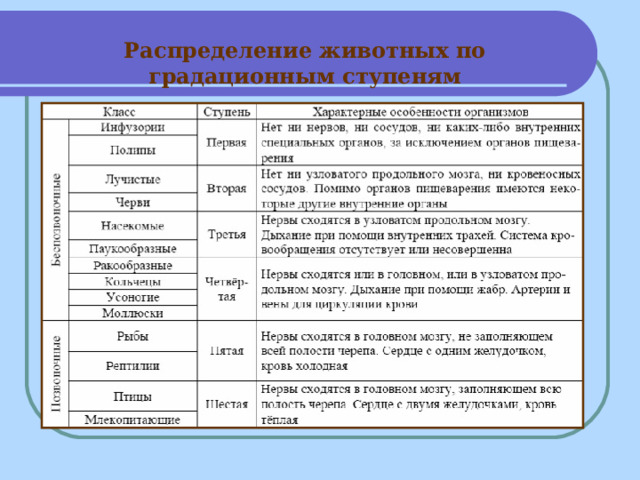

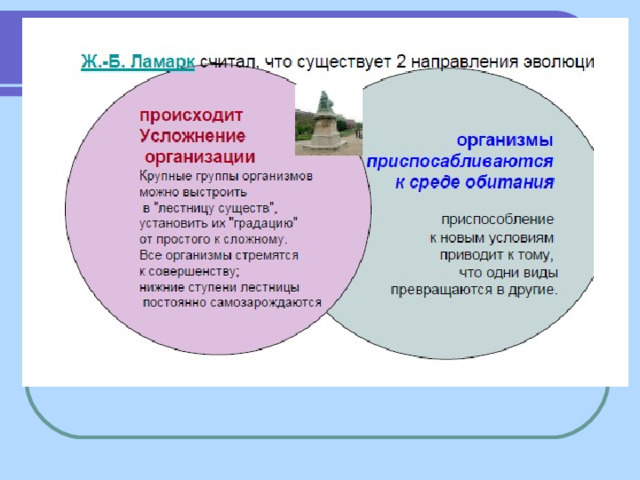

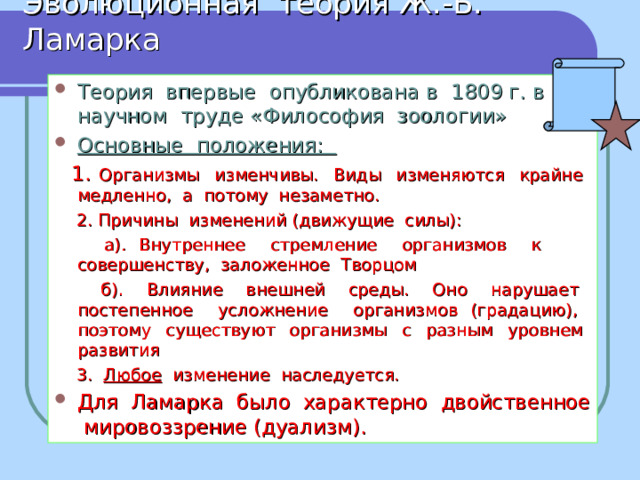

Жана-Батиста Ламарка:

—

Создал лестницу животных, применив принцип градации, и заложил основы

естественной систематики;

—

ввёл термин биология;

—

первым попытался раскрыть механизмы эволюции органического мира;

—

первым обратил внимание на то, что на изменяемость видов влияют условия внешней

среды;

Заблуждения

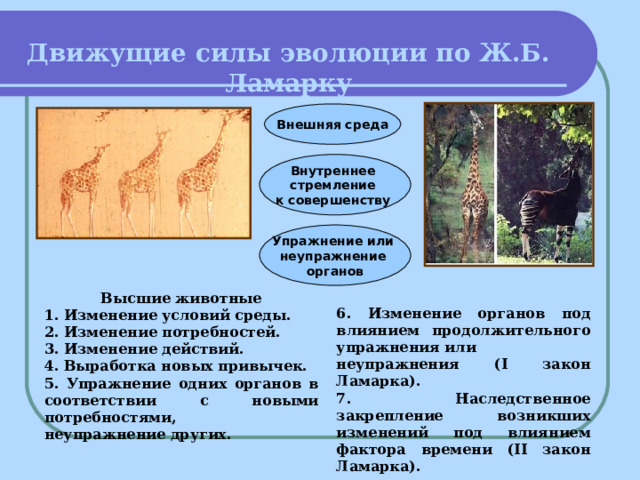

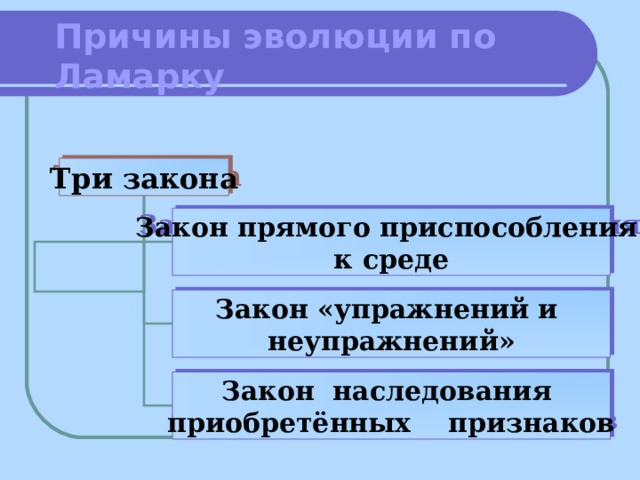

Жана-Батиста Ламарка:

—

считал, что в основе изменчивости находятся следующие процессы: внутреннее

стремление организмов к совершенству;

—

«упражнение и неупражнение органов»;

—

считал, что приобретённые признаки наследуются;

—

ответ на изменение среды всегда целесообразен

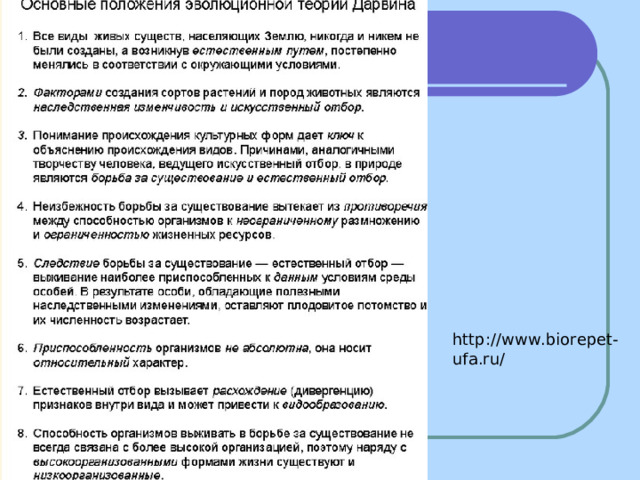

Тема

: Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе

Искусственный

отбор – это отбор производимый человеком(2 вида : бессознательный и

сознательный)

Тема

: Учение Ч. Дарвина о естественном отборе

Естественный

отбор – это отбор производимый в природе.

Изменчивость

обусловленная прямым влиянием условий внешней среды не имеет значения для

эволюции так как по наследству не передаётся.

Типы борьбы за существование

внутривидовая

межвидовая с неблагоприятными условиями среды

самая значимая, т.к. идёт по всем признакам

организма

Формы естественного отбора

|

|||

Движущий стабилизирующий

половой

дизруптивный

(разрывающий)

Запрос «Линней» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Карл Линней | |

| Carl Linné Carl Linnaeus Carl von Linné |

|

Портрет Карла Линнея работы Александра Рослина (1775) |

|

| Дата рождения: |

23 мая 1707[1] |

|---|---|

| Место рождения: |

Росхульт, Крунуберг, Швеция |

| Дата смерти: |

10 января 1778[1] (70 лет) |

| Место смерти: |

Уппсала |

| Страна: |

Шведская империя |

| Научная сфера: |

медицина, естествознание |

| Место работы: |

Уппсальский университет |

| Учёная степень: |

доктор медицины[2] |

| Альма-матер: |

Уппсальский университет |

| Научный руководитель: |

Улоф Рудбек и Иоганн де Гортер |

| Известные ученики: |

Список

|

| Известен как: |

Основоположник научной классификации живых организмов |

| Награды и премии |

|

| Подпись: |

|

| Карл Линней на Викискладе |

Карл Линне́й (швед. Carl Linnaeus, Carl Linné, лат. Carolus Linnaeus, после получения дворянства в 1761 году — Карл фон Линне, Carl von Linné; 23 мая 1707, Росхульт — 10 января 1778, Уппсала) — шведский естествоиспытатель и врач; создатель ещё при жизни принёсшей ему всемирную известность единой системы классификации растительного и животного мира, в которой были обобщены и в значительной степени упорядочены знания всего предыдущего периода развития биологической науки. Среди главных заслуг Линнея — определение понятия биологического вида, внедрение в активное употребление биноминальной (бинарной) номенклатуры и установление чёткого соподчинения между систематическими (таксономическими) категориями[3].

Линней — самый известный шведский учёный-естествоиспытатель. В Швеции его ценят также как путешественника, который открыл для шведов их собственную страну[4], изучил своеобразие шведских провинций и увидел, «как одна провинция может помочь другой»[5]. Шведы ценят даже не столько работы Линнея по флоре и фауне Швеции, сколько его описания своих путешествий; эти дневниковые записи, наполненные конкретикой, богатые противопоставлениями, изложенные ясным языком, до сих пор переиздаются и читаются[6]. Линней — один из тех деятелей науки и культуры, с которыми связано окончательное становление литературного шведского языка в его современном виде[5].

Член Шведской королевской академии наук (1739, один из основателей академии), Парижской академии наук (1762)[3] и ряда других научных обществ и академий.

Содержание

- 1 Биография

- 1.1 Ранние годы

- 1.2 Учёба в Лунде и Уппсале

- 1.3 Лапландская экспедиция

- 1.4 В Фалуне

- 1.5 Голландский период

- 1.6 Семья Линнея

- 1.7 Зрелые годы в Стокгольме и Уппсале

- 2 Вклад в науку

- 3 Линнеанство

- 4 Коллекция Линнея

- 5 Почести

- 5.1 Награды и дворянство

- 5.2 Названы в честь Линнея

- 5.2.1 Таксоны

- 5.2.2 Термины

- 5.2.3 Топонимы

- 5.2.4 Иные объекты

- 6 Карл Линней в литературе, искусстве, филателии, бонистике

- 7 Линней и современность

- 8 Библиография

- 8.1 Научные работы

- 8.2 Автобиографические материалы

- 8.3 Русские переводы

- 9 Интересные факты

- 10 Комментарии

- 11 Примечания

- 12 Литература

- 13 Ссылки

Биография[править | править вики-текст]

Ранние годы[править | править вики-текст]

Карл Линней родился 23 мая 1707 года в Южной Швеции — в деревне Росхульт провинции Смоланд[7]. Его отец — Нильс Ингемарссон Линнеус (швед. Nicolaus (Nils) Ingemarsson Linnæus, 1674—1748), сельский священник, сын крестьянина[4]; мать — Кристина Линней (Линнея), урождённая Бродерсония (швед. Christina Linnæa (Brodersonia), 1688—1733), дочь сельского священника. Фамилия Линней (Linnæus) — латинизированное шведское название липы (Lind): когда Нильс Ингемарссон пошёл учиться в Лундский университет, он по обычаю того времени заменил свою настоящую фамилию латинским псевдонимом, выбрав в качестве него слово, связанное с родовым символом Ингемарссонов — большой трёхствольной липой, росшей на землях его предков в приходе Хвитаврида в Южной Швеции[8]. В Швеции Линнея обычно называют Carl von Linné — по имени, которое он стал носить после того, как его возвели в дворянство; в традиции литературы на английском языке — называть его Carl Linnaeus, то есть по тому имени, которое ему было дано при рождении[4].

Карл был в семье первенцем (позже у Нильса Ингемарссона и Кристины родилось ещё четверо детей — три девочки и мальчик)[9].

В 1709 году семья перебралась в Стенбрухульт[sv], находившийся в паре километров от Росхульта. Там Нильс Линнеус посадил возле своего дома небольшой сад, за которым с любовью ухаживал; здесь он выращивал овощи, фрукты и разнообразные декоративные растения, при этом знал все их названия. С раннего детства интерес к растениям проявлял и Карл, к восьми годам он знал названия многих растений, которые встречались в окрестностях Стенбрухульта; кроме того, в саду ему был выделен небольшой участок для его собственного маленького сада[10].

В 1716—1727 годах Карл Линней учился в городе Векшё: сначала в низшей грамматической школе (1716—1724), затем в гимназии (1724—1727). Поскольку от Стенбрухульта Векшё находился примерно в пятидесяти километрах, Карл бывал дома только на каникулах. Его родители желали, чтобы он выучился на пастора и в будущем как старший сын занял место своего отца, но Карл учился очень плохо, особенно по основным предметам — богословию и древним языкам. Его интересовала лишь ботаника и математика; нередко он даже прогуливал занятия, вместо школы отправляясь на природу изучать растения[11].

Доктор Юхан Стенссон Ротман, окружной врач, преподававший в школе у Линнея логику и медицину, уговорил Нильса Линнеуса отправить сына учиться на врача и стал заниматься с Карлом индивидуально медициной, физиологией и ботаникой. Обеспокоенность родителей судьбой Карла была связана, в частности, с тем, что найти в Швеции работу для медика в ту пору было очень непросто, в то же время проблем с работой для священника не было[9].

Учёба в Лунде и Уппсале[править | править вики-текст]

Лунд был ближайшим к Векшё городом, в котором было высшее учебное заведение. В 1727 году Линней сдал экзамены и был зачислен в Лундский университет, где начал изучать естественную историю и медицину. Наибольший интерес у Линнея вызвали лекции профессора Килиана Стобеуса (1690—1742). Линней поселился у профессора дома[9]; именно с помощью Стобеуса он в значительной степени привёл в порядок те сведения, которые были им почерпнуты из книг и собственных наблюдений.

В августе 1728 года Линней по совету Юхана Ротмана перевёлся в более крупный и более старый, основанный ещё в 1474 году, Уппсальский университет — здесь было больше возможностей изучать медицину. В Уппсале в то время работали два профессора медицины, Улоф Рудбек-младший (1660—1740) и Ларс Руберг[sv] (1664—1742)[9]. В Уппсальском университете Линней познакомился со своим сверстником, студентом Петером Артеди (1705—1735), вместе с которым они начали работу по критическому пересмотру естественноисторических классификаций, существовавших к тому моменту. Линней преимущественно занимался растениями в целом, Артеди — рыбами, земноводными амфибиями и зонтичными растениями. Следует отметить, что уровень преподавания как в Лундском, так и Уппсальском университетах был не слишком высок, и большую часть времени студенты занимались самообразованием[11].

Рукопись работы Линнея Praeludia sponsaliorum plantarum (декабрь 1729 года)

В 1729 году Линней познакомился с Улофом Цельсием (1670—1756), профессором теологии, который был увлечённым ботаником. Эта встреча оказалась для Линнея очень важной: вскоре он поселился в доме Цельсия и получил доступ к его обширной библиотеке. В этом же году Линней написал небольшую работу Praeludia sponsaliorum plantarum[de] («Введение в половую жизнь растений»), в которой были изложены основные идеи его будущей классификации растений, основанной на половых признаках. Эта работа вызвала большой интерес в академических кругах Уппсалы[11].

С 1730 года Линней под началом профессора Улофа Рудбека-младшего приступил к преподаванию как демонстратор в ботаническом саду университета. Лекции Линнея пользовались большим успехом. В этом же году он переселился в дом профессора[11] и стал служить домашним учителем в его семье. Линней, однако, жил в доме Рудбеков не слишком долго, причиной чего стали не сложившиеся отношения с супругой профессора[9].

Известно об учебных экскурсиях, которые проводил Линней в эти годы в окрестностях Уппсалы[9].

С другим профессором медицины, Ларсом Рубергом, у Линнея также сложились хорошие отношения. Руберг был последователем философии киников, казался человеком странным, одевался плохо, при этом был талантливым учёным и владельцем большой библиотеки. Линней им восхищался и был активным последователем проповедуемой Рубергом новой механистической физиологии, которая основывалась на том, что всё многообразие мира имеет единое устройство и может быть сведено к относительному небольшому числу рациональных законов, подобно тому, как физика сводится к законам Ньютона. Основной постулат этого учения, «человек есть машина» (лат. homo machina est), применительно к медицине в изложении Руберга выглядел следующим образом: «Сердце — насос, лёгкие — кузнечный мех, живот — корыто». Известно, что Линней был приверженцем и ещё одного тезиса — «человек есть животное» (лат. homo animal est). В целом же такой механистический подход к явлениям природы способствовал проведению множества параллелей как между различными областями естествознания, так и между природой и социально-культурными явлениями. Именно на подобных взглядах основывались планы Линнея и его друга Петера Артеди по реформированию всей науки о природе — основная их идея заключалась в создании единой упорядоченной системы знаний, которая бы легко поддавалась обзору[9].

Лапландская экспедиция[править | править вики-текст]

|

|

| Молодой Линней. Фрагмент картины Хендрика Холландера |

Получив средства от Уппсальского королевского научного общества[sv], 12 мая 1732 года Линней отправился в Лапландию и Финляндию. Во время своего путешествия Линней исследовал и собирал растения, животных и минералы, а также разнообразные сведения о культуре и образе жизни местного населения, в том числе о саамах (лопарях)[12]. Идея этого путешествия в значительной степени принадлежала профессору Улофу Рудбеку-младшему, который в 1695 году путешествовал именно по Лапландии (эту поездку Рудбека можно назвать первой научной экспедицией в истории Швеции), а позже на основании собранных в том числе и в Лапландии материалов написал и сам иллюстрировал книгу о птицах, которую показывал Линнею[9]. Обратно в Уппсалу Линней вернулся осенью, 10 октября, с коллекциями и записями. Линней рассчитывал на то, что составленный им отчёт об экспедиции будет напечатан в Трудах Уппсальского королевского научного общества. Этого, однако, не произошло, и единственной работой, которая была опубликована в этом издании в 1732 году, стала Florula Lapponica («Краткая Лапландская флора»), представляющая собой каталог растений, собранных им во время экспедиции. Florula Lapponica стала первым напечатанным трудом Линнея, в котором он применил для классификации растений свою «половую систему» из 24 классов, основанную на строении тычинок и пестиков[12]. Полный обзор растительного мира Лапландии (Flora Lapponica) Линней смог издать только через пять лет, уже в Голландии. Дневниковые записи, которые он вёл на протяжении экспедиции, Iter Lapponicum («Лапландское путешествие»), впервые были опубликованы только в 1811 году; некоторые наблюдения Линнея за саамами (лопарями) из этого дневника представляют этнографическую ценность до настоящего времени, поскольку почти нет других свидетельств о том образе жизни, которую вели коренные жители некоторых районов Лапландии в ту эпоху[13].

В Фалуне[править | править вики-текст]

В университетах Швеции в этот период не выдавали дипломов доктора медицины, и Линней, не имея докторского диплома, не мог далее заниматься преподаванием в Уппсале.

В 1733 году Линней активно занимался минералогией, написал на эту тему учебник[11]. Под рождество 1733 года он перебрался в Фалун, где начал преподавать пробирное искусство и минералогию.

В 1734 году Линней совершил ботаническое путешествие в провинцию Даларна[11].

К 1734 году относится и знакомство Линнея в Фалуне с Сарой Лизой Мореей, ставшей в 1739 году его женой (см. раздел «Семья Линнея»).

Голландский период[править | править вики-текст]

|

|

| Линней в «лапландском» (традиционном саамском) костюме (1737). Картина голландского художника Мартина Хоффмана. В одной руке Линней держит шаманский бубен, в другой — своё любимое растение, позже названное в его честь линнеей. Саамский костюм, как и гербарий лапландской флоры вместе с рукописью «Флоры Лапландии» Линней привёз в Голландию[6] |

Весной 1735 года Линней отправился в Голландию, чтобы получить степень доктора медицины (со второй половины XVII века защита докторской диссертации именно в Голландии была для выпускников шведских университетов распространённым явлением)[9]. Часть денежных средств, необходимых для поездки, он получил от своего будущего тестя, часть — от одного из своих учеников, которого он должен был сопровождать в дороге. Линней некоторое время был в Гамбурге, затем продолжил путь в Голландию. Богатые соискатели обычно ездили защищать диссертацию в Лейденский университет, небогатые — в Университет Хардервейка, в котором защита и стоила дешевле, и происходила быстрее. 23 июня 1735 года Линней получил степень доктора медицины в университете Хардервейка, защитив подготовленную ещё дома диссертацию «Dissertatio medica inauguralis in qua exhibetur hypothesis nova de febrium intermittentium causa» («Новая гипотеза перемежающихся лихорадок»[3]; о причинах возникновения малярии). В Хардервейке Линней пробыл всего шесть дней, при этом три из них ушли на печать его диссертации.

Из Хардервейка Линней направился в Лейден, где опубликовал небольшое сочинение Systema naturae («Система природы»), которое открыло ему дорогу в круг учёных врачей, натуралистов и собирателей Голландии, обращавшихся вокруг пользовавшегося европейской известностью профессора Лейденского университета Германа Бургаве (1668—1738). С изданием «Системы природы» Линнею помог Ян Гроновиус (1686—1762), доктор медицины и ботаник из Лейдена: он был настолько восхищён этой работой, что выразил желание напечатать её за свой счёт[14]. Доступ к Бургаве был весьма затруднён, однако после выхода из печати «Системы природы» он сам пригласил к себе Линнея, а вскоре именно Бургаве уговорил Линнея не уезжать на родину и остаться на некоторое время в Голландии[14].

В августе 1735 года Линней по протекции Бургаве и Гроновиуса[10] получил место смотрителя коллекций и ботанического сада Джорджа Клиффорда (1685—1760), бургомистра Амстердама, банкира, одного из директоров Голландской Ост-Индской компании и увлечённого ботаника-любителя. Сад находился в имении Гартекамп[3] около города Харлема; Линней занимался описанием и классификацией большой коллекции живых экзотических растений, доставляемых в Голландию кораблями этой компании со всего мира.

В Голландию переехал и близкий друг Линнея Петер Артеди; он работал в Амстердаме, приводя в порядок коллекции Альберта Себа (1665—1736), путешественника, зоолога и фармацевта. К несчастью, 27 сентября 1735 года Артеди утонул в канале, оступившись при возвращении домой в ночное время. К этому моменту Артеди успел закончить свой обобщающий труд по ихтиологии, а также определил всех рыб из собрания Себа и сделал их описание. Линней и Артеди завещали друг другу свои рукописи, однако за выдачу рукописей Артеди хозяин квартиры, в которой тот жил, потребовал большой выкуп, который был уплачен Линнеем благодаря содействию Джорджа Клиффорда. Позже Линней подготовил рукопись своего друга к печати и издал её в 1738 году под названием Ichtyologia. Кроме того, предложения Артеди по классификации рыб и зонтичных растений Линней использовал в своих работах.

Летом 1736 года Линней совершил поездку в Англию, где жил несколько месяцев; состоялось его знакомство с известными ботаниками того времени, в том числе с Гансом Слоаном (1660—1753), Иоганном Диллениусом (1687—1747) и Филипом Миллером (1691—1771).

Не признаём никакого авторитета,

кроме как исследование растений

своими глазами…

Карл Линней

Genera plantarum, раздел Ratio operis. § 11.

Три года, проведённые Линнеем в Голландии, — один из самых плодотворных периодов его научной биографии. За это время вышли его основные сочинения: первое издание Systema naturae («Система природы», 1736), Bibliotheca Botanica («Ботаническая библиотека», 1736), Musa Cliffortiana («Банан Клиффорда», 1736), Fundamenta Botanica («Основания ботаники», «Основы ботаники», 1736), Hortus Cliffortianus («Сад Клиффорда», 1737), Flora Lapponica («Флора Лапландии», 1737), Genera plantarum («Роды растений», 1737), Critica botanica (1737), Classes plantarum («Классы растений», 1738)[9]. Некоторые из этих книг вышли с замечательными иллюстрациями, сделанными художником Георгом Эретом (1708—1770).

В 1738 году Линней покинул Голландию. Через Бельгию он прибыл в Париж, где пробыл месяц, встречаясь с французскими учёными, в том числе с ботаниками братьями Жюссьё, Антуаном и Бернаром. Линней был избран иностранным членом-корреспондентом Французской академии наук, при этом ему было обещано, что в том случае, если он примет французское подданство, его изберут действительным членом академии. Из Парижа Линней через Руан отправился в Швецию[14].

Вернувшись на родину, Линней больше никогда не выезжал за её пределы, однако трёх лет, проведённых за границей, оказалось достаточно, чтобы очень скоро его имя стало всемирно известным. Этому способствовали и его многочисленные работы, изданные в Голландии (поскольку довольно быстро стало понятно, что они в определённом смысле заложили фундамент биологии как полноценной науки), и то, что он лично познакомился со многими авторитетными ботаниками того времени (при том, что его нельзя было назвать светским человеком и ему плохо давались иностранные языки)[9][15]. Как позже охарактеризовал Линней этот период своей жизни, он за это время «написал больше, открыл больше и сделал крупных реформ в ботанике больше, чем кто-нибудь другой до него за всю свою жизнь»[14].

- Работы, опубликованные Линнеем в Голландии

- Systema naturae («Система природы», 1736) — основополагающее сочинение в традиции научной биологической систематики. Эту работу можно назвать программой всей той работы по систематике природы, которой Линней занимался в течение своей жизни[10].

- Bibliotheca Botanica («Ботаническая библиотека», 1736) — систематический каталог литературы по ботанике).

- Fundamenta Botanica («Основания ботаники», «Основы ботаники», 1736) — сборник афоризмов о принципах описания и классификации растений).

- Musa Cliffortiana[de] («Банан Клиффорда», 1736) — описание банана, росшего в саду Клиффорда, в этой работе Линней сделал один из первых набросков естественной системы растений).

- Flora Lapponica («Флора Лапландии», 1737) — полное издание обзора растительного мира Лапландии, написанного Линнеем в значительной степени на основе результатов его экспедиции в Лапландии 1732 года. Книга стала первым образцом такого жанра современной ботанической литературы, как «флора», при этом основные принципы построения книги до сих пор используются в современных «флорах».

- Genera plantarum («Роды растений», 1737) — характеристики родов растений. Линней в этой работе свёл воедино имеющиеся в то время в литературе описания ботанических родов, дополнив их новыми характеристиками, основанными на его собственной «половой системе» и касающиеся генеративных органов[10].

- Critica botanica («Критика ботаники», 1737) — свод правил по образованию имён родов растений.

- Hortus Cliffortianus («Сад Клиффорда», «Клиффордовский сад», 1737, фактически — 1738) — богато иллюстрированная книга Линнея, в которой он описал растения гербария и сада Джорджа Клиффорда. Это первая из работ Линнея, в которой он смог применить свою систему для описания растений со всего мира. Кроме того, эту работу следует рассматривать как подготовительную к самой большой работе Линнея — Genera Plantarum.

- Classes plantarum («Классы растений», 1738) — работа, в которой проводится сопоставление всех известных на тот момент систем растений с системой самого Линнея, а также первая публикация естественной системы растений Линнея в полном объёме.

- Corollarium generum («Собрание родов», 1738).

- Methodus sexualis («Половой метод», 1738).

Издание такого большого числа работ стало возможно также и потому, что Линней нередко не следил за процессом публикации своих трудов, по его поручению этим занимались его друзья[9].

Семья Линнея[править | править вики-текст]

В самом конце 1734 года, на Рождественских каникулах, Линней познакомился в Фалуне с 18-летней Сарой Лизой (Элизабет) Мореей[sv] (1716—1806). Она была дочерью местного городского врача Юхана Ханссона Мореуса[sv] (1672—1742), человека весьма состоятельного и образованного. Уже через две недели после знакомства Линней сделал ей предложение. Как писал сам Линней в одной из автобиографий, ему «встретилась девушка, с которой он хотел бы жить и умереть. Полученное от неё 16 января „да“ было подтверждено её отцом 17 января…» В конце февраля 1735 года, незадолго до своего отъезда за границу, Линней и Сара обручились (без проведения официальной церемонии, которую было решено отложить на три года)[16][12].

В 1738 году, после возвращения Линнея на родину, он с Сарой обручился официально, а в сентябре 1739 года в фамильном хуторе Мореусов состоялась их свадьба.

Их первый ребёнок (позже получивший известность как Карл Линней младший) родился в 1741 году. Всего у них было семеро детей (два мальчика и пять девочек), из которых двое (мальчик и девочка) умерли в младенческом возрасте.

Род красивоцветущих южноафриканских многолетников из семейства Ирисовые (Iridaceae) был назван Линнеем Moraea (Морея) — в честь жены и её отца[17].

Генеалогическая схема семьи Линнея[18][19][20][21]

| Ingemar Bengtsson 1633—1693 |

Ingrid Ingemarsdotter 1641—1717 |

Samuel Brodersonius 1656—1707 |

Maria (Marna) Jörgensdotter-Schee 1664—1703 |

Johan Moræus ~1640—1677 |

Barbro Svedberg 1649— ?[22] |

Hans Israelsson Stjärna 1656—1732[23] |

Sara Danielsdotter 1667—1741[24] |

|||

| Нильс Ингемарссон Линнеус Nicolaus (Nils) Ingemarsson Linnæus 1674—1748 |

Кристина Бродерсония Christina Brodersonia 1688—1733 |

Юхан Ханссон Мореус Johan Hansson Moraeus (Moræus) 1672—1742 |

Элизабет Хансдоттер Elisabet Hansdotter Stjärna 1691—1769[25] |

|||||||

|

Родовой герб Линнея |

Цветок мореи — растения, названного Линнеем в честь своей жены Сары Лизы Мореи и её отца |

|||||||||

| Карл Линней Carl (Carolus) Linnaeus Carl von Linné 1707—1778 |

Сара Лиза Морея Sara Elisabeth (Elisabet, Lisa) Moraea (Moræa) 1716—1806 |

|||||||||

|

• Carl von Linné d.y. (Карл Линней младший, 1741—1783) |

||||||||||

У Линнея было три родных сестры и брат Самуэль. Именно Самуэль Линнеус[sv] (1718—1797) сменил Нильса Ингемарссона Линнеуса, их отца, на посту священнослужителя Стенбрухульта. Самуэль известен в Швеции как автор книги о пчеловодстве[9].

Зрелые годы в Стокгольме и Уппсале[править | править вики-текст]

Вернувшись на родину, Линней открыл врачебную практику в Стокгольме (1738). Вылечив несколько фрейлин от кашля с помощью отвара из свежих листьев тысячелистника, он вскоре стал придворным лекарем и одним из самых модных врачей столицы. Известно, что в своей врачебной деятельности Линней активно использовал ягоды земляники, — и для лечения подагры, и для очищения крови, улучшения цвета лица, уменьшения веса[26]. В 1739 году Линней, возглавив морской госпиталь, добился разрешения вскрывать трупы умерших для определения причины смерти[3].

Помимо врачебной деятельности, Линней преподавал в Стокгольме в горном училище.

В 1739 году Линней принял участие в образовании Шведской королевской академии наук (которая в первые годы своего существования была частным обществом) и стал первым её председателем[3].

В октябре 1741 года Линней вступил в должность профессора медицины в Уппсальском университете и переселился в профессорский дом, располагавшийся в университетском ботаническом саду (ныне — Сад Линнея)[11]. Здесь, в Уппсальском университете, Линней работал до конца жизни. Положение профессора позволило ему сосредоточиться на писании книг и диссертаций по естествознанию. Слава Линнея как учёного, а также как замечательного лектора, умеющего пробуждать в слушателях интерес к познанию природы, особенно растений, привлекали в Уппсалу большое число молодых натуралистов из Швеции и других стран. Многие из них защищали под руководством Линнея диссертации, темы которых обычно он давал сам (текст этих работ в значительной степени также был написан или надиктован самим Линнеем). С 1749 года собрания этих диссертаций стали издаваться под названием Amoenitates Academicae («Академические досуги»)[10]. Среди учеников Линнея было и несколько россиян, двое из которых, Александр Матвеевич Карамышев и Матвей Иванович Афонин, защитили диссертации — соответственно Necessitas Promovendae Historia Naturalis In Rossia («О необходимости развития естественной истории в России», 1764)[27] и Usus Historiae Naturalis In Vita Communi («О пользе естественной истории в домашнем быту», 1766)[28]. Карамышев (1744—1791) позже занимался химией и металлургией, занимал важные государственные должности, был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук[29]; Афонин (1739—1810) стал первым русским профессором натуральной истории, в Московском университете он читал курсы естественной истории и земледелия, а также курс «Ботаническая терминология по Линнею с гербаризацией в весеннее время»[30].

Начиная с конца 1740-х годов некоторые из шведских учеников Линнея начали участвовать в различных экспедициях, направлявшихся в самые разные части света, — таких учеников стали называть «апостолами Линнея». Иногда это были научные экспедиции (планы некоторых из них были разработаны самим Линнеем или при его участии[15]), иногда же цели экспедиций не были связаны с научными изысканиями и ученики Линнея участвовали в них в качестве медиков. Из своих путешествий большинство учеников привозили (или присылали) своему учителю семена растений, гербарные и зоологические образцы — либо сами их обрабатывали и публиковали[10]. Экспедиции были связаны с большими опасностями: из 17 учеников, которых обычно причисляют к «апостолам», семеро во время путешествий умерли. Эта участь постигла и самого первого «апостола Линнея», Кристофера Тэрнстрёма (1703—1746); после того как вдова Тэрнстрёма обвинила Линнея в том, что именно по его вине её дети будут расти сиротами, он стал отправлять в экспедиции только тех своих учеников, которые были неженаты[15].

По поручению Шведского парламента Линней участвовал в научных экспедициях на территории Швеции — в 1741 году на Эланд и Готланд (шведские острова в Балтийском море), в 1746 году — в провинцию Вестергётланд (Западная Швеция), а в 1749 году — в провинцию Сконе (Южная Швеция)[11].

В 1750 году Карл Линней был назначен на должность ректора Уппсальского университета.

Наиболее значимые публикации Линнея после его возвращения из Голландии:

В естественных науках

основы истины

должны быть подтверждены

наблюдениями.

- Flora svecica («Флора Швеции», 1745) — описание растительного мира Швеции.

- Fauna svecica («Фауна Швеции», 1746) — описание животного мира Швеции.

- Hortus upsaliensis («Сад Уппсалы», 1748) — описание ботанического сада Уппсальского университета.

- Pan Svecicus (1749) — каталог кормовых растений Швеции с указанием того, какой именно домашний скот ими питается. Это одна из первых работ, в которых последовательно ко всем описываемым растениям были применены так называемые nomina trivialia (лат.) («тривиальные названия», «обиходные названия») — прибавляемые к родовому названию однословные «дифференции», ставшие прообразом видовых названий (видовых эпитетов) в современной биологической биноминальной номенклатуре. Такой эпитет нередко отражал какое-либо характерное свойство вида, но мог быть и произвольного происхождения, то есть, по сути, имел характер постоянного личного имени. Использование и запоминание такого эпитета оказалось намного более удобным по сравнению с традиционной непостоянной многословной «дифференцией»[10].

- Philosophia botanica («Философия ботаники», 1751) — учебник ботаники, переведённый на многие европейские языки и остававшийся образцом для других учебников до начала XIX века.

- Species plantarum («Виды растений», 1753, в двух томах). Опыт с использованием nomina trivialia, начатый в работе Pan Svecicus (1749), Линней применил в этой работе ко всем известным на тот период растениям. Для каждого вида была приведена огромная синонимика из работ предшествующих ботаников (именуемых теперь «долиннеевскими»). Эта работа окончательно закрепила и ранее высказывавшееся Линнеем мнение о том, что именно вид является основой в биологической систематике[10]. Условная дата опубликования работы, 1 мая 1753 года (в действительности второй том вышел в августе этого года), принята за исходный пункт ботанической номенклатуры.

- 10-е издание Systema naturae («Система природы»). Дата опубликования этого издания — 1 января 1758 года — принята за исходный пункт зоологической номенклатуры.

- Amoenitates academicae («Академические досуги», 1749—1790). Десятитомное собрание диссертаций, написанных Линнеем для своих студентов и отчасти самими студентами. Выходило в Лейдене, Стокгольме и Эрлангене: семь томов вышли при его жизни (с 1749 по 1769), ещё три тома — уже после его смерти (с 1785 по 1790). Темы этих работ относятся к различным областям естествознания — ботанике, зоологии, химии, антропологии, медицине, минералогии и др.

В 1758 году Линней приобрёл поместье (ферму) Хаммарбю примерно в десяти километрах к юго-востоку от Уппсалы; загородный дом в Хаммарбю стал его летним поместьем (поместье сохранилось, сейчас оно входит в состав принадлежащего Уппсальскому университету ботанического сада «Линнеевское Хаммарбю»[sv]).

В 1774 году Линней перенёс первый удар (кровоизлияние в мозг), в результате которого он был частично парализован. Зимой 1776—1777 года случился второй удар: он потерял память, пытался уйти из дома, писал, путая латинские и греческие буквы. 30 декабря 1777 года Линнею стало значительно хуже, и 10 января 1778 года он скончался в своём доме в Уппсале[11].

Как один из видных горожан Уппсалы, Линней был похоронен в Уппсальском кафедральном соборе.

Вклад в науку[править | править вики-текст]

Число публикаций Линнея очень велико, при этом, помимо работ, вышедших под его именем, имелось немало работ, к содержанию или структуре которых он имел непосредственное отношение, но которые были опубликованы под именами его учеников. Часть сохранившихся рукописей Линнея публиковалась ещё в течение длительного периода после его смерти, вплоть до начала XX века[10].

Значительную часть сочинений Линнея относится к описательной естественной истории, особенно к той её части, которая связана с научной инвентаризацией природных тел. Часть его работ посвящена теоретическим (в том числе методологическим) основам инвентаризации природы, часть — практическому воплощению этих идей. Своими работами он охватывал все три царства, на которые в то время делилась природа, — животных (которые «живут, чувствуют и растут»), растения (которые «живут и растут, но не чувствуют») и минералы (которые «не живут и не чувствуют, но могут расти»). В качестве фундамента для этой деятельности вышла опубликованная газета в 1735 году «Система природы», первое издание которой содержало в виде таблиц самую общую схему деления природы на отдельные элементарные части. В следующих изданиях «Системы природа» схема деления постепенно конкретизировалась и дополнялась, на смену таблицам пришли структурированные списки, объём издания увеличился с 14 страниц (в первом издании) до двух с половиной тысяч страниц (в двенадцатом издании, вышедшем в 4 томах)[10].

И в «Системе природы», и в других своих работах Линней в значительно степени опирался на принцип divisio et denominatio («разделяй и нарекай»), суть которого заключалась в том, что природу следовало разделить на отдельные элементарные части, расположить их в определённом порядке и к каждой части прикрепить свою «этикетку»[31]. Этот принцип не был изобретением Линнея, однако именно Линней смог таким образом дополнить его и последовательно применить его ко всем известным в тот период объектам изучения природы, что именно его работы (и «Система природы» в первую очередь) легли в основу научной биологической систематики. Каждый представитель животного и растительного мира, как и каждый минерал, получили в этих работах характеристики (совокупности особенностей), система которых соответствовала системе иерархически вложенных друг в друга категорий, при этом характеристика любой группы определённого уровня (ранга — царства, отряда, рода, вида) распространялась и на все входящие в неё группы более низкого уровня[10]. Линнеем было описано около полутора тысяч новых видов растений[3] (общее число описанных им видов растений — более десяти тысяч[~ 1]) и большое число видов животных.

Nomina si nescis periit

et cognitio rerum.

Если не будешь знать имён,

умрёт и познание вещей.

Карл Линней[32]

Линней заложил основы современной биноминальной (бинарной) номенклатуры, введя в практику систематики так называемые nomina trivialia, которые позже стали использоваться в качестве видовых эпитетов в биноминальных названиях живых организмов. Введённый Линнеем метод формирования научного названия для каждого из видов используется до сих пор (применявшиеся ранее длинные названия, состоящие из большого количества слов, давали описание видов, но не были строго формализованы). Использование латинского названия из двух слов — название рода, затем специфичное имя — позволило отделить номенклатуру от таксономии.

Линней является автором наиболее удачной искусственной классификации растений и животных[en], ставшей базисом для научной классификации живых организмов. Он делил природный мир на три «царства»: минеральное, растительное и животное, использовав четыре уровня («ранга»): классы, отряды, роды и виды.

Ещё одно направление исследований, нашедшее достаточно широкое отражение в его сочинениях, — это результаты наблюдений над растениями, в том числе описание различных экспериментов над ними (включая первые в истории достоверно зафиксированные опыты по гибридизации растений)[10].

Карла Линнея традиционно причисляли к сторонникам креационизма — учения о сотворении мира из ничего в результате божественного акта; виды растений и животных согласно этому учению также были созданы единомоментно во время этого акта и с тех пор неизменны. Многочисленные высказывания самого Линнея на этот счёт подтверждают такой взгляд: «Мы насчитываем столько видов, сколько различных форм было создано вначале» («Философия ботаники», § 157). Вместе с тем многие авторов показали, что в действительности в работах Линнея можно найти два подхода к этому вопросу — креационистский, традиционный для своего времени (большей частью в своих дидактических сочинениях, предназначенных для использования в качестве учебных пособий), и эволюционный, трансформистский, основанный на результатах практической селекционной работы, в том числе той, которой занимался сам Линней, и анализе научных данных (такой подход встречается в основном в менее «официальных» его сочинениях)[33].

С XVIII века, вместе с развитием ботаники, активно стала развиваться и фенология — наука о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки. В Швеции именно Линней первым начал вести научные фенологические наблюдения (с 1748 года, в Уппсальском ботаническом саду); позже он организовал состоявшую из 18 станций сеть наблюдателей, она просуществовала с 1750 по 1752 год. Одной из первых в мире научных работ по фенологии стала работа Линнея 1756 года Calendaria Florae; развитие природы в ней описывается большей частью на примере растительного царства[34].

Отчасти Линнею человечество обязано нынешней шкалой Цельсия. Изначально шкала термометра, изобретённого коллегой Линнея по Уппсальскому университету профессором Андерсом Цельсием (1701—1744), имела ноль в точке кипения воды и 100 градусов в точке замерзания. Линней, использовавший термометры для измерения условий в парниках и теплицах, счёл это неудобным и в 1745 году, уже после смерти Цельсия, «перевернул» шкалу.

Линнеанство[править | править вики-текст]

Ещё при жизни Линней приобрёл всемирную известность. Следование его учению, условно называемое линнеанством, стало в конце XVIII века повсеместным. И хотя сосредоточенность Линнея при изучении явлений на сборе материала и его дальнейшей классификации выглядит с точки зрения сегодняшнего дня чрезмерной, а сам подход представляется весьма однобоким, для своего времени деятельность Линнея и его последователей стала очень важной. Дух систематизации, которым была пронизана эта деятельность, помог биологии в достаточно короткие сроки стать полноценной наукой и в каком-то смысле догнать физику, активно развивавшуюся в течение XVIII века в результате научной революции[15].

Одной из форм линнеанства стало создание «линнеевских обществ» — научных объединений натуралистов, которые строили свою деятельность на основе идей Линнея. Ещё при его жизни, в 1774 году, в Австралии возникло Линнеевское общество Нового Южного Уэльса[en], существующее и поныне.

В 1788 году Смит основал в Лондоне Linnean Society of London («Лондонское Линнеевское общество»), целью которого было объявлено «развитие науки во всех её проявлениях», в том числе сохранение и разработка учения Линнея. На сегодняшний день это общество является одним из авторитетнейших научных центров, особенно в области биологической систематики. Значительная часть коллекции Линнея до настоящего времени хранится в специальном хранилище общества и доступна для исследователей[35].

Вскоре после Лондонского общества появилось аналогичное общество в Париже — «Парижское Линнеевское общество». Его расцвет пришёлся на первые годы после Великой французской революции[15]. Позже подобные «линнеевские общества» появились в Австралии, Бельгии, Испании, Канаде, США, Швеции и других странах. Многие из этих обществ существуют до настоящего времени.

Коллекция Линнея[править | править вики-текст]

Карл Линней оставил огромную коллекцию, в которую входили два гербария, собрание раковин, собрание насекомых и собрание минералов, а также большая библиотека. «Это величайшая коллекция, которую когда-либо видел мир», — писал он своей жене в письме, которое он завещал огласить после своей смерти[35].

После долгих семейных разногласий и вопреки указаниям Карла Линнея вся коллекция досталась его сыну, Карлу Линнею младшему (1741—1783), который перевёз её из музея Хаммарбю в свой дом в Уппсале и в высшей степени усердно трудился над сохранением входящих в неё предметов (гербарии и собрание насекомых к тому времени уже пострадали от вредителей и сырости). Английский натуралист сэр Джозеф Бэнкс (1743—1820) предлагал ему продать коллекцию, но он отказался[35].

Но вскоре после внезапной смерти Карла Линнея младшего от инсульта, последовавшей в конце 1783 года, его мать (вдова Карла Линнея) написала Банксу, что она готова продать ему коллекцию. Тот не стал покупать её сам, но убедил это сделать молодого английского натуралиста Джеймса Эдварда Смита (1759—1828). Потенциальными покупатели были также ученик Карла Линнея барон Клас Альстрёмер (1736—1794), российская императрица Екатерина Великая, английский ботаник Джон Сибторп (1758—1796) и другие, но Смит оказался расторопнее: быстро одобрив присланную ему опись, он утвердил сделку. Учёные и студенты Уппсальского университета требовали от властей сделать всё, чтобы оставить наследие Линнея на родине, однако король Швеции Густав III в это время находился в Италии, а государственные чиновники отвечали, что не могут решить этот вопрос без его вмешательства[35].

В сентябре 1784 года коллекция на английском бриге покинула Стокгольм и вскоре была благополучно доставлена в Англию. Легенда, согласно которой шведы посылали свой военный корабль на перехват английского брига, вывозившего коллекцию Линнея, не имеет научных оснований, хотя и запечатлена на гравюре из книги Роберта Торнтона[en] «Новая иллюстрация системы Линнея»[35].

В составе коллекции, полученной Смитом, было 19 тысяч гербарных листов, более трёх тысяч экземпляров насекомых, более полутора тысяч раковин, свыше семисот образцов кораллов, две с половиной тысячи образцов минералов; библиотека насчитывала две с половиной тысячи книг, свыше трёх тысяч писем, а также рукописи Карла Линнея, его сына и других учёных[35].

Почести[править | править вики-текст]

Памятник Линнею в Лунде. Фотография 2005 года

Ещё при жизни Линнею давали метафорические имена, подчёркивающие его уникальное значение для мировой науки. Его называли Princeps botanicorum (переводов на русский язык встречается несколько — «Первый среди ботаников», «Принц ботаников», «Князь ботаников»), «Северный Плиний» (в этом имени Линней сравнивается с Плинием Старшим, автором Естественной истории), «Второй Адам», а также «Повелитель рая» и «Давший имена миру животных»[4]. Как писал сам про себя Линней в одной из своих автобиографий, «из маленькой хижины может выйти великий человек»[4].

Награды и дворянство[править | править вики-текст]

В 1753 году Линней стал кавалером Ордена Полярной звезды — ордена гражданских заслуг Швеции.

20 апреля 1757 года Линнею был пожалован дворянский титул, его имя как дворянина стало теперь записываться Carl von Linné (решение о возведении в дворянство было утверждено в 1761 году). Присвоение сыну бедного священника дворянского звания, даже после того как он стал профессором и известным учёным, было для Швеции далеко не ординарным явлением[4].

На родовом гербе, который он себе придумал, имелся щит, разделённый на три части, окрашенные в три цвета, чёрный, зелёный и красный, символизирующие три царства природы (минералы, растения и животные). В центре щита находилось яйцо. Сверху щит был увит побегом линнеи северной, любимого растения Карла Линнея. Под щитом размещался девиз на латинском языке: Famam extendere factis («cлаву умножай делами»)[4].

Названы в честь Линнея[править | править вики-текст]

Таксоны[править | править вики-текст]

- Линнея (Linnaea Gronov.) — род северных вечнозелёных стелющихся кустарничков, выделенный позже в отдельное семейство Линнеевые — Linnaeaceae (Raf.) Backlund. Растение названо в честь Линнея голландским ботаником Яном Гроновиусом[~ 2]. Единственный вид этого рода, Линнея северная (Linnaea borealis), является официальным цветочным символом родной для Линнея провинции Смоланд[4].

- Один из самых крупноцветковых гибридных сортов пиона (Paeonia) — ‘Linné’ (оригинатор Вердье, 1860)[36].

- Боярышник Линнея (Crataegus linnaeana Pojark.). Дерево, в диком виде произрастающее в Южной Италии; как плодовое растение культивируется в Западном Средиземноморье, в том числе во Франции[37].

- Мальва Линнея (Malva linnaei M.F.Ray). Вид однолетних или двулетних трав с розовыми, синими или фиолетовыми цветками родом из Средиземноморья, а в одичавшем виде часто встречающихся в Австралии[38].

- Эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei) — вид зелёных водорослей. Слоевище эгагропилы, состоящее из ветвящихся нитей, имеет форму правильного шара.

- Линнемия (Linnaemya Robineau-Desvoidy) — род тахин отряда двукрылых.

- Паслён Линнея (Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L.Jaeger) — вид паслёна из Южного полушария. С помощью лекарств на основе его алкалоидов лечат опухоли[39].

|

|

|

|

|

|

|

Слева направо: линнея северная, пион ‘Linné’, линнемия, паслён Линнея, эгагропила Линнея |

Термины[править | править вики-текст]

Памятник Линнею в деревне Росхульт, рядом с домом, в котором он родился. Фотография 2007 года

- Линнеон, или Линнеевский вид — одна из единиц биологической систематики: совокупность родственных форм полиморфного биологического вида. Термин предложен в 1916 году голландскими ботаниками Хуго де Фризом (1848—1935) и Яном Паулусом Лотси[es] (1867—1931).

- Линнеит[de], или Кобальтовый колчедан — минерал, сульфид кобальта(II,III) Co3S4 (точнее — тиокобальтат(III) кобальта(II) Co[Co2S4]) с примесями Ni, Fe, Cu, Se. Найден в 1832 году в Швеции французским геологом Франсуа Сюльписом Бёданом, первоначально назывался Koboldin, в 1845 году был назван в честь Линнея австрийским минералогом Вильгельмом Хайдингером.

Топонимы[править | править вики-текст]

- Город Линнеус[en] в штате Мэн был основан в 1836 году, чтобы наделить землёй профессоров ботаники из Массачусетса, и потому назван в честь самого известного ботаника[40].

- Город Линнвилль в штате Миссури был в 1840 году в честь Линнея переименован в Линнеус[en][41].

Иные объекты[править | править вики-текст]

- Университет Линнеус (швед. Linnéuniversitetet) — образованный в 2010 году государственный университет в Векшё и Кальмаре, городах на юге Швеции.

- Линней[en] — кратер в Море Ясности на Луне.

- (7412) Линней[en] (1990 SL9) — астероид, открытый 22 сентября 1990 года Э. Эльстом в Ла-Силье.

Карл Линней в литературе, искусстве, филателии, бонистике[править | править вики-текст]

| 100-кроновая банкнота с портретом Линнея |

На современной шведской 100-кроновой банкноте помещён портрет Линнея работы Александра Рослина (1775). На обратной стороне банкноты изображена медоносная пчела, опыляющая цветок.

К личности Карла Линнея обращались в своих произведениях многие писатели, музыканты и другие деятели культуры. Некоторые из них (в хронологическом порядке):

- Сад (швед. Trädgården, 1995). Роман шведского писателя Магнуса Флорина (род. 1955), в котором исследуется проблема границы необходимого порядка и показывается, что любой порядок порождает потребность в изменении. Персонажи романа: Карл Линней, который, систематизировав природу, хочет остановить время для того, чтобы созданную систему можно было эксплуатировать, — и садовник, его антипод-практик[42]. Издание на русском языке: Флорин, Магнус. Сад: Пер. с швед. Н. Н. Фёдоровой. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. — ISBN 5-89059-069-3.

- Английский ученик (англ. The English Pupil, 1996). Рассказ американской писательницы Андреа Барретт[en] (род. 1954) из сборника «Ship Fever» — за этот сборник она получила Национальную книжную премию[en]. В этом рассказе семидесятилетнему Линнею, сумевшему когда-то упорядочить природу, приходится сражаться с беспорядком внутри самого себя, страдая от паралича и потери памяти[43].

- Сад (швед. Trädgården, 1999). Опера шведского композитора Юнаса Форсселля[sv] (род. 1957) по мотивам одноимённого романа Магнуса Флорина[42].

- Цветочные часы: комментарии и строфы (швед. Blomsterur: förklaringar och dikter, 2000). В этом сборнике стихотворений шведского поэта Фредрика Нюберга (род. 1968) поэтическими средства исследуется линнеевская система классификации растений[44].

- Экспедиция «Линней» (швед. Expedition Linné, 2007). Документальный фильм (Швеция), приуроченный к трёхсотлетию Карла Линнея. Авторы фильма — уроженцы Уппсалы Маттиас Клум[sv], род. 1968), фотограф-натуралист, и Фольке Рюде́н (швед. Folke Rydén, род. 1958), режиссёр-документалист. Авторы фильма отправляются в путешествие по всем континентам — по тем местам, в которых бывал Линней или его ученики[45].

Линней и современность[править | править вики-текст]

Панно из яблок с изображением Карла Линнея в деревне Чивик (шведская провинция Сконе). Фотография 2007 года

Как пишет современный исследователь жизни Линнея профессор Г. Бруберг, Карл Линней, ставший, несмотря на своё скромное происхождение, всемирно известным учёным, — «важный элемент шведской национальной мифологии», «символ вступления бедной и изнурённой нации в стадию зрелости, силы и власти»[9]. Такое отношение к Линнею становится тем более понятным, что молодость учёного пришлась на тот период, когда Швеция вместе с гибелью короля Карла XII в 1718 году потеряла статус великой державы[4].

В 2007 году, в связи с 300-летием со дня рождения Линнея, в разных странах состоялось большое число научных мероприятий, посвящённых этому событию. В частности, в Санкт-Петебурге прошла международная конференция «Карл Линней в России. К 300-летию со дня рождения»[46]. В том же году на территории этнографического парка Скансен в Стокгольме была открыта «тропа Линнея» с двенадцатью станциями-остановками, среди которых — «Сад трав» (в котором можно найти представителей различных классов «половой» системы классификации Линнея), «Аптека „Крунан“» (посвящённая врачебному этапу в его жизни), а также те области Скансена-«Швеции», в которых в своё время побывал Линней: Лапландия, Центральная Швеция, Смоланд[26].

Ежегодно Международный институт по исследованию видов[en] (США) объявляет список из десяти самых замечательных видов (англ. Top 10 New Species) живых организмов, описанных в прошедшем году. Списки объявляются в двадцатых числах мая, их публикация приурочена ко дню рождения Линнея (23 мая), называемого в материалах Института «отцом современной таксономии». Первый такой список был опубликован в 2008 году; он был посвящён видам, описанным в год 300-летней годовщины со дня рождения Линнея[47].

Библиография[править | править вики-текст]

Основные монографии[48]:

- 1735 — «Система природы» (13 изданий, в том числе 12 прижизненных)

- 1737 — «Роды растений» (9 изданий, в том числе 6 прижизненных)

- 1737 — «Флора Лапландии» (2 издания, одно прижизненное)

- 1753 — «Виды растений» (6 изданий, 3 прижизненных)

Научные работы[править | править вики-текст]

- Systema naturæ sive regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, genera, & species. Lugduni Batavorum [Leyden]: apud Theodorum Haak. 1735.

- Djvu-файл (2 Mb) в Материалах А. Шипунова[49]

- Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc usque editos, secundum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera & species dispositos, additis editionis loco, tempore, forma, lingua etc cum explicatione. Amstelodami [Amsterdam]: apud Salomonem Schouten, 1736a. [12] + 153 + 35 p.

- Fundamenta botanica quae majorum operum prodromi instar theoriam scientiae botanices per breves aphorismos tradunt. Amstelodami [Amsterdam]: apud Salomonem Schouten, 1736b. 36 p.

- Musa Cliffortiana florens hartecampi prope Harlenum. Lugduni Batavorum [Leyden]. 1736c. 50 p.

- Critica botanica in qua nomina plantarum generica, specifica, & variantia examini subjiciuntur, selectiora confirmantur, indigina rejiciuntur, simulque doctina circa denominationem plantarum traditur. Seu Fundamentorum Botanicorum pars IV. Lugduni Batavorum [Leyden]: apud Conradum Wishoff. 1737a.

- Flora lapponica exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sexuale collectas in itinere … 1732 institutio. Additis synonymis, & Locis natalibus omnium, descriptionibus & figuris rariorum, viribus medicatis & oeconomicis plurimarum. Amstelaedami: S. Schouten. 1737b. [35] + 372 + [16] p. + 12 tab.

- Hortus cliffortianus: plantas exhibens quas, in hortistam vivis quam siccis, Hartecampi in Hollandia, coluit vir nobilissimus et generosissimus Georgius Clifford… Amstelaedami: 1737c. [26] + X + 502 p. + 32 tab.

- Classes plantarum, seu Systemata plantarum. Lugduni Batavorum [Leyden]: C. Wishoff, 1738. 606 col. + p. 607—656

- Genera plantarum eorumque characteres naturales secudum numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium. Lugduni Batavorum [Leyden]: apud C. Wishoff : G. J. Wishoff. 1742. 527 + [24] p. Ill.

- Flora svecica exhibens plantas per Regnum Sveciae crescentes, systematice cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, solo locorum, usu pharmacopaeorum. Lugduni Batavorum [Leyden]: apud Conradum Wishoff: Georg. Jac. Wishoff. 1745. [16] + 419 p.

- Fauna Svecica Sistens Animalia Sveciæ Regni: qvadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes; distributa per classes & ordines, genera & species; cum Differentiis Specierum, Synonymis Autorum, Nominibus Incolarum, Locis Habitationum, Descriptionibus Insectorum. Lugduni Batavorum [Leyden]: Apud Conradum Wishoff et Georg Jac. Wishoff. Fil. Conr. 1746. [14 Bl.], 411 S., 2 Tafeln.

- Amoenitates Academicae (1749—1790), в 10 томах

- Philosophia botanica in qva explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum, adjectis figuris aeneis. Stockholmiæ [Stockholm], Apud Godofr. Kiesewetter, 1751. [6] + 362 p. + portr. + 9 tab. HTML на сайте BotanicalLatin.org

- Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonimis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas. Holmiae [Stockholm]: L. Salvii, 1753. T. i: xvi + 560 p. T. ii: P. 561—1158 + [31] p.

- Том I и Том II // Biodiversity Heritage Library

- Sect. 1-3: HTML на сайте Project Gutenberg

- Том I: Djvu-файл (19 Mb) и Том II: Djvu-файл (24 Mb) в Материалах А. Шипунова[49]

- Calendaria Florae. 1756.

- Flora fon Palästina. Upsala, 1756b.

- Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Holmiæ [Stockholm]: impensis direct. Laurentii Salvii. 1758. [4] Bl., S. 6-823.

- Systema naturæ per regna tria naturæ: secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus, differentiis, sinonimis, locis. (12-е издание, том I)

- Tomus I, [Regnum animale]. [Pars I]. 532 p. Holmiae: Impensis Laurentii Salvii. 1766.

- Tomus I, [Regnum animale]. [Pars II]. 834 p. Holmiae: Impensis Laurentii Salvii. 1767.

- Том I, часть I: Djvu-файл (26 Mb) и Том I, часть II: Djvu-файл (45 Mb) в Материалах А. Шипунова[49]

- Systema naturæ per regna tria naturæ: secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus et differentiis. (12-е издание, тома II и III)

- Tomus II, [Regnum vegetabile]. 896 p. Holmiae: Impensis Laurentii Salvii. 1767.

- Tomus III, [Regnum lapideum]. 262 p. Holmiae: Impensis Laurentii Salvii. 1768.

- Том II: Djvu-файл (40 Mb) и Том III: Djvu-файл (15 Mb) в Материалах А. Шипунова[49]

- Philosophia botanica in qua explcantur Fundamenta Botanica cum Definitionibus partium, Exemplis terminorum, Observationibus rariorum. Adiectis Figuris aeneis. Editio Secunda. Curante Johanne Gottlieb Gleditsch. Berlin C.F. Rimburgi. 1780.

- Djvu-файл (19 Mb) в Материалах А. Шипунова[49]

Автобиографические материалы[править | править вики-текст]

- Linné C., von. Nemesis divina. («Божественное возмездие»). Nach der schwedischen Ausgabe von Elis Malmestrom und Telemak Fredbarj herausgegeben von Wolf Lepenies und Lars Gustafsson. Aus d. Lat. u. Schwed. Ubers. von Ruprecht Volz. Frankfurt am Main, Berlin, Wien: Ullstein. 1983. 372 p. Записная книжка Линнея.

- Linné C., von. Lappländische Reise und andere Schriften. [aus dem Schwedischen Übers. von H. C. Artmann … Hrsg., mit Nachw. und Anm. von Sieglinde Mierau]. 4., verb. Aufl. Leipzig: Reclam. 1991. 397 S.

Линней написал не менее четырёх автобиографий, причём все они были написаны им в третьем лице[4].

Русские переводы[править | править вики-текст]

- Линней К. Философия ботаники, изъясняющая первые оной основания / Пер. с латин. Т. Смеловского. — СПб., 1800.

- Линней К. Философия ботаники / Пер. с латин. Н. Н. Забинковой, С. В. Сапожникова, под ред. М. Э. Кирпичникова; изд. подгот. И. Е. Амлинский; АН СССР. — М.: Наука, 1989. — 456 с. — (Памятники истории науки. Подсерия Памятники истории науки). — ISBN 5-02-003943-8.

Интересные факты[править | править вики-текст]

- Карл Линней не признавал микроскопа и отрицал его значение, а изображения, которые можно было увидеть с его помощью, считал оптическим обманом[50].

- Линней — автор классификации запахов по качественности ощущения. Он выделял семь основных запахов: ароматические (гвоздика), бальзамические (лилия), амброзиальные (мускус), луковые (чеснок), псиные (валериана), отталкивающие (некоторые насекомые) и тошнотворные (падаль)[51].

- Карл Линней, с точки зрения зоологической номенклатуры, является лектотипом вида Homo sapiens[52].

Комментарии[править | править вики-текст]

- ↑ Поскольку с точки зрения Международного кодекса ботанической номенклатуры научные названия растений, обнародованные до 1 мая 1753 года, не считаются действительно обнародованными, Карл Линней формально является автором значительного числа названий растений, которые фактически были известны и до него.

- ↑ В литературе иногда необоснованно утверждается, будто Линней назвал это растение в честь самого себя; например, здесь:

- Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. (ред. Григорьев Д. и др.) — Könemann, 2006 (русское издание). — С. 533. — ISBN 3-8331-1621-8.

Примечания[править | править вики-текст]

- ↑ 1 2 Record #118573349 // Gemeinsame Normdatei — Leipzig: Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, 2012—2014. Проверено 9 апреля 2014.

- ↑ Dissertatio medica inauguralis in qua exhibetur hypothesis nova de febrium intermittentium causa, 1735

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 По данным Большой советской энциклопедии (см. раздел Ссылки).

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Бруберг, 2006, «Предисловие», с. 7—9

- ↑ 1 2 Андерссон, 1951

- ↑ 1 2 Бруберг, 2006, «Линней-путешественник», с. 27—33

- ↑ Линней, Карл // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Тайлор Э. Б. Первобытная культура. — М.: Политиздат, 1989. — С. 379.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Бруберг, 2006, «Молодой медик и ботаник», с. 9—17

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Скворцов, 2007

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Life of Linnaeaus «Жизнь Линнея» на сайте Уппсальского университета (файл pdf) (англ.) (Проверено 10 ноября 2008)

- ↑ 1 2 3 Бобров, 1970, «Лапландское путешествие и последние студенческие годы», с. 33—46

- ↑ Zorgdrager, 2008

- ↑ 1 2 3 4 Бобров, 1970, «Голландский период деятельности Линнея — период реформ», с. 47—81

- ↑ 1 2 3 4 5 Бруберг, 2006, «Апостолы и линнеанство», с. 37—42

- ↑ The Linnaean correspondence, an electronic edition prepared by the Swedish Linnaeus Society, Uppsala, and published by the Centre international d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire. (англ.) (Проверено 25 декабря 2010)

- ↑ Морея на сайте PlantZAfrica.com (англ.) (Проверено 21 октября 2008)

- ↑ Blunt and Stearn, 2001

- ↑ The Linnaean correspondence, linnaeus.c18.net, Life of Linnaeus (англ.)

- ↑ Lintrup, Jorge G. När blomsterkungen kom till Falun (швед.)

- ↑ Карл Линней на сайте Scricciolo (англ.)

- ↑ Barbro Svedberg

- ↑ Hans Stjärna

- ↑ Sara Danielsdotter

- ↑ Elisabeth Stjärna

- ↑ 1 2 Матссон-Попова, Светлана. Швеция в «табакерке» // Вокруг света : журнал. — Ноябрь 2007 г. — № 11 (2806). — С. 163.

- ↑ Alexan. de Karamyschew. Dissertatio Academica Demonstrans Necessitatem Promovendae Historia Naturalis In Rossia // Caroli Linnaei Amoenitates academicae, seu, Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae : antehac seorsim editae : nunc collectae et auctae : cum tabulis aeneis. — Upsaliae: Apud Godofredum Kiesewetter, 1766. — Vol. 7.

- ↑ Matheus Aphonin. De usu Historiae Naturalis in vita communi // Caroli Linnaei Amoenitates academicae, seu, Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae : antehac seorsim editae : nunc collectae et auctae : cum tabulis aeneis. — Upsaliae: Apud Godofredum Kiesewetter, 1766. — Vol. 7.

- ↑ Кулибин С. Карамышев, Александр Матвеевич // Русский биографический словарь. В 25 т. / А. А. Половцов. — М., 1896—1918. — Т. 11. — С. 514—515.

- ↑ Афонин // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Бруберг, 2006, «Порядок в хозяйстве», с. 17—22

- ↑ Цитируется по книге:

- Хржановский В. Г. Курс общей ботаники. Ч. 2. Систематика растений: Учебник для сельхозвузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1982. — С. 4.

- ↑ Юзепчук, 1957

- ↑ Фенология Северного Калотта: норвежско-российский проект (PDF). Образовательный сайт Sustain.no // University of Bergen (2003). Проверено 21 июня 2012. Архивировано из первоисточника 21 июня 2012.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Островский, 2003

- ↑ Double Peonies // Peonies (The Manual of the American Peony Society) / Edited by James Boyd. — Robbinsdale, Minn.: American Peony Society, 1928. — P. 40.

- ↑ Боярышник Линнея на сайте Сельскохозяйственной электронной библиотеки знаний

- ↑ Мальва Линнея на сайте Florabase — Флора Западной Австралии (англ.)

- ↑ Millward, M. et al. Phase I trial of coramsine (SBP002) in patients with advanced solid tumors. Abstract of presentation at 2005 ASCO Annual Meeting (англ.) // Journal of Clinical Oncology. — 2005. — Vol. 23. — № 16S. — P. 3105.

- ↑ G. J. Varney. History of Linneus, Maine // A Gazetteer of the State of Maine. — Boston: B. B. Russell, 1886.

- ↑ Linn County Place Names, 1928-1945 (англ.). Manuscript Collection. The State Historical Society of Missouri. Проверено 2 февраля 2012. Архивировано из первоисточника 28 мая 2012.

- ↑ 1 2 Элам И. Новая шведская проза / Пер. с швед. А. Лавруши. — Стокгольм: Шведский институт, 2002. — С. 20—22. — ISBN ISBN 91-520-0740-5.

- ↑ Анонс сборника Андреа Барретт «Ship Fever» (англ.)

- ↑ Краткая биография Фредрика Нюберга на сайте «Всемирная Литафиша» (Проверено 11 декабря 2009)

- ↑ Официальный сайт фильма Экспедиция «Линней» (швед.) (англ.)

- ↑ Философский век. Альманах. Вып. 35. Б. Франклин и К. Линней: Каталоги книжных выставок / Отв. редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин.. — СПб.: Санкт-Петербургский центр истории идей, 2009. — 56 с.

- ↑ Claire B. Dunn, Karen B. Moore. Scientists Announce Top 10 New Species for 2014 (англ.). State University of New York. College of Environmental Science and Forestry (21 May 2014). Проверено 28 мая 2014. Архивировано из первоисточника 28 мая 2014.

- ↑ Равикович А. И. Развитие основных теоретических направлений в геологии XIX века. — М.: Наука, 1969. С. 238.

- ↑ 1 2 3 4 5 Материалы А. Шипунова на Ботаническом сервере Московского университета. (Проверено 20 ноября 2008)

- ↑ Семенные растения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Психологический словарь — Классификация запахов Линнея (Проверено 18 ноября 2009)

- ↑ WHO IS THE TYPE OF HOMO SAPIENS? (англ.). FAQ. International Commission on Zoological Nomenclature. Проверено 18 апреля 2013. Архивировано из первоисточника 19 апреля 2013.

Литература[править | править вики-текст]

- На русском языке

- Андерссон И. История Швеции = Ingvar Andersson. Sveriges historia / Пер. со швед. Н. А. Каринцева. Под редакцией и с предисловием Я. Я. Зутиса. — М. : Издательство иностранной литературы, 1951.

- Бобров Е. Г. Карл Линней, его жизнь и труды. — М.—Л. : Изд. АН СССР, 1957.

- Бобров Е. Г. Карл Линней. 1707—1778. — Л. : Наука, 1970. — 285 с. — 7000 экз.

- Бобров Е. Г. О работах Линнея и о Линнее, опубликованных в СССР // Ботанический журнал : журнал. — 1978. — Т. 63, № 12. — С. 1793—1801.

- Бруберг Г. Карл фон Линней = Gunnar Broberg. Carl Linnaeus / Пер. с швед. Н. Хассо. — Стокгольм : Шведский институт, 2006. — 44 с. — ISBN 91-520-0914-9. — ISBN 978-91-520-0914-7

- Комаров В. Л. Жизнь и труды Карла Линнея. 1707—1778 // Избр. соч.. — М.—Л., 1945. — Т. 1.

- Лункевич В. В. От Гераклита до Дарвина. Очерки по истории биологии. — М.—Л., 1940—1943. — Т. 2—3.

- Островский А. Н. Судьба коллекции Карла Линнея : [арх. 5 июня 2014] // Природа : журнал. — 2003. — № 10. — С. 93—96.

- Скворцов А. К. У истоков систематики. К 300-летию Карла Линнея : [арх. 24 апреля 2014] // Природа : журнал. — 2007. — № 4. — С. 3—10.

- Юзепчук С. В. Линней и проблема вида // Вестник АН СССР : журнал. — 1957. — № 5. — С. 44—50.

- На других языках

- Blunt, Wilfrid; Stearn, William Thomas. Linnaeus: The Compleat Naturalist : [англ.]. — Princeton University Press, 2001. — ISBN 0-691-09636-8. — ISBN 978-0-691-09636-0

- Blunt, W. The Compleat Naturalist: A Life of Linnaeus : [англ.]. — Frances Lincoln Limited, 2001. — 264 p.

- Broberg, Gunnar. Carl Linnaeus : [англ.] / Translation by Roger Tanner. — New edition. — Стокгольм : Swedish Institute, 2006. — 44 с. — ISBN 91-520-0912-2. — ISBN 978-91-520-0912-3

- Greene, Edward Lee. Carolvs Linnaevs : [англ.]. — Philadelphia : Christopher Sower company, 1912. — 91 p.

- Koerner, L. Linnaeus: Nature and Nation : [англ.]. — Cambridge, Massachusetts, and London : Harvard University Press, 1999. — 298 p.

- Stafleu, F. A. Linnaeus and the Linnaeans. The Spreading of their Ideas in Systematic Botany, 1753—1789 : [англ.]. — Utrecht : Oosthoek, 1971. — xvi + 386 p.

- Zorgdrager, Nellejet. Linnaeus as Ethnographer of Sami Culture : [англ.] // TijdSchrift voor Skandinavistiek : журнал. — 2008. — Т. 29, № 1 & 2. — С. 45—76. — ISSN 0168-2148.

Ссылки[править | править вики-текст]

| Карл Линней в Викицитатнике? | |

| Карл Линней в Викитеке? | |

| Карл Линней в Викивидах? | |

| Карл Линней на Викискладе? |

- На русском языке

- Линней — статья из Большой советской энциклопедии (Проверено 29 мая 2012)

- Линней // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. (Проверено 4 сентября 2009)

- Профиль Карла Линнея на официальном сайте РАН

- На других языках

- Труды Карла Линнея в интернет-библиотеке Gallica (Национальная библиотека Франции)

- The Linnaean correspondence (Онлайн-издание эпистолярного наследия Линнея)

- The Linnaeus Garden (англ.). Uppsala universitet. Проверено 5 июня 2014. Архивировано из первоисточника 5 июня 2014.

- Anders Backlund. Carl Linnaeus — Carl von Linné (англ.). Uppsala universitet, Systematic Botany (2005). Проверено 5 июня 2014. Архивировано из первоисточника 5 июня 2014.

- Who was Linnaeus? (англ.). The Linnean Society of London (2013). Проверено 5 июня 2014. Архивировано из первоисточника 5 июня 2014.

- Who was Carl Linnaeus? (англ.) (pdf). The Linnean Society of London. Проверено 5 июня 2014. Архивировано из первоисточника 5 июня 2014.

- Linnaeus in Love: the Almanach På Åhretefter Iesu Christi nåderika Födelse 1735 (англ.). The Linnean Society of London (February 2014). Проверено 5 июня 2014. Архивировано из первоисточника 5 июня 2014.

|

Тематические сайты |

Математическая генеалогия |

|---|---|

| Словари и энциклопедии |

Оксфордский биографический |

| Нормативный контроль |

BAV: ADV10256499 · BIBSYS: x90052213 · BNE: XX847999 · BNF: 130917536 · CiNii: DA01901178 · GND: 118573349 · ICCU: IT\ICCU\IEIV\004353 · ISNI: 0000 0001 2127 4957 · LCCN: n79109333 · NDL: 00447776 · NKC: nlk20000085460 · NLA: 35307414 · NTA: 068905297 · NUKAT: n96403036 · PTBNP: 179406 · LIBRIS: 253377 · SUDOC: 028300327 · VIAF: 34594730 |

Карл Линней и его открытия: факты о жизни и трудах знаменитого ученого

- Происхождение, детство

- Сад отца

- Жена и дети

- Образование и начало научной деятельности

- Шкала Цельсия

- Путешествия

- Основные темы трудов

- Профессор, медик

- Линней и теория эволюции

- Систематика запахов

- Цветочные часы

- Смерть

- Коллекции Линнея и их судьба

- Вклад в науку

- Почести и память

Карл Линней — ученый с мировым именем. Этот шведский креационист, ботаник, профессор внес в биологию большой вклад, который остается актуальным по сей день. Подробнее о жизни знаменитости — в материале 24СМИ.

Происхождение, детство

В 2022 году исполнилось 315 лет со дня рождения ученого — естествоиспытатель появился на свет 23 мая 1707 года. Его родина — деревня Росхульт в Швеции. Семья будущего светила науки не принадлежала к богатой прослойке. Его отец по имени Нильс служил пастором, а мама была дочерью священнослужителя.

Карл оказался первенцем в браке. Позже у него появились еще три сестры и брат. Когда Линнею исполнилось 2 года, семья перебралась в дом деда в городе Стенброгульте. Здесь отец стал служить в приходе, заменив тестя. В этом местечке и прошло детство Карла.

Сад отца

Написана не одна биография Карла Линнея, но далеко не в каждой указано, насколько сильное влияние на его пристрастие к ботанике оказал родной отец.

Дело в том, что Нильсу очень нравилось заниматься собственным садом — он его сам обустроил рядом с домом и проводил там свободное время. Параллельно с этим обучал премудростям садоводства и сына. Вскоре Карла это заинтересовало.

В 8 лет Линней уже отлично разбирался в произрастающих в окрестностях растениях, а в отцовском саду ему под личную деятельность был выделен участок.

Жена и дети

Законной супругой ученого была Сара Лиза Морена — с ней он познакомился в 1734 году. Отношения стали развиваться стремительно — спустя 2 недели молодой человек сделал девушке предложение.

В 1735 году они обручились. А вот до свадьбы дело дошло только через 4 года после этого. Она была скромной, торжество прошло на хуторе под названием Сары — в фамильном имении.

В браке родилось семеро детей. Из них — пять девочек, две из которых скончались в младенчестве. Были еще два мальчика. Известнейшим из отпрысков стал Линней-младший, тоже естествоиспытатель. Когда старший Карл уже скончался, сын в 42 года тоже внезапно умер от болезни. Таким образом, по мужской линии род Линнеев оборвался.

Образование и начало научной деятельности

Карл Линней учился в школе, где некогда получал образование и отец. После 8 лет перешел в гимназию. Успешным учеником он здесь не был, получал посредственные оценки. Но зато его увлекала биология, а также математика.

Педагоги не впечатлялись его успехами и предлагали родителям сделать сына ремесленником. Но положение поменялось после вмешательства доктора — преподавателя медицины и логики. Он предложил Линнею освоить профессию врача, и тот приступил к индивидуальным занятиям. Среди прочего учился у него своей любимой ботанике.

Окончив гимназию, Карл поступил в университет города Лунда. Там студент познакомился с профессором Стобеусом, который поселил его у себя в доме. Здесь Линней, кроме крыши над головой, получил еще и доступ к богатой профессорской библиотеке.

После Лунда Карл продолжил учиться в университете города Уппсала. Здесь перед ним открылось еще больше возможностей в изучении медицины. Студенты, помимо регулярных занятий, дополнительно осваивали интересующие дисциплины.

Здесь Карл написал первый авторский исследовательский труд, где проявились идеи классификации растительности. Преподаватели искренне заинтересовались работой, за счет чего студенту разрешили работать в университетском ботаническом саду.

Шкала Цельсия

Однажды Карл Линней познакомился с Цельсием, что также сыграло немаловажную роль в его становлении как ученого. Но не каждый в курсе, что шкала Цельсия, которой пользуются в Европе и России, — это отчасти и заслуга Линнея.

Изначально Цельсий предложил шкалу термометра, в которой за нулевую точку принял температуру кипения воды, а за 100 — температуру ее замерзания.

Линней применял такие термометры в теплицах и пришел к выводу, что они не совсем удобны. В итоге, когда уже Цельсия не было в живых, он перевернул шкалу. Она получилась такой, какой известна сегодня — с нулем в точке замерзания воды, а не кипения.

Путешествия

Карл Линней путешествовал, во время поездок занимаясь научной деятельностью. Так, он побывал в Лапландии, где изучал минералы, растительный и животный мир — три царства природы. Кроме того, здесь его заинтересовали аборигены со своей культурой. По возвращении из Лапландии он написал лаконичный труд, где отразил проведенные исследования.

Следующая поездка была в историческую шведскую провинцию Далекарлию. Затем был Фалун, где он занялся изучением минералов.

Позже Линней оказался на побережье Северного моря. Сюда он отправился по настоянию будущего тестя, поездка помогла ему получить диплом доктора.

Кроме этого, ученому удалось побывать в Амстердаме. В Голландии он занимался естествознанием и написал в итоге 3 работы. В одной собрал литературу о растительном мире, во второй описал роды, а в третьей — классы флоры.

Основные темы трудов

Первая работа ученого, которую опубликовали, это статья о половой системе классификации представителей флоры. Ботаник разделил растения на ряд классов, при этом заявил, что они делятся по половому признаку — определить его легко по пестикам либо тычинкам. Классы по Линнею делятся на отряды в зависимости от особенностей пестиков.

В работах Линней иногда ошибался, но это не помешало ему создать систему, сыгравшую впоследствии важную роль в развитии науки.

В 1811 году первый раз были опубликованы записи из дневника шведа, где он описал жизнь саамов. До него никто не рассказывал о быте этого коренного северного народа, поэтому рукопись возымела огромное значение для этнографов.

В Лейдене Карл опубликовал сочинение о системе природы, ставшее результатом двухгодичной деятельности в Голландии. Интересен факт, что в труде, посвященном классификации организмов, он впервые причислил к млекопитающим и человека. При этом всех беспозвоночных он отнес к червям, а земноводных с пресмыкающимися назвал амфибиями.

Проведенные в Нидерландах годы считаются наиболее плодотворными в его научной карьере. Там он опубликовал основные сочинения, сделавшие ему имя и принесшие мировую известность.

Профессор, медик

После путешествий Карл вернулся в Швецию, где осел в Стокгольме. Здесь ему быстро удалось приблизиться к королевскому двору — сумел поставить на ноги нескольких фрейлин с помощью травяных отваров. В медицинской практике он регулярно пользовался растениями.

Линней стал основателем Королевской академии наук Швеции, которую и возглавил. А потом в своем университете стал профессором. В течение 30 лет Линней проработал на кафедре ботаники, не прекращая параллельно собирать растения для ботанического сада.

Затем он отошел от медицинской практики и перебрался жить в имение. Теперь естествоиспытатель всецело посвятил себя науке, в этот период жизни открыл ряд новых видов лекарственных растений, составил справочник по ним.

Линней и теория эволюции

Человечеству еще с глубокой древности был знаком процесс видоизменения организмов. Люди пользовались их способностью к изменениям для своей пользы и даже управляли этим, но научного обоснования подобным знаниям не было.

Первым, кто стал делить растения и животных на группы, стал Карл Линней. Правда, он создал систему только для практического удобства. Швед отмечал у групп организмов схожие черты, но об их общем происхождении даже не задумывался — мешало незыблемое для него христианское учение о сотворении мира.

Второй ступенью, приблизившей человечество к эволюционному учению, стало достижение ученого Ламарка. Он оказался первым, кому удалось доказать существование видов. Кроме того, он предположил, что жизнь произошла и развилась естественным путем.

Ламарк создал столь сложную систему видения эволюции, что до сих пор в ней разобраться крайне сложно. Зато это была первая научная теория эволюции. Она стала переходной концепцией между Линнеем и Чарльзом Дарвином. Таким образом, у корней эволюционной теории Дарвина стоял именно Линней.

Читайте такжеАлександр Белл и его изобретения: факты о знаменитом ученом

Систематика запахов

В науке неоднократно пытались классифицировать запахи. Но первым, кому это удалось, был Карл Линней — он сумел создать систематику на основе качества ощущений.

Ученый разделил запахи на своеобразные категории, к чему принудило их великое множество. Среди прочего он выделил 9 основных видов, в числе которых эфирные, пригорелые, ароматические, отталкивающие, тошнотворные и пр.

Цветочные часы

Иногда научные достижения Линнея уходят в тень его нестандартного творения — цветочных часов. Он создал их в собственном саду в Уппсале. Там биолог организовал круглую клумбу с расположенными в соответствии со временем дня растениями.